Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Как Антанта толкала Россию к экономической катастрофе и революции

Валентин КАТАСОНОВ

Трудно сказать, произошла бы в России сто лет назад серия революционных переворотов и попыток переворотов между февралём и октябрём 1917 года, не случись Первой мировой войны. Эта война показала экономическую слабость России, существенно подорвала её экономику, ещё больше усилила её экономическую зависимость от ведущих западных стран. И если Февраль должен был стать последним этапом на пути превращения России в полуколонию Запада, то Октябрь декларировал избавление страны от этой зависимости.

Неподготовленность России к войне

Несмотря на то, что накануне Первой мировой войны Россия переживала процесс индустриализации, к войне она оказалась экономически не подготовленной. Индустриализация была однобокой, промышленность в России была преимущественно добывающей, имелись, правда, ещё металлургия, нефтепереработка, а также пищевая и лёгкая промышленность. Машиностроение и оборонная промышленность, необходимые для успешного ведения войны, находились в зачаточном состоянии. Уже в ходе войны в спешном порядке создавались предприятия (или перепрофилировались имевшиеся заводы) для производства боеприпасов, но эти меры были запоздалыми, на фронте до начала 1916 года наблюдался патронный и снарядный голод.

Те российские предприятия, которые работали на фронт, находились в частных руках (в том числе принадлежали иностранному капиталу). Для них патриотические призывы власти были пустым звуком. Они заламывали двойные и тройные цены за военную продукцию, закупавшуюся государством. Большевики справедливо называли эту практику «узаконенным казнокрадством» (см. работу В. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться»). Лишь с 1916 года началась национализация некоторых военных предприятий. Мера была правильной, но, увы, запоздалой.

Правительство Российской империи особые надежды возлагало на своих союзников по Антанте и США (де-юре Соединённых Штатов Америки в Антанте не было, но Америка незримо влияла не деятельность блока). Между странами постепенно сложилась схема «сотрудничества», построенная на вполне определённых военных, политических и экономических условиях и соображениях.

На Россию союзники возлагали особые надежды как на ударную военную силу. Достаточно посмотреть статистику численности боевых частей и соединений, которые воевали против Германии и её союзников, чтобы понять, что Россия была действительно главной ударной силой. Ещё красноречивее о том же говорит статистика людских потерь. Поэтому союзники соглашались с тем, что России как поставщику «пушечного мяса» надо помогать поставками оружия и военного снаряжения.

И вот тут на роль поставщика оружия и военной амуниции стали претендовать Соединённые Штаты. В 1914 году военная промышленность за океаном была в зачаточном состоянии, но Америка, которая сама не участвовала в военных операциях на европейском театре, готова была быстро организовать нужные производства. Для американских капиталистов возникла уникальная возможность заработать на войне.

Проблема, однако, заключалась в том, что для масштабных военных закупок в Америке у России были весьма ограничены финансовые возможности. Накануне войны в течение нескольких лет Россия имела активное сальдо внешней торговли, что обеспечило пополнение золотого запаса империи. С началом войны всё это прекратилось. Экспорт сильно уменьшился по сравнению с довоенным временем, а импорт остался почти без изменения. Так, за четыре года (1914-1917) экспорт России составил 2,4 млрд. руб., а импорт – почти 7 млрд. руб. То есть за четырехлетний период дефицит торгового баланса достиг 4,6 млрд. руб. При тогдашнем полновесном золотом рубле это была гигантская дыра в российской экономике.

Английские кредиты покупались русской кровью

На первый взгляд, правда, ситуация была не столь критичной. Россия успела к началу войны накопить золотые резервы, которые в 1914 году превысили 1300 тонн! Можно было бы тратить золотой запас на закупку необходимых для войны товаров, но правительство жалось, всячески его оберегая. Напомню, что в 1897 году в России стараниями тогдашнего министра финансов С.Ю. Витте была проведена денежная реформа и страна перешла на золотой рубль. 17 лет Россия жила в условиях золотого стандарта. С началом войны действие стандарта было временно и частично приостановлено. Под словом «частично» имеется в виду, что был приостановлен размен бумажных денежных знаков (кредитных билетов) на жёлтый металл. Однако стандарт продолжал действовать в той части, которая касалась обеспечения эмиссии бумажных денег золотом. Это значит, что Россия не могла тратить свой золотой запас на закупки военных товаров, поскольку он (запас) был необходим для поддержания внутреннего денежного обращения в стране. Между прочим, в годы войны действие золотого стандарта приостановили и другие воюющие страны, причём некоторые - в полном объёме, что давало возможность правительствам покрывать потребность в деньгах с помощью печатных станков, то есть обычного способа покрытия государственных (в первую очередь, военных) расходов. Ряд российских государственных и политических деятелей также ставили вопрос о полной отмене золотого стандарта на время войны, но Россия продолжала воевать с «золотой удавкой» на шее. Ротшильды и другие хозяева золота продолжали держать руку на горле страны.

Что оставалось в этом случае? Обратиться к «союзникам» за кредитами. Хотя к началу Первой мировой войны экономически самой развитой страной были уже Соединённые Штаты, но на роль международного кредитора они ещё не годились. В 1914 году США наряду с Россией являлись крупнейшим чистым должником в мире. Лишь к концу войны позиция США в международных финансах кардинально изменилась, они наряду с Великобританией стали крупнейшим в мире чистым кредитором. А в начале войны монопольную позицию международного кредитора занимала Великобритания. Именно к ней обратилось правительство Российской империи за финансовой помощью. Лондон с готовностью отозвался на просьбу о предоставлении России кредитов.

В ходе переговоров между Лондоном и Петербургом (Петроградом) по вопросу о финансовой помощи стали вырисовываться некоторые контуры кредитных соглашений. Во-первых, кредиты предоставлялись конкретно для оплаты военных поставок из США, иначе говоря, были связанными, и деньги английских банков перечислялись сразу на счета американских поставщиков. Во-вторых, под кредиты англичане требовали обеспечение в виде золота. По первому условию особых возражений с российской стороны не было. А вот по вопросу золотого обеспечения возникло напряжение. Вроде бы использование золота в качестве залога не должно было подорвать денежное обращение Российской империи (ведь металл оставался на балансе Государственного банка), и российская сторона не возражала против золотого залога. Но англичане настаивали на том, чтобы залоговое золото не оставалось в подвалах российского Государственного банка, а было перевезено на Британские острова. Русское правительство понимало, что перемещение золотого запаса в Англию создаёт риск его полной потери, по данному пункту стороны никак не могли договориться. Переговоры сдвигались с мёртвой точки лишь тогда, когда Германия начинала активные действия на Западе и «союзники» начинали призывать Россию к наступлению на Восточном фронте. Фактически наступление русских войск против Германии становилось условием получения кредитов от Великобритании - под залог золота, но, правда, без его перемещения за пределы России. Английские кредиты покупались русской кровью!

Война и шкурные интересы западных «союзников» России

Сфера финансового сотрудничества внутри Антанты – яркое проявление «высоких отношений» между Россией и её «союзниками». Приведу один пример, относящийся к Франции. Когда весной 1914 года в воздухе уже запахло порохом, Россия стала выводить свои валютные средства из банков некоторых европейских стран. В первую очередь, из германских. А вот из французских банков валюту не стали забирать. Как-никак главный союзник по Антанте! Когда в начале войны потребовалось оплачивать первые поставки из Америки в Россию, решили использовать валютные средства на счетах французских банков. Однако Франция немедленно заблокировала российские счета! Причём обосновала это поразительным образом: средства блокируются в целях обеспечения интересов французских держателей российских долговых бумаг. Мол, если Россия во время войны не сможет обслуживать и погашать обязательства по своим облигациям, будут использованы средства с заблокированных счетов.

Однако вернёмся к вопросу о сотрудничестве «союзников» в рамках «магического треугольника» Россия – Великобритания – США. Для Америки Первая мировая война пролилась золотым дождём. Как уже сказано, за несколько лет она превратилась из крупнейшего чистого должника в крупнейшего чистого мирового кредитора. Она укрепила свою промышленность за счёт заказов из Российской империи, ставшей на годы войны главным торговым партнёром Америки. Дело дошло до того, что на русские деньги не только производились товары военного назначения, но и строились американские военные предприятия. В частности, в штате Делавэр строился завод по производству бездымного пороха (с использованием российских технологий). Некоторые эксперты полагают, что именно российские заказы положили начало формированию военно-промышленного комплекса США.

Что касается Англии, то она выдала России несколько крупных кредитов под обеспечение золота, причем сумела «дожать» Россию и добиться с 1915 года перевода части золотого обеспечения на свою территорию. Я об этом подробно писал в своей книге «Золото в экономике и политике России» (М.: «Анкил», 2009). Вот некоторые цифры: в ходе войны Россия перевела в Банк Англии 498 т золота; 58 т вскоре были проданы, а остальные 440 т продолжали лежать в сейфах Банка Англии в качестве обеспечения.

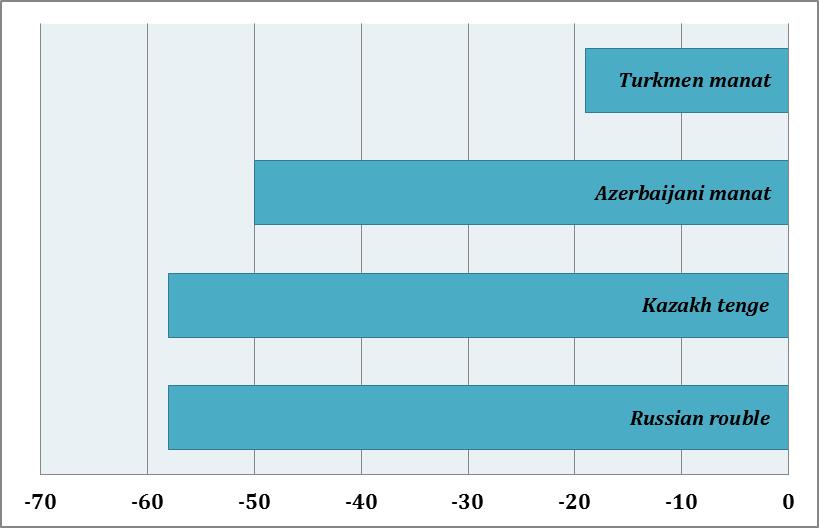

То, что для Англии шло со знаком «плюс», для России, наоборот, становилось минусом. Всего с начала войны до Октябрьской революции 1917 года из подвалов Государственного банка Российской империи утекло за границу жёлтого металла на сумму 643 млн. золотых рублей. Золота в запасах Госбанка становилось всё меньше. В 1916-17 гг. уже приходилось прибегать к печатному станку, началось быстрое обесценение рубля.

При этом Россия за годы войны резко увеличила свою внешнюю задолженность. Приведу некоторые цифры из другой моей книги: «Генуэзская конференция в контексте мировой и российской истории» (М.: «Кислород», 2015). Сумма военных займов, полученных Россией, составила 7223 млн. зол. рублей, и это без учёта процентов. С процентами к концу 1917 года получалось более 8 млрд. рублей. Как распределялась основная сумма долга? В пересчёте на золотые рубли обязательства России перед Великобританией составили 5100 млн., перед Францией – 1340 млн., перед США – 467 млн., перед Японией – 234 млн., перед Италией – 83 млн. Итак, более 70% военных долгов России – перед Великобританией. Фактически война к моменту ее завершения удвоила внешний долг России, которая накануне революции 1917 года стала абсолютным чемпионом мира по внешнему долгу (США к тому времени уже превратились в чистого кредитора).

Отмечу, что Запад воспринял свержение монархии в России весьма положительно. В период между февралём и октябрём 1917 года российское Временное правительство сумело даже получить от Америки небольшой кредит (около 200 млн. долл.) в рамках программы финансовой помощи США союзникам – так называемый заём свободы.

Большевики в своей политической борьбе за власть вели жёсткую критику экономического курса сначала царского, а затем Временного правительства. Главное внимание в этой критике уделялось проблеме быстро растущего государственного долга России, что угрожало ей полной утратой независимости. Это была ахиллесова пята последних правительств старой России. Причём сохранить золотой стандарт даже в ограниченном виде не удалось. Временное правительство полностью сняло «золотой тормоз» с печатного станка, началась слабо контролируемая денежная эмиссия. Это привело к быстрому обесценению рубля, ставшему ещё одной ахиллесовой пятой русского правительства в революционном 1917 году.

Альтернативы «либеральному порядку»

Блог Алексея Фененко

Продолжающая на сайте РСМД полемика вокруг статьи А.В. Кортунова «Неизбежность странного мира» — свидетельство ее успеха. Осмысляя характер современного мирового порядка, автор выдвинул три интересные идеи. Первая: вектор развития современного мира устремлен, несмотря на все зигзаги, к созданию либерального порядка на основе принципов рациональности, нормативности и открытости. Вторая: действующие международные институты и нормы права обладают большим запасом прочности. Третий: у либерального порядка пока нет рациональной и приемлемой для всех стран альтернативы. Отсюда следует вывод автора, что политика России с ее упором на «жесткую силу» и военно-политическую безопасность может не вписаться в такой мир.

Не отрицая справедливости многих наблюдений автора, рискну предложить альтернативную точку зрения. «Либеральный порядок», как он описан А.В. Кортуновым — это и есть Ялтинско-Потсдамский порядок, созданный «державами-победительницами» в ходе Второй мировой войны. Он создавался в определенных исторических условиях и на основе определенного соотношения сил между великими державами. Однако при изменении соотношения сил базовые нормы этого порядка могут быть пересмотрены.

Когда возник либеральный порядок?

За минувшие четверть века в экспертной литературе понятие «Ялтинско-Потсдамский порядок» стало ассоциироваться с системой биполярной конфронтации двух сверхдержав — СССР и США. Такая картина далека от истины. Ялтинско-Потсдамский порядок создавали в ходе Второй мировой войны не две, а пять держав-победительниц, которые затем стали постоянными членами Совета Безопасности ООН. При выработке Устава ООН зафиксировали ряд базовых норм, которые и придают либеральный характер современному мировому порядку. Этими нормами стали:

— равенство всех народов и рас;

— равноправие всех государств;

— ограничение права государств на ведение войны (ее формально стало возможно объявлять другой стране только в порядке самообороны от агрессии);

— уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.

С годами начинаешь лучше понимать всю революционность (а заодно и хрупкость) этих принципов. Я родился в 1978 году. Всего за 70 лет до моего рождения идея естественного неравенства рас была общепринятой в Европе и Северной Америке. Всего за полвека до моего рождения война считалась нормальным и естественным состоянием между государствами. Всего за 30 лет до моего появления на свет существовали и казались стабильными колониальные империи, основанные на идеологии неравенства народов. А остатки расовой сегрегации в США отменили только при президенте Р. Никсоне (1969–1974) — за какие-то семь-восемь лет до моего рождения.

В конце 1980-х годов большим ударом по СССР стали дискуссии вокруг пресловутого «пакта Молотова – Риббентропа» 1939 года. Но всего за шестьдесят-семьдесят лет до этого дискуссия о «моральной ответственности» СССР была бы бессмысленной. Великие державы считали своим естественным правом делить малые страны на сферы влияния, а при желании и аннексировать их территории. Это правило действовало и в рамках Венского, и в рамках Версальско-Вашингтонского порядка. Единственное, в чем упрекнули бы СССР и Германию в мире образца 1910 г. — что они слишком поздно поделили на сферы влияния Восточную Европу и сделали это не очень эффективно. Если упрекнули бы вообще. В мире, где было признанным неравенство народов и стран, не могло быть и речи ни о каких моральных аспектах заключенных договоров.

Истоки либеральной глобализации были заложены отнюдь не после распада СССР, а также в середине 1940-х годов. Еще в рамках Бреттон-Вудских соглашений 1944 г. были созданы кочевые международные финансовые институты — Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). Принцип свободной торговли был официально принят в 1947 г. в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Глобализация окрепла с преобразование ГАТТ во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 1995 году. Но в ее основе лежит все тот же принятый в 1947 г. международный принцип свободной торговли. Многое ли останется от глобализации, если предположить, что в силу каких-то причин страны вернутся к политике протекционизма?

На либеральный мировой порядок работала и сама политическая структура Организации Объединенных Наций. Базовое правило ООН «одна страна — один голос» стал воплощением принципа равенства всех народов и рас. Устав ООН дал определенные гарантии малым странам от посягательств со стороны великих держав. Наличие «права вето» у постоянных членов Совбеза ООН стало своего рода «принуждением к консенсусу» (по справедливому замечанию С.А. Караганова). Великие державы были вынуждены создавать культуру переговорного процесса, который означал поиск компромисса по спорным вопросам. Компромисс не всегда удавался. Но всё же «великие державы» искали компромисса, а не стремились к новой большой войне.

Несмотря на «холодную войну», и США, и СССР строили в целом единый либеральный порядок. Обе сверхдержавы поддерживали антиколониальные движения и содействовали появлению новых государств. Обе сверхдержавы благожелательно относились к появлению Движения неприсоединения и целой плеяды международных организаций - тех самых, которых в рамках теории глобализации принято называть «новыми акторами». Демократизация международных отношений проявлялись через закрепление в международном праве норм незыблемости территориальной целостности государств, права народов на самоопределение и обязательств по защите прав человека. Сверхдержавы, как правило, поддерживали соответствующие процессы, чтобы обеспечить себе преимущество в обоюдном соперничестве. Волна демократизации во многом повлияла на внутриполитические процессы и в США (ликвидация остатков расовой сегрегации), и в СССР (укрепление либерального крыла в партийном руководстве).

Важно отметить, что Советский Союз также играл на установление либерального порядка. Советская дипломатия выдвигала многочисленные предложения по разоружению. СССР был инициатором созыва Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое зафиксировало принципы незыблемости суверенитета и территориальной целостности всех государств. Советская дипломатия наряду с американской содействовала утверждению правозащитных и экологических стандартов в международном праве. «Холодная война» шла своим чередом, но ни один советский лидер не призвал к ликвидации ООН, не объявлял американцев «низшей расой» и не заявлял о нормальности и желательности аннексии или расчленения малых стран. Шовинизм и пропаганда войны в Советском Союзе были официально запрещены. Иначе говоря: СССР объективно укреплял либеральный мировой порядок, а не призывал заменить его «правом силы» или «игрой без правил» в стиле мира 1930-х годов.

Либеральный порядок пока существует. Но он — не заслуга нашего поколения, а результат трудов предшественников. Поэтому на вопрос А.В. Кортунова о том, возродится или нет либеральный мировой порядок, можно посмотреть с другой стороны: удастся ли будущим поколениям сохранить хотя бы те либеральные завоевания 1940-х – 1960-х годов, которые лежат в основе современного мира?

Нелиберальный либерализм

Тенденции последних четверти века доказывают обратное. А.В. Кортунов пишет: «Заключение о глубоком и необратимом кризисе либерального мирового порядка — очень удобная позиция для тех, кто хотел бы упростить не только общую картину мира XXI столетия, но и вызовы, стоящие сегодня перед российской внешней политикой». Но что, собственно, мы понимаем под «кризисом либерального порядка»? Наверное, не «Брексит» и не победу Д. Трампа на президентских выборах в США — при всей значимости этих событий. Скорее, «кризис либерального порядка» — это отход от либеральных принципов 1940-х годов, которые были положены в основу нынешнего мирового порядка. Все оказалось в точности по Гегелю — либеральный порядок, развиваясь, стал превращаться в свою прямую противоположность.

Во-первых, в современном мире возродилась «кулуарная» ("кабинетная") политики. За минувшие сорок лет возникла целая серия переговорных форматов, где великие державы за закрытыми дверями определяют судьбу малых и средних стран. Сама идея создания «группы семи / восьми» означала, что великие державы берут на себя функции решать «глобальные проблемы человечества» без каких-либо правовых полномочий. Создание механизма «группы двадцати» означало выделение привилегированных субъектов для решения проблем мировой экономики. Многочисленные форматы «контактных групп» пошли еще дальше. Великие державы вновь стали урегулировать конфликты на основе закрытых договоренностей между собой — зачастую (как в Боснии) вообще без привлечения к обсуждению самих конфликтующих сторон. Знакомая старая модель: «император Александр договорился с императором Вильгельмом, что отныне...»

Для либерального порядка опасны не просто «кулуарные» форматы сами по себе. Опаснее, что они возникают без соответствующей правовой санкции. Если появляется формат, где некий набор держав решает региональные или глобальные проблемы, то главный вопрос — утвержден ли этот формат ООН? Если нет, то он создан на базе простой договоренности великих держав. Хорошо это или плохо — другой вопрос, но ничего общего с либерализмом такой порядок не имеет: обычная практика управления миром группой великих держав.

Во-вторых, в современном мире на новом витке возрождается тезис о неравенстве народов и рас. Формально, об этом пока, разумеется, не говорят. Но постоянно утверждаемые «Западным сообществом» во главе с США тезисы об «отмирании суверенитета» и «распространении демократии» означают, что определенная группа стран взяла на себя полномочия «тянуть к прогрессу» другие страны и народы. Современный Запад считает своим естественным правом принудительно распространять либеральную демократию даже если эти действия не соответствуют нормам Устава ООН. Такой подход — не что иное, как обновленный вариант «бремени белого человека», воспетого Р. Киплингом сто лет назад. Глядя на военнве кампании США в Афганистане, Ираке, Пакистане и Ливии, вспоминаю и другой колониальный стих того же поэта, где главный герой с гордостью заявляет о себе: «Пришел я в шинели из Лидса в Лахор».

Особенно ярко возродившаяся теория неравенства народов проявляется в ходе усилившейся борьбы с распространением ЯО. Постоянные члены СБ ООН требуют денуклеаризации КНДР, но не ставят так вопрос в отношении Индии или Пакистана. Ирану после двенадцати лет внешнего давления разрешили иметь обогащение урана до определенного уровня. Другие страны, нарушавшие в прошлом ДНЯО чаще Ирана (например, Япония), имеют полное право на атомную энергетику. Возрождается деление государств на «полноправные» и «неполноправные», «цивилизованные» и «нецивилизованные» с разным набором политических и экономических прав. Более того: это деление вводится не на основе каких-то международно-правовых документов, а на основе прихоти и предпочтений определенной группы стран.

Подобную практику принято называть "двойными стандартами'. Но это не совсем верно. Ведь сам термин "двойные стандарты" означает, что мы априори признаем равенство всех стран - просто некоторые участники международного взаимодействия следуют этому правилу недобросовестно. Но если мы вновь начинаем делить государства на "полноправные" и "неполноправные", то само понятие "двойные стандарты" для нас становится бессмыслицей. В мире неравенства государств у великих держав по определению иные права, чем у других участников международных отношений. В феодальном обществе у дворянина от рождения больше прав, чем у крестьянина или буржуа. Но "однополярный мир" (мечта американских, да и многих российских, либералов) - это и есть феодальная модель международных отношений, где один король правит совместно с группой приближенных вассалов (герцогов и графов).

В-третьих, в современном мире возродился институт ведения межгосударственных войн. Он, собственно, не умирал никогда, но после распада СССР и «социалистического содружества» приобрел новые формы. Великие (и не очень великие) державы отлично научились обходить Устав ООН за счёт института «миротворчества», точнее — «принуждение к миру» (peace-enforcement operations). Речь идет о праве великих держав вводить войска и вести военные действия в странах, переживающие кризис государственности. Конфликты вокруг Грузии (2008), Украины (2014) и Сирии (2015-16) поставили вопрос о том, могут ли великие державы напрямую столкнуться на территории подобных государств. Такая модель напоминает «войны за наследства» XVIII века, когда великие державы вели военные действия на территории третьих стран.

Отсюда — перемены в характере правозащитной деятельности. Это в годы «холодной войны» сверхдержавы спорили на международном уровне, какие права человека считать приоритетными: социально-экономические или политические. Примерно с 1993 г. проблематика прав человека стала обоснованием для проведения военных операций в определенных странах. Но если тематика прав человека стала распространенным поводом для начала войны, то такой порядок вряд ли можно нормативным. Скорее, большинство государств постараются создать побольше оружия, чтобы защититься от применения к ним концепций «гуманитарных интервенций».

В-четвертых, резко сократилось количество международно-правовых режимов. За минувшие пятнадцать лет рухнули многие режимы контроля над вооружениями, созданные в годы «холодной войны». Система «европейской безопасности» с ведущей ролью ОБСЕ официально признана неэффективной. (Правда, столь же неэффективными оказались попытки ее реформировать). Заблокированы и многие проекты создания новых правовых режимов вроде запрета на биологическое оружие или запрет ввода в космос ударных боевых систем. Цель этого — развязать государствам руки для веления военной политики. Та самая «игра без правил», от которой нас должен был увести Ялтинско-Потсдамский порядок.

А.В. Кортунов приводит пример из фильма "Доживем до понедельника". Учитель, роль которого играет Вячеслав Тихонов, говорит матери отстающего ученика: "Ему не ноги тренировать надо, а память и речь!" Но в словах учителя, думаю, есть двусмыслица. Они справедливы при наличии двух сопутствующих условий. Во-первых, если ребенок учится в хорошей школе, а не в классе, где умных учеников бьют ради забавы или самоутверждения "нормальные пацаны". Во-вторых, если родители могут обеспечить такому ребенку тепличные условия, не выпуская его во двор - там никто на уровень развития его памяти и речи смотреть не будет. Во дворе, где аргумент - способность драться и противостоять старшим подросткам, нужны другие навыки. Иначе говоря: требование учителя хороши, если родители и среда гарантировали такому ребенку безопасность.

На языке международных отношений это означает следующее. Само существование маленьких государств, успешных экономически и слабых в военной сфере, стало возможно благодаря созданию в годы "холодной войны" международных режимов безопасности. Если великие державы вновь получат полную свободу рук, а в мире утвердится мораль межгосударственного дарвинизма, то уровень безопасности подобных сртран резко снизится. Скорее, их экономическая эффективность может стать замечательной добычей для победителя. Пример экономически успешной Югославии, тренировавшей "не ноги, а память и речь", весьма показателен. Весной 1999 г. жители некогда успешной Сербии с завистью смотрели на Россию, которая в годы холодной войны натренировала еще и "ноги" в виде стратегического ядерного потенциала.

В-пятых, в современном мире происходит деградация международного гуманитарного права. В прошлом веке возникла разветвленная система Гаагских и Женевских соглашений о правилах и обычаях ведения войны. Антитеррористические операции доказали, что появилась целая категория людей, на которые не распространяются никакие правовые нормы - достаточно объявить их «террористами». (Понятие «пленные террористы» в международном праве не существует). В ходе проведения подобных операций можно прибегать к неограниченному насилию. Раз нет объявленного состояния войны — вопрос о соблюдении Гаагских и Женевских конвенций остается под вопросом. Но если сегодня можно не соблюдать нормы гуманитарного права в отношении пленных талибов или иракских группировок ("террористов"), то почему завтра это нельзя будет сделать с кем-то еще?

Эту тенденцию усиливает закрепление нового правила - ликвидации лидеров проигравших государств. В начале 2000-х годов Запад организовал над ними серию назидательных трибуналов. Убийство повстанцами М. Каддафи 20 октября 2011 г. доказало, что ликвидировать неугодного главу государства можно и без соблюдения правовых процедур. Еще показательнее судбьа экс-президента Египта Хосни Мубарака - даже проведение абсолютно лояльной США политики не гарантировало его от суда. С лидерами проигравших стран стало можно делать все, что угодно. Отсюда - понятное стремление незападных лидеров получить в свои руки какой-то вид оружия массового поражения. Все это весьма далеко от "нормативности" мирового порядка.

Режим перманентной борьбы с транснациональным терроризмом ставит вопрос о том, что, собственно, делать с обществами, которые из поколения в поколение рождают террористов. Возникает целая группа «несостоявшихся стран» вроде Афганистана, Ирака, Сомали, Палестины, которые из года в год объявляются источниками всех бед современной цивилизации. Рецепта решения этой проблемы Запад пока не предлагает. Вспоминая массовый психоз после масштабных терактов в США (2001) и Франции (2015), невольно задаешься вопросом: не решаться ли однажды великие державы прибегнуть к некой форме геноцида для ликвидации "террористических обществ"? (Достаточно вспомнить знаменитую оговорку Дж. Буша-младшего, что «не каждый мусульманин террорист, но каждый террорист мусульманин»).

Все это — не просто злая воля политиков. Нынешний мировой порядок шаг за шагом возвращается не к «холодной войне», а к своему «доялтинскому» состоянию. В этом смысле современный мир намного менее "либерален", чем он был таковым в 1970-х годах. (Достаточно отметить, что в XXI в. еще не было года, когда в мире не шла бы война с участием великих держав)

На этом фоне вполне естественно происходит возрождение «имперских» идей. Начало этому процессу положили США: сначала при У. Клинтоне объявили о создании «демократической империи», затем, при Дж. Буше-мл., открыто сравнившие себя с Древним Римом. Новая российская государственность после 1993 г. стала легитимизироваться опытом Российской империи. В начале 2010-х годов о «неоимперской политике» заговорили в Великобритании (где кабинет Д. Кэмерона возвел культ Британской империи 1940-х годов в почти государственную идеологию). О «неоосманизме» почти официально говорят в Турции. Ностальгия по имперскому наследию заметна в таких разных странах, как Польша, Венгрия и Иран. Комментаторы любят называть это «постимперским синдромом», подразумевая, что век империй прошел. Но если предположить, что век империй возвращается, то перед нами — нормальный процесс становления менее либерального, чем Ялтинско-Потсдамский, порядка.

Конец трех мифов

Опыт минувших десяти лет опроверг три мифа, активно отстраиваемых либеральной школой 1970-х годов. Первый из них — что экономическая взаимозависимость снижает риск конфликта между государствами. В реальности мы видим иное. Высокая взаимосвязь экономик России и Грузии, России и Украины не помешала началу военных конфликтов 2008-го и 2014-го годов (в первом случае прямого, во втором — опосредованного). Не помешала экономическая взаимозависимость и российско-турецкому дипломатическому конфликту в конце 2015 года: напротив, стороны на удивление быстро свернули, а временами и ликвидировали, экономические связи. Страны ЕС и Россия спокойно ввели экономические санкции против друг друга, хотя они мешают их торговле и взаимозависимости. Самое интересное, что свертывание экономических связей нигде не сопровождалось сколь-нибудь значительным протестом общественности.

Второй миф — представления о том, что транснациональные корпорации (ТНК) выступают самостоятельными игроками, которые чуть ли не независимы от государств. В 1990-х годах об этом были исписаны терриконы книг и монографий. В реальности транснациональный бизнес нигде не выступил против антироссийских (равно как и любых других) санкций, хотя они ограничивают его экономическую деятельность. Пресловутые ТНК охотно взяли под козырек и выполнили решения своих правительств. Можно сколько угодно говорить о том, что «немецкий бизнес страдает от антироссийских санкций». Но факт остается фактом — никто не инициировал процесс импичмента кабинету А. Меркель.

Третий миф — представление о необратимости информационной глобализации. На самом деле мы видим обратный процесс. Еще в 2007 г. Эстония обратилась в НАТО с просьбой о защите от якобы имевших место нападениях русских хакеров. В 2008 г. Швеция усилила контроль над потоками интернет-трафика из России. Кризис в США по поводу «российского вмешательства в президентские выборы» вызывал официальное обсуждение ответных мер против России. Усиление контроля над интернетом заметны в России и Китае. Если этот процесс пойдет дальше, его результатом станет распад единого кибер-пространства на серию национальных кластеров, контролируемых государствами. Процесс, полярно противоположный идеям 2000 г. о создании «единого информационного общества».

А.В. Кортунов пишет: "Однако в современных условиях всеобщей взаимозависимости, глобальных производственных цепочек, общемировых финансов, трансконтинентальных миграций, глобализации образования, науки и технологий в подобную архаичную многополярность верится с трудом". Но точно такие же настроения были популярны накануне Первой мировой войны. В первое десятилетие ХХ в. появилась целая плеяда книг о невозможности войны межу великими державами в условиях экономической взаимозависимости и невероятно разрушительных систем вооружений. Практика доказала, что все достижения от интернационализации были свернуты в течение нескольких месяцев 1914 года. «Санкционная война» России и ЕС (а в недавнем прошлом – России и Турции) продемонстрировала нам, как в принципе подобное свертывание может произойти на этот раз.

После распада СССР в западном общественном дискурсе преобладал взгляд на необратимость глобализации. Но антикризисные меры «группы двадцати» 2009 г. и «санкционная война» доказали, что режим свободной торговли может быть пересмотрен. (Примерно также, как на смену миру свободной торговли середины XIX в. пришел в 1870-х годах мир протекционистской политики великих держав). Материально-технический фундамент глобализации окажется в этом случае размытым.

Менее либеральный мир?

А.В. Кортунов видит альтернативу либеральному миропорядку в виде хаоса или карикатурного мира Дж. Оруэлла. На самом деле представить нелиберальный мир можно более реалистично. На память приходит сравнение с миром начала ХХ века, где великие державы больше опираются на протекционизм (а не свободу торговли) и считают нормальным ведение экспансии в малые страны. Напомню, что накануне Первой мировой войны великими державами управляли не тоталитарные режимы, а вполне демократические правительства, которые в международных отношениях следовали принципам баланса сил и "межгосударственного дарвинизма". Главное отличие такого мира от нынешнего будет заключаться не в радикальном изменении политической карты, а «всего лишь» в смене правил международного взаимодействия.

Неотъемлемой частью мирового идеологического ландшафта давно стати дискуссии о решении «глобальных проблем человечества». В их основе лежит моральный принцип — что развитые страны должны помогать развивающимся странам (например, при решении проблем нехватки питьевой воды или преодоления бедности). Но это — не единственный вариант их взаимодействия. Развитые страны могут относиться к развивающимся со скептическим равнодушием («ваши проблемы — решайте, как хотите») или как к объекту экспансии («забрать ресурсы у дикарей», как говорили британские государственные деятели позапрошлого века). Сегодня страны ЕС переживают сложный миграционный кризис. Но у него может быть простое решение — закрытие границ для мигрантов независимо от их реакции.

На сайте РСМД публикуется немало интересных статей о том, что нехватка питьевой воды может в будущем стать глобальной проблемой человечества. Но она станет глобальной лишь в том случае, если мир сохранит принцип равенства народов и рас. Если же он подвергнется ревизии, то проблема нехватки воды автоматически перестанет быть проблемой. Просто одни народы будут иметь право на неограниченный доступ к воде, в то время как другие, "неполноправные", такого права могут быть лишены. (Подобно тому, как уже сегодня, мало кто задумывается над тем, почему у Ирана нет права полностью обогащать уран, в то время как у Франции или Японии оно имеется).

Либеральный характер Ялтинско-Потсдамского мира обусловлен тремя международными нормами: представление о равноправии всех стран, представление о нежелательности войны, представления о наличии у всех граждан некоего неотъемлемого стандарта прав, включая право передвижения по миру. Эти нормы пока формально продолжают действовать. Однако тенденции последних двадцати пяти лет доказывают, что мир движется в сторону их пересмотра.

Что такое Ельцин-центр

Карл Второй английский и Борис Второй непросыхаемый

Владимир Бушин

Неожиданное выступление Никиты Михалкова с критикой уже осточертевшего всем Е-Центра не могло не вызвать интереса и сочувствия в патриотическом лагере и вообще среди порядочных людей. Но не только потому, что Михалков — фигура, известная всей стране. Ещё больше по той причине, что он был горячим приверженцем Ельцина, даже его доверенным лицом на президентских выборах… Увы, было время, когда Михалков заявлял: "Ельцин спас страну от катастрофы. За ним нет партий. За ним — Россия. Я — за Россию, значит — за Ельцина!"

Именно последним обстоятельством бывшая президентша вздумала уязвить Михалкова. Ей залечь бы на дно и не шевелиться, как сделали это бывший вице-премьер Шумейко, бывший министр иностранных дел Козырев (ныне живёт в США), председатель КГБ Бакатин, а она — на сцену: "Я и представить не могла, что через двадцать лет он с лёгкостью отречётся от того, что говорил и делал". Как же так, мол, Никита Сергеевич, где же верность, твёрдость убеждений, где преданность? Вот уж поистине в своём глазу бревна не замечает. Через двадцать лет? Да ведь какие года-то были! Ей и в голову не приходит, что в ответ можно услышать в свой адрес: "Что ж вы, матушка, в своё время не спросили своего драгоценного Бобика, когда он ступил на грязную тропу предательства партии и родины, как он может это, ведь был же первым секретарём обкома, секретарём МГК, а потом и кандидатом в члены Политбюро, и не через двадцать лет, а слетал в Америку, обернули его на вертолёте вокруг Статуи Свободы, и — скурвился, на иностранном аэродроме стал мочиться на колесо самолёта, чего не позволял себе ни один антисоветчик, даже Солженицын. Где ж его верность и преданность? Где простейшее приличие?".

Не ожидала мадам таких вопросов. И не понимает, что сказала, обвинив "оголтелых коммунистов" в разрушении страны. Не соображает, что эти коммунисты — вот они: Горбачёв, её незабвенный, его друзья — Яковлев, Кравчук, Шушкевич, его любимцы — Чубайс, Гайдар, Бурбулис, Шахрай — все до одного оголтелые. Е.И. Войтехова в "Открытом письме простолюдинки вдове Ельцина" хорошо ответила на её попытки защищать супруга. После нескольких уважительных строк о её прошлом Екатерина Ивановна сказала Наине Иосифовне: "Слушайте, моя хорошая. Ваш муж был пьяница, он позорил страну и в пьяном виде подписывал документы, вредные для страны. Ваш муж собрал в руководство государством русскоговорящих деятелей, ненавидящих Россию. Они так присосались, что до сих пор не оторвать. (Что, впрочем, никто и не пытается сделать. — В.Б.). При вашем муже разрушены армия и производство, уничтожены десятки тысяч деревень… Ваш муж в октябре 1993 года совершил государственный переворот. Людей тогда погибло немало. Ваш муж развязал в стране войну, в которой погибли десятки тысяч русских мужчин. (И десятки тысяч сограждан других национальностей. — В.Б.) При вашем муже смертность превысила рождаемость, люди теряли работу, голодали вместе с детьми. (Всё это и сейчас. — В.Б.) Ваш муж — организатор развала СССР. Если не знаете, сообщаю: русский народ считает вашего мужа преступником, который ловко избежал суда. Если он не ведал, что творил, то сумасшедший, если понимал — Иуда и генерал Власов в одной чекушке. В любом случае, на русский земле не было такого. И вот ему, проклятию России, отгрохали памятник… Два слова о вас лично. Если вы патриотка, а не просто верная жена, то вам надо отказаться от всех благ, что вы получаете от растерзанного вашим мужем государства. Можете, конечно, оставить пенсию, как у меня, например, — 12 тысяч рублей".

Но вернёмся к Михалкову. Его протест против Е-Центра удивляет ещё и потому, что он ведь кое в чём пошел дальше дорогого Бориса Николаевича: вместе с Солженицыным додумался до того, что принялся нахваливать крепостное право. Уж не забыл ли он знаменитые строки Пушкина о крепостной деревне:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,

Присвоило себе насильственной лозой

И труд, и собственность, и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,

Здесь рабство тощее влачится по браздам

Неумолимого владельца.

Здесь тягостный ярем до гроба все несут,

Надежд и склонностей в душе питать не смея.

Здесь девы юные цветут

Для прихоти бесчувственной злодея…

И вдруг Михалков — восстал! Значит, в этом Е-Центре уж действительно нечто крайне опасное и для страны, и для самого Михалкова лично. Надо ещё напомнить, что в начале прошлого года этому предшествовало публичное требование Михалкова признать официально на государственном уровне Горбачёва и Ельцина преступниками: "Они реально совершили преступление. Их действия привели к развалу страны. И это самая великая геополитическая катастрофа за это столетие", — заявил он в интервью "Интерфаксу". И вот сейчас о Е-Центре. По его словам, там преступление продолжается: "происходит ежедневная инъекция разрушения национального сознания людей", которая убивает "реальное представление людей о том, что такое история России". И артист воззвал о помощи к Валентине Матвиенко. Ну, это сверхнаивность. Обращение к ней напомнило мне обращение жены Бориса Миронова, сидевшего в тюрьме, за помощью к Солженицыну.

16 декабря в "Культуре", где Н.С.М. отнюдь не посторонний человек, была напечатана статья Андрея Самохина "Визит к Минотавру". На первой полосе — предисловие к статье, видимо, от редакции. В нём странным образом говорится: "Спор идет не о факте создания музея первого президента и даже не о масштабе пантеона, а о тональности монументальной реплики, посвящённой Борису Николаевичу".

Во-первых, музей — это не пантеон, пантеон — усыпальница, где покоятся останки покойного. Во-вторых, для кого это всего лишь "реплика" — махина площадью в 85 тыс. кв. метров? Напомним, что новая Третьяковка на Крымском Валу — это 12 тыс. кв. Семь Третьяковок! А Дворец Съездов в Кремле — 55 тысяч. Полтора Дворца! И это обошлось стране в 7 (семь!) миллиардов рублей. Прикиньте, сколько можно было бы построить на эти деньги детских садов, школ, больниц, не говоря уж о вытрезвителях, их можно было настроить по всей стране в шаговой доступности…

В-третьих, для кого это спор идёт не о ней, о махине, а только о тональности, ну, о цвете её окраски, что ли? В-четвёртых, речь тут действительно не о масштабе даже, а именно о самом факте сооружения махины. И главное, никакого спора тут не должно быть, ибо предателям памятники ставят только предатели. Правда, автора предисловия что-то "беспокоит", что-то "тревожит" и "настораживает". Что же именно? "Настораживает, что мемориал превратился в штаб, редуцирующий национальную идею и историю до "борьбы за свободу".

Я не понимаю, что тут сказано. А вот Андрей Самохин, вопреки предисловию к его статье, пишет по-русски и вполне ясно: "Посетителя встречает 10-метровый каменный Ельцин работы Франгуляна. Загнутые пальцы рук сильно смахивают на когти…" Да, этими когтями он и рвал живое тело родины, как пишет об этом простолюдинка Войтехова, живущая на 12 тысяч в месяц. "Посетителя убеждают, что он пришёл в святилище, хотя была бы более уместной аналогия с обиталищем мифического Минотавра".

Напомню, что Минотавр каждые 9 лет пожирал 7 юношей и 7 девушек. А Ельценавр своей невежественной и лживой русофобской пропагандой ежедневно пожирает души сотен наших детей, которых пригоняют в это обиталище. А начинает пожирание некий вступительный мультик. "Его создатели Джаник Файзиев и Арман Яхнин (откуда эти русскоязычные знатоки русской истории?) выставили почти всех верховных правителей России тиранами, недоумками и самодурами. Исторические образы и события искажены… Советская эпоха — мрак и ужас"… "Молодые актеры из пермского театра под руководством В.Гурфинкеля (ещё один!) разыгрывают сценки, изображающие "свинцовые мерзости" советской жизни", которые довели малого из заштатного поселка до Политбюро. Дальше посетитель слышит голоса Окуджавы, Ахматовой, Пастернака, тут что-то смастачил и Павел Лунгин, а ещё красуется фотография участников прославившегося своей убогостью и патологией альманаха "Метрополь": Аксёнов, Ерофеев, Рейн, Кублановский, Алешковский… Тогда, в 1979 году, альманах осудили даже писатели вроде бы того же круга: Григорий Бакланов, Александр Борщаговский, Анатолий Алексин (Израиль)… Странно, что тут ещё не красуются Радзинский, Сванидзе, Млечин. Упущение… Уместны были бы и фотографии авторов столь же знаменитого воззвания в "Известиях" 5 октября 1993 года прогрессистской интеллигенции к Ельцину: "Раздавите гадину!". Он же 3 и 4 октября раздавил не всех, а лишь несколько сот, от которых, как тут же уверяет смердящий прихвостень Георгий Сатаров, "сильно воняло фашизмом".

Можно было бы сейчас не тревожить тени почивших: Белы Ахмадулиной, Алеся Адамовича, Бориса Васильева, пародиста Иванова, Юрия Карякина, академика Лихачёва, Юрия Нагибина, Виктора Астафьева и других, но полезно дать фотографии тех из 42, кто жив-здоров и процветает: Зория Гайковича Балаяна, Даниила Александровича Гранина, Александра Гельмана, Андрея Дементьева, Татьяны Кузовлевой, Александра Кушнера, Андрея Нуйкина, Александра Рекемчука, Андрея Чернова, Мариэтты Чудаковой… Увы, ни одной прогрессистской физиономии из этого перечня в Е-Ц нет, как нет и намёка на то, что при Ельцине население вымирало по миллиону в год. В целом, как пишет Самохин о заведении, всё это — "попросту историческое враньё" с целью придать величие непросыхавшему "могильщику СССР".

Среди всего чудовищного вороха вранья есть только пять слов правды. Они принадлежат самому Ельцину: "Я сделал всё, что мог". Да, именно так: всё, чтобы уничтожить страну. А уничтожив, от радости ещё и оторвал "Калинку" в Берлине.

Но прошёл недолгий срок, и 20 декабря в "Советской России" появилась публикация пресс-службы Михалкова под странным заголовком "Увидел бы раньше — говорил бы жёстче", в которой рассказывается о посещении артистом Е-Центра и приводятся его новые высказывания о нём. И вот с чего он начал: "Я как был убеждён, так и сегодня подтверждаю, что Борис Николаевич — очень мощная фигура, храбрый человек, совершивший два абсолютно несвойственных партийным руководителям поступка. Первое — это самостоятельный(!) отказ(!) от членства в партии без всяких гарантий на(!) своё будущее и не только партийное". Сказано всё это довольно несуразно, но понять-то можно. "Самостоятельный отказ…". А какой ещё может быть отказ, как не самостоятельный? И какие "гарантии на партийное будущее" могут быть у человека, который, как принято говорить в таких случаях, вышел из партии? Но интереснее то, что читаем дальше: "Это был гигантский риск, он рисковал всем — карьерой, собой да и, пожалуй, семьёй, но это был поступок мужчины". Подумать только! "Собой рисковал". Своей жизнью, что ли? "Семьёй рисковал". Что, заставили бы развестись? Да ничего гигантского и мущинского тут не было, и ничем храбрец не рисковал. Ну да, высокую должность, пожалуй, уже не дали бы — только и всего. Ведь на дворе стоял июнь 1990 года. Вы просто забыли это время, Никита Сергеевич. Тогда, совершенно беспрепятственно и ничем не рискуя, бежали из партии тысячи и тысячи шкурников, присосавшихся к партии из карьерных соображений. Собчак, например, к тому времени уже давно сбежал, как, впрочем, и его заместитель. "Второй поступок, который я отношу к мужским поступкам, — это его добровольный уход". Ну, просто король Лир, который добровольно всё отдал дочерям и ушёл! А в действительности это был вынужденный запоздалый уход на пенсию семидесятилетнего пожизненного алкоголика, перенёсшего сложнейшую операцию на сердце. К тому же алкаш прекрасно знал, что на президентских выборах в 1996 году, которые начал с рейтингом в 3%, он не выиграл у Геннадия Зюганова, победу ему устроил абсолютно бесстыжий Чубайс, что не так давно признал даже Дмитрий Медведев, которому вроде бы следовало хранить это в тайне. И вот, исходя из своих соображений, что такое настоящий мужчина, Михалков решительно заявил: "Нужен музей Ельцина? Безусловно! Но это должен быть личный музей человека, вознесённого судьбой на гребень государственной власти".

Да мало ли кого возносило на гребень! Были там и царь Ирод, истребитель младенцев, и Калигула с его жеребцом в сенате, и Нерон, римский пироман, и Пипин Короткий с длинным ножом, и Николай Второй, проигрыватель войн и устроитель революций, и бесталанный громкоговоритель Керенский, и зверь из бездны по кличке Гитлер… Вот их вдовы, у кого они были, и могли бы устроить "личный музей". И Наина Иосифовна может соорудить кунсткамеру из бутылок, пробок и веников, которыми парился в бане муженёк. Но в то же время — как это возможно, я не знаю. Ведь эти люди распоряжались судьбой миллионов…

Но вот что ещё читаем: "С годами правления Бориса Николаевича связано(!) разорение промышленности, сельского хозяйства, гибель деревень, унижение армии, распродажа её имущества, возможность оказаться на грани потери суверенитета". Правильно. Только всё это было не "связано" с теми годами, а именно Ельциным как предателем России в те годы и проводилось, и привело, как справедливо сказано, к "трагическим результатам".

Вот Юрий Поляков посмел напечатать ещё 3 декабря позапрошлого года статью "Мумификация позора" об этом Центре вселенной либералов и тут же потерял…. Нет, не голову, но всё же здание, которое занимала "Литературная газета". Демократия, блин… Сам же Михалков помянутые результаты дальше и называет: "Какую Россию видит посетитель Центра? Она — веками скованная рабством, залитая кровью, окутанная обманом, предательством, трусостью и невежеством, не выигравшая ни одной битвы, не имеющая ни одного героя".

В том же примерно духе на этот раз высказался и министр культуры Мединский: "В Е-Центре фактически вырезали у России вообще всю историю, переплюнув всех прочих сектантов". Да не сектанты, а все эти Свандзинские, Радзинидзе да Млечины-Калечины. "И такая Россия, — продолжает Михалков, — брошена к ногам Бориса Николаевича Ельцина", её единственного героя, "спасшего Россию от рабства". И дальше: "Это не только большая ложь, но (опять поклон в сторону Наины Иосифовны и Владимира Владимировича. — В.Б.) это ещё и очень плохая услуга памяти Бориса Николаевича". И опять: "Во имя памяти Бориса Николаевича нужно…"

Память о нём как о небывалом государственном преступнике и национальном предателе должна остаться на одной страничке школьного учебника да в исторических исследованиях, где можно и побольше. Есть веские основания думать, что во время поездки в Америку по приглашению Сената, Фонда Рокфеллера и Фонда Форда президент Ельцин был просто завербован и действовал как высокопоставленный агент. Иначе чем объяснить, что, подписав Беловежскую бумагу, он прежде всего доложил об этом не президенту СССР, а президенту США? Типичная схема. Агент доложил в Центр: "Ваше задание выполнено: СССР ликвидирован".

Ничего невероятного тут нет. Мировая история знает такие фигуры на самом верху власти. Таким был афинский полководец Алкивиад (450-404 до н.э.), во время войны его родины со Спартой перешедший на её сторону. Там, правда, важную роль сыграло самолюбие, обида. А вот английский король Карл II (1630-1685) был просто платным агентом Людовика ХIV (1638-1715) и всю политику Англии проводил в интересах Франции. А кем оказался наш Троцкий, член Политбюро, нарком иностранных дел и председатель Реввоенсовета, хотя бы только в 1939 году, когда пророчил нам неминуемое поражение в войне с Германией? Это была прямая подначка Гитлера к нападению на СССР. Впрочем, и Ельцина, и Горбачёва вербовать не было никакой нужды. Другое дело Яковлев, он был весьма неглуп. А эти двое — ничтожные существа, капризом истории вознесённые на вершину власти. Им достаточно было услышать из Вашингтона "Молодец!", из Лондона — аплодисменты, из Парижа — "Браво!", и они были готовы уже на всё.

По статье в "Советской России" читатель не мог не заметить, что в создании музея и в подборе экспонатов принимали активное участие, или использованы, так или иначе причастны там к чему-то такие люди, как Франгулян, Оскар Рабин, Джаник Файзиев, Владимир Познер, Гриша Брускин, Арман Яхнин, Павел Лунгин, Георгий Сатаров, Владимир Гурфинкель… И на открытии музея были Кучма из Киева, Шушкевич из Минска, Абрамович из футбольной команды "Челси", Познер из телепрограммы "После полуночи", Потанин неизвестно откуда, Собчак известно оттуда… Русских-то мало. Что это — интернационализм или ксенофобия по отношению к русским? Они только во главе поставлены: директор Дина Сорокина и др. "Никита Михалков предлагает задуматься…" Что же теперь делать? Читаю в интернете: "Никита Соколов, заместитель директора Е-Центра Дины Сорокиной по научной части, руководитель Вольного исторического общества, публицист и оратор подаёт в суд на Никиту Михалкова…", "Историк хочет подать в суд на Михалкова…", "Публицист подал в суд на Михалкова…, "Оратор намерен подать в суд на Михалкова….", Елена Волкова, пресс-секретарь Центра, пишет: "Недовольство Соколова вызвала фраза Михалкова…" Милочка, из-за недовольства в суд не бегут. У меня вызывает недовольство ваша грамотность, но я же не подаю на вас в суд. Там и не примут мой иск. Говорит и пишет этот Соколов невнятно, но если я всё-таки правильно понял, мало ему распри в обществе, и хочет он вбросить ещё "дискуссию" о власовцах. Знают все, кто интересуется, что власовская армия — это всего две боевые дивизии (командиры Зверев и Буняченко), что немцы решились использовать эту шваль только в ноябре 1944 года, когда уж совсем припёрло; ясно любому человеку, кроме вольных историков, что были среди них и такие, перед которыми вопрос стоял так: или надевай власовскую шинель, или становись к стенке. А главное, Советская власть давным-давно простила их. Вопрос закрыт, страница перевёрнута лет семьдесят тому назад. А у Соколова всё свербит, ему невтерпёж ещё поковыряться, произнести обличительную речь, пригвоздить кого-то из давно почивших. "Мы начнём общественную дискуссию…" Уймись, дядя! Но иногда он изъясняется достаточно ясно: "Не реабилитированы те люди, которые реально боролись против советской власти. Современная Россия их по-прежнему считает врагами народа. Это важная общественная проблема! Это общественный вопрос, на который надо отвечать".

То есть надо реабилитировать. Вы, Соколов, подслеповаты, что ли? Да как же враги народа не реабилитированы? Даже памятники поставлены таким известным живодёрам, как генералы-адмиралы Колчак, Краснов, Врангель… А с какой помпой приволокли из Америки и перезахоронили прах Деникина, где-то разыскали останки генерала Каппеля, атамана Семёнова… И это вполне естественно. Советскую социалистическую власть банда Горбачёва-Ельцина предала, задушила с помощью американцев, которые не поскупились на это дело отмусолить пять триллионов долларов, и установила хотя дряхлый, вшивый, но все же хищный капиталистический строй. Ну и, конечно, все, кто когда-то боролся против Советской власти, для нынешних властителей — страдальцы и герои. Другое дело, как на всех этих персон смотрит народ. Читатели предлагают разное. Одни — просто взорвать музей и на его месте разбить сквер им. Путина. Другие — превратить музей в главный Уральско-Сибирский вытрезвитель им. Ельцина федерального подчинения. Третьи идут ещё дальше: центральный вытрезвитель Российской Федерации того же славного имени. Директором назначить Наину Иосифовну, её заместителем — Наталью Дмитриевну Солженицыну. Правда, её великий муж не пил даже на фронте, а менял у солдат, как сам пишет, водку на сахар, но в любви равноапостольной вдовы Натальи к Ельцину сомневаться не приходится. И вообще, как пишет в "ЛГ" Надежда Ивановна Морозова, "эти две вдовушки стоят друг друга". А что делать с самими создателями музея, с его нынешним персоналом? Читатели предлагают всех, кроме простых рабочих-строителей, работавших ради хлеба насущного для детей, всех во главе с директором Диной Сорокиной судить судом военного трибунала по обвинению в измене родине: и её заместителя Соколова, и заведующего архивом Дмитрия Пушмина, и директора артгалереи Илью Шиловского, и пресс-секретаря Елену Волкову. Да не забыть и Сергея Иванова, который, будучи руководителем администрации президента, энергично помогал сооружению этого дворца позора российской власти.

Судить! И никаких гвоздей! Вот лозунг мой — и солнца!

Избранный президент США Дональд Трамп во время своей первой пресс-конференции обвинил американские и европейские фармацевтические компании в «безнаказанном убийстве» людей. От уточнил, что цены на медикаменты в стране слишком завышены и их необходимо менять. «Мы крупнейший в мире покупатель лекарств и не можем добиться разумных цен на них», — сказал Трамп.

Фармкомпании Европы и США после слов Трампа лишились почти $40 млрд

После этого заявления избранного президента котировки всех ведущих американских фармкомпаний поползли вниз. Падение распространилось и на европейских игроков.

За два дня капитализация ведущих фармкомпаний США сократилась в общей сложности на $25 млрд, а европейских — более чем на $14 млрд.

В начале декабря 2016 года сообщалось, что антимонопольное ведомство Великобритании оштрафовало американскую фармацевтическую компанию Pfizer на рекордные $106,5 млн за завышение цен на лекарство против эпилепсии на 2600%.

Олег Тиньков: «Все разговоры про конкуренцию — это полная ерунда»

Татьяна Терновская, редактор Банкир.Ру

Основатель Тинькофф банка, предприниматель Олег Тиньков рассказал на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС, что в ближайшее время не планирует выходить на другие рынки кроме российского. При этом он отметил, что угрозу российскому банковскому сектору несут вовсе не онлайн-банки.

«Мы были в Англии, смотрели пару банков, даже сделали один дью диллидженс,— рассказывал Олег Тиньков, отвечая на вопрос модератора сессии Рубена Аганбегяна.— Смотрели в Китае один банк. На наш взгляд, он стоил ноль, технологии были 80-х годов, хотя он позиционируется как необанк. В команде одни старики сидели. В общем, такой трэш, в нашем восприятии. Мы просто на них посмотрели и ушли…»

Основатель Тинькофф банка указал, что не видит для себя никаких других рынков в ближайшем будущем, кроме российского. «Мы здесь родились и мы хотим здесь работать,— подчеркнул он.— Рынок на самом деле огромный, 140 миллионов. И мы не чувствуем конкуренции. Все разговоры про конкуренцию — это полная ерунда».

При этом Олег Тиньков обратил внимание на некие «странные вещи на рынке».

«К сожалению, за последние несколько лет сформировалось несколько частных финансовых групп, которые, на мой взгляд, выросли на бесконтрольности регулятора и на плохом законодательстве,— заявил он.— Как мы помним, товарищ Бендер тоже не нарушал кодекс, да? Когда частные финансовые группы с активами в 3 трлн, 2 трлн, в 1 трлн, не понятно происхождение этого капитала. Какие-то пенсионные фонды задействованы, какие-то IPO проходят на Московской бирже. Мы все это видим, и рынок это понимает и знает, и список этих банков понятен. Не знаю, может, он в ЦБ не понятен или в Госдуме не понятен? Всем он понятен. А потом ты с ними вроде как конкурируешь. Ты должен прийти в „Аэрофлот”, чтобы сделать кобренд. А они: „А у нас вот столько нам предлагают”. Я говорю: „Они могут хоть сколько предлагать, деньги-то нарисованные. Или, там, пенсионные”».

Олег Тиньков заявил, что эта тема его волнует: «Если мы говорим про банки в России, находясь в столь уважаемом заведении… И тем более я вижу слово „Гайдар”… Я не знаю, предполагал это Гайдар или нет. Но в общем и целом нужно, конечно же, заменять законодательную базу. Чистить пузыри, которые возникли за последние годы. Потому что, на мой взгляд, это основная угроза банковскому сектору России. А не онлайн-банки».

Гарегин Тосунян: «Если бы все было идеально, было бы неинтересно»

Татьяна Терновская, редактор Банкир.Ру

Почти вся прибыль приходится на первую пятерку банков, конкурентная среда ухудшается, инфляция кроется не в кредитной сфере, падение экономики через пять-семь лет закладывается уже сегодня, а тотальное недоверие является особенностью нашей культуры. Об этом и многом другом говорил президент АРБ Гарегин Тосунян на традиционной встрече с журналистами.

«Великолепная пятерка»

Прибыль российских банков за 11 месяцев составила 714 млрд руб. При этом 429 млрд, то есть 60%, приходится на Сбербанк. Долю топ-5 банков пока не просчитали, но понятно, что если один банк получил 60% прибыли, то первые пять, наверное, все 80%, а то и 85%.

Доля первых пяти банков у нас растет уже 10 лет — с 42 до 56%. Причем это не только наша тенденция, она общемировая. В США к 2014 году был рост с 36 до 47%. В Великобритании — с 81 до 90%. В Китае рост небольшой, всего на 1%, в Германии — на 2%.

Противоречие здравому смыслу

Концентрация капитала у нас усиливается. Хорошо это или плохо, однозначного ответа дать нельзя. В этом нет трагедии, если в остальной части рынка обеспечивается нормальная конкуренция.

Но мы, к сожалению, вынуждены отмечать, что конкурентная среда не только ухудшается, но иногда некоторые действия, шаги, предпринимаемые на официальном уровне, просто противоречат здравому смыслу. Сейчас я был вынужден отправить очередное письмо на имя председателя правительства по поводу того, что к финансированию строительных проектов не допускаются банки ниже определенного уровня по капиталу. Совершенно непонятно, зачем? Разве у нас такой избыток средств? Почему не допускают средних и мелких участников?

Где искать инфляцию?

Мы ищем источники инфляции «под фонарем», где светло. А там, где она на самом деле есть, мы ее в упор не видим и продолжаем с ней бороться через рынок кредитования.

Во вчерашнем интервью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина говорится: «Процесс консолидации банковского сектора, оздоровления будет достаточно длительное время сопровождаться уменьшением количества банков хотя бы потому, что кормящий ландшафт ограничен — когда много зайцев на одной поляне, всем просто не хватает травы, чтобы кормиться».

Абсолютно верно, особенно если мы этот ландшафт искусственно сокращаем, если мы эту «траву» уничтожаем, в этом случае кормиться будет нечем. Когда мы определенными действиями сокращаем само экономическое пространство, то не удивительно, если после этого и для бизнеса, и для банков остается меньше площади. А мы это делаем, в том числе и под соусом борьбы с инфляцией.

Это важная задача. Но посмотрите динамику роста тарифов с 2001 по 2015 год! Бензин: подорожание в 4,5 раза. Да, там нет госмонополии, но есть в определенной степени влияние государства на ценообразование. Перевозка грузов по железной дороге, чистая госмонополия — в 4,6 раза рост тарифов, причем за последний год на 10%. Пересылка писем, работа почты — рост в 5,5 раза, и это ведь пересылка не только писем, но и соответствующих товаров. Электроэнергия — в 6,3 раза, и это чистая госмонополия. Проезд в метро — в 6,8 раза. Газ, чистая госмонополия,— в 9,8 раза. Понимаете? Инфляция, соответственно, выросла в четыре раза за это десятилетие.

А мы ищем инфляцию в кредитной сфере.

Инвестиции — не для банков?

Пик инвестиций в основной капитал был в 2007 году, тогда они выросли на 42%. В 2008 году рост был лишь 30%. В 2009 году мы получили минус 9% инвестиций в основной капитал.

По мнению известных экспертов, инвестиции сказываются на экономике спустя пять-семь лет, и мы недавно пожинали и еще пожинаем плоды той цифры. В 2010 году снова пошел рост на 14%, далее — на 20%, в 2012 году — на 14%. А с 2013 года снова снижение: динамика составила всего 6%, потом — 3%, в 2015 году — 4%. Если говорить о прошедшем годе, то показатель за девять месяцев — минус 2%. Мы сегодня закладываем падение экономики через пять-семь лет!

Среди моих уважаемых коллег есть те, кто говорит: «А это вообще не функции банков — заниматься инвестиционным кредитованием». Оказывается, только фондовый рынок должен инвестициями заниматься? И еще неизвестно, какие источники, от бога данные? В Европе за счет кредитов финансируется 40% инвестиций в основной капитал. В США, где очень сильно развит фондовый рынок, 25% инвестиций — за счет банковского капитала. Откуда берутся эти идеи, что нечего банкам долгосрочно кредитовать, пусть этим занимается кто-то, не совсем понятно.

Дебанкизация

За 10 лет количество банков в России сократилось с 1200 до 586. То, что только за последний год мы потеряли чуть меньше ста банков, знают все. В Великобритании за десятилетие количество банков сократилось на 10%, в Италии на 20%, до 300 банков, но это же маленькая Италия! В Штатах сокращение составило 30%, а у нас целых 45%.

Поэтому тема банкизации по-прежнему остается актуальной. Термин «банкизация» мы ввели 10 лет назад, утвердив на съезде АРБ. Но сейчас идет обратный процесс, идет дебанкизация, и мы имеем определенное сжатие экономики по всем основным показателям. И это не повод для восторгов.

Высокая цена понимания

Центральный банк в этом году с нами работал, и работал очень активно. У нас еженедельно проходят совместные рабочие группы, рабочие встречи. Конечно, мы очень много друг другу оппонируем, спорим, обсуждаем, но это серьезный «капитал». Другое дело, что мы, конечно же, хотели бы иметь на выходе больше логики, больше понимания, больше открытости. Но я думаю, что постепенно и это приходит, хотя очень дорогой ценой…

При массе замечаний, претензий, оговорок эта совместная работа приносит определенное удовлетворение, хотя по многим вопросам у нас пока остаются совершенно разные точки зрения. Но это жизнь. Если бы все было идеально, то, наверное, было бы неинтересно.

Тотальное недоверие — это наш бич! Это один из элементов нашей культуры. И недоверие, в том числе Центрального банка самому себе — тоже серьезная проблема. Из-за этого все процедуры централизуются в центральном аппарате. Территориальные управления сейчас по своему влиянию, как я понимаю, начинают девальвироваться. И получается, что, сидя в центральном аппарате, ты будешь определять судьбу банков, находящихся в глубинке. Это серьезная проблема.

С другой стороны, по платежным системам, по вопросам идентификации, поведенческого надзора… Есть ряд вещей, которые мы максимально поддерживаем, вместе с Центральным банком их инициируем и вместе разрабатываем. У нас есть очень много конструктивной и содержательной совместной деятельности. В этом смысле Центральный банк очень открыт и очень к нам расположен. Мы говорим об этом в меньшей степени, а то, что нас наибольшим образом напрягает, обсуждаем многократно.

Банки и ломбарды

Меня очень беспокоит, когда люди вынуждены выносить свое последнее и закладывать. Фактически ломбард — это высочайшая степень риска, и в этом смысле высочайшая рентабельность. Вы помните, у них еще был особый режим регулирования и надзора? Сейчас он начинает постепенно ужесточаться. И в этом смысле, если речь идет о ломбарде, кредитные организации вполне могли бы эту функцию выполнять, но под более жестким надзором. А ломбарды как таковые оказались отдельно взятым царством.

«Бум „ожирения” пока не пугает»

О предстоящем буме кредитования сегодня речи не идет. То, что ипотека более или менее росла в этом году, мы уже считали благом. Это специфический рынок, который имеет достаточно источников роста.

У потребительского кредитования спад сократился — кредитные бюро дают нам информацию о том, что этот рынок оживляется. Но о буме нам еще рано говорить.

В 2008 году нас пугали, что надо ужесточить рынок кредитования, держать высокие ставки, все делать, потому что нам угрожает ипотечный кризис Соединенных Штатов. И я все время повторял одну и ту же мысль: «Я мечтаю о том, когда нам реально будет угрожать ипотечный кризис Соединенных Штатов». Бояться ожирения в состоянии дистрофии — до этого надо хоть чуть-чуть дожить и не упасть в обморок. Дай бог, чтобы в этом году рост потребкредитования был хотя бы на проценты выше прошлогоднего.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден вводит американцев в заблуждение по поводу действий Агентства национальной безопасности (АНБ), заявил в четверг Майкл Помпео, которого избранный президент Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост директора ЦРУ.

"Сноуден, находясь в своем удобном и безопасном доме в Москве, вводит американский народ в заблуждение по поводу разведывательной деятельности АНБ", — заявил Помпео на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в сенатском спецкомитете по разведке.

Как заявил, открывая слушания, глава спецкомитета сенатор Ричард Барр, он и его коллеги пока не поучили от Трампа официального представления по поводу Помпео.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт. Это юридически не позволяло Сноудену покинуть Россию.

Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

Сноуден ранее не раз заявлял о том, что не работает на ФСБ РФ. Президент России Владимир Путин также отмечал, что "наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают".

Дмитрий Злодорев.

Кандидат на пост главы Пентагона Мэттис в письменных показаниях к утверждению его министром обороны заявил, что обеспокоен действиями России в целом ряде направлений.

"Когда мы обнаружим области, в которых мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять поведению России и защищать себя, если Россия решит действовать против наших интересов. Вызовы, которые представляет Россия, включают вызывающие тревогу заявления из Москвы относительно использования ядерного оружия, нарушения договоров, использование гибридной военной тактики для дестабилизации других стран и участие во взломах и информационной войне. Укрепление НАТО будет фундаментально важно для того, чтобы противостоять этим вызовам, и нам потребуется интегрированная стратегия, которая укрепляет Североатлантический альянс и обеспечивает возможность министерства обороны (США) противостоять традиционным и вновь появляющимся угрозам", — говорится в показаниях Мэттиса.

Президент Владимир Путин 1 декабря подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики РФ, в которой говорится, что Россия "подтверждает готовность к обсуждению вопросов дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов исходя из растущей актуальности придания этому процессу многостороннего характера".

В МИД РФ ранее заявляли, что российская сторона определится с дальнейшими шагами по сокращению своих ядерных арсеналов с учетом ряда факторов, которые влияют на стратегическую стабильность, в том числе размещения системы ПРО США и угрозы появления оружия в космосе. Кроме того подключение к процессу ядерного разоружения Франции, Великобритании и Китая также является условием прогресса на этом направлении.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

Алексей Богдановский.

Посол Испании в Великобритании Федерико Трильо покинул свой пост из-за разразившегося вокруг него скандала, связанного с событиями 2003 года, сообщает телеканал 24 Horas.

Трильо занимал пост министра обороны с 2000 по 2004 годы. 26 мая 2003 года Як-42, летевший из Афганистана в Испанию, разбился при заходе на посадку в 30 километрах от турецкого города Трабзон. Самолет столкнулся со склоном горы на высоте 1,4 тысячи метров. Погибли 75 человек — 62 испанских военнослужащих и 13 членов экипажа (12 украинцев и один белорус).

Неделю назад Госсовет Испании обнародовал доклад, в котором возложил ответственность за крушение самолета на минобороны. Госсовет пришел к выводу, что до крушения "существовали признаки, которые минобороны должно было принять во внимание". В среду министерство обороны Испании впервые взяло на себя ответственность за эту трагедию, соответствующее заявление сделала нынешняя глава ведомства Мария Долорес де Коспедаль.

В четверг 13 высокопоставленны дипломатов в отставке обратились с письмом к министру иностранных дел Испании Альфонсо Дастису с просьбой немедленно отправить Трильо в отставку.

Разбившийся в 2003 году самолет, принадлежавший авиакомпании "Украинские Средиземноморские авиалинии" (Ukrainian-Mediterranean Airlines), выполнял чартерный рейс из Кабула (Афганистан) в Сарагосу (Испания) с промежуточными посадками для дозаправки в Бишкеке (Киргизия) и Трабзоне (Турция). Комиссия по расследованию в составе шести человек (трое от Турции, по одному от России, Украины, Испании), которая в течение двух с половиной лет изучала обстоятельства трагедии, установила 14 причин катастрофы, в том числе усталость экипажа (к моменту крушения его члены находились в полете 23 часа без отдыха), недостаток горючего, недостаточность опыта полета в сложных погодных условиях, непредоставление авиакомпанией пилотам достаточных сведений о характеристиках аэропорта в городе Трабзон, непроведение необходимой инспекции самолета перед вылетом из Кабула и другие.

Комиссия по обороне парламента Испании признала Федерико Трильо ответственным за гибель военнослужащих, так как он не организовал необходимую проверку самолета. Кроме того, он был признан виновным в неправильных действиях при опознании тел погибших, а также в некорректном отношении к их родственникам. Суд вынес обвинительные приговоры в отношении трех испанских военных, допустивших ошибки при опознании.

Однако лишь в минувшую среду минобороны публично заявило о своей ответственности за гибель самолета.

После публикации доклада Госсовета оппозиция потребовала отправить в отставку и лишить права занимать государственные должности Трильо. Позже МИД объявил, что Трильо вскоре оставит пост, однако там подчеркнули, что речь идет о ротации, а не каких-то мерах, связанных с его виной в катастрофе.

Опубликован рейтинг стран по стоимости жизни

Самыми дорогими оказались Бермудские острова, Швейцария и Исландия.

Такие данные обнародованы в исследовании портала Numbeo под названием Cost of Living Index, включающем в себя 121 страну мира. Аналитики оценивают каждую страну в отчете по нескольким параметрам-индексам. Причем за показатель в 100% принимается стоимость жизни в Нью-Йорке. Эти параметры включают в себя потребительские цены (на продукты, рестораны, транспорт), стоимость аренды жилья, стоимость продуктов, расценки в ресторанах и покупательскую способность населения.

Самая низкая стоимость жизни в 2017 году зафиксирована в Египте, Индии и Украине.

По отдельным параметрам лидерами оказались разные страны. Так, по стоимости аренды жилья самыми дорогими были признаны Бермудские острова, Гонконг и Сингапур. А самыми доступными стали Непал, Пакистан и Египет.

По стоимости продуктов и питания в ресторанах опередили всех Бермудские острова, Швейцария и Исландия. Дешевле всего продукты обходятся в Египте, на Украине и в Молдавии. А питаться в ресторанах выгоднее всего в Непале, Индии и Тунисе.

Россия заняла в рейтинге 81 место. Интересно, что во многих популярных у русскоязычных покупателей странах стоимость жизни ниже, чем в России. Так, ниже по списку находятся Черногория, Чехия, Турция и Болгария.

ТОП-10 самых дорогих стран по стоимости жизни:

1. Бермудские острова

2. Швейцария

3. Исландия

4. Норвегия

5. Багамские острова

6. Американские Виргинские Острова

7. Япония

8. Италия

9. Дания

10. Сингапур

В Британской Колумбии иностранцы переориентировались на более дешевую недвижимость

В ноябре 2016 года в канадской провинции нерезиденты приобрели всего восемь объектов недвижимости стоимостью более $3 млн. Зато в ценовом сегменте до $1 млн за аналогичный период было зафиксировано 304 сделки.

Аналитики связывают эту тенденцию с введением в августе 2016 года налога на покупку недвижимости иностранцами в размере 15% от стоимости объекта. В ноябре, несмотря на некоторое увеличение числа зарубежных покупателей, их количество все равно оставалось на низком уровне, пишет Vancouver Sun.

В ноябре 2016 года доля иностранцев в общем числе сделок с жильем в Британской Колумбии составила 4,1%. Это на 3% больше, чем в октябре 2016 года. Сразу после введения налога на покупку недвижимости нерезидентами в августе 2016-го их доля сократилась до менее чем 1%.

Общая стоимость приобретенного иностранцами жилья в ноябре 2016 года составила $295,8 млн. А с июня по ноябрь этот показатель равнялся $3,5 млрд.

Шокирующий рост кибератак на бизнес: снова виновата Россия?

Число хакерских нападений на британские частные компании в 2016 году выросло в четыре раза. Кто их совершает, угрожают ли кибератаки российским организациям?

Количество кибератак на бизнес в среднем увеличилось в четыре раза между I и IV кварталами 2016 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные крупного интернет-провайдера Великобритании ISP Beaming. Так, в Соединенном Королевстве в среднем происходит 230 тысяч атак на частные компании в год. В ноябре это число превышало 1000 в день.

Шокирующий рост числа кибератак на бизнес — явление повсеместное, отмечают эксперты. На фоне скандала с якобы кибервмешательством в выборы и обвинениями американских спецслужб возникает логичный вопрос: это тоже все российские хакеры натворили? На практике преступную программу может написать, например, русскоговорящий программист, а использовать ее может американец, который находится в Италии, поэтому говорить о локализации киберпреступников в какой-то отдельной стране непрофессионально, считает генеральный директор Group-IB Илья Сачков.