Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Иранец, который привел Россию в Сирию

Кто такой Касем Сулеймани, иранский «архитектор» российской операции в Сирии

Мария Баранова

30 сентября исполнился год с начала российского военного вмешательства в сирийский конфликт. С этой операцией прочно связано имя генерала Касема Сулеймани — главы иранского спецподразделения «Кодс». Этот человек был одним из тех, кто убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии. «Газета.Ru» выясняла, что ждать от иранского генерала и как широко распространяется его международное влияние.

После того как отечественная авиация была размещена в Сирии на постоянной основе в 2015 году и начала наносить удары по местным террористическим группировкам, британское информационное агентство Reuters сообщило, что иранский генерал Касем Сулеймани является одним из главных «архитекторов» этой операции.

По их данным, именно Сулеймани описал военному руководству в Москве сценарий военных действий в Сирии и обозначил возможности воздействия на ситуацию. Во время его первого предполагаемого посещения российской столицы (24–26 июля 2015 года), как утверждает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе, Сулеймани встречался с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

«Сулеймани разложил на столе карту Сирии. Русские были очень обеспокоены и чувствовали, что ситуация резко ухудшается, что была серьезная угроза для режима Асада, — говорится в публикации. — Иранцы убедили их, что еще есть возможность перехватить инициативу. Сулеймани тогда сыграл важную роль, уверяя их, что не все потеряно».

В том же месяце Россия направила суда снабжения через Босфор, а 9 сентября стало известно об участии России в сирийском конфликте — еще до официального подтверждения Москвы.

Всего известно о четырех поездках Касема Сулеймани в Москву: в конце июля, начале августа, в декабре 2015 года, а также в середине апреля 2016 года. Информация о первых двух визитах была предоставлена тому же Reuters источниками в американских спецслужбах и в иранском правительстве. О последующих сообщали иранское агентство Fars и американский телеканал Fox News.

Информированный источник «Газеты.Ru» подтвердил, что Сулеймани несколько раз был в Москве, в том числе прошлой зимой.

«Касему доверяют, с ним обсуждают поставки оружия», — рассказал он. Сирийскую операцию Сулеймани обсуждал с российскими коллегами еще в 2013 году, однако дестабилизация обстановки на Украине затормозила эти консультации на два года.

Международный человек-загадка

Представитель Госдепа США Марк Тонер заявил, что в Вашингтоне склонны верить информации СМИ. Он также сказал о намерении США поднять вопрос о нарушении санкционного режима в отношении Ирана в Совете Безопасности ООН. Свое беспокойство касательно возможной поездки выразил и госсекретарь Джон Керри в телефонном звонке Сергею Лаврову, но признал, что Вашингтон не обладает достаточными доказательствами.

Имя Касема Сулеймани включено в черный список ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которым запрещается покидать территорию страны из-за связи с разработками военной ядерной программы.

В отношении Сулеймани и «Кодс» действуют также и односторонние санкции США, которые классифицируют «Кодс» как организацию, оказывающую содействие терроризму, а персонально Касема Сулеймани — как террориста.

В Кремле эти сообщения воспринимают как очередную попытку очернить репутацию России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что встреч Сулеймани с Владимиром Путиным однозначно не было, хотя он не располагает информацией о том, приезжал ли генерал в Москву.

Похожим образом отреагировали и в Министерстве обороны РФ. Как прокомментировал «Коммерсанту» эту информацию высокопоставленный источник в оборонном ведомстве, для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по борьбе с террористическим «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) достаточно «поднять трубку», а не вызывать в Москву иранского генерала, на которого наложены санкции ООН.

Касем Сулеймани, который провел большую часть жизни в секретных операциях за границей, к 2016 году заработал авторитет национального героя Ирана. О нем снимают документальные и художественные фильмы, пишут песни, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы. Первый тираж сборника публичных речей генерала разлетелся с прилавков буквально в считаные дни.

Среди политиков соседних государств и в Америке он известен как «проницательный и пугающе умный стратег», организатор диверсионно-разведывательных операций, создавший широкую агентурную сеть с опорой на шиитские общины по всему региону. Как заявил журналу The New Yorker Джон Магуайр, бывший сотрудник ЦРУ в Ираке, «на сегодняшний день Сулеймани является самой мощной фигурой на Ближнем Востоке, и никто ничего о нем не слышал».

Непрофессиональный военный

О молодости генерала известно совсем немного. Касем Сулеймани поднялся по социальной лестнице благодаря Исламской революции 1979 года, свергнувшей шахский режим.

Касем Сулеймани родился в бедной крестьянской семье в маленькой горной деревушке Рабор восточной провинции Керман. Его отец, получивший земельный надел по шахской реформе, должен был выплачивать непосильный кредит. Поэтому окончив только пять классов начальной школы, 13-летний Касем со своим родственником отправились на заработки в провинциальный центр.

Вплоть до революции и последовавшей за ней ирано-иракской войны Сулеймани был разнорабочим, а после выплаты кредита устроился в керманскую водоочистительную компанию, где через некоторое время стал помощником инженера. Сулеймани так и не удалось поступить в университет или пройти серьезное военное обучение.

Молодой Сулеймани горячо поддержал идеи революции. С первых ее дней он записался в Корпус стражей Исламской революции — КСИР, который впоследствии превратился в элитное подразделение, подчиняющееся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и располагающее сильным влиянием на экономику страны.

40 лет назад, впрочем, большинство членов корпуса не имело военной подготовки, кроме 45-дневных курсов, организованных для новых бойцов. В дни революции Сулеймани выполнял невоенные задачи. Ему было поручено обеспечение бесперебойного водоснабжения провинции Керман. С задачей он справился достойно.

Боевым крещением КСИР стало подавление курдского сепаратизма. В этой операции Сулеймани не играл ключевой роли, но получил первый военный опыт. Вскоре после этого иракский диктатор Саддам Хусейн атаковал Иран, развязав войну, которая продлилась восемь лет. Сулеймани выезжал на фронт как специалист по водоснабжению всего на две недели. Но сумел задержаться: он не только пробыл на фронте практически всю войну, но и сделал за эти годы невероятную карьеру. За героизм и храбрость Сулеймани быстро завоевал популярность в армии и всего за три года продвинулся от военного инструктора до командира 41-й бригады.

КСИР сыграл ключевую роль в ирано-иракской войне 1980–1988 годов, и Сулеймани так или иначе принимал участие в подготовке операций подразделения. Именно тогда он заложил основы своей будущей агентурной сети, установив связи с лидерами иракских курдов и шиитской организации «Бадр», которые боролись против Саддама Хусейна.

Сулеймани участвовал в управлении операциями «Бадр» во время шиитского восстания против Хусейна. После подавления восстания дивизия Сулеймани была направлена в родную провинцию Сулеймани Керман для борьбы с коррупцией и наркотрафиком, идущим из Афганистана.

Тогда же командир начал поддерживать афганских боевиков из «Северного альянса», воюющих с радикальным движением «Талибан», которое вело гонения на шиитов и получало помощь от Саудовской Аравии и Пакистана. В какой-то момент две страны оказались на пороге войны, и Иран подтянул к восточным границам почти четверть миллиона солдат. Сулеймани удалось предотвратить трагедию.

Как утверждал в интервью ВВС бывший американский посол в Афганистане Райян Крокер, иранский командир пошел на сотрудничество с американцами в борьбе с «Талибаном», несмотря на официальный разрыв дипломатических отношений с 1980 года.

В начале 2000-х был шанс пересмотра всей политической линии в отношениях с Вашингтоном. Но в 2002 году президент США Джордж Буш в докладе конгрессу назвал Иран частью «оси зла», и сотрудничеству был положен конец.

Победитель Саддама и Вашингтона

Сулеймани возглавил «Кодс» в 1998 году. Именно он переформатировал подразделение в инструмент внешней политики Ирана, превратив в нечто среднее между спецназом и внешней разведкой. С тех пор «Кодс» координирует и направляет деятельность сети шиитских «революционеров», выступающих против американских союзников в регионе, в том числе Саудовской Аравии или Бахрейна.

Подразделение «Кодс» Сулеймани сыграло важную роль в свержении режима Саддама Хусейна. К тому моменту Иран поставлял иракским курдам и шиитским ополчениям значительную военную и техническую помощь, а военные инструкторы проникали в страну под видом «иранских строителей». Сулеймани лично командовал военными операциями иракских боевиков, установил отношения с большинством партий и организаций — тогда он считался реальным хозяином положения в Ираке.

После падения режима Хусейна Сулеймани уже имел влияние на важные политические фигуры в Ираке.

Шиитская «Бадр», позже переименованная в «Верховный совет исламской революции в Ираке», считала себя продолжательницей идеологии Исламской революции 1979 года в Иране.

Иракские курды, несмотря на контакты с США, не забыли того, что во время войны с Саддамом Иран приютил у себя миллионы их людей. Несмотря на наличие трехтысячного контингента американских советников в Ираке, влияние «Кодс» все равно оказалось сильнее.

Как рассказал Reuters один из лидеров «Бадр», иранские инструкторы помогали во всем: от тактических задач до предоставления технических средств. «Американцы все эти годы контактировали с иракской армией, но никогда не учили использовать беспилотники или сложные коммуникационные сети. «Аль-Хашд аль-Шааби» (преимущественно шиитское ополчение в Ираке, воюющее с ИГ. — «Газета.Ru») между тем с помощью иранцев научились управлять ими и производить их», — говорил он.

К моменту формирования нового иракского правительства в 2010 году во главе с шиитом Нури аль-Малики иранские спецслужбы под контролем Сулеймани оказали решающее влияние на его состав. Так за ним закрепилась слава «кукловода Ближнего Востока» и «головной боли США».

Со временем под руководством иранского генерала сформировалась целая сеть альянсов по всему региону. «Никто в Тегеране изначально не задумывался о создании оси сопротивления, но события этому благоприятствовали, — сказал один из западных дипломатов в Багдаде журналу The New Yorker. — И в каждом случае Сулеймани был умнее, быстрее и лучше обеспечен ресурсами, чем кто-либо другой в регионе. Он не упускал ни единой возможности в построении блока сопротивления и шел к своей цели медленно, но верно».

Сулеймани против «халифата»

Когда иракские города один за другим начали падать в руки «Исламского государства», сеть Сулеймани моментально отреагировала. Для Ирана борьба с ИГ стала приоритетом: из-за угрозы региональной безопасности и распространения радикального ислама суннитского толка — террористы активно уничтожали шиитские святыни. Сулеймани взял командование в свои руки и перебросил в Багдад своих лучших бойцов. Именно с «Кодс» связывают основные победы иракских вооруженных сил в Тикрите, Фаллудже и Мосуле.

Когда террористический «халифат» пришел в Сирию, «Кодс» уже был готов.

По данным DEBKA, израильского ресурса с крепкими связями в спецслужбах страны, иранские специалисты руководят военными действиями армии Башара Асада на многих фронтах, а также координируют действия ливанской «Хезболлы» в борьбе с ИГ, их союзников и части сирийской оппозиции. Официальный Иран опровергает факт присутствия бойцов КСИР в Сирии.

В апреле иранский арабоязычный ресурс Al-Alam со ссылкой на главу разведки Ирана Махмуда Алави сообщил, что Сулеймани и президента Сирии Башара Асада связывают доверительные отношения. В особо острый период конфликта иранский генерал предлагал Асаду перевезти семью в Иран, однако тот отказался.

Весной 2015 года на одном из сайтов сирийской оппозиции появился плакат с изображением командира «Кодс». «Голосуйте за Касема Сулеймани, президента Сирии», — гласил текст. Плакат задумывался как издевка над Асадом, но для такой шутки есть все основания.

Другой арабо-иранский онлайн-ресурс со связями в сирийской оппозиции Name Sham цитировал самого Асада, который якобы утверждал на одном из совещаний: «Генерал-майор Сулеймани занимает особое место в моем сердце. Если бы он выставил свою кандидатуру против меня, он бы победил на выборах. Вот как любит его сирийский народ».

«Солдат до конца»

В Иране влияние Сулеймани было велико еще до того, как сирийский конфликт превратил его в политическую «суперзвезду». Генерал пользуется доверием верховного руководителя Ирана Али Хаменеи, которому Сулеймани подчиняется напрямую. Хаменеи называет его «живым мучеником» (то есть достойным высшей награды в исламском раю) за вклад в дело исламской революции.

Несмотря на близость к консервативному крылу тегеранского руководства, в разгар студенческих оппозиционных выступлений 1999 года Сулеймани подписал письмо президенту Ирана, реформисту Мохаммаду Хатами, выражая свое несогласие с применением оружия при подавлении беспорядков. Тем не менее, после того как волна недовольства сошла на нет, спецслужбы Ирана похитили десятки организаторов протестов. Сулеймани был прекрасно об этом осведомлен.

На похороны матери Сулеймани в 2013 году собралось и все военное командование, и все политические и религиозные лидеры страны, что говорит о его авторитете.

Джон Магуайр рассказывал журналистам The New Yorker о том, что иранский генерал, несмотря на отсутствие формального образования, начитан и эрудирован, более интеллигентен, чем его окружение, и обладает «сдержанным обаянием».

С таким авторитетом Сулеймани вполне мог бы начать борьбу за власть в самом Иране. В связи с приближающимися президентскими выборами 2017 года в иранских соцсетях появились призывы к Сулеймани выдвинуть свою кандидатуру.

Мохаммед-Реза Бахонар, бывший первый заместитель спикера иранского меджлиса, даже заявил, что готов поддержать такую инициативу. «По уровню политического анализа он ничуть не уступает верховному руководителю или Хасану Насралле, лидеру ливанской «Хезболлы», — заявил он.

Однако в сентябре Касем Сулеймани сделал заявление, что не имеет политических амбиций и хочет остаться солдатом до конца своих дней. Очевидно, что в ближайших планах у него — завершение сирийской кампании. Если завершение будет успешным, выборы в Иране Сулеймани не понадобятся.

Названы лучшие страны Европы для международных студентов

Норвегия сместила Ирландию с первой на вторую позицию в рейтинге. А «бронзу» завоевала Польша.

Организация Studyportals опубликовала исследование под названием International Student Satisfaction. В нем аналитики исследовали то, насколько довольны международные студенты своим обучением в Европе. Рейтинг основан на 15 965 отзывах самих искателей знаний по всему миру о 153 университетах Старого Света.

Интересно, что наибольшее число университетов, заслуживших признание студентов в 2016 году, расположены в Испании. Следом за ней идет Германия. Больше всего довольны своим обучением искатели знаний из Франции, Италии и Греции.

В прошлом году Польша занимала в рейтинге лишь шестое место. А в этом году она "вскарабкалась" на почетную третью ступень пьедестала.

ТОП-10 лучших стран Европы для международных студентов:

1. Норвегия

2. Ирландия

3. Польша

4. Финляндия

5. Великобритания

6. Словения

7. Швеция

8. Дания

9. Чехия

10. Австрия

Опубликован рейтинг самых состоятельных домохозяйств мира

Лидерами Global Wealth Report по-прежнему остаются швейцарцы. Размер чистых финансовых активов на одного человека в стране составляет более €170 000.

Авторы исследования изучили финансовые активы, среди которых счета в банках, вклады в ценные бумаги и другие накопления частных лиц, и задолженность домохозяйств в 53 странах мира, пишет Наша Газета. Примечательно, что на долю именно этих государств приходится 90% ВВП и 69% населения планеты.

Собранные данные показали, что глобальные темпы роста благосостояния в минувшем году замедлились, составив всего 4,9% годовых. Это почти соответствует уровню экономического роста. При этом вырос объем кредитных обязательств, особенно это касается лидеров рейтинга.

Если говорить о данных по регионам, то снижение темпов роста благосостояния наблюдается в странах Западной Европы, в США и Японии – 3,2,%, 2,4%, 2,1% годовых. В то время как в других азиатских странах домохозяйства богатели более активно – в среднем на 14,8% в год. В Восточной Европе и Латинской Америке показатели в два раза скромнее, но все равно выше среднестатистических.

Но даже с учетом замедления, США, страны Западной Европы и Япония уверенно удерживают лидерские позиции в общем рейтинге по размеру чистых финансовых активов. Россия по этим показателям заняла 42 место со средним благосостоянием в €3000, Украина – 51 место с €700, Казахстан – 53 место с €600.

ТОП 10 стран с самыми состоятельными домохозяйствами:

1. Швейцария – €170 589

2. США - €160 949

3. Великобритания - €95 600

4. Швеция - €89 942

5. Бельгия - €85 027

6. Япония - €83 888

7. Дания - €81 293

8. Тайвань - € 81 242

9. Нидерланды - €80 182

10. Сингапур - €79 261

Элитное строящееся жилье в Лондоне с 2014 года подешевело на 10%

От снижения спроса и цен пострадали, в первую очередь, россияне, китайцы и представители стран Ближнего Востока. Именно они являются главными инвесторами в данном секторе недвижимости.

Сегодня, если кто-то из инвесторов желает продать дорогостоящую лондонскую недвижимость, то вынужден идти на уступки и соглашаться на более скромную сумму, нежели несколько лет назад заплатил сам, пишет The Wall Street Journal.

Например, недавно в комплексе One Tower Bridge российский собственник продал квартиру на 5% дешевле, чем покупал. Но с учетом разницы курсов, в рублевом эквиваленте продавец остался в плюсе на 14%.

Но, несмотря на выход Британии из ЕС и связанное с этим ослабление курса национальной валюты, элитная недвижимость в столице продолжает привлекать иностранных инвесторов. Сегодня в Лондоне находятся в стадии строительства 16 947 единиц жилья, которые должны завершить к 2018 году. И ни у кого нет сомнений, что недвижимость будет успешно распродана. Ведь местные квадратные метры до сих пор остаются одним из самых надежных и прибыльных вложений.

IGC снизил прогноз мирового производства кукурузы, но повысил пшеницы

Международный Совет по Зерну (IGC) в своем сентябрьском отчете снизил прогноз мирового урожая кукурузы в сезоне 2016/17 вследствие сокращения производства в Китае и ЕС. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

По расчетам экспертов (IGC), мировое производство кукурузы достигнет

1,027 млрд. тонн, что на 3 млн. тонн меньше прогноза августа, правда, выше показателя прошлого сезона 970 млн. тонн.

Китай и страны ЕС сократят производство из-за засушливой погоды. Урожай в Китай сократится на 2 млн. тонн до 217 млн. тонн, а в ЕС 2,1 млн. тонн до 59,5 млн. тонн.

IGC повысил прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2016/17 на 4 млн. тонн до рекордных 747 млн. тонн (736 млн. тонн в прошлом сезоне). Снижен прогноз для ЕС, но эту потерю перекрывает рост производства в Австралии, Канаде, Китае и

Казахстане.

Наибольшая прибавка производства пшеницы ожидается в Китае, на 2 млн. тонн по сравнению с прогнозом августа до 128 млн. тонн. Но это ниже прошлогоднего урожая 130,2 млн. тонн

Общий объем мирового производства зерна в сезоне 2016/17 (2,069 млрд. тонн) останется почти на уровне прошлого сезона (2,002 млрд. тонн).

IGC повысила прогноз мирового производства сои на 4 млн. тонн до рекордных 329

млн. тонн, в основном благодаря росту урожайности в США.

Бытовой патриотизм и внешняя политика Путина

Дж. Пол Гуд – старший лектор по курсу «Российская политика» в Университете Бата (Соединенное Королевство).

Резюме Дискуссии об общественной поддержке внешней политики Кремля часто отталкиваются от таких нередко используемых в рамках исследований международных отношений понятий, как эффект «сплочения вокруг флага»...

Дискуссии об общественной поддержке внешней политики Кремля часто отталкиваются от таких нередко используемых в рамках исследований международных отношений понятий, как эффект «сплочения вокруг флага», либо исходят из того, что обилие патриотического вещания в отечественных СМИ стимулирует поддержку официального внешнеполитического курса. Однако, патриотизм - коварное понятие, и далеко не очевидно, что патриотические настроения напрямую преобразовываются в поддержку внешней политики правительства. Несмотря на постоянно возраставшие за последние пятнадцать лет усилия Кремля по интенсификации патриотического воспитания, представления российских граждан о патриотизме разнообразны, порой противоречивы и часто аполитичны. Рассмотрение понимания «бытового патриотизма» россиянами предоставляет возможность выявить источники и границы поддержки внешней политики Кремля.

Исследование по настоящему проекту включало в себя 65 глубинных полустандартизированных интервью, проведенных с российскими гражданами в Тюмени (2014 год) и Перми (2015 год), за которыми последовали фокус-группы с госслужащими, пенсионерами и студентами в Перми. Респондентам задавали вопросы об их повседневной жизни, о том, что означает быть патриотом России, об их понимании родины, о различии между патриотизмом и национализмом, об их соображениях по поводу ностальгии по советской эпохе и 1990-м гг., а также о долге патриота.

Официальный и бытовой патриотизм

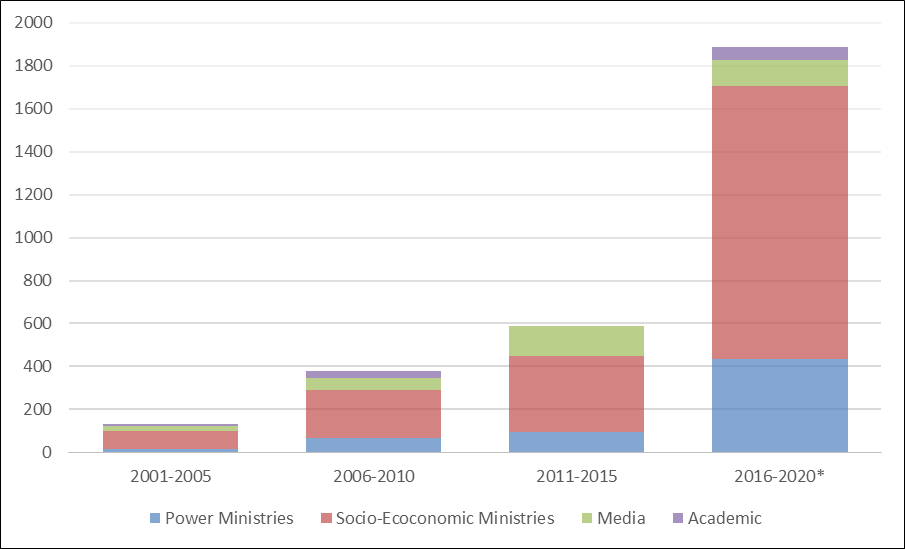

Начиная с 2001 года, российское правительство стало уделять особое внимание патриотическому воспитанию с целью подготовить граждан к «выполнению гражданского долга в мирное и военное время». Программа делала особый упор на военное-патриотическое воспитание, включая празднование военных достижений и побед, а также прославление актов героизма. Кроме того, программа предусматривала меры пропаганды патриотизма в СМИ и предлагала десятки мероприятий, включая мобилизацию поддержки общественных организаций, деятелей науки и правоведов. В условиях усиления внешних вызовов воспитание патриотизма среди всех граждан занимает заметное положение в ряду правительственных приоритетов. Соответственно, проект программы на 2016-2020 годы предлагает увеличение бюджета более чем на 300% - до 1,9 млрд рублей (см. График 1). Головными исполнителями государственной программы являются Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство культуры, Министерство образования и науки, а также Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям/Роспечать (см. в таблице 1).

Проект программы 2016 года понимает патриотизм как набор социальных принципов и практик:

[Патриотизм - это] «базовая направленность социального поведения граждан, выражающая высший смысл жизни и деятельности личности, проявления долга и ответственности перед обществом, формирующая понимание гражданином России приоритета общественных интересов над индивидуальными вплоть до самопожертвования, пренебрежения опасностью для личной жизни и здоровья при защите интересов Отечества».

В отличие от этой трактовки, большинство россиян определяет патриотизм просто как «любовь к родине». Хотя по поводу того, что это означает на практике, имеются серьезные разночтения, в целом патриотизм в глазах большинства видится как нечто аполитическое и очень личное. К примеру, одно из мероприятий, определенно ассоциирующееся с патриотизмом – организовываемые государством празднования Дня Победы 9 мая - имеет особое значение по большей части из-за того, что понесенные Советском Союзом во Второй мировой войне огромные потери коснулись практически каждой семьи. Подчеркивая первостепенность семейных уз, участники интервью и фокус-групп указывали, что акция «Бессмертный полк» на парадах в День победы (в ходе которой участники несут фотографии своих воевавших родственников), оказывает мощное эмоциональное воздействие как на зрителей, так и на самих участников. В то же время, мнения разделились по поводу эксплуатации правительством таких символов войны, как черно-оранжевая георгиевская ленточка, в иных контекстах.

Респонденты определяли патриотизм в основном с точки зрения места и культуры: делать свою работу, заботиться о своих соседях и родных, не уезжать из родного города (или из России), сохранять русский язык и культурные традиции, преподавать и изучать российскую историю. На практике понятия патриотизма и «быть патриотом» различаются: последний концепт имеет политическую коннотацию. Если патриотизм связан с нормативными идеалами или благородными чувствами, то быть патриотом означает преданность и верность. Другими словами, патриотизм – персонален, нормативен и абстрактен, в то время как быть патриотом это уже публичная политика. В самом деле, респонденты заметно смущались и даже волновались, когда их спрашивали, что значит быть патриотом в сегодняшней России. Практически в каждом случае, они уточняли, интересуюсь ли я их личным мнением или тем, как это понимают «все остальные».

Патриотические практики и российская внешняя политика

В ходе данного проекта исследовались те способы, которыми россияне практикуют патриотизм в своей повседневной жизни. В некоторых случаях такие практики включали в себя приемы интерпретации и оценивания. К примеру, при ответе на вопрос о значении патриотизма в сегодняшней России, обычным приемом было сравнение современности с советским периодом, либо сравнение России с Западом. В других случаях, повседневные практики включают такие действия и виды активности, как потребление отечественных товаров.

Среди множества ассоциируемых с патриотизмом практик, выявлены два набора практик, связанных с российской внешней политикой. Первый набор включает оценки респондентами политики (сравнение и ностальгию). Второй набор касается индивидуального действия или субъектности (противопоставление, защиту и потребление).

Сравнение

Вне зависимости от политической ориентации респондентов сравнения с Западом служат для демонстрации нормальности России: она совершает те же ошибки в историческом развитии, также ностальгирует по поводу прошлого, стремится к тем же универсальным целям и ценностям. Некоторые респонденты даже выразили озабоченность относительно того, что россияне недостаточно патриотичны по сравнению с американцами или украинцами. Однако во время второй серии интервью респонденты (особенно, пенсионеры и государственные служащие) начали подчеркивать нормальность культурных различий между коллективистской Россией и индивидуалистическим Западом.

Ностальгия

В сегодняшней России ностальгия в первую очередь направлена на позднесоветский период до 1986 года, и, более конкретно, на опыт советской молодежи в отношении стиля, моды или китча. Для обладающих опытом советской жизни представителей старших поколений ностальгия находит свое выражение в воспоминаниях о таких общественных и коллективных делах, как участие в пионерских организациях, производственных бригадах или в московской олимпиаде 1980 года. Респонденты часто выражали мнение, что ностальгия по советскому прошлому не имеет политической составляющей, хотя в фокус-группах она сыграла свою роль в оценках социальной политики государства.

Несколько иную картину дает изучение российской молодежи. Как показали интервью в фокус-группах со студентами российских университетов, ностальгия по советским временам запускает различные нарративы: сквозь розовые очки студенты видят, что у россиян было функционирующее государство, гарантированное трудоустройство, превосходное образование, социальный капитал, безопасность и уважение, высокий жизненный уровень при низких ценах. Для всех поколений ностальгия связана с понятиями нормальности, и на сей раз нормальность определяется через данные нарративы советского прошлого. В отличие от более амбивалентной практики сравнения, ностальгия усиливает представления о России как имеющей свой собственный путь и отдельный от Запада путь.

Противопоставление

Для тех, кто скептически относится к правительству, быть современным патриотом означает рассматривать в качестве врагов США, НАТО и Запад в целом. Как выразился один из респондентов, «общее понимание патриотизма состоит в переходе к мировоззрению, согласно которому мы окружены врагами. Мы могли бы делать что-то хорошее или благородное, но они нам мешают»[1]. Противопоставление необязательно должно принимать форму войны; оно истолковывается скорее как защита, нежели как агрессия. Для большинства противопоставление Западу это достойный ответ на западные санкции (поддержка импортозамещения[2]) и на вмешательство Запада в дела Украины (помощь беженцам или Донбассу). Противопоставление оправданно из-за неправомерных действий союзников из стран Запада (наиболее недавний пример - Турция), злонамеренным изображением России западной пропагандой и в целом – восприятия поведения Запада в истории его взаимоотношений с Россий как высокомерного и эксплуататорского. Далее, респонденты оправдывают противопоставление как патриотическую практику в связи с существенными (и потенциально непримиримыми) культурными различиями между коллективистской Россией и индивидуалистическим Западом.

Стоит отметить, что противопоставление как практика плавно переходит с внешних на внутренних врагов. Некоторые из тех, кто поддерживает режим, изображают оппонентов в качестве «пятой колонны» или «агентов влияния». Вместе с тем, почти все респонденты охарактеризовали участие в политике как противоречащее патриотизму: если патриотизм является индивидуальной и настоящей любовью к родине, то политики пытаются вертеть этой любовью и искажают ее в своих целях. Для многих затягивание поясов в эпоху вызванного санкциями импортозамещения означает, что бюрократы и политики не имеют права ездить за границу или владеть зарубежными активами.

Защита

В качестве патриотической практики защита является расхожей и, в то же время, разнообразной. В интервью защита ассоциируется с рядом объектов – родиной, правительственными интересами, отечественными рынками, экологией, исторической памятью и так далее. В этом смысле защита – скорее абстрактный принцип, который зависит от восприятия угрозы. Конечно, некоторые респонденты полагали, что существует прямая внутренняя угроза, расширяя понятие за счет защиты родины от вражеских агентов. Один респондент отметил: «Я не знаю иностранных агентов, однако, я уверен, что они существуют. Не зря о них говорят [в СМИ]»[3]. Чаще респонденты ассоциировали патриотизм с конституционным долгом защищать страну (можно отметить, это был один из тех редких случаев, когда Конституцию упоминали в разговорах о патриотизме), причем вне зависимости от того, служили ли они в армии.

Потребление

В то время как респонденты практически игнорировали потребление в качестве патриотической практики в 2014 году, его стали все чаще упоминать к концу 2015 года. Благодаря этой практике можно представить себе масштабы влияния распространяющегося публичного дискурса касательно санкций, импортозамещения и экономического кризиса. Респонденты говорили о покупке местных и российских продуктов в целом, но многие с трудом могли привести конкретные примеры.

Механизмы патриотического упрощения

Патриотизм – сложное понятие, хотя большинство людей интуитивно ожидают от него простоты. В фокус-группах дискуссии не раз достигали той точки, когда участники отмечали, что понимание патриотизма перегружено и выходит за пределы здравого смысла. В эти моменты они требовали, чтобы их группа была более разборчива в выборе того, что называть патриотичным. Аналогично этому, внешняя политика также сложна и противоречива, но с какого-то момента патриотические граждане вытесняют сложное понимание, задействуя разнообразные когнитивные стратегии.

Некоторые граждане упрощают внешнюю политику посредством персонификации: они описывают таких известных политических деятелей как Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров как любящих родину людей и полагают, что их действия сводятся к этой любви. Государственные служащие в наибольшей степени склонны к персонификации; при этом она зачастую выливается в прямое обвинение зарубежных стран (особенно Запада и США). В характерной перепалке один из участников фокус-группы воскликнул: «Большая часть страны поддерживает [Путина]. Когда мы говорим «Крым наш», мы даем Америке то, что она заслуживает… Это вдохновляет». Связь патриотизма с семьей также нашла свое выражение через неприятие гомосексуальности как болезни Запада, угрожающей семейным ценностям в России.

Другие прибегают к упрощениям посредством назначения виновных: внешнеполитические проблемы объясняются неудачным следствием близорукости или неправомерных действий других государств. В итоге, Россия ограничена в своих возможностях поступать как следует в международных делах. В групповой дискуссии пенсионеры были в наибольшей степени склонны участвовать в определении виновников, выражая наибольшую озабоченность американской мягкой силой и мнимым намерением Америки разобщить российское общество. Они также выразили негодование убийством российских летчиков Турцией и возмутились ее очевидной для них неспособностью извлекать уроки из истории. В то же время они выразили желание положить конец информационной войне, дойдя в этом стремлении до призыва к закрытию всех политических СМИ.

Упрощение также может осуществляться посредством экстернализации, при которой интуитивное понимание патриотизма и морали связывается с ролью государства в международных отношениях. Чаще всего, это предполагает ностальгию по советскому периоду и сравнения с представлениями о мировой политике времен детства. Как съязвил один из респондентов «как патриот я не знаю гимна России. Но я знаю гимн СССР, который я выучил в школе»[4]. Студенты были склонны к экстернализации, оценивая нынешнее положение дел в соответствии с советскими достижениями во внутренней и внешней политике. Вместе с тем, студенты также были склонны увязывать ностальгию по советскому прошлому с современными формами потребления. В рамках дискуссии в фокус-группе это привело к оживленному спору о российских товарах и продуктах как символах национальной гордости; в результате борщ как украинское блюдо похоже был отвергнут в пользу пельменей. Студенты также выделили гуманитарную помощь (Восточной Украине и другим регионам) в качестве свидетельства восстановления роли России в международных делах до уровня СССР. В то же время они были гораздо лучше осведомлены о конституционной структуре государства и формальных свойствах его институтов, считая, что политически активные граждане полезны России.

Заключение: от патриотических практик к подотчетности политики

Стоит обратить внимание на те разновидности связанных с патриотизмом практик и опорных точек, которые не были упомянуты в качестве имеющих отношение к внешней политике. Религия и православие не были отмечены в данном контексте практически ни разу. Несмотря на популяризацию понятия Новороссия на государственном и медийном уровнях, о царском периоде в связи с патриотической практикой упомянули лишь очень немногие респонденты. Также стоит отметить, что этнический национализм, часто фигурировавший в дискуссиях о патриотизме, редко присутствовал, однако, в оценках внешней политики или политики Кремля в отношении Украины. Наконец, в контексте внешней политики ни разу не упоминалась коррупция, хотя респонденты с неодобрением воспринимали, по их мнению, имеющее место стремление элиты путешествовать за рубеж и отправлять своих детей жить и учиться за границей. Тот факт, что эти разнообразные практики не упоминались в ходе интервью и фокус-групп, поразительно диссонирует с концептуализациями российской внешней политики западными экспертами и СМИ, зачастую приравнивающими поддержку Путина к более или менее единогласной поддержке политики Кремля и обоснований им своей собственной политики.

В целом, три проанализированных выше механизма патриотического упрощения опираются на оценочные практики сравнения и ностальгии. Однако они имеют разное влияние на те способы, которыми социальные группы на них реагируют: в среде государственных служащих защита легко преобразуется в персонификацию, противопоставление в назначение виновных среди пенсионеров, и потребление переходит в экстернализацию среди студентов (см. в таблице 2).

Каждый механизм при этом варьируется сквозь призму проблемы подотчетности внешней политики. Сочетание защиты и персонификации, по сути, дает российскому руководству карт-бланш; возможно, неудивительно что эти практики наиболее характерны для государственных служащих. Комбинация противопоставления и назначения виновных трансформируется в поддержку внешней политики пенсионерами, однако с большей степенью скепсиса и недоверия к СМИ. Наконец, потребление и экстернализация влекут за собой применение высоких нормативных стандартов поведения в международных делах и их увязывание с внутренним потреблением. Тот факт, что последняя комбинация наиболее характерна для современных студентов, означает, что за российской внешней политикой возможно в наибольшей степени следит молодое поколение. Неудивительно, что это поколение, являющееся целевой аудиторией Государственной программы патриотического воспитания, также в наибольшей степени знакомо с формальной структурой и деятельностью государственных институтов. При этом данное поколение также чаще всего выражает свой патриотизм посредством потребления, и можно ожидать, что оно вероятно будет чувствительным к последствиям длительного экономического спада потребления в стране. Следовательно, судьба сегодняшних студентов после окончания университетов, должно быть, чрезвычайно интересна Кремлю.

Таблица 1. Затраты на Государственную программу патриотического воспитания в 2001?2020 гг. (миллионы рублей)

|

Получатели |

2001-2005 |

2006-2010 |

2011-2015 |

2016-2020 |

|

Министерство обороны |

9.73 |

27.55 |

43.3 |

204.6 |

|

Министерство по чрезвычайным ситуациям |

0.6 |

35.5 |

27.7 |

200 |

|

Министерство культуры / Роскультура и Росархив |

32.45 |

82.2 |

140.35 |

519.1 |

|

Министерство образования и науки и Росмолодежь |

46.11 |

129.25 |

140.1 |

699.1 |

|

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям/Роспечать |

23.5 |

17.5 |

138.5 |

123.4 |

Таблица 2. Динамика патриотического упрощения

|

Патриотические практики |

Патриотическое упрощение |

Категория |

Подотчетность политики |

|

Защита |

Персонификация |

Государственные служащие |

Наименьшая |

|

Противопоставление |

Назначение виновных |

Пенсионеры |

Неустойчивая |

|

Потребление |

Экстернационализация |

Студенты |

Наибольшая |

График 1.Бюджет Государственной программы патриотического воспитания в 2001-2020 гг. (миллионов рублей)

Полевое исследование по настоящему проекту получило финансовую поддержку в рамках исследовательского гранта программы Фулбрайта. Ответственность за все ошибки и пропуски лежит на авторе. Автор благодарен Екатерине Семушкиной (Тюмень) и Валерии Уманец (Пермь) за их бесценную помощь в исследовании, а также профессору Олегу Владиславовичу Лысенко и его команде в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете за предоставление помещений и модерирование фокус-групп.

[1] Респондент 190459.

[2] Почти все респонденты полагали, что эмбарго на европейские сельскохозяйственные продукты являлось частью западных санкций, а не ответом Кремля на них.

[3] Респондент 110523.

[4] Респондент 164357.

28 сентября в Пхёнчхане (Республика Корея) состоялось заседание Бюро 5-й Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра культуры, спорта и туризма Республики Корея Ким Чонг.

В составе делегации Российской Федерации на заседании присутствовал начальник отдела международного сотрудничества Минспорта России Артём Якубов, который представил доклад о мерах, предпринятых Министерством в области борьбы с допингом. Также с докладом о деятельности Фонда ЮНЕСКО по искоренению допинга в спорте выступил председатель Комитета по утверждению проектов Фонда Геннадий Алёшин.

Участники мероприятия обсудили вопросы деятельности национальных антидопинговых агентств ряда стран, борьбу с договорными матчами и соответствующую конвенцию Совета Европы.

Президент Бюро Мохаммед Салех Аль-Конбаз отметил важность диалога с Россией, а также напомнил о встрече с министром спорта Российской Федерации Виталием Мутко, прошедшей 1 августа 2016 года в Париже (Франция).

Заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Роб Келер рассказал о прошедшем в преддверии заседания Исполнительного совета ВАДА «мозговом штурме» по вопросу совершенствования антидопинговой системы в мире. В частности, обсуждались вопросы независимости руководства ВАДА от деятельности и занимаемых постов в других организациях, а также возможность ВАДА самостоятельно принимать решение о наказании спортсменов, уличённых в допинге.

А. Якубов провёл переговоры с Р. Келером, директором по операционной деятельности Антидопингового агентства Великобритании (ЮКАД) Пэтом Майхилом (на тему соответствия РУСАДА Кодексу ВАДА и взаимодействия с ЮКАД), а также с генеральным секретарем Финского центра целостности спорта Гарри Сивасалми.

Россия и Франция обменялись опытом по применению «зеленых» стандартов

Вопросы экологического строительства в России и внедрение международных «зеленых» стандартов обсуждались на деловом завтраке «Французский зеленый стандарт HQE и инновационные сберегающие технологии» в посольстве Франции в Москве 29 сентября 2016 года. В мероприятии принял участие директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Андрей Белюченко.

Представители французских компаний, консультационных бюро и посольства поделились опытом реализованных на территории Франции проектов с использованием энергоэффективных технологий на основе принципов HQE. Эксперты также обсудили возможность участия в разработке российских нормативно-правовых документов в области применения «зеленых» стандартов.

В своем выступлении Андрей Белюченко отметил, что министерство уделяет большое внимание международному партнерству в области современных технологий. При участии коллег из компании «Сен-Гобен» планируется создать группу по внедрению современных технологий, зарекомендовавших себя во Франции, в российское ЖКХ. Кроме того, в июне текущего года в рамках официального визита делегации Минстроя России во Францию подписаны меморандумы двух стран в сферах строительства и ЖКХ.

«У нас сегодня динамично развивающиеся отношения с французскими коллегами. Мы взаимодействуем в рамках Рабочей группы «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие» Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). В рамках этой группы обсуждаются в том числе вопросы нормативно-правового и технического регулирования, энергоэффективности, информационного моделирования зданий», - подчеркнул директор департамента.

Он напомнил, что министерством разработана дорожная карта по энергоэффективности, которая 1 сентября 2016 года была утверждена Правительством России, при реализации которой к 2025 году потери тепла и электроэнергии сократятся на 25%. Также ведомством разработан и внесен в Правительство РФ план мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования в сфере строительства.

«Безусловно, нам интересен опыт французской стороны и в BIM-проектировании. Мы внимательно изучаем опыт всех наших зарубежных коллег в этом вопросе, поскольку, если судить по опыту Великобритании, это позволяет на 30% снизить стоимость строительства объектов за государственный счет, - отметил Андрей Белюченко.- Представители министерства в апреле текущего года принимали участие в международной выставке-конференции BIM World 2016 и отметили, что французский опыт внедрения технологий информационного моделирования на государственном уровне мог бы стать одним из базовых ориентиров для строительной отрасли России. Мы открыты к диалогу и приглашаем экспертов принимать участие в обсуждениях наших рабочих групп и экспертных советов в этой области».

Иран готовится увеличить рыбные поставки в РФ

Глава Иранской рыболовной организации Ирана Хассан Салехи анонсировал снижение пошлины на ввоз рыбы и морепродуктов республики в Россию с 19 до 3%. По словам чиновника, это приведет к пятикратному росту экспорта.

Сейчас лицензии на поставки водных биоресурсов в Россию имеют 19 иранских компаний, однако Тегеран планирует увеличить их число.

На пресс-конференции Хассан Салехи также рассказал, что после вступления в действие совместного плана, разработанного в результате переговоров между Ираном и Группой 5 + 1, республика начала сотрудничество в области рыболовства с Норвегией, Францией и Китаем.

Как пишет корреспондент Fishnews со ссылкой на иранский портал Tasnim News, также ведутся переговоры о «рыбном» взаимодействии с США, Канадой, Великобританией и Таиландом. По словам Хассана Салехи, контракты с заграницей принесут Ирану современные технологии в области рыболовства. Диалоги с Соединенными Штатами и Великобританией касаются аквакультуры.

Глава Иранской рыболовной организации отметил, что республика уже заключила предварительное соглашение по вопросу экспорта рыбы и морепродуктов в Евросоюз, в ближайшее время планируются новые переговоры с Брюсселем.

Покемон-на-Крови

Андрей САМОХИН, Екатеринбург

В начале сентября либеральное сообщество обрело нового героя — очередную «жертву режима и церковных мракобесов». Молодой екатеринбургский блогер Руслан Соколовский (настоящая фамилия — Сайбабталов), согласно дружной кампании в оппозиционных и западных СМИ, был арестован, и теперь ему грозит тюремный срок якобы только за то, что юноша немного пошалил, ловя на смартфон покемонов в Храме-на-Крови, воздвигнутом в память о расстреле царской семьи. Не поверив в «шаловливую версию» преступления, мы решили отправиться непосредственно на место событий. Чтобы понять, кто он, этот «борец с клерикализмом»: недалекий волонтер, искатель дешевой популярности или платный наемник в продуманном проекте по разрушению России?

Уральский мегаполис, претендующий на негласный статус третьей столицы России, выглядит сегодня и впрямь по-столичному. Футуристические башни гостиниц и бизнес-центров, вставшие за купеческими фасадами старого Екатеринбурга и промзонами советского Свердловска, отнюдь не портят городского облика, но придают ему еврошарм. Яркие супермаркеты, уютные кафе и бары, афиши многочисленных выставок и звездных концертов... Деловой, рабочий и хипстерски-расслабленный пульсы уральской цитадели сплетаются в причудливый узор. Его разноцветные волны бегут по монохромному чертежу улиц с именами революционеров, завихряясь у двух нервных узлов города: помпезного «Ельцин-центра» и Храма-на-Крови. К последнему на ежегодный крестный ход до Ганиной ямы 17 июля съезжаются верующие со всей России. А на ином полюсе — слеты либерального бомонда, визиты американского посла, заметно возросшая активность консультантов из НАТО и представителей пресловутого Британского совета...

Миллионы Ходорковского

На столь непростом фоне инцидент, ставший триггером громкого расследования и сетевой истерики, вроде не впечатляет. В ролике скандального блогера мы видим косноязычного малого, который называет законодательный запрет на игру в Pokemon GO в культовых зданиях глупостью и обещает половить виртуальных существ в церкви, построенной на месте убийства Романовых. Далее оператор снимает Соколовского-Сайбабталова, бродящего между икон со смартфоном...

Очевидно, что выбран будний день между службами, поэтому народу внутри практически нет, и молодые люди с гаджетами не привлекают внимания. После этого «герой» уже на улице развязно сообщает: акция удалась, однако поймать «главного покемона — Иисуса» не получилось, «ибо его не существует». На всю эту муру в студии (а она у Руслана, по свидетельству экспертов, весьма профессиональная) накладывается аудиотрек с матерной похабщиной, стилизованной под православные песнопения. Ну и готово: ролик начинает стремительно набирать заходы в YouTube и лайки в соцсетях.

Через некоторое время в съемную квартиру Сайбабталова врывается ОМОН. Блогера отправляют в СИЗО, прихватив в качестве вещдоков пачку цветных глянцевых журналов «Ничего святого!», порцию таблеток «экстази», а также запрещенную «шпионскую» авторучку для скрытой видеозаписи.

Новость об аресте мгновенно облетает ресурсы Рунета определенной направленности, включая «Эхо Москвы», «Дождь», «Медузу». В заголовках рефреном звучит: «посажен за ловлю покемонов». А в текстах на разные лады обыгрывается посыл: талантливый компьютерщик, способный юный блогер, кормящий больную маму, немного нашалил, за что «тупые чиновники вкупе со злобными попами хотят упечь его в тюрягу». Среди заступников мгновенно вырисовываются «Яблоко» и «ПАРНАС», вместе с «главным безбожником» страны Невзоровым.

Ходорковский через своих представителей обещает вытащить парня под залог в 30 млн рублей, за 150 тысяч нанимает ему адвоката. В свою очередь, твиттер Pussy Riot перебрасывает мостик от локального скандала на Запад — по уже отработанной антироссийской схеме. Мигом готов очередной экспортный мем — «Срок за атеизм». Дескать, церковники в отместку за неверие бросили парня на нары.

И следователь стал меня главней

Между тем местные следователи ответственно заявляют, что РПЦ не причастна к аресту блогера. 21-летний Руслан Сайбабталов был задержан по совокупности преступных деяний на основании материалов, собранных Центром по противодействию экстремизму областного главка полиции и управлением ФСБ. Ему предъявлено обвинение в двух эпизодах — по части 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а также в одном эпизоде — по части 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений).

В просторном кабинете на улице Щорса старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области майор Александр Шульга охотно излагает всю разрешенную на сегодня информацию по делу.

— Оперативная разработка публичной деятельности Руслана Соколовского велась уже достаточное время, и последний видеоролик с выходом из «виртуала в реал», намеренно заточенный под нарушение закона, сыграл роль определенного сигнала, — рассказывает Шульга. — Но информация о том, что человеку якобы инкриминируется ловля покемонов, поданная рядом СМИ, абсолютно неверна. Обвинения по двум статьям УК формулировались на основе тщательного анализа привлеченных экспертов — лингвистов, религиоведов и психологов. Оценивались три видеофайла, размещенные в этом году в Сети от имени Соколовского. В двух из них эксперты однозначно нашли признаки экстремизма. Было также установлено, что преступная деятельность обвиняемого носила систематический и целенаправленный характер. Расследование находится ныне в активной стадии: продолжаются допросы, экспертизы. Возможно, в обвинении появятся новые эпизоды. Пока только намекну, что речь может пойти о разжигании ненависти к определенным социальным группам. Правовая оценка текстов и иллюстраций журнала будет дана по итогам комплексной судебной экспертизы. Также расследуются обстоятельства приобретения и использования запрещенной законодательством мини-аппаратуры для скрытого видеонаблюдения.

Интересуюсь у Александра Шульги: почему СИЗО заменили на домашний арест, ведь у Руслана нет в Екатеринбурге ни собственного жилья, ни прописки?

— Поэтому мы настаивали как раз на первой мере пресечения, — поясняет мой собеседник. — Однако вышестоящий областной суд решил по-другому, после того как частный адвокат предоставил для домашнего ареста Сайбабталова собственную квартиру. Я в своей практике встречаюсь с подобным впервые.

Задаю напрашивающийся вопрос: откуда у безработного, недоучившегося в двух институтах блогера, живущего на съемных квартирах, дорогостоящее студийное оборудование, а главное — средства на выпуск и рассылку полноцветного печатного журнала?

— Источники финансирования в дальнейшем могут быть проверены правоохранительными органами, — отмечает Шульга. — Впрочем, проведение в Сети так называемых стримов с донатами, которыми занимался подследственный, может приносить неплохие дивиденды, так что однозначно утверждать, что его деятельность оплачивалась со стороны, рано. Никакого внешнего давления на следствие мы не чувствуем — будем доводить его до конца и, скорее всего, в текущем году.

Здесь стоит пояснить, что максимальное наказание по предъявленным статьям — 5 лет лишения свободы, минимальное — штраф до полумиллиона рублей и принудительные общественные работы на срок до 480 часов (по другой статье — от 1 до 4 лет). Теоретически срок может быть назначен и условный, но штраф и трудовая повинность в данном случае, скорее всего, неизбежны.

Ройзман: «Идиоты раскрутили дебила»

У мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана приемный день на первом этаже величественной сталинки — здания гордумы. Однако внутри все демократично: никаких пропусков, доступ в порядке живой очереди, сам городской начальник — в свитере, на подбородке красуется «народная» щетина. Двери в большую комнату призывно распахнуты.

Посидев в приемной, наконец и я получаю право задать свой вопрос: почему госчиновник такого ранга счел нужным реагировать на дело Соколовского?

— У меня подход прагматический, — поясняет Евгений Вадимович, — будучи главой мегаполиса, я озабочен ситуацией, наносящей ущерб репутации современного города свободных, думающих людей. Имею в виду все составные части этой истории: производство скверных роликов, публичный скандал с ними, донос СМИ на их автора, арест, уголовное дело и возможный тюремный срок блогеру. Все вместе это может негативно сказаться на инвестиционных рейтингах Екатеринбурга... За действиями Руслана Соколовского я вижу желание оттопыриться, прославиться любыми способами — мы таких здесь навидались. Его методы — жесткий троллинг, провокация с комплексом Герострата — мне не симпатичны. Риторика и лексика далеки от принятых в приличном обществе. При этом Руслан — способный компьютерщик, технарь. Если бы местные массмедиа не «раскачали» его намеренной демонизацией, то он остался бы в своей малозаметной возрастной нише. Блогеру сделали сумасшедшую накрутку, закидав соцсети ссылками на его ролики — пусть и с проклятиями. Я бы не стал даже вникать во все это, но когда его «закрыли», я понял, нельзя лепить из парня страдальца, равно как и создавать прецедент для посадок за словесные экзерсисы.

Прошу уточнить: как же тогда следовало отнестись к сетевому пакостнику?

— Да никак вообще! — категорически отрезает Ройзман. — Вот, смотрите, сколько людей пришли ко мне с реальными проблемами, а мы с вами сидим и об этом дятле толкуем... Я был бы рад, как мэр, чтобы этот скандал поскорее забыли. Владыка Кирилл мог бы просто заявить, что епархия берет парня на поруки, попробует как-то перевоспитать его. Он вроде и готов был это сделать, но потом вмешались некие силы, и пошло наступление на привычные грабли: уголовное дело, запросы Amnesty international, статьи в западных газетах... Получилось так, что все, выпучив глаза, работали на Соколовского: идиоты журналисты вместе со следователями сделали из дебила мученика. А тот попросту, как в пословице, знаете: «Ср#л, да упал».

Шалун или циник?

Что ж, аргументация Евгения Ройзмана в стиле «а был ли мальчик» по-своему логична. Однако далеко не все земляки с ним согласны. Доводы градоначальника парирует главный редактор аналитического портала «Накануне.RU» Сергей Хурбатов:

— Резонанс и первоначальная реакция были как раз связаны с тем, что разбираться в обстоятельствах многие не хотели, а правоохранители не сразу донесли до общественности суть предъявленных обвинений. В итоге мы получили спекуляции на тему «бедного блогера отправляют в тюрьму за ловлю покемонов». Эту версию мы и услышали от деятелей вроде Ройзмана и Навального... Рекламу Соколовскому-Сайбабталову делали те, кто старался представить его поступки в приуменьшенном и приукрашенном виде, выдать за шалости этакого креативного, но дурковатого паренька, захотевшего славы Pussy Riot. Патриотическая часть СМИ, напротив, такую рекламу смогла остановить. Скажем, обстоятельно разобраться, что за фрукт этот Соколовский, попыталось наше агентство. Общественность развернулась, шумиха вокруг блогера поубавилась, градус заступничества резко снизился.

Еще радикальнее на «феномен Соколовского» смотрит екатеринбургский популярный блогер и публицист Сергей Колясников.

— Мое внимание Сайбабталов-Соколовский привлек, когда начал делать глянцевый журнал — аналог «Шарли Эбдо», по его же словам. Тысяча экземпляров, целый редакционный штаб, логистика распространения. Я работал в издательском доме и знаю, что это требует серьезного финансирования. Журнал «Ничего святого!» я анализировал — он вполне экстремистский. Кроме издевательств над православием и исламом (над последним, правда, гораздо осторожнее), там есть почти полный дежурный белоленточный набор: захватили Крым, платим дань Чечне, гадкий Путин, тупые россияне. Этот деятель агитирует за геев, движение «чайлдфри» (то есть отказ от рождения детей), аборты, эвтаназию; размышляет на тему отстрела «излишнего» населения и тому подобных мерзостей. Хочу сказать, что таких людей, как Руслан, специально ищут и находят. Вкладываются в них. Так что Соколовский — не отдельный мальчик-хулиган, это проект. И глупый вроде бы заход с покемонами в храме — на самом деле следующий просчитанный шаг в давлении на РПЦ. Зарубежные кураторы «пусек», проанализировав последствия известной акции, внесли поправки в свою стратегию. Не случайно после ролика Соколовского десятки молодых людей, подражая кумиру, побежали со смартфонами в храмы... Каким должен быть выход? Любой справедливый по закону обвинительный приговор, ужесточение законодательства. Оно у нас излишне либерально к явным разрушителям.

К сказанному Колясниковым стоит добавить, что выпуски видеоблога Сайбабталова на YouTube, несмотря на тошноту, вызываемую у нормального человека, обладают неким извращенным дебильным очарованием. Глуповатая скороговорка-болтовня автора со стеклянными глазами и перекошенной мимикой, собранная со множеством склеек и алогичным чередованием тем, перемежаемая слоганами и микроклипами, бьющими по мозгам, — в этом угадывается некая методика. С виду абсолютно топорная, но, похоже, неплохо заточенная на юную аудиторию определенного уровня. Один из регулярных гэгов Соколовского — фото и видео целующихся девочек, вроде как лесбиянок. Некоторые держат надписи «Соколовский», а позировать норовят в непосредственной близости от православных церквей. Как говорится в одном из слоганов блогера из саморекламного ролика: «Святой Соколовский дал вам смысл, получайте удовольствие и не парьтесь!» Ну чем не установка-кредо для целого поколения?

А ведь все это уже случалось в истории Отечества... Речь даже не о глумлениях комсомольцев-безбожников 1920-х. Те хоть искренне верили в новую религию коммунизма. Ближе к нынешнему — «чистый» сатанический нигилизм 1860-х, когда бывшие семинаристы и прочие разночинцы оскверняли святыни с прямой целью нравственного разложения народа, дабы приблизить революцию. Вспомните сюжет из «Бесов» Достоевского с живой мышью, которую ночью засунул в разбитый киот иконы «маленький почтамтский чиновник» (и будущий страшный убийца) Лямшин. Вот эти самые лямшины никуда не делись, разве что получать за свои хохмы норовят в долларах да евро.

Христос прощал кающихся

Свое видение проблемы изложил мне также игумен Вениамин (Райников), секретарь Епархиального совета и настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери.

— Я не психолог, но мне представляется следующее: мальчик из небольшого Шадринска рано остался без отца, рос, по-видимому, вне твердого нравственного воспитания. На малой родине ему ничего не светило, а способности были, как и амбиции. И вот он меняет фамилию и даже отчество, едет в крупный город, чтобы состояться, любым путем доказать, что он чего-то стоит. Мегаполис — это жестокая конкуренция, особенно для провинциалов, желающих занять место под солнцем. В выбранном им роде деятельности трудно прославиться, оставаясь вежливым, рассудительным человеком. Соответственно Руслан ищет более эффективные пути и находит. Чтобы так раскрутить в одиночку блог, как он это сделал, нужно обладать определенными талантами. Я не знаю, помогал ему кто-то или нет, могу лишь по аналогии вспомнить печально знаменитую группу Pussy Riot, девицы из которой представлялись энтузиастками-одиночками. Однако недавно из переписки небезызвестного Сороса, вскрытой хакерами, обнаружилось, что они были среди получателей его грантов на антироссийскую деятельность. Повторюсь, не могу утверждать, занимался ли Соколовский аналогичными делами бесплатно, ради популярности, или получал за это деньги. В любом случае у этих акций есть четкое функциональное назначение: проверка общества на прочность. Это как уколы булавкой в тело человека — если оно реагирует на раздражение, значит, пациент еще жив. В данном случае тест проводится комплексный: как отреагируют разные слои социума, например представители власти; каков уровень медицинской «толерантности» государственного организма. Организаторам важно знать: могут ли люди противостоять подобным пинкам, остались ли у них какие-то общие ценности?

— Зачем? — спрашиваю игумена Вениамина и получаю ответ: «А вспомните, когда у нас девицы плясали в храме, на Украине их коллеги из «Фемен» спиливали кресты. У нас осудили и посадили, а там — нет. В России Болотная ничем не закончилась, а там майдан привел к перевороту и внешнему управлению. Вот и весь сказ».

— Да, у нас есть вечная дилемма между необходимостью реагировать на зло, останавливать его продвижение и нашей христианской привычкой прощать, — объясняет батюшка. — Мы искренне сочувствуем Руслану, он попал в сложную жизненную коллизию. Никогда нельзя отрицать возможность нравственного выздоровления человека. Если он искренне захочет общаться с православным священником или, в случае присуждения общественных работ, потрудиться, допустим, на церковной ниве ухода за больными — в епархии, конечно, пойдут навстречу. Но боюсь, что искушение славой слишком сильно, чтобы из раскрученной уже и в международном плане «жертвы режима» он захотел бы вновь стать «просто Русланом из Шадринска». Подчеркну: православие — не розовая водица всепрощения, как иногда утверждают наши либералы. Господь на Кресте прощает кающегося разбойника, а не упорствующего в своем злословии. И если мы вопреки этому начнем закрывать глаза на намеренные оскорбления наших святынь, попрание человеческого достоинства верующих, то мы просто предадим нашу веру.

Как слово наше отзовется

Гулко отвечают каблукам каменные плиты в Храме-на-Крови. Слова вечерни падают в сырую мглу за окнами. Вот там, в нише за алтарными вратами и распятием, была стена Ипатьевского дома, у которой стояли под пулями члены императорской семьи, где добивали штыками юных царевен. Здесь вот — другая поклонная стена, с портретами расстрелянных верных царских слуг и канонизированного доктора Евгения Боткина. Покаянно гудит колокол где-то наверху.

Покемонов здесь нет — разве что в головах людей, зашедших всуе. Нет их и в соседнем бесплатном музее, где собраны уникальные вещи Романовых и артефакты из дома купца Ипатьева.

Касаюсь клавиш рояля, по которым пробегали пальцы убиенных Великих княжон: звуки гаснут в тишине музейного концертного зала... Какое эхо останется в вечности от нот, извлеченных нашими земными поступками и мыслями? Как быть с тем, кто, ворвавшись на святое место, вдруг начнет стучать по клавишам и орать похабные частушки? Закрыть уши и глаза, вежливо попросить удалиться или прищемить пальцы рояльной крышкой, так, чтобы запомнилось навсегда?..

На тысячу людей — созидателей или наблюдателей — всегда найдется один разрушитель по своей натуре. Силы, системно работающие на деморализацию нашего народа, таких специально находят и пестуют — дай только слабину. Стоит ли спокойно смотреть, как мелкие «бесенята» вроде Соколовского будут подтачивать здоровье нации? Не стоит ли решительно купировать болезнь, пока она не расползлась по всей России?..

Вопреки санкциям

ОАО «РТИ» уже пять лет подряд входит в элиту мировой оборонки

В середине сентября 2016 года авторитетное американское издание The Defense News опубликовало очередной ежегодный международный ренкинг Defense News Top 100. Иными словами, представило своё видение успешных компаний мира, работающих в оборонных отраслях. В первую сотню вошло семь российских компаний. Одна и них – ОАО «РТИ».

Помимо этой российской компании с выручкой 660 млн. долларов, как информирует The Defense News, в числе мировых лидеров остаются АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (с впечатляющей выручкой в 6,96 млрд. долларов), ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) с выручкой в 4,64 млрд. долларов, АО «Вертолёты России» – 3,19 млрд. долларов, АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – 2,38 млрд. долларов, АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» – 1,67 млрд. долларов и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» – 1,01 млрд. долларов.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают американские концерны Lockheed Martin и Boeing с 40,6 и 30,4 млрд. выручки соответственно. Lockheed Martin известен своими разработками в области авиастроения и аэрокосмических технологий, в частности, знаменитым истребителем Ф-22 – «Раптор» и разведчиком СР-71 «Чёрный дрозд».

На третьем месте расположились британские оборонщики BAE Systems с 25,2 млрд. Основное направление концерна – военная техника, системы безопасности и авиакосмические технологии.

В первую десятку традиционно входят американские и европейские компании, но справедливости ради стоит отметить, что в рейтинге нет китайских военных компаниий, хотя они имеют существенную долю на мировом рынке вооружения.

Места в «табели о рангах» Defense News Top 100 выставляет именно исходя из объёмов выручки компаний, получаемой за счёт продукции военного назначения. Можно в связи с этим отметить, что ощутимое влияние на показатели предприятий российского оборонно-промышленного комплекса оказал рост в минувшем году курса доллара США относительно российского рубля.

Кроме концерна ВКО «Алмаз-Антей», сохранившего по итогам производственной деятельности в 2015 году 11-е место в международном ренкинге и первое среди компаний российского ОПК, остальные отечественные участники Defense News Top 100 по объективным причинам снизили свои позиции среди первой сотни. Например, ОАК переместилась с 14-го на 16-е место, «Вертолёты России» – с 23-го на 25-е, «Тактическое ракетное вооружение» – с 31-го на 37-е, «Уралвагонзавод» – с 52-го на 60-е, а ОАО «РТИ» – с 69-го на 83-е.

Однако, и это особенно примечательно, ОАО «РТИ» уже в пятый раз кряду (с 2011 года) представлено в элитарной сотне крупнейших оборонных компаний мира. Помимо этого, дважды (по итогам 2009 и 2010 годов) в топ-100 поднимался Концерн «РТИ Системы» (входит в ОАО «РТИ»).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Боев, генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор СПРН РФ:

– Несмотря на продолжающееся со стороны Запада ужесточение санкционных мер в отношении России, предприятия нашего ОПК по-прежнему достойно реализуют свои проекты, направленные на укрепление обороноспособности страны. Признание The Defense News нашей промышленной и научно-производственной состоятельности в очередной раз подчёркивает, что многотысячные коллективы российских оборонных компаний прилагают максимум усилий для качественного и своевременного выполнения гособоронзаказа. Регулярное присутствие лидеров ОПК в престижном международном оборонном ренкинге свидетельствует, что наше положение стабильно, мы развиваемся в соответствии со стратегическими планами, невзирая ни на какие трудности сегодняшнего времени.

Родион ДРОБЫШЕВ

Койки сокращаем

Глуховский Михаил

А бумажный поток увеличиваем в разы

Черты договора страхования отражены уже в законах вавилонского царя Хаммурапи. Участники торгового каравана договаривались вместе покрывать убытки, если в пути пострадают от разбоя грабителей. Медицинское страхование тоже, собственно говоря, покрывает убытки, вызванные затратами на лечение, а в случае с обязательным медицинским страхованием обеспечивает всем гражданам равные возможности получения качественной и своевременной помощи.

Система обязательного медицинского страхования начала формироваться у нас 25 лет назад. Какова сегодня эффективность работы страховых медицинских организаций (СМО), отстаивают они права пациентов или озабочены лишь своей выгодой? Дискуссии на эту тему не угасают.

Вот, скажем, доклад Национального агентства финансовых исследований, представленный участникам совещания в Совете Федерации. Аналитики центра пришли к выводу, что действующая система ОМС экономически эффективна и отвечает большинству предъявляемых к ней требований. По их данным, страховые медицинские организации (СМО) свои расходы стабильно сокращают: в 2012–2016 гг. этот показатель снизился с 1,41 до 1,05%. Структура расходов отвечает реалиям рынка и экономически обоснована. В прошлом году платежи, связанные с медико-экономическими экспертизами, контролем качества и информированием населения, составили десятую часть таких расходов. Отмечены право граждан самостоятельно выбирать страховую организацию, низкий уровень обоснованных жалоб, растущая активность страховщиков в планировании объёмов медицинской помощи, проведении экспертиз её качества.

Повышены требования к уставному капиталу организаций. Сегодня на рынке обязательного медицинского страхования представлены 59 компаний (для сравнения: на рынке добровольного страхования их свыше 300), десять из которых контролируют 73,9% рынка ОМС. И эти игроки, по мнению экспертов, способны обеспечить эффективность общей работы.

Однако не все столь радужно оценивают результаты работы нашего здравоохранения. Сокращение 700 больниц и снижение на 5,4% числа больничных коек не прошли незаметно для россиян. «Обязательное медицинское страхование: нужно ли что-то менять?» Участники круглого стола, посвящённого этой теме, оказались «по разные стороны баррикад».

Резко прозвучало выступление первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова. Если в 90-е годы средства фонда ОМС, по его мнению, были подмогой для отрасли, то ныне существующая модель уже неприемлема. «Страховые компании являются непонятными посредниками, прокладками между фондами и лечебным учреждением, получают 2% за деятельность и 10% от суммы взятых штрафов и живут не бедствуя».

Сбором средств, пояснил сенатор, занята налоговая служба, которая передаёт их Федеральному фонду ОМС, фонд – частным страховым компаниям, а они – медучреждениям. Контроль за качеством медицинской помощи возложен на частные страховые компании, которые выполняют его «отвратительно». При этом есть государственный дублирующий орган – Росздравнадзор. Возникает вопрос: зачем содержать армию сотрудников ФОМС?

Государство, убеждён Сергей Калашников, не может игнорировать ситуацию, когда ФОМС изымает из здравоохранения существенную часть денег, создаёт систему, которая заинтересована не в профилактике и выявлении первых признаков заболевания, а лишь в развитии технологической медицинской помощи, когда болезнь загнана внутрь. Страховые медицинские компании, вместо того чтобы защищать пациентов, нацелены на заработки. Нынешние «мытари», выполняя функции передаточного звена для денежных потоков, не особо интересуются результатами оказания помощи населению. Им выгодно штрафовать больницы и поликлиники и не оплачивать их счета под предлогом «необоснованности». Больше половины доходов страховая организация получает за счёт начисления штрафов, львиная часть которых возникает из-за бумажных огрехов в работе врача… В прошлом году эта сумма составила десятки миллиардов рублей, при том что объём заполняемых на каждого больного документов за последние три года вырос в 8 раз!..

Ориентация на услуги и пролеченный случай, по мнению Калашникова, выкидывает из здравоохранения важнейшие направления: превентивную медицину, паллиативную помощь, долечивание, реабилитацию, профилактику. Такая система финансирования здравоохранения устраивает всех её участников, кроме населения. Сенатор за то, чтобы законодательно ликвидировать систему ОМС как фиктивную и не являющуюся страховой. На его взгляд, правильнее будет вернуться к российскому здравоохранению уровня 1978 года, когда ВОЗ признала его лучшим в мире.

Такая позиция, естественно, вызвала возражения. Расходы на здравоохранение, напомнил замдиректора финансово-экономического департамента Минздрава РФ Пётр Кузьменко, за последнее десятилетие выросли в три раза. И роль средств ФОМС, бюджет которого составляет почти 1,7 трлн. рублей, нельзя недооценивать. Ликвидация фонда ОМС, поддержал генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников, чревата коллапсом.

Возражая им, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина сослалась на результаты недавнего опроса: 98% россиян недовольны системой оказания медицинской помощи. Количество претензий к медработникам увеличивается колоссальными темпами. Учреждения часто не оказывают качественную и своевременную помощь, говоря, что нет денег. Нередко под этим предлогом пациента отправляют в регистратуру платных услуг. Фактически перед нами дополнительные поборы…

– Платные услуги стали нормой жизни, – отмечает Храпылина. – Они в прямом смысле заполонили всё, что связано с медицинской помощью. А ведь речь идёт об обеспечении социальной защищённости, о реализации конституционного права граждан на охрану здоровья в нынешних непростых экономических условиях.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• В ходе диспансеризации 2015 года практически здоровыми были признаны 33% из 21,7 млн. осмотренных граждан, имеют риски осложнений при скрытом течении болезни – 20,1%, страдают различными хроническими заболеваниями – 47,7%.

• В рейтинге здоровья, составленном авторитетным медицинским журналом The Lancet, Россия оказалась на 119-м месте, сразу после КНДР, Сирии и Украины. Самой здоровой страной признана Исландия, на втором месте – Сингапур, следом идут Швеция, Андорра и Великобритания. Журнал оценивал более 30 показателей, среди которых детская и младенческая смертность, избыточный вес у детей, заболеваемость ВИЧ, гепатитом В, туберкулёзом, малярией, количество самоубийств, алкоголизм, уровень смертности в ДТП, от насильственных действий и в результате войн.

• По данным российского Фонда независимого мониторинга «Здоровье», в прошлом году смертность населения в стране выросла более чем в трети (31 из 85) регионов. В первую тройку регионов с самыми высокими абсолютными значениями общей смертности вошли Псковская область (18,2 случая на тысячу населения), Тверская (17,7) и Новгородская (17,5). Показатель же смертности по стране в целом на 4,8% превысил показатель, установленный государственной программой «Развитие здравоохранения» (13,1 вместо 12,5).

Скелеты из нюрнбергских шкафов

Славин Алексей

Суд истории и история суда

1 октября 1946 года завершился Нюрнбергский международный военный трибунал – самый знаменитый и загадочный процесс XX века. Его тайные пружины до сих пор у нас малоизвестны: опубликовано меньше половины относящихся к процессу документов, имеющихся в российских архивах.

Реалии того времени настолько причудливо переплелись, что не могли не оказать влияние на ход суда. И конечно, на его приговор.

Суд творили державы-победительницы во Второй мировой войне. И этим всё сказано. Ни скандинавы, ни поляки, ни чехи, ни югославы, ни греки, ни голландцы с бельгийцами, то есть страны, в той или иной степени ставшие жертвами немецкой агрессии, к участию в процессе допущены не были.

Финал

Джон Вудс, профессиональный палач из Сан-Антонио (Калифорния), который к тому времени уже повесил более трёх сотен преступников и которому незадолго до окончания процесса было срочно присвоено сержантское звание, и его помощник, служащий военной полиции Иосиф Мальте, в ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы повесили Иоахима фон Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Фрица Заукеля, Альфреда Йодля, Артура Зейсс-Инкварта.

После казни, а на неё ушло три часа, тела были осмотрены и сфотографированы. Их завернули в матрацы и в последней одежде, с верёвками, на которых преступников повесили, положили в гробы. То же сделали и с телом Геринга, за два часа до казни разгрызшего ампулу с ядом. Кто её передал, так и осталось тайной.

В четыре утра гробы погрузили на грузовики, накрыли брезентом и в сопровождении военного эскорта доставили в Мюнхен. Там тела кремировали (причём рабочие крематория не знали, кого отправляют в печь), а пепел развеяли над рекой Изар, дабы не создавать мест поминовения.

К такому финалу суд шёл почти 11 месяцев. Сами слушания длились 218 дней. Было проведено 403 заседания, рассмотрено более трёх тысяч подлинных документов, допрошено более 200 свидетелей. Около 500 свидетелей из оккупированных стран были допрошены выездными комиссиями. Всего к делу приобщили свыше 300 тысяч письменных показаний, а также материалы, обнаруженные союзниками в армейских штабах, правительственных зданиях, ведомственных архивах рейха. Было израсходовано 200 тонн бумаги, 27 тысяч метров звуковой плёнки, написано свыше 50 миллионов страниц печатного материала, изготовлено свыше 30 тысяч фотокопий документов, просмотрены сотни километров плёнки.

В зал заседаний было выписано 60 тысяч пропусков. 250 из 350 мест занимала пресса.

ФАКТ

Не все подсудимые были казнены. Пожизненная тюрьма ждала Рудольфа Гесса, Эриха Рёдера и Вальтера Функа, 20-летняя – Бальдура Шираха и Альберта Шпеера; Константину фон Нейрату определили 15 лет, Карлу Дёницу – десять. А трое получили свободу: Ганса Фриче, Франца фон Папена, Ялмара Шахта оправдали. На суде отсутствовали М. Борман (бесследно исчез), Р. Лей (самоубийство) и Г. Крупп (неизлечимая болезнь). Кем были все подсудимые в Третьем рейхе, можно прочесть в любом справочнике. Это была элита режима.

Пути к правосудию