Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Тайвань после Олимпиады

два в одном: синхронизация украинского и тайваньского кризисов

Владимир Овчинский Юрий Жданов

В то время как российский пропагандистский ресурс сосредоточен в основном на обличении США в провоцировании украинского кризиса, в Вашингтоне синхронно нагнетается второй кризис, который по последствиям также может стремительно перерасти в военный конфликт, - тайваньский.

Одинок ли антикитайский ястреб МакКол?

Высокопоставленный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США (от штата Техас) Майкл МакКол предположил, что Китай начнет вторжение на Тайвань через некоторое время после зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом еще 21 января 2022 года сообщила газета New York Post.

«Я действительно думаю, что Китай стал настолько провокационным, настолько агрессивным в Южно-Китайском море, что после Олимпийских игр вы увидите, как КПК, китайская коммунистическая партия вторгнется на Тайвань», —сообщил МакКол журналистам на телефонной конференции.

МакКол далее утверждал, что неудачное заявление президента Байдена о продолжающемся украинском кризисе послужило сигналом слабости для противников Америки, которым, по мнению Маккола, они попытаются воспользоваться.

«Я бы сказал, что Джимми Картер — худший президент в моей жизни, — сказал Маккол. - Но этот парень действительно берет верх, и я никогда не видел, чтобы за один год наше положение на мировой арене уменьшалось так быстро и быстро в ущерб нашей национальной безопасности».

МакКол также продолжил: «шаг Китая не будет беспрецедентным. В 2014 году Россия начала переброску регулярных войск и сил специального назначения в Крым в последние выходные дни зимних Игр того года, которые она принимала на черноморском курорте Сочи. Спустя несколько недель он завершил аннексию украинского региона».

«Путин всегда хотел вернуть Украину, он хочет, чтобы советская империя вернула себе трон», — добавил МакКол. «Си хочет, чтобы имперский Китай и Тайвань были частью китайской империи. Поэтому они видят возможность сделать это из-за слабости США».

МакКол призвал американских военных усилить свое присутствие в регионе, «чтобы показать Китаю, что мы настроены серьёзно». МакКол также заявил, что США необходимо «вооружить Тайвань большим количеством оружия для сдерживания потенциального китайского вторжения».

«Я думаю, - продолжил он, - что нам также необходимо установить лучшие экономические и торговые отношения в регионе, чтобы противостоять инициативе «Один пояс, один путь», в которой, к сожалению, Китай был так успешен», — сказал он.

Для справки

МакКол Как конгрессмен США известен как антикитайский ястреб. На протяжении многих лет МакКол атаковал КНР по таким вопросам, как отслеживание происхождения вируса COVID-19, вопросам, связанным с Синьцзяном, и островом Тайвань.Он особенно большой «сторонник» Тайваня, призывая США признать «независимость» острова, поддерживая участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения и спонсируя «Тайбэйский акт» (Закон о Международной инициативе по защите и укреплению союзников Тайваня (Тайбэй), 26 марта 2020 года принят Конгрессом США).

МакКол использует такие сенсационные заявления, чтобы привлечь внимание СМИ и извлечь личную политическую выгоду.

Для Маккола это может быть также и экономическая выгода. Согласно независимому новостному агентству Sludge, МакКол является вторым по величине инвестором Конгресса в оборонную промышленность США с общим объемом инвестиций в 635 000 долларов. Поскольку МакКол одновременно является вторым самым богатым конгрессменом США в 2021 году, он может заработать еще больше денег, выступая за увеличение продаж оружия Тайваню.

МакКол определенно не является единичным примером. В последние годы многие американские политики призывали к более жёсткой позиции США в отношении тайваньского вопроса.

Разыгрывая волну поддержки Тайваня, эти политики могут побудить Конгресс принять больше законопроектов, связанных с Тайванем, призвать правительство США продавать больше оружия Тайваню и вызвать большую обеспокоенность или даже враждебность американской общественности по отношению к материковому Китаю.

Некоторые американские политики с явными намерениями продолжают раскручивать возможность скорой «атаки» с материка на остров Тайвань. Для многих конгрессменов США стало нормальным продолжать создавать проблемы, раздувая «угрозы» и теории заговора. Это связано с давно сложившимся в США «железными связями» ВПК и Конгресса. Они работают вместе, чтобы получить огромную прибыль, ведя войны за границей и раздувая так называемые «угрозы».

Это цепочка интересов и политическая логика, которая работала у многих политиков США на протяжении многих лет. Многие конгрессмены стали де-факто представителями военной промышленности или групп интересов. Для них все дело в бизнесе.

В этой связи следует напомнить о последних продажах в феврале 2022 года оружия США Тайваню, когда Вашингтон одобрил оборудование и услуги на сумму 100 миллионов долларов США для самоуправляемого острова, чтобы «поддерживать, обслуживать и улучшать» его систему противоракетной обороны Patriot.

Когда риторики не хватает, в ход идут прямые провокации. Так, 20 января 2022 года американский эсминец с управляемыми ракетами USS Benfold прошел через две спорные цепи островов в Южно-Китайском море в так называемом «патруле свободы судоходства», что вызвало протест Пекина (такие заходы американских эсминцев происходят регулярно).

«Мы требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия, иначе она понесет серьезные последствия непредвиденных событий», — говорится в заявлении командования Южного театра военных действий Китая.

Китай ведёт свою игру

Цзинь Канжун, профессор Школы международных исследований Жэньминьского университета и влиятельный китайский ученый, который консультирует Пекин по вопросам внешней политики , недавно заявил Nikkei Asia, что «Си Цзиньпин применит силу, чтобы объединить Тайвань с Китаем к 2027 году».

Цзинь сказал: «После того, как осенью 2022 года завершится Национальный съезд Коммунистической партии Китая, сценарий вооруженного объединения станет реальностью. Весьма вероятно, что к 2027 году, к 100-летию со дня основания НОАК, руководство будет двигаться в сторону вооруженного объединения». Он добавил, что «у Китая уже есть возможность объединить Тайвань силой в течение одной недели» и что «НОАК может победить любые силы США в пределах 1000 морских миль от береговой линии».

По вопросу о том, что Япония связывает свою безопасность с безопасностью и свободой Тайваня, Цзинь сказал: «Япония ни в коем случае не должна вмешиваться в чрезвычайное положение на Тайване. США уже не могут выиграть у Китая на этом. Если Япония вмешается, у Китая не будет другого выбора, кроме как разгромить Японию. Япония должна осознать, что происходят новые изменения».

Как на это отреагировали вашингтонские аналитики? Они дружно заявили, что «Китай никогда не назовет сроки, когда он может напасть на Тайвань , если только он не сделает это в своих собственных целях. Поручив профессору Цзинь, старшему советнику в Пекине назвать 2027 год как год, когда Тайвань может стать свидетелем китайского вторжения, Си Цзиньпин пытается одурачить мир».

«Китай хочет, чтобы мир откинулся на спинку кресла и расслабился. Он хочет застать врасплох такие страны, как США, Япония, Австралия и, прежде всего, Тайвань. Если Китай сможет убедить эти страны в том, что у них есть ещё пять лет до начала вторжения в островное государство, он выиграет полдела. Почему? Потому что он немедленно вторгнется на Тайвань».

И это то, что, скорее всего, произойдет. По их мнению, Си Цзиньпин сталкивается с проблемой всей своей жизни: осенью этого года запланирован Национальный конгресс, на котором будет принято решение о его повторном назначении на пост руководителя Китая.

Но сразу после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине все может очень быстро стать интересным. Никого не должно удивлять, если Китай начнет вторжение на Тайвань сразу после зимних Игр, в то время как мировое сообщество в полусне думает, что вторжение на остров еще не неизбежно. «Вторжение на Тайвань и победа в этом конфликте закрепили бы за Цзиньпином будущее в качестве пожизненного руковолителя Китая. Никто не сможет отстранить его от власти, а это как раз то, что сейчас нужно человеку».

Таким образом, по мнению вашингтонских аналитиков, поручив одному из своих советников предоставить миру график вторжения на Тайвань примерно в 2027 году, Си Цзиньпин пытается переиграть «демократические державы» и сам Тайвань.

При этом американские аналитики ссылаются на посла Пекина в Вашингтоне Цинь Гана, который заявил в интервью американскому радио, что Китай и Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии военного конфликта , если Соединенные Штаты будут поощрять независимость Тайваня. Он сказал : «Позвольте мне подчеркнуть это. Проблема Тайваня — самая большая пороховая бочка между Китаем и Соединенными Штатами».

Иллюзорные надежды Вашингтона на переворот в Пекине

Где, по мнению аналитиков Вашингтона, Си Цзиньпин совершает ошибку? «Похоже, он считает, что внезапное вторжение на Тайвань каким-то образом не будет иметь катастрофических последствий для Китая». Однако, по их мнению, после вторжения на Тайвань мировое сообщество буквально объявит Китай изгоем и наложит на него жёсткие экономические санкции.

«Уже сейчас китайская экономика находится в напряжении. Когда объединенные силы мировой экономики начнут действовать против Китая, последствия для него будут катастрофическими, и китайцы не захотят этого. В конечном счете, КПК окажется в очень опасной ситуации, и ее смерть станет неизбежной».

Некоторые «западные мечтатели» идут еще дальше.

«Группа высокопоставленных китайских чиновников может устроить внутренний переворот против Си Цзиньпина и перейти к демократической политической системе», - считает Роджер Гарсайд, автор книги "Китайский переворот".

«Политический организм Китая неизлечимо болен. Только пересадка может спасти политическое тело, и единственная система, которую можно предложить, это конкурентная демократия», — сказал Гарсайд, бывший дипломат, в интервью программе China Insider телеканала Epoch TV 31 января 2022 года.

Гарсайд, который работал в посольстве Великобритании в Пекине, утверждает, что высокопоставленные чиновники компартии Китая, включая премьера Ли Кэцяна, считают, что Си ведёт Китай в «очень рискованном и опасном» направлении, ставя под угрозу своё богатство и власть, а также будущее партии. Гарсайд утверждает, что именно по этой причине они готовят заговор против китайского лидера.

По словам Гарсайда, частный сектор Китая стал мощным и автономным. Это оказывает давление на компартию, вызывая беспокойство у руководства страны.

«Alibaba привлекла $24 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже; 248 других компаний привлекли миллиарды долларов вне контроля партии над обменом капитала и политического контроля».

«Эти компании могут использовать деньги, чтобы купить политиков в Китае, конкурентов Си Цзиньпина», — добавил он.

Далее Гарсайд пояснил, что, хотя кажется, что вся власть находится в руках Си, структура коммунистической партии имеет множество «центров власти» в региональных и местных органах.

«Си Цзиньпин не обладает всей полнотой власти. Но он очень проницательно и умело централизовал власть в своих руках», — сказал Гарсайд.

Гарсайд утверждает, что переворот, который по его мнению готовится в КНР, вероятно, стал бы переходом Китая к демократии, поскольку чиновники осознают, что коммунистическая система больше не функционирует и что конституционная демократия является лучшей альтернативой.

«Я думаю, что они захотели бы сохранить Коммунистическую партию как политическую единицу, но они захотят изменить систему, потому что нынешняя система не работает».

Что можно сказать на это? Гарсайд не глупый человек, он цинично стравливает партийных руководителей, зная, что никто никакого переворота в КПК совершать не только не будет, но даже в мыслях не планирует. Также как никто из действующих китайских олигархов не будет подкупать партийных лидеров для целей переворота.

Но Гарсайд такими заявлениями вольно или невольно подталкивает председателя Си к решительным действиям в отношении Тайваня.

Ведь присоединение Тайваня ещё больше сплотит КПК и НОАК вокруг Си. И одновременно поможет решить и болезненные экономические вопросы.

Китаю нужны тайваньские компьютерные чипы

Технологии - ключевой фактор политической, экономической и военной мощи, находятся в центре конкуренции США и Китая. В рамках этой конкуренции полупроводники занимают видное место. Чипы являются движущей силой прорывов в ряде важнейших технологических областей, от искусственного интеллекта до синтетической биологии и квантовых вычислений. Полупроводники необходимы для военных систем, используемых Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами для защиты себя и своих интересов. На фундаментальном уровне повседневное функционирование современного общества зависит от надежного доступа к чипам: критическая инфраструктура, транспортные сети,

Цепочки поставок полупроводников образуют сложную глобальную сеть, в которой несколько стран и компаний служат важными узлами. Некоторые из этих узлов имеют такое огромное значение, что любой сбой будет иметь значительные и пагубные каскадные последствия для национальной и экономической безопасности США.

Тайвань является центральным звеном в цепочке поставок полупроводников. Здесь находится Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), крупнейший в мире завод по производству микросхем, более половины мирового производства полупроводников на аутсорсинге и почти все передовые производственные мощности находятся на Тайване. Поэтому безопасный доступ к продукции тайваньской полупроводниковой промышленности является стратегической необходимостью.

TSMC— компания, которая производит чипы, разработанные как для гражданских потребителей, так и для военных заказчиков. Это обширная отрасль, стоимость которой в 2021 году составила почти 100 миллиардов долларов.

Безопасный доступ к продукции тайваньской полупроводниковой промышленности является стратегической необходимостью.

Учитывая сложность рассматриваемой темы, игровая лаборатория Центра новой американской безопасности (CNAS) разработала стратегическую игру для изучения глобальной конкуренции в области полупроводников. Игры обеспечивают «безопасную для сбоев» среду, которая особенно способствует изучению плохо изученных проблем. Игры также служат мощным инструментом для достижения общего понимания проблемы, учитывая их совместный и эмпирический формат, а также способность объединять различные сообщества.

Игра Chips Are Down позволила команде CNAS больше узнать о конкуренции полупроводников, а также предоставила участникам игры общее понимание критических последствий конкуренции.

Игра Chips Are Down позволила получить критическое представление о природе американо-китайской стратегической конкуренции и глобальной конкуренции за полупроводники, обсуждаемой в этом отчете.

В апреле 2021 года CNAS провела виртуальную стратегическую игру, чтобы лучше понять, как Китай может попытаться повлиять и установить контроль над полупроводниковой промышленностью Тайваня, оставаясь на пороге войны и последующих последствий для стратегической конкуренции с Соединенными Штатами. В игре приняли участие 30 высокопоставленных представителей правительства, промышленности и гражданского общества. Цель игры была двоякой: понять, как Китай может формировать полупроводниковую промышленность и стратегическую технологическую конкуренцию в свою пользу, и выяснить, как Соединенные Штаты и Тайвань могут противостоять таким попыткам. Цель состояла в том, чтобы определить области риска и уязвимости в полупроводниковой промышленности и лучше понять компромиссы различных стратегических подходов (см. CNAS-Report-Semidconductor-game-Jan02022-final-b.pdf)

Напряжённость на рынке микрочипов должна пойти на спад только в 2023 году — это недавнее заявление TSMC не предвещает ничего хорошего тем производственным секторам, которые уже вынуждены корректировать свои планы из-за дефицита полупроводников. В числе наиболее пострадавших отраслей оказались производство электроники и автопром, а в списке компаний, объявивших о проблемах с выполнением заказов из-за нехватки чипов, значатся такие гиганты, как Apple, Sony, Ford, General Motors, Volkswagen и т. д.

Ещё в мае 2020 года TSMC прекратила принимать заказы на процессоры для китайской компании Huawei, которая формировала порядка 15% портфеля заказов тайваньского производителя. Решение было продиктовано из США.

Следующей китайской компанией, с которой в 2021 году отказалась работать TSMC, стал разработчик суперкомпьютеров из Тяньцзиня Phytium Information Technology. Об остановке производства всех продуктов, связанных с Phytium, заявила также тайваньская Alchip Technologies. Поводом для этих решений стало решение Министерства торговли США внести Phytium в свои санкционные списки (см.подробнее).

Китайское поглощение Тайваня может дать Пекину контроль над одной из самых важных отраслей промышленности в мире.

Думать как в Пекине

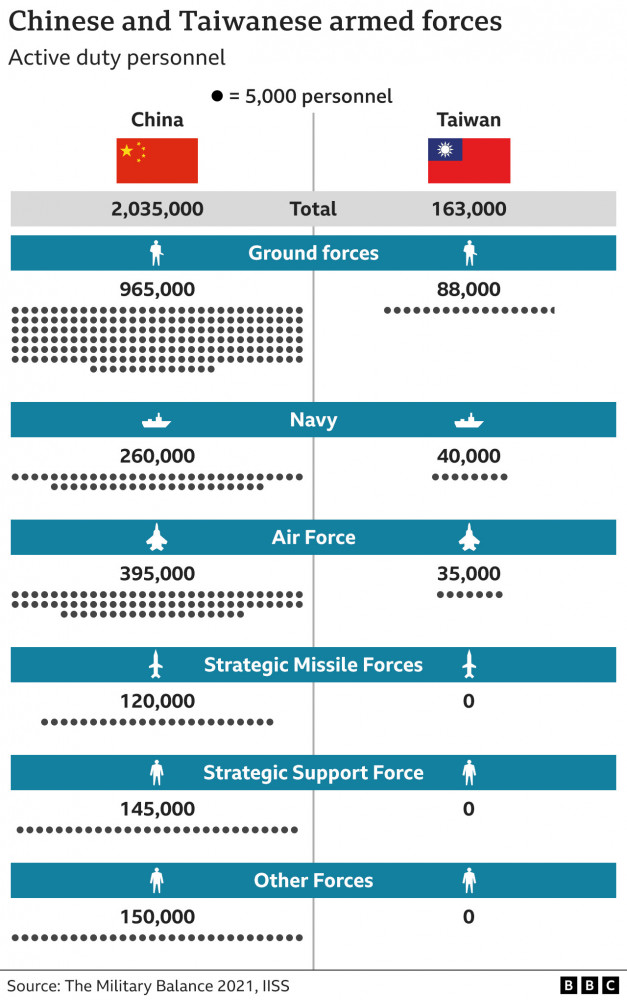

Силы КНР и Тайваня несопоставимы. НОАК обладает техникой, вооружением, живой силой и возможностями, чтобы начать наступление через Тайваньский пролив. НОАК планировал в течение десятилетий захват Тайваня.

Грант Ньюшем —бывший дипломат, ныне старший научный сотрудник Центра политики безопасности США считает, что Китай этого не сделает — по крайней мере, не предпримет полномасштабного штурма с целью захвата Тайваня:

«Они могут сделать что-то более скромное, что по-прежнему унижает Соединенные Штаты и подрывает всеобщее доверие к американской мощи и защите. И в то же время демонстрирует, что Китай является доминирующей военной державой в регионе — не в последнюю очередь из-за его предполагаемой готовности применить силу.

Если всё, чего Пекин добьется в краткосрочной перспективе, — это публично нейтрализовать США в Тихоокеанском регионе, то это продвинет его к следующему шагу — подчинению Тайваня и установлению господства в регионе.

Именно это Владимир Путин делает с президентом Байденом и европейцами. Смущать американцев, обнажая слабости и сея сомнения. И он использует трещины в альянсе НАТО, которые со временем могут быть расширены с помощью военных угроз, экономического давления и подрывной деятельности, что может привести к фрагментации или уменьшению самой НАТО.

Пекин, несомненно, принимает это к сведению».

Итак, каковы некоторые из более «скромных» вариантов Пекина для Тайваня?

Может быть, шаг против одного из прибрежных островов Тайваня? Или мешать морским перевозкам и самолетам на острова Цзиньмэнь, Мацу или Пратас?

Или, может быть, заставить Тайвань или другие страны судоходства в Южно-Китайском море подчиняться китайскому контролю, инспекции и одобрению перед входом в Южно-Китайское море?

Си Цзиньпин, несомненно, имеет своих людей, дающих ему еще больше возможностей.

И они могут включить в свои расчеты, что, если они сделают свой ход слишком быстрым и попытаются захватить слишком много, это может вынудить американцев вступить в бой — это обескровит НОАК , а также поставит под угрозу зарубежные активы Китая.

Волна недавних полетов китайских военных у берегов Тайваня подпитывает растущую напряженность в регионе.

Вооруженным силам США может быть трудно, если борьба идет вокруг Тайваня , но у них есть еще одно преимущество — они могут перекрыть (особенно работая с партнерами) китайские морские пути сообщения и жизненно важные нефть, продовольствие и торговлю, которые проходят по ним. их. У НОАК до сих пор нет глобальных возможностей «проецирования силы».

Ещё одна ловушка, которую Пекин может попытаться избежать, — это экономический «ядерный вариант» США. КНР по-прежнему уязвима перед отсоединением от долларовой системы США или полным прекращением импорта технологий — что, вероятно, произойдет в случае полномасштабного вторжения на Тайвань.

Всё это говорит о том, что Пекин может быть склонен подождать некоторое время и позволить своим усилиям по ведению политической войны закипеть и смягчить потенциальное сопротивление. Политическая война означает использование огромного экономического, дипломатического, политического, психологического и скрытого военного давления Китая для установления влияния в стране.

Пока это работает хорошо для Пекина. Китай использовал политическую войну, чтобы вторгнуться по всему Тихому океану — Соломоновы острова, Тонга и Кирибати, и это лишь некоторые из них. И Юго-Восточная Азия подстраховывает свои ставки — некоторые страны уже связывают свою судьбу с Китаем.

Камбоджа, например, разрешает КНР построить новую военно-морскую базу. Помимо того, что это само по себе является преимуществом, это позволяет Китаю все больше изолировать Тайвань в экономическом, дипломатическом, политическом, психологическом и военном отношении.

КНР даже запирает Латинскую Америку, Центральную Америку и Карибский бассейн . По всему региону прокитайские лидеры побеждают на выборах, а некоторые страны переходят в лагерь Китая. С точки зрения Пекина Африка тоже выглядит довольно неплохо.

Совокупный эффект заключается не только в политической победе над Тайванем, но и в борьбе с самой большой целью Китая — Соединенными Штатами.

Пекин разжигает так много маленьких костров, что они могут отвлечь и подавить реакцию США и, в конечном счете, ослабить сопротивление США.

Таким образом, план может заключаться в том, чтобы не делать ничего «лишнего», что заставит американцев воевать. Но делать ровно столько, чтобы унизить и дискредитировать их.

Придержите огонь немного, и Уолл-Стрит и американские компании, которые считают Тайвань в лучшем случае козырем, а в худшем — одноразовым раздражителем в более важных американо-китайских отношениях, — будут хвалить Пекин за проявленную сдержанность и настаивать на том, чтобы Вашингтон сделал все возможное, чтобы избежать войны с «ядерной КНР».

Тот же американский контингент также будет утверждать, что помощь Китая ? в изменении климата/Северной Корее/заполнении пробелов ? требует, чтобы США не обращали внимания на действия Китая против Тайваня ? до тех пор, пока они «скромны» и, таким образом, не представляют « угрозы национальным интересам США».

Но угрозу прямого военного конфликта американские аналитики не снимают.

Согласно отчету Центра новой американской безопасности 2021 года самым большим риском в ближайшей перспективе была непреднамеренная или случайная эскалация, вызванная неправильным восприятием или просчётом.

Но Лю Вэйдун, аналитик по делам США из Китайской академии социальных наук в Пекине, не согласился с этим «упрощенным» мнением, заявив, что оно переоценивает риски безопасности.

По словам Лю, война, вызванная просчетом, маловероятна, поскольку и Пекин, и Вашингтон очень четко понимают факторы, ведущие к потенциальной конфронтации, и поэтому будут очень осторожны в интерпретации сообщений друг друга.

Как поведёт себя Европа в возможном военном конфликте на Тайване?

В докладе Исследовательской службы Конгресса США "ЕС и Китай", опубликованном 14 февраля 2022 года, отмечено, что в последние годы взгляды ЕС на Китай, похоже, ужесточились и теперь более точно отражают опасения США по поводу глобального влияния Китая. В позиционном документе от 2019 года Европейская комиссия охарактеризовала Китай как «одновременно… партнёра по сотрудничеству, с которым у ЕС тесно связаны цели, партнера по переговорам, с которым ЕС необходимо найти баланс интересов, ... экономического конкурента, стремящегося к технологическому лидерству, и системного конкурента, продвигающего альтернативные модели управления».

Обмен санкциями в марте 2021 года, вызванный обеспокоенностью ЕС по поводу прав человека в Китае, отразил то, что некоторые наблюдатели назвали низшей точкой в отношениях.

Хотя многие европейские политики стремятся поддерживать или углублять экономические связи с Китаем, они, похоже, разделяют опасения США по поводу промышленной политики Китая, которая привела к асимметричным торговым и инвестиционным преимуществам для Китая, а также к растущему контролю Китая над некоторыми глобальными цепочками поставок.

Официальные лица ЕС также выразили обеспокоенность по поводу использования Китаем экономического принуждения в политических целях.

ЕС в течение некоторого времени стремился расширить доступ к рынку в Китае для европейских фирм и инвесторов на фоне промышленной политики Китая, которая ограничивает иностранные инвестиции и субсидирует отечественные фирмы в стратегических секторах.

ЕС работал с Соединенными Штатами и Японией над разработкой подходов к противодействию китайским субсидиям, но группа не предприняла никаких шагов для реализации каких-либо конкретных предложений.

ЕС и Китай завершили переговоры о двустороннем Всеобъемлющем соглашении об инвестициях (CAI) в декабре 2020 года, но Европейский парламент (EP) приостановил ратификацию CAI в мае 2021 года после того, как Китай применил экономическое принуждение против государств-членов ЕС, фирм и институты.

В сентябре 2021 года Соединенные Штаты и ЕС создали новый Совет по торговле и технологиям (ТТС) для решения широкого круга торговых и технологических вопросов, включая расширение сотрудничества в секторах, где Китай контролирует ключевые ресурсы цепочки поставок, таких как чистая энергия и фармацевтика.

Кроме того, в декабре 2020 года Европейская комиссия опубликовала нормативный «набор инструментов» для развертывания сетей 5G, который, по мнению многих аналитиков, может ограничить способность китайских фирм соответствовать стандартам участия. Несколько европейских правительств приняли различные меры, которые ограничивают, а в некоторых случаях исключают участие Huawei в построении их сетевой инфраструктуры 5G.

Некоторые европейские политики выразили озабоченность по поводу использования Китаем экономического принуждения для достижения определенных геополитических целей. В настоящее время ЕС рассматривает предложенный инструмент против принуждения, который мог бы позволить ЕС как блоку реагировать на экономическое принуждение одного государства-члена, среди других инструментов, но расхождения во взглядах между государствами-членами могут усложнить его доработку или развертывание.

В 2021 году Китай де-факто ввел торговое эмбарго в отношении Литвы и европейских фирм из Литвы после того, как Литва объявила об открытии офиса на Тайване. В ответ в январе 2022 года ЕС возбудил дело о торговом споре во Всемирной торговой организации, и некоторые эксперты утверждают, что продолжающееся давление Китая на Литву может усилить поддержку предложенного инструмента против принуждения среди государств-членов.

Европейская критика прав человека и политических вопросов в Китае, а также реакция Китая на такую критику стали источником растущей напряженности. Многие официальные лица ЕС и государств-членов выразили обеспокоенность нарушениями прав человека мусульманского населения в китайском регионе Синьцзян. Европарламент и национальные парламенты нескольких государств-членов приняли резолюции, критикующие нарушения прав человека уйгуров. В марте 2021 года ЕС ввел санкции против четырех должностных лиц и одной организации в Синьцзяне в соответствии с Глобальным режимом санкций блока в области прав человека. Обозначения были согласованы с санкциями, введенными Соединенным Королевством, Канадой и Соединенными Штатами.

Китай ответил ответными протестами против отдельных структур ЕС, неправительственных организаций и ученых. Многие сочли ответ Китая непропорциональным и несоразмерным по сравнению с обозначениями ЕС. Некоторые европейские политики разделяют мнение США опасения по поводу угроз гражданским и политическим правам в Гонконге. Несколько государств-членов ЕС приостановили действие договоров об экстрадиции с Гонконгом в ответ на принятый Китаем в июне 2020 года Закон о национальной безопасности Гонконга. В январе 2022 года Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против должностных лиц Гонконга и КНР, «ответственных за продолжающееся подавление прав человека» в Гонконге. Европейские инициативы в отношении отношений с самоуправляемым Тайванем также вызвали напряженность в отношениях с Китаем, который претендует на суверенитет над островной демократией и стремится ограничить взаимодействие с ней других стран.

Помимо усилий Литвы по укреплению связей с Тайванем, в октябре 2021 года Европарламент принял резолюцию, призывающую к более тесным отношениям ЕС с Тайванем, и в ноябре 2021 года направил свою первую официальную делегацию с визитом на Тайвань.

В июле 2021 г. Европарламент принял резолюцию, призывающую другие институты ЕС поставить демократию, права человека и верховенство закона в центр отношений между ЕС и Китаем.

Несмотря на кажущееся растущее согласие внутри ЕС по некоторым аспектам отношений с Китаем, выработка последовательной политики, основанной на консенсусе, часто оказывается сложной задачей. Многие важные решения ЕС по внешнеэкономическим отношениям и внешней политике требуют единогласного согласия 27 членов ЕС, которые имеют разные интересы в области национальной безопасности и экономические интересы, а также различные двусторонние отношения с Китаем.

Некоторые государства-члены имеют более глубокие торговые и инвестиционные связи с Китаем, что делает экономическое принуждение потенциально более тревожной перспективой для них, чем для других. Некоторые наблюдатели предполагают, что Германия, например, по-прежнему относительно осторожно относится к нарушению отношений с Китаем, отчасти из-за ее обширных торговых и инвестиционных отношений.

Ещё больше усложняет усилия по достижению консенсуса по Китаю то, что взгляды ключевых заинтересованных сторон в государствах-членах ЕС, таких как политические партии, бизнес-группы и организации гражданского общества, могут различаться. Некоторые наблюдатели утверждают, что Китай стремился посеять разногласия внутри ЕС и выборочно развивать отношения со странами-членами, чтобы косвенно формировать политику ЕС в отношении Китая.

Греция (при предыдущем правительстве) и Венгрия, например, несколько раз накладывали вето на заявления ЕС с критикой Китая, хотя они также соглашались на такие заявления в отношении Китая и на конкретные меры в других случаях. Некоторые критики объяснили это вето в целом хорошими двусторонними отношениями и экономическим сотрудничеством стран с Китаем.

Некоторые официальные лица и аналитики рассматривают поддерживаемый Китаем механизм взаимодействия между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), известный в Европе как «17 + 1», как потенциальный источник разногласий внутри ЕС. В число вовлеченных 17 европейских стран входят 12 членов ЕС, хотя выход Литвы в мае 2021 года сократил механизм до 16 членов. Перспективы механизма становятся все более неопределенными на фоне сообщения некоторых участников о разочаровании тем, что обещания Китая в отношении инвестиций и торговых возможностей не были реализованы.

Политика Китая в отношении ЕС включает в себя риторическую поддержку европейской интеграции и автономии, которые многие китайские официальные лица описывают как способ продвижения многополярного, менее ориентированного на США мирового порядка.

В частности, поддержка Китаем концепции «стратегической автономии» ЕС, частично объясняется желанием Китая ослабить связи между Соединенными Штатами и ЕС в то время, когда Соединенные Штаты стремятся укрепить трансатлантические связи, чтобы помочь противостоять Китаю в некоторых областях.

Некоторые китайские аналитики описывают ЕС как критический фактор, влияющий на американо-китайские отношения, и, вероятно, надеются, что более автономный ЕС сможет противостоять (или сдерживать) США, пытается занять более жесткую позицию по отношению к Китаю.

Администрация Байдена и ЕС обязались активизировать сотрудничество для решения общих проблем в отношении Китая и возобновили диалог по Китаю, начатый администрацией Трампа. Несколько мер, объявленных на саммите США и ЕС в июне 2021 года, направлены на укрепление сотрудничества в противодействии растущему влиянию Китая, особенно в сфере торговли и технологий. В то же время многие в ЕС по-прежнему опасаются последствий усиления напряженности между США и Китаем для Европы и не хотят вызывать неприязнь к крупному экономическому партнёру.

Политическая война вокруг Тайваня накаляется с каждым днём

Президент США Джо Байден 11 февраля 2022 года обнародовал новую стратегию США в отношении регионов Тихого и Индийского океанов.

Ключевая идея документа заключается в том, что ни один другой регион не будет иметь настолько ключевого значения для Соединенных Штатов в будущем, что безопасность и процветание Америки существенным образом зависят от безопасности и процветания Индо-Тихоокеанского региона.

В документе подчеркивается, что «усиливающееся внимание (к региону) со стороны Америки частично объясняется тем фактом, что перед Индо-Тихоокеанским регионом стоят все большие вызовы, в особенности со стороны КНР. КНР совмещает свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь в стремлении создать сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, а также стремится стать самой влиятельной державой в мире».

Соединённые Штаты намерены решительно поддерживать потенциал самообороны Тайваня, заявил представитель администрации на брифинге, посвященном стратегии.

«Мы открыто говорим, что будем работать с партнерами в регионе и за его пределами для обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, в том числе значительно поддерживая потенциал самообороны Тайваня, чтобы обеспечить обстановку, при которой будущее Тайваня определяется мирным путем в соответствии с пожеланиями и всеми интересами народа Тайваня», - сказал представитель администрации.

«Разумеется, - заявил американский чиновник. - Мы в полной мере понимаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и по обе его стороны».

Напомним, что в начале октября 2021 года газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации Байдена, что американские военные инструкторы уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.

14 февраля 2022 года агентство Синьхуа сообщило о заявлении официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Заявление было сделано на пресс-конференции в ответ на следующий вопрос одного из журналистов: «11 февраля американское правительство обнародовало так называемый "Доклад об индо-тихоокеанской стратегии", который имеет негативное содержание, связанное с Тайванем. Как Вы это прокомментируете?»

«Тайвань является неотъемлемой частью священной территории Китая, и будущее Тайваня может и должно решаться только всем китайским народом. Будущее Тайваня заключается в воссоединении Родины, и это отвечает его интересам. Так называемая «индо-тихоокеанская стратегия» США, затрагивающая тайваньский вопрос, является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР, нарушением принципа одного Китая и базовых норм международных отношений. Эта стратегия наносит ущерб миру и стабильности в районе Тайваньского пролива. Китайская сторона выражает в связи с этим решительный протест». Одновременно Ма Сяогуан призвал Соединенные Штаты придерживаться принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике и «не играть с огнём» в тайваньском вопросе.

***

Не надо быть провидцем, чтобы понять, что сразу после завершения Олимпиады градус конфронтации вокруг Тайваня еще сильнее повысится и будет постоянно нарастать.

Два кризиса – украинский и тайваньский неразрывно связаны между собой нежеланием США сдавать свои позиции мирового гегемона.

Причем тайваньский кризис, помимо политических и военных последствий, обусловлен возможной потерей США технологического первенства в случае взятия Китаем под контроль производства полупроводников на Тайване. По – существу, это веская причина для реальной войны.

Россия приветствует план Ирана провести встречу в формате 3+3 на Южном Кавказе

В телефонном разговоре в понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян и его российский коллега Сергей Лавров обсудили тенденции развития отношений между Тегераном и Москвой и некоторые вопросы, представляющие взаимный интерес на региональном и международном уровнях, включая переговоры в Вене.

Лавров поблагодарил Иран за инициативу и конструктивный подход в ходе переговоров в Вене. Он также подчеркнул необходимость продолжения консультаций и переговоров между различными сторонами венских переговоров для рассмотрения текстов и предложений и достижения согласия.

Министр иностранных дел России также приветствовал план Ирана по проведению второго заседания платформы 3+3 по Южному Кавказу и выразил надежду, что конференция будет способствовать дальнейшему обеспечению интересов стран региона и поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

Со своей стороны, Амир-Абдоллахян подчеркнул необходимость того, чтобы другие стороны венских переговоров обращали внимание на полные права Ирана при выполнении своих обязательств по любому соглашению.

Он также охарактеризовал предстоящее заседание Южно-Кавказской платформы 3+3 как возможность для консенсуса и синергии для углубления регионального сотрудничества в интересах стран и народов региона.

Узнав о позиции Москвы по кризису в Украине, Амир-Абдоллахян указал на присутствие в Украине более пяти тысяч граждан Ирана, в том числе студентов, заявив, что Иран чутко следит за развитием событий в регионе.

Он сказал, что взгляды и опасения России по поводу иностранного вмешательства понятны, выразив надежду, что нынешняя ситуация будет урегулирована путем мирного и конструктивного взаимодействия и дипломатического подхода обеих сторон.

Напряженность вокруг украинско-российского кризиса кипит уже более двух месяцев, а дипломатические усилия по урегулированию проблемы не показывают никаких признаков прогресса.

Россия имеет более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, поскольку западные правительства предупредили о неизбежном вторжении.

Москва, которая неоднократно отрицала свои планы вторжения и заявляла, что отвечает на агрессию союзников по НАТО, отвергает эти предупреждения как «истерию».

Компания Merck сообщила о назначении Александра Штайнбаха на должность Генерального директора Merck в России и странах СНГ, а также директора фармацевтического подразделения Merck в России и странах СНГ — российского подразделения Merck KGaA.

Маттиас Вернике, занимавший эту должность ранее, назначен генеральным директором подразделения Merck Healthcare в Германии.

Александр Штайнбах обладает более чем 20-летним опытом работы в России и за рубежом в сферах маркетинга и продажах. До прихода в компанию Merck, Александр возглавлял компанию Organon Россия, а до этого отвечал за развитие компании MSD, где работал над укреплением бизнеса в Германии, Европе, Египте, а затем в России.

Берлинский фестиваль показал очень странную "Страну Сашу"

Текст: Валерий Кичин

Из всех секций Берлинского кинофестиваля Generation14plus - самая загадочная. Иной раз кажется, что это не парад лучших картин подростковой тематики, а способ завлечь на Берлинале юную публику. И здесь качество фильмов уже не имеет первостепенного значения - программа всегда изумляла пестротой художественного уровня.

Когда-то эта секция показала фильм Андрея Зайцева, который так и называется: "14+". Фильм брал свежестью решения темы первой подростковой любви, российских Ромео и Джульетты. В России он пугал педагогов слишком вольной интерпретацией "запретных" тем: во всем правыми оказывались не умудренные взрослые, а эта "ранняя", по их мнению, любовь. В Берлине же он свидетельствовал, что в российское кино приходят яркие таланты.

И вот Берлин посмотрел еще одну историю любви из России - "Страна Саша" по одноименной повести Галы Узрютовой, тепло встреченной читателями. Название отражало смысл литературной затеи - через монолог 16-летнего героя показать психологические процессы, которые делают из подростка юношу. Да, конечно, растущий интеллект - это суверенная страна, глубоко индивидуальный космос, познание которого - вечная задача искусства.

Рассказ шел от первого лица, читатель мог фантазировать внешность героя, домысливать черты характера, своевольного и обостренно воспринимавшего покушения взрослых на его самостоятельность. Проблема только в том, что этот космос увиден из родственной, но соседней галактики. Интимные процессы, происходящие в будущем мужчине, увидены женским взглядом - растроганным, умиленным и часто выдающим желаемое за действительное. Так жизнь прекрасной Франции описывает русский писатель, знающий ее по роману Дюма.

За экранизацию взялись Юлия Трофимова, Мария Шульгина и Елизавета Тихонова - первая как соавтор сценария и режиссер. Интонация умиления умножилась многократно. Недавно, отмечая причины успеха нового фильма Джейн Кэмпион, я писал о том, как сугубо женский взгляд на человеческую природу открыл доселе скрытые ее стороны. На примере "Страны Саша" видно, чем женский взгляд отличается от дамского рукоделия: перед нами образец придуманной истории, где не веришь ни единому слову. Все похоже на жизнь, но все - из серии "так не бывает". Так не ведут себя подростки. И мамы так откровенничают с дочками-подружками, но не с сыновьями (на экране - явно чужие друг другу, кокетничающие друг с другом люди). Да и любовь - состояние, которое не ограничивается томными взглядами и поцелуями, она должна ощущаться в чем-то невесомом, что в кино зовут "химией".

Смысл терзаний героя в том, что он встретил девушку. В психбольнице. Она под наблюдением. Но любовь, как известно, нечаянно нагрянет. В фильме она выражена в прогулках по набережным приморского городка, а также в злободневных тревогах мамы: Женя - это девушка или мальчик? Но несовместность мятущегося Саши и вечно бьющейся в припадках Жени столь очевидна, что даже обаяние юных Марии Мацель и Марка Эйдельштейна, претендующего на роль нашего Тимоти Шаламе, не добавляет картине достоверности. Проблема - в однозначности, назидательной плоскостности происходящего. Сашина мама ни о чем не может говорить, кроме как о поступлении сына в институт. Старший товарищ Саши Макс (Дмитрий Ендальцев) изрекает только разумные истины. С женскими персонажами фильма - Софиями, Лизами и Нателлами - беда: типы актрис так похожи, а характеры персонажей так стерты, что их постоянно путаешь.

Странно видеть в профессиональном кино ученические ошибки даже в монтаже. Вот только что герой шел по ночной улице, в следующем кадре он в том же ритме входит в комнату, а за окном яркий дневной свет. Возможно, авторы имели в виду эпизоды, происходящие в разное время суток, но любой режиссер даст это понять зрителю - не в том ли состоит профессия? Не сформулирован единый стиль фильма, и когда ближе к финалу герой вдруг обращается прямиком к зрителю то ли с театральной репликой a parte, то ли с внутренним монологом: "А может, я вообще не люблю Женю?" - это производит впечатление сцены из другой оперы. Повествование так пунктирно, бессвязно и не складывается в единство, что выглядит серией поспешных иллюстраций к разрозненным, наудачу выхваченным книжным страницам.

Признаться, даже в нашем неровном кинопроизводстве мне еще не доводилось встречаться с фильмом, сработанным столь неряшливо, неумело и неказисто. Чем же объяснить всеядность престижного Берлинского фестиваля, чей отбор по идее - знак качества? Не первый год ломаю голову над странным обстоятельством: то, что отбирает Берлинале из России, очень часто ниже даже среднего уровня нашего кино, не говоря о его вершинах, которыми последние годы не обделены. Когда-то из Берлина увозили призы такие наши фильмы, как "Тема" Панфилова, "Сто дней после детства" Соловьева, "Восхождение" Шепитько, "Слуга" Абдрашитова, "Как я провел этим летом" Попогребского... Теперь в главном конкурсе мы представлены все реже, а принцип отбора картин из России стал неясен до полной неразличимости.

В Пушкинском музее рассказали о первом этапе изучения Золота Трои

Текст: Инга Бугулова

В ГМИИ им. Пушкина завершили первый этап исследования знаменитого Троянского золота. Проект начали летом прошлого года. Удивительно, но никогда прежде эти единственные в своем роде сокровища древнего мира тщательно не изучали, а потому они хранят еще немало секретов. Но все тайное становится явным, если за дело берутся специалисты, а в руках у них самое современное оборудование.

Этот год юбилейный для Генриха Шлимана - археологу, нашедшему легендарную Трою, исполняется 200 лет. А потому - важное, без преувеличения, для всей мировой истории исследование обретает еще один красивый подтекст. Забегая вперед - в Пушкинском музее планируют открыть большую выставку, посвященную Шлиману, где соберут экспонаты из музеев, в которых разрозненно хранится коллекция немецкого ученого. Это не только ГМИИ им. Пушкина и Эрмитаж (в столице - изделия преимущественно из золота и серебра, в Петербурге - из бронзы и керамики), но и берлинский Музей доисторического периода и ранней истории, и Национальный археологический музей в Афинах. Сначала выставку увидят в Берлине, а в декабре она будет представлена в Москве.

Событие важнейшее - опять-таки сложно представить, но эти античные шедевры, возраст которых более четырех тысяч лет, за всю их историю не так уж часто демонстрировали публике. В Советском Союзе (страна получила коллекцию от Германии после Великой Отечественной) их отнесли к "особому фонду", что затрудняло доступ даже ученых. Более того, коллекцию считали навсегда утраченной.

- Впервые наш музей показал эти предметы в 1996 году, - вспоминает поворотный момент заведующий отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. Пушкина Владимир Толстиков. - Тогда мы могли только мечтать, что когда-нибудь у нас будет возможность исследовать эти сокровища с помощью современных методов, ведь в то время такими приборами музей не обладал.

Теперь прибор есть. Причем такой, что изучить каждый троянский экспонат можно, как говорится, не отходя от кассы - мощный цифровой микроскоп стоит прямо в зале экспозиции. Тревожить ценности и транспортировать их никуда не нужно, посетители могут продолжать ими любоваться прямо в то время, когда кипит научная работа.

Для первого этапа были выбраны 65 артефактов - как отдельные экспонаты, так и группы предметов. Кольца, бусы, диадемы, серьги, кубки… Специалисты намеренно отбирали сокровища из разных кладов (всего Генрих Шлиман обнаружил 19 таковых), чтобы сопоставить полученные данные.

- Дело в том, что все эти предметы были созданы не в один год - клады охватывают целый культурный период в 200-300 лет. Троя погибла, погибли носители ее культуры, больше они никогда не возродились. Тем ценнее эти экспонаты, существующие в одном-единственном экземпляре, - говорит Владимир Толстиков.

И предостерегает - наука не терпит сенсаций, поэтому любые данные, которые удастся получить в процессе изучения бесценного мирового достояния, важны. Но завеса тайны уже понемногу спадает. Так, например, удалось выяснить, что в начале ХХ века некоторые предметы из коллекции Шлимана реставрировались немецкими коллегами - не совсем, правда, удачно. Справедливость восстанавливают в Пушкинском музее - например, его специалисты привели в достойный вид изящную золотую сережку в виде корзинки. Но главное - все экспонаты получили паспорта, с детальной информацией по каждому. База данных - одна из основных задач первого этапа исследования. Совсем скоро музейщики приступят к изучению следующих 65 артефактов и к отбору экспонатов, которые отправятся на юбилейную выставку Генриха Шлимана.

В ГМИИ с радостью подчеркивают - проект превращается в международный. В Москве уже побывали коллеги из берлинского Музея доисторического периода и ранней истории - с ними планируется подписать соглашение о совместной научно-исследовательской работе. А еще - с Фондом прусского культурного наследия и Университетом Эберхарда и Карла (тоже Германия).

Следить за изучением золота Трои можно на специальном сайте, который постоянно пополняется.

Марина Лошак, директор ГМИИ им. Пушкина:

- Осенью у нас побывали коллеги из Музея доисторического периода и ранней истории, и они были в восхищении, что мы можем работать с такими современными приборами - все они высококлассные специалисты, но даже в Германии такого нет. Им приходится для изучения отправлять экспонаты в Мюнхен, где есть необходимый микроскоп. В то время как у нас он стоит в экспозиции, работа ведется прямо там. И совместное изучение коллекции Генриха Шлимана, и совместная большая выставка - все это невероятно важные шаги. Как важно именно сейчас, когда кажется, что нас связывает только нефть, демонстрировать такое научное и человеческое партнерство! Уже сейчас проделан важный этап работы, но это только начало пути, который будет довольно продолжительным.

Справка "РГ"

Коллекцию из 259 предметов, хранящуюся в ГМИИ им. Пушкина, составляют предметы из 13 кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1873-м, а также в 1878-1890 годах. Это различные украшения, сосуды, антропоморфные фигурки, каменные топоры-молоты, изделия из горного хрусталя и так далее. Всего Шлиман открыл 19 кладов, которые с 1881 года хранились в Берлине. В Москву предметы из 13 кладов поступили в июле 1945 года. Открытие выставки "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана", состоявшееся в Пушкинском музее в апреле 1996 года, стало сенсацией и позволило сотням тысяч людей из разных стран мира увидеть эти сокровища.

Федор Лукьянов: Мир убедили, что русский сапог вот-вот зашагает по Украине

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

Среду объявили рубежом - президент США Джозеф Байден сообщил союзникам, что Россия начнет атаку на Украину 16 февраля. Потом, правда, дата поплыла - вплоть до признания помощника по национальной безопасности Джейка Салливана, что точный день в Вашингтоне назвать не могут. Но сам факт "неминуемого вторжения" бесспорен, а случиться оно может "в любой момент". Это все публичные заявления официальных лиц Соединенных Штатов и Великобритании, никакие не утечки и не ссылки на "источники".

Источники предлагают другое - богатый ассортимент сценариев российской военной операции, один леденит душу больше другого. Влиятельный обозреватель "Вашингтон пост", которого считают информированным именно по части разведсообщества, описал не только саму войну, но и то, что будет потом, когда Россия оккупирует Украину очень дорогой для себя ценой и столкнется с ожесточенной партизанщиной. В военные подробности лучше даже не пытаться вникать. Главное - работает. Мир убедили, что русский сапог вот-вот зашагает по украинской земле. Кого-то это возмущает, кого-то вдохновляет, кто-то равнодушен. Но в целом информационная машина исправно функционирует.

Давайте отложим в сторону неизбежные эмоции и оценим суть процессов.

В конце прошлого года Россия выступила с жесткими требованиями, сформулировав их в ультимативной форме. Речь об изменении системы безопасности в Европе, как она сложилась после холодной войны. Россию она не устраивала никогда, даже в короткий период начала 1990-х годов, когда она не возражала открыто, теперь вопрос поставлен ребром: как было - не будет. И то, как вопрос сформулирован, означает, что он не ситуативный, принципиальный. Россия намерена заставить Запад признать, что инерция событий конца ХХ века закончена, лозунг "НАТО - это и есть безопасность" неприменим, пора обсудить условия общежития заново. Тем более что за двадцать лет страна восстановила потенциал влияния и готова им пользоваться.

Но не менее принципиален вопрос и для Запада. Система, существовавшая до сих пор, была ему крайне выгодна и комфортна. Она - результат победы в холодной войне. И Запад не видит, с какой стати он должен ее менять ради того, чтобы она больше устраивала Россию. Так что позиции обеих сторон тверды. И просто полюбовной договоренностью такие коллизии - европейское устройство, увы, не решаются. В классические времена они урегулировались войнами и установлением нового баланса сил. Но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием (в данном случае Россия и США), практически невозможна по причине крайне высоких рисков для всех.

Соответственно, в ход идут иные формы противоборства. Задействуются конкурентные преимущества обеих сторон.

Преимущество России в том, что ее военные возможности в регионе конфликта несопоставимы с возможностями США и НАТО, а также Россия при крайнем развитии событий способна их применить. Она это уже доказывала. В отличие от западных стран, которые категорически подчеркивают, что участвовать в конфликте напрямую не будут. Вообще, когда НАТО расширялась, волнами охватывая все новые территории и давая авансы на будущее (тем же Украине и Грузии), никто всерьез не предполагал, что свежие страны-члены или тем более кандидаты будут требовать исполнения гарантий в рамках коллективной безопасности. Просто не считалось, что такое будет когда-нибудь актуально. Когда вдруг стало, оказалось, что умильное размахивание флажками и залпы фейерверков влекут за собой перспективу прямой конфронтации с военной сверхдержавой по соседству.

Американское преимущество - доминирование, пока почти тотальное, в мировом информационном пространстве, способность создать выгодный для себя и крайне неблагоприятный для других (в частности, России) глобальный нарратив. Москва - хищный и безжалостный агрессор, противостоять которому - всеобщий долг, а вообще, спасайтесь, кто может, пока не поздно. И этот свой инструмент, благодаря которому легко нагнать психоз поистине мирового значения, США задействуют сейчас по полной программе. Забавно, что при этом не обращают внимания даже на собственно объект патроната (Украина), который пытается слабо возражать против такого нагнетания, поскольку является его первой жертвой.

То, что мы наблюдаем, призвано войну заменить. Есть основания провести некоторую параллель с Карибским кризисом 1962 года, конечно, в сильно деформированном виде. Нет прямой угрозы ядерных сверхдержав друг другу, ресурсы сторон асимметричны, грань между реальными и виртуальными опасностями стерта. Наконец, ставка все-таки регионального, хотя и очень существенного, масштаба. Однако по разгоняемому накалу ситуация где-то сравнима с тогдашним уровнем из-за этих самых информационных инструментов.

Благоприятный выход - как и тогда. В какой-то момент признание большой опасности дальнейшей эскалации, начало разговора о принципах взаимных гарантий. В 1962 году это сработало и позволило выработать систему отношений, благодаря которой во второй половине холодной войны избежали фронтальной конфронтации СССР и США. Сейчас нечто подобное с поправкой на кардинально изменившийся контекст тоже станет оптимальным сценарием. Но еще раз: калибр вопроса, поставленного Россией, таков, что удивляться остроте ситуации не стоит.

В Британии предложили отказаться от "гендерных" обращений к учителям

Текст: Екатерина Забродина

Больше никаких "сэров", "мистеров" и "миссис" - британские школьники не должны использовать обращения к учителям по половому признаку. С такой рекомендацией выступила благотворительная организация "Обучай и празднуй", продвигающая концепцию "гендерно-нейтральной модели образования" на Альбионе. О скандальном вебинаре рассказала газета The Telegraph.

На "просветительские цели" компания сумела выбить средства через министерство образования и Национальный профсоюз учителей Британии. Она успела поработать уже со множеством школ, где, по уверениям исполнительного директора Элли Барнс, нашла "широкую поддержку".

Методисты из "Обучай и празднуй" рекомендуют оставить единственное обращение к педагогам - "учитель" (teacher). Также следует избегать слов "мальчик", "девочка", "сын", "дочь", "мать", "отец", убрать из анкет упоминания о мужском и женском поле и ввести "гендерно-нейтральную" школьную форму. Возмутилась лишь одна участница семинара, да и то пожелала остаться анонимной, опасаясь неприятностей. "Это пропаганда транс-активизма, не имеющая ничего общего с принципами минобразования", - признала учительница в беседе с The Telegraph.

Это далеко не единственный пример подобной пропаганды. Прошлым летом много шума наделала рекомендация правительства Шотландии для местных школ. Учащимся начальных и даже подготовительных классов, начиная с четырехлетнего возраста, чиновники разрешили "по желанию менять гендер" - называться то мальчиками, то девочками в зависимости "от внутреннего ощущения". А учителям было предписано соглашаться с выбором детей ради их "психологического комфорта", причем не ставя в известность родителей.

В Германии уже никого не удивишь подобным объявлением о вакансии: "Требуется учитель математики (ж/м/д)", где последняя буква означает "диверсифицированный", то есть "третий" пол. Как известно, он официально признан в стране. Теперь в немецких школах активно внедряют концепции "гендерного равноправия". На практике это оборачивается нагромождением неудобоваримых конструкций в родительских чатах, в документообороте и на страницах учебников. Несколько лет назад в редакцию журнала Spiegel пришло письмо от преподавателя одной из школ на севере Германии.

"Дорогие читательницы и читатели! Как учительницы и учителя должны обращаться к школьницам и школьникам, чтобы учащиеся не почувствовали себя ущемленными? ... Уверен, вы не захотите дальше читать писанину в таком духе. А я вынужден изо дня в день выслушивать и употреблять эти бюрократические фразы. Дошло до того, что я не могу просто оповестить свой класс: "Дорогие ученики, приходите завтра к первому уроку". Если я так напишу, то девочки останутся дома, а я получу нагоняй от директора и прослыву шовинистом и ретроградом", - сокрушался педагог.

Начался выездной процесс по двум новым уголовным делам блогера Навального

Текст: Иван Егоров, Анна Полтавцева (Владимирская область)

Во вторник, 15 февраля, в исправительной колонии N2 в Покрове Владимирской области началось выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому делу в отношении Алексея Навального.

В новом процессе слушается два дела - об особо крупном мошенничестве со средствами своих же сторонников и о неуважении к суду.

В режимную колонию пустили всех представителей СМИ, кто прислал накануне заявку на аккредитацию - почти 90 журналистов. В актовом зале колонии, где проходило выездное заседание присутствовала и супруга блогера - Юлия Навальная. Часть журналистов следили за процессом из зала, большая же часть - по видеотрансляции. Первые 4 часа совещания ушли на рассмотрение ходатайств защиты и самого Навального. Адвокаты требовали вернуть дело прокурору. По мнению адвоката Вадима Кобзева, дело Навального ошибочно было передано по подсудности в Лефортовский суд. Кроме того, он усмотрел ошибку, как ему показалось, в самом обвинении о мошенничестве. Также адвокаты попросили суд вернуть им телефоны, компьютеры и диктофоны, которые не разрешили пронести в колонию. А сам подсудимый заявил, что имеет право быть в процессе не в тюремной робе, а в гражданской одежде.

Кроме того, Навальный заявил, что он - единственный заключенный в стране, к которому приезжают выездные суды. Хотя сам он не хочет "никакой эксклюзивности, а хочет просто быть обычным зеком".

Однако никакой эксклюзивности в таком выездном заседании суда нет. По официальным данным ФСИН России, с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года в учреждениях исполнительной системы было проведено 8947 выездных заседаний в отношении 9057 человек.

А еще, по мнению Навального, процесс специально закрыли, чтобы он не сказал правду. Но ни о какой закрытости процесса не было и речи. Все, что говорил блогер, внимательно слушали и снимали многочисленные журналисты, в том числе из оппозиционных СМИ. А еще Навальный счел, что дело о неуважении к суду связано с тем, что судья в том процессе якобы "не давала ему слово сказать". Все ходатайства защиты и подсудимого судья Маргарита Котова отклонила. После обеда обвинительное заключение в отношении Навального зачитала гособвинитель.

В прошлом году на процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, который проходил в Бабушкинском суде, Навальный неоднократно оскорблял судью, прокурора и участников процесса. Это дело по решению следствия было объединено с основным обвинением о 4 эпизодах мошенничества. Они касаются хищений средств из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - организация-иноагент, признанная экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована по решению суда). По данным гособвинения, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 2,7 миллиона рублей, которые были пожертвованы фонду. Но эта сумма еще может увеличиться, ранее представители следствия озвучивали ущерб в 350 млн рублей.

В рамках расследования удалось выяснить, что в тот момент, как на счета фонда поступали средства в качестве пожертвований, параллельно с биткоин-кошельков Алексея Навального было выведено 222 биткоина, что эквивалентно примерно 97 млн рублей по курсу криптовалюты на тот период.

Кроме того, с 2017 года по начало 2020-го Навальный и члены его семьи совершили 21 дорогостоящую зарубежную поездку. 4 поездки были совершены в США, по 3 выезда - в Испанию и Германию, по 2 раза блогер заезжал в Италию, Австрию и Таиланд. По разу семья блогера посетила за тот период Францию, Грецию, Египет и Латвию.

В последний раз - перед закрытием границ из-за коронавируса - Навальный ездил отдыхать с женой в Париж 14 февраля. Это стало 22-й поездкой. Но самой дорогой - на нее ушло почти 3 млн рублей.

Пока же родители нежились в столице Франции и в других европейских столицах, дочь Навального Дарья проходила обучение в одном из самых престижных вузов США - Стэнфорде. По самым скромным подсчетам, только за проживание девушки в Стэнфорде Навальный должен был заплатить более 10 млн рублей.

И это далеко не все траты. Навальные были замечены на автомобиле Chevrolet Traverse стоимостью около 4 млн рублей. По некоторым данным, машину зарегистрировали на безработную жену блогера Юлию.

Сейчас Навальный, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, отбывает срок в колонии общего режима во Владимирской области. 2 февраля прошлого года Симоновский суд Москвы по представлению ФСИН отменил ему условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в три с половиной года колонии.

Ключ к тайнам. Мистика самой старой библиотеки Европы

Ключ к тайнам. Мистика самой старой библиотеки Европы

Текст: Владимир Снегирев (Прага)

Библиотека Страговского монастыря в Праге считается одной из самых старых в мире. Ее раритеты пришли к нам из IX века, а что касается основных фондов, то они хранят несметное число книг, рукописей, других документов раннего Средневековья. По официальным данным, под сводами старинных залов монастыря сейчас находится более ста тридцати тысяч уникальных единиц хранения, среди которых полторы тысячи первопечатных изданий.

Удивительны в своем роде и сами помещения Страговской библиотеки. Два основных зала - Философский и Теологический - представляют собой шедевры старинной классической архитектуры, а соединяющий их зал Курьезов полон всяких исторических чудес. Поэтому первый вопрос, заданный директору библиотеки Эвермоду Шидловски, был таким: "Как правильнее относиться к этому уникальному объекту - как к музею или как к библиотеке"?

- Когда-то каждый монастырь имел свою библиотеку, Страговский, основанный орденом премонстрантов, не был исключением. Это и музей, и собрание книг. Мы не знаем, к сожалению, как выглядела библиотека в своем первоначальном виде, потому что не сохранилось то здание. Она горела, ее грабили в ходе Гуситских войн и захвата Праги шведами. С конца XVI и до половины XVII века в верхней части этого здания, где мы находимся, стала размещаться библиотека, а на первом этаже - церковная школа для мальчиков. Затем, когда начали перестраивать другую часть монастыря, появился зал, который сейчас называется Теологическим. И только в 1727 году библиотека приняла сегодняшний вид.

В Теологическом зале сейчас только религиозная литература, а в Философском - труды по юриспруденции, математике, истории, философии, медицине, астрономии, другим наукам.

Поясню, откуда в этом зале появились такие красивые полки и шкафы из орехового дерева. Их привезли из другого монастыря, который существовал рядом с городом Зноймо и был закрыт по распоряжению римского императора Иосифа II. Аббат Страговского монастыря, купив эти полки, вдруг понял, что по своим размерам они не вмещаются в пространство Философского зала. И тогда было принято решение перестроить зал. Таким образом, это единственная библиотека в мире, которую строили под книжные полки, а не наоборот.

Эти роскошные интерьеры, которые сейчас вызывают изумление у всяк входящего, являются редкостью или были типичными для средневековых книгохранилищ?

Эвермод Шидловски: Библиотека в Европе всегда считалась важным местом и должна была отвечать определенным эстетическим требованиям. Убранство каждой соответствовало традициям того периода, в который библиотека появилась. Готика, ренессанс, барокко, классицизм. Украшали не для того, чтобы поразить посетителей, так проявлялось уважение к знанию.

Кто сегодня может воспользоваться этим богатством? Только избранные?

Эвермод Шидловски: Любой человек. У нас два вида посетителей. Туристы приходят сюда как в музей, им доступен для осмотра зал Курьезов, они могут полюбоваться, но только из-за дверей, убранством Теологического и Философского залов, а также увидеть нашу уникальную картинную галерею, которая содержит немало шедевров мирового значения. И вторая категория - студенты, аспиранты, исследователи, которые могут работать с книгами и рукописями в читальных залах. На дом наши книги не выдаются. Также вам могут отказать в предоставлении самых древних рукописных текстов, зато получите их в цифровом формате.

Процесс оцифровки мы начали в 2001 году, он проходит при поддержке нашего министерства культуры. За год удается оцифровать двадцать-тридцать документов, больше не позволяют финансы. В первую очередь мы пытаемся перевести в цифру рукописи и первопечатные документы.

Самые-самые раритеты датируются IX веком? Непостижимо, как эти древности дожили до наших дней. Есть, видимо, какие-то секреты на сей счет?

Эвермод Шидловски: Их содержат в отдельном помещении-сейфе, там полная темнота, поддерживается нужный температурный режим и уровень влажности.

Кроме того, важное место в нашей работе занимает реставрация древних документов - вот там действительно есть много разных тонкостей и секретов.

Вы на государственном обеспечении?

Эвермод Шидловски: Нет, нас содержит Страговский монастырь. Если точнее, то мы на самообеспечении, до пандемии нам вполне хватало тех средств, которые получали от продажи билетов туристам, их было примерно двести тысяч в год.

Штат невелик - всего двенадцать человек, они обслуживают и библиотеку, и картинную галерею, которая вместе с библиотекой составляет единый научно-исследовательский и культурный центр.

Как правило, нас не обходят вниманием и всякие именитые гости, которые приезжают в Прагу. Среди них были принц Чарльз, российский президент Медведев, главы государств ФРГ, Индии, Китая, госпожа Меркель, Папа Бенедикт, министры, генералы, деятели культуры и науки. Посещение библиотеки Страговского монастыря является частью официального протокола для именитых визитеров столицы Чешской Республики.

Правильно ли считать, что все хранящиеся у вас книги и рукописи хорошо изучены, или какие-то открытия еще могут быть?

Эвермод Шидловски: Несколько лет назад к нам приходил исследователь, который просил дать ему на изучение трактат древнеримского архитектора Витрувия. Прежде его изучали неоднократно, но никто не обращал внимание на пометки, сделанные на полях. А наш посетитель выяснил, что они принадлежат перу Джулиано да Сангалло, одному из величайших архитекторов эпохи Возрождения.

Понятно, что все ваши раритеты бесценны. И понятно также, что многие из них - это предмет вожделения коллекционеров, букинистов, что на аукционах их можно очень выгодно сбыть. Были в истории случаи, связанные с покушениями на редкие книги?

Эвермод Шидловски: Когда мы в 1991 году делали инвентаризацию, то обнаружили, что за те сорок лет, что монастырь был закрыт, а библиотека считалась государственным учреждением, пропали некоторые документы. Пострадали те атласы XVII века, из которых вырвали карты, - они пользовались особым спросом у антикваров.

Чтобы вы понимали цену вопроса, скажу, что недавно наше правительство приобрело две страницы старинных хроник, заплатив за них на аукционе десять миллионов крон.

Страговский монастырь - место, безусловно, мистическое. Наверняка и с библиотекой связаны какие-то колдовские истории…

Эвермод Шидловски: Недавно у нас был автор "Кода да Винчи" Дэн Браун, он обещал написать очередной бестселлер на материалах Страговского монастыря, ждем. Немецкий президент Штайнмайер тоже был у нас и пообещал, что обязательно еще вернется. А потом пояснил: "Только не воспринимайте это как угрозу". Принц Чарльз, которого водили по нашим чертогам, увидел закрытую комнату и попросил ее отворить. Ему говорят: там склад, где уборщица держит свои швабры. "Нет, я хочу ее увидеть". Ему открыли - и на принца обрушились ведра, тряпки, веники. Охранники выхватили пистолеты, решив, что это покушение.

Разделяете ли вы опасения насчет того, что интерес у молодежи к бумажной книге падает, все уткнулись в гаджеты?

Эвермод Шидловски: Я бы не стал печалиться по этому поводу, потому что вижу и в трамваях, и в метро людей с книгами в руках. Если же говорить о Страгове, то у нас нет беллетристики, здесь источники определенного рода, и к ним всегда будет интерес у молодежи, изучающей историю. Взять в руки живую книгу или познакомиться с цифровой копией - это вовсе не одно и то же.

… Завершив свой рассказ, пан директор отпер огромным ключом кованую дверь Теологического зала и пригласил нас совершить экскурсию по своим владениям. Он позволил взять в руки старинные фолианты и пройтись по тем помещениям, куда доступ обычным посетителям запрещен. Удовольствие, скажу я вам, непередаваемое.

67-летний Эвермод Г. Шидловски возглавляет библиотеку с 1990 года, то есть сразу после крушения социализма в Чехословакии и возобновления работы Страговского монастыря. По образованию он историк. В Братиславе изучал теологию, в Праге - архивное дело, стажировался в Риме.

Этот монастырь, расположенный на Градчанах, откуда открывается лучший вид на Прагу, очень популярен у гостей чешской столицы. Кроме стариной библиотеки и картинной галереи их привлекает сюда возможность совершить волшебную прогулку по средневековым улочкам, а также отведать знаменитого монастырского пива.

Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Изоляционизм - это не закрытая экономика, не крепость с вечно поднятыми мостами и не нахмуренный лик. "Россия прежде всего" - это: а) максимум сосредоточения общества и государства на уровне жизни, на демографии, на темпах роста, на технологической модернизации; б) ласковый теленок двух маток сосет (ЕС и Китай, Южная Корея, Япония); в) открытая рыночная экономика разумных национальных эгоистов, переходящая в "социальную рыночную экономику" и "большую универсальную экономику" вместо сырьевой; г) приглашение вернуться всем, чьи семьи до 100-150 лет тому назад жили на территории современной России; д) научиться "продавать себя", взять максимум этого искусства у англосаксонской модели; е) поток только хороших новостей из России.

Изоляционизм - это политика, когда главные темы ток-шоу - бум строительства своих домов средним классом, когда люди кричат друг на друга, доказывая, чей дом лучше.

У нас внутри страны есть все средства для того, чтобы на основе внутреннего спроса разогнать экономику до стабильных темпов роста в 6-8%. Нужно только нормализовать кредит, процент, резко снизить административное бремя, усилить налоговые стимулы, нацелить налоги на рост, снять с малого и среднего бизнеса и среднего класса массу лишних запретов, заняться большими проектами скоростных дорог, малоэтажного жилья, земли "для всех", массового обустройства всех поселений, а не только столиц. Это огромные рынки и масса новых рабочих мест на любой вкус и неизбежно - рост благосостояния. Если к этому добавить, как инвестиции, часть избыточных денежных резервов, накопленных государством от сырья, получим мощнейший, желанный рычаг для роста.

У нас масса свободных производственных мощностей, даже без новых капитальных вложений. Уровень использования в России среднегодовой производственной мощности по кирпичу - 36-37%, строительным растворам и бетонам - 30%, портландцементу - 54%, бульдозерам - 33%, каткам дорожным - 34%, бетоносмесителям - 18%, кранам - от 17 до 25%, автокранам - 42%, экскаваторам - 21%, автобетоновозам - 22% (2020 г., ЕМИСС Росстата). А по другим "сложным вещам"? По интегральным электронным схемам мощности используются на 43%, по печатным платам - на 50%, ноутбукам - 54%, радиоприемникам - 10%, телевизорам - 43%, холодильникам - 51%, электродвигателям - от 11 до 48%, двигателям внутреннего сгорания - 31%, подшипникам - 17%, станкам - от 3 до 26%, вертолетам - 28%, мотоциклам - 28%, троллейбусам - 20%.

Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России, занимать работой прежде всего тех, кто живет в России, при самых высоких требованиях к качеству и цене продукции. Легко сказать? Нет, нелегко, но если это официальная идеология, подкрепленная легкой, спокойной, помогающей "атмосферой" для бизнеса, то она неизбежно даст быстрый рост внутреннего спроса и предложения. Главное - качество (мы этим страдаем), цены (часто завышены), демонополизация, конкуренция, расцвет среднего и малого бизнеса.

А как выдержать конкуренцию с импортом в открытой экономике? Ответ - дешевый кредит, умеренно слабый рубль, низкие налоги, сильные налоговые стимулы, помощь, а не карающая рука государства. Но разве можно еще что-то исправить? Как быть, если мы уже зависим от импорта на 60-90% в средствах производства и не менее сильно в ширпотребе (но не в продовольствии)? Как быть, если часто локализация производства - это форма, а за ней - иностранные исходники или комплектующие плюс закордонное оборудование? Как быть, если иностранные компании с удовольствием рассматривают Россию как рынок сбыта, но с гораздо меньшей радостью как место для размещения производства? Хотя мы знаем и другие примеры (автомобили, холодильники, стиральные машины, телевизоры, мебель, продовольствие).

Вот ответы. Сначала рост на внутренней основе, для этого всё есть, а потом не смогут устоять и "они". Никогда капитал не сможет устоять перед высокими темпами роста в 6-8% перед высокой прибыльностью. Он выстроится в очередь, несмотря на санкции, чтобы зайти внутрь страны, совершающей экономическое чудо. Второе. Максимум максимумов льгот для прямых иностранных инвестиций в несырьевые отрасли (в передачу технологий, оборудования и торговых марок). Отказ от любых "схем", основанных на завозе рабочей силы и создании, по сути, национальных анклавов внутри России, с вывозом прибыли. Третье. Осторожный, постоянный пересмотр тарифов и нетарифных барьеров, подталкивающий экспортеров к переносу производств в Россию. Четвертое. Для каждой группы товаров, завозимых к нам, хорошо известны ключевые иностранные производители. Каждый спец легко назовет их. Кто-нибудь, от имени государства российского, может начать с ними переговоры о переносе части мощностей к нам домой? И на каких условиях? Возможно ли эти переговоры сделать массовой, поточной работой?

А что тогда нам ждать? Больше шансов на замораживание конфликтов и санкций, как это случилось с Турцией и Северным Кипром. Меньше жалоб на то, что "мы тотально отстали". Не такая горестная статистика МВФ, когда во все времена главными прямыми инвесторами в Россию являются офшоры (Кипр, Карибы, Нидерланды), а Китай или Германия вкладывают по минимуму. Из Китая к нам в 2020 г. пришли 2,2 млрд долл., из Гонконга - 2,5 млрд долл. (1% прямых инвестиций в Россию). Из Германии - 18,1 млрд долл., 4%. Будет складываться, пусть понемногу, другая картина - разгоняющейся в скорости экономики, куда нужно успеть попасть. Вместо экономики всего на вывоз - экономика ввоза идей, капиталов, технологий и, самое главное, спецов.

Уголовный процесс будут оформлять и вести в электронном виде

Текст: Михаил Фалалеев

На дискуссионной площадке IV Заседания Международного полицейского клуба на конференции "Права человека в цифровую эпоху" эксперты обсудили предложение оформлять все уголовные дела и вести процесс в электронном виде.

Идея оформлять уголовные дела в электронном виде уже несколько лет циркулирует в сообществе правоохранителей. И вызывает бешеные споры. Если более 80 процентов опрошенных российских следователей и только 38 процентов судей позитивно оценивают перспективу перехода к электронному уголовному делу, то почти 19 процентов следователей и 62 процента судей - против.

Примерно такая же картина наблюдается и за рубежом. Однако, там электронные уголовные дела уже активно апробируются в Германии, США, Канаде, Великобритании, Австрии, Бельгии, КНР, Сингапуре и в других странах. От цифровизации всего и вся не убежать.

Аргументы "против" пока еще кажутся более весомыми. С одной стороны, в случае внедрения электронного способа ведения уголовных дел и судопроизводства налицо огромное количество "плюсов" - и сокращение сроков расследования, и удобство проведения судебного процесса, и многое другое. Но, с другой стороны, все "плюсы" разбиваются об опасения хакерской атаки, утечки персональных данных и незаконное вмешательство в уголовное дело. Не говоря уже о том, что все участники этого цифрового процесса должны быть технически обучены и технологически оснащены. Как нам наименее безболезненней включиться в этот процесс? Ведь так или иначе, но эту проблему решать придется.

Президент Российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов напомнил, что в УПК РФ уже введено понятие электронного документа и определен порядок его использования, в том числе возможность заверения документа "усиленной квалифицированной электронной подписью" - статьи 474, 474.1 УПК РФ.

Юрий Жданов считает, что электронная форма уголовного дела - это своеобразный ответ на достаточно массовый социальный запрос. В отличие от многотомных бумажных уголовных дел, электронное уголовное дело - удобно, мобильно и компактно.

Потерпевшим и свидетелям, особенно пенсионерам, инвалидам и другим малоимущим людям не надо будет каждый раз лично ездить в суд или для общения с прокурорами и следователями, причем нередко в другой город или регион. А значит, нести лишние расходы.