Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В 4 раза увеличила «Роснефть» реализацию авиатоплива в зарубежных аэропортах

По итогам 2019 года «Роснефть Аэро», оператор авиазаправочного бизнеса «Роснефти», реализовала в зарубежных аэропортах более 480 тыс. тонн авиатоплива, что более чем в 4 раза превышает общие объемы реализации 2018 года. Рост продаж был обеспечен благодаря высокому спросу в аэропортах Грузии и Монголии, а также выполнению контрактов на поставку керосина в Германии, говорится в сообщении НК.

В 2019 году в рамках расширения присутствия на немецком рынке авиатоплива компания заключила контракты на выполнение заправки «в крыло» с аэропортами в Мюнхене и Берлине — Тегель и Шенефельд. Был также заключен ряд контрактов на реализацию в Германии авиатоплива JET A-1 собственного производства.

Клиентами «Роснефть Аэро» за рубежом являются свыше 30 авиакомпаний, в том числе лидеры российского авиарынка — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», а также ведущие иностранные авиаперевозчики — Lufthansa, Air France, Singapore Airlines, British Airways, China Southern Airlines.

Компания стремится обеспечить растущий спрос на авиационное топливо, планируя дальнейший рост производства и объемов реализации авиакеросина как в Германии, так и в целом на европейском рынке.

Созданное в 2008 году «РН-Аэро» производит заправку «в крыло» в 43 российских и зарубежных аэропортах, указывается в релизе компании.

Нефть и газ в январе 2020 года

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

В первом месяце 2020 года цены на нефть, показав резкий скачок вверх в начале января, к концу месяца рухнули. Цена североморской смеси Brent за январь упала на 14,3%, до $56,57 за баррель, почти исчерпав рост, произошедший в 2019 году. В свою очередь, техасская нефть WTI упала на 15,3%, до $51,65 за баррель. Обострение отношений между США и Ираном в связи с убийством американскими спецслужбами иранского генерала Сулеймани и ответным обстрелом иранской армией военных баз США в Ираке вызвало краткосрочный подъём нефтяных цен в начале месяца, но после того, как президент США Дональд Трампа заявил о готовности его страны к переговорам с Ираном, «военная премия» в ценах на нефть быстро исчерпалась.

Тем не менее, в первой и начале второй декады января рост нефтяных цен продолжался также благодаря ливийскому фактору. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) официально сообщила о прекращении добычи нефти на двух крупнейших месторождениях, а также о прекращении отгрузки нефти из ряда портов побережья залива Сирт в связи с обострением внутреннего конфликта в стране. По оценкам NOC, приводимым агентством Bloomberg, в 2020 году объём добычи нефти в Ливии из-за перечисленных факторов может упасть в 16 раз с 1,2 млн до 72 тыс. баррелей в сутки.

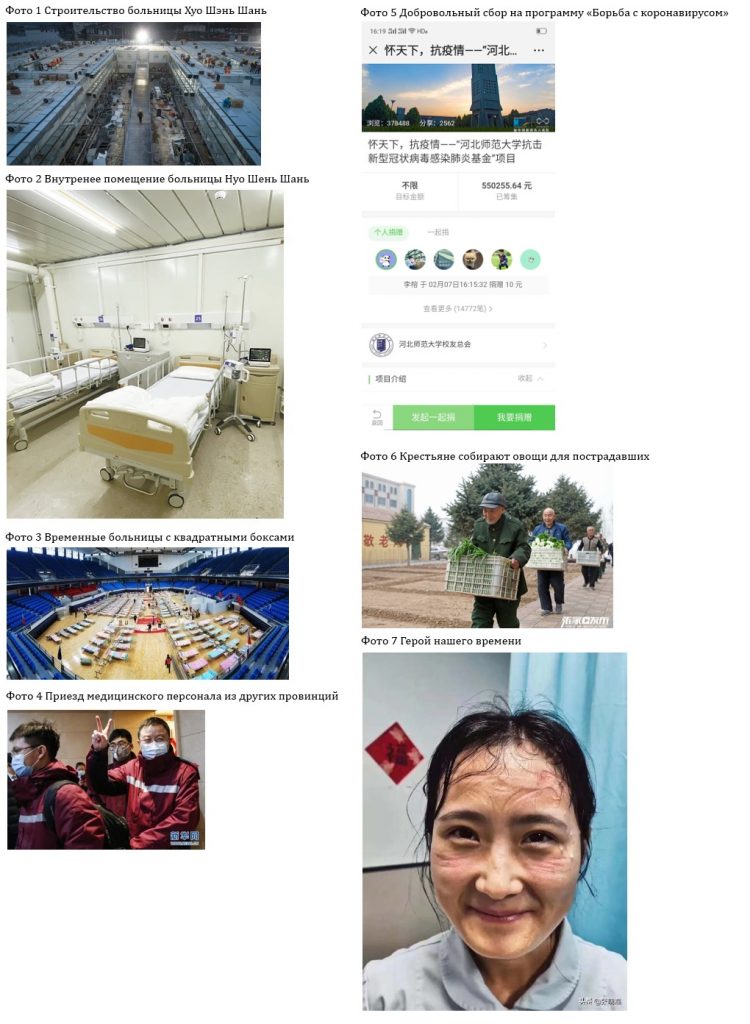

Кроме того, в середине января госсекретарь США Майк Помпео и глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин заявили о введении новых санкций против Ирана, которые теперь будут распространяться ещё и на металлургическую отрасль страны. Также Мнучин заявил, что после переговоров его ведомства с китайскими партнёрами в КНР был полностью прекращён импорт иранской нефти, хотя китайская сторона эту информацию отказалась комментировать. Новые ограничения против иранской экономики только подстёгивали рост цен на нефтяные фьючерсы, так как рынок, по-видимому, ожидал от Ирана ответных жёстких мер в адрес США и эскалации конфликта. Однако этого не произошло. Одновременно на мировые рынки в конце января прилетел «чёрный лебедь», которого никто не ждал, а именно — вспышка короновируса в Китае, которая постепенно распространилась и на другие страны, приобретая масштабы ползучей эпидемии. Мировые рынки обеспокоились перспективами экономического роста в КНР, а нефтяной рынок — сокращением спроса на нефть со стороны Китая.

По оценкам, приводимым агентством Bloomberg, с начала года в КНР спрос на нефть сократился на 3 млн б/с или на 20%, то есть с 14 до 11 млн б/с.

Крупнейшая китайская нефтехимическая корпорация Sinopec уже объявила о сокращении объёмов производства в январе на 13-15%. Негативные прогнозы Всемирного банка о том, что в 2020 году среднегодовая цена барреля нефти Brent не превысит $59 уже начали сбываться. В ОПЕК весь январь пытались успокоить рынок словесными интервенциями: так, министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Салман аль-Сауд в январе заявлял, что в ОПЕК считают влияние коронавируса на мировой спрос на энергоресурсы очень ограниченным. Однако прогнозы, опубликованные в Bloomberg, в текущей ситуации оказались более значимыми для рынка нефти. Кроме того, на нефтяном рынке возникли сомнения относительно того, что ОПЕК и ОПЕК+ в 2020 году будут способны эффективно выполнять свои функции по стабилизации нефтяных цен, так как внутри соглашения ОПЕК+ возможны внутренние разногласия.

В частности, мировые рынки обеспокоились, с одной стороны, сделанным ещё в декабре 2019 года заявлением министра энергетики РФ Александра Новака о том, что России в 2020 году следует обдумать выход из ОПЕК+. Более того, американский интернет-портал Oilprice в январе опубликовал статью председателя совета директоров люксембургского фонда прямых инвестиций Creon Capital Фареса Килзие о том, что участие России в сделке ОПЕК+ не приносит больших выгод ни для её экономического роста, ни для нефтяной промышленности, так как российские нефтяники из-за участия страны в ОПЕК+ вынуждены отказываться от разработки перспективных месторождений нефти. Такое мнение, высказанное в достаточно авторитетном в нефтяной индустрии СМИ, тоже могло вызвать дополнительное беспокойство на рынке.

Определённый негатив добавило рынку и заявление министерства энергетики Бразилии о том, что Бразилия в ближайшие несколько лет заинтересована наращивать добычу углеводородов и в связи с этим не намерена вступать ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+ или в иные соглашения нефтедобывающих стран по ограничению добычи. Напомним, что в 2019 году президент Бразилии Жаир Болсанару не исключал вступления его страны в ОПЕК или хотя бы в ОПЕК+, однако поручил внимательно изучить этот вопрос министерству энергетики.

Так что опасения о том, что предложение нефти в начале 2020 года может превысить спрос, выглядят обоснованными. Проблемы падения нефтяных цен сейчас нельзя приписывать только китайскому коронавирусу. Рано или поздно эпидемии вирусных заболеваний проходят: можно вспомнить эпидемию атипичной пневмонии SARS, которая тоже поразила несколько провинций Китая в конце 2002-начале 2003 гг., но менее чем через полгода нефтяной рынок, довольно сильно провалившийся в декабре 2002 г., вернулся к росту.

Цену на нефть Brent в феврале ожидаем в интервале в $49-60 за баррель.

Газовая отрасль. Российские газопроводы и «эхо прошедшей войны»

Первые дни января 2020 года для газового рынка ознаменовались важным событием для России, Турции, а также для Европы: 8 января в Стамбуле президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе первой нитки нового газопровода «Турецкий поток». Мощность первой нитки «Турецкого потока» составляет 15,75 млрд кубометров газа в год, российский газ по первой нитке трубопровода будет поступать турецким потребителям и в некоторые страны южной Европы — Болгарию, Грецию и Северную Македонию. Уже есть официальные договорённости России и Турции с некоторыми европейскими странами, которые станут транзитёрами российского газа по второй нитке «Турецкого потока» в Италию и Венгрию, а в дальнейшем — в Словакию. Так, в торжественной церемонии запуска первой нитки газопровода в Стамбуле приняли участие представители будущих транзитных государств — президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Сокращение транзитных расходов в результате запуска второй нитки «Турецкого потока» может привести к снижению цен на газ для потребителей стран южной Европы примерно на 5%.

Россия при этом сокращает расходы на транзит своего газа в балканском направлении через Украину. В Киеве официальные представители компании «Оператор ГТС Украины» уже выразили недовольство запуском первой нитки «Турецкого потока». По оценкам этой киевской компании, в 2020 году транзит российского газа через Украину снизится на 15 млрд кубометров, то есть примерно на 17% по сравнению с 2019 годом — до 74-75 млрд кубометров.

Однако о полном прекращении транзита российского газа через Украину пока рано говорить, так как вторая нитка «Турецкого потока» пока даже не начала строиться, а ввод в эксплуатацию «флагманского» проекта «Газпрома» в Европе, газопровода «Северный поток-2» пока отложен из-за санкций США против компаний, предоставивших Газпрому суда-трубоукладчики.

Сам факт, что «Северный поток-2», пусть с некоторой задержкой, но будет введён в эксплуатацию, не вызывает сомнений, по крайней мере, пока для осуществления этого проекта есть политическая воля России и Германии. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в январе подтвердил сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», которые месяцем ранее озвучили президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель — не позднее 1 квартала 2021 года.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в начале января заявила, что оператор проекта Nord Stream 2 сможет достроить газопровод самостоятельно, с помощью собственных трубоукладочных судов "Газпрома". Скорее всего, трубоукладчик «Академик Черский» в строительстве последнего незавершённого участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании участвовать не будет, так как он уже законтрактован на работах по проекту «Сахалин-3» в Охотском море. По всей видимости, "Газпром" всё-таки будет использовать свои трубоукладочные баржи «Фортуна» и «Дефендер». Проблема использования этих судов в проекте заключалась в том, что они не оборудованы системой динамического позиционирования, в связи с чем не соответствуют требованиям безопасности Датского агентства по охране окружающей среды к проводимым на морском шельфе работам. Но в этих требованиях политика полностью отсутствует: проблема заключается только в том, что со времён Второй мировой войны в Балтийском море осталось довольно большое количество бомб, мин и снарядов, с которыми имеется риск столкновения, если трубоукладочное судно не оборудовано указанной выше системой.

Однако в этом проекте могут участвовать специальные суда-якореразведчики, и маловероятно, что против них будут введены санкции США. Санкции против европейских трубоукладчиков, участвующих в проекте «Северный поток-2», были включены в оборонный бюджет США, который уже утверждён.

Чтобы ввести санкции ещё и против других европейских компаний, американский Конгресс должен будет принять отдельный закон, что представляется ещё менее вероятным.

По крайней мере, западные СМИ сообщают, что оператор проекта Nord Stream 2 в январе подал заявку в Датское агентство по охране окружающей среды на совместную работу по укладке труб вместе с якореразведочными судами, а рассматриваются такие заявки примерно месяц. Если заявка будет принята, то оставшиеся 160 километров трубопровода участники проекта «Северный поток-2» смогут уложить достаточно быстро.

Рынок нефтегазовых акций. Падение цен на нефть не сильно повлияло на российские акции

Вопреки негативным прогнозам, в январе 2020 г. российский фондовый рынок устоял на фоне падающих цен на нефть. По итогам января индекс Московской биржи вырос, но очень незначительно, всего на 0,28 пункта, почти не изменившись к значению начала года в процентном отношении. Так что в январе на российском рынке далеко не все эмитенты испугались коронавируса.

В январе в нефтегазовом секторе были и лидеры снижения, и яркие лидеры роста.

Наиболее заметную динамику, причём негативную и значительно хуже остального рынка, в январе показали акции "Газпрома", обвалившиеся на 12,4%.

На динамику акций "Газпрома" повлияло не только откладывание сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», сколько опасения, что в связи с коронавирусом в Китае может снизиться спрос на российский газ. Несмотря на то что объёмы, ежегодно поставляемые "Газпромом" в Китай по новому газопроводу «Сила Сибири», уже законтрактованы, рынок, по всей видимости, опасается, что в КНР могут оказывать давление на цены поставки в связи со снижением спроса. Кроме того, на операционные результаты "Газпрома" за 4 квартал 2019 года, которые будут опубликованы в середине февраля, может оказать негативное влияние необычайно тёплый декабрь в Европе и на большей части территории России. "Газпром" по итогам января уступил звание самой крупной по капитализации компании России Сбербанку.

А вот для акций "Роснефти", значительно подорожавших в 2019 году, рост капитализации в январе 2020 года продолжился, несмотря на падение цен на нефть и вспышку китайского коронавируса. Акции "Роснефти" в январе подорожали на 5,2%, неплохо (на 4,9% и 4%, соответственно) выросли бумаги "Газпром нефти" и ЛУКОЙЛа.

В свою очередь, от падения цен на нефть больше всего пострадали наиболее чувствительные к этому параметру обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", обвалившиеся за месяц на 10% к уровням месячной давности, и обыкновенные акции "Татнефти", потерявшие в январе 2% стоимости. На 7% подешевели привилегированные акции "Транснефти", так как инвесторы опасаются, что в связи со снижением спроса на нефть в Китае российские эмитенты будут отгружать в восточном направлении меньше нефти. Подешевели также в связи с тёплой зимой акции НОВАТЭКа, потеряв к концу января почти 9% стоимости.

Наталья Мильчакова, к. э. н., заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

По второму кругу

В начале февраля новостные ленты информационных агентств запестрели информацией о возможном вводе новых санкций США в отношении компаний, имеющих прямое или косвенное отношение к недостроенному газопроводу «Северный поток — 2». Казалось бы, ситуация после отказа Allseas достраивать газопровод является для США практически решенной, однако администрация Дональда Трампа рассчитывает довести этот раунд противоборства с «государством Путина» до конца и выиграть его сокрушающим нокаутом, полностью похоронив надежды на успешное завершение строительства.

Какие же инструменты для достижения своей цели на сегодняшний день есть у США? Попробуем разобраться, отложив в сторону столь любимые многими очки ура-патриотизма.

Первой козырной картой, которая позволяет американцам контролировать обстановку вокруг проекта, является весьма насыщенное информационное пространство. Пока российские аналитики соревнуются в интернете в обсуждениях возможных технологических решений (от применения подводных лодок до использования трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке кораблей, обеспечивающих ее работу в проекте за счет наличия систем динамического позиционирования), все эти предложения, как и многие другие технически возможные варианты (прежде всего, привлечение трубоукладочного судна «Академик Черский») внимательно отслеживаются и просчитываются противоположной стороной.

Следует предположить, что аналитическое обеспечение этой работы поставлено в США на достаточно высокий уровень, что и позволило нанести декабрьский удар проекту, выбрав для этого удара очень удачное время (максимум инвестиционных вложений «Газпрома», российско-украинские переговоры по транзиту).

Второе преимущество американской стороны — то, что любые изменения в плане строительства необходимо согласовывать с Данией на предмет получения соответствующих разрешений. Тут датские государственные органы имеют возможность, руководствуясь внутренними регламентами, затянуть процесс, как это было продемонстрировано в 2018–2019 гг., или отказать в возможности внесения изменений в разрешительную документацию. Но даже если разрешение на изменения в процессе укладки газопровода будет дано, главный союзник по НАТО будет знать об этом решении заранее и сможет с опережением среагировать, чему мы, собственно говоря, и являемся свидетелями сегодня.

Третье преимущество — российская сторона по-прежнему не может самостоятельно завершить строительство трубопроводов на основе имеющегося разрешения Дании, несмотря на продолжающиеся уверения в обратном со стороны официальных лиц и части аналитиков. Корабли, которые могут поддерживать российские баржи-трубоукладчики в этом процессе, не принадлежат российским компаниям, и их владельцы рискуют столкнуться с теми же проблемами, что и Allseas. Так, отсутствие с 1992 по 2014 гг. стратегического планирования в государстве, которое бы увязывало потребности разных отраслей экономики в части взаимодействия между ними, а также программы импортозамещения сыграло злую шутку с «Газпромом» в ключевом для него проекте: подвела уверенность в том, что любую технику можно купить или арендовать на внешнем рынке. Правда, есть еще «Академик Черский», который вышел в море 10 февраля, однако его приход на Балтику до сих пор остается под вопросом. В свою очередь руководство ОСК заявило в январе, что компания могла бы в течение 5-6 лет построить аналог глубоководных кораблей-трубоукладчиков Allseas.

Что мешало прийти к выводу о необходимости строительства такого корабля еще лет 10-12 назад, когда обсуждался «Южный поток»?

Четвертым козырем США является то, что производственная база для проекта находится в немецком порту Мукран. Это значит, что инфраструктура, на которую будут опираться при завершении работы, принадлежит немецким или транснациональным компаниям, которые также могут быть уязвимы для санкционных действий. В результате все процессы — от хранения труб до заправки топливом кораблей-трубоукладчиков — могут оказаться под угрозой. Понятно, что на это можно возразить, предположив возможность значительного ухудшения отношений между Германией и США. Но на сегодняшний день США ссылаются на поддержку их позиции со стороны Европарламента, ОБСЕ, а также многих стран Европы. Как показала практика, администрация Трампа смело идет на конфликт с любым оппонентом, часто добиваясь нужных для себя решений. Поэтому во избежание негативного воздействия к моменту возобновления строительства «Северного потока — 2» представляется необходимым развернуть альтернативную базу проекта в г. Калининград. Кстати, с риском возможных отказов в поставках топлива или иными обстоятельствами внешнего характера может столкнуться и «Академик Черский», если все же будет принято решение о движении судна для участия проекте в Балтийское море через Тихий и Индийский океан.

И, наконец, пятый фактор: европейские компании не являются акционерами проектной компании по аналогу с «Северным потоком» — они лишь финансовые инвесторы трубопроводного проекта. При правильно прописанном соглашении — а участие столь искушенных в энергетических проектах иностранных компаний не предполагает иного — эти компании оставили за собой возможность получить обратно свои денежные средства, вложенные в проект, в случае форс-мажора, мешающего реализации проекта. А санкции как раз и являются таким форс-мажором. С учетом того, что под новые санкции могут попасть все европейские компании, участвующие в финансировании газопровода (Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall Dea) и компании, которые могут покупать газ, намеки на объекты санкций, появившиеся на страницах немецкой и американской прессы, представляются предельно прозрачными.

Американские инициаторы санкций дают понять, что иностранным компаниям пора забрать из проекта вложенные средства, заставив «Газпром» самостоятельно финансировать его и доводить до конца строительство, как это было многократно обещано руководством компании.

Это логично объясняет стратегию противодействия проекту: сначала остановить проект в момент, когда инвестиции сделаны, а затем возложить все капитальные затраты на российскую компанию при стремящихся к минимуму шансах на благополучное завершение всей истории.

Можно предположить, что иностранные компании, получив урок от американской администрации, воспользуются этой лазейкой, чтобы не ставить под угрозу свои международные операции, и оставят «Газпром» один на один с недостроенной трубой и массой организационных, технологических и финансовых проблем. Первым претендентом на выход может быть компания Shell, которая рассматривает США как страну ключевого роста своего нефтегазового бизнеса.

Можно предположить, что «Газпром» не будет ввязываться в судебные процессы и оспаривать требование своих финансовых партнеров по возврату средств. Думается, что в «Газпроме» уже начали осознавать эту угрозу, готовя рекордный проект размещения еврооблигаций в €6 млрд на 2020 г., чтобы иметь резерв на случай наступления такого неблагоприятного сценария.

Однако все вышеперечисленные преимущества США являются лишь средством для торпедирования российского проекта. Про ключевую цель такой работы — продвижение американского СПГ на европейский рынок — уже говорилось множество раз, однако необходимо остановиться на деталях. Многие исследователи, в том числе американские, не раз указывали, что СПГ объективно проигрывает ценовую конкуренцию российскому газу в Европе. Изменение ситуации может происходить с двух сторон: уменьшение собственных расходов на производство СПГ и создание условий для увеличения расходов конкурента. При этом первое, конечно, не исключает второго.

Потенциальный провал «Северного потока — 2» создает предпосылки для увеличения стоимости транзита газа «Газпрома» через Украину, поскольку при увеличении объемов транзита сверх законтрактованных мощностей могут быть применены повышенные ставки транзита.

Аналогично выглядит и ситуация с Польшей, с которой у «Газпрома» в мае заканчивается действие контракта на транзит по газопроводу «Ямал-Европа». Усилив переговорные позиции Украины в декабре, США могут своими новыми санкциями аналогично помочь Польше получить наилучшие возможные условия транзита. Тогда у «Газпрома» не останется иного выхода, как согласовать с Польшей повышенный тариф на прокачку газа. Однако со стороны США такие действия являются не альтруизмом, а только улучшением собственных конкурентных позиций. Поставки американского СПГ в Польшу уже идут, а в перспективе Польша намерена отказаться от закупок российского газа вообще.

Отсрочка завершения «Северного потока — 2» на неопределенный период должна стать уроком того, насколько опасна в современном мире деиндустриализация, когда масштабные проекты, реализуемые в сложных экономико-политических условиях, требуют комплексной оценки рисков, использования только собственной производственной базы без ложных надежд на зарубежных партнеров и высокооперативной системы принятия управленческих решений. И категорически не приемлют подхода «авось пронесет». Иначе получится как в известном боевике: «Почему они нас опережают? — Потому что они на войне, а мы — на работе».

А вот глубоководный корабль-трубоукладчик России все-таки еще понадобится.

Станислав Рогинский, доцент НИУ ВШЭ

Роль военных расходов в экономике страны

Могут ли расходы на оборону и вооружения быть драйвером экономики, в частности российской? А как обстоит ситуация в Соединенных Штатах?

«Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят».

Николай Лесков, «Левша»

Этот текст — ответ на вопрос моей жены: «Военные расходы — это драйвер экономики или не драйвер?» Когда касаешься оборонного бюджета, то кроме обычного экономического взгляда неизбежно необходимо учитывать и военно-политический аспект. Если дело пахнет войной, то тут не до экономической эффективности, тут решается вопрос выживания страны, а значит, «все для фронта, все для победы». Оценка эффективности уходит на второй план, главное — произвести максимум оружия и приготовиться к войне. Потом, когда страна будет спасена, будем выяснять, как и за чей счет восстанавливать разрушенное хозяйство, но до того нужны результаты, а не оценки эффективности и понимание драйверов роста.

Так вот, если мы оцениваем риски масштабной войны как достаточно высокие, то вопрос супруги содержательного значения не имеет. Не важно, будут эти расходы драйвером или не будут — страну спасать надо! Но если в ближайшие годы мы рассчитываем избежать конфликтов, которые могут представлять реальную угрозу для самого существования страны и ее населения, то вопрос «приведут ли танки экономику к победе?» становится вполне закономерным. Ведь военные расходы составляют огромные суммы.

К примеру, оценка затрат федерального бюджета на оборону на 2019 год — немногим больше 3 трлн рублей. И эти деньги не падают с неба — это те налоги, которые платит бизнес, это существенная часть той сырьевой ренты, которая возникает при продаже на экспорт нефти и газа. Пошлины, налог на добычу полезных ископаемых (знаменитый НДПИ), налог на добавленную стоимость (в нашем случае 20% НДС), временами даже налог на прибыль (не всем удается ее спрятать) — все это попадает в государственную кубышку, а потом весьма конкурентно распределяется по отдельным статьям государственного бюджета. И каждый рубль, который пошел в оборонку, по определению не попал в образование, медицину или развитие инфраструктуры. А ведь если от дураков не избавиться, то хоть ситуацию с дорогами наладить можно?

Откуда дровишки

В России ключевым источником средств бюджета являются не налоги физических лиц, не корпоративные налоги перерабатывающего сектора, а рентные платежи. В этом смысле военные и работники оборонных отраслей такие же «иждивенцы», как госслужащие, пенсионеры, врачи и учителя. Но все они находятся не на иждивении массы трудящихся «коммерческого» сектора, а на иждивении газовой и нефтяной «трубы». Разница существенна: если некоммерческий сектор, в том числе оборонка, не содержится на деньги массового налогоплательщика, то и мнения этого налогоплательщика об организации этого самого сектора никто спрашивать не будет. Но в армию вкачиваются огромные средства, эти траты и их осмысленность — очень даже практически значимый вопрос. Поэтому интерес к эффективности оборонных расходов совершенно оправдан.

Тем более что история совершенно точно знает примеры, когда военные расходы играли весьма положительную роль в развитии экономики. США по большому счету вышли из Великой депрессии благодаря расходам на оборону во время Второй мировой. Еще в конце 1930-х экономика страны не оправилась от последствий Великой депрессии, несмотря на десять лет, прошедших с ее начала. Участие в мировой войне, необходимость перестроить промышленность на военные рельсы — все это привело к большим государственным тратам. Огромное количество мужчин ушли в армию, их места на предприятиях заняли женщины, выпуск военной продукции рос едва ли не по экспоненте, запускались новые предприятия, при этом люди были существенно ограничены в потреблении, ибо все ресурсы были брошены на цели войны.

С окончанием войны военный заказ сократился, в иных обстоятельствах это неминуемо привело бы к огромному сокращению объемов производства и безработице. Но сработал отложенный на годы спрос, и население начало потреблять, компенсируя ограничения военного периода. Благодаря этому спросу промышленность получила новый импульс и относительно мягко перешла с военного режима в режим мирного времени. Итак, два импульса — резкий рост военных расходов, а затем послевоенная реализация отложенного спроса самым очевидным образом вытащили США из последствий Великой депрессии.

Так что да, военные расходы — это драйвер роста экономики. Но… экономики США и в конкретный исторический период. Теперь посмотрим, как обстоят дела в России.

По косточкам

Являются ли военные расходы драйвером экономического роста в современной России? Предполагаю, что опасности большой войны нет (высказываю свое частное мнение, у Генерального штаба могут быть иные мысли). Значит, на оборонный бюджет смотрим как на чисто экономическую тему. И тут нам придется опять огрубить жизнь и вместо огромного количества отдельных статей затрат посмотреть на несколько наиболее значимых.

Деньги тратятся на довольствие военнослужащих; поддержание в рабочем состоянии и эксплуатацию боевой техники; закупку вооружений и создание новых. Статей, безусловно, гораздо больше, но думаю, что большая часть трат так или иначе относится к перечисленному.

Военнослужащие получили деньги. Что они с ними делают? То же, что и другие люди, — покупают еду, одежду, пытаются приобрести жилье. Полагаю, что поведение военнослужащих и членов их семей в этой части никак принципиально не отличается от потребительского поведения учителей, врачей или представителей иных профессий. А значит, эта часть оборонного бюджета является драйвером экономики не больше и не меньше, чем любые иные выплаты населению. И здесь все определяется тем, чья продукция присутствует в потребительской корзине. Если военные и учителя потребляют китайский ширпотреб, едят нидерландские или турецкие тепличные овощи, норвежскую рыбу, такие траты не могут быть существенным драйвером роста национальной экономики.

Эксплуатация боевой техники в конечном счете приводит к получению денег рабочими оборонных предприятий и ТЭК. В принципе полезно. То, что они сделают с этими деньгами, мы обсуждали несколько раньше. Повторяться не будем.

Закупка вооружений — способ накормить «Уралвагонзавод» и аналогичные предприятия. Безусловно, полезно. А чем иначе занять людей? Работа на ВПК — гораздо более социально одобряемое действие, нежели существование безработного, получающего пособие. ВПК, наверное, в наших условиях можно рассматривать как аналог общественных работ в США времен Великой депрессии, упоминавшейся уже неоднократно.

Можно ли этих людей задействовать альтернативно, с большей пользой? Не знаю, как минимум есть повод поразмышлять. Важно учесть, что работа в оборонном комплексе требует относительно высокого уровня образования и профессионального мастерства. Для этих специалистов переход в дворники или разнорабочие не выглядит развитием карьеры. Также надо отметить немаловажный фактор, что производство вооружений для своей армии, массовая их эксплуатация позволяет продавать эту продукцию и на экспорт. Никто не любит покупать то, что не использует в своей стране сам производитель: слишком велики риски. Экспорт вооружений и комплектации — это полезно. В конце концов, не на одном же сырье сидеть.

А пока зафиксируем, что все эти траты не отличаются принципиально по своим экономическим последствиям от расходов на любую иную социальную сферу. Конечно, у разных сфер разное предназначение. И здравоохранение, и образование, по сути своей, выглядят более полезно (по крайней мере, в мирное время). Но вот драйвером экономики они являются не больше и не меньше, чем военные расходы.

Справедливости ради должен отметить еще один немаловажный момент — я не рассматриваю никакие неэффективности и воровство при реализации оборонного заказа и в организации текущей службы наших военных. Логика такова: если при «нулевых потерях» эти затраты не могут быть драйвером роста экономики, то с их учетом — тем более. А крадут ли у нас 5% или 70%, пусть разбираются профильные специалисты.

И снова о деталях

Статья оборонных расходов, связанная с созданием новых вооружений, — это важно. И полезно. Может быть полезно. В этом деле задействованы длинные цепочки создания стоимости: от заводов — к конструкторским бюро и НИИ, от них — к академической науке и вузам, и так вплоть до общеобразовательных школ.

Для разработки новых видов вооружений нужны современные специалисты, оборудование, культура производства и исследований. Вроде эта часть бюджета должна и может быть драйвером роста. Она формирует волну спроса. Один рубль затрат, к примеру, в сырьевом секторе дает стране меньше пользы такого же рубля затрат в оборонке. Но и здесь не все так просто. Если цепочки разорваны, если новые образцы российского оружия делаются на импортной элементной базе, на иностранных станках, если не происходит конверсии технологий и ВПК не потребляет новинок из «мирных» отраслей (хотя бы потому, что их в современной России просто очень мало), если в свою очередь его разработки некому подхватить, есть подозрение, что реальный КПД всей этой махины гораздо меньше теоретического максимума. А главное — сегодня разработки ведутся не просто на базе старого советского задела, а советскими же инженерами и проектировщиками. И нет массовой смены, нет ни опытных 40-летних, ни талантливых 20-летних.

Когда-то работать в оборонке было весьма престижно и выгодно — высокие зарплаты, спецснабжение, общественное положение. В момент общественного слома начались неплатежи, очень существенное снижение жизненного уровня, потеря социального статуса кузнеца щита Родины. Молодняк искал альтернативы и нашел их. Сейчас и с престижем опять стало лучше, и люди подтянулись, но провал остался. Более того, он носит принципиальный характер — у людей появились разнообразные альтернативы. Талантливый инженер или математик может быть отлично востребован не только в оборонке, но и в нефтегазе, телекоме, банке, он может, в конце концов, уехать запускать свой стартап в Кремниевой долине. Нет больше железного занавеса и нет никаких существенных конкурентных преимуществ в оборонке. А это значит, что, с большой вероятностью, завтра и послезавтра мы просто не сможем (допускаю, что на самом деле уже давно не можем) выпускать современное оружие. А тогда и про драйвер говорить будет нечего.

Грустный вывод

Подытожим: мне кажется, что военные расходы по степени своей полезности для экономики страны сейчас не отличаются сколько-нибудь значимо от финансирования любых иных социальных отраслей. И полезность эта не внутри контура ВПК или министерства обороны, а в том, есть ли возможность подложить под банальный потребительский спрос, идущий от оборонного бюджета, адекватное предложение внутреннего производителя. Если спрос удовлетворяет в значительной степени импортер, то наш оборонный бюджет становится драйвером роста немецкого станкостроения, китайской электроники, малазийской или тайской легкой промышленности.

По эффективности лучше выглядит разработка новых вооружений, ведь она создает спрос на высокотехнологическую продукцию, образованных людей. Это спрос на качественные школы, современные техникумы, университеты. Спрос на науку. Но и здесь цепочки разорваны и полноты эффекта нет. Чтобы военные расходы стали полновесным драйвером роста, в стране должен быть не только обширный сектор производства средств производства, но и сектор, обслуживающий конечный спрос, — тот самый малый и средний бизнес, который абсорбирует деньги из оборонки, предложив свои товары и услуги. Смею предположить, у нас сейчас нет ни того ни другого.

Боюсь, что итоговым ответом на вопрос жены будет грустное сообщение, что в настоящий момент военные расходы не являются драйвером роста экономики России. Некоторое облегчение — это мысли о том, что и другие типы расходов ведут себя не лучше. А рост мы обеспечиваем тем странам, которые делают современную элементную базу, станки, инструменты, шьют нам одежду, производят продукты питания. Закон сохранения материи не нарушен. И это лучшая новость сегодняшнего дня.

Игорь Сулькис

11 февраля 2020 года состоялось очередное заседание Президиума Российской академии наук

Председательствует на заседании президент РАН академик РАН А.М. Сергеев.

На заседании вручен диплом иностранного члена РАН профессору Дугаржаву Чултему (Монголия).

15 ноября 2019 года на Общем собрании членов Российской академии наук иностранным членом РАН избран главный научный сотрудник Института общей и экспериментальной биологии Академии наук Монголии, профессор Монгольского государственного университета, академик Академии наук Монголии Чултем Дугаржав.

Профессор Дугаржав — всемирно известный ученый, занимающийся вопросами лесных экосистем, дендрохронологии и торфяных болот Монголии. Его исследования внесли большой вклад в целый ряд областей, включая геоботанику и лесоведение, природные и антропогенные последствия изменения климата и лесоразведение.

Профессор Дугаржав основал школу лесоведения в Монголии и в течение уже более 35 лет ведет активную преподавательскую деятельность в ряде ведущих вузов. Кроме своей интенсивной научной работы, профессор Дугаржав занимается научно-организационной деятельностью в своей стране и на международном уровне. Он является членом Национального комитета Программы развития ООН, программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и Международной программы «Геосфера-биосфера», а также организатором ряда международных научных конференций и симпозиумов.

В течение 50 лет в рамках Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и Академии наук Монголии профессор Дугаржав работает с учеными институтов РАН и высших учебных заведений, сначала как научный сотрудник, а затем в качестве начальника лесного отряда и лесных стационаров, ученого секретаря, начальника и научного руководителя Монгольской части экспедиции.

Диплом вручает президент РАН академик РАН Александр Михайлович Сергеев.

х х х

(jpg, 140 Kб)

Выступает Министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков. Мы можем сейчас вместе посмотреть на взаимоотношения Академии и нашего Министерства, скорректировать их. На протяжении трех недель меня постоянно спрашивают: что для вас РАН? как вы будете выстраивать отношения? Для нас РАН — это стратегический партнер, который имеет высокий авторитет не только в столице, но и в регионах, и за рубежом. У нас могут быть разные взгляды, но цели у нас едины. В основе партнерства лежит компромисс. Нам важно вырабатывать общую точку зрения. У Министерства есть свое видение, интересы, и у Академии, как самостоятельного игрока, есть свои интересы. Но учет интересов друг друга — это не самоцель. Нужно решать те задачи и цели, которые поставлены перед нами обществом и государством. Убежден, что в одиночку ни Академия наук, ни Министерство прорывных результатов не достигнут.

В основе партнерства лежит доверие и уважение. И уважение по отношению к РАН должны проявлять все члены Министерства. Партнерство — не самоцель, а инструмент для достижения результатов. Главным образом, речь идет о результатах по следующим пунктам: программа фундаментальных исследований, комплексные научно-технические программы, комплексное обновление приборно-научной базы ведущих научных организаций и многое другое. От нас уже сейчас ждут прорывных результатов.

Академик РАН А.М. Сергеев. Вопрос доверия — это вопрос взаимодействия власти и ученых в целом. До тех пор пока у нас не будет опоры на мнение ученых, в том числе и в проведении различных преобразований, до тех пор, пока нам не будут доверять, мы будем испытывать те проблемы, которые у нас есть в последние годы.

х х х

Члены Президиума заслушали научное сообщение «Приборная база науки и образования России: проблемы и решения».

Информация члена президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Сергея Николаевича Мазуренко, заместителя министра науки и высшего образования РФ Алексея Михайловича Медведева и академика РАН Ренада Зиннуровича Сагдеева.

(jpg, 136 Kб)

С.Н. Мазуренко, член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

В октябре 2019 года президиум Совета дал поручение МРГ провести работу по анализу проекта «Обновление приборной базы академического сектора науки в 2019 году». С ноября 2019 года МРГ начала готовить данный вопрос.

В национальном проекте «Наука» поставлена цель — Россия должна войти в топ 5-ти стран ведущих исследования и разработки. Для этого она должна обладать соответствующей научной инфраструктурой, а мы сейчас проигрываем ведущим мировым державам в исследовательском оборудовании. Поэтому в национальном проекте «Наука» особую роль отводят проекту «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации». В рамках данного проекта в 2019 году были реализованы мероприятия, направленные на обновление приборной базы ведущих организаций академического сектора науки. Мероприятия реализовывались в соответствии с Постановлением Правительства РФ №535 от 30 апреля 2019 года. Постановлением были сформированы правила и условия предоставления грантов на обновление приборной базы. Предельный размер гранта представляемого организации рассчитывался исходя из полной учетной стоимости оборудования организации по состоянию на 01.01.2018 г.

В МОН была создана комиссия по отбору заявок организаций академического сектора науки состоящая из 14 человек, из которых 8 членов — чиновники МОН. Комиссия отбирала заявки только по формальным признакам, сутевую часть — для решения каких задач, стоящих перед наукой, закупается оборудование, комиссия не рассматривала. Было отобрано 111 ведущих научных организаций, которые можно разделить на 5 основных групп по направлениям научных исследований. В справке приведены статистические результаты проведенного конкурса. Остановлюсь на некоторых цифрах.

Общая стоимость закупаемого оборудования 4 млрд. 362 млн. рублей. Размер представленных грантов в пределах от 1 млн. руб. до 284 млн. рублей. Должно быть закуплено 1168 единиц оборудования. Из них 31% организаций приобретает 300 единиц научного оборудования в ценовом диапазоне от 1 до 3 млн. руб. (общей стоимостью 537 млн. руб.), 50% объема выделенных средств, 2 млрд. 245 млн. руб. используется для закупки оборудования в диапазоне от 3 до 30 млн. рублей. Закупку дорогостоящего оборудования стоимостью более 30 млн. руб. в количестве 25 единиц планируют 11% организаций (общая стоимость 1 млрд. 539 млн. руб.).

Материалы, представленные МОН, являются хорошим бухгалтерским отчетом, который формально указывает на выполнение соответствующего раздела национального проекта «Наука», но при этом за скобками оказывается сутевая часть, а именно — под решение каких задач приобретается оборудование, каким образом данные задачи связаны с задачами, стоящими перед РАН, как они связаны с приоритетными направлениями научно-технологического развития России, с национальным проектом «Наука».

За 2,5 месяца, несмотря на неоднократные обращения, РАН никаких материалов по пилотному проекту не предоставила. О том, что данный вопрос волнует научное сообщество, говорит хотя бы тот факт, что МГУ попросил, чтобы в заседании приняло участие 2 проректора. А, несмотря на приглашение, никто из руководства МОН и РАН участия в работе МРГ не принял. Академию представлял академик Р.З. Сагдеев, являющийся заместителем руководителя рабочей группы РАН по научному оборудованию. В своем выступлении он сказал, что в принятом варианте Постановления Правительства РФ пункт о том, что РАН принимает участие в экспертизе заявок по приборной базе, был исключен, поэтому экспертиза представленных заявок РАН не проводилась. Хочу заметить, что власть не дают, а власть берут. Все 111 организаций — это институты РАН. Что мешало выпустить Распоряжение РАН и рассмотреть проекты заявок на рабочей группе по научному оборудованию на Отделениях, и если надо, то и на Президиуме РАН? Но это должны делать руководители РАН, ответственные за этот сектор работы. Не был проведен анализ, как данные заявки не корреспондируются с оборудование, находящимся в ЦКП.

В ЦКП РАН на конец 2018 года сосредоточено 7641 единица оборудования балансовой стоимостью 58,6 млрд. рублей. А в 2019 году МОН по ФЦП «Исследования и разработки» на развитие ЦКП также выделил 2,4 млрд. рублей.

Остановлюсь на трех самых крупных заявках. Первая из них — Физический институт им. П.Н. Лебедева предполагает закупки 63 единиц оборудования на сумму 284 млн. рублей. В обоснованиях указаны только характеристики приборов и оборудования, ни слова о тех задачах, которые с его помощью будут решены. Приведу только один пример по двум позициям, связанным с транспортировкой и хранением жидкого гелия общей стоимость 20 млн. рублей. В обосновании написано, что будет обеспечена противопожарная безопасность. Хотел бы заметить, что гелий — инертный газ, при чем здесь пожарная безопасность? По заключению экспертов, которым мы передали эти заявки, стоимость оборудования завышена минимум на 30%. Адрес института и общества с ограниченной ответственность, у которого закупается оборудование, один и тот же — Ленинский проспект, дом 53. Не буду Вас утомлять другими примерами, а они есть.

Вместе с тем приятное впечатление оставляют две заявки связанные с «Life science» Института биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича и Института биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова на суммы 240 и 198 млн. рублей. По первой идет закупка 6 единиц, а по второй — 9 единиц оборудования. Предлагается к закупкам серьезное оборудование, с пояснением для решения каких задач оно будет использовано.

Подводя итоги реализации пилотного проекта МРГ считает:

- заявки подавались самостоятельно научными организациями без экспертизы и контроля со стороны РАН, работа соответствующей комиссии МОН носила формальный характер;

- не ясно, для решения каких задач данные приборы и оборудование будет использоваться;

- предложенный механизм подачи заявок привел к тому, что 24 федеральных академических центра, созданных ранее ФАНО на базе ведущих институтов РАН, не смогли принять участие в конкурсе;

- анализ закупок показал, что вместо необходимого дорогостоящего научного оборудования, некоторыми организациями закупается малоценное вспомогательное оборудование и приобретаются дешевые расходные материалы;

- ничего не сказано о проблеме кадров для эксплуатации сложного дорогостоящего оборудования.

МРГ считает:

- целесообразным изменить подход к распределению средств на развитие материальной базы ведущих научных организаций, поставив на первое место важность научных задач, для решения которых приобретаются приборы и оборудование, соответствие задач приоритетным направлениям стратегии научно-технологического развития России, национальному проекту «Наука»;

- при распределении средств и проведении содержательной экспертизы заявок принимать во внимание наличие запрашиваемых приборов и оборудования в ЦКП.

Вместе с тем 27 декабря 2019 года вышло следующее Постановление Правительства Российской Федерации №1875 об организации этой работы в 2020 году. На совещании был поднят вопрос о том, как оно будет работать, т.к. время пошло.

(jpg, 168 Kб)

А. М. Медведев, заместитель Министра науки и высшего образования РФ.

Обновление приборной базы является важнейшим инструментом реализации научно-технической политики. От количества и качества научных приборов, оснащенности рабочего места ученого напрямую зависит научный результат. В соответствии со Стратегий научно-технологического развития Российской Федерации, в число основных направлений государственной политики в области научно-технологического развития входит развитие научной инфраструктуры. Это направление является важнейшей составляющей Национального проекта Наука.

Прошедшее сплошное инвентаризационное обследование научных и образовательных организаций (4 011 организаций) показало, что по состоянию на начало 2019 года:

- полная учетная стоимость машин и оборудования организаций, выполняющих исследования и разработки, достигает 1120 млрд. рублей;

- объем стоимости приборной базы данных организаций составляет 530 млрд. рублей, из них:

- стоимость приборной базы ведущих организаций составляет 159,5 млрд. рублей (284 организации).

Важно отметить, что коэффициент обновления основных средств в части машин и оборудования в целом по научным и образовательным организациям составляет 6,7% в год, при этом коэффициент обновления основных средств в академическом секторе науки составляет около 5% в год. У 20% указанных организаций выбытие основных средств превышает поступление, что связано с существенным износом оборудования. Коэффициент износа основных средств в части машин и оборудования составляет свыше 67%, а средний возраст используемого оборудования составляет свыше 10 лет.

Это свидетельствует о высокой степени износа научного оборудования в организациях, выполняющих исследования и разработки.?

В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 реализуется национальный проект «Наука», включающий мероприятия, предусматривающие существенные инвестиции в обновление приборной базы.

Проведены мероприятия НП «Наука» при реализации которых осуществляется закупка научного оборудования.

ФП «Развитие научной кооперации». Создание центров компетенций Национальной технологической инициативы — 10,7 млрд. рублей. Создание центров геномных исследований мирового уровня — 11,19 млрд. рублей. Создание научных центов мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития —15,46 млрд. рублей.

ФП «Развитие передовой инфраструктуры». Обновление приборной базы — 89,1 млрд. рублей. Строительство мегасайенс установок — 94,02 млрд. рублей. Строительство научно-исследовательских судов — 28,17 млрд. рублей. Модернизация научно-исследовательских судов — 8,03 млрд. рублей. Создание селекционно-семенноводческих и селекционно-племенных центров — 3,68 млрд. рублей.

ФП «Развитие кадрового потенциала». Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий — 17,97 млрд. рублей. Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований — 12,73 млрд. рублей.

Ключевым проектом, направленным на развитие экспериментальной базы, является мероприятие по обновлению приборной базы ведущих организаций, выполняющих исследования и разработки. К ведущим организациям отнесены 284 организации с объемом приборного парка — 159,5 млрд. рублей.

О ключевых параметрах реализации проекта. В соответствии с паспортом национального проекта «Наука» плановый процент обновления приборной базы ведущих организаций на 2019 год составлял 2%, по результатам мероприятия было обновлено 8%, на 2020 год — 5% (нарастающим итогом), планируется обновить 9%, на 2021 год — 13%, планируется обновить 19%, на 2022 год-27%, планируется обновить 30%, на 2023 год — 40%, планируется обновить 45%, на 2024 год — 50%, планируется обновить 56%.

Объем финансирования мероприятия по обновлению приборной базы на 2019-2024 года составляет 89 096,56 млн. рублей, в том числе на 2019 год — 4 351,16, на 2020 год — 9 843,46, на 2021 год — 15 827,82, на 2022 год — 18 517,27, на 2023 год — 22 542,13, на 2024 год — 18 014,73.

В 2019 году мы совместно с вами реализовали пилотный проект «Обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, академического сектора науки». Участие в пилотном проекте приняли 139 ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, представляющих академический сектор науки.

Объем распределенных бюджетных средств в рамках пилотного проекта составляет 4,35 млрд. рублей. Гранты в форме субсидий были выделены 111 ведущим организациям. Процент обновления приборной базы в 2019 году составляет 8 %.

Российская академия наук приняла самое активное участие в реализации проекта в 2019 году. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 312 все организации 1 категории разработали и согласовали с РАН программы развития. Данные программы в свою очередь включали в себя мероприятия по обновлению приборной базы, с учетом финансирования, планируемого на обновление приборной базы в 2019 году.

Кроме того, в состав Комиссии по проведению отбора заявок ведущих организаций входили представители 7 академических институтов, заместителем председателя Комиссии являлся вице-президент Российской академии наук академик Ю.Ю. Балега.

Начиная с 2020 года в мероприятиях по обновлению приборной базы также примут участие вузы, а также ведущие научные организации подведомственные другим ФОИВ. В 2020 году количество ведущих организаций составляет 284 организации. Объем бюджетных средств, планируемый к распределению на 2020 год, составляет 9,84 млрд. руб.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1875 от 27.12.2019 ведущими организациями будут сформированы программы обновления приборной базы. И представлены в составе заявки на получение субсидии.

Участие РАН. Как и в рамках пилотного проекта 2019 года, Российская академия наук принимала активное участие в формировании основных подходов по реализации мероприятия по обновлению приборной базы в 2020-2024 годах. Рабочая группа по выработке данных подходов состояла исключительно из представителей ведущих научных и образовательных организаций.

Кроме того, данные подходы были согласованы рабочей группой по научному оборудованию Российской академии наук.

При реализации проекта в 2020-2024 годах роль Российской академии наук в качестве экспертной площадки значительно возрастает. В этом году ведущим организациям при формировании заявки для участия в отборе будет необходимо согласовать программу обновления приборной базы с Российской академией наук.?

Этапы реализации проекта по обновлению приборной базы ведущих организаций в 2020 году. Задачи.

Подготовительный этап проекта. Методология реализации проекта. Инструментарий формирования и отбора программ обновления приборной базы ведущих организаций. Формирование программы обновления приборной базы и согласование программы с РАН (методическая поддержка стороны министерства «вебинары»).

1 этап проекта. Отбор. Проведение заседания Комиссии по утверждению предельного размера гранта. Прием и проверка заявок ВО на получение гранта. Утверждение размера грантов ведущих олрганизаций.

2 этап проекта. Доведение финансирования и реализация программ обновления приборной базы ведущих организаций. Заключение соглашений и доведение финансирования до ведущих организаций. Реализация программ обновления. Участие в конференции.

(jpg, 170 Kб)

Академик РАН Р.З. Сагдеев. Приборная база научных и образовательных организаций россии: проблемы и решения.

Состояние приборного парка академических научных организаций России в сравнении с зарубежными.

(png, 333 Kб)

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204. П.10 б) решение следующих задач: обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Проект постановления Правительства, согласованный с РАН (от 5 апреля 2019 г. №2-10002-8600/201 и направленный Минобрнауки России в Правительство РФ: П.11 Ведущая организация представляет в Минобрнауки России заявку, включающую программу развития согласованную с РАН; П.20 Непредставление ведущей организацией программы развития, согласованной с РАН в течении 60 дней... служит основанием для расторжения соглашения.?

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г. № 535. Оба пункта про экспертизу программ развития организаций РАН были ИСКЛЮЧЕНЫ.

В итоге были поддержаны 111 организаций академического сектора науки в рамках национального проекта «Наука» без экспертизы РАН. ?

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 1875. Пункты про экспертизу программ развития организаций Российской академией наук не включены, но есть договорённость с Минобрнауки России о проведении экспертизы программ развития с участием РАН.

Необходимо провести экспертизу РАН Программы обновления приборной базы ведущих организаций до 2024 года. ?

Конференция: «Научно-исследовательская инфраструктура Российской Федерации: проблемы и решения». Направления работы: Математические, физические, компьютерные и технические науки; Науки об окружающей среде; Науки о Земле; Химия и науки о материалах; Науки о жизни; Реализации национального проекта «Наука»; Развитие ЦКП и УНУ; Вопросы биоресурсных коллекций; Установки класса «мегасайнс»; Наличие подготовленных кадров; Получение расходных материалов и лабораторных животных; Сервисное обслуживание; Централизованная закупка оборудования; Наличие внебюджетных средств; Импортозамещение и отечественное приборостроение и др.

В обсуждении выступили:

ак. В.Е, Фортов, ак. А.О. Глико, ак. А.Г. Забродский, ак. Р.И. Нигматулин, ак. А.Н. Лагарьков, ак. Л.И. Леонтьев, ак. С.М. Алдошин.

х х х

На заседании рассмотрен вопрос «О присуждении золотой медали имени Д.В. Скобельцына 2019 года (представление Экспертной комиссии и бюро Отделения физических наук) доктору физико-математических наук Аркадию Моисеевичу Гальперу (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») за выдающийся вклад в развитие космических методов исследований в области астрофизики космических лучей и гамма-астрономии. Выдвинут Научным советом Отделения физических наук РАН по комплексной проблеме «Космические лучи».

На заседании Экспертной комиссии присутствовали 10 членов Комиссии из 11. В соответствии с результатами тайного голосования большинством голосов (за — 8, против — 1, недействительных бюллетеней — 1), к присуждению золотой медали имени Д.В. Скобельцына 2019 года рекомендована кандидатура A.M. Гальпера.

На заседании бюро Отделения физических наук РАН присутствовали 20 членов Бюро из 39. В соответствии с результатами тайного голосования единогласно в президиум РАН представлен проект постановления о присуждении золотой медали имени Д.В. Скобельцына 2019 года A.M. Гальперу.

Награда присуждается за выдающийся вклад в развитие космических методов исследований в области астрофизики космических лучей и гамма-астрономии.

Гальпер А.М. в течение своей научной карьеры успешно осуществил многочисленные эксперименты на высотных аэростатах и на космических аппаратах по исследованию высокоэнергичных космических лучей, захваченной радиации в магнитном поле Земли и в области гамма-астрономии. Среди последних космических экспериментов следует особо выделить осуществление проекта «ПАМЕЛА», в котором A.M. Гальпер был соруководителем наряду с профессором П. Пикоццей из Италии.

Важнейшие результаты, полученные A.M. Гальпером, включают:

пионерские результаты по обнаружению высокоэнергичной компоненты электронов с энергией 5-50 МэВ, захваченной в РПЗ. Первое подтверждение существования ускорительного механизма радиальной диффузии частиц в РПЗ;

доказательство существования в РПЗ захваченных электронов и позитронов с энергией более 100 МэВ и открытие антипротонов в РПЗ. Непрерывные, в течение 11-летнего солнечного цикла, измерения потоков первичного космического излучения: электронов, позитронов, протонов, антипротонов, легких ядер Не, Li, Be, В, N, О в диапазонах энергий от 20 МэВ до 500 ГэВ (эксперимент «ПАМЕЛА»);

измерения потоков электронов и позитронов в диапазоне энергий от 10 до 200 ГэВ, впервые показавшие, что с увеличением энергии отношение потока позитронов к потоку электронов увеличивается, что противоречило стандартной модели распространения космического излучения («аномальный эффект ПАМЕЛЫ»). Эффект можно объяснить распадом частиц, составляющих «темную материю» или ускорением электронов в активном пульсаре;

наблюдения астрофизических объектов с помощью гамма-телескопа «АННА 6» на аэростатах и телескопом «АННА 3» на спутниках серии «Космос». Впервые было обнаружено гамма-излучение с энергией ~100 МэВ, обладающее переменностью в 4,8 часа в активной области нашей Галактики, осуществлена первая регистрация гамма-излучения от активной галактики ЗС120;

впервые гамма-телескопом «ГАММА 1» было зарегистрировано гамма- излучение с энергией ~1 ГэВ от солнечной вспышки, свидетельствующее об ускорении заряженных частиц до десятков ГэВ.

В настоящее время A.M. Гальпер является профессором кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики, руководителем межкафедрального направления «Космофизика» Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», главным научным сотрудником Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, руководит подготовкой проекта «ГАММА-400».

х х х

Члены Президиума заслушали научное сообщение «Принципы установления нормативов публикационной результативности для научных организаций».

Информация заместителя министра науки и высшего образования РФ Сергея Владимировича Кузьмина и ученого секретаря Физического института им. П.Н. Лебедева РАН к.ф.-м.н. Андрея Владимировича Колобова.

С.В. Кузьмин, заместитель Министра науки и высшего образования РФ. Методика расчета качественного покг: государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности».

Предпосылки к разработке методики.

• Выполнение поручения Президента Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № Пр-2558 ( подпункт «д» пункта 2 <...установление единых требований к порядку формирования и утверждения государственного задания...>).

• Методика разработана взамен и с учетом предложений и замечаний к «Методике расчета качественного показателя публикационной активности научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания», зафиксированных постановлением Президиума РАН от 10 апреля 2019 г. № 56 «О принципах распределения бюджетных средств и установления нормативов публикационной активности для научных организаций».?

Рабочая группа. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2019 г. № 613 создана Рабочая группа по установлению единых требований к порядку формирования и утверждения государственного задания на проведение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований. В рабочую группу вошли:

• Заместитель Министра Минобрнауки России — Кузьмин С.В. (сопредседатель),

• Вице-президент РАН — Хохлов А.Р. (сопредседатель),

• Председатель Профсоюза работников РАН — Калинушкин В.П.,

• Академик РАН Забродский А.Г.

В состав Рабочей группы также вошли представители научных и образовательных организаций (в том числе неподведомственных Минобрнауки), представители других ФОИВ, научных фондов, Российской академии наук и других организаций.

Итоги деятельности рабочей группы. По итогам 13 заседаний Рабочей группы разработана методика расчета качественного показателя государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности» для научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, на 2020 год, согласованная РАН с учетом мнения Профсоюза работников РАН (письмо от 30 декабря 2019 г. № 2-10110-5215/1429) и утвержденная Минобрнауки России 30 декабря 2019 г. ?

Учет предложений президиума РАН (Постановление № 56).

• Скорректировать ситуацию, при которой научным организациям, уже имеющим большое количество и высокое качество публикаций, устанавливается еще более высокое задание по публикационной активности — выполнено.

• При установлении плановых показателей публикационной активности в рамках ГЗ учитывать реальное соотношение объемов работ, выполненных в рамках ГЗ и работ, выполненных за счет средств научных фондов (РНФ, РФФИ и других), по прикладным и специальным тематикам для каждой отдельно взятой научной организации — выполнено.?

Учет предложений президиума РАН (Постановление № 56)

• При установлении плановых показателей публикационной активности в рамках ГЗ учитывать качество публикаций (индексируемость МНБД, тип публикации, квартиль издания и т.п.), не допускать снижения качества публикаций для увеличения их количества — выполнено.

• Ввести в ГЗ научных организаций множественный показатель результативности (наряду с числом статей учитывать число монографий) — выполнено.

• Принять срок планирования ГЗ научным организациям в рамках бюджетных правил на 3 года — выполнено.

• Разработать комплекс мер, направленных на поддержку отечественных научных журналов и публикаций статей российских ученых — вопрос прорабатывается в рамках Рабочей группы.

(jpg, 104 Kб)

К.ф.-м.н. А.В. Колобов, ученый секретарь Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Методика расчета качественного показателя государственного задания. «Комплексный балл публикационной результативности» и система «ЗЕРКАЛО». Переход от количества публикаций Организации к их качеству. Учет качества публикаций на основании квартильности журналов и значимости различных типов публикаций. Фракционный счет – метод, который разделяет вклад авторов и организаций в научный результат в случае, если статья написана несколькими авторами из разных организаций. Сравнение Организаций в рамках одного научного направления. Квартильность и ближайшие конкуренты России. Количество научных статей (не более 10 соавторов), 2018 год

Россия

Q1 7243 21%

Q2 6414 19%

Q3 6093 18%

Q4 14807 42%

Германия

Q1 39066 49%

Q2 22091 28%

Q3 10626 13%

Q4 7931 10%

Южная Корея

Q1 21023 40%

Q2 13287 26%

Q3 10308 20%

Q4 7162 14%

Великобритания

Q1 51137 52%

Q2 26804 28%

Q3 13429 14%

Q4 6031 6%

Общее количество публикаций в системе Web of Science за 2018 год в РФ: 78 465. Существующий и фракционный учет публикаций. Модель комплексного балла . Комплексный балл публикационной результативности (КБПР) складывается из баллов за каждую публикацию Организации. Публикации учитываются с различными весами значимости.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q S R V B

19,7 7,3 2,7 1 1 1 0,75 0,5 1

Учитываются различные типы публикаций, включая публикации (Article, Proceedings Paper, Review, Book Chapter) в изданиях, индексируемых Web of Science Core Collection (Q1, Q2, Q3, Q4) и RSCI (R), Scopus (S), публикации в журналах списка ВАК (V) и монографии (B), зарегистрированные в Российской книжной палате. Выбор коэффициентов значимости квартилей. Вычисляем комплексный балл публикационной результативности с различными коэффициентами с шагом «0.1» на промежутке от «2» до «3» (именно в этих интервалах предположительно находится искомое значение). Вычисляем корреляцию Пирсона между соседними рядами. Считаем, что параметр оптимален, если корреляция Пирсона выходит на плато и стабилизируется на несколько значений.

Монографии и Российская Книжная Палата 2018 г. 12 151 монографий с уникальными ISBN направлено в Российскую книжную палату. 30% монографий имеют некорректный ISBN или не зарегистрированы в Российской книжной палате. В перспективе планируется:. Экспертиза качества монографий без конфликта интересов. Создание реестра качественных издательств. Учет монографий в зависимости от объема тиража и от объема печатных листов. Проверка монографий на текстовое заимствование. Научные направления организаций. В методике используются направления: 1. Естественные науки. 2. Технические науки. 3. Медицинские науки. 4. Сельскохозяйственные науки. 5. Общественные науки. 6. Гуманитарные науки. 1.1 Математика. 1.2 Компьютерные и информационные науки. 1.3 Физические науки. 1.4 Химические науки. 1.5 Науки о Земле и смежные экологические науки. 1.6 Биологические науки. Если у организации нет доминирующего направления исследований, то организация считается междисциплинарной.

Фракционный счет. КБПР (Комплексный балл публикационной результативности). «Зеркало». ТОП-20 организаций по количеству статей. ТОП-20 организаций по КБПР . Авторы в организации (МИАН). Возрастная структура. Структура научных контактов по научным направлениям. КБПР по Госзаданию на фундаментальные и поисковые исследования. Интенсивный рост КБПР. Экстенсивный рост КБПР. Ограничения роста Комплексного Балла Публикационной Результативности (КБПР). Рост КБПР не может быть больше 20% за один год. Развитие методики в 2020 году. Повышение значимости российских изданий (Q+1). Переход к усреднению за несколько лет (по мере накопления данных). Развитие системы рейтингования монографий и печатных изданий.

В обсуждении выступили:

Ак. В.Е. Фортов, ак. А.А. Макаров, ак. М.П. Кирпичников, ак. А.Г. Литвак, ак. В.Н. Чарушин, ак. А.А. Дынкин, ак. В.Н. Пармон, ак. Ю.Ф. Лачуга, ак. А.Г. Литвак, ак. В.В. Козлов, ак. А.В. Смирнов, ак. А.Р. Хохлов, ак. В.А. Рубаков, ак. В.А. Тишков, ак. В.И. Стародубов, ак. А.Г. Загрядский, чл.-корр. В.В. Иванов, ак. Р.И. Нигматулин.

х х х

На заседании рассмотрен вопрос «О присуждении золотой медали имени Д.В. Скобельцына 2019 года (представление Экспертной комиссии и бюро Отделения физических наук) доктору физико-математических наук Аркадию Моисеевичу Гальперу (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») за выдающийся вклад в развитие космических методов исследований в области астрофизики космических лучей и гамма-астрономии. Выдвинут Научным советом Отделения физических наук РАН по комплексной проблеме «Космические лучи».

На заседании Экспертной комиссии присутствовали 10 членов Комиссии из 11. В соответствии с результатами тайного голосования большинством голосов (за — 8, против — 1, недействительных бюллетеней — 1), к присуждению золотой медали имени Д.В. Скобельцына 2019 года рекомендована кандидатура A.M. Гальпера.

На заседании бюро Отделения физических наук РАН присутствовали 20 членов Бюро из 39. В соответствии с результатами тайного голосования единогласно в президиум РАН представлен проект постановления о присуждении золотой медали имени Д.В. Скобельцына 2019 года A.M. Гальперу.

Награда присуждается за выдающийся вклад в развитие космических методов исследований в области астрофизики космических лучей и гамма-астрономии.

Гальпер А.М. в течение своей научной карьеры успешно осуществил многочисленные эксперименты на высотных аэростатах и на космических аппаратах по исследованию высокоэнергичных космических лучей, захваченной радиации в магнитном поле Земли и в области гамма-астрономии. Среди последних космических экспериментов следует особо выделить осуществление проекта «ПАМЕЛА», в котором A.M. Гальпер был соруководителем наряду с профессором П. Пикоццей из Италии.

Важнейшие результаты, полученные A.M. Гальпером, включают:

пионерские результаты по обнаружению высокоэнергичной компоненты электронов с энергией 5-50 МэВ, захваченной в РПЗ. Первое подтверждение существования ускорительного механизма радиальной диффузии частиц в РПЗ;

доказательство существования в РПЗ захваченных электронов и позитронов с энергией более 100 МэВ и открытие антипротонов в РПЗ. Непрерывные, в течение 11-летнего солнечного цикла, измерения потоков первичного космического излучения: электронов, позитронов, протонов, антипротонов, легких ядер Не, Li, Be, В, N, О в диапазонах энергий от 20 МэВ до 500 ГэВ (эксперимент «ПАМЕЛА»);

измерения потоков электронов и позитронов в диапазоне энергий от 10 до 200 ГэВ, впервые показавшие, что с увеличением энергии отношение потока позитронов к потоку электронов увеличивается, что противоречило стандартной модели распространения космического излучения («аномальный эффект ПАМЕЛЫ»). Эффект можно объяснить распадом частиц, составляющих «темную материю» или ускорением электронов в активном пульсаре;

наблюдения астрофизических объектов с помощью гамма-телескопа «АННА 6» на аэростатах и телескопом «АННА 3» на спутниках серии «Космос». Впервые было обнаружено гамма-излучение с энергией ~100 МэВ, обладающее переменностью в 4,8 часа в активной области нашей Галактики, осуществлена первая регистрация гамма-излучения от активной галактики ЗС120;

впервые гамма-телескопом «ГАММА 1» было зарегистрировано гамма- излучение с энергией ~1 ГэВ от солнечной вспышки, свидетельствующее об ускорении заряженных частиц до десятков ГэВ.

В настоящее время A.M. Гальпер является профессором кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики, руководителем межкафедрального направления «Космофизика» Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», главным научным сотрудником Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, руководит подготовкой проекта «ГАММА-400».

х х х

Члены Президиума обсудили и приняли решения по ряду других научно-организационных вопросов.

Встреча с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главным исполнительным директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Обсуждались итоги работы компании в 2019 году и перспективные направления развития.

В.Путин: Игорь Иванович, Вы хотели о результатах прошлого года [сообщить]? С этого начнём?

И.Сечин: Уважаемый Владимир Владимирович! 2019 год был достаточно позитивным для компании. Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, определённое снижение цен на нефть – порядка семи процентов, – итоги производственной деятельности остаются позитивными.

Объём добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года – это 285,5 миллиона тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте). И при этом среднесуточный уровень добычи составил 5,8 миллиона баррелей в сутки. Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли.

По итогам 2019 года выполнено сейсморазведочных работ [методом] 2D в объёме почти три тысячи погонных километров, 3D – 11,3 тысячи квадратных километров, что на 12,3 процента больше предыдущего года.

На суше, по текущим оценкам, будет завершено испытание 144 поисково-разведочных скважин с успешностью на уровне почти 90 процентов.

Объём переработки нефти и газового конденсата в прошлом году составил 110 миллионов тонн, в том числе больше 10 миллионов тонн на НПЗ компании за рубежом, обеспечив в полном объёме потребность внутреннего рынка и обязательства компании.

Продолжено сотрудничество с конечными потребителями, пролонгированы долгосрочные контракты на поставку нефти по «Дружбе» в направлении Польши и Чехии, в том числе в Германию.

Мы даже увеличили долю владения в Баварии на заводе Bayernoil. В Германию с 2016 года поставили 83 миллиона тонн нефти, это 25 процентов их импорта нефти в целом.

Объём розничных продаж моторных топлив в 2019 году выше показателей 2018 года примерно на шесть процентов. То есть те установки, которые были нам рекомендованы по сохранению стабильности на внутреннем рынке, мы полностью выполняем и даже чуть-чуть перевыполняем.

Повышение операционной эффективности является постоянным фокусом работы компании. Ключевой областью внимания остаются удельные показатели.

Уровень удельных затрат по итогам года оценивается в 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Такие удельные показатели – это лидирующая позиция в мире.

В.Путин: Расходы на добычу у вас уменьшаются?

И.Сечин: Самые низкие в мире среди публичных [нефтяных] компаний.

В.Путин: А запасы?

И.Сечин: Запасы – номер один в мире также среди публичных компаний.

В.Путин: Они подросли за предыдущие годы?

И.Сечин: У нас восполнение запасов идёт опережающими темпами: порядка 180 процентов от накопленной добычи.

В.Путин: По добыче, несмотря на то что мы в рамках ОПЕК+ договаривались по определённым условиям работы, тоже добыча у вас подросла?

И.Сечин: Владимир Владимирович, она осталась на уровне 2018 года. Как раз ограничения ОПЕК+ мы выполняли, и это привело к некоторому сдерживанию добычи. Но это повлияло на ценовые параметры на рынке.

Объём инвестиций в прошлом году составил, как и предполагалось, почти триллион рублей. Компания продолжает сохранять лидирующее положение по удельным капитальным затратам нефте- и газодобычи.

Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, это порядка 283 миллиардов рублей. По итогам года мы (по предварительным цифрам) около 3,6 триллиона рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны.

В.Путин: Вы у нас самый большой налогоплательщик…

И.Сечин: Для нас большая честь, что мы поддерживаем этот уровень. Он чуть ниже предыдущего года, но, как я сказал, здесь макроэкономические показатели вмешались.

Порядка семи процентов удешевления цены на нефть на мировых рынках в целом по году, дополнительные ограничения, о которых Вы только что сами сказали, тоже повлияли. Но в целом мы идём примерно на этом же уровне.

В.Путин: И «Восток Ойл», пожалуйста.

И.Сечин: Владимир Владимирович, в рамках тех поручений, которые даны по реализации национальных проектов, нам поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. И в рамках выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнёрами ведёт работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется «Восток Ойл». Ресурсная база на данном этапе, Владимир Владимирович, порядка пяти миллиардов тонн нефти.

Общий объём инвестиций в этот проект на весь период реализации проекта составит более 10 триллионов рублей. На первом этапе мы уже планируем около двух триллионов.

В.Путин: Это от Ванкора на север?

И.Сечин: От Ванкора плюс 400 километров прямо на север. Там будет два крупных промысла – это Пайяхское месторождение и Западно-Иркинское месторождение.

Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – порядка семи тысяч километров, электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тысяч. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно.

Синергия по закупкам услуг и товаров при реализации наших инвестиций будет иметь, по расчётам Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, коэффициент 9,3 на каждый инвестированный рубль в проект. Это позволяет нам реализовать самый крупный в настоящее время в глобальном секторе, мощный, стабильный проект, который, конечно, будет влиять и на мировые рынки.

Мы работаем сейчас с индийскими компаниями, они проявляют интерес к проекту. Есть ряд других западных инвесторов. Предполагаем, что это может быть большой, крупный международный проект.

В.Путин: Сколько общие инвестиции, Вы сказали?

И.Сечин: До десяти, даже больше 10 триллионов рублей.

В.Путин: В конечном итоге в целом где-то под два процента ВВП?

И.Сечин: Это приведёт к росту ВВП страны на два процента ежегодно.

В.Путин: Игорь Иванович, проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только всё как следует посчитать.

И.Сечин: Владимир Владимирович, будем работать и рассчитываем на поддержку этого проекта с Вашей стороны.

Андрей Руденко: Киев ставит под вопрос новый нормандский саммит

Лидеры стран нормандского формата на саммите в декабре договорились о возможности проведения новой встречи в апреле при определенных шагах по урегулированию украинского конфликта. О том, как по мнению России Киев реализует "парижский пакет" договоренностей, необходимых для подготовки нового нормандского саммита, когда Москва и Минск согласуют оставшиеся дорожные карты, стоит ли в ближайшее время ждать возобновления авиасообщения с Грузией, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

— Есть ли вероятность того, что новый нормандский саммит состоится в апреле? Обсуждается ли в этом формате возможность введения ООН в Донбасс? Или от нее отказались окончательно?