Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Национальный железнодорожный пассажирский оператор Дании Danske Statsbaner (DSB) сообщил о намерении провести реструктуризацию подразделения, выпускающего заменяемые компоненты подвижного состава, с целью его продажи частной стороне. Перевозчик привлёк шведскую компанию SEB Corporate Finance для консультирования в этом процессе и проведения переговоров на рынке.

По информации DSB, парк поездов оператора будет постепенно обновлён в период до 2030 года. Новые электропоезда должны обслуживаться поставщиком, и это означает, что у компании сократятся возможности обеспечивать занятость сотрудников мастерских.

Поэтому DSB объединит функции снабжения, логистики и ремонта в новой независимой компании с целью изучения возможности её продажи. При реализации потенциальной сделки государственная компания заключит с покупателем договор на техобслуживание и поставку запасных частей до 2024 года с возможностью продления.

Генеральный директор DSB Флемминг Йенсен заметил, что иначе оператору будет труднее удерживать сотрудников в ближайшие годы, потому что они пользуются спросом на рынке труда. «Поэтому мы считаем, что настало время для возможной продажи активов», – сказал он.

«У предприятия имеется потенциал, чтобы стать игроком на рынке обслуживания поездов в Северной Европе. В Норвегии, Швеции, Германии и Дании развиваются железные дороги, и у нас очень сильные позиции в области технического обслуживания с большими возможностями роста для нового владельца», – заключил глава DSB.

Волонтеры-медики побывали в 35-й школе

7 февраля уроки здорового образа жизни прошли в средней образовательной школе №35 с углубленным изучением немецкого языка.

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями и направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, волонтеры-медики Тверского медицинского колледжа и Тверского медуниверситета посещают школы Твери.

Так, в минувшую пятницу будущие медики из колледжа побывали в гостях у 35-й школы г. Твери. Школьникам 7-8 классов студенты рассказали о различных зависимостях, о мерах борьбы с ними, а также о вреде различных новых веществ, появляющихся в современном обществе в открытом доступе для молодого поколения.

Добавим, волонтеры-медики совместно с Министерством здравоохранения Тверской области профилактические мероприятия проводят систематически, причем как для детей, так и для взрослых. Следующая ближайшая акция «Всероссийский урок первой помощи для школьников» состоится 28 февраля 2020 года.

До самой сути

Почему у Бориса Пастернака в жизни все не логично?

Текст: Игорь Вирабов

Надо напомнить? Наугад. Коснись - и строки сами сыплются. Ну, самые. Февраль. Достать чернил и плакать. Мело, мело по всей земле во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Быть знаменитым некрасиво. Любить иных тяжелый крест. Во всем мне хочется дойти до самой сути.

Или вот это. Гул затих. Я вышел на подмостки.

Автор этой россыпи, поэт Борис Пастернак, родился 130 лет назад. К концу его жизни, в 1957 году, в Милане вышел в свет его роман "Доктор Живаго". Через год поэту придется отказаться от Нобелевской премии. История известная. У нас этот роман появится лишь через три десятка лет, в 1988-м. К этому времени автора давно в живых не будет. Но перед смертью его успеют обозвать "свиньей" и, "не читая", осудить за нелюбовь к "народу". Но это явные недруги. Есть еще доброжелатели. Они не против Пастернака - просто перемигиваются между собой: конечно, травля вещь постыдная - но мы-то понимаем, что роман его так себе. "Жалкая вещь", - через губу сказал Набоков (которому не дали премию).

Но с Пастернаком выходило, в самом деле, что он всегда один, вокруг все тонет в фарисействе.

Нобелевскую драму Пастернака, как борщ, нашпиговали и политикой, и хрущевским самодурством оттепели, и заговором заграничных спецслужб, и бурными любовными ингредиентами. Только изменилась конъюнктура - поднялось соревнование за близость к Пастернаку. Локтями двигали, друг друга уличали. Кто как голосовал. Кто что подписывал. Кто не засветился на похоронах. А кто в восьмидесятых не помог родным поэта - когда их выдворяли из переделкинского дома - вещи в окно, рояль Нейгауза не пролезал, отпилили лишнее. Кто добивался, чтобы здесь открыли дом-музей. Тайные пастернаколюбы выявляли скрытых пастернакофобов. Полк смельчаков, учеников, приверженцев, поклонников, друзей, как только стало можно, с годами вырос на дрожжах.

А в сущности - сменились роли, лица, плюс на минус, но "все осталось по-прежнему - двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь" (как писал поэт, когда лишь брался за роман).

В Переделкино, на дощатой веранде дома-музея, его хранительница, внучка Пастернака, доктор филологии Елена Леонидовна, на это отвечала мне на редкость примирительно: "Не знаю, можно ли винить людей в том, что они в тяжелое время не ведут себя героически. Самого Пастернака в свое время тоже сильно упрекали - скажем, что он не помог Марине Ивановне Цветаевой, когда она вернулась из-за границы. Когда у нее не было дома, всю семью арестовали, и с ней случилась вся эта ужасная история. Он ведь действительно ей не помог. Хотя я прекрасно помню его письма, я помню, как он хотел вот эту верхнюю веранду отдать Цветаевой с сыном, чтобы она тут жила. Вот он хотел. Вот он не отговорил ее от эвакуации. Вот он сделал массу, как он потом говорил, роковых шагов, которых мог бы не делать. Просто - вот так сложилось".

Академик Дмитрий Лихачев в конце восьмидесятых назвал роман "Доктор Живаго" "духовной автобиографией" Бориса Пастернака. Но эта исповедь о вечной двойственности интеллигенции, определяющей судьбу России, в конечном счете стоила поэту нервов, крови, жизни.

* * *

В начале "Доктора Живаго" 10-летний мальчик на могиле матери. "Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня". И от этой увертюры идет судьба. Пугающее в ней - когда вокруг остаются лишь две краски: "Все освещенное казалось белым, все неосвещенное - черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней".

Тонкость оттенков составляет радость жизни. Так у Пастернака. Так у его "Спекторского": "Едва касаясь пальцами рояля, он плел своих экспромтов канитель". Так и его Живаго повторяет героине своей жизни Ларе - что не любит слишком добродетельных и слишком "правых, не падавших, не оступавшихся": им не откроется "красота жизни".

Плохие книжки, говорил устами своего Живаго Пастернак, делят всех живущих на два лагеря - "а в действительности все так переплетается! Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всего только одно и то же!"

Сам Пастернак, сын пианистки и художника, все время озадачивал, срезал, запутывал сюжетом своей жизни. Он не был однозначен. Приходит после многих лет занятий музыкой (сохранились две его прелюдии и фортепианная соната) к своему кумиру, композитору Скрябину, с вопросом: посвящать ли этому жизнь? Тот отвечает: безусловно. И Пастернак решает: значит, надо поступить наоборот.

Внучка поэта, Елена Пастернак: "Он прямо пишет - я загадал, если Скрябин скажет мне так-то и так-то, это будет означать, что мне надо бросать музыку. Абсолютная алогичность, мистичность - но ты принимаешь обратное решение, потому что уже загадал. Он любил так "загадывать" - при этом не был склонен ни к какой практической мистике. Только к различным совпадениям относился с тревогой и вниманием - и это видно в "Докторе Живаго". Есть даже выражение такое - "феномен Живаго". Это когда люди совпадают во времени и пространстве, но не знают об этом. В романе Пастернака это основополагающий момент сюжета".

Из тех же странностей. Пастернак окончил университет в Москве - но за своим дипломом философа так и не зашел. Через много лет, в войну, вместо себя отправит брата-архитектора получить медаль "За оборону Москвы" (поэт дежурил с футуристом Казиным на крышах, сбрасывал зажигательные бомбы, ездил с писательской бригадой на фронт). Зачем поэту тратить время на формальности.

Родители и сестры останутся за границей (из Берлина переедут в Лондон) - а Пастернак не вынес там, вернулся с младшим братом. Где революция - там место футуриста. Рядом с "Левым фронтом" Маяковского. "Привыкши выковыривать изюм / Певучестей из жизни сладкой сайки, / Я раз оставить должен был стезю / Объевшегося рифмами всезнайки".

Кипели сборники стихов и страсти. "Сырое утро ежилось и дрыхло". Женился на художнице Евгении Лурье и стал отцом, развелся и женился на Зинаиде (которая сейчас же развелась с пианистом Генрихом Нейгаузом), и снова стал отцом. За "Сестрой моей - жизнью" - сборник "Второе рождение", роман в стихах "Спекторский", поэмы "Девятьсот пятый год" и "Лейтенант Шмидт". "Скрещенья рук, скрещенья ног, судьбы скрещенья" связали в узел: страсть-Христос-и-революция.

Первый съезд писателей в 1934-м приветствовали метростроевцы. Пастернак рванул из-за стола президиума - снять с плеча работницы неподъемный с виду отбойный молоток. Но девушка отбилась от поэта - молоток ей предусмотрен по сценарию. Смеялись. А поэт сказал с трибуны: "Когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, но который оттягивал книзу ее плечи, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была мне сестрой, и я хотел помочь ей, как близкому и давно знакомому человеку".

И далее - в ответ насмешнику - предостерег коллег: "При том огромном тепле, которым окружает нас государство и народ, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой, и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям".

Елена Пастернак: "Очень часто упрекали Пастернака в нарочитой, картинной, показной любви к земле и народу, говорили, что он играет в народ, но эта любовь была подлинная".

* * *

В тридцатых многое менялось. Пастернака не отпускают утраты и смерти. Есенин, Маяковский, позже Мандельштам. И этот странный разговор со Сталиным. Вождь позвонил спросить о Мандельштаме: это в самом деле "мастер"? Пастернак ответил: надо бы поговорить вообще о жизни и смерти. Сталин трубку положил. Это последний разговор - но далеко не первый. Неясно, сколько раз поэт встречался и беседовал с вождем по телефону. Посвящал вождю стихи - но кто тогда не посвящал (включая Мандельштама и Ахматову). Подарил вождю свой сборник переводов грузинской поэзии. Просил за мужа и сына Ахматовой - тех немедленно освободили. Как и Мандельштама - в тот первый раз.

Все это Пастернак все чаще называл "скандальностью своего положения". Отвертелся от настойчиво предложенной ему негласной ниши "первого поэта". И в письмах: "Это страшно меня угнетает, и я чувствую себя виноватым". При этом - "живу я незаслуженно хорошо,.. с такой совершенною внутренней свободой,.. как я хотел, со всеми осложнениями и горестями…".

Тут мостик прямо в центр далекого Тбилиси. В мемориальную квартиру Тициана Табидзе. Внучка поэта, Нина Асатиани, водила меня по комнатам старого дома, вспоминая искрометные истории: когда жизнь поэтов била ключом. Пастернака в Тбилиси зазвал поэт Паоло Яшвили Оба они, Паоло с Тицианом, учились в той же кутаисской гимназии, где и Маяковский. Великий футурист был тамадой на свадьбе Тициана. В этой квартире, за странным огромным столом с короткими ножками умещались и Есенин, и Маяковский, и Белый, и Мандельштам. В 1937 году погибнут оба жизнелюба-фаталиста, и Паоло, и Тициан - под присмотром Берии, тогдашнего грузинского руководителя. Пастернак тогда отправит телеграмму жене друга, Нине Табидзе: "У меня вырезали сердце. Я бы не жил, но у меня теперь две семьи - моя и ваша". С тех пор их семьи неразлучны.

Когда на Пастернака свалятся все Нобелевские напасти, рядом будут Табидзе. Внучка рассказывает: "Доктора Живаго" он начинал писать на листах бумаги Тициана, которые дала ему вдова. Такие вот серебряные связи.

Загадка: Сталин остался для Пастернака важной фигурой жизненного эпоса, смерть его для поэта, как высокая трагедия. Зато Хрущев останется ничтожеством, холуем, предавшим своего хозяина. Мифическая оттепель - у Пастернака ощущение одно: "Мне кажется, на этот раз сговорились меня слопать".

За год до смерти Пастернак напишет Дмитрию Поликарпову, завотделом культуры ЦК КПСС: "Страшный и жестокий Сталин не считал ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но, разумеется, куда же им всем против нынешней возвышенности и блеска… Повторяю, писать могу только Вам, потому что полон уважения только к Вам и выше оно не распространяется".

Но в "Докторе Живаго" дядя главного героя, бывший священник Веденяпин, не скрывает ненависти к "сангвиническому свинству жестоких, оспою изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель".

Внучка поэта заметила однажды в интервью: о Пастернаке часто говорили, что он "очень ловко и легко сумел пережить сталинское время, но погиб от оттепели, от ее последствий". Но умер он от окружавшей пошлости. "Слово "пошлость" даже звучало во время его прощания с семьей. Он говорил, что рад тому, что покидает мир, полный пошлости".

* * *

Первым названием "Доктора Живаго" было - "Смерти не будет". Потом - "Мальчики и девочки". Пастернак выстраивал ряд из четырех поэтов, которые по-настоящему отражают ХХ столетие. "Герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским". "То, что было крупно и своевременно у Блока, должно было постепенно выродиться и обессмыслиться в Маяковском, Есенине и во мне. Это тягостный процесс. Он убил двух моих товарищей и немыслимо затруднил мою жизнь, лишив ее удовлетворенности".

"Блок ждал этой бури и встряски". "Есенин к жизни своей отнесся как к сказке". Маяковский "в отличье от игры в отдельное разом играл во все - играл жизнью". И Пастернак не мог "избавиться от ощущения действительности как попранной сказки".

Он написал для сказки жизни финал эпический. "Доктор Живаго" завершился строками стихов: "Вдруг кто-то в потемках, немного налево / От яслей рукой отодвинул волхва, / И тот оглянулся: с порога на деву, / Как гостья, смотрела звезда Рождества".

"Судьба как будто берегла его для этой истории с Нобелевской премией, последующей скоротечной болезнью и смертью", - сказала внучка.

"Как хорошо на свете! - подумал Живаго. - Но почему от этого всегда так больно?"

"Император" покорен

В Большом театре прошел концерт, посвященный Дню дипломатического работника

Текст: Татьяна Хорошилова

В Бетховенском зале Большого театра на концерте в честь Дня дипломата собрались сотрудники министерства иностранных дел РФ, послы Японии, Кувейта, Южной Кореи, Польши, Турции, Бахрейна, Туниса, бизнесмены, политики, артисты - среди них Каталина Любимова, Ирина Хакамада, Роман Виктюк, Генри Резник, Светлана Хоркина и другие.

Открыл вечер спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, зачитав приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и поздравив дипломатов с профессиональным праздником.

Россия поддерживает дипломатические отношения со 193 государствами, в 146 из них открыты российские диппредставительства. Выбор даты праздника связан с возникновением первого дипведомства - Посольского приказа 10 февраля 1549 года. Один из организаторов вечера - Международный музыкальный проект "Российские музы - миру". Его президент Борис Рубин более 20 лет вносит весомый вклад в культурную дипломатию, формируя атмосферу доверия и взаимопонимания на мировой арене.

В концерте "Бетховен forever" прозвучали увертюра "Coriolan", два последних фортепианных концерта - Четвертый и Пятый в блестящем исполнении Камерного оркестра Большого театра под управлением Михаила Цинмана и победителя международного конкурса в Corato Никиты Галактионова, обладателя трех "Certificate оf Excellence", полученных после успешных концертов в знаменитом Карнеги-холле.

- Мой выбор неслучаен, - прокомментировал Никита Галактионов программу концерта. - В 2020 году мир отмечает 250-летие великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Где еще "поселиться" Бетховену как не в зале, носящем его имя.

А почему взяли эти концерты?

Никита Галактионов: Из соображений - "что нравится". Пятый - императорский. Он считается самым знаменитым. Очень редко исполнитель играет оба концерта в один вечер. Они многословные, многонотные. В них много пассажей. "Император" покоряется не каждому, требуя от исполнителя филигранной техники, физической силы. Это музыка человека, который услышал мир. Неслучайно музыка Бетховена стала гимном Евросоюза.

Волновались перед выходом?

Никита Галактионов: Я из тех артистов, для которых сцена - "плюс". Перед выходом у меня нет обморочного состояния, бешеного волнения. Напротив, сцена вдохновляет, мобилизует, раскрывает…

- Долгожданный талант, - прокомментировала игру Никиты вдова знаменитого режиссера Каталина Любимова.- Совершенная работа!

На бис 24-летний пианист Никита Галактионов исполнил ноктюрн Шопена № 20, прозвучавший после смерти композитора, а также в историческом фильме "Пианист", за который Роман Полански удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

Без руля и педалей

Текст: Евгений Гайва

Уже через несколько лет ездить на автомобиле можно будет без прав, а перемещаться по городу на аэротакси. Роботизация транспорта - главная мировая тенденция, которая возобладает в транспортной сфере в 2020-2030 годах.

Немецкие концерны Mercedes и BMW планируют уже к 2025 году продавать полностью роботизированные автомобили. По тому же пути идут американские автоконцерны.

"Скоро можно будет зайти в магазин, выбрать автомобиль и без всяких прав ехать куда угодно", - говорит завкафедрой дизайна средств транспорта Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова Никита Розанов. Роботизация распространится также в сфере железнодорожного и авиатранспорта.

Особенно быстро станет развиваться общественный транспорт. Он ходит по заранее выстроенным маршрутам, а потому здесь удобнее всего внедрять роботов. "В течение следующего десятилетия возможно начало массовых коммерческих перевозок пассажиров по заранее выделенным коридорам", - считает гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень.

Темой беспилотников в России, в частности, в подмосковном НАМИ, занимаются с 2012 года. Один из наиболее интересных проектов - Шатл, который представляет собой своеобразную маршрутку. Это микроавтобус длиной 4,6 м, шириной 2 и высотой 2,45 без кабины водителя. Все внутреннее пространство занимает салон с сидячими и стоячими местами, рассчитанный на 8-12 человек.

Беспилотники уже сейчас перевозят по воздуху грузы, а в ближайшие годы начнется беспилотная перевозка пассажиров пока в формате аэротакси по заданному маршруту (Air Metro). Правда, для этого развитым странам потребуется создать необходимую нормативную базу. Эту работу они завершат к 2030 году.

Салоны автомобилей, вагонов, самолетов станут похожими на жилые комнаты. Приход роботов освободит пространство, которое раньше занимали водитель и традиционные системы управления - рычаги, педали, кнопки, рулевой механизм. У промышленных дизайнеров и инженеров появится больше пространства для воплощения своих фантазий. И они воспользуются предоставившейся возможностью. Пассажиры всегда хотят комфорта, так что автомобили, вагоны и самолеты станут частью домашнего, но перемещаемого пространства.

"Такими были автомобили в 20-е годы прошлого века, когда интерьеры напоминали кабинеты, гостиные, в отделке использовалось дерево, а в интерьере разнообразная мебель", - говорит Никита Розанов. Теперь эти идеи могут быть реализованы на новом технологическом уровне. Пассажиры, включая водителя, в пути смогут работать, играть в шахматы, принимать душ, или, скажем, заниматься спортом.

А вот расти в размерах транспортные средства больше не будут. Авиация уже достигла предела. Делать еще крупнее самолеты, чем двухэтажный "Боинг", нецелесообразно, считают эксперты. Автомобили также дошли до предела в 5 метров длины. Более крупные машины просто не проедут в городах.

В мире усиливается тенденция к ограничению движения больших авто. Причем касается это не только грузовых фур, но и легковых автомобилей. Например, в некоторых европейских городах уже начали штрафовать за парковку в центре внедорожников. Эта тенденция будет распространяться, считают эксперты.

Открытый дипломат

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал "РГ" о важнейших международных проблемах, а мы поздравили его с Днем дипломатического работника

Текст: Николай Долгополов, Евгений Шестаков

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся? На эти и многие другие вопросы глава российской дипломатии Сергей Лавров ответил на "Деловом завтраке" в "РГ". Первая часть беседы с министром была опубликована номере "РГ" 5 февраля 2020 года.

Вопросы стратегической стабильности долгое время являлись одним из столпов российско-американских отношений и в какой-то степени залогом стабильности во всем мире. Но в последние годы американская администрация предприняла действия, которые частично обернули этот былой прогресс вспять. В частности, американцы откровенно тормозят возможность продления Договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). На ваш взгляд, может ли измениться ситуация после президентских выборов в США? Работает ли по вопросу о продлении СНВ-3 группа по разрешению спорных вопросов, о создании которой вы договаривались еще с Рексом Тиллерсоном в его бытность госсекретарем США?

Сергей Лавров: Начну с конца. Группа работает, но пока без особых успехов. За последние годы состоялось 12-13 заседаний, точно не вспомню количество. Еще до Тиллерсона на этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации, приводил примеры, передавал памятные записки. Там перечислялось все, начиная от захвата российской дипломатической собственности и волюнтаристского сокращения персонала российских дипмиссий до похищения россиян - В.А.Бута, К.В.Ярошенко, Р.В.Селезнева, многих других. Проблема заключалась и в том, как к россиянам относятся в американских тюрьмах, обеспечивают ли им нормальные условия и прочее.

Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано и не бывает наказания без преступления. Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили. Когда я был в Вашингтоне в декабре прошлого года, мы с госсекретарем Майком Помпео условились придать новый импульс российско-американскому диалогу, чтобы был хотя бы какой-то прогресс. Президент США Дональд Трамп также говорит, что нам надо "ладить". В Москву приехал новый посол США Джон Салливан. Он уверяет, что хотел бы конкретно помогать продвигаться хотя бы по некоторым вопросам, но для начала надо все-таки нормализовать отношения между странами. Перспективы конкретных шагов весьма туманны. Вроде бы с горем пополам удалось возобновить в прошлом году диалог по контртерроризму - в этих вопросах уж точно не следует возводить искусственные препятствия.

Американцы нам передали пару раз за последние несколько лет информацию, которая позволила предотвратить теракты в России. Мы тоже им передаем соответствующую информацию еще со времен бостонского марафона. И у нас вроде бы возобновились контакты. Когда в октябре 2019 года Вашингтон предложил продолжить консультации, мы договорились, что к моему визиту приурочим принятие совместного заявления по контртерроризму, чтобы обозначить позитивный сигнал - есть темы, по которым Россия и США могут действовать с единых позиций и под которыми могут вместе подписываться. Но когда я приехал, оказалось, что они "опять что-то не успели согласовать". Трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно.

Вернемся к стратегической стабильности. Эта тема волнует не только Россию и США, но и весь остальной мир. Разрушается каркас соответствующей архитектуры. После ликвидации Договора по ПРО исчез Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Наше предложение о моратории на создание и развертывание этих ракет отметается. По ДРСМД нас обвиняют в хитрости. По их мнению, наш мораторий означает следующее: у нас уже есть "Искандеры", оснащенные запрещенными по договору ракетами, а у США средств средней дальности нет. И мы хотим, мол, сохранив свои ракеты средней дальности, лишить американцев возможности их создавать.

На это мы отвечаем достаточно конкретно. Прошлой осенью, после того как США вышли из ДРСМД, президент России Владимир Путин направил послание главам более 50 государств и правительств - американцам, всем натовцам, остальным не натовским нейтральным странам Европы, а также государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (поскольку у США есть намерение развернуть РСМД именно в этой части мира). Текст послания мы не публиковали, но в нем изложили предысторию вопроса, подчеркнув, что нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность. США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор. Американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило Министерство обороны России вместе с МИД России в январе прошлого года, запретив остальным натовцам присутствовать на этом мероприятии. Назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи. Там же была возможность задать вопросы, выступить с комментариями. Два часа российские представители проводили брифинг, отвечали на вопросы. Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них все-таки нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело.

В послании Владимира Путина было сказано: мы предлагаем США и их союзникам присоединиться к нашему мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, включая создание возможного механизма верификации. Это пытаются вообще игнорировать, не упоминают в принципе. Нам говорят: нет, вы обманываете, у вас уже есть такие ракеты, они стоят на боевом дежурстве, они уже давно были созданы, развернуты в нарушение тогда еще действовавшего договора. А предложение о моратории с мерами верификации они пытаются забалтывать. Только президент Франции Эмманюэль Макрон публично высказался в том плане, что у него по-прежнему сохраняются проблемы в отношении того, как Россия выполняла договор, но он готов откликнуться на послание Владимира Путина. Все остальные натовцы (видимо, им приказали из Вашингтона) молчат.

У американцев есть планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в АТР. При этом упоминаются Япония и Южная Корея. Обе эти страны заявляли, что у них намерений в отношении развертывания таких ракет нет. Но если американцы всерьез захотят разместить там ракеты, я не думаю, что это невозможно. Упоминают также экзотические острова в средней части Тихого океана. Понятно, и они этого и не скрывают, что эти меры направлены на сдерживание Китая. Но географические расстояния таковы, что если в этих точках будут размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, то значительная часть территории России окажется под ударом, а в случае с Японией и Кореей - вся наша территория до Уральских гор. Конечно, мы будем вынуждены реагировать. Поэтому мы со странами АСЕАН, АТР, включая Японию, Южную Корею, ведем очень конкретный разговор о том, какими рисками чреваты все эти "игры".

Говоря про СНВ-3, мы многократно предлагали его продлить. Владимир Путин на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне прошлого года говорил своему американскому коллеге о важности продления договора. Причем принять решение на этот счет желательно как можно скорее. В мае прошлого года президент России обращал на это внимание и госсекретаря США М. Помпео, когда тот приезжал в Сочи.

Американцы постоянно навязывают тему присоединения Китая к обсуждению тематики и ракет средней и меньшей дальности, и СНВ. Но ведь есть неоднократные публичные заявления Пекина о том, что он не будет к таким переговорам подключаться, потому что у Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США. И по количественным характеристикам они далеки от того, чтобы выходить на переговоры о каком-то балансе. Если Китай вдруг изменит свое мнение, пожалуйста, мы будем участвовать и в многосторонних переговорах. Но уговаривать Пекин мы не будем. Если американцы убеждены в бессмысленности каких-либо дальнейших действий по тематике СНВ без подключения Китая, пусть они этим и занимаются. Мы же считаем, что есть смысл в том, чтобы продлить срок действия Договора СНВ-3, который истекает через год. После 5 февраля 2021 года этого соглашения уже не будет, если его не продлить.

Даже если завяжется многосторонний процесс, он будет очень длительным - не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев. Поэтому иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности. Все это мы американцам сказали. Они до сих пор молчат. Были ли у них какие-то опасения, что мы будем им выдвигать предварительные условия для продления этого договора? Ничего подобного. Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что мы предлагаем продлить Договор СНВ-3 незамедлительно и без предварительных условий. Но американцы постоянно вбрасывают в медийную сферу вопрос о подключении к этому соглашению Китая.

Повторю, если дело дойдет до многосторонних переговоров в отношении СНВ-3 и все согласятся в них участвовать, конечно, Россия тоже будет частью этого процесса. Но многосторонность предполагает не просто какие-то тройственные беседы. Есть еще и две другие официальные ядерные державы - Великобритания и Франция. Есть Индия и Пакистан, которые де-факто являются ядерными державами, хотя и не участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Есть еще пара стран, у которых имеется ядерное оружие. Мы готовы участвовать в переговорах о дальнейших сокращениях, ограничениях ядерных вооружений в любой конфигурации. Считаем абсолютно обязательным продление Договора СНВ-3 с тем, чтобы сохранялась какая-то база для наших последующих разговоров и для практических действий.

Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере "Авангард" и "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора. Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать. Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений. А обстоятельства эти были связаны с развалом Договора о противоракетной обороне. Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Помимо противоракетной обороны это и набравшая обороты американская концепция "Быстрого глобального удара", которая предполагает использование неядерных стратегических вооружений. Поставлена цель - достижение любой точки земного шара максимум за час. Конечно, это новый дестабилизирующий фактор. Сюда же необходимо отнести уже официально объявленный США отказ присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по выведению оружия в космос. Кстати, об этом объявили не только американцы, но и французы. Они это сделали в достаточно обтекаемом виде, но мы пытаемся через наш диалог понять, что имеется в виду под новой французской космической доктриной. Плюс натовцы публично заявили, что космос и киберпространство теперь являются официальными средами приложения сил альянса, включая, как я понимаю, задействование статьи 5 Североатлантического договора.

Там много что происходит. Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. И если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет.

В СМИ появилось много сообщений о подготовке самых масштабных за последние четверть века американских учений в целом ряде стран Восточной Европы. Речь идет о предстоящих в мае Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). В контексте охлаждения в отношениях между Россией и НАТО становимся ли мы сегодня свидетелями зарождения новой "холодной войны"?

Сергей Лавров: В "холодную войну" проводились большие операции по наращиванию вооруженных сил в Европе, включая усиление американского присутствия. Была даже операция Return of forсes to Germany (REFORGER), когда американцы "обживали" Германию, где сейчас десятки военных объектов. В современной ФРГ колоссальное присутствие иностранных военных. Но это натовские дела.

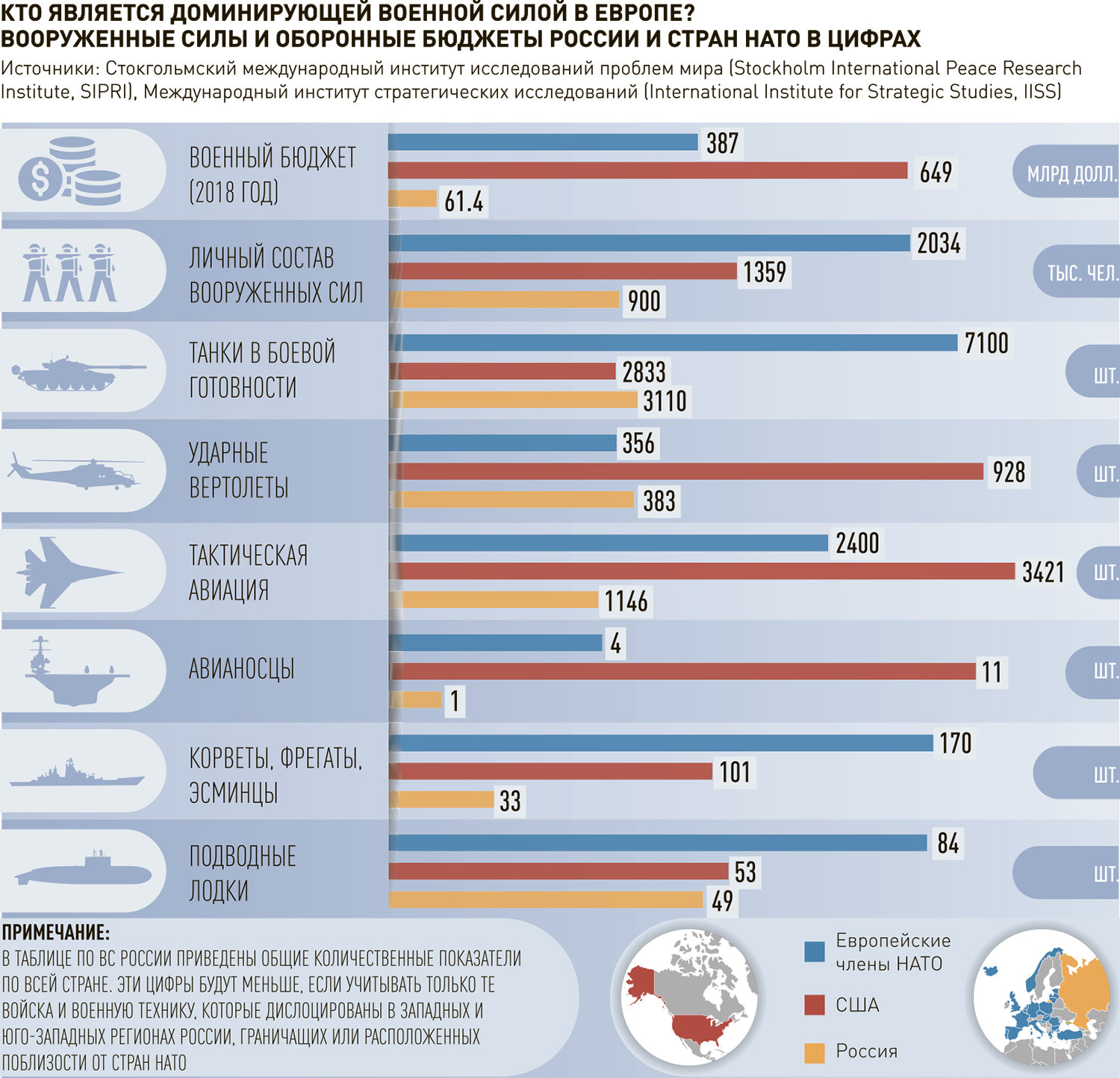

Defender - "защитник". Мы спрашиваем: от кого защищаться? Они говорят, что не от России, а от сопоставимого с точки зрения военного потенциала НАТО противника. Тут трудно найти правильный, отвечающий критерию сопоставимости объект применения этих усилий. Если посмотреть на официальные данные (не наши, а зарубежные) по военным расходам, военной технике - по всем без исключения видам вооружений (танки, боевые самолеты, ударные вертолеты, БМП, БТР, боевые корабли, подводные лодки) - только европейские члены НАТО, без учета американских цифр, превосходят наши вооруженные силы более чем в два раза. Где они нашли сопоставимого противника, я не знаю.

Россия точно не является доминирующей военной силой в Европе. Таковой является НАТО. Несмотря на то что уже и так все пространство здесь перенасыщено военными объектами, вооружениями, несмотря на то что движение Североатлантического альянса на Восток уже создало достаточно серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе, продолжается сращивание НАТО с Евросоюзом. Натовцы пытаются проводить совместные учения, завлекают в них под предлогом членства в ЕС нейтральные государства - такие как Финляндия, Швеция. Придумали в контексте сотрудничества НАТО с ЕС в военной сфере термин "военный Шенген", предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы альянса таким образом, чтобы любая самая крупная боевая техника могла беспрепятственно проходить на Восток. Думаю, одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр.

Учения Defender Europe 2020, которые планируются в апреле-мае текущего года (подготовка к ним началась достаточно давно), предполагают в дополнение к уже размещенным здесь военным контингентам, которые я упомянул, переброску многих тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих. Формально, кстати, учения объявлены как американские, но с приглашением и других натовцев, и партнеров по НАТО. Интересный момент. Не знаю, чем это вызвано, но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по собственной схеме, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной. Хотя командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе. В общей сложности более 40 тысяч человек участвуют в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков.

Это неизбежно. Надеюсь, любой нормальный военный и политик это понимает. Круги, которые провоцируют проведение такого рода абсолютно неоправданных учений, хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведет к дальнейшему нагнетанию напряженности. Но немаловажный аспект - все, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все российское ядерное оружие находится на нашей территории в отличие от американского.

Говоря о Defender Europe 2020, я упомянул Германию. Мы понимаем, что в НАТО, в Евросоюзе есть небольшая группа стран, которые нагнетают исторические фобии в отношении России. Они постоянно призывают сдерживать Россию, не ослаблять санкционное давление, которое сохраняется под абсолютно необоснованным предлогом невыполнения нами Минских договоренностей, - это отдельная тема. Но вдруг фобии и тему возможного нападения на Европу стали обсуждать публично и официальные лица такой страны, как ФРГ. Какое-то время назад президент Франции Э. Макрон заявил о необходимости радикальной реформы НАТО, о том, что у альянса наблюдается "смерть мозга" и надо что-то делать. Помните, как Берлин не согласился публично с этим выводом? Мой коллега, министр иностранных дел ФРГ Х. Маас сказал, что они не согласны с Парижем. У них выходит, что НАТО нужно, в том числе Германии, поскольку кроме альянса никто Германию не защитит. Мы тут же поинтересовались у Берлина, от кого они хотят защищаться с помощью НАТО? Они ничего не ответили. А затем аналогичное заявление прозвучало и из уст федерального канцлера Ангелы Меркель. И тоже нам немецкие коллеги пока не смогли объяснить, кого боится Германия.

Можно ли говорить о том, что с выходом Великобритании из Евросоюза эпоха единой Европы завершается? Сможет ли Евросоюз когда-либо обрести единый голос?

Сергей Лавров: Термин "единая Европа", или еще говорят "большая Европа", уже воспринимается, в том числе журналистами, политологами, однозначно как синоним Евросоюза. А мы все-таки предпочли бы под "большой Европой", под "единой Европой" понимать то, что еще Шарль де Голль предвидел как единое пространство от Атлантики до Урала. Потом уже другие великие люди говорили, что единая Европа должна простираться от Атлантики до Тихого океана.

В контексте того, что сейчас происходит с интеграционными процессами в Евразии, в контексте создания Евразийского экономического союза, его контактов с АСЕАН, ШОС, уже можно говорить о едином пространстве Евразии, скажем, от Лиссабона до Джакарты. Почему бы и нет? Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу Большого Евразийского партнерства. Это было на саммите "Россия - АСЕАН" в 2016 году в Сочи. Он отметил, что мы хотим идти от жизни, признавая наличие интеграционных процессов и налаживая связи между ними не путем каких-то искусственных, навязываемых сверху договоренностей, а путем определения, выявления общих, практически реализуемых проектов и по линии ЕАЭС, и по линии АСЕАН, и по линии ШОС.

Поэтому большая Европа, единая Европа для нас - это наше общее пространство. Кстати, Евросоюз подписался под этой концепцией в декабре 2010 г. на саммите ОБСЕ в Астане. Там впервые за долгие годы была принята политическая декларация. Надо отдать должное казахстанским хозяевам того саммита, ведь с тех пор на саммитах ОБСЕ политических деклараций не принималось. Принятая декларация провозгласила необходимость построения и укрепления единого пространства безопасности и сотрудничества в Евроатлантике и Евразии, а это и есть пространство ОБСЕ. Конечно, Евразия шире, чем территория, которую занимают евразийские члены ОБСЕ, но тем не менее. Это концепция того, что у нас пространство единое, и оно должно занимать всю ту территорию, на которую европейскую цивилизацию распространяли прежде всего наши предшественники. Не бескровно, но тем не менее это факт.

Когда мы проводили один из саммитов "Россия - Евросоюз" в Хабаровске, тогдашний руководитель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу совершенно ошеломленный ходил по набережной, по городу и говорил, что они летели 12 часов из Брюсселя в Хабаровск, но по-прежнему находятся в европейской среде. Это было для них поразительно. Я думаю, что нынешние более молодые политики из Евросоюза могли бы тоже постараться осознать значение этого цивилизационного завоевания, цивилизационного процесса. При этом европейские цивилизационные нормы были "продвинуты" здесь без подрыва прав коренных народов, благополучие которых мы постоянно подчеркиваем, в том числе в рамках международных организаций.

Теперь насчет единства Евросоюза. Я уже упомянул, что там есть небольшая, но очень агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию с Россией, на продолжение санкций до тех пор, пока "Минские договоренности не будут выполнены Москвой". Этим пользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, этим же сейчас пользуются новые украинские власти. Они ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи. Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро. Таким образом, русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса. Нам многие представители стран - членов Евросоюза в беседах с глазу на глаз говорят, что они против санкций, что санкции вредят. Но у них принцип солидарности, принцип консенсуса. В моем понимании консенсус - это согласие всех. И если кто-то, а таких немало, как нам говорят в двусторонних контактах, против санкций, то не должно быть консенсуса. А пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса, чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей.

Насчет "брекзита". Как говорят сами англичане, демократия сработала. 51 процент жителей королевства высказался за выход из ЕС. Потом были сомнения, терзания, колебания. В итоге произошли перемены в Консервативной партии Великобритании, пришли к власти люди, которые колебания отмели. Британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру - это тоже факт. Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС. Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от "брекзита". Если это поможет ему быть более целостным объединением, укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии (Лондон играл немалую роль в том, чтобы так оно и было), мы будем такую тенденцию только приветствовать.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины возобновляются некие взаимоотношения с Украиной, по крайней мере на уровне президентов и их помощников. Но из наблюдений за украинским МИДом создается ощущение, что он по-прежнему отодвинут от общения с Россией напрямую. Возможно, там происходит какое-то изживание, избавление от тяжелого наследия Павла Климкина и Петра Порошенко. Есть ли перспектива возобновления не квазидипломатических, а нормальных дипломатических отношений с Украиной?

Сергей Лавров: Вы правы. Со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко я виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях. И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива.

С Павлом Климкиным мы общались, но на полях каких-то мероприятий: в Минске, когда были выработаны Минские договоренности; в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"; затем по тому же поводу в Берлине. В промежутках пересекались на министерских встречах "нормандского формата", советах министров иностранных дел ОБСЕ. И каждый раз на этих форумах мы встречались и разговаривали - бывало и с помощниками или просто один на один. Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине. Но на публике практически каждый из них говорит по-другому. Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами. И нормальные политики вынуждены на это оглядываться.

Но мы заинтересованы в контактах. Владимир Путин общался с Владимиром Зеленским в Париже. Результатом, как вы знаете, стала договоренность по газовым делам, важная и для обеих стран, и для Европы. Да и для создания более конструктивной атмосферы тоже.

Состоялся и обмен удерживаемыми лицами. Сейчас Зеленский анонсировал, что дополнительно к декабрьскому российско-украинскому обмену будет и украинско-украинский обмен. То есть Киев и Донбасс обменяются лицами, задержанными в контексте конфликта в Донбассе. Конечно, позитивно, что Зеленский проявил политическую волю, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию на Украине, и все-таки выполнил решение двух предыдущих Нормандских саммитов - Парижского 2015 года и Берлинского 2016 года. Достигнут прогресс по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Наблюдается он и в том, что касается разведения сил и средств. Очень важно, что в Париже на декабрьском саммите 2019 года был принят итоговый документ, где помимо необходимости продолжать разведение сил и средств, а также соблюдать и пресекать нарушения прекращения огня, фиксируется и значение политического процесса в соответствии с Минскими договоренностями, в том числе "формулы Штайнмайера", и необходимость закрепления в украинском законодательстве на постоянной основе особого статуса Донбасса, с которым связана "формула Штайнмайера", - то есть, как и договаривались в Минске, в контексте конституционной реформы по децентрализации.

Но опечалило нас то, что заранее подготовленный документ, согласованный и помощниками лидеров "нормандского формата", и министрами иностранных дел, был "вскрыт" украинской делегацией, лично президентом Зеленским в самом начале заседания, прежде всего в том, что касалось разведения сил и средств. Те, кто готовил саммит, согласовали (украинцы под этим подписались) договоренность о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения. Зеленский же резко заявил, что он на это пойти не может, а разведение возможно только в отношении трех населенных пунктов дополнительно к Петровскому, Золотому и станице Луганской. По его словам, в станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет. Достаточно странная логика. Потому что если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить. Тогда Владимир Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель, и они будут над этим работать, заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ - категорический отказ.

Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство. Но повторю, мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы (а именно там должны конкретно решаться все вопросы и обменов, и разведения) будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах, которые просто игнорируются Киевом в том виде, в котором их надо было бы выполнять по Минским договоренностям.

И, конечно, политический процесс. Нас тревожат недавние заявления Вадима Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги, опять же со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям. А какие альтернативы? Это то, что наши американские коллеги активно продвигают, а под их прикрытием - киевские власти. Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом все будет хорошо. Президент России Владимир Путин в ответ на эти заявления не раз обращал внимание на то, какие люди собираются на Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу. Даже члены нового правительства, депутаты Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат. И даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, я не вижу, чтобы все добровольческие батальоны, которые там по-прежнему в большой силе, были готовы выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Все видели, как Владимир Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году.

Какую из ваших командировок вы бы назвали самой трудной и почему? И бывало ли такое, что, возвратившись из командировки, немножко отдыхая, думаете: "Боже мой, как все хорошо. Ай да Сергей, ай да молодец!"

Сергей Лавров: Как у Пушкина, "ай да сукин сын"? Если, вступая в переговоры, не иметь в виду конкретный результат, то лучше их и не начинать. Это не значит, что каждый раз получается все, что задумано. Так не бывает ни у кого и никогда. Но без четко поставленной цели на нее не выйти. Конечно, при понимании, что любая поставленная цель должна быть реалистична, и предполагать необходимость компромиссов. Потому что дипломатия - это достижение договоренностей с кем-то. Это не то, что ты сам придумал и сам в одиночку делаешь, но всегда диалог, всегда нацеленность на консенсус, а это может быть только через компромисс.

Что касается командировок, которые запомнились, - мы сегодня говорили о Сирии. В первых числах осени 2013 года, когда американцы всерьез готовили удары по САР, делегаты приехали на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург. Никаких встреч между Владимиром Путиным и Бараком Обамой там не планировалось. Более того, Барак Обама, обидевшись за получившего у нас убежище Эдварда Сноудена, отменил планировавшийся накануне саммит в Москве. Хотя на что тут обижаться? Человек попросил убежище, потому что дома ему грозил электрический стул. Тем более пока он летел из Гонконга в Москву для пересадки, его паспорт был аннулирован. Так вот, американский президент отменил планировавшуюся встречу, хотя готовился к подписанию очень интересный документ о стратегической стабильности. Такая манера ставить личное над государственным у него все-таки проявлялась. Так же, как она проявилась, когда в декабре 2016 года, уже уходя с поста президента, он "хлопнул дверью", отняв российскую дипсобственность, выгнав дипломатов и тем самым оставив Д. Трампу отвратительное наследство в отношениях с Россией, что до сих пор в известной степени сказывается.

Но на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург Обама все же приехал. Никаких планов двусторонней встречи даже "на ногах" не было. В какой-то из перерывов, когда случилась пауза, он попросил о разговоре с Владимиром Путиным. Говорил, что невозможно терпеть ситуацию в Сирии. Потому что тогда уже были первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан. Именно в этом разговоре родилась инициатива, которую выдвинул наш президент: добиться решения Б. Асада о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия. Это было в принципе одобрено двумя президентами, и нам с госсекретарем США Джоном Керри поручили все оформить. Оформляли мы это в сентябре того же года сначала в Женеве, потом в Нью-Йорке. По линии Совета Безопасности ООН подготовили резолюцию, которая была единогласно принята и потом на 100 процентов выполнена. Причем в выполнении участвовали военные и специалисты по химоружию из России, США, Китая. Такая вот интернациональная операция, по итогам которой экспертами ОЗХО было зафиксировано полное отсутствие химического оружия в Сирии. И эта организация затем получила Нобелевскую премию мира. Это на самом деле вызвало очень большое удовлетворение от реально проделанной работы. Ведь и "на бумаге" бывает трудно договориться, а здесь, помимо согласования всех слов и предложений, все это оказалось еще реализованным на практике.

Другое дело, что сейчас американцы пытаются поставить под вопрос тогдашний вердикт о выполнении Дамаском всех обязательств, хотя он был универсальным и все под ним подписались.

Из других ситуаций с чувством глубокого удовлетворения я бы упомянул Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, который согласовывался несколько лет, в том числе в ходе многочисленных продолжительных сессий в Лозанне, Женеве и Вене, где многое решалось в формате "шестерка плюс Иран", а многое - в формате "США - Иран" и в рамках наших прямых двусторонних переговоров с Джоном Керри. Это тоже было весьма и весьма продуктивно опять же потому, что не просто программа была согласована, а она была одобрена Советом Безопасности ООН и заработала. По крайней мере Иран выполнял все, что ему надо было выполнять, и из обязательного, и из добровольного.

Поначалу не было каких-либо попыток прекратить законную торговлю с Ираном. Тегеран пошел на беспрецедентные обязательства сверх того, что требуется от всех остальных по ДНЯО, и по соглашению с МАГАТЭ, и по дополнительному протоколу к этому соглашению. Иран пошел на 5-7 дополнительных необязательных шагов, которые были описаны во всеобъемлющем плане действий как добровольные. Поэтому, когда США резко передумали и в 2018 году сказали, что они не будут ничего выполнять, а всем остальным запрещают торговать с Ираном, Тегеран долго терпел, но потом начал все-таки сокращать добровольные обязательства. Еще раз подчеркну, Иран пошел на беспрецедентные добровольные ограничения сверх ограничений универсальных. А в ответ по согласованному всеми плану не получал ничего беспрецедентного - с ним просто возобновлялась нормальная, непреференциальная, обычная торговля. И вот эта ответная мера в отношении Ирана - нормальная торговля - была запрещена всем со стороны Вашингтона. Затем Тегеран и сам перестал выполнять свои добровольные обязательства в рамках плана. США же потребовали, чтобы он вернулся к выполнению своих обязательств, в обмен на которые они - США - обещали с ним просто торговать, и не более того. Это же нонсенс! Неприемлемое высокомерие!

Другой пример. Договоренность о химической демилитаризации Сирии, выполнение которой было подтверждено по линии ОЗХО, сейчас подвергается ревизии администрацией США. СВПД тоже был всеми верифицирован и утвержден Советом Безопасности ООН, а сейчас его разваливают американцы, что вызывает вопрос с точки зрения договороспособности Вашингтона в отношении решений, которые единогласно одобрены и признаны обязательными к исполнению резолюциями Совета Безопасности ООН.

И, конечно, снова упомяну Минские договоренности. Они тоже были единогласно утверждены Советом Безопасности ООН и сейчас также подвергаются испытанию со стороны в том числе Вашингтона, который хочет убедить всех, что первым шагом должно стать установление полного контроля над Донбассом украинского правительства и оккупационных войск "под крышей" миротворческих сил ООН. К сожалению, и здесь мы видим проблему договороспособности. Но не теряем настроя на совместную работу, будем продолжать со всеми нашими партнерами добиваться выполнения всего, о чем договаривались, и достижения новых договоренностей, которые позволяли бы снижать напряженность в мире и продвигаться к урегулированию конкретных, к сожалению, сохраняющихся на земле многочисленных конфликтов.

Вопрос от партнеров "РГ"

Газета "Амурская правда" (Благовещенск)

Сергей Викторович, сейчас предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке Дальнего Востока. Но мы в регионе видим еще один ресурс - сделать Дальний Восток безвизовым для ближайших соседей России - Китая, Японии и Кореи. Считаете ли вы это возможным, учитывая, что россияне из западной части страны редко долетают до Сахалина и до Дальнего Востока - для них это и дорого, и далеко. Может ли Дальний Восток стать безвизовым?

Сергей Лавров: Дальний Восток в известной степени уже стал безвизовым - пока на экспериментальной основе. Уже полтора года действует система электронных виз, которые выдаются бесплатно. Вечно бесплатными они не будут, но сейчас ими пользуются десятки стран. Есть специальный список государств, который приложен к постановлению правительства о введении электронных виз в Дальневосточном регионе. И Китай, и Япония, и Республика Корея входят в этот список. В обозримой перспективе есть планы, утвержденные правительством Российской Федерации, ввести систему электронных виз для всех регионов нашей страны для посещения всеми желающими из зарубежья. Но, учитывая, что это будет сопряжено с серьезными затратами на соответствующие оборудование и технологии, эти визы будут все-таки платными.

Сама форма подачи заявки на визу в электронной форме предельно удобна. Между прочим, за последний год за электронной визой для посещения Дальневосточного региона, если я правильно помню, обратились где-то 110 тысяч человек из всех стран, не только из трех упомянутых. При этом около 40 процентов получивших эти визы ими не воспользовались. Так что опыт применения электронной визы тоже нужно проанализировать. Но есть принципиальное решение президента и правительства переходить на электронный формат выдачи виз для посещения всех регионов Российской Федерации.

Ключевой вопрос

Не могу представить ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины

10 февраля - День дипломатического работника. У российской дипломатии богатейшая история, берущая начало с основания Посольского приказа в 1549 году. Не могли бы вы назвать отличительные черты российской дипломатической школы? И можно ли сказать, что в современной дипломатии появилась "школа Сергея Лаврова"? Даже наши оппоненты об этом говорят.

Сергей Лавров: Что касается отличительных черт российской дипломатии - в первую очередь это должна быть профессиональная работа, которая предполагает в нашем случае как минимум идеальное знание иностранных языков. Сейчас для того чтобы попасть на работу в МИД России, требуется владение не менее двумя иностранными языками. Эта работа предполагает также серьезное погружение в историю дипломатии и специализацию на регионе или проблеме глобального масштаба, которая носит функциональный, а не географический характер. Предполагается также знание фактов - до последних мелочей. Ведь если ты не знаешь азов, при всех существующих сегодня возможностях (искусственный интеллект, получение доступа к любым сведениям через интернет) ты просто куда-то кликнул, почитал, а знания эти от тебя ушли.

Этими возможностями нужно пользоваться. Получение доступа к большому объему информации, первый прикидочный ее анализ - все это могут делать машины, искусственный интеллект и т.д. Но решение все равно должен принимать человек. Не могу представить себе ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины и т.д.

Еще со времен Российской империи отличительной чертой отечественной дипслужбы была специализация. У американцев, европейцев в подавляющем большинстве случаев подход другой. Они считают, что нужно ротировать людей из Африки в Европу, из Европы в Латинскую Америку, а оттуда - в Азию. Дипломаты в каждом регионе работают по два-три года. Исходя из нашего опыта, этого недостаточно по двум причинам. Во-первых, это продолжительность командировки. Как показывает практика, первый год человек, приехавший в новую страну, входит в курс дела. Только со второго года он начинает "выдавать на-гора". Ну а если на третий год ему предстоит переезд в другую страну, то, наверное, у него будет много причин отвлекаться от своей основной работы. Поэтому у нас обычный срок командировки составляет от четырех до шести лет: для стажеров и молодых дипломатов - поменьше, для старших коллег и послов - побольше. А второй отличающий нас момент - организация ротации. У западников она не предполагает глубоких знаний каждой из стран, по которым человек перемещается. Начиная с Российской империи, у нас были т.н. драгоманы, специализировавшиеся исключительно на одной стране или даже на одном ее конкретном регионе, либо на одной конкретной проблеме. Безусловно, когда именно эта проблема становилась предметом большой политики, им цены не было. Сейчас это не столь востребовано, но тем не менее знания предмета, географии того региона, которым человек занимается, или знание глобальной проблемы, которая обсуждается в ООН, ОБСЕ, других многосторонних структурах, - это величайшее качество.

Что касается "школы Лаврова", я бы не персонифицировал современную дипломатию. Во-первых, внешнюю политику у нас определяет президент. Весь настрой, вся нацеленность нашей внешней политики действительно задается той линией, которую определяет глава государства. Этот курс, закрепленный во всех принимавшихся с 2000 года редакциях Концепции внешней политики России, позволил нам обрести принципиально новые качества на международной арене, восстановить свой статус великой державы. Буду называть вещи своими именами - статус ключевого игрока по основным международным проблемам, статус страны, без которой, по признанию всех наших партнеров, включая и объявившие санкции западные страны, которые сейчас твердят о необходимости продолжать жесткий курс в отношении Москвы - все они подтверждают, что без России проблемы в мире решать трудно, если не невозможно. Все выступают за диалог с нами.

Это следование традициям, которые были заложены А.М.Горчаковым, А.А.Громыко, Е.М.Примаковым. Важнейшее достижение современных дипломатов в том, что мы по поручению президента смогли и продолжаем работать так, чтобы не дать подорвать эту традицию, а всемерно ее укреплять.

Санкциям вопреки: что будет с «Северным потоком — 2»

В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

Иван Апулеев

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2», несмотря на давление США, будет достроен. Само министерство пообещало активно этому способствовать. Тем временем судно-трубоукладчик, способное завершить укладку труб газопровода, вышло из дальневосточного порта Находки и направилось в Сингапур.

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода «Северный поток — 2», находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — пообещал Панкин.

Дипломат напомнил, что задержку вызвало «вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США».

Тем временем морской трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Находки на Дальнем Востоке и направился в Сингапур. Как сообщает сайт порта Vesselfinder, плавание должно продлится 12 дней — в сингапурскую гавань принадлежащее «Газпром флоту» судно прибудет 22 февраля.

Именно «Академик Черский» может принять участие в завершении укладки последних километров газопровода «Северный поток — 2».

Ранее компания Allseas из Швейцарии приостановила работы по укладке трубы для СП-2 и отозвала свои суда, работавшие в Балтийском море. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

Напомним, в декабре 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2» и иностранных компаний, которые согласились участвовать в проекте.

Еще в январе глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, именно судно «Академик Черский» может принять участие в строительстве.

Однако для этого необходимо провести некоторое переоборудование судна, отмечали в ведомстве. Запустить СП-2 предполагается до конца текущего года. К настоящему моменту достроено порядка 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км.

Всего в СП-2 включены две нитки газопровода, их суммарная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. Проект транснациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США признают — завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» уже не помешать. Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере.

Но рычагов влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов нет.

29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила настрой на поддержку газопровода «Северный поток — 2» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Российские власти очередные санкции восприняли негативно — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции, направленные против газопровода «Северный поток — 2», — это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса. Американцы и их союзники активизировались именно из-за завершения строительства, добавил министр.

Ранее в ходе опроса немцы высказались об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.

Логично, что и Украина выступает против прокладки «Северного потока — 2».

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы.

Ранее Украина призвала ФРГ не поддерживать новый закон, который может защитить «Северный поток — 2».

«Украина имплементирует европейские правила. Мы разочарованы отказом той же Европы придерживаться этих правил. Украина призывает Германию не поддерживать «освобождения» газпромовского [потока]», — говорилось в обращении премьер-министра страны Алексей Гончарук.

Россия не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.

Больше не верят. Исследование выявило снижение доверия к НАТО в США

Уровень одобрения деятельности НАТО в США снизился на 12 процентных пунктов, передает РБК после изучения отчета Исследовательского центра Пью в Вашингтоне.

По данным исследования, 52% опрошенных в 2019 году американцев одобрительно отозвались о НАТО, в то время как годом ранее этот показатель составлял 64%.

Снижение одобрения было зафиксировано и в других странах. Так, во Франции в 2019 году о НАТО положительно высказались 49% респондентов, в 2017 году – 60%. В Германии с 2017 по 2019 год уровень одобрения к НАТО снизился с 67% до 57% соответственно.

Самый низкий рейтинг одобрения эффективности Альянса увидели в Турции – 21%, самый высокий – в Польше – 82%.

В целом 53% респондентов, опрошенных в 16 странах-членах НАТО, положительно характеризуют альянс, отрицательно – 27%.

Исследователи также отметили снижение готовности многих стран, которые являются членами НАТО, к коллективной обороне в случае "агрессии России".

Половина опрошенных в 16 странах заявили, что их страна не должна защищать союзника по Альянсу, если Россия внезапно нападет на него, 38% считают обратное – их страна должна помочь соседям.

При этом 60% опрошенных заявили, что США могут взять роль защитника союзников по альянсу на себя в случае российской агрессии.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в НАТО заявили о российской угрозе для западных стран в космосе.

В Киеве назвали сроки заключения договоренностей по обмену пленными

Договоренности по очередному обмену удерживаемыми лицами в Донбассе могут быть достигнуты в течение месяца-двух, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе пресс-конференции в Риме, передает РИА Новости.

"Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце", – отметил Пристайко.

Первый за два года обмен между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о формировании новых списков для обмена.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября того же года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на это, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – России, Украины, Франции и Германии – состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям.

Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".

Ранее радио Sputnik сообщило, что два бывших бойца "Беркута" вернулись в Киев после обмена.

Трамп предложил военную помощь Евразии в $170 миллионов

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает $170 млн на военную помощь Европе и Евразии, в основном для борьбы с влиянием России, говорится в проекте бюджета госдепартамента.

"Приоритеты стратегической безопасности Европы и Евразии заключаются в том, чтобы противостоять российскому влиянию и агрессии, укрепляя потенциал союзников и партнеров в отстаивании суверенитета", - говорится в проекте бюджета госдепа. Кроме того, борьбе с "влиянием и агрессией" РФ должно помочь взаимодействие стран с НАТО, военные реформы и другие военные меры, говорится в бюджете.

"Приоритетными получателями будут находящиеся на линии фронта страны: Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва. Дополнительная иностранная военная помощь будет доступна для приоритетного потенциала и нужд в регионе", - говорится в бюджете.

Кроме того, госдеп готов выделять деньги на то, чтобы страны континента отказывались от российского оружия, эта работа будет проводиться совместно с Пентагоном.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты, начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.

Госдеп хочет выделить на военное обучение в Европе $25,5 миллиона

Администрация Дональда Трампа предлагает выделить 25,5 миллиона долларов на помощь странам Европы в военном образовании, в частности, для борьбы с влиянием России, говорится в проекте бюджета госдепартамента.

"Программы международного военного образования и учений для Европы укрепляют региональную безопасность и совместимость вооруженных сил США, НАТО и Европы, а также (расширяют - ред.) помощь на противостояние российской агрессии", - говорится в предложенном бюджете.

"В число приоритетных получателей входят Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина", - говорится в проекте.

Задачей помощи в военном обучении является, прежде всего, то, чтобы военные названных стран "понимали и одобряли доктрину и оперативную тактику вооруженных сил США", говорится в бюджете.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом Конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в Конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты, начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в Конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.

Отцы и дети: "революционер" Петр I и "ретроград" царевич Алексей

Царевич Алексей тоже был сторонником реформ, но, в отличие от отца, выступал за эволюционный, а не революционный способ их внедрения в жизнь. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

В феврале 1690 года родился царевич Алексей Петрович, сын Петра I. В советские времена нам была навязана такая схема: отец – реформатор, а сын – ретроград. Вспомнить хотя бы классический фильм "Петр I".

Но на самом деле все было не так. Алексей тоже считал нужным проводить реформы, но, в отличие от Петра, выступал за эволюционный, а не революционный способ их внедрения в жизнь.

И при этом надо помнить, что петровские реформы начались еще задолго до Петра. Об этом, в частности, писал историк Ключевский: "и до Петра начертана была довольно цельная преобразовательная программа, во многом совпадавшая с реформой Петра, в ином даже шедшая дальше ее".

Тот же Ключевский в другом месте едко замечает о царе-преобразователе: "правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя".

Вот как! А ведь Ключевский – поклонник петровского гения. Даже пытается оправдать его всепьянейшие соборы: "В тот век пили много везде в Европе, не меньше, чем теперь, а в высших кругах, особенно придворных, пожалуй, даже больше. Петербургский двор не отставал от своих заграничных образцов. Бережливый во всем, Петр не жалел расходов на попойки... Иноземные наблюдатели готовы были видеть в этих безобразиях политическую и даже народовоспитательную тенденцию, направленную будто бы против русской церковной иерархии и даже самой церкви, а также против порока пьянства".

Чувствуете? Попойками бороться с пьянством. Ну правильно! А пожар тушить бензином…

Алексей, в отличие от своих литературных и экранных прототипов, был человеком европейски образованным. Причем, как говорят многие историки, не менее, а в чем-то даже и поболее своего отца. Но Алексей не был революционером. Ну а что дала России революция от Петра?

Вот, в частности, что пишет публицист Зарубежья Борис Платонович Башилов лишь о революции Петра в государственном строительстве:

"Петр, исполненный презрения ко всему национальному, игнорировал весь опыт русского самоуправления, широко развитого до него и стал перестраивать всю русскую систему правительственных учреждений и систему русского самоуправления на европейский лад. Петр учинил полный разгром всего, что было до него. Петра в этом отношении перещеголяли только одни большевики…

Можете себе представить, какая сумятица бы получилась, если в Швеции или Германии вся местная система управления была бы в корне уничтожена, а вместо нее была создана выросшая в совершенно других исторических условиях русская система. А Петр сделал именно это. Петр придерживался того же принципа, что и большевики, что государство выше личности, идеи "пользы государства как высшего блага"".

Но Петр пошел дальше. Он совершил коренной духовный переворот, идеологическую революцию. О ее некоторых последствиях писал еще в начале 1950-х годов Иван Лукьянович Солоневич: "Русская книжная интеллигенция веками занималась "размышлениями у парадного подъезда" Западной Европы. Дальше подъезда она не шла. Но так как даже и Западная Европа не представляла собою чего бы то ни было единого, то российский интеллигент размышлял сразу по меньшей мере у трех подъездов: философского — германского, революционного — французского, и вообще демократического — английского. Так что интеллигенция так и бродила: от подъезда к подъезду. В конце XVIII века "душа ее принадлежала короне французской". После свержения этой короны она стала "прямо геттингенской" (Ленский у Пушкина), в милюковский период русской истории русская интеллигентская душа угнездилась где-то на Темзе. А сейчас, наверно, где-то в районе Гудзона или Потомака"…

Но вернемся к Алексею Петровичу. Конечно же, в конфликте отца и сына дело было не в образовании. Просто они были совершенно разными людьми, и совершенно по-разному смотрели на будущее России. Отсюда – и пропасть, которая их разделяла.