Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Марш во имя войны

Украинские националисты сыграли договорной матч с Зеленским

Текст: Павел Дульман

В понедельник в Киеве состоялись два марша в честь дня защитника Украины, в этом году прошедшие под общим лозунгом "Слава нации, нет капитуляции!". То есть против исполнения Украиной "формулы Штайнмайера", а значит, и против наступления мира в стране. Прямую и косвенную выгоду от мероприятия в той или иной мере получили все его участники: и выпустившие накопившийся пар украинские патриоты, и доказавший свое всемогущество глава МВД Арсен Аваков, и получивший повод для затягивания мирного процесса президент Владимир Зеленский.

Марши 14 октября не были чем-то экстраординарным: это в 2005 году, после прихода к власти Ющенко, беспрепятственно прошедшие по Крещатику колонны последователей Бандеры шокировали киевлян и гостей столицы. Со времен того первого марша многое изменилось, и теперь факельные шествия с нацистскими лозунгами это киевская обыденность. Вот и вчера разрозненная толпа кричала "Москалей на ножи!", жгла дымовые шашки, размахивала черно-красными знаменами вместе с флагами США и НАТО и обклеивала администрацию президента патриотическими наклейками. Стычек с правоохранителями, провокаций и пострадавших зафиксировано не было.

Напомним, что еще две недели назад грядущие шествия 14 октября воспринимались украинскими СМИ как начало нового "майдана" и реванша Петра Порошенко. И действительно, импульс отрицания "формулы Штайнмайера" и нагнетание патриотической истерии исходило от партии бывшего президента, его группы поддержки в экспертном сообществе и подконтрольных СМИ. Первые, якобы стихийные шествия националистов к администрации президента, если верить украинским источникам, сильно разволновали президента Зеленского, и здесь ему на помощь пришел главный спонсор украинских неонацистов Арсен Аваков. Он мастерски отодвинул давнего соперника Порошенко от актуальной повестки, заменив его, собранную с бору по сосенке националистическую массовку своей, куда более организованной и многочисленной силой - созданной на базе карательного полка "Азов" партией "Национальной корпус". Вялые стычки между активистами, получающими суточные из разных касс, происходили еще 6 октября в ходе митинга против капитуляции на майдане. Именно боевики Авакова сорвали на прошлой неделе разведение войск в Петровском и Золотом, показательно прорвавшись через полицейские блокпосты на передовую. Но их идеологических братьев из "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в РФ. - Прим. "РГ"), которые сегодня находятся на жалованье у Порошенко, подчиненные того же Авакова на линию разграничения почему-то не пропустили.

Проявил активность глава МВД и перед вчерашним мероприятием: вместе с главами СБУ и Совбеза он призвал всех к "мирному шествию", а полиция и нацгвардия успешно пресекла приезд в Киев "несистемных" активистов. На то, что шествие против мира целиком контролировалось украинским силовиками, указывает и другой факт: неонацисты из запрещенной в России группировки С14 в знаменательный день отправились на административную границу Крыма с почетной миссией - агитировать за его возвращение в состав Украины. Да и сам Петр Порошенко уехал вчера в Лондон, на парламентскую ассамблею НАТО.

Впрочем, нужно объяснить глубинный смысл этих интриг и персональную выгоду отдельных украинских политиков. Так, Арсен Аваков лишний раз показал всем, кто на майдане хозяин, и, как утверждают злые, но осведомленные языки, вытребовал у Зеленского за мирное проведение немирного шествия посты губернаторов Одесской и Харьковской области для своих людей (действительно, на прошлой неделе Одесскую область возглавил человек, которого связывают с главой МВД). Владимир Зеленский и его команда, в свою очередь, получили яркую картинку протестов, которую попытаются представить Берлину и Парижу как доказательство невозможности исполнения "формулы Штайнмайера". Нюанс только в том, что, даже по самым смелым подсчетам, вчера в центре Киева митинговало максимум 20-25 тысяч человек, что составляет менее 1 процента от населения украинской столицы, и не идет ни в какое сравнение с тем количеством людей, которые отдали голоса за Зеленского в ожидании мира. Но, как показывают последние высказывания и действия украинского президента и его команды, к их мнению он уже не прислушивается. Иначе Зеленский не называл бы в своем обращении перед маршем сторонников мира "недругами", а его премьер-министр не выступал бы со сцены киевского пивного бара, где пелись песни во славу Гитлера и Бандеры.

Гончарук и секира

Премьер Украины отдохнул в компании неонацистов

Текст: Павел Дульман

Премьер Украины Алексей Гончарук посетил рок-концерт и попал в серьезный, даже по украинским меркам, скандал. Дело в том, что аудиторией этого мероприятия были местные неонацисты, а его организацией занимался до сих пор не осужденный убийца. Любой европейский чиновник после подобного наверняка был бы выброшен из власти с волчьим билетом еще до того, как затихнут последние аккорды. Но председатель правительства Украины выглядел на фоне стилизованных свастик вполне органично и, наверное, поэтому не был публично осужден главой государства, знающим толк в шоу-политике.

Доподлинно неизвестно, о чем думал Гончарук, собираясь в киевский пивной бар на "ветеранскую вечеринку" в честь Дня защитника Украины, но мизансцена получилась следующая: гвоздем программы концерта с участием премьера значилась группа "Секира Перуна", воспевающая в своих песнях Адольфа Гитлера, Рудольфа Гесса и войска СС, и потому особо любимая украинскими патриотами. Отдельную симпатию у этой публики вызывает бывший барабанщик по кличке Демьян, участвовавший когда-то в нападении на киевскую синагогу. В роли импресарио и организатора концерта с участием премьера выступил радикал Андрей Медведько - один из двух убийц писателя и журналиста Олеся Бузины, ставший с недавних пор государственным деятелем, членом общественного совета антикоррупционного бюро (НАБУ). Его участие в преступлении доказано всеми экспертизами, сам он этого не отрицает и даже бравирует. Тем не менее при президентстве Порошенко суд под давлением неонацистов отпустил Медведько и его подельника Дениса Полищука на свободу. Наконец, о том, что на концерте присутствует премьер, первым в социальных сетях сообщил главарь запрещенной в России экстремисткой организации С14 Евгений Карась - организатор цыганских погромов, внештатный сотрудник Службы безопасности Украины.

У Гончарука было время передумать и уйти - формат предстоящего мероприятия исчерпывающе объясняла нацистская символика на сцене и в зале (в 2018 году против "Секиры Перуна" из-за этого возбуждалось уголовное дело. - Прим. РГ). Но глава украинского правительства остался и даже приветствовал со сцены собравшихся "ветеранов войны с Россией".

"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - заявил Гончарук со сцены.

На имеющихся видео реакция зала не показана, но обычно на концертах "Секиры Перуна" в качестве одобрения принято вскидывать правую руку вверх, как это восемьдесят лет назад делали герои их песен. Не исключено, что Гончарук, оставшийся в зале, даже подпевал известному украинскому хиту с припевом "Рудольф Гесс - помощь и сила в боях".

Позже Гончарук в Facebook подтвердил свое участие в неонацистском шабаше. Он объяснил это желанием "поздравить ветеранов и поговорить о наболевшем", но идеологическую наполненность мероприятия благоразумно оставил без комментариев. Не последовало оценки премьерского уик-энда и со стороны офиса президента: анонимные инсайдеры сообщили в социальных сетях только о том, что Гончарук получил от Зеленского "устное порицание". В действительности причины скандала лежат на поверхности: в преддверии 14 октября, когда украинские патриоты отмечают годовщину создания бандеровских банд - Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России. - Ред.), и протестуют против "формулы Штайнмайера", новая власть решила словом и делом доказать свою близость с патриотами. И если Гончарук явился к неонацистам на концерт, то президент Зеленский обратился к ним в Facebook с воззванием, в котором обещал, что не предаст их самих и их дело, призвал их соблюдать порядок и "не делать своими руками подарков нашим врагам". Последними он назвал "российское телевидение", но если продолжить мысль украинского президента и разобрать заложенные в его обращении смыслы, то окажется, что во враги Зеленский записал всех, кто желает мира на Донбассе и исполнения Минских соглашений, то есть большинство своих избирателей, и отчасти Париж с Берлином. С друзьями он и его премьер, очевидно уже определились.

Шпионят с неба

Несмотря на развернувшуюся в США полемику вокруг возможного выхода страны из Договора по открытому небу, Пентагон не упускает случая осмотреть и снять с воздуха некоторые военные объекты и места размещения войск на территории России.

Очередной наблюдательный рейд американские инспекторы выполнят в нашем воздушном пространстве на этой неделе. Самое любопытное, что, несмотря на серьезные проблемы в отношениях Вашингтона и Анкары, вместе с офицерами США санкционированным шпионажем в России займутся и турецкие военные. Более того, они даже предоставили коллегам для командировки в Россию свой специализированный борт СН-235, который временно пропишется на подмосковной авиабазе Кубинка.

Известно, что этот легкий турбовинтовой самолет используется в армии Турции как транспортное средство, способное доставить по воздуху в нужную точку около полусотни солдат или 6 тонн груза.

Однако направленный в нашу страну С-235 чисто военных миссий не выполняет и оружия на борту не имеет. Он специально переделан под реализацию задач в рамках договора по открытому небу. На нем установлена прошедшая международную сертификацию аэрофотоаппаратура, которая зафиксирует места дислокации российских частей и их перемещение в заранее согласованных с Минобороны России регионах страны.

Смысл воздушных миссий по Договору "Открытое небо" как раз заключается в том, чтобы с помощью снимков и видеокадров убедить партнеров по международным обязательствам , что инспектируемое государство не предпринимает никаких шагов, несущих военную угрозу соседям.

Но вот что давно настораживает Москву. Хотя за более чем четверть века существования соглашений по открытому небу к ним присоединились 34 страны, те же Соединенные Штаты из разрешенных Договором 42 наблюдательных рейдов в год львиную долю отводят шпионажу в воздушном пространстве России. А такие государства, как, к примеру, Великобритания и ФРГ, американские инспекторы фактически не посещают.

Тем не менее Москва строго придерживается взятых на себя обязательств по Договору и беспрепятственно пускает представителей Пентагона в свое воздушное пространство.

Время от времени российские контролеры тоже мониторят обстановку на сухопутных и военно-морских базах США, инспекция с воздуха проводится и в других странах. К примеру, на нынешней неделе группа офицеров РФ на самолете наблюдения АН-30Б в течение нескольких дней будет барражировать над Румынией.

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергея Рыжкова, рейд, чья максимальная дальность ограничена 900 км, продлится до 18 октября. Место временного базирования Ан-30Б - аэродром открытого неба в Бухаресте.

Текст:

Юрий Гаврилов

118-я неделя

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)

Прошла очередная, 118-я, Нобелевская неделя. Нобелевские премии (НП) и число лауреатов (НЛ) - один из довольно ярких маркеров общего уровня науки в стране, университете и т.д.

В этом году 9 лауреатов. 5 работают в США, 2 - в Англии, по 1 - в Японии и Швейцарии. Речь идет именно про место работы, точнее, про ОСНОВНОЕ место, т.к. ученые такого уровня обычно связаны с несколькими университетами, институтами и т.д. Ученый, в конечном счете, гражданин не страны, паспорт которой лежит у него в ящике стола, а своей лаборатории. Это - его Научная Родина.

Среди НЛ-2019 есть по 1 ученому из Гарварда, Принстона, университета Джонса Хопкинса, Техасского университета в Остине, Кембриджа, Института Фр. Крика (Лондон), Женевского университета... Некоторые названия знает даже широкая публика и все - отлично известны научным работникам.

Выборка из 9 лауреатов-2019 вполне репрезентативна, довольно точно воспроизводит Нобелевский Глобус.

Всего с 1901 по 2019-й Нобелевские премии получили 697 человек. 214 НП за первые 60 лет (1901-1960), 483 НП за следующие 59 лет (1961-2019). Сегодня в мире живут 223 НЛ. Большинство довольно активно работают, хотя люди в основном немолодые, 21 из них старше 90 лет. (Кстати, в прошлом году одному лауреату исполнилось 96, а в этом году результат превзойден, нашелся уже 97-летний НЛ. А самый молодой из живущих НЛ - "наш" Константин Новоселов, 1974 г.р., выпускник Физтеха, уехал из России в 1999 г., рыцарь Британской Империи, профессор Манчестерского университета, лауреат 2010 г. Вообще же в истории самым юным НЛ был еще один британский физик, 25-летний У.Л. Брэгг, премия 1915 г., совместно с отцом).

По странам разбивка такая. Всего НЛ есть в 14 государствах мира (в ООН - 193 члена).

17 НЛ живут и работают в Англии, 15 - в Японии, 12 - в Германии, 8 - во Франции, 7 - в Швейцарии, 5 - в Израиле, 4 - в Австралии, по 3 - в Канаде и Китае (один из них, кстати, француз; при этом 5 китайцев - НЛ из США), 2 - в Норвегии (муж и жена), по 1 НЛ - в Швеции, Бельгии, Дании.

И 144 НЛ - 64,5% от общего количества - в США.

Ни по одному другому параметру США близко не приближаются к этим фантастическим ("аномальным") цифрам.

Население США - 4,4% мирового (3-я страна после КНР и Индии). Доля в мировом ВВП - 24%, если считать по номиналу (1-е место), 15,1% - по ППС (вторые после КНР). Высокотехнологичный экспорт - 8% от мирового, третье место после КНР и Германии. Если брать собственно науку, 25% общего числа мировых публикаций, 28% мировых расходов на научные исследования и опытные разработки, 20% общего числа научных сотрудников. И при этом в США работает более 60% мировой научной элиты (не только по НП, но по любым другим престижным международным премиям). Максимальная концентрация голов на "направлениях главного удара"... Кстати, даже приведенные выше цифры делают совсем неоднозначным вопрос о собственно экономическом эффекте такой Научной Монополии. Но научный комплекс США сложился не по какому-то "Плану", а во многом стихийно.

Возьмем динамику НП за последние 100 лет.

В 1919-м в мире было 38 НЛ. 11 - в Германии, по 6 - в Англии и Франции, по 4 - в Швеции и Голландии, 3 - в США (один из них - "мигрант из Франции"), по 1 - в Бельгии, Испании, России (Павлов) и Швейцарии. США занимали 6-е место, ок. 8% общего числа НЛ. При этом в мировом ВВП США были первыми, 35% по ППС.

50 лет назад, 1969 г. Тут уж картина совсем другая.

133 НЛ. 24 - Англия, 9 - ФРГ, 2 - ГДР, 6 - СССР (все из Москвы), 5 - Франция, 4 - Швеция и Швейцария, по 2 - Япония, Австралия, Италия, по 1 - Ирландия, Индия, Дания, Аргентина, Финляндия, Чехословакия, Норвегия. И 66 НЛ, ровно 50%, - США. При этом США давали ок. 40% мирового ВВП.

За прошедшие с тех пор 50 лет заметны изменения: сократилась "нобелевская доля" Англии, Швеции, полностью исчез СССР (Россия), значительно выросла Япония, появился Израиль (единственное в Нобелевском клубе новое государство). США дают уже 64% всех НЛ, а вот доля США в мировом ВВП сократилась более чем в полтора раза.

О причинах феноменального Нобелевского Взлета США много написано. Очевидна роль научной эмиграции - в 30-е годы бегства ученых от нацизма, в 40-50-е - из нищей Европы в благополучные США. Продолжается мировой переток умов в Новый Свет и поныне. Но доля "нобелевских мигрантов" никогда не превышала 30% от НЛ США, так что одни "коренные" дают добрых 50% НП. Как часто бывает, иностранные ученые стали катализатором развития национальных научных школ. А вот новые быстро растущие, и обгоняющие США, экономические центры пока что не могут с ними конкурировать "за умы", американские магниты притягательнее.

Пошла ли на пользу развитию Науки ее "американизация"? Это - отдельная огромная тема. Совпало несколько процессов: монетизация науки, бюрократизация, "оцифровка" (бесконечные рейтинги). Возможно, это как-то коррелирует и с "американским стилем"... Во всяком случае пространство свободы современного "ученого-грантоеда" много меньше, чем у прелата Менделя, который сам для себя ставил опыты с горохом, или клерка патентного бюро Эйнштейна... Но ведет ли это "сжатие внешней свободы" к уменьшению внутренней, интеллектуальной свободы? Или же развитие Науки всегда идет неровно (прорыв - накопление фактов и противоречий - новый прорыв), "линейного прогресса" не может быть в принципе? Обсуждение этих вопросов, естественно, вне рамок данной статьи.

Я совершенно не затронул и ситуацию в российской науке. Надеюсь об этом сказать отдельно.

Бег с препятствиями

Инновационные препараты должны быть доступны пациентам

Текст: Николай Демидов (генеральный директор компании IQVIA Russia&CIS)

Доступ к современным методам лечения и эффективным препаратам является одним из основных показателей развитости и устойчивости системы здравоохранения любой страны.

Всемирная организация здравоохранения рассматривает понятие "доступность лекарств" в двух аспектах:

- физическая доступность - это наличие качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств;

- экономическая доступность - это и вопрос стоимости лекарственных средств для потребителя, и действующая система государственного финансирования (обеспечение стационарных больных, полное или частичное возмещение лекарственного обеспечения).

Современная медицина невозможна без высокоэффективных инновационных препаратов. Их доступность для пациентов - ключевой показатель развитости системы здравоохранения и фармотрасли в целом.

Включение инновационных препаратов в государственную систему лекарственного обеспечения представляет собой баланс между стремлением обеспечить пациентов современными и эффективными средствами лечения и расходами бюджета на покрытие дорогих инновационных препаратов. Достижение такого баланса - задача не из простых. Компания IQVIA совместно с Европейской федерацией фармацевтической индустрии и ассоциаций (EFPIA) провела исследование доступности инновационной терапии в 30 европейских странах, включая Россию, в 2016-2018 годах.

По уровню обеспеченности инновационной терапией (в 2016-2018 годах), определяемому как количество зарегистрированных инновационных препаратов, Россия среди 30 стран находится в конце второй десятки - на уровне таких восточноевропейских стран, как Словакия, Чехия и Венгрия, опережая при этом Польшу, Турцию и Болгарию.

За 2016-2018 годы в РФ зарегистрировано около 50 инновационных лекарств, что в два раза меньше, чем в странах-лидерах - Германии и Великобритании. При этом на российский рынок за последние три года выведена четверть инновационных препаратов, одобренных за тот же период Европейским медицинским агентством (EMA).

В 2019 году на российском фармацевтическом рынке обращается чуть более 250 торговых наименований, находящихся под патентной защитой, что составляет 15,8 процента в стоимостном выражении (в рублях) от всего рынка.

Второй важный показатель - способность государства обеспечить доступ пациентов к инновационным лекарствам - определяется как среднее время между получением регистрации на рынке и фактическим обеспечением пациентов (через государственные программы возмещения или через госпитальные закупки) или как время между регистрацией и получением возмещения.

Для России этот показатель рассчитывался как время между датой регистрации и датой фактического появления препарата на рынке (закупка для стационарных больных, льготный отпуск, государственные программы) при условии, что препарат закуплен за счет бюджетных средств и вошел в перечень ЖНВЛП, стандарты лечения и т.д.

Исследование показало, что страны Северной и Западной Европы получают доступ к новому препарату через 100-300 дней после регистрации. В Южной и Восточной Европе это происходит гораздо медленнее - через 600-900 дней. В среднем по Европе этот срок составляет 426 дней. Срок получения доступа к новому лекарству в России - в среднем 363 дня, что выше среднего показателя по Европе. При этом есть значимый разброс по времени: некоторые препараты могут проходить путь от регистрации до возмещения достаточно быстро (61 день), другие - 3-4 года.

Получение возмещения для новых препаратов в европейских странах становится все более сложным - в среднем за последние два года эксперты отмечают задержку доступности для пациентов. Это связано с ужесточением регуляторных требований и оптимизацией бюджетных затрат: регуляторы требуют больше доказательств клинической эффективности; данных, основанных на реальных результатах лечения; преимуществах по отношению к уже возмещаемым препаратам и т.д.

Россия среди европейских стран находится в среднем положении по ряду показателей: количеству регистрируемых инновационных препаратов, уровню покрытия пациентов, времени задержки вывода инновационных препаратов. Однако в большинстве случаев в нашей стране доступ к инновационным терапиям имеет лишь частичный характер. Либо доступ только для отдельных категорий пациентов, либо для отдельных нозологий или отдельных категорий, попадающих под возмещение лишь в нескольких регионах, организующих покрытие инновационными препаратами, и т.д.

По большинству появляющихся на рынке инновационных препаратов Россия находится во второй или третьей очереди на вывод (после США и крупнейших европейских стран).

Эксперты отмечают в России несколько ключевых проблем. Прежде всего это высокие барьеры вывода инновационных препаратов. Требования по обязательному проведению локальных клинических исследований для инновационных препаратов ограничивают возможности для вывода новых комбинаций, форм выпуска и лекарственных форм, предназначенных для использования в педиатрии.

Для инновационных дорогих препаратов с неясными перспективами включения в программы возмещения (такие как "12 ВЗН", ОНЛС) многие компании, производящие лекарства для заболеваний с узким кругом пациентов (вторая или третья линия лечения в онкологии и др.), сами отказываются от регистрации и вывода на рынок по причине высоких входных барьеров.

Еще одним сдерживающим фактором является несбалансированный подход к регулированию цен на лекарственные препараты, это не стимулирует скорейший вывод инновационных препаратов на рынок России. Сюда же можно отнести несовершенство методики ценообразования в системе госзакупок (минимальная стартовая цена, перерегистрация цены, предельная отпускная цена производителя). Кроме того, дискуссии о введении принудительного лицензирования бросают тень на Россию как на рынок, где патентообладатели могут быть уверены в незыблемости своих прав, а также в возможности их защитить в случае нарушений.

Достичь амбициозных целей, поставленных президентом РФ перед системой здравоохранения - обеспечить увеличение продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году, снизить смертность от онкологических и сердечно-сосудистых болезней и другие, - возможно при обеспечении доступа пациентов к инновационной терапии. И не только за счет увеличения финансирования инноваций в здравоохранении, но и за счет устранения барьеров. Это сокращение регистрационных процедур, внедрение ясных правил включения в списки возмещения, упрощение процедур для отдельных категорий (комбинированные, редкие препараты), а также защита прав патентообладателей.

Комментарии

Маттиас Вернике, генеральный директор компании Merck Biopharma в России и СНГ, член совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей:

- Сегодня регистрация нового лекарства в России требует примерно на год больше, чем в Европе или США. После регистрации и при позитивном сценарии развития событий еще не менее года может уйти на его включение в программы возмещения.

Для изменения ситуации мы всегда должны думать о пациенте. Это непросто, так как затраты на здравоохранение всегда высоки. Тем не менее есть хорошие примеры из стран, где доступность инновационных лекарств выше. Конечно, чем богаче страна, тем выше затраты на здравоохранение. Например, Германия тратит около 12 процентов своего ВВП на нужды здравоохранения, США - 16 процентов. Россия тратит около 4-6 процентов ВВП. Наращивание инвестиций в здравоохранение является важным критерием для повышения доступности инновационных лекарственных средств. Хорошим примером является Национальный проект "Здравоохранение", благодаря которому существенно выросли инвестиции государства в закупку лекарственных средств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Оксана Монж, генеральный директор компании "Санофи" в странах Евразийского региона, член совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей:

- Вопрос доступности инноваций и возможности для их вывода на рынок России комплексный. Сегодня нужен прорыв в этой области, поскольку уровень проникновения инноваций в нашей стране по-прежнему остается низким. И здесь важны два направления. Первое - оценка инноваций. Мы уверены, что решение о выборе терапии для пациента нужно принимать исходя из данных реальной клинической практики и с учетом интересов пациентов и социально-экономических результатов для общества, а не только ориентируясь на стоимость курса лечения на год в приложении к одной статье бюджета. Сегодня существуют инновационные биотехнологические препараты для лечения хронических заболеваний, которые в течение двух лет могут полностью излечить пациента, а значит, в корне поменять качество его жизни, устранить необходимость лечения осложнений в будущем. В принятии решения по доступности препаратов в системе льготного лекарственного обеспечения может помочь применение современных методов оценки медицинских технологий, данных из реальной клинической практики. Конечно, для повышения доступности инноваций для российских пациентов важно модернизировать и систему закупок препаратов, например за счет внедрения альтернативных контрактных моделей, заключения прямых контрактов, усовершенствования критериев внесения препаратов в льготные перечни и ряда других инициатив. Мы открыты к проработке и внедрению таких новых инструментов, считаем их очень перспективными.

Дмитрий Козлов, директор по работе с государственными органами и доступу препаратов на рынок компании "Рош-Москва":

- В России выстроена четкая и прозрачная система регистрации препаратов для медицинского применения. Лекарство может быть доступно для пациентов практически сразу после одобрения. Однако для определенных категорий пациентов главным фактором доступности терапии является ее включение в программу "12 ВЗН". Благодаря этой программе пациенты с рассеянным склерозом и гемофилией обеспечиваются лекарствами за средства федерального бюджета. Тем не менее некоторые группы пациентов пока не охвачены необходимой терапией. Среди них около 650 больных первично-прогрессирующим рассеянным склерозом. Их лекарственное обеспечение в перспективе ляжет дополнительной нагрузкой на региональный бюджет и потенциально может происходить с задержками. Другой пример - 300 пациентов с ингибиторной формой гемофилии А, большинство из которых - дети. Для этих групп пациентов наша компания подала заявки на включение в перечень препаратов для программы "12 ВЗН" двух инновационных лекарств, аналогов которым на мировом и российском рынке нет. Уже согласован проект локализации их производства в России. Предложены сопоставимые или существенно более низкие цены, чем у препаратов, уже включенных в программу.

Алексей Мигулин, директор по обеспечению доступа на рынок в России и Белоруссии компании Pfizer:

- Фармацевтические компании постоянно оценивают потребности в новых препаратах. Помимо всего прочего, оцениваются время, необходимое для регистрации каждого препарата, и срок, необходимый для обеспечения доступа к ним тех пациентов, для которых они разрабатывались. Фокус R&D департаментов смещается на более сложные и зачастую более редкие заболевания, для которых эффективность имеющейся терапии не в полной мере отвечает потребностям пациентов либо такой терапии вообще нет. Разумеется, и затраты на разработку этих препаратов значительно выше, что требует более точной оценки потенциала каждой новой разработки. И чем более открыт рынок для новых лекарственных препаратов, тем больше их будет разрабатываться.

При этом все участники рынка должны понимать, что "открытость" не означает безоговорочную готовность государства или пациента платить любую цену за новые препараты. В связи с этим важным шагом в оценке будущих потребностей в инновациях должно стать создание пациентских регистров по каждому заболеванию и ведение электронных историй болезней с внесением в них информации на всех этапах диагностики и лечения. В дальнейшем это даст возможность принимать взвешенные решения на благо пациентов.

Сберечь и приумножить

Санаторий "Янган-Тау": государственное предприятие может работать эффективно

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

Здоровье и время - самые дорогие базовые ресурсы, которые требуют бережного отношения. Не потому ли тысячи людей устремляются в санатории, чтобы получить за единицу времени максимум пользы для тела и души? И выбирают для этого здравницы, расположенные в безопасном, экологически чистом месте, готовые предоставить высокий уровень сервиса. В Башкортостане данным требованиям полностью соответствует санаторий "Янган-Тау".

Для гостей - лучшее

Высокую репутацию среди отдыхающих "Янган-Тау" завоевал и удерживает, прежде всего, за счет того, что здесь держат руку на пульсе: вовремя внедряют новые методы лечения, оздоровления и реабилитации, находят возможности разнообразить досуг своих гостей и заботятся о том, чтобы за время отдыха они расширили кругозор. Для этого есть уникальная возможность - в данном случае этот эпитет употребляется в своем прямом значении. Санаторий является центром первого в России глобального геопарка, который вот-вот войдет в Глобальную сеть геопарков под эгидой ЮНЕСКО. Посетив его многочисленные объекты, прикасаешься к истории Земли и ощущаешь себя частицей мироздания, что в наш век сумасшедших скоростей и суеты дорогого стоит.

Для многих отдых в башкирском санатории - реальный путь улучшить качество жизни при серьезных недугах или даже распрощаться с ними. В "Янган-Тау" все ориентировано на отдыхающих.

- Каждый, кто приезжает к нам, должен ощущать себя дорогим гостем, единственным и неповторимым, - обозначил приоритет директор санатория Альфред Акбашев. - Мы стремимся повышать качество услуг по всем направлениям. Это - медицина, питание как часть оздоровительного процесса, условия проживания, разнообразный досуг и сервис.

Такой подход дает зримые результаты. Заполняемость санатория близка к 100 процентам. И это на фоне общего снижения, наблюдаемого по всей стране. По данным Ассоциации оздоровительного туризма России, в 2017-2018 годы поток отдыхающих в санаториях упал на 9,1 процента.

Большую часть гостей санатория "Янган-Тау" составляют постоянные клиенты. Некоторые не меняют место отдыха на протяжении 25 лет! Люди довольны, говорят, что все хорошо, все нравится, только дороговато.

Цена качества

Из чего же складывается стоимость полноценного отдыха? В среднем суточное пребывание в санатории обходится в четыре тысячи рублей: 1300 рублей - лечение, 1200 - питание, остальное - проживание плюс рентабельность. Деньги нужны на поддержание комфортных условий, текущий ремонт, который с 2013 по 2019 год провели во всех шести корпусах, обновление сантехники и мебели. - Стоимость путевок ежегодно увеличивается на процент инфляции, - уточняет главный бухгалтер санатория Лилия Аюпова. - Ниже себестоимости опустить их не можем, тем не менее регулярно проводим акции, продавая путевки со скидкой. Отдохнуть у нас могут и гости с невысокими доходами - для них предназначен оздоровительный комплекс, где суточное пребывание вместе с лечением и питанием стоит 2800 рублей.

Отдельно следует рассказать о питании, которое рассматривается руководством здравницы как важнейший фактор оздоровления. Кормят в "Янган-Тау" полноценно, сытно, вкусно, и есть риск набрать вес. Однако позаботились здесь и о тех, кто хотел бы избавиться от лишних килограммов. Для них разработана специальная программа Wellness, очень популярная в мире и адаптированная под российские реалии.

Все, что подается на стол, приготовлено главным образом в собственных цехах из продуктов, закупаемых у надежных поставщиков. В частности, мясо и молоко - у фермеров северо-восточных районов республики, где нет промышленных предприятий.

Для того чтобы гарантированно получать экологически чистую, полезную для здоровья пищу, в санатории строят комбинат питания. Под одной крышей разместятся цеха, которые сейчас работают автономно. На новых производственных линиях процесс будет проще отследить на любом этапе. Это необходимо, в частности, для выпуска продукции по стандарту "халяль" - в шариате так называют разрешенную пищу. Именно на возможность питаться халяльной пищей ориентируются при выборе здравниц жители мусульманских стран. От использования свинины в меню в "Янган-Тау" уже отказались. Впрочем, для любителей этого вида мяса его могут приготовить отдельно.

Халяль предназначен не только для правоверных мусульман, но и для тех, кто выбирает здоровую и полноценную еду.

Логично предположить, что и сырье для переработки должно быть своим. Но заниматься животноводством в санатории не планируют. Молоко и мясо требуемого качества обеспечат фермеры. Согласно стратегии развития геопарка, предполагающей активное вовлечение местного населения, на территории Салаватского района планируют заняться органическим сельским хозяйством.

Проблемы и решения

Чтобы санаторий работал слаженно и без сбоев, топ-менеджеры ведут масштабную организационную работу. Все процессы автоматизированы, каждый работник знает свои обязанности. Уровню квалификации персонала уделяется большое внимание - разработаны стандарты по профессиям, ведется обучение.

2018 год оказался самым рекордным в сфере производительности труда. По сравнению с 2015 годом, этот показатель вырос более чем на 11 процентов и составил 1 154 300 рублей. Слагаемыми успеха стали: увеличение дохода, оптимизация численности персонала (сотрудников не увольняли, а перераспределили по участкам работы), повышение эффективности, то есть рентабельности и прибыльности.

Стимулом номер один для повышения профессионального уровня, безусловно, является зарплата. Средний заработок в санатории в последние годы вырос на 17 процентов. Врачи в среднем получают около 70 тысяч, средний медперсонал - 35 тысяч, обслуживающий - 28 тысяч, работники пищеблока - более 26 тысяч рублей. Заработная плата повышается единовременно как всем работающим, так и выборочно - отдельным категориям.

Однако для привлечения высококвалифицированных кадров, например, врачей узких специальностей, имеющих клинический опыт работы, инженеров высокого класса, одной зарплаты недостаточно, требуется жилье. Приобрести дом или квартиру решится не каждый, а вот занять служебную квартиру никто не откажется. Для решения этой проблемы строят пятиэтажный 30-квартирный дом. Процесс идет споро - уже возводится пятый этаж.

И пищевой комбинат, и пятиэтажку строят на средства, которые санаторий заработал сам. На 2019-2020 годы на комбинат заложена сумма в размере 134 миллионов рублей, а на дом - на уровне 92 миллионов рублей, ведь квартиры будут предоставлять полностью готовыми для проживания, с мебелью и всем необходимым.

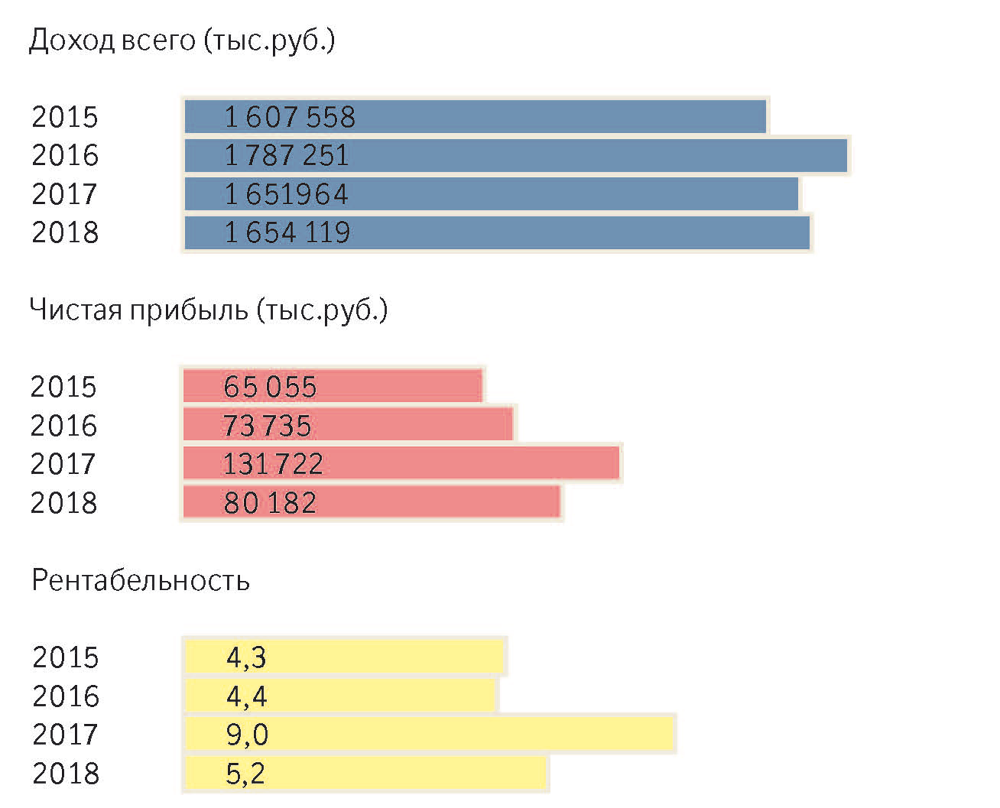

- Санаторий находится на самофинансировании, мы не пользуемся кредитами или займами, - говорит главный бухгалтер Лилия Аюпова. - Зарабатываем сами, направляя всю прибыль на развитие. Из года в год наблюдается рост общего дохода: с 1 607 558 тысяч рублей в 2015-м до 1 654 119 тысяч в 2018-м. Движение финансовых потоков всегда можно отследить - оно прозрачно.

В общем объеме доходов от восьми башкирских санаториев доля "Янган-Тау" по итогам прошлого года составила 48 процентов, а доля чистой прибыли в общем объеме прибыли здравниц республики - 66,2 процента.

Санаторий "Янган-Тау" в полном объеме перечисляет налоги в бюджеты всех уровней. Это градообразующее предприятие, наполняющее казну Салаватского района на 30 - 35 процентов ежегодно. В 2018 году в местный бюджет перечислено более 81 миллиона рублей. Сумма складывается из поступлений по двум видам налогов - НДФЛ и земельного. Размер первого достигает 67 миллионов рублей, второго - свыше 14 миллионов рублей. К слову, уместен вопрос: почему лечебно-профилактические учреждения освобождены от уплаты земельного налога, а санаторий нет, хотя он также оказывает лечебные услуги?

"Янган-Тау" - надежный работодатель, предоставляющий рабочие места для 1531 человека. Впрочем, постоянно работающих меньше, потому что из года в год десятки женщин находятся в декретных отпусках по уходу за ребенком. В этом году, например, их 163. Рожать не боятся, в семьях по двое-трое детей, что говорит об уверенности родителей в завтрашнем дне.

В тему

"Янган-Тау" - это не только санаторий "на горе" и оздоровительный комплекс на берегу Юрюзани, но и придорожный кемпинг, предоставляющий полный спектр услуг для проезжающих, и завод по разливу минеральной воды "Кургазак", который работает прибыльно, и геопарк "Янган-Тау". По решению совета директоров акционерного общества, на его создание за два года было направлено 14 миллионов рублей из разрешенных 20 миллионов.

Это не расходы, а инвестиции, причем не такая уж высокая плата за тот результат, который можно увидеть даже сейчас. Вкладывая в геопарк, санаторий привлекает внимание, прежде всего, к себе.Башкирские здравницы справедливо критикуют за то, что они не умеют рекламировать и продвигать свои возможности. Так вот "Янган-Тау" сделал "ход конем" и добился рывка на региональном и мировом уровнях. Визит-центр геопарка позволил организовать прежде хаотичный и спонтанный туристический поток. Информационные материалы о геологических объектах, размещенные на стендах, оказались столь востребованы, что турпоток увеличился вдвое. Летом гиды проводили по 10 экскурсий в день.

Все это опосредованно привело к тому, что загрузка самого крупного в регионе санатория, располагающего 850 номерами, выросла до 100 процентов.

Узнали о башкирской здравнице и в мире - после презентации в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, но главным образом - на заседании совета по геопаркам ЮНЕСКО в Индонезии, состоявшемся 1 сентября. Теперь о том, что в России есть геопарк, сердце которого - здравница, знают и Европе, и в Юго-Восточной Азии.

Провести рождественские каникулы здесь собираются уже туристы из Германии - 25 человек забронировали себе номера.

Между тем

Ключевые показатели эффективности деятельности санатория за 2015 -2018 годы демонстрируют рост. Благодаря эффективной работе с различными сегментами потребителей, обеспечению высокого качества производства и реализации продукции, работ и услуг по итогам 2018 года получена чистая прибыль в размере 80 182 тысячи рублей. Рентабельность составила 5,2 процента. По результатам девяти месяцев 2019 года рентабельность возросла до девяти процентов.

И в межсезонье, и в грязь

Загрузка санаториев Крыма увеличится с открытием железнодорожного движения

Текст: Елена Гусакова (Симферополь) , Анна Юркова (Краснодар)

Показатели санаторно-курортного туризма в России в ближайшие годы будут расти на десять процентов ежегодно. С таким прогнозом выступил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. На юге, где сосредоточено огромное число санаториев, также с оптимизмом говорят о приросте на 10, а то и больше процентов. И одним из двигателей прогресса эксперты считают скорое открытие железнодорожного сообщения с Крымом.

- Загрузка наших санаториев в межсезонье увеличивается, но очень медленно, - говорит руководитель одного из санаторно-курортных объединений Евгений Михайлов. - Всего на два-три процента в год. Одна из основных причин - транспортное сообщение. Стоимость авиабилетов очень высокая. Она превышает цену самого отдыха. Наши гости, как правило, не летают на самолетах и не приезжают на собственных автомобилях. Они в основном едут на поезде. И после открытия железнодорожного сообщения, я надеюсь, к нам вернутся россияне, которые приезжали сюда много лет назад.

Речь идет о людях в возрасте, уточняет руководитель оздоровительных комплексов.

- Это не молодежь, у которой отпуск раз в году, летом, - продолжает Михайлов. - Это люди в возрасте, свободные в межсезонье. Тем более что отдых в это время дешевле. Сейчас путевка в санаторий на одного человека, включающая проживание, питание и лечение, в среднем стоит около 1,2 тысячи рублей в сутки. Конечно, можно купить номер и в три раза дороже. Но мы говорим о наиболее востребованном сегменте. Сегодня многие профсоюзы своим нынешним и бывшим сотрудникам - пенсионерам предоставляют путевки по льготной цене, а иногда даже полностью оплачивают. Мы надеемся, что эта поддержка тоже позволит увеличить количество оздоравливающихся.

К сожалению, по словам руководителей санаториев, многие крымские здравницы все еще вынуждены закрываться на зиму из-за недостаточной загрузки. Обслуживать десять-пятнадцать постояльцев им невыгодно. Нужно хотя бы полторы сотни человек, чтобы восполнять затраты на содержание объекта и работу персонала. Идеальным вариантом для некоторых средств оздоровления является победа в тендерах фонда соцстраха и госорганов соцзащиты на оказание услуг санаторно-курортного лечения.

- Летом у нас занято около 80 процентов номеров, говорит директор ГУП РК, курирующего сразу несколько санаториев, Людмила Ермакова. - Хотя за этот год мы стали принимать на 15 процентов больше отдыхающих, чем годом ранее. К нам приезжают на оздоровление даже из Израиля и Германии. Ведь в Крыму есть такие природные ресурсы (сакская грязь, минеральные источники, высокое содержание в воздухе йода и фитонцидов), которые сложно найти в других местах. Помимо этого, в санатории в последние годы увеличился поток родителей с детьми, которые приезжают как по льготным путевкам, так и за свой счет. После начала движения поездов им будет легче и дешевле к нам добираться. Мы готовы принимать больше людей. Главное, чтобы жители других регионов были хорошо информированы о том, что Крым - это территория оздоровления, что в межсезонье тут можно хорошо поправить здоровье за небольшие деньги.

Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также рассчитывает на увеличение числа отдыхающих в межсезонье.

- Отличие нашего предложения от заграничных, в частности, в том, что у них в основном курорты, где можно укрепить свое и так хорошее здоровье. А здесь после лечебных процедур человек с инвалидной коляски может встать на ноги, - подчеркивает глава профильного комитета. - Заполняемость большинства наших санаториев в летний период сто процентов и выше. Как бы странно это ни звучало, но некоторые заполнены на 120 процентов. Люди проживают за пределами комплексов, потому что нет свободных мест, а лечатся на их территории. Толчок к росту числа туристов и отдыхающих в осенне-зимний период должно дать открытие железнодорожного сообщения. По результатам свежих соцопросов, от 7 до 11 процентов россиян заявляют, что хотят поехать в крымские санатории.

В министерстве курортов и туризма Крыма говорят, что потенциал у отрасли действительно большой, но многим санаториям сегодня нужна модернизация. А для обновления существующих объектов и строительства новых необходимы кредитные ресурсы. Сейчас представители республиканского министерства с коллегами из Министерства экономического развития РФ и Ростуризма обсуждают возможные льготные финансовые механизмы для владельцев санаториев, которые позволят провести модернизацию быстрее. .

Справка "РГ"

По данным республиканского министерства курортов и туризма, в Крыму 147 учреждений предоставляет санаторно-курортное лечение, 210 гостиниц и пансионатов располагает медицинскими центрами. Средняя загрузка в период курортного сезона 2019 года - более 70 процентов.

А как у соседей

По информации администрации Краснодарского края, в 2019 году отдых в санаторно-курортных учреждениях региона выбрали 1,12 миллиона человек. По всей видимости, эта цифра к концу года, вырастет, так как в межсезонье оздоровительные туры не менее востребованы благодаря особенностям южного климата и развитой инфраструктуре.

Бальнеологические процедуры и грязелечение на Кубани отдыхающим предлагают в 197 санаторно-курортных комплексах, рассчитанных на 97 тысяч мест. Спектр услуг широк: есть трехдневные оздоровительные туры выходного дня, в которые входит общее оздоровление организма, СПА-процедуры и психологическая разгрузка, и более продолжительные двух - и трехнедельные, включающие большее количество лечебных процедур в зависимости от вида заболевания: здесь и ударно-волновая терапия, и лечение мультимодульными роботизированными аппаратами, и такие инновационные методы, как дельфинотерапия или лечение шоколадом.

Зимой отдыхающих, конечно, меньше, но в данном случае погода не имеет решающего значения.

- В таких условиях крупные здравницы не ограничиваются одним продуктом, ведь, туристы, приезжающие в Сочи, прежде всего, ассоциируют отдых с расслабленной курортной атмосферой: прогулками на свежем воздухе, СПА-процедурами, вечерними дискотеками и экскурсиями. Поэтому чаще всего туристы в течение года выбирают популярную систему "все включено", - рассказал гендиректор местного оздоровительного комплекса Алексан Багдасарян.

Победа Русской мечты

главной силой российской армии является её идеология

Александр Проханов

Семь лет назад Сергей Шойгу возглавил Министерство обороны. За эти семь лет возникла могучая Российская армия. У неё самые лучшие в мире танки, самые быстрокрылые самолёты, самые мощные боевые лазеры, самые отважные боевые солдаты. Министру Шойгу поклон от всего народа.

Главной силой российской армии является её идеология — идеология священной русской Победы. В чём её суть?

Победа была вершиной советской эры, воплощением божественных энергий Красного царства. Победа сберегла это царство в его земном и небесном образе. Коммунизм, который являлся прообразом Небесного Царства, в результате Победы был сбережён. Были разгромлены и отторгнуты силы, мешавшие построению этого рая на земле. Священный характер Победы угадывался в самом начале Отечественной войны, которая назвалась Священной войной. Священная война предполагала священную Победу. Даже в советское время Победа глубинно воспринималась как религиозный, мистический праздник. Искажение образа Победы, изъятие его из констант советской эры обесценивало эту эру, подводило её к концу. В период горбачёвской перестройки, когда уничтожались все константы, на которых держалось советское государство, Победа подвергалась особым нападкам. Этот символ оскверняли, очерняли, искажали, стремились вырвать из советской истории, как вырывают сердце из умирающего тела.

Однако Победу, осквернённую, осмеянную, обугленную, не удалось уничтожить, и она перенеслась из советского царства в новое государство Российское. Так полковое знамя разгромленного полка раненый командир обматывает вокруг своего истерзанного пулями и осколками тела, переносит через линию фронта, и там, в глубоком тылу, это знамя вновь развёртывается, и под ним формируются новые полки. И Победа, перенесённая Русской мечтой в новое время, стала сущностной идеологией созидаемого государства Российского. Красное знамя Победы, ставшее государственным символом современной России, тому свидетельство.

В новое время, когда повсеместно были восстановлены поруганные алтари, и церковь заняла в мировоззрении русского народа своё новое почётное место, Победа 1945-го года стала трактоваться как религиозный праздник.

Сегодня Победа воспринимается как христианская мистерия. Демонические силы ада напали на Россию, оберегающую райские смыслы — и вся Отечественная война трактуется как сражение ада и рая, как одоление адских сил райскими смыслами, и советская реальность, таким образом, наполняется райскими смыслами. Если фашистские орды, фашистские армии выступают как демоны, как отпавшие ангелы тьмы, то советские войска, советские армии, красноармейцы выступают как ангелы, как носители вселенского райского света. А ад невозможно одолеть одним батальоном, его невозможно одолеть, даже принеся в жертву 25 миллионов самоотверженных ангелов. Попрание ада достигается усилием самого Господа. Господь во время Отечественной войны был среди сражающихся красных дивизий. Он ходил в контратаку с красноармейцами под Москвой, бился на берегах Волги под Сталинградом, горел в танках на Курской дуге вместе с танкистами. Стенал от ожогов в лазаретах, изнывал под пытками в застенках гестапо. Он, Господь, вместе с советскими пехотинцами держался за древко того алого знамени Победы, что было водружено над Рейхстагом.

Отягчённый трёхлинейкой,

всю тебя, Земля родная,

Бог в солдатской телогрейке

исходил, благословляя.

Святость Победы распространяется на всех, кто содействовал этой Победе. На мальчиков, что стояли на табуретках у токарных станков под открытым небом на Урале и точили корпуса для снарядов. На женщин, что впрягались в плуги и пахали землю, добывая хлеб Победы. Эта святость лежит на всех солдатах: и тех, кто дошёл до Берлина, и тех, кто погиб на дальних и ближних подступах к Победе. Эта святость лежит на командирах отделений, на командирах взводов и рот, на командирах батальонов, полков, корпусов и армий, на командующих фронтами. Эта святость лежит на генералиссимусе Иосифе Виссарионовиче Сталине. Когда-нибудь, пусть не завтра, но позже, весь пантеон сталинских красных героев, в котором сияют имена 28-ми гвардейцев-панфиловцев, Талалихина, Гастелло, молодогвардейцев, Лизы Чайкиной, генерала Карбышева, все эти красные герои облекутся в пурпур и злато христианских великомучеников, отдавших жизнь «за други своя», отдавших жизнь за Россию, отдавших жизнь за сбережение Царствия Небесного. Это герои Русской Мечты, великие и победоносные мечтатели.

Патриарх Никон построил в Подмосковье Новый Иерусалим, перенеся в подмосковные рощи, на пригорки и речки топонимику Святой земли. В этой русской Палестине есть Фавор, Крестный путь, Иордан, Генисаретское озеро, Гефсиманский сад. В XVII веке патриарх Никон готовил место, куда во время своего второго пришествия явится Христос. Он готовил под Москвой чудо сошествия с небес Христа. И это чудо состоялось в 1941-м году. Народная вера утверждает, что в студёные дни 1941-го года под Москвой свершилось чудо: сам Бог сошёл с небес и встал в ряды Красной армии, остановив её отступление. И враг был остановлен именно здесь, под Истрой, у Нового Иерусалима. Именно здесь, у Нового Иерусалима, Господь сошёл, наконец, с Небес, и состоялось второе пришествие, когда Господь возглавил красное воинство и привёл его в Берлин.

Победа — это тот Ковчег, на котором Русская Мечта переплыла чёрное, беспросветное море 90-х годов и высадилась на берегу нового государства Российского. Победа — это та ладья, на которой из советской эры в новую эру переплыл генералиссимус Сталин. Мистический, религиозный характер Победы подтверждается каждый раз 9 мая во время ослепительных, величественных парадов российских войск, которые проходят в окружении золотых кремлёвских глав, рядом с погребениями героев и мучеников, и по своей красоте и мощи напоминают огромное церковное действо. И «Бессмертный полк», который вслед за парадом вступает на брусчатку Красной площади, являет собой Пасхальное шествие, когда живые несут над головами образы своих великих воевавших предков. Эти образы, как иконы, как хоругви, наполняют шествие «Бессмертного полка» пасхальным смыслом, верой в возможность воскрешения из мёртвых. «Бессмертный полк» возглавляет Русская Мечта, побеждающая смерть, обещающая человечеству грядущее просветление и бессмертие.

Музыка в осаждённом городе

руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий отвечает на вопросы

Сергей Прудников

Особенностью Донбасса текущих пяти лет является насыщенная культурная жизнь. Несмотря на военное положение, в концертных залах не прекращаются выступления артистов, в театрах открываются новые сезоны. Одним из центров притяжения любителей искусства в ДНР является Донецкая филармония. Среди мероприятий текущего месяца – «Золотые хиты оркестра Поля Мориа», «Музыка из фильмов Леонида Гайдая», выступление легенды российского джаза Игоря Бриля, «Мировые хиты на органе», «Венский вечер с оркестром»... Наш корреспондент встретился с генеральным директором и художественным руководителем Донецкой филармонии, первым министром культуры ДНР Александром Парецким, и узнал, каково это – поддерживать культуру в осаждённом городе.

«ЗАВТРА». Александр Александрович, что представляет собой сегодня Донецкая филармония? Как, чем она живёт?

Александр ПАРЕЦКИЙ. В первую очередь скажу, что филармония, несмотря на непростые условия, в которых мы находимся, продолжает свою работу. Более того, общаясь с коллегами из России, имея возможность сравнить нашу деятельность с другими организациями культуры, могу сказать, что работаем мы довольно активно. Мы чувствуем большую поддержку со стороны руководства республики, а также со стороны зрителей, которые своими посещениями нас вдохновляют. Начиная с 2014 года, число посетителей филармонии растёт, и цифры эти сейчас значительно выше довоенных. Ограничены мы только тем, что у нас всего одна большая площадка – и для выступлений, и для репетиций. Иначе концертов было бы больше! Но мы активно работаем на выездах. К примеру, в августе - сентябре в рамках фестиваля «Донецкие самоцветы» филармония провела мероприятия более чем в 30 населённых пунктах ДНР.

«ЗАВТРА». Что вы скажете о коллективах филармонии?

Александр ПАРЕЦКИЙ. Самый крупный, отметивший в прошлом году своё 85-летие, - академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева. Это наш базовый коллектив, предмет особой гордости. Второй по величине - камерный оркестр «Виола», созданный в 1986 году по аналогии с появившимся тогда коллективом «Солисты Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Концертный оркестр духовых инструментов (в него входит почти 40 музыкантов) был создан по решению нашего министерства культуры уже в военное время, в 2016 году, на базе муниципального оркестра, который находился на грани распада. Выделю ансамбль песни и танца «Околица». Немало у нас и коллективов малых форм.

«ЗАВТРА». В августе республику в четвёртый раз посетила пианистка номер один в мире Валентина Лисица, поддержавшая Донбасс, осудившая политику нынешних киевских властей, продолжающая по сей день твёрдо заявлять о своей позиции. Она выступила с концертами в Донецке, Енакиево, Горловке, на железнодорожной платформе в Дебальцево. Знаю, что это вы в своё время впервые пригласили её с концертом в Донецк. Как это произошло?

Александр ПАРЕЦКИЙ. Я стараюсь выходить на контакт с теми представителями искусства, кто проявляет интерес к Донбассу. В начале войны в одном из интервью Валентина Лисица сказала, что хотела бы приехать и поддержать нас. Примерно тогда же произошёл скандал, когда из-за её гражданской позиции был отменён концерт в Торонто. После этого я нашёл в соцсетях сообщество, посвящённое её творчеству. Написал им. Правда, ответа не дождался. В тот период я возглавлял министерство культуры ДНР, и чтобы обратить дополнительное внимание, взял официальный бланк, поставил печати и подписи и отправил снова. И она ответила! А спустя несколько месяцев приехала к нам, отменив концерты в Германии. Хочу отметить, что она сама оплатила свою дорогу туда и обратно, а вопрос гонораров ею и сейчас не поднимается. Единственное, что мы смогли тогда обеспечить - гостиницу и питание. Первый её концерт состоялся 22 июня 2015 года возле мемориала «Твоим освободителям, Донбасс», под открытым небом. Она исполнила произведения Чайковского, Прокофьева, Рахманинова. Собралось около 20 тысяч зрителей. Примечательно, что 31 августа нынешнего года Денис Владимирович Пушилин наградил её «Орденом Дружбы».

«ЗАВТРА». Кто ещё из артистов, в том числе иностранных, приезжает в Донецк?

Александр ПАРЕЦКИЙ. Их немало. На сайте филармонии мы даже создали раздел – «Почётные гости». Так, в рамках Дней кино и музыки в ДНР в мае к нам приехал композитор Эдуард Артемьев, и это стало настоящим событием для нас, мы до последнего не верили, что он решится, согласится. После концерта, на котором наш оркестр исполнил его музыку к фильму «Сибирский цирюльник», Эдуард Николаевич был очень растроган, выйдя на сцену, не смог сдержать слёз. Трижды в Донецк приезжала греческая оперная певица Медея Ясониди. Был дирижёр Андрей Рейн. Дирижёр Андрей Огиевский – сейчас он работает над новой постановкой в Большом театре. Органистка Екатерина Огаркова из Владивостока. Шотландский пианист Питер Сейврайт. В начале сентября выступил немецкий дирижёр Фред Бутткевиц, сыгравший с Донецким оркестром симфонию № 9 Шуберта и Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Брамса. В декабре ждём аргентинского пианиста Мегеля Анхеля Шеббу…

«ЗАВТРА». И всё-таки список этот мал. Казалось бы - война, и Донбасс - первое место, куда надо ехать с концертом, поддержать страдающих людей. Но артистов, тем более известных – единицы!

Александр ПАРЕЦКИЙ. Возможно, кто-то боится санкций, а соответственно, и проблем с визами, выездами на гастроли в Америку, Европу. Кто-то может не ехать из соображений безопасности…

«ЗАВТРА». Первым, кто в своё время поддержал Донбасс, стал Иосиф Кобзон?

Александр ПАРЕЦКИЙ. Да, и сделал это тогда, когда эта поддержка нам больше всего требовалась! В первый раз он приехал в Донецк 26 октября 2014 года, и это было, как глоток воздуха. Представляете: обстрелы, гибель людей, нам кажется, мы брошены, никому не нужны. И вдруг - Кобзон. Сразу стало понятно: мы не одни, и всё будет хорошо. В последующие годы, вплоть до своей смерти, он посетил наш край не менее десяти раз. Давал концерты, причём всегда бесплатные, каждый из них длился не менее двух часов. Между выступлениями посещал больницы, школы, детсады, детские дома. Привозил медицинское оборудование, компьютеры, бытовую технику, музыкальные инструменты, мебель. Из Донецка сразу ехал в Луганск. При этом, надо понимать, что человек он был крайне занятой, почтенного возраста, имел страшный диагноз. Тем не менее неустанно совершал эти тяжёлые перелёты и переезды, и помогал, помогал, помогал! Сегодня никого невозможно представить на его месте. А ведь в той же Москве немало наших земляков, обладающих определёнными ресурсами, которые могли бы принять какое-то участие в жизни Донбасса. Но – нет…

«ЗАВТРА». Александр Александрович, в 2014-м вы стали первым министром культуры ДНР. До этого никаких административных постов не занимали, работали ведущим солистом в филармонии. А почему выбрали вас?

Александр ПАРЕЦКИЙ. Ситуация тогда у нас была очень непонятная и неоднозначная. Многие из тех, кто занимал какие-то посты в сфере культуры и не только, бросали свои места, открещивались от ДНР, уезжали. Большинство из тех, кто обладал какими-то регалиями и статусами, также не стремились принимать участие в создании официальных структур республики. Но люди-то были нужны. Я всегда чётко заявлял о своей гражданской позиции. Поэтому, когда меня спросили, причём, совершенно неожиданно для меня: «Готов ли занять должность?», - я согласился.

«ЗАВТРА». Министром культуры вы проработали почти год - с декабря 2014-го по ноябрь 2015-го. Что самое важное удалось сделать за этот период?

Александр ПАРЕЦКИЙ. Первое – мы удержали сеть. То есть все учреждения культуры: музеи, библиотеки, музыкальные школы, театры, – продолжили работать, несмотря на отсутствие зарплат, нестабильность, постоянные обстрелы (от обстрелов в ДНР в начале войны пострадало около 50 учреждений культуры, - С.П.). Мы старались вселить в людей надежду - потерпите, не уходите, всё наладится, продолжайте работать, сохраняйте фонды! И это удалось сделать. Второе – именно тогда мы начали налаживать активную связь с учреждениями культуры России. Сегодня эта связь уже выведена на официальный уровень и развивается в рамках интеграционной программы.

«ЗАВТРА». С какими трудностями приходится сегодня сталкиваться Донецкой филармонии?

Александр ПАРЕЦКИЙ. Устарелость материально-технической базы или же вовсе её отсутствие. Это главное. При этом мы понимаем, что поднимать вопросы, например, по модернизации того же концертного зала – не очень корректно. У жителей ДНР на повестке самые насущные вопросы - низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья. А мы тут о концертах, которые хочется проводить ещё лучше, ещё красивее…

«ЗАВТРА». На посту директора филармонии вы - четвёртый год. Чего самого значимого удалось добиться за это время?

Александр ПАРЕЦКИЙ. Филармония стала престижным местом работы. Дело в том, что до войны лучшие кадры стремились устроиться либо в муздраму, либо в театр оперы и балета. Зарплата по сравнению с ними у нас была значительно ниже. Но сейчас эта разница постепенно выравнивается, в том числе благодаря присвоению нам в 2015 году Александром Владимировичем Захарченко академического статуса. Второе, как я уже говорил - у нас увеличивается число коллективов и участников. Вместе с этим растёт количество программ. И, наконец, главное – значительно расширилась наша аудитория! У меня, как у бывшего рядового артиста, всегда была мечта – чтобы в филармонии появились аншлаговые концертные программы. До войны ведь рядовой была ситуация, когда играет симфонический оркестр, а в зале сидят всего 20 человек. И моя мечта сбылась – сегодня билеты перед концертом на многие программы купить невозможно. Это большое достижение.

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Отечественное образование не гарантирует квалификацию обладателей дипломов, написал в «особом мнении» к судебному решению судья Константин Арановский. Справедливы ли претензии судьи?

Судья Конституционного суда Константин Арановский в «особом мнении» по одному из решений КС раскритиковал систему высшего образования в России. Подробности приводит «Коммерсантъ».

Поводом для такого заявления стало дело воронежского предпринимателя Михаила Чайковского, от которого центр занятости требовал документы о заработке и квалификации. На прошлой неделе Конституционный суд подтвердил правоту истца: диплом для признания человека безработным не нужен. Если бы образовательные документы в России имели другую репутацию, то и решение КС могло быть иным, считает судья Арановский.

Часть претензий судьи КС справедлива, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

«Диплом дает сигнал о том, что освоена образовательная программа и, соответственно, присвоен уровень образования. С точки зрения квалификационных характеристик, все-таки квалификации должны соответствовать новым профстандартам, которые сейчас вводятся, разрабатываются. Но для того чтобы соответствовать, конечно, нужен еще и опыт работы. Мне не кажется, что справедливо предъявлять эти упреки. Есть и вузы, и программы, которые полностью соответствуют самым высоким современным требованиям, а выпускники находят работу и успешно профессионально развиваются. Есть и те вузы, качество которых не соответствует современным требованиям и вызовам. Но ко всей системе российского образования я отнести это не могу».

«Улучшения в образовании длятся лет тридцать, а доверия дипломам не прибавилось», — пишет судья. При этом, по его мнению, деньги от реформ можно было бы потратить на достойную зарплату преподавателям, которые сейчас больше администраторы и получают деньги «не за работу, а за хорошую статистику и отчетность, за соискание грантов и за рейтинги».

В «особом мнении» Константин Арановский критикует переход на болонскую систему бакалавриата и магистратуры, приводя в пример немецкие университеты, которые отказались от этого подхода. В то же время такая система позволяет подтверждать российские дипломы на Западе и учиться по актуальным специальностям, отмечает проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Сергей Мясоедов.

«Сейчас, пока студенты учатся, значительная часть профессий может просто исчезнуть, появляются новые профессии, поэтому образование становится короче, спрессованней. И образование должно позволять менять трек. Поэтому в ходе бакалавриата, который короче пятилетнего специалитета, люди берут основы работы сознания, как учиться в вузе, как работать над проектами, а потом через четыре года — в англо-саксонской системе через три года — они могут сменить профессию и пойти в магистратуру, которая будет идти по другому треку. Магистратура только у нас двухгодичная, тяжелая. Во всем мире сейчас быстрее всего растут программы по так называемой специализированной магистратуре. Это когда ребят, получивших бакалаврское образование, доводят до кондиции по конкретной профессии, например, работа с большими данными, работа на рынке блокчейн».

Несмотря на признание российских дипломов, найти работу на Западе может быть очень сложно, отмечает глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.

«Российские дипломы признаются во многих странах как дипломы, подтверждающие получение высшего образования. Другое дело, что на практике и во многих профессиях они не являются достаточными. Наиболее яркие примеры — это медицина, стоматология и ветеринарное дело. То есть если с формальной точки зрения в Европе российские дипломы признают, то уже с точки зрения работодателей, которым важна суть, а не формальная составляющая, они действительно уже меньше им доверяют. Хотя опять же зависит от работодателей. Те, кто работает в России и берет сотрудников тоже русскоязычных с российскими дипломами, вполне возможно, с большим доверием относятся и высоко ценят дипломы, скажем, МГИМО, МГУ или СПбГУ. Тут уже идет субъективная оценка ценностей этих дипломов, основанная на опыте и знаниях работодателей относительно этих дипломов».

Российские учебные заведения в мировом рейтинге вузов QS Graduate Employability по трудоустройству выпускников находятся за пределами первой сотни. Так, 101-е место занимает МГУ, с большим отрывом от него идут Санкт-Петербургский государственный университет и МГИМО. Возглавляют же образовательный рейтинг американские учреждения — Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Тренд — распродажа! От чего предпринимателя может спасти экспорт?

Это текст для тех, кто хочет заработать честным бизнесом, для тех, кто остается здесь, в России (по крайней мере, пока), для тех, кто не имеет доступа к административной ренте и просто вынужден ежедневно задумываться над смыслом и эффективностью своих предпринимательских усилий

«Всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство». Николай Бухарин говорил это, разъясняя политику НЭПа, в 1925 году. Тогда это был тренд. А что сегодня должно быть трендом? Наш сегодняшний разговор — попытка дать один из возможных ответов на этот вопрос.

Экспорт! Это очевидный ответ. Именно экспорт спасает предпринимателя от рисков волатильности рублевой доходности, переводит его в более почетный и полезный статус — владельца валюты. Но очевидность ответа, к сожалению, не предполагает легкой реализации выигрышной стратегии.

Для начала давайте посмотрим на статистику. Данные за прошедший 2018 год. Всего Россия экспортировала на 452 млрд долларов, из них топливно-энергетические товары составили 64%, металлы и изделия из них — около 10%, химия — 6% и… машины и оборудование — 6,5%! Не думаю, что кого-то удивили эти данные. Отлично известно, что наша страна — это, по сути, сырьевой придаток более развитых экономик.

Для сопоставления я решил использовать данные по экспорту КНР. Мы так привыкли сравнивать себя с США, Германией, Японией, признавая эти страны технологическими лидерами, что любопытно взглянуть на то, как мы выглядим по сравнению с гигантом, способным производить только дешевый ширпотреб. По крайней мере, именно таков стереотип по отношению к Китаю и его промышленности. Уверен, что приведу цифры, которые удивят существенную часть слушателей. Данные использовал за 2017 год. Я надеюсь, что читатель простит этот разнобой в датах. На мой взгляд, он не лишает данные достоверности для качественного анализа.

Итак, 95% экспорта КНР — это готовая промышленная продукция и только 5% — первичная переработка. Но самое интересное, что китайцы продали только лишь высокотехнологической продукции больше, чем весь российский экспорт. 504 млрд долларов продукции с большой добавленной стоимостью против 452 млрд всего (в первую очередь сырьевого) экспорта у нас. При этом мы сырой нефти продали на 129 млрд долларов, а китайцы на большую сумму ответили экспортом средств электронной связи и электронно-вычислительной техники. Неплохо? Согласитесь, что после этого уже нет смысла приводить статистику США.

Вывод прост — мы мало того, что экспортируем сырье, так и масштабы этого экспорта относительно не велики. К моему огромному сожалению, место России в мировой табели рангов далеко от вершины. При этом следует понимать, что мы не только слабый экспортный игрок, у нас в целом экономическая машина хилая. Как граждане страны мы рады были бы гордиться ее успехами, но статистика упрямо рисует картину скорее грустную, чем торжественную.

Я не противник сырьевого экспорта — я его искренний поклонник. Просто, к сожалению, он ограничен в силу своего природного происхождения, а хочется счастья для большого количества предпринимателей, их семей и работников их предприятий.

Мы смотрели картинку по стране в целом, но ведь решения о том, что и для какого рынка производить, принимает конкретный предприниматель. Именно для него и таких, как он я подготовил нашу программу. И слабость экономики страны — это не повод отказаться от собственных усилий или заранее ощущать себя беспомощным. Хотя, конечно, слабость страны приводит к целому набору последствий, снижающих эффективность деятельности предпринимателей.

Честно признаемся, что идеально — это пойти уже хорошо проторенной дорожкой нефтегазового экспорта. Хорошо, но маловероятно. Эти ниши достаточно освоены, в них находятся сильные игроки, которые «разобрали» основные активы, и шансы потеснить их или существенно увеличить объем производства пренебрежимо малы. Поэтому нашему предпринимателю придется искать новые экспортные идеи, осваивать новые территории и продуктовые линейки. Только так можно примкнуть к гордому племени экспортеров.

Что может (в идеале — должно) помочь ему в этой работе? Я по умолчанию предполагаю, что речь идет не о школьнике, а о действующем предпринимателе, который успешно плавает в волнах российского бизнеса, но еще не имеет опыта экспортных поставок. Поэтому и перечень факторов подобран с учетом этой особенности.

Как минимум нужна идея товара, соотношение цена/качество которого сделает его интересным для иностранных покупателей, а они затем проголосуют своим долларом, юанем или тугриком.

По-хорошему, должно быть некое производство, делающее продукцию для внутрироссийского потребления.

Нужна маркетинговая информация, позволяющая определить, с какой именно продукцией и на какой рынок выходить.

Необходим персонал, начиная от производственного (способного обеспечить качество не хуже иностранных аналогов), заканчивая специалистами по сбыту и финансистами (способными проводить внешнеэкономические сделки, понимающими поведение иностранных контрагентов и правила соответствующих сделок).

В идеале необходимы институты государственной поддержки экспорта (страховые агентства, специализированные банки).

Не помешает и поддержка в стране, где предполагается организация сбыта (это могут быть как российские структуры типа торгпредств, так и местные консалтинговые организации).

Напомню, мы обсуждаем способы превращения российского предпринимателя в экспортера. Наша цель — это найти что угодно для продажи за валюту, лишь бы минимизировать российские ножницы — зарабатываем рубли, а тратим по факту доллары. Я настаиваю именно на таком описании, потому что, если в магазине мы тратим рубли, то большая часть приобретаемого товара — импорт. И цена на него с небольшой задержкой по времени будет повышаться вслед за курсом доллара (но, к сожалению, не будет снижаться в случае его локального ослабления относительно рубля). По крайней мере, это соответствует потребительской модели слушателя.

Именно поэтому даже для небольшого предприятия так важно научиться экспортировать хотя бы часть своей продукции. Есть и еще одна причина. Столкнувшись с реальной конкуренцией, российский предприниматель просто вынужден будет получить новый жизненный опыт, пересмотрит свои технологические процессы, возможности производимой продукции. В этом смысле работа на внешнем рынке может весьма позитивно сказаться и на внутреннем.

А теперь вернемся к факторам успеха. Как только мы отходим от темы биржевых однородных товаров (типа сырья), то понимаем, что при умении делать товар достаточно дешевым, любая позиция может потенциально быть продана на экспорт. Отсюда вывод: девальвация национальной валюты дала некоторый шанс большому количеству игроков. Но этот шанс имеет свои ограничения: со временем себестоимость будет расти, съедая это преимущество; существенная часть сырья или оборудования, в свою очередь, импортируется, поэтому тоже выросла в цене; для расширения производства нужны деньги, а кредиты дороги и малодоступны. Тем не менее некие возможности появились, и надо успеть их использовать.

Идеи экспортных товаров

При некоторой предпринимательской жилке едва ли не любой товар имеет экспортный потенциал. У вас сеть парикмахерских? Отлично, собирайте остриженные волосы и продавайте на экспорт. Конкуренция с условными азиатскими поставщиками? Не проблема — собирайте волосы блондинок, у азиатов таких нет.

Я специально выбрал заведомо пародийный пример, чтобы продемонстрировать очень серьезную мысль: существуют условия, при которых практически любой товар имеет тот или иной потенциал продаж за границу. Просто предпринимателю нужно включить мозги и под другим углом зрения посмотреть на свое собственное производство.

Однако новый взгляд на собственное производство предполагает и анализ того, что на нем можно поменять с минимальными финансовыми и временными затратами, так, чтобы появился новый товар. Плюс не надо забывать о производственной кооперации. Можно не тратить деньги на собственное новое оборудование, когда оно есть у соседа. Плюс никто не отменял и лизинг.

Теперь о маркетинге. Обычно толковые предприниматели весьма неплохо знают своих конкурентов, их сильные и слабые стороны, их рынки сбыта и так далее. Благодаря интернету поиск информации чрезвычайно облегчился. Можно не только локализовать потенциальных покупателей, но и провести все предварительные стадии согласования сделки.

Думаю, что существенную пользу предпринимателю могут принести контакты с торговыми представительствами интересующих стран в России. Они могут предоставить как общую информацию по стране, так и помочь с подбором конкретного покупателя. Здесь все зависит от вас, вашей настойчивости и умений находить с людьми общий язык (впрочем, этот набор свойств полезен не только при выходе на внешний рынок).

Персонал

Очень тяжелая тема. И с производственным нет благополучия, и с качественным офисным проблема. Понятно, что ее более-менее умеют решать огромные корпорации. А вот для небольшого предприятия это настоящее горе. Где взять юриста с подтвержденным качественным опытом проведения международных сделок? Трейдера, хорошо знающего игроков и правила игры? Специалистов по работе с таможней? Финансистов, умеющих правильно работать с аккредитивами? И список можно продолжать.

Все эти специалисты недешевы, а главное, работодатель, который еще не работал на внешнем рынке, не может эффективно проверить компетентность своих работников. В качестве совета — в больших банках, которые обслуживают международные сделки, как правило, есть нужные специалисты, которые могут хотя бы отчасти компенсировать отсутствующие знания предпринимателя. Ну и, в конце концов, надо побегать по знакомым и послушать их рекомендации.

Государственная поддержка

В России сейчас есть институты, созданные по образцу давно и успешно себя зарекомендовавших структур типа немецкого страховщика Euler Hermes или американского Ex-Im Bank. В нашем случае речь идет о структурах группы Внешэкономбанка, куда входят «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», лизинговая компания «ВЭБ-лизинг» и Росэксимбанк. То есть все как у людей — и страховка, и гарантии, и лизинг.

Если честно, у меня нет информации по успешному взаимодействию этих структур со средними, а уж тем более малыми предприятиями. Обычно такого сорта госструктуры заточены на взаимодействие с большими корпорациями. При этом они достаточно молоды, правила игры меняются. Допускаю, что при некоторой настойчивости предприниматель сможет извлечь какую-либо пользу из работы с этими структурами. Не дадут экспортное финансирование, так застрахуют. Не получится застраховать сделку, так помогут с информацией.

Предприниматель и экспортные поставки

Поддержка в стране покупателя. Рад был бы ошибаться, но, по моему личному опыту, самое бессмысленное, что государство содержит за свой счет, — это штат торгпредств. Удивительно читать, насколько эффективны они были в 30-е годы, когда самым активным образом участвовали в закупке технологий и оборудования. Сейчас это странное прибежище чиновников от дипломатии, которые ни политическими вопросами не занимаются (ибо не их тема), ни в экономике и бизнесе страны пребывания ничего не понимают. Наверное, часть из них — это кадровые разведчики, они чем-то другим занимаются. Но не все же! Я уверен, что есть исключения. Но в целом торгпредство Российской Федерации — это не самый полезный контакт для предпринимателя. Видимо, они так привыкли считать себя государевыми людьми, что пропустили момент появления частного бизнеса, который создает рабочие места, платит налоги, нуждается в квалифицированной помощи для своей экспансии.

Локальные консультанты или местные подразделения международных консалтинговых компаний в этом смысле могут быть гораздо более полезны. Они стоят денег, но при четко поставленной задаче могут достаточно оперативно помочь с анализом местного рынка, ранжированием игроков, объяснением налоговой и банковской ситуации. При всей неидеальности консультантов они могут предохранить вас от существенных ошибок. Что на старте особенно важно.

А в завершение отмечу некоторые вещи. Двигаться лучше поэтапно — научитесь для начала продавать свою продукцию международным трейдерским компаниям в России, а потом постепенно сами выходите на конечных покупателей. Больше прибыли — больше риска, поэтому не торопитесь перепрыгивать через ступеньки. Лучше потратить деньги на подготовку сделки (маркетинг, командировки, юристы и финансисты) и ее не провести, чем сэкономить эти затраты и потерять партию товаров.

Игорь Сулькис