Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По итогам поездки в Европу Си Цзиньпин рассчитывает на заключение целого ряда соглашений

Алексей Маслов - о том, зачем председатель КНР едет в Европу

Председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит Францию, Венгрию и Сербию. Его выбор понятен. Во время прошлогоднего визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай стороны договорились о развитии именно научно-технического сотрудничества. После этого французские компании начали активную работу с КНР. В отличие, к примеру, от американцев французы не уводят бизнес из Поднебесной. Напротив, они пытаются его нарастить. Речь идет о технологиях, образовании, инфраструктуре и т.д. Более того, судя по всему, Макрон в ближайшее время собирается привезти в Китай новую группу французских компаний.

Что касается Венгрии и Сербии, здесь другая история. Во-первых, вокруг сербского Белграда строится большая дорога при китайских инвестициях. Известно, что Сербия готова принимать китайские инвестиции и активно участвовать в проекте "Один пояс - один путь". В свою очередь Венгрия - одна из немногих восточноевропейских стран, которая продолжает придерживаться концепции "17 плюс 1", хотя сам по себе формат практически развалился. Многие участвующие в нем государства объявили о прекращении взаимодействия с КНР.

Во-вторых, есть еще один важный момент. Венгрия и Сербия в целом разделяют позицию Китая по украинскому конфликту. Судя по всему, в преддверии саммита в Швейцарии по мирному урегулированию конфликта на Украине Си Цзиньпин хочет обсудить с партнерами вопросы, связанные с формированием некоего альтернативного мнения, которого придерживается не только Китай, но и целый ряд других стран.

Добавлю, что все это происходит на фоне резкого, усиливающегося антикитайского тренда в США, несмотря на состоявшийся в конце апреля относительно нейтральный визит в Китай американского госсекретаря Энтони Блинкена. По последним данным, опубликованным буквально на днях, число негативно относящихся к Китаю американцев составляет 81 процент. А доля тех, кто позитивно настроен к КНР, 16 процентов.

Причем этот разлет начал формироваться в 2017 году, когда соотношение составляло почти 50 на 50. То есть США психологически являются антитезой Китая. Поэтому для КНР на нынешнем этапе важно искать новые позиции в других странах.

При этом в Евросоюзе менее выражен антикитайский тренд. Существуют страны, в которых отрицательно относятся к КНР. Например, это государства Балтии, ряд представителей Восточной Европы - Румыния, Польша, Чехия, которые идеологически не переносят Пекин. Но есть и страны, абсолютно нейтрально относящиеся к Китаю и заинтересованные в расширении с ним сотрудничества. В основном это страны Средиземноморья - Португалия, Испания, Греция. Остальной спектр довольно широкий. Некоторые зарубежные СМИ пишут, что председатель Китая Си Цзиньпин летит в Европу, чтобы вбить клин между США и ЕС. Думаю, что это не так.

Союз США и Европы - не экономический, а в первую очередь идеологический и ценностный. И пока Китай не предлагает ничего такого, что может этот союз разрушить. Тем не менее, как мне видится, диалог Си Цзиньпина с руководителями Франции, Венгрии и Сербии будет носить не только экономический, но и политический характер. Потому что Китай вообще не разделяет эти сферы. Позиция Пекина заключается в том, что экономика должна автоматически нормализовать политику.

Китай сегодня по-прежнему очень заинтересован в европейских технологиях. И самое главное, что в принципе китайская сторона планировала свое технологическое развитие исключительно как развитие, связанное с использованием западных технологий. И это в Китае считают абсолютно нормальным. Уход с китайского рынка американских компаний, части немецких и британских корпораций, конечно же, нанес удар по развитию целого ряда технологических проектов Поднебесной.

Вместе с тем в Европе продолжаются попытки ограничивать Китай по различным направлениям. Так, ЕС может присоединиться к блокировке сервиса TikTok. Очевидно, что целый ряд китайских технологических компаний испытывает ограничения в Европе, но при этом в существенно в меньших масштабах, чем в США. Но сам по себе Евросоюз довольно негативно настроен по отношению к КНР.

Пекин может противопоставить этому интересные экономические предложения и гарантии того, что КНР не станет угрожать западным компаниям. Потому что китайцев в Европе обвиняют прежде всего в этом. Китай активно дотирует свои частные компании за счет государственного капитала. Европейцы требуют, чтобы Китай прекратил осуществлять дотации. Формально это сделать нельзя, потому что так устроена китайская экономика. Но Китай наверняка может показать, что он готов рассматривать, например, какие-то ограничительные меры или повышенные тарифы для того, чтобы уравнять свои шансы с западными компаниями.

По итогам своей поездки в Европу Си Цзиньпин, вероятно, рассчитывает на заключение целого ряда соглашений, потому что с ним едет целый пул китайских компаний. Помимо этого в КНР будут считать визит успешным, если удастся получить от европейцев гарантии того, что китайский капитал не будет в дальнейшем блокироваться в Европе. И конечно, готовность представителей ЕС расширить инвестиции в Китай, прежде всего в области технологий. Пекин нуждается не в деньгах, а в технологическом инвестировании, которое тоже может измеряться деньгами. Ну, и наверное, чего Си Цзиньпин хочет добиться в политическом плане, это поддержки своей позиции по украинскому вопросу.

Подготовил Александр Ленин

Хроника СВО: На Донбассе освобождено село Бердычи

Иван Петров

Российские военные продолжают оттеснять противника с территории Донбасса и других новых российских регионов. В последнее время практически ежедневно наши бойцы освобождают новые населенные пункты. Так произошло и в минувшие сутки. "Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике", - говорится в свежей сводке Минобороны России о ходе спецоперации.

"Освобождение села Бердычи под Авдеевкой - это явное расширение Очеретинского выступа. Эта победа позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску - главному хабу противника", - сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, добавив, что взятие Бердычей также усложнит логистику для оставшихся там украинских войск.

В минувшие сутки противник на Донбассе пытался контратаковать, чтобы отвлечь наши силы. Так, сразу 10 контратак украинских штурмовых групп наши бойцы отбили в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово (все в ДНР).

В итоге же украинская армия только на этом направлении за сутки потеряла до 380 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 8 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "PzH 2000" производства ФРГ и американскую 155-мм буксируемую гаубицу.

Не менее интенсивные бои, судя по потерям, которые понесли ВСУ, вели и подразделения "Южной" группировки российских войск. Согласно сводке, они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наемников "Иностранного легиона", а также шести бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны. Это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка (все в ДНР).

Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк и 4 автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы на этом же направлении были поражены три гаубицы, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки также улучшили положение по переднему краю. Они задействованы в Харьковской области. Бои прошли в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая и Купянск.

Противник на этом направлении потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки, в том числе Krab польского производства, и 5 гаубиц.

Еще до 100 украинских военнослужащих больше не смогут выполнять приказы киевского режима, благодаря действиям подразделений российской группировки войск "Восток". Они же отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР) и уничтожили три американские гаубицы.

Подразделения группировки российских войск "Днепр", задействованные в Запорожской и Херсонской областях, уничтожили до 30 военнослужащих, две машины и орудие М119 производства США.

Кроме того, наши морские пехотинцы ликвидировали диверсионную группу ВСУ. "В ходе зачистки одного из островов в дельте реки Днепр морпехи Северного флота уничтожили до 10 военнослужащих диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Остров полностью взят под контроль российскими подразделениями, оборудованы замаскированные огневые точки и наблюдательные посты", - рассказали военные.

В общей сложности, согласно данным минобороны, суточные потери украинских военных составили до 930 человек.

Свои заслуги у авиации, ракетных войск и артиллерии. За сутки их усилиями уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. А также живая сила и техника ВСУ в 117 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток в зоне СВО сбили 25 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также три реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS и "Ураган".

«Газпром» купил 27,5% «Сахалинской энергии» за 95 млрд рублей

«Газпром» купил долю Shell в российском операторе проекта «Сахалин-2»

«Газпром» стал владельцем 27,5% в ООО «Сахалинская энергия», приобретя долю отказавшейся Shell.

Сделка, сумма которой составила 94,8 млрд руб., проведена по распоряжению правительства РФ от 23 марта 2024 года. Сейчас «Газпром» проводит оценку влияния этого приобретения на финансовые показатели группы.

Напомним, что указом президента РФ в 2022 году было решено сменить оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy с Бермудов на российскую структуру ООО «Сахалинская энергия». Партнеры из Японии Mitsubishi и Mitsui приняли решение оставить свою долю в СРП-проекте, а вот Shell, которой принадлежало 27,5% отказалась от участия в новой структуре, и ее доля должна была быть продана новому владельцу. Пакетом интересовался НОВАТЭК, но сделка так и не была закрыта.

В итоге «Газпром», которому и так принадлежали 50%+1 акция в проекте, стал покупателем доли Shell в 27,5%-1 акция. У Mitsubishi 10% в проекте, у Mitsui — 12,5%. Японские компании от газа с «Сахалина-2» не отказываются, по подсчетам, российский СПГ (не только сахалинский) удовлетворяет около 9% потребностей Японии в голубом топливе. Япония даже сумела вывести проект из-под санкций G7.

В Германии умирает автотранспорт на метане

В Германии больше не покупают автомобили на газомоторном топливе - газа-то нет

Спрос на автомобили на КПГ постоянно падает, газовых автозаправок не хватает

В ФРГ, по статистике, работает 77 тыс. автомобилей, которые используют в качестве топлива компримированный природный газ. Но неизвестно, сколько из них на ходу.

Спрос на авто, работающем на сжатом метане (КПГ), постоянно падает. Новый транспорт с метановыми топливными установками уже не покупается, резко сократилось и количество АЗС, заправляющих газом. Поэтому поездки на таком транспорте осложняются отсутствием инфраструктуры. Иногда владельцам таких авто приходится совершать длительные марш-броски до ближайшей заправочной станции.

Стоит отметить, что и массового перевода автотранспорта на СПГ также не происходит. Хотя еще несколько лет назад эту топливную технологию всячески рекламировали, и прочили ей большое будущее.

Напомним, после частичного ухода с европейского рынка российского трубопроводного газа (особенно после взрыва «Северного потока» в сентябре 2022 года) в Германии резко усилился энергокризис, который начался в 2021 году. В результате промышленное производство упало, экономический рост по итогам 2023 года - десятые доли процента, а энергоемкие и использующие газ как сырье производства, в частности химические, «переезжают» в другие страны. Германия, конечно, изо всех сил строит СПГ-терминалы, пока плавучие, но все-таки видно, что газ в стране только для энергетики (АЭС-то позакрывали), а уж транспорт на газомоторном топливо идет по остаточному принципу.

Польша готова оказать содействие Киеву в возвращении на Украину мужчин

Иван Петров

Максим Бардин, политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия":

- Заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что его страна готова оказать содействие Киеву в проведении мобилизации и в возвращении на Украину мужчин призывного возраста, конечно, обратило на себя внимание. Дело в том, что дальнейшая мобилизация и пополнение рядов ВСУ - одно из главных условий Запада, а точнее, Вашингтона, по предоставлению финансовой и военной помощи киевскому режиму.

Не будет мобилизации - не будет финансов и оружия. Причем финансы имеют первостепенное значение. Вооружения у ВСУ и так много. Зеленский вынужден хотя бы имитировать мобилизацию. Но объем мобилизационного ресурса на Украине уже не может соответствовать указаниям США, которые настаивают на дальнейшей эскалации конфликта.

Поэтому рано или поздно Киев должен был серьезно взяться за украинских мигрантов, пребывающих на территории Западной и Восточной Европы. По разным оценкам на континенте в настоящее время находится около 700 тысяч граждан Украины - мужчин призывного возраста.

Эффективных механизмов возвращения беженцев и переселенцев у Украины нет. Киев докладывает об этом Вашингтону. Белый дом в этой связи начинает давить на европейские государства - Чехию, Польшу, Австрию, Германию, Италию и Нидерланды.

Соединенные Штаты требуют от стран ЕС, чтобы они подключались к мобилизации украинцев. Европейские страны делают это очень неохотно. Никому не хочется прослыть на весь мир "главным европейским жандармом". Польша держалась долго и всячески уклонялась от вопроса мобилизации украинцев. Однако многолетнюю беспрецедентную помощь Вашингтона и Брюсселя пора отрабатывать. Варшаву в этом вопросе все-таки додавят. Польша граничит с Украиной, поэтому спрос с нее будет больше, чем с Германии или Австрии.

Четких мобилизационных правил и механизмов у Польши пока нет, но техническая сторона вопроса при желании быстро решается. О чем говорит польский военачальник? Он "не исключает возможность содействия Варшавы в перевозке этой категории граждан Украины из Польши на родину в случае соответствующего обращения из Киева". В настоящий момент такие заявления воспринимаются, конечно, очень своеобразно. Но общественное мнение уже начинают приучать к будущим мобилизационным процессам.

В этой ситуации Владислав Косиняк-Камыш - это спикер, декларативный рупор, который говорит об указании Вашингтона и предупреждает как собственное население, так и пребывающих в стране украинцев о том, что вскоре Польша может перейти к радикальным действиям по вопросу содействия в мобилизации граждан Украины.

Александр Ходаковский, замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР:

- Россия оперирует сегодня примерно той же численностью армии, которую содержала и в мирное время. Баланс постоянно поддерживается в районе фиксированного количества. Даже если я и ошибаюсь, то не критично. Украина же взвалила на себя ношу, явно подрывающую ее жизненные силы. Постоянный надрыв уже привел потенциал Украины к отрицательным значениям, и без "искусственной вентиляции легких" больной выжить не в состоянии.

Верно ли это только для периода войны? Беда Украины в том, что жизненная основа ее существования уже подверглась такой атаке, что даже прекращение войны не спасет страну от неизбежной стагнации с закономерным итогом. И в домайданные времена Украина жила только за счет кредитов МВФ - вечно просящая, вечно в долгах. Даже не владея цифрами, но понимая тенденции, смело можно заявлять о невозможности самовоспроизводства.

Украина, очевидно, подошла к положению Финляндии во время советско-финской войны. Кстати, сам ход той войны чем-то напоминает течение нынешней: финны были местами успешны, мы брали ресурсным превосходством, которое и оказалось в итоге решающим. Действительно, финны вскоре начали понимать, что еще немного героической войны - и нация не будет способна к восстановлению. У финнов хватило здравого смысла осознать это. У Украины же, видимо, включились механизмы на самоликвидацию.

На Поклонной горе открылась выставка трофейного вооружения

Иван Петров

В среду, 1 мая, на Поклонной горе открылась весьма необычная выставка. Прямо под открытым небом, возле Музея Победы, выстроились бронированные машины иностранных образцов.

"На открытой площадке представлено более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Турции, Австралии, ЮАР, а также Украины", - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что трофеи были захвачены в том числе в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка в Запорожской области. На этом направлении ВСУ ранее скопили основные силы для своего контрнаступления, которое завершилось полным провалом.

Другие трофеи привезены из района Авдеевки в ДНР. После освобождения этого населенного пункта российские военные развивают там сейчас активные наступательные действия, враг же несет серьезные потери.

Посетители выставки, в частности, увидят американский танк Abrams, немецкий Leopard-2, французский АМХ-10RC. Среди боевых машин пехоты (БМП) на выставке представлены Marder немецкого производства, американская Bradley, шведская СV90. Также ранее нашими бойцами в зоне СВО были "затрофеены" американский бронетранспортер М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777 (все - производства США). Кроме того, на уличном показе - бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британская бронемашина Mastiff, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1. Есть среди трофеев и украинская бронетехника, так можно будет ознакомиться с боевой машиной поддержки танков "Азовец"и другими образцами автобронетанковой техники ВСУ.

Буквально перед открытием на выставочную экспозицию доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США. Оба образца были захвачены как раз при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении. Основным предназначением штурмовой инженерной машины M1150 Assault Breacher Vehicle, также выполненной на базе танка M1 Abrams, является проделывание проходов в минных полях. Кстати, на днях стало известно, что ВСУ отвели все танки Abrams с передовой из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками.

Совокупная стоимость образцов военной техники, представленной на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, достигает нескольких миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Центрального музея Вооруженных сил Андрея Любчикова, сообщает ТАСС.

В то же время в выставочных шатрах представлены образцы стрелкового и инженерного вооружения армий иностранных государств, входящих в НАТО. Там же можно осмотреть беспилотники, средства связи и снаряжение украинских неонацистов.

Выставка разделена на несколько тематических зон, каждая из них сопровождается информационными стендами о странах - производителях вооружения и бронетехники, тактико-технических характеристиках трофеев, а также об обстоятельствах, при которых российские бойцы отбили у противника иностранные "стволы".

Часы работы выставки с 10.00 до 20.00. Она продлится в течение месяца.

Сергей Шойгу призвал страны ШОС противостоять диктату Запада

Иван Петров

У России никогда не было планов нападать на страны НАТО. Об этом в конце прошлой недели на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. В ходе военной спецоперации мы просто защищаем интересы своих людей на наших исторических территориях", - сказал он.

Военачальник подчеркнул, что Россия всегда прилагала "максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире".

В то же время у границ России, по словам Сергея Шойгу, "вплотную встали войска Североатлантического альянса", и они создают дополнительные угрозы военной безопасности.

"Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса", - сказал министр.

"После распада СССР продолжается расширение Североатлантического альянса на восток, хотя в 90-х годах нам обещали, что этого не будет. Но прошло шесть волн расширения НАТО", - подчеркнул Шойгу.

Российский министр заявил, что разделяет прозвучавшие от коллег в Астане оценки о том, что международная обстановка "остается сложной и имеет тенденцию к обострению". "Растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов. Главным образом это происходит из-за стремления США и их союзников любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам", - пояснил он.

"Необходимо обеспечить устойчивость организации к попыткам подрыва ее сплоченности, провоцированию извне "цветных революций" и кризисов. Нужно совместно противостоять стремлению наших недругов разрушить сложившиеся многолетние связи между странами ШОС, обеспечить оптимальный учет национальных интересов каждого государства-члена и продолжить курс на дальнейшее сближение", - сказал глава российского военного ведомства.

"В этом контексте, - продолжил он, - представляется логичным поступательное объединение потенциала организации с возможностями других международных структур на континенте, работающих в области безопасности. Основной упор нужно сделать на развитие контактов по военной линии между ШОС и ОДКБ".

Другой задачей Сергей Шойгу назвал укрепление роли ШОС как "одной из опор новой многополярной международной системы, а также образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении".

В этой связи особое значение приобретают совместные мероприятия. "Нужно расширять географию и тематику совместных учений, усиливать их информационное освещение и совершенствовать выучку привлекаемых к ним формирований. Готовы в ходе этих мероприятий делиться опытом и передовыми способами ведения боевых действий", - предложил министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства напомнил еще раз, что конфликт на Украине порожден Вашингтоном. "США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине", - сказал он.

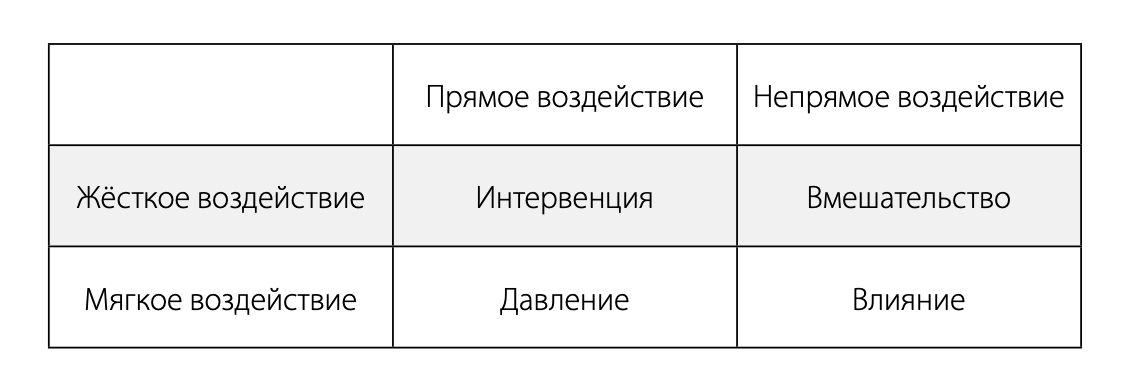

"Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей. Кроме того, можно привести много примеров вмешательства США в дела суверенных государств, в том числе со сменой неугодных им режимов. Это Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия", - сказал российский военачальник.

"В качестве инструментов влияния, - продолжил Сергей Шойгу, - широко используются финансовые, политико-дипломатические, а в отдельных случаях и силовые методы". "Применяется многократно отработанный прием - разжигание и поддержание очагов нестабильности в различных регионах мира, генерация угроз безопасности с одновременным предложением военной помощи по их нейтрализации", - констатировал министр обороны РФ.

Некоторые эксперты предрекают "революцию зарплат" в России. К чему готовиться?

Георгий Бовт - о "революции зарплат" в России

Термин, появившийся в докладе Центра макроэкономического анализа и прогноза, интригует. И порождает соответствующие ожидания. Эксперты считают, что вернувшиеся после СВО к мирной жизни мобилизованные и контрактники уже не согласятся на прежние зарплаты в 30-60 тысяч, тем более меньше. Ведь сейчас они получают от 200 тыс. Это будут люди уже с другой жизненной ориентацией и пониманием собственной ценности. Это и вынудит, следует вывод, работодателей повышать оплату труда.

Резон в таких рассуждениях есть. Уже сейчас нехватка рабочих рук как по причинам демографическим, из-за которых численность работоспособного населения падает аж с начала века, так и по причинам мобилизации или релокации некоторых работников или их перехода в оборонную промышленность, где на фоне крупных заказов заработки резко выросли, толкает работодателей заманивать кадры в том числе повышенными окладами или какими-то льготами, которые тоже чего-то стоят. Сказывается и уменьшение притока иностранной рабочей силы, в том числе из-за девальвации рубля. Все это уже привело к рекордно низкой безработице, а низкая безработица (это один из законов капитализма) толкает оплату труда имеющих работу вверх.

По итогам 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,8% (самый высокий прирост с 2018 года), при этом их рост опередил общую экономическую динамику, ведь реальный ВВП вырос лишь на 3,6%. Реальные доходы населения увеличились на 5,4%, а потребление товаров и услуг - на 5,9%. Однако рост зарплат нельзя считать равномерным: где-то водителям большегрузов и впрямь предлагают от 200 тыс. Но вот недавно в Думе сетовали, что, мол, выпускники "Бауманки" идут работать курьерами, ориентируясь на все те же 200 тыс. руб. и более, тогда как зарплата хорошего инженера в среднем составляет 110-120 тыс. и она отнюдь не привлекает пахать-учиться пять-шесть лет.

В то же время представители реального производства признаются, что в последнее время вынуждены были повысить зарплату на 25-30%. И квалифицированные рабочие сейчас могут уверенно рассчитывать (в разных регионах по-разному, конечно) на 60-100 тыс. или даже больше. Это все же не 200 тыс. Ну так они и не рискуют жизнью каждый день, у них на рабочем месте не стреляют, они живут дома со своими семьями. Риски другие. Что касается роста зарплат на 25-30% по отдельным наиболее востребованным направлениям, то это вполне сопоставимо с так называемой "ожидаемой инфляцией" за последние два года.

Почему все-таки не стоит рассчитывать на кратный рост реальных зарплат? Прежде всего, потому что никакая экономика не вынесет длительного роста оплаты труда, опережающего рост производительности труда. Которая у нас растет очень медленно, в разы отставая от развитых экономик. И тут первая угроза - это рост инфляции, которая съест повышенные номинально зарплаты, если они "не бьются" рентабельностью производства. Инфляция придет в каждый магазин и отразится на ценах.

У работодателей есть и другой ответ на рост запросов по зарплатам - оптимизация и автоматизация. Дешевый труд дестимулирует автоматизацию, а дорогой - как раз наоборот. Но автоматизация требует и более высокой квалификации кадров, они не могут быть "дешевыми". Придется вкладываться в их переобучение, а вложившись - ими дорожить. Так что повышать оплату труда все равно придется. Также повышение оплаты труда будет стимулировать развитие потребительского рынка.

"Дешевый труд" - давняя болезнь отечественной экономики еще с советских времен. Эта "ловушка" отражена в известной шутке: "Вы делаете вид, что нам платите, мы делам вид, что работаем". Однако развитая экономика не может опираться на дешевую рабочую силу и, соответственно, вечно угнетенный потребительский рынок и сферу услуг. Доля оплаты труда в ВВП должна быть выше, и разговоры об этом идут давно. На самом деле, российские работодатели сильно недоплачивают персоналу. В том числе по причинам несправедливого разрыва в оплате между топ-менеджментом и рядовым составом, неэффективности производства и больших потерь, низкой мобильности рабочей силы, а до недавних пор - ограниченным предложением работы во многих регионах (Россия отличается неравномерным региональным развитием), прежде всего - депрессивных. Не случайно именно оттуда пошел наибольший поток контрактников на СВО.

Президент Владимир Путин недавно также говорил о необходимости увеличения доли оплаты труда в ВВП до 2030 года. По его словам, в 2023 году она составила 40,7%. На самом деле, если приплюсовать еще и трансферты на соцзащиту, то по данным ООН, доля рабочей силы в ВВП РФ даже чуть превышает 53%. Однако это все равно мало по сравнению с развитыми странами, где она превышает 60% (наибольшая в Швейцарии - 68%, в Канаде 63%, в Германии и Нидерландах почти 64%, в США 61%). Теперь можно ожидать роста этой доли и в России, причем, хотелось бы надеяться, на фоне более справедливого распределения доходов после "донастройки" налоговой системы.

В одночасье это не произойдет, хотя эволюция зарплат - но не революция - неуклонно будет проходить именно в этом направлении. Фактор СВО при этом не стоит преувеличивать. Все же речь не идет о возвращении на рынок труда миллионов людей, скорее нескольких сотен тысяч. При том что в 2022 году в таких областях, которые можно отнести к производственным (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, энергоснабжение, строительство, транспортировка и хранение), было занято почти 29 млн человек. Хотя уровень оплаты участникам СВО, конечно, будет служить определенным "ценовым ориентиром" на рынке труда еще долго. Однако при росте ВВП в 2-3%, как прогнозируется на ближайшие годы, нереалистично ожидать кратного роста реальных (а не раздутых инфляцией) размеров оплаты труда. Эволюция зарплат должна сопровождаться технологическим прорывом, созданием современных новых производств, целых новых отраслей, миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Тогда это станет именно революцией. Но это уже другая история.

Георгий Бовт

политолог

Официальный представитель Пентагона заявил: США не видели никаких признаков ядерной активности в Иране

Соединенные Штаты не видели никаких доказательств того, что Иран работает над программой создания ядерного оружия, заявил во вторник первый заместитель помощника министра обороны по космической политике Випин Наранг.

"Иран не принимал решения о строительстве объекта по производству ядерного оружия. Политика администрации заключается в том, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие. Мы очень, очень внимательно следим за деятельностью по обогащению. Но политика администрации остается прежней: мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие", - сказал Наранг, сообщает Sputnik.

Ранее на этой неделе Госдепартамент заявил, что Соединенные Штаты не принимают участия в прямых переговорах с Ираном о возвращении к ядерному соглашению, формально известному как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).

В 2015 году Иран подписал СВПД с Китаем, Францией, Германией, Россией, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Соглашение обязывало Иран свернуть свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году, но затем возобновили переговоры с Ираном в попытке возобновить сделку. С тех пор переговоры зашли в тупик.

Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей.

Путь к столкновению

Стремление США к экспансии НАТО на Украину: хроника тридцати лет

ДИЛАН ПЭЙН РОЙС

Научный сотрудник Департамента международных отношений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Экспансию НАТО на Западе часто представляют как ответ на угрозу российской агрессии[1], либо характеризуют как проблему курицы и яйца, когда невозможно отделить причину от следствия[2]. Обе точки зрения неверны.

В случае с Украиной – самой важной из всех целей блока – стремление Соединённых Штатов к расширению альянса возникло практически сразу после провозглашения независимости Украины, когда Россия была настроена дружественно и при этом оставалась слабой. (Это отсутствие желания или возможности остановить экспансию НАТО было ключевым условием, её разрешающим. Как только это условие исчезло, движение было (при)остановлено.)

Желание/намерение Вашингтона принять Украину в НАТО

Первым свидетельством того, что США поддерживают членство Украины в НАТО, можно считать сообщение Юрия Костенко о том, что 7 декабря 1992 г. (когда Костенко был министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины) заместитель госсекретаря по международной безопасности Фрэнк Виснер «попросил о встрече с украинским послом в Вашингтоне Олегом Билорусом, на которой призывал Украину вступить в НАТО». Заявление Костенко основано на имеющейся у него записи беседы, которую замглавы МИД Украины отправил 21 декабря 1992 г. спикеру парламента[3]. Однако неясно, что именно говорил Виснер, к тому же его слова могли быть не совсем искренним стремлением убедить Украину отказаться от ядерного оружия на своей территории. Тем не менее правительство США, вероятно, действительно рассматривало членство в блоке как способ разрешения ядерного вопроса. Например, в мае 1993 г. советник по нацбезопасности Энтони Лейк утверждал: «Если мы примем Украину в НАТО, ядерный вопрос разрешится сам собой»[4].

В любом случае со временем Соединённые Штаты стали смотреть на членство Украины в НАТО благосклонно – недвусмысленно и без привязки к ядерной теме. Например, в документе службы политического планирования Госдепартамента от 7 сентября 1993 г. предлагается принять Украину (вместе с Белоруссией и Россией) в альянс в 2005 году[5].

Присоединение Украины к блоку стало политическим курсом (кстати, без особых дебатов и реального противодействия) на основании документа Совета национальной безопасности «Движение к расширению НАТО», датированного 12 октября 1994 года. Он был призван стать дорожной картой американской политики экспансии на предстоящие годы[6]. В документе говорилось: «Возможность членства Украины и прибалтийских государств в НАТО должна быть обеспечена, мы не можем оставить их в серой зоне или российской сфере влияния». Рекомендовалось «держать двери НАТО открытыми» для них (а также для Румынии и Болгарии)[7]. Наоборот, было исключено членство России в альянсе, возможность которого раньше обсуждалась в документах низшего уровня. «Возможность членства демократической России в долгосрочной перспективе не должна исключаться явно» (explicitly – Прим. авт.), – говорилось в документе. НАТО необходимо заявить «о новых амбициозных целях расширения отношений с Россией в дополнение к Партнёрству ради мира (таким образом неявно предлагая “альянс с альянсом” как альтернативу треку на вступление России)».

14 октября 1994 г. президент Билл Клинтон не только завизировал документ и написал «выглядит хорошо» на первой странице, но и сделал ещё две пометки. Одна из них – параллельные линии, подчёркивающие предложение об открытых дверях для Украины (и других стран): «Необходимо держать двери открытыми для членства Украины, прибалтийских государств, Румынии и Болгарии (несмотря на склонность альянса отдавать приоритет “вышеградской четвёрке”), хотя необходимо подчеркнуть, что все кандидаты должны выполнить одинаковые требования»[8].

Директор по Евразии в Совете национальной безопасности Ник Бёрнс позже просил заместителя госсекретаря Строуба Тэлботта: «Пожалуйста, особо отметьте необходимость выработать политику по Украине и прибалтийским государствам». Бёрнс и советник по нацбезопасности Энтони Лейк полагали, что «хотя они не являются первыми кандидатами в НАТО, мы должны сконцентрироваться на них, развивая политику в отношении альянса»[9].

В соответствии с этим курсом 18 января 1996 г. Тэлботт сообщил украинскому послу, что «США решительно настроены по поводу дальнейшего процесса расширения» и «первые новые члены не станут последними». Кроме того, «Соединённые Штаты особенно беспокоятся по поводу Украины»[10]. 25 марта 1996 г. Тэлботт убеждал эстонцев, что «пока мы не найдём лучшего ответа на вопросы безопасности Балтии и Украины, обоснование расширения НАТО не будет полным [т.е. удовлетворённым]»[11]. В сентябре 1996 г. Тэлботт сказал председателю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, что «отношения [НАТО и Украины] обязательно должны включать возможность для Украины в какой-то момент в будущем принять решение о присоединении к НАТО… Россия хочет дать понять, что никогда не позволит прибалтийским государствам и Украине вступить в НАТО… США однозначно заявляют, что такая позиция неприемлема. Двери НАТО обязательно должны быть открыты и никогда не будет исключаться возможность вступления прибалтийских государств, Украины или любой другой демократической страны»[12].

13 июня 1997 г. Тэлботт сказал украинскому послу: «Возможное членство Украины – это не просто теоретическая идея, а скорее основополагающий принцип, который мы вновь и вновь подтверждаем. Это догмат для Соединённых Штатов… США никогда не будут давить на Украину по поводу вступления в альянс, но двери НАТО будут открыты в будущем для демократической, реформированной Украины»[13].

Вашингтону вряд ли нужно было оказывать нажим на Украину – многие в Киеве давно хотели вступить в альянс.

13 июня 1997 г. Тэлботт, отвечая на вопрос украинского посла, сказал, что Украина сможет подать заявку на членство в НАТО в начале следующего столетия[14]. И это было далеко не первое заявление о намерениях. Ещё в октябре 1993 г. помощник госсекретаря Роберт Галуччи писал, что «Украина неоднократно выражала заинтересованность в присоединении к НАТО»[15]. Замглавы МИД Украины Борис Тарасюк сказал представителям США в феврале 1995 г.: «Что бы мы ни заявляли публично, хочу вас заверить, что мы, безусловно, хотим вступить в НАТО»[16]. Тарасюк также говорил Тэлботту в январе 1996-го: «Что касается Украины и расширения [НАТО], на данный момент ни НАТО, ни Украина не готовы публично высказываться о своих намерениях, хотя США хорошо известно об ожиданиях Украины»[17].

Таким образом, другие, более сдержанные заявления[18] украинских официальных лиц о членстве в блоке свидетельствуют не об отсутствии стремления, а скорее о понимании несвоевременности подобных публичных высказываний на тот момент. В феврале 2002 г. Киев всё же официально сформулировал цель присоединения к альянсу, когда президент Леонид Кучма включил этот пункт в государственную программу сотрудничества с НАТО на 2001—2004 гг.: «Нынешний подход Украины к политике безопасности базируется на неизменной стратегической цели, коей является полномасштабная интеграция в европейские и евроатлантические структуры, а также полноправное участие в системе панъевропейской безопасности»[19].

Всякая двусмысленность, связанная с эвфемизмами в документе исчезла, когда 23 мая 2002 г. СНБО Украины принял решение двигаться к членству в НАТО, а 9 июля того же года президент Кучма подписал соответствующий указ[20]. Эта цель активно воплощалась в жизнь. Например, как сообщало посольство США в Анкаре, в ходе визита в Турцию 1—2 декабря 2003 г. премьер-министр Виктор Янукович «попросил [турецкой] поддержки в согласовании ПДЧ для Украины»[21].

Но вернёмся к вопросу об американских предпочтениях – они были также доведены до сведения России. 15 июля 1996 г. Тэлботт предупредил министра иностранных дел РФ Евгения Примакова: «Если вы не готовы принять право балтийских государств и Украины на членство в НАТО в будущем, может произойти столкновение красных линий»[22]. В июле 1996 г. во внутреннем документе Госдепа одна из целей России на переговорах по Основополагающему акту Россия – НАТО определялась как «исключение членства Балтии и Украины», а Соединённые Штаты должны были убедить русских, что «реализм означает [т.е. требует] отказ от исходных целей или их существенную модификацию»[23]. На встрече с Биллом Клинтоном в Хельсинки в марте 1997 г. Борис Ельцин попытался обменять согласие России с ограниченным расширением НАТО на «устные договорённости» двух лидеров о том, что альянс не зайдёт на территорию бывших советских республик. Как отмечает Тэлботт, Клинтон «не просто сказал “нет” на возражения России против членства Балтии или Украины в НАТО, но и объяснил, почему “нет” – единственный правильный ответ даже с российской точки зрения»[24].

Примерно в это же время поддержка Соединёнными Штатами вступления Украины в альянс была юридически подкреплена Законом о содействии расширению НАТО, принятом 353 голосами против 65 в палате представителей[25] и 81 против 16 в сенате[26] и вступившем в силу 30 сентября 1996 года[27]. В тексте говорилось: «В целях обеспечения экономической стабильности и безопасности в Словакии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Албании, Молдавии и Украине (1) Соединённые Штаты должны продолжать и расширять поддержку полноправного и активного участия этих государств в деятельности, необходимой для соответствия критериям членства в НАТО; <…> (4) процесс расширения НАТО и включения в альянс развивающихся демократий Центральной и Восточной Европы не должен ограничиваться рассмотрением Польши, Венгрии, Чешской Республики и Словакии как полноправных членов Североатлантического альянса» (Выделено мной. – Авт.).

Действия Соединённых Штатов по обеспечению вступления Украины

Спустя несколько лет (максимум) США начали оказывать материальную/финансовую поддержку определённым «неправительственным» организациям для улучшения общественного мнения на Украине по поводу присоединения к НАТО. Соединённые Штаты считали общественное мнение «ахиллесовой пятой амбиций Украины быть приглашённой в НАТО раньше (в 2008 г.)» и поэтому постоянно убеждали украинское правительство вкладывать больше средств в пронатовскую «общественную просветительскую программу»[28]. На самом деле вступление в НАТО не получало поддержки большинства на юго-востоке Украины до того, как Киев потерял эту территорию, а начиная с 2022 г. данные опросов стали сомнительными по очевидным причинам[29].

Хотя США, возможно, начали действия на этом направлении раньше, первые шаги, которым я нашёл подтверждение, были сделаны в конце 2001 г. (начало 2002 финансового года), когда Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED) начал содействовать Институту евроатлантического сотрудничества[30], созданному в том же году «в целях продвижения идеи европейской и евроатлантической интеграции в украинском обществе»[31]. Помощь продолжалась до 2009 г. и составила 477 341 доллар (в текущих ценах) только от NED. Средства шли на такие программы, как «Евроатлантические клубы» (2002 фин. год), «Деятельность НПО и общественные мероприятия, нацеленные на укрепление поддержки интеграции Украины в западные политические и экономические структуры» (2005 фин. год), «Общественные слушания по вопросам интеграции Украины в ЕС и НАТО», целью которых были юго-восточные регионы, где «опросы показывали низкий уровень поддержки интеграции» (2006 фин. год).

После того как Украина официально обозначила цель вступить в НАТО (как отмечалось выше, в начале – середине 2002 г.), к 22 ноября 2002 г. был подготовлен план действий НАТО – Украина. Как и план для балтийских государств, он предполагал улучшение показателей претендента по критериям, необходимым для членства в альянсе. По информации исследовательской службы Конгресса, документ «создан на основе ПДЧ НАТО» и включал обязательства Украины по ряду реформ. Кроме того, отмечалось, что, как заявляли официальные представители США, «если Украина добьётся реальных успехов в реформах и будет соответствовать требованиям вступления в НАТО, она должна получить возможность присоединиться к альянсу»[32]. План действительно определял вступление как конечную цель реформ, отмечая «ориентацию украинской внешней политики на европейскую и евроатлантическую интеграцию, включая заявленную долгосрочную цель вступления в НАТО». «Усилия по реформированию и военное сотрудничество также поддерживают стратегическую цель Украины – евроатлантическую интеграцию путём постепенного принятия стандартов и практик НАТО и повышения уровня взаимодействия вооружённых сил Украины и НАТО», – говорилось в плане.

В плане перечислялись 13 конкретных направлений сотрудничества Украины и НАТО, включая общую военную реформу (№ 1, 2, 5); достижение «полной интероперабельности» вооружённых сил (№ 4, 8, 12); создание совместимых сил быстрого реагирования (№ 7); совместные операции (№ 3, 6) и научно-технологическое сотрудничество (№ 13)[33]. План был подготовлен всего через несколько месяцев после того, как Украина официально/публично поставила цель стать членом блока – значит, ограничивающим фактором была именно украинская сторона, а США и альянс хотели и были готовы двигаться вперёд.

Стремление США ускорить процесс

23 января 2005 г. произошёл очередной сдвиг в желании/способности Киева вступить в НАТО – состоялась инаугурация президента Виктора Ющенко. Кучма тоже стремился к членству и даже Янукович работал в этом направлении, будучи премьер-министром в 2002—2004 годах. В Вашингтоне считали Януковича и его партию менее враждебными к НАТО, чем те хотели казаться на публике[34], – по крайней мере пока они «не отказались от скрытой поддержки членства в альянсе ради антинатовской линии в 2007-м»[35].

В любом случае «оранжевая революция» позволила прийти к власти ярым и открытым сторонникам вступления в альянс, и США воспользовались этой возможностью для продвижения Украины на этом пути.

На саммите НАТО 22 февраля 2005 г., спустя всего месяц после «оранжевой революции», президент Буш приветствовал Ющенко и «напомнил ему, что НАТО – организация, основанная на достижениях, и её двери открыты, но решение о принятии институтов демократического государства остаётся за президентом Ющенко, его правительством и народом Украины. НАТО хочет помочь, и мы обещали помощь»[36].

Соединённые Штаты неоднократно высказывались за членство Украины, например, заявляя украинцам 24 января 2006 г. о «твёрдой поддержке устремлений Украины в альянс»[37]; болгарам[38] и румынам[39] в марте 2006-го – о необходимости интегрировать Украину (и Грузию) в «евроатлантические структуры» и особенно в НАТО; французам 3 ноября 2006-го – «о намерениях США защищать и продвигать долгосрочные перспективы Украины на членство в НАТО и просвещать украинцев о позитивных аспектах вступления»[40].

В частности, США стремились добиться для Украины Усиленного диалога с НАТО в апреле 2005-го, ПДЧ в 2006-м и приглашения в апреле 2008 года.

Первый пункт вскоре был выполнен. 4 апреля 2005 г. президенты Буш и Ющенко обнародовали совместное заявление: «Соединённые Штаты поддерживают устремления Украины в НАТО и готовы помочь Украине достичь поставленных целей, обеспечив содействие в реформах. США поддерживают предложение об Усиленном диалоге по вопросам членства … в Вильнюсе, Литва, позже в этом месяце»[41].

Действительно, на саммите 21 апреля 2005 г. НАТО «пригласила Украину начать Усиленный диалог по вопросам вступления и необходимым реформам». Альянс также «приветствовал усилия общественной дипломатии в целях улучшения понимания НАТО на Украине»[42] (как говорилось выше, американцы уже вели такую работу на Украине).

К сентябрю 2005 г. началась подготовка «саммита расширения-2008»[43], где планировалось предложить членство Украине, о чём свидетельствуют «предупреждения» и «опасения», высказанные французами[44] и голландцами[45] по поводу такого предложения. А для приглашения в апреле 2008 г. требовалось согласовать ПДЧ к концу 2006 года.

Украина надеялась получить план действий немного раньше. В телеграмме американского посольства в Киеве от 15 февраля 2006 г. отмечается, что Киев «надеется получить одобрение ПДЧ весной-летом 2006 г.»[46], а 19 апреля 2006 г. замглавы МИД Украины сказал заместителю советника по нацбезопасности США, что «позитивный сигнал по ПДЧ на министерской встрече НАТО в Софии 27—28 апреля поможет Украине во внутренних дебатах по НАТО»[47].

Однако в начале марта американцы посоветовали Украине не рассчитывать на «решение по ПДЧ в Софии», поскольку «союзники уже договорились» его там не принимать. Украине следует быть терпеливой и подождать встречи министров обороны в июне, что позволит Киеву пройти два полных цикла ПДЧ (начинается в сентябре) до саммита расширения в 2008-м[48].

После выборов на Украине 26 марта 2006 г. Вашингтон переключил цель на ноябрьский саммит НАТО в Риге. 19 апреля 2006 г. заместитель советника по нацбезопасности Джек Крауч сообщил Киеву, что «ощутимые, видимые усилия и результаты необходимы, чтобы придать импульс» плану действий, и «Соединённые Штаты готовы помочь». Но поскольку США привлекают союзников в этом вопросе, новому украинскому кабинету нужно «ясно утвердить, что ПДЧ и членство – безусловные цели»[49]. Вашингтон задействовал союзников: 18—19 мая 2006 г. американский посол при НАТО Виктория Нуланд представила министерству иностранных дел ФРГ «стратегическое обоснование наших инициатив к саммиту в Риге». Оказалось, что немцы «скептически настроены по поводу перспектив движения Украины к ПДЧ НАТО в ближайшем будущем»[50]. В июне 2006-го исследовательская служба Конгресса отмечала, что Киев хочет вступить в НАТО в 2008 г. и альянс «может рассмотреть предоставление Украине ПДЧ на ноябрьском саммите в Риге», а представители Соединённых Штатов «поддерживают заявку Украины на присоединение к программе альянса [ПДЧ]»[51]. 22 июня 2006 г. помощник госсекретаря по Европе Дэвид Крамер заявил, что «США активно работают в НАТО, чтобы помочь Украине добиться её целей по альянсу, включая план действий по подготовке к членству, в котором заинтересована Украина… и… в будущем видят Украину интегрированным членом евроатлантических институтов»[52].

Наконец, в телеграмме от 11 августа 2006 г. из посольства в Киеве «стремление Украины в НАТО через ПДЧ» упоминается «как ключевая программа Ющенко, которую США поддерживают и по которой тесно сотрудничают»[53]. Но все эти факты американской поддержки свидетельствуют и о потенциальных препятствиях. Нуланд столкнулась со скепсисом некоторых союзников по НАТО, Крауч и Крамер опасались, что нерешительность Украины усилит эти настроения. Крамер и исследовательская служба Конгресса[54] отмечали, что Рада не дала разрешения на пролёт натовской авиации в Афганистан через территорию Украины, а заход американского военного корабля в Крым спровоцировал протесты и скандал. Более того, в новом парламенте Украины «большинство может оказаться против членства в НАТО».

Крамер предупреждал украинцев, что получить ПДЧ будет трудно, «если к июлю в стране не появится новое правительство», а 31 июля 2006 г. он сказал, что письмо от будущего премьера Виктора Януковича генсеку НАТО, подтверждающее желание Украины получить план действий в Риге, будет полезным, но этого недостаточно. Чтобы повысить шансы на предоставление плана, украинцы должны принять законопроект об учениях иностранных сил на территории Украины, ратифицировать меморандум НАТО – Украина по стратегическим авиаперевозкам 2004 г., отправить Януковича в Брюссель представлять интересы Украины, а других представителей власти – в ключевые столицы НАТО[55].

В реальности, несмотря на неоднократные заверения Ющенко[56] и путаные высказывания Януковича[57], заявка на ПДЧ так и не поступила. В сентябре 2006 г. Янукович прямо сказал, что Украина не готова к ПДЧ, хотя эту позицию подвергли жёсткой критике президент Ющенко, министры иностранных дел и обороны[58]. По сути, противники вступления в НАТО – или политические силы, которые хотели таковыми казаться, – приобрели достаточный вес, чтобы парализовать движение Украины к получению ПДЧ и членству после «оранжевой революции»[59].

В итоге Украине не предоставили ПДЧ в Риге. Даже Соединённые Штаты признали, как сказал Януковичу 7 сентября 2006 г. помощник госсекретаря по Европе Дэниэл Фрид, что «лучше, если Украина будет вступать более медленно, но на основе национального консенсуса, а не быстро, но расколотой»[60]. Это не означало, что США отказались от идеи членства Украины, скорее они (вновь) сдвигали график. Как Фрид сообщил главе МИД Украины 6 сентября 2006 г., «Соединённые Штаты и альянс отреагируют, если Украина продемонстрирует серьёзную политическую волю в стремлении вступить в НАТО и проведёт необходимую работу, чтобы соответствовать всем стандартам, а не только военную реформу. Президент Буш на протяжении последних шести лет чётко давал понять: если страна готова и действительно хочет в НАТО, США этого добьются»[61].

На саммите в Риге президент Буш подчеркнул, что «с укреплением демократии на Украине и проведением её руководством жизненно важных реформ членство в НАТО будет открыто для украинцев»[62].

Затем вопрос ПДЧ в 2006 г. был снят с повестки, вступление в 2008-м оказалось недостижимым. Поэтому США переключились на задачу предоставления ПДЧ Украине (и Грузии) в 2008-м.

Стремление к ПДЧ для Украины и Грузии в 2008 году

Акт «О консолидации свободы НАТО», подписанный 6 февраля 2007 г., принят единогласно и в палате представителей, и в сенате и вступил в силу 9 апреля 2007 года. Документ призывал «быстро принять Албанию, Хорватию, Грузию, Македонию (БЮРМ) и Украину» в НАТО, а участников альянса – поддержать ПДЧ для Грузии. Кроме того, все пять стран были признаны имеющими право на помощь по программе содействия переходу к членству в НАТО, которая предусмотрена Актом об участии в альянсе 1994 года[63]. Программа не только предполагала, что её бенефициары в конечном итоге «перейдут к членству в НАТО», но и включала существенные элементы, позволяющие реализовать такую цель, оказывая военное содействие по следующим направлениям: «(1) совместное планирование, подготовка и военные учения с силами НАТО; (2) интероперабельность; и (3) согласованность военных доктрин». Бенефициары также могли претендовать на другие виды военной помощи, в том числе финансирование, обучение, передачу военной техники и т.д.[64]

Затем последовала резолюция сената 439, инициированная 31 января 2008 г. и принятая 14 февраля. Она призывала Соединённые Штаты «взять на себя ведущую роль в поддержке предоставления ПДЧ Грузии и Украине как можно скорее». Кстати, проект резолюции представила целая группа известных сенаторов, включая Байдена, Обаму, Лугара, Либермана, Грэма и Маккейна. Как и акт о консолидации свободы, её приняли единогласно[65].

С приближением саммита НАТО в Бухаресте президент Джордж Буш вновь назвал предоставление ПДЧ Украине и Грузии своей целью[66]. В Бухаресте он продолжил эту линию[67]: «Мы должны ясно дать понять, что НАТО приветствует стремление Грузии и Украины вступить в НАТО и предлагает им чёткий путь к осуществлению этой цели. Поэтому позиция моей страны ясна: НАТО следует приветствовать ПДЧ для Грузии и Украины. Возможность членства в НАТО должна оставаться открытой для всех демократий Европы, которые хотят этого и готовы разделить ответственность участия в альянсе»[68]. (Буш также подчёркивал, что Россия не имеет «права вето» и в её интересах иметь «демократии у своих границ»[69].)

Как выразился директор по Европе Совета по нацбезопасности Дэймон Уилсон, Соединённые Штаты «вложили огромный политический капитал» в свои усилия в Бухаресте[70]. Эти усилия оказались отчасти успешными – 3 апреля 2008 г. принята декларация саммита, в которой говорилось: «НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к членству в альянсе. Мы договорились сегодня, что эти страны станут членами НАТО… ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на пути к членству. Сегодня мы ясно дали понять, что поддерживаем заявки этих стран на ПДЧ. Поэтому теперь мы начнём интенсивно взаимодействовать с обеими странами на высоком политическом уровне, чтобы решить оставшиеся вопросы, касающиеся их заявок на ПДЧ. Мы попросили министров иностранных дел подготовить первую оценку прогресса на встрече в декабре 2008 года. Министры иностранных дел обладают полномочиями для принятия решений по ПДЧ Украины и Грузии».

В телеграмме американского постпредства при НАТО отмечалось: «Хотя союзники отложили решение по процессу ПДЧ для Украины и Грузии, гораздо важнее, что они договорились, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Теперь стоит вопрос “когда”, а не “если”, решение по ПДЧ можно ожидать на декабрьской встрече министров иностранных дел НАТО»[71].

Теперь США нужно было победить в борьбе за ПДЧ в декабре. Эта цель получила законодательное одобрение – 28 апреля 2008 г. единогласно принята резолюция сената 523. Документ, который инициировали Байден, Обама, Лугар, Хиллари Клинтон и Маккейн, «поддерживал декларацию саммита в Бухаресте, что Украина и Грузия станут членами НАТО», и «призвал министров иностранных дел альянса на встрече в декабре 2008 г. принять положительное решение по заявкам Украины и Грузии на ПДЧ»[72].

После Бухареста Соединённые Штаты старались добиться единства союзников – такого же, которое уже существовало в самих США, о чём свидетельствовала резолюция 523. Однако, как сообщало американское представительство при НАТО 27 июня 2008 г., «дискуссия по ПДЧ для Украины и Грузии остаётся очень накалённой и поляризованной», поэтому остаются неопределёнными и «перспективы получения ПДЧ на декабрьской встрече министров или раньше»[73]. Согласно отчёту постпредства, членов альянса можно разделить на пять групп в соответствии с их позицией по предоставлению ПДЧ Украине/Грузии: поддерживают, относятся нейтрально, слабо возражают, активно возражают и не упоминаются.

В документе, направленном практически во все службы правительства США (включая ЦРУ), дипломаты спрашивали о «слабых местах», которые могут задействовать.

Они сетуют, что Германия сосредоточена на «компенсационной стратегии для России» и настаивает, «что ПДЧ для Украины должен пойти на пользу безопасности всей Европы и это необходимо доказать». Кроме того, Берлин «активно отрицает, что бухарестскую декларацию можно трактовать как согласование членства обеих стран». Германия и Италия пытаются создать рабочую группу, которая будет рассматривать «стратегические расчёты России» в контексте ПДЧ/членства Украины и Грузии. Из документа следует, что американцы возражают против такой инициативы. Так, в середине 2008 г. Соединённые Штаты настойчиво лоббировали ПДЧ для Украины и Грузии, но оказалось, что большинство стран НАТО (и все «старые члены» альянса, кроме Канады) настроены скептически или негативно, в том числе из-за стратегических последствий расширения с точки зрения реакции России. (Вашингтон пытался полностью исключить эту тему из дискуссий.)

Но возражения вряд ли можно было считать непреодолимыми. Учитывая достаточное количество времени, США могли протолкнуть любое решение, о чём свидетельствует вступление в альянс балтийских государств и само обещание членства Украины и Грузии в бухарестской декларации. (Поэтому, когда представитель Украины спросил в 2006 г., «может ли Киев рассчитывать на поддержку США в убеждении скептически настроенных членов альянса по вопросу ПДЧ, если Украина выполнит свою часть обязательств», помощник госсекретаря по Европе Фрид ответил, как отмечалось выше: «Если страна готова и действительно хочет в НАТО, США этого добьются »[74].)

К июлю 2008 г. США добились прогресса. 22 июля генсек НАТО сказал Фриду, что вряд ли Германия и Франция смягчат позицию по положительному решению по ПДПЧ в декабре [2008-го], но Меркель «склоняется к идее решить в декабре [2008-го], что Украина и Грузия получат ПДЧ в 2010-м»[75]. Как отмечалось в уже цитированной телеграмме от 27 июня 2008 г., «Германия решает вопрос о возможности предоставления ПДЧ Украине и Грузии»[76]. Сдвиг в позиции Берлина, вероятно, означал, что Соединённым Штатам в конце концов удастся заполучить ПДЧ для Украины и Грузии – пусть и с задержкой ещё на два года.

Однако немцы шли на уступки с оговоркой: они обязуются в декабре 2008 г. предоставить план действий в 2010-м, «если не случится ничего ужасного». И нечто ужасное случилось через 13 дней после встречи Фрида с генсеком НАТО, когда Грузия начала войну с Россией. Конфликт положил конец вялой готовности Германии и других скептически относящихся к расширению альянса стран предоставить Грузии и Украине ПДЧ и в конечном итоге принять их в НАТО.

США сохраняют намерение принять Украину и Грузию в НАТО

Но Соединённые Штаты были полны решимости принять их в альянс. 24 октября 2008 г. Буш заявил: «Я повторяю приверженность Америки стремлениям Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины и Черногории вступить в НАТО»[77]. 19 декабря 2008 г. и 9 января 2009 г. США подписали хартии о стратегическом партнёрстве с Украиной[78] и Грузией[79]. Документы подтверждали обещания бухарестской декларации и обязательства упрочить кандидатуры обеих стран, в том числе укрепляя их вооружённые силы. (Хартия с Киевом была обновлена 10 ноября 2021 года. В новой версии содержится ссылка на бухарестскую декларацию и добавлено, что «Соединённые Штаты поддерживают право Украины определять свой будущий внешнеполитический курс без иностранного вмешательства, в том числе в отношении стремления Украины вступить в НАТО»[80].)

Поддержка членства Украины и Грузии не закончилась с уходом администрации Джорджа Буша. Напротив, уже 5 марта 2009 г. – за день до того, как госсекретарь Хиллари Клинтон вручила Лаврову кнопку «перезагрузка/перегрузка», она заявила: «Мы по-прежнему должны держать двери НАТО открытыми для таких европейских стран, как Грузия и Украина, и помочь им соответствовать стандартам альянса»[81]. (И США помогали. Например, спустя более 10 лет, в августе 2021 г., Соединённые Штаты и Украина заключили рамочное соглашение о стратегической обороне, в котором США обещали, помимо прочего, «активную программу подготовки военнослужащих и учений», «более тесное военно-разведывательное партнёрство» в контексте «военного планирования и военных операций», а также поддержку «реформы оборонного сектора в соответствии с принципами и стандартами НАТО»[82].)

Фактическое расширение НАТО на Украину

Хотя Украина так и не получила формального членства, де-факто она частично вступила в НАТО. В июне 2008 г. Украина присоединилась к Силам реагирования, формированию быстрого развёртывания под командованием НАТО[83]. В июле 2016 г. Североатлантический блок запустил Пакет всеобъемлющей помощи Украине, который включал работу военных советников, подготовку военнослужащих и совместные учения для содействия «реформированию вооружённых сил Украины в соответствии со стандартами альянса и достижения их интероперабельности с силами НАТО к 2020 году»[84]. В июне 2020 г. Украина признана Партнёром с расширенными возможностями[85] – с «привилегированным доступом к инструментам интероперабельности, включая учения, программы подготовки, обмен информацией и ситуационную осведомлённость»[86].

Помимо официальных структур НАТО к 2021 г. более 12 государств – членов альянса направили на Украину военных советников (150 только из спецназа и Национальной гвардии США)[87]. С 2014 г. по 23 февраля 2022 г. они активно снабжали Украину оружием. Только Соединённые Штаты в 2014—2020 гг. поставили снайперские винтовки, противотанковые ракеты, бронетехнику, разведывательные дроны, РЛС, приборы ночного видения, радиооборудование[88] – на общую сумму 2 млрд долларов в 2014—2020 гг.[89], 450 млн долларов в 2021 г.[90], 200 млн долларов за несколько недель перед 24 февраля 2022 года[91]. Кроме того, Канада отправляла инструкторов, Великобритания – бронетехнику, противотанковые ракеты и инструкторов, Чехия – артиллерийские боеприпасы, Польша – противовоздушные ракеты, прибалтийские государства – противовоздушные и противотанковые ракеты, Турция – дроны[92]. Список, безусловно, неполный. По некоторым оценкам, страны НАТО с 2014 по 2021 г. отправили на Украину вооружения на 14 млрд долларов[93], что составляет 42 процента военных расходов Киева (33,6 млрд долларов[94]) за тот же период.

Заключение

Таким образом, Соединённые Штаты начали продвигать членство Украины в НАТО практически сразу после провозглашения ею независимости. Это не было реакцией на объективную или субъективную угрозу со стороны России. На самом деле, всё началось во время «медового месяца» России и США, когда Москва стремилась к интеграции с Западом, в значительной степени подчинялась Вашингтону и как государство фактически боролась за собственное выживание. Действительно, помимо осторожности некоторых членов альянса и противоречий внутри самой Украины военные операции России стали единственным фактором, помешавшим полностью реализовать планы вступления Украины в НАТО. Усилия российских дипломатов и предложенные компромиссы последовательно отвергались Вашингтоном и закончились провалом.

По иронии судьбы, альянс, созданный для сохранения мира в Европе, вновь сделал войну последним средством, самым эффективным способом обеспечить безопасность государства. Но такой исход был предопределён практически сразу после распада СССР, когда США приняли решение об экспансии НАТО на Украину.

Автор: Дилан Пэйн Ройс, научный сотрудник Департамента международных отношений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

СНОСКИ

[1] Goldgeier J. NATO Enlargement Didn’t Cause Russia’s Aggression // Carnegie Endowment for International Peace. 31.07.2023. URL: web.archive.org/web/20230802123308/https://carnegieendowment.org/2023/07/31/nato-enlargement-didn-t-cause-russia-s-aggression-pub-90300 (дата обращения: 02.08.2023).

[2] Duben B.A. The Long Shadow of the Soviet Union: Demystifying Putin’s Rhetoric Towards Ukraine // LSE IDEAS Strategic Update. February 2022. URL: web.archive.org/web/20220706013734/http://eprints.lse.ac.uk/114493/1/Duben_the_long_shadow_of_the_soviet_union_published.pdf (дата обращения: 06.07.2022). P. 8–9.

[3] Kostenko Yu. Ukraine’s Nuclear Disarmament: A History // Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021. P. 140, 319.

[4] Note for the File: Meeting with US National Security Adviser. UK Government Document. 18.05.1993. In: Sarotte M.E. Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate. New Haven, CT: Yale University Press, 2021. P. 160.

[5] Strategy for NATO’s Expansion and Transformation (by Lynn Davis) // National Security Archive. 07.09.1993. URL: web.archive.org/web/20220313081603/nsarchive.gwu.edu/document/16374-document-02-strategy-nato-s-expansion-and (дата обращения: 13.03.2022).

[6] Vershbow A. Ch. 18: Present at the Transformation: An Insider’s Reflection on NATO Enlargement, NATO-Russia Relations, and Where We Go from Here. In: D. Hamilton, K. Spohr (Eds.), Open Door: NATO and Euro-Atlantic Security After the Cold War. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2019. P. 430, 432.

[7] Memorandum for the President from Anthony Lake (NSC Staff Paper “Moving Toward NATO Expansion” attached) // Clinton Library Box 481, Folder 9408265, 2015-0755-M. P. 63–78. URL: https://goo.su/fCGDU (дата обращения: 04.04.2024).

[8] Ibid.

[9] Note for Strobe Talbott // Cable from Nick Burns to Strobe Talbott. 15.10.1994. C06835794. URL: web.archive.org/web/20240404102459/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/FOIA_L_Nov2021_C/F-2017-13804/DOC_0C06835794/C06835794.pdf (дата обращения: 04.04.2024).

[10] Deputy Secretary Talbott’s January 18 Meeting with Ukrainian Ambassador Tarasyuk // DoS cable, from USNATO to the Secretary of State. 01.02.1996. C06698130. URL: web.archive.org/web/20240403182020/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/Litigation_Apr2019/F-2017-13804/DOC_0C06698130/C06698130.pdf (дата обращения: 03.04.2024).

[11] Deputy Secretary’s Meeting with Estonian Foreign Minister Kallas, March 25 (DoS Cable, from the Secretary of State to the Embassy Tallinn) // DoS cable, from the Secretary of State to the Embassy Tallinn). 16.04.1996. C06697970. URL: web.archive.org/web/20240404102439/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/FOIA_Jun2019_2020/F-2017-13804/DOC_0C06697970/C06697970.pdf (дата обращения: 04.04.2024).

[12] Deputy Secretary’s 9/ 16 and 9/ 19 Meetings with Ukrainian NSDC Secretary Horbuyn // DoS cable, from Embassy Vienna to USDEL CSCE 02.10.1996. C06698651. URL: web.archive.org/web/20240404102448/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/FOIA_Aug2019_2020/F-2017-13804/DOC_0C06698651/C06698651.pdf (дата обращения: 04.04.2024).

[13] Deputy Secretary’s Meeting with Ukrainian Ambassador Shcherbak // DoS cable, from Embassy Vienna to Embassy Kiev). 15.06.1997. C06703280. URL: web.archive.org/web/20240404102452/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/Litigation_Sep2019/F-2017-13804/DOC_0C06703280/C06703280.pdf (дата обращения: 04.04.2024).

[14] Ibid.

[15] October 6 Lunch Meeting with Secretary Aspin and Mr. Lake // DoS cable, from Robert Gallucci to the Secretary of State 05.10.1993. URL: web.archive.org/web/20220310190110/nsarchive.gwu.edu/document/16377-document-05-your-october-6-lunch-meeting (дата обращения: 10.03.2022).

[16] Asmus R. Opening NATO’s Door: How the Alliance Remade Itself for a New Era. N.Y.: Columbia University Press, 2002. P. 339.

[17] Deputy Secretary Talbott’s January 18 Meeting with Ukrainian Ambassador Tarasyuk // DoS cable, from USNATO to the Secretary of State. 01.02.1996. C06698130. URL: web.archive.org/web/20240403182020/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/Litigation_Apr2019/F-2017-13804/DOC_0C06698130/C06698130.pdf (дата обращения: 03.04.2024).

[18] Ukraine FM Udovenko’s Meeting with Ambassador Collins // DoS cable, unknown sender and receiver. 28.02.1996. C06698242. URL: web.archive.org/web/20240404102443/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/Litigation_Apr2019/F-2017-13804/DOC_0C06698242/C06698242.pdf (дата обращения: 04.04.2024).

[19] Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 27 січня 2001 року № 58» // Верховная Рада Украины. 26.02.2002. URL: web.archive.org/web/20220308174405/zakon.rada.gov.ua/laws/show/190/2002#Text (дата обращения: 08.03.2022).

[20] Президент Украины подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны страны о вступлении Украины в НАТО // РИА Новости. 09.07.2002. URL: web.archive.org/web/20220911014149/https://ria.ru/20020709/189110.html (дата обращения: 11.09.2022).

[21] December 1–2 Visit to Turkey of Ukrainian PM Yanukovych // DoS memo. 11.12.2003. URL: web.archive.org/web/20240209154151/https://wikileaks.org/plusd/cables/03ANKARA7611_a.html (дата обращения: 09.02.2024).

[22] Untitled // DoS memo from Strobe Talbott to the Secretary of State. 16.07.1996. C06570196. URL: web.archive.org/web/20240404102435/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/MDR_May2018/M-2017-11926/DOC_0C06570196/C06570196.pdf (дата обращения: 04.04.2024).

[23] NATO-Russia: Objectives, Obstacles, and Work Plan // DoS paper, unknown author. 29.07.1996. C06570185. URL: web.archive.org/web/20240403183847/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/MDR_May2018/M-2017-11899/DOC_0C06570185/C06570185.pdf (дата обращения: 03.04.2024).

[24] Official Informal // DoS cable, from USNATO to the Secretary of State. 24.03.1997. C06703619. URL: web.archive.org/web/20240404102456/https://foia.state.gov/DOCUMENTS/Litigation_Sep2019/F-2017-13804/DOC_0C06703619/C06703619.pdf (дата обращения: 04.04.2024).

[25] H.R. 3564 (104th): NATO Enlargement Facilitation Act of 1996 // 23.07.1996. URL: web.archive.org/web/20220628211513/https://www.govtrack.us/congress/votes/104-1996/h338 (дата обращения: 28.06.2022).

[26] On the Amendment S. Amdt. 5058 to H.R. 3540 // Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1997. 25.07.1996. URL: web.archive.org/web/20220826151022/senate.gov/legislative/LIS/roll_call_votes/vote1042/vote_104_2_00245.htm (дата обращения: 26.06.2022).

[27] H.R.3610 // Omnibus Consolidated Appropriations Act, 1997. 30.09.1996. URL: web.archive.org/web/20220506005210/https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3610/text/pl (дата обращения: 06.05.2022).

[28] См.: Ukraine. Bilateral Coordination Group Talks: NATO, Iraq, Kosovo, Transnistria, Belarus // DoS cable. 26.01.2006. URL: web.archive.org/web/20230222073017/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV336_a.html (дата обращения: 22.02.2023); Ukraine on the Road to NATO: A Status Report // DoS cable. 15.02.2006. URL: web.archive.org/web/20220302012513/wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV604_a.html (дата обращения: 02.03.2022).

[29] См.: Сахно Ю. Геополитические ориентации жителей Украины: февраль 2019 // Киевский международный институт социологии. Февраль 2019. URL: web.archive.org/web/20210417120204/kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=827 (дата обращения: 17.04.2021);

Public Opinion Survey of Residents of Ukraine. March 13–21, 2021 // International Republican Institute. March 2021. URL: web.archive.org/web/20230131011447/https://www.iri.org/wp-content/uploads/2021/05/public_-_03.2021_national_eng-_public.pdf (дата обращения: 31.01.2023); Отношение к вступлению Украины в ЕС и НАТО, отношение к прямым переговорам с В. Путиным и восприятие военной угрозы со стороны России. Результаты телефонного опроса, проведённого 13–16 декабря 2021 года // Киевский международный институт социологии. Декабрь 2021. URL: http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=1083 (дата обращения: 01.04.2024).

[30] NED Annual Reports, 2002–2009.

[31] Mission and Aims // Institute for Euro-Atlantic Cooperation. 2002. URL: web.archive.org/web/20020708202033/http://ieac.org.ua/eng/about/index.shtml?id=25 (дата обращения: 08.07.2023).

[32] Ukraine: Background and U.S. Policy. // CRS. 27.02.2004. URL: web.archive.org/web/20240206101756/https://www.everycrsreport.com/files/20040227_RL30984_528da393b4c8455bee4f9acc82538d51bbe47acf.pdf (дата обращения: 06.02.2024).

[33] NATO-Ukraine Action Plan // NATO. 22.11.2002. URL: web.archive.org/web/20240117042013/https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_19547.htm (дата обращения: 17.01.2024).

[34] См.: Ukraine: DNSA Crouch’s NATO-Themed Dinner Includes a Spicy Serving of Rada Coalition Talk // DoS cable. 26.04.2006. URL: web.archive.org/web/20240210090956/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV1639_a.html (дата обращения: 10.02.2024); Ukraine: Party of Regions Leader Yanukovych’s Continuing Charm Offensive // DoS cable. 28.04.2006. URL: web.archive.org/web/20220930054633/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV1693_a.html (дата обращения: 30.09.2022); Ukraine: EUR A/S Fried’s NATO-Related Discussions // DoS cable. 18.09.2006. URL: web.archive.org/web/20220930054633/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV3553_a.html (дата обращения: 30.09.2022).

[35] Ukraine: Ten Years after the Signing of the NATO-Ukraine Charter, Information Campaign Still Sputters // DoS cable. 15.08.2007. URL: web.archive.org/web/20220930054633/https://wikileaks.org/plusd/cables/07KYIV2001_a.html (дата обращения: 30.09.2022).

[36] Bush G.W. The President’s News Conference with Secretary General Jakob Gijsbert ‘Jaap’ de Hoop Scheffer of the North Atlantic Treaty Organization // The White House. 22.02.2005. URL: web.archive.org/web/20230610000936/https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/02/20050222-3.html (дата обращения: 10.06.2023).

[37] Ukraine. Bilateral Coordination Group Talks: NATO, Iraq, Kosovo, Transnistria, Belarus // DoS cable. 26.01.2006. URL: web.archive.org/web/20230222073017/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV336_a.html (дата обращения: 22.02.2023).

[38] Bulgarians Discuss Iraq, Joint Bases, Crime/Corruption, and Democracy Promotion // DoS cable. 14.03.2006. URL: web.archive.org/web/20240210093042/https://wikileaks.org/plusd/cables/06SOFIA372_a.html (дата обращения: 10.02.2024).

[39] DAS Pekala’s Visit to Romania Highlights Black Sea Issues, EU Accession, Corruption Battle // DoS cable. 15.03.2006. URL: web.archive.org/web/20240210093059/https://wikileaks.org/plusd/cables/06BUCHAREST447_a.html (дата обращения: 10.02.2024).

[40] French Agree on Importance of Supporting Reform Efforts in Ukraine // DoS cable. 09.11.2006. URL: web.archive.org/web/20240210093200/https://wikileaks.org/plusd/cables/06PARIS7340_a.html (дата обращения: 10.02.2024).

[41] Bush G.W. and Yushchenko V. Joint Statement: A New Century Agenda for the Ukrainian-American Strategic Partnership // The White House. 04.04.2005. URL: web.archive.org/web/20240213211825/https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/04/20050404-1.html (дата обращения: 13.02.2024).

[42] NATO Launches “Intensified Dialogue” with Ukraine // NATO. 21.04.2005. URL: web.archive.org/web/20230531064417/https://www.nato.int/docu/update/2005/04-april/e0421b.htm (дата обращения: 31.05.2023).

[43] См.: EUR A/S Fried’s September 1 Meetings with Senior MFA And Presidency Officials on Improving Relations with Europe // DoS cable. 09.09.2005. URL: web.archive.org/web/20230221173818/https://wikileaks.org/plusd/cables/05PARIS6125_a.html (дата обращения: 21.02.2023); Netherlands: ASD Flory’s Visit to the Hague // DoS cable. 07.10.2005. URL: web.archive.org/web/20240210093217/https://wikileaks.org/plusd/cables/05THEHAGUE2708_a.html (дата обращения: 10.02.2024).

[44] EUR A/S Fried’s September 1 Meetings with Senior MFA And Presidency Officials on Improving Relations with Europe // DoS cable. 09.09.2005. URL: web.archive.org/web/20230221173818/https://wikileaks.org/plusd/cables/05PARIS6125_a.html (дата обращения: 21.02.2024).

[45] Netherlands: ASD Flory’s Visit to the Hague // DoS cable. 07.10.2005. URL: web.archive.org/web/20240210093217/https://wikileaks.org/plusd/cables/05THEHAGUE2708_a.html (дата обращения: 10.02.2024).

[46] Ukraine on the Road to NATO: A Status Report // DoS cable. 15.02.2006. URL: web.archive.org/web/20220930054633/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV604_a.html (дата обращения: 30.09.2022).

[47] Ukraine: DNSA Crouch’s NATO-Themed Dinner Includes a Spicy Serving of Rada Coalition Talk // DoS cable. 26.04.2006. URL: web.archive.org/web/20240210090956/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV1639_a.html (дата обращения: 10.02.2024).

[48] Ukraine: Euro-Atlantic Integration Before and After Parliamentary Election // DoS cable. 16.03.2006. URL: web.archive.org/web/20220309062648/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV1036_a.html (дата обращения: 09.03.2022).

[49] Ukraine: DNSA Crouch’s NATO-Themed Dinner Includes a Spicy Serving of Rada Coalition Talk // DoS cable. 26.04.2006. URL: web.archive.org/web/20240210090956/https://wikileaks.org/plusd/cables/06KIEV1639_a.html (дата обращения: 10.02.2024).

[50] German Views on the “Road to Riga” // DoS cable. 02.06.2006. URL: web.archive.org/web/20231201222854/https://wikileaks.org/plusd/cables/06BERLIN1494_a.html (дата обращения: 01.12.2023).

[51] Ukraine: Current Issues and U.S. Policy. // CRS. 07.06.2006. URL: web.archive.org/web/20240209170825/https://www.everycrsreport.com/files/20060607_RL33460_bb905122710efbabebfa1a851c3875fdc9b54986.pdf (дата обращения: 09.02.2024).

[52] Kramer D. Ukraine and NATO: Remarks at the U.S.-Ukraine Security Dialogue Series // U.S. Department of State. 22.06.2006. URL: web.archive.org/web/20220428205037/https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/68408.htm (дата обращения: 28.04.2022).