Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Особняк под названием Hecker Smiley, расположенный, возможно, в самом депрессивном городе США, поражает своей ценой.

В то время как в Нью-Йорке за аналогичную сумму можно приобрести лишь апартаменты с двумя спальнями, в Детройте этот исторический дом за $2,8 млн насчитывает 49 комнат. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Особняк в стиле французского шато площадью 2600 кв.м. может похвастаться также 13 мраморными каминами и скрытым подземным ходом, обнаруженным во время ремонта.

Дом был построен в 1892 году архитектором Луисом Кампером для железнодорожного магната Колонела Франка Хекера в качестве его частной резиденции.

Сам Хекер жил в этом «замке» до своей смерти в 1927 году, после чего объект принадлежал его семье, но использовался как учебное помещение для студентов колледжа.

С 1947 года особняк принадлежал Smiley Brothers Music Company и использовался как один из штаб-квартир компании.

В 1991 году дом купила компания Charfoos and Christensen и произвела в нем капитальный ремонт.

В настоящий момент здание служит консульством Дании.

Эксперты говорят о рецессии, кризисе доверия и снижении роста кредитования.

Где бы занять оптимизма? Многие участники банковского рынка готовы платить за него по повышенной ставке, ибо сгущающиеся тучи, молнии и громы не дают новогодним гирляндам гореть красиво. Настроение у многих банковских работников – ниже плинтуса. Но хоть стакан наполовину пуст, а работать надо.

Артем Констандян, президент Промсвязьбанка: «Просрочка достигнет пика»

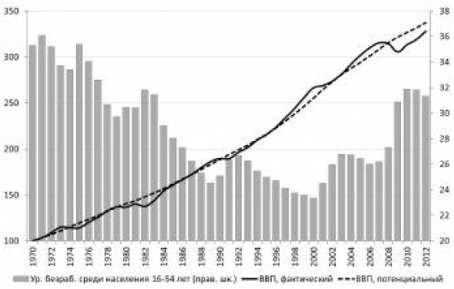

- В 2013 году мы наблюдали замедление темпов роста российской экономики – по итогам 10 месяцев 2013 года темп прироста индекса промышленного производства был около нуля. Прогноз по росту ВВП в целом в 2013 году в течение года несколько раз пересматривался и в итоге остановился на 1,5% против первоначальных 2,3%. При этом перспективы на 2014 год также были пересмотрены ОЭСР с 3,6% до 2,3%. Безусловно, в условиях стагнации российской экономики меняются реалии и для банковского сектора.

Среди ключевых моментов мы отмечаем повышение рисков по корпоративному кредитному портфелю. Учитывая снижение прибыльности деятельности предприятий на фоне роста просроченной кредиторской задолженности, стоит ожидать повышения риска в корпоративном кредитовании. В частности, это может выразиться в росте проблемных кредитов.

Несмотря на то, что уровень просроченной задолженности в целом по корпоративному сектору снижается, в отдельных направлениях мы отчетливо видим ухудшение качества: добывающий сегмент, химическая отрасль и ЦБК, производство транспортных средств в текущем году уже показывают негативную динамику. Устойчивое снижение уровня просроченной задолженности можно наблюдать разве что в оптовой и розничной торговле, что, на наш взгляд, демонстрирует глубинные процессы в экономике.

Повышение рисков в розничном кредитовании обусловлено двумя ключевыми факторами. Первый – стагнация в экономике.Учитывая неблагоприятную конъюнктуру для создания рабочих мест, мы наблюдаем некоторый рост уровня безработицы (5,3% в сентябре 2013 года против 5,0% годом ранее). В 2014 году, по последним прогнозам Минэкономразвития, показатель достигнет 5,9% (ранее прогнозировался на уровне 5,7%).

Кроме того сравнительно высокая инфляция приводит к стагнации в темпах роста реальных денежных доходов населения, в том числе вследствие замораживания индексации зарплат для представителей бюджетной сферы. Оба фактора отрицательно влияют на кредитоспособность заемщика – физического лица.

В последнее время наблюдается повышение закредитованности населения, что приводит к ухудшению качества обслуживания имеющейся долговой нагрузки. Вкупе с мерами Центробанка по снижению темпов роста потребительского кредитования это приводит к росту просроченной задолженности.

Помимо ухудшения конъюнктуры банки будут разбираться с последствиями своего слабого андеррайтинга в предыдущие периоды, когда ставка была сделана, в первую очередь, на темпы роста и завоевание долей на рынке банковского ритейла. В результате, мы ожидаем, что в 2014 году продолжится ухудшение качества розничного кредитного портфеля и, вероятно, просрочка достигнет своего пикового значения.

Поскольку прогноз по темпам роста экономики на следующий год ненамного превышает текущий уровень, то, соответственно, не стоит ожидать и всплесков в темпах роста корпоративного кредитования. Скорее, они ограничатся 10–15%, как и в 2013 году. Ситуация в розничном кредитовании сейчас развивается по несколько иным сценариям, в том числе благодаря превентивным мерам Центрального банка. В результате, в 2014 году темпы роста кредитования физических лиц вряд ли поднимутся значительно выше 25%, обозначенных ЦБ.

К «системным» рискам мыотносим действия Банка России по борьбе с банками, проводящими «нелегальные» операции. В частности, истории с рядом банков, закончившиеся отзывом лицензий, привнесли нервозность во взаимоотношения между кредитными организациями, что, в частности, отразилось на МБК. Мы ожидаем, что в 2014 году продолжится политика ЦБ по борьбе с «непрозрачными» банками, что сохранит напряженность в третьем эшелоне финансового сектора. Одним из последствий является перераспределение ликвидности в пользу крупных банков, где предпочитают теперь хранить ликвидность небольшие банки, в меньшей степени доверяя коллегам своего круга. На появляющиеся новости в СМИ об отзыве также реагирует население, помня о ситуациях 2008 года. В результате уже начался и, на наш взгляд, продолжится в 2014 году переток депозитов в более крупные финансовые институты.

Таким образом, хотя в целом позиции по ликвидности у российского банковского сектора довольно устойчивые, третий эшелон окажется под давлением удорожания стоимости фондирования и доступности ресурсов.

Руслан Зиннуров, вице-президент Запсибкомбанка: «У малых банков будут проблемы с ликвидностью»

- Необходимо признать, что развитие макроэкономической ситуации в России находится в зависимости от темпов роста экономик Еврозоны, США и Китая. Если в декабре прогноз Европейского Центробанка по развитию экономики Еврозоны в 2013 году был подтвержден на снижении ВВП на 0,4%, то в 2014 году ЕЦБ ожидает роста экономики на 1,1% против 1% ранее. Наиболее консервативные прогнозы аналитиков по развитию экономики США в 2014 году предусматривают рост от 2%. Плановый темп прироста ВВП Китая, самого крупного торгово-экономического партнера России, снижается относительно результатов предыдущих лет, однако остается на высоком, по сравнению с другими странами уровне, – 7,5% по прогнозам на 2014 год.

Поступательный выход из кризиса ряда экономик Еврозоны и дальнейшее наращивание темпов роста ВВП США будет являться основным внешним фактором, способствующим ускорению развития отечественной экономики. Однако не стоит забывать о внутренних проблемах: по итогам 2013 года рост индекса промышленного производства и инвестиций в основной капитал намечен на минимальном уровне, отток капитала из страны сохранится на уровне $55–60 млрд., что сопоставимо с итогами предыдущих двух лет. Отсутствие изменений в предпринимательском и инвестиционном климате напрямую сказывается на развитии банковского сектора страны.

Темпы развития банковского сектора значительно превышают динамику экономических показателей, однако имеют тенденцию на снижение в связи со сложившейся ситуацией в экономике.

Экономические перемены в деятельности банков в 2014 году будут сопровождаться ужесточением требований Центрального Банка. Политика Центрального Банка в текущий период направлена на сокращение рисков банковской системы, в том числе за счет ужесточения требований к капиталу банков и введения нормативных требований по ликвидности (Базель III), вводимых с 1 января 2014 года. Политика снижения рисков сопровождается сокращением темпов роста беззалогового кредитования в рамках контроля максимальных ставок по вкладам и кредитам, возможного увеличения ставок страховых взносов в фонд Агентства по страхованию вкладов по вкладам, привлекаемым по повышенным процентным ставкам, а также за счет других административных предписаний. Результаты политики «закручивания гаек» – с учетом последних случаев с 1 января по 13 декабря 2013 года прекратили свою деятельность в принудительном порядке 30 кредитно-финансовых организаций.

В условиях ужесточения политики регулирования ЦБ темп прироста активов банковского сектора в 2014 году может быть ниже 15%. В связи с этим ситуация с кредитованием будет иметь тенденцию на снижение его темпов до 20–25% по розничному направлению. По корпоративному направлению можно ожидать текущих уровней прироста кредитного портфеля. Прирост вкладов населения и средств юридических лиц в следующем году, вероятно, несколько снизится относительно темпов текущего года.

С учетом сохранения высокого темпа объемов просроченной задолженности и снижения темпов кредитования повышается уровень кредитных рисков. С проблемой «плохих» долгов столкнутся, в первую очередь, розничные банки, специализирующиеся на необеспеченном потребительском кредитовании. Приоритетом в работе банков на данный момент становится обеспечение качества кредитного портфеля, что напрямую влияет на финансовую устойчивость банка, одного из основополагающих принципов деятельности Запсибкомбанка.

В связи с ограничением ЦБ ставок по привлечению денежных средств населения и ростом репутационных рисков банки могут столкнуться с проблемами ликвидности, особенно остро это может коснуться малых банков.

Ухудшение ликвидности повлечет за собой некоторое повышение ставок привлечения, что может привести к сокращению процентной маржи банков в условиях одновременного снижения ставок по кредитам. Таким образом, данная ситуация повлияет на сокращение процентной маржи, в связи с чем в банковской отрасли возрастает роль риск-менеджмента и повышения эффективности деятельности банков.

Тем не менее ожидать резкого ухудшения в деятельности банков не стоит, так как банковский сектор генерирует прибыль на уровне, близком к максимальному.

Андрей Гончаров, председатель правления Первобанка (Самара): «Корпоративные заемщики сокращают свои инвестиционные программы»

- Ситуация в банковской системе связана с процессами, происходящими в экономике страны. В 2014 году темпы развития экономики будут невысокими, Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в пределах 2,5%. Со своей стороны, мы видим сокращение инвестиционных программ наших заемщиков, снижение потребительского спроса. Полагаю, что в следующем году в целом по стране темпы роста портфеля кредитов юридическим лицам будут несколько ниже, чем в текущем.

Думаю, снизятся темпы роста кредитования и частных лиц. Если говорить о закредитованности россиян, о которой так активно говорили в уходящем 2013 году, то их задолженность перед банками значительно меньше, чем в других странах. Да и количество банков в России на одного человека и на один населенный пункт значительно меньше, чем и в Америке и в Европе. Существует одна диспропорция – у россиян долг по нецелевым кредитам (коротким, необеспеченным) гораздо больше, чем долг по ипотеке и автокредитам. Думаю, в перспективе в России доля обеспеченных кредитов тоже будет увеличиваться.

Введение с 1 января 2014 года стандартов «Базель III», ужесточающих требования к капиталу банков, для большинства банков не будет носить революционного характера. Многие из них уже в этом году начали применять основные принципы «Базеля» для усовершенствования своих бизнес-процессов. Введение новых стандартов вместе с проводимой ЦБ РФ политикой, направленной на четкое соблюдение банками всех требований, будет способствовать укреплению банковской системы страны. Думаю, 2014 год станет периодом новых качественных изменений деятельности банков, что положительно отразится на всей российской экономике.

Сергей Шпетер, старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «Банки будут искать резервы для удержания маржинальности»

На наш взгляд, в 2014 году розничный банковский рынок будет испытывать на себе влияние сразу нескольких тенденций.

Во-первых, замедление темпов роста розничного кредитного портфеля, которое мы наблюдаем в уходящем году, продолжится. Это обусловлено, прежде всего, политикой Банка России, который не раз декларировал свою обеспокоенность высокими темпами роста кредитования населения и возможными рисками массовых дефолтов. В связи с этим были предприняты шаги по увеличению норм резервирования под необеспеченные кредиты и повышены коэффициенты риска при расчете достаточности капитала. В 2014 году Центробанк вновь повысит коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов, что дополнительно притормозит роста рынка. Помимо этого, на снижение темпов роста кредитных портфелей окажет влияние рост долговой нагрузки населения и, соответственно, сужение базы платежеспособных заемщиков.

Во-вторых, мы прогнозируем увеличение темпов роста и доли просроченной задолженности. Накопленная в период бурного роста в 2012 году и отчасти в 2013 году база кредитной задолженности в 2014 году начнет перетекать в просроченные долги, что наряду с замедлением объемов выдачи новых кредитов может вызвать рост доли просроченной задолженности на 1–1,5 процентного пункта. Однако мы не говорим о резком росте просрочки, поскольку после урегулирования ситуации с накопленной задолженностью прошлых периодов положение стабилизируется.

Ужесточение требований со стороны ЦБ поставило банки перед необходимостью значительных инвестиций в капитал и дополнительных отчислений в резервы. Поэтому в качестве третьей тенденции мы прогнозируем усиление перераспределения банковского рынка. Сокращение доходов от кредитных операций и, как следствие, снижение маржинальности подталкивает банки к поиску новых моделей функционирования.

Ряд мер регулятора по отзыву лицензий взбудоражил вкладчиков и поспособствовал перетоку пассивной базы из частных в государственные банки. В связи с принятием нового закона «О потребительском кредитовании» банки вынуждены снижать ставку кредитования. Таким образом, негосударственные банки второго эшелона, с одной стороны, столкнулись с необходимостью значительных инвестиций, с другой, со снижением доходности операций. И мы сможем наблюдать перераспределение розничного рынка в пользу крупных государственных и частных банков, которые могут предложить заемщикам более привлекательную стоимость кредитов. Кроме того, надо отметить, что уровень сервиса в государственных банках за последние три года заметно улучшился, что наряду с более низкими ставками значительно повышает их привлекательность перед потенциальными клиентами. Для банков негосударственного сектора в 2014 году будет несколько путей развития – увеличение капитала за счет средств акционеров, либо слияние с другими игроками рынка, либо поиск резервов для удержания маржинальности бизнеса. К числу которых относится сокращение расходов на непрофильные операции, увеличение доли комиссионных доходов в общем портфеле, сокращение количества отделений. Также стоить отметить, что снижение доходности розничных кредитных портфелей в 2014 году приведет к необходимости снижения издержек за счет сокращения расходов на фронт-офис. Следуя мировым тенденциям можно прогнозировать активизацию услуг в сфере Digital banking.

Максим Богомолов, директор по развитию бизнеса коллекторского агентства Filbert: «Просрочка будет расти быстрее кредитного портфеля»

- На наш взгляд будущий год для всей банковской сферы и секторов, непосредственно к ней примыкающих, будет годом «переходного периода». Заложенные в 2013 году изменения законодательства и регулирования будут иметь значительные практические последствия. Смена руководства Центрального банка и расширение полномочий мегарегулятора в совокупности обеспечивают более жесткий подход к регулированию рынка. Очевидно, что начавшаяся «расчистка» рынка и новые регламенты в этом году будут продолжены и в следующем году с усилением контроля за выполнением требований к участникам рынка.

С началом действия закона «О потребительском кредите (займе)» в середине 2014 года у банков возникнет необходимость привести в соответствие свои бизнес-процессы по выдаче, сопровождению и взысканию задолженности. Некоторым, возможно, нужно будет изменить операционную деятельность, маркетинговую политику, а может, и стратегию в целом. С другой стороны, в связи с тем, что ситуация в экономике выглядит не лучшим образом, количество «просрочки» будет расти быстрее объема кредитного портфеля, и банки будут вынуждены интенсивнее работать с портфелем и больше продавать проблемной задолженности.

Все эти изменения могут повлечь некоторое перераспределение долей рынка, в том числе объема вкладов в пользу крупных игроков. При этом банки будут пытаться подстраиваться под требования регулятора и продолжат наращивание кредитного портфеля. Возможно, в 2014 году мы увидим больше поглощений мелких банков более крупными. На это могут повлиять требования регулятора к капиталу и конъюнктура рынка.

Павел Михмель, руководитель клуба продавцов и покупателей Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств: «Объем рынка цессии будет увеличиваться»

- Взаимодействие банков и коллекторов станет еще более тесным. Увеличение Центробанком норм резервирования под проблемные долги сыграло немаловажную роль в налаживании более тесного диалога между банками и профессиональными взыскателями.

2013 год показал большой позитив: объем переуступаемых прав требования по проблемным кредитам вырос более чем на 80% по сравнению с 2012 годом и составил около 190 млрд. рублей. Более 30 банков из ТОП-50 начали сотрудничать с коллекторскими агентствами: присоединился и самый крупный банк с госучастием – Сбербанк России. Проведено около 120 тендеров, выставлено на продажу около 350 лотов. В течение года широко обсуждались стандарты цессии, которые были разработаны в НАПКА в рамках Клуба покупателей и продавцов. Более 70% банков используют их в своей работе.

В 2014 году получат продолжение те позитивные тенденции, которые наметились в уходящем году. Объем цессионных сделок будет увеличиваться, срок передаваемой просрочки сократится почти в 2 раза, примерно с 700 до 400 дней. При этом цены по таким сделкам подрастут лишь немного. Однако на конечное ценообразование будет влиять конъюнктура рынка. Всё более активно будут подключаться к взаимодействию с коллекторами и микрофинансовые организации. НАПКА в рамках Клуба покупателей и продавцов планирует в 2014 году разработать также и для них Стандарты цессии, дабы цивилизовать и эту часть рынка цессий.

Также уже сделан первый шаг к законодательному регулированию деятельности по взысканию просроченной задолженности: принят Закон «О потребительском кредитовании», где нашлось место и действиям по возврату задолженности по кредиту. Надеемся на дальнейшую его интеграцию в законодательство Российской Федерации. Ведь в результате выиграют все: и банки, и коллекторы, и, в первую очередь, должники. Пожалуйста, подождите

Марк Шрайбер, первый заместитель председателя правления Росэнергобанка: «Консервативные банки временно усилят позиции»

- Все лейтмотивы заданы. Общая идея – снижение рисков и сглаживание пиков. Среди них можно выделить внятное и четкое указание государства о том, что оно плавно, но решительно будет регулировать рынок. Причем это будет не прямое регулирование, а опосредованное.

Что интересно, оно оказывается даже эффективнее, потому что влияет на всех участников рынка и действует долговременно. И это тоже хорошо, потому что банки будут подстраиваться и будут иметь на это достаточно времени.

Что изменилось в 2013 году? Во-первых, было взято под контроль ценообразование на рынке депозитов физических лиц. Установлены потолки, и отдельные участники или группа участников уже не смогут перекашивать рынок. То есть рынок будет выравниваться и смещаться по ценам медленнее и более плавно. Во-вторых, можно отметить действия регулятора по контролю за рисковой сферой.

Действия, связанные с изменением в порядке резервирования ссуд, обсуждаемые ограничения по ставкам потребительского кредитования дают ясный сигнал о том, что нужно делать и в какую сторону двигаться. Конкретные изменения позволяют выстраивать и политики, и финансовые модели.

Очевидно, что в 2014 году могут быть уже приняты вполне сбалансированные решения, которые также глобально повлияют на рынок и снизят риски. Скорее всего, будут поддерживаться эти тенденции, расширяться по направлениям. Будут, вероятно, приняты решения о контроле за микрофинансовыми организациями.

На фоне данных действий временно усилятся позиции банков, ведущих консервативную модель бизнеса. Компании же, которые ориентированы на более агрессивные действия, будут вынуждены их пересматривать и перестраивать.

Данная политика в финансовой сфере, может повлиять на снижение темпов развития экономики, однако, положительной стороной является формирование более устойчивой основы для развития в дальнейшем.

Диляра Ермакова, управляющий директор Банка БЦК-Москва: «Пришло время затянуть пояса»

- В настоящее время Центральный банк России предпринимает определенные действия, направленные на усиление темпов роста российской банковской системы, хотя итоги этого года в сравнении с прошлым будет характеризовать некоторое замедление. В 2014 году в силу ряда причин оно, скорее всего, продолжится. Прежде всего, это связано с замедлением экономики России: Минэкономразвития считает, что три последующих года будут достаточно сложными для отечественной экономики. В этом году оно уже несколько раз корректировало прогноз темпов роста ВВП в сторону понижения, в последний раз прогноз на 2013 год был снижен до 1,4%; в следующем году ожидается рост в 2,5%, в 2015 году – в 2,8%.

Немаловажной причиной замедления темпов роста банковской системы, на наш взгляд, станет усиление регулирующей функции Центробанка, в том числе за счет образования мегарегулятора. Кстати, эта тенденция уже начала проявлять себя в последние полгода, поскольку ЦБ пытается снизить риски размещения средств населения в ряде финансовых институтов. В частности, ужесточается контроль над ставками по привлечению средств населения. Если раньше Центробанк высчитывал среднюю ставку по рынку депозитных продуктов и рекомендовал ее кредитным учреждениям для ориентира, то сейчас рекомендация приобрела статус обязательного требования – банки, завышающие ставки по депозитам, получают от регулятора предписания о снижении. Кроме того, серьезно ужесточается контроль соблюдения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, результатом чего являются отзывы лицензий у ряда банков.

Фактором замедления темпов роста банковской системы является и усиление контроля над кредитными ставками. Сейчас, например, всерьез обсуждается возможность принятия целого ряда специальных законодательных актов – хотя в профессиональном сообществе существуют очень разные, зачастую диаметрально противоположные, мнения относительно того, как регулировать кредитные ставки и нужно ли это делать вообще. До сих пор все попытки нерыночных ограничений особого успеха не имели. Например, три года назад Центробанк ввел расчет полной стоимости кредита в кредитные договоры, но по факту эта мера не сработала.

Высокий уровень закредитованности нашего населения, вкупе с невысоким уровнем финансовой грамотности среди заемщиков, создает дополнительную угрозу стабильности банковской системе. Оптимисты ссылаются на опыт Европы и Америки, где население в разы больше закредитовано, чем россияне. Однако уровень просроченной задолженности в России чрезвычайно высок – ее объем уже достиг порядка 435 млрд. рублей. По сути, кредитуется в первую очередь неплатежеспособное население, а это яркий признак финансовой неграмотности. В ответ Центральный банк увеличивает требования к банкам по резервированию на возможные потери и вводит ряд других мер.

Все это приведет к тому, что темпы роста потребительского кредитования в 2014 году начнут снижаться. Банки все большее предпочтение будут отдавать продвижению, в первую очередь, обеспеченных кредитов. Дополнительным фактором, способствующим резкому замедлению роста потребкредитования, станет введение верхней планки по процентам за кредиты.

В следующем году должна сохраниться тенденция корректировки банками краткосрочных и среднесрочных стратегий, о долгосрочных стратегиях говорить пока сложно. Скорее всего, все большее число кредитных учреждений в поисках дополнительных источников дохода (в том числе, комиссионных) будут уходить в какие-то новые виды услуг. Уже в этом году ряд крупных банков начал уходить в VIP-сегменты, финансовое планирование для клиентов, все чаще они продают не каждую услугу по отдельности, а пакетные предложения. Скорее всего, банки будут менее активны в регионах, поскольку региональная экспансия предполагает довольно-таки высокие риски и существенные затраты. Так что в условиях, когда предпочтительнее затягивать пояса, думаю, банки будут более осторожны в своих дальнейших движениях.

Олег Сафонов, председатель правления М2М Прайвет банка: «Регулятор будет пристально следить за розничными банками»

- Экономика России останется, вероятнее всего, в слаборастущем состоянии: для ускорения необходимы прорывные идеи, которых в нашей стране пока не наблюдается. В прошлом десятилетии такой идеей было удвоение ВВП. Был проведен ряд реформ, которые позволили России воспользоваться суперциклом роста цен на сырьевые товары. Но реформы не были завершены: хороший пример – энергетика. И без внешних благоприятных условий у нашей экономики уже нет мощных драйверов роста. Напротив, непоследовательность в реформах, отсутствие новых идей и внешний фон, – ведут уже который год к оттоку капитала. В таких условиях экономике и курсу рубля помогает балансировать только положительный торговый баланс. Но основную долю в экспорте всё так же занимают нефть и другие сырьевые товары.

Поэтому для Российской Федерации ключевое значение продолжают иметь мировые цены на нефть и их динамика. При среднегодовой цене на марку «Brent» (а российский «Urals» с ней сильно коррелирован) ниже $80–90 за баррель дефицит бюджета может стать существенным, а слабый экономический рост сменится рецессией. При таком сценарии экономику можно поддержать лишь ослаблением рубля. Хотя эффективность этой меры также не очевидна: нет уверенности, что российские производители товаров народного потребления смогут быстро сработать на импортозамещение. С другой стороны, сколько-нибудь значимое ослабление национальной валюты может усилить инфляцию. А это несовместимо с монетарным стимулированием экономики со стороны Центробанка, которое сейчас было бы нелишним.

Снижение цен на нефть может быть вызвано несколькими причинами. Большие вопросы вызывает сокращение программы количественного смягчения (QE), проводимой Федрезервом США. Если QE будет уменьшаться без замещения иными стимулирующими мерами, это может повлечь сокращение инвестиций в сырьевые товары и усилить отток капитала с развивающихся рынков. Кроме того, риск для цен на нефть создают замедление темпов роста экономики Китая, особенно если оно выйдет из-под контроля в связи с «лопанием» кредитного пузыря, достижение дальнейших договоренностей между США и Ираном, что в перспективе может привести к увеличению предложения нефти на несколько миллионов баррелей в день. Также влияют планы Конгресса США ограничить спекулятивные операции банков на сырьевом рынке.

Если риски, связанные с сокращением QE или кризисом в банковском секторе Китая материализуются, это может привести к кризису на развивающихся рынках и к существенной коррекции на развитых. В такой ситуации Россия не сможет остаться «тихой гаванью». Напротив, внешние проблемы на фоне внутренней стагнации могут дать мультипликативный понижательный эффект. И одним из первых может пострадать финансовый сектор.

Чтобы банковская система постепенно набирала устойчивость к внешним шокам, в ней продолжится тенденция к консолидации. Очередной этап перехода на Базельские стандарты банковского надзора с 2014 года вынудит большое количество банков искать новый капитал. Те, кто не смогут, – прибегнут к слияниям и поглощениям.

С другой стороны, Банк России, вероятно, будет придерживаться дальнейшей политики усиления надзора за банками как через новые Базельские требования, так и применение меры воздействия к банкам, проводящим сомнительные операции, и к банкам с низким качеством активов. Особое внимание, на наш взгляд, Банк России будет уделять регулированию и контролю за розничными банками в целях управления рисками в банковском ритейле.

Считаем, что это оправдано, поскольку основной внутренний риск для российской банковской системы в 2014 году будет связан как раз с обслуживанием физическими лицами их текущих обязательств перед банками на фоне возможного продолжения «анемичного» роста в экономике, балансирующего на грани стагнации. В этих условиях постепенно будут снижаться доходы населения, а вместе с ними – и платежеспособность розничных заемщиков.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab: «Банки обрежут IТ-бюджеты»

- В 2014 году вступит в действие новая Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. В данном документе не содержится сравнительного анализа потребления информационных технологий в разных отраслях, сказано лишь, что «отрасли, интенсивно использующие IТ, растут в 1,7 раза быстрее, чем в среднем в экономике». И это напрямую можно отнести к банкам, чей бизнес сегодня существенным образом зависит от информатизации. Не случайно в среднем IТ-расходы составляют до 30% банковских бюджетов. Однако следует признать, что обозначенные в Стратегии приоритетные направления исследований и разработок в области информационных технологий напрямую не нацелены на использование именно в финансовой отрасли.

Экономический шторм, который, как прогнозируют аналитики, очень вероятен в первой половине 2014 года, может повлечь за собой серьезное сокращение IТ-бюджетов банков. По опыту недавнего кризиса это должно произойти примерно через 2–3 месяца с момента значимых экономических изменений. Следовательно, IТ-проекты, запланированные на первую половину 2014 года, с высокой долей вероятности успеют стартовать и принести заказчикам первые результаты. Бизнес-критичные проекты, такие как смена автоматизированных банковских систем или модернизация программного обеспечения информационной безопасности, будут реализованы в полном объеме. Уместность всех остальных в случае кризисных событий будет серьезно пересмотрена. Можно прогнозировать, что в список наиболее приоритетных для банков попадут проекты автоматизации хозяйственного бюджетирования, результаты которых направлены на сокращение издержек. А также проекты, обеспечивающие соответствие IТ-систем банка требованиям регулятора, например, в части выпуска обязательной отчетности.

В случае продолжения консервативного сценария развития экономики в 2014 году важными статьями IТ-расходов банков станет внедрение систем для управления операционной эффективностью. Их применение необходимо банкам для удержания и укрепления собственных конкурентных позиций в условиях постепенного снижения доходности за счет повышения своей внутренней результативности, то есть эффективного использования ресурсов и оптимизации бизнес-процессов.

Несмотря на то, что в рамках новой Стратегии развития IТ-отрасли запланирована разработка и запуск специальной программы по импортозамещению продукции информационных технологий, это коснется в основном государственных структур и организаций, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Банкам, использующим импортное программное обеспечение, достаточно будет соблюдать необходимые меры информационной безопасности. Это, безусловно, поощрит продвижение иностранного софта в российские банки, которое в последние годы заметно усилилось. Нельзя исключать, что именно 2014 год серьезно укрепит позиции западных вендоров на рынке автоматизированных банковских систем, и они получат, наконец, серьезный импульс для развития в сегменте крупнейших и крупных российских банков, в котором до сих пор господствовали отечественные разработчики.

Алексей Смирнов, директор дирекции стратегии, планирования и контроллинга ОТП Банка: «Несколько десятков банков лишатся лицензии»

- Второе полугодие уходящего 2013 года не оправдало надежд на восстановление экономического роста, поскольку динамика в производстве и инвестициях оставалась достаточно слабой. В следующем году, скорее всего, перелома в этом тренде не произойдет, и экономический рост в России будет оставаться достаточно слабым.

Со стороны внешних факторов, скорее всего, будут наблюдаться позитивные экономические тренды в экономике США, Европы и Китая, что будет способствовать росту российского экспорта. С другой стороны, обстановка будет оставаться достаточно волатильной, поскольку вполне вероятно, что Греция не сможет выполнить поставленные перед ней планы по сокращению дефицита, что вновь поставит вопрос о ее членстве в ЕС. В то же время улучшение экономической ситуации в США с большой вероятностью приведет к сокращению программы ФРС по выкупу госбумаг, что в свою очередь поспособствует дальнейшему росту долгосрочных процентных ставок на международных рынках.

Несмотря на начавшееся восстановление экономического роста в США и Европе, внутренние проблемы в России будут оказывать преобладающие влияние на экономику страны. Желание правительства снизить издержки монополий и госкомпаний с помощью заморозки тарифов и сокращения излишних расходов может в краткосрочной перспективе оказать негативное влияние на инвестиции и, как следствие, на экономический рост. Заморозка зарплат госслужащих и более медленные темпы роста доходов в других секторах экономики снизят покупательную способность населения, а завершение крупных строек приведет к росту безработицы. Таким образом, темпы роста экономики на протяжении следующего года будут оставаться достаточно низкими и вряд ли превысят 2% по итогам года.

Большинство трендов, наблюдаемых в банковском секторе в 2013 году, получат дальнейшее развитие и в 2014 году. Ожидается дальнейшее замедление темпов роста в розничном сегменте и стабилизация ситуации в корпоративном секторе. Новые регулятивные требования и рост закредитованности отдельных слоев населения приведет к необходимости адаптировать свою стратегию в розничном секторе к новым условиям. Рынок розничного кредитования перейдет из интенсивной стадии развития в экстенсивную: по мере насыщения рынка, темпы роста будут отходить на второй план, и более важным станет развитие качественных отношений с существующими клиентами. Рост закредитованности населения приведет к ужесточению требований к заемщикам. Многие банки будут уделять большее внимания развитию клиентской аналитики и современных подходов к перекрестным продажам.

Например, многие банки начнут переходить от массовых неиндивидуальных непредодобренных предложений к индивидуальным предодобренным предложениям существующим клиентам на основе максимизации добавленной стоимости для акционеров. Также будет смещен фокус с открытия новых точек продаж к повышению эффективности существующей сети и развитию дистанционных каналов продаж.

Стоит ожидать дальнейшего ужесточения регулирования со стороны Центробанка. Регулятор, обеспокоенный быстрыми темпами роста необеспеченного розничного кредитования, а также возможным ухудшением качества выданных кредитов, уже предпринял ряд мер, направленных на охлаждение рынка, и с большой вероятностью продолжит эту политику и в следующем году. Вступившие в силу требования повышающих коэффициентов при расчете норматива достаточности капитала Н1 для необеспеченных ссуд в июле 2013 и дальнейшее повышение с 1 января 2013; вступление в силу правил расчета Н1 по Базелю III с 1 января 2014; повышение норм обязательного резервирования по необеспеченным ссудам в марте 2013 и ожидаемое повышение в марте 2014 года повлекут за собой необходимость более тщательного планирования достаточности капитала розничных банков.

Под давлением регулятора и банков с государственным участием продолжится общий тренд на снижение ставок по розничным кредитам и депозитам как минимум до середины следующего года.

Продолжится «расчистка» банковского рынка от финансово-неустойчивых организаций и теневого сектора. Отзыв лицензии у Мастер-Банка был показательным сигналом другим банкам, в той или иной степени замешанным в нелегитимных схемах. Скорее всего, не стоит ожидать дальнейших отзывов лицензий у крупных игроков рынка, так как подобные меры могут крайне негативно сказаться на банковской системе и привести к кризису доверия как в отношении частных клиентов к банкам, так и банков друг к другу. Касательно мелких игроков, в 2014 году могут лишиться лицензии несколько десятков банков. Также можно ожидать ужесточения регулирования в других финансовых секторах, а именно: микрофинансовые компании, пенсионные фонды, страховые компании.

Сергей Меняйкин, вице-президент Военно-промышленного банка: «Кризис доверия продолжится»

- Даже при исполнении оптимистических планов роста ВВП в следующем году российскую экономику и, как следствие, банковский сектор ждет замедление роста. Темпы роста банковского сектора не превысят уровня 10% за 2014 год. Рынки капиталов будут находиться под давлением, несмотря на все старания мегарегулятора. И причиной этого будет являться кризис доверия банков друг к другу и клиентов к банкам. Для Банка России тема расчистки рынка от сомнительных и неустойчивых игроков будет самой сложной. Ведь при этом необходимо сохранить спокойствие клиентов банков.

Основным инструментом для регулирования ликвидности в банковском секторе в 2014 году станет рынок РЕПО, валютных свопов, кредитование под залог. Если Центробанк предложит банкам рефинансирование нерыночных активов, то это может привести к полному изменению взаимоотношений между банками. Большую часть операций банки будут проводить с ЦБ РФ.

Под влиянием принципа таргетирования инфляции, который ЦБ предложил как новый вектор развития российской экономики, депозитные и кредитные ставки в рублях будут снижаться всеми участниками. Сближение ключевой ставки и ставки рефинансирования в течение ближайших нескольких лет должно позитивно повлиять на рынок кредитования и фондовый рынок.

При этом стоимость денег для компаний, не имеющих прямого доступа к капиталам через выпуск обеспеченных облигационных займов, сохранится на уровне выше 10%. Проблемы энергетических и металлургических компаний поддержат эти ставки на высоком уровне.

Основными точками роста кредитных портфелей должны стать залоговые схемы кредитования – автокредитование и ипотечное кредитование, а также кредитование зарплатных проектов. Потребительское беззалоговое кредитование в связи с регулированием ставок по кредитам для банков может показаться неперспективным.

При учете регулирования процентных ставок, ликвидности и рисков замедления реальной экономики банки будут постепенно снижать объемы кредитования, особенно в высокорисковых продуктах и сегментах. Однако растущие операционные расходы (как минимум на уровне инфляции) и ухудшение качества активов будут вынуждать банки или сокращать расходы, или продолжать кредитование. Стратегия банков будет определяться во многом качеством фондирования, приемлемым уровнем риска и эффективностью конкретного банка. Большинство финансовых институтов, работающих на рынке потребительского кредитования, будут вынуждено сфокусироваться на сокращении расходов, в то время как универсальные банки займутся диверсификацией пассивной базы и, в первую очередь, привлечением депозитов населения и юридических лиц.

Рост ипотечного кредитования без вмешательства государства может замедлиться. Многие мелкие и средние банки не имеют долгосрочного фондирования и поэтому не могут качественно конкурировать на этом рынке с государственными игроками.

На фоне проблем с ликвидностью банки продолжат активное привлечение средств населения, что при мощном регулировании процентных ставок со стороны Мегарегулятора будет делать очень непросто. Основным драйвером роста остатков физических лиц могут стать только повышение качества и доступность предоставляемых услуг. Причем выигрывать будут не те, у кого больше точек продаж, а те, кто предоставляет клиентам технологичный и мобильный доступ к банковским услугам, например, через интернет-банк, «мобильный» банк, СМС-информирование.

Комиссионные доходы тоже претерпят существенные изменения. Стоимость обслуживания клиентов будет постепенно расти в связи с повышением количества и качества предоставляемых сервисов. Точки роста здесь – скорость обслуживания и скорость обратной реакции сотрудников банка на требуемую клиентом услугу. Выиграют как всегда те, кто быстрее. Клиенты перестанут экономить на банковских услугах, а будут требовать повышения их качества и надежности сопровождения.

И, конечно, самыми главными требованиями к банкам со стороны клиентов останутся сохранность средств и возможность их использования в любое время.

Евгений Лавринов, заместитель председателя правления Гринфилдбанка: «Рост на уровне инфляции сократит объемы банковского бизнеса»

- Высказывать прогнозы о развитии банковской отрасли в 2014 году непросто. В первую очередь, потому что прогнозы эти далеки от оптимистичных. Ухудшение ситуации в экономике страны сказывается на нашем бизнесе. Как метко сказал один из коллег: «Не нужно забывать, что мы (банки) – все же надстройка на фундаменте реальных секторов экономики». Уменьшается количество платежеспособных заемщиков, в первую очередь юридических лиц. Это ведет к усилению конкуренции между банками и снижению процентных доходов как в процентном отношении, так и в абсолютных величинах.

На мой взгляд, на темпы роста банковской системы в целом и отдельных банков в частности сильнее всего будут сказываться внешние факторы – уровень цен на углеводороды и объем импорта в Россию. Если ситуация с ухудшением платежного баланса сохранит свою тенденцию – неминуемо падение курса рубля, соответственно влекущее за собой дефолты заемщиков и бегство вкладчиков в валютные активы. Поскольку надеяться на существенное снижение объема импорта не приходится (невзирая на рост рублевых цен, потребители зачастую просто не имеют возможности отказаться от потребления импортных товаров в силу отсутствия достойных отечественных аналогов), остается надеяться только на увеличение мировых цен на энергоресурсы.

Повлияют и внутренние факторы: политика Банка России, направленная на дальнейшее «охлаждение» рынка потребительского кредитования. Парадоксальность ситуации в том, что потребительское кредитование действительно выступало одним из локомотивов того слабого роста экономики, который имел место быть в последние годы. Озабоченность регулятора вполне справедлива – если экономика останавливается, то схлопывание кредитного пузыря приносит мультипликативный отрицательный эффект. В то же время нужно признать – если падение спроса со стороны физических лиц не будет компенсировано соответствующим увеличением спроса со стороны компаний и государства, ухудшение ситуации в экономике неминуемо. Впрочем, нужно понимать, что это уже не зона компетенции Банка России.

Общий вывод: в 2014 году рост банковской системы в целом будет зафиксирован на уровне инфляции плюс-минус 2–3 процентных пункта, при этом ряд банков будет вынужден уменьшить объемы бизнеса. Продолжится тенденция роста доли банков с государственным участием в общем объеме активов банковской системы.

Антон Тарасов, руководитель компании Вдолг.Ру: «Потребителям финансовых услуг придется смириться с низким качеством обслуживания»

- Не исключено, что в России в скором времени останутся только два вида банков: государственные и банки с иностранным участием. И единственное, за что они будут конкурировать – это компании типа «Газпром». А простым потребителям банковских услуг придется смириться со снижением качества обслуживания.

Конечно, многие скажут, что ставки по кредитам будут низкие, так как государство запретит выдавать займы под высокие ставки. С одной стороны, это плюс. Но! Получить эти кредиты смогут далеко не все желающие. Что касается ставок по депозитам, то они станут практически нулевыми. Поэтому положить деньги в банк будет означать – потерять их часть в размере инфляции.

Есть ли положительный фактор у жесткого регулирования деятельности банков? Да. Им может стать развитие альтернативных способов инвестирования средств. Это особенно актуально после того, как государство приняло решение об отмене накопительной части пенсии – для тех, кто хочет накопить средства себе на пенсию.

Алексей Шитов, председатель правления Златкомбанка: «Последствия падения ряда банков плачевны не только для банковской системы, но и для бизнеса»

- Главное – выстоять и сохранить стабильную клиентскую базу. Год будет нелегким для российской экономики. К сожалению, последствия падения ряда банков плачевны не только для банковской системы, но и для бизнеса в целом. Эффект идет по цепочке, ведь страдают клиенты этих банков. Пусть средства вкладчиков застрахованы, но в ушедших с рынка банках «зависли» средства малого и среднего бизнеса. Соответственно, эти компании, потеряв деньги и разорившись, не заплатят своим поставщикам. Итогом становятся потерянные деньги, сокращается количество рабочих мест. Этот негативный процесс подобен снежному кому. Между тем банковской системе нужны «длинные» деньги, а они могут появиться в нашей стране только в условиях стабильности.

Возвращаясь к Златкомбанку, хочу сказать – у нас есть серьезные планы по развитию бизнеса, и по мере возможности мы будем их осуществлять в 2014 году, несмотря на неблагоприятные внешние условия.

Инна Рукосуева, Bankir.Ru

Девочка Маша в стране Оз. О погодных аномалиях 2013-го

Сергей Петухов, обозреватель

В Западной Европе подсчитывают ущерб от очередного, третьего подряд за два последних месяца урагана "Дирк", сильно подпортившего Рождество англичанам и французам.Изменение климата в Старом Свете пока не принято афишировать. Но в том, что он меняется, сомнений уже мало. То, что происходит в Европе, все больше и больше напоминает типичную погоду юга Восточного побережья США, представляющую собой непрерывную череду разрушительных тропических ураганов.

Само по себе изменение климата Западной Европы не очень актуально для россиян. Но дело в том, что все погодные процессы на планете связаны между собой. Параллельно ухудшению погоды в ЕС идут перемены в нашем климате, и неплохо бы знать, какими они будут.

Три урагана за два месяца

Подсчет жертв и ущерба от урагана "Дирк", главный удар которого по Западной Европе пришелся на сочельник, пока продолжается, но уже ясно, что по разрушительной силе и масштабам последствий он соизмерим с предыдущим ураганом "Ксавьер".

"Ксавьер" в период с 3 по 11 декабря этого года унес жизни 15 человек в Великобритании, Дании, Швеции и Польше. Общий ущерб от разрушений и утраты имущества Credit Suisse Group оценивал в пределах от 1,4 млрд до 1,9 млрд евро.Последствия шторма "Святой Иуда", бушевавшего в Европе с 27 по 31 октября этого года, – 17 жертв и общий ущерб, по оценке компании AIR Worldwide, на сумму от 1,5 млрд до 2,3 млрд евро.

Итого: три мощнейших урагана меньше чем за последние два месяца, что само по себе заставляет задуматься, случайность это или уже закономерность.

Европейский сезон штормов

Наша задумчивость станет еще глубже, если посмотреть всю статистику катастрофических евроштормов за последние полтора века. Систематические метеонаблюдения начались в Европе только во второй половине XIX века, поэтому более ранние данные отрывочны.

На протяжении всего прошлого века Европа пережила 34 разрушительных шторма, то есть они были не такой уж редкостью, как это могло показаться. В среднем они случались раз в три года, что вполне объяснимо. Климат в Западной Европе морской и, как учат нас школьные учебники географии, полностью определяется атмосферными процессами над Атлантикой.

Но чем ближе к сегодняшнему дню, тем поразительнее картина. С 2000 по 2009-й — 16 крупных евроштормов, то есть полувековая норма, с 2010 по 2013 — 15 штормов того же калибра.

И хотя человеческих жертв в основном удалось избежать, ясно одно: меньше штормов в Европе не стало. Их стало явно больше, их частота нарастает в геометрической прогрессии, а картина погоды в Западной Европе все больше и больше начинает напоминать метеосводку откуда-нибудь из Флориды или Мексиканского залива в сезон ураганов.

Московские сумерки и тульские торнадо

До нас европейские ураганы доходят уже сильно выдохнувшимися. Они еще заметны в Калининградской и Ленинградской областях, но дамба в Финском заливе с угрозой подтопления Санкт-Петербурга справляется без труда.

Европейские шторма несут угрозу разве что отечественным туристам, едущим в еврозону, и тем, кто инвестирует в экономику Евросоюза. Теперь в список рисков им приходится добавлять форс-мажорные обстоятельства, связанные с новой европейской погодой.

Погодные процессы на планете связаны между собой, а Западная Европа – наш близкий сосед, и не замечать, что погода меняется и у нас, просто невозможно.

Все чаще идут ледяные дожди. Постоянно бьются многолетние погодные рекорды по теплу, осадкам.Затяжные дожди в ЦФО в сентябре лишили москвичей бабьего лета. Подмосковье с обычной для него золотой осенью превратилось в американский штат Орегон, который славится устойчиво хмурым небом и обилием дождей, а после киносаги "Сумерки" и вовсе считается самым комфортным местом для постоянного проживания вампиров.

Наводнение на Дальнем Востоке — другая история, связанная с другими климатическими сдвигами — тихоокеанскими. Что же касается Западной Европы, то, возможно, с погодными аномалиями там связаны более серьезные погодные артефакты у нас — смерчи.

Нельзя сказать, что их в России никогда не видели, но все-таки это было редкое природное явление, о котором помнили веками. Теперь же редкий год проходит без вереницы смерчей у побережья Краснодарского края, а в 2002-м и 2012-м они были такой мощности и вынесли на сушу столько воды, что вызвали наводнения в Новороссийске и Крымске с большими человеческими жертвами.

В этом году мощный торнадо прошелся по Тульской обрасти, словно тут не Россия, а американский Средний Запад. К счастью, обошлось без жертв, но если так пойдет дальше, то придется делать ремейк "Волшебника Изумрудного города" — о том, как смерч уносит девочку Машу из города Ефремова в волшебную страну Оз.

Бизнес на непогоде

Причину явного изменения климата в Европе — и не только в ней — пока не знает никто. Суперкомпьютеры в трех уполномоченных Всемирной метеорологической организацией центрах метеоданных в Москве, Вашингтоне и Сиднее, куда в режиме реального времени поступают данные о погоде со всего мира, трудятся денно и нощно, но пока вразумительной модели климатических изменений создать не могут. На это, по оценкам специалистов, потребуется еще минимум несколько лет.

Однако немедленного ответа от ученых-климатологов никто и не требует. Он может сломать успешный бизнес на страхе маленького человека перед климатическими катаклизмами.Регулируется этот бизнес Киотским протоколом. Гипотеза глобального потепления как главного виновника всех климатических бед хороша тем, что позволяет делать деньги в буквальном смысле из воздуха.

Помимо продажи квот на выбросы парниковых газов на государственном уровне протокол позволяет торговать квотами на вторичном рынке. Объем рынка квот оценивается примерно в $100 млрд, а к 2020 году может вырасти вдвое.

Часть этих денег тратится на поддержание в умах людей во всем мире идеи глобального потепления и подавления любого мало-мальски опасного инакомыслия на эту тему. Доказательств тому за время действия Киотского протокола накопилось немало, но самый громкий скандал разразился в 2009 году, когда была обнародована электронная переписка английских ученых-климатологов, которые делились друг с другом опытом фальсификации данных в пользу гипотезы глобального потепления.

Всем было понятно, что подставляться под угрозу потери гордого звания британского ученого никто даром не будет. В ответ как минимум можно ждать новых грантов на "правильные" исследования.

Однако теперь выясняется, что и критики глобального потепления – тоже далеко не все бессребреники.

Погоду за деньги не купишь

На этой неделе разразился скандал вокруг публикации в журнале Climatic Change, где утверждается, что целенаправленной и масштабной дискредитацией глобального потепления занимаются "не просто парочка мерзавцев", а "это крупномасштабные политические усилия".

Будто бы оплачивают эти усилия промышленные гиганты, в первую очередь крупнейшие в мире западные нефтяные компании и нефтетрейдеры, которым невыгодно падение спроса на энергоресурсы. Они и их сообщники уже якобы потратили около $9 млрд на подкуп политиков, общественных некоммерческих фондов, журналистов, ученых, которым была поставлена задача оболгать глобальное потепление.

Понятно, что когда такие деньги можно заработать на поддержке (или опровержении) одной довольно спорной гипотезы, другие просто не нужны. Еще меньше нужна реальная причина изменения климата. Во всяком случае, политики, общественные деятели, журналисты и ученые много на ней много не заработают.

Но есть и хорошая новость. По разным причинам Россия так и не смогла в нулевые годы встроиться в систему глобальной спекуляции парниковыми газами. А сейчас, когда срок Киотского протокола формально истек, а заключение нового тормозится уже третий год, эта задача утратила актуальность.

В России, как уже сказано, находится один из трех мировых центров метеоданных. Наши математики, физики атмосферы и океана и климатологи – одни из самых опытных и авторитетных в мире, еще с советских времен. Проблем с финансированием научных исследований теперь вроде нет. Словом, у нас есть все условия для того, чтобы разобраться с причинами изменения климата, по крайней мере, у нас в стране и ее ближайших окрестностях.

А в том, что это надо сделать, сомнений, наверное, нет ни у кого. Слишком часто в последнее время погода удивляет своими странностями.

Опыт Балтии в развитии банкинга по европравилам, влияние кризиса на финансовые рынки и взаимоотношения политики и бизнеса стали темой беседы специального корреспондента Bankir.Ru.

Президент Ассоциации банков Литвы Стасис Кропас: «Сегодня банковская индустрия заметно меняется»- Господин Кропас, как сегодня чувствует себя банковское сообщество Литвы?

- Фактически тяжелый кризисный период закончился. У нас уменьшилось количество банков, было закрыто два банка. Портфель «плохих ссуд» достиг 20% от общего объема выданных кредитов, но сейчас значительно уменьшился. Акционерам банков потребовались дополнительные инвестиции, чтобы покрыть убытки.

- Что вы имеете в виду под «портфелем плохих ссуд»?

- Первое – обесценивание залога. Например, банк взял в залог квартиру, которая стоила миллион, а она упала в цене на треть. Во время кризиса таких было почти 30%. Вторая: просрочки по обслуживанию кредита больше, чем на 60 дней.

- Как повлиял кризис на литовские банки?

- В отличие от Латвии, где спад экономики был заметен в течение трех лет после 2008 года, и Эстонии, где он длился в течение двух лет, в Литве большой спад в банковской экономике наблюдался только в течение одного года.

В Евросоюзе во время кризиса произошла революция банковского регулирования и надзора. Появились новые институты – банковский союз, новые организации по надзору. Реструктуризация банков была централизована, как и страхование вкладов.

Сегодня банковская индустрия заметно меняется. В целях экономии ресурсов банки переносят услуги в электронное пространство. В основном литовские банки сосредоточены на работе с корпоративными клиентами. Если говорить о кредитовании населения, то требования для получения кредитов стали более жесткими. В основном у нас на рынке представлены скандинавские банки, и работают они по тем же принципам, что и у себя на «домашних» рынках. Между ними есть конкуренция, хотя существует мнение, что, поскольку в Литве всего девять банков, ее нет.

- Как же они конкурируют?

- Прежде всего, ценой процентов на кредиты. Но я хотел бы сказать, что ненормально, когда такие проценты могут быть меньше, чем для аналогичных компаний в Германии или Финляндии. Но в настоящее время именно такое положение.

У нас есть проблемы с начинающим бизнесом, потому что для банков это большой риск. Должны быть какие-то гарантии от государства, или должно быть распределение риска между банками и государством. С одной стороны, в Европе существует директива о широком использовании банков для помощи малого и среднего бизнеса, с другой, у нас фактически мало таких возможностей, так как банкам выгодно, чтобы у клиента была история. А какая история может быть у начинающего бизнеса? Ее нет.

Банк Литвы принял основные принципы кредитования в этой сфере, и фактически ответственность за риск в большей степени переносится на плечи финансовых организаций, то есть банков. Например, до кризиса физическое лицо могло брать кредит на открытие бизнеса, предоставляя залог. Сейчас банк может кредитовать только 85% нужной суммы, остальное должны быть начальным вкладом, а для обслуживания долга физлицо может использовать только 40% от общей суммы доходов. В долгосрочном плане это перспективнее для банков и предпринимателей. Такие принципы ответственного кредитования принял банк Литвы после кризиса, хотя в ЕС на этот счет есть только проект директивы.

- Но механизм для получения кредитов у малого бизнеса все-таки существует?

- Есть компания государственного страхования, которая страхует до 85% кредита, остальной риск – 15% – принимают сами банки. Кроме этого, существуют европейские программы помощи малому и среднему бизнесу.

- В Литве работают в основном иностранные банки. Насколько их деятельность согласуется с законами Литвы? Отличаются ли эти законы от законов других стран?

- Во многом. Если даже посмотреть на наших соседей – Латвию и Эстонию, то отличия будут заметны. Казалось бы, те же банки, да и страны рядом, но законодательство, регулирующее банковскую деятельность, заметно отличается.

Например, если вы получаете лицензию в одной из стран Евросоюза, то можете работать в любой его стране. Но сегодня существует возможность кредитования без учреждения филиала. Некоторые банки посылают своих эмиссаров в регионы, и они ищут клиентов. Таким образом в Литве работает финский банк «Pohjola». Он только совсем недавно открыл свой филиал в Вильнюсе и уже имеет хороший портфель. Они называют свой метод работы так: «за занавеской». Потому что никто не знал, кто клиенты банка, и какой у него портфель. О своей деятельности они информируют Банк Литвы, а все операции происходили под надзором финского регулятора.

Датский банк «Danskebank» тоже имеет филиал у нас, но работают они исключительно в электронном пространстве. Если зайти в кабинет директора филиала, то можно увидеть, что в нем нет никаких бумаг.

- Насколько я знаю, в Латвии уже не осталось ни одного латвийского банка. В Литве есть литовские?

- Можно сказать, что у нас есть три таких банка. Тот же «Финаста». Раньше он был дочерним банком «Снораса», который тоже считался литовским, хотя основной акционер был из России. Когда «Снорас» закрыли, то здоровая часть «Финаста» осталась. «Снорас» был очень оригинальным банком, очень активно шел в регионы. Он имел почти треть отделений всей банковской системы Литвы. Это могло быть небольшое отделение с одним сотрудником и банкоматом. Сейчас они все закрыты, и в регионах ощущается проблема, а население не совсем готово перейти в электронное пространство.

- С чем связано закрытие филиалов банков в регионах?

- Банкам это невыгодно. Фактически получаются очень маленькие обороты.

- Значит, они работают только в крупных городах – Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе?

- В основном в Вильнюсе. Например, у банка «Pohjola» в штате сорок человек. Если у них возникнет необходимость работы с корпоративными клиентами в Клайпеде или Каунасе, они могут сами приехать к ним на машине. Никаких офисов в районах у них уже нет, да они и не нужны. Документы можно подписывать электронной подписью. Если нужно оформить кредит, то документы посылаются через Интернет. Совсем не обязательно приходить в офис.

- Известно, что выйти из кризиса латвийским банкам помогли шведские коллеги. Кто помогал литовским банкам?

- Фактически именно скандинавские банки поддержали стабильность и у нас. Когда начался кризис, никто не знал, в какой степени он может подействовать на банки. Было непонятно, кто возьмет ответственность за депозиты, ликвидность разных банков. После дискуссий мы получили заверения, что все это станет заботой самих банков. Впоследствии они понесли убытки, можно даже сказать, что самые большие в странах Балтии. Тем не менее именно банки стабилизировали ситуацию, потому что для спасения банков не требовались государственные деньги. В отличие, скажем, от некоторых других европейских стран, где государство влезло в еще большие долги, занимаясь спасением банков.

Во время кризиса у нас закрылось всего два банка – «Снорас» и «Ukio». У них практически не было инвестиций, чтобы покрыть свои убытки. Правда, убыток понесли, в основном кредиторы банка – компании, а население получило компенсации из страхового фонда. Сейчас он практически пустой, и соответствующие органы взыскивают имущество закрытых банков, чтобы покрыть расходы государства, которое предоставляло кредиты для выплат компенсаций.

- Не означает ли помощь скандинавских банков, что экономика Литвы стала зависимой от них?

- Я бы не сказал так. Знаю, что в вашей стране есть банки, которые финансируют свой собственный бизнес. По законам Евросоюза, по хорошим европейским правилам, такой бизнес строго регулируется, и банк не имеет права финансировать более 25% уставного капитала дочерних компаний или компаний, связанных с акционером. Поэтому шведские банки так активно конкурируют. Их основная цель – получить доход от финансируемого бизнеса, и какие-то личные связи не могут повлиять на решение о выделение кредитов.

Банк готов кредитовать любой прибыльный бизнес. Если вы приходите с интересной идеей, и тем более, если у вас уже есть основа для бизнеса, то банки будут конкурировать, чтобы сотрудничать с вами.

- То есть ситуация, когда иностранные банки начнут диктовать свои условия, исключена?

- Это исключено. Когда у нас были государственные банки, то проблемы были. Поэтому все государственные банки – Госбанк, Стройбанк, Сельхозбанк – в девяностые были практически разворованы. Политики постоянно требовали ссуд, и если банки отказывали, то меняли их руководство.

Сегодня система устроена так, что решение принимает не первое лицо, и даже не второе. Это касается и подбора персонала. Если нужен сотрудник, то директор филиала обращается в компанию, которая занимается подбором сотрудников. Право выбора обычно остается за директором, и обычно он выбирает из трех человек. Никакой управляющий банком не может ему указать: кого взять на работу.

Иногда знакомые обращаются ко мне: «Помоги устроить сына в банк». А как я могу просить? Для этого есть специальные компании. Это можно сказать и о выдаче кредита. Эксперты на местах готовят свое заключение и отправляют его в кредитный комитет. Большие кредиты также оцениваются в материнской компании.

- Вот в России не очень любят иностранные банки…

- Особой любви к ним и у нас нет. Думаю, нигде не любят банки, не только в России. Особенно после последнего кризиса. Во всех бедах обвинили именно банки. Обвиняли, кстати, особенно те, кто раньше их больше всего хвалил – политики, академики. Как раз они много и сделали, чтобы у банков было потом много проблем. Сегодня слово «банкир» стало почти ругательным в Европе.

- Через несколько месяцев после кризиса на Кипре Латвия заявила, что может предоставить российским банкам подобную оффшорную систему. Литва и Эстония промолчали. Есть ли в литовском банковском сообществе подобные латвийским настроения?

- В Литве тоже обслуживаются нерезиденты, но серьезных намерений развивать оффшорную систему не было. Я видел отчет аудиторских компаний по латвийским банкам. Насколько понял, латвийские власти создают и поощряют возможности развития финансового или оффшорного центра, поскольку существуют банки, которые занимаются управлением финансов частных нерезидентов. Кроме того, латвийские банки активно занимаются обменными операциями. Оборот по долларовому обмену в Латвии – третий в мире. В основном к таким услугам прибегает российский бизнес. Тут важно отметить, что если в Латвии 26 банков, то в Литве серьезных всего десять.

В Эстонии существует государственная поддержка создания финансового центра, и сегодня Таллинн – один из финансовых центров мира. Эстония, как финансовый центр, имеет хороший рейтинг. В основном эстонские банки занимаются инвестициями скандинавских капиталов и очень успешно.

- В какие отрасли инвестируют финансы банки Литвы?

- Фактически во все, так как это универсальные банки. Их интересуют инвестиции и в сельское хозяйство, и в транспорт, и в логистику, и в строительство офисных центров. Если у бизнесмена есть хороший бизнес-план и перспективы, то получить кредит для него не составит труда.

- В России большая проблема закредитованности населения. Есть ли такие проблемы в Литве?

- Наши банки работают в соответствии с директивой Евросоюза. Согласно ей банки не имеют права давать кредиты, на погашение которых будет уходить выше 40% дохода частного лица. Это относится и к лизингу, и кредитным картам.

С другой стороны, у нас есть «теневой» бизнес – быстрые кредиты. Подобных компаний наплодилось много. Кредит на небольшую сумму можно взять хоть в баре, хоть через мобильный телефон. Работают такие компании 24 часа в сутки. Многие люди, конечно, попадают в зависимость от них, особенно те, кто не умеет себя контролировать.

Власти пытаются сейчас решить эту проблему. Немного с опозданием, но пытаются довести до этих компаний директиву ЕС.

- Вы сказали, что ни вы, никто не может повлиять на банкиров в решении взять кого-то на работу. А политики, депутаты могут?

- Нет. Они очень злы на банки, потому что ничего не могут сделать. Один депутат несколько раз просил меня помочь получить две ссуды. «Если поможешь, тогда я буду хвалить банки», – говорил он. Но ничего не получилось, да и не могло получиться. Теперь он тоже очень зол на банки.

Или другая история. Депутаты сейма взяли в лизинг на пять лет автомобили. Лизинг оплачивали из бюджета. Вдруг они захотели выкупить машины по остаточной стоимости. Прокуратура возбудила дело, ведь по закону депутаты могли покупать машины только по рыночным ценам, и не имели права покупать по остаточной стоимости автомобили, которые были в лизинге. «Пожалуйста, участвуйте в аукционе, – сказали им. – На нем и покупайте». Депутаты страшно разозлились, они были уверены, что банки пойдут им навстречу.

- В России у банкиров модно спонсировать деятелей шоу-бизнеса, культуру, театры. В Литве тоже есть такое?

- Это было до кризиса, но закончилось. Собственник банка «Снорас» и «Ukio» спонсировал гастроли балета Большого театра и звезд эстрады. Также он имел свои команды автогонщиков, футбольные и баскетбольные клубы, газеты, телевидение и так далее.

Скандинавские банки помогают в проведение разных мероприятий. Например, финансируют литовскую баскетбольную национальную команду. Каждый банк имеет свою стратегию участия в социальных проектах, но таких пышных праздников, которые устраивали собственники «Снораса» и «Ukio», больше нет.

Президент Ассоциации банков Латвии Мартиньш Бичевскис: «Во время кризиса банки получили хороший урок»

- Господин Бичевскис, насколько важную роль играет банковский сектор в экономике Латвии?

- Для Латвии банковский сектор всегда был достаточно важным. Мы его рассматриваем не только как подмогу внутренней экономике, но и как возможность предоставлять экспортные услуги. Можно сказать, что Латвия немного отличается от других прибалтийских стран, где банковский сектор большей частью является отраслью, которая помогает внутреннему рынку. В Латвии половина банковского сектора работает на экспортные услуги. Мы стараемся оказывать услуги финансового центра и хорошо изучили опыт работы таких центров на Мальте, Кипре и в Люксембурге.

С другой стороны, кризис 2008 года был ощутим очень-очень серьезно. С сентября 2008 года по март 2010 года наша экономика упала на 25%. Нам удалось справиться с трудностями, и мы вышли из кризиса более сильными, чем другие европейские страны. Сегодня капитализация нашего банковского сектора намного лучше, чем в большей части Европы, и составляет 14%. Для некоторых стран ЕС это станет достижимым где-то в 2018–2019 годах. Показатели нашего банковского бизнеса дают основу для развития новых услуг и новых возможностей.

- Финансовый сектор Латвии дает 6,3% ВВП. Это больше, чем у ваших соседей?

- Больше. Но не так много, если сравнивать со Швейцарией или Великобританией.

- Правда, что в Латвии не осталось ни одного латвийского национального банка?

- Смотря что понимать под «национальным банком». У нас был банк «Парекс», теперь есть ABLV – тоже латвийский банк. Есть Citadele banka, где 75% принадлежит государству. Если посмотреть на наш банковский сектор, то это, скорее, двухсторонний бизнес. В основном это универсальные банки, они имеют рынок по всей Прибалтике и Скандинавии.

- Это не трагично для экономики?

- На самом деле, чисто национальный банк не имеет никакого преимущества. Сегодня весь бизнес работает в едином европейском пространстве. Для банковской системы важны две вещи: конкуренция и «длинные карманы», то есть когда у акционеров достаточно денег, чтобы оказать помощь финансовой структуре в случае кризиса. Если посмотреть на такие маленькие государства, как Латвия, то можно понять, что национальные банки не могут иметь достаточно средств акционеров, чтобы оказать такую помощь. Поэтому важно, когда за банком стоит большой и сильный акционер. Например, такие как скандинавские банки, имеющие бизнес в разных странах.

- Не угрожает ли безопасности экономики Латвии присутствие иностранных банков?

- Здесь есть второе важное условие – хорошая конкуренция между ними. При наличии конкуренции никто не сможет диктовать условия, противоречащие интересам развития экономики. Банковский бизнес может развиваться только при наличии активности в экономике, если будет расти валовой продукт. Поэтому они вкладывают все усилия в развитие экономики.

Если смотреть на ценовую политику банков, то если на рынке существует хорошая конкуренция, то они не смогут пойти на некий сговор. Хотя бы потому, что есть государственный Совет по конкуренции, который наблюдает: нет ли картельного соглашения в тех или иных действиях банков. У нас достаточно государственных надзорных институтов, а конкуренция оказывает только позитивное влияние на экономику.

- Есть примеры, когда банкиров поймали за руку?

- Был случай, когда комиссия по кредитным картам Совета по конкуренции приняла решение, что договоры между банковскими структурами недостаточно открыты, и их интерес был выше рыночного. Тогда банки обжаловали это решение. Есть и другие примеры.

- Существуют ли в Латвии свои законы, отличающиеся от европейских, ограничивающие аппетиты банков?

- Я сказал бы, что достаточно регуляций Евросоюза. После кризиса в нем были разработаны директивы, которые понижают риск налогоплательщиков в случае кризиса, им уже не надо будет вкладывать свои деньги, если рухнут банковские структуры.

- Чем занимается Ассоциация банков Латвии?

- Мы всегда работали ради интересов всей индустрии. У нас есть несколько направлений. Во-первых, отстаивать интересы банковской индустрии, чтобы регуляции со стороны государства не повышали уровень издержек банков. Во-вторых, много работаем с парламентом, чтобы юридическая среда Латвии была понятной, а судебная система эффективнее защищала интересы кредиторов. Чем лучше правовая база, тем эффективнее будут работать банковские структуры, а у клиентов меньше расходов.

- Сколько банков являются членами вашей ассоциации?

- На сегодня – 24. Всего в Латвии 29 банков. Те пять банков, которые не являются членами нашей ассоциации, очень небольшие. В них работает по семь-десять человек, это небольшие учреждения, и у них нет потребности быть членами Ассоциации.

- Какие секторы экономики привлекают банки?

- Есть очень большие банки, они занимаются ритейлом и финансированием корпоративных структур, а также большим и малым бизнесом, кредитованием домохозяйств. Как правило, это универсальные банки, которые оказывают все виды услуг, в том числе и частным лицам.

Другие банки привлекают инвестиции в недвижимость, промышленность, сельское хозяйство и фармацевтику.

- Насколько просто получить кредит начинающему бизнесмену в Латвии?

- Сегодняшний процесс выдачи кредита заметно отличается от ситуации, которая была в середине двухтысячных годов, когда деньги разбрасывали по всем «кустам», лишь бы кто-то взял. Такого больше нет, и не будет больше никогда. Party закончилось.

Если говорить о новых предприятиях малого бизнеса, то существуют специальные государственные программы, они помогают получать дополнительные гарантии от госструктур для развития бизнеса. Кроме этого, существуют специальные фонды, которые занимаются развитием нового и рискованного бизнеса.

- То есть банки предпочитают стабильность?

- Да, они работают со стабильным капиталом. Их можно понять: они рискуют деньгами, которые вложены клиентами. Поэтому и не любят риск, в отличие от инвесторов.

- Вы сказали, что банки Латвии занимаются экспортными услугами. Как это расшифровать?

- Это означает, что мы обслуживаем клиентов других стран. Большая часть таких клиентов те, кто имеют достаточно большой капитал, у них может быть международный торговый бизнес. Латвия для них очень хорошее место в плане банковского обслуживания. Потому что мы знаем языки, владеем новыми технологиями. У нас очень много клиентов из бывших советских республик, не только давние связи в бизнесе, но и много общего в культуре. Мне кажется, что им важно понимание, которое они находят в Латвии, его здесь больше, чем в европейских банках. Это и есть тот бизнес, который мы называем «экспортом финансовых услуг».

- После кипрского кризиса прозвучало заявление, что Латвия сможет заменить российским бизнесменам Кипр. Однако министр экономики Латвии сказал, что второго Кипра в Латвии не будет. Так все-таки, есть такое желание или нет?

- Мы работаем, не торопя события, понимая, что наш бизнес будет долгосрочным при условии, что аппетиты будут умеренными. Наше государство не может взять на себя риск финансового сектора. И, чтобы потом не получилось так, что мы не сможем обслуживать бизнес, мы развиваемся постепенно. Хотя, надо отметить, желание есть, потому что есть и такой интерес со стороны клиентов.

- Клиентов из России?

- Особенно из России. Были структуры, которые проявили интерес к возможности поменять банки Кипра на латвийские.

- Какую роль играет в Латвии Центробанк?

- Он занимается монетарной политикой. Надзор за работой банков в Латвии осуществляет специальная структура – Комиссия по надзору за финансовыми рынками. Центробанк играет свою роль в долгосрочной макроэкономической политике. Он устанавливает ставки рефинансирования, ведет консультации с министерством финансов по фискальной политике.

- Возможна ли ситуация, когда Центробанк или другие надзорные органы добиваются принятия законов, которые невыгодны банкам?

- Центробанк как регулятор иногда принимает такие решения, которые в краткосрочном плане могут быть невыгодны акционерам банков. Но, с другой стороны, эти решения всегда обоснованы и важны для будущей стабильности фискальной политики государства.

Политика может быть более или менее консервативной, а бизнес всегда хочет иметь больше возможностей, чтобы заработать. Он заинтересован в либеральных и более эластичных законах. Однако со стороны государства всегда будет противостояние интересам бизнеса, потому что риски, в конце концов, оплачиваются налогоплательщиками. Поэтому некое противостояние интересов всегда будет. Но существуют дискуссии, в них можно найти компромисс.

- Перед кризисом банки раздавали кредиты налево и направо – на ремонт, покупки телефонов, квартир, машин. Их интерес был понятен. Однако, те, кто брал кредиты, не рассчитали свои возможности. Существуют ли сегодня какие-то «шлагбаумы»?

- Думаю, что банки получили хороший урок. Сейчас вопрос о выдаче кредитов уже не стоит так остро, как раньше. Если посмотреть на требования регуляторов – есть сигнал, что перебарщивать с кредитами не стоит.

С другой стороны, сами банки поменяли свою политику по кредитованию, чтобы не испытать снова те проблемы, которые проявились у них во время кризиса.

- В соседней Эстонии, по оценкам экспертов, самая прозрачная и эффективная банковская система…

- У нас работают те же банки, что и в Эстонии.

- Стремитесь ли вы достичь такого же положения, как эстонские коллеги?

- Не стремимся. Мы идем своим путем. Это во-первых. Во-вторых, мы гордимся тем, что наш банковский сектор предлагает гораздо больше услуг, чем в Эстонии. И мы обслуживаем намного больше зарубежных клиентов, имеем намного больше бизнеса за рубежом. Конечно, мы понимаем, что это сложнее, и рисков в таком случае больше, но в то же время латвийские банки контролируют больше капитала. Следовательно, у них намного большая ликвидность. Это создает дополнительную ценность как для финансового сектора, так и в целом для экономики.

- Участвуют ли латвийские банки в социальных программах?

- Конечно. Наша ассоциация работает в важном направлении – финансовом образовании. Мы разрабатываем специальные программы для школ, для детей, чтобы они больше понимали, что такое экономика, как закладывается финансовый фундамент домохозяйства. Эта тема важна не только банкам, но и всему обществу. Также банки индивидуально участвуют в социальных проектах.

- Как вы сами относитесь к деньгам?

- Я их не считаю.

- Их у вас так много?

- Дело не в этом. Есть такая латвийская народная сказка об одном человеке, который нашел монету, которая не кончалась, и давала еще больше денег. Он каждый день считал деньги… Сказка заканчивается тем, что человек умер один – без семьи, без друзей.

Проще говоря, если каждый день считать свои деньги, то ни счастья, ни развития не будет. Поэтому моя философия – лучше работать и развиваться.

P.S. Редакция благодарит авиакомпанию Air Baltic и Islande Hotel (Рига) за содействие в организации интервью.

Рига – Вильнюс.

Андрей Морозов, Bankir.Ru

ReviewPro провели анализ 15 399 132 онлайн отзывов на 24 языках мира. По результатам анализа, большинство путешественников довольны своим пребыванием в отеле. Более двух третей отзывов – 66 % - носят положительный характер, в то время как негативные отзывы составляют всего лишь 10,28 % от общего количества проанализированных отзывов.