Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Компания из Валлонии Durobor, занимающаяся производством стекла и различных стеклянных изделий, в 2014 г. показала неплохие результаты. Уровень продаж растет, оборот составил 22 млн. евро. К 2018 г. компания намерена выйти на оборот в 30 млн. евро. Компания экспортирует до 75% всей своей продукции в Австралию, США, Канаду, Францию, Японию, Южную Корею и др. страны.

24.06.2015

По данным Министерства экономики Бельгии, в I квартале 2015 г. размер оплаты труда за единицу рабочего времени в Бельгии упал на 1,1%. В докладе отмечается, что это наиболее ощутимое снижение среди стран-участниц ОЭСР, где наоборот, наблюдается увеличение уровня заработной платы в среднем на 0,5%.

24.06.2015

ОЭСР опубликовала свежий прогноз относительно мирового экономического развития в 2015-2016 гг. Согласно прогнозу, в 2015 г. экономику Бельгии ожидает рост на 1,3%, а в 2016 г. – на 1,8%. Из этих цифр видно, что они практически совпадают с прогнозом ОЭСР шестимесячной давности. В то же время ОЭСР положительно оценивает реформы, которые проводит правительство Шарля Мишеля (с рекомендациями той же ОЭСР) – увеличение пенсионного возраста, отмена индексации заработных плат, снижение уровня минимального размера оплаты труда, оздоровление финансового сектора и др.

04.06.2015

В Австралию прибыл первый C-27J «Спартан»

Первый из 10 тактических транспортных самолетов Alenia C-27J Spartan для ВВС Австралии прибыл на авиабазу Ричмонд, сообщает Australian Aviation.

Головной C-27J (А34-001) совершил посадку на авиабазе Ричмонд 25 июня около 3:45 дня, завершив конечный рейс из объекта поставщика L-3 в Вако (шт. Техас), откуда отбыл 15 июня.

Второй C-27J (А34-002), как ожидается, прибудет в Ричмонд в августе.

Самолет А34-001 введен в сборочный конвейер компании Alenia Aermacchi в Турине в декабре 2012 года и совершил первый полет 18 декабря 2013 года. В марте 2014 года самолет отправлен на объект компании L-3 в Вако для установки баллистической защиты, систем РЭБ/самообороны и аппаратуры связи. В декабре прошлого года на объекте L-3 в Вако ВВС Австралии переданы первые два самолета С-27J «Спартан» и начато обучение по эксплуатации самолета.

Тактические транспортные самолеты C-27J займут нишу списанных в 2009 году самолетов DHC-4 Caribou и, в конечном счете, будут базироваться в Амберли.

Реформа системы управления мировой экономикой: «общественные блага» и роль России

Антонио Виллафранка - глава Европейской программы при Итальянском институте международных политических исследований (ISPI)

Маттео Вилла - научный сотрудник Европейской программы при Итальянском институте международных политических исследований (ISPI)

Мировой финансовый кризис 2007-2008 гг. знаменует собой новую веху в переосмыслении международного баланса сил. Черно-белая картина мира, зафиксированная в Бреттон-Вудском соглашении 1944 года, лишь в незначительной степени была подретуширована в последующие десятилетия и стала быстро выцветать после того, как мир втянулся в «Великую рецессию». Бреттон-Вудская система, которая, казалось бы, вышла победительницей из судьбоносных перемен середины 1990-х годов, внезапно стала восприниматься как экономически нежизнеспособная и политически неприемлемая.

Ободренные чрезвычайно высокими темпами собственного экономического роста, некоторые страны с формирующейся рыночной экономикой стали чаще выдвигать требования о радикальной перестройке Бреттон-Вудских учреждений в направлении реформирования их системы управления. По их мнению, реформированная система должна учитывать как новое соотношение сил в мире, так и их новые политические предпочтения. После кризиса некоторые из их политических требований были быстро удовлетворены: к концу 2008 года функции главного форума по обсуждению глобальных экономических вопросов перешли от G7 к G20. В соответствии с предложениями G20 от 2008 года, главный упор был сделан на реформу системы постранового распределения голосов в МВФ. Однако порыв к проведению реформ оказался недолговечным, и, судя по всему, к настоящему времени осуществление институциональных реформ приостановлено.

В настоящей работе мы пытаемся доказать, что остановку в проведении реформ не следует рассматривать как санкцию на «самодеятельность» в отношении политических обязательств на глобальном уровне. Страны по-прежнему способны на многое и не в последнюю очередь потому, что их национальный вклад в копилку «общемировых общественных благ» может послужить примером для других и возродить сам зашедший в тупик процесс реформ. В частности, для России текущий период является решающим в смысле корректировки той роли, которую ей предстоит играть на международной арене, а роль эта заключается в том, чтобы в ближайшие годы отстоять и перезапустить систему обеспечения всего мира общественными благами.

Стремление выдвинуть на первый план «общемировые общественные блага»

В докризисные десятилетия система управления мировой экономикой всё в меньшей и меньшей степени отражала соотношение экономической мощи в мире и в смысле координации политики, и с точки зрения международного регулирования, поскольку большинство решений все чаще принималось малыми сообществами, находящимися за пределами формальных институтов глобального управления[1].

В последние годы соотношение общемировой экономической мощи, в том числе по критериям величины ВВП и объёма международной торговли, становится всё более дробным. В этой связи, международным организациям, созданным в иную эпоху – и, в известной степени, с иными целями – предъявляется всё более настоятельное требование признать эти изменения с тем, чтобы функционировать с большей эффективностью. Такой призыв к восстановлению баланса экономической и политической мощи вызывает острую необходимость в определении характера «общемировых общественных благ», которые, как ожидают многие страны, мировая финансовая и денежно-кредитная система будет пестовать, поддерживать и оборонять.

Из деклараций G20 явствует, что главная признаваемая всеми цель состоит в сохранении динамичного, устойчивого и сбалансированного экономического роста, способного принести выгоду каждой стране. Однако в осуществление «цели роста» декларации G20 в промежуток между 2008 и 2014 годами были последовательно дополнены рядом вспомогательных задач, как то:

добиваться стабилизации международной финансовой системы;

проявлять ответственный подход при осуществлении денежно-кредитной политики (учитывать внутренние условия и одновременно избегать действий, способных привести к дестабилизации движения капитала на международном уровне);

обеспечивать долгосрочную устойчивость налогово-бюджетной сферы, не отказываясь в то же время от стимулирования депрессивных экономик в краткосрочной перспективе;

сохранять открытый характер глобальной экономики, предотвращать принятие протекционистских мер, либо пресекать такие меры на ранней стадии;

инициировать реформу учреждений Бреттон-Вудской системы[2].

Однако в декларациях эти задания не приведены в четкую и последовательную систему. Впрочем, если судить по действиям политических руководителей этих стран, то реформы в МВФ, похоже, представляются им более важным делом, нежели большинство вышеупомянутых задач. Кроме того, задания определяются национальными правительствами и «принадлежат» исключительно той или иной стране, а это означает отсутствие механизма, обеспечивающего контроль над их исполнением на международном уровне, не говоря уже о самом исполнении.

Сказать мы хотим следующее. Лидеры G20 должны прийти к соглашению относительно очерёдности выполнения каждой из названных важных задач и рассматривать их, во всяком случае до известной степени, в качестве одного из «общемировых общественных благ». Если считается, что все перечисленные задачи подчинены главной цели обеспечения роста мировой экономики, роста максимально высокого, происходящего на справедливой основе и с минимальным риском, то необходимо немедленно приступить к их осуществлению в соответствии с последовательной стратегией и чётким графиком, а также при наличии действенного механизма контроля. При реформе Бреттон-Вудских институтов в конечном итоге должен учитываться текущий и перспективный вклад каждой страны в общемировой экономический рост, рассматриваемый в качестве наиважнейшего общемирового общественного блага.

Вклад в общемировые общественные блага: приоритеты и инструменты

a) Денежно-кредитная политика

На саммите в Вашингтоне в 2008 году лидеры G20 определили коренные причины кризиса как «непоследовательные и недостаточно скоординированные меры макроэкономической политики»[3]. Если учесть, что координации мер налогово-бюджетной политики нет и в помине, и в ближайшее время не предвидится, то возникает вопрос, а является ли координация денежно-кредитной политики в мировом масштабе возможной и даже желательной?

Ответить на этот вопрос можно, проследив, в частности, то, насколько быстро с начала мирового финансового и экономического кризиса в денежно-кредитных вопросах менялись устоявшиеся стереотипы. До 2007 года центральные банки были склонны относиться к финансовым пузырям с благодушным пренебрежением: их трудно обнаружить и еще труднее ликвидировать, лучше оставить всё как есть, а прибраться можно и после того, как они лопнут[4]. Сегодня ни один центральный банк в былом благодушии уже не признается.

Близкие по смыслу споры разворачиваются и вокруг проблемы эффективности денежно-кредитной политики и ее роли в условиях кризиса. Носители двух полностью противоположных взглядов, подсказанных совершенно разными теоретическими традициями, защищают, по-видимому, один и тот же тезис о том, что денежно-кредитная политика в значительной мере неэффективна в условиях надвигающихся макроэкономических дисбалансов мирового масштаба[5].

Это лишь один из многих неразрешенных споров о пользе и пределах эффективности денежно-кредитной политики в рамках текущего посткризисного сценария[6].

Незатихающие научные споры часто оказывают воздействие на сообщества, занимающиеся выработкой политических решений. В вопросах проведения денежно-кредитной политики мировые лидеры изъясняются на разных языках, часто препираются в отношении того или иного решения, а то и вовсе ничего не делают. Короче говоря, лидеры G20 должны взять на себя обязательство продолжать изучение вопросов денежно-кредитных отношений с целью выяснить, какие цели денежно-кредитной политики должны осуществляться, какими странами, как и когда.

b) Политика в отношении обменных курсов валют и роль валют

Споры относительно обменных курсов валют и роли самих валют, кажется, близятся к разрешению, так как сосредоточены скорее на той роли, которую валюты могут и должны играть на глобальном уровне, чем то, какой валютный режим предпочтительнее для стабилизации стран и совокупного потенциала роста мировой экономики[7].

В G20 широко обсуждается роль, которую некоторые национальные валюты играют в нынешней международной денежно-кредитной системе. Благодаря ей, они отличаются от других, ибо способны выступать в качестве мировой резервной валюты (доллар) или её потенциальных конкуренток (евро и в последнее время, по мнению некоторых, юань). Сторонники сокращения глобальных дисбалансов уже давно выступают за то, чтобы некоторые валюты играли более активную роль, т.е. работали в качестве потенциальных резервных валют, тем самым способствуя переходу от мира, в котором властвует доллар, к «многополярной системе резервных валют»[8]. Этот призыв, как правило, дополняется просьбой о повышении роли специальных прав заимствования (СДР) МВФ в качестве резервной валюты в международной денежно-кредитной системе. Это важный пример, подкрепляющий наши доводы в пользу увязки реформы Бреттон-Вудских институтов с вкладом каждой страны в обеспечение «общемировых общественных благ».

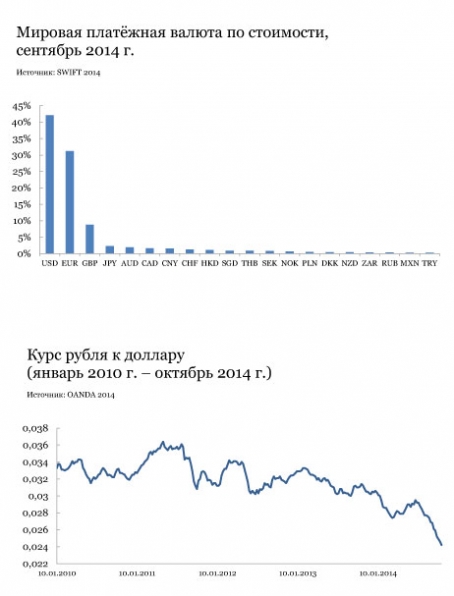

Нынешний критерий МВФ для включения валют в корзину СДР и вес каждой из них определяются «относительной значимостью валют в мировой торговой и финансовой системах»[9]. В соответствии с глобальной системой финансовых расчётов SWIFT, на сентябрь 2014 года доллар по-прежнему оставался главной валютой, используемой в международных платежах по всему миру, а прочное второе место занимала европейская валюта (евро). Для сравнения, юань был на 7-м месте, а рубль на 18-м (см. Рис. 2). Поскольку в мире существует более 150 валют, то 18-м местом рубля вовсе не стоит пренебрегать, а недавний подъём юаня ставит вопрос о будущей роли – и весе – рубля в международной валютной системе. По-видимому, рубль не стремится к тому, чтобы считаться международной резервной валютой как таковой. В этой связи, было бы разумно провести различие между международной ролью валюты в качестве средства обеспечения платежей в мировом масштабе и ее ролью в качестве «ведущей» валюты в конкретной региональной валютной системе.

В последнем случае рубль предстаёт как важное мерило для большинства постсоветских стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа. Недавнее падение курса рубля (см. Рис. 3) оказывает существенное воздействие на многие страны, которые находятся в зависимости от Москвы в отношении денежных переводов или импорта, особенно в Центральной Азии[10]. Роль российского рубля в качестве потенциальной региональной резервной валюты вызывает в последнее время большой интерес и заслуживает дальнейшего анализа[11].

Буксующие реформы МВФ и создание альтернативных учреждений

Если общемировая координация денежно-кредитной политики кажется далекой перспективой, то коллективный вклад в обеспечение стабильности валютных рынков представляется возможным и желательным. Наше предложение заключается в том, что чем большую роль страны согласны взять на себя на мировых валютных рынках, способствуя их реформированию и стабильности, тем большее «вознаграждение» они должны получить с точки зрения занимаемого ими места в глобальных институтах экономического управления.

Между тем, даже недавние реформы в МВФ могут оказаться недостаточными, если сравнить их со сдвигом в экономической власти, который произошел в последние два десятилетия. На первый взгляд, предложенный в 2010 г. в Сеуле пакет квот МВФ и реформы управления выглядит вполне внушительно. Пакет включает в себя следующее:

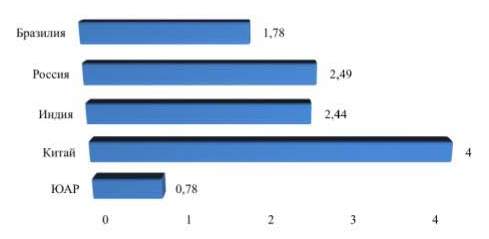

удвоение квот в МВФ (с 238 млрд. СДР до 476 млрд. СДР, что на данный момент эквивалентно 730 млрд. долларов) и перераспределение квот и голосующих акций. В соответствии с соглашением, например, Китай передвинется с 6-го на 3-е место в квотах МВФ и праве голоса. С другой стороны, Россия восстановит свою роль в этой организации: после потерь в результате проведения пакета реформ 2008 г., в результате которых квота России снизилась с 2,73% до 2,49%, последняя реформа вернет её квоты обратно на уровень 2,71%;

внесение поправок в Статьи Соглашения МВФ для создания полностью избираемого исполнительного совета. В настоящее время 5 членов МВФ с наибольшими квотами (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания) имеют право назначать исполнительного директора. Права голоса России, Китая и Саудовской Аравии уже достаточно для того, чтобы позволить каждой из этих стран избрать своего собственного исполнительного директора. Остальные 16 мест формально выставляются на конкурс, но результат, как правило, заранее оговаривается;

политическое соглашение о том, что «развитые» европейские страны сократят свое представительство в исполнительном совете из 24-х членов на 2 места с нынешнего фактического уровня в 8/9 мест.

При ближайшем рассмотрении, однако, текущие реформы подразумевают глобальный пересмотр лишь в размере 5,6% в отношении квот и пересмотр права голоса в объеме 5,4%. Страны с развитой экономикой потеряют часть своих позиций, но у них по-прежнему сохранится 57,6% квот (и 55,2% голосов)[12].

Кроме того, в Сеуле было решено, что реформы МВФ должны быть проведены к ноябрю 2012 года. Но, по состоянию на ноябрь 2014 года, они все еще не были ратифицированы Конгрессом США, который неоднократно проваливал ратификацию. В последний раз это случилось в марте прошлого года[13]. Отсутствие ратификации Конгрессом также задерживает начало следующего раунда реформ МВФ, который в настоящее время приостановлен.

Нынешняя тупиковая ситуация, по понятным причинам, вызывает большое разочарование, особенно в странах БРИКС. 15 июля этого года страны БРИКС решили учредить Новый банк развития БРИКС (с капиталом в 50 млрд. долларов) и Пул валютных резервов (с капиталом в 100 млрд. долларов). В отличие от МВФ и Всемирного банка, в Новом банке развития БРИКС каждая страна имеет один голос, независимо от квоты, причем ни одно государство не обладает правом вето.

Хотя БРИКС представляют собой неоднородную группу стран, а некоторые из них настороженно относятся к возможности того, что Китай начнет в итоге финансово доминировать в группе, сам факт того, что странам БРИКС удалось договориться о создании учреждений альтернативных ВБ и МВФ может вызывать вполне обоснованное беспокойство тех, кто заинтересован в оценке состояния глобальных институтов управления[14].

Глобальное экономическое управление: возможности для перемен

В русле логики, предложенной в предыдущих пунктах, ниже следует краткое предложение, направленное на возврат G20 к его решающей роли в современной мировой системе экономического управления, в сочетании с некоторыми политическими последствиями для России:

лидеры G20 должны уделять первостепенное внимание целям и действовать в соответствии с признанием того, что их главной задачей является повышение потенциала роста мировой экономики и в то же время гарантии его устойчивости в долгосрочной перспективе;

лидеры G20 должны признать, что научный и политический консенсус относительно путей решения кредитно-денежных и валютных вопросов консолидируется в некоторых областях, но в то же время его не хватает в других. Следовательно, руководители должны стремиться согласовывать, по меньшей мере, общий знаменатель, над которым можно будет установить, какие меры лучше всего подходят для достижения уверенного и стабильного экономического роста;

на основе четкого понимания основных задач саммитов G20 и инструментов, находящихся в распоряжении должностных лиц, лидеры G20 должны добиться политического согласия/компромисса по конкретным приоритетам в отношении стран или определенных групп стран, четко согласовать сроки и ввести механизмы контроля;

реформирование Бреттон-Вудских институтов и, главное, МВФ, должно быть непосредственно и строго увязано с достижением приоритетных целей конкретными странами, а также подтверждаться независимыми должностными лицами мониторингового механизма. Смысл заключается в том, что чем больше вклад страны в общемировые общественные блага, тем больше у нее должно быть возможностей в плане голосования и представительства в институтах, стоящих во главе системы международного экономического управления;

в пределах указанного срока достижения приоритетных целей в отношении конкретных стран, странам Европейского Союза придется рассмотреть возможность единого представительства в МВФ и согласиться на постепенное сокращение своих соответствующих квот (и, следовательно, прав голоса);

на заседаниях G20 правительство России может дополнительно подчеркнуть роль рубля как региональной валюты и работать над признанием этой роли. Рубль содействует движению валютных потоков между постсоветскими государствами, и, таким образом, играет важную роль в обеспечении экономического роста в Центральной Азии, на Кавказе и в Восточной Европе;

создавая институты альтернативные Всемирному банку и МВФ, страны БРИКС, в том числе России, должны создавать их в качестве региональных дополнений, а не как прямых конкурентов в вопросах, касающихся глобальных проблем. Данные страны должны признать тот факт, что лучший способ выйти за пределы нынешнего формального баланса сил в рамках Бреттон-Вудских институтов – это добиваться их реформирования, а не замены.

Данные рекомендации носят весьма амбициозный характер и их реализация вполне может вызвать затруднения. Тем не менее, основная задача лидеров G20 заключается в том, чтобы избежать возникновения паралича международных институтов и, одновременно, не дать возникнуть эффекту "тарелки спагетти". В долгосрочной перспективе такие результаты могут оказаться не выгодными никому. Со своей стороны, во избежание получения таких результатов, Россия может сыграть роль партнера в деле реформирования и поддержания международных институтов и в качестве положительного побочного эффекта это также может разрядить нынешнюю политическую напряжённость в связи с кризисом на Украине.

[1] Мы подходим к проблеме координации в вопросах управления международной денежно-кредитной системой с точки зрения международной политической экономии, так как мы считаем, что, вопреки усилиям, направленным на деполитизацию управления финансами, монетарные явления фактически всегда носят политический характер. См.: Walter (1991), World Power and World Money: The Role of Hegemony and International Monetary Order, St. Martin’s Press, New York.

[2] G20 (2008), «Декларация саммита по финансовым рынкам и мировой экономике», 15 ноябряr 2008 г., Вашингтон; Санкт-Петербург; G20 (2014 г.), «Коммюнике лидеров G20» и «Брисбенский план действий», 16 ноября 2014 г., Брисбен.

[3] G20, «Декларация саммита по финансовым рынкам и мировой экономике», 15 ноября 2008 г., Вашингтон.

[4] «Экономист», «Денежно-кредитная политика и цены на активы» /The Economist, “Monetary policy and asset prices”/, 21 июня 2014 г.

[5] С одной стороны, см. Алан Гринспен, Комиссия по расследованию финансового кризиса, показания Алана Гринспена, 7 апреля 2010 г., доступно по адресу: http://fcic-static.law.stanford.edu/cdn_media/fcic-testimony/2010-0407- Greenspan.pdf. С другой стороны, см. обсуждение так называемой дилеммы Триффина: Падуа Шиоппа (2010 г.), "Призрак банкора: экономический кризис и беспорядок в мировой денежно-кредитной системе», лекция Триффина в Лувен-ля-Нев 25 февраля 2010 г.; Бини Смаги (2011) «Снова о дилемме Триффина», выступление на конференции «Международная денежно-кредитная система: устойчивость и реформаторские предложения», Международный фонд Триффина, Брюссель, 3 октября 2011г.

[6] Подробнее на тему об объеме производства и инфляции, см. Бланшар, Ромер, Спенс, Стиглиц (2012 г.), «Последствия кризиса: ведущие экономисты производят переоценку экономической политики»/Blanchard, Romer, Spence, Stiglitz, In the Wake of the Crisis: Leading Economists Reassess Economic Policy/, MIT Press, Cambridge; De Grauwe (2011), «Духи животных и денежно-кредитная политика"/“Animal spirits and monetary policy”/ Economic Theory, том 47, прим.2-3, стр. 423-457. О побочном воздействии национальных мер денежно-кредитной политики, особенно о выборе мер денежно-кредитной политики в развитых странах и их воздействии на развивающиеся страны, см. Бернс, Кайда, Лим, Мохапатра, Стокер (2014 г.), «Нетрадиционная нормализация денежной-кредитной политики в странах с высоким уровнем доходов: последствия для стран с формирующимся рынком потоков капитала и рисков кризиса»/ “Unconventional Monetary Policy Normalization in High-Income Countries: Implications for Emerging Market Capital Flows and Crisis Risks”, Всемирный банк, Рабочий документ по изучению политики 6830

[7] Режимы валютных курсов здесь не рассматриваются, но наличие обширной литературы об «управляемом плавающем курсе» и смешанных режимах указывает на то, что споры по поводу оптимального сочетания колебаний и фиксированного обменного курса еще далеки от завершения. См, например, Gagnon (2011), «Гибкие курсы валют для стабилизации мировой экономики/ Flexible Exchange Rates for a Stable World Economy, Peterson Institute for International Economics, с. 9.

[8] Зандонини (2013 г.), «Разнообразие валют для многополярного мира: меняется всё ... или нет?»/Multiple Currencies for a Multipolar World: All Change… Or Not?”/, Chatham House; Dailami, Masson (2009), «Новая многополярная международная денежно-кредитная система»/“The New Multi-polar International Monetary System”/, Рабочий исследовательский документ Всемирного банка, прим. 5147.

[9] МВФ (2014), «Справка – специальные права заимствования», 25 марта 2014 г.

[10] Д. Триллинг, Т. Токтоналиев (2014 г.), «Центральная Азия расплачивается за падение российского рубля»/ “Central Asia pays the price for Russia’s tumbling ruble”/, The Guardian, 29 октября 2014 г.

[11] С. Наркевич, П. Трунин (2013 г.), «Перспективы российского рубля в качестве региональной резервной валюты: теоретический подход»/“Prospects of the Russian Ruble as a Regional Reserve Currency: Theoretical Approach”, рабочий документ, SSRN (Группа социологических исследований).

[12] МВФ (2012 г.), «Квота и голосующие акции до и после осуществления реформ, согласованных в 2008 и 2010 гг. с. 1/ “Quota and Voting Shares Before and After the Implementation of Reforms Agreed in 2008 and 2010”/, p. 1.

[13] Обладая 17,7% квоты, США, безусловно, является крупнейшим акционером МВФ с правом вето в решении самых важных вопросов (т.е. тех, для принятия которых требуется 85% общего количества голосов, поскольку США имеет 16,75% голосующих акций).

[14] The Economist, « 70-летний зуд»/“The 70-year itch”/, 5 июля 2014 г..

В конце июня 2015 г. в китайской столице состоится подписания соглашения по Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Штаб-квартира учреждения расположится в Пекине.

Китай усовершенствует функционирование штаб-квартиры банка, предоставляя опору и гарантию для эффективной работы финансового института.

Ранее сообщалось, что Австралия, которая стала одним из учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, планирует в течение пяти лет внести в финансовую организацию капитал в размере 930 млн австралийских долларов ($718 млн). Эта страна станет шестым крупнейшим акционером банка. Уставной капитал новой международной структуры составит $100 млрд.

Напомним, что Китай будет владеть более 40% акций Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который начнет работать в конце 2015 г. Вторым по значимости держателем ценных бумаг банка будет, скорее всего, Индия. Акции распределяются на основании расчетов валового внутреннего продукта (ВВП) и паритета покупательной способности стран-участниц, которых насчитывается 57. В целом на долю азиатских членов банка будет приходиться от 70% до 75% акций, а на остальные страны – 25-30%.

Поднебесная является инициатором создания банка и председателем совещания главных представителей стран-учредителей нового кредитно-финансового учреждения.

Правительство РФ во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина продлило на один год запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является США, ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Также утверждена новая редакция перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в Россию.

В частности, в перечень включены пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 1.5% или более молочного жира.

Из перечня исключены мальки форели (Oncorhynchus mykiss), молодь (спат) устриц и мидий.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 7 августа 2014 года подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". В соответствии с указом, органам госвласти, местного самоуправления, юрлицам и физицам запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.

Затем Правительство РФ определило список сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из стран, попавших под продуктовое эмбарго. В список вошли: говядина, свинина, мясо птицы, молоко и молочная продукция, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, колбасы и аналогичные продукты из мяса, плодоовощная продукция, фрукты и орехи.

Продовольственная безопасность – приоритетный вопрос повестки дня в Индии

Ключевые факты

Индия проделала долгий путь с тех пор, как в 1945 году стала одним из первоначальных государств-членов ФАО как страна с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия. Сегодня Индия не только самостоятельно обеспечивает свои потребности в рисе и пшенице, но и производит свыше 260 млн тонн продовольственного зерна, 269 млн тонн продукции сельского хозяйства и 132 млн тонн молока. Сельское хозяйство является основой экономики страны: его доля в ВВП Индии составляет 18 процентов, обеспечивая занятость более чем 47 процентам населения*. В этой истории успеха ФАО является надежным партнером Индии с самого начала нашей деятельности в стране в 1948 году. В последние годы наши усилия в этой стране вышли за рамки сферы производства продовольствия: теперь они в основном ориентированы на оказание технической помощи по внедрению наиболее передовых методов составления сельскохозяйственных прогнозов, содействию освоению и продвижению усовершенствованных методов ведения животноводческого хозяйства, а также накоплению знаний и наращиванию потенциала местных общин в области адаптации к последствиям изменения климата. При этом Индия также является важным информационно-аналитическим партнером ФАО, делясь своим техническим опытом с другими странами, а уроки, которые были извлечены за многие годы реализации различных программ, сейчас применяются в других регионах мира.

Учитывая огромные масштабы и высокую степень неоднородности продовольственной и сельскохозяйственной системы Индии, ФАО, в целях достижения максимальной результативности, оказывает содействие многостороннему сотрудничеству страны в таких областях, как борьба с трансграничными вредителями и болезнями животных и растений, производство животноводческой продукции, управление рыбным хозяйством, продовольственная безопасность и изменение климата.

Работая совместно с Правительством, ФАО предоставляет техническую помощь и содействие в наращивании потенциала в целях обеспечения возможности передачи наиболее эффективных методов работы и опыта разных стран и их применения в системе сельского хозяйства Индии.

Примеры интегрированных моделей развития мелких птицеводческих хозяйств и разведения мелких жвачных (коз и овец) в засушливых и полузасушливых регионах

Южно-азиатская программа по разработке политики развития животноводства в интересах бедных слоев населения (SAPPLPP) направлена на укрепление потенциала и накопление знаний государственных и негосударственных субъектов в целях реализации сбалансированных мероприятий по разведению мелких жвачных животных и развитию мелких птицеводческих хозяйств на базе опыта, приобретенного в ходе соответствующих пилотных мероприятий. Помимо информационно-пропагандистской работы, включающей в себя управление знаниями и налаживание необходимых связей, программа оказывает поддержку в проведении трех пилотных проектов в штатах Мадхья-Прадеш и Раджастан. Финансирование программы производится за счет гранта ПТС ФАО (385,000 долл. США на два года) при участии Национального совета по развитию молочной промышленности при Правительстве Индии (около 300,000 долл. США). Пилотные проекты осуществляются в партнерстве с местными НПО.

Программа с успехом продемонстрировала роль разведения домашней птицы и мелкого рогатого скота в экономике домохозяйств и подтвердила значимость этих субсекторов, поскольку их деятельность вносит существенный вклад в дело избавления от нищеты.

В двух районах штата Мадхья-Прадеш - Харгон и Джабуа - активно работают группы местных женщин-ветеринаров, которых называют Пашу Сахис. Они оказывают регулярные услуги профилактической ветеринарной помощи в рамках проводимых в этих районах пилотных проектов. Каждый пилотный проект охватывает кластер из 10 деревень. Местные ветеринарные работники помогают внедрять усовершенствованные методы ведения животноводческого хозяйства и проводить ветеринарную профилактику против основных болезней мелких жвачных животных и домашней птицы (чумы мелких жвачных, энтеротоксемии и т.д. (у коз) и ньюкаслской болезни (у птицы)).

Пашу Сахис ведут учет данных о вакцинации, а также отслеживают вспышки болезней и сообщают о них. Они находятся в контакте с государственными ветеринарными больницами и амбулаториями региона. Реакция местного населения на модель оказания услуг Пашу Сахис оказалась чрезвычайно положительной, чему способствовали заметное снижение смертности животных (за восемь месяцев в пилотных районах смертность коз сократилась с 37% до 7%, а домашней птицы – с 76% до 48%), рост прибылей (за первый год увеличение дохода составило 100 – 200 долл. США) и экономия на услугах ветеринаров.

Результатом инициативы по организации диалога по вопросам политики в области разведения мелкого рогатого скота в западном штате Раджастан было создание в этом штате форума по проблемам развития козоводства и овцеводства. В сотрудничестве с Департаментом животноводства, молочного хозяйства и рыболовства Министерства сельского хозяйства Программа также оказывает содействие многостороннему диалогу и дискуссии в целях стандартизации учебных программ и модулей для работников общественных ветеринарных служб по вопросам разведения малых жвачных животных и оказания ветеринарной помощи.

Наращивание потенциала местных общин в целях преодоления последствий изменения климата

ФАО ведет работу по наращиванию потенциала общин в целях адаптации моделей ведения сельского хозяйства и применения стратегий, позволяющих минимизировать последствия климатических изменений в Индии. С этой целью в семи подверженных засухе районах штатов Андра-Прадеш и Телангана был успешно проведен пилотный проект, модель которого в настоящее время может быть применена в других агроклиматических зонах.

Назывался он «Стратегический пилотный проект по адаптации к последствиям изменения климата», охватывал девять гидрологических единиц и был реализован через сеть из девяти неправительственных организаций во главе с НПО Bharathi Integrated Rural Development Society (BIRDS), занимающейся вопросами комплексного развития сельских районов.

В 25 деревнях, расположенных на территории реализации проекта, на коллективных началах были организованы станции климатического мониторинга. Почти 300 добровольцев регулярно отслеживали и регистрировали семь климатических параметров, включая направление и скорость ветра, количества часов солнечной и дождливой погоды. Затем зарегистрированные добровольцами данные выводились на информационные табло и доводились до сведения жителей населенных пунктов.

В качестве координирующего и консультативного механизма управления системой мониторинга климата на уровне населенных пунктов и гидрологических единиц и обеспечения распространения полученной информации и знаний были сформированы Комитеты по адаптации к последствиям изменения климата (КАПИК).

В партнерстве с КАПИК были организованы климатические школы для фермеров, которые на равных началах посещали и мужчины, и женщины-фермеры. Участники собирали данные о климатических факторах и анализировали их влияние на источники средств к существованию в сельском хозяйстве, что позволило им впоследствии принимать более информированные решения относительно адаптивных мер и составлять соответствующие планы действий. За время проведения пилотного проекта было организовано два цикла обучения, которое прошли 1156 фермеров (650 женщин и 506 мужчин).

Последние прогнозы обещают улучшение ситуации с продовольственной безопасностью и безопасностью пищевых продуктов

Впервые Индии удалось составить прогнозы развития своего сельскохозяйственного сектора благодаря проекту «Внедрение передовой международной практики в области подготовки сельскохозяйственных прогнозов и анализа ситуации для Индии». Менее чем за год было подготовлено восемь квартальных и три полугодовых доклада и проведено 26 брифингов для должностных лиц высокого ранга.

Этот проект является также успешным примером использования цифровых технологий для повышения надежности и своевременности сбора, систематизации и передачи данных о состоянии посевов, производстве и рынках сельскохозяйственных культур.

Такая информация помогает составлять прогнозы и осуществлять планирование на глобальном и национальном уровнях, что способствует активизации усилий по решению проблемы обеспечения продовольственной безопасности во всем мире.

В последнем Сельскохозяйственном прогноз е ОЭСР – ФАО, который вышел в июле 2014 года, Индии уделено особое внимание. В этом докладе указано, что страну ожидает устойчивый рост производства и потребления продовольствия, а драйверами этого роста будут сектора с высокой добавленной стоимостью – например, такие, как производство молочной продукции и аквакультура.

В конце 2014 года на состоявшихся в Нью-Дели переговорах Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласовали вопросы дальнейшей активизации усилий по содействию обеспечению продовольственной безопасности и устойчивого сельскохозяйственного развития Индии.

По результатам международного исследования ученые из Университета Мельбурна установили, что регулярный прием аспирина и ибупрофена снижает риск развития колоректального рака у пациентов с синдромом Линча. Об этом пишет MedicalXpress.

В рамках исследования ученые наблюдали на протяжении 15 лет за 1858 пациентами с синдромом Линча из Австралии, Новой Зеландии, Канады и США. Итоги КИ продемонстрировали, что регулярный прием аспирина на протяжении нескольких лет способствует значительному снижению риска развития колоноскопии. Также ученые сообщили, что у пациентов, принимающих ибупрофен, на 60% реже развиваются злокачественные опухоли кишечника.

Авторы работы намерены провести в ближайшее время дополнительные исследования для определения наиболее оптимальной дозировки и продолжительности лечения аспирином и ибупрофеном.

Синдром Линча, также известный как наследственный рак толстой кишки, встречается у одного человека на 1 тыс. населения. У половины больных рак толстой кишки выявляют до 50 лет, что на 10-15 лет раньше, чем среди населения в целом.

Расставим все точки над BRICS

У стран этой группы в перспективе – более доступные кредиты. // Валерия Капельщикова, Жаннат Идрисова, Bankir.Ru

На майских праздниках президент России Владимир Путин ратифицировал договор о создании Пула валютных резервов стран БРИКС. Ранее, в марте этого года, был принят закон «О ратификации соглашения о Новом банке развития». Само соглашение лидеры государств подписали в бразильском городе Форталеза 15 июля 2014 года на VI саммите группы БРИКС. Спустя два месяца в Нью-Йорке на встрече министров иностранных дел государств-участников в рамках 69-й сессии Ассамблеи ООН прозвучало, что решения о создании Нового банка развития и Пула валютных резервов выведут сотрудничество в БРИКС на качественно новый уровень.

Тема наверняка будет продолжена на VII саммите БРИКС, который состоится в июле этого года в России, в Уфе. Так что самое время понять, что это за уровень сотрудничества, каковы перспективы новых финансовых институтов – расставить, таким образом, все точки над I, и заодно над B, R, C, S.

Сколько весят «кирпичи»?

Напомним, что БРИКС (BRICS) – это объединение 5 развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). В 2006 году наша страна стала инициатором объединения Бразилии, России, Индии и Китая в новую, выражаясь научным языком, группировку стран Юга. ЮАР вошла в состав группы в 2010 году. По оценкам экспертов, создание БРИКС стало одним из наиболее значимых геополитических событий середины 2000-х годов.

Отметим, что изначально БРИКС (до 2010 года БРИК) была аббревиатурой, обозначающей умозрительное, не существующее в реалии содружество. Впервые ее использовали 14 лет назад в докладе инвестиционного банка Goldman Sachs, посвященном прогнозу состояния мировой экономики к 2050 году. Автор аббревиатуры, аналитик и экономист Джим О’Нил, предложил рассматривать Бразилию, Россию, Индию и Китай в качестве новой группы развивающихся стран. Интересно не только происхождение наименования группы, но и его перевод: «bricks» в переводе с английского означает «кирпичи». В самом деле, ряд аналитиков склоняются к тому, что экономики стран БРИКС в перспективе и будут очень значимым «строительным материалом» для мировой экономической системы.

Еще в 2003 году Goldman Sachs опубликовал доклад, в котором оценивалась динамика экономического развития вышеупомянутых стран. В нем, в частности, были отмечены большие запасы природных ресурсов, промышленный и человеческий потенциал группы. Следует отметить, что в конце прошлого века, то есть задолго до исследования Goldman Sachs, бразильские эксперты говорили о необходимости сотрудничества в международном формате между «странами-китами» или «странами-гигантами», к которым относили Бразилию, Россию, Индию и Китай.

Таким образом, повышение значимости стран БРИКС в мировой экономике прогнозировалось различными специалистами. Как следствие, в 2006 году встал вопрос о пересмотре системы квотирования в Международном валютном фонде. Напомним, квоты определяют количество голосов для каждой из стран-участниц, кроме того, от размера квоты зависит масштаб доступа к финансовым ресурсам МВФ согласно установленным лимитам. Развивающиеся страны, в частности БРИКС, стремятся к перераспределению долей квот для того, чтобы иметь большее влияние при принятии решений.

Решение о перераспределении квот на 1,1% в пользу стран с развивающейся экономикой было принято в 2008 году, а ратифицировано только в марте 2011 года. При этом 1,1% сложно назвать справедливым процентным пунктом. Кстати, сами страны группы настаивали на перераспределении 7%.

Сегодня совокупная доля стран БРИКС составляет 11,49%. На последующих саммитах G20 им удалось добиться роста своей совокупной доли до 14,81%, что опять-таки довольно скромно для 43% населения планеты (именно такой процент, согласно Делийской декларации, приходится на эти пять государств).

К слову, при расчете квоты не учитывается не только численность населения стран, но и их доля внутреннего валового продукта в мировом ВВП по паритету покупательной способности. Например, Китай по этим параметрам мог бы претендовать на гораздо большую квоту, чем у него есть сейчас. Однако о целесообразности внедрения этих показателей в формулу расчета пока ведутся дискуссии, и, судя по всему, в ближайшей перспективе эти данные вряд ли будут учитывать.

Поэтому создание Нового банка развития и Пула валютных резервов очень важны для сообщества со стратегической точки зрения, ведь страны БРИКС не совсем довольны современными правилами игры в мировой валютно-финансовой системе.

Что есть банк, и что есть пул

В той самой Форталезской декларации прописано, что в задачи Нового банка развития (НБР) входит укрепление сотрудничества между странами БРИКС и дополнение усилий многосторонних и региональных финансовых учреждений в области глобального развития. Так как НБР не коммерческая кредитная организация, а банк развития, то получение прибыли не является основной целью его деятельности. Поэтому НБР, вероятно, будет кредитовать стратегически интересные неубыточные проекты, а также предоставлять льготные и дефицитные в нашей стране «длинные» кредиты.

Четко прописана и ресурсная база новой структуры. «Объявленный капитал НБР составит $100 млрд., в том числе подписной – 50 млрд., который будет распределен между странами – участницами банка развития, – говорит Анна Абалкина, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. – Однако не весь подписной капитал будет оплачен, страны-учредители обязались внести $10 млрд. в равных долях в течение семи лет. Остальная часть является гарантийным капиталом, которую страны будут обязаны внести по первому требованию банка. Стоит отметить, что это нормальная практика формирования капитала многосторонними банками развития. Например, подписной капитал Международного банка реконструкции и развития составил $232,8 млрд. в 2014 году, однако его оплаченная часть – всего 6%».

В политике и академической науке принято выделять различные направления международного сотрудничества: например, по линиям Север-Юг и Юг-Юг. Если первый формат по своей природе является традиционным и подразумевает финансовую помощь развитых стран беднейшим экономикам, то второй предполагает взаимопомощь развивающихся стран. Роль Нового банка развития повышается в свете актуальности этой темы.

Как прогнозирует Анна Абалкина, НБР будет крупным многосторонним банком развития, предоставляющим помощь развитию по линии Юг-Юг, и выступит альтернативой распространенному на сегодня инструменту Север-Юг. Помимо этого, большое внимание будет уделяться проектам в странах-учредителях банка. Несмотря на успехи в развитии стран БРИКС, число проживающих в них малообеспеченных граждан превышает сотни миллионов человек. Сам банк будет иметь хорошие возможности привлекать средства на международных рынках ссудных капиталов для проведения кредитных операций. «Однако эффективность функционирования Нового банка развития будет зависеть от четко проработанных процедур кредитования и независимого менеджмента», – подчеркивает доцент Финансового университета.

Что касается топ-менеджмента, то первым председателем Совета управляющих будет представитель России, первым председателем Совета директоров – представитель Бразилии, первым президентом Банка – представитель Индии. Штаб-квартира банка будет находиться в Шанхае, и параллельно c ней будет функционировать Африканский региональный центр Нового банка развития.

Пул валютных резервов, согласно Форталезской декларации, «будет играть позитивную роль страхового механизма, помогать странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью и способствовать углублению сотрудничества между странами БРИКС»… Что это означает на практике?

«Пул валютных резервов предполагает предоставление валютных свопов в условиях возникновения дефицита счетов платежного баланса. Данный механизм схож с Чиангмайской инициативой по созданию механизма многосторонних валютных свопов в странах АСЕАН+3. Однако если реализация восточноазиатских своп-соглашений, как правило, возможна только при участии МВФ, то Пул валютных резервов, предполагается, будет независимым», – отмечает Анна Абалкина.

Кто выигрывает?

В Концепции участия России в объединении БРИКС отмечено, что у стран-участниц есть общность подходов к коренным вопросам реформы международной валютно-финансовой системы и приданию ей более «справедливого, стабильного и эффективного характера». Общность подходов как раз проявилась в создании новых финансовых институтов – Нового банка развития и Пула валютных резервов.

Еще раз обратим внимание: в Международном валютном фонде и Всемирном банке большинство голосов приходится на развитые, а не на развивающиеся страны. Таким образом, странам БРИКС будет проще получать кредиты у НБР, нежели у Всемирного банка, и заключать своп-соглашения с Пулом валютных резервов, чем с МВФ. С экономической точки зрения в рамках БРИКС Бразилия, Индия и ЮАР стремятся привлечь в инфраструктуру долгосрочные инвестиции, кроме того, ЮАР как страна с наименее устойчивым платежным балансом рассчитывает на получение средств от Пула валютных резервов. Китай в этой ситуации выступает в роли сильнейшей экономики, судя по всему, готовой на предоставление финансирования. К слову, уровни экономического развития и ключевые социально-экономические показатели в странах БРИКС колеблются в большей степени, чем в развитых странах, основавших МВФ и ВБ. Это одно из слабых мест группы.

Как заявляют эксперты ЦМАКП, конкурировать с МВФ и ВБ Новому банку развития пока не под силу из-за значительно меньшей ресурсной базы, дублирования уже существующих у МВФ функций и не такого широкого доступа к так называемым длинным деньгам. Однако выступить альтернативой в некоторых случаях он все-таки сможет.

Санкционный список учел потребности аквакультуры

В новый перечень запрещенных к ввозу в Россию видов продовольствия и сельхозпродукции не вошли мальки семги и форели, а также посадочный материал устриц и мидий.

Во исполнение указа главы государства Правительство выпустило постановление о продлении на один год запрета на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Норвегия.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ, постановлением от 25 июня 2015 г. № 625 также утверждена новая редакция перечня запрещенных товаров. В частности, из этого списка исключены мальки форели (Oncorhynchus mykiss), молодь (спат) устриц и мидий.

Такой шаг, как считают в Правительстве, позволит увеличить объемы производства востребованных на российском рынке объектов аквакультуры, а также организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать действующие.

Эмбарго продлили. Что дальше?

Руководители отраслевых объединений считают, что ограничение импорта в определенной мере помогло повысить спрос на российскую рыбу на внутреннем рынке. В то же время, отмечают представители бизнес-сообщества, многие проблемы рыбного хозяйства так и остались нерешенными.

Нужно оценить результаты

Правительство РФ определило, какие товары из США, Канады, Австралии и Норвегии, стран ЕС попадают под эмбарго: до 5 августа 2016 г. путь в Россию заказан в том числе продукции из этих стран.

Комментируя утвержденный перечень, премьер-министр Дмитрий Медведев прежде всего, конечно, остановился на том, как запрет сказался на отечественном сельском хозяйстве.

«С введением ограничений на импорт российские производители получили уникальные возможности для сбыта своей продукции, гораздо более заметным стало их присутствие в торговых сетях», – сказал глава Правительства.

Между тем, если учитывать, какие объемы рыбных товаров шли в Россию из той же Норвегии, эмбарго не могло не отразиться на рынке нашей страны. Опрошенные Fishnews представители рыбной промышленности отмечают, что ограничение импорта положительно сказалось на «самочувствии» отечественной продукции из водных биоресурсов на внутреннем рынке. «В прошлом году практически весь лосось ушел на российский рынок», – обратил внимание председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» (АСРКС) Сергей Сенько.

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, многие рыбопромышленники были вынуждены экспортировать красную рыбу потому, что сталкивались с откровенным демпингом со стороны ретейла в РФ: сети были затоварены норвежским лососем и хотели покупать российскую рыбу по убыточной для производителей цене. «Сегодня мы ощущаем достойный спрос на нашу рыбу. Думаю, в этом году показатели по ее экспорту начнут стремительно падать», – сказал Георгий Мартынов.

В качестве еще одного позитивного примера руководители отраслевых объединений приводят поставки тихоокеанской сельди. Ранее переработчики в западной части страны не хотели брать эту рыбу, даже несмотря на низкую цену, – предпочитали использовать атлантическую сельдь. Однако эмбарго изменило ситуацию. «Сейчас сельдь прорвалась на центральный рынок, и она востребована», – полагает президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий Матвеев.

«Мы ощутили возросший спрос на нашу продукцию. Потребление по некоторым группам товаров действительно возросло. Однако я бы не связывал напрямую введение эмбарго и рост потребления рыбы и морепродуктов внутри страны. Нет корректной оценки влияния запрета на статистику по импорту и экспорту, несмотря на то что эти цифры в течение года колебались», – обратил внимание руководитель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко. Он подчеркнул, что семга и горбуша – совершенно разные категории товаров: первая – премиум-сегмент, вторая – «народная» рыба. «Неркой тоже семгу не заменить. Я полагаю, что нужен более тщательный анализ по группам товаров, и только на основании этих данных можно будет сделать адекватные выводы. С другой стороны, добавлю, от действий Правительства мы, рыбаки, ожидаем, скорее положительного эффекта», – подчеркнул председатель СРПК.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр Фомин также указывает на позитивные результаты для отечественных промысловиков: «На мой взгляд, поскольку эмбарго коснулось в основном импорта, на добывающих предприятиях оно особо не отразилось, мы импортом не занимаемся – занимаемся собственным производством. Были действительно какие-то толчки, удалось больше, допустим, селедки поставить на внутренний рынок, лосося, - это позитивно можно оценить».

В то же время, полагает руководитель ВАРПЭ, относительно качественную рыбную продукцию, поставки которой до введения эмбарго шли, например, из стран ЕС, заменить не получается и на прилавках оказывается импорт гораздо более «скромных» характеристик. «Нельзя же сравнивать по качеству креветки из Северной Атлантики с искусственно выращенными в странах Юго-Восточной Азии», – комментирует Александр Фомин.

Часть вопросов так и не ушла с повестки дня

Когда в прошлом году Россия ввела продовольственные санкции, это подтолкнуло власти «вспомнить» о наболевших проблемах рыбной отрасли – вопросах доставки продукции из водных биоресурсов с Дальнего Востока РФ в другие регионы страны, административных барьерах, развитии аквакультуры. Было много совещаний, обсуждений. Однако часть проблем так и не ушла с повестки дня, констатируют эксперты. Сколько говорилось об оптимизации транспортировки рыбных товаров, и все равно с началом лососевой путины появляются сообщения о традиционных сезонных сложностях с недостатком подвижного состава, отметил Сергей Сенько.

В свое время в РФ была искусственно создана ситуация, когда для реализации продукции отечественного рыболовства ставятся административные барьеры – вместо того чтобы сделать приоритет для российских рыбаков, считает Дмитрий Матвеев. Он напомнил о дискриминационном подходе при ветеринарном оформлении рыбы, добытой в водах РФ и поступающей на внутренний рынок. Сейчас в плане взаимодействия с Россельхознадзором есть определенные подвижки, но скольких усилий это стоило! – отметил руководитель АРС.

Импортозамещению мешают серьезные вопросы с логистикой, хранением и т.д., но бизнес все равно ищет способы для преодоления этих проблем, для развития, подчеркнул руководитель ВАРПЭ Александр Фомин. Рыбаки рассчитывают на дальнейшее устранение препятствий.

Австралия, которая стала одним из учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, планирует в течение пяти лет внести в финансовую организацию капитал в размере 930 млн австралийских долларов ($718 млн). Об этом сообщило Казначейство Австралии.

Эта страна станет шестым крупнейшим акционером банка. Уставной капитал новой международной структуры составит $100 млрд.

Ранее сообщалось, что Китай будет владеть более 40% акций Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который начнет работать в конце 2015 г. Вторым по значимости держателем ценных бумаг банка будет, скорее всего, Индия. Акции распределяются на основании расчетов валового внутреннего продукта (ВВП) и паритета покупательной способности стран-участниц, которых насчитывается 57. В целом на долю азиатских членов банка будет приходиться от 70% до 75% акций, а на остальные страны – 25-30%.

Поднебесная является инициатором создания банка и председателем совещания главных представителей стран-учредителей нового кредитно-финансового учреждения. Штаб-квартира Азиатского банка инфраструктурных инвестиций расположится в Пекине.

По итогам последних десяти лет, дефицит средств на строительство инфраструктуры в странах Азиатско-тихоокеанского региона составляет $8 трлн. Инфраструктурный банк частично восполнит этот пробел.

МИД ИРИ отклоняет отчет о принудительной репатриации иранцев из Австралии

Представительница Министерства иностранных дел Ирана Марзие Афхам отклонила сообщения, согласно которым Тегеран и Канберра «договорились о принудительной репатриации иранских беженцев из Австралии».

«Мы не вправе лишать наших соотечественников возможности самостоятельно выбирать место жительства согласно нашему желанию, и вопрос о принудительной репатриация в настоящее время не находится на повестке дня», - заявила Афхам в ходе еженедельной пресс-конференции в Тегеране.

Вместе с тем, представительница МИД ИРИ выразила готовность к сотрудничеству с Австралией по данному вопросу, добавляя, что в настоящее время на уровне консульства между Тегераном и Канберрой проходят переговоры для исследования юридических путей решения проблем иранских эмигрантов, однако, по ее словам, о принудительном выдворении при этом речи не идет.

Комментарии поступили в ответ на сообщения некоторых иностранных СМИ утверждающих, что Иран и Австралия договорились о принудительной репатриации иранских граждан, которым было отказано в статусе беженцев, из Австралии в обмен на упрощение визового режима для иранских туристов и студентов.

По информации Iran.ru, ранее чиновники близкие к иранской делегации, посещавшие Австралию в рамках консульского сотрудничества, также категорически отрицали сообщения о принудительной репатриации иранских граждан. В ближайшее время австралийская делегация также посетит Тегеран, чтобы обсудить проблему иранских эмигрантов.

О продлении запрета на ввоз в Россию отдельных видов сырья и продовольствия

Вместе с этим утверждена новая редакция перечня – из него в целях поддержки отечественных предприятий исключены мальки форели (Oncorhynchus mykiss), молодь (спат) устриц и мидий

Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года №625. Согласно документу, продлён на один год запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждена новая редакция перечня такой продукции.

Проект постановления внесен Минсельхозом России во исполнение Указа Президента России от 24 июня 2015 года №320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Подписанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства от 7 августа 2014 года №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"».

Продлён на один год запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Также утверждена новая редакция перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в Россию (далее – перечень). В частности, из перечня исключены мальки форели (Oncorhynchus mykiss), молодь (спат) устриц и мидий. Это позволит увеличить объёмы производства востребованных на российском рынке объектов аквакультуры, а также организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать действующие.

Кроме того, в перечень включены пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 1,5% или более молочного жира.

Швеция - лучшая в интеграционной политике

Несмотря на то, что шведская интеграционная политика подвергается жесткой критике дома, в Швеции, международное сравнительное исследование Mipex(Migrant Integration Policy Index) показывает, что страна, именно в этой сфере, занимает, верхнюю строчку среди государств Евросоюза и большинства развитых государств мира. Об этом исследовании пишет газета Свенска Дагбладет, а мы беседуем с одним из его авторов, профессором института миграции из университета в Мальмё Питером Бевеландером/Pieter Bevelander

"Швеция в течение многих лет упорно работала над тем, чтобы иммигранты имели самые лучшие предпосылки, для вхождения в шведское общество. Понятно, что данная политика не единственная предпосылка, важна реакция населения страны, как оно принимает новоприбывших. Но и рынок труда - чрезвычайно важен. Простой вопрос - работа есть, или её нет" говорил профессор Бевеландер в интервью Радио Швеция

По мнению руководителя этого исследования Томаса Худдлестона, из Европейского аналитического центра исследований интеграционных процессов, верхняя позиция Швеции в рейтинге, следствие тех высоких амбиций, которые страна ставит перед собой, когда дает новоприбывшим полноценные демократические, социальные или экономические права.

Однако Швеция подвергается и критике, например, за самый низкий уровень занятости среди людей урожденных за рубежом, в сравнении государств ОЭСР. Или, когда половина детей иммигрантов не заканчивает девятый класс средней школы с оценками, дающими им право на дальнейшее поступление в гимназии.

По мнению Питера Бевеландера, практическое воплощение интеграционной политики, вопрос куда более сложный: "Многие страны, также занимающие высокие позиции в этом рейтинге, имеют аналогичные (шведским) предпосылки и проблемы. Здесь следует понять, что интеграция, в целом, и на рынке труда, в частности, это процесс долгосрочный. Часто люди фокусируются на текущем моменте, и тогда Швеция оказывается в середине или даже ниже, по европейской шкале оценки. Но это зависит от того сколько иммигрантов страна приняла. Ведь если миграция большая, то у нас существует постоянное давление, обязательство по введению этих людей в рабочую жизнь. Но если иммиграция низкая, то в этом случае, можно подняться выше по шкале интеграции. И сейчас, когда в Швецию такой значительный приток иммигрантов, то мы не оказываемся на верхних строчках, в том, что касается фактической интеграции. Но, при этом, мы продолжаем вкладываться в новых людей. Вкладываться, давая им возможность проходить вводные образовательные курсы. Но, тогда, эти люди выпадают из статистики работающих".

В сравнительном исследовании, о котором здесь идет речь, принимались во внимание 167 моментов интеграции по восьми политическим направлениям. Участвуют в нем 38 стран. Помимо государств Евросоюза, это Швейцария, Исландия, Южная Корея, Япония, Турция, США, Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Последние из вышеперечисленных стран, также занимают, относительно, высокие позиции в данном рейтинге. Однако многие из них делают ставку не на прием беженцев нуждающихся в защите, по политическим или другим мотивам, а на рабочей миграции.

Но реально ли, вообще, сравнивать страны со столь неравномерным составом иммиграции, в таких вопросах как интеграционная политика?

"И да, и нет - отвечает профессор Питер Бевеландер - Ведь четко видно, что страны, принимающие в большей степени рабочих мигрантов, имеют лучшие результаты интеграции, чем страны, принимающие, в основном, беженцев. Но, когда мы сравниваем, например Канаду и Швецию, и смотрим именно на беженцев, на семейную миграцию и их дальнейшую интеграцию, то мы видим, что Швеция равноценна, по этим показателям, с Канадой. Все здесь зависит от того, как интеграционная политика сформирована, но и от того, кто в Швецию приезжает. И разница имеется. Например, Норвегия, на весьма приличных позиции, сегодня. И это несмотря на то, что их интеграционную политику нельзя считать лучшей, чем шведскую. Но рынок труда у них, ныне, принципиально иной".

"Но в том, что касается политической интеграции, в этом Швеция занимает очень высокую ступень. Например, когда речь идёт об участии иммигрантов в выборах. Иммигранты, получившие шведское подданство, участвуют в выборах так же активно, как коренные шведы".

По мнению Питера Бевеландера, это весьма позитивно, что Швеция не создает препятствий для получения шведского гражданства, что позволяет гражданам быстро вовлекаться в политическую жизнь и у этих людей возникает чувство большей стабильности, гарантия, что они смогут в Швеции остаться.

Но как все более популярная антииммигрантская партия Демократы Швеции, влияет на данные процессы в стране? При том, что её появление, на политической сцене, влечет за собой и некий политический перекос в сторону более ограничительной иммиграционной и интеграционной политики? И вновь профессор Бевеландер у нашего микрофона:

"За последние десять лет позиции Швеции в индексе Mipeх, практически, не изменилась и это, несмотря на усиление Демократов Швеции. В отдельных странах, например, в Дании, Голландии, Великобритании, возникло более негативное общественное мнение, именно благодаря этим правопопулистским, антииммигрантским партиям. И эти страны, в данном рейтинге, утратили свои прежние позиции, потому, что там произошли сдвижки в политических стратегиях".

"Но в Швеции, Демократы Швеции такого влияния не оказали. Можно даже сказать - напротив. Потому, что буржуазный Альянс действовал вместе с Зеленой партией. Да и теперь, когда Зеленые вошли в Красно-зеленое правительство, предпосылок для изменения этой политики нет".

Но дает ли столь высокий статус в интеграционной политике что-то Швеции, как стране? В смысле, экономическом или гуманитарном?

"Не думаю, что это, как-то прямо, связано с экономикой. Но есть надежда на то, что если интеграция успешна, даже если это занимает много времени, это приведет к росту ресурсов и доходов, из-за того, что большее число людей будет работать. И есть надежда, что эти люди будут лучше чувствовать себя в Швеции, чем в других странах".

Норвежский лосось подождет еще год

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении на год продовольственного эмбарго. Запрет распространяется на ввоз рыбы и морепродуктов из стран ЕС, Норвегии, США, Канады и Австралии.

Глава государства охарактеризовал этот шаг как реакцию на решение «европейских коллег по поводу так называемых санкций». Как сообщили Fishnews в пресс-службе Президента РФ, указ предусматривает продление действия отдельных специальных экономических мер на один год с 6 августа 2015 г.

«Председатель Правительства обратился ко мне с письмом [с просьбой] продлить меры, которые мы приняли в ответ на действия наших партнеров из некоторых стран. Я сегодня в соответствии с этим письмом подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и прошу Правительство оперативно подготовить и издать соответствующее постановление», – заявил Владимир Путин на совещании с членами кабмина.

По словам главы государства, продление антисанкций на год «будет хорошим ориентиром и для отечественных сельхозпроизводителей».

Напомним, с прошлого года под эмбарго попала рыба, в том числе живая (за исключением мальков атлантического лосося и форели), ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (коды ТН ВЭД ТС 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306,0307, 0308). Не исключено, что Правительство расширит этот список.

О мерах по реализации Указа Президента России «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Постановление от 25 июня 2015 года №625. Продлён на один год запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждена новая редакция перечня такой продукции.

Внесено Минсельхозом России во исполнение Указа Президента России от 24 июня 2015 года №320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Подписанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства от 7 августа 2014 года №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"».

Продлён на один год запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.

Также утверждена новая редакция перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в Россию (далее – перечень).

В частности, из перечня исключены мальки форели (Oncorhynchus mykiss), молодь (спат) устриц и мидий. Это позволит увеличить объёмы производства востребованных на российском рынке объектов аквакультуры, а также организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать действующие.

Кроме того, в перечень включены пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 1,5% или более молочного жира.

В период с августа 2014 г. по апрель 2015 г. цены на древесную щепу из хвойных пород древесины на мировых рынках снизились на 11%, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Wood Resources International.

Глобальный индекс цен на хвойную щепу в апреле 2015 г. упал до $165,86 за одну сухую метрическую тонну, что на 4,3% ниже среднего показателя пяти последних лет. Более того, это самый низкое значение с конца 2013 г. Эксперты объясняют удешевление сырья тактикой японских производителей целлюлозы, которые в последнее время предпочитают импортировать недорогую щепу из Австралии.

Глобальный индекс цен на лиственную щепу остается относительно стабильным с начала 2015 г. и составляет $182,47 за одну сухую метрическую тонну. Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия импортируют большие объемы лиственной щепы из стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. В январе-апреле 2015 г. Австралия увеличила поставки в Китай, Вьетнам и Японию. В то же время экспорт сырья из Чили в Японию немного снизился.

Совет Федерации одобрил закон о создании международного медицинского кластера на территории «Сколково», сообщает РИА Новости. Новый закон предусматривает возможность лечения пациентов на территории медицинского кластера в рамках системы ОМС.

Согласно принятому документу, оказание помощи, оплаченной за счет бюджетных средств и фонда ОМС, допускается только участниками с разрешительной документацией, которая была выдана в России.

Участниками кластера смогут стать страны-участницы ОЭСР, при этом статус участника проекта приобретается на 10 лет. Управляющие компании кластера обязаны уведомлять уполномоченные госорганы об участниках и используемых препаратах, методах лечения, а также услугах, оказываемых на территории кластера. Также управляющие компании будут обязаны вести реестр участников проекта.

Под строительство медкластера планируется выделить около 490000 кв.м в инновационном центре «Сколково». Ожидается, что на этой территории будет построен флагманский клинико-диагностический центр, образовательно-медицинский центр, инфраструктурные объекты, онкологический центр, помещения для офисов исследовательских компаний.

Начались ходовые испытания второго ДВКД для ВМС Австралии

Второй десантно-вертолетный корабль-док, NUSHIP Adelaide, покинул верфь Вильямстаун в Мельбурне, чтобы начать ходовые испытания. Об этом сообщает 23 июня Australian Defence Business Review.

Компания BAE Systems Australia заявила, что корабль покинул Вильямстаун 17 июня. После первых ходовых испытаний в заливе Порт-Филипп корабль совершит 10-дневное плавание в Сидней.

В Сиднее «Аделаида» будет поставлен на сухой док для очистки и покраски корпуса и палубы. Затем корабль вновь выйдет на дальнейшие испытания по пути обратно в Мельбурн, куда прибудет, как ожидается, в середине июля.

В заявлении BAE Systems говорится, что эти испытания позволят перейти к проведению второго этапа морских испытаний в августе, которые будут направлены на тестирование систем связи и боевых систем перед передачей корабля флоту в этом году.

«Эти испытания займут около 240 часов тестирований в течение 20 дней, чтобы убедиться надлежащей работоспособности всех систем», сказал морской директор Билл Салтцер (Bill Saltzer). «Мы находимся в пути к поставке «Аделаиды» в конце сентября этого года».

Головной ДВКД «Канберра» был официально передан флоту в ноябре прошлого года.

Вьетнам расширяет рынок сбыта плодов личи

Вьетнамские экспортеры уже отгрузили первую партию в 0,5 тонны личи в Торонто, Канада. В дальнейшем этот североамериканский рынок, вполне возможно, будет значительно и заметно дополнять экспорт вьетнамской продукции в США и Австралию.

Увеличение поставок, как ожидается, станет большим плюсом и для местных фермеров, которые смогут получить лучшие цены за личи от экспортеров. Только в текущем сезоне садоводы соберут около 200 тысяч тонн плодов, из которых 40% или 80 тысяч тонн отправят на внешний рынок.

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, наделяющий президента полномочиями по заключению торговых соглашений на упрощенной основе, документ передан на подпись в Белый дом, передает агентство Рейтер.

Согласно законопроекту, администрация США получит право заключать торговые соглашения, которые конгресс сможет только одобрить или отклонить, не внося поправок. Белый дом рассчитывает использовать эти полномочия для устранения торговых барьеров между тихоокеанскими странами, на которые приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли (Транстихоокеанское партнерство).

Реализация Транстихоокеанского партнерства — один из основных пунктов во внешнеторговой повестке администрации Обамы. Соглашение предусматривает почти полную отмену таможенных пошлин между странами-участницами. Изначально договор о Транстихоокеанском партнерстве заключили Чили, Новая Зеландия, Бруней и Сингапур. Позднее к переговорам присоединились США и другие тихоокеанские страны обеих Америк, Австралия и Япония и ряд других стран региона.

Конгресс дважды предоставлял Белому дому полномочия fast track: в 1975-1994 и в 2002-2007 годах.

Какая обама? Нас и тут неплохо душат

Ян Арт

«Пятая колонна» в действии: санкции против российской экономики.

На петербургском экономическом форуме говорили о кризисе. В разных степенях оценки – от «все пропало» до «не такой глубины, как мог бы быть».

Говорили о необходимости «технологического прорыва». Плюс – импортозамещение. Плюс – модернизация. Плюс – традиция кризиса по-российски – напомнить о том, что у китайского иероглифа, обозначающего кризис, есть еще и второе значение: «новые возможности».

Говорили о санкциях. О том, что они, «конечно, мешают, но…». Даже в чем-то – способствуют. Подталкивают импортозамещение. «Надо свое». Политизированная и экзальтированная публика: «Санкции – ерунда! Переживем!».

С первым – согласен. Конечно, ерунда. Давайте-ка их все систематизируем в список.

Итак, западные санкции – это:

НАТО приостановила все формы сотрудничества с Россией. Страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Швейцария ввели запреты на въезд ряда российских и украинских граждан. Всего во всех этих списках фигурирует около двухсот человек. Евросоюз отменил также выдачу виз жителям Крыма. Европейским компаниям рекомендовано отказаться от участия в проекте «Южный поток». Установлен запрет на экспорт в Россию военных технологий и продукции. Установлены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и для добычи сланцевой нефти.

Запрещено выдавать западные кредиты компаниям «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть» свыше 30 дней.

Ограничено предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк). Запрещен выпуск облигаций этих компаний и банков на территории ряда западных стран.

Запрещено финансирование российских компаний «Уралвагонзавод», «Оборонпром», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Сириус», «Станкоинструмент», «Химкомпозит», «Калашников», Тульский оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», концерн ПВО «Алмаз-Антей» и НПО «Базальт». Запрещены инвестиции и торговля с Крымом. Запрещена работа с компанией «Добролет». Европейский банк реконструкции и развития заморозил принятие решений о новых проектах в России. Закрыты корреспондентские счета и прекращены финансовые взаимоотношения с семью российскими банками. Американские IT-компании прекратили сотрудничество с российскими банками и компаниями, в отношении которых власти США ввели санкции. Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт, выпущенных этими банками, а также прекратили обслуживание своих карт в Крыму.

Отменен ряд мероприятий – переговоров, конференций, концертов, выставок. Заморожены переговоры о либерализации визового режима и российско-японские консультации по спорным островам…

Невелик список, не правда ли? И если допустить, что разрыв контрактов с компанией «Добролет» и отмена концерта патриотического певца в Риге – не самый страшный удар по российской экономике, то, по сути, все санкции сводится только к трем серьезным пунктам:

- Россию, ее крупнейшие банки и компании перестали кредитовать;

- России перестали продавать военную продукцию и технику;

- В Россию прекращены поставки оборудования для добычи нефти и газа на глубоководном шельфе и сланцевой.

Смертельно ли все это для экономики, которая декларирует необходимость развития внутреннего финансового рынка (вплоть до превращения Москвы в мировой финансовый центр), ухода от сырьевой зависимости, реинжиниринга и модернизации? Нет, скорее, это стимулирует делать то, что декларируется.

Но на самом деле – санкции действительно душат российскую экономику. Другие санкции. Внутренние.

…Автопарк «скорой помощи» в России пополняется автомобилями «Рено» – возможно, министерство здравоохранения наложило санкции на потенциальный национальный проект - масштабный заказ, например, ГАЗу – сделать на базе «Газели» отечественную «неотложку».

Все ведомства страны наложили абсолютные санкции на отечественные автозаводы – автомобили для чиновников и «менеджеров госкорпораций» закупаются исключительно у иностранных производителей. «Официальным автомобилем» петербургского экономического форума стал «Мерседес-бенц». Звезда Руси, как гласит его реклама.

Ключевая ставка выше 10% – обоснованно или нет, но однозначно одно – это санкции на развитие российского бизнеса, причем такой силы, что никакому Обаме и не снилось. Какая, извините, разница, что полдюжины российских банков не получат займы на Западе. Если все равно эти займы превратятся в кредиты для российских предприятий по ставкам, душащим всякое развитие?

Принятие стандартов Базель-3 – это санкции на работу не семи, а всех малых банков – таких, какие сложились в России, плохие или хорошие, но они реально такие. В США Базель-3 отложен – там не собираются душить своих финансовых «малышей».

В 2014 году принято решение об ограничении импорта продовольствия – это санкции против тысяч российских компаний, работающих в этом бизнесе.

В 2015 году практически свернуто производство трамваев и троллейбусов в России (см. Миркина) – это санкции против отечественного машиностроения. Трудно предположить, что производство «свернулось» само – значит, кто-то свернул заказы? Кто? Натовский агент?