Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Пентагон планирует в четверг объявить о моратории на деятельность во всех своих девяти лабораториях, которые имеют дело с вирусами, токсинами и бактериями, в том числе и спорами сибирской язвы, об этом сообщает агентство USA TODAY со ссылкой на чиновников Минобороны США.

Мораторий было решено ввести после детального изучения процедуры безопасности в лабораториях, которая оказалась неудовлетворительной. Замораживание означает, что "никто ничего не отправляет", сказал один из источников агентства.

На какое время лаборатории остановят свою работу, пока непонятно. Издание отмечает, что у следователей еще масса работы.

Согласно докладу Пентагона, опубликованному в конце июля, американские военные направили живые споры сибирской язвы в десятки лабораторий в семи странах мира из-за недостатков в технологических стандартах по стерилизации бактерий.

Всего штаммы опасной болезни попали из оборонного ведомства в 86 лабораторий: в США, Австралии, Канаде, Южной Корее, Великобритании, Японии, Италии и ФРГ.

Пентагон также поручил провести новую проверку для выявления ответственного за применение несовершенных технологий.

В Австралии снизились продажи нового жилья

В июле 2015 года объем продаж нового жилья в Австралии снизился на 0,4% в годовом исчислении. Но такое незначительное падение не смогло повлиять на общую ситуацию на рынке.

В целом австралийский рынок недвижимости находится в хорошей форме и демонстрирует высокие показатели, пишет Property Wire со ссылкой на данные последнего доклада Ассоциации жилищного строительства (Housing Industry Association).

Несмотря на небольшое замедление в июле, общегодовые показатели продаж новых домов находятся на самом высоком уровне за всю историю наблюдений. Главный экономист Ассоциации жилищного строительства Харли Дэйл отмечает, что циклический пик продаж нового жилья произошел в апреле 2015 года. Но последующее снижение идет очень низкими темпами, поэтому резкой смены тенденций не произойдет.

Последние данные показывают, что в июле текущего года продажи домов на одну семью выросли на 0,7%. А вот по сравнению с маем они упали на 2,8%. С мая по июль текущего года они сократились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Продажи жилья в многоквартирных домах в июле снизились на 4,2% в годовом исчислении. В июне падение составляло 2,9% годовых. Зато в период с мая по июль текущего года общие показатели оказались на 8,3% выше, чем в тот же период 2014-го. Это произошло за счет большого количества сделок, совершенных в мае. Последний весенний месяц стал пиковым в нынешнем году.

Что касается строительного рынка, то в 2015/2016 финансовом году перспектив для дальнейшего роста объемов жилого строительства немного. Правда, и снижения ожидать не стоит. После трех лет постоянного прироста и высокой покупательской активности, строительную отрасль Австралии ждет стабильный год.

Десантный катер для Тонга построен.

Австралийская компания Forgacs Engineering Pty Ltd сообщила, что она завершила строительство на своей верфи в Ньюкасле (Австралия) десантного катера A 401 Late типа LCM для тихоокеанского островного государства Королевство Тонга. Катер завершает морские испытания и должен быть передан Силам обороны Тонга (Tonga Defence Services) в сентябре 2015 года. 31 августа катер в Ньюкасле был осмотрен высшим военным руководством заказчика - начальником штаба Сил обороны Тонга (командующим) бригадиром Лордом Фиелакепа и заместителем командующего морского дивизиона Тонга коммандером Хейссом Фонохема.

Катер A 401 Late был построен по контракту, заключенному Forgacs Engineering с министерством обороны Австралии 7 мая 2014 года на сумму 5 млн австралийских долл, которые полностью были предоставлены австралийским правительством в порядке военной помощи Тонга. Катер имеет полное водоизмещение в грузу 285 тонн, длину 30,4 м, ширину 8 м и скорость полного хода 10 уз. Экипаж шесть человек. Новый катер заменит у Тонга ранее переданный Австралией старый десантный катер C 315 с тем же названием Late типа LCM постройки 1982 года, который, по сообщениям, давно находится в плохом состоянии и с 2010 года не эксплуатировался.

Австралия длительное время фактически финансирует Силы обороны Тонга. Ядром морского дивизиона Сил обороны Тонга являются три 165-тонных 32-метровых сторожевых катера типа Pacific, из числа построенных Австралией в порядкe помощи для островных государств тихоокеанского региона. Это катера Р 201 Neiafu, P 202 Pangai и Р 203 Savea, введенные в строй в 1989-1991 годах. Катера прошли средние ремонты в Австралии в 1998-1999 и 2008-2011 годах. Кроме того, Силы обороны Тонга номинально имеют уже упомянутый десантный катер C 315 Late (видимо, уже списан), малый танкер A 301 Lomipeau (4050 брт), купленный в 1995 году, и 10-тонный королевский катер-яхту Titilupe.

Первого сентября вступил в силу закон о локализации персональных данных. Теперь Facebook, Twitter, Booking.com, eВay и другие компании, которые так или иначе используют личную информацию россиян, обязаны хранить ее в России. Выносить эту информацию за границу разрешено лишь на время. Готовы ли компании к таким изменениям? Хватит ли на всех дата-центров? Что такое персональные данные и почему их надо хранить на родине? На эти и многие другие вопросы в беседе с «Лентой.ру» ответил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Лента.ру»: Персональные данные — это что?

Александр Жаров: Это набор информации, позволяющий безошибочно идентифицировать вас как личность. Либо, если ваша личность уже определена, безошибочно отнести требуемые данные именно к вам. Например, фотография, ФИО, номер телефона и адрес электронной почты позволяют идентифицировать человека достаточно точно. А фотография и имя «Оля» персональными данными считаться не могут, как и отдельно взятый адрес электронной почты или номер телефона. Речь идет именно о совокупности данных.

0

Но персональные данные нужны там, где они используются. Взять хотя бы бронирование гостиничных номеров, аренду автомобилей за границей.

Здесь нет никаких проблем. Закон не запрещает трансграничную передачу данных. Она и прежде осуществлялась с согласия гражданина. И не запрещена новым законом — мы говорим об этом вот уже год. Но до сегодняшнего дня ваши данные собирались и обрабатывались сразу на зарубежных серверах — и вашего согласия по поводу места их обработки никто не спрашивал. А теперь трансграничная передача возможна только с серверов, расположенных в России. Значит, согласие гражданина на такую передачу становится обязательным.

Не слишком ли сложный получается алгоритм?

Простой пример — нашумевшая историю с сервисом Booking.com. Очень много было волнений по поводу того, что россияне больше не смогут пользоваться его услугами. Но компания Booking.com одной из первых заявила, что продолжит работу в России, соблюдая закон. Ваши данные будут храниться в России. Если же они понадобились за границей для бронирования номера, то компания передаст их в конкретный отель, а затем уничтожит, как только ваше пребывание там завершится. Опять собрались куда-то поехать — компания снова возьмет ваши данные из российского дата-центра и отправит для обработки за границу.

Тогда какой смысл хранить эти данные в России? Все равно они отправляются за рубеж, где их можно использовать по своему усмотрению.

Если данные хранятся за границей постоянно, их использование невозможно проконтролировать. Транснациональные компании накапливают массивы «больших данных», которые, например, позволяют им прогнозировать потребительское поведение людей и рассылать им таргетированную рекламу. Если же данные отправляются за границу на время, со строго определенной целью, такие манипуляции крайне затруднительны и легко выявляются.

Меня вот не пугает, что кто-то строит свою маркетинговую политику, используя мои персональные данные.

А мне неприятно, когда на мою электронную почту приходит реклама, в которой я совершенно не заинтересован. Мне это не нравится. А будущее маркетинга — таргетированная реклама. Имея информацию о том, чем человек интересуется и в какие магазины ходит, можно создать индивидуальный профиль потребителя. На основании этого профиля, человеку отправляют определенную коммерческую информацию, формируя его поведение как покупателя. Со временем такие технологии будут использоваться все больше и больше. Поэтому я чувствую себя более защищенным, зная, что мои персональные данные хранятся на территории моей страны. Я в любой момент могу потребовать, чтобы мои данные более не отправлялись для обработки за границу.

То есть закон защищает нас от высокотехнологичного спама?

Не только. Закон также стимулирует инвестиции в нашу экономику и развитие IT-индустрии. Сегодня Samsung открывает в России большой дата-центр для обслуживания российских клиентов. В том же направлении работают такие гиганты индустрии связи, как французский Orange, английский IXCellerate. И, по мнению большинства экспертов и участников этого рынка, развитие дата-центров на территории России будет стимулировать развитие IT-индустрии. За 2014 год количество серверных стоек в России увеличилось на 15 процентов. А бюджеты, вложенные в эту сферу, выросли на 30 процентов. Специалисты говорят, что активный рост IT-отрасли, опирающийся на соответствующий инфраструктурный фундамент, может стать толчком к созданию отечественной Кремниевой долины.

Оптимисты...

Дело в том, что технологии хранения данных быстро эволюционируют и трансформируются. Сейчас тренд в этой области сосредоточен в гибридных облачных решениях. Закон о локализации персональных данных заставляет бизнес развивать такие IT-технологии, которые позволят оптимизировать хранение и использование данных.

ОК. Но готовы ли компании перенести все наши данные в Россию?

Я считаю, что уровень готовности достаточно высокий. Такие выводы мы делаем по результатам нашего общения с бизнесом. Но достоверно говорить об этом можно будет после первых проверок. В сентябре мы должны проверить на соответствие новым требованиям около 90 организаций, до конца года — 317. Это капля в море, потому что новый закон предусматривает очень широкую сферу применения.

Это российское ноу-хау или есть прецеденты в мировой практике?

В той или иной мере такие требования существуют в разных секторах экономики Китая, Индии, Канады, Австралии, Индонезии и других стран. В Китае, например, запрещена даже трансграничная передача данных, если они касаются банковской сферы. Наш закон такого не предполагает. Но мы первые, кто принял закон о хранении всех персональных данных граждан на территории нашей страны.

Много компаний попадает под действие закона?

В России более 2,5 миллионов юридических лиц занимается хранением и обработкой персональных данных. В общем-то, любой работодатель, принимая вас на работу, получает, обрабатывает и хранит ваши данные. Но больше всего проблем с компаниями, действующими в сфере электронной коммерции, чей бизнес полностью находится в интернете.

Какого рода проблемы?

Многие из них считают, что интернет транснационален, они работают по всему миру и не должны аккумулировать персональные данные в конкретном месте.

Определенная логика в этом есть.

Но я напомню, что они получают свои доходы от российских граждан. Их маркетинг — на русском языке. Они продают нам товары и зарабатывают здесь деньги. Поэтому для сегмента коммерции, ориентированного на нашу страну, закон требует хранить персональные данные клиентов в России.

Так кто из «китов» уже готов вернуть персональные данные на историческую родину? Что говорят в Facebook и Twitter?

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), куда входят, пожалуй, все крупные интернет-компании, недавно провела опрос. Оказалось, что 81 процент членов ассоциации уже готовы работать по новому закону. Еще 14 процентов готовы, но с оговоркой. Они стремятся соблюдать требования закона, но им еще нужно какое-то время, чтобы адаптироваться. Только пять процентов считают, что выполнить требования закона им будет проблематично. Кто конкретно составляет эти пять процентов, мы пока сказать не можем — опрос был анонимным. Могу сообщить, что персонально нам подтвердили свою готовность Samsung, Lenovо, AliExpress, Booking.com, PayPal, ЕВay, Uber, Citibank. Встречались мы и с представителями Twitter и Facebook. Не знаю, кто распространил информацию о том, что Facebook отказался переводить персональные данные в Россию. Это неправда. Компания получила всю интересующую их информацию по применению закона. Рассчитываю в ближайшее время услышать их официальную позицию.

Как будете проверять?

Документарно. Инспектор Роскомнадзора в ходе плановых проверок запросит договор с российским дата-центром или документы, подтверждающие наличие собственного дата-центра на территории нашей страны. План проверок утвержден Генпрокуратурой. Ни одной крупной социальной сети в этом списке нет. Возможны еще и внеплановые проверки — в качестве меры реагирования. Например, если к нам поступят многочисленные жалобы граждан.

Малые и крупные компании станете проверять одинаково усердно?

Нет. Крупные компании, государственные или муниципальные структуры, которые обрабатывают значительные объемы данных, проверяются планово и регулярно. На малые компании плановые проверки не распространяются. Напомню, у нас 2,5 миллиона операторов персональных данных. Чтобы охватить проверками всех, не хватит никакого ресурса. Поэтому мы реагируем на жалобы и обращения.

Говорят, нет правил без исключений, и в законе о персональных данных такие исключения сделаны для авиакомпаний.

С авиаперевозчиками история была очень длинная, и Минкомсвязи, наконец-то, поставило в ней точку. Авиакомпании уверяли, что современная система продажи билетов полностью замкнута на иностранные сервисы бронирования, и это не позволяет им оперативно перенести все данные в Россию. К тому же выяснилось, что авиаперевозки с 1929 года регламентируются системой международных договоров и соглашений. А это прямое исключение из закона — все трансграничные транзакции персональных данных, если они регламентируются международными договорами, не попадают под его действие. Тут и авиаперевозки, и консульские услуги по операциям с визами. Отдельное исключение — работа журналистов, научная и литературная деятельность.

Во время Петербургского экономического форума представители иностранных компаний просили Путина смягчить закон. Что они имели в виду?

Это инициатива Американо-российской торгово-промышленной палаты и Ассоциации европейского бизнеса. Они говорили, что закон мешает иностранным компаниям развивать бизнес в России. Мне трудно их понять — цифры, которые я приводил, свидетельствуют об обратном. Среди пострадавших в том заявлении был упомянут Citibank. Но представители банка затем сами нам подтвердили, что готовы работать по новому закону, а имя компании в публичных заявлениях было использовано без их согласия. Наверное, это конкурентная борьба за место для новых дата-центров. Чтобы они развивались не в России, а в Европе или в Америке.

Я знаю, что этот вопрос президент обсуждал на совещании с правительством после форума. И министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров после совещания сообщил СМИ, что на данном этапе закон меняться не будет. Мое мнение такое — давайте наработаем какую-то практику его применения и на основе этого опыта обсудим, нужно что-то менять или нет.

Ныне существующих в России дата-центров хватит для нормальной работы?

С полной уверенностью заявляю — хватит. Очень большие темпы строительства новых площадок, поэтому никаких опасений тут быть не может.

Тогда пару слов о соблюдении других законов, связанных с регулированием интернета. Чем все закончилось с Википедией?

Одну из статей в Википедии заблокировали, а через непродолжительное время разблокировали. Ту спорную статью (о наркотическом веществе «чарас») модифицировали, и на этом инцидент, в общем-то, был исчерпан. Все закончилось хорошо.

Чарас перестал быть наркотическим веществом?

Напротив. Теперь статья называется не просто «Чарас», а «Чарас (наркотическое вещество)». У нее другой адрес, а по прежней ссылке расположена статья о разных значениях слова «чарас», в том числе и гиперссылка на новую статью о наркотике. Первоначальный текст не содержал каких-либо ссылок на источники. Автор написал о том, где и как собирается чарас, как его готовить и употреблять. Как будто на основе личного опыта. Теперь это вполне академическая статья из нескольких разделов, с большим количеством ссылок на источники. Обновленный вариант мы отправили в ФСКН и получили ответ, что статья более не содержит пропаганды употребления наркотиков. Вот, собственно, и все.

Стоит ли подходить с одним аршином ко всем ресурсам без исключения? Не взирая на их популярность и востребованность?

Закон не делит ресурсы на тех, кого стоит блокировать, и тех, кого не стоит. Если компетентный орган (а в случае с Википедией это был суд) решил, что там находится запрещенная информация, то ее следует удалить или изменить в течение трех дней. Если этого не происходит, увы, ресурс будет заблокирован.

Много уже заблокировали?

На сегодняшний день примерно 78 тысяч указателей страниц (так называемых урлов) и, кстати, больше половины — почти 60 процентов — это информация о наркотиках, от пропаганды употребления до прямой торговли. В большинстве случаев требования на блокировку этих ресурсов поступали от единого центра экспертных компетенций по наркотикам — ФСКН РФ — во внесудебном порядке.

То есть вы лишь нажимаете кнопку. Это происходит сразу?

Нет. Если решение принимает Роскомнадзор, Госнаркоконтроль или Роспотребнадзор (когда речь идет о способах самоубийства), у интернет-ресурса есть возможность обсудить с уполномоченными органами их экспертное заключение и убедить коллег в том, что нет необходимости в блокировке. Если же решение принимает суд по представлению прокурора, то единственный шанс его оспорить — это обращение в вышестоящую судебную инстанцию. Мы же как правоприменитель обязаны исполнить решение суда. В случае с Википедией мы дополнительно связались с ФСКН РФ и запросили у них экспертную оценку. Там посчитали, что первоначальная статья «Чарас» действительно подпадает под действие закона, а ее отредактированный вариант — нет. На основании этих экспертных заключений мы принимали свои решения, связанные с блокировкой и разблокировкой статьи.

Но изначально жалобы от пользователей приходят именно к вам.

Жалобы на конкретные адреса приходят к нам на единую горячую линию. Жалуются на все. И на наркотики, и на экстремизм, и на проституцию. Весь этот массив проходит через фильтр первого уровня, когда специалисты просматривают все обращения и примерно две трети сразу отсеивают. Потому что люди шутят, ошибаются, заблуждаются. Остальное достается аналитику второго уровня. Если он подтверждает наличие запрещенной информации, то эти материалы уже идут в уполномоченные принимать соответствующие решения госорганы — ФСКН, Роспотребнадзор, Генпрокуратуру. По детской порнографии мы сами выносим решения. В течение суток аналитик каждой из этих структур должен дать ответ — есть запрещенная информация или нет. Эти решения поступают к нам, и тогда уже мы обращаемся к владельцам ресурсов и к провайдерам с просьбой в течение трех дней эту информацию удалить. Если этого не случается, происходит блокировка.

У журналистов часто возникают претензии к вашему ведомству, когда с подачи Роспотребнадзора вы выносите предупреждение за очередную статью о самоубийстве.

Этого требует закон.

Но как не писать о самоубийстве, если его причина — нестерпимая боль из-за отсутствия обезболивающих?

Я понимаю, о чем вы говорите. Об этом действительно надо писать. Но хотел бы выступить адвокатом наших коллег из Роспотребнадзора. Если вы детально описываете способ и обстоятельства самоубийства — это, на мой взгляд, недопустимо. Потому что такая подача материала создает у других онкобольных ощущение, что самоубийство — это выход и из их невыносимой ситуации, и подсказывает способ ухода из жизни. Что, эти подробности как-то меняют смысл статьи? Что изменится, если написать просто — свел счеты с жизнью, покончил с собой? Ведь у человека, страдающего от непрерывной боли, психическое состояние пограничное — любая информация может подтолкнуть его к непоправимому решению.

Описывать важную социальную проблему необходимо. Но важно понимать, как писать. Важен контекст.

В каком контексте можно публиковать нацистскую символику? Где грань между экстремизмом и историческим фото или кадром кинохроники? Помните случай с девушкой, которая опубликовала в соцсети фото своего дома времен немецкой оккупации?

Решение в том конкретном случае принимал суд. Девушку оштрафовали, насколько я помню.

Да. При этом страница не была заблокирована.

Не хотел бы заочно полемизировать с судом, но такое решение мне кажется не совсем верным. Я напомню, что в канун Дня Победы мы рассылали в редакции средств массовой информации информационные письма о том, что демонстрация нацистской символики не допускается законом именно в тех случаях, когда это делается с целью пропаганды. Если такой цели нет, то и вопросов возникать не должно. У нас огромное количество художественных и документальных фильмов, где демонстрируется нацистская символика. Но эти произведения антифашистские.

Еще один вопрос про кино. Хотел скачать «Здравствуйте, я ваша тетя» на одном из ресурсов, и оказалось, что он заблокирован по требованию правообладателя. Может, такую киноклассику стоит оставить в открытом доступе?

Эта дискуссия продолжается, на моей памяти, уже года три. Права на советские фильмы сконцентрированы, в основном, у «Мосфильма», Гостелерадиофонда и у Госфильмофонда. Я хорошо знаком с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым и знаю, что коллекцию старых фильмов они выложили в открытом доступе у себя на сайте. За других говорить не могу, но скажу, что законодательная точка в этом вопросе не поставлена. Безусловно, такие фильмы, составляющие золотую коллекцию отечественного кинематографа, должны быть в свободном доступе. Надо полагать, свою коммерческую функцию они уже исполнили, в отличие от премьер. Фильм-то в итоге нашли?

Нашел.

Ну, вот видите.

Беседовал Роман Уколов

К концу 2015 г. "Китайские южные авиалинии" откроют две международные авиалинии: Гуанчжоу – Ухань – Рим (Италия) и Гуанчжоу – Ухань – Дубай (ОАЭ). Кроме того, будет введен прямой рейс Гуанчжоу – Крайстчерч (Новая Зеландия).

Так, авиасообщение Гуанчжоу – Ухань – Рим откроется в середине декабря текущего года. Рейсы планируется выполнять три раза в неделю. Это первый маршрут "Китайских южных авиалиний", который связал Китай и Италию.

Также в середине декабря начнутся регулярные рейсы Гуанчжоу – Крайстчерч. Они тоже будут выполняться три раза в неделю.

Кроме того, после 25 октября 2015 г. "Китайские южные авиалинии" увеличат количество рейсов между Гуанчжоу и городами Австралии и Новой Зеландии. В частности, между Гуанчжоу и Сиднеем будет 21 рейс вместо 14, между Гуанчжоу и Мельбурном количество полетов вырастет с 14 до 18 в неделю, между Гуанчжоу и Брисбеном – с 5 до 7 в неделю, между Гуанчжоу и Оклендом – с 10 до 14 в неделю. Общее количество регулярных рейсов между Гуанчжоу и Австралией и Новой Зеландией достигнет 70 в неделю.

Цена австралийской пшеницы скоро достигнет дна.

Цены на пшеницу на рынке Австралии скоро достигнут дна, прогнозирует аналитик Angus Brown. Об этом сообщает ABC.

В последние два месяца цены на австралийскую пшеницу шли вниз вслед за мировыми. Давление на мировые цены оказывают предложение дешевой пшеницы из стран Причерноморья и хороший урожай в странах Северного полушария.

Angus Brown ожидает укрепления цен к началу уборки нового урожая австралийской пшеницы. Уборочная кампания идет в Австралии в октябре-декабре.

«Вряд ли мы увидим дальнейшее сильное удешевление высококачественной пшеницы, если только очень хороший урожай не снизит премию за качество», - сказал он.

Ослабление австралийского доллара сыграло на руку производителям и экспортерам австралийской пшеницы, компенсируя снижение мировых цен.

К 2050 ГОДУ ЖЕЛУДКИ ВСЕХ МОРСКИХ ПТИЦ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ПЛАСТИК

На протяжении многих лет учёные и экологи бьют тревогу, предупреждая об опасности загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами. Масштаб проблемы стал понятен после того, как в 1997 году капитан Чарльз Мур (Charles Moore), возвращаясь с финишировавшей на Гавайях регаты, обнаружил Большое тихоокеанское мусорное пятно.

"Когда я смотрел за борт, до самого горизонта простирался сплошной слой пластикового мусора. Вокруг плавали бутылки, пробки, пакеты и прочие отходы", — вспоминает Мур.

Всего на планете было найдено пять крупных мусорных пятен, где плотность пластиковых фрагментов достигает 600 тысяч единиц на квадратный километр. Но выброшенные в море отходы могут наносить огромный вред природе и за пределами этих жутких мест, образованных течениями. Начиная с 1950-х годов, мировое производство пластика удваивается каждые одиннадцать лет, и ежегодно около 300 тысяч тонн пластикового мусора попадает в моря и океаны. Там крупные фрагменты постепенно распадаются на мелкие яркие кусочки, которые часто поедают морские обитатели и птицы, принимая пластик за пищу.

В новом исследовании австралийские и британские учёные провели анализ опубликованных за последние 55 лет данных о воздействии мусора на 186 видов морских птиц, включая альбатросов, пингвинов и чаек. Результаты работы, опубликованной в журнале PNAS, показали, что более 80 видов пернатых заглатывают отходы.

Но если в 1960 году лишь у 5% обследованных птиц в желудках были обнаружены пластиковые фрагменты, то в 2010 году этот показатель достиг 80%. Морской эколог Крис Уилкокс (Chris Wilcox) из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO и его коллеги рассчитали, что к 2050 году вредные отходы попадут в пищеварительную систему почти всех морских птиц.

"Впервые мы имеем глобальный прогноз воздействия пластиковых отходов на морские виды, и результаты поразительны, — сообщает Уилкокс в пресс-релизе организации. — С помощью исторических наблюдений мы прогнозируем, что сегодня среди отдельных видов до 90% птиц поедали пластик, что указывает на повсеместное загрязнение океана".

В соответствие с отчетом Банка Италии, размер государственного долга страны в июне2015 г. уменьшился на 14,6 млрд евро по сравнению с маем с.г. до 2,203 трлн евро. С начала2015 г. суверенный долг Италии увеличился на 68,7 млрд евро. Согласно данным Евростата, в I квартале текущего года госдолг страны вырос до 135,1% от ВВП страны. В этом отношении Италия уступает в Евросоюзе только Греции (177,1%). (Источник: Reuters, 13.08.2015)

Ведущий индикатор ОЭСР для экономики Италии в июне2015 г. остался на том же уровне, что и в мае с.г. - 100,9.

Reuters, 10.08.2015

24 августа с.г. в Куала-Лумпуре начался очередной раунд переговоров на уровне министров по созданию Регионального Всеобъемлющего Экономического Партнерства (РВЭП) – интеграционной группировки, объединяющей 16 стран Юго-Восточной Азии (страны АСЕАН, а также Япония, Южная Корея, Китай, Австралия, Новая Зеландия и Индия). На переговорах была достигнута принципиальная договоренность о том, что уровень либерализации (отношение числа товарных позиций, по которым устанавливается «нулевая» таможенная пошлина, к общему числу товарных позиций, охватываемых соглашением) в момент вступления соглашения в силу составит 65 %, а через десять лет после этого достигнет 80 %.

Участники консультаций также выразили нацеленность на согласование основных параметров соответствующего договора до конца2015 г. В то же время не исключается, что ввиду ограниченности во времени часть консультаций будет перенесена на начало 2016 года.

«Нихон Кэйдзай», 25.08.2015

Саудовская Аравия активизирует внешнюю политику

Виктор Михин

Сообщение о предстоящем визите короля Саудовской Аравии шейха Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда в Соединенные Штаты моментально вызвало шквал комментариев, аналитических материалов, простых домыслов, гипотез и догадок в мировых СМИ. Пока это просто первая так называемая легкая волна информации. Политические деятели сейчас лихорадочно осмысливают данное сообщение о визите и его будущем влиянием на мировой процесс.

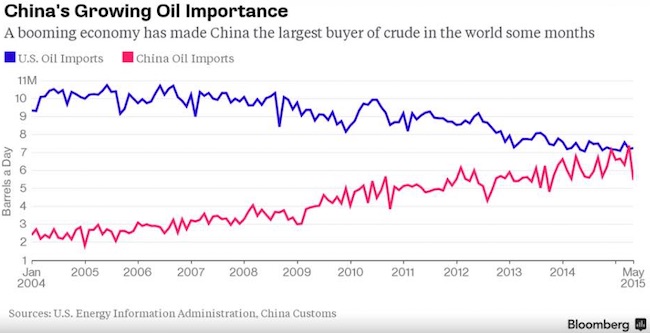

Основной вопрос — состоится ли примирение двух лидеров, и будет ли Вашингтон, как и в прошлом, безоговорочно стоять на страже обороны Эр-Рияда от всех врагов, а саудовцы активно подыгрывать американцам во всех вопросах мировой политики? Или все же королю Салману будет сказано, что благодаря разработкам сланцевой нефти США больше не заинтересованы в саудовском «черном золоте», как это было в прошлом, а их интерес дрейфует все больше в сторону Ирана.

В настоящее время, как показывают события, саудовский король и его окружение глубоко разочарованы отходом Вашингтона от того стратегического курса, который вот уже 70 лет связывает обе страны, причем Эр-Рияд всегда был мальчиком на побегушках у США. Можно напомнить, что 14 февраля 1945 года, в конце Второй мировой войны, на борту корабля американского флота USS Quincy в Суэцком канале состоялась историческая встреча. Президент США Франклин Рузвельт подписал договор с королем Саудовской Аравии Абдул Азиз ибн Абд Рахман ибн Фейсал Аль Саудом (Ибн Сауд). По соглашению Америка гарантировала неизменную поддержку саудовской королевской семье и нефтяной компании Aramco, пока те обеспечивают бесперебойные поставки «черного золота». Эти отношения сохранились почти до последнего дня, несмотря на взлеты и падения в связи с палестино-израильским и другими конфликтами в регионе. Но сейчас Вашингтон постепенно стал отходить от безусловной поддержки Эр-Рияда и причин здесь несколько.

Когда-то нынешние гуру американской внешней политики — бывший госсекретарь Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский — заявляли, что если начнется 3-я мировая война, то она произойдет в Персидском заливе из-за нефти. И это соответствовало действительности. Американцы после налаживания прекрасных отношений с Эр-Риядом почти полностью законсервировали свои скважины, предпочитая за бесценок получать «черное золото» из-за рубежа.

Но времена изменились и появились новые технологии, которые позволили покончить с прежней энергетической зависимостью Америки. Так, за десять лет импорт энергоносителей в стране упал почти вдвое и продолжает стремительно падать. Сокращение зависимости США от поставок нефти по большей части объясняется ростом внутреннего производства с помощью разработки сланцевых месторождений нефти и газа. Например, в начале 2013 года объемы американской добычи превысили отметку в 7 миллионов баррелей в день при годовом приросте в 20%. В 2014 году добыча уже достигла по данным BPstats 11,644 миллионов баррелей в сутки (3-е место в мире), а по данным EIA — независимого агентства в составе федеральной статистической системы США — 13,973 миллионов (первое место).

В ближайшее время, в 2017-2020 годах, США прочно закрепятся на первом месте в мире по добыче нефти, оставив позади Саудовскую Аравию и Россию. Кроме того, некоторое время спустя они и сами могут начать экспорт углеводородов. Новый расклад означает, что Вашингтон будет рассматривать нефтяные монархии Персидского залива и Саудовскую Аравию в первую очередь не как важнейших поставщиков, которым отводится ключевая роль в удовлетворении его энергетических потребностей, а как потенциальных конкурентов, в лучшем случае, как «жирных котов», которым за бешеные деньги можно продать горы оружия.

В связи с этим глобальный спрос на нефть из Саудовской Аравии постоянно снижается. Об этом говорится в открытом письме саудовского принца Аль-Валид бин Талала, адресованном министру нефти и минеральных ресурсов королевства Али аль-Наими. В письме племянник короля принц Аль-Валид выразил тревогу по поводу того, что 92% государственного бюджета зависят от нефтяных доходов. «Зависимость мира от нефти ОПЕК, особенно производства Саудовской Аравии, явно и непрерывно снижается», — отмечается в письме, опубликованном панарабской газетой Аль-Хаят. Принц добавил, что угроза со стороны сланцевого газа «определенно нарастает» и указал на недавний прогресс, достигнутый в этой области в Северной Америке и Австралии. «Диверсификация доходов является обязательным условием, и это требует четкого видения, которое должно быть реализовано немедленно», — заявил Аль-Валид. Он также призвал власти Саудовской Аравии подготовить планы по развитию ядерной энергетики и созданию возобновляемых источников энергии, для того чтобы «сократить как можно скорее местное потребление нефти».

Кстати, ожидается, по мнению экспертов МВФ, что рост реального ВВП Саудовской Аравии в этом году замедлится до 2,8%, а в 2016 г. он упадет до 2,4%, так как государственные расходы придется снижать соразмерно падению цен. Сделать это вряд ли удастся, поэтому дефицит бюджета в этом году может достигнуть 19,5% ВВП. Ранее ожидался дефицит на уровне 5% ВВП. Если в 2014 г. при ценах в $100 за баррель королевство зарабатывало $631 млн в день, то сейчас при аналогичных объемах выручка составит всего $340 млн в день. Аналитики, опрошенные Financial Times, говорят о размере дефицита в $130 млрд в 2015 г.

В свою очередь Соединенные Штаты уже не стремятся, как раньше активно и без оглядки на кого-либо, в том числе ООН, вмешиваться в новые Ближневосточные военные кампании, поскольку многолетние конфликты в Ираке и Афганистане обошлись очень дорого, а дивидендов весомых не принесли в связи с изменившейся концепцией. Сворачивание планов переформатирования Ближнего Востока неизбежно приведет к полной дестабилизации региона. И это в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем в свое время заявил советник Белого Дома по национальной безопасности Том Донилон. Он отметил, что у Вашингтона в этом регионе существуют определенные постоянные интересы национальной безопасности, намекая на борьбу с терроризмом, безопасность Израиля и «исторически стабилизирующую роль в качестве защитника партнеров и союзников на Ближнем Востоке». Также стоит упомянуть курс саудовской монархии на улучшение отношений с Тегераном, хотя противников этого процесса в Вашингтоне довольно много. По этому поводу, как написала The Washington Post, президент Барак Обама заявил, что если Конгресс США проголосует против сделки по ядерной программе Ирана, то, вероятно, начнутся военные действия против Тегерана.

Ожидаемый визит короля Салмана в США довольно отчетливо высветил приоритеты во внешней политике Эр-Рияда. Ведь некоторое время тому назад ходили слухи, что саудовский король может посетить авиакосмический салон «МАКС-2015» наряду с руководителями других арабских стран. Но затем было четко оговорено, что визит состоится только в конце этого года. Таким образом, каковы бы не были отношения с Соединенными Штатами, король Салман в первую очередь хочет посетить Вашингтон и урегулировать отношения с нынешним мировым жандармом. По всей видимости, ему это в какой-то степени удастся. Не следует забывать, что на саудовской территории до сих пор сохраняется несколько больших американских баз, на которых находятся несколько тысяч американских военнослужащих плюс до 3000 советников и инструкторов в саудовской армии. Оружие и военная техника, которые используется в саудовской армии, по данным SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира), до 90% — американские. По данным того же Стокгольмского института за время после договора между Ф. Рузвельтом и Ибн Саудом в королевство было поставлено американского оружия на сумму более 600 миллиардов долларов. Это только официальные данные, а ведь были секретные поставки по линии МВД и разведок.

Таким образом, визит короля Салмана ибн Абдель Азиз Аль Салман в Россию будет по «остаточному признаку» и его результаты, уже можно сказать сейчас, будут напрямую зависеть от того, чего добьется саудовский гость в ходе переговоров с американским президентом Б. Обамой. Если все же принять во внимание, что в Вашингтоне все же будет улучшено нынешнее состояние дел между двумя странами, а за это активно выступают Конгресс и еврейское лобби, то в Москве саудовский король будет вести переговоры, в основном по экономическим и военным делам. Прежде всего, это коснется вопроса строительства на саудовской территории ряда атомных станций и закупки, для вида, незначительного количества российского вооружения. Навряд ли стоит рассчитывать на сближение позиций по Сирии, где Саудовская Аравия и Катар щедро спонсируют «повстанческие», другими словами, террористические организации, цель которых военным путем свергнуть законно избранного президента Башара Асада. Навряд ли будет найден компромисс по йеменской проблеме, исходя из того, что буквально на днях Эр-Рияд ввел свои сухопутные части на территорию соседнего государства, продолжая творить беззаконие и произвол с использованием не мирных переговоров, а грубой военной силы. Не стоит ожидать и консенсуса по Ирану, который, по мнению саудовских правителей, на нынешнем этапе истории представляет для них врага №1. Например, Эр-Рияд весьма негативно отзывается о будущих поставках в Иран российских систем ПВО. Если Россия считает, что появление С-300 в Иране — лучшая возможность обеспечить безопасность его воздушного пространства и не допустить нового вооруженного конфликта в регионе, то саудовцам это решение представляется односторонним в пользу Тегерана и направленным против Эр-Рияда.

И вместе с тем следует по мере возможности, имея в виду, прежде всего, интересы России, идти на улучшение отношений с Саудовской Аравией. Ведь не следует забывать, что король Салман имеет титул Хранителя двух святынь в Мекке и Медине, а Саудовская Аравия является центром мусульманского мира с общим населением около 1,5 миллиарда человек. Да и затем, в истории все течет — все меняется, и вчерашние враги могут стать друзьями. Было бы желание и политическая воля, ну и, конечно, общие интересы.

Заседание Правительства Москвы

Сергей Собянин: Добрый день, уважаемые коллеги! Приступаем к работе. Исаак Иосифович (Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Исаак Калина), как прошли школьные линейки 1 сентября?

Исаак Калина: Спасибо, Сергей Семёнович. Линейки начинались с восьми утра по графику, сейчас уже все завершились. Прошли празднично, было очень много гостей. Город знает, Сергей Семёнович, что Вы были на открытии нового здания школы № 830, провели урок со старшеклассниками. Также в школах были почти все члены Правительства Москвы, очень много депутатов городской Думы, около 10 депутатов Государственной Думы. На линейке в школе № 1535 была Ольга Юрьевна Голодец. В общей сложности сегодня у нас более 400 тысяч дошкольников и более 860 тысяч школьников уже зарегистрированы нашими информационными системами, почти 100 тысяч из них — первоклассники.

И надо сказать, что 1 сентября более восьми тысяч дошкольников, школьников вошли в абсолютно новые здания, которые строители сумели за лето сдать.

Сергей Собянин: По очерёдности нет проблем? Есть ли дети, которые не устроены в дошкольные, школьные учреждения?

Исаак Калина: Нет, Сергей Семёнович. Первые классы укомплектованы, жалоб каких-то, что чьих-то детей не взяли в школу, к нам не поступает, хотя у нас есть горячая линия для обращений. Дошкольники — дети, рождённые в 2012 году, то есть если им на 1 сентября исполнилось два года восемь месяцев, жители Москвы, приняты при желании, естественно, родителей, в детские сады. И даже в некоторых районах, где есть большая возможность, мы приняли детей от 2,5 до 2,8 года. А так трёхлетние вообще во всех районах приняты. В подавляющей части районов от двух лет восьми месяцев дети приняты. Надеемся, в ближайшее время получим ещё детсады в Некрасовке, где на самом деле напряжённая ситуация, и в Куркине. Вот два, пожалуй, отдалённых района, в которых есть небольшие сложности с получением мест в садах. Но тем не менее, ещё раз говорю, что все дети в возрасте от трёх лет, жители Москвы, приняты в детские сады.

Сергей Собянин: Хорошо, спасибо. Переходим к повестке дня. Вначале заслушаем работу контрактной системы города Москвы, она самая крупная в России. У нас около 10 тысяч поставщиков услуг. И в первом полугодии по итогам прошедших тендеров Москва на всех этапах закупок сэкономила более 65 миллиардов рублей. По оценкам Федеральной антимонопольной службы, столица занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Геннадий Валентинович (руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев), пожалуйста, доложите, как работает система, с учётом того, что мы перешли на новый, 44-й закон, который предъявляет более серьёзные, строгие требования к закупкам на всех этапах планирования, проектирования и проведения тендеров, а также исполнения работ. Пожалуйста.

Геннадий Дёгтев: Я бы сразу хотел добавить к тому, что Вы сказали во вступлении, главное — это формализация и развитие комплексного подхода в контрактной системе, и в первую очередь внедрение стандарта закупок. Отличительной особенностью городского стандарта при безусловном исполнении прямых норм закона о контрактной системе у нас выступает обоснованность закупок, ведомственное и межведомственное согласование потребностей и экспертиза начальных цен. Вместе с тем это прозрачность закупок и общественное обсуждение, которое было введено дополнительно, лотов стоимостью свыше 500 миллионов рублей, вовлечение в процесс общественных организаций, экспертного сообщества, автоматизация процесса закупок по единым правилам, типовые требования к продукции и к техническим заданиям и обязательное использование библиотеки типовых контрактов.

Также в первом полугодии формировалась система ведомственного контроля главным распорядителем бюджетных средств, и в стандарте отражены эти показатели. Изменение условий контрактов осуществляется по согласованию с Главным контрольным управлением, и сформирован реестр контрактных служб, где отражены условия подготовки соответствующих специалистов и прохождения полиграфа.

В первом полугодии приоритетным направлением развития городской системы были выбраны планирование и обоснованность потребностей. Здесь была введена практика, что все потребности заказчиков, начиная с лота стоимостью от трёх миллионов рублей, рассматривались на обоснованность и на то, какие результаты ожидаются. Также на межведомственное согласование были внесены дополнительно все работы по НИОКРам, с тем чтобы оценить, какие результаты ожидает заказчик при планировании такой закупки. И введена практика дополнительных рекомендаций оценки и проведения экспертизы цен по тем лотам, которые, может быть, по формальным показателям не подпадают под критерии, установленные действующими распорядительными документами. Вот вся эта работа позволила на первом этапе при рассмотрении 6,3 тысячи лотов сэкономить более 150 миллиардов рублей, на 7,2 процента оптимизировать расходы бюджета.

Второй раздел, или второе приоритетное направление, — это поддержка бизнеса. В чём она заключается? Она связана с возможностью повышения доступности участников закупки и реализацией контрактных обязательств. Была введена понижающая ставка обеспечения заявок и контрактов. То есть если сейчас по закону обеспечение заявки — пять процентов, то у нас предельный размер снижен до трёх процентов. Это реально живые деньги, чтобы снять нагрузку на бизнес. И по контрактным обязательствам обеспечение договорных отношений, по действующему закону это 30 процентов, а мы ввели дифференцированный подход, для того чтобы снизить эту нагрузку до 10 процентов. Нормативно закрепили возможность отсрочки и списания штрафов по контрактам и установили отдельный порядок предельного размера индексации цен контракта по импортозависимым предметам закупок.

Отдельно шла работа по завершению мероприятий централизации управления закупками на уровне контрактных служб главных распорядителей бюджетных средств. Здесь мы докладываем, что фактически завершили формирование контрактных служб, и соответственно, их профессиональная подготовка говорит о том, что мы можем полностью отказаться от услуг специализированных организаций.

Для чего эту работу проводили, Сергей Семёнович? На слайде представлены рейтинги. Первый рейтинг — это как раз Национальный рейтинг прозрачности, который ведёт сам бизнес, и соответственно, при поддержке Федеральной антимонопольной службы и Торгово-промышленной палаты. Нам кажется это крайне важным, мы в последние годы занимаем там первое место именно по отзывам, которые оставляют сами представители бизнеса. И соответственно, нам было важно, как это отражается в иных рейтингах, которые ведутся интегрально.

Второй рейтинг, который ведёт и формирует исключительно Федеральная антимонопольная служба, — по степени интенсивности конкуренции и состоянию конкурентной среды. Мы здесь занимаем второе место. Внутри этого рейтинга присутствует раздел «Формирование юридических лиц, доступность к закупкам и обжалованность действий заказчика». Здесь у нас показатели, так сказать, на первом месте, но совокупно, с учётом опроса, который проводился Росстатом и аналитическим центром Правительства. У нас получилось по этому рейтингу второе место.

И третий рейтинг — Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, который формирует Агентство стратегических инициатив. У нас в этом рейтинге также присутствует раздел, он более широкий и связан ещё с инвестиционной привлекательностью и другими аспектами по созданию комфортной среды. В нём также присутствуют закупки. И по этому рейтингу на сегодняшний день мы имеем совершенно чёткие показатели, по которым нам нужно будет продолжить совершенствование контрактной системы города. Нам кажется это крайне важным, когда мы рассматриваем всю практику и совокупность оценок именно контрактной системы.

И один международный рейтинг — это инициатива глав ведущих стран G20 при поддержке Всемирного банка. В 2013 году было принято решение выделить этот рейтинг оценки доступности и эффективности систем государственных закупок по всему миру — сравнение с передовым опытом и выявление лучших практик и путей совершенствования. Мы вошли в пилотный проект 11 участников этого рейтинга (Россия, я имею в виду), но непосредственно по Москве Всемирный банк проводит замеры и опросы, соответственно, бизнеса, насколько на сегодняшний день сформирована среда по их оценкам. Пока мы не имеем итогов, они будут подведены только в следующем году, но согласно полученным от экспертов результатам опросов, проведенных в Москве, 76 процентов высказались о доступности участия и отсутствии препятствий для участия компаний в торгах и 80 процентов — о доступности информации о проведении закупок, порядке участия (что очень важно, как нам кажется) и правовом регулировании. То есть это специализированный рейтинг, в который, с одной стороны, включены страны с высокой, глубокой нормативной проработкой системы закупок — это Турция, Швеция, США и Россия, и с другой стороны, в нём также присутствуют страны, где апробация методики в пограничных значениях, — это страны с невысоким уровнем доверия к закупочным процедурам. В частности, там есть и Афганистан, и Уганда. Но нам кажется, что главный приоритет по этому рейтингу — это то, что мы получим сопоставление лучших практик и сможем в дальнейшем их использовать в своей практической работе.

По вопросу централизации очень коротко. Мы её завершили. На данном слайде представлена та задача, которая перед нами ставилась, — сформировать централизованную систему закупок. Главные распорядители на сегодняшний день определились: либо они это делают самостоятельно, либо они формируют и создают казённые учреждения, либо они привлекают и пользуются услугами созданного специально для этой работы ГБУ «Сервисный центр 44».

О чём это говорит? Что все 3326 заказчиков, которые присутствуют в городе, имеют прозрачную и понятную структуру формирования потребностей. И на первом уровне, где стоимость лота свыше 50 миллионов рублей, куда выходили 844 заказчика, в основном проводятся совместные закупки, социально значимые, которые требуют комплексного системного решения при проведении процедур.

Какие результаты мы получили от централизации управления, Сергей Семёнович? Это результат на стадии планирования: представлена форма экспертизы, межведомственного согласования, это сами конкурентные процедуры, которые дают более 10 процентов экономии, применения штрафных санкций и отдельно — проведение мониторинга Главконтроля по итогам тех решений и замечаний, которые были предъявлены заказчикам, чтобы это соответствовало требованиям.

Хотел бы проиллюстрировать, как это работает. С общим коэффициентом эффективности более 32 процентов, если говорить по отношению к прошлому году — это было 25 процентов. Когда мы формировали закупки по подготовке школ к новому учебному году, то на этапе планирования, если были заявки сначала по 1100 зданиям, которые нужно ремонтировать, заказчики смогли — я имею в виду, главный распорядитель смог — это количество увеличить до 1300]. То есть на стадии планирования удалось увеличить объём проводимых работ и их однотипность, и к нам пришли более восьми поставщиков на каждую процедуру, и эффект снижения был более 15 процентов в среднем по этой закупке. То есть это такая реальная форма, помимо тех цифр, которые на сегодняшний день представлены.

Развитие конкурентной среды. Как Вы уже сказали, мы получили по заключённым контрактам прирост на 9,2 процента — это за счёт региональных компаний, которые заключают договоры с нашими заказчиками, и продолжился достаточно серьёзный рост по порталу поставщиков и по офертам, то есть в сопоставлении цен и обязательств, и, соответственно, по тем поставщикам, которые зарегистрировались на нём впервые. Это дало эффект для субъектов малого предпринимательства, помимо специальных торгов, где 14,2 миллиарда рублей, 5,9 — это заключили на портале поставщиков из девяти, которые разместились за отчётный период, и, соответственно, общий прирост в первом полугодии портфеля заказов вырос на 25 процентов. Это то, что касается развития конкурентной среды.

Если говорить о формализованных показателях конкурентной среды, то мы взяли и стандартные формализованные требования — в справочном формате взяли по национальному докладу для Правительства Российской Федерации, — какие показатели есть в Российской Федерации. Мог бы отметить только две тенденции. Мы видим, что там, где конкуренция была уже традиционно высокой, у нас небольшие приросты — один — два процента, но вот там, где был единственный поставщик, — снижение на 12 процентов. Это говорит о том, что туда пришли новые поставщики и эта среда становится конкурентной для участников торгов и бизнеса.

Несколько слов буквально по общественному взаимодействию. Мы предложили всем заинтересованным участвовать в мероприятиях мониторинга закупок. На слайде мы представили тех, кто откликнулся на это предложение и в регулярном режиме направляет сведения для того, чтобы можно было оценить, где есть какие замечания. Результаты этой работы и направления этого взаимодействия разделяются также на три раздела.

Это первый раздел — мы проводим то, что свыше миллиарда, по требованию закона о закупках через общественное обсуждение. Портал поставщиков — это от 50 миллионов рублей, то, что делается по нашим нормативным документам. И «Биржа торгов», которая была с Вашим участием открыта в декабре прошлого года, — это очное обсуждение, где мы можем после обсуждения заданных вопросов оставлять все эти результаты на публичных ресурсах и любое заинтересованное лицо может с ними познакомиться. Результат этой работы от общественников — он также представлен на слайде, — о том, что отменены были закупки на 3,1 миллиарда рублей и ГРБС были привлечены к дисциплинарной ответственности 152 специалиста. Вместе с тем также продолжаем экспертов привлекать к участию в работе комиссии и, соответственно, они дают оценку при заключённых контрактах при принятии работ.

Одно слово про «Биржу торгов». Считаем, этот формат прижился, востребован бизнесом на сегодняшний день. Мы провели за отчётный период на 32 процента от объёма закупок очного обсуждения. Приглашали неограниченное количество — откликнулось 1,5 тысячи поставщиков, кто непосредственно принял участие, это 75 процентов тех, кто уже закупки осуществлял или имел соответствующие договоры. Но вместе с тем главный показатель — это то, что 17 процентов, по итогам проведённого обучения возможности оформить электронную цифровую подпись, там же, на «Бирже торгов», приняли решение стать участниками закупок. То есть это также даёт возможность расширять потенциал и приглашать участников к закупкам.

Наше предложение в связи с тем, чтобы сохранить ритмичность закупок и сигналы для бизнеса, какие планы есть у заказчиков города: мы предлагаем до конца текущего месяца завершить все закупки на бюджет 2015 года, потому что они прошли все необходимые согласования, оценку экспертную, и за октябрь опубликовать непрерывный цикл закупок бюджета 2016 года, чтобы можно было гарантировать договорные отношения на будущий период.

Сергей Собянин: Спасибо. Я прошу вместе с Контрольным комитетом, Федеральной антимонопольной службой выработать рекомендации по дальнейшему улучшению данной работы.

Геннадий Дёгтев: Есть.

Сергей Собянин: Переходим к следующему вопросу. О работе портала «Наш город». Портал стал действительно популярным механизмом народного контроля. За год количество активных участников выросло более чем в два раза. И каждый день через портал решается около 1,5 тысячи конкретных проблем, с которыми сталкиваются москвичи. Причём 88 процентов этих проблем решается в течение восьми дней.

Я напомню, что раньше, когда эти проблемы решались в соответствии с письменными заявлениями граждан, только на ответ уходило около месяца, никто реально не представлял сроки исполнения данных заявлений. Исходя из эффективности этого механизма, мы видим колоссальную динамику популярности данного портала.

На сегодняшний день можно сказать, что с помощью москвичей это действительно стало действенным, одним из главных инструментов контроля за исполнением обязательств различного рода поставщиками услуг, поставкой товаров и так далее. В последнее время мы с вами открыли несколько дополнительных опций. Это контроль за работой поликлиник, аптек и за выполнением капитального ремонта многоквартирных домов.

Анастасия Владимировна (заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова), пожалуйста, доложите, как идёт работа.

Анастасия Ракова: Уважаемый Сергей Семёнович! Уважаемые коллеги! За первое полугодие 2015 года к нам, к участию в проекте, присоединилось 140 тысяч москвичей, и уже сейчас вместе с нами контролируют работу городских служб 620 тысяч москвичей. Только за первое полугодие этого года нам удалось решить 270 тысяч различных проблем.

Вы правильно сказали, что у нас ежедневно с помощью жителей решается полторы тысячи проблем. Если конкретно разложить их на объекты городского хозяйства, то картина выглядит следующим образом: на основании участия граждан у нас ежедневно демонтируется 41 рекламная конструкция, вывозится из города 34 разукомплектованных и брошенных машин, 10 различных ларьков, которые поставлены незаконно, убираются в течение дня, ремонтируются в оперативные сроки 16 светофоров и четыре остановочных павильона. Эта работа проходит каждый день.

Для нас принципиальное значение имеет то, чтобы мы всегда были в общении с гражданами. Мы постоянно расширяем список тем, по которым они могут оставить свои сообщения на портале. Как Вы уже сказали, мы за первое полугодие 2015 года открыли 16 новых актуальных тем. Мы открыли восемь тем в части работы поликлиник и выполнения московского стандарта работы поликлиник. И здесь спасибо коллегам из профильных департаментов: они очень чётко отрабатывают эту ситуацию. В дальнейшем, я уже расскажу, мы будем просто расширять перечень тем, по которым можно будет пожаловаться в сфере здравоохранения.

Мы открыли очень актуальную тему для москвичей — это возможность пожаловаться на то, что цены в аптеках завышены, связали эту систему одновременно с контролем за ценами и возможностью применения мер ответственности за то, что цены будут завышены. Более того, мы впервые ввели удобный для граждан сервис, когда они просто набирают название лекарства и могут чётко посмотреть, какая цена у него должна быть, потому что не все просто могут говорить об этом.

Нашли возможность пожаловаться по всем благоустроительным проектам.

И отдельная тема, которая недавно только была открыта, — о возможности узнать информацию и оставить сообщение по поводу реализации региональной программы капитального ремонта. Здесь я бы хотела более подробно остановиться, потому что предоставляется не только возможность пожаловаться на какие-то видимые нарушения со стороны фонда. Впервые мы раскрываем всю информацию в удобной для гражданина форме. Во-первых, это чёткий перечень домов, которые попадают под ремонт в 2015 — 2016 годах, конкретные наименования работ, которые будут проведены, применительно уже к определённому дому, дата начала и окончания этих работ, конкретные заказчик и подрядчик, номер договора, по которому проводятся работы, и скан протокола общего собрания, на котором принималось это решение.

Хотелось бы немного проанонсировать те темы, которые мы откроем до конца года на портале, они также очень интересные. Дополнительно в рамках программы «Моя поликлиника» будут открыты три темы, которые связаны и с длительностью пребывания у кабинета врача, и с отсутствием уведомления об отмене приёма по инициативе поликлиники, и ещё ряд других.

Мы существенно расширяем тему метрополитена, и теперь будет возможность оставить сообщение о некачественной его работе, а именно, что касается содержания прилегающих территорий, и вестибюлей, неисправности билетных автоматов, и ещё ряда других тем.

Более того, мы также отдельно запускаем возможность контролировать работы по акции «Миллион деревьев». Она у нас набирает обороты. И конечно, хотелось бы, чтобы с точки зрения реализации вообще никаких проблем не было, поэтому непосредственно даём каждому возможность контролировать все этапы этой работы.

Отдельная тема, на которой хотелось бы остановиться, — это волонтёрское движение. У нас очень активные волонтёры на портале «Наш город». С их помощью у нас за первое полугодие было проведено 2,5 тысячи различных проверок и выявлено более двух тысяч проблем. Наши волонтёры также не стоят на месте, они всё время пытаются помочь, в том числе горожанам, которые не на ты с интернетом, не всегда умеют пользоваться различными электронными средствами. Поэтому мы в центрах «Мои документы» по инициативе непосредственно волонтёров развесили небольшие зелёные ящики, где люди могут оставить своё сообщение о какой-либо проблеме. За каждым ящиком закреплён свой волонтёр, у него есть ключ, он приходит и забирает все эти сообщения, которые представлены в письменном виде, формирует запросы на портал, контролирует эти запросы и в последующем сообщает гражданам о решении проблемы уже в той форме, в которой им удобно. Я думаю, что благодаря этому инструменту мы существенно можем расширить количество пользователей нашего сервиса и как можно больше людей вовлечь вместе с нами в процесс управления родным городом. Это позволит сделать его ещё удобнее и красивее. Спасибо!

Сергей Собянин: Спасибо. В выходные мы отмечаем День города, пройдёт около 500 мероприятий. Александр Владимирович (Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский), пожалуйста, доложите, как идёт подготовка и какие основные мероприятия ожидают горожан.

Александр Кибовский: Уважаемый Сергей Семёнович! Уважаемые коллеги! 5 — 6 сентября у нас запланирована большая программа, посвящённая Дню города Москвы. И когда мы формировали эту программу, как раз учитывали пожелания москвичей, которые были высказаны на портале «Активный гражданин». Всего у нас в опросе участвовали почти 200 тысяч граждан, и вот они высказали некоторые свои рекомендации, которые мы постарались учесть в полном объёме при формировании плана и программы этого года.

Учитывая, что у нас в этом году полувековой юбилей присвоения Москве звания «город-герой», то мы выбрали соответствующую тему нашего Дня города — «Москва триумфальная». И установив 10 триумфальных арок, которые в разные века, в разные эпохи украшали Москву, мы напомним москвичам о героических страницах нашей столицы.

Вообще у нас запланирована большая программа мероприятий, их действительно очень много и на центральных площадках, и на окружных. Празднование пройдёт практически в каждом районе города Москвы. Такое количество мероприятий, что более 10 миллионов человек смогут участвовать в различных торжествах. И подробная программа, естественно, она очень большая, размещена на сайте «ялюблюмоскву.рф», куда я и прошу всех обращаться.

Сергей Собянин: Александр Владимирович, как участвуют наши московские культурные учреждения, музыкальные школы, театры?

Александр Кибовский: В этом году мы вообще немножко изменили формат праздника. Мы сделали так, чтобы повестку и поздравление москвичей формировали сами московские учреждения. То есть у нас, например, многие артисты, деятели искусств, спорта, образования, примут участие в празднике. Но это их поздравление москвичам, они и сами в основном москвичи, поэтому у нас огромное количество мероприятий будет организовано не за гонорары. Эти люди выступают, просто общаясь с москвичами. Бесплатно работают все музеи. Естественно, что всё, что есть у нас в концертных, театральных организациях, в клубах, будет на улицах города и будет дарить радость москвичам.

Естественно, что праздник откроют официальные торжества: у нас в 10 часов начинается шествие участников «Спасской башни». В этом году в фестивале участвуют различные оркестры из 12 стран, и 1200 участников этого фестиваля в 10 утра пройдут по Тверской, задав праздничный настрой. В 11 часов официальная церемония остаётся неизменной — это возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, к знаку «Москва — город-герой». У нас ещё много разных мероприятий.

Все городские службы города включились в празднование. МЧС проведёт парад от Пречистенки до Парка Горького, где будет организована выставка пожарной техники. И даже там специально подготовлено шоу пожарных лестниц. А в два часа подойдёт вся флотилия, которая у нас есть в ведении МЧС, и устроит водное шоу напротив Парка Горького для москвичей. У нас широкий почин образовался, где все пытаются как-то разнообразить и подойти неформально к этому празднику.

Естественно, что главный праздник будет у нас на Красной площади — это открытие, запланированное на 12 часов, мы туда приглашаем 7500 гостей — почётных граждан города Москвы, ветеранов, участников портала «Активный гражданин». Мы целую трибуну специально для таких активистов, о которых только что Анастасия Владимировна рассказывала, выделили — им предоставили такую возможность, официальные лица.

И учитывая, что праздник большой и мы уже много таких пожеланий слышали, мы впервые устраиваем прямую трансляцию этого праздника по Первому каналу. И одновременно ещё на «Москве 24» и по каналу «ТВ-центр» все горожане смогут посмотреть праздничный концерт на Красной площади.

И по завершении этого праздника в час дня у нас состоится единый музыкальный старт на всех городских площадках — прозвучит гимн Москвы, и с этого начинается широкое празднование на всех площадках города. Естественно, что в центре города огромное количество развлечений, даже нет смысла их все перечислять, множество разных мероприятий. Все бульвары у нас представляют определенную тематику: театральный бульвар, спортивный бульвар и так далее. Опять-таки есть возможность это всё посмотреть на сайте, каждый может найти себе что-то по интересам. Есть концерты в традиционных точках, которые любят наши москвичи, на Патриарших прудах — здесь запланированы большие концертные программы и с участием популярных эстрадных звёзд, и концерты классической музыки, за которые москвичи активно высказывались. Всё это у нас будет в полном объёме.

На Пушкинской площади фестиваль московской прессы тоже сопровождается концертной программой. Огромное число различных театральных проектов, даже три таких крупных проекта: в саду «Эрмитаж» — театральный марш, где сразу 10 различных театров покажут различные спектакли, и премьерные в том числе. На Неглинной — фестиваль «Яркие люди», где с участием в том числе и иностранных гостей будет пройдёт фестиваль театрального уличного искусства. И Страстной бульвар у нас теперь — театральный бульвар, где наши московские театры тоже устраивают постоянную концертную программу. В частности, мы в этом году, как Вы знаете, Сергей Семёнович, по Вашему поручению в состав театра «Человек» включили студию Дмитрия Брусникина, и она в полном объёме покажет здесь своё мастерство. Это популярный коллектив, выпускной курс Школы-студии МХАТ, мы не дали ему распасться и сохранили как ценный коллектив. Я надеюсь, что москвичи смогут оценить это по достоинству в День города.

Есть различные специальные проекты. На Страстном бульваре у нас будет шахматный турнир с участием гроссмейстеров. Различные фирмы нам дают музыкальные коллективы, в частности, «Небесный экипаж» — это фирма «Трансаэро» будет у нас тоже играть. То есть такое широкое гуляние.

Главные праздничные концерты у нас пройдут традиционно на Лубянской площади, в парке Победы, на Болотной площади, причём будут самые разные исполнители, самые разные музыкальные пристрастия, и каждый может выбрать то, что ему больше интересно.

Учитывая, что 25 процентов москвичей высказались за расширение детских программ, мы специально обратили на это внимание. Цветной бульвар практически превращён в детский бульвар, где масса мастер-классов, активностей, анимации, «Уголок Дурова» там будет выступать.

6 сентября с участием различных благотворительных форумов пройдёт фестиваль «Добрая Москва». Также запланированы у нас благотворительные забеги. И особо обращу внимание, что у нас Дом музыки — Владимир Теодорович Спиваков мероприятия подарочные готовит для москвичей, очень большая детская программа интереснейшая, насыщенная. Концерты «Виртуозов Москвы» будут и оркестра под управлением Олега Лундстрема. Причём запланированы специальные водные шоу, часть бассейнов там устанавливается в соответствии с джазовыми композициями, которые будут играть оркестры, будут демонстрировать водное шоу около Дома музыки.

ВДНХ превратится в целый городок детей, где тоже масса всяких интересных мероприятий. И такой привлекательный момент: в Зелёном театре у нас практически будут нон-стопом показываться старые добрые советские мультфильмы для детей. И я думаю, что это будет полностью детская тематика.

Особое внимание в этот день, конечно, ветеранам. Помимо того что у нас в Екатерининском парке традиционно место встречи ветеранов, они его любят, знают, традиционно там собираются, само собой, там будет концертная программа. Департамент труда и социальной защиты организовывает поздравление 130 тысяч ветеранов и пожилых наших граждан на дому. Департамент сделал всё, чтобы ветераны в этот день тоже почувствовали себя в праздничном настроении и заботу о себе со стороны города.

Москва спортивная. Мы к этому празднику приурочили с Департаментом физической культуры и спорта финалы 14 крупных мероприятий. Это Кубок Мэра по воркауту, чемпионат Москвы по шахматам, первенство Москвы по велоспорту. То есть у нас для тех, кто любит спорт, огромное количество интересных мероприятий, в том числе в эти дни состоится Кубок Президента Российской Федерации по самбо. То есть для тех, кто любит спорт, — огромное количество мероприятий, которые можно посетить и в которых можно поучаствовать.

Транспорт активно включился в День города. Причём это касается не только праздничного оформления подвижного состава. У нас оркестр РЖД будет играть на Тверском бульваре, ретропоезда будут в метрополитене. У нас, кстати, состоится седьмой велопарад ко Дню города — 28 километров к Звёздному бульвару до Краснопресненского парка, где ожидается 25 тысяч участников. И с сегодняшнего дня у нас в транспорте москвичей с Днём города поздравляют различные уважаемые люди. Сегодня у нас Армен Борисович Джигарханян начинает эту эстафету.

Москва духовная. У нас есть план мероприятий, посвящённый памяти святителя Петра, первого московского митрополита. И 6 сентября состоится крестный ход от Кремля до Высоко-Петровского монастыря. Уже проработаны с соответствующим Департаментом все необходимые для этого мероприятия. То есть те москвичи, для которых эта тематика является важной, тоже смогут поучаствовать в них, и мы концертную программу на Петровском бульваре тоже скорректировали с учётом этих важных торжеств. А вдоль Нахимовского проспекта в эти дни торжественно откроется сквер имени Ефросиньи Московской.

Москва школьная. В этом году очень активно участвуют все школы и учреждения образования. Сегодня День знаний, но праздничная программа не заканчивается. В 122 школах пройдут различные концерты и мероприятия, прямо там, на пришкольных территориях, чтобы тоже добавить праздничного настроения москвичам. Плюс запланированы 20 крупных мероприятий в сфере образования. Я считаю, что это тоже важное дополнение, особенно в части объектов, которые находятся в префектурах разных районов.

Естественно, что такой масштаб праздника, где много миллионов участников мы ожидаем, должен быть обеспечен службами и специалистами, которые отвечать будут за безопасность. У нас в эти дни мобилизованы все городские соответствующие структуры. Более 15 тысяч сотрудников полиции обеспечивают безопасность непосредственно. Кроме того, усиленная работа будет в эти дни по личному составу МЧС, в том числе 387 сотрудников в постоянном дежурстве с единицами техники. По линии Петра Павловича (заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков) приняты очень серьёзные меры по готовности всех аварийных служб города. 568 передвижных электростанций мы подготовили, 100 бригад скорой помощи Алексей Иванович (Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун)обеспечивает в эти дни для постоянного дежурства. Таким образом, мы ещё привлекаем 500 волонтёров и 1200 сотрудников охранных предприятий на территориях, в первую очередь наших парков, где тоже будут массовые гулянья.

Естественно, какой же праздник без салюта и фейерверка. 5 сентября в 22.30 у нас они состоятся, мы так специально сделали, чтобы по всему городу это можно было увидеть. Мы зрительскую аудиторию прогнозируем на уровне одного миллиона, всего будет 19 парковых фейерверков и 12 высотных точек салюта. Это станет таким хорошим апофеозом в первый день празднования.

Таким образом, Сергей Семёнович, программа очень насыщенная, интересная, в том числе проверена с точки зрения организации и транспортного движения, и безопасности. Таким образом, службы города провели всю необходимую работу, для того чтобы праздник прошёл для москвичей интересно, разнообразно, насыщенно, комфортно и безопасно. Спасибо.

Сергей Собянин: Спасибо. Немерюк Алексей Алексеевич (руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы), в Дни города открывается фестиваль «Московская осень», он будет являться, собственно, частью праздника, и будет продолжаться до 11 октября. Так, да?

Алексей Немерюк: Да, Сергей Семёнович, совершенно верно. С целью обеспечения жителей столицы качественными продовольственными товарами и сельхозпродукцией с 4 сентября по 11 октября на 36 площадках города будет проводиться фестиваль «Московская осень». В Центральном административном округе предусмотрено 11 традиционных площадок, на которых будут располагаться шале, оформленные в едином стиле. Ярмарки представят посетителям возможность совершить гастрономическое путешествие — иногда во времени, иногда между континентами, иногда между лучшими производителями.

Впервые, например, на Тверском бульваре в рамках деревенского застолья откроется настоящая пекарня, где будут проводиться мастер-классы по изготовлению хлебобулочных изделий по старинным русским рецептам. 25 площадок будут размещаться в округах, которые будут оснащены тентово-арочными конструкциями и необходимым торговым оборудованием.

Согласно концепции проведения фестиваля, места на площадках будут закреплены за регионами Российской Федерации и странами Евразийского экономического союза.

Вами, Сергей Семёнович, было подписано 30 писем главам субъектов Российской Федерации, и все они откликнулись и также будут принимать участие в нашем фестивале.

В целях формирования московского продовольственного рынка, Сергей Семёнович, мы за последние четыре месяца объехали порядка девяти регионов России с целью налаживания контактов по поставкам продовольствия непосредственно от региональных сельхозтоваропроизводителей до московских прилавков.

Ассортимент продукции участников фестиваля будет достаточно широким. Свою продукцию представят и частные хозяйства, и сельхозпроизводители. Некоторые из них делают акцент на кондитерских изделиях из отечественных натуральных ингредиентов. Так, например, большой популярностью у москвичей и гостей столицы пользуются тульский пряник, белёвская пастила, мармелад, различные сладости. Но, Сергей Семёнович, к сожалению, у нас нет своего бренда — именно торта своего с названием «Москва», и наши московские кондитеры предложили провести конкурс на лучший рецепт. Мы готовы эту работу выполнить, провести опрос среди жителей, дать возможность протестировать лучшие рецепты на городских площадках и подвести итоги, в том числе и с помощью голосования среди москвичей и гостей столицы.

Сергей Собянин: Результатом что будет — торт «Москва»?

Алексей Немерюк: Да, Сергей Семёнович, если Вы одобрите, то результатом будет торт «Москва» с уникальным рецептом, который будет запатентован. Соответственно, все кондитерские московские смогут этот торт изготавливать для москвичей и гостей столицы.

Сергей Собянин: И когда москвичи получат этот торт?

Алексей Немерюк: Сергей Семёнович, мы планируем в течение месяца — полутора провести конкурс на лучший рецепт, проведём голосование, я надеюсь, в том числе и с помощью «Активного гражданина», выясним пожелания москвичей, предпочтения как по рецепту, так и по оформлению торта. Я думаю, что в середине октября или в конце мы уже получим окончательный результат.

Сергей Собянин: Хорошо, спасибо.

Алексей Олегович (руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьёв), я давал поручение подготовить постановление о единовременных выплатах спортсменам, которые участвовали в первых Европейских играх. Пожалуйста, доложите.

Алексей Воробьёв: Уважаемый Сергей Семёнович, уважаемые члены Правительства, коллеги! В рамках Вашего поручения, Сергей Семёнович, после прошедших в июне 2015 года в городе Баку I Европейских игр в составе спортивной сборной команды России выступали сто московских спортсменов, 61 из которых стали победителями и призёрами игр. Российская сборная завоевала 164 медали, заняла первое место в общекомандном зачёте, опередив ближайших соперников — команду Германии — с преимуществом в 98 медалей.

Спортсмены экспериментальной сборной команды — москвичи — завоевали 52 медали, в том числе 34 золотых, 13 серебряных, пять бронзовых медалей, что составило более 30 процентов от общего числа медалей спортивной сборной команды Российской Федерации. В этой связи в рамках Вашего поручения Департаментом подготовлен проект распоряжения, которым предлагается поощрить московских спортсменов и их тренеров в следующих размерах. По 300 тысяч рублей — чемпионам игр, по 150 тысяч — серебряным призёрам, по 100 тысяч — бронзовым призёрам. А также выплатить за каждое призовое место по 150 тысяч тренерам спортсменов, ставших чемпионами, по 75 тысяч рублей — тренерам серебряных призёров, по 50 тысяч — тренерам бронзовых призёров. Проект распоряжения согласован с заинтересованными должностными лицами, органами исполнительной власти города, прошу поддержать.

Сергей Собянин: Спасибо.

В ФТС России прошло заседание коллегии

28 августа 2015 года руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов провел заседание Коллегии ФТС России, на которой участники обсудили вопросы собираемости таможенных платежей и мероприятия, проводимые ФТС России в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В рамках обсуждения первого вопроса повестки было отмечено, что Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 93–ФЗ сумма доходов, администрируемых таможенными органами в 2015 году, была установлена в размере 4,8 трлн. рублей. Указанная сумма доходов была определена на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленного Минэкономразвития России, с учетом введения в действие «большого налогового маневра», предусматривающего переход на новую систему налогообложения добычи, переработки и экспорта углеводородов, а также реальных показателей внешней торговли по состоянию на начало текущего года.

По состоянию на 27 августа 2015 года, таможенными органами в доход федерального бюджета с учетом авансовых платежей перечислено 3 трлн 131,5 млрд. рублей, что составляет 64,8% от установленного Федеральным законом прогнозного задания. За аналогичный период 2014 года доля перечисленных в бюджет денежных средств составила 61,6% от прогноза на год.

С целью создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности таможенные органы использовали меры по смещению акцентов при применении мер по минимизации рисков на этап после выпуска товаров и применению упрощений для уполномоченных экономических операторов при таможенном декларировании товаров.

На заседании, в частности, отмечалось, что за 7 месяцев 2015 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров проведено более 2,5 тысяч таможенных проверок, по результатам которых доначислено таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами, на сумму 5,6 млрд. рублей, что на 7 % больше, чем за аналогичный 2014 года, в федеральный бюджет взыскано 2, 26 млрд. рублей.

Коллегия ФТС России также рассмотрела вопрос о мероприятиях, проводимых таможенными органами в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 года № 320.

Напомним, что решениями Президента и Правительства Российской Федерации к ввозу на территорию Российской Федерации запрещена сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Норвегия. В августе 2015 года этот список был расширен за счет включения в него Украины, Албании, Черногории, Исландии, Княжества Лихтенштейн.