Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Индекс международной налоговой конкурентоспособности ежегодно определяется для 34 стран ОЭСР американской исследовательской организацией Tax Foundation на основании оценки более сорока показателей по пяти основным категориям (корпоративные налоги, потребительские налоги, имущественные налоги, персональные подоходные налоги и правила международного налогообложения).

Рейтинг налоговой конкурентоспособности (ITCI) отображает не только наиболее благоприятную налоговую среду для инвестирования, но и оптимальные условия для создания и ведения бизнеса. Среди лидеров – страны с минимальной налоговой нагрузкой и упорядоченным налоговым законодательством.

В этом году позиции общего рейтинга для двадцатки лидеров распределились следующим образом:

Эстония

Новая Зеландия

Швейцария

Швеция

Австралия

Люксембург

Нидерланды

Словакия

Турция

Словения

Финляндия

Австрия

Корея

Норвегия

Ирландия

Чехия

Дания

Венгрия

Мексика

Германия

США оказались почти в конце списка – на 32-м месте, а Франция замыкает перечень на 34-ой позиции.

Лидер рейтинга – Эстония – признана государством с наиболее конкурентоспособной в ОЭСР налоговой средой. Поспособствовали этому низкая ставка корпоративного налога (21%), отсутствие двойного налогообложения для доходов в виде дивидендов, низкий уровень налогов на недвижимость (облагаются только земельные участки, без строений и зданий). В то же время, по качеству налогового законодательства стране присвоена только одиннадцатая позиция, а по ставке потребительских налогов – восьмая.

Новая Зеландия, занявшая второе место в общем рейтинге, получила «первый приз» за самые низкие ставки личных подоходных налогов. «Победителем» в категории «потребительские налоги» стала Швейцария, а наиболее качественное налоговое законодательство оказалось у Нидерландов.

Обвиняемый в создании планов «зверской» казни случайных жителей Австралии, двадцатидвухлетний Омарджан Азари (OMARJAN Azari), был арестован на рассвете в четверг утром и по решению суда в Сиднее оставлен под стражей. Его адвокат не обращался к суду с просьбой отпустить Азари из-под стражи до суда под залог.

В суде имеются документы, демонстрирующие начало приготовления террористических атак Азари и другими с 8 мая этого года. Представитель государственного обвинения Майкл Оллнат (Michael Allnutt) рассказал суду, что Азари составлял планы действий, которые могли бы «шокировать» и «вызвать ужас» у общественности.

В планы входил «случайный выбор лиц для совершения зверских казней». Представитель обвинения также сообщил, что Азари имел доступ к крупным объемам наличности и это именно тот случай, когда приходится иметь дело с «необычным уровнем фанатизма».

Адвокат со стороны защиты Steve Boland, со своей стороны, указал, что в центре инкриминируемого деяния — всего лишь один телефонный звонок.

Обвиняемый предстанет перед судом в Сиднее 13 ноября через посредством видео — связи.

Азари, из сиднейского западного района Guildford, один из 15 человек, задержанных в ходе крупнейшей в истории Австралии антитеррористической операции, прошедшей в четверг утром.

Напомним, в пятницу на прошлой недель оценка угрозы террористических актов в стране была изменена со средней на высокую.

Повышение уровня воды в океане в недалеком будущем может стоить австралийской инфраструктуре 200 миллиардов долларов, если не будут приняты меры, предупреждает отчет Комитета по климату (Climate Council).

Отчет «Подсчитывая цену: изменение климата и затопление береговой зоны», демонстрирует, что уровень воды в океане увеличится за последующие сто лет, от 40 сантиметров до одного метра. Больше всего пострадает береговая зона штата Виктория, юго-восточная часть Квинсленда и Сидней.

Автор отчета, профессор Will Steffen, предупредил, что национальный доход ждут большие потери, от 3% до 9% замедления экономического роста в год, необходимо активно реализовывать меры защиты на случай повышения уровня воды и экстремальных погодных условий.

Более 75% австралийцев живут вдоль побережья. Не только океанские порты, но и большинство дорог национального значения и крупных аэропортов страны — в зоне риска, поскольку находятся недалеко от океана.

Профессор нашел серьезные основания опасаться того, что природные катаклизмы, которые некоторое время назад происходили раз в столетие, теперь становятся все более регулярными, и справляться с последствиями будет все труднее. Он призывает к тому, чтобы все новые инфраструктурные проекты учитывали возможность наступления наводнения. Если уровень повышения воды будет проигнорирован, в мировом масштабе размеры последствия наводнения будут стоить один триллион американских долларов в год — такого же размера вся экономика Австралии.

Согласно отчета, объекты австралийской инфраструктуры, общей стоимостью не менее 226 миллиардов долларов, — потенциальные жертвы наводнения и эрозий, в том числе: капитальных коммерческих строений — на сумму 81 миллиард долларов, жилья — на 72 миллиарда долларов, дорог и железнодорожных путей сообщения — 67 миллиардов долларов, 6 миллиардов — подсобные коммерческие строения.

Объекты национальной инфраструктуры в непосредственной близости, 200 метрах от побережья Австралии:

120 портов, пять электростанций, три завода по очистке воды, 258 объектов, принадлежащих полицейским и пожарным службам, станциям медицинской скорой помощи, 75 госпиталей и учреждений здравоохранения, 11 объектов службы спасения, 41 объект по хранению отходов (или, попросту, мусорные свалки).

Бум на мировых рынках недвижимости продолжается

Самыми активными во втором квартале 2014 года были рынки недвижимости Дубая, нескольких стран Европы и Тихоокеанского региона. И наоборот, несколько азиатских рынков показали признаки охлаждения в результате соответствующих мер правительства. А рынок недвижимости США ослабел.

Цены на жилье выросли в 28 из 44 представленных в исследовании Global Property Guide стран.

Дубай продолжает удивлять весь мир, здесь цены на жилье выросли на 33,26% за год и на 5,47% за квартал. Спрос на местную недвижимость остается сильным. Строительная активность увеличивается. Экономика эмирата демонстрирует здоровый рост.

В Тихоокеанском регионе рынки недвижимости укрепляются. Так, цены на жилье в восьми крупнейших городах Австралии увеличились на 7,21% за год. Усиление рынка недвижимости Австралии связано, прежде всего, с рекордно низкими процентными ставками по кредитам и высоким спросом со стороны зарубежных покупателей жилья. В Новой Зеландии средние цены на недвижимость выросли на 6,66% за год. Строительная активность в Австралии и Новой Зеландии продолжает увеличиваться.

Пять из десяти сильнейших рынков недвижимости мира во втором квартале 2014 года находились в Европе. Лучшие показатели у эстонского Таллина, здесь средняя стоимость жилья выросла на 16,72% за год. Такой результат был достигнут благодаря сильному спросу на недвижимость и улучшающейся экономике. В Ирландии цены на жилье увеличились на 11,97% за год. В Великобритании прирост стоимости домов и квартир составил 9,68% за год, в Турции – 7,24% за год, в Исландии – 6,09% за год.

Другие сильные европейские рынки включают в себя Латвию (5,21%), Литву (4,28%), Чехию (3,95%), австрийскую Вену (3,94%), Нидерланды (3,57%) и Польшу (3,56%). Скромный рост цен был зафиксирован в Болгарии (2,31%), Швейцарии (2,3%) и Германии (1,17%).

Рынок недвижимости США замедляется. Цены на жилье здесь выросли всего на 4,1% за год, что меньше, чем 7,25% в первом квартале 2014 года. Несмотря на это, строительная активность и количество сделок в США увеличиваются.

В Азии цены на жилье снижаются в четырех странах. В Сингапуре стоимость недвижимости упала на 5,02% за год, в Гонконге – на 0,86% за год, в Южной Корее – на 0,37% за год, а во Вьетнаме – на 0,03% за год.

Изменение цен за год во втором квартале 2014 года

Страна Изменение цен (второй квартал 2013 г. - второй квартал 2014 г.)

Болгария 2,31%

Испания 3,12%

Германия 1,17%

Турция 7,24%

Греция 6,51%

Чехия 3,95%

Латвия 5,21%

Финляндия 1,21%

Хорватия 2,52%

США 4,10%

Португалия 0,33%

Эстония (Таллин) 16,72%

Швейцария 2,30%

Таиланд 2,28%

Австрия (Вена) 3,94%

Великобритания 9,68%

ОАЭ (Дубай) 33,26%

Израиль 6,06%

Литва 4,28%

Самопровозглашенная Республика Косово присоединяется к санкциям США и Евросоюза в отношении России в связи с событиями на Украине, говорится в сообщении на сайте косовского правительства.

Решение было принято на заседании косовского кабинета министров в среду.

"Правительство Республики Косово приняло решение в интересах международного порядка, оно представляет собой попытку наказать нарушение суверенитета независимого государства и агрессию Российской Федерации на Украину", — говорится в сообщении.

О том, каким образом косово-албанские власти намерены реализовать это решение на практике, не сообщается.

Между РФ и Косово нет дипломатических отношений, а действующая в Приштине российская дипломатическая канцелярия является подразделением посольства в Белграде. Кроме того, косовские албанцы самостоятельно не могут официально поставлять товары в Россию, считающую Косово неотъемлемой частью Сербии.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии в феврале 2008 года. С тех пор суверенитет этой южной сербской автономии признали более 100 стран-членов ООН. Сербия фактически потеряла контроль над большей частью территории Косово более 15 лет назад, не признает косовскую независимость, однако ведет с представителями албанских властей края переговоры о нормализации ситуации в регионе. Украина находится в числе стран, не признающих независимость Косово.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Николай Соколов.

Полиция Австралии задержала 15 человек в ходе проведения контртеррористической операции, начавшейся в четверг утром после сообщения о планах группировки "Исламское государство" совершить серию актов насилия на территории страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Около 800 полицейских проверили более десяти объектов в Сиднее, Брисбене и Логане на востоке страны, сообщил заместитель комиссара федеральной полиции Эндрю Колвин.

"Полиция считает, что та группа, на которую была направлена наша сегодняшняя операция, намеревалась и уже начала планирование проведения актов насилия здесь, в Австралии", — заявил Колвин агентству Рейтер.

Президент США Барак Обама ранее изложил свою стратегию борьбы с группировкой, которая несколько месяцев назад кроме Сирии резко активизировалась в Ираке и захватила его обширные территории, объявив о создании "исламского халифата". Согласно американской стратегии, ИГ будет уничтожена благодаря авиаударам, а также усилению поддержки сил безопасности Ирака и умеренной сирийской оппозиции. Кроме того, США создают коалицию для совместных действий против ИГ, в частности к ней присоединилась Австралия.

Саудовской Аравии потребуется продолжать сокращение добычи нефти, чтобы удержать цену выше $100 за баррель, даже после самого существенного снижения за два года, сообщают BNP Paribas SA и Societe Generale SA. Крупнейший в мире экспортер нефти сообщил на прошлой неделе ОПЕК, что суточная добыча в прошлом месяце была на 408 тыс. баррелей меньше. Эти показатели сопоставимы с австралийскими объемами. Добыча увеличилась в Иране, Ираке и Нигерии, что повысило предложение, в результате стоимость фьючерсов на сырую нефть упала ниже $100 впервые с июня 2013 г. Саудовской Аравии, очевидно, придется уменьшить производство на такое же значение, чтобы стабилизировать цены, говорят банки.

В 2014 г. Иркутскому ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательскому противочумному институту Сибири и Дальнего Востока исполняется 80 лет.

23-24 сентября 2014 года на базе института пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения противоэпидемических мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций».

Институт учреждён приказом Уполномоченного Совета Труда и Обороны СССР № 1 от 5 июня 1934 г. как научно-оперативный орган по борьбе с чумой. Основателем и его первым руководителем был выдающийся эпидемиолог-микробиолог профессор Алексей Михайлович Скородумов. По его инициативе организована противочумная система Сибири и Дальнего Востока, включившая институт, противочумные станции в Чите и Хабаровске, противочумные отделения, противочумный поезд; развернута работа по подготовке квалифицированных врачей-чумологов и биологов; начато строительство научно-лабораторного комплекса, организовано издание научных трудов.

Институт входит в сеть противочумных учреждений Роспотребнадзора, к задачам которых относится разработка мер по противодействию опасным природно-очаговым инфекциям и мониторинг за их возбудителями. В перечень профилактических мероприятий учреждений Роспотребнадзора в природных очагах входит эпидемиологическое наблюдение, истребление переносчиков инфекций (грызунов, блох), вакцинация угрожаемых контингентов и санитарно-просветительская работа среди населения.

Природные очаги чумы существуют на всех континентах мира, кроме Австралии и Антарктиды.

Заболевания людей чумой регистрируются более чем в 25 странах мира. Наиболее пораженными странами Африки являются Демократическая республика Конго, Индия, Мадагаскар, Мозамбик, Уганда и Танзания. В Центральной Азии - Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия. В Китае очаги чумы распространены в 19 провинциях. На Американском континенте постоянно действующие природные очаги чумы существуют в Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и Соединенных Штатах Америки.

В 2012 – 2013 гг. случаи заболевания чумой регистрировались на следующих территориях: Кыргызстан (август 2013 г.), США: Штат Нью-Мексико (NewMexico, август – сентябрь, ноябрь 2013 г.), Перу (провинция Ascope, декабрь 2013 г.), Китай (провинция Сычуань - сентябрь 2012 г.), США: Штат Орегон (июнь-сентябрь 2012 г.), Мадагаскар (регионы - Bongolava, Vakinankarata, Haute-Matsiatra, октябрь-декабрь 2012 г.).

На территории Российской Федерации зарегистрировано 11 природных очагов чумы. В России ситуация по чуме находится на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Справочно:

Чума – природно-очаговая инфекция, которой болеют люди и животные, переносчиками возбудителя являются блохи, паразитирующие на грызунах и других животных. Заражение чумой происходит при укусах инфицированными блохами, контакте с больными животными и грызунами, а также воздушно-капельным путем при общении с человеком больным легочной формой чумы. Время от момента заражения человека до появления первых признаков заболевания составляет от нескольких часов до 6 дней.

Источники инфекции– больные животные и больной человек.

Естественная инфицированность чумой выявлена почти у 250 видов животных. Основными носителями в природных очагах чумы являются:

в Евразии – сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи, крысы;

в Северной Америке – суслики, луговые собачки, хомяки, полевки;

в Южной Америке – хомяки, кролики, морские свинки, опоссумы;

в Северной и Западной Африке – песчанки и крысы, в Южной Африке – многососковая и другие виды крыс, песчанки, в Тропической Африке – крысы;

в Российской Федерации – песчанки, суслики, монгольская пищуха, даурская пищуха, алтайский сурок, обыкновенная полевка.

Переносчиками чумы являются эктопаразиты животных и человека (блохи, иксодовые и гамазовые клещи).

Чрезвычайную опасность для людей представляют больные чумой сельскохозяйственные и дикие промысловые животные (верблюды, сурки, зайцеобразные, лисы и др.), а также продукты и сырье животного происхождения (мясо, субпродукты, шкуры, кожа, шерсть).

Пути передачи возбудителя инфекции:

· основной - трансмиссивный (при укусе блохами,заразившимися на больных грызунах, животных или человеке);

· контактно-бытовой (через кровь, выделения больного человека, зараженных животных);

· воздушно-капельный и воздушно-пылевой (при снятии шкурок, рубке мяса, при контакте с больными первичной или вторичной легочной формами чумы);

· пищевой (при употреблении в пищу инфицированного мяса).

Условия заражения:

· нахождение в предшествующие заболеванию 6 дней в поле, степи, пустыне, горах, где есть природные очаги чумы;

· участие в прирезке больного верблюда или ухода за ним, обработка верблюжьего мяса;

· охота на территории природного очага чумы на сурков, сусликов, тарбаганов, зайцев, мелких хищников (хорь, ласка);

· снятие шкурок и разделка тушек грызунов и хищников, добытых на территории природных очагов;

уход за больными чумой (или тесный контакт с ним);

участие в ритуале похорон умершего от чумы.

Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39 градусов и выше, слабости, сильного озноба, головной и мышечной боли, увеличения лимфоузлов и кашля с кровью. Больной возбужден, испытывает испуг, возможен бред и нарушение сознания. Кожные покровы лица и склеры глаз гиперемированы. Увеличенные лимфоузлы болезненны. При появлении указанных признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу. Критические состояния связаны с инфекционно-токсическим шоком и острой дыхательной недостаточностью. Прогноз зависит от формы болезни и своевременности лечения. При бубонной и кожной формах при своевременно начатом лечении антибиотиками прогноз благоприятный. При легочных формах возможен летальный исход. Раньше легочная чума заканчивалась смертью в течение 2-4 дней, в настоящее время если антибиотики назначить в первые 15 часов от начала заболевания легочной чумой, то больного удается спасти.

При выявлении больных бубонной формой чумы в очаге вводятся ограничительные мероприятия, при выявлении больных легочной формой чумы вводится карантин.

Профилактические мероприятия:

Для предотвращения заражений человека на территории природных очагов чумы осуществляют истребление носителей и переносчиков возбудителя чумы.

При выявлении на территории природных очагов эпизоотических проявлений чумы (выделение чумного микроба от носителей и переносчиков чумы), руководители противочумных учреждений определяют необходимость вакцинопрофилактики населения, подверженного повышенному риску заражения (животноводов, заготовителей фуража и сена, фермеров, охотников, сезонных рабочих, организованных строительных и изыскательских групп, вахтовых смен добывающей и перерабатывающей промышленности). Решение о проведении вакцинопрофилактики принимает санитарно-противоэпидемическая комиссия.

Спрос на газетную бумагу в мире падает

По итогам 2013 года в соответствии со статданными ФАО объёмы мирового производства газетной бумаги упали более, чем на 3%, составив 29143 тыс. тонн. Следует отметить, что выпуск ГБ падает третий год подряд, в результате выпуск отчетного года сократился на треть относительно показателей десятилетней давности.

На экспорт в 2013 году, согласно данным FAOSTAT, было отправлено около 45% всего мирового производства газетной бумаги, а объём поставок составил 13011 тыс. тонн, рост за –1%. Средние внешнеторговые цены в 2013 году соответствовали уровню 618 $/тонну, минус 3%.Следует отметить, что практически все страны –мировые лидеры по экспорту ГБ реализовывали продукцию по ценам ниже уровня 2012 года.

Канада – лидер по выпуску и экспорту газетной бумаги. Ведущим производителем газетной бумаги в мире, как и прежде, выступает Канада. За 2013 г. показатели по выпуску газетной бумаги в Канаде выросли на 3%, составив 3927 тыс. тонн. По последним данным Канада выпускает почти 14% всего мирового выпуска газетной бумаги. Канада также занимает первое место и среди лидеров по экспорту газетной бумаги. Почти весь объем произведенной ГБ – является для Канады предметом экспорта. Так по последним данным FAOSTATана мировые рынки канадскими предпринимателями было отправлено до 95% всего выпуска газетной бумаги. Импорт ГБ в Канаду – мал. В результате потребление ГБ в Канаде одно из самых низких – всего 258 тыс. тонн по итогам 2013 года. Причем этот показатель упал на 42% относительно уровня 2012 года.На диаграмме видно, что до 2009 года производство газетной бумаги в Канаде было значительно выше. Например, выпуск 2005 года вдвое превысил уровень производства 2013 года.

Китай немного сократил выпуск и импорт газетной бумаги, но остался лидером по уровню потребления. Китай занимает вторую строчку в списке стран, выпускающих газетную бумагу. Уровень выпуска бумаги в Поднебесной в 2013 году составил 3627 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем год назад. Процентная доля КНР от мирового выпуска – 12%. Экспорт ГБ для Китая – незначительный, на уровне 93 тыс. тонн. В тоже время среди стран, импортирующих ГБ, Китай занимает четвертую строчку. Всего за 2013 г. в Поднебесную было ввезено около 671 тыс. тонн (-3%) газетной бумаги. Таким образом, по итогам 2013 года Китай немного сократил производство газетной бумаги, упал и уровень поставок в страну. В результате объем потребления газетной бумаги в 2013 году снижен на 7% относительно уровня 2012 года. Тем не менее, внутренний спрос на газетную бумагу в Китае остается самым высоким в мире. В 2013 г. этот показатель составил 4205 тыс. тонн.

Япония использует газетную бумагу в основном собственного производства. Япония – третий мировой лидер по выпуску газетной бумаги, производство которой в 2013 году составило 3219 тыс. тонн (-1%). Вся произведенная газетная бумага – остается в стране. Экспорт – незначительный. Импорт также невелик. Внутренний спрос на газетную бумагу в Японии – высокий, за год составил 3265 тыс. тонн (-1%). Следует отметить, что по уровню потребления Япония стоит на третьем месте после Китая и США.

Уровень импорта газетной бумаги в США практически соответствует уровню выпуска. Четвертое место среди производителей газетной бумаги закреплено за США – объёмы выпуска в 2013 г. превысили 2470 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем в 2012 г. На экспорт США отправили треть выпущенной продукции. За год поставки выросли в натуральном выражении на 9% до 800 тыс. тонн. Размер импортных поставок в США практически соответствует объемам выпуска. Так в 2013 г. импорт ГБ составил 2116 тыс. тонн (+2%). По объёмам импорта США занимают первое место в мире. Уровень потребления снижен на 10% относительно уровня 2012 года до 3786 тыс. тонн. США занимает второе место по данному показателю.

Россия занимает пятое место в мире по выпуску и второе место по экспорту газетной бумаги. Более ста лет Россия лидирует по выпуску газетной бумаги. По итогам 2013 г., в соответствии с данными ФАО, Россия стоит на пятом месте по объемам производства газетной бумаги в мире, процентная доля – 6%. Производство РВ в 2013 г. составило 1759 тыс. тонн (-3%). На экспорт отправлено 74% от всего объема производства. По объемам поставок газетной бумаги на мировые рынки России занимает второе место в мире. Внутренний спрос в России на газетную бумагу последнее время падает – в 2013 году спад составил 12%, а потребление достигло уровня – всего 465 тыс. тонн. Интересно отметить, что по данному показателю Россия лишь немного опередила Швецию. Уровень потребления газетной бумаги в Швеции составил 407 тыс. тонн.

Швеция потребляет газетной бумаги примерно столько же, сколько Россия. В 2013 году в Швеции почти на четверть снижены объемы выпуска газетной бумаги в Швеции, упали и поставки из других стран, спад составил 23%. Производство газетной бумаги в Швеции, как и в России – экспортоориентировано. Так на внешние рынки в 2013 г. попало до 77% всего объема выпуска.

Республика Корея отправляет на экспорт 46% произведенной газетной бумаги. Изменений по выпуску, экспорту и потреблению в 2013 году не отмечено.

Импорт газетной бумаги в Индию растет. Развивающийся рынок газетной бумаги в Индии в 2013 году также не показал изменений. На уровне предыдущего года остался объем производства – Индия стоит на 9 месте в мире, выпустив 1380 тыс. тонн. Экспорт – незначительный. А вот по объёмам импорта, Индия занимает второе место в мире, закупая столько же газетной бумаги, сколько производится. В 2013 году импорт газетной бумаги составил 1371 тыс. тонн. За год объёмы поставок выросли на 11%. Следует отметить, что Индия – основной импортер газетной бумаги из России. Внутренний спрос в Индии на ГБ также растет – за год потребление выросло на 5%, составив 2741 тыс. тонн.

Великобритания сокращает ввоз газетной бумаги в страну. Замыкает десятку стран–лидеров по выпуску газетной бумаги – Великобритания. Производство в 2013 г. выросло на 4% до 1233 тыс. тонн, на экспорт отправлено 27% от выпуска – 333 тыс. тонн (-1%). Импорт в 2013 г. сократился на 22% до 510 тыс. тонн. Великобритания – страны с традициями. Одной из таких традиций является ежедневное чтение объёмных газетных изданий. Несмотря на традиции внутренний спрос на ГБ в Великобритании понемногу падает – в 2013 году спад составил 6% до 1410 тыс. тонн.

Анализируя динамику выпуска газетной бумаги, отметим, что производство в Новой Зеландии в 2013 г. упало на 48% до уровня 145 тыс. тонн, а в Малайзии, напротив, выросло на 48%, достигнув уровня 400 тыс. тонн.

Экспортные поставки газетной бумаги

Лидер экспорта ГБ – Канада, увеличил в 2013 г. поставки на 8%, экспортные цены упали на 5% и в среднем составили 630,7 $/т. Россия, по данным ФАО, сохранила уровень экспорта и цены на уровне предыдущего года – 1298 тыс. тонн и 532 $/т. соответственно. На 2% подешевела газетная бумага из Швеции до 643,5 $/т, экспорт упал почти на треть. Экспорт из США подешевел на 7% 577,2 $/т., поставки выросли на 9%.

Увеличился экспорт газетной бумаги и из Франции, рост составил 7%, цены упали на 1% до 632 $/т. Стала дешевле газетная бумага из Германии – минус 2%, поставки выросли на 7%. Республика Корея отправляла бумагу по цене предыдущего года. Из десяти стран–лидеров экспорта ГБ, только Норвегия и Бельгия увеличила цены экспорта соответственно на 1% до 553 $/т и 2% до 611 $/т. Финляндия увеличила экспорт на четверть. Цены упали на 1% до 596 $/т.

Импорт газетной бумаги

Среди стран-лидеров по импорту газетной бумаги существенный спад отмечен в Великобритании – минус 22%. Цены упали на 6%. Индия, напротив, увеличила ввоз газетной бумаги, цены при этом упали на 5%.

Существенное падение объёмов импорта в 2013 г., кроме перечисленных выше стран, было отмечено по таким регионам, как Швейцария (-17%), Австралия (-25%), Финляндия (-20%), Болгария (09%), Сербия (-25%). Поставки газетной бумаги в прибалтийские страны невелики, однако в отчетном году по этим странам отмечен рост на уровне 30-ти процентов.

В 2014 г. рост китайской экономики составит 7,4% относительно уровня 2013 г., а в 2015 г. этот показатель опустится до 7,3%. Такой прогноз дали аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2014 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая составил 26,9 трлн юаней ($4,37 трлн). Это на 7,4% больше, чем за январь-июнь 2013 г. Так, за январь-март текущего года китайский ВВП вырос на 7,4% в годовом выражении, а за апрель-июнь – на 7,5%.

В частности, в течение первой половины 2014 г. добавленная стоимость продукции предприятий сельского хозяйства Поднебесной превысила 1,98 трлн юаней с приростом на 3,9% относительно аналогичного показателя прошлого года. В промышленном секторе данный показатель достиг 12,38 трлн юаней с увеличением на 7,4%, а в сфере услуг – 12,53 трлн, показав рост на 8% в годовом выражении.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Китая в 2014 г. на 7,5% по сравнению с уровнем 2013 г. Аналитики МВФ ожидают, что инфляция в КНР будет держаться на стабильном уровне. Всемирный банк, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's предрекают рост экономики КНР в 2014 г. на уровне 7-7,6%.

Более 40 стран присоединились к международной кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), в частности в Ираке действуют военно-воздушные силы Франции и Великобритании, сообщил президент США Барак Обама.

"Более 40 стран предложили помощь в рамках общей кампании против ISIL. Некоторые страны будут оказывать содействие с воздуха. Франция и Великобритания уже летают с нами над Ираком, другие намерены присоединиться к этим усилиям", — сказал Обама.

Кроме того, по его словам, Саудовская Аравия согласилась тренировать и оснащать силы сирийской оппозиции.

"Австралия, Канада пошлют военных советников в Ирак. Германские десантники предложат содействие в обучении. Другие страны помогли с новыми поставками оружия и оснащения иракским силам, в том числе курдской пешмерге", — заявил президент США.

Экстремистская суннитская группировка "Исламское государство", воспользовавшись недовольством части населения Ирака политикой центральных властей, захватила несколько провинций на севере и северо-западе, где объявила о создании так называемого "исламского халифата". Экстремисты третируют местное население, вынуждая людей бросать все и спасаться бегством. Число беженцев из районов, где орудует ИГ, достигло нескольких сотен тысяч, несколько тысяч погибли и тысячи попали к террористам в заложники. Международное сообщество организует коалицию для уничтожения опасной террористической организации.

В Австралии станут строить больше, но не везде

По историческим меркам в июле в Австралии число разрешений на строительство продолжило держаться на очень высоком уровне.

В июле 2014 года, в общей сложности было выдано 16 320 на возведение жилья, что оказалось на 2,5% больше по сравнению июнем. Относительно показателей предшествующих трех месяцев рост также составил 2,5%. В целом, с июля 2013 года по июль 2014 было одобрено 195 227 единиц жилья, сообщает портал Property Wire со ссылкой на последние данные Австралийского бюро статистики (ABS).

Увеличение одобренных согласований на национальном уровне было обусловлено, в основном, сезонным ростом рынка в Западной Австралии, который в этом году составил 23,1%. В Квинсленде число разрешений поднялось на 0,9%. В других районах Австралии был зафиксирован спад: во главе оказалась Тасмания с падением числа одобрений на 7,7%, затем Новый Южный Уэльс -с 5,7% и Виктория - с 4,6%. Наименьшее падение было в Южной Австралии - 1,9%. Главной июльской тенденцией рынка оказалось 9,3-процентное падение числа одобренных проектов в столичном районе, а на севере - рост на 16,7%.

"Эти цифры означают, что строительная индустрия Австралии в этом году побила еще один рекорд. Всего, с учетом сезонных колебаний, число разрешений на строительство достигло рекордного показателя из 1984 года. Оно впервые за много лет перевалило за 195 000, оказавшись на более высоком уровне, чем во время строительного бума в 1994 году," - подчеркнул Шейн Гарретт, старший экономист Ассоциации жилищного строительства.

Тем не менее, он отметил, что, несмотря на это достижение, в течение последних шести месяцев на рынке заметны признаки замедления.

Австралийский рынок пока остается одним из самых стабильных и может принести 10-процентную прибыль при продаже жилья.

Эстонские фермеры раздавали в среду бесплатное молоко на площади Свободы в центре Таллина, чтобы напомнить властям о необходимости поддержать их в условиях введенных Россией ограничений на импорт продукции, а также призвать жителей Эстонии потреблять больше молочных продуктов.

Как сообщило Эстонское телевидение, за бесплатным молоком выстроилась очередь в несколько сотен человек. Представители Центрального союза сельхозпроизводителей и Аграрно-торговой палаты Эстонии также привезли по одной бутылке молока для каждого депутата эстонского парламента.

"Российский запрет на ввоз европейских продуктов поставил эстонских производителей в сложное положение. Латвия планирует выплатить своим крестьянам в этом году 6,5 миллиона евро дополнительных дотаций. Подобные меры должно принять и наше правительство", — сказала член парламентской комиссии по вопросам села Сирет Котка.

В августе Россия на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели против нее санкции, — США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, фрукты, овощи, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты.

По оценкам специалистов, ущерб эстонских производителей сельскохозяйственной продукции от российских ограничений на импорт может составить 150 миллионов евро с учетом косвенного влияния этих мер. Годовой экспорт в Россию молочной продукции составлял примерно 50 миллионов евро. Николай Адашкевич.

Небывало высокий урожай и российский запрет на ввоз продуктов из стран ЕС привели к тому, что чешские аграрии вынуждены уничтожать или оставлять в садах и на полях сотни тонн овощей и фруктов, пишет в среду пражская газета Lidove noviny со ссылкой на председателя Союза плодоводов республики Мартина Людвика.

"Урожай овощей и фруктов, особенно яблок, в этом году выдался небывало высоким, — сказал Людвик. — Но аграрии в Чехии, как и в других странах-членах ЕС, вынуждены оставлять значительную часть урожая на полях и в садах, или выбрасывать их гнить на складах. Все европейские страны этими продуктами затоварены, Россия их не принимает, а поиск новых рынков сбыта — процесс долгий".

С разрешения брюссельских чиновников чешские садоводы и овощеводы оставили этой осенью нетронутыми свыше 700 гектаров садов и полей. Причина их вынужденного "безделья" проста: если весь нынешний урожай поставить на прилавки здешних магазинов, цены катастрофически полетят вниз, и тогда не окупится кропотливая работа по сбору фруктов и овощей. "Уже сейчас десятки наших хозяйств оказались на грани выживания, а сбор урожая и низкие цены привели бы их к банкротству", — объяснил Людвик.

По его словам, средства, недавно выделенные Евросоюзом в качестве компенсации производителям некоторых видов плодоовощной продукции, моментально разошлись.

В некоторых европейских странах, пишет газета Lidove noviny, происходят массовые протесты населения в связи с подобной политикой аграриев. В частности, в соседней Австрии, после того, как журналисты сообщили о ликвидации одной из крупных продовольственных компаний огромного урожая капусты, в стране поднялось протестное движение за отказ от потребления продуктов этой фирмы. Люди предпочли бы видеть ликвидированную продукцию на прилавках по сниженным ценам.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Александр Куранов.

Странам Евросоюза в случае снятия российского эмбарго на ввоз продовольствия будет сложно возобновить поставки своей животноводческой продукции в РФ из-за пересмотра процедур, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Россельхознадзора Юлия Трофимова.

"При снятии санкций со стороны РФ странам ЕС не так просто будет возобновить поставки своей животноводческой продукции. Мы пересмотрим все процедуры взаимодействия: в случае отмены эмбарго будем рассматривать гарантии безопасности каждой страны Евросоюза отдельно", — сказала она.

По словам Трофимовой, это связано исключительно с тем, что у Россельхознадзора есть ряд вопросов, "которые ЕС забывает решить".

К ним она отнесла проблему распространения в Европе вируса африканской чумы свиней (на текущий момент вспышки зафиксированы в Прибалтике и Польше), болезни Шмалленберга, несоблюдение ветеринарно-санитарных требований на отдельных предприятиях, отсутствие должных гарантий со стороны ЕС.

"Зачастую они используют непроверенный сырьевой материал, запрещенный к ввозу в РФ", — добавила собеседница агентства.

Россия в начале августа ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

Власти РФ в связи с секторальными санкциями должны сместить приоритеты в направлении развития промышленности, инноваций, АПК, фармацевтики, рыбной отрасли, а также скорректировать концепцию социально-экономического развития до 2020 года, Основные направления деятельности правительства до 2018 года и другие программные документы, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

После присоединения Крыма к России США и Евросоюз ввели целый ряд ограничений в отношении компаний, банков и целых секторов российской экономики, в том числе нефтяной отрасли. Последний пакет санкций был введен 12 сентября. В России вновь заявили, что санкции являются контпродуктивными, и не исключили введения новых ответных мер — на первые санкции Москва ответила ограничением импорта продовольственных товаров из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов.

"К сожалению, стратегические документы, такие как концепция социально-экономического развития до 2020 года, скажем, концепция демографической политики — в них ряд показателей уже устарел, и в связи с новыми экономическими вызовами требует определенной корректировки. То же самое относится и к стратегическому документу правительства "Основные направления деятельности правительства до 2018 года", — сказала Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас нужно сделать основной упор на те приоритеты, которые для нас важны в рамках развития экономической ситуации, и в том числе в рамках секторальных санкций, в которых мы находимся. И такие программы, как развитие сельского хозяйства, развитие промышленности, развитие фармацевтической промышленности, медицинской техники, инновационная экономика, развитие рыбохозяйственного комплекса — вот эти программы должны быть в принципе переструктурированы и перенастроены на ту экономическую ситуацию, на те вызовы, которые сегодня есть", — отметила руководитель главного контрольно-ревизионного ведомства России.

Причем, подчеркнула она, должны быть созданы долгосрочные механизмы и правила игры. "В противном случае, если мы будем принимать это на один год, в рамках одного финансового года, это никакого результата, с точки зрения импортозамещения, для России не даст", — считает Голикова.

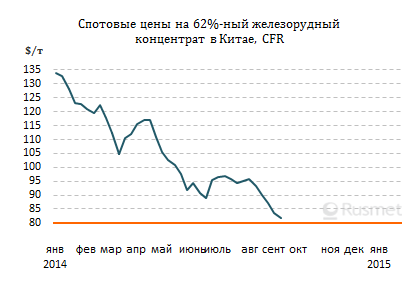

Низко и еще ниже

Спотовые цены на железную руду упали до самого низкого уровня за последние пять лет

С начала августа цены на железную руду на спотовом рынке непрерывно идут вниз. В начале второй декады сентября они опустились ниже отметки $82 за т CFR Китай. В предыдущий раз столько 62%-ная австралийская руда стоила в сентябре 2009 года.

Как считают большинство участников рынка, это еще не крайняя точка спада. По словам китайских трейдеров, рынок охвачен паникой. Многие компании распродают свои запасы сырья в убыток себе, чтобы ограничить потери. Со своей стороны, металлурги, наоборот, не спешат пополнять запасы и стараются приобретать руду небольшими партиями в портах. Поэтому, по данным одних экспертов, рынок достигнет дна и оттолкнется от него при падении котировок до менее $80 за т CFR Китай, другие же считают, что снижение, наконец, сменится ростом лишь вблизи отметки $70 за т.

Впрочем, и те, и другие сходятся в том, что нынешнее падение цен на железную руду – это надолго. Так, в американском инвестиционном банке Goldman Sachs считают, что средняя стоимость австралийского сырья в 2015-2017 годах будет составлять $78-85 за т CFR, а компания Macquarie Research считает, что и в течение следующего десятилетия котировки не будут выходить за пределы интервала $85-95 за т.

При этом, спрос на руду на ключевом для этого материала китайском рынке остается весьма высоким. По данным китайских статистических органов, в августе в страну поступило 74,9 млн. т сырья, а за первые восемь месяцев текущего года объем импорта достиг 614,4 млн. т, что на 16,9% или почти 90 млн. т больше, чем в тот же период годичной давности.

Несмотря на то, что китайская экономика в последнее время снизила темпы роста, а спрос на стальную продукцию в стране стагнирует вследствие кризиса в строительной отрасли, основной причиной падения цен на железную руду является не недостаток спроса, а избыток предложения. Различные специалисты оценивают его размер в текущем году в 60-100 млн. т, причем, на следующий год он только возрастет.

Бразильская корпорация Vale, крупнейший в мире производитель ЖРС, намерена в 2015 году увеличить выпуск на 8,4% по сравнению с текущим годом, до 348 млн. т. Австралийская Rio Tinto, занимающая второе место в глобальном рейтинге, запланировала на 2014 год рост на 11% до 295 млн. т, а в 2015 году нарастит этот показатель до 330 млн. т. BHP Billiton в 2014/2015 финансовом году (июль/июнь) собирается расширить производство на 8,9% по сравнению с предыдущим периодом, а Fortescue Metals Group – на 25%.

Из-за этого, по оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, в 2015 году избыток предложения руды на мировом рынке возрастет до 158 млн. т, а по прогнозу бывшего топ-менеджера BHP Billiton Альберта Кальдерона – до 250 млн. т. Так что, не удивительно, если в будущем году руда будет периодически падать до $70 за т CFR, а то и ниже.

Впрочем, ведущие экспортеры ЖРС проводят политику перенасыщения рынка вполне сознательно, рассчитывая на то, что долгосрочная тенденция низких цен на руду приведет к уходу с рынка небольших производителей с относительно высокой себестоимостью. В результате «большая четверка», на долю которой и сейчас приходится более 70% глобальных поставок, окончательно подомнет рынок под себя и сможет диктовать свои условия покупателям.

По прогнозу Rio Tinto, до конца текущего года в мире будут выведены из строя мощности по добыче около 125 млн. т руды – прежде всего, в Китае, где, по данным компании Mysteel, порядка 80% железорудных предприятий имеют себестоимость на уровне $80-90 за т при перерасчете в 62%-ный концентрат. Однако китайцы пока демонстрируют большую устойчивость, чем от них ждали. Некоторые железорудные компании получают поддержку от местных властей, старающихся не допустить закрытия ГОКов и потери рабочих мест. Другие остаются конкурентоспособными, так как снабжают сырьем меткомбинаты, расположенные в глубине страны. Стоимость доставки руды из портов на заводы может достигать $20 за т, так что местные поставщики имеют здесь преимущество.

Поэтому первыми из игры могут выйти не китайцы, а сравнительно небольшие австралийские компании. В начале сентября о банкротстве заявила первая из них – Western Desert Resources. Судя по всему, еще до конца текущего года за ней могут последовать и другие.

Бесспорно, закрытие предприятий немного поддержит рынок, но подъема на нем не вызовет. В обозримом будущем железная руда останется дешевой – по крайней мере, возвращение на уровень $100 за т CFR Китай не ожидается ни при каких обстоятельствах.

В центре внимания иностранных медиа: самые безопасные банки, китайский теневой дефолт, Moody’s понизило прогноз для бразильских банков, банки желают работать с ApplePay

Самые безопасные банки находятся в Северной и Центральной Европе. И в этом нет ничего удивительного: по сравнению с финансовыми учреждениями других развитых стран, немецкие и швейцарские банки, а также банки некоторых других европейских стран, за исключением стран южного региона, пережили кризис достаточно хорошо. Достаточно хорошо для того, чтобы вкладчики могли держать в них свои деньги без особенных опасений за их сохранность.

Самые безопасные банки

Согласно Forbes, изучив рейтинг 50 самых надежных банков Global Finance, можно получить ответ на вопрос о том, где находятся самые безопасные банки мира. Примечательно, что десятка лидеров полностью состоит из европейских финансовых организаций. Первое место списка занял немецкий KfW; на второй позиции оказался голландский Bank Nederlandse Gemeenten.

В рейтинг попали лишь пять американских банков – те же самые, что и в прошлом году: CoBank ACB, BNY Mellon, US Bancorp, Northern Trust и Wells Fargo. Важно отметить, что Wells Fargo, US Bancorp, Northern Trust и BNY Mellon достаточно хорошо пережили глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов и продолжают показывать хорошие результаты до сих пор. Остальные места в списке заняли кредитные организации из самых разных стран – из Канады, Австралии, Сингапура, стран Ближнего Востока, Южной Кореи и Китая.

Длительное время банки являлись надежным местом для хранения денег, поскольку государства гарантировали возврат депозитов. Однако ситуация изменилась после «спасения» кипрских банков, в ходе которого держателям депозитов пришлось взять на себя значительную часть бремени по «спасению». По этой причине вкладчики в настоящее время находятся в поиске надежных банков с низкими партнерскими рисками.

Согласно статье, многих может удивить то, что рейтинг преимущественно состоит из европейских организаций. Разве Европа совсем недавно не пережила долговой кризис, который негативно сказался на многих ее банках? Да, но все это касалось в основном Южной Европы. Северная и Центральная Европа практически миновала кризис, в особенности Германия, Нидерланды и Швейцария. Именно там и сосредоточены наиболее надежные банки.

Также вкладчикам следует понимать, что большинство европейских банков представляют собой полугосударственные структуры. По этой причине они могут пользоваться поддержкой национальных правительств – при условии, что эти правительства будут сохранять свою платежеспособность, а объемы депозитов не будут превышать официальный лимит гарантий.

Китайский теневой дефолт

На минувшей неделе был объявлен дефолт по забалансовому кредитному продукту небольшого китайского банка, который не смог выплатить 4 млрд. юаней ($652,3 млн.). Данное событие случилось как раз в тот период, когда многие китайские СМИ сообщают о проблемах китайских банков и брокеров с выплатами по теневым банковским продуктам, согласно Reuters.

Популярность забалансовых кредитных продуктов в Китае в последние годы росла как на дрожжах. Банки и трастовые компании продавали их в качестве высокодоходной альтернативы банковским депозитам. Однако недавно аналитики стали бить тревогу, сообщая, что риски дефолтов растут по мере замедления роста второй крупнейшей в мире экономики.

Evergrowing Bank гарантировал выплату 3,7 млрд. юаней принципала и 300 млн. юаней процентов по забалансовым продуктам, выпущенным одним из его акционеров и аффилированной компанией. Эти суммы составляли 57,8% чистой прибыли кредитора за 2013 год. Основными покупателями забалансовых продуктов являлись Bank of Tianjin (приобрел продукт на сумму 1 млрд. юаней) и Tianjin Binhai Rural Commercial Bank (приобрел продукт на сумму 2,7 млрд. юаней за два транша).

Схема управления активами была создана в августе 2013 года. В августе 2014 года должны были пройти выплаты. Однако из-за проблем с ликвидностью банк не смог выплатить долг. В настоящее время неизвестно, как были использованы 3,7 млрд. юаней.

ANZ Research оценивает размер китайского теневого банковского сектора в 33 трлн. юаней по состоянию на середину 2014 года, что эквивалентно 58% ВВП Китая за 2013 год или 20% всех банковских активов страны. Китайские трастовые компании все чаще предупреждают о возможных дефолтах по продуктам, связанным с управлением средствами.

Напомним, что теневых банков в Китае практически не было до кредитного бума, начавшегося в 2009 году. Крупнейшим источником инвестиций в теневые банки являются обычные кредитные учреждения. Государство принимало многочисленные меры, направленные на борьбу с развитием теневой банковской системы в Китае, однако до сих пор финансисты без особенного труда обходили создаваемые барьеры.

Кредитование в Китае немного ожило в августе, после настораживающего июльского падения, передает Reuters. Тем не менее политики продолжают испытывать на себе давление, цель которого – запуск мер по стимулированию экономики. Однако, по словам премьер-министра Китая Ли Кекянга, страна не может полагаться на слабую кредитную политику в целях увеличения темпов роста.

По мнению Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics в Сингапуре, замедление роста кредитования следует приветствовать, поскольку экономический рост Китая должен стать более устойчивым и долгосрочным. Накачивание финансовой системы деньгами может спровоцировать спекуляцию, а не реальную экономическую активность.

В августе 2014 года китайские банки выдали кредиты на сумму 702,5 млрд. юаней ($114,6 млрд.), что больше по сравнению с июлем, но в пределах ожиданий. Непогашенные кредиты в юанях выросли на 13,3% по сравнению с предыдущим годом, что незначительно выше ожиданий (13,2%). Ранее, в июле 2014 года, объемы финансирования и кредитования в Китае неожиданно снизились, и это породило опасения, что банки сворачивают кредитование в ответ на увеличившиеся объемы «плохих» долгов и растущие риски охлаждения рынка недвижимости.

Moody’s понизило прогноз для бразильских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по рейтингу крупнейших бразильских банков со «стабильного» до «негативного» уровня в среду, 10 сентября 2014 года, передает Wall Street Journal. Это произошло после снижения прогноза по суверенному рейтингу Бразилии, которое, в свою очередь, помимо прочих факторов было обусловлено вялой экономической активностью.

По информации Moody’s, прогноз по рейтингу был снижен для государственных банков Banco do Brasil и Caixa Economica Federal, а также для крупных частных банков Itau Unibanco, BancoBradesco и Banco Santander Brasil.

Прогноз по суверенному рейтингу Бразилии был понижен во вторник, 9 сентября 2014 года. На это решение повлияло сокращение государственных доходов и снижение уверенности инвесторов. Сейчас суверенный рейтинг Бразилии остается на инвестиционном уровне, на две ступени выше мусорного уровня.

Во втором квартале 2014 года объем бразильского валового внутреннего продукта (ВВП) снизился на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а пересмотренные результаты за первый квартал показали снижение ВВП на 0,2%. В настоящее время под рецессией принято понимать снижение ВВП в течение двух и более кварталов подряд. Согласно ожиданиям экономистов, в 2014 году ВВП Бразилии увеличится всего на 0,5% – по сравнению с 2,5% в 2013 году.

До сих пор Moody’s было настроено в отношении Бразилии более оптимистично, чем другое международное рейтинговое агентство – Standard&Poor’s, которое присвоило мусорный статус долгосрочным бразильским облигациям еще в марте 2014 года, сославшись на те же проблемы, что и Moody’s.

Ранее, в августе 2014 года, Центральный банк Бразилии предпринял два действия, направленные на оживление экономики, согласно Reuters. Во-первых, был снижен объем капитала, который коммерческие банки должны держать на депозитах в центральном банке – на 10 млрд. реалов. Ранее, в июле 2014 года, аналогичным образом были высвобождены 30 млрд. реалов. Во-вторых, был сокращен объем капитала, который банки должны иметь для обеспечения коммерческих кредитов. Это действие освободило еще около 15 млрд. реалов. Таким образом, всего в августе 2014 года объем капитала, доступный для коммерческого кредитования, возрос приблизительно на 25 млрд. реалов ($11,1 млрд.).

Банки желают работать с ApplePay

Компания Apple намерена занять более важное место в финансовом мире. На минувшей неделе она представила свою новую платежную систему ApplePay. Банки и крупные платежные системы (Visa, Mastercard, American Express) с большим рвением готовы сотрудничать с Apple, что говорит как о влиянии данной корпорации, так и о том, что в настоящее время финансовые организации сталкиваются с серьезными вызовами со стороны высокотехнологичных компаний, сообщает New York Times.

ApplePay может поставить под угрозу некоторые потоки банковской выручки. Тем не менее кредитные организации готовы предложить компании более низкие ставки, чем они обычно взимают за транзакции с кредитными картами. Они надеются, что им удастся компенсировать свои скидки за счет проведения операций нового типа, которые в настоящее время оплачиваются с помощью наличных денег или иными способами.

Крупным платежным системам не придется платить за работу с Apple, однако, по мнению некоторых аналитиков, ApplePay способна в конечном итоге снизить проценты, которые и банки, и платежные системы могут взимать с магазинов и различных заведений. Комиссии по кредитным картам в значительной степени используются для покрытия издержек кибермошенничества. Ожидается, что число случаев карточного мошенничества значительно снизится с появлением ApplePay, в котором платеж будет подтверждаться отпечатком пальца.

Платежные системы и банки давно работали над созданием системы, которая позволит клиентам совершать платежи без передачи персональных данных, с помощью цифрового токена, который может быть использован лишь один раз. Ожидается, что запуск ApplePay укажет путь развития платежных систем, где финансовые компании все еще останутся центральными игроками.

ApplePay будет запущен в октябре 2014 года в США. Поддерживаться будут только iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Компании также усиленно работают над тем, чтобы запустить новую платежную систему в других странах. ApplePay будет работать с тремя крупными платежными системами – Visa, Mastercard, American Express – и такими крупными банками, как Citigroup, Bank of America, Wells Fargo и др.

Кира Аккерман

Интервью с Хачиком Тололяном

(пер. с англ. А. Зубова и А. Логутова)

«НЛО»: Как бы вы могли вкратце обрисовать современное состояние диаспоральных исследований?

ХАЧИК ТОЛОЛЯН: Это поле исследований представляется достаточно интересным и активным, но в то же время неоднородным. Во-первых, эта категория сама по себе весьма инклюзивна и сейчас включает в себя ряд конфликтующих рабочих определений, что отличает современную ситуацию от ситуации, скажем, 1990 года, когда только лишь еврейские, армянские и греческие диаспоры опознавались как таковые. Во-вторых, в diaspora studies оказываются вовлеченными многие другие научные дисциплины: от антропологии, социологии и политологии до исследований в области постколониальной литературы, религиоведения, социально-экономической географии и т.д. В-третьих, это поле поистине интернационально. Журнал «Diaspora: A Journal of Transnational Studies», который я издаю, является типичным в этом отношении, так как в нем печатаются статьи авторов из Англии и США, Малайзии и Южной Африки, Индии и Франции и т.д. Каждый из авторов по-своему использует те же понятийные категории и привносит что- то новое в методологию.

«НЛО»: У стороннего наблюдателя, оценивающего ситуацию из российского контекста, складывается впечатление, будто концептуальное поле diaspora studies как таковое уже сложилось, но понятийный аппарат для его осмысления еще находится на стадии становления, внутренние границы между различными аспектами изучения диаспор до сих пор не определены. Насколько верно такое впечатление или, наоборот, оно не соответствует истине?

Х.Т.: И да, и нет. Да — в том смысле, что в diaspora studies нет одного авторитетного лица, которое диктовало бы, что такое diaspora studies, как следует определять эту дисциплину и как ее изучать. Ученые постигают традиции своей дисциплины в своей стране, они изучают подходы, появляющиеся в других странах и других дисциплинах, затем пишут сами и учат других. Если их работа принимается, то сперва она расширяет все поле исследований, а затем с течением времени те или иные подходы принимаются другими последователями дисциплины и становятся доминирующими. Но здесь нет полного согласия, и ни у кого нет достаточного авторитета, чтобы насильно утвердить его. В каком-то смысле взгляды, убеждающие большее количество ученых, побеждают.

К примеру, многие влиятельные ученые верят, что для диаспоры необходимо сохранять ориентацию на покинутую в свое время родину. Этого мнения придерживаются многие диаспоральные группы. Сионисты, например, подтверждают, что стремятся к тому, чтобы как можно большее число евреев вернулось в Израиль, но ведь к тому же стремятся и Государственный департамент США, и представители Всемирного банка, поскольку они бы хотели, чтобы диаспоры, появившиеся на Западе и ведущие происхождение из экономически малоразвитых стран, инвестировали в свои родные страны и способствовали их развитию. Эти представления обладают как концептуальными, так и политическими компонентами. Напротив, ряд других ученых полагает, что диаспоры должны обладать только двумя качествами: дисперсией и стремлением поддержать единую идентичность, т.е. сопротивление ассимиляции. В таком случае романи, или цыгане, которые не помнят родину и не заинтересованы в возвращении в родную северо-западную Индию, которую они оставили около 800 года н.э., составляют диаспору во втором смысле, а согласно первому определению — нет.

Более того, существуют категории, которые ученые принимают в теории, но на которых никто не фокусируется на практике. Диаспора, изучаемая с точки зрения количества денег, которые транснациональные эмигранты посылают домой («римесса»), и та же диаспора, рассмотренная с позиции обмена культурной продукцией, к примеру музыкой, циркулирующей между метрополией и различными диаспоральными сообществами, в результате может показаться двумя разными диаспорами. В том случае, если ученый не концентрируется на транснациональном, кросскультурном обмене, но, напротив, изучает функционирование институций диаспоры, таких как школы, места религиозного почитания и политические органы, то та же диаспора вновь будет выглядеть иначе. В теории, эти и другие подходы должны быть синтезированы, что в итоге позволило бы увидеть полную картину той или иной диаспоры, но на практике это малодостижимо.

«НЛО»: Насколько сильно — или, наоборот, слабо — понимание диаспоры в современных теориях отличается от традиционного представления? Я имею в виду такие определения, как предложенное в английском разделе «Вики- педии»: «Диаспора — это рассеянное население с общим происхождением на небольшой географической территории. Диаспора также может означать миграцию населения с исторической родины».

Х.Т.: Трудно сказать, поскольку даже традиционные определения могут отличаться друг от друга. Рассмотрим несколько наиболее существенных пунктов, ставших объектами споров в ранних определениях понятия. Во-первых, это причины миграции с родины: еврейские и американские мыслители делают акцент на насильственной высылке как причине возникновения диаспоры. Но это далеко не единственная причина. Первая волна евреев, несомненно, была сослана в Вавилонское изгнание силой, но в Египте к тому моменту уже существовали еврейские общины, и уже после окончания Вавилонского изгнания многие евреи «добровольно» продолжали эмигрировать по экономическим причинам. Первая волна дисперсии армян была спровоцирована жестокой политикой тюркских правителей Сельджукидов, однако причинами последующих волн эмиграции были уже экономическая бедность и поиск более благоприятных возможностей в жизни. Рассмотрим и другой пункт, особенно ценный для ряда еврейских ученых: цель любой диаспоры — возвращение в метрополию. В то же время большинство людей — представителей одной диаспоры, раз обосновавшись в новой стране, предпочитают там и остаться. Так, в настоящее время многие евреи возвращаются в Израиль, многие, наоборот, уезжают, но многие же продолжают оставаться на своих местах, в Англии или Бразилии. Такие разные типы поведения характеризуют большие, наиболее развитые диаспоры.

Мне кажется, такое усложнение частично связано с тем, как по-разному можно понимать «принудительную высылку». Миграция киргизских и армянских рабочих в Россию с 1991 года связана не с тем, что они подвергались преследованию на родине, а, в первую очередь, с отсутствием там рабочих мест или с заработной платой ниже прожиточного минимума. Можно ли описать эту ситуацию как экономическое насилие? Является ли диаспора, возникшая в результате экономической нищеты, в той же степени диаспорой, как и та, которую составляют пережившие резню или геноцид? Очевидно, эти две диаспоры во многом отличаются: к примеру, механизмы коллективной памяти диаспоры, скрепляющей ее в единое сообщество, в обоих случаях функционируют по-разному. В то же время обе они представляют собой сообщества рассеянных по миру людей, сохраняющих транснациональные связи и общее желание сопротивляться ассимиляции и сохранять собственную идентичность. Моя позиция и позиция многих моих коллег состоит в том, что все это примеры диаспор, однако они не поддаются единой концептуализации.

«НЛО»: Обычно считается, что диаспоральное сообщество — это сообщество с твердой и последовательной установкой на закрытость, но насколько закрытыми можно считать реальные диаспоры? Можно ли приблизительно выстроить какую-либо «градацию» этой закрытости? Насколько вообще диа- споральное сообщество закрыто или открыто для соседних культур и этносов?

Х.Т.: Опять же, ответ зависит от места и времени. Раньше было проще сохранять закрытость диаспоральных сообществ, когда доминировали такие факторы, как религиозная самоидентификация, этнические и расовые предрассудки, затрудненная и ограниченная мобильность, сокращенный уровень коммуникации, закрытое хозяйствование с определенными экономическими нишами только для представителей диаспор, недоступность высшего образования, необязательность несения военной службы для всех. При таких условиях, которые до недавнего времени были превалирующими для всего мира, лидерам диаспоральных сообществ было проще разрабатывать стратегии убеждения своих членов в необходимости сохранения и поддержания границ сообщества закрытыми, а также успешно добиваться определенной модели поведения — запрета на междиаспоральные браки, ограниченных и формализованных контактов между членами диаспоры и представителями сообщества принимающей страны и полного отсутствия ассимиляции. Однако и в этой ситуации многое зависело от поведения именно принимающей стороны: если общество оказывается нетерпимым, то оно не позволяет интеграцию меньшинств, включающих и диаспоральные меньшинства, она для него оказывается нежелательной. Ни одно общество Европы, кажется, не пожелало интегрировать цыган; американское общество было более открыто интеграции поляков и евреев, чем афроамериканцев. Некоторые общества и страны практиковали религиозные преследования и попытки обращения в определенную веру — к примеру, в Византии армяне массово принимали православие, с одной стороны, из-за давления правительства, с другой — стремясь использовать карьерные возможности, открытые для обращенных в православие.

Сегодня правительства многих стран меньше демонстрируют националистическое и пуританское отношение к сообществам и, наоборот, более открыты для культурной гибридизации, не практикуют жесткого и принудительного приобщения к социальным, культурным и экономическим нормам. Они все чаще позволяют социальное, культурное и экономическое самоопределение, возможности и способы интеграции в сообщество принимающей страны и получения гражданства. (Я знаю, что до сих пор существует ряд государств, где подобное отношение не в ходу, однако в глобализированных странах это доминирующая линия поведения.) Мы наблюдали примеры такого прогрессивного движения в сообществах, ориентированных на открытость и инклюзивность, что ведет к облегченному контакту с обычаями другой культуры, как это происходит сейчас в Америке. На настоящий момент подавляющее большинство японо-американских браков совершаются за пределами одной группы. Это заметное изменение по сравнению с ситуацией 1970-х годов. Значительный процент браков евреев и армян в Америке заключается не с членами их диаспоральных групп. Снижение роли религии, распространение университетского образования, телевидение, музыка и Интернет — все это способствует становлению единой глобальной молодежной культуры, более сильной, чем культура диаспоры. Однако это движение может быть замедлено или даже обращено вспять при изменении поведения принимающей стороны. Может казаться, что история неумолимо движется в одном направлении, но затем она внезапно меняет курс.

«НЛО»: Какова реальная или воображаемая связь диаспоры с метрополией? Каково взаимоотношение культур диаспоры и метрополии? Х.Т.: На этот вопрос не может быть единого ответа ни с точки зрения исторической перспективы, ни в настоящем. Древнейшая и в каком-то смысле показательная диаспора — еврейская — не могла иметь контактов с метрополией, поскольку в 66—134 годах н.э. войны с Римской империей привели не только к разрушению священного города Иерусалима, но и буквально к разорению всей страны. В течение нескольких веков продолжали существовать маленькие религиозные сообщества, и они же создали первый Иерусалимский Талмуд. Однако уже к 500 году н.э. первенство получили вавилонские евреи и их Талмуд. С трудом верится, что между 500 и 1880 годами н.э. в Палестине / Израиле могло быть больше 3—4 тысяч евреев одновременно. Схожим образом, африканские рабы в США не имели возможности устанавливать контакты с родиной, однако диаспора имела четкие границы, так как американское правительство препятствовало ассимиляции, а такие факторы, как жестокость извне и создание внутри сообщества сильной религиозной, устной и музыкальной культуры, унаследованной потомками рабов, помогли становлению особой идентичности. Другие диаспоры, к примеру армяне, никогда не теряли контакта с метрополией, однако количество и качество контактов могли сильно различаться.

Отчасти отличительной чертой диаспор в ситуации после 1960-х годов является легкость, с которой можно путешествовать на родину, и постоянная циркуляция видео-, телефонных и электронных сообщений между странами. Даже в тех случаях, когда метрополия располагается далеко, как, к примеру, Индия от Америки, большое количество состоятельных индусов ежегодно посещают родину. Для сравнения вспомним, что в 1910 году письмо из Чикаго в Одессу могло идти около трех недель, и столько же обратно. В год таких контактов могло совершаться не более семи-восьми. Сейчас я знаю мигрантов, которые ежедневно общаются со своими семьями, живущими на расстоянии семи тысяч километров. Они могут пересылать деньги, подарки, видео и «селфи». Сейчас упрощение контактов с родиной продолжает усиливаться.

Разумеется, формы культурных и других видов взаимодействий имеют куда более комплексный характер. Связи с литературной традицией метрополии исчезают быстро, поскольку многие мигранты либо малообразованны, либо слишком заняты зарабатыванием денег, либо утрачивают язык метрополии за одно поколение. Если правительство принимающей страны практикует политику подавления, то возможности контакта еще более усложняются. При экономическом подавлении контакты полностью прекращаются. Между 1979 и 1989 годами, после того как Дэн Сяопин открыл экономику Китая, 85% всех иностранных инвестиций в Китай поступило от китайцев из Южной Азии. Последние повели себя стремительно и эффективно, как только для них стало очевидно, что они могут свободно инвестировать средства в свою страну и получать от этого выгоду.

«НЛО»: С позиции живущих в диаспоре людей, она выступает как депозитарий культурных кодов, идеологем и ценностей, которые были присущи метрополии и теперь должны быть сохранены. Насколько это правдиво с точки зрения внешнего наблюдателя-антрополога?

Х.Т.: И да, и нет. Распространенная проблема состоит в том, что открытые диаспоры, т.е. те, которые не загоняются в гетто, стремительно теряют многие из этих кодов и ценностей. В то же время многие меньшие фракции, наоборот, придерживаются их. О диаспоральных социальных формациях (таких, как в национальных сообществах) лучше думать как о массе населения, занятой работой или отдыхом и вовлеченной в прочие рутинные практики, маркирующие ее идентичность. Однако всегда существует маленькая группа людей, более преданных и активных, посвятивших себя общей идее. Они и составляют ядро сообщества, работающее на сохранение угасающих традиций, некоторые из которых время от времени могут возрождаться.

В качестве иллюстрации приведу пример. Некоторое время назад израильское правительство решило документировать все еврейские танцы в каждой диаспоре, начиная с исполняемых в Йемене и Марокко и заканчивая теми, что существовали в Восточной Европе до становления Израиля. Обнаружилось, что никто в Израиле не имел ни малейшего представления, как исполнять определенные танцы, скажем, из Восточной Польши, хотя название танца в памяти диаспоры продолжало жить. В то же время проживающие в Бруклине хасиды до сих пор сохраняют традицию исполнения этого танца. Этот пример показывает возможность сохранения старых традиций в диаспоре и говорит о важности того факта, что сообщества метрополий могут меняться очень быстро. И в процессе изменений эти сообщества, будучи уверенными в своей идентичности, уходящей корнями в их родину, отбрасывают старые традиции с большей легкостью, нежели более мелкие диаспоральные группы. Но в целом следует сказать, что в диаспорах традиции исчезают стремительно.

Важно отметить, что это не всегда является следствием ассимиляции. Те диаспоры, которые придерживаются старых культурных практик, определяющих их идентичность, продолжают существовать. Однако когда эти практики исчезают, сообщество просто-напросто изобретает новые с целью поддержания определения себя как особой диаспоральной группы, отличной от окружающего общества принимающей страны. Механизм выживания диаспоры — непрерывное производство маркеров различия. В конце концов они оказываются отличающимися не только от принимающей страны, но и от культуры предков их родной метрополии. Такая двунаправленная дифференциация является основной особенностью диаспор. Конечно, связь с утраченными традициями может быть более или менее выраженной. Так, в 1970-е годы в молодежных клубах Лондона группа молодых пенджабцев, иммигрантов из Индии, вдохновившись древним земледельческим танцем из их родного региона и усовершенствовав его танцевальными стилями черных иммигрантов с Карибских островов, изобрели танец «бхангра». Этот танец, будучи продуктом этой диаспоры, также получил широкое распространение и популярность в среде молодежи в Индии. В настоящее время дифференциация нередко становится следствием транснациональной циркуляции практик и смыслов.

«НЛО»: Каким образом сообщество, в основе которого уже не лежат привычные категории территории / гражданства / национальной идентичности, выстраивает свою культурную идентичность и какие компенсаторные механизмы оказываются вовлечены в это производство идентичности?

Х.Т.: Для начала к этим трем категориям я бы хотел добавить еще две: экономическую и религиозную идентичность. Не думаю, что здесь стоит распространяться о религиозной идентичности. Эта категория говорит сама за себя. Но позвольте мне подробнее остановиться на экономической идентичности. Единственное, в чем полностью соглашаются и убежденные марксисты, и «махровые» капиталисты, — это то, что экономика является базовой категорией человеческой жизни. Сегодня под воздействием глобализации народы, живущие на своей территории как граждане своего национального, независимого государства, говорящие на родном языке, обнаруживают, что условия их жизни изменились кардинально из-за того, что экономика больше не является национальной. По определению, это всегда было верно для диаспор — они всегда живут в «чьей-то еще» (народной или государственной) экономической среде. Диаспоры изначально занимают определенную экономическую нишу. Существует старый термин — «меньшинство комиссионеров», описывающий преимущественно евреев, армян, китайцев и диаспоры индийцев в Британской Восточной Африке. Эти диаспоральные меньшинства выработали не только свои собственные коммерческие практики, но и коллективную идентичность в экономической нише в качестве посредников между превалирующим земледельческим населением и полуфеодальной аристократией. Евреи и армяне в Польше между 1340 и 1650 годами были ювелирами, ростовщиками, искусными ремесленниками, но не крестьянами. Китайцы играли схожую роль в Индонезии и Таиланде, однако этот пример немного сложнее, так как в некоторых случаях они также выступали и в роли «рабочих-кули» (наемных землепашцев). Путешествуя по Европе и Северной Америке, нельзя не заметить, что менялы, владельцы газетных киосков, заправочных станций и мотелей и мелкие лавочники в большинстве случаев — индийцы. Все эти нишевые экономики позволяют определить культурную ориентацию и идентичность диаспоральной мелкой буржуазии, тем не менее обладающей сильными транснациональными связями.

Уместным будет добавить, что вопрос об «идентичности» сам по себе крайне сложный и практически нерешаемый. Два уважаемых американских исследователя, Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер, в длинной статье «За гранью идентичности» пишут, что хотя мы и используем термин «идентичность», но по-настоящему в нем не нуждаемся, а его использование часто приводит к путанице. В рамках академического дискурса, утверждают авторы, исследование, проводимое через призму понятия «идентичность», может стать более продуктивным, если использовать комбинацию других, менее абстрактных терминов. Насколько я могу судить, хотя и не существует общепринятой и наглядной теории идентичности, многие из нас тем не менее продолжают до сих пор использовать термины «идентичность» и «культурная идентичность» в повседневном общении, в академических дебатах и научных исследованиях. Очевидно, если и существуют русская или американская коллективные идентичности, которые продолжали бы работать на протяжении длительного времени, то в таком случае нам необходим анализ того, как общество и культура, работающие через семью и институциональные структуры, воспроизводят эту идентичность внутри индивидуумов, обеспечивая ею каждого новорожденного внутри сообщества. Сейчас у нас накопилось много наблюдений и идей, но никакой адекватной общей теории. Конечно, мы знаем, что родительские институциональные практики имеют значение. Но в то же время мы не можем объяснить, почему, когда в диаспоре в одной семье рождаются два сына, скажем, с разницей в два года, один из них наследует диаспоральную идентичность, а второй — наоборот, максимально отдаляется от «породившего» его сообщества. И в этом нет ничего удивительного, ведь точно так же мы не можем ответить на вопрос, почему, в то время как один из двух братьев, выросших в одной семье, становится трудолюбивым и порядочным человеком, другой превращается в грабителя-наркомана. Вопрос, что является решающим фактором в становлении человеческой личности — биология, семья, более крупная родовая группа или сообщество, — большая загадка для ученых, чем они готовы признать. И эта загадка тесно связана с вопросом о диаспоральной идентичности.

«НЛО»: Существует конструктивистское представление, что диаспора, как инация, — это конструкт, «воображаемое сообщество». Насколько это представление можно считать работающим? Является ли диаспора сообществом, сконструированным только изнутри, или окружающий контекст тоже ее конструирует? И если да, то как?

Х.Т.: Когда Бенедикт Андерсон ввел представление о том, что нации — это непременно воображаемые сообщества, он имел в виду то, что — в отличие, например, от жителей деревни — члены нации не вовлечены в повседневное личное взаимодействие друг с другом и не связаны интересами и целями, возникающими в подобном взаимодействии. Будучи специалистом по Индонезии, Андерсон хотел обратить внимание читателя на то, что, к примеру, жители северо-западной Суматры, отделенные, скажем, от острова Малуку тремя тысячами километров океана, восприняли новую общую индонезийскую идентичность, научившись воображать себя частью обширного, но закрытого сообщества. Им это удалось во многом благодаря технологическим инновациям XIX века, и в особенности — развитию печати.

В андерсоновском смысле диаспоры всегда и неизбежно «воображаемы». Чтобы дать им адекватное описание, нужно отметить существование локальныхдиаспоральных сообществ, связанных друг с другом различными способами. Во-первых, это интранациональные связи, существующие, к примеру, между армянскими общинами Парижа, Марселя и Лиона или — насколько я могу предполагать — Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара. Во-вторых, они вступают в транснациональные, преодолевающие государственные границы, связи с другими локальными сообществами. Например, армяне Москвы могут поддерживать контакты с армянами Лос-Анджелеса, Парижа или Нью-Йорка. Разумеется, все эти сообщества не теряют связи с Арменией. Подобное сочетание локальных и транснациональных связей и обеспечивает существование абстракции, известной как глобальная армянская диаспора.

Диаспора представляет себя не в абстрактных терминах, а посредством различных форм интенсивного коммуникационного обмена, превышающего по силе любые формы печатной коммуникации, доступные в XIX столетии. Сегодня турки в Берлине, ереванские армяне в Лос-Анджелесе и ливанцы в Нью-Йорке могут благодаря спутниковому телевидению круглосуточно следить за новостями из метрополии; многие из них также пользуются компьютерами и мобильными телефонами для оперативного общения со своей родней. Кроме того, существуют институционализированные формы контактов, обеспечиваемые низкой стоимостью путешествий: священники, филантропы, политические активисты, ученые, интеллектуалы и люди творческих профессий постоянно перемещаются с места на место. В обмен вовлечены и идеи, и деньги. Значительная часть онлайн-общения происходит на английском или французском языке, так как китайцам в Сингапуре, Гавайях или Лондоне (так же как индийцам из Калькутты, Йоханнесбурга или Сан-Франциско, гаитянам из Майами, Монреаля или Парижа) легче удается спорить или соглашаться со своими онлайн-респондентами на этих языках. Исследователи диаспор нередко читают эту переписку и наблюдают новые интересные способы конструирования диаспоральной идентичности: в онлайн-общении черты местных диаспоральных сообществ играют меньшую роль, чем дискурс воображаемой глобальной диаспоры. Иногда это может привести к опасным последствиям: появлению глобальных форм национализма, не привязанного к национальному государству.

«НЛО»: Какую роль в жизни диаспор играют практики памяти? Каким образом передается эта память?