Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

40% камер видеонаблюдения в Австралии не работают подобающим образом — таковы данные, озвученные интегратором ABT Security Systems в недавнем пресс-релизе. И на фоне постоянных сообщений о случаях, когда система видеонаблюдения подводила своего собственника, они даже не шокируют.

Вообще говоря, в опубликованной цифре может отражаться некоторая драматизация. В эту долю были отнесены как вообще неработающие камеры, неадекватно расположенные устройства или системы со сбитой синхронизацией видео и времени, так и решения "с недостаточкой емкостью архива". Согласитесь, это довольно пространное определение — притом, что строгие критерии исследования нигде не приведены. Однако, в сноске подчеркивается, что в приведенный объем не включены домашние IP-камеры TRENDNet, массово обладающие уязвимостью.

Это проблема не только малого бизнеса. Множество неисправных камер находились на крупных корпоративных, торговых и складских объектах и принадлежали компаниям, от которых можно было ожидать более внимательного отношения к безопасности.

При этом большинство проблем не были вызваны прямыми неисправностями оборудования или его несовершенством. Чаще всего они становились следствием халатного отношения, системной проблемы недостаточного внимания бизнеса к безопасности. Попросту говоря, большинство людей и организаций, установив охранную систему, исключают проблему из поля своего внимания. До тех пор, пока инцидент не вскроет несостоятельность установленного решения.

Австралия испытывает катастрофические снижение числа "свободных" мужчин.Католическая церковь советует потенциальным невестам избегать периода совместного проживания без заключения брака.Лучший способ не остаться без мужа - зарегистрировать отношения, как только таковые появились.

По статистике, в возрастной группе населения от 24 до 35 лет, только 86000 годящихся для создания семьи мужчин на 1,3 миллиона незамужних женщин.Демограф Бернард Солт пояснил , что происходит с австралийскими мужчинами "самого брачного" возраста: из общего их числа (1,343 миллиона человека) , 450000 уже женаты, 185000 - в отношениях де-факто, 7000 считают себя гомосексуалистами , а 12000 зарабатывают менее 60000 долларов в год или относятся к категории "одинокий родитель".

Католический епископ попросил австралийских женщин не откладывать свадьбу "в долгий ящик" и не быть очень уж привередливыми в выборе мужа.

Согласно прогнозу Центрального банка Ирана (CBI), расходы иранцев на продукты питания увеличатся с 50 до 165 процентов в год. Цены на продукты питания уже выросли на целых 50 процентов, что говорит о галопирующей инфляции в стране. Цены повысились почти на все продукты - молоко, баранину, говядину, бобовые, овощи и фрукты. Цены на мясо выросли на 45 процентов, свежие овощи - на 156 процентов, чай - 33 процентов, растительное масло, сахар и сахарный песок - на 42 процентов, бобовые - на 50 процентов и молочные продукты - на 51 процент.

Иран уже взял под контроль запасы сельхозпродуктов. Так, первого мая правительство Ирана выделило 2 миллиарда долларов для обеспечения страны жизненно необходимыми сельхозпродуктами, которые практически не производятся на территории страны Персидского залива, пишет в своей статье эксперт аналитического центра АМИ Trend Лейла Абдуллаева.

В список жизненно важных продуктов питания Ирана в основном входят такие сельхозпродукты как рис, растительное масло, сахар, красное мясо, куриное мясо и кукуруза. Всего иранское правительство на импорт и хранение 20 видов основных продовольственных товаров выделило от 22 до 24 миллиардов долларов.

Продовольственная безопасность каждой страны зависит от того, насколько она сама себя может обеспечить необходимым количеством пищи, основным показателем которого является объем запаса зерна, сохраняющийся в государстве до уборки следующего урожая. Согласно Международной организации по аграрным вопросам и продовольствию (ФАО), безопасным считается так называемый переходящий запас зерна на 60 суток (около 20 процентов потребляемого зерна в стране в течение года). Учитывая это, Иран также закупил 1,2 миллион тонн пшеницы. Страна закупила 800 тысяч тонн пшеницы, в том числе, 500 тысяч тонн в России и 300 тысяч тонн в Австралии. А частные импортеры Ирана закупили около 200 тысяч тонн бразильской и 200 тысяч тонн немецкой пшеницы. Все зерно закуплено с немедленной поставкой.

Серьезной покупкой Ирана за последние месяцы после введения санкций США и Европейского союза является покупка у Индии 60 тысяч тонн сахара. Ранее Иран уже импортировал из Индии рис. Также из Индии Иран активизировал закупки соевого шрота и приобрел этого продукта в объеме 275 тысяч тонн. Индия уже отгрузила приблизительно 175 - 200 тысяч тонн. Поставка шрота в Иран намечена на период с апреля по июнь.

При этом все сделки проведены по рекордно высоким ценам. Иран вместе с некоторыми международными торговыми компаниями прорабатывает схемы оплаты поставок зерна золотом, а также по бартеру нефтью. Так, Иран сейчас намерен получить 200-400 тысяч тонн пшеницы в обмен за нефть. Также расчеты в обмен за нефть будут производиться поставками пальмового масла, риса, кукурузы и индийского чая.

Причиной подобных действий является борьба с западными санкциями, которые ограничили возможности страны закупать продовольствие из других источников.

Из-за санкций у частных иранских мельниц возникают проблемы с платежами, из-за чего срываются поставки зерна.

США продолжает призывать все страны, включая страны Центральной Азии поддержать санкции в отношении Ирана. Своими санкциями США и Европейский союз намерены заставить Тегеран отказаться от программы по разработке ядерного оружия.

Также Иран начал принимать оплату за поставленную в КНР нефть китайскими юанями. Такое заявление сделал посол Ирана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Мохаммед Реза Фаяз, передает Reuters. По его словам, Тегеран намерен использовать юани для отплата импорта китайских товаров и услуг.

Напоминаем, что правительство Ирана выделило $2 млрд. для обеспечения продовольственными запасами. Иранские власти подписали приказ, в котором говорится о том, что пришла пора запасаться жизненно необходимыми сельхозпродуктами, которые практически не производятся на территории страны Персидского залива. В список жизненно важных продуктов питания Ирана в основном входят такие сельхозпродукты как рис, растительное масло, сахар, красное мясо, куриное мясо и кукуруза.

Как сообщало ранее ИА Казах-Зерно, Пакистан на прошлой неделе принял решение экспортировать 1 млн. тонн пшеницы на бартерной основе в Иран, взамен Тегеран поставит мочевину, что позволит стране обеспечить себя в удобрениях в текущем сезоне. Первая партия пшеницы может быть доставлена в течение текущего месяца.

Также на этой неделе, государственное зерновое агентство Ирана (GTC) закупило порядка 60 000 тонн австралийской пшеницы, продолжая пополнять запасы после пика закупок в последние месяцы.

Для справки. По данным МСХ Ирана, если во всем мире на душу населения производится в среднем 85 кг сельскохозяйственной продукции, то в Иране этот показатель составляет около 200 кг. Иран занимает с первого по седьмое места в мире по производству сельхозпродукции 14 наименований, а в области производства садоводческой продукции ему принадлежит восьмое место в мире.

Канада является одним из главных мировых источников незаконно изготавливаемых синтетических наркотиков, в частности МДМА (экстази) и метамфетамина, прежде всего, для использования внутри страны. В то же время экстази все чаще вывозится контрабандой в Соединенные Штаты, а также на такие расширяющиеся рынки, как Австралия, Япония и Новая Зеландия.

Основным запрещенным наркотиком, производимым в Канаде, также является каннабис. Подавляющую часть незаконно производимого каннабиса получают из растений, культивируемых в закрытом грунте, поэтому он является сильнодействующим. Значительная часть канадского каннабиса предназначается для незаконного сбыта в Соединенных Штатах. В свою очередь США являются основной транзитной зоной для контрабанды кокаина в Канаду. По данным Канадского агентства пограничной службы, другими основными странами происхождения/транзита кокаина, перехваченного на пунктах въезда в Канаду в 2010 году, были Аргентина, Доминиканская Республика, Мексика и Чили.

Основной страной происхождения героина, потребляемого в Канаде, является Афганистан, на долю которого предположительно приходится около 78% героина, потребляемого в стране. Контрабандой афганского героина в Канаду обычно занимаются индийско-канадские, иранские и пакистанские преступные организации; этот героин идет транзитом через Индию, Пакистан, Турцию и во все большей степени через Иран.

Согласно результатам обследования потребления алкоголя и наркотиков за 2010 год, проведенного Министерством здравоохранения Канады, доля жителей страны в возрасте 15 лет и старше, сообщающих о том, что они потребляли каннабис в течение жизни, сократилась с 42,4% в 2009 году до 41,5% в 2010 году.

Показатель злоупотребления наркотиками среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет значительно выше, чем показатели для взрослого населения в возрасте 25 лет и старше: в три раза выше в отношении каннабиса (25,1% по сравнению с 7,9%) и в девять раз выше в отношении всех других наркотиков (7,9% по сравнению с 0,8%).

По оценкам Канадского центра по проблемам злоупотребления психоактивными веществами, издержки, вызванные незаконным потреблением наркотиков, для экономики Канады составляют более 8 миллиардов долларов.

В Канаде на федеральном уровне осуществляется ряд антикриминальных программ. Одна из наиболее значимых - Национальная программа борьбы с наркобизнесом, принятая в 2007 году на пятилетний срок с целью сокращения незаконного предложения наркотиков и спроса на них.

Данная программа включает в себя шесть подпрограмм:

- просвещение и профилактика;

- контроль над соблюдением действующего законодательства;

- лечение и реабилитация;

- сбор и обработка информации и проведение научных исследований;

- международное сотрудничество;

- мобилизация общественности.

Антинаркотическая программа Королевской конной полиции Канады (RCMP) включает в качестве основного направления деятельности просвещение и образование. Ее цель - предоставление несовершеннолетним, учителям, родителям объективной и своевременной информации о наркотических и психотропных средствах и их действии на организм человека.

В 2010-2011 годах этой программой, в рамках которой сотрудники Королевской канадской конной полиции преподают официальный курс учащимся школ, была охвачена почти 81 тысяча учащихся в 1895 школах.

В 2009 году в рамках Национальной стратегии борьбы с наркотиками было начато осуществление Инициативы в отношении синтетических наркотиков - первой канадской программы контроля над наркотиками, нацеленной на какой-то один класс наркотиков. Эта инициатива предусматривает принятие комплекса правоохранительных и профилактических мер, а также мер сдерживания для борьбы с незаконным изготовлением синтетических наркотиков. Другая цель этой инициативы заключается в предотвращении утечки химических веществ-прекурсоров из законных каналов распределения в Канаде.

В качестве медикаментозной помощи наркозависимым в Канаде применяется поддерживающая терапия. В конце 50-х годов XX века была впервые осуществлена заместительная терапия с использованием метадона. В настоящее время метадон выписывается лицензированными врачами и раздается в лицензированных аптеках. Рецепты, как правило, выдаются на еженедельной основе, но это на усмотрение лечащего врача общего профиля. Лекарства по рецепту выдаются в местных аптеках, участвующих в программе. В 2005 году в Канаде был одобрен к применению в качестве замещающего препарата бупренорфин.

В стране действует несколько программ низкопороговых (доступных) услуг. В провинции Британская Колумбия есть несколько программ для наиболее уязвимых групп населения.

"Шивэй" - программа для беременных и недавно родивших женщин, которые употребляют психоактивные вещества. Комплексное медицинское обслуживание и социальные услуги "Шивэй" включают в себя помощь на улицах, дроп-ин центр, дородовой уход и поддержку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 18 месяцев. Персонал оказывает помощь в области продовольствия и питания, получении медицинской помощи, метадоновой терапии, консультирует по вопросам контрацепции и тестированию на ВИЧ и другие передаваемые половым путем инфекции и др. До 2003 года "Шивэй" была единственной программой в Ванкувере, которая предоставляла перинатальные услуги женщинам, употребляющим наркотики. В 2003 году Женская больница Британской Колумбии расширила сферу услуг для беременных и недавно ставших матерями женщин, употребляющих психоактивные вещества, и их новорожденных, подвергшихся воздействию наркотиков, открыв "Фер Сквер" - отделение комбинированной терапии. В отделении 12 персональных палат комплексного дородового и послеродового ухода.

"Ванкуверское oбщество здоровья коренных жителей" предоставляет медицинские, социальные и консультационные услуги с акцентом на сокращение неравенства в области здравоохранения в общинах коренных жителей страны, проживающих в Центральном Истсайде (центральный район Ванкувера).

"Ванкуверское oбщество здоровья коренных жителей" предоставляет услуги коренным (и некоторым некоренным) жителям через свою клинику открытого доступа. Все услуги, предоставляемые на месте, бесплатны, в том числе первичная медицинская помощь, консультирование и лечение ВИЧ/СПИДа, тестирование инфекций, передаваемых половым путем, метадоновая терапия, консультации по алкоголю и наркотикам.

В дополнение к медицинской клинике, в "Ванкуверском общество здоровья коренных жителей" действует программа "Позитивный взгляд", оказывающая поддержку, помощь и лечение людям, живущим с ВИЧ. Программа "Позитивный взгляд" включает в себя предоставление ухода за больными, социальную работу, консультирование зависимости и услуги аутрич, юридическую помощь, продовольственные пункты и питание, а также максимальную поддерживающую медикаментозную помощь.

Согласно законодательству Канады, принудительное лечение от наркозависимости "распространяется на лиц, нарушивших закон, или лиц, которые в состоянии наркотического опьянения могут быть опасны для общественной безопасности".

Принудительное лечение по поводу героиновой наркомании составляет 3 года, причем в эту программу включено как стационарное, так и амбулаторное лечение.

В Ванкувере, где проблема инъекционного употребления наркотиков стоит особенно остро, работает единственный пункт безопасных инъекций в Северной Америке - Инсайт. Инсайт был открыт 12 сентября 2003 года и представляет собой чистое, безопасное пространство, где потребители наркотиков могут сделать инъекцию - вне улиц и под наблюдением медицинских работников.

Также Центр предоставляет места для детоксикации и временное жилье. Клиенты пункта могут пройти детоксикацию на втором этаже здания. На этаже расположены 12 комнат, у каждой есть своя ванная, а также общий зал, кухня и медицинский кабинет. Как и в других программах детоксикации, на втором этаже, в отличие от первого, употребление наркотиков запрещено, или людей исключат из программы. Клиентам, которые являются бездомными или живут в небезопасных условиях, отвели третий этаж здания, где был создан временный приют на 18 комнат.

Проекту Инсайт несколько раз угрожало закрытие. В сентябре 2010 года Верховный суд Канады вынес решение по вопросу о применимости закона о контролируемых лекарственных средствах и психо-активных веществах к работающему под наблюдением инъекционному кабинету в Ванкувере. В этом решении указанный кабинет получил разрешение на продолжение работы на основании исключения из применения закона, одобренного предыдущим правительством в "медицинских или научных целях". Суд отменил решение правительства об отказе в продлении срока действия исключения в отношении этого кабинета, что позволило ему продолжить работу.

Закон о контролируемых препаратах и веществах (1996) содержит два общих состава преступления - владение контролируемыми веществами (Перечни I, II и III), и приобретение веществ (Перечни I-IV). Размер назначаемого наказания за указанные преступные деяния зависит от того, в какой Перечень занесено вещество, являющееся предметом преступления, и от способа преследования - по обвинительному акту (за более тяжкие преступления) или в упрощенном порядке.

Кроме того, в качестве отягчающего вину обстоятельства и, как следствие, влекущего более строгое наказание при совершении преступления, преследуемого в порядке суммарного производства, Закон предусматривает признак повторности.

Владение наркотическими веществами, преследуемое по обвинительному акту, наказывается лишением свободы от трех до семи лет. Приобретение наркотических веществ, преследуемое по обвинительному акту, наказывается лишением свободы от полутора до семи лет. Те же преступления, преследуемые в упрощенном порядке, караются лишением свободы на срок не более 6 месяцев и/или штрафом в размере, не превышающем тысячу долларов (если преступление совершено впервые). За повторные преступления грозит один год тюремного заключения и/или штраф в размере до двух тысяч долларов.

Хотя указанный Закон и не содержит специальной нормы, устанавливающей ответственность за снабжение несовершеннолетних наркотиками или привлечение их к совершению такого рода преступлений, тем не менее, при назначении наказаний суд учитывает данные факторы. Обстоятельствами, отягчающими вину преступника, являются:

- продажа, предоставление либо передача, поставка контролируемых веществ; владение указанными веществами в вышеперечисленных целях на территории школьного двора, либо в другом публичном месте, часто посещаемом несовершеннолетними в возрасте до 18 лет;

- продажа таких веществ лицу, не достигшему 18-тилетнего возраста, а также использование в качестве сообщника несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в целях совершения преступления либо вовлечения последнего в совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

УК Канады также содержит специальные нормы об уголовной ответственности за преступления, направленные на облегчение употребления наркотических веществ. Предусмотрена уголовная ответственность за импорт, экспорт, производство, распространение, продажу инструментов или литературы, предназначенной для облегчения незаконного использования наркотических средств.

Средний австралийский налогоплательщик платит около 100 долларов еженедельно в числе своих налоговых платежей на финансирование государственной системы социальной поддержки.10 мая Институт налогообложения Австралии опубликовал данные своего нового исследования, анализирующего основные статьи расходов правительства страны. Публикация результатов совпала по времени с анонсом бюджетных планов Австралии на предстающий финансовый год, который руководством оппозиционных партий уже был назван «бюджетом бесплатных пособий», в силу того, что, по мнению целого ряда экономических экспертов, в планируемый бюджет заложено значительное увеличение выплат социальных пособий и пенсий, а давно намеченное сокращение уровня корпоративных налогов так и не было применено на практике.

Как следует из результатов исследования, среднестатистический австралийский налогоплательщик с полной занятостью рабочего дня, за год должен выплатить 14 557 австралийских долларов в качестве налоговых платежей. Из этой суммы 5093 долларов (или 98 долларов в неделю от ежегодных налоговых выплат работающего австралийца), правительство истратит на выплату пособий малоимущим, семьям с малолетними детьми, безработным, нетрудоспособным и пенсионерам.

Финансирование социальной системы на сегодняшний день является крупнейшей статьей затрат правительства Австралии, на которую ежегодно уходит до 35% от общего объема собранных в стране налогов.

Расходы на систему здравоохранения являются второй по своей величине статьей государственных расходов, и Австралия тратит на это более 16% ежегодных налоговых поступлений.

Третьей по размерам статьей затрат федерального бюджета Австралии стали выплаты властям штатов и территорий, на что расходуется более 13%. Расходы на образование составили почти 8%, а расходы на оборону немногим менее 6% от ежегодных суммарных налоговых поступлений австралийского бюджета.

Антимонопольное бюро Канады обвинило компании Visa и MasterCard в том, что они благодаря отсутствию конкуренции ежегодно незаконно собирают миллиарды долларов у держателей своих кредитных карт. По словам представителей бюро, канадские коммерческие учреждения платят чуть ли не больше всех в мире за право приема платежей с помощью карт обоих эмитентов.

Повышенные тарифы автоматически закладываются в цены, в результате чего канадские держатели карт вынуждены платить больше. Об этом говорится в заявлении комиссара по вопросам конкуренции Мелани Эйткен.

По ее словам, Visa и MasterCard таким образом существенно ограничивают деятельность представителей малого и среднего бизнеса, являющихся ключевой движущей силой развития экономики Канады. Согласно данным бюро, фирмы, принимающие кредитные карты вышеупомянутых эмитентов, платят за это право на 1,5–3% больше, чем в Европе, Новой Зеландии и Австралии. В США торговцы отдают эмитентам даже больше, чем в Канаде.

В 2011 году 92% всех покупок в Канаде оплачены картами Visa и MasterCard. Общая сумма операций составила 322 миллиарда долларов. Сколько на них «наварили» эмитенты точно не указывается.

Китайская телекоммуникационная компания China Telecom объявила о сокращении тарифов международного роуминга на территории 11 стран. Среди них - Южная Корея, Канада, Австралия, Германия, Франция, Новая Зеландия, Великобритания, Италия, Малайзия, Нидерланды и Испания.

Именно указанные страны наиболее популярны у китайцев в плане телефонных переговоров. Тарифы были снижены на звонки из этих стран в континентальный Китай на 50-81%. Так, стоимость переговоров между Южной Кореей и КНР снизилась до 0,99 юаней за минуту. Это на 81% ниже, чем было ранее. Для Великобритании и ФРГ стоимость переговоров с Поднебесной снижена на 75% - до 1,99 юаней за минуту, а для Австралии и Малайзии – на 62%, до 2,99 юаней. Для Новой Зеландии, Франции, Италии, Нидерландов и Испании — на более чем 50%, для Канады — на 38%.

Напомним, что к марту 2012 г. число пользователей China Telecom достигло 136 млн человек. Введение услуг мобильной связи WCDMA 3G способствовали быстрому развитию бизнеса корпорации China Unicom. Сейчас услугами 3G China Unicom пользуются 40 млн китайцев. В конце ноября 2011 г. количество абонентов China Unicom, использующих связь 3G, составляло 36,53 млн. Таким образом в течение декабря прошлого года этот показатель увеличился на 3,47 млн абонентов. Такое невиданное прибавление стало новым рекордом телекоммуникационной корпорации.

Ведущие бизнесмены Голд Коста рассказали о планах возрождения туристической славы города и улучшения качества ночных развлечений в знаменитом центре - районе Surfers Paradise.

План, в том числе,предусматривает использование новой технологии, благодаря которой можно будет определить маршруты передвижение любого человека с мобильным телефоном на территории Surfers Paradise.

Представитель Surfers Paradise Alliance Мик Винлоу ( Mike Winlaw) настаивает на том , что подобное нововведение не нарушит ничьей конфиденциальности : данные о местонахождении жителей и гостей необходимы для определения общего количества людей , находящихся в районе.И никакой личной информации.

Патриоты Surfers Paradise начинают программу 'Surfers Paradise Nights' с бесплатным входом в места ночных развлечений, широким доступом к информации о специальных предложениях в клубах и ресторанах.Планируется раcширение ночных рынков вдоль океанских пляжей района.А в июне начнется фестиваль с привлечением представителей творческой и ресторанной общественности города Surfers Paradise Festival.

На состоявшихся в конце апреля выборах мэра города на смену бывшему олимпийцу Рону Кларку пришел бизнесмен, успешный владелец гостиничного бизнеса Том Тэйт (Tom Таte).Том имеет серьезные намерения по восстановлению экономики Голд Коста.Планы по Surfers Paradise - только начало.

Американский производитель строительной и прочей промышленной техники Terex Corporation и "Русские машины" создадут совместное предприятие по производству строительной и дорожной техники в России, сообщает американская компания. В рамках соглашения совместное предприятие будет заниматься производством, маркетингом и продажами некоторых продуктов Terex и всей линейки строительной и дорожной техники в России, а также дистрибуцией ряда техники Terex, импортируемой в РФ.

По словам генерального директора Terex Рональда ДеФео, "Россия и страны СНГ в долгосрочной перспективе остаются привлекательными рынками, и спрос на фундаментальное обновление парка строительной и специальной техники в этом регионе очевиден". "Это совместное предприятие позволяет нам стать ближе к клиентам и предоставлять локализованные продукты для все более важной клиентской базы", - отметил ДеФео. Президент Terex по развивающимся рынкам Стив Филипов добавил, что "новое совместное предприятие поможет Terex укрепить свои позиции как самой ориентированной на клиентов компании и удовлетворить их потребности в наращивании инфраструктуры строительной техники". "Это также позволит объединить дистрибьюторов обеих компаний и, как следствие, улучшить продуктовую линейку, поддержку и сервис для наших клиентов на российском рынке", - добавил Филипов.

О планах по созданию совместного предприятия в России Terex объявила во II квартале 2011 года. Это не единственная компания, рассматривающая перспективы реализации на российском рынке. Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co в прошлом году потратил 32 млн доллара на развитие производства сельхозтехники в России.

Terex принадлежит около 50 заводов в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Австралии. В прошлом году корпорация приобрела за 1,3 млрд долларов строительную компанию Demag Cranes, расширив, тем самым, свою продуктовую линейку до портовых подъемных кранов и судостроительной техники.

"Русские машины" сосредоточены в области автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, самолетостроения, производства дорожно-строительной техники, автозапчастей и специальной техники для российской армии. Абсолютным владельцем "Русских машин" является компания "Базовый элемент".

Шанхайская продовольственная корпорация "Гуанмин" заявила о планах по приобретению 60% во второй по величине британской корпорации по производству злаковых продуктов Weetabix. Как ожидается, сделка завершится во второй половине 2012 г. Сколько будет потрачено на покупку — стороны не разглашают.

Если сделка состоится, то "Гуанмин" выйдет не только на британский, но и на международный продовольственный рынки. Приобретение доли в компании Weetabix станет самым крупным иностранным приобретением китайской пищевой корпорации.

Напомним, что в августе 2011 г. китайская Bright Food Group ("Гуанмин") заключила соглашение с австралийской компанией Manassen Foods о стратегическом сотрудничестве. По документу, китайское предприятие намерено приобрести 75% акций австралийской компании. Сумма сделки составит примерно 530 млн австралийских долларов ($560 млн).

В последние два года корпорация "Гуанмин" демонстрирует прекрасные результаты развития, в том числе и в секторе приобретения зарубежных активов. В текущем году дочерняя структура корпорации - один из ведущих китайских производителей молочных продуктов Bright Dairy - заявила о планах строительства нового молокозавода в Шанхае. Открытие предприятия намечено на 2013 г. Проект оценивается в 1,4 млрд юаней ($214, 5 млн).

Bright Dairy базируется в Шанхае и входит в групу Bright Food. Компания располагает 26 заводами на территории Поднебесной. Ожидается, что предприятие станет крупнейшим в азиатском регионе. Bright Dairy надеется довести свои продажи до 4,64 млрд юаней в год. Таким образом компания выйдет на лидирующие позиции в своем секторе рынка.

А в конце прошлого года руководство Bright Food заявило, что рассматривает возможность покупки производителя печенья из Великобритании United Biscuits. По прогнозам аналитиков, финансовый объем сделки составляет около $3,2 млрд.

В сферу интересов Bright Food входят еще и транспортные услуги, а также производство ветчины и молока. В настоящее время компания управляет более чем 3 000 магазинов в КНР.

6 индийских компаний имеют существенные шансы победить в тендерах на разработку медных и золотых месторождений Афганистана, сообщают официальные источники.

В консорциум государственных компаний, принимающих участие в тендере, входят «SAIL», «Nalco», «Hindustan Copper» и «Mineral Exploration Corp». Также ставки по тендерам сделали две частных компании – «Monnet Ispat & Energy» и «Jindal Steel & Power». Возможно, если тендер выиграет компания из Индии, государственные и частные компании будут осваивать месторождения вместе, сообщает портал «Indiatimes».

Перечисленные индийские компании вошли в список из 25 претендентов, отобранных из 41 фирмы из США, Великобритании, Австралии, Канады, ОАЭ, Турции и Афганистана. Напомним, что победитель тендера получит право на разработку месторождений в провинциях Газни, Бадахшан и Герат

Представитель министерства шахт и горной промышленности Афганистана на условиях анонимности сообщил, что наиболее перспективными претендентами являются компании из Канады, Австралии, Индии и ОАЭ.

Победитель тендера должен будет также построить автомобильные и железные дороги для вывоза полезных ископаемых из Афганистана.

«Победа в этом конкурсе всецело в интересах Индии, поскольку это даст возможность упрочить свои позиции в стране, где мы уже выиграли тендер на разработку месторождения Хаджигак. Но, что гораздо важнее, это шанс удовлетворить растущие потребности страны в меди», – заявил Амитабх Мадгал, вице-президент компании «Monnet Ispat» по делам бизнеса.

Ранее министр стали Индии Бени Прасад Верма посетил Афганистан с рабочим визитом и обсудил с правительством Афганистана сотрудничество в разработке месторождений.

Миллион хвойных деревьев, подаренный Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и компанией-спонсором, высадят в Горном Алтае весной этого года на месте погибших и вырубленных деревьев, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Алтае-Саянского отделения WWF России Татьяна Иваницкая.

Она отметила, что акция осуществляется фондом совместно с косметической компанией Ив Роше. Новый лес появится в мае 2012 на территории шести лесничеств, посадки будут осуществляться преимущественно на месте погибших древостоев, а также на вырубках разных лет. Площадь посадок превысит 310 гектаров.

"Миллион новых деревьев - это молодые елочки, лиственницы и сосны. Высаживать деревца мы доверили профессионалам - специалистам лесного хозяйства Горного Алтая", - рассказала Иваницкая со ссылкой на Александра Брюханова, координатора лесной программы WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Новые деревья будут высажены в Майминском, Онгудайском, Чемальском, Шебалинском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах Горного Алтая. Для WWF - это не первый проект по лесовосстановлению на Алтае. Несколько лет с помощью сторонников WWF помогал возрождать уникальные ленточные боры Алтайского края, погибшие в пожарах 1997-1999 годов.

За 10 лет программы "Посади свой лес!" на средства частных лиц и компаний WWF удалось восстановить более тысячи гектаров уникальных ленточных боров. Последнее инспектирование посадок прошлом году показало, что первые именные гектары с возрастом сосен 10-12 лет уже образовали сомкнутое молодое насаждение, а на некоторых деревьях появились первые шишки с собственными семенами.

Фонды восстанавливают леса в других регионах России, кроме Алтайского края речь идет и о проекте по восстановлению лесов Архангельской области, пострадавших в результате природных катаклизмов (пожаров, ветровалов и прочее). Как рассказала собеседница, Фонд Ив Роше взял на себя обязательство посадить 50 миллионов деревьев по всему миру к 2013 году. Они сажают лес в Африке, Индии, Бразилии, Мексике, Австралии и других странах по всему миру. Россия - вторая страна по объему посадок после Индии. Елена Козлова.

В начале апреля 2012 года специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили первую в истории масштабную бот-сеть, состоящую из компьютеров, работающих под управлением операционной системы Mac OS X. Она была создана с использованием вредоносной программы BackDoor.Flashback.39. Чуть позже компания объявила об установлении контроля над ботнетом Win32.Rmnet.12, численность которого превысила 1 млн инфицированных компьютеров.

Еще в конце марта "Доктор Веб" стал получать сообщения о том, что преступники активно используют известные уязвимости Java с целью распространения вредоносных программ для Mac OS X. BackDoor.Flashback.39, как и многие другие подобные ей программы, имеет встроенный алгоритм подбора доменных имен, которые впоследствии используются троянцем в качестве управляющих серверов. Такой подход, во-первых, позволяет значительно увеличить "живучесть" сети, а во-вторых, оперативно перераспределять нагрузку между командными центрами, если создаваемый ботами трафик превысит некие критические значения. С другой стороны, это дает возможность специалистам по информационной безопасности вычислить используемый троянцем метод выбора управляющих центров и создать поддельный командный сервер с целью собрать необходимую статистику или даже перехватить управление сетью. Данный подход носит наименование "sinkhole" и широко используется в антивирусной практике.

Для того чтобы заразиться троянской программой, в операционной системе должна быть установлена Java и пользователь должен открыть в браузере один из инфицированных веб-сайтов. Таковыми являются как специально созданные злоумышленниками веб-страницы, так и взломанные ресурсы, к которым вирусописатели получили доступ. Вредоносная веб-страница загружает апплет - специальную микропрограмму, написанную на языке Java. Используя уязвимость Java-машины, апплет сохраняет на жесткий диск компьютера Apple исполняемый файл и специальный файл .plist, отвечающий за запуск приложения. После этого апплет использует сервис launchd, которому передается сохраненный на диске конфигурационный файл, что позволяет запустить троянца без участия пользователя.

Большая часть заражений пришлась на долю США (56,6% инфицированных узлов). На втором месте расположилась Канада (19,8%), на третьем - Великобритания (12,8%), на четвертом - Австралия (6,1%).

4 апреля Apple выпустила обновление Java, закрывающее используемую троянцем BackDoor.Flashback уязвимость, однако если компьютер уже был инфицирован ранее, установка обновления не защищала пользователя от действия вредоносной программы. Вскоре количество зараженных устройств превысило 800 000.

По заявлению компании "Доктор Веб", одно из лидирующих мест среди угроз, заражающих рабочие станции под управлением Microsoft Windows, сегодня занимает файловый вирус Win32.Rmnet.12. Его распространение происходит несколькими путями, в частности, с использованием уязвимостей браузеров, позволяющих сохранять и запускать исполняемые файлы при открытии веб-страниц. Вирус выполняет поиск всех хранящихся на дисках файлов html и добавляет в них код на языке VBScript. Помимо этого, Win32.Rmnet.12 инфицирует все обнаруженные на дисках исполняемые файлы с расширением .exe и умеет копировать себя на съемные флеш-накопители, сохраняя в корневую папку файл автозапуска и ярлык, ссылающийся на вредоносное приложение, которое в свою очередь запускает вирус.

Наибольшее количество зараженных ПК приходится на долю Индонезии (27,12%). На втором месте находится Бангладеш (14,08%), на третьем - Вьетнам (13,08%). Далее следуют Индия (7,05%), Пакистан (3,9%), Россия (3,6%), Египет (2,8%), Нигерия (2,3%), Непал (2,3%) и Иран (2,0%).

В середине апреля в антивирусную лабораторию "Доктор Веб" стали поступать сообщения от иностранных пользователей, пострадавших в результате действия троянцев-энкодеров и прежде всего вредоносной программы Trojan.Encoder.94. Как и другие представители данного семейства шифровальщиков, троянец отыскивает на дисках инфицированного компьютера пользовательские файлы, в частности, документы Microsoft Office, музыку, фотографии, картинки и архивы, после чего шифрует их. Зашифровав пользовательские файлы, троянец выводит на экран сообщение, требующее выплатить злоумышленникам сумму в размере 50 евро или фунтов стерлингов с помощью платежных систем Ukash или Paysafecard.

Троянец имеет англоязычный интерфейс, но случаи заражения уже были зафиксированы в Германии, Италии, Испании, Англии, Польше, Австрии, Норвегии, Болгарии и некоторых других странах. Тревожные сообщения поступали и от жителей Бразилии, Аргентины, других государств Латинской Америки. География заражений троянцем охватила практически всю Европу, включая такие страны, как Хорватия, Швейцария, Нидерланды, Словения и Бельгия, Франция, Венгрия и Румыния.

Потребление пива в Австралии упало до самого низкого уровня со времен Второй мировой войны из-за того, что обеспеченные потребители все больше предпочитают вино, сообщает apa.az со ссылкой на Bloomberg.

Потребление пива измеряется количеством выпитых литров чистого спирта одним человеком. За последние 12 месяцев потребление пива упало до 4,32 литра на человека, это самый низкий показатель за последние 65 лет. Годом ранее эта цифра была на уровне 4,45 литра.

«Сейчас все больше людей предпочитают более качественные напитки…Доходы людей растут и с 1970-х годов постепенно увеличивается спрос на вино», – говорит Саван Себастьян, аналитик одного из крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia.

Потребление пива в Австралии достигло своего пика в 1975 году, когда один австралиец выпивал 9,2 литра чистого спирта.

Глобальный избыток газа?

Перспективы и вызовы энергетического партнерства России и ЕС

Резюме: Партнерству ЕС и России в сфере энергетики нет альтернативы, но его затрудняют несовпадающие интересы, которые касаются будущих энергетических рынков Европы. Политические стратегии сторон в отношении друг друга представляют собой конъюнктурную реакцию, им не хватает цельного видения, устремленного в будущее.

Человечество столкнулось с «беспрецедентной неопределенностью» в сфере энергетики. Такой вывод сделало Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook (ноябрь 2010 года). Причина этого – мировой экономический кризис, а также двойной вызов, порожденный изменениями климата, с одной стороны, и проблемами обеспечения глобальной энергетической безопасности на фоне огромного спроса на энергоресурсы в Азии (особенно в Китае и Индии) – с другой. Центральный сценарий документа – так называемый сценарий новых стратегий – предусматривает, что с 2009 по 2035 гг. мировой спрос на первичные энергоресурсы увеличится на 40% в основном за счет стран, не входящих в ОЭСР, на их долю придется 90% прогнозируемого роста.

Революции в Северной Африке, беспорядки в Бахрейне, подавленные в результате военного вмешательства Саудовской Аравии и ОАЭ, гражданские войны в Йемене, Ливии и Сирии стали полной неожиданностью и привели к сбоям в сложившейся системе поставок нефти и газа. Широкомасштабная внутренняя нестабильность в арабском мире отразилась на странах Европейского союза, особенно на Италии и Испании, обострив проблему безопасности энергоснабжения и создав угрозу для производства и поставок нефти и газа. Последнее касается не только Ближнего Востока, но и важного в геоэкономическом и геополитическом отношении региона, к которому принято относить страны Персидского залива и Прикаспия. Это так называемый стратегический эллипс, где сосредоточено более 70% мировых запасов нефти и свыше 40% запасов газа.

Тем временем рост рынков сжиженного природного газа (СПГ) способствовал дальнейшей глобализации торговли. Вплоть до 2006–2007 гг. большинство международных и национальных нефтяных и газовых компаний (включая «Газпром») попросту не замечали важных изменений в развитии энергетики США, где началась широкомасштабная разработка нетрадиционных ресурсов, в частности сланцевого газа. Технология его добычи не только в корне изменила ситуацию в Соединенных Штатах, но и стала точкой отсчета в преобразовании глобальных рынков. Неуклонное увеличение производства сланцевого газа в США совпало с рядом других ключевых экономических, политических и технологических факторов – падением спроса на газ в связи с мировой рецессией и появлением совершенствованием способов доставки СПГ. Во многом неожиданно в мире сформировался глобальный избыток газа. Европейские импортеры даже заговорили о «газовом наводнении» на рынках Европейского союза. Все это обусловило повышение роли природного газа в мировой экономике, что позволило МЭА делать прогнозы о грядущем «золотом веке газа».

Энергетическое партнерство России и ЕС на перепутье

После катастрофы на японской АЭС «Фукусима-2» в марте 2011 г. Россия, рассчитывая извлечь выгоду из изменившихся условий, объявила себя образцом надежности и выразила готовность увеличить поставки нефти и газа во все 27 стран Евросоюза. Будь подобная декларация действительно реализована, она обеспечила бы пересмотр нынешней модели энергетического партнерства между ЕС и Москвой, отмеченного в последние годы ростом взаимного недоверия и непрекращающимся кризисом в отношениях. Сказались разногласия между Россией и Украиной по поводу цен на газ и другие внешнеполитические конфликты (Эстония в 2007 г., Грузия в 2008 г. и т.п.).

В ответ на поворот в энергетической политике Германии, которая решила полностью отказаться к 2022 г. от эксплуатации атомных электростанций и закрыла в апреле 2011 г. восемь ядерных энергоблоков, Россия немедленно предложила дополнительно поставлять 20 млрд кубометров газа в год. Это позволило бы компенсировать потери Германии, а позиция России, на первый взгляд, усилилась бы как никогда. В 2010 г. 13 европейских стран делали ставку на Россию, которая обеспечивала свыше 80% их общего объема потребления газа; на 17 стран Евросоюза приходилось более 80% импортируемого из России газа. Кроме того, согласно прогнозам МЭА, ожидаемый рост производства газа в России в 2009–2035 гг. превысит показатели любой другой газодобывающей страны, на его долю придется не менее 17% мирового увеличения поставок. Россия – крупнейший поставщик не только газа, импортируемого Европейским союзом, но также нефти, продуктов нефтепереработки (например, дизельного топлива) и твердого угля.

Пока Россия будет наиболее важным источником импорта энергоресурсов для ЕС, он останется крупнейшим партнером Москвы в сфере торговли и модернизации. Однако, учитывая активизацию глобальной борьбы за сырье, а также ренационализацию мирового энергетического сектора, европейская энергетическая стратегия ориентируется на либерализацию внутреннего рынка, выстраивание единой энергетической политики и добивается политической солидарности стран-членов в целях обеспечения общей конкурентоспособности в будущем.

Расширенное использование природного газа и дальнейшая диверсификация газового импорта способны превратить проблему энергетической безопасности ЕС из ахиллесовой пяты в залог стабильности. Однако глобальные перемены в этом направлении создали серьезные проблемы для будущего партнерства между Европейским союзом и Москвой. Третий энергетический пакет, принятый в 2008 г., предусматривает создание единого и либерализованного энергетического и газового рынка путем установления новых правил. Компании обязаны отделить транспортную деятельность (трубопроводы и хранилища) от производства и продаж, что чревато неизбежными трениями и конфликтом интересов.

Россия и «Газпром» расценили стратегию диверсификации газового импорта как серьезный вызов их традиционной энергетической политике. В Европейском союзе же полагают, что Москва проигнорировала, просмотрела или по крайней мере недооценила перемены на мировых газовых рынках. При этом Кремль и «Газпром», похоже, в большей степени заинтересованы в сохранении максимально высоких цен на газ, привязанных к ценам на нефть, нежели в защите своей доли европейского газового рынка. Как следствие, доля России в импорте газа в ЕС упала с почти 50% в 2000 г. до 34% в 2010 году. В российских доходах от продажи газа доля Евросоюза сократилась за тот же период с 60% до 40%.

Таким образом, энергетическое партнерство России и единой Европы, а также энергетический диалог, начатый в 2000 г., переживают период глубоких перемен. Дело не столько в отношениях Европейского союза и России в целом, сколько в коренных изменениях энергетической политики Евросоюза и глобальных энергетических трендах, в особенности на газовых рынках. В то время как страны – члены ЕС стараются посредством либерализации рынков справиться с быстро меняющейся энергетической обстановкой на глобальном уровне, Кремль и «Газпром» скорее придерживаются традиционных, нацеленных на монополизацию, энергетических стратегий, игнорируя или не желая признавать фундаментальные изменения и их геоэкономическое значение.

С 2000 г. ЕС удалось добиться впечатляющего прогресса в либерализации газового сектора и выработке общей энергетической и газовой стратегии. В октябре 2010 г. директива Европейского союза создала юридические рамки «защиты безопасности газоснабжения и обеспечения нормального функционирования внутреннего газового рынка в случае нарушения поставок». Документ предусматривает новые эффективные механизмы и инструменты, гарантирующие политическую солидарность и координацию. Особый акцент сделан на приоритете инфраструктурных программ, таких как «Южный газовый коридор», а также на необходимости адекватных диверсифицированных поставок СПГ в Европу. Трансграничный характер инвестиций в новую газовую и электроэнергетическую инфраструктуру, а также гармонизированная безопасность стандартов снабжения контролируются и координируются Агентством по сотрудничеству энергетических регуляторов (создано в 2009 г.), Европейской сетью операторов систем транспортировки природного газа (создана в 2009 г.) и Газовой координационной группой как консультативным органом Еврокомиссии.

В феврале 2011 г. на первом заседании Европейского совета, посвященном энергетике, принято решение, согласно которому создание внутреннего рынка газа и электроэнергии должно быть завершено к 2014 г., и в качестве главной цели заявлено: «Ни одно государство ЕС не должно остаться в стороне от европейских газовых и электроэнергетических сетей после 2015 г. или ощущать угрозу своей энергетической безопасности из-за отсутствия надежных систем снабжения».

Критикуя Третий энергетический пакет и меры Еврокомиссии, направленные против энергетических компаний (отделение производства, импорта и продажи газа от его транспортировки), Россия настаивает на том, чтобы юрисдикция ЕС не распространялась на трубопроводы и другие важнейшие элементы энергетической инфраструктуры. Кремль потребовал сделать для России исключение или изъять статьи Третьего энергетического пакета, касающиеся газопровода «Южный поток». Еврокомиссию не устраивает, что Россия может сохранить контроль над ключевыми элементами энергоинфраструктуры (такими как трубопроводы) в странах Евросоюза (блокируя доступ конкурирующим поставщикам), не предоставляя ЕС равнозначных возможностей в своей собственной трубопроводной системе. В результате дефицит взаимодействия и асимметрия энергетической «взаимозависимости» будут только углубляться, предоставляя России дополнительные рычаги давления.

Те самые правила, которые Европейский союз рассматривает в качестве непременного условия повышения конкурентоспособности своей экономики, Россия истолковала как курс на «конфискацию собственности» (так выразился премьер-министр Владимир Путин в феврале 2011 г.). Вопрос о «разделении» видов деятельности и конфликт между ЕС и Россией – это результат разных экономических и политических подходов, характерных для эпохи появления новых мощных держав за пределами Атлантики и тектонических сдвигов в глобальном балансе сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Изменения структуры ресурсов, диверсификация импорта и нетрадиционный газ

Растущая озабоченность в связи с безопасностью поставок газа в Евросоюз – следствие ряда тревожных тенденций. Рост использования природного газа как наиболее экологичного топлива, постепенное истощение собственных ресурсов в Северном море, увеличивающаяся зависимость от России и «Газпрома» как монопольного экспортера, а также привязка к негибкой и переживающей кризис системе трубопроводов. Иное дело танкеры и суда для перевозки СПГ, которые можно направить к любым месторождениям, в какую угодно страну и регион, если произойдет срыв поставок по техническим или политическим причинам. В соответствии с оптимистическим сценарием МЭА, предвещающим наступление «золотого века газа», в 2008–2035 гг. ежегодный рост его потребления составит 1,4% (в сумме 44%) – газ станет единственным видом ископаемого топлива, спрос на который в 2035 г. будет выше, чем в 2008 году.

Еврокомиссия разработала стратегию управления спросом на энергию, в рамках которой особое внимание уделяется созданию максимально широкой структуры энергоносителей, диверсификации энергопоставок и импорта, использованию возобновляемой энергии и нейтральной политике в отношении атомной энергетики. Формула 20-20-20, предлагаемая Планом действий в сфере энергетики (март 2007 г.), подразумевает сокращение выбросов парниковых газов, увеличение доли возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и энергосбережения. 20-процентное повышение энергоэффективности к 2020 г. не кажется реалистичным. А вот 20-процентное увеличение доли возобновляемой энергии, вероятно, будет превышено и, по данным последних прогнозов, достигнет к указанному сроку 30%. В результате будущая структура энергоресурсов ЕС будет выглядеть совершенно иначе, находясь под значительным воздействием спроса на энергию в целом, потребления газа и импорта в частности (см. ниже).

В рамках стратегии диверсификации Евросоюз не только увеличивает импорт газа, используя новые трубопроводы, например, из Северной Африки или Норвегии, но и наращивает объемы поставок СПГ. Несмотря на истощение газовых залежей в Северном море, новые крупные запасы нефти и газа открываются в Норвегии, где осуществляются рекордные капиталовложения, льготы при разработке месторождений предоставляются в Великобритании. Поставки газа из Северного моря будут оставаться важным источником в ЕС гораздо дольше, чем прогнозировалось еще два года назад.

Разработка «Южного коридора» в Юго-Восточной Европе для импорта газа из Азербайджана, Туркменистана и Северного Ирака признана проектом стратегического значения. Производство газа в Каспийском и Центрально-Азиатском регионе (КЦАР), как ожидается, возрастет со 159 млрд кубометров в 2009 г. до почти 260 млрд к 2020 г. и более чем 310 млрд к 2035 году. По прогнозам, экспорт вырастет с 63 млрд кубометров в 2008 г. до 100 млрд в 2020 г. и более чем 130 млрд к 2035 году. Однако недавно открытые газовые месторождения в Азербайджане и Туркмении позволяют предположить, что региональный уровень производства и экспорта газа окажется значительно выше, чем прогнозировалось ранее. Правительство Туркмении, например, ожидает, что ежегодный объем производства газа к 2030 г. достигнет 230 млрд кубометров, и сейчас это выглядит более реальным, чем еще два года назад.

Хотя КЦАР не сможет заменить Россию в качестве ведущего энергетического партнера Европы, регион рассматривается как важный альтернативный источник поставок нефти и особенно газа. В результате усилий Евросоюза по диверсификации газового импорта к 2020 г. Европейский союз будет получать в дополнение к 150 млрд кубометров российского газа еще 300 млрд кубометров.

В свете недавних договоренностей между Азербайджаном и Турцией по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), сократившему протяженность и затраты на трубопровод «Набукко» («Набукко-Запад»), проект «Южного коридора» стал более реальным. Кроме того, Азербайджан и Туркмения, отвергнув возражения России против строительства 300-километрового подводного Транскаспийского газопровода, добились значительного прогресса в переговорах с Евросоюзом и могут подписать соглашение до конца года. Поэтому неудивительно, что МЭА прогнозирует до 2020 г. стагнацию российского участия в общем объеме импорта газа в ЕС, а затем и постепенное снижение его доли с 34% до 32% к 2035 году. При этом соответствующая доля потребляемого газа в Европейском союзе несколько увеличится с 23% в 2009 г. до 27% в 2035 году. Тем не менее в результате вынужденной диверсификации российского газового экспорта (на азиатские рынки) и роста внутренних тарифов доля ЕС в общем объеме доходов от продажи российского газа может сократиться еще больше – с 40% в 2010 г. до почти 30% в 2035 году.

Как крупнейший мировой производитель и экспортер энергоресурсов, Россия, естественно, стремится к «безопасности спроса», и ранее планировала экспорт природного газа на уровне 200–220 млрд кубометров в год к 2030 г. (ныне приблизительно 150 млрд кубометров). Хотя МЭА по-прежнему придерживается своего прогноза о росте спроса ЕС на импорт с нынешних 300 млрд кубометров до 500 млрд кубометров к 2035 г., сам Евросоюз и многие независимые эксперты настроены скептически. Они предсказывают более низкий рост импорта в результате изменения энергоструктуры и политики повышения энергоэффективности (даже если Европейскому союзу не удастся достичь намеченной цели в 20%). На самом деле, учитывая последние газовые прогнозы для ЕС, спрос на импорт газа в ЕС-27 к 2030 г. может быть даже меньше 400 млрд кубометров или лишь незначительно больше (см. выше). Это объясняется также тем фактом, что ни одна из стран Евросоюза не последовала примеру Германии, принявшей решение в среднесрочной перспективе отказаться от атомной энергетики. Даже Швейцария и Италия, свернувшие планы строительства новых АЭС, не выводят существующие атомные реакторы из эксплуатации.

Наиболее благоприятные варианты прогнозов Евросоюза рисуют слишком радужную картину в том, что касается снижения спроса на газ, а предсказания МЭА и европейской газовой индустрии выглядят слишком позитивно для самой отрасли. «Еврогаз», например, уже понизил предполагаемую планку спроса, хотя цифры по-прежнему достаточно высоки. В любом случае европейские эксперты согласны в том, что спрос в ЕС на ближайшие десятилетия предсказать сложно.

ЕС - газовый прогноз 2010

Яркий пример – Германия. Несмотря на вывод из эксплуатации с апреля 2011 г. восьми ядерных реакторов, а также острую потребность в строительстве новых электростанций, работающих на газе, последние почти не строятся, поскольку не приносят прибыли частным инвесторам. Цены на газ (зависящие от долгосрочных контрактов с Россией, которая – в отличие от Норвегии – не хочет радикально пересматривать схему ценообразования) слишком высоки в сравнении со стоимостью угля и возобновляемых источников энергии (развитие последних объявлено приоритетом). Кроме того, газовые электростанции будут работать ежедневно лишь в течение нескольких часов для подстраховки электростанций на возобновляемой энергии.

Добыча нетрадиционного газа (сланцевый газ, газ в плотных породах и метан угольных пластов) – это в принципе не столько революционное, сколько эволюционное использование современных технических возможностей и сочетание двух основных технологий. Горизонтальное бурение и гидроразрыв пластов с помощью реагентов на водной основе в конечном итоге позволили расколоть сланцевые породы и получить доступ к запасам сланцевого газа в Северной Америке.

Быстро растущие объемы добычи сланцевого газа повлекли за собой кардинальные изменения в США, превратив страну из крупнейшего мирового импортера СПГ в самодостаточного производителя и даже экспортера газа. В 2009 г. Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем газа в мире, вытеснив с этой позиции Россию. Комбинация трех факторов: 1) падение спроса на фоне глобальной рецессии; 2) увеличение производства нетрадиционного сланцевого газа в США; и 3) появление новых возможностей доставки СПГ – создала на крупнейших мировых энергорынках, в частности европейском, эффект неожиданного «газового наводнения». В итоге СПГ стал дешевле газа, поставляемого по трубопроводам на основе долгосрочных контрактов, что в ряде случаев привело к отказу импортеров от привязки цен на газ к стоимости нефти. Подобная тенденция может стать определяющей на энергетическом рынке, так как имеющиеся мировые запасы нетрадиционного газа значительно превышают традиционные. Если извлекаемые традиционные запасы газа оцениваются в 404 трлн кубометров, то нетрадиционные, по разным оценкам, составляют более 900 трлн кубометров. Из них 380 трлн могут быть освоены и, таким образом, общий объем извлекаемых запасов традиционного и нетрадиционного газа составляет почти 800 трлн кубометров – этого хватит на 250 лет при нынешних темпах добычи. Если хотя бы часть мировых нетрадиционных запасов газа станет доступной, глобальное «газовое наводнение» продолжится и после 2015 года.

Для ЕС нетрадиционный газ уже стал фактором, меняющим правила игры, поскольку небольшие компании воспользовались нынешним избытком газа и либерализацией европейских рынков, получив возможность покупать более дешевый газ на европейских спотовых рынках. «Газпром» выступает против любых кардинальных изменений контрактов, заключенных на десятилетия вперед и привязанных к нефтяным индексам. Он будет получать прибыль в краткосрочной перспективе, однако вполне может, утратив доверие импортеров, уступить долю рынка Норвегии и другим странам, а также лишиться валютных поступлений, как это произошло после последнего конфликта между Россией и Украиной в 2009 году. Освоение нетрадиционного газа в Европе будет скорее эволюционным и займет больше времени, чем в США, где запасы сланцевого газа разрабатывались все же революционными методами. Однако история использования ископаемых видов топлива позволяет предположить, что с течением времени 1) затраты на добычу вслед за введением инновационных технологий бурения будут постепенно снижаться; и 2) доступность ресурсов в долгосрочной перспективе в результате технологических инноваций возрастет прежде, чем объем производства газа достигнет пика.

Внутренние вызовы России на фоне мировых изменений

В докладе МЭА «Перспективы мировой энергетики на 2011 год» отмечалось: «При высоких ценах на ископаемое топливо и их прогнозируемом сохранении на этом уровне, а также учитывая положение России как одного из крупнейших обладателей природных ресурсов и нестабильность, грозящую некоторым ключевым производителям […], блестящее будущее российского энергетического сектора кажется практически гарантированным. Однако вызовы, стоящие перед энергетическим сектором России, впечатляют ничуть не меньше, чем размеры ее ресурсов».

В 2010 г. Россия вновь стала крупнейшим производителем и экспортером природного газа, ненадолго уступив этот статус США в 2009 году. Обладая крупнейшими доказанными запасами газа в мире (26%) – около 45 трлн кубометров, Россия надеется увеличить его производство с 637 млрд кубометров в 2010 г. до 860 млрд в 2035 г. (или 820 млрд к 2030 г., в соответствии с официальной энергетической стратегией России до 2030 г., разработанной в 2009 г.) и повысить чистый объем экспорта со 190 млрд кубометров до 330 млрд в 2035 году. Россия надеется увеличить экспорт в Европу с почти 200 млрд кубометров в 2010 г. до 235 млрд к 2035 году. Вне всяких сомнений, Россия будет играть ключевую роль в глобальной и европейской энергетической безопасности. Но российская энергетика и, в частности, ее газовый сектор и стратегии экспорта могут столкнуться с серьезными вызовами в результате коренных изменений на рынках.

Крупные низкозатратные месторождения, составляющие основу производства и экспорта российского газа, уже сегодня переживают спад. Им не смену придут новые, часто высокозатратные месторождения (технически труднодоступные и более отдаленные географически). Им придется конкурировать с более дешевыми поставками СПГ и добываемым в Европе нетрадиционным газом. Извлеченный подобным способом европейский газ, несомненно, окажется дороже, чем в США, но, вероятно, дешевле будущих трубопроводных поставок с недавно открытых российских месторождений на полуострове Ямал или даже со Штокмановского в Баренцевом море. Это тем очевиднее, если учесть затраты на новые или строящиеся газопроводы, которые должны соединить российские источники с европейскими потребителями. Сооружение газопровода «Южный поток», например, даже официально оценивается в 22–24 млрд долларов по сравнению с 3–4 млрд долларов на модернизацию устаревшей трубопроводной системы Украины. Соединение месторождений Ямала с «Южным потоком» потребует строительства очередного мегатрубопровода, который увеличит стоимость и без того весьма затратного проекта еще на 30 млрд долларов. Экономически подобный проект не может составить конкуренцию другим трубопроводам (например, «Набукко»), планируемым ЕС в рамках проекта «Южный коридор». Он свяжет Европу с месторождениями Азербайджана и Туркмении.

Вместе с тем Россия нуждается в модернизации устаревшей газовой инфраструктуры. Ей нужно резко повысить эффективность использования энергии, нынешний неудовлетворительный уровень ограничивает экспортный потенциал и отрицательно сказывается на доходах. Россия тратит вдвое больше энергии на производство единицы ВВП, чем в среднем по странам ОЭСР. Удастся ли России сократить энергоемкость (одну из самых высоких в мире) на 40% к 2020 г. – покажет время, однако нужно учитывать зависимость реализации этой цели от модернизации общей экономической структуры и промышленных объектов. Даже если некоторые заявленные цели по энергосбережению будут достигнуты, к 2020 г. уровень энергоемкости в России останется почти на 50% выше, чем в среднем по ОЭСР или даже на 85% выше, чем в ЕС.

Кроме того, прогнозируемое сокращение доли природного газа в структуре энергоресурсов с 54% в 2009 г. до менее 50% и, наоборот, более широкое использование атомной энергии и угля на практике может сыграть роль сдерживающего фактора в значительно более широких масштабах, чем предусмотрено в официальной «Энергетической стратегии на период до 2030 года».

Сам «Газпром» стоит перед лицом серьезных вызовов на внутреннем рынке. В общем объеме производства газа в России в настоящее время он занимает около 80%, но постепенно доля сокращается вследствие укрепления позиций небольших частных производителей, таких как «Новатэк» (6% производства в России). Их деятельность также ставит под вопрос монополию «Газпрома» на транспортировку и экспорт газа. Российскому правительству необходимо решать ряд стратегических вопросов. В частности, будет ли Россия и впредь опираться на «Газпром» и возглавляемые им мегапроекты Ямал и Штокман для удовлетворения будущих производственных потребностей? Либо значительная доля производства отойдет многочисленным мелким месторождениям и другим российским газовым производителям, таким как «Новатэк» и российские нефтяные компании, которые владеют некоторыми крупными и неразрабатываемыми газовыми активами?

Стоимость производства на этих небольших месторождениях и неиспользуемых сейчас объектах может оказаться в будущем более конкурентоспособной на европейском рынке в условиях острого соперничества, обусловленного более дешевым импортом СПГ и добычей нетрадиционного газа в самой Европе. В то время как старые проекты в Западной Сибири имеют очень низкие капитальные затраты – 4 доллара на тысячу кубометров, новые начинания в отдаленных районах Ямала оцениваются в 30–60 долларов за тысячу кубометров. Эксплуатационные затраты, по прогнозам, также возрастут до 50 долларов в арктических проектах СПГ. При этом газовому сектору России требуются суммарные инвестиции в размере 1 трлн долларов из 2,5 трлн долларов, которые к 2035 г. понадобятся всему сектору энергетики.

Поэтому разработка нетрадиционных запасов газа может стать для России привлекательной идеей, хотя сегодня ей не хватает современных технологий горизонтального бурения и гидроразрыва, а также эксплуатационного и управленческого опыта. Согласно официальной «Энергетической стратегии на период до 2030 г.», представленной в 2009 г., доля в производстве небольших и частных компаний увеличится с 20% сегодня до почти 25% к 2030 году. Но независимый анализ прогнозирует увеличение этой цифры даже до 45% – со 150 млрд кубометров в 2010 г. до 300 млрд в 2020 г. и даже 370 млрд в 2030 году.

Перспективы

Евросоюз воспринял отказ Москвы в 2009 г. ратифицировать Европейскую энергетическую хартию как нежелание России связывать себя европейскими нормами или проводить энергетическую политику, исходя из законодательной базы ЕС. Представленные российской стороной предложения по новой хартии не были детализированы, да и само их содержание скептически встречено 27 странами Европейского союза и другими участниками хартии. Требование России сделать для нее исключение в ходе разграничения деятельности и либерализации также вряд ли встретит одобрение со стороны ЕС, поскольку его собственные энергетические компании уже прошли через соответствующие этапы либерализации. «Газпром» или любая другая иностранная корпорация получили бы в таком случае явные преимущества перед конкурентами из Евросоюза.

Партнерство ЕС и России в сфере энергетики затрудняют несовпадающие, а иногда противоречащие стратегические интересы, которые касаются будущих энергетических рынков Европы. На фоне расхождений в концепциях политические стратегии сторон в отношении друг друга представляют собой преимущественно реакцию на текущие ситуации, им не хватает цельного видения, выходящего за пределы согласованных ранее принципов энергоэффективности и использования возобновляемой энергии.

Нынешние региональные газовые рынки в ближайшее десятилетие станут более интегрированными под воздействием различных факторов. Это и возникший сейчас избыток газа, и появление более гибких форм торговли, включая СПГ и переход от «нефтяных» цен к договорным на спотовых рынках, и резкое увеличение производства нетрадиционного газа в США. К ним относятся и глобальная охота за ресурсами, которую ведет нуждающийся в энергии Китай, и продолжающийся процесс либерализации и интеграции энергетических рынков Евросоюза. Традиционные взгляды на географическое распределение и «энергетическую безопасность» все больше ставятся под сомнение. Кардинальные перемены потребуют последовательных, хотя и непростых адаптационных решений со стороны индустрии, правительств и разработчиков новых технологий. Игрокам придется реагировать на скоротечные изменения рыночной ситуации и структуры ценообразования, вкладывать дополнительные средства в диверсификацию спроса и предложения, чтобы добиться большей стратегической гибкости. Россия столкнется с серьезными вызовами на внутреннем и европейском газовых рынках. Следует активно диверсифицировать экспорт газа и увеличить долю СПГ с нынешних 14 млрд кубометров до по меньшей мере 33 млрд в 2020 г. и 70 млрд к 2035 г., как прогнозирует МЭА.

Но даже в этом случае перспективы политики диверсификации, нацеленные на Азию и в частности Китай, неопределенны. По оценкам, представленным в 2010 г. Управлением по энергетической информации США, производство нетрадиционного газа возрастет в Канаде до 63% и в Китае до 56% от общего объема производства в 2035 г. (референтный сценарий). Базирующееся в Париже МЭА более консервативно, но ожидает, что почти 35% мирового увеличения производства газа – с 3149 млрд кубометров в 2008 г. до 4535 млрд в 2035 г. (44% за весь период) – придется на долю нетрадиционных источников. Эксперты Управления по энергетической информации также пришли к выводу, что Китай обладает технически извлекаемыми запасами нетрадиционного газа, на 50% превышающими соответствующие показатели Соединенных Штатов. Поэтому Китай, вероятно, будет следовать собственной стратегии энергетической безопасности, диверсифицируя структуру энергоресурсов и импорт. Таким образом, развитию местной экономики будет способствовать добыча собственного нетрадиционного газа, а не растущая зависимость от дорогого российского природного газа.

Франк Умбах – глава Программы по международной энергетической безопасности в Центре европейских стратегий безопасности (Мюнхен), заместитель директора Европейского центра энергетической и ресурсной безопасности в Королевском колледже (Лондон) и сотрудник Атлантического совета (Вашингтон).

Мирное столкновение

США и КНР: за какой моделью будущее?

Резюме: В ближайшие годы, примерно до начала 2020-х, Китай будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, в следующем десятилетии США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить КНР.

Когда-то император Наполеон назвал Китай «спящим гигантом» и предупредил, что когда гигант проснется, то он потрясет мир. Похоже, что предсказание сбывается. В начале XXI века Китай всерьез претендует на роль «индустриальной мастерской мира», а Соединенные Штаты предлагают ему совместно управлять миром в рамках G2. И хотя Пекин отказывается от формата «Большой двойки», он постепенно усиливает свое экономическое и политическое влияние во многих странах.

В 2010 г. Китай располагал государственными облигациями США на сумму более чем 800 млрд долларов, являясь их крупнейшим кредитором, а недавно пообещал скупать государственные облигации Греции, Ирландии, Португалии и других проблемных стран ЕС. В мире все больше говорят и пишут о китайском вызове, о возможностях и перспективах китайской модели экономического и социально-политического развития. При этом оценки и прогнозы будущей роли Китая радикально расходятся. Одни авторы прочат ему через 10–20 лет статус самой мощной экономической и политической державы мира. Другие полагают, что Китай в 2020-е гг. (а возможно, и раньше) ожидают крупные социальные и политические потрясения, которые его серьезно ослабят.

Существует распространенная точка зрения, согласно которой Китай быстро эволюционирует в направлении либеральной демократии. Но даже если это так, китайская модель развития, основанная на конфуцианстве и уникальном трехтысячелетнем опыте государственного строительства, еще долгое время будет существенно отличаться от американской или европейской. И это затруднит взаимодействие между КНР и США, Китаем и Евросоюзом по некоторым важным вопросам. Следует также учитывать, что Соединенные Штаты и Китай принадлежат к двум разным цивилизациям – западной и дальневосточной (конфуцианской). У них разные традиции, ценности и институты. Однако процессы финансовой, экономической, информационной глобализации вынуждают воспринимать одни и те же технологии, технические инновации, формы организации финансов, производства и торговли. Кроме того, Китай, как и Америка, развивает рыночную экономику, а наличие преимущественно мусульманского Синьцзян-Уйгурского автономного района с его сепаратистскими тенденциями заставляет Пекин выступать против исламского фундаментализма и международного терроризма. Поэтому наиболее вероятным сценарием является не лобовое «столкновение цивилизаций» по Самюэлю Хантингтону, а их интенсивное взаимодействие, которое вовсе не исключает достаточно острой конкуренции и борьбы за сферы влияния и даже столкновения интересов Вашингтона и Пекина, которое уже проявляется в подходах ко многим политическим и экономическим проблемам. Тайвань, конфликт на Корейском полуострове, статус Тибета, иранская ядерная программа, отношения между Китаем и Индией, обменный курс юаня, свободный доступ иностранных фирм на китайский рынок, экспорт технологий и эмбарго на поставки оружия в целый ряд стран, программа КНР по строительству авианосцев, которая может нарушить монополию США на море... Список можно продолжить.

Старый завет Дэн Сяопина китайскому руководству «не высовываться» уже не работает. Важным фактором является также значительный рост военного бюджета Китая на протяжении последних 20 лет. В стране сформировался мощный военно-промышленный комплекс, который имеет собственные интересы и активно участвует в формировании внешней и внутренней политики.

Какая модель – американская или китайская – окажется в ближайшие десятилетия более динамичной, гибкой и в конечном счете более перспективной? От ответа на этот вопрос зависит многое, в том числе перспективы развития Европейского союза и России, их экономическая и внешнеполитическая ориентация. Попробуем подойти к ответу на этот вопрос по возможности непредвзято, научно и объективно, основываясь на фактах, а не на идеологических суждениях и ценностных предпочтениях. Прежде всего необходимо определить основные преимущества и недостатки каждой из моделей, взвесить их сильные и слабые стороны. В нашу задачу не входит детальный разбор американской и китайской моделей как таковых, нас интересует сопоставление их возможностей и оценка перспектив будущего развития.

Сильные и слабые стороны американской модели

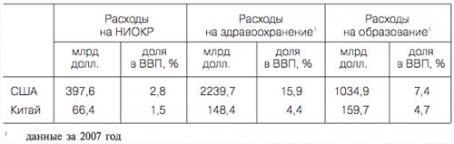

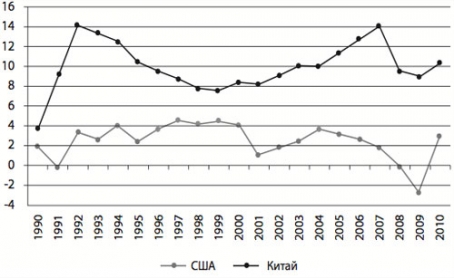

В таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1 приведены важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 году. Очевидно, что пока Соединенные Штаты намного опережают КНР по размерам ВВП, хотя темпы роста ВВП Китая значительно превосходят темпы роста ВВП США на протяжении длительного периода времени. В то же время по размерам инвестиций Китай почти догнал США, а норма накопления в Китае значительно выше.

Таблица1. Важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

Таблица 2. Важнейшие инновационные и социально-экономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

Рисунок 1. Темпы годового прироста ВВП США и Китая в 1990–2010 гг., %

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

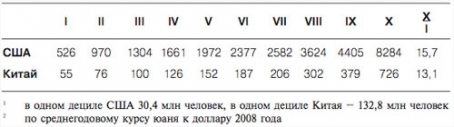

Значительный интерес представляют данные об уровне и распределении доходов среди различных групп населения (таблица 3). I дециль соответствует 10% населения с наиболее низкими доходами, а X дециль – 10% населения с наиболее высокими доходами. Приведенные данные показывают, что степень имущественного расслоения (соотношение X и I дециля) в США и в Китае примерно одинаковая, но при этом доходы самых богатых 10% населения КНР лишь ненамного превышают доходы самых бедных 10% населения США. Правда, при этом следует также учитывать уровень цен, который в Китае в целом заметно ниже, чем в США.

Как известно, после Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза в 1991 г. Соединенные Штаты являются мировым финансовым, экономическим, политическим и военным лидером. Как бы ни относиться к внешней и внутренней политике США, следует констатировать, что это положение страна в немалой степени занимает за счет универсализма, гибкости и высокого динамизма своей модели экономического и социально-политического развития. Универсализм проявляется уже в самом формировании американской нации как сообщества эмигрантов из множества стран. Благодаря этому Соединенные Штаты на протяжении многих лет эффективно используют опыт, способности и навыки людей из всех стран мира, разрабатывают и совершенствуют разнообразные технологии, социальные институты, законы, средства воздействия на сознание людей (взять хотя бы кинофильмы, производимые в Голливуде, или американское телевидение). Вместе с тем благодаря присущей Америке философии и практике прагматизма американцы проявляют гибкость и реагируют на многочисленные вызовы, быстро мобилизуя ресурсы для достижения определенных целей и объединяясь для противодействия возникающим угрозам. Стратегическими преимуществами США, которые обеспечивают им особое, исключительное положение, являются огромные вложения в образование, медицину, науку и в НИОКР (см. таблицу 2), сохраняющийся статус доллара как мировой резервной валюты, военная мощь (сейчас они значительно превосходят все остальные страны по силе своей армии и военно-морского флота). Важным элементом является развитая система политических и военных союзов, прежде всего НАТО.

Таблица 3. Распределение ежемесячных доходов на душу населения в 2008 г.по децилям (1), долл. (2)

Подсчитано по World Development Indicators 2010.

Гибкость и динамизм американской модели проявились в том, что Соединенные Штаты успешно преодолели такие серьезнейшие испытания, как Гражданская война Севера и Юга 1861–1865 гг., мировой кризис и Великая депрессия 1930-х гг., Вторая мировая война, поражение во Вьетнаме и кризисная эпоха 1970-х годов. Во второй половине XX века во многом преодолен раскол американского общества по расовым и этническим признакам. Президент Барак Обама, несмотря на значительное сопротивление, пытается осуществить ряд новых важных реформ. Разумеется, из этого не следует, что США автоматически справятся с сегодняшними и будущими кризисными явлениями в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Это свидетельствует лишь о том, что американская экономическая и политическая система до сих пор обладала высокой способностью привлекать и мобилизовать ресурсы (прежде всего интеллектуальные и финансовые) для преодоления возникающих кризисов и потрясений.

В чем слабые стороны американской модели? Как это нередко бывает, некоторые недостатки являются продолжением достоинств. Открытое для эмигрантов из разных стран американское общество вынуждено бороться с массовой нелегальной иммиграцией, особенно из Мексики и других стран Латинской Америки. Вдоль границы с Мексикой пришлось даже построить «великую американскую стену». В результате массовой миграции из стран Латинской Америки и снижения рождаемости среди белого населения происходят значительные демографические, социальные и культурные изменения, которые быстро меняют структуру и идентичность американского общества. Другая проблема – соблазн преодолевать возникающие экономические трудности за счет различных манипуляций на финансовых рынках (например, за счет выпуска деривативов) и печатания долларов, такая тактика ведет к надуванию различного рода финансовых пузырей. На протяжении многих лет Америка гораздо больше импортирует, чем экспортирует, а возникающее отрицательное сальдо компенсирует за счет эмиссии долларов и привлечения капиталов со всего мира. Но вряд ли так может продолжаться до бесконечности: необходимость реформы финансовой системы и сокращения бюджетного дефицита США признают многие, в том числе президент Обама.