Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Швейцария может войти в «шенгенскую зону», но, скорее всего, не ранее 2006г., сказал представитель Федерального управления иммиграции, интеграции и эмиграции Марио Туор. 26 окт. Швейцария и Евросоюз подписали в Люксембурге второй пакет двусторонних соглашений, предусматривающий, кроме всего прочего, сотрудничество в рамках Шенгенского и Дублинского соглашений. Однако этот пакет соглашений должен еще пройти процесс ратификации швейцарским парламентом. Ожидается, что они будут рассмотрены во время декабрьской сессии парламента. Что касается одобрения «Шенгена-Дублина», то, по мнению аналитиков, правые силы в правительстве Швейцарии, скорее всего, инициируют проведение общенационального референдума по этому вопросу. Референдум может пройти в июне или сент. 2005г.Таким образом, Швейцария сможет войти в «шенгенскую зону» только после одобрения и парламентом, и жителями страны. «Если парламент скажет «да» и народ скажет «да», то Швейцария станет участницей «Шенгена», и швейцарская виза для обладателей шенгенской визы больше не будет нужна», – сказал Туор.

Как показывают результаты исследования, проводимого в течение нескольких лет профессором Университета Антверпена Даниэлем Ван Ден Бюльке (Daniel Van Den Bulcke) по заказу Американской торговой палаты в Бельгии Amcham (Chambre americaine de commerce en Belgique), инвестиции американских компаний в Бельгии продолжают оставаться значительными. Однако объем американских инвестиций сокращается – это феномен, который не затрагивает никого из наших соседей. В наст.вр. в Бельгии проживает 30 тыс. граждан США. Штаты продолжают оставаться одним из зарубежных инвесторов в Бельгии. В 2003г. объем прямых накопленных инвестиций американских компаний в Бельгии составил 8,54% от ВВП. В 2002г. в Бельгии насчитывалось 1.200 американских компаний, среди которых на 579 самых крупных было занято 140 тыс. служащих.В I пол. 2004г. лишь 1% от всего объема инвестиций США в Евросоюз попал в Бельгию. Приток прямых иностранных инвестиций, достигший своего пика в 2001-02гг., в 2003-04гг. сократился, достигнув самого низкого уровня с 1994г. Такое сокращение иностранных инвестиций затрагивает не только Бельгию. Поток американских инвестиций в Западную Европу начал сокращаться с 2000г. и перемещаться в другие регионы мира (Восточная Европа, Азия).

С 1995 по 2003г. Бельгия переместилась с 5 на 10 место в классификации европейских стран – самых привлекательных для американских инвестиций. Две соседние с Бельгией страны – Нидерланды и Люксембург (для которого был характерен самый большой прогресс американских инвестиций), также как и такие динамичные страны, как Ирландия или Швеция, тоже находятся не в лучшем положении. С другой стороны, для Нидерландов и Люксембурга это относительное ухудшение, т.к. эти страны пользуются преимуществом размещения у себя холдинговых компаний (в которых финансовые транзакции раздувают статистику), привлекаемых благоприятным налоговым режимом.

По сравнению с другими странами американские инвестиции в Бельгии сконцентрированы больше всего в промышленности (32% против 19% в среднем по Европе), причем в основном в химическом и фармацевтическом секторах. Но несмотря ни на что, важность промышленного сектора Бельгии для американских инвестиций из года в год снижается (доля американских инвестиций в бельгийской промышленности составляла в 1990г. 52%), в то время как доля инвестиций в сферу финансовых услуг в общем объеме американских инвестиций в Бельгию выросли с 20,8% в 1999г. до 28,8% в 2003г.

В целом в Бельгии преуспевают иностранные предприятия. И рентабельность этих предприятий – высокая. Основной движущей силой для американских инвестиций в Бельгию являются доходы предприятий-инвесторов, потому что они всегда реинвестируются, что является серьезным знаком доверия. Эти деньги очень редко используются для открытия, например, нового завода. В основном они идут на приобретение какого-либо предприятия или модернизацию производства. Но «великая эпоха» открытия американских заводов в Бельгии кончилась.

Латвия заняла высокое 10 место в опубликованном в среду организацией «Репортеры Без Границ» Индексе стран по уровню свободы слова, получив в нем индекс «1», который обозначает «полную свободу слова». Согласно Индексу, самыми свободными в данном отношении странами признаны Дания, Финляндия, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Норвегия, получившие индекс «О,5», т.е. еще больше, чем «полная свобода». Латвия получила самый высокий показатель уровня свободы слова среди всех стран бывшего СССР и второй после Словении в Восточной Европе. Россия делит с Украиной 140 место. Последнее место в списке из 167 стран занимает Северная Корея. Недалеко вперед ушли Саудовская Аравия, Сирия, Куба и Туркменистан.Самыми опасными для журналистов странами признаны Ирак, Китай и Куба. В Ираке за год войны погибло 44 журналиста. В китайских тюрьмах, по данным «Репортеров без границ», содержиться 29 журналистов, а на Кубе – 27. Список, составленный «Репортерами без границ», является результатом работы журналистов, юристов и ученых, каждый из которых ответил на 50 вопросов анкеты, затрагивающих аспекты нарушений свободы слова от убийства журналистов, ареста, цензуры, до набора средств оказания давления на средства массовой информации с целью принудить их не публиковать те или иные факты, неугодные властям или иным структурам.

Организация Transparency International опубликовала доклад об уровне коррупции в мире. Почетное первое место пятый год подряд занимает Финляндия, антикоррупционный индекс которой составляет 9,7 (из 10 возможных очков) – то есть коррупции в этой стране практически нет. Далее следуют Новая Зеландия, Дания, Исландия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Норвегия, Австралия и Нидерланды. Британия (11 позиция) не вошла в этом году в почетную десятку, а США занимает 17 место вместе с Бельгией и Ирландией. Россия вновь попала в нижнюю часть списка в одной строке с Непалом, Танзанией, Индией и Гамбией. Замыкают список Гаити и Бангладеш. В самом его конце можно также увидеть и целую группу бывших советских республик – Грузия, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан. Transparency International отметила улучшение положения в Австрии, Швейцарии, Чехии, Франции и Германии. В Люксембурге, Польше, Ямайке и Саудовской Аравии положение, напротив, ухудшилось. По словам руководителя Transparency International, неиссякающим источником взяток является нефтяная отрасль, доходы от продажи которой частенько оседают в карманах местных чиновников в соответствующих странах и руководителей западных нефтяных компаний, а также посредников.

Россия в Сети

Павел Житнюк

© "Россия в глобальной политике". № 4, Июль - Август 2004

П.П. Житнюк – заместитель главного редактора, руководитель интернет-отдела ИА «Росбалт», веб-редактор журнала «Россия в глобальной политике».

Резюме За десять лет своего существования российский сегмент Интернета переживал взлеты и падения. Сегодня это уже не загадочный феномен, далекий от происходящих в обществе процессов, а в целом сформировавшаяся полноценная медийная и коммуникативная бизнес-среда.

В этом году российский Интернет отметил знаменательную дату. Десять лет назад, в марте 1994-го, была официально зарегистрирована национальная доменная зона ru. Все эти годы Рунет (российская часть Сети) динамично развивался, переживал взлеты и падения. Сегодня это уже не загадочный феномен, далекий от происходящих в обществе процессов, а сформировавшаяся в общих чертах полноценная медийная и коммуникативная бизнес-среда.

МЕЖДУ БРАЗИЛИЕЙ И ИСПАНИЕЙ

Число пользователей Сети в России, по данным фонда «Общественное мнение», возрастает. За минувшую пару лет оно увеличилось практически вдвое. Многолетний эмпирический опыт владельцев поисковых систем и систем интернет-статистики также показывает, что число российских пользователей прирастает в среднем на 40–50 % в год.

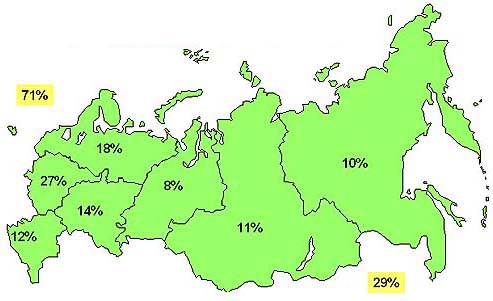

Согласно результатам исследования компании РОМИР, на сегодняшний день Сетью пользуются 13,2 млн человек (11,7 % взрослого населения России). Суточная аудитория Рунета, по данным Rambler’s Top 100, составляет порядка 4 млн пользователей, 52 % которых находятся в России. 45 % российских пользователей живут в столице (причем 45 % москвичей в возрасте от 16 лет пользуются Интернетом чаще одного раза в три месяца), 10 % – в Санкт-Петербурге, на оставшуюся же часть российской территории приходится 45 %.

Именно в Москве, а также Санкт-Петербурге, Новосибирске и ряде других крупных городов сконцентрировано основное число пользователей: сказывается слишком значительный технологический и экономический разрыв между мегаполисами и остальной территорией страны. Если в таких развивающихся странах, как Китай, Бразилия, Индия, благодаря которым в мире сейчас растет число интернет-пользователей, высокие технологии распространяются экстенсивным путем, то в России интернетизация пошла по интенсивному пути. Как отмечает один из экспертов по российскому рынку, очень серьезным фактором остается явление, которое на Западе называется digital divide (цифровой разрыв): «…в столице и научных центрах наши программисты-самоучки разрабатывают технологии, способные конкурировать на мировом рынке, а в глубинке последним достижением техники по-прежнему остается автоматическая доилка».

В России соотношение количества интернет-пользователей и не имеющих доступа к Сети людей сопоставимо с соответствующим показателем стран, которые по уровню экономического развития приближаются к Испании или Бразилии. Сравняться в этой сфере с высокоразвитыми странами Запада нам не позволяют недостаточно стабильная экономика и крайне низкое материальное благосостояние основной массы населения.

13,2 млн человек (11,7%) взрослого населения России пользуются Интернетом (февраль-март 2004 г)

Влиятельный американский журнал Foreign Policy, ежегодно рассчитывающий совместно с компанией A.T. Kearney «индекс глобализации» (Globalization Index) для 62 стран, отвел России всего лишь 44-ю позицию в своем списке – рядом с такими странами, как Колумбия, Саудовская Аравия, Тунис и Филиппины (http://www.atkearney.com/shared_res/pdf/2004G-index.pdf). Это показательно – ведь уровень развития в стране сети Интернет (количество пользователей, защищенных сайтов и пр.) является одним из критериев определения этого индекса. В принципе, как показывает данное исследование, информационное развитие России соответствует степени ее вовлеченности в процесс глобализации.

ИНТЕРНЕТ ПРИХОДИТ В ОФФ-ЛАЙН

Реальный прорыв в области распространения новых информационных технологий в России происходит именно сейчас. И связано это не с каким-то качественным технологическим сдвигом, а с конкретными переменами в общественном сознании. Интернет-технологии перестали восприниматься как что-то необычное, таинственное, новомодное. Интернет прочно вошел в жизнь россиян, а многие «сетевые» события стали заметным явлением в жизни общества. Так, вручение Национальной интернет-премии транслировалось в 2003 году в прямом эфире Первого канала. Создан специальный сайт, с помощью которого граждане могут задать вопросы президенту Путину. Через Интернет пользователи обсуждают текущие события, поддерживают или критикуют звезд эстрады, модельного бизнеса. Например, в марте 2004-го Rambler Internet Holding стал с российской стороны соорганизатором конкурса красоты Miss Universe, причем в выборе самой красивой девушки России через Интернет могли участвовать все желающие. Таким образом, очевидно: Интернет в России уже способен работать на нужды широких групп населения, а не только для избранной элитной «тусовки», как это было практически на всем протяжении 90-х годов прошлого века.

Интернет-СМИ встали в один ряд с офф-лайновыми средствами массовой информации – газетами, телевидением, радио. По данным компании «Рамблер», более 10 % пользователей интересуются новостями, опубликованными в Интернете. Это полтора миллиона человек, и все они, как правило, люди социально активные, имеющие высшее образование и работу. То есть те, кто оказывает или в будущем сможет оказать реальное влияние на происходящие в стране процессы.

Интересы русскоязычной аудитории Интернета (по данным Rambler, 2004 г)

Как заметил на прошедшем в апреле 2004-го Российском интернет-форуме (РИФ) известный сетевой аналитик, один из авторов альтернативного закона об Интернете Михаил Якушев, в 1999 году речь о Сети в нормативных федеральных актах вообще не шла. В 2004-м Интернет был упомянут в федеральном законодательстве около 10 раз, а в законодательных актах субъектов Федерации – не менее 50. Согласно Федеральному закону РФ «О связи», доступ в Интернет признан универсальной услугой связи. Это значит, что пользование Сетью не может быть запрещено ни одному гражданину Российской Федерации.

РУНЕТ – ЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ

Выступая в феврале 2004 года на конференции «Инвестиции в российский Интернет», главный редактор журнала «Интернет-маркетинг» Андрей Себрант отметил уникальность отечественного сегмента Всемирной паутины. В отличие от национальных доменных зон, скажем, Германии, Испании или Великобритании развитием русской Сети занимались люди, которыми двигал не только коммерческий интерес, но и энтузиазм. Они смогли сформировать ресурсы и сервисы, ни в чем не уступающие западным аналогам, а зачастую и превосходящие их. В зоне ru пользователь может бесплатно получить услуги, доступ к которым в западной части Сети, как правило, предоставляется только за деньги.

В данном контексте весьма показателен пример международного интернет-концерна Lycos, пришедшего в Россию со своим порталом в надежде на то, что пользователи Рунета впервые получат интернет-проект европейского уровня. Через год Lycos пришлось полностью свернуть деятельность в России. Ему не удалось заставить российского «юзера» отказаться от услуг отечественных «Рамблера» и «Яндекса». Оказалось, что отсталая, по западным представлениям, страна смогла создать интернет-продукцию, способную конкурировать с такими популярными во всем мире ресурсами, как Yahoo!, Altavista, Msn, и др.

Все крупные мировые интернет-проекты – по сути, «дети» глобализационных процессов – существуют в рамках транснациональных корпораций. Например, в поддержке и разработке сайтов Msn или Yahoo! участвуют как американские, так и другие работающие на всем мировом пространстве компании. В России же разработка, поддержка и развитие интернет-сервисов и продуктов полностью осуществляется отечественными фирмами, даже если зачастую они стартовали благодаря западному капиталу.

«Что касается информационного наполнения и потребления, Россия даст фору многим более развитым и благополучным странам, потому что народ в ней “самый читающий в мире” и процесс создания информационной сокровищницы Рунета происходил без участия государственных чиновников. Это делалось на энтузиазме, а его у русскоговорящих гуманитариев во всем мире хоть отбавляй. Библиотека Мошкова, некоммерческие проекты Лебедева, «Анекдоты из России» – все это создано силами людей, которые неплохо зарабатывают по своей основной специальности, а интернет-активность является для них способом творческой самореализации, которая, в свою очередь, является функцией таланта. А этого ресурса в России всегда хватало», – говорит главный редактор ежедневной интернет-газеты «Лента.Ру» и один из основателей российских сетевых СМИ Антон Носик. «Российские интернет-проекты способны играть на западном рынке, но для этого нужна определенная воля и решимость их создателей к переориентации на этот рынок. Тут, думаю, достаточно двух-трех успешных примеров, чтобы образовалась тенденция. Но поскольку рынок интернет-проектов у нас не слишком прозрачен, люди не спешат рассказывать о своих успехах».

По мнению Марии Говорун, главного редактора авторитетного сетевого издания Web-Inform, неудачи зарубежных инвесторов в российский Интернет объясняются также «высоким уровнем customer loyalty (привычка потребителя к конкретным маркам товаров. – Ред.), характерным для российских пользователей, что связано с ограниченным знанием инфраструктуры Интернета и, как следствие, нежеланием “менять коней на переправе”.

На фоне высокого качества интернет-сервисов и консервативности отечественных пользователей настоящей “китайской стеной” на пути западных разработчиков в Россию становятся морфология национального языка и плохое знание пользователями английского (фактор, который отсутствует во многих развивающихся странах). Из-за специфики русского языка, например, неудобно использовать немодифицированные западные технологии поиска или защиты от спама (отправка незапрашиваемой электронной почты, рассылка незапрашиваемых рекламных и информационных объявлений. – Ред.)».

Кстати, «русские хакеры», взламывающие программное обеспечение, кардеры (совершающие незаконные действия с банковскими картами или использующие подложные номера кредитных карточек для оплаты тех или иных услуг – Ред.), а теперь и спаммеры сослужили России неплохую службу. «Как выяснилось, бороться с ними могут только отечественные специалисты. Поэтому компании, работающие над производством антивирусного и антиспаммерского программного обеспечения (самый яркий пример – “Лаборатория Касперского”), имеют большой успех за рубежом», – утверждает Говорун.

УЙТИ С ОБОЧИНЫ

По оценкам декана факультета информационных технологий и программирования Санкт-Петербургского института точной механики и оптики, члена международного оргкомитета чемпионата мира по программированию Владимира Парфенова, сегодня только в Санкт-Петербурге работает около 300 компаний, занимающихся программированием. В них занято примерно 4 тысячи сотрудников. По состоянию на апрель 2003 года 90 % заказов приходят с Запада, их общий объем у российских программистов составляет порядка 240 млн долларов в год.

Для сравнения: Индия, которая занялась развитием программирования на десять лет раньше России, является лидером в этой сфере и имеет западных заказов на 6 млрд долларов в год. Большие объемы заказов также у ирландских и израильских программистов (многие из них получили образование в СССР).

По оценкам других экспертов, в 2001-м Россия освоила объем офшорного программирования в размере 200 млн, а в 2003 году эта цифра составила около 460 млн долларов.

Поскольку спрос на IT-услуги в мире продолжает расти, увеличивается и предложение со стороны новых поставщиков. Вследствие этого рынок аутсорсинга (outsourcing – размещение заказов во внешних фирмах, прежде всего зарубежных. – Ред.) становится все более обширным и разнообразным. Среди стран, относительно недавно заявивших о себе на рынке услуг по разработке программного обеспечения на заказ, следует отметить Китай, Польшу и Филиппины. Несмотря на скромную долю этих стран на мировом рынке (китайские специалисты, чей высочайший уровень нельзя недооценивать, работают в большинстве случаев на внутренний рынок), они обладают целым рядом преимуществ. Это и наличие высококвалифицированных специалистов в области IT, и конкурентоспособные цены на предлагаемые услуги, и, что особенно важно, сильная поддержка экспорта IT-услуг со стороны правительств и самой отрасли. Определяя привлекательность для заказчика той или иной страны, действующей в области офшорного программирования, западные специалисты основываются и на других качественных показателях, таких, к примеру, как политическая ситуация и культурная совместимость. Однако более чем десятилетний успешный опыт Индии, а также достижения Ирландии, Израиля, Пакистана, Китая и Филиппин показали, что в создании благоприятного климата для развития информационных технологий особенно важную роль играют государство и общественные ассоциации IT.

Качественные показатели стран, занимающихся заказным программированием (Источник: Gartner Research)

В России развитие IT никогда не сопровождалось всеобъемлющей согласованной поддержкой государства и отрасли. Тем не менее российский рынок производства программного обеспечения, пока небольшой по масштабам, развивается динамично и имеет тенденцию к дальнейшему неуклонному росту, что обусловлено наличием талантливых специалистов, высоким качеством производимых продуктов и услуг, относительно невысокими затратами на оплату труда и прочими факторами, привлекающими иностранных заказчиков.

По данным информационного агентства РБК, объем продаж на рынке информационных технологий в России в 2003 году достиг 5,8 млрд долларов. По сравнению с 2002-м отрасль выросла почти на 25 %.

Растут расходы государственных структур на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). По оценкам, в 2003 году государственные организации направили на развитие ИКТ около 13 млрд рублей и ожидается существенный рост очередных затрат. К сожалению, совершенно невозможно посчитать, какой процент от этих денег был реально вложен в IT, а не «распылен» между организациями и чиновниками. В сфере взаимодействия государственных структур с IT-компаниями явление «откатов» точно так же распространено, как и в других областях.

Оптимистичны и прогнозы развития рынка электронного бизнеса. На Западе снова становятся востребованными системы электронной коммерции В2В (business-to-business, «бизнес для бизнеса»). Этот сектор рынка, ориентированный на организацию взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи товаров или услуг, охватывает осуществляемые в Сети торговые отношения между фирмами – организацию поставок и продаж, согласование контрактов и планов. По прогнозам различных аналитических компаний, объем общемировых продаж посредством В2В-систем в 2004-м составит 2–7 трлн долларов. Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ) оценивает объем российского рынка он-лайновой торговли на конец 2003 года в 900 млн долларов и прогнозирует его рост в 2004-м почти на 50 %. Пока, однако, основной объем продаж приходится у нас на долю B2С (business-to-consumer, «бизнес для потребителя») – около 480 млн долларов в 2003-м и, как ожидается, 615 млн в 2004 году. Что же касается B2B и еще одного направления электронной коммерции – B2G (business-to-government, «бизнес для правительства»), то их показатели, составившие в 2003-м соответственно 316 млн и 141 млн долларов, предположительно достигнут в 2004 году 464 млн и 275 млн долларов.

Следует, тем не менее, отметить, что, какие бы цифры и финансовые показатели по российскому аутсорсингу ни назывались, они так или иначе будут в значительной степени занижены – ведь множество IT-фирм, работающих напрямую на иностранного заказчика, никак не зафиксированы ни налоговыми органами, ни статистикой. По различным подсчетам, к известным 100 процентам официально зарегистрированных российских аутсорсинговых компаний можно добавить 50–80 % нигде не учтенных IT-образований, что довольно основательно меняет картину. (Многие незарегистрированные в России офшорные фирмы не могут получить регистрацию и сделать свой бизнес легальным из-за того, что большой процент заказов составляет программное обеспечение для интернет-порнобизнеса.)

Между тем, несмотря на наличие большого количества высококлассных специалистов, Россия не стала Меккой в области IT-технологий. Этот парадокс обусловлен многолетней оторванностью России от мировой экономики, языковым барьером, непродуманной таможенной и валютной политикой государства, отсутствием государственной поддержки индустрии, связанной с разработкой программного обеспечения. Большую проблему для развития Рунета представляет «утечка мозгов» из регионов в столицу. Процесс миграции квалифицированных технических кадров вызван объективными факторами: слишком ничтожны в регионах финансовые, карьерные, социальные возможности для специалистов по сравнению с Москвой.

Несмотря на определенные успехи, наша страна до сих пор находится на обочине рынка разработки программного обеспечения. Весь оборот российского рынка заказных работ составляет менее 10 % индийского. Еще хуже обстоят дела с рынком готового программного обеспечения: по пальцам можно пересчитать тех россиян, кто в той или иной степени завоевал сколько-нибудь значимые позиции на мировом IT-рынке. Так, продукция петербургской «ПРОМТ», которая работает на российском рынке более 13 лет и специализируется на системах машинного перевода, известна за рубежом с 1996-го, системы «ПРОМТ» продаются практически по всему миру. Западный рынок дает компании примерно 40 % от ее общего оборота.

РУНЕТ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

По мнению многих авторитетных игроков на российском интернет-рынке, время революций и глобальных потрясений в Рунете прошло. Впереди – более-менее предсказуемый и монотонный процесс эволюции. Механизм социализации в обществе постепенно изменится: жизнь людей будет все в большей степени зависеть от Всемирной паутины. Интернет может стать тем пространством, «где люди по-новому сформируют свою среду обитания» – так заявил в ходе Российского интернет-форума руководитель PR-службы «Рамблера» Иван Засурский. Стоит заметить, что все эти процессы возможны только в том случае, если в России сохранится стабильная экономическая и политическая ситуация. Кризис 1998 года, к примеру, крайне отрицательно повлиял на развитие отечественного интернет-рынка: тогда закрылись многие компании и проекты, замедлилось развитие сетей, услуг доступа в Интернет.

В последнее время настораживают попытки государства регламентировать Интернет. Безусловно, на данный момент уже назрела необходимость принятия законодательства об Интернете, но те проекты, которые предлагаются властями, сегодня, пожалуй, менее предпочтительны и гораздо более вредны для существования полноценного Рунета, чем его нынешнее состояние относительного «беззакония».

Как правило, такие предложения исходят от людей или групп, слабо представляющих себе принципы функционирования Сети. Ярким примером такого рода служит статья в «Известиях» (выпуск от 16 мая 2004 г.) мэра Москвы Юрия Лужкова «О темной стороне Интернета», представляющая собой типичный набор мифов и некорректных представлений о киберпространстве, характерных для сознания обывателя.

В целях борьбы с такими угрозами, как пиратство, нарушение авторских прав, порнография (которые, кстати, не являются болезнью исключительно Интернета), Лужков предложил повысить ответственность сетевых журналистов, лицензировать деятельность провайдеров, а самое главное — регистрировать по закону о СМИ каждый сайт, «чтобы не приходилось гадать, относится ли он, согласно нынешнему тексту закона, к “иным средствам массовой информации”». Но ведь сетевые журналисты и так давно подчиняются общему закону о СМИ, а провайдеры обязаны получать две лицензии (от Министерства связи). Реализация же третьей меры, предложенной столичным градоначальником, приведет к тому, что все сайты, не зарегистрированные как СМИ, окажутся вне закона, а остановить распространение информации, противоречащей российскому законодательству, все равно не удастся.

Ряд других общественных деятелей также выступили с инициативой законодательного регулирования Интернета. Так, сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова, сравнив Сеть с «мусорной ямой, зловонно попахивающей», вновь заявила о необходимости лицензировать интернет-сайты.

Впрочем, говорить о переходе Рунета на «китайскую модель» (при которой доступ граждан в Интернет полностью контролируется государством, стремящимся монополизировать этот рынок и самому стать провайдером) пока не приходится. Это связано как с объективными техническими, законодательными, финансовыми сложностями, так и с настроениями в обществе. Именно в силу этой совокупности причин провалилась скандальная идея внедрения Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которую операторы любой связи, включая сотовую и Интернет, должны были согласно приказу Министерства связи установить за свой счет и передать в безраздельное пользование сотрудникам Федеральной службы безопасности. В соответствии с данным актом спецслужбы получали практически неограниченное право прослушивать телефонные переговоры и читать поступившие по электронной почте сообщения. Однако Верховный суд РФ признал приказ несоответствующим Конституции.

На сегодняшний день российское интернет-сообщество консолидировалось, расширилось, приобрело определенные связи и рычаги давления во властных структурах. Так что можно надеяться: потенциальным государственным попыткам «очистить Интернет» будет противостоять достаточно мощная, способная воздействовать на общественное мнение сила.

© Журнал "Россия в глобальной политике", № 4 июль-август 2004

По данным Евростата, уровень безработицы в зоне евро остался в июле стабильным по сравнению с июнем с.г., на уровне 9% от трудоспособного населения. По сравнению с июлем 2003г. уровень безработицы вырос на 0,1%. Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Польше (18,8 %), в Словакии (15,9 %), в Литве (11,3 %) и в Испании (11 %), в то время как самые низкие были зарегистрированы в Австрии (4,2%), в Люксембурге (4,3%), в Ирландии (4,5%) и в Кипре (4,5%). В Бельгии, где один из самых высоких уровней безработицы среди молодежи (22,5 %), уровень безработицы в июле составил 8,6%, оставаясь неизменным с апр. 2004г.

В Испании самые дешевые еда, напитки и табак среди стран Евросоюза. Это явствует из исследования Бюро статистики ЕС (Евростат). По данным исследования, стоимость товаров в Испании на 19% ниже среднего по Европейскому Союзу. Между тем, как отметил директор департамента исследований крупнейшего сбербанка «Кайша Каталуниа» Рамон Роих, «испанцы в целом не считают цены в своей стране низкими, поскольку и доходы их также меньше среднеевропейских». По данным Евростата, уровень доходов населения в Испании составляет 95% от среднеевропейского, намного отставая от развитых стран континента. Так, в Люксмбурге средний уровень доходов составляет 208% от общеевропейского, в Ирландии – 131%, во Франции – 111%, в Германии – 107%.К тому же, указывает Роих, дешевизна испанских продуктов достигается за счет сравнительно низких цен лишь на некоторые из них, особенно на напитки и на еду. А, например, цены на хлеб и изделия из зерновых, составляющих основу питания многих испанцев, на 4% выше, а на сахар и продукты с его использованием – на 8% выше среднеевропейских. Как утверждает директор исследовательского департамента «Кайша Каталуниа», цены в Испании особенно сильно поднялись в последние годы после введения евро.

По данным исследования, проведенного университетом Антверпена на средства Федеральной госслужбы соцбезопасности, наблюдается очень серьезное отставание минимального гарантированного уровня пенсионного обеспечения бельгийцев от среднеевропейского уровня. Бельгийской семье пенсионеров гарантирован доход в 753 евро, что намного меньше, чем в среднем по ЕС (1.135 евро) и ниже, чем у ближайших соседей Бельгии: во Франции минимальная пенсия составляет 1.281 евро, а в Люксембурге – 1.330 евро.Минимальный доход лиц трудоспособного возраста не намного отличается от пенсий. Минимальный доход, гарантированный им в Португалии (362 евро), в Норвегии (658 евро), в Дании (689 евро) и в Ирландии (708 евро) ниже, чем в Бельгии (719 евро).

По данным Евростата, среди 25 стран-членов ЕС самые высокие минимальные зарплаты установлены в странах Бенилюкса. Минимальная зарплата в Люксембурге составляет 1403 евро, в Нидерландах – 1265 евро и в Бельгии – 1186. В Ирландии, Франции и Великобритании минимальный уровень оплаты труда выше 1 тыс. евро. В Португалии, Испании, Греции, Словении и на Мальте он варьируется в пределах 471-605 евро. В семи новых странах ЕС – Латвии, Литве, Словакии, Эстонии, Польше, Венгрии и Чехии – минимальная зарплата составляет от 121 до 207 евро. Минимальный уровень зарплаты установлен во всех странах ЕС, кроме Германии, Австрии, Финляндии, Швеции, Италии, Дании и Кипра.

В 15 государствах прежнего состава Европейского союза уровень налогообложения выше, чем в десяти странах, недавно принятых в состав ЕС, свидетельствуют данные, представленные европейским статистическим бюро Евростат. В странах-ветеранах ЕС налог на доходы граждан составляет в среднем 46,2%, на доходы предприятий – 31,4%. В странах, вступивших в ЕС 1 мая 2004г., эти показатели равны 34,9% и 21,5% соответственно. Согласно данным Евростата, в 2002г. в нынешних 25 государствах ЕС налоговые выплаты и взносы в органы социального страхования составляли в среднем 40,4% ВВП. В Швеции этот показатель составлял 50,6%, в Дании – 48,9%, в Бельгии – 46,6%, во Франции – 44,2%, в Латвии – 28,8%, в Ирландии – 28,6%.

Согласно опубликованному 1 июля исследованию Евростата, общая сумма налогов и взносов в фонды соцстрахования сократились в среднем на 40,4% ВВП в 2002г. в 25 странах сегодняшнего Европейского союза против 41,1% в 2001г. Швеция зарегистрировала в 2002г. самый высокий показатель (50,6%), далее следуют Дания (48,9%) и Бельгия (46,6%). Самые низкие ставки налогов были зарегистрированы в Ирландии (28,6%), Литве (28,8%), Латвии и Мальте (31,3%). Во Франции налоги составили 44,2% от ВВП (против 45% в 2001г.), в Германии – 40,2 % и в Великобритании – 35,8%.

Польским кошкам, собакам и хорькам с 1 окт. 2004г. потребуются специальные паспорта для поездок по странам Евросоюза. Вступление Польши в Европейский Союз облегчило въезд в еврозону рядовым гражданам, однако осложнило жизнь домашним животным. Как заявил советник главного ветеринарного врача Польши Яцек Леонкевич, с 1 окт. владельцы животных в обязательном порядке должны будут получить паспорта для своих питомцев. Паспорт нужно будет иметь на территории стран-членов ЕС, за исключением Ирландии, Великобритании и Швеции. Паспорт для животных будет отдаленно напоминать обычный паспорт - небольшая синяя книжечка с 12-ю звездами, символизирующими Европейский Союз. В Польше паспорта животным будут выдавать ветеринарные врачи. Собаки и кошки будут идентифицироваться с помощью электронного чипа. «Паспорт с микрочипом будут стоить не более 75 злотых (20 долл.)», - сказал Леонкевич. Записи в собачьих и кошачьих паспортах будут сделаны на двух языках - польском и английском. Ранее предполагалось, что в связи со вступлением 1 мая Польши в Евросоюз паспорта польским кошкам и собакам потребуются уже с 4 июля 2004г.

Эмиграция из Литвы молодых, квалифицированных и активных жителей угрожает ее экономике, считают литовские эксперты. Коммерческий атташе литовского посольства в Великобритании Альфредас Шлекис в интервью Национальному радио сказал, что английские работодатели часто обращаются к нему с просьбами направить к ним из Литвы стоматологов, сантехников, других специалистов. В Ирландии уже несколько лет не уменьшается спрос на литовских строителей и специалистов рыбообрабатывающей промышленности. В Швеции также ценят литовских строителей, столяров, плотников, медицинский персонал среднего звена. Газета Respublika с беспокойством отмечает, что одновременно с этим, как показывает статистика, в самой Литве работников подходящего уровня сейчас уже меньше, чем свободных рабочих мест. По сведеним директора Биржы труда Литвы Видаса Шлекайтиса, в последнее время резко уменьшилось число безработных в возрасте до 25 лет.«На рынке труда спрос уже обгоняет предложение», - говорит Шлекайтис. Если такая тенденция сохранится, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты и улучшать условия труда для своих работников, считает он. Однако, как показывают последние социологические исследования, при благоприятных обстоятельствах из Литвы намерены выехать еще 28% жителей, абсолютное большинство которых не старше 35 лет. По мнению экспертов, если подобная резкая эмиграционная тенденция к сохранится и впредь, экономику страны ждут немалые трудности.

Казахстан и Евросоюз подписали соглашение, устанавливающее систему двойного контроля без количественных ограничений в отношении экспорта определенных видов стальной продукции из Казахстана в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана. Подписи под документом поставили постоянный представитель при ЕС посол Константин Жигалов и постоянный представитель Ирландии при ЕС посол Анн Андерсон. В соответствии с соглашением вводится система двойного контроля экспорта 12 видов изделий из стали, не охваченных количественными ограничениями. Документ предусматривает, что экспортируемая в страны Европы металлургическая продукция будет сопровождаться сертификатом качества, выданным Астаной и Брюсселем. Соглашение сроком до 2005г. подписано в рамках подготовки к проведению заседания Совета сотрудничества «Казахстан - Европейский Союз» в середине июля. По данным Агентства по статистике Казахстана, экспорт проката плоского железа, легированной и нелегированной нержавеющей стали из Казахстана в страны ЕС (Испания, Греция, Франция, Великобритания, Италия) в 2003г. составил 28,7 млн.долл., импорт (Финляндия, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Швеция) - 3,4 млн.долл. Соглашение обеспечивает гарантированный доступ казахстанской продукции на европейский рынок, подчеркнули в пресс-службе МИД.

Люксембуржцы и ирландцы являются наиболее состоятельными, а латыши и поляки самыми бедными среди граждан 25 стран-членов Евросоюза. Эти данные обнародовало европейское статистическое бюро Евростат. Согласно расчетам экспертов, в Люксембурге ВВП на душу населения, рассчитанный через покупательную способность, в два раза превышает показатель в среднем по ЕС и в пять раз выше, чем в Латвии. В Ирландии ВВП на душу населения на треть выше, чем в среднем по ЕС. В списке состоятельных граждан за люксембуржцами и ирландцами следуют датчане, австрийцы, голландцы, британцы, бельгийцы, шведы, французы, финны, немцы и итальянцы. В Испании ВВП на душу населения на 5% ниже, чем в среднем по ЕС.Среди десяти новых стран-членов этой региональной организации самыми состоятельными Евростат называет граждан Кипра, где показатель ВВП на душу населения в среднем равен 17%. При этом у Кипра он выше, чем у стран-«ветеранов» ЕС-Греции и Португалии. Население этих государств, а также Словении и Мальты на 20-30% менее обеспечено по показателю ВВП, чем в среднем по ЕС. В Чехии это процентное соотношение составляет 31%, Венгрии – 39%, в Словакии – 49%, Эстонии, Литве и Польше – в пределах 52-54%. Наконец, в Латвии ВВП на душу населения на 58% ниже, чем в среднем по ЕС. В Турции, которая является кандидатом на вступление в Евросоюз, он ниже среднего показателя почти в четыре раза, в двух других странах-кандидатах – Болгарии и Румынии – более чем в три раза.

Постоянный представитель Казахстана при Евросоюзе Константин Жигалов и постоянный представитель председательствующей в ЕС Ирландии Анн Андерсон подписали «Казахстано-Европейское межправительственное соглашение о торговле текстильной продукцией». Соглашение будет действовать либо до 2005г., либо до намеченной в ЕС либерализации рынка текстиля. Казахстан вправе до конца 2004г. экспортировать в страны ЕС свыше 150 наименований текстильных изделий без количественных ограничений. Соглашением предусмотрены проведение процедур двойного контроля с целью минимизации возможных злоупотреблений или попыток обхода и механизм консультаций для разрешения споров. В посольстве Казахстана в Брюсселе считают, что «Соглашение обеспечивает гарантированный доступ отечественной продукции на европейские рынки». По словам Жигалова, подписание Соглашения по текстилю говорит о переходе сторон «к конкретным прагматичным действиям».Соглашение в полной мере отвечает договоренностям и инициативам между Нурсултаном Назарбаевым и Романом Проди и является важным вкладом в укрепление юридической базы партнерства Казахстана с Евросоюзом. По данным МИД Казахстана, срок действия предыдущего аналогичного соглашения истек 31 дек. 2003г. Объем экспорта казахстанского текстиля в страны ЕС (Германию, Италию, Великобританию, Бельгию и Данию) в 2003г. составил 8,4 млн.долл., объем импорта из Германии, Великобритании, Италии, Франции и Нидерландов в тот же период - 29,6 млн.долл.

Ирландия вводит запрет на курение табака в публичных местах. Таким образом, Ирландия станет первой страной в Европе, запрещающей табакокурение в пабах, барах и ресторанах. Нарушившие новый закон будут вынуждены заплатить штраф в 3 тыс. евро. Как отметил министр здравоохранения Ирландии Майкл Мартин, большая часть населения поддерживает запрет. Ранее в стране уже рассматривался законопроект о запрете курения, но он был отложен из-за проблем его применения в некоторых местах, таких как тюрьмы, психиатрические больницы и полицейские центры предварительного заключения. Эти учреждения, а также отели, будут освобождены от запрета. Но курение будет воспрещено в местах, где работают люди, и в общественном транспорте. Многие пабы заявили свое несогласие с принятым законом, указав, что просто не смогут заставить своих посетителей воздержаться от курения.Однако правительство не разрешило выделить отдельные сектора для курильщиков, и некоторые пабы уже оборудовали места для курения на улице, у входа в заведения. Между тем, опыт по полному запрещению курения в общественных местах уже имеют некоторые штаты США и Австралии, например Калифорния и Новый Южный Уэльс. Исследования, проведенные в Австралии, свидетельствуют, что опасения владельцев ирландских пабов относительно возможного снижения доходов практически беспочвенны. После введения запрета на курение в Новом Южном Уэльсе 76% баров и ресторанов продолжают работать в прежнем режиме, 14% увеличили оборот и лишь 9% понесли убытки. Запрет на курение в общественных местах горячо поддержали ирландские медики. Они указывают на то, что доля курильщиков среди населения «зеленого острова» составляет 25%, а ежегодно в стране регистрируется 7 тыс. смертей, так или иначе связанных с курением.

Карта медицинского страхования единого образца начнет действовать в 13 из 25 (с учетом расширения с первого мая) стран Евросоюза с июня т.г. Как сообщил сотрудник пресс-службы Еврокомиссии, намерение обеспечить по этой карте медицинское обслуживание граждан Евросоюза уже подтвердили Бельгия, Франция, Люксембург, Испания, Германия, Греция, Ирландия, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Эстония и Словения. Планируется, что карта медицинского страхования единого образца начнет действовать на всей территории Евросоюза с конца 2005г. Наличие карты гарантирует медицинское обслуживание в любой из стран Евросоюза без бюрократической волокиты.

В начале марта журнал Foreign Policy опубликовал свой ежегодный отчет, в котором привел данные относительно развитости и доступности телекоммуникаций на всей планете. В 2003г. в мире появилось 130 млн. новых пользователей интернета. В сеть имеют доступ 620 млн. чел., что составляет 9,9% населения Земли. Основной прирост пришелся не на индустриально развитые, а на развивающиеся страны. За год число пользователей интернета в Индии выросло на 136%, а в Бразилии – на 79%. Уже можно говорить о реальных шагах по преодолению «цифрового барьера» между наиболее и наименее развитыми странами мира.Значительно выросло в минувшем году и количество международных телефонных переговоров – в общей сложности до 135 млрд. мин. Среднестатистический житель Земли проговорил с абонентом за пределами своего государства 21 мин. Впервые в мире количество мобильных телефонов превысило количество стационарных телефонных линий: 18,98 абонентов сотовых телефонов против 17,95 абонентов традиционных телефонов на 100 чел. Успехи в области электронных коммуникаций достигнуты лишь некоторыми регионами мира: в одном только центре Нью-Йорка больше телефонных линий, чем во всей Африке.

Все эти данные используются для составления своеобразного «рейтинга глобализации», в котором учитываются четыре основных параметра. Во-первых, экономическая интеграция – объем международной торговли, инвестиций и различного рода выплат (в т.ч. и зарплат), совершаемых за пределами государственных границ. Во-вторых, персональные контакты – международные поездки и туризм, объем международных телефонных переговоров, почтовых отправлений и переводов. В третьих, технология – количество пользователей интернета, число интернет-серверов и качество коммуникаций. В-четвертых, вовлеченность в международную политику – членство государств в международных организациях, количество посольств, активность в ООН.

За последние годы перечень наиболее глобализированных государств мира не претерпел изменений. Наиболее глобализированной страной вновь стала Ирландия. На 2 месте – Сингапур, на 3 – Швейцария (государства, никогда не выпадавшие из первой пятерки). В числе 20 наиболее глобализированных стран (в порядке занимаемого места) – Нидерланды, Финляндия, Канада, США, Новая Зеландия, Австрия, Дания, Швеция, Великобритания, Австралия, Чехия, Франция, Португалия, Норвегия, Германия, Словения и Малайзия.

Председатель правительства ЧР В.Шпидла 3 марта с.г. посетил с официальным визитом Ирландию, в ходе которого он обсудил с премьер-министром Ирландии Б.Агерном вопросы, связанные с процессом интеграции Чехии в ЕС, либерализации рынка трудовых ресурсов ЕС, проведением межправительственной конференции странами ЕС.

Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter