Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Швеция находится на первом месте среди стран, в которых стареть лучше всего, по данным организации помощи престарелым - Help Age International, пишет газета Svenska Dagbladet в связи с тем, что 1 октября - Международный день пожилых людей. Такое сравнение условий жизни пожилого населения планеты делается впервые.

Сравнивались 13 различных параметров, разделенных на четыре главные подгруппы, из 90 стран. Например, здоровье, материальное положение, работа и "приспособленная для пожилых окружающая среда".

В подгруппе "материальное положение" анализировались данные об условиях пенсионной системы, количество бедных пенсионеров и доля благосостояния, приходящаяся на пожилых людей.

В подгруппе "здоровье" - данные о психическом здоровье, ожидаемая продолжительность жизни и годы здоровья после 60-ти лет.

В третьей подгруппе - данные о том, сколько пенсионеров работает и каков у них уровень образования.

В группе "хорошая окружающая среда" - данные о социальных контактах пожилых людей, физическая безопасность, права пожилых и приспособленность транспортной системы.

Данные взяты из различных органов ООН, Всемирного банка и ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения.

Швеция не занимает первого места ни в одной из подгрупп, но в целом находится на таком высоком уровне во всех четырех подгруппах, что в итоге вышла на первое место по сумме показателей.

По материальному положению пенсионеров на первом месте Люксембург, а по здоровью - Швейцария. Норвегия на первом месте по занятости и образовательному уровню, а Голландия - по "приспособленной для пожилых окружающей среде".

По сумме показателей, однако, Швеция вышла на первое место. Это связано, в частности, с давней традицией создания в Швеции общества всеобщего благосостояния. В этом году, например, исполняется 100 лет с введения в Швеции - как первой страны в мире - пенсионной системы. Другой шведской особенностью является то, что больше половины из 1,6 миллиона пенсионеров (т.е. тех, кому больше 65 лет) являются членами какого-нибудь объединения пенсионеров. А это значит, что им легче добиваться выполнения своих требований.

На втором месте после Швеции - Норвегия, на третьем - Германия.

Европа доминирует, но в первую десятку входят также Канада и США.

Вот данные по сумме показателей Global Age Watch Index:

1. Швеция

2. Норвегия

3. Германия

4. Голландия

5. Канада

6. Швейцария

7. Новая Зеландия

8. США

9. Исландия

10. Япония

11. Австрия

12. Ирландия

13. Великобритания

Резко выросло число жителей Швеции получающих медицинскую помощь за рубежом, в странах входящих в Европейское экономическое пространство ЕЭП. Помимо государств ЕС - включает также Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Число зарубежных пациентов удвоилось с 2011 по 2012 годы. Их было в прошлом году 4453. Расходы Шведской государственной страховой кассы, в этой связи, составили 61 млн. крон. Сообщает Шведское общественное телевидение SVT. .

С 1 октября в Швеции вступает в силу новое правило, по которому можно заранее получить одобрение от Страховой кассы на возмещение расходов связанных с медицинским обслуживанием в странах ЕЭП. Пациенты, однако, будут, по прежнему, вынуждены сами на первом этапе оплачивать медицинские расходы, но в дальнейшем смогут получать компенсации

Встреча с Президентом Исландии Олавуром Рагнаром Гримссоном

На полях Международного арктического форума Владимир Путин встретился с Президентом Исландии Олавуром Рагнаром Гримссоном.

В.ПУТИН: Уважаемый господин Президент! Позвольте мне Вас ещё раз поприветствовать в России.Спасибо большое за то, что вы неизменно принимаете участие в мероприятиях в рамках обсуждения арктических проблем.

Сейчас вы мне рассказали, что планируете сами провести у себя в стране большой форум с привлечением общественности и представителей науки, посвящённый изучению проблем Арктики. Безусловно, мы будем поддерживать все начинания подобного рода.

Мне приятно отметить, что развиваются наши двусторонние связи. Мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на незначительный объём нашей торговли, всё-таки она имеет положительные тенденции, это тоже не может не радовать.

О.Р.ГРИМССОН (как переведено): Господин Президент, большое спасибо за приглашение принять участие в Арктическом форуме. Ещё когда в Москве прошёл первый Арктический форум, я понял, что это очень важная площадка для конструктивного обсуждения вопросов сотрудничества в Арктике.

В ходе своих встреч и в своих выступлениях в странах Европы, в США, в других странах я часто ссылаюсь на опыт Арктического форума, который проводит Русское географическое общество, а также на Ваши выступления как на очевидное свидетельство заинтересованности России и Вашей личной заинтересованности в конструктивном сотрудничестве в Арктике.

Ещё раз подчеркну, что этот форум является подтверждением важности вопросов сохранения окружающей среды. И комментарии, которые Вы сделали в своём выступлении на форуме, являются важным сигналом для всех нас. Мы надеемся продолжить начатый диалог на ассамблее Arctic Circle, которая состоится в следующем месяце в Рейкьявике.

Мы будем рады приветствовать в качестве участников ассамблеи представителей Государственной Думы, научных учреждений России, поскольку мы считаем важным для людей из других арктических стран обменяться опытом с российскими парламентариями, занимавшимися разработкой закона о Северном морском пути.

Нам очень интересно не только то, что в этой сфере делает Президент и Правительство, но и то, что делает российский парламент. Я с удовольствием расширил бы круг участников конференции, которая состоится в октябре, и пригласил на неё членов Госдумы. Это было бы, кроме того, прекрасной возможностью придать новый импульс сотрудничеству Исландии и России.

Завтра в Санкт-Петербурге я приму участие в открытии выставки Кьярваля, которую Вы лично курировали. Позже в Рейкьявике пройдут мероприятия, посвящённые исландско-российскому культурному сотрудничеству.

На протяжении всей истории Исландии сотрудничество с Россией было очень важным элементом. Сотрудничество в Арктике делает взаимодействие с Россией ещё более важным. Как Вы сказали, расширяется торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Исландия экспортирует в Россию всё больше товаров. Авиакомпания Icelandair запустила этим летом регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Исландию и далее в США. Впервые в истории мы можем предложить регулярные рейсы во все арктические страны. Эта программа продолжится в следующем году, мы надеемся, с участием авиакомпании «Трансаэро».

В других сферах взаимодействия мы также видим хорошие признаки развития.

И, наконец, мы очень заинтересованы в возможной прокладке оптического кабеля, который соединит Европу и Америку через Россию и Азию. У нас есть партнёры в Исландии и Америке, желающие принять участие в проекте, который принесёт новые высокие технологии, информационные технологии во все арктические регионы, новым способом соединит Исландию и Россию, российский Север с Исландией, Америкой, Европой, Азией.

Позвольте мне также упомянуть, что в Вашем выступлении на предыдущем Арктическом форуме Вы сказали, что нам нужно развивать сотрудничество с использованием Северного морского пути, указали на необходимость создания законодательной базы для развития арктического судоходства. Думаю, вместе мы могли бы сделать больше в этой сфере.

В.ПУТИН: Я хотел бы сразу отреагировать на несколько вопросов.

Во-первых, что касается геотермальных источников и наших договорённостей по работе на Камчатке, это всё остаётся в силе. Вы наверняка знаете, нам нужно только добиться того, чтобы эти проекты были экономически целесообразными и конкурентоспособными по сравнению с другими видами первичного энергоносителя.

Мы знаем о ваших планах по освоению Арктики, в том числе по транспортным коридорам и созданию порта, и внимательно это изучаем.

Конечно, мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества не только в рыболовстве, но и в высокотехнологичных сферах. Один из примеров – это прокладка телекоммуникационного кабеля, который действительно может потом присоединиться к североамериканским трассам.

Вы упомянули, что в Россию начали летать самолёты исландской авиакомпании. И мы, действительно, надеемся, что в ближайшее время и российским компаниям будут предоставлены возможности – они посчитают целесообразным совершать такие же полёты в Исландию из Москвы и Питера.

И, наконец, та выставка в Петербурге, о которой Вы сейчас упомянули. Я думаю, чтоб работа в гуманитарной сфере для нас представляет не меньшую важность, чем работа в сфере транспорта, экономики вообще. Я знаю, что Ваша супруга принимала самое активное участие в подготовке этой выставки, передайте ей слова самой искренней благодарности

Мы отмечаем 70-летие дипломатических отношений, как я уже сказал, и в этой связи намечен целый ряд культурных мероприятий как в Рейкьявике, так и на российских территориях. И мы со своей стороны всячески будем поддерживать и сопровождать эти мероприятия.

Спасибо Вам большое.

Выступление на пленарном заседании III Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать участников и гостей III Международного форума «Арктика – территория диалога». Особые слова благодарности за оказанное внимание – Президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё, который приехал на форум впервые, и, конечно же, нашему традиционному гостю – Президенту Исландии господину Грииммсону.

На этот раз мы собрались в символичном месте – в Салехарде, единственном городе мира, который расположен точно на широте Северного полярного круга.

Мы только что с коллегами говорили о том, когда был создан этот город, – я попросил коллег дать мне дополнительную справку: он был основан в 1595 году русскими казаками (назывался тогда Обдорск, а затем Салехард) и сыграл очень важную, опорную роль в освоении русской Арктики, севера Урала и Западной Сибири.

И должен отметить, что за последние годы, за последнее десятилетие город не просто активно развивался – он в полном смысле этого слова преобразился, это совершенно другой город.

Если бы вы сюда приехали лет 10 назад и сейчас бы на него посмотрели, вы бы не узнали его, решили, что это два совершенно разных места. Не менее большое значение город играет и сегодня в жизни современной России.

Салехард является столицей одного из ключевых экономических центров нашей страны – Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь реализуется целый ряд крупнейших промышленных и инфраструктурных проектов, связанных в том числе с освоением арктических территорий и их природных богатств.

На прошлом форуме мы уже говорили, что Арктика, по сути, открывает сейчас новую страницу своей истории, которую можно назвать эпохой индустриального прорыва, бурного экономического, инфраструктурного развития. В арктических регионах России идёт интенсивный поиск и разработка новых месторождений газа, нефти, других минерально-сырьевых ресурсов, строятся крупные транспортные, энергетические объекты, возрождается Северный морской путь.

Работа в суровых условиях Арктики крайне сложна, требует и серьёзных финансовых затрат, и поистине уникальных технологических решений. И для нас очевидно, что приоритетом, ключевым принципом развития Арктики должно быть и должно стать природосбережение, обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью, присутствием человека и сохранением окружающей среды. Тем более это важно, когда речь идёт об Арктике с её хрупкими, уязвимыми экосистемами, с её восприимчивым климатом, который во многом определяет экологическое самочувствие всей нашей планеты.

Арктика сегодня, пожалуй, как никогда раньше нуждается в особом внимании и бережном отношении. Россия, почти треть территории которой приходится на районы Крайнего Севера, осознаёт свою ответственность за сохранение экологической стабильности.

Как многие из присутствующих здесь знают, нами принята Стратегическая программа действий по охране окружающей среды Арктической зоны. На её основе разрабатывается Государственная программа социально-экономического развития российской Арктики на период до 2020 года.

«Арктика открывает новую страницу истории, которую можно назвать эпохой индустриального прорыва. Идёт интенсивная разработка новых месторождений газа, нефти, строятся крупные транспортные, энергетические объекты, возрождается Северный морской путь».

Основы нашей государственной политики в Арктике предусматривают и установление особых режимов природопользования. В частности, право добывать нефть в ледовых условиях будут получать и получают лишь такие компании, которые обладают самыми современными технологиями и, разумеется, способны обеспечить свою работу в финансовом плане.

Конечно же, мы продолжим наш масштабный проект по так называемой генеральной уборке Арктики. Уже полностью очищена Земля Александры, в этом году начались работы на острове Грэм-Белл, на очереди – острова Гоффмана, Хейса, Рудольфа и Гукера.

Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, дамы и господа, всего из федерального бюджета в 2011–2013 годах на очистку Арктики было выделено 1 миллиард 420 миллионов рублей. Такую работу мы начали впервые, и она сейчас находится на марше, что называется.

Добавлю, что свои программы стартовали и в российских регионах, расположенных в высоких широтах. Так, на Ямале по инициативе местных властей приводят в порядок остров Белый, что позволит вернуть в природу свыше 500 гектаров уникальных земель. Рассчитываем, что к такой работе, к таким нужным инициативам будут подключаться все наши северные регионы.

Хочу также отметить, что мы намерены существенно расширить сеть особо охраняемых природных территорий Арктической зоны. Сегодня они занимают около шести процентов российской Арктики – почти 322 тысяч квадратных километров, в планах – увеличить их площади в разы.

Развитие получит и работа по сохранению диких животных, проживающих в этом регионе, прежде всего редких видов китов и дельфинов, реликтовых птиц.

Многое делается для изучения главного символа Арктики – белого медведя. Мы готовы активно участвовать в создании единой сети мониторинга его популяции, которую сейчас разрабатывает Арктический совет.

Однако не меньшего внимания заслуживают и моржи, обитающие в море Лаптевых и северных водах Атлантики. Их популяции сокращаются. Рассчитываем, что стабилизировать ситуацию позволят специальные программы изучения этих видов, которые мы намерены реализовывать.

Конечно, эффективность решения задач, связанных с экологическим здоровьем Арктики, прямо зависит от слаженных действий стран региона, всего мирового сообщества.

Россия, крупнейшая арктическая держава, готова к самому тесному партнёрству в рамках Арктического совета, Глобального экологического фонда и Программы ООН по окружающей среде, в первую очередь в разработке современных технологий и формировании единых экологических стандартов.

Напомню, что в 2008 году страны «арктической пятёрки», в том числе и Россия, выступили с [Илулиссатской] декларацией, которая обозначила международно-правовую основу ответственного управления северными морскими пространствами.

Сегодня вновь готов подтвердить приверженность России её принципам, так же как намерение России делать всё, чтобы Арктика на практике стала территорией партнёрства, сотрудничества и диалога и государств, и самой широкой общественности.

Я ещё раз благодарю всех участников форума за конструктивное обсуждение проблем нашего общего региона – Арктики.

Большое спасибо вам за внимание.

<...>

В.ПУТИН: Если позволите, уважаемые дамы и господа.

Ещё раз хотел бы поблагодарить своих коллег: и Президента Исландии, [Президента] Финляндии, нашего коллегу из Канады – за то, что они нашли время в своём напряжённом графике и приехали сюда к нам в Россию, на Крайний Север.

Действительно, 66-я параллель – это очень северная часть нашей страны, но я уже говорил о том, что в России одна треть территории относится к территории Крайнего Севера, и именно для нас, для Российской Федерации, работа в рамках Арктического совета, работа по проблемам Крайнего Севера, по освоению Северного морского пути, работа в Арктике вообще представляет особое не только народно-хозяйственное, но и гуманитарное значение. Имею в виду, что в этом регионе нашей страны проживает значительное количество представителей малых северных народов, малочисленных северных народов.

Здесь сконцентрированы большие интересы – и экономические, и политические, и гуманитарные, как я уже сказал. Поэтому нам крайне важно объединять усилия для эффективной работы в этом регионе мира и в нашем регионе.

Совершенно очевидно, что климат меняется, об этом уже все говорят. Сейчас уже не так важны причины этих изменений, важно, что это происходит. И уже понятно, что навигация, скажем, в северных широтах может продолжаться и 100 суток, а может и 150 суток. Открываются новые регионы для экономической деятельности.

Безусловно, и мы об этом много раз говорили, и коллеги мои, когда выступали сейчас, говорили, Арктика – очень уязвимый регион с точки зрения сохранения экологического баланса, необходимости сохранения этого баланса, и поэтому хозяйство здесь нужно вести в высшей степени аккуратно.

Для нас чрезвычайно важно в этом смысле мнение специалистов, наших соседей по Арктике, членов Арктического совета и даже нерегиональных держав, но тех, кто заинтересован в рачительном хозяйствовании на этих территориях.

Мы уже говорили и о защите животного мира, о хозяйственной деятельности, об обеспечении законных интересов малочисленных народов Севера. Было бы, наверно, совсем неправильно, если бы я умолчал о том инциденте, который состоялся на нашей платформе Приразломна, имею в виду попытку захвата этой платформы представителями международной организации «Гринпис». Об этом все говорят, пишут средства массовой информации. Но было бы гораздо лучше, если бы представители этой организации сидели в этом зале и выразили своё отношение к проблемам, которые мы обсуждаем, заявили бы либо свои претензии, либо свои требования, сформулировали свои озабоченности, никто от этого не отмахивается. Мы и собираемся на мероприятия подобного рода для того, чтобы обсудить все эти проблемы.

Я в деталях не знаю, что там произошло, но совершенно очевидно, что они, конечно, не являются пиратами, но формально они пытались захватить платформу. И ведь наши правоохранительные органы, наши пограничники не знали, кто пытается захватить эту платформу под видом организации «Гринпис», особенно на фоне тех кровавых событий, которые происходили в Кении, всякое ведь могло быть: кто захватывает, мы же не знаем. Совершенно очевидно, что эти люди нарушили нормы международного права, сблизились на опасное расстояние с платформой.

Человечество испокон веков использует природу для обеспечения своей жизнедеятельности, и чем дальше, тем больше. Сначала это был просто сбор грибов и ягод и добыча животных, потом это минеральные ресурсы, металлы, углеводороды. Можно это остановить или нет? Нет, конечно, это невозможно остановить. Вопрос разве в этом? Вопрос в том, как рачительно это делать, как минимизировать ущерб для природы или свести этот ущерб к нулю. Это возможно или нет? В целом, наверно, сейчас это трудно, но стремиться к этому нужно, и, на мой взгляд, этого в целом можно было бы добиться. Углеводороды сейчас производятся во всём мире, в том числе и на берегу, и на шельфе.

Мы хорошо знаем о добыче сланцевого газа путём гидроразрыва, знаем, что там, где это добывают, из кранов жителей близлежащих городов и посёлков уже не вода течёт, а тёмная чёрная жижа, которую водой назвать нельзя. Колоссальная проблема экологического характера.

При добыче углеводорода всегда люди сталкиваются с этими проблемами. Если работы на шельфе либо на территории, здесь две основные опасные составляющие: это транспорт – в мире, к сожалению, часто происходят аварии с этим транспортом при перевозке, скажем, нефти или это на местах добычи.

Я не буду сейчас всё это повторять, здесь присутствующие люди, специалисты, знают об этих трагедиях. Вспомню только о некоторых из них. В 1988 году, по-моему, в Северном море на платформе, которая эксплуатировалась одной из американских компаний, произошла страшная трагедия: по ошибке оператора платформа загорелась, погибло свыше 160 человек.

Другая, совсем свежая трагедия чисто экологического характера: при прорыве газа в Мексиканском заливе на поверхность вышло огромное количество нефти. Это колоссальный экологический ущерб.

При акциях подобного рода, а там проводились в этот момент и подводные работы, могло произойти всё что угодно: и операторы могли ошибиться, и технологические сбои могли произойти, – создана была угроза жизни и здоровью людей. Разве такие пиар-акции стоят возможного наступления подобных тяжелейших последствий?

Поэтому хочу ещё раз подчеркнуть: мы настроены на то, чтобы работать со всеми нашим партнёрами, со всеми экологическими организациями, но исходим из того, что эта работа будет построена цивилизованным способом. Мы настроены на то, чтобы не только слышать, но и услышать друг друга, принимать необходимые меры по экологической защите.

Кстати говоря, что касается работы на шельфе, то ни одна российская компания, работающая на шельфе, а мы работаем в разных регионах, и на Дальнем Востоке, и на Каспии, сейчас в Арктике начинаем работать, – ни с одной из них не было ни одного серьёзного происшествия. Надеюсь, никогда и не будет, потому что мы применяем самые новейшие технологии.

Что касается продолжения нашей работы в рамках инициатив Русского географического общества, я ещё раз хочу вас всех поблагодарить, хочу заверить вас в том, что мы будем самым внимательным образом относиться ко всем проблемам, связанным с защитой природы и экологии.

Мы очень благодарны вам за то, что вы откликаетесь на наши призывы работать в рамках Русского географического общества, особенно по проблемам Арктики, которая, как я говорил в начале своего заключительного слова, очень уязвима и требует особого внимательного отношения и со стороны специалистов, и со стороны широкой общественности.

Я не могу не согласиться со своим коллегой из Исландии, что мы рассчитываем на присоединение к нашей работе первых лиц всех арктических государств. Очень надеемся на то, что они будут проявлять всё больше и больше внимания к тем проблемам, которые мы с вами обсуждаем на этой площадке.

Большое вам спасибо. Надеюсь, что в следующий раз мы соберёмся для обсуждения не менее актуальных проблем, чем сегодня.

Благодарю вас.

Исландские рыбаки потеряли в выручке

С января по июнь промысловики Исландии добыли водных биоресурсов на 76,9 млрд. крон (13 млрд. долларов). Уловы за аналогичный период прошлого года принесли больше – 81,2 млрд. крон (13,7 млрд. долларов).

В первом полугодии страна заработала 48,3 млрд. крон (8,18 млрд. долларов) на продаже глубоководных видов рыб. Стоимость реализованной трески составила 24,7 млрд. крон (4,18 млрд. долларов), пикши – 6,3 млрд. крон (1 млрд. долларов). Кроме того, как сообщает корреспондент Fishnews, исландские рыбаки добыли прибрежной рыбы на 20 млрд. крон (3,38 млрд. долларов) и камбалы на 5 млрд. крон (847 млн. долларов).

Снижение стоимости на 5,3% при сохранении объемов вылова связано с падением цены на многие виды. В частности, камбала подешевела на 23%, а сопутствующий улов – на 51,2%. Цена трески упала на 9,1%, но больше всего пострадали продажи сельди: стоимость этой рыбы понизилась на 83,8%.

Американская фармацевтическая компания Дендреон (Dendreon Corp.) объявила о том, что Европейская комиссия одобрила раствор для инфузий Провендж (PROVENGE) для лечения бессимптомного или минимально симптоматического метастатического (невисцерального) кастрат-резистентного рака предстательной железы у взрослых пациентов мужского пола, кому пока не показана химиотерапия.

Данное решение последовало за недавними рекомендациями к одобрению Консультативным комитетом по передовым методам терапии (Committee for Advanced Therapies) и Комитетом по лекарственным средствам для применения у людей (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Европейского агентства по лекарственным препаратам (European Medicines Agency, ЕМА).

Получение одобрения регуляторных органов Европы означает разрешение на коммерциализацию препарата Провендж во всех 28 странах Европейского союза, а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Заявка компании на регистрацию препарата Провендж была основана на данных, полученных их трех рандомизированных, плацебо-контролируемых, многоцентровых клинических испытаний III Фазы при участии 737 пациентов.

Препарат Провендж предназначен для аутологического применения и ни при каких условиях он не должен применятся другими пациентами.

В Дании завершила встречу Рабочая группа ИКЕС по широко распределяющимся запасам. Специалисты положительно оценивают состояние запасов скумбрии и путассу.

На встрече в Копенгагене рассматривались вопросы состояния запасов основных пелагических рыб Северной Атлантики. Были организованы подгруппы по атланто-скандинавской сельди, скумбрии и путассу.

Результаты исследований сельди показали, что в 2013 г. ее нерестовый запас снизился из-за отсутствия урожайных поколений после 2004 г. В соответствии с планом управления в связи с сокращением нерестовой биомассы сельди ниже 5 млн. тонн (до 4,1 млн. тонн) на 2014 г. уменьшается и промысловая смертность – с 0,125 до 0,099. В результате общий допустимый улов сельди на будущий год составит 420 тыс. тонн, т. е. на 33% меньше, чем в 2013 г. Российская квота при этом может составить 53 тыс. тонн.

«Совсем другая ситуация складывается со скумбрией. Запас скумбрии продемонстрировал завидную устойчивость 4-летнему «перелову» и демонстрирует устойчивый рост», – сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболовства.

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) предлагает к изъятию на 2014 г. 864 тыс. тонн скумбрии, что на 300 тыс. тонн выше рекомендаций прошлого года. Эта величина практически соответствует реальному вылову. Как отметили в Росрыболовстве, все это еще раз подтверждает занижение оценки запасов скумбрии Северной Атлантики в предыдущие годы, о чем говорили ранее российские ученые.

На заседании рабочей группы было указано, что модель, разработанная ранее для оценки запасов скумбрии, в настоящее время плохо работает, так как не учитывает часть параметров (например, изменяющийся ареал: скумбрия сейчас встречается в Баренцевом море и у берегов Гренландии, где даже осуществлялся ее промысел). В связи с этим российская делегация предложила в дальнейшем рассмотреть возможность использования модели, разработанной в РФ.

Благоприятно оценивается и ситуация с путассу. Ее запасы находятся в настоящее время на подъеме, благодаря трем последним урожайным поколениям. Оценка нерестового запаса на нерестилищах была на 55% выше, чем в прошлом году. Распределялась путассу на обширной акватории как на запад к Исландии, так и на восток в район Лофотен.

На рабочей группе основная дискуссия развернулась вокруг конкретизации рекомендаций ИКЕС по поводу определения конкретной цифры смертности. Организация давала основную рекомендацию в соответствии с планом управления – коэффициент 0,18. Российская делегация настаивала на том, что коэффициент 0,22 тоже соответствует концепции предосторожного подхода, поэтому рекомендации должны быть равноправны. Однако Рабочая группа приняла рекомендации, соответствующие плану управления, за основу, сославшись при этом на последний документ ИКЕС «О приоритете рекомендаций, соответствующих плану управления»

При принятом коэффициенте 0,18 ОДУ путассу на 2014 г. составит 949 тыс. тонн (увеличение на 48%).

«В целом можно отметить, что состояние запасов скумбрии и путассу позволяют надеяться рыбакам на успешный промысел этих видов в 2014 году», – заявили в Росрыболовстве.

Американские геофизики открыли на дне Тихого океана гигантский мегавулкан, который по своим размерам сопоставим c Британией или с марсианской горой Олимп - самым большим вулканом Солнечной системы, говорится в статье, которая опубликована на сайте журнала Nature Geoscience.

Уильям Сэгер (William Sager) из Техасского университета A&M и его коллеги исследовали дно в северо-западной части Тихого океана, в районе поднятия Шацкого, и обнаружили, что самое большое плато на нем, получившее название массив Таму (по аббревиатуре университета - Texas A&M University) является единым вулканическим сооружением.

Диаметр мегавулкана Таму составляет около 625 километров, а высота достигает 4 километров. Таму не извергался уже 140 миллионов лет, но уже само его существование дает геофизикам возможность понять, как много магмы может скапливаться под земной корой и изливаться на поверхность.

"Геофизические данные с массива Таму демонстрируют, что гигантские вулканы, найденные на других планетах Солнечной системы имеют кузенов здесь на Земле. Земное разнообразие вулканов плохо изучено, поскольку эти монстры нашли лучшее место, где спрятаться - дно моря", - говорится в статье.

Массив Таму расположен в 1,5 тысячи километров к востоку от Японии, в районе где сходятся три тектонические плиты. Результаты бурения дна в этом районе показывали, что оно состоит из лавовых отложений, но ученые считали, что здесь может быть несколько вулканов, и лавовые потоки от них накладывались друг на друга, как это происходит на Гавайских островах и в Исландии.

Однако сейсмическое зондирование дна, проведенное группой Сэгера, показало, что все лавовые потоки исходили из одной точки. Это указывало на существование единого центрального жерла, а значит, геофизики имели дело с единым вулканом. Вулкан Таму относится к классу щитовых вулканов - очень больших по площади и с очень пологими склонами. Самый большой щитовой вулкан - гавайский Мауна-лоа - имеет диаметр не более 100 километров.

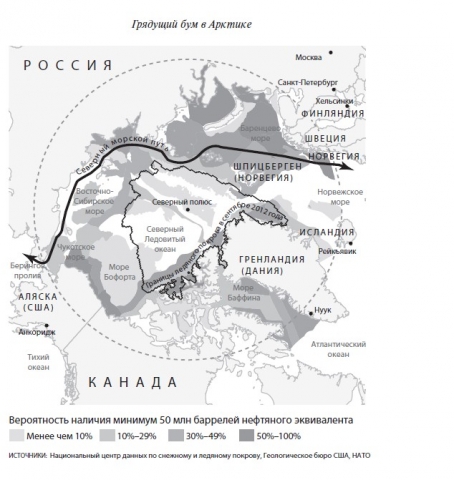

Грядущий бум в Арктике

По мере таяния льдов она становится все более доступной и оживленной

Резюме: Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.

Никто не ожидал, что льды начнут таять так быстро. Хотя ученым-климатологам давно известно, что глобальное потепление приводит к сокращению площади ледового покрытия в Северном Ледовитом океане, немногие из них предвидели столь стремительное его сокращение. В 2007 г. Межправительственная комиссия по изменению климата сообщила, что, по ее оценкам, начиная с 2070 г. в летний период воды Арктики будут полностью освобождаться ото льда. Однако последние наблюдения со спутников приблизили дату, и таяние всего льда ожидается уже летом 2035 года. Еще более изощренные программы моделирования вынудили ученых вновь изменить прогноз и объявить, что летнее солнце растопит Арктику уже в 2020 году.

В конце прошлого лета площадь Северного Ледовитого океана, затянутая льдами, сократилась до наименьшего размера с 1979 г., когда начались наблюдения. По сравнению с предыдущим летом ледяное покрытие уменьшилось на 350 тыс. квадратных миль, что равноценно территории Венесуэлы. Всего за три десятилетия площадь льдов Северного Ледовитого океана уменьшилась вдвое, а их общая масса сократилась на три четверти.

Теплеет не только океан. В 2012 г. в Гренландии было зафиксировано самое теплое лето за 170 лет, и льда там растаяло в четыре с лишним раза больше, чем в среднем за год на протяжении трех предыдущих десятилетий. В том же году в восьми из десяти точек северной Аляски, где установлены станции слежения за вечной мерзлотой, зарегистрированы рекордные температуры, а в двух других местах повторен температурный рекорд. На хоккейных площадках в Северной Канаде даже начали устанавливать холодильные системы, чтобы не допустить таяния льда.

Неудивительно, что эти изменения ввергают хрупкие экосистемы региона в хаос. В то время как десятки тысяч моржей, лишенных дрейфующих льдин, выходят на берег северо-западной Аляски, субарктическая флора и фауна мигрируют на север. Промерзшая тундра становится болотистой местностью, какой она была 50 млн лет назад, а ураганы, зарождающиеся над вновь образовавшимися водами, размывают береговую линию, лишая тысячи семей коренных жителей домов, которые сползают в морскую пучину.

Какие бы рецепты борьбы с глобальным потеплением ни предлагались, факт остается фактом: оно действительно имеет место. Однако не все так плохо. То, что когда-то было непроходимыми арктическими льдами, окруженными пустынной территорией вечной мерзлоты, постепенно превращается в эпицентр промышленности и торговли наподобие Средиземного моря. Тающие льды и потепление прибрежных районов открывают доступ к богатым залежам полезных ископаемых, включая почти четверть всех имеющихся в мире запасов нефти и газа и гигантские месторождения ценных металлов и минералов. Летние морские пути через Арктику позволяют сократить на тысячи километров расстояния между Тихим и Атлантическим океанами. Региону предстоит стать главной трассой для мирового торгового флота, подобно тому как он уже превратился в один из магистральных воздушных коридоров для гражданской авиации.

Одна из причин, почему Арктика выглядит столь многообещающе, – относительно крепкие в финансовом отношении страны, расположенные на берегах северных морей. Кроме того, за исключением России, в этих государствах действуют предсказуемые законы, облегчающие предпринимательскую деятельность, и исповедуются демократические ценности, способствующие мирным отношениям между соседними государствами. По мере открытия данного региона для мировой экономики страны Арктики прилагают удивительно согласованные усилия для налаживания сотрудничества, избегая противостояния, мирно решая старые пограничные споры и признавая первенство международного права в выстраивании межгосударственных отношений. Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.

Хотя потепление в Арктике – свершившийся факт, это, конечно, не должно стать предлогом для бездумного и безответственного расхищения тамошних богатств. Арктические ресурсы, если их разрабатывать с умом, принесут колоссальную выгоду местным жителям и экономике арктических государств. Вот почему им следует продолжать сотрудничество, вместе разрабатывая планы устойчивого развития. По этой же причине Соединенные Штаты должны объявить данный регион приоритетом своей экономической и внешней политики, так же как это сделано в отношении Китая. Нравится это кому-то или нет, но Арктика открыта для бизнеса, и у правительств разных стран, а также у инвесторов имеются веские причины подключиться к процессу в самом начале.

Много шума из ничего

Всего пять лет тому назад борьба за Арктику могла привести к совершенно иным последствиям. В 2007 г. Россия установила свой флаг на морском дне в районе Северного полюса, и в последующие годы другие государства использовали все средства для достижения своих целей, наращивая военно-морские патрули и выдвигая далекоидущие претензии на суверенитет над разными северными территориями. Многие обозреватели, включая и меня, предсказывали, что погоня за полезными ископаемыми неизбежно приведет к конфликту, если не появится всеобъемлющий свод правил. «Арктические державы быстро приближаются к дипломатическому тупику, – писал я на страницах этого журнала в 2008 г., – и это может в конечном итоге привести их к балансированию на грани войны».

Но по пути к анархии в Арктике произошло нечто примечательное. Вместо ужесточения позиций арктические страны, напуганные возможным ростом напряженности, постарались мирно уладить разногласия. Общая заинтересованность в получении прибыли подавила инстинкт борьбы за территорию.

Посрамив пессимистов, страны Арктики прекратили бряцание оружием и наладили впечатляющее сотрудничество в разных областях. Они использовали Конвенцию ООН по морскому праву (1982) в качестве юридической базы для урегулирования пограничных споров на море и принятия стандартов безопасности в области торгового судоходства, даже несмотря на то что США так и не ратифицировали этот документ. И в 2008 г. пять стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, – Канада, Дания, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты – выпустили Илулиссатскую декларацию, в которой обязались урегулировать проблемы мирным путем, а также заявили о поддержке Конвенции ООН и Арктического совета – двух международных институтов, чрезвычайно важных для данного региона.

Арктические державы сдержали данное обещание. В 2010 г. Россия и Норвегия разрешили давние разногласия по поводу морской границы вблизи архипелага Шпицберген, а Канада и Дания в настоящее время изучают предложение о разделе необитаемого скалистого острова Ханс (Hans), принадлежность которого оспаривалась на протяжении нескольких десятилетий. В 2011 г. страны Арктики подписали Соглашение о поисково-спасательных работах под эгидой Арктического совета. В апреле нынешнего года началась работа над соглашением, регулирующим коммерческий промысел рыбы, а летом разработан окончательный вариант договоренностей по совместному реагированию на разливы нефти. Некоторые страны Арктики даже делятся друг с другом ледоколами для картографирования морского дна, поскольку это часть процесса по демаркации континентальных шельфов. Конечно, остаются нерешенные вопросы – например, Оттаве и Вашингтону предстоит договориться о статусе Северо-Западного прохода: следует ли считать его нейтральными водами или внутренними водами Канады и где именно пролегает граница в море Бофорта. Но самые болезненные разногласия улажены. Оставшиеся спорными участки и территории расположены далеко от берега, и их можно считать наименее привлекательными с экономической точки зрения частями Арктики.

Это сотрудничество не потребовало разработки нового и всеобъемлющего международного законодательства. Арктические государства ограничились двусторонними и многосторонними договоренностями, принятыми в рамках Арктического совета и Конвенции ООН по морскому праву. Добившись подписания временных, но устойчивых соглашений, арктические державы создали предпосылки для долговременного бума в Арктике.

Кладовая несметных богатств

Большинство картографических описаний не отражают огромных размеров Арктики. Аляска, которая на картах США обычно изображается рядом с побережьем Калифорнии в виде вынесенного прямоугольника суши, на самом деле в два с половиной раза больше, чем штат Техас, а ее береговая линия протяженнее, чем у всех расположенных южнее 48 штатов вместе взятых. Гренландия больше по размерам, чем вся Западная Европа. Площадь внутри Полярного круга составляет 8% поверхности Земли и 15% поверхности всей суши.

На этой территории сосредоточены огромные запасы нефти и газа – главная причина, по которой регион чрезвычайно перспективен в экономическом плане. Расположенные преимущественно в Западной Сибири и Прудо-Бей на Аляске, арктические месторождения обеспечивают 10,5% мировой добычи нефти и 25,5% мировой добычи газа. И вскоре эти цифры могут стремительно вырасти. Согласно начальным оценкам Геологической службы Соединенных Штатов, в Арктике может находиться 22% неоткрытых залежей нефти и газа. Эти богатства теперь стали гораздо доступнее и привлекательнее благодаря отступлению льда, удлинению летнего сезона бурения и новым технологиям разведки. Частные компании уже начали действовать. Несмотря на высокую себестоимость добычи и законодательные барьеры, Shell вложила 5 млрд долларов в разведку нефти в Чукотском море на Аляске, а шотландская компания Cairn Energy инвестировала миллиард в бурение разведочных скважин вблизи побережья Гренландии. «Газпром» и «Роснефть» планируют многомиллиардные инвестиции для разработки месторождений в российской части Арктики, где эти государственные компании работают в партнерстве с ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni и Statoil с целью извлечения удаленных запасов. Бум, связанный с технологией гидроразрыва пластов, может в конечном итоге привести к снижению цен на нефть, но неизменным остается тот факт, что запасы в традиционных месторождениях Арктики исчисляются десятками миллиардов баррелей, что позволяет рассчитывать на рост предложения на мировом рынке. Более того, сланцевый бум добрался уже и до Крайнего Севера. На севере Аляски началась разведка нефти путем гидроразрыва, а весной этого года Shell и «Газпром» заключили важную сделку по разработке сланцевой нефти в российской части Арктики.

Имеются и другие полезные ископаемые. Более продолжительный летний период дает дополнительное время для геологической разведки, а отступающий лед позволяет создать новые глубоководные порты для экспорта полезных ископаемых. В Арктике расположены самые высокопроизводительные месторождения в мире – цинка (Red Dog на севере Аляски) и никеля близ Норильска.

В основном благодаря России в арктическом регионе добывается 40% мирового палладия, 20% алмазов, 15% платины, 11% кобальта, 10% никеля, 9% вольфрама и 8% цинка. На Аляске имеется свыше 150 перспективных месторождений редкоземельных металлов, и если бы штат был независимым государством, то оказался бы в первой десятке по запасам многих ценных металлов и минералов. И это лишь стартовые возможности, ведь в изучении Арктики делаются первые шаги. Есть веские основания предполагать (так часто бывает), что с началом разработки месторождений будут найдены новые богатства.

Грядущий арктический бум – это не только бурение скважин и добыча полезных ископаемых. Хвойные таежные леса региона – 8% мировых запасов древесины, а северные воды способны обеспечить 10% мирового рыбного промысла. С помощью переоборудованных танкеров можно доставлять питьевую воду из ледников на Аляске в Южную Азию и Африку.

Само по себе уникальное географическое положение Арктики – ценный актив. Если смотреть на вершину глобуса, данный регион связывает между собой наиболее успешные экономики мира. «Исландские авиалинии» уже осуществляют рейсы между Рейкъявиком, Анкориджем и Санкт-Петербургом через Северный полюс. По дну Северного Ледовитого океана планируется проложить телекоммуникационные кабели для связи между Северо-Восточной Азией, северо-востоком США и Европой. Высокие арктические широты – подходящее место для расширения имеющихся наземных станций, принимающих сигналы спутников на полярных орбитах. Мощные приливы, которыми славится Арктика, создают впечатляющий потенциал для гидроэнергетики, а ее геологические особенности скрывают колоссальные возможности получения геотермальной энергии. Это хорошо видно на примере алюминиевой промышленности Исландии, где заводы работают на геотермальных источниках.

Низкие температуры делают Арктику привлекательным местом для создания центров хранения данных наподобие того, который компания Facebook строит на севере Швеции. А под сводами хранилища, устроенного в прохладных скалах Шпицбергена, хранятся сотни тысяч семян растений.

По мере таяния льдов реальностью становятся короткие судоходные пути, о которых когда-то можно было только мечтать. Северо-Западный проход, пролегающий через Канадский архипелаг, пока затянут льдами. Но в 2010 г. впервые за всю историю мореплаваний четыре торговых судна переплыли из Северо-Западной Европы в Северо-Восточную Азию по Северному морскому пути, проходящему через Северный Ледовитый океан над Евразией. В 2011 г. число таких судов достигло 34, а во время прошлогоднего арктического лета этот путь проделало 46 торговых судов.

Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем Северный морской путь (СМП) сможет стать одной из главных судоходных артерий мира наряду с Суэцким и Панамским каналами, он перестал быть лишь фантазией или мечтой мореплавателей. СМП становится все более актуальным и жизнеспособным морским путем для танкеров, которые не прочь «срезать» тысячи морских миль, отказавшись от традиционных путей через Малаккский и Гибралтарский проливы.

Открывается и новый экспортный канал для сбыта продукции сельхозугодий, образовавшихся благодаря потеплению, и продукции шахт, появляющихся вдоль северного побережья России, где некоторые из крупнейших рек страны впадают в Северный Ледовитый океан. Признавая перспективность новых морских путей, Министерство транспорта РФ создало Управление Северного морского пути, которое выдает разрешения на судоходство, следит за погодными условиями в северной акватории и устанавливает новое навигационное оборудование вдоль всего пути. По мере того как лед продолжает таять, открывается коридор через Северный полюс в обход российского побережья.

Финансовая состоятельность

Конечно, для экономической жизнеспособности региона одних полезных ископаемых и благоприятного географического положения недостаточно – посмотрите на Ближний Восток. Но в Арктике имеются и другие благоприятные факторы.

Во-первых, большинство стран, территория которых выходит за Полярный круг, имеют крепкую экономику и устойчивую финансовую систему. Соотношение государственного долга к ВВП у таких государств, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция ниже 54%, а у России – менее 12%. Хотя долг США составляет 75% от ВВП, от высоких процентных ставок страну ограждает то, что американский доллар остается главной резервной валютой мира. Что же касается арктического штата Аляска, то у него большой профицит бюджета, а агентствоStandard & Poor's присвоило ему самый высокий кредитный рейтинг ААА. Еще выше соотношение долга и ВВП у Канады – 84%. В то же время она демонстрирует завидную стабильность. Банковская система Канады пятый год подряд оценивается Всемирным экономическим форумом как самая здоровая в мире. Исландия все еще борется с последствиями краха финансовой системы в 2008 г., но экономика восстанавливается рекордными темпами. В 2012 г. ВВП вырос на 2,7%, а безработица сократилась до 5,6%. В целом хорошее финансовое самочувствие арктических стран означает, что этот регион привлекателен для вложения частного капитала, особенно в сравнении с другими державами, богатыми природными ресурсами.

Несколько государств Арктики имеют большие фонды национального благосостояния, которые пополняются за счет экспортных пошлин на нефть и газ. Они могут использовать эти средства на осуществление важных инфраструктурных проектов для стимулирования дальнейшего развития. Норвегия занимает первое место в мире по размеру фонда национального благосостояния, который превышает 700 млрд долларов. В российском фонде национального благосостояния на сегодняшний день около 175 млрд долларов. Постоянный фонд Аляски оценивается в 45 млрд долл., что позволяет штату не взимать подоходный налог со своих жителей. Более того, каждый живущий на Аляске получает ежегодные дивиденды от продажи полезных ископаемых. Если правительства арктических государств будут мыслить стратегически, с помощью таких резервов можно было бы финансировать создание транспортно-энергетического скелета, на котором арктическая экономика могла бы быстро наращивать «мышечную массу», становясь все более зрелой.

За исключением России, во всех арктических странах также действует вполне предсказуемая судебно-правовая система и имеется четкое и ясно прописанное законодательство, что способствует притоку инвестиций. Соединенные Штаты, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция и Канада входят в двадцатку стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса по версии Всемирного банка. Благодаря юридической и судебно-правовой определенности, которую обеспечивают качественные государственные институты, они не испытывают проблем с привлечением иностранного капитала. Инвесторы могут быть абсолютно уверены в том, что в отличие от других сырьевых экономик и государств, богатых природными ресурсами, североамериканские и скандинавские правительства не национализируют частные активы, не потребуют «откатов» и не допустят судебного произвола.

Охота за арктическим богатством

Ни один регион, настолько богатый ресурсами – как природными, так и созданными руками человека, – не может долго оставаться вне поля зрения Китая. Как будто по сигналу, Пекин начал целенаправленно совершать «набеги» на Арктику – особенно его интересует Исландия и ее наполовину независимый сосед Гренландия. При этом Китай преследует далекоидущие геополитические цели. В мае Арктический совет предоставил Китаю статус наблюдателя наряду с Индией, Италией, Японией, Сингапуром и Южной Кореей.

Пекин рассматривает Исландию как своего рода стратегические ворота в регион. Именно поэтому премьер-министр Вэнь Цзябао в прошлом году посетил эту страну с официальным визитом (направившись прежде в Копенгаген для обсуждения проектов в Гренландии). Государственное пароходство Китая изучает возможность долгосрочной аренды доков в Рейкъявике, а китайский миллиардер Хуан Нубо много лет пытается освоить участок земли на севере острова площадью 100 кв. миль. В апреле Исландия подписала с Китаем договор о свободной торговле, став первой европейской страной, заключившей с Пекином подобное соглашение. В то время как Соединенные Штаты закрыли свою военную базу времен холодной войны в Исландии в 2006 г., Китай расширяет там свое присутствие и строит самое большое посольство, постоянно направляя предпринимателей. В августе прошлого года в Рейкъявике официально пришвартовался ледокол «Сюэлун», или «Снежный дракон». Главная привлекательность Гренландии – ее недра. Помимо железной руды и нефти на острове обнаружены большие залежи редкоземельных металлов, а Китай как раз доминирует на мировом редкоземельном рынке. В Гренландии менее 60 тыс. жителей, но на остров зачастили делегации из Азии. В сентябре прошлого года тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак присутствовал при подписании соглашения между южнокорейской государственной горнодобывающей компанией и аналогичной компанией Гренландии. До него на острове побывал тогдашний министр земли и природных ресурсов Китая Сюй Шаоши, который также подписал соглашения о сотрудничестве.

До сих пор эти совместные предприятия договаривались об объединении усилий для разведки недр, но очень скоро на их базе могут вызреть мегапроекты, цель которых – поставки ценного сырья на жадные до ресурсов азиатские рынки. С тех пор как в 1979 г. Дания предоставила Гренландии право иметь собственную законодательную власть, провинция движется в направлении полной независимости и в 2009 г. взяла под контроль судебно-правовую систему и природные ресурсы. Местное правительство использовало эту свободу для установления торговых отношений с Китаем, Южной Кореей и другими странами. При сохранении нынешних темпов иностранных инвестиций в экономику острова доходы местного бюджета могут в один прекрасный день полностью заместить субсидию в 600 млн долл., которую Гренландия ежегодно получает от Копенгагена. Это позволит с полным правом требовать политической независимости. Избиратели, проживающие на острове, фактически проголосовали за независимость в марте, когда партия социал-демократов «Сиумут» («Вперед») получила большинство в парламенте. В то время как микроскопические экваториальные государства могут вскоре исчезнуть в поднимающихся водах Мирового океана, Гренландия имеет все шансы стать первой страной, порожденной изменением климата на планете.

Тем временем государства Арктики инвестируют в свои «ледовитые» окраины. Россия показала пример, приняв под энергичным президентским руководством ряд государственных программ, предусматривающих наращивание капиталовложений в инфраструктуру северного побережья. В Канаде правительства территории Юкон, Северо-Западных территорий, Нунавута и Квебека создали управления по развитию для привлечения инвестиций. В мае, когда Канада приняла председательство в Арктическом совете, она назначила старшим официальным представителем по Арктике главу Агентства по экономическому развитию северных территорий, наказав ему управлять политикой Арктического совета в интересах «развития народов Севера». На протяжении нескольких лет норвежские и российские компании создают совместные предприятия для разработки нефтегазовых месторождений в Баренцевом море. Аляска также пытается стимулировать экономический рост, снижая нефтегазовые налоги и продавая больше лицензий на участки, находящиеся в государственной собственности.

Однако Джуно (столице Аляски) приходится бороться с обструкционизмом федерального правительства, которое держит федеральные земли на замке и вынуждает старателей и разработчиков недр проходить обременительный процесс получения разрешений и терпеть постоянную неопределенность на законодательном поле. В данный момент власти Аляски предпочли бы просто убрать с дороги непокладистых федеральных чиновников.

Нежелание Вашингтона способствовать развитию северных территорий отражает его в целом пассивную политику в Арктике. В то время как остальной мир уже осознал растущее значение региона, Соединенные Штаты до сих пор не пробудились, оставляя это игровое поле более конкурентоспособным и целеустремленным соперникам.

Арктическое пробуждение

Но пока еще не поздно сыграть в «догонялки». Первый и наиболее очевидный шаг для США – присоединение к 164 странам, ратифицировавшим Конвенцию ООН по морскому праву. Ирония в том, что Вашингтон участвовал в составлении первоначального текста договора, но республиканцы в Сенате, выдвинув сбивающие с толку аргументы о мнимой угрозе, которую данный договор представляет для суверенитета Соединенных Штатов, ухитрились заблокировать его ратификацию на несколько десятилетий. В итоге нанесен ущерб национальным интересам США.

Конвенция ООН позволяет странам претендовать на исключительную юрисдикцию над теми частями континентального шельфа, длина которых превышает 200 морских миль, прописанных в договоре как зона исключительных экономических интересов той или иной страны. Это означает, что Соединенные Штаты приобрели бы специальные права на дополнительные 350 тыс. квадратных миль акватории океана, что составляет примерно половину площади штата Луизиана. Но поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН, ее притязания на обширный континентальный шельф в Чукотском море, в море Бофорта и других местах не будут признаны другими государствами. Отсутствие четко оговоренных юридических прав собственности на эти площади не дает возможности частным компаниям начать разведку месторождений нефти и газа или бурение на морском дне. Отказ ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву также отодвинул Вашингтон на задний план в обсуждении и установлении правил поведения в Арктике.

В условиях наращивания судоходства через Берингов пролив у США нет инструмента влияния на законодательство, регламентирующее морские маршруты, а также защищающее рыболовные промыслы и хрупкую среду обитания. В договоре также закрепляется международный правовой принцип свободы мореплавания, на который опираются американские ВМС для проецирования силы в глобальном масштабе.

Неудивительно, что все, начиная с руководителя Торговой палаты Соединенных Штатов и президента Совета по природным ресурсам и кончая председателем Комитета начальников штабов (а также всеми ныне здравствующими бывшими государственными секретарями) доказывают целесообразность ратификации Конвенции ООН. Сенату давно пора последовать их совету. Скептически настроенные республиканцы мешают ратификации этого документа, утверждая, что он ограничит суверенитет США. Но это лишь отвлекающий маневр и пустые разговоры, поскольку Соединенные Штаты в любом случае выполняют все его положения, а фактическая ратификация даст новые права и увеличит влияние. Если бы президент решил сделать ратификацию политическим приоритетом, умеренные республиканцы, скорее всего, отдали бы голоса за этот международный договор, и он был бы принят.

Вашингтону нужно продолжить выработку последовательной политики в Арктике, как это сделали другие страны. В мае этого года Белый дом опубликовал Государственную стратегию в Арктическом регионе. Этот документ стал многообещающим началом, поскольку расширяет и во многом конкретизирует худосочную Президентскую директиву по национальной безопасности, которую издала администрация Джорджа Буша-младшего. Следует отдать должное администрации Обамы, которая разработала соответствующую стратегию и протянула руку помощи правительству Аляски и особенно коренным народам Севера, чей голос и опыт критически важны.

Но Соединенные Штаты с опозданием включаются в игру, и им предстоит проделать немалую работу, обдумывая государственный подход к освоению Арктики и расширяя возможности для проецирования силы здесь. Для начала США должны увеличить присутствие. Это потребует строительства ледоколов, поскольку ни один из ныне действующих кораблей ВМС не имеет достаточной мощи, чтобы преодолевать просторы Северного Ледовитого океана. И в этой области Соединенные Штаты также заметно отстают от соседей по Арктике: у России 30 ледоколов, некоторые из которых работают на атомной энергии, а у Канады их 13. Даже у Южной Кореи и Китая, которые не имеют выхода к Северному Ледовитому океану, есть новые ледоколы. У береговой охраны США лишь три таких корабля: один уже вышел из строя, другой спущен на воду в 1976 г. и доживает последние дни. Наконец, третий – это, скорее, плавучая научная лаборатория, чем боевой корабль.

Но даже если бы Конгресс выделил средства на строительство ледоколов, Закон о торговом флоте 1920 г. (известный также как Акт Джоунса) требует, чтобы корабли, курсирующие между американскими портами, строились в Соединенных Штатах. По оценкам Береговой охраны, отживающие век американские судоверфи будут строить новый ледокол не менее 10 лет. К тому времени лед в Арктике может полностью растаять и исчезнуть в летний период. Конгрессу США следует отменить действие протекционистского закона, чтобы дать возможность Береговой охране и ВМС закупить необходимые им корабли за рубежом или взять в аренду американские ледоколы, построенные частным бизнесом, заплатив лишь малую толику их общей стоимости.

У Соединенных Штатов нет глубоководных портов в Арктике и аэродромов для военной авиации. Отсутствует всеобъемлющая сеть мониторинга арктического судоходства, что необходимо в Беринговом проливе – узком 55-мильном горлышке между Тихим и Северным Ледовитым океаном. Федеральному правительству следует опираться на реальный прогресс штата Аляска, который самостоятельно и весьма успешно решает все эти проблемы в последние несколько лет.

Вашингтону не нужно вкладывать такие же огромные деньги, которые были в свое время потрачены на строительство каналов, мостов, плотин и дорог, открывших американский Запад, даже минимальные инвестиции позволят успешно конкурировать в Арктике.

Наконец, пора вдохнуть новую жизнь в арктическую дипломатию. Идя по стопам других стран региона (а также Японии и Сингапура), США должны назначить высокопоставленного дипломата послом в Арктике, чтобы он(а) представлял(а) интересы Соединенных Штатов на таких форумах, как Арктический совет.

Отправляя на совещания младших дипломатов, в то время как другие страны представлены там министрами иностранных дел, Вашингтон дает ясно понять, что регион его не слишком интересует. В мае госсекретарь Джон Керри посетил сессию Арктического совета, как это сделала до него Хиллари Клинтон, и эта практика должна продолжаться. Чтобы напомнить американцам, что они живут в арктическом государстве, президенту Бараку Обаме следует упомянуть о проблемах Арктики в обращении к Конгрессу. Именно это проделали канадский премьер-министр Стивен Харпер и президент России Владимир Путин, выступая перед своими законодательными собраниями.

Более активное участие в делах Арктики могло бы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. По договору 1867 г. о продаже Российской империей Аляски Соединенным Штатам две страны «желали по возможности укреплять существующее между ними доброе взаимопонимание», и тогдашний государственный секретарь Уильям Сьюард надеялся, что продажа Аляски как раз и будет этому содействовать. Тем не менее США и России не удавалось наладить добрососедские отношения многие десятилетия после этого. Но сегодня Арктика могла бы стать тем источником и поводом для сотрудничества, о котором мечтал Сьюард. В Беринговом море у двух стран общие задачи и цели; открывается простор для сотрудничества в таких областях, как охрана правопорядка на море и недопущение несанкционированного рыбного промысла иностранными рыболовецкими траулерами, совместное реагирование на разлив нефти в море и совместная установка навигационного оборудования.

Новое развитие

Изменение климата превращает Арктику из геополитически вторичного региона в сказочно щедрый подарок предпринимателям нашего века. Странам следует и дальше сохранять приверженность мирным взаимоотношениям в Арктике, которых они до сих пор придерживались. Но политикам нужно серьезно подумать об общем видении использования богатейших ресурсов Арктики. Экономическое развитие не должно быть синонимом экологической катастрофы. На самом деле открытие Арктики – это уникальный шанс развивать устойчивую экономику приграничного взаимодействия.

Чтобы подобный подход к освоению арктических богатств стал нормой, странам Арктики необходимо найти правильный баланс между защитой окружающей среды и эксплуатацией природных ресурсов. Один из способов объединить капитализм с ценностями природоохраны – это начать воспринимать природу как своего рода капитал, а также включать расходы на сохранение и защиту окружающей среды в стратегии развития. Это уже сделано в программах управления рыбными промыслами путем распределения квот на вылов рыбы и в программах защиты лесов путем выпуска ценных бумаг, котирующихся на бирже.

Чтобы такая тактика работала в Арктике, нужно обеспечить полноценную отчетность по имеющимся ресурсам. Вот почему правительствам, негосударственным и общественным организациям арктических стран так важно провести всеобъемлющую перепись природных богатств и биологического разнообразия региона. При наличии качественных научно обоснованных ориентиров правительства могут принимать более взвешенные решения, уравновешивая риски для хрупкой среды обитания другими задачами в области экономики и национальной безопасности. Цель заключается в нахождении золотой середины между активистами движения в защиту природы и окружающей среды, которые хотят немедленно превратить Арктику в природный заповедник, и промышленниками, жаждущими бурить как можно больше скважин и нещадно эксплуатировать ценные и невосполнимые природные ресурсы.

В Аляске это означает, что каждый нефтегазовый проект следует рассматривать индивидуально и использовать прибыль от добычи нефти и газа для создания более диверсифицированной экономики. В противном случае штат рискует стать еще одной нефтяной колонией или сырьевым придатком со всеми вытекающими негативными последствиями для местного населения. Аляске следует инвестировать богатство в систему высшего образования, смелые инфраструктурные проекты, а также проводить политику привлечения талантливых иммигрантов, которых нужно воодушевлять на создание новых предприятий – например, в сфере возобновляемых источников энергии. Образцом для подражания может служить Норвегия, которая воспользовалась неожиданно высокими нефтяными доходами для финансирования прогрессивного государства и чтобы дать толчок индустрии возобновляемых источников энергии. Подобный подход полностью соответствует Конституции штата Аляска, в которой сказано, что Аляска должна «поощрять заселение своих земель и разработку недр таким образом, чтобы использование природных ресурсов отвечало общественным интересам и общему благу».

Арктика предоставляет исключительные возможности для того, чтобы переписать правила игры в развитии приграничного экономического освоения. Но этим следует вплотную заняться именно сейчас, пока очередной разлив нефти из глубоководной скважины не загрязнит Арктику и не снизит ее привлекательность. В связи с тем, что повышение температуры происходит быстрее, чем прогнозировалось, вопрос не в том, растает ли лед окончательно или нет, а в том, когда именно это произойдет и регион будет открыт для всестороннего освоения. Если правильно управлять процессом разработки арктических недр, Арктика могла бы одновременно стать тщательно охраняемой средой обитания и локомотивом экономического роста. Это сулит колоссальную выгоду как коренным жителям, так и пришельцам.

Скотт Борджерсон – управляющий директор CargoMetrics и один из основателей некоммерческой организации «Полярный круг».

Многополярный круг

Арктическая дипломатия – новый феномен мировой политики

Резюме: Как ни парадоксально, но наиболее пассивными игроками на арктическом пространстве выступают «тяжеловесы» – Россия, США и Канада – на долю которых приходится подавляющая часть сконцентрированных в регионе ресурсов.

С начала XXI века международное взаимодействие и сотрудничество в Арктике неуклонно расширяется. За сравнительно небольшой период (с 2006 по 2013 гг.) процесс приобрел системные очертания. Главным признаком тому служит массовое утверждение заинтересованными государствами концепций освоения этого региона. Из анализа содержания этих документов следует, что большая часть ключевых задач сосредоточена во внешнеполитической плоскости, а значительную роль в их реализации играет «арктическая дипломатия».

В силу уникальных географических и климатических параметров Арктика является международным пространством. Северный Ледовитый океан служит как бы естественным центром притяжения полярных, а также внерегиональных держав. Разделительные линии здесь менее заметны, чем на суше, что, однако, не умаляет их юридической значимости.

Зачастую ресурсы, сконцентрированные в пределах исключительных экономических зон пяти прибрежных стран, также носят трансграничный характер, а реализация крупных проектов по их освоению (например, Штокмановское месторождение, проект «Ямал СПГ») не обходится без создания международных консорциумов. Помимо сотрудничества арктические державы вынуждены согласовывать взаимные интересы и регулировать споры. Все эти аспекты в совокупности составляют тематическое поле, в пределах которого находит применение арктическая дипломатия.

Норвегия – пионер арктической дипломатии

С момента прихода к власти осенью 2005 г. левоцентристского правительства под руководством Йенса Столтенберга Норвегия стала позиционировать себя в качестве ведущего арктического игрока. Своими главными конкурентными преимуществами по сравнению с другими полярными державами Осло считает технологическое превосходство в энергетической отрасли, самые строгие экологические стандарты морской нефтегазодобычи и исчерпывающий объем знаний об Арктике. Формулирование и практическое воплощение арктической стратегии было решено сосредоточить именно в руках министерства иностранных дел. Следует также отметить и значительный личный вклад тогдашнего руководителя ведомства Йонаса Гар Стёре, стараниями которого Арктика стала ведущим «брендом» норвежской внешней политики.

Первым шагом, который предпринял Стёре в разработке арктической темы, стало создание профильных административных структур в рамках общей реформы МИДа. В начале 2000-х гг. необходимость последней широко обсуждалась как в научных, так и в политических кругах Норвегии. Например, известные норвежские политологи Джонатан Мозез и Торбьёрн Кнутсен характеризовали центральный аппарат МИДа как «организационный кошмар, остро нуждающийся в институциональном переформатировании и страдающий от избыточного количества сотрудников, размытой иерархии и сохранения консервативного мышления времен холодной войны».

Весной 2006 г. 12 отделов, образующих центральный аппарат министерства иностранных дел, были «сжаты» до восьми, а оперативные полномочия руководителей отделов существенно расширены. Появился отдел политики безопасности и северных регионов, который с этого момента стал отвечать за координацию формулирования и реализации арктической политики. Дополнительно по инициативе Стёре введена должность специального советника по вопросам северных регионов/Арктики. Формально этот пост находится в самом низу бюрократической иерархии правительства из-за весьма ограниченного круга полномочий. Однако реальное влияние лица, его занимающего, на процесс принятия решений в области арктической политики довольно велико, так как советника обычно связывают прочные деловые и личные отношения с руководством отдела или даже всего министерства, которому он напрямую подчинен. Таким образом, МИД превратился в межведомственный координирующий центр региональной политики, что, бесспорно, повысило его статус в системе административной иерархии правительства Норвегии.

Первым успехом арктической дипломатии Осло стало юридическое оформление морских границ в Арктике. За относительно короткое время согласованы линии разграничения исключительных экономических зон с Данией и Исландией, что закреплено в соглашениях, подписанных в феврале и сентябре 2006 г. соответственно. Договоренности имели принципиально важное значение в связи с тем, что напрямую способствовали утверждению принципа срединной линии в качестве общепризнанного способа разграничения морских пространств в Арктике. В дальнейшем это должно было обеспечить норвежской стороне преимущество на переговорах с Россией о делимитации «серой зоны» Баренцева моря, остававшейся болевой точкой двусторонних отношений с 1970 года.

Вторым достижением стала подача в ноябре 2006 г. в профильную Комиссию ООН заявки о границах континентального шельфа Норвегии в Арктике за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны (общей площадью 235 тыс. кв. км шельфа). Цель заявки заключалась в том, чтобы обосновать непрерывность и связанность шельфа континентальной части Норвегии, острова Ян-Майен и архипелага Шпицберген. Рассмотрение завершилось в 2009 г. вынесением положительной рекомендации, которую теперь Осло мог использовать в качестве мощного аргумента для обоснования легитимности своих территориальных притязаний. Стёре назвал это решение Комиссии ООН по границам континентального шельфа историческим.

Хотя в споре относительно границы в Баренцевом море Осло не удалось добиться полного применения принципа срединной линии, подписанный 15 сентября 2010 г. Мурманский договор приходится отнести к победе скорее норвежской, чем российской дипломатии. С формальной точки зрения зона перекрывающихся притязаний в Баренцевом море площадью 175 тыс. км поделена примерно поровну. Очевидно и политическое значение данного акта: Москва и Осло подтвердили верность принципам Илулиссатской декларации 2008 г. (о мирном разрешении споров) и устранили еще один очаг напряженности в Арктике.

Однако если говорить о реальном соотношении экономических преимуществ, то оно не в пользу России. Условно формулу окончательного соглашения можно определить как «нефть в обмен на рыбу». В соответствии с ней Норвегия отказывалась от претензий на группу перспективных месторождений углеводородов на юге спорной территории, а в обмен на это российская сторона выражала молчаливое согласие с расширением зоны экономических интересов и юрисдикции Осло к востоку от Шпицбергена. Последнее следует из статьи 2 Договора 2010 г., в которой устанавливается, что «каждая сторона соблюдает линию разграничения морских пространств и не претендует на, и не осуществляет какие-либо суверенные права или юрисдикцию прибрежного государства в морских пространствах за пределами этой линии». Большинство российских экспертов, среди которых особенно следует выделить Геннадия Мелкова и Вячеслава Зиланова, безоговорочно признали эту схему ущербной для стратегических интересов Российской Федерации (в первую очередь в рыбной отрасли). Дальнейший ход событий полностью подтвердил высказанные опасения: в 2011 г. норвежская Береговая охрана задержала около семи российских траулеров, пересекавших новую пограничную линию в Баренцевом море, на том основании, что они осуществляли незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Норвегии.

Да и в энергетической отрасли выигрыш России от заключения Договора 2010 г. нельзя считать абсолютным по целому ряду причин. Во-первых, с утверждением нового контура границы в Баренцевом море некоторые месторождения нефти и газа, расположенные на российской стороне, теперь оказались трансграничными. Следовательно, для их освоения Москве теперь нужно согласование с Осло, не говоря уже о том, что норвежские компании могут начать разработку новых участков в Баренцевом море раньше российских коллег. Во-вторых, в условиях технологической зависимости отечественной нефтедобывающей отрасли от помощи из-за рубежа, когда без иностранного участия (и в первую очередь Норвегии) Россия не способна осуществить ни один крупный проект на шельфе Арктики, ее контроль над ресурсами региона остается иллюзорным. Так что есть все основания говорить скорее о наличии феномена «скрытого/неформального суверенитета» Норвегии над нефтегазовыми ресурсами Баренцева моря. В-третьих, Мурманский договор косвенно повлиял на крах Штокмановского проекта. Еще в начале 2011 г. Анатолий Виноградов, главный ученый секретарь Кольского научного центра РАН, предупреждал, что если через год-два норвежцы завершат сейсморазведку своего участка бывшей спорной зоны и к 2015 г. будут иметь возможность начать добычу на открытых здесь месторождениях, то Statoil прекратит участие в консорциуме по разработке Штокмановского месторождения. Действительно, летом 2012 г. норвежская компания покинула проект, который после этого был заморожен на неопределенный срок. Правда, официальной причиной называлось падение спроса на сжиженный природный газ, вызванное «сланцевой революцией» в США, а также отсутствие надежных технологических решений для реализации проекта.

Наконец, третьим измерением норвежской арктической дипломатии является продвижение национальных интересов в рамках профильных форумов и региональных организаций. Например, Осло вместе со своими скандинавскими партнерами стремится обеспечить утверждение Арктического совета в роли ведущего центра принятия региональных решений. Одной из практических мер в данной области стало размещение в Тромсё, неофициальной столице норвежского Заполярья, постоянного секретариата этой структуры.

Отдавая должное Арктическому совету, Норвегия не отказывается и от других инструментов регионального сотрудничества, как, например, Совет Баренцева-Евроарктического региона, созданный по ее инициативе в 1993 г., а также программа «Северного измерения», являющаяся своеобразным окном в Арктику для Европейского союза. Параллельно Осло развивает активную деятельность в рамках Международной морской организации, где лоббирует принятие Кодекса полярного мореплавания (Polar Code), который будет включать экологические и технические стандарты для судоходства в Арктике, обязательные для всех заинтересованных держав.

Можно выделить главную характеристику современной арктической дипломатии Норвегии, которая заключается в опоре на международное морское право и в частности на Конвенцию ООН 1982 года. Данный документ предоставляет Осло отличную возможность для широкого маневра в реализации стратегических приоритетов морской политики. Причем МИД Норвегии не рассматривает Конвенцию как догму, а наоборот: подходит к толкованию ее содержания творчески, делая акцент на тех положениях, которые отвечают норвежским национальным интересам, и игнорируя те, которые могут быть использованы против них.

Упрочению стратегического акцента во многом служит решение о создании на средства Фонда им. Кристиана Герхарда Йебсена Центра изучения международного морского права (ЦИМП). Задачей Центра провозглашено изучение того, «насколько международное морское право и связанное с ним национальное законодательство отвечают новым и старым вызовам, а также способствуют устойчивому развитию». Базой для ЦИМП выбран факультет права Университета Тромсё, получивший признание правительства Норвегии в качестве ведущего национального вуза в сфере арктических исследований. Хотя официально МИД не входит в число учредителей Центра, ведомство будет являться основным заказчиком большей части его разработок.

Арктическая дипломатия в стратегиях других стран

Значительные успехи норвежской арктической дипломатии, достигнутые в 2006–2010 гг., стали мощным стимулом для других полярных держав, которые также начали предпринимать меры по внешнеполитическому обеспечению стратегических интересов в Арктике. В частности, широкое распространение получила практика утверждения всеобъемлющих концепций освоения региона, ведущую роль при этом в большинстве случаев играли именно внешнеполитические ведомства.

Так, в середине мая 2008 г., накануне конференции пяти арктических держав в Илулиссате, внешнеполитическое ведомство Дании публикует проект арктической стратегии под названием «Арктика в переломную эпоху». В дальнейшем приоритеты, изложенные в этом документе, составили основу уже официальной арктической стратегии, опубликованной в августе 2011 года. В соответствии с ней за МИДом закреплялись функции председателя и секретариата организационного комитета, занимающегося мониторингом реализации утвержденных задач датской арктической политики.

В других скандинавских странах разработка программ освоения Арктики также отнесена к компетенции министерств иностранных дел. Например, в Финляндии документ был принят в июне 2010 г., в конце марта 2011 г. основы национальной арктической политики утверждены парламентом Исландии, наконец, в мае 2011 г. по случаю начала двухлетнего председательства Швеции в Арктическом совете состоялась презентация ее региональной стратегии.

Однако есть группа стран, в которых участие дипломатов в подготовке национальных арктических стратегий было сведено к минимуму. К ним относится Россия (первая редакция Основ государственной политики в Арктике разрабатывалась Советом безопасности), США (где региональные приоритеты изложены в Президентской директиве № 66 в области национальной безопасности), а также Канада (подготовкой документа занималось министерство по делам индейского населения и развития Севера). Ведомственное происхождение арктических стратегий трех указанных стран оказывает безусловное влияние на их содержание, которое по сравнению с подходами скандинавских государств оказывается больше ориентированным на решение внутриполитических задач. Возможно, это обусловлено относительным географическим единством России, США и Канады. В этих странах значительные по площади участки континентальной суши, имеющие большое значение для внутреннего социально-экономического развития и военной безопасности, расположены за Полярным кругом.

Вторым ключевым индикатором институционализации арктической дипломатии является создание (опять же по примеру Норвегии) профильных административных структур в рамках внешнеполитических ведомств. Например, в Дании в январе 2012 г. для обеспечения координации арктической политики введена должность посла по вопросам Арктики, и, по словам руководителя внешнеполитического ведомства Дании Вилли Сёвндаля, Копенгаген «посылает важный сигнал остальному миру, подчеркивая стремление Королевского содружества играть роль активного и значимого актора в международных дискуссиях о будущем Арктики, которые в последние годы набирают все большую силу».