Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

За прошлый год, из иранских рудников было добыто около 8,5 тонн золота

По словам главы Иранского дома шахт, из иранских рудников было добыто около 8,5 тонн золота в течение прошлого 1398 финансового года, который закончился 19 марта 2020 года.

Мухаммед Реза Бахраман добавил, что большая часть старых запасов Ирана находится в небольших шахтах. «Каждый рудник создает не менее 350 рабочих мест», - сказал он, сообщает Financial Tribune.

Золотой рудник Заршуран, расположенный в 35 километрах от Такаба, в северо-западной провинции Западный Азербайджан, является крупнейшим золотым рудником на Ближнем Востоке, в котором содержится 30% золотых запасов Ирана.

В настоящее время на шахте работают около 700 человек.

Экспорт из иранской провинции Восточный Азербайджан вырос на 68 %

За прошлый 1398 иранский год (закончившийся 19 марта 2020 года) экспорт из иранской провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана значительно увеличился, рассказал представитель провинции.

«Экспорт не нефтяных товаров из Восточного Азербайджана увеличился на 68 процентов», - рассказала сотрудник Таможенного управления Восточного Азербайджана Лейла Оуранги, сообщает Fars News.

Она отметила, что в общей сложности 2,55 млн. тонн товаров было экспортировано из границ провинции, добавив, что таможня Тебриза имеет наибольшую долю в не нефтяном экспорте.

Официальные лица Ирана начали планировать политику противодействия возможным санкциям США за год до того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность в начале 2017 года. Эта политика, в настоящее время, доказывает свою эффективность, поскольку экономические показатели указывают на неэффективность давления со стороны США.

«Большая книга» объявит «Длинный список»

21 апреля в 14:00 Совет экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» огласит «Длинный список».

В этом году объявление «Длинного списка» пройдёт в формате онлайн-трансляции на площадке информационного агентства ТАСС. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, председатель Совета экспертов Михаил Бутов и председатель Литературной академии Дмитрий Бак.

В XV сезоне на получение премии претендуют 294 произведения из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Чехии, Германии, Великобритании, Кипра, Израиля и США.

Среди авторов – Ольга Алленова, Андрей Аствацатуров, Сергей Беляков, Илья Бояшов, Андрей Волос, Андрей Геласимов, Яков Гордин, Владимир Губайловский, Михаил Елизаров, Дмитрий Захаров, Максим Замшев, Шамиль Идиатуллин, Алеся Казанцева, Кирилл Кобрин, Юлия Латынина, Алексей Макушинский, Вадим Месяц, Захар Прилепин, Валерия Пустовая, Виталий Пуханов, Лариса Романовская, Дина Рубина, Игорь Савельев, Александр Стесин, Булат Ханов, Евгений Чижов и многие другие авторы.

Решение о включении произведений в «Длинный список» принимают члены Совета экспертов под руководством прозаика Михаил Бутова: заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, главный редактор интернет-портала «Словари XXI века» Алексей Михеев, ответственный секретарь и заведующая отделом прозы журнала «Знамя» Елена Холмогорова и член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова.

Председатель Совета экспертов Михаил Бутов отметил: «Выбирая произведения для «Длинного списка», мы в первую очередь обращаем внимание на их художественные качества, ценим их новизну. Среди работ, полученных в этом году, есть определённое количество документальной прозы, есть, как всегда, биографии – надеюсь, лучшее из этого найдёт в «Длинном списке» своё место. Но в основном мы имеем дело с современной художественной литературой: с романами и сборниками рассказов. С точки зрения тематики произведения, выдвинутые на соискание премии, очень разные».

Аккредитация СМИ завершится за час до мероприятия: 21 апреля в 13:00.

e-mail: press-center@tass.ru; тел.: +7(926)608-08-16.

Контракты на поставки из РФ почти 2 млн тонн нефти заключила Белоруссия

Белоруссия уже законтрактовала поставку почти 2 млн тонн нефти в республику в апреле, сообщил ТАСС пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Мы работаем по заключению нефтяных контрактов на апрель с компаниями „Роснефть“, „Татнефть“, „Сургутнефтегаз“, ЛУКОЙЛ, „Газпром нефть“, а также некоторыми другими поставщиками, в том числе с теми, кто поставлял нефть с начала года, — сказал Тищенко. — Общий объем законтрактованного сырья приближается к 2 млн тонн».

Со своей стороны «Транснефть» также подтверждает оформление маршрутных поручений на поставку нефти в Белоруссию. «Российские компании оформили маршрутные поручения на поставку в Белоруссию в апреле 1,332 млн тонн нефти. Заявки продолжают поступать. Помимо вертикально-интегрированных нефтяных компаний России, документы оформляет также ряд других производителей нефти», — сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Белорусская сторона, отметили в концерне «Белнефтехим», ожидает также альтернативные поставки нефти в апреле. 13 апреля должен был прибыть в Клайпеду танкер с 85 тыс. тонн норвежской нефти. Накануне в порт Южный Одессы прибыл танкер с 85 тыс. тонн нефти Azeri Light от госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, уточнил Тищенко.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу «Дружба» из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ осуществляла только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. Только в конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.

С рынка уберут 20 млн баррелей в сутки — Трамп

Цель ОПЕК+ — убрать с рынка 20 млн б/с, заявил президент США Дональд Трамп. «Будучи вовлеченным, мягко говоря, в переговоры, объем (добычи нефти — НиК), который ОПЕК+ стремиться сократить, составляет 20 млн б/с, а не те 10 млн б/с, о которых говорят», — написал он в своем твиттере, добавив, что если объем сокращения добычи будет около 20 млн б/с и мир оправится от кризиса, связанного с эпидемией COVID-19, то энергетическая отрасль снова станет сильной и даже быстрее, чем ожидалось. «Спасибо всем, кто работал месте со мной, чтобы вернуть эту гигантскую отрасль в привычное русло, особенно России и Саудовской Аравии», — написал Трамп.

Цифру сокращения в 20 млн б/с, отмечает ПРАЙМ, ранее называли в Минэнерго Азербайджана. Причем, по их подсчетам, 9,7 млн б/с придется на сделку ОПЕК+; Иран, Ливия и Венесуэла, освобожденные от ограничений в рамках сделки, сократят добычу на 2,7 млн б/с. Кроме того, снижать добычу в знак солидарности будет ряд стран-нефтепроизводителей, таких как США, Канада, Норвегия, Бразилия и Индонезия, — их сокращение составит еще 4-5 млн б/с.

Напомним, 9 апреля участники соглашения ОПЕК+ договорились о снижении добычи на 10 млн б/с, из несогласных осталась только Мексика. 10 апреля принесло незадокументированную договоренность о снижении добычи нефтепроизводителями из числа G20 еще на 5 млн б/с, при этом Штаты были готовы взять на себя 300 тыс. б/с из мексиканской квоты в 400 тыс. б/с. Переговоры длились и в выходные 11–12 апреля, к концу воскресенья итоговый документ о снижении участниками сделки ОПЕК+ на 9,7 млн б/с был подписан.

Цены на нефть, в свою очередь, отреагировали на новости о сделки, поднявшись выше $33 за баррель Brent утром понедельника. Затем произошла корректировка, дневной диапазон составил $30,63 — 33,25. Ряд аналитиков считает, что заявленное сокращение в 10 (тем более в 9,7) млн б/с недостаточно для рынка. К вечеру цена июньского фьючерса на Brent находится на уровне $31,60 (18:20 мск).

Азербайджан дал российской рыбе «зеленый свет»

Рыбопродукция из России вновь будет ввозиться в Азербайджан. По информации Россельхознадзора, республика аттестовала 17 экспортеров РФ – предприятий и судов.

Кроме того, в связи с невозможностью проведения инспекции компетентный орган Азербайджана предоставил переходный период российским экспортерам, внесенным в систему «Цербер», сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Такие предприятия смогут поставлять свою рыбопродукцию в республику до 1 июля 2020 г.

Согласно разъяснениям азербайджанской стороны, российские предприятия, поставляющие непищевую рыбную продукцию кодов ТН ВЭД 03 и 05 (в частности, мальки, икра оплодотворенная, декоративная рыба) могут быть включены в специальный реестр республики без проведения инспекции.

Напомним, что правила ввоза рыбопродукции в Азербайджан поменялись после внесения поправок в закон «О рыболовстве» республики.

Fishnews

В Минэнерго Азербайджана привели подробности соглашения ОПЕК+

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ не будут добывать 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки, которые планировалось производить в апреле, заявила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Он отметила, что на состоявшейся накануне видеоконференции ОПЕК+ было достигнуто "историческое соглашение".

"Впервые в этом формате было принято решение с двухлетним периодом и сокращением больших объемов производства, что сопровождалось глобальной поддержкой", – сказала Алиева.

Далее она привела подробности консенсуса, к которому странам удалось прийти по итогам переговоров.

"Эти шаги в формате ОПЕК+ поддерживают рынок нефти несколькими способами. Прежде всего, все препятствия на пути реализации решения о сокращении производства будут устранены с 1 мая. Во-вторых, значимость этого решения не ограничивается снижением суточной добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне за счет ОПЕК+. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ не будут производить 2,7 миллиона баррелей в день, запланированные на апрель", – добавила Алиева.

По ее словам, новая договоренность вынуждает страны, которые не входят в организацию, сократить свою добычу.

Хаос отменяется. Чего удалось достичь ОПЕК+

МарияБалябина

обозреватель радио Sputnik

Страны ОПЕК+ все-таки смогли прийти к согласию, хотя это было и нелегко. Но с рядом оговорок удалось. Что теперь будет с мировой экономикой?

Страны ОПЕК+, увидев, к каким неприятным последствиям может привести их несогласие, все же пришли к общему знаменателю. Не сразу и не просто, но смогли. Изначально была идея подключить к сделке США и других крупных игроков, которые не входят в альянс. Не удалось. Более того, заартачилась Мексика, которая, как сообщали, в гневе покинула переговоры (они проходили в формате видеоконференции, так что, возможно, это означало просто нажатие кнопки отключиться). Тем не менее, и Мексика теперь согласна. Правда, не совсем с тем и не совсем в тех объемах, для нее приняли особые условия, но сейчас не до жиру – нужно спасать мировую экономику, которой и так непросто в условиях пандемии. В итоге страны, входящие в ОПЕК+ договорились снижать добычу от уровня 2018 года. Для всех это снижение, конечно, будет разным, основная доля ложится на плечи России и Саудовской Аравии. Это поможет удержать цены хотя бы на том уровне, который есть сейчас, а в перспективе можно надеяться и на рост. В Кремле в целом сделкой довольны – она поможет не скатиться в хаос и поддерживать цены в относительной стабильности.

При этом в Минэнерго Азербайджана рассчитывают на то, что благородный пример стран ОПЕК+ мотивирует и других участников рынка на сокращение добычи. Возможно, так и произойдет, причем, по вполне естественным причинам. Спрос продолжает падать, а многие хранилища, как говорят эксперты, уж заполнены. Тут уж хочешь – не хочешь, а придется сократиться. Сейчас миру уже не нужно столько нефти. Грета Тунберг, наверняка, очень довольна – самолеты не летают, никто не добывает нефть, и дети не ходят в школу.

Министр нефти Кувейта: страны "ОПЕК +" достигли соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллионов баррелей в день

Министр нефти Кувейта Халед Аль-Фадиль объявил, что члены ОПЕК + достигли соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллионов баррелей в день, начиная с начала мая.

Аль-Фадиль сказал сегодня, в воскресенье, в «Твиттере»: «По милости Божьей, затем с мудрым руководством, постоянными усилиями и непрерывными переговорами, начиная с рассвета в пятницу, мы с членами организации ОПЕК объявляем о завершении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллионов баррелей нефти в день, начиная с первого мая.

«Сегодня в 20:00 по бакинскому времени (19:00 по московскому времени) министры и не члены ОПЕК в Интернете встретятся, в 20:00 по бакинскому времени. Встреча является частью консультаций по вопросам, поднятым на девятом совещании министров ОПЕК и министров стран, не входящих в ОПЕК. Во встрече, возглавляемой министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом и сопредседателем российского министра энергетики Александром Новаком, примут участие министры ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, участвующие в декларации о сотрудничестве», - сказал советник министра энергетики Азербайджана Заман Алиев.

Следует отметить, что в итоговом заявлении ОПЕК + на последнем заседании 9 апреля указывалось, что Россия и Саудовская Аравия обязаны добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в день в мае и июне, согласно новому соглашению ОПЕК +.

В заявлении указывалось, что все это было одобрено странами «ОПЕК» и странами, не входящими в организацию, участвующими в Декларации о сотрудничестве, за исключением Мексики, и это может быть осуществлено только с согласия Мексики.

Тема недели: ОПЕК+ G20 = 10+5

Нефтяной рынок столкнулся с неумолимым фактом необходимости сокращения добычи, причем даже не только ввиду резкого снижения цен на сырье, но и по объективным техническим причинам: угроза переполнения нефтяных хранилищ во многих странах уже стоит в полный рост. На этой неделе три главных нефтяных экспортера — США, Россия и Саудовская Аравия — решили коллективно спастись сами и спасти нефтяной мир от надвигающейся катастрофы, выработав стратегию согласованных действий на нефтяном рынке. Москва и Эр-Рияд наконец сели за стол переговоров и даже достигли соглашения о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ в 10 млн баррелей. Однако окончательно оформить новый формат отношений удалось только после столь же непростых переговоров в формате G20. Не входящие в ОПЕК+ нефтяные экспортеры также выразили готовность убрать с рынка еще 5 млн баррелей, но без формальной фиксации своих обязательств.

Стоит отметить, что обсуждения новой сделки ОПЕК+ проходило тяжело и не обошлось без сюрпризов. 9 апреля после 11-часовой видеоконференции большинство стран, входящих в соглашение ОПЕК+, согласовало сокращение добычи на 10 млн б/с в мае–июне от уровня октября 2018 г., когда общая добыча стран ОПЕК+ превышала 43 млн б/с. В июле и до конца года сокращение должно уменьшиться до 8 млн б/с, а с января 2021 г. и до апреля 2022 г. — 6 млн б/с. В квотах не предусмотрены ограничения на добычу газового конденсата.

Россия в соответствии с данным соглашением может принять на себя максимальные обязательства по сокращению добычи.

Ей нужно будет сократить производство с текущих 10,3 млн б/с до 8,5 млн баррелей без учета конденсата. На втором этапе квота России должна составить 9 млн б/с, на третьем — 9,5 млн б/с. Саудовская Аравия также сократит добычу в мае до 8,5 млн б/с, ей придется убрать с рынка около 4 млн б/с.

Как сообщила пресс-служба Кремля, ночью 9 апреля прошел также телефонный разговор лидеров России, США и Саудовской Аравии, в ходе которого обсуждалось положение дел на рынке нефти с учетом завершившихся переговоров ОПЕК+.

Тем не менее, нашлась страна, которая вдруг решила помешать новой сделке ОПЕК+. Ею оказалась Мексика, которая не согласилась на предложенные ей квоты. Интрига заключается в том, что по заявлению мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, решение сократить добычу нефти в стране на 100 тысяч б/с вместо предложенных 350 тысяч в рамках новой сделки ОПЕК+ было согласовано с президентом США Дональдом Трампом, который со своей стороны обещал «взять на себя» часть мексиканской квоты, то есть Штаты сократят добычу на 250 тысяч б/с.

В связи с этим ОПЕК+ пришлось принять декларацию о сотрудничестве, но с условием — Мексика должна согласиться со своими квотами: «На 9-м совещании министров Организации стран-экспортеров нефти в формате видеоконференции была принята новая „Декларация о сотрудничестве“ по итогам обсуждений, которые продолжились около 11 часов, при условии, что Мексика согласится с предлагаемыми объемами. Следует отметить, что новая „Декларация о сотрудничестве“ предусматривает трехступенчатое снижение суточной добычи нефти с уровня октября 2018 года», — сообщили в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

В случае вступления в силу данной декларации страны ОПЕК+ уменьшат свою суточную добычу в мае–июне на 10 млн б/с — на 23% от уровня октября 2018 года.

Позднее министр энергетики США Дэн Бруйетт сообщил, что Вашингтон «крайне разочарован» отсутствием соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Он озвучил мнение правительства США, что полное восстановление мировой экономики от нынешнего кризиса требует стабилизации энергетических рынков и остановки падения цен на нефть.

Заседание стран ОПЕК+ 9 апреля было достаточно холодно принято рынком. Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 5,1% и закрылись на отметке $31,82. Игроки сочли предложение ОПЕК+ по снижению добычи недостаточным, чтобы компенсировать упавший спрос.

Собственно, об этом предупреждал 9 апреля и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. В своей приветственной речи на встрече ОПЕК+ он заявил, что состояние спроса и предложения ужасают. По его словам, в настоящее время ожидается снижение спроса на 6,8 млн б/с, причем только во втором квартале этот прогнозный показатель приближается к 12 млн б/с и в перспективе может быть увеличен. Он также отметил, что запасы нефти в мире могут вырасти еще на 1,3 млрд баррелей, что приведет к полному заполнению хранилищ в течение мая.

Такой ужасающий прогноз Баркиндо вместе с низкими ценами подтолкнул нефтяных производителей к более серьезным шагам по стабилизации углеводородного рынка. 10 апреля президенты России и США еще раз обсудили по телефону ситуацию на нефтяном рынке. «Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что Россия готова пройти свою часть пути в сотрудничестве с другими партнерами. Восстановление стабильности энергетического рынка и обеспечение энергетической безопасности являются ключами к решению многоплановых проблем, в том числе связанных со здравоохранением, с благополучием и запасом прочности на всех этапах преодоления кризиса», — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Виртуальное заседание министров энергетики стран G20 (США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция) после длительных переговоров все же принесло радостное известие о стабилизации нефтяного рынка.

Хотя США и не присоединились к сделке, тем не менее, они объявили о том, что помогут сократить добычу Мексике.

«Мексика сократит добычу примерно на 100 тысяч баррелей. Это означает, что они на 250-300 тысяч баррелей не дотягивают. Мы договорились, что мы закроем эту разницу, а они возместят нам это позже», — заявил журналистам Дональд Трамп. Таким косвенным образом Вашингтон продемонстрировал, что находится в одной лодке с ОПЕК+ и новый формат соглашения нефтяных экспортеров вступает в силу с 1 мая. О своем согласии сокращать добычу заявили также Норвегия и Бразилия.

Позже министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, о которых страны-участники договорились накануне: «Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн б/с суммарно на два месяца: в мае и июне. Затем в течение следующего полугодия частично восстановить добычу, и сокращение составит 8 млн б/с. Соглашение будет действовать два года. На 2021 год параметры, заложенные в соглашении — 6 млн б/с на 23 страны-участницы. Квота будет действовать до 1 мая 2022 года», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также сообщил, что страны, которые не входят в соглашение ОПЕК+, сократят добычу нефти на 5 млн б/с, данное сокращение обсуждалось на встрече энергетической G20: «Сегодня в рамках G20 было 20 стран… Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно 1 млн б/с, США говорили, Норвегия, Аргентина и другие.

И мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взял на себя ОПЕК+, будет сокращено еще 5 млн баррелей странами-производителями нефти, не входящими в ОПЕК+», — рассказал Новак.

Опрошенные «НиК» эксперты считают, что данное соглашение не приведет к взрывному росту стоимости нефти, но поможет стабилизировать рынок и даст хорошую платформу для восстановления цен после завершении пандемии коронавируса.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что достигнутые договоренности — это очень позитивное решение для рынка: «Главное, что страны согласились участвовать в той или иной форме сокращения добычи. По сути, было достигнуто джентльменское соглашение, то есть все основные нефтяные производители мира пришли к определенному компромиссу.

Это дает позитивный сигнал рынку, который как минимум не будет падать.

Если соглашение действительно заработает, можно осторожно ожидать восстановления цен по мере постепенной приостановки карантинных мер. В ближайшие недели не стоит ждать резкого роста цен на нефть — цены должны стабилизироваться и не падать дальше. Сейчас в ценах уже заложена позитивные настроения относительно новой сделки ОПЕК+», — заявил эксперт в интервью «НиК».

Отвечая на вопрос, как данное соглашения отразится на российских компаниях, Громов отметил, что практические вопросы сокращения добычи Россией будут решаться в рамках ближайших совещаний, то есть уже в начале следующей недели: «Цифры постоянно менялись, поэтому сокращение добычи компаниями будет определяться уже после принятия соглашения ОПЕК+. Было бы логично ожидать, что сокращения будут строиться пропорционально добыче, но помимо этого у каждой компании свой набор инвестиционных проектов. В ряде случаев некоторые компании могут быть готовы сократить больше, чем их пропорциональный вклад в российскую добычу по итогам 2019 года, а некоторые, наоборот, меньше», — уточнил Громов.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что для устойчивого роста нефтяных цен к уровням $35-38 в ближайшее время рынкам потребуется сигнал о совокупных объемах сокращений, близких к 20 млн б/с:

«Заметим, что даже при этих объемах сокращений цены могут на время переходить к снижению к уровням 30$: нефтяной рынок будет оставаться в фундаментальном дисбалансе еще какое-то время, как будет сохраняться и давление на цены. К концу года нефть может восстановиться к уровням $44-48», — пояснил аналитик. Он отметил, что если совокупные объемы сокращений в итоге покажутся рынкам недостаточными, то в краткосрочной перспективе нефть может снизиться к уровням 25-31$: «В более длительной перспективе ближайших месяцев мы, вероятно, будем наблюдать постепенное восстановление нефти к уровням $35-38 и выше за счет действия новых сокращений, а также восстановления мировой экономики во втором полугодии. В завершении года нефтяные цены могут сформироваться на уровнях $35-42», — указал эксперт в своем комментарии.

Управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко заметил, что США нашли способ сохранить сделку ОПЕК+ после демарша Мексики накануне. «Первоначально рынки могут посчитать сокращения на 15 млн б/с недостаточно резким, ведь спрос упал примерно вдвое сильнее. Важным сигналом следует считать возвращение России и Саудовской Аравии к координации добычи после короткой, но яростной ценовой войны в наименее подходящий момент этой весной», — заявил эксперт. По его словам, данное соглашение позволит стабилизировать цены и избежать последующей волатильности, которая негативно влияет не только на акции производителей и рубль, но также подтачивает доверие ко всей мировой финансовой системе: «Именно поэтому стабильность котировок так важна сейчас Трампу.

Впрочем, при текущей экономической ситуации не стоит рассчитывать на значительный рост котировок.

Кроме того, всегда есть риск, что кто-то из участников соглашения не будет придерживаться договоренностей по ограничению добычи», — уточнил Кириенко.

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что никакой победы США от заключения нового соглашения ОПЕК+ нет: «США фактически признали, что они находятся в одной лодке с другими нефтедобывающими странами. До этого у них была иллюзия, что они существуют отдельно. Это большой шаг вперед, связанный с осознанием остроты кризиса в США. В данной ситуации они в принципе не могли выиграть», — пояснил эксперт.

Он указал, что при определенных обстоятельствах могла выиграть Саудовская Аравия, если бы сформировала вокруг себя коалицию нефтедобывающих стран, которые бы консолидировали финансовые ресурсы и проводили общую экспортную линию: «Саудовцы могли и захватить рынок и в значительной степени убить американских сланцевиков. Подчеркну, что Россия в этой ситуации никогда не ставила задачу убить американский сланцевый сектор, потому что российская нефть с американской сланцевой не конкурирует. Сырье из Саудовской Аравии, напротив, напрямую конкурирует с американской сланцевой нефтью», — отметил Евстафьев. Тем не менее он напомнил, что Саудовская Аравия не обладает высокой степенью устойчивости ни с экономической, ни с политической точки зрения, поэтому страна могла бы максимум продержаться до сентября.

Россия в данной ситуации повела себя очень ответственно, она продемонстрировала, что не играет в игру на ухудшение мировой экономической ситуации: «Мы не пошли ни на какие особые уступки. Нельзя сравнивать ситуацию в мировой экономике в конце февраля 2020 года, когда обсуждался прежний формат сделки ОПЕК+, и апреля 2020. В текущем месяце только по США есть прогнозы по экономическим итогам года минус 20%», — напомнил Евстафьев.

По его словам, от новой сделки ОПЕК+ Россия получила признание ее статуса второго лидера мирового нефтяного рынка: «Саудовской Аравии было показано, что без России она не может определять характер нефтяного рынка и ей надо договариваться с Москвой.

Кроме того, Россия получила ряд существенных уступок от США в ненефтяной области.

В частности, наивно было бы полагать, что решение США вернуться в процесс продления договора СНВ-2 не связано со сделкой по сокращению добычи. Кроме того, Россия получила статус главной силы, которая определяет политику в области углеводородов на евразийском пространстве. Теперь для производителей Евразии стало очевидно, что координировать свои действия на мировом нефтяном рынке им нужно именно с Москвой», — резюмировал Евстафьев.

Екатерина Вадимова

ОПЕК+ согласовал новую сделку

ОПЕК+ согласовал новую сделку, рассказал министр энергетики Александр Новак в эфире канала "Россия 24".

По его словам, соглашение будет действовать два года — до 1 мая 2022-го.

Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии снижение должно составить уже восемь миллионов, в 2021 году — шесть миллионов баррелей.

В сделке участвуют 23 государства. Десять из них — это страны ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Государств, не входящих в ОПЕК, в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

Еще три страны, входящие в эту организацию, по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем — это Иран, Ливия и Венесуэла.

Как рассказал министр, ОПЕК+ будет следить за рынком.

"В случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча странами для того, чтобы не допускать в том числе и переизбытка нефти на рынке, потому что мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей", — заявил Новак.

По словам главы Минэнерго, участники ОПЕК+ рассматривали различные варианты продолжительности сделки, однако сочли два года наиболее эффективным сроком. Он подчеркнул, что участники альянса смогут как продлить срок действия, так и досрочно завершить соглашение в зависимости от сроков восстановления рынка.

В ОПЕК+ также рассчитывают, что не входящие в альянс страны смогут суммарно сократить добычу на пять миллионов баррелей в сутки.

В свою очередь, российские компании готовы к снижению производства в рамках новой сделки, добавил Новак.

Эксперт из Кувейта назвал возможную цену на нефть после сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ответ на новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи будут постепенно расти до отметки в 40 долларов за баррель, медленная реакция сейчас связана с переполненностью хранилищ, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Хедр.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил ранее, что переговоры о стабилизации рынка нефти прошли эффективно, новая сделка ОПЕК+ согласована на два года с постепенным уменьшением объема сокращения добычи альянсом к 1 маю 2022 года, при этом участвуют в ней все 23 страны. ОПЕК+, исходя из двухдневных контактов с не входящими в альянс государствами, считает, что с их участием суммарное сокращение добычи нефти в мае-июне составит 15 миллионов баррелей в сутки, то есть на них придется 5 миллионов баррелей, сообщил министр.

Хранилища переполнены

"Соглашение ОПЕК значительно изменит функционирование нефтяного рынка, оно уже оказало влияние на основные показатели – WTI и Brent", - сказал эксперт.

"Реакция рынка на это историческое соглашение, возможно, не будет столь быстрой в плане цен", - заявил эксперт.

"Дело в том, что рынок сейчас переполнен, как и хранилища нефти, есть также плавучие хранилища – нефтяные танкеры ждут разгрузки. В этом причина замедленной реакции рынка на соглашение ОПЕК", - пояснил Бу Хедр.

"Я ожидаю, что цены на нефть в этом, втором квартале, стабилизируются на уровне 40 долларов или чуть выше этой границы, цены будут расти постепенно", - заявил Бу Хедр.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг, что хранилища нефти в мире быстро заполняются, их свободных мощностей осталось около 1 миллиарда баррелей. Таким образом, при сохранении текущей ситуации на рынке места в них может не хватить уже в мае, подчеркнул Баркиндо.

Шесть месяцев на восстановление экономики

Эксперт ожидает, что соглашение окажет значительное воздействие на торговлю нефтью по всему миру. Бу Хедр отметил, что соглашение ОПЕК+ является исторически важным, так как обычно каждое государство действовало самостоятельно во времена эпохи упадка экономики, когда возникали разногласия в политике по производству нефти, снижался спрос и увеличивалось предложение. "В таких ситуациях темпы падения цен на нефть превышали темпы экономического упадка", - пояснил эксперт.

По словам эксперта, восстановление мировой экономики вследствие роста цен на черное золото может начаться в течение шести месяцев. "Это значит, что увеличится спрос на нефть и цены потенциально могут вернуться на уровень 60-70 долларов за баррель", - пояснил Бу Хедр.

В новой сделке ОПЕК+, как и в действовавшей до 1 апреля, участвуют десять стран ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Еще три страны, входящие в эту организацию, по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем - это Иран, Ливия и Венесуэла.

Так называемых стран не-ОПЕК в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Таким образом, участие в сделке 23 стран означает, что Мексика в ней осталась.

Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

Мексика согласна сократить нефтедобычу на сто тысяч баррелей ежесуточно в ближайшие два месяца — с 1,781 миллиона до 1,681 миллиона баррелей, заявила глава минэнерго страны Росио Нале после переговоров ОПЕК+.

В то же время в минэнерго Азербайджана сообщили РИА Новости, что Мехико предлагали снизить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года, на что делегация этой страны не согласилась, покинув переговоры.

Другие страны ОПЕК+ поддержали сокращение нефтедобычи, однако сделка вступит в силу только при участии в ней Мексики.

Заседание ОПЕК+ в четверг продолжалось более десяти часов. Обсуждение возобновится в пятницу на базе "большой двадцатки".

По данным источника РИА Новости, делегация Саудовской Аравии на заседании ОПЕК+ дала понять, что новой сделки без участия Мексики не будет.

Срыв сделки ОПЕК+

Соглашение ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия изменялись. До конца 2019 года сделка предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В первом квартале 2020 года добычу сократили на 1,7 миллиона баррелей.Глава Минэнерго Александр Новак в пятницу сообщил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами-членами сделки ОПЕК+.

Россия не согласилась на предложение снизить производство из-за распространения нового коронавируса. Россия предлагала сохранить текущие условия сделки, Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Страны не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. СМИ также сообщали, что Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу нефти и снизить цены на нее.

Мадуро назвал историческим соглашение, достигнутое странами ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ является историческим, оно будет способствовать стабилизации рынка нефти, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Приветствую историческое соглашение, достигнутое между странами ОПЕК+ для стабильности нефтяного рынка и восстановления мировой экономики и финансов. Поздравляю все делегации за их способность к диалогу и понимание", - написал он в Twitter.

ОПЕК+ по итогам 10-часовых переговоров в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, но с условием - Мексика должна согласиться со своими квотами, сообщило Минэнерго Азербайджана. Предполагается трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: в мае-июне добыча сократится на 10 миллионов баррелей в сутки (23%), в июле-декабре сокращение уменьшится до 8 миллионов баррелей в сутки, далее по апрель 2022-го - до 6 миллионов.

Ранее два источника сообщили РИА Новости, что делегация Мексики покинула заседание, проходившее в формате видеоконференции. Один из них уточнял, что проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения. Страны ОПЕК+ рассчитывают убедить Мексику вернуться в соглашение о сокращении добычи нефти в пятницу, в том числе через переговоры в формате глав минэнерго G20, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса по окончании переговоров.

При этом Мексика, по словам министра энергетики Росио Нале, готова к снижению объема добычи лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне. Другие участники сделки ОПЕК+ настаивают на сокращении ею добычи на 400 тыс баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ с сокращением добычи в мае-июне на 400 тысяч баррелей в сутки от октября 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

Ранее в пятницу министерство сообщило, что ОПЕК+ по итогам встречи в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, она предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Так, в мае-июне предполагается общее сокращение добычи нефти альянсом на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля по декабрь - на 8 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года - на 6 миллионов баррелей в сутки.

"Мексика не согласилась с квотами, установленными в 400-320-240 тысяч баррелей для этих этапов соответственно, в соответствии с "Декларацией о сотрудничестве", - говорится в сообщении по итогам заседания ОПЕК+.

Отмечается, что за исключением Мексики, другие страны ОПЕК+ договорились сократить суточную добычу нефти в разное время и в разных объемах.

Согласно материалам предыдущей сделки ОПЕК+, где в качестве точки отсчета также использовался уровень октября 2018 года, для Мексики базовая добыча составляла 2,017 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сокращение на 400 тысяч баррелей в сутки для этой страны означает выход на добычу не более 1,617 миллиона баррелей в сутки.

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила по итогам переговоров ОПЕК+, что страна готова к снижению добычи в мае-июне на 100 тысяч баррелей в сутки с уровня марта 2020 года, а именно с 1,781 миллиона до 1,681 миллиона баррелей в сутки. Получается, что Мексика не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тысячи баррелей.

Азербайджан обязался сократить добычу нефти

Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

"Азербайджан также взял на себя новые обязательства, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти и стабилизировать цены на нефть. В октябре 2018 года Азербайджан, который ежедневно добывает 718 тысяч баррелей сырой нефти, должен будет сократить добычу на 164 тысячи баррелей с этого уровня в соответствии с новым соглашением. В течение этого периода Азербайджан должен поддерживать ежедневную добычу сырой нефти на уровне 554 тысячи баррелей", - сообщили в Минэнерго Азербайджана.

Ранее в пятницу министерство сообщило, что ОПЕК+ по итогам встречи в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, она предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Так, в мае-июне предполагается общее сокращение добычи нефти альянсом на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля по декабрь - на 8 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года - на 6 миллионов баррелей в сутки.

Антикризисный план: Евразийский союз закрывается от мира

Евразийский союз согласовал антикризисный план

Рустем Фаляхов

Евразийский экономический союз попытается выжить в условиях пандемии автономно. Вводится «временный коллективный запрет» на вывоз с территории союза медицинских товаров и, наоборот, вводятся пониженные пошлины на импорт. Кроме того, страны ЕАЭС хотят активизировать торговые взаиморасчеты не в долларах, а в нацвалютах, чтобы меньше зависеть от остального зараженного мира.

Премьер-министры пяти государств Евразийского экономического союза провели в пятницу заседание в формате видеоконференции. Главы правительств рассказали друг другу, какие проблемы приходится решать в условиях пандемии. Самой важной на постсоветском пространстве оказалась проблема роста цен на продукты питания и медикаменты. Это следовало из выступлений всех участников совещания.

Накормим всех, если сами выживем

Признался в этом и премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. «Весьма важный вопрос для всех государств — членов ЕАЭС — это обеспечение продовольственной безопасности наших стран и поддержание взаимной торговли на должном уровне», — заявил киргизский премьер.

Накануне совещания он пообещал гражданам Киргизии: «Мы обеспечим продуктами питания всех нуждающихся». Большинство граждан пока еще имеет запас продовольствия, однако у малообеспеченных семей продукты уже на исходе, отмечал он на одном из недавних совещаний, пообещав развивать сервисы доставки еды малобеспеченным.

Только в столице Киргизии планируется раздать около 35 тысяч продуктовых наборов с социально-значимыми продуктами.

Но пообещав доставку продуктов, сам премьер и еще 12 членов кабмина были вынуждены самоудалиться на домашний карантин. У чиновников появились признаки заражения коронавирусом.

Возьмите наши «зайчики»

В Белоруссии тоже не могут сдержать рост цен на продовольствие, следует из заявления руководителя комитета госконтроля Леонида Анфимова. Госкомитет еще 7 апреля отметил, что «отпускные цены на отдельные виды продукции увеличили как импортеры, так и отечественные производители».

В одной из розничных торговых сетей Белоруссии надбавка составила почти 300%. Не соблюдаются рекомендации властей и в отношении надбавок на социально значимые товары.

Премьер Белоруссии Сергей Румас призвал эффективнее решать проблему продовольственной безопасности. Причем делать это следует особенным способом — при помощи исключения доллара из торговых расчетов.

«Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах», — заявил белорусский глава правительства.

Он добавил, что «особенно это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров».

Иными словами, Румас выступает за то, чтобы, например, за российские нефть и газ Белоруссия могла бы расплачиваться белорусскими рублями, а не твердой валютой.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян обозначил проблему, которая угрожает не отдельным странам, а всему Евразийскому союзу. Это вынужденная самоизоляция и даже торговая блокада. «Как и практически все государства, подвергшиеся пандемии, мы ввели жесткие ограничения в сфере воздушной и сухопутной коммуникации», — сказал Пашинян.

Стоит напомнить, что Армения граничит с Турцией и ее союзником Азербайджаном, с которым у армян геополитический конфликт. Южная часть Армении выходит на Иран. В итоге Армения не имеет общей границы ни с одной из стран, являющейся членом ЕАЭС. Например, с Россией Армения имеет только авиа и автомобильное сообщение через Грузию, с которой у Москвы прохладные отношения. Дипломатические контакты между Россией и Грузией не восстановились в полном объеме со времен вооруженного конфликта 2008 года и проходят при посредничестве посольства Швейцарии в РФ.

Неудивительно, что Пашинян призывал страны ЕАЭС обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли, не ограничивать движения товаров и услуг внутри ЕАЭС даже в условиях пандемии. «Российско-грузинская граница в этом плане имеет жизненно важное, стратегическое назначение для нас», — предупредил армянский премьер.

А союз-то не самодостаточный

Опасается за прочность связей внутри Евразийского союза и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Он предложил «усилить фактор самодостаточности союза».

Мамин отметил наличие «глубоких торговых дисбалансов внутри союза». И призвал устранить их, добиться полного продовольственного самообеспечения, импортозамещения продукции из третьих стран.

В отношении «третьих стран» казахский премьер намерен проводить жесткую политику ограничения и даже запрета экспорта. «В рамках ЕАЭС мы установили запрет вывоза отдельных видов продовольственных товаров и продукции медицинского назначения», — сказал Мамин. А для импортных товаров, напротив, вводятся «зеленый коридор» и пониженные таможенные пошлины.

Политика закрытых дверей уже привела Казахстан к напряжению в отношениях с самым надежным его партнером — Китаем. В конце марта Мамин принял участие в церемонии открытия автомобильного завода, построенного в партнерстве с китайской автомобильной компанией JAC Motors. В пресс-релизе правительства Казахстана поддержка завода со стороны КНР даже не упоминается, удивилось издание Eurasianet.

Если кто и не переживал за целостность Евразсоюза во время видеосовещания премьеров, то это глава кабмина Молдавии Ион Кику (Молдавия – страна-наблюдатель при ЕАЭС). Молдавия раньше других приняла на себя удар пандемии. «У нас очень много граждан в Европе, в Италии, соответственно, все возвращаются, все в категории риска. И у нас с этим большие проблемы», — посетовал Кику.

А проблема номер два в Молдавии — это противостояние действующей власти и оппозиции. Дело в том, что молдавский кабмин принял пакет антикризисных мер, включающих выплату пособия по безработице в размере 2775 леев ($150) и освобождение от оплаты патента предпринимателям, которые не могут продолжать свою деятельность. Но действие этих мер приостановил Конституционный суд страны.

Тем не менее Кику поделился опытом противодействия коронавирусу по-молдавски: «Пациенты с легкими формами заболевания не принимаются в больницах, лечатся на дому».

Возьмут ли на вооружение этот опыт другие премьеры, неизвестно. Публичных комментариев по этому поводу не было. А российский премьер Михаил Мишустин заявил, что «механизмы ЕАЭС уже сегодня доказали свою действенность». Принят антикризисный план, ряд товаров освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин. Впервые введен «временный коллективный запрет» на вывоз таких медицинских материалов и оборудования. А на случай дефицита товаров «предусмотрели возможность адресной помощи».

Эксперты разделяют опасения глав правительств по поводу ослабления экономических связей внутри Евразийского союза. «Пандемия наносит удар по каждой стране и ее торговым связям, и Евразийский альянс здесь — не исключение. Одной из основных задач каждого государства будет, как минимум, не испортить логистические цепочки внутри союза», — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Что касается призывов к дедолларизации расчетов в ЕАЭС, то политические лидеры не могут договориться об этом уже несколько лет. Не всем это выгодно, отмечают эксперты. «В сегодняшней ситуации, например, Молдавия действительно готова принимать плату в российских рублях с учетом его очередной девальвации? Или России готова верить в молдавский лей? Думаю, ответ однозначен», — поясняет эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт.

«Сейчас это больше похоже на спекуляции со стороны Белоруссии, которая очень хочет продолжать покупать российскую нефть по четыре доллара за баррель. Если зафиксировать цены в рублях, то при дальнейшей девальвации российской валюты это будет для нее максимально интересно, как стране, которая занимается импортом и переработкой сырой нефти для последующей продажи нефтепродуктов на экспорт», — заключает Кричевский.

"Бежали от меня, зажав нос". Как изменилась жизнь россиян в Китае

Софья Мельничук. Поднебесная оправляется от эпидемии коронавируса, однако радоваться рано, предупреждают власти. Одна из главных угроз теперь — завозные случаи. Чтобы предотвратить вторую волну распространения вируса, временно закрыли въезд для граждан других государств. Однако китайцы с подозрением относятся и к тем иностранцам, которые не покидали КНР.

Новая нормальность

"Город-герой" Ухань, как его теперь называют, постепенно выходит из 70-дневной изоляции: открываются пустовавшие несколько месяцев заведения, на улицах появляются люди. Тем не менее ограничения все еще в силе.

Государственные СМИ призывают не расслабляться: победа над эпидемией не окончательная. Да и власти соседних с провинцией Хубэй регионов не в восторге от смягчения карантина. Там прибывших из Уханя обязывают сдавать тесты на коронавирус.

В Пекине меры по контролю и предупреждению эпидемии могут стать нормой на долгое время, заявил представитель местных властей Сюй Хэцзянь агентству Синьхуа. Столица — один из центров международных связей и находится в зоне риска, ведь пока в Китае эпидемия идет на спад, в других странах она в разгаре.

Из 62 диагнозов COVID-19, поставленных 8 апреля, большинство (59) — у прибывших из-за рубежа. Это беспокоит власти и общество все больше. В пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян за месяц выявили 60 больных, вернувшихся из-за границы. На другом конце страны, в южном городе Гуанчжоу, тоже бьют тревогу: туда привезли заразу из Нигерии.

В соцсетях много сообщений о предвзятом отношении китайцев к иностранцам, которые якобы не соблюдают меры предосторожности. Боязнь, что приезжие вернут коронавирус в страну, отразилась в народном творчестве.

В последние дни в китайском сегменте интернета распространяли комикс "Виды иностранного мусора". Смысл его сводится к тому, что зарубежные гости нарушают правила поведения в условиях эпидемии: ходят без маски, бегают в парке, оправдывая это "правом на свободу дышать и ходить". За это люди в защитных костюмах отправляют их в мусорные баки.

После того как об этом написали СМИ, ксенофобский комикс удалили.

Отказ за отказом

Россиянин Иван Левкин приехал в Гуанчжоу 25 марта и сразу же отправился на карантин. Проведя в изоляции положенное время, он попытался снять номер в гостинице. И тут возникли проблемы: китайские отели отказались заселять иностранца. Ссылались на распоряжение полиции, которое, правда, не показывали.

"Восьмого апреля ближе к ночи я обратился в российское консульство. Они сначала не поверили. Сами попробовали найти мне гостиницу, и ничего у них не получилось, — рассказывает Иван корреспонденту РИА Новости. — В консульстве составили список отказавших отелей и отправили вопрос китайской стороне".

В полиции консульству ответили, что никаких запретов официально нет.

Иван сейчас временно живет на складе у партнеров, без каких-либо удобств. В магазины не выходит, еду заказывает в интернете.

И это вовсе не единственный случай. В китайском мессенджере WeChat образовалсь группа из более чем ста человек, пострадавших от дискриминации в Гуанчжоу. Однако с журналистами ее участники наотрез отказались общаться и удалили корреспондента РИА Новости из чата. Опасаются навлечь на себя еще больше неприятностей.

Превратности карантина

Если Ивану, как и некоторым другим россиянам в Гуанчжоу, некуда пойти, то другая собеседница агентства, попросившая называть себя Ольгой, напротив, не может выбраться из дома. Хотя оснований для этого, по ее словам, нет.

В жилом комплексе, где она снимает квартиру с мужем-египтянином, на принудительный карантин отправили всех граждан африканских стран. Между тем ни Ольга, ни ее супруг не выезжали из Китая уже полгода и "код здоровья" в приложении WeChat у обоих зеленый — то есть они не инфицированы и не представляют угрозы для окружающих.

Россиянка попала в самоизоляцию "за компанию". "Мне предложили либо отвезти мужа в гостиницу — естественно, платно, либо сидеть вместе с ним дома", — пояснила она. На карантине оказались и другие африканцы, в том числе белокожие.

"Никаких официальных бумаг мне не показали. Дали номер местного чиновника, он объяснил, что решение приняли на летучке", — добавляет Ольга. "Я, как нормальный человек, не против карантина, если есть повод. Но его нет", — заключает она.

Другая россиянка, Ирина, тоже столкнулась с особенностями китайского карантина. В небольшой город в провинции Шаньдун она вернулась как раз перед тем, как закрыли въезд для иностранцев. Прямо в аэропорту у нее взяли тест на коронавирус.

"Затем мне велели подписать бумагу о том, что я 14 дней проведу дома, но результатов теста не сообщили. Я была очень уставшая, не спала около 30 часов и с радостью сидела бы в изоляции, однако вскоре ко мне в квартиру начали ломиться какие-то люди", — говорит Ирина. Сказали, что нужно отправиться на карантин в специальную гостиницу, так как жильцы узнали, что приехала иностранка, и требуют ее выселения. Перевозили под конвоем полицейских и людей в спецкостюмах.

В отеле не было отопления. "Я пыталась попросить хотя бы обогреватель, все-таки на улице восемь градусов. Пришлось даже поругаться и пригрозить звонком в консульство. Тогда меня перевели в другую гостиницу, там условия были получше", — делится она подробностями. Но на этом злоключения не спавшей вторые сутки россиянки не закончились.

"Говорили, что карантин будет бесплатный, однако вскоре выяснилось, что это не так. Мне показали прайс — 600 юаней в сутки, то есть 8,4 тысячи юаней за две недели (90 тысяч рублей). И никакого официального распоряжения не предъявили, только скриншоты каких-то "постановлений", — вспоминает Ирина. По ее мнению, все это был фарс с расчетом на то, что кто-то из иностранцев заплатит. Она отказалась и в итоге жила бесплатно.

Сдав еще один тест и отсидев в изоляции положенный срок, Ирина все-таки попала домой. Сейчас некоторые китайцы отходят от нее в супермаркетах, что в целом объяснимо. Но один раз Ирину выгнали из парикмахерской.

"За стеклом сидел парень на диване, без маски, играл в телефоне. Как только я вошла, он резко вскочил, надел маску и с выпученными глазами накинулся на меня: "Выйди, выйди отсюда, мы иностранцев не обслуживаем". На вопрос "почему?" ответил, что граждане других государств сейчас завозят в страну вирус", — говорит девушка, добавляя, что в тренажерный зал, который посещает ее подруга, иностранцев тоже не пускают.

"Я, если честно, сейчас даже ходить по улицам не рада: от меня шарахаются, косо смотрят. Если китаец идет спокойно без маски, то, завидев меня, обязательно ее наденет", — усмехается Ирина.

"Понять можно"

И все же негатив со стороны китайцев — не массовое явление. Немало и тех, кто относится к ситуации с пониманием и юмором.

"Я пятый месяц живу в Гуанчжоу и за все это время Китай не покидал, — рассказывает еще один собеседник агентства, Алексей. — В моем жилом комплексе я единственный иностранец, для соседей — как белый медведь. Недавно жильцы нажаловались управдому и ко мне пришли управляющие в девять часов утра с охраной. Спрашивали, что я здесь делаю, откуда приехал, как давно в Китае. Потом звонили хозяевам квартиры, тоже спрашивали".

Ситуация разрешилась мирно. Соседи и владельцы ближайших кафе привыкли к россиянину, но если Алексей отправляется в другой район — не избежать косых взглядов и настороженности. "Пару недель назад я забирал посылку из специального ящика и не мог разобраться с системой, — приводит он пример. — Обратился к стоящему рядом китайцу, а тот испугался: "Ты откуда? Не из Италии?" И потом просто убежал".

Алексей относится к этому спокойно: "Понять можно: они переживают, беспокоятся о своем здоровье. Не знают ведь, откуда и когда приехал".

Татьяна из Шанхая тоже не видит ничего необычного в подобных ситуациях. "Я бы не сказала, что китайцы особо негативно реагируют, — говорит она. — Они скорее напуганы. Один в истерике выскочил из почти закрывшегося лифта, потому что там "лаовай" (иностранка). Другой на эскалаторе трусцой вверх побежал, потянув за собой ребенка, — лишь бы подальше от меня. Ребенку еще и нос зажали". Но эти случаи девушке кажутся скорее забавными, чем оскорбительными.

В китайском МИД уже отреагировали на жалобы, подчеркнув, что руководство страны выступает против любой дискриминации и предрассудков. Но добавили: иностранные граждане, в свою очередь, обязаны подчиняться правилам и законам, действующим в Китае.

Что касается отказа заселять иностранцев в гостиницы, китайские власти объяснили это усилением эпидемиологического контроля в некоторых районах Гуанчжоу. Столкнувшихся с проблемой просят обращаться по горячей линии — 12345.

Историческим назвал Мадуро соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи

Соглашение ОПЕК+ будет способствовать стабилизации рынка нефти, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Приветствую историческое соглашение, достигнутое между странами ОПЕК+ для стабильности нефтяного рынка и восстановления мировой экономики и финансов. Поздравляю все делегации за их способность к диалогу и понимание», — написал он в Twitter.

ОПЕК+ по итогам многочасовых переговоров в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, но с условием — Мексика должна согласиться со своими квотами, сообщило Минэнерго Азербайджана. Предполагается трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: в мае–июне добыча сократится на 10 млн б/с (23%), в июле–декабре сокращение уменьшится до 8 млн б/с, далее по апрель 2022-го — до 6 млн.

Напомним, Венесуэла, как Иран и Ливия, вновь освобождены от обязательств по сокращению добычи. Об этом в четверг сказал агентству Shana министр нефти Ирана Бижан Зангане. Добавим, состояние нефтедобывающих мощностей в Ливии близко к катастрофическому из-за гражданского противостояния в стране. Венесуэла и Иран находятся под американскими санкциями, из-за чего экспорт сырья из этих стран затруднителен. В Венесуэле добыча также страдает из-за масштабного экономического кризиса.

Демарш мексиканцев: Мехико не согласен на условия ОПЕК+

Мексика отказывается сокращать нефтедобычу на условиях ОПЕК+

Иван Апулеев

Мексика готова снизить объемы нефтедобычи лишь на 100 тыс. баррелей в сутки в ближайшие два месяца, вопреки предложению стран ОПЕК+ сократить добычу на 400 тыс. баррелей. Делегация из Мехико покинула переговоры, отказавшись от такого предложения. Новая сделка возможна, и другие страны согласны сократить добычу – но в силу она вступит лишь при согласии мексиканцев.

Сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей ежесуточно готова Мексика в ближайшие пару месяцев, заявил мексиканский министр энергетики Росио Нале по итогам переговоров ОПЕК+. Как сообщает РИА «Новости», в марте Мексика добывала 1,781 млн баррелей, теперь же готова снизить объемы до 1,681 млн «бочек».

При этом изначально на переговорах мексиканцам предлагали сократить добычу в следующие два месяца на 400 тыс. баррелей в сутки – в сравнении с октябрем 2018 года, заявили в Минэнерго Азербайджана. Однако на это делегация из Мехико идти отказалась и переговоры в формате вебинара покинула.

Новая сделка ОПЕК+ возможна только при согласии Мексики – другие страны-участницы переговоров уже выразили согласие на ее условия. Заседание продолжалось более 10 часов кряду, обсуждение будет возобновлено в пятницу, 10 апреля, – на базе «Большой двадцатки» (G20).

Условие, что без Мексики новой сделки не будет, поставила Саудовская Аравия, заявил источник РИА «Новостей» на переговорах. Отметим, что мексиканская государственная нефтяная компания Pemex уже несколько лет пытается бороться с постоянным снижением нефтедобычи в рамках ОПЕК. Руководство компании пытается использовать случившийся кризис с развалом сделки и коронавирусом, чтобы нарастить добычу. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор недавно заявлял, что добыча нефти в стране к 2024 году достигнет 2,5 млн б/с.

В свою очередь, Россия готова присоединиться к сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в ОПЕК+. Москва хочет, чтобы к соглашению присоединились государства, суммарная добыча которых составит 70 млн баррелей в сутки. Среди них — США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и прочие.

РФ пойдет на сокращение производства пропорционально своей доле в общей добыче, а также с учетом совместного снижения на 10 млн баррелей в сутки. По подсчетам РБК, речь идет примерно о примерно 1,6 млн баррелей ежесуточно.

Еще в начале марта президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. По словам российского лидера, предстоявшая встреча в формате ОПЕК+ 4-6 марта очень важна.

«Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал Путин.

Он отметил, что за счет этого Россия получила дополнительные доходы в свой бюджет «и, что важно, дали возможность нашим добывающим компаниям уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития».

Однако на встрече 6 марта участники переговоров не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей. Это значит, что с 1 апреля ограничений у стран картеля и других экспортеров нет. Эр-Рияд после расторжения сделки решил наращивать добычу и продавать нефть по заниженной цене.

Газеты заговорили о «ценовой войне» между Россией и саудитами. Представители стран отрицают, что идет какая-то «война», и подчеркивают важность партнерства на рынке. The Wall Street Journal со ссылкой на представителя саудовских властей сообщала, что снижение цен было проведено Эр-Риядом «для ослабления российских позиций на рынке». Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена увеличить добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки — более чем на четверть.

Один источник издания пугал ужасами «ценовой войны», которую саудиты объявили россиянам, другой источник в ОПЕК уверял, что саудовская монархия не делала ничего подобного.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — заявил собеседник WSJ. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия же выступала за продолжение сделки.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — заявил высокопоставленный российский чиновник, находившийся на переговорах.

Как позднее рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин, российская делегация выступала за продление договоренностей о сокращении добычи на второй квартал или до конца 2020 года.

1945. Поражение высшей расы

о причинах триумфа и заката Западной цивилизации

Владимир Тимаков

Свет с Запада?

Мнение о том, что западная (европейская, североатлантическая) цивилизация благодаря своим уникальным достоинствам является локомотивом глобального прогресса, широко распространено как в массовом сознании, так и в научных кругах. Складывается впечатление, что Запад раздобыл некий «Прометеев огонь», с помощью которого значительно опередил остальные народы в сфере технологий и жизненного благоустройства. Приобщение к западному миру служит как бы залогом успешного движения вперёд; напротив, удаление от него, отстаивание «особого пути», сближение с иными обществами — тормозом развития и едва ли не гарантией отсталости. Иллюстрацией такого подхода служит глубоко внедрённая в сознание дихотомия «европейские ценности — азиатчина»[1] .

Подобными мотивами руководствуется сегодня не только значительная часть украинской и грузинской интеллигенции, прилагающая недюжинные усилия, чтобы избавиться от исторической и духовной общности с Россией и «заслужить» своё место в обществе «высшего ранга». Настроения такого типа давно и прочно вошли в менталитет отечественной элиты. Например, уже два столетия хрестоматийным объяснением отставания Руси от Европы считается монгольское иго, словно ордынцы оторвали наших предков от «источника света» и погрузили в «азиатскую тьму».

Типичную формулировку, с которой согласятся не только рьяные «западники», но и нейтрально настроенные сограждане, высказывает Алексей Арбатов, один из идеологов наиболее респектабельной западнической партии «Яблоко»: «Что, безусловно, сказалось самым роковым образом — так это два столетия татаро-монгольского ига. Освободившись от него, Москва унаследовала отсталость, изоляцию от передовой Европы, деспотизм, неэффективный и вороватый аппарат управления…»[2]

Примечательно, что в глазах Арбатова отрыв от «европейского пути» выглядит универсальным объяснением отставания любого общества — не только в России, но, например, на Пиренейском полуострове, как говорит там же Арбатов: «Узкие проливы сделали возможным порабощение Испании, Португалии и балканских народов арабскими и османскими завоевателями, что впоследствии обусловливало их экономическую и политическую отсталость».

Для специалиста, хорошо знакомого с историческими реалиями, аргументы, приводимые в «Уравнении безопасности», должны выглядеть абсурдными. Монголы в XIII веке не отставали от европейцев, что, в частности, обеспечило победоносное вторжение в Европу их сравнительно небольшого авангардного отряда в 1241–1242 годах. Испания и Португалия оказались лидерами Западного мира именно вскоре после мусульманского этапа их истории, а отставание Пиренейского полуострова стало накапливаться гораздо позже, когда он давно уже вышел из–под контроля арабов. Тем не менее выявленные противоречия не складываются в наших умах в единую картину, и многие из соотечественников (даже высокообразованных!) готовы с лёгкостью признать, что именно воздействие неевропейской, азиатской культуры послужило причиной отставания и для русских, и для испанцев.

Тайна прогресса

В своё время очень популярной была (ныне опальная из–за своей «нетолерантности») ссылка на антропологическое превосходство, на высокий интеллект европейцев. Эту точку зрения, попавшую в опалу из–за своей «нетолерантности», продолжает отстаивать антрополог Ричард Линн[3] . Последователи Макса Вебера считают ключом к успеху особую протестантскую этику, нацеленную на бережливость, упорный труд и накопление. Наконец, Джеймс Робинсон и Дарон Аджемоглу, авторы бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные»[4] , утверждают, что на Западе удалось сформировать «инклюзивное общество», основанное на совершенных социальных институтах, где источником богатства является не силовое присвоение чужих благ, а творческая предпринимательская инициатива.

Любая из распространённых версий западного успеха исходит из того, что достойное вознаграждение получило «лучшее общество», которое либо по своим физическим качествам, либо по этическим устоям, либо по социальным принципам стоит на голову выше других. Единственной заметной кляксой на привлекательном образе западной цивилизации остаётся воспоминание о гитлеровском нацизме. Это неприятное явление принято объяснять как трагическую аномалию, как странный вывих поступательной линии европейского развития. Мрачная природа нацизма считается целиком противоречащей гуманным началам западного общества.

Закат, сумерки или вырождение?

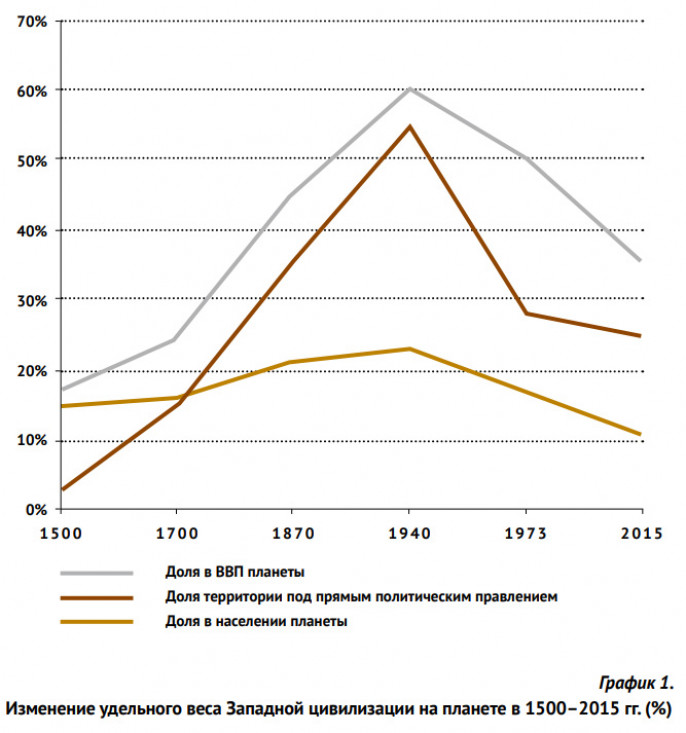

Между тем нетрудно заметить, что зенит западной славы уже миновал. Судя по всем основным признакам, мы являемся свидетелями угасания Запада, неуклонного снижения его роли на планете (см. график 1).

Площадь земной поверхности, находящейся под прямым политическим контролем западной цивилизации, доля этой цивилизации в населении Земли и в глобальном ВВП сокращается столь же стремительно, сколь быстро Запад набирал вес в пору своего взлёта. Алармистские настроения распространяются среди патриотов Североатлантического общества подобно пожару. Нарастающий пессимизм порождает такие бескомпромиссные приговоры, как «Смерть Запада» Патрика Бьюкинена, «Великое вырождение» Ниала Фергюсона или «Европа, ты офигела!» Юлии Латыниной.

Даже самый поверхностный анализ позволяет без колебаний установить, что переломной точкой в траектории западного движения к глобальному доминированию стала середина ХХ века. До этого момента Запад непрерывно наращивал свой вес, затем начал терять позиции.

Что же произошло на планете в середине ХХ века? Почему прежние факторы, некогда обеспечившие блистательный подъём Запада, перестали быть эффективными? Разве западное общество утратило свои достоинства, до сих пор приносившие успех? Снизился IQ европеоидов? Была отвергнута протестантская этика? Поддалось эрозии «инклюзивное общество»?[5] Очевидно, что это не так. Вряд ли эти позиции изменились столь значительно, чтобы объяснить подлинно тектонический сдвиг, начавшийся во второй трети двадцатого столетия и продолжающийся до сих пор.

Скелет в шкафу

До сих пор все попытки найти источник «волшебной силы» Запада не имели достаточно прочной доказательной базы. Факторы успеха, о которых говорят социологи — этика, меркантилизм, свобода, демократия, право, — довольно расплывчаты и не поддаются точному измерению. Ещё сложнее исследовать взаимосвязь такого явления с материально-техническим прогрессом. В самом деле, оттого ли страны Западной Европы богаты, что у них процветает демократия? Или они смогли позволить себе такую роскошь, как демократия, потому что стали богаты? Эти вопросы вряд ли найдут скорое разрешение.

Однако, на мой взгляд, изучение экономики прошлого даёт нам возможность обнаружить иные движущие силы мировой истории, гораздо более осязаемые и подтверждаемые цифрами. Осмелюсь предложить свою формулу западного взлёта и падения, которая, возможно, шокирует поклонников этого, до сих пор чрезвычайно успешного общества:

Главным двигателем опережающего развития Запада выступал европейский нацизм, породивший особо прибыльную практику колониальной экспансии. Сокрушительное поражение нацистской идеологии в 1945 году явилось переломной точкой мировой истории, после чего западная экспансия захлебнулась, а неевропейские народы получили возможность преодолевать отставание и сокращать разрыв. Решающую роль в этом повороте сыграла Россия и её «особый», отличный от западного тип цивилизации.

Исследования, достаточно убедительно доказывающие, что страны Азии ещё буквально два-три столетия назад не уступали Европе по развитию технологий и уровню жизни, уже не являются сенсацией. Для вящей убедительности я не намерен ссылаться в этой статье на данные критиков западного общества, а буду апеллировать исключительно к цифрам, собранным безупречным либералом и евроцентристом, выпускником Кембриджа, профессором Гронингена Энгасом Мэддисоном. Его фундаментальный труд «Контуры мировой экономики в 1–2030 гг.»[6] был переиздан в России в 2015 году Институтом Гайдара. Нетрудно догадаться, что с точки зрения предвзятости к ценностям западной цивилизации такая работа, как жена Цезаря, находится вне подозрений.

Правда, ни Мэддисон, ни Институт Гайдара не обратили внимания на те закономерности, которые бросились в глаза автору данной статьи. Возможно, им помешал иной тип идеологической предвзятости, о которой мы уже писали, — очарование достоинствами западной цивилизации. И всё же массив данных, который накоплен в «Контурах…», весьма красноречиво обличает ту порочную сторону западного общества, о которой не слишком принято говорить.

Точка расхождения

Всего пятьсот лет назад, на старте Эпохи Великих Открытий, которую вернее назвать Эпохой великой экспансии Запада, экономическая картина мира в корне отличалась от той, к которой мы привыкли и которая ещё недавно казалась нам незыблемой в веках. Двумя величайшими производителями планеты выступали Китай и Индия — на каждую из этих цивилизаций приходилось около четверти глобального продукта. Европа на этом фоне выглядела довольно скромно, её средневековый ВВП в три раза уступал индийскому. Те европейские страны, которые принято считать флагманами благополучия — Англия и Голландия, — тоже не блистали роскошью; в 1500 году душевой ВВП англичан и голландцев примерно соответствовал среднеевропейскому, заметно уступая уровню доходов в Италии или Бельгии.

Для анализа стартовой ситуации важно отметить два ключевых факта.

Первое: уровни душевого производства, а значит, и уровни развития Индии и Великобритании накануне их исторического контакта были сопоставимыми. Мэддисон оценивает превосходство британцев над индусами в 30% (714 и 550 долларов ГириХамиса 1990 года на душу населения), что сравнимо с погрешностью метода — оценить экономику пятивековой давности с точностью до процентов весьма непросто! Во всяком случае, разрыв между Индией и Англией был меньше статистического разброса среди собственно европейских стран (например, Италия по душевым доходам превосходила Норвегию почти вдвое). Кроме того, здесь приводятся только общие цифры по Индии — гигантскому субконтиненту с выраженным региональным своеобразием. Вполне логично допустить, что внутри индийской цивилизации существовали отдельные провинции, превосходящие туманный Альбион по уровню жизни.

Второе: вплоть до контакта с Западом страны Азии достаточно динамично развивались. За предыдущие пять веков душевые доходы в Индии, Индокитае и Индонезии выросли почти на треть, что соответствовало среднемировым темпам развития, а Китай и вовсе двигался вперёд опережающими темпами[7] . Эти данные как минимум разрушают наше представление об исторической Азии как о некоем пространстве застоя, косности и отсталости.

Что же произошло после проникновения европейцев в бассейн Индийского океана (и далее — везде)? Уже в семнадцатом веке самые активные колониальные державы поднимаются значительно, в два-три раза выше среднемирового и среднеевропейского уровня, и к 1700 году по душевому ВВП занимают первое (Нидерланды) и второе (Великобритания) место на планете. Важно, что этот рывок произошёл раньше, чем промышленная революция!

В девятнадцатом веке Лев Толстой с полным на то основанием вкладывает в уста князя Андрея мысль о том, что «англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства…». И это беллетристическое наблюдение подтверждается данными Мэддисона: в 1870 году, в период написания русским графом своего гениального романа, душевой продукт в Соединённом Королевстве достиг 3190 долларов Гири-Хамиса — почти вчетверо выше среднемирового и вдвое выше среднеевропейского! Мир приблизится к такому качеству жизни лишь столетие спустя, в эру электричества, ЭВМ, телефонной связи и антибиотиков. Англичане получили необходимый уровень благ без всех этих новшеств, ещё во времена пара, бухгалтерских костяшек и конных экипажей.

Странное отставание

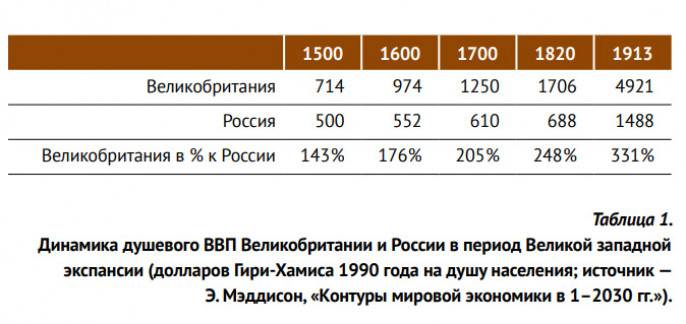

Мы можем проследить, как последовательно и неуклонно Англия опережала нашу страну, Россию, которая оказалась в стороне от «столбового», европейского пути развития (см. таблицу 1).

Судя по приведённым цифрам, на всём протяжении новой истории это соревнование выглядит для России безнадёжным: в гонке за лидером нам не помогают ни петровские новшества, ни реформы царя-Освободителя! В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях отставание нарастает даже быстрее, чем в семнадцатом, когда, по расхожей исторической версии, Русь замкнулась в своей «славянофильской изоляции».

Элементарная научная добросовестность не позволяет использовать приведённую выше таблицу 1 для каких–либо выводов, поскольку мы имеем дело с совершенно неадекватным сравнением. Ведь здесь представлены, с одной стороны, — вся Российская империя, от столиц до самых удалённых национальных окраин; с другой — только небольшая, привилегированная часть Британской империи, занимающая около одного процента её территории.

Если же взять душевой ВВП по Британской империи в целом, то обнаружится, что в 1913 году на одного подданного британской короны приходилось примерно 1200–1250 условных долларов годового продукта, то есть при адекватном сравнении становится ясно, что уровень жизни под скипетром Виндзоров был на одну пятую ниже, чем под скипетром Романовых.

Принципиальное значение имеет тот факт, что в середине второго тысячелетия страны, составившие впоследствии Британскую империю, обеспечивали производительность чуть выше или приблизительно среднемирового уровня, а после английского господства эта совокупность наций опустилась ниже среднего. Россия, напротив, на излёте Средневековья отставала от среднемирового уровня, а к началу ХХ века подтянулась к нему (см. график 2). Так какое же общество оказалось более эффективным?

Роковая встреча

Романтическое пред ставление о западной цивилизации, которая якобы выступала в роли Прометея для всего окружающего человечества или, согласно известному произведению Киплинга, несла «бремя белого человека», выводя остальные народы «к свету из… египетской тьмы», разрушается в соприкосновении с экономической статистикой.

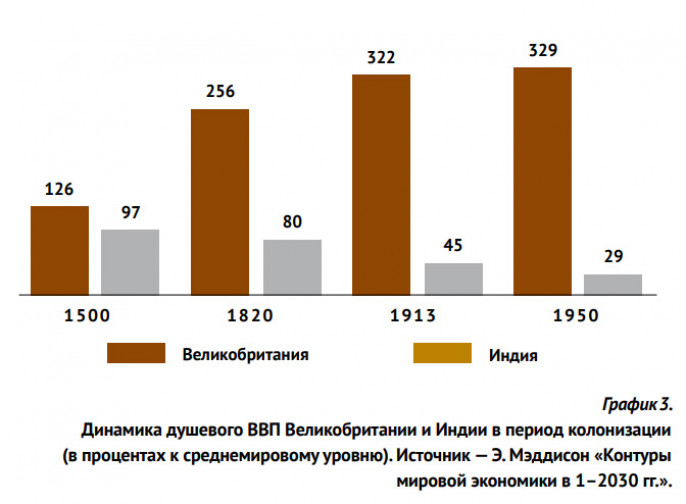

Индия после контакта с европейскими «прогрессорами» надолго остановилась в развитии. Подушевой доход жителя Индостана в 1870 году был ниже, чем в 1500 году, на заре колониальной эры. Энгас Мэддисон признаёт, что одним из следствий британского управления в Индии стало «разрушение самой развитой промышленности… среди всех стран мира, которым суждено было стать колониями»[8] . Получается, что промышленная революция на одном полюсе Британской империи обернулась промышленной деградацией на другом.

Ещё более катастрофическими итогами обернулась встреча с европейцами для Китая. В промежутке между 1700 и 1820 годами экономика империи Цинь была одной из самых динамично растущих в мире. ВВП Поднебесной увеличился за это время почти в три раза, с 82,8 до 228,6 миллиарда условных долларов. Для сравнения: за это же время суммарный ВВП Западной Европы увеличился всего лишь вдвое, с 81,2 до 159,8 миллиарда. Эти цифры, рассчитанные классиком либеральной экономической школы и заведомо лишённые всякого «евроскептицизма», стоит напоминать всем, кто привык считать китайское общество «сонным болотом, отгородившимся от мира Стеной».

Катастрофа разразилась после Опиумных войн, одного из самых преступных деяний в истории человечества. По существу, агрессия против богатейшей экономики мира была развязана международным наркокартелем, в который входили представители западной, прежде всего британской и французской, элиты. В результате понесённого поражения, кабальных условий мира и вызванных этим цивилизационным надломом социальных конфликтов население Китая сократилось на несколько десятков миллионов человек (!), а уровень жизни в ХХ веке упал до исторического минимума, небывалого в этой стране с начала нашей эры.

Ни одна западная нация, потерпев поражение во внутриевропейском конфликте, не несла таких тяжких убытков. Да и трудно представить, чтобы внутри Европы вспыхнула война с целью разрешить победителям свободно продавать наркотики побеждённым. Здесь налицо явно выраженный расовый подход: то, что считалось неприличным в отношении европейцев, бессовестно применялось к народам иных континентов.

Нацистский Рейх задолго до Гитлера

Бросается в глаза чудовищное экономическое неравенство, царившее внутри колониальных империй. Это неравенство не досталось в наследство от тяжёлого прошлого, оно не было историческим грузом «отсталых туземных обществ». Нет, это был продукт созданных колонизаторами экономических систем.

Как упоминалось выше, на старте Эры Великих Завоеваний уровень жизни англичан и индусов различался незначительно, в пределах погрешности метода исторических оценок ВВП. В момент обретения Индией независимости, к середине ХХ века, эту разницу уже можно было измерить гораздо точнее, и она обрела грандиозные масштабы, став одиннадцатикратной (6939 условных долларов на одного англичанина и 619 условных долларов на одного индуса в 1950 году). Такое неравенство, постоянно увеличивавшееся на протяжении четырёх веков колониальной эры, нельзя объяснить ничем иным, кроме как варварской этнической дискриминацией неевропейских народов внутри Британской империи. (Нарастающее расхождение между метрополией и колонией см. на графике 3.) Чем такое положение дел отличается от положения «высших» и «низших» народов в гитлеровском рейхе?