Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Турецкий гамбит, часть вторая

Продолжение. Начало 03.02.2020

Шах-Дениз растет, АЧГ падает

Сегодня в газовой отрасли Азербайджана развиваются противоречивые тенденции. Данные за весь 2019 год еще подводятся, но отчеты Таможенного комитета страны свидетельствуют, что за 11 месяцев было добыто 32,2 млрд куб.м газа. Объем товарного метана превысил 22,1 млрд, а экспорт достиг почти 10,5 млрд куб. м. В 2018 году производство товарного газа было немногим выше 19,2 млрд куб.м, а экспорт составил 7,9 млрд. В 2020 году, прогнозирует министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, общая добыча газа достигнет 40 млрд куб.м, из которых 24 млрд придется на долю товарного производства, 16 млрд куб.м пойдет на экспорт.

Приведенные цифры отражают тенденцию роста производительности месторождения Шах-Дениз.

Добыча мелководной и мелкозалегающей части месторождения в рамках Стадии 1 стартовала здесь в 2007 году с платформы Alfa, а в 2014–2017 годах забуксовала на уровне примерно 10 млрд куб.м в год. Рост возобновился, когда в прошлом году началась Стадия 2 — разработка глубинных горизонтов Шах-Дениза с платформы Bravo. Тогда на месторождении за год было добыто 11,5 млрд куб.м, в том числе 1,5 млрд в рамках Шах-Дениз-2. Первоначальные планы BP-Azerbaijan на 2019 год были таковы, чтобы получить с Alfa и Bravo вместе 17,4 млрд куб. м.

В 2021 году добыча должна увеличиться до 24 млрд куб.м, прогнозирует Яшар Лятифов, вице-президент по разработке месторождений SOCAR. И если учитывать прежние заявления представителей SOCAR и BP-Azerbaijan, этот показатель может стать пиком производительности Шах-Дениза, поскольку добыча на Alfa к тому времени снизится до 8–9 млрд куб.м в год, а на Bravo утвердится на уровне 16 млрд (как долго продлится это плато — неизвестно).

Но одновременно в Азербайджане сокращается производство товарного газа у других добывающих компаний.

Лидер снижения — «Азербайджанская международная операционная компания» (АМОК), которая разрабатывает блок огромных по запасам морских нефтегазовых месторождений Азери — Чираг — Гюнешли. С 2010 года здесь уменьшается добыча нефти, а чтобы сдержать спад, АМОК закачивает обратно в пласт для поддержания давления попутный газ. Согласно условиям СРП, инвестор должен передавать его Азербайджану безвозмездно, но нефть ценнее для обеих сторон, и поставки товарного газа от АМОК приносятся в жертву. В 2010 году они составляли порядка 3,8 млрд куб.м, в 2015-м — 3,1 млрд, в 2018-м упали до 2,2 млрд, а в нынешнем должны сократиться до 1,8 млрд куб. м. Впереди — продолжение падения. Снижается производство товарного газа у СП с участием SOCAR, а у самой компании оно стагнирует возле отметки в 6,7 млрд куб.м в год, несмотря на ввод в 2017 году нового морского месторождения Умид.

Азербайджану не хватает газа

Эти производственные процессы происходят на фоне увеличения внутреннего потребления. Уровень газификации в Азербайджане увеличился с 62,2% в 2010 году до 96% в конце 2019-го. В начале 2010-х потребление составляло 10 млрд куб.м год, в прошлом году оно выросло до 14 млрд. С августа 2017-го в стране начал устойчиво работать метаноловый завод ООО SOCAR Methanol, который перерабатывает около 1 млрд куб.м газа в год. В 2018 году вошел в строй завод SOCAR Polymer мощностью в 2019 году 48,2 тыс. тонн полиэтилена с перспективой увеличения производства в 2023-м до 120 тыс. тонн в год, а полипропилена — с 35 тыс. тонн до 170 тыс. тонн в год. Соответственно, в 3–5 раз вырастет потребление газа. Вдобавок в середине 2020 года планируется ввести в строй модернизированный завод «Этилен-полиэтилен» компании «Азерикимья» в составе SOCAR.

Кроме того, новые производства строятся в газоперерабатывающем и полимерном комплексе GPC в Гарадагском районе Баку. Представители дочернего ООО SOCAR GPC утверждают, что здесь ежегодно станут перерабатывать до 10 млрд куб.м газа, будет построена электростанция мощностью 250 МВт и начнет выпускаться широкая линейка углеводородных товаров: от бензина до минеральных удобрений и полипропилена.

И вот уже сейчас, когда работает только часть газохимических предприятий типа SOCAR Methanol и SOCAR Polymer с потреблением газа 1,5–2 млрд куб.м в год, на внутреннем рынке Азербайджана ощущается нехватка газа.

В 2019 году правилом стали «веерные отключения» целых районов страны: на несколько дней в провинции, на 6–24 часа в столице Баку. Сообщения об этом местные СМИ публикуют по несколько раз в месяц, а в жаркий сезон, когда для кондиционирования потребление электричества и его сырья (газа на ТЭС) резко возрастает, такие отключения происходили еженедельно.

Несомненно, что по мере развития газохимической отрасли дефицит газа на внутреннем рынке Азербайджана будет возрастать. В 2017–2018 годах SOCAR уже импортировала примерно по 1,6 млрд куб.м газа в год из Туркменистана и России.

От новых проектов ждут внутренних поставок

Сегодня официальный Баку ориентирует новых иностранных производителей азербайджанского газа на поставки на внутренний рынок.

Например, SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited (СП с участием лондонской Nobel Upstream) подписали в 2017 году контракт risk-service на разведку и разработку морского месторождения Умид и перспективной структуры Бабек на азербайджанском шельфе. За несколько лет здесь получено меньше 2 млрд куб. м. Поставлены они местным потребителям, но планы добывать 4–6 млрд куб.м в год и продавать их внутри Азербайджана пока не достигнуты.

SOCAR зазывает в этот проект французскую компанию Total, но та не хочет выходить за рамки другого, своего единственного в Азербайджане проекта. В 2016 году (вскоре после старта строительства TANAP) Total и SOCAR подписали рамочное соглашение о принципах разработки морского месторождения Абшерон. Сначала здесь предполагалось добывать 4–6 млрд куб.м в год, но по мере изучения французами информации о проекте планы были пересмотрены. Теперь ожидается добыча около 1,5 млрд куб.м газа и 0,7 млн тонн конденсата. Ясно, что объемы невелики. Поэтому и Total не спешит развивать проект, а запланировала получение первого газа Абшерона в третьем квартале 2019 года. Но при этом компания уже вышла из ТАР, отказалась от покупки доли TANAP, о чем заявляла в 2016 году. Total не желает делать значительные инвестиции в азербайджанский газовый бизнес — это факт.

Французы не единственные, кто корректирует газовые планы в Азербайджане. Норвежская Equinor (ранее — Statoil) была одним из инициаторов и главных акционеров шах-денизского проекта. Но в 2014 году компания вышла и из него, и из ТАР и отказалась от первоначально заявленных планов войти в консорциум TANAP. Источники в Баку, близкие к Statoil, пояснили тогда «Нефти и Капиталу», что причина в том, что компания сочла слишком низким для себя ожидаемый уровень рентабельности. Один из вице-президентов SOCAR прокомментировал норвежское объяснение следующим образом:

«До 2013 года мы рассчитывали, что выручка от Шах-Дениза за 25 лет работы составит $200 млрд. Но сейчас мы ожидаем получить в лучшем случае $100 млрд. Изменение условий снизило интерес инвесторов к добыче газа в Азербайджане».

Рост мировых цен на углеводороды снова активизировал проекты в Азербайджане. Например, BP и Баку подписали еще в 2010 году СРП об освоении сверхглубокого блока Шафаг-Асиман, и вот спустя 10 лет компания решила приступить к бурению первой разведочной скважины нынешней зимой. В мае 2018 года Equinor и SOCAR заключили контракт с минимальной гарантией возмещения (Risk Service Contract) на разработку месторождения Карабах и СРП на освоение блоков Ашрафи — Дан Улдузу — Айпара (все на шельфе Каспия). И начало работ по изучению объектов запланировано на нынешний год. Какими окажутся результаты, еще предстоит узнать, но примеры развития Умид-Бабека, Абшерона показывают, что производственные результаты новых азербайджанских контрактов могут быть очень скромными. А от Карабаха и Ашрафи — Дан Улдузу прежние иностранные инвесторы уже отказывались в прежние годы, сочтя их бесперспективными…

Надежда на Россию

Смогут ли дополнительные газодобывающие проекты в Азербайджане удовлетворить надвигающийся новый ежегодный 10-миллиардный спрос электроэнергетического, газоперерабатывающего и полимерного комплекса в Гарадагском районе Баку — это очень сложный вопрос.

По мнению замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сегодня существует немало предпосылок для того, чтобы российский газ оказался в TANAP не только в качестве дополнительного ресурса. «По нашим оценкам, вывести вторую очередь Шах-Дениза на проектную мощность раньше чем через 5−6 лет вряд ли получится. Кроме того, за это время могут вырасти собственные потребности Азербайджана, а также может снизиться ресурс попутного газа, доступного для внутреннего рынка», — считает эксперт. По его мнению, другие добычные проекты в Азербайджане пока находятся на ранней стадии и поэтому перспективы их развития не очень ясны.

Газовые реалии Азербайджана дают понять, что российский газ востребован и для покрытия дефицита на внутреннем рынке, и для поставок в «трубопроводы развития». Напомним, что, помимо «Балканского потока», это IAP, IGB, «Вертикальный газовый поток».

Выбор «Газпромом» адресата своих поставок может зависеть от того, кому он отдаст приоритет в партнерстве.

Если Азербайджану, то российская компания будет отправлять газ в эту страну по трубопроводу Моздок — Махачкала — Казимагомед — Баку проектной пропускной способностью 13 млрд куб.м в год.

Если приоритет получит Анкара, то сырье из «Турецкого потока» пойдет в точку Ипсалы рядом с границей с Грецией. Как говорит Салтук Дюзель, генеральный директор TANAP A.S., здесь установлен вход интеграции с «Турецким потоком». И здесь может быть создан газовый хаб, откуда страны Евросоюза будут самостоятельно строить инфраструктуру для приема российского метана.

В обоих случаях Россия получит большее влияние на южноевропейский рынок, чем если арифметически исчислять его из пропускной способности «Турецкого потока». Весьма вероятно, что это влияние станет усиливаться по мере падения добычи на месторождении Шах-Дениз-1, снижения производства товарного газа на Азери — Чираг — Гюнешли, срыва оптимистических ожиданий от разработки Умид-Бабека, Абшерона, Карабаха и других объектов.

Поэтому, несмотря на внешнюю конкуренцию с одной стороны Азербайджана, TANAP и ТАР, а с другой — «Газпрома» и «Турецкого потока», будет справедливо сказать, что она создала и дополнительные возможности для России. Южноевропейские «трубопроводы распределения» сформировали дополнительный спрос на газ, и теперь РФ может удовлетворять его под эгидой сотрудничества с Азербайджаном и Турцией. И на этом фоне существующие дополнительные проекты поставок газа в Европу из других регионов не выглядят особенно убедительными.

Игорь Ивахненко

Зеленский хочет получать каспийский газ

Возможности поставок на Украину каспийского газа по газопроводу TANAP обсудил президент Украины Владимир Зеленский с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. «Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие коннекторы на Украину», — сообщил журналистам Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом в Киеве.

Речь идет об азербайджанском газе с каспийских месторождений. Как говорил РИА «Новости» в январе президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах форума в Давосе, голубое топливо может начать поступать в Европу по проекту «Южный газовый коридор» уже к середине 2020 года.

Первая часть проекта — газопровод TANAP мощностью 16 млрд кубометров в год из Азербайджана через Грузию и Турцию до границы с Грецией уже готов. Сейчас достраивается Трансадриатический газопровод мощностью 10 млрд кубометров через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

По словам Зеленского, Киев и Стамбул намерены увеличить двусторонний товарооборот до $10 млрд и ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли.

Белорусский люкс

Чем элитное жилье соседки РФ по Союзному государству отличается от российского

Планы Беларуси по строительству жилья на 2020 год предусматривают возведение 4 млн кв метров — это обычный для республики ежегодный уровень ввода (для сравнения: в России в 2019-м, по данным Минстроя, введено 80,3 млн кв. метров). Как меняется структура нового строительства в республике и что представляет из себя местный рынок элитного жилья, «Стройгазете» рассказала председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Планы по вводу жилья в республике Беларусь на 2020 год остаются прежними по объемам, но структура предложения постепенно меняется: местная госпрограмма строительства предусматривает смещение объемов в сторону жилья для многодетных и нуждающихся семей за счет сокращения коммерческой застройки.

Еще одна особенность программы — строительство «электродомов», которые не будут встроены в существующую систему центрального отопления. Для обогрева в таких домах могут использоваться различные схемы — например, электрокотлы и электроводонагреватели в каждой квартире или общедомовой электрокотел, работающий на накопительный бак с теплоносителем (горячей водой). Доля таких домов в 2020-м составит 3,4%, или 135 тысяч кв. метров от общего числа новостроек в республике.

Что касается цен — средневзвешенная стоимость метра жилья эконом-класса в Беларуси на начало 2020-го составляет порядка 1300 долларов (81,8 тыс. российских рублей), в комфорт-классе показатель находится на уровне 1700 долларов за метр, в элитном сегменте — 2500 долларов за метр (107 тыс. и 157,3 тыс. российских рублей соответственно).

Сам по себе элитный рынок жилья в Беларуси, по сути, только формируется. В Москве этот рынок насыщен, и каждый новый проект должен быть на голову выше конкурентов, чтобы стать востребованным. В Беларуси пока что достаточно превосходить конкурентов на 20% — это уже даст хорошую фору.

Фактически, элитное жилье в Москве и Минске (и в Беларуси в целом) — это два разных формата недвижимости. Белорусский сегмент Elite и De Luxe корректно сопоставлять с московскими классами «бизнес» и «бизнес плюс».

Вместе с тем, с 2017 года рынок жилой элитной недвижимости в республике Беларусь показывает стабильный рост. В прошедшем году на долю премиального сегмента пришлось 8% продаж — заключалось около 80 сделок ежемесячно. Покупательская активность в этом сегменте смещается в сторону клубных домов на 4-8 квартир с хорошей благоустроенной закрытой территорией, расположенных близко к центру города. Покупателями в основном выступают граждане республики Беларусь, работающие в IT-сфере, а также граждане Российской Федерации, Турции и Китая.

Пример самой крупной сделки со вторичной жилой недвижимостью Беларуси в 2019 году — пятикомнатная квартира в Минске, в доме 2013 года постройки по адресу: ул. Румянцева, 5. Лот площадью 253 кв. метра был продан за 1,3 млн долларов (5136 долларов за метр). В российских рублях сумма сделки соответствует 83 миллионам.

На рынке жилой и офисной аренды средневзвешенные цены с 2016 года показали рост более чем в два раза, что положительно сказалось на количестве привлекаемых инвестиций. Спрос на офисные помещения повышенной комфортности формируют в первую очередь IT-компании, активно развивающиеся после принятия декрета президента о развитии и поддержке парка высоких технологий.

Автор: СГ-Онлайн

«Тоже считать умеем»: Минск рассказал об обидах на Москву

Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам

Отдел «Бизнес»

Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам. Но этого не происходит, потому что Россия хочет еще и премии сверх этого. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Старший брат» не должен так относиться к «самому близкому народу», считает он. Сейчас Минск занят поиском альтернативных поставщиков.

Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам, однако в России не соглашаются на такое предложение и настаивают на существенной премии компаниям сверх этого. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, передает агентство «БелТА».

«Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить…Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам», — приводит слова главы государства агентство Sputnik Беларусь.

Но в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.

«Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за тысячу кубометров (российского – «Газета.Ru») газа предложили. Спотовые цены в Европе — до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите», — добавил он.

По словам Лукашенко, «старший брат» не должен так относиться к «самому близкому народу». Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе. Также он добавил, что Минск не просит у Москвы «никаких денег» и уже заплатил кредиты за прошлый год.

До этого Александр Лукашенко заявлял, что Россия специально ввела налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Белоруссию. Лет пять-шесть назад, до проведения изменений в налоговой сфере РФ, республика «получала нефть с половиной таможенной пошлины», отметил он. Однако с 2019 года эта схема прекратила действовать.

В России был выбран следующий сценарий в рамках налогового маневра: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля в 2024 году.

«Отобрать ее (нефть — «Газета.Ru») неудобно, и они совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — пояснял Лукашенко.

Сейчас Белоруссия занята поиском альтернативных каналов поставок топлива. В числе источников Лукашенко называл Прибалтику, Украину, Польшу, Азербайджан, Саудовскую Аравию.

На прошлой неделе в Минске прошла встреча госсекретаря США Майкла Помпео с Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

Во время этих переговоров стороны также затронули вопрос поставок нефти в страну, который в настоящее время стоит достаточно остро для республики. Помпео заявил, что его страна может полностью обеспечить потребности Белоруссии.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — сказал госсекретарь, напомнив, что США являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире.

«Заявление президента Белоруссии ничего не означает. Это лишь демонстрация готовности Минска в очередной раз попытаться обсудить контракт на поставку энергоресурсов из России. При этом Белоруссия получает и будет получать в 2020-2022 гг. нефть по ценам ниже мировых, даже с учетом премий для российских производителей», — опровергает слова Александра Лукашенко Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Очередная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на пятницу, 7 февраля.

По словам аналитика ГК Алор Алексея Антонова, вряд ли лидеры двух стран смогут решить на ней все накопившиеся проблемы — в частности, уладить разногласия по поставке углеводородов.

«Белорусский рынок для России не так важен, как хотелось бы Александру Лукашенко, поэтому Москва может продолжать настаивать на своих условиях. Минск при этом, судя по анонсам местного Минэнерго, и правда всерьез задумался диверсифицировать закупки», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Но любой альтернативный поставщик — это дополнительные траты. В любом случае российская нефть будет дешевле. Полностью от поставок из РФ Минск в любом случае не сможет отказаться, отмечает Антонов.

«За последние несколько лет республика достаточно экономила и зарабатывала как на реэскпорте, так и на продаже переработанного сырья, где без зазрения совести устанавливала свои пошлины,» — добавляет он.

Ход конём

шаги народной дипломатии

Екатерина Глушик

Философ, журналист, режиссёр-документалист Аднан Аззам проделал путь в 6 тысяч километров от родной Сирии до России, чтобы выразить благодарность своего народа нашей стране за помощь в борьбе с террористами и передать в дар породистого арабского скакуна.

Аднан Аззам — наследник героического рода: его предок Султан аль-Атраш — национальный герой Сирии, руководитель национально-освободительной революции 1925-1927 годов. "Он освобождал Сирию от трёхсотлетнего Османского ига, а потом продолжил борьбу с французами, которые пришли на место турок. Вместе со своими кавалерийскими отрядами активно сражался и одерживал потрясающие победы", — рассказывает Владимир Борев, который оказывал помощь Аднану Аззаму в его путешествии по территории России.

Сам Аднан в своё время поехал во Францию, чтобы получить образование, учился в Сорбонне на журналиста-международника. Женился, родились дети. И Аднан осел в Париже, писал книги, вёл небольшой бизнес. Но когда на его родине началась война, он расстался с бизнесом, вырученные деньги отдал для поддержки сирийской армии и вернулся в Сирию, воевал против террористов. Показателен эпизод участия Аднана в передаче на французском телевидении в самом начале развязывания войны против Сирии. Его, известного писателя и журналиста, пригласили в аналитическую передачу на французское телевидение, чтобы он осудил "диктаторский режим" Асада и поддержал нападение коалиции стран на Сирию. Но Аднан в прямом эфире заявил: это акт немотивированной агрессии против суверенного государства, возглавляемого уважаемым в народе президентом. Это терроризм со стороны западных стран. Ведущий завертелся, как уж на сковородке, занервничал, стал перебивать. Аднан в те краткие минуты, пока его не отключили от эфира, говорил: Франции должно быть стыдно, ведь в её истории уже есть позорные страницы военных действий против Сирии, хотя сирийский народ приходил на помощь французам в тяжёлые для тех времена.

Вот после этой передачи Аднан и принял решение поехать на Родину, быть с ней в трагические времена, отстаивать её независимость с оружием в руках, говорить миру о действительном положении дел в стране, что считал своим долгом. Этот эпизод отражён в документальном фильме о войне "Сирийская легенда", снятом Аднаном. Картину показали в Москве на пресс-конференции, где автор рассказал о своём конном походе. Фильм он показывал во многих городах Франции, и признаётся: картина адресована прежде всего французскому зрителю, в ней проводятся параллели между Францией 1940 года и Сирией 2011-го. Фильм напоминает, что во время Второй мировой войны некоторые французы поначалу даже поддержали оккупантов, но вскоре убедились, как горька судьба сдавшейся страны.

На пресс-конференции Аднан Аззам говорил о необходимости доносить до граждан стран, особенно тех, что принимают участие в агрессии на стороне террористов, каковы настоящие, а не выдуманные причины развязанной войны против Сирии.

Этот поистине героический поход начался в апреле 2019 года от мечети Омейядов в Дамаске. Конечно, коня можно было привезти на транспорте, но Аднан, член международной гильдии конных путешественников, справедливо считает, что конный поход привлекает внимание, и таким образом можно рассказывать большему количеству людей о событиях в Сирии, о роли России в борьбе с террористами. Ныне лошадь на дороге, в городе — экзотика, как во времена гужевого транспорта, на заре автомобилестроения экзотикой был бы автомобиль. Аднан уже совершал конные походы. Было кругосветное путешествие, длившееся четыре года, на коне прошёл и маршрутом Дамаск — Париж, и ему даже было позволено, по личному разрешению тогдашнего президента Франции Жака Ширака, верхом проехать по Елисейским полям и пройти через Триумфальную арку в Париже. Совершены походы по Северной Африке, в Мекку…

Арабские скакуны — это символ и гордость Востока, в его культуре — это ещё и символ победы, самый дорогой дар, и идеей Аднана преподнести скакуна народу (в лице её президента) государства, которое помогло Сирии отстоять независимость, поддержали власти этой страны. И министр сельского хозяйства Сирии Ахмед аль-Кадри лично передал миротворцу двух арабских скакунов.

Аднан отправился в поход: верхом на одном скакуне, второго (подарок) вёл в поводу. У этой лошади по кличке "Звезда Сирии", — непростая история: из 12 000 скакунов чистокровной арабской породы 3000 захватили террористы. Лошади-пленники. Только 500 из них удалось вернуть, в их числе — Звезду Сирии".

Двигался путешественник в сопровождении оборудованного микроавтобуса: спальные места, кухонька, запас фуража для коней, попоны, необходимые инструменты, чтобы поправить лошадь на ходу. Предстояло пройти через Иорданию, Ирак, Иран, Азербайджан. К несчастью, в Ираке скакуна, на котором ехал Аднан, насмерть сбила машина. Слава Богу, наездник уцелел, хотя и не обошлось без травм. Конный поход пришлось закончить, потому что, по обычаю, на лошадь, которую преподносишь в дар, нельзя садиться. Но Аднан решает продолжить путь пешком! Он шёл, ведя в поводу Звезду Сирии, и нёс в одной руке флаг Сирии, а в другой — флаг той страны, по территории которой проходил. Тысячи встреч с людьми, стихийные митинги. Народная дипломатия в действии.

Перейдя границу России, вступив на землю Дагестана, Аднан, по его словам, встретил такое гостеприимство, такое радушие людей, что был потрясён: совершенно незнакомые люди принимали его, преподносили дары, приглашали в гости, уговаривали остаться у них жить!.. А Уллубий Велибеков, просто силою обстоятельств познакомившийся с Аднаном, взял на себя все заботы во время пребывания путника в Дагестане. И, откликнувшись на просьбу путешественника, оставил все свои дела и 100 дней сопровождал того до самой Москвы. Воплотил памятный девиз "Если не я, то кто же?"

Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Воронежская, Липецкая области, — по 30-40 километров пути в день. Надо отметить, что на территории России у него было постоянное сопровождение машинами ДПС. Аднан находился на постоянной связи с посольством Сирии, необходимую организационную помощь оказывал МИД РФ. Весь путь по территории России с Аднаном держали контакт члены Благотворительного фонда "РУССАР", ставящего своей целью духовно и материально помогать гражданам воюющей Сирии (а по прибытии Аззама в Москву "РУССАР" полностью взял на себя обеспечение путника всем необходимым).

К удивлению путешественника-миротворца, в Туле его сопроводили к начальнику УМВД по Тульской области и торжественно сообщили, что принято решение оставить дар президенту России — в Туле. Это ошеломило Аззама, за путешествием которого следили сотни тысяч сирийцев, французов, граждан стран, по которым проходил его маршрут, других государств. Все жаждали увидеть, как лошадь передают президенту России или его представителям…

Потом, в кулуарах, разочарованному дарителю объяснят, что в России как раз происходит смена кабинета министров, такая суета, что уже не до приёма даров и дорогих гостей. Можно только представить чувства человека, девять месяцев шедшего со скакуном, которого в итоге не принял адресат! А ведь были преодолены немыслимые трудности: путь пролегал по территориям, на которых ведутся бои, сотни километров пустыни… И этот поход способствовал взаимопониманию людей разных стран поболее, чем иные дипломатические миссии.

Конечно, сотни встреч, бесед Аднана с людьми во время путешествия по России — не могли не донести до него мнение наших граждан, что они горды тем, как наши военные одерживают победы над боевиками в Сирии. Но и в своей родной стране совсем не лишними были бы победы — над коррупцией, безработицей, в экономике, медицине, образовании. И Аднан отметил на конференции: взгляд со стороны и жизнь внутри страны — могут создавать разные впечатления, но он как сириец и как европеец одновременно, как журналист-международник, видит, что именно россияне защитили человека и человечество, стали преградой на пути вируса терроризма, который запущен американцами и подпитывается ими, именно Россия остановила Третью мировую войну, началом которой было нападение на Сирию, и это — благодаря политической воле руководства страны.

После просмотра фильма прозвучало предложение послать картину на фестиваль документального кино, чтобы его увидело как можно большее количество людей, чтобы фильм прозвучал, вызвал резонанс. А самого путешественника выдвинуть на Нобелевскую премию мира, поскольку народная дипломатия, актом которой и является этот конно-пеший поход, — это сильнейшее оружие в борьбе за мир. Аднан отмечает: все, кого он встретил на своём пути, люди во всех странах очень дружелюбны, все хотят мира, все просили передавать самые наилучшие пожелания гражданам государств, через которые пролегал его путь. И нам он привёз приветы из всех стран, через которые шёл. Автор 7 документальных фильмов и 10 книг, одна из которых называется "Всадник надежды", Аднан задумал написать и книгу о своём путешествии. Всадник надежды уверен, что вернётся в Россию и исполнит наказ сирийцев, и в столице нашей страны, в Москве передаст Звезду Сирии народу России в лице её президента.

Энергичный

Как сделать "Глобальную энергию" еще более глобальной и узнаваемой, рассказал в новом для себя качестве Сергей Брилев

Текст: Александр Емельяненков

Разные миры надо не сталкивать, а совмещать. А в спорах о том, какая энергетика лучше отвечает вызовам XXI века, следует искать золотой компромисс, который не заводил бы в тупик бедные страны и не лишал стимулов всех остальных. С таким настроем берется за новое для себя дело Сергей Брилев - журналист-международник, телеведущий, автор документальных фильмов и книг самой разной направленности, руководитель Института Беринга-Беллинсгаузена.

С 3 февраля он еще и президент Ассоциации "Глобальная энергия".

Как стало известно "Российской газете", такое предложение было сделано Брилеву в декабре, а 3 февраля оно юридически оформлено солидарным решением трех соучредителей ассоциации и самой премии. Это, напомню, "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК ЕЭС" ("Россети"). В официальном сообщении сказано, что "в качестве руководителя организации Сергей Брилев приступит к управлению действующими проектами "Глобальной энергии", а также займется развитием новых направлений".

Мы решили по-своему и подробно расспросить коллегу: как он на такое решился? Какие перед ним поставлены задачи? Где на все уже начатое и замышляемое вновь время найдет?

Сергей Брилев: Да, это четвертая для меня параллельная ипостась. Но если с тремя я справился, должен справиться и с четвертой. Факт есть факт: я буду первым президентом "Глобальной энергии", что называется, без отрыва от другого производства.

На общественных началах? Или все-таки работа оплачиваемая?

Сергей Брилев: Естественно, оплачиваемая работа.

А какие еще "ипостаси"?

Сергей Брилев: Начнем с того, что я остаюсь ведущим программы "Вести в субботу". Второе, что меня серьезно увлекает, - академическая стезя. Я уже кандидат исторических наук, пишу докторскую. В архив Коминтерна хожу, как на работу. У меня и сейчас в кармане два пропуска: на телеканал "Россия" и туда. За минувший год обработал два ящика архивных документов. В 2019-м вместе с моим английским соавтором Бернардом О´Коннором выпустил книгу "Разведка. "Нелегалы" наоборот" - о взаимодействии советских и британских спецслужб в годы Второй мировой. К Дню Победы выйдет продолжение.

Есть и третья параллельная жизнь. Уже много лет назад я и мои южноамериканские товарищи учредили в Монтевидео Институт Беринга-Беллинсгаузена. Для понимания: например, мы - соорганизаторы всех российско-латиноамериканских мероприятий Петербургского экономического форума. А буквально только что нашими стараниями установлен памятник Беллинсгаузену на станции его имени в Антарктиде…

Впечатляет. Но ведь все это помимо работы дома, в отпуске, по ночам требует порой физического присутствия - в одно время в разных местах.

Сергей Брилев: Все решаемо: 75 полетов в год для меня уже факт. При этом сознаю, что "Глобальная энергия" потребует особого внимания. И две последние недели, еще не вступив в новую должность, бывал в офисе Ассоциации, постепенно знакомился с сотрудниками, пытался экспериментально понять, какой у меня будет график взаимодействия с ними. Учредителям, когда от них поступило предложение возглавить Ассоциацию, я сразу сказал: мне это интересно, но бросать то, что делаю на всех моих фронтах, не могу, не хочу и не буду. Сошлись на том, что я стану отвечать в большей степени за внешние связи и имидж Ассоциации. Собственно, от меня ожидают именно здесь серьезного приращения. А ежеминутное управление офисной работой - ответственность других менеджеров.

Какая GR-активность видится вам за пределами России?

Сергей Брилев: Знаете, когда я писал последнюю книжку, я выучил такое выражение - "разведка с территории". Не где-то за границей, а на острове Русский, на Восточном экономическом форуме, на одну сцену в последние годы выходили первые лица России, Индии, Китая, Кореи, Малайзии, Монголии, Японии. И дважды меня приглашали быть модератором этих сессий. Поэтому не будем забывать, что для международного GR есть теперь первоклассная платформа и в России - "Росконгресс". Это во-первых.

Во-вторых, есть, конечно, на что посмотреть по линии ООН. С ней тесно связан глава Международного комитета премии господин Рае Квон Чунг. По моему прежнему опыту знаю, как много интересного и полезного можно выстроить со специализированными структурами ООН. В том числе и средства привлекать, не разоряя раз за разом собственных учредителей. Буквально на днях обсуждал тематику Ассоциации с председателем предыдущей Генассамблеи эквадоркой Марией Фернандой Эспиносой и с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.

С ним-то что и зачем?

Сергей Брилев: Так ведь Сент-Винсент и Гренадины сейчас - непостоянный член Совбеза! А я считаю, что нам, в Москве, надо помнить: Россия - одновременно и крупнейшая экономика, и развивающаяся страна. Вот и на орбиту Ассоциации я намерен привлечь побольше людей не только из США и Европы, но и из Индии, Латинской Америки, Африки. Ну, а на этой неделе у меня - Лондон. Встречаюсь с рядом экспертов, которых знаю еще с 1990-х и чьи связи не подорвал никакой "брекзит". Вместе с главой Наблюдательного совета Ассоциации Олегом Бударгиным имеем назначенную встречу в штаб-квартире Мирового энергетического совета - МИРЭС. Это между прочим старейшая организация, которая была создана при удивительных условиях.

Чем они удивительны?

Сергей Брилев: А тем, что Советский Союз, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты учредили этот Совет еще за два десятилетия до создания антигитлеровской коалиции. В 2022 году Совет проводит большой энергетический сбор в Санкт-Петербурге.

До него еще два года. Какие-то свои шаги уже намечаете?

Сергей Брилев: Первым для нас новым форматом по выработке молодежной повестки с прицелом как раз на МИРЭС станут Сочинские энергетические чтения. Вместе с образовательным центром "Сириус" собираем под двести талантливых школьников и студентов. Причем не только тех, что сделали своим выбором энергетику, но и будущих международников. Ведь не дело, что энергетики не всегда понимают в окружающей их политике. В свою очередь, тем, кто в великой энергетической державе занимается политикой, просто грех не разбираться в энергетике.

Перед ними выступят ведущие ученые. А рядом будут представители известных компаний. Пусть молодежь и бизнес присмотрятся друг к другу на полях научных чтений.

Кого-то, может, и на работу пригласят?

Сергей Брилев: Именно так. Надо совмещать разные миры. У меня, кстати, ровно такой опыт в Институте Беринга-Беллинсгаузена: я регулярно приглашаю ученых на бизнес-конференции. А бизнес привлекаю к богоугодным научным делам - так обычно говорю, хоть и далек от церкви.

Но есть и еще одна важная для меня история. К чтениям, об этом я сразу сказал, надо привлечь студентов не только столичных вузов. Так, ждем ребят из Кузбасса.

Почему именно Кузбасс?

Сергей Брилев: Потому что нужно активнее вовлекать в нашу орбиту российские регионы. А конкретно Кузбасс я хорошо знаю: когда снимал фильм "Другой уголь", побывал на многих разрезах и шахтах. Сам видел, как пласт пузырится метаном. Считаю, что тот, кто намерен идти в угольщики, должен иметь доступ к лучшим международным практикам и внимать лучшим лекторам.

Где еще помогает журналистский опыт?

Сергей Брилев: Очень хорошим подспорьем для меня стало создание фильма "Тяжелая нефть". Я тогда лично проехал по многим месторождениям в Татарстане, Ханты-Мансийске, Коми. Можете меня включить в клуб тех, кто лично выбивал керн кувалдой. До и после этого бывал у нефтяников и газовиков Азербайджана, Британии, США.

В Аргентине, в провинции Неукен, видел поистине экзотическое месторождение. В переводе на русский - "Мертвая корова". Представьте - пустыня, посреди которой течет полноводная река. Но особенность почв там такая, что растительности, жизни эта река не дает. Для добычи сланцевой нефти - идеал: безлюдье, много воды, и сами пласты залегают на глубине, которая безопасна с экологической точки зрения.

А совсем недавно я был в Горно-Алтайске, где невольно вспомнил про… Эквадор. И Россия, и Эквадор - нефтяные страны. Но в горы не дотянешь ни нефтепровод, ни ЛЭП. Вот - идеальная история для солнечной энергетики.

Словом, вся эта тема для меня не чужая. Так сложилось, что жизнь будто вела меня к звонку из "Глобальной энергии".

Перед нашей встречей походил по сайту "Глобальной энергии". Выглядит вполне….

Сергей Брилев: Мог бы быть и современнее.

Тем не менее уже сейчас там можно самому себя проэкзаменовать, ответив на вопросы энергетической викторины. А вслед за этим прямо на сайте - подать онлайн-заявку на вступление в пул экспертов, которые имеют право номинировать на премию.

Сергей Брилев: Вот это - очень хорошо. Ценнейшее завоевание "Глобальной энергии" - номинационный процесс. Тут, что называется, только холить и лелеять. Как и сам Международный комитет по присуждению премии - его работа будет оставаться прозрачной и независимой.

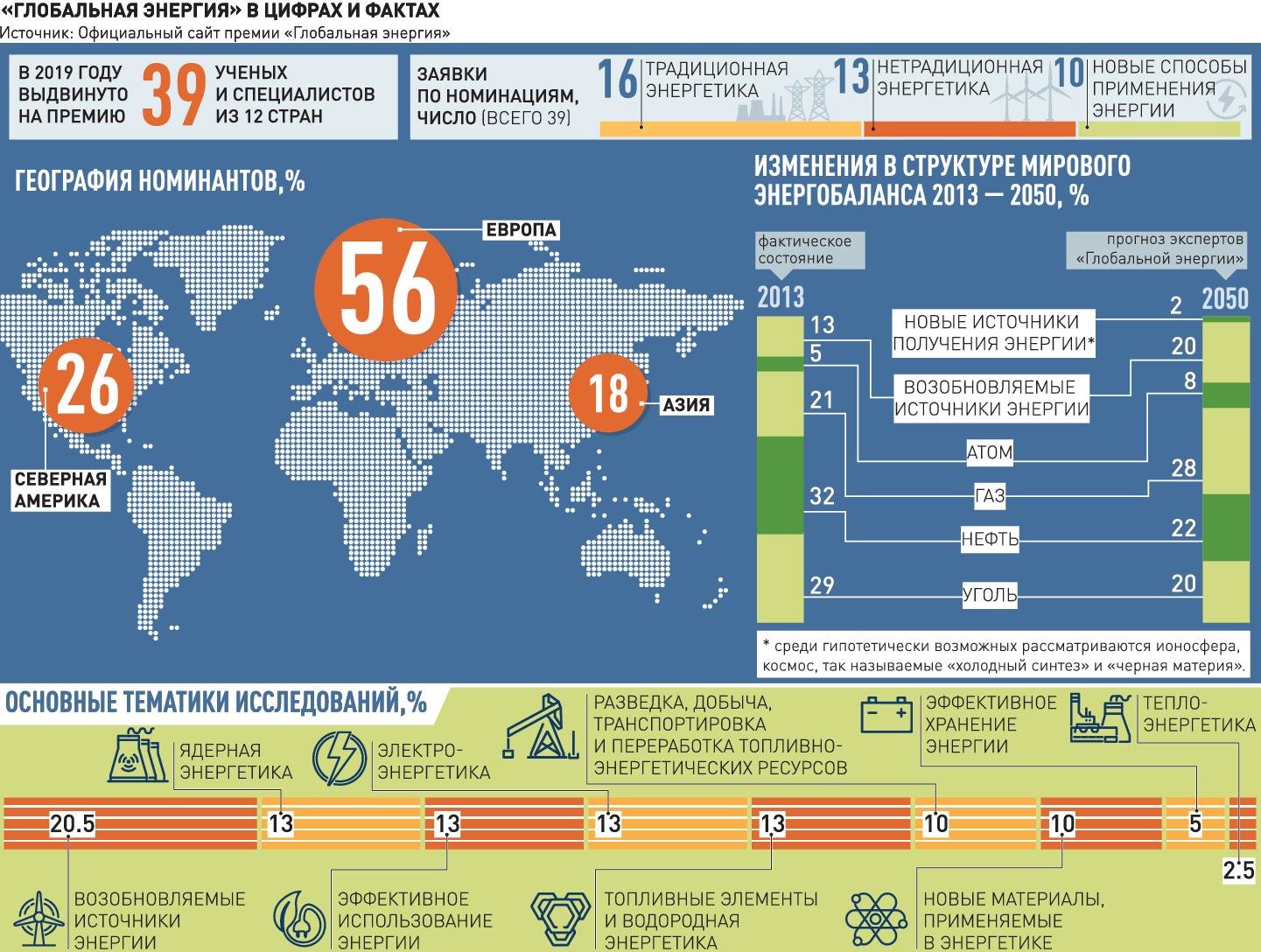

Даже при том, что учредители премии порой бывают озадачены? Знаю, что в прошлом году Международный комитет не стал присуждать премию в субноминации "Традиционная энергетика". А ведь компании-учредители связаны именно с ней…

Сергей Брилев: Я для себя пока понял следующее. По действующим сейчас правилам Международный комитет может присудить премии минимум в двух, максимум - в трех номинациях. В прошлом году интересных для себя заявок по номинации "Традиционная энергетика" комитет, к сожалению, не увидел. Конечно, это печально. Особенно для России, где традиционная энергетика - основа основ. Поэтому уже намечена встреча в Академии наук - будем предлагать, чтобы академики почаще заходили на сайт "Глобальной энергии". Надо выдвигаться-выдвигаться-выдвигаться. Но и творить-творить-творить.

Чтобы премия становилась более узнаваемой - в самой России и за рубежом, ее надо прописать в информационном поле. Сейчас у "Глобальной энергии" два генеральных инфопартнера - ТАСС и "Евроньюс". Вы полагаете, этого достаточно? Или чего-то не хватает?

Сергей Брилев: Сейчас, на мой взгляд, появляется много новых, весьма эффективных и при этом низкозатратных способов повышения цитируемости в медиапространстве - и в традиционном, и в новом. Далеко не всегда многомиллионный контракт на пиар-обслуживание - лучший рецепт. Поэтому мне есть, что обсудить с медиапартнерами Ассоциации исходя из взаимных интересов.

"Глобальная энергия", о чем мы уже сообщали, вошла в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по версии Международной обсерватории IREG. И в рейтинге престижности ICDA она в категории "мегапремии". Стоит ли перед вами задача поднимать престиж и рейтинг самой премии?

Сергей Брилев: Конечно. Правда, после снижения курса рубля премия перестала быть "миллионником" в долларах. Но даже после стабилизации российской экономики для Ассоциации момент остается, конечно, непростым. По тому, с чем сталкиваюсь в разных своих ипостасях, вижу: сейчас практически все крупные российские компании, не сговариваясь, стали выносить вопросы о выделении средств на некоммерческие проекты на совет директоров или на правление. Прежде это решалось по обыкновению единолично - руководителем или кем-то из пиарщиков. А сейчас - на совет. И там неизбежно находятся те, кто спрашивает: нам какой от этого бизнес-прок?

В последние недели мы регулярно встречаемся с учредителями, привлекаем экспертов, выясняем, чем учредители довольны, чем недовольны, чего хотят. Уже сейчас одно могу сказать определенно: до 1 марта им надо представить обновленную концепцию "Глобальной энергии".

Благодарю за откровенные ответы и желаю отыскать в сутках не видимый никому 25-й час.

Сергей Брилев: Спасибо. Но думаю, обойдемся без него.

Досье "РГ"

"Глобальная энергия" изнутри и снаружи

Премия "Глобальная энергия"

Как международная награда учреждена в России в 2002 году и присуждается ежегодно за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики.

Премии могут быть удостоены открытия, изобретения, фундаментальные исследования в области глобальной энергетики. Инженерные проекты, инновации, которые помогают более эффективно использовать энергию. Разработки новых источников энергии и путей их использования. Прорывные проекты сбережения энергии и передачи ее на расстояние.

По итогам 17 номинационных циклов лауреатами стали 39 ученых из Австралии, Австрии, Британии, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии, Японии. С 2019 года у премии появились три субноминации: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика", "Новые способы применения энергии". Вместе с денежным вознаграждением лауреатам вручаются памятная медаль, дипломом и золотой нагрудный знак.

Ассоциация "Глобальная энергия"

Создана как неправительственная структура (до 2010-го - фонд, потом - некоммерческое партнерство, с 2016-го - ассоциация) для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, популяризации энергетической отрасли и стимулирования научных исследований, а также для содействия в развитии международного научно-энергетического сотрудничества. Она же управляет одноименной премией как организация-оператор.

Параллельно с этим реализует Международную молодежную программу "Глобальная энергия" - проект, направленный на стимулирование научной деятельности молодых ученых и молодых специалистов в области энергетики путем выделения им грантов и личных премий.

Другое важнейшее направление нацелено на развитие энергетического диалога между странами, консолидацию международного научного сообщества, обсуждение глобальных энергетических проблем и выработку мер для их решения. Ассоциация проводит ежегодный саммит "Глобальная энергия", собственные панельные сессии, "круглые столы", форсайт-сессии в рамках ведущих отраслевых мероприятиях, организует публичные лекции лауреатов премии, членов Международного комитета и экспертов "Глобальной энергии".

Кому дано право номинировать на премию

Сейчас в номинационном пуле более 3 тысяч человек. Это уже состоявшиеся лауреаты премии "Глобальная энергия", а также лауреаты Нобелевской премии и еще восьми международных премий с высоким рейтингом: Kyoto, Max Planck, Вульфа, Бальцана, шейха Зайеда, Energy Globe, Goldman Environment, UNEP Sasakawa Prize. Кроме того номинировать могут члены Российской академии наук и академий наук иностранных государств, ученые и/или организации в лице своих представителей, прошедшие верификацию на сайте премии https://globalenergyprize.org/ru/ и получившие подтверждение статуса номинирующего, а также лица, специально приглашенные организатором премии в состав номинационного пула. Каждый из номинирующих вправе подать не более трех номинационных представлений в течение одного номинационного цикла.

Весь номинационный процесс премии "Глобальная энергия" стремятся держать максимально прозрачным. Самовыдвижение на премию исключается.

Как определяют лауреатов

Все поступившие представления на премию проходят предварительную профессиональную экспертизу. С этой целью организаторы премии формируют пул независимых экспертов, персональный состав которого не разглашается. Каждая работа оценивается тремя независимыми международными экспертами - с составлением акта по единой утвержденной форме. После этого для каждого номинанта рассчитывается средний балл. Финальное решение по определению лауреатов текущего года принимает Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия", в состав которого входят 20 ученых из 14 стран. Сейчас его возглавляет доктор Рае Квон Чунг, который известен как член и ведущий автор Межправительственной группы экспертов по изменению климата, отмеченной в 2007 году Нобелевской премией мира.

Визитная карточка

Сергей Брилев родился в 1972 году в Гаване. Окончил МГИМО, Институт иностранных языков Монтевидео, курсы Би-би-си и Агентства международного развития (США). В профессию пришел через отдел науки и образования "Комсомольской правды", два года был спецкором международного отдела "Московских новостей". С 1995 года - на телеканале "Россия", последние двенадцать лет - бессменный ведущий программы "Вести в субботу". Трижды становился лауреатом ТЭФИ.

Основная журналистская специализация - эксклюзивные интервью с мировыми лидерами. Из числа руководителей стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН это - президенты России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, британские премьер-министры Тони Блэр, Гордон Браун и Дэвид Кэмерон, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян, президенты США Джордж Буш и Барак Обама, президенты Франции Валери Жискар д"Эстен, Николя Саркози, Эмманюэль Макрон.

Помимо своей журналистской работы Сергей Брилев занимается общественной и научной деятельностью. Подготовил и в октябре 2016 года защитил в МГИМО диссертацию "Советский фактор в политике малых стран Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны" на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Положительный отзыв на подготовленную к защите работу Сергея Брилева дали доктор исторических наук Сергей Караганов (НИУ "Высшая школа экономики") и академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Полный баллон

На Ставрополье меняют рынок топлива в пользу природного газа

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В регионе активно обсуждается строительство нового предприятия по производству сжиженного природного газа (метана) в промышленной зоне города Буденновска. Такое расположение позволит обеспечивать топливом не только Ставропольский край, но и другие регионы юга России.

Сейчас Ставрополье обладает самой развитой в стране сетью автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) - в регионе 21 АГНКС и два передвижных автомобильных газовых заправщика. Основным видом моторного топлива является компримированный (сжатый) природный газ (КПГ), а именно метан. Одна из таких заправок в Георгиевске имеет 100-процентную загрузку при среднероссийском показателе 26 процентов (в СКФО - 44). Станций со сжиженным природным газом (СПГ) - метаном - в регионе нет. Исправить ситуацию позволит строительство нового завода. Производительность будущего предприятия должна составить 88 тысяч тонн СПГ в год.

- Расстояние между заправками с СПГ составит всего несколько сотен километров, при том что полного бака хватит более чем на тысячу километров, - отметил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко. - Наличие в регионе подобного завода подтолкнет к расширению сети заправок с СПГ.

В прошлом году в регионе открылись три новых АГНКС - в Ставрополе, Кисловодске и поселке Иноземцево. Общая сумма инвестиций превысила 370 миллионов рублей, из которых 80 миллионов предоставило министерство энергетики РФ в виде компенсации части затрат на строительство АГНКС.

К 2022 году на Ставрополье планируют открыть еще девять АГНКС. Заинтересованность в их строительстве выразили местные бизнесмены. Они появятся в наиболее перспективных для использования газомоторного топлива районах. В частности, инвесторам предложили свободные участки в Александровском, Апанасенковском, Буденновском, Кочубеевском, Красногвардейском, Труновском районах и Нефтекумском городском округе.

- Инвесторы заинтересованы в расширении сети АГНКС на Ставрополье во многом из-за возможности получить компенсацию части затрат. В среднем на одну станцию нужно 160 миллионов рублей, и предприниматели могут вернуть до 40 миллионов за счет федеральных субсидий, что позволит сократить срок окупаемости объекта, - рассказал заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Василий Глушаков.

Но, несмотря на то что на Ставрополье самая высокая доступность природного газа, сеть развивается в основном за счет перевода на газ общественного регионального и муниципального, а также коммунального транспорта. Ведь, согласно постановлению правительства РФ, к 2020 году в российских городах с численностью населения более 300 тысяч человек на газ должно быть переведено до 30 процентов общественного транспорта и техники дорожно-коммунальных служб, а в населенных пунктах численностью свыше 100 тысяч человек - до 10 процентов.

Обычные же автолюбители не спешат переходить на новый вид топлива. Тут следует пояснить несколько важных нюансов. На АГНКС заправляют машины компримированным природным газом (КПГ), а именно метаном, которого в стране добывают очень много, его запасы огромны, он дешевле и экологичнее. Его сжимают на компрессорной станции, давление доходит до 200-250 бар. Он в три раза дешевле обычного бензина. Средняя цена - 15-16 рублей за кубометр. Согласно подсчетам специалистов, легковушка в среднем тратит на 100 километров пути около семи кубометров КПГ. Однако такое топливо необходимо заправлять в баллоны повышенной прочности и определенной цилиндрической формы, держать их можно только в багажнике.

Существует еще такое топливо, как сжиженный углеводородный газ (СУГ), или пропан-бутановая смесь. Производят ее в процессе ректификации продуктов переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата на обычных нефтеперерабатывающих заводах. И именно СУГ использует большинство автолюбителей, переоборудовавших свои машины под новое топливо. Он дороже КПГ, но обладает важнейшими преимуществами - его легко сжижать, продается он литрами, а не кубометрами и одного баллона с пропан-бутаном хватает на большее расстояние, чем с природным газом. Да и купить его можно практически на любой обычной заправке.

К тому же, как рассказал корреспонденту "РГ" владелец магазина газобаллонного оборудования Александр Сухарев, перевести легковую машину на природный газ дороже, чем на СУГ.

- Дело в цене на баллон, в котором будет храниться топливо. Для пропан-бутана емкость объемом 50 литров будет стоить около пяти тысяч рублей, а для метана - несколько десятков тысяч.

Сухарев также уточнил, что для СУГ баллон может быть как цилиндрической формы, так и тороидальной, а значит, легко помещается в штатное углубление для запасного колеса, тем самым экономя пространство в багажнике. Что касается емкости для метана, то тут все иначе, так как из-за высокого давления подходит только баллон цилиндрической формы, и его вес значительно больше.

- Если взять два баллона одной емкости, один заправить метаном, а другой пропан-бутаном, то окажется, что на СУГ можно проехать значительно больше, так как газ сжиженный. А природный газ пока используют только в сжатом виде , - подтвердил Сухарев.

С его выводами согласен и автолюбитель из Ставрополя Александр Барыбин:

- Автомобиль я купил уже с установленным на нем газобаллонным оборудованием. Стоимость бензина постоянно растет, цена же на газ остается практически неизменной. Сейчас я заправляюсь СУГ и менять ничего не собираюсь. О метане и не думаю, хотя он дешевле, заправок очень мало, стоимость оборудования и его установки высокая, также места в багажнике баллон занимает много. Для поездок по городу и иногда по трассе мне хватает того, что есть.

Илья Нестеров, индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими и грузоперевозками, говорит, что рентабельно пользоваться КПГ в том случае, если автобус курсирует в границах города.

- Многие частники все-таки ездят на СУГ, который можно приобрести практически на каждой заправке. Кроме того, при его использовании не так сильно падает мощность двигателя. Метан уменьшает количество лошадиных сил под капотом примерно на 30 процентов.

А если речь идет о коммерческом транспорте, голубое топливо почти не используют в дизельных двигателях.

- Мы пробовали установить на один из своих микроавтобусов газовое оборудование. Но в дизельных двигателях, в отличие от бензиновых, газ не полностью заменяет солярку, а смешивается с ней. Экономия минимальная - около 5-10 процентов, а проблем с топливной системой возникает много, - добавляет Нестеров.

Тем не менее он считает, что за метаном будущее, тем более сжиженным, который так же дешев, как компримированный (сжатый), но при этом обладает преимуществами пропан-бутановой смеси. И если завод по производству СПГ на Ставрополье заработает, а количество АГНКС вырастет, водители и перевозчики начнут активнее переходить на метан.

- В обществе все чаще обсуждаются проблемы экологии. А голубое топливо гораздо экологичнее бензина, а уж тем более дизеля, - добавляет Нестеров. - Россия же занимает первое место в мире по запасам природного газа. Все это со временем приведет к тому, что плюсы использования газового топлива перевесят существующие минусы.

Комментарий

Дмитрий Баранов, аналитик ГК "Финам":

- Перспективы у газомоторного топлива в нашей стране весьма неплохие. Во-первых, в России значительные запасы газа. Во-вторых, приняты нормативные акты для расширения данного рынка, задача - увеличить использование данного топлива в разных отраслях, в том числе в транспортной сфере. В-третьих, все острее стоит проблема изменения климата, необходимо сокращать выбросы в атмосферу. Использование газомоторного топлива может помочь в этом, так как его сжигание наносит меньше вреда. К тому же технологии не стоят на месте, добыча, переработка и использование газа становятся все более эффективными. Выгодность газомоторного топлива уже очевидна для многих. Что касается метана, то он вполне может стать одним из востребованных видов газомоторного топлива в будущем. Его добывают много лет, накапливается опыт использования на транспорте.

Факторов, сдерживающих данный рынок, несколько. В первую очередь - нехватка соответствующей инфраструктуры, в том числе заправочной. АГНКС построены в 70 субъектах страны, но нет ни одного региона, о котором можно сказать, что там развитая сеть. Газовых заправок в стране в 50 раз меньше, чем обычных. Всего их около 400 - такого количества недостаточно.

Водители мало информированы о выгодах перехода на газовое топливо. Если перевод на него регионального и муниципального транспорта ведется, то бизнес и частники пока неохотно включаются в процесс. Сдерживающими факторами также можно назвать нехватку подходящих земельных участков для газовых станций и недостаточность мер государственной поддержки.

В МГТУ ГА СОСТОЯЛСЯ ЗИМНИЙ ВЫПУСК АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации (МГТУ ГА) состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.

Открыл торжественную церемонию ректор МГТУ ГА Борис Елисеев: «Сегодня отрасль гражданской авиации пополнилась новыми высококвалифицированными специалистами. Мы гордимся выпускниками МГТУ ГА, без которых не обходится практически ни одно из авиационных направлений деятельности!». К выпускникам с поздравлением обратился почетный гость мероприятия - заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Алексей Новгородов.

Всего зимний выпуск составил 639 человек, среди которых 361 – в головном вузе, 160 – в Иркутском филиале МГТУ ГА, 118 выпустил Ростовский филиал. Из них 275 – выпускники очной формы обучения, 364 – заочной. В числе выпускников ведущего университета гражданской авиации России 17 иностранцев. 46 выпускников получили дипломы «с отличием».

Почти половина выпуска традиционно пришлась на основное направление подготовки МГТУ ГА, это бакалавры и магистры по специальности: «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». За время учебы студенты проходят высшую математику, информационные технологии, физику, моделирование систем и процессов, гидрогазодинамику. Изучают основы теории надежности и теории технической эксплуатации летательных аппаратов. Совершенствуются в технической диагностике, аэродинамике и теоретической механике. Практику будущие техники проходят на аэродромах и в конструкторских бюро.

МГТУ ГА состоит в реестре Международной организации гражданской авиации ИКАО, что делает его диплом действительным в большинстве стран мира. В МГТУ ГА учится большое количество иностранцев (на текущий момент более 500 из 37 стран мира). Среди выпускников февраля 2020 г. четыре студента из Таджикистана, четыре из Узбекистана. Из Беларуси -2, из Казахстана 2, а также по 1-му из Азербайджана, Грузии, Йемена, Камеруна и США. Поздравить студентов своей страны приехал Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в РФ Имоммудин Сатторов.

Поздравляем выпускников и желаем им успехов в работе!

Турецкий гамбит

Газовый рынок Турции и Южной Европы сегодня расчерчивают трассы новых маршрутов и товарных потоков из различных источников. Россия, Азербайджан, потенциальные среднеазиатские и средиземноморские экспортеры «завязывают» в этой части мирового рынка замысловатый «узел» существующих и дополнительных поставок.

Примечательно, что ни один из состоявшихся газопроводных проектов не смог реализоваться здесь в том полномасштабном виде, в каком задумывался. И в этом опыте, безусловно, есть предупреждение о скрытых рыночных проблемах Юго-Западной Евразии, преодолеть которые поможет не ожесточение конкуренции, а модернизация партнерства различных сил.

Газопровод «Турецкий поток» открыли 8 января в Стамбуле президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган, а также руководители Сербии и Болгарии Александр Вучич и Бойко Борисов. «Запуск новой газовой магистрали — важное событие для государств Южной Европы, для всего европейского континента», — напомнил Путин. Участие в церемонии открытия трубопровода Вучича и Борисова как раз знаменует сопричастность южноевропейских стран к этому проекту.

«Турецкий поток» (TurkStream) протяженностью 1010 км состоит из двух ниток пропускной способностью 15,75 млрд куб.м каждая, проложенных по дну Черного моря из России в Турцию. Одна из них предназначена для поставок в Турцию, вторая — для снабжения европейских стран. Объем инвестиций, вложенных в «Турецкий поток», составляет $7 млрд. «Турецкий поток» принадлежит корпорации «Газпром», которая отправляет по нему газ месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа.

Владимир Малинов, исполнительный директор трубопроводной болгарской компании «Булгартрансгаз», заявил, что в январе текущего года Болгария уже начала получать метан по TurkStream и теперь будет ежегодно импортировать по нему 2,9 млрд куб. м. Новый газопровод своим появлением «выключил» из схемы поставок Трансбалканский газопровод, по которому ранее российский газ шел на Балканы и в Турцию через Украину.

TurkStream навстречу TANAP и ТАР

«Турецкий поток» начал работать на месяц позднее, чем Турция и ее международные партнеры отпраздновали «соединение с Европой газопровода TANAP» (4 декабря 2019 года). TANAP — Трансанатолийский трубопровод пропускной способностью 16 млрд куб.м газа в год. Из них 6 млрд будут распределяться в Турции, а остальные — поставляться в Европу через еще строящийся Трансадриатический газопровод ТАР пропускной способностью 10 млрд куб.м в год. TANAP, ТАР, а также Южно-Кавказский газопровод и параллельный ему ЮКТХ — трубопроводные звенья «Южного газового коридора» (ЮГК), который связывает глубоководное газоконденсатное месторождение Шах-Дениз на шельфе Азербайджана с потребителями в Турции и Европе. В течение текущего года должен быть достроен завершающий сегмент ЮГК — ТАР, с тем чтобы в октябре 2020 года по нему начались коммерческие поставки газа.

Михаил Бочарников, посол России в Азербайджане, комментируя выход TANAP на территорию Европы, заявил бакинским журналистам: «Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал».

По словам Салтука Дюзеля, генерального директора TANAP A.S., в точке Ипсалы в северо-западном районе Турции у границы с Грецией установлен вход интеграции TANAP с «Турецким потоком».

Ильхам Шабан, руководитель Центра нефтяных исследований Азербайджана, напоминает, что руководство государственной компании SOCAR, участвующей в разработке Шах-Дениза и создании TANAP, не раз заявляло о его открытости для сторонних экспортеров: «Вице-президент SOCAR по маркетингу Эльшад Насиров уточнял, что TANAP открыт для компаний, которые являются собственниками газа и имеют контракт о купле-продаже газа с европейским покупателем».

Почему же участники рынка и официальные лица рассматривают вероятность интеграции «Турецкого потока» и «Южного газового коридора» и использования новой международной газотранспортной инфраструктуры для поставок в Европу российского газа? Истоки ответа на этот вопрос кроются в тех временах и конфликтах, когда Россия и страны Каспийского региона и прилегающие к ним государства противопоставлялись друг другу в качестве поставщиков газа в Европу. При этом формировались газовые мегапроекты, предназначенные стать «тяжелым вооружением» гибридной борьбы за стратегическое будущее газовой Европы.

«Южный коридор» вынесли в «одну калитку»

Идею создать гигантский газовый коридор для доставки метана в Европу из Каспийского и Среднеазиатского региона в качестве альтернативы России выдвинули США еще в конце 1990-х. В 1999 году американский президент Билл Клинтон специально прилетает в Стамбул, чтобы подписать с руководителями стран региона межправительственную декларацию в поддержку Транскаспийского газопровода. Американцы уговаривают местные страны качать в Европу в общей сложности не менее 30 млрд куб.м в год, объединяют для этого президентов Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Турции и получают их подписи под декларацией. Через год англо-американская ВР вместе с партнерами открывает в Азербайджане газоконденсатное месторождение Шах-Дениз. Оно располагается в глубоководной части каспийского шельфа с продуктивными горизонтами на глубине более 6000 м и аномально высоким пластовым давлением. Но главное, ВР оценивает запасы месторождения в 1,2 трлн куб.м газа и 250 млн тонн конденсата.

А в 2002 году австрийская OMV и турецкая Botas предлагают каспийским странам построить 3300-километровый газопровод из Западного Туркменистана через Каспийское море, Кавказ, Турцию и Европу до австрийского Баумгартена (самого сердца газораспределительного хаба Центральной Европы) на 32 млрд куб.м в год. Позднее этот проект получает название Nabucco, то есть «Вавилон», в библейском значении центра восточного мира. Кроме того, нужно было построить еще и 1000-километровый трубопровод между Западным и Восточным Туркменистаном, где находятся главные туркменские газовые месторождения и точки соединения с газотранспортными системами Узбекистана и Казахстана. В 2011 году Евросоюз и Азербайджан подписывают декларацию, которая провозглашает целью создать «Южный газовый коридор» (ЮГК).

Казалось бы, в Каспийско-Среднеазиатском регионе формируется газоэкспортная база с такой мощной политической поддержкой, которая способна с большим напором потеснить Россию на рынках Турции и Европы.

Но в действительности всё оказывается куда сложнее. Недропользователи Шах-Дениза вовсе не заинтересованы в создании систем Nabucco и «большого» ЮГК. Этих инвесторов, ведомых оператором BP-Azerbaijan, волнует минимизация сбытовых рисков при выходе на уже конкурентный турецко-европейский рынок. А для этого требуется инфраструктура только под их собственный шах-денизский газ, экспортный потенциал которого недропользователи оценивают в 16 млрд куб.м в год.

В качестве компромисса консорциум Nabucco предлагает BP-Azerbaijan «урезанную» версию своего экспортного «вторжения» — уже без туркмен и других центральноазиатов, со строительством всего 1300-километрового трубопровода от турецко-болгарской границы до Баумгартена. Но инвесторы Шах-Дениза выбирают наиболее экономичную транспортную версию: создание ЮГК путем строительства экономически и организационно автономных трубопроводов. При том что завершающий Трансадриатический трубопровод (ТАР) от греко-турецкой границы до побережья Южной Италии получает протяженность 1200 км. (Параллельно начались изменения в составе участников проекта экспорта азербайджанского газа, о чем чуть позже.)

Вот так, по мере продвижения из идеологической плоскости в сферу реального бизнеса, «Южный газовый коридор» эволюционировал из геополитического замысла, охватывающего пространство от Узбекистана до Австрии, в проект с четкой направленностью на сбыт продукции только одной страны, Азербайджана, и пока единственного месторождения, Шах-Дениз. Этот пример недвусмысленно показывает, что геостратегическая поддержка со стороны даже таких сверхмощных сил, как США и ЕС, не способна компенсировать слабые экономические параметры «Южного газового коридора», который из мегатрассы превратился в региональную шах-денизскую «калитку».

Как «Южный поток» тупиком не стал

Следует признать, что тенденция минимизации первоначальных планов оказалась характерной и для российского проекта «Турецкий поток». Как известно, начался он с подписания в 2007 году «Газпромом» и итальянской Eni соглашения о строительстве газопровода «Южный поток» из России в Болгарию по дну Черного моря в двухниточном исполнении общей пропускной способностью 30 млрд куб.м в год. В 2009 году стороны договорились увеличить технические параметры «Южного потока» до 63 млрд куб.м в год, а инвестиции — до 23,5 млрд евро. Организационная подготовка стала вовлекать в проект всё большее число стран и компаний, генерировать новые соглашения.

Но в апреле 2014 года Еврокомиссия приостановила переговоры с Россией по строительству «Южного потока», а Европарламент принял резолюцию против проекта. В июне в Софию прибыла делегация американских конгрессменов, которые добились от правительства Болгарии остановки проекта, а в июле министерство земледелия балканской страны продало территорию, отведенную под строительство сухопутной части «Южного потока».

1 декабря того же года на пресс-конференции в Анкаре Владимир Путин объявил, что из-за противодействия ЕС и болгар Россия отказывается от осуществления «Южного потока». В тот же день «Газпром» и Botas подписали меморандум о строительстве газопровода из России в Турцию с поставками порядка 14 млрд куб.м в год на местный рынок и 50 млрд — на европейский рынок. Однако уже 15 января 2015 года Европарламент принял обращение к Европейскому энергетическому сообществу с призывом «разработать программы сотрудничества с Украиной, а также Южным Кавказом, Центральной Азией, Ближним Востоком и Средиземноморьем, направленные на развитие инфраструктуры и взаимосвязанность между ЕС и его европейскими соседями, независимо от российского газа»…

Сегодня вполне очевидно, что «Южный газовый коридор» вкупе с Центральной Азией не состоялся. Но и российский «Турецкий поток» пока остановился не на 64-миллиардной инфраструктуре, а на двухниточном исполнении суммарной пропускной способностью 31,5 млрд куб.м в год. То есть чуть больше, чем изначально планировал «Южный поток» в 2007 году. Тем не менее, если сравнивать нынешние предпусковые мощности ЮГК и ЮП с первоначально планируемыми, «Поток» оказался мощнее и результативнее «Коридора». Вопреки геополитическому противодействию «Потоку», его рыночный потенциал оказался выше. Сыграла свою роль сконцентрированность ресурсов для одного маршрута в одних руках («Газпрома»), а не в нескольких, как в странах Каспийско-Среднеазиатского и Средиземноморско-Ближневосточного региона, которые конкурируют не только с Россией, но и между собой, сдерживая развитие коллективного газопроводного проекта.

Трубопроводы распределения

Фактически состоявшееся строительство ЮГК и «Турецкого потока» открывает дорогу целому ряду проектов региональных трубопроводов для распределения российского и азербайджанского газа далее по Европе. У «Турецкого потока» основным продолжением должен стать «Балканский поток», который прокладывается через Болгарию, Сербию и Венгрию в Баумгартен. «От нового пункта поставки газа — компрессорной станции „Странджа 2“ (вход из „Турецкого потока“) — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб.м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова», — заверил в начале января 2020 года исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов. СМИ утверждают, что российский газ из TurkStream пошел в Грецию и бывшую югославскую республику Северная Македония.

Строительство «Балканского потока» уже ведется. В декабре прошлого года в интервью болгарскому телеканалу BTV премьер-министр страны Бойко Борисов заявил: «Мы строим в среднем по 5 км в день, газопровод заработает к концу 2020 года». В конце декабря прошлого года Gastrans, совместное предприятие сербской госкомпании «Сербиягаз» и «Газпрома», завершило укладку участка газопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией. В нынешнем году пропускная способность этой трассы составит 4 млрд куб.м, импорт в Сербию может достичь более 3 млрд куб.м в год. Этот объем удовлетворит растущий внутренний спрос и частично будет экспортироваться в Боснию и Герцеговину. А в 2022 году «Балканский поток» сможет прокачивать до Баумгартена 11 млрд куб. м.

Есть у «Газпрома» планы и по поставкам метана в Южную Италию либо по проектируемому газопроводу «Посейдон» на 8 млрд куб.м в год через Адриатику, либо по трубопроводу ТАР, если там окажутся свободные мощности. Участниками консорциума Poseidon SA на паритетных началах выступают итальянская Edison и греческая DEPA. У «Газпрома» есть соглашение с этими двумя компаниями по участию в проекте. Проблем с загрузкой строящихся и планируемых «Газпромом» «малых» газопроводов в Европе не предвидится, так как пропускная способность «Турецкого потока» позволяет поставлять в ЕС ежегодно 15,75 млрд куб. м. Риски остаются политическими — в виде противодействия Еврокомиссии и США увеличению роли России на газовом рынке Европы.

В свою очередь, от европейского TAP в дальнейшем проектируется строительство интерконнектора Греция — Болгария (IGB), Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP) и «Вертикального газового коридора», которые могут охватить рынки от Словении до Венгрии. Общий объем необходимого для загрузки этих трубопроводов газа составляет 8 млрд куб.м в год. Главное препятствие для осуществления данных замыслов — это нехватка газа. Восполнить ее за счет Шах-Дениза и Азербайджана маловероятно: добыча здесь имеет свои ограничения.

Игорь Ивахненко

Сотрудников Антипинского НПЗ сократят — СМИ

В связи с ликвидацией юридического лица Антипинского нефтеперерабатывающего завода (Тюменская область) сотрудники предприятия подпадут под сокращение, сообщило РБК, отметив, что работники НПЗ уже получили уведомление о предстоящем увольнении. Юридическое лицо должно быть ликвидировано после окончания конкурсного производства, введенного по решению суда. «До этого момента, как постановило первое собрание кредиторов, завод продолжит работу, сохранит имеющиеся объемы переработки сырья и выпуска продукции. Предприятие будет исполнять все обязательства перед персоналом, контрагентами и региональным бюджетом. Ликвидация юридического лица не ведет к прекращению деятельности», — подчеркнули представители НПЗ.

В то же время, как сообщил источник РБК, распускать коллектив не планируется. «Есть понимание, что завод будет работать. В ходе открытого конкурса появится новый собственник предприятия, который заинтересован в сохранении бизнеса и коллектива», — пояснил он.

Мощность Антипинского НПЗ, который был признан банкротом по решению Арбитражного суда Тюменской области 30 декабря, превышает по переработке 9 млн тонн в год. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу «Транснефти».

Группа «Новый Поток» потеряла контроль над НПЗ из-за финансовых проблем, и основной кредитор завода Сбербанк получил его в управление. Фактически актив перешел к «Сокар Энергоресурс», совместному предприятию Сбербанка и азербайджанской SOCAR. В конце года стало известно, что Сбербанк планирует продать АНПЗ на торгах. 30 декабря завод признан банкротом, введено конкурсное управление. «Сокар Энергоресурс» помимо управления заводом получила и месторождения в Оренбургской области, числящиеся на балансе завода: Могутовское, часть Гремячевского и Воронцовское нефтяные месторождения с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки каспийского газа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали своих переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP (Трансанатолийский трубопровод. — Прим. ред.) через соответствующие коннекторы на Украину", — сказал Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом в Киеве.

Речь идет об азербайджанском газе с каспийских месторождений. Как говорил РИА Новости в январе президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах форума в Давосе, голубое топливо может начать поступать в Европу по проекту "Южный газовый коридор" уже к середине 2020 года.

Первая часть проекта — газопровод TANAP мощностью 16 миллиардов кубометров в год из Азербайджана через Грузию и Турцию до границы с Грецией — уже готов. Сейчас достраивается Трансадриатический газопровод мощностью десять миллиардов кубов через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Также Зеленский сообщил, что Киев и Стамбул намерены увеличить двусторонний товарооборот до десяти миллиардов долларов и ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли.

«Слава Украине!» Что Эрдоган заявил в Киеве

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Алексей Поплавский

В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. На переговорах украинский лидер выразил надежду на поддержку Турции в борьбе с «агрессивной политикой» Москвы, участие Киева в импорте каспийского газа и увеличении товарооборота двух стран. О чем еще говорили главы двух государств – в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.

Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.

Во время мероприятия Эрдоган приветствовал солдат фразой на украинском «Слава Украине» — лозунгом Украинской повстанческой армии» (УПА, организация запрещена в России).

Зеленский описал переговоры с Эрдоганом как конструктивные и содержательные. К этим тезисам можно добавить еще «продолжительные»: лидеры отклонились от первоначального графика примерно на три часа.

Поддержка по Крыму

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи, украинский лидер заявил, что Украина и Турция будут развивать политическое партнерство, взаимодействовать в рамках международных организаций и сотрудничать в различных сферах.

«Мы говорили о войне в Донбассе, аннексии Крымского полуострова (Киев не признает итоги референдума на полуострове в 2014 году и считает Крым оккупированной территорией — «Газета.Ru»), нарушения прав человека в Крыму, агрессивную политику России в регионе», — указал Зеленский.

Киеву чрезвычайно важна поддержка Анкары в данных вопросах, добавил украинский лидер, в особенности практические шаги турецкой стороны.

«Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных — граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории России», — пояснил Зеленский.

В свою очередь, Эрдоган повторил, что Анкара не признает переход Крыма под юрисдикцию России, а также поддерживает территориальную целостность Украины.

«Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны», — утверждает президент Турции.

Анкара решила обеспечить жильем около 500 семей крымских татар, подчеркнул Эрдоган. Речь шла о тех, кто покинул полуостров после его воссоединения с Россией.

Слова Эрдогана в отношении Крыма не стали чем-то неожиданным: турецкий лидер последовательно заявляет об «аннексии» в течении почти уже шести лет, несмотря на то, что полуостров вошел в состав России путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами. Анкара в этом вопросе поддерживает Запад, который продолжает расценивать Крым как часть Украины. В Москве же вопрос принадлежности полуострова считают закрытым.

К слову, Эрдоган говорил об «аннексии» Крыма и беспокойстве за крымских татар перед вылетом на Украину. В ответ на это в Кремле посоветовали турецкому лидеру посетить полуостров, чтобы убедиться в беспочвенности своих опасений.

Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, приглашения для Эрдогана остается в силе. «Президент [России Владимир Путин] неоднократно объяснял [турецкому лидеру] реальное положение дел. Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», — отмечал Песков.

Каспийский газ для Киева

Тем не менее, встреча Эрдогана и Зеленского не была сконцентрирована лишь вокруг Крыма. Так, президент Украины указал на заинтересованность Киева в диверсификации поставок газа в стране, в том числе импорте каспийского газа.

«Мы обсудили возможность поставок каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие интерконнекторы на Украину», — заявил Зеленский, а также добавил, что Киев рассматривает этот маршрут как «альтернативный существующим».

Вероятно, президент Украины намекнул на поиск альтернативы российскому газу, так как Трансанатолийский газопровод (TANAP) идет из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе.

Однако Эрдоган, говоря об экономическом взаимодействии двух стран, обошел эту тему стороной и сосредоточился на увеличении товарооборота между Украиной и Турцией. Стороны поставили перед собой цель довести его показательно до $10 млрд, учитывая, что за 2019 год он составил около $4 млрд.