Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Прикаспийские газовые войны

Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН. (Соб. корр. «Правды»). г. Бишкек.

Ашхабад пошёл на обострение отношений с Тегераном. С 1 января прекращена поставка туркменского газа в Иран. Свой шаг власти республики объясняют накопившимися долгами, хотя демарш очень странным образом совпал с резким усилением активности на туркменском направлении Турции, Евросоюза и Саудовской Аравии.

ИРАНСКО-ТУРКМЕНСКОМУ сотрудничеству в топливно-энергетической сфере не один год. Ровно двадцать лет назад руководители двух стран торжественно запустили газопровод «Дружба». 200-километровая ветка связала Туркмению с провинцией Голестан на северо-востоке Ирана. Как известно, Исламская Республика обладает собственными крупными запасами природного газа, большая часть которого используется внутри страны. Доля импорта из Туркмении невелика: по данным Национальной газовой компании Ирана, она не дотягивает даже до 3 процентов от общего потребления газа. Однако все эти годы Тегеран не разрывал соглашения с Ашхабадом. Сказывались как экономическая выгода (Голестан расположен намного ближе к туркменским месторождениям, чем к иранским на берегу Персидского залива), так и политические соображения. В условиях давления со стороны Запада иранские власти всегда дорожили дружескими отношениями с ближайшими соседями.

В Ашхабаде тоже долгое время трезво оценивали выгоду от сотрудничества с Ираном. Именно природный газ является основным экспортным товаром Туркмении, в то время как покупателей сырья у страны немного. В прошлом году контракт с «Туркменгазом» разорвал российский «Газпром», что привело к прекращению поставок топлива по трубопроводу «Средняя Азия—Центр». После этого туркменский газ продолжал экспортироваться только по двум направлениям: в Китай и Иран.

Однако и этот скудный перечень в Ашхабаде предпочли сократить, в конце декабря 2016-го публично потребовав от Тегерана выплаты долга в 2 миллиарда долларов. В противном случае, заявили власти Туркмении, поставки газа будут полностью прекращены. Добавим, что угрозы прозвучали в разгар сильных морозов, обрушившихся на северные районы Ирана.

Акция носила тем более провокационный характер, что в Тегеране никогда не скрывали наличие задолженности перед соседом. Трудности с оплатой туркменского газа возникли после наложения на Иран санкций ООН, сделавших невозможными международные денежные переводы. Тем не менее большую часть долга страна уже выплатила: частью товарами, частью — уже после снятия санкций — деньгами.

В последние дни минувшего года в Ашхабад прибыла иранская делегация для обсуждения спорных вопросов. Как сообщалось, по итогам переговоров контракт на экспорт туркменского газа был продлён на пять лет. Казалось, конфликт исчерпан, но 1 января поставки по трубопроводу были остановлены. Согласно официальному заявлению МИД Туркмении, Тегеран «не прилагает необходимых усилий для погашения своего долга», что привело к «вынужденному ограничению поставок природного газа». В Национальной газовой компании Ирана, в свою очередь, назвали незаконным вмешательство внешнеполитического ведомства соседней страны в переговоры и пригрозили подать исковое заявление в международный Арбитражный суд.

С точки зрения защиты национальных интересов поведение туркменского руководства выглядит крайне нелогичным. Потеря предпоследнего покупателя газа происходит на фоне регулярных заявлений президента Гурбангулы Бердымухамедова о необходимости диверсифицировать направления экспорта сырья.

Ключом к пониманию последних действий Ашхабада может служить усилившаяся зависимость республики от ряда стран. После визита в Туркмению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в декабре 2015 года отношения между государствами заметно активизировались. Анкара является главным лоббистом так называемого Южного газового коридора — системы трубопроводов из Туркмении и Азербайджана через территорию Турции в направлении Европы. Эту идею поддерживают и власти ЕС, что было подтверждено в ходе международной нефтегазовой конференции, прошедшей в декабре в Ашхабаде. Как заявил временный поверенный в делах Евросоюза Любомир Фреборт, в Брюсселе готовы провести переговоры с Туркменией, для чего будет созван специальный саммит. Кроме того, на ближайшие месяцы запланирована трёхсторонняя встреча глав Турции, Азербайджана и Туркмении. Об этом 4 января заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Не вызывает сомнений, что основной темой переговоров станет экспорт газа, а также барьеры, стоящие на пути реализации совместных проектов. Главным из них является позиция Ирана. В отсутствие консенсуса по правовому статусу Каспийского моря Тегеран выступает против прокладки трубопровода по морскому дну из Туркмении. Очередное заседание рабочей группы по выработке соответствующей конвенции намечено на конец января в Ашхабаде. Не исключено, что демарш Туркмении приурочен как раз к этому событию и должен стать дополнительным инструментом давления на Иран.

Ещё одной заинтересованной в конфликте стороной может быть Саудовская Аравия. В Эр-Рияде стремятся ограничить восстановление Тегераном позиций на рынке нефти и газа, а потому поддерживают прокладку газопровода ТАПИ (Туркмения—Афганистан—Пакистан—Индия). В сентябре прошлого года базирующийся в королевстве Исламский банк развития объявил о готовности участвовать в финансировании проекта. Наконец, в декабре стало известно о подключении к строительству ТАПИ немецкой корпорации «Сименс», заявившей о выделении 2,5 миллиарда долларов. И Эр-Рияд, и Берлин могли поставить в качестве обязательного условия разрыв сотрудничества Ашхабада и Тегерана.

Очевидно, что руководство Туркмении рассчитывает тем самым поправить ухудшившееся финансовое положение страны. Однако, жертвуя «синицей в руках» ради призрачного «журавля в небе», оно рискует стать разменной монетой в большой игре.

Основания для выдачи ветсертификатов прописали в приказе.

В новом приказе Минсельхоза, вступившем в силу 10 января, перечислено, на основании чего оформляются ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную продукцию.

Напомним, что новые Ветеринарные правила организации работы по оформлению ВСД утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 27 декабря 2016 г. № 589.

В частности, установлено, на основании чего оформляются ветеринарно-сопроводительные документы. При производстве в России товаров, предназначенных на экспорт, их перемещении по территории РФ, переходе права собственности в России это сведения об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки подконтрольных товаров; результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, если ее проведение в отношении подконтрольного товара предусмотрено законодательством РФ или страны-импортера; лабораторные исследования, если того требуется законодательство РФ или страны-импортера; ветеринарный осмотр (в случае экспорта живых животных – ветеринарное освидетельствование); «иные методы контроля, предусмотренные национальным законодательством РФ и страны-импортера».

Как сообщает корреспондент Fishnews, основания для получения ВСД при экспорте те же самые, только в случае с ветеринарно-санитарной экспертизой и лабораторными исследованиями требование о проведении может быть также предусмотрено актом, составляющим право ЕАЭС, а по «иным методам контроля» ориентация идет только на национальное законодательство страны-импортера.

В случае с внутрироссийским обращением в перечень вошли сведения об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки подконтрольных товаров, результаты ветеринарно-санитарной экспертизы продукции или сырья, из которого она изготовлена, если того требует законодательство РФ, лабораторные исследования, если их проведение предусмотрено российским законодательством, данные осмотра (ветеринарного освидетельствования для живых животных), данные осмотра транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный товар, «иные методы контроля, предусмотренные законодательством РФ».

Итоги эксперимента по установлению возможности использования таможенными органами Российской Федерации аудиторских заключений для целей таможенного контроля.

26 декабря 2016 года проведено очередное заседание рабочей группы по вопросам повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров с использованием методов (стандартов) аудита, утвержденной приказом ФТС России от 21.11.2014 № 2275 (далее – рабочая группа).

На данном заседании были подведены итоги эксперимента по установлению возможности использования таможенными органами Российской Федерации аудиторских заключений для целей таможенного контроля, утвержденного приказом ФТС России от 14.10.2015 № 2053.

Эксперимент был проведен в период с 14 октября 2015 года по 14 октября 2016 года. Рабочей группой был разработан и рекомендован участникам эксперимента (аудируемым лицам и аудиторам) перечень вопросов, подлежащих проверке и оценке по правилам (стандартам) аудита аудиторской организацией.

По завершении аудиторских проверок аудируемые лица представили в ФТС России аудиторские заключения для рассмотрения и анализа членами рабочей группы.

В ходе рассмотрения и анализа аудиторских заключений члены рабочей группы установили, что не все представленные аудиторские заключения дают возможность оценки финансового положения юридического лица, его способности осуществлять платежи в полном объеме и установленные сроки, а также финансировать свою внешнеэкономическую деятельность и могут быть использованы таможенными органами при определении степени выборочности применения форм таможенного контроля, в качестве дополнительного источника информации при осуществлении контроля за соблюдением условий включения в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, при категорировании участников ВЭД в рамках системы управления рисками. Также могут быть подвергнуты сомнению используемые в аудиторских заключениях формулировки относительно достоверности заявляемой таможенной стоимости, обоснованности установления кодов ТН ВЭД ЕАЭС, отсутствию нарушений валютного законодательства и т.п.

По итогам рассмотрения сделаны выводы о том, что аудиторские заключения могут использоваться Аналитическим управлением при категорировании участников ВЭД в рамках системы управления рисками в качестве дополнительного критерия оценки деятельности организации, в случае раскрытия в этом заключении вопросов по общему и специализированному разделам.

По компетенции Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров аудиторские заключения могут использоваться при выборе объектов контроля на этапе после выпуска товаров для участников ВЭД, отнесенных к низкому риску нарушения законодательства, при условии однозначно положительного заключения аудитора и отсутствия у таможенных органов информации о рисках нарушения таможенного законодательства.

Кроме того, в 2016 году на площадках Российско-Германской внешнеторговой палаты, Франко-Российской торгово-промышленной палаты, Итало-Российской торговой палаты прошли встречи с бизнесом, в которых принимали участие представители Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров, Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля, Управления товарной номенклатуры и Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования.

Главными темами данных встреч являлись «Государство и бизнес: Совместные цели и пути к сближению», «Постконтроль и таможенный аудит», «Таможенный аудит как новый институт таможенного контроля».

На данных встречах представителями бизнеса был сделан акцент на становление и развитие независимого профессионального таможенного аудита. По мнению бизнеса, независимый профессиональный таможенный аудит, как инструмент таможенно-налогового администрирования даст российскому бизнесу уверенность в отсутствии нарушений законодательства, подтверждение эффективности внутреннего контроля, а иностранным контрагентам основание для выбора благонадежного контрагента в России.

С учетом проделанной работы, а также имеющейся заинтересованности представителей бизнеса в развитии института аудита, который может быть направлен на поддержку законопослушных участников ВЭД в вопросах предотвращения законными методами возможных последствий при своевременном выявлении ими нарушений, рабочей группой приняты следующие решения:

1. Продолжить работу по установлению использования аудиторских заключений для таможенных целей и проработать следующие вопросы, касающиеся:

- разработки проектов стандартов, методики проведения аудита в таможенной сфере, форм отражения результата, предложений в КоАП России по составу нарушений и мерам ответственности аудиторов за недостоверное представление сведений;

- формирования перечня и порядка аккредитации аудиторов, а также контроля уровня их квалификации для аудирования вопросов в сфере таможенного дела.

2. По итогам проработки и решения вопросов, указанных в п.1 подготовить проект приказа о проведении второго этапа эксперимента.

О встрече Сергея Данкверта и начальника Национального агентства продовольствия Грузии Зураба Чекурашвили.

Встреча состоялась в Москве. Ключевой темой диалога стало обсуждение взаимных поставок продовольственных товаров за минувший 2016 год. Стороны отметили существенный прогресс в этом направлении. Так, согласно данным таможенной статистики только за 10 месяцев 2016 года. Из Грузи в Россию поставлены продовольственные товары на общую сумму в $107 млн, из них: вино — $42,4 млн, вода минеральная — $28,5 млн, орехи — $8,1 млн, цитрусовые, абрикосы, виноград, вишня, персики и т.п. — $7,5 млн, томаты — $1,4 млн. Также отмечено начало поставок огурцов и корнишонов.

Вместе с тем, аналогичный показатель российского экспорта в Грузию достиг $190 млн. Ключевыми позициями здесь можно считать следующую группу товаров: пшеница — $56,4 млн, кукуруза — $10,8 млн, мука пшеничная — $3,7 млн, масло подсолнечное — $22 млн, маргарин — $4,5 млн, шоколад — $12 млн. Отмечено увеличение поставок молочной продукции российского происхождения и живых животных.

Г-н Чекурашвили озвучил заинтересованность грузинских предприятий в поставках на территорию России традиционных сыров, что, по мнению Сергея Данкверта, имеет объективный смысл. В этой связи достигнута договоренность проведения инспекции грузинских предприятий на соответствие российским ветеринарно-санитарным требованиям и требованиям ЕАЭС.

Грузинская сторона также передала Россельхознадзору информацию о требованиях к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки с целью исполнения российской стороной этих условий при экспорте такого вида продукции.

Стороны отметили взаимное удовлетворение от двустороннего сотрудничества и обозначили определенные шаги дальнейшего развития этого направления.

Лукашенко завлекает интуристов

В Кремле прокомментировали отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран

Александр Братерский, Валентин Логинов

Белоруссия ввела безвизовый въезд для граждан 80 стран мира, если срок их пребывания на территории республики не превышает пяти дней. Несмотря на то что это решение, по словам Дмитрия Пескова, было согласовано с Россией (между нашими странами действует безвизовый режим), Минск таким образом посылает определенный политический сигнал Москве, отношения с которой у Лукашенко в последнее время явно не ладятся.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упростил правила въезда в страну для граждан 80 государств. Соответствующий указ он подписал 9 января. Согласно документу, туристы из 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также из Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств могут приезжать в Белоруссию, не получая визы, если их пребывание на территории страны не будет превышать пять суток.

«Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта», — сказано на сайте президента Белоруссии.

Вместе с тем новые упрощенные правила не будут распространяться на граждан иностранных государств, совершающих официальные, в том числе дипломатические и служебные, поездки.

Новые правила въезда в Белоруссию начнут действовать с февраля 2017 года. Туристам будет достаточно лишь предъявить действующий паспорт, а также медицинский полис на сумму не менее €10 тыс. и подтвердить наличие денежных средств из расчета 46 белорусских рублей в день (около $23,5).

В сообщении пресс-службы Лукашенко отмечается, что «устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России».

Таким образом, путешественники не смогут попасть в аэропорты РФ через Минск, не имея российской визы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал данное решение «абсолютно внутренним делом Белоруссии». При этом, по его словам, перед публикацией самого указа Минск провел с российской стороной все необходимые консультации.

«Существует аспект именно Союзного государства, но мы убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения. При принятии таких решений, безусловно, отстраивается процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу», — цитирует ТАСС Пескова.

Комментируя вопрос о том, согласовывал ли Минск свои действия с Москвой, Песков сообщил, что «поскольку наши службы находятся в постоянной и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства, тут никаких сомнений быть не должно».

В октябре 2016 года пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила о закрытии для иностранных граждан пропускного пункта Красная Горка на границе России и Белоруссии. Тогда на совещании в Министерстве культуры РФ, куда были приглашены представители МИД РФ, пограничной службы ФСБ, Минтранса, пограничники сообщили, что «пункт Красная Горка под Смоленском рассчитан исключительно на проезд граждан России и Белоруссии — обе страны входят в Союзное государство, между ними нет границы».

Запрет пересекать границу России и Белоруссии вызвал возражения со стороны Польши, однако тогда российские пограничники сослались на договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, в котором говорится, что «внешней границей Союзного государства являются границы государств-участников с другими государствами или пространственный предел действия государственных суверенитетов государств-участников».

Проще говоря, внешняя граница Союзного государства Россия-Белоруссия проходит по западной границе Белоруссии, а между двумя странами пунктов международного пропуска нет.

Дешевые ресурсы дружбы

На фоне охлаждения отношений с Россией Лукашенко идет на улучшение отношений с Евросоюзом. В Европе тоже смягчили позицию по отношению к Лукашенко, которого уже не считают «последним диктатором» Европы.

При этом Белоруссия вряд ли может рассчитывать на ответные шаги ЕС, считает заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин. «Никакого непосредственного ответа не будет. Чтобы договориться о безвизовом въезде в ЕС, нужно непосредственно с ним много работать по темам прозрачности паспортной системы и обмена информацией. Пока эта работа не проделана, рассчитывать на любезности нет оснований», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

В адрес Минска раздавались комплименты за организацию переговорного процесса между Россией и Украиной. Сам Лукашенко, заявив о решении отменить визы, назвал ЕС и США «стратегическими партнерами».

В Минске не скрывают, что ждут улучшения отношений с США после прихода в Белый дом Дональда Трампа. В поздравительной телеграмме в адрес избранного американского президента он заявил, что Трамп «всколыхнул американское общество, вернув его к настоящей демократии». Лукашенко также заявил, что надеется на продолжение «нормализации» отношений с США.

Стоит отметить, что определенную связь с Белоруссией имеет зять Трампа Джаред Кушнер, который будет работать в его администрации в качестве старшего советника. Его дед родом из Белоруссии и даже воевал в партизанском отряде. Многие эксперты считают, что главным сигналом улучшения отношений стало бы назначение Белым домом нового посла США в Белоруссии.

Однако эксперты считают, что вряд ли Вашингтон назначит нового посла в Минск. «Вряд ли это является приоритетом администрации США в настоящее время», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Игорь Грецкий.

Между тем отношения Белоруссии с Россией в настоящее время не назовешь безоблачными: Москва, по данным СМИ, планирует сократить поставки газа для Белоруссии на 12% из-за того, что стороны не договорились об урегулировании долгов Минска. В декабре белорусский лидер преподнес символический новогодний подарок Кремлю, демонстративно не приехав на саммит ЕАЭС в Санкт-Петербург. Тогда в белорусской прессе появились материалы о том, что Москва якобы хочет сменить руководство страны силовым путем. В военную доктрину Белоруссии был включен пункт о «гибридной войне».

Отношения между Москвой и Минском «никогда не были безоблачными», отмечает Игорь Грецкий.

«Они всегда зиждились на порочном алгоритме: дешевые энергоресурсы в обмен на лояльность. Как только дешевые ресурсы исчезают, тогда исчезает и лояльность», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт при этом отмечает, что последовательную стратегию Минска во взаимоотношениях с Россией и с Западом «можно разглядеть с трудом». «Внешняя политика Белоруссии основана на тактических изменениях, поэтому смену погоды мы будем наблюдать очень часто», — считает он.

«Корень жизни» в термосе обнаружили Уссурийские таможенники.

Должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни выявили факт перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, запрещенных и ограниченных к вывозу из Российской Федерации.

Гражданин Китайской Народной Республики, выезжавший из России, в ходе проведения должностными лицами устного опроса заявил, что товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме, в том числе ограниченные или запрещенные к вывозу, он не перемещает. Однако при таможенном контроле товара и ручной клади мужчины в металлическом термосе был обнаружен один корень женьшеня и отдельные части корня женьшеня, а также фрагмент, предположительно, струи кабарги. Все содержимое в термосе было залито спиртосодержащей жидкостью. Также среди личных вещей гражданина обнаружено 5 когтей и 2 фрагмента костей животного.

Женьшень включен во II Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также в первую категорию статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу РФ, как находящиеся под угрозой исчезновения и запрещенных (без лицензии) к сбору и продаже.

Вывоз из России дериватов диких животных регулируется Конвенцией СИТЕС, в соответствии с которой перемещение данных товаров допускается только при наличии разрешительных документов.

Иностранный гражданин необходимых документов не предоставил, таможенную декларацию не заполнял. Товары изъяты и направлены на экспертизу. В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Данная попытка незаконного перемещения дериватов животных через таможенный пост МАПП Пограничный явилась не единственным случаем за последний месяц. Так, во время проведения личного таможенного досмотра гражданка КНР пыталась вывезти на родину под одеждой два желчных пузыря медведя, примотав их скотчем к телу в районе предплечья.

Аналогичным образом гражданин РФ, выезжающий из России, пытался сокрыть от таможенного контроля на теле под курткой вложенные в пояс три пакета из полимерного материала, в которых находился, предположительно, жир лягушки. Общий вес составил 2,4 кг.

В конце декабря пять граждан Китая пытались экспортировать через МАПП «Краскино» на себе в общей сложности более 6 кг жира лягушки, сокрыв товар от таможенного контроля на теле, а также в карманах одежды.

В отношении правонарушителей, пытавшихся сокрыть товары от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров, при перемещении их через таможенную границу, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Дериваты изъяты и направлены на экспертизу. По данным фактам проводится расследование.

Россия. Экспортный рынок бутилированного подсолнечного масла

За период 01.11.2016 – 30.11.2016 года российские компании экспортировали, без учета данных по странам Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), подсолнечное масло в общем объеме 193,4 тыс. тонн. Из которых 157,8 тыс. тонн составило масло наливом, 35,7 тыс. тонн - бутилированное подсолнечное масло. За текущий месяц отгрузки российского масла увеличились на 91 тыс. тонн, чему способствуют рекордные сборы урожая подсолнечника по всей стране. На мировом рынке цены на масло держаться на достаточно высоком уровне последний месяц, а стоимость семян подсолнечника на внутреннем рынке, преимущественно в Европейской части России, относительно низкая, поэтому такое соотношение внутренних и внешних цен обеспечивает высокую маржу при экспортных операциях.

тонн %

Экспортировано масла подсолнечного

всего: 193 409 100

Фасовка

наливом: 157 673 82

бутилированное: 35 736 18

Экспорт бутилированного подсолнечного масла из России

Компании – экспортеры бутилированного подсолнечного масла

Основные компании-трейдеры бутилированного подсолнечного масла из России в ноябре остались неизменными, поменялось только их расположение в зависимости от объемов поставок.

В отчетном месяце больше всего бутилированного масла отгрузило за рубеж ООО "БУНГЕ СНГ". Компания нарастила экспорт с 9% до 15% в отчетном месяце.

Переместилась на вторую позицию ГК "АУДИТ-КОНСАЛТ", которая месяцем ранее была лидером. Размер рынка у организации сократился на 3% , поэтому в ноябре зафиксирован на уровне 11%.

ГК "ЮГ РУСИ" вновь закрывает тройку лидеров. За отчетный месяц компания отправила в соседние страны объем продукции, равный 9% рынка.

ГК "АСТОН" сократили экспорт и потеряли 4% доли рынка. В ноябре организация владеет лишь 8% российского экспортного рынка.

Следом расположилась ГК "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ", которую в октябре с этой позиции потеснило ООО "БУНГЕ СНГ". В Ноябре размер экспортных поставок компании от всего объема экспорта бутилированного подсолнечного масла из России равен 7%.

ГК "ЭФКО" сохраняет стабильность: поставки остались на прежнем уровне, и, соответственно, размер рынка, а именно 6%.

По 5% занимают ООО "КРИСТАЛЛ" и ООО ТД "БЛАГО", который в октябре не попал в число основных экспортеров.

На прочие компании, у которых объемы перевалки незначительны, суммарная доля рынка равна 34%.

Страны-импортеры бутилированного подсолнечного масла

Афганистан также остается в числе основных импортеров, хотя отгрузки у этого государства в два раза меньше, чем у Узбекистана. В ноябре Афганистан импортировал 6,5 тыс. тонн российского масла. Охват рынка по сравнению с остальными страна равен 18%.

Таджикистан поднялся на третью позицию. За ноябрь в республику переправили 3,1 тыс. тонн продукции, что на 1 тонн больше, чем в предыдущем месяце. Однако доля рынка у Таджикистана вот уже второй месяц держится на уровне 9%.

Грузия, наоборот, сократила поставки на 500 тыс. тонн. За отчетный месяц экспорт бутилированного подсолнечного масла из России в это государство равен около 2,7 тыс. тонн, а охват рынка уменьшился, по сравнению с показателями октября, на 4% до 8%.

Немного отстает от Грузии Китай, который закупил 2,6 тыс. тонн товара, что меньше показателей предыдущего месяца вдвое, поэтому и охват рынка у страны упал с 14% сразу до 7%.

Закрывает список основных импортеров российского бутилированного подсолнечного масла в ноябре Туркмения. Этой страной было закуплено 1,7 тыс. тонн продукции, хотя в предыдущем месяце товарооборот не превысил 1 тыс. тонн, а охват рынка остановился на уровне 5%.

В прочие странны в сумме было отгружено 6,2 тыс. тонн товара, или 17% от всех экспортных поставок из России.

Экспортные цены на бутилированное подсолнечное масло в январе - ноябре 2016 года

Изменение экспортной цены на бутилированное подсолнечное масло ($/т) для условия поставки CPT

Базис поставки CPT предполагает оплату основной части перевозки продавцом, который, в соответствие с договором осуществляет доставку груза продавцу.

Условие доставки DAP подразумевает, что доставка товара к месту назначения, а также оплата импортных пошлин и налогов в адрес государства-получателя возлагается на покупателя.

Изменение экспортной цены на бутилированное подсолнечное масло ($/т) для условия поставки FCA

Базис поставки FCA подразумевает, что продавец обязан доставить товар к месту приема его перевозчиком в соответствии с условиями договора. Оплата экспортных пошлин возлагается на поставщика.

Пункты отправки бутилированного подсолнечного масла из России

Таможенные посты Ростовской области остаются главными перевалочными пунктами российского бутилированного подсолнечного масла. В ноябре через них на экспорт было отгружено 9,8 тыс. тонн продукции.

Немного отстает от региона-лидера Краснодарский край, из которого было переправлено 9,1 тыс. тонн масла.

Через перевалочные пункты Воронежской области экспортировали чуть более 6 тыс. тонн масла в упаковке, что больше, чем в предыдущем месяце, на 3 тыс. тонн.

Из Саратовской области размер отгрузки практически не изменился в сравнении с показателями октября, и составил 3 тыс. тонн.

Также, относительно большие объемы упакованного масла были переправлены через Белгородскую область – 2,4 тыс. тонн, Тамбовскую область – 1,7 тыс. тонн и Челябинскую область – 1,5 тыс. тонн.

Из прочих регионов размер отгрузки бутилированного подсолнечного масла в ноябре текущего года не превысил 1 тыс. тонн в каждом.

Субъект Федерации тонн

Ростовская область 9 817

Краснодарский край 9 129

Воронежская область 6 083

Саратовская область 3 010

Белгородская область 2 485

Тамбовская область 1 793

Челябинская область 1 521

Алтайский край 601

Республика Татарстан 404

Тульская область 354

Забайкальский край 140

Астраханская область 113

Оренбургская область 87

Иркутская область 50

Смоленская область 37

Амурская область 24

Московская область 23

Новосибирская область 22

Омская область 19

Приморский край 12

Хабаровский край 3

Республика Алтай 2

Курская область 2

Тверская область 1

Мурманская область 0,32

Республика Дагестан 0,24

Удмуртская республика 0,22

ИТОГО 35 736

Реструктуризация сырьевых экономик Каспийского региона: Слишком мало, слишком поздно?

Натали Кох - доцент кафедры географии Максвелловской школы по вопросам гражданства и общественных отношений при Сиракузском университете.

Анар Валиев - доцент и заместитель ректора Университета ADA в Баку

Резюме Экономика богатых нефтью и газом стран Каспийского региона – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана – росла феноменальными темпами на протяжении большей части 2000-х годов. Однако период быстрого экономического развития, подстегиваемого высокими ценами на энергоносители, теперь остался в прошлом. Все три государства внезапно столкнулись с проблемой огромного бюджетного дефицита, девальвации национальной валюты и стагнации экономики.

Экономика богатых нефтью и газом стран Каспийского региона – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана – росла феноменальными темпами на протяжении большей части 2000-х годов. Однако период быстрого экономического развития, подстегиваемого высокими ценами на энергоносители, теперь остался в прошлом. Все три государства внезапно столкнулись с проблемой огромного бюджетного дефицита, девальвации национальной валюты и стагнации экономики. Какие проблемы лежат в основе нынешнего экономического кризиса? Каким образом руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана намерено их преодолевать? Недавно в этих государствах были обнародованы планы реформ, которые на первый взгляд кажутся довольно радикальными. Однако на самом деле они не представляют собой отхода от нынешней долгосрочной стратегии развития, которая предполагает экономическую модернизацию без политической трансформации.

Что случилось, и почему именно сейчас?

1) Тройной внешний шок

Помимо резкого падения мировых цен на нефть и газ за последние несколько лет, экономический кризис, охвативший страны Каспийского региона, объясняется еще двумя внешними шоками: падением курса российского рубля после введения по американской инициативе санкций против России в 2014 году, а также серьезным замедлением роста экономики и потребления энергоносителей в Китае с начала 2015 года. В течение десятилетия, предшествовавшего этому тройному внешнему шоку, в Евразии сильно возросла степень экономической интеграции. Хорошо известно, что экономика южных республик бывшего СССР сильно зависит от России в связи с трудовой миграцией в российском направлении и денежными переводами, которые мигранты отправляют обратно на родину. Однако помимо этого страны Каспийского региона работали над диверсификацией своего экспорта и импорта, наращивая торговлю с Китаем и увеличивая поставки нефти и газа своему большому восточному соседу. Таким образом, резкое снижение цен на энергоносители совпало по времени с растущими экономическими проблемами, с которыми столкнулись два основных торговых партнера Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Для слабо диверсифицированной экономики всех трех государств это стало серьезным потрясением.

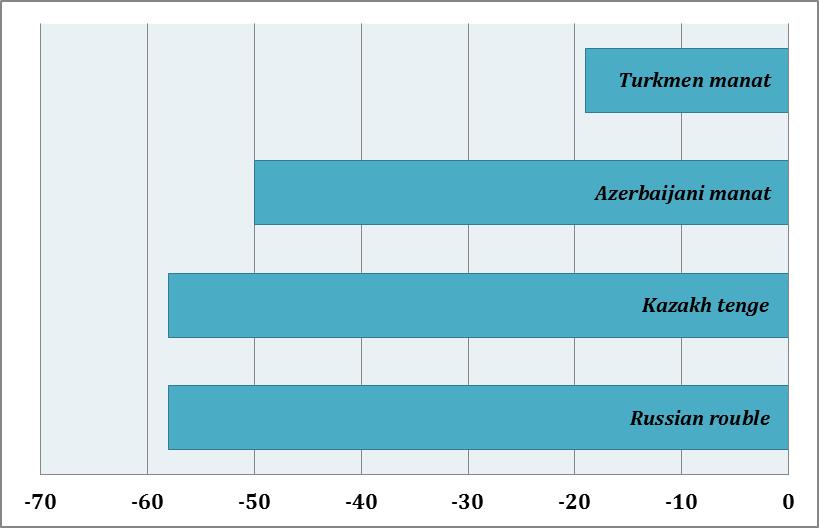

В 2000-х годах ВВП Азербайджана, Казахстана и Туркменистана рос в среднем на 8-10 процентов в год. В 2015 году в Казахстане этот показатель упал до 1,2%, а в Азербайджане до 1,1%. Туркменистан сообщил о росте экономики на 6,5%, однако достоверность этой цифры вызывает сомнения. Казахстан отказался от привязки национальной валюты (тенге) к доллару в августе 2015 года. Азербайджан девальвировал свой манат дважды в течение одного года. Курс туркменского маната тоже резко упал, однако наблюдатели полагают, что эта валюта все еще остается серьезно переоцененной (см. Рис. 1). В связи с потрясениями на валютном рынке Казахстан был вынужден потратить примерно 28 миллиардов долларов из фонда национального благосостояния на поддержку тенге. Глава казахской «Национальной инвестиционной корпорации» Берик Отемурат даже выступил с очень нехарактерной для Казахстана публичной критикой решений правительства, приведших к сокращению размера этого фонда на 17% (до примерно 60 миллиардов долларов) в декабре 2015 по сравнению с пиковым значением августа 2014 года. Он, в частности, заявил следующее:

«Мы “съедаем” Фонд национального благосостояния. Средства, которые удалось накопить, — наши единственные деньги для капитализации. Я думаю, что правительству необходимо сфокусировать внимание на инвестиционном менеджменте Нацфонда.»

Такая откровенность стоила г-ну Отемурату должности, однако тенденция, на которую он указал, характерна не только для Казахстана. Суверенные фонды многих других стран (которые зачастую накапливаются благодаря экспорту природных ресурсов) находятся в аналогичной ситуации. К примеру, суверенный фонд Саудовской Аравии «похудел» на 14 процентов, а Норвегия в 2016 году начала тратить деньги из своего фонда впервые в истории страны.

2) Ресурсное богатство – не проклятие, а проблема менеджмента

За последнее десятилетие руководство стран Каспийского региона не раз говорило о необходимости диверсификации экономики с целью сокращения зависимости от экспорта нефти и газа. Однако реальные шаги, предпринимавшиеся в данном направлении, хорошо укладывались в типичную для рентных петро-государств модель: нефтяное богатство вкладывалось в огромные и дорогостоящие инфраструктурные проекты, которые позволяли элите этих стран накапливать деньги на своих личных оффшорных счетах и обеспечивать выгодными контрактами своих протеже. Типичным примером являются различные проекты экономической диверсификации, направленные на развитие туризма. Так, Азербайджан потратил около 8 миллиардов долларов на проведение первых Европейских Игр в 2015 году. Казахстан, по официальным данным, потратит около 3 миллиардов на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2017 в следующем году, причем цифра эта, вероятно, занижена. А в Туркменистане правительство выбросило миллиарды долларов на развитие прибрежного курортного города Арваза, в котором по-прежнему практически нет туристов.

Независимо от конкретной цены таких грандиозных, но бесполезных проектов, их объединяет одна черта: выгоду из них извлекает преимущественно элита, в ущерб обычному населению. Они представляют собой не социальные инвестиции, а эквивалент предметов роскоши. Однако было бы в корне неверно воспринимать такую нерациональную растрату национального благосостояния как неизбежный результат «ресурсного проклятия». Важно понимать, что в период высоких цен на нефть у руководства стран Каспийского региона были альтернативы подобным проектам. К примеру, они вполне могли бы направить средства от экспорта углеводородов на более полезные в практическом плане долгосрочные инвестиции, удовлетворяющие реальные потребности населения. Но вместо того, чтобы вкладывать деньги в инфраструктуру, а не в показуху, политики в основном занимались удовлетворением своих собственных интересов, еще более усиливая зависимость экономики своих стран от нефти и газа. Теперь пришло время расплачиваться за подобную политику. Руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана пытается преодолеть внезапно навалившиеся проблемы, запустив целый ряд новых инициатив по диверсификации экономики. Однако, судя по всему, охарактеризовать все эти меры можно фразой «слишком мало, слишком поздно».

Три подхода к реструктуризации

Казахстан

Среди трех рассматриваемых государств Каспийского бассейна в разработке стратегии экономической реструктуризации наиболее далеко продвинулся Казахстан. В конце 2015 года правительство страны объявило о масштабных планах приватизации, в соответствии с которыми в 2016-2020 годах на продажу будут выставлены пакеты акций (вплоть до 100%) 783 государственных предприятий. В приватизационном списке оказались три крупнейших энергетических компании: КазМунайГаз (нефтегазовый сектор), Казатомпром (добыча урана) и Самрук-Энерго (электростанции, в т.ч. угольные и на возобновляемых источниках энергии). В список также вошли такие крупные фирмы, как Казцинк, Темир Жолы (железная дорога), Казпочта, Эйр Астана, Казахтелеком и даже каспийский морской порт Актау. В статье, опубликованной в газете «The Astana Times», Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что план приватизации необходим для модернизации страны в период глобальных экономических потрясений. Позднее газета опубликовала редакционную статью, в которой утверждалось, что приватизация позволит выполнить три основных задачи: выручить средства, которые компенсируют сокращение доходов бюджета в связи со спадом экономики; повысить эффективность управления средствами в распоряжении суверенного фонда Самрук-Казына; а также стимулировать конкурентоспособность частного сектора экономики путем «инъекции» внешнего капитала и опыта управления.

Однако иностранные наблюдатели и инвесторы с большой осторожностью отнеслись к казахским планам реструктуризации экономики. Необходимость взять на себя огромные долги приватизируемых государственных компаний не вызовет большого энтузиазма у потенциальных покупателей. К примеру, правительству недавно пришлось выделить компании КазМунайГаз несколько миллиардов долларов дотаций, чтобы спасти ее от банкротства. Перспективы компании выглядят совсем не радужными. Кроме того, инвесторов отпугивает казахская коррупция и недостаточное развитие регуляторной среды. В попытке исправить такую ситуацию правительство Казахстана недавно заявило о планах создания нового международного финансового центра в Астане, призванного стать региональным финансовым хабом. Утверждается, что в новом центре будет действовать английское право, а инвесторам будут предлагаться такие современные финансовые продукты, как исламский банкинг и «зеленые финансы». Масштабы анонсированных реформ поистине грандиозные, хотя и выглядят они не как продуманная стратегия модернизации, а скорее как набор отчаянных мер, вызванных отчаянным положением казахской экономики. При этом, как и в остальных двух странах Каспийского региона, казахские инициативы экономической либерализации совершенно не включают в себя каких-либо элементов либерализации политической.

Азербайджан

В Азербайджане серьезные экономические трудности начались в первом квартале 2015 года. После двух резких девальваций в феврале и декабре, в результате которых манат подешевел почти вдвое, руководство страны перешло к попыткам смягчить удар по экономике путем стимулирования деловой активности. В частности, были отменены лицензии для десятков видов предпринимательской деятельности, а работа налоговых и таможенных органов стала более прозрачной. Стремясь уйти от монопольного характера экономики, правительство также отменило некоторые налоги и сборы на экспортно-импортные операции. В сентябре 2016 года Государственный комитет по вопросам имущества запустил новый «Портал приватизации», который предлагает потенциальным инвесторам информацию о приватизационных программах и нормативных требованиях. На макроэкономическом уровне в руководстве страны была создана новая должность помощника президента по экономическим реформам, которому было поручено составить дорожную карту реформ. Данная работа началась с определения приоритетных отраслей экономики, где можно наиболее эффективно создавать рабочие места и привлекать инвестиции. В Азербайджане также был создан новый орган надзора над работой финансовых рынков, перебравший на себя часть полномочий Центрального банка, и ряд новых комитетов, имеющих разные функции и задачи. Кроме того, правительство, наконец, прислушалось к рекомендациям туристической отрасли по привлечению иностранных туристов в Азербайджан и провело дальнейшую либерализацию визового режима.

Однако углубленный анализ ситуации показывает, что все эти меры пока не возымели какого-либо ощутимого эффекта. В экономике по-прежнему преобладают компании-монополисты, а иностранный бизнес не спешит с инвестициями в Азербайджан. Последние реформы являются по большей части косметическими; они не направлены на устранение глубинных причин проблем в экономике страны, таких как недостаток свободной конкуренции, незащищенность права частной собственности и отсутствие независимых судов. В этой связи все предпринимаемые экономические инициативы остаются – и будут оставаться - бесплодными. Уже в ближайшем будущем правительство Азербайджана, вероятно, столкнется с серьезными трудностями. Стране срочно требуются огромные инвестиции, чтобы выполнить свои обязательства в рамках новых нефтегазовых проектов в регионе, в т.ч. трубопроводных проектов TANAP (транс-Анатолийский) и TAP (транс-Адриатический трубопровод), в которых участвует государственная нефтегазовая компания SOCAR. Между тем Нефтяной Фонд остается единственным имеющимся механизмом, способным стабилизировать финансовую ситуацию в стране – однако в нем недостаточно средств, чтобы профинансировать выполнение других обязательств азербайджанского правительства. Рано или поздно – вероятно, уже в ближайшем будущем – Азербайджану придется обратиться за внешними кредитами к МВФ, Всемирному банку и другим международным организациям, которые в обмен на финансирование могут потребовать проведения серьезных реформ во всех секторах экономики страны.

Туркменистан

Пока Казахстан стремительно проводит реструктуризацию, а Азербайджан колеблется где-то посередине, Туркменистан явно находится на противоположном конце спектра энергичности предпринимаемых мер. Экономика страны – одна из наименее диверсифицированных в регионе. На ее нефтегазовую отрасль приходится 35% ВВП, 90% экспорта и 80% доходов бюджета. В середине июля 2016 года Президент Гурбангулы Бердымухамедов издал указ об упразднении Министерства нефти и газа и Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов. Их функции были переданы непосредственно Кабинету министров. У наблюдателей нет четкого понимания причин этого шага и его потенциальных последствий – однако не вызывает сомнений, что у государственных нефтегазовых компаний Туркменгаз и Туркменнебит дела в нынешней экономической ситуации обстоят очень плохо. Тем временем правительство Туркменистана по-прежнему настроено резко против привлечения в нефтегазовый сектор иностранных компаний и ищет способы решения проблем внутри страны. К примеру, недавно оно потребовало от туркменской деловой элиты внести в казну по 100 000 долларов. Таким образом, пока что реструктуризация туркменской экономики выражается лишь в новых подходах к еще одному традиционному источнику доходов бюджета страны – выжиманию денег из бизнеса и населения.

Слишком мало, слишком поздно?

В период быстрого роста экономики благодаря высоким ценам на нефть и газ основой внутриполитической легитимности руководства Азербайджана, Казахстана и Туркменистана была перспектива экономического развития взамен на отказ от демократизации. Пока неясно, как нынешний экономический кризис в регионе повлияет на стабильность правящих здесь режимов – но маловероятно, что этот кризис приведет к внезапным потрясениям или призывам к строительству демократии. Вот уже более двух десятилетий руководители государств Каспийского региона приучают население к мысли о том, что демократия означает нестабильность и хаос. Приводя в качестве примера сложный период 1990-х годов, а также гражданские конфликты в Кыргызстане и Таджикистане, политики и государственные СМИ успешно привили населению глубокий страх перед политической либерализацией и «преждевременной» демократизацией. При этом руководство Азербайджана, Казахстана и Туркменистана приписывает себе и своей централизованной системе государственного управления те экономические успехи 2000-х годов, которые в действительности стали возможными лишь благодаря периоду высоких цен на нефть и газ.

Необоснованность таких претензий теперь стала очевидной благодаря тройному внешнеэкономическому шоку – однако противовесом потенциальным призывам к демократизации региона стало новое стечение внешних обстоятельств. Активизация терроризма и гражданских конфликтов в сочетании с ростом автократических и ксенофобских политических движений за последние несколько лет поставила под удар репутацию даже таких ведущих демократических стран, как США, Великобритания и Австрия. Наибольшую озабоченность в этом плане вызывают Турция и Филиппины, где минувшим летом пролилось много крови и были брошены за решетку тысячи политических заключенных. Меры, предпринимаемые в странах Каспийского региона для преодоления разразившегося экономического кризиса, являются недостаточными и запоздалыми. Однако на фоне нынешней политической турбулентности во многих странах по всему миру граждане Азербайджана, Казахстана и Туркменистана вряд ли начнут требовать политических перемен в краткосрочной перспективе. В этой связи сторонникам проведения экономических реформ в тесной связке с политическими остается лишь надеяться на успех запущенной в Казахстане радикальной программы реструктуризации, которая потенциально может привести к реальным и долгосрочным переменам. Первые результаты этой программы пока не слишком вдохновляют. Тем не менее, сама структура и направленность казахских реформ по крайней мере имеет шанс указать всему Каспийском региону путь к избавлению от нефтегазовой зависимости – а может быть, со временем, и от автократии.

Рис. 1. Девальвация национальных валют (среднее значение в процентах, январь 2014 - январь 2016)

Как защитить свою идею. Интервью руководителя Роспатента Григория Ивлиева для сборника материалов по итогам III Всероссийской конференции в Государственной Думе

Как защитить свою идею

Защита интеллектуальной собственности – это сфера, которую нужно знать каждому начинающему изобретателю. О просветительской работе и взаимодействии с молодыми талантами нам рассказал руководитель «Роспатента» Григориев Ивлиев.

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ И НОВЫЕ СЕРВИСЫ

– Григорий Петрович, расскажите о направлениях развития Роспатента в условиях модернизации экономики, обозначенной правительством РФ.

– В современном мире будущее каждого государства в глобальной системе распределения труда напрямую зависит от способности государственных структур работать с инновациями – от стимулирования интеллектуального творчества до выведения на рынок интеллектуального продукта и его последующей правовой защиты.

Интеллектуальная собственность – важный ресурс, при грамотном использовании которого компании могут повысить свою конкурентоспособность. Роспатент активно работает над тем, чтобы компании пользовались этим ресурсом. В последний год, несмотря на снижение финансирования системы Роспатента из бюджета, мы сократили сроки рассмотрения заявок, и их число возросло. Теперь заявители могут быстрее воспользоваться преимуществами, которые им предоставляет правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Работа в этом направлении будет продолжаться. Здесь важно, чтобы Правительство РФ поддержало программу информатизации Роспатента. Она одобрена Минкомсвязи России, но пока не принято решения о ее финансировании. Мы рассчитываем на это решение в 2017 году – оно существенно упростит диалог заявителей с Роспатентом, повысит производительность экспертов, улучшит доступность информации в сфере интеллектуальной собственности.

Мы развиваем традиционные формы поддержки: сеть центров поддержки технологий и инноваций – проект, реализуемый со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Сейчас создано 140 ЦПТИ в 65 регионах России. За 2006–2015 годы проведено около 400 конференций, семинаров и круглых столов в регионах по актуальным вопросам ИС, только в 2015 году – 48 мероприятий в 26 регионах. Регулярно проводятся методологические семинары на базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Роспатент работает над созданием системы новых сервисов для бизнеса – в сфере оценки интеллектуальной собственности, анализа патентной информации, внесудебного рассмотрения дел в сфере интеллектуальной собственности. Эти сервисы наши подведомственные организации (ФИПС, ФАПРИД, РГАИС) уже начали представлять или, как в случае с Национальным центром медиации, начнут предоставлять в ближайшее время.

Новый вид услуг, предоставляемый ФИПС, – углубленный анализ патентной информации и построение патентных ландшафтов для компаний. Это существенно повышает результативность исследований за счет выявления технологических трендов, технологической политики конкурентов, выработки стратегии правовой охраны РИД. За границей этот инструмент активно используют в технологической политике, ускоряя цикл инноваций и делая его менее дорогим для компаний. Мы приняли решение, что уникальные компетенции ФИПС – около 800 отраслевых экспертов, ежедневно работающих с экспертизой заявок и изучающих мировой уровень техники, – должны также выполнять такие работы по заказу компаний и органов власти. Первые патентные ландшафты, подготовленные ФИПС, высоко оценили компании, а ФИПС, мы надеемся, получил долгосрочных индустриальных партнеров.

Для НТИ, на наш взгляд, вопросы интеллектуальной собственности являются определяющими – ведь речь идет о новых технологических рынках. Мы говорим не столько о патентовании, сколько об эффективной организации работы с результатами интеллектуальной деятельности, включая ноу-хау и авторские права. Малые и средние компании часто упускают эти вопросы – и, когда возникает конфликт, оказываются неготовыми. Поскольку в НТИ речь идет о прорывных разработках, где присутствует и мировая новизна, и выход на экспортные рынки, то эти вопросы надо решать с момента организации отбора проектов. Мы проработали с проектным офисом НТИ эти вопросы, они учтены в порядке отбора проектов, но это лишь начало. Сейчас мы обсуждаем формирование для дорожных карт НТИ открытых патентных ландшафтов и подготовку специалистов-патентоведов, которые смог- ли бы их эффективно использовать. Пилотом может быть Нейронет.

ПАТЕНТНЫЕ ШКОЛЫ

– В отчете за 2015 год Вы говорили, что в России приходится 2 заявки на регистрацию патентов на 10000 населения. Изменилось ли что-то за год? Почему?

– За 2016 год позитивных изменений, увы, немного. За 10 месяцев 2016 года число заявок на товарные знаки выросло всего на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Число заявок на патенты на изобретения снизилось. Причина – снижение экономической активности в целом, но прежде всего снижение патентования в России иностранных заявителей, в основном из США.

– Расскажите о патентных школах Роспатента.

– Роспатент всегда активно продвигал отечественную науку в области интеллектуальной собственности. Главным флагманом в области научной работы в системе Роспатента является Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС). Благодаря многолетнему опыту и богатому багажу знаний мы смогли создать научные школы, которые охватывают не только вопросы патентования, но все вопросы интеллектуальной собственности (ИС). Сегодня работают три научные школы: школа национального и международного авторского права, школа патентного права и школа управления инновациями и коммерциализации ИС.

Ежегодно в рамках деятельности школ проводятся заседания с участием студентов, аспирантов, преподавателей РГАИС, специалистов Роспатента и других организаций. Самые талантливые студенты приглашаются к участию в научно-исследовательских работах, результаты которых предлагаются к печати в ведущих журналах по интеллектуальной собственности – вестнике РГАИС и РАО, журнале «Копирайт».

Это позволяет не только создать пласт новых знаний в области патентного, авторского и смежных прав, управления ИС и коммерциализации, но и вовлекать в научную деятельность молодых, талантливых и энергичных специалистов.

Кстати, в этом году РГАИС вошла в число 8 московских и 67 российских вузов, ставших лучшими по результатам независимой оценки качества высшего образования, проведенной при поддержке Минобрнауки России. Всего в исследовании были рассмотрены показатели более 500 вузов со всей страны.

ОЛИМПИАДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

– В каких направлениях Роспатент ведет просветительскую работу среди молодежи по защите интеллектуальной собственности?

– Роспатент совместно с РГАИС регулярно организует научные и иные просветительские мероприятия. Кроме того, студенты академии имеют уникальную возможность пройти стажировку в Роспатенте / ФИПС и т.д. Также Роспатент поддерживает инициативу РГАИС по созданию музея контрафакта с регулярно обновляющейся экспозицией. Музей находится в здании РГАИС в Москве на улице Миклухо-Маклая.

Традиционно РГАИС выступает соорганизатором одного из ключевых мероприятий в рамках «Дней интеллектуальной собственности» – Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Региональные программы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодежи». В 2016 году она прошла 18–19 апреля в Уфе. Цель конференции – поддержка научно-технического творчества детей и молодежи. Ее участниками становятся школьники, студенты, молодые ученые и изобретатели от 14 до 30 лет, зарегистрировавшие патенты на свое изобретение или подавшие заявку на него, а также имеющие публикации в научных журналах.

В конференции участвуют представители из всех регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Китая. В 2016 году в адрес конференции поступили более 260 проектов от участников из 29 регионов России (в 2015 году было 110заявок). Конференцию поддерживает Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.

Помимо этого, из 140 созданных, совместно с ВОИС, центров поддержки технологий и инноваций более половины созданы на базе вузов и НИИ. Это позволяет активно вовлекать данные организации во все проводимые Роcпатентом мероприятия.

– Какие олимпиады, конкурсы, форумы, научные фестивали и конференции для молодежи поддерживает Роспатент?

– С 2009 года при поддержке Всемирной организации по интеллектуальной собственности, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского авторского общества, Роспатентом на базе РГАИС проводится Международная олимпиада по интеллектуальной собственности. За это время она прошла путь от всероссийской викторины до мероприятия между народного уровня.

Олимпиада включает в себя три тура – два отборочных и финальный. Сначала необходимо пройти тестирование на сайте Олимпиады olimpiada.rgiis.ru, затем выполнить письменную работу по заданной теме. А в финале предстоит устная защита выполненного задания на русском и английском языках перед комиссией экспертов, в которую войдут ведущие специалисты в области интеллектуальной собственности. Победители получают сертификат на бесплатное обучение в РГАИС.

– Как функционирует система обратной связи в Роспатенте?

– Роспатент, на мой взгляд, сегодня одно из самых открытых ведомств. Граждане могут обращаться к нам не только по традиционным каналам: письма, личный прием, обращения через официальный сайт, но и, например, с помощью сообщений на официальной странице ведомства в Facebook. С нового года мы планируем запустить официальную страницу «ВКонтакте», где мы также будем отвечать на вопросы подписчиков.

Мы регулярно проводим открытые тематические встречи по актуальным вопросам нормативно-правового регулирования, новациям в сфере интеллектуальной собственности. Анонсы встреч регулярно публикуются на сайтах Роспатента, ФИПС и на наших официальных страницах в Facebook. Чтобы попасть на встречу, надо заполнить простую анкету для регистрации. И уже на встрече можно задать вопросы нашим специалистам.

Что касается структуры, работающей с молодыми изобретателями, тут мы выступаем скорее как служба, поддерживающая такое начинание. Сегодня есть много общественных или некоммерческих организаций, заинтересованных в сотрудничестве с молодыми учеными. Это и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, которое проводило свой недавний съезд на нашей базе. Это и многочисленные институты развития – фонд «Сколково», Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, Российский экспортный центр, вузы.

Наша задача – обеспечить максимально возможное содействие инициативам этих организаций по поддержке молодых ученых, особенно в сфере правовой защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности. Роспатент идет по пути подписания соглашений о сотрудничестве с подобными структурами, которые предполагают максимально широкий спектр вопросов: от поддержки их инициатив в рамках нашей компетенции до совместной просветительской работы в сфере интеллектуальной собственности.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2016 году продолжила взаимодействие с международными организациями и участие по компетенции в интеграционных процессах Российской Федерации.

В частности сотрудничество развивалось в рамках исполнения обязательств, связанных с членством России во Всемирной торговой организации (ВТО), Комиссии «Кодекс Алиментариус» (Кодекс), и развития диалога с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Одним из новых направлений международной работы стало наращивание сотрудничества с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в области защиты прав потребителей.

В прошедшем году в рамках участия в деятельности комитетов ВТО Роспотребнадзору удалось добиться сохранения применяемых мер в отношении торговых партнеров из третьих стран в целях предотвращения обманной практики в торговле и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России.

Значительный вклад был внесен в подготовку доклада Российской Федерации в ходе Первого Обзора торговой политики Российской Федерации в рамках ВТО, ознаменовавшего четырехлетний период членства России в данной организации.

Продолжена работа по сближению позиций России и стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с международными нормативами в рамках деятельности Комиссии «Кодекс Алиментариус».

В 2016 году российские эксперты при координирующей роли Роспотребнадзора приняли участие в 12 заседаниях комитетов Кодекса, представив позицию страны по ключевым вопросам, рассматриваемым комитетами Кодекса.

Отдельное внимание было уделено 39-му заседанию Комиссии «Кодекс Алиментариус», Комитету Кодекса по Европе и другим.

В 2016 году работа на площадке Кодекса строилась не только в части разработки и утверждения требований и рекомендаций по обеспечению безопасности и качества пищевых продуктов, но и была направлена на решение глобальных вопросов охраны здоровья.

Так, в 2016 году Кодекс, наряду с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения, начал работу по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. Роспотребнадзор участвовал в данной работе и вошел в состав межведомственной рабочей группы. В 2017 году будет продолжено взаимодействие с Кодексом и иными международными организациями по указанному направлению.

Еще одним важным этапом сотрудничества с Кодексом стало усовершенствование языковой политики организации. Так, на протяжении нескольких последних лет Роспотребнадзор прикладывал значительные усилия по расширению использования русского языка и его включению в число рабочих языков Комитета Кодекса по Европе. В 2016 году удалось добиться вынесения на рассмотрение этого вопроса на уровень Комиссии Кодекса. Решение будет принято в 2017 году.

Международной организацией, в деятельности которой Роспотребнадзор продолжил принимать участие в 2016 году, также являлась Организация экономического сотрудничества и развития.

Одним из важнейших направлений ОЭСР для Роспотребнадзора как и в предыдущие годы оставалось взаимодействие с Комитетом по политике в сфере потребления и его Рабочей группой по безопасности продукции.

Роспотребнадзором внесен существенный вклад в разработку ряда документов ОЭСР по проблемам защиты прав и интересов потребителей, в частности в области электронной коммерции, и обеспечения безопасности продукции.

Также продолжено участие в деятельности Комитета ОЭСР по химии и рабочих органах Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций с целью продвижения интересов Российской Федерации на международной арене при обращении химической продукции.

Испытательными лабораториями (центрами) Роспотребнадзора проводилась работа по внедрению принципов надлежащей лабораторной практики в соответствии с рекомендациями ОЭСР.

Новым направлением международной работы для Роспотребнадзора в 2016 году стало сотрудничество с ЮНКТАД и участие в качестве сопредседателя в первом заседании Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей ЮНКТАД.

Роспотребнадзор от лица России выступил в качестве Вице-Председателя указанной сессии и принял участие в обсуждении методов и программы работы Межправительственной группы на период 2016–2020 годов, включая консультации и обсуждения, посвященные экспертным обзорам законодательства и политики в области защиты прав потребителей.

Участие Роспотребнадзора в работе Межправительственной группы подтвердило интерес со стороны ЮНКТАД и стран-членов к опыту, накопленному Россией в области защиты прав потребителей, что благоприятно скажется на продвижении работы по данному направлению в Евразийском регионе.

В 2017 году исполнение обязательств Российской Федерации и работа по основным направлениям взаимодействия с международными организациями в целях продвижения национального опыта будут продолжены.

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) активизируют контакты в сфере противодействия террористическим угрозам, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАТС в понедельник.

«В целях совершенствования конкретных антитеррористических мер между РАТС ШОС и секретариатом АСЕАН достигнута договоренность об установлении рабочих контактов», - сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, будет налажено практическое взаимодействие представителей РАТС с советом должностных лиц по борьбе с транснациональной преступностью АСЕАН, а также АСЕАНПОЛ (Ассоциация национальных полиций стран АСЕАН), штаб-квартира которой расположена в Куала-Лумпуре.

Представители РАТС ШОС и секретариата АСЕАН в конце 2016 года провели встречу в Джакарте, где обменялись мнениями и информацией по противодействию терроризму, а также обсудили ход подготовки подписания меморандума о взаимопонимании между двумя структурами. «В ходе обмена мнениями была отмечена целесообразность укрепления дальнейшего сотрудничества по совместному предупреждению террористической угрозы», - сообщили в пресс-службе РАТС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.

Депутаты сетуют на отсутствие диалога между парламентом и правительством. Об этом стало известно на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению в понедельник.

Комитет рассматривал проект закона «О внесении изменений в закон КР «Об образовании», инициированный депутатами парламентской фракции СДПК Дастаном Бекешевым и Жанаром Акаевым.

Депутаты Рыскелди Момбеков и Евгения Строкова призвали не рассматривать законопроекты в отсутствие руководителей профильных министерств и ведомств. На этот раз не явилась глава министерства образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

«Главы министерств должны обязательно присутствовать при обсуждении «важных, ключевых вопросов». Это замечание должно быть передано министру. Из-за такой нерадивости мы не можем принимать законопроекты», - заметила депутат Наталья Никитенко.

Заместитель министра образования и науки Токтобубу Ашымбаева отметила, что Кудайбердиева находится на совещании в правительстве.

«Нужно, чтобы был какой-то диалог. А вы не можете ответить на все наши вопросы», - сказала нардеп Аида Исмаилова.

Депутат возмущен инициативой минобразования о сокращении в школьной программе часов кыргызской литературы. Об этом стало известно на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению в понедельник.

«За счет этого увеличено количество часов по мировой литературе. Этот вопрос дошел до писателей. Они начали писать во все инстанции. Президент объявил 2017-й Годом нравственности, воспитания и культуры. Если не будет литературы, откуда молодежь будет нравственной и воспитанной?», - возмутился депутат парламентской фракции СДПК Рыскелди Момбеков.

Заместитель министра образования и науки Кыргызстана Токтобубу Ашымбаева отметила, что данная инициатива не нашла поддержки и в настоящее время она отклонена. Также чиновница заверила, что часы кыргызской литературы сокращаться не будут.

«Почему вы говорите «инициатива отклонена», как будто она исходила не от вас. Называйте вещи своими именами и говорите «отозвали инициативу из-за возникшего общественного возмущения», - сказал Р.Момбеков, рекомендовав министерству пересмотреть отношение к интеллектуальному наследию кыргызского народа.

Десять школьников из Кыргызстана посетят Японию. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР в понедельник.

«Группа школьников из Кыргызстана в возрасте от 15 до 18 лет по приглашению министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в рамках программы «Sakura Science Plan» пройдет краткосрочное обучение в Японии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия из числа представителей Научно-исследовательского института физико-технических проблем при КГТУ имени Раззакова, Центра преподавания, обучения и технологий при АУЦА, МОиН КР провела конкурс среди учеников.

По итогам двух туров - изучения заявок на соответствие требованиям японской стороны и эссе – из более 100 претендентов отобрано 10 школьников.

Все расходы, связанные с перелетом, проживанием и питанием, оплачивает японская сторона.

Холодный год для Лукашенко

Чего ждать от российско-белорусских отношений в 2017 году

Денис Лавникевич (Минск)

К концу 2016 года белорусско-российские отношения достигли точки замерзания. Из множества появившихся за год конфликтов фактически не был разрешен ни один. «Газета.Ru» собрала прогнозы развития отношений двух союзных стран в наступающем году.

К концу 2016 года политические отношения Минска и Москвы достигли рекордного похолодания. Причем ни в Москве, ни в Минске не видят перспектив и путей их улучшения. Обе стороны остались при своих обидах и не идут на компромиссы. В декабре Россия так и не согласилась ни на один белорусский вариант разрешения «нефтегазового кризиса», перенеся переговоры о поставках углеводородов на 2017 год. Минское руководство, в свою очередь, арестовало трех российских журналистов на своей территории, а президент страны Александр Лукашенко демонстративно проигнорировал саммиты ОДКБ и ЕАЭС, где Москва играет лидирующую роль.

Кремль требует от своего союзника «больше лояльности за те же деньги». Белорусский лидер между тем демонстрирует Кремлю: появились «красные линии», которые ему не стоит переходить, иначе кризис станет полноценным и острым.

Для Лукашенко, видимо, опасения испортить отношения с Россией уже неактуальны. Они уже испорчены, и потому белорусский лидер ощущает большую свободу маневра. Маневрирует он в сторону Запада, с которым на протяжении всего 2016 года Лукашенко успешно восстанавливал когда-то разрушенные отношения. При этом часть западных политиков все внимательнее относятся к Белоруссии как к мосту в Россию и рассчитывают через работу с Минском воздействовать на Москву.

Зима близко

«Идеологических расхождений между странами нет, но Россия ждет, что Белоруссия начнет выполнять ранее взятые обязательства по продаже интересных ей промышленных объектов. Это, как правило, доходные активы, — рассуждает эксперт аналитического проекта Belarus Security Blog Виктор Евмененко. — Белорусская власть на приватизацию прибыльных активов однозначно не пойдет, так как расценивает приватизацию как утрату власти, что поставит ее в более уязвимую позицию».

Белоруссия требует снизить цены и увеличить поступление энергоресурсов, что необходимо для поддержания ее экономической модели. Поэтому в 2017 году стоит ждать, что позиция Минска на переговорах с Россией будет только ужесточаться.

Впрочем, по мнению собеседника «Газеты.Ru», несмотря на остроту конфликтов в экономической сфере, белорусская сторона продолжит заверять российскую сторону в любви и верности, а также проявлять жесты доброй воли — подобно выносу российского флага на Паралимпиаде или объявлению совместного траура по трагедиям в России.

Этот сценарий можно назвать наиболее вероятным. Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат здороваться, серьезных политических подвижек не произойдет, а в экономике все межгосударственные трения будут сводиться к «конфликтам хозяйствующих субъектов».

В экономическом плане продолжится использование нефтегазовых аргументов, а спорные вопросы останутся в подвешенном состоянии. Уже известно, что за этот год Белоруссия получит сокращенные объемы нефти, 18 млн тонн вместо обещанных 24 млн тонн. В следующем году, вероятно, будет то же самое.

Не станет лучше ситуация с доступом белорусской продукции на российский рынок. Создание единой службы сельхознадзора Союзного государства уже отложено на неопределенный срок, так что претензии российских проверяющих органов к белорусским продуктам наверняка сохранятся. Официальный Минск в ответ может пойти на угрозы: заявить об отказе от создания новой военной базы России на территории Белоруссии, а также от переориентации белорусского транзита на порты северо-запада России.

Дотаций и новых кредитов от Москвы Минск не получит, а потому будет продолжать обустраивать сотрудничество с ЕС. Тут следует ожидать подписания с Брюсселем договоров о сотрудничестве между Белоруссией и ЕС. Сохранится только риторика белорусского руководства о «братских народах России и Беларуси».

«Гибридные» слухи

Смена власти в Минске — один из самых обсуждаемых экспертным сообществом Белоруссии сценариев. Вот декабрьские заголовки крупных белорусских СМИ: «Есть ли у Москвы силовой сценарий для Беларуси?», «В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти», «Дни Лукашенко сочтены».

Опасения, что Белоруссия может стать следующим полем «гибридной войны», в белорусском обществе появились с 2014 года. Достаточно вспомнить, как быстро была изменена военная доктрина Белоруссии, куда включили понятие «гибридная война».

Своего апогея обсуждение «гибридного» сценария в Белоруссии достигло к концу 2016 года. На этот раз все началось с данных о том, что в 2017 году Министерство обороны России планирует отправить в Белоруссию и вывезти обратно 4162 вагона с войсками и военными грузами. Эту цифру белорусские журналисты нашли в документации конкурсных торгов по воинским грузовым перевозкам в прямом международном железнодорожном сообщении для нужд Минобороны РФ. Новость шокировала белорусскую общественность, так как в 2015 и 2016 годах такого рода перевозки составили всего 125 и 50 вагонов соответственно.

С этого и началась активная полемика относительно того, осуществит ли Россия в отношении Белоруссии силовой сценарий, если Минск продолжит заигрывать с Западом. Позднее ее подогрели как аресты пророссийски настроенных публицистов, так и отставки руководства администрации президента и перестановки в генштабе Белоруссии.

Как заявил 28 декабря координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, недавно спецслужбы показали Лукашенко документы, которые подтверждают существование в Кремле плана по отстранению главы Белоруссии от власти. Вот и началась зачистка в высших эшелонах. По этим данным, на саммит ЕАЭС Лукашенко не поехал по той же причине — чтобы не жать руку Путину.

Как интеллигентные люди

Очень многое в 2017 году будет зависеть от того, как станут развиваться события внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), амбициозного интеграционного проекта Кремля на постсоветском пространстве. Иными словами — самая значимая за 25 лет попытка восстановить единое экономическое пространство на территории бывшего СССР.

За два года существования этого союза никаких проблем у России (как лидера этого объединения) не возникало только с Арменией и Киргизией. С Казахстаном трения возникают, но пока не критичные. С Белоруссией, однако, проблемы возникают постоянно, причем чаще всего — в формате скандала.

Последний такой скандал мы видели совсем недавно — 26 декабря, когда Лукашенко демонстративно не явился на саммит ЕАЭС в Санкт-Петербург и, соответственно, не стал подписывать Таможенный кодекс — ключевой для экономического союза документ.

Между тем региональные интеграционные площадки дают Александру Лукашенко шанс восстановить отношения с Москвой. Для этого достаточно будет прекратить саботировать инициативы ЕАЭС и заняться реализацией декларируемых целей союза: построением единого экономического пространства, зоны свободной торговли, свободного перемещения людей, гармонизации национальных законодательств.

«Я думаю, что проблемы, которые были в этом году, сохранятся и в году следующем. Я не жду легкого года. Но все будет иначе, если наши чиновники будут жестче отстаивать национальные интересы Белоруссии. В ситуации с сельхозпродукцией, по газу, да много о чем есть нужда разговаривать с Россией», — заявил «Газете.Ru» зампредседателя оппозиционной Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

По его мнению, Минску нужно «жестко говорить» о своих интересах и «в конечном итоге находить точки соприкосновения». «Надо объяснять, что если мы строим Союзное государство, декларируем, что мы братские народы, то надо и вести себя соответствующим образом, а не мелочиться из-за разных вещей», — добавил он.

В свою очередь депутат парламента Белоруссии Алена Анисим считает, что главное для отношений между Минском и Москвой в 2017 году — это культура диалога. «Я исхожу из желаемого развития событий. Думаю, что пришло время, чтобы отношения Беларуси и России развивались цивилизованно и взаимоуважительно, без нагнетания отрицательных эмоций», — заявила собеседница «Газеты.Ru».

«Я считаю, что задавать тон в отношениях между нашими странами должны люди интеллигентные и культурные. Тогда и все вопросы будут решаться на взаимовыгодной основе», — считает Анисим.

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал постановление «О вопросах реорганизации Национального центра онкологии при министерстве здравоохранения Кыргызской Республики». Сообщает пресс-служба правительства КР в пятницу.

Согласно документу, с целью оптимизации службы гематологии в Кыргызстане необходимо проведение реорганизации службы путем присоединения Кыргызского научного центра гематологии (КНЦГ) к Национальному центру онкологии (НЦО). Таким образом, объединение двух центров позволит уменьшить расходы на содержание административно-управленческого персонала, а высвобожденные средства направить непосредственно на лечение больных.

Отмечается, что анализ показателей эффективности штатной численности персонала КНЦГ показал, что средняя нагрузка на 1 врача в месяц по числу выписанных больных за 2014 год составила всего 10 человек при нормативной нагрузке 18-20 больных.

Анализ финансовой деятельности КНЦГ показал, что в 2014 году по сравнению с 2006 годом расходы на содержание персонала увеличились в 7,6 раза или на 13,2 млн сомов, доля расходов на содержание персонала в общем бюджете увеличилась с 40,7% до 54,8%. При анализе эффективности работы коечного фонда КНЦГ выявлено, что коечный фонд используется на 88-90%.

Кроме того, имеются такие проблемы, как большая текучесть кадров, здание КНЦГ не приспособлено для оказания качественной медицинской помощи онкологическим больным, отмечается недостаточное оснащение медицинским оборудованием, отделение онкогематологии не отвечает международным стандартам для проведения химиотерапии.

В этой связи, решение об объединении двух центров принято в целях рационального и эффективного использования ресурсов при оказании высокоспециализированной медицинской помощи больным с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и болезнями крови.