Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Киеве готовят фейк о российской армии

Текст: Юрий Гаврилов

Украинские власти не прекращают попыток организовать кровавые провокации в подконтрольных киевскому режиму городах и селах. А потом с помощью карманных журналистов и западных средств массовой информации обвинить в этом российских военных. Об очередной такой постановке рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в ближайшие дни мировой общественности широко представят фейк с инсценировкой массовой гибели гражданского населения Украины, якобы накрытого артиллерийским огнем российских войск. Сценарий этой ужасающей драмы придумали специалисты информационно-психологических операций ВСУ.

Для проведения постановочных фото- и видеосъемок украинские военные свозят к центральному рынку Лисичанска разбитую гражданскую технику и автомобили скорой помощи. Туда же доставляют тела убитых сослуживцев, переодетых в цивильную одежду. Кроме того, для съемок в город пригласили сотрудников украинских и западных информационных агентств. В том числе - из США, Латвии, Великобритании и Польши. По замыслу организаторов фейка, они должны запечатлеть следующую картину: мирные люди пришли по своим делам на рынок в центре города и оказались под бомбами и ракетами Российской армии.

Какие комментарии будут сопровождать постановочные репортажи, догадаться несложно. Мол, смотрите, господа американцы и европейцы, до какого зверского цинизма дошли в Москве - бьют из артиллерии куда ни попадя, не жалеют даже гражданское население. На самом деле реальное зверство проявляют как раз украинские военные. Дело в том, что для очередного фейка они решили использовать жертвы так называемого дружественного огня (в США его называют friendly fire). Или, по нашей военной терминологии, "огня по своим". Это когда военнослужащие или подразделение проводят ошибочный обстрел или атаку своих же войск или союзников.

Именно это случилось с украинской 57-й мотопехотной бригадой. Ее солдаты и офицеры сдуру накрыли снарядами позиции ВСУ, что привело к немалым потерям. Теперь убитых военных, предварительно облачив в гражданскую одежду, собираются выдать за невинных жертв российских войск.

"Этот циничный, прежде всего по отношению к своему собственному народу, а также к погибшим украинским военнослужащим, сценарий повторяет зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, но с современными подходами киевского режима", - заявил Михаил Мизинцев.

Он заранее предупредил так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие подобные кровавые фейки о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время хотят широко распространить в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах.

По словам генерала, подобные действия киевского режима в очередной раз демонстрируют его бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

Заповедная территория: как Звенигород и его окрестности могут стать туристической Меккой

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Пока сделан первый шаг: создан Звенигородский музей-заповедник.

15 апреля на базе Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея появился Звенигородский государственный музей-заповедник. Событие на первый взгляд интересное лишь любителям музейного дела. Однако это один из важных шагов по воплощению амбициозного замысла: превратить древний Звенигород и его окрестности, которым угрожает массовая застройка, в центр туризма. И спасти не только прекрасные памятники, рассыпающиеся на наших глазах, но и сказочные ландшафты, почти не изменившиеся за прошедшие столетия.

Проект туристско-рекреационного кластера «Звенигородский вектор» возник в 2019 году. Одним из его авторов стал Сергей Чернов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела археологии Московской Руси Института археологии РАН. В команду также вошли архитекторы, экологи, краеведы, историки, в том числе — сотрудники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Первым этапом стало возрождение в качестве пешеходного маршрута древней Митрополичьей дороги XV–XVI веков, ведущей из села Дмитровское в село Аксиньино, рядом с Николиной горой. Когда-то на этой территории располагалась митрополичья вотчина — часть Звенигородского княжества, переданная московскому митрополиту Ионе. Древнюю тропу, пролегающую через уникальный Масловский лес — с его «краснокнижными» растениями — расчистили и установили навигацию с рассказами о памятниках археологии. Вообще в ТРК «Звенигородский вектор» должно войти более 200 километров маршрутов, в том числе Царская дорога, по которой наши самодержцы ездили в Саввино-Сторожевский монастырь (сегодня она частично совпадает с Рублево-Успенским шоссе). Общая территория ТРК должна составить 90 000 га. Заместитель председателя ВООПИиК Евгений Соседов рассказал «Культуре»:

— Это совершенно уникальная территория с точки зрения экологии и культуры. Прежде всего, «экологический буфер» Москвы: отсюда в столицу поступают питьевая вода и чистый воздух. Недаром в верховьях Москвы-реки запрещалось строить производства. Не менее важен исторический аспект: начиная с XVI–XVII веков здесь селилась наиболее родовитая московская аристократия. В XVIII–XIX столетиях строились многочисленные усадьбы — в советские годы в них располагались ведомственные учреждения. В 1990-е и нулевые большинство объектов остались без хозяина, земли начали выводить из-под охраны. Сегодня усадьбы постепенно разрушаются, а прекрасные ландшафты и парки — уничтожаются. Мы подумали, что должно появиться музейное учреждение, которое могло бы стать оператором, управляющим этими объектами и территориями — по аналогии с пригородами Петербурга. Музеям-заповедникам вроде «Петергофа» или «Царского Села» переданы многочисленные окрестные парки, усадьбы: они приводят их в порядок, привлекают туристов. Так появилась идея, что развитием территории «Звенигородского вектора» может заниматься Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, который мог бы стать музеем-заповедником, о чем музейные сотрудники и сами давно мечтали. Теперь это случилось, но пока сделан лишь первый шаг. Далее нужно закрепить за музеем-заповедником ряд объектов.

Как рассказала «Культуре» директор Елена Кожевникова, вскоре будет подписан договор о передаче Звенигородскому историко-архитектурному и художественному музею трех уникальных музеев, созданных Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Это здания, входившие в состав великокняжеской усадьбы Ильинское–Усово. До наших дней дошли и были восстановлены уникальные примеры благотворительной деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича: здание земской школы, лазарет для воинов и родильный приют для бедных.

— Кроме того, к нам присоединяется манеж — центральное здание в Звенигороде: планируем открыть его в сентябре. Надеемся также присоединить и наиболее ценные природные участки вдоль Москвы-реки — по принципу национального парка: например, особо охраняемую природную территорию «Масловская лесная дача». Идут переговоры о восстановлении усадьбы Сергея Морозова — готического замка в Успенском. Мы хотели бы также присоединить дом, в котором жил Чехов, работавший в звенигородской больнице, Звенигородский городок (кремль). И планируем потихоньку объединить вокруг себя старинные руинированные объекты — находящиеся не только на балансе государства, но и в частных руках. Например, усадьбу Иславское: хотели бы выйти на переговоры с собственником и, возможно, восстановить ее общими усилиями в качестве, скажем, коммерческого, но музеефицированного объекта. Еще в наших краях много памятников археологии. В частности, деревня Дунино — по сути, это археологический парк с городищем и поселениями железного века и славянскими курганами. Мы бы хотели создать там первый в стране археологический и палеогенетический музей. Очень важна и тема Великой Отечественной войны, подлинные военно-полевые укрепления и места боев осени-зимы 1941 года. Мы их выявляем, изучаем и бережно музеефицируем. В рамках проекта «Рубеж обороны Москвы под Звенигородом», по сути, уже создан музей под открытым небом. Вообще у нас амбициозные планы, и мы работаем над их воплощением вместе с правительством Московской области, лично губернатором Андреем Воробьевым и главами муниципалитетов. Понимая важность задачи, правительство Московской области оказывает содействие и всяческую поддержку в этом масштабном проекте: чтобы инвестировать в будущее — на сохранение уникальной историко- культурной среды, возрождение сельскохозяйственных предприятий и создание рекреационных и образовательных проектов. Музей-заповедник должен раскинуться от Ильинского и Усова до Звенигорода, но, по сути, заповедная территория начинается уже от усадьбы Архангельское — жемчужины Подмосковья. Однако это лишь планы: пока мы разбираемся со зданиями, которые объединяются под эгидой Звенигородского музея-заповедника, — пояснила «Культуре» Елена Кожевникова.

Что же будут показывать в восстановленных усадьбах? Как рассказала «Культуре» Елена Кожевникова, недавно был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с Русским музеем: «Мы надеемся, что его коллекции наполнят наши исторические усадьбы. Кроме того, у Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея слишком мало выставочных площадей, экспонатам тесно в залах. Также с нами взаимодействуют коллекционеры — надеемся, что сможем показывать предметы из частных собраний. А еще у нас есть мечта: сделать в усадьбе Морозова образовательный центр для детей. Мы могли бы читать бесплатные лекции об истории культуры, а в восстановленном парке проводить мероприятия».

На территории, которая может войти в ТРК «Звенигородский вектор», находится 21 старинная усадьба. Многие уже превратились в руины, хотя спасти их пытались и раньше — например, с помощью программы льготной аренды «Рубль за метр». Увы, как пояснил «Культуре» Евгений Соседов, в Подмосковье она оказалась неэффективна:

— В Москве охотно берут льготную аренду, потому что она быстро отбивается. А в Московской области потраченные деньги не всегда легко компенсируются. Так, около десяти лучших усадеб были переданы группе АSG, однако сегодня ее владелец преспокойно живет в Париже, а усадьбы продолжают разваливаться. Параллельно существует федеральная программа продажи усадеб, но на продажу выставили лишь несколько объектов. Например, пытаются продать бывшую усадьбу Голицыных Николо-Урюпино, она входит в территорию «Звенигородского вектора», но Росимущество выставляет безумную цену — почти миллиард рублей за две руины: сюда заложена стоимость парка, будто это не парк, который можно только реставрировать, а земля на Новой Риге под застройку. В итоге меценаты, которые помогали этой усадьбе, чинили крышу и готовы были отреставрировать ее, не могут найти такие средства. Ее уже третий или четвертый раз выставляют на аукцион, который потом признают несостоявшимся. А усадьба продолжает погибать.

Сможет ли найти средства музей-заповедник, чтобы привести в порядок старинные особняки? Нужно ли надеяться на государство — которое, правда, наверняка будет пересматривать бюджеты — или на частный бизнес?

— Мы ждем помощи от государства. Московский регион может себе позволить такую роскошь — иметь процветающей музей-заповедник, важный в качестве культурной фундаментальной основы будущего. Надеемся на госпрограммы правительства Российской Федерации, планируем развивать грантовое направление. Партнерство с нами экономически выгодно и бизнесу. Мы собираемся работать с меценатами, но отдавать усадьбы в руки инвестору все-таки не хочется. Последние 30 лет показали, что этот институт у нас недостаточно хорошо работает. У государства не всегда хватает сил и средств контролировать реставрацию объектов культурного наследия, и нередко возникают проблемы с тем, как инвестор видит развитие памятника. Однако в нашей истории были великие меценаты — например, Третьяков, Нечаевы-Мальцовы, Рябушинские. И мне кажется, вклад в свое бессмертное имя ничем не хуже вклада в собственное благосостояние. Вообще мы надеемся на поддержку от бизнеса, который получит стабильное понимание — как будет развиваться территория. Например, у собственника есть санаторий, и он знает, что завтра за забором не появится жилой комплекс и восьмиполосная трасса. А значит, можно открыть велопрокат, кафе… Это важно для резидентов, находящихся в кластере, который мы хотим сделать туристическим, экологическим и историческим. Звенигородский музей-заповедник имеет огромный потенциал — он может стать градообразующим предприятием, которое оживит в том числе местный бизнес, — объяснила «Культуре» Елена Кожевникова.

Появление «Звенигородского вектора», как считают авторы проекта, не только позволит создать рабочие места и справиться с ежедневной маятниковой трудовой миграцией в Москву, которая, например, в 2017-м составляла почти 60 процентов от населения Одинцовского городского округа. Не менее важная цель — спасти уникальные ландшафты от тотальной застройки. «Угроза никуда не исчезла. Многие застройщики сейчас уехали за границу, ведь большинство из них имеют иностранное гражданство и хранят свои капиталы не в нашей стране, но бизнесу из-за санкций дали широкие преференции, снимаются многие градостроительные, экологические ограничения. Однако мы стараемся работать на опережение, другой Родины у нас нет», — отметил в разговоре с «Культурой» Евгений Соседов.

Кичливые ляхи

Польша напрашивается на очередной раздел

Сергей Кремлёв

Поляки вновь подличают, клевеща на Красную Армию и на Россию. Причём теперь уже надо говорить о поляках, а не только о руководящих польских политиканах, ибо за то, что отбросы народа получают власть, ответственен в конечном счёте сам народ… Но уже осенью 2009 года, на который пришлось 70-летие начала германо-польской войны, польский Сейм принял резолюцию по поводу якобы агрессии СССР против Польши 17 сентября 1939 года. Российский МИД тогда выразил по этому поводу сожаление, а Государственная Дума даже направила полякам жёсткое послание, в котором резолюция Сейма была определена как кощунство, о чём заявил тогдашний заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Андрей Климов.

К сожалению, большинство современных поляков уже давно ведёт себя по отношению к России и к нашей общей истории безответственно и неблагодарно. Пусть меня поправят, если я ошибаюсь, но во Второй мировой войне за свободу Польши погибло примерно в три раза меньше поляков, чем погибло советских солдат при освобождении только непосредственно Польши. Уже в силу этого благоговейное отношение к словам "русский" и "СССР" должно было бы воспитываться в Польше с пелёнок у всех граждан на государственном уровне. Как, между прочим, и подобное же отношение к имени Сталина, обеспечившего послевоенной Польше приращение доброй трети её территории. Нет же, в Варшаве талдычат о "четвёртом разделе Польши", о якобы "тождественности Сталина и Гитлера" и т. д., а поляки избирают такой Сейм, который принимает не столько кощунственные, сколько балаганные "резолюции", заявляя при этом, что "польско-российское примирение требует уважения исторической правды". А ведь историческая правда состоит как раз в сказанном выше. И это — не мнение, а неопровержимый исторический факт.

В некотором отношении именно Польша виновна в развязывании Второй мировой войны, поскольку именно она отказалась от справедливого урегулирования конфликта с Германией в части Данцига, польского "коридора", и т. д.

И не боится ли Польша, которая все эти годы позволяла и позволяет себе барственную наглость по отношению к историческим фактам и здравому смыслу, что будут пересмотрены и трёхсторонние решения о существенном приращении территории Польши на Севере и на Западе, а также об установлении западной границы Польши по линии рек Одер — Западная Нейсе?

Не мешало бы напомнить Польше вообще многие факты истории — как не такой уж давней, так и очень давней. Ну, например… Вторжение Германии в Польшу стало результатом не Пакта от 23 августа 1939 года, а результатом недостойной позиции Англии и Франции на военных переговорах с СССР в Москве в августе 1939 года, а также — безответственной позиции Польши. С одной стороны, Польша категорически отказывалась урегулировать с Германией вопрос о Данциге и "Польском коридоре", с другой стороны, она так же категорически отказывалась от предлагаемой советской военной помощи, не соглашаясь предоставить даже аэродромы для советских ВВС.

Полякам стоило бы тогда иметь в виду, что претензии Германии к Польше закладывались ещё знаменитым "документом из Фонтенбло" — меморандумом премьер-министра Англии Ллойд-Джорджа, направленным им участникам Версальской конференции 25 марта 1919 года. Там говорилось, в частности, вот что:

"Если в конце концов Германия почувствует, что с ней несправедливо обошлись при заключении мирного договора 1919 года, она найдёт средства, чтобы добиться у своих победителей возмещения… Несправедливость и высокомерие, проявленные в час триумфа, никогда не будут забыты или прощены.

…Я не могу не усмотреть причину будущей войны в том, что германский народ, который достаточно проявил себя как одна из самых энергичных и сильных наций мира, будет окружён рядом небольших государств. Народы многих из них никогда раньше не могли создать стабильных правительств для самих себя…"

Английский политик имел в виду в первую голову именно Польшу, а также прибалтийские "лимитрофы".

Что же до польского "Коридора раздора", разделившего Германию, то его смысл умные люди понимали уже тогда, когда он только проектировался. Не говоря о Ллойд-Джордже, достаточно вспомнить письмо Буллита президенту США Вильсону, или, например, то, что в тридцатые годы англичанин Фуллик пророчествовал: "Если Польша не вернёт коридор Германии, она должна быть готова к самой гибельной войне с Германией, к анархии и, возможно, к возвращению в состояние рабства, из которого только недавно освободилась".

Тут было верным всё, кроме слишком уж сильного и антироссийского слова "рабство", а особенно — последнего слова "освободилась". Польша не освободилась — её "освободили" усилиями Антанты и Соединённых Штатов как раз для того, чтобы всегда иметь под рукой и "Коридор раздора", и "санитарный кордон" против СССР.

В вопросе о Польше, как и в вопросе о Версале, западные политики и политические писатели всегда старались обходиться не более чем полуправдой. Так, классически известный Фуллер признавал, что 21 марта 1939 года Гитлер не так уж был неправ, предъявляя два своих требования Польше, а Чемберлен, опрометчиво заверяя Польшу 31 марта в британских гарантиях помощи, был, мягко говоря, неправ. Идёт Фуллер по цепи причин и дальше, хотя и не до конца: "Нет никакого сомнения в том, что Гитлер вызвал войну 1939–1945 годов, равным образом нет никакого сомнения и в том, кто и что вызвали к жизни Гитлера. Это — Клемансо, бесконтрольный, но всё ещё контролирующий председатель мирной конференции, и его шедевр — Версальский договор".

Здесь далеко не всё верно и полно, но, как видим, здесь нет речи о вине России. Зато прямо возлагается вина на Францию, хотя она в Версале не играла решающей роли, в отличие от США, что, кстати, делает ответственность США за последующее ещё большей, чем для Франции и Англии.

Как отмечено выше, Польша не обрела независимость после Первой мировой войны, а получила её из рук творцов "Версаля" в таком формате, который, как и формат "версальской" Чехословакии, получившей немецкие Судеты, программировал новый европейский конфликт.

При этом Польша сразу же стала претендовать на русские территории, начав войну с Советской Россией. А после советских неудач Польша на мирных переговорах в 1921 году проявила не бо́льшую историческую осмотрительность, чем в случае с немцами в 1939 году, претендуя на то, на что претендовать не имела никакого объективного права. Рижский "мирный" советско-польский договор 1921 года за счёт неуступчивости Польши создавал условия для будущего конфликта так же, как это программировал Версальский договор. Поэтому в сентябре 1939 года СССР не "вторгался в Восточную Польшу", а освободил Западную Украину и Западную Белоруссию. Напомню о линии Керзона. Она была названа по имени британского министра иностранных дел, но предложена в 1920 году Ллойд-Джорджем как обоснованная граница между Польшей и Россией и подтверждена союзнической конференцией в Спа. В 1939 году именно по ней была проведена граница между СССР и Германией.

Впрочем, позиция Польши в Риге была для неё традиционной: Польша вела завоевательные войны всегда, когда это ей удавалось. Уже ранние средневековые хроники Галла Анонима и Винцентия Кадлубка в хвастливой манере рассказывают, например, о походе короля Болеслава на Киевскую Русь. Напомню также о захвате Малороссии, о занятии поляками Москвы во время Смутного времени, об участии поляков в походе на Россию Наполеона, о занятии поляками Киева в ходе советско-польской войны, а также о лозунге "Польша от моря до моря" — от Балтийского до Чёрного моря.

Приведу для информации читателю два интересных и показательных отрывка из упомянутых польских раннесредневековых хроник. Первый — из так называемой Хроники Галла Анонима, относящейся к началу XI века:

"…Король Болеслав (Болеслав Храбрый, коронован в 1025 году, — С.К.)… вторгся с великой храбростью в королевство русских и тех, вначале пытавшихся сопротивляться, но не осмелившихся завязать сражение, разогнал перед своим строем, словно ветер прах. Он не задерживался, однако, по вражескому обычаю (то есть, в представлении Анонима, по обычаю трусливых и жадных — в отличие от "рыцарственных храбрецов" поляков — русских, — С.К.) в пути, чтобы захватывать города и собирать деньги, а поспешил в столицу королевства Киев… А король русских по простоте, [свойственной] его народу, ловил в это время удочкой рыбу с лодки, когда [ему] неожиданно сообщили, что Болеслав приближается. Он с трудом этому поверил, но в конце концов… ужаснулся. Затем, поднеся ко рту большой и указательный пальцы и поплевав по обычаю рыболовов на наживку, сказал, говорят (ну-ну, — С.К.), к стыду своего народа, следующие слова: "Раз Болеслав занимается не этим искусством, а ему привычно забавляться военным оружием, значит, господь в его руки передаёт и город этот, и королевство русских, и [богатства его]". Так сказал, и, недолго медля, бежал.

А Болеслав, не встречая никакого сопротивления, войдя в огромный и богатый город, обнажённым мечом ударил в Золотые ворота…", и т.д.

Правда здесь в том, что после смерти в 1015 году великого киевского князя Владимира I Святославича, крестившего Русь, в 1015–1019 годах на Руси шли междоусобные войны сынов великого князя Владимира за великокняжеский престол. Воспользовавшись этим, поляки и предприняли в 1018 году поход на Киев. 22 июля 1018 года на реке Буг у Волыни произошла битва Болеслава и сына Владимира — Ярослава, княжившего тогда в Киеве и впоследствии названного Мудрым. Только поражение русских, а не страсть к спокойной рыбалке Ярослава, открыло Болеславу дорогу на русскую столицу.

Войдя в Киев в августе, поляки, разграбив его, через месяц бежали. А вскоре Ярослав вновь принял киевское княжение.

Между прочим, ни в какие Золотые ворота Болеслав ударять мечом в 1018 году не мог, поскольку они были выстроены Ярославом лишь в 30-х годах XI века. И уж не знаю, из какого пальца — большого или указательного, Галл Аноним высосал историю о якобы великой храбрости поляков и якобы беспримерной трусости русских. Но зато ясно, что из хроники Галла Анонима высосал уже свою историю о "великих деяниях" Болеслава, "перед которыми и немой становится красноречивым, а красноречие славнейших немеет", более поздний польский хронист — магистр Винцентий Кадлубек. У Кадлубка Болеслав тоже "частыми ударами меча высек на Золотых воротах знак зависимости" и затем "поставил там (это в русском Киеве-то! — С.К.) королём какого-то (? — С.К.) своего родственника".

Магистр Кадлубек повествует:

"…Самого короля русского он (Болеслав Храбрый. — С.К.) одолел даже не в сражении, а лишь повергнув в жалкий страх. Ведь тому сообщили, что Болеслав угрожает, когда он забавлялся рыбной ловлей, тот бросил удочку и королевство со словами "Мы попались на удочку тому, кто не учился ловить сомов". Едва произнёс эти слова, как тут же со страхом обратился в бегство, будучи более удачливым в бегстве, чем в боевой схватке…"

И это — о всё том же Ярославе Владимировиче Мудром! Он боролся с братом Мстиславом, в 1026 году разделил с ним государство, в 1030 году вновь объединил его и княжил в Киеве до своей смерти в 1054 году. При Ярославе была составлена "Русская Правда", при нём средневековое Русское государство достигло пика своего могущества… Ярослав (христианское имя Юрий) основал в Прибалтике русский город Юрьев (нынешний Тарту), выдавал своих дочерей за королей Европы, а те радовались этой чести.

Можно было бы остановиться и на более поздней истории Польши, на причинах трёх её разделов и на том, почему якобы процветающее государство, к тому же — во многом заслонённое от потока Дикой Степи русской грудью, вдруг впало в подчинённое и несамостоятельное положение. О трёх "разделах" Польши отмечу лишь, что Россия Екатерины II по двум первым "разделам" и отчасти даже по третьему, всего лишь возвращала в состав России западные русские земли, населённые белорусами, и юго-западные русские земли, населённые украинцами. Однако я не буду более занимать внимание читателя известными, в общем-то, коллизиями, и остановлюсь, под конец, на якобы способности поляков к самостоятельному управлению.

Приведу ещё одну цитату из меморандума Ллойд-Джорджа:

"…Предложение комиссии по польским делам о передаче 2 млн 100 тыс. немцев под власть народа иной религии, народа, который на протяжении всей своей истории не смог доказать, что он способен к стабильному самоуправлению, на мой взгляд, должно рано или поздно привести к новой войне на Востоке Европы".

Требуются комментарии?

Уральский экспорт перенаправили в страны СНГ и Юго-Восточной Азии

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)

Несмотря на изменение логистических цепочек и ограничение денежных переводов, уральские компании сохранили отношения с иностранными контрагентами. По данным Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловской области, за три месяца 2022-го 17 компаний малого и среднего бизнеса оформили экспортные контракты на сумму 30,3 миллиона долларов США. Их заключили компании не только из ближнего зарубежья, но и из Канады, Германии, Латвии, ОАЭ и других стран.

Как отмечает замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, экспортные потоки не оборвались - они движутся в направлении дружественных стран и тех, кто готов к сотрудничеству. Чтобы сохранить внешние связи, на федеральном и региональном уровнях компенсируют бизнесу транспортные расходы. К примеру, ЦПЭ может возместить до 80 процентов затрат на перевозку по территории России товаров, реализуемых на экспорт. А в рамках сопровождения контрактов центр обеспечит условия для размещения и хранения продукции на зарубежных складах сроком до полугода.

- Недавно мы также ввели антикризисные юридические консультации, которые помогают разрешить вопросы вывоза товаров, соблюдения валютного законодательства, - говорит Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, на базе которого создан ЦПЭ.

Экспортом, по статистике фонда, занимается две тысячи субъектов МСП, они формируют до 20 процентов всех поставок за границу в регионе. Как правило, предприниматели вывозят металлы, древесину, продовольственные товары и высокотехнологичное оборудование. Например, "Актив-Компонент" выпускает электронику и датчики. Поскольку производство мелкосерийное, доставка продукции обходится дорого. Для решения этой проблемы владелец компании Алексей Попов вместе с партнером пару лет назад учредил для отправки грузов "Ассоциацию экспорта".

- Она зарегистрирована в России и Европе. Система устроена так, что мы рассчитываемся с малыми предприятиями за товар, консолидируем его в сборный груз, проводим через таможенную службу и затем отправляем европейским клиентам, - поясняет Алексей Попов. - Конечно, сейчас возникают трудности из-за непрохождения платежей и санкционных списков, куда попал и банк, который нас обслуживает, но мы находим решения.

По словам руководителя ЦПЭ Татьяны Лагуновой, бизнес ищет новые рынки сбыта в странах СНГ, Персидского залива и Азии. Например, товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-февраля вырос на 38,5 процента и составил 26,4 миллиарда долларов. В структуре экспорта преобладают топливо, нефтепродукты, целлюлозные материалы, органические химические соединения, а также механические устройства.

- Судя по данным официальной статистики, в 2021 году основным торговым партнером России был Евросоюз: около 36 процентов внешнеторгового оборота пришлось на Германию, Нидерланды, Италию, Великобританию и другие страны, которые теперь ввели санкции против РФ. Второй по значимости партнер - Китай (18 процентов внешнеторгового оборота), а третий - СНГ (12), - утверждает завкафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Оксана Фальченко.

Контракты с прежними партнерами исполняются, заверили в Центре поддержки экспорта. Но предприниматели все больше смотрят в сторону азиатского рынка, например, кондитерская фабрика "Алтей" нашла в Китае поставщика сырья, которое раньше закупала в Европе. Кроме того, многие налаживают поставки в Казахстан и открывают там филиалы компаний, чтобы стать налоговыми резидентами республики, где готовы приобретать у малого российского бизнеса детские товары, одежду, мебель.

Справка "РГ"

В результате поддержки ЦПЭ Свердловской области в 2021 году 114 субъектов МСП заключили международные контракты на поставку продукции и услуг в 54 страны мира: Австралию, Азербайджан, Аргентину, Бангладеш, Вьетнам, Израиль, Южную Корею, Новую Зеландию и другие. В 2021 году их общая сумма составила 60,6 миллиона долларов, а областной ЦПЭ, по данным исследования Российского экспортного центра, вошел в пятерку лучших региональных институтов развития.

Россияне бросились скупать иностранный алкоголь

Текст: Татьяна Карабут

Накупив мешки сахара, россияне решили это "отметить" и переключились на алкоголь. Скупают в первую очередь импортный дорогой алкоголь, опасаясь, что он исчезнет с прилавков или сильно подорожает.

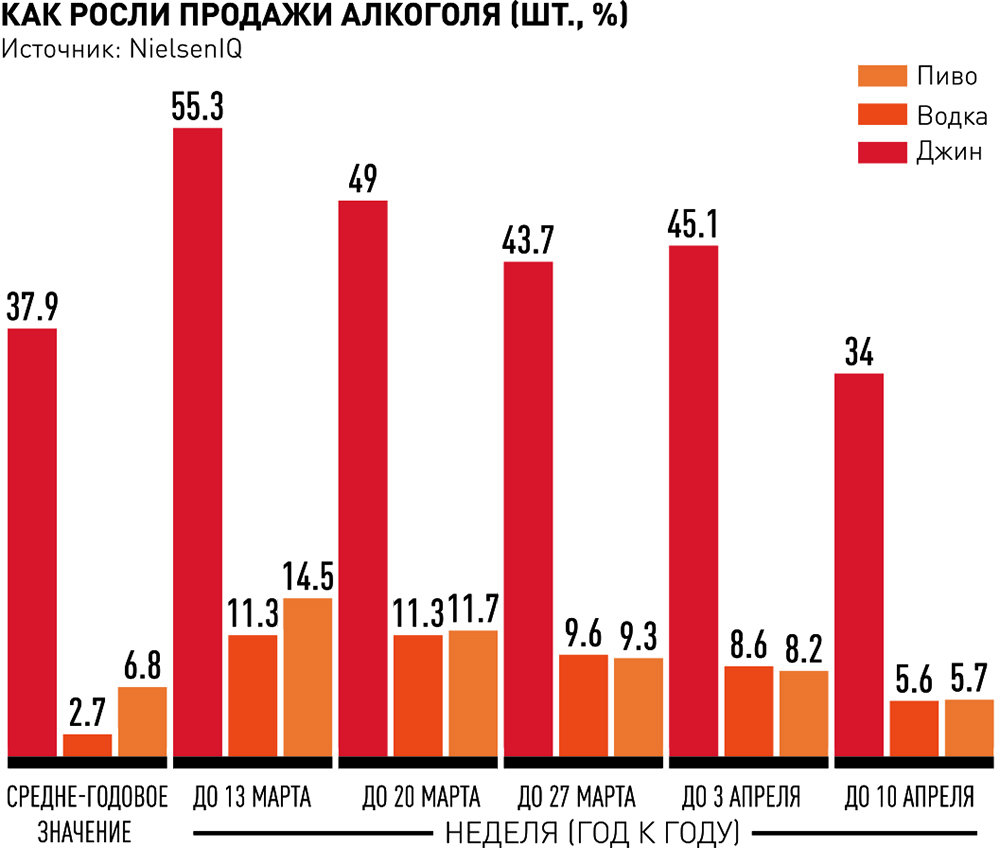

По данным NielsenIQ, ажиотажный спрос наблюдается на джин: с 7 по 13 марта продажи в штуках выросли более чем в полтора раза в сравнении с той же неделей прошлого года. Высокие темпы роста продаж сохранялись и после, вплоть до 10 апреля. Также наблюдался повышенный спрос на пиво и водку: в пиковую неделю с 7 по 13 марта рост продаж пива составил 14,5%, водки - 11,3% в натуральном выражении.

В целом продажи крепкого алкоголя в марте 2022 года выросли на 12,1%: водки - на 10,4%, а вот виски, рома, джина, текилы и прочей экзотики - на 31,9%, следует из данных Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). А продажи слабоалкогольных напитков и вовсе выросли за март вдвое год к году.

Российский алкоголь скупали, поскольку в кризис потребление алкоголя растет всегда. Но тут рост небольшой - в пределах нескольких процентов. "А что касается роста продаж импортной продукции в марте, то этот избыток явно в основном покупали про запас - даже по новым, очень высоким ценам. Март 2022 года оказался кризисным месяцем создания запасов импортной продукции", - отмечает генеральный директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Многие импортеры в начале марта подняли цены на 50%, но потом заявили о снижении на 15-20%. По факту относительно начала февраля цена выросла.

Ошибочно думать, что джин или ром исчезнут из продажи, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Джин мы прекрасно умеем делать сами, его также завозят в Россию из Беларуси. "Это просто настойка обычной водки на можжевеловых ягодах", - отмечает эксперт. Россия даже экспортирует джин - например, в Бразилию в 2021-м его отправили из России в два раза больше, чем водки.

С ромом тоже никаких проблем нет. Ром можно делать даже в домашних условиях из тростникового сахара. К тому же главный производитель рома - Куба против нас санкций не вводила. И при всех сложностях логистики пусть он будет дороже, но даже "санкционный" ром можно будет купить, например, в Казахстане, говорит Шапкин.

Рост продаж коньяка в марте оказался довольно скромным - всего 4,8%. Оно и понятно. По оценкам Союза производителей коньяка, на российском рынке только около 20% импортного коньяка. Это продукция высокой ценовой категории. Оставшаяся доля рынка - российские коньяки.

Другое дело, что 70% из них сделаны из импортного сырья (коньячных дистиллятов). Если российское вино производить из импортного сырья нельзя, для коньяка законом это до 2028 года допускается. После этого производители коньяка тоже должны полностью перейти на отечественный виноград, рассказал исполнительный директор союза Дмитрий Чернев.

При этом доля и коньяков, и коньячных дистиллятов из Евросоюза была значительна. Большой объем дистиллятов шел из Франции, Испании и других стран. Например, доля дистиллятов из Евросоюза в 2021 году составила около 30% от общего объема дистиллятов, импортированных в Россию. Сейчас этот поток практически обнулился. Однако есть возможность скооперироваться со странами-партнерами, в том числе странами Евразийского экономического союза, по замещению выбывающих объемов, говорит Чернев.

По оценке эксперта, спрос на алкоголь (в том числе на коньяк) всегда стабилен. Цены на массовый сегмент коньяка с конца февраля выросли примерно на 15-20%.

В начале весны виноторговая компания Fort также повысила цену на продукцию на 15-20%, рассказал исполнительный директор Александр Липилин. Это произошло из-за увеличения стоимости логистики, транзакционных издержек и нестабильности курса валюты.

По его словам, из Европы поставки идут с перебоями, ситуация меняется практически каждый день и пока сложно сказать, как в итоге будет выглядеть логистика поставок. "Мы продолжаем возить через Ригу, но сейчас только машинами, которые зарегистрированы в Европе, из-за этого тарифы выросли вдвое", - говорит Липилин. По его словам, относительная стабильность поставок есть только по Грузии. Самые проблемные регионы - США и Австралия, которые запретили поставки в Россию. В компании ожидают, что поставки из Новой Зеландии выровняются: сложности были связаны с платежами, многие банки приостановили расчеты с Россией до разъяснения ситуации. Но сейчас уже понятно, с какими банками можно продолжать работу и каким образом.

Доля импортного вина на российском рынке оценивается примерно в 50%. Но эксперты неоднократно отмечали, что даже полный уход с российского рынка продукции "недружественных" стран не приведет к дефициту. В мире вина переизбыток - итальянские и французские вина можно легко заменить винами из Армении, ЮАР, Чили, Аргентины и ряда других стран.

После резкого роста спроса на повседневные товары динамика онлайн-продаж в натуральном выражении замедлилась до рекордно низких значений, рассказали в NielsenIQ. На фоне замедления динамики резко снизилась и доля онлайн-продаж - до 6,8% с 9,5% месяцем ранее. Так, спрос на корм для животных (как для кошек, так и для собак) замедлился более чем в три раза, продажи кофе - в четыре раза, а продажи некоторых детских категорий (заменители грудного молока и подгузники) приблизились к нулю после периода ажиотажных закупок.

Отчасти такое резкое падение онлайн-продаж объясняется снижением спроса после ажиотажа, но проблема гораздо глубже, считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков. Сейчас на онлайн-продажи продуктов питания влияют два фактора. Первый - снижение доходов населения. Люди стали еще больше экономить.

Во-вторых, компании, занимающиеся онлайн-продажами продуктов, были ориентированы на дальнейшую продажу бизнеса целиком, и их деятельность не предполагала создание операционной рентабельности. Компаниям были важны обороты и объемы продаж, и убытки их не смущали. Они могли бесплатно доставлять один творожный сырок. Но, выстроив бизнес, наработав базу лояльных клиентов, такие компании отлично зарабатывали на продаже бизнеса. Но сейчас экономическая ситуация сильно изменилась, и многие компании вынуждены менять бизнес-модель. Например, "Самокат" стал уходить из городов, в которых недавно открылся. "СберМаркет" и другие компании стали вводить плату за доставку (что также заставляет потребителя идти в обычные магазины). VK и "Сбер" планируют продать сервис доставки готовой еды "Кухня на районе". Эти факторы будут приводить к дальнейшему снижению рынка. Например, вполне вероятно, что сервис экспресс-доставки на какое-то время исчезнет с нашего рынка, а вернется модель закупок впрок с большим чеком (где доставки экономически оправданны), считает Федяков.

Поддержка мира и стабильности - принципиальная политика Ирана

Поддержка мира, стабильности и прогресса всегда была принципиальной политикой Исламской Республики Иран на международном уровне, заявил президент Ирана на встрече с новым посланником Черногории.

На отдельных встречах, состоявшихся в понедельник, президент Ирана Эбрагим Раиси принял верительные грамоты новых послов Эстонии, Черногории и Латвии в Тегеране.

Выступая на встрече с новыми послами Черногории, президент Ирана сказал, что у двух стран есть хорошие возможности для расширения уровня отношений в различных сферах.

Президент охарактеризовал историю войны на Балканах, как горький опыт для региона и мира, подчеркнув, что война ни в коем случае не является желательным событием.

Поддержка мира, стабильности и прогресса всегда была принципиальной политикой Исламской Республики Иран на международном уровне.

Новый посол Черногории также выразил надежду на укрепление и расширение взаимодействия и отношений между Ираном и Черногорией в областях, представляющих интерес.

Выступая на встрече с новым посланником Эстонии, президент сказал, что Иран и Эстония обладают многими возможностями для активизации сотрудничества в политической, экономической и торговой областях.

Он также сказал, что необходимо приложить усилия для реализации этих возможностей, особенно в коридоре Север-Юг.

Укрепление двусторонних отношений между Ираном и Эстонией проложит путь к расширению международного взаимодействия между двумя странами, подчеркнул Раиси.

Новые послы Эстонии, со своей стороны, заявили, что ее страна заинтересована в расширении отношений с Ираном в различных сферах.

Президент Раиси сказал Петерису Вайварсу, новому послу Латвийской Республики в Тегеране, что Иран выступает против любого шага, который привел бы мир к односторонности и войне, добавив, что война и конфликт на Украине не должны мешать нам уделять достаточное внимание кризису в Афганистане и проблемам народа обедневшей страны и большого числа беженцев.

Президент Ирана заявил, что присутствие США и НАТО в Афганистане не дало никаких результатов, кроме разрушений и убийств, и не обеспечило безопасность Афганистана или региона.

Вайварс указал на давние отношения между Ираном и его страной и сказал, что Рига заинтересована в расширении отношений с Исламской Республикой Иран на основе взаимопонимания и дружбы для обеспечения интересов двух стран.

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 16 по 22 апреля 2022 года

За период с 16 по 22 апреля 2022 года во Всемирную организацию охраны здоровья животных (OIE) поступили сообщения о регистрации в текущем году 138 очагов особо опасных болезней животных из 19 стран мира. Соответствующие нотификации были опубликованы на официальном сайте МЭБ.

Африканская чума свиней зарегистрирована в Бутане (1 очаг), Гаити (5), Италии(6), Латвии (4) и Румыния (19). На территории Японии (2) продолжают фиксировать новые очаги классической чумы свиней. Ящур зарегистрировали в Замбии (2) и Мадагаскаре (1).

О новых очагах высокопатогенного гриппа птиц заявили Болгария (3), Великобритания (2), Венгрия (1), Германия (12), Греция (2), Нидерланды (15), Чешская Республика (1), США (52), Тайвань (1), Япония (1).

Вспышка инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота зафиксирована ветеринарной службой Казахстана (1). Японский энцефалит продолжают регистрировать в Австралии (7).

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе «Эпизоотическая ситуация», «Сообщения ИАЦ»http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/messages/.

Северсталь не может выплатить проценты по евробондам

ПАО «Северсталь», из-за отсутствия разрешений регулирующих органов, технически не в состоянии выплатить оставшиеся проценты по кредиту, относящемуся к облигациям Steel Capital S.A. на сумму выпуска $800 млн с погашением в 2024 году, срок уплаты которых наступил 16 марта 2022 года, а также проценты по кредиту, относящемуся к облигациям на сумму выпуска $750 млн с погашением в 2022 году, срок уплаты которых наступил 17 апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Северсталь по-прежнему намерена выполнить свои обязательства по кредитам, связанным с облигациями 2024 и облигациями 2022, и располагает достаточными средствами для этого, подчеркивает компания.

ПАО "Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии и Польше. Акции компании котируются на Московской Бирже, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. Стратегический инвестор. Дополнительно Северсталь, как основной поставщик металлопроката, является привлечённым в проект юридическим лицом, гарантирующим сырьевую безопасность проекта.

Чистая прибыль Северстали за 2021 год выросла в 4 раза до $4.07 млрд с $1.02 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 69% до $11.64 млрд с $6.87 млрд, показатель EBITDA – почти в 2.5 раза до $5.98 млрд с $2.4 млрд.

Для полного удовлетворения внутреннего спроса на российское вино необходимо увеличить посадки винограда на 100 000 га

Эксперты РСХБ изучили текущую ситуацию на рынке вина в России с учетом введения торговых ограничений, изменения логистических цепочек и курса валют, а также повышения цен на расходные материалы для производства и оценили, насколько российские виноделы готовы заместить продукцию импортных производителей.

По оценке экспертов Россельхозбанка, общий объем рынка вина в России в 2021 году составил 81 млн декалитров, из них на импорт пришлось 39 млн декалитров. Объемы производимого качественного российского вина уже сейчас обеспечивают потребность рынка более, чем наполовину. Дальнейшее же развитие отрасли, а также винного туризма позволит в перспективе 5 лет полностью заместить импортные аналоги.

Для полного удовлетворения потребностей в качественном российском вине в перспективе 5-10 лет необходимо также увеличить площадь посадки винограда приблизительно на 100 000 га. Отечественные производители саженцев уже готовы обеспечить российских виноделов высококачественными саженцами отечественного производства, по фитосанитарному состоянию превосходящие импортные.

«Безусловно, сложившаяся ситуация стала поворотной для большинства российских производителей, в том числе и виноделов – пришлось срочно пересматривать планы продаж и поставок, проводить аудит складских запасов, пересматривать договоренности с клиентами, рассчитывать закупки комплектующих импортного производства с учетом текущего курса валют. Есть вероятность, что в моменте объемов российского производства может не хватить для полного покрытия зависимости от импорта, - отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. – Но в то же время сложившая ситуация послужит драйвером импортозамещения в данной отрасли и даст толчок к развитию не только отечественного виноделия, но и смежных с ним отраслей, обеспечивающих виноградарей расходными материалами, комплектующими, удобрениями, средствами ухода за виноградниками».

С введением финансовых и торговых ограничений рынок вина в России начал претерпевать кардинальные изменения в объеме доли присутствия зарубежной продукции. Нарушение логистических цепочек, финансовые ограничения трансграничных платежей, пересмотр стратегии присутствия в России со стороны ряды крупных иностранных брендов привели к повышению цен на импортный алкоголь, также поставив под вопрос будущие поставки. Но при этом для российских производителей освободилась большая ниша как в ритейле, так и в сегменте HoReCa, появилась возможность улучшить позиции на отечественном рынке и занять полки, место на которых прочно занимали зарубежные поставщики.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля рынка российских вин в потреблении выросла с 50% в 2019 году до 53% в 2021. Рост показателей связан как с представленностью большего количества продукции российских винодельческих хозяйств, так и с развитием внутреннего винного туризма – россияне смогли посетить действующие винодельни, своими глазами увидеть, как и в каких условиях растет виноград и ознакомиться с полным циклом производства вина от сбора до розлива и упаковки, тем самым через знание увеличилась лояльность населения к российским производителям вина.

По расчетам аналитиков Россельхозбанка, в 2021 году Россия экспортировала более чем в 30 стран виноградных вин на сумму 13,5 миллионов долларов, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Основными покупателями выступили Китай, Казахстан, Латвия, Беларусь, Молдова, Абхазия, Южная Осетия, и другие. Планируется, что до конца 2022 года весь объем поставок российского вина, запланированный на экспорт в страны, на товарооборот с которыми введены ограничения, будет распределен на внутреннем рынке. Это частично удовлетворит спрос населения.

«Сейчас наступило время возможностей для российских виноделов, - заключает Андрей Дальнов, - Для достижения поставленных амбициозных целей важна господдержка, в том числе через кредитные организации. В рамках такой поддержки существует программа субсидирования процентной ставки по краткосрочным кредитам на срок до 12 месяцев для пополнения оборотных средств и по инвестиционным кредитам. Россельхозбанк предоставляет сельхозпредприятиям и КФХ льготные кредиты на производственные цели. Это будет способствовать минимизации влияния на цену конечного продукта».

Глава МИД ФРГ: Германия надеется полностью отказаться от импорта энергоносителей из РФ

Германия хочет отказаться от импорта газа из России, и сделать это надо как можно быстрее, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. «Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», — сказала министр.

При этом она подчеркнула, что Германия «допустила в прошлом ошибки» в вопросе энергетического сотрудничества с Россией, однако «прошлого не вернешь, мы должны сейчас тем более усиленно завершить наш импорт энергоносителей из России». Германия «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета — от угля и от половины поставок нефти, к конце года мы придем к нулю», — сказала министр. По ее словам, которые приводит ПРАЙМ, отказ от российского газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», это будет совместное решение в рамках ЕС.

Тем временем министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал германские компании отказаться от требования России производить оплату за поставки энергоресурсов в рублях. При этом министр подчеркнул, что условия контрактов, заключенных в долларах и евро, должны соблюдаться, передает Bloomberg.

На помощь соотечественникам, столкнувшимся с русофобией, приходят адвокаты

Текст: Борис Ямшанов

Эксперты сходятся во мнении, что на сегодняшний день за пределами России находятся более 30 млн человек, считающих себя российскими соотечественниками. Русофобия, охватившая в наши дни страны "коллективного Запада", поставила многих из них в невыносимые условия.

О том, где эти люди могут найти защиту своих прав, "Российской газете" рассказал президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), председатель Международного совета российских соотечественников (МСРС), президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев.

Гасан Борисович, вы возглавляете авторитетные организации, нацеленные на защиту соотечественников. Жалоб много?

Гасан Мирзоев: Из разных уголков земного шара приходят сигналы о массовых противоправных деяниях, грубом и циничном нарушении политических, гражданских, социально-экономических и культурных прав российских соотечественников, а не только этнических русских. Дело доходит кое-где даже до физических расправ.

Яркий пример - арест, неправый суд и пыточные условия содержания в американской тюрьме Марии Бутиной, за освобождение которой мы боролись вместе с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и председателем Комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким.

С прошлого года боремся за освобождение севастопольца Александра Франчетти, который томится в чешской тюрьме по обвинению украинскими властями за участие в событиях "Крымской весны" 2014 г.

Я уже не говорю о надругательствах над нашими мемориалами и памятниками...

- Чем могут помочь МАРА и МСРС соотечественникам в условиях такой оголтелой антирусской истерии?

Гасан Мирзоев: Ситуация осложнила деятельность этих организаций. Тем не менее мы, что называется, не сложили руки, обе организации стараются эффективно дополнять друг друга. МАРА прежде всего занимается организацией защиты индивидуальных прав граждан РФ и соотечественников в странах проживания, в том числе в судебных инстанциях.

МСРС, обладающий специальным консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН, защищает коллективные права российских соотечественников на крупнейших международных площадках, прежде всего в Совете по правам человека ООН. Речь идет в том числе о фиксировании всех случаев нарушения прав наших соотечественников и их правовой оценке, о поддержке центров русского языка, культуры, отечественной истории, детских и юношеских структур и других островков русской жизни за границей.

Как скажется исключение России из Совета по правам человека ООН на этой работе?

Гасан Мирзоев: Уточним, что Российская Федерация, учитывая ситуацию заведомо враждебного отношения, сама заявила, что выходит из Совета. Решение об исключении было принято задним числом.

Представители МСРС, статус которого остается в силе, участвовали в том числе в заседаниях 49-й сессии СПЧ ООН с 28 февраля по 1 апреля и выступили с заявлениями о нарушениях прав российских соотечественников на Украине и в Прибалтике. Планируется также участие в 50-й и 51-й сессиях СПЧ ООН, на них будет привлечено внимание мировой общественности к вопиющим фактам русофобии в странах Запада, лжи и дезинформации в СМИ. В декабре нынешнего года планируется также участие МСРС и МАРА в работе Форума ООН по делам меньшинств, где мы тоже намерены заявить об этих позорных фактах.

Говоря иными словами, вы не позволяете нашим недругам заглушить голос русской правды?

Гасан Мирзоев: Мы готовим обращения к высшим должностным лицам и институтам ООН - Верховному комиссару ООН по правам человека, секретариату генсека ООН, Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации, рассматривая русофобию как крайнюю форму расизма, а также комитетам ООН против пыток, по правам ребенка и другим. Эти обращения, осуждающие конкретные факты русофобии и насилия, будут распространяться в СМИ, в интернете, через организации соотечественников за рубежом.

Кроме того, МСРС и МАРА принимают специальные заявления, осуждающие конкретные факты нарушения прав граждан РФ и российских соотечественников. Одно из недавних заявлений, например, было сделано в защиту арестованного в Латвии русскоязычного блогера Федорова.

Ваши усилия достигают цели?

Гасан Мирзоев: Главное, о них становится известно нашим соотечественникам в разных странах. Мы хотим, чтобы они знали: на Родине о них помнят, заботятся, поддерживают и предпринимают усилия по защите их нарушенных прав. Многие уже хотят вернуться в Россию. Из Чехии недавно обратилась женщина: хочет домой, устала от косых взглядов и различных притеснений.

Русофобия дошла до того, что этнических немцев, уехавших в 80-е из России и Казахстана, теперь унижают, преследуют - они тоже "русские". Не случайно по городам Германии прокатились демонстративные автопробеги с российскими и красными флагами с символикой Победы. Массовые мероприятия, направленные на поддержку России и осуждение русофобии, прошли также в Сербии, Италии, Греции, на Кипре и в ряде других стран. В них участвовали также и члены МСРС и МАРА.

Хочу особо отметить постоянную поддержку нашей деятельности Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, который в этом году отметил 10-летие со дня основания.

Правозащитник Александр Гапоненко просит спасти узников совести Прибалтики

Текст: Владимир Емельяненко

Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом перерастают в вал беззакония. Как остановить русофобию и помочь в освобождении политзаключенных Прибалтики в интервью "РГ" рассказывает директор Института европейских исследований Александр Гапоненко (Латвия).

Что происходит: в Риге, Вильнюсе, Таллине пропадают журналисты русскоязычных СМИ. Сначала спецслужбами Латвии был арестован блогер Кирилл Федоров. Потом в Эстонии задержали шеф-редактора Sputnik Mteedia Елену Черышеву и сотрудника Мати-Дмитрия Терестала. Из-за чего?

Александр Гапоненко: Против Елены Черышевой и Мати-Дмитрия Терестала завели дело об экономических связях в обход санкций. Они якобы передали деньги из России человеку, против которого введены санкции. Еще их подозревают в неподчинении: cо 2 марта ЕС запретил работу агентства, а они будто бы работали. Черышеву перевели под домашний арест, Терестала пока отпустили. Но изводить продолжат, как Кирилла Федорова. Сначала он попал в поле зрения Службы госбезопасности Латвии из-за "пророссийских" роликов "История оружия" на YouTube. Это терпели, но его освещение спецоперации России на Украине сочли последней каплей. Поместили в изолятор. СМИ в Прибалтике, тем более русскоязычные, находятся под контролем США. В них допускают публикации только критического характера в адрес России. Нельзя быть даже нейтральным.

Чем Федорову, другим преследуемым, может помочь русскоговорящая община Латвии и Россия?

Александр Гапоненко: Вспомните Германию 1933 года. Чем там можно было помочь евреям? Все, что сегодня происходит в странах ЕС против русских и соотечественников за рубежом, напоминает события тех лет в Третьем рейхе. Только факты. В Латвии, когда началась военная спецоперация России на Украине, сеймом страны сразу было принято решение - полностью перевести русских детей только на латышский язык обучения. Хотя даже радикальный закон "Об образовании" от 23 марта 2018 года позволял изучение русского языка в начальной школе. Потом учащиеся русских школ, должны получать образование только на латышском языке. И вот теперь отыгрались на невинных - детях. Им запрещено учить русский. Решили их ускоренно ассимилировать. При этом, согласно переписи, дома на русском языке разговаривают более 37% населения Латвии. У нас и так было сокращенно до минимума преподавание часов на русском, с осени 2022 года эти часы упраздняются. Эта линия и так проводилась более тридцати лет, а тут "подарок" - русская спецоперация на Украине. Еще факт. На днях на заседании сейма принято решение о том, что 9 мая запрещено собираться в местах и около мест-символов Победы. Например, около памятника Освободителям в Риге, где бывало до 200 тысяч человек. Теперь это "частное дело" - можно по одному положить цветы и уйти. Но и этого оказалось мало. Позже власти Риги признали памятник Освободителям аварийным и установили вокруг него ограждение.

Чтобы все же не пустить туда тех, кто не побоится "аварии"?

Александр Гапоненко: Чтобы унизить символы, которые определяют русское самосознание. И коль русские не отказываются от них, надо создать такой общественный "порядок", при котором эти символы русские сами тихо предадут забвению. В этом же направлении действует закон о запрете георгиевской ленточки, о запрете использования букв Z и V. Да, эти латинские буквы тоже символы всего русского. Эти разрозненные факты - четкая линия, которая проводится для того, чтобы построить иерархическое общество, где есть этносы "высшие" и "низшие". Она питает надежду понизить русский этнос до "низшего", что дает "правовые" основания не соблюдать его права.

А как же право граждан ЕС на знание на двух-трех языков, согласно решению Еврокомиссии?

Александр Гапоненко: Правовые институты и процедуры Евросоюза в странах Прибалтики не действуют. Говорю об этом ответственно. Например, на основе анализа соблюдения прав, точнее, бесправия русскоязычных неграждан. ЕС и не думает подвигать власти Латвии и Эстонии в направлении обретения негражданами статуса граждан. Да, Латвию пожурили за наличие неграждан и закрыли глаза на нарушение их прав. Как это делается? Могу судить и на основании своих двух судебных процессов. 20 апреля 2018 года меня, как лидера "Штаба защиты русских школ", задержала полиция в рамках процесса "о действиях, направленных против государственного суверенитета и территориальной целостности". Я был осужден на полтора года условно за отстаивание права, декларированного ЕС, учить русскому языку наших детей в школах. Еще полтора года условно мне дали за то, что писал антифашистские книги, выступал на антифашистских семинарах и заседаниях ОБСЕ. Абсурд? Я такой не один. В Литве Альгирдас Палецкис получил шесть лет тюрьмы по обвинению "в шпионаже в пользу Москвы и за "отрицание советской оккупации", когда заявил о событиях 1991 года в Вильнюсе: "Как теперь выясняется, свои стреляли в своих". После полутора лет заключения и апелляции его перевели под домашний арест. И это - дипломата, бывшего секретаря миссии Литвы в ЕС. За год заключения Альгирдас Палецкис при росте 188 сантиметров стал весить 57 килограммов. В Литве, на четыре года осужден Алексей Грейчус за "отрицание советской оккупации". Грейчус, организатор "Бессмертного полка" в Литве, обжаловал свой приговор в апелляционном суде, но его никто не намерен исполнять. Под судом в Латвии находится журналист Юрий Алексеев, "виновный" в том, что выступал в защиту прав русских. Наравне с наркодилерами и грабителями он обязан три раза в неделю отмечаться в участке в 8 километрах от его дома. И с 23.00 до 06.00 быть дома, что педантично ночами проверяет полиция.

В Эстонии в заключении находится юрист Сергей Середенко, глава проекта "Русский омбудсмен". Сергей относится к тому редкому типу интеллигента, который готов жертвовать всем ради защиты униженных. Работал дворником, хотя у него два диплома - Таллинского политехнического института и Московского индустриального университета. Ему грозит от 6 до 10 лет заключения за выступления на российском ТВ и "шпионаж". Тоже абсурд? Но по такой же схеме преследуются и блогеры, которые пытаются писать правду об Украине. Это у нас называется "разжигание межнациональной розни" или "содействие агрессору". За что грозит уже не только суд. В Литве, Латвии и Эстонии в парламентах и на уровне министров "экспертируются" законопроекты, которые намерены лишать гражданства не только тех, кто говорит правду о событиях на Украине, но и тех, кто не осуждает Россию. "Лишенцев" и неграждан предлагают выдворять из стран, отняв имущество.

То есть обращать в беженцев? Беспредел. Могут эти люди, включая названных вами правозащитников, обратиться в СБСЕ, ЕСПЧ?

Александр Гапоненко: Могут. Я обращался в ЕСПЧ. Даже выиграл суд. В 2016 году я назвал фильм польского режиссера Войцеха Смажовского "Волынь" антифашистским. Это талантливая картина о трагической резне, устроенной украинскими бандеровцами на Волыни в 1943 году. Только за то, что я бандеровцев назвал нацистами, а фильм - толчком к историческому примирению поляков и украинцев, меня на четыре месяца спрятали в предварительное заключение. Показ фильма в Киеве запретили. Как фильм, так потом и меня, поддержала украинский мятежный политик Надежда Савченко. Ей тоже досталось. Грозили "убрать". Так вот, я тот суд в ЕСПЧ выиграл. Меня оправдали, Латвии присудили штраф. Рига официально заявила ЕСПЧ: "Мы не будем платить судебную компенсацию". Европейцы. И все тут.

Если нарушителям закона все сходит с рук, что будет с теми, кто в тюрьмах, и что нужно делать?

Александр Гапоненко: Знаю, что в российском парламенте и сенате обсуждается законопроект о том, как облегчить возврат русских на родину. Прошу вас, используйте меня как дипкурьера, расценивайте это как "открытое письмо", но прошу: "Не надо!" Мы, русские Прибалтики, у себя дома, нам некуда ехать. Это большая Родина в 1991 году уехала от нас. Теперь что-то меняется, но поймите нас: Прибалтика - наша земля. Уехал тот, кто считает иначе. Мы не хотим оставлять нашу Родину, ни малую, ни большую. Мы хотим, чтобы дома соблюдались наши права. Мы за это боремся, но в сложившихся условиях, когда принципы демократии в странах Прибалтики не действуют, я считаю, что в особых случаях надо идти на обмен политзаключенными, как это делается между Россией и Украиной. Я знаю, что правозащитники и узники совести, которые сидят взаперти в Литве, Латвии и Эстонии, об этом не попросят, а их не выпустят и продолжат мучить. Но они готовы и мечтают, чтобы их Россия обменяла. Я прошу от их имени: "Родина, обменяй нас".

Вы поедете?

Александр Гапоненко: Не считаю целесообразным. Как не считаю целесообразным вывозить из Прибалтики русских и русскоязычных. Отдавать нашу землю тем, кто намеренно устраивает такие порядки и условия, которые нас вытесняют с наших земель? Не дождутся.

Самые известные политзаключенные Прибалтики

Литва. Альгирдас Палецкис, дипломат, приговорен к 6 годам лишения свободы за "шпионаж" и "отрицание советской оккупации".

Литва. Алексей Грейчус, организатор "Бессмертного полка" Литвы осужден на 4 года за "отрицание советской оккупации".

Латвия. Юрий Алексеев. Находится в предварительном заключении за то, выступал против закрытия русских школ.

Латвия. Александр Гапоненко, лидер "Штаба защиты русских школ". Отбывает два условных срока по 1,5 года за правозащитную деятельность.

Эстония. Сергей Середенко, юрист проекта "Русский омбудсмен". В предварительном заключении. Ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу России".

Эстония. Елена Черышева, шеф-редактор Sputnik Meedia. Обвинена в нарушении санкций. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Энергетический кризис объявлен в Латвии

Энергетический кризис в поставках нефтепродуктов объявили до 31 декабря 2022 года власти Латвии, сообщило агентство LETA, ссылаясь на распоряжение правительства республики.

При этом уточняется, что на рынок могут быть выпущены резервы безопасности нефтепродуктов. Кроме того, латвийский кабмин обязал держателей запасов подготовить их к выпуску. Полиция и служба госдоходов будут следить за тем, чтобы продукция нефтяной отрасли не вывозилась из Латвии и выдавалась в соответствии с решениями государственного бюро контроля за строительством.

Ответственным за координацию действий в период кризиса назначен государственный кризисный центр по энергетике, куда должны обращаться лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов и поставщики критически важных услуг для получения разрешений на закупку топлива из резервов.

По данным агентства, запасов нефти Латвии хватит для обеспечения функционирования народного хозяйства в течение 90 дней, пишет ПРАЙМ.

Что же касается газа, то в начале апреля, отметим, стало известно, что Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за российский газ в рублях. При этом министр экономики страны Янис Витенбергс подтвердил желание Риги как можно скорее отказаться от импорта российского газа и обратился к мировым производителям СПГ с запросом о долгосрочных поставках и за помощью в строительстве в Латвии собственного терминала СПГ.

С начала апреля природный газ из России в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — больше не поступает. При этом соседка Латвии Литва заявила, что полностью отказалась от поставок российского природного газа и обеспечивает себя голубым топливом через СПГ-терминал в Клайпеде.

Заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей»

Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Встреча проходила в Екатерининском зале Кремля.

В.Путин: Уважаемые друзья, коллеги, добрый день!

Мы с вами проводим заседание наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». У нас уже четыре года работает эта структура. За это время сотни тысяч, миллионы людей приняли участие – так или иначе – в этой работе. У нас на связи будут и есть уже, да и здесь тоже, [в зале], непосредственные участники, исполнители тех или иных инициатив.

Это оказалось очень востребованным, интересным и очень полезным делом. Новые проекты, новые идеи, которые, без всякого преувеличения, оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан. Я бы хотел особо поблагодарить, конечно, волонтёров за ваше деятельное участие в этой работе.

Хотел бы отметить также, что и наши единомышленники из 150 стран мира так или иначе присоединились к этой работе. Это просто, честно говоря, для меня было абсолютно неожиданным. Это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят идти вместе с нами, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга. И это лишний раз подчёркивает, что мы с вами на правильном пути.

Я не думаю, что есть необходимость мне говорить какие-то длинные вступительные речи. Я передам слово нашему ведущему и руководителю всей этой структуры [Алексею Комиссарову], а потом передам слово вам. Уверен, что у вас есть что сказать. Со своей стороны постараюсь сделать всё, для того чтобы полноценно ответить на ваши вопросы и поддержать какие-то идеи, которые наверняка у вас в большом количестве имеются, потому что вы занимаетесь конкретной работой, и это очень важно.

Пожалуйста, прошу вас.

А.Комиссаров: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Прошёл год с предыдущего заседания наблюдательного совета. Все те задачи, которые мы обсуждали в марте 2021 года, все те поручения, которые Вы нам…

В.Путин: Бюрократия какая: порядок даже есть. У нас всё, как положено в хорошем учреждении. (Смех.)

А.Комиссаров: Мы готовились.

В.Путин: Я понимаю.

А.Комиссаров: Все поручения, которые Вы нам давали, мы успешно выполняем. У всех членов наблюдательного совета есть подробный доклад.

За этот год количество участников нашей платформы удвоилось, стало в два раза больше, количество участников превысило уже 10 миллионов. Десятки тысяч наших победителей поступили в университеты, прошли практику, нашли интересную работу в лучших российских компаниях, получили образовательные гранты, съездили в интересные и познавательные путешествия по нашей стране.

До того, как Вы приняли решение о создании такой платформы, социологи делали опросы, и в 2017 году примерно 35–39 процентов населения верили в то, что в России у любого человека есть возможности для самореализации. На начало этого года число людей, которые верят, которые уверены в том, что такие возможности есть, выросло почти до 70 процентов.

Конечно, сейчас, в текущий момент, мы все столкнулись с новыми вызовами, но вызовы – это всегда новые возможности. У меня нет никаких сомнений, что мы с любыми сложностями справимся.

Владимир Владимирович, я сейчас учусь на пилота самолёта, и самолёт всегда взлетает против ветра. Чем сильнее встречный ветер, тем быстрее и выше, большую высоту может набрать самолёт после взлёта.

Я уверен, что мы не просто справимся, что у нас появятся новые Менделеевы, Поповы, Кулибины, Лобачевские и что наша молодёжь сделает ещё много ярких, сильных, мощных открытий такого мирового уровня.

Вы неоднократно говорили, что главное богатство нашей страны – это наши люди. Поэтому действительно, как Вы сказали, давайте дадим возможность ребятам рассказать о том, что они делают.

Если Вы позволите, я буду модерировать.

В.Путин: Да. Это Вы подготовили такой план, да?

А.Комиссаров: Мы вместе готовили с ребятами, обсуждали.

В.Путин: Понятно.

Пожалуйста, прошу Вас. Спасибо, Алексей.

А.Комиссаров: Начнём давайте с нашего флагманского конкурса «Лидеры России», с которого, собственно, началась платформа.

Сегодня с нами два победителя – Александра Лебедева и Игнат Петухов. Я думаю, что ребята сами про себя расскажут.

Игнат, пожалуйста.

В.Путин: Прошу.

И.Петухов: Большое спасибо. Меня зовут Игнат Петухов, заместитель губернатора Оренбургской области по экономической политике.

Если бы ещё лет десять назад пацану из небольшого города Новоуральск сказали, что он будет работать на такой должности в таком важном для страны регионе, я бы точно никогда не поверил.

Но Россия – действительно страна возможностей, и в 2019 году после победы в конкурсе «Лидеры России» мне поступило предложение от губернатора Оренбуржья войти в его команду и курировать инвестиционное направление.

За три года работы команды губернатора удалось подняться в рейтинге инвестпривлекательности с 52-го на 16-е место, создать особую экономическую зону, начать реализацию более 40 крупных инвестиционных проектов.

Мы точно убеждены, что успех любого дела – это всегда люди. В нашу команду входят победители и финалисты абсолютно разных проектов «Россия – страна возможностей». И, что важно, это люди, которые прошли оценку не только лидерских, но и профессиональных компетенций, знаний и умений.

Мы с ребятами посовещались, нам кажется, было бы очень здорово, если бы на базе цифровой платформы РСВ [«России – страны возможностей»] было создано кадровое агентство, где талантливые ребята могли бы выстраивать свою карьерную траекторию, искать новую работу, а работодатели, региональные администрации, бизнес могли бы находить самых талантливых, интересных людей с горящими глазами, ну и, конечно, настоящих профессионалов своего дела. Нам с ребятами кажется, что это было бы очень круто и здорово.

Спасибо.

В.Путин: Здорово.

Вы знаете, это должно было созреть, судя по всему. Действительно, мы сейчас понимаем, что и Ваш пример, и пример многих других ребят, девушек, которые принимали участие в этой работе, показывает, что это востребовано. Почему? Потому что сколько у нас уже в различных федеральных структурах…

А.Комиссаров: Уже больше 350 человек получили серьёзные назначения после конкурса «Лидеры России».

В.Путин: Понимаете, это реальный социальный, кадровый лифт оказался. Он действительно нужен стране. Практика показывает, что он работает, приносит результат, в данном случае кадровый. Безусловно, надо посмотреть и по другим направлениям работы этой платформы, потому что там тоже очень много талантливых, интересных и креативных людей. Это правильно, хорошее предложение. Я, честно говоря, удивлён, почему мы сами до этого до сих пор не додумались.

Спасибо. Так и сделаем.

А.Лебедева: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Когда четыре года назад нам на финале конкурса сказали: «Ваша жизнь никогда не будет прежней», – я, конечно, даже не представляла, что всё так изменится. Ведь на тот момент у меня за плечами было 20 лет работы в международных компаниях, рост от стажёра до регионального директора – всё замечательно. Но организаторам удалось меня поймать «на слабо». Я зашла на сайт, а там написано: «Докажи, что ты один из лучших управленцев страны». Я сразу же нажала «зарегистрироваться». О госслужбе, если честно, я тогда вообще не думала, но когда у тебя в наставниках глава Республики Татарстан, то ты узнаёшь, какие важные и интересные задачи решаются в госуправлении.

Например, возьмём образование. Мы сегодня работаем над тем, чтобы повысить функциональную грамотность у школьников, чтобы они выросли и зарабатывали больше и не велись на «удочку» мошенников. Мне стало интересно.

Клуб «Эльбрус», куда входят победители всех сезонов конкурса «Лидеры России», запустил новый проект – «Обучающая экспедиция». Мы с командой приехали в город подводников Вилючинск и за неделю провели более сотни встреч с жителями. Потом придумали 10 проектов, их поддержал губернатор, мы разъехались по домам, и работа началась. Лето, жара, шесть часов утра – у меня созвон с Камчаткой, потому что, когда в Москве три часа дня, в Петропавловске-Камчатском – полночь.

Ещё я поняла, что скучаю по Камчатке: просыпаешься, подходишь утром к окну, а там на горизонте – снежные шапки вулканов, и никакие московские небоскрёбы с этим видом не сравнятся. Поэтому, когда губернатор [Камчатского края] пригласил курировать науку, образование, культуру и спорт в должности зампреда [Правительства], в общем-то, долго я не сомневалась и не раздумывала. Мне кажется, каждый житель России должен обязательно хотя бы один раз побывать на Камчатке, чтобы унести с собой в сердце эту красоту, силу и одновременно хрупкость природы.

Мы начали уже у нас делать такие проекты. У нас выпускники 11-х классов ездят в Долину гейзеров, а сегодня как раз дали старт вместе с Великим Новгородом образовательному обмену школьников. Я хотела бы предложить, чтобы все победители проектов платформы «Россия – страна возможностей» тоже приезжали в регионы и решали конкретные задачи так, как это делали мы в «Обучающей экспедиции», потому что это даст возможность и страну посмотреть, и себя показать. А для кого-то это может стать таким шансом круто изменить свою жизнь.

В.Путин: Вы имеете в виду именно участников этой платформы?

А.Лебедева: Да, конечно.

Например, есть [проект] «Мастера гостеприимства». Мы сейчас активно развиваем туризм во многих регионах. И я уверена, что такая поездка сможет много принести любому региону, который на это настроен.

Алексей, ведь мы так и делаем?

А.Комиссаров: Да, мы стараемся делать. Сейчас, может быть, прислушаемся к предложению Александры, сделаем это более системным, массовым, потому что наших участников отличает то, что они всегда нам говорят: мы хотим не только сами чего-то добиться, но мы хотим и другим помогать. Это ощущается. И, как мы видим, помощь бывает востребованной и полезной, поэтому нам надо более системно делать эту работу.

В.Путин: Да. Но Вы сейчас говорите о туризме в целом, внутреннем туризме, или об участниках платформы?

А.Лебедева: Про разные направления. Есть проекты «Мастера гостеприимства», «Флагманы образования», есть в IT – «Цифровой прорыв». То есть по всем направлениям – приезжать в регионы по запросу и работать над решением конкретных задач под заказ регионов.

А.Комиссаров: Не просто как туризм, а именно как волонтёрство в плане такой вот работы.

В.Путин: Это хорошая идея. Нужно просто соответствующим образом организовать. Людей-то много интересных и талантливых, и поэтому эта идея хорошая – организовать всех таким образом, чтобы распределить по огромной стране по интересам. И тогда, конечно, результат будет серьёзным, потому что, если человек занимается любимым делом, это самый главный залог успеха, это совершенно очевидно.

Давайте продумаем, конечно, сделаем это, поработаем.

Вы там сейчас живёте, на Камчатке, да?

А.Лебедева: Да, мы в конце декабря вместе с дочкой переехали, и сейчас я там живу.

В.Путин: И чем занимаетесь конкретно?

А.Лебедева: У меня три министерства – министерство культуры, образования, спорта и ещё служба охраны памятников культурного наследия.

В.Путин: Молодая такая девушка, а уже такой большой начальник.

А.Комиссаров: У Александры до этого был большой опыт работы во многих крупных компаниях.

В.Путин: А где Вы работали до этого, в каких компаниях?

А.Лебедева: Я работала в трёх компаниях. Первая – это авиакомпания Lufthansa, затем – Kelly Services (HR-рекрутмент), и затем финская компания Lindstrom.

В.Путин: Влюбились в Камчатку, да?

А.Лебедева: Да.

В.Путин: Действительно, очень красивое место, всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, и, конечно, в неё немудрено влюбиться, потому что это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для развития инфраструктуры, в том числе по тем направлениям, о которых Вы сейчас сказали.

Как там жилищное строительство, развивается? Конечно, это не Ваша сфера деятельности, но тем не менее ветхое жильё в каком состоянии?

А.Лебедева: Конечно, все задачи связаны с инфраструктурным развитием, там очень много предстоит построить. Мы сейчас плотно работаем с «ДОМ.РФ», буквально на днях губернатор встречался, и мы работаем над нашим новым кварталом, который собираемся построить.

Нужна туристическая инфраструктура тоже. Мы начали по линии Ростуризма прорабатывать модульные отели. И для образования тоже. Мы ждём Вас в гости, готовим мастер-план, прорабатываем его с Максимом Станиславовичем Орешкиным, чтобы представить Вам, как мы видим развитие города на перспективу до 2030 года.

В.Путин: Что касается внутреннего туризма, то здесь очень много принято уже решений, в том числе и льготы по налогам, по НДС, по-моему, с 1 июля там у нас НДС отменяется для некоторых видов деятельности по этому направлению. Для Камчатки это важно, и льготное кредитование для тех, кто возводит соответствующие объекты туристической инфраструктуры. Всё это у вас чувствуется хоть как-то?

А.Лебедева: У нас появляются новые гостиницы, новые бизнесы. Самое главное – турпоток уже в прошлом году восстановился, и в этом году мы ожидаем значительный прирост. Тем более что сейчас запустилась программа двойного кешбэка на Дальний Восток. Я думаю, и Камчатка, и все другие дальневосточные регионы это почувствуют.

В.Путин: Везде по 20 тысяч, а на Камчатке – 40, да, по-моему?

А.Лебедева: Да, удвоенная, 40 тысяч.

В.Путин: Хорошо.

Извините, пожалуйста, я хочу вернуться всё-таки к Оренбуржью. Вы занимаетесь инвестициями, да?

И.Петухов: Экономика и инвестиции.

В.Путин: Что наиболее важным и интересным Вы считаете для Оренбургского края?

И.Петухов: У нас сейчас наши предприятия активно включились в импортозамещение. Дорога «Новый Шёлковый путь» в Китай тоже пройдёт через нас. Конечно, для нас принципиально, чтобы как можно больше того богатства, которое у нас есть в области, – это и нефть, и газ, и третье по размерам поле в стране, – перерабатывалось у нас. Сейчас мы запускаем много проектов в рамках именно переработки. Это в том числе маслоэкстракционный завод и переработка каолинов (белая глина). Для нас это, конечно, и новые рабочие места, и более высокий уровень заработной платы, чем в добывающей промышленности.

В.Путин: Наиболее интересные, важные проекты какие на сегодняшний день?

И.Петухов: Маслоэкстракционный завод – большой, крупный, фабрика по обогащению каолинов (белая глина), молококомбинат.

В.Путин: Это уже проекты, которые идут, да?