Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Платформа «Молодые соотечественники» объединила русскоязычную молодёжь по всему миру

В 2021 году была презентована автоматизированная информационная система «Молодые соотечественники», на платформе которой проходят встречи с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом.

АИС «Молодые соотечественники» — это единая площадка для сотрудничества и общения, развития сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом. В течение года на международных мероприятиях, форумах и конференциях участниками были студенты, члены общественных организаций, творческих коллективов, молодых специалистов, а также эксперты и руководители общественных организаций различных стран.

Весной этого года АИС «Молодые соотечественники» презентовали в Азербайджане, Латвии, Польше, Турции и Австрии. Русскоязычная молодёжь, проживающая в этих странах, узнала о работе системы, а также обсудила реализацию мероприятий и взаимодействие между странами в условиях пандемии COVID-19.

Летом 2021 года в формате онлайн о платформе «Молодые соотечественники» рассказали на II Региональной молодёжной конференции для российских соотечественников стран Америки и Австралии. Среди стран-участниц: Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили, Эквадор. В очном формате состоялся Международный молодёжный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом, который объединил 100 соотечественников из различных стран мира и прошел в трёх городах России: Москва, Самара, Волгоград.

Также в формате офлайн прошла встреча с молодыми соотечественниками на Международном молодёжном форуме «Евразия Global» в Оренбурге, после этого АИС «Молодые соотечественники» презентовали на VI Всемирном молодёжном форуме «Молодёжь строит будущее» в Болгарии. В октябре соотечественники со всего мира встретились и обсудили платформу на VII Всемирном конгрессе соотечественников в Москве. Помимо этого, осенью, но уже в онлайне прошли встречи с русскоговорящей молодёжью из Португалии, Аргентины, Испании и Андорры, Казахстана, Швеции, Нидерландов и Австралии. Также на всех встречах гостями и спикерами выступали представители МИД России, Посольств России в различных государствах, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Россотрудничества и другие российские организации, взаимодействующие с российскими соотечественниками.

В 2021 году сформирована фокус-группа из активных соотечественников, которые регулярно взаимодействуют между собой, получают обратную связь о платформе, а также обмениваются опытом и информацией о мире соотечественников.

Совместно с инициативными группами команда АИС «Молодые соотечественники» продолжает прорабатывать международные проекты для платформы. Проекты касаются спорта, культуры, образования и других сфер и объединяют соотечественников из более 25 стран мира.

Также в этом году начали разработку мобильного приложения «Молодые соотечественники», и после всех технических доработок оно будет запущено среди русскоговорящих представителей, проживающих за рубежом. Главный функционал версии 1.0 включает в себя: возможности комфортного общения, создание групповых и личных чатов, информацию о мероприятиях и событиях и другое.

Во второй половине декабря состоялась итоговая онлайн-конференция соотечественников «Взгляд в будущее», встреча объединила соотечественников от 14 лет со всего мира. В рамках конференции состоялись выступления представителей Министерства иностранных дел, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и других. Российские соотечественники обменялись опытом деятельности за рубежом, обсудили планы на 2022 год, особое внимание уделив обсуждению по усовершенствованию АИС «Молодые соотечественники».

На сегодняшний день пользователи платформы представляют более 100 стран: Украина, Казахстан, Польша, Кыргызстан, Испания, Италия, Молдова, Турция, Латвия, Болгария, Узбекистан, Туркменистан, Беларусь, Великобритания, США, Германия, Азербайджан, Египет, Армения, Грузия, Израиль, Алжир, Эстония, Индия, Франция, Сирия, Таджикистан, Бельгия, Ирландия, Ливан, Перу, Хорватия, Австрия, Кипр, Норвегия, Малайзия, Мексика, Швеция, Япония и другие.

Платформа «Молодые соотечественники» поддерживает инициативы русскоязычной молодёжи за рубежом: например, региональная инициатива соотечественников из Аргентины — проведение флешмоба ко Дню Государственного флага Российской Федерации — вышла на международный уровень, объединив соотечественников из разных стран.

Отметим, впервые идея создания платформы «Молодые соотечественники» была высказана самими молодыми соотечественниками в 2017 году и впоследствии поддержана Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Зарегистрироваться в системе может любой российский соотечественник, проживающий за рубежом, в возрасте от 14 лет: статус «Наблюдатель» (от 14 до 18 лет), статус «Активный пользователь» (от 18 до 40 лет), статус «Наставник» (старше 40 лет, каждая заявка рассматривается индивидуально).

Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил перечень безопасных для путешествий направлений, исключив из него ряд стран, в том числе Россию. Таким образом, невакцинированные пассажиры из России будут проходить карантин по прибытии в столицу ОАЭ.

В свою очередь, карантинные меры для всех вакцинированных туристов были сняты еще в сентябре 2021 года. Таким образом, привитые от COVID-19 туристы из России по прибытии в Абу-Даби будут сдавать ПЦР-тесты в аэропорту, на 4-й и 8-й дни пребывания без необходимости проходить карантин (при наличии отрицательного результата тестов).

Так называемый «зеленый» список сократился до 71 страны. Путешественникам, прибывающим из стран, входящих в «зеленый» список, не нужно проходить карантин по прибытии. Новые правила вступают в силу с 3 января 2022 года. Отмечается, что обновления стали ответом на ухудшение эпидемиологической обстановки в ряде стран.

Вместе с Россией, из списка безопасных стран также исключили Турцию, Иорданию, Катар, Ливан и Великобританию. В нем, между тем, остались такие страны, как Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Для въезда в Абу-Даби путешественникам из «зеленого» списка стран необходимо сдать ПЦР-тест не более чем за 48 часов до вылета и зарегистрироваться на сайте ICA.

Установить на смартфон приложение Al Hosn, пройти экспресс-тестирование в аэропорту после прилета и повторное – на 6-й день пребывания. Невакцинированные пассажиры обязаны сдать еще один тест на 9-е сутки нахождения в Абу-Даби, при этом вход в общественные места для них будет закрыт.

Напомним, с 19 декабря 2021 года Комитет Абу-Даби по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям ввел новые правила въезда на территорию столицы ОАЭ из соседних эмиратов.

Так, власти Абу-Даби начали использовать EDE-сканеры для проверки водителей и пассажиров на контрольно-пропускных пунктах на въезде в столицу. Сканеры, разработанные Исследовательским институтом EDE в Абу-Даби, могут выявлять заражение COVID-19 с помощью электромагнитных волн.

Присутствие частиц РНК коронавируса в организме человека помогает устройству выдать результат тестирования немедленно. Сканеры не собирают персональные данные с автомобилистов.

Те, у кого будет выявлено подозрение на COVID-19, будут перенаправляться в центр тестирования для проведения бесплатного теста на антиген – его результаты будут готовы в течение 20 минут. В настоящее время EDE сканеры установлены в торговых центрах столичного эмирата.

Прибалтов обманули: "нам обещали, что переговоров с Россией не будет"

Максим Соколов

В наступившем году с беззаботным святочным весельем — исчисляй его хоть по григорианскому, хоть по юлианскому календарю — есть проблемы, и немалые.

Ковидная зараза продолжается, и это доставляет множество бед рядовым гражданам всего мира. Совсем беззаботными быть не получается, и есть только надежда, что хоть 2023 год будем встречать, не думая о масках и вакцинах.

Но у сильных мира сего есть и другие проблемы. В дипломатических и военных ведомствах царит аврал, не считающийся с праздничным календарем. Женевские консультации России и США по проблемам безопасности намечены на 10 января, а значит, дипломаты и генералы будут пахать в поте лица, забыв про веселые Святки.

Мы сразу выключаем из рассмотрения разнообразных киберактивистов — от бывшего российского репортера Аркадия Бабченко до экс-посла США в Москве Майкла Макфола. Как люди отставные, они совершенно вольны в своих суждениях, хотя бы иным они и казались экзотическими. В отставке тоже есть своя прелесть. Рассмотрению подлежат только выступления официальных лиц, вставших на вахту накануне женевских консультаций.

И здесь наблюдается парадоксальная картина. Самые резкие суждения исходят от политиков прибалтийских государств.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал отвергнуть инициативы Москвы по гарантиям безопасности — то есть говорить в Женеве просто не о чем. Того же мнения и замглавы МИД Латвии: "Реализация предложений России невозможна". А эстонского премьера "очень пугает то, что такие переговоры с Россией вообще идут: наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо".

То есть страны, чей экономический и военный потенциал близок к нулю, высказываются в манере Мистера Нет. Даже Молотов и Громыко порой изъяснялись мягче. Притом что вопрос "сколько на Тоомпеа дивизий?" имеет значение в контексте переговоров. Возможно, я тоже хотел бы властно указать и Путину, и Байдену, как им следует себя вести, но мои паспорта для них недостаточно убедительны.

Отметился и высокий представитель ЕС (официальное название должности) Жозеп Боррель, указавший, что "требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины". Причем, по его мнению, переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, а "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта" в 1975 году: "Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом".

И опять же всеобъемлющая критика исходит из уст человека, полномочия которого (как, впрочем, и представляемой им структуры) достаточно невнятны. А политический вес тоже вызывает вопросы.

И напротив, США, никоим образом не являющиеся другом России, на этом фоне проявляют достаточную сдержанность и готовность к переговорам. Телефонные консультации Путина и Байдена, само согласование места и даты начала консультаций.

Возможно, это связано с тем, что США, чьи качества не всем симпатичны, тем не менее обладают достаточным количеством дивизий, а также ракет, авианосцев, etc. А также пониманием, что решать (или не решать) проблему предстоит им, а не Боррелю и не Эстонии, равно как и платить в случае чего за разбитые горшки предстоит тоже им, а не блогерам и не лимитрофам. Это порождает некоторую осторожность, тем более что США (по крайней мере, в своих европейских делах) попадают в такую ситуацию впервые.

До сих пор дела велись так, что европейские державы в конфликте обессиливали друг друга, а США выступали в роли демократической обезьяны, наблюдающей с горы за схваткой двух тигров. Чтобы впрямую вступить в игру только к шапочному разбору. Сейчас должного количества тигров нет, и в случае конфликта придется вступать в схватку самим. Что и неприятно, и боязно, и демонстрирует важное отличие США от их союзников по НАТО и ЕС. Которые на словах горазды, но при этом предполагают, что драться будет кто-то другой.

США — опять же впервые — оказываются в положении крайнего. Или нести на себе все военно-технические тяготы, или отступить, заключив мирную договоренность.

Что же до упреков прибалтов, украинцев, Борреля и т. д. к грядущим переговорам ("Эх, князь Иван Петрович, вы нашими миритесь головами"), то тут можно лишь заметить, что все мирные конференции таковы. И в Версале, и в Ялте, и в еще более ранние времена — при устроении границ, разделительных линий, сфер влияния — с теми, кто слаб и мал, не слишком считались или не считались вовсе. Это, может быть, жестоко, но по-другому не бывает. Картина того, как великая держава руководствуется императивом "сам погибай, а Вильнюс выручай", — из области ненаучной фантастики. Если боевые лимитрофы этого искренне не понимают, им можно только посочувствовать.

В новом 2022 году начинаются сложные негоции самодержавных, то есть суверенных государств, которых ныне крайне мало. Прочим остается наблюдать.

Мы тоже понаблюдаем.

Последний год

Символы-1991

Станислав Секретов, Василий Авченко, Ольга Бугославская, Майя Кучерская, Елена Долгопят, Владимир Лидский, Лев Симкин, Ирина Зорина

В октябрьском номере «Знамени» о Советском Союзе рассуждали наши самые молодые авторы, которые появились на свет после его распада. Два месяца спустя редакция обратилась к представителям разных поколений литераторов, родившихся в СССР, с предложением вспомнить 1991-й и рассказать о любом советском образе-символе, напрямую связанном для них с этим годом. То есть представить маленькую личную историю вокруг одного конкретного предмета или явления, позволяющую понять, как ими воспринималось происходящее в последний для СССР год.

Станислав Секретов,

в 1991 году — воспитанник детского сада № 1666 г. Москвы

Я не маменькин сынок.

Я сам по себе мальчик. Свой собственный.

Как дядя Федор из Простоквашино.

Я сам решил прийти в магазин, чтобы купить себе два килограммовых пакета сахара.

Да, это всего лишь легенда. И через одного человека в очереди — нашу соседку тетю Галю — стояла мама и внимательно следила, чтобы я ничего не напутал. А еще через одного человека — мужа тети Гали дядю Женю — стояла моя бабушка и смотрела, как моя мама следит, чтобы я ничего не напутал. Два пакета сахара в одни руки. Только два. Строго! Два пакета — в мои руки, два — в мамины, два — в бабушкины. Итого — шесть. Больше — нельзя! Почему нельзя, я не понимал. Наверное, игра такая. Но стоящие в очереди все понимали. И продавцы понимали. Однако продолжали играть в игру.

Дома ждали другие игры. На советских солдат почему-то зеленого цвета шли войной черные индейцы донецкого производства. С тыла и тех и других прикрывали никому больше не нужные мраморные слоники…

Василий Авченко,

в 1991 году — ученик 5-го и 6-го классов средней школы № 7 г. Владивостока

Деньги — не только «всеобщий эквивалент». Порой это настоящие шедевры чеканки или полиграфии, к тому же нагруженные многими смыслами.

…Романовы печатали внушительные простыни с автографами, гербами и царями.

Потом пошел бумажный мусор смутных послереволюционных лет — каждый временный правитель выпускал свое.

Сталинские купюры 1938 года дышали трудом и войной: шахтер, красноармейцы, пилот… На крупных — от червонца и выше — появился фас Ленина, позже сменившийся профилем.

Дольше всех — три десятилетия — продержались деньги образца гагаринского 1961 года; самое стабильное время, позже названное «застоем».

Родившийся в 1980-м и успевший в последние пионеры, я помню их прекрасно: ржавоватый рубль, зеленая трешка, синяя пятерка, красный — именно что червонный — червонец, фиолетовая четвертная, зеленые 50 рублей… «Низшие» имели водяные знаки в виде россыпи звездочек, купюры-офицеры — профиль Ленина. И — непременные надписи на 15 языках союзных республик. Купюры были строгими и даже мрачноватыми, как дикторы советского телевидения, но зато вескими, надежными. Ленин на этих имперских деньгах был монументален, как цезарь.

Когда в конце 1980-х страна затрещала по швам, ударная волна тектонических разломов достигла и денег.

В 1991-м появились новые монеты с Кремлем вместо советского герба — последнее серебро Союза. Тогда же вышел обновленный бумажный рубль. Он побледнел, а пятнадцатиязычные надписи заменило слово «ОДИН» на фоне кругов, напоминающих годичные кольца, что дало повод для шуток: мол, «деревянный» (это казавшееся остроумным словечко было в ходу) статус рубля признан официально.

В том же 1991-м — знак инфляционных бурь — появились 200-, 500- и 1000-рублевые купюры, а ведь казалось, что больше сторублевки и быть ничего не может (мы не знали, что скоро привыкнем и к пятидесятитысячным банкнотам). Пока заводы выдыхались и банкротились, печатный станок работал бесперебойно.

Чуть позже умы станут занимать другие диковинные бумаги: чубайсовские ваучеры, «мавродики»…

Свои деньги появлялись в бывших союзных республиках: украинские «купоны», оформленные на скорую руку и печатавшиеся на дрянной бумаге, белорусские «зайчики»… Последним — на рубеже 1994 и 1995 годов — от советского рубля отказался Таджикистан.

Советский Союз погиб в декабре 1991-го, тогда же упразднили Госбанк СССР. Но последние купюры уже не существующей страны — с буквами «СССР» и головой Ленина всех цветов радуги — датировались 1992 годом.

«…Уберите Ленина с денег, / Так идея его чиста», — призывал в год пятидесятилетия Октября поэт Вознесенский.

И вот — убрали. Одновременно выплеснув идею.

Вскоре мы с отцом — геологом, доктором наук, оставшимся без зарплаты, — торговали на владивостокском рынке наловленной из-подо льда Амурского залива корюшкой. С нами расплачивались 100- и 200-рублевками образца 1993 года — синенькими и красноватыми. При одном взгляде на эти невзрачные бумажки становилось ясно: Великая Эпоха мучеников и героев закончилась. Наступило время суетное, мелкое и бессмысленное.

Ольга Бугославская,

в 1991 году — ученица 11-го класса школы № 46 г. Москвы и студентка 1-го курса филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

К 1991 году наш поезд-беглец из тюрьмы на свободу ощутимо набрал ход, и символов перемен появилось очень много. Гласность уже давно породила феномен журнала «Огонек». Уже прославилась межрегиональная депутатская группа. По телевизору вовсю шли программы «Взгляд» и «До и после полуночи». Уже все посмотрели фильмы «Курьер», «Маленькая Вера» и «Интердевочка». На страницы толстых журналов хлынул поток возвращенной литературы. Успел выйти отдельным изданием роман «Мастер и Маргарита». Триумфальный показ «Рабыни Изауры» выявил реальные предпочтения публики и, опережая Пелевина и Сорокина, нанес прямой и точный удар по культурной иерархии. Стала потихоньку желтеть пресса, и число людей, читающих в метро «Новый мир», начало ощутимо сокращаться. Постепенно входила в моду буржуазная и чуждая духу коллективизма игра в теннис. Как-то почти незаметно умер ритуал приема в комсомол. В 1989-м нам, тогдашним выпускникам восьмых классов, просто выписали комсомольские билеты, но мы уже настолько обнаглели, что даже не забрали их из райкома комсомола. Школьные уроки истории в моей школе стали проходить в форме диспутов, в ходе которых нужно было, к примеру, критиковать программу партии большевиков…

Бурные события 1991 года породили великое множество символов разной величины и значимости. Для меня, студентки первого курса, одним из них стала отмена поездки на картошку в колхоз. На общем фоне это событие кажется совсем мелким, но на самом деле оно обозначило, что называется, конец эпохи. В Советском Союзе подросткам напоминали о том, что они живут в несвободной стране, не реже, чем взрослым. Как совершенно верно написала Елена Иваницкая в своей книге «Один на один с государственной ложью», главной задачей советской школы было воспитание людей вовсе не образованных и граждански активных, как декларировалось, а, ровно наоборот, максимально послушных. Жизнь советских школьников с раннего детства сопровождали разнообразные принудительные мероприятия, преимущественно ритуального характера: пионерские и комсомольские смотры, слеты, сборы, заседания совета отряда, заседания совета дружины, военно-патриотические игры, еженедельные политинформации с проклятиями в адрес «американской военщины», выпуски стенгазет, стихи о Ленине, рассказы о Ленине, воспоминания о Ленине, песни о Ленине… Другой стороной того же подхода к воспитанию была трудовая повинность: субботники, уборка школы, трудовая практика и так далее. Даже при нынешней степени идеологизации современному подростку сложно представить, сколько времени и душевных мук стоила эта дрессировка. Именно дрессировка, а не безобидная игра. Школьники привыкали механически подчиняться командам, терпеть бессмыслицу и скуку, изображать, если нужно, заинтересованность и сопереживание, условно говоря, народу Никарагуа. Кто-то становился апатичным, кто-то циничным, кто-то, я таких не знаю, но, говорят, они были, принимал все за чистую монету, кто-то вообще не отдавал себе отчета в происходящем и не представлял, что принуждения может и не быть. Школьники в основном демонстрировали безвольное подчинение, иногда прибегали к саботажу, в редких случаях вынимали фигу из кармана и робко бунтовали. Источником своих проблем считали учителей, не понимая тогда, что учителя — такие же подневольные люди, как и они сами. Учителя, со своей стороны, то вяло управляли процессом дрессировки, то пускали дело на самотек, то вдруг брались за укрепление дисциплины и задавали в два раза больше конспектов работ Ленина, чем нужно.

В сентябре 1991 года была отменена уже запланированная поездка первокурсников на картошку в колхоз. На этом закончилась эпоха дрессировки, ритуалов, принуждений и послушаний. Наивным и неопытным семнадцатилетним первокурсникам тогда казалось, что она закончилась навсегда.

Майя Кучерская,

в 1991 году — студентка 4-го и 5-го курсов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

«Ты забыла у меня ленточку с нанизанными на нее шариками». Так бабушка описала мои четки, которые я и в самом деле забыла у нее тем зимним днем. Тогда, в 1991 году, четки вязали православные мастерицы и дарили таким, как я, которые отроду связать ничего не умели.

Каждому шарику соответствовала молитва. «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешного». Или «Богородице Дево, радуйся». И земной поклон на десяточке, которые на четках отмерены пробелом между плотно соединенными шариками. Вот таким и был мой 1991 год.

Студенты-филологи Московского университета, мои однокурсники и друзья — где мы только не побывали в тот год! И в Пюхтицком женском монастыре, ухоженном и красивом, и на острове Залита, и в Оптиной пустыни, медленно восстающей из руин, и во множестве новооткрывшихся московских церквей — дышали, надышаться не могли таким необыкновенным, чарующе новым для нас христианским миром.

Серафим Саровский, один из самых чтимых святых XIX века, предсказал, что однажды в Дивеево, в женском монастыре, который он опекал, случится нежданная радость: «Среди лета запоют Пасху!» И добавил, что народу по этому поводу «соберется со всех сторон».

В августе 1991 года в Дивеево и в самом деле собрался народ со всех сторон и «пели Пасху». И вот почему. В Казанском соборе в музее атеизма (да-да!) случайно обнаружили потерянные в 1920-х мощи преподобного Серафима. Ко дню памяти святого, который празднуется 1 августа, мощи повезли в Дивеевский женский монастырь, как раз только-только заново открытый.

Мощи провезли и через Москву. Мы встречали их у Елоховского собора — тротуар был плотно усыпан цветами, улицы заполнены людьми — женщины, старушки, духовенство. Толкались, но не сильно. Милиционеры немного смущенно наводили порядок, увещевали публику в мегафоны: «Граждане, что же вы… Пожилые, а так толкаетесь!».

Потом мы поехали вслед за мощами, в Дивеево, на праздник.

И сейчас же потонули в общей радости. Для паломников здесь разбили большой палаточный город. Люди и в самом деле съехались со всей России, по травке ходил очень пестрый народ — старушки в белых платочках, монахи в камилавках, инокини в подрясниках. Какие-то загорелые, косматые странники, явно пришедшие в Дивеево пешком, седобородые старцы, страннолепные девицы с опущенным взором, в юбках до пола. Всюду стояли прилавки с книжками и акафистом преподобному Серафиму, продавались вода и булочки. Пахнет сеном, первыми яблоками, ладаном. Кто-то поет в стороночке молитвы, кто-то полдничает. И батюшки бродят прямо тут же, среди людей — запросто, это было так необычно.

Все действительно повторяли «Христос воскресе!» и христосовались. Получился огромный, в одночасье воздвигнутый город православных. Вот кто они, мои братья и сестры. Тогда и там все и в самом деле друг друга любили, принимали, никто никому не мешал.

Сияющей воздушной радостью было пропитано все. Радостью, что преподобный Серафим вернулся домой, что домой вернулась и христианская вера, и надежда на лучшее. И сам день, 1 августа, выдался солнечным, пламенным. Было жарко. Патриарх Алексий II служил литургию под открытым небом, и синее небо было тут же, рукой подать. Мы уезжали чуть не со слезами, потому что покидали не святого, жившего сто пятьдесят лет назад, а родного человека.

Счастье хотелось продлить, и вскоре после Дивеево я, уже с другой компанией, поехала в Оптину пустынь. Второй раз за год. И там тоже мы провели несколько насыщенных дней.

В Москву мы возвращались в день Преображения, 19 августа, едем в электричке и слышим непонятные разговоры: в столице то ли переворот, то ли революция. Так мы и въехали в путч.

И уже вечером того же дня собирали наших любимых мальчиков на баррикады. Бутерброды, термосы, объятия. Девчонок воевать за демократию не пустили, мы попали на улицы только когда начался новый праздник, вроде бы совершенно другой, но чем-то очень похожий на дивеевский — великое множество народа, счастливые лица и отчетливое чувство, что все вокруг преображается. Старый мир тает, и прямо на твоих глазах рождается новый.

Елена Долгопят,

в 1991 году — студентка сценарного факультета ВГИКа

Папа ушел на пенсию, распрощался с армией и переехал с мамой из Усть-Каменогорска в Муром, оттуда — в солнечную Молдавию, в Бендеры. Маленький спокойный город. Голуби томно стонут, на небольшой площади цветут розы, на рынке продают виноград, сливы, груши, абрикосы. Квартира у родителей прекрасная, двухкомнатная, с двумя (!) просторными балконами-террасами. Прохладно даже в пекло. Я там была в восемьдесят шестом году, летом, с подружкой. Катались на пригородном поезде в Кишинев, и в Одессу катались. Часа два, кажется, вся дорога.

Томные голуби, вечное солнце, розы. И все же родители не удержались, уехали, поменялись на подмосковную двушку в серенькой пятиэтажке. Мама говорила: я почувствовала, нельзя оставаться, надо уезжать, быстрее, быстрее отсюда.

Тревогу, опасность она почувствовала. Примерно как зритель фильмов Хичкока. Все тихо в кадре, обыденно; солнце светит, птица поет. Хорошо. До странности хорошо. До дрожи. Как будто сама смерть дышит тебе в затылок из мрака зрительного зала. Только мама и папа (да и все мы) не были зрителями. Ходили по солнечной стороне, дышали сладкими розами, а на темную сторону не оглядывались.

Не раз, не раз вспоминала мама после девяносто первого, последнего советского года, свое тогдашнее чувство близкой беды, катастрофы. Розы и солнце. И до Одессы рукой подать.

P.S. Справка из Википедии: «Политические события начала 1990-х годов, приведшие к распаду СССР, отразились на истории Бендер в мае-августе 1992 года, когда на территории города начались боевые действия в ходе Приднестровского конфликта. Бендеры подверглись сильным разрушениям. Более 80 тысяч жителей стали беженцами, около полутора тысяч было убито и ранено. Городу был причинен невосполнимый ущерб…» (https://ru.wikipedia.org/?curid=97371&oldid=116058317).

Владимир Лидский,

в начале 1991 года — сотрудник киноредакции Гостелерадио Киргизской ССР, в конце года — «челнок» (Бишкек — Китай — Бишкек — Москва)

Вспоминая 1991 год, я воспринимаю события тридцатилетней давности сегодня в совершенно ином виде, нежели тогда, когда происходил слом привычного образа жизни, государственной системы, народной идеологии. Мне кажется, что и многим людям моего поколения все происходившее в начале девяностых с позиций сегодняшнего дня кажется противоречивым, зыбким и имеющим двоякий смысл. Исторический поворот казался мне тогда правильным, хотя и радикальным, и в силу относительной молодости я считал происходящее прогрессом, поступательным движением в жизни страны. Но сейчас я вижу обратную сторону этого «прогресса». Главным результатом 1991-го стали «парад суверенитетов» и кровавые межнациональные конфликты в бывших республиках Советского Союза.

Я жил в Киргизии, и события в далекой Москве, казалось бы, должны были влиять на меня лишь косвенно. Но это только казалось. В начале девяностых и позже — после официального упразднения СССР — начался массовый отток из республики русскоязычного населения. Это явление было напрямую связано с разгоравшимся и поддерживаемым радикальными политическими группировками национализмом, закрытием промышленных предприятий, безработицей и тотальным обнищанием народа.

Поэтому главным символом того времени стал для меня чемодан.

Антресоли моей квартиры хранили семейную реликвию — старый дедовский чемодан из фибры с никелированными застежками. С этим чемоданом дед приехал в 1925 году из Лиды в Москву. Уютное фибровое пространство чемодана было заполнено растрепанными пачками денег, перевязанными шерстяной нитью, и стопками шоколада «Херши», который в те годы был в стране страшным дефицитом. Чемодан пах Африкой и колониальным загаром, а таинственные, но неизвестные семье аферы деда всегда были для меня легендой и романтической тайной.

Этот чемодан я и достал в первый раз за многие годы именно в 1991-м. Он по-прежнему едва уловимо пах какао-бобами, заморскими пряностями и другой жизнью, а мне предстоял выбор — ехать или остаться.

Сегодня, после двадцатилетней работы в архивах, благодаря изучению документов, относящихся к эпохе переворота 1917 года и последовавшей за ним Гражданской войны, я хорошо понимаю суть происходившего в девяносто первом. То была революция, а революция, как знаем мы из учебников, всегда ведет к смуте, разрухе и братоубийству. На гребне революционной волны является маргинально-уголовная пена, которая начинает вершить свой неправедный суд и устанавливать свои, далеко не лучшие порядки.

Народ, мне кажется, протестовал в 1991-м не против социализма и его социальных завоеваний, а против засилья партии и вездесущего КГБ. Недаром столько споров было в свое время вокруг шестой статьи Конституции СССР.

Да, многие ненавидели КПСС, ГБ и советских нуворишей, многие приветствовали их свержение. Но чего мы добились? После девяносто первого во многих странах бывшего СССР мы наблюдали кровавые конфликты, разруху и вырождение. Зачем уничтожать старое только ради уничтожения? Устраним старое и заживем — вот лозунг вечных ниспровергателей. Но на место старого, как правило, приходит похожее, только в еще более уродливом виде.

Не лучше ли эволюционным путем, с помощью прогрессивных реформ изменять жизнь к лучшему, лечить пороки, врачевать язвы? Подход отчасти утопический, но возможный. Сослагательного наклонения, впрочем, у истории нет. Поэтому сейчас мы имеем то, что имеем. Во всех почти республиках бывшей империи. И это во многом результат событий 1991 года.

Лев Симкин,

в 1991 году — заведующий кафедрой Правовой академии Министерства юстиции СССР

Мало кто подозревал о существовании шестой статьи Конституции СССР. Основной закон никто не читал, просто не было надобности, а тот, кто читал, не придавал прочитанному особого значения. В самом деле, кому бы пришло в голову обращать внимание на слова о коммунистической партии как о «руководящей и направляющей силе»? А тут всех осенило — слова эти имеют значение, и стоит убрать их из Конституции, как начнется другая жизнь, партий будет много, а опостылевшего начальства — не будет. Все вмиг стали конституционалистами, и на Манежке, в ту пору одной из самых больших площадей Москвы, прошел митинг за отмену шестой статьи, в котором принял участие чуть ли не миллион человек. На следующий день статью отменили, ну не то что отменили, скорее, переписали, указав, что КПСС участвует в управлении государством наряду с другими партиями. Считается, с того дня у нас существует многопартийная система. Ну, так считается.

Все стали почем зря ругать коммунистов, что было сразу подмечено поэтом-правдорубом Игорем Иртеньевым. «Глаз заплыл, / Пиджак в пыли, / Под кроватью брюки. / До чего ж нас довели / Коммунисты-суки!» Между прочим, коммунистов было почти 20 миллионов. «Моя тетка была членом партии, — писал Довлатов. — Я ее не виню. Многие достойные и честные люди оказались в рядах коммунистической партии. Они не виноваты. Просто им хотелось жить лучше». Добавлю, принадлежность к партии ничего не говорила о взглядах человека, в ней были консерваторы и либералы, и даже скрытые диссиденты, они-то во главе с Горбачевым и взорвали ее изнутри. У человека, стремившегося сделать карьеру, не было выбора — вступать или не вступать в КПСС. Да еще, если ты не принадлежал к рабочему классу, надо было сколько-то лет выстоять в райкомовской очереди, ведь интеллигенцию принимали по квоте.

Когда добрые люди вступали в нашу бывшую партию, то признавались «своим»: «Пусть там будет побольше таких хороших, честных парней, как я, тогда всем будет лучше». Когда же по приказу партии приходилось совершать не самые благовидные поступки, говорили: «Лучше я, чем такой-то это бы сделал (выступил на собрании, написал статью), тогда было бы еще хуже». Теория меньшего из зол — наше все.

С момента отмены шестой статьи и до отмены самой партии прошел всего год, в течение которого партию покинуло больше трех миллионов бывших ленинцев. Наша институтская партийная ячейка дотянула до августа 1991-го, чему способствовало то, что партия предоставила своим членам определенные послабления.

Ну а дальше вы знаете. На Арбате начали продавать партбилеты иностранцам за доллары. Конечно, никто из нас торговать своим прошлым не стал. Партбилеты были упрятаны в дальние ящики письменных столов, одними в качестве сувенира, другими — до возвращения прежних времен. Мой — до сих пор где-то там и лежит. Советская власть прошла, а партбилет остался.

Ирина Зорина,

в 1991 году — ведущий исследователь Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР

1991 год. Последняя в мире империя — Российская, потом Советская — разваливалась. Но мы жили обычной жизнью, будто не замечая. Казалось, жить будем, как раньше, ездить в Киев и Ташкент, если надо, а отдыхать и в Грузии, и в Прибалтике.

Когда августовский путч ГКЧП был уже позади, позвонила Володе Лукину, моему старому приятелю. Учились вместе в аспирантуре ИМЭМО, работали в 1960-х в Праге в международном журнале «ПМС», потом уже в перестройку он даже звал меня к себе в спичрайтеры.

— Профессор, как председатель комитета по международным делам разрешите мои сомнения…

И вдруг слышу в ответ довольно резкие слова:

— Нет времени разрешать мне твои сомнения, Ира. Есть дела поважнее. Украина уплывает.

— Куда это она уплывает?

— В независимость, а потом, глядишь, и дальше, на Запад. Извини. Улетаю. Потом все объясню.

Всегда был умен и дальновиден этот лобастый очкарик. Но тогда он оставил меня в полном недоумении. Это как же жить без Украины?

Признаюсь, я с интересом и радостью наблюдала «парад суверенитетов», который начался в Прибалтике. Декларации о суверенитете одна за другой приняли Эстония, Литва, наконец, моя Латвия.

Наш «московский князь» Михаил Горбачев, естественно, укорял литовско-латышско-эстонских подданных. Помнится, Юлий Ким так оценил его намерения: «Я, конечно, дал свободу, / Но отнюдь не для разводу, / А чтоб еще тесней сплотиться…».

Удержать прибалтов уже было нельзя. Многие тогда рассуждали так: да бог с ними — отрезанный ломоть. Я же радовалась за всех моих родных в Риге, Резекне, Огре. А еще я очень гордилась тем, что мой дядя (по материнской линии) епископ Язепс Ранцанс, депутат сейма всех созывов независимой Латвии, сумевший спасти и от немцев, и от советских символы Республики — герб и флаг, занимавший пост президента Латвии (в изгнании) с 1947 до 1969 года, то есть до своей смерти — был признан, наконец, официально. В 1991-м его прах перевезли в Латвию и захоронили в крипте Аглонской базилики, в поселке Аглона, центре паломничества и католицизма.

Но тут голос подала сама Россия. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Вслед за Россией подобные декларации приняли Украина и Армения. На референдуме в Грузии 99 процентов населения проголосовало за выход из СССР. В общем, «процесс пошел».

За противостоянием — центр, то есть Союз, и Россия — стоял нараставший конфликт между Ельциным, бесспорным лидером сторонников реформ, и Горбачевым, желавшим сохранить хрупкое равновесие между реформаторами и консерваторами. Авторитет Горбачева катастрофически падал. Инфляция, пустые полки магазинов. Да еще и антиалкогольная кампания в нашей пьющей стране! Чтобы русский мужик стерпел талоны на водку и «одну бутылку в одни руки»!

На одном из митингов Ельцину крикнули из толпы:

— Когда водка будет?

— Ее держит в руках центр. Надо забрать у него водку и Кремль, — ответил он с ходу.

Ельцин действительно нацелился забрать Кремль. Его радикальные и во многом, конечно, популистские выступления падали на подготовленную почву. Для народа Борис был своим. И выпить любит, и начальников не жалует. И вообще мужик! Орел! 12 июня 1991 года на президентских выборах России он победил в первом туре.

Вдруг у нас образовалось сразу два президента — Горбачев и Ельцин. Спорили, кого поддерживать и как двигаться дальше.

Горбачев предложил создать «обновленный Союз» под названием Содружество суверенных государств. Проект был, в сущности, мертворожденным. А после провала путча стало ясно, что с ним все кончено. Благодарить Горбачеву надо было своих соратников, и прежде всего председателя КГБ Крючкова…

После «парада суверенитетов» на территории Советской империи появилось 15 независимых государств со своими президентами. И у всех свои ковровые дорожки, свои президентские самолеты, символы и главное — своя власть. Слава богу, тогда все обошлось мирно, без народных выступлений. Удивительно, что народ это вообще не задело. Все готовились встречать Новый год.

А когда на национальных окраинах начались войны (Приднестровье, Таджикистан), когда в Россию потянулись сотни, тысячи русских людей, оказавшихся лишними в новых национальных государствах, имперские настроения — «за державу обидно!» — усилились. На этом и сегодня играют многие политики и авантюристы. И, конечно, используют ностальгию по извращенному в памяти «советскому образу жизни»: стабильная зарплата и пенсия, бесплатное (якобы) медицинское обслуживание и прочее. Но ведь утопия социального равенства и благоденствия — вечна.

Опубликовано в журнале Знамя, номер 12, 2021

Соглашение между Белоруссией и РФ о перевалке нефтепродуктов в портах РФ вступило в силу

Закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о перевалке нефтепродуктов подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщается на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. «Ратифицировать Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством РФ об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты РФ, подписанное в Москве 19 февраля 2021 года», — говорится в документе, который ранее был одобрен обеими палатами парламента Белоруссии. Соглашение, отмечали в парламенте, предусматривает «предупреждение возможных барьеров по доступу белорусских перевозчиков на российский рынок».

«Ратификация соглашения позволит организовать сотрудничество с российской стороной в данной области и обеспечить поставку белорусских нефтепродуктов на экспорт. Это особенно важно в условиях санкционного давления стран Запада и вводимых ограничений в области транспортного транзита», — отмечала пресс-служба нижней палаты парламента.

Соглашение об использовании российской портовой инфраструктуры, отмечает «Интерфакс-Запад», предусматривает перевалку 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в 2021–2023 годах. Соглашение было инициировано руководством Белоруссии в качестве ответных мер на усиление западных санкций. Традиционно перевалка белорусских нефтепродуктов идет через литовский порт Клайпеда, а также через порты Латвии и Эстонии. Перевалка через РФ ведется в морских портах Северо-Западного федерального округа.

К 2030 ГОДУ – БЕЗ ГЕПАТИТА С

Юлия Прожерина, к.б.н., «Эр Эм Аналитика», Ирина Широкова, «Ремедиум»

Вирусный гепатит С не случайно привлек к себе внимание Всемирной организации здравоохранения и всех стран – участниц ВОЗ в 2016 г. Системное влияние вируса на организм приводит не только к развитию цирроза и рака печени, но также способствует увеличению риска смерти от целого ряда соматических, в том числе, онкологических заболеваний и, как следствие, социально-экономическим потерям. Принятая пять лет назад всемирная стратегия по борьбе с вирусными гепатитами уже принесла свои плоды: снижение мирового уровня распространенности гепатита С на 13 млн случаев, разработка и внедрение национальных стратегий борьбы с вирусным гепатитом в десятках стран по всему миру. Россия приступила к этой задаче в 2021 г. План российской Стратегии элиминации гепатита С был представлен на XII Конгрессе пациентов. Однако сроки одобрения документа и источники финансирования пока остаются неизвестными. Пандемия COVID-19 негативно повлияла на планы элиминации по всему миру. По международным оценкам, отложенные планы скрининга и терапии приведут к дополнительным 17 тыс. смертей только по причинам, связанным с циррозом и раком печени. Поражение печени является дополнительным фактором риска смерти пациентов при инфицировании COVID-19, поэтому специалисты подчеркивают недопустимость приостановки программ элиминации.

Проблема мирового масштаба

За 30 лет с момента открытия вируса гепатита С в 1989 г. мы стали свидетелями впечатляющих открытий и свершений, которые позволят в ближайшее десятилетие если не избавить мир от этой опасной инфекции, то как минимум серьезно уменьшить ее распространенность и вклад в смертность.

Благодаря разработке высокоэффективных препаратов прямого противовирусного действия гепатит С стал первым хроническим инфекционным заболеванием, которое можно победить без вакцины. Длительность терапии была сокращена до рекордных 8–12 недель для большинства пациентов, появились универсальные – пангенотипные опции. Благодаря этому лечение могут назначать не только инфекционисты и гастроэнтерологи, но и врачи общей практики. Самое важное достижение – терапия проводится однократно и при своевременном назначении позволяет пациенту вновь стать полностью здоровым. Все это дало основание Всемирной организации здравоохранении объявить об амбициозном плане – победить вирусные гепатиты к 2030 г. [1], а Нобелевскому комитету увековечить заслуги ученых, которые внесли значимый вклад в изучение вируса гепатита С. Многие страны уже активно включились в глобальную гонку по достижению элиминации гепатита С. Президент России В. Путин объявил о необходимости борьбы с гепатитом С в апреле 2021 г. Однако до сих пор остается множество вопросов, которые ставят под сомнение возможность победы над этой инфекцией к поставленному сроку как в мире, так и в России.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день число людей, живущих с гепатитом С, снизилось до 58 млн [2]. Согласно оценкам ВОЗ, в 2018 г. ХГС были заражены около 71 млн человек. Однако ежегодно регистрируется около 1,5 млн новых пациентов с ХГС. Все это вызывает тревогу, так как гепатит С относится к категории хронических инфекций и опасен своими последствиями. По оценкам ВОЗ, в 2019 г. примерно 290 тыс. человек умерли от прямых последствий гепатита С, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени) [2]. Статистика смертности от иных причин, ассоциированных с ХГС, не регистрируется.

Гепатит С распространен по всему миру, но бремя этого заболевания различается в зависимости от региона. В РФ, согласно экспертным оценкам, количество россиян, инфицированных вирусом гепатита С, может находиться в пределах 2,2–4,9 млн [3]. При этом Россия стоит на 5-м месте среди стран с наибольшей распространенностью заболевания, а по величине экономического ущерба ХГС занимает 9-е место [4].

На долю нашей страны приходится до одной трети от общего числа больных европейского региона, что свидетельствует об остроте проблемы ХГС в нашей стране по сравнению с другими государствами евразийского континента. Наиболее близкими России по географическому расположению, менталитету и уровню жизни, а также распределению генотипов вируса гепатита С являются страны Восточной Европы [5]. Ситуация в Восточной Европе позволяет рассматривать соседние государства в качестве ориентира при поиске оптимальных подходов элиминации ХГС, требуя более детального анализа.

ПППД – основа эффективной терапии

Вскоре после открытия вируса гепатита С в 1989 г. [6] для лечения вызванной им болезни стали применяться схемы на основе интерферона, затем пегилированного интерферона и рибавирина, которые вплоть до 2011 г. закрепились во врачебной практике в качестве основной терапии ХГС [7].

В дальнейшем в схемы лечения были добавлены препараты прямого противовирусного действия (ПППД), что позволило несколько повысить эффективность терапии. Однако новая тройная терапия, содержащая ингибиторы протеазы, пегилированные интерфероны и рибавирин, при неоднозначной эффективности по-прежнему сопровождалась серьезными рисками побочных эффектов, которые в некоторых случаях были тяжелыми, и характеризовалась относительной сложностью подбора и длительностью режима [8].

Ситуация в мире принципиально изменилась в 2013 г. с появлением полностью безинтерфероновых схем, представлявших собой комбинации ПППД [9]. С внедрением новой прорывной технологии значительно увеличилась частота достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО): с 50–85% до более 90%, сократилась длительность терапии, снизилось число нежелательных явлений, режим приема препарата стал более удобным для врачей и больных. Высокий уровень безопасности новых ЛП позволил обеспечить эффективное лечение и у трудных пациентов с циррозом печени и другими осложнениями. У первых безинтерфероновых схем тоже были ограничения – они применялись только для лечения пациентов с ХГС генотипа 1 [10], т. е. не были показаны для половины больных в нашей стране с (генотипами 2 и 3).

В 2017 г. эволюция терапии ХГС перешла на новый этап благодаря регистрации пангенотипных схем [11]. Эффективная терапия ХГС продолжительностью от 8 до 24 недель стала доступна для всех пациентов независимо от генотипа. Таким образом, появилась возможность элиминации гепатита С, которая закономерно стала глобальной целью ВОЗ. Согласно Стратегии ВОЗ по борьбе с вирусными гепатитами, к 2030 г. число новых случаев хронического гепатита должно сократиться на 90%, а число случаев смерти – на 65% по сравнению с числом новых случаев в 2015 г. При этом лечением должны быть обеспечены 80% лиц с ХГС [1].

История эволюции терапии ХГС в России

В отечественной клинической практике первая безинтерфероновая схема терапии ХГС генотипа 1 (дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, бренд Викейра Пак) появилась в 2015 г. [12]. Это кардинально изменило лечение пациентов – оно стало значительно более эффективным, сравнительно безопасным и быстрым, сократившись в 2017 г. до минимальных 8 недель для пациентов с генотипом 1b без продвинутых стадий фиброза, что на 4 недели (или 1,5 раза) быстрее минимальной до этого продолжительности терапии, составлявшей 12 недель.

В 2018 г. в России была зарегистрирована первая пангенотипная схема терапии ХГС (глекапревир/пибрентасвир, бренд Мавирет) с курсом терапии от 8 недель [13].

В 2019 г. возрастные ограничения препарата Мавирет были расширены, что впервые в России обеспечило возможность безинтерфероновой терапии для детей старше 12 лет.

Появление первой пангенотипной схемы позволило заговорить о реальной возможности полной элиминации ХГС в нашей стране. В дальнейшем для российских пациентов стал доступен целый ряд ПППД, что расширило возможности и выбор терапии (табл.).

Таблица. Безинтерфероновые схемы терапии больных ХГС в РФ

| Схема | Минимальный по длительности режим |

Гт1 | Гт2 | Гт3 | Гт4 | Гт5–6 |

| глекапревир/пибрентасвир | 8 недель | + | + | + | + | + |

| дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир |

8 недель | + | - | - | - | - |

| гразопревир/элбасвир | 8 недель (только для Гт1) |

+ | - | - | + | - |

| софосбувир/ледипасвир | 8 недель (только для Гт1) |

+ | - | + | + | + |

| софосбувир/велпатасвир | 12 недель | + | + | + | + | + |

| софосбувир + даклатасвир +/- рибавирин | 12 недель | + | + | + | + | - |

| софосбувир + рибавирин | 12 недель | - | + | + | - | - |

| софосбувир + гразопревир/элбасвир | 12 недель | - | - | + | - | - |

| нарлапревир + софосбувир + ритонавир | 12 недель | + | - | - | - | - |

| нарлапревир + даклатасвир + ритонавир | 12 недель | + | - | - | - | - |

Источник: ГРЛС (grls.rosminzdrav.ru).

На сегодняшний день пороговым уровнем эффективности для пациентов с компенсированной функцией печени специалисты считают еще недавно недостижимый показатель 95%.

Однако далеко не все схемы могут обеспечить достижение данного показателя за 8 недель и тем более не при всех генотипах. Среди препаратов, дающих такую возможность, единственная пангенотипная комбинация глекапревир/пибрентасвир (Мавирет), а также генотип-специфические препараты дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир (Викейра Пак), гразопревир/элбасвир (Зепатир) и софосбувир/ледипасвир (Гарвони). Сокращение курса терапии позволяет повысить комплаентность, снизить нагрузку на систему здравоохранения, а в эру COVID-19 снизить риски инфицирования ВГС, и конечно, быстрее изменить эмоциональное состояние пациентов и их семей.

Опыт близких нам стран Восточной Европы, которые сделали большой шаг в элиминации гепатита С, может стать хорошим ориентиром для России.

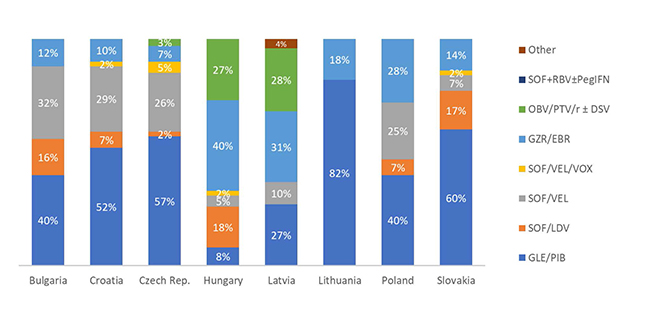

В большинстве восточноевропейских стран предпочтение в терапии ХГС отдается пангенотипным схемам лечения. Среди них наиболее востребована комбинация глекапревир/пибрентасвир (Мавирет). Благодаря короткому 8-недельному курсу терапии, что на 4 недели быстрее стандартной продолжительности лечения, данная схема занимает лидирующее место в лечении ХГС в 6 из 8 рассмотренных стран (рис. 1). В Венгрии и Латвии в связи с выраженным доминированием генотипа 1 предпочтение отдавалось генотип-специфическим режимам: дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир (Викейра Пак) и гразопревир/элбасвир (Зепатир) [5].

Рисунок 1. Долевое соотношение схем терапии ХГС в странах Восточной Европы в 2019 г., % от числа назначений [5]

Примечание: GLE/PIB – глекапревир/пибрентасвир, SOF/LDV – софосбувир/ледипасвир, SOF/VEL – софосбувир/велпатасвир, SOF/VEL/VOX – софосбувир/велпатасвир/воксилапревир*, GZR/EBR – гразопревир/элбасвир, OBV/PTV/r ± DSV – омбитасвир + паритапревир + ритонавир; дасабувир, SOF + RBV ± PegIFN – софосбувир/рибавирин/пэгинтерферон.

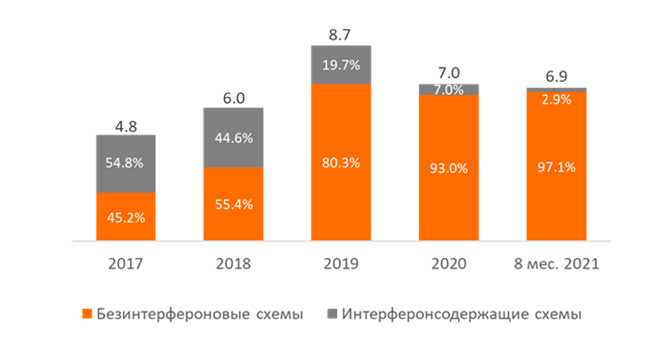

В России на сегодняшний день также сделаны важные шаги на пути к внедрению современных схем терапии, но охват ими остается недостаточным. Все меньше для лечения пациентов с ХГС используются интерферонсодержащие схемы, от которых практически отказались в Восточной Европе. С 2017 по 2020 г. доля интерферонсодержащих схем в нашей стране сократилась с 55 до 7% от объема закупок в стоимостном выражении. В текущем 2021 г. порядка 97% средств бюджета на ХГС расходуется на безинтерфероновые режимы (рис. 2).

Рисунок 2. Долевое соотношение объемов продаж, приходящихся на интерферон-содержащие и безинтерфероновые схемы лечения 1 ХГС в России за период с 2017 г. по 8 мес. 2021 г. (млрд руб.)

1 Интерферон-содержащие схемы: пэгинтерферон альфа-2А, пэгинтерферон альфа-2В, цепэгинтерферон альфа-2В, симепревир, боцепревир, рибавирин, нарлапревир (до 2019 г.). Безинтерфероновые схемы: асунапревир, даклатасвир, софосбувир, софосбувир/ледипасвир, софосбувир/велпатасвир, дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, глекапревир/пибрентасвир, гразопревир/элбасвир, нарлапревир (с 2019 г).

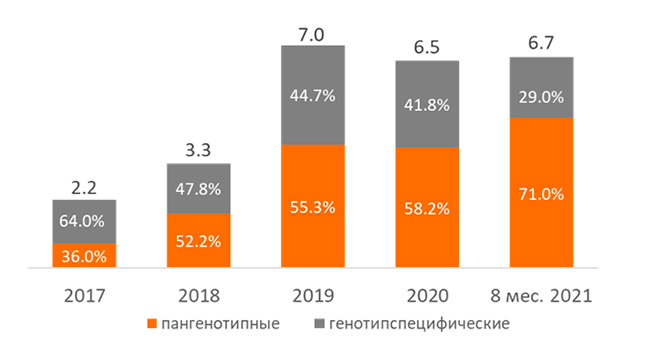

В то же время отмечен тренд на более широкое внедрение во врачебную практику пангенотипных режимов, которые позволяют упростить и удешевить ведение пациента, минимизировав риски ошибок диагностики. За период с 2017 г. по август 2021 г. доля генотип-специфических препаратов среди безинтерфероновых режимов в сегменте российского рынка сократилась с 64 до 29%, а доля пангенотипных схем увеличилась в аналогичной пропорции, достигнув 71% (рис. 3). При этом порядка 30% бюджетных средств в России приходится на пангенотипный препарат глекапревир/пибрентасвир (Мавирет). Однако ситуация значительно отличается по регионам.

Рисунок 3. Долевое соотношение объемов продаж, приходящихся на пангенотипные и генотип-специфические схемы2, среди безинтерфероновых режимов терапии ХГС за период с 2017 г. по 8 мес. 2021 г. (млрд руб.)

Источник: IQVIA.

2 Пангенотипные схемы: глекапревир/пибрентасвир, софосбувир/велпатасвир, даклатасвир, софосбувир (учитывая особенности базы данных, возможные комбинации софосбувира и даклатасвира в составе непангенотипных схем не могут быть учтены). Генотип-специфические схемы: асунапревир, дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, гразопревир/элбасвир, софосбувир/ледипасвир, нарлапревир (включен в анализ с 2019 г.).

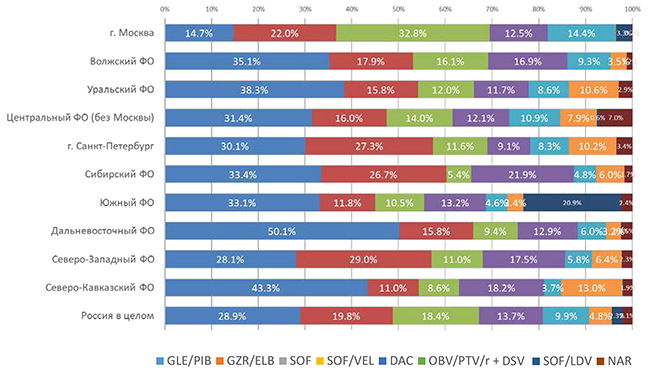

Распределение схем в федеральных округах в целом соответствует общероссийским и международным трендам. Исключение составляет Москва с наибольшим объемом средств на закупку генотип-специфической комбинации гразопревир/элбасвир (Зепатир) – продолжительность 8-недельного курса которой исключена из ключевых международных рекомендаций EASL в 2020 г., а также схемы софосбувира и даклатасвира, также исключённой из них [14] (рис. 4). В Южном федеральном округе широкое распространение получил препарат софосбувир/ледипасвир с возможностью 8-недельной терапии, который, однако, в отличие от остальных ПППД, пока не включен в ЖНВЛП.

Рисунок 4. Динамика распределения бюджетных средств на закупку безинтерфероновых схем для лечения ХГС по федеральным округам России за 8 мес. 2021 г., % руб. в ценах закупки

Источник: IQVIA.

Примечание: GLE/PIB – глекапревир/пибрентасвир, GZR/EBR – гразопревир/элбасвир, SOF – софосбувир, SOF/VEL – софосбувир/велпатасвир, DAC – даклатасвир, OBV/PTV/r + DSV – омбитасвир + паритапревир + ритонавир; дасабувир, SOF/LDV – софосбувир/ледипасвир; NAR – нарлапревир.

Доступ к лечению вирусного гепатита С в мире постепенно расширяется, но пока еще остается ограниченным. В 2019 г. из 58 млн инфицированных вирусом гепатита С свой диагноз знали порядка 21% (15,2 млн человек). При этом к концу 2019 г. курс лечения ПППД в мире прошли около 15% (9,4 млн) больных [2].

В России ситуация остается более сложной. Несмотря на то что частота регистрации новых случаев гепатита С в РФ с 2009 г. постепенно снижается (с 41 случая на 100 тыс. населения до 31 случая на 100 тыс. населения в 2019 г.), количество пациентов, которым требуется лечение, растет, отметил Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России [15]. Эксперт сообщил, что сейчас на учете состоят более 600 тыс. пациентов, тогда как в реальности заболевших намного больше [16].

Согласно данным Коалиции по готовности к лечению (ITPC), в доковидном 2019 г. лечение получили 15 662 жителя России, т. е. менее 0,5% от оценочных 3,5 млн в среднем. В том же 2019 г. стал очевиден переход от интерфероновых схем лечения к безинтерфероновым, которые смогли получить 10 478 человек (что на 81% больше, чем в 2018 г.). Этому способствовало решение профильной комиссии Минздрава РФ, в июле 2019 г. включившей в перечень ЖНВЛП сразу две безинтерфероновые комбинации для лечения гепатита С: глекапревир + пибрентасвир (Мавирет) и гразопревир + элбасвир (Зепатир) [3]. Закономерно существенно увеличилась доля пациентов, получающих пангенотипные схемы. На них пришелся 4 691 курс – это почти треть (30%) от всех схем в 2019 г. и почти в 3 раза больше, чем в 2018 г. [17].

В 2020 г. общее число пациентов, которые могли быть обеспечены терапией для лечения вируса гепатита С (с учетом пегилированного интерферона), составило уже 20,3 тыс. человек, т. е. на 28% больше, чем в 2019 г. Казалось бы, что ситуация заметно улучшается. Однако, учитывая постоянный рост количества заболевших, эта цифра по-прежнему остается на уровне менее 0,5% от оценочного числа людей, живущих с этой инфекцией в России [18].

Изменить ситуацию в мире, в т. ч. и в нашей стране, была призвана Глобальная стратегия сектора здравоохранения ВОЗ по вирусному гепатиту, принятая в 2016 г. Документ должен был способствовать реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В качестве общей цели для всех стран была поставлена элиминация вирусного гепатита С как серьезной угрозы здоровью населения к 2030 г.[1].

Реализация Стратегии – необходимая, но достаточно сложная задача. Это хорошо понимают в России, которая активно включилась в реализацию инициативы ВОЗ. В апрельском послании к Федеральному собранию Президент России В. В. Путин поручил Правительству РФ реализовать дополнительные меры по противодействию заболеваниям, которые являются основной причиной преждевременной смертности граждан РФ. Отдельно Президент выделил гепатит С и озвучил необходимость «решений, которые позволят в горизонте десятилетия свести к минимуму эту опасность для здоровья нации».

Напомним, что по поручению Президента РФ разработан «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». В проекте документа на 1 марта 2021 г. в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» указаны цели по снижению заболеваемости вирусом гепатита С: ожидается, что заболеваемость снизится с показателя 27,8 на 100 тыс. населения в 2021 г. до 3,7 на 100 тыс. населения к 2030 г. [19].

В ближайшей перспективе в России планируется значительное расширение числа больных ХГС, охваченных современной терапией. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации до конца 2021 г. планируют утвердить новые рекомендации по лечению и профилактике ХГС.

Выступая на научно-практическом семинаре «Особо опасные и социально значимые инфекции», Владимир Чуланов сообщил: «Раньше основным действующим веществом для лечения гепатита С были интерфероны, эффективность которых недостаточна. Теперь будут рекомендованы препараты ПППД. С их помощью в течение 8–12 недель пациент полностью вылечивается. Мы стремимся к тому, чтобы в стране профилактика и лечение этого заболевания проходили по единому федеральному стандарту, поэтому в ближайшем будущем большое внимание будет уделено обратной связи от регионов» [20].

С учетом сложившейся ситуации с заболеваемостью ХГС и соответствующим поручением Президента, в России сформирована рабочая группа, которая должна проработать возможности увеличения охвата больных терапией и оптимизации лечения. Для достижения поставленных целей необходимо сделать несколько важных шагов, прежде всего, провести массовый скрининг, чтобы понять, сколько на самом деле в стране больных. После этого следует значительно увеличить количество больных, получающих лечение. Охват пациентов терапией, позволяющий достичь целей ВОЗ, должен составлять не менее 100–120 тыс. человек в год, что, безусловно, потребует децентрализации оказания помощи с привлечением специалистов амбулаторного звена, в первую очередь инфекционистов.

С учетом расширения пула специалистов и пациентов, факторами, влияющими на достижение целей программы, становятся относительная простота ведения пациента и его комплаентность. Исследование, проведенное недавно в Европе и США, показало, что для пациентов в режиме лечения гепатита С, наряду с такими ключевыми параметрами, как эффективность и безопасность/переносимость терапии, огромное значение имеет удобство применения препарата, к которому 87% больных ХГС, в первую очередь относят минимально возможную продолжительность терапии [21].

С внедрением Национальной стратегии элиминации гепатита С, основанной на современных подходах к диагностике и лечению пациентов, отраженных в обновленной версии Национальных рекомендаций, возможность элиминации ХГС к 2030 г. становится реальной!

Список литературы

1. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 2016–2021. На пути к ликвидации вирусного гепатита. Июнь 2016. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250042/WHO-HIV-2016.06-rus.pdf.

2. Hepatitis C. 27 July 2021. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c.

3. Кляритская И.Л. и др. Лечение хронического вирусного гепатита С согласно новым рекомендациям Европейского общества по изучению печени 2020 г. (EASL recommendations on treatment of hepatitis C, 2020). КТЖ. 2020;3.

4. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2019. 254 c.

5. Flisiak R. et al. How close are we to hepatitis C virus elimination in Central Europe? Clinical and Experimental Hepatology. 2020;6(1):1–8.

6. Bukh J. The history of hepatitis C virus (HCV): Basic research reveals unique features in phylogeny, evolution and the viral life cycle with new perspectives for epidemic control. Journal of Hepatology. 2016;65(1 Suppl):S2–S21. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2016.07.035.

7. Perlin C.M., Groto A.D., Perlin G.O., Bolson Salamanca M.A. Hepatitis C: review of the drugs used for treatment. Rev Med (São Paulo). 2019;98(5):341–348. https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v98i5p341-348.

8. Steiner S., Raguž-Lučić N., Erceg D. Direct-Acting Antivirals (DAAs): Drug-Drug Interactions (DDIs) in the Treatment of Hepatitis C Virus (HCV). https://doi.org/10.5772/intechopen.70788.

9. Solbach P., Wedemeyer H. The New Era of Interferon-Free Treatment of Chronic Hepatitis C. Viszeralmedizin. 2015;31:290–296 . https://doi.org/10.1159/000433594.

10. Ramos H. et al. Interferon-free treatments in patients with hepatitis C genotype 1-4 infections in a real-world setting. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2017;8(2):137–146. https://doi.org/10.4292/wjgpt.v8.i2.137.

11. Zoratti M.Z. et al. Pangenotypic direct acting antivirals for the treatment of chronic hepatitis C virus infection: A systematic literature review and meta-analysis. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.12.007.

12. Available at: https://arvt.ru/news/2015-05-01-Viekira-Pak-Russia.html.

13. Себекин С.Д. Практические аспекты применения глекапревира/пибрентасвира в лечении пациентов с ВИЧ/ВГС. 2020. Режим доступа: https://aids38.ru/wp-content/uploads/2020/12/.

14. EASL recommendations on treatment of hepatitis C: Final update of the series. European Association for the Study of the Liver. J Hepatol. 2020;73(5):1170–1218. Available at: https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2820%2930548-1.

15. Онлайн-конференция «На пути к элиминации гепатита С в России», 14 июля 2021 г., Москва.

16. Режим доступа: https://rg.ru/2020/12/12/eksperty-v-rossii-nuzhna-nacionalnaia-programma-pomoshchi-bolnym-gepatitom-....

17. ITPC ru. Отчет: закупки препаратов для лечения гепатита С в РФ за 2019–2020 гг. Режим доступа: https://itpcru.org/2020/07/27/otchet-zakupki-preparatov-dlya-lecheniya-gepatita-s-v-rf-za-2019-2020-....

18. ITPC ru. Отчет «Результаты мониторинга закупок препаратов для лечения гепатита С в России в 2020 году». Режим доступа: https://itpcru.org/2021/07/27/otchet-rezultaty-monitoringa-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-gepatit....

19. Гепатит С в России: нужна национальная стратегия. Режим доступа: https://itpcru.org/2021/04/22/gepatit-s-v-rossii-nuzhna-naczionalnaya-strategiya/.

20. Гепатит С будут лечить по-новому – главный инфекционист России. Режим доступа: https://cfuv.ru/news/gepatit-s-budut-lechit-po-novomu-glavnyjj-infekcionist-rossii.

21. Welzel T.M. et al. Assessing Patient Preferences for Treatment Decisions for New Direct Acting Antiviral (DAA) Therapies for Chronic Hepatitis C Virus Infections. Adv Ther. 2019;36:2475–2486.

Латвия: мало, что газ дорожает, так еще и со щепой проблемы

Перебои с поставками щепы, с помощью которой вырабатывается треть тепловой энергии в Риге, начались в Латвии из-за роста цен на нее. В связи с этим профильная ассоциация готова просить правительство приостановить экспорт щепы, сообщает латвийский портал lsm.lv.

Помимо Риги, биомассой по большей части отапливаются также Вентспилс и Лиепая. Как сообщает lsm.lv, с поставками щепы неожиданно начались перебои, а энергокомпания Rigas siltums осенью дважды повышала тарифы.

«Щепа сейчас доступна, но поставщики щепы разрывают договоры и не могут поставить ее по той низкой цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле», — приводит слова руководителя Rigas siltums Нормундса Талциса lsm.lv.

По словам советника Латвийского союза самоуправлений Андриса Акерманиса, ситуация с ценой на биомассу является спекулятивной и связана с ростом цен на газ. «Поставщики древесины видят, что цена на газ летает в облаках. Все мы умные, все хотят зарабатывать», — сказал он.

Самая низкая цена на щепу на балтийской бирже Balt Pool была зафиксирована в мае — €10,8 за мегаватт-час. К концу лета цены выросли до €14,2, а теперь стоимость достигает €21,5 за мегаватт-час.

Газовая компания Latvijas gaze повысит тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа. Ранее председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию обеспокоиться о том, как сможет выжить экономика страны из-за высоких цен на газ.

Россия рассчитывает на серьёзный, конструктивный разговор в интересах всей Европы

Конфронтационный курс НАТО вынуждает нашу страну жёстко поставить перед альянсом вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для РФ.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл в понедельник брифинг для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве. В своём выступлении заместитель главы российского военного ведомства изложил оценки состояния и характера взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО за два последних десятилетия.

Как отметил Александр Фомин, текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию «гибридных методов» для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. Публикуем текст выступления заместителя министра обороны РФ.

Уважаемые дамы и господа! Мы пригласили вас для того, чтобы довести наши оценки состояния и характера взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО за два последних десятилетия. Полагаем, что такой обзор в настоящее время как никогда востребован для понимания, почему именно сейчас Российская Федерация направила Соединённым Штатам Америки и блоку НАТО проекты юридически обязывающих соглашений о гарантиях безопасности.

Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию «гибридных методов» для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс.

После окончания «холодной войны» Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось с 2014 года.

Заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись гораздо раньше, фактически сразу после развала Варшавского договора. При том, что Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнёрства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах. Осуществлён также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора.

27 мая 1997 года в Париже подписан «Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора», в котором декларировалось, что Россия и НАТО больше не воспринимают друг друга в качестве противников. В документе были зафиксированы политические гарантии военной сдержанности. В частности, альянс принял обязательства осуществлять свою коллективную оборону имеющимися средствами, без дополнительного размещения «существенных боевых сил».

Было подтверждено, что «государства – члены НАТО не имеют намерений, планов или причин для развёртывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерной политики НАТО». Также была заявлена готовность развивать долговременное партнёрство с Россией, добиваться укрепления стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе на основе общих интересов.

Хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что в 1997 году отношения России с Западом были, можно сказать, «безоблачные». С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности.

Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединённая страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока.

В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО. В 1997 году, после саммита НАТО в Мадриде, стартовали переговоры о вступлении в блок Чехии, Венгрии и Польши. 12 марта 1999 года эти страны стали первыми бывшими членами Варшавского договора, присоединившимися к Североатлантическому союзу.

В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге. При этом стратегическом плане альянс приобрёл ряд преимуществ.

Во-первых, границы блока передвинулись более чем на 1 000 км на Восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России. Например, минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказались большая часть Калининградской области.

Во-вторых, в распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск.

В-третьих, в арсенал блока было «добавлено» большое количество вооружений и военной техники бывших стран Варшавского договора. Людские ресурсы также увеличились.

В-четвёртых, НАТО получил доступ к портам Балтийского и Черного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса.

Таким образом, за счёт экспансии на Восток потенциал НАТО вырос, причём процесс не был «спровоцирован» Российской Федерацией.

Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы. В 1999 году была проведена несанкционированная ООН военная операция против Югославии. В результате бомбардировок Белграда погибли мирные ни в чём неповинные люди, была нарушена экономика страны. Дезинтеграция Югославии привела к новому шагу расширения блока за счёт включения в его состав Албании, Хорватии и Черногории, а в дальнейшем Северной Македонии.

При этом наши западные партнёры продолжали заверять нас в отсутствии агрессивных замыслов в отношении России. Справедливости ради необходимо отметить, что в Москве верили этим заявлениям, хотя и заморозили взаимодействие с НАТО в 1999 году в связи с силовым решением кризиса в Югославии.

28 мая 2002 года в Италии в Пратика-ди-Маре Россией была подписана декларация «Отношения Россия – НАТО: Новое качество», так называемая Римская декларация, в соответствии с которой был создан Совет Россия – НАТО (СРН) – «всепогодный» механизм для постоянных политических консультаций, выработки и принятия совместных решений, а также взаимодействия России и стран – членов альянса, как равных партнёров в представляющих общий интерес областях.

Для практического взаимодействия в Брюсселе было учреждено Постоянное представительство Российской Федерации при НАТО, в состав которого также входил Главный военный представитель Постоянного представительства России при НАТО. В Москве в феврале 2001 года открылось Информационное бюро НАТО, а в мае 2002 года – Военная миссия связи НАТО. В 2002 году была запущена «Инициатива СРН по сотрудничеству в воздушном пространстве», направленная на предотвращение проявлений терроризма с использованием самолётов гражданской авиации.

В декабре 2004 года был принят «План действий Совета Россия – НАТО по борьбе с терроризмом», который предусматривал обмен разведывательной информацией и оценку террористических угроз, а также укрепление возможностей по предотвращению терактов и ликвидации их последствий.

На афганском направлении была достигнута договорённость об упрощённом порядке наземного и воздушного транзита через российскую территорию нелетальных (невоенных) грузов для группировки Международных сил содействия безопасности.

В сфере миротворческой деятельности и кризисного урегулирования важное значение имела ратификация Российской Федерацией в 2007 году соглашения о статусе сил, которое регламентировало порядок пребывания вооружённых сил на территориях стран – членов Совета Россия – НАТО.

Было активизировано сотрудничество по совместному исследованию нестратегической противоракетной обороны в Европе. Практические вопросы скоординированного применения сил и средств противоракетной обороны России и НАТО отрабатывались в ходе совместных командно-штабных учений, прошедших в 2004-2008 годах.

Под эгидой Совета Россия-НАТО проводились конференции и семинары по проблемам ядерных стратегий, учения по отработке вопросов реагирования на аварии с ядерным оружием, был организован обмен опытом работы в области обеспечения безопасности хранения ядерных боеприпасов. В Совете Россия – НАТО неоднократно обсуждались вопросы и меры по урегулированию международных проблем, связанных с распространением оружия массового поражения и средств его доставки.

Основу военно-морского сотрудничества России и НАТО составили поиск и спасание на море. В феврале 2003 года был подписан рамочный документ между Россией и Североатлантическим союзом по спасанию экипажей подводных лодок, что создало основу для придания взаимоотношениям в данной сфере международноправового статуса.

Боевые корабли ВМФ в 2006-2008 годах принимали участие в контртеррористической операции объединённых военно-морских сил НАТО в Средиземном море под названием «Активные усилия». Была разработана программа сотрудничества в области научно-технических исследований, которая содержала более 50 направлений совместной деятельности. В целом, сотрудничество России и НАТО после подписания Римской декларации приобрело динамичный характер, что способствовало оздоровлению обстановки в Европе.

Но подписание Римской декларации вовсе не означает, что все ранее взятые обязательства были выполнены альянсом. Например, без изменений осталась практика проведения тренировок по применению ядерного оружия в рамках ежегодного учения «Стедфаст нун». Более того, к тренировкам стали привлекаться ВВС стран Восточной Европы, вступивших в альянс. Возросло число стран – участниц учения с шести до девяти, а количество привлекаемых самолётов носителей – с 20 до 50 единиц.

С 2004 года с целью освоения военной инфраструктуры стран Балтии стартовала операция НАТО «Болтик эйр полисинг». На ротационной основе в Латвию, Литву и Эстонию направляются авиационные группы, которые осуществляют воздушное патрулирование вблизи Российской Федерации. Фиксировали постоянный рост как количественного состава авиационной группировки, так и интенсивности её полётов. При этом каких-либо обострений в российско-натовских отношениях в начале XXI века, мы не отмечали.

Вследствие занятой альянсом неконструктивной позиции фактически зашло в тупик сотрудничество в сфере противоракетной обороны. Несмотря на направленные нами альянсу предложения по совместному обеспечению противоракетного прикрытия в Европе, США приступили к развёртыванию районов ПРО в Польше и Румынии. Североатлантический союз отказался представить юридически обязывающие гарантии о ненаправленности данных комплексов против России. В 2016 году в Румынии развёрнут, а в 2019 году – модернизирован американский противоракетный комплекс «Иджис эшор». Строительство аналогичного объекта в Польше завершается.

Комплексы «Иджис эшор» оснащены универсальными пусковыми установками двойного назначения Мк-41, то есть эти комплексы не только противоракетного назначения, но и ударного, которые могут быть использованы для применения крылатых ракет типа «Томахок» с дальностью до 2400 км. В зону их досягаемости попадают объекты на территории РФ. В подтверждение этой возможности США 16 августа 2018 года, через две недели после объявления 2 августа о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, был произведён пуск крылатой ракеты «Томахок» из наземной пусковой установки Мк-41. Это полностью подтверждает российскую аргументацию об ударном потенциале названной системы ПРО.

В ходе грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году руководство альянса поддержало агрессию Грузии и осудило Россию за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. На Совете НАТО 19 августа 2008 года было принято решение «заморозить» отношения с Россией. В свою очередь, Президент РФ в сентябре 2008 года принял ответное решение о приостановке взаимодействия с НАТО по военной линии.

Через год отношения были восстановлены. Однако решением Совета альянса от 1 апреля 2014 года вновь было прекращено любое взаимодействие с Россией. В качестве предлога наши западные партнёры использовали события на Украине, которые были спровоцированы самим Западом. Именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путём при поддержке Запада.