Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ближневосточный «кубик Рубика»: проблемы сборки

Размышления о первом этапе «арабской весны»

Сейчас трудно представить себе войны за территории. В основе будущих столкновений могут лежать только виртуальные, искусственно искаженные стереотипы массового сознания. Сирийский кризис дает в этой связи немало пищи для размышления.

В середине мая в Марракеше, туристической столице Марокко, прошла очередная встреча Ближневосточного диалога Международного дискуссионного клуба «Валдай». Помимо обычного круга «странствующих политологов» в ней приняли участие представители исламских партий и группировок – от египетских «Ан-Нур» и «Джамаа исламия», ливанской «Хезболлы» и палестинской ХАМАС до «Братьев-мусульман» и тунисской «Ан-Нахды». Интерес к встрече предопределила актуальная повестка дня – «Ислам в политике: идеология или прагматизм?».

Как вскоре выяснилось, встреча в Марракеше совпала по времени с завершением первой фазы «арабской весны», причем с провальными результатами. Вместо движения от авторитаризма к демократии регион качнуло в сторону новых форм авторитаризма, лишь слегка прикрытых фиговым листком народного волеизъявления. В Марракеше, за полтора месяца до событий в Египте, эти тенденции только начинали прорисовываться. Но неординарность алгоритма, по которому пошло демократическое переформатирование региона, становилась более или менее очевидна. Один из участников встречи генеральный секретарь Партии национального диалога Ливана Фуад Махзуми сравнил его со сборкой ближневосточного «кубика Рубика».

Попытки собрать ближневосточный «кубик» продолжаются уже многие десятилетия. Порой чудилось, что вот-вот – и за очередным проворотом его граней возникнет желанная гармония цветов и пропорций. Ан нет. Трудно ожидать результата, когда кубиком одновременно манипулируют несколько рук.

КУБИК ПРИХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ

Это стало особенно очевидным с весны нынешнего года, когда ближневосточный «кубик Рубика» вдруг задергался, защелкал гранями как счетчик Гейгера, перенастроенный на химоружие. События, закрутившись вокруг Сирии, пошли вширь, начали наползать друг на друга. Похоже, что в движение «кубик» привели два фактора, неочевидно, но тесно связанные между собой – российско-американская инициатива по созыву «Женевы-2» и успехи сирийских правительственных войск в борьбе против мятежников.

Начнем с «Женевы-2», о подготовке к которой Сергей Лавров и Джон Керри объявили 7 мая в ходе визита госсекретаря США в Россию. Имелось в виду, что конференция будет проходить под эгидой ООН на базе заключительного коммюнике «группы действий» по Сирии, выработанного на предыдущей женевской встрече в июне 2012 года. Этот документ предусматривал создание в Сирии переходного органа власти, но не требовал немедленного ухода Асада с президентского поста.

Это вызвало серьезную тревогу, чтобы не сказать панику в рядах сирийской оппозиции и ее региональных спонсоров, в том числе и потому, что к моменту обнародования российско-американской инициативы ни у кого уже не вызывало сомнений, что наметившийся разворот в сторону политико-дипломатического решения обусловлен неблагоприятным для противников Асада развитием военной ситуации. С марта-апреля правительственные войска неспешно, но методично перехватывали инициативу. Был освобожден город Идлиб, контролировавший коммуникации боевиков с Ливаном. В районах, пограничных с Турцией, курды, сохранявшие до этого нейтралитет, начали отвечать на участившиеся провокации со стороны джихадистских групп оппозиции, получавших подкрепления от Саудовской Аравии и Катара через территорию Турции. Обострилась напряженность и в местах компактного проживания друзов вдоль сирийско-израильской границы.

Изменению военно-стратегической обстановки в пользу правительственных войск способствовал и углублявшийся по мере военных поражений раскол между светским прозападным крылом оппозиции, опиравшимся на Сирийскую свободную армию, и группировками радикальных исламистов. В середине мая боевики попытались объединить две свои основные группировки: «Исламское государство Ирака и Леванта», просочившуюся из Ирака и действующую под прямым руководством «Аль-Каиды», и сирийскую «Джабхат ан-Нусра». Объединение не состоялось. Но дало толчок к смене тактики: халифатисты приступили к созданию в «освобожденных районах», пограничных с Турцией и Ираком, «эмиратов», жизнь в которых строилась на основе норм шариата.

В этих условиях 3 и 5 мая, как раз в то время, когда Керри и Лавров готовились объявить в Москве о созыве «Женевы-2», Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по сирийским военным объектам в районе Дамаска, мотивировав их стремлением предотвратить попадание химического оружия в руки джихадистов. Тема неконтролируемого расползания сирийского химоружия фигурировала и в ходе прошедших в начале июня на территории Иордании военных маневров с участием 19 государств. Встык с ними крупные военно-морские учения (41 участник) состоялись в Персидском заливе, вблизи берегов Ирана. Незадолго до этого, 22 мая, в Аммане в очередной раз встретились «Друзья Сирии» – группа, созданная в феврале 2012 г. в Тунисе для координации международной помощи противникам Асада (показательно, что если в предыдущей встрече в Марракеше приняли участие 114 «друзей», то в столице Иордании их было всего 13). Лейтмотивом дискуссий стал вопрос об оказании военной помощи оппозиции, которая связывала свои поражения с отсутствием у нее современного вооружения. Звучали в Аммане и идеи создания в Сирии буферной (с центром в Алеппо) или бесполетной зоны по образцу ливийской. В это же время сенатор Джон Маккейн (а чуть позже и госсекретарь Керри) высказались за бомбардировку сирийской военной инфраструктуры.

Все эти демонстрации были так или иначе связаны со стремлением региональных противников режима Асада, прежде всего Саудовской Аравии, форсировать силовое решение сирийской проблемы, сыграв на опережение российско-американской инициативы по созыву «Женевы-2». Параллельно с попытками реанимировать формат «Друзей Сирии» саудовцы вплотную занялись консолидацией рядов Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС), где наметился тактический союз светских группировок с «Братьями-мусульманами», находившимися под опекой Катара. В ходе перевыборов руководства НКРОС, прошедших в Стамбуле, саудовцы сначала добились отставки его председателя Моаза Хатыба, близкого к «братьям» (единственный член руководства НКОРС, выразивший готовность к диалогу с Асадом в ходе подготовки «Женевы-2»), а потом, в июле, провели на этот пост своего ставленника Ахмеда Джарбу. Однако переломить баланс сил в НКОРС саудовцам на этом этапе не удалось – из «своего» списка в 25 человек провести в руководящий орган оппозиции они смогли только шестерых. В результате подковерная борьба за влияние на сирийскую оппозицию между саудовцами и Катаром обострилась. Региональные спонсоры сирийских мятежников раскололись на две противоборствующие группировки: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию, с одной стороны, и Катар и Турцию – с другой.

27 мая Лавров и Керри в Париже обсудили подготовку к созыву «Женевы-2». Официальный Дамаск согласился на участие в конференции. Сирийская оппозиция, несмотря на давление американцев, такого согласия не дала. Командующий Сирийской свободной армией генерал Идрис категорически отказался от участия в конференции; руководство НКОРС заявило о готовности обсуждать в Женеве только вопрос об отстранении Асада от власти. В дальнейшем под воздействием продолжавшегося изменения военно-стратегической ситуации в пользу Дамаска подходы оппозиции только ужесточалась. К июлю представители НКОРС в качестве условия своего участия в конференции в Женеве добавили (разумеется, неофициально) требование о восстановлении «военного паритета» с правительственными войсками.

Однако 5 июня сирийская армия, усиленная боевыми подразделениями ливанской «Хезболлы», взяла небольшой, но имеющий ключевое стратегическое значение город Кусейр. Это имело решающее значение для последующих событий. И не только потому, что восстанавливало прямую связь Дамаска с приморскими алавитскими районами, включая порты Тартус и Латакия, через которые шли военные поставки Дамаску. Цена победы выше: речь шла о наметившемся морально-политическом переломе в ходе длившейся два с половиной года гражданской войны. Складывалось впечатление, что режим, опирающийся на поддержку широких слоев населения, выстоял в тяжелейшей конфронтации с оппозицией, политическая часть которой выглядела беспомощной в сравнении с мусульманскими экстремистами, наемниками и джихадистами, воевавшими на ее стороне. Пришло время вспомнить, что «Джабхат ан-Нусра» еще в декабре 2012 г. была занесена американцами в черные списки террористических организаций.

После падения Кусейра сирийская оппозиция и ее региональные спонсоры развязали массированную антишиитскую кампанию, обвинив «Хезболлу» и Иран во вмешательстве в сирийские дела. Саудовская Аравия и страны Персидского залива разорвали отношения с «Хезболлой». Их примеру вскоре (после смены власти в Катаре) последовали «Братья-мусульмане» в Египте. В региональные СМИ была вброшена тема возможного раздела Сирии на три анклава – алавитский (шиитский), суннитский и курдский.

Меняющийся региональный контекст событий в Сирии и «арабской весны» в целом подчеркнули и июньские массовые волнения в Турции, вылившиеся в острый конфликт правящей Партии справедливости и развития (ПСР), близкой по своим идейным истокам к «Братьям-мусульманам», со светским средним классом. Одной из составляющих противостояния было недовольство растущей вовлеченностью правительства Реджепа Эрдогана в сирийский кризис на стороне противников Асада, которую турецкие националисты связывали с крайне непопулярной в их среде инициативой ПСР по примирению с курдами. Массовые волнения в Стамбуле показали, что с «турецкой моделью» демократического переформатирования региона далеко не все в порядке. Кроме того, турецко-катарская связка во внешнем круге региональных спонсоров гражданской войны в Сирии оказалась существенно ослабленной. Это, похоже, придало уверенности действиям саудовцев в преддверии предстоявшей смены власти в Катаре и Египте.

14 июня по итогам президентских выборов к власти в Иране пришел умеренный реформатор Хасан Роухани, сразу же обозначивший готовность отойти от политики лобовой конфронтации с Западом, проводившейся его предшественником. В мире заявления нового иранского президента вызвали позитивный отклик. Из региональных держав только Саудовская Аравия и Израиль оценили изменения в Иране как тактическое маневрирование при оставшихся неизменными стратегических целях создания собственного ядерного оружия и экспансии. Проекция подобных подходов на сирийский кризис неизбежно вела к еще более тесному увязыванию сирийского вопроса с задачей изоляции и ослабления «режима аятолл».

Июнь завершился «тихим переворотом» в Катаре. 25 июня эмир Хамед бин Джасем Аль Тани передал власть сыну Тамиму бин Джасему Аль Тани. Подоплека такого шага более или менее ясна. При прежнем эмире Катар стал основным финансовым и медийным (телеканал «Аль-Джазира») спонсором режима «Братьев-мусульман» в Египте и исламской оппозиции в Сирии. Эта линия вошла в острое противоречие с интересами «заливных» монархий, прежде всего Саудовской Аравии, усматривавшей в политическом исламе серьезную угрозу для выживания полуфеодальных режимов на южной периферии Большого Ближнего Востока. Вследствие этого за кулисами катарского переворота многим виделась фигура принца Бендера, шефа саудовской разведки. Прошло всего несколько дней, и саудовцы уверенно вышли из-за кулис региональной политики.ЕГИПЕТ: СБОЙ В СБОРКЕ КУБИКА?

Военный переворот в Египте, грянувший 3 июля, стал одной из тех «ожидаемых неожиданностей», которые заложены в алгоритм «арабской весны». Поддержанный американцами эксперимент со строительством демократии с опорой на «Братьев-мусульман» с самого начала выглядел сомнительно. Понадобился, однако, ровно год, чтобы понять: путь к демократии на Ближнем Востоке будет проходить не по дорожкам, проторенным в соответствии со схемами, разработанными в Стэнфордском университете, а по ухабам вековых традиций, социальных и религиозных предрассудков, многоукладной экономики и расколотого общества, в котором армия является более мощным консолидирующим фактором, чем ислам.

Конечно, за год пребывания у власти Мухаммед Мурси наделал много ошибок, за которые несет личную ответственность. Главное: он не понял, что его задача заключалась в том, чтобы находить национальный консенсус, сплачивать те силы, которые могли бы способствовать решению стоящих перед страной проблем. Но он сосредоточился на вопросах, в наибольшей степени отвечавших интересам исламистов. Продавил конституцию, в которой был фактически узаконен шариат, что вызвало острый конфликт с судейским корпусом и в целом со светской оппозицией, решившей, что «братья» «украли у народа его революцию». Принял конституционную декларацию, серьезно расширившую его полномочия, что стоило ему обвинений в узурпации власти. А затем на волне эйфории от этих, как ему казалось, побед начал продвигать своих людей на ключевые посты в исполнительной власти. В народе этот курс назвали «ихванизацией» страны (от арабского «ихван» – «братья»).

Став президентом, Мурси формально вышел из рядов «Братьев-мусульман». Однако духовный лидер «братьев» играл, по всеобщему убеждению, серьезную, возможно, главную роль в политике, проводившейся при Мурси. В результате складывалось впечатление, что в Египте формировалась система, которая могла бы стать неприемлемым для «заливников» симбиозом суннитской (турецкой) и шиитской (иранской) моделей исламской демократии. От иранской модели было взято теневое исламистское руководство, которое из-за кулис дирижирует политическими событиями.

Мурси серьезно недооценил военных. Он не понял, что исламисты были нужны армии, чтобы сохранить своеобразный «иммунитет от демократии», ограждавший их корпоративные политические и экономические привилегии. Мурси проглядел и изменившееся отношение светской оппозиции к армии как к гаранту необратимости демократических изменений, ставшее главной предпосылкой событий 3 июля. А, судя по всему, координация между ними осуществлялась уже на раннем этапе развития событий.

Однако главные причины скорого и бесславного окончания политической карьеры Мурси были все же коренятся в его сложных отношениях со странами Персидского залива. Как представитель «братьев» Мурси выступал с позиций панисламизма. Этим он отражал философию и политическую программу «Братьев-мусульман», широко представленных по всему исламскому миру. Он попытался, особенно в самом начале своей деятельности, встать над суннитско-шиитскими разногласиями. Первый визит Мурси совершил в Саудовскую Аравию, второй – в Иран. Предложил создать четырехстороннюю комиссию (Египет, Саудовская Аравия, Турция и Иран) для обсуждения сирийских проблем. Наличие в этой комбинации Ирана, конечно, раздражающе подействовало на Саудовскую Аравию и другие страны Залива. Дело в том, что «заливники» исторически очень настороженно относятся к «Братьям-мусульманам». В Саудовской Аравии, Эмиратах их деятельность была запрещена после вторжения американцев в Ирак в 2003 г., когда организация резко осудила приглашение иностранных войск для смены режима в братской арабской стране.

Новый виток разногласий был связан с «арабской весной». Суть их, если говорить кратко, – в неприятии Саудовской Аравией самой идеи соединения ислама и демократии как движения, идущего «снизу» и тем самым несущего потенциальные угрозы монархическим режимам. «Братья-мусульмане», имеющие сетевые структуры по всему исламскому миру, представляют для традиционалистов Залива серьезную опасность в связи прежде всего со своими возможностями апеллировать к массам. В общем-то в этом и состояла главная, неафишируемая причина их запрещения. Своеобразие ситуации только подчеркнуло то обстоятельство, что социальная концепция «братьев» оказалась более совместимой с западными стандартами демократии – в отличие от салафитов и ваххабитов, которых поддерживают в Заливе, поскольку те не покушаются на авторитет и власть абсолютного монарха.

Похоже, что и этот потенциальный конфликт Мурси просмотрел. Уже на второй день после переворота, 4 июля, израильский интернет-портал «Дебка-файл» сообщил о том, что египетские военные координировали свои действия с Саудовской Аравией (ас-Сиси служил там одно время в качестве египетского военного атташе) и ОАЭ во время подготовки переворота. Эта информация затем получила подтверждение и в целом ряде арабских источников, вскрывших ключевую роль в координации усилий по свержению Мурси бывшего премьер-министра Египта Ахмеда Шафика, живущего ныне в ОАЭ. На причастность стран Залива к событиям в Египте указывает и то, что они уже в течение первой недели после переворота оказали существенную финансовую помощь новому режиму.

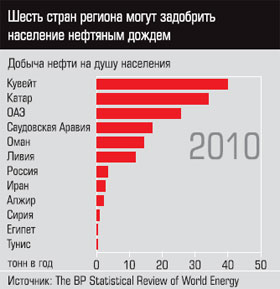

В целом события, связанные с июльским переворотом в Египте, высветили новую роль, которую начинают играть в контексте «арабской весны» нефтедобывающие монархии Персидского залива. Нажав на рычаги своего финансового влияния, страны Залива стремятся скорректировать ход, а возможно, и содержание «арабской весны», перефокусировать ее лозунги с модернизации социально-политической доктрины ислама на борьбу с экстремизмом (терроризмом). С такой линией действий они связывают перспективу собственного политического выживания. Но здесь уже намечаются новые базовые противоречия. Во-первых, в реальной ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке, родственные саудовцам ваххабиты и салафиты давно уже сами имеют репутацию экстремистов. Как совместить с реальностью вытекающие из этого риски, пока остается открытым вопросом. Во-вторых (и это важнее), «заливники», в т.ч. саудовцы, явно не располагают достаточным политико-дипломатическим и военным инструментарием, необходимым для выхода на лидирующие роли в региональных делах. Показательно в этом смысле, что генерал ас-Сиси, покровителем которого пытаются выступить саудовцы, отказался, несмотря на давление Эр-Рияда, поддержать сценарий американского «воспитательного» удара по Сирии. Для реализации своих региональных амбиций саудовцам придется искать дополнительные ресурсы.ГЛОБАЛЬНЫЙ КУБИК. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Новый этап «арабской весны», начавшийся с военного переворота в Египте, будет, судя по всему, еще более сложным. Ситуация в Ираке, Сирии, Ливии, в меньшей степени в Тунисе и Йемене не настраивает на оптимистический лад. Общим для всех стран является развал государственности, нарастание экономических трудностей на фоне углубления социальной поляризации. Вполне очевидная причина – отсутствие национального консенсуса по «поставторитарной» повестке дня, неспособность ни одной из общественных сил – исламистов разных мастей и оттенков, националистов, либералов прозападного толка – в одиночку выполнить масштабные задачи демократического переустройства.

Но вектор движения региона предопределен логикой глобального развития. В исторической перспективе Большому Ближнему Востоку предстоит адаптировать принципы демократии к местным условиям, прежде всего к традициям и идеологии ислама. Это единственная общеприемлемая основа для формирования национального и регионального консенсуса. Проблема, однако, в том, что задачи нового этапа предстоит решать при участии не скрывающих своей аллергии к демократическим реформам нефтедобывающих монархий Персидского залива, которые в силу своих огромных финансовых ресурсов оказались на авансцене ближневосточной политики. Похоже, что всем нам в очередной раз предстоит убедиться, что деньги при отсутствии идей способны затормозить, но не переломить ход истории.

В этом, по-видимому, состоит и скрытая подоплека накала страстей вокруг Сирии. Интересно, что схемы действий саудовцев в отношении «диктаторского режима» Асада, как и за два месяца до этого против «Братьев-мусульман» в Египте, были принципиально схожими. В обоих случаях речь шла о том, чтобы сформировать повод для силового вмешательства третьей стороны. В Египте – армии, в Сирии – американцев. Причем и в том и в другом случае тактические цели саудовцев совпали с интересами как Турции, так и Израиля, для которого хаос на Ближнем Востоке, вызванный «арабской весной», обернулся растущими угрозами безопасности. В результате давление на Барака Обаму в вопросе удара по Сирии достигло критического уровня. В целом по ходу развития сирийского кризиса порой складывалось впечатление, что мировая супердержава сама стала объектом манипуляций своих ближневосточных клиентов.

Это исключительно опасное развитие событий, поскольку основной смысловой нагрузкой второго этапа «арабской весны» и для саудовцев, и для Израиля будет Иран. Шиитская модель поведения – экзистенциальная угроза не только для еврейского государства, но и для полуфеодальных монархий Персидского залива. Это основная причина неприятия ими сирийского режима, являющегося главным союзником Тегерана в регионе. Именно данное обстоятельство и определило глобальный резонанс сирийского кризиса как имеющего в подтексте взрывоопасные темы Ирана и суннитско-шиитской конфронтации.

В целом регион явно приближается к опасной черте. Процессы, рожденные «арабской весной», выходят из-под контроля, причем не в последнюю очередь по причине отсутствия у Запада адекватного видения стратегической перспективы и побочных следствий демократизации региона. Не выдержала столкновения с реальностью ставка американцев на «Братьев-мусульман» как пионеров политического ислама. В Ираке, Ливии, ряде других ближневосточных государств усиливаются тенденции к дезинтеграции. Во весь рост встает проблема радикального ислама, имеющего – хочется признавать это кому-то или нет – выраженную антизападную направленность. Вполне очевидно, что в этих условиях на первый план выходит задача выработки скоординированной линии международного сообщества для предотвращения выхода региональной ситуации в неконтролируемое русло.

Но, как показало развитие сирийского кризиса, великие державы, вовлеченные в ближневосточные дела, говорят на разных языках. В чем причина такой разобщенности? Ответ, если попытаться вникнуть в суть проблемы, очевиден: миропорядок, приходящий на смену холодной войне, выстраивается хаотически, как набор конструктивных и не очень двусмысленностей. Окончание блокового противостояния после распада Советского Союза, глубокие политические сдвиги в странах Восточной Европы, на Балканах восприняты на Западе (во многом справедливо) в качестве исходной точки глобальной трансформации международных отношений. Однако окончание холодной войны не сопровождалось разработкой договоренностей о содержании и формате такой трансформации. Не адаптированы к изменившемуся балансу сил в мире и действующие структуры обеспечения международной безопасности, включая ООН. Следствием этого стало создание страховочных механизмов глобальной стабильности – «восьмерки», затем «двадцатки» с параллельным расширением зоны ответственности НАТО.

В этих условиях ценности, победившие в холодной войне, – демократия, права человека, рыночная экономика – начали восприниматься как необходимая предпосылка устойчивого развития и одновременно регулятор и критерий прогресса. Как результат на Западе, прежде всего в США, сформировалось понимание своей лидирующей (доминирующей) роли в мировых делах, базирующейся на продвижении демократии как главного компонента нового миропорядка.

Однако реальная картина мира после окончания холодной войны оказалась гораздо сложнее. Императивы геополитики, конфликт индивидуальных и групповых интересов по-прежнему превалируют над идеологией. Россия в этих условиях действует – и это, на наш взгляд, единственно возможная для нее позиция – в логике ялтинско-потсдамской системы, базирующейся на безусловном признании приоритета принципа государственного суверенитета и центральной роли ООН. Что касается Соединенных Штатов и их союзников, то они давно уже живут в иной системе политических и правовых координат, в которой продвижение демократии в мире поставлено выше суверенитета.

Это базовое, понятийное расхождение наглядно проявилось и во время сирийского кризиса, ставшего, в сущности, частным случаем разбалансированности общей ситуации в мире. На разных этапах кризиса Владимир Путин убежденно говорил о недопустимости использования силы против суверенного государства без санкции Совета Безопасности ООН. А Обама страстно отстаивал право президента и Конгресса США принимать решение о нанесении военного удара против страны, заподозренной в преступлении против человечности.

Парадокс в том, что при этом речь явно не шла о конфликте интересов в традиционном понимании. Соображения конкурентной борьбы, в частности в связи с путями доставки газа из Катара или Ирана в Европу, которые на определенном этапе назывались главной причиной конфликта вокруг Сирии, возможно, имели место. Но дело все же не в этом. Стратегические задачи главных мировых игроков – России, Соединенных Штатов и Евросоюза – на Ближнем Востоке совпадают в главном – стремлении сохранить стабильность в этом взрывоопасном регионе.

К счастью, на критическом этапе сирийского конфликта, когда речь зашла об использовании силы в связи с обвинениями режима в применении химического оружия против гражданского населения, ресурс здравого смысла и у внешних игроков, и у Дамаска оказался достаточным, чтобы остановить сползание к силовому сценарию, чреватому непредсказуемыми последствиями. Чрезвычайно важным уроком сирийского кризиса стала поддержка парламентами и общественностью широкого круга стран курса, проводимого президентом России. Но достигнутый успех – тактическая передышка, далеко еще не победа. Стратегический прорыв может быть связан только с окончательным политико-дипломатическим урегулированием сирийского кризиса, важным для общего оздоровления обстановки на Ближнем Востоке.

Уместен, на наш взгляд, и более далеко идущий вывод: для избежания рецидивов перехода локальных кризисов в опасную фазу нужно договариваться по базовым понятиям формирующейся новой системы глобальной безопасности. Задача архисложная, требующая «двухтрековой дипломатии», поскольку речь пойдет о вещах, которые практические политики всегда считали уделом идеалистических мечтаний философов. О нравственной основе глобализующегося мира, о самоограничении как предпосылке гармоничного развития, о разных моделях демократии, религиозной и этнической толерантности, гражданских правах и нравственных обязанностях, положении национальных меньшинств. О Западе и Востоке, которым в XXI веке приходится сходиться, несмотря на глубоко вошедшую в наше сознание максиму Редьярда Киплинга. Наконец, о давно назревшей необходимости привнести в международные отношения те же принципы плюрализма мнений, которые лежат в основе демократических систем на национальном уровне. И о многом другом, без чего урегулировать новые локальные кризисы будет все труднее.

Такая постановка вопроса только на первый взгляд кажется оторванной от реальности. Мир стремительно и, повторим, хаотически меняется. Угрозы глобальных потрясений перемещаются из традиционной сферы геополитики в область «мягкой силы». В новые времена трудно представить себе войны за территории. В основе будущих столкновений могут лежать только виртуальные, искусственно искаженные стереотипы массового сознания. Сирийский кризис как кульминация «арабской весны» дает в этом отношении немало пищи для размышления.

Крайняя сложность задачи понятна. Гармонизация мира через гармонизацию наших представлений о нем – скорее, процесс, чем результат. Процесс, в котором помимо политиков и дипломатов должны участвовать историки, философы, бизнесмены, студенты, домашние хозяйки. Представители развитых демократий и исламисты, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Саудовцы, израильтяне, иранцы, русские, американцы, китайцы, французы, поляки – все. Организацию такого диалога вполне могла бы взять на себя ООН. Его естественное место – в социальных сетях интернета.

Сегодня это может показаться очередным проявлением российской прекраснодушной мечтательности. Но завтра – кто знает? – из этого может вырасти алгоритм сборки не только ближневосточного, но и глобального «кубика Рубика». В эпоху интернета народ умнеет быстрее своих правителей.

П.В. Стегний – доктор исторических наук, чрезвычайный и полномочный посол, член Российского совета по международным делам.

Непропорционально великая держава

Как Катар воспользовался обстоятельствами, но может стать их жертвой

По иронии истории позиция главного защитника и покровителя восстаний в Северной Африке досталась абсолютной монархии. В условиях всплеска протестной активности арабских масс Катар смело занял сторону «народа», открыто агитируя за перемены в соседних странах.

Первые два года «арабской весны» были отмечены небывалой политической активностью крошечного государства – Катара, который играл ведущую не только региональную, но, пожалуй, и мировую роль во время событий в Ливии, а потом в Сирии. В условиях всплеска протестной активности арабских масс Доха смело заняла сторону «народа», открыто агитируя за перемены в соседних странах. По иронии истории позиция главного защитника и покровителя восстаний в Северной Африке досталась абсолютной монархии.

В отличие от властей большинства стран региона, которых «арабская весна» откровенно напугала, катарское руководство чувствовало себя уверенно. Ситуация в стране оставалась стабильной, форма правления относительно прогрессивна по сравнению со многими соседями, но при этом централизована и управляема сверху вниз. Главное – правящий режим воспринимался как легитимный и в стране, и за ее пределами. Обладая богатыми источниками «мягкой силы» и при этом не будучи связанными с престарелыми и недееспособными режимами в Тунисе, Египте, Ливии, катарские лидеры воспользовались массовыми протестами в этих странах, чтобы резко нарастить свою региональную роль – вроде бы из альтруистических побуждений. Отсутствие внутренних сдерживающих факторов при принятии решений позволило официальным лицам во главе с бывшим эмиром шейхом Хамадом бен Халифа Аль-Тани и его премьер-министром шейхом Хамадом бен Джассим Аль-Тани превратить Доху в главного внешнего игрока на фронтах сирийской гражданской войны. Однако свертывание «арабской весны» в Египте в июле 2013 г. бросает опасный вызов новому эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамад Аль-Тани, который взошел на трон за неделю до поразительного «демонтажа» всех революционных завоеваний в Египте.

КАТАР И ИСЛАМИЗМ

До 2011 г. катарская региональная и внешняя политика была сосредоточена на дипломатическом посредничестве. Энергичные усилия по достижению мирного урегулирования в Ливане, Йемене, Судане и других странах арабского и мусульманского мира снискали Дохе славу «неустанного миротворца». Страна стала пользоваться заслуженной репутацией вполне беспристрастного и честного поверенного, не обремененного историческим багажом, который лишал мобильности региональных тяжеловесов: Египет и Саудовскую Аравию.

Наиболее убедительно миротворческие усилия Катара можно объяснить желанием создать благоприятный имидж государства и тем самым – условия для проведения независимой внешней политики. Это своеобразная попытка преодолеть «дилемму безопасности», с которой сталкиваются небольшие страны наподобие Катара, через позиционирование себя в качестве нейтрального, но влиятельного партнера непохожих региональных и международных акторов. Монархия обрела больше пространства на мировой арене, нежели то, на которое могло рассчитывать такое маленькое государство, а позитивный образ позволяет привлекать иностранные инвестиции, бизнесменов и туристов.

Демонстративное поведение Катара во время «арабской весны» поначалу кажется отступлением от описанной стратегии, однако коррективы курса скорее вызваны резким изменением обстоятельств, чем фундаментальным сдвигом подхода. Палестинский ученый Халед Хруб считает действия Дохи естественным продолжением ее активной и все более настойчивой внешней политики в последнее десятилетие. Во время событий 2011 г. катарские правители были уверены в том, что согласованных и организованных беспорядков у них дома не случится, поэтому посчитали возможным вести себя более напористо по всем направлениям. К тому же решительные действия в отношении стран и режимов, Катару неблизких (в отличие от правящей в соседнем Бахрейне семьи Аль-Халифа, которой позволили и даже помогли жестоко подавить волнения), способствовали тому, чтобы перенаправить внимание вовне от проблем, связанных с отсутствием либерализации внутри самого Катара.

Реакция Дохи на «арабскую весну» стала продолжением более ранних тенденций. После 1995 г., когда к власти пришел Хамад бен Халифа Аль-Тани, внешнюю политику Катара отличало стремление к постоянному уравновешиванию явно конкурирующих между собой политических сил. Так, и в 2011 г. монархия заявила о себе в качестве союзницы Запада в арабском мире (требования гуманитарной интервенции в Ливии и политического урегулирования в Йемене), одновременно активно поддерживая исламистские движения в регионе. Решение использовать свое влияние и вес для поддержки исламистов, зачастую связанных с «Братьями-мусульманами» и региональными ответвлениями этого движения, также было кульминацией длительных перемен. Гидо Штейнберг, эксперт в области политического исламизма, отмечает, что в какой-то момент «Доха признала: исламисты станут следующей крупной силой в североафриканской и ближневосточной политике, и поэтому начала прилагать усилия для сближения с ними... Вокруг Юсуфа аль-Карадауи [живущий в эмиграции в Катаре египетский идеолог “братьев”] стало формироваться сообщество “Братьев-мусульман” в изгнании».

Формально Катар придерживается ваххабизма и ханбалистской школы исламского права, а ее акцент на повиновении правителю явно идет вразрез с популизмом движения «братьев», призывающего простых мусульман к противодействию властям, если того требуют обстоятельства. Это не помешало укреплению связей, которые берут начало с наплыва в страну «Братьев-мусульман», спасавшихся от гонений со стороны националистических и социалистических движений в Египте времен Насера в 1950-е и 1960-е гг., и из Сирии после резни в Хаме, устроенной Хафезом Асадом в 1982 г. для истребления радикальных исламистов. Многие из тех, кто нашел убежище в Катаре, устроились на работу учителями и госчиновниками, формируя политические взгляды молодого поколения. То же наблюдалось и в других странах Персидского залива. Однако если Кувейт и (в меньшей степени) Саудовская Аравия попытались одомашнить или «окультурить» гостей, Доха расширяла и диверсифицировала связи с региональными ветвями этого движения, не позволяя его активистам развернуться внутри Катара. Хотя аль-Карадауи и его сообщники получили возможность высказывать свои взгляды на канале «Аль-Джазира» после его создания в 1996 г., их пребывание в Катаре было негласно обусловлено тем, что они не станут вмешиваться во внутренние дела эмирата и комментировать происходящие там события. Как отмечает Бернард Хейкель, «Катару удалось искусно управлять энергией “братьев” и направлять ее во внешний мир».

Благодаря взаимодействию с видными деятелями исламистского движения Катар наладил тесные связи со многими оппозиционными лидерами, готовыми играть ведущую роль в революционных волнениях в Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и Йемене. Поначалу лейтмотивом народных бунтов и восстаний служили общие требования политических и экономических свобод, уважения человеческого достоинства и социальной справедливости. Заводилы не выдвигали специфических исламистских лозунгов и не ставили целей и задач создания исламского государства. Однако организационный потенциал исламистов предопределял тот факт, что они смогут лучше воспользоваться открывающимися электоральными возможностями и ростками представительной демократии.

Это позволило Катару оказывать двоякое воздействие на страны, переживавшие волнения: благодаря личным связям с бывшими изгнанниками, вернувшимися из Дохи на родину, и через институциональное влияние, поскольку «братья» стали влиятельным игроком в этот переходный политический период.ИДЕАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ПРЕДЕЛЫ

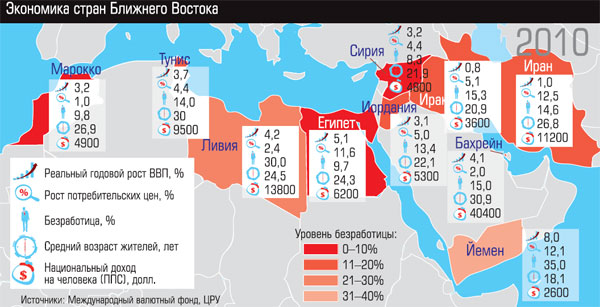

С точки зрения соотношения ресурсов и потребностей Катар находится в уникальном положении. Он практически обезопасил себя от любого выражения недовольства в политической или экономической сфере. Уровень ВВП на душу населения в 440 тыс. долл. во много раз превышает показатель развитых стран Европы и Северной Америки. Чувство комфорта и безопасности, превалирующее среди граждан, неизбежно ведет к политической апатии и заглушает стремление к демократическим преобразованиям – жители Катара не склонны раскачивать лодку. Ежегодный опрос арабской молодежи показал, что число тех, кто считает демократию важным институтом, сократилось с 68% в 2008 г. до 33% в 2010 году. Это резко контрастирует даже с соседними государствами, такими как ОАЭ, где процент заявивших о важности демократии существенно вырос с 58% в 2008 г. до 75% в 2011 году.

Аналогичные результаты выявил Опрос об общемировых ценностях, проведенный (впервые в истории) в декабре 2010 г. научно-исследовательским подразделением Катарского университета. Накануне «арабской весны», начавшейся в разгар сбора анкет, эта крупнейшая и наиболее показательная выборка настроения продемонстрировала, что почти две трети респондентов (64%) считают «экономический рост» национальным приоритетом на предстоящее десятилетие. Цифра существенно превышала число тех, кто желает видеть более «представительную» демократию (16%) или даже «мощную оборону» (15%). Более того, катарцы заявили о гораздо более высоком уровне доверия государственным институтам (полиция, армия, суды и государственные учреждения), чем их сверстники в других арабских странах: 75% и 74% соответственно полностью удовлетворены полицией и армией; для сравнения – в Марокко этими институтами довольны лишь около 30%.

Примечательно, что катарская общественность не продемонстрировала такого же уровня доверия международным организациям: лишь 8% верят в работу ООН. Анализируя полученные данные, Юстин Генглер изSESRI и Марк Тесслер из Мичиганского университета отметили, что гражданское общество и общественная жизнь в Катаре «не подрывают устои традиционного общества и господствующего режима, а скорее являются их продолжением: наиболее активны те, кто получает максимальную выгоду и кто может больше всего потерять от любого пересмотра политического статус-кво».

Это не означает, что в катарском обществе не существует разных мнений. Интеллектуалы и ученые начали выражать сомнения в правомерности стратегий национального развития в эпоху головокружительного экономического роста. Особое беспокойство вызывает демографический дисбаланс, в результате которого граждане становятся в собственной стране постоянно сокращающимся меньшинством, если оценивать их как процент от общего населения. В преддверии чемпионата мира по футболу в 2022 г., подготовка которого предусматривает осуществление крупномасштабных и очень дорогих проектов, начинает ощущаться дефицит финансовых ресурсов, а также инфраструктуры для абсорбирования множества новых рабочих рук. Свыше 130 тыс. человек прибыли для работы в Катаре только с января по май 2013 года. Государственные и социальные службы просто не справляются с таким наплывом. То же можно сказать и об индустрии жилищного строительства, которая за тот же период смогла вывести на рынок только 10 тыс. квартир. Общее чувство неловкости и дискомфорта сквозит, например, в комментариях бывшего министра юстиции Наджиба аль-Нуаими для «Бюллетеня стран Персидского залива»: «Катар слишком много тратит последние пять лет, оставляя внутренние дела в плачевном состоянии. Если это продолжится до 2016 г., нам придет конец. Катар просто развалится как государство... На 2016 г. приходятся очень большие выплаты по облигационным займам, и если государство не сможет заплатить по долгам, с нами будет то же, что с Дубаем в 2008 году».

Несмотря на некоторые пессимистические прогнозы, чемпионату мира по футболу, право на проведение которого Доха выиграла буквально накануне «арабской весны», уделяется огромное внимание. Он призван позиционировать страну как тихую и безопасную гавань на фоне волнений, охвативших ближневосточный регион, продемонстрировать растущую роль эмирата на международной арене.

НА ВОЛНЕ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ

На ранних этапах «арабская весна» не представляла прямой угрозы Катару или его интересам за рубежом, напротив, очень способствовала их продвижению. Репутация Каддафи позволила Дохе, не опасаясь издержек, занять позицию обличителя диктатуры и тиранических режимов. Аналогичную возможность Катар получил, когда Сирия при Асаде лишилась легитимности на международной арене. В обоих случаях переход от посредничества в конфликтах к политике вмешательства был представлен как естественное развитие катарской дипломатии. Ее эффективность определялась двумя факторами – вертикальным устройством элиты, где решения принимаются строго сверху вниз, и способностью мобилизовать все возможности государственного капитализма для достижения поставленных целей. Кроме того, цели Катара несколько неожиданно оказались в одном русле с «общемировыми ценностями», что способствовало международной легитимации политики Дохи.

Неудачи в проецировании жесткой силы, которые испытали на Ближнем Востоке ведущие мировые державы (кампании в Ираке, Афганистане), открыли окно возможностей для обладателей «мягкой силы», на аккумулирование которой Катар потратил много сил начиная с 2000 года. По мере того как глобализация меняет само понятие «силы» в мировой политике и общее представление о каналах, по которым она может транслироваться, Катар и, в меньшей степени, ОАЭ смогли продемонстрировать, что небольшие страны способны играть непропорциональную их размерам роль на мировой арене. Растущая эффективность «мягкой силы», стабилизирующая роль суверенных фондов благосостояния, а также умелые инвестиции по миру позволили Катару выгодно разыграть свои козыри.

Во время кризисов в Ливии, а затем в Сирии наглядно появилось нечто новое: объединение различных инструментов «мягкой силы» с арсеналом силы жесткой, военной, для достижения определенных целей в регионе. Этот подход лежал в основе не слишком разрекламированного сдвига Дохи от дипломатического посредничества к интервенционистской внешней политике. Таким образом, действия Катара в 2011–2013 гг. можно рассматривать как последовательное продолжение его стратегии улучшения государственного имиджа и независимой внешней политики, но одновременно как реакцию на новые реалии Ближнего Востока.ПИК И НАЧАЛО СПАДА

В течение нескольких месяцев 2011 г. казалось, что «арабская весна» – это переломный момент во взаимоотношениях Запада и арабского мира, поскольку происходившие одно за другим восстания бросали вызов стереотипным представлениям западных людей о данном регионе. На ранних этапах волнений те нации, лидеры которых были достаточно дальновидны, чтобы возглавить процесс, получали политические, экономические и оборонные преимущества. Активность Катара (особенно в Ливии), умелое использование инструментов жесткой и «мягкой» силы находили отклик среди западных держав, которые считали эту страну своим ближневосточным рупором, агентом миротворчества и демократизации. Подобное признание увенчало десятилетние усилия Катара и позволило избавиться от негативного имиджа, осложнявшего взаимоотношения администрации Джорджа Буша с Дохой. Катар сыграл ключевую роль и в поддержании отношений между Западом и арабским миром на раннем этапе сирийского кризиса. Тогда эмират призвал Лигу арабских государств к решительным действиям после того, как работа СБ ООН забуксовала.

Успех лидеров Катара очевиден, о нем можно судить по комплиментам, звучащим на Западе. Министр обороны Франции Жерар Лонже выразил чувства многих, когда на радостях заявил (по поводу участия Катара в создании бесполетной зоны в Ливии), что «впервые Европе удалось достичь с арабским миром такой степени взаимопонимания». Еще более высокая похвала прозвучала из уст Барака Обамы по окончании его встречи с эмиром Катара в Белом доме в апреле 2011 г.: «Думаю, нам не удалось бы сформировать широкую международную коалицию, включающую не только страны НАТО, но и арабские государства, без лидерства эмира». Однако вечером того же дня на обеде для частных доноров в Чикаго тон Обамы был несколько иным. Не зная о том, что микрофон включен, он высказался об эмире следующим образом: «Довольно влиятельный парень, пропагандирующий демократию на Ближнем Востоке. Реформа, реформа, реформа – об этом денно и нощно вещает “Аль-Джазира”. Но сам он не слишком спешит реформировать свою страну. В Катаре демократизация идет ни шатко ни валко. Одна из причин в том, что доход на душу населения в Катаре – 145 тыс. долл. в год. Это позволяет легко гасить любые конфликты».

Ливийская кампания стала кульминацией в процессе «взросления» Катара и превращения его в заметный фактор международной политики. Но далее начался вполне естественный спад. Активное внешнее вмешательство, в том числе катарское, в Сирии не предотвратило сползания страны в пучину кровавой гражданской войны. Вскрылись факты теневого и не всегда приглядного участия Дохи в ливийском кризисе. Излишняя напористость стала вызывать ревность влиятельных соседей. В общем, недовольство Катаром начало расти, а это уже подрывает основы, созидавшиеся годами, в частности, репутацию эмирата как дипломатического посредника, поскольку его беспристрастность под вопросом. Повсеместно усиливается скептицизм относительно мотивов Дохи, особенно после того, как стало известно о рискованных играх катарского руководства, поддерживавшего «Братьев-мусульман» в Северной Африке и других местах. Главная опасность, по словам Лины Хатиб, в том, что «отсутствие последовательной внешней политики повышает риск дестабилизации в Катаре под воздействием внешних и внутренних факторов, и это идет вразрез с одним из главных мотивов катарской внешней политики: сохранение внутренней безопасности и стабильности».

Новое руководство, пришедшее к власти в Катаре 25 июня 2013 г., столкнулось с необходимостью противостоять этой негативной динамике. Отстранение через неделю от власти в Каире правительства «Братьев-мусульман» вынудило Доху работать в режиме сдерживания кризиса и заставило нового молодого эмира шейха Тамима бен Хамад Аль-Тани дистанцироваться от задиристой политики своего отца и, что еще важнее, от политики Хамада бен Джассима. Катар, щедро поддержавший в финансовом отношении каирское правительство «братьев», не участвовал в финансовой и топливной помощи переходному правительству, сменившему в июле президента Мурси, ее предоставили Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ на общую сумму в 12 млрд долларов. Прежнее руководство эмирата публично поддержало политические силы и группировки, которые затем себя дискредитировали или были вытеснены на периферию политической жизни, нынешнее руководство вынуждено действовать на новом поле региональной политики. И эти новые условия почти диаметрально противоположны благоприятному для Дохи раскладу сил в начале «арабской весны», когда национальные интересы Катара совпадали с целями мятежников в странах Северной Африки.

Кристиан Коатс-Ульрихсен – научный сотрудник Института публичной политики Джеймса Бейкера при Университете Райса.

Кто такой Али Хаменеи?

Мировоззрение духовного лидера Ирана

Хаменеи критически относится к либеральной демократии и считает, что капитализм и Запад ждет неизбежный упадок. Вместе с тем, нельзя сказать , что иранский верховный лидер настроен против Запада и Америки на уровне инстинктов или рефлексов. К тому же США ему интересны.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 5, 2013 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

В июне президентом Исламской Республики Иран был избран Хасан Рoухани. Он считался кандидатом-реформатором, и многие истолковали его победу как предвестницу либерализации или рационализации внутренней и внешней политики страны. Однако доминирующая фигура в иранской политике – не президент, а Высший руководитель аятолла Али Хаменеи. Конституция наделяет его колоссальной властью и верховенством более, чем любые другие государственные институты, а Хаменеи, сохраняющий за собой этот пост с 1989 г., находит и другие способы усиления своего влияния. Формально или нет, но исполнительная, законодательная и судебная ветви государственной власти безоговорочно ему подчиняются. Хаменеи – глава государства, главнокомандующий вооруженными силами и верховный идеолог. Именно его взгляды в конечном итоге определяют политику Тегерана, поэтому стоит рассмотреть их подробнее.

Али Хаменеи родился в 1939 г. на северо-востоке Ирана, в городе Мешхед. Его отец был богословом со скромным достатком, Хаменеи, второй ребенок из восьми в семье, пошел по стопам отца и поступил в семинарию (двое из его братьев также представители духовенства). С 1958 по 1964 гг. он учился в городе Кум и в 1962 г. вступил в ряды оппозиционного религиозного движения аятоллы Рухоллы Хомейни. Хаменеи сыграл важную роль в иранской революции 1979 г., с 1981 по 1989 гг. был президентом Ирана, а затем стал преемником Хомейни на посту Высшего руководителя.

Основы мировоззрения Хаменеи были заложены в юности, в 1950–1960-е годы. Тогда Иран был монархией, союзной Соединенным Штатам; иранская же оппозиция считала шаха американской марионеткой. В отличие от многих других исламистов, Хаменеи поддерживал контакты с самыми известными из оппозиционно настроенных интеллектуалов и впитал их предреволюционную риторику и аргументацию. Но он был и семинаристом, сосредоточенным прежде всего на изучении шариата и законов ислама. Познакомившись с теоретиками «Братьев-мусульман», он попал под влияние трудов Сайида Кутба, некоторые из которых даже перевел на персидский язык.

В молодости будущий лидер видел напряжение во взаимоотношениях между Западом и странами третьего мира, а после иранской революции и опыта взаимодействия с США такое видение только укрепилось. Он пришел к выводу, что Вашингтон твердо намерен низложить Республику Иран, а все остальное, о чем говорят американские официальные лица, – не более чем дымовая завеса. Хаменеи до сих пор уверен, что американское правительство вынашивает планы смены режима в Иране – будь то путем внутреннего переворота, демократической революции, экономического давления или вооруженного вторжения.

Хаменеи критически относится к либеральной демократии и считает, что капитализм и Запад ждет неизбежный упадок. Он полагает, что Вашингтону в целом присуща исламофобия. Вместе с тем Хаменеи нельзя назвать антизападником или антиамериканистом на уровне инстинктов или рефлексов. Он не считает, что Соединенные Штаты и Запад виновны во всех проблемах мусульманского мира, что их необходимо физически уничтожить, или что Корана и шариата в принципе вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей современного мира. В науке и прогрессе он видит «истину западной цивилизации» и хочет, чтобы иранский народ овладел этой истиной. Его не назовешь оголтелым, иррациональным или безрассудным фанатиком, который искал бы поводы для агрессии. Однако глубоко укоренившиеся воззрения и непреклонность лидера означают, что любые переговоры с Западом будут трудными и затяжными, и улучшение отношений между Ираном и Америкой должно быть частью всеобъемлющей сделки, предполагающей серьезные взаимные уступки.

ПОРТРЕТ ВЫСШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ В МОЛОДОСТИ

Чтобы понять мировоззрение Хаменеи, нужно для начала познакомиться с историей вмешательства США в Иране. В 1953 г. администрация Дуайта Эйзенхауэра помогла осуществить заговор против демократически избранного правительства Мохаммеда Мосаддыка. Вашингтон был главным спонсором авторитарного режима шаха Резы Пехлеви вплоть до его низложения в 1979 году. Это сплотило всех противников режима; оппозиция шаху шла рука об руку с противостоянием Соединенным Штатам, поскольку шах считался жандармом Вашингтона.

На момент революции Хаменеи исполнилось 40 лет. До этого он был студентом семинарии и духовным деятелем, но имел дело не только с узкими религиозными кругами. На встрече с улемами (мусульманскими богословами) и молодыми священнослужителями в мае 2012 г. он поведал: «До революции я тесно общался с интеллектуальной элитой и поддерживал близкие отношения с политическими группировками. Мне нужно было знать, чем они дышат, и со многими я вступал в дискуссии и споры». Он хорошо разбирался не только в религиозных законах, но и в музыке и поэзии, читал романы всемирно известных писателей. Никто из современных «марджа» (старших аятолл) или видных «факихов» (исламских юристов или законников) не был в прошлом таким космополитом.

Благодаря широким контактам со светскими интеллектуалами мнение Хаменеи о Соединенных Штатах становилось все более радикальным, ведь после переворота 1953 г. в этих кругах нарастал антиамериканизм, катализатором которого была поддержка Вашингтоном шаха и его репрессий против диссидентов. В прошлом году на встрече со студентами Тегеранского университета Хаменеи вспоминал: «Интересно отметить, что Америка свергла правительство Мосаддыка, который не проявлял к ней никакой враждебности. Он давал отпор британцам и доверял американцам. Он надеялся на помощь американцев и поддерживал с ними дружеские отношения. Он демонстрировал заинтересованность, а, быть может, и смирение. Но американцы свергли даже такое покладистое правительство… Осуществив переворот и вернув сбежавшего шаха, они стали фактическими властителями нашей страны».

Хаменеи был тесно связан с Джалалом Аль-Ахмедом и Али Шариати, наиболее влиятельными интеллектуалами дореволюционного периода, которые разрабатывали теорию «вестоксикации» (западной отравы, вливавшейся в сознание иранцев). Но наибольшее влияние на Хоменеи оказало другое направление светской интеллектуальной мысли, которое можно охарактеризовать как антиимпериализм.

В оппозиционно настроенных кругах дореволюционного Ирана западная культура и цивилизация не умалялись как модель развития общества, но общее мнение сводилось к тому, что Запад движется к кризису и упадку. Альтернативу видели в странах третьего мира. По словам современника Хаменеи иранского писателя Дарюша Ашури, «третий мир состоит из бедных и колонизированных стран, которые в то же время являются революционными». Иран был вроде бы независим, но колониализм обретал там новые формы, а местные правители служили агентами империализма и защищали свои интересы. Более того, считалось, что западный мир во главе с США закладывает основы для политической и экономической экспансии, уничтожая местные культуры. В таких обстоятельствах легко было понять, что ислам – не просто религия, но и культурно-идеологическое оружие в борьбе против империализма.

В молодости Хаменеи любил романы. Он читал таких иранских авторов, как Мухаммед Али Джамальзаде, Садек Чубак и Садек Хедаят, но стал понимать, что на фоне классиков из Франции, России и Великобритании они выглядят бледно. Он высоко ценит Льва Толстого и Михаила Шолохова, ему нравятся произведения Оноре де Бальзака и Мишеля Зевако, но лучшим романистом он считает Виктора Гюго. В 2004 г. на встрече с руководителями иранского государственного телевидения Хаменеи сказал: «С моей точки зрения, “Отверженные” Виктора Гюго – лучший роман за всю историю литературы. Я читал произведения, написанные очень давно – например, “Божественную комедию” Данте, “Амир Арсалан”, “Тысячу и одну ночь”... но “Отверженные” – это чудо в мире художественной литературы, настоящая жемчужина. Это социология, история, критика, божественное откровение, история любви и человеческих чувств в одной книге».

Хаменеи считал, что литература позволила ему глубже понять реалии западной жизни. «Прочитайте романы некоторых авторов с левыми взглядами, таких как Говард Фаст, – советовал он аудитории писателей и художников в 1996 году. – Или знаменитое произведение Джона Стейнбека “Гроздья гнева”... и посмотрите, что он пишет о положении дел в стане левых и как с ними обращаются капиталисты так называемой центристской демократии». Хаменеи также поклонник «Хижины дяди Тома». В марте 2002 г. он рекомендовал эту книгу высокопоставленным государственным служащим, поскольку она проливает свет на историю Соединенных Штатов: «Не американское ли правительство вырезало коренное индейское население? Не оно ли стерло с лица земли американских индейцев? Не эта ли система и ее прислужники насильно вывезли миллионы африканцев, лишив их родного крова и превратив в рабов? Не эти ли люди увозили в рабство юных сыновей и дочерей Африки, обрекая их на унизительное и страшное существование, и кошмар продолжался много лет! До сего дня одно из самых трагических произведений художественной литературы – “Хижина дяди Тома”... Эта книга все еще актуальна по прошествии 200 лет».СТАНОВЛЕНИЕ ХАМЕНЕИ КАК ИСЛАМИСТА

Но хотя Хаменеи был завсегдатаем светских интеллектуальных кружков в дореволюционном Иране, прежде всего он оставался семинаристом, твердо намеренным добиваться преобразования общества в соответствии с религиозными учениями. И в этом отношении его особенно увлек Кутб, египетский мыслитель, активист и главный теоретик «Братьев-мусульман».

Кутб, казненный режимом египетского президента Гамаля Абдель Насера в 1966 г., пропагандировал идею исламского государства. В книге «Битва между исламом и капитализмом» он писал: «Если хотите, чтобы ислам был средством спасения, надо понять, что эта религия не для собраний в молитвенных домах и даже не для того, чтобы угнездиться в сердцах. Нет, она пришла, чтобы строить жизнь надлежащим образом, созидать прогрессивное и совершенное общество... Если мы хотим, чтобы ислам стал ответом на социальные, этические и другие запросы, решал наши проблемы и указывал путь их преодоления, надо думать о правительстве и его формировании, доводить наши решения до реализации... Ислам без мудрого правительства и мусульманская нация без ислама – бессмыслица».

Идея мусульманского правительства Кутба покоилась на трех столпах: справедливость, равенство и перераспределение богатства. «Истинный ислам, – писал он в книге “Социальная справедливость в исламе”, – освобождает сердца людей, а затем и человеческие общества от страха перед сильными мира сего и их узами».

Идеи Кутба стали основой современного движения салафитов и оказали влияние на таких радикальных исламистов, как Усама бен Ладен и Айман аль-Завахири. Они также импонировали учащимся иранской семинарии. Хаменеи читал труды Кутба и был очарован его личностью. Некоторые из его идей он взял на вооружение и даже перевел на персидский ряд произведений учителя. В предисловии к своему переводу книги Кутба «Будущее этой религии» Хаменеи писал в 1967 г.: «Этот великий и возвышенный автор пытается... познакомить читателя с сущностью веры, а затем красноречиво показывает, что это программа для жизни... и его мировоззрение в конечном итоге сводится к тому, что мировое правление должно находиться в наших руках, а “наше будущее принадлежит исламу”».

Кутб возродил классические мусульманские понятия, такие как «Дом ислама» и «Дом войны», но вдохнул в них новый смысл: «Существует только один Дом ислама – тот самый, в котором было основано мусульманское государство. Там правит Божий шариат, там применяются Божественные наказания, и там мусульмане поддерживают друг друга. Все, что вне этого дома, является Домом войны, и отношения мусульман с этим миром – либо война, либо мир на основе договора с его правителями».

Кутб также помог Хаменеи сформировать представление о Соединенных Штатах как о распутном обществе – сам он пришел к такому мнению во время пребывания в США в конце 1940-х годов. Кутб чувствовал, что американцы готовы взять ислам на вооружение, но не в его истинном, неприкладном воплощении: «В наши дни американцы снова задумываются об исламе. Ислам нужен им для борьбы с коммунизмом на Ближнем Востоке и с мусульманскими странами Азии и Африки... Конечно, ислам, который Америка и западные империалисты со своими ближневосточными союзниками хотят видеть – это не тот ислам, который сражается с империализмом и с абсолютизмом, а тот, что борется с коммунистами. Таким образом, им не нужен правящий ислам, и они совершенно точно не заинтересованы в мусульманском правительстве, поскольку, когда правит ислам, он создает другой тип “уммы” [мусульманское сообщество] и учит государства, что надо быть сильными, отвергнуть империализм и понимать, что коммунисты подобны империалистическим паразитам, и обе эти силы агрессивны и враждебны исламу».

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

В первые дни иранской революции, после заявления Вашингтона о готовности принять у себя иранского шаха для лечения, группа радикально настроенных иранских студентов захватила посольство США в Тегеране и удерживала его обитателей в качестве заложников, спровоцировав новый кризис в отношениях. Не все члены новой правящей элиты знали об этом замысле или были с ним согласны. По словам бывшего президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани, ни он, ни Хаменеи не поддерживали акцию: «Аятолла Хаменеи и я находились в Мекке, когда ночью по радио услышали о захвате заложников в американском посольстве. В это время мы были на крыше нашего дома, готовясь ко сну. Новость нас шокировала, поскольку мы не ожидали такого поворота событий. Не в том заключалась наша политика. Даже сразу после победы революции, когда политические группировки выкрикивали антиамериканские лозунги, официальные лица помогли американцам, находившимся в Иране, вернуться на родину в безопасности. Многие из них даже вывезли свое имущество. Когда вооруженная группировка напала на американское посольство и оккупировала его, представитель переходного правительства урегулировал эту проблему. Таким образом, понятно, что ни революционный совет, ни переходное правительство не склонно предпринимать таких мер».

Но после того как Хомейни поддержал захват посольства, другие правители Исламской Республики последовали его примеру. В апреле 1999 г. Хаменеи вспоминал: «Вместе с господином Хашеми и еще одним человеком я встретился с имамом [Хомейни], приехав в Кум из Тегерана. Мы спросили: “Как нам быть с этими шпионами? Оставлять или не оставлять их?” В переходном правительстве царит сумятица по этому поводу, так как никто не знает, что с ними делать. Когда мы зашли к имаму, наши друзья объяснили ситуацию и рассказали, о чем вещают зарубежные радиостанции, что говорит Америка, что сообщают наши официальные лица; он задумался, а потом ответил в форме вопроса: “Вы боитесь Америки?” Мы сказали “нет”. “Тогда оставьте заложников”».

Во время пребывания на посту Высшего руководителя Хаменеи всегда одобрял захват. Революционные режимы часто поддерживают отношения с бывшими колониальными державами и в результате страдают, доказывал он. В случае Ирана захват посольства помог исключить такую возможность. «То, как мы поступили с логовом шпионов [так революционеры называли посольство США], отрезало нить, связывавшую революцию с Америкой», – отметил он в речи 1993 года. Захват посольства, сказал он, «был великой и ценной услугой нашей революции».

Хомейни назначил Хаменеи членом Совета исламской революции, и до избрания на пост президента республики в 1981 г. тот служил заместителем министра обороны и исполнял обязанности председателя Корпуса стражей исламской революции, а также представителя Хомейни в Верховном совете обороны. Работа в сфере безопасности сводила его лицом к лицу с реальной, прагматичной политикой Вашингтона. В августе 1980 г. Саддам Хусейн совершил вооруженное нападение на Иран, пытаясь воспользоваться дезорганизацией нового режима. Все еще уязвленные падением шаха и продолжающимся кризисом с заложниками, Соединенные Штаты отказались критиковать действия Багдада. Сначала они защитили его от порицания в ООН, а затем фактически поддержали военные действия против Ирана. К концу 1980-х гг. армия США все чаще участвовала в прямых стычках с Ираном, включая нападение на нефтедобывающие платформы в Персидском заливе в 1987 г. и уничтожение иранского пассажирского самолета в 1988 году.

В 1987 г. Хаменеи совершил свою единственную до сих пор поездку в Соединенные Штаты. В качестве президента Исламской Республики он участвовал в Генеральной ассамблее ООН. В своей речи Хаменеи проанализировал отношения между Тегераном и Вашингтоном: «Это черная, горькая и кровавая страница в истории нашей страны, которая сталкивалась с самыми разными проявлениями враждебного отношения и злобы со стороны американского режима. Американский режим виновен в поддержке диктатуры Пехлеви на протяжении 25 лет, невзирая на все преступления, которые тот совершил против иранского народа. Расхищение нашего национального богатства с помощью шаха, активное противодействие революции в последние месяцы его правления, поддержка жестокого подавления демонстраций, в которых участвовали миллионы наших граждан, саботаж революции самыми разными способами в первые годы после ее победы, провокационные связи американского посольства в Тегеране с контрреволюционными элементами, помощь заговорщикам, планировавшим государственный переворот, а также террористическим и контрреволюционным элементам за пределами страны, блокирование иранских финансовых счетов и недвижимости и отказ передавать товары, оплата за которые давно получена, возвращать активы, которые шах похитил у нашей страны и разместил на своих именных счетах в американских банках, стремление навязать другим странам экономическое эмбарго и создать единый фронт против нашего государства, неприкрытая и действенная поддержка Ирака в войне с нами и, наконец, бандитское вторжение в Персидский залив, поставившее под угрозу безопасность и мир в регионе – все это лишь малая часть обвинений, которые наша страна выдвигает против Соединенных Штатов».

В речи, произнесенной в следующем году, он рассказал о случае, произошедшем во время пребывания в Нью-Йорке: «Высокопоставленный чиновник одной европейской страны подошел ко мне познакомиться и сказал: “Вам следует, наконец, решить свои проблемы с Америкой!” Они думали, что если я прибыл в Нью-Йорк и нахожусь в Америке, им, возможно, удастся испечь свой хлеб в этой печи. Я сказал: “Это невозможно. Я приехал в ООН, чтобы вести диалог с народами мира, но это не имеет ничего общего с США. С Америкой у нас другие счеты, и это совсем другая история”».ОТ ХОМЕЙНИ К ХАМЕНЕИ

Став Высшим руководителем, Хаменеи конкретизировал свои взгляды на политику в отношении Соединенных Штатов. Теперь он придерживается четкой и простой позиции: западные государства во главе с Вашингтоном желают свергнуть правительство Исламской Республики и уничтожить исламскую революцию, как они сделали это с Советским Союзом.

На встрече с членами иранского правительства в 2000 г. он изложил это так: «Американцы разработали всеобъемлющий план развала исламского республиканского устройства… Его можно назвать точной копией или реконструкцией плана по уничтожению Советского Союза». Хаменеи отметил, что крах СССР во многом объяснялся внутренними обстоятельствами, такими как бедность, репрессии, коррупция, а также межэтнические трения и столкновения. Но американцы воспользовались ими, чтобы довести советское государство до полного краха и распада – отчасти манипулируя средствами массовой информации и организуя «культурное вторжение», а отчасти используя политическое и экономическое давление. Но эта стратегия не сработает в Иране, утверждал он, потому что Исламская Республика – не Советский Союз, не в последнюю очередь потому, что в отличие от коммунизма ислам – не новая, недавно принятая идеология, навязанная правящей партией после победы в гражданской войне. Более того, у Ирана была длительная история единой государственности. Ее становление происходило не за счет империалистической экспансии и завоевательных войн на протяжении последних веков, как в случае Российской империи и ее советской наследницы. Он также отметил, что Исламская Республика образовалась в результате общенародной революции и опирается на солидную духовно-религиозную легитимность.

Хаменеи считает, что ряд мер позволит не допустить, чтобы Исламскую Республику постигла участь СССР. Во-первых, необходимо вычислять и контролировать потенциальных политических мятежников – иранских аналогов Бориса Ельцина. Во-вторых, нужно ясно и внятно говорить о планируемых преобразованиях, чтобы они не были превратно поняты или истолкованы. Реформы и прочие меры «должны осуществляться под руководством мощного и сдерживающего центра, чтобы они не вышли из-под контроля». В-третьих, нельзя позволять средствам массовой информации вести подрывную деятельность. И, в-четвертых, важно противодействовать попыткам вмешательства внешних держав, таких как Соединенные Штаты и Израиль.

Хаменеи также считает, что США, Запад в широком смысле и Израиль хотят использовать выборы в различные органы государственного управления Ирана (городские советы, законодательное собрание, судебно-исполнительные органы, экспертную ассамблею) для того, чтобы с помощью «внутренних союзников» создать ситуацию «двойного суверенитета». Согласно Хаменеи, их цель – посеять рознь между Высшим руководителем и избираемыми представителями власти. Подобно тому как британцы, у которых когда-то были абсолютные правители, со временем превратили королевский престол в чисто церемониальный институт, так и враги Ирана хотят превратить абсолютное правление «факиха» или «попечение правоведов» в бессмысленную формальность.

Главный стратег иранских реформ Сайед Хаджариан использовал концепцию двойного суверенитета в качестве аналитического инструмента для описания меняющегося баланса сил в Иране после победы Мохаммеда Хатами на президентских выборах в мае 1997 года. В ответ в марте 1999 г. лоялисты Хаменеи совершили покушение на Хаджариана. Он выжил, но с тех пор парализован. Хаменеи упомянул концепцию двойного суверенитета в публичной речи 2004 г. (последний год пребывания у власти администрации Хатами), охарактеризовав ее как подрывную идеологию: «Вы слышали лозунг “двойной суверенитет”! Некоторые неразумные люди даже повторяют его внутри страны. Двойной суверенитет не просто нежелателен: это вредный и смертоносный яд! Это то, чего так хотят враги Ирана».

После президентских выборов в июне 2009 г. сотни тысяч людей высыпали на улицы Тегерана, протестуя против искажения итога выборов. Когда волна демонстраций прокатилась по всей стране, Хаменеи в пятничной молитве сравнил эти протесты с «цветными революциями» – в частности, в Грузии – которые, по его мнению, были инициированы американцами и англичанами. Хаменеи подчеркнул, что американские и европейские государственные деятели ужесточили риторику: после того как волна протестов прокатилась по Тегерану, они сбросили маски и показали свое «истинное лицо».

В июне 2011 г. Хаменеи назвал протесты, получившие название «зеленого движения», продолжением политики по смене режима, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники, и противопоставил ее истинной революции, приведшей к образованию Исламской Республики: «Революция, не способная в век обольщения защитить себя от различных попыток политических или военных переворотов и других подобных действий, нежизнеспособна. Наша революция жива, потому что защищает себя, превозмогает трудности и побеждает. Это определенно так, и вы имели возможность убедиться в этом после протестов 2009 года».

Частая тема высказываний Хаменеи – внешние угрозы Исламской Республике и способность режима противостоять им. США и западный блок, утверждает он, хотят изменить политическое устройство Ирана. Они уже пытались по-разному это сделать, включая иракское вторжение 1980 г., манипулирование межэтническими трениями и экономические санкции. В августе 2010 г. он заявил: «Они хотят низложить революцию, и одно из важных средств, используемых с этой целью, – экономические санкции. Они заявляют, что санкции не нацелены против иранского народа, но они лгут! Санкции призваны истощить иранский народ и заставить его признать: “Мы находимся под давлением санкций из-за политики Исламского республиканского государства”. Они хотят обрубить связи между иранским народом и исламским республиканским устройством нашего общества. В этом истинная цель санкций».

Хаменеи неоднократно утверждал, что декларируемое обоснование политики США призвано замаскировать более зловещие мотивы. В августе 2011 г. он резко отрицал связь санкций с проблемой ядерной энергетики: «Они лгут... Вспомните, что первые санкции против нашей страны были введены в то время, когда ядерной проблематики вовсе не существовало... Таким образом, цель врага – повергнуть и растоптать Исламскую Республику».

В обоснование своих аргументов Хаменеи напоминает о двух неудачных попытках Ирана достичь компромисса с Соединенными Штатами. Первая предпринята во время президентства Хатами, когда правительство в качестве жеста доброй воли на два года приостановило программу обогащения урана. Хаменеи считает, что западные правительства были заинтересованы не в укреплении доверия, а только в том, чтобы обогащение урана прекратилось раз и навсегда. Приостановка не принесла Ирану никаких дивидендов – санкции не сняли, замороженные в США иранские активы не разморозили, и Иран ровным счетом ничего не получил. В речи, произнесенной в январе 2008 г., Хаменеи отметил: «Сегодня, когда кто-то подходит к нам и говорит: “Сэр, приостановите ядерную программу на какое-то время”, мы отвечаем: “Мы уже приостанавливали ее на целых два года!” И что мы от этого выгадали?.. Со своей стороны мы понимали, что это временная мера, что программа приостанавливается, но не ликвидируется, и что это жест доброй воли с нашей стороны. Затем, когда мы заговорили о возобновлении работ, в западных СМИ поднялась истерика, в политических кругах также царило смятение. Они говорили: “Горе нам! Иран хочет разморозить ядерную программу!” Наконец, они сказали: “Временной приостановки недостаточно; надо полностью отказаться от ядерного проекта”. Мы и так уже пошли на уступки. Правительство Хатами согласилось на условия Запада. Но это отступление не дало нам никаких положительных результатов, за исключением того, что мы вынесли из этого важный урок для себя. Мировая общественность также извлекла для себя важный вывод... Я сказал, что если этот процесс добавления новых требований продолжится, я вмешаюсь. И я вмешался, сказав, что нам надо переходить в наступление [и продолжить обогащение]».

Затем Хаменеи напомнил, что, несмотря на готовность Хатами к компромиссу, его добрые слова в адрес американцев, сотрудничество в борьбе с «Талибаном» и на последующих переговорах в Бонне о создании проамериканского правительства в Афганистане, Джордж Буш включил Иран в пресловутую «ось зла».

Второй опыт, на который он ссылается, – это решение Ливии в 2003 г. отказаться от ядерных амбиций, что, однако же, не помешало насильственному свержению Муаммара Каддафи при военном участии НАТО. «Хотя Каддафи был склонен вести антизападную политику в первые годы пребывания у власти, – сказал Хаменеи в ежегодной новогодней речи в марте 2011 г., – в последующие годы он оказал Западу большую услугу... Этот джентльмен свернул ядерную программу... отдал ее западным представителям и сказал: “Забирайте ее” [И несмотря на это, его свергли]».

Хаменеи подозревает, что если бы Иран закрыл все свои ядерные объекты, предоставил их для международного контроля и инспекций, западные правительства просто «прикарманили» бы эти уступки и подняли другие вопросы, такие как терроризм, права человека или Израиль – очередные предлоги для давления и стремления сменить режим. С точки зрения Хаменеи, когда речь заходит о ядерном оружии, примеры Ирака и Ливии учат одной простой вещи: как только Саддам и Каддафи сделали свои объекты доступными для западных инспекций, они лишились ядерного оружия, в итоге на них напали, свергли и убили. Серьезные компромиссы со стороны Тегерана на ядерном фронте без существенных уступок Запада, считает он, могут привести к аналогичным последствиям для иранского режима.СВЯТЫНИ

Еще одна важная проблема для Хаменеи – это действия, которые он считает оскорблением ислама. После объявления о возможном сожжении Корана пастором из Флориды в 2010 г. Хаменеи в одном из своих выступлений спросил: «Что и кто стоит за этими злодеяниями?». «Тщательное изучение данного злодеяния, совершенного параллельно с преступными действиями в Афганистане, Ираке, Палестине, Ливане и Пакистане, не оставляет сомнений, что планирование и оперативное командование находятся в руках гегемонистской системы и сионистских центров, которые оказывают наибольшее влияние на американское правительство, его военные ведомства, службы безопасности, а также британское и европейское правительства».

Точно так же в 2012 г. после выхода фильма «Невинность мусульман» Хаменеи заявил, что считает американское и израильское правительства «главными подозреваемыми в совершении этого преступления». Он сказал, что «если бы они прежде не поддерживали звенья этой гнилой цепи – Салмана Рушди, датского карикатуриста, американского пастора, сжигающего Коран, – и не заказывали бы десятки антимусульманских фильмов у клик, связанных с сионистскими капиталистами, дело не дошло бы до этого тяжкого и непростительного преступления».

В то же время он пытается избегать интерпретации этой проблемы как конфликта между исламом и христианством. «Цель действий, вызывающих ярость мусульман (сожжение Корана), – доказывал он в сентябре 2010 г., – спровоцировать христианские общества на конфронтацию с исламом и мусульманами, придать этому инциденту религиозную окраску и вызвать религиозное рвение». Но «мы должны понимать, – сказал он, – что это не имеет ничего общего с церквами или христианством. Марионеточные провокации нескольких сумасбродных и продажных священнослужителей – не повод обвинять всех христиан и их духовенство. Мы, мусульмане, никогда не совершим подобное кощунство в отношении святынь других религий. Наши враги и заговорщики, стоящие за этими безумными провокациями, хотят посеять рознь и вражду между мусульманами и христианами, но Коран велит нам занимать совершенно противоположную позицию в этом вопросе».

УПАДОК ЗАПАДА

Хаменеи не отрицает поразительного прогресса Запада на протяжении прошлого столетия. В июне 2004 г. он сказал: «В Америке вы видите апофеоз материалистической цивилизации с точки зрения науки, богатства, военной мощи, а также политических и дипломатических усилий. Он принимает западную науку и технологии и сетует на то, что деспотичные режимы в Иране и других государствах развивающегося мира виновны в том, что эти страны отстали в развитии. Хаменеи восхищается некоторыми аспектами западных обществ. Например, на встрече с молодежью и работниками культуры в прикаспийском городе Рашт в 2001 г. он сказал: «У европейцев есть одно хорошее качество: готовность рисковать. Это главный источник их успехов... Другие достоинства – упорство и готовность много работать для достижения цели... Величайшие и талантливейшие западные изобретатели и ученые долгие годы упорно трудятся где-нибудь на чердаке и что-то открывают. Когда читаешь их биографии, видишь, как им было нелегко... Это хорошая часть западной культуры».

«Западная культура, – отметил он во время дискуссии с иранской молодежью в феврале 1999 г., по случаю годовщины революции, – это сочетание прекрасного и уродливого. Разумный народ и отдельные люди позаимствуют все хорошее и добавят это к своей культуре, чтобы тем самым обогатить ее, и отвергнут все плохое». Однако он считает, что мусульманская цивилизация стоит выше, поскольку западная слишком материалистична. «Запад все видит лишь в одном измерении, и для него важно только материальное благосостояние», – сказал он на недавней встрече с молодежью, посвященной социально-экономическому развитию.