Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Троянские кони

чем занимается Институт философии РАН

Алексей Гончаров

Цивилизация Запада находится в состоянии глубокого кризиса, моральной деградации и очевидного отмирания. В то же время, она распространяет свои смертельные метастазы по всему миру, агрессивно вторгаясь в жизнь других цивилизаций. При этом в качестве отмычки для взлома культурного кода и системы ценностей России, составляющих духовную основу ее суверенитета, активно используется академическая наука. Прикрываясь стремлением не отстать от западных интеллектуальных мод и социальных концепций, наши ученые-философы продвигают идеологию, предназначенную для сноса несущих конструкций здания российской государственности и самой тысячелетней цивилизации нашей страны. В качестве доктринальной основы этого «троянского коня» выступает идеология толерантности и ненасилия, включая методологию ненасильственного политического протеста, которая используется всеми организаторами «оранжевых революций». С ней органически связана идеология «новой этики», включающая в себя «культуру отмены» традиционных ценностей и институтов вкупе с «научным» обоснованием и оправданием сексуальных извращений. Продукты философского дискурса транслируют деятели образования и культуры, журналисты и блогеры, политические активисты разной степени радикальности. Эти модные тренды сегодня оказывают всеобъемлющее влияние на отечественную гуманитарную науку и взяты на вооружение российским некоммерческим сектором в качестве идеологической основы проектов, реализуемых многочисленными НКО.

От биоэтики – к биолабораториям

Имя американского сенатора Ричарда Лугара сегодня на слуху в связи с обнаружением сети американских биолабораторий на территории Украины. Лугар стал крестным отцом этого проекта: вместе с Бараком Обамой, – тогда тоже сенатором, – в нулевые годы он выезжал на Украину, договаривался с местными чиновниками, организовывал украинско-американское сотрудничество в области биоразработок. Одной из первых появилась лаборатория в Одессе, до этого благодаря поддержке Михаила Саакашвили были открыты лаборатории в Грузии.

К тому времени Дик Лугар уже обладал богатым опытом по реализации стратегических проектов под видом благотворительности на территориях бывшего СССР. Еще в 1991-м он выступил соавтором закона Нанна-Лугара, обеспечившего финансирование ликвидации запасов ядерного, химического и биологического оружия в России и бывших республиках СССР. В соответствии с этой программой, наши боеголовки были уничтожены, а содержащийся в них высокообогащенный уран вывезен в США. В память о заслугах ныне покойного сенатора в Университете штата Огайо, на базе которого работает крупнейший в США центр русистики (Russian Studies) [1] , учреждена стипендия имени Ричарда Лугара и Томаса Траута: она присуждается студентам, проявляющим успехи в освоении специальностей двойного назначения. Но кто же такой Томас Траут, имя которого, наряду с Лугаром, получила эта замечательная стипендия?

Согласно официальному некрологу, Траут – кадровый офицер разведки ВМФ США, специалист по оборонной политике и американо-советским отношениям, знаток Советского Союза и России. В 1990-е годы – сотрудник Центра национальной безопасности имени полковника Мершана (Mershon Center) Университета штата Огайо. Центр Мершана занимается вопросами национальной безопасности в глобальном контексте, реализацией программ по внедрению «правосудия переходного периода» в т.н. посттоталитарных обществах, их «восстановлению от насилия», конструированием коллективной памяти, развивающей «ответственность поколений» за тоталитаризм.

В настоящее время среди тем исследований, спонсируемых Центром: «Может ли рост использования Интернета спровоцировать новые демократические восстания в авторитарных странах?», «Поддержка в России политической цензуры в Интернете и степень поддержки правительства Путина», «Поддержка США прав ЛГБТ в России и в Африке», «Охрана природы в России как поле боя», «Конфликт на Украине: цифровые медиа России и США в конструировании памяти и «другого», «Возвращение России в качестве геополитического игрока»[2].

В качестве ключевого партнёра в России Центр Мершана стал использовать Институт философии РАН – в недавнем прошлом цитадель советской идеологии, куда сходились многие нити по управлению наукой и общественным сознанием в нашей стране. Первые контакты состоялись еще в период перестройки и были связаны с внедрением в России американской биоэтики. Борис Юдин [3], который стал лоббистом биоэтики в России, вспоминал:

«Это было в конце 80-х годов. Тогда перестройка была в самом соку. Я работал в Институте философии. И как-то несколько человек из сектора этики и из нашего пошли на встречу с американской делегацией. Возглавлял делегацию человек, который к биоэтике не имел отношения. Он имел отношение к контактам между советскими и американскими философами. Они стали рассказывать, что такое биоэтика, и как-то меня сразу зацепило. Потом вечером в ресторан мы вместе ходили, а потом еще одна встреча была уже в более широком составе, тоже в Институте философии. Потом они поехали в Грузию. А потом нас поехало несколько человек из Института философии из Москвы в Америку» [4].

Человек в штатском, который возглавлял делегацию американских биоэтиков, не имея к ней прямого отношения – не иначе, как Томас Траут, «специалист» по американским контактам с советскими философами. Примечательно, что инициаторами встречи выступили сотрудники институтского сектора этики, которым тогда заведовал Абдусалам Гусейнов, ныне – академик и директор Института философии РАН. Гусейнов и его ближайший сподвижник Рубен Апресян стали пионерами и главными координаторами массового вовлечения советских, а затем и российских философов в американские программы. Согласно американским планам, именно этика, основанная на западных нормах, должна была стать идеологической дубинкой для постсоветского общества – трибуналом либеральной инквизиции, выносящим моральные санкции исторической памяти, традиционным ценностям и институтам России.

С американской стороны курировать «научные контакты» с русскими Томасу Трауту помогал Джим Харф – специалист в области национальной безопасности, советской ядерной стратегии, ограниченной войны, работы разведывательного сообщества. Вряд ли простое совпадение, что дочь Харфа Мари впоследствии стала пресс-секретарем ЦРУ и заместителем официального представителя Госдепа США Джен Псаки (на фото рядом с Псаки).

Траут и Харф неоднократно посещали Россию. В 1993 г. Центром Мершана совместно с Институтом философии РАН была проведена российская Летняя школа по проблемам демократии «Этика гражданского общества». Как вспоминал российский участник Владимир Кантор, Траут «был весьма спортивного вида, даже неплохо знал русский, но по-русски с нами никогда не говорил… Участников конференции повезли напоследок в ресторан. На сцене ресторана была музыкальная группа, певшая не под фанеру:

Не валяй дурака, Америка,

Отдавай-ка Аляску взад!

Американцы смущенно и тревожно переглянулись. Затем оживленно стали перекидываться репликами. Наконец, Томас Траут спросил руководителя московской группы: «Мы хотели бы знать… это мнение русского народа? Это серьезное требование. А что на это говорит ваше правительство? Надо же поставить в известность наши власти». С трудом удалось им объяснить, что это шлягер, массовая культура. «У нас массовая культура, — возразил американец, — несёт государственную идеологию. И по-другому не бывает. Наш Рэмбо всегда защищает звездно-полосатый флаг». Апресян смущенно ответил, что у нас раньше тоже так было, но теперь полный разброд. «Да, — согласился Траут, — у вас, русских, то анархия, то тоталитаризм. У нас устоявшаяся система демократии, где все знают, что разрешено, а что не разрешено».

В 1995 г. делегация ИФ РАН во главе с директором академиком Вячеславом Степины и его заместителем Гусейновым (получившим повышение за успехи в «международном сотрудничестве») в течение трех недель находилась в Mershon Center в Огайо для участия в Летнем Институте «Основания гражданского общества», который проводился при поддержке Фонда «Евразия»[5]. Американцы инструктировали российских участников о методах демократизациии России. С американской стороны проектом руководили всё те же Траут и Харф.

Философская политика хозяина Спасо-Хауса

В 1987 г. послом США в СССР назначен Джек Мэтлок (на фото внизу)– доктор философии, специалист по Russian Studies. В своих действиях он исходил из убеждения, что СССР является наследником Российской империи, для победы над которой необходим прежде всего подрыв ее идеологической основы. В феврале 1989 г. Мэтлок направляет Президенту Рейгану записку о необходимости развития контактов между философами СССР и США с целью продвижения американских ценностей в России[6]. В мае 1989 г. принимается Декларация Саммита НАТО, в которой поставлена задача приобщения стран советского блока к «сообществу западных ценностей».

А уже в июне 1989 г. в московском Киноцентре на Красной Пресне открывается симпозиум «Понимание ценностей западной цивилизации», организованный посольством США и философами АН СССР. На симпозиум приглашены американские политики и интеллектуалы, которые, по словам «Известий», раньше проходили по разряду «ярых антисоветчиков и заокеанских ястребов», а теперь – почётные гости Москвы, в том числе: сенаторы Филипп Грэмм и Роберт Кэстен, отвечающие за финансирование национальной безопасности и внешней политики, главный редактор Commentary Magazine Норман Подгориц и председатель Совета по внешней политике США Херманн Першнер. С советской стороны – член Политбюро Александр Яковлев – «прораб перестройки», завербованный ЦРУ в бытность послом в Канаде.

Измена на «философском фронте» холодной войны

Ещё в 1984 г. Мэтлок, тогда помощник президента США, организовал совещание руководителей американских НКО, работающих с СССР, в котором принял участие Рейган. Одним из исполнителей поставленных на совещании задач стал американский бизнесмен Клинтон Гарднер (на фото внизу), основатель Транснационального института, через который спонсировались контакты с философскими и религиозными кругами СССР.

Совместные мероприятия Транснационального института и ИФ РАН проводились при поддержке фонда Макартуров ежегодно в России и США, куда выезжала делегация во главе с директором ИФ РАН академиком Вячеславом Стёпиным. Первая в этой серии масштабная конференция («Возрождение русской философской традиции») состоялась в Москве и Санкт-Петербурге уже две недели спустя после событий августа 1991 г. Посольство США максимально использовало административный ресурс, чтобы в кратчайшие сроки после августовских событий, «чудесным образом преодолев бюрократические препятствия», обеспечить высадку «десанта» американских советологов, который возглавили Джеймс Скэнлан, Джордж Клайн и Анджей Валицкий. Цель этих мероприятий – переориентация науки и культуры в России с национальной мыслительной традиции на глобальную повестку.

Вот некоторые цитаты. Джеймс Скэнлан: «Русская философия не соответствует современным задачам демократических реформ в России, России нужна не русская, а глобальная философия». Анджей Валицкий: «В условиях возвращения России в Европу дискуссии об особом пути русской философии лишены философского интереса, концепции особого характера и предназначения России мешают делу реформ, имеющих целью приобщить Россию к либерально-демократической цивилизации Запада, в этом России мешает ее имперское прошлое».

Философия развала страны: Джин Шарп и его российские ученики

В конце 1980-х в Институте философии АН создан Центр «Этика ненасилия» (руководители – Абдусалам Гусейнов и Рубен Апресян). Основу идейной программы Центра составила теория ненасильственной борьбы американского политолога Джина Шарпа.

В ноябре 1989 г. Центр провел конференцию в Москве с участием философов – представителей сепаратистских националистических движений Прибалтики и Закавказья. Шарп в своем выступлении указал на стратегическую роль ненасильственной борьбы на примере свержения коммунистических правительств в ГДР и Чехословакии и протестных акций в Прибалтике. Он говорил об эффективности ненасильственного гражданского протеста для смены «тоталитарных режимов» и разъяснил, как можно с помощью активного неповиновения внести неуверенность во власть, расколоть ее и поставить «на колени». В связи с этим организатор конференции Гусейнов сказал, что русским надо учиться у Шарпа и предложил перевести его работы на русский язык.

В кулуарах конференции Шарп передал книгу с изложением своей методики государственного переворота сотруднице Института философии АН Литвы Гражине Миниотайте (в прошлом – аспирантка кафедры Гусейнова в МГУ). В Вильнюсе Миниотайте передала книгу Шарпа министру обороны в правительстве Ландсбергиса Андрюсу Буткявичюсу, который оперативно организовал ее перевод с английского и распространение по республикам Прибалтики.

В 1991 г. Центр «Этика ненасилия» ИФ РАН занимался методической и организационной подготовкой ненасильственного демонтажа советского строя. В мае 1991 г. Центр провел советско-американский семинар-тренинг «Ненасильственное решение массовых социальных конфликтов». Среди его участников – активисты гражданского действия, преподаватели и слушатели Академии МВД СССР: американские инструкторы обучали активистов методам сопротивления внутренним войскам, а сотрудникам правоохранительных органов внушалась идеология отказа от применения насилия. В выступлении Апресяна был обобщен опыт сопротивления 1989-1991 гг. в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и странах Восточной Европы, даны рекомендации по технологии массовых протестных акций.

Всё это происходило в преддверии событий августа 1991 г. и сыграло роль в их исходе. В дни ГКЧП листовки с перечнем методов ненасильственной борьбы распространялись вокруг Белого дома активистами Российско-американской гуманитарной инициативы Golubka, ассоциированной с Центром «Этика ненасилия». В ноябре-декабре 1991 г. Шарп вновь приезжал в Москву и участвовал в работе парламентской Комиссии по расследованию событий ГКЧП.

В 1992 г. центр «Этика ненасилия» провёл семинар по идеологии и технологии ненасилия для учителей средних школ, включавший анализ текстов школьных учебников на соответствие идеологии ненасилия. В 1996 г. на средства Фонда Дж. Сороса* Центр издал книгу «Опыт ненасилия в ХХ столетии». В книге Апресян писал об эффективности методики Шарпа в действиях по развалу СССР.

В интервью «Российской газете» в феврале 2022 г. директор ИФ РАН академик Гусейнов пытается отрицать политический характер своего сотрудничества с Шарпом в 1980-90-ее гг. Сам Шарп гордился тем, что передача его книги на конференции 1989 г. сыграла роль в разрушении СССР. Он писал: «Для меня большая честь и награда то, что мне удалось сыграть роль в создании условий для передачи информации и идей о ненасильственной борьбе и её потенциале для национальной обороны и освобождения».

Впоследствии в интервью «Комсомольской правде» Шарп похвалялся: «В начале 90-х я не в Таллин, Ригу и Вильнюс приезжал, а в Москву. Мне там снимали зал чуть ли не в Академии наук, туда приезжали представители Прибалтики и я их учил, как разваливать страну изнутри».

Миниотайте в 1991-1995 гг. наряду с работой в Институте философии Литвы руководила в Литве Центром ненасильственных действий, в 1997-1999 гг. получала стипендию НАТО.

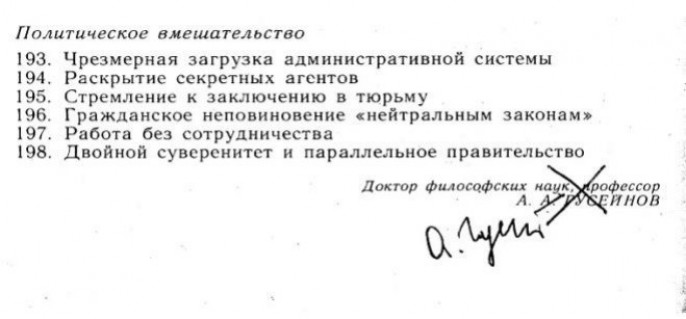

В декабре 1991 г. Гусейнов опубликовал от своего имени в журнале «Философские науки» список 198 методов ненасильственного сопротивления Шарпа. Оттиск публикации со своим автографом он передал в возглавляемый Шарпом Институт имени Альберта Эйнштейна, тем самым удостоверяя проделанную работу (скан снизу).

Доклад Шарпа был многократно перепечатан Гусейновым в научных и популярных изданиях. Сообщение об этом было помещено в годовом отчёте Института имени Альберта Эйнштейна вместе с фотографией обложки ежегодника ИФ АН «Этическая мысль» - как достижение по продвижению демократии в России.

«Настоящие гавайцы»

Мариэтта Степанянц, несколько лет проработавшая в посольстве СССР в Канаде под руководством «прораба перестройки» и агента ЦРУ Александра Яковлева, положила начало сотрудничеству Института философии с Международным комитетом гавайских конференций философов Востока и Запада (Гонолулу, США).

Гавайский комитет и его российские контрагенты продвигали идеологию мультикультурализма и политкорректности. По инициативе Комитета в 1990 г. в Москве Степанянц организовала первый в России форумом по мультикультурализму и феминизму и выпустила по его итогам книгу «Феминизм: Восток – Запад – Россия». В ежегодных конференциях в Гонолулу принимали участие директора ИФ РАН Степин и Андрей Смирнов, сделавший мультикультурализм руководящей идеей в Институте.

Осенью 1995 г. Центр «Этика ненасилия» и Международный центр демократии Гавайского университета при поддержке Rule of Law Consortium ARD / Checchi Joint Venture реализовали образовательный проект «Гражданская ответственность – осознанный выбор» по подготовке российских молодых избирателей к «ответственному» участию в выборах. В течение шести недель проводились семинары, где молодые избиратели-студенты прошли образовательный курс у американских специалистов и сотрудников ИФ РАН (Гусейнов, Апресян, Сергей Чижков и др.).

Международный центр демократии Гавайского университета специализируется в области теории и практики ненасилия, а также образовательной политики. В заказанных Центром исследованиях Советский Союз и Россия квалифицируются как тоталитарные «мегаубийцы», которые осуществляют демоцид, т.е. массовое уничтожение народов собственным правительством.

В 2008 г. в ИФ РАН создана кафедра ЮНЕСКО «Диалог культур» (заведующая – Степанянц), которой подготовлен учебно-методический комплекс для поликультурного образования в средней школе. В нём Россия не включена в число мировых цивилизаций и рассматривается не как самостоятельная цивилизация, а как пространство мультикультурного взаимодействия.

Опытной базой для реализации проекта в регионах страны стали учреждения образовательной системы ОАО «РЖД». В рамках программы с 2013 г. на базе ИФ РАН проводились ежегодные курсы повышения квалификации для учителей по поликультурному образованию. Группа директоров образовательных учреждений ОАО «РЖД» принимала участие в организованном кафедрой ЮНЕСКО семинаре по поликультурному образованию в Париже.

Западная прошивка высшей школы

В начале 1990-х гг. в России был инициирован процесс переподготовки и переаттестации преподавателей социально-гуманитарных наук в соответствии с западными стандартами. В 1992 г. для практической реализации задачи учрежден Российский центр гуманитарного образования (РЦГО). По свидетельству первого руководителя РЦГО и сооснователя Высшей школы экономики Льва Любимова (фото внизу слева), это происходило при поддержке США: «Когда рухнул Советский Союз, было совершенно ясно, что образование в нашей стране, как и наука, однобокое… Я нашёл подходящего американского партнера – Атлантический совет** в Вашингтоне. Это ведущая консультативная организация, которая включает в себя штат исследователей, но ещё больше – людей из политической элиты… А руководил этим всем Эндрю Дж. Гудпастер, бывший командующий объединенными войсками НАТО».

Весной 1992 г. были организованы трёхмесячные стажировки в Москве на базе Института философии РАН, чтобы переподготовить российских преподавателей философии по западным стандартам. Участники получили сертификаты и разрешение от Госкомвуза на преподавание философии в высших учебных заведениях. Кто из философов не приехал и не прошёл стажировку, этого права лишился. В 1994 г. РЦГО был преобразован в Государственный академический университет гуманитарных наук, в руководство которого входили директора ИФ РАН Стёпин и Гусейнов.

Философия клитора

Институт философии – центр пропаганды в России философии постмодернизма, в частности – идей основателя гендерной теории Мишеля Фуко. В наши дни гендерная теория стала теоретической основой легитимации ЛГБТ+. В книгах Фуко сопротивление социальным идентичностям, эмансипация и реабилитация сексуальности во всех проявлениях, особенно девиантных, предстает как радикальная политическая задача. Умерший от СПИДа Фуко оказал огромное влияние на левых философов и общественных деятелей, одним из которых был его любовник Даниэль Дефер: он входил в национальные и международные комитеты по здравоохранению и проблемам СПИДа, занимался изданием книг и пропагандой идей Фуко.

В дальнейшем взгляды Фуко получили развитие у адептов феминизма и квир-теорий, которые стали рассматривать социокультурное измерение половой принадлежности как «навязанное» человеку традиционным обществом. Гендер был признан социальным конструктом, который можно переформатировать в любом предпочтительном для индивида направлении. Конструктивистский подход к гендеру реализуется через политические действия по соответствующему «переформатированию» общества.

В журнале «Синий диван», который издает зав. сектором эстетики ИФ РАН Елена Петровская говорится, что эффективным аргументом радикального феминизма должна быть политическая страсть с целью «захвата позиций патриархальной власти» и «становления государством». В «Синем диване» и в журнале ИФ РАН «История философии» в 2018 и в 2019 гг. опубликованы тексты профессора Кингстонского университета Катрин Малабу.

Автор представлена в качестве «одного из самых влиятельных философов современного мира», поскольку она основала новое направление – философию клитора. В своей книге «Стёртое удовольствие. Клитор и мысль» Малабу неразрывно связывает сексуальную и политическую эмансипацию. Она предлагает «клиторальное» чтение философских текстов. Клитор – это орган, который нужен только для удовольствия, не для размножения, не для материнства. Малабу объявляет удовольствие фундаментальной философской категорией, посвящает отдельные главы половым губам, «политической анатомии» клитора, анархии и феминизму.

Развитие таких «исследований» в духе новой этики, призванных подорвать традиционные российские ценности, поощряется руководством ИФ РАН. Директор Гусейнов в 2021 г. писал: «В российском публичном пространстве акцентированно негативное отношение к новой этике, которое призвано стать ментальной границей, отделяющей ее от системы так называемых традиционных российских ценностей. Сторонникам разных «идеологических» меньшинств мало того, что их «терпят» (не осуждают, не дискриминируют), они еще хотят, чтобы их ценили, считали правыми: они это делают в защиту своего человеческого достоинства. К примеру, почему сторонники ЛГБТ-сообществ не удовлетворяются тем, что им не мешают культивировать свою сексуально-гендерную идентичность в качестве частных лиц, а хотят непременно публично (демонстративно) заявить об этом, ходить по улицам со своими флагами, устраивать фестивали и т.п. … Гомосексуальной паре мало того, чтобы их оставили в покое, она требует общественного признания, при этом не только юридических прав, но и моральной правоты, чтобы к ней относились так же, как к разнополому союзу. Такого же нравственно-участливого отношения к себе со стороны общества ожидают, требуют люди, экспериментирующие со своей гендерной принадлежностью».

Пионер гендерных исследований в России Ольга Воронина (ИФ РАН): «В какой-то момент благодаря развитию философии прав человека, демократических идей и феминистской теории произошли изменения в человеческом сознании. К сожалению, не в нашей стране. После консервативного поворота в политике гендерные стереотипы, вроде слабости женщины, ее семейного предназначения, самоотречения ради мужа и детей, стали трактоваться как “наши национальные традиции и культурные ценности”. В русле скреп».

Дети полковника гранта

Российские представительства Фонда Фулбрайта, Фонда Макартуров***, Фонда «Евразия»*** располагались прямо в здании ИФ РАН на Волхонке; многие проекты Института реализовывались при поддержке этих фондов, а также Фонда Сороса, Гавайского центра демократии, Центра имени полковника Мершана и др. В условиях отсутствия интереса государства к философии именно эти структуры стали реальными заказчиками, определяющими основные направления работы Института философии РАН. Они предоставляли финансирование, гранты и стажировки, выращивали лояльные себе кадры, объединяли их вокруг отобранных лидеров.

Фонд Дж. Сороса «Открытое общество» регулярно спонсировал деятельность Центра «Этика ненасилия» (1989-2003). Затем в 2004 г. при ИФ РАН Гусейнов и Апресян создали Центр прикладной и профессиональной этики. Центр осуществил Международный образовательный проект «Развитие этического образования в высшей школе» (2004–2007), который финансировался Фондом Сороса. Среди лекторов – Смирнов, Гусейнов, Апресян и ведущие западные советологи. Среди тем лекций: «Моральная уместность границ», «Гуманитарная интервенция», «Права человека versus государственный суверенитет», «Этос оранжевой революции. Впечатления участника».

Разработки проблематики экологической этики на секторе этики ИФ РАН во главе с Апресяном активно финансировали Фонд Сороса, Институт им. Кеннана Центра Вудро Вильсона, Корпорация Карнеги в Нью-Йорке, Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. Цель проекта – этическое обоснование ограниченности национального суверенитета на национальные природные ресурсы. Разработанные при участии Апресяна экологические документы ЮНЕСКО являются средством иностранного шантажа и давления на Россию. В публикациях Апресяна и его сотрудников говорится о том, что Россия нарушает климатическую справедливость, и поэтому международные экологические санкции должны оказать давление на политику России.

Особое внимание в Центре прикладной и профессиональной этики ИФ РАН уделялось взаимодействию с занимающимися Россией исследовательскими структурами заинтересованных стран Арктического и Балтийского регионов. Стратегия санкционного давления дополняется организацией кампании в СМИ и экологического протеста. В публикациях Центра подробно говорится о применении методов ненасильственного сопротивления в экологическом движении против структур, признанных опасными с точки зрения экологической этики (организация митингов, демонстраций, маршей протеста, акций саботажа и гражданского неповиновения).

Русофобия как профессия

Руководитель сектора философии российской истории ИФ РАН Алексей Кара-Мурза – личность многогранная, сочетает амплуа ученого с деятельностью активиста несистемной политической оппозиции, члена совета фонда «Либеральная миссия», президента фонда «Русское либеральное наследие» (основные партнеры: Фонд Фридриха Науманна, «Эхо Москвы», Радио Свобода, The New Times, «Новая Газета»), члена Федерального политсовета СПС (2001-2008). Еще он – старшина московского Английского клуба и президент Флорентийского общества, созданного с целью «осуществить прививку Ренессанса к России», которую члены общества считают варварской страной. В ИФ РАН Кара-Мурза курирует всю социально-политическую философию. Пользуясь этим, он подчиняет плановую работу научных сотрудников идеологии либеральных партий, фальсификации истории России и русской философской мысли, распространения отборной русофобии под вывеской «философии российской истории».

Свое научное кредо Кара-Мурза обобщил в докладе «Преемственность через катастрофы» на семинаре по теме госзадания Института «Российский проект цивилизационного развития» (руководитель – академик Андрей Смирнов). Несмотря на декларации, что «проект предусматривает философское обоснование цивилизационной безопасности России», по сути, он является ширмой для глумливой критики нашей «варварской» страны, не отвечающей западным стандартам «цивилизации». «Концепция цивилизационного развития России» Кара-Мурзы заключается в понимании России как «негативного синтеза Востока и Запада» или «Азиопы». Ученый муж отстаивает тезис, что формула «”Россия как Ничто” есть глубинное смысловое ядро, стержень всей русской философской и общественной мысли». Стремясь доказать это, Кара-Мурза собирает вырванные из контекста критические высказывания о России русских мыслителей, пытаясь представить их в качестве русофобов.

Друг Ходорковского****

В 1992 г. сотрудник ИФ РАН Сергей Никольский на стажировке в Оксфорде (Великобритания). В 1996 г. Никольский на стажировке в Саскачеванском университете (Канада). В 1995-1998 Никольский – руководитель отдела инвестиций в агропромышленный комплекс Института проблем инвестирования Банка МЕНАТЕП М. Ходорковского. В 1999 г. рабочей группой под руководством Никольского была подготовлена «Аграрная программа» Партии "Яблоко". С 2006 по 2015 – заместитель директора ИФ РАН по научной работе. В 2015 г. под грифом ИФ РАН вышла книга С.А. Никольского и М.Б. Ходорковского «Государство. Общество. Управление».

С 2018 г. Никольский – координатор мегатемы ИФ РАН «Российский проект цивилизационного развития». В своих публикациях Никольский говорит о «звериной сущности» русского народа. Никольский утверждает, что охлаждение и кризис в отношениях России и Европы в 2010-е годы – это результат активизации «варварства», претендующего на положение доминирующей силы. Под «варварством» Никольский понимает приверженность «канонам консерватизма и традиционализма», «суеверное отношение» к принципам и идеям прошлого, которые «варвары» считают «духовными скрепами» российской цивилизации.

В 2019 г. по приглашению Никольского на семинаре ИФ РАН «Россия как она есть: тупик и выход» выступил Явлинский, который сказал: «Сейчас наступает такой момент, когда система будет податливой, и можно многое будет сделать, если оказывать давление. Когда уходит вождь, отдельные группы будут делить власть. Они готовятся к транзиту власти, и мы должны. Я имею в виду солидарные действия, которые могут в какой-то момент превратиться и в выход на улицу. Но чтоб это были не какие-то маленькие группировки, которые будут тут же изничтожены Росгвардией, а чтобы понимали, что это будут выходить уже десятки, сотни тысяч людей, с которыми уже другой разговор. По-другому никак. Армию готовят, чтобы в нас стрелять».

Картинки с выставки

В 2020 г. директор А. Смирнов создал в Институте философии PR-отдел для организации презентаций, выставок и т.п. публичных акций. Наиболее резонансной из них стал конкурс фоторабот Existentia. Работы победителей конкурса (руководитель жюри – Смирнов) в январе-феврале 2021 г. в течение месяца экспонировались на Крымской набережной. Некоторые из них вызвали протесты общественности, обвинения в экстремизме и оскорблении чувств верующих, были расценены как публичная провокация против традиционных российских ценностей (работы «Терпение», «Погост», «Алтарь», «Душа Кавказа» - на фото и др.).

Понятие традиционных российских ценностей Смирнов подверг критике в своём выступлении «Текущие задачи русской философии» в ИФ РАН тогда же – 10 февраля 2021 г. Выставка была организована при финансовой поддержке Национального института достоинства и права, учредитель которого Гарегин Тосунян стал в 2019 г. академиком РАН при содействии Гусейнова и Смирнова.

Спасители мира от российского Левиафана

В соответствии с теорией тоталитаризма идола западного либерализма Ханны Арендт (фото внизу), в ИФ РАН рассматривают Россию как тоталитарный режим и озабочены борьбой с её «агрессивностью». Апресян: «У Арендт говорится о предпосылках тоталитаризма – имперских, о духе «пан-сознания». Мы сейчас можем увидеть много символических признаков реставрации тоталитаризма».

Апресян принимал участие в международном проекте по разработке теории справедливой войны, суть которого в том, чтобы этически обосновать применение военной силы, оправданное интересами защиты демократии. По существу, это служит «этическим» обоснованием «гуманитарных интервенций» демократических государств по всему миру. В соответствии с теорией справедливой войны Апресян также квалифицирует военные действия тоталитарных государств (в том числе СССР и РФ) как несправедливые. Он приравнивает действия фашистской Германии и Советского Союза, дает этическое обоснование претензий к СССР как к «агрессору», которые выдвигаются ныне правительствами стран Балтии и Восточной Европы, и называет справедливыми военные действия против СССР таких стран, как Финляндия и Румыния. Апресян предлагает провести общественный трибунал, на котором осудить деятельность советских руководителей в годы войны как неправомерную и несправедливую, и готов выработать для трибунала экспертное этическое заключение об их преступлениях против человечности.

Директор ИФ РАН Гусейнов писал в 2020 г.: «Экстерриториальный правовой статус прав человека находится в противоречии с патриотической установкой на волю большинства, приоритет общегосударственных интересов. Нельзя путать любовь к своей стране с псевдопатриотическим чванством и националистическим нарциссизмом. Вариантом такого хода чувств и мыслей являются клишированные фразы из патриотического символа веры: «Русские не сдаются!», «Русские своих не сдают!». Еще как сдаются! Еще как сдают! Ложность утверждения, что русские не сдаются и не сдают, заключена в скрытом смысле, что они этого не делают в отличие от других народов, и в этом смысле лучше их».

Агрессивная русофобия объединяет ведущих сотрудников ИФ РАН. После присоединения Крыма Ученый совет института отказался поддержать проект создания филиала в Крыму, опасаясь испортить отношения с западными коллегами. Сотрудники ИФ РАН приняли активное участие в кампании против российской спецоперации на Украине, два десятка подписали письма протеста, многие размещали экстремистские призывы в соцсетях.

Подписант открытого письма «против войны с Украиной» и автор вышеприведенных интернет-публикаций, в своих трудах ставящий под сомнение справедливость войн, которые вела Россия в прошлом и ее право на собственные природные ресурсы Рубен Апресян, наряду с пропагандистом политического либерализма и западничества Алексеем Кара-Мурзой награждены медалью «за вклад в развитие государственной политики в сфере научной деятельности». Остается уточнить: политики какого государства?..

Можно долго размышлять и спорить о всеобъемлющем влиянии на отечественную гуманитарную науку философского дискурса умирающего Запада. Однако заявления и действия учёных мужей, направленные на подрыв несущих конструкций государства российского – вовсе не абстракция. Разветвлённая система связей, отношений и финансовых потоков действует не в интересах русской цивилизации, а выполняет заказы враждебных России центров силы. Стране нужна доблестная страта патриотически мыслящих учёных, а не кочевой табун троянских коней.

***

От редакции.

В качестве послесловия хотелось бы отметить, что в декабре 2021 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков издал приказы о прекращении полномочий директора Института философии РАН Андрея Смирнова и назначении директором Анатолия Черняева, перед которым была поставлена задача подчинить деятельность института государственным интересам. В ответ на это были организованы акции протеста коллектива при поддержке либеральных СМИ. В итоге уже через три дня после вступления Черняева в должность Фальков назначает директором Абдусалама Гусейнова – лидера протеста.

Ещё один штрих: на июль 2022 года министерством науки и высшего образования была назначена проверка Института философии РАН, которая затем была отменена без объяснения причин.

Хотелось бы знать, с чем связаны такие решения министра Фалькова? И какую позицию в сложившейся ситуации занимает президент РАН Александр Сергеев? И сколько ещë встревоженной общественности надо ждать, чтобы уважаемые люди заметили очевидную вещь, что институт, который должен в трудное время ковать суверенную идеологию, лишь имитирует работу в интересах страны, а на самом деле выполняет функцию иностранного агента?

***

1. Учрежден согласно законодательному акту National Defence Education Act (NDEA) – Закону об образовании в интересах национальной обороны, принятому Конгрессом США в 1958 г. Целью этого федерального закона являлись «укрепление национальной обороны и расширение и поддержка распространения и улучшения образовательных программ, направленных на защиту важнейших национальных интересов».

2. https://mershoncenter.osu.edu/

3. Отец Григория («Грэга») Юдина, профессора Шанинки, который был задержан 24 февраля 2022 г. как участник несанкционированного антивоенного митинга. По его убеждению, «Интересы России противоречат интересам Путина» (https://www.opendemocracy.net/ru/voyna-rossii-protiv-nezavisimostiukrainy-lyuboy-tsenoy/).

4. Как начиналась биоэтика в России (Интервью с Б.Г. Юдиным) https://elibrary.ru/download/elibrary_35351632_95949838.pdf.

5. Московский офис этого фонда, а также Фонда Фулбрайта и Фонда Макартуров, размещался непосредственно в здании Института философии РАН по адресу Волхонка, 14.

6. По свидетельству заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта в книге воспоминаний «Измена в Кремле», записка Мэтлока составлялась в обстановке строжайшей секретности, писалась от руки на даче посольства во избежание утечки ее содержания. Т.о., американцы придавали вопросам идеологической диверсии против России стратегическое значение, наряду с военными.

*Структуры Фонда Сороса признаны нежелательными на территории России

**Нежелательная организация на территории РФ

***иностранный агент

****лицо, выполняющее на территории России функции иностранного агента

Уже и Пушкин нам не угодил?

В театры возвращается цензура

Помните перестроечную борьбу с цензурой, итог которой был закреплен в Конституции, исключающей это проявление несвободы в России? Сколько восторгов было тогда по такому поводу. Похоже, поторопились? Цензура, она такая: ты ее в дверь, а она — в окно.

У Министерства культуры РФ хватило ума не снимать с репертуара Вахтанговского театра спектакли Римаса Туминаса, покинувшего Россию. Поставленный им спектакль «Война и мир», где бдительный гражданин легко уловит несвоевременные пацифистские мысли Толстого, по-прежнему идет на прославленной сцене.

Думаю, этот знак доверия к коллективу был одной из причин праздничной атмосферы, царившей на недавнем сборе труппы вахтанговцев. Он совпал с открытием памятника трем великим актерам: Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву (на фото). Гостем вахтанговцев оказался и их давний поклонник, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, много лет друживший с Этушем и Лановым. Но присутствие влиятельного государственного деятеля не помешало гендиректору театра Кириллу Кроку заявить, что и после ухода Туминаса, сплотившего коллектив в кулак, это единство будет сохранено, а театр, чья заполняемость не опускается ниже 95%, продолжит сам выбирать, какие спектакли играть, а какие нет.

Настоящий-то патриотизм негромок. Вот, например, тот же театр спасает от сноса особняк XVIII века — родовое гнездо Вахтангова во Владикавказе, за свой счет покупая его жильцам квартиры, чтобы в исторических стенах устроить музей. Или приглашает погостить 14 артистов, спасшихся из разрушенного Мариуполя. Это ведь важнее многих слов.

А МХТ имени Чехова должен благодарить Министерство культуры, оставившее в репертуаре спектакль «Сережа» Дмитрия Крымова — невозвращенца из Америки. Только Каренина теперь вместо уехавшего Анатолия Белого будет играть сам худрук Константин Хабенский. Зато кассовыми спектаклями Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и «Звезда вашего периода» театр сам решил пожертвовать, как и спектаклем Сергея Женовача «В окопах Сталинграда» по роману Виктора Некрасова: военная тема нынче штука скользкая и небезопасная.

Впрочем, Хабенский не сомневается, что предлагаемые к постановке «Новая оптимистическая трагедия» Константина Богомолова, «Дядя Ваня» Дениса Азарова, «Западная пристань» Анатолия Васильева и «Не покидай свою планету» Виктора Крамера найдут своего зрителя.

Такая вот «картина маслом». Спектакли Дмитрия Крымова считаются возможными в театрах федерального подчинения, а столичный департамент культуры убирает все его постановки с подведомственных сцен. Зрители не увидят «Безприданницу» и «Позднюю любовь» Александра Островского в «Школе драматического искусства» (даром что на них давно распроданы билеты), «Костика» в Театре имени Пушкина, «Все тут» в «Школе современной пьесы». Неугоден стал и режиссер-провокатор Александр Молочников, еще недавно легко открывавший двери куда хотел, а ныне лишившийся постановок «Бульба. Пир» и «Платонов болит» в Театре на Бронной.

На этом фоне глава независимого вроде бы агентства «Арт-Партнер» Леонид Роберман не рискнул показывать «Бориса» Дмитрия Крымова на фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Добрались чиновники и до прославленной «Мастерской Петра Фоменко», где больше нет спектакля Евгения Цыганова «Комедия о трагедии» по пушкинскому «Борису Годунову», поставленного к 90-летию со дня рождения основателя театра.

Почти как в «Покровских воротах»: вам что, уже и Пушкин не угодил? Да нет, это Цыганов проштрафился, ляпнув что-то не то. Но как связаны между собой постановка по классической пьесе и суждения режиссера вне сцены? Впрочем, зрителей в таких случаях угощают стыдливой формулировкой «по техническим причинам».

А тем временем депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов разослал по театрам разнарядку: что надо ставить в сложный для Родины час. Так случилось, что я стала свидетельницей чтения сего документа худруком Малого театра Юрием Соломиным. Сказать, что Юрий Мефодьевич был разгневан, — ничего не сказать! Кажется, даже портреты великих актеров прошлого на стенах кабинета вздрогнули, разделив возмущение столь нахрапистым и некомпетентным вторжением в театральную сферу.

Может, еще велите актерам строем по сцене шагать?

Любовь Лебедин

Максим Колесников: на поддержку исследовательских центров ИИ будет направлено 5,6 млрд рублей до 2024 года

Минэкономразвития России в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, направит до 2024 года 5,6 млрд рублей на поддержку исследовательских центров искусственного интеллекта. Также не менее 1,6 млрд рублей будет привлечено за счет индустриальных партнеров. Об этом заявил Максим Колесников, заместитель министра экономического развития РФ, в рамках дискуссии Валдайского клуба «Импортозамещение в условиях антироссийских санкций».

«Исследовательские центры ИИ становятся важным связующим звеном между научными коллективами и индустриальными заказчиками. Они обеспечивают цепочку взаимодействия от запуска исследования до внедрения технологии в реальном секторе. В 2021 году создано 6 таких центров на базе ведущих вузов и научных организаций России – это Высшая школа экономики, Сколтех, Институт системного программирования РАН, МФТИ, ИТМО, Иннополис. Индустриальными партнёрами центров выступают крупнейшие российские компании: Яндекс, Сбербанк, Газпром нефть, Почта России, СИБУР, Аэрофлот и другие», - сообщил он.

Одно из ключевых направлений развития страны в условиях антироссийских санкций - это повышение технологического суверенитета. Особенно восстановление технологического паритета. Минэкономразвития для достижения этой цели ведет работу по нескольким направлениям. Например, запуск экспериментальных правовых режимов (ЭПР), которые позволяют отечественным разработчикам внедрять передовые решения. В результате таких экспериментов создаются условия для новых видов деятельности, повышается качество и доступность товаров и услуг, что особенно важно для поддержки отечественного производителя и дальнейшего инновационного развития.

«На данный момент запущены уже 3 ЭПР в сфере беспилотного транспорта: запуск беспилотного такси на отдельных территориях, еще два связаны с использованием беспилотных авиационных систем. В этом году планируется запуск еще нескольких экспериментов, таких как - эксперименты по беспилотным грузовикам на участках трассы М-11 «Нева» и по персональным медицинским помощникам», - отметил Максим Колесников.

Кроме того, замминистра рассказал о «проектах-маяках», которые реализует Минэкономразвития. Они способствуют формированию новых рынков, которые функционируют на основе продуктов, созданных на базе прорывных технологий, и направлены на поддержку инновационной деятельности. Один из них – федеральный проект «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», который является показателем высокого научно-технологического уровня России на международной арене, значительное улучшение экологической обстановки российских городов и стимул для развития широкого спектра российских умных технологий и производств.

«Реализация проекта будет способствовать развитию в России «вытягивающих» технологий в сфере производства электромобилей, а также формированию необходимой инфраструктуры для комфортного использования таких транспортных средств. Ведется большая работа по опережающему развитию зарядной инфраструктуры. Например, до конца 2022 года будет создано 528 «быстрых» зарядных станций», - подчеркнул он.

Также механизмом поддержки инновационного развития является создание территорий с особыми налоговыми и таможенными режимами, а также специальной инфраструктурой. Это, прежде всего, инновационные научно-технологические центры – «технологические долины». Их режим включает налоговые льготы для резидентов – 0% по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество, 14% - по страховым взносам.

«На сегодняшний запущено десять «технологических долин». Они находятся в Тульской, Новгородской, Нижегородской областях, Москве, Сочи и других регионах. Создание этих долин поможет синхронизировать усилия науки, образования и бизнеса, создать благоприятные условия для развития науки, техники и технологий», - рассказал Максим Колесников.

Участниками дискуссии также стали Дмитрий Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ и Алексей Дзермант, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Белоруссия).

В Улан-Удэ поступила партия новых автобусов в рамках проекта по обновлению городского транспорта

Парк перевозчиков столицы Бурятии пополнили 11 автобусов большого класса VOLGABUS 5270, поставляемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также 9 автобусов среднего класса ПАЗ 320435-04. Поставка осуществлена АО «Государственная транспортная лизинговая компания» в рамках совместного с ВЭБ.РФ проекта по обновлению городского общественного транспорта в Улан-Удэ.

Всего ГТЛК поставит перевозчикам столицы Бурятии 124 автобуса общей стоимостью 1,5 млрд рублей – 59 автобусов VOLGABUS 5270 и 65 автобусов ПАЗ 320435-04. ВЭБ.РФ предоставит на закупку отечественной техники 978 млн рублей.

«ГТЛК остается верна своей миссии по развитию стратегически важных сегментов транспортной отрасли, требующих господдержки. При поддержке Минтранса России и во взаимодействии с ВЭБ.РФ мы решаем глобальную задачу по модернизации системы общественного транспорта в части поставок пассажирской техники. Мы работаем со всеми регионами, обеспечивая равный доступ субъектов Российской Федерации к финансированию обновления пассажирских парков техники, и способствуем повышению качества транспортного обслуживания населения», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

«Совместно с партнёрами и регионами ВЭБ.РФ успешно реализует проекты модернизации общественного транспорта в российских городах. В августе приступили к обновлению автобусного парка Улан-Удэ, это первый подобный проект на Дальнем Востоке. В настоящее время ВЭБ.РФ планирует реализацию аналогичных проектов в нескольких крупных городах ДФО. Обновление общественного транспорта генерирует спрос на современную автобусную технику в регионе. В Хабаровске при поддержке компании VOLGAВUS и ВЭБ.РФ планируется реализовать проект «Дальневосточный автобус» – первый в регионе проект по производству современных городских и междугородних автобусов», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

ГТЛК совместно с ВЭБ.РФ уже реализовали 15 аналогичных проектов по модернизации общественного транспорта в 12 российских городах.

Справочно:

В 2022 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 9 городских агломераций поступит 333 единицы новой техники. 310 новых автобусов поступят в Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации, 23 троллейбуса – в Новосибирскую и Брянскую агломерации.

Всего же в рамках нацпроекта в 2022-2024 годах в 21 городскую агломерацию поступит 1161 единица нового общественного транспорта. На эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 10 млрд рублей.

В Москве завершилась двухдневная обучающая стратегическая сессия для представителей строительного комплекса регионов

Стратегическая сессия «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства» состоялась в Сколково 15-16 сентября. Ее участники обсудили текущий статус реализации национальных проектов - ввод жилья, переселение из аварийного жилищного фонда, новые подходы к капитальным вложениям, а также требования к командам строительного сектора и формирование вертикали управления строительным комплексом в регионах.

Деловую программу первого дня стратсессии открыли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Представители регионов во время работы в группах рассмотрели вопросы проведения регионального штаба как эффективного инструмента реализации стратегических строительных проектов для ввода их в намеченный срок или с опережением.

Во второй день стратегической сессии состоялись панельные дискуссии, в рамках которых руководители Минстроя России, других федеральных органов власти и подведомственных организаций, а также представители строительного комплекса из регионов рассказали об актуальных направлениях развития стройотрасли.

Так, первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин обратил внимание на важность строительства инфраструктуры. «Сегодня регионам предоставляются возвратные финансовые ресурсы на развитие инфраструктуры на максимально льготных условиях. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и инфраструктурные облигации, и средства ФНБ за модернизацию коммунальной инфраструктуры. Беспрецедентные меры поддержки, разработанные Правительством, позволят уже в ближайшее время можно будет увидеть позитивные изменения в городской среде. Эти механизмы, в первую очередь, направлены на улучшение жилищных условий граждан, создание полноценной комфортной среды для жизни и отдыха», - отметил он.

Статс-секретарь – заместитель Министра строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Светлана Иванова сообщила об основных тенденциях в реализации и администрировании национальных проектов Российской Федерации в части нацпроекта «Жилье и городская среда». Она отметила высокую роль цифровизации и перехода на электронный документооборот.

Замминистра Юрий Гордеев рассказал участникам обучающей стратсессии Минстроя о новых подходах к формированию федеральной адресной инвестиционной программы и доведению субсидий в субъекты Российской Федерации. С 1 мая 2022 года функции и полномочия по формированию ФАИП переданы Минстрою России.

«Благодаря оптимизации, в том числе административных процедур, планируется ежегодно увеличивать долю введенных объектов капитального строительства в эксплуатацию от запланированных объемов не менее чем на 5% в связи с возможностью применения механизма опережающего финансирования и строительства объектов капитального строительства в ускоренных темпах. Также это позволит достигать ежегодного кассового освоения бюджетных средств по капитальным вложениям на уровне не менее 99%», - отметил Юрий Гордеев.

Сегодня Минстроем России на еженедельной основе ведется мониторинг кассового исполнения федеральной адресной инвестиционной программы. Продолжается работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты, особенно в части упрощения процедур управления капитальными вложениями. Также Министерством начата работа по созданию федерального реестра объектов незавершенного строительства. Отдельно предусмотрено развитие ГИИС «Электронный бюджет», который должен стать для всех удобным единым окном по работе с капитальными вложениями и объектами незавершенного строительства.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в рамках своего выступления и дискуссии с представителями стройкомплексов российских регионов подробно обсудил вопросы ввода жилья по стране. Была отмечена положительная динамика ввода в эксплуатацию многоквартирного и индивидуального жилья.

«По данным Росстата за 8 месяцев этого года введено уже более 69,68 млн. кв. метров жилья, что на 33% превышает показатели прошлого года. Из них ввод многоквартирных домов составил более 25,99 млн. кв. метров (с ростом на 12%), построено более 43, 69 миллионов квадратных метров индивидуального жилья, что почти вполовину выше чем в аналогичный период прошлого года)», - сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Замминистра Алексей Ересько на стратегической сессии рассказал о формировании программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах на 2023-2027 годы с возможностью продления программы до 2030 года. Предполагается, что на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов, в первую очередь линейных, будет выделяться ежегодно порядка 150 млрд рублей. При этом распределение средств федерального бюджета планируется исходя из протяженности сетей в регионе к общей протяженности сетей в стране с учётом численности населения.

Первоочередная задача – модернизация коммунальной инфраструктуры в сферах тепло- и водоснабжения, водоотведения, как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах, а также увеличение темпов замены изношенных сетей до 5% в год, что составляет порядка 47,6 тыс. км. Реализация данной программы позволит снизить износ объектов и сетей, аварийность и потери, повысить эффективность производственных и инвестиционных программ и, как следствие, совершенствовать тарифное регулирование.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко сообщил участникам мероприятия о типовых вопросах, возникающих у государственных заказчиков на разных этапах управления инвестиционно-строительным циклом. Наибольшие затруднения, по словам замминистра, вызывают вопросы, связанные с качеством проектирования, прохождением экспертизы проектной документации, применением укрупненных нормативов цены строительства, типовой проектной документации, проведением строительного контроля и технического надзора, а также деятельностью главных инженеров проекта.

Кроме того, Сергей Музыченко выступил модератором на двух панельных дискуссиях, одна из которых посвящена ценообразованию в строительстве, другая – импортозамещению. Ключевыми темами обсуждений стали вопросы совершенствования системы ценообразования в отрасли, перехода на ресурсно-индексный метод и поддержки промышленности строительных материалов в регионах. По итогам сессий были сформулированы предложения, которые будут прорабатываться совместно с субъектами РФ.

«Большинство инициатив по развитию стройкомплекса страны невозможно реализовать, просто спустив их «сверху». Нужно тесное сотрудничество и живой диалог, постоянное общение и получение обратной связи. В качестве наглядного примера можно привести переход на ресурсно-индексный метод, в котором требуется активная вовлеченность субъектов РФ. Для успешного решения задач по импортозамещению тоже необходимо взаимодействие с коллегами из регионов. Подводя итоги работы на стратегической сессии, могу утверждать, что мы достигли взаимопонимания по важным моментам и можем уверенно продолжать движение к достижению стратегически важных целей», - сказал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Выступая на панельной дискуссии «Цифровые технологии в строительстве», замминистра Константин Михайлик акцентировал внимание участников на приоритетных проектах в области цифровой трансформации строительной отрасли и основных итогах её реализации.

По его словам, цифровые решения и инструменты в перспективе позволят сформировать единую информационную среду, где синхронизация сведений об объектах строительства будет обеспечена по умолчанию. Взаимодействие всех участников отрасли на основе единых форматов и требований позволит сократить общие издержки и повысить финансовую эффективность, а формирование клиентоцентричных сервисов, в свою очередь, обеспечит общее сокращения длительности процедур.

В завершение 2-хдневной программы стратегической сессии состоялась торжественная церемония награждения.

Первый замминистра Александр Ломакин вручил благодарственные письма субъектам, которые показали самые высокие результаты по курируемым Минстроем России направлениям работы за 8 месяцев 2022 года. Это 30 регионов, которые лидируют по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению: Новгородская, Вологодская, Калужская, Пензенская, Самарская области, Ульяновская, Липецкая, Новосибирская, Московская, Амурская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская, Челябинская, Курганская, Владимирская области, Красноярский, Камчатский, Забайкальский, Краснодарский края, Республики Марий Эл, Саха (Якутия), Адыгея, Чувашия, Калмыкия, Алтай, Коми, Хакасия, а также Чеченская и Удмуртская Республики.

В завершение программы стратсессии состоялась торжественная церемония награждения 30 регионов.

Стратегическая сессия была проведена Правительством Российской Федерации и Министерством строительства и ЖКХ РФ при поддержке Главгосэкспертизы России.

Поручителем по кредитной линии Волжского ТЗ на 33 млрд рублей станет ПНТЗ

АО «Первоуральский новотрубный завод» выступит поручителем по кредитной линии АО «Волжский трубный завод» в 33,237 млрд рублей. Решение было одобрено советом директоров предприятия. Соответствующие данные приводит сервер раскрытия информации.

Заем предоставлен АО «Газпромбанк» сроком до 2034 года включительно. Поручитель обязуется отвечать по обязательствам солидарно с должником.

Напомним, в 2021 году «Первоуральский новотрубный завод» вошел в состав «Трубной металлургической компании» с приобретением ею группы ЧТПЗ. Выручка завода за 2021 год выросла на 22% и составила 93,2 млрд рублей, чистая прибыль – 4,5 млрд рублей

«Данная сделка стала важным шагом для ТМК в реализации своей долгосрочной стратегии, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля, развитие научно-технического и инновационного потенциала, а также на рост операционной эффективности бизнеса», – отмечали в компании.

На аэродром Приволжский прибыла новая авиатехника

План перевооружения Астраханского центра ВКС России воплощается в жизнь.

Первая партия новейших многофункциональных истребителей Су-35С поступила в Астрахань на аэродром Приволжский Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ЦБП и БПр ВКС).

Экипажи ВКС России завершили перебазирование техники из Хабаровского края на аэродром постоянной дислокации, выполнив за время перелёта три промежуточные посадки.

Самолёты войдут в состав Астраханского центра боевого применения истребительной авиации (ЦБПИА), входящего в состав ЦБП и БПр ВКС. Поставка новой авиационной техники проводится в соответствии с планом перевооружения Центра ВКС.

Ранее специалисты ВКС провели комплексный приём авиационной техники на заводе-изготовителе, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и лётный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе.

В торжественной встрече новой авиационной техники приняли участие временно исполняющий обязанности начальника ЦБП и БПр ВКС полковник Сергей Семёнов, личный состав Астраханского ЦБПИА, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ветераны ВВС. Представитель Астраханской епархии РПЦ провёл обряд освящения новых боевых машин Су-35С.

Су-35С является сверхманёвренным истребителем поколения «4++». В нём использованы в том числе технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительной особенностью самолётов является новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Экипаж: 1 человек. Максимальная скорость: 2500 км/ч. Максимальная высота: 20 000 м. Боевая нагрузка: 8000 кг.

Шамиль Хайруллин, «Красная звезда»

Встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

В Самарканде прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги!

Я очень рад нашей новой встрече – после наших контактов по телефону, после личного общения в Сочи в начале августа текущего года ситуация в двустороннем плане, да и в многостороннем развивается достаточно активно. Хотел бы отметить, конечно, что проделана большая работа по гармонизации наших отношений по очень многим направлениям.

Прежде всего хотел бы ещё раз Вас поблагодарить за тот вклад, который Вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, – Вы сегодня тоже об этом упомянули, – имею в виду вывоз украинского зерна. Будем надеяться, действительно, что его значительная часть – пока этого не удаётся достичь – всё-таки пойдёт по продовольственной программе ООН для беднейших стран.

Мы, в свою очередь, тоже осуществляем значительный объём продаж. Хотел бы тоже Вас проинформировать: наши экономоператоры получили соответствующий сигнал о том, что они и нашу продукцию тоже могут вывозить через Турцию, имея в виду, что Турция является надёжным партнёром в этом плане и может обеспечить надёжные поставки через свою территорию во все страны мира, в том числе в страны Азии, Латинской Америки, страны Африки, поскольку мы в основном туда и продаём, в эти страны.

Торговый оборот между Турцией и Россией растёт, растёт уверенно. Турция стала одним из самых надёжных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза – без всяких сбоев по «Турецкому потоку» идут поставки в Европу.

Штатно, в соответствии с графиком реализуется проект атомной электростанции «Аккую». Я знаю, и мы с Вами это обсуждали совсем недавно, – там были определённые вопросы, связанные с организацией самого процесса, строительства и так далее. Насколько мне известно, все эти вопросы тоже закрыты, и вчера были подписаны окончательные документы по урегулированию всех отношений между сторонами этой большой, грандиозной стройки. Мне бы очень хотелось, чтобы первый блок – так, как мы с Вами и договаривались, – был запущен в срок в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой Республики.

Плотная координация налажена по ключевым международным вопросам, в том числе в рамках организаций, которые представляют взаимный интерес. Я очень рад видеть Вас на встрече стран – участников Шанхайской организации сотрудничества. Турция является страной этого региона, и, мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации.

И, безусловно, знаю Вашу политику, направленную на достижение максимального результата для экономики Турции. Конечно, мы не могли не обратить внимание на то, что у Турции очень добрые, хорошие и быстрорастущие экономические связи со странами – членами Шанхайской организации сотрудничества. Мы будем всячески приветствовать работу Турции в этой структуре.

Мы готовы существенно нарастить наши поставки в Турецкую Республику по всем направлениям, которые представляют для вас интерес. И, как Вы знаете, начинает работать, в ближайшее время должна заработать наша договорённость о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25 процентов этих поставок в российских рублях. Вопросы, насколько я понимаю, согласованы, так что работа в этом плане тоже, уверен, будет происходить в соответствии с нашими договорённостями.

Спасибо большое.

С видом на город. На Стрелке в Нижнем Новгороде прошел Международный фестиваль искусств

Ирина Муравьева

Получивший название по месту своей прописки на мысе Волги и Оки фестиваль "Стрелка" прошел в Нижнем Новгороде в четвертый раз, но впервые - в новом, открывшемся в июне концертном зале. В бывших портовых помещениях - пакгаузах, многие десятилетия скрывавших внутри складских стен инженерный шедевр ХIХ века - ажурную металлическую конструкцию, созданную 140 лет назад для павильона к промышленной выставке в Москве, - звучит теперь музыка и открылся выставочный зал (во втором пакгаузе). Нынешний фестиваль в новом пространстве освоил и новый для себя формат: представил концертные программы и впервые - медиа-спектакль (по мотивам шекспировского "Гамлета").

Четыре года - срок для фестиваля небольшой, но "Стрелка" сразу же стала имиджевым культурным проектом города, его современной музыкальной витриной, в том числе и благодаря своей уникальной локации - на мысе, с берегов которого можно созерцать и речные просторы, и "открыточные" виды города - c кремлевскими стенами, церквями, мостами. Теперь эти виды стали и частью архитектуры нового концертного зала: его стена за сценой сделана из стекла (архитектор Сергей Чобан), и публика во время концерта может любоваться уникальной живой панорамой, а в антракте - гулять по обновившейся территории Стрелки - с необычным парком из цветов и трав и с башнями, стилизующими гиперболоидные конструкции Шухова. Это место впечатлит любого, даже самого привередливого эстета, настолько гармонично здесь соединяется искусство, природа, современность и история. А фестиваль "Стрелка" станет теперь его музыкальной эмблемой.

Он и задумывался, по словам худрука фестиваля Алексея Трифонова (он же и худрук Нижегородского оперного театра), как большой музыкальный проект для города: "чтобы это уникальное место стало центром городской культуры, а фестиваль мог привлечь к классической музыке даже тех, кто не слушает ее - в первую очередь, молодежь. Мы предложили публике необычный формат - дружелюбный и очень открытый". Кстати, первый фестиваль в прямом смысле прошел в открытом формате - опен-эйр (зала еще не было, поэтому - под навесом, так и не спасшим публику от хлынувшего проливного дождя). Но именно тот фестиваль, собравший на гала-концертах оперных звезд 6000 слушателей, стал стартом для строительства концертного зала, а каждая афиша "Стрелки" стала представлять публике редко исполняемый репертуар: сочинения Вайнберга, Мясковского, Балакирева, Уствольской и т.д.. В этом году впервые появилась оригинальная фестивальная продукция - мультимедийный спектакль "Смех по съеденному сердцу Офелии".

- Конечно, новый зал имеет свои архитектурные ограничения: здесь нет арьер-сцены, боковых кулис, поэтому традиционные спектакли с жесткими декорациями делать невозможно, - пояснил Алексей Трифонов. - Но сразу подразумевалось, что в этом зале будут идти современные экспериментальные постановки, исполняться симфонические программы. В этом году мы создали симфонический коллектив на базе известного ансамбля барочной музыки La Voce Strumentale Дмитрия Синьковского. На сегодняшний день у нас малый симфонический оркестр, но мы будем его расширять.

На открытии фестиваля новый оркестр, сохранивший свое название La Voce Strumentale, исполнил под руководством Дмитрия Синьковского две симфонии: Девятую Шостаковича и Пятую Чайковского, соединив в один сюжет "симфонию Победы", написанную в 1945 году, и "симфонию Рока". Как известно, Шостаковича подвергли в сталинские времена критике за эту партитуру, недостаточно патетично и монументально отразившую торжество Победы, но смыслы ее были глубже, многозначнее. У Дмитрия Синьковского симфония прозвучала остро, артикулированно в деталях: в первой части никакой беззаботности, в которой обвиняли Шостаковича, а жутковато подскакивающй ритм, безостановочное движение, крутящееся, как чертово колесо, и, как наваждение - зловещая тема "нашествия" из Ленинградской симфонии.

В Largo - неясный, тревожный оркестровый рокот, грозная, как в Dies Irae, медь и тягучее одинокое соло фагота - скорбь и бездна. А финальное "празднество" было совсем не радостным, а каким-то механистическим, возбужденным, со звенящим, словно поверх траура, бубном. Как в реальности, где победа - это вершина айсберга. Та же тема просвечивала и в Пятой симфонии Чайковского. Особенно в ее финале, где у Синьковского все закрутилось в стремительном темпе, как в жуткой гигантской воронке, и развернулся лихорадочный апофеоз (победа над Роком) - с монотонными литаврами, рубленым звуком, в безостановочном движении, упершимся в завершающие аккорды - мрачные, как глухая стена. К слову, Чайковский писал эту симфонию, рефлексируя тему смерти, бытия и небытия, а в записной книжке делал в это время наброски с указанием - "Гамлет" (увертюра будет написана позже).

На фестивале мотивы "Гамлета" прозвучали в мультимедийной постановке "Съеденное сердце Офелии" - авторской работе молодой команды - режиссера Елизаветы Мороз, дирижера Ивана Великанова (с камерным оркестром "Солисты Нижнего Новгорода") и актрисы Светланы Мамрешевой. В литературной основе - текст шекспировской Офелии и фрагмент из "Гамлет-Машины" Хайнера Мюллера, расширяющий контекст и дающий возможность вывести историю Офелии в современное поле социальных и гендерных проблем. В музыкальном сюжете - арии и оркестровые фрагменты из опер барокко, английские песни шекспировских времен: всего десять номеров, представлявших собой не фон действия, а реальную и тонко выстроенную музыкальную драматургию, завершившуюся "Хаосом" Ребеля (во времена барокко ужасавшим публику диссонансами).

- Многие не в курсе, - говорит Иван Великанов, - но есть замечательная музыка, которая звучала в театре Шекспира при его жизни. Это довольно простенькие песенки, исполнявшиеся с лютней, подобно современной песне под гитару. Во многих сочинениях Шекспира лютня упоминается. В те времена на лютнях играли все - от любителей до профессионалов, уровня Джона Дауленда, чья музыка звучит в нашем спектакле. Кстати, одно время он служил при дворе короля Дании и вскоре после того, как он оттуда вернулся в Англию, появилась трагедия Шекспира "Гамлет". В спектакле у нас звучит и Перселл: хотя он из другой эпохи, но эстетически близок Шекспиру. А в сцене, где Офелия сходит с ума, я включил Шостаковича: его музыка производит шоковый эффект и ознаменовывает переломный момент, когда Офелия переходит в другое ментальное состояние.

Спектакль, выстроенный в форме монолога Офелии, начинался с резкой тирады из пьесы Мюллера, и этот вызывающий ввод сразу настраивал оптику спектакля. Со сцены звучал текст шекспировской Офелии: актриса читала его, перемещаясь от пульта к пульту и ведя диалог с персонажами - Лаэртом, Полонием, Гамлетом и т.п. На сцене их не было, лица их (созданные искусственным интеллектом) появлялись на экране: размывались, деформировались - так же, как и ее собственное изображение. Светлана Мамрешева была завораживающе органичной в этой многозначной синтетической фактуре спектакля и буквально сразила зал в ариях своим кристальным сопрано и тонкой выделкой барочной вокальной ткани. Ее Офелия в финале вновь повторяла мюллеровский монолог - уже погасшим голосом, в котором не было вызова.

Финалом же фестиваля стал традиционный оперный гала, в котором участвовали Венера Гимадиева, Екатерина Лукаш, Тигрий Бажакин, Иван Гынгазов, и два маэстро - Дмитрий Синьковский и Фабио Мастранджело, устроившие зажигательный фейерверк из великих арий и дуэтов, вызвавший полный восторг у публики. Фестиваль "Стрелка" уже стал для Нижнего Новгорода знаковым музыкальным проектом, а сама Стрелка станет скоро настоящим кластером культуры. Именно здесь, на Стрелке планируют построить и новый оперный театр.

16 сентября Нижегородский театр оперы и балета открывает свой новый 88-й сезон премьерой "Пиковой дамы" - в постановке Валерия Фокина, перенесенной из Большого театра.

Чем интересен туристам "Императорский маршрут"

Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Ростовская область стала 23-м регионом - участником федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". Соответствующее трехстороннее соглашение подписано между правительством Ростовской области, фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Федеральным агентством по туризму.

Теперь жители Донского края, и в первую очередь школьники, смогут узнать много нового о жизни и традициях семьи последнего российского императора Николая II и о малоизвестных фактах 300-летней истории России под правлением династии Романовых.

Как неоднократно отмечала председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, историю гораздо проще воспринимать через конкретную личность, чем по учебникам.

"Императорский маршрут" - это именно возможность передать историю не только через событие, но и через выдающиеся личности, через представителей императорского дома Романовых, многие из которых были выдающимися благотворителями, покровителями науки и искусства", - пояснила она.

Ежегодно к "Императорскому маршруту" присоединяются новые российские регионы и соответственно растет количество охваченных проектом людей. Если в 2018 году в Тюменской области по "Императорскому маршруту" проехали 1300 туристов, то в нынешнем году школьники уже из 30 регионов России проследуют по Москве и Московской области, Калуге и Калужской области, а также посетят новые музеи, созданные фондом в Императорском имении Ильинское-Усово и подмосковном Осташево. В последнем открылся музей семьи великого князя Константина Константиновича Романова. Он расположился в здании бывшего двухклассного училища, построенного великокняжеской семьей в 1916 году в память о князе Олеге Константиновиче, геройски погибшем в начале Первой мировой войны. Экспозиция музея, состоящая из более чем 500 экспонатов, начинается с родословной Романовых и посвящена подвижнической деятельности семьи Константиновичей, их покровительству науке и искусствам, традициям воспитания и образования, подвигу сыновей великого князя, судьбе его потомков после 1917 года.

Ростовская область, по словам Анны Громовой, имеет самые блестящие перспективы в проекте "Императорский маршрут".

- Только одно то, что в Таганроге был открыт первый в России государственный музей, посвященный Александру I, - император дважды там останавливался и провел последние дни своей жизни, позволяет говорить о развитии проекта и даже о восстановлении снесенного после революции памятника, - отметила она.

За прошедшие сутки российские военные нанесли удар по позициям отряда "Омега" и частям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Иван Петров

Воздушно-космические силы России, а также ракетные войска и артиллерия в минувшие сутки наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам вооруженных сил Украины. Об этом в четверг на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в Харькове и в районе Одноробовки (Харьковская область) высокоточные удары авиация нанесла по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега".

В итоге было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц украинской военной техники.

Кроме того, в Харьковской области, а также на территории ДНР в среду российские военные уничтожили 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Они базировались в районах населенных пунктов Приколотное и Изюм в Харьковской области, а также в Красном, Северске и Новогригоровке в ДНР.

Российские военные в минувшие сутки нанесли существенный ущерб также украинским соединениям, дислоцированным в Николаевской и Херсонской областях. Массированные огневые удары были нанесены по позициям 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка в Николаевской области. Также значительные потери понесла 46-я аэромобильная бригада ВСУ, размещенная в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка в Херсонской области.

Общие потери украинской армии, по данным российских военных, составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье и Артемовск (ДНР), Камышеваха (Запорожская область), Ольгино (Херсонская область), Калиновка, Мураховка и Новороссийское (Николаевская область).

Также были поражены 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах боевых действий", - говорится в свежей сводке военных о ходе спецоперации на Украине.

В то же время в районе населенного пункта Спорное (ДНР) было уничтожено более 80 украинских военнослужащих 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Также в Спорном удалось ликвидировать 8 бронированных машин и 5 пикапов.

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 12 украинских беспилотников. Дроны прекратили свой полет в районах населенных пунктов Снигиревка и Терновые Поды (Николаевская область), Землянка, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка (все - ДНР), а также Максим Горький, Пятихатка и Чкалово (Херсонская область) и Смелое (Запорожская область).

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено уже 1960 беспилотников различного назначения.

Также в среду в воздухе средствами ПВО были уничтожены две баллистические ракеты "Точка-У" - в районах Перевальска (ЛНР) и Донецка. Кроме того, были перехвачены 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха". Это произошло в районах Каховской ГЭС, Херсона и населенного пункта Трудовое в Запорожской области.

В четверг Минобороны России также опубликовало видео с рассказом украинского военнопленного. Украинские вооруженные силы, по его словам, несут большие потери под Херсоном. Пленный пожаловался, что командование обмануло солдат, фактически отправив их на убой.

"Много очень здесь раненых и убитых. Нам сказали выдвигаться в посадку около Терновых Под. Сказали, что мы должны заехать туда и занять позиции, что там никого нет уже. Мы заехали и нас начали крыть - минометами, наверное", - рассказал военнопленный.

По его словам, при эвакуации он упал с автомобиля, и затем его подобрали российские военнослужащие.

Ранее боец запрещенного в России украинского нацбатальона "Айдар" Степан Белокий попал в плен ЛНР.

По его словам, когда он отказался воевать, к нему пришли какие-то люди в масках - его вместе с сослуживцем завели в подвал, где прострелили ноги и пытали.

ЦИК подвел окончательные итоги Единого дня голосования

Валентина Егорова

Центризбирком завершил работу над избирательной кампанией этого года и начинает подготовку к следующей - Единый день голосования 2023 года обещает быть более масштабным и насыщенным, чем выборы-2022.