Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

АО «Черномортранснефть» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах - линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станциях (НПС).

Замена дефектных конструкций и технологического оборудования произведена в целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов. Для проведения плановых работ транспортировка нефти по МН Тихорецк - Новороссийск-3, Тихорецк - Туапсе, Куйбышев - Тихорецк и Крымск - Краснодар была приостановлена на 72 часа.

Ремонт запорной арматуры выполнен на инфраструктуре нефтепроводов Тихорецк - Новороссийск-3, Тихорецк – Туапсе, Крымск - Краснодар (НПС «Карская»). Дефектные секции вырезаны на нефтепроводе Куйбышев - Тихорецк и напорном коллекторе НПС «Пшехская».

На перевалочном комплексе (ПК) «Шесхарис» в рамках реализации программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции к построенному технологическому трубопроводу подключен нефтяной резервуар объемом 50 тыс. куб. м. На линейной производственной диспетчерской станции «Тихорецкая» подключен новый узел регулирования (расхода) давления для осуществления поверки расходомеров в рамках работ по расширению системы магистральных нефтепроводов для обеспечения экспорта нефти через порт Новороссийск до 40 млн тонн в год.

На линейных производственных диспетчерских станциях (ЛПДС) «Тихорецкая», «Крымская», «Хадыженская», «Пшехская» и нефтеперекачивающих станциях «Нововеличковская», «Псекупская» выполнено техобслуживание и ремонт технологического оборудования. Проведена ежеквартальная проверка технологических защит на магистральных насосных агрегатах, пробозаборного устройства системы измерения количества и качества нефти (СИКН), на герметичность и полное открытие/закрытие проверены задвижки.

Плановые работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть» с целью обеспечения безопасной эксплуатации МН.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и нефтеперекачивающие станции работают в штатном режиме, транспортировка нефти ведется по графику.

Производитель адыгейских сыров получил 670 кВт дополнительной мощности

Специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили увеличение мощности на 670 кВт бюджетообразующему предприятию Адыгеи – молочному заводу «Гиагинский» в Гиагинском районе республики. Суммарная потребляемая агропромышленным производством мощность теперь составляет 1,37 тыс. кВт.

Для выдачи дополнительной мощности энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 1,6 тыс. кВА и воздушную линию электропередачи классом напряжения 10 кВ протяженностью более трёх километров. При строительстве ЛЭП специалисты применили современный самонесущий изолированный провод, обладающий высокой безопасностью и износостойкостью.

– На сегодняшний день нами выполнено свыше 800 договоров на технологическое присоединение и увеличение мощности. Потребляемая новыми абонентами мощность составила порядка 17 тыс. кВт. В текущем месяце нам предстоит выполнить подключение к электросетевой инфраструктуре компании ряд важных объектов для экономики и социальной сферы региона, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Гиагинский молочный завод является крупнейшим на юге России предприятием по переработке молока и производству молочной продукции. Завод специализируется на производстве мягких и полутвердых сыров, в том числе адыгейского, сливочного топленного масла, молочной сыворотки и спредов. Предприятие обладает исключительным правом на производство адыгейского сыра. В начале этого года молочный завод «Гиагинский» стал лауреатом конкурса «Лучший продукт - 2020» на международной выставке ПРОДЭКСПО и получил золотую медаль за сыр «Адыгейский».

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек.

С начала 2020 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям 100 сельскохозяйственных предприятий в Абинском, Анапском и Крымском районах Краснодарского края, а также в пригороде Новороссийска и Геленджика.

Всего до конца года энергетики филиала планируют обеспечить технологическое присоединение 250 объектов АПК.

Общая мощность подключенных объектов сельскохозяйственного назначения в юго-западном энергорайоне составила около 2 МВт. В числе наиболее крупных абонентов – предприятия, связанные с производством сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота и винодельческим хозяйством.

– Работа, нацеленная на развитие предприятий агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением, является для нас приоритетным направлением деятельности,– отметил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко. – Выполняя технологическое присоединение сельскохозяйственных предприятий, энергетики вносят значительный вклад в экономическое развитие региона.

В зону обслуживания Юго-Западных электросетей входят Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная». В число потребителей Юго-Западных электросетей входят такие энергоемкие и ответственные потребители, как комбинат «Новоросцемент», управление «Черномортранснефть», десятки винзаводов и других предприятий АПК.

Возобновляют работу салоны «Коллекционер» во Владивостоке и Смоленске

13 августа 2020 года возобновляют работу салоны «Коллекционер» во Владивостоке и Смоленске.

Для посетителей будут открыты уже 45 салонов «Коллекционер» в следующих городах: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск и Ярославль.

В салонах представлен полный ассортимент продукции АО «Марка». Также вы можете заказать и приобрести почтовые марки и блоки с гашением первого дня, которые выходили в период действия требований самоизоляции.

Для обеспечения безопасности работников и посетителей в салонах «Коллекционер» организовано регулярное проветривание, влажная уборка, обработка помещений дезинфицирующими средствами и соблюдение социального дистанцирования.

Эксперты Ростовского НМИЦ онкологии проводят аудит онкоучреждений Южного федерального округа

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии начали аудит онкологических учреждений Южного федерального округа. НМИЦ онкологии в Ростове-на-Дону – крупнейшее медучреждение онкопрофиля на юге России и ведёт организационно-методическое руководство медорганизациями округа, оказывающими помощь по профилю "Онкология".

Анализ и оценку онкоучреждений проводит выездная группа из пяти специалистов, в числе которых врачи-онкологи, врач-радиотерапевт и эксперт организационно-методического отдела.

- Качество оказания онкопомощи оценивается по следующим критериям: соответствие клиническим рекомендациям, маршрутизация онкопациентов, качество информатизации процесса оказания помощи, учёт пациентов со злокачественными новообразованиями, лекарственное обеспечение, а также выполнение рекомендаций национальных медцентров, полученных по результатам телемедицинских технологий, - поясняет генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит. - На основании полученной информации, специалисты НМИЦ онкологии подготовят практические рекомендации по усовершенствованию работы онкослужбы каждого региона ЮФО.

Первый рабочий визит экспертов НМИЦ онкологии состоялся в Волгоградскую область. Специалисты Ростовского онкоцентра посетили Волгоградский областной клинический онкологический диспансер, филиал диспансера в г. Волжском, Быковскую центральную районную больницу (первичный онкологический кабинет), а также Городскую клиническую больницу №1 им. С.З. Фишера, на базе которой развернут центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

В рамках визита в регион Олег Кит вместе с директором Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатериной Каракулиной посетил Волгоградский областной клинический онкологический диспансер. Он является самым крупным в округе и продолжает расширять свои возможности: строятся новые корпуса, закупается высокотехнологичное оборудование. Ведущие специалисты в области онкологии и организации медицинской помощи оценили возведение объектов, обновленный оперблок, отделение реанимации и центр реабилитации. Вместе с руководителем диспансера Надеждой Коваленко и главой комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолием Себелевым Олег Кит и Екатерина Каракулина обсудили перспективы развития онкологической службы региона.

В течение трёх месяцев эксперты Национального медицинского исследовательского центра онкологии проведут аудит в восьми субъектах Южного федерального округа. В августе организованы рабочие поездки в Волгоградскую область, Крым и Севастополь, в сентябре запланированы визиты в онкоучреждения Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей, в октябре – Калмыкии и Адыгеи. Организационно-методическое руководство национального онкоцентра позволит выстроить максимально эффективную работу онкоучреждений округа, повысить качество онкологической помощи, снизить смертность онкобольных, повысить продолжительность и качество жизни пациентов со злокачественными новообразованиями.

Оформлено более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и в обратном направлении

По состоянию на 13 августа россияне приобрели свыше 10 тысяч «единых» билетов в города-курорты Крымского полуострова и в обратном направлении с использованием железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. Мультимодальные перевозки туристов в города-курорты Республики Крым из регионов, не имеющих прямого железнодорожного сообщения с полуостровом, были возобновлены 10 июля. Среди пассажиров, оформивших в этот период проездные документы, наиболее популярными направлениями стали Феодосия и Судак.

Мультимодальные пассажирские перевозки по «единому» билету имеют ряд преимуществ. В частности, это единый транспортный документ на всю поездку, включающий перевозку разными видами транспорта, гарантия перевозки на всем пути следования, а самое главное – обеспечение максимально удобной стыковки между рейсами: сокращение времени, расстояния и количества пересадок. Для туристов доступен широкий спектр способов покупки «единого» билета: железнодорожные и авиакассы, терминалы, агентская сеть Транспортной клиринговой палаты, оформление билета онлайн. Приобрести проездной документ можно более чем в 7 тыс. пунктов оплаты на территории всей страны.

C расписанием и ценами на «единый» билет можно ознакомиться на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 250-18-04.

Перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2020 года осуществляются с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы, а также через международный аэропорт Анапы «Витязево» в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении маршрута.

Также напомним, что с 5 августа 2020 года возобновлены перевозки в 5 городов Республики Абхазия – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум – с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Это стало возможным благодаря решению Правительства РФ об открытии российско-абхазской государственной границы.

Договорной керосин: почему растут цены на авиаперевозки

Цены на авиатопливо в июле в августе не показали шокирующего взлета, однако взлетела стоимость воздушных перевозок

Не все страны успели открыть границы с Россией и возобновить полеты, а отечественные перевозчики уже жалуются на высокую стоимость авиакеросина. Накануне стало известно, что Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила обращение в адрес Минтранса, где попросила ведомство организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиатоплива в российских аэропортах.

Авиакомпании жалуются, что цены по итогам тендеров по закупке летного керосина поднялись в аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Владивостока, Благовещенска, Иркутска, Красноярска, причем динамика составляет от 20% до 62%.

Разумеется, рост цен на авиатопливо отражается на росте цен на билеты — перевозчики и так терпят убытки в связи с пандемией COVID-19 и длительным карантином.

Плюс на цены влияют повышенный спрос на перелеты в летний период, а также парк летной техники, которому необходимы импортные комплектующие, подорожавшие в связи с ослаблением рубля.

Однако данные факторы — не форс-мажор, и авиакомпании должны были их учитывать в своей ценовой политике.

Таким образом, из «необычного» в этом году — пандемия и связанное с ней снижение производства нефтепродуктов, что, по логике, должно привести к их удорожанию уже на НПЗ как раз тогда, когда спрос начинает восстанавливаться. В реальности ситуация противоположная. По данным аналитиков, цены на авиатопливо не демонстрируют существенного роста по сравнению с предыдущими месяцами 2020 года. А если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го, то и вовсе оказываются ниже.

Так, в западной части РФ стоимость тонны авиакеросина ЯНОСа на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ), например, в июле и августе 2020 года составляла 26,106 и 26,303 тыс. руб. за тонну против 37,596 и 37,573 тыс. руб./т в июле–августе прошлого года соответственно. Похожая картина наблюдается и в восточной части РФ: цена за тонну авиатоплива АНХК на бирже в июле и августе этого года составляет 33,610 и 33,689 тыс. руб., тогда как годом ранее находилась на уровне 40,385 и 41,904 тыс. руб./т соответственно.

Динамика цен реализации авиакеросина, 2019-2020 гг.

Проблема, говорят аналитики, не в удорожании топлива, а в закупочной политике авиакомпаний и, что важнее, в политике СПбМТСБ.

Основной объем авиакеросина перевозчики покупают через тендерные процедуры. В тендерах участвуют топливозаправочные комплексы российских аэропортов (ТЗК). ТЗК, особенно независимые, часть топливных объемов приобретают у трейдеров. Трейдеры, в свою очередь, покупают авиакеросин на биржевых торгах через СПбМТСБ (авиакомпании в биржевой торговле не участвуют).

И если посмотреть на список основных участников сегмента авиакеросина на СПбМТСБ, то ни одного ТЗК там не найдется.

Зато есть АО «Солид Товарные рынки», к которому у ФАС имелись претензии по вопросу сговора при покупке автомобильного топлива, а также «ИнвестНефтеТрейд», «Олимп-Трейд» и другие трейдеры.

По данным экспертов, в июле 2020 года до 80% объема топлива для реактивных двигателей приобретено грузополучателями с целью его дальнейшей реализации. Как следствие — рост цен на авиационный керосин для конечных потребителей, а также появление на рынке суррогатов.

Существование «посредников» между авиакомпаниями и ТЗК, с одной стороны, и биржей, с другой, является важным фактором, влияющим на рост цен на моторное топливо, что в конечном счете сказывается на цене перелетов.

По мнению аналитиков, свою роль здесь играет и политика допуска к торгам на СПбМТСБ. Необходим квалификационный отбор участников, исключающий попытки выкупить значительные объемы авиатоплива для «нецелевого использования» и/или возможность сговора крупных трейдеров для закупок большей части реализуемого через биржу топлива.

Однако СПбМТСБ, руководствуясь рыночными принципами, не вводит ограничений, а в конечном итоге от «политики невмешательства» страдают пассажиры.

Не способствует снижению цен и монопольное положение трейдеров в ряде российских аэропортов. «Инфраструктурой могут владеть сами аэропорты или трейдеры, владеющие заправочными комплексами, по сути, монополия заключается именно в этом. Поэтому ФАС надо разбираться именно с этим вопросом. Владельцы инфраструктуры могут закупать керосин дешевле, но поскольку они монополисты в аэропорту, то продают они топливо авиакомпаниям дороже. Сейчас количество перелетов увеличилось, и в силу своего монопольного положения они реагируют на спрос и увеличивают цены», — пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Генеральный директор НААНС-МЕДИА, доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС Тамара Сафонова сообщила, что данные по опубликованным ценам на авиакеросин, ставшие камнем преткновения в жалобе Минтрансу, касаются итогов тендера а/к «Уральские авиалинии» на август–сентябрь 2020 года. В июле авиакомпания получила скидку в связи с профицитом топлива на российском и мировом рынке — в августе–сентябре скидки перестали действовать, тогда как мировые цены и индекс экспортной альтернативы продвинулись вверх, что явилось следствием подъема цен. «При этом у других авиакомпаний в основном долгосрочные договоры. У „Аэрофлота“ в контрактах предусмотрена формула цены, учитывающая цены на авиакеросин на внешнем рынке», — уточнила эксперт.

Впрочем, кризис на рынке нефтепродуктов эксперты не исключают. Однако произойдет он по причине «убийственного инвестиционного климата». Гендиректор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев отметил, что пока развивался регресс рынка нефтепродуктов из-за пандемии, нефтеперерабатывающая промышленность России справлялась с ситуацией. «После регистрации вакцины от коронавируса и создания всех условий для роста промышленности нефтеперерабатывающая промышленность справляться перестала. Развитие у нее нет по причине убийства инвестиционного климата, а потребность в развитии есть. Поэтому следует ожидать углубления кризиса на рынке нефтепродуктов.

Цены на бензин и дизельное топливо местные и федеральные власти напрямую контролируют, авиакеросин контролируют меньше, в результате это и проявилось», — пояснил эксперт.

Он также указал, что ситуация на рынке нефтепродуктов в России в целом нестабильна: «С 1 января 2019 года налоговая нагрузка на нефтеперерабатывающую промышленность превысила разумные пределы. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы без исключения стали убыточны. Инвестиционный климат был безвозвратно ухудшен. Таким образом, все инвестиционные проекты в области нефтепереработки были закрыты, программы реконструкции НПЗ и строительства новых заводов умерли. В результате сложилась ситуация, при которой все, что связано с реконструкцией, — это уже завершение ранее начатого строительства. В прошлом месяце был запущен комплекс Евро+ на МНПЗ. Об этом рассказали все, но только специалисты обратили внимание на то, что никакого продолжения реконструкции московского НПЗ не предусмотрено. Это один из очень многих примеров», — рассказал Танкаев.

Екатерина Вадимова

Скоростной поезд «Ласточка» № 829/830 Адлер – Краснодар – Анапа, который начал курсировать 1 августа, оказался востребованным у пассажиров. За 10 дней работы на этом маршруте перевезено более 9 тыс. отдыхающих и местных жителей, сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

Новое направление было открыто для популяризации внутрироссийского туризма и повышения транспортной доступности курортных городов Черноморского побережья Краснодарского края.

Поезд «Ласточка» курсирует ежедневно. Отправляясь из Адлера в 13:25, дневной экспресс прибывает в Анапу в 21:13. В обратном направлении «Ласточка» отправляется в 05:28 и прибывает в Адлер в 13:16. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Афипская, Абинская, Разъезд 9 километр, Варениковская. Время в пути – 7 часов 48 минут. Стоимость билета – от 1 448 рублей.

Напомним, что поезда «Ласточка» отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте. Они также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями: здесь предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, которые позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Ранее Gudok.ru сообщал, что с 1 августа «Ласточки» соединили курортные города Краснодарского края – Адлер и Анапу.

Федеральная сетевая компания (ФСК, работает под брендом «Россети ФСК ЕЭС») построила энергетические объекты для обеспечения грузовых поставок по железной дороге к портам Юга России, вложив 1,6 млрд рублей, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на информацию «Россетей» в их телеграм-канале.

К Единой национальной электрической сети подключены три тяговые подстанции ОАО «Российские железные дороги» в Краснодарском крае. Инвестиции компании «Россети ФСК ЕЭС» в проект составили 1,63 млрд рублей. Построены заходы линий электропередач 220 кВ, а также на 50% увеличена мощность подстанции компании 220 кВ «Вышестеблевская» - до 375 МВА.

Задача проекта - создать условия для роста пропускной способности железнодорожных магистралей в направлении портов Юга России до ежегодного объема в 130 млн тонн грузов. Речь о портах Азово-Черноморского бассейна Тамань, Темрюк и Кавказ, интегрированных в международный транспортный коридор «Север – Юг».

Создание нового сухогрузного района морского порта Тамань входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ. Проект предусматривает работы по электрификации 124 километров путей Таманского полуострова и строительство трех подстанций, которые должны обеспечить электроснабжение тяги поездов по системе переменного тока. Это позволит обеспечить пропуск поездов массой 7,1 тыс. тонн с интервалом 10 минут на ключевом участке Разъезд 9 км – Вышестеблиевская.

В июле 2020 года пригородными поездами АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» воспользовалось 1,1 млн пассажиров. Это почти на 18% больше, чем в июне 2020 года, сообщила пресс-служба компании.

«Около 135 тыс. федеральных и региональных льготников в июле были перевезены на маршрутах АО «СКППК», - говорится в сообщении.

Пассажирооборот в пригородном сообщении по итогам прошлого месяца составил почти 38 млн пасс-км.

Ранее Gudok.ru сообщал, что пассажиры электричек АО «СКППК» смогут бесплатно провозить велосипеды с 15 июня по 15 октября 2020 года.

АО «СКППК» – дочернее зависимое общество ОАО «РЖД». Компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории 7 регионов России: в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.

«Сочи» отправляется за границу

За 356 рублей можно вернуться в 80-е годы

Окунуться на 6 часов в недавнее прошлое смогут пассажиры нового ретропоезда, оформленного в стилистике советской эпохи. Коридоры вагонов украшены мозаиками в стиле соцреализма – на темы физкультуры и спорта, достижений в труде, успехов в космосе. Также в поезде размещены стилизованные под 70-е годы гобеленовые панно с изображениями черноморских пейзажей и мест отдыха курортников.

Пассажиров будут встречать проводники, одетые в специально сшитую летнюю ретроформу 70–80-х годов. Форма украшена нашивками, форменными знаками отличия времён МПС.

А подавать в вагоне чай и кофе будут проводницы в специально сшитых фартуках и чепчиках.

Для большего погружения в эпоху пассажиры смогут купить различные сувениры – значки с советской символикой, кружки, маски для сна, подушку для путешествий, «чай со слоном».

Кроме того, первые пассажиры поезда смогут прочесть выпуск газеты «Гудок» от 15 августа 1980 года, из которого узнают, какие события произошли в этот день ровно 40 лет назад. Архивный номер будет разложен в вагонах купе и СВ.

Идея стилизации состава в духе СССР возникла в ФПК, активно развивающей в последние годы железнодорожный туризм на различных направлениях.

В состав поезда включены два вагона-ресторана, в меню которых входит как дорожная классика (сельдь с отварным картофелем, котлеты по-киевски с рисом, мясная солянка), так и местные блюда (жареный сулугуни с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали с бараниной).

На память о путешествии пассажиры смогут приобрести в вагоне-ресторане продуктовые наборы, упакованные в авоськи: кильку в томате, сгущённое молоко, шпроты в масле, минеральную воду «Ессентуки», лимонад, сырок «Дружба», рогалики и чурчхелу.

Несмотря на ретроэстетику, пассажиры будут обеспечены современными удобствами. Как рассказали «Гудку» в АО «ФПК», в каждом вагоне установлены кондиционеры, биотуалеты, розетки и USB-порты для подзарядки гаджетов. Кроме того, в поезде работает мультимедийный портал, специально созданный для этого поезда, на котором размещена информация о курортных городах Черноморского побережья и свежие новости туристической сферы.

В числе первых пассажиров ретропоезда ожидаются заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, генеральный директор АО «ФПК» Пётр Иванов, начальник СКЖД Владимир Пястолов, представители Абхазской железной дороги и мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

Из Туапсе состав будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 05.20 и прибывать в Гагру в 11.05. В обратном направлении из Гагры он будет следовать по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19.00, прибывая в Туапсе в 00.35 следующих суток.

Также один раз в неделю поезд будет совершать поездку по укороченному маршруту – между Гагрой и Сочи: по понедельникам отправляясь из Гагры, а по средам – из Сочи. Это займёт чуть более трёх часов. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер и на границе.

В состав поезда входят 11 вагонов: 3 общих, 3 плацкартных, 2 купейных, вагон СВ и 2 вагона-ресторана. Стоимость проезда по полному маршруту составляет от 356 руб. в общем вагоне до 2781 руб. в СВ.

Абхазское направление пользуется популярностью у российских туристов. По данным Южного таможенного управления, после открытия границы с 1 августа её пересекли уже около четверти миллиона человек.

Напомним, что железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 и возобновилось 7 августа. С этого дня российские туристы получили возможность отправиться в Абхазию на поездах дальнего следования из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристический же ретропоезд запускается на данном маршруте впервые. Он станет и первым международным маршрутом ФПК после снятия ограничений. В предыдущие годы до Гагры можно было добраться из Адлера на пригородных поездах формирования СКППК.

Игорь Евдокимов

Единый день голосования -2020: Россия ждет «губернаторов надежды»Аналитика

Мария Дубинская

«Положа руку на сердце, многие ли, помимо экспертов, знают всех этих кандидатов в губернаторы? Некоторые из них во время этапа выдвижения вообще повыскакивали, как чёрт из табакерки!», - говорит директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) состоялся круглый стол по теме «Единый день голосования. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии». Ведущие политические эксперты, социологи и аналитики рассказали о нюансах этапа регистрации кандидатов, о новичках «партийного строительства» и новшествах выборных процедур. Кроме того, было весьма интересно узнать о том, какие запросы сегодня выдвигает к власти общество, а также о том, какие люди пытались в этом году претендовать на должность высшего должностного лица региона.

По словам модератора обсуждения Фирдуса Алиева, управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, члена Общественной палаты РФ, на площадке института много и подробно освещается ход подготовки к выборам, различные аспекты самого выборного процесса и информационная повестка. «Избирательная кампания, по сути дела, в этом году разворачивалась, когда бушевала пандемия. Многие процессы были сжаты по времени, либо трансформировались. Очень интересно посмотреть, что получается. Сейчас завершился многослойный период регистрации кандидатов в представительные органы власти, кандидатов на пост высших должностных лиц субъектов. Мы активно наблюдаем за процессом с разных сторон. Такой обмен мнениями полезен для понимания момента», - сказал Фирдус Алиев.

Председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием и директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, как и в рамках пресс-конференции, прошедшей 11 августа в ТАСС и посвящённой ЕДГ, о которой «Новые Известия» уже писали, поделился основными цифрами минувшего периода регистрации.

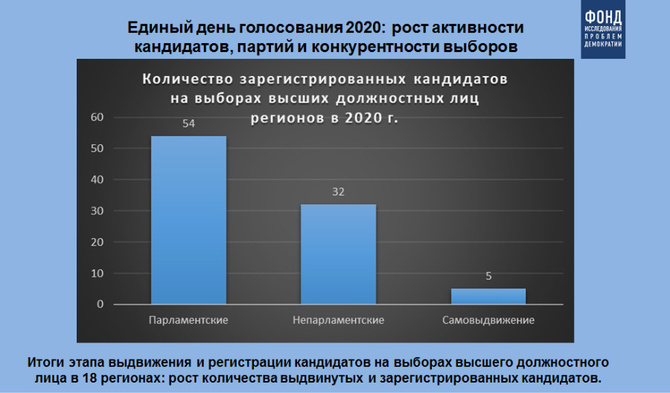

«Выборы высших должностных лиц в России в 2020 году проходят в 18 регионах. Мы сравнили цифры с данными за прошлые выборы в этих же регионах: ранее было выдвинуто 122 претендента, а сейчас 147. Это говорит о росте активности кандидатов, выдвигающихся на должность губернатора. Возросло и число зарегистрированных кандидатов. В целом всё это свидетельствует об увеличении конкурентности», - сообщил Максим Григорьев. «54 кандидата принадлежат к парламентским партиям, 32 к непарламентским партиям, в том числе - новым, это большая цифра, которая говорит о том, что и новым партиям достаточно эффективно удаётся проходить муниципальный фильтр. А 5 человек – самовыдвиженцы, это показывает, что данная форма активно используется и востребована».

Максим Григорьев отметил, что новые партии достаточно бодро участвуют в выборах. «Здесь всё ясно и прозрачно, они хотят сформировать фракцию, чтобы потом участвовать в выборах в Государственную Думу. И те, кто идёт на выборы губернатора, тоже хотят подраскрутиться, себя показать, а затем, возможно, пойти на выборы в Госдуму», - сообщил Григорьев.

Достаточно подробно о новых партиях и их шансах в рамках круглого стола рассказал Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«На новые политические проекты, конечно, нужно обратить особое внимание. И причина здесь простая: новые партии, если получают место в законодательном собрании региона, автоматически освобождаются от процедуры сбора подписей на выборы в Госдуму. Это, безусловно, очень важный технологический аспект. Понятно, что для таких партий это существенная помощь: хотя процедура сбора подписей и преодолимая, но всё-таки достаточно сложная, а для новых проектов на федеральном уровне, я считаю, практически невыполнимая, если только у них не безразмерный финансовый ресурс.

Итак, выдвинулись четыре новые партии: «За правду» Захара Прилепина была зарегистрирована в восьми регионах, «Зелёная альтернатива» в двух регионах, «Новые люди» в четырёх регионах и «Партия прямой демократии» в трёх регионах.

Конечно, шансов пройти во всех регионах у них не так уж много. Но если представить себе, что все четыре проекта впоследствии получат право участвовать в избирательной кампании в Государственную Думу без сбора подписей, то на выборах в ГД в 2021 году вполне может появиться 17 политических партий. Напомню.: на прошлых выборах их было 14.

Всё это не исключает, конечно, того, что могут появиться и новые проекты, которые будут собирать подписи, но вероятность этого чрезвычайно низка.

Что касается шансов. «За правду» имеет шансы пройти в двух-трёх регионах (из восьми), «Новые люди» в одном-двух (из четырёх) регионов, «Партия прямой демократии» максимум в одном регионе (из трёх), а «Зелёная альтернатива» тоже в одном (из двух).

Наиболее активную кампанию ведёт партия «За правду». Они выступают с левой патриотической повесткой: богатые должны платить больше, русские регионы нужно поднимать и так далее. У этой партии очень много перспектив, но проблема в том, что они толкаются на довольно насыщенном электоральном поле, где много конкурентов, начиная от «Родины», КПРФ и так далее.

О «Новых людях». Эту партию возглавляет Алексей Нечаев, у неё довольно серьёзный «мессидж», связанный с обновлением, и он хорошо воспринимается. Но в некоторых регионах их пугаются: у них много денег, много возможностей, поэтому кое-где региональные власти их воспринимают, скорее, как угрозу, а не как возможность. Но партия рассчитывает на продвинутые слои, на предпринимателей, молодёжь, так что, вполне возможно, что-то у них может получиться.

«Партия прямой демократии» продолжает оставаться вещью в себе. Кампанию она больше ведёт в соцсетях. Насколько электорат этой партии может проявить себя, пока мы сказать затрудняемся. Но впереди есть ещё месяц, это хорошее время, чтобы успеть что-то сделать.

«Зелёная альтернатива» выстроила свою кампанию в двух регионах, в которых есть экологические проблемы – в Коми и в Челябинской области, поэтому они таргетируют свою кампанию исключительно на тематической основе. Так что в одном из регионов вполне могут получить депутатов».

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что в России наблюдается серьёзное увеличение политической активности. Предстоящее голосование обещает быть весьма конкурентным и даже, вероятно, более конкурентным, чем предыдущее.

«С одной стороны, общество после всей этой пандемической истории соскучилось по нормальной жизни, в том числе и политической, хочется быстрее выйти в нормальную зону функционирования. А с другой стороны, предстоящая кампания в следующем году в Государственную думу подталкивает новые партии к более активному участию, с целью получить представительство в региональных парламентах, чтобы облегчить способ выдвижения в следующем году на думские выборы своих списков, не собирать подписи и так далее.

Для старых партий, для парламентских партий это тестирование всех систем накануне большой федеральной кампании», - рассказал Алексей Мартынов.

Он также подчеркнул, что на площадке Общественной палаты РФ сейчас продолжают совершенствовать механизм, отработанный в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию России. «Это крайне важная вещь. Речь о широком общественном наблюдении не только за голосованием, а вообще за всеми предшествующими процессами. Сегодняшний опыт Белоруссии нам красноречиво свидетельствует о том, насколько это необходимо: там такого массового института общественного наблюдения не было. Всё ставилось под вопрос и результат, как говорится, налицо. Вовлечённости широкой общественности в электоральные процедуры в Белоруссии нет. Слава Богу, у нас это есть. И это очень здорово и очень перспективно».

Также Алексей Мартынов отметил, что хотя сейчас мы и видим большое количество зарегистрированных партий и кандидатов, при этом сохраняется «достаточное количество случаев, когда кого-то не зарегистрировали». Кто-то это делал умышленно, у кого-то не было и цели идти дальше. Такая ситуация наблюдается, например, в Архангельске, в Перми.

«С другой стороны, наверное, это моё субъективное впечатление, меняется и отношение организаторов выборов к тем, кто собирается в них участвовать. Оно от сугубо формального отдаляется, приобретая характер не совсем неформальный, но характер такой, что ли, дополнительной заботы. Мне понравился эпизод в Костромской области, когда местные коммунисты провели конференцию, принесли документы, сдали. Но поскольку они заверяли каждого кандидата отдельно и, таким образом, провели процедуру с нарушениями, их документы оказались неправильными. А раньше как было? Формально относились: принесли документы, сдал и сдал, потом их за один день смотрят: «ой, извините, ребята, не принимаем». А в этом цикле избирком ведёт себя иначе: позвали, рассказали о допущенных ошибках, хотя, казалось бы, старая партия, у них все моменты должны быть отработаны автоматически… Но им сказали, исправьте всё, пожалуйста, проведите ещё раз конференцию. Они провели, всё сдали, в итоге всё зарегистрировано. Я не помню, чтобы такие вещи проходили раньше», - рассказал Алексей Мартынов.

В очередной раз, по его словам, оказались посрамлены «громкие несистемные товарищи, которые все эти годы остро критиковали систему муниципального фильтра». Все, кто хотел и всерьёз занимался, так или иначе, собрали нужное количество подписей, всё оформили правильно и зарегистрировали, в том числе, новые партии, которые не имеют ни политического опыта, ни опыта организационной работы.

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев рассказал участникам встречи о том, что много ездил по регионам и тоже пришёл к понятному выводу на вопрос, почему в этом году так много кандидатов зарегистрировалось именно на губернаторских выборах.

Ответ очевиден: в следующем году выборы в Госдуму и все партии – малые, средние ли, большие ли, стараются использовать повод для участия и пропаганды, для роста рейтинга своей партии, чтобы смелее и бодрее шагать в выборную кампанию 2021 году в Госдуму.

Дмитрий Гусев привёл пример неудачной попытки регистрации кандидата.

«В Перми «Справедливая Россия» нашла кандидата – известного предпринимателя. Но как политик он рейтингами не избалован. Предприниматель хотел за счёт губернаторских выборов решить свои бизнес-проблемы, надавить на региональную власть и выкупить объекты, которые он построил. Партия же хотела выставить кандидата, у которого есть деньги и который хотел бы получить рейтинг, в том числе, и для партии.

Ну и, ещё такой плохой момент: партия понадеялась на предпринимателя, предприниматель понадеялся на партию, а в итоге они не смогли нормально организовать процесс сбора подписей и набрать нужное количество. Наверное, долго торговались, а времени было откровенно мало», - рассказал Дмитрий Гусев.

Есть партии, которые по максимуму пытаются использовать время кампании.

«Кого можно похвалить за это? Конечно, коммунистов. Коммунисты не ставят себе цели победить на губернаторских выборах, они полностью сосредоточились на том, чтобы попасть в медийку, на том, чтобы попасть в скандал.

Например, в Коми выдвинули кандидата. Его даже не все коммунисты поддерживали, не подписывались в его поддержку. Да, у него есть огрехи в биографии, насколько я владею информацией, у человека есть судимость. Ну и, естественно, подписи не собрали, не сдали. И что? Сразу выходят на скандал! А в Севастополе коммунисты даже нужного количества подписей не собрали, знали, что их не хватает, но всё равно принесли в избирком. Опять скандал. В общем, желание победить в следующем году у коммунистов очень высокое и они дерутся.

Ещё один пример – Краснодар. Там коммунисты выдвинули не очень известного молодого деятеля, лет 35-36, но достаточно популярного блогера – у него ролики по 6000 – 10 000 собирали. Настоящий коммунист, преподаватель. Они рассчитывают в этот раз на молодёжную аудиторию. Может быть, они не столько соберут поддержку в этом году, сколько отработают мобилизацию своих сторонников под Госдуму в 2021 году. Вот такая стратегия. Коммунисты используют её максимально широко», отметил Дмитрий Гусев.

По его словам, Владимир Жириновский тоже яркий пример того, как сегодня борются за будущий рейтинг. «Он ведь не за Фургала борется. Жириновский уже сейчас борется за Госдуму. Многие инициативы, которые он выдвигает, Фургалу только вредят, но зато они дают рост рейтинга ЛДПР, особенно на Дальнем Востоке. Впрочем, не только там».

Очень интересный доклад с позиции социологии сделал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«В прошлом году мы фиксировали, что в восприятии людьми врио доминируют эмоциональные аспекты. Позитивное отношение к политику дарит надежу.

Во многих регионах мы даже просто фиксировали словосочетание «губернатор надежды», жители его применяли, произносили.

Скажу удивительную вещь. Критерий «свой – чужой», по итогам прошлого года, не имел такого решающего значения, как иногда про это говорят эксперты.

Мы фиксировали, что кандидаты становятся своими, если работают для жителей, если это эффективно и люди видят результат.

Уже в прошлом году рациональные компоненты носили очень прагматичный характер. То есть люди понимали, что если губернатор может принести пользу и помочь преодолеть какой-то кризис, то они были готовы его поддержать. И в этом смысле, специфика отношений с Москвой и поддержка президента достаточно важный, даже ключевой фактор.

Мы выделили ключевые запросы к руководителю региона. На самом деле, можно сказать, что это запросы в сторону власти и политической системы вообще.

Итак: реальные дела, решение проблем в короткие сроки, открытость в общении с людьми и уважение. Обратите на это внимание: люди уже рефлексировали и выделили эти качества ещё в прошлом году. Далее – контроль на всех уровнях власти и борьба с коррупцией, искренность в диалоге, приоритет решений, а не обещаний; справедливость распределения ресурсов, ресурсы должны быть доступны для жителей; эффективность управления, хозяйственность; должна быть стратегия и ответы на вопросы, что будет происходить с регионом, как он будет выходить из кризиса, если есть кризис, каково дальнейшее развитие и, конечно, актуален такой пункт как привлечение инвестиций в регион.

Сейчас запросы населения в сторону руководителя региона принципиально не изменились. Но, безусловно, специфика, связанная с этим годом, всё же есть.

Два ключевых фактора влияния. Послание президента Федеральному собранию – это системная перезагрузка, которую люди заметили, и которая стала испытанием для политической системы; а второй момент, конечно, коронавирус и всё, что с этим связано. Это «самая тёмная комната в подземелье», которая дала о себе знать в марте и до сих пор ситуация не закончилась. Всё это повлияло на предпочтения людей.

В этой связи мы выделили ряд существенных характеристик, которые фиксируются в этом году. Всем понятно, что выйти без экономических потерь нельзя, это сильно влияет на общественное мнение.

На протяжении всего периода эпидемии, над страхами витальными доминируют страхи экономические. Это не означает, что у нас население – сплошные ковид-диссиденты, люди понимают угрозу, но первичны страхи насчёт безопасности себя и своего окружения именно в плане возможности выполнять свои обязательства перед семьёй, детьми и так далее. Ещё один важный момент – тема ухудшения экономической ситуации является одной из главных в информационном поле

С другой стороны, сейчас доминирует мнение, что в России обстановка в связи с эпидемией лучше, чем в других странах, и что власть скорее справилась и победила коронавирус. На фоне протестных акций в США и разного рода чрезвычайных ситуаций, которыми, к сожалению, богаты ленты новостей, оценки ситуации внутри страны даже в апреле-мае, превышали те оценки, которые граждане России выставляли ситуации за пределами страны.

Далее. Существует дефицит рационального объяснения происходящего или это объяснение носит максимально диссонансный характер.

Есть такой мем в интернете: «Воробьи – дети голубей, но это не точно». Если проводить аналогию, то сейчас у нас, к сожалению, люди находятся в состоянии получения информации вот с этим довеском: «но это не точно». И, на самом деле, это очень серьёзный вызов – преодолеть вот этот «мем». В обществе есть очень мощный запрос на точную информацию о том, что будет происходить, как будет происходить и кто будет нести за это ответственность.

В условиях борьбы с коронавирусом огрехи и неэффективность власти сейчас становятся максимально видны.

Актуализируются механизмы психологической защиты. Повышено внимание к социальной тематике. Ситуация в Хабаровске показала, что население готово вспоминать старые и, даже, казалось бы, преодолённые обиды.

И ещё: запрос на обновление, который мы фиксировали в конце 2019 года как доминирующий, сейчас сменился запросом на стабильность. Но я бы сказал, что речь идёт о новой стабильности, когда должно быть больше патернализма, больше социальной ответственности, и когда должна быть более социальная власть.

Главные запросы граждан к политической системе сводятся к следующим: качество жизни, защита – личная, экономическая, социальная; забота – внимание к ситуации, в которой оказались простые люди», - рассказал Виктор Потуремский.

Он также заметил, что, на его взгляд, «если снизить уровень информационного шума», производимый, в том числе, разного рода экспертами, возможно, «улучшится общее социальное самочувствие».

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в своём выступлении затронул вопрос о том, насколько хорошо люди вообще знакомы с фигурами выдвиженцев.

«Положа руку на сердце, многие ли, помимо экспертов, знают всех этих кандидатов в губернаторы? Некоторые из них во время этапа выдвижения вообще появились, как чёрт из табакерки!

Возьмём, например, Иркутскую область, речь о мэре города Бодайбо. Я решил выяснить, кто же такой это Евгений Юмашев и почему он, якобы, является серьёзной угрозой.

Что происходит в этом городе? И выяснил я следующее. В момент, когда Юмашев пришёл к власти, в 2007 году, в городе проживало чуть более 15 000 человек, а сейчас – 11 000 с чем-то. То есть население городка сократилось на четверть. Дальше: катастрофа с коронавирусом. Город вахтовый, в нём золотодобычей занимаются. Все знают, что старики находятся под главной угрозой. Юмашев не принял никаких мер по обеспечению безопасности в этом районе! На 11000 населения - 400 заражённых! Но это же ненормально! Причём, половина это жители, половина – вахтовики.

Ещё момент. Аварийное жильё. Расселения вообще никакого не происходило за все эти годы! Но при этом этот человек пытался выдвинуться в кандидаты на пост губернатора. Выдвигался он от КПРФ. И, конечно, понятно, почему он хочет перестать быть мэром своего Бодайбо: после таких «успехов» - надо просто бежать, и желательно - за границу. В общем, ясно, что человек, который руководит таким городом, не смог вообще ничего набрать и не был зарегистрирован».

Завершая эту интересную дискуссию, модератор круглого стола Фирдус Алиев отметил, что сейчас Экспертный институт социальных исследований переходит в режим практически еженедельного проведения круглых столов, связанных с подготовкой и проведением Единого дня голосования. «Новые известия» продолжат следить за темой.

Хуснуллин поручил ускорить строительство Ростовского транспортного кольца

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил подготовить предложения по ускорению реализации проекта Ростовского транспортного кольца, на эти цели до 2024 года планируется выделить 100 миллиардов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера.

В четверг Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

"Вице-премьер поручил федеральным структурам совместно с правительством Ростовской области подготовить план ускорения проекта создания Ростовского транспортного кольца. Специалисты отраслевых ведомств должны точно рассчитать сроки, объемы финансирования и их источники, чтобы масштабный транспортный объект был создан максимально оперативно", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, до 2024 года на осуществление этого проекта запланировано направить 100 миллиардов рублей.

"Реализация проекта кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону не только решит проблемы транспортного сообщения в южном направлении, но и даст толчок развитию жилищного строительства вдоль транспортного кольца. Затягивать процесс не стоит" - подчеркнул зампред правительства.

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 километров стартовало в 2017 году. На сегодняшний день реализуются проекты 12 автодорог, входящих в структуру формируемого кольца. В частности, ведется создание обхода Аксая и 3-й очереди Северного обхода Ростова-на-Дону.

Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям три многоквартирных дома, которые были построены для расселения детей-сирот в станице Новомышастовской в Красноармейском районе Краснодарского края.

Учитывая социальную значимость объектов, энергетики провели работы по созданию всей необходимой сетевой инфраструктуры в кратчайшие сроки.

Сотрудники Славянских электрических сетей построили линию электропередачи для обеспечения энергией трех десятиквартирных домов. Новый жилой фонд предназначен для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в станице Новомышастовской.

Для обеспечения электроснабжения домов была построена воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 450 метров и установлено 12 опор. При строительстве воздушных линий специалисты использовали современный и экологичный материал — безопасный в эксплуатации и более устойчивый к внешним воздействиям самонесущий изолированный провод. Все это позволило обеспечить выдачу мощности в объеме 210 кВт.

Работы проводились с учетом сложной эпидемиологической обстановки. Все энергетики были обеспечены индивидуальными средствами защиты, антисептиками, четко соблюдали необходимые меры безопасности. Благодаря слаженным и оперативным действиям энергетиков 30 квартир для детей-сирот совсем скоро смогут принять первых жителей.

Славянский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электрической энергией потребителей на территории площадью около 6000 кв. км с численностью населения 350 тысяч человек. В зону обслуживания сетей входят Красноармейский, Славянский, Темрюкский районы Краснодарского края. Общая протяженность линий электропередачи – более восьми тыс. км. На балансе предприятия находятся 75 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и одна подстанция классом напряжения 220 кВ. В числе потребителей Славянских электросетей десятки объектов агропромышленного комплекса и санаторно-курортной сферы.

«Россети Юг» за полгода обеспечили электроэнергией более 800 объектов в Волгоградской области

Всего за первое полугодие 2020 года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» обеспечили электроэнергией 806 объектов общей мощностью 20,41 МВт.

В июле специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» обеспечили электроэнергией ряд социально значимых, строительных и сельскохозяйственных объектов в малых населенных пунктах Волгоградской области. Всего за прошедший месяц присоединено к сетям компании 166 объектов общей мощностью 5,7 МВт.

Подключение к сетям компании современных блочно-модульных газовых котельных обеспечит теплом две школы Урюпинского района в хуторах Безымяновском и Бубновском. Перевод социально значимых объектов на газовое отопление осуществляется в рамках региональной программы.

В июле обеспечены электроэнергией две строительные площадки - многофункционального центра в Дзержинском районе г. Волгограда и железнодорожного моста через Волгодонской судоходный канал в с. Червленое Светлоярского района. Для последнего объекта специалисты компании построили дополнительно воздушную линию электропередачи протяженностью более 300 метров.

Также к сетям компании подключены пекарня в п. Прудовый, лесопилка в п. Привольный, предоставлены точки подключения 9 объектам интернет-провайдеров в малых населенных пунктах Волгоградской области.

Активно продолжается технологическое присоединение и выдача дополнительной мощности объектам сельского хозяйства. Так, за июль обеспечены электроэнергией зернохранилище, овчарня, система орошения, овощехранилища и складские помещения 10 крестьянско-фермерских хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса общей мощностью 2,2 МВт.

Заграница не указ

Новосибирцы предпочитают отдых на черноморском побережье России и в Горном Алтае

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Страны постепенно открывают границы, закрытые из-за распространения коронавируса. С 1 августа возобновлено регулярное международное воздушное сообщение России с Великобританией (Лондон), Турцией (Стамбул и Анкара), Танзанией и Абхазией. А с 10 августа россияне могут улететь в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

Пока рейсы за границу отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. По прогнозам, следующими могут стать Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

- Новосибирцы пока осторожно интересуются зарубежным отдыхом. Во-первых, не совсем удобно лететь с пересадкой в Москве или Ростове, во-вторых, не все турецкие отели получили медицинские сертификаты, разрешающие принимать туристов. Желающим отправиться на отдых в Турцию я бы рекомендовала тщательно проверять данные об отеле, - отмечает руководитель офиса новосибирского турагентства "География" Марина Чуркина.

Как свидетельствуют результаты опроса "Авито Авто", в этом году более двадцати процентов жителей Новосибирска планируют отправиться в путешествия по стране и только шесть процентов - за границу.

Поэтому пока интерес сибиряков к внутреннему туризму превалирует над международным. По наблюдениям аналитиков "Авито Недвижимости", курорты черноморского побережья России переживают повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья. Среди лидеров по динамике спроса - Севастополь (плюс 93 процента к прошлогодним показателям), Ялта (плюс 90 процентов) и Судак (плюс 88 процентов).

Опрос банка "Открытие" показывает, что у российских туристов популярностью после Сочи, Крыма и Санкт-Петербурга пользуются озеро Байкал и Республика Алтай. Среди жителей Сибири главным центром притяжения летом 2020 года выступает Крым - там планируют отдохнуть 42 процента респондентов. И это самый высокий показатель среди всех федеральных округов страны. На втором месте - Сочи (39 процентов), далее - Алтай, 24 процента (ожидаемо самый высокий показатель среди всех регионов страны), Байкал (19 процентов).

- В июле в целом по стране спрос превышал предложение примерно в четырнадцать раз. И даже открытые границы с Турцией не смогут изменить ситуацию в этом летнем сезоне, - полагает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

Желание людей провести отдых на море после изнурительного карантина вполне объяснимо. В среднем аренда жилья в Сочи, Геленджике, Севастополе, Судаке и Ялте, по данным "Авито", обойдется в 2500-3000 рублей в сутки. Однако проживание на алтайских турбазах и в новосибирских санаториях тоже удовольствие не из дешевых. Так, сутки в двухместном номере (без лечения) в санатории "Доволенский" будут стоить 2500-3700 рублей, в кудряшовском "Парусе" - от 5200 рублей (с завтраком).

У новосибирцев самым популярным направлением этим летом станет Алтай - туда планируют поехать 65 процентов участников опроса "Авито Авто".

Эксперты отмечают, что тренд на внутренний туризм при открытых границах с другими странами связан с сомнениями россиян в окончательной стабилизации эпидемиологической обстановки в мире. Самолеты, отели, рестораны - места массового скопления людей - у многих все еще вызывают опасения.

Кстати

Примечательно, что большинство новосибирцев планирует во время путешествий по стране либо отдыхать с палатками на природе (17 процентов опрошенных), либо остановиться у друзей или родственников (18 процентов), арендовать дом (19 процентов). Жить в отеле готовы лишь девять процентов опрошенных.

Цены - огонь

Авиакомпании пригрозили повысить цены на билеты из-за дорогого керосина

Текст: Евгений Гайва

Стоимость авиатоплива в аэропортах России в августе выросла на десятки процентов по сравнению с июлем, пожаловалась Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в письме министру транспорта Евгению Дитриху. Растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса и приведет к подорожанию авиабилетов, отмечают в АЭВТ. Эксперты такое повышение цен считают обычным для "высокого" сезона, а в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили,что ситуация может быть вызвана желанием авиакомпаний покупать авиакеросин на торгах, а не на бирже.

По данным авиакомпаний, в период с 11 августа по 10 сентября этого года больше всего цены выросли в аэропорте Кольцово (Екатеринбург) - сразу на 62%. В Краснодаре, например, рост цен составил 48,4%, в Санкт-Петербурге - 18%. Авиаторы попросили минтранс совместно с минэнерго и ФАС инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиакеросина. Минтранс обсудит скачок цен с минэнерго, ФАС, авиакомпаниями и поставщиками на следующей неделе, сообщили в министерстве. В ФАС заявили, что инициируют проверку достоверности информации о росте цен.

Конечная стоимость авиационного керосина в аэропортах состоит из стоимости керосина и сопутствующих услуг, в частности, его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний, отметили в ФАС. По данным ведомства, на 10 августа 2020 года оптовая то есть биржевая цена на авиакеросин на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. Иначе говоря, авиакомпании не должны испытвать сложностей в обеспечении авиакеросином в аэропортах, заметили в ведомстве. Необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, учитывая, что стоимость топлива напрямую влияет на конечную стоимость авиабилетов и доступность полетов, добавили в ФАС.

Авиакомпании действительно испытывают серьезные сложности. Пассажиропоток, на пике пандемии падавший на 90%, начал восстанавливаться только с мая этого года. При этом, поддерживают рост пассажиропотока в том числе низкие цены на авиабилеты, и этому помогало снижение цен на авиакеросин. С января они падали, причем достаточно существенно, а теперь восстанавливаются, и если сравнивать с уровнем прошлого года, то роста цен не произошло, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В некоторых случаях цены на авиакеросин в этом году оказываются даже ниже прошлого года.

В самом по себе повышении цен на авиакеросин в августе нет ничего экстраординарного. Во II квартале поставщики авиатоплива понесли убытки, теперь им нужно компенсировать потери, добавляет глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Когда спрос достигает пика, поставщики авиатоплива, как правило, повышают цены, говорит он. Кроме того, если рассматривать оптовые цены, а не те, которые объявляются на официальных сайтах поставщиков, стоимость топлива будет ниже, отмечает эксперт.

Доля авиатоплива в издержках авиакомпаний колеблется от 20 до 30%, на некоторых направлениях издержки авиаперевозчиков из-за роста стоимости топлива могут вырасти на 10-15%. Тем, у которых нет финансовой подушки, придется переложить эти затраты на пассажиров. "Но так как спрос на перевозки не очень большой и международные линии обслуживаются в очень усеченном режиме, платежеспособных пассажиров на всех не хватит. Авиакомпании окажутся перед выбором - лететь себе в убыток, но получать стабильный денежный поток, либо недополучать пассажиров и сократить парк воздушных судов, говорит Пантелеев. Скорее всего, в итоге произойдет банкротство ряда авиакомпаний, конкуренция на рынке снизится, и цены вырастут до того уровня, который позволит авиакомпаниям сводить концы с концами, заключает эксперт.

Без государственной поддержки выйти безболезненно из сложившейся ситуации вряд ли удастся, добавляет Борисов. Правительство из своего резервного фонда уже выделило 23,4 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям в этом году. Пока Росавиация распределила из этой суммы около 12 млрд рублей. Эти средства авиакомпании могли направить на выплату зарплат сотрудникам, оплату услуг аэропортов, лизинга. Кроме того, авиакомпаниям разрешили выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за билеты на отмененные рейсы. Также в конце мая правительство выделило 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов. Однако пока в основном выполняются внутренние рейсы, которые и до пандемии были на грани рентабельности, авиакомпании продолжают копить долги. По мнению авиаперевозчиков, сумму субсидий стоит увеличить.

Вплавь за хитами

В Крым на Z.FEST приехали французы

Текст: Александр Алексеев

Сразу три престижных фестиваля - такова музыкальная афиша начала августа в Крыму. Разные по жанрам и составу артистов, но неизменно - с аншлагами и гостями, приезжающими уже не только из ближнего зарубежья...

Вначале впечатлило 25-е Международное байк-шоу "Ночные волки" в Севастополе - театрализованное, световое и музыкальное, с каскадерскими трюками и концертами рок-звезд первой величины: "Арии", "Кипелова" и Вадима Самойлова из "Агаты Кристи". В этом году оно было посвящено 75-летию Победы, и кто-то из байкеров приехал даже в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. Одним из персонажей шоу стал легендарный танк Т-34. Слышалась и английская речь, а на праздник, собравший 100 тысяч зрителей, прибыла и колонна байкеров из ДНР. Затем состоялся фестиваль "Маяк", который называет себя самым душевным и атмосферным. И тоже прибыли знаменитости: герои альтернативного рока 90-х Total и экс-фронтмен "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец с его хитами "Парни не плачут" и "Вечно молодой". Но любопытнее было послушать местные, крымские группы: "Семь", Fellas Gang и Дану Соколову.

А теперь пришла пора и десятидневного open-air Z.FEST, ставшего с этого года главным российским фестивалем электронной музыки (тем более что Alpha Future People не состоялся). Правила безопасности существовали, в частности, гости могли пользоваться антисептиками и проверять свою температуру тела. Но, спеша в море, про социальную дистанцию уже мало кто вспоминал...

При этом впервые на Z.FEST, проходящий возле села Поповка, приехали и исполнители модной музыки из Франции. Среди звезд оказались Владимир Фонарев, DJ Groove, Dr.Spy.Der, Наташа Урман, Олеся Бонд, Gariy aka Agassi, Filter, Orbita Project и другие. Из шоу-кейсов наиболее востребованы были "Техно", "Легенда", "Рэйв" (с некоторой ностальгией по 90-м). А из модных электронных жанров: хаус, прогрессив-хаус, хардкор и хэппи-хардкор, транс, прогрессив-транс...

Одну из сцен установили прямо на берегу - можно было нырять, плавать и слушать сеты исполнителей, уютно покачиваясь на волнах. И некоторые звезды черпали позитив как раз у Черного моря: соревновались с коллегами наперегонки, а потом выходили из воды и с новой энергетикой и куражом становились за пульты и вертушки. А рядом, на пляже, проходили спортивные баталии, занятия йогой, мастер-классы диджеев и композиторов электронной музыки...

Между тем

Соблюдение санитарных норм при этом, безусловно, необходимо: число заболевших COVID-19 на полуострове незначительно, но увеличивается. Во вторник, 11 августа, глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", разрешив проведение с 21 по 23 августа и XVIII Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, а 25-го - фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки RapKoktebel. Но, очевидно, что правила социальной безопасности должны стать еще строже. Это в интересах и музыкантов, и зрителей.

Доктор, вам куда

Текст: Константин Балагаев, Мария Волкова, Ольга Кондрева, Татьяна Павловская

Татарстан

В Татарстане вопрос о том, где на время пандемии будут жить медработники госпиталей для больных COVID-19, был отдан на откуп самим больницам. В одних стационарах, как, например, в республиканской клинической больнице и в городской клинической больнице N 7, для персонала сразу же подыскали временное жилье. Доктора и медсестры на время заселились в две гостиницы и в новое общежитие медуниверситета.

В других врачи при желании решали проблему самостоятельно. По словам завотделением катамнеза недоношенных детей и грудного возраста казанской Городской детской больницы N 1 Елены Волянюк, близкие, узнав, что она будет работать фактически в очаге инфекции, встревожились не на шутку.

- Дочка даже на время изолировалась в другой квартире: месяц домой не приходила. Но сейчас все нормально, - говорит она.

Как выяснилось, домой или на дачу перебрались уже и многие из тех, кто в начале пандемии предпочел жить в гостинице или общежитии. Но не все. Как сообщили в пресс-службе РКБ, и выселять временных жильцов пока не планируется.

Екатеринбург

На территории Екатеринбурга в инфекционные госпитали были перепрофилированы несколько больниц, и с самого ачала пандемии работа была организована вахтовым методом. Персонал пребывал на территории больниц постоянно в течение двух недель, чтобы снизить риск заражения членов семьи. Это не было ультимативным требованием - просто все понимали, какие могут быть последствия.

- Изначально мы размещали медиков в палатах платных отделений, поскольку они на тот момент времени уже не использовались, - рассказал начальник Управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов. - Чуть позже, когда потребовались дополнительные койки, нам пришлось задействовать больничные места для новых пациентов. Тогда мы нашли гостиницы, которые подходили нам по всем условиям и по приемлемой цене. Организовали питание и трансфер из гостиницы в больницу, издержки на содержание медицинского персонала покрыли из средств, выделенных из областного бюджета. Наших сотрудников условия, в которых они находились, полностью удовлетворили.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде с началом пандемии медики были размещены в гостиницах, но в связи с возвращением к повседневной жизни в области нашли возможность организовать проживание медработников в отдельных корпусах или этажах самих медицинских организаций. По словам заместителя губернатора региона, министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, там же силами пищеблоков больниц по желанию сотрудников будет организовано бесплатное питание.

- Порядка 50 наших сотрудников жили в гостинице "Азимут" в Нижнем Новгороде, - рассказал главный врач ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница" Александр Смирнов. - Служебный автобус доставлял их с работы и на работу. Это сыграло большую роль в том, чтобы не дать болезни распространиться.

Краснодар

В большинстве госпиталей медики проживают на территории больниц в отдельно стоящих корпусах, оборудованных под общежития. Но в ряде муниципалитетов края медиков разместили в гостиницах. Так, в Тихорецке на территории больничного городка проживают 120 медиков межрайонного госпиталя, открывшегося в начале апреля на базе местной ЦРБ, а еще 30 докторов живут в частной гостинице.

- Когда мы узнали, что медики, рискующие своим здоровьем и жизнью, находятся в стесненных условиях, то сразу нашлись предприниматели, решившие им помочь, - говорит глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин. - Они предложили арендовать для медиков расположенную неподалеку гостиницу. Теперь она полностью в их распоряжении. Докторов после смены доставляют туда специальным транспортом, на нем же их привозят в госпиталь. Все довольны. В гостинице созданы условия для комфортного проживания медиков. На средства предпринимателей также оплачивается их дополнительное питание.

По словам Натальи Бахилиной, главного врача Тихорецкой ЦРБ, перепрофилированной в начале минувшего апреля в ковидный госпиталь, за жизни людей боролись 320 медицинских сотрудников, 150 из них сейчас несут круглосуточную вахту. 30 из них живут в гостинице, оплачиваемой нашими предпринимателями.

Миллион просочился

В Сочи встретили миллионного туриста с начала летнего сезона

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Число гостей Сочи, посетивших город-курорт нынешним летом, перевалило за миллион. А миллионным туристом стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на отдых с мужем и двумя детьми. Подсчет отдыхающих ведется с первого июня 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Когда мне сообщили эту новость, я не поверила, - рассказала Анна. - А потом, когда нам позвонили из администрации Сочи, мы очень обрадовались. Здесь отдыхаем уже не впервые, в этот город всегда приятно возвращаться. Сейчас приехали на неделю, надеемся посетить за это время как можно больше интересных и живописных мест.

Как рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, сейчас в городе находятся примерно 220 тысяч отдыхающих.

- Не так давно мы встречали 500-тысячного гостя, посетившего наш город с начала летнего курортного сезона, - отметила она. - Сегодня эта цифра увеличилась до миллиона. Мы можем смело сказать, что на курорте стабильно растет туристический поток. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей.

Всего в Краснодарском крае с начала года отдохнули более пяти миллионов человек.

- Общий турпоток составил 5,3 миллиона человек, - сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. - Это на 40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, сказалась пандемия. За два летних месяца курорты приняли более 3,8 миллиона отдыхающих.

Также в ведомстве отметили, что на Кубани открыты 398 пляжей протяженностью около 92 километров, где одновременно с учетом социальной дистанции могут разместиться свыше 640 тысяч отдыхающих.

Наиболее востребованы у отдыхающих стали, конечно же, черноморские курорты - Анапа, Геленджик, Сочи и Туапсинский район. Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье превышает 83 процента, на Азовском - 82. Наибольшим спросом пользуются отели премиум-класса категории четыре-пять звезд, где свободных номеров практически не осталось.

Комод или звездолёт

Россия должна совершить рывок, она должна выпрыгнуть из мешка, в который сама себя запихнула

Александр Проханов

Если страна не развивается, а стоит на месте, она начинает походить на стареющий комод, по которому расползаются трещины. Государство Российское достигло своего цветения, своего возвышенного триумфа в 2014 году, в момент возвращения Крыма. Ликовал народ, ликовала русская душа, ликовало крымское солнце. А потом оно стало меркнуть и тускнеть. Не пенсионная реформа омрачила русское небо, на котором начало тускнеть крымское солнце. А трагедия Донбасса! Когда несколько лет подряд вся Россия не отходила от телевизоров и рыдала, глядя, как снаряды и бомбы уничтожают русских людей в Донецке и Луганске. Воюющий, не ставший полноценной частью Новороссии Донбасс положил начало старению государства Российского.

Сегодня по государству, как по старому комоду, начинают расползаться трещины. И первая из них — Хабаровск, хождение людей по улицам города: угрюмое, неутомимое и до конца не осмысленное, с требованиями, среди которых ещё не звучит требование создания хабаровской автономии в составе России. Но всё чаще слышатся утверждения, что сибиряки — это особый народ. Так в своё время говорили предводители казачьего движения, размышляя о казаках, или поморские мыслители, говоря о поморском народе.

Власть не реагирует на эти хождения, думает: походят, устанут, разойдутся, и всё пойдёт по-прежнему. Быть может, устанут и разойдутся, но по-прежнему всё не пойдёт. Беспомощное бездействие российской власти в Хабаровске аукнется где-нибудь в другом месте — в Иркутске или в Новосибирске.

Вторая трещина — это православный мятеж на Урале, который возглавил бунтарь и расстрига схимонах Сергий, отколов от митрополии огромный клок православных христиан, которых он повёл за собой туда же, куда вёл православных старец Аввакум. В этом восстании есть что-то старообрядческое, что-то стихийное, ушедшее в глубину русской истории, но не забытое. Вялая реакция на это событие церкви, которая отделалась только уложениями, словами увещевания, не может быть ответом на огненную вспышку этой бунтующей неутолённой веры. Только огненное православие, которое опалит утихшую и успокоенную в своём благополучии церковь, может решить проблему отца Сергия. Но проблема не решается, и трещина будет углубляться.

Третья трещина — это столкновения азербайджанцев и армян на улицах Москвы. Казалось бы, это одна из множества драк, одна из пьяных потасовок. Но в эту драку замешаны гигантские энергии ненависти, которая рождается в далёком Карабахе, льёт кровь двух народов. И эта пролитая азербайджанская и армянская кровь продолжает питать разрушительную свирепую ненависть, которая давно перехлестнула границы Азербайджана и Армении и сегодня плещет среди московских армянских и азербайджанских диаспор. У власти нет ответа на эту драму, и Росгвардия, разгоняющая эти потасовки, не в состоянии повлиять на Карабахский конфликт, на эту матку, из которой изливаются боль и ненависть.

Четвёртая трещина — это Потанин и его "Норильский никель". Эти потанинские природоведы целые десятилетия жили почти незаметно, качали русское добро, создавая империю Потанина, часть которой находится за рубежом. Народ праздновал Победу, проводил парады, устраивал молодёжные смотры в сочинском "Сириусе", а в это время тихо и незаметно действовали в России олигархи, высасывая из неё нефть, алмазы, газ, алюминий, денежные ресурсы, а также самых лучших и талантливых молодых специалистов. Катастрофы на "Норильском никеле", которые погубили драгоценные нерестилища и нетронутые зелёные тундры, — это лишь проявление того чудовищного олигархического строя, которым является сегодняшняя Россия. Вся страна, которую в великих трудах возводили русские люди, вдруг обнаружила на себе олигархическое ярмо. Но власть не решает этой проблемы. И нефтяные пятна Норильска расползутся до хлебных полей Кубани и до блистательных дворцов Санкт-Петербурга.

И пятая трещина — это белорусско-российские отношения, которые медленно, почти незаметно, но неуклонно ухудшались. И в недрах этих ухудшений, конечно, лежат и экономика, и геостратегия, и неизбежное после 1991 года формирование независимого суверенного белорусского государства. Но здесь также очень много психологического. Когда за одним круглым столом собираются Путин и Лукашенко, такое ощущение, что они сидят в масках, соблюдая социальную дистанцию, чтобы между ними не проскочила электрическая искра.

Скандал с задержанными российскими гражданами, связанная с этим суета, вся эта предвыборная шумиха — улягутся, но оставят тайный глубокий след в отношениях. И эта трещина будет неизбежно разрастаться.

Что поможет комоду, потрескавшемуся от ветхости и старения, что поможет ему избежать раскола и остановит увеличение трещин? Развитие и только развитие. Россия должна совершить рывок, она должна выпрыгнуть из мешка, в который сама себя запихнула. Только развитие, только стремительное движение вперёд, ставшее главной темой страны, главной заботой, генеральной линией, — только такое развитие поможет законопатить эти зловещие трещины, превратить стареющий, пусть и из красного дерева, но комод — в сверкающий, как серебряный слиток, звездолёт.

Но почему развитие не происходит? Планировали "Стратегию 2020", обещавшую развитие. Она была благополучно провалена. Затем появились Майские указы президента Путина. И они не были выполнены. Их сменили Национальные проекты, которые рассматривались как панацея. И они провалились. Теперь мы увидели ещё несколько нацпроектов и услышали обещание к 2031 году их исполнить. Но будут ли осуществлены они? На развитие выделяются деньги. Однако они не доходят до рабочего, до инженера, до станка, до учёного. Деньги разворовываются. И не назовут ли нынешнее время "воровским периодом русской истории"?

P.S.

Состоялись выборы в Белоруссии. Выборы с водомётами, со спиралью Бруно, с вереницей автозаков и хрустом костей. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал Александр Григорьевич Лукашенко.

Иран и Россия откроют маршрут в Каспийском море для торговли с помощью контейнеровозов

Иран и Россия намерены открыть постоянный морской маршрут в Каспийском море для торговли с помощью контейнеровозов, рассказал чиновник.

Член Совместной торговой палаты Иран-Россия Джалил Джалаифар заявил, что каспийский морской маршрут будет запущен уже в сентябре, сообщает Tasnim News.

По его словам, Иран уже много лет не может увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Россию через Каспийское море из-за нехватки контейнеровозов.

Джалаифар добавил, что в соответствии с решением, принятым совместной рабочей группой по коридору Север-Юг, два контейнеровоза начнут перевозить грузы между российским портом Астрахань и двумя иранскими портами «Каспий» и «Казиан» в городе Энзели, на севере Ирана.

Официальные лица Ирана и России уже договорились о проведении 16-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в сентябре.

В телефонном разговоре в апреле президент Ирана Хасан Рухани и его российский коллега Владимир Путин обсудили пути поддержания и расширения торговых связей в условиях вспышки коронавируса и содействия взаимному сотрудничеству в борьбе с этой болезнью.

Подчеркнув тесные и стратегические отношения между Ираном и Россией в последние годы, Рухани отметил необходимость развития двусторонних отношений и сотрудничества, особенно в области торговли, экономики, науки и медицины.

СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ВНЕДРИЛ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗАПАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ В ОДУ ЦЕНТРА, ВОРОНЕЖСКОМ И ЛИПЕЦКОМ РДУ

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Липецкой и Тамбовской областей» (Липецкое РДУ) реализовали комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию цифровых систем мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра и энергосистемах Воронежской и Липецкой областей.

СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программный комплекс, выводящий процесс расчета максимально допустимых перетоков (МДП) в электрической сети на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величин МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивать дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Введенные в эксплуатацию программные комплексы СМЗУ используются для расчетов МДП на четырех контролируемых сечениях: «Воронежское-2 на север», «Воронежское-2 на юг», «Донское» и «Воронежское-1».