Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Дмитрий Яковлев: «Ключевую роль играет не только цена, но и наличие маршрутов и удобство»

Год назад компания «Яндекс» начала продажи билетов на поезда дальнего следования. за это время сервис «Яндекс.Путешествия» определил приоритеты пользователей. О развитии сервиса и об отличиях железнодорожного и авиационного транспорта «Гудку» рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Путешествия» Дмитрий Яковлев.

Железнодорожная отрасль технологически очень сложна. Из-за необходимости обеспечить автоматизированную продажу железнодорожных билетов на информационное взаимодействие с её системами электронной дистрибуции накладывается ряд серьёзных ограничений. Так что первой нашей задачей при выходе на рынок продаж железнодорожных билетов было наладить поставку данных о наличии и ценах на билеты со скоростями и в объёмах, привычных для пользователей «Яндекса». Речь идет об ответах на миллионы запросов за время, равное десяткам миллисекунд.

Мы сделали систему кэширования и поиска цены, которая буквально мгновенно может показать пользователю стоимость билетов на ближайшие поезда в ответ на его запрос в поиске «Яндекса». При этом и направление, и даже даты распознаются из введённого запроса с учётом опечаток, сокращений и синонимов. Более того, эта система знает цены на проезд из пункта А в пункт Б не только на поезде, но и на самолёте, междугороднем автобусе, и предлагает по умолчанию, опираясь на специальную формулу, тот вид транспорта, который обычно выбирают пользователи, отображая два других в альтернативных вкладках.

Когда мы говорим о поездах, то ключевую роль тут играет не только цена, но ещё и само наличие маршрутов и удобство использования. Авиасообщение не покрывает всю сеть населённых пунктов, какой-то части населения некомфортно или не рекомендуется летать по медицинским показателям. На направлении Москва – Санкт-Петербург клиенты часто выбирают «Сапсаны», потому что для большинства это быстрее и удобнее из-за отсутствия необходимости заранее добираться в аэропорт, а потом ехать из него в город.

Но, конечно, на длинных маршрутах поездку по железной дороге выберут с большой долей вероятности именно из-за более низкой стоимости билета по сравнению с самолётом. Мы позволяем пользователям сравнить цены прямо в результатах поиска «Яндекса» и делать свой выбор.

У нас работает система, которая строит маршруты с пересадками между двумя пунктами на основе четырёх видов транспорта: поезда дальнего следования, самолёты, автобусы и электрички. Система учитывает общее время в пути и допустимое время не пересадку.

Так, например, на сервисе «Яндекс.Расписания» можно найти поездку из Бугульмы в Санкт-Петербург с пересадкой в Москве, добраться таким образом до точки назначения выйдет быстрее, чем прямым поездом Уфа – Санкт-Петербург, да ещё и в любой день, а не только в дни хождения прямого поезда.

Или найти варианты перемещения из Тюмени в Туапсе на самолёте до Сочи или Краснодара, а уже оттуда на поезде.

Можно также понять, как, например, добраться из Твери до города Остров в Псковской области тремя автобусами с пересадками или даже из Чехова в Ярославль тремя электричками.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы добавить к этим поездкам цены и дать возможность удобно перейти к заказу составляющих выбранного маршрута.

Из последних опций, предложенных ОАО «РЖД» для пассажиров поездов дальнего следования, несомненно, популярностью пользуется заказ билетов на сроки до 90 дней до даты отправления поезда. Это очень удобно тем, кто заранее знает даты своей поездки и хочет быть уверен, что отправится в путешествие на самых комфортных местах.

Самой востребованной услугой в онлайне до сих пор остаётся заказ белья. Заказ питания имеет все шансы также стать широко используемым.

Однако железнодорожный транспорт всегда исходно предлагал широкий спектр включённых в тариф услуг. И подход авиационной отрасли, которая в условиях жёсткой конкуренции убирала традиционные услуги из тарифа, чтобы максимально его облегчить, а потом предлагала их за дополнительную плату, – может не найти понимания у пассажиров, привыкших к железнодорожным путешествиям. Клиенты железной дороги ещё больше, чем авиапассажиры, привыкли к определённому качеству и набору услуг, включённых в тариф.

На наш взгляд, было бы интересно добавить какие-то новые услуги. Как, например, заказ питания из локальных ресторанов в проходящие поезда. Представляете, вы едете на поезде по России и пробуете локальную кухню на всём своём пути, которую прямо от плиты приносят вам в поезд по расписанию?

Комитет Совфеда предложил зачислять налог на доходы физлиц в бюджет по месту жительства

Об этой инициативе рассказал глава Ульяновской области Сергей Морозов. Он говорит, что из-за действующих правил регионы недополучают деньги

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагает зачислять налог на доходы физических лиц в бюджет по месту жительства налогоплательщика, передает ТАСС. Такую инициативу озвучил глава Ульяновской области Сергей Морозов.

Сейчас налог уплачивается в бюджет того региона, где зарегистрирована организация, в которой работает налогоплательщик. При этом различные социальные услуги зачастую оказываются за счет того субъекта, где гражданин прописан. Из-за этого регионы недополучают деньги, говорит Морозов.

Однако чаще всего сотрудник компании живет там же, где зарегистрирован его работодатель, например, снимает жилье. Если инициативу одобрят, начнется путаница с налогами, считает директор бухгалтерской компании «Кнопка» Андрей Завьялов.

— Чтобы принять такое решение, придется менять правила уплаты налогов. То есть сейчас ты платишь НДФЛ по месту работы сотрудника, например, у вас три филиала — Воронеж, Ростов, Москва, поступают деньги в Воронеж, в Ростов и в Москву. У тебя есть код бюджетной классификации (КБК), то есть место поступления конкретных налогов. Если сделать такую штуку конкретно по каждому человеку в зависимости от регистрации и платить каждому, то есть была утеря в этом смысле, и налоговая инспекция, которая администрирует платежи, мягко говоря, сойдет с ума. Это очень сложно реализовать с технической точки зрения.

— Такая инициатива поможет регионам и небольшим городам?

— Естественно, поможет, потому что очень большое число людей работает в Москве, НДФЛ платят в бюджет города Москвы, а мог бы бюджет пополняться непосредственно в тех регионах, откуда они родом. То есть оттянуть деньги из бюджета Москвы получится в регионы.

Другого мнения придерживается старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко. Он считает эту инициативу бессмысленной, так как в любом случае налоговые деньги останутся в Москве и других крупных городах.

«На мой взгляд, это шило на мыло. Потому что большинство у нас компаний крупных налогоплательщиков зарегистрированы в таких сладких регионах как Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург, то есть крупных городах-миллионниках. Соответственно, там зарегистрировано большинство компаний, и понятно, что тот налог, который удерживается у источника дохода, когда компания выступает налоговым агентом, остается в этих регионах. Если мы поменяем этот принцип и скажем: давайте эти все налоги будем перечислять по месту жительства или по месту регистрации физлиц, не важно, постоянной или временной, мы фактически оставим эти же самые суммы в этих регионах. Потому что понятно, что большая часть наиболее высокооплачиваемого населения, которая формирует максимальную налоговую базу по налогу на доходы физических лиц, также проживает в этих городах. Я себе не совсем понимаю, каким образом это поспособствует перераспределению собираемого налога между богатыми регионами и бедными регионами. Уже много-много лет ведется дискуссия на тему того, что крупные города-миллионники, прежде всего Москва, скажем так, получает очень существенные преференции именно за счет того, что очень много компаний, крупных налогоплательщиков с большими зарплатными фондами зарегистрированы именно в Москве. Если заложить принцип «Давайте платить по головам налогоплательщиков», это ничего не решит. Условные Воронеж, Ульяновск или Брянск от этого перераспределения ничего не выигрывают».

Инициатива по зачислению НДФЛ будет включена в единый проект постановления верхней палаты парламента по социально-экономическому развитию. Ее предложат на рассмотрение правительству.

Яндекс.Такси инвестировал в развитие сегмента поездок с детьми 249 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Такая сумма с конца 2017 года была потрачена на обучение водителей, покупку автокресел для детей и маркетинг.

Одновременно с лета прошлого года Яндекс.Такси начал вводить в крупных городах отдельную опцию заказа детского такси.

Такую услугу, как автокресло в салоне, Яндекс.Такси предоставляет с 2015 года, в первое время было закуплено 1 тыс. детских кресел. Число поездок с детьми с 2015 года показывало устойчивый рост, и к концу 2017 года на фоне спроса потребовался перезапуск этой услуги. Поэтому в конце 2017 года Яндекс.Такси закупил совместно с компанией "Агуша" более 8 тыс. детских кресел и ввёл отдельную опцию детского такси в первых 10 городах: в Москве и Санкт-Петербурге с областями, Нижнем Новгороде, Ижевске, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Пензе, Ростове-на-Дону. Ещё в 65 городах пользователи могут выбрать опцию "Детское кресло" в дополнительных пожеланиях к заказу.

В результате перезапуска поездки с детьми стали расти ещё быстрее. Так, если в первом полугодии 2018 года число поездок с детьми в среднем по России выросло на 30%, то во втором полугодии - на 126%. В отдельных городах наблюдался ещё более бурный рост - так, в Нижнем Новгороде число поездок с детьми выросло на 552% за полгода, а в Ростове-на-Дону - на 178% за четыре месяца. Всего с октября 2015 года число поездок с детьми в Яндекс.Такси увеличилось в 24 раза. Мы планируем развивать этот сегмент поездок и дальше: в первом полугодии 2019 года автомобили сервиса получат дополнительно более 6 тысяч автокресел.

Для тарифа "Детский" Яндекс.Такси закупает автокресла Cybex Aura Fix (Isis-Fix). Выполнять поездки с детьми смогут только водители с самыми высокими оценками. Они проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и настраивать сиденья, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров. По "Детскому" тарифу приезжают предварительно отобранные, проверенные и просторные автомобили.

Напомним, обязательное использование детских удерживающих устройств для детей было введено в России Правилами дорожного движения с 2007 года.

Яндекс.Такси работает с осени 2011 года, обслуживая 36 млн пользователей в 14 странах мира, имея в таксопарках-партнёрах более 900 тыс. водителей.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.

За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…

В ряде регионов страны прошли митинги экологического протеста.

Акция, как и обещали ее организаторы в лице активистов движения «Россия не помойка», не носила политического характера. Она преследовала единственную цель - дать возможность жителям российской глубинки лишний раз заявить о проблемах мусорной реформы, проявившихся в первый же месяц ее проведения.

Что же беспокоит россиян в первую очередь, выясняли корреспонденты «Мира новостей» на местах.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ?

В Калининградской области мусорным оператором стало ГП КО «Единая система обращения с отходами», с деятельностью которого жители столицы региона столкнулись в первые же недели нового года: уличные контейнеры переполнены, вокруг - горы мусора. А кое-где контейнеры и вовсе пропали с привычных мест, их увезли компании, занимавшиеся вывозом отходов до наступления новых порядков.

Всего в период с 30 декабря по 16 января муниципальные чиновники насчитали 99 контейнерных площадок со скопившимся крупногабаритным мусором.

Многие калининградцы и сегодня не знают, куда девать мусор. Зато пробные (тестовые) платежки за его вывоз новый оператор разослал сразу после новогодних каникул.

При этом жители нашего дома получили сразу две квитанции... с разными лицевыми счетами и разными идентификаторами ГИС ЖКХ. Кроме того, в бумагах обнаружилось издевательское (другого слова и не подберешь) предупреждение. Мол, если данные в тестовой квитанции указаны неправильно, «следует обратиться по адресу регионального оператора с целью корректировки информации». Представляете, сколько времени придется потратить, чтобы явиться к оператору во всеоружии, то есть со всеми требуемыми справками?!

Дальше - больше. Разослав пробные платежки, оператор указал в них не только несуществующий телефон, но и... несуществующий офис.

Еще более неприятный (мягко говоря) момент - некоторые платежки были адресованы... давно умершим людям.

Например, калининградец Николай Акимов получил платежку, которая была адресована его отцу, умершему 10 лет назад. В квитанции также указана и жена покойного, которой тоже уже нет в живых.

- И как к такой организации относиться? - задается риторическим вопросом Николай Акимов.

Хотя сам руководитель ЕСОО Алексей Хряпченко на пресс-конференции заявил, что доволен работой подчиненных: «Как говорится, первый блин комом, но, мне кажется, мы достаточно уверенно начали».

Не разделяют оптимизма мусорного оператора руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели. Рестораны, больницы, детские сады, ясли, школы, вузы, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки - всем установлен норматив в килограммах, даже если посетителей там совсем не будет.

Власти Калининграда вынуждены срочно анализировать ситуацию с платой за вывоз мусора из детсадов и школ, так как требуются изменения в городском бюджете, поскольку плата существенно выросла.

«Мы понимаем, что это расходы муниципального бюджета, который был принят в ноябре прошлого года без учета этих факторов», - отметил глава города Силанов. «Мы запросили у регионального оператора методику расчетов, для того чтобы посмотреть обоснованность», - добавил он, пояснив, что с 1 января муниципальные учреждения потеряли возможность вывозить отходы своими силами: теперь это могут делать только три официальных перевозчика.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Краснодарском крае тоже пытались построить работу по обращению с твердыми коммунальными отходами вокруг регионального оператора. Но что-то не сложилось, и губернатор Вениамин Кондратьев наложил мораторий на деятельность последнего до 2020 года.

Так что 1 января на улицах края появились всем знакомые оранжевые машины местных ЖКХ. А местный «Горкоммунхоз» и вовсе приятно удивил тарифами: стоимость вывоза мусора с 1 января не изменилась и составляет 64 рубля 80 копеек с человека.

Кстати, здесь ввели интересный бонус: для тех, кто оплатит услуги на несколько месяцев вперед, плата за вывоз мусора увеличиваться не будет. Заманчиво, однако...

В Иркутской области реализация реформы пока проходит довольно спокойно: на подготовительном этапе в регионе не дали установить совсем грабительский тариф, снизили до реалистичных показателей норму вывоза мусора на человека и сейчас тариф ниже, чем в большинстве субъектов РФ.

Однако по сравнению с 2018 годом тариф вырос, ибо рост тарифа заложен в самой реформе. Например, в него включены экологический сбор и НДС, чего не было раньше.

Жители Смоленска в первые январские дни стали свидетелями мусорного коллапса. Практически все контейнерные площадки дворовых территорий областного центра были завалены бытовыми отходами. Сейчас ситуация выправляется. Однако жалобы граждан продолжают поступать в различные инстанции.

В Волгоградской области мусорная реформа началась со скандала. Депутат Госдумы даже потребовал от губернатора Андрея Бочарова введения чрезвычайного положения в связи с мусорным коллапсом.

Громкий мусорный инцидент произошел в Красноярске. Там несколько местных жителей пришли на встречу с главой города Сергеем Ереминым для обсуждения проблем вывоза отходов, а после того как чиновник к ним не вышел, отказались покинуть здание городской администрации и выступили с публичными заявлениями, которые были мгновенно растиражированы федеральными СМИ и ресурсами, объединяющими «гражданских активистов».

КСТАТИ

Отметились в критике мусорной реформы и некоторые из глав субъектов РФ. С резкими заявлениями по поводу нововведений выступили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, глава Якутии Айсен Николаев.

Лейтмотив их заявлений - отсутствие в регионах как финансовой (в связи с повышением тарифов на вывоз мусора), так и инфраструктурной (в части подготовки полигонов для вывоза мусора и т. д.) готовности к быстрому осуществлению предложенных правительством мер.

Но главный источник напряженности, по мнению экспертов «МН», как обычно, связан с тем, что суть реформы была плохо разъяснена. Это в очередной раз свидетельствует о значительном разрыве между тем, как живет страна, и тем, как страну видит власть. А у населения все больше складывается мнение, что чиновники пытаются решить проблемы бюджета за счет граждан страны. Это показывает, что новый механизм обращения с твердыми коммунальными отходами заработал не в полной мере.

Валерий Громак

Электростанции ООО «Башкирская генерирующая компания» за 2018 год выработали 18 млрд 859,8 млн кВт*ч электроэнергии, что на 2,3% или 424,6 млн кВт*ч выше по сравнению с 2017 годом.

На изменение объёмов генерации влияли разнонаправленные факторы:

- ввод в эксплуатацию в марте 2018 года Затонской ТЭЦ, которая до конца года выработала 1 744,9 млн кВт*ч электроэнергии;

- снижение выработки Кармановской ГРЭС на 1 255,4 млн кВт*ч в основном в связи с длительными ремонтными режимами в ближайших к электростанции энергоузлах 500 кВ, что повлияло на состав работающего генерирующего оборудования.

Изменение объёмов выработки электроэнергии и установленной электрической мощности отразилось на коэффициенте использования установленной мощности, который за отчётный период снизился на 3,0% и составил 49,5%.

Отпуск тепловой энергии электростанциями ООО «БГК» в 2018 году составил 16 426,1 тыс. Гкал. Увеличение на 0,9% по сравнению с 2017 годом обусловлено более низкой температурой наружного воздуха в отопительный период и началом отпуска тепловой энергии с Затонской ТЭЦ.

Доля природного газа в топливном балансе филиалов ООО «БГК» составила 99,45%, доля мазута – 0,55%. Небольшое изменение в топливном балансе обусловлено увеличением расхода газа в связи со снижением сжигания мазута.

В 2018 году электростанции ООО «БГК» полностью выполнили свои обязательства по бесперебойному энергоснабжению потребителей и обеспечению системной надёжности в ЕЭС России. Выдержать компании эти параметры и в будущем позволит качественная реализация запланированных на ближайшие годы ремонтных и инвестиционных программ.

Один из крупных проектов до 2020 года будет реализован на самой мощной в Башкортостане электростанции – Кармановской ГРЭС. В результате модернизации паровой турбины энергоблока №3 улучшатся параметры надёжности и экономичности, увеличится номинальная мощность энергоблока на 13,1 МВт.

Также в 2019-2020 годах будет модернизирована газотурбинная установка SGT-800 на Уфимской ТЭЦ-2, что обеспечит её стабильную и надёжную работу. Кроме того, увеличить инвестиции на обновление оборудования может помочь программа модернизации энергетических мощностей «ДПМ-штрих», поддержанная правительством Российской Федерации. ООО «БГК» подготовило и направило в Минэнерго России свои предложения по модернизации оборудования башкирских электростанций.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ввело в эксплуатацию в 2018 году 114,41 км линейной части магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов после реконструкции.

Работы проводились в соответствии c программой развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга». Цель - повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.

В течение 2018 года АО «Транснефть-Верхняя Волга»» произвело реконструкцию 23 объектов линейной части. Основной объем работ проводился на участках МН Сургут-Полоцк на территории Республики Марий Эл. Были заменены подводные переходы на МН Сургут-Полоцк через р. Рутка, р. Б. Кундыш, р. Б. Кокшага в Республике Марий Эл, р. Клязьма - во Владимирской и р. Уводь - в Ивановской областях. Также работы по реконструкции была проведены на МНПП Новки-Рязань через р. Гусь во Владимирской области и р. Белая в Рязанской области.

После завершения работ АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение реконструированных линейных участков к действующим магистральным нефтепроводам.

Комплекс технических мероприятий выполнялся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства.

МРСК Центра и Приволжья в 2018 году снизила потери в сетях

По итогам работы 2018 год фактические потери в сетях ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уменьшились на 137 млн кВт*ч относительно аналогичных показателей 2017 года.

Снижения потерь в электрических сетях удалось достичь благодаря реализации ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе. В их числе - своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, установка устройств компенсации реактивной мощности на объектах компании и потребителей, замена старого энергооборудования на энергоэффективное, увеличение пропускной способности ЛЭП, оптимизация систем расчетного и технического учета электроэнергии, выявление фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии.

За прошедший год в ходе рейдов сотрудниками энергокомпании совместно с правоохранительными органами было выявлено 8 976 фактов незаконного потребления электроэнергии, сумма причиненного ущерба компании составила 1 037 млн рублей. По результатам проверок правоохранительными органами возбуждено 12 уголовных и 3 002 административных дела, 1 335 человек привлечены к административной ответственности. Энергокомпании уже возмещено свыше 300 млн. рублей.

Большое значение энергетики придают работе по оптимизации собственного потребления ресурсов на хозяйственные и производственные нужды. По итогам 2018 года за счет применения энергоэффективных средств освещения, модернизации системы отопления и теплоизоляции производственных зданий и сооружений расход энергоресурсов по сравнению с планом сократился на 1 200 тонн условного топлива. Расход электроэнергии снижен на 2,8 млн. кВт*ч, природного газа – на 39,8 тысяч м³, тепловой энергии на 1 205 Гкал, на 24,6 тысяч м³ снижен расход воды.

«Башкирская генерирующая компания» удвоила годовую чистую прибыль

Чистая прибыль ООО «БГК» за 2018 год составила 5,0 млрд рублей, за аналогичный период 2017 года была получена чистая прибыль в размере 2,6 млрд рублей.

Выручка ООО «БГК» за 2018 год составила 46,8 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей (+8,0%) выше выручки за 2017 год.

Основная доля выручки – 51,1% или 23,9 млрд рублей получена от реализации электроэнергии, что на 0,2 млрд рублей (+0,8%) выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рост выручки обусловлен увеличением выработки электроэнергии за счёт Затонской ТЭЦ, введённой в эксплуатацию в марте 2018 года.

Выручка от реализации тепловой энергии составила 13,9 млрд рублей (29,7% от общей выручки), что на 0,7 млрд рублей (+5,0%) выше, чем за 2017 год. Рост обусловлен ежегодной индексацией тарифов/цен на тепловую энергию и увеличением объёмов полезного отпуска тепловой энергии из-за более низких температур наружного воздуха в зимние месяцы 2018 года.

Выручка от реализации мощности за отчётный период составила 7,5 млрд рублей (16,1% от общей выручки), что на 2,6 млрд рублей (53,9%) выше, чем за 2017 год. Увеличение преимущественно обусловлено вводом в промышленную эксплуатацию Затонской ТЭЦ мощностью 440 МВт в марте 2018 года.

Операционные расходы за отчётный период составили 40,1 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей (5,7%) выше показателя сравниваемого периода.

Валовая прибыль составила 7,7 млрд рублей против 6,3 млрд рублей, полученных за аналогичный период прошлого года.

Прибыль от продаж выросла до 6,7 млрд рублей при показателе за прошлый период 5,4 млрд рублей.

Сальдо прочих доходов/расходов (без учёта процентов к получению/оплате) составило минус 0,6 млрд рублей против минус 2,4 млрд рублей за 2017 год, что в основном обусловлено уменьшением суммы оценочного обязательства, а также начислением резерва по сомнительным долгам в меньшем размере по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Совокупные активы ООО «БГК» по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 47,1 млрд рублей, что на 6,3 млрд рублей (15,4%) выше совокупных активов по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Внеоборотные активы увеличились незначительно на 0,1 млрд рублей (0,2%) и по итогам 2018 года составили 35,2 млрд рублей.

Оборотные активы увеличились на 6,2 млрд рублей (109,8%) и на 31 декабря 2018 года составили 11,9 млрд рублей. Изменение в основном обусловлено увеличением денежных средств на 5,3 млрд рублей (в 4,5 раз) в связи с ростом реализации товарной продукции после ввода Затонской ТЭЦ, а также уменьшением объёма финансирования по инвестиционной деятельности.

Обязательства ООО «БГК» на 31 декабря 2018 года составили 5,9 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей (27,5%) выше обязательств по состоянию на 31 декабря 2017 года. Изменение в основном обусловлено ростом кредиторской задолженности на 1,1 млрд рублей (42,8%).

Задолженность по кредитам и займам на 31 декабря 2018 года отсутствует.

ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») – крупная региональная энергетическая компания России, входит в состав ПАО «Интер РАО», координирует работу ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») и дочерних предприятий. Установленная электрическая и тепловая мощность ООО «БГК» – 4445 МВт и 8650 Гкал/ч. Уставный капитал ООО «БГК» составляет 24 млрд рублей, 100% контролирует ПАО «Интер РАО».

ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») выделило 3500 кВт мощности для обеспечения электроэнергией новой производственной площадки российской фармацевтической компании АО «ФП «Оболенское» в г.о. Серпухов.

Состоялось торжественное открытие завода по производству твердых лекарственных форм, в котором приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, первый заместитель министра промышленной торговли Российской Федерации Сергей Цыб, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева и др.

Производственная мощность завода - 120 миллионов упаковок в год. Это более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений для обеспечения доступной и эффективной лекарственной помощи людям. По мнению руководства АО «ФП «Оболенское», это позволит вывести компанию на лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России и встать в один ряд с крупнейшими производителями лекарственных средств в Европе.

Для технологического присоединения к электросетям компании производственного корпуса, административно-лабораторного корпуса и вспомогательных зданий АО «ФП «Оболенское» энергетики южного филиала ПАО «МОЭСК» осуществили прокладку двух кабельных линий 10 кВ протяженностью порядка 1,5 км от питающего центра 110 кВ «Калугино». Также построен распределительный пункт, оснащенный отечественным оборудованием завода ОАО «Электрощит Самара» с вакуумными выключателями. В совокупности, проведенные работы обеспечат электроснабжение социально-значимого объекта по особой категории надежности - с возможностью резервирования от разных секций шин подстанции «Калугино».

Перспективное развитие завода определено соглашением о строительстве предприятия, заключенным правительством Московской области и АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» на полях Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

По заверению руководства фармацевтической компании, энергетики выполнили все запланированные мероприятия в установленные сроки для обеспечения качественного и надежного электроснабжения фармацевтического предприятия на территории г.о. Серпухов.

Итоги работы транспортного комплекса Татарстана на 2018 год и задачи на 2019 год рассмотрели в Казани

В расширенном заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, премьер-министр республики Алексей Песошин, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ленар Сафин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Глава Минтранса России рассказал участникам коллегии о реализации в 2017-2018 годах приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Казанской и Набережночелнинской городских агломерациях. «Цель этого большого проекта, прежде всего, дать нашим гражданам безопасную и современную транспортную инфраструктуру, и все сопутствующие услуги. В основе реализации проекта лежал принцип получения максимального эффекта при правильном распределении ресурсов. Общий объем финансирования за два года по Казанской агломерации составил 4 млрд рублей, по Набережночелнинской – 2,71 млрд рублей, с 50%-ым софинансированием из федерального бюджета», – подчеркнул он.

За два года были реализованы мероприятия в 87 местах, включая аварийно-опасные участки и точки концентрации ДТП. Приведено в порядок 356 километров дорог. К концу 2018 года доля дорог в нормативном состоянии в Казанской городской агломерации составила 81,5%, в Набережночелнинской – 76,7%.

Евгений Дитрих отметил, что высокий результат был достигнут благодаря правильным подходам к формированию проектных команд, системы коммуникаций по проекту и адекватной оценке своих возможностей. Была создана эффективная система общественного контроля, построена корректная обратная связь. Руководство Республики при реализации проекта не только использовало рекомендации Минтранса, но и предлагало свои наработки.

Преемником приоритетного стал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Особое внимание при его реализации, как и в случае с приоритетным проектом, также будет уделяться мероприятиям по повышению безопасности движения. Это важнейшая задача, которая помогает сохранять жизни и здоровье людей, подчеркнул министр.

В Татарстане данный нацпроект охватит также Нижнекамскую городскую агломерацию и региональную сеть дорог.

По словам Евгения Дитриха, в 2019 году в рамках нацпроекта в Республике запланировано приведение в нормативное состояние 108,3 километров региональных дорог, 47,3 километров улиц Казани, порядка 41 км улиц Набережных Челнов и 9 км улиц Нижнекамска. Показатель региональных дорог в нормативном состоянии Республикой уже достигнут. По итогам 2018 года он составил 53,6%.

Со стороны федерального центра оказывалась существенная поддержка строительству и реконструкции автодорог к сельским населенным пунктам. В 2018 году в бюджет региона направлены и практически полностью освоены порядка 600 млн рублей. В 2019 году предусмотрено направить на эти цели более 500 млн рублей.

Министр также обратил внимание на то, что 1 072 км федеральных дорог в Республике отвечают нормативным требованиям, это 87,9% их общей протяженности. Татарстанский показатель почти на 5% выше среднего показателя по России.

После окончания работы коллегии Игорь Левитин, Алексей Песошин и Евгений Дитрих вручили награды Республики Татарстан и ведомственные награды Минтранса России наиболее отличившимся работникам отрасли.

В г.Казань (Республика Татарстан) состоялось выездное совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Приволжском федеральном округе: подведены итоги 2018г. и обозначены приоритеты на 2019г.

Совещание по вопросу: «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Российской Федерации Приволжского федерального округа: итоги 2018 года и задачи на 2019 год» прошло под председательством Заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.

«Прошедший год был отмечен многочисленными новеллами в лесном законодательстве. Приняты федеральные законы «О компенсационном лесовосстановлении» и «О защитных лесах». Впервые на системной основе стали регулироваться вопросы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных за пределами лесного фонда, в том числе, на землях сельхозназначения», - подвел наиболее значимые для отрасли «вехи» 2018 г. Иван Валентик.

Кроме того, в Государственную Думу внесен законопроект, направленный на повышение административной ответственности названных лиц за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений в акт лесопатологического обследования.

И.Валентик также отметил, что в рамках реализации нацпроекта «Экология» на весь период реализации проекта на приобретение лесопожарной техники и оборудования предусмотрено 21,3 млрд. рублей, на лесохозяйственную технику и оборудование - 2,8 млрд. рублей, на увеличение площади восстановленных лесов - 1 млрд. рублей, на инвентаризацию земель - 0,6 млрд. рублей. Впервые заложено выделение денег на закупку лесопатрульной техники. Общее финансирование за счет средств федерального бюджета на приобретение автомобильной техники для патрулирования лесов на 2019-2021 гг. составляет 1 760 млн рублей. По субъектам Приволжского федерального округа будет закуплено 345 единиц техники.

В рамках совещания были проанализированы возникающие в субъектах РФ вопросы, касающиеся обеспечения установления границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в том числе внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о таких лесах, проведение лесоустройства на землях лесного фонда, совершенствование работы в части противодействия лесным пожарам, организация работы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, привлечение инвестиций в развитие лесной промышленности и др.

В ходе выездного совещания участники также обсудили ряд положительных тенденций в лесном хозяйстве Приволжского федерального округа. Так, с 2008 г. за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также арендаторов лесных участков, лесоустроено около 28 млн. га или 71 % территории земель лесного фонда. Полностью обновлены сведения о лесном фонде в Самарской области, в Республике Татарстан, на 90 % и более в республиках Марий Эл и Мордовия.

По итогам 2018 г. на территории Приволжского федерального округа наблюдается тенденция по снижению площадей очагов вредителей и болезней, а также стремительное сокращение количества погибших насаждений. В полном объеме выполнены профилактические пожарные мероприятия (за исключением проведения контролируемых профилактических выжиганий), а также мероприятия по лесовосстановлению.

Завершая свое выступление, И.Валентик выразил уверенность в том, что результаты совещания приведут к выработке конкретных управленческих решений, которые будут способствовать росту эффективности ведения лесного хозяйства на территории Приволжского федерального округа и решению многих наболевших вопросов, касающихся исполнения субъектами Российской Федерации переданных полномочий в области лесных отношений.

С докладами о результатах деятельности за 2018 г. и задачах на 2019 г. по основным направлениям деятельности выступили руководители ФГБУ «Рослесинфорг», ФБУ «Авиалесоохрана», ФБУ «Российский центр защиты леса», начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу,президент Поволжского государственного технологического университета, министры лесного хозяйства Республики Татарстан, Кировской области, Республики Башкортостан.

В завершение мероприятия состоялось подписание Соглашения «О взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и Кабинетом Министров Республики Татарстан».

Справка

Леса на территории Приволжского федерального округа занимают более 39 млн. га. Средняя лесистость округа составляет более 36 %.

В настоящее время в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) имеются сведения о границах земель лесного фонда на площади около 16,3 млн. га, что составляет почти 41 % от площади земель лесного фонда округа.

В хозяйственный оборот вовлечено свыше 50 % от общей площади лесного фонда округа, из них 86 % или 18,0 млн. га передано под заготовку древесины.

11 февраля 2019 года заместитель руководителя Казначейства России Эли Исаев провел рабочее совещание в УФК по Республике Татарстан .

Он обозначил основные направления работы Казначейства России в 2019 году, рассказал о перспективах развития контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере, отметив особенности организации и проведения контрольных мероприятий по отдельным направлениям.

Кроме того, Эли Исаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан с участием помощника Президента Российской Федерации Игоря Левитина, Министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха, а также Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина.

ПГУТИ принял участие в международном стартап батле Big Pitch в Сколково

9 февраля 2019 года команда кафедры информационных систем и технологий подведомственного Россвязи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) под руководством к.т.н., доцента О.И. Захаровой приняла участие в масштабном международном стартап батле — Big Pitch. Он прошел в Инновационном центре «Сколково».

Команда вуза представила свой проект в знаменитой Матрешке (MatRex) в городе Москва. Тема проекта — Medical breakthrough. Он вошел в тридцатку лучших из нескольких сотен и был допущен к участию в Pitch-сессии с международными и российскими инвесторами. Формат выступления — трехминутная презентация перед спикерами в Сколково. Студентка группы ИСТ-71 Полина Кондаршова и руководитель О.И. Захарова успешно выступили с презентацией и были допущены к следующему этапу. Проектом заинтересовались иностранные инвесторы и попросили сделать в течение недели презентацию на английском языке.

ПГУТИ принял участие в международном стартап батле Big Pitch в Сколково

Призовой фонд мероприятия: 1 место- 400 000, 2 место- 300 000, 3 место- 100 000 рублей. Объявление и награждение победителей состоится через неделю.

На форуме «Транспортное образование и наука» обсудили вопросы новой молодежной политики

Форум «Транспортное образование и наука» во второй раз прошел в Российском университете транспорта (МИИТ) с 7 по 8 февраля 2019 года.

На мероприятии обсудили направления развития инженерного образования, экспорт образовательных услуг системообразующих вузов, внедрение цифровых образовательных технологий, трансформацию среднего профессионального образования, в том числе под влиянием внедрения стандартов WorldSkills, новые форматы молодежной политики.

В программе форума приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, руководители и представители научных и образовательных организаций, институтов развития, ведущих предприятий базовых отраслей экономики, компаний, аспиранты.

В дискуссии «Новая молодежная политика» модератором выступил Артем Миронов, заместитель Министра по молодежной политике Иркутской области, участниками стали: Матвей Навдаев, программный директор Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»; Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член общественной палаты Москвы; Валерия Касамара, проректор НИУ «Высшая школа экономики», руководитель олимпиады «Я – профессионал»; Михаил Кленов, проректор Российского университета транспорта (МИИТ); Алексей Смертин, директор по региональной политике и международным отношениям Российского футбольного союза, офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе; Илья Вдовин, председатель РФСО «Локомотив», президент Федерации скейтбординга России; Михаил Киселев, руководитель Центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды».

Реализация молодежной политики в ведущих вузах России и в мире, новые форматы молодежной политики, измерение эффективности молодежной политики стали ключевыми темами обсуждения.

«В 2017 году мы проводили смену «Молодые специалисты транспортной отрасли» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» и отметили, что молодежь транспортной сферы отличается от остальной молодежи большей уверенностью в завтрашнем дне», – рассказал Матвей Навдаев.

Он поделился мнением о формате работы форумов: «Качественные форумы позволяют за короткое количество времени разобраться, чего же ты хочешь. И, кроме того, разработать план по достижению цели. Мы стараемся до молодежи донести полезную информацию, потому что сейчас переизбыток информации. Форум – это некая канва, некий горизонт, который мы стараемся раскрыть, но именно общение приведет к результату».

Также участники встречи отметили, что наибольшей потребностью для молодежи является самореализация, если она будет достигнута, то молодой человек будет счастлив.

Рынок ипотеки: исторический рекорд достигнут

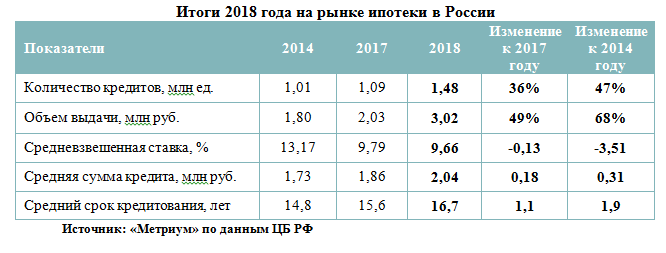

Банк России опубликовал статистику рынка жилищного кредитования за 2018 год. В прошлом году россияне заняли у банков рекордное количество денег на покупку жилья – свыше 3 трлн рублей. Общий объем выданных кредитов составил 6,37 трлн рублей или 6,2% ВВП страны, подсчитали эксперты компании «Метриум». Тем не менее, преимуществами подешевевшей ипотеки успели воспользоваться в основном жители богатых регионов, а рост ставок уже отразился на динамике рынка.

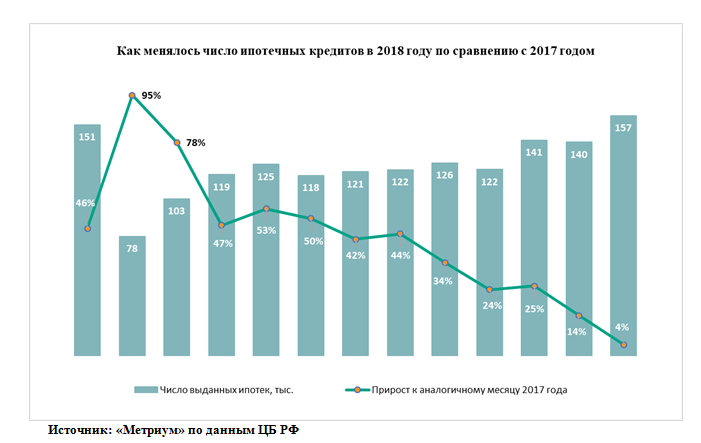

В 2018 году в России выдали рекордное количество ипотечных кредитов за всю историю – 1,48 млн единиц на общую сумму 3 трлн рублей. Побит последний рекорд по этим показателям, зафиксированный в 2014 году. В сентябре и октябре был достигнут исторический минимум по размеру средней ставки по выданным жилищным кредитам, который составил 9,41% годовых. Однако во второй половине 2018 году ситуация резко изменилась и кредит начал дорожать, что успело отразиться на динамике выдачи ипотеки.

Ипотека замедляет рост

Во второй половине 2018 года системообразующие банки ипотечной отрасли повысили базовые ставки по ипотеке с 9-9,5% до 10-10,5%. Столь резкий разворот в кредитной политике на средневзвешенные ставки по выданной ипотеке поначалу не повлиял, отмечают аналитики «Метриум». Однако в ноябре этот показатель возрос с 9,41% до 9,52%, а в декабре – до 9,66%.

Между тем прирост числа новых заемщиков замедлился практически сразу. С января по июнь каждый месяц количество выданных ипотечных кредитов увеличивалось в среднем на 59% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В августе в годовом выражении было выдано на 34% больше кредитов, чем в августе 2017 года, и к концу года темпы роста рынка продолжали снижаться. В декабре 2018 года число выданных ипотек превысило показатели декабря 2017 года всего на 4%.

В этот период снижался и темп прироста объема кредитования, отмечают в «Метриум». С января по июнь в среднем каждый месяц в России выдавали на 72% больше заемных средств, чем в аналогичный месяц 2017 года. Во втором полугодии этот темп снизился до 39%, а в декабре достиг минимального значения – годовой прирост составил всего 17% (340 млрд рублей).

«Повышение ипотечных ставок закономерно повлияло на активность заемщиков, но в столице высокие темпы прироста рынка жилищного займа все же сохраняются, – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Так, в декабре 2018 года в Москве было выдано на 30% больше кредитов, чем в декабре 2017. Полагаю можно сделать следующий вывод: на некоторых локальных рынках жилья ипотечный спрос ожидает более «мягкая посадка», чем на других. В Москве, где уровень доходов населения и в целом популярность ипотеки выше, высокий спрос на жилье в кредит сохранится, как минимум, в первой половине 2019 года. В других регионах, скорее всего уже с января будет наблюдаться быстрый «откат» к показателям кредитования 2016-2017 гг.».

40% кредитов выдано в 10 регионах

По подсчетам аналитиков «Метриум», 40% всех жилищных кредитов было выдано в 10 регионах России, лидирующих по число и объему ипотеки. Это Москва (88 тыс. ипотек), Московская область (82 тыс.), Санкт-Петербург (74 тыс.), Тюменская область (63 тыс.), Татарстан (56 тыс.), Башкортостан (54 тыс.), Свердловская область (51 тыс.), Краснодарский край (44 тыс.), Челябинская область (43 тыс.), Новосибирская область (37 тыс.). В денежном выражении в этих регионах россияне заняли в 2018 году 1,48 трлн рублей – 49% всех выданных в России ипотечных средств.

В 2018 году в топ-10 регионов-лидеров ипотечного рынка преимущественно вошли те же субъекты РФ, что и в 2017 году. Поменялись местами Краснодарский край и Челябинская область: Кубань поднялась на седьмую позицию, а Челябинск опустился на восьмую строчку. Десятое место заняла Новосибирская область, а Красноярский край выбыл из топ-10 крупнейших локальных рынков ипотеки в России.

Аналитики «Метриум» отмечают, что в этих регионах рынок ипотеки вырос заметнее, чем в других. Количество ипотечных сделок здесь увеличилось на 37%, а объем выданных кредитов – на 51%, тогда как в прочих субъектах РФ – на 34% и 47% соответственно.

«Платежеспособный спрос на жилье концентрируется в наиболее крупных и благополучных с экономической сточки зрения регионах, – отмечает Лариса Швецова, генеральный директор компании ООО «Ривер Парк». – В таких локациях есть достаточно широкая прослойка «среднего» класса, который и является основным потребителем ипотеки. Вместе с тем следует отметить, что разрыв в динамике роста между лидирующими регионам и другими субъектами РФ нельзя назвать большим. Это значит, что и в менее благополучных регионах есть потенциал для роста жилищного рынка при условии снижения ставок по кредитам».

Доля новостроек в ипотеке снижается

Чем ниже ставки по ипотеке, тем ниже спрос заемщиков на строящееся жилье, выяснили аналитики «Метриум». Повышение доступности ипотеки ведет к переориентации спроса на готовое жилье. В декабре 2018 года доля ипотечных кредитов, выданных для вложений в долевое строительство, достигла минимума за последние три года – 23%. Снижение средних ипотечных ставок коррелирует с уменьшением доли ипотечных сделок со строящимся жильем. В среднем в 2018 году она составила 25%, тогда как в 2017 году – 29%, а в 2016 году – 36%.

Тем не менее ипотечный спрос на строящееся жилье заметно различается в зависимости от региона, отмечают эксперты «Метриум». Так, в Санкт-Петербурге 44% всех выданных кредитов направлены в долевое строительство, в Москве – 40%, а в Московской области – 30%. Впрочем, есть среди топовых по объемам выдачи ипотеки регионов и те, где заемщики сравнительно редко вкладываются в строящееся жилье: в Татарстане – 20%, в Тюменской области – 23%, Новосибирской области и в Башкирии – 24%.

В целом по России в 2018 году было выдано 368 тыс. ипотечных кредитов под договоры участия в долевом строительстве на общую сумму 871 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом количество кредитов увеличилось на 18%, а их объем – на 32%. Между тем число кредитов на готовое жилье возросло на 42%, а их объем – на 57%.

«Нужно понимать, что невысокая доля ипотечных сделок со строящимся жильем может быть обусловлена и относительно низким предложением новостроек в конкретном регионе, – комментирует Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. – Если местный рынок монополизирован, то нового жилья может быть немного, соответственно, и количество сделок с ним, в том числе и ипотечных, невелико. В Москве ситуация иная. Здесь работают свыше 150 компаний, а объем предложения превышает примерно в 2,5 раза спрос. Поэтому цены на строящееся жилье здесь на 20-30% ниже, по сравнению с готовыми и вторичными объектами, что и делает популярной ипотеку на строящееся жилье в столице».

Растет доля ипотеки на рынке новостроек Москвы

Около 6% всех ипотечных кредитов (или 13% от суммарного объема) в России были выданы в Москве. По сравнению с 2017 годом ипотечный рынок в столице возрос на 51%. В 2018 году наблюдался рост доли ипотечных сделок в структуре продаж строящихся жилых комплексов крупнейших сегментов рынка. Так, в массовом сегменте столичных новостроек доля ипотечных сделок в 2018 году повысилась с 49% до 54%. В еще большей степени данный показатель возрос в бизнес-классе. Если в конце 2017 года только 33% сделок заключались с привлечением ипотечных средств, то в конце 2018 года – уже 40%. Доля ипотечных кредитов снизилась только в новостройках премиум-класса с 26% до 23%.

«Повышение доли ипотечных сделок с новостройками бизнес-класса – это новая тенденция для рынка, – говорит Наталья Козлова, коммерческий директор Tekta Group. – В докризисный период в этом сегменте ипотеку привлекали не больше 15-20% клиентов. Снижение ставок и первоначального взноса, а также упрощение процедуры получения кредита повысили востребованность ипотеки среди клиентов. Отмечу, что подавляющее большинство таких покупателей погашают кредит в сжатые сроки».

«Прошлый год для участников рынка ипотеки был годом надежд и разочарований, – резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – В первом полугодии года всерьез обсуждались перспективы снижения ставок по жилищным кредитам до 8%, была запущена программа льготной ипотеки для многодетных семей, предполагающая ставку 6% годовых, а в мае президент издал указ о поэтапном сокращении стоимости кредита в ближайшие пять лет. Однако во второй половине года доступность ипотеки начала снижаться. Базовые ставки крупнейших банков достигли 10-10,5%, что сопоставимо со средними ставками по кредитам, выданным в августе-сентябре 2017 года. Тогда было заключено на 28% меньше сделок, чем в августе-сентябре 2018 года при ставках 9,4%. Таким образом в ближайший год спрос на ипотеку может сократиться примерно на треть. Безусловно, это негативно скажется на рынке жилья и его участниках».

Автор: СГ-Онлайн

Поручено помочь

В Казани в воскресенье стартовало расширенное заседание президиума Государственного совета при президенте Росcии. 12 февраля к работе присоединится сам глава государства. Мероприятие посвящено работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды в рамках соответствующего нацпроекта. Предполагается, что в последний день заседания будут озвучены важные меры по господдержке застройщиков жилья. Часть инициатив правительство уже фактически анонсировало.

Итогов заседания с большим интересом ждут представители стройбизнеса, прежде всего, занимающегося реализацией проектов по возведению жилья. Девелоперы, обеспокоенные переходом на новую схему финансирования проектов (через эскроу и проектное кредитование), надеются на запуск программ господдержки застройщиков, например, по субсидированию ипотеки для граждан. Также бизнесмены рассчитывают на доступное финансирование от банков. Кроме того, вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что на заседании в Казани будут обозначены критерии для компаний, которые после 1 июля 2019 года смогут продолжить работу без использования эскроу-счетов.

Кстати:

Ранее президиум Госсовета проходил в виде одного совещания под председательством президента. Однако с ноября 2018 года формат заседаний был изменен. Теперь обсуждение заявленной темы ведется в течение нескольких дней и нескольких сессий при участии представителей правительства и регионов. Дискуссии проходят с акцентом на достижение задач, поставленных в приоритетных национальных проектах. Новый формат также предполагает неформальный диалог президента с главами субъектов РФ в закрытом режиме.

Большая часть мер, которые могут быть озвучены в Казани, уже содержится в перечне поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, который был посвящен нацпроекту «Жилье и городская среда». Документ опубликован на сайте правительства 11 февраля. В целом, Минстрою России совместно с Минпромторгом, заинтересованными ведомствами, представителями субъектов РФ и экспертами до 1 мая 2019 года поручено представить предложения в части увеличения спроса на строящееся жилье, неприменения проектного финансирования (счетов эскроу) к достраивающимся жилым объектам, разработки более гибких механизмов финансирования девелоперских проектов, поддержки индивидуального и малоэтажного строительства, стимулирования обеспечения участков под застройку инженерной инфраструктурой с учетом специфики географии строительства, а также оптимизации стоимости жилищного строительства.

В частности же, Минстрой при участии Минфина при уточнении параметров федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов должен предусмотреть приоритетное направление финансовых средств на дополнительную капитализацию АО «ДОМ.РФ». Средства, которые нужно изыскать до 1 июня этого года, пойдут на реализацию механизма гарантирования, предусматривающего предоставление поручительства госкомпании банкам по кредитам застройщикам и финансирование мероприятий по кредитованию «Банком ДОМ.РФ» проектов строительства многоквартирных домов.

В приоритетном порядке необходимо найти средства и на докапитализацию Фонда защиты дольщиков для финансирования строительства многоквартирных домов, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2019 года. Речь идет об объектах долевого строительства и объектах, которые имеют недостаточный уровень кредитоспособности. Предполагается, что средства также пойдут на завершение строительства проблемных объектов за счет средств российского бюджета (с учетом остатков средств консолидированных бюджетов). При этом будут использоваться механизмы Фонда или специально учрежденных организаций субъектов РФ с законодательным закреплением критериев распределения ответственности и применением инструментов расширенного банковского сопровождения уполномоченным банком в сфере жилищного строительства (см. ниже).

Минстрою до мая совместно с Минфином, Минпросвещения, Минтрудом необходимо проанализировать ситуацию с обеспечением жильем льготных категорий граждан, представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по совершенствованию инструментов поддержки (аренда, социальный наем и иные) и определить необходимый дополнительный объем бюджетных ассигнований, имея в виду необходимость значительного сокращения очередности к 2024 году.

До 1 мая Минстрою вместе с Минфином и ДОМ.РФ нужно подготовить план мероприятий по завершению строительства проблемных объектов дольщиков, предусматривающий наделение оператора единой информационной системы жилищного строительства функциями по ведению реестра проблемных объектов и реестра пострадавших граждан с интеграцией в указанную систему данных Росреестра. К этому же сроку Минфину при участии ЦБ и ДОМ.РФ необходимо разработать план развития рынка ипотечных ценных бумаг, предусмотрев обеспечение кредитного качества и снижение риска, обеспечение ликвидности и развитие диверсифицированной базы инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности таких ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ.

К 1 июня 2019 года Минэкономразвития, Росимуществу поручено усилить контроль за эффективностью использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности, обеспечив выявление и информирование ДОМ.РФ о неэффективно используемых или неиспользуемых участках и объектах недвижимости для их вовлечения в оборот для строительства жилья или инфраструктуры. Также до июня Минфину совместно с Банком России, Минстроем, ДОМ.РФ и Фондом дольщиков поручено разработать дорожную карту по созданию на базе АО «Банк ДОМ.РФ» специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства).

Автор: Сергей НИКОЛАЕВ («СГ Онлайн»)

Встреча с Министром спорта Павлом Колобковым

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром спорта Павлом Колобковым. Обсуждались вопросы развития массового спорта в стране и подготовка к проведению в России крупных международных спортивных мероприятий, в частности, Всемирной зимней универсиады, которая пройдёт в Красноярске в марте этого года.

В.Путин: Добрый день, Павел Анатольевич!

Начнём с подготовки к Универсиаде в Красноярске.

П.Колобков: Владимир Владимирович, у нас подготовка уже вступила в завершающую стадию. Остались буквально считаные дни до проведения Универсиады. Напомню, что Универсиада состоится со 2 по 12 марта, но команды начнут заезжать в деревню Универсиады уже 23 февраля.

Мы полностью готовы для проведения игр Универсиады: 11 видов спорта будут представлены на играх, будет разыграно 76 комплектов наград. Все виды спорта олимпийские, и два вида спорта будут неолимпийские – это спортивное ориентирование, и впервые будет включён в программу Универсиады хоккей с мячом.

Остановлюсь на подготовке нашей команды – это, наверное, один из самых важных вопросов.

В.Путин: Надо наших хоккеистов с мячом поздравить с очередной победой на чемпионате мира…

П.Колобков: Там же [в Красноярске] у нас совсем недавно состоялся молодёжный чемпионат мира – ребята до 19 лет, и мы тоже выиграли в решающей сложной борьбе, завоевали первое место, у команды Швеции, у нашего традиционного противника – и у взрослых, и у детей. Надеемся, что такая же борьба будет и на играх Универсиады.

И что очень важно, специально для проведения хоккея с мячом построен новый дворец спорта, очень качественный. Там уже тренируются юные спортсмены, пять тысяч зрителей присутствовали практически на всех матчах, потому что в Красноярске этот вид спорта пользуется особой популярностью.

В.Путин: Этот вид спорта очень зрелищный.

П.Колобков: Наша команда сейчас активно готовится. В расширенный список мы включили 800 человек. Утвердим окончательный состав 22 февраля, это по регламенту Международной федерации студенческого спорта.

Средний возраст команды – 21 год. Там есть и совсем молодые спортсмены, которые только начинают свой путь в спорте, но есть достаточно опытные, которые уже выступают и на чемпионатах мира, известные спортсмены.

Во всех видах спорта мы будем претендовать на завоевание медалей любого достоинства. Оцениваем подготовку наших спортсменов положительно. Думаю, что выступление наших команд понравится зрителям.

Особенно, мы уже обсуждали, это хоккей с мячом и, конечно, так называемый канадский хоккей, там мы будем претендовать на завоевание золотых медалей, лыжные гонки, фристайл, сноуборд. Во всех видах спорта мы будем претендовать на золотые медали и на медали любого достоинства.

Коротко по подготовке. Все спортивные объекты введены в эксплуатацию. Все объекты протестированы, на всех объектах уже были представители международных федераций. И надо сказать, что утверждены все планы: медицинский, транспортный, план размещения.

Всё это реализуется, и сейчас уже в принципе практически стопроцентная готовность к приёму гостей. Продано уже 135 тысяч билетов. Надеемся, что зрители придут и получат удовольствие от Универсиады.

Конечно, это не только спортивное мероприятие, это ещё культурное мероприятие, будет целая программа. Культурная программа Универсиады утверждена. Ключевым моментом будет церемония открытия Универсиады. У нас режиссёром Универсиады выступает Илья Авербух, он уже много проводил подобных мероприятий, сам великий спортсмен, поэтому будет очень интересно.

Освещение Универсиады и показ самих спортивных мероприятий будет осуществлять компания «Матч–ТВ». На всех спортивных объектах уже прошли тестовые мероприятия, поэтому мы уверены в том, что Универсиада пройдёт на высоком уровне.

Последний раз, Владимир Владимирович, Вы давали поручение по поводу наследия Универсиады. Все объекты уже сейчас используются, на всех объектах есть либо региональные детско–юношеские спортивные школы, либо муниципальные.

Два объекта будут переданы в федеральную собственность. Это кластер «Радуга». Там бассейн, лыжный стадион, большие спортивные залы, и там будут заниматься студенты, а также воспитанники детско–юношеской спортивной школы региона. Также мы будем его использовать для подготовки наших спортсменов сборных команд.

В.Путин: По каким видам?

П.Колобков: Там будет плавание, лыжные гонки. С Еленой Вяльбе мы обсуждали. Конечно, мы будем использовать в том числе для подготовки наших спортсменов этот центр. Рядом находится «Академия биатлона». Этот центр уже давно построен, но он приведён в нормативное состояние. Там соревнования по биатлону будут проводиться.

Конечно, я горжусь тем центром, который мы построили, – это центр «Сопка», специализированный центр для подготовки спортсменов по фристайлу и сноуборду: там все виды трасс для подготовки спортсменов. Там есть зал для так называемой сухой подготовки. Там есть трамплин, который находится прямо в зале, – думаю, это вообще уникальное сооружение. Там батуты, гимнастический центр – всё, что нужно для наших спортсменов.

Вы знаете, что Красноярск вообще славится своими спортсменами в зимних видах спорта. В Пхёнчхане [на зимних Олимпийских играх] были представители Красноярска, 20 человек, – это скелетон, бобслей, фристайл, сноуборд – большая команда. Думаю, что ещё много спортсменов такого высокого уровня даст нам этот регион.

Таким образом, мы сейчас уже прорабатываем вопросы, связанные с проведением крупных соревнований, надеемся, что пригласим туда президентов международных федераций, чтобы они посмотрели. Хочу, чтобы туда также приезжали и проводили предсезонную подготовку иностранные спортсмены, участвовали в соревнованиях. Это очень красивый, уникальный объект.

Поэтому к Универсиаде мы полностью готовы, ждём гостей и, конечно, Владимир Владимирович, очень ждём Вас на открытии Универсиады в Красноярске. Думаю, Вам очень понравится.

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.

П.Колобков: Кроме этого мы проводим очень много соревнований. В целом по стране мы проводим порядка 500 ежегодно. С поддержкой федерального центра в этом году мы проведём 115 мероприятий. Крупнейшим из них станет чемпионат мира по боксу среди женщин и мужчин.

Эти соревнования являются отборочными для подготовки к Олимпийским играм следующего цикла, а также Кубки мира и этапы Кубка мира. Сейчас состоится в Сочи этап Кубка мира по горным лыжам, кстати, впервые после проведения Краткая справка Олимпиада-2014 Олимпиады 2014 года. Мы его поддержали, сейчас проведём. Надеюсь, в следующем году также будем его проводить немножко в другие сроки.

Остановлюсь на самых крупных мероприятиях, [запланированных] до 2023 года. В 2023 году у нас первенство мира по хоккею для ребят до 20 лет. Специально мы строим новый хоккейный дворец спорта, где будет играть команда «Сибирь». Там действительно требуется дворец на 10 тысяч зрителей, и он будет полностью загружен.

В.Путин: Команда сейчас неплохо выступает.

П.Колобков: «Сибирь» начала не очень…

В.Путин: Сейчас ничего, несколько побед у неё было.

П.Колобков: Команда хорошая, но они в начале сезона, помните, поменяли полкоманды. Вообще, команда, конечно, должна быть с традициями. Когда такая смена происходит, то она безболезненно не проходит.

Хочу отметить, чемпионат мира по волейболу 2022 года – получили право, и сейчас мы подписали соглашение. Сейчас формируем все организационные предпосылки для проведения, исполнительную дирекцию, мы уже подготовили проект распоряжения Правительства по созданию организационного комитета.

До мая мы определимся с городами, которые будут проводить чемпионат мира. Сейчас в заявке пока десять городов, но в зависимости от программы проведения будет до восьми городов. Все города волейбольные, везде есть соответствующая инфраструктура.

Это, думаю, кроме таких комплексных соревнований, как Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, отдельно, конечно, стоит, особняком, это такое крупнейшее соревнование. Мы ожидаем много гостей из зарубежных стран. Это будет действительно событием. Мы к нему уже сейчас активно начали готовиться.

Кстати говоря, в 2019 году мы проведём Кубок мира в Ханты–Мансийске по шахматам, тоже большое соревнование. Вообще, Ханты–Мансийск стал шахматным центром.

Пройдёт множество других соревнований: 2022 год – чемпионат мира по плаванию на «короткой воде» в Казани. Казань тоже ежегодно проводит и заявляется на многие соревнования.

Очень важно, Владимир Владимирович: мы уделяем внимание не только высшему спорту, но мы уделяем очень большое внимание массовому спорту. Вы нам поставили задачу обеспечить вовлечение 55 процентов граждан в занятия спортом. Мы понимаем, это очень серьёзная, амбициозная задача, но мы знаем, как её выполнять.

Мы утвердили федеральный проект, являемся частью национального проекта «Демография». Сейчас вовлечение граждан примерно 36,8 процента – это по статистике 2018 года. К концу этого года, мы думаем, будет 38 процентов, когда мы будем подводить итоги.

Мы назвали проект «Спорт – норма жизни». Мы считаем, что для каждого человека спорт должен стать нормой жизни. Другое совершенно качество жизни, должны быть созданы соответствующие условия для этого, должны быть подготовлены тренерские кадры.

В рамках этого проекта предусматриваем поддержку спортивных клубов: грантовую поддержку, проведение соответствующих соревнований, систему [соревнований], и поддержку, конечно, развития инфраструктуры. И развитие нескольких самых массовых видов спорта, таких как хоккей и футбол. Поэтому мы сейчас заключаем соглашения со всеми регионами и уже приступили к реализации этого совместно с нашими коллегами из регионов.

В.Путин: Хорошо.

Бюджетный комитет Совфеда подготовил рекомендации правительству РФ, в которых предлагает зачислять налог на доходы физических лиц в бюджет по месту жительства налогоплательщика.

Комитет в понедельник обсудил изменения в налоговое и бюджетное законодательство в целях повышения финансовой устойчивости региональных бюджетов на примере Ульяновской области.

По итогам обсуждения комитет подготовил предложения в проект постановления палаты. "Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о зачислении налога на доходы физических лиц в бюджет по месту жительства налогоплательщика", - говорится в рекомендациях.

Сейчас средства от уплаты НДФЛ идут в бюджет того региона, где зарегистрирована организация, в которой работает физлицо.

Кроме того, кабмину предложено рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс в части установления размера стоимости предоставления или продления срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества торговых объектов.

В Нижегородской области могут построить первый в России частный космодром, заявили РИА Новости в правительстве региона.

На прошлой неделе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что новый космодром для запуска туристов компанией "Космокурс" может разместиться в Алькеевском районе Татарстана или в Ардатовском районе Нижегородской области. Выбор территории зависит от того, с каким регионом удастся договориться раньше.

По словам собеседника агентства, переговоры о выделении площадки под суборбитальный туризм уже находятся в завершающей стадии, документы готовятся к подписанию.

Компания "Космокурс" уже получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность. Для полета на высоту 200 километров разрабатываются одноступенчатая возвращаемая ракета и семиместный космический корабль. Ожидается, что первый полет выполнят в 2025 году. Он продлится 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут.

Как заявлял в интервью РИА Новости гендиректор "Космокурса" Павел Пушкин, стоимость билета составит ориентировочно 200-250 тысяч долларов.

ОАО «РЖД» расширяет список поездов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, сообщается на официальной страничке холдинга в соцсети Facebook.

Билеты по новому тарифу можно будет приобрести в купейный вагон поезда №025А/026А Санкт-Петербург — Москва отправляющегося с 19 мая, в поезд №642С/642Ж Адлер — Ростов-на-Дону отправляющийся с 16 июня. С 14 июля по невозвратным билетам можно будет совершить поездку в купе поезда №115Й/116Й Уфа—Москва.

С 11 августа в маршрутную сеть рейсов с невозвратными тарифами будут включены поезда Москва — Волгоград и Самара — Москва, а с 25 августа - рейс Казань—Новый Уренгой. Продажи билетов на все эти рейсы стартуют за 90 дней до отправления.

Ранее Gudok.ru сообщал, что летом также смогут путешествовать на поезде по невозвратному тарифу пассажиры из столицы в Адлер.

С 5 февраля невозвратные билеты можно приобрести на поезд № 737/738 Воронеж — Москва, с 19 февраля в продажу поступят невозвратные билет на поезд № 26/25 Москва — Санкт-Петербург, с 5 марта — на поезд № 49/50 Самара — Москва, с 19 марта — на поезд № 642 Ростов-на-Дону — Адлер, со 2 апреля — на поезд № 104 Москва — Адлер.

Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов. На поездки в плацкартных и общих вагонах, а также на поезда, следующие в и из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется. В целом, невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд. Стоимость невозвратных билетов ниже стоимости обычных на 5-20%. Размер скидки зависит от типа вагона и периода совершения поездки.

Приобрести невозвратные билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Как сообщал Gudok.ru, продажи первых невозвратных билетов открылись 20 января 2019 года на поезда № 739/740 Москва — Воронеж и № 25/26 Москва — Ижевск отправлением с 19 апреля.

Бэлла Ломанова

Сергей Саратов: «Уровень развития компетенций, подготовка, квалификация работника – это ключевой фактор для развития компании»

О приоритетных направлениях кадровой политики ОАО «РЖД», о новых подходах к повышению квалификации сотрудников «Гудку» рассказал начальник Департамента управления персоналом компании Сергей Саратов

Усилия специалистов по управлению персоналом на ближайший год распределены по трём важнейшим направлениям – привлечение работников, развитие и продвижение лучших, а также создание комфортной среды и развитие корпоративной культуры.

Основная задача кадрового блока остаётся прежней – развитие человеческого капитала компании. От того, какие люди у нас работают, от их таланта, мотивации, подготовки, желания учиться и осваивать новое, удовлетворённости своей работой напрямую зависит конкурентоспособность холдинга, его готовность к технологическому совершенствованию и созданию востребованных на рынке продуктов.

Мы хотим, чтобы в нашу компанию приходили лучшие, поэтому многое пересмотрели в своих подходах в профориентации и в работе с вузами, активно выходим на внешний рынок труда. В глазах подрастающего поколения компания должна выглядеть передовой, инновационной организацией, которая открывает подростку дверь в интереснейший мир высоких технологий. На создание этого образа работают современные технопарки, которые мы открываем на базе Детских железных дорог, а также присутствие РЖД на федеральных площадках для одарённых детей – это «Артек», «Сириус», «ПроеКТОриЯ». В 2019 году мы открываем ещё три «Кванториума» в восточной части страны – в Чите, Южно-Сахалинске, Свободном. Это те регионы, где ситуация с привлечением молодых работников наиболее сложная.

По этой же логике выстраивается и взаимодействие с вузами. Нам нужно постоянно присутствовать в учебном пространстве – за счёт брендированных аудиторий, Дня компании в вузах, а также регулярных лекций и мастер-классов, которые проводят в том числе и молодые руководители компании. Это хорошая возможность для студентов получить информацию о РЖД из первых рук. Кроме того, компания может помочь вузам с модернизацией учебной инфраструктуры. Сейчас вместе с вузами и основными дирекциями мы готовим стандарты по оснащению лабораторий и просчитываем необходимые инвестиции.

Отдельное направление работы – привлечение в отрасль лучших специалистов и руководителей по нежелезнодорожным специальностям с уникальными компетенциями в сфере логистики, финансов, IТ, международных отношений – этого требует логика развития бизнеса холдинга. Что касается жизни работника в компании, его профессионального роста, развития и карьерного продвижения, то здесь мы запускаем ряд цифровых сервисов, которые позволят ему чувствовать себя более комфортно: лучше понимать повестку дня компании, получать обратную связь, оформлять льготы, учиться, перенимать опыт коллег, самостоятельно планировать карьеру. В их числе сервисный портал работника, новая платформа дистанционного обучения e-learning, сервисы «Самовыдвижение» и «Корпоративное наставничество».

Уровень развития компетенций, подготовка, квалификация работника – это ключевой фактор для развития компании, поэтому управление обучением остаётся для нас важнейшим направлением. Но у каждой аудитории свои нюансы. Так, например, для линейных руководителей акцент ставится на прокачке их персональной эффективности и управленческих навыков. Все линейные руководители, состоящие в резерве, должны пройти обучение по программе Корпоративного университета РЖД «Корпоративный лидер». Этот проект мы реализуем на базе региональных железнодорожных университетов и в этом году подключаем к работе университеты в Ростове и Самаре.

Начинаем и абсолютно новый для нас проект – развитие перспективных инженерно-технических работников. Для этого в прошлом году мы отобрали 46 инженеров и приступаем к разработке для них специальной программы.

Особо хочу отметить, что развитие, оценка компетенций, планирование обучения и продвижение руководителей переводятся в новую систему координат – в прошлом году мы обновили модель корпоративных компетенций и в первом квартале этого года планируем утвердить её на Правлении ОАО «РЖД».

Конечно, вопросы безопасности, особенно в подготовке представителей рабочих профессий, остаются для нас в приоритете. В этом году мы завершаем оснащение учебных центров современными тренажёрными комплексами для локомотивных бригад, в конце прошлого года открыли новый учебный центр для подготовки локомотивных бригад моторвагонного подвижного состава.

Большое значение придаём условиям и режиму труда, управленческой культуре, качеству корпоративной среды. Так, например, на БАМе в рамках нашей программы по улучшению условий труда мы снижаем нагрузку на работника в оплате коммунальных услуг, приводим в порядок социальную инфраструктуру, это касается медицины, школ, детских садов, оборудуем пункты обогрева, строим модульные посёлки.

Особо отмечу, что ко всем факторам корпоративной среды очень чувствительна молодёжь, которая приходит к нам. И здесь многое зависит от руководителя, который должен проявить свои лучшие лидерские качества и уметь не только ставить задачи и добиваться результата, но и формировать команду единомышленников, заботиться о своих людях, развивать их. На эти компетенции мы ставим особый акцент, оценивая руководителей.

В центре внимания кадрового блока всегда находится человек, и для нас важно понимать, насколько наши инициативы полезны и востребованы. В этом году мы проведём специальное социологическое исследование, чтобы увидеть, насколько работники компании в целом удовлетворены работой специалистов по управлению персоналом, и, исходя из обратной связи, соответствующим образом скорректируем свои подходы.

Сегодня, 11 февраля, в Зеленогорске Красноярского края прошёл этап Эстафеты Огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Факелоносцы Студенческих игр стартовали у музейно-выставочного центра, пробежали по улицам города 2019 метров и финишировали на центральной площади около дворца культуры.

В этапе Эстафеты Огня приняли участие 14 факелоносцев, среди которых министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, победительница пятого сезона шоу «Голос», посол зимней Универсиады-2019 Дарья Антонюк, бронзовый призёр Олимпийских зимних игр по лыжным гонкам Алёна Сидько, бронзовый призёр чемпионата мира по плаванию Владислав Аминов.

«Сегодня честь встретить Огонь Студенческих игр на своей территории выпала Зеленогорску, одному из самых спортивных городов Красноярского края, – сказал Сергей Алексеев. – Приятно отметить, что я стал факелоносцем зимней Универсиады-2019 в своём родном городе. Пройдёт всего лишь 20 дней и многие зеленогорцы станут очевидцами крупнейших международных соревнований – Студенческих игр, которые состоятся в Красноярске со 2 по 12 марта. Приглашаю всех приехать в Красноярск, чтобы поддержать наших спортсменов. На сегодняшний день 31 представитель края отобрался в сборную России по разным видам спорта для участия в Играх. Уверен, что наша общая поддержка поможет им попасть на пьедестал почёта».

В день проведения Эстафеты Огня для зеленогорцев была подготовлена насыщенная культурно-спортивная программа. Жители города встретились с известными спортсменами Алёной Сидько и Владиславом Аминовым, посетили мастер-класс по хип-хопу, фитнес-тренировку, занятия по паркуру, сделали из полимерной глины талисман Студенческих игр U-Лайку.

Следующий этап Эстафеты Огня пройдёт 15 февраля в Шушенском.

Напомним, что масштабный проект стартовал 20 сентября в итальянском Турине, где состоялась торжественная церемония зажжения Огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) – столицы XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года и Харбина (Китай) – столицы XXIV Всемирной зимней универсиады 2009 года.

На федеральном этапе Эстафеты Огонь Студенческих игр побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске, Барнауле, Новосибирске, Томске, Кызыле и Абакане, а также в Ульяновске в рамках спецпроекта.

Региональный этап Эстафеты Огня зимней Универсиады-2019 стартовал 22 января 2019 года в Норильске.

Завершится Эстафета в Красноярске 1 марта – накануне XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Дополнительная информация об Эстафете Огня зимней Универсиады-2019 для СМИ: