Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"Я по натуре отличница, мне все нужно сделать на "пятерку"!": Нина Чусова - о своей новой должности главного режиссера

Валерий Кичин

В Свердловском академическом театре музыкальной комедии возник руководящий тандем: художественный руководитель Филипп Разенков теперь работает в союзе с только что назначенным главным режиссером Ниной Чусовой. О лауреате "Золотых масок" Филиппе Разенкове мы уже много писали, Нина Чусова в рекомендациях не нуждается, но уникальность такого тандема вызывает много вопросов. Мы беседуем с Ниной Чусовой.

Как вы отнеслись к предложению занять пост главного режиссера этого театра?

Нина Чусова: Это наше совместное с театром решение. С одной стороны, я его хорошо знаю - мы уже родные друг другу люди. С другой стороны - предстоит юбилейный сезон, огромные планы, большая ответственность: ведь какие мастера занимали этот пост - Владимир Курочкин, Кирилл Стрежнев! Попробовать себя в роли одного из руководителей такого серьезного театра с мощными традициями - интересно и, как у нас говорят, волнительно. Я ж по натуре отличница, мне все нужно сделать на "пятерку"! И вот мы посовещались и решили, что такой тандем - это будет правильно. Это эксперимент - но во благо театру.

А как будут распределяться полномочия и обязанности между худруком и главрежем?

Нина Чусова: Мы сейчас разрабатываем эту схему. Начало будущего сезона будет сумасшедшим: и юбилейный гала-концерт, и "Баядера" Кальмана, которую сдает Филипп Разенков, а я начинаю работу над мюзиклом Сергея Дрезнина "Человек, который смеется". И только в работе можно понять, какие у кого зоны ответственности, что у кого лучше получается. У нас с Филиппом очень хорошие отношения, и ни о какой конкуренции здесь не может быть речи. Мы очень разные по творческой манере, никак не пересекаемся - каждый внесет свое. У меня большой организационный опыт, было много масштабных постановок - это может пригодиться. А Филиппу тридцать лет - молодая фантазия, энергетика, вкус к необычности. Мы можем дополнять друг друга. Так что о перспективах у меня очень позитивные представления.

Вы поставили на этой сцене три спектакля: "Екатерина Великая", "Яма" и "Маскарад". Какие у вас впечатления о театре и труппе?

Нина Чусова: Я их всех люблю, и возможности у них очень большие. Они жадные до работы и раскрываются каждый раз по-новому, театр постоянно в развитии. Не без сложностей, конечно, но и это - хорошо: преодоление трудностей делает коллектив крепче. Главное - у них нет апатии. Я знаю театры, где апатия чувствуется прямо в воздухе. А здесь все на подъеме - редкое и ценное свойство. Эту радость, эту искорку важно сохранить - поэтому мы снова вместе.

В любом театре есть свои невидимые миру слезы. Какие проблемы вы считаете необходимым решать в первую очередь?

Нина Чусова: Нужно ясное представление о репертуарной политике на несколько лет - понимать, к чему идем, этап за этапом, и какого результата хотим добиться. Театр - не фабрика по изготовлению спектаклей, важно выстраивать длинную перспективу и иметь очень жесткое планирование.

В этом театре живут два жанра: мюзикл и оперетта. Как вы относитесь к оперетте?

Нина Чусова: Очень хорошо. Она позитивна, искрится, как шампанское; она как витамин - делает жизнь лучше. Но ее мало кто умеет исполнять. В Красноярском музыкальном театре, например, уже вообще нет оперетты, там жанр умер, и петь его некому. Наша задача не только сохранить его, но и развивать, искать новые творческие решения. Я пришла из драмы и только учусь работать в этом жанре. Были разные мнения о "Сильве", которую здесь в Екатеринбурге поставил Дмитрий Белов, но как же это интересно! Новый поворот, новое звучание музыки, условный сюжет стал живым и увлекательным - я словно музыкально-исторический фильм посмотрела. И сделано все интеллигентно - никакого насилия над материалом, ни грана пошлости. Даже люди, не принимающие оперетту, ею вдруг прониклись. Вот образец нового подхода к жанру.

А вы лично приложите руку к ее развитию?

Нина Чусова: Конечно, попробую - это одна из моих задач. Пока погружаюсь, изучаю, выбираю.

Вы живете в Москве и ставите спектакли по всей стране. Будете руководить театром на расстоянии?

Нина Чусова: Я всю жизнь летаю, и два часа до Екатеринбурга - не проблема. Конечно, у меня остались обязательства перед другими театрами. Например, поставлю на малой сцене Большого театра "Питер Пен" Андрея Рубцова. В Новосибирском "Глобусе" - "Женитьбу Бальзаминова" с зонгами, а в московском МДМ на новой сцене - "Диббук", мюзикл Александра Журбина о еврейских Ромео и Джульетте. Но моя главная забота теперь - Свердловская музкомедия. Ведь главный режиссер - это не просто приехать-уехать. Это значит каждую секунду отвечать за коллектив и приносить театру реальную пользу. Поэтому, конечно, буду проводить в Екатеринбурге очень много времени. К этой осени готовлю гала-концерт к 90-летию театра и 300-летию города. В конце января - премьера мюзикла Сергея Дрезнина "Человек, который смеется" по Гюго. А Филипп Разенков, закончив "Баядеру", к концу будущего сезона поставит мюзикл Евгения Кармазина "Полет" - о екатеринбургских гимнастках, ставших олимпийскими чемпионками.

Нейросеть крадет кошельки. Как через анонимность в интернете утекают персональные данные

Владимир Емельяненко

"Гарантия анонимности в Сети хорошо продается: цифровой след отслеживается мошенниками, и они торгуют личными данными", - заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Обострилась проблема после того, как часть пользователей обратилась к VPN-сервисам и анонимайзерам ради доступа к запрещенным интернет-ресурсам. В итоге растет утечка личной информации, вплоть до банковских и паспортных данных. Так, в Кемерово, Казани и Горно-Алтайске открыты уголовные дела по фактам, когда на краденые персональные данные брались кредиты на подставных людей, а они об этом не знали. По данным СПЧ, за полгода атаки мошенников усилились. Причем звонки по случайно сгенерированному номеру - это вчерашний день. Хит афер - оформление кредитов по "цифровой" доверенности. Вторая по популярности схема воровства - продажа алкоголя и наркотиков через украденные аккаунты или анонимные сим-карты. Третья по значению схема зла - буллинг, оскорбление чувств верующих, экстремизм.

- Большая часть утечки данных происходит все же за счет их слива компаниями, но и доля анонимизаторов в продаже личных данных растет, - говорит член СПЧ Игорь Ашманов. - Опыт соцсетей показал: блокировка сервисов работает - аудитория усыхает, но только блокировкой проблему не решить. Дело не в том, что число преступлений возросло. Проблем две. Мошенники совершенствуются - есть преступления с использованием нейросети. По такой же схеме множатся генерации фейков. Вторая проблема - закон не успевает за использованием искусственного интеллекта (ИИ).

При этом, признают законодатели, закон всегда реагирует в режиме преследования . Так, только сегодня законодатели обсуждают введение оборотных штрафов с прибыли в отношении компаний, которые допускают утечки персональных данных - ИТ-площадки, банки, операторы связи, корпорации.

- Мы боремся с последствиями, а не с причинами, - убежден эксперт по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Борис Едидин. - А коллекторы с использованием нейросети начали требовать выплаты несуществующих долгов с использованием несуществующих кредитов.

Как считают Ашманов и Едидин, закон должен работать и на опережение. Например, позиция компаний по предоставлению персональных данных по принципу "соглашайся или уходи", когда человек не может получить услуги без передачи своих данных, должен быть отменен. В ряду неотложных мер - ужесточение ответственности за продажу сим-карт по паспорту, при этом часто карт "серых". Также СПЧ настаивает на том, что операторы связи не должны работать как банки - требовать распознавания лиц при маркировке сим-карт.

- Это шаг к росту сливов личных данных, - убежден Игорь Ашманов. - А вместе с совершенствованием закона надо усиливать цифровую гигиену людей с тем, чтобы разделять реальный и виртуальный мир. Тот же, кто этого не делает, рискует своим кошельком.

В Свердловской области компании, вложившиеся в строительство школ, освободят от налога

Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)

На пять лет освободят от налога на имущество инвесторов, которые финансируют строительство школ и детсадов в Свердловской области. Региональные власти разработали новый механизм предоставления дополнительных стимулов для бизнеса, готового включиться в реализацию социальных проектов.

Ситуация, когда среди леса многоэтажных новостроек нет ни школ, ни детсадов, типична для многих городов. Порой запись ребятишек в первые классы превращается в битву за место за партой, а на количество начальных классов не хватает букв алфавита. Чтобы не возникало подобных проблем, в Екатеринбурге нашли новые способы привлечения бизнеса. Сейчас перед началом массовой жилой застройки руководству компании-инвестору рекомендовано изучить потребность территории в образовательных учреждениях и взвесить: можно ли на принципах государственно-частного партнерства( ГЧП)подключиться к их строительству. Власти предложили свой бонус: временную отмену налога на имущество. "Это позволяет создавать дополнительные стимулы для предпринимателей. Чтобы воспользоваться преференцией, инвестор социального объекта должен вложить не менее 200 миллионов рублей в строительство или реконструкцию школ или 100 миллионов - в возведение или модернизацию детского сада", - пояснила председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина.

Для получения преференций застройщик, конечно, должен учитывать количество ребятни: элитный мини-лицей или небольшой детсад не потянет нагрузку при массовой застройке. Минимальный масштаб: новая школа должна принять не менее сотни учеников. Еще одно важное условие для получения налоговой льготы: гарантированный уровень зарплат учителям школ, построенных за счет частных инвесторов.

Проекты ГЧП в сфере образования региона уже реализуются. До конца нынешнего года в Екатеринбурге и городе-спутнике Верхняя Пышма должны открыться две школы, каждая примет по тысяче учеников. Заключены концессионные соглашения о школьных новостройках еще в двух городах области. По оценке министерства экономики и территориального развития региона, запущенный механизм льготного налогообложения позволит создать на Урале дополнительную образовательную инфраструктуру на сумму не менее полутора миллиардов рублей.

В Сибири создали иконы для незрячих прихожан

Наталья Граф ("Российская газета", Омск)

Омские художники начали делать православные иконы для слепых. Благодаря специальной технологии инклюзивные образы святых смогут "увидеть" незрячие люди.

Художник Павел Минин посвятил резьбе по дереву более сорока лет. "Еще в 1990 году приступил к работе над первой иконой - Корсунским образом Божией Матери, - рассказывает Павел Георгиевич. - Очень хотелось выполнить что-то значимое, осмысленное. Канонический образ я три месяца вырезал из липы, оформил икону славянской вязью. Хотел передать ее в церковь, но там отказались брать. Времена были другие, инокопись находилась в забвении".

Сегодня искусство резной иконы переживает второе рождение. В храмах деревянными образами украшают целые иконостасы. Работы художников востребованы и у частных коллекционеров.

Одна из выставок сибирских мастеров прошла в Госдуме. Тогда незрячий депутат Олег Смолин посетовал, что из-за ограниченных возможностей ему сложно воспринимать изобразительное искусство. "А я предложил ему прикоснуться к резным иконам, - вспоминает Минин. - Он долго ощупывал их, а потом сказал: "Теперь наконец-то я понял, что такое православный образ".

И Минин убедился, что резной рельеф - это мостик между миром незрячих и изобразительным искусством. С тех пор на выставках омского художника и начали появляться тактильные объекты. Вместе с сыновьями Егором и Михаилом он загорелся идеей сделать полноценный инклюзивный проект - выставку, которая полностью рассчитана на незрячего зрителя.

Минины обзвонили епархии Сибирского федерального округа и узнали, какие святые в регионах наиболее почитаемы. К примеру, оказалось, что в Тыве особенно ценят святителя Иннокентия Иркутского, а в Прииртышье - священномученика Сильвестра Омского. Томичи часто вспоминают блаженную Домну.

Образы святых Минины вырезают из липовых досок. Их обрамляет кедровый киот, на котором начертаны отрывки из молитв. За каждым апостолом, святителем или блаженным - история о мужестве, вере и чуде. Прочитать ее можно при помощи шрифта Брайля. Постепенно сложился "воображаемый иконостас" сибирского храма, центральное место в котором занимает покровительница Сибири - Абалакская икона Божией Матери.

Мобильная выставка резных икон для незрячих и слабовидящих "Прикосновенный образ" уже побывала во многих городах России. "Часто наблюдаем, как посетители "читают" руками иконы и не могут сдержать слез, - рассказывает Минин. - Поэтому сейчас работаем над проектом для ребятишек из адаптационных школ, которые очень хотят познавать окружающий мир".

Камчатку сотрясла серия подземных толчков

Сергей Набивачев ("Российская газета", Камчатский край)

Серия землетрясений магнитудой до 6,6 произошла на Камчатке. Несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского ненадолго остались без света. В некоторых муниципалитетах края повреждены здания. Но обошлось без серьезных разрушений и жертв.

- Это было вполне умеренное для Камчатки сейсмособытие, - рассказал директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. - Просто оно произошло достаточно близко к Петропавловску-Камчатскому - примерно в 50-60 километрах, вот и хорошо ощущалось.

Поэтому местным жителям и пришлось поволноваться.

- Любому рожденному в Петропавловске-Камчатском было ясно, что более шести баллов. Этот нюх врожденный, - рассказала местная жительница Александра Соломина. - Мы давно не ощущаем 2, а на 3 даже не шевелимся в постели. На 4 собираем сумочку, на 5 открываем дверь на площадку. Но такого - около 7 - еще не было.

Люди пережили несколько очень неприятных минут - кто-то в страхе выбегал из зданий, кто-то беспокоился о детях, которые находились в детских садах и школах. В местных соцсетях делились фотографиями и видео последствий: в магазинах с полок попадали товары, в домах тряслись стекла в окнах, прыгала мебель, обсыпалась штукатурка, кое-где в стенах появились трещины.

- Последний раз что-то подобное случалось в 90-х. Мы уже отвыкли, - поделилась Анна Степанова из города Елизово. А ее землячку Екатерину Терешкину землетрясение застало на работе - в двухэтажном деревянном здании. Когда все началось, затряслись компьютеры, клавиатуры стали буквально прыгать по столам. Кто-то из коллег закричал "Землетрясение!", и все выбежали на улицу. Там уже было довольно много людей - все, кто работал в здании, уже эвакуировались.

- Позвонила сразу в детский сад, узнать, как там моя пятилетняя дочка. Но меня успокоили. Оказалось, был сонный час, и дети просто все проспали, - рассказала Екатерина.

После сильного землетрясения у берегов Камчатки произошло еще несколько толчков послабее, которые называются афтершоками. На момент подготовки этого материала Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о шести новых толчках магнитудой до 4,6. Во всех случаях эпицентры зафиксированы в акватории Авачинского залива примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине приблизительно 100 километров.

Из-за землетрясения часть краевого центра временно оказалась обесточенной. На Мутновской ГеоЭс-1 отключился турбогенератор N 2, в связи с чем возник дефицит мощности в размере 12 мегаватт. На каскаде Толмачевских станций оперативно ввели дополнительное оборудование. На то, чтобы восстановить электроснабжение, энергетикам хватило чуть больше 20 минут.

- Многие строения получили различные повреждения - это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен. С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу и, к счастью, никого не задели, - подвел итоги губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

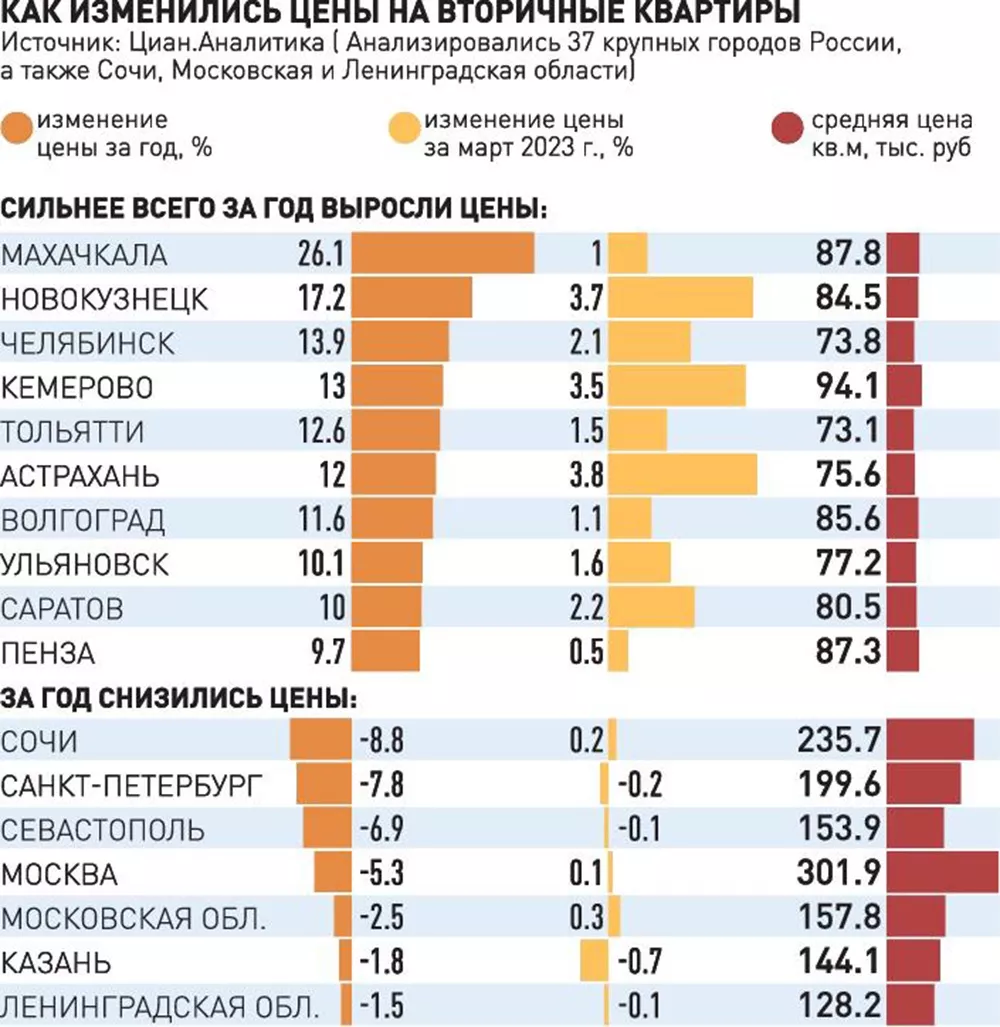

Спрос все ниже: Цены на вторичное жилье в России растут крайне медленно

Цены на вторичное жилье в России уже полгода растут крайне медленно. Новостройки продолжают дорожать, но далеко не такими темпами, как в предыдущие пару лет.

За март "вторичка" в России подорожала лишь на 0,6%, сообщает "Циан.Аналитика". По сравнению с мартом 2022 года стоимость квадратного метра выросла в среднем лишь на 3,5%. Впервые за год (с апреля 2022 года) прекратилось снижение средних цен предложения в Москве, за последний месяц "квадрат" в столице подорожал на 0,1%. В Санкт-Петербурге - подешевел на 0,2%.

Сейчас на рынке наблюдается небольшой сезонный рост спроса на вторичное жилье. Средний срок продажи квартиры за месяц сократился на 6 дней, до 124 дней (уровень августа-сентября 2022 года). Однако спрос на вторичном рынке все же ниже, чем в прошлом году, а выбор - выше в два раза, отмечает руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. Поэтому, по его мнению, предпосылок для существенного роста цен нет.

Цены на новостройки, по данным портала "Мир квартир", в первом квартале выросли на 2,1%, а за год - на 7,7%. В некоторых городах рост цен был гораздо весомее среднего. Так, в Новокузнецке новостройки подорожали на 28%, в Махачкале - на 26,6% (только за первый квартал нынешнего года - на 21,1%), Волжском - на 20,7%. Бурный рост цен в Махачкале объясняется низкой средней ценой новостроек ранее из-за огромного количества недостроя, который обманутые дольщики пытались продать за копейки, поясняют эксперты "Мир квартир". Сейчас, очевидно, эти квартиры просто снимаются с продажи.

Вместе с тем новые квартиры подешевели в Севастополе (на 16,4%), Калининграде (на 6,2%), Твери (на 2,9%), Сочи (2,6%) и некоторых других городах.

В предыдущие годы цены росли намного динамичнее. По данным Росстата, в 2021 году новостройки подорожали на 26%, "вторичка" - на 17,2%.

Цены на первичное жилье в ближайшем будущем будут расти примерно на уровне инфляции, считает Надежда Коркка, управляющий партнер компании "Метриум". Это связано, главным образом, с регулярным подорожанием многих категорий стройматериалов, а также с повышением стоимости проектного финансирования. Вместе с тем большинство девелоперов устанавливают существенный дисконт на широкий пул квартир, что повышает доступность новостроек. Кроме того, на первичный рынок распространяются льготные ипотечные программы, которые служат основными драйверами потребительской активности. На вторичном рынке, по ее мнению, ситуация будет носить противоречивый характер. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, в которых жилье резко подорожало в период пандемии, вероятно, будет наблюдаться коррекция вниз на 0,5-1,5% ежемесячно. В регионах, где сейчас не реализуются крупные девелоперские проекты, возможен умеренный рост цен, поскольку спрос сконцентрирован исключительно на вторичном рынке.

Несмотря на заметное сокращение активности покупателей, цены на новое жилье продолжают повышаться, говорит совладелец "Группы Родина" Владимир Щекин. Но для рынка жилья характерна определенная инерция, поэтому пока рано говорить о том, что стоимость жилья не скорректируется. С этой точки зрения показательным будет апрель - если число сделок увеличится, то цены могут продолжить рост или стабилизироваться. На вторичном рынке жилья - большой объем предложения и готовность продавцов давать значительные скидки (в 5-15%). Конкуренция продавцов "вторички" сейчас особенно острая, поэтому в этом секторе рынка снижение цен более вероятно, чем в новостройках.

Следует учесть, что ипотечные ставки на новостройки растут, и в последние недели заметно выравнивание условий на первичном и вторичном рынках, отмечает Попов. Если этот тренд сохранится, то на вторичный рынок будет выходить еще больше ипотечников, снижая потенциал восстановления первичного рынка. К тому же в большинстве городов цены на готовое жилье ниже, чем в новостройках.

Рост рынка могут стимулировать выплаты семьям мобилизованных граждан (за полгода они должны получить уже около миллиона рублей, в регионах это около трети стоимости квартиры), рост номинальных доходов населения, спокойная работа крупных предприятий и стабилизация цен, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская. Скорее всего, рынок станет активнее к осени, после традиционного летнего затишья. "Но это касается первичного рынка, предоставляющего хорошие скидки. На вторичном рынке ситуация немного иная: несмотря на уверения риелторов о массовой продаже вторичной недвижимости, большинство собственников не готово отказываться от дохода и занимают выжидающую позицию. На рынке в основном представлен либо неликвид, либо срочные продажи. В итоге, в выигрыше те, кто покупают жилье за наличные: они приобретают сейчас хорошие квартиры за бесценок".

Марина Трубилина

Владимир Путин создал фонд поддержки участников спецоперации

Айсель Герейханова

В РФ создан фонд поддержки участников специальной военной операции, который будет называться "Защитники Отечества". Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

О том, что такой фонд нужен, глава государства объявил в феврале в ходе своего Послания Федеральному собранию. Главная задача фонда - обеспечить достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и членов их семей.

"Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии", - заявлял Владимир Путин.

В указе говорится, что деятельность фонда будет направлена на помощь ветеранам боевых действий, принимавших участие в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Отмечается, что на помощь также могут претендовать люди, принимавшие участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года. Поддержка будет оказана и членам семей погибших при выполнении боевых задач или скончавшихся после увольнения с военной службы вследствие увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

Все они смогут претендовать на получение услуг медицинской реабилитации, паллиативной помощи и содействие в трудоустройстве. Кроме того, предусмотрены психолого-терапевтическая помощь, юридическая помощь по вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки, содействие в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий. Помогут и с "адаптацией жилых помещений" для людей с инвалидностью.

Учредителем фонда будет правительство РФ. Как говорится в документе, деятельность фонда и формирование его имущества будет организована за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников. Еще в марте премьер-министр Михаил Мишустин обещал, что госфонд заработает в течение ближайших месяцев по всей стране. "У людей не должно быть проблем с решением возникающих вопросов. Если требуются, например, современные лекарства, медицинские изделия и технические средства реабилитации. Важно предоставлять все быстро и без проволочек", - указывал глава правительства.

Фонд и его филиалы будут работать в каждом регионе РФ. Путин поручил обеспечить губернаторам всю необходимую поддержку.

В структуру фонда будут входить наблюдательный совет (высший коллегиальный орган фонда), попечительский совет, правление фонда, председатель фонда и экспертный совет фонда.

Председателем наблюдательного совета станет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председателем попечительского совета стал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, а председателем фонда - Анна Цивилева.

У Цивилевой важный для такой работы опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающих компаний и реализации масштабных социальных проектов. С 2018 года она возглавляет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, который реализует программы социальной защиты граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и инвалидам.

Цивилева в своем Telegram-канале уже поблагодарила президента за назначение и доверие. "Фонд в кратчайшие сроки выстроит адресную и персональную работу с ветеранами специальной военной операции и семьями погибших бойцов. Фонд поможет защитникам Отечества как можно быстрее вернуться к привычной жизни и позаботится о каждом из них", - пообещала она.

О решениях по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы ликвидации накопленного вреда на Байкальской природной территории, сокращения антропогенной нагрузки, организации туристической инфраструктуры, а также воспроизводства водных биоресурсов.

По итогам заседания даны следующие поручения:

Росрыболовству совместно с Минприроды России, ФГБНУ «ВНИРО» и Сибирским отделением Российской академии наук:

До 15 мая 2023 года дополнительно проработать вопросы автоматизированного учёта численности байкальского омуля, определения целевого образа результата (например, достижение величины промыслового запаса 10 тыс. т в целях возобновления промышленного рыболовства) с оценкой вклада каждого вида популяций омуля в восстановление его запаса и оценкой необходимости воспроизводства всех популяций омуля, а также достаточности личинок и молоди омуля с учётом реконструкции Большереченского рыбоводного завода и консервации остальных заводов.

С участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, правительства Иркутской области и правительства Республики Бурятия разработать комплексную программу осуществления искусственного воспроизводства байкальского омуля.

До 28 апреля 2023 года с участием правительства Иркутской области проработать вопрос определения дополнительных районов для возможного осуществления любительского рыболовства байкальского омуля.

До 15 мая 2023 года с участием правительства Иркутской области и правительства Республики Бурятия проработать вопрос развития искусственного воспроизводства и пастбищного рыбоводства байкальского омуля в крупных водоёмах Иркутской области и Республики Бурятия, кроме озера Байкал, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

До 25 мая 2023 года проанализировать возможные отрицательные последствия увеличения численности байкальской нерпы и рассмотреть необходимость и механизмы регулирования численности байкальской нерпы.

До 22 мая 2023 года обеспечить контроль мероприятий по искусственному воспроизводству байкальского омуля на всех этапах от изъятия производителей до выпуска личинки.

Росрыболовству совместно с Минтрудом России, Минобрнауки России, правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия до 15 июня 2023 года проработать вопрос подготовки кадров для рыбоводных заводов, их трудоустройства и осуществления мер поддержки со стороны регионов, в том числе по обеспечению жильём.

Проектному офису федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» совместно с Росрыболовством и правительством Республики Бурятия организовать на постоянной основе контроль за ходом реконструкции Большереченского рыбоводного завода и о результатах докладывать в Правительство Российской Федерации ежемесячно начиная с 15 апреля 2023 года.

Минприроды России при включении ОНВОС, находящихся в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории (далее – ЦЭЗ БПТ), в федеральный проект «Генеральная уборка» и приоритизации таких объектов руководствоваться в том числе фактором их близости к озеру Байкал. Для учёта данного фактора обеспечить внесение изменений в законодательство.

Минприроды России совместно с правительством Иркутской области, правительством Республики Бурятия, природоохранной прокуратурой провести инвентаризацию, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли, в целях определения количества и местоположения несанкционированных свалок, расположенных на БПТ. Срок – 15 мая 2023 года.

Минприроды России в соответствии с планом мероприятий по реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 12 сентября 2019 года №Пр-1818 по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению от 16 декабря 2022 года №15346п-П11 продолжить работу по обеспечению координации органов исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области по подготовке заявок о включении ОНВОС в ГРОНВОС, оказанию консультативной помощи правительствам Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края при подготовке документации по включению в ГРОНВОС.

Минприроды России совместно с СО РАН проработать вопрос о возможности захоронения твёрдых коммунальных отходов в буферной зоне БПТ. Срок – 15 июля 2023 года.

Росприроднадзору совместно с Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой и исполнительными органами власти Иркутской области и Республики Бурятия, при выявлении после 15 мая 2023 года несанкционированных мест размещения отходов в границах ЦЭЗ БПТ, не вошедших в перечень объектов, выявленных в ходе инвентаризации, обеспечить выявление лиц, действия которых привели к возникновению несанкционированных мест размещения отходов, и привлечение их к ответственности.

«ВЭБ.РФ» с учётом ранее данных поручений представить в Правительство Российской Федерации и Минприроды России результаты проектно-изыскательских работ по сносу части объектов капитального строительства и сооружений на территории промышленной площадки ОАО «БЦБК» и последующей рекультивации земель, а также расчёт стоимости реализации мероприятий по ликвидации «купола» загрязнённых подземных вод с предложениями по источникам финансирования, в том числе внебюджетным, для рассмотрения на очередном заседании межведомственной рабочей группы по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК». Срок – 15 апреля 2023 года.

До 1 июня 2023 года Минприроды России, Минстрою России, Минэкономразвития России, Минфину России совместно с правительством Республики Бурятия и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать «дорожную карту» по реализации мероприятий по берегоукреплению в районе визит-центра «Байкал заповедный» (Танхой) с указанием источников финансирования, сроков реализации и ответственных исполнителей.

Представить предложения по финансированию указанных мероприятий при формировании проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2024 годов».

Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить предложения о регулировании сброса сточных вод на рельеф. О ходе исполнения доложить на очередном заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.

Минэкономразвития России совместно с Минприроды России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами власти Иркутской области и Республики Бурятия определить перечень мероприятий по развитию туристской инфраструктуры экологического и круизного туризма на Байкале, которые войдут в обновлённый федеральный проект «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», с учётом планируемого продления национальных проектов после 2024 года. О результатах представить доклад в Правительство Российской Федерации. Срок – 15 июля 2023 года.

Минэкономразвития России при разработке мастер-плана Байкала: обеспечить участие СО РАН в целях обеспечения научного сопровождения деятельности и учёта антропогенной нагрузки на БПТ; проработать предложение губернатора Иркутской области И.И.Кобзева об учёте проектов ОАО «РЖД» по Кругобайкальской железной дороге, «ВЭБ.РФ» по г. Байкальску, а также по строительству причальных стенок и организации паромной переправы на о. Ольхон.

Минэкономразвития России совместно с Минвостокразвития России проработать предложения губернатора Забайкальского края А.М.Осипова по развитию туризма на территории региона, входящей в БПТ.

Минприроды России совместно с федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление национальными парками, обеспечить решение вопросов по санитарному обеспечению национальных парков с учётом развития экологического туризма. Срок – 15 июня 2023 года.

Росприроднадзору провести проверку соблюдения законодательства в области окружающей среды при использовании судов в акватории озера Байкал. О результатах представить доклад в Правительство Российской Федерации. Срок – 15 сентября 2023 года.

Минтрансу России проработать возможность перевода судов в акватории озера Байкал на газомоторное топливо и (или) аккумуляторные батареи, с созданием соответствующей инфраструктуры и возможными источниками финансирования. О результатах представить доклад в Правительство Российской Федерации. Срок – 15 июля 2023 года.

В Бишкеке в здании Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (КГАФКиС) состоялось торжественное открытие XVII Международного конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения КР».

Министр здравоохранения КР Гульнара Баатырова в своей речи поприветствовала участников и отметила, что данный форум входит в пятерку крупных выставок в Центральной Азии.

«Форум является важным событием для всех нас, в рамках него мы можем обменяться знанием, опытом и результатами достижений в области медицины и здравоохранения. Это также отличная возможность укрепить связи и установить новые контакты в медицинской индустрии. Несмотря на наши достижения в системе здравоохранения, мы осознаем, что нам предстоит еще много работы, и мы должны продолжать улучшать качество медицинской помощи, а также приложить максимальные усилия в борьбе с заболеваниями, чтобы обеспечить здоровье нашим гражданам», - сказала она.

Отметим, форум объединяет на единой площадке две международные специализированные выставки:

- XVII Международную специализированную выставку медицины «MedExpo Kyrgyzstan 2023»;

- VII Международную специализированную выставку стоматологии «Dental-Expo Kyrgyzstan 2023».

Всего в выставке принимают участие более 70 компаний из 10 стран - Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Польши, России, Турции, Узбекистана, Южной Кореи.

Кроме того, традиционно на выставке будут представлены национальные группы из Бурятии, Новосибирска, Беларуси и Узбекистана. Дополняет географию экспонентов участие кыргызстанских компаний, являющихся официальными представителями 120 крупнейших заводов-производителей.

Исследование томских ученых поможет в поисках новых месторождений железной руды

Российские геологи обнаружили необычные минеральные вкрапления в осадочных железистых породах Тургайского прогиба (Северный Казахстан). Это означает, что в образовании этих пород, возможно, участвовали гидротермальные источники. По словам ученых, если гипотеза подтвердится, это позволит находить залежи железных руд там, где раньше это не предполагалось. Работа выполнена сотрудниками подведомственного Минобрнауки России Томского политехнического университета (ТПУ).

Тургайский прогиб — один из крупнейших в мире источников минерально-сырьевых ресурсов. При помощи широкого спектра лабораторных методов, включающих детальный анализ минерального и химического составов, томские исследователи изучили минералогические и геохимические особенности осадочных железняков в этом районе.

Материалом для работы послужила коллекция, которой обладает вуз, собранных там еще в советское время рудных образцов. По словам авторов, использование такой руды для исследования — нормальная практика, так как руды не стареют, а изучение условий залегания производилось в современных экспедициях.

По результатам комплексного анализа было высказано предположение, что источниками железа и некоторых других металлов для месторождений в пределах Тургайского прогиба, помимо переносящих осадочный материал из прибрежных областей речных вод, могли быть скрытые геотермальные просачивания через морские осадки древнего пролива. На это указывает обнаруженный в составе пород редкий набор минералов, которые образовались вследствие одного процесса, а также геохимическая специфика пород.

«Гипотеза общего происхождения морских железняков основана на осадочном или континентальном источнике железа. То есть железо накапливалось главным образом при переносе его речными и подземными водами. Наличие ряда минералов в составе изучаемых пород говорит о дополнительных, ранее не изученных источниках металла. Так, вюрцит и барит формируются при низкотемпературной гидротермальной деятельности, которая может протекать после накопления осадочных отложений. Пирит и сидерит кристаллизуются при обычных осадочных процессах в условиях морского дна. Тесная связь этих минералов в составе одной породы позволяет сегодня обсуждать возможное участие гидротермальных растворов при формировании залежей ооидовых железняков, распространенных в толщах позднемелового возраста не только Тургайского прогиба, но и Западной Сибири», — рассказывает аспирант Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Прокопий Максимов.

Ученые планируют продолжить изучение подобных железняков в других регионах, чтобы проверить теорию их формирования с оценкой возможного влияния геотермальных источников. В перспективе эта теория позволит пересмотреть устоявшуюся модель поиска осадочных месторождений железа и связанных с ними полезных ископаемых.

«Если будет доказано, что одним из ключевых источников металлов при формировании морских железняков служили «скрытые» гидротермальные процессы, это откроет перспективу для обнаружения новых месторождений в пределах бассейнов с осадочными железными рудами, включая Тургайский и Западно-Сибирский. Прежде всего речь идет о потенциальных гидротермально-осадочных рудах цветных металлов — цинке, свинце, барии, которые при благоприятных геолого-структурных условиях могли формироваться в виде отдельных, еще не открытых залежей», — отмечает руководитель исследований, доцент отделения геологии ТПУ Максим Рудмин.

Исследование прошло при поддержке Российского научного фонда (21-17-00019), его результаты опубликованы в одном из международных научных изданий.

Безопасность югорских нефтяников обеспечат умные каски

"Ростелеком" завершил опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии "Конданефть" (ПАО "НК "Роснефть") в Западной Сибири. За безопасностью сотрудников ряда кустовых площадок Кондинского месторождения в течение нескольких месяцев следили умные каски.

В состав системы вошла платформа "Цифровой рабочий", взрывозащищенные модули для касок, а также метки средств индивидуальной защиты. Местоположение сотрудников определялось с использованием российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Для повышения точности позиционирования в помещениях были установлены специальные маяки. Чтобы обеспечить связность элементов системы, специалисты национального провайдера смонтировали на месторождении базовую станцию LoRaWAN.

В ходе пилотных испытаний система контролировала ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты, фиксировала маршруты обхода кустовых площадок и нахождение в опасной зоне.

Итоги опытно-пилотных испытаний по внедрению системы мониторинга персонала на Кондинском месторождении признаны успешными. Показатель эффективности достиг 90 %: данные о событиях идентифицировались и своевременно поступали в систему, был возможен избирательный контроль за персоналом, фиксировались нарушения и отступления от правил со стороны сотрудников.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала "Ростелекома": "Отличительная особенность применения цифровых устройств в том, что они позволяют сделать любую каску умной благодаря универсальным креплениям. Система может оповестить рабочего об опасном сближении с объектом и таким образом предотвратить несчастный случай. При нештатной ситуации с помощью тревожной кнопки, расположенной на модуле, сотрудник сможет быстро вызвать помощь".

"Умные каски стали отправной точкой создания целого комплекса промышленных решений. В первую очередь "Ростелеком" заинтересован в достижении кумулятивного эффекта: будь то повышение производительности труда, автоматизация бизнес-процессов или обеспечение необходимого уровня безопасности на производстве. Наш опыт позволяет не только правильно подбирать комплекс решений, но и создавать новые уникальные продукты специально под потребности заказчика", - подчеркнула Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" на Урале.

"Алкогольная Сибирская Группа" перешла на российскую CRM

По итогам проекта в компании внедрен инструмент, способный бесперебойно планировать выпуск более 600 товарных позиций (SKU) на нескольких производственных линиях и пересчитывать производственные планы почти в режиме реального времени. CRM система от SAP с помощью интегратора Navicon была заменена на российский продукт Optimacros.

"Алкогольная Сибирская Группа" (АСГ) - один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в стране и лидер по темпам роста производства водки по итогам прошлого года. В 2022 году объем продукции, произведенной двумя заводами АСГ, составил 9,24 млн декалитров. Продукция компании распространяется по всей России, а также экспортируется за рубеж.

При планировании производства АСГ приходится учитывать множество факторов: на маржинальность товаров может повлиять даже последовательность выпуска ассортиментных позиций. Долгое время производственные планы рассчитывали в SAP. С уходом глобального ИТ-поставщика с рынка АСГ потребовался альтернативный инструмент, который можно было бы внедрить в сжатые сроки.

В качестве ИТ-партнера был выбран системный интегратор Navicon, который предложил АСГ CPM-решение, построенное на отечественной платформе Optimacros. Команда Navicon разработала план перехода и предложила АСГ новую методологию для оптимизации планов производства. Так, в системе была реализована так называемая "матрица переходов". Благодаря этому инструменту компания может планировать последовательность производства SKU таким образом, чтобы в первую очередь выпускать товары с наиболее высоким объемом продаж (категории А) и минимизировать расходы на производство менее маржинальных позиций (категории В и С). Система всего за 4 минуты с отклонением до 0,1% в автоматическом режиме формирует оптимальный по издержкам план производства с учетом ограничений по мощности производства и минимальным объемам партий для отгрузки заказчику. Ранее на решение подобных задач с помощью других инструментов уходили часы — при этом в планах не учитывались расходы на переналадку линий (матрица переходов) и категоризация продуктов.

"На платформе Optimacros нам удалось выстроить полностью прозрачную методологию расчета производственных планов. Клиент понимает логику планирования, благодаря чему доверие к итоговому результату значительно выше. Это один из примеров, когда удачное сочетание платформы и нашей собственной методологии позволяет нам успешно конкурировать с западными технологическими гигантами", - комментирует Юлия Романова, руководитель направления S&OP, Navicon.

"В FMCG-сегменте в условиях новых реалий рынка больших успехов достигает тот, умеет быстро адаптировать их к происходящим изменениям. Новая система позволяет нам максимально вариативно подходить к планированию выпуска разных категорий товаров, быстро перепланировать процессы на производстве и закупать необходимые объемы сырья. Это делает компанию стойкой к турбулентности рынка и рискам", - комментирует Мария Пустовая, начальник управления планирования и клиентского сервиса АСГ.

Проект по автоматизации процессов планирования в АСГ продолжается. В дальнейших планах - выстроить на платформе Optimacros процессы планирования продаж и ведения коммерческих условий, подключить блок промо-планирования, а также автоматизировать расчет маржинальности по каждой товарной группе.

Дмитрий Вольвач: приграничное сотрудничество России и Монголии имеет большие перспективы в торговле, туризме и транспорте

В столице Республики Бурятия Улан-Удэ состоялось XV заседание Подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Российскую делегацию возглавил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, монгольскую – глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов пропуска Монголии Хурэлбаатарын Булгантуяа. В мероприятии также принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

В своём выступлении Дмитрий Вольвач отметил основные аспекты российско-монгольского сотрудничества, текущие и перспективные совместные проекты двух стран.

«Монголия – важный торговый партнер России, - отметил замминистра. - По итогам 2022 года российско-монгольская торговля увеличилась почти на 42 % и достигла 2,6 млрд долларов. Ожидается, что к концу года показатели могут достигнуть исторического максимума в 3 млрд долларов».

Анализируя опыт межрегионального сотрудничества, замглавы Минэкономразвития подчеркнул, что инициативы регионов являются базисом торгово-экономического взаимодействия двух стран, способствуют углублению производственных, научно-технических связей, решению вопросов повышения уровня жизни населения обоих государств. «На сегодняшний день более 70 регионов России поддерживают торгово-экономические связи с Монголией. Самые активные – Самарская, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области, Москва и Республика Бурятия», - сказал Дмитрий Вольвач.

Он также пригласил партнеров из Монголии к участию в комплексном инвестиционном проекте «Енисейская Сибирь», который реализуется на территории Красноярского края, республик Тыва и Хакасия и объединяет более 60 компаний и 40 бизнес-инициатив с инвестпортфелем на сумму свыше 41 млрд долларов. «Одним из ключевых итогов подобного партнёрства может стать создание экономического коридора «Енисейская Сибирь – Монголия – Китай», который будет способствовать развитию инфраструктуры для трансграничных перевозок между Россией, Китаем и Монголией», - отметил Дмитрий Вольвач.

Другими перспективными отраслями для реализации совместных проектов замминистра назвал сферу транспорта, энергетики и промышленного машиностроения. Отдельно выделил туризм, развитию которого будет способствовать взаимодействие Министерства экономического развития России с профильными ведомствами Монголии и Китая и решение сторон о продлении реализации программы трёхстороннего экономического коридора до 2026 года.

«Что касается двустороннего развития туризма между Россией и Монголией, на наш взгляд, необходимо активизировать сотрудничество в сфере туристского маркетинга и продвижения туристских продуктов, а также поддержать предприятия туриндустрии в желании участвовать в отраслевых мероприятиях на территории наших стран, - отметил Дмитрий Вольвач. - Особое внимание необходимо уделить должному оснащению и функционированию пунктов пропуска на российско-монгольской границе».

Он также обратил внимание участников, что в условиях глобальной перестройки международной торговли ключевая задача – активно развивать российско-монгольское торгово-экономическое сотрудничество, в том числе, - в рамках многосторонних форматов на пространстве региона Евразии. «2022 году товарооборот ЕАЭС с Монголией вырос почти на 44%. В частности, экспорт из ЕАЭС в Монголию почти вдвое, а импорт - на треть», - заключил замминистра.

В составе российской делегации в мероприятии также приняли участие Представитель МИД России в г. Улан-Удэ Александра Пономарева, торговый представитель России в Монголии Максим Васильев, начальник отдела международных проектов Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Александр Лабонин, представитель таможенной службы России в Монголии Алексей Чагдуров, заместитель начальника Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Тимофей Гуторов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев, а также представители различных субъектов России, деловых кругов и общественных организаций.

В Омске обсудили возможности развития российского химпрома

Сложившаяся непростая ситуация в экономике страны послужила толчком для развития отечественного химпрома.

О необходимых мерах поддержки производителей мало- и среднетоннажной химии представители органов власти, бизнеса и научного сообщества говорили на стратегической сессии «Эффективные инструменты развития проектов в области малотоннажной химии» в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Наращивание технологических решений в рамках реализации задач по импортозамещению в химической отрасли».

Мероприятие организовано ГК «Титан», правительством Омской области, комитетом по химической промышленности «Деловой России» и Российским союзом химиков. Стратегическая сессия конференции стала продолжением дискуссии, прошедшей 21 марта в Москве на круглом столе «Формирование условий для развития МСТХ: эпоха возрождения химии». Основные проблемные вопросы отрасли МСТХ были сформированы на круглом столе. Это проработанные проекты, квалифицированных кадры, инфраструктура, сырье, логистика и рынок.

Собравшиеся эксперты обсудили, какие инструменты для реализации проектов в химотрасли являются эффективными и каких условия необходимы для решения задач в области импортозамещения, ускорения ввода новых производств в области малой и среднетоннажной химии.

Одно из ведущих мест в стране по производству химической продукции занимает Омская область. «Перед нами была поставлена задача по импортозамещению, в регионе разработана программа до 2025 года. В первую очередь, у нас решается задача по организации производств в нефтехимической отрасли. Ряд проектов уже реализован, например, ГК «Титан» запустила необходимое и важное для страны импортозамещающее производство изопропилового спирта. Помимо этого, в регионе в перспективе есть еще емкие проекты, с запуском которых мы сможем полностью уйти от зависимости по ряду импортной продукции», - рассказал Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области.

Как отметила первый вице-президент Российского Союза химиков Иванова Мария, приоритетными задачами отрасли сегодня являются активизация потенциала научного сообщества для запуска новых технологических линий, возврат к проектным институтам для достижения технического суверенитета, а также развитие крупных химических производств.

О том, какие вопросы возникают у инвестора, при реализации проектов в области МСТХ, рассказал глава комитета по химической промышленности «Деловой России», председатель комиссии по МСТХ РСХ Михаил Сутягинский. «Нужно выбрать земельный участок, подключиться к инфраструктуре. Между тем, на получение земельного участка и разрешения на строительство, подключение объекта к электроснабжению и водоотведению, а также на выполнение других обязательных процедур может занимать несколько лет, - сказал Михаил Сутягинский. - Я считаю, что важно сократить клиентский путь. В конце минувшего года, коллеги, на базе нашего комитета мы проводили фокус-группы по теме сокращения клиентского пути, реинжиниринга правил промышленного строительства. Сформированные итоги мы направили в профильные органы власти».

На стратегической сессии также обсуждали выпуск косметической продукции и бытовой химии, производство которых связано с развитием МСТХ. Первый вице-президент Российского Союза химиков Мария Иванова отметила, что зависимость отечественной парфюмерно-косметической индустрии от импортных составляющих составляет по некоторым направлениям до 90%, поэтому сейчас у отечественного бизнеса есть все возможности, чтобы стать драйвером в данной нише. Многие отечественные бренды могут успешно заменить ушедших с рынка зарубежных производителей.

Также на конференции были названы примеры успешных проектов, реализованных благодаря взаимодействию участников отрасли.

«Успешная реализация проекта компании «Титан-Полимер» по строительству производства БОПЭТ-плёнок в Псковской области на территории особой экономической зоны «Моглино» - хороший пример эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти и бизнеса». Об этом заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

По его мнению, «Титан-Полимер» - это хороший пример комплексного симбиоза федеральных и региональных мер поддержки. «Мы постарались предоставить наиболее удобное с точки зрения локации место. Инфраструктурная подготовка велась за счет средств управляющей компании, которые были получены из федерального и регионального бюджетов», – рассказал Андрей Михеев.

Добавим, что в 3-й части межрегиональной научно-практической конференции были презентованы проекты, направленные на импортозамещение в химической отрасли. Все предложения, озвученные на мероприятии, будут оформлены в резолюцию, а затем – направлены в профильные органы власти.

Распадская угольная компания применяет цифровые технологии в геологоразведке

За последние пять лет геологи Распадской угольной компании (РУК) подсчитали и подтвердили запасы каменного угля более чем на 1 млрд 150 млн тонн. В исследовании специалистам помогает современное цифровое оборудование.

Часть работ, которую раньше геологи выполняли вручную, доверили современному программному обеспечению: это программы Маcromane и Geos Pro. Последнее является отечественной разработкой. С его помощью геологи обновляют базу данных по объектам месторождений, на основании которой готовится вся необходимая графика, текстовые материалы и таблицы.

Также геологи используют в своей работе 3D геолого-блочные модели предприятий и каркасные модели угольных пластов. В настоящее время такие модели построены на шахте «Распадская» и разрезе «Распадский», на очереди – еще 6 предприятий РУК.

Трехмерные модели помогают наглядно увидеть строение месторождения и более точно планировать горные работы с учетом требований безопасности.

Геологоразведкой в Распадской угольной компании занимается Южно-Кузбасское геологоразведочное управление (ЮжКузбассГРУ). Это крупнейшая геологоразведочная организация в Кузбассе, где трудится более 550 человек. Сотрудники управления занимаются бурением разведочных и технических скважин различного назначения, готовят геологические материалы, составляют отчеты с оценкой запасов угля с последующим предоставлением их на Государственную экспертизу, геофизические исследования скважин, мониторинг геологической среды и другие виды работ.

Ученые обсудили развитие главной научной библиотеки Сибири

На очередном заседании Президиума СО РАН его члены говорили о современном состоянии и развитии одной из крупнейших научных библиотек в стране — Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН.

Председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон напомнил: «105 лет назад в стране была организована Государственная публичная научно-техническая библиотека, которая стала ведущей, а в 1958 году было принято решение переместит ее в Новосибирск, чтобы создаваемое Сибирское отделение имело мощный информационный центр».

«Это решение принималось на уровне руководства страны, — подчеркнула директор ГПНТБ СО РАН доктор исторических наук Ирина Владимировна Лизунова. — В 1960-е годы, что примечательно, в самой высокой точке Новосибирска началось строительство нового здания, и буквально за несколько лет специализированное помещение было готово. Оно и сегодня прекрасно выполняет все библиотечные функции: там есть четыре подземных и пять наземных этажей, обширное книгохранилище, свободные и просторные читальные залы. Изначально планировалось, что в ГПНТБ будет находиться пять миллионов экземпляров книг. Сегодня ГПНТБ по праву остается одной из крупнейших библиотек в стране и в мире, ее фонд насчитывает более 10 миллионов единиц и постоянно растет. Это единственная библиотека за Уралом, получающая обязательный экземпляр, и ежегодно к нам поступает 130 тысяч книг и других изданий, а в этом году — 180 тысяч. На сегодняшний момент фонд полностью заполнен, книгохранение переполнено, свободных площадей остается один процент, и ГПНТБ нуждается в расширении».

Ирина Лизунова отметила, что в связи с этими обстоятельствами сейчас ведется работа по подготовке строительства нового здания. «В декабре 2021 года мы обратились в Правительство РФ с просьбой вернуть нам земельный участок, где еще в 1960-е годы предполагалось построить второе здание. Нас поддержали Президиум СО РАН, лично В. Н. Пармон и полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, — рассказала директор ГПНТБ. — Земля вернулась в наше оперативное управление и была переведена в соответствующее назначение, так что на данный момент мы занимаемся дальнейшей работой по строительству».

ГПНТБ СО РАН — не просто библиотека, изначально она задумывалась как научно-исследовательский институт в области книговедения, библиотековедения, библиографоведения, информатики. Постепенно создавались научные отделы и научные лаборатории. На сегодняшний день это отделы научно-исследовательской и методической работы; научной библиографии, редких книг и рукописей; научных исследований открытой науки; книговедения; лаборатория информационно-системного анализа. Ирина Лизунова также сообщила, что ГПНТБ работает над шестью научно-исследовательскими проектами, они связаны в первую очередь с историей и современным состоянием библиотечного дела и книжной культуры. В прошлом году был запущен проект «Эго-документы по истории Великой Отечественной войны и других военных конфликтов ХХ века из архивохранилищ востока России: проблемы выявления, атрибуции и публикации».

Ирина Лизунова подробно рассказала об одном из первых в ГПНТБ отделов — отделе редких книг и рукописей. Основу его составило собрание академика Михаила Николаевича Тихомирова, и сегодня оно является жемчужиной коллекции Музея книги. «У нас хранится сто старопечатных книг, тысяча исторических документов, в числе которых — книги и издания XIV—XVI веков, — отметила директор ГПНТБ СО РАН. — Последняя находка — Сборник князя Святослава Ярославича 1073 года, подобного рукописного сборника нет в мире». Ирина Лизунова добавила, что отдел редких книг и рукописей продолжает вести археографическую работу, библиотека проводит археографические экспедиции, осуществляет консервацию документов, составляет научное описание и производит оцифровку с тем, чтобы эти уникальные книги были доступны читателям. «В этом году у нас появилась идея: создать по этому направлению совместную молодежную лабораторию с Гуманитарным институтом Новосибирского государственного университета, и мы уже провели переговоры с директором ГИ НГУ и Правительством Новосибирской области, чтобы продолжить эту работу и перевести на иной организационный уровень», — сказала Ирина Владимировна.

Помимо этого, ГПНТБ СО РАН издает свои журналы, организует научные мероприятия и участвует в научно-популярных, а также проводит повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов — в минувшем году прошли обучение 708 человек.

«ГПНТБ СО РАН является многофункциональным центром информационного библиотечного и научно-методического обслуживания научно-исследовательских и образовательных организаций Сибири и Дальнего Востока, — подчеркнула Ирина Лизунова, — и нам бы хотелось, чтобы эта роль была усилена образованием Ассоциации сибирских академических библиотек, цель которой — интеграция между научно-исследовательскими учреждениями, которая позволит нам повысить уровень информационного обеспечения ученых». По словам директора ГПНТБ, уже разработано примерное положение, устав, прописано направление деятельности этой Ассоциации.

«Мы разослали эту информацию коллегам, и большинство нас поддерживает, — акцентировала Ирина Владимировна. — Многие считают, что подобное объединение усилий сегодня просто необходимо — с целью поддержки и координации библиотечно-информационного обеспечения специалистов, совместного использования технологий, продуктов, услуг, разрабатываемых и предоставляемых членами Ассоциации для создания и продвижения проектов в области книжной культуры и библиотечного дела в интересах учреждений наук СО РАН. Мы готовы провести специальный семинар, чтобы подробно рассказать, какие направления библиотека может охватить, что мы можем предложить, какие есть электронные ресурсы. Считаю, что создание Ассоциации — это одна из главных задач, которую на данный момент нужно решать».

С сообщением о работе Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеки — филиала ГПНТБ СО РАН выступила ее директор Татьяна Михайловна Гарке. Обрисовав историю и современное состояние СибНСХБ, она рассказала: «Шесть лет назад мы начали интеграцию с ГПНТБ. К результатам относятся создание единой информационной системы на общей программно-технологической платформе и единой системы информационно-библиотечного обслуживания читателей, перераспределение фондов. На данный момент рассматривается вопрос о передаче библиотеки и включении ее в состав Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН. Мы предполагаем, что если этот вопрос будет решен положительно, то нам бы хотелось в рамках объединения, как бы оно ни называлось, сохранить лучшие достижения интеграции с ГПНТБ и обсудить возможность перераспределения отраслевой части федерального обязательного экземпляра научной литературы ГПНТБ СО РАН в фонд СибНСХБ. В целях обеспечения информационного пространства аграрной науки мы готовы к сотрудничеству в любом качестве — в составе как ГПНТБ, так и СФНЦА РАН».

Еще один вопрос, поднятый в рамках обсуждения, касался интеграции с университетскими библиотеками — общей системы управления ими сейчас нет, они существуют изолированно и зависят от учредителей в лице вузов. Директор Научной библиотеки Томского государственного университета кандидат исторических наук Артём Викторович Васильев рассказал, что в рамках развития единого научно-образовательного пространства «Большой университет» в Томске они прорабатывают вопрос о формировании общей библиотеки.

В дискуссии о создании Ассоциации сибирских академических библиотек члены Президиума СО РАН и другие участники заседания поддержали эту инициативу, указывая на то, что такая структура поможет обеспечить доступ участников к большому количеству информационных ресурсов и методической помощи, станет содействовать сохранению и распространению научного наследия сибирских ученых.

С замечаниями выступил руководитель Иркутского филиала СО РАН, директор Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков. Он напомнил, что ранее выстроенная структура библиотечного дела в СО РАН включала не только ГПНТБ СО РАН и институтские библиотеки, но и центральные научные библиотеки в регионах. «Нужно отразить этот аспект», — считает ученый. Еще один важный момент: следует четко определить, что удастся достичь с помощью Ассоциации, какие вопросы и проблемы она способна решать. «Каждый из институтов, вступая в нее, хотел бы понять для себя, какие преференции он получает, — подчеркнул Игорь Бычков. — Мы должны понимать, к каким дополнительным информационным ресурсам будем иметь доступ, и что потребуется от директоров». Кроме того, академик обратил внимание собравшихся и на юридические аспекты проекта. «Есть целый ряд вопросов, связанных и с системой управления этой Ассоциацией. В рамках законодательства прописано несколько процедур, которые могут быть. Если говорить о планировании работы Ассоциации — как это будет осуществляться, как можно будет выйти из нее? Мне кажется, что направление выбрано правильно, но нужно пройти еще долгий путь, чтобы эта Ассоциация состоялась. Общая положительная реакция по поводу того, что это нужно делать, конечно же есть», — заключил Игорь Бычков.

«Что касается коррекции устава, задач, я думаю, в рабочем порядке всё это будет решено. Предлагаю Президиуму СО РАН одобрить создание такой Ассоциации», — подвел итог обсуждению Валентин Пармон.

«Наука в Сибири»

Наталья Трунова: меры поддержки регионов должны подкрепляться эффективным использованием выделяемых средств

В рамках поездки аудитор побывала на предприятиях агропромышленного комплекса Агинского Бурятского округа, встретилась с Председателем Законодательного Собрания Забайкалья Юрием Коном (Кон Ен Хва), а также приняла участие в работе круглого стола по вопросам законодательного обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса в Дальневосточном федеральном округе.

На заседании аудитор рассказала о мерах поддержки регионов ДФО, а также обозначила ряд проблемных вопросов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов субъектам РФ. В частности, аудитор напомнила, что правилами предоставления субсидий из федерального бюджета предусматривается обязательное наличие уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ, установленного с учетом предельного уровня софинансирования.

При этом проведенный Счетной палатой анализ 1 573 соглашения показал, что в 171 соглашении на предоставление 27 субсидий уровни софинансирования при распределении были ниже предельных уровней от 0,01 до 77,28 процентного пункта.

«В целях достижения показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий, регионы направляют на реализацию мероприятий дополнительные бюджетные средства, тем самым увеличивая свою долю финансирования, – отметила Наталья Трунова. – В связи с этим финансирование дополнительных расходов приходится осуществлять за счет собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации».

Аудитор также подчеркнула, что предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ не позволяет ликвидировать разрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами.

«Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными регионами после представления дотаций в 2021 году составило 2,7 раза», – констатировала Наталья Трунова.

«При этом увеличение уровня расчетной бюджетной обеспеченности влечет уменьшение объема финансовой помощи из федерального бюджета и не способствует стимулированию регионов к уходу от дотационности. Кроме того, дотации на выравнивание не являются гибким механизмом регулирования. Методика их расчета и распределения предусматривает ежегодную периодичность, многофакторную оценку и не может использоваться для оперативной «подстройки» в случае резкого изменения социальных и экономических условий», – сказала она.

Аудитором отмечено активное участие и хорошие результаты Забайкальского края в реализации государственных программ развития сельских территорий и поддержки сельского хозяйства.

Говоря непосредственно о мерах поддержки регионов ДФО, аудитор подчеркнула, что важно не только наращивать их объемы, но и обеспечивать эффективное использование выделяемых средств. Однако это не всегда достигается. Например, в 2022 году в рамках «Единой субсидии» бюджету Забайкальского края были предоставлены трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста в общем объеме 1,8 млрд рублей. По итогам 2022 года уровень достижения значений показателей составил только 85%, не выполнены графики 4 мероприятий, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета.

«Поэтому, наряду с реализацией необходимых мер поддержки ДФО, в его регионах должна обеспечиваться как эффективность использования полученных федеральных средств, так и эффективность организации собственной социально-экономической сферы и своих бюджетных расходов».

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в составе делегации Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики посетила с рабочим визитом Забайкальский край.

Трунова Наталья Александровна

Аудитор

«Если он невежественен и малокультурен, то мы ему поможем»

О том, как Сталин начал восхождение к власти

Георгий Бовт

Иосиф Сталин действительно был гениальным политиком. Прежде всего потому, что он знал, как устроена сама эта политика. В этом он сродни Макиавелли. Пост генерального секретаря ЦК, на который Сталин был избран 3 апреля 1922 года и который появился в результате сложных внутрипартийных интриг, тогда не считался сколь-либо значительным. Именно Сталин превратил его в самый значимый в партии большевиков. Потому что именно он вовремя понял главный принцип, который позже выразит в лозунге: «Кадры решают все».

В первые годы советской власти пришедшие к управлению страной большевики не придавали большого значения партийным бюрократическим и организационным вопросам. Ведь каждый из лидеров РКП(б) считал себя настолько выдающимся и великим, что это не требовало никаких формальных подтверждений в виде официальных должностей, в том числе в партии. Все было и так очевидно: Троцкий, который всерьез претендовал на место Ленина на фоне его смертельной болезни, считался вождем и непосредственным организатором Октябрьского переворота и создателем Красной Армии, Зиновьев (тот самый, что был с Ленным в шалаше в Разливе накануне революции) был главой Коминтерна – а ведь большевики готовились к мировой революции. Бухарин был главным редактором газеты «Правда» и, соответственно, ведущим идеологом после Ленина. Каменев играл большую роль (будучи заместителем Ленина в Совнаркоме) в правительстве и пользовался огромным авторитетом как старейший член партии.

Сталин на их фоне казался серой лошадкой. К тому же он был одинаково дружелюбен – и в этом смысле безобиден как политический конкурент – почти со всеми, кроме Троцкого. Такие серые лошадки, вырастающие в политических монстров, – это почти классический кейс в истории.

Лидер партии и «вождь мирового пролетариата» Владимир Ленин не занимал в партии руководящего поста, кроме как одного из членов Политбюро ЦК РКП(б). Он также был главой Совнаркома, то есть правительства. И какое-то время была большая вероятность, что руководить страной будут именно правительственные структуры. Однако постепенно, и не без деятельного участия лично Сталина, фактическое руководство перешло к структурам партийным и, соответственно, к партократии. Как часто бывает в истории, свою роль сыграл целый ряд случайностей.

До начала 1919 года фактическим руководителем ЦК партии был Яков Свердлов, хотя формально его именно руководителем никто не избирал и не назначал. Так сложилось. По факту ЦК занимался кадровыми вопросами, которым, впрочем, в суете революционных будней не придавали решающего значения. После смерти Свердлова весной 1919 года от испанки возникло ощущение, что его невозможно заменить. Создали сразу три руководящих, а вернее, координирующих органов внутри ЦК — Политбюро, Оргбюро и Секретариат, между которыми не было четкого распределения функций и обязанностей.

В этом смысле пассионарные большевики были теми еще «технократами».

И когда на апрельском пленуме ЦК Сталина выдвинули генеральным секретарем, в отдельном постановлении оговаривалось: «Подтвердить единогласно установившийся обычай, заключающийся в том, что ЦК не имеет председателя. Единственными должностными лицами ЦК являются секретари, председатель же избирается на каждом данном заседании». Кстати, к тому времени Сталина уже могло просто не быть живых: годом ранее он перенес тяжелейший гнойный аппендицит и с трудом выжил. Весной 1921 года на должность ответственного секретаря ЦК был назначен Вячеслав Молотов, который, теоретически, и мог стать затем генсеком. Высокие шансы занять этот же пост были и у секретаря ЦК Крестинского.

Формально Секретариат ЦК занимался бюрократией: готовил повестки заседания Политбюро и Оргбюро, рассылал материалы местным партийным организациям. Однако Молотов не очень горел этой работой и легко с ней расстался весной 1922 года. В определенной мере сказалось еще и семинаристское прошлое Сталина. Он уделял большое внимание документам, формулировкам и прочим формальностям, при этом сумел насытить весь этот скучный бюрократический процесс принципиально новым политическим содержанием, что и привело его впоследствии на вершину власти.

На тот момент, когда Сталин занял пост генсека, собственно партийная работа, повторим, не считалась большевистскими вождями сколь-либо престижной.

Символично, что когда на XI съезде голосовали за избрание Сталина генсеком ЦК, то из 522 делегатов с решающим голосом «за» проголосовали лишь 193, «против» 16, остальные воздержались, поскольку просто не понимали, о чем эта непонятная, только что учрежденная должность. Собственно, во многом поэтому известный интриган Ленин и устроил так, чтобы голосование прошло не на пленуме ЦК, как положено, а именно на съезде партии. Чтоб никто ничего не понял.

Именно Сталин превратил бюрократическую рутину в мощное оружие для восхождения к власти. Пока главные «вожди» купались в собственном величии и публично грезили мировой революцией, Сталин и его верный соратник по Секретариату Лазарь Каганович занимались черновой работой по созданию картотек лояльных кадров (для потенциально нелояльных тоже была своя картотека). За первый год работы Сталина генсеком Секретариат произвел более 10 тысяч назначений в партийном и государственном аппарате, сменив 42 секретаря губернских комитетов РКП(б). Всего за несколько месяцев Сталин сумел добиться установления рабочих связей и с партийными организациями на местах, и с госаппаратом. Довольно быстро он сформировал послушную именно себе клаку на партийных съездах, которая освистывала и захлопывала неугодных ему ораторов. Такие методы позволили ему просто скрыть нелицеприятное «Письмо к съезду» (к XII, неформальное политическое завещание Ленина) от тех, кому оно предназначалось. Впрочем, все его фигуранты (а это были все основные вожди партии) были не против, поскольку в письме умирающий Ленин прошелся по каждому.

В последние месяцы жизни Ленин не думал о том, что кто-то станет его единоличным преемником. Он таковых просто вокруг себя не видел: все основные лидеры были чем-то плохи, о чем он и написал в «Письме к съезду», где и Сталину досталось – как «сосредоточившему необъятную власть» человеку не самых лучших личных качеств.

При этом Ленин, будучи весьма циничным политиком, сам же способствовал возвышению Сталина и назначению его генсеком ЦК – прежде всего в противовес Троцкому, в наследство которому страну Ленин оставлять уж точно не хотел.

Сталина никто не рассматривал в качестве главного претендента на лидерство в партии и после смерти Ленина. Зиновьев и Каменев относились к нему иронически-покровительственно. Бухарин – слегка презрительно как к «недоучке», но говорил: «Ничего, нам нужны такие, а если он невежественен и малокультурен, то мы ему поможем». Эх, знали бы они все, кого они вырастят. Но на тот момент им всем надо было предотвратить приход к власти авторитарного и импульсивного Троцкого.

Впрочем, весьма вероятно, что устроенный Сталиным впоследствии Большой террор был «детской шалостью на лужайке» по сравнению с тем, что мог учинить со страной Бронштейн-Троцкий, который, кстати, первым предложил систему концлагерей.

Всех большевистских вождей объединяло общее пренебрежение к ценности человеческой жизни в полученной ими в безраздельную власть стране. Люди для них были всего лишь расходным материалом на пути к светлому будущему и коммунизму во всемирном масштабе. Это ведь Троцкий сформулировал лозунг: «Надо навсегда покончить с поповско-квакерской болтовней о священной ценности человеческой жизни».

А многолетний лидер профсоюзов Михаил Томский с трибуны одного и съездов провозгласил: «В советской стране могут существовать только две партии: одна у власти, другая в тюрьме».

Тут он ошибся: в тюрьму он сам не попадет, когда будет отстранен от власти. После того, как в 1936 году во время процесса над «Троцкистско-зиновьевским антисоветским центром» Зиновьев и Каменев, не выдержав пыток НКВД, стали вдруг давать показания о причастности Томского, Рыкова и Бухарина к контрреволюционной деятельности, Томский с испуга застрелился на даче в подмосковном Болшеве. Как написали в газетах – «запутавшись в своих связях с контрреволюционными и троцкистско-зиновьевскими террористами».

Сталин был ничуть не более кровожаден и циничен в этом плане, чем те, с кем он безжалостно расправился. А может, даже и помягче некоторых других. Разве что только какие-нибудь Зиновьев и Каменев, приди они к власти, не стали бы столь же жестоко расправляться с верхушкой партии, теми, кого впоследствии станут звать «старыми большевиками».

В 1934 году, почти расправившись к тому времени со всеми основными своими соперниками по партии и добивая остальных, Сталин перестал подписываться в документах как Генеральный секретарь, оставаясь до самой своей смерти просто Секретарем ЦК, помимо остальных должностей.

Пост генсека будет восстановлен уже Брежневым в 1966 году в контексте мягкой реабилитации сталинизма.

Незадолго перед кончиной Советского Союза история довольно зло поиронизирует над этой должностью. Предпоследним генеральным секретарем ЦК КПСС стал находившийся к тому времени почти в коматозном состоянии Константин Черненко, который долгое время до этого при Брежневе был просто секретарем ЦК, выполнявшим сугубо организационно-канцелярские функции. На посту генсека он пробыл 13 месяцев, фактически не выходя из своего полукоматозного состояния. Горбачев пытался было перенести акцент с партийного руководства страной на непартийное, введя пост президента СССР и став его единственным обладателем. Однако было уже поздно. Насчет пагубности «партократии» надо было думать в 1922 году. Но не подумали.

На Камчатке произошло мощное землетрясение

Местная геофизическая служба сначала сообщила о магнитуде 5,7, но позже повысила ее до 6,9. Позднее ученые зафиксировали еще пять афтершоков

На Камчатке произошло землетрясение. Сначала местная геофизическая служба сообщила о магнитуде 5,7, но позже повысила ее до 6,9. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива примерно в 50 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. Позднее ученые зафиксировали еще пять афтершоков. Пострадавших нет, заявили в местном Минздраве.

В Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу. Несколько районов города меньше часа оставались без света. Но паники среди населения нет, говорит главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев: