Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На Алтае оценили эксперимент по введению курортного сбора

Татьяна Кузнецова (Барнаул)

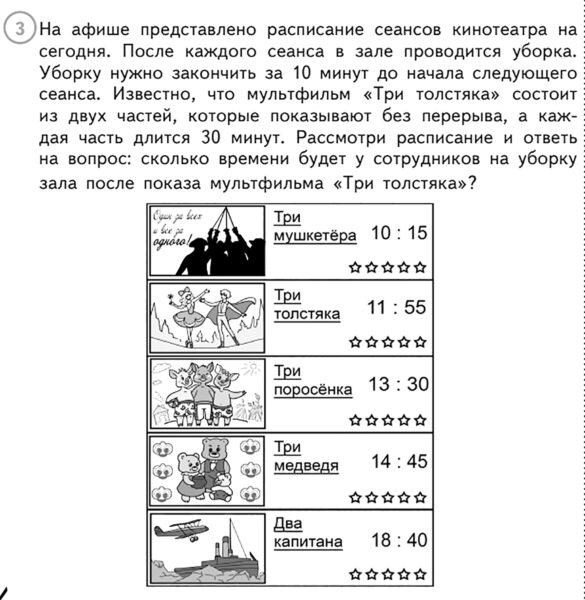

В Алтайском крае курортный сбор взимают почти пять лет, но только в одном месте - городе-курорте Белокурихе. Хотя эксперимент по введению налога на отдых оказался вполне удачным, в отличие от некоторых других российских регионов, расширять зону его действия в крае пока не планируют. "Мы ждем принятия нового федерального закона, который даст субъектам РФ полномочия самим решать, где его вводить", - пояснили корреспонденту "РГ" в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Всего с начала эксперимента - мая 2018 года - с отдыхающих в Белокурихе собрали более 165 миллионов рублей. В среднем ежегодно от курортного сбора в специальный фонд поступает 41-42 миллиона рублей (за исключением 2020-го, когда взимание приостановили из-за ковидных ограничений). В прошлом году собрали свыше 50 миллионов рублей благодаря туристическому кешбэку, который стимулировал дополнительный приток отдыхающих на курорт. В этом году ожидают не менее 42 миллионов рублей, что составляет почти шесть процентов от общего бюджета Белокурихи, который на 2023 год запланирован в сумме около 700 миллионов рублей.

На средства курортного сбора в Белокурихе за пять лет эксперимента уже обустроили пешеходные дорожки, мосты, ограждения, лавочки, световое оформление. Привели в порядок три терренкура, ореховую аллею и сквер. Начали строительство набережной реки Белокурихи возле курортного сквера и планируют установить подсветку главных улиц, фасадов зданий и санаториев.

- Целевые деньги на благоустройство курорта - хорошее подспорье для муниципалитета, - подчеркивает председатель Белокурихинского городского Совета депутатов Олег Акимов. - Раньше санатории выделяли какие-то средства, но не всегда и не все участвовали. Теперь сколько отдыхающих приехало - столько и собрали. При этом представители санаториев принимают участие в выборе объектов, которые нужно в первую очередь привести в порядок. Правда, есть ограничения. Вот мы взялись обустраивать терренкур, а он из Белокурихи идет дальше - в Смоленский район, и этот участок в соседнем районе уже нельзя привести в порядок за счет курортного сбора. Нельзя направить средства и на ремонт дорог, строительство автомобильных парковок. Хотя это тоже благоустройство, очень нужное городу.

В 2022 году в Алтайском крае насчитали около двух миллионов туристов, и около 300 тысяч из них отдохнуло в Белокурихе. Отдыхающие говорят, что курортный сбор в пятьдесят рублей с человека за день - не накладно. При стоимости путевки от пяти тысяч рублей в сутки и выше это менее одного процента.

- Я каждый год отдыхаю в Белокурихе и вижу, как в последние годы курорт преобразился. Здесь есть и мой вклад, раз я плачу курортный сбор. В прошлом году аллею в курортной зоне так хорошо вымостили и подсветили - гулять по ней одно удовольствие, - делится впечатлениями Ирина из Новосибирска.

Белокурихинцы тоже заметили преображение, ведь благоустройство коснулось не только курортной зоны, но и всего города. Например, за счет сбора установили современное освещение на главной улице. "Теперь вечером стало светло, как днем", - говорят горожане.

- Опыт введения курортного сбора у нас оказался вполне удачным, - подтверждает руководитель дирекции санаториев курорта Белокуриха Сергей Криворученко. - Только нужно повысить эффективность его использования. Ведь около пятидесяти процентов собранных средств пока еще не направлено на благоустройство курорта. .

Сейчас на федеральном уровне идет разработка нового закона о курортном сборе, который позволит расширить количество участников эксперимента. Возможно, даже название поменяют на туристический сбор, и его можно будет взимать не только на курортах, но и в крупных туристических центрах. В Алтайском крае еще не рассматривали, в каких городах и районах, кроме Белокурихи, можно ввести такой сбор.

- Пока он предусмотрен только для курортов, а у нас в крае один курорт - Белокуриха, - отметил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. - Некоторые, правда, причисляют к курортам город Яровое, славящееся одноименным соленым озером, но он таковым не является. Чтобы ввести в Яровом курортный сбор, по действующему закону ему надо сначала получить статус курорта, что невозможно. Ведь там расположен "Алтайхимпром", а в курортной зоне, как известно, не должно быть никаких производств. При этом предприятие якорное и градообразующее, и яровчанам надо решать, что для них важнее - производственное предприятие или статус курорта.

В Новосибирской области создадут государственный проектный офис

Юрий Прокопьев (Новосибирск)

Власти Новосибирской области признали проблему качества проектирования крупных объектов, возводимых в регионе на бюджетные средства. Для ее решения будет создано специальное подразделение на базе государственного казенного учреждения (ГКУ) "Арена", которое выступает заказчиком строительства нового ЛДС в Новосибирске.

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на совещании, посвященном итогам и перспективам инфраструктурного развития региона.

Важно отметить, что акцент на совещании был сделан все же не на достижениях, а на проблемах. Среди них Андрей Травников выделил недостаточную компетентность проектировщиков. "Это касается большинства наших крупных строек", - отметил губернатор и тут же перечислил конкретные объекты: ледовый спорткомплекс "Сибирь-Арена", крупные мостовые сооружения (очевидно, в первую очередь подразумевается четвертый мост через Обь в Новосибирске), станция метро "Спортивная".

По словам губернатора, для реализации крупных областных и федеральных инфраструктурных проектов "ресурсов одного УКСа недостаточно" (речь идет об областном ГКУ "Управление капитального строительства"). Поэтому региональные власти приняли решение сохранить ГКУ "Арена", которое после ввода ледового дворца спорта в эксплуатацию будет выполнять функции проектного офиса для сопровождения строительства крупных объектов в Новосибирской области.

"За последние годы мы накопили уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек", - добавил губернатор. Говоря простыми словами, власть набила немало шишек при возведении важных объектов в рамках национальных проектов с привлечением федеральных средств. Достаточно напомнить, что многофункциональную ледовую арену и станцию метро "Спортивная" планировали сдать в 2022 году в связи проведением в Новосибирске части матчей международного Молодежного чемпионата мира по хоккею.

Несмотря на то что в феврале 2022-го Россию лишили права принимать МЧМ, региональные власти не отказались от обязательств сдать объект к сентябрю прошлого года. Однако в августе посетивший Новосибирск вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко за-явил, что степень готовности арены не превышает семидесяти процентов. Отставание от запланированного графика работ привлекло внимание и Генеральной прокуратуры. И хотя в конце года акт ввода ледовой арены в эксплуатацию был подписан, ее официальное открытие до сих пор не состоялось. Не сдана и станция метро, которую строили одновременно со спортивным комплексом как объект сопутствующей транспортной инфраструктуры.

- Если мы с таким трудом реализуем проект по строительству наземной станции метро, то страшно представить, что именно ждало бы нас при проектировании подземных участков, - признал на совещании Андрей Травников.

Поэтому, по его словам, в этом году совместно с властями областного центра нужно создать еще одно учреждение для проектирования транспортных объектов, в том числе метрополитена и дорожной инфраструктуры. Возможно, оно будет организовано на базе муниципального предприятия "МЕТРО МиР" (заказчик строительства подземных транспортных сооружений; его руководитель Александр Мысик обвиняется в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими). Либо областные и городские власти создадут совершенно новую структуру.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- Есть проблемы, с которыми сталкиваются и строительный, и коммунальный, и дорожный комплексы. Им зачастую не хватает квалифицированных специалистов - в первую очередь тех, которые занимаются проектированием объектов. И если на малых объектах мы справляемся в ручном режиме, то при проектировании крупных ощутили проблемы в полной мере. Я уже дал команду создать свое проектное подразделение в подведомственном областном учреждении. Мы будем привлекать своих специалистов для того, чтобы выполнять часть работ, чтобы обладать полными компетенциями для приемки результатов работы других проектировщиков.

Как в Сибири стимулируют спрос на электрокары

Наталья Решетникова (Новосибирск)

По данным геосервиса 2ГИС, Новосибирск наряду с Москвой и Санкт-Петербургом входил в тройку городов с наиболее развитой сетью электрозарядных станций. Однако его опередил Красноярск, где в 2021-2022 годах появилось девяносто ЭЗС.

К концу 2021-го в столице Сибири насчитывалось чуть более тридцати станций, сейчас их свыше сорока. В целом, как отмечают аналитики 2ГИС, за год в российских городах число общедоступных станций для зарядки электромобилей увеличилось почти на семьдесят процентов. Тем не менее количество таких точек остается относительно небольшим при расчете на душу населения.

В Новосибирске созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей занимаются с 2019 года. Проект из локального перерос в федеральный, и сейчас у оператора сети сотни станций во многих крупных городах страны. В Новосибирске под управлением компании Punkt E находится не менее тридцати ЭЗС.

В компании отмечают, что станции в основном размещены в местах, где водитель может совместить зарядку автомобиля с делами и досугом. Такие локации по душе водителям, которым нравится доступность и быстрота заправки - запас энергии для среднесуточного пробега электрокара восполняется за двадцать-тридцать минут.

По оценке водителей, если на заправку обычной машины бензином в год уходило около пятидесяти тысяч рублей, то на питание электромобиля требуется менее пяти тысяч. Минус затраты на масло, свечи и прочие расходные материалы, необходимые для содержания в рабочем состоянии транспортного средства, работающего на бензине, дизельном топливе или газе.

Владелец электромобиля Алексей Кирютин утверждает, что заряжает свою "электричку" дома от обычной розетки.

- На это, конечно, больше времени уходит, чем при заправке на профстанции. Удобно, если живешь в частном доме с гаражом: приехал - воткнул в розетку, как смартфон, - говорит он.

По словам Алексея и других водителей, пересевших с обычных автомобилей на электрокары, с такой машиной надо правильно планировать маршрут.

Обычно одной ночной зарядки хватает на день, зимой нужна дополнительная энергия на обогрев салона.

- Но даже в самый лютый мороз я проезжал пятьдесят километров, а летом одной зарядки хватает на 150 километров. При развитой инфраструктуре электрозаправок вообще не будет проблем, - отмечает Алексей Кирютин.

Однако, как следует из февральского опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, о покупке электромобиля задумываются лишь 18 процентов россиян. Семь из десяти респондентов пока не готовы отказаться от обычной машины в пользу электрокара. Мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 20 процентов против 12. Больше всего желающих пересесть на экологичный вид транс-порта среди россиян моложе 34 лет - 23 процента.

"В стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура", "в нашем регионе тяжело использовать такой автотранспорт круглогодично, заряжать негде", - отмечают респонденты.

В пресс-службе компании "Яндекс" констатируют, что спрос на электрокары, как и в целом интерес к покупке автомобилей, снизился. Об этом свидетельствует число просмотров объявлений на сервисе "Авто.ру". "В конце 2022 года контакты продавцов подержанных электрокаров смотрели на четверть реже, чем в начале года. Если же сравнивать с 2021-м, интерес снизился на 35 процентов", - сообщили в компании.

Аналитики "Авто.ру" зафиксировали, что за 2022 год средняя цена новых электромобилей в сервисе снизилась с 9,8 до пяти миллионов рублей. Это произошло из-за того, что поменялась структура предложения: стало больше относительно недорогих машин. Электрокары за три-пять миллионов рублей занимают в ней 40-45 процентов, остальное - машины дешевле трех миллионов (например, Evolute).

Средняя стоимость электрокаров с пробегом, наоборот, поднялась на 14 процентов - почти до 2,6 миллиона рублей. В "Авито Авто" отметили, что не видят особого разрыва в цене между новым электромобилем и машиной с пробегом - в среднем 3,2 миллиона и 3,5 миллиона рублей соответственно.

Самыми популярными моделями электрокаров с пробегом стали относительно недорогой Nissan Leaf (средняя цена - 730 тысяч рублей), премиальные Tesla, Audi, Porsche, а также BMW iX, Volkswagen. В декабре прошлого года внимание пользователей "Авто.ру" привлек Evolute i-Pro - новый электрокар российского производства.

- Российский рынок пополнился китайскими электромобилями, а также вырос за счет появления отечественного Evolute и параллельного импорта. Электрокары стали доступнее: если раньше были представлены в основном премиальные машины, то сейчас привозят широкий спектр китайских. С помощью параллельного импорта в Россию начали ввозить и европейские модели, - прокомментировал ситуацию руководитель группы исследований и клиентской аналитики "Авто.ру" Алексей Муханов.

Сейчас в московских дилерских центрах появился электрокроссовер "Москвич 3е", отмечают эксперты онлайн-платформы "Авито Авто". По их данным, отечественная новинка вызывает большой интерес у пользователей сервиса. В январе-феврале 2023-го тридцать процентов спроса на электрокары на "Авито Авто" пришлось на долю этой модели. Средняя цена "Москвича 3e" - 3,5 миллиона рублей.

По оценкам экспертов "Авито Авто", в прошлом году самой продаваемой моделью электрокара с пробегом в Новосибирской области стал Nissan Leaf, а средняя цена автомобиля с пробегом с электрическим двигателем в регионе составила 960 тысяч рублей. Доля электрокаров в общих продажах автомобилей с пробегом в Новосибирской области в 2022 году достигла 0,35 процента.

Несмотря на то что электрокары занимают относительно небольшую долю в общем объеме продаж автомобилей с пробегом в стране, можно отметить рост их популярности, подчеркивают в "Авито Авто". В прошлом году эта доля составила 0,24 процента, а в 2021-м была 0,15 процента.

В агентстве "АВТОСТАТ" говорят о рекордном результате: в феврале 2023-го доля электрокаров в общем количестве реализованных новых легковых автомобилей в стране составила один процент, годом ранее - всего 0,3 процента. За два первых месяца продано 909 "электричек", что на 61 процент больше показателя января-февраля минувшего года.

Руководитель направления развития EV проектов "Сибирской генерирующей компании" Андрей Витковский уверен, что наличие должной инфраструктуры подогревает интерес потребителей к электрокарам.

- Мы видим, что сфера зарядной инфраструктуры развивается в направлении "быстрых" станций. Но для резкого роста числа электромобилей необходима придомовая "медленная" зарядная инфраструктура: приехал вечером домой, оставил автомобиль на ночь, а утром уехал на заряженном. В Красноярске мы реализовали пилотный проект по размещению зарядных станций во дворах жилых кварталов и за первые два месяца увидели спрос, превышающий даже наши оптимистичные прогнозы, - утверждает Андрей Витковский.

Кстати

Подобный проект планируют осуществить и в Новосибирске. Однако в министерстве ЖКХ и энергетики региона отмечают, что при установке станций предприниматели сталкиваются с различными сложностями, связанными с насыщенной инженерной инфраструктурой городской среды, пересечением коммуникаций, необходимостью согласования прохождения трассы, проблемами с выделением доступной точки подключения и мощности. Поэтому необходимо создавать соответствующую федеральную и региональную нормативно-правовую базу.

Студенческому предпринимательству окажут государственную поддержку

Наталья Решетникова (Новосибирск)

Студенческое предпринимательство, создание стартап-студий в вузах, разработка технологий на этапе студенчества - то, что уже реализуется в университетах страны, и то, что поддерживается государством. Сейчас до 20 процентов технологий создается в вузах. Этот показатель нужно увеличивать. Об этом говорил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, выступая в Новосибирске на IX Международном форуме технологического развития "Технопром-2022".

Один из инструментов поддержки этого направления - конкурс "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Он проводится минобрнауки и Фондом содействия инновациям (ФСИ) для студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации.

В 2023 году на грант в размере одного миллиона рублей смогут претендовать полторы тысячи лучших студенческих стартапов, что на 500 больше, чем годом ранее. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в планах усиление поддержки молодежи: в 2024 году гранты смогут получить две тысячи учащихся, к концу 2030-го - до 30 тысяч. Прием заявок на конкурс "Студенческий стартап" завершится 3 апреля 2023 года.

Как сообщил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков, из тысячи лучших проектов, отобранных в первый год проведения конкурса, более 600 готовятся к запуску, они касаются производства инновационной импортозамещающей продукции. В их числе стартапы студентов Новосибирского госуниверситета (НГУ). Вуз по числу стартапов-победителей вошел в топ-5: всего в числе лучших оказались 25 проектов, из них 19 - в первой волне и шесть - во второй.

Так, грант в размере одного миллиона рублей получила Дарья Пискеева (Инженерная школа механико-математического факультета - ММФ), представившая проект на стыке математики, креативных индустрий и психологии. Разработка - видеоигра - предназначена для профилактики синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей младшего школьного возраста.

Разработку для очистки сточных вод и подготовки технической воды - прототип буроугольного сорбента на основе коксовой мелочи - предложил студент Инженерной школы ММФ Яков Шифон. На пересечении медицины и искусственного интеллекта выполнен проект инженера-исследователя Лаборатории прикладных цифровых технологий НГУ Ростислава Епифанова. В его основе технология для создания малоинвазивных тестов для мониторинга онкологических заболеваний.

"Наличие регулярного потока студенческих стартапов, находящих признание на федеральном уровне, - это результат успешной реализации исследовательского и предпринимательского потенциала наших студентов. Это невозможно без надежного научного и образовательного фундамента, с одной стороны, и инфраструктурных возможностей в виде креативного пространства, взаимодействия с ведущим технопарком страны - с другой", - отмечает ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

К примеру, 19 из 23 проектов, заявившихся на федеральный конкурс, прошли акселерацию в стартап-студии НГУ. В прошлом году 12 проектов стартап-студии стали резидентами бизнес-инкубатора технопарка "Академпарк". В пресс-службе вуза говорят, что в студии ребятам помогают попробовать себя в качестве предпринимателей.

В НГТУ НЭТИ в 2022 году поддержку в виде миллионного гранта получили 15 проектов студентов, магистрантов и аспирантов. Всю необходимую помощь студенты могут получить в вузовском стартап-центре.

В числе работ центра - автоматизированный сервис, который поможет владельцам бизнеса определить потребности потенциальных клиентов с помощью ИТ. Над проектом работают студенты факультета бизнеса НГТУ, участники акселерационной программы Telecomboost. "Мы создаем автоматизированный сервис, который позволит с помощью приложения определить актуальность продукта до его запуска. Обычно этот процесс трудоемкий", - говорит лидер проекта Эрика Герценбергер.

Новым сервисом смогут пользоваться как авторы стартапов, у которых еще мало опыта в бизнесе, так и крупные компании. На анализ рынка у них будет уходить гораздо меньше времени и денег.

Резиденты бизнес-инкубатора "Гараж" НГТУ НЭТИ создали прототип одежды с миостимуляцией для инвалидов-колясочников. Цель проекта - помочь людям, у которых поврежден спинной мозг, вследствие чего человека парализует. "Один из способов реабилитации - наша умная одежда, которая отслеживает состояние больного, выдает сводку о состоянии человека, позволяет делать выводы, в том числе и сбор данных для лечащего врача и медперсонала. Грубо говоря, мы учим человека заново двигать мышцами", - рассказал студент факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ, участник команды Cyber Life Константин Лебеда.

В управлении информационной политики вуза уточнили, что в основе миостимуляции лежит электрическая стимуляция мышц, осуществляемая посредством передачи тока с заданными характеристиками.

Взаимодействие вузов с индустриальными партнерами направлено на конкретный результат. Разработка Екатерины Абраменковой из Томского политехнического университета (ТПУ), также признанная победителем федерального конкурса, будет задействована в нефтяном комплексе. Студентка предложила саморазрушающуюся блокирующую систему для глушения нефтяных скважин в сложных геолого-технологических условиях.

А минеральные удобрения на основе нетрадиционного сырья - глауконита - будут применяться на крупном сельхозпредприятии Сибири. Удобрения, разработанные учеными Томского политеха, экологически безопасны, эффективны при внесении в почву, недорогие в производстве и обладают "адресным" действием. Пилотные испытания позволили на 27 процентов увеличить урожайность пшеницы, а также повысить ее качество. Весной 2023 года предприятие планирует использовать их для выращивания озимой и мягкой яровой пшеницы, картофеля.

Научно-образовательный центр "Енисейская Сибирь" решает практические проблемы региона

Ольга Неверова

Созданная в нашей стране сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня уже работает над важными практическими проектами. Климатический НОЦ "Енисейская Сибирь", открытый на базе Сибирского федерального университета, презентовал флагманский аналитический доклад с анализом роли лесов в рамках природно-климатических проектов. Об этом и других разработках центра "РГ" рассказал директор его проектного офиса Сергей Верховец.

Сергей Владимирович, какие регионы, вузы и организации включены в НОЦ "Енисейская Сибирь"?

Сергей Верховец: Наш центр был создан в 2019 году решением Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия под задачи развития индустрии макрорегиона "Енисейская Сибирь". В НОЦ участвуют пять научно-исследовательских организаций: ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН", Институт глобального климата и экологии им. Израэля, Институт географии РАН, Центр экологической промышленной политики при Минпромторге России и Сибирский клинический центр ФМБА. А также вузы регионов: Сибирский федеральный университет, Университет имени Решетнева, Красноярский государственный аграрный и медицинский госуниверситеты, Заполярный госуниверситет им. Федоровского в Норильске, университеты Хакасии, Тувы и два столичных университета - МИСИС (Москва) и ЛЭТИ (Санкт-Петербург). В числе участников и крупные предприятия региона: "Норильский никель", "РУСАЛ", СУЭК, "Полюс", "Красмаш", Информационные спутниковые системы им. Решетнева, "Красцветмет" и другие.

Есть ли уже первые результаты работы НОЦ?

Сергей Верховец: Основная миссия НОЦ - повышение качества жизни, в том числе и условий работы на производстве. Мы запускаем проекты, которые позволяют решить эти задачи. Например, разработанный за год мобильный комплекс управления тушением лесных пожаров. Станция приема и обработки спутниковой информации позволяет смоделировать развитие возникшего пожара и довести прогноз до руководителя тушения, который находится удаленно, там, где нет сотовой связи. Руководитель может управлять пожарными, работающими на удалении до 50 км, причем видит местоположение каждого человека в лесу и его состояние. Все это позволяет существенно повысить оперативность реагирования и эффективность тушения пожаров. В этом году министерство лесного хозяйства региона проводит работу по пилотной эксплуатации комплекса.

Рассматриваются перспективы выхода нашей страны из международных соглашений по климату. Насколько сегодня климатическая повестка актуальна для нас?

Сергей Верховец: Несмотря на складывающуюся геополитическую обстановку, потребность в этой повестке остается. Например, расчет углеродного следа. Даже если мы выходим из каких-то соглашений, мы все равно остаемся в цепочках поставок, и наши крупные предприятия ориентируются и на мировой рынок. И если мы поставляем никель в Китай или Индию для производства батарей в США, по цепочке поставок из этих стран просят обосновать углеродный след для определенной партии. То же самое с алюминием, нефтью и т.д.

Более того, важно обеспечить прогноз изменения климатической обстановки для конкретной территории, оценить риски и уязвимость инфраструктуры, предложить механизмы адаптации. Например, прошлый год в Красноярском крае был сухой, реки обмелели рано, а зимы у нас стали намного мягче и теплее, поэтому период эксплуатации зимних дорог уменьшился почти на два месяца. А летняя навигация по северным рекам сократилась в разы - приходится искать другие решения и транспортные пути. Или, например, появились ледяные дожди, которые приводят к обледенению проводов, их обрыву, к падению деревьев на линии электропередачи и дороги - необходимо разработать предложения по безопасности ЛЭП, расширить зоны безопасности вдоль дорог.

Какие передовые промышленные технологии выбраны для разработки в НОЦ?

Сергей Верховец: Здесь идет движение от чистой науки к производству. Например, компания "РУСАЛ" переходит на производство с использованием инертных анодов алюминия, которые не служат источником парниковых газов, а, наоборот, выделяют чистый кислород: один электролизер заменяет до 60 гектаров леса. Есть ряд разработок, которые существенно снижают выбросы фторидов, СО и СО2 в атмосферу при производстве алюминия. Или выход на конкретные разработки - автомобильные диски и ряд других товаров с высокой добавленной стоимостью. В рамках НОЦ эти проекты были доработаны и доведены до реализации на предприятиях.

А какие проекты входят в направление "Продовольственная безопасность"?

Сергей Верховец: Это два основных блока. Первый - создание в Красноярском научном центре селекционного семеноводческого центра зерновых культур. В том числе с использованием молекулярно-генетических исследований по выращиванию продуктивных и/или устойчивых к сибирским условиям сортов пшеницы, ржи, овса и других зерновых. А также проект Красноярского научного центра СО РАН и Аграрного университета - создание центра по производству семенного картофеля.

Второй блок - развитие городского фермерства. Где, например, получить свежую зелень для населения в отдаленных северных поселках? При поддержке Красноярского фонда науки в рамках НОЦ запущен проект по сити-фермерству, и сейчас наши партнеры уже финансируют строительство четырехэтажного комплекса прямо в центре города. Это не просто теплица, а высокотехнологичное здание, в котором будут созданы искусственные условия - питание, полив и т.д. на основе цифровой модели биоценоза. Кроме того, мы прорабатываем заявку на проект по племенному животноводству с поддержкой Минсельхоза России.

Почему в программу НОЦ дополнительно было включено направление "Электроника, радиотехника и системы связи"?

Сергей Верховец: В нашем макрорегионе работают три крупных предприятия, связанные с электронными системами связи: ИСС им. Решетнева, НПП "Радиосвязь", "Геофизика". "Роскосмос" реализует программу "Сфера" по расширению спутниковой группировки, развитию систем машинного взаимодействия и вообще новых систем и диапазонов связи. Поэтому было принято решение актуализировать технологическую повестку региона. Проекты, которые попадают в программу НОЦ, в приоритетном порядке поддерживает Красноярский фонд науки, они получают поддержку и со стороны регионов, в частности по налоговым начислениям и т.д. Эти проекты связаны с задачей по достижению научно-технологического суверенитета и необходимостью обеспечения объемов космической связи, дистанционного мониторинга и навигации, информационной связанности территории РФ за счет собственных ресурсов.

Центр должен достичь мирового уровня исследований и разработок. Каков набор индикаторов движения к этой цели?

Сергей Верховец: Деятельность НОЦ определяется ростом налоговых отчислений, выходом высокотехнологичной продукции на мировые рынки и т.д. Хотя сейчас рынок многих стран для нас закрыт, но, даже предлагая услуги космической связи или дистанционного зондирования в Монголии, мы конкурируем с NASA и Европейским космическим агентством. Как бы ни хотелось коллегам из западных стран быть независимыми от нас, но наш низкоуглеродный алюминий и другая продукция востребованы не Монголией и даже не Индией, а именно Евросоюзом и США. Не случайно европейские компании переводят свой бизнес в Россию, потому что у нас экологическая рента ниже и углеродный след компенсируется. Например, сейчас мы активно работаем с Малайзией, где очень заинтересованы в том, чтобы локализовать у себя бизнес, который не может зайти в Россию, но хотел бы работать на российских ресурсах. Так что, чтобы предотвратить отток бизнеса, Евросоюзу придется пересматривать свои позиции в отношении ограничений для России. И подобных сложных, но от этого еще более интересных задач перед нами поставлено много.

В 36 регионах России действуют научно-образовательные центры

Татьяна Батенёва

Более 4,6 миллиарда рублей будут направлены в 2023-2024 годах на поддержку научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в регионах России, сообщил, выступая недавно в Совете Федерации, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Пятнадцать НОЦ мирового уровня были созданы по указу президента России в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе благодаря созданию эффективной системы высшего образования. Этим целям и служит создание НОЦ. "НОЦ реализуют более 170 технологических проектов совместно со 145 вузами и 140 научными организациями и, что важно, при участии более 300 технологических компаний", - отметил Дмитрий Чернышенко.

В НОЦ использована современная модель исследований и разработок, основанная на научно-образовательной и производственной кооперации в цепочке "наука-университеты-бизнес". Она должна способствовать социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации и обеспечению технологического суверенитета страны. В НОЦ реализуют проекты, ориентированные на исследования и разработки мирового уровня. Структура и программа деятельности НОЦ определяется спецификой производственного потенциала регионов и университетов, которые в них задействованы. Вице-премьер привел в пример один из проектов Белгородского НОЦ "Инновационные решения в АПК" - производство растительного мяса объемом 8 тысяч тонн в год с перспективой увеличения до 40 тысяч тонн ежегодно.

"Это принципиально новый способ получения продукта втрое дешевле животного белка, - подчеркнул вице-премьер. - Важно, что получаемый продукт соответствует требованиям здорового питания. Также там разработана технология заменителя сахара, сделанного на основе белков, что снизит риск многих заболеваний, прежде всего сахарного диабета. Эти результаты важны для продовольственной безопасности не только региона, но и страны".

Дали практический результат и сотни других проектов. Так, НОЦ "Кузбасс" обеспечил запуск и вывод на орбиту малого космического аппарата "Кузбасс-300", который осуществляет экологический мониторинг региона. В НОЦ "Техноплатформа 2035" Нижегородской области разработан аппарат по обеззараживанию помещений от вирусов. Участники крымского НОЦ "МореАгроБиоТех" вместе с индустриальным партнером в рамках проекта "Разработка и трансфер технологий морского "интернета вещей", экологического и климатического мониторинга" доработали прототип морских автономных измерительных буев. Они адаптированы к условиям Арктического региона и в режиме онлайн будут уточнять маршруты судов по Севморпути. Участники Пермского НОЦ "Рациональное недропользование" разрабатывают технологии повышения коэффициента извлечения нефти для трудноизвлекаемых запасов.

Важно, что в работе НОЦ активно участвуют не только ученые и преподаватели вузов, но и формируется новое поколение молодых исследователей.

"Благодаря НОЦ у нас появилась возможность создавать под проекты новые лаборатории, а у студентов, магистрантов и аспирантов еще в период обучения - возможность стать полноправными научными сотрудниками, - рассказал "РГ" генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня "ТулаТЕХ" Михаил Нархов. - Руководят этими лабораториями, как правило, привлеченные, уже состоявшиеся ученые - так рождается научная школа. А некоторые ведущие ученые Тулы даже вернулись к нам из федеральных научных центров".

В столицах высока концентрация ученых, проявить себя и стать руководителем лаборатории в молодом возрасте довольно сложно, а в регионе можно сразу сделать карьерный скачок и создать хороший проект - это настоящий социальный лифт, отмечает Михаил Нархов. Кроме того, если средняя зарплата по области составляет около 49 тысяч, то у научного сотрудника - 89 тысяч. Кроме того, заниматься наукой - это интересно и престижно. Благодаря созданию и развитию НОЦ за 2021-2022 годы в университетах Тульской области создана 21 лаборатория - более 170 рабочих мест для ученых и исследователей, из них 133 занимает молодежь. "Более того, - говорит Михаил, - студенты стремятся даже курсовые и другие научные работы проводить в лабораториях НОЦ. Например, летом 2022 года многие проходили в них практику, ведь там можно заниматься настоящей наукой. Второй трек - это возможность участвовать в программе университетского технологического предпринимательства. Многие включаются в программу "Студенческий стартап", которая проводится совместно с Фондом содействия инновациям, и в акселерационные программы вузов. И у кого-то получается коммерциализовать свою разработку. Мы в этом случае выступаем экспертами: помогаем доработать проект, разработать бизнес-план, учим навыкам общения с инвесторами. Не менее заинтересованно включаются в работу НОЦ и ведущие промышленные предприятия регионов".

"В рамках такого сотрудничества предприятия, во-первых, формулируют задачи, указывают направления, где научно-технологические решения могут повысить эффективность, безопасность, обеспечить импортозамещение технологий", - пояснил "РГ" директор АНО Пермский НОЦ "Рациональное недропользование" Павел Илюшин.

"Во-вторых, - добавил Илюшин, - они играют большую роль на стадии опытно-конструкторских работ, опытно-промышленных испытаний и конечного внедрения. В-третьих, они участвуют в подготовке кадров: на них проходят практики, стажировки, студенты и молодые учены участвуют в решении реальных задач производства".

"Во взаимодействии с пермскими предприятиями группы "ЛУКОЙЛ" в лабораториях НОЦ был, например, разработан инженерный стимулятор технологических процессов - программный комплекс и часть проекта "Цифровое месторождение", - рассказывает Павел Илюшин. - Он позволяет инженерам-нефтяникам онлайн получать информацию о состоянии скважинного оборудования и подбирать оптимальный режим его работы. Одновременно симулятор выступает и тренажером для инженеров". Приложение "Мобильный обходчик" появилось как ответ на потребность обеспечить безопасность и эффективную работу полевого персонала. Опытное внедрение приложения в работу обходчиков позволило им экономить до 40 минут рабочего времени в день. Другая группа ученых вместе с компанией разрабатывают составы, которые минимизируют процессы коррозии в агрессивной среде. Также сейчас "ЛУКОЙЛ" реализует масштабный проект по строительству Центра исследования керна и пластовых флюидов. Формируя парк оборудования, компания учитывает, какие установки уже есть в НОЦ, чтобы не дублировать их, и в то же время оснастить Центр керна оборудованием, которое расширило бы совместные возможности ученых НОЦ и научно-исследовательских подразделений компании.

"Другой пример - сотрудничество с предприятиями "Объединенной двигателестроительной корпорации" и "Протоном-ПМ", - продолжает Павел Илюшин. - В рамках НОЦ созданы две молодежные лаборатории, которые помогают двигателестроителям и ракетостроителям. В одной из них разрабатывают способ 3D-печати деталей из титана, который позволяет в десятки раз ускорить их производство. В другой - моделируют процессы поведения материалов в процессе их механической обработки, тем самым значительно снижая вероятность брака. Инженеры предприятий активно участвуют как в самих разработках, так и в последующих испытаниях. А отвечая на заказ предприятий, ведущих добычу калия - в первую очередь компании "Уралкалий", ученые НОЦ решают задачи по вентиляции шахт и "безлюдной" добыче - это удаленное управление работой добычных комбайнов. Недавно состоялись испытания системы навигации комбайна. Их одновременно курировали ученый из Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН - участника НОЦ - и маркшейдер из "Уралкалия".

НОЦ мирового уровня становятся реальной движущей силой модернизации производств и развития науки, участвуют в достижении технологического суверенитета страны.

Региональным университетам отведена важная роль в развитии регионов

Ольга Дмитренко (Самара),Юлия Кудряшова (Хабаровск),Анна Скрипка (Белгород),Наталья Решетникова (Новосибирск),Алексей Федореев (Красноярск),Анна Шиллер (Екатеринбург)

Одним из важных приоритетов Российской Федерации является социально-экономическое развитие регионов. При этом важная роль отводится региональным университетам, которые должны внести существенный вклад в обеспечение кадрового, научно-технологического и инновационного развития отраслей и территорий. И недаром для университетов, прошедших отбор в треки "Исследовательское лидерство" и "Территориальное и (или) отраслевое лидерство" программы "Приоритет 2030", предусмотрены специальные гранты.

Тридцать один из тридцати шести вузов, претендующих на участие в территориально-отраслевом треке, успешно защитил свои проекты минувшей осенью. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, конкурсный отбор был организован на высоком уровне, полностью в цифровом формате, обеспечена максимальная прозрачность системы оценки университетов и принятия решений. Три четверти победителей по треку - региональные университеты.

"АИСТ" на нужной орбите

Самарский университет им. Королева в русле трека разработал и вывел на орбиту первый отечественный гиперспектрометр для наноспутников. Завершается совместная работа с ИКИ РАН над созданием наноспутника SamSat-Ion. Он предназначен для изучения ионосферы Земли. Кроме того, ученые получили патент на унифицированную платформу "АИСТ-3", продолжающую линейку спутников "АИСТ-1" и "АИСТ-2", уже работающих в космосе. Ее основное отличие от существующих платформ - простые конструктивно-технологические решения, ориентированные на серийное производство. Платформа может использоваться как для дистанционного зондирования Земли, так и для обеспечения широкополосного доступа в интернет, для обеспечения интернета вещей.

А Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) делает ставку на "IT в здравоохранении". Университет выпускает более 20 востребованных инновационных продуктов и разрабатывает новые при поддержке индустриальных партнеров. В прошлом году в Самаре открылся Центр серийного производства медизделий и оборудования, который позволит масштабировать разработки ученых. В Центре серийного производства уже организован выпуск первой отечественной системы хирургической навигации AUTOPLAN собственной разработки. Это навигатор для хирурга, который позволяет минимизировать врачебные ошибки.

Также университет готовится организовать выпуск цифровых тонометров собственной разработки, фонендоскопов и спирометров с возможностью дистанционного мониторинга медицинских показателей пациентов.

В лаборатории Центра серийного производства также занимаются разработкой устройств реабилитации. Одно из них - "умный ортез" - это медицинское приспособление, которое накладывается на ногу после травмы и операции, например, на коленном суставе.

В этом приспособлении, которое фиксирует колено, пациент выполняет комплекс упражнений для реабилитации. Аналогов "умному ортезу" на российском рынке нет.

"Наш "умный ортез" не только фиксирует конечность, но также имеет специальные датчики, которые располагаются на ноге в области мышц сгибателей-разгибателей. Датчики регистрируют, как напрягаются эти мышцы и под каким углом сгибается нога, это важно для реабилитации пациента. Все данные передаются через блютуз на специальное приложение в смартфон врача. Прототип приложения мы также разработали", - рассказал ведущий инженер лаборатории "Умной одежды" Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Алексей Пимашкин.

Лицом к Востоку

Дальневосточный федеральный университет стал единственным в округе вузом, который выиграл трек "Территориальное и отраслевое лидерство". В рамках программы ДВФУ реализует пять проектов: "Мировой океан", "Науки о жизни", "Центр высокотехнологичного инжиниринга", "Физика и материаловедение" и "Центр цифрового развития". Так, важнейшее направление проекта "Науки о жизни" - обеспечение биологической безопасности на Дальнем Востоке России и в Восточной Азии, включая продовольственную. В рамках этого направления в вузе создан "Офис трансфера знаний". Это набор специальных сервисов для ученых и технологических команд, которые должны облегчить коммерциализацию и внедрение в жизнь научных разработок.

А в рамках проекта "Центр цифрового развития" создан образовательный и испытательный полигон для медицинских технологий. Он работает на базе Медицинского кластера вуза, где пациенты проходят хирургическое лечение, а также последующее тестирование и контроль процесса адаптации установленных систем. Так, у команды вуза получилось провести нейропротезирование людям, потерявшим конечности. За это время они "очувствили" руки и ноги и подавили фантомные боли шести пациентов.

Конечная цель проекта - сделать вуз центром притяжения и дать дополнительный импульс для развития всего макрорегиона, подготовив квалифицированные кадры. Для этого ДВФУ планирует делиться опытом с другими вузами. "Большинство университетов говорят о своем развитии, связывая его с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Навыки работы на этом рынке - компетенции, необходимые современным специалистам разных областей для построения эффективных партнерских отношений России с другими странами. Однако сильные связи у вузов Дальнего Востока должны быть не только с Азией, но и между собой: качественные совместные программы, исследования, общение профессиональных коллективов и студентов. Взаимодействие в такой плоскости позволит включить ресурсы каждого отдельного университета в общую системную работу над задачей повышения качества образования на Дальнем Востоке", - уверен ректор ДВФУ Борис Коробец.

Металлургия рулит

Белгородский госуниверситет признан победителем по треку "Территориальное лидерство" федеральной программы "Приоритет-2030", и это стало значимым событием не только для вуза, но и всей области. Ректор НИУ БелГУ Олег Полухин в отчете о реализации программы подчеркнул: ученые расширили линейку прорывных разработок и усилили влияние на экономическое развитие региона. "Университет входит в 150 лучших вузов мира в ARWU по направлению "Металлургический инжиниринг", - напомнил Полухин. - Шесть наших ученых - в числе самых цитируемых научных специалистов мира".

Впрочем, определенные достижения стали прекрасной платформой для новых научных свершений. В рамках программы развития вуз реализует 320 совместных проектов с индустриальными партнерами, число которых увеличилось за последний год во многом в связи с антироссийскими санкциями. Ученые университета говорят о том, что если раньше российские предприятия по инерции пользовались зарубежными разработками, то теперь обратили пристальное внимание на сотрудничество с отечественными вузами. Белгородский госуниверситет стал ярким примером этого тренда.

Олег Полухин отметил, что в новых экономических условиях и фокус реализации стратегических проектов вуза сместился в сторону нивелирования рисков в различных отраслях промышленности и АПК. Наиболее важными направлениями работы ученых стали разработки в сфере материаловедения, генетических технологий для биомедицины, сельского хозяйства, промышленной микробиологии, а также экологической безопасности. При этом самая важная миссия университета - подготовка востребованных кадров как для бизнес-сообщества, так и для социальной сферы региона - остается актуальной.

Электроника - это сила

На базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ) открыли один из первых в России дизайн-центров силовой электроники. Создан он в рамках программы "Приоритет-2030" и входит в состав Института силовой электроники НГТУ. Как рассказали в управлении информационной политики вуза, в подобных дизайн-центрах разрабатывают продукты для электронной техники, в частности микросхемы. "В следующем году мы будем разрабатывать гибридные микросборки второго поколения. Это энергопреобразующая аппаратура для самолетов, космонавтики, - для самых высокотехнологичных отраслей", - сообщил ректор технического университета Анатолий Батаев.

Руководитель стратегического проекта "Силовая электроника и интеллектуальная энергетика" НГТУ НЭТИ профессор Сергей Харитонов утверждает, что параметры новой продукции будут соответствовать лучшим международным стандартам. В планах - разработка трех поколений силовых гибридных модулей, каждое из которых будет меньше, легче и мощнее предыдущего в несколько раз.

"Сегодня мы видим первый результат участия в программе - это новая лаборатория, я бы даже сказал, новое производственное помещение - дизайн-центр, - отметил губернатор Андрей Травников. - Самое важное - у команды НГТУ НЭТИ вместе с их индустриальными, научными партнерами есть понимание, как двигаться дальше. Мы видим конечную продукцию, те самые изделия, которые завтра уже можно будет использовать на предприятиях крупных госкорпораций, таких как "Роскосмос" и "Ростех".

Дорога к сердцу - через желудок

Сибирский федеральный университет реализует четыре проекта, которые имеют важное значение для развития Красноярского края и соседних регионов и полностью укладываются в концепцию территориально-отраслевого трека. Первый - "Материаловедение, горное дело, металлургия, машиностроение" - - предполагает формирование системы опережающей подготовки кадров в упомянутых сферах. Ведется работа по ускорению отклика на запросы промышленности и соответствующей трансформации учебных планов. Для этого составлена карта компетенций, которых, по мнению промышленников, не хватает выпускнику горно-металлургических направлений, и внедряются дополнительные программы, позволяющие устранить эти пробелы.

Второй проект - "Центр низкоуглеродного развития и климатической политики". В ходе его исполнения создан онлайн-курс Green Skills, предназначенный для формирования знаний, необходимых для строительства ресурсоэффективной экономики. Курс интегрируется во все программы университета и не ограничится его стенами. В нем анализируются запросы промышленности на декарбонизацию с соответствующей подстройкой подготовки студентов. Кроме того, проводятся конкурсы проектов по устойчивому развитию экономики, по результатам которых формируется база идей и решений. Они будут опробованы в кампусе вуза для развития бренда СФУ, как центра внедрения "зеленых практик".

Третий проект - "Гастрономический R&D-парк", ключевая цель которого - подготовка кадров нового поколения по всему циклу отрасли: от сельского хозяйства до общепита. Уже действуют несколько программ дополнительного образования, организована работа по коммерциализации отечественных технологий в области сити-фермерства.

Четвертый проект - "Институт цифровых гуманитарных исследований". В его рамках, например, разработана Цифровая платформа историко-культурного наследия Енисейской Сибири и создан научно-методический центр цифровой трансформации гуманитарного образования.

В ходе реализации всех проектов ведется сотрудничество с десятками учреждений: институтов, музеев и предприятий. Со многими подписаны соглашения о партнерстве и согласован перечень образовательных программ, нуждающихся в усовершенствовании.

Команда для городов

В Свердловской области ввели уникальную для УрФО форму бакалавриата, в которой студенты могут сменить профиль на экваторе обучения и бесплатно освоить любые курсы ДПО. Ее разработал Уральский институт управления (УИУ) РАНХиГС благодаря участию в федеральном проекте "Приоритет-2030" по территориально-отраслевому треку. Первый набор на программу составил 126 человек. С чего все начиналось?

Еще три года назад университет запустил подготовку педагогов и школьников в регионе, чтобы вовлечь молодежь в решение проблем своих городов. Она выходит далеко за рамки учебного курса, потому что целью является реализация проектов на территории. Например, 50 старшеклассников из Каменского городского округа, обучившись проектной деятельности у специалистов вуза, оборудовали вместе с местной администрацией новые туристические тропы.

Всего с ноября 2021 года через проект УИУ РАНХиГС "Комплексное развитие территории" (по программе "Академия будущего - для будущего России" "Приоритета-2030") прошли 500 подростков из семи муниципалитетов. Они разрабатывали стратегии развития поселков и городов, участвуя в проектных сменах, и внедряли собственные идеи. Итогом было и формирование детско-взрослых команд - это преподаватели, студенты, чиновники, руководители компаний и фондов.

Для поддержки дальнейшей работы с органами местного самоуправления и ребятами в Президентской академии на Урале создали образовательную программу. Она заточена на выполнение проектов для прежних заказчиков - муниципалитетов, но уже в студенческих командах. Ее особенность в том, что начинающие управленцы могут выбрать одну из пяти узких специализаций в рамках направления подготовки, к примеру, востребованными оказались "медиакоммуникации в органах власти и бизнесе".

Вильфанд рассказал об удивительной погоде предстоящим летом

Ольга Игнатова

Вторая половина весны и лето будут теплыми, а в сентябре нас порадует и "бабье лето", рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Представляя прогноз на вегетационный период, который длится с апреля по октябрь, метеоролог отметил, что на большей части территории России с уверенностью на 65-70% ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений. Вильфанд подчеркнул, что долгосрочные прогнозы всегда вероятностные, но оправдываемость их благодаря развитию науки и технологий повышается.

"Вообще нынешний прогноз удивительный. Нигде не прогнозируется температура ниже нормы. Все почему? Потому что мы перешли на использование новых норм, которые подняли планку нормальных значений", - уточнил Вильфанд.

В апреле теплее обычного прогнозируется на севере Западной Сибири, Средней Сибири и на юго-западе Якутии. В Западной Сибири и Красноярском крае, к тому же, будет и довольно дождливо. В центре в апреле осадков ожидается мало.

Май на севере Западной Сибири также будет теплым. А северо-западные регионы и Урал будут заливать дожди. Порадует теплом май и жителей Центрального и Приволжского округов, а также севера Южного округа.

Начало лета станет теплым как на северо-западе, так и в Сибири, на Урале. На юге Урала и в Оренбургской области будет много дождей, так же, как и на севере Южного федерального округа. Июль ожидается жарким на востоке Северо-Западного округа, на большей части Урала, на севере Сибири.

В августе жарко будет на юге и западе Центрального округа, на западе Южного округа, на северо-востоке Урала, на большей части Красноярского края. Много дождей прогнозируется на юго-востоке Поволжья и в юго-восточной части Сибири.

Сентябрь вряд ли будет дождливым. Температура повсеместно будет близка к норме, и есть предпосылки к тому, что возможны периоды потепления до 20-градусных отметок, что в народе принято называть "бабьим летом". В целом в центре России сентябрь обещает быть теплее, чем в 2022 году.

Почему Китай и Россия не торопятся запустить самый масштабный газовый проект

Сергей Тихонов

Проект газопровода "Сила Сибири-2" согласован Россией и Китаем технически, экономически обоснован, есть формула для расчета цены газа, но контрактов на поставку газа по нему пока нет. А без них строительство начинать достаточно рискованно. При этом поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают опережать плановые объемы, лишний раз подтверждая заинтересованность Пекина в нашем "голубом топливе".

Подписания ждали и раньше. В 2021 году, когда цены на газ в Европе только начинали бить рекорды, казалось, что Китай сам должен спешить заключить долгосрочные контракты с Россией, но этого не произошло. Пекин изначально старался продавить наиболее выгодные для себя условия по поставкам газа из России. И добивался своего. По разным оценкам, сейчас по "Силе Сибири" Китай получает российский газ по цене от 100 до 200 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, в 2021 году Россия продавала трубопроводный газ в ЕС по средней цене в 274 доллара за тысячу кубометров, а в 2022 году средняя цена была явно выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

Как отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, сейчас со стороны Китая кажется явным, что Россия, потеряв 80 млрд кубометров экспорта газа в Европу, испытывает острую необходимость в новых рынках сбыта. Китай показывает, что у него есть альтернативные варианты поставок - сжиженный природный газ (СПГ), газопроводы из Туркмении и Мьянмы. Более того, Китай в 2022 году еще и спасал Европу, перепродавая туда СПГ из своего портфеля. Но все это не отменяет того, что Китай все равно нуждается в российском газе и затягивает переговорный процесс, пытаясь добиться наиболее выгодных коммерческих условий, считает эксперт.

Резоны Пекина понятны и прозрачны, поэтому и Россия не спешит соглашаться на китайские условия, не выгодные нам. Да, экспорт газа упал, но бюджет России от экспорта газа зависит мало, куда более сильная зависимость от добычи и поставок за границу нефти. Фактически наиболее страдающей стороной сейчас является "Газпром", но, учитывая последние финансовые результаты компании, речь пока идет лишь о потере сверх прибылей.

По мнению Симонова, если Китай торгуется, то нужно усиливать нашу переговорную позицию. Сделать это за счет ресурсной базы сложно, она известна. Не вызывает сомнений, что эти 50 млрд кубометров в год (запланированные мощности "Силы Сибири-2") мы сможем поставить в Китай. Поэтому нужно активнее играть на "поляне" альтернативных поставщиков. Например, с Узбекистаном, которого можно использовать как прокси-поставщика. Ему уже не хватает газа для одновременного внутреннего потребления и экспорта.

Россия также может снизить присутствие туркменского газа на китайском рынке, если даст согласие на строительство Транскаспийского газопровода, считает Симонов. В итоге туркменский газ пойдет на европейский рынок, который для нас сейчас закрыт, а мы можем претендовать на рост поставок в Китай. Это также позволит туркменскому газу попасть на турецкий хаб (точка торговли газом), сделав его более ликвидным и привлекательным для покупателей. Возможны разные комбинации, это большая игра, в которой мы должны принимать участие, поясняет эксперт.

Также стоит учитывать, что строительство газопровода - дело небыстрое. Решение об этом едва ли стоит принимать, руководствуясь сиюминутной политической конъюнктурой, которая меняется очень быстро. Даже сохранившиеся мощности (после подрыва "Северных потоков") по экспорту российского газа на Запад позволяют поставлять в Европу газа больше, чем сейчас в Китай, а с учетом транзита через Украину, то и больше, чем после постройки и запуска "Силы Сибири-2".

С другой стороны, "Сила Сибири-2" - это громадный проект - протяженность трубы 6700 км, и 2300 км по нашей территории, по регионам, где от его реализации зависят темпы газификации, считает Симонов. Например, Красноярский край, куда должно пойти около 8 млрд кубометров газа в год. С его точки зрения, на строительство уйдет около 5-7 лет, поэтому "Газпром" может уже думать о начале работ без подписания контрактов со стороны Китая, которые в итоге все равно будут подписаны.

«Мечел» увеличил объем продаж энергетического угля на 7% в 2022 году

«В 2022 году компания функционировала в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры угольного рынка и логистических сложностей, вызванных геополитическими факторами и ограниченной пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона», - отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Показатель добычи угля, зафиксированный добывающим дивизионом «Мечела» в прошлом году, в целом остался на уровне года ранее. В рамках программы технического перевооружения горнодобывающие предприятия получили свыше 250 новых единиц техники и оборудования, включая около 50 карьерных самосвалов, бульдозеров, экскаваторов и буровых станков. В ближайшей перспективе это обеспечит поступательный рост производства наиболее ценных марок угля.

Металлургический дивизион завершил 2022 год с плюсовыми показателями по производству чугуна (+2%) и выплавке стали (+1%).

Ввиду затоваренности складов, возникшей в результате введенных ограничений на реализацию продукции российских металлургических компаний на экспортных направлениях, цены на строительный сортамент демонстрировали негативную динамику с начала 2 квартала и вплоть до конца 4 квартала 2022 года. Сокращение экспортных продаж было частично компенсировано ростом реализации отдельных видов металлопродукции на внутреннем рынке.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) год к году снизились на 9% в связи с ограничениями на перевозку продукции по железной дороге к дальневосточным портам во второй половине 2022 года.

Ограничения на доставку угля железнодорожным транспортом на Дальний Восток повлияли на показатели реализации PCI (пылеугольного топлива) и антрацита: -14% и -3% соответственно. При этом необходимо отметить, что подразделения «Южного Кузбасса» в прошлом году увеличили производство вышеупомянутых марок угля, нарастив складские запасы.

Продажи энергетического угля выросли на 7% год к году благодаря росту экспортных отгрузок.

Рост производства железорудного концентрата (ЖРК) на Коршуновском ГОКе способствовал увеличению продаж данной продукции. Основной объем ЖРК направляется на Челябинский металлургический комбинат группы «Мечел».

Снижение реализации коксовой продукции на 22% обусловлено двумя факторами: административными и логистическими барьерами в отношении отгрузок в западноевропейских направлениях и сокращением спроса со стороны российских потребителей.

Перестройка логистических цепочек поставок, которая привела к увеличению сроков доставки грузов, стала причиной сокращения на 3% показателя реализации ферросилиция с Братского завода ферросплавов. Конъюнктура мирового рынка ферросплавов продолжает оставаться достаточно благоприятной на протяжении последних двух лет.

Продажи сортового проката прибавили 7% за счет наращивания производства и увеличения реализации продукции универсального рельсобалочного стана ЧМК на внутреннем рынке.

Реализация плоского проката уменьшилась на 9% год к году прежде всего из-за избыточного предложения данной продукции на внутреннем рынке, которое наблюдалось, начиная со второго квартала прошлого года.

Уменьшение общего объема реализации метизов на 7% произошло вследствие ослабления спроса на проволоку. Вместе с тем, благодаря расширению клиентской базы положительную динамику в 2022 году показали продажи канатов: +12%.

Рост продаж кованых изделий на 9% вызван эффектом низкой базы 2021 года. Что касается штамповок, то сокращение реализации на 16% по сравнению с предыдущим годом объясняется снижением объемов производства на отечественных вагоностроительных предприятиях – основных заказчиках данной продукции. Восстановление спроса на штамповки наметилось в 4 квартале 2022 года.

Энергетический дивизион в 2022 году произвел на 14% меньше электроэнергии в связи с масштабными ремонтами основных генерирующих мощностей. Снижение отпуска теплоэнергии на 2% связано с повышением средней температуры воздуха в зимнем сезоне.

«Мы полагаем, что процесс так называемой ребалансировки рынка сырьевых товаров продолжится и в текущем году, заставляя угольщиков адаптироваться к новым реалиям и искать новые возможности для сбыта своей продукции», - сказал Олег Коржов.

Иран использует весь потенциал для мирного решения региональных проблем

«Иран будет использовать все свои возможности и потенциал для решения проблем путем мирного диалога», — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани.

Развитие отношений с соседями является одним из приоритетов внешней политики Ирана, и Армения имеет большое значение в этой политике, сказал Багери Кани на брифинге для прессы в Ереване.

«Я посещаю Армению по приглашению моего коллеги в рамках консультаций, и вчера и сегодня у нас состоялись продуктивные обсуждения с моим армянским коллегой, а также с министром иностранных дел Армении. В ходе этих обсуждений была подчеркнута стабильная позиция Ирана в вопросе установления устойчивого мира в регионе. И в ходе наших встреч мы подчеркнули, что Иран всегда является надежным партнером в деле установления мира и безопасности», - цитирует Арменпресс слова Али Багери Кани.

Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что страны региона сами являются гарантами мира и стабильности, добавив, что присутствие иностранных сил не может обеспечить стабильность и мир, поскольку эти силы преследуют другие цели.

Отвечая на вопрос о продолжающейся азербайджанской блокаде Лачинского коридора, заместитель министра иностранных дел Ирана сказал: «Я предполагаю, что лидеры стран региона достаточно мудры, чтобы выбрать диалог для решения вопросов. И Иран будет использовать все свои возможности и потенциал, чтобы дать решение вопросов путем мирного диалога».

В 2023 году компания «Российские железные дороги» инвестирует 4 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Алтайского края. Большая часть средств будет направлена на модернизацию и ремонт путевого хозяйства, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

В рамках сезонной путевой кампании запланирован ремонт более 60 км пути. Планируется продолжить строительство пассажирского здания на станции Бешенцево.

Часть средств также направят на приобретение оборудования и техники.

Продолжится обновление пригородного подвижного состава. Для обеспечения комфортабельных перевозок пассажиров в эксплуатацию будут введены 2 новых пригородных электропоезда.

Все инфраструктурные объекты являются важным элементом развития и повышения пропускной способности Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Сибирский химический комбинат примет на работу в 2023 году более 400 человек

Сибирский химический комбинат (АО «СХК», расположенное в Северске Томской области, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») планирует трудоустроить на предприятие до конца 2023 года более 400 новых сотрудников. Из них для работы на Опытно-демонстрационном энергокомплексе (ОДЭК) по проекту «Прорыв» требуется более 200 специалистов.

Служба управления персоналом АО «СХК» сообщила, что на энергоблок с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 ОДЭК открыто более 40 вакансий – от заместителей главного инженера до операторов энергоблока.

Около 70 новых сотрудников требуется на модуль фабрикации/рефабрикации ядерного топлива ОДЭК АО «СХК» - инженеры-технологи, рабочие, специалисты различных направлений. На модуле фабрикации/рефабрикации ведется комплексное опробование оборудования, в опытно-промышленную эксплуатацию объект планируется сдать в 2024 году.

Поиск эксплуатационного персонала комбинат ведет как на предприятиях атомной отрасли, так и в вузах.

В 2022 году в АО «СХК» принято на работу 325 человек. По данным на 1 января 2023 года численность предприятия составила 3349 человек.

Ежегодный отчёт Правительства в Государственной Думе

«Правительство Российской Федерации: <…> представляет Государственной Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой» (Конституция Российской Федерации, статья 114, подпункт «а» пункта 1).

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые коллеги!

Сегодня я представляю четвёртый отчёт о деятельности Правительства. Часть тем мы подробно обсуждали на встречах с фракциями.

Расскажу о результатах за прошлый год, которых удалось добиться, и, конечно, о приоритетах дальнейшего развития.

Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесён санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.

Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счёт особых иллюзий не было, но сейчас даже далёкому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ.

Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно – выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни.

Не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода «Северный поток». Арестовали счета, отключали от системы международных расчётов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность.

Обратите внимание, как долго нам твердили о неприкосновенности, святости частной собственности. Но сегодня имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России.

В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции, постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше. Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперёд, для роста экономики и достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил Президент.

Делали это вместе с вами. Все ветви власти независимо от уровня – федеральные, региональные, местные – работали эффективно над выполнением важнейших для государства задач. И благодаря нашим совместным действиям под руководством Президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года.

За это я хочу поблагодарить Государственную Думу, Совет Федерации, глав субъектов Российской Федерации, всех граждан России, кто помогал, в каждом регионе, в каждом муниципалитете. Все вызовы мы преодолевали вместе.

Ещё прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли.

Да, это было непросто. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста.

Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года. И выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году.

Такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз. В ковидный 2020 год она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось. Тот кризис мы прошли увереннее многих западных стран, где снижение ВВП было намного больше.

В марте прошлого года по поручениям Президента Правительство и Банк России подготовили меры по стабилизации ситуации в сфере финансов.

Благодаря быстрым и чётким действиям руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков. Мы избежали внешней блокировки торговых операций внутри страны. Во многом за счёт ранее выстроенной национальной платёжной и расчётной инфраструктуры. А замещение доллара и евро в нашей внешней торговле позволило расширить операции с дружественными государствами.

Оплата товаров, услуг, переводы проходят, как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление. Сохранить устойчивость банковского сектора.

Наши совместные решения стали основой плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления.

В него вошло более 300 мероприятий из 33 тыс. предложений, которые поступили со всей страны. Уже к июню в достаточной степени снизилось влияние негативных факторов, и мы подошли к III кварталу с определённым запасом прочности.

На выполнение плана были направлены значительные средства. Только прямая поддержка за счёт бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн рублей.

По различным программам льготного кредитования компаний – ещё почти 4 трлн, и это не считая поручительств «ВЭБ.РФ» примерно на 1 трлн. Также провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка 6 трлн рублей.

Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи.

При их выполнении мы опирались на первичные данные из всех источников. Использовали достоверную обратную связь от граждан и бизнеса, о которой всегда говорит глава государства. Создали новую платформенную модель управления.

Современные информационные технологии дают возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере, поддерживать их развитие за счёт бюджетных средств.

Действуем в тесной координации с Государственным советом, Администрацией Президента, Банком России, общественными объединениями, компаниями и корпорациями.

Мы существенно облегчили предпринимательскую деятельность.

Понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей. Зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчёта платежей государству. Предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов., обнулён НДС на гостиничные услуги.

Дополнительно помогали оборотными средствами, прежде всего за счёт линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, в энергетике, в сфере информационных технологий выдано более чем 1,5 трлн рублей.

Благодаря этим шагам бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек, адаптироваться к изменившимся условиям.

На портале государственных услуг теперь можно оформить свыше 200 лицензий и разрешений – и, что важно, гораздо быстрее, чем раньше, предоставляя меньше документов.

Мы продолжаем снижать административную нагрузку. Перенесено введение целого ряда обязательных требований. Автоматически были продлены более 2,5 млн разрешительных документов для бизнеса и порядка 5 млн водительских удостоверений.

Эти меры позволили гражданам и компаниям сэкономить свыше 300 млрд рублей.

Для иностранных организаций с российскими корнями упростили механизм смены «прописки» из зарубежной в отечественную юрисдикцию, в специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский в Калининградской области и, соответственно, в Приморском крае. За прошлый год туда уже «переехали» 83 компании, что в три раза больше, чем за предыдущий период.

Решение оперативных задач по стабилизации экономики позволило продолжить в новых условиях достижение определённых Президентом национальных целей развития, а также национальных проектов, стратегических инициатив и государственных программ.

По итогам 2022 года по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к 100%. Это значит, что школы, дороги, больницы были построены в срок.

Перезапустили и весь механизм госпрограмм. Внедрение «цифры» помогло повысить взаимодействие между ведомствами, снизив срок решения задач с 90 до 10–15 дней. Их результаты тоже близки к 100-процентному показателю.

Для ускорения адаптации экономики к текущим вызовам Правительство системно выстроило свою деятельность на основе 12 среднесрочных приоритетов. Сразу хочу сказать, что второстепенных здесь нет. Буду говорить о них не по степени важности, а по порядку, так как каждый из них имеет одинаково большое значение для жизни граждан и развития нашей экономики.

Первый приоритет. Как уже отметил, ключевым итогом прошлого года было сохранение макроэкономической стабильности. Главным инструментом реализации всех наших планов остаётся федеральный бюджет. Политику в этой сфере мы тоже скорректировали. В первую очередь сориентировали её на укрепление финансовой устойчивости, снижение влияния вынужденной перестройки хозяйственных связей на средне- и долгосрочный потенциал экономики.

Дополнительные средства были направлены на антикризисные программы. Их целью стало предоставление доступных ресурсов, содействие обеспечению импортным оборудованием и комплектующими, поддержка базовых отраслей промышленности и наиболее уязвимых категорий граждан.

Хочу поблагодарить всех вас за оперативное внесение изменений в профильное законодательство. Совместно мы подготовили и приняли сбалансированный трёхлетний бюджет. Это социально ориентированный документ и бюджет развития.

Ещё один важный приоритет – развитие социальной сферы, прежде всего повышение качества жизни и благополучия наших граждан. В условиях санкционного давления и вызванного им инфляционного всплеска основным направлением нашей работы стала поддержка доходов людей. Поэтому в особом порядке по поручению Президента дважды подняли прожиточный минимум – с 1 июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%, а значит, доходы 15 миллионов человек удалось сохранить.

Речь идёт в том числе и о семьях с детьми, которые оказались в непростой финансовой ситуации. Мы делаем помощь им максимально адресной, чтобы она учитывала жизненные обстоятельства. С 1 апреля прошлого года расширили ежемесячную выплату на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет – её размер в среднем от 6 до 12 тыс. рублей в месяц на ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации – и тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят.

В целом делаем предоставление всей государственной поддержки для людей более простым и удобным, на принципах социального казначейства. К настоящему времени перевели в такой формат 31 федеральную меру социальной защиты. То есть около 35 миллионов граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, поданного дистанционно.

Сохранили и расширили программу материнского капитала, которая доказала свою эффективность и востребованность. В прошлом году она стала значимой поддержкой для 1,3 миллиона семей, которые распорядились этими средствами, чаще всего – для улучшения жилищных условий. И мы начали его индексацию по фактическому уровню инфляции, а не по прогнозному, как было раньше. С 1 февраля текущего года маткапитал увеличился почти на 12% и составил сегодня около 587 тыс. рублей на первого ребёнка, на второго – превысил 775 тыс.

Теперь родители могут оплатить им образовательные услуги для детей, оказываемые индивидуальными предпринимателями.

Расширены возможности предоставления ежемесячных выплат из средств маткапитала. Семья, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, может получать их не только на второго, но на всех детей до трёх лет независимо от очерёдности рождения в размере одного прожиточного минимума на ребёнка в месяц.

Мы распространили материнский капитал и на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По поручению Президента получить его смогут все семьи этих российских субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после 1 января 2007 года.

Значимое направление в социальной сфере – это забота о людях старшего поколения. По поручению главы государства мы дважды проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров – более чем на 8,5% с начала января и ещё на 10% – с 1 июня. Таким образом, их средний размер за прошлый год увеличился примерно на 3 тыс. и превысил 20 тыс. рублей.

Теперь о здравоохранении.

Сбережение и укрепление здоровья человека, повышение продолжительности жизни – это важнейшие общегосударственные задачи.

Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной. А значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приёма долгое время. Особенно если говорить о пожилых людях и родителях с детьми.

В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Завершили капитальный ремонт 1,3 тыс. объектов. Поставили 37 тыс. единиц оборудования. И ещё – 2 тыс. машин скорой помощи и 4 тыс. автомобилей для перевозки врачей и пациентов.

Расширили доступность высокотехнологичной помощи – добавили восемь новых видов, оказываемых в федеральных медицинских организациях. Её бесплатно получили в прошлом году почти 1,5 миллиона человек, что на 10% больше, чем годом ранее. В том числе – дорогостоящие операции на сердце, сосудах, трансплантация органов и тканей. И это не просто сухие цифры. За ними – кропотливый труд первоклассных докторов и избавление от сложных болезней многих пациентов.

По поручению Президента сделали более доступной и медицинскую реабилитацию. Её прошли свыше 1,3 миллиона граждан.

Если раньше такой вид помощи чаще оказывался стационарно и человек должен был ложиться в больницу, то теперь – и амбулаторно, и в других удобных для людей форматах. Для чего в прошлом году оснастили всем необходимым свыше 150 региональных медорганизаций и 400 профильных отделений. Выделили на это около 9 млрд рублей. Ещё почти 2 млрд – на оборудование 28 федеральных центров. У людей по всей стране появились дополнительные возможности, чтобы восстановить и поправить здоровье.