Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Как сократить объемы контрабанды сибирского леса

Юлия Потапова (Кемерово)

Четырнадцать уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды пило- и лесоматериалов из Кузбасса и Томской области за минувший год - вдвое больше, чем в 2021-м. Рост числа преступлений, квалифицированных по статье 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных ресурсов, зафиксировала таможенная служба.

Всего в течение года из Томской и Кемеровской областей участники внешнеэкономической деятельности вывезли около 600 тысяч кубометров древесины, из которых свыше 1,4 тысячи кубометра (почти на 12 миллионов рублей) экспортировали незаконно. Для сравнения: годом раньше кемеровские таможенники пресекли отправку за кордон 1239 "кубов" леса стоимостью 11,5 миллиона рублей. А в 2022-м подавляющее большинство уголовных дел (13 из 14) было возбуждено по фактам контрабанды из Томской области.

- Мы выявили новую схему вывоза лесоматериалов в обход таможенных органов - с указанием в декларации недостоверных сведений о грузе, - уточнил начальник Кемеровской таможни Олег Журавлев. - Поскольку таможенный контроль проводится выборочно (как правило, досматривают не более четырех процентов от всей партии), участники ВЭД предъявляли заниженные объемы товара, значительно меньше заявленных в декларациях. У многих транс-портных средств, проходивших контроль, присутствовали признаки выгрузки товара - они были дозагружены потом. Таким образом, общей сложности объем "теневой" древесины превысил 350 кубометров, а стоимость - 4,2 миллиона рублей. Эти факты установили мобильные группы на российско-казахстанском участке государственной границы. Сотрудники таможни досматривали транспортные средства с лесом в Новосибирской области и Алтайском крае. Это повлекло дополнительную уплату вывозной таможенной пошлины. В случаях, когда размер недоплаты превышал установленные нормы, возбуждались уголовные дела. По результатам пресечения грузовых операций с недекларированными пиломатериалами возбуждено два уголовных дела и четыре дела об административных правонарушениях. Юрлица, привлеченные к ответственности, заплатили более 440 тысяч рублей штрафов.

И это лишь часть криминальной картины, которая наблюдается в Сибирском федеральном округе. Кемеровская транспортная прокуратура сейчас расследует дело о незаконном перемещении через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в 2018 году 1,3 тысячи кубометров леса хвойных пород более чем на 5,9 миллиона руб-лей. При этом основные направления контрабанды древесины из макрорегиона уже традиционные - Китай и Средняя Азия. Осенью прошлого года Сибирская оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела о незаконном вывозе в Поднебесную по железной дороге более 166 тысяч кубометров леса стоимостью свыше 1,3 миллиарда рублей. Злоумышленники, которые действовали в интересах юрлица, зарегистрированного в Красноярском крае, с 2019-го по 2022 год использовали одну и ту же схему: предоставляли на электронную таможню документы с недостоверными данными о производителе груза. Одного из фигурантов - жителя Красноярского края - взяли под стражу, наложив арест почти на шесть тысяч кубов лесоматериалов.

А летом 2021 года таможенники предотвратили контрабанду в Китай 64 железнодорожных контейнеров леса на сумму 1,4 миллиарда рублей из Иркутской области. При оформлении товара отправители предоставляли недостоверные сведения о его происхождении, а для совершения незаконных сделок и легализации доходов использовали подставные фирмы. Организованную преступную группу, в составе которой было восемь сибиряков, возглавляли двое граждан КНР. Фигурантам, успевшим за шесть лет незаконно вывезти за границу более 200 тысяч кубометров древесины, грозит до двадцати лет лишения свободы и до пяти миллионов рублей штрафа.

Недобросовестные представители бизнеса контрабандой отправляют сибирский лес аффилированным структурам в Китай, а в Россию завозят разный ширпотреб на продажу. В свою очередь, представители Средней Азии (в частности, Узбекистана и Таджикистана) на обратном пути из России загружают доской и брусом фуры, которыми доставили в Сибирь фрукты. Одно из основных нарушений при экспорте леса - вывоз товара, за который поставщик должен заплатить на таможне, под видом того, что пошлиной не облагается. В свою очередь, государство, резко ограничив количество пунктов для вывоза за рубеж леса-кругляка, вводит дополнительные пошлины на экспорт ряда видов обработанной древесины. В том числе чтобы простимулировать бизнес к выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью.

- В этих условиях на первый план выходит функция оперативного информирования участников ВЭД обо всех изменений законодательства, разъяснения субъектам малого, среднего и крупного бизнеса положений, в том числе по ограничению вывоза товаров, имеющих стратегическое значение. Также мы стараемся минимизировать сроки совершения таможенных операций, ускорить процесс оформления товарных партий, - пояснил Олег Журавлев. - В СФО три таможни, которые граничат с Казахстаном, - Омская, Алтайская и Новосибирская. Эти пункты не имели полномочий на пропуск лесоматериалов. Но в нормативные документы внесены изменения, и, по крайней мере, на российско-казахстанском направлении уже открыто три пункта пропуска для автомобильного транс-порта с лесоматериалами. А до этого начали работу железнодорожные пункты пропуска. Но здесь ощущается нехватка подвижного состава, поэтому не все заявки выполняются. Чтобы сократить сроки выполнения таможенных операций, нужно продолжать работу с руководством железных дорог.

Речь в первую очередь идет об устройстве тупиков - специальных площадок с погрузочно-разгрузочной техникой и весовым оборудованием. Это поможет сжать сроки таможенного досмотра. Учитывая, что подход к участникам ВЭД у ведомства субъект-ориентированный: если не нарушается законодательство, вся документация на груз открыта и прозрачна - это низкий уровень риска. И тогда только путем случайной выборки ваша декларация может оказаться на таможенном контроле. А допускающие нарушения постоянно будут все время под наблюдением и нести издержки на подготовку тех же вагонов с лесом для досмотра.

- Если взять Томскую область, то это около ста тысяч рублей - с учетом дороги, простоя и так далее. В нынешних условиях далеко не каждому предприятию под силу оборудовать у себя такие площадки. Для небольшого бизнеса это неподъемно и нерационально, - отмечает Олег Журавлев. - На встрече с руководством региона и представителями местного бизнес-сообщества как раз обсуждалась возможность объединить усилия для создания хабов или биржи. Туда каждый сможет завозить свой груз, там все будет учитываться. И это будет эффективнее и проще для всех. Таких хабов нужно немного - там, где вывозятся большие объемы леса, есть вся инфраструктура, подъездные пути. Именно к этому нужно подвигать компании, чтобы они работали цивилизованно и прозрачно.

Кстати

Федеральной таможенной службе в 2022 году удалось предотвратить контрабанду почти 33,5 тысячи кубометров лесоматериалов из России. Это в восемь раз больше, чем в 2021-м. Максимальный объем был задержан сотрудниками Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного таможенных управлений.

Опрос: Каждый пятый житель СФО хотел бы переделать квартиру по собственному усмотрению

Светлана Сибина (Омск)

Двадцать процентов сибиряков находят скучным интерьер своего дома и, чтобы добиться совершенства, готовы самостоятельно переносить стены и расширять дверные и оконные проемы. Между тем это называется незаконной перепланировкой и влечет ответственность. Мало того, самовольно переделанную квартиру невозможно ни продать, ни наследовать, ни оформить в ипотеку.

Как показали результаты опроса сервиса "Авито", 25 респондентов-омичей испытывают нехватку в квартире свободного пространства, а 36 процентов считают интерьер устаревшим. Еще 14 процентов опрошенных горожан, особенно молодые, хотели бы иметь в доме отдельную зону для работы или занятий хобби. Более половины из них не прочь обустроить ее на балконе или лоджии. Многие готовы за счет других пространств обзавестись гардеробной. Еще 15 процентов считают необходимым окно в ванной комнате. И столько же - обустроить панорамные французские окна в пол.

В других регионах СФО тенденция аналогичная. При этом только 19 процентов опрошенных сибиряков, решаясь на капитальную переделку жилья, руководствуются советами профессионалов. Все стальные черпают идеи и знания в интернет-поисковиках и соцсетях, а также советуются с друзьями и знакомыми. Или вовсе не советуются ни с кем. В результате самые смелые фантазии становятся реальностью. Кухни и спальни меняются местами. Ванны и газовые плиты перемещаются на балкон, а посреди зала возникают бассейн и туалет. Соседи узнают об этом, как правило, когда начинаются перебои с подачей воды, отключается вентиляция, а стены покрываются плесенью.

- В квартире этажом выше жильцы оборудовали кухню прямо на лоджии, туда же вынесли батареи. И в доме среди зимы резко похолодало. Мы пожаловались в управляющую компанию, и нам пообещали восстановить систему отопления. Правда, для этого соседи должны все вернуть на свои места, - сообщила жительница пятиэтажки в Октябрьском округе Ирина Васильевна.

Такое происходит сплошь и рядом. По данным Росреестра, цифровизация недвижимости выявила, что более половины квартир так или иначе переделано. Жильцы, пребывая в полной уверенности, что они могут в собственной квартире делать все, что захотят, объединяют туалеты с ванными, кухни и коридоры с залами, увеличивают площади комнат за счет соседних помещений, демонтируют кладовки и вентиляционные шахты. Между тем делать это категорически нельзя.

- Из-за активного переноса стен и коммуникаций нарушается прочность всего дома, а это небезопасно, - подчеркивает председатель Лиги профессионалов недвижимости Светлана Гоненко. - По нашим данным, более семидесяти процентов изменений не узаконено, причем не только в Сибири, но и во всей стране.

Грешат несоблюдением норм в этой сфере даже законодатели. Недавно приводить муниципальную квартиру в надлежащий вид пришлось бывшему местному депутату, которая проживала в ней на правах социального найма. Хозяйка снесла оконные и дверные блоки между лоджией и комнатой. Госжилинспекция потребовала все восстановить, и это обойдется более чем в 200 тысяч рублей.

Впрочем, если бы не необходимость переезда, незаконные переделки долгие годы могли бы оставаться неизвестными. Как правило, стимулом для того, чтобы жильцы привели квартиру в состояние, соответствующее техническому паспорту, является ее продажа, передача по наследству, ипотека, переезд. И жильцам волей-неволей приходится исправлять ситуацию.

Спорные вопросы разбирает суд. К делу подключатся судебные приставы. А нежелание выполнять законные требования может привести к уголовной ответственности и потере жилья. Квартиру выставят на торги и вернут владельцу лишь небольшую часть ее стоимости, поскольку расходы по восстановлению жилья теперь лягут на плечи нового покупателя.

Понятие "свободная планировка" тоже от лукавого, утверждают эксперты. В Жилищном кодексе его вообще не существует. Обустройство любого жилья, в том числе "чернового", регламентируется жесткими стандартами. И даже небольшой сдвиг стены, несовпадающий с техпаспортом, влечет серьезные санкции.

- В частности, категорически нельзя трогать зону кухни и санузла. Их размер и расположение должны в точности соответствовать параметрам нижних и верхних квартир, - поясняет Светлана Гоненко. - Даже небольшое отклонение от стандарта влечет за собой штраф, а затем восстановление квартиры в соответствии с техпаспортом.

Специалисты отмечают, что проблемы квартирных переделок копились годами, поскольку десятилетиями эта сфера практически никак не контролировалась. Сейчас же, когда начали ужесточаться законы, граждане стали гораздо осмотрительней.

Так, в прошлом году только в администрацию Центрального округа Омска поступило более 500 обращений горожан о переделке жилья. Среди популярных запросов - объединение санузлов и лоджий, разбор кладовок, свободная перепланировка в новых домах. Пятнадцать процентов запросов специалисты отклонили как несоответствующие строительным нормам.

Тем временем

В Москве до конца этого года продлили мораторий на штрафы за незаконную перепланировку, введенный в 2022-м. Речь идет об изменениях, которые не влияют на безопасность строений, - заделке проходов в несущих стенах, сносе встроенной мебели, переносе сантехники в пределах одного помещения. А вот перенос систем отопления и "мокрых" зон, снос несущих стен согласовать не получится. Если об этом станет известно, то Мосжилинспекция потребует вернуть квартиру в первоначальный вид. На собственника могут наложить штраф до тридцати тысяч рублей. Для многоквартирных домов в столице существуют типовые решения по перепланировке, их может использовать любой желающий, это значительно упрощает процесс. Каталог размещен на портале московских госуслуг.

В Омске выросло число самозанятых

Светлана Сибина (Омск)

Не надо рыбы - дайте удочку, сами наловим. По такому принципу построена программа финансовой поддержки самозанятых омичей. С начала года уже более 600 жителей региона заключили социальные контракты на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства. Сумма господдержки превысила 100 миллионов рублей, а к концу года может вырасти на порядок.

Программа нацелена на повышение уровня доходов семьи с помощью социального контракта. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели и самозанятые. Изначально проект финансировался из региональной казны, но, получив федеральный масштаб, открыл омичам новые возможности. В этом году на открытие своего дела они могут получить до 350 тысяч рублей, на развитие ЛПХ - до 200 тысяч.

- Претендовать на заключение соцконтракта имеют право низкообеспеченные граждане, у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Для трудоспособного населения эта величина составляет 14 383 рубля, пенсионеров - 11 348 рублей, детей - 13 624 рубля, - пояснил замминистра труда и социального развития Омской области Вячеслав Шестаков.

Одно из главных условий финансирования - наличие бизнес-плана, в котором претендент должен все разложить по полочкам. Какой деятельностью он будет заниматься, какую сумму вложит в оснащение, какой планирует доход? Составление документа помогает видеть перспективу, понимать риски.

Бесплатные консультации по составлению бизнес-плана проводят в региональном бизнес-инкубаторе, "Омском союзе деловых женщин", Центре поддержки предпринимательства и в региональном фонде поддержки и развития малого предпринимательства.

- Инфраструктура поддержки самозанятых содержит также образовательные программы, систему консультаций по целому спектру вопросов, в том числе юридических. Работает профильная программа микрофинансирования с минимальными процентными ставками, - дополняет Вячеслав Шестаков.

По словам экспертов, наиболее активно участники программы берутся за организацию работы парикмахерских и косметических кабинетов, открывают автомастерские и СТО, шьют и чинят одежду, занимаются пассажирскими и грузоперевозками, ремонтируют квартиры, разводят пчел, варят сыры, делают кованые изделия и сувениры, устраивают фотосессии. Есть и довольно уникальные проекты. Например, житель Азовского района заключил социальный контракт на создание рыбной фермы.

- Решил в селе Сосновка разводить мраморных сомов, - пояснил корреспонденту "РГ" Дмитрий Шалтеев. - Рыба для нашего региона новая, хотя по вкусовым характеристикам не хуже красной. Купил еврокубы, насосы, смонтировал систему замкнутого водоснабжения. Приобрел корма, мальков. Одна из главных проблем, с которой столкнулся, - сбыт. Покупатели к новому продукту оказались не готовы. Пришлось продвигать, доказывать, что сом - вполне достойная рыба. Даже клип сняли. Сейчас дело пошло. Выращиваем особи весом до полутора килограммов. Организовали доставку по городу. В планах - создать собственную ферму для производства мальков.

Социальный контракт на развитие ЛПХ могут заключить только жители сельских районов. Если бизнес-план скрупулезно просчитан, то полученных средств хватает, чтобы наладить собственное хозяйство. И подавляющему большинству предпринимателей это удается. По данным регионального минсоцтруда, в прошлом году жители Омской области заключили порядка пяти тысяч контрактов, и более девяноста процентов из них оказались эффективными.

Специалисты полагают, что в этом году тенденция продолжится. Проект набирает популярность. А заключить такое соглашение несложно - достаточно обратиться в комплексный центр по месту жительства. Учреждения работают в каждом округе Омска, в каждом муниципальном районе области.

Сейчас в регионе зарегистрировано более 76 тысяч самозанятых.

Тем временем

Тридцатого марта в омском Конгресс-холле откроется форум "Занят сам", где жители региона представят свои успешные проекты и лучшие практики в сфере соцконтрактов. Форум проводится в рамках профильного нацпроекта бесплатно для участников.

Чем студенты и бизнес Кузбасса помогают фронту

Юлия Потапова (Кемерово)

Студенты новокузнецкого техникума в его производственных мастерских делают специальные разборные металлические кровати для земляков, участвующих в специальной военной операции.

- Запрос от наших ребят с передовой (чертежи прислали в администрацию города) поступил на шестьдесят кроватей, а мы решили сделать тридцать, но зато двухъярусных, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель производственного обучения Кузнецкого металлургического техникума имени И. П. Бардина Семен Валеев. - Кровати на шарнирах, очень прочные и при этом относительно легкие - транспортировать, собирать и разбирать такие в полевых условиях не составит большого труда. Мы проверяли: на сборку каждой кровати уходит не более двух минут. Пять штук уже изготовили, как только добавим к ним еще пять, сразу отправим всю партию в зону СВО. И начнем делать следующую. А если поступит дополнительный заказ, увеличим производство.

Изготовлением блиндажных кроватей для фронта заняты восемь студентов второго и третьего курсов. Для будущих сварщиков и токарей это хорошая практика. Но и велико желание реально помочь своим. Токари, к слову, как раз вытачивают те самые шарниры. Техникум уже отправил на передовую через воронежских волонтеров три десятка печей-буржуек из высокопрочного металла (чтобы служили дольше). Очередная партия ушла из Новокузнецка совсем недавно.

А Кузнецкий индустриальный техникум изготовил для фронта сорок обычных печек и три улучшенных, бездымных. Последние не выдадут врагу место дисклокации бойцов и топятся без дров - на отходах нефтепродуктов - в частности, на отработанном машинном масле. Схему, скачанную из интернета, студенты сумели улучшить. И очевидно будут дорабатывать еще. Кроме того, по словам заместителя директора техникума по воспитательной работе Ирины Бобылевой, сейчас ребята изготавливают по запросу с фронта еще и специальные металлические крюки-"кошки" для разминирования местности.

В это время предприниматели юга Кузбасса собирают деньги на фронтовые средства связи. А около ста пчеловодов области скооперировались и собрали для бойцов Юргинской бригады, которые тоже сейчас на передовой, три тонны меда. Вместе с ним волонтеры отвезли на передний край блиндажные свечи, лопаты, бензопилы, гвозди и другие важные вещи.

Между тем

В Кузбассе побывала делегация Госкомитета по науке и технологиям ДНР. Гости (точнее, эксперты - участники совместного проекта межрегионального промышленного кластера) посетили крупный угольный разрез, корпорацию, выпускающую весовое оборудование, предприятия промышленного технопарка в Кемерове, которые производят взрывобезопасные электродвигатели и шахтовые системы пусконаладки. Специалисты обменялись информацией о крупных научных разработках, обсудили потребности машиностроительных предприятий и наметили пути сотрудничества.

В Омской области создадут сеть предприятий по обращению с отходами

Светлана Сибина (Омск)

Региональные власти объявили о заключении нового концессионного соглашения о строительстве в рамках национального проекта "Экология" комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в двух районах Омской области.

Сейчас регион находится в самом низу российского экологического рейтинга. Наиболее плачевно к началу "мусорной" реформы ситуация сложилась в Омске. Однако благодаря двум открывшимся линиям сортировки объемы накопления ТКО в городе существенно сократились. Между тем жители сельских районов тоже бьют тревогу по поводу многочисленных свалок, заполонивших лесные массивы и обочины дорог. Теперь и эти отходы пустят в дело.

Перерабатывающий комплекс по обработке ТКО, инвестором которого выступит компания "Мелиор Групп", появится в Тарском районе Омской области. Здесь отходы будут сортировать и отбирать полезные фракции. Проект предполагает обустройство участка компостирования органики и создание современного полигона захоронения не-утильных фракций. В год новое предприятие будет пропускать 45 тысяч тонн мусора. Реализация проекта обойдется в 1,4 миллиарда рублей.

Если Тарский комплекс планируют построить в начале 2026 года, то предприятие в Таврическом муниципальном районе Омской области сдадут в эксплуатацию в 2024-м.

- Это уже второе наше концессионное соглашение о строительстве комплекса по обращению с ТКО. Создаваемые мощности избавят сельские территории от захламления и поставят на поток производство вторсырья, которое можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По сути это переход к экономике замкнутого цикла. Пока мы находимся в начале пути, но первые результаты омичи заметят уже в следующем году, - пообещал глава региона Александр Бурков.

Всего в инфраструктуру безопасной утилизации и сортировки отходов войдут три новых мусороперерабатывающих завода, расположенных за чертой областного центра. Сейчас коммунальные службы приучают население сортировать мусор, повсеместно устанавливая желтые контейнеры для сбора неорганических отходов - стекла, металлов, бумаги и пластика.

Городскими ТКО в настоящее время плотно занимается региональный оператор "Магнит". По официальным данным, с начала реформы компания привлекла в регион более двух миллиардов рублей инвестиций. Построила два мусоросортировочных завода, ликвидировала свыше трехсот несанкционированных городских свалок, приобрела 123 мусоровозов, установила пятнадцать тысяч контейнеров. И создала более тысячи рабочих мест.

Помимо этого, столичный концессионер в течение двух лет построит автоматизированный завод по глубокой сортировке отходов с соответствующей инфраструктурой. Инвестиции составят 5,8 миллиарда рублей, еще 541 миллионов выделят из регионального бюджета. Сразу после ввода в эксплуатацию объект перейдет в собственность Омской области.

Кстати

Благодаря федеральной поддержке Омск получил шанс избавиться от мусорных полигонов, расположенных в четырех городских округах. По данным регионального минприроды, с начала века здесь накопилось 11,5 миллиона кубометров ТКО, что соразмерно четырем тысячам среднестатистических грузовых составов (из 75 вагонов каждый). На их рекультивацию федеральные власти выделили 8,2 миллиарда рублей. После завершения работ, в 2024 году, объем вредных выбросов в городскую атмосферу сократится на 14,5 тысячи тонн, что составляет девять процентов от выхлопов всей омской промышленности.

В Алтайском крае откроют два технопарка

Юрий Прокопьев (Барнаул)

В следующем году в Алтайском крае запланировано открыть два новых технопарка - биофармацевтический в наукограде Бийске и машиностроительный в Барнауле. Об этом сообщил начальник регионального управления по предпринимательству и развитию рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

По его словам, бийский "Алтайбиотех" займется производством БАДов, фармацевтических средств и первичной упаковки для них, а барнаульский "Компонент" будет "развивать компетенции малых компаний в сфере машиностроения широкого профиля". К середине 2024-го строительство объектов технопарков завершится, а к концу года в них появятся первые резиденты.

Сказанное чиновником по сути является подтверждением ранее озвученных планов краевой власти в течение двух лет создать в регионе три технопарка. Один из них был официально открыт в сентябре прошлого года в Рубцовске. "Юг Алтая" действует на площадке бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования и специализируется на металлургии, металлообработке и сельхозмашиностроении. Его общая площадь составляет 27,8 тысячи квадратных метров, в нем зарегистрировано три резидента. По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в инфраструктуру промышленного парка было вложено порядка 750 миллионов рублей, в том числе полмиллиарда из средств федерального бюджета.

Что касается барнаульского парка, то, как сообщалось ранее, "Компонент" будет базироваться на площадях Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения (АНИТИМ), инвестиции оцениваются в 650 миллионов рублей, из которых 500 миллионов - федеральные деньги. Создание "Алтайбиотеха" предположительно обойдется в 815 миллионов рублей, включая те же полмиллиарда, предоставленные из средств бюджета РФ.

По словам Александра Евстигнеева, работа всех трех технопарков будет направлена на замещение импортной продукции и достижение технологического суверенитета. Их задача - "развивать малые производства, которые позволят заместить компании, ушедшие с нашего рынка в связи с известными событиями и санкционным давлением".

Федеральные средства на реализацию парковых проектов выделяются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С 2020 года минэкономразвития России предоставляет субсидии на создание техно- и промпарков на условиях софинансирования со стороны регионов и частных инвесторов (не менее двадцати процентов от стоимости проекта).

Как сообщила в декабре прошлого года заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, экспертная группа при минэкономразвития РФ рассмотрела очередной пакет заявок на создание промпарков и технопарков. Из 21 проекта от 15 субъектов Российской Федерации было отобрано 14 от одиннадцати регионов. Общая сумма федерального финансирования составит 5,7 миллиарда рублей.

Пять проектов, которые заняли верхние строчки в рейтинге, начали финансировать уже в 2022 году. В их число вошел и промышленный технопарк "Компонент" в Алтайском крае. Экспертная комиссия продолжит работу, и в результате до конца 2024 года в России должно появиться не менее 20 новых промышленных парков и технопарков. В них будет как минимум 150 резидентов и 1 500 рабочих мест, а общая сумма привлеченных инвестиций составит не менее трех миллиардов рублей.

Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли РФ:

- Количество парков в российских регионах растет - по итогам прошлого года общее число действующих и создаваемых парков составило 409 по сравнению с 396 в 2021-м. Минпромторг России и все заинтересованные федеральные ведомства выработали общий подход к терминологии, требованиям и межведомственным процедурам отбора проектов. В этом году федеральными мерами поддержки воспользуются более 30 парков. Поэтому министерство продолжает увеличивать соответствующее финансирование - в 2023-2025 годах запланированный объем господдержки составит 53,2 миллиарда рублей.

Как на Алтае готовятся защищать города и села от подтоплений

Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае в этом году могут возникнуть проблемы с прохождением паводка. Из-за сильного промерзания почвы талая вода будет стекать в реки, что грозит подтоплением городам и селам. Уже зафиксированы случаи выхода воды на приусадебные участки и автомобильные дороги. Хватит ли региону сил и средств, чтобы не допустить разгула стихии?

Из-за раннего снеготаяния первый потоп в этом году зарегистрировали еще в конце февраля - в Краснощековском районе пострадало несколько приусадебных участков. А с начала марта сразу в нескольких районах и городах края талая вода начала затоплять автомобильные дороги. Так что спасателям и дорожникам приходится оперативно устранять переливы, чтобы восстановить движение по трассам.

В последние четыре года талые воды не доставляли Алтайскому краю особых проблем - везло с погодой: затяжная весна способствовала постепенному снеготаянию. Даже в 2020-м, когда был побит столетний рекорд по запасам снега, регион не "поплыл".

Последний серьезный паводок случился в 2018-м, а самый масштабный - в 2014 году. Тогда пострадало около 44 тысяч человек в 125 населенных пунктах, а ущерб составил 5,6 миллиарда рублей. Нынешняя весна может напомнить жителям, что край относится к числу климатически неблагополучных.

- В этом году паводковая ситуация осложнена сильным промерзанием верхних слоев почвы, - подчеркнул начальник Алтайского гидрометцентра Дмитрий Савин. - Промерзшая почва не будет впитывать талые воды, и они потекут прямо в реки. Конечно, все зависит от погоды. Если весна будет дружной, то подтопления неминуемы, а если периоды потепления чередуются с заморозками, то паводка можно избежать, как это было четыре предыдущих года. Но по прогнозам синоптиков в течение марта температура ожидается на полтора-два градуса выше нормы, поэтому мы ждем вскрытия рек в конце месяца, раньше обычного. И снега достаточно много - до 154 процентов от нормы в некоторых районах, что тоже будет способствовать подъему воды в реках.

По оценке регионального управления ГОЧС, в зоне риска сегодня находятся 175 населенных пунктов, где могут пострадать более 33 тысяч человек. Для их возможной эвакуации подготовили 128 пунктов временного размещения на 18 тысяч мест.

Один из самых подтопляемых - Краснощековский район. По словам его главы Александра Бобрышева, из 15,4 тысячи селян более десяти тысяч живут в домах, которые могут оказаться в воде, если река Чарыш выйдет из берегов. Чтобы уберечь их от потопа, в прошлом году в районном центре начали строительство четырех защитных дамб.

- На их возведение из федерального бюджета выделено 549,3 миллиона рублей, - сообщил заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Алтайскому краю Владимир Кормаков. - Сдать объекты по плану должны осенью 2024-го, но подрядчик уже выполнил более половины работ, поэтому завершить строительство планирует в конце этого года. Так что следующей весной дамбы в Краснощеково уже будут эксплуатироваться.

А эту весну краснощековцам предстоит пережить без защитных сооружений. Хотя дамбы почти полностью отсыпаны и частично уже смогут выполнять свои функции. Но пока им самим требуется защита - подрядчик стянул сюда технику, чтобы нынешнее половодье не повредило то, что уже построено.

После разрушительного паводка 2014 года в Алтайском крае решили возвести десять крупных защитных сооружений в самых подтопляемых местах. За восемь лет построили только три - дамбы в микрорайоне Зеленый Клин в Бийске, в селах Чарышское Чарышского района и Быстрянка Красногорского района общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей. И сейчас в Краснощеково строят четвертый объект из этого списка. Готовы проекты еще двух дамб - в Советском и Быстроистокском районах. Когда будут выделены федеральные средства на их возведение, пока неизвестно.

Конечно, региональные власти и за свой счет строят небольшие гидротехнические сооружения, ремонтируют дамбы, расчищают и выравнивают русла рек, укрепляют берега. Но на строительство крупных объектов стоимостью около полумиллиарда рублей каждый в дотационном краевом бюджете просто нет средств. .

Владимир Кормаков, заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Алтайскому краю:

- Сейчас мы готовим комплексную программу защиты от наводнений и безопасности гидротехнических сооружений, которая должна объединить усилия региона и федеральных ведомств. А то мы за счет федеральных средств расчищаем русло реки Чарыш, а малые реки, которые в нее впадают, не можем охватить, потому что это полномочия субъекта федерации. Но расчистку надо проводить одновременно. Или, например, в селе Куяган Алтайского района протекают реки Песчаная и Куяган. Песчаная в федеральном ведении, Куяеган - в краевом. Ниже села они сливаются, и тут нужны только совместные работы. В программу будут включены все мероприятия, которые необходимы, чтобы обезопасить районы, наиболее подверженные подтоплениям. Предварительная их стоимость оценивается в 4,5 миллиарда рублей. В первом полугодии планируем утвердить программу, чтобы во втором полугодии постараться получить федеральное финансирование и начать ее реализовывать.

Экономия в квадрате

Программа энергосбережения защищает деньги и природные ресурсы

Михаил Чернов

В канун ежегодных экологических акций "День Земли" и "Час Земли" в компании "Транснефть - Восток" проанализировали, как на предприятии работает корпоративная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В ПАО "Транснефть", которое в этом году отметит 30-летний юбилей, большое внимание уделяется экосоставляющей программы. Нефтепроводчики снижают не только собственные затраты, но и степень воздействия на окружающую среду, в частности, выброс парниковых газов.

Результаты радуют: в минувшем году сохранили 13,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии, более 179 тонн котельного и печного топлива и свыше 98 гигакалорий тепловой энергии. В денежном выражении это составляет почти 46 миллионов рублей. Самый большой экономический эффект - более 30 миллионов рублей - принесла модернизация электрооборудования четырех нефтеперекачивающих станций (НПС) магистрального трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). В течение года на НПС "Речушка", "Олекминск", "Талакан" и "Сковородино" проводили промежуточный ремонт насосов и капитальный ремонт электродвигателей магистральных и подпорных насосных агрегатов, повышая их КПД.

- В физическом эквиваленте благодаря этим мероприятиям сбережено 14 миллионов киловатт-часов электроэнергии, - рассказывает ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика ООО "Транснефть - Восток" Илья Глебов. - В числе других действенных мер хочу отметить использование системы автоматизации электроотопления и энергоэффективных светильников, установку систем автоматического регулирования температурного режима зданий и сооружений, применение гибких режимов отопления.

Существенные средства (более 12 миллионов рублей) удалось сберечь и благодаря оптимизации процесса транспортировки нефти. Специалисты регулярно очищали внутреннюю поверхность трубопроводов от парафиносмолистых загрязнений, создающих барьер на пути движения нефти, и контролировали работу фильтров-грязеуловителей. Еще снижению затрат способствовал выбор наиболее выгодных режимов транспортировки - к слову, это на ВСТО обеспечивает система автоматического контроля перекачивания углеводородного сырья.

Чтобы эффективно расходовать автомобильное топливо, в "Транснефти - Восток" обновили парк машин и оптимизировали движение автотранспорта - с выстраиванием гибких маршрутов. Это позволило сэкономить 72,1 тонны условного топлива (1,8 миллиона рублей). Также в 2022 году в рамках программы энергосбережения удалось добиться экономии котельно-печного и моторного топлива (в объеме 170 тонн условного топлива). Ремонт теплового оборудования дал возможность сберечь 98 гигакалорий тепловой энергии.

- Это немалый объем тепла, - поясняет Илья Глебов. - Для сравнения, в Братске нормативное потребление тепловой энергии в типовом девятиэтажном доме составляет 0,0265 гигакалории на квадратный метр в месяц. Таким образом, того количества тепла, что мы сэкономили в прошлом году, хватит для отопления 300 квадратных метров (примерно пяти двухкомнатных квартир) в девятиэтажке в течение года.

Активная реализация программы энергосбережения на системной основе началась в "Транснефти - Восток" с 2011 года. За это время предприятие получило экономию в объеме 813 миллионов рублей. А ведь понижать энергетические расходы в сфере транспорта нефти можно с обязательным условием: оптимизация должна быть обоснованной и затрагивать только те направления, по которым снижение допустимо и не влияет на основную деятельность. Ежегодно для всех подразделений предприятия устанавливается допустимый порог минимизации затрат на энергоресурсы.

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности работает на всех перекачивающих дочерних предприятиях ПАО "Транснефть" и в трех портах - Усть-Луге, Козьмино и Приморске - и постоянно совершенствуется. К ее реализации в компании приступили с 2008-го - еще за год до вступления в стране в действие Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". Ведь чем эффективнее используется электроэнергия, тем стабильнее экономика всей компании, а следовательно, и государства.

- Новые нефтеперекачивающие станции нефтепровода ВСТО, построенные в рамках расширения его мощности до проектных 80 миллионов тонн нефти в год, - это энергоэффективные НПС. Их оборудование использует минимальное количество энергии, необходимое для функционирования. На них установлены современные насосы и электродвигатели. Во-вторых, сами здания и сооружения построены так, чтобы сохранять тепло, - говорит главный энергетик ООО "Транснефть - Восток" Андрей Батраков.

Сегодня удельное потребление электроэнергии на перекачивание нефти у "Транснефти" - одно из самых низких среди мировых трубопроводных компаний. Энергосбережение позволяет экономить ресурсы, а значит, беречь природу. Техническое перевооружение котельных, капитальный ремонт тепловых сетей с заменой теплоизоляции, разработка и внедрение инновационного теплоэнергетического оборудования привели к значительному снижению выбросов парниковых газов. Так, в 2021 году их объем снизился на треть по сравнению с 2016 годом.

В Якутске ремонтируют "сталинку", которая каждую минуту угрожает рухнуть

Мария Сергеева (Якутск)

В центре Якутска на проспекте Ленина стоит кирпичная "сталинка" под номером 36. Это один их первых обкомовских домов. В нем три подъезда. Два из которых норовят упасть в разные стороны. При этом строение не подлежит ни сносу, ни расселению, поскольку не имеет аварийного статуса.

В 1959 году сюда заселились семьи руководства ЯАССР. Перед сдачей случился пожар, и объект доделывали в авральном режиме. Старожилу дома Татьяне Логлоровой тогда было 12 лет, и она хорошо запомнила те далекие годы.

- Тогда в Якутии не было местного цемента, кирпичей, и, как говорили рабочие, строили из того, что удалось привезти из Красноярского края или Иркутской области, - вспоминает Татьяна Яковлевна.

Готовили хозяйки на обычных печках, установленных в каждой кухне. При этом дом был подключен к центральному отоплению.

В постсоветские годы начались проблемы. Из-за плохого обслуживания управляющих компаний дом утонул в сточных канализационных водах. Постоянная отсыпка со стороны проспекта привела к тому, что "сталинка" оказалась в низине. Из-за вечной сырости оттаивает мерзлотная линза, крайние сваи глубоко ушли в землю. По стенам пошли трещины, в боковых подъездах полы стали неровными.

- Еще в середине 1970-х годов наш дом уже называли аварийным, но ремонта в нем никогда не делалось, - говорит женщина, прожившая здесь 63 года.

Люди обращались в местные СМИ, писали во все инстанции, но ремонта так и не дождались. Апрельским утром 2009 года жильцы проснулись от настойчивого стука в двери. Сотрудники службы спасения предупредили о срочной эвакуации. Они приехали по вызову, когда в одной из квартир начала рушиться стена.

Взяв все ценное, жильцы выбежали во двор, где стояли "скорая", пожарная и машина, а также журналисты. Потом все представители специальных служб убыли, велев жильцам заселяться обратно.

Совету дома удалось добиться экспертизы, обратиться с ее результатами в суд и в 2010 году выиграть его. Администрацию Якутска обязали отремонтировать "сталинку". Исполнения решения суда жильцам пришлось ждать 12 лет.

- Нам повезло, что в 2018 году мы попали в руки грамотного судебного пристава, которая хотела привлечь администрацию города к ответственности за неисполнение судебного решения и даже пыталась возбудить уголовное дело против мэра Якутска. Лишь тогда в мэрии зашевелились. Но сотрудника перевели в другой отдел, а новый пристав ничего для нас не делает, - говорит активистка домового совета Изабелла Давыдова.

На замедленную реакцию администрации города могло повлиять то, что жильцы приватизировали землю под своим домом. Мэрии нужно не только расселить почти 30 квартир, но и выкупить у собственников участок в самом центре города. А он "золотой".

Когда нашлись потенциальные застройщики, город разрешения на расселение дома не дал. Его вдруг назвали "исторически ценным", а заодно ввели мораторий на строительство высоток в центре города.

Дом не признан городскими властями аварийным и поэтому не попал в федеральную программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В прошлом году администрация Якутска все-таки решила отремонтировать "сталинку", на что требовалось 70 миллионов рублей. Часть средств изыскали в фонде капремонта.

В 2011 году этой суммы хватило бы на расселение всего дома, а нынче - лишь на ремонт части первого этажа и "надевание" "калош" на отдельные сваи, а также легкую косметику стен в подъездах. Полы остались покатыми, а зияющие трещины в стенах просто замазали.

- Официально ремонт будет длиться до октября 2023 года, - говорит юрист Виктор Поляничко. - Хотя строители говорят, что работы завершены, осталось только обустройство территории. Никакой комиссии по приемке не было. Жильцам неизвестно, по какому проекту делался ремонт и на каком основании его постоянно меняли, как и подрядчиков. В первом проекте подразумевалась замена всего первого этажа, но были сделаны небольшие наиболее разрушенные фрагменты. Мы будем настаивать на проведении очередной экспертизы после завершения ремонта.

Сейчас две трети квартир пустуют. Многие жильцы съехали на дачи, к родственникам или на съемные квартиры. Остались те, у кого иного выхода нет. Весной дом снова утонет в талой воде. А осенью, когда чуть оттает грунт, будет видно качество проведенного ремонта.

Когда электромобили перестанут быть экзотикой на дорогах России

Татьяна Дмитракова,Наталья Решетникова,Елена Шулепова,Екатерина Ковалевская,Юрий Гень

В марте в России ввели бесплатный проезд для электромобилей по платным федеральным трассам, а в ПДД внесли новый дорожный знак, обозначающий зарядку для электромобилей. Ранее правительство РФ расширило число регионов - участников пилотного проекта создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта, теперь их 40. Здесь бизнесу субсидируют строительство электрозаправок.

Утвержденная кабмином дорожная карта предполагает, что к 2030 году в России доля электромобилей в общем производстве транспортных средств достигнет 10 процентов, а на дорогах страны будет не менее 72 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС). Сейчас их, по данным экспертов отрасли, около 1600.

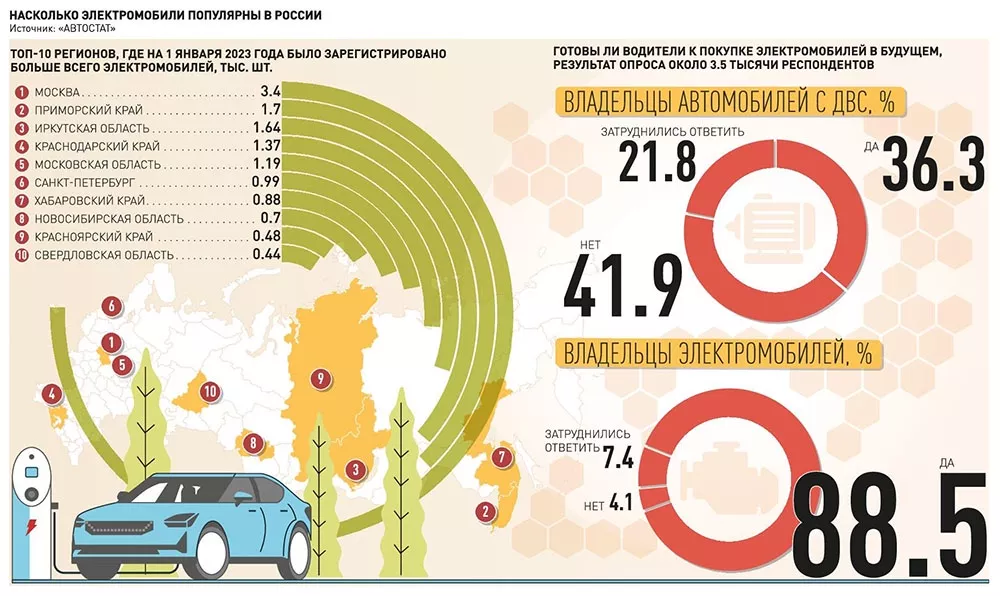

"Сегодня до 80 процентов вредных выбросов в атмосферу в городах-миллионниках приходится не на промышленные предприятия, а на наш автотранспорт. По этой причине переход на электротранспорт в мире через 7-10 лет неизбежен", - считает гендиректор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев. По данным агентства "АВТОСТАТ", на первое января 2023 года в стране было зарегистрировано 20,66 тысячи легковых электромобилей. Каждый шестой числится в Москве, на втором месте по числу таких авто находится Приморский край (1,7 тысячи), на третьем - Иркутская область (1,64 тысячи).

Кроме того, этот рынок сейчас активно растет в Сахалинской области, где развитием зарядной инфраструктуры занимаются с 2020 года. За последний год число электромобилей на Сахалине увеличилось почти на 20 процентов и достигло 315. Этому способствуют льготы - с 2022 года в области отменили транспортный налог на такие машины, а водители могут бесплатно парковаться на платных муниципальных парковках. "К тому же на 30 процентов снижена стоимость покупной электроэнергии для юридических лиц, которые занимаются зарядкой электротранспорта", - сообщил замминистра энергетики региона Илья Колосков.

"Nissan Leaf купил четыре года назад, - поделился Дмитрий Смирнов, автовладелец из Охи. - Машина проявила себя отлично, пережив все морозы и бураны без теплого бокса. Ежедневно проезжаю до 15 километров. Заряда хватает примерно на неделю, обходится одна заправка в 60 рублей - столько же примерно стоит один литр бензина".

В Приморье же, несмотря на второе место по количеству электромобилей, ЭЗС недостаточно, хотя устанавливать их начали еще в 2019 году. Сейчас заправок всего около 30. Небольшое количество станций связано с долгим периодом окупаемости, считают краевые власти. Регион планирует выделить 55,2 миллиона рублей на строительство более 40 ЭЗС в 2023-2024 годах. "Сейчас развивается направление быстрых зарядных станций. Но для резкого роста числа электромобилей необходимо создавать придомовую медленную зарядную инфраструктуру", - считает руководитель направления развития EV проектов Сибирской генерирующей компании Андрей Витковский.

В Новосибирской области зарядную инфраструктуру создает частная энергетическая компания. На предприятии отмечают, что станции в основном размещены в местах, где водитель может совместить зарядку автомобиля с делами и досугом. В министерстве ЖКХ и энергетики региона отмечают, что при установке станций предприниматели сталкиваются с различными проблемами, связанными с насыщенностью городской среды инженерной инфраструктурой, пересечением коммуникаций, выделением доступной точки подключения.

"Чтобы водители охотнее пересаживались на электромобили, надо сделать эксплуатацию авто экономически выгодной. Энергия на зарядных станциях должна быть бесплатной, тогда как сейчас на многих ЭЗС она отпускается не по себестоимости, а с учетом затрат на содержание всей зарядной инфраструктуры", - считает гендиректор компании "Системы автономной энергии" Антон Мухин. Именно низкую стоимость электроэнергии в Иркутской области эксперты называют одной из причин того, что регион оказался на третьем месте в России по числу электромобилей. Стоит добавить, что в области ЭЗС активно строят в сторону Байкала. "Огромное преимущество нашей страны - стоимость электричества. Жителям Иркутской области стоит особенно позавидовать - у них цена одного киловатта электроэнергии составляет всего 1,23 рубля", - отмечает эксперт в сфере автобизнеса Илья Назаров.

Кстати, курортная федеральная трасса М-4 "Дон" также попала в пилотный проект создания ЭЗС. Так, в Тульской области в прошлом году на М-4 "Дон" установили четыре быстрые ЭЗС. В этом году планируется оснастить зарядной инфраструктурой автодорогу М-2 "Крым". Григорий Ребров, занимающийся подбором и покупкой автомобилей в Европе и Америке, говорит, что летом в городе одной зарядки ему хватало на 300-350 километров, на трассе - на 400-450 километров. Известие о расширении зарядной инфраструктуры он воспринял с воодушевлением.

На Кубани сейчас работает 122 электрозаправки. Активнее всего ЭЗС создают в курортных городах. "В 2022 году мы сконцентрировались на пути из Финляндии в Сочи и установили быстрые ЭЗС в Ленинградской области, а также в южных регионах в рамках федерального проекта создания электрозарядной инфраструктуры, - рассказывает исполнительный директор компании Sitronics Electro Андрей Гурленов. - Развитие станций для электромобилей связано с созданием целого пула специализированного программного обеспечения и внедрения его на рынке".

Стоит отметить, что 105 краевых ЭЗС - быстрые. На такой точке водители могут зарядить свой электромобиль на 80 процентов за 20 минут.

Сейчас на рынке России самый дешевый новый китайский электромобиль стоит около 2,8 миллиона рублей. Отечественные "Москвич 3е" и Evolute i-Joy обойдутся в 3,5 миллиона, а Evolute i-Pro - в три миллиона, еще одна китайская модель - в 3,7 миллиона, остальные электрокары стоят намного дороже. "В России автокредит с льготными условиями, включая скидку до 25 процентов на покупку электромобиля, доступен только определенным категориям покупателей. Для дальнейшего роста спроса на электромобили условия программы субсидирования нужно расширять", - считает гендиректор компании - производителя зарядных станций для электромобилей "Яблочков" Алексей Моторенко. А по мнению Ильи Назарова, нужно вернуть льготу, которая действовала до 2022 года, - нулевые таможенные пошлины для электромобилей.

Голосовать через интернет хотят 25 регионов

Галина Мисливская

Применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 10 сентября этого года обещает быть самым масштабным за всю его историю в России. Центризбирком получил заявки из 25 регионов, расположенных в семи часовых поясах, с общей численностью избирателей около 23 млн человек.

Как рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова, в конце прошлого года она направила во все регионы письма с вопросом, готовы ли они наряду с бумажным голосованием использовать электронное. "На данный момент мы получили 25 заявок", - сообщила она. Это регионы, которые могут проводить ДЭГ на единой федеральной платформе. Кроме того, голосование через интернет, по данным ЦИК, планирует применить Москва на собственной платформе.

Среди регионов, желающих задействовать электронный формат на выборах губернаторов, Воронежская, Московская, Нижегородская, Псковская, Самарская, Омская и Новосибирская область. На основных выборах депутатов региональных заксобраний планируют использовать ДЭГ Владимирская и Ульяновская области, Забайкальский край, а также НАО. В остальных регионах онлайн-голосование хотят использовать на дополнительных региональных выборах и на муниципальном уровне.

В тех 25 регионах, которые уже обозначили свое желание провести ДЭГ, проживают 22 999 601 избиратель, подтвержденные профили на госуслугах, а следовательно - возможность голосовать через интернет имеют порядка 80%, следует из таблицы, представленной на заседании ЦИК. Многие из них будут участвовать в онлайн-голосовании впервые. Эти субъекты расположены в семи из одиннадцати российских часовых поясов. До сих пор ДЭГ проводилось либо только в часовом поясе Москвы, либо одновременно в двух поясах. Элла Памфилова подчеркнула, что количество регионов - участников ДЭГ к моменту голосования может как увеличиться, так и сократиться. Но уже сейчас понятно, "что это может быть по сравнению с предыдущими годами самое масштабное применение ДЭГ" за всю историю его существования в России, добавила она.

Напомним, что впервые онлайн-голосование на федеральной платформе прошло в 2020 году в Нижегородской области, когда вносились поправки в Конституцию РФ. В сентябре того же года через интернет голосовали избиратели двух округов Курской и Ярославской областей на довыборах депутатов Госдумы. В 2021 году формат впервые опробовали в Севастополе, Мурманской и Ростовской областях. В 2022 году география ДЭГ расширилась за счет Калининградской, Томской, Новгородской, Псковской и Калужской областей. С 2019 года онлайн-голосование на собственной региональной платформе ежегодно проводит Москва.

Академик Алексей Розанов: по-настоящему серьезные вещи связаны с фундаментальной наукой

Продолжаем цикл публикаций, посвященных 300-летию РАН, которое мы празднуем в следующем году. В наших видеоинтервью профессора РАН, члены-корреспонденты и академики рассказывают о науке и технологическом суверенитете страны. Текстовая версия – сокращенная, полная – в видеозаписи. Беседует научный редактор порталов, спецпредставитель Десятилетия науки и технологий, Алексей Паевский. В деcятом интервью мы поговорили с одним из академиков-патриархов. Наш собеседник – академик, руководитель Научного совета РАН по астробиологии Алексей Юрьевич Розанов.

– Как вы пришли в науку?

– С детских лет папа иногда брал меня в экспедиции. Первая экспедиция была замечательной – в Домодедово. Мы приехали в домодедовский карьер, ходили по окрестностям, выбирали место для будущего аэродрома. Тогда я учился в 4 классе и впервые увидел карьер с его камнями. Не могу сказать, что меня это особенно привлекало. Мне было жарко, хотелось есть, вообще было не до того. Зато потом, когда я уже учился в 9 классе, я попал в экспедицию на Жигули. Тогда там начиналась стройка ГЭС, и для ГЭС были нужны всякие камни, разные строительные материалы. Меня взяли в отряд от института, в котором работал мой отец. Знаете, было такое странное ощущение: жарко, подъем в 6 утра, образцы собирались в каком-то совершенно ужасном количестве, я ложился спать где-то в 12 часов ночи. Поездка была довольно длительная, я работал больше месяца. Но самое неожиданное – это было для меня очень интересно. Казалось бы, все складывалось так, что я должен был стать геологом. В моей большой семье 11 человек были геологами. Они занимались золотом, нефтью, ураном, всякими полезными ископаемыми, и все считали, что я пойду на геолога.

Но у меня был замечательный преподаватель математики в школе, Павел Алексеевич Фаворский, и я решил, что буду математиком. Может, в геологические экспедиции и буду ходить, но как на экскурсию. И в результате я поступил в Московский университет – еще в старое здание на Моховой. Я хотел заниматься геометрией и стереометрией. Я пришел к ним – а у них таких специальностей нет, в этом году не набирали. Я обиделся на них и пошел в соседнее здание, в Московский геолого-разведывательный институт. С этого все и началось.

– Как началась ваша научная карьера?

– Я не собирался быть никаким ученым, потому что когда поступил в институт, меня уже привлекали поездки. В детстве я интересовался Тян-Шаньским, Козловым – нашими известными путешественниками. В душе я был скорее географом, чем геологом, и даже до конца не представлял, чем буду заниматься в геологии.

Я попал в руки замечательных людей. Они не давали заниматься мне тем, что я хочу, а заставляли заниматься тем, что они хотят от меня получить или чему научить. Это было очень важно. Поскольку дед мой был репрессирован и 17 лет отсидел в ссылке в Норильске, в Охте и работал там геологом, другие ученые-геологи, как я узнал потом, об этом помнили, и меня опекали – вдруг что не так пойдет. Я представлял себе свое будущее как геолог, который поедет изучать белые пятна на карте нашей страны, разумеется, искать там медь, уголь и еще что-то, и я совсем не считал, что буду заниматься наукой. Моими учителями были самые известные ученые, Шатский, Муратов, Меннер, Кизевальтер, Соколов, Тихомиров и многие другие классики того времени.

Я закончил университет в 1958 году, тогда был еще жив академик Лысенко, так что атмосфера была соответствующая. Фамилии Вавилова и Берга особенно не произносились. Когда я поступил в геологический институт Академии Наук, моим главным руководителем был академик Меннер, который подсовывал мне разные книги не по той теме, которой я занимался. Это были книги Николая Вавилова, Льва Берга, классиков генетики и теории эволюции. Я ему говорил: «Зачем мне это нужно, я же совсем другим занимаюсь?». А он мне отвечал: «Ты читай, потому что в будущем неизвестно, прочтешь ты это или нет». И я читал. Это сильно повлияло на мое научное мировоззрение.

– Чем вы занимаетесь сегодня?

– Моя специальность по диплому – «Поиск и разведывание полезных ископаемых», то есть я должен был искать что-то такое, полезное. А в конечном счете, после 20 лет в геолого-разведывательном институте, я продолжил свою карьеру в палеонтологии, в отделе общей биологии, развиваясь там 40 лет. В какой-то момент я даже был академиком биологического отделения. Сейчас я руковожу советом по астробиологии. Я могу еще много чего перечислять, чем я занимался, поэтому когда говорят, что я палеонтолог, это правда, но не полная. Мои интересы далеко не ограничиваются палеонтологией. Я люблю то дело, которым я занимаюсь. Важно не то, чем заниматься, а важны знания, которые я получаю. В последнее время я снова заинтересовался творчеством Вавилова, и я понял, что та книжка, что подсунул мне Меннер, многое заложила во мне. Так что сейчас я отдал в журнал «Генетика» статью о том, что естественный отбор – не творчество природы, а на самом деле существует некоторая автокомбинаторика, которой подчинены и систематика, и эволюционные процессы. Это не значит, что наши классики эволюционные морфологи не были правы – нет, они правы, но они занимались частыми случаями автокомбинаторики.

Например, если заниматься динозаврами, то даже кусочек с отпечатком кости таскать тяжело. Если я занимаюсь ископаемыми бактериями, то в одном кубическом сантиметре их у меня сотни и тысячи. Вдобавок, динозавры – это мода, как и мамонты. Но многие ими занимаются. Тем не менее я не вижу в этом какой-то изюминки.

Дальше начинаются яркие воспоминания. Мое имя стало известно всему миру совсем не тем, что я изучал археоциаты, а тем, что я изучал породы, в которых находятся эти археоциаты и показал, что проблему, которую академик Яншин называл слишком сложной и требующей 50 лет исследований, можно было решить за 1,5 года, за которые мы с моим коллегой написали статью. Англичане очень заинтересовались этим делом, напечатали статью в Geological Magazine, и с этого момента я стал известен как человек, который пролил свет на границу кембрийского и докембрийского периода.

– Какой вы видите роль Академии наук в современной России?

Академия до сих пор, несмотря на всякие перипетии и невзгоды последних 30 лет, имеет высочайший авторитет. Беда в том, что этот статус авторитетного учреждения разные круги постоянно хотят принизить. Это ошибка. Если Академия будет достойно восприниматься в государстве (а она имеет на это право, потому что таких замечательных кадров, как в Академии, нет нигде), если высшие круги власти будут понимать, что если не будет фундаментальной науки, то идеи импортозамещения и разговоры о технологической независимости не будут стоить ровно ничего. По-настоящему серьезные вещи связаны с фундаментальной наукой.

Фундаментальная наука должна, тем не менее, развиваться независимо от того, что кому нужно. Если это обеспечить, то не так уж много нужно и денег. Но свободу делать исследования нужно оберегать. «Игра в догонялки» – импортозамещение – это не способ поставить государство на широкую ногу. Единственный способ – это развитие и независимость фундаментальной науки. Всякие серьезные прорывы, о которых мы говорим – космос, ракетостроение, водородная бомба – не удались бы, если бы не было фундаментальной науки и ребят, которые ей горели. Поэтому уважение к Академии наук и понимание необходимости оберегать фундаментальную науку – важный момент, о котором должны задуматься все круги всех уровней.

Конечно, было наделано много ошибок, например отдали институты в министерства. Во что превращаются институты под эгидой министерства? Это же какой-то кошмар. Внедряется много всяких невежественных вещей, например наукометрия для оценки деятельности ученых и университетов. Самый яркий пример – то, что институты разбили на три категории: «вам все», «вам ничего, но живите» и «вас не надо». Скажем, институт мерзлотоведения, конечно, не сильный, но он единственный в этом вопросе, а две трети территории нашей страны – вечная мерзлота. Ну как можно додуматься предложить этот институт ликвидировать? Это же чудовищные вещи. В министерствах сотни людей, которые ничего не понимают в науке, но они думают, что могут и имеют право руководить наукой – и это не есть хорошо.

Текст: Алексей Паевский.

Источник: Indicator.Ru.

Сварной шов с пределом прочности авиационного сплава получили в Новосибирске

Все мировое авиастроение стремится к одному – строительству более прочных, но при этом легких летательных аппаратов. Для этого создаются сплавы с улучшенными техническими характеристиками, например, алюминий-литиевые. Такие сплавы, не теряя своей прочности, снижают массу конструкции, а вместе с этим и расход топлива. Еще одно преимущество алюминий-литиевых сплавов в том, что их можно сваривать, отказавшись от технологии клепки металла в пользу сварных соединений. До недавнего времени большой проблемой было то, что сварной шов проигрывал в прочности самому сплаву. В Сибирском отделении РАН эту задачу решили. Специалисты Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича (ИТПМ СО РАН) совместно с коллегами из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) впервые получили сварной шов с пределом прочности таким же, как у основного материала. Результаты были представлены на конференции «Создание теоретической и экспериментальной платформы для изучения физико-химической механики материалов со сложными условиями нагружения».

Низкий уровень прочности сварного шва обусловлен изменением структуры материала, которое возникает при быстром нагреве лазерным излучением, и процессами, происходящими во время последующей кристаллизации сплава, перехода из жидкого состояния в твердое. Коллаборация сибирских ученых ответила на фундаментальные и прикладные вопросы материаловедения, изучив при помощи синхротронного излучения, как меняется структура материала, можно ли ее восстановить и какие режимы лазерной сварки и последующей термообработки позволят достичь и сохранить необходимый уровень прочности шва.

«У самых современных алюминий-литиевых сплавов, например, у сплава В-1469, разработанном во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ), предел прочности равен 550 мегапаскаль (МПа), – рассказал заведующий лабораторией лазерных технологий ИТПМ СО РАН доктор технических наук Александр Маликов. – Если прочность образца со швом после сварки будет 300 или 400 Мпа – это будет плохо. Нужно, чтобы прочностной уровень сварного шва был равен прочностному уровню сплава на 100 %, и только в этом случае можно говорить о внедрении метода в практику. Мы провели хорошую фундаментальную работу – получили для всех алюминий-литиевых сплавов, в том числе для сплава В-1469, прочностные свойства швов на уровне прочности основного материала. Более того, благодаря синхротронному излучению мы изучили структурно-фазовое состояние сварного шва в процессе лазерного воздействия, увидели, как оно изменилось. Обладая такой информацией, мы можем управлять процессом лазерной сварки. В науке так всегда, если ты на хорошем физическом уровне понимаешь, что ты сделал, можно этим процессом управлять и развивать его».

При лазерной сварке металлов, под воздействием высокой температуры, в зоне плавления происходят различные структурные или фазовые превращения, по сути одно вещество трансформируется в другое. При каждой такой смене характеристики сплава меняются. Раньше для полного понимания закономерностей структурных превращений информации было недостаточно. Специалисты Сибирского отделения РАН впервые в мире применили синхротронное излучение в режиме реального времени на каждом этапе лазерной сварки и начали изучать процессы образования тех или иных структурных состояний, причин их трансформаций и переходов. Исследования были проведены в ЦКП «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» (ЦКП СЦСТИ) ИЯФ СО РАН.

«При добавлении меди и лития происходит упрочнение алюминиевых сплавов – добавленные элементы рассредоточиваются в материале, выстраиваясь между зерен алюминия, и не дают им расплываться, можно сказать, цементируют их – добавил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Константин Купер. – После того, как при помощи лазерного воздействия мы получаем сварной шов, в материале, начинается обратный процесс – кристаллизация, в ходе которой алюминий вытесняет упрочняющие добавки. Все это похоже на школьный эксперимент с соленой водой, когда в процессе ее заморозки соль вытесняется и вода становится пресной. Вот и у нас все прочностные добавки уходят из алюминия, и шов становится хрупким. В ИТПМ подобрали температурные режимы лазерной сварки, при которых все возвращается обратно. При помощи СИ и экспериментов in situ мы увидели и подтвердили, что механизм работает и при определенных параметрах сварки структурное состояние, отвечающее за прочность сплава, можно вернуть».

Зная это, и применив методы посттермообработки, специалистам удалось вернуть нужное фазовое состояние и получить прочный сварной шов.

«При этом, мы сумели сохранить прочность и самого сплава, – добавил Александр Маликов. – Для сплава В-1469 мы получили еще один интересный результат. СИ показало, что при лазерном воздействии в шве концентрируется упрочняющая фаза, ее становится даже больше, чем в самом сплаве, но при этом шов все равно хрупкий. Почему так? И опять же, синхротронное излучение помогло ответить на этот вопрос. Оказалось, что вся фаза концентрируется на границе дендрита металла, а не равномерно распределена по объему. При помощи термообработки мы добились перераспределение упрочняющей фазы и получили предел прочности 550 Мпа».

Источник: Институт ядерной физики

имени Г. И. Будкера СО РАН.

Студенты колледжей и техникумов станут участниками программы молодежного предпринимательства «Я в деле»

Студенты колледжей и техникумов 15 пилотных регионов страны примут участие в образовательной программе молодежного предпринимательства партии «Новые люди» «Я в деле». Об этом шла речь на встрече Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Ранее выпускниками программы могли стать только студенты вузов.

Цель программы – развитие управленческих и коммуникативных навыков, предпринимательской грамотности и опыта наставничества среди молодежи.

«Проект «Я в деле» открывает новые перспективы для молодых людей, это актуальное и востребованное направление. Минпросвещения России поддерживает планы по расширению этого проекта на студентов колледжей и техникумов», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Он напомнил, что Министерство ведет масштабную работу по совершенствованию системы среднего образования и одно из ключевых направлений деятельности – это реализация проекта «Профессионалитет».

Алексей Нечаев поблагодарил Министерство за поддержку и уточнил, что образовательная программа для учащихся колледжей и техникумов будет рассчитана на три месяца – это будет углубленный курс, включающий не только теоретические знания, но и практические навыки.

«В этом году при поддержке Министерства просвещения мы обучим в три раза больше школьников, откроем трехмесячный образовательный курс в колледжах 15 регионов, где будем учить предпринимательству. Но главное здесь не цифры, а люди – наши дети. Человек, который строит свое дело, уверенно стоит на ногах и по-другому смотрит на мир. Мы стараемся, чтобы обучение было интересным для молодых людей разных возрастов, проводим предпринимательские турниры, помогаем ребятам развивать их проекты. Они должны быть уверены, что именно здесь, в России, у них есть все возможности для самореализации», – подчеркнул лидер партии «Новые люди».

Справочно

Образовательная программа «Я в деле» инициирована партией «Новые люди» в январе 2022 года. Она реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России в 62 регионах страны. Ее цель – развитие управленческих и коммуникативных навыков, предпринимательской грамотности и опыта наставничества среди молодежи.

Участниками программы «Я в деле» уже стали более 85 тысяч учащихся, а 9 тысяч студентов – выпускников программы успешно реализовали 1,5 тысячи собственных стартапов.

В 2023 году Минпросвещения России одобрило идею участия в программе студентов колледжей 15 пилотных регионов. В список вошли Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Омская, Ростовская, Саратовская, Тюменская области, а также Краснодарский и Красноярский края, Республика Карелия и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В Республике Хакасия открылось новое здание школы, построенное в рамках нацпроекта «Образование»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в торжественном открытии нового здания Лестранхозовской школы в селе Бирикчуль Республики Хакасия. Школа построена в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитана на 250 учащихся.

Министр просвещения подключился к церемонии в формате видео-конференц-связи. Сергей Кравцов подчеркнул, что в школе созданы все условия для обучения ребят как в рамках уроков, так и в различных кружках и секциях. Он отметил также, что большинство ее учителей сами в разные годы были выпускниками этой школы.

«2023 год объявлен Президентом нашей страны Годом педагога и наставника, и я хотел бы поблагодарить всех учителей за их труд и напомнить, что это самая главная профессия на земле. Именно учителя ведут ребят к новым знаниям, к открытиям, к воплощению всех их идей. Не сомневаюсь, что ученики Лестранхозовской школы смогут совершенствовать свои умения в созданных современных условиях и благодаря своей энергии и целеустремленности внесут личный вклад в развитие региона», – заявил Сергей Кравцов.

Министр просвещения поблагодарил главу Республики Хакасия Валентина Коновалова за внимание, которое уделяется развитию системы образования региона.

«Это седьмая школа, которая возведена в республике по нацпроекту «Образование». Такой проект дает возможность детям получать знания, которые требуются в XXI веке, а учителям – все необходимое для того, чтобы давать эти знания детям», – прокомментировал Валентин Коновалов.

Министр образования и науки Республики Хакасия Анатолий Бутенко информировал, что в рамках нацпроекта к 2024 году планируется построить еще две новые школы. Он отметил, что Лестранхозовская школа станет центром притяжения не только для ребят, но и для взрослых: у них появится возможность заниматься в спортивных секциях и осваивать разные виды спорта.

Учебный процесс начнется в школе 20 марта.

Справочно

Новое здание Лестранхозовской школы рассчитано на 250 учащихся. Здесь открыты спортзал, библиотека, актовый зал, столовая, благоустроен школьный двор. Также оборудованы спортивные площадки, на которых ребята будут заниматься волейболом, футболом и легкой атлетикой.

В Барнауле открыли самую большую модульную амбулаторию Алтайского края

Медицинский объект построен в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Самую большую модульную амбулаторию Алтайского края открыли в Барнауле в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость объекта составила более 70 млн рублей. Средства выделены из федерального и краевого бюджетов.

— Открытие врачебной амбулатории – один из успешных примеров выполнения коллективных обращений жителей поселка Кирова. Хотелось бы сказать слова благодарности Правительству Алтайского края, Губернатору Алтайского края Виктору Томенко, Министерству здравоохранения Алтайского края и депутату Государственной Думы Даниилу Бессарабову за то, что в Центральном районе ведется плановая работа по модернизации учреждений первичного звена, — отметил на открытии амбулатории глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Сегодня в поселке Кирова проживает более 6 тысяч человек, из них больше тысячи – дети. Несколько лет они обращались за медицинской помощью в основное здание поликлиники №1. В августе прошлого года началось строительство новой амбулатории. Общая площадь постройки блок-контейнерного типа с каркасной схемой из трехслойных сэндвич-панелей составляет 554 кв. метра.

— В новом здании расположены детское и взрослое отделения, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты. Приём ведут терапевты, педиатры, стоматолог, гинеколог, фельдшер. В детской и взрослой поликлиниках есть свои гардеробы и регистратуры, санузлы, в том числе для инвалидов. По обращению жителей в здании откроется аптечный пункт АКГУП «Аптеки Алтая», — рассказывает главный врач поликлиники №1 Елена Азарова.

Напомним, всего в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» построено 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Такие медицинские объекты модульного типа в регионе созданы впервые.

Категории: МПЗЗ.

Доступно файлов для скачивания: 1

Российские ученые рассчитали количество мусора, попадающего в Белое море

Плотность накопления пластика в северном полушарии, особенно вблизи крупных городов, очень высока: ежегодно с суши в морскую среду попадает от 5 до 13 миллионов тонн пластикового мусора, из которых почти 2 миллиона тонн — это мусор, источником которого является судоходство, рыбоводство и рыболовство. Российские ученые изучили поступление пластикового мусора одним из основных путей транспортировки: крупнейшими реками Европейского Севера — Северной Двиной и Онегой. Это единственные арктические реки, протекающие через населенные пункты в их нижнем течении, поэтому они могут быть значительным источником пластикового мусора для Белого моря и, далее, Северного Ледовитого океана.

Впервые оценили поступление плавающего мусора из рек Северной Двины и Онеги в Белое море в период с мая по ноябрь 2021 года ученые подведомственного Минобрнауки России Московского физико-технического института (МФТИ) и Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук с коллегами.

Результаты наблюдений в период с мая по ноябрь 2021 года показали, что 77% объектов в реках имели природное происхождение: в основном это листья, древесина и птичьи перья. Среднемесячное поступление антропогенного макромусора в Белое море с Северной Двины колебалось от 250 до 1700 шт/час, с Онегой от 520 до 2350 шт/час.

«Наше исследование проводилось с помощью методологии мониторинга речного мусора MSFD (Рамочной директивы о морской стратегии). С 5 мая по 5 ноября мы наблюдали и регистрировали в специальном приложении каждый проплывающий предмет, по заранее прописанным параметрам. Все фиксировалось согласно международному перечню объектов мониторинга, который включает в себя 42 предмета. Так как подобные исследования рек ранее не проводились, и это довольно новый тип загрязнения, мы не располагаем статистикой и динамикой загрязнения и не можем оценить, была ли раньше ситуация хуже или лучше. Чтобы создать модель выноса всего пластика реками в океан или модель аккумуляции этого пластика в океане, необходимы многолетние наблюдения», — рассказала участник исследования Мария Микушева, студентка магистратуры МФТИ.

В свою очередь предметы делятся на 7 видов: не мусор (т. е. мусор природного происхождения), обработанное дерево, искусственные полимеры, бумага/картон, металл, резина, одежда/текстиль. Кроме того, мусор разбивался на диапазоны размеров: 2,5–5 см; 5–10 см; 10–20 см; 20–30 см; 30–50 см; >50 см.

Сам поток рассчитывали в единицах в час, а для оценки корреляции между размером объектов и частотой встречаемости использовался статистический анализ, основанный на ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Частицы антропогенного происхождения были представлены искусственными полимерами (59,6%), древесиной (27,7%), бумагой/картоном (8,5%), металлом (2,7%), каучуком (1,1%) и текстилем.

Статистический анализ также показал сильную отрицательную корреляцию между размером и частотой встречаемости. Наиболее распространенным типом пластикового макромусора были мелкие предметы размером 2,5–5 см, из них 74% приходится на окурки. Среди пластиковых бутылок (и пробок) преобладал размерный класс 20–30 см.

«Большую часть антропогенного мусора составляет пластик, и он наносит существенный ущерб природе. Крупный мусор (макропластик) наносит прямой вред морским обитателям, в основном, через заглатывание и запутывание в нем. Пластик разлагается крайне медленно в окружающей среде, более того, макропластик со временем под влиянием различных физико-химических процессов превращается в микропластик, который также могут заглатывать рыбы, птицы, млекопитающие и другие морские организмы, и во многих случаях это ведет к их болезни и гибели. Частицы микропластика, попавшие в рыбу, могут также, в свою очередь, через пищу передаваться и человеку. Частицы микропластика сами по себе содержат опасные для живых организмов вещества (пластификаторы). Кроме того, микропластик может адсорбировать различные опасные загрязняющие вещества, находящиеся в окружающей среде и отравлять живые организмы, заглотившие их, а также передавать их дальше по пищевой цепи. В последнее время выходят исследования, показывающие, что микропластик может передавать и вирусы, которые живут на нем дольше даже в соленой воде», — добавила Мария Погожева, соавтор исследования, старший научный сотрудник Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова (ГОИН).

В целом в Северном Ледовитом океане западная часть Баренцева моря более загрязнена, чем сибирская Арктика, и это вполне объяснимо расположением жилых пунктов. Вдоль сибирских рек в основном заселены районы, расположенные выше по течению, и именно они являются основными источниками загрязнения. Пластиковый мусор, образующийся в верховьях, может теряться по берегам рек в низовьях с малой численностью населения, благодаря чему уменьшается выносимое ими количество пластика в море. Бассейны европейских арктических рек, впадающих в Белое и Баренцево моря, заселены как в верховьях, так и в низовьях, и могут быть значительным источником антропогенного мусора.

Сравнение процессов поступления органического и пластикового мусора показывает их различие. На поступление органических отходов в основном оказывают влияние природные процессы (штормы, оползни, береговая эрозия и др.). Поступление пластмасс зависит как от естественных, так и от антропогенных факторов (вывоз мусора, плотность населения, урбанизация). Показатели темпов накопления пластикового мусора изменяются неравномерно, при этом наблюдаются достаточно устойчивые тенденции как увеличения, так и уменьшения. Изучение пресноводных речных систем необходимо для понимания будущей судьбы плавающего мусора в океане. По последним оценкам, глобальные речные выбросы пластика составляют 0,5–3,2 млн тонн пластиковых отходов.

Результаты исследования опубликованы в одном из международных научных журналов. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований по исследовательским проектам.

В работе принимали участие научные сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ), Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова, Томского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Норвежского института водных исследований и Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичёва ДВО РАН.

30 регионов присоединилось к использованию ИСУП ОКС в рамках пилотного проекта Минстроя России