Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Драйвер энергодиалога

«Роснефть» развивает с индийскими партнерами интегральный формат сотрудничества

Сергей Романов

Российско-индийское сотрудничество последовательно развивается на протяжении последних десятилетий. Во многом этому способствуют сложившиеся отношения между лидерами двух стран. В понедельник, 6 декабря, Владимир Путин посетил Нью-Дели, где провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры завершились подписанием пакета соглашений, при этом одними из самых значимых стали договоренности компании «Роснефть», которая активно взаимодействует с индийскими партнерами и развивает интегральный формат сотрудничества.

Отложенный визит

Поездка в Нью-Дели — ответный визит на посещение премьером Моди Восточного экономического форума и судоверфи «Звезда» в 2019 году. Лидеры двух стран должны были провести очную встречу еще в прошлом году, однако пандемия внесла свои коррективы в эти планы. В 2021 году откладывать встречу лидеры не стали: исполняется 50 лет Договору о мире, дружбе и сотрудничестве, который был подписан в далеком 1971 году между Индией и Советским Союзом.

«Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития двусторонних отношений между Индией и Россией. Наше особо привилегированное стратегическое партнерство продолжает укрепляться», — заявил Моди на встрече с Путиным.

Премьер Индии также отметил: «Мы поставили цель нарастить взаимный товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до 50 млрд долларов. На достижение этих целей мы должны ориентировать наши бизнес-сообщества».

Президент Российской Федерации в ответ отметил, что, несмотря на наблюдавшееся в 2020 году снижение товарооборота между странами (более чем на 17%), за первые девять месяцев 2021 года рост составил более 38%. «И у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы сказали», — заметил Путин.

По его словам, это касается и инвестиционной деятельности. «Сейчас 38 млрд долларов примерно равно распределяются, чуть больше инвестиций с российской стороны. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях — это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос», — отметил Владимир Путин.

По окончании встречи было принято совместное заявление «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания», содержащее 99 пунктов, а также было подписано 15 различных соглашений.

Надежный партнер

«Развитие и расширение энергодиалога России и Индии должно стать первостепенной задачей как для политической, так и для бизнес-элиты двух стран. Россия является давним и проверенным временем партнером Индии, — считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Налажено и осуществляется регулярное взаимодействие на высоком уровне — главы двух стран проводят ежегодные встречи, работают и иные механизмы политического взаимодействия. Налажены контакты в сфере военно-технического сотрудничества, экономике. В такой ситуации важно системное развитие сотрудничества и в энергетической сфере».

«Ключевую роль в энергодиалоге играет компания «Роснефть», которая активно развивает с индийскими партнерами интегральный формат сотрудничества по всей технологической цепочке — от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов», — добавил он.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежат 49,9% дочернего общества «Роснефти» — АО «Ванкорнефть». Эта расположенная в Красноярском крае компания ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения — крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет (извлекаемые запасы по категории AB1+B2 составляют 286 млн тонн нефти и конденсата и 103 млрд кубометров газа).

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежат 29,9% в компании «Таас-Юрях Неф-тегазодобыча» (другими акционерами являются «Роснефть» и ВР), которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (запасы по категории AB1С1+B2С2 составляют 168 млн тонн нефти и конденсата и 198 млрд кубомет-ров газа).

С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта «Сахалин-1». В 2020 году в рамках проекта было добыто 12,4 млн тонн нефти и конденсата, потребителям поставлено более 2,4 млрд кубометров газа.

«Роснефть» в 2017 году приобрела долю (49,13%) в Nayara Energy. Эта сделка остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор Индии. В состав Nayara Energy входят первоклассные активы, в том числе НПЗ в городе Вадинаре мощностью 20 млн тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых технологически развитых в мире. «Роснефть» расширяет свои инвестиции в индийскую экономику: уже запущена масштабная программа развития нефтехимического производства с инвестициями порядка 750 млн долларов на реализуемом сейчас этапе. В частности, планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 тысяч тонн в год.

В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших в Индии розничных сетей. Nayara Energy планирует дальнейшее расширение сети АЗС в Индии — до 8 тысяч в ближайшие три года.

«Покупка этого актива (Nayara Energy. — «Труд») до сих пор остается крупнейшей иностранной инвестицией в индийскую экономику. Однако инвестиция эта оправданна и стратегически безупречна: ведь инвесторы ориентировались на динамично развивающийся внутренний рынок Индии с одними из самых высоких темпов роста в мире», — рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Для понимания масштаба приведу такую цифру: объем взаимных инвестиций в проекты с участием «Роснефти» и индийских партнеров превысил 17 млрд долларов. Это больше половины общего объема накопленных российско-индийских инвестиций на данный момент», — сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Выгодные контракты

В ходе визита Путина «Роснефть» подписала два важных соглашения с индийскими партнерами. Во-первых, это контракт с Indian Oil на поставку до конца 2022 года в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти.

Это не первое подобное соглашение между компаниями. «Подписание нового контракта на поставку нефти подтверждает стратегический характер многолетнего партнерства между НК «Роснефть» и Indian Oil, — прокомментировал соглашение глава «Роснефти» Игорь Сечин. — Важно, что сотрудничество между компаниями развивается в интегральном формате и охватывает всю технологическую цепочку — от добычи до реализации сырья. Надеюсь, что наше взаимодействие с Indian Oil будет развиваться и в рамках других проектов».

Как отметил директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, президент Международной академии ТЭК, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин, «договор на поставку нефти между ПАО «НК «Роснефть» и Indian Oil Corporation Limited является логичным и перспективным развитием взаимовыгодного сотрудничества России и Индии в сфере энергетики».

«Важно отметить, что данное сотрудничество проходит в рамках БРИКС и позволяет двум странам реализовывать стратегические задачи в нефтегазовом секторе», — добавил он.

Кроме того, в ходе визита Путина в Индию «Роснефть» и ONGC Videsh Ltd., действующая в качестве координатора компаний Oil India, Indian Oil Corporation, Bharat Petroresources и Hindustan Petroleum Corporation, заключили соглашение о развитии сотрудничества в области образования и обучения.

Соглашение послужит дальнейшему успешному сотрудничеству сторон в образовании и станет частью комплексного взаимодействия в нефтегазовой сфере.

Единая корпоративная система обучения «Роснефти» охватывает все категории персонала и направления бизнеса. Для проведения обучения привлекаются преподаватели лучших российских и зарубежных вузов, образовательные и консалтинговые компании. Программы обучения адаптируются под текущие и стратегические задачи компании.

В рамках заключенного соглашения планируется организовать обучение работников «Роснефти» и индийских компаний на базе образовательных организаций России и Индии, включая корпоративные учебные центры российской компании и ее индийских партнеров.

Соглашение предусматривает обмен знаниями и опытом, в том числе в таких областях, как геология и разведка, бурение и геофизические исследования скважин, разработка и добыча, обустройство и эксплуатация шельфовых месторождений, нефтепереработка и нефтегазохимия.

Также обучение будет проводиться по следующим направлениям: коммерция и логистика, экологическая безопасность, промышленная безопасность и охрана труда, управление международными проектами, подготовка и реализация концессионных соглашений и проектов, автоматизация производственных процессов, управление инвестициями.

Стоит также напомнить, что «Роснефть» и ONGC в рамках саммита БРИКС в 2016 году подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. В рамках соглашения в течение 2018-2019 годов успешно реализованы двусторонние программы обучения для работников компании и ее дочерних обществ в Индии по таким направлениям, как промышленная безопасность и охрана окружающей среды, управление производством и технологиями на шельфе. Также сотрудники индийских компаний прошли обучение в России по теме «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях».

Валерий Салыгин отдельно отметил важность совместных проектов в сфере образования. По его мнению, в этом контексте следует обратить внимание на ряд направлений сотрудничества.

«Во-первых, в продолжение состоявшегося визита индийской делегации в город Большой Камень, крайне перспективно развивать сотрудничество индийских компаний и ССК «Звезда». Российский судостроительный завод выходит на полную производственную мощность, обладает уникальными характеристиками, высококачественным оборудованием и позволяет производить высокотехнологичные суда различного тоннажа и назначения, что, безусловно, является важным для Индии», — рассказал он.

Во-вторых, «Роснефть» обладает уникальными компетенциями в области цифровизации бизнес-процессов нефтегазового комплекса, отметил Салыгин. Российская компания активно внедряет технологии роботизации и автоматизации ключевых технологических процессов, методы обработки big data, цифровые двойники объектов добычи и переработки и др. Такой опыт безусловно будет интересен индийским компаниям в условиях быстрорастущего национального рынка.

«В-третьих, учитывая глобальную экологическую повестку, одним из перспективных направлений сотрудничества может быть реализация низкоуглеродных проектов традиционной углеводородной энергетики. Таким проектом, безусловно, является «Восток Ойл», — отметил Валерий Салыгин.

Уникальный проект

«Роснефть» приступила к реализации проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края в 2020 году. Проект включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.

Низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. Ресурсная база проекта составляет более 6 млрд тонн нефти (44 млрд баррелей) с уникально низким содержанием серы 0,01-0,04%. Ресурсная база сопоставима с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего Востока или сланцевыми формациями США. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ и значительно сокращает объем выбросов парниковых газов в рамках проекта.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойле» составит порядка 100 млн тонн. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях — на европейские и азиатские рынки.

В ноябре об интересе индийских партнеров к проекту «Восток Ойл» сообщило индийское издание Mint. По данным издания, в настоящий момент «Роснефть» и консорциум индийских компаний находятся на стадии переговоров. Ранее к проекту присоединились крупные мировые компании: в конце 2020 года крупный международный трейдер Trafigura выкупил 10% акций проекта, в ноябре 2021 года — консорциум во главе с Vitol приобрел 5% в проекте.

«Активно развивающаяся экономика Индии требует все больше энергоресурсов, и власти страны с интересом смотрят на уникальный низкоуглеродный проект «Роснефти» по добыче низкосернистой нефти «Восток Ойл», — считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — Причем интерес индийской стороны простирается далеко за рамки привычной схемы партнерства в добывающем активе. Индия также оценивает возможность участия в строительстве судов для «Восток Ойла» на судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке».

По мнению Делягина, фактически назрела необходимость в создании новой институциональной платформы для практического сотрудничества между Россией и Индией в сфере энергетики, в рамках которой стороны смогут обсуждать и вырабатывать предложения по реализации совместных проектов и увеличению объема инвестиций в отрасль.

"МегаФон" построит сеть для СИБУРа

Елизавета Неупокоева

К 2024 г. "МегаФон" построит и запустит частную беспроводную сеть LTE на предприятиях СИБУРа по всей России. Предполагается, что эта сеть станет самой большой Private LTE в России.

Она позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

Стороны подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 г. За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

Корпоративная сеть Private LTE (PLTE) будет охватывать территории "Воронежсинтезкаучука", Нижневартовского газоперерабатывающего завода, Южнобалкского ЛМУМГ, "Томскнефтехима", "CИБУР-Химпрома" и "СИБУР-Тобольска". "МегаФон" обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

Основные плюсы сетей PLTE для СИБУРа как компании с высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов - это скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности. К примеру, сети PLTE позволят СИБУРу использовать на предприятиях взрывозащищенные смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации, заменяющего, с одной стороны, традиционную радиосвязь, а с другой - чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.

Как сообщают в пресс-службе "МегаФона", с внедрением Private LTE промышленные предприятия имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi-сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Одним из главных преимуществ решения является безопасность данных, которая обеспечивается с помощью собственного ядра, локального дата-центра и частного диапазона сети.

Руководитель по ИТ-инфраструктуре и эксплуатации "СИБУР Диджитал" Игорь Тютрин отмечает, что Private LTE для СИБУРа является более выгодной и перспективной технологией с точки зрения дальнейшего развития. В том числе с учетом перехода на стандарт 5G в ближайшем будущем.

"Тестировать новые технологии мы готовы с любыми операторами или производителями оборудования, а подрядчик для ввода решений в эксплуатацию определяется посредством открытых конкурсных процедур", - подчеркивает Игорь Тютрин.

Сумму контракта и вендора оборудования в СИБУРе не раскрывают.

Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов сообщает, что "Билайн Бизнес" давно развивает технологии для цифровой трансформации промышленного сектора, в том числе и современную технологию построения беспроводных корпоративных сете.

Директор офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов ПАО "Ростелеком" Хамид Нургалеев видит существенный рост интереса к внедрению сетей PLTE.

"Интерес проявляют предприятия горнодобывающей отрасли, как открытым, так и подземным способом, так как одним из драйверов внедрения цифровых сервисов является автоматизация и роботизация техники с целью повышения уровня добычи и снижения простоя техники. Во внедрении сервисов на базе PLTE заинтересованы также компании промышленного сектора и нефтехимической отрасли, где растет спрос на решения по управлению мобильными сотрудниками, сервисы охраны труда и промышленной безопасности, сервисы на базе видеонаблюдения и видеоаналитики. Эти сервисы предъявляют высокие требования к скорости и качеству работы с подвижными абонентами, которые не обеспечиваются текущими решениями на базе публичных сетей и корпоративных сетей на основе Wi-Fi", - отмечает Хамид Нургалеев.

"Распространенность решений зависит от набора отраслевых сервисов и понимания эффектов от внедрения новых продуктов. Важно понимать, что решения на базе PLTE позволяют уйти от проприетарных решений к единому инфраструктурному слою на базе LTE с готовностью эволюционной миграции к сетям пятого поколения", - подчеркивает Хамид Нургалеев.

В МТС видят большой запрос на использование выделенных технологических сетей в горнорудной и металлургической отраслях, ТЭК, нефтехимии, энергетике, машиностроении, транспортной логистике.

Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын считает, что сети Private LTE востребованы крупными компаниями сейчас.

"Пока что 5G у нас нет, и, возможно, мы вообще проскочим этот стандарт, а широкополосная мобильная связь крупным распределенным корпорациям нужна. Драйвером роста направления служит спрос крупных корпораций, действующих на больших территориях, на широкую полосу. Барьером же служит высокая стоимость проектов, а следовательно - не слишком большое число потенциальных заказчиков и проектов, в которых операторам выгодно участвовать", - отмечает Леонид Делицын.

Новогодняя столица России откроется для праздника 11 декабря

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Нижний Новгород готовится к официальному вступлению в права "Новогодней столицы России - 2022". Уже с 11 декабря жителей города и туристов ждет погружение в "Волшебную кузницу снежинок". Так назвали главную концепцию торжества в честь знаменитой на весь мир казаковской филиграни.

На "Казаковском предприятии художественных изделий" в Вачском районе Нижегородской области вовсю идет подготовка к торжествам. Здесь трудятся династии мастеров. Каждое изделие - ручной работы, тончайшее металлическое кружево из витой проволоки и крошечных шариков, покрытое серебром. Девяносто лет технология не меняется.

Для областного центра, пробующего себя в статусе новогодней столицы, вачские мастера создали эскизы тех самых снежинок, которыми украсят город, рассказали "РГ" на фабрике.

В субботу 11 декабря на главной улице Нижнего Новгорода стартует парад сказочных героев. Шествие пойдет по Большой Покровской от площади Минина до площади Горького. Его возглавит главный персонаж "Кузницы снежинок" по имени Ваня Мечтатель. Организаторы торжеств обещают невероятно красивую подсветку к празднику, самое настоящее "звездное небо". Ну и конечно весь город будет украшен филигранными снежинками.

Центр торжеств в этом году решено сделать на обновленной Нижегородской ярмарке. Здесь состоится гала-концерт с олимпийскими звездами: режиссер-постановщик ледового шоу - Илья Авербух.

"Историческая локация подходит для празднования Нового года идеально, - уверенно говорит директор по стратегическому развитию "Нижегородской ярмарки" Елизавета Зубакина. - Во-первых, Главный ярмарочный дом напоминает имбирный пряник, а во-вторых, территория готова протестировать свои возможности после благоустройства. На время праздника людей на Ярмарке ждет каток, резиденция Деда Мороза и сказочно красивая карусель".

Конечно, очень важно, чтобы этот праздник был максимально безопасным для всех его участников. "Поэтому, - продолжает Елизавета Зубакина, - в резиденцию Деда Мороза родители попадут только по QR-коду". Это уже становится не только всемирной практикой, но и привычкой.

С 25 декабря заработают новогодние площадки во всех районах Нижнего Новгорода. Световые инсталляции и арт-объекты разместят не только на Большой Покровской и в Кремле, но и на площади Горького, Александровском саду и в обновленном парке "Швейцария". Кремль по традиции украсит мэппинг-шоу (видеопроекции движущихся изображений на здания и прочие объемные объекты).

Главную елку установят на площади Горького: здесь же откроется "Горьковская ярмарка-800" с подарками, сувенирами, праздничными сладостями и глинтвейном.

29 декабря заработает еще одно обновленное пространство центра города - Манеж в Кремле. Здесь организаторы обещают иммерсивное путешествие, погружающее посетителей в атмосферу той самой "Кузницы снежинок": авторами станут нижегородские режиссеры.

2 января на стадионе "Труд" в Сормове презентуют ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король". Также нижегородцев и гостей ждут сразу два ледовых спектакля от знаменитой фигуристки Татьяны Навки. Первое - 28 декабря в рамках Губернаторской елки: вход для детей обещают сделать свободным. А 9 января на Нижегородской ярмарке можно будет увидеть шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В этот же день запланирована церемония передачи титула "Новогодней столицы России" следующему городу - Новосибирску.

Олег Беркович, министр культуры Нижегородской области:

- Праздничная программа выстроена таким образом, чтобы избежать массового скопления людей.

Например, на пешеходной Большой Покровской будут разнообразные локации вдоль всей улицы, в Кремле - такая же логистика маршрутов. Шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" пройдет на стадионе "Труд", рассчитанном на 20 тысяч человек, но заполняемость будет существенно меньше.

Меры доступа на открытые, уличные, и закрытые локации будут прорабатываться отдельно. Кроме того, в Нижнем Новгороде есть отработанная при проведении торжеств по поводу 800-летия города система мультипассов - специальных антиковидных пропусков на массовые мероприятия.

С января 2022 года заработают новые правила для экспорта леса

Текст: Ольга Бухарова, Инесса Доценко

Лесной комплекс страны ожидают крупные перемены. С 1 января 2022 года вступает в силу запрет на экспорт кругляка хвойных и ценных лиственных пород.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) ждут экономического и экологического эффекта. Лес начнет "зарабатывать" для страны большие деньги с минимумом вреда для себя. Но велика вероятность, что эти перемены окажутся болезненными для Дальнего Востока. "РГ" разбиралась в ситуации.

Итак, вывоз кругляка с нового года будет разрешен только через два железнодорожных пограничных пункта. Потом для необработанной древесины закроют и их. Неожиданностью это не назовешь - поручение по "кругляку" президент России сделал в сентябре 2020 года. Тогда, напомним, пошлина на вывоз круглого леса отдельных пород составляла 60 процентов, в 2021 году она выросла до 80.

А чтобы под видом разрешенной обработанной древесины за рубеж не уехали все те же чуть ошкуренные бревна, со 2 января по 31 декабря будут действовать повышенные ставки на экспорт лесоматериалов влажностью свыше 22 процентов, толщиной и шириной более десяти сантиметров. Во всем этом есть и логика, и необходимость. Вводимые меры должны сделать нерентабельной продажу необработанной древесины за рубеж. И это будет иметь очень много позитивных последствий, сообщил заместитель главы Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

"Как экономических, так и экологических, - пояснил он, отвечая на вопрос "РГ". - Наибольшая добавленная стоимость появляется в процессе производства конечной продукции. Если мы вывозим древесину, вся добавленная стоимость остается за границей. Если перерабатываем сами, это дает дополнительные рабочие места, налоги, рост".

Экологическая составляющая, по словам Вячеслава Спиренкова, еще больше. "Когда идет речь только о заготовке и вывозе за границу, бизнес не заинтересован в рациональном использовании ресурсов, - говорит замглавы Рослесхоза. - Отбирают лучшую деловую древесину, вывозят и забывают об этом участке. Они не заинтересованы в переработке остатков - веток и коры, как и в лесовосстановлении. Деньги получил и все - до свидания".

"От такого хищнического использования леса, - резюмирует Спиренков, - надо переходить к рациональному, запланированному на много лет".

Так что за проблемы могут возникнуть на Дальнем Востоке страны?

В макрорегионе сосредоточена немалая часть лесных запасов России. Причем тех самых - хвойных и ценных лиственных. Заготовками живут целые районы, а с той стороны границы выстроились китайские деревообрабатывающие заводы, долгие годы "питающиеся" нашим кругляком.

В Дальневосточном федеральном округе тоже построено несколько крупных лесоперерабатывающих производств. Но их ежегодная мощность едва превышает пять миллионов кубов. Правда, за последнее время и вывоз кругляка снизился с 15 до тех же пяти миллионов.

"Сырьевая база у нас подорвана, - говорит доктор экономических наук Вадим Заусаев. - Уничтожена пожарами, импульсивными вырубками. На бумаге значатся пять миллиардов кубов. Но одно дело - запас древесины, другое - его доступность. Есть районы, где лес крайне сложно добывать, но и еще сложнее - вывозить".

"Отрасль, по сути, уже в стагнации", - замечает председатель ассоциации "Дальэкспортлес" Александр Сидоренко. И к повсеместному движению в сторону переработки леса он относится очень осторожно.

"На Дальнем Востоке деревообработка создана лишь в нескольких местах - там, где есть доступная электроэнергия, - объясняет глава ассоциации. - А там, где ее генерируют местные дизель-электростанции, киловатт-час стоит более 36 рублей. И предприятия по переработке нерентабельны. Там шла заготовка леса".

На лесозаготовках на Дальнем Востоке, по данным Сидоренко, занято свыше 30 тысяч человек. Две трети из них сейчас оказались без работы. Какой смысл заготавливать древесину, если ее нельзя вывезти. А переработка еще не налажена.

Речь идет о населенных пунктах, где вакансий в других сферах нет. Это монопоселки. Если основное производство прекратит свое существование, людей ждет полное безденежье. Перестроиться на переработку, даже самую минимальную, сегодня сложно из-за коронавирусных ограничений. Срок поставки отечественного оборудования - до десяти месяцев, импортного - и того больше.

Можно ли решить все эти проблемы? Можно. Но надо постараться. "Действительно, Дальний Восток - особенная экономическая зона с большим плечом логистики и доставки, - отвечает на вопрос "РГ" директор подведомственного Рослесхозу ФГБУ "Рослесинфорг" Павел Чащин. - И мы прекрасно это понимаем".

По его словам, речь идет о создании условий для развития бизнеса в направлении переработки. У Минпромторга России есть целевые программы для помощи предпринимательству в этой сфере. "Господдержка очень нужна, - продолжает Чащин. - Уверен, глубокая переработка даст новый толчок развитию отрасли на Дальнем Востоке. Его окружают очень хорошие рынки сбыта - Китай, Япония. Но будет непросто".

Тем временем, как сообщили СМИ, Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, одобрила продажу 75 процентов крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской Iida Group Holdings.

"Мы очень долго ждали, что эту сделку одобрят, - рассказал "РГ" гендиректор лесопромышленного холдинга Константин Лашкевич. - За ней стоит большая программа инвестиций, огромный рыночный потенциал". В компании не скрывают ожиданий, что японский инвестор откроет доступ к более дешевым финансовым ресурсам. "Проекты долгосрочные и эффективные. Их реализация позволит создавать больше рабочих мест", - утверждает Константин Лашкевич.

Запрет на вывоз кругляка - это лишь один из инструментов декриминализации лесного комплекса. Еще одним является цифровизация отрасли.

С 1 июля 2021 года подача лесных деклараций и отчетов производится исключительно через порталы государственных и муниципальных услуг. Кроме того, перезапущена модернизированная система ЛесЕГАИС.

А с 1 января 2023 года должна заработать федеральная информационная система лесного комплекса. Она призвана обеспечить создание единого цифрового пространства, где будут храниться сведения о лесах и производиться учет древесины и сделок с ней.

Запрет на вывоз необработанной древесины из России, который вступит в силу с Нового года, поможет загрузить лесоперерабатывающие предприятия Дальнего Востока и Сибири. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Объем экспорта круглого леса из регионов Дальневосточного федерального округа - 4,7 млн кубометров в год, а местные производственные мощности по переработке недозагружены на 3 млн кубометров, отмечают в правительстве. Оставшиеся 1,7 млн кубометров можно направлять на новые мощности, например, пеллетные производства для экспорта продукции в Японию. Также древесину готовы закупить другие регионы. В Красноярском крае крупным переработчикам не хватает 600 тыс. кубометров пиломатериалов в год, для их производства нужно 1,3 млн кубометров заготовленной древесины. Кроме того, здесь же ждут еще и 0,5 млн тонн пеллет (1,1 млн кубометров древесины). Восполнить этот недостаток сырья и материалов компании готовы в том числе за счет закупок на Дальнем Востоке. Минпромторгу поручено проработать меры поддержки таких поставок. Например, может быть введена субсидия на транспортировку низкосортной древесины, которую ранее брали для переработки китайские предприятия, с Дальнего Востока в другие регионы.

Запущены меры поддержки для малого и среднего бизнеса со стороны минпромторга для переориентации производств лесного сектора, добавили в аппарате вице-премьера. Уже подано более 20 заявок на сумму, превышающую 1 млрд руб., в том числе пять заявок поступили с Дальнего Востока. В правительстве считают, что переработка сырья внутри страны внесет свой вклад в экономику страны, развитие лесного комплекса, создаст новые рабочие места.

Подготовил Алексей Дуэль

.jpg)

Татьяна Москалькова: Самое главное для человека - это быть услышанным

Текст: Татьяна Владыкина, Елена Яковлева

Сегодня, 10 декабря, - Международный день прав человека. Какие права россиян оказались самыми уязвимыми в уходящем году? Сколько жалоб пришло омбудсмену и какие темы набрали самые высокие рейтинги? Не испортил ли нас окончательно "квартирный вопрос"? Легко ли получить плановую медицинскую помощь? Как найти новую работу? Можно ли омбудсмену пожаловаться на QR-код, вакцинацию? Как аппарат Уполномоченного следит за судебным процессом по поводу ликвидации "Мемориала" (признан в России НКО-иноагентом)? Как не допустить повторения страшных случаев, подобных саратовской истории в областной тюремной больнице? Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала "РГ", какие права ей было трудно, а какие легко защищать.

На красной линии

Татьяна Николаевна, COVID-19 - это по-прежнему главный фронт в защите прав человека?

Татьяна Москалькова: Да. Хотим мы этого или нет, но год заканчивается под флагом с жутковатой символикой COVID-19. Каждый день на экранах мониторов, страницах газет, в программах радио и ТВ мы узнаем "сводки" с этого фронта: сколько заболевших и погибших, где ситуация стабилизировалась, а в какой стране вирус прорвал оборону. Но пандемия - это не только "убитые и раненые". Как и всякая война, она кроме глобальных высветила и повседневные проблемы людей. Для меня они материализуются в виде жалоб и обращений, поступивших в мой адрес.

На что чаще всего жаловались люди?

Татьяна Москалькова: Люди стали больше ценить жизнь и намного внимательнее относиться к своему здоровью. Почти в три раза выросло количество жалоб на трудности в получении плановой медицинской помощи при хронических заболеваниях. Увеличилось количество обращений по поводу обеспечения медикаментами и лекарствами. В пять раз больше обращений мы получили по теме психиатрической помощи и соблюдения прав граждан при ее оказании. Еще одним следствием пандемии стало то, что из-за введения дистанционки и вынужденной самоизоляции люди стали больше ценить свой дом.

Те, у кого он есть, пристальнее вглядываются в его состояние, а те, у кого его нет, особенно остро стали ощущать отсутствие своей крыши над головой. В итоге в полтора раза стало больше жалоб на нарушения жилищных прав: их мы получили свыше пяти тысяч. О чем они? О десятилетиях ожидания положенных людям "квадратных метров", о непрозрачности движения очереди на получение квартиры, о завышении тарифов на ЖКХ и выселении из зачастую единственного жилья, о волоките с переселением из ветхих и аварийных домов. Много претензий и к низкому качеству ремонта. На прошедшем в ноябре Всероссийском координационном совете уполномоченных прозвучала поистине шокирующая информация: коммунальная инфраструктура в стране устарела на 70 процентов!

Получается, что пресловутый "жилищный вопрос" буквально берет нас за горло. Конечно, в рамках своих полномочий я делаю все что могу, чтобы помочь людям, но… иначе как "всем миром" его "стратегически",не разрешить. "Стратегически" - потому что есть и обнадеживающие примеры. Так, у нас, например, нет ни одной жалобы из Москвы по поводу переселения из аварийного жилья. Конечно, это столица, но и масштабы строительства каковы!

Снова "эхо COVID-19": падение уровня производства ударило по трудовым правам. Сейчас экономические показатели почти вернулись на "доковидный уровень", но инерция падения еще дает о себе знать. На треть выросло количество обращений по поводу трудоустройства: очень трудно найти работу по многим специальностям, далеко не всем доступна возможность переквалифицироваться. На столько же увеличилось количество жалоб на условия охраны труда. К чему это приводит, видела вся страна: при словах "шахта Листвяжная" еще долго будут замирать от горя сердца людей…

Почти в три раза чаще, чем в прошлом году, работники жалуются на нарушение своих прав при рассмотрении трудовых споров.

В семь раз стало больше и обращений по поводу нарушений трудового законодательства. Люди жалуются на переработки и неполучение отгулов за них, нарушение гарантий при увольнении или переводе.

В таких экстремальных условиях стало намного - почти наполовину, больше жалоб и по поводу социального обеспечения.

Часто люди недовольны нарушением пенсионного законодательства, непредоставлением льгот инвалидам и отказом в социальном обслуживании пожилых.

В то же время в три раза реже стали обращаться по образовательной тематике: в отличие от прошлого года удаленка вводилась не везде и достаточно редко, а школы и институты в большинстве своем приспособились к изменившимся условиям учебы. Намного меньше - почти в четыре раза, стало обращений по поводу нарушений прав при поездке за границу и при ее пересечении, хотя тут, конечно, сказались вынужденные ограничения на свободу передвижения, вызванные зловредным вирусом.

Поступают ли к вам жалобы на ограничения прав граждан в связи с обязательным введением QR-кодов?

Татьяна Москалькова: Ко мне приходят обращения по поводу введенных ограничений: люди жалуются на попытки принудительной вакцинации, недопуски на работу, угрозы увольнения, даже невозможность войти в магазин из-за отсутствия QR-кода… Этих жалоб не так уж мало - почти девятьсот. И за каждой стоят очень непростые проблемы наших сограждан. Поэтому считаю важным на законодательном уровне закрепить понятие QR-код. Кстати, есть немало предложений назвать его как-то по-другому. Пока законопроект об этом направлен в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации.

Что же касается того, что именно должно быть в новом законе, я совершенно солидарна с мнением председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Он напомнил о том, что, обсуждая законопроект, нужно думать о людях, а не о политике, равно как и в вопросе об обязательной вакцинации и включении ее в национальный план прививок. Все это для того, чтобы обеспечить равенство граждан и избежать нарушения их прав. Нельзя допустить жесткого и даже злобного противостояния сторонников и противников вакцинации. В современном обществе и так стало слишком много разделительных линий…

Память и закон

Одной из таких "разделительных линий" может стать отношение к ликвидации правозащитного общества "Мемориал"( признан в России НКО-иноагентом).

Татьяна Москалькова: Мы провели встречу с руководителями этой правозащитной организации и одноименного правозащитного центра, их адвокатами, группой правозащитников.

Наши представители были в качестве наблюдателей на судебных заседаниях и будут участвовать, когда судебный процесс возобновится.

Да, с одной стороны, "Мемориал" ( признан в России НКО-иноагентом) - старейшая правозащитная организация, которая немало сделала для сохранения исторической памяти о жертвах политических репрессий. Вспомним хотя бы одного из основателей этого общества - Людмилу Михайловну Алексееву, которая навсегда останется для нас основателем и лидером правозащитного движения России.

Мы сотрудничаем с представителями "Мемориала" ( признан вы России НКО-иноагентом) по решению конкретных вопросов помощи людям. В то же время закон есть закон, и мы все обязаны соблюдать его и осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, независимо ни от каких обстоятельств. Я сама работаю в рамках Федерального Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", поэтому, исходя из своих полномочий, не имею права делать преждевременные выводы. Подождем решения суда. Но отмечу, что к вопросам взаимодействия государства и организаций, представляющих интересы групп гражданского общества, в том числе НКО, нужно подходить крайне осторожно.

На что еще чаще всего жаловались люди?

Татьяна Москалькова: Обращения "эволюционируют". Если их проанализировать, то видно, как меняется их структура. Явления, с которыми спокойно мирились наши родители, у нас уже вызывали несогласие. А то, что как должное принимаем мы, нередко вызывает непонимание у новых поколений. В первую очередь речь, конечно, идет об уважении достоинства личности и праве на высокое качество жизни. К счастью, в уходящем году эти настроения не эволюционировали в протестные акции, хотя в январе и феврале отдельные выступления все же были.

Тем не менее, несмотря на весьма острые дискуссии между органами власти и отдельными институтами гражданского общества, умение слушать и слышать, желание найти разумный компромисс победило. И институт уполномоченных по правам человека сыграл в этом немалую роль, выступая в качестве медиатора наиболее острых противоречий и одновременно восстанавливая нарушенные права людей.

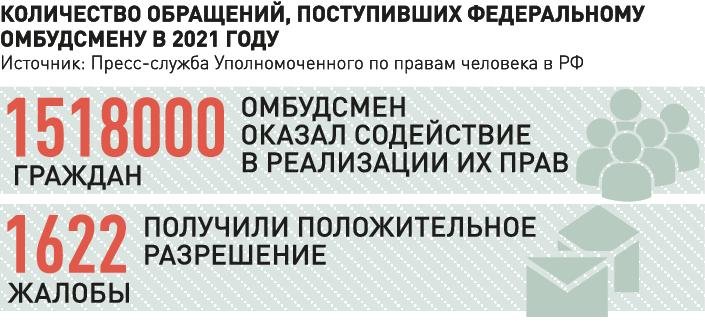

Неудивительно, что обращений стало на четверть больше, чем в прошлом году. Их к нам поступило почти пятьдесят тысяч, причем полторы тысячи коллективных.

Чаще всего люди по-прежнему обращаются за помощью в защите социально-экономических прав. И это закономерно.

Своеобразие работы омбудсмена состоит в том, что для меня каждый "правозащитный год" - это время и обретений, и неудач, и, конечно же, больших ожиданий. Осмысление процессов в сфере правозащиты, их анализ и, как итог - поиск нового инструментария для реагирования на новые вызовы и угрозы правам человека.

2021 год для меня, конечно, особенный. В апреле президент внес мою кандидатуру в Государственную Думу, и депутаты на альтернативной основе избрали меня на следующее пятилетие. Большая честь и огромная ответственность. Хотя этот год для меня, нового-старого омбудсмена, впрочем, как и для всех жителей планеты Земля, выдался нелегкий…

Жернова правосудия

Тема "преступления и наказания" также по-прежнему остается злободневной?

Татьяна Москалькова: Да, к сожалению, выросло количество заявлений по поводу сроков следствия, обоснованности привлечения к уголовной ответственности, отказов в возбуждении уголовных дел.

Принято считать, что традиционно велико количество жалоб, поступающих от людей, попавших в жернова правосудия. Однако практика показывает, что судебная реформа, начатая несколько лет назад Верховным судом, приносит положительные результаты. Так, уменьшилось количество обращений по поводу пересмотров приговоров и решений судов по поводу меры пресечения в виде содержания под стражей.

В этом году стала острее тема обеспечения прав осужденных. Люди, отбывающие наказание, зачастую жалуются на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, унижение человеческого достоинства и, конечно, на самое страшное, что не хочется даже произносить: пытки. Ярославль, Иркутск, в этом году - Саратов просто-таки взорвали медийное и правозащитное пространство.

Немало обращений поступило по поводу порядка представления к досрочному освобождению и оказание помощи вышедшим на свободу. Многие выражают недовольство условиями содержания в изоляторах временного содержания.

При этом значительно реже стали поступать обращения по поводу отбывания наказания в воспитательных колониях и по вопросам административного надзора после выхода на свободу.

Количество обращений к уполномоченному увеличилось на 25 процентов, чем вызван их столь значительный рост?

Татьяна Москалькова: Считаю, что определяющим здесь стало то, что апеллировать ко мне стало намного легче. Ведь самое главное для человека - это быть услышанным. И для меня, и для тех, кто ко мне обращается, жизненно необходима четко, без "информационных тромбов", работающая обратная связь. Тем более что при вступлении в должность я обещала всемерно стремиться к доступной справедливости, к ее расширению.

И этому мы уделяем особое внимание. В уходящем году, как говорится, на полную мощность заработала интернет-приемная, за счет использования новых цифровых технологий качественно улучшилась работа "горячих линий", оперативнее и четче стала работа со специально созданным в Аппарате Уполномоченного служебным чатом для рассмотрения обращений граждан. Мы стали теснее взаимодействовать с региональными уполномоченными по правам человека и институтами гражданского общества, в том числе и в первую очередь - с правозащитными организациями и ОНК. Однако, как мне думается, самое главное состоит в том, что люди поверили: Уполномоченный по правам человека действенно помогает в решении их проблем.

Вы упомянули получившую широкий резонанс саратовскую историю с пытками в областной тюремной больнице. Какие тут приняты меры?

Татьяна Москалькова: Я направила ходатайство с просьбой провести проверочные действия и принять меры к виновным в этой ситуации. Нарушения прав осужденных, насилие в отношении них обязательно найдут отражение в моем ежегодном докладе, который будет представлен президенту, правительству, обеим палатам Федерального Собрания, председателю Конституционного суда, председателю Верховного суда, Генеральному прокурору и председателю Следственного комитета.

Осторожный оптимизм внушает то, что власть стала быстро и конструктивно реагировать и на обращения уполномоченного, и на позицию общественности. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел… Ведется расследование. Справедливо, когда за преступлением следует воздаяние, но чтобы такое не повторилось, нужны системные решения. Одним из них могло бы стать создание национального превентивного механизма на основе международных стандартов. Для этого наряду с ОНК формируется институт независимых экспертов, которые по поручению Уполномоченного по правам человека могли бы выезжать в разные места принудительного содержания людей для объективной оценки состояния гарантированности прав граждан в этих учреждениях. Я одна не в силах посетить все колонии и другие места содержания. А сотрудники моего аппарата не обладают правом на проверки. Кстати, превентивный механизм прекрасно зарекомендовал себя в таких странах постсоветского пространства, как Казахстан, Армения, Узбекистан и Азербайджан.

Скольким людям вам удалось помочь восстановить свои права?

Татьяна Москалькова: Во взаимодействии с органами прокуратуры, контрольно-надзорными органами и институтами гражданского общества мне удалось помочь в восстановлении нарушенных прав более чем 1600 обратившимся. Многие из числа обратившихся нуждались лишь в разъяснении форм и методов защиты своих прав. Но за многими обращениями стоят целые коллективы предприятий и жители населенных пунктов. С подобными яркими примерами можно ознакомиться в нашем сборнике "Закон на вашей стороне" и на сайте уполномоченного в разделе "Удалось". Информация, размещенная в нем, - своего рода диалог с обществом. Практически ежедневно там появляются короткие истории: удалось сохранить жилье, отремонтировать аварийный дом, прекратить незаконное уголовное преследование, восстановить право на получение стипендии… Десятки вроде бы незамысловатых историй, но за каждой - судьба человека. Поэтому всякий раз, когда удается помочь людям и изменить правила в их пользу, я чувствую за этим не просто перемену к лучшему, но ощущаю институт омбудсмена частью не только настоящего, но и будущего.

Какие обращения больше всего запомнились вам в этом году?

Татьяна Москалькова: Несколько дней назад, после моего ходатайства, Верховный суд России заступился за гражданина Украины, который прожил в России 20 лет, но был осужден за незначительное правонарушение и приговорен к депортации, несмотря на то, что за него заступились глава сельского поселения, в котором он проживает с матерью, женой и детьми, и участковый уполномоченный полиции. Верховный суд учел, что семья и все родственники гражданина живут в России, и в итоге отменил решения о нежелательности его пребывания в стране и запрете на въезд.

К сожалению, истории с хорошим финалом случаются не всегда… Запомнилось и обращение многодетной семьи из Москвы, по которому мы как раз помочь не смогли. Глава этой семьи был основным акционером и директором градообразующего предприятия города Углича. Предприятие обанкротилось, а квартира, в которой проживала семья, была передана в службу судебных приставов, а затем продана для взыскания долга по кредиту, причем значительно ниже своей рыночной стоимости. Мы дошли до Верховного суда, однако в силу несовершенства закона люди все же лишились единственного жилья и вынуждены ютиться у друзей.

Очень печальная история…

Знаю, что с подобными трагедиями (а как иначе назовешь выселение из родного дома?!) сталкиваются многие. Поэтому уверена: необходимо рассмотреть вопрос о законодательном ограничении обращений о взыскании на единственное жилье у должника, имеющего несовершеннолетних детей.

Давно известно: закон не всегда справедлив, а справедливость не всегда законна. Однако это тот случай, когда именно справедливость и должна стать законом.

И тысячу раз прав Федор Михайлович Достоевский: "Высшая и самая характерная черта нашего народа - это чувство справедливости и жажда ее".

«Камский кабель» представил новые разработки кабелей для подземных и открытых горных работ

«Камский кабель» – один из крупнейших российских производителей шахтных кабелей в резиновой изоляции. Производство кабеля для открытых и горных работ исторически является одним из важных направлений деятельности предприятия.

«В этом году мы продемонстрировали нашу продукцию на двух крупнейших выставках для горнодобывающей отрасли – «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке и «Рудник Урала» в Екатеринбурге, - рассказал заместитель главного технолога по развитию Игорь Буров. - В рамках екатеринбургской выставки на конференции «Рудник Будущего» мы выступили с обзором новых конструкций кабельной продукции для применения в шахтах и рудниках, имеющих ряд преимуществ за счет использования инновационных материалов. Среди новых разработок представлены кабели шахтные гибкие с резиновой изоляцией с мониторинговой жилой, кабели шахтные гибкие для буровых установок, кабели шахтные гибкие для самоходных вагонов, кабели шахтные для вертикальной прокладки с изоляцией из этиленпропиленовой резины. Они износостойки, надежны в эксплуатации, выдерживают повышенные вибронагрузки, устойчивы к истиранию и разрывам, стойки к озону, маслу и бензину, а также к критическим изгибающим нагрузкам, к растягивающему усилию. Особые требования в шахтах предъявляются к пожаробезопасным свойствам кабелей, которые не должны распространять горение. Оптимальные конструкторские решения позволяют увеличивать срок эксплуатации. Все эти преимущества были высоко оценены потребителями».

Как отметил модератор конференции доктор технических наук, сопредседатель Горного совета Приволжского ФО, советник председателя совета директоров Группы Канекс Земсков А.Н., «Камкабель» – ведущее предприятие в России и СНГ по выпуску кабелей для горнодобывающей отрасли. А представленная тема, в частности, прочность кабелей для самоходных вагонов, особо актуальна. «Камкабель» – это флагман кабельной промышленности.

Ангарский завод полимеров, который входит в нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс НК «Роснефть», выпустил 10-миллионную тонну олефинов.

Олефины служат сырьем для широкого спектра химической продукции, в том числе, пластмасс для производства упаковки, труб, теплоизоляции, оконных блоков и другой востребованной продукции.

Юбилейная тонна сырья выпущена на установке ЭП-300 – ведущем комплексе завода, где происходит процесс пиролиза бензинов и сжиженных углеводородных газов с последующим разделением продуктов.

На установке применяется технология низкотемпературной ректификации. Получение пирогаза происходит при температуре до +860 градусов Цельсия, а разделение продуктов пиролиза – при -150 градусах.

Ангарский завод полимеров планирует провести модернизацию производства олефинов с внедрением высокоэффективного оборудования, которое позволяет автоматизировать основные системы управления, повысить энергоэффективность, промышленную безопасность производства и качество продукции.

Справка:

АО «Ангарский завод полимеров», дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», – одно из крупнейших нефтехимических предприятий России.

Ежегодно предприятие производит более 200 тыс. тонн этилена и более 100 тыс. тонн пропилена.

Продукция «АЗП» востребована на рынке. Широкая география поставок обусловлена стабильно высоким качеством производимого сырья.

Предприятие ежегодно входит в число призеров Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», подтверждая высокие характеристики качества, экологичности, безопасности и энергоэффективности. В этом году призерами стали пять видов продукции «АЗП».

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» строит «зимник» протяженностью 350 км

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») приступила к строительству зимней автодороги, которая свяжет Юрубчено-Тохомское месторождение и близлежащие населенные пункты с Богучанским районом Красноярского края.

По сезонной магистрали протяженностью 350 километров в течение четырех месяцев планируется доставить около 100 тыс. тонн грузов, в том числе энергетическое и блочно-модульное оборудование, трубы, железобетонные изделия, топливо и горюче-смазочные материалы.

Зимник также имеет большое социальное значение. Жители и предприятия Эвенкии получат возможность завезти в отдаленные районы продукты и другие товары первой необходимости.

При строительстве зимника специалисты намораживают ледовые переправы через реки Камо, Тохомо и Иркинеева. Толщина льда в это время года там не превышает 5-10 сантиметров, но к моменту запуска зимника она будет доведена до 110 см, что позволит пропускать технику весом до 100 тонн.

На отдельных участках дороги предприняты особые меры по обеспечению безопасности движения.

Справка:

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее общество НК «Роснефть», реализует проект освоения расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенного в Эвенкийском районе Красноярского края.

«Росатом» ликвидирует накопленный экологический вред в составе федеральных проектов «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал»

Состоялось расширенное заседание Комиссии по экологии Общественного совета госкорпорации «Росатома», на котором подвели итоги реализации национального проекта «Экология» в 2021 году.

Открывая заседание, прошедшее в очно-заочном формате, председатель Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации» Росатом» Александр Никитин отметил, что в состав комиссии входят представители всех регионов реализации национального проекта «Экология». «Госкорпорация «Росатом» работает сразу по трем федеральным проектам национального проекта «Экология»: «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал», - напомнил он.

«Хочу подчеркнуть важность объединения усилий общественности, науки, бизнеса, органов власти при проведении этой работы. Только в тесной связи со всеми участниками сферы обращения с отходами производства и потребления мы можем решить сложные задачи по выстраиванию в России этой новой «экологической отрасли» и формированию «зеленой» экономики», - подчеркнул директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Было отмечено, что в составе федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» разработана Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности - ФГИС ОПВК. В декабре этого года началось подключение участников к ФГИС ОПВК. Порядка 500 участников зарегистрировались в системе с начала декабря. Система позволит в режиме «одного окна» вести учет и контролировать весь жизненный цикл отходов – с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику.

«ФГИС ОПВК - это своего рода маркетплейс, где все участники – образователи отходов, перевозчики, переработчики – получат прозрачную и понятную систему отношений. Работа в системе позволит исключить риски потери деловой репутации вследствие нарушения природоохранного законодательства и даст предприятиям возможность выйти на международный рынок или получить «зеленое» финансирование, - рассказал Андрей Лебедев, - Кроме того, система поможет предприятиям внести свой вклад в эффективную переработку отходов, обеспечивающую рециклинг и способствующую снижению углеродного следа. Сейчас мы ждем установления соответствующих тарифов и с 1 марта 2022 года федеральный оператор начнет свою работу».

Продолжается работа по созданию сети современных экотехнопарков по переработке отходов I и II классов во вторичные продукты, оснащенных лучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Проектная документация первых четырех экотехнопарков в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике прошла все государственные экспертизы, получено разрешение на строительство. На конкурсной основе отобраны подрядчики и заключены государственные контракты на строительство экотехнопарков в Саратовской и Курганской области. Еще три экотехнопарка будут построены в Иркутской, Томской и Нижегородской областях. Проектная документация экотехнопарков прошла процедуру общественных обсуждений, проходит государственные экспертизы.

«Минприроды уделяет большое значение данному федеральному проекту и задачам, которые стоят перед Росатомом. В конце ноября министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов посетил будущий экотехнопарк в Кировской области. Надеемся на плодотворное и слаженное взаимодействие с Госкорпорацией, и Минприроды сделает все необходимое для запуска, функционирования и развития ФГИС ОПВК», - отметил Олег Вахтин, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России.

«Росатом» реализует крупные проекты в сфере ликвидации накопленного экологического вреда в составе федеральных проектов «Чистая страна» и «Сохранение озера Байкал». В частности, в сентябре с опережением срока завершена рекультивация Челябинской городской свалки. Проект является ярким примером синтеза опыта и технологий. Впервые в России реализован полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду от крупнейшей в стране городской свалки. При рекультивации Челябинской городской свалки внедрены самые передовые мировые технологии очистки выбросов и фильтрата. Он уже признан эталонным в сфере работы с такого рода объектами накопленного экологического вреда. Получен уникальный опыт, который необходимо применять и на других объектах.

Федеральный экологический оператор (предприятие госкорпорации «Росатом») завершил первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее сложных объектов на промышленной площадке бывшего предприятия. Параллельно с этим готовит проект рекультивации всей территории промплощадки в г. Усолье-Сибирское (Иркутская область). К 2024 году площадка будет приведена в безопасное состояние для создания на ней новых производств.

Проект рекультивации полигона токсичных промышленных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом прошел государственную экологическую экспертизу. В следующем году стартуют работы. До конца 2024 года эти объекты будут приведены в безопасное состояние.

На территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области выполнены первоочередные мероприятия по понижению уровня надшламовых вод. Для этого установлены локальные очистные сооружения, смонтированы инженерные сети для забора надшламовых вод полигонов и сброса очищенной воды в централизованные сети водоотведения города Байкальска. Из «проблемных» карт-накопителей удалено 89 611 кубометров надшламовой воды. Это позволило избежать потенциальной угрозы перелива карт и попадания грязной воды в Байкал.

Совместно с Росприроднадзором и Российской академией наук осуществляется отбор технологий, которые войдут в проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигонах «Солзанский», «Бабхинский», территории КОС.

«ВООП с Комиссией по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» регулярно встречаемся на круглых столах в регионах, на технических турах. Этот год был насыщенным: Федеральным экологическим оператором было проведено более 50 мероприятий с участием общественности. Кроме того, состоялось несколько общественных обсуждений, - отметила член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Ольга Плямина. - Запрос на информирование со стороны общественности остается очень высоким. За год вышло более 8 400 публикаций по вопросам обращения с отходами I-II классов. Мы будем продолжать вести планомерную информационно-разъяснительную работу».

Установленная мощность солнечных электростанций в Омской области выросла до 60 МВт

10 декабря в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию Русско-Полянской солнечной электрической станции (СЭС). Инвестором проекта выступает группа компаний «Хевел».

В мероприятии приняли участие министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, губернатор Омской области, председатель правительства Омской области Александр Бурков, министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак, директор компании «Юнигрин Энерджи» Мстислав Арапов, генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин, директор филиала АО «СО ЕЭС» Омское РДУ Алексей Мануйлов, другие руководители областного правительства и энергетических компаний, участвующих в реализации инвестиционного проекта.

Станция, состоящая из 84 тысяч солнечных модулей, расположена в Русско-Полянском районе и занимает площадь около 90 га. Строительные работы на площадке начались в июне текущего года. С 1 декабря Русско-Полянская СЭС вышла на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Прогнозируемый объём выработки электроэнергии составляет 35,5 млн кВт*ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 12,7 тыс. тонн.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 2,8 млрд рублей. При реализации проекта создано более 100 временных рабочих мест на период строительства и 19 постоянных рабочих мест для обслуживания СЭС.

После ввода в эксплуатацию Русско-Полянской СЭС суммарная установленная мощность солнечных электростанций в энергосистеме Омской области достигла 60 МВт, что составляет 3,8% от энергосистемы региона.

Реализация проектов по строительству солнечной генерации позволит повысить надежность и качество электроснабжения в регионе, снизить потери в электросетях, а также будет способствовать сохранению окружающей среды и достижению регионом целей устойчивого развития.

В ходе проектирования и строительства Русско-Полянской СЭС специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности, и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, задания на проектирование, проектной и рабочей документации. Также они участвовали в согласовании программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в эксплуатацию каналов связи и системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора.

Строительство станции велось группой компаний «Хевел» в рамках реализации договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (государственной программы ДПМ ВИЭ). Русско-Полянская СЭС – вторая по счету солнечная электростанция, построенная на территории энергосистемы Омской области.

Подведены итоги первого этапа финала V Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

В Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) МИФИ прошла церемония награждения соревнований для студенческих команд Future Skills Team Challenge 2021. Мероприятие состоялось в рамках финала V национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Финалисты решали реальные бизнес- и производственные задачи, где демонстрировали большое количество навыков и компетенций. Победителями стали студенты из Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ), Уральского федерального университета (УрФУ), НИЯУ МИФИ и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

В чемпионате приняли участие 30 команд из 20 вузов страны. В течение двух дней они состязались в шести номинациях: «Цифровые решения для бизнеса», «Цифровое производство», «Виртуальная и дополненная реальность», «Разработка электронных устройств», «Инженерное мышление. Каракури», «Разработка технологических продуктов».

Конкурсные задания представляли собой реальные бизнес- и производственные задачи, где нужно было применить как инженерные и технические знания, так и коммуникативные, когнитивные, управленческие навыки, а также предпринимательское мышление и умение эффектно презентовать продукт заказчику.

«Спрос на компетенции будущего динамично растет, эти профессии нужны уже сегодня. И вы, обучаясь в вузе, уже являетесь профессионалами в этих сферах. Между тем любой профессионал в какой-то момент сталкивается с пределом своего роста, когда становится понятно, что есть вещи, которые можно сделать самостоятельно, но для более сложных задач необходимо собирать команду. Этот чемпионат — прекрасная возможность получить уникальный опыт и сделать нужные и правильные выводы, чтобы впоследствии продолжать развивать свои навыки. В этом случае для ваших карьер не будет никаких границ!», — отметила заместитель генерального директора «Ворлдскиллс Россия» по исследованиям, разработкам и развитию образовательных организаций, член совета директоров WorldSkills International Екатерина Лошкарева.

Первое место в челлендже «Цифровые возможности для бизнеса» заняла команда ТГУ, второе место досталось команде Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, а третье присудили Омскому государственному техническому университету.

В номинации «Цифровое производство» победили студенты УрФУ. В «Виртуальной и дополненной реальности» золото взяла команда Дальневосточного государственного университета путей сообщения, серебро — команда из Югорского государственного университета, а бронза досталась участникам из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Команда студентов из НИЯУ МИФИ получила высшую награду в челлендже «Разработка электронных устройств», второе место заняли ребята из Национального исследовательского Томского государственного университета, а третье получил Балтийский федеральный университет имени И. Канта.

В соревновании «Инженерное мышление. Каракури» золотую медаль завоевала команда СПбПУ, серебряным призером стал НИЯУ МИФИ, а бронзовым — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».

В состязаниях по направлению «Разработка технологических продуктов» также выиграли студенты СПбПУ.

Помимо основных наград победители получили подарки от партнеров чемпионата.

Первый этап закончился деловой программой, которая проходила в онлайн-формате на официальном канале «Ворлдскиллс Россия» в YouTube. В нее вошли рефлексивные сессии, на которых организаторы и эксперты обсудили разработки инструментария для внедрения компетенций Future Skills в образовательный процесс вузов, а также тренды и изменения в мире и на рынке труда.

Второй этап конкурса запланировано провести в конце ноября. Кроме того, компетенции Future Skills будут представлены в рамках чемпионата EuroSkills 2023.

Финал V Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организован АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Минобрнауки России.

Определены участники основной стадии «Битвы за науку»

Определены 16 вузовских команд, которые прошли в основную стадию крупнейшего международного студенческого киберспортивного турнира «Битва за науку», приуроченного к Году науки и технологий в России.

Изначально на соревнования заявились 235 команд (более 1300 человек) из России, Украины, Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, из них 148 в Dota 2 и 87 в League of Legends. По итогам квалификации в основную стадию прошло по восемь команд в каждом виде программы.

В League of Legends прошли Уральский федеральный университет, Российский государственный социальный университет, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Санкт-Петербургский политехнический университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и сразу два состава Московского авиационного института.

В Dota 2 будут участвовать университет «Синергия», Южный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Новосибирский государственный технический университет, Тамбовский государственный университет им. Державина, Московский государственный строительный университет, Российский технологический университет МИРЭА и Воронежский государственный университет. Единственный вуз, который представлен в обоих видах программы, — Южный федеральный университет.

Участники основного турнира сразятся на стадии плей-офф по системе Double Elimination, а две лучшие команды по League of Legends и Dota 2 отправятся на большой LAN-финал в Москву. Напомним, что в каждом из видов программы разыгрывается призовой фонд размером 1 000 000 рублей.

«Битва за науку» стала самым крупным по количеству участников международным студенческим турниром в истории России. Его проводит Министерство науки и высшего образования России при содействии Федерации компьютерного спорта города Москвы.

На Конгрессе молодых ученых регионы поделились опытом привлечения молодых талантов

В рамках Конгресса молодых ученых в Сочи прошла дискуссия по теме «Наука в регионах: как привлечь и сохранить таланты в регионах». В ней приняли участие руководители субъектов РФ.

По словам губернатора Новосибирской области, председателя комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука» Андрея Травникова, одно из основных условий развития региона — наличие сильных университетов.

«Регион без сильных вузов, которые привлекают абитуриентов, конечно, не вырвется в лидерство, как бы ни было обидно. Мы сегодня это видим на примере разных сфер. Ну, например, мы прекрасно знаем: если в регионе нет медицинского вуза, решать проблему обеспечения кадрами здравоохранения очень тяжело. Конечно, во-первых, это университеты. Во-вторых, что касается исследователей, — это база. Это те самые институты, исследовательские установки, которые привлекают людей», — подчеркнул он.

При этом Андрей Травников обратил внимание, что для развития и участия регионов в научно-технологическом развитии сильных вузов и современной инфраструктуры недостаточно.

«Должны быть интересные, а лучше амбициозные задачи. И если вдруг везет и какой-то научный центр получает задачу класса ракетной программы Советского союза или борьбы с коронавирусом, с которым мы столкнулись, безусловно, на такие задачи поедут не только молодые, но в первую очередь молодые», — отметил глава Новосибирской области.

По мнению заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилы Огородовой, один из основных инструментов привлечения и сохранения молодых кадров — это тесное взаимодействие со студентами.

«Для того чтобы говорить со студентами, у нас есть площадка Университетских городов мира. Она собирается в Томске, на ней есть студенческая площадка. Как раз там мы обсуждаем вопросы “Ребята, что вам нужно?”, “Что такое для вас комфорт?”, “Что для вас качество образования?”, “Чего вы хотите?”, “Куда вы стремитесь?”. И если первый год мы удивлялись их ответам, что они так много знают или приносят новый опыт, то сейчас мы перестали удивляться. Мы поняли, что современный студент — тот выпускник, которого нам надо закрепить, — во-первых, хочет быть вовлеченным», — отметила она.

Ранее на площадке Конгресса молодых ученых состоялось расширенное заседание комиссии Госсовета по направлению «Наука». Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал об основных мерах поддержки науки и образования, которые были реализованы в регионах страны в 2021 году. Подробнее читайте по ссылке.

На выставке «Вузпромэкспо-2021» назвали качества, которыми должен обладать успешный ученый

Ученый должен уметь вести коммуникацию, обладать исследовательской предприимчивостью и «гореть»: о том, какими компетенциями должен обладать успешный ученый, рассказали на дискуссии «Центры развития компетенций НОЦ мирового уровня. Перспективы развития и новая модель деятельности». Мероприятие прошло на стенде Минобрнауки России в зоне «Приоритет 2030» в рамках выставки «Вузпромэкспо-2021».

Модератором дискуссии выступил проректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Андрей Латышев, среди спикеров были помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, профессор РАН, профессор Сколковского института науки и технологий, заведующей кафедрой Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Артем Оганов, ментор Школы научного лидерства Центра развития компетенций Западно-Сибирского научно-образовательного центра Ирина Шрайбер, директор Математического центра в Новосибирском Академгородке, директор Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Евгений Вдовин и другие.

Все выступающие сошлись во мнении, что для ученого важно умение коммуницировать, в том числе на английском языке. Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова также уверена, что ученый должен развивать в себе навыки командного игрока и знать, как сформировать команду. Артем Оганов считает, что любой ученый должен иметь «огонь» внутри: у него должен быть инстинкт первооткрывателя, желание понять, как устроен мир, любопытство и упорство.

По словам руководителя головного офиса, партнера Центра стратегических разработок «Северо-Запад», заместителя директора по перспективным проектам ассоциации «Искусственный интеллект в промышленности» Дмитрия Санатова, ученый должен обладать исследовательской предприимчивостью и умением быстрее и лучше других собирать уникальные данные. А Александр Сорокин, директор Школы исследований окружающей среды и общества уверен, что исследователь также должен уметь говорить на языке, понятном для власти, общества и представителей других наук.

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта «Наука и университеты». Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня — это особого рода партнерство, в которое интегрированы все уровни образования, возможности университетов, научных организаций и бизнеса для ускорения технологического развития. Сегодня в России создано 15 НОЦ. В их рамках организованы центры развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Задача таких центров — обеспечить участников НОЦ высококвалифицированными кадрами для новых лабораторий и создать привлекательные условия для работы в нашей стране российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям.

Ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо-2021» проходит с 8 по 10 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» в рамках Конгресса молодых ученых. Организатор выставки — Минобрнауки России. Подробнее с программой выставки можно ознакомиться на сайте. Присоединиться к трансляции со стенда Минобрнауки можно, перейдя по ссылке.

Карбоновые полигоны, освоение космоса, искусственный интеллект: каким был второй день Конгресса молодых ученых

Продолжается работа одного из самых масштабных мероприятий Года науки и технологий — Конгресса молодых ученых. На выставке «Вузпромэкспо-2021» научно-исследовательские центры, предприятия, университеты демонстрируют свои лучшие идеи и разработки в самых разных научных сферах.

Так, на стенде Балтийского федерального университета им. И. Канта можно увидеть программный комплекс «Балалайка», который позволяет управлять техникой и приложениями с помощью мыслей. Не менее интересны и разработки в гуманитарной области: ученые Дальневосточного федерального университета создали программу искусственного интеллекта «Владик», которая пишет картины в стиле разных художников.

Деловая программа второго дня Конгресса выдалась насыщенной. Его основными темами стали экологические разработки, новейшие технологии, космос и молодежь в науке.

В ходе дискуссии «Роль молодых ученых в укреплении глобальной биобезопасности» участники отметили важность оперативного реагирования для эффективной борьбы с новыми вызовами, такими как пандемия COVID-19.

Заместитель руководителя департамента новых технологий Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов Федерального медико-биологического агентства России Алексей Екимов отметил роль молодых ученых в разработках.

«Профилактики, диагностики, исследования критической информации проводятся во многом молодыми людьми: докторами, кандидатами наук и даже студентами. У нас в центре работают студенты и выпускники самых разных университетов России. Безусловно, у молодых людей в большей степени сохраняется энтузиазм относительно освоения новых вариантов, подходов, и мы поддерживаем их желание привнести что-то новое в науку», — сказал Алексей Екимов.

Важные вопросы поднимались в рамках сессии «Наука в регионах: как привлечь и сохранить таланты». Как устранить «утечку мозгов» и мотивировать молодежь заниматься наукой в России? Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился опытом региона в этом вопросе. По мнению эксперта, основные секреты привлечения талантов заключаются в наличии сильных вузов и исследовательских институтов. Также перед учеными должны стоять конкретные задачи, которые могут их заинтересовать.

Стенд Минобрнауки России на «Вузпромэкспо» стал площадкой для дискуссии «Центры развития компетенций НОЦ мирового уровня: перспективы развития и новая модель деятельности». По мнению участников дискуссии, такие организации являются потенциальными точками роста для молодых ученых. Спикеры подняли вопрос о компетенциях, которыми должен обладать современный ученый, и рассказали, как специализированные научные центры помогут их освоить.

На Конгрессе молодых ученых обсудили изменение климата. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков выступил на пленарной сессии, посвященной тематическому месяцу Года науки и технологий «Август. Климат и экология».

«В Год науки и технологий Министерство науки и высшего образования РФ запустило пилотный проект по созданию карбоновых полигонов, которые направлены на решение трех задач: сбор достоверных данных об углеродном балансе разных типов экосистем и создание единой базы таких данных, постройка карбоновых ферм, которые обеспечат повышенную секвестрацию углекислого газа из атмосферы, и подготовка кадров для сферы климата», — рассказал Валерий Фальков.

В этом году начали работать карбоновые полигоны в 9 регионах. В ближайшее время сеть полигонов будет расширена до 16 участков. Министр отметил необходимость охватить мониторингом разные типы экосистем и ландшафтов.

Игорь Краснов: "решалам" в прокурорских рядах мало не покажется

Девятого декабря в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. О динамике роста количества коррупционных преступлений в России и числе изъятого у чиновников незаконно нажитого имущества, антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, признании криптовалюты предметом взятки, а также о коррупции в прокурорской среде в интервью РИА Новости рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

— Игорь Викторович, вы уже почти два года возглавляете Генеральную прокуратуру Российской Федерации. И в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией хотелось бы поговорить с вами о том, что сейчас происходит в данной сфере, какие приоритеты антикоррупционной борьбы выделяет для себя прокуратура.