Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Век и день Александра

800-летие Александра Невского будем отмечать в День России

Текст: Елена Новоселова

У каждой эпохи - свой Александр Невский. Особым образом его воспринимали в Древней Руси, совсем иначе - в СССР. О том, кем стал этот святой князь для современной России, шла речь на Международном форуме "История для будущего. Александр Невский", который открылся в Историческом музее. Среди участников - историки, политики, музейщики, церковные деятели России, а также Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Польши, Кипра и Украины.

Основные торжества по случаю 800-летия со дня рождения Александра Невского состоятся в День России. Александр Невский - один из самых почитаемых и любимых наших святых, поэтому 12 июня пройдет несколько посвященных ему крестных ходов. "Два из них по Центральной России. Это великий исторический путь из храма Христа Спасителя в Переславль-Залесский и Владимир по пути перенесения мощей святого в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербург, - рассказал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. - Второй пойдет из Давидовой пустыни, где находится часть главы святого князя, по Подмосковью, по Смоленщине, а затем в братскую Беларусь и вернется в Москву".

Одна из задач форума - сохранить память об Александре Невском как символе российской государственности: князь прославился и как защитник Отечества, и как дипломат, предпочитавший решать трудные вопросы за столом переговоров, и как человек, умудрившийся сохранить православие в сложной религиозной ситуации XIII века. Разговор зашел о мемориальном комплексе, который будет поставлен Александру на Чудском озере.

- Как вы знаете, точное место Ледового побоища оспаривается разными историками, - объяснил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - Есть точка, на которой сходится большинство. Неподалеку небольшой частный музей. Есть поручение главы государства это место обустроить. Сейчас разрабатывается проект. К слову, Мединский напомнил, что князь получил имя Александр первым на Руси.

Академик РАН Александр Чубарьян остановился на том, как оценивают Александра Невского в научном сообществе. "Эта фигура и XIII век в русской истории уже давно в центре внимания исторической науки в мире. Его деяния неразрывно связаны с той противоречивой ситуацией, которая сложилась в это время и к востоку от Древней Руси, и к западу. Недавно в Казахстане вышла новая книга о Золотой Орде, которая представляет новый взгляд на это государство и взаимодействие его с Русью".

Участники форума заинтересовались, а как относятся в святому князю в другой бывшей советской республике - на Украине. "Это сложный вопрос. У нас на Украине не вспоминают Александра Невского, - ответил академик НАН Украины, историк-медиевист Петр Толочко. - Предпочитают говорить о той ветви Рюриковичей, которая привела к Даниилу Галицкому. Но, по большому счету, Киев и вся Русь включала территорию нынешней Украины. Все русское пространство даже нашими врагами монголо-татарами мыслилось как единое целое. Может быть, я потому и стою на этой трибуне, чтобы засвидетельствовать: на Украине не все отрицают наше общее прошлое".

От Архимеда к Фарадею

Алексей Хадаев

Далеко не каждому ученому удается увидеть воплощение своих идей в реальности. Данил Тищенко еще школьник, но у него уже получилось. Причем не где-нибудь, а в знаменитом Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Данил заканчивает 11-й класс в Специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) НГУ, более известном как "физматшкола в Академгородке".

Увлекаться техникой он, по его словам, начал еще в детстве. Дальше - больше. В 8-м классе его приняли в Челябинский лицей-интернат для одаренных детей, сотрудничающий с рядом заводов. И Данил предложил "концепцию поточного маркирования для конкретного производства". Через год его идею воплотили в металле.

Последние два года Данил учится в физматшколе новосибирского Академгородка, где ребят активно вовлекают в научные исследования. Так, здесь есть лаборатория инженерного конструирования НГУ, в которой работает младший научный сотрудник ИЯФ Алексей Медведев.

- У нас довольно много проектных направлений - криптография, веб-программирование, многое другое, - отмечает он. - Кроме того, некоторые проекты реализуются на базе институтов Сибирского отделения РАН. Практически в каждой лаборатории найдется несложная задача по модернизации установки или идея небольшого эксперимента. За счет сотрудничества с СУНЦ часть этих задач удается реализовать: изготовить прототипы, провести эксперименты.

В лаборатории в ИЯФ, где работает Алексей Медведев, есть установка электронно-лучевой сварки. С ее помощью изготавливают изделия, используемые в ускорительной технике, а также проводят исследовательские работы. Именно этот вид сварки обеспечивает самое высокое качество шва. Кроме того, можно сваривать тугоплавкие, химически активные или разнородные материалы, например, можно соединить нержавеющую сталь и медь или получить шов глубиной несколько сантиметров за один проход.

- Но есть проблема. Дело в том, что сварка проводится в вакуумной камере и по окончании работы ее нужно открыть, чтобы достать изделие. Но крышка прилипает намертво, - говорит Медведев. - Чтобы извлечь изделие, нам приходилось пользоваться подручными инструментами. Хотелось разработать такую конструкцию крышки, чтобы она открывалась легко и без усилий.

Эту конструкторскую задачу предложили ученику физматшколы. И Данил ее решил. Его идея оказалась простой и оригинальной. По сути, школьник приделал к вакуумной сварочной установке "рычаг Архимеда", использовав принцип, который применяется в пневматической винтовке. Но это только на словах все просто. Нужно было все правильно рассчитать и сконструировать. Данилу это удалось, теперь камеру откроет и ребенок.

Сейчас перед школьником поставили новую задачу - усовершенствовать "цилиндр Фарадея", который используется для измерения характеристики пучка электронов. Это уже не механика Архимеда, а настоящая физика элементарных частиц.

Сегодня сложился стереотип, что современные школьники дальше своего смартфона ничего не видят, а тут приходится слесарить по металлу!

- Наверное, я не самый типичный представитель своего поколения, - говорит Данил. - Мне ближе ценности, в том числе эстетические, поколения моих родителей. Так, я люблю слушать музыку на виниловых грампластинках, в СУНЦе их хорошая коллекция. Сам немного пишу мелодии, недавно у нас был рок-фестиваль, я играл в одной из групп на электрогитаре.

Между тем

Приобщают школьников к науке не только физики. Проект новосибирских ученых "Охотники за микробами" приобрел федеральный масштаб. Школьники из 15 регионов страны - от Мурманска до Владивостока - ищут в природе полезные бактерии, получая исследовательский опыт.

Для ученых тоже польза. По словам научного сотрудника Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергея Седых, даже ученики средних классов, работая под руководством опытного наставника, могут сделать реальный вклад в науку.

- В следующем сезоне мы планируем и совместную со школьниками охоту на вирусы, - отмечает ученый. - Скорее всего, это будут аденовирусы. Про них сейчас много говорят, как известно, вакцина от коронавируса "Спутник V" сделана на основе аденовируса. Чтобы производить такого рода вакцины, нужна коллекция микроорганизмов. Это важно, учитывая, что аденовирусы, использованные для создания отечественной вакцины, были когда-то закуплены в США. В нашей стране такой коллекции просто нет.

Подготовил Никита Зайков

Ледяной перевал

Зачем нужен терминал для сжиженного природного газа на Камчатке

Текст: Сергей Тихонов

Строительство терминала для перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке позволит в два раза увеличить его экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и может серьезно ускорить процесс газификации региона. Но успех начинания будет зависеть от запуска новых заводов по производству СПГ, сроков начала круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП) и условий газификации для граждан в регионе.

Проект оценивается в 25,9 млрд руб., из которых 21 млрд выделяет правительство. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Бюджетные деньги пойдут на строительство подходного канала длинной 6,6 км к морскому перегрузочному комплексу СПГ. Канал будет в федеральной собственности. Перевалочный терминал СПГ мощностью 21,7 млн тонн в год будет в собственности у компании "Новатэк", которая инвестирует в него 4,8 млрд руб.

Терминал позволит перегружать на Камчатке газ с Ямала, отправляемый по СМП. Это позволит сократить "нецелевое" использование газовозов арктического класса при транспортировке СПГ на азиатские рынки и оптимизирует транспортные издержки, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Дорогостоящим газовозам теперь не придется идти до конечного пункта доставки, например до Китая. Они смогут отправиться за следующей партией груза через восточные арктические моря, а перегруженный СПГ смогут доставить до покупателя танкеры попроще.

По словам консультанта VYGON Consulting Ивана Тимонина, стоимость фрахта арктических газовозов по сравнению с обычными выше примерно на 75%. С учетом ожидаемого объема поставок в азиатском направлении с заводов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" перегрузка на Камчатке позволит экономить почти 240 млн долл. в год. Запуск пункта перевалки ожидается в 2023 году, тогда же планируется ввести в строй первую линию мощностью 6,6 млн тонн завода "Арктик СПГ-2" на Ямале. Сейчас здесь работает завод "Ямал СПГ" мощностью 17,4 млн тонн. Исходя из структуры контрактов "Ямал СПГ", в азиатские страны будет направляться около 55% продукта, что после запуска и выхода на полную мощность "Арктик СПГ-2" превысит 21 млн тонн, уточнил Тимонин.

С учетом поставок СПГ с завода "Сахалин 2" ( около 11 млн тонн в год) Россия сможет ежегодно отправлять в Азию больше 30 млн тонн СПГ. Для сравнения, в 2020 году экспорт в страны АТР составил 16 млн тонн, в Европу - 12,5 млн тонн, всего на 6,75 млрд долл.

Но строительство терминала не упростит судоходство через восточную часть СМП в зимний период. Главная проблема - в мощностях для ледокольного сопровождения по маршруту, а их пока недостаточно. Поэтому значительные объемы СПГ с Ямала могут по-прежнему идти в европейском направлении, считает Гривач.

По мнению Тимонина, улучшение экономики поставок в страны АТР как раз будет способствовать скорейшему достижению цели - круглогодичной навигации по СМП в восточном направлении. Сейчас период судоходства в водах восточного сектора Арктики начинается в июле и завершается в конце ноября. Начать круглогодичную навигацию планируют в 2024 году.

Строительство терминала по перевалке СПГ может решить и давнюю проблему с газификацией Камчатки. В 2010 году "Газпром" начал поставлять в регион газ с западных месторождений полуострова. Но исходные оценки их запасов не оправдались. Сейчас потребность региона в газе обеспечивается примерно на 70%. С учетом падающих объемов добычи ожидается, что к 2025 году показатель сократится почти до 40%.

Электростанции уже вынуждены возвращаться к закупке более дорогостоящего мазута. Разница в стоимости топлива приводит к необходимости дополнительного финансирования из бюджета. Например, в течение отопительного периода 2019/2020 года на мазут были переведены камчатские теплоэлектроцентрали, что привело к незапланированным расходам из бюджета края 1,6 млрд руб.

О возможности газификации Камчатки на основе СПГ говорилось неоднократно. В Авачинской бухте в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского планируется строительство пункта регазификации мощностью до 600 тыс. тонн, СПГ на который будет поставляться небольшими танкерами именно с перевалочного терминала.

Тема использования терминала для поставок небольших объемов СПГ потребителям Камчатки сейчас активно обсуждается. Но пока непонятно, кто возьмет на себя обязательства по снабжению населения газом по социальной цене, а по рыночной этот СПГ российским потребителям не по карману, сказал Гривач.

Мерзлота, морозы, полярные грезы

Климат хотят сделать самым прибыльным бизнесом

Текст: Сергей Зимов

...Ему так и пишут: Россия, Колыма, проект "Плейстоценовый парк", Сергею Афанасьевичу Зимову.

Нашел я его с третьего захода, через Владивосток, Тулу, Якутск и наконец заполярный поселок Черский, где он возглавляет коллектив Северо-Восточной научной станции Тихоокеанского института географии...

Результатом этого нашего знакомства была статья "Час мамонта", опубликованная в "Российской газете" 5 августа 2020 г.

Сергей Афанасьевич рассказывал о необычном - о попытке возродить в Якутии так называемые мамонтовые пастбища, а на них - стада овцебыков, якутских лошадей, бизонов, северных оленей, яков, баранов, зубров, лосей...

Реализовать этот фантастический проект он сагитировал и своего сына Никиту.

Эксперименты в Черском начались в 1977 году. Стратегическая цель ученых - задержать таяние вечной мерзлоты, чтобы избежать экологической катастрофы мирового масштаба.

И вот теперь эту проблему обсуждают на высшем уровне руководители государств, обеспокоенные глобальной бедой, оказавшейся у порога гостеприимной Земли.

У Сергея Афанасьевича есть что сказать коллегам экологам - и не только им - по этому поводу. Он знает как и предлагает нам восстановить пастбищные системы, подобные экосистеме мамонтовой степи, чтобы спасти мир от экокатастрофы. У него много сторонников и последователей в России и за ее пределами.

Сегодня "Российская газета" публикует новую сенсационную статью Сергея Афанасьевича Зимова.

Анатолий Юрков, обозреватель "Российской газеты"

Назначенный главным координатором экологического проекта Джон Керри отметил, что глобальная проблема национальным правительствам не по силам, в опасности вся цивилизация, и сейчас не до национальных интересов, и призвал глобальные корпорации возглавить этот проект. Действительно, увлечь, например, саудитов демократией трудно, а вот потепление климата для них большая и понятная проблема.

Россияне потеплением климата интересуются меньше всех в мире. И тему эту между собой даже специалисты обсуждают редко. И скептиков потепления у нас больше, чем где-либо. Предыдущие 30 лет нам было не до климата. Другая причина - мы потепления не боимся. Уровень океана поднимается медленно, и Санкт-Петербург на многие годы надежно защищен ко времени построенной дамбой. А другие российские приморские города стоят на ступенчатых склонах и террасах. Если потеплеет, как обещают, то температура в Новосибирске станет, как в Москве, а в Москве, как в Париже (вам разве страшно?). Но...

Из-за климата в глобальной конкуренции России всегда трудно. И всегда Россию выручали дополнительные приработки - пушнина, Алданское золото, потом золото Колымы, алмазы Якутии, нефть, газ. Наш народ, может быть, неосознанно, хочет и ждет потепления. Многие уже в его предчувствии покупают саженцы абрикосов, винограда и прочей южной экзотики (а где и картофель - южная экзотика).

Нашей власти тоже было не до климата. На международных встречах выглядела прилично: ей вопрос про парниковые газы, она в ответ: леса - легкие планеты. Все прилично, большего от нас и не требовали. Но вот разговоры закончились. Все, кто использует ископаемое топливо, теперь будут платить "за углеродный след".

Мы добываем ископаемого углерода (нефти, угля, газа) больше всех. При этом на себя, по сравнению с США, тратим очень скромно, только треть этого углерода. Остальное, нами добытое, используют соседи. На продаже нефти Россия в прошлом году заработала 73 млрд долларов. Это больше затрат на оборону, космос, ледокольный флот. Ископаемое топливо - критически важный для России приработок. В стране многие напряглись, но первое время вида не показывали. И лишь этой весной российская общественность загудела: нас уже обманули с озоновой дырой. Обманут и сейчас.

Откуда ноги растут

Чтобы не повторять старых ошибок, надо знать матчасть. Озон (О3) - неустойчивое соединение, он сам быстро разлагается безо всяких фреонов. А образуется быстро и в избытке, когда жесткое излучение разламывает молекулы атмосферного кислорода (О2) на половинки. И пока в нашей атмосфере есть кислород, жесткий ультрафиолет нам не опасен. На полюсе полярной ночью нет излучения. Озон исчезает, но он в это время здесь никому и не нужен. И это все, что нужно было знать, чтобы не попасть в озоновую дыру. (Кстати, кислорода в атмосфере настолько много, что его содержание, сколько бы мы ни сжигали, не меняется. Причитания о нехватке кислорода на Севере - это хуже чем сплошная неграмотность.)

Что нужно знать о потеплении, чтобы не попасть в очередную "дыру".

Эта тема была поднята в 1988 г. при совместном участии США и СССР. Содиректором проекта был наш главный климатолог М.И. Будыко.

В прошлом году средняя температура воздуха в России (на седьмой части суши) по сравнению с нормой (1961-1990 гг.) поднялась на 3,22 С. Для сравнения: разница в среднегодовой температуре между Салехардом (это граница Заполярья) и лежащем далеко на юге Новосибирском (здесь начинаются поля с твердой пшеницей) всего 5 градусов. Может где-то какие-то цифры и подгоняют, но цифра 3,22 - это "качественный отечественный продукт". Россияне уже привыкли к теплому климату. Две недели обычной старорежимной зимы в феврале для москвичей - уже лютые холода. А вот то, что в это же время отмечался и абсолютный зимний рекорд - +6,5 С, особых эмоций уже не вызвало.

Точно установлено, что за последние десятилетия яркость солнца не увеличилась и Земля к нему не приблизилась. Поэтому причины потепления не космические, а земные.

Связанные с человеком выбросы углерода в атмосферу в виде СО2 уже достигли 10 Гигатонн в год (Гига - миллиард). Столько углерода содержится в поленнице дров километр на километр и высотой 40 км. Это в сто раз больше СО2, чем выбрасывают все вулканы.

Еще недавно содержание углерода в атмосфере и содержание органического углерода в растительности планеты было приблизительно одинаковым - 600 Гт. При этом растения каждый год в ходе фотосинтеза поглощают из атмосферы 60 Гт, и приблизительно такое же количество из-за гниения отмершей органики возвращается назад. За последние десятилетия запасы органики в экосистемах существенно не изменились, а вот содержание углерода в атмосфере увеличилось на 200 Гт. Это надежно измерено сетью станций мониторинга. И очевидно (по масштабам и срокам), что это связано с углем и нефтью. А вот дальше очевидно не все.

Главный парниковый газ - не СО2, а вода. Если воздух сухой, то нагретые суша и океаны быстро излучают свое тепло в холодный космос. А если воздух влажный, ночных заморозков не бывает. Это - эффект парника. В холодном воздухе нельзя растворить много воды. Она тут же конденсируется в капли и снежинки. Но если воздух немного нагреть, например, за счет СО2, то и воды в нем будет растворяться больше. Из-за этого парниковый эффект, вызванный СО2, возрастает. Из-за потепления будет испаряться еще больше воды с океанов, станет еще теплее. Но больше воды в атмосфере - значит, больше облаков, а они белые и отражают солнечные лучи. Они охлаждают планету. 30 лет назад рассчитать все это детально было трудно. Нынче мы вооружены знаниями. И видно, как работают механизмы самоусиления. Как в высоких широтах из-за потепления все меньше белого льда и снега и все больше темной воды и темной земли, которые в несколько раз больше поглощают солнечного тепла. До последнего дня океан, стремясь к равновесию, частично поглощал избыток СО2 из атмосферы. Но сейчас океан нагрелся и продолжает нагреваться, а теплая вода плохо растворяет углекислый газ... Вероятно, потепление скоро замедлится, но не исключено, что оно станет сильнее, чем предполагалось. И тогда единственное, что останется, - распылять мел в атмосфере. Так что потепление - это всерьез и надолго. И отрицать эту проблему - во вред России.

Наше минприроды подготовило специальный проект. Проблема серьезная, и Россия готова приложить максимум усилий для снижения концентрации углекислого газа в атмосфере. У нас 20% мировых лесов, которые поглощают СО2. Во многих регионах мы организуем мониторинг за углеродным обменом между атмосферой и экосистемами и создадим множество карбоновых ферм, где будем выращивать лес и накапливать углерод. В результате Россия сможет компенсировать потоки СО2 от сжигания ископаемого топлива.

Однако... В список приоритетных попали самые маленькие регионы - Калининград, Чечня, Сахалин. В них можно заложить лишь маленькие питомники. А вот Красноярский край и Якутия, в лесах которых накоплена большая часть органического углерода России, в список не вошли.

У них - и у нас

В России леса занимают приблизительно половину территории. Оценки запасов древесины в наших лесах, сделанные по разным методикам, разнятся на 20%. Последние самые полные оценки минприроды показали, что запасы древесины в России - 102,2 млрд кубометров. Так как в кубометре древесины приблизительно 250 кг углерода - это 25 миллиардов тонн. Предположим, что мы создадим не отдельные питомники для выращивания леса, а засадим деревьями всю территорию страны - все сельхозполя, всю тундру и даже Красную площадь. И тогда через 100 лет объем древесины у нас удвоится, появится дополнительно 25 миллиардов тонн углерода. В среднем за это столетие новые деревья будут откачивать из атмосферы по 0,25 Гт углерода в год. Нефть, уголь и газ, которые мы добываем, - это 1,3 Гт углерода в год. Получается, что даже при таком фантастическом сценарии мы лишь немного компенсируем свой углеродный след. А в глобальном бюджете атмосферного углерода это и вовсе крохи. Теперь понятно, почему в мире много переживают за тропические леса, но не за наши березки.

Люди, которые умеют считать большие деньги, умеют считать и гигатонны углерода. Они знают, где в России лежит главная климатическая бомба. Ее обнаружили еще 30 лет назад.

Мониторинг за бюджетом углерода в экосистемах по обоим берегам Берингова пролива был начат еще в конце 80-х. Днем на свету растения забирают СО2 из атмосферы, а ночью растения и почвы только выделяют СО2. Разница между дневными и ночными потоками обычно небольшая. Американцам на Аляске удалось измерить ее с хорошей точностью. У них получилось, что экосистемы потребляют заметно больше СО2 - накапливают углерод. Значит, экосистемы Аляски компенсируют индустриальную эмиссию США. Это было важное открытие. Финансирование этих исследований сразу же увеличилось.

На Колыме подход к исследованиям был другим. Было уже известно, что самые высокие концентрации СО/2xв атмосфере наблюдаются на севере Сибири, причем самые высокие - зимой. Здесь нет значимых антропогенных источников СО2. Значит должен быть мощный природный источник. И он был найден. Фотосинтез в июле на Севере максимальный, а почва к этому времени оттаивает только на половину и "дышит не на полную". Поэтому экосистемы летом поглощают СО2. В сентябре фотосинтез замирает, а вот оттаивание почв продолжается. Микробы в глубине активного слоя только проснулись и "садятся завтракать". Промерзает активный слой минимум несколько недель, и микробы за это время успевают пообедать и поужинать, выделяя СО2. Особенно долго и активно это происходит там, где из-за пожаров выгорел моховой покров. Он - хороший летний теплоизолятор и не дает почвам прогреваться. Там, где мох выгорел, глубина летнего оттаивания увеличивается в 2-4 раза. Здесь начинает подтаивать мерзлота. Промерзает талый слой здесь долго, и микробы активно выделяют углекислый газ, иногда всю зиму. Причем, окисляя органику, они выделяют тепло, и это заметно снижает скорость промерзания. В итоге получилось, что многие экосистемы Севера в среднем по году выделяют СО2.

На Аляске измерения заканчивали в сентябре. Считалось, что все экосистемы в это время засыпают. Здесь не догадывались о зимней эмиссии и, узнав, не поверили в нее. Было сделано громкое заявление, что все намеренное в России - сомнительно, и американцы специально со своей аппаратурой приедут на Колыму для проверки. Приехали, сравнили. А в скором времени тоже начали зимние наблюдения, как бы противно это ни было, и обнаружили, что и на Аляске полярной ночью из-под снега выходит ранее неучтенный СО2. В это же время на Колыме были обнаружены и мощные зимние потоки метана, которые объяснили атмосферный зимний максимум его над севером Сибири. С тех пор всем приходится измерять потоки парниковых газов круглый год.

А теперь о первозданной природе России.

Большинство деревьев, которые вы увидите, проехав от Тулы и до Кавказа, - это Сталинский новодел. Суховейные степи здесь формально превратились в плодородные саванны.

В относительно древних экосистемах планеты доминируют деревья, кустарники, мхи. Чтобы не быть съеденными, эти растения тратят много ресурсов на свою защиту. Они высокие, горькие, колючие, вонючие, ядовитые. В этих экосистемах биокруговорот медленный. Например, смолистые иголки ели растут десять лет, а потом столь же медленно разлагаются на почве. Такие экосистемы доминировали сотни миллионов лет. Но 20 миллионов лет назад произошла экологическая революция: появились злаки и быстрорастущие травы. Возникла новая стратегия жизни, новые экосистемы - пастбищные. В сбалансированных пастбищных экосистемах ветошь не накапливается - съедается все, что выросло. Это принцип давления жизни Вернадского В.И.

В пастбищных экосистемах биомасса травоядных определяется урожаем трав, она равна 10 процентам от урожая (корове или лошади весом 500 кг на год нужно 5 тонн сена). А масса хищников равна 1 проценту от массы травоядных. Сами травы не могут бороться со своими мощными конкурентами - кустами и деревьями, но они обильно кормят армию травоядных. Съедая подрост и обгладывая кору, травоядные быстро уничтожали или прореживали леса. В результате эти экосистемы захватили большую часть суши.

15 тысяч лет назад, до того как человек расселился по планете, площадь лесов была в 10 раз меньше, чем сегодня. И большей частью это были другие леса - парковые. Животные сами поддерживали свои пастбища, поэтому пастбищные экосистемы мало зависели от климата. Крупнейшей пастбищной экосистемой была мамонтовая степь. На Севере в мерзлоте сохранились кости животных мамонтовой степи. Это позволяет восстановить плотность животных на равнинах Арктики. Здесь на хорошо унавоженных пастбищах травы давали урожай 100 тонн с квадратного километра, и на этой территории в среднем обитали животные общей массой 10 тонн - 1 мамонт, 5 бизонов, 7 лошадей, 15 северных оленей. А еще в меньшем количестве - носороги, овцебыки, благородные олени, снежные бараны, яки, сайгаки, зайцы, сурки, суслики, лемминги, гуси, львы, волки, росомахи, песцы.

Южнее, там, где теплее и больше осадков, урожай трав и плотность животных были в разы больше, и видовое разнообразие было больше. На территории нашей страны в то время жили сотни миллионов крупных животных.

Великая экосистема исчезла, но ее корни остались. В Сибири, на Аляске, Юконе под современными бедными почвами лежат мерзлые почвы мамонтовой степи. Где-то их 2-3 метра, а где и десятки метров. В них сохранилась свежая органика, кости, трупы животных, много спящих микробов. Когда эти почвы оттаивают, микробы просыпаются и продолжают доедать то, что не успели съесть тысячи лет назад. При этом, естественно, выделяют СО2. А если в почвах не хватает кислорода, приблизительно четверть древней органики превращается в метан, который, как парниковый газ, в десятки раз сильнее СО2.

Расчеты и просчеты

Мерзлота - крупнейший резервуар органического углерода, в ней его 1600 Гигатонн. Это как все запасы нефти и в 12 раз больше, чем в тропических лесах. Большая часть этого углерода лежит в верхнем слое на глубине до 3 м. А этот слой при потеплении может растаять быстро. Если это случится, то мерзлота будет выделять по 10 Гт СО2 в год. Это как вся индустриальная эмиссия. При определенных условиях появляется метан, и вклад мерзлоты в потепление может быть в два-три раза сильнее, чем от сжигания ископаемого топлива. Убытки от таяния мерзлоты для мировой экономики составят 43 трлн долларов.

Если мерзлота начнет таять, то бороться с потеплением, сокращая индустриальную эмиссию, неэффективно. Мерзлота на севере Сибири очень холодная - -5-10 С. И у многих была надежда, что потепление климата в Сибири к концу века будет не больше трех градусов. Тогда мерзлота сохранится. Но весной 2018 г. среднегодовые температуры воздуха на Севере уже поднялись на 3 градуса. Температура мерзлоты тоже, соответственно, поднялась. Летом 2017 г. на средней и нижней Колыме, в низовьях Индигирки, там, где нет мохового покрова, оттаяло 100-180 см. Мерзлота начала таять. Осенью 2020 г. местами кровля мерзлоты в низовьях Колымы опустилась уже ниже 4 м.

Как замедлить таяние мерзлоты и глобальное потепление?

Эксперименты по возрождению пастбищных экосистем, подобных мамонтовой степи, уже давно ведутся в Якутии и Тульской области. Подробная математическая модель показала, что возрождение таких экосистем позволит сохранить большую часть мерзлоты планеты.

Об этом я подробно писал в "Российской газете" 5 августа 2020 г.

В конце прошлого века скорость роста метана в атмосфере снижалась. И к 2000 г. они уравновесились фотохимическим разложением метана в атмосфере. Рост его концентрации в атмосфере прекратился. Но после этого в 2007-м начался новый рост, особенно сильный в последние годы, значит, на земле появился какой-то мощный дополнительный источник. Было предположение, что этот рост связан с большими утечками метана при добыче сланцевого газа и нефти. Эта индустрия развивалась в это же время. Но в 2020 г. добыча нефти и газа, особенно сланцевых, резко снизилась. Но концентрация метана в атмосфере в это время не только не снизилась, а, наоборот, рекордными за всю историю темпами выросла. Причем самый сильный рост наблюдался на Севере. Получается, что рост метана в последние годы связан с мерзлотой. И это только начало. Лишь малая часть мерзлоты оттаяла, а связанный с ней выброс парниковых газов - как от индустриальных империй. И эти данные показывают, что в нашем будущем метан может быть важнее, чем СО2, которым нас пугают. Научное сообщество только начало обсуждать эти новые шокирующие многих данные. Но они уже стали фактором большой климатической игры. Особенно это проявилось в наши дни.

22-23 апреля на онлайн-саммите по климату все лидеры говорили про СО2 и все, кто мог, похвалялись посаженными деревьями: где-то посадили миллиард, где-то - два и даже три. А сколько одно молодое дерево забирает за год углерода из атмосферы? Килограммы. Максимум десятки килограммов. Тогда получается, что 10 миллиардов деревьев за год заберут из атмосферы максимум несколько десятых гигатонны углерода, несколько процентов от глобальной годовой эмиссии СО2. Полезно, но проблему не решает. И только наш президент на этом саммите говорил о метане. Он обещал, что наши экосистемы будут забирать углерод из атмосферы. И работать над этим, и вести мониторинг мы будем в международной кооперации.

* * *

При сегодняшних ценах на парниковые газы углерод наших экосистем - это десятки триллионов долларов. Торговать им во много раз выгоднее, чем нефтью и газом.

А еще - леса круглый год темные, а пастбища летом белесые, а зимой белые. Они в два раза меньше поглощают солнечного тепла и меньше нагревают атмосферу.

Обладая громадной территорией, наша страна контролирует крупнейшие резервуары углерода. Это мерзлота, почвы, уголь, газ, нефть, торф. У нас седьмая часть глобального фотосинтеза, а скоро это может быть четверть. Реально сегодня только наша страна способна регулировать глобальный климат.

Нынешний год в стратегии борьбы с потеплением климата критически важен. Из-за пандемии в прошлом году антропогенные выбросы СО2 сократились на 7-8%. О большем в рамках Парижского соглашения даже не мечтали. И где результат? Концентрация СО2 в атмосфере в прошлом году выросла даже больше, чем в предыдущие годы. Значит, взамен антропогенного в 2020 г. какой-то другой источник на 0,8 Гт углерода увеличил свою мощность. За год окислилась "поленница" органики высотой 3 км. И это может быть только тающая мерзлота. В еще большей степени мерзлота проявила себя как источник метана.

Между святостью и страстью

Достоевский в Сибири

Текст: Светлана Сибина (Омск)

В Омске прошел фестиваль "Золотая маска", посвященный 200-летию Достоевского. Омичи увидели отечественные постановки, разное воплощение Карамазовых и Раскольникова. Сам автор считал, что его романы абсолютно не годятся для инсценировок, режиссеры и зрители - иного мнения.

Примечательно, что недалеко от Омской драмы археологи обнаружили остатки острога, где писатель отбывал каторгу. Как знать, может, над фестивалем витала душа Достоевского, который до сих пор актуален, дает пищу для ума, творчества, волнует душу и сердце.

В афише - "Кроткая" Московского ТЮЗа в постановке Ирины Керученко, "Страсти по Фоме" Театра Наций в постановке Евгения Марчелли, балет Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" по "Братьям Карамазовым". А вот совершенно другой поворот романа в спектакле Льва Додина петербургского Театра Европы. Премьера состоялась, но репетиции идут, как будто режиссер пытается внести в сюжет свежие штрихи. Работа над "Братьями Карамазовыми" длилась четыре года. Одна из причин - пандемия, которая сдвинула сроки, но добавила времени на размышления.

- Я хорошо знал роман и не думал перечитывать, - признался Лев Додин. - Но открыл книгу. И первая строка: "Иван, есть Бог или нет?" - меня поразила. Мы начали изучать Карамазовых, погружаться в эту семейную историю. В пространство без окон и дверей, из которого не вырваться. В трагедию людей, мечущихся между святостью и страстью. В процессе репетиций актеры менялись ролями. Например, Евгений Санников репетировал Ивана и Митю, а стал Алешей. По сути, актер пережил судьбу братьев, и воплотил на сцене собирательный драматичный образ.

Омский театр драмы дал премьеру Георгия Цхвиравы "Свидригайлов. Сны". Собственное видение "Преступления и наказания" представил петербургский "Приют комедианта". Из истории Раскольникова изъяты моменты физических мучений. Все эмоции спрятаны внутрь. Смерть - не драма, а всего лишь эпизод жизни. А сам подход к преступлению - "тарантиновский".

В этом году "Золотая маска" в Омске оставила потрясающие впечатления. Зрители не только смогли увидеть современного Достоевского, но и встретиться с создателями спектаклей.

- Спецпрограмма "Золотой маски" в городе, с которым связана биография выдающегося писателя, прозвучала по-особому, - подвел итог президент фестиваля Игорь Костолевский. - Достоевский - это мир, в центре которого - человек, со всеми своими слабостями и страстями. А герои подчас напоминают нас. Важно, чтобы этот честный прямой диалог с современниками никогда не прерывался.

Справка "РГ"

Арестант Федор Достоевский появился в Омском каторжном остроге 23 января 1850 года. На четыре года его заковали в кандалы. Для дворянина и литератора началась новая жизнь, в которой он был определен как лишенный всех прав "чернорабочий", который "грамоте знает". По мнению историков, каторга не только оставила глубокий след в душе писателя, но и оказала огромное влияние на все его дальнейшее творчество. Сформировала стиль выдающегося классика, которого сегодня знает весь мир.

Енисей не утихает

Cитуация с рекордными паводками в Красноярском крае под контролем

Текст: Тимофей Борисов

Енисейское бассейновое водное управление предупредило о возможных сбросах воды, которые могут привести к подтоплениям. Такая ситуация связана с возможным избытком воды, о чем, в свою очередь, предупредили Росводресурсы.

Едва успело МЧС сообщить о завершении весеннего паводка, как беда пришла откуда не ждали. Погода преподнесла подарок в виде температурных аномалий. Высокая температура и активное снеготаяние в Саянах может привести к переполнению водохранилищ Енисейского каскада.

Правда, вчера в пресс-службе МЧС России заверили, что ситуация в Красноярском крае находится на постоянном контроле и волноваться не о чем. Но в самом краевом центре сейчас, похоже, думают иначе. Такого наводнения у них в городе не было уже более 15 лет. Енисей уже вышел из берегов и затопил низинные участки прямо в центре Красноярска. Уровень воды ожидается около 450 сантиметров и пока остается выше критической отметки на 56 сантиметров. В ближайшие двое суток сохранится также высокий уровень воды и на реке Туба.

По данным регионального главка МЧС, в Ермаковском, Шушенском, Березовском, Емельяновском районах края и городе Красноярске подтоплено 470 приусадебных и дачных участков. В Каратузском, Ермаковском и Курагинском районах остаются переливы на пяти участках автодорог.

А учитывая, что на Красноярской ГЭС планируется открыть пятый затвор и сброс воды в Енисей увеличится с нынешних 7 тысяч кубометров в секунду до 7,5 тысячи, ситуация может еще осложниться.

Дома за городом

Предложение на загородном рынке не успевает за спросом

На рынке загородной недвижимости дефицит. При нехватке современных домов по адекватным ценам растет спрос на участки и услуги строительных бригад, которых тоже не хватает.

Интерес к загородной жизни возродился в прошлом году из-за пандемии, удаленки и закрытых границ. И не стихает до сих пор. Масла в огонь подлила сельская ипотека и распространение на ИЖС семейной ипотеки.

Спрос на загородную недвижимость в Подмосковье в 2020 году и первом квартале 2021 года был больше, чем годом ранее, на 65%, под Новосибирском и Санкт-Петербургом - на 70%. Для Северной столицы это рекордно высокий спрос за последние пять лет, отмечает основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Цены на дома и участки, соответственно, тоже поползли вверх: в Казани на 15% выросла стоимость участков и на 7% - домов и дач, в Екатеринбурге загородная недвижимость выросла на 13%, на Алтае - на 20%, в Подмосковье на 18-38% в разных секторах недвижимости, а в Ленобласти - на 15%.

Спрос на дома на юге России в мае был выше прошлогоднего на 20-22%, а цены за год выросли на 20% в Крыму и на 27% в Краснодарском крае, сообщает "Авито Недвижимость". Стоимость домов в Сочи за год, по данным компании, подскочили в 1,9 раза, в Геленджике - в 1,6 раза, в Новороссийске, Анапе, Алупке, Севастополе - примерно на 40%.

Здесь ажиотаж подогревают предпринимаемые властями меры по упорядочиванию застройки. После введенного в Сочи моратория на точечную застройку предложение резко сократилось, и также резко подскочили цены на квартиры и апартаменты, отмечает руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антон Сауков.

В результате те, кто хотел приобрести квартиру, переориентировались на загородную недвижимость, подогревая спрос и цены на всем Черноморском побережье.

Сейчас на рынке загородной недвижимости доля объективно ликвидного предложения - не больше 10%, отмечает Гальцев. Остальное - дома с завышенными в 1,5-2 раза ценами или неинтересные покупателям (среди них, например, пафосные особняки 1990-х годов). Востребованы же дома современного дизайна в 150-200 кв. м.

За год предложение в Подмосковье, к примеру, сократилось приблизительно на 65%, говорит замдиректора Департамента загородной недвижимости "Инком-Недвижимость" Олег Новосад. Ожидается, что на рынке появятся новые проекты загородных поселков, однако пока этого не произошло. Новых элитных поселков на подмосковном рынке, в частности, не появлялось уже 3,5 года и пока официально не заявлено ни об одном новом, говорит директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. Хотя застройщики видят образовавшуюся рыночную нишу и интерес к загородному консалтингу растет. В крупных девелоперских компаниях принятие решений требует больше времени. Частные застройщики действуют более оперативно, именно они сейчас поддерживают спрос на загородную недвижимость, выпуская на вторичный рынок новое качественное предложение.

Тормозит активность девелоперов рост цен на стройматериалы, отмечает Михайлик: из-за этого рассчитанные ранее модели не сходятся и девелоперам приходится заново подтверждать эффективность проектов.

Вывод проекта на рынок требует времени - от нескольких месяцев до нескольких лет, говорит заместитель гендиректора компании "Kaskad Недвижимость" Ольга Магилина. Чтобы поселок начал продаваться хотя бы через полгода после старта работы над ним, нужна земля очень высокой готовности: в идеале она изначально размежевана, есть все инженерные коммуникации, причем не "по границе". Работы нулевого цикла, кроме земли и коммуникаций, включают концепцию поселка, проектирование, организацию дорог. Настолько готовых к выходу на стройплощадку участков немного. "Заметен интерес к этому сегменту крупнейших застройщиков городского, многоэтажного формата. Но в этих компаниях пока ведется, в основном, аналитическая работа по рынку", - говорит Магилина.

Из-за нехватки ликвидных домов многие покупают участки, чтобы строиться самостоятельно, отмечает Гальцев. В Подмосковье, к примеру, по словам Новосада, предложение в этом сегменте превышает спрос примерно в три раза. Однако и здесь не все гладко.

Компании - производители домокомплектов и строители сейчас принимают заказы на осень и начало следующего года, отмечают в Ассоциации деревянного домостроения. Более далекие планы бизнес строить опасается: ситуация усугубилась резким скачком цен на пиломатериалы (они выросли уже в 2,5 раза к прошлому году, ожидается, что увеличатся еще вдвое), и рост продолжается. Соответственно, растут цены и на деревянные домокомплекты (они уже увеличились в 2,5 раза), на дома "под ключ" (на 30-40%). Предсказать дальнейшие прейскуранты сложно, и компаниям легче остановиться, чем заключать договоры и позже не выполнить обязательства, отмечают в ассоциации. Не исключены банкротства компаний из-за невозможности выполнить договоры. Более того, даже при нынешних ценах образовался дефицит пиломатериалов, так как все идет на экспорт. Нарасхват и рабочие, особенно квалифицированные - цены на их услуги поднялись в среднем на 20-30%.

Между тем падения спроса пока не ожидается. Не мешает ему расти даже пандемия, которая принесла многим финансовые сложности. Около 45% сделок идет с привлечением ипотеки, отмечает Новосад. 35% загородных домов покупаются на личные накопления, 20% используют программу trade-in.

Для многих стимулом к покупке стала сельская ипотека, другие используют материнский капитал, третьи вынуждены выбирать более недорогой, но нередко более комфортный формат загородного дома из-за выросших цен на жилье, сообщает Сауков. Причем покупатели помолодели: раньше загородным рынком интересовались люди в возрасте от 30 лет, сейчас чаще всего покупают дома те, кому от 26 до 35 лет.

Кстати, минстрой завершает разработку законопроекта о введении проектного финансирования и счетов эскроу в сфере индивидуального жилищного строительства, рассказал недавно журналистам замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Документ упростит и получение ипотеки на строительство дома. До конца года закон будет принят, сообщил Стасишин.

Марина Трубилина

Ришат и 25 десантников

Тюменского лесника представили к госнаграде

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)

Департамент лесного комплекса Тюменской области подготовил ходатайство о награждении лесника Ришата Каримова медалью "За отвагу на пожаре". Он проявил мужество и выдержку в критический момент, когда отряд десантников Уральской базы авиационной охраны лесов попал в огненную ловушку.

Такого масштаба лесных пожаров в сибирском регионе старожилы не припомнят. После схода снега - ни дождинки. Сушь, зной да сильный ветер способствовали разгулу стихии - поражены сотни тысяч гектаров угодий. Тушить приходится всем миром: своих бойцов командировали подразделения авиаохраны более десяти субъектов РФ, в том числе Свердловской области. В мае отряд из 25 человек высадился в Вагайском районе. С ними все время был местный лесник Ришат Каримов, житель поселка Комсомольского, в окрестностях которого вовсю полыхала тайга. Однажды днем поднялся шквалистый ветер, направил верховой пожар с устрашающей скоростью на людей, обратил их в бегство. Ранцевые огнетушители тут бесполезны. Не успеешь укрыться от огненной волны - сгоришь заживо.

Уральцы со всех ног бежали к "табору", как они называют площадку, где разбит полевой лагерь. Но даже личные документы не взяли - счет шел на секунды, и спасти могла только Яузяк - речушка близ лагеря. Ришат к ней направлял. Он хотел убедиться, что все товарищи погрузились в воду, только сам не успел - настиг адский жар, и он нырнул в какую-то канаву, прижался к земле, успев чуток полить ее из ранца.

- Спасибо бобрам - запруду устроили, глубиной - нам по грудь, иначе, наверное, сварились бы в речке-то. А так схоронились: высунешь голову из воды, вздохнешь горячий и удушливый воздух и снова в воду. Дым плотный, друг друга не видели, - рассказывает парашютист-десантник Владимир Усатов, житель села Сосьва Серовского района. - Очухались, когда верховой далее ушел, возликовали - второй день рождения! Ришат к берегу подходит, тоже рад, однако ему досталось: лицо, руки сильно обожжены - спеклась кожа, потрескалась от жара. В "таборе" почти все добро сгорело, котелки плавились, так представьте, что человек перенес. Он в нашем отряде за старшего был, и мы ему, конечно, благодарны.

Каримова госпитализировали, сейчас он долечивается в родительском доме в Комсомольском, жители которого, к слову, приняли свердловчан, оставшихся практически без всего, как родных: накормили, поделились одеждой, обувью. Родители Ришата тоже из лесников, и их дочь Гульшат выбрала эту профессию, окончив профильный вуз.

- Переживала за брата. Но опасность позади - на поправку идет, - сообщает она.

- Без слаженных и спешных действий в такой ситуации может случиться трагедия. Избежать ее удалось в том числе и благодаря Ришату, - подчеркивает директор Вагайского филиала ГБУ "Тюменская авиабаза" Юрий Богданов. - С пожарами сегодня справляемся быстрее, чем в мае, но их еще немало, по-прежнему привлечены серьезные федеральные силы. В нашем районе работают десантники из Абакана, Читы, Бурятии.

Работа тяжелая, в прямом смысле слова угарная, сопряжена с риском. Оплачивается скромно. В некотором смысле вахтовая, только общежитием обычно служит лес.

- В штате Уральской авиабазы - 180 десантников и парашютистов. В прошлом году, к примеру, наши ребята спасали тайгу в Тунгусском заповеднике. Стандартная командировка длится 30 дней. Случается и дольше. 17 лет профессионального стажа позволяют выходить на пенсию. Однако льгота немногих соблазняет - такой ритм и напряжение не всякий выдерживает, - говорит замдиректора предприятия Юрий Сродных.

Ну а Владимир Усатов - один из немногих, кто не расстается с парашютом и ранцем-огнетушителем, хотя опасности подвергался не раз. Со своим 37-летним стажем он "дважды пенсионер". Вернувшись в родное село, собрал фото, видео, снятые на четыре телефона, уцелевших у его товарищей, а затем вместе с супругой Еленой, педагогом, смонтировал видеоролик об опасной командировке.

- Люди должны это видеть, - убежден он.

Заполярная Эйфелева башня

На мысе Святой Нос появился памятник федерального значения

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области, которая благодаря красоте арктической природы в последнее время приобрела огромную популярность у туристов, появилась еще одна официально признанная достопримечательность.

Между двух морей

Приказом Министерства культуры РФ действующий по сей день маяк, построенный в 1862 году на мысе Святой Нос, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры федерального значения. Это один из старейших действующих маяков севера России. Его огонь видят мореплаватели сразу двух морей - Белого и Баренцева.

- Святоносский маяк - это постепенно сужающаяся кверху башня высотой 22 метра, оборудованная солнечной энергетической установкой и светооптическим аппаратом, - рассказывает Александр Обоимов, который побывал там, будучи молодым лейтенантом-метеорологом, выпускником военного училища. - Таких форм маяка мне еще не приходилось видеть. Этакая Эйфелева деревянная башня с северным русским колоритом.

Скалистый мыс Святой Нос - удивительное место на восточном побережье Кольского полуострова, которое напоминает исполинский коготь невиданного зверя. Он разделяет Терский и Мурманский берега, вдаваясь в воду примерно на 15 километров между Баренцевым и Белым морями, и служит естественной границей между ними. Здесь, у самой северной точки мыса, идущий со стороны Мурманска Гольфстрим сталкивается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в "бутылочном горлышке" Белого моря. Это порождает уникальное явление - стоячие волны сулой, напоминающие огромные валы воды высотой до пяти метров.

С древних времен здесь пролегал один из морских путей русских поморов - на Шпицберген, или, как называли его в старину, Грумант. Поморы не любили это место, опасное прихотливыми морскими течениями, свирепыми штормами и неровными глубинами с отмелями. Именно поэтому тут появился маяк - он был необходим для безопасности торговых судов, входящих в Белое море.

В 2002 году маяк перевели в автоматический режим. Последним его смотрителем был Михаил Горбунов, проработавший на нем около 35 лет.

Трудная жизнь метеорологов

Есть на Святом Носе и еще одна достопримечательность - метеостанция, расположенная в 200 метрах от маяка. Она была открыта 1 ноября 1895 года. Благодаря трудившимся здесь святоносским метеорологам накоплен уникальный научный материал. Особенную ценность представляют наблюдения за ветром, волнением моря и ледовой обстановкой на подходах к горлу Белого моря. Это единственная метеостанция, позволяющая фиксировать вынос беломорских льдов в Баренцево море.

- Я проработала на святоносской метеостанции 10 месяцев с 2001 года, попав туда по распределению из Новосибирска, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Мурманска Александра Истомина. - У нас целая метеорологическая династия сложилась - моя мама тоже метеоролог, трудилась на Дальнем Востоке. И родила она меня там же, на метеостанции, где работала.

Святой Нос - место красивое, но не менее суровое, чем Дальний Восток. Леса там нет, на скалах растет лишь редкий кустарник. В домике метеостанции не было ни электричества, ни водопровода. Зимой приходилось топить снег, а летом брать воду из небольших озер. Добраться туда по суше можно лишь зимой на снегоходе, а летом - по морю.

Причала на Святом Носе нет, и во время долгих штормов к нему не может пришвартоваться ни одна шлюпка. Катер с продуктами, почтой и прочими необходимыми вещами порой приходилось ждать по полтора-два месяца. Прибывшая сюда 18-летняя Александра не умела ни печь хлеб, ни рубить дрова. Впрочем, искусству выживания на Крайнем Севере она быстро научилась и подружилась с работниками маяка, которых в то время там было пятеро - две женщины и трое мужчин.

- Смотрителя Михаила Ивановича хорошо помню, он пользовался большим уважением и всегда жалел молодых девчонок, приезжающих сюда работать, - добавляет Александра. - Работники маяка нам помогали, делились продуктами и периодически даже подключали нам электричество, потому что в "маячном городке" оно было. У них был видеомагнитофон, они показывали нам видео о том, как на Святой Нос приходят оленьи стада и пасутся здесь. Там я испытала порывы самого сильного ветра в своей жизни - 43 метра в секунду, он буквально поднимал нас в воздух. Нам, маленьким и худеньким, руководитель строго-настрого запрещал в такую погоду выходить на улицу. А если все же приходилось это делать, советовал класть в карманы телогрейки для тяжести фонарь с аккумулятором.

"Закрою глаза - вижу маяк"

Метеорологи освещали свое жилище коптилками из солярки. Чаще всего электроэнергии на метеостанции не было, поэтому развлечений было очень немного: ни телевизора, ни радио, так что приходилось включать фантазию. Неподалеку от станции есть озеро, зимой ветром со льда сдувало снег. В ветреные дни девушки вставали на лед, разводили в стороны руки, и ветер носил их по льду, словно на парусах. А летом они делали плоты из 200-литровых стальных бочек и катались на них по озеру. Там же на Святом Носу располагалась войсковая часть, и еще одним развлечением были разговоры с солдатами-призывниками по полевому телефону. Иногда они давали девушкам магнитофон и кассеты, послушать музыку...

- Впрочем, все это тогда воспринималось как романтика, - заключает Александра. - Сейчас, наверное, я бы ни за что не поехала туда работать. А тогда, в юности, нас не пугали никакие трудности.

Сегодня Святой Нос стал местом паломничества наиболее смелых любителей зимних снегоходных путешествий. Попасть сюда - словно оказаться на другой планете, где мерно и мощно дышит студеное море, где по-другому течет время, а люди особенно гостеприимны и душевны. "Впечатлило так, что все из рук валится и на работе, и дома. Ни о чем думать не могу. Закрою глаза и опять вижу снег, тундру, маяк, ребят наших. Надо быстрее снова куда-то ехать!" - так делятся друг с другом те, кто побывал на Святом Носу. Они знают, как цепляет за сердце этот гранитный край земли.

Кстати

Любопытно, что долгое время смотрителем маяка был слепой человек. С 1896 по 1917 год Святоносским маяком руководил Евлампий Багрецов. В 1905 году он получил травму, из-за которой начал терять зрение. Хотел бросить службу, но начальство уговорило его остаться, так как замену опытному смотрителю найти было очень сложно. Нашлись завистники, которые слали в Петербург доносы: мол, слепой смотритель не справляется со службой на маяке.

Для проверки в 1913 году на Святой Нос прибыл контр-адмирал Бухтеев. Он внимательно изучил ситуацию на маяке и написал в своем отчете: "Багрецов, будучи слепым, настолько сжился с маяком, что чувствует его работу, как свой организм. Ему заметны любые сбои, любой непорядок, ему хорошо помогают жена и помощник. Полагал бы справедливым, чтобы он был представлен к очередной награде". После этого Евлампий Павлович проработал на маяке еще четыре года и в 1917 году передал пост своему сыну.

Аплодисменты "Белому тополю"

В Новосибирске прошла международная выставка мемориальной культуры

Текст: Михаил Марков (Новосибирск)

Два дня, 28 и 29 мая, в Новосибирске на площадке ритуального предприятия МУП "ИМИ" в двенадцатый раз прошла выставка "Белый тополь - 2021". Это ставшее уже традиционным мероприятие - составная часть историко-культурной программы, разработанной и начатой в 2006 году по инициативе руководителя МУП "ИМИ", депутата горсовета Новосибирска Сергея Бондаренко.

В прошлом году карантинные ограничения не дали провести выставку. В этом году организаторы постарались наверстать упущенное, пригласив более пятидесяти экспонентов со всех концов России. Приняли участие и зарубежные партнеры - представители итальянской фирмы и австрийский специалист, правда, общавшийся с коллегами в режиме онлайн. Почетными гостями, приветствовавшими участников выставки, были министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров и его заместитель Максим Останин, вице-спикер совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко, заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров, а также писатель, краевед и президент гуманитарно-просветительского клуба "Зажги свечу" Владимир Шамов.

Вопреки ожиданиям, в атмо-сфере мероприятия не было ничего грустного. И вполне убедительными показались слова главного идеолога и лидера программы "Белый тополь" Сергея Бондаренко:

- Ритуальное дело - это культура. На нашей выставке речь идет об этике и эстетике ритуальной отрасли. На самом деле ритуальная сфера очень красива. К ней нужно относиться так же, как службе священника, работе учителя, как к миссии врачей.

К этому можно, наверное, добавить, что homo sapiens тогда только и стал человеком, когда не просто перестал употреблять в пищу себе подобных, но и начал заботиться об их погребении и сохранении памяти о них.

На выставке было что посмотреть - от вполне привычной, но выполненной на высочайшем уровне ритуальной атрибутики до гробов из картона и цветов из опилок. Да-да, причем главный посыл в этом случае не удешевление, а использование экологически чистых материалов, не загрязняющих природу. У тех же венков и цветов - полностью биоразлагаемый каркас, его изготавливают из природных материалов - ягеля или торфяного мха (сфагнума). Это во многом решает проблему утилизации.

Наверняка познавательной и интересной стала экскурсия в филиал "Похоронного дома "ИМИ" на улице Акмолинской. Здесь гостям выставки представили новое здание "Анатомического театра". Это, конечно, не тот анатомический театр, где студенты медицинских вузов наблюдают за учебным вскрытием. Тут близкие при желании могут увидеть, например, косметические манипуляции, которые позволяют облагородить облик усопшего.

И все же главная цель "Белого тополя - 2021" - не предъявить свои достижения и даже не получить за них заслуженную награду (а их, кстати, нынче было вручено несколько десятков). Важнее всего - обмен опытом. На пленарном заседании обсудили проблемы, связанные с особенностями организации ритуальных услуг в нынешней ситуации. Затем прошла конференция "Актуальные вопросы похоронной отрасли". На ней были подняты вопросы правового регулирования сферы ритуальных услуг, обсуждались организационные проблемы, в том числе, пожалуй, самая горячая из них - недобросовестная конкуренция.

Вниманию участников был представлен цикл лекций: "Работа со средствами массовой информации в кризисной ситуации", "Изменение клиентского поведения в ритуальной сфере" и, конечно же, "Механизмы работы похоронного дома в условиях недобросовестной конкуренции". В частности, Сергей Бондаренко, выступая на эту тему, продемонстрировал набор методов, с помощью которых похоронный дом "ИМИ" борется с недобросовестными ритуальными агентствами. Это, например, буклеты, предупреждающие о "черных агентах", получающих информацию об умерших незаконными способами; издания, где рассказывается о методах, которыми действуют конкуренты; видеоролики, которые наглядно показывают, кто такие эти самые "черные агенты".

А настоящей фишкой выставки стала презентация академии ритуального мастерства "Белый путь". Дело в том, что получить специальности мастеров ритуального дела раньше было просто негде. Теперь же в составе предприятия будет работать Сибирский центр дополнительного профессионального образования. В нем будут учить основам различных профессий как своих сотрудников, так и всех желающих получить образование в сфере ритуальных услуг. Здесь можно получить специальности церемониймейстеров, менеджеров ритуального сервиса, руководителей подразделений и других. Кроме того, в программах обучения предусмотрены тренинги, направленные на минимизацию потерь от профессионального выгорания.

Прямая речь

Сергей Бондаренко, руководитель МУП "ИМИ", депутат горсовета Новосибирска:

- В этом году выставка прошла, по моему мнению, просто триумфально. Отдельно отмечу, что историко-просветительская программа "Белый тополь", как всегда, вызвала не просто понимание, но зачастую и восхищение наших партнеров. Напомню, что в рамках этой программы мы работаем над сохранением памяти известных людей, чья судьба была так или иначе связана с Новосибирском. А в этом году мы решили чуть отступить от нашей "генеральной линии" и увековечить память умерших в Новосибирске пленных японских солдат Второй мировой войны. На Заельцовском кладбище мы планируем установить мемориальный комплекс. Я специально побывал в Японии, где изучал памятники на воинских кладбищах. Новосибирск - побратим японского города Саппоро, так что эта идея появилась у нас не спонтанно.

Пусть мама отдохнет

В Омске создали службу мобильных нянь

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Выпускницы омской школы социального предпринимательства создали мобильную службу по временному уходу и присмотру за детьми "Экспресс няня". Собрали команду опытных специалистов. Дважды стали лучшими на международном форуме "Инносиб". И уже организуют оказание востребованных родителями услуг в других регионах.

Начиная новый проект, омички даже не предполагали, во что это выльется. Мысль - создать службу помощи молодым мамам - первой пришла в голову Кристине Шуцких. Девушку, имеющую два диплома (экономиста и психолога), знакомая попросила присмотреть за трехлетней дочерью.

- Я очень люблю детей, и такая работа мне пришлась по душе, - говорит Кристина. - А потом я стала изучать обстановку, общаться с нянями, мамами и бабушками. Поняла, что услуга невероятно востребована, а ниша абсолютно пуста. Имеющиеся няни варятся в собственном соку, набраться опыта и знаний им негде - задать вопросы некому. И тогда я подумала, что Омску явно не хватает команды профессиональных нянь, надежных и добросовестных.

Родители не только поддержали такую идею, но и начали торопить Кристину поскорее открыть мобильную службу. К проекту подключилась подруга - Алина Ильиных. Узнав о наборе в Школу социального предпринимательства, девушки отправились учиться.

- Школа нам здорово помогла. Без такой поддержки мы вряд ли смогли бы успешно стартовать, ведь, по сути, были дилетантами, - вспоминает Алина. - А здесь нас всему научили: с чего начать, куда обращаться. Рассказали о правовых и бухгалтерских тонкостях. Даже бизнес-проект подготовить помогли. На городском конкурсе грантов начинающих предпринимателей мы выиграли.

Раскрутить проект помог детский праздник, устроенный в День города. Родители, проникнувшись доверием к девушкам в зеленых футболках, закидали их вопросами и заявками. Кому-то срочно потребовалось оставить ребенка, чтобы сходить в поликлинику или магазин, кому-то - оформить документы.

По словам авторов проекта, разовый срочный уход за малышом - дело непростое, хлопотное и очень ответственное. Чтобы ребенок мог спокойно остаться без мамы с незнакомой тетей, надо постараться. Поэтому в команду экспресс-нянь кого попало не принимают - разработали строгую систему многоступенчатого отбора сотрудников. Приоритет отдают опытным педагогам, медикам, психологам, но у креативной молодежи тоже есть шанс. Главное, любить чужих детей, как своих. Только так можно завоевать их доверие и стать суперняней.

В команде "зеленых футболок" - пятнадцать человек, разных по возрасту и характеру. Одни специализируются на уходе за младенцами, другие - за дошколятами и младшеклассниками. Омские няни разрабатывают и внедряют развивающие методики, безвозмездно занимаются с детьми-инвалидами. Есть среди них многодетные мамы, имеющие региональные награды за воспитание и социальную активность.

Недавно команду пополнил "усатый нянь". У Николая Компанейца не только доброе сердце, но и золотые руки. Поэтому он еще и обучает мальчиков азам мужских профессий в детском центре.

Поначалу соцпредприниматели не думали о создании сети филиалов, но к ним начали обращаться иногородние родители. Сейчас в списке адресов партнеров "Экспресс няни" - два десятка разных городов. Одна из проблем - дефицит объективной информации о деятельности социальных предпринимателей. Поэтому омичи создали собственный сайт, который помогает координировать работу. Кроме того, здесь родители могут высказать свое мнение об услугах нянь.

Омичи намерены систематизировать свой опыт и создать комплексную программу обучения нянь, которой в стране пока нет. В этой полезной и нужной работе есть и социальный аспект.

- Если услуги экспресс-нянь будут доступны малоимущим, неполным семьям, то, возможно, и брошенных детей у нас станет гораздо меньше, - размышляет Кристина Шуцких.

Между тем

"Экспресс няня" стала участником Омского кластера социальных инноваций, под эгидой которого рождаются многие интересные плодотворные проекты. За два года список резидентов пополнили пятьдесят омичей. Всего же в реестре социальных предприятий региона официально зарегистрирован 81 субъект. Это седьмое место в России и первое - в СФО.

В ближайшие три года Омская область получит на поддержку социальных предпринимателей 220 миллионов рублей.

Помочь можно всегда

В Омске открыли первый центр социальной адаптации детей

Текст: Светлана Сибина

В Омске открыли первый центр социальной адаптации детей. В нем будут помогать маленьким пациентам, страдающим тяжелыми, неизлечимыми болезнями. Именно для них и создана новая клиника.

- Главная цель центра - повышение качества жизни ребятишек с неизлечимыми заболеваниями, - пояснил "РГ" автор проекта, руководитель благотворительного центра "Радуга" Валерий Евстигнеев. - Здесь дети не только из областного центра, но также из отдаленных деревень смогут продолжить индивидуальный курс реабилитации, который рассчитан на три недели. В расписании - адаптивная и лечебная физкультура, массаж, физиолечение, ароматерапия, занятия с психологом. Специалисты выявят изменения в состоянии каждого ребенка, помогут скорректировать нагрузку, сделают все возможное, чтобы улучшить самочувствие маленького пациента.

По словам Евстигнеева, штат центра еще полностью не укомплектован, и организаторы с радостью примут сотрудников, которые имеют соответствующий опыт работы и любят детей. В ближайшее время омичи ждут специалистов из Австрии и Китая, которые поделятся опытом, программами эффективной реабилитации, проведут обучение персонала. Первых пациентов планируют принять через месяц.

"Здесь создана по-настоящему домашняя атмосфера. Есть спальни, комнаты для занятий, панорамный лифт, просторные балконы, широкие двери, удобные для самостоятельного подъема детей пандусы, - делятся впечатлениями родители. - Садовники уже обустраивают перед входом небольшой парк".

Контакт

Омский центр социальной адаптации: Омск, ул. Кондратюка, 75.

Тел.: (3812) 24-68-60, 8-913-617-95-10.

Отличная наследственность

Университет Лобачевского преображается, не изменяя традициям

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

Каков портрет Университета Лобачевского в 2021 году? Чем он может гордиться, к чему стремится, как трансформируется? На эти вопросы мы попросили дать ответы ректора крупнейшего вуза Нижегородской области доктора медицинских наук Елену Загайнову.

К переменам готовы

Ректор отметила, что у одного из старейших вузов страны (основан 105 лет назад) "отличная наследственность". В нем преподавали и преподают великие ученые, есть и лауреат Нобелевской премии. Университет славен классическим научным образованием, но при этом он готов к переменам.

- До определенного момента вуз мог жить в рамках классического образования, но сейчас мы вступили в другую эпоху и конкурируем с университетами нового типа, поэтому нам приходится быстро подстраиваться под действительность, чтобы быть конкурентоспособными, наработать преимущества, - пояснила Елена Загайнова. - За последние годы мы освоили много нетрадиционных для нас продуктов. По-прежнему в приоритете наука и образование, но мы перешли на другой уровень взаимодействия с властью и на другие уровни проектной деятельности. Сейчас научные и образовательные проекты не просто направлены на решение какой-то проблемы, они становятся комплексными и взаимопроникающими.

К примеру, по словам ректора, в реализации национального проекта "Демография" задействованы уже три игрока: правительство области (заинтересованное, чтобы дополнительное профессиональное образование (ДПО) получили неработающие жители), университет (источник ДПО) и методический центр Томского госуниверситета, координирующего всю эту программу.

Мегагранты на мегапроекты

- Хочу отметить новые и нетипичные проекты для нашего вуза, связанные с взаимодействием с Нижегородской областью и бизнесом. Так, Научно-образовательный центр (НОЦ) и Инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина" - это квинтэссенция реализации наших инноваций, доведение их до промышленного производства, - рассказала ректор. - Подобные масштабные проекты призваны координировать усилия научных и производственных организаций регионов.

ННГУ лидирует среди вузов Приволжского федерального округа по количеству научных грантов и мегагрантов, а в 2021 году вуз вышел на новый уровень - получил грант в сто миллионов рублей на решение задач по искусственному интеллекту. В этом проекте университет решает фундаментальные научные задачи, кроме того, разработаны специальные практические треки по использованию искусственного интеллекта в изучении климата, моделировании материалов, биоинформатике и в других больших системах данных. Также университет вошел в консорциум по созданию научного центра мирового уровня по фотонике. Его координатором является Институт прикладной физики РАН.

Сверхзадача выполнима

Университет Лобачевского все больше становится многофункциональным центром взаимодействия разных сфер жизни Нижегородской области - власти, промышленности, образования, науки, культуры, спорта. Запланировано строительство межвузовского университетского кампуса, направленного на подготовку востребованных в регионе и стране IT-специалистов, причем получить специальность смогут и иностранные студенты. Кампус будет включать современные студенческие общежития и аудиторный комплекс, интегрированный в IT-квартал в Нижнем Новгороде.

Ректор уверена, что сверхзадача университета в том, чтобы студентам было максимально комфортно учиться - так же комфортно, как и в лучших иностранных вузах. Пока в ННГУ классические жесткие амфитеатры, не очень удобные пространства. В планах - трансформация как аудиторий, так и форм преподавания.

- Для этого у нас все есть. Например, рассчитываем на помощь нашего международного совета выпускников. Они готовы предоставить методики преподавания в зарубежных вузах, возьмем лучшее, - рассказала Елена Загайнова. - У них там, кстати, принцип равенства профессоров и студентов в плане взаимоотношений, нечто вроде дружбы. На мой взгляд, это замечательно.

Но готовить студентов надо, конечно, еще со школы. Елена Загайнова отметила, что ННГУ - головной вуз по методическому обеспечению школ РАН региона. Кроме того, уже давно существуют школы университетского кластера.

- В этом году нам доверили и такой проект, как Специализированный учебный научный центр - это школа, привязанная к университету, - добавила ректор. - В нее отбираются одаренные дети из ПФО. Центр создается на базе нашего филиала в Балахне, образование будет идти по двум специализациям: биология-химия и математика-физика. Задача школы - чтобы как минимум 80 процентов выпускников поступили в вузы по специальности. Там будут общеобразовательный трек (на выходе наши выпускники должны очень хорошо сдать ЕГЭ), научный трек (где будет преподавать триумвират профессор - молодой аспирант - студент), который должен завершиться научной работой, и воспитательно-общекультурный трек. В результате мы должны выпустить образованного, интеллектуального абитуриента, будущего исследователя.

Учись, студент

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Большинство выпускников школ в 2021 году смогут поступить на бюджетные места в высшие учебные заведения страны.

Так, в российских вузах в предстоящем 2021-2022 учебном году общее количество бюджетных мест составит 576,5 тысячи. После распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) Министерство науки и высшего образования РФ добавило почти 48 тысяч бюджетных мест. Причем 74 процента из них отдано в регионы. Как отмечено в недавнем Послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, в ближайшие два года в вузах будет дополнительно открыто еще 45 тысяч бюджетных мест.

В новосибирских вузах в этому году по сравнению с прошлой вступительной кампанией число бюджетных мест увеличено на 5,5 процента, или на 724. Таким образом, общее число бюджетных мест составляет почти 14,9 тысячи (выпускников школ этого года - чуть более 15 тысяч). Как отметил министр образования региона Сергей Федорчук, бюджетные места приросли по таким направлениям, как образование и педагогическая деятельность (2113 мест), информатика и вычислительная техника (1827 мест), математика и механика, электроника, радиотехника и системы связи. На 2022-2023 учебный год контрольные цифры бюджетного приема в вузы еще увеличатся - до 15,8 тысячи.

Как отметили в минобразования региона, соотношение направлений превалирует в пользу технических и естественно-научных специальностей. У абитуриентов, которые выберут физику, информатику, химию и биологию, явно больше шансов поступить на бюджетные места.

Примерно 61 процент выделенных бюджетных мест составляют технические специальности, около 27 процентов - гуманитарные и 12 процентов - направления естественно-научного цикла. Это очень важно, поскольку на территории Новосибирской области работают предприятия, ориентированные на техническую сферу деятельности, - уточнил Сергей Федорчук. - Для нас приоритет - развитие тех направлений подготовки студентов, которые пойдут работать, с одной стороны, в научную сферу, с другой - в наукоемкое производство".

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также говорит о том, что приоритетными для государства направлениями подготовки становятся инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности.

Губернатор Андрей Травников считает, что методика распределения бюджетных мест, предложенная Минобрнауки России, позволяет учитывать потребности каждого региона.

"Перед нами стоят задачи по реализации нацпроектов, масштабной программы развития Новосибирского научного центра - "Академгородок 2.0". Буквально через несколько лет на его якорный объект - уникальную установку класса мегасайенс "Сибирский кольцевой источник фотонов" - потребуются инженеры-физики, а также молодые исследователи в области химии, физики, биологии, археологии, медицины. Активно развивается IT-отрасль - и ее растущие потребности в современных кадрах тоже нужно закрывать максимально быстро", - отметил Андрей Травников.

Кстати, сегодня об огромном дефиците кадров в IT-отрасли говорят на всех уровнях. На прошедшем просветительском марафоне Российского общества "Новое знание" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что потребность в IТ-кадрах в России, по разным оценкам, составляет от 700 тысяч до одного миллиона человек. Быстро растущая цифровизация всех отраслей экономики и сфер деятельности требует пересмотра образовательных стандартов по IТ-специальностям. И эта работа, как сообщил вице-премьер, будет сделана до следующего цикла обучения, то есть до начала нового учебного года.

В новосибирских вузах, по данным министерства образования региона, в текущем году число бюджетных мест по IT-направлениям составит 4320, включая все уровни подготовки - бакалавриат, специалитет и магистратуру.

"Я считаю, что университет должен постепенно наращивать количество бюджетных мест, чтобы не потерять в качестве приема. У нас средний балл по университету - 87,8. Намерены его наращивать. И слишком большое число бюджетных мест может привести к потере качества приема и - как следствие - к потере качества образования", - считает Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета, в котором прирост "бюджетников" на будущий учебный год составит 271 место, в основном на бакалавриате и специалитете.

Тем временем

В Томской области на 2021/2022 учебный год по сравнению с текущим годом также увеличилось число мест в вузах - на 2,2 тысячи по всем программам подготовки. Всего будет открыто 12 тысяч бюджетных мест, из которых 11 тысяч - на очной форме обучения. Как сообщил начальник департамента науки и высшего образования Томской области Петр Каминский, регион в пятерке лидеров по приросту бюджетных мест, особенно на таких направлениях, как электроника, радиотехника, системы связи, информатика, вычислительная техника, сервис и туризм.

Высший пилотаж

Медицинские и педагогические вузы поддерживают статус

Текст: Алексей Ходырев

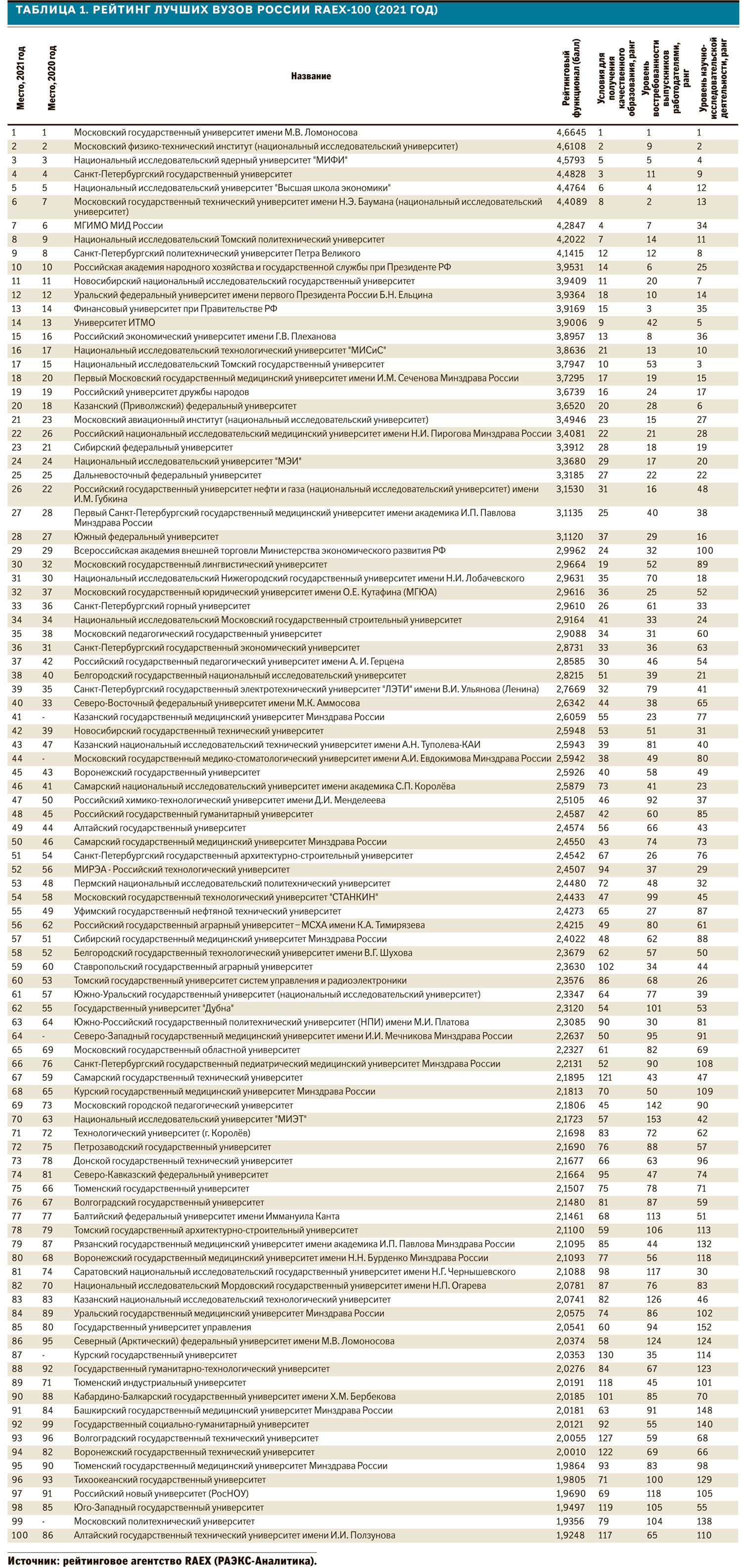

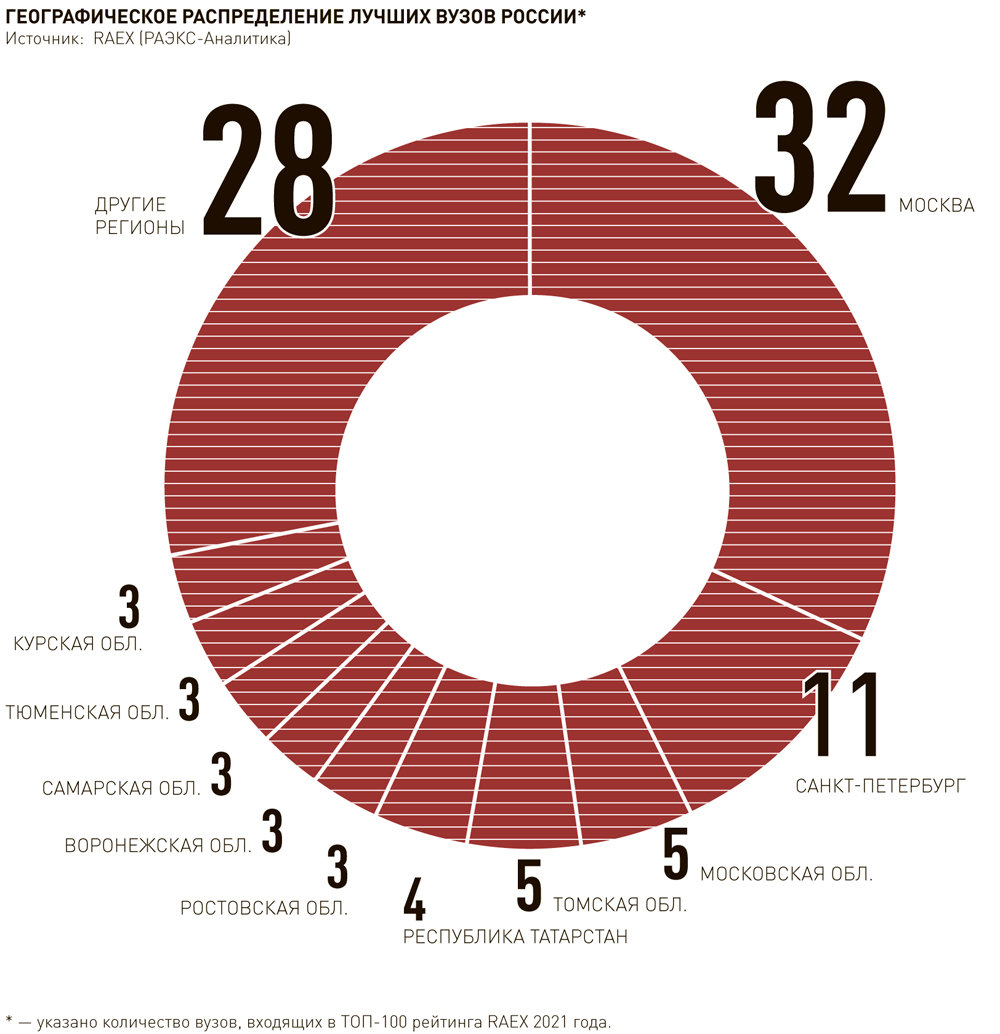

В рейтинг 100 лучших вузов России, публикуемый агентством RAEX уже в десятый раз, в 2021 году вошли университеты из 31 региона России.

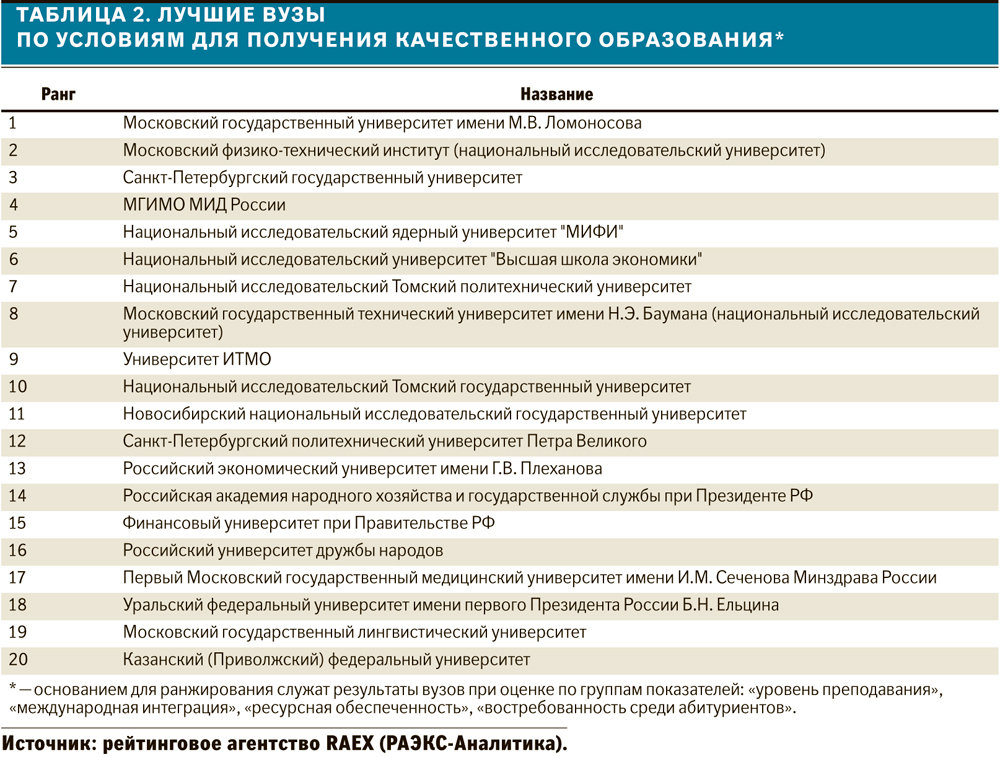

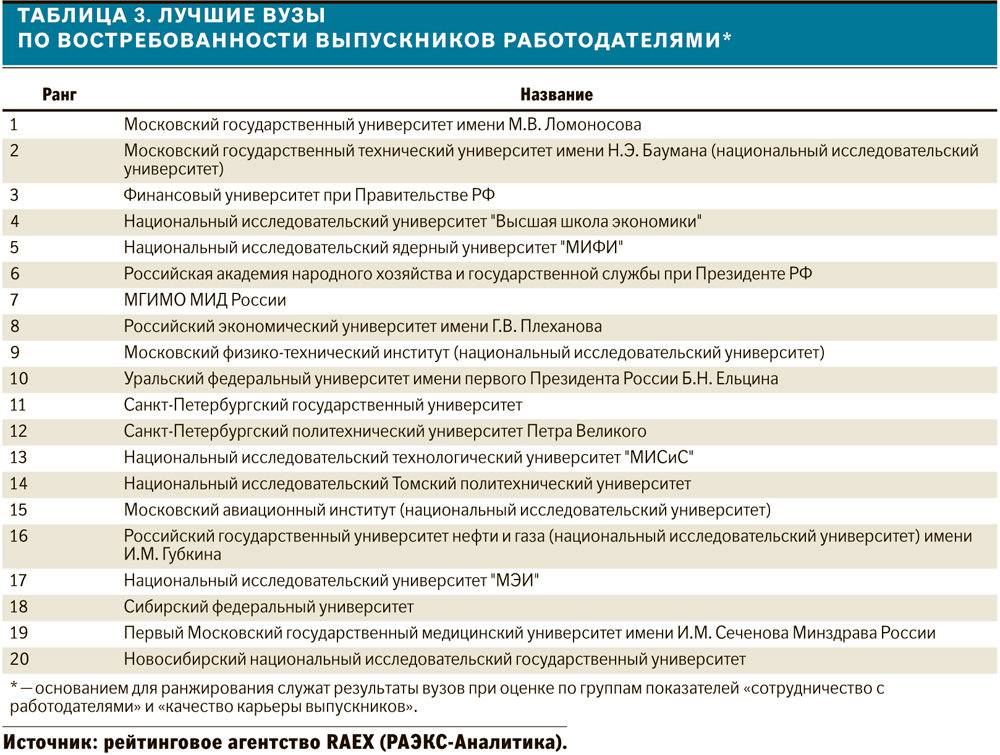

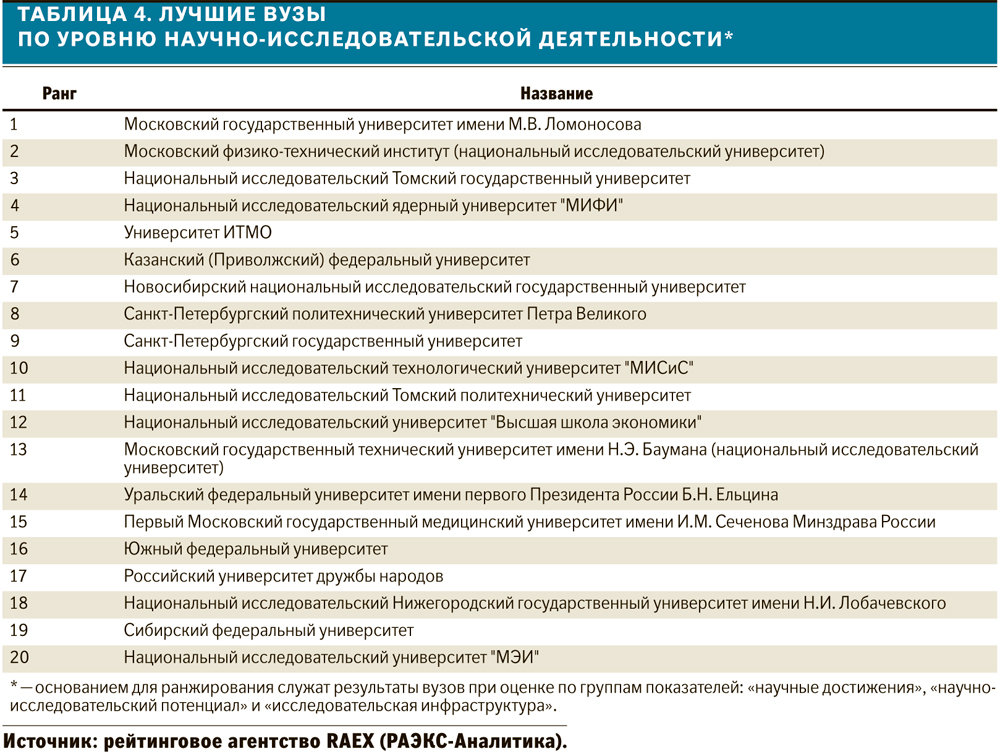

Пять лидеров сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил список МГУ им. М.В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. МГУ показал высший результат по всем трем группам критериев (качество образования, востребованность выпускников и научная деятельность). У ближайших преследователей Московского университета разные драйверы успеха. НИЯУ МИФИ наиболее высокую оценку получил за научно-исследовательскую деятельность, СПбГУ - за качество образования, НИУ ВШЭ - за востребованность выпускников. А успех МФТИ базируется сразу на двух факторах - по качеству образования и научной деятельности Физтех опередил все вузы, кроме МГУ.

Если говорить о более широкой группе лидеров - о составе топ-30 рейтинга, то налицо достаточно широкое географическое разнообразие. В тридцатку лучших вошли 18 вузов столицы, четыре университета Санкт-Петербурга, пять федеральных университетов - Уральский, Казанский (Приволжский), Сибирский, Дальневосточный и Южный, а также ТГУ и ТПУ (Томск), НГУ (Новосибирск).

Рост доступности

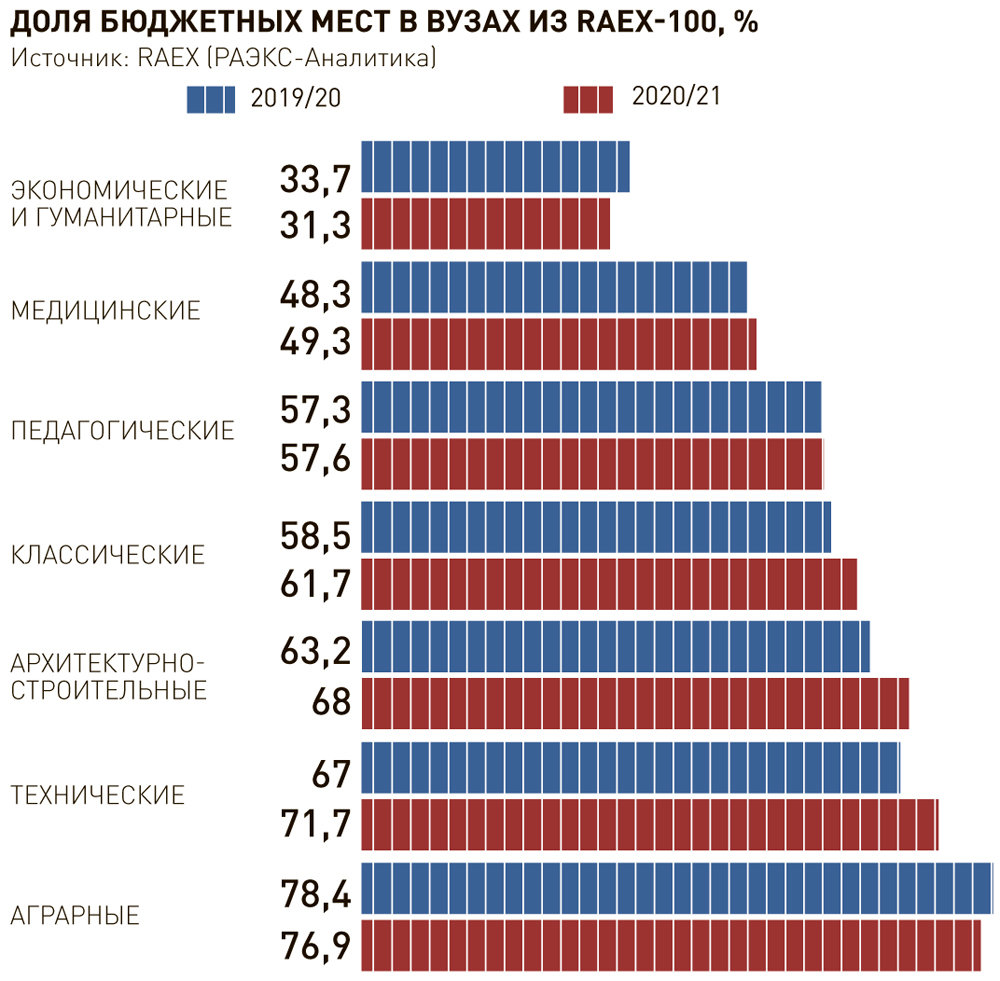

За прошедший год доступность высшего образования в целом по стране повысилась. Доля первокурсников в вузах из рейтинга RAEX-100, зачисленных на бюджетной основе, выросла: в 2020/21 году она составила в среднем 58,4%, тогда как годом ранее - 56,8. Что же касается платного обучения, то впервые за все время составления рейтингов RAEX средняя стоимость учебы на первом курсе в вузах - участниках рейтинга не выросла.

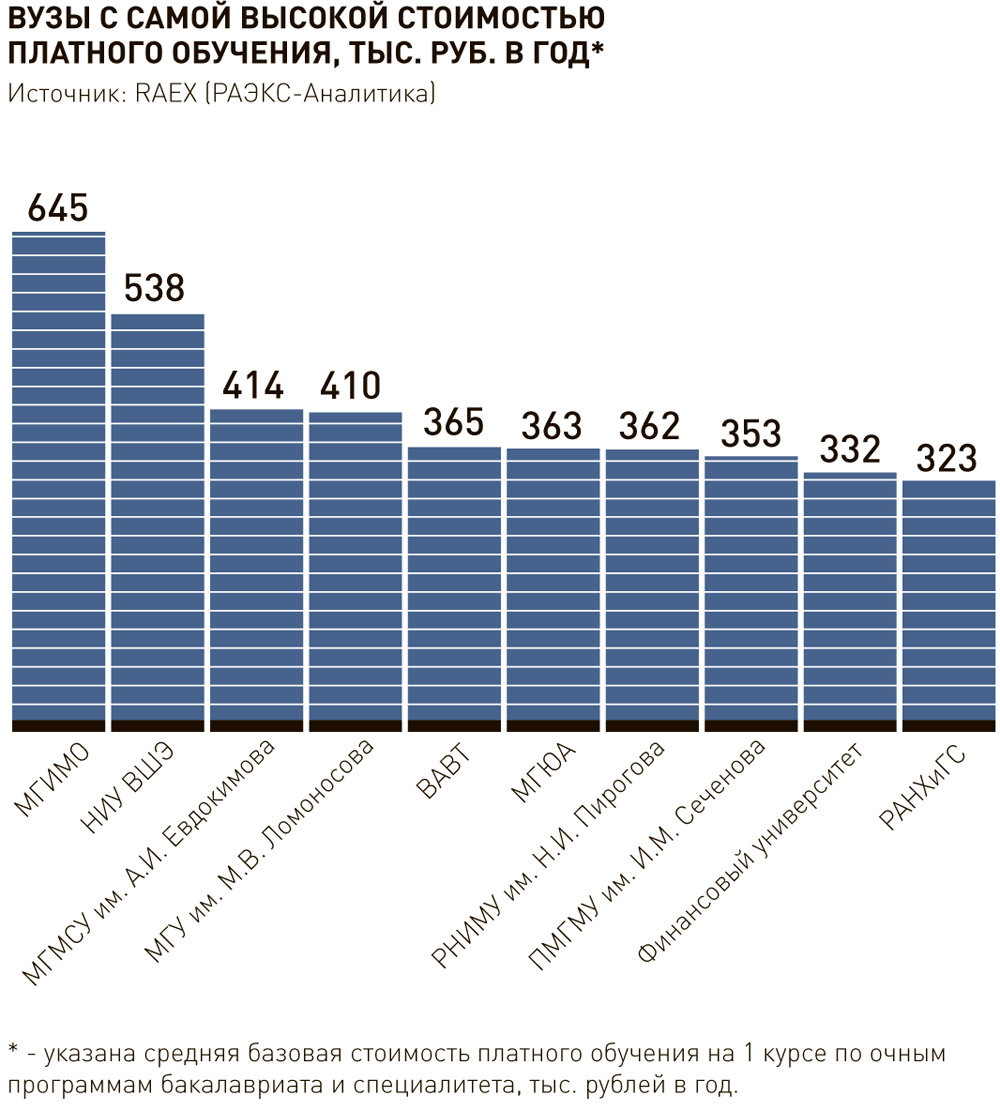

Доступность образования зависит не только от уровня вуза и региона его расположения, но и от интересующей абитуриента сферы. Если посмотреть на соотношение бюджетного и платного приема у участников рейтинга, то очевиден огромный дисбаланс между возможностями абитуриентов, выбирающих техническую стезю, и молодых людей, стремящихся изучать социальные и гуманитарные науки. Так, в технических вузах доля бюджетного приема за год выросла с 67 до 71,7%. В свою очередь, в экономических и гуманитарных вузах доля первокурсников, зачисленных на бюджетной основе, напротив, сократилась с 33,7 до 31,3%. Спрос абитуриентов на направления, связанные с экономикой и управлением, продолжает оставаться высоким. Это хорошо иллюстрируется и тем фактом, что социогуманитарные вузы во главе с МГИМО доминируют в топ-10 вузов по стоимости платного обучения. При этом в десятке самых "дорогих" вузов нет ни одного технического.

Высокий платежеспособный спрос наблюдается также на медицинское образование: ведущие медицинские вузы - Сеченовский университет, РНИМУ им. Пирогова и МГМСУ им. Евдокимова - входят в топ лидеров по стоимости платного обучения. Что же касается бюджетного обучения, то в ближайшие годы здесь ожидается резкий рост студентов-целевиков (тех, кто после окончания вуза обязан поработать у конкретного работодателя). В прошлом году Владимир Путин объявил о существенном изменении порядка приема в медвузы, в результате которого целевыми станут 70% бюджетных мест по специальности "лечебное дело" и 75% мест по педиатрии. Надо сказать, целевой прием на медицинские направления выделялся и ранее: по результатам приемной кампании 2019/2020 года доля целевиков среди будущих медиков составляла 25,5%, в то время как по всем другим вузам рейтинга RAEX в среднем находилась на уровне 7,5%.