Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Увидеть вулкан и обеднеть

Популярность экотуризма растет, но нередко это довольно дорогое удовольствие

Текст: Анастасия Павлова

Экотуризм популярен во всем мире. По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), в структуре мирового туризма около 10 процентов приходится на экологические путешествия. Россия с огромной территорией и разнообразием экосистем имеет все шансы развить это направление.

Экотуризм - это посещение природных территорий, минимально затронутых антропогенным воздействием. Это ответственное путешествие, без вреда природе. При этом важно изучать и наслаждаться окружающим животным и растительным миром.

Ассоциация туроператоров России (АТОР), со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову, оценивает рост экологических видов туризма в 25-30 процентов в год. И аудитория туров молодеет.

В России 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, вместе они покрывают 13,6 процента площади страны. По данным Ростуризма, с 2014 до 2019 года количество экологических троп и маршрутов в государственных природных заповедниках выросло на 12,5 процента, в национальных парках - на 18,5 процента. А туристов, которые "потоптали" эти тропы, стало на 60 процентов больше.

"Экотуризм" - для многих россиян слово непонятное, означающее чаще всего отдых в лесу, в палатке, без удобств, с котелком в рюкзаке. Но уже мало кто мечтает о походной жизни. Нам нужен комфорт. Комфорт в размещении, комфорт в питании, комфорт для покорения красивейших заповедных мест, еще нам нужны гиды", - говорит эксперт по туризму Юлия Афанасьева.

Пока самый большой экокурорт нашей страны - это Камчатка. Она уникальна, но поехать туда не под силу жителям России среднего достатка. А инфраструктура Камчатки пока не готова к большим потокам туристов. Эксперты отмечают, что катастрофически не хватает мест размещения, ресторанов, кафе, магазинов с доступными продуктами питания. Экскурсионное обслуживание очень дорогое. Сахалин - еще одно уникальное место. Мало кто не мечтает посетить озеро Буссе, но поездка туда тоже обойдется недешево.

Юлия Афанасьева рассказывает, как разрабатывала и реализовывала проекты по Камчатке и Сахалину. Камчатка на двоих взрослых в середине июля 2021 года, с 7 экскурсиями (покорение вулканов, термальные источники, морские прогулки, рыбалка, сплав по реке) обошлась туристам в 210 457 рублей. И это с учетом раннего бронирования и скидками на экскурсионное сопровождение. Самая живописная и интересная экскурсия на вертолете обойдется около 45 тысяч рублей. По Сахалину получился прекрасный проект на 8 дней, на двоих в середине июня 2021 года. Проживание в отеле с завтраками, экскурсионная программа из четырех экскурсий, включая морские, перелет через Новосибирск, трансферы - все это обошлось туристам в 145 000 рублей.

Опрос компании OneTwoTrip в декабре 2020 года показал, что 89 процентов респондентов хотели бы отдохнуть в живописном месте в глубине страны. 82 процента считают, что даже после полного возобновления международного авиасообщения экологический туризм в России продолжит развиваться.

Сегодня очень популярны для размещения на природе глэмпинги (от словосочетания "гламурный кэмпинг"). Это отдых в палатке, шатре или мобильном домике со всеми удобствами и обслуживанием. На начало 2019 года агентство Research and Markets опубликовало исследование американского рынка глэмпингов. По данным агентства, только американский объем рынка к 2024 году оценивается в 1 миллиард долларов. По оценке туристической компании RussiaDiscovery, в России около 30-50 глэмпингов, а через 5-6 лет будет не менее 500.

"Необычные виды размещения в уединенных природных зонах в 2020-2021 годах стали более востребованными. Чаще присматриваются к экоотелям и кемпингам, причем выбирают их в отдаленных красивых местах. Популярность Камчатки, Алтая, Байкала возросла", - говорит Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Чуть менее известный и популярный вид отдыха на природе - болотный туризм. Участников таких походов знакомят с необычной флорой и фауной, а ночуют они в палатках. Один из самых благоприятных регионов для такого вида туризма в России - Карелия, однако даже в Московской области достаточно подходящих мест. Правда, интересуются таким видом досуга пока всего 16 процентов опрошенных.

В тему

Роман Гареев, кандидат экономических наук, доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказывает, что экотуризм сегодня - минимально организованный вид туризма. Связано это прежде всего с отсутствием понимания, как и что нужно сделать, чтобы привлечь туристов, а также как сделать так, чтобы их нахождение на территории природных территорий было безвредным. "Руководители национальных парков и особо охраняемых природных территорий говорят о необходимости ограничивать посещения, предприниматели и эксперты, наоборот, заявляют о важности открытия данных дестинаций для массового туризма. Экологическая культура у большинства наших туристов отсутствует, это действительно делает проблематичным эффективную реализацию экотуристических программ и развития направлений", - считает ученый.

"Зеленые" приоритеты

ЕВРАЗ разработал новую экологическую стратегию до 2030 года

Текст: Евгения Мамонова

Горно-металлургическая компания ЕВРАЗ разработала экологическую стратегию до 2030 года. На ее реализацию будут направлены сотни миллионов долларов.

Компания планирует, к примеру, снизить эмиссию парниковых газов на металлургических комбинатах на 20 процентов, в 1,5 раза снизить выбросы пыли при транспортировке и хранении угля. О том, как удастся достичь поставленных целей, "РГ" рассказал директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев.

Максим Александрович, с чем связан десятилетний горизонт планирования?

Максим Епифанцев: ЕВРАЗ устанавливает экологические цели с 2011 года, и раньше у нас был пятилетний горизонт планирования. Однако цели, поставленные в 2017 году, мы выполнили уже к 2020 году. Нам удалось достичь снижения водопотребления до 207 миллионов кубометров в год, добиться переработки металлургических отходов на уровне 95 процентов, сократить эмиссию парниковых газов ниже двух тонн СО2 на тонну стали. Мы решили, что пришло время двигаться дальше, ставить более амбициозные и долгосрочные задачи. Именно поэтому было принято решение разработать новую экологическую стратегию сроком на 10 лет.

Каких конкретно целей намерен добиться ЕВРАЗ к 2030 году?

Максим Епифанцев: Основные направления экологической стратегии остаются неизменными - это воздух, вода и отходы, но заметнее стала климатическая повестка. Мы рассмотрели в комплексе наши программы технического развития, проекты по повышению энергоэффективности и переходу на НДТ. Провели сравнительный анализ опыта крупных металлургических и угольных компаний, а также оценили ожидания заинтересованных в нашей деятельности сторон (жители городов присутствия, госорганы, инвесторы и др.). В итоге разработали десятилетние экологические цели, подкрепленные текущими и перспективными проектами, направленными на улучшение экологических показателей.

Так, валовые выбросы металлургических комбинатов в атмосферу планируем снизить на треть, в том числе опасные вещества (1-й и 2-й класс опасности) будут снижены в три раза уже к 2025 году по федеральному проекту "Чистый воздух".

Для сталелитейных комбинатов снижение эмиссии парниковых газов к уровню 2019 года должно составить 20 процентов благодаря внедрению новых технологий, а в угольном бизнесе мы намерены добиться 75-процентной утилизации метана, получаемого при дегазации шахт.

В водопользовании планируем к 2030 году перейти на замкнутый цикл при производстве стали, то есть сбросы воды при этом процессе будут равняться нулю. Это непростая задача, поскольку мы используем достаточно большой объем воды на своих предприятиях. Так, в 2017 году сбрасывалось 75,6 миллиона кубометров, в 2020-м - 68,1 миллиона, к 2025 году планируем достичь показателя в 37,5 миллиона кубов. В российском законодательстве предъявляются достаточно жесткие требования к очистке сбрасываемой воды. И для нас экономически оптимальным решением видится система замкнутого водооборота. Такая технология будет применяться только на металлургических заводах, поскольку на угольных предприятиях ситуация с водой иная. Для того чтобы добыть тонну угля, необходимо откачать два кубометра воды. И единственно возможный сценарий - очищать ее до нужных параметров, используя передовые технологии.

Что касается отходов металлургических производств (шлаки, шламы) и общих отходов (например строительных), то наша основная задача - максимально их использовать. Скажем, шлак - это потенциально техногенное сырье, в котором есть металл и твердые фракции - практически щебень. Мы выделяем из таких отходов металлическую фракцию и используем ее в качестве сырья на наших предприятиях, а щебень и щебеночно-песчаную смесь используем для строительства, отсыпки дорог и др. И сейчас мы утилизируем свыше 100 процентов отходов металлургического производства и общих отходов (за счет переработки отвалов, накопившихся с советских времен).

Учитывались ли при формировании экологической стратегии глобальные и внутрироссийские ориентиры?

Максим Епифанцев: ЕВРАЗ - участник федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Мы подписали соглашение, в рамках которого обязались реализовать 10 экологических проектов в Нижнем Тагиле и Новокузнецке, и должны сократить к 2025 году объем выбросов на 62,6 тысячи тонн (по сравнению с 2017 годом). На сегодня мы уже инвестировали 3,65 миллиарда рублей и реализовали 6 проектов, которые принесли эффект в виде снижения выбросов на 22 тысячи тонн, а благодаря реализации дополнительных экологических мероприятий на ЕВРАЗ ЗСМК увеличили этот эффект еще на 24 тысячи тонн.

Среди реализованных нами проектов "Чистого воздуха" можно назвать установку мощных аспирационных систем на новых домнах N 6 и N 7 ЕВРАЗ НТМК, реконструкцию установки сухого тушения кокса с переводом коксового газа в энергосистему Нижнетагильского комбината, модернизацию электрофильтров на ЗапСибТЭЦ, расположенной на территории ЕВРАЗ ЗСМК. Продолжаем модернизацию коксохимического производства обоих комбинатов, планируем строить сероочистку на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК. Также мы координировали цели нашей стратегии с ориентирами, зафиксированными Парижским соглашением.

При возникновении неблагоприятных экономических факторов, какие из поставленных задач в стратегии будут выполнены в первую очередь?

Максим Епифанцев: В стратегию заложено три сценария реализации - стрессовый, реалистичный и оптимистичный. При неблагоприятной экономической ситуации будет реализован стрессовый сценарий, в который входят жизненно важные экологические задачи. К ним относятся все наши мероприятия, заложенные в нацпроект "Экология". Но в принципе мы исходим из более широкого реалистичного сценария. Оптимистичный же сценарий - это самые смелые в экологическом плане проекты, которые могут дать и очень хороший эффект. Мы внимательно следим за мировой повесткой, смотрим на проекты с использованием водорода или технологии прямого восстановления железа. Как скоро прорывные технологии получат достаточное обоснование, в том числе экономическое, - открытый вопрос. Но мы уже применяем самые современные решения для модернизации производства и стараемся использовать открывающиеся новые возможности.

Градус надо повышать

Ученые предлагают надежный способ утилизации отходов

Текст: Тамара Андреева

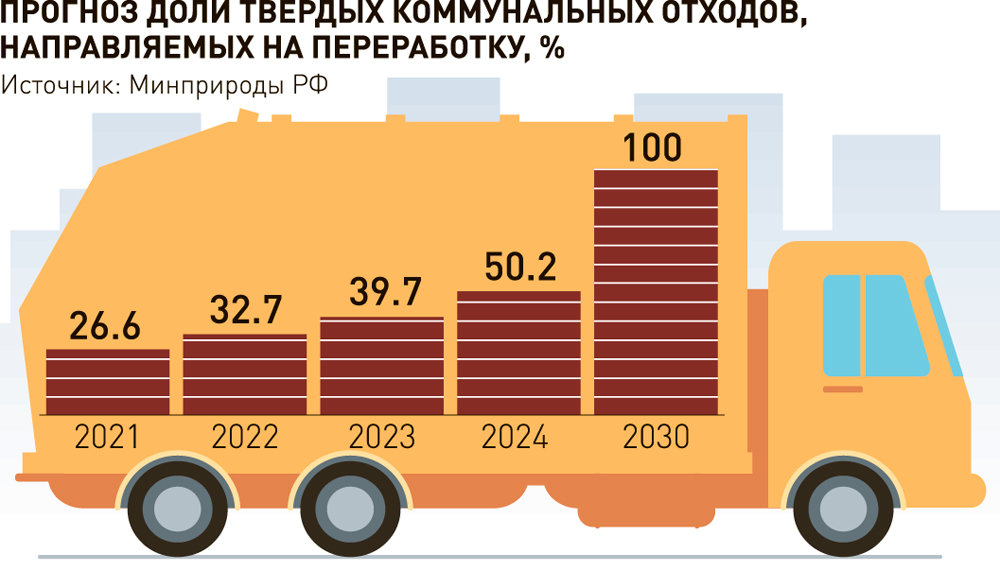

Проблемы с мусором нарастают как снежный ком. Если в начале 2000-х годов в России образовывалось 30 миллионов тонн твердых бытовых отходов, то в последнее время - более 70 миллионов тонн в год. Рост более чем в два раза за 20 лет. А если учесть, что не все сосчитано, то и больше.

Загляните в ближайший лесок или на речку - всюду валяются пластиковые бутылки, пакеты, коробки. Время от времени волонтеры проводят экологические акции, но очищают они пятачок земли, а мусором завалены огромные территории.

Но беда не только, а точнее не столько в количестве, сколько в "качестве" отходов. В последние годы изменилась сама структура мусора - больше стало пластика. А он разлагается в земле от 100 до 400 лет. То есть сегодня закладывается экологическая "мина" под будущее страны. Эту проблему надо решать комплексно. К примеру, ввести налоги на пластиковую тару и пакеты, чтобы заставить бизнес массово переходить на экологически чистую упаковку. При этом сделать так, чтобы он не смог включить эти налоги в цену товара, иначе грош цена этой идее.

Но и этого мало. Нужно что-то делать с накопившимся мусором, горы которого высятся рядом с каждым крупным городом, отравляя окружающую среду. Кое-где мусорные полигоны присыпали землей, прикрыли полиэтиленом, но это лишь оттяжка, а не решение проблемы.

Исследования ученых показали, что там идет процесс активного гниения с выделением очень опасных веществ, в том числе фосгена, диоксинов, фуранов и других. И никакой полиэтилен здесь не поможет - отходы нужно обезвредить и утилизировать.

Несколько лет назад в стране объявили "мусорную реформу", планируя создать целую систему сортировки, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Но в итоге мы бездумно копируем западный опыт, даже мусоросжигающие заводы закупаем за рубежом, тратя огромные деньги. При этом забывая о том, что там система обращения с мусором создавалась десятилетиями, а у нас в запасе времени уже не осталось. Проблему надо решать сегодня - завтра будет поздно. По данным Счетной палаты РФ, через 6 лет емкости полигонов для хранения бытовых отходов в стране будут исчерпаны.

Два года назад в Москве проводили выставку, в павильоне в "Сокольниках" выставили новейшую технику - мусоровозы, конвейерные линии для сортировки мусора, цветные контейнеры для его сборки. Посетителей было много, обсуждались условия, подписывались контракты. Со сцены лились речи о том, как это здорово - сортировать и перерабатывать мусор с помощью такой современной техники! И тут к микрофону вышли два Владимира - Иванов и Краснов. Один - маститый ученый, доктор технических наук, второй - представитель мелкого и среднего бизнеса из Рязани. Они заявили, что вообще-то есть отечественная технология, не требующая ни сортировки, ни сушки мусора. В зале был шок... Организаторы выставки промямлили: мол, то, о чем рассказывают гости, безусловно, интересно, но все это надо изучить. До сих пор изучают...

Тем временем компания "РТ-Инвест" запустила в Подмосковье четыре сортировочных комплекса и у себя на сайте открыла счет: за 1 год и 7 месяцев извлечено из мусора уже 16 миллионов килограммов макулатуры, более 50 миллионов кило пластика, 26 миллионов килограммов стекла. Но почему достижения измеряются в килограммах? Вероятно, чтобы выглядели солиднее. Сравните эти цифры: в Московском регионе за год образуется более 12 миллионов тонн отходов, при этом отсортировано пока всего 50 тонн пластика.

Но главные проекты еще впереди: в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигающих завода, каждый из них будет перерабатывать в год более 500 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В сумме получается два миллиона тонн. А куда деть еще десять миллионов?

Кстати, обойдутся эти заводы с импортным оборудованием недешево: два года назад стоимость одного оценивалась в 30 миллиардов рублей, сегодня - уже 50 миллиардов.

А главное, что получим за эти деньги? Эксперты утверждают, что технология сжигания мусора при температуре 1260 градусов на колосниковых решетках на этих МСЗ дает на выходе до 30 процентов высокотоксичных отходов. Кроме того, в воздух выбрасываются крайне вредные для человека вещества - диоксины и фураны. За рубежом, чтобы уменьшить вредные выбросы, ставят фильтры шестикратной очистки. У нас же предусмотрена лишь тройная очистка. В результате будут загрязнены не только воздух, но и земля на большой территории.

Сравните с тем, что предлагают наши ученые. Владимир Иванов вместе с коллегами из Красноярска и Петербурга разработал принципиально новую технологию переработки отходов. Они сжигаются при температуре 1500-1550 градусов в жидком барботируемом шлаковом расплаве. Государственная экологическая экспертиза подтвердила безопасность этого ноу-хау. Сам Владимир Васильевич - в прошлом главный технолог Норильского металлургического комбината, у него более 100 патентов на изобретения.

"Наш завод будет стоить 13,2 миллиарда рублей, - говорит он. - Его можно построить за 3-5 лет, и он окупится всего за два-три года (срок окупаемости зарубежного МСЗ -18 лет, а про цену мы говорили выше). Отличие от импортной технологии - наша экологически чистая и не дает вредных выбросов. С ее помощью можно перерабатывать не только бытовые отходы, но и золошлаковые отвалы ГРЭС. В этих отвалах по стране накопилось уже около 2 миллиардов тонн отходов. Из них можно извлечь ценные химические элементы, которые многократно окупят все затраты.

Казалось бы, выгода от ноу-хау очевидна. Почему же не реализуется прорывная отечественная технология, которую, кстати, не прочь закупить в других странах? Предложения поступают, но только не от российского бизнеса. Он рисковать боится: на рынке обращения бытовых отходов уже появились монополисты, имеющие мощное лобби. А схема допуска к этому рынку настолько непрозрачна, что и соваться опасно.

Политику импортозамещения вроде никто не отменял, но перед авторами ноу-хау закрываются все двери. Инициативная группа из Рязани обращалась к президенту страны, главе правительства РФ, в причастные ведомства и мэрии крупных городов. Ни одна инстанция не проявила заинтересованности в прорывной технологии, которая могла бы сделать честь нашей стране. Отовсюду пришли типичные отписки: мол, проблема с мусором в России успешно решается, а вы обращайтесь в правительство своей Рязанской области. Но где у Рязани деньги на такой завод?

Загнали ученых и бизнес в тупик, из которого что-то не видно выхода. Может, действительно, продать технологию какой-нибудь солидной компании за рубежом, чтобы потом Россия закупила ее за бешеные деньги?

Финансы подкрепят знания

Научно-образовательные центры привлекают бизнес к сотрудничеству

Текст: Юлия Квитко

Экологическая повестка приобретает все большую актуальность не только в контексте внешнеэкономической деятельности и перспектив ввода углеродного сбора для предприятий-экспортеров.

Множество проблем, связанных с экологической безопасностью, существуют и внутри страны. Справиться с насущными задачами природоохраны могут помочь инициативы российских ученых, в частности, разрабатываемые на площадках Научно-образовательных центров (НОЦ).

За последнее время в РФ произошло несколько экологических происшествий, в том числе крупного масштаба. Это, например, утечка дизтоплива из резервуара на Таймыре или разлив нефтепродуктов из-за разгерметизации трубопровода Ошского месторождения. Причем экологи задолго до случившегося предупреждали руководства предприятий о вероятности ЧП, но не были услышаны. Все это - свидетельство неэффективности проводимого экологического мониторинга деятельности нефтедобывающих компаний и недостаточности мер, которые те предпринимают для развития экологической составляющей своего бизнеса.

Для предотвращения подобных аварий нужно создавать систему мониторинга, уверены в Российском экологическом обществе. "Если мы понимаем и угрозы, и риски, связанные с разливом, это позволяет более оперативно реагировать, - считает председатель общества Рашид Исмаилов, - Разумеется, утечек не должно быть, должны быть профилактические меры".

Системный подход к проблеме заложен в проекте закона об исполнении собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду. Законопроект разрабатывается по поручению Владимира Путина. О необходимости его принятия он упомянул во время Послания Федеральному Собранию, подчеркнув, что подходы России в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и не подлежат ревизии. "Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций", - подчеркнул глава государства.

Регулирование станет практически новой вехой в экологической истории страны. "Мы должны поменять сознание, при котором можно было просто бросить свое предприятие с опасными отходами и возложить бремя ликвидации на плечи налогоплательщиков. Переходим к практическому применению принципа "намусорил - убери за собой", - отметила зампредправительства Виктория Абрамченко. Как прокомментировала вице-премьер, законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые бы позволяли прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

В то же время очевидно, что пересмотр основ экологической безопасности и приоритизация экологической повестки все же не может исчерпываться только усилиями со стороны законодателей и требует внимания всех заинтересованных сторон. Лидерство России в энергетической сфере напрямую взаимосвязано с технологическим лидерством и в области экологической безопасности, и в сфере недропользования, и в сфере климатической политики, поскольку именно компании ТЭК обязаны нивелировать все риски, связанные с угрозой от их деятельности для природы и человека. И здесь, по мнению специалистов, не обойтись без создания опорных точек компетенций, которые смогут генерировать усилия научного сообщества, промышленников, государства и образовательных центров.

Как отметил ректор СФУ Максим Румянцев: "Для Красноярского края тема экологии особенная. Климатической повесткой здесь занимаются давно и сразу несколько исследовательских коллективов. Несмотря на то, что достижения этих научных групп признаются мировым академическим сообществом как вклад в мировую науку, они не позволяют дать адекватный ответ на ключевой вызов, с которым регион столкнулся в последнее десятилетие. А именно, пересмотр основ экологической безопасности. Для того, чтобы объединить потенциал всех игроков, региону необходима платформа, которая позволяет проводить фундаментальные исследования различных экосистем и одновременно разрабатывать механизмы, позволяющие полученные данные о запасах и потоках углерода переводить в плоскость экономики в виде финансовых эквивалентов или преференций для наших предприятий. Такой платформой, по нашему мнению, может стать первый в РФ климатический НОЦ. Основа для этого уже создана - больше года в крае действует НОЦ "Енисейская Сибирь". За это время определены партнеры, собраны первичные данные по их эколого-экономическим потребностям. Это уже достаточный "информационный капитал", который позволит сосредоточиться вокруг климатического направления и продолжить работу по углероднейтральному будущему не только макрорегиона Енисейская Сибирь, но и страны в целом".

Среди основных целей НОЦ "Енисейская Сибирь" заявлено научное, технологическое и кадровое обеспечение развития ключевых отраслей экономики Красноярского края. Оно будет обеспечено за счет разработки и трансфера передовых (на мировом уровне) научных знаний и технологий на основе комплексных проектов в интересах реального сектора экономики; синергии научных исследований, технологических разработок, передовых образовательных практик. А приоритетные направления деятельности центра затронут, помимо нефтегазового комплекса, такие отрасли, как геологоразведка и горное дело, цветная металлургия, ракетно-космические системы и технологии, приборостроение и машиностроение.

Объединяет это отраслевое разнообразие на базе НОЦ возможность цифровой обработки данных; цифровое моделирование и прогнозирование предстоящих работ; интеллектуальные системы управления качеством, интеллектуальные системы управления производственными и бизнес-процессами и др. В отдельный блок деятельности центра выделено направление "Рациональное природопользование и экологические системы". Оно включает цифровое моделирование и прогнозирование состояния природно-климатических систем (территорий) и социально-экономических систем (городов) в условиях техногенного и антропогенного воздействия, а так же интеллектуальные системы мониторинга и управления состоянием водных, земельных и биологических ресурсов. Основные предприятия-партнеры - "Норникель", "Русал", "Роснефть", СУЭК.

На сегодня, как отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко: "На государственном уровне создание НОЦ - это шанс вывести региональную экономику, а вместе с ней и экономику всей страны на новый уровень. Для развития диалога между научными организациями и реальным сектором экономики нужно консолидировать усилия и разрабатывать новые меры поддержки научно-образовательных центров мирового уровня, уделять внимание не только их успехам, но и трудностям. Это направление работы должно стать ключевым".

Сегодня государство нацелено на эффективное развитие взаимодействия науки и бизнеса. И ведущая роль здесь отводится НОЦ. Отдельные направления деятельности центров уже стали сквозными и присутствуют практически везде, например цифровые технологии и искусственный интеллект. Только в этом году планируется создать еще 100 новых лабораторий в российских научных организациях и вузах. На эти цели правительство намерено направлять по 1,8 миллиарда рублей до 2023 года. "Создание НОЦ оказало положительное влияние на развитие научно-технологической деятельности в регионах России, заставило вузы и научные организации посмотреть на себя с другой стороны. Состав участников центров постепенно расширяется: сегодня в каждом объединении в среднем участвуют около 9 вузов, 7 НИИ и 18 организаций реального сектора экономики. Главное, что научно-образовательные центры стали узнаваемым брендом, на который активно реагирует бизнес", - резюмировал глава минобрнауки Валерий Фальков.

Неразделенная печаль

Не все регионы с энтузиазмом взялись за сортировку отходов

Текст: Тимур Алиев (Махачкала) , Татьяна Дмитракова (Хабаровск) , Татьяна Казанцева (Екатеринбург) , Андрей Куликов (Саратов) , Руслан Мельников (Элиста) , Наталья Решетникова (Новосибирск) , Татьяна Ткачева (Воронеж)

Исполнился год с момента утверждения правительством РФ "дорожной карты" по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Цель документа, разработанного минприроды совместно с "Российским экологическим оператором", - повысить экономическую эффективность системы обращения с отходами для бизнеса и добиться снижения стоимости платежей для граждан. Времени прошло достаточно, чтобы оценить, как продвигается эта работа на местах. Как выяснилось, не везде дела обстоят позитивно.

В Воронежской области раздельный сбор мусора пока внедряется в двух городах (Воронеже и Нововоронеже) и двух граничащих с мегаполисом районах (Рамонском и Семилукском). В 2022-м их опыт начнут постепенно тиражировать по региону.

Во дворах многоэтажек установлены сетки для пластика (правда, как правило, без подробного описания тех видов полимеров, которые могут быть приняты на переработку). В скверах и других общественных зонах - урны для нескольких полезных фракций. К примеру, в центре Воронежа недавно появилось 80 таких точек раздельного сбора. До конца года в столице Черноземья установят 911 урн для раздельного сбора, сообщили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики.

Экспертную поддержку оказывают немецкие специалисты в рамках международного проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ". Они помогли проанализировать структуру ТКО в муниципалитетах и спланировать оптимальную схему их сортировки.

В Калмыкии, как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, нет мусороперерабатывающих заводов для утилизации ТКО. Но в республике действует мусоросортировочный комплекс, который может обработать до 100 тысяч тонн отходов в год. А извлекаемое при сортировке полезное сырье утилизируется в соседних регионах, где имеются перерабатывающие объекты.

В районах многоэтажной застройки Элисты региональный оператор установил более 70 емкостей (контейнеров и сеток) для пластиковых отходов. А в элистинских школах прошли тематические уроки, состоялся первый республиканский Слет юных экологов и были организованы интерактивные игры "ЖЭКА - Чистый город". Также на официальном аккаунте министерства в Instagram опубликован ролик о раздельном сборе таких опасных отходов, как ртутные градусники и люминесцентные лампы.

В Махачкале пилотный проект по раздельному сбору мусора чиновники анонсировали два года назад. Люди инициативу поддержали. Но вскоре кто-то из горожан снял на видео, как мусорная машина сгребает отходы из раздельных контейнеров в одну кучу. Так благие намерения и остались только на бумаге. Но предприниматели не сидят на месте. Небольшая компания запустила уникальный проект: из отходов полиэтилена и пластика она изготавливает уличные скамейки, урны, другие предметы для благоустройства территорий. В качестве сырья используются полиэтиленовые пакеты, стретч-пленка, пластиковые канистры. Подобного сырья в республике предостаточно. "К нам обращается много желающих сдать такие отходы. Мы стимулируем сбор мусора и делаем вклад в сохранение природы. К примеру, на изготовление одной скамейки уходит около пяти тысяч медицинских бахил, которые выбрасываются. Теперь будет стимул их собирать по поликлиникам и продавать нам", - рассказал "РГ" один из соавторов проекта Абдулгафур Насрулаев.

В Саратове раздельный сбор мусора начнется в августе этого года. Пока по пилотному проекту и только для жителей Волжского района города. Как рассказали в областном министерстве природных ресурсов и экологии, на контейнерных площадках в этом районе будут установлены разноцветные накопители трех типов: для ПЭТ-бутылок, сухих отходов, подлежащих переработке (металл, стекло, пластик, макулатура), а также для влажных отходов: остатков пищи, предметов гигиены.

"Переход к раздельному сбору отходов потребует изменений логистики вывоза ТКО и других технологических решений. Сейчас нами проводится такая работа. По опросам, часть саратовцев готовы к новым подходам утилизации мусора, другим требуется дополнительное информирование, чем мы также будем заниматься", - рассказал директор регионального оператора - филиала компании "Управление отходами" Михаил Андреев.

К предстоящему раздельному сбору мусора горожан готовят и активисты-экологи. Волонтеры общественной организации "Зеленый Бык" проводят согласованные с муниципальными властями акции по приему у населения пластика, стекла, макулатуры, пакетов тетрапак, батареек. Узнать о времени и месте приема мусора можно в группе экодвижения в соцсети "ВКонтакте".

В то же время, по словам Михаила Андреева, сейчас в регионе процент обработки отходов составляет уже 86 процентов. Разбор мусора на двадцать фракций, включая различные виды пластика, стекла, макулатуры, ведется на двух мусоросортировочных комплексах в Энгельсе и Балаково.

В Свердловской области, как сообщили "РГ" в минэнерго и ЖКХ региона, площадки для раздельного накопления отходов уже появились в 29 муниципалитетах. Полностью перевести всех потребителей области на раздельную систему сбора мусора планируется до 2025 года.

Самый продвинутый в этом отношении - новый микрорайон "Академический" в Екатеринбурге. На раздельный сбор мусора переведено более ста многоквартирных домов - практически весь жилфонд микрорайона. В мусорокамере на первом этаже каждой высотки установлены не только традиционные контейнеры для сортируемых и несортируемых отходов, но и отдельные емкости для пластика, макулатуры, пластиковых бутылок. Такое вторсырье переработчик забирает напрямую. Правда, стеклянные бутылки, например, пока никому не интересны: далеко везти, ближайший стекольный завод находится в Тюменской области. Хотя многие экоактивисты давно готовы к более глубокой сортировке содержимого своих мусорных ведер - и даже не за "пряник" в виде потенциального снижения мусорного тарифа, а просто "за идею".

Кстати, минувшей осенью все три регоператора региона подписали соглашение о сотрудничестве с новой структурой - Союзом переработчиков отходов Свердловской области. Его главная задача - выбить почву из-под ног "серых" предприятий, занимающихся приемом и захоронением ТКО, и перевести отрасль на замкнутый цикл сбора, сортировки и переработки мусора. В Союзе уже более двух десятков официальных членов, которые работают не только с предприятиями и организациями, но и с физлицами. Последнее, говорят, особенно непросто в силу несовершенства законодательства и отсутствия практического опыта.

В Новосибирской области разрабатывается план по внедрению системы раздельного накопления ТКО. Обязательным пунктом является информирование населения о необходимости раздельного сбора мусора. По данным аппарата полпреда президента РФ в СФО, с вводом новой системы обращения с ТКО в регионах Сибири построены пять заводов по обработке и утилизации ТКО общей мощностью 1,5 миллиона тонн в год, заработал 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора увеличился с 75 до 90%.

Раздельный сбор мусора должен быть внедрен к 2024 году во всех населенных пунктах численностью 100 тысяч человек. В СФО таких пунктов около двадцати. В целом по округу планируется построить не менее 60 сортировочных комплексов и более 70 современных полигонов. В Омской области удалось запустить два мусоросортировочных комплекса общей мощностью 400 тысяч тонн в год, тогда как в Новосибирской области не реализован пока ни один из двух заявленных проектов.

В начале июля Южно-Сахалинск полностью перейдет на раздельный сбор мусора. В городе с населением в 200 тысяч человек установят 400 сетчатых контейнеров для сбора отходов - пластика, стекла и алюминиевых банок. "Мы боремся за чистые острова. В сжатые сроки ликвидировали тысячи несанкционированных свалок. Теперь нам нужно перейти к цивилизованному обращению с отходами. А это невозможно без раздельного сбора мусора и его переработки", - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Собранный мусор планируется вывозить на полигон близ соседнего города Корсакова. Там его рассортируют, спрессуют и затем отправят на материк, ведь мусороперерабатывающего производства на острове пока нет. Но планы по переработке отходов - есть.

Между тем раздельный сбор в Южно-Сахалинске уже ведется: в августе прошлого года пилотный проект запустили на частные средства в микрорайоне "Дальний", где установили 47 контейнеров.

Внедрение на Сахалине и Курилах раздельного сбора отходов - первый шаг, необходимый для запуска в области экотехнопарка. Его создание разбито на два этапа. На первом уже в этом году начнут проводить вторичную предпродажную подготовку мусора и отправлять отходы на дальнейшее использование. А до конца 2023-го намечено разместить в экотехнопарке мощности для вторичной переработки пластика, полиэтиленовых пакетов, картона и бумаги.

Кузбасс посадит лес

Экономика развивается в "зеленом" русле

Текст: Александр Пономарев (Кемерово)

В Кузбассе в этом году высадят свыше двух тысяч гектаров леса и расширят "зеленые пояса" крупных промышленных центров - Кемерово и Новокузнецка.

Задачу по снижению негативного воздействия на окружающую среду в условиях сохранения темпов и масштабов развития базовых отраслей региону приходится решать с учетом адаптации к мировым климатическим трендам. "Зеленый" вектор развития промышленного блока Кузбасса, закрепленный в Стратегии социально-экономического развития области до 2035 года, недавно обсудили в Кемерово участники II Международного женского форума.

"Климатическая повестка сегодня выходит на одно из первых мест в мире. При этом для Кузбасса она имеет большую значимость и затрагивает вопросы обеспечения экономической безопасности в связи с перспективой введения ЕС углеродного сбора на экспортируемую продукцию. А эта продукция всегда была и остается крайне углеродоемкой. Причем в свете нынешней климатической повестки это относится не только к тому, что производит угольная и металлургическая отрасли - драйверы роста экономики Кузбасса, но и к продукции АПК", - отметил глава регионального минприроды и экологии Сергей Высоцкий.

Профессор Кемеровского госуниверситета Галина Мекуш напомнила, что углеродный налог может добавить в среднем до тридцати евро за одну тонну СО2. А, к примеру, цена тонны угля, добытой подземным способом, увеличится сразу на 39 евро. Какая уж тут конкурентоспособность на мировом рынке!

К слову, минувшая холодная зима никак не повлияла на позиции противников массового использования "черного золота", и ехидные комментарии в российских СМИ по поводу замерзающего Техаса и прочих заграниц морально грели только россиян. К примеру, в начале марта этого года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "пришло время отказаться от самого "грязного" ископаемого топлива, которое к тому же становится все дороже - от угля". И предложил закрывать угольные шахты, но при этом обеспечивать шахтеров и сотрудников угольных электростанций работой, в том числе за счет развития возобновляемых источников энергии...

Так что у кузбасских угольщиков и других производителей, создающих углеродный след, два пути: или дожидаться введения налога, или выполнять условия Парижского соглашения по климату. Последнего, напомним, в конце прошлого года потребовал и президент РФ, подписавший указ о сокращении выбросов парниковых газов РФ к 2030 году до 70 процентов от уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов.

В Кузбассе для адаптации к климатическим изменениям в этом году предполагается выполнить ряд мероприятий, в том числе провести инвентаризацию парниковых газов. Это серьезная проблема для региона, который остается лидером по выбросам метана в России и с каждым годом только наращивает их объемы. По информации Сергея Высоцкого, с 2009-го по 2019-й годы метановые выхлопы стационарных источников увеличились на 305 тысяч тонн, или почти на сорок процентов. В то время как рост выбросов без учета метана составил всего 2,4 процента.

Проектов, направленных на снижение загрязняющего воздействия на атмосферу в целом, сейчас в Кузбассе реализуется немало. К примеру, в Новокузнецке в рамках регионального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" по итогам прошлого года плановые показатели по уменьшению выбросов удалось сократить вдвое, и темпы ни власти, ни бизнес снижать не намерены. Ну а на перечисление успешных проектов декарбонизации пока достаточно пальцев одной руки. Учитывая, что, как выразился кто-то из местных экологов, угольщики традиционно думают о климатической повестке в последнюю очередь.

Еще одно важное направление работы в соответствии с рекомендациями Парижского соглашения и указами президента России - исследование возможностей повышения поглотительной способности лесов. Проблема в том, что сегодня около 60 процентов объема зеленых насаждений в Кузбассе практически не поглощают углерод. По информации директора Кузбасского ботанического сада, доктора биологических наук Андрея Куприянова, для того чтобы восстановить функцию поглощения углекислого газа естественными лесами, необходимо их регулярно обновлять - ежегодно сажать новые деревья на площади не менее девяти тысяч гектаров. Местных ресурсов пока на это не хватает.

Новые леса в этом году в Кемеровской области будут созданы на площади свыше двух тысяч гектаровСегодня в Кузбассе функционируют семь питомников, которые в нынешнем году поставят пять миллионов единиц посадочного материала - сеянцев кедра, сосны сибирской и обыкновенной, лиственницы сибирской. А еще пару миллионов сеянцев придется закупать за пределами области. Треть затрат возьмет на себя государство, остальное оплатят арендаторы лесных участков. Новые леса в этом году будут созданы на площади свыше двух тысяч гектаров, и, кроме того, предстоит расширить "зеленые пояса" вокруг Кемерова и Новокузнецка. К 2024 году намечено добиться того, чтобы уровень восстановления леса полностью покрывал нанесенный ему ущерб.

Вопрос сокращения выбросов углекислого газа высветил еще одну проблему: высадки деревьев, поглощающих гораздо больше углекислого газа, чем привычные для нас сосны, кедры и березы. Ее решение помогло бы Кузбассу ускорить достижение показателей углеродной нейтральности. Первая экспериментальная попытка в этом направлении предпринята в Кемерове. Галина Мекуш в апреле начала выращивать пять привезенных из Ставропольского края сеянцев павловнии - искусственно выведенной южной породы дерева. Все ростки прижились в горшках и продолжили расти после пересадки в открытый грунт. Считается, что павловнии не только прибавляют по три-пять метров в год, но и поглощают в десять раз больше углекислого газа, чем другие растения. Правда, к эксперименту ученой даже многие коллеги относятся скептически: дескать, еще советский опыт показал, что это теплолюбивое дерево в условиях Сибири может круглогодично расти только в закрытой оранжерее.

А в июне в столице Кузбасса на отвале вскрышных пород одного из угольных разрезов намечено открыть опытно-показательный полигон для разработки инновационных технологий биорекультивации нарушенных земель. Как уточнил Андрей Куприянов, там будет испытываться различный видовой состав деревьев, кустарников и травянистых растений.

Жить по закону природы

Нормативная база по охране окружающей среды совершенствуется

Текст: Алексей Дуэль

Забота о природе - это не только сортировка мусора и отказ от пластиковых пакетов. Это еще и законы, меняющие жизнь в стране.

Среди всех принятых за последнее время нормативных актов и тех, которые будут приняты в ближайшее время, минприроды выделило наиболее значимые. Каждый из них или решает одну из важнейших экологических проблем, или не дает появиться новым в самых разных областях.

Брошенные предприятия

Химические, нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные объекты, чья нормальная деятельность неизбежно приводит к образованию экологического вреда, теперь будут иметь план собственной ликвидации после закрытия. Для этого собственники создадут специальные фонды. Достаточность запланированных мероприятий по ликвидации опасного производственного объекта I и II классов опасности, а также объектов размещения отходов такого же класса опасности должен будет подтвердить экологический аудит. Все это должно появиться как минимум за пять лет до ожидаемого срока прекращения деятельности опасного объекта. Контролировать эту работу будет Росприроднадзор.

Законопроект подготовлен правительством по поручению главы государства, его внесение в Госдуму ожидается в ближайшее время, заверили в минприроды. "Проблема брошенных вредных производств - не единичные случаи, таких примеров у нас по стране достаточно. Поэтому крайне необходим закон, который определит, что собственник отвечает за весь жизненный цикл предприятия, вплоть до "зачистки" ландшафта после ликвидации производства", - сообщил "РГ" глава минприроды Александр Козлов.

Секретов нет

Вся экологическая информация теперь стала общедоступной, ограничить доступ можно только к сведениям, составляющим государственную тайну. Федеральные министерства и ведомства, как и местные власти, обладающие такой информацией, обязаны размещать ее на своих интернет-сайтах или в государственных и муниципальных информационных системах. Из этих сводок можно узнать о состоянии и загрязнении окружающей среды, радиационной обстановке, стационарных источниках выбросов и сбросов вредных веществ, их уровне, объеме или массе.

Кроме того, станут доступными всем интересующимся сведения о ситуации с отходами производства и потребления, какие мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду проходят. Закон подписан 9 марта 2021-го, сейчас правительство готовит постановление с детальными указаниями, какую информацию и как часто надо публиковать.

Электронный торг уместен

Получить участок недр для их добычи теперь можно будет только по результатам электронного аукциона. Поправка к закону о недрах исключает все другие формы и способы распределения участков. Новый закон допускает выдачу лицензии единственному участнику аукциона. В случае если победитель не смог внести разовый платеж, то право на разработку участка недр переходит ко второму участнику. В минприроды уверены, что все это сделает процесс распределения лицензий на использование недр более прозрачным.

Закон подписан 30 апреля 2021 года, вступит в силу в январе 2022 года. "Принятые поправки позволяют исключить на этапе первичного лицензирования участие в торгах так называемых рейдеров. Победители аукционов, не уплатившие окончательный размер разового платежа, будут включаться в реестр недобросовестных участников торгов", - комментирует Александр Козлов.

Упаковку - в утиль

Новая концепция расширенной ответственности производителей предусматривает, что вся упаковка всех товаров, продаваемых в РФ, должна попадать на утилизацию и перерабатываться. Отвечать за это будут производители и импортеры. Они должны заключить договор с переработчиком, заняться утилизацией самостоятельно или заплатить экологический сбор. Этот платеж позволит создать и развить инфраструктуру по переработке отходов.

Рослесхоз готовит брандспойт

Правительство поручило Рослесхозу выполнять авиационные работы по тушению лесных пожаров на территории заповедников и нацпарков, расположенных на Байкальской природной территории. До сих пор это была зона ответственности администрации самих ООПТ. Однако они не справлялись с ситуацией - из-за климатических особенностей этих мест леса горят часто, только с 2018 по 2020 год здесь выгорело более 9 миллионов гектаров. Постановление о перераспределении полномочий подписано 9 апреля.

Перемены в рубке

Обязанность по изучению состояния лесов, породного состава древесины, ее зрелости и других параметров теперь будет на федеральных властях. Раньше за проведение лесоустройства отвечали регионы. Одновременно появится запрет на пребывания в лесу техники для заготовки древесины без разрешительных документов. Стволы, спиленные при проведении санитарных рубок, можно будет продать только на бирже. Такой комплекс поправок в Лесной кодекс и другие лесные законы подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму.

Электрик посадит дерево

Изменяются правила восстановления лесов теми, кто вырубает деревья при прокладке дорог, линий электропередачи, для добычи полезных ископаемых. "Компенсационное" лесовосстановление теперь может быть проведено в течение трех лет, а не одного года, но при условии дальнейшего ухода за посадками. Выращивать саженцы и сеянцы для восполнения уничтоженных деревьев теперь можно будет в расположенных в лесу питомниках. Для лесовосстановления рекомендуется привлекать специальные организации, которые выполнят эти работы более профессионально.

Законопроект разработан в поддержку стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, он уже прошел первое чтение в Госдуме.

Тигренок останется диким

Тигра или пантеру, живущих дома на правах большой кошки, больше нельзя будет назвать "домашним животным". С формальной точки зрения он станет "диким животным в неволе". Это изменение юридического статуса потребует от владельцев создать зверю не менее комфортные условия, чем были бы у него, скажем, в зоопарке.

"Новые поправки в закон "Об ответственном обращении с животными..." позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы и не готов обеспечивать для них должные условия содержания", - прокомментировал глава минприроды.

Утром деньги, вечером оправдания

После аварии под Норильском в минприроды разработали и утвердили новые правила расчета суммы возмещения вреда, причиненного окружающей среде и здоровью граждан в результате разлива нефти и нефтепродуктов. Необходимая сумма вычисляется по установленной формуле. Чтобы в экстренной ситуации компании смогли оплатить все необходимые работы, им предложено оформить банковскую гарантию, использовать инструменты страхования, создать резервный фонд или заручиться гарантийным письмом. При этом деньги на предупреждение или ликвидацию разливов нефти теперь должны будут выделены в первую очередь.

В Москве объявили финалистов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

В Москве завершился финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». По итогам соревнований победителями и призерами стали 40 конкурсантов из 19 регионов страны. Всего в финал прошли более 600 студентов и молодых специалистов из России и стран СНГ по восьми направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика, проектный инжиниринг.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он представляет собой международную систему соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического (ТЭК) и минерально-сырьевого (МСК) комплексов. Чемпионат реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», а в этом году вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий в России. Главной темой стало «Устойчивое развитие».

Соревнования проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге. Участники решали масштабные задачи в области энергоемких технологий, внедрении искусственного интеллекта в промышленность и городскую среду, модернизации производства с учетом бережного отношения к природе, развития отраслевых компаний в постковидный период.

Финал основного сезона завершился 2 июня в Москве. Награду победителям в направлении «Металлургия» вручил директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Денис Аширов. В своем приветственном слове к участникам и организаторам чемпионата он отметил, что уже девятый год подряд на площадке Чемпионата встречаются яркие представители сообщества инженеров: это люди, чьи решения изо дня в день меняют нашу жизнь к лучшему. По его словам, Минобрнауки России заинтересовано в том, чтобы профессия инженера оставалась современной, престижной, востребованной и популярной среди молодежи.

В этом году победители и призеры Чемпионата определялись в каждый из дней проведения решающего испытания. Проекты будущих специалистов оценивала экспертная комиссия, в которую вошли представители компаний-партнеров и вузов чемпионата.

В первый день финала в направлении «Нефтехимия» победила команда Томского государственного университета «Коллеги», в направлении «Проектный инжиниринг» – «Команда Столетовых» из Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. В акции от компании СИБУР «Сдай крышечку» выиграла команда «Инициаторы» из Казанского национального исследовательского технологического университета.

Во второй день финала «CASE-IN» в направлении «Электроэнергетика» победили «КИУМ100» из Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова, в направлении «Цифровой атом» – «MirITeam» из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексева, в направлении «Горное дело» лучшими стали «Коммуна» из МИСиС, в «Геологоразведке» – «Кило-трилобит» из Дальневосточного федерального университета. Специальный приз от компании МАЙКРОМАЙН получила команда «Друза» Уральского государственного горного университета.

В заключительном дне форума победителями в направлении «Нефтегазовое дело» стали «OGteam» из Санкт-Петербургского горного университета, в направлении «Металлургия» – «МФХ», МИСиС. Специальный приз от компании ПАО «ЯТЭК» получила команда «OGteam», от компании ПАО «Татнефть»: «Ukhta Engineers» Ухтинского государственного технического университета, от компании «IMC Montan»: участники команд «Матрица» (ПНИПУ), «Називин» (СФУ), «ADAMANTIUM» (УрФУ).

В ходе финала были вручены специальные награды «Энергия образования» за организацию лучшего отборочного этапа «CASE-IN» в вузах. В этом году ее получили Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Южно-Уральский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Казанский государственный энергетический университет, Альметьевский государственный нефтяной институт, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Основной сезон чемпионата «CASE-IN» завершен, однако на этом инженерные соревнования в 2021 году не останавливаются. Уже совсем скоро стартует Осенний кубок, финал которого пройдет в сентябре и традиционно соберет талантливых и целеустремленных будущих инженеров.

Образец для отрасли

АО «Ростерминалуголь» оснащено самым современным оборудованием с использованием наилучших доступных технологий

Крупнейшему в европейской части России специализированному угольному терминалу с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Ростерминалуголь» исполняется 25 лет. Сегодня на долю терминала приходится 14% морского экспорта угля России и около 60% грузооборота угольных портов Балтийского бассейна, но он готов и дальше наращивать объёмы перевалки.

Официально АО «Ростерминалуголь» было учреждено в мае 1996 года, а уже в начале ноября на берегу Финского залива у деревни Косколово началось строительство нового отечественного порта. Спустя всего четыре года, в декабре 2001 года, c угольного терминала было отгружено первое судно – небольшой речной теплоход «Амур» взял на борт 2,9 тыс. тонн угля. В мае 2003 года к экспортным отгрузкам угля на постоянной основе приступил первый пусковой комплекс терминала. За три последующих года благодаря участию в проекте крупного частного инвестора – ОАО «Кузбассразрезуголь» – грузооборот стивидорного предприятия вырос более чем в 10 раз, достигнув 3,5 млн тонн в год.

Вторую очередь угольного терминала – автоматизированный перегрузочный комплекс – ввели в эксплуатацию в январе 2006 года в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркнуло стратегическую значимость предприятия для всей страны. Три года спустя заработал причал № 2, запущена 3-я очередь терминала.

Уже сегодня мощность терминала в 3,5 раза превышает проектную. В 2020 году АО «Ростерминалуголь» отгрузило на экспорт 26,5 млн тонн угля, несколько раз за год обновив суточные рекорды погрузки. Планируется и дальше наращивать объём работы.

«За последний год в рамках постоянно действующей программы технического переоснащения терминала мы в связи с потребностями рынка ввели в строй новые пробоотборники, провели модернизацию тепляков на станции разгрузки вагонов и установили железнодорожные весы. Общий объём инвестиций в модернизацию оборудования терминала за последние пять лет превысил 1,3 млрд руб., – отметил управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Артур Седов.

Стабильный рост производственных показателей во многом связан с уникальными конкурентными преимуществами АО «Ростерминалуголь» среди стивидорных компаний Балтийского бассейна. Терминал построен на намывных территориях, спроектированных с учётом больших нагрузок тяжёлого специализированного оборудования и объёмов угля на далёкую перспективу. Из-за ограничения площади всё сделано так, чтобы эффективно работал каждый квадратный метр. Поэтому существенное значение для развития предприятия играют технологии и автоматизация процесса. Разгрузка вагонов с углем проходит с большой скоростью. Всего за 2,5 минуты тандемные вагоноопрокидыватели разгружают 4 вагона – это свыше 275 тонн угля. Впервые в России использованы трансбордеры – устройства, переставляющие пустые вагоны на соседние пути. Тем самым они выдерживают строго определённый цикл и ускоряют формирование порожних составов и отправку их на станцию.

Погрузка судов в АО «Ростерминалуголь» также максимально оптимизирована: система конвейеров доставляет уголь к двум судопогрузочным машинам, которые загружают его непосредственно в трюмы судов со скоростью до 3500 тонн в час.

Традиционно очень большое внимание в компании уделяют экологии, и здесь используются все современные, наилучшие, доступные технологии для защиты окружающей среды.

«В ближайшей перспективе – начало строительства пылеветрозащитного экрана по периметру склада, – рассказывает Артур Седов. – Его основная задача – минимизировать попадание пыли в окружающую среду. Работы по возведению стены начнутся в 2021 году. Кроме того, согласно действующей на терминале долгосрочной программе повышения экологической безопасности в текущем году система пылеподавления на складе пополнится дополнительными снегогенераторами. В итоге в зимний период будут работать уже семь снеговых пушек. Всего по периметру склада за два года планируется установить 15 таких систем. Запланированный объём инвестиций в рамках программы повышения экологической безопасности – более миллиарда рублей».

На терминале ведётся постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды. Для очистки сточных вод применяются высокотехнологичные очистные сооружения, полностью соответствующие международным нормам и стандартам защиты окружающей среды и использующие технологию нанофлотации.

Станция Лужская Октябрьской железной дороги – главный партнёр терминала. Четверть века назад на момент начала строительства порта в Лужской губе, на берегу Финского залива, полностью отсутствовала необходимая транспортная инфраструктура. Она создавалась с нуля. Одновременно стивидоры и железнодорожники выстраивали взаимоотношения с учётом современных реалий и потребностей. Если по первоначальному проекту АО «Ростерминалуголь» могло обрабатывать максимально 700 вагонов в сутки, то сейчас среднесуточная выгрузка достигает 1200 единиц подвижного состава.

«Совместными усилиями с железной дорогой нам удалось оптимизировать маршруты и максимально ускорить доставку угля из Западной Сибири на Балтику. Это выгодно всем участникам рынка и положительно сказывается на развитии экспортных маршрутов российских угольных компаний», – говорит Артур Седов.

Например, применяемые с 2017 года на Октябрьской железной дороге логистические решения, сортировка угля по маркам и угольным программам позволяют терминалу работать в круглосуточном режиме на полную мощность без остановок и простоев. Кроме того, подразделения ОАО «РЖД» обеспечили чёткий и сбалансированный график маршрутов в адрес АО «Ростерминалуголь», а также оптимальную схему подвода вагонов на разгрузку. Более 70% груза в 2020 году было доставлено в порт длинносоставными поездами, что дополнительно сократило сроки доставки угля.

Благодаря совместной работе стивидора и железнодорожников была внедрена система единого взаимодействия в дорожной информационно-логистической системе (ДИЛС), в результате чего сегодня в реальном времени можно контролировать движение каждого вагона с углем от момента его погрузки на шахте до обработки на тандемном вагоноопрокидывателе терминала. Информация о движении угольного груза анализируется на всём пути составов.

После запуска станции Лужская в 2016 году было налажено цифровое взаимодействие с ОАО «РЖД». В текущий момент в электронный формат переведён весь документооборот терминала с грузоотправителями, что делает взаимодействие участников перевозочного процесса более эффективным и вносит вклад в сокращение времени транспортных операций.

Сегодня морской терминал, станция Лужская и весь Усть-Лужский железнодорожный узел являются настоящим полигоном для внедрения новых технологий при совместной работе стивидоров и железнодорожников.

Главный залог успеха любого предприятия – это люди. Именно работники стивидорного предприятия являются основной ценностью, главным условием успеха и дальнейшего развития компании. Поэтому важным направлением инвестиций АО «Ростерминалуголь» является социальная поддержка сотрудников и членов их семей. Благодаря социальным программам создана основа долгосрочного устойчивого развития терминала, что в свою очередь уже четверть века способствует стабильному развитию социальной сферы Кингисеппского района Ленинградской области.

Игнат Вьюгин

Верховный демон перестройки

белые пятна в карьере Александра Яковлева

Игорь Нефедоров

В 1958 году 18 советских граждан прибыли на стажировку в США по студенческому обмену. Некоторые из них действительно были студентами, но большая часть стажёров была сотрудниками КГБ СССР или ГРУ Генштаба МО СССР.

Наибольшего внимания заслуживает группа «студентов» в количестве 4 человек, которые были направлены на стажировку в Колумбийский университет. Процитирую пресс-релиз Бюро информации этого университета, выпущенный 10 мая 1959 года: «Первые студенты, прибывшие по обмену из России, завершают своё пребывание в США. Четыре студента из России, находившиеся в стране по спонсируемой правительством программе советско-американского студенческого обмена, завершают годичное пребывание в Колумбийском университете. Эта группа, сфотографированная перед входом в Мемориальную библиотеку им. Сета Лоу на территории университетского кампуса, положительно оценивает опыт первого года учёбы. Слева направо: Олег Д. Калугин, Александр Н. Яковлев, Ю.Н. Стожков и Геннадий П. Бехтерев.

Русские студенты жили в течение года в мире и согласии с американскими студентами на двенадцатом этаже Джон Джей холла и искренне заявляют, что аспиранты, специализирующиеся в сфере бизнеса в Колумбийском университете, среди которых они жили, стали их лучшими друзьями по кампусу. «Это блестящий пример международного сотрудничества», – говорит г-н Яковлев, 35-летний историк из Ярославля. Он добавляет: «Теперь я знаю, что американский и советский народы способны жить в мире. Ранее я не был в этом уверен». Г-н Бехтерев, 27-летний студент права из Москвы, изучает принципы работы местного правительства в США. По его мнению, в советских университетах может быть плодотворно применён метод анализа конкретных ситуаций, используемый в американском высшем юридическом образовании. Однако он обеспокоен тем, что называет «сильно искажённой картиной Советского Союза», которая наблюдается у американских студентов. Историк из Куйбышева г-н Стожков изучает советско-американские отношения довоенного периода и воодушевлён обилием материала, обнаруженного им в Колумбийском университете. Специалист по журналистике в составе группы г-н Калугин всячески старается показать, что весьма доволен проведённым здесь временем, но не думает, что американские газеты рисуют сбалансированную картину Советского Союза.

Советские стажёры побывали в Филадельфии, Вашингтоне и в окрестностях Нью-Йорка, были приняты в нескольких американских семьях и выражают благодарность за оказанное им гостеприимство. Всего в США, в пяти университетах, училось 17 стажёров, в том числе одна женщина. Соответственно в советских вузах стажировался 21 человек из США, все мужчины. Недавно в кампусе Колумбийского университета состоялось заседание руководства, на котором были избраны еще 28 американских студентов для поездки ближайшей осенью в Советский Союз в рамках следующего года программы обмена. Пока что известно о решении советской стороны направить в США 33 российских стажёров».

Это информационное сообщение американской стороны. С нашей стороны ничего подобного в прессе не было. Увы, про Стожкова и Бехтерева мне ничего не известно, а вот Калугин и Яковлев оказались могильщиками СССР, то есть стажировка в Колумбийском университете привела к 50% предательства Родины. Впрочем, зная об истории этого элитарного учебного заведения, о его теснейших связях с кланом Рокфеллеров, не стоит этому удивляться. Причём и часть советского руководства, давно настроенная на контакты с элитой США, прекрасно понимала, куда посылает стажёров. Это была сознательная попытка налаживания контактов, которая диктовалась как традиционным для нашей элиты чужебесием, так и традиционным для марксизма западноцентризмом.

Обмен «студентами» стал возможным после встречи глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции в Женеве в 1955 году. Тогда родилось выражение «дух Женевы», означавшее «потепление» в международных отношениях. Обратимся к официальному документу — письму министра высшего и среднего специального образования СССР В.П. Елютина. Из текста письма следует, что Соглашение между СССР и США об обменах в области культуры, техники и образования было подписано в Вашингтоне 27 января 1958 года. Согласно разделу 10 «Обмен университетскими делегациями», «обе стороны обязались обеспечить обмен в течение 1958 года четырьмя делегациями университетских профессоров и преподавателей: университетского образования (естественные дисциплины), инженерно-технического образования, гуманитарного образования и для ознакомления с системой организации высшего образования в Советском Союзе и Соединённых Штатах, по 5–8 человек на срок 2–3 недели. Обе стороны обеспечат обмен делегациями профессоров и преподавателей между Московским и Колумбийским университетами, Ленинградским и Гарвардским университетами. Дальнейший обмен делегациями профессоров и преподавателей других университетов СССР и США будет по мере необходимости решаться обеими сторонами. Обе стороны обеспечат обмен студентами между Московским и Ленинградским университетами, с одной стороны, и американскими университетами — с другой стороны, в количестве 20 человек с каждой стороны на 1958/59 учебный год. На 1959/60 учебный год это количество составит 30 человек. Состав групп студентов определяется каждой стороной. Обе стороны обеспечат обмен делегациями работников просвещения (8–10 человек) сроком на 30 дней в конце 1958 года».

В дальнейшем Соглашение регулярно продлевалось в разных формах. Так, например, Соглашение между Правительством СССР и Правительством США о сотрудничестве в области науки, техники, образования, культуры и в других областях было подписано 11 апреля 1972 года. Причём всё это происходило в рамках «Программы Фулбрайта» — системы образовательных грантов, основанной в 1946 году бывшим сенатором от штата Арканзас Джеймсом Уильямом Фулбрайтом и финансируемой Госдепартаментом.

Наряду с этим готовились и теоретические основы работы агентов влияния в среде высшего государственного и партийного руководства СССР. В первую очередь это теория конвергенции, которая рисовала перспективу сращивания элит США и СССР. Одним из таких агентов влияния и сторонников теории конвергенции стал Александр Николаевич Яковлев, отлично показавший себя во время стажировки в Колумбийском университете. В своих мемуарах и интервью Яковлев почти ничего не говорит об этой стажировке, зато другой стажёр – Олег Данилович Калугин разливается в мемуарах соловьем. По его воспоминаниям несложно определить, в каком кругу вращались стажёры, с кем их знакомили и чему учили.

Так, в частности, Калугин признаётся, что наилучшие дружеские отношения у него сложились с Джеем Рокфеллером, с которым они частенько проводили выходные и спорили за пивом или за виски о путях СССР и США. Вот этот отрывок: «С кем мне только не приходилось встречаться или вести переписку в то время! Элеонора Рузвельт и Джон Рокфеллер 4-й, импресарио Сол Юрок и актриса Шелли Уинтерс, писатель Альберт Кан и художник Рокуэлл Кент, учёный Уильям Дюбуа и руководитель профсоюза грузчиков Западного побережья Гарри Бриджес, издатель Карло Марцани и публицист Чарльз Аллен, финансист Джеймс Варбург и промышленник Сайрус Итон.

...Интересным контактом, получившим развитие на несколько лет вперёд, стало знакомство с молодым отпрыском семейства американских миллиардеров Джеем Рокфеллером. Встретились мы впервые на телестудии в Нью-Йорке в ноябре 1960 года. Джей тогда учился в Гарвардском университете и пригласил меня погостить у него в Кембридже. Между нами завязалась переписка, но выехать к нему мне удалось только в апреле следующего года, и то не в Кембридж, а в штат Вермонт, где он поселился на весенние каникулы со своим приятелем, сыном госсекретаря США в конце двадцатых годов Фрэнка Келлога. ...Потом мы в течение нескольких лет вели переписку с Джеем, перезванивались по телефону».

Но ни контакты с Рокфеллером, ни даже последующее разоблачение шашней Олега Даниловича с ЦРУ не привели к фатальным последствиям. В 1980 году вызвавший его к себе Андропов попенял Калугину, что-де не доложил о связях с ЦРУ, и издал приказ о перемещении из Первого главного управления КГБ СССР в Ленинград. Вот что про Калугина и Андропова пишет бывший сотрудник ЦК КПСС Легостаев в своей статье "Гебист Магнетический":

«Председатель КГБ Андропов по-отечески беседовал со своим начальником Управления "К" (контрразведка и внедрение агентов в разведку зарубежных государств) генералом Калугиным. Стало известно, что Калугин, сделавший при Андропове феерическую карьеру, является завербованным агентом ЦРУ США. И вот Юрий Владимирович журил генерала за это.

Есть несколько свидетельств, подтверждающих, что Андропов уже в 70-е годы знал о сотрудничестве Калугина с ЦРУ. В частности, об этом пишет в своей книжке "Москва. Кремль. Охрана" генерал-майор в отставке Докучаев. В 1972–1975 годах он возглавлял отдел внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР и, надо полагать, знает, что говорит. Агента Калугина не лишили генеральского чина, не вывели из штатов КГБ и не отдали под суд. Вместо этого Андропов провёл с ним "серьёзную беседу" и назначил заместителем начальника Ленинградского УКГБ. По мнению Докучаева, "это было сделано очень мудро", поскольку Андропов "полагал, что Калугин исправится и станет на путь честного отношения к порученному делу и к своим гражданским обязанностям".

Политический контекст этой ситуации понятен. Борьба за кресло генсека вступала в решающую фазу, и, естественно, Андропову не хотелось привлекать внимание к факту предательства в руководстве своего ведомства.

Только в июне 2002 года, уже при президенте Путине, Московский городской суд, наконец-то, решился публично назвать Калугина тем, кем он и был на самом деле со времён и под крылом Андропова: изменником Родины».

Да, карьеру подпортило – он отправился руководить Ленинградским управлением КГБ СССР. Там Калугин прославился созданием Ленинградского рок-клуба, в который из США в помощь Калугину, Цою и Гребенщикову прислали Джоанну Стингрей. Так, по старой памяти, в помощь другу – развивать рок-движение в «городе трёх революций», крушить, как указал Рональд Рейган, «Империю зла» изнутри.

Но деятельность Калугина не ограничивалась рок-музыкой. Он также курировал подготовку будущих реформаторов России во главе с А.Б. Чубайсом. В октябре 1979-го в Ленинграде группа молодых экономистов во главе с Анатолием Чубайсом начинает заниматься обсуждением реформирования советской экономики. Кружков такого рода было три – в Москве при ВНИИСИ (под крылом Гвишиани), в Новосибирске (в тамошнем академгородке) и в Ленинграде.

В 1980 году Чубайс и его друзья вступили в Совет молодых учёных Ленинградского инженерно-экономического института, а в 1981 году Чубайс этот Совет возглавил и стал подыскивать молодых экономистов из других ленинградских вузов для участия в обсуждении экономических проблем. Под крышей Совета молодых учёных образовался своеобразный «экономический кружок», стали открыто проводиться семинары, на которых обсуждалось «как улучшить хозяйственный механизм социализма».

Однако слово «социализм» в данном случае было чисто ритуальным — ни о каком социализме ленинградские молодые экономисты в реальности не говорили (несмотря на то, что Чубайс в 1980 году стал членом партии). Как сообщил в интервью журналу «Континент» один из участников чубайсовского кружка Андрей Илларионов, «это был круг людей, говоривших не на жаргоне марксистско-ленинских политэкономов, а на профессиональном экономическом языке».

Таким образом, за подготовку будущих «реформ» нужно спрашивать не только с Чубайса, Кудрина и прочих, но и с Калугина, который курировал будущих реформаторов, скорее всего, по поручению Андропова. Всё это говорит о том, что Калугин — не просто агент ЦРУ, а, возможно, вовсе и не агент ЦРУ, а связник. Связник между элитой США и СССР.

Мы видим, что Калугин ещё в 1958–59 годах был введён в круг общения высшего общества США, а потом уже ЦРУ сделало всё от него зависящее, чтобы карьера Олега Даниловича пошла в гору. Яковлев, скорее всего, вращался в таких же кругах, и из него тоже готовили канал влияния и общения между элитами США и СССР.

Ещё одним таким каналом был академик Георгий Аркадьевич Арбатов, который входил в ближайшее окружение Андропова. Ещё можно назвать Евгения Македоновича Примакова и Джермена Михайловича Гвишиани, которые входили в клан Косыгина. Все эти люди были вхожи в высшие круги власти и бизнеса США и Западной Европы, знали тамошние обычаи и деловые обыкновения. Да, они были агентами влияния – но больше по убеждениям, а не по тем преференциям и бенефициям, которые они получали на Западе. Скорее наоборот: они получали деньги и блага от Советской Родины за то, что служили Западу и лоббировали западные ценности у нас.

Парадоксальная ситуация, но она целиком и полностью находилась в марксистской парадигме, которая диктовала нам, что-де на Западе прогресс и «правильная цивилизация», а у нас дикость, отсталость и неправильная цивилизация. "Капитал" Маркса был написан как анализ истории развития Англии и был применим исключительно к условиям Западной Европы, о чём указывал сам Маркс в письме к Вере Засулич. Маркс не считал свою теорию универсальной для всего мира, а вот Отто Куусинен и его ученики М.А. Суслов и Ю.В. Андропов считали. В этом отношении они были гораздо большими марксистами, чем сам Маркс, а потому и стали основными проводниками ценностей ядра капиталистического мира. Поэтому вполне естественно, что основными лоббистами отправки стажёров за рубеж были представители высших партийных кругов СССР.

Отто Вильгельмович Куусинен — старый коминтерновец, бывший председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР. В 1957 году Куусинен стал секретарём ЦК КПСС по международным делам, отвечал за связи с коммунистическими партиями зарубежных стран, в частности, за их финансирование (как легальное, так и нелегальное). В Коминтерне в 1920–30 годы вместе с Куусиненом работал Б. Рейнштейн (он же Николай Ульянов – человек со стороны Уолл-Стрит). Через него у Куусинена могли быть связи с американскими банкирами. В пользу этой версии говорит тот факт, что и Куусинен, и Рейнштейн с 10 ноября 1924 года были членами Американской комиссии Коминтерна. Учитывая, что после апреля 1956 года Н.С. Хрущёв стал проводить согласованную с США политику в "духе Женевы", Куусинен мог ему понадобиться для тайных переговоров с американцами в обход спецслужб, сильно ослабленных под хрущёвским руководством. В свою очередь Андропов в 1940–51 годах работал с Куусиненом в Карелии, и не исключено, что его дальнейшая карьера была связана с тем, что Отто Вильгельмович замолвил за него слово. 21 февраля 1957 года был создан Отдел ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, заведующим был назначен Ю. Андропов. А в июне 1957 года секретарём ЦК КПСС по международным делам стал О. Куусинен, и Ю. Андропов снова оказался у него в подчинении.

В свою очередь в тесном контакте с Куусиненом работал Михаил Андреевич Суслов, который 16 апреля 1953 года был назначен на должность руководителя отдела внешней политики (внешних сношений) ЦК КПСС. В 1954 году Суслов был назначен на должность председателя Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР, а 12 июля 1955 года был вновь избран членом Президиума ЦК КПСС, преобразованного 8 апреля 1966 года в Политбюро. В Президиуме, а затем в Политбюро отвечал за идеологические вопросы. В 1956 году в ходе Венгерского восстания Суслов вместе с А.И. Микояном, И.А. Серовым и М.С. Малининым прибыл в Будапешт и после неудачных переговоров с венгерским руководством настоял на решении о вводе советских войск в Венгрию. Позиция Суслова совпала с позицией посла СССР в Венгрии Ю.В. Андропова.

Пересекались Куусинен и Суслов и в деле идеологии. Дело в том, что с июля 1955 года Суслов отвечал за идеологию партии, а Куусинен был редактором учебника "Основы марксизма-ленинизма". То есть они вместе «ковали идеологию» СССР, причём делали это в духе антисталинизма.

И ещё один интересный человек имелся в подчинении у Куусинена. Это Б.Н. Пономарёв, ставший в 1955 году заведующим Международным отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими партиями капиталистических стран. Пономарёв в 1936—1943 годах работал в Коминтерне, причём был помощником Генерального секретаря Исполкома Коминтерна Г. Димитрова. В 1963 году Б. Пономарёв создал группу консультантов при Международном отделе, а 2 января 1964 года точно такую же группу консультантов создал при своём отделе Ю. Андропов (с мая 1962 года он, оставаясь завотделом, одновременно был секретарём ЦК КПСС). Среди консультантов Андропова были А. Бовин, будущий помощник Брежнева, и Г. Шахназаров, будущий помощник Горбачёва.

Таким образом, международный отдел ЦК КПСС унаследовал связи и часть сотрудников Коминтерна, а заодно и антирусскую (антисоветскую) политику самого Коминтерна.

Поэтому вполне правомерен вывод: старые коминтерновцы Куусинен и Пономарёв стояли за отправкой Яковлева, Калугина и других стажёрами в США. Отправка была в полном соответствии с «духом Женевы», с договорённостями между советским руководством и руководством США. Также к отправке Яковлева имел непосредственное отношение Суслов, поскольку Яковлев был в некотором роде подведомственным ему чиновником. Яковлев был инструктором Отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР, обучался в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС, то есть готовился к более высокой должности, каковая его и дождалась: с апреля 1960 по 1973 год работал в аппарате ЦК КПСС (в отделе пропаганды ЦК) — поочерёдно инструктором, зав. сектором, с июля 1965 года — первым заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. То есть работал в секторе, непосредственно подведомственном Суслову.

Об их отношениях говорит такой факт: Суслов за день до октябрьского Пленума ЦК КПСС поручил молодому А. Яковлеву написать антихрущёвскую статью под будущее смещение главы государства. Такие поручения дают только проверенным и верным сотрудникам. То есть Суслов был настолько доволен «стажёром» Яковлевым, что поручал ему конфиденциальные ответственные поручения.

Суслов был вторым человеком в партии и в стране и при Хрущёве, и при Брежневе. Причём заседания секретариата – главного рабочего органа ЦК КПСС – проводил не Брежнев, а Суслов. Как они проходили, вспоминает Яковлев: «Власть у него была несусветная. На Политбюро ходили как на праздник. Там ничего не случалось: хихоньки и хахоньки, Брежнева заведут, и он давай про молодость и про охоту рассказывать. А на секретариатах Суслов обрывал любого, кто на миллиметр отклонялся в сторону от темы: «Вы по существу докладывайте, товарищ». Когда Суслов был в отъезде, за него секретариаты вёл Андрей Павлович Кириленко. Так Суслов, возвращаясь, первым делом отменял скопом все решения, принятые без него. Он был очень самостоятельным в принятии решений на секретариате. Ни с кем не советуясь, объявлял: «Решать будем так!» Когда некоторые хитрецы говорили, что другое решение согласовано с Брежневым, отмахивался и отвечал: "Я договорюсь"».