Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Как тебе такое, Илон Маск?

Более 20 миллионов просмотров собрали трансляции марафона "Новое знание"

Текст: Мария Агранович, Юрий Гаврилов, Ксения Колесникова, Владимир Кузьмин

Полеты на Луну и Марс, боевые роботы и нейроинтерфейсы. Синхротронные источники излучения и новейшие IT- и биотехнологии. Образование будущего и реальные истории бизнес-успеха... Что ни тема - супер. Что ни спикер - персона. Российский просветительский марафон "Новое знание", который завершился в минувшие выходные, стал настоящим открытием для всего мира.

150 топовых выступающих: ученые, бизнесмены, космонавты, артисты, высокопоставленные менеджеры и государственные деятели. И каждый говорил не вообще, а поделился своим живым опытом со студентами и школьниками, со всеми, кто хочет узнать что-то новое. Итог? Более 20 миллионов просмотров онлайн-трансляции за три дня, более миллиона искренних лайков и комментариев.

В знании - сила

К участникам марафона обратился президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что "знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества - притягательной и доступной". При этом перед страной открываются новые задачи: их нам ставят новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, новые скорости освоения знаний.

Глава государства выделил роль общества "Знание", учрежденного еще в 1947 году. "Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны", - подчеркнул Путин. Общество воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос.

Сегодня перед Россией стоят задачи сопоставимого масштаба, считает президент. К участию в просветительских программах "Знания" глава государства призвал руководителей, первых лиц госструктур и крупных компаний. "Их опыт и, главное, личный пример - лучшая мотивация", - считает лидер страны.

Таким личным примером поделился премьер-министр Михаил Мишустин. Общество "Знание", рассказал он, сыграло немалую роль в жизни главы правительства. При участии организации более 30 лет назад создавался Международный компьютерный клуб, в котором студент Станкина Мишустин начал работать. Вспоминая 90-е годы, премьер обратил внимание, что после распада Советского Союза наука вместе со страной пережила непростые времена. Высшему образованию молодежь предпочитала быстрый заработок, востребованные ученые и инженеры уезжали за рубеж в поисках лучшей жизни. Но научная школа не была полностью утеряна, уверен Михаил Мишустин. "У нас и сейчас много потрясающе талантливых людей, которые возвращают нашу страну на передовые рубежи науки и технологий", - подчеркнул он.

Так, появление вакцины от коронавируса "Спутник V" - это заслуга российского доктора наук, завлабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дениса Логунова, рассказал Михаил Мишустин. Выпускник биотехнологического факультета Курского медуниверситета вместе с коллективом разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину, открыто рассказывал о том, как шло создание препарата. Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах. "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире. И жители России могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно", - подчеркнул Михаил Мишустин.

В своем стремлении к знаниям и информации люди в современном мире должны внимательнее относиться к источникам, предупредил председатель правительства слушателей: "Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять".

Отвечая на вопросы, Михаил Мишустин рассказал о своем видении идеального государственного сервиса. "Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме - просто потому, что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем. Не нужно будет никого ни о чем дополнительно уведомлять. Именно таким мы видим государство без бюрократии - необременительным для людей и для бизнеса", - заявил он. Кабинет министров, считает Мишустин, уже кардинально пересмотрел подходы к взаимодействию государства с людьми и бизнесом. Одним из главных приоритетов стал электронный формат государственных сервисов.

Tesla идет в Россию?

Спикерами марафона "Новое знание" также стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Познер, Денис Мацуев, Владимир Соловьев, Николай Цискаридзе, Михаил Ковальчук, Тимур Бекмамбетов и многие другие.

Одна из самых ярких дискуссий разгорелась между российскими студентами и американским изобретателем и миллиардером Илоном Маском. Основатель компаний Tesla и SpaceX рассказал, каким видит будущее через 50 лет, и назвал себя в шутку инопланетянином.

- Это замечательно, что мы налаживаем контакты и у нас будет больше коммуникаций между Америкой и Россией. Я очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями Советского Союза - в ракетных науках. Я считаю, что эта энергия сохранится в России в будущем, - уверен Илон Маск. - Нас ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий и исследований ДНК.

Маск уверен: в будущем все транспортные средства (автомобили, корабли, самолеты) будут электрическими. Причем последними на электродвигатели перейдут самолеты, так как создание подходящих для них батарей займет время. Единственным транспортом, который не будет электрическим, останутся ракеты.

Еще один прогноз. Все машины будут оснащены автопилотом. А электрокары Tesla скоро будут официально продаваться в России и странах СНГ. Возможно, даже будет построен завод. После этой новости губернаторы российских регионов, в том числе Удмуртии и Калужской области, стали наперебой предлагать свои локации, где этот завод можно было бы построить.

Но Илон смотрит выше. В планах - не только заводы на Земле. "Нужно создавать базу на Луне и город на Марсе. "Я думаю, что у МКС есть очень важная международная функция. Однако важным будет следующий логический шаг - международная база на Луне и создание базы на Марсе. Я хотел бы привести цитату Циолковского, отца космической инженерии: "Земля - это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели", - заявил Маск. Он не исключил существование инопланетян и внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел. А для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.

Персона грата

О мегаполисах как об основе развития современной цивилизации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил глобальную миссию Москвы - побеждать в конкуренции с мировыми городами: скорость перемен в российской столице одна из самых высоких.

"Максимум, что можно выжать из нашего города, - мы выжимаем, - заверил мэр. - Москва растет на 1 миллион жителей каждые 10 лет. Власти столицы должны бороться за то, чтобы все, кто живет в Москве, чувствовали себя людьми. В настоящее время основным ресурсом является человек, которому необходимо создать уникальные возможности. Для этого важно сделать человеческую, комфортную и интересную среду".

Кстати, 60 процентов жителей Москвы не собираются никуда переезжать и хотели бы и дальше жить в столице. Такие данные привел Сергей Собянин в своей презентации. В сравнение он привел Сидней - там хотят жить 42 процента местных жителей, в Нью-Йорке - 35, в Сингапуре - 30.

А министр науки и высшего образования Валерий Фальков поделился видением того, что ждет университеты в будущем. "Высшее образование неизбежно становится комбинированным, - заявил министр. - Раньше, обучаясь на экономиста или юриста, вы были уверены, что будете работать только в этих рамках. Теперь если вы экономист, то придется знать или медицину, или, например, атомную энергию. Юристу понадобятся знания из области информационных технологий или интеллектуальной собственности".

Изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк высказал мнение, что наука сегодня должна быть доступна каждому.

- Наука - это нечто общее, что-то, чем могут делиться все. Как олимпийские игры, как космос. Никто ведь не владеет такими вещами, как космос? К сожалению, жизнь сейчас организована другим образом, но наука должна оставаться открытой, - рассказал он.

Роботы готовы к бою

Очень ярким было выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он сообщил, что Вооруженные силы России по ряду направлений обогнали самые сильные армии мира. "Сделан огромный рывок. И начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно", - сообщил он. Степень современности в стратегических ядерных силах сегодня - 86 процентов. "Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели", - отметил Шойгу. Во всех остальных видах Вооруженных сил и в целом по армии уровень современности выше 70 процентов. И он продолжает расти. В том числе за счет совершенно новых видов вооружения и техники.

Это уже не просто "железо", а арсенал особого рода. "Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать, - сообщил Сергей Шойгу. - Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа".

Еще один пример - лазерное оружие. "Раньше, вы помните, это была фантастика, 20 лет назад лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы "Пересвет", которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, с другой стороны - они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки", - отметил министр обороны. Он также напомнил, что Российскую армию продолжают оснащать ракетными комплексами "Авангард", идут испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Сегодня наша армия является хорошо обученной, хорошо оснащенной, одной из лучших армий мира", - заключил глава оборонного ведомства России.

Справка "РГ"

Просветительский марафон "Новое знание"- первое масштабное мероприятие Российского общества "Знание", которое прошло в рамках его полной "перезагрузки", объявленной по инициативе президента страны. Цель марафона - придать новый импульс просветительской работе в России, сделать знания доступными для каждого человека. Марафон проходил в течение трех дней в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Лекции и мастер-классы, дискуссии и открытые уроки: уникальный опыт доступен совершенно бесплатно.

Сегодня общество "Знание" - это современная высокотехнологичная платформа. Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета общества Сергей Кириенко, просветительский марафон "Новое знание" будет проводиться минимум раз в год.

Чиновники ответят рублем

Игорь Краснов сообщил о регрессивных исках за срыв госконтрактов

Текст: Иван Егоров

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что прокуратура уже добилась в судах первых выплат по регрессивным искам к чиновникам, из-за которых были сорваны сроки оплат по госконтрактам.

Речь идет о взыскании непосредственно с чиновников сумм, ранее выплаченных из бюджета в качестве неустойки за несвоевременную оплату предпринимателям по госконтрактам. Об этом глава надзорного ведомства заявил на встрече с предпринимателями в Новосибирске. Один из бизнесменов пожаловался Генпрокурору на задолженность перед компанией почти в 5 млн рублей за реставрацию объекта культурного наследия в Кыштовском районе Новосибирской области. "Уже данные решения есть. Мы с этой проблемой боремся рублем чиновников, они свои деньги платят", - заявил Игорь Краснов.

А перед встречей с бизнесменами Генпрокурор провел личный прием граждан. К нему на прием записались 20 сибиряков, в том числе из труднодоступных районов. Те, кто не смог доехать до Новосибирска, жаловались Краснову по видеосвязи. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, большая часть проблем, с которыми обратились люди, касалась защиты жилищных прав. Так, в частности, Краснову пожаловались на не переселение из аварийного жилья и отсутствие капитального ремонта дома. А также на непредоставление квартир детям-сиротам и вдове ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, жители Сибири рассказали о проблемах с обеспечением лекарствами, доступности дошкольного образования и предоставления средств реабилитации инвалидам. Поднимались темы содержания автодорог и неисполнения решений суда. Ряд граждан пожаловались Генпрокурору на волокиту при возбуждении уголовных дел и неоправданном затягивании сроков процессуальных проверок, а также неправильную квалификацию преступлений.

Внимательно выслушав всех обратившихся к нему, Игорь Краснов указал подчиненным прокурорам, чтобы в каждом случае они добились реального восстановления прав граждан.

После личного приема граждан Игорь Краснов провел отдельную встречу с дольщиками более 30 многоквартирных домов, часть из которых не могут получить купленные квартиры на протяжении 10 лет. По официальным данным, в долевом сотрудничестве в Новосибирской области строилось 547 многоквартирных домов, из них на сегодняшний день 115 - проблемные объекты, которые возникали с 2005 по 2021 год. Число пострадавших дольщиков оценивается примерно в 8800 человек.

Они участвовали в долевом строительстве 80 объектов, в том числе 60 домов - в Новосибирске. Представители дольщиков попросили Генпрокурора проконтролировать расследование уголовных дел о мошенничестве, помочь не допустить необоснованного перехода прав собственности, в том числе с помощью фиктивных документов. В свою очередь Игорь Краснов пообещал решать проблему системно и заметил, что лично инициировал возбуждение уголовных дел по ряду объектов. Он также заверил, что прокуратура оценит законность принимаемых мер по восстановлению прав обманутых дольщиков и разберется с каждым долгостроем.

"Мы берем на контроль ситуацию в Новосибирской области и будем разбираться, пока проблема не будет решена", - заявил глава надзорного ведомства.

Оперативное совещание с вице-премьерами

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Начнём с вопроса, который касается детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями. Созданный по инициативе Президента фонд «Круг добра» поможет обеспечить маленьких пациентов необходимыми препаратами. На их закупку Правительство направит свыше 10 млрд рублей. Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей.

Ещё об одном решении. Правительство направит более 520 млн рублей на закупку за рубежом лекарства «Онкаспар». В России оно пока не производится и не зарегистрировано. Но в нём остро нуждаются дети с тяжёлыми онкологическими заболеваниями.

Чтобы обеспечить маленьких пациентов жизненно важным препаратом, закупим уже в текущем году почти 2 тыс. упаковок этого лекарства. В дальнейшем потребность в «Онкаспаре» может составить до 2,5 тыс. упаковок в год.

Прошу коллег из Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли оперативно подготовить все необходимые документы и обеспечить закупки в самые сжатые сроки. Речь идёт о жизни и здоровье детей. Ничего важнее для нас нет и быть не может.

Теперь о защите граждан и наших северных территорий от природных катаклизмов и других чрезвычайных ситуаций. По поручению Президента Правительство выделило более 22 млрд рублей на закупку вертолётов полярного базирования и первого в авиапарке спасателей дальнемагистрального лайнера.

Это будет модернизированная версия Ту-204-100 с увеличенной дальностью полётов. Такой самолёт даст возможность проводить спасательные операции и эвакуацию людей из районов Арктики быстро и безопасно. Рассчитываем, что он поступит в МЧС уже в этом году.

Кроме того, в ближайшие пять лет парк пополнят ещё девять вертолётов Ми-38 и четыре – Ми-8. Они будут построены специально для полётов в условиях экстремально низких температур и смогут совершать посадки на морские суда, в том числе ледоколы новых типов. Это позволит эффективно использовать их и для обеспечения безопасности Северного морского пути. Первые поставки этих машин начнутся уже со следующего года.

Также обсудим сегодня, как идёт тушение лесных пожаров. В ряде регионов сейчас сложная обстановка. В Тюменской области введён режим чрезвычайной ситуации. Там работают региональные лесные службы и федеральные подразделения «Авиалесоохраны». Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон.

Правительство направит на борьбу с лесными пожарами дополнительно около 3 млрд рублей. Главное – действовать последовательно. Своевременно проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать уже в первые сутки.

Виктория Валериевна (обращаясь к В.Абрамченко), расскажите, какие меры принимаются для стабилизации ситуации с лесными пожарами в регионах.

В.Абрамченко: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

В настоящее время пожароопасный сезон зафиксирован во всех регионах страны, за исключением двух субъектов – это Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Из-за изменений климата на протяжении последних лет лесные пожары возникают практически круглогодично, без перерыва на зимний период. С начала года на территории страны возникло около 4,5 тыс. лесных пожаров на площади 540 тыс. га. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в этом году количество очагов уменьшилось в 1,3 раза, а площадь пожаров сократилась на 37%.

По сравнению с прошлым годом мы быстрее реагируем на новые возгорания. Оперативность тушения в первые сутки составляет более 88%. 29 регионов ликвидировали возгорания в день их обнаружения. Всего по стране для тушения лесных пожаров привлечено более 2 тысяч человек и 320 единиц техники.

Ситуация с лесными пожарами находится под контролем. На сегодняшний день наиболее горимыми остаются регионы Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. На долю этих территорий приходится около 83% всех лесных пожаров.

Пик лесных пожаров в весенний период традиционно приходится на первую декаду мая. Благодаря слаженной работе федеральных органов исполнительной власти и регионов площадь, пройденная огнём, по сравнению с майскими праздниками прошлого года сократилась в три раза.

Хорошо себя показывают введённые регионами особые противопожарные режимы и ограничения для посещения лесов гражданами именно в этот период.

Наиболее острая ситуация возникла в пяти субъектах Российской Федерации – это Тюменская, Курганская, Омская, Свердловская и Новосибирская области.

Отдельно остановлюсь на ситуации в Тюменской области. Режим ЧС введён на всей территории области с 10 мая. Введён запрет на посещение лесов гражданами. Ежедневно на тушении пожаров в Тюменской области задействовано свыше тысячи человек и 200 единиц техники. Работает авиация, в том числе танкерная.

За прошедшие выходные удалось в пять раз сократить площадь пожаров – с 20 тыс. до 4 тыс. га. Хочу отметить, что подавляющее большинство лесных пожаров в этом году – 96% – связано с человеком. И только 4% – с грозами.

Конкретных причин, как правило, две. Первая – это нарушение гражданами элементарных правил пожарной безопасности в лесах, это непотушенный костёр или брошенный окурок. Поэтому я отдельно прошу наших граждан быть внимательными и ответственными при посещении лесов.

Вторая причина: более трети всех пожаров связано с выжиганием сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения и землях других категорий, которые непосредственно примыкают к лесным массивам. В таких случаях огонь на десятки километров распространяется по полям, неиспользуемым землям и переходит в лес.

По поручению Президента страны Правительством 6 апреля принято постановление, которое ввело дополнительные условия предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям. Мы больше не предоставляем меры поддержки тем аграриям, которые допускают сельхозпалы. Кроме того, губернаторам дано поручение об усилении контроля за соблюдением запрета на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения.

Михаил Владимирович, доложу о дополнительных мерах, которые принимает Правительство в текущем году для стабилизации лесопожарной обстановки.

Первое. Мы продолжаем закупки лесопожарной техники и оборудования и в первоочередном порядке поставляем эту технику и оборудование в наиболее горимые территории в рамках национального проекта «Экология». С начала года в регионы за счёт средств федерального бюджета поставлено почти 4,5 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. Всего до конца года планируем приобрести больше 21 тыс. единиц техники и оборудования на общую сумму около 5 млрд рублей.

Второе. В феврале мы приняли поправки в Лесной кодекс. И теперь в сводные планы тушения лесных пожаров также включены уже используемые силы и средства арендаторов лесных участков. Справедливо, чтобы арендатор тоже принимал участие в тушении лесных пожаров на арендованных землях.

Третье. В наиболее горимые регионы перебрасываются парашютисты-десантники «Авиалесоохраны». И мы ведём работу в настоящее время по созданию межрегионального лесопожарного центра «Север» для прикрытия северных территорий и территорий, связанных с Байкалом.

Четвёртое. Решением Правительства за Рослесхозом закреплены полномочия по авиационной охране от пожаров лесов, которые расположены на землях особо охраняемых природных территорий на Байкале.

Пятое. Проводится непрерывный космический мониторинг природных пожаров и определение термоточек по данным ДЗЗ. Мы своевременно доводим данные дистанционного зондирования Земли до региональных органов власти и органов местного самоуправления.

Шестое. В полном объёме в начале года были доведены до регионов федеральные субвенции в размере 6 млрд рублей на мероприятия по борьбе с лесными пожарами.

По данным Гидромета, сложная обстановка с природными пожарами ожидается в Архангельской области, Республике Коми, Новгородской области, в восточных районах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в южной половине Уральского и Сибирского федеральных округов, в Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской области, Хабаровском и Приморском крае.

Михаил Владимирович, благодарю Вас за оперативные решения о выделении дополнительных 2,8 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами. Мы оперативно подготовим необходимые проекты актов Правительства.

М.Мишустин: Спасибо, Виктория Валериевна. Прошу координировать эту работу и держать на личном контроле.

Уважаемые коллеги, в совещании принимает участие Дмитрий Николаевич Чернышенко, который сейчас находится на Камчатке. По моему поручению он вылетел на Дальний Восток, в том числе для того, чтобы на месте оценить возможности увеличения туристического потока в Камчатском крае в целом и в Долине гейзеров. Вопрос о её доступности для туристов обсуждался на совещании, которое на прошлой неделе проводил Президент. Предстоит разработать механизм, который позволил бы развивать экотуризм без ущерба для заповедных мест с учётом возможностей нового национального проекта.

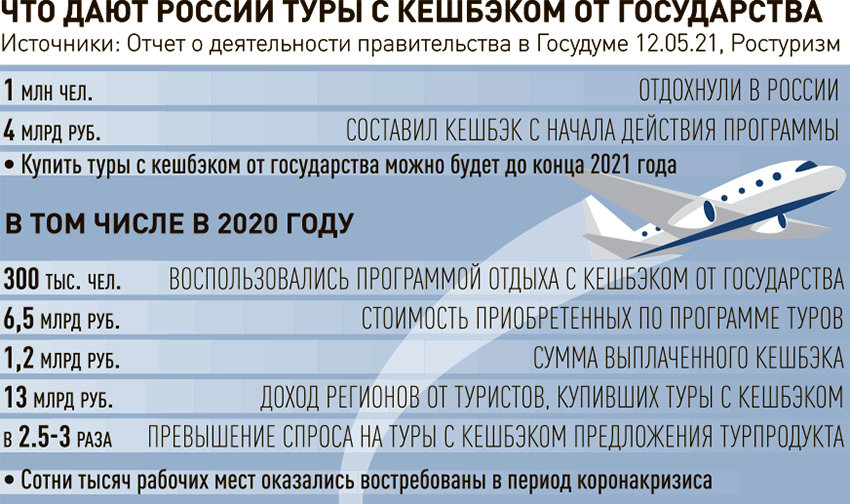

Кроме того, просил Вас, Дмитрий Николаевич, проверить, как идёт подготовка к запуску программы по возврату половины стоимости путёвки при поездке ребёнка в летний лагерь. Важно, чтобы родители могли без проблем вернуть часть денег, в том числе те из них, кто уже приобрёл путёвки.

Расскажите, как идёт эта работа над поручениями. Насколько регионы готовы к старту программы.

Д.Чернышенко: Добрый день, Михаил Владимирович! Добрый день, коллеги! По Вашему поручению в рамках рабочей поездки объехали с губернатором и профильными министрами, экологами, учёными, инвесторами не только Долину гейзеров, но и другие заповедные места на Камчатке. По итогам наметили план действий по увеличению турпотока на особо охраняемых природных территориях на примере Камчатского края, чтобы можно было эту практику распространить на всю страну.

Россия сейчас на пятом месте в мире по числу природных объектов и всего на 108-м из 133 стран в мире – по открытости экотуризма. Так что есть над чем работать, и мы видим здесь большой потенциал.

Задача, которую Вы поставили, – не нарушая хрупкости экосистемы заповедников, расширить инфраструктуру и увеличить турпоток, при этом учесть интересы и местных граждан, и, например, маломобильных групп населения.

По Долине гейзеров докладываю.

В этом году в рамках инструментов, которые есть у нас в составе нацпроекта по туризму, мы с губернатором края реализуем первоочередные шаги. Нарастим имеющуюся инфраструктуру: количество площадок, дорожек. Руководство заповедника повышает эффективность работы с туристическими потоками. Это уже в этом году даст эффект в плане роста турпотока до 20%. Но глобально ключевой сдерживающий фактор развития туризма на Камчатке, массового туризма – это ограничения логистические. В связи с этим высокая стоимость туров.

Общаясь с гражданами, мы узнали, что только 20% местных жителей, например, были в Долине гейзеров. И мы делаем сейчас основной фокус на развитии малой авиации, что значительно дешевле в эксплуатации, чем вертолёты, но даёт хороший эффект, причём не только для туризма, но и для развития края в целом и просто для удобства жителей.

Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки. Такую цель мы ставим перед собой, перед руководством края. И нужна модернизация существующих аэродромов для лёгкой авиации. Три примерно из 30 планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году. Если будет поддержка Росавиации, будем к Вам обращаться. При этом инвестиции будут не только государственные, но и частные. Так, например, строительство взлётно-посадочной полосы на одном из аэродромов уже ведётся резидентом ТОР при поддержке и по поручению Юрия Петровича Трутнева. Также определён инвестор на поставку новых самолётов. Мы переговоры провели в эти дни. И поставка начнётся уже в этом году.

За счёт инструментов нацпроекта будем также наращивать инфраструктуру для проживания. В связи с тем, что здесь эта инфраструктура разрастается, потребуется под неё наращивание профессиональных кадров. Поэтому сегодня провели встречу с ректором университета, со студентами. И через Министерство науки и образования будем уже в следующем году увеличивать количество бюджетных мест. Соответствующее поручение будет дано Минобрнауки, если Вы поддержите.

Минприроды в свою очередь подготовило изменения в федеральный закон о рекреации на особо охраняемых территориях. Вводится само понятие «экотуризм», оно отсутствовало, и правовые основы для его развития.

Коллеги также готовят расчёт допустимой антропогенной нагрузки на особо охраняемой территории, который как стандарт будет вводиться на всей территории страны.

Ещё один важный аспект связан с наукой. Мы проработали запуск нескольких научных лабораторий, в том числе и карбонового полигона, на этих территориях. В целом задача – разработать рекреационную модель на Камчатке как наиболее чувствительной и хрупкой территории и дальше масштабировать на все заповедные места России.

Зарина Догузова – руководитель Ростуризма по моему поручению подхватывает эту работу и в ближайшие дни будет работать на Камчатке.

Также проверил выполнение Ваших поручений, которые Вы дали во время визита на Дальний Восток в августе прошлого года. Доложу Вам отдельно в рабочем порядке.

Перехожу к теме возврата половины средств за детские путёвки.

Лично проверил готовность лагерей на Камчатке вместе с губернатором. Мы встретились с родителями, которые уже купили путёвки с участием ОНФ. Очень позитивный отклик по программе детского кешбэка.

Программа стартует 25 мая с использованием карты «Мир». Гражданин автоматически будет получать компенсацию в течение пяти дней после подтверждения факта оказания услуги. Также по указанию Президента и Вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрёл путёвки до запуска программы.

Только что я провёл совещание с участием глав всех регионов по этой ситуации в режиме координационного центра. По Вашему поручению организована межведомственная группа.

Программа возврата средств по уже купленным до 25 мая путёвкам стартует 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября. Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребёнка в лагере. Соответственно, сразу после окончания первой смены – это как раз 15 июня – родители этих детей обращаются за возвратом. На портале госуслуг подготовлена и будет развёрнута специальная форма, которую родители заполняют с целью возврата половины средств.

До конца недели с участием Минпросвещения и Минфина завершится оценка объёма средств и будут внесены документы на утверждение. Всего на программу возврата средств за половину стоимости детских путёвок понадобится расчётно 12 млрд рублей, из них 5 млрд уже выделены по программе «Мир», то есть дополнительно потребуется около 7 млрд.

Для координации работы с населением и администрациями детских лагерей в субъектах Минпросвещения совместно с региональными уполномоченными органами до 29 мая развёртывают региональные штабы для сбора информации о факте оказания услуги и внесения её в личные кабинеты на портале госуслуг.

Отдельное внимание по Вашему поручению уделяем обратной связи, сбору информации от граждан, запущены горячие линии, разворачиваем массовое информирование об условиях программы.

Михаил Владимирович, прошу Вас поддержать расширение программы возврата половины средств за детские путёвки на таких условиях.

М.Мишустин: Спасибо, Дмитрий Николаевич. Прошу Вас в кратчайшие сроки подготовить все документы, необходимые для реализации этих решений. И очень важно, чтобы именно обратная связь дала возможность родителям детей, которые будут отдыхать в лагере, любой из появившихся вопросов решить быстро и эффективно.

Завершился просветительский марафон «Новое Знание»

С 20 по 22 мая Российское общество «Знание» провело масштабное мероприятие федерального уровня – просветительский марафон «Новое Знание», который стал отправной точкой для новых форматов работы общества.

Марафон прошел в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Все мероприятия сопровождались трансляцией на сайте, что позволило каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания. За три дня марафона зрителями трансляции стали 40 млн человек.

Спикерами марафона «Новое знание» выступили более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости. Среди них: кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, ученый в области нейронауки и психолингвистики, профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, академик РАН, генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощники Президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Андрей Лихачев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, а также изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк. По видеосвязи выступил американский инженер и предприниматель Илон Маск, который ответил на вопросы участников марафона.

Итоги марафона подвел первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Это большая работа, серьезная. Кто-то даже говорил, что очень здорово, но мало. Интерес есть, интерес большой. Очень хорошие лекторы и спикеры, которым есть что рассказать».

«Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества. С помощью технологий мы создали импульс и добились широкого федерального охвата, нашли подход к самым разным аудиториям. Марафон «Новое Знание» – первый шаг на пути к этой цели, уникальная площадка, с которой можно рассказать людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Каждый город представил одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программу вошло более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Спикеры и гости марафона рассказали участникам об актуальных достижениях и современных технологиях России, продемонстрировали успешные проекты и кейсы.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой – просветительская работа. Действует с 2016 года. В своем Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе

Для «ЭпиВакКороны» будут добиваться международного признания

Разработчик вакцины — центр «Вектор» — планирует подать заявку в ВОЗ. Однако эта задача пока не является первоочередной, так как центр сосредоточен на обеспечении вакциной жителей России

Центр «Вектор» намерен подать во Всемирную организацию здравоохранения заявку на одобрение своей вакцины. Об этом заявил в интервью ТАСС гендиректор центра Ринат Максютов.

По его словам, эта задача не является сейчас первоочередной. Как пояснил Максютов, одобрение вакцины в ВОЗ напрямую привязано к вопросу экспорта, а сейчас приоритетным является удовлетворение внутреннего спроса. Глава «Вектора» добавил, что у центра уже более 100 заявок из-за рубежа с просьбами о поставке вакцины.

На самом деле «Вектор» уже подавал заявку в ВОЗ, говорит профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш:

«Мы идем в официальный документ ВОЗ, статус подачи на вакцины, и с удивлением видим, что «Вектор» подал письмо о регистрации в конце прошлого года. И получил ответ 15 января 2021 года, и почему-то нам про это все не рассказывают, нам рассказывают, мол, мы этим не занимаемся. То есть видите — пустячок, а неприятно. Ложечки вернули, а осадочек остался. То есть ВОЗ сообщает, что ведется какая-то переписка с «Вектором», а «Вектор», условно, косвенно отрицает эту переписку. Это нехорошо, это вызывает вопросы. В клинических исследованиях заявлены две готовых формы — «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». И, несмотря на множественные вопросы к «Вектору» о том, чем эти формы друг от друга отличаются, мы не получаем никакого ответа. В декабре «Вектор» что-то послал ВОЗ, ВОЗ им что-то ответила, после чего они срочно начали новые клинические испытания. Сразу возникает ощущение, что ВОЗ забраковала их первые клинические испытания. Это же все важно, это же надо обсуждать».

Одобрение ВОЗ, если оно будет получено, действительно увеличит экспортный потенциал «ЭпиВакКороны». Но пока говорить об экспорте преждевременно. Комментирует доцент МГУ и Высшей школы экономики Михаил Тамм:

«ЭпиВакКороне» и вообще любой вакцине, конечно, было бы хорошо получить знак качества от ВОЗ. Это и на экспорт положительно влияет, и вообще каких-то людей может убеждать в том, что вакцина хорошая. Но в случае с «ЭпиВакКороной» мы знаем, что к ней есть достаточно большое количество вопросов, прежде всего связанных с подтверждением эффективности вакцины. Что касается экспортных перспектив, то здесь два вопроса. Первый — насколько быстро вообще можно нарастить производство «ЭпиВакКороны». Потому что мы видим, что о ней речь идет с конца прошлого года, но, как я понимаю, прививают в подавляющем большинстве «Спутником». Для того чтобы экспортировать, прежде всего надо производить в достаточном количестве. И вторая, более важная, не столько для «Вектора», сколько для нас для всех проблема заключается в том, что мы катастрофически отстаем от других стран по скорости вакцинации. Мы начали вакцинироваться чуть ли не первыми в мире, а сейчас Россия находится на семьдесят каком-то месте в мире по темпам вакцинации. Поэтому хотелось бы, чтобы все, прежде всего производители вакцин, думали о том, как больше народу привить у нас в стране, а уже во вторую очередь про экспорт».

«ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло в октябре прошлого года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

Томский государственный университет запустил первую программу проекта «Содействие занятости»

Томский государственный университет начал проводить обучение по первой программе федерального проекта «Содействие занятости». В ходе нее 100 человек из различных регионов России осваивают профессию менеджера IT-проектов.

Участники программы учатся координировать работу команды и помогать компании достигать поставленных целей с учетом сроков, бюджета и требований к качеству работ. После завершения обучения эксперты помогут участникам найти работодателя либо окажут помощь в открытии собственного бизнеса.

Участниками проекта «Содействие занятости» могут стать:

— Люди старше 50 лет, а также граждане предпенсионного возраста,

— Люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (включая безработных),

— Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет,

— Неработающие мамы дошкольников.

Оставить заявку на обучение можно на сайте проекта: https://employ.tgu-dpo.ru.

Томский государственный университет как федеральный оператор проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» объединяет 85 вузов. В будущем они запустят программы по переобучению граждан во всех регионах страны.

В Бурятии стартовал проект по подключению к электросетям новых очистных сооружений на берегу Байкала

Это «пилот» большого экологического проекта, разработанного по поручению президента России. С территории республики исходит 94% водостока в озеро, а существующие очистные сооружения были построены ещё в 1970-х годах.

Всего до 2024 года планируется строительство 21 современного очистного комплекса, на эти цели из федерального бюджета выделено 14 млрд рублей.

Первый объект возводится в посёлке Выдрино Кабанского района, который находится на юго-восточном побережье. Проект разработан АО «Бурятгражданпроект», государственным заказчиком определен «Управление капитального строительства». Стоимость работ превысит 107 млн рублей. Электроснабжение обеспечит компания «Россети Сибирь».

Строительство очистных сооружений в других районах начнется в 2023 и 2024 годах.

Напомним, о необходимости строительства очистных сооружений в Бурятии заговорили в 2019 году. Тогда были определены районы, где очистные были критически необходимы. Однако для того, чтобы приступить к разработке проектной документации, требовалось сделать корректировку в Приказе №63 Минприроды России, устанавливающем требования к сбрасываемым в Байкал водам.

В феврале 2020 года вышел новый Приказ Минприроды России №83, который установил предельно допустимую концентрацию и перечень вредных веществ. Муниципальные образования с этого момента могли приступить к разработке проектов на строительство очистных. Сложность заключалась лишь в поиске организаций, которые могли проектировать уже по новому приказу. На сегодня муниципальные образования и УКС приступили к разработке проектов.

Маск восхитился талантом и энергией российской молодежи

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск восхитился талантом и энергией российской молодежи, отвечая на вопросы в ходе марафона "Новое знание".

"Я думаю, что в России много талантливых и энергичных", - отметил Маск по видеосвязи.

Предприниматель также признался, что ему приятно видеть среди публики столько желающих задать ему вопрос. "Мне бы хотелось поддержать ваш энтузиазм и энергию, сохраняйте оптимистичный настрой в отношении будущего, боритесь за это прекрасное будущее, всегда боритесь за оптимизм... очень рад все это видеть, такие замечательные вопросы, столько энергии из России, прекрасно", - сказал он.

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

Мишустин рассказал о самолете МС-21

Ничего подобного самолету МС-21 у конкурентов России не будет в ближайшее время, сейчас он проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме "Новое знание".

МС-21 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".

"Советский Союз был одним из мировых лидеров самолетостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 — наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло", — сказал Мишустин.

Он добавил, что это крыло разработали и выпускают в России, конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.

"Однако это требовало импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта", — сказал Мишустин.

"Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно", — добавил премьер.

Мишустин добавил, что в этом заслуга большого коллектива корпорации "Иркут", главного конструктора Константина Поповича.

"Сегодня МС-21 проходит испытания и уже совсем скоро начнет перевозить пассажиров", — заверил Мишустин.

Премьер также рассказал, что устанавливаемый на самолет двигатель ПД-14 разработан под руководством конструктора Александра Иноземцева.

"Это подтверждает, что у нас по-прежнему самая сильная инженерная школа. Сегодня у российских инженеров есть большие возможности для реализации своей технологической мечты — поддержка государства, в том числе через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, а также тесное сотрудничество с бизнесом. Поэтому смело идите в науку, у этой сферы большие перспективы", — заявил он.

Мишустин также в качестве примера уникальных достижений привел атомный ледокол "Арктика", у истоков создания которого стоял ученый-атомщик и судостроитель, главный конструктор бюро "Айсберг" Владимир Воробьев. "Россия до сих пор единственная страна в мире, которая смогла создать свой атомный ледокольный флот. Мы лидируем в освоении арктических территорий. Раскрываем потенциал и преимущества Северного морского пути — самого короткого маршрута из Юго-Восточной Азии в Европу", — добавил премьер.

Мишустин также рассказал о прорывных идеях студентов. "Прежде всего речь идет о технологиях на основе искусственного интеллекта. Например, те же самые беспилотники. Сегодня их разрабатывают и обычные студенты, такие как Станислав Воронов, который создал дрон для диагностики и ремонта линий электропередачи, чтобы этот процесс был безопасным для человека. А между прочим, Станислав еще даже не успел окончить вуз — Уральский федеральный университет. И это одна из первых его работ", — сказал он.

Мишустин также привел в пример создание роботов, которые могут определять и сортировать мусор, и роботов-помощников. "Все эти молодые перспективные ребята, о которых я сегодня говорил, создают будущее. Их достойные примеры вдохновляют. Уверен, что у них впереди еще много великих открытий и достижений, которыми мы будем гордиться", — сказал он.

РТС: бум внутреннего туризма может привести к проблемам с бензином в РФ

О таких рисках вице-премьеру Новаку написал письмо Российский топливный союз. Он предупредил о возможном закрытии автозаправок в регионах из-за убыточности

Российский топливный союз написал письмо вице-премьеру Александру Новаку с предложением запретить экспорт бензина до 1 октября. В письме говорится, что принятых правительством мер по стабилизации бензиновых цен недостаточно и необходимо «срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом».

Автор письма, президент РТС Евгений Аркуша написал, что приближающийся период отпусков приведет к росту спроса еще на 10-20%. Особенно это касается 95-го бензина.

А если срочные меры по насыщению внутреннего рынка не будут приняты, то это «может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов».

Однако в интервью Business FM Евгений Аркуша уточнил свою позицию:

«Никакого дефицита мы не прогнозируем, естественно, и его не будет. Речь в письме идет о другом: о том, что у нас оптовые цены выросли больше чем на 25% за этот год, а рыночные цены выросли всего на три с небольшим. И это создает диспаритет оптовых и розничных цен, в которых розничный бизнес работать не может. Мы не можем работать в убыток. При этом растет спрос на фоне вовлечения внутреннего туризма, закрытия границ, сейчас начнут путешествовать в том числе и в южные края, и на Алтай, все ездят сейчас на машинах, боятся летать на самолетах. Это вызывает повышенный спрос, и спрос растет. Спрос выше, с прошлым годом бессмысленно сравнивать, он больше, чем в 2019 году. По 95-му бензину спрос вырос почти на 20% по отношению к 2019 году. Такими темпами, к сожалению, производство не растет, и нарушение баланса спрос-предложение приводит к тому, что оптовые цены растут очень сильно. Невозможно удержать розничные цены в пределах инфляции при таких сильно растущих оптовых ценах. И мы предлагаем правительственные меры для снижения оптовых цен в первую очередь, об этом письмо. Но, к сожалению, журналисты все это дело извратили, все привели к дефициту. Конечно, никакого дефицита нет и не будет. Письмо обращает внимание на то, что розница у нас работает уже пять месяцев в убыток. Это может привести к негативным последствиям в дальнейшем, вплоть до закрытия АЗС, закрытия сетей заправок, особенно в небольших городах. И будут целые регионы, где не будет топлива, об этом письмо».

Замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя письмо Топливного союза, заявил, что Минэнерго ведет ежедневный мониторинг ситуации с ценами и удовлетворением спроса на внутреннем рынке моторного топлива. По его словам, министерство уже порекомендовало нефтекомпаниям увеличить биржевые поставки бензина в течение мая и начале июня. После прохождения периода ажиотажного спроса, учитывая выплаты переработчикам по скорректированному «демпферному механизму», Минэнерго ожидает стабилизацию оптовых цен на бирже.

Что касается появления суррогата для замещения недостающих объемов в связи с высоким спросом, о котором написал в письме глава РТС, то этим грешат бензоколонки вдоль трасс на отечественные черноморские курорты, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

«Мы несколько лет, начиная с 2019 года, проводим так называемый большой бензиновый тест, когда мы отправляемся на юг и смотрим, чем заправляют автомобили заправки, которые попадаются по дороге. В прошлом году мы проверили 60 заправок, в позапрошлом году 54. Что я могу сказать? После такого эксперимента я вынужден был заменить полностью катализатор, который пришел в абсолютную негодность. Цена такой запчасти на мой автомобиль составляла 120 тысяч рублей. Сейчас она, конечно, гораздо дороже. Поэтому я могу подтвердить на собственном опыте, что заправляют бензин на дороге на юг, на М4, мягко скажем, далекий от того, что мы привыкли заправлять в той же самой Москве. Как с этим бороться? Я рекомендую всем, кто едет на юг, заправляться исключительно на заправках большой тройки — это «Газпром нефть», «Лукойл» или «Роснефть». Здесь стопроцентную гарантию вам, конечно, никто не даст, но тем не менее мы ни разу не встречали плохого бензина на заправках этих сетей. Подчеркну, не путайте заправки просто «Газпром» с заправками «Газпром нефть», потому что это две разные сети заправок, и у заправок «Газпром» есть ряд проблем».

С 1 июля вступит в силу закон, который позволит Росстандарту проводить внеплановые проверки заправочных станций без предварительного уведомления. Сейчас владельцы АЗС получают уведомление о предстоящей инспекции за сутки.

По итогам 2015 года доля моторного топлива с нарушениями в части физико-химических показателей превышала 20%, по итогам 2020 года составила около 8%. Однако этот показатель превышал 20% в Рязанской и Ярославской областях, Северной Осетии, Башкортостане, Иркутской области и Красноярском крае. В текущем году проверяющие выявили лишь 5% некачественного топлива на АЗС.

Безрыбье

в России слабо наказывают за экологические преступления

Леонид Бабанин

Стонет наша природа от экологических накатов на неё людей, стонет. Лена, Енисей, Байкал, Обь, Волга, Каспий… — всё загрязнено. Из Волги уже водички не попьёшь, да и рыбку особо не покушаешь: всю таблицу Менделеева содержит в себе наша пресноводная рыба в Волге. Грустно, конечно, всё это слышать и видеть. Не буду рассуждать про Волгу, от которой осталось одно название, той Волги нет давно, есть каскад водохранилищ с ГЭС да города, с которых стекают в водохранилища нечистоты. Хочу поговорить про Обь-матушку, самую рыбную реку России. Хотя скоро будем говорить — в прошлом рыбную. Почему, спросите вы? Отвечу. Осетра прикончили, построив в Новосибирске плотину через Обь, перегородив ему путь на нерест. Следом уничтожили самую массовую Обскую рыбу – муксун, это уже на наших глазах.

Сначала в Томской области, ещё со времён Егора Лигачёва, стали вычерпывать из рек, которые были нерестилищами муксуна, грунт для строительства федеральных дорог. В этот грунт муксун откладывал свою икру. Подорвали тем самым видовое поголовье. Мало того — били по нему и разливами нефти, и чрезмерным промышленным рыболовством. А когда дали отмашку на углеводородное освоение Ямала, то за несколько лет вытравили последнюю муксуновую молодь. По весеннему сходу льда тонны мёртвых муксунов страшной мозаикой обрамляли берег Обской губы. Это списали на «заморные природные явления». Как итог — муксуна в Оби не стало. Почему же в России за экологические катастрофы никто не несёт ответственность? Ответ простой: потому что нет в таких ситуациях ответчиков. Обложат юридическое лицо штрафами — оно в этот же год обанкротится, что-то взыщут с него, что-то — нет, и на этом — конец. А природа то…?

Кого тогда привлекать, спросите вы? Ответ простой. Не безликое и безденежное юрлицо, а учредителя этого юрлица, виновника экологического преступления. Чтоб нёс он ответственность не только рублём, но и своим имуществом.

Вот как это происходит в ХМАО и на Ямале. Москва решила осваивать эти северные регионы вахтовым методом: не нужно содержать на севере социалку, детсады, больницы, дороги, инфраструктуру. Приехала вахта, обслужила буровую или газопровод и уехала. Учредители юрлиц — в Москве или других городах России. Им наплевать на экологию Оби, равно как и на экологию России, душа не болит. Слили нефть в реку, никто не поймал — и хорошо, скрыли. В 2021 году в Нижневартовске прорвало нефтепровод через Обь: слили в неё газоконденсат, и, казалось бы, всё шито-крыто, но… Проезжал через это место рыбачок на снегоходе, и от искры, вылетающей из глушителя мотосредства, произошёл взрыв, начался пожар, и экологическое преступление вскрылось. За прошедшую зиму зафиксировано не менее пяти разливов нефтепродуктов с утечкой в реку, а сколько не зафиксировали или попросту скрыли?

Почему? Ответ простой: учредитель-виновник не несёт никакой ответственности. Обложили его детище — юридическую фирму — штрафами, он её прикрыл, открыл новую фирму и дальше ведёт деятельность. Необходимо обременять учредителя кабальными штрафами за экологические преступления — другого выхода нет. А для этого надо менять закон.

Обществу необходимо дать оценку и деятельности чиновников, осуществляющих контроль за экологией в стране. Вот, к примеру, переходы труб через Обь и её притоки построены тридцать лет назад. Трубы ржавые, то и дело не выдерживают, лопаются, и вот пожалуйста — разливы нефти. А почему? Потому что эти стальные переходы не меняются вовремя, а срок их действия продлевается экспертизами. Доки хорошие, а трубы гнилые, и за всем стоит господин чиновник, так как его рука подписала и согласовала все экспертизы.

За уничтожение в Оби муксуна ответственность никто не понёс, более того — каждый чиновник, который согласовал все проекты по освоению недр ХМАО и Ямала, получил премиальные и съездил в оплачиваемый санаторий. Получается, что преступления в сфере экологии не только не преследуются законами РФ, а ещё и поощряются премиальными, квартальными, поездками в санатории…

Почему же так…? Наверное, потому что власть стала медийной. В креслах депутатов сидят не те люди, что знают нашу землю, её проблемы, а артисты, спортсмены и другая медиабратва, которая судит о России, о её городах только по ресторанам, аэропортам и офисам. Когда же это прекратится? Как говорит геология, освоение территорий ХМАО и ЯНАО закончится лет через тридцать: нефть и газ вычерпают. Только вот что останется в озёрах, реках, лесах…? А пока — нефтеразливы, выбросы, прорывы, взрывы, пожары, а… не наступает ли на земле ад…?

Ад не наступит, но наступит время, когда из природы съесть будет уже ничего нельзя. А питаться будем, как наши домашние кошки: изобретут «китекат» для людей.

Почему социальный консерватизм?

идеология справедливости вне право-левых координат

Андрей Кобяков

Общая консолидирующая нацию идеология России сегодня — социальный консерватизм (в терминах С.Ю. Глазьева — социально-консервативный синтез, в терминах Русской доктрины — динамический консерватизм). Это — эволюционный путь развития с опорой на прошлый опыт и с учётом важнейшей для России идеи справедливости.

Образ-идея страны, образ государства напрямую связан с цивилизационной и национальной идентичностью.

Россия относится к типу стран, которые не просто претендуют на сильные позиции в мире с политической точки зрения, но и формируют в себе и вокруг себя особый культурноисторический тип развития, создают ценностно-идейные пространства со своими историческими идеалами и глобальными проектами. То есть Россия — это страна-цивилизация. Нам исторически и культурно близка Европа, в то же время понятен менталитет Востока, но при этом у нашей культуры есть своё устойчивое ядро. Поэтому Россия может быть уникальным мостом и осью для Евразийского континента, обеспечивающим ему мир и баланс сил.

Традиционная роль России в мире — роль удерживающего, Катехона.

В мире разворачивается сейчас новая гонка за доминирование, мир на наших глазах вновь всё больше становится биполярным.

Гипотеза Фукуямы о конце истории и переходе мира к однополярной конструкции, как и следовало ожидать, оказалась несостоятельной, но, по большому счёту, мы и не приближаемся, как мне кажется, к модели полицентричного, многополярного мира, который был бы гораздо более приемлемой для нас конструкцией. В этой новой конфронтационной биполярной конструкции ошибочным было бы, на мой взгляд, пытаться встроиться на правах младшего партнёра в один из этих полюсов. Один раз уже пробовали, и не просто не получилось, а мы получили ещё и кучу затрещин, даже несмотря на такое рыщущее, с горящими глазами желание стать частью этого Запада, жертвуя даже какими–то своими иммунитетами и суверенитетами — нас там не ждут и хотят, чтобы мы откровенно сдались. Я боюсь, что нас ждёт ровно такая же судьба, если мы попытаемся присоединиться к другому конкурирующему полюсу.

Необходимо бороться за подлинную многополярность мира. В частности, путём выстраивания «третьей силы» по аналогии с бывшим Движением неприсоединения в составе государств, дорожащих своим суверенитетом и независимостью, претендующих как минимум на региональную субъектность и не желающих быть лишь придатком того или иного глобального гегемона. Россия могла бы выступить инициатором такого движения, такого третьего центра силы.

Далее, говоря о государстве. Государство в России не просто система политических институтов или «набор сервисов», «наёмный управленец», от которого отделены личность и народ. Исторически Россия является государством-цивилизацией, и государство воспринимается обществом как самостоятельная ценность, как защитник и гарант порядка и развития. В своём отношении к государству российское общество является патерналистским — что определяется его ориентацией на модель государства-семьи. Россияне мало склонны к массовому участию в аналогичных западным структурах гражданской самоорганизации в виде общественных объединений, союзов и т.п.

Русские и другие народы, населяющие Россию, не представляют себя вне собственного государства, это сложившаяся форма существования нации. Такая сверхроль государства ничуть не противоречит часто складывающейся в реальности ситуации отчуждения человека от государственной машины и её конкретных неэффективных, а порой и абсурдных проявлений. Напротив — россияне предъявляют к государству и власти сверхтребования именно потому, что власть в России в глазах народа имеет почти сакральный характер, и эти требования выходят далеко за рамки технического обеспечения работы тех или иных институтов — административной, судебной системы и пр. От власти и государства ждут большого проекта, стратегического видения, обеспечения социальной справедливости и развития. Снижение доверия к государству, вызванное дискредитирующими действиями представителей власти, в России, как правило, является куда более опасным для стабильности и устойчивости страны, чем внешние угрозы или экономические трудности.

Модель общества

У нашей страны есть уникальный опыт: мы не в теории, а на практике знаем все плюсы и минусы как социалистической, так и капиталистической экономической и социальной модели. России нужно построить такое общество и такую экономику, где было бы возможным сочетание интересов разных социальных слоёв и групп, но при этом все были бы объединены общей идеей, понимали бы, что делают общее дело, строят одну страну и своё будущее связывают именно с ней.

Почему социальный консерватизм?

Россияне в основной своей массе сущностно консервативны — и это подтверждают все профессиональные социологические опросы, включая самые свежие. Выясняется, что 2/3 населения не хотят революций, не хотят болезненных сломов — не в силу приписываемой нашему народу сервильности и терпеливости, а осознавая на уровне очень глубокой народной мудрости, что подобные сломы будут окончательно самоубийственны для страны и народа. И это свидетельствует о гармоничности социального консерватизма для российского менталитета. Консерватизм россиян проявляется, прежде всего, в том, каким они видят идеал общественного устройства и общественного развития.

Различные идеологии видят этот идеал по–разному.

— Либерализм абсолютизирует личные свободы и интересы и, как следствие, считает естественным столкновение этих интересов («война всех против всех»); разрешение этих противоречий происходит через рынок и соблюдение «правил игры» (формальное право); государство и общественные институты воспринимаются как нежелательный, но неизбежный компромисс («государство — ночной сторож»). Либеральный идеал общественного устройства — борьба индивидуализмов, борьба личностных эгоизмов, которая, по большому счёту, не должна ничем сдерживаться, кроме удержания нас на грани убийства себе подобных, и не более того.

— Лево-социалистический идеал связан с идеями формального, статистического равенства, достигаемого механистическими методами и процедурами. Абсолютизация равенства определяет негативное отношение социалистического сознания ко всем видам иерархий.

В отличие от них консерватизм основан на примате идей братства, родства. Это не механистический взгляд на общество и не негативистский взгляд на общество как просто на сумму индивидуумов. Социальный идеал консерватизма выражает себя в максиме: народ, нация — это Большая Семья. Консерватизм — это идеология общего дела на общее благо. Это идеология солидарности, то есть единства народа, его интересов, целей, задач, моральных стандартов, предполагающая первостепенную роль фундаментальных неразрывных связей в обществе, объединяющих его в единое целое. Эти родственные отношения самоопределяют и личность в этой модели. Через братскую любовь, через любовь к своим ближним проявляется общественная сущность человека.

В идеале государство, бизнес и общество должны функционировать как единый живой организм или музыкальная симфония, где у каждого своя роль и свои важные задачи.

Консерватизм предполагает ценностную идентичность общества.

Среди ценностей, имеющих ключевое значение для России, главные — справедливость и солидарность. Справедливость почему–то многие относят к левым идеям. На мой взгляд, узурпация здесь невозможна. Русский консерватизм, основанный на православной цивилизации, на общинном строе народа, на понимании русской правды, видит в справедливости одно из стрежневых для себя понятий. Иными словами, это не атрибутика левой или правой идеологии. Справедливость выступает как идеал социальной правды. Общество, построенное на принципах справедливости и солидарности, вовсе не означает запрос на тоталитарный уравнительный коллективизм, что часто приписывают русским несведущие «эксперты». Напротив, это идеал государства как семьи, где существует естественная иерархия, где более сильные и старшие заботятся о слабых и младших, где существует взаимовыручка, взаимные обязательства и братское согласие. Поэтому, несмотря на уже десятилетия прививаемого либерального социального дарвинизма, когда слой сверхбогатых и приближённых к власти элит ведёт себя как новая каста или новое сословие, абсолютно отделённое от всех остальных, а городскому среднему классу предлагают так же «классово» обособиться от провинциальных и бедных россиян, общество упорно сопротивляется и, даже будучи де-факто втиснутым в рамки социальной сегрегации, отказывается принимать эту схему как правильную и справедливую. Россияне не хотят жить в государстве, где «человек человеку волк».

Соборность и общинность народа — не синоним стадного коллективизма. Стремление к солидарности подразумевает не насильственное, а добровольное и сознательное объединение для решения общенациональных задач, совместный труд на уровне общего дела. Идеал солидарности — это единство народа и государства, когда в политическом устройстве народ не чувствует себя отчуждённым от принятия решений, а в экономическом устройстве страны её ключевые ресурсы и инфраструктура являются общенародной собственностью и работают на благо всех, а не избранных собственников.

Таким образом, солидарность общества в России неразрывно связана с социальной справедливостью, понимаемой отнюдь не как уравниловка, а как равные возможности для всех, защита слабых и ответственность сильных, определяющей социальный статус каждого в зависимости от реальных достижений и заслуг перед обществом.

Сегодня в обществе наблюдается высокий уровень консолидации по вопросам положения России в мире, гордости за отечественную историю, науку, спорт, армию. Однако есть то, что, напротив, вызывает у россиян глубокое неприятие — несправедливость существующего экономического уклада.

Глубокий раскол современного российского социума во многом обусловлен явно гипертрофированным, уродливым уровнем неравенства, когда одна часть общества ищет смысл своей жизни в бесконечной гонке гламурного потребления, а другая находится в состоянии перманентной борьбы за физическое выживание.

С 1990 по 2018 год индекс Джини (показатель распределения доходов по всем группам населения) вырос в России с 0,24 до 0,401, а децильный коэффициент (отношение доходов самых богатых 10% населения к доходам самых бедных 10%) возрос с 8 до 14,5. Это официальные данные, а если использовать экспертные оценки, то ситуация гораздо хуже. Но даже по официальным данным, с точки зрения распределения доходов российский показатель более чем в 1,6 раза превышает значения, рекомендованные ООН, а эти рекомендации основаны на оценках рисков социальных конфликтов и возникновения социальной напряжённости. В соответствии с «антирейтингом» МВФ и Всемирного банка по индексу Джини наша страна находится в «приятном» соседстве с Кот-д'Ивуаром, Сенегалом, Бурунди и Кенией.

Отдельно отметим проблему распределения активов, а не доходов в России. В этом отношении ситуация в нашей стране не имеет мировых аналогов. Индекс Джини по накопленному богатству в Российской Федерации совершенно запределен и составляет, по разным подсчётам, от 0,83 до 0,88 (важно иметь в виду, что предельное — гипотетическое — значение индекса может приближаться к единице, что означает абсолютное неравенство, когда всё богатство сосредоточено у 10% населения, и Россия уже близка к этой гипотетической ситуации). По данным Credit Suisse за 2019 год, 10% самых богатых россиян владеют 83% совокупного благосостояния.

По данным Global Wealth Report за 2019 год, на долю самых богатых 1% россиян приходится 58,2% всех личных активов в России. Это позволило маркировать Россию как страну с самым высоким имущественным неравенством среди 40 наиболее экономически значимых государств мира. Российский показатель сравним лишь с «банановыми республиками», где все ресурсы находятся в руках элитных кланов.

Модель социальной рыночной экономики на Западе иногда ещё называют «обществом двух третей». С таким обществом закономерно связывают стабильность — социальную, экономическую, политическую. Мы же у себя в стране умудрились построить «общество двух третей наоборот». Если в развитых странах две трети населения приходится на средний класс, то в России две трети населения — бедняки.

Россия превращается в общество с зашкаливающим уровнем неравенства, где есть фактически только бедные и богатые, а прослойка среднего класса исчезающе мала. Изза гипертрофированного социального и имущественного расслоения, поляризации общества по уровню благосостояния, доходам и активам граждане всё острее ощущают несправедливость экономической и социальной системы в России. Как прожиточный минимум, так и минимальные пенсии и зарплаты находятся на запредельно низком уровне, на уровне физического выживания (а нередко — и ниже этого уровня). У пятой части работающих доход ниже прожиточного минимума, существует позорный для нашего государства феномен бедности работающих квалифицированных специалистов. Формирование общества без устойчивого класса «среднедоходного» большинства приводит к ситуации, которую лучше всего можно описать термином «неофеодализм» — узкий слой сверхбогатых и основная масса бедных.

В такой модели общества любые призывы к развитию будут отторгаться. Вместо чувства причастности к общему делу, объединяющих общих интересов, атмосферы заинтересованности в конечных результатах совместных усилий она закономерно порождает всеобщее отчуждение, чувство безысходности и бесполезности какой–либо активной жизненной позиции и напряжения воли во имя достижения общенародных целей, которые воспринимаются как иллюзорные.

Радикальное снижение существующего уровня неравенства — императив, непременное условие гармонизации общественных отношений, дальнейшего движения вперёд.

Преодоление гипертрофированного неравенства и курс на модель «социального партнёрства» гарантируют преодоление в обществе взаимной ненависти и классовой розни, решают задачу обеспечения социальной безопасности.

Модель экономики

Оптимальная модель — преимущественно самодостаточная многоукладная экономика с максимально замкнутым воспроизводственным циклом.

Модель открытой экономики, равно как и идею о встраивании в чужие цепочки создания стоимости следует отринуть как ложную и вредную для России. Россия в силу своих размеров (и территории, и набора ресурсов, и численности населения) — одна из немногих стран мира, которая должна в большей мере ориентироваться на квази-автаркию, развитие с опорой на собственные силы. В последние годы эта идея становится всё более актуальной (санкции, пандемия, усиление протекционизма развитых стран, торговые войны и пр.). Делать это надо в рамках развития евразийской интеграции, то есть через создание защищённых, гарантированных рынков сбыта для российских производителей и их партнёров по объединению. Сами рамки евразийской интеграции необходимо значительно раздвинуть за пределы постсоветского пространства, имея в виду включение в объединение других крупных игроков, таких как Иран, Индия, Турция и др.

Россия в последние тридцать лет стремительно теряет свою долю в мировой экономике. Это следствие того, что российская экономика развивается темпами существенно более низкими по сравнению со среднемировыми. Сами эти среднемировые темпы вовсе не являются столь уж высокими — Россия вполне может в течение длительного времени устойчиво обеспечивать свой экономический рост темпами, значительно превосходящими среднемировые.

Для этого необходимо отказаться от навязанных нам догм «вашингтонского консенсуса», от неолиберальных методов экономической политики (бюджетной, денежнокредитной, торговой и т.д.), доказавших свою неэффективность и губительность. Воспользоваться опытом стран Восточной и ЮгоВосточной Азии создания высокоэффективных и динамично развивающихся экономик, вспомнить свой собственный опыт (реформы Менделеева — Витте, опыт ГОЭЛРО, советских первых пятилеток), взвешенно оценить, что из этого опыта может быть успешно применено в современных условиях.

Необходим инициированный государством Большой проект — проект модернизации, структурной перестройки российской экономики, освоения и благоустройства собственной территории.

Необходимо программирование развития на уровне центральной власти на основе стратегического планирования (здесь новые возможности, которые предоставляет цифровизация, технологии BigData и другие, позволяют вывести стратегическое планирование и контроль результатов на совершенно иной качественный уровень), а также раскрепощение инициативы регионов и местных уровней власти через пересмотр налогово-бюджетных принципов в пользу большей региональной самостоятельности.

Необходимо сотрудничество на благо России государства с национально ориентированным отечественным предпринимательством.

Предъявив образ будущего, отвечающего народным чаяниям, и Большой проект развития, государство создаст основу для формирования нового общественного договора и подлинно солидарного общества.

Необходимо оживление политического поля как альтернативы фейкам «технократии». Реально действующие институты и политические партии должны быть средством выражения и проводниками интересов различных социальных групп, а политическое поле и парламент — местом поиска баланса этих интересов. Сегодня конструкция политического пространства в России не выполняет эту функцию.

Главной задачей создания живой, функционирующей политической системы в России должно стать возвращение в политику смыслов. Основная беда нашего времени — его тотальная фальшь. Сам класс современных политиков и политтехнологов деидеологизирован. России нужны партии, которые одновременно могли бы предложить ценностно обоснованную и теоретически проработанную повестку большого масштаба, и вступить в дискуссию о судьбах политических идей (левой, консервативной и либеральной) в современном мире, возникновении новых политических смыслов и новой политической философии.

Вместо бесконечных убого пропагандистских телешоу об Америке и Украине в медийном пространстве были бы куда полезнее дебаты представителей различных политических и общественных сил о решении насущных вопросов развития российской экономики, культуры, социальной сферы.

Российскую политическую систему можно превратить в механизм обратной связи и поиск общественного консенсуса. Цель такого консенсуса — эволюционное развитие и недопущение сценариев стихийного сноса власти в очередной революции. Власть и общество должны научиться общаться в форме здорового диалога, а политическая система и парламент должны быть механизмами этого общения. Так можно будет заключить реально работающий общественный договор между властью, обществом и бизнесом.

Сумеет ли такая система сформироваться в ближайшее время? Если оставаться на позициях реализма, то следует признать, что этого может и не произойти. Желательны, конечно, эволюционные преобразования, но нужно всегда иметь в виду, что законы выживания неумолимы — та система, которая утрачивает способность к необходимым изменениям, сама приводит себя к краху.

Если живое политическое поле в России начнёт формироваться, одной из наиболее нужных сегодня обществу политических сил должна была бы стать партия, представившая новые политические координаты вне право-левого дискурса. Объединяющая консервативные ценности — на основе цивилизационной идентичности, не противодействующие новому, а позволяющие стране и обществу развиваться с учётом имеющегося цивилизационного багажа, — и социальную справедливость в экономическом и социальном устройстве при активной роли как государства, так и отечественного бизнеса.

Объем подлежащих ликвидации отходов на Байкальском ЦБК составляет 5,67 млн кубометров

В ходе рабочего визита в Иркутскую область руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова оценила состояние объектов накопленного экологического вреда на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым и директором направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андреем Лебедевым она осмотрела Бабхинский полигон промышленных отходов, резервуары с черным щелоком, карты-накопители шлам-лигнина, места размещения золошлаковых отходов. Также было оценено состояние ТЭЦ города Байкальска, которая находится на территории промплощадки БЦБК, ознакомились с локальными сооружениями по очистке надшламовых вод.

Андрей Лебедев отметил, что в соответствии с поручением правительства РФ, Росатом в конце прошлого года приступил к работам на Солзанском полигоне и территории, занятой очистными сооружениями бывшего БЦБК. На сегодняшний день завершены полевые работы по изысканиям и заканчиваются камеральные работы. «Объект находится вблизи Байкала, и с этим связано большое количество ограничений. В срок до 2024 года включительно мы должны завершить рекультивацию», - сказал он.

Светлана Радионова также отметила, что брошенное предприятие - БЦБК - это тот самый накопленный ущерб, о котором президент России Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию. «Мы разбираемся с такими брошенными производствами. Ждем полной рекультивации. Все объекты, расположенные на Байкальской природной территории, изучаем с особым вниманием. Если планируется какое-либо строительство, проект проходит экологическую экспертизу. Мы не должны сдерживать развитие территории, но при этом экологические требования нужно четко соблюдать. Байкал – мировая жемчужина. Поэтому вопросы экологии здесь в приоритете», - подчеркнула глава Росприроднадзора.

Важной задачей на данный момент является понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что, согласно прогнозам Росгидромета, в регионе возможны обильные осадки, а это угроза переполнения карт-накопителей БЦБК. В прошлом году были проведены превентивные мероприятия по снижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях.

В этом году эта работа будет продолжена. К 1 июня локальные очистные сооружения будут готовы очищать и понижать уровень надшламовых вод. Очищенная до нормативов вода будет отправлена на городские канализационные сооружения, концентрат переработают на специализированных предприятиях. В сутки оборудование локальных очистных позволит перегонять до 600 куб. метров загрязненной воды. Таким образом, уровень содержимого карт будет снижен почти наполовину.

«Это оборудование позволит очистить надшламовые воды и не допустить их перелива, - отметила Светлана Радионова. - Сейчас оно монтируется. Компании-подрядчику нужно ускорить работу. После того, как технологическая цепочка будет собрана, сотрудники Росприроднадзора проверят ее на соответствие заявленной схеме. Сейчас основная задача – запустить очистные. Вопрос нужно решать быстро, невзирая на бюрократические препоны. Планируется переработка 70 тыс. кубометров надшламовых вод. Это, безусловно, даст положительный эффект. Схема будет использоваться при нештатных ситуациях, например, в паводкоопасный период. Все работы по рекультивации самих карт должны проводиться после того, как проект пройдет экологическую экспертизу.

Светлана Радионова также подчеркнула, что работа очистных должна быть полностью прозрачной, и высказала готовность выставить на объекте постоянный пост Росприроднадзора.

Справочно:

Общий приблизительный объем отходов на территории БЦБК, подлежащий ликвидации, - 5,67 млн кубометров. Цель – экологическое оздоровление озера Байкал за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению. Наибольшую опасность для экологии озера представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином, золошлаками, коммунальными отходами, а также очистные сооружения промышленных стоков.

В настоящее время идет формирование оптимальных вариантов и лучших технологических решений по утилизации, обезвреживанию отходов. В декабре государственный заказчик провел открытый отбор заявок технологических решений, с учетом ранее собранных. С учетом сложности и уникальности объекта конкретные технологические решения, которые будут применены при проектировании, будут выбираться Научным советом по глобальным экологическим проблемам РАН и Росприроднадзором. Ожидается, что в этом году будет разработана проектная документация рекультивации площадки БЦБК, она пройдет процедуру общественных обсуждений и все предусмотренные законодательством экологические экспертизы.

Горняки шахты «Распадская» добыли 2 млн тонн угля с начала 2021 года