Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов провел, 7 декабря, в городе Грозном совещание по вопросам занятости населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Открывая совещание, в котором приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов СКФО, руководитель Роструда подчеркнул, что в следующем году предстоит выполнить масштабную работу по трудоустройству граждан, а также трудоустроить большое количество инвалидов и продолжить работу по легализации неформально занятого населения. Он также отметил, что в результате проверок органов занятости населения, проводимых Федеральной службой по труду и занятости в 2016 году, значительные системные нарушения в работе органов занятости выявлены в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), прежде всего, в сфере выплат пособий безработным гражданам. "Совместно с правоохранительными органами нами проведены проверки использования бюджетных средств в округе. В результате были выявлены системные значительные нарушения по работе ведомства, в первую очередь, в сфере выплат безработным гражданам пособий", - заявил Всеволод Вуколов участникам совещания.

"На фоне новых задач на следующий год те негативные тенденции, которые существуют сегодня практически в каждом регионе СКФО, подлежат выявлению и исправлению", - подвел итог руководитель Роструда.

Во Владикавказе прошла присяга молодого пополнения призыва «Осень-2016»

В мотострелковой бригаде 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в г. Владикавказ в Республике Северная Осетия – Алания, прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению к Военной присяге молодых солдат срочной службы осеннего призыва 2016 года.

Более 100 военнослужащих, призванных из различных субъектов Российской Федерации, в том числе - Красноярского края, Пензенской и Владимирской областей, республик Северного Кавказа, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, присягнули на верность Отечеству. Всего в текущем году во Владикавказском военном гарнизоне первую присягу приняли около 3 тыс. человек.

В присутствии родных, близких, товарищей и командного состава части призывники с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились их родители, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Далее гости были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой они побывали в казарме и столовой воинской части, где ознакомились с бытом и современным рационом питания военнослужащих.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим, в ближайшее время, предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, вверенной современной военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа

Обманутая Россия

Власти лгут. Во благо-ли?

Павел Ильминский

Обманутая Россия

Завершая две предыдущих статьи, я постараюсь ответить, на еще не отвеченные вопросы по письмам читателей и подвести, к сожалению неутешительные итоги, анализа внутренней политики нынешнего руководства, нашей многострадальной страны. Начать, пожалуй стоит с очередного послания В.В. Путина федеральному собранию и наконец-таки принятому бюджету 2017.

Итак, цитирую:

«Мы многое сделали в демографии, образовании, здравоохранении. Основные ориентиры в этих сферах обозначены в майских указах 2012 года. И далее … Вот уже три года подряд в России отмечается естественный прирост населения. Да, он небольшой пока, но он есть.» (Стенограмма послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию)

Теперь факты:

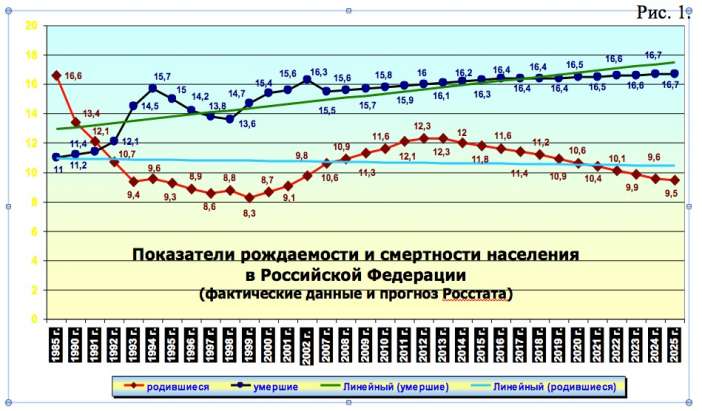

В 2016 Федеральная служба государственной статистики России опубликовала последние данные об изменении численности населения в стране с начала 2016 года. За январь-май 2016 года средний уровень рождаемости составил 12,5 человек на 1000 населения по всем регионам РФ. По сравнению с этим же периодом 2015 года рождаемость снизилась на 0,8% — годом ранее этот показатель был 12,6 человек на 1000 населения. Статистика смертности в России за январь-май 2016 года, также демонстрирует динамику понижения показателей. Количество умерших на 1000 населения за январь-май 2016 года составило 13,2 человека, снизившись за год на 3,6% — за аналогичный период 2015 года этот показатель составлял 13,7 человека.

Если кто-то сможет мне внятно объяснить, как возможен естественный прирост населения, когда смертность выше рождаемости и почему 12,6 больше, чем 13,2 то пожалуй я пойду снова в первый класс, чтобы научиться считать по законам арифметики действующим в нашем правительстве. Хотя, по-видимому правительство настолько привыкло, что законы пишутся под него и для него, что удивляться не приходится. Видимо законы арифметики, скоро тоже будут диктоваться правительством, а Единая Россия, за них дружно проголосует.

Как это выглядит в многолетней динамике?

Почему и зачем, возникла необходимость, мягко говоря лукавить, там, где казалось бы факты очевидны. Да, по той, простой причине, что факты, опять – таки мягко говоря настораживают, если не сказать пугают. Вот они:

- Русское население страны, катастрофически убывает.

- Всплеск рождаемости, наблюдаемый последние два года, приходится в основном на Северокавказский национальный кластер. Первенство держат Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан.

Несколько в другом смысле первенство держит и Магадан.

Только 24 субъекта не сократили свою численность — это кавказские республики и другие национальные регионы, столичные и нефтегазовые субъекты. Население выросло более чем на 10% только в 9 субъектах, а сократилось более чем на 10% в 37. Абсолютными лидерами стали Чечня и Магаданская область. Чеченская республика увеличила численность населения на 91%, а Магадан потерял почти 40% своих жителей.

Изменился и характер международной миграции. Число Россиян согласно данным Росстата, возрастает за счет мигрантов на 230–300 тысяч человек, ежегодно. Из них 95%, это представители стран СНГ. Причем, если до 2013 г., это были, в основном, представители Средней Азии, то с принятием правительством мер, по лицензированию (читай обдиранию) труда мигрантов и падением курса национальной валюты их число снизилось.

Для правильного понимания. Я категорически против, демпинга цен на рынке труда в РФ со стороны мигрантов. Но то что делает правительство, могу назвать верхом цинизма. То есть, правительство совершенно не против, чтоб мигранты были, и устанавливали свои цены на труд. Но, при этом, они должны заплатить (читай дать взятку) правительству, чтобы им разрешили это делать. В какой степени это касается русских рабочих, я честно говоря, не вижу.

Зато со стартом, Американского плана по уничтожению Украины, у нас образовался новый поток миграции. Люди бегут от войны, в поисках убежища и работы. Работать готовы, на любых условиях и за любую плату. Осуждать их, я не могу. Да и не буду. Отмечу только, что и это и изменяет показатели истинного демографического состояния страны и вряд ли улучшает ситуацию, на рынке труда.

Наглядно это смотрится так:

Чего же нам ждать? Вот какой прогноз дает ООН по демографии в России

Но вопреки всяческих прогнозов, тем более ООН и иных Американских сателлитов.

Я все - таки склонен думать, что для моего народа, будут более приемлемо и более характерно руководствоваться словами из известной песни Н. Расторгуева;

Нас убивают, но мы выживаем

И снова в атаку себя мы бросаем

Правда, атака где-то там впереди времени. Но хочется верить, что как и в Великой Отечественной, после долгих, изнурительных оборонительных боев. Придет время и наступления.

Теперь об успехах здравоохранения. Вот официальные данные Минфина по бюджету 2017

25% потеряла госпрограмма «Развитие здравоохранения», 29,4% — «Содействие занятости населения», 22,8% - «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Впрочем, к этому мы еще вернемся.

Выводы:

Объявленные Путиным успехи демографической политики, маскируют естественную убыль населения, за счет превышения смертности над рождаемостью, отчетом об приросте населения, за счет мигрантов. Причем, убыль идет именно, национального, Русского, православного этноса.

Прибыль, этноса, несколько иного содержания. При этом, вопросы ассимиляции, этого несколько иного этноса, остаются открытыми. А вот вопросы защиты именно Русского этноса, очень оперативно закрываются, путем навешивания ярлыков, типа… Национализм, Фашизм, Экстримизм…

А сейчас. Несколько подробнее о бюджете 2017.

Вот факты в изложении Минфина:

§ $40 за баррель — такая цена на нефть заложена в базовом сценарии Минфина на 2017 год.

§ 65 рублей - таким будет среднегодовой курс доллара в 2017 по мнению финансовых властей.

§ 13,43 трлн. — доходы бюджета в 2017 году. Это почти идентично доходам бюджета 2016 года.

§ 16,18 трлн. — запланированные расходы на 2017 год. Они на 425 млрд рублей меньше относительно расходов предыдущего года.

§ 18% всех расходов бюджета засекречено.

§ 2,75 трлн. - дефицит бюджета. Это 3,16% от ВВП или 20,5% от доходной части бюджета.

§ 86,8 трлн рублей ($1,4 трлн) — прогнозируемый объем ВВП.

§ 0 рублей останется в Резервном фонде в 2017 году. Весь его объем в 1 трлн пойдет на финансирование дефицита.

§ На 2 трлн рублей Минфин разместит облигаций федерального займа в 2017 году на внутреннем рынке.

§ 453 тыс руб. — размер материнского капитала на будущий год.

§ 25% потеряла госпрограмма «Развитие здравоохранения», 29,4% — «Содействие занятости населения», 22,8% - «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Ну, положим с последним пунктом, все ясно. Не дополучит Чубайс каких-то денег на Рос Нано, да и бес с ним. Хотя даже предположить, что Чубайс чего-то там не дополучит, и в душе не мыслю.

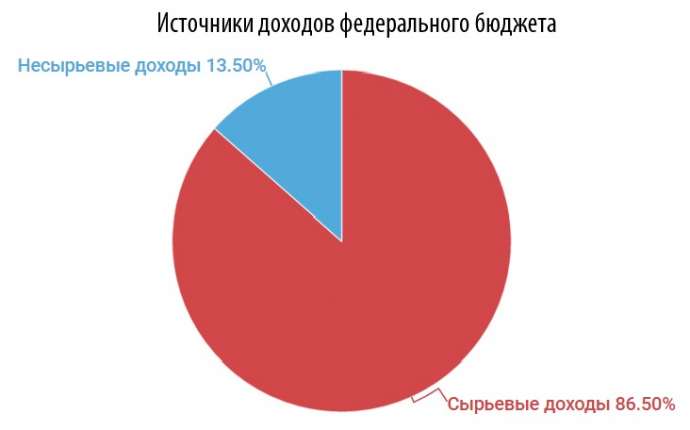

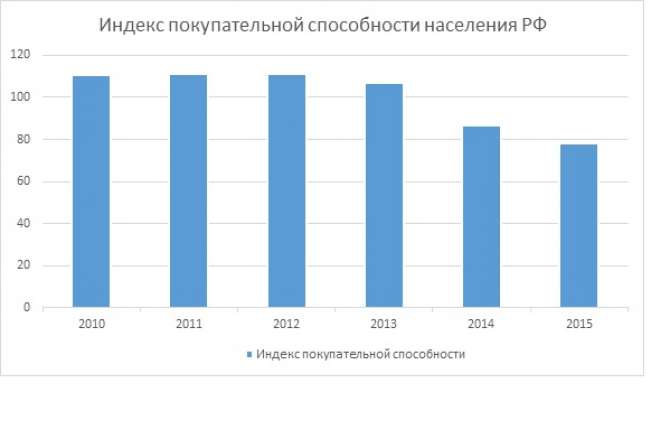

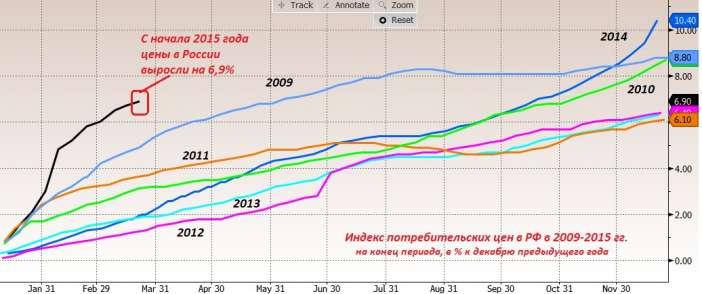

А что же, с остальным дефицитом. Давайте посмотрим на некоторые выкладки Росстата, по действительно интересующим нас проблемам.

Вот они:

- Это наш бюджет

Нужны ли комментарии? Цены растут, покупательская способность падает.

Какой вывод?

Вывод страшный. Если в ближайший год этот процесс не остановить, то перед большинством населения страны впрямую встанет вопрос хлеба насущного. А если говорить простым языком, то угроза голода, нарисована на этих графиках. И это социально ориентированный бюджет? Бюджет принятый в буквальном смысле, мановением руки парламентского большинства «Единой России» О каком единстве простите идет речь. О единстве богатых против голодных. Так, что ли?

Что же нам обещают. О чем говорит президент в своем послании к федеральному собранию? А президент говорит о наболевшем. О борьбе с международным терроризмом (это, в первую очередь). О борьбе с коррупцией (это, в очередь вторую) Только, уж простите меня, эта вторая борьба, скорее напоминает игру в поддавки. Остановлюсь поподробнее. У нас в государстве незыблемая власть закона. Закон един для всех, провозглашает президент. Нет должностей и чинов, для которых, закон не писан. Так ли это или очередная, грань лукавства? Давайте разберемся.

Закон гласит: «Красть нельзя». Но, ведь крадут! Тогда, закон карает.

К примеру, украл человек шубу из дорогого бутика. Его 100% найдут и лет на пять посадят в зону.

Другой пример. Украл Улюкаев миллиарды. Его тоже нашли и тоже посадили, но под домашний арест. А судя по некоторым фразам, оброненным президентом в своем послании Федеральному Собранию (то что, не надо, так гласно освещать резонансные процессы). Что-то я сильно сомневаюсь, что Улюкаеву светит реальный срок. Впрочем, как и Сердюкову и его пассии Васильевой. И здесь я не дал бы не то что 100 но и 10 процентов, что закон восторжествует.

Закон гласит: «Нельзя отнимать у человека единственное жилье» Но, ведь отнимают! И вроде как, по закону.

Закон гласит: «Нельзя обманывать покупателя». Но ведь обманывают! Ну Здесь, вообще, что говориться, без комментариев.

Закон гласит: «Нельзя дважды наказывать, за одно и тоже». Но, ведь наказывают! Как пример, за нарушение ПДД предусмотрен и штраф и административный арест. Причем не каждый сам по себе, а два в одном.

Да мало ли норм закона, которые вызывают, не то что недоумение, а возмущение. Например, закон о митингах и демонстрациях. Без согласования с администрацией, вкупе с ее же разрешения, и думать не моги (больше двух не собираться, это дословно). А если, митинг против администрации. Какой же дурак Вам разрешит?

Так что там, про закон, который един для всех?

Ну и основное. Борьба с международным терроризмом. Я только за!!! Причем, двумя руками. Но, почему-то, когда я слышу о гуманитарной помощи Сирии (и это, действительно здорово), о сотнях железнодорожных вагонов, гуманитарной помощи ДНР и ЛНР (и это, правильно), а утром по пути на работу вижу наших нищих выбирающих из мусорных баков пакетики с недопитым кефиром и выброшенные за сроком годности печенюшки. Ей богу, на душе, как-то кисло становиться, и жить противно в своем относительном благополучии.

За сим, прощаюсь, с верой, в святые слова великого поэта Н. Некрасова «Вынесет всё — и широкую, ясную, грудью дорогу проложит себе». Пусть и не придется жить, в ту пору. Знать бы только, что так оно и будет.

Август-1991: кавказское измерение

Сергей Маркедонов

Сергей Мирославович Маркедонов (р. 1972) – доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета.

В череде знаковых юбилеев 2016 года особое место занимает создание Государственного комитета по чрезвычайному положению, приобретшего мировую известность под аббревиатурой ГКЧП. Пожалуй, вряд ли отыщется в новейшей истории России событие, которое одновременно удостаивалось бы столь диаметрально противоположных оценок. Между тем его значение для этнополитических процессов на Большом Кавказе исследовано недостаточно. Этому есть рациональное объяснение. Сам по себе распад СССР, одного из участников «холодной войны», казался революционным событием, заслонявшим и в массовом сознании, и в академическом дискурсе события «второго плана», какими представлялись конфликты в кавказских союзных республиках и автономных образованиях[1]. Однако без понимания особенностей национального самоопределения и генезиса этнополитических конфликтов в отдельных частях тогда еще единой страны общая картина распада СССР и формирования на его обломках новых независимых образований не сложится. В предлагаемой статье мы рассмотрим влияние августовских событий 1991 года на постсоветские государства Закавказья (Грузию, Армению и Азербайджан), а также на Северный Кавказ, остающийся критически важным регионом для современного российского государственного проекта.

Кавказ: предпосылки этнополитического пробуждения

Август 1991 года значительно изменил облик Большого Кавказа. Однако было бы неверно представлять ситуацию так, будто бы неудавшаяся попытка спасения СССР посредством отстранения Михаила Горбачева от власти сформировала в кавказских союзных республиках и автономиях какие-то принципиально новые политические тренды. Намерение первого и последнего советского президента «обновить» союзный договор отнюдь не стало причиной фрагментации и в конечном счете распада Советского Союза. Напротив, оно само явилось следствием процессов дезинтеграции единого союзного государства, начавшихся не в 1990 году, когда союзный Верховный Совет поддержал концепцию нового договора, утвержденную затем на IV Съезде народных депутатов СССР, и даже не в 1985-м, когда развернулась перестройка, – а гораздо раньше.

Сами по себе принципы этнического федерализма с юридическим закреплением права сецессии, оформленным в советских Конституциях задолго до перестройки, провоцировали «сепаратистские» настроения. Так, уже в 1957-м, 1967-м и в 1977–1978 годах в ЦК КПСС поступали обращения, обосновывающие целесообразность выхода Абхазской АССР из состава Грузинской ССР с последующим конституционным закреплением этого шага[2]. В декабре 1972 года для высших партийных и государственных органов страны было подготовлено 80-страничное письмо «О судьбе ингушского народа», подписанное представителями ингушской интеллигенции. В этом документе излагалась аргументация относительно территориальной принадлежности Пригородного района и исправления «сталинских перегибов в национальной политике»[3]. В 1977 году была создана Армянская Хельсинкская группа, среди задач которой была не только защита прав человека, но и «воссоединение с Армянской республикой включенных ныне в территорию Азербайджанской СССР Нагорного Карабаха и Нахичеванской автономной области»[4]. В Грузии в апреле 1978 года прошла массовая (и, что важно, успешная) акция в поддержку конституционного закрепления в Основном законе Грузинской ССР государственного статуса грузинского языка. В последующие доперестроечные годы грузинские диссиденты-националисты не раз поднимали вопрос о «необоснованности» прав, которыми пользовалось «абхазское меньшинство» на территории автономии в ущерб грузинам.

Но до тех пор, пока партийно-советская вертикаль была сильна, прецедентов этнополитического самоопределения, мотивированного тем или иным националистическим движением, не было. Как только она зашаталась вместе с идеологией и практикой строительства «светлого будущего», дезинтеграционные процессы начали набирать обороты. В августе 1987 года стартовала петиционная кампания по Нагорному Карабаху с требованиями смены статуса автономной области в составе Азербайджанской ССР, которая привела к эскалации конфликта между двумя соседними республиками. (Вехами этого пути стали трагедии в Сумгаите и Баку в феврале 1988-го и январе 1990 года соответственно.) К 1991 году между Арменией и Азербайджаном уже интенсивно осуществлялись «обмены населением», стороны использовали друг против друга транспортные блокады, а граждане формально единой страны были вынуждены испытать на себе апартеид de facto. В 1989 году серия трагических событий на территории Грузинской ССР дала старт грузино-осетинскому, грузино-абхазскому и позже грузино-российскому конфликтам.

Важно подчеркнуть, что всем этим процессам не просто сопутствовали многочисленные вспышки насилия. Активно предпринимались попытки создания параллельных политико-правовых реалий, которые никоим образом не вписывались в конституционные рамки Союза ССР и даже им прямо противоречили. Еще 9 марта 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР принял постановление «О гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии», квалифицировав ввод частей Красной армии в Грузию в 1921 году как оккупацию, а 20 июня 1990 года тот же орган признал незаконными все договоры и правовые акты, заключенные после «оккупации страны в 1921 году». Это прямо ставило под удар автономный статус Южной Осетии, который не упоминался в Основном законе первой Грузинской республики от 1921 года. На 31 марта 1991 года Грузия назначила свой особый референдум о «восстановлении государственной независимости»[5]. 23 августа 1990 года Верховный Совет Армении принял Декларацию о независимости, в которой заявил не только о переименовании Армянской ССР, но и о «начале процесса утверждения независимой государственности»[6].

В своем стремлении к сокрушению status quo от союзных республик не отставали и автономии, в особенности после появления в апреле 1990 года закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной республики из СССР». Так, 27 ноября 1990 года Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР принял «Декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики». Согласно этому документу, республика провозглашалась суверенным государством, появившимся «в результате самоопределения» (статья 1), и вводилось понятие «граждане ЧИР» (статья 4). В статье 15 выдвигалось политическое требование: в ней говорилось, что республика подпишет союзный договор только при условии возвращения «отторгнутого» у нее в пользу Северной Осетии Пригородного района. Таким образом, тогдашние официальные власти Чечено-Ингушетии сами выпустили на свободу «джинна сепаратизма»[7]. Именно они первыми на официальном уровне политически и юридически продекларировали суверенитет Чечено-Ингушетии. Неудивительно, что впоследствии лозунг первого секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС Доку Завгаева о готовности Чечни напрямую войти в состав «обновленного союза» активно защищал и лидер чеченских сепаратистов Джохар Дудаев.

Две союзные республики Закавказья, Армения и Грузия, не приняли участия в состоявшемся 17 марта 1991 года общесоюзном референдуме, в ходе которого на голосование был вынесен замысловатый вопрос «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности?». Но при этом мартовское волеизъявление поддержали абхазы и южные осетины, хотя этнические грузины, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, от организованного Москвой голосования уклонились – они поддержали национальную грузинскую государственность на национальном референдуме 31 марта[8].

Политический путь Азербайджана отличался от пути Грузии и Армении. До самого августа 1991 года прикаспийская республика рассматривалась многими едва ли не как форпост Москвы в Закавказье. Азербайджан стал единственным из трех закавказских образований, принявшим участие в референдуме о сохранении «обновленного» Союза ССР и в «новоогаревском процессе» по подготовке нового союзного договора. Однако такая роль «форпоста» была обусловлена исключительно сложившейся ситуацией: Баку стремился сохранить контроль над Нагорным Карабахом и в этом деле пытался опереться на союзные власти, хотя к 1991 году уже имел длинный список претензий к Кремлю. Прежде всего речь шла о кровопролитных событиях, имевших место в азербайджанской столице в январе 1990 года.

Националистическая мобилизация: проваленный тест

Советские лидеры оказались совершенно не подготовленными к вызовам националистической мобилизации. В этом плане показательны воспоминания первого президента и последнего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджана Аяза Муталибова, который к началу конфликта в Нагорном Карабахе занимал пост председателя Госплана республики. Вспоминая о своей реакции на первые массовые протесты в автономии, он пишет:

«Я пригласил к себе начальника отдела, ведающего территориальными планами, Магеррама Мамедова, старого кадрового работника, участника и инвалида Великой Отечественной, милейшего человека, и прямо спросил: так ли уж плохи показатели экономического развития НКАО, чтобы о них говорить на митинге, и имелись ли существенные разногласия с областным Советом и облпланом? Мамедов ответил, что не было никаких разногласий, всегда находили общий язык… На следующий день я выступил в газете “Бакинский рабочий”, где рассказал читателям о технико-экономических показателях автономной области, сравнив их с соответствующими цифрами по Азербайджану, Армении и стране. Область не так уж плохо выглядела, особенно в сравнении с Нахичеванской автономной республикой, а кое в чем превосходила обе союзные республики и в целом СССР»[9].

Такая озадаченность высокого чиновника позволяет понять, почему в течение шести лет, с 1985-го по 1991 год, республиканские руководители не смогли найти эффективных союзников для противодействия этническому национализму, стремительно набиравшему обороты. Как правило, поиски таких союзников сводились к переменам мест и лиц в республиканской номенклатуре.

Более того, они сами пытались «оседлать» националистический ресурс. В этом контексте уместно напомнить о единстве партийных аппаратчиков и диссидентов из среды интеллигенции во время всенародного абхазского схода в селе Лыхны в марте 1989 года, а также совместном «походе на Цхинвали» в ноябре 1989 года диссидента Звиада Гамсахурдиа и первого секретаря ЦК Коммунистической партии Грузии Гиви Гумбаридзе. В этом же ряду располагается и активная деятельность партийного руководства Нагорно-Карабахской автономной области по реализации «миацума» (объединения с Арменией), ситуативное взаимодействие ЦК Коммунистической партии Азербайджана с антикоммунистическим «Народным фронтом» и роль Чечено-Ингушского обкома в формировании Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН), главного «мотора» сепаратистского переворота, состоявшегося в 1991 году.

В этом свете предположения о том, что ГКЧП обладал возможностью изменить ситуацию к лучшему, выглядят по крайней мере наивными. Подобная вера базируется на нескольких мифах. Прежде всего на представлении о Горбачеве как оторванном от реальности «либерале и демагоге», не готовом применить силу, и на уверенности в том, что члены «комитета», напротив, были склонны к решительным действиям и имели некую альтернативную программу сохранения СССР. Ни то ни другое не соответствует действительности. Не будем забывать, что Горбачев и советское руководство в 1988–1991 годах именно на Кавказе применяли силу неоднократно. Здесь можно упомянуть и использование подразделений Закавказского военного округа в Тбилиси, и введение чрезвычайного положения в Нагорном Карабахе, и ввод сил МВД в Абхазию, а армейских подразделений – в Баку, и операцию «Кольцо». Но в отрыве от общей стратегии будущего единого Союза «коэффициент полезного действия» таких акций был невелик. Они лишь радикализировали националистов с разных сторон и укрепляли их альянс с партийной и хозяйственной номенклатурой, желавшей сохранить власть в «новых исторических условиях». Между тем у ГКЧП не было никаких альтернативных программ. Написанное в канун августа 1991-го «Слово к народу», кроме общих слов о величии державы, не содержало конкретных предложений по таким вопросам, как достижение межэтнического мира, преодоление кризиса советской экономики, урегулирование международных отношений в ситуации смены власти в стране. И еще один важный аргумент. Руководство ГКЧП состояло из «птенцов» Михаила Сергеевича: именно он их выдвигал и продвигал, к их советам обращался в сложных ситуациях. На каком же основании этих людей можно считать более успешными стратегами, чем их давний соратник и единомышленник? Вопрос скорее риторический. Как бы то ни было, «трехдневный переворот» произошел в канун подписания обновленного союзного договора; в итоге попытка «мягкого варианта» реформирования СССР парадоксальным образом была сорвана его горячими «патриотами» и «спасителями».

Кипение Грузии: рождение опасных прецедентов

В дни августовского путча президент Грузии Звиад Гамсахурдиа фактически признал переворот в Москве. 19 августа 1991 года он договорился с командующим Закавказского округа – того самого, войска которого подавляли выступление в Тбилиси 9 апреля 1989 года, – о выполнении всех требований ГКЧП в течение пяти дней. Между тем еще до этого, в феврале 1991 года, после переговоров с командующим округа и с молчаливого согласия «неистового диссидента» была проведена акция по разоружению военизированных формирований оппозиции, противостоящей правящему в Грузии блоку и пытавшейся сдержать авторитарные поползновения грузинского президента, а также по аресту ряда ее лидеров. Однако страх перед возможным массовым недовольством наряду с нерешительностью московских путчистов подвиг Гамсахурдиа уже 21 августа, когда переворот фактически провалился, ходатайствовать перед странами Запада о признании национальной независимости[10].

Эти шатания стоили первому президенту Грузии поста. Они спровоцировали массовые протесты, столкновения и в конечном счете свержение Гамсахурдиа в начале января 1992 года. Впрочем, это событие стало фактом не только его личной биографии; в Грузии появился прецедент решения вопроса о высшей власти посредством силового отстранения всенародно избранного президента. Позже, в 2003 году, Эдуард Шеварднадзе также был отстранен от власти в ходе «революции роз», а не путем выборов. К передаче власти с помощью выборов страна смогла вернуться лишь в 2013 году.

Вернемся, однако же, к началу 1990-х. Свержение Гамсахурдиа спровоцировало внутриполитический раскол в Грузии и возвращение к власти Эдуарда Шеварднадзе (сначала в качестве председателя Госсовета, потом спикера парламента и затем главы государства). Этот политик в свою очередь тоже не нашел лучшего способа для объединения нации, чем раздувание «сепаратистской угрозы». Таким образом, Абхазия стала рассматриваться грузинской политической элитой как инструмент, способный воспрепятствовать расколу между грузинами и обеспечить национальную консолидацию. Но этот рецепт оказался чудовищно неэффективным. Он не только не помог объединению, свидетельством чему стала внутригрузинская гражданская война, но и привел к фактической утрате Абхазии в ходе вооруженного конфликта 1992–1993 годов, а также к началу жесткого противостояния между двумя народами Кавказа, затянувшемуся на долгие годы.

Чеченский вызов для России: посрамление либерализма

Август 1991 года стал важным рубежом и для России. Отразив попытки коммунистической реставрации, российское руководство столкнулось с сепаратистским вызовом, который оно не смогло оценить адекватно. Более того, российские власти даже заигрывали с националистами и сепаратистами в конъюнктурных целях, что проявилось в принятии закона «О реабилитации репрессированных народов» и поддержке лидера ОКЧН Джохара Дудаева. Результатом такой линии Москвы стали серьезные провалы и трагические ошибки. Дудаев на все 100% использовал факт поддержки ГКЧП со стороны руководства тогдашней Чечено-Ингушетии, возглавляемой Доку Завгаевым. Сторонники ОКЧН силовым путем устранили с политической арены Верховный Совет автономии: его здание было взято штурмом 6 сентября 1991 года. Во время захвата погиб мэр Грозного Виталий Куценко, а 40 депутатов были жестоко избиты. Очевидец тех событий Ахмар Завгаев считает, что «Куценко был пробным шаром»:

«[Деятели “ичкерийской революции”] хотели проверить, как отреагирует руководство России на смерть человека, одновременно бывшего мэром Грозного и первым секретарем горкома КПСС. Никакой реакции не последовало»[11].

Это молчание способствовало эскалации насилия и в конечном счете привело к политическому обособлению Чечни, внутренним конфликтам, запоздавшему на три года вмешательству Москвы и двум военным кампаниям. «Чеченская революция» августа–ноября 1991 года не стала продолжением августовской победы над ГКЧП, как первоначально казалось Москве. Происходившие тогда в Чечне события кардинальным образом изменили перестроечные представления о свободе, демократии, законности, праве на самоопределение и применение силы, государственной целостности и ее защите. Чеченский кризис разрушил дискурс радикального противопоставления коммунизма и антикоммунизма, в рамках которого единственной угрозой свободе, демократии, либеральным ценностям считалось коммунистическое государство (или даже государство как таковое). События августа–ноября 1991 года показали, что серьезным вызовом демократическому правовому государству является также и этнический национализм. Чеченский «революционный опыт» продемонстрировал со всей очевидностью, что слабые государственные институты не могут гарантировать соблюдения элементарных прав человека и гражданина. События 1991 года на российском Северном Кавказе, таким образом, стали линией, отделившей коммунизм и советскую власть от интересов российского государства как такового.

Нагорный Карабах: август 1991 года как точка эскалации

Важнейшим последствием августа 1991 года стала эскалация конфликта из-за Нагорного Карабаха. 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию о выходе из состава СССР и независимости республики. В ней провозглашалось «восстановление» независимости Азербайджана и подчеркивалась преемственность с первым азербайджанским государством – Азербайджанской Демократической Республикой 1918–1920 годов. На практике, однако, оказалось, что проект «восстановления» наряду с очевидными преимуществами, среди которых можно упомянуть демонстрацию исторических корней и традиции национального строительства, имеет столь же явные недостатки. В случае с Азербайджаном к подобным минусам относилась прежде всего правовая неопределенность. В период существования независимого азербайджанского государства 1918–1920 годов у него не было Конституции, которая определяла бы статус Нагорного Карабаха. Такое определение давалось лишь в Конституции СССР 1977 года и Основном законе Азербайджанской ССР 1978 года. Но 30 августа 1991 года азербайджанские политики отказались от советского наследия, а это ставило под вопрос и юридический статус НКАО.

Дискурс «восстановления» государственности неизбежно актуализировал «политику истории», ибо в период «первой республики» отношения Баку и карабахских армян, мягко говоря, были далеко не идеальными. Пересказать все хитросплетения этой борьбы здесь невозможно; достаточно отметить, что на уровне массового сознания трагическая память о тех годах сохранялась в течение всего советского периода. С началом конфликта в 1988 году эти воспоминания были реанимированы и выведены на публичный уровень. Иначе говоря, ответная реакция армян Карабаха на решение Верховного Совета Азербайджана была вполне прогнозируемой. 2 сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-Карабахского областного Совета и Совета народных депутатов Шаумяновского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах бывшей автономии и района[12]. Тогда же была принята Декларация о провозглашении НКР. Это решение стало важным рубежом в эволюции и нагорнокарабахского конфликта, и в развитии армянского национального движения. Идея «миацума» Армении и НКАО в единое государство была вытеснена идеей государственного самоопределения карабахской армянской общины, пускай и поддерживаемого Ереваном. При этом речь шла об этноцентричном государстве, а не о государстве, в основе которого лежит идея гражданской нации. В любом случае провал ГКЧП отправил недвусмысленные сигналы в Баку, Ереван и Степанакерт: мнение Москвы как союзного центра уже ничего не значит, надо бороться за победу своей политической линии любой ценой. И следующий шаг Баку – отмена автономии НКАО, состоявшаяся в ноябре 1991 года, – стал наглядным тому подтверждением. Несмотря на то, что Государственный Совет СССР признал это азербайджанское решение противоречащим советскому законодательству, мнение союзного центра уже не могло серьезно повлиять на дальнейшее развитие событий[13]. Стороны конфликта в Карабахе теперь были ориентированы не на достижение компромисса, а на разгром оппонента и утверждение своей исключительной монополии на территорию НКАО. Все это не оставляло иных вариантов, кроме подготовки военного противостояния.

***

Таким образом, в начале 1990-х годов на смену советскому Кавказу пришли новые национальные государства, а также политические образования, не получившие признания, но надолго ставшие важными участниками этнополитических процессов. И именно Большой Кавказ стал на постсоветском пространстве ареной самого большого числа вооруженных конфликтов и главным поставщиком непризнанных и «полупризнанных» республик. Август 1991 года ускорил процесс распада союзного политического поля и эскалацию этнополитического противостояния в регионе. Этот распад пошел, к сожалению, не столько по правовому пути, сколько по пути политической целесообразности. Но это уже отдельная история.

[1] См.: Garcelon M. Revolutionary Passage from Soviet to Post-Soviet Russia, 1985–2000. Philadelphia, PA: Temple University Press, 2005.

[2] Аргун Б.М. События 1978 г. в Абхазии // Абхазоведение: история, археология, этнология. Вып. 2. Сухум: Абхазский институт гуманитарных исследований, 2003. С. 23.

[3] Музаев Т.М. Этнический сепаратизм в России. М.: Панорама, 1999. С. 102.

[4] Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. М.: Весть, 1992. С. 86–93.

[5] См.: Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: документы 1989–2006 гг. / Сост. и коммент. М.А. Волхонского, В.А. Захарова, Н.Ю. Силаева. М.: Русская панорама, 2008.

[6] См.: Декларация о независимости Армении от 23 августа 1990 года (http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2902).

[7] Подробнее см.: Гакаев Ж.Ж. Чеченский кризис: истоки, итоги, перспективы. М.: ЧКЦ, 1999. С. 10–12.

[8] Подробнее см. мою статью: Маркедонов С.М. Референдум распада (http://polit.ru/article/2011/04/01/ussr/).

[9] Муталибов А.Н. Карабах – черный сад: Документальное повествование. М.: Современность, 2001. С. 10–11.

[10] Jones S. Georgia: A Political History of Independence. London: I.B. Tauris, 2012. P. 25–40.

[11] Цит. по: «День бандитизма, терроризма и произвола». Десять лет назад началась новейшая чеченская история // Коммерсант. 2001. 6 сентября (www.kommersant.ru/doc/281761).

[12] De Waal T. Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War. New York: New York University Press, 2004. P. 11–12.

[13] Государственный Совет СССР был высшим органом власти союзного государства накануне его распада. Он был создан на основании Закона СССР от 5 сентября 1991 года № 2392-I «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период». Основная задача этой структуры сводилась к выработке согласованных решений субъектов Союза ССР и союзной власти. В состав Госсовета входили президент СССР и высшие должностные лица союзных республик.

Неприкосновенный запас 2016, 5 (109)

РОССИЯ НОВОГОДНЯЯ: ЗИМНИЙ ОТДЫХ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Зима в горах незабываема: хрустальный воздух, яркое, даже согревающее солнце, ощущение полёта, головокружительные виды. Ростуризм вместе с Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарии составили список новогодних идей для отдыха в регионе с самой большой вершиной Европы.

Искателям приключений туроператоры Кабардино-Балкарии предлагают тур «Новогоднее восхождение на Эльбрус». Путешествие обещает быть интересным, насыщенным и, разумеется, непростым. Потребуется несколько дней подготовки и акклиматизации. Длительность тура составляет не менее 8 дней, цены начинаются от 40 тысяч рублей.

Путь до вершины высочайшей точки Европы займёт 8-10 часов, спуск - 5-6 часов. После прохождения маршрута турист получает специальный сертификат и самое главное: радость от покорения вершины.

«Приэльбрусье» - один из старейших и популярных курортов России. Поклоннику горных лыж или сноуборда здесь всегда найдется склон по вкусу и уровню. Протяженность горнолыжных трасс составляет свыше 33 км, из них 15 км (5 трасс) имеют международную сертификацию. Уровень сложности – от «синих» до «черных».

Для удобства отдыхающих функционируют 11 подъемников - канатных дорог (гондольные, кресельные, бугельные и маятниковая). Единовременно курорт может принять более 15 тысяч человек.

Приэльбрусье – излюбленное место отдыха опытных горнолыжников и сноубордистов. Но и для тех, кто впервые решил встать на лыжи или сноуборд, созданы все условия.

В отдельной зоне на Поляне Азау для обучения детей и взрослых катанию на горных лыжах и сноуборде вскоре откроется площадка «Saby Park».

Парк будет огражден от основной трассы для комфортного и безопасного обучения, оборудован специальным инвентарем для занятий на склоне. Запланировано разделение на три зоны: склон для взрослых, детский склон и сектор для самых первых шагов в обучении.

Школа горных лыж

Специально для новичков разработаны комплексные туры «Горнолыжная школа на склонах Эльбруса».

За восемь дней отдыха здесь можно получить практические навыки и полюбоваться красотой дикой природы высокогорья. Под руководством опытных сертифицированных инструкторов будет пройден путь от новичка до уверенного лыжника. Дни обучения делятся на несколько частей: занятие, отдых, катание, разбор ошибок с инструктором. Программа выстраивается индивидуально и меняется в зависимости от успехов обучающегося.

В прокате подберут нужное по размеру и уровню катания снаряжение. При покупке тура все снаряжение арендуется с 20% скидкой.

Запланирован и один день отдыха, когда можно самостоятельно выехать на склон и закрепить полученные в предыдущие дни знания, покататься на коньках, или совершить прогулку на Поляну нарзанов.

Для тех, кто не склонен проводить время исключительно на горнолыжных трасах, местными туроператорами предлагаются мультитуры, соединяющие в себя активный и познавательный отдых.

Так, тур «Зимние приключения на Эльбрусе», проводимый с 3 по 8 января, объединяет отдых в горах Кабардино-Балкарии и посещение Кавказских Минеральных Вод.

Во время пребывания на Кавказских Минеральных водах состоится знакомство с достопримечательностями Пятигорска и Кисловодска, представится возможность увидеть зимние Чегемские водопады и провести несколько дней среди соснового леса и снежных вершин Кавказского хребта.

Лев Толстой, Сергей Есенин, Александр Пушкин и, конечно, Михаил Лермонтов задолго до наших современников оценили бальнеологические и эстетические ресурсы Пятигорска. В Кисловодске же туристов ждёт пешеходная прогулка по второй по величине в Европе парковой зоне. Желающие смогут подняться по канатной дороге: с высоты можно будет увидеть Эльбрус. Квалифицированный гид проведет по Каскадной лестнице и Курортному бульвару, расскажет об истории Кисловодска, свойствах минеральных источников. После экскурсии в Кисловодск для желающих возможна поездка на термальные источники в станицу Суворовская.

Оставшиеся дни путешествия будут посвящены горам: Чегемские водопады, прекрасные в любой сезон, поляна Чегет, прогулка на снегоступах. Поход на снегоступах открывает всю магическую прелесть тишины зимнего высокогорья.

До захватывающих горных видов Кабардино-Балкарии зимой лучше всего добираться по канатным дорогам. Например, гондольная канатная дорога поднимет до станции Гара-Баши (3847 метров над уровнем моря). В ясную погоду отсюда видны цепи снежных гор уходящие на 300 километров вдаль. Также можно прокатиться на снегоходе или подняться на ратраке до скал Пастухова (4800 метров над уровнем моря), а перекусить в одном из кафе с видом на Кавказский хребет. До горы Чегет (3050 метров над уровнем моря) можно добраться с помощью канатно-кресельной дороги и насладиться лучшим видом на Эльбрус. Наслаждение видами Кавказского хребта и яркая кавказская кухня – всё это надолго останется в памяти.

В Урванском районе Кабардино-Балкарии расположились виноградники Концерна-ЗЭТ и готический замок Шато Эркен посреди озера. С башен замка открывается вид на земли винодельни и горы. Здесь можно заказать винный тур и продегустировать продукцию одного из крупнейших производителей тихого и игристого вина в России.

Новая лаборатория для проведения физико-химических испытаний трансформаторного масла и дистиллятов в конце ноября заработала в самом южном субъекте РФ - Северо-Кавказском федеральном округе.

Лаборатория обеспечит оперативный контроль маслонаполненного оборудования шести подстанций ФСК в Республике Дагестан.

Трансформаторное масло служит одновременно изоляционной и охлаждающей средой, контактирует с токоведущими конструкциями и твердой изоляцией оборудования, поэтому несет в себе максимум полезной диагностической информации.

До открытия химической лаборатории на дагестанской подстанции 330 кВ «Артем» диагностика проводились в Ставропольском крае. Для этого пробы транспортировались из Дагестана в Ставропольский край на расстояние около 700 км. Новая лаборатория обеспечит проведение около 500 физико-химических испытаний трансформаторного масла и дистиллятов ежегодно.

На подстанции установлено оборудование российского производства. Приборы предназначены для определения изоляционных свойств масла, влагосодержания макета твердой изоляции, остаточного влагосодержания сорбентов и анализа дистиллированной воды.

Проведение физико-химических испытаний в непосредственной близости от объектов обслуживания повысит технические возможности и компетенции диагностического подразделения Каспийского предприятия ФСК ЕЭС, сократит сроки получения результатов диагностики, позволит отслеживать динамику изменения свойств трансформаторного масла в процессе эксплуатации, повысит оперативность и качество принимаемых решений, обеспечивающих системную надежность электроснабжения потребителей Каспийского региона.

В текущем году ФСК ЕЭС запустила в работу подобную химическую лабораторию в Ямало-Ненецком автономном округе для диагностики маслонаполненного оборудования пяти подстанций компании на Крайнем Севере и в Заполярье.

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2016 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 657,7 млн тонн, сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых портов РФ (АСОП).

Так, экспортных грузов за отчетный период перевалено 517,4 млн тонн (плюс 5,3%), импортных грузов — 28,8 млн тонн (минус 5,5%), транзитных — 46,1 млн тонн (плюс 5%), каботажных — 65,4 млн тонн (плюс 25,6%).

Объем перевалки сухогрузов составил 306,7 млн тонн (плюс 7,9%), в том числе: угля — 124,6 млн тонн (плюс 11,1%), грузов в контейнерах — 38,9 млн тонн (плюс 6,6%), зерна — 32,2 млн тонн (плюс 4,6%), черных металлов — 26 млн тонн (плюс 6,7%), грузов на паромах — 20,8 млн тонн (плюс 4,7%).

Перевалка наливных грузов увеличилась до 351 млн тонн (плюс 5,2%). Сырой нефти за отчетный период перевалено 207,5 млн тонн (плюс 12,2%), сжиженного газа — 12,3 млн тонн (плюс 5%). При этом перевалка нефтепродуктов снизилась на 4,4% до 127,8 млн тонн.

Согласно данным АСОП, грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 4,9% до 222,7 млн тонн. Грузооборот портов Балтийского бассейна составил 215,5 млн тонн (плюс 2,2%), Дальневосточного — 169,4 млн тонн (плюс 8,6%), Арктического — 44,6 млн тонн (плюс 37,4%).

Грузооборот портов Каспийского бассейна, напротив, сократился на 11,2% до 5,5 млн тонн.

Анна Булаева

Объем перевалки грузов в морских портах России в январе – ноябре 2016 года составил 657,7 млн тонн, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Объем перевалки сухогрузов составил 306,7 млн тонн (увеличение на 7,9%), объем перевалки наливных грузов составил 351,0 млн тонн (увеличение на 5,2%).

Объем перевалки в портах Арктического бассейна составил 44,6 млн. тонн (увеличение на 37,4% по сравнению с 2015 годом), из которых сухогрузы составили 24,2 млн. тонн (прирост – 6,1%), наливные – 20,4 млн. тонн (более, чем двухкратный рост).

Объем перевалки в портах Балтийского бассейна составил 215,4 млн тонн (увеличение на 2,2%), из которых сухогрузы составили 81,4 млн тонн (увеличение на 1,8%), наливные – 134,0 млн тонн (увеличение на 2,5%).

Объем перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна составил 222,7 млн тонн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Перевалка сухих грузов увеличилась на 8,5% до 96,7 млн тонн, наливных – на 2,2% до 126,0 млн тонн.

Объем перевалки в портах Каспийского бассейна составил 5,5 млн. тонн (88,8% к уровню 2015 года), из которых сухогрузы составили 2,8 млн тонн, наливные – 2,7 млн тонн.

Объем перевалки в портах Дальневосточного бассейна составил 169,4 млн. тонн (увеличение на 8,6% по сравнению с уровнем 2015 г.), из которых сухогрузы составили 101,6 млн. тонн (прирост на 13,3% по сравнению с прошлым годом), наливные – 67,8 млн тонн (увеличение на 2,2%).

Водолазы и боевые пловцы Каспийской флотилии начали отборочные соревнования на Всеармейский конкурс «Глубина-2017»

В пунктах базирования кораблей и судов Каспийской флотилии в Махачкале, Астрахани и Каспийске стартовали соревнования профессионального мастерства в рамках подготовки ко Всеармейскому конкурсу по водолазному многоборью «Глубина-2017».

Состязания проводятся в морских полигонах, на объектах учебно-материальной базы боевой подготовки воинских частей и в пунктах базирования кораблей и судов объединения.

В отборочных мероприятиях конкурса «Глубина-2017» принимают участие около 150 военнослужащих противоподводно-диверсионного и спасательных отрядов Каспийской флотилии, задействовано до 10 единиц специальной военной техники и катеров.

Лучшие водолазы и боевые пловцы будут определены в ходе соревнований по плаванию в ластах на дистанции 200 метров, преодолению подводной полосы препятствий, ориентированию под водой с применением специальных навигационных приборов и систем, поиску и подъёму затонувших изделий, а также выполнению подводной сварки и резки.

По итогам состязаний лучшие военнослужащие войдут в состав команды Каспийской флотилии для участия во Всеармейском конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2017», который пройдёт в рамках Армейских международных игр.

Пресс-служба Южного военного округа

На Северном Кавказе для военнослужащих ЮВО развернуто более 100 полевых пунктов обогрева на полигонах и полевых объектах

Более 100 пунктов обогрева личного состава оборудовано на полигонах и полевых объектах 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье.

В целях профилактики простудных заболеваний в условиях резкого понижения среднесуточной температуры воздуха в регионах дислокации войск округа на полигонах развернуты от 1 до 5 пунктов обогрева – в зависимости от количества военнослужащих, привлеченных к полевым занятиям. Все пункты обогрева обеспечены 10-дневным запасом дров, на них также организована выдача горячего чая и дополнительного питания (хлеб, сало, лук, чеснок).

Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий.

Тем военнослужащим, кому в эти холода предстоит нести службу в караулах и патрулях, выдана утепленная одежда: полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы. Для них также организовано дополнительное питание.

В помещениях, где проживает личный состав, постоянно поддерживается температура не ниже 20 градусов тепла, а также организуется проветривание и дезинфекция спальных помещений.

Во всех воинских частях созданы запасы медикаментов, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для использования в период обострения эпидемиологической обстановки, вызванной гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Пресс-служба Южного военного округа

Войска ЮВО в текущем году пополнили более 16 тыс. военнослужащих по контракту

В этом году воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО) пополнили более 16 тыс. военнослужащих по контракту.

Перед заключением контракта будущие военные профессионалы на базе учебных центров ЮВО прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания, где осваивали тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую, физическую подготовку, военную топографию.

В настоящее время в Чеченской Республике завершается формирование 42-й мотострелковой дивизии ЮВО, которая комплектуется исключительно военнослужащими по контракту.

В приоритетном порядке профессионалами пополняются экипажи боевых кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, замещаются должности в зенитных подразделениях, связи, радиоэлектронной борьбы, спецназа.

Всего в текущем году в пункты отбора граждан на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Астрахани, Симферополе, Севастополе было подано более 20 тыс. заявлений. Конкурс по профессиональным, морально-деловым, психологическим качествам, состоянию здоровья и физической подготовленности смогли пройти около 16 тыс. кандидатов.

На сегодняшний день самые востребованные специальности в войсках округа — разведчики, специалисты связи, водители категории Д и Е, механики-водители, специалисты ракетных войск и артиллерии, плавсостав ВМФ.

Пресс-служба Южного военного округа

В военном городке батальона морской пехоты Каспийской флотилии проведено учение по антитеррору

В военном городке батальона морской пехоты Каспийской флотилии в Каспийске (Республика Дагестан) проведено учения по противодействию терроризму. В нем приняли участие около 150 военнослужащих, было задействовано до 10 единиц вооружения и военной техники.

«Черные береты» отработали взаимодействие дежурной службы с подразделениями антитеррора при отражении нападения террористической группы на контрольно-пропускной пункт (КПП) военного городка и объекты воинской части.

По замыслу учения группа незаконных вооружённых формирований (в их роли действовали военнослужащие роты охраны) после проведения разведки подступов к военному объекту захватила транспорт сторонней организации, проводящей ремонтно-строительные работы на территории воинской части, и предприняла попытку проникновения на нем через КПП воинской части.

Наряд по КПП обнаружил боевиков и, заняв оборону, не допустил прорыва условных террористов на территорию военного городка, по тревоге была поднята ротная тактическая группа – подразделение антитеррора, которая окружила и уничтожила боевиков.

Также в ходе учения отработаны действия по эвакуации раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи, а также поиску и обезвреживанию взрывного устройства.

Впервые на учении по противодействию терроризму для обнаружения самодельных взрывных устройств применялись минно-розыскные собаки, которые поступили в состав инженерно-сапёрных подразделений флотилии в текущем году.

Пресс-служба Южного военного округа

С начала года более 1000 военнослужащих ЮВО получили сертификаты на жилищные субсидии

В Южном военном округе (ЮВО) около 1000военнослужащих получили постоянное жилье по сертификатам на жилищные субсидии от Минобороны России.

Общая сумма финансовых средств, реализованных в ЮВО по новой программе жилищного обеспечения военнослужащих, составила около 5,6 млрд руб. С помощью субсидий были куплены квартиры и дома в Ростове-на-Дону, Астрахани, Краснодаре, Сочи, Анапе, Волгограде и Ставрополе.

В июле 2014 г. Южное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны России приступило к обеспечению военнослужащих постоянным жильем путем выдачи сертификатов на жилищные субсидии и до настоящего времени продолжает принимать заявления и документы от тех, кто принял решение реализовать свое право на жилье таким способом.

До конца 2016 г. еще около 50 семей военнослужащих обретут свою крышу над головой с помощью субсидии от военного ведомства, для этого из бюджетных средств выделено свыше 250 млн. руб.

Справочно:

Жилищная субсидия – форма жилищного обеспечения военнослужащих, предоставляемая за счет средств Минобороны России для приобретения или строительства жилья. Сумма субсидии исчисляется индивидуально для каждого военнослужащего в зависимости от выслуги лет, количества членов семьи и наличия оснований, дающих право на дополнительную жилплощадь.

Пресс-служба Южного военного округа

Церемония подъема флага на корабле противоминной обороны «Александр Обухов» состоялась в Кронштадте

В Кронштадте состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага на новейшем корабле противоминной обороны (ПМО) нового поколения «Александр Обухов». Приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева корабль ПМО «Александр Обухов» зачислен в состав Военно-Морского Флота.

В ходе торжественной церемонии у причала в Кронштадте, Главком ВМФ вручил командиру корабля Андреевский флаг, который был торжественно поднят на флагштоке.

Выступая перед экипажем корабля ПМО «Александр Обухов» и участниками торжественной церемонии Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв отметил: «Подъем Андреевского флага на корабле противоминной обороны «Александр Обухов» открывает новую страницу в развитии минно-тральных сил Военно-Морского Флота. Мы получаем в состав корабль, который не имеет аналогов по своим конструктивным особенностям и тактико-техническим характеристикам. Он открывает новое поколение кораблей ПМО, в строительстве и проектировании которых «Средне-Невский Завод» и конструкторское бюро «Алмаз» реализует весь свой накопленный опыт».

Адмирал Владимир Королёв, также, сказал, что «Минно-тральные силы ВМФ имеют многолетние традиции и большой опыт в освобождении морских акваторий от мин. Личный состав минно-тральных соединений флотов, экипажи тральщиков и сегодня совершенствуют свою выучку в ходе учений флотского, межфлотского и межвидового масштаба. Только в 2016 минно-тральными силами Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии проведено свыше 12 учений с применением противоминного оружия, около 200 одиночных боевых упражнений с применением противоминного оружия выполнено рейдовыми, базовыми и морскими тральщиками. Уверен, что включение в состав Военно-Морского Флота корабля противоминной обороны «Александр Обухов» выводит вопросы применения противоминных сил и средств на новый уровень эффективности».

Говоря о перспективах развития минно-тральных сил Военно-Морского Флота, Главком ВМФ Адмирал Владимир Королёв отметил: «Министерство обороны РФ, Главное командование ВМФ, наряду с развитием подводных сил, морской авиации, береговых войск уделяет огромное внимание развитию надводной составляющей и, в частности, проектированию и строительству противоминных кораблей нового поколения. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построено еще 7 кораблей типа «Александр Обухов», а планы на долгосрочную перспективу предусматривают пополнение состава флотов еще, как минимум, 40 (сорока) единицами кораблей противоминной обороны. Наша задача, чтобы противоминное обеспечение действий группировок ВМФ в море, отвечало требованиям времени. Это касается и дальнейшей работы по оснащению минно-тральных кораблей роботизированными средствами для поиска, обнаружения и уничтожения мин. Такими средствами уже обладает корабль ПМО «Александр Обухов», на котором сегодня мы поднимаем Флаг»

Акцентируя внимание на особенностях характеристик нового корабля Главнокомандующий ВМФ подчеркнул, что «при проектировании и строительстве «Александра Обухова» сделан важнейший шаг по формированию противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на роботизированных поисковых системах. Корабль ПМО «Александр Обухов» обладает интегрированной мостиковой системой, автоматизированной системой управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение, обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Экипаж прошел обучение в Объединенном учебном центре ВМФ».

В свою очередь, командующий войсками Западного Военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов выразил уверенность в том, что экипаж корабля ПМО «Александр Обухов» будет с честью выполнять задачи в составе соединения кораблей охраны водного района Балтийского флота».

Справочно

Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александр Обухов» спроектирован Центральным морским конструкторским бюро ЦМКБ «Алмаз» и построен на «Средне-Невском Судостроительном Заводе».

Проект 12700 корабля противоминной обороны является базовым в вопросах формирования концепции противоминной обороны в ближней морской зоне. Корабль ПМО «Александр Обухов» имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Для успешного внедрения этой технологии применяется современное оборудование и программные продукты, а также создано опытное производство. При проектировании и строительстве корабля этого проекта были реализованы требования Главного командования ВМФ России к кораблям минно-тральных сил нового поколения. Корабль ПМО «Александр Обухов» оснащен новейшим противоминным вооружением с применением автоматизированной системы управления противоминными действиями. Наряду с этим корабль ПМО «Александр Обухов» способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля составляет около 900 тонн, длина более 60 метров, скорость хода при полном водоизмещении около 17 узлов.

Корабль ПМО «Александр Обухов» обладает самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии.

Преимуществами такого корпуса являются: значительное снижение всего спектра полей, большая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при проведении операций по поиску морских мин.

Кораблю Приказом Главкома ВМФ присвоено имя «Александр Обухов» в честь прославленного балтийского катерника — Героя Советского Союза А.А. Обухова (1917-2009).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

В Управление по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарской Республике поступили документы жителей г. Нальчика на оформление паспортов гражданина РФ. По состоянию здоровья заявители не могли самостоятельно посетить учреждение, и все необходимые документы были представлены законными представителями.

7 декабря 2016 года заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Нальчику подполковник полиции Заур Шокаров навестил заявителей и лично вручил паспорта по месту жительства.

Аслану Хазраиловичу Шидакову, инвалиду первой группы, новый паспорт был передан в связи с достижением 45 лет, нальчанке Юлии Фоминичной Нефедовой - взамен утраченного.

Граждане, получившие новые паспорта, выразили благодарность сотрудникам отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Нальчику за помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проявленные при этом милосердие и профессионализм.

Коммунальные службы Минераловодского городского округа ликвидировали более 85 стихийных свалок с начала 2016 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«За 2016 год вывезено более 410 тысяч кубометров коммунальных отходов. С начала года на территории Минераловодского городского округа ликвидировано 85 стихийных свалок, вывезено более 88 тысяч кубометров мусора», - говорится в сообщении.

Администрация продолжает бороться со стихийными свалками, некоторые из которых образуются вновь практически сразу. В помощь власти призывают неравнодушных граждан, которым предложили снимать факты незаконного загрязнения и передавать их в муниципалитет, откуда они будут направляться в правоохранительные органы.

Благоустройство округа ведется активно в течение 2016 года. Организован новый сквер в центре города, продолжается ремонт дорожного покрытия. Работы ведутся под руководством главы администрации Сергея Перцева, который ранее в интервью NewsTracker назвал облик города в начале года неприемлемым.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела промежуточные итоги экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Исследуемый период: 9 месяцев 2016 г.

Объекты мероприятия: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, органы государственной власти 85 субъектов Российской Федерации.

Направлением деятельности представлен доклад.

За девять месяцев 2016 г. было расселено 0,74 млн кв. м. аварийного жилья, или 33,6% показателя, установленного Распоряжением № 1743-р**. Общий остаток аварийного жилья, подлежащий расселению в срок до 1 сентября 2017 г., составляет более 5 млн кв. м.

Проведенный анализ* показывает на сохранение по итогам девяти месяцев 2016 г. негативных тенденций в проблемных регионах***. Продолжает нарастать системная дифференциация выполнения программы. Реального улучшения ситуации пока так и не произошло. Действия со стороны Минстроя и Фонда ЖКХ, несмотря на имеющиеся поручения Правительства, также пока не привели к желаемому результату.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Карелии, где расселено только 26% общего объема аварийного жилья, Дагестане (27%), Амурской (30%) и Саратовской (30%) областях, Тыве (3%).

За девять месяцев 2016 г. у 25 регионов выполнение годового целевого показателя по расселяемой площади на 2016 г. составило менее чем 30%. При этом в 10 регионах (Амурская, Ивановская, Саратовская, Тверская, Тульская области, республики Дагестан, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальский край) переселение (по данным на 1 октября 2016 г.) не начато.

Из 23 регионов, не выполнивших целевой показатель на 2015 г. по площади расселенного аварийного жилья, по состоянию на 1 октября 2016 г. так и не достигли установленного показателя 10 регионов (не расселено 203 тыс. кв. м.). Целевой показатель 2015 г. по количеству расселяемых граждан не достигнут в 17 из 26 регионов (не расселено 15,3 тыс. человек)**.

Регионами в целях выполнения мероприятий программ переселения на 1 октября 2016 г. заключены контракты на 4,3 млн кв. м, в том числе по ранее незавершенным этапам - на 2,6 млн кв. м, или около 90% плановых назначений; по завершающему этапу 2016 - 2017 гг. - на 1,7 млн кв. м, или около 63% запланированного показателя. Общая стоимость заключенных контрактов составила 214,5 млрд руб., в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 91,5 млрд руб. и за счет консолидированных бюджетов регионов – 123 млрд руб.

По результатам рассмотрения отчета Счетной палаты за первое полугодие 2016 г. Фондом ЖКХ внесены изменения в порядок перечисления средств в региональные бюджеты, предусматривающие их перечисление по одобренным заявкам в полном объеме, при условии принятия регионом обязательства обеспечить в течение 60 дней заключение контрактов, необходимых для завершения расселения аварийного жилищного фонда. Соответствующие соглашения уже заключили 20 регионов, которым перечислены средства Фонда ЖКХ в размере 8,2 млрд руб.

За оставшийся период 2016 г. и в 2017 г. планируется заключение контрактов общей стоимостью 72,3 млрд руб. (средства Фонда ЖКХ – 34,24 млрд руб. и средства консолидированных бюджетов регионов – 38,02 млрд руб.).

16 регионов не обеспечили в полном объеме заключение контрактов в рамках показателя 2016 г., в Амурской области и республике Тыва заключение контрактов по 2016 году до 1 октября не было начато. Контракты 2017 г. в полном объеме не заключены в 58 регионах, а в 9 регионах (Амурская, Астраханская, Ивановская, Липецкая, Псковская, Самарская, Саратовская области, республики Татарстан и Тыва) к этой работе еще не приступили.

Несвоевременное заключение контрактов на реализацию программ переселения привело к образованию у Фонда ЖКХ значительного остатка временно свободных средств, размещаемых на депозиты кредитных организаций. По состоянию на 1 октября 2016 г. их общий объем составлял 36,4 млрд руб.

В августе 2016 г. Председателем Правительства принято решение об оказании адресной финансовой помощи 15 регионам на общую сумму 6,5 млрд руб., в том числе четырем наиболее проблемным регионам - Республика Карелия, Забайкальский край, Амурская и Саратовская области – 4,6 млрд руб. По состоянию на 15 ноября 2016 г. средства дополнительной финансовой поддержки на общую сумму 1,4 млрд руб., или 21,5% в бюджеты республик Карелия и Тыва, Саратовской, Рязанской и Тульской областей не перечислены.

По данным Фонда ЖКХ, в 2016 г. бюджетная обеспеченность программ средствами консолидированных бюджетов регионов по состоянию на 1 октября 2016 г. составила 94%. Дефицит средств в размере 5,2 млрд руб. отмечается в бюджетах 14 регионов, из них 2,9 млрд руб. приходятся на республики Калмыкия, Карелия, Саха (Якутия) и Амурскую область, которым в 2016 году уже была оказана дополнительная финансовая поддержка. В 2017 г. общий дефицит по 34 регионам составляет 21,9 млрд руб. С учетом планируемого внесения изменений в бюджеты для полного или частичного погашения дефицита его размер должен составить около 11 млрд руб.

Дополнительная финансовая помощь в виде субсидий через Фонд ЖКХ в размере 5,2 млрд руб. предусмотрена только для Республики Карелия, Забайкальского края, Амурской и Саратовской областей. Оказание финансовой поддержки другим регионам не предусмотрено.

Еще одной острой проблемой является вопрос расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 г. На данный момент это около 31,3 тыс. многоквартирных домов общей площадью 8 млн кв. м, в которых проживает около 483 тыс. человек. При этом только за последние три месяца объем аварийного жилья и количество проживающих в нем человек увеличилось на 0,33 млн кв. м и 19 тыс. человек или на 4,3% и 4,1%. На расселение вновь образованного аварийного жилья по оценке регионов может потребоваться около 420 млрд руб.

Минстроем разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты», определяющего в том числе основные подходы и требования к формированию региональных программ по расселению вновь образованного аварийного жилья, а также меры по финансовому обеспечению реализации данных работ. Однако, по мнению Счетной палаты, всех проблем он не решит.

Так, законопроектом не предусмотрены требования к региональным программам переселения граждан и не конкретизированы возможные механизмы государственной поддержки мероприятий по переселению. Не проведен анализ и не представлены данные в разрезе регионов и муниципальных образований о возможностях потенциальных инвесторов по принятию ими обязательств по сносу или реконструкции аварийного дома или выплаты денежных средств собственникам.

Коллегия приняла решения по промежуточным итогам экспертно-аналитического мероприятия направить отчет в палаты Федерального Собрания и продолжить мониторинг.

Справочная информация:

* Анализ осуществлялся на основании данных, полученных от Минстроя России, Фонда ЖКХ и 85 субъектов. Также использовались результаты интернет-опроса граждан (удовлетворенность процессом переселения и качество предоставляемого жилья), размещенные на портале государственного аудита.

** Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» в срок до 1 сентября 2017 г. необходимо расселить 11,4 млн. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г., в котором проживает около 733 тыс. человек. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2016 г. № 2288-р в Распоряжение № 1743-р внесены изменения, согласно которым общая площадь, подлежащая расселению в целом по Российской Федерации, уменьшена на 0,26 млн. кв. м (до 11,15 млн. кв. м.) и численность граждан, подлежащих переселению, – на 21,7 тыс. человек (до 711,6 тыс. человек).

*** Установленный показатель 2015 г. по площади аварийного жилья по состоянию на 1 октября 2016 года не был достигнут в Саратовской, Амурской, Тульской, Тверской, Ивановской областях, Забайкальском крае, республиках Коми, Тыва, Дагестан, Карелия; показатель 2015 г. по количеству расселяемых граждан не был достигнут на указанную отчетную дату в Амурской, Саратовской, Тульской, Тверской, Вологодской, Ивановской, Липецкой, Самарской областях, республиках Коми, Тыва, Дагестан, Карелия, Адыгея, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, Забайкальском и Приморском краях.

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь

Грузооборот морских портов России за 11 месяцев 2016 года составил 657,6 млн. тонн (+6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объем перевалки сухих грузов составил 306,6 млн. тонн (+7,9 %), наливных грузов 350,9 (+5,2 %).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 44,6 млн. тонн (+ 37,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 24,2 млн. тонн (+ 6,1%), наливных грузов – 20,4 млн. тонн (+ 111,3%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 215,4 млн. тонн (+ 2,2%), из них объём перевалки сухих грузов составил 81,39 млн. тонн (+ 1,8%), наливных грузов – 134 млн. тонн (+ 2,5%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 222,7 млн. тонн (+ 4,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 89 млн. тонн (+ 8,5%), наливных грузов – 126 млн. тонн (+ 2,2%).

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 5,46 млн. тонн (- 11,2 %), из них объём перевалки сухих грузов составил 2,8 млн. тонн (- 0,2%), наливных грузов – 2,65 млн. тонн (- 20,8%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 169,4 млн. тонн (+ 8,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 101,6 млн. тонн (+ 13,3%), наливных грузов – 67,8 млн. тонн (+ 2,2%).

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об интеграции региональных порталов госуслуг десяти субъектов РФ с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Это произошло в соответствии с ранее подписанными соглашениями об участии в соответствующем пилотном проекте с Минкомсвязью России. Благодаря этому жители Калининградской, Ростовской, Саратовской, Томской, Челябинской, Ярославской области, Приморского и Ставропольского края, Республики Бурятии и Ханты-Мансийского автономного округа получили доступ к государственным федеральным и региональным услугам по принципу единого окна на сайте gosuslugi.ru.

«Реализация проекта повысит удобство получения госуслуг в электронном виде для граждан за счет возможности заказать федеральные и региональные госуслуги на модернизированной версии ЕПГУ. Таким образом, граждане смогут воспользоваться всеми преимуществами федерального портала: приоритетными услугами, сервисами оплаты, мобильным доступом, личным кабинетом, расширенной помощью и многим другим. И главное, мы предложим жителям регионов действительно единое окно для получения всех электронных госуслуг», — сказал заместитель директора Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Александр Павлович.

Напомним, проект по интеграции регионального контента с ЕПГУ был одобрен на заседании Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в мае 2016 года.

С 21 по 26 ноября 2016 года Роструд провел плановую выездную проверку осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему государственными казенными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики центрами труда, занятости и социальной защиты.

Проверка проводилась в целях определения соответствия деятельности структур органов службы занятости населения Кабардино-Балкарской Республики требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в части реализации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, переданного для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Уполномоченные должностные лица Роструда проверили Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и государственные казенные учреждения Кабардино-Балкарской Республики центры труда, занятости и социальной защиты: «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района», «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района», «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района», «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района», «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района».

В ходе проверки выявлены нарушения положений Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части определения размеров и периодов выплаты пособия по безработице и стипендии гражданам, признанным в установленном порядке безработными, при принятии решений о прекращении и приостановке выплаты пособия по безработице.

Выявлены факты прекращения выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного в связи с трудоустройством на общественные работы безработных граждан, относящихся к категории граждан, за которой в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» сохраняется право на получение пособия по безработице.

Выявлены случаи невыполнения административных действий, предусмотренных Административным регламентом предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, при увеличении продолжительности периода выплаты пособия по безработице, при отмене приостановки выплаты пособия по безработице за нарушение безработными гражданами без уважительных причин условий и сроков перерегистрации без предоставления документа, а также при начислении и перечислении гражданам пособия по безработице и стипендии и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, материальной помощи в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.

По результатам проверки в установленном порядке будут подготовлены акт проверки и предписания об устранении выявленных нарушений.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела промежуточные итоги экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Исследуемый период: 9 месяцев 2016 г.

Объекты мероприятия: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, органы государственной власти 85 субъектов Российской Федерации.

Направлением деятельности представлен доклад.

За девять месяцев 2016 г. было расселено 0,74 млн кв. м. аварийного жилья, или 33,6% показателя, установленного Распоряжением № 1743-р**. Общий остаток аварийного жилья, подлежащий расселению в срок до 1 сентября 2017 г., составляет более 5 млн кв. м.

Проведенный анализ* показывает на сохранение по итогам девяти месяцев 2016 г. негативных тенденций в проблемных регионах***. Продолжает нарастать системная дифференциация выполнения программы. Реального улучшения ситуации пока так и не произошло. Действия со стороны Минстроя и Фонда ЖКХ, несмотря на имеющиеся поручения Правительства, также пока не привели к желаемому результату.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Карелии, где расселено только 26% общего объема аварийного жилья, Дагестане (27%), Амурской (30%) и Саратовской (30%) областях, Тыве (3%).