Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В 3-5 раз увеличится к 2020 году количество морских судов, работающих на СПГ.

Таков прогноз аналитиков международной сертификационной компании DNV GL.

Количество морских судов в мире, использующих в качестве топлива СПГ, возрастет к 2020 году в 3-5 раз – до 400-600 единиц, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков международной сертификационной компании DNV GL. Сделанный ранее прогноз роста в 8 раз пришлось пересмотреть из-за медленного развития бункеровочной инфраструктуры.

Сейчас морские суда используют СПГ в качестве топлива менее чем в одном проценте случаев. По данным Международного энергетического агентства на 2015 год, пишет РГ, суда заправляют мазутом в 80% случаев, остальное приходится на судовой дизель.

Международная морская организация (IMO) намерена ввести к 2020 году жесткий режим для морских акваторий – содержание серы в топливе не должно превышать 0,5%.

В Аналитическом центре при правительстве РФ уверены, что новые экологические стандарты заставят перевозчиков использовать либо более дорогое дизельное топливо, либо судовой газойль с низким содержанием серы. Возможна и установка дорогостоящих скрубберов для снижения сернистости мазута. Альтернативой ведомство называет бункеровку СПГ.

Один из самых масштабных проектов - завершение реконструкции 16-километрового участка автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе Мурманской области рядом с государственной границей, где находится международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск» - единственный между Россией и Королевством Норвегия. В продолжение работы по повышению технической категории Р-21 от Мурманска до госграницы разрабатывается проектная документация на реконструкцию заключительного участка в 28 км, что позволит полностью привести в нормативное состояние стратегически важный для Северо-Запада и европейской части России транспортный коридор в скандинавские страны.

Также закончен капитальный ремонт подъезда к столице Карелии - городу Петрозаводску. За 11 месяцев 8-километровый участок расширили до четырех полос движения с обустройством переходно-скоростных полос, сплошного освещения и установкой барьерного ограждения.

Из 56 км завершенного капитального ремонта самый большой объем работ выполнен на автодороге А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола». В этом сезоне обновили еще 32 км трассы. Ремонтно-восстановительные работы на участках А-119 ведутся четвертый год, с момента ее передачи в федеральную собственность. За это время приведено в нормативное состояние 79,3% карельского участка трассы. Кроме того, на этой дороге капитально отремонтировано три моста. Еще четыре искусственных сооружения обновлены на трассе Р-21 «Кола».

Всего же в двух регионах отремонтировано более 105 км федеральной дорожной сети: 49 км в Карелии и 56 км в Мурманской области. Еще почти 80 км дорожного покрытия автодороги «Кола» защитили слоями износа.

Большая работа проведена в 2017 году по освещению участков федеральных трасс. Так, на автодороге А-121 «Сортавала» построено 16 км линий наружного освещения в пяти населенных пунктах. К концу 2018 года вдоль всех населенных пунктов в Карелии участки федеральных автодорог будут освещены. Для этого будет построено еще почти 24 км электрических линий на трассе А-121 «Сортавала» и 27 км - на А-119 Вологда-Медвежьегорск-автомобильная дорога Р-21 «Кола».

В настоящее время из общей протяженности федеральных дорог Республики Карелия и Мурманской области в 1936 км соответствуют нормативным требованиям почти 1700 км, что составляет 86,9%.

ОЛЕНИ-«ЗОМБИ» ДЕРЖАТ В СТРАХЕ ОХОТНИКОВ

Западные СМИ сообщили об опасной для людей «зомби-болезни» оленей. Став причиной смерти тысячи оленей в США, она может стать угрозой и для людей.

К январю заболевание захватило две канадские провинции и 22 штата США. На Европейском континенте случаи поражения им зафиксированы в Норвегии. Охотников предупреждают быть крайне осторожными с добычей, не убивать явно больных, истощенных животных, разделкой заниматься только в резиновых перчатках. Рекомендовано проводить анализ туш, и если тесты окажутся положительными, категорически отказаться от мяса.

Первоначальным эпицентром распространения болезни называют штат Колорадо, где работают несколько групп ученых, пытающихся понять, с чем они имеют дело. Болезнь называют «зомби», так как она заставляет оленей худеть до крайней степени истощения, пускать слюни, быть агрессивными и «терять всякий страх перед людьми».

Исследования показали, что болезнью могут заразиться обезьяны. Ученые предупреждают, что недуг уже в нескольких шагах от пересечения межвидового барьера. «Заражение человека - только вопрос времени», - считают они.

«Зомби-болезнь» напоминает симптомами коровье бешенство. По мнению ученых, «нечто похожее» на вспышку коровьего бешенства может произойти, если люди съедят мясо зараженного оленя. При этом даже высокие температуры при его приготовлении не спасут от заражения.

Для человека инфекция коровьего бешенства представляет такую же опасность, как и для животного. Заразиться им можно, съев мясо больного животного или пострадав от его укуса. Коровье бешенство - болезнь смертельная. К сожалению, эффективный метод лечения человека от нее пока что не найден.

Николай Иванов

Дубай признан мировым хабом морского туризма

Приморские проекты Дубая делают его новым мировым хабом для любителей отдыха на воде.

Дубай, ОАЭ. Прибрежные проекты Дубая и новая рекреационная политика превратят эмират в один из самых значимых международных хабов для любителей морского отдыха и досуга уже в 2022 году, говорится в исследовании норвежской компании Manon Business Group.

Дубай уже входит в топ-10 морских столиц мира и занимает 5-е место в этом рейтинге с точки зрения привлекательности и конкурентоспособности. В числе наиболее значимых проектов эмирата упоминается Dubai Harbour с пристанью на 1400 яхт: после ввода его в строй число стоянок вырастет на 50% - до 3000. Кроме того, пристань сможет принимать суперъяхты – до 85 метров в длину.

Источник: Arabian Business

В 4 кв. 2017 г. выручка Moelven выросла на 12%

Выручка Moelven (г. Моелв, Норвегия) по итогам четвертого квартала 2017 г. достигла 2,709 млрд норвежских крон ($352,17 млн), что на 12% превышает результат аналогичного периода прошлого года, об этом сообщает пресс-служба компании.

Операционная прибыль за отчетный период увеличилась в 5,2 раза до 125 млн норвежских крон ($16,25 млн), что обусловлено ростом спроса на клееный брус в скандинавских странах, а также рыночных цен на пиломатериалы.

В 2017 г. выручка Moelven увеличилась на 4,5% до 10,768 млрд норвежских крон ($1,4 млрд).

К началу февраля текущего года открыто уже 24 зарубежных представительства Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH). Свои двери для польских предпринимателей недавно открыли офисы в Осло, Хельсинки и Париже.

Торговые офисы PAIH призваны заменить существующую неэффективную систему поддержки польских фирм за рубежом, то есть Отделы содействия торговле и инвестициям (WPHI), действующие при польских посольствах.

В настоящее время, к открытию запланировано 70 торговых офисов, которые будут размещены в странах с наибольшим потенциалом для развития польского бизнеса. К середине 2018 года число зарубежных офисов PAIH вырастет до 50.

По сообщению Томаша Писулы, председателя PAIH, сеть новых учреждений развивается весьма динамично и даже быстрее, чем это планировалось ранее. В свою очередь, существующие Отделы содействия торговле и инвестициям при польских посольствах постепенно закрывают.

Новые торговые офисы должны помогать польским предпринимателям, например, проверять потенциальных контрагентов страны пребывания, оказывать консультационные услуги при подготовке стратегии по выходу на рынок, информировать об административных требованиях, пошлинах и налогах на местных рынках. Представительства PAIH также будут готовить исследования рынка и искать партнёров для бизнес-проектов.

Кроме того, задачей торговых офисов является также организация бизнес-миссий для конкретных отраслей хозяйства и привлечение зарубежных инвестиций. Новым в деятельности организаций является оказание услуг на платной основе.

Новые торговые офисы будут поддерживать предпринимателей преимущественно на развивающихся рынках, где очень высокий входной барьер для начала деятельности, например, в Азии, Африке и Южной Америке.

Опрошенные газетой «Жечьпосполита» предприниматели, которые уже воспользовались услугами торговых офисов, позитивно оценили сотрудничество с новой организацией. Однако для того, чтобы дать объективную оценку деятельности новой системы, должно пройти время.

По мнению экспертов, многое будет зависеть от объявленного руководством PAIH контроля за эффективностью работы офисов и их сотрудников. Подобные заявления раздавались и ранее от представителей предыдущей польской администрации в отношении Отделов содействия торговле и инвестициям, однако положительного эффекта так и не последовало.

Rzeczpospolita

Норвегия намерена первой перейти на использование электрических самолётов

Норвегия уже не первый год является мировым лидером по уровню использования электрических автомобилей. В декабре прошлого года 50% проданных здесь новых автомобилей были на электрическом ходу. Ни одна другая страна мира даже не приблизилась к этому показателю.

Но сейчас в Норвегии поставили перед собой более сложную задачу: перейти на использование электрических самолётов. Уже к 2040 году Норвегия планирует выполнять все короткие рейсы с использованием полностью электрических самолётов. Об этом объявила государственная компания Avinor, которая управляет большинством гражданских аэропортов страны.

Исполнительный директор Avinor Даг Фальк-Петерсен высказал мнение, что полностью электрические самолеты обладают достаточной мощностью для того, чтобы заменить все региональные самолеты в относительно небольшой стране.

«Мы считаем, что все полёты продолжительностью до полутора часов могут выполняться на полностью электрических самолётах», — заявил Фальк-Петерсен, отметив, что это речь идёт как о всех внутренних рейсах, так и рейсах в соседние скандинавские столицы. В интервью агентству AFP он объявил, что Норвегия намерена стать первой страной в мире, перешедшей на электрический воздушный транспорт.

Автор: Владимир Мироненко

Бизнес все активней вкладывается в рыбу Камчатки.

Объем внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатского края в прошлом году составил 4,6 млрд рублей. Это почти в три раза превышает показатели 2016 г.

Цифры озвучил заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын в ходе публичного отчета. Он рассказал, что инвестпроекты реализуются в рамках региональной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Деньги направлены на строительство и модернизацию береговых предприятий, а также на обновление рыбопромыслового флота.

Владимир Галицын отметил, что значительному повышению уровня инвестиционной активности способствовали благоприятные условия, созданные на федеральном и региональном уровнях. В том числе налоговые льготы и преференции, субсидирование части затрат на реализацию проектов, долгосрочное закрепление прав на добычу водных биоресурсов, меры поддержки в рамках территории опережающего развития, инвестиционные квоты, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

По словам министра, объем государственной поддержки также вырос почти втрое и составил порядка 92 млн рублей. Докладчик обратил внимание, что двум проектам в рыбохозяйственной сфере присвоен статус особо значимых, один проект признан масштабным, четыре организации стали резидентами ТОР «Камчатка».

Владимир Галицын напомнил про реализацию значимого инвестпроекта Рыболовецким колхозом имени Ленина – строительство в Калининграде трех современных рыболовных среднетоннажных траулеров-сейнеров по норвежскому проекту. Головное судно спустили на воду в ноябре, в торжественном мероприятии участвовал губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Зампред - министр добавил, что в 2017 г. были завершены мероприятия по реализации сразу нескольких проектов. В частности по строительству рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района, по модернизации действующей сезонной базы обработки рыбопродукции в селе Пахачи Олюторского района, по приобретению и модернизации рыбопромыслового судна Озерновским РКЗ № 55 и другие.

«В целом за период 2008–2017 годов предприятиями рыбохозяйственного комплекса края в развитие своих береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота вложено более 25 млрд рублей, на побережьях полуострова построено и реконструировано 19 заводов мощностью от 150 до 350 тонн в сутки. Производственные мощности увеличены более чем на 3500 тонн в сутки, объем холодильных мощностей для хранения рыбопродукции – более чем на 30 тыс. тонн. Дополнительно создано более 2700 рабочих мест. Построено, приобретено и модернизировано 18 рыбопромысловых судов», – перечислил Владимир Галицын.

Подводя итоги года, он подчеркнул, что Камчатка по-прежнему остается лидером по объемам добычи водных биоресурсов среди регионов не только Дальнего Востока, но и России. В прошлом году камчатские рыбаки добыли более 1 млн 200 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Одной из лучших за последнее столетие стала и «красная» путина: в крае освоено более 240 тыс. тонн тихоокеанских лососей – это около 69% от общероссийского вылова. По добыче минтая Камчатка занимает также первое место: в 2017 г. вылов составил 535 тыс. тонн.

В текущем году развитие рыбохозяйственного кластера в регионе продолжится. Особое внимание, по словам Владимира Галицына, планируется уделить созданию условий для обновления производственных мощностей и защите интересов промысловых предприятий Камчатки в распределении квот на следующие 15 лет.

Товарооборот между Ираном и Швецией вырос на 86 %

Товарооборот между Ираном и Швецией составил 409 млн. евро в течение 11 месяцев, с 1 января по 30 ноября 2017 года, зарегистрировав рост на 86 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на основе последних данных Евростата, представленных Financial Tribune.

Экспорт Ирана в Швецию за этот период составил 11,33 млн. евро, что свидетельствует о незначительном увеличении на 2 % в годовом исчислении. Импорт из европейской страны в Иран составил более 397,7 млн. евро, что на 91 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торгово-промышленная палата Швеции и Ирана организовала в ноябре 2017 года первый скандинавский бизнес-саммит в Стокгольме. Принимая компании и делегации из Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и других европейских стран, а также Ирана, мероприятие было направлено на внедрение инвестиционных возможностей в инфраструктуру, ИКТ, горнодобывающую и металлургическую промышленность, здравоохранение и фармацевтику, финансы, окружающую среду и энергетику.

Резервный фонд ушел не попрощавшись

Василий Соболев

Теперь для латания бюджетных дыр придется использовать Фонд национального благосостояния

На этой неделе тихо скончался Резервный фонд. Теперь для латания бюджетных дыр придется использовать Фонд национального благосостояния. Пенсионеры могут выдохнуть: мол, не жили мы богато — ну и не будем начинать.

Напомним, что оба эти фонда появились 10 лет назад. Резервный Минфину разрешили использовать для текущих нужд, когда цены на нефть падали и требовалось сбалансировать бюджет. А вот Фонд национального благосостояния мыслился как подобие Суверенного инвестфонда Норвегии. У нас также собирались меньшую часть нефтяных сверхдоходов тратить на погашение дефицита Пенсионного фонда, а большую откладывать, копить и приумножать для блага будущих поколений. И что из этого вышло?

С первой задачей в принципе справились, а вот вторую, увы, выполнить не получилось. В лучшие времена на счетах ФНБ было свыше 4 трлн рублей, но вот уже третий год фонд сокращается, и на 1 января сумма составила 3,752 трлн. Копить не получается, потому что средства размещаются в государственных облигациях ФРС и стран Евросоюза. Такие вложения до недавних пор считались надежными, но вот проценты по ним выплачиваются мизерные.

Что будет дальше с ФНБ? В правительстве сообщили, что в этом году фонд пополнится более чем на 800 млрд рублей, которые Минфин купил на рынке в рамках валютных операций. Но кризис никуда не делся, санкции ужесточаются. И если нефть снова подешевеет, то хочешь не хочешь, а придется залезать в последний оставшийся карман.

Остается добавить, что Суверенный инвестфонд за первое полугодие 2017-го заработал 499 млрд крон (или 63,2 млрд долларов по текущему курсу). Как сообщил Центробанк Норвегии, это рекордный результат полугодия за всю 20-летнюю историю. Деньгами фонда очень удачно распорядилась управляющая компания. Самыми выгодными оказались инвестиции в акции и недвижимость, а общая доходность по итогам полугодия составила 6,5%.

Как сообщала местная пресса, объем активов фонда впервые превысил 8,02 трлн крон (или 1,017 трлн долларов). На каждого гражданина скандинавской страны с населением 5,2 млн человек приходится по 191 тысяче долларов.

Вот такие бывают заначки для нынешних пенсионеров и подрастающих поколений. Ну да мы же не норвежцы...

Недалеко от Норвегии и Шотландии продается частный остров за $440 000

Необитаемый остров площадью 26 гектаров, известный как Линга, расположен у Шетландских островов. Это в самой северной части Британских островов, что, на самом деле, ближе к Норвегии, чем к Шотландии. Здесь можно наслаждаться красотой дикой природы и даже северным сиянием.

На Линге никто не жил с 1934 года, и, как результат, два существующих коттеджа здесь находятся не в лучшем состоянии, но готовы к реставрации. На Шетландских островах – строгие строительные нормы, но потенциальному владельцу уже обеспечено разрешение на строительство причала и складского сарая с новыми сельскохозяйственными зданиями, обустройство озера площадью почти в гектар с традиционной водяной мельницей. Также покупатель сможет перестроить оба заброшенных коттеджа и возвести еще один, сообщает nine.com.au.

В соглашении о планировании также предусматриваются ветряная мельница и солнечные батареи для обеспечения острова энергией, септики для сбора сточных вод и дождевой воды и поставки пресной водой.

Добраться до острова можно на лодке от шетландской деревни Стены.

Минобороны прокомментировало реакцию Пентагона на перехват американского самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27. В ведомстве отметили, что летчикам ВМС США стоит избегать полетов возле российских границ, если это вызывает у них "депрессию" и "фобии".

Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем 29 января.

В сообщении Минобороны говорится, что маневр Су-27 был стандартным, безопасным и абсолютно законным. "Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей. Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

Минобороны также подчеркнуло, что американской стороне стоит учитывать тот факт, что Крым — неотъемлемая часть России. "Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ", — говорится в заявлении ведомства.

"Опасное сближение"

В США перехват назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американской стороны, Су-27 приблизился к EP-3 слишком близко.

Американская сторона опубликовали сразу несколько записей перехвата. На видео показаны маневры Су-27 на некотором расстоянии от EP-3 США.

В ВВС США утверждают, что российский самолет совершил резкий поворот справа налево с правой стороны американского EP-3, а скорость сближения характеризовалась как "чрезмерная". При этом Су-27 подлетел к самолету ВМС США на расстояние пяти футов (около 1,5 метра). Затем российский самолет вышел на траекторию полета американского и выполнил резкий уход вниз, что привело к тому, что экипаж EP-3 почувствовал сильную турбулентность.

"Как дети"

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя публикацию нового видео в эфире радио Sputnik, выразил мнение, что США подобным образом пытаются дискредитировать Россию и ее вооруженные силы.

"С другой стороны, такие видео больше напоминают жалобы в интернете, которые иногда выкладывают какие-то дети, жалуясь, что с ними где-то строго обошлись. Вот они напоминают этих детей, которые пытаются нашалить, их ставят на место, а они пытаются таким образом воздействовать на общественное мнение. Не знаю, почему американским военным присуща такая форма мышления. Нашим военным, по крайней мере, не присуще жаловаться. Разные у нас ценности с Пентагоном", — отметил он.

Нагнетание обстановки

Бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) СССР заслуженный летчик СССР генерал-полковник Петр Белоножко предположил, в свою очередь, что публикуя новые видео, США нагнетают политическую обстановку.

"Я видел эти кадры. Такие действия летчиков допускаются международным правом. Встречаем, сопровождаем. Я сам несколько раз на Дальнем Востоке над Тихим океаном, Охотским морем сопровождал американских разведчиков", — сказал Белоножко.

По его словам, турбулентность — нормальное явление. "Встряхнет немножко — и все. Ничего страшного не произошло абсолютно", — отметил он.

По его мнению, катастрофические последствия, о которых говорят в США, вряд ли возможны. "Мы на таком расстоянии ходили над американскими разведчиками. Ничего страшного", — заключил Белоножко.

Рейтинг инновационных экономик мира: Россия улучшила свои позиции

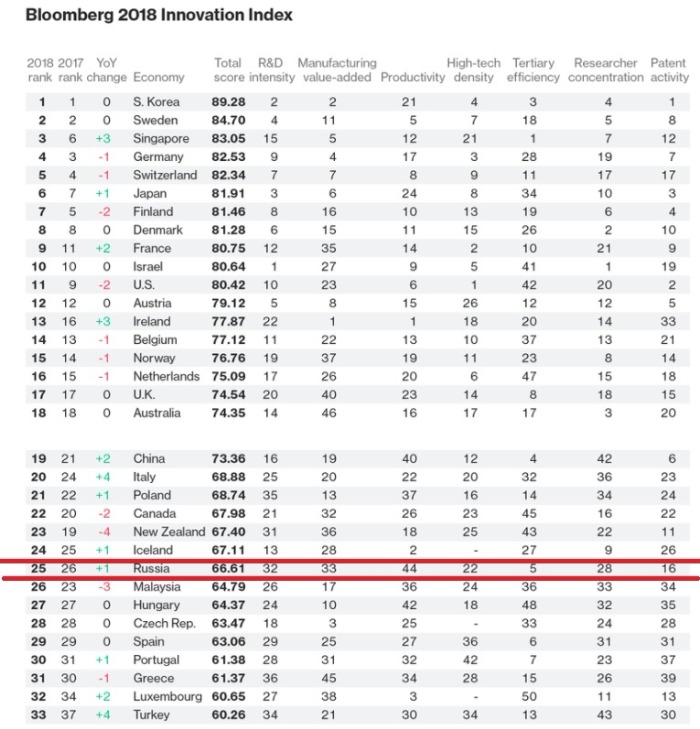

Агентство Bloomberg — один из мировых лидеров рынка экономической аналитики — опубликовало очередной рейтинг наиболее инновационных экономик мира. По итогам анализа 200 экономик, были выбраны 50 лидеров. По итогам 2017 года Россия заняла 25 место, на строку выше, чем в прошлом году.

Одним из параметров рейтинга является Patent activity (Патентная активность). Согласно методике Bloomberg, он рассчитывается на основе соотношения количества выданных патентов и поданных патентных заявок к числу населения, с учетом ВВП и соотношения количества выданных страной патентов к общему количеству в мире. По этому показателю наша страна стабильно сохраняет высокие позиции в мире. По итогам 2015 года мы занимали 15 строчку, в 2016 и 2017 годах — Россия, по подсчетам Bloomberg, заняла 16 позицию.

Стоит отметить, что по этому показателю мы опережаем такие развитые в технологическом отношении страны как Швейцария, Израиль и Нидерланды. Впереди нас — Великобритания (15), Норвегия (14).

Наибольшее влияние на изменение позиций России в рейтинге оказал параметр Manufacturing value-added (Добавленная стоимость при производстве), рассчитанный на основе соотношения добавленной стоимости при производстве к ВВП на душу населения. По сравнению с 2016 годом наша страна прибавила сразу 15 пунктов рейтинга. По еще одному показателю, — High-tech density (Плотности высокотехнологичных компаний) — рассчитанного на основе соотношения выскотехнологичных компаний ко всем публичным компаниям в стране, мы поднялись еще на две строки вверх.

К сожалению, отрицательные изменения произошли с R&D Intensity —Расходы страны на инновации, объем финансирования инновационной деятельности по отношению к ВВП — по мнению Bloomberg, Россия опустилась с 31 позиции на 32. Снизился индекс Productivity (Производительность труда) — здесь мы с 42 места ушли на 44. Упал и Tertiary efficiency (Дополнительное высшее образование) — с третьего места в мире мы переместились на пятое.

В Европе продано более 100 000 кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV

Компания Mitsubishi похвасталась результатами европейских продаж кроссовера Outlander PHEV, оснащенного гибридной силовой установкой. За четыре года присутствия модели на рынке ей удалось привлечь внимание более 100 000 покупателей.

Mitsubishi Outlander PHEV поступил к европейским дилерам в конце 2013 года. «Зеленая» модификация кроссовера в течение двух лет продавалась и в России, однако вследствие низкого покупательского спроса полтора года назад поставки автомобилей в нашу страну японцы прекратили. У россиян гибрид популярностью не пользовался в том числе из-за своей высокой цены, переваливавшей за отметку в 2,5 млн. рублей. А вот западным автомобилистам экологически чистый SUV пришелся по нраву, о чем свидетельствуют результаты продаж.

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, больше всего «Аутлендеров» PHEV за четыре года было продано в Великобритании — в Соединенном королевстве кроссовер разошелся тиражом в 34 108 единиц. Высокие продажи зафиксированы в Нидерландах — 25 399 авто, а также в Норвегии — 13 429 машин. В лидерскую пятерку также входят Швеция и Германия, где официальные дилеры реализовали 9957 и 6743 автомобиля соответственно.

– На фоне жарких дебатов в Европе о будущем дизельного топлива, а также месте и роли автомобиля в обществе, этот 100 000-й рубеж еще раз подтверждает амбиции Mitsubishi Motors предлагать передовые решения для тех, кто хочет быть всегда впереди, — говорят представители японской марки.

257 822 - столько мигрантов получили паспорта России в 2017-м

Бросающееся в глаза обилие мигрантов на улицах городов России - оптический обман. Во всяком случае, это не мигранты а гастарбайтеры - "работники-гости". А тех, кто получил российский паспорт не так то уж и много. В прошлом году - 257 822 человека или 0,18% от всего населения страны.

На сайте МВД России можно даже ознакомиться со списком стран, жители которых получили российские паспорта и в каком количестве из каждой страны:

"Из Абхазии гражданство РФ приобрело 127 чел., Австралия 10 чел., Австрия 18 чел., Азербайджан 10394 чел., Албания 6 чел., Алжир 23 чел., Аргентина 4 чел., из Армении 25144 чел., Афганистана 441 чел., Бангладеш 9 чел., Беларусь 4092 чел., Бельгии 7 чел., Бенина 5 чел., Болгарии 61 чел., Боливии 1 чел., Боснии и Герцеговины 30 чел., Бразилии 8 чел., Буркина-Фасо 1 чел., Великобритании 16 чел., Венгрии 4 чел., Венесуэлы 2 чел., Вьетнама 331 чел., Гаити 1 чел., Гамбии 1 чел., Гвинеи 3 чел., Гвинеи-Бисау 2 чел., Германии 158 чел., Греции 58 чел., Грузии 2535 чел., Дании 1 чел., Доминиканской Республики 2 чел., Египта 162 чел., Замбии 1 чел., Израиля 133 чел., Индии 40 чел., Иордании 20 чел., Ирак 25 чел., Ирана 34 чел., Исландии 1 чел., Испании 11 чел., Италия 90 чел., Йемен 21 чел., Кабо-Верде 1 чел., Казахстана 40718 чел., Камбоджи 1 чел., Камеруна 19 чел., Канады 2 чел., Кении 1 чел., Кипр 3 чел., Киргизии 8777 чел., Китая 73 чел., Конго 8 чел., Конго (Демократическая Республика) 3 чел., Республики Корея 6 чел., Кот-д'Ивуара 3 чел., Кубы 24 чел., Кувейта 2 чел., Латвии 166 чел., Ливана 30 чел., Ливии 6 чел., Литвы 115 чел., Мадагаскара 1 чел., Республики Македония 21 чел., Мали 2 чел., Мальты 1 чел., Марокко 23 чел., Мексики 3 чел., Республики Молдова 15473 чел., Монголии 4 чел., Непала 5 чел., Нигера 1 чел., Нигерии 25 чел., Нидерланды 2 чел., Никарагуа 3 чел., Новой Зеландии 1 чел., Норвегии 2 чел., Пакистана 19 чел., Государства Палестина 24 чел., Панамы 1 чел., Перу 5 чел., Польши 22 чел.,Португалии 2 чел., Румынии 4 чел., Саудовской Аравии 1 чел., Сербии 104 чел., Сирии 386 чел., Словакии 5 чел., США 93 чел., Судан 3 чел., Южный Судан 1 чел., Таджикистана 29039 чел., Таиланда 5 чел., Того 3 чел., Туниса 23 чел., Туркмении 729 чел., Турции 475 чел., Уганды 2 чел., Узбекистана 23334 чел., Украины 85119 чел., Уоллис и Футуна 7 чел., Уругвая 7 чел., Филиппины 1 чел., Финляндии 9 чел., Франции 60 чел., Хорватии 2 чел., Чада 1 чел., Черногории 7 чел., Чешской Республики 3 чел., Швейцарии 2 чел., Швеции 2 чел., Шри-Ланка 1 чел., Эквадора 7 чел., Эстонии 40 чел., Эфиопии 1 чел., Южной Осетии 44 чел., Южной Африки 1 чел., Японии 1 чел., Лица без гражданства 8623 чел., Неграждане Латвии 4 чел., другие страны 42 чел".

Заметно, что львиную долю списка составляют бывшие граждане стран, ранее тоже входивших в СССР - Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Азербайджана, Киргизии, Беларуси, Грузии. Из Литвы, Латвии и Эстонии желающих переселиться в Россию немного несмотря на всю шумиху о "притеснении русскоязычных", также немного переселенцев даёт и полузакрытый-полуизолированный от мира Туркменистан. Не спешат отказываться и от израильских паспортов россияне, переселившиеся на Ближний Восток - ведь "вступающие в гражданство РФ обязаны предоставить документы об отказе от гражданства страны исхода. Новые граждане РФ обязаны принять присягу "Гражданина Российской Федерации", присяга произносится (зачитывается) вслух на русском языке", - сообщает sem704aaa. Впрочем - многие русскоязычные израильтяне переселялись в эту страну не отказываясь и от российского гражданства. Примерна та же картина и с россиянами, проживающими в странах ЕС и США.

"Что интересно: маленькие Армения и Молдавия дают очень большую относительную долю своих граждан, сменивших паспорт, - пишет beskarss217891. - Грузия - при бОльшем населении - куда меньшая миграция. Аналогичное расхождение: Туркмения - сотни мигрантов, Киргизия - без малого девять тысяч.

Я бы учитывал три основных фактора:

- соотношение качества жизни;

- натоптанность путей получения;

- исчерпанность человеческого потенциала миграции (славянское население + население, которое может легко найти себе работу, имеет в России связи).

И тут показательно сравнение Украины и Казахстана: в 2016 году 100 696 украинцев стали обладателями паспорта с двуглавым орлом на обложке. Это на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек). На "второй строчке" — Казахстан, 37 837 жителей которого получили российское гражданство в прошлом году (в 2015 году — 32 070).

Казахстан в пересчете на душу населения (очень грубо) сопоставим с Украиной по миграции. Причем идет нарастание потока (тут интересно было бы посмотреть раскладку по этническому составу). А рекорд 2016-го в трансформации "граждане Украины - граждане России" - так и остался неперекрытым. Те лица, которым требовалось два года прожить на определенных территориях - прожили там, и получили гражданство. Но все равно - ликвидация только одной бумажки, из целой груды документов, которые надо оформлять при получении гражданства РФ - качественно ситуацию не изменила: "до событий 2014 года на территории России постоянно находились порядка 1,6 млн украинских граждан. Позже эта цифра выросла до 2,1 млн и в 2016 года достигла порядка 2,3 млн человек".

Ну и на закуску: "Также в 2016-м российский паспорт был вручен 23 216 гражданам Узбекистана (в 2015 году — 22 557). Ему по этому показателю немного проиграла Армения — 22 264 армян получили право жить и работать в России (в 2015 году таковых оказалось 18 653 человек)."Если Узбекистан явно сбрасывает в Россию демографические излишки, то Армения - это классическая миграция из бедной провинции. Учитывая соседей - в определенный момент уменьшение населения может привести к схлопыванию государства".

"По 80 000 с Украины - продолжается отток, уже года 3 идет, - пишет Иван Кротов. - Народ постепенно легализовывается. Хотя процедура у нас этого неадекватна времени. Получается при такой ситуации люди, которые с более близкой культурой, не имеют преимуществ перед другими культурами".

"Нужно понимать, что за этой цифрой стоит многолетнее ожидание гражданства, проживание на территории РФ в статусе РВП (Разрешение на временное проживание, - прим.ред.), ВНЖ (Вид на жительство, - прим.ред.). Законопослушность, за наличие двух и более административных протокола (неважно каких, хоть курил в неположенном месте, хоть ездил с превышением скорости) людей "лишают статуса" и налагают запрет на въезд в РФ на пять и более лет", - пишет sem704aaa.

"Лишают программы переселения за 2 протокола, связанных с нарушением регистрации. Это я вас как опытный человек, который 5 лет занимается переселенцами говорю. За курение в неположенном месте или автомобильный штраф не лишат. Если это не систематическое нарушение", - комментирует Герман Мальцев.

"Родился в Казахстане в городе Усть-Каменогорск, - пишет kynda. - В 2011 съездил к сестре в Барнаул. Разница в уровне жизни (магазины, автомобили, стройки, социальные объекты и т. д.) казалась настолько большой, что поначалу думал, на каком языке обращаться, не похоже было на Россию. Вопрос, где дальше жить, казалось был решен. Пока все друзья, родственники, коллеги и т. д. узнав о моем решении, как один начали доказывать что пожалею о переезде. Мол здесь (в Казахстане) у тебя все — жилье, работа хорошая, друзья и т. д. и т. п., а там ничего — жить на съемном жилье, самому готовить, жить одному, с работой неизвестно что, нет ни друзей, ни знакомых, ни кого, жизнь там нифига не лучше (некоторые на своем примере доказывали — ездили и ничего хорошего, мол всё то же самое, вернулись) и всё в таком роде. Но увы, как-то не переубедили. В 2012 году переехал. В 2015 получил гражданство. По поводу административных штрафов и запрет из-за них — вранье (по крайней мере на мое время) — по работе получал штрафы таким образом, что вина не моя, штрафы оплачивал работодатель, но были выписаны на меня — никто это даже не проверял (а их так около 10 за год). Был штраф за неправильное пребывание в России (жил не там, где прописан) — там да, 1 раз прощают, второй раз — депортация. Хотя и в этом случае как сказал начальник УФМС тоже не всё так просто — ты говорит и Казахстану теперь не нужен, здесь будем как-то решать и крутиться. Ну вот 5 лет живу в Барнауле, гражданин уже России. Пожалел? Ни разу. Наоборот, жалею что не переехал раньше. Жить стал намного лучше, чем в Казахстане (даже с учетом съемного жилья). Здесь есть проблемы, но здесь живешь, здесь сам себя уже как-то другому ощущаешь, видна и забота государства (обеспечение всех мероприятий, безопасность, услуги и т. д.) и отношение народа другое к жизни, просто в России другой уровень. И жалею только об одном — что раньше не переехал. Хотя нельзя сказать что и здесь жизнь безоблачна - из-за казахского гражданства 4 месяца не мог найти работу, как только слышали — сразу клали трубку. Дошло до того, что осталось 400 рублей в кармане и всё, никаких вариантов. С 84 кг веса похудел до 70 кг. Тупо жрать было нечего. Но ничего, выкрутился. И даже этот момент никак не омрачил пребывание в России".

"В настоящее время, ситуация с вхождением в гражданство РФ ужесточилась, - отмечает sem704aaa. - Всю процедуру передали в ведение МВД. Участились проверки участковых по месту регистрации. Более тщательно проверяют факты указанные в анкетах, заявлениях... Знаю о фактах выборочной проверки обстоятельств вхождения в гражданство РФ в период с 2000 по 2016 год. Смотрите, к Вашим знакомым могут постучаться. Этот вопрос курирует специальный отдел ФСБ".

Восхитительная тайна Арктики

"круглый стол" - «Югра в контексте российской геополитики»

Блог Изборского клуба. Олег Розанов, Валерий Коровин, Михаил Кильдяшов, Николай Стариков, Михаил Делягин, Владислав Шурыгин, Александр Проханов

Александр ПРОХАНОВ, писатель, председатель Изборского клуба.

Дорогие друзья, мы рады, что на Югорской земле создано отделение клуба, во главе которого — полюбившийся нам своим отношением к делу Андрей Михайлович Осадчук, и вы включаетесь в нашу общую работу. Государство Российское после 1991 года проделало огромный путь — от своего полного несуществования, когда мы потеряли его и целых десять лет пребывали на руинах, а потом мучительно, эмпирически, безо всякого концептуального плана мы начали создавать государство. И создали его! Создали среди войн, террористических актов, политических заговоров, среди нарастающего расслоения, напастей внешних и внутренних. И наше государство достигло такого уровня, что способно запустить два грандиозных проекта, на которые может решиться только субъектное государство, будучи в состоянии планировать и видеть перспективу.

Первый из этих проектов условно может называться "Южное кольцо", "Южная подкова". После 1991 года, когда мы потеряли Украину и свои позиции на Ближнем Востоке, весь наш южный фланг оказался голым. И вот мы восстанавливаем этот оборонный рубеж — через возвращение Крыма, сохранение Севастополя, через усиление Черноморского флота, и выхода через Босфор-Дарданеллы в Средиземное море, через создание в Сирии двух военных баз… Это огромная проектная работа — военная, дипломатическая, коммуникационная.

Ещё один проект — Арктический. Сегодня, после долгой остановки, после того, как была разрушена Советская арктическая цивилизация, государство Российское создаёт новый вариант Русской арктической цивилизации. Этот проект включает в себя добычу углеводородов, создание Северного пути, оборонную составляющую — мы восстановили по всей кромке океана свои станции и выстроили военные подразделения.

Но проектная концепция могла бы включать в себя и то, что я называю "гуманитарной составляющей", потому что Арктика будет не только снабжать Россию углеводородами, обеспечивать военную безопасность и создавать новые уникальные арктические трассы по океану, но Арктика будет поставлять России новый и одновременно старый, прежний тип людей. Это тип русского человека, который был потерян в конце советского периода, в чудовищную перестройку, в 90-е годы: пассионарного, внутренне целостного, гармоничного и возвышенного человека, способного на освоение великих метафизических русских пространств. Этого человека, который был потерян после развала Советского Союза и рассечения русского народа на фрагменты, Арктика своей экспансией должна восстановить. К тому же восстановить представление русского человека о своей земле, своих пространствах, направить его энергию на создание общества нового типа.

Арктика во все времена манила русского человека своей восхитительной тайной. Арктика — это место, где русский человек полагал существование рая, это пространство, куда шли наши первооткрыватели за золотом и пушниной, но они и шли на мистический свет Полярной звезды. Арктика — это область великой русской мечты, великой русской тайны, куда стремилась русская душа. И арктическому проекту необходима эта идеологическая, духовная составляющая.

Изборяне Югры могли бы внести в создание этой компоненты большой вклад, потому что это ваша земля. Стремление к новой общности, к созданию идеального государства, где нет насилия, воровства, гнёта, неравенства, а есть обожание друг друга, благоговение перед Родиной и перед природой, стремление к Северному полюсу, где ещё очень много тайн, куда проливаются силы, питающие нашу землю — это идеология русской мечты. В ней отразилось чаяние наших древних праотцов, православных святителей, наших великих литературных провидцев, таких как Достоевский и Толстой, большевиков, что хотели построить Царство Божие на Земле. А также наши с вами чаяния, потому что наша цель — не стяжание земного достатка, а стяжание того, что наши предки назвали Царствием Небесным. И идеология Арктики могла бы стать воплощением идеологии русской мечты.

В какой бы регион Руси вы ни попали: на Смоленщину, Псковщину, Курильские острова, — Русская земля вся намолена, везде есть места, где подвизались молитвенники, чудотворцы, всё освящено их молитвенными чувствами. А Арктика — не намолена. Арктика должна быть намолена! Не только в церковном, богословском смысле слова, она должна быть одухотворена, наполнена русским обожанием, нашим молитвенным ощущением своей миссии, своего великого предназначения на земле. Конечно, тут есть наши подводные лодки, и там — молельные комнаты, и они являются нашими подводными храмами. В этом смысле Арктика намолена. Но отсюда должна идти и волна духовного света, чтобы каждый кристалл льда, каждая полынья прошедшего ледокола, каждая тонна добытого сырья были одухотворены.

Мы очень надеемся, что наши новые собратья — изборяне Югры — включатся в эту работу, потому что одно дело — умозрительные представления, а другое — ваши чаяния, ведь ваши стопы идут по этой земле. Они идут до Ямала, затем до Ледовитого океана, туда, где кончается Россия. А мы говорим: "Там, где кончается Россия, начинается Царство Небесное". Давайте посвятим свои усилия одухотворению восхитительной русской Арктики.

Илья ВЕРХОВСКИЙ, руководитель научно-образовательного центра "Югра-социум" Югорского государственного университета, политолог:

Югра — удивительный край с уникальной историей. Это региональная цивилизация, которая наряду с близлежащими Ямальской (Арктической) и Уральской (Горнозаводской) региональными цивилизациями в целом составляет Россию, как радугу регионов. Эта "цветущая сложность", это соцветие и делает нашу страну той самой потаённой империей, которая независимо от времени вливается во всё новые и новые формы (Киевское княжество, Московское, Российская империя или Красная империя). Югра принимала участие во всех важных событиях российской истории. Это первый плацдарм высадки наших казаков — сухопутной колонизации Сибири. Это последнее место всплеска советского энтузиазма: у нас вы можете увидеть фотографии, на которых люди со счастливыми улыбками умывались нефтью в сорокаградусный мороз.

В современности Югру воспринимают с точки зрения энергетического комплекса — энергетического сердца. Но Югра — это ещё и очень тонкое духовное сердце России, некий нерв российской истории. Я и мои коллеги — политологи, философы, эксперты, люди, которые занимаются вполне конкретной политикой, — мы все очень заинтересованы в этом тонком философском измерении. Югра является тайным нервом, тайным сердцем всего российского пространства.

Центр "Югра-социум" создавался два года назад как центр регионоведения Югры, причём регионоведения философского. Мы объездили всю Югру, и пришло понимание, что отдельные районы и города обладают собственным, абсолютно неповторимым образом мира, своим мировидением. Я назвал этот проект "Менталитет и муниципалитет". Причём город Сургут очень отличается от города Нижневартовска, который немногим меньше, но там характер и отношение людей друг к другу, к власти фундаментально разные.

Почему — региональная цивилизация? Я отталкивался от теории локальных цивилизаций. Современное либеральное представление о том, что мировое развитие идёт, отталкиваясь от идеи прогресса, неминуемо порождает западно-центристский культурный расизм: если есть прогресс, значит, есть страны предельно передовые, а есть отсталые. Противовесом является обобщённая теория локальных цивилизаций. Вся планета Земля есть точно такая же радуга различных цивилизаций и мифов, уникальных и дополняющих друг друга. Одна из них — это Российская православная цивилизация. Россия — это радуга регионов, и мы внутри неё можем выделить отдельные цивилизационные зоны, одной из которых является Югра.

Какие чёткие моменты специфики этого региона можно отметить? По данным моих исследований, Югра — это регион-медиатор, который снимает очень многие фундаментальные противоречия. Географически он находится между севером и югом. С одной стороны — это почти Арктика, с другой стороны, Арктика — это Ямал. А у нас в южных районах растут яблони и водятся ежи, то есть это и север, и юг. Противоречие между западом и востоком: с одной стороны, мы видим уже в Сургуте или Ханты-Мансийске здания из стекла и бетона, но с другой стороны, население в городе имеет патриархальное (в самом позитивном русском смысле) сознание. Например, я прекрасно помню, что когда хозяева уходили из дома, ключ клали под коврик. Мы могли войти в любую квартиру, отношения были общинные. На сегодня в больших городах это разрушено, но в Югре эта традиция сохранилась.

Ещё региональная цивилизация снимает противоречия между коренными народами и народами "пришлыми". У нас есть целый поток волн колонизации. Даже сами обские угры в своё время пришли из Южно-Уральских степей и принесли оттуда культ бога Митры и белого коня. Соответственно, мы, здесь родившиеся, живём в пространстве обско-угорских смыслов и в пространстве языка, даже не понимая его. На карте Югры видим два русских муниципальных названия — это Березовский и Октябрьский районы; два советских названия — Пионерский и Советский. Все остальные названия — нерусского происхождения, мы живём в пространстве обско-угорской топонимики. И это естественно для всех нас, родившихся здесь.

Югра — это территория интенсивной сакрализации пространства. Здесь тип сакральности очень архаический. На месте городка князя Самара, где произошла битва с казаками, стояло святилище, и на протяжении трёхсот лет ханты со всей окрестности приходили сюда и приносили бескровные жертвы. Само название Ханты-Мансийск происходит от имени младшего сына верховного бога, который объезжает землю. Я глубоко убеждён, что сакральность этих холмов обусловила впоследствии появление Ханты-Мансийска как столицы Югры. И почти про каждый район мы можем сказать то же самое.

Автохтонная сакральность, потом Крещение Руси и святыни православные, затем нерелигиозная сакральность великого трудового подвига — освоение тюменской нефти, которая тоже наложилась сюда — это всё делает Югру очень своеобразным намоленным местом. Именно это воспето в советских песнях о том, что приехал в Югру "на год, а остался навсегда". Это тяготение к северу и есть потаённое, мистическое, тайное притяжение нашей земли.

Валерий КОРОВИН, директор Центра геополитических экспертиз.

Я постараюсь развить несколько тезисов о том, что Югра является основой евразийского Хартленда, который, в свою очередь, представляет собой самый стабильный геополитический плацдарм, ось истории, определяющую ход мировых исторических событий. Здесь очень важно помыслить о том, как сохранить стабильность этого хартленда, как не вывести его из состояния равновесия, к чему прилагают усилия наши саксонские "партнёры". В этом смысле важно обратить внимание на этносоциологическую стабильность, константность нашего севера в истории нашей более чем тысячелетней государственности. Важно подчёркивать эту вековую преемственность нашей государственности, прошедшей от времён Киевского периода, Московского, Петербургского, Советского — и нынешней, возрождаемой из пепла Российской, вновь имперской, государственности. Именно имперская государственность является неизменной сутью русской государственности как таковой. А основополагающим принципом имперскости является то самое стратегическое единство, многообразие форм культурных, этнических, религиозных, которые наблюдаются сегодня на Русском Севере. Сочетание полиэтничности, интенсивность сакрализации и есть суть нашей имперской константной геополитической русской государственности. Почему мы так легко сочетаем полиэтничность, сакральность, общинность, традиционность этносов, которые населяют наши пространства по сей день? Почему именно русские, как большой народ, создали и сохранили эту государственность, отстояв её суверенитет, пронеся через века? Потому что это гармонично, комплементарно сочетаемые, естественные для имперского образования вещи, и только в рамках государства-империи это многообразие форм может сочетаться и сохраняться. Западные формы государственности (государство модерна, государство-нация) преодолевают более архаичные, как они считают, формы социального устройства. И что мы наблюдаем на Западе? Этносы слились в народы, народы создали европейские империи, империи распались на национальные государства, которые превратились в гражданское общество — плавильный человеческий котел, создавший человеческую биомассу. А следующий этап — создание общества бесполых существ, лишившихся последней коллективной идентичности — половой. Но это тоже не предел — клоны, мутанты и киборги дышат в затылок нынешнему западному человечеству. И этот путь последовательной трансформации предлагают нам и пеняют, что мы недостаточно быстро развиваемся в социальном смысле, недостаточно быстро трансформируем своё общество. Но, глядя на монстров современного запада, которые уже преодолели даже такую категорию, как индивидуум, мы можем только отшатнуться от этих чудовищных десакрализованных форм социального человеческого существования и бытия нынешнего Запада. Поэтому мы обращаем свой взор на то, что продолжает сохранять нас людьми. А нынешние традиционные этносы Русского Севера, сохранившие сакральность и пронёсшие её в веках, как ничто другое восстанавливают в нас человеческое и традиционное, свою бытийную онтологическую основу.

Югра демонстрирует уникальную имперскую сочетаемость изначальных архаичных форм бытия, позволяющих оставаться людьми, и технологического развития.

Михаил МАРТЫНОВ, доктор политических наук, профессор Сургутского государственного университета.

В мире не так много народов, которые совершили деяния исторического характера, оказывали влияние не только на свои страны, но и на другие. Это португальцы и испанцы, совершившие великие географические открытия; англичане, открывшие своей промышленной революцией путь в индустриальное общество; французы, подарившие своей революцией принципиально новые идеи мироустройства; жители североамериканских колоний, которые впервые воплотили эти идеи в жизнь.

Русскому народу в первой половине ХХ века удалось невозможное: сначала совершить революцию, которая разрушила прежний миропорядок, а затем сыграть решающую роль в победе над фашизмом. Думаю, через какое-то время к аналогичным деяниям всемирно-исторического характера, равным по масштабу первым двум, будет отнесено и освоение Севера. Такому труду нет аналогов в истории: производственная деятельность человека в тяжелейших, сложнейших условиях. И апофеозом этого труда стало бы освоение Арктики.

И каким бы мощным не было Российское государство, и оно без поддержки народа этого бы сделать не смогло. Это было нашим общим осознаваемым делом. Народ всегда понимал смысл того, что совершает: и когда совершал революцию, а потом индустриализацию, и когда боролся с фашизмом, и когда осваивал Север. И когда мы говорим о необходимости освоения Севера, нужно объяснить: для чего, какой в этом смысл? Если просто для того, чтобы увеличить экспорт и производство углеводородов и другого сырья, — это не станет мотивом духовного подъёма народа. Совсем другое дело, если мы объясним, что это предпринимается, чтобы развивать собственное производство, в которое новые природные богатства будут вовлечены.

Аллегорически можно Россию сегодня сравнить с человеком, который привольно раскинулся на просторах Евразии, ноги которого упираются в Чукотку и Сахалин, а руки распростёрты вдоль Уральского хребта, и только голова высунута в форточку Европы — на Европу эта голова смотрит, Европой дышит и называет всё остальное своё тело тоже частью Европы.

Но мы живём в мире, где быть частью чего-либо уже невыгодно и опасно, потому что это мир, в котором глобализация заканчивается, распадается ткань социального мироустройства. Выживать в этом мире будет тот, кто в разумных пределах сумеет закрыться от других, кто создаст своё производство, сумеет защитить свою промышленность и экономику, а не будет, высунувшись в форточку, стремиться стать частью чего-либо. Если мы говорим о таком будущем России, то встаёт вопрос: а какие регионы будут той площадкой, с которой новый российский мир будет стартовать?

Югра в этом плане обладает рядом преимуществ. Во-первых, являясь частью Сибири, она ближе расположена к этой кладовой природных богатств. В то же время, по сравнению с остальными регионами Сибири, она обладает несравненно большим потенциалом: сохранённый кадровый потенциал, развитая инфраструктура, мощная энергетическая вооружённость. Эти качества делают Югру несущей конструкцией будущего экономического возрождения. Сегодня географическая ось истории заколебалась, и нужно её восстановить, вернуть то устройство, которое давало миру твёрдость и определённость. Задача Изборского клуба — рождать те смыслы, которые должны вдохновить народ. Нужно, чтобы эти смыслы были понятны народу. Нужно встречаться с людьми, разговаривать, объяснять. Тогда, возможно, вокруг этой оси истории закрутятся новые перемены.

Михаил ДЕЛЯГИН, экономист.

Югра может дать образец новой русской цивилизации. И заслуга вашего руководства в том, что оно добилось, чтобы здесь возникла не одна, а несколько крупных корпораций. Их конкуренция удерживалась в относительно цивилизованных рамках, и их баланс обеспечивал развитие.

Здесь есть рабочие места. Работающая, старающаяся думать, организовывать и менять свою жизнь молодёжь. Есть различие местных культур, что даёт огромную энергетику. К тому же — многонациональность. При этом энергетику разных народов, культур здесь удаётся объединить и направить в нужное русло. Кроме этого, ХМАО — это территория, где люди постоянно работают с современными технологиями. А впереди нас ожидает эпоха новых технологий, закрывающих технологий — сверхпроизводительных и при этом достаточно простых. Это будет новая и довольно болезненная эпоха, но здесь есть инженерно-прикладная грамотность, и при эффективном региональном управлении это позволяет войти в новое будущее и использовать его, стать в этом флагманом для всей России и, может быть, даже для всего мира. У Югры есть великолепные стартовые возможности в создании нового человечества.

Но новые технологии создают чудовищные искушения, они позволяют трансформировать человека. А когда человек становится чем-то другим, он начинает по-другому потреблять, он открывает новые рынки для бизнеса, новые возможности зарабатывания прибыли. Для того, чтобы получать новую прибыль, нужно трансформировать человека. Мы с Западом оба оказались на этой развилке и, не осознавая, что делаем выбор, сделали диаметрально противоположный. Они, выросшие в рамках капитализма, не задумываясь, сказали, что раз они живут ради прибыли, то нужно трансформировать человека. Мы точно так же "на автопилоте" сказали, что деньги — это замечательно, но это всего лишь подтверждение нашей справедливости и человечности, и "расчеловечение" ради этого мы делать не будем.

Прививка от расчеловечения — это традиция. Мы живём в потрясающее время, когда традиция становится революцией. Здесь, в Югре, живёт много традиций: дохристианские, христианские, советские — и я думаю, что эта революционность проявится очень ярко.

Владимир ШАМАХОВ, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС, д.э.н., действительный государственный советник РФ I класса.

У нас в Петербурге совсем недавно создано отделение Изборского клуба. Петербургское отделение сосредоточило свою работу главным образом на арктической тематике. Потому что в Петербурге исконно базировались научные, промышленные, военные, технологические организации и предприятия, ведомственные институты, которые работали на Арктику; у нас строятся военные корабли и атомные ледоколы.

Но сегодня: как на уровне государственном, так и на общенародном, — не видно объединения усилий для реализации глобальной задачи планетарного масштаба — освоения Арктики. Поэтому мы выступили с инициативой, которая была поддержана полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и Администрацией президента, о создании в Санкт-Петербурге Центра научно-технологических компетенций по освоению Арктической зоны РФ. Это добровольное общественное объединение. В него вошли более сорока организаций: университеты, институты, научно-промышленные комплексы. И наше отделение Изборского клуба является ядром этого центра. Это не управленческая структура, а некий мозговой центр, в котором мы пытаемся разрешить наболевшие проблемы. И очень заинтересованы, чтобы такой центр, как Югра, подключился к работам наших учёных и промышленников.

Михаил КИЛЬДЯШОВ, председатель Оренбургского отделения Изборского клуба.

Природа для нас — мистическая субстанция. Природа способна породить мечты в нашем народе. На мой взгляд, в сегодняшнем мироздании, в нашей картине мира соединяются две мечты: мечта о тепле (условно "крымская мечта") и мечта о холоде, мечта об Арктике. Но мечта о холоде — это не мазохистская мечта нашего народа. Холод — это всегда движение, это действие, путь, горизонт, это северное сияние. Мечту о холоде мы слышим в курских песнях Свиридова, видим в картине Шишкина "На севере диком", читаем в "Капитанской дочке" Пушкина, когда Гринёв едет в Белогорскую крепость через буран и стужу. Пушкину важно было показать через холод, что он едет, как на край света, что империя наша уже тогда была необъятной. Это понимание мечты о холоде рождает сегодня очень интересные представления, преломления. В фольклоре манси есть легенда о Северном ветре, который разбушевался и стал губить людей. Народ стал замерзать от холода. И в народе нашёлся пассионарий, который вызвал Северный ветер на бой и в бою буквально сломал ему челюсть. Северный ветер перестал дуть, воцарилось тепло, жара, и народ стал гибнуть от жары. Со временем у северного ветра заросла челюсть, но дуть с прежней силой он уже не мог. Но климат самый подходящий, югорский — установился. Так и нам, я думаю, в будущем предстоит на сопряжении этих двух мечтаний открыть какие-то основополагающие смыслы наших ближайших десятилетий.

Владислав ШУРЫГИН, военный эксперт.

Я хотел бы обратить внимание на роль общественных организаций Югры в укреплении национальной безопасности в Арктической зоне России. Начать нужно с того, является ли сегодняшнее понятие "угрозы" актуальным, потому что, казалось бы, Север находится очень далеко от геополитических противников. Можно сказать, что Югра — это средиземное понятие по отношению к нашей огромной стране. На сегодняшний момент признано, что все будущие цивилизации находятся на Севере. Здесь сосредоточено громадное количество природных ископаемых, без которых невозможно нормальное развитие цивилизации, здесь идёт добыча нефти и газа, которые являются основой наших бюджетов. Но здесь и громадные неисследованные территории, а прежде всего — арктический шельф. И здесь — пересечение интересов. На сегодня из восьми арктических стран, как минимум, пять принадлежат к блоку НАТО. И почти со всеми этими странами у нас существуют нерешённые вопросы по признанию северных арктических территорий.

Сегодняшний путь, по которому идёт Россия, вполне цивилизованный: мы не стремимся к конфликту, нами поданы в Международный суд заявки по всем спорным территориям. Но специфика этого суда в том, что рассмотрение таких дел начинается только тогда, когда и вторая сторона подаёт встречный иск. Не все страны (например, Норвегия, Канада) подали встречный иск. Поэтому военная угроза является на сегодняшний момент отложенной. Но это не значит, что мы можем ни о чём не беспокоиться, и прежде всего потому, что за последние 25 лет громадный оборонный щит, который создавался советской властью практически 70 лет, был демонтирован и, фактически, к началу 2000-х разрушен. Была ликвидирована единая система ПВО, утрачено единое радиолокационное поле над страной, когда на каждые 300-400 км сажалось по отдельной радиолокационной роте. И вот эта громадная арктическая цивилизация в 1991-м была признана неактуальной и демонтирована. Сегодня громадными усилиями и ценой очень больших денежных затрат мы восстанавливаем эту цивилизацию. Это процесс очень небыстрый, и тот исторический задел, который нам дан для мирного разрешения, мы должны максимально использовать, чтобы хорошо подготовиться к любому повороту событий.

Если перейти уже непосредственно к северному региону и говорить о вариантах ведения боевых действий, которые здесь могут быть, то на первое место выходят действия небольших подразделений. Война на севере исключает понятие глобальной войны, когда танковые или другие армии начинают сталкиваться на каких-то пространствах. Север — это война компактных подразделений за те немногие точки жизни, которые есть здесь. Создание и подготовка таких подразделений является сегодня для нашей армии задачей приоритетной, и на это тратятся большие силы и ресурсы. Но здесь возникает очень серьёзный вопрос — выживаемости на этих территориях. Научить этому можно только следующими способами: 1) Забросить людей и пусть учатся. Но это не вариант. 2) Попробовать брать всё лучшее, что есть у коренного населения Севера. 3) Обобщить опыт арктических экспедиций.

Второй вариант — при том, что он предпочтительней и интересней, не удовлетворяет Министерство обороны. Потому что жизнь людей на Крайнем Севере имеет свою очень жёстко привязанную специфику. Несмотря на то, что они кочевые, они очень часто привязаны к конкретным точкам. Эксперименты с использованием собачьих или оленьих упряжек показали, что это не годится: олени устают на пятый день пути, собаки более выносливы, но скрытое передвижение с ними невозможно, их лай разносится на значительную территорию. И мы должны решать эти задачи силами и средствами, которые нам предоставляет ХХІ век.

Здесь на первое место выходит опыт арктических экспедиций. И у Югры есть уникальный опыт: на протяжении десяти лет здесь работает арктическая экспедиция — "Северный десант". И этот опыт, на мой взгляд, нужно максимально использовать.

Николай СТАРИКОВ, писатель.

Мне хотелось бы сказать о потенциальных планах наших геополитических "партнёров" в отношении Сибири и Урала как части Российской Федерации. Югра рассматривается в контексте российской геополитики, которая является частью контекста мировой геополитики.

Есть силы, заинтересованные в том, чтобы Россия не развивалась, а была в подчинённом состоянии. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что наше огромное государство является как бы мостом, который соединяет Азию и Европу, а конкретнее — Китай как фабрику, производящую товары, и Европу, которая эти товары потребляет. И есть США, которые заинтересованы в контроле и над Россией, и над Китаем, и над Европой.

Мы видим постоянное желание ввести в отношении нас санкции, как-то дистанцироваться, объявить нас государством-изгоем… Деятельность Запада в отношении России будет всегда многоплановой, но она будет постоянно направлена на ослабление России. Исходя из этого, посмотрим, что может быть в отношении Сибири и Урала?

Здесь прозвучал термин, который несёт положительный настрой в одном случае, но может быть использован для деструктивных вещей: это "цивилизация Югры", "цивилизации Сибири и Урала". Очень красивые термины, и я полностью согласен, что Россия — это цветущая общность народов, и "цивилизация" — это термин, который может тут употребляться. Но наши противники будут использовать этот термин совершенно для другого. Мы видим, как его уже сейчас исподволь используют средства массовой информации для создания новой общности: "я сибиряк". Сто лет назад точно такие же силы создали общество "я — украинец". Это примерно то же самое, потому что "Украина" — всего лишь географический термин части Российской империи, великого русского народа. Поэтому, когда мы видим такие же процессы, которые уже дали печальные результаты для откола части народа и столкновения его с целым, мы понимаем, что эта политика будет осуществляться в отношении Сибири и Урала.

Нам внимательно нужно приглядеться к нашей Конституции: там всего один раз используется слово "государство". В том контексте, что Россия состоит из государств. Но откроем Конституцию субъектов РФ. Татарстан: "Главой государства и высшим должностным лицом республики Татарстан является президент". Абсолютно готовый концепт для отделения: есть государство, есть президент. Осталось только запустить этот деструктивный процесс. Дагестан: "Республика Дагестан есть единое демократическое правовое государство в составе Российской Федерации". Да, какое-то время на эти слова никто не обращает внимания, но в нужный момент это будет поднято, как знамя, вплоть до отделения.

Сегодня этого не происходит, потому что авторитет президента В.В. Путина высок. Но эти бомбы, которые заложены в Конституцию 1993 года, продолжат там лежать. И наша задача — сделать так, чтобы они не взорвались никогда. С моей точки зрения, в России должен быть один президент, а слово "государство" должно относиться только к Российской Федерации, всё остальное — это субъекты Федерации.

И совершенно очевидно, что если отделить от России Урал и Сибирь, то наше государство вряд ли переживёт такую ампутацию. Идеология, которую пытаются вбросить на фоне разговоров о формировании некой новой идентичности: "я сибиряк" или "я житель Урала" и "у нас есть природные богатства, которые эти "москали" забирают", — очень напоминает идеологию, под которой когда-то откололась от России Украина. Я убеждён, что будут попытки навязывания разговоров "хватит кормить Москву" и апелляция к тому, что нужно все богатства оставить там, где они производятся, что это приведёт к расцвету края. То же самое говорили всем пятнадцати советским республикам — методичка наших геополитических "друзей" не меняется. Мы это должны понимать и с этим пониманием выстраивать нашу государственную политику.

Олег РОЗАНОВ, первый заместитель председателя Изборского клуба.

Тайна русского человека ещё не раскрыта. Мы трудимся, любим, служим в армии, молимся и мечтаем, сами не осознавая своего масштаба и предназначения. Мы сами для себя не сформулировали образ нашей русской мечты, масштаб и величие которой не дают нам опуститься до статуса "нормальной европейской страны". Наши мечты, наши сны и желания так же загадочны, как бескрайние просторы Русского Севера.

Загадка, видимо, в том, что усердно трудиться мы можем только тогда, когда для всех очевидна общая — предельно ясная и в то же время почти недостижимая — цель. Русский народ не разменивается на стяжание комфорта, прибавление сотой доли ВВП или благоустройство улиц. Всё это фатально недостаточно для широты русского человека.

Наша русская мечта не вписывается в шаблонную схему западного бытосутроительства, индивидуального комфорта и материального процветания. Разве для поиска уютной и комфортной жизни мы растопили полярные льды теплом советских городов, подняли всю мощь ядерного флота, украсили северные границы цепью прекрасных монастырей?

Разгадка мучительного вопроса о русской мечте таится где-то в Сибири и на севере, в Югре или на Чукотке, куда приезжают люди-герои, люди-первопроходцы, молитвенники и первооткрыватели. Следуя за нашей русской мечтой, мы обращаемся взором к снегам нашего Севера, к внутренней геополитике и геостратегии. Ключевые изменения должны начаться и начнутся именно здесь. Все социальные, экономические и географические предпосылки для этого есть.

Александр ПРОХАНОВ.

Я благодарю всех за высказанные интересные суждения. Арктическая тема граничит с русской загадкой, с русской тайной, объединяющей огромный массив пространств и народов. Мне кажется, трудно выразимая категория, которая называется "русская мечта", формируется на протяжении всей русской истории. Сегодня это русское чаяние, русская молитва и русская загадка смогла соединить все наши пространства, все народы.

Каждый клочок нашей земли неповторим и уникален, и югорская мечта, которая соединяет в себе огромное количество тем, ценностей, представлений, могла бы стать предметом осмысления югорского отделения нашего клуба. Это и поэтическая, и технологическая, и военная, и экзистенциальная, и религиозно-историческая тема. Мы убедились, что в Югре есть пытливые мыслители, дерзновенные мечтатели, и эта задача вам, дорогие собратья, под силу.

FEP: в 2017 г. потребление паркета в Европе выросло на 1%

По предварительным оценкам, потребление паркета в странах, входящих в Европейскую федерацию производителей паркета (European Federation of the Parquet Industry; FEP), в 2017 г. выросло почти на 1%.

Показатель растет на протяжении трех лет подряд.

Потребление паркета по итогам прошлого года немного снизилось на ключевых европейских рынках — в Швейцарии и Германии. Максимальные темпы роста зафиксированы в Польше, Нидерландах, Бельгии и Швеции, далее следуют Чехия, Австрия и Франция. На рынках скандинавских стран — в Дании, Финляндии и Норвегии — объемы продаж практически соответствовали уровню 2016 г.

Пушков призвал не идти навстречу Польше в газовом вопросе.

Для России бессмысленно идти навстречу Польше в вопросе газовых поставок, считает сенатор Алексей Пушков.

"Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки", — написал член Совета Федерации в Twitter.

Польский лидер Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава хочет покупать российский газ на таких же условиях, как и Германия.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG закупает большую часть газа у "Газпрома". Долгосрочный контракт с российским концерном заканчивается в 2022 году. Варшава считает соглашение невыгодным и регулярно обещает полностью отказаться от российского топлива.

При этом глава PGNiG Мачей Вожняк допускал, что Польша может подписать новый контракт с Россией, но только в том случае, если он не будет привязан к цене на нефть. Он также отмечал, что договор не будут заключать на длительный срок. Кроме того, в нем не должна идти речь о "больших объемах газа".

В 2015 году в городе Свиноуйсьце на северо-западе Польши запустили СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год. В июне 2016-го Варшава заявляла, что этот терминал, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с Востока".

Иранское нефтяное месторождение Мансури готовится к разработке

В настоящее время планируется завершить подготовку контракта на разработку нефтяного месторождения Мансури в Иране - резервуара с 3,3 млрд. баррелей сырой нефти на юге Ирана, сообщил главный исполнительный директор "National Iranian Oil Company".

"Две [иностранные] компании были включены в список для разработки нефтяного месторождения Мансури, одна из которых получит контракт", - заявил Али Кардор, не указав подробностей, сообщает ICANA.

Он добавил, что местная компания также присоединится к проекту развития нефтяного месторождения Мансури в рамках схемы, аналогичной той, которая относится к сделке по 11-ой фазе "Южного Парса", в которой французский энергетический гигант "Total" сотрудничает с иранской компанией "Petropars".

Расположенное в 50 км к юго-востоку от Ахваза в богатой нефтью провинции Хузестан, месторождение Мансури начало функционировать в 1970-х годах, и планы предусматривают увеличение объема добычи с нынешних 60 000 баррелей в день.

"Лукойл", индонезийская "Pertamina", "Tenco", дочерняя компания строительной группы "Khatam-al-Anbiya", и конгломерат MAPNA Group подписали соглашения о разведке месторождения Мансури. Согласно сообщениям, одно из предложений по развитию Мансури предусматривало пятикратный рост за счет производства 300 000 баррелей в день.

Кардор также выразил мнение, что контракт о разработке месторождения Чангуле будет подготовлен к концу текущего финансового года, до 21 марта, добавив, что три компании находятся в гонке за нефтепромысловым предприятием в западной провинции Илам.

Чангуле было обнаружено в 1999 году в результате исследований, проведенных консорциумом, в который входят российский "Лукойл" и норвежская "Statoil". По оценкам, освоение месторождения потребует инвестиций в размере 2,2 млрд. долларов США.

Голямреза Манучехри, заместитель главы "National Iranian Oil Company" по инженерным изысканиям и разработкам, заявил на прошлой неделе, что NIOC получил 45 из 100 предложений по развитию, которые он ожидает получить для различных нефтегазовых проектов.

NIOC также приближается к решению о том, как разрабатывать месторождение Дехлоран в западном Иране, а крупнейший в Германии производитель нефти и газа "Wintershall" считается лучшим кандидатом для этого, сообщает Shana в воскресенье.

В октябре 2016 года российская "Татнефть" подписала меморандум о взаимопонимании по изучению Дехлорана.

Тегеран активизировал усилия по привлечению иностранных нефтяных и газовых компаний в свою ключевую нефтяную промышленность после нескольких лет финансовых и торговых ограничений. Министерство нефти заявляет, что крупные проекты по разведке и добыче будут осуществляться совместно иранскими и международными компаниями, а небольшие месторождения будут присуждены отечественным компаниям.

«Эффект от сухого закона Горбачева был потрясающим»

Эксперт опроверг данные о снижении на 80% потребления алкоголя в России

Павел Котляр

Насколько в России снизилось потребление алкоголя, какие меры к этому привели и сколько жизней сберег горбачевский сухой закон, «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением профилактики рисков ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России Дарья Халтурина.

— Не так давно СМИ со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову сообщили, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%. Насколько это лукавые цифры?

— Министра неправильно поняли, в реальности потребление алкоголя к настоящему моменты снизилось до уровня 80% от показателей 2010 года.

То есть снижение составило около 20%, что само по себе является очень крупным достижением, поскольку для этого должны произойти серьезные социальные изменения.

На 28% с 2010 по 2017 год снизилась смертность от алкогольных отравлений, снижается заболеваемость наркологическими заболеваниями, такими как алкоголизм, алкогольные психозы, при этом снижается первичная заболеваемость, число состоящих на учете в наркологических диспансерах, заболеваемость среди взрослых и подростков. По сути, наблюдается определенный перелом.

Его частично можно объяснить популярностью частной наркологии, однако алкогольные психозы — это яркое состояние, лечить которое частные наркологи обычно не берутся, и эти случаи попадают в государственную статистику.

Снижается и тяжесть социальных бед, связанных с алкоголем. Это убийства и самоубийства, снижается также количество новых детей-сирот, поступающих в детские дома — это довольно-таки алкоголезависимый параметр.

При этом снижение алкогольной смертности в последние годы наблюдается больше всего там, где сильнее страдали от алкоголя -- это Север, Сибирь, Дальний Восток, село. В непьющих регионах, например, Северном Кавказе, совершенно другая динамика.

Европа, в целом, самый пьющий регион мира. А этнографически, культурно и генетически большинство народов России, включая русских, относятся, без сомнения, к европейским. Про некоторые восточные народы говорят, что они не могут усваивать алкоголь, на самом деле «мутантами» являются европейцы, у которых есть мутация, позволяющая пить много и без последствий. Кстати, у многих народов Крайнего Севера, например, чукчей, вопреки слухам, распространенность генов, отвечающих за метаболизм алкоголя, такая же как у европейцев, а вот у народов Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки — нет.

Надо сказать, что наши тувинцы и буряты как раз имеют «восточные» частоты генов, такие же как у китайцев, с которыми не стоило бы много пить. Сочетание такой генетики населения и водочной модели потребления особенно опасно.

— Какие основные меры привели к позитивным результатам?

— Эффективность мер антиалкогольной политики изучена, имеется достаточного количество исследований, обзоров, метаобзоров. Лучшие результаты показало снижение ценовой доступности — как легального алкоголя (на который уплачены акцизы), так и нелегального. В России такие меры принимались рывками: в 2012-2014 гг. состоялось весьма заметное повышение акцизов на алкоголь, а с 2016 г. внедрение ЕГАИС на уровне розницы --системы, которая не дает магазинам продавать нелегальную дешевую водку, с которой не уплачен акциз.

Кроме того, хорошо показали себя противосуррогатные меры, как в 2006 г., так и в 2017 г. В итоге и легальный, и нелегальный алкоголь стали несколько менее доступными для россиян. Прекрасно, что в России с 2011 г. существует общенациональный запрет на торговлю алкоголем после 23 часов, кроме того, во многих регионах есть дополнительные запреты — где с 21, где с 22 часов.

В таких регионах в большей мере снизилось число ДТП, то есть эти меры оказывают свое влияние.

Эффективной мерой является ограничение территориальной доступности алкоголя, то есть ограничение числа точек продажи на определенное количество населения. У нас же еще в 1990-е годы спирт Royal продавался в ларьках, потом в 1995 году в ларьках запретили продавать крепкие напитки и вино, потом в 2013 году и пиво…

— Однако, несмотря на все меры, совсем недавно произошла печально известная история с «Боярышником»...

— Да, и в ответ на эту историю Роспотребнадзор принял постановление о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами, фактически всеми суррогатами алкоголя, кроме аптечных.

Это тоже оказало влияние на снижение смертности от внешних причин — она снизилась на 9% за 11 месяцев 2017 года (пока нет данных за весь год). Ведь люди, страдающие алкоголизмом, перестали иметь доступ к сверхдешевым спиртосодержащим продуктам.

Потребовалась трагедия, чтобы государство взялось за ум.

— У нас часто принято говорят о сухом законе. Однако вокруг практики сухих законов сложилось устойчивое мнение об их бесполезности и вреде. Так ли это?

— Это не так, сухой закон — мера конечно жесткая и, возможно, избыточная, однако эффективная. Во время Первой мировой войны была целая волна сухих законов, тогда были опасения, что будет разруха и хлеба не будет хватать на питание. Тогда ряд стран и Россия в том числе ввели сухой закон, продажа водки была запрещена, а на пиво повышены акцизы. В России большевики не отменяли сухой закон до 1925 года, когда Сталин заявил, что «надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются».

Тогда продажа водки была разрешена по фискальным соображениям.

Эффект от сухих законов тогда был прекрасный везде, в том числе в России. За годы закона в России было заметное снижение потребления алкоголя. В 1913 году среднедушевое потребление составляло 3,7 литра этанола. Тогда около половины населения составляли дети, и в пересчете на взрослое население получается довольно много, хоть и меньше, чем сейчас. В 1915 году потребление составляло уже 0,2 литра, а в 1925 году, к моменту отмены сухого закона – около литра на душу населения в год.

Этот длительный сухой закон приучил советских граждан к трезвости — к 1940 году потребление составляло около двух литров.

Надо понимать, что это было очень голодное время. Украинцы называют голод 1932-1933 годов Голодомором и считают его национальным геноцидом, однако этот голод оставил весьма похожие страшные «зарубки» на демографических пирамидах и РСФСР, и УССР, то есть голод был общий. В такой ситуации конечно было не до водки.

В годы сухого закона в России снизилось число случаев «белой горячки» с 10 тыс. в 1913 году до единичных случаев в 1920-е годы. В постсоветские годы, когда к водке появился доступ, их число доходило до 90 тыс., однако и доступность психиатрической помощи в наши дни выше, поэтому сравнивать сложно.