Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Более 10 тысяч детей-мигрантов без сопровождения взрослых, прибывших в Европу, пропали за последние два года, сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на пресс-службу Европола.

По данным службы, многие из пропавших детей могли попасть в руки преступных сетей, которые организуют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

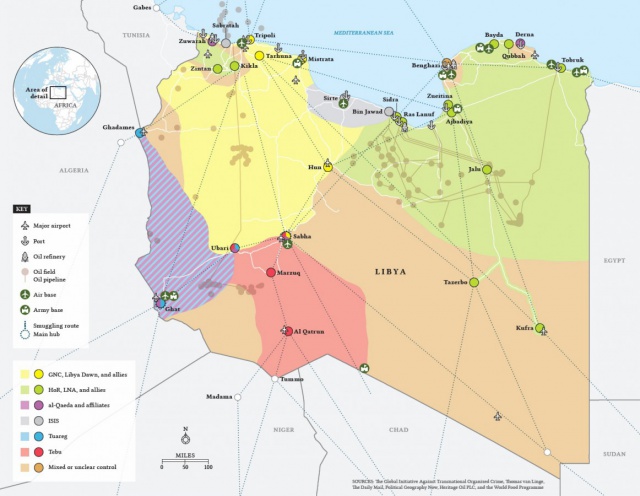

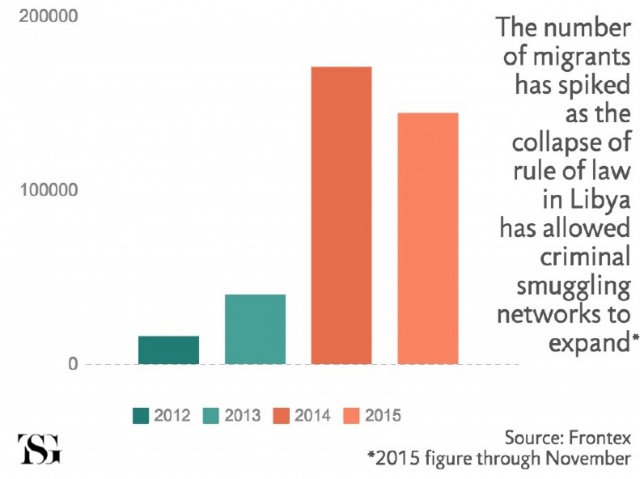

По последним данным приграничного агентства ЕС Frontex, за первые 10 месяцев прошлого года в Евросоюз прибыли около 1,2 миллиона мигрантов. Временный контроль границ сроком на полгода ввели Германия, Австрия, Франция, Швеция, Дания и Норвегия, которая не является членом Евросоюза.

Еврейское присутствие в Европе сокращается: Израиль в фокусе

Портал mignews.com опубликовал аналитическую статью публициста Иры Коган под заголовком «Без Освенцима и евреев».

Есть определенная логика в том, что весь мир отмечает день Холокоста отдельно от Израиля — 27 января. Для нас это память о Катастрофе и героизме тех, кто не дрогнул перед лицом смерти. Для Европы — по крайней мере, так подразумевается — день покаяния и осмысления прошлых ошибок. Но на деле это происходит редко.

К этой дате, дню освобождения Освенцима, обычно публикуют статистику по уровню антисемитизма в разных странах. Можно наглядно увидеть, насколько далеко ушел мир от того времени — или наоборот, как он к нему возвращается.

Последние два года стали рекордными по уровню антисемитизма и по числу нападений на евреев. Согласно опросам, около 40% жителей Европы так или иначе разделяют антисемитские взгляды. Тем временем Евросоюз вводит все более жесткие санкции против еврейского государства, а европейские политики осуждают израильских солдат за уничтожение террористов.

Европейцы любят подчеркивать, что не распространяют отношение к политике Израиля на своих сограждан-евреев. Это в большой степени справедливо, когда речь идет о здравомыслящих французах, немцах, австрийцах, шведах и т. д., не зараженных идеями нацизма. Исходя из этого, правительства европейских стран как будто не видят опасности в острой критике израильского руководства. Однако с каждым годом в Европе увеличивается число выходцев из стран, где антисемитизм является частью национальной идеи. Эти люди воспринимают нападки на Израиль как команду: бей евреев! А те, кто бросается на израильтян с ножами, знают, что на Западе они будут приняты как несчастные беженцы. Даже теракты в Париже и Брюсселе не заставили правительства Европы осмотрительнее относиться к своим словам в адрес Израиля.

Впрочем, и заявления, осуждающие антисемитизм, тоже звучат очень осторожно, что доказывает: европейские политики не хотят, чтобы защита евреев с их стороны была истолкована как симпатии к Израилю.

Как мы успели убедиться, европейские власти не в состоянии защитить от нападений экстремистов никого из своих граждан, включая и евреев. Единственный предлагаемый выход — охрана еврейских объектов. Но многие евреи Европы не хотят жить в гетто — за стенами и кордонами полицейских. Одни переезжают в Израиль, другие перестают ходить в синагогу, забирают детей из еврейских школ. Раввины советуют евреям снять кипу, чтобы не подвергать себя опасности. Так или иначе, еврейское присутствие в Европе сокращается. Спохватится ли Европа, примет ли она какие-то меры, чтобы предотвратить исход евреев, или будет наблюдать за процессом так же равнодушно, как за уничтожением своих граждан в печах Холокоста? Неизвестно.

Алия из Европы растет, одновременно растут и спекуляции на этой теме. Премьер Нетанияху не устает повторять, что самое безопасное место для евреев — Израиль. Это так, однако Израилю пора наконец стать привлекательным местом для евреев, не только когда земля горит у них под ногами в других местах. Но правительство предпочитает ничего не делать для улучшения жизни своих граждан — и старожилов, и вновь прибывших, рассчитывая, что рост антисемитизма в мире так или иначе приведет в страну новых олим. При таком подходе Израиль, конечно, сохранит свой статус убежища и еврейского национального дома, но никогда не станет самодостаточным государством с нормально функционирующей экономикой.

Неожиданным сюрпризом стало приглашение евреев Европы в Россию, прозвучавшее из уст президента Путина на его встрече с представителями еврейских организаций. Однако евреи не восприняли его всерьез. Очевидно, что руководство Кремля воспользовалось случаем «уколоть» Европу — но повод для этого существует отнюдь не выдуманный.

Между тем, в Восточной Европе и в России антисемитизм тоже никуда не исчез. При этом в странах бывших СССР и соцлагеря, чтобы стать жертвой антисемитизма, не нужно демонстрировать свою принадлежность к еврейству — носить традиционную одежду и кипу, посещать синагогу и еврейские организации. Достаточно иметь еврейскую фамилию или «еврейское лицо» — как это произошло с российским режиссером, которому было отказано в приеме на работу. Правительства этих стран так же стараются не замечать антисемитских выпадов. И если западноевропейский политик рискует своей карьерой, поддерживая Израиль, то в Восточной Европе избегают вообще одобрительно высказываться в адрес евреев.

В целом ситуация грустная. Да, в мире не хотят повторения Освенцима, но «еврейский вопрос» по-прежнему существует, и никто не знает, как его решить. Оптимальный выход — чтобы евреи сами куда-то делись, а с ними исчезла и вся проблема. К счастью, сегодня евреям есть, куда деваться. (mignews.com)

Портал 9tv.co.il опубликовал аналитическую статью израильского общественного деятеля и публициста Александра Непомнящего, под заголовком «На пределе возможностей».

Ночная мгла стала понемногу рассеиваться. До первых лучей восходящего солнца, которые осветили бы правый борт судна, оставалось часа полтора. Красное море, столь переменчивое в начале января, казалось спокойным, хотя, по прогнозам синоптиков, впереди ожидался шторм. Корабль под флагом государства Тонга неспешно скользил вдоль египетского побережья, навстречу Суэцкому заливу. Большая часть команды еще спала, да и те, кто оставался на вахте, как видно, задремали под утро. Рокот вертолетных лопастей они услышали слишком поздно.

Все произошло внезапно и очень быстро. Грохот стал нестерпимо громким, затем сверху послышались странные лязгающие звуки, и на палубу, соскакивая с канатов, протянувшихся тонкими змеями из вертолетных люков, посыпались люди в темных комбинезонах. Одновременно справа и слева по борту возникли точно такие же незнакомцы с масками на лицах, стремительно поднимающиеся из окруживших корабль резиновых лодок. Минут через семь все было закончено. Потрясенная и отчасти еще даже не успевшая проснуться команда — все десять членов экипажа — сдалась почти без сопротивления и без единого выстрела. Капитану судна Омару Акауи, боевику ФАТХа с 25-летним стажем и полковнику военно-морских сил Палестинской автономии, был прекрасно известен ненавистный язык отрывистых команд, которыми обменивались незваные гости. Он понял, что закончить миссию, доверенную ему самим «раисом», уже не придется. Захватив судно, израильские морские коммандос из спецназа ВМФ — «Шаетет 13» — после часового поиска во внутренних отсеках обнаружили то, что искали.

Десантировавшие часть их команды боевые вертолеты, не дожидаясь окончания, уже были на полпути домой, им и так, даже вместе с захваченным дополнительным запасом топлива, едва хватило горючего. Улетели и тяжелые транспортные вертолеты с бойцами спецподразделения 669, в задачу которых входило организовать, если потребуется, эвакуацию раненных.

Вернулись на базу барражировавшие над районом самолеты разведки, аэрофотосъемки и дозаправки, а также истребители Ф-15, обеспечивавшие на всякий случай превосходство израильских военных в ходе операции, состоявшейся в 500 километрах от границы еврейского государства, в нейтральных водах Красного моря между Египтом и Саудовской Аравией.

Где-то высоко в небе взял курс на Тель-Авив и «летающий штаб» — громадный «Боинг-707», откуда за ходом операции «Ноев ковчег» пристально наблюдали начальник генерального штаба генерал-лейтенант Шауль Мофаз, командующий ВМФ генерал Ядидия Яари и командующий ВВС генерал Дан Халуц.

Вместе с арестованной командой отбыли на катерах полковник Рам Рутберг, командир «Шаетет-13», возглавивший десантирование на судно с вертолетов, и командовавший абордажем с моря фактический инициатор блестящего захвата, глава Управления морских операций, бригадный генерал Элиэзер Маром. Группа бойцов, оставшихся вести корабль в Эйлат, подняв над судном израильский флаг и проведя ревизию камбуза, с грустью обнаружила, что предстоящие три дня до дома им предстоит питаться сомнительными лакомствами, оставшимися от захваченных террористов. Впрочем, вертолет, прибывший к обеду из Израиля за картой памяти со снимками обнаруженного на корабле сенсационного груза, заодно прихватил им с базы три рюкзака шницелей. Так что голодными они домой не вернулись. На следующий день глава правительства Израиля Ариэль Шарон принимал у себя специального посланника США на Ближнем Востоке генерала Энтони Зинни, занимавшегося продвижением арабо-израильских переговоров. Прощаясь, Шарон доверительно обратился к ошеломленному генералу: «Через несколько часов вы будете встречаться с Ясиром Арафатом, будьте любезны, сообщите ему, чтобы не беспокоился о судьбе своего корабля с оружием, „Карин Эй“ — мы взяли его себе.»

***

Все началось полугодом ранее. В самом начале мая 2001 года израильский военно-морской патруль засек идущее из Ливана 40-тонное судно «Санторини», груженное бочками. Разведка заподозрила, что там спрятано оружие. Два дня спустя «Санторини» был без сопротивления захвачен морскими спецназовцами в ста километрах от израильского побережья и отбуксирован в хайфский порт. Среди захваченных трофеев обнаружилось много оружия, в основном российского производства, в том числе полсотни ракет «Катюша», ПЗРК «Стрела-2» и противотанковые гранаты РКГ-3, реактивные гранатометы, минометы, мины, гранаты, автоматы «Калашников» и патроны. В ходе следствия выяснилось, что организовали пересылку оружия из Ливана в Палестинскую автономию, в Газу, боевики Ахмеда Джибриля, лидера «Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования». По плану, «Санторини» должен был сбросить бочки напротив берега Газы, где их подобрали бы «рыбацкие суда».

До соглашений в Осло небольшим разрозненным ячейкам террористов, существовавшим в Иудее, Самарии и Газе, было не под силу организовать и оплатить доставку крупных партий серьезного оружия. Лишь появление Палестинской автономии, фактически ставшей плацдармом ООП для атак против израильтян, позволило вывести войну с еврейским государством на новый тактический уровень. После распада СССР никто из арабских стран не решался снабжать Ясира Арафата оружием, боясь навлечь гнев США, ставших покровителем соглашений Осло. Единственным государством, готовым предоставить Арафату оружие против Израиля и в пику США, был Иран.

В конце мая 2001 года Арафат побывал в Москве, где, судя по всему, окончательно договорился с гостившими там иранцами о крупных поставках оружия. Проведенная накануне операция с кораблем «Санторини» убедила их в том, что коротким путем из Ливана, где иранские интересы представляла «Хизбалла», оружие не провезти, поэтому было решено воспользоваться маршрутом из Персидского залива через Красное море и Суэцкий канал. Путь этот был намного длиннее, но зато, как решили в Иране, проконтролировать его, а тем более перехватить на нем судно для израильтян было бы куда труднее.

Впрочем, понимали это и в Израиле. Поэтому когда разведке стало известно, что в конце лета те же высокопоставленные чиновники автономии, которые раньше были связаны с попыткой контрабанды на «Санторини», теперь оказались через подставные компании замешаны в покупке нового судна за 400 тысяч долларов, глаз с их 100-метрового приобретения водоизмещением в 4000 тонн больше не спускали.

В декабре корабль, названный «Карин Эй», прибыл на иранский остров Киш в Персидском заливе. Израильтяне в тесном контакте с ЦРУ внимательно следили, как десятки тонн оружия были спрятаны на судне под гражданскими грузами. «Карин Эй» вышел в сторону Йемена, а в Израиле стали готовиться к перехвату. Идею захвата в Средиземном море, уже после выхода из Суэцкого канала, отклонили из-за большого риска упустить террористов. Первоначальный план заключался в том, чтобы перехватить их возле Шарм аш-Шейха, южной оконечности Синайского полуострова. Вот только буквально за несколько часов до начала операции стало известно, что надвигается шторм. Десантироваться на судно с вертолетов при скорости ветра 50 километров в час, как и брать его на абордаж с резиновых лодок при трехметровых волнах, было невозможно. А корабль, как назло, еще и тащился так медленно, что шансов перехватить его до бури не было ни малейших.

И тогда разработчик операции Элиэзер Маром, прозванный друзьями Чайни (Китайцем) за внешнее сходство со своим дедушкой, этническим китайцем из Шанхая, предложил фантастический план — захватить корабль намного раньше, еще до шторма, в самой южной точке, до которой только по силам добраться израильским вертолетам и кораблям. Провести операцию «Ноев ковчег» на пределе возможностей ВВС и ВМФ. Маром был уверен в профессионализме спецназа и всех сопутствующих сил. И они оправдали ожидания. «Морским Энтеббе» назвали потом журналисты эту одну из самых дерзких операций в истории израильской армии, напоминая о знаменитом освобождении заложников, успешно выполненном на расстоянии более трех тысяч километров от Израиля в 1976 году.

***

Разгрузка «Карин Эй», начавшаяся в эйлатском порту спустя несколько дней, вызвала потрясение. Никто не представлял себе того, о каком количестве оружия шла на этот раз речь. В этом «Ноевом ковчеге» действительно было «всякой твари», и даже отнюдь «не по паре». Среди 50 тонн российского и иранского вооружения, помимо всех тех видов, что уже были перехвачены на «Санторини», только в гораздо большем количестве, оказались еще десятки новых наименований, включая снайперские винтовки «Драгунов», противотанковые ракеты и мины, РПГ, две с половиной тонны взрывчатки, а также масса диверсионного снаряжения. Все это разнообразие, укомплектованное в 83 специальных иранских герметичных контейнера, способных держаться на плаву, предполагалось перегрузить возле Александрии на три судна поменьше и доставить к побережью Газы. Затем сбросить контейнеры в море, чтобы их постепенно выловили и вытащили на берег «рыбаки» из военно-морских сил автономии.

По ходу следствия стало известно, что все расходы и по покупке самого корабля, по приобретению оружия на 15 миллионов долларов и гражданских грузов для маскировки еще на 3 миллиона, оплатил министр финансов автономии Фуад Шубаки. Деньги были взяты из международной помощи, выделяемой на развитие автономии, и средств, передаваемых Израилем.

Арафат, разумеется, все отрицал, но доказательства были столь неоспоримы, что администрация президента США была вынуждена на время прервать всякие отношения с автономией. Впоследствии связи были восстановлены, но доверие Арафат в Вашингтоне потерял окончательно. За Ираном же, пойманным с поличным, окончательно закрепилась репутация покровителя международного террора. От диверсионной деятельности он, конечно, не отказался, вынуждая Израиль и США прилагать немало усилий для отслеживания путей переброски оружия арабским террористам.

Возможно, именно так был схвачен и пропал без вести в 2009 году на острове Киш бывший агент ФБР, американец еврейского происхождения Роберт Левинсон, работавший после увольнения частным детективом. Он стал единственным американцем, которого Иран отказался вернуть на днях в рамках сделки с США по обмену заключенными, утверждая, что о судьбе Левинсона ничего не известно. С разгромом военной структуры Палестинской автономии в ходе операции «Защитная стена» в 2002 году и с последующей смертью Арафата лидирующие позиции в вооруженной борьбе с Израилем постепенно перешли к ХАМАСу и «Хизбалле», которые, в свою очередь, стали главными адресатам иранских оружейных передач.

Ну, а у израильских морских коммандос появилось регулярное занятие.

В ноябре 2009 года бойцы «Шаетет-13» перехватили возле Кипра судно «Франкоп». Под гражданским грузами были обнаружены 300 контейнеров с пятьюстами тоннами оружия из Ирана: около 3000 ракет, 10 тысяч снарядов, 20 тысяч гранат и полмиллиона патронов. Судя по всему, корабль вышел из Египта, где на него перегрузили оружие, прибывшее из Ирана, а направлялся этот груз в сирийскую Латакию и предназначался «Хизбалле». Эту операцию перехвата в Израиле назвали «Четыре вида» — в честь растений, используемых на последний осенний праздник — Суккот. В марте 2011 года в Средиземном море в 400 километрах от израильского побережья морские коммандос во главе с Элиэзером Маромом, ставшим к тому времени командующим ВМФ, захватили корабль «Виктория», который шел из Латакии, и, как оказалось, вез 50 тонн оружия в сектор Газа, где с 2006 года стал править ХАМАС. Помимо «стандартного набора», там были найдены стратегические виды вооружения, в том числе, китайские противокорабельные ракеты С-704 с инструкциями на персидском языке, а также пара радиолокационных станций британского производства.

Последней известной акцией по перехвату иранского оружия для террористов стала операция «Полное разоблачение» в марте 2014 года. Бойцы «Шаетет-13» снова провели ее в Красном море. Только на этот раз на расстоянии в полторы тысячи километров от Израиля, между Суданом и Эритреей. Командовал операцией сменивший Марома на посту командующего ВМФ Израиля Рам Рутберг, тот самый, что за 13 лет до этого, возглавляя «Шаетет-13», первым десантировался на «Карин Эй» с вертолета. На судне Klos-C, вышедшем из иранского порта Бандер-Аббас, под мешками с цементом были найдены 40 ракет M-302, способных поражать цели на расстоянии 160 километров, а также около 200 мин и полмиллиона патронов иранского производства. (9tv.co.il)

«Распределенная смертоносность» - концепция.

ВМС США выпустили видеоролик, где демонстрируется концепция Distributed Lethality («Распределенная смертоносность»), сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на navyrecognition.com.

Командующий надводными силами ВМС США, вице-адмирал Томас Роуден (Thomas Rowden) объясняет суть этой концепции как установку большего количества разнообразного вооружения на судах, в том числе гражданских и десантных, с тем, чтобы обмануть противника и уничтожить его.

Например, универсальный десантный корабль LPD 17 оснащается ПКР Naval Strike Missiles (NSM) производства норвежской компании Kongsberg, ударным вооружением оснащаются контейнеровозы и др.

Потенциальные противники США пытаются воспрепятствовать доступ американского флота в некоторые районы Мирового океана. Однако именно по морю доставляются 90% товаров для функционирования американской экономики, поэтому свобода судоходства, которая работает на благо всего человечества, должна быть надежно защищена.

Андрей РУСАКОВ

Ответственность культуры и культурное многообразие

Русаков Андрей Сергеевич, обозреватель издательского дома «Первое сентября», директор АНО «Агентство образовательного сотрудничества», автор книг «Эпоха великих открытий в школе девяностых годов» (СПб., 2005), «Уходящие перспективы. Школа после эпохи перемен» (М., 2000, 2-е изд. — СПб., 2014), «Школа перед эпохой перемен. Образование и образы будущего» (СПб., 2014).

Глава I. Культура и беспомощность

1.

«Вся моя Россия умещается у меня в голове и в моей домашней библиотеке. Моя Россия — это Россия Пушкина и Тургенева…» Теперь повсеместно то читаешь, то слышишь нечто подобное. Или еще так: «Сущность нашей страны — не безмозглые вожди, окруженные холуями и палачами, а Набоков, Булгаков, Ахматова, Мандельштам, Бродский. Они останутся во времени, они и будут Россией, даже если из-за глупости правителей такое государство однажды перестанет существовать…» И прочее в том же роде об ужасной политике, жуткой истории, отвратительном обществе и прекрасной русской культуре, в которую можно спрятаться по детскому принципу «Я в домике».

Итогом русского культурного развития словно оказывается иллюстрация к антиутопии из «Машины времени» Уэллса, где злобные подземные морлоки живут в симбиозе с милыми интеллигентными элоями, которые лишь чуть пугаются, если кого-то из них утаскивают на ужин, и торопятся о том забыть, скрываясь, чтобы щебетать в уютных кущах.

В фокусе общественного внимания не наблюдается ни рациональных проектов конструктивных действий, ни даже намека на здравые, адекватные реальным обстоятельствам позитивные образы завтрашней России. Крах общественных ориентиров — момент профессиональной ответственности гуманитарно образованных людей; именно их знания и умения теперь наиболее востребованы. Как поступают офицеры в отставке, когда начинается война? Чего ждут от врача, которого будят среди ночи ради спасения больного? Но когда общество утрачивает здравые ориентиры и вместе со страной сползает в пропасть, чего ожидать в России от «людей культуры»? Только того, что они произнесут ряд гневных фраз и уедут перечитывать Тургенева в Баден-Баден или еще какую «внутреннюю Монголию». Но если за будущее сражаются только негативные сценарии, то никакая правильная Россия, «завещанная нам Пушкиным и Тургеневым», уж точно ниоткуда не возникнет.

Мы вступили в годы национального позора, за которые будет мучительно стыдно будущим поколениям русских людей. Через два десятка лет оправдания: «А я Тургенева читал», «я — как завещали: лучше жил в глухой провинции у моря», «я же каждый год на митинг выходил» и т.п. — прозвучат ничуть не лучше рассказов про то, что «нам же такое по телевизору говорили! все верили, ну и я отчасти…»

Никого лично ни в чем не упрекаю. Менее всего готов кого-либо осуждать за недостаточно активную жизненную позицию, понимаю и поддерживаю эмиграцию тех, кто разумно предпочитает уехать. Речь здесь не о гражданской позиции, а о параличе интеллектуальной работы, о внезапном исчезновении культурных ресурсов для нее.

Вдруг что-то не так именно там: «в России Тургенева»? Если национальная культура воспитывает лишь агрессивных идиотов, тихих обывателей и людей, которые в решающие для страны годы могут лишь наблюдать, рефлексировать и возмущаться, то, быть может, что-то не так с этой культурой? Или — как минимум — в наших с ней взаимоотношениях?

2.

а) Но разве культуру должно мерить ее общественной «отдачей»?

Отчасти — да, должно.

б) Но разве мы можем выбирать свою культуру по своей воле?

Отчасти — да, можем.

Пусть даже культура («возделывание» по первоначальному смыслу латинского слова) обращена прежде к личному, нежели к общему, к «возделыванию» человека прежде, чем к «возделыванию» народа, но само сочетание слов «национальная культура» указывает на факт вольной или невольной ответственность культуры за историческую судьбу народа, ее создающего и ею создаваемого. Кто-то готов видеть в культуре лишь сокровищницу артефактов для эстетического удовольствия и душевного развития; их право. Но эта статья обращена к тем, кто признает конструктивную роль национальной культуры для жизнеспособности страны:

· для национального взаимопонимания,

· для вменяемости общественных отношений,

· для выработки ориентиров общественной мысли.

Увы, перечисленные задачи в России едва ли выполняются, а предлагаемые «классической» русской культурой координаты все хуже ложатся на карту реальности. «Лучи света» и «темные царства», «народ и интеллигенция», «Европа и Россия», «Долой самодержавие!» или «За царя и отечество», «дворянство и большевизм», «Петр и Пугачев: власть и стихия», «Маленький человек и безжалостный мир», «Хорь и Калиныч», «Штольц и Обломов», «Героический бунт и теория малых дел», «Тварь я дрожащая» или «будем как Солнце» и т.д. — в вариациях на подобные литературные темы полтора столетия бился прибой живой мысли, исторических драм, судьбоносных решений. А теперь вода ушла. Осталась словесная пена, взбиваемая инстинктами «культурного воспитания».

Русская классика и в наши дни отзеркаливает множество узнаваемых архетипов, над которыми можно потешаться или которыми ужасаться, но не позволяет даже формулировать рабочие вопросы, подразумевающие возможность толковых решений, а не только патетических реплик.

Когда же символический язык культуры оказывается недееспособным, его роль с удовольствием берет на себя altеr ego русской «высокой» культуры, ее «черный человек» — незатейливая мифология имперского нарциссизма, убогого поклонения насилию и веселого презрения к человеческому достоинству и жизни.

«Вознесение» в фэнтезийные построения на мистические и/или геополитические темы вкупе с падением в пещерный примитивизм при выборе инструментов социально-политического действия — естественный результат отсутствия «общественной отдачи» от культурного наследия.

3.

Теперь о выборе. Мы не можем легко поменять культуру, но можем по-другому ее увидеть, по-другому осознать.

Многовековая национальная культура всегда значительнее того, что под ней в какой-то период интуитивно подразумевается большинством. Здесь уместна аналогия со спектром видимого света: глаза фиксируют лишь узкую часть диапазона реальных электромагнитных волн — ту, на которую они настроены. Так и культурное восприятие настраивается общественными традициями на свою «длину волны», позволяя воспринимать в качестве значимого лишь избранный слой культуры.

Мы не можем по своему произволу заменить русскую культуру другой, но вольны перенастроить свой взгляд, опознать, «расцветить» прежде «невидимые» части спектра. Тогда у нас есть шанс обнаружить качественно иные стратегии культурного мышления, множество нетривиальных ориентиров, неожиданные модели социально-культурных решений, — опирающиеся притом на родную для нас почву.

На самом деле «переоткрытия» культурного прошлого — норма национального развития.

Два масштабных отечественных примера:

· русская средневековая иконопись — которая для Пушкина и его друзей вовсе не представлялась искусством — была переоткрыта к началу ХХ века в качестве уникального достояния мировой культуры;

· русская религиозная философия, к которой небрежно и полуиронично относились современники, запретная и забытая почти все советские годы, в конце 1980-х вдруг торжественно воскресла и стала одним из главных идейных ресурсов эпохи перестройки1 .

«Высокая литература» два столетия ощущалась в России не только главным «нервом» восприятия современной жизни, но и главным источником общественного самосознания. Теперь нам жизненно важно обнаружить в качестве актуального творческого наследия гораздо более сложную картину русского культурного опыта.

Тема этой статьи требует аккуратного подбора слов и уточнения многих нюансов. Вряд ли это во всем получится — тем более, что обобщенное изложение принуждает к лаконичности. Вынужден заранее просить прощения за недостаточную корректность иных формулировок, за то, что буду опускать многие справедливые оговорки — увы, при беглом и широком обзоре этого не избежать.

Дальнейшие рассуждения я представлю в виде трех блоков тезисов с короткими комментариями-пояснениями.

Первый блок — иллюстративный и ретроспективный: о неслучайности явных трудностей с применением «культурных кодов» по-школьному понимаемой русской культуры в сегодняшних общественных отношениях.

Второй — указание на другие мощные слои культурной традиции, подсказывающие, как можно иначе «вырабатывать язык взаимопонимания», на основе чего формировать качественно иные образы будущего.

Третий (в связи со вторым) — варианты новых акцентов в поиске социально-культурных тактик и стратегий, в осмыслении общественных перспектив.

Глава II. Почему культура перестала «срабатывать»

Дальнейшие тезисы не носят полемического характера; я стремлюсь не доказать, а показать. Моя задача — попытаться поместить в центр внимания то, что обычно замечают в лучшем случае «боковым зрением», обозначить это как ресурс для осмысления возможных образов лучшего российского будущего и способов движения к нему.

Но предварительно придется хотя бы пунктиром обосновать, почему «привычная» русская культура («школьная», «интеллигентская», «высокая» — нелегко подобрать точное слово, когда пытаешься отграничить то, что принято воспринимать самодостаточным и всеобъемлющим) закономерно перестала «срабатывать».

Вот три (задолго до меня замеченных) особых качества той системы координат, в связи с которыми раскрывается нам «высокая» русская культура. Перед нами:

а) культура имперская,

б) культура литературоцентричная,

в) культура, «вертикально ориентированная».

По этим разделам и пробежим глазами.

Первый cюжет: Фантомные боли империи

и имперские фантомы культуры

Вот ряд характерных черт, которые накладывает имперская традиция на «высокую» русскую культуру, придавая ей сегодняшнюю общественную беспомощность.

1. Пространство культуры очерчено властью.

«Родной дом» русской культуры воспринимается не как пространство расселения народа или историко-географическое «ядро» нации, а как территория внутри имперских границ2 . Внутри них — все наше, уже завоеванное. Зато за границами империи — все чужое, «эмиграция и ностальгия».

2. Варианты отношений с государством: бунт, восхваление, смирение.

Доминируют три культурных архетипа гражданской позиции: или пылкая солидарность с властью — или смирение/убегание «в широкошумные дубровы» — или противостояние и бунт. Спокойный диалог с государством или же строительство общественного пространства по-своему и независимо от государства у нас — нонсенс.

Жизнь-восторг и жизнь-протест, жизнь-страдание и жизнь-умиление — естественные культурные состояния. Жизнь-работа (в том числе духовная), жизнь-сотрудничество, жизнь-домостроительство, жизнь-радость, жизнь-понимание — куда более экзотичны.

3. Отношение к политике — мистически-напряженное.

Политика глазами культуры — это действия центральной власти и действия против нее. А все доступные для практического наблюдения, понимания, диалога средние и нижние уровни политики — лишь приводные ремни централизованной государственной воли, иногда оттененные случайными человеческими качествами отдельных чиновников/командиров/наместников.

Политика если и поворачивается, то «вся вдруг» и всегда непредсказуемо.

Заоблачные высоты имперской власти не рациональны, а мистичны. В отношении культуры к политике нет места разумности и ответственности.

4. В империи важны столица и фронтир. Внутренняя провинция — инертна и единообразна.

«Высокая русская культура» всецело завязана на Москву и Петербург. Для нее существует жизнь столичная, жизнь провинциальная и «военный фронтир» (Кавказ, Польша, Туркестан, Дальний Восток, линии фронта на конкретных войнах и т.п.). Провинция (вся! — на одной шестой части суши!) воспринимается и обсуждается почти единообразно; легкий экзотизм Сибири или Малороссии только подчеркивают базовое единство взгляда3 .

Бажов, Писахов, отчасти Платонов — насколько ярки исключения! Но они лишь намекают, сколь многоликой могла бы предстать иначе организованная русская словесность4 .

5. Ироническое отношение к «провинциальным недокультурам».

То «пограничье», которое мыслится как фронтир — Польша, Грузия, Армения, в меньшей мере Финляндия и Средняя Азия — все-таки в центре культурного внимания и уважения. А вот те, кому суждено было оказаться «в тылу» — культуры Украины и Белоруссии, практически все национальные культуры нынешней России — в качестве серьезных явлений не воспринимаются. Судьба «провинциальных недокультур» — обогащать общеимперскую культуру, «сливаться в русском море». Служить для нее этнографическим материалом.

Глухота людей русской культуры к культуре украинской (бурно, ярко и убедительно разворачивающейся последние полтора столетия) уже не просто выглядит парадоксальной дикостью, а стала первой из сдетонировавших предпосылок русской национальной катастрофы. Пренебрежительная глухота к национальным культурам российских народов — столь же изумительна и столь же чревата бедой.

6 . Привычная самооценка: русская литература — великая сверхдержава мировой культуры. Она самодостаточна, а ее вклад в мировое культурное развитие соразмерен военной мощи российской/советской империи.

Пока культура молода и плодотворна, пафос собственного величия — хороший катализатор развития. С годами полезна большая адекватность. Особенно теперь, когда можно подводить итоги фактического воздействия русской литературы на мировую культуру ХХ века.

Что мы обнаружим? Огромно влияние Л.Н.Толстого — похоже, его значение для развития мировой художественной мысли перевесит вклад всей прочей русской изящной словесности вместе взятой5 . Половина оставшегося влияния придется еще на два-три имени: Чехов, Достоевский, полуанглийский Набоков. Совокупное влияние на мировую культуру прочих русских писателей едва ли превзойдет влияние литератур чешской или норвежской — литератур замечательных, но нимало не мыслящих себя культурными империями и самодостаточными сокровищницами ответов на любые вопросы.

7. Империя приучает мыслить рангами и регламентами, имперская литература — социальными типами и риторическими формулами.

Национальное государство может позволить себе опереться на общественные структуры, на гибкие механизмы обратной связи, на внимание к особенностям и подробностям. Империя не будет вникать в калейдоскоп ситуаций и не способна доверять кому-либо; в ней задаются простые и прочные повсеместные модели, алгоритмы, правила субординации. У империи — регулярность, чины и формы; у русской литературы — типичные представители, всеобщие идеи, узнаваемые положения.

«Высокая» русская культура в унисон имперскому стилю воспитывает в людях стремление свести конкретную ситуацию к известным схемам и архетипам; приучает развешивать ярлыки из общей культурной логики, а не пытаться понять ситуацию «по месту и времени», взглянуть на нее как на уникальный феномен6 .

Второй сюжет. Цена литературоцентричности

Литературоцентричная эпоха русской культуры очевидно завершилась (попробуйте, к примеру, вообразить современную русскую поэзию организующей силой культурного пространства страны). Но тип восприятия культуры вполне прочен.

«Литературоцентричность» интуитивно понимают как резкое преобладание словесности над музыкой, пластическими и изобразительными искусствами. В таком перекосе культурных акцентов есть свои проблемные стороны (припомним дисгармоничность внешнего вида большинства наших городов и поселков), но более существенно другое. «Литературный» взгляд на мир подавляет в русском культурном воспитании многие другие, не менее необходимые практики организации мышления, самосознания и взаимопонимания людей.

1. Литература подменяет собой религию и философию.

Любая европейская литература нового времени энергично вторгается в вопросы религии и философии, но мало у каких народов она по существу вытесняет их из культурного пространства, находится не в диалоге с ними, а замещает их собой.

Работа философа предельно строга и требовательна к интеллектуальным построениям; религиозное обсуждение жизненных вопросов сдерживается церковной традицией, аккуратностью изложения и моральными ограничениями. Но правила интеллектуальной дисциплины кажутся неуместными тем, кто привык строить мысль по литературным образцам с их установкой на художественное наитие и образную убедительность.

Привитая вольность литературного мышления дарит русским образованным людям «легкость в мыслях необыкновенную» в обсуждении вопросов любой серьезности и онтологической глубины.

2. Литература подменяет собой обществознание и гуманитарную мысль в целом.

Литературу привыкли воспринимать как общественного учителя, источник рецептов того, «как нам обустроить Россию». Хотя на такой вопрос вроде бы призван отвечать большой ряд гуманитарных исследовательских дисциплин — от географии до социологии, от семиотики до психологии, от экологии до методологии научного знания.

В проектировании «обустройства страны» странно вытеснять изящной словесностью мысли и труды тех, кто учился не «чему-нибудь и как-нибудь» (что нормально и даже естественно для писателя), а несколько более основательно, кто вещает истины не по наитию, а излагает их в виде результатов серьезной работы, научного кругозора, исследовательского опыта7 .

3. Литературное мышление подменяет собой правовое.

Привычка к бесправию в русской истории, конечно, не заслуга изящной словесности. Но в презрение к «формальному праву» она добавляет свою лепту. Традицию правового нигилизма литература усиливает своеобразным правовым утопизмом, умиляясь народной «жажде справедливости» в противовес европейскому «законничеству». Мол, милосердие и справедливость должны всецело торжествовать здесь и сейчас, иначе вся ваша жалкая юриспруденция — одно лицемерие.

Но закон никогда и нигде не торжествует безусловно; только идея закона, живущая в людях и их общественных отношениях, и порождает законосообразные практики, действия и поступки. Сначала закон оживает в людях — и только потом в государствах.

Когда же от представлений о праве отмахиваются как от иллюзии, то вскоре привыкают к тому, что искренняя эмоция — достаточное моральное основание для любого действия. Даже если последствия будут ужасны, а твое «чувство» навеяно очевидными внешними манипуляциями...

С этим очень удобно работать извне: посильнее нажать на регистр «праведной эмоции» — и воспитанный соответствующим образом человек чувствует себя вправе вершить любые преступления.

4. Исторические комплексы литературы программируют общественную закомплексованность.

В «литературоцентричную эпоху» русская культура вступила со зрелостью Пушкина и разгромом декабристов8 . Эта родовая травма «вшила» в нее роковое восприятие истории, комплекс общественно-политического поражения, болезненное расщепление взглядов на народ, государство и «образованный класс»9 , резкие перепады от радикализма к верноподданничеству и/или громко декларируемой аполитичности10 и т.п. Опыт взаимоотношений русской словесности и русской революции только закрепил эти невротизированные черты.

Третий сюжет. Вертикальная организация культуры:

ее привычная ненормальность

1. Модель вертикальной динамики: вверх — отбор гениев, вниз — «продвижение» их трудов.

Образ централизованного культурного строительства подобен имперскому: «наверх» жизнь выталкивает кандидатов в гении11 , вниз устремляется пропаганда их произведений.

Задача участвующих в культурной работе людей — послужить передаточными звеньями для передачи высокой культуры «в массы». А в целом русское образованное общество выглядит лишь фоном и ресурсом для деятельности «светил», оно обречено смотреть на окружение «гениев», как крепостная Россия на дворянство12 .

В реальности национальная культурная среда создается отнюдь не «передатчиками» и «пропагандистами достижений», а необычными и многогранными людьми, с уникальными судьбами и собственным значимым творчеством. Но зрение, настроенное скользить по «культурной вертикали», такую самобытность почти не замечает.

Характерна дистанция между столичной «культурной элитой» и миром трудовой интеллигенции: инженеров, учителей, врачей. Они рассматриваются не как основная часть культурного сообщества, не как соработники в создании культурной среды нации, — а лишь как «продвинутые потребители», досадное, но неизбежное «средостение» между «элитой» и мифологизированным народом.

2. Равнение на гениев.

Русская культура предстает прежде всего кругом вершинных литературных произведений и связанных с их создателями лиц и событий. Это кажется естественным: к кому присматриваться, как не к лучшим?

Да, биографии гениев — значимая часть национальной памяти; но если они начинают трактоваться как образцовые (что невольно и происходит), то с ролью учебных пособий справляются предсказуемо плохо.

Люди с гениальным призванием властно ведомы своим предназначением, множество вещей они «схватывают» не трудом понимания, а мгновенной интуицией, жизнь свою зачастую ведут на износ, на разрыв, на пределе физическом, нравственном, интеллектуальном; они готовы двигаться по «лучу судьбы», невзирая ни на что. Попытка подражания подобному жизненному стилю с большой степенью вероятности оказывается или разрушительной, или деморализующей.

Основная же стилистика многих тысяч созидателей культурного мира нации совсем иная: спокойная ответственность, вдумчивое сочетание решительности и осторожности, готовность считаться со многими и многим, заботливая внимательность не только к «провиденциальным собеседникам», но и к своим ближним.

Другие последствия равнения на гениев — в области гуманитарных исследований. Вот у нас великие поэты — а вот специалисты по ним. Вот гениальные музыканты, художники, физики и т.д. — и к ним приставлены соответствующие знатоки. Исследовательский (и соответствующий популяризаторский) аппарат настраиваются жестко специализированно. В результате те комплексные явления, которыми и держатся основные сцепления национальной культуры, или едва заметны, или сильно искажены (а то и вовсе невидимы).

3. Монолитность, закрывающая многомерность.

Русская поэзия (а во многом и вся русская художественная литература) двух прошлых столетий представляется нам практически единым произведением: она пронизана общностью сюжетов, ритмов, символов, идейных антиномий, пророчеств и их исполнений, перекличкой авторов и персонажей.

В этом ее великое художественное достоинство, огромная притягательная сила. Но эта же сила выступает и как затмевающая, заслоняющая собой отнюдь не монолитный, а многомерный характер русской национальной культуры в целом.

Когда на нашей памяти исчезла видимость круговорота культурных явлений вокруг привычного «литературного центра тяжести», то наглядная децентрализация культуры многими была воспринята как культурный распад. Оторопью от этого чувства отлично воспользовалось российское телевидение — оно взяло на себя функцию последнего симулякра централизованной культурной монолитности.

Степень убожества и инфернальности этой оси культурного единства показывает, что культуре в России больше не быть централизованной.

Вот только привыкнуть к тому, что твоя культура может говорить на очень разных символических, идейных и образных языках, — это отдельное открытие, отдельная душевная работа.

Другие миры русской культуры — не фон, не сырье, не обрамление, они — огромные явления, которые совсем иначе организованы, в которых мы обнаружим другие заботы, ценности, правила, способы самоорганизации.

О чем и поговорим далее.

Глава III. Русская культура на других частотах

Нашему обществу, чтобы выжить и удержать огромную страну в качестве своей общей родины, предстоит искать противоядия от большого ряда укорененных привычек:

· от культуры самоуверенного всезнайства,

· от культуры агрессивной сентиментальности,

· от традиции действовать «по наитию» там, где важно действовать по уму,

· от высокомерия к культурам большинства народов, с которыми суждено жить рядом,

· от нежелания присматриваться к той реальности, которая не соответствует нравящимся схемам,

· от общественно-политической невротичности,

· от привычки смиряться со сверхцентрализацией всего и вся.

Для этого потребуется разыскать то, на что мы сможем опереться. А для этого вспомнить:

· такую русскую культуру, которая не путает душевность, эмоциональность с духовностью, в которой принято соразмерять умозрительные построения и конкретные дела;

· русскую культуру, которая не состояла в симбиозе с имперским мышлением и не испытывает комплексов перед государством;

· русскую культуру, которая «горизонтальна» и объединена взаимодополняющим многообразием.

Эта главка — не каталог, а набросок, не строгий перечень, а первые приходящие на ум примеры автономных миров русской культуры, достойные обсуждения.

…«Областничество» и культура региональной идентичности. Культура научная. Культура крестьянская. Культура в «горизонтальном» рассмотрении: где «узлы» важнее «вершин». Культура педагогическая. Культура, созданная для мира детства...

Попробуем взглянуть на все это не как на периферию, а как на равноправные «центры сил», мощные основы для полицентричного («федеративного», если угодно) понимания национальной культурной жизни.

1. Культура в «горизонтальном» измерении:

когда «узлы» важнее «вершин»

Сперва взглянем на мир относительно привычных имен, но поменяем угол зрения. Наметим систему координат не по гениям, не по вершинам, а по тем личностям-явлениям, которые играли особую объединяющую и организующую роль в культурном пространстве.

В русской истории канонизирован лишь один образ человека универсальных культурных интересов — М.В.Ломоносов. Далее культурная преемственность привычно выстраивается уже «специализированно» по известному шуточному определению: «Ломоносов роди Державина, Державин роди Жуковского, Жуковский роди Пушкина, Пушкин роди Лермонтова, Лермонтов роди Некрасова…»

Но попробуем повести «силовые линии» культуры не по литературному лидерству, а по людям с особой многогранностью творчества и особым масштабом созидательного вклада в русскую культуру.

Какого рода фигуры возникнут перед нами?

Вот ближайший друг и наставник Державина — Николай Александрович Львов. Он значительный поэт, но, конечно, меньший, чем Державин. Оригинальный и выдающийся архитектор — но все-таки не столь масштабный, как Михаил Казаков или Джакомо Кваренги. Львов — замечательный ученый-исследователь и изобретатель «инновационных» строительных и отопительных технологий, но вряд ли войдет в число первых ученых века. А еще — музыкант, гравер, драматург, переводчик, издатель летописей, собиратель народных песен и основоположник пейзажного садоводства. Еще важнее другое: объединив множество сторон культуры в своей личности, он соединял между собой ключевых творческих людей эпохи. Состоялся бы тот же Державин без литературного, художественного и музыкального кружка, собравшегося вокруг Н.А.Львова? Не факт. И нелегко решить, кто из них послужил более необходимым звеном в развитии русской культуры.

Следующий не безусловный, но вероятный «универсальный герой» — Николай Карамзин, все-таки получивший достаточное признание и в представлениях не нуждающийся.

Кто далее? Я бы наметил так.

Директор Публичной библиотеки13 Алексей Николаевич Оленин.

Редактор журнала «Московский телеграф» Николай Алексеевич Полевой14 .

«Любомудр» Владимир Федорович Одоевский15 .

Историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин16 .

Все имена небезызвестные, но школьные учебники сообщают о них в лучшем случае парой строк.

Конечно, В.Ф.Одоевский — меньший писатель, чем Лермонтов или Гоголь; Н.А.Полевой менее тонок в качестве литературного критика, чем Пушкин, а слог Кавелина не претендует на художественность тургеневского. Но в остальном их исследовательские, теоретические и публицистические работы, взгляды на вещи, страницы их биографий, образ их жизни и круги общения — все это предстает, ей-богу, не менее ценным и мудрым, чем аналогичные сведения о Пушкине, Блоке или Достоевском, что уже полтораста лет перебираются тысячами исследователей по строчке под микроскопом и выставлялись миллионам читателей как образцы национального мышления и миропонимания.

Если равняться на перечисленные выше имена, то картина русской общественной мысли предстанет нам достаточно непривычно.

· Никакой «роковой обреченности» — торжествует уверенность в личной возможности каждого образованного русского человека влиять на будущее страны.

· Вместо интуитивных оценок и призывов — стремление к предварительному изучению предмета, рациональному расчету, взвешенному решению.

· Вместо «слушания музыки революции» — выработка способов согласовать, договорить, уравновесить интересы разных идейных и общественных сил.

· Вместо взгляда на прошлое как на историю вождей и народных масс — внимание к человеческому измерению истории, к отпечаткам личности и творческих усилий разных людей.

· Вместо умиления русским народом или испуганного презрения к нему — трезвая оценка и активное участие в его развитии17 .

· Вместо риторических крайностей в высказываниях — сочетание сдержанности суждений с их прямотой и независимостью.

· Вместо метаний от бунтарства к верноподданничеству — работа по «примирению начала свободы с началами власти и закона»18 .

Разумеется, предложенный список — лишь вариация на тему; выбор имен должен быть расширен и может быть оспорен — важно, что перед нами иной тип культурного лидерства.

Роль этих людей — не прорывная, а согласующая, примирительная для современных им противоречий, а в то же время — запускающая «долгоиграющие» культурные механизмы на десятилетия вперед.

Известен афоризм Лао Цзы: «Самый мудрый правитель тот, о котором знают только то, что он существует». Влияние лидеров «горизонтальной культуры» растворяется в сложных процессах, их «наставничество» незаметно, но плодотворность усилий громадна. Они вырабатывали культурные практики, задавали конструктивные способы сотрудничества (в том числе общества и власти), создали инфраструктуру выживания и развития культуры19 .

Но главное для нас — все-таки не личный вклад этих нескольких замечательных людей, а ярко выраженный на их примере тип культурного деятеля20 . Ведь в каждой губернии находились десятки людей, чьи действия и усилия были им созвучны, сонаправлены.

Лидерство такого типа людей неочевидно в масштабах всей России, но несомненно — в создании культурных традиций в масштабах местных и областных. Своих Пушкиных и своих Некрасовых во всех губерниях не заведешь; зато повсеместно обнаруживались свои Оленины, свои Полевые, свои Одоевские, свои Кавелины. Ведь главная ткань «провинциальной» культуры — не гениальные литературные произведения, а запечатленные в памяти людей усилия по обустройству осмысленной и одухотворенной жизни.

Реальная, действенная доселе русская культура XIX века — не только страницы поэтических книг. Это культурные артефакты, сохранившие свою особенную силу в каждом месте: от зданий до бытовых правил приличия, от опыта с умом организованных когда-то хозяйств и предприятий до собранных музейных экспозиций, от памяти о культурных событиях до традиций школьного обучения — все это возделывало и возделывает души и характеры множества людей. Это наследие позволяет нам доселе видеть в окружающих людях столь много доброго и осмысленного, когда, казалось бы, все должно быть глубоко безнадежно в стране с такой внешней историей, как российская.

2. Культура региональной идентичности

Здесь нам потребуется несколько «цветофильтров». В традициях сопричастности культурному ландшафту, историческому пространству, ценностям и нормам региональной идентичности — мы обнаружим целый ряд сцепляющихся друг с другом, но существенно различных слоев.

А. Краеведческий слой. Как только в России намечалось расширение «свобод», первой волной обновления жизни прокатывался внезапный и бурный расцвет краеведения: исследований, изданий, всеобщего интереса и соучастия. Так было в начале ХХ века, затем — в 1920-е годы, потом — в 1960-е; наконец, на наших глазах — в 1980-е. Но следом краеведение столь же внезапно стушевывалось, вновь откатывалось на третий план, вновь оборачивалось смешным факультативным занятием (разве что снабжающим очередное местное начальство декоративной атрибутикой). Чаще спад выглядел естественным исчерпанием интереса и административных ресурсов, но иногда (как в конце двадцатых) обеспечивался и специальным силовым разгромом.

Подозреваю, что сказывалась внутренняя логика сюжета.

Первый такт очередной волны любознательности выносит в центр краеведческого внимания те ценности, что соответствуют общероссийской «культурной матрице», всем понятны и укладываются в раздел музейно-архивно-издательских забот. А вот далее высвечивались факты более странные, требующие каких-то новых способов обсуждения; следом совокупность «краеведческих» фактов увязывалась внутри себя и уже ощутимо резонировала с современностью. Проявлялась реальная Россия в своем историческом и пространственном развитии — слишком разная, слишком нестандартная.

Шутки заканчивались.

Во-первых, краеведение начинало свидетельствовать об уникальных объективных потребностях своего места, пространства и населения, никак не укладывающихся в имперское администрирование; за его политической наивностью вдруг проступали требования прав на самоорганизацию и самоуправление.

А во-вторых, при осмыслении калейдоскопа любовно перебираемых чудаками-краеведами достопримечательностей, загадок и анекдотов, экспонатов и топонимов, цифр статистики, живописных руин и прочих «бирюлек» иной раз вспыхивали очертания громадных смысловых сдвигов, огромных претензий на признание региональной самобытности; намечались контуры особых «российских стран», взламывающих фактом своего существования привычные политические и культурные мифологии.

Б. Символический слой. Теперь предмет разговора переходит в другой регистр. Перед нами уже не достопримечательности и экспонаты, а символические машины, культурные матрицы, воспроизводящие из поколения в поколение особые типы самосознания и мироощущения.

При этом обнаруживается, что Россия — набор разных, порой противоречащих друг другу идентичностей. Что Россия — совокупность разных «стран», потенциально самодостаточных в своих не только экономических, но и культурных ресурсах. И что сам факт «русскости» и «нерусскости» населения этих стран второстепенен перед сложившимися здесь неформальными сводами правил, наборами адекватных стратегий поведения, природосообразными методами хозяйствования.

Выдающийся современный опыт раскрытия таких символических машин — исследования, книги и фильмы писателя Алексея Иванова о «Горнозаводской цивилизации» — «Уральской матрице»21 , о целом материке (как обнаруживается) своеобычной и многослойной культуры, который был всецело не замечен русской словесностью.

А речь-то идет едва ли не о главном регионе современной России, едва ли не ключевом для ее будущего.

«Уральская матрица» представлена А.В.Ивановым как история в пространстве, а не во времени. Такая история разворачивается, а не развивается. В ее пульсирующем времени мы не обязаны выбирать «путеводную нить» правильного изложения событий, вставать на чью-либо сторону в конфликтах эпох, людей и мировоззрений. («Где в каждом столкновении, в каждой истории — минимум две правды. А то и три, четыре или пять».) Зато мы можем и должны увидеть, что из открывшегося нам прошлого по-прежнему актуально, к каким противоречиям надо привыкать, чем нельзя пренебречь, что способно нас выручить.

Найдется и немало работ (пусть не столь художественных и не столь выразительных, как книги Алексея Иванова) об особых «культурных матрицах» Сибири, Поволжья, Русского Севера, разгромленных стран казачества, Новгородско-Петербургского Северо-Запада…

Я бы посоветовал разыскать такой двадцатилетней давности учебник — книгу для чтения по краеведению И.Х.Салимова «Среднее Поволжье»22 . Ирек Салимов разворачивает «матрицу» Поволжья более мягко и осторожно, чем это делает Алексей Иванов относительно Урала, но в схожем масштабе, при той же внимательности и глубине. Позволю себе процитировать пару абзацев:

«…Удивительным фактом остается неосознанность россиянами своей Родины как пространства. При этом как бы выпадает среднее звено. Есть Россия, есть Сибирь, Кавказ, Поволжье… А дальше сразу начинаются города или более мелкие местности. Потому что Ульяновскую область вряд ли можно рассматривать как название местности. Это скорее похоже на кличку раба: раб Нерона. Местность как бы не принадлежит себе, а становится второстепенным приложением к городу…

В основе краеведения лежит идея о феномене края, страны. Край — это индивидуальная действительность, которую нельзя разрушить административными границами. Наблюдения, описания, художественные описания, памятники культуры — это события самого ландшафта. Поэтому чтение краеведческого текста предполагает осознание страны, перенос в нее своей мысли. Попытка правильно понять край — одно из самых ответственных событий в жизни самого края»23 .

В. Слой местных правил жизни. Чем сплачивает империя? Фактом неумолимой силы, с которым все поневоле вынуждены считаться. Представители «имперского народа» — агенты этой силы, они чужды местным отношениям и презрительны к ним24 . Свой образ жизни они носят с собой.

Но на деле не менее значимы для «имперского народа» и противоположные качества.

Как только часть русского населения перестает выступать лишь внешней силой — в виде солдат, чиновников, «бюджетников», вахтовиков, как только начинает соотносить свою жизнь с окружающим пространством и обживать его как свою родину, она оказывается и «национальной», и самобытной. Русский человек, например, в Башкирии становится равноправным носителем неписаного свода правил местной жизни: не в смысле принадлежности к национальной культуре башкир, а в смысле сопричастности культуре башкирской земли25 . В ходе такой «коренизации» русского населения между людьми разных национальностей интуитивно налаживается стремление понимать друг друга, учиться друг у друга, сосуществовать рядом и сотрудничать; видеть, помнить и ценить то, что помнят и ценят твои соседи.

Эти механизмы действовали веками, действуют и сейчас. Без них Россия была бы намного меньше нынешних размеров.

«Межнациональный диалог» в очень малой степени идет через изучение творчества поэтов, национальных историй и прочие «высокие материи». Он складывается в бытовом общении людей, в общем чувстве ландшафта, в чуткости к его культурным смыслам и символам, сохранившимся от разных эпох и народов26 .

Что это означает в культурном измерении? Речь идет о культуре человеческих отношений, воспринимаемой через ее исходные образы: освоение правил общения, ритуалов гостевых встреч, обычаев трудиться и праздновать, народных песен, практик хозяйствования или путешествий в местных ландшафтах.

В такой среде складываются и личная культура человека, живущего у себя на родине, и общее культурное наследие представителей разных народов, живущих на одной земле.

Национальная культура любит противопоставлять себя иным; она и сознает себя во многом по контрасту с другими. Культура региональной идентичности, напротив, — учит понимать, связывать, сглаживать различия, смягчать, а не обострять отношения.

Г. Проектный слой. Вместо объяснений — два примера-легенды о людях, создавших особые российские столицы эпохи перестройки: Пензу — центр российского краеведения и Красноярск — столицу российского образования.

Георг Васильевич Мясников, второй секретарь Пензенского обкома КПСС, начинал еще в шестидесятых. Двадцатилетие он двигался к тому, чтобы Пенза стала примером в деле исследований родного края, «Меккой» для краеведческих и музееведческих встреч27 .

«Историко-культурный рай» был cотворен из города, казавшегося захудалым, серым, малоизвестным. Ведь Пензенская область была когда-то «белым пятном» на культурной карте на взгляд не только среднего советского человека, но и собственных обитателей.

Мясников добился открытия множества музеев: от уникального по замыслу «Музея одной картины» до музеев Ключевского, Бурденко, Мейерхольда, Куприна. Он обязал райкомы и парткомы создать музеи на всех крупных предприятиях, в организациях и учебных заведениях. Он ставил один за другим памятники — от каждого скульптора добиваясь и выразительности, и неповторимости (будь то Денис Давыдов «с хитринкой и лукавым лицом», первопоселенец с копьем и плугом или единственный в стране «Лермонтов без погон» в Тарханах).

Пример второй. Советский Красноярск был поизвестнее Пензы: Енисеем, индустриальными показателями и значением для ВПК. Но к восьмидесятым годам в Красноярске сложилось поколение людей, желающих переделать свой край из индустриально-сырьевой колонии в страну, приспособленную к жизни людей; в мир, который не стыдно считать своим домом.

Быть может, решающим «ферментом» для успешного воплощения таких настроений стала деятельность профессора-физика из Новосибирского Академгородка Вениамина Сергеевича Соколова, который в 1975 году становится ректором Красноярского университета (а позднее и вторым секретарем крайкома). По воспоминаниям современников тех событий, Соколов намечает определенный план: резкое изменение культурной ситуации в крае за счет стремительных перемен в школьном образовании; базой для этих перемен становится университет, а «ядром» университета — специально создаваемый психолого-педагогический факультет с собственной экспериментальной школой.

К середине 1980-х В.С.Соколов приглашает в Красноярск на временную или постоянную работу ведущих (и по большей части опальных) отечественных психологов, дидактов и философов; на волне начинающейся перестройки они разворачивают в крае свои образовательные практики в сотнях классов, множестве учительских аудиторий и студенческих групп. Вскоре Красноярск уже служит главной опорой для складывающихся общественно-педагогических ассоциаций, новых научных, проектных и управленческих команд в образовании. (А лидерство в осмысленном реформировании школ Красноярский край уверенно сохранял до конца 1990-х годов.)

Всплеск регионального развития и самосознания в стране был почти повсеместным; не менее значительным он был в Екатеринбурге, Казани или Томске; Красноярск и Пенза уникальны именно ощутимостью усилий конкретных людей, притом движимых не политическими, а социально-культурными целями.

Проектный культурный слой региональной идентичности существенно дополняет остальные:

· он обращен не к прошлому и настоящему, а преимущественно к будущему,

· он рационален и рефлексивен,

· он опирается не только на местные силы, но «фокусирует» творческий потенциал людей со всей страны.

Со временем и в Пензенской области, и в Красноярском крае многое снивелировалось; города эти уже не так ярко выделяются и не столько притягивают выдающихся людей, сколько отдают своих Москве.

Но фактом культуры стал в перестроечные годы удивительный для русской истории успех региональных политических проектов: без привычного насилия, без истерического пафоса запугивания и «продавливания», без переламывания кого-либо через колено. Зато реализованных решительно и последовательно, с умелым согласованием разных интересов, собственных и общероссийских возможностей, интеллектуальных усилий и моральных ценностей.

3. Научно-центрированная русская культура

Что Блок родился в «ректорском флигеле», положено знать каждому петербуржцу. Куда простительней ничего не слышать о том, что тот самый ректор, дедушка Блока — А.Н.Бекетов — крупнейший русский ботаник, основоположник географии растительности в России и фактический создатель высшего образования для женщин в нашей стране («Бестужевских курсов28 »). И совсем мало кто решится подумать, что Бекетов, пожалуй, не менее значим для русской культуры, чем его замечательный внук.

Культурный человек обязан помнить, какова фамилия убийцы Лермонтова, из какого села Есенин и как звали любовницу Маяковского. Но для миллионов россиян с высшим образованием вполне прилично никогда не слышать имен А.А.Фридмана и Г.А.Гамова, создателей теории «Большого взрыва» (людей, ни много ни мало впервые представивших научно достоверную историю Вселенной!); Б.С.Якоби — изобретателя первого электродвигателя и открывателя гальванопластики; П.А. Сорокина — одного из создателей социологии ХХ века и т.д.

Знание о научном мире для русского гуманитарного взгляда распадается на два раздела: «история техники» и «биографии ученых». Оба они факультативны и периферийны в культурном сознании.

Что если посмотреть несколько иначе?

Многим памятен недавний фильм Леонида Парфёнова «Зворыкин-Муромец», который трудно назвать научно-популярным: судьба и деятельность В.К.Зворыкина предстают зрителю именно как явление русской культуры. История техники, приключенческая биография и прочее лишь помогают увидеть главное. Точно в той же мере, как история литературы и биографии писателей помогают постигать нечто важное в словесном искусстве. Там — понимание художественных произведений, здесь — понимание пути творческой мысли, картина преемственности и противоборства научных школ, сложная сфера ценностных явлений, пульсирующих вокруг мира науки. И там, и там — свой опыт осмысления человеческих возможностей, общественных событий, моральных ценностей.

…Вообразим: вдруг стерта культурная память русского народа со всеми ее свидетельствами; удалось восстановить лишь ту ее часть, что связана с российской наукой последних трех столетий. И вот предстоит, опираясь только на этот контекст, воссоздать нормы национальной жизни и культуры.

Могло бы получиться не так уж плохо.

Что за типы культурного мышления оказались бы нашими опорами?

Во-первых, сам образ жизни ученых. Столь не вяжущийся с литературно-утрированным образом русского человека: перед нами по преимуществу мир упорядоченных, отчетливо и ответственно действующих людей. Характерны известные книги Даниила Гранина об А.А.Любищеве («Эта странная жизнь») и о Н.В.Тимофееве-Ресовском («Зубр»): они, собственно, не о научной стороне дела, а именно о культуре самоорганизации личности, опыте самостоянья человека и мудрости выбора своего пути.

Во-вторых, норма осознания своей культуры в пространстве культуры мировой: в тесной связи и по единым правилам.

Известен период приписывания всевозможных открытий русским изобретателям (как несколько ранее в Германии взвешивали меру арийской крови); самое забавное, что эти попытки возвеличивания радикально умаляли реальный масштаб российской науки29 . Патриоты всех стран любят чваниться размерами «нашего вклада» в мировую науку. Но наука — не банковский сейф, «вкладами» не измеряется. Сами ученые ценят совсем иное: укорененность мировой мысли в родном для себя пространстве.

Чем выше интенсивность международных взаимодействий национальной науки — тем она значительнее, сильнее, самобытнее.

Кого мы видим главными фигурами отечественной науки XVIII века рядом с Ломоносовым? Прежде всего тех, кого в число «русских ученых» казалось вносить как-то неловко. Первым в ряду окажется крупнейший математик столетия Леонард Эйлер — проживший полжизни в Петербурге30 , и только прямыми учениками которого считали себя шестеро русских академиков. На следующее по рангу место мог бы претендовать великий естествоиспытатель Петр Симон Паллас («природный пруссак, отдавший всю жизнь России»). Дальнейший список каждый может продолжить по вкусу с помощью Википедии.

И в XIX веке биографическая двух-трехмерная национальная принадлежность великих ученых оставалась для России нормой, а не исключением. Можно умиляться самородкам, чей ум возник из ниоткуда и развился к своим открытиям от сверхъестественной русской смекалки. А можно гордиться другим. Что у Лобачевского и Гаусса был общий учитель — Мартин Бартельс, уехавший в Россию от наполеоновских войн, задавший уровень математики и астрономии сначала в Казанском, потом в Дерптском университете (а косвенно — и в Пулковской обсерватории). Что Альфред Нобель вырос в Петербурге и выучился химии у Н.Н.Зимина, что Ландау и Капица были равноправными участниками европейского сообщества великих физиков, раскрывших за несколько десятилетий тайны атомного ядра, что эмигранты Мечников и Сикорский смогли во Франции и Америке стать великими национальными учеными. Что великий лингвист И.А.Бодуэн-де-Куртенэ, несомненный и патриотичный поляк, вместе с тем может считаться и стопроцентным российским филологом, определившим интеллектуальную среду развития отечественной лингвистики в начале ХХ века. И прочая, прочая.

Вообразить актуальную для нас русскую культуру «наукоцентричной» — занятная задача. Но именно задача: ведь обзорной картины российского научного мира как культурного явления не существует даже в наброске; она разбита по отраслям знания, по персоналиям, по учреждениям, по жанрам изложения и т.д. Увидеть мир культурного наследия российской науки, объединенный одновременно и внутренней цельностью, и тесной связностью с мировой научной мыслью, еще никто толком и не пытался.

4. Культура мира детства

Отвечая на вопрос, почему в школах обязаны проходить тот или иной набор «классических» произведений, зачастую с умным видом заявляют: «Так закрепляется культурный код нации!»

Но попросите своих знакомых задуматься и, положа руку на сердце, ответить: какой именно «культурный код» чаще позволял находить с полуслова, с полушутки взаимопонимание с соотечественниками: из «России Тургенева и Достоевского» — или же из России Чуковского и Заходера, Эдуарда Успенского и Кира Булычева, Евгения Шварца и Николая Носова? По моим наблюдениям, вторая версия стабильно выигрывает. Можем еще спросить о том, какой круг произведений покажется нашим собеседникам более надежным и действенным источником светлых, добрых и умных чувств...

Михаил Яснов свою книгу о детской поэзии31 завершает так: «У нас давно уже есть национальная идея, способная объединить всех от мала до велика, — это детская литература, детская поэзия. На одних и тех же произведениях воспитывались все, кто сегодня представляет нашу страну в политике и промышленности, бизнесе и культуре. Но игра в стихи — опасное дело: в такой игре юный человек учится думать. Неспроста же именно детской литературе оказалось по силам пробуждать объединяющие всех чувства — любви, гордости, сострадания, совершенствования, то есть чувства понимания и удовольствия, которые так необходимы детям в общении друг с другом и со взрослыми».

Не раз отмечалось, что именно детская сказка, поэзия, литература, культура детства в целом выполняет ныне древнюю роль мифа, вводившего ребенка в социальные и культурные структуры общества, делавшего его человеком общественным32 . А впечатления от детской литературы отличаются особой глубиной восприятия и закрепляются в сознании на всю жизнь.

Удивит ли вас такой лозунг: «Культура для детей — основа национальной русской культуры»?

А ведь его принятие смотрелось бы итогом выстраданного исторического пути. Ядро советской детской литературы было очень непростым в своем происхождении и исполнении33 , оно удивительно в своем культурном потенциале и создавалось людьми исключительных талантов34 . Оно выросло из «высокой» словесности подобно «плоду на дереве», но отличалось очень многим.

Пожалуй, первое среди отличий: перед нами мир культуры всецело демократической — великого искусства, понятного всем.

У советской детской литературы хорошо известен исток ее масштабной истории: творчество Корнея Чуковского. Вот как обсуждает его М.С. Петровский: «Длинной Ѕфантастической мысльюЅ Чуковского — или Ѕтемой жизниЅ, как он сам это называл, — был синтез демократии и культуры, демократическая культура. Вот откуда у Чуковского многочисленные подступы к литературе для детей — быть может, самому естественному проявлению демократической литературы. Отсюда же проистекает стилистика его критических и литературоведческих работ, словно бы нарочно приспособленная к тому, чтобы говорить о самых сложных и высоких материях с самым простодушным читателем и одновременно радовать вкус читателя изощренного…

Удивительно ли, что именно Чуковский открыл и впервые описал в 1910 году то явление, которые ныне широко известно под названием «массовой культуры», «кича» и т.п. Чуковский не уставал доказывать, что кичевое искусство — при некотором внешнем сходстве — противоположно демократическому. В «киче» он открыл своего главного врага. Вирус пошлости, эстетическую дешевку, расхожий заменитель красоты, всякого рода литературный ширпотреб он разоблачал и предал публичному осмеянию — от ранней статьи о ЅТретьем сортеЅ до самых поздних, вроде статьи с выразительным названием ЅО духовной безграмотностиЅ»35 .

Культура духовной грамотности — формула, столь странно и столь точно звучащая по отношению к игровым, задорным, отнюдь не морализаторским произведениям. Ибо основы такой культуры пропитаны противоядием от пошлости, озлобленности, отчужденности36 . В сравнении с инерционностью русской «взрослой» словесности — перед нами сверкает искусство быстрого переключения:

· от бодрого и веселого — к сочувствию и состраданию,

· от забавы к делу, от развлечения — к усилию,

· от увлечения своим замыслом — к незашоренной чуткости относительно рядом происходящих событий.

Эта привычка быть чутким к незапланированному, искусство своевременной и уместной смены внимания — то, чего сильно не хватает в российской даже бытовой жизни, не говоря уже про общественную, культурную или политическую.

…Культура неустанно раскрепощающая, но приучающая к сосредоточенности, а не разболтанности. Культура игровая, но чуждая легкомыслию. Культура задорно предлагающая, но и внимательно прислушивающаяся, присматривающаяся к читателю-собеседнику.

Отметим еще пару особенностей.

Мир культуры для детей не очень-то литературоцентричен. Детские проза и поэзия даже внутренне устроены так, словно ждут своих перевоплощений в театре, в иллюстрациях, в мультфильмах37 , в семейных розыгрышах, в сценариях жизни подростковых клубов, в самом искусстве книги… «У Чуковского было основное требование к сказке: чтобы к каждой строчке можно было нарисовать картинку», — так вспоминал Валентин Берестов. Сам жанр детской книги сложился в 1920-е годы как равноправный труд писателя, художника и редактора. «Сочетание изысканности — и демократизма, оформительской щедрости — и вкуса, озорной раскованности — и почти математического расчета, причудливости сказочного образа — и непонятно откуда возникающего, но выпуклого и достоверного образа времени», — такова характеристика первого книжного издания «Приключения Крокодила Крокодиловича» 1919 года с рисунками Ре-Ми.

Изысканность и общепонятность, раскованность и расчет, причудливая фантазия и точность, жизненность впечатления — достойная формула слагаемых русской культуры для детей.

Занятно, что традиции нашей детской литературы (в отличие от взрослой) продолжают оставаться языком международного взаимопонимания. Когда последние годы детские писатели из разных постсоветских и восточноевропейских стран собираются на свои фестивали то в Грузии, то в Эстонии (а это и литовцы, и украинцы, и армяне, и поляки, и белорусы, и финны, и даже россияне, хоть и в небольшом числе) — то ориентиры детской культуры советской эпохи по-прежнему остаются объединяющими и всем близкими.

И еще одно. У разных поколений одной семьи, разумеется, разные увлечения и культурные интересы. Но настоящая детская литература способна «срабатывать» как удобная общая платформа для взаимопонимания между всеми поколениями — младших и старших детей, родителей, дедушек с бабушками. Ведь для взаимопонимания сегодня важно не только учитывать то, что взрослые могут поведать детям, но и угадывать другое: то, чем детство может быть значимо для взрослых.

5. Педагогическая культура

Что про нее достаточно знать русскому человеку до общей нормы? Что был такой Ушинский — чем-то там великий в свое время, а еще Макаренко, который трудных подростков строил в шеренги и перевоспитывал.

Прочие подробности — дело «шкрабовское», скучное, техническое.

Немногие догадываются о масштабе отечественной педагогической мысли — истории опытов и усилий, открытий и развернутых культурных практик, «художественно-методических» произведений и образовательных проектов. Что этот творческий мир не менее велик, своеобразен и увлекателен, чем мир литературный или научный. Что культурное пространство российской педагогики освещено двумя десятками только по-настоящему великих имен мирового значения и раскрывается в тысячах выдающихся культурных явлений. Что если выбирать стержень культурной истории страны последних двух столетий, то история педагогической мысли убедительно претендует на роль главного кандидата38 .

Легко вообразить, что означает отсутствие в обществе эстетической культуры или практической грамотности.

А что означает слабость культуры педагогической?

Всегда есть два альтернативных подхода к любым проблемам: один воспитывается педагогической культурой, другой — политическими инстинктами. Лаконично их можно выразить противоположностью двух формулировок:

· «Надо, чтобы…»

· «Чтобы — надо…».

Собственно, педагогическая культура — это разнообразная мудрость про создание условий для становления сложных явлений (таких, например, как человек).

Политическое решение: придумать цель. Затем — план ее достижения и потребовать исполнения; кто не соответствует — наказать и исправить39 .

Решение педагогическое: если вы чего-то хотите, то сначала нужно понять, какие для этого требуются условия. Потом — постараться эти условия создать40 . Заодно учесть вероятные побочные эффекты. (Если же условия не складываются или эффекты недопустимы — займемся исправлением целей.)

Переход от позиции «надо, чтобы…» к формулировке «чтобы — надо…» — это переход от логики насилия к логике культивирования.

Отсутствие педагогической культуры в обществе означает, что такой переход закрыт. Движение к лучшему будет вновь и вновь соскальзывать по сорванной резьбе на привычный виток насилия.

Известно наполовину шуточное, но и по-своему точное высказывание: «Педагогика — это то, как мы живем». Оставим в стороне практическое значение педагогических знаний для всякого обучения и семейного воспитания. Обратим внимание на три глобальных эффекта педагогической культуры:

1) она перенастраивает нашу мысль и соответствующий ей образ действия;

2) сколько-то существенный ее слой просто необходим для выживания в народе прочих культурных слоев;

3) самое удобное пространство для естественных позитивных общественных перемен — пространство взаимопонимания в связи с педагогическими задачами.

О первом эффекте мы упомянули. Теперь о втором.

Если в перегруженном культурными знаками пространстве у человека нет средств выстраивать свой «культурный космос», то изобилие может иметь худшие последствия, чем недостаток. Чуждая, навязываемая, но отторгаемая культура — огромная сила: давящая, раздражающая, невротизирующая, убивающая в человеке способность к мироустроению — и себя в мире, и мира вокруг себя. Нагромождения культуры, которые растущие поколения не способны осмыслить, принять, «переварить», превращаются в надгробные плиты над будущим.

На фоне такой ситуации именно педагогика становится главной отраслью культуры, без которой ничтожны по своему влиянию все остальные. Акт педагогически оформленной встречи с настоящей культурой все труднее чем-то заменить, и с каждым годом уменьшаются шансы на то, что такое произойдет естественным путем, без специальных умных усилий, без специально организованных культурных сред и пр.