Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане идет строительство ЛЭП 500 кВ, сообщили в пресс-службе НЭСК.

В общей сложности в Кыргызстане будет проложено 455,6 километров ЛЭП от ячейки 500 кВ, которая будет построена специально для этой ЛЭП на подстанции 500 кВ «Датка», оттуда линия протянется через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном.

Строительство подъездных путей к местам строительства опор выполнено к 902 опорам (73%), рытье котлованов под опоры – 844 (68%), армирование и заливка бетона – 708 (57%), монтаж опор – 428 (35%). Всего по проекту будет построено 1241 опор.

В настоящее время активная работа ведется в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В работе задействованы 84 единиц спецтехники и спецмашин, 44 единиц автотранспортных средств и 230 работников, из которых почти 70% — местные жители.

Для мобилизации специалистов для возведения инфраструктурных объектов в указанных трех областях созданы 6 строительных баз.

CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией — Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном и выработать механизмы для торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами.

Николай Шульгинов обсудил вопросы энергетики с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана Шафкатом Али Ханом

Николай Шульгинов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Шафкат Али Хан обсудили двустороннее сотрудничество в области энергетики.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшей реализации проекта «Пакистанский поток».

«Ключевым проектом сотрудничества двух стран в сфере энергетики является «Пакистанский поток». Российская сторона рассчитывает на подписание соглашения об оказании содействия проекту Правительством Пакистана и акционерного соглашения в ближайшее время», - сказал Николай Шульгинов.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

По итогам встречи достигнута договорённость продолжить взаимодействие по всему спектру вопросов Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, включая энергетику.

Справочно:

Проект строительства газопровода «Пакистанский поток» протяжённостью более 1100 км с пропускной способностью до 16 млрд куб. м газа в год и стоимостью приблизительно 3 млрд долл. США реализуется российским ООО «Пакстрим» и пакистанской «Ай Эс Джи Эс» (ISGS). Доля пакистанской стороны в проекте – 74 %, российской – 26 %.

Министры иностранных дел Кыргызстана - Руслан Казакбаев и Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин провели двустороннюю встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС) в Исламабаде, сообщает пресс-служба ведомства.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского сотрудничества и перспективы дальнейших взаимоотношений между государствами. Министры также обменялись мнениями по организации в ближайшей перспективе мероприятий на высоком и высшем уровнях.

В целях активизации двусторонних отношений стороны подчеркнули необходимость проведения в ближайшее время встреч на уровне руководителей компетентных органов двух стран. Стороны также подчеркнули важность продолжения встреч топографических рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Кроме того, министры обменялись мнениями относительно предстоящей четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, особо подчеркнув уникальность и значимость данной площадки на высшем уровне в деле развития и углубления регионального сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы международной и региональной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Украины.

В ходе двусторонней встречи министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с коллегой из Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества в Исламабаде, Кыргызстан предложил Туркменистану ускорить открытие Кыргызско-Туркменского фонда развития, сообщали в пресс-лужбе МИД КР.

Позитивно оценив текущий уровень двустороннего взаимодействия, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере, сотрудничества по вопросам поставки энергоносителей, в области сельского хозяйства, легкой промышленности, туризма и по транспортно-транзитным вопросам.

«Также были затронуты вопросы организации и проведения предстоящих мероприятий политического характера, взаимных визитов на различных уровнях», - сообщили в МИД КР.

Далее кыргызская сторона предложила ускорить рассмотрение вопроса создания Кыргызско-Туркменского фонда развития, чтобы запустить его работу в текущем году.

Кроме того, министры обменялись мнениями относительно предстоящей четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, особо подчеркнув уникальность и значимость данной площадки на высшем уровне в деле развития и углубления регионального сотрудничества.

«Стороны также обсудили вопросы международной и региональной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Украины», - добавили в министерстве.

Национальный павильон Саудовской Аравии признали лучшим на всемирной выставке «ЭКСПО-2020». Награду присудил профильный журнал EXHIBITOR, который распределяет их традиционно, в рамках каждой всемирной выставки.

Журнал отметил вместительность павильона, а также его внешний дизайн и презентацию экспозиции. Ранее павильон завоевал три мировых рекорда Гиннеса за самый большой интерактивный световой пол, самую длинную интерактивную водяную завесу и самое большое интерактивное зеркало с цифровым экраном.

Павильон Саудовской Аравии на выставке «ЭКСПО-2020» принял более четырех миллионов посетителей, которые узнали из впечатляющей экспозиции о прошлом, настоящем и будущем королевства.

Журнал EXHIBITOR – главный оценщик всемирных выставок «ЭКСПО» на протяжении 30 лет. В жюри конкурса входят эксперты по дизайну, маркетингу и организации мероприятий.

На прошлой неделе «ЭКСПО-2020» в Дубае зафиксировала очередной рекорд – 20 миллионов посещений. Достижение отметили специальной проекцией на куполе Al Wasl и праздничным салютом. Организаторы назвали свой рекорд «удивительным достижением».

Отмечается, что 70% всех посещений пришлось на жителей Объединенных Арабских Эмиратов. Дети и подростки посетили «ЭКСПО-2020» более 2,8 млн раз. Выставка, которая завершает свою работу 31 марта, в очередной раз подтвердила свой статус глобального события.

С момента открытия 1 октября 2022 года выставка представила путешественникам со всего мира культурные, образовательные и развлекательные мероприятия. 192 павильона демонстрируют достижения своих стран.

За месяцы работы на площадке провели около 32 тысяч мероприятий, в том числе с участием мировых лидеров, инноваторов, всемирно известных художников, спортсменов и музыкантов, а также арабских суперзвезд.

В оставшиеся дни некоторые страны отметят свои национальные дни на площадке всемирной выставки: Пакистан — 23 марта, ЮАР и Индия — 28 марта. 30 марта состоится День чествования Международного бюро выставок. С 20 по 26 марта пройдет Неделя воды, посвященная защите самого ценного ресурса планеты.

Иран предложил Индии нефть и газ за рупии

Иран предложил Индии нефть и природный газа с оплатой индийскими рупиями, сообщает The Economic Times, ссылаясь на иранского посла в Индии Али Чегени. «Иран готов содействовать энергетической безопасности Индии и продавать ей сырую нефть и газ в оплату за индийские рупии», — цитирует газета заявление посла. По его словам, Иран намерен вновь стать одним из крупнейших поставщиков нефти в Индию. «Перевод поставок нашей нефти и всей торговли с Индией на расчеты в рупиях поможет нашим странам избежать посредничества третьей стороны и увеличить торговый оборот до $30 млрд», — подчеркнул дипломат.

Тегеран, сказал Чегени, готов также тесно сотрудничать с Индией в поиске альтернативных путей для поставок природного газа в связи с трудностями в реализации проекта по строительству газопровода Иран — Пакистан — Индия.

Иран, напоминает ТАСС, прекратил поставки нефти в Индию после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и введения антииранских санкций. До этого в индийско-иранской торговле действовал бартерный механизм торговых расчетов: Индия расплачивалась за иранскую нефть рупиями, которые использовались иранскими банками для оплаты импорта индийских товаров.

В настоящее время Индия импортирует из Ирана мочевину, продукцию нефтехимии и продовольственные товары. Иран закупает индийские автомобили, цемент, сталь, сельскохозяйственные и фармацевтические товары. За 11 месяцев текущего 2021-2022 финансового года (заканчивается 31 марта) товарооборот двух стран составил около $2 млрд. В 2019 году, до введения США антииранских санкций, он достигал $12 млрд.

11-месячная торговля Ирана с соседями выросла на $14 млрд.

Латифи сообщил, что объем товарооборота Ирана с 15 соседями за 11 месяцев 1400 иранского года составил более 92 миллионов тонн, сообщает IRNA.

По его словам, эти цифры показывают рост на 13 процентов в натуральном выражении и рост на 28 процентов в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ирак был главным экспортным направлением Ирана, импортировав товаров из Исламской Республики на сумму 8,3 миллиарда долларов, сказал официальный представитель IRICA, отметив, что за ним следуют Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Афганистан и Пакистан.

По словам Латифи, самый большой объем импорта Ирана из соседних стран пришелся на ОАЭ-14,6 миллиарда долларов, за ними следуют Турция, Россия, Ирак и Оман.

«Переиздание» Российской Федерации

ДМИТРИЙ ТРЕНИН

Член Совета по внешней и оборонной политике.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Тренин Д.В. «Переиздание» Российской Федерации // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 2. С. 27-33.

24 февраля 2022 г. – начало специальной военной операции на Украине – открыло новый период русской истории и стало поворотным моментом в современной международной политике. Отношения России с Западом, неуклонно ухудшавшиеся в течение предыдущего десятилетия, окончательно разрушены. В ответ на действия на Украине Запад грозит превратить Россию в международного изгоя, последовательно блокирует её внешнеэкономические отношения, пытается воздействовать на российское общество путём изоляции его от внешнего мира.

На фоне консолидации Запада вокруг США происходит сближение России и Китая. В мире формируются коалиции великих держав, противостоящих друг другу по важнейшим вопросам миропорядка и фундаментальным ценностям. Глобализация сменяется регионализацией, идёт раскол мира на противоборствующие военно-политические, финансово-экономические и технологические блоки. Политика доминирует над экономикой. Известная формула тридцатилетней давности выворачивается наизнанку: It’s geopolitics, stupid!

В этой фактически военной обстановке неизбежно «переиздание» Российской Федерации. Основное направление мер правительства – мобилизация всех имеющихся ресурсов и максимальное расширение экономических свобод внутри страны при одновременной поддержке социально уязвимых слоёв населения. Но это только первые неотложные меры. Стране требуются коренные перемены: перекрытие каналов, питающих коррупцию; переориентация крупного бизнеса на национальные интересы; новая кадровая политика с целью существенно повысить качество государственного управления на всех уровнях; общественная солидарность; возвращение фундаментальных – не денежных – ценностей в качестве основы жизни. Эти перемены, в свою очередь, невозможны без преодоления сохраняющихся элементов офшорного олигархического капитализма, широкой ротации и оздоровления властвующей элиты, государственного и административного аппаратов и – как следствие – перезаключения общественного договора между властью и обществом на основе взаимного доверия и солидарности.

Важнейший фронт противоборства проходит внутри российского общества. Справиться с внешним вызовом можно лишь при условии самоочищения и самоопределения. Предстоит победить не только воровство и казнокрадство, но и цинизм, примитивный материализм, безверие; стать гражданами в полном смысле слова; решить, ради чего живёт человек и существует страна – и без чего, если развернуть этот тезис, жизнь и существование становятся лишёнными смысла; отказаться от лжи другим и самим себе. Надежды на такой поворот возникли ещё в ходе «русской весны» 2014 г., но они не были реализованы, что породило разочарование. Сейчас появляется второй шанс. Надо усвоить урок истории: Российское государство практически непобедимо извне, но оно рушится до основания, когда значительная масса русских людей разочаровывается в своих правителях и существующей несправедливой или неработающей общественной системе.

Не «вторая холодная»

Во внешней политике России произошёл переход от начавшегося в 2014 г. противостояния (конфронтации) с коллективным Западом к активной гибридной войне с ним. Гибридная война – это острое противоборство, включающее вооружённые конфликты (пока что непрямые) различной степени интенсивности, за исключением всеобщей ядерной войны; экономическую, финансовую и технологическую блокаду; информационную войну; кибератаки; терроризм; подрывную деятельность и так далее. Гибридная война – не «вторая холодная», поскольку Российская Федерация – не Советский Союз, да и остальной мир сильно изменился за прошедшие десятилетия. Но, как и холодная война, гибридное противоборство есть острая форма борьбы за новый миропорядок. На этот раз речь идёт о сохранении глобального доминирования Запада во главе с США или формировании полицентричной системы отношений без реального доминирования в ней какой-либо одной силы.

Переход от конфронтации к гибридной войне означает, что время для манёвров и попыток убеждения «партнёров», «коллег» закончилось, вязкое противостояние с ними сменилось острым противоборством. Деградация отношений за последние два десятилетия проделала путь от так называемого разрыва в ценностях в 2000-х гг. до дефицита доверия в 2010-х и открытой враждебности в начале 2020-х годов. Соединённые Штаты и их союзники (МИД РФ определил список «недружественных государств») являются теперь не оппонентами, а противниками России. Запад рвёт связи с Россией – причём и с государством, и с обществом – во всех областях. Этот разрыв – надолго. Запад не «поймёт», не «помягчает» и не «подобреет» к России. Для западных стран Россия, названная угрозой и объявленная международным изгоем, стала важнейшим фактором внутренней консолидации вокруг США, и в этом качестве она незаменима в обозримом будущем. В любом случае возврат отношений между РФ и Западом к прошлому (будь то до февраля 2022-го или до февраля 2014 г. – можно продолжать) – однозначно невозможен.

Цели противоборствующих сторон – самые решительные. Для Запада во главе с Вашингтоном главной целью является не просто смена политического режима в России, но и устранение России как крупной самостоятельной величины на мировой арене, в идеале – замыкание её на внутренних конфликтах и противоречиях. Для России главная цель – становление страны в качестве самодостаточной и не зависимой от Запада в экономическом, финансовом и технологическом отношениях великой державы, одного из центров и лидеров формирующегося нового полицентричного миропорядка. Эти цели не оставляют места для стратегического компромисса.

Объективно многие задачи России совпадают с устремлениями ряда незападных государств – не только Китая, но отчасти Индии, других участников группы БРИКС. В то же время мировой «не-Запад», в отличие от Запада, не представляет собой коалицию, сплочённую общими интересами и ценностями. Интересы различных стран этой части мировой системы сильно различаются, противоречия между ними – например, между Индией и Китаем, Индией и Пакистаном, Ираном и арабскими странами – сильны и ведут к конфликтам. Ещё важнее то, что, в отличие от России (и Ирана), остальные ведущие страны Азии, Африки и Латинской Америки остаются глубоко интегрированными в американоцентричную финансово-экономическую систему, а многие политически и идеологически зависят от США.

России в этих условиях не стоит рассчитывать на существенную помощь и поддержку со стороны незападных партнёров – достаточно будет их фактического нейтралитета, то есть неучастия в антироссийских санкциях. России в основном придётся полагаться на собственные силы.

Стратегически важная Азия

Тем не менее отношения России с двумя крупнейшими державами Азии – Китаем и Индией – имеют важнейшее стратегическое значение. Возвышение КНР закономерно привело к его конфронтации с Соединёнными Штатами, стремящимися сохранить если не доминирование, то первенство в мировой системе. В то же время благодаря поступательному развитию российско-китайских отношений на протяжении последних трёх десятилетий качество партнёрства между Москвой и Пекином стало беспрецедентно высоким. Острое противоборство между США и Россией, а также усугубляющаяся конфронтация между Америкой и Китаем объективно ведут к союзничеству нового типа – «без границ», но и без жёстких обязательств – между Россией и Китаем. В обстановке экономической войны с Западом Пекин для Москвы на всю обозримую перспективу – важнейший партнёр в сфере финансов, технологий, экономики. Гарантией этого партнёрства с китайской стороны является стратегический национальный интерес самого Китая.

Отношения России с Индией опираются на давние традиции дружбы и взаимных симпатий. Рост значения и роли Индии в мире – в интересах России. Увеличение экономической мощи Индии, её технологическое развитие расширяют потенциал взаимодействия с Россией. В то же время противоречия между Дели и Пекином, а также политическое и экономическое сближение Индии с Соединёнными Штатами на фоне гибридной войны между США и Россией и всё более тесного сотрудничества между РФ и КНР бросают серьёзный вызов российско-индийским отношениям. Насущной задачей является укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Дели с целью выведения его на уровень российско-китайского взаимодействия. В условиях, когда политика начинает доминировать над экономикой, важной задачей внешней политики России становится содействие смягчению индийско-китайских разногласий и вовлечение Индии в более тесное стратегическое взаимодействие как на двусторонней основе, так и на платформах РИК, ШОС и БРИКС.

В большинстве международных организаций, в которых участвует Россия, доминируют США и/или их союзники. Характерные примеры – Организация по запрещению химического оружия и Совет Европы. Выход РФ из Совета Европы – давно назревавший шаг. Даже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, у истоков которой стоял Советский Союз, находится под определяющим влиянием западных стран. Исключение – Организация Объединённых Наций, где Россия как постоянный член Совета Безопасности располагает правом вето. Москве, занимающей активную позицию в ООН и ее? институтах, есть смысл гораздо больше сосре- доточиться на организациях незападных стран – БРИКС, ШОС, РИК, а также на организациях, в которых Россия играет ведущую роль, – Евразийском экономическом союзе и Организации Договора о коллективной безопасности. На всех этих площадках нужно развивать и продвигать глобальную повестку дня, контуры которой были изложены в совместном российско-китайском заявлении от 4 февраля 2022 года. Эти тезисы надо превратить в общемировую платформу для взаимодействия заинтересованных государств.

Задачи внешней политики

Первоочередные задачи внешней политики РФ в новых условиях представляются довольно очевидными: (а) стратегическое сдерживание противника – США и их союзников по НАТО, предотвращение, несмотря на активное гибридное противоборство с ними, скатывания к ядерной войне; (б) создание благоприятных условий для саморазвития России с опорой преимущественно на внутренние ресурсы и поддержания/переориентации её внешнеэкономических связей в ходе начавшейся экономической войны с Западом; максимальное содействие российскому бизнесу внутри страны и во внешнеэкономической деятельности; (в) развитие тесной координации и взаимодействия с основным союзником РФ – Белоруссией; развитие экономической интеграции и укрепление военного сотрудничества со странами ЕАЭС и ОДКБ; (г) дальнейшее расширение сфер практического взаимодействия и укрепление взаимопонимания с основными стратегическими партнёрами РФ – Китаем и Индией; (д) активное развитие связей с Турцией, Ираном, другими странами Азии, Латинской Америки, Африки, не присоединившимся к режиму санкций против России; (е) постепенное формирование, совместно с партнёрами по ШОС и БРИКС, другими заинтересованными государствами основ новой международной финансовой архитектуры, не зависящей от доллара США.

Условия гибридной войны не оставляют много места для сотрудничества с недружественными государствами – фактическими противниками России.

Тем не менее стоит поддерживать, насколько это возможно, ситуацию стратегической стабильности с Соединёнными Штатами и предотвращение опасных военных инцидентов с США и странами НАТО. Для этого требуется надёжное функционирование каналов связи с американскими и натовскими инстанциями, отвечающими за оборону и безопасность. В решении других глобальных проблем – таких, как изменение климата, борьба с эпидемиями или сохранение природы в Арктике, – упор придётся делать на национальные программы и сотрудничество с дружественными государствами.

На украинском направлении задача внешней политики России после окончания военного конфликта – формирование новых отношений между РФ и Украиной, надёжно исключающих превращение Украины в угрозу для безопасности России; признание Киевом статуса Крыма как части Российской Федерации и независимости республик Донбасса. Перспективной целью является формирование новой геополитической реальности (общности) на востоке Европы на основе дружественных отношений между Россией, Белоруссией, республиками Донбасса, а также приемлемых для РФ отношений с Украиной.

В условиях резкого сокращения контактов со странами Запада (Северная Америка, Европа, англосфера) необходимо перераспределение зарубежных дипломатических ресурсов России с западного направления на восточное и южное, начиная с соседних стран СНГ, где дипломатическая активность и эффективность внешней политики России явно недостаточны.

Пора заняться укреплением экспертно-аналитической базы российской внешней политики, особенно по странам бывшего Советского Союза, а также соседям России в Евразии. Многие неудачи, просчёты и провалы внешней политики Москвы на украинском направлении с 1990-х гг. коренятся в неглубоких, верхушечных представлениях о политических, социальных и идеологических реалиях современной Украины. Для исправления положения требуется создание центров мирового уровня для изучения процессов, происходящих в Восточной Европе, Центральной Азии и Казахстане, а также в Закавказье.

Наряду с этим требуется перенос фокуса внешнеполитической информации и пропаганды со стран Запада, где в обществах сформирован стойкий антироссийский консенсус, на незападные страны, развитие содержательных уважительных диалогов прежде всего с обществами государств, занявших нейтральную позицию в мировой гибридной войне. Это относится в первую очередь к ведущим государствам Азии, Латинской Америки и Африки (Китай, Индия, Иран, Турция, Пакистан, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Аргентина, Бразилия, Мексика, ЮАР, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Алжир). Помимо информационно-пропагандистских ресурсов, научно-исследовательские центры России, занимающиеся этими регионами, должны получить стимулирующую поддержку.

С изменением ситуации ещё более очевидной стала потребность в формулировании новой руководящей идеи внешней политики России XXI века – прежде всего для самой РФ, её близких друзей и для внешнего мира: нейтралов и ситуативных союзников.

Прагматизм как стратегия в нынешних условиях уже неприемлем; он спускается на уровень тактики.

Нужна современно звучащая «русская идея», основанная на наборе ценностей, органичных для народа России, и включающая ряд целей и принципов: суверенитет государств; неделимость международной безопасности; справедливость, основанная на праве; соразвитие; поддержание культурного многообразия; диалог цивилизаций. Главная задача на идеологическом направлении – реализация заявленных ценностей и целей в практической политике Российского государства внутри страны, а также на международной арене.

Всемирная выставка «ЭКСПО-2020» в Дубае зафиксировала очередной рекорд – 20 миллионов посещений. Достижение отметили специальной проекцией на куполе Al Wasl и праздничным салютом. Организаторы назвали свой рекорд «удивительным достижением».

Отмечается, что 70% всех посещений пришлось на жителей Объединенных Арабских Эмиратов. Дети и подростки посетили «ЭКСПО-2020» более 2,8 млн раз. Выставка, которая завершает свою работу 31 марта, в очередной раз подтвердила свой статус глобального события.

С момента открытия 1 октября 2022 года выставка представила путешественникам со всего мира культурные, образовательные и развлекательные мероприятия. 192 павильона демонстрируют достижения своих стран.

За месяцы работы на площадке провели около 32 тысяч мероприятий, в том числе с участием мировых лидеров, инноваторов, всемирно известных художников, спортсменов и музыкантов, а также арабских суперзвезд.

Шейх Нахайян бен Мубарак, министр толерантности ОАЭ, генеральный комиссар «ЭКСПО-2020», подчеркнул, что выставка снискала популярность во всем мире. «Миллионы посетителей и участников собрались вместе не только для того, чтобы насладиться чем-то действительно замечательным, но и для того, чтобы вместе добиться социального и экологического прогресса», — сказал он.

В оставшиеся дни некоторые страны отметят свои национальные дни на площадке всемирной выставки: Пакистан — 23 марта, ЮАР и Индия — 28 марта. 30 марта состоится День чествования Международного бюро выставок. С 20 по 26 марта пройдет Неделя воды, посвященная защите самого ценного ресурса планеты.

Украина: посеяли ветер, пожнут бурю

Виды на урожай в сложившейся ситуации

Алексей Анпилогов

Три недели специальной военной операции российских вооружённых сил на Украине уже имеют долговременные последствия для мировой экономики. Причём речь идёт не о стоимости нефти, угля или природного газа — тут исторические ценовые рекорды у всех на слуху. Однако чисто военный аспект для энергоносителей не является определяющим: та же украинская ГТС по-прежнему исправно качает на запад российский газ. И качает так, как не качала все последние месяцы 2021 года, — просто-таки ударными темпами.

Так что вакханалия мировых цен на энергоресурсы — это скорее неприятный бумеранг от антироссийских санкций, который неожиданно прилетел к тем, кто его запустил, — к самим странам «коллективного Запада». Те, кто сеял ветер, сейчас пожинают бурю.

Сеял… стоп! Но ведь сейчас на Украине уже в полный рост должна начинаться посевная! Однако на земле там совсем другой сюжет: механизированные колонны, минные поля, взорванные мосты, блокированные порты, топливный кризис… Не грозит ли миру ещё одна напасть, которая станет в чём-то гораздо хуже нынешнего «идеального шторма» на рынке энергоресурсов?

Чернозём, подсолнечник, масло

В 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерновых в своей новейшей истории. Почти 44 млн гектар украинской пашни, в значительной степени расположенной на высокопродуктивных чернозёмных землях, позволили собрать в прошлом году 32,8 млн тонн пшеницы, 11 млн тонн ячменя, 2,8 млн тонн рапса и больше полумиллиона тонн гороха. Не отставали в прошлом году и украинские поздние зерновые: в стране собрали 16,7 млн тонн семян подсолнечника и почти 38 млн тонн кукурузы.

Всё это зерновое великолепие избыточно для самой Украины: большую часть продукции зерноводства страна продаёт на экспорт в максимально необработанном виде товарного зерна. Исключение составляет только подсолнечник, под переработку которого в подсолнечное масло на Украине всё-таки построили неплохую и современную маслоэкстракционную отрасль.

Интересно, что на мировом рынке подсолнечного масла Россия и Украина фактически являются монополистами. Две эти страны совместно контролируют 77% его мирового экспорта. Причём на долю Украины приходится чуть ли не половина всего мирового экспорта — 48%. По опубликованным статистическим данным, в 2021 году украинские маслоэкстракционные предприятия успели экспортировать 5,1 млн тонн подсолнечного масла, что стало историческим рекордом продаж.

Теперь логистика поставок подсолнечного масла из Украины полностью нарушена, а большинство маслоэкстракционных заводов остановлены. Эксплуатировать их в зоне боевых действий крайне опасно: в процессе экстракции масла на них используется высокоочищенный бензин, что превращает каждый такой завод в огромную термобарическую бомбу.

Из-за сложностей с транспортировкой товаров через украинские порты Чёрного моря экспорт готового масла из Украины остановился ещё в феврале, а запасы семян подсолнечника на заводах в марте достигли небывалой цифры в 1,9 млн тонн, увеличившись за месяц практически в 10 раз. Когда теперь эти семена превратятся в масло — вопрос открытый.

Выпадение из мировой торговли половины всех объёмов подсолнечного масла уже создало небывалый ажиотаж в странах-потребителях. Так, в Турции торговые сети столкнулись с ажиотажным спросом и очередями, что провоцировало резкий рост цен на этот товар. А правительство страны даже ввело государственное регулирование цен на подсолнечное масло. В Испании пошли по другому пути: там начали нормировать продажи, а удивлённые испанцы начали пересылать друг другу в сети фотографии знакомых нашему старшему поколению читателей объявлений в духе «Не более пяти литров масла в одни руки». Ну, а в Германии вдобавок к подсолнечному маслу из продажи исчезла ещё и обычная хлебопекарная мука. Что, в общем-то, подводит нас ко второму, гораздо более важному моменту нашего рассказа.

Пшеница, кукуруза, рапс

Как уже было сказано, большую часть зерновых культур на Украине растят на экспорт. Пшеницу и ячмень из Украины в больших количествах покупают быстрорастущие и густонаселённые страны Африки, Азии и Ближнего Востока, такие как Египет, Индонезия, Китай, Турция, Пакистан, Бангладеш, Марокко, Тунис, Йемен. В прошлом году и в первые полтора месяца этого года, по данным Госкомстата Украины, экспорт зерновых из страны составил более 30 млн тонн, принеся Украине более 7,5 млрд долларов США валютной выручки. Причём к моменту начала специальной военной операции торговый сезон на Украине был в самом разгаре: обычно он продолжается вплоть до мая-июня, когда в Северном полушарии начинается сбор и заготовка нового урожая. И часто трейдеры придерживают товарные запасы зерна именно на весенний период, когда товарные цены максимальны.

Таким образом, исходя из объёма урожая, собранного Украиной, можно предположить, что около 2/3 всего тоннажа ранних и поздних зерновых в феврале ещё находилось либо на элеваторах, либо в портах страны, либо на пути к ним по внутренним украинским логистическим путям. То есть речь может идти где-то о 60 млн тонн зерновых, которые, вполне вероятно, частично погибнут в ходе военных действий, либо же попадут на мировой рынок гораздо позже обычного.

Для мира ситуация осложняется тем, что неблагоприятные погодные условия повлияли на урожай 2021 года у других основных мировых поставщиков: США, Канады и Аргентины. Не обошла погодная стихия и страны ЕС: там урожай озимых прошлого года не дотянул до качества, на которое рассчитывали. В частности, во Франции, где обычно собирают очень качественное зерно, только 2/3 собранной пшеницы прошлого года смогли отнести к продовольственному классу.

Исходя из этого, заключаем, что роль Украины и России в этом зерновом торговом сезоне велика, как никогда. Причём если для рапса или кукурузы выпадение украинских объёмов болезненно, но всё же не смертельно, так как эти культуры традиционно считаются фуражными и техническими, то исчезновение украинской пшеницы с зернового рынка грозит катастрофой. Потому что отсутствие пшеницы на мировом рынке может повлечь банальный голод во многих странах-импортёрах.

Россия и Украина — крупнейшие поставщики пшеницы в мире. В 2020 году, который прошёл более-менее спокойно, Россия поставила на мировой рынок свыше 37,3 млн тонн пшеницы, а Украина — чуть больше 18 млн тонн. Для сравнения: США и Канада, которые в прошлом держали первое-второе места по экспорту пшеницы в мире, в 2020 году поставили на экспорт по 26 млн тонн каждая. При этом в нынешнем сельскохозяйственном году Россия уже сократила экспорт пшеницы до 22,4 млн тонн. Почему это было сделано? Вопрос интересный, но одно видно точно — на освобождённых от власти киевского режима территориях раздача хлеба всем желающим работает «как часы». Так что у замысла «придержать хлеб» могли быть достаточно простые цели: не дать умереть с голода украинскому населению.

А что же может произойти в странах Африки, Азии и Ближнего Востока, которые крайне зависят от импорта продовольственной пшеницы? Оценку этому дали во Всемирной продовольственной программе (FAO) ООН, где всерьёз предупредили об опасности «голодной бедности» для многих стран мира. Учитывая, что на долю России и Украины приходится около трети мирового экспорта пшеницы, это означает рост цен, падение уровня жизни, социальную нестабильность или даже элементарный голод во многих зависящих от импорта продовольствия странах. Здесь нет ничего нового: сокращение российского экспорта зерна из-за неурожая 2010 года называют одной из причин волны революций 2011 года в странах Северной Африки и Ближнего Востока, которые мы знаем под названием «Арабская весна».

Сегодняшний «девятый вал» зернового дефицита может оказаться куда опаснее событий одиннадцатилетней давности. Так, например, Йемен, который почти полностью зависит от импорта продовольствия, покупает не менее 27% своей пшеницы на Украине и ещё 8% в России. При этом в стране половина 30-миллионного населения уже голодает, а в этом году голод может приобрести тотальный характер.

Схожие проблемы будут и в других странах — импортёрах украинской и российской пшеницы. Например, Египет, который является крупнейшим в мире импортёром пшеницы, ввозит до 90% её из Украины и России. По данным Всемирного банка, каждый третий из стомиллионного населения Египта находится сегодня за чертой бедности, поэтому любое подорожание хлеба, вызванное ростом цен на пшеницу, может оказаться смертельным для практически 30 млн египтян.

Перспектива нового скачка цен на продукты питания напугала и жителей Ливана, где глубокий экономический кризис и резкая девальвация валюты уже сделали недоступными многие товары первой необходимости для миллионов людей. Деваться Ливану особо некуда — Украина обеспечивала около 60% импорта пшеницы Ливана, и заместить эти объёмы попросту неоткуда.

Цены бьют рекорды. И будут бить

Попытки стран-импортёров обеспечить себе твёрдые поставки пшеницы и других дефицитных зерновых уже привели к взрывному росту цен на мировом рынке. Цены на продовольственную пшеницу на товарных биржах взлетели ещё в феврале, на фоне роста напряжённости во взаимоотношениях России и Украины и после январских событий в Казахстане. А в марте, после начала нашей специальной военной операции, был и вовсе установлен новый рекорд цены на пшеницу — 315 долларов США за тонну. Исторически так дорого пшеница стоила лишь однажды — в феврале 2008 года, на фоне безумной накачки рынка ликвидностью перед финансовым крахом осени 2008 года и в условиях страшного неурожая в основных странах-экспортёрах пшеницы.

Однако даже такие огромные значения для биржевых цен на пшеницу — а ведь она стоила каких-то 150 долларов за тонну лишь два года тому назад — не являются, судя по всему, окончательными. Всё дело в том, что под угрозой сегодня оказались не только собранный и не вывезенный украинский урожай 2021 года, но и, что гораздо важнее, — урожай года нынешнего.

Главные зерновые области Украины — это центр и юго-восток страны, ровно те территории, которые сегодня стали зоной активных боевых действий. Южные области страны: Одесская, Херсонская, Запорожская, Николаевская и Донецкая, — традиционно выращивают пшеницу, ячмень и подсолнечник, которые не требуют высокой нормы осадков. Севернее, в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Луганской областях, к этим культурам добавляются кукуруза и рапс, более требовательные к влаге. В Харьковской и Винницкой областях, кроме того, выращивают сахарную свёклу, а север страны — Черниговская, Сумская, Киевская, Житомирская и Ровенская области — опять-таки растят пшеницу, подсолнечник и кукурузу, которые там вызревают плохо.

Таким образом, при взгляде на сегодняшнюю карту соприкосновения сторон становится предельно понятным, что посевная кампания в большинстве украинских областей или уже провалена, или же находится под угрозой полного срыва.

Тут складывается целый ряд факторов, и практически все из них — негативные. На Украине уже разваливается и коллапсирует кредитно-денежная сфера, которая всегда снабжала аграриев кредитами под будущий урожай. Нарушена логистика: по дорогам страны двигаться небезопасно, а часть железнодорожной сети уже официально не действует. Украина отрезана от мировых рынков семян, пестицидов и минеральных удобрений: их часто невозможно привезти в страну, а если они уже туда всё-таки попали, то доставить к потребителям. Отдельным вопросом являются дизельное топливо и бензин, без которых никакая посевная невозможна. Сейчас горюче-смазочные материалы являются «законной военной целью», а счёт уничтоженным украинским хранилищам топлива уже идёт на десятки.

Кроме того, киевские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию, под которую в первую очередь попадут те, кто умеет управлять трактором или комбайном, читай — бронетранспортёром или танком. Второй фактор — это беженцы. По оценке ООН, на сегодняшний день Украину покинуло уже более 3,2 млн её жителей, и исход населения во все стороны только продолжается.

Ну и, наконец, никто не отменял эффекта от самих боевых действий. Украинская армия пытается ответить на российскую специальную военную операцию тотальной войной. ВСУ минирует пахотные поля, просёлочные дороги, взрывает мосты на шоссейных и железнодорожных магистралях, приводит в негодность системы электро- и газоснабжения, причём часто — в результате обстрелов уже занятой российскими войсками территории. Конечно же, организовать посевную кампанию в таких условиях очень трудно, если не невозможно.

Сейчас, в силу отрывочности и неполноты данных «с земли», из разных точек Украины, крайне трудно сложить общую картину происходящего. Однако даже оптимистическая оценка говорит: в 2022 году Украина соберёт не более трети от рекордного урожая зерновых 2021 года. И то лишь в том случае, если боевые действия прекратятся в течение полутора-двух месяцев. Иначе речь будет идти не просто о том, что в стране мало что посеяли, — на Украине просто невозможно будет собрать хоть какой-то урожай, а страна превратится в зону гуманитарной катастрофы и будет нуждаться в продовольственной помощи от России, других стран и от таких структур, как продовольственная программа ООН.

Грустные выводы

Быстро заместить выпадающие украинские и оставленные себе Россией собственные объёмы зерновых сейчас практически нечем. Весь мир уже добрый десяток лет живёт «от урожая до урожая», полностью освобождая склады точно к зерну нового сельскохозяйственного года. Да и помочь Северной Африке или Ближнему Востоку «прямо сейчас» уже никак не получится: из России или Украины зерно туда можно было доставить в течение семи дней, а поставка из региона Северной Америки занимает примерно месяц.

Уже практически неизбежный голод в этих странах, зависимых по продовольствию от России и Украины, может спровоцировать новую «Арабскую весну», причём в ситуации гораздо худшей по сравнению с событиями 2011 года. Это неизбежно вызовет новую массовую волну беженцев и естественно — в первую очередь в сторону богатой и пока ещё сытой Западной Европы, которая и сейчас буквально атакуется беженцами из Украины. Уже в конце весны обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке может стать критической, а в некоторых странах, таких как Йемен или Египет, — и вовсе невыносимой. Эксперты ООН и глава этой организации Антониу Гутерриш оценивают такую первую волну не менее чем в 10 миллионов человек, однако такая оценка может быть даже заниженной. Ведь, как было сказано выше, только в одном Египте на грани голодной смерти окажутся около 30 млн людей.

Генсек ООН, масса служб Организации в своих последних заявлениях буквально констатируют неизбежное: уже к осени существующий западный мировой порядок будет ожидать очередной «идеальный шторм». Европа получит острейший энергетический кризис, глобальное падение располагаемых доходов населения и инфляцию издержек, нормирование продуктов — да ещё и многомиллионные толпы беженцев, которые хлынут в Евросоюз буквально со всех сторон.

Что посеяли западные страны на Украине, то и выросло. Как говорится, по плодам их узнаете их.

Отказываться от газопровода «Пакистанский поток» Исламабад не собирается

На фоне попыток Запада изолировать Россию экономически, Исламабад планирует финализировать сделку с Москвой по строительству газопровода «Пакистанский поток», который позволит качать газ с юга страны на север — из Карачи в Лахор. Сделка по строительству многомиллиардного «Пакистанского потока» почти оформлена, сообщил The Financial Times министр финансов Пакистана Шаукат Тарин.

«Нам необходим газопровод для поставок с юга на север. Он станет очень важным в ближайшие два-три года. Это наилучший вариант сейчас, а о сделке договорились еще до событий на Украине», — подчеркнул министр.

По данным FT, премьер-министр Пакистана Имран Хан высказал сожаление по поводу спецоперации России на Украине, однако отказался поддерживать Запад. В последние годы Исламабад начал сближаться с Москвой для обеспечения энергетической безопасности. Пакистан добывает газ, но в то же время много топлива импортирует из стран Персидского залива.

ЕС, Великобритания, Австралия и другие пытались вынудить Пакистан обличить Россию в ООН, однако Исламабад воздержался от голосования. Более того, Имран Хан устроил целую кампанию у себя в стране, обвинив западные страны в том, что они обращаются с пакистанцами как с рабами.

Глава Минфина Пакистана высказал надежду, что представители российского правительства скоро посетят страну и полностью оформят сделку по «Пакистанскому потоку», стоимость которой оценивается в $2 млрд.

Тем не менее, как сообщает пакистанская The News, ссылаясь на представителя Минэнерго страны, Исламабаду все-таки придется учитывать санкции Запада по отношению к России. По крайней мере, правительство запросит мнение международной юридической компании, как ограничения могут сказаться на проекте. Ранее Москве и Исламабаду уже пришлось менять структуру проекта — из-за более ранних санкций США к России.

Между тем в ноябре, по данным eadaily.com, на Челябинском трубопрокатном заводе началось изготовление труб для «Пакистанского потока» протяженностью 1100 км. В марте правительство РФ утвердило протокол о внесении изменений в соглашение о строительстве газопровода. По газопроводу мощностью до 12−16 млрд кубометров в год будут подавать регазифицированный СПГ до самого севера Пакистана. Кроме того, газопровод будет принимать газ с еще не построенного газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).

«Хотя у России в проекте будет небольшая доля — около 26%, Пакистан максимально использует российские материалы, оборудование и ресурсы с целью развития технических и операционных возможностей собственных компаний и человеческих ресурсов через совместную работу и тренинги», — сообщало The Express Tribune, отметив, что у Исламабада сейчас есть деньги, которые поступают в виде налога на развитие газотранспортной инфраструктуры (GIDC).

Возрождение СВПД позволит Пакистану возобновить газовый план с Ираном

Министр финансов Пакистана Шаукат Файяз Ахмед Тарин заявил, что международное соглашение о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года, известное как СВПД, позволит Исламабаду возобновить свой проект с Тегераном по прямому получению иранского газа.

План строительства трубопровода между двумя соседями для отправки иранского газа в Пакистан был приостановлен из-за санкций в отношении Ирана.

Министр финансов Пакистана в интервью Financial Times заявил, что если будет достигнута договоренность о возрождении СВПД, Пакистан сможет возродить свой проект с Ираном.

«Если будет сделка. . . это самый дешевый [вариант]. Это по соседству. Это будет очень хорошо для нас», — сказал он лондонской ежедневной газете.

Шаукат Тарин также рассказал о строящемся Россией газопроводе, который будет транспортировать сжиженный природный газ из южного Пакистана на его север.

Он сказал, что Пакистан «продолжит эту сделку», поскольку это «наилучшая альтернатива на данный момент», несмотря на давление Запада на Россию в связи с ее военной операцией на Украине.

«Очевидно, что это было сделано до Украины», — добавил пакистанский министр.

Шаукат Тарин выразил надежду, что российские официальные лица вскоре посетят его страну, чтобы завершить сделку по газопроводу «Пакистанский поток» после визита премьер-министра Имрана Хана в Москву в прошлом месяце. Трубопровод будет построен группой российских компаний, и его стоимость оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.

В последние годы Пакистан сблизился с Россией, стремясь повысить свою энергетическую безопасность. Власти страны считают, что ставить под угрозу связи с Россией было бы слишком дорого. Для удовлетворения своих растущих потребностей Пакистан в последние годы начал импортировать газ из стран Персидского залива, при этом сам добывает газ.

Страны ЕАЭС могут увеличить поставки овощей и фруктов в Россию

Текст: Татьяна Карабут

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовы помогать России поставками фруктов, овощей и сахара, если потребуется, сообщил "РГ" министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Артак Камалян. Обеспеченность России овощебахчевыми культурами уже в 2022 году с учетом импорта из стран "пятерки" может достичь 93%.

Возможные сбои поставок овощей и фруктов из третьих стран дадут толчок развитию овощеводства в России и в странах ЕАЭС (помимо России в него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия). У стран союза появятся дополнительные возможности наращивать взаимную торговлю, считает Камалян.

Сейчас в России планируется обнулить пошлины на ввоз картофеля, лука, чеснока, капусты, моркови и ряда других продуктов. Но эти меры временные, их планируется ввести только на полгода, то есть до нового урожая в Союзе, говорит министр.

Он отмечает, что в 2021 году самообеспеченность России основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия составила около 90%.

Страна своими силами полностью покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, растительных маслах и сахаре. Обеспеченность картофелем находится на уровне 97%, овоще-бахчевыми культурами - 88%. Есть лишь недостаток фруктов и ягод. По этому направлению Камалян видит возможность развивать собственное производство России и внутрисоюзную торговлю. Уже сейчас абрикосы и виноград на российский рынок поставляют Армения и Узбекистан, яблоки и груши - Беларусь, Армения и Молдова, голубику наряду с Перу и Марокко - Беларусь. И эти поставки можно увеличить.

Ежегодный объем потребления картофеля в России составляет около 20-22 млн тонн. В 2021 году страна импортировала лишь 780 тысяч тонн картофеля. Около 40% пришлось на поставки из стран ЕАЭС, в частности, на Беларусь и Армению. Среди зарубежных поставщиков картофеля на российский рынок лидировали Египет, Азербайджан и Пакистан, в отношениях с которыми никаких торговых ограничений нет.

По луку самообеспеченность России составляет 92%, моркови - 93%, капусте - 95%. При этом на долю стран ЕАЭС приходится около половины ввозимых объемов. Также овощи импортируются из Китая, Узбекистана, Египта, Израиля.

Готовы страны ЕАЭС помочь и с сахаром. В частности, такая возможность есть у Беларуси.

"Возможное одномоментное отсутствие сахара на российских полках магазинов объясняется ажиотажным спросом населения и логистическими затруднениями по доставке сахара в магазины", - отмечает Камалян.

По информации Евразийской сахарной ассоциации, некоторые сахарные заводы России работают в круглосуточном режиме по отгрузке сахара в торговые сети. Хотя, исходя из балансов спроса и предложения на 2022 год, в целом дефицита сахара нет.

В последние недели на фоне обострения геополитической ситуации и ослабления рубля российские импортеры сталкиваются с требованием 100% предоплаты и невозможностью проведения платежей через российские банки. Транспортные компании отказываются от работы с российскими контрагентами.

По данным Ягодного союза, в России менее 25% всего объема фруктов приходится на отечественную продукцию. Часть импорта приходится на фрукты, которые не могут выращиваться в России из-за климатических условий. Но даже если замещать импорт фруктами из стран ЕАЭС, на это потребуется время. Ведь чтобы вырастить сад и начать собирать урожаи коммерческого объема, нужно не менее 4-5 лет.

По инициативе йеменской стороны состоялась встреча министра образования и науки Кыргызской Республики Алмаза Бейшеналиева с послом Йемена в Кыргызской Республике с резиденцией в г. Исламабад М. Алашаби, сообщает пресс-служба ведомства.

Бейшеналиев поздравил опытного дипломата с началом работы в качестве посла Республики Йемен в Кыргызстане и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Во время встречи были обсуждены возможные вопросы для установления и активизации сотрудничества между двумя странами в области образования по приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес.

В завершении встречи министр подтвердил готовность кыргызской стороны к сотрудничеству с йеменской стороной по приоритетным для стран направлениям сотрудничества, а также пожелал послу дальнейших успехов в работе.

Жмут на газ

Рыночек больше ничего не решает

Борис Марцинкевич

В начале марта МЭА опубликовало план по сокращению зависимости от российского газа для Европы. МЭА — это Международное энергетическое агентство, созданное в 1974 году, сразу после мирового нефтяного кризиса. В его составе 29 стран-членов, все до одного — потребители, импортёры энергоресурсов, за исключением Соединённых Штатов и Норвегии. Если коротко — антиОПЕК, цель — заставить поставщиков энергоресурсов плясать под дудку потребителей.

Рассмотрим некоторые пункты этого "гениального" плана спасения демократически-либерально-свободной Европушки от газа с молекулами тоталитаризма и авторитаризма.

Например, такой пункт: стимулировать снижение температуры обогрева жилищ, регулирование подачи тепла с помощью термостатов.

Этот пункт живо напомнил мне анекдот, который я слышал в годы беззаботного детства: приучал цыган лошадь ничего не жрать, совсем было приучил — жалко, сдохла. Я бы ещё предложил заодно запретить кондиционеры, чтобы все те европейцы, которые зимой не дали дуба из-за мороза в квартире, как следует пропотели летом, ведь в Европе не один, а два пика потребления — зимний из-за холодов и летний из-за жары. Новость для экспертов МЭА? И не знают они, что летняя жара обходится дороже, поскольку зимой КПД ТЭЦ выше, чем летом?

Объясню без сложных схем. Роторы турбин электростанций вращает перегретый пар, создаваемый топками энергоцентралей. За то время, в которое пар проходит через турбину, он не успевает толком остыть, у него на выходе температура 200–300 градусов. Зимой этот пар загоняют в теплообменники, которые и обеспечивают нас с вами горячей водой. А летом этот горячий пар никому не нужен, его приходится сразу отправлять в систему охлаждения. В переводе на капиталистический — летом владельцы ТЭЦ получают прибыль куда как меньше, чем зимой.

Чем компенсирует нормальный капиталист недополучение прибыли в течение полугода? Правильно — попыткой сделать наценки на тучное для него полугодие. МЭА хочет, чтобы в жилищах европейцев зимой была бодрящая температура? Это называется желанием залезть в карман энергокомпаний. Другими словами — МЭА призывает Европу отказаться от принципов либеральной экономики. Не рынок с его костлявой рукой всё невидимым образом будет решать, а централизованное желание в приказном порядке снизить потребление тепловой энергии. Конечно, это их дело, но я специально остановился на этом моменте: плевать Европе на либеральную идеологию, если отказ от её принципов хотя бы теоретически позволяет укусить интересы России.

Ещё один пункт: отказ от подписания новых газовых контрактов с Россией. То есть, чтобы снизить зависимость от поставок российского газа, надо не подписывать с Россией договоры о поставках газа. Гениально. Экспертно. Чтобы корова меньше жрала, надо её меньше кормить. Чтобы не зависеть от российского газа, нужно во всех жилищах европейцев на потолке прочертить полосу жёлто-синего цвета, а на входной двери нарисовать кукиш.

Если без смеха, то в Европе есть целых три страны, которые снизили зависимость от российского газа в два-три раза — Эстония, Латвия и Литва. Промышленность — долой, крупное сельское хозяйство — долой, треть, если не половину населения — долой, и вот уже статистика радует глаз. Проверено, работает, и по этому же рецепту уверенно двигалась Украина. В предыдущей статье "«Пугалки» не страшны" я уже давал цифры, повторяться не буду: ну, нету на этой планете столько СПГ, сколько его нужно, чтобы заместить российские трубопроводные поставки в Европу, не-ту!

Что там ещё в плане МЭА — строить больше ветряных электростанций (ВЭС)? Отлично! Вот у вас поле, на котором установлено 100 ветротурбин. Ветра нет, они не работают. Европейцы на том же поле строят ещё сто ветротурбин, и сразу потрясающий прогресс: теперь во время штиля не работает уже не сто, а двести ветротурбин. Браво! В 2020 году в Германии на ВЭС было выработано 131,85 ТВт*часов электроэнергии. В 2021 году в Германии дополнительно ввели в строй новых ВЭС общей установленной мощностью 5,1 ГВт. Итог этой титанической работы — выработка в 2021 году 113,51 ТВт*часов электроэнергии. 5,1 ГВт новой мощности — это как новая АЭС на 4 энергоблока, чтобы понятнее было. Новую АЭС построили, а объём выработки электроэнергии не только не увеличился, но даже стал чуточку меньше. Отличное решение проблемы, прекрасный рецепт!

Нет, давать комментарии на каждый из 10 пунктов плана не вижу смысла. Реализация любого из них требует одного — денег, денег и ещё раз денег. Если не денег, то — сворачивания промышленности. Европейские политики — это отдельная каста тамошней публики, выпестованная в Штатах на всевозможных обучающих курсах. Они не управляли реальным бизнесом, они не понимают, что он из себя представляет.

То же МЭА подвело итоги угольной генерации за 2021 год: по показателю год-к-году рост составил 9%, но есть ведь и статистика отдельно для Европы — тут рост составил и вовсе 18%. Летом 2020-го, напомню, Еврокомиссия опубликовала так называемую «Зелёную сделку» — даёшь декарбонизацию, скажи углю своё зелёное "нет!" И где сейчас все мечты о водородной энергетике? Да всё там же — в головах европейских политиков и чиновников Еврокомиссии. А реальному европейскому бизнесу, европейскому населению зимой холодно и темно, а газ по полторы тысячи за тысячу кубов — дорого. И плевать хотели реальные люди на всю вашу зелёно-водородную муть — уголь пошёл в бой.

Но неделю назад случился ещё один фокус. Кое-кто из европолитиков изрёк, что в годину солидарности с Украиной допустимо вернуться к углю, дабы, само собой, вдарить по России с её газом. Рынок на словесную интервенцию среагировал с невероятной скоростью: на пике цена на энергетические сорта угля с поставкой в Роттердам выскочила на уровень 450 долларов за тонну. Напомню, что в 2020-м цена угля на тех же условиях вяло трепыхалась на уровне от 60 до 70 долларов, проценты роста считайте сами. Почему так? Да потому, что тот же европолитик при этом брякнул, что уголь должен быть не российским, мы его, оказывается, у других поставщиков брать будем. Отлично! Но угольные электростанции — это не сферический конь в вакууме, их строят под вполне определённые марки угля. Смена поставщика — это смена колосников в топках, смена угольных мельниц — уголь в топки в наше время поступает размельчённым в пыль. И реальный бизнес отреагировал совершенно логично: политики могут запретить импорт угля из России, впереди — большие расходы, срочно нужно нарастить до упора запасы. И вот дивная картина: на исходе отопительного сезона на Диком Западе кратный рост стоимости и газа, и угля.

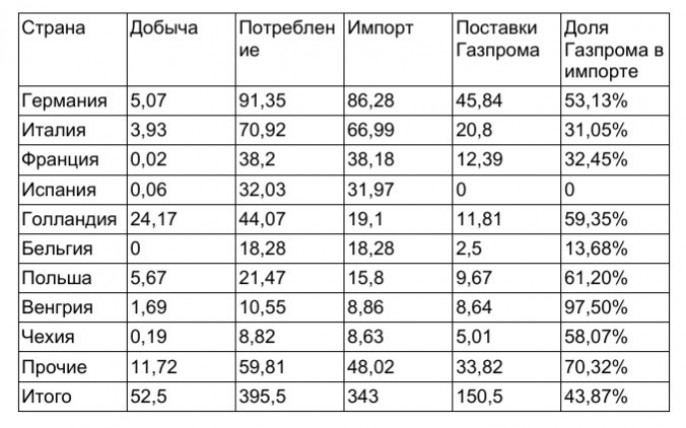

Для того, чтобы было понятно моё отсутствие желания разбирать "гениальный" план от МЭА, я постарался собрать основные данные по реальным объёмам добычи и потребления природного газа. Сухой язык цифр — самый надёжный способ осознать реальность, лучшее лекарство от политической трескотни. Данных за 2021 год ещё не поступало, поэтому оперируем теми, что получились по итогам 2020-го. Всё — в миллиардах кубометров, кроме последнего столбца.

Для тех, кто умеет отслеживать данные Газпрома — в этой таблице нет стран Европы «вообще», только страны ЕС. Статистика Газпрома учитывает Турцию и Сербию, но обе эти страны, как известно, предпочитают думать о собственных потребителях, о собственных энергетике и экономике, а не о том, чего требует Вашингтон. Кроме того, в моей таблице нет данных по нашим поставкам СПГ — с их учётом доля России в импорте составит около 50%.

Как Евросоюз дошёл до жизни такой? Естественным путём — росло потребление, а вот объёмы собственной добычи сокращались и сокращались. В 1993 году (максимально давний срок, данные по которому удалось найти) в Европе добывали 170 млрд кубометров, в 2020-м — всего 75 млрд кубометров. Потребление в 1993 году составляло 320 млрд кубометров, в 2020 году — почти 400 млрд кубометров; рекордным был 2019 год, но дальше сказалась пандемия.

И вот здесь ещё один момент, о котором европейские политики скромно умалчивают. За четверть века рост потребления в ЕС выглядит весьма солидным — с 320 до 400 млрд кубометров, то есть 25%. Но я не для красного словца не раз говорил, что ЕС — всего лишь пятно на нашем глобусе. Динамика мировой добычи природного газа выглядит следующим образом: 1993 год — 2,2 трлн кубометров, 2000-й — 2,5 трлн, 2009-й — 3 трлн кубометров, 2014-й — 3,5 трлн кубометров и 2019-й доковидный — 4,1 трлн кубометров. Доля ЕС в 1993 году, когда в составе этого объединения было куда как меньше государств — 14,5%, в 2020-м — 9,75%.

Вот так выглядит реальность: политики стран, доля которых на мировом газовом рынке составляет уже менее 10%, поставляют на внешний рынок 99% визга, гонора и чванства. Евросоюз потребляет 400 млрд кубометров, Япония — 100 млрд кубометров, Китай — 127 млрд кубометров, Южная Корея — 53 млрд кубометров. Растёт спрос в Индии, Пакистане, требуют своего страны Ближнего Востока, не желают больше жить без газа Вьетнам, Сингапур. И динамика их роста, их спроса кратно выше, чем в дряхлой Европе, и ЕС принуждают смириться с тем, что его значение на мировом газовом рынке будет всё меньше и меньше. Не желаете подписывать долгосрочные контракты, желаете прогнуть всех поставщиков под условия ваших спотовых площадок, уверены, что все флаги будут в гости к вам? Будут. Платите — и будут. Но платить придётся всё больше и больше.

СМИ: Талибы уволили атташе по культуре в 9 посольствах Афганистана

Талибы (движение «Талибан», запрещено в РФ) уволили атташе по культуре в 9 афганских посольствах, передает телеканал «Толо» со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

По данным издания, соответствующий указ подписал глава талибской администрации мулла Мохаммад Хасан Ахунд. В соответствии с его распоряжением атташе по культуре были уволены из посольств в России, ОАЭ, Пакистане, Турции, Иране, Таджикистане, Германии, Индии и США.

В документе талибов отмечается, что целью увольнения дипломатов является расширение культурных связей с дружественными и соседними странами и что вскоре будут назначены новые атташе.

Между тем атташе по культуре в ряде стран заявили, что правительство «Талибана» не имеет права увольнять их, пока оно не будет признано мировым сообществом.

Напомним, что после прихода талибов к власти в августе прошлого года афганские посольства за рубежом продолжили работу, однако они столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. На прошлой неделе американская газета New York Times сообщила о скором закрытии посольства Афганистана в США в связи с отсутствием финансирования.

Возможна ли неядерная война между НАТО и Россией?

ЭММА ЭШФОРД

Старший научный сотрудник инициативы «Новое американское взаимодействие» при Атлантическом совете и внештатный преподаватель Джорджтаунского университета.

ДЖОШУА ШИФРИНСОН

Доцент кафедры международных отношений Бостонского университета, научный сотрудник Международного научного центра имени Вудро Вильсона, автор книги «Восходящие титаны, падающие гиганты: как великие державы используют меняющееся отношение сил».

Запад и Россия сейчас могут вступить в завершающую фазу разрушения режима безопасности, прибегнув к целому ряду взаимно дестабилизирующих решений. Это может закончиться трагедией и привести к масштабному европейскому пожару, даже если он и не станет ядерным.

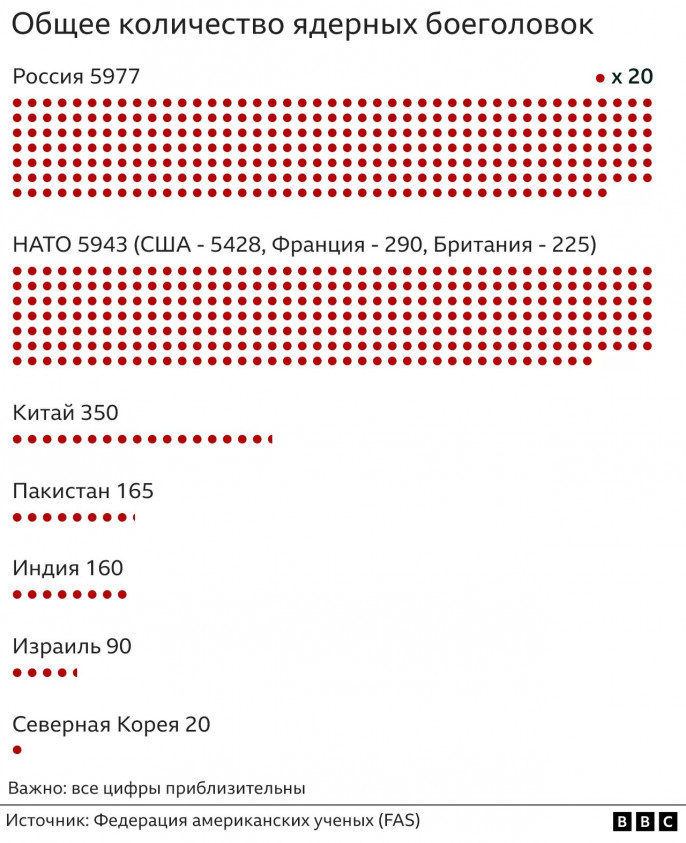

В течение первой недели военной операции России на Украине российские власти неоднократно поднимали вопрос о перспективе ядерного ответа, если Соединённые Штаты или их партнёры по НАТО вмешаются в военные действия. Президент России Владимир Путин завершил свою речь, в которой объявил о начале военной операции на Украине, предупреждением, что «кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались». Потом он подчеркнул «преимущества России в ряде новейших видов ядерного оружия» и приказал привести в повышенную боеготовность российские стратегические ядерные силы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вернулся к этой теме несколько дней спустя, отметив, что Третья мировая война будет ядерной, и призвав западных лидеров подумать о том, к каким последствиям могла бы привести «настоящая война» с Россией. Посыл был предельно ясен: ядерная эскалация возможна, если Соединённые Штаты или их партнёры по НАТО вмешаются в военную операцию России на Украине.

Наблюдатели пришли в ужас, услышав о возможности возвращения к бряцанию ядерным оружием времён холодной войны. Правительство США даже попыталось успокоить Москву тем, что отложило запланированное на начало марта испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Эти шаги явно к лучшему; никто не хочет обмена ядерными ударами. Однако пристальное внимание к ядерной эскалации заслоняет не менее важную проблему: риск обычной эскалации, то есть неядерной войны между НАТО и Россией.

Запад и Россия сейчас могут вступить в завершающую фазу разрушения режима безопасности, прибегнув к целому ряду взаимно дестабилизирующих решений, что может закончиться трагедией и привести к масштабному европейскому пожару, даже если он и не станет ядерным.

Ближайшие недели, скорее всего, будут опасными. Соединённые Штаты должны быть особенно внимательны к рискам эскалации по мере того, как начинается следующая фаза конфликта, и им следует удвоить усилия по поиску путей прекращения конфликта в Украине, когда откроется окно возможностей.

Это может быть связано с трудными и неприятными решениями, например, с отменой некоторых из худших санкций в отношении России в обмен на прекращение военных действий.

Тем не менее это наиболее эффективный способ предотвращения катастрофы, чем любой другой.

Око за око

Говоря языком исследований, спираль разрушения режима безопасности возникает, когда выбор, который делает одна страна для продвижения своих интересов, ставит под угрозу интересы другой страны, и та, в свою очередь, отвечает. В результате возникает потенциально порочный круг непреднамеренной эскалации, что неоднократно случалось в прошлом. Например, попытка Германии на рубеже XX века построить военно-морской флот мирового класса угрожала военно-морскому господству Великобритании, от которого та сильно зависела; в ответ Лондон начал наращивать собственный флот. Германия ответила тем же, и вскоре началась Первая мировая война. Истоки холодной войны между Соединёнными Штатами и Советским Союзом имеют схожий генезис, поскольку обе стороны стремились оказывать влияние на весь мир и участвовали в гонке вооружений. В каждом случае спираль – око за око и зуб за зуб – подталкивала государства к конфликту.

Сегодня Соединённые Штаты и Россия уже предприняли шаги для усиления реального или мнимого чувства собственной незащищённости, тем самым подстёгивая противную сторону предпринимать ответные шаги. Как доказывают учёные Уильям Уолфорт и Андрей Сушенцов, Соединённые Штаты и Россия на протяжении всего периода после холодной войны находились в спирали замедленного действия, когда каждая из сторон стремилась перестроить европейскую безопасность на свой лад и при этом ограничить неизбежную реакцию другой стороны. Последние события высвечивают ту же тенденцию: вслед за Бухарестским саммитом 2008 г., на котором НАТО обязалась принять в альянс Украину и Грузию, последовало вторжение России в Грузию в 2008 году. За спором 2007 г. о планах администрации Буша по размещению противоракетной обороны в Польше и Чехии последовали нарушения Россией соответствующих соглашений по контролю над вооружениями. В 2014 г. конфликт вокруг соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, в конце концов, спровоцировал революцию на Майдане в Киеве, что усилило опасения России по поводу возможного членства Украины в НАТО и привело к захвату Россией Крыма в том же году.

Однако начало российской спецоперации России на Украине опасно повысило ставки и ускорило темп закручивания этой спирали эскалации. В ответ на безрассудную и незаконную агрессию Москвы Соединённые Штаты, НАТО и страны-члены ЕС направили Украине значительное количество летального оружия, ввели драконовские санкции против российской экономики и начали долгосрочное наращивание военного потенциала. Москва видит, что Соединённые Штаты и их партнёры угрожают превратить Украину в фактического союзника, хотя эта ситуация во многом вызвана агрессией Москвы. В свою очередь, Соединённые Штаты видят, что Москва угрожает ключевым принципам, на которых строится мир в Европе.

Конечно, в военном отношении Россия ведет себя значительно менее сдержанно, чем Запад, – например, обстреливает украинские города – в то время как администрация Байдена делает всё возможное, чтобы продемонстрировать нежелание напрямую вмешиваться в конфликт. Исходя из этого, можно сделать вывод, что одна сторона готова к эскалации, а другая – нет. Тем не менее природа спирали такова, что даже государства, которые, возможно, не хотят напрямую противостоять друг другу, в итоге начинают соперничать, рискуя начать войну.

Пока продолжается российская спецоперация, западное оружие поступает в Украину, а санкции грозят обрушить российскую экономику. Каждая сторона, похоже, намерена усиливать давление. Достаточно всего одной искры, чтобы разгорелся масштабный пожар.

Расширяющийся водоворот

По очевидным причинам наибольшую озабоченность вызывает ядерный вопрос. Заявление Путина о том, что российские стратегические ядерные силы будут приведены в состояние повышенной боевой готовности – явная попытка сдержать прямые военные действия Запада путём повышения ставок. Но хотя политики правы, серьёзно относясь к ядерной эскалации, они не должны сбрасывать со счетов риски конвенциональной войны между НАТО и Россией. В конце концов, обычные конфликты низкой интенсивности между ядерными державами случались и в других местах, включая столкновения между Китаем и Советским Союзом в 1960-х гг. и Каргильскую войну 1999 г. между Индией и Пакистаном.

Учёные разработали теорию, объясняющую, почему происходят такие конфликты: парадокс стабильности-нестабильности, когда государства, загнанные в угол ядерным превосходством противника, могут быть более готовы к эскалации конвенциональных боевых действий.

Сегодня просматривается множество путей, по которым может произойти эскалация конфликта в более широком масштабе. Один из сценариев вытекает из экономической войны, которую Запад начал против России в последнюю неделю. Не позволяя Кремлю использовать свои валютные резервы и применяя меры экспортного контроля, чтобы остановить импорт Россией высокотехнологичных товаров, Вашингтон и его союзники вступили на неизведанную территорию: подобные санкции никогда не применялись против такой крупной мировой экономики, как Россия. Даже за несколько коротких дней эффект от этих мер был широко ощутим: рубль рухнул, российские граждане выстроились в очереди у банков, чтобы снять свои сбережения, российское правительство ввело контроль за движением капитала, а западные компании, такие как «Бритиш Петролеум» и ИКЕА, быстро ушли с российского рынка.

Трудно найти исторические параллели такой внезапной изоляции крупной экономики, а аналогии с теми немногими похожими историческими случаями – Италия в 1930-х гг., Япония в 1940-х – не предвещают ничего хорошего. Действительно, если экономический ущерб, причинённый России, станет достаточно серьёзным, Путин может решить, что стоит принять ответные меры невоенными средствами – например, с помощью кибератак. Он может решить, что дела настолько плохи, что стоит махнуть рукой на доходы от продажи энергоносителей и перекрыть некоторые газопроводы в Европу, что приведёт к резкому росту цен на энергоносители. Предположительно, Россия надеется использовать эти шаги для получения рычагов влияния на политику Запада, но они легко могут привести к обратному эффекту: в ответ на кибератаки будет применена статья 5 учредительного договора НАТО, которая гласит, что атака против одного государства-члена рассматривается как атака против всех, что приведёт к ответным кибератакам на Россию и далее по нарастающей. Можно надеяться, что политики найдут пути отступления на этом этапе, но гарантий нет никаких.

Существует также серьёзный риск того, что конфликт на Украине может перекинуться за её границы. Европа переживает период быстрого перевооружения, при этом условия безопасности на местах резко меняются. Действия России на Украине заслонили происходящее в Белоруссии, а американские войска наводнили регион для усиления восточных стран-членов НАТО. Это усилило напряжённость и сделало более вероятной случайную конфронтацию между сторонами.

Во время спецоперации России на Украине, например, четыре российских самолёта нарушили воздушное пространство Швеции. Хотя это частое явление в мирное время, оно очень опасно во время боевых действий со стрельбой и может легко вызвать зенитный огонь. Проблема стала бы более серьёзной, если бы российские самолеты случайно нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО, граничащей с зоной вооружённого конфликта. Другая возможность: с самого начала конфликта на Украину поступает оружие для укрепления её обороны – сначала по воздуху, а в последнее время по суше благодаря поставкам из стран НАТО, граничащих с зоной боевых действий. Если спецоперация продолжится, Россия может перекрыть эти поставки – например, атаковав линии снабжения, ведущие из пунктов переброски; такие усилия могут привести к непреднамеренному убийству или нанесению ущерба персоналу НАТО. Это также может спровоцировать спираль эскалации. Подобные проблемы станут ещё более актуальными, если Россия продолжит наступать на территории внутри Украины и сухопутные пути пополнения стратегических запасов станут более ограниченными.

Наконец, всегда есть риск несанкционированных действий региональных союзников, которые могут втянуть Россию и остальные страны НАТО в прямой вооружённый конфликт. До сих пор единство внутри альянса было впечатляющим, но страны-члены НАТО, находящиеся ближе всего к России (в частности, Польша и три страны Балтии –Эстония, Латвия и Литва), являются одними из самых ярых и активных сторонников вооружения Украины. Это включает в себя некоторые сомнительные заявления – например, неожиданное предложение (уже отозванное) предоставить Украине европейские истребители. Если русские захватят Киев или свергнут украинское правительство, эти государства, скорее всего, будут активными сторонниками вооружения и поддержки повстанцев внутри Украины. Что будут делать Соединённые Штаты, если Россия разбомбит украинский лагерь или миссию по снабжению, допустим, на территории Польши? Что делать, если литовские солдаты – возможно, действующие самостоятельно или вследствие неправильного прочтения карты боевых действий, – будут убиты во время доставки оружия украинским войскам? Как видно из вооружённых конфликтов от Колумбии до Сирии, такая поддержка рискует размыть границы между воюющими и невоюющими сторонами, что резко повышает риски масштабной войны.

Оставаясь за кулисами

Широко распространено мнение, что обычная война между великими державами невозможна в ядерную эпоху. Логика ясна: ставки слишком высоки, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, могли принять такое решение. Однако у спиралей разрушения безопасности есть своя логика, и Вашингтону следует прислушаться к урокам истории.

Хотя администрация Байдена относительно осторожна и благоразумна в своём подходе к вооружению Украины, возможно, она быстро приближается к более опасному периоду конфликта. Украинская оборона сработала лучше, чем ожидалось. Тем не менее реальное соотношение сил – в пользу России, и российские войска, вероятно, займут больше украинских городов и нанесут больше вреда украинскому гражданскому населению, тем самым усиливая моральное возмущение Запада действиями Кремля. Давление на западные правительства с целью оказания дополнительной помощи Украине, особенно если на занятых Россией территориях вспыхнет партизанское движение, будет нарастать.

Администрации Байдена следует крайне осторожно реагировать на такое давление. Вооружение и поддержка повстанцев приведут к размыванию границы между стороной, оказывающей поддержку, и участником боевых действий. Соединённые Штаты также должны быть готовы сдерживать своих союзников. Например, у стран, находящихся ближе всего к конфликту, может возникнуть соблазн рассмотреть возможность односторонних шагов – поддержка повстанцев или предоставление украинским боевикам убежища на своей территории. Здесь не будет лишним вспомнить, что в таких случаях Соединённые Штаты могут трактовать обязательства по статье 5 весьма вольно: то есть, если Россия предпримет ответные действия, Соединённые Штаты могут не считать себя обязанными отвечать военной силой. В свете нового витка спирали эскалации Байден и его команда должны определить, где находятся пределы собственных возможностей Соединённых Штатов, и сосредоточиться на том, чтобы оставаться в этих пределах.

Самый эффективный способ снизить риск эскалации в Европе – это прекратить конфликт на Украине. Это будет трудно, а, быть может, даже невозможно сделать в ближайшей перспективе, учитывая жёсткость ведения Россией боевых действий, непримиримые требования каждой стороны и понятное желание Запада поддержать Украину. Однако в какой-то момент Соединённым Штатам, возможно, придётся использовать свои рычаги влияния на все стороны – например, перспективу отмены самых драконовских санкций в отношении России или сокращения военной помощи Украине, чтобы добиться прекращения огня или урегулирования конфликта. Такой шаг означал бы серьёзное изменение в политике США, проводимой до сих пор. Но поскольку альтернативой может стать втягивание в прямое военное столкновение с Россией, жёсткий учет интересов США может потребовать корректировки курса. В конечном счёте трагичнее нынешней ситуации может быть только ещё более масштабная и кровопролитная война.

Foreign Affairs

Министерство иностранных дел Кыргызстана информирует о требованиях отдельных иностранных государств при въезде в страну с учетом ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Франция – при наличии полной вакцинации, одной из разрешенных в стране вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson), каждый гражданин может посетить Францию без ограничений, в том числе без предъявления отрицательного результата ПЦР-тестирования. Кыргызстан входит в «оранжевый» список стран по заболеваемости COVID-19. Граждане из данного списка стран, не имеющие одну из вышеуказанных вакцин, могут въехать во Францию только при наличии веского основания для поездки. При этом, граждане из стран «оранжевого» списка, в возрасте от 12 лет и старше, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета или отрицательный антигенный тест, сделанный менее чем за 48 часов до вылета.

Малайзия – действуют ограничения при въезде иностранных граждан. Для въезда в страну необходимо получить разрешение из иммиграционной службы Малайзии. Необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну, а также пройти повторное ПЦР-тестирование. Есть необходимость прохождения обязательного карантина в специально отведенных местах.

Таиланд – необходимо предоставить ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну и сертификат о полной вакцинации. Вместе с тем, иностранные граждане, прибывающие в Таиланд, должны пройти ПЦР-тестирование в аэропорту и провести 1 ночь в отеле. На 5 день пребывания иностранные граждане должны пройти 2 тестирование на антиген.

Индонезия – необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации на английском языке. Все иностранные граждане должны загрузить приложение PeduliLindungi и заполнить электронную карточку о состоянии здоровья. Заполненная онлайн-форма должна быть предоставлена по прибытию в страну.

Катар – иностранные граждане должны подписать соответствующую форму-обязательство до прибытия в Катар, которая доступна на сайте Министерства здравоохранения Государства Катар. Также нужно зарегистрироваться через платформу предварительной регистрации и загрузить необходимые документы (ПЦР-тест (48 часов), сертификат о вакцинации (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson) и др.) не менее чем за 3 дня до прибытия в страну. В случае отсутствия вакцинации, иностранные граждане проходят 5-дневный карантин.

Бельгия – въезд в страну ограничен и возможен по соответствующим основаниям. В случае если основания имеются, требуется письмо-разрешение аккредитованного посольства Бельгии, а также предъявление отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. При этом, въезд в Бельгию без дополнительных оснований разрешается при полной вакцинации одной из одобренных Европейским Союзом вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson).