Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ЭЛЕКТРОЛИЗ ДОВЕРИЯ

АНДРЕЙ МИЛЛЕР

Советник по развитию бизнеса в группе компаний по возобновляемой энергетике Baltic Wind, Германия. Член Клуба Горчакова и регулярный участник германо-российских общественно-политических проектов.

В конце ноября, в закрытом режиме, по телемосту между Москвой и городами Германии прошли очередные, вот уже XXIV Потсдамские встречи. Встречи когда-то ключевых фигур российской политики, кого поколение миллениалов помнит разве что по увиденным в детстве выпускам политических новостей, – с их не менее в своё время ключевыми и влиятельными коллегами из Германии. Несмотря ни на что, соратники Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера не растеряли веру в крепкие двухсторонние отношения Германии и России и возрождение сильной Европы версии «Путин – Шрёдер – Ширак – Берлускони».

Форум, учреждённый ещё при участии первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва, не первый год служит местом для диалога тех, кто всё ещё надеется и задаётся вопросом, что делать, применительно к отношениям России и Запада, России и ЕС, России и Германии. Постоянно двигаясь по кругу взаимных обвинений, отсылов к Минским договорённостям, сбитым самолётам, а с недавнего времени – особенностям обмена веществ внесистемных оппозиционеров, стороны констатируют глубокий политический кризис. Несмотря на отсутствие ясных перспектив в обозримом будущем, участники сходятся на неизбежности сотрудничества по ряду ключевых направлений, жизненно необходимых для благополучного существования каждой из стран. Направлений этих, благодаря тому же политическому кризису, с каждым годом всё меньше, а главным и самым устойчивым из них, подобно общей аорте сиамских близнецов – неизменно остаётся тема энергетики.

Нельзя сказать, чтобы тёмные времена вдруг наступили в 2014 г., а до того было исключительно многолетнее взаимное благоденствие вокруг нефте- и газопроводов, кульминацией которого стало строительсво «Дружбы». Нападки из-за океана, финансовые санкции и технологическое эмбарго сопутствовали российско-германскому партнёрству в энергетической сфере с разной силой, но всегда. Достаточно вспомнить запрет на поставку в СССР нефтегазового оборудования и труб большого диаметра по уже заключённым контрактам. Тем не менее в воздухе всё отчётливее ощущаются начавшиеся необратимые изменения и возникает понимание того, что вряд ли когда-то всё снова будет «как раньше». Зажатая между молотом и наковальней Европа, а больше всего – Германия, с одной стороны, постоянно подвергается давлению со стороны Штатов за продолжение энергетического сотрудничества с Россией, а с другой – пока относительно успешно противостоит агрессивному экономическому интересу только что появившихся заокеанских газовиков. В борьбе за самый привлекательный в Европе энергетический рынок последние во что бы то ни стало стремятся заставить ЕС сесть на иглу дорогого американского СПГ. В итоге Германия пытается достроить через море на востоке выгодный, но неприемлемый для трансатлантической политики «Северный поток – 2», а через море на севере в угоду трансатлантической политической конъюнктуре строит невыгодный терминал по хранению и регазификации заокеанского СПГ. Националистически настроенная финансовая и промышленная элита Германии непублично и негромко выражает протест, что походит на шуршание традиционной парламентской фиги в кармане. Но протест с каждым месяцем нарастает и материализуется не только и не столько в ориентации на декарбонизацию, но и в принятии той самой водородной стратегии и пакета целей по обеспечению электромобильности и возведению соответствующей инфраструктуры.

Казалось бы, постепенный отказ Германии и остальной Европы от газа оставляет ни с чем противоборствующие стороны, сражающиеся за платёжеспособный энергетический рынок ЕС. Это существенно портит карты российским сырьевым компаниям и дарует Европе ту самую вожделенную энергетическую независимость, экологическую безопасность и CO2-нейтральную экономику.

Стоит пояснить, что водород, в зависимости от пути его получения, условно имеет разные «цвета».

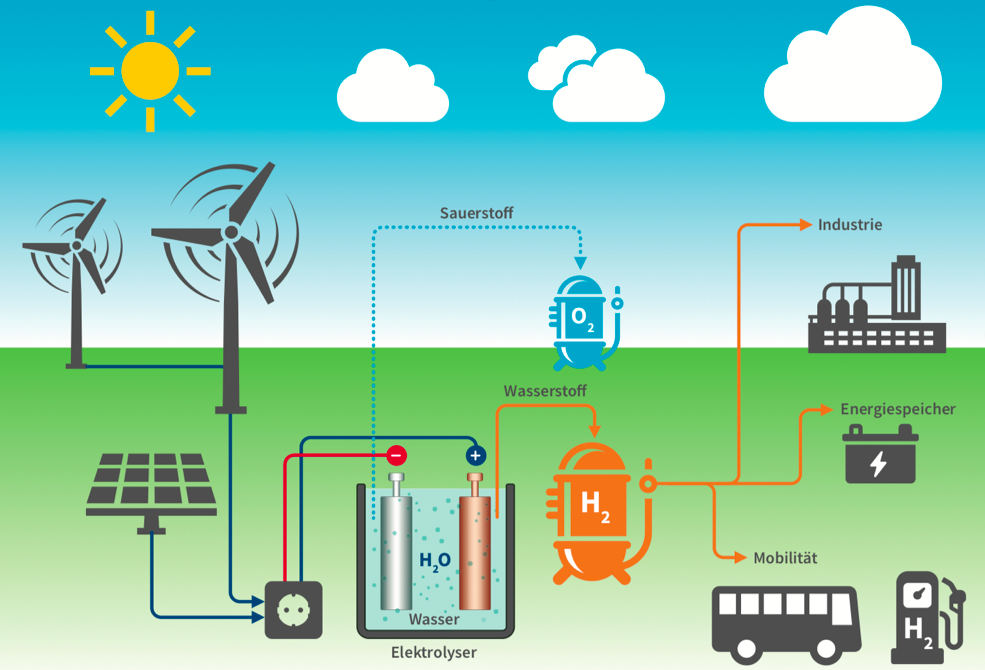

Зелёный – полученный путём электролиза воды (разделения воды на кислород и водород) с использованием электроэнергии, выработанной из экологически чистых возобновляемых источников энергии.

Жёлтый – полученный путём электролиза воды с использованием электроэнергии, полученной на атомной электростанции.

Голубой – полученный путём паровой конверсии природного газа (метана), то есть путём разделения метана на водород и угарный газ, впоследствии преобразуемый в углекислый (CH4 + H2O = CO + 3H2).

Бирюзовый – полученный путём пиролиза метана, то есть сильного теплового воздействия без доступа воздуха, в результате которого получается ацетилен и водород (2СН4 →С2Н2 + ЗН2).

Коричневый – полученный путём газификации угля, то есть нагрева каменного или бурого угля вместе с окислителем, что ведёт к образованию водорода, большого количества CO2 и побочных выбросов. Эта технология едва ли может рассматриваться в качестве одной из перспективных для промышленного получения водорода ввиду низкой экологичности, но на её основе создаются относительно экологичные способы переработки мусора, биомассы и канализационных стоков.

Алхимия электролиза воды с использованием электроэнергии, произведённой на субсидированных в своё время ветротурбинах и фотоэлектрических преобразователях (солнечных батареях), казалось бы, обеспечивает Германию достаточным количеством экологически чистого, так называемого «зелёного» водорода, необходимого для обладания карточкой закрытого клуба энергонезависимых государств. Но с этого момента начинаются нюансы.

Во-первых, по оценкам экспертов в сфере энергетики, для осуществления полного перехода на зелёную энергетику посредством водорода в одной только Германии к 2030 г. должно быть введено в эксплуатацию не менее 30 ГВт генерирующих мощностей водородной энергетики. Фактически же утверждённый объём планируемых к запуску мощностей составляет 5 ГВт к 2030 г. и ещё 5 ГВт – к 2035-му.

Во-вторых, Германия – страна с одними из самых высоких в Европе ценами на электроэнергию, рабочую силу и услуги по техническому обслуживанию объектов энергетики. Добавим к этому практически свёрнутую программу по возведению ветропарков из-за активных протестов землевладельцев и экологов, низкое по сравнению с южными странами количество солнечных дней в году и недостаток свободных площадей для установки фотоэлектрических преобразователей. В совокупности эти факторы не позволяют выработать на территории Германии то количество зелёной энергии, которое необходимо для производства заявленного в соответствии со стратегией объёма зелёного водорода. Соответственно, водородная стратегия Германии не может обойтись без импорта зелёного водорода из стран, где по объективным причинам его генерация более выгодна экономически и позвляет работать с кратно большими объёмами, чем это возможно в Германии.

Ратующие за права человека, интересы беженцев и поддержку развивающихся стран немецкие политики экологического толка всерьёз рассматривают страны Африки как потенциального мирового поставщика зелёного водорода. Богатые солнечные ресурсы и обширные свободные площади обеспечивают теоретическое обоснование. Данная инициатива вызывает ассоциации с когда-то всерьёз планировавшимся проектом газопровода через Афганистан – из Туркменистана в Пакистан. Тогда казалось, что логистические преимущества и баснословная выгода в будущем очевидны настолько, что проектом проникнется даже «Талибан». Не проникся. Не случилось. Отчасти подобная логика напрашивается и в контексте статуса Африки как мирового водородного магната. Отстутсвие инфраструктуры и финансовых ресурсов для её возведения, гражданские войны, повстанческие движения в мангровых зарослях, пиратство и клептомания политических элит имеют все предпосылки для нивелирования даже самых очевидных преимуществ региона.

Ставка на страны Африки в вопросе производства зелёного водорода – практически гарантия нестабильности поставок, невозврата инвестиций и непредсказуемой ценовой политики.

В связи с этим даже в контексте непреодолимых политических разногласий России и Запада, а также в свете непрекращающихся эмоциональных разговоров о зависимости Европы от российских энергоресурсов нельзя не видеть серьёзного потенциала для поставок зелёного водорода в Европу из России и стран ЕАЭС. Устоявшиеся финансовые, технологические, инфраструктурные и логистические инструменты между Россией и Евросоюзом, а также обилие богатых солнцем территорий рисуют контуры взаимовыгодного партнёрства по поставкам зелёного водорода из ЕАЭС в ЕС. Развитая база газовой и химической промышленности, а также низкие производственные издержки позволяют наладить в ЕАЭС эффективное производство газообразного и сжиженного водорода, и водородных топливных элементов. Логистические возможности Нового Шёлкового пути и трубопроводная инфраструктура «Северного потока» обеспечат стабильность и бесперебойность поставок.

Учитывая возобновляемость и CO2-нейтральность атомной энергии, можно говорить и о существенном потенциале сотрудничества по поставкам так называемого «жёлтого» водорода. Уникальные компетенции «Росатома» в возведении атомной инфраструктуры и наличие атомных электростанций (АЭС) около европейских границ – ЛАЭС, Балтийская, Кольская и Смоленская АЭС – позволяют говорить о возможности быстро и взаимовыгодно закрыть потребности Европы в экологически чистом водороде. Чтобы это стало реальностью, нужна серьёзная, последовательная и масштабная работа лидеров российской атомной отрасли по обеспечению общественной приемлемости атомной энергии в Европе. Это непростая и амбициозная политическая задача, требующая ежедневного диалога политиков, экологов, гражданских обществ, учёных и прессы. Для пересмотра общественного восприятия атомной энергии в Германии необходимы и совместные усилия мировых лидеров атомной отрасли – прежде всего, России и Франции.

Несмотря на политическую напряжённость между Россией и ЕС и устоявшуюся практику использования экологической повестки в качестве очередного инструмента давления на Россию стоит отметить недавнее создание международной организации «Бриз» (BRIES), объединяющей экологов и журналистов России, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии. Имея целью мониторинг природы региона Баренцева моря и борьбу с загрязняющими его вредными производствами, организация станет инструментом конструктивного диалога для совместного решения экологических проблем и вопросов развития региона. Подобные инициативы позволяют обмениваться опытом, экспертными знаниями и сообща вырабатывать приемлемые и выгодные для всех участников решения, необходимые для устойчивого развития и свободные от популизма в духе Греты Тунберг. Создание целого ряда подобных организаций, экспертных площадок, журналистских и деловых сообществ критически важно и для решения вопроса общественной приемлемости атомной энергии и жёлтого водорода в Европе.

На сессии прошедшего в декабре Германо-российского сырьевого форума, традиционно проводимого Горным университетом Санкт-Петербурга, «Газпромом» и газовиками Германии, тема водородной энергетики обсуждалась через призму технологий газовой промышленности. Этому направлению в российском медиапространстве уделяется, пожалуй, большая часть внимания, когда речь идёт о германо-российском партнёрстве будущего. Голубой водород видится относительно равноценной заменой поставкам природного газа, при этом не требующим структурных изменений в российской газовой отрасли и перераспределения ролей. Здесь хочется ещё раз вернуться к описанию технологии получения этого самого голубого водорода – природный газ разделяется на водород и углекислый газ. Обсуждаемые на конференциях газовиков России и Германии поставки голубого водорода в Европу для достижения целей водородной стратегии выглядят как пример неспособности или нежелания сторон услышать друг друга.

Экологическое и идеологическое обоснование европейской водородной стратегии основано именно на том, что постоянно растущая эмиссия углекислого газа нагревает Землю, меняет её экосистему и ведёт к постепенной гибели. Можно рассуждать об объективности проблематики глобального потепления, но оно уже сказалось даже на освоении Северного морского пути российскими госкомпаниями. Для транспортировки СПГ всё чаще достаточно газовозов ледового класса и всё реже необходимо ледокольное сопровождение. Эти и другие процессы обусловлены именно выбросами CO2, и энергетика будущего вне зависимости от баланса сил должна эти процессы остановить. В этом контексте ставка на производство водорода, сопряжённое с параллельной выработкой этого самого углекислого газа, от которого мировая экономика стремится уйти, – стратегически спорная позиция. Кроме того, необходимость утилизации попутного CO2 – возможно, путём сжижения и обратной закачки в недра – экономически явно не самый дешёвый путь.

Развитие децентрализованной частной инфраструктуры для малой генерации водорода также несёт в себе потенциально сильный импульс для развития экономик стран ЕАЭС и ЕС. Появление можества частных игроков позволит создать конкурентную среду в целом ряде отраслей и со временем существенно снизить стоимость конечного продукта для конечного потребителя – экологически чистого водорода для Германии и Евросоюза.

Несомненно, доверие между Россией и Западом в текущем мировом порядке близко к состоянию полного отсутствия. Знаковые в своё время политики, заставшие не менее знаковые времена Леонида Брежнева, нефтяного кризиса, создания ОПЕК, первых санкт-петербургских международных экономических форумов и прогнозов нефтяных цен на уровне 500 долларов за барель, видят сквозь сегодняшний туман определённое будущее своим опытным взглядом. Но через десять лет, как раз к моменту реализации водородной стратегии в Германии, мировое электоральное большинство составят те, кто видел этих политиков по телевизору в раннем детстве, а сегодня смотрит в будущее, пусть не без пессимизма, но существенно иначе. И, возможно, за это десятилетие с доверием между Россией и Западом всё же произойдёт алхимический процесс электролиза, подкреплённый взаимно привлекательными экономическими показателями. Может быть, тогда энергетическое партнёрство Востока и Запада примет другую, новую и устойчивую форму, отведённую ему в третьем тысячелетии.

Концепция генерации зелёного водорода и электромобильности

C 1 января Китай снижает импортные пошлины на 883 вида товаров

Вчера, 23 декабря, Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР выпустил заявление, согласно которому с 1 января 2021 года Китай снижает импортные пошлины на 883 категории товаров.

В список попали, в частности, лекарственное сырье и препараты (включая противораковые), продукция деревообработки, детали, комплектующие, запчасти и оборудование для автомобильной и авиационной промышленности, базовые станции мобильной связи, оборудование для сотовой, мобильной и интернет-связи, электронные носители информации, навигационное оборудование, бортовые самописцы. Ввозные пошлины снижены на некоторые товары широкого потребления: отдельные виды бытовой техники, одежду для мужчин и женщин. Также снижены пошлины на импорт из некоторых стран, с которыми у КНР существует соглашение о свободной торговле. Список включает Новую Зеландию, Перу, Швейцарию, Исландию, Пакистан, Чили, Австралию и Южную Корею.

С 1 января также вступает в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Маврикием.

Будут обнулены пошлины на вторую группу онкологических препаратов, ингредиенты для лекарств от редких заболеваний и питание для детей с особыми потребностями.

Будут снижены сборы на слуховые аппараты и другое медицинское оборудование и ингредиенты для детских смесей.

Китай также заменит временные импортные пошлины на лом и отходы вольфрама и ниобия на ставку режима наибольшего благоприятствования.

Комитет по таможенным тарифам также сообщил, что с 1 июля 2021 года снизит пошлины на 176 информационных продуктов и видов услуг. Изменения запланированы для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования.

В заявлении говорится, что снижение импортных пошлин не только позволит удовлетворить внутренний спрос, но и приведет к повышению уровня развития технологий в Китае.

Грузовой поезд Исламабад-Тегеран-Стамбул (ITI) возобновит работу в начале 2021 года

Ожидается, что грузовой поезд Исламабад-Тегеран-Стамбул (ITI) возобновит работу в начале 2021 года, чтобы стимулировать торговлю Пакистана с Турцией и Ираном.

Железные дороги Пакистана, Турции и Ирана взаимно согласились возобновить регулярную работу в ближайшее время, заявил министр транспорта Турции Адиль Караисмайлоглу после 10-го совещания министров транспорта и коммуникаций Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Стамбуле, сообщает Mehr News.

Основные требования к возрождению поезда ITI, также называемого контейнерным поездом ECO, выполнены. Ожидается, что поезд возобновит работу в 2021 году.

Пробный запуск поезда ITI был осуществлен в 2009 году в рамках проекта Организации экономического сотрудничества (ОЭС) - азиатского торгового блока, состоящего из 10 членов. Железнодорожный маршрут, признанный ООН международным коридором между тремя странами, до сих пор использовался только для тестовых поездок.

Железнодорожная линия намерена значительно сократить транзитный маршрут товаров из Стамбула в Исламабад. Во время испытания грузовому поезду из Исламабада в Стамбул потребовалось почти 13 дней, чтобы преодолеть 6500 км пути. Позднее поездка была сокращена до 11,5 дней. Для сравнения, доставка товаров из европейских стран в Пакистан морским путем занимала почти 45 дней. Поезд вмещает двадцать 40-футовых контейнеров.

Общая протяженность железной дороги Исламабад-Тегеран-Стамбул составляет 6500 км, в том числе в Иране 2600 км, в Турции 1950 км и Пакистане 1990 км.

Железнодорожная линия от Стамбула через Тегеран до Исламабада была описана как «чрезвычайно выгодная» для всех трех стран. Она направлена на усиление экономического сотрудничества между Пакистаном, Ираном и Турцией в первую очередь, а затем с другими странами-членами ОЭС.

Помимо Пакистана, Турции и Ирана, некоторые страны, в том числе Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, получат выгоду от проекта ITI.

Хотя проект был запущен для содействия экономическим отношениям между странами-учредителями ОЭС, он предлагает короткий, безопасный и доступный маршрут для перевозки грузов между Азией и Европой, расширяя преимущества для нескольких стран региона. Из Турции коридор может соединиться с европейскими железнодорожными сетями через 76-километровый подводный железнодорожный туннель Мармарай в Стамбуле.

Другие страны ранее также выразили желание присоединиться к проекту и предложили дальнейшую экспансию на рынки Европы и Ближнего Востока.

Железнодорожный коридор Исламабад-Тегеран-Стамбул будет предоставлять услуги по облегчению грузовых и контейнерных перевозок. Его грузоподъемность - 20 контейнеров по 40 футов. Расчетное время в пути - 11 дней по сравнению с 45 днями по морскому пути. Здесь более чем на 30% снижены тарифы на проезд по железной дороге по сравнению с традиционными маршрутами.

Группа ЧТПЗ согласовала поставки труб на $75 млн в Узбекистан

Группа ЧТПЗ подписала меморандум более чем на 75 миллионов долларов с международной нефтесервисной компанией Eriell Group International Limited и «Российским экспортным центром» для тандемной реализации проектов в сфере нефте- и газодобычи с применением передовых технологий и эффективных финансовых моделей.

Деятельность будет направлена на оптимизацию денежных потоков в рамках развития комплексных поставок в Узбекистан, пишет пресс-службаЧТПЗ. Стороны также обсудили поставки трубной продукции и выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству.

«Группа ЧТПЗ поставляет высокотехнологичную трубную продукцию в более чем в 50 стран мира и заинтересована в дальнейшем расширении поставок в страны СНГ, в том числе с целью увеличения экспортной выручки компании. В 2020 году Группа ЧТПЗ уже поставляла в Узбекистан трубы большого диаметра с повышенными эксплуатационными характеристиками для строительства газопровода-коллектора на месторождении„Самантепе“, и подписанный меморандум позволит и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество для удовлетворения потребностей топливно-энергетического комплекса этой страны»,—комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Группа ЧТПЗ также поставляла трубы для крупнейших проектов в странах СНГ: газопровода «Сарыарка» для газификации города Нур-Султан в республике Казахстан и участка газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) на территории Туркменистана.

Экспорт ковров ручной работы принес почти $48 млн. за первые восемь месяцев года

Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA) сообщило, что экспорт ковров ручной работы принес почти 48 миллионов долларов за первые восемь месяцев текущего 1399 иранского года (20 марта - 20 ноября).

Представитель IRICA Рухолла Латифи рассказал, что иранские торговцы коврами не могут отправлять свои грузы в Соединенные Штаты, которые когда-то были основным местом доставки иранских ковров, сообщает IRNA.

Латифи рассказал, что до 2018 года, когда Вашингтон ввел односторонние санкции против Ирана, более 30 процентов иранского экспорта ковров поступало в США.

Он добавил, что в настоящее время основными направлениями экспорта являются соседние страны - Афганистан, Ирак и Пакистан, на которые в совокупности пришлось почти половина всех поставок за восьмимесячный период, закончившийся 20 ноября.

Экспорт ковров ручной работы принес Ирану $ 238 млн. в прошлом 1398 году.

По данным shatanews.ir, история персидской ковровой индустрии насчитывает более 7000 лет.

Иранский ковер ручной работы является символом искусства, культуры, истории и цивилизации страны.

В настоящее время Иран ежегодно экспортирует ковров машинного производства на сумму 350 миллионов долларов, заявил в мае член совета директоров Иранской ассоциации текстильных специалистов Алиреза Хаери.

По его словам, за прошедший иранский год (закончившийся 19 марта 2020) в стране было произведено 90 миллионов квадратных метров ковров машинного производства, из которых 60 миллионов квадратных метров были поставлены на внутренний рынок.

Страна имеет высокую мощность производства до 120 миллионов квадратных метров фабричных ковров в год.

После запрета на фрукты из Китая Приморье теперь импортирует их даже из ЮАР и Чили

Для Приморского края Китай является основным партнером, в том числе по импорту плодоовощной продукции в Приморье. Однако еще в прошлом году 10 августа Россельхознадзор запретил ввоз из Китая косточковых и семечковых культур, а 6 января 2020 года к этому списку добавились цитрусовые. Запреты продолжают действовать до сих пор.

В этих условиях импортеры фруктов вынуждены искать альтернативные рынки. Глава Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Дмитрий Зданович рассказал ТАСС, что география импорта фруктов существенно расширилась. На прилавках Приморья теперь можно увидеть фрукты из Пакистана, Марокко, Аргентины, Чили, ЮАР, Вьетнама. В импорте апельсинов впервые появились такие страны, как Турция и Марокко. А традиционные мандарины к новогодним столам приморцев на этот раз доставят из Пакистана, Марокко, ЮАР, Аргентины, Перу и Вьетнама.

Объем импорта фруктов в Приморье в этом году значительно вырос. На прилавках появились даже экзотические продукты, которых раньше не было на рынке. Увеличился ввоз грейпфрутов, помело, появились сливы из Чили и ЮАР. ЮАР стала одной из самых быстрорастущих стран в экспорте фруктов в Приморье, наряду с Египтом.

Товарооборот Ирана с членами Организации экономического сотрудничества превысил $5,7 млрд.

Представитель таможни Ирана сообщил, что торговля Ирана с членами Организации экономического сотрудничества за последние восемь месяцев текущего иранского года (начиная с 20 марта) превысила 5,7 млрд. долларов.

Иран экспортировал в страны-члены ОЭС 7 430 423 тонны товаров на сумму 2 945 623 049 долларов, сообщил в четверг Рухолла Латифи, сообщает Mehr News.

Иранский экспорт в страны-члены ОЭС включал сжиженный газ, нефтепродукты, рыбу, креветки, томатную пасту, овощи, свежие и сушеные фрукты, шафран, сушеные орехи и т. д.

За тот же период Иран импортировал 3 481 304 тонны товаров стоимостью 2 817 313 451 доллар. Товары, импортированные в Иран из стран-членов ОЭС, в основном были сырьем, нитками, хлопком, ячменем, чечевицей, бобами, различными видами кислот, промышленным оборудованием и сельскохозяйственной техникой.

Членами ОЭС являются Иран, Турция, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан.

Латифи сказал, что, по словам членов ОЭС, у Ирана самая большая торговля с Афганистаном, Турцией и Азербайджаном.

Иран экспортировали 192 тонны шафрана на сумму $117,5 млн. за 8 месяцев

Иранские фермеры, выращивающие шафран, экспортировали 192 тонны своей продукции на сумму 117,5 миллиона долларов в зарубежные страны в течение первых восьми месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 20 ноября), сообщил представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA).

По словам Рухоллы Латифи, более 85 процентов упомянутого экспорта приходилось на пять основных потребителей иранского шафрана, сообщает IRNA.

Гонконг - 53 147 кг на сумму 36,831 млн. долларов США, Испания - 33 180 кг на сумму 21,528 млн. долларов США, Объединенные Арабские Эмираты - 31 414 кг на сумму 18,7 млн. долларов США, Афганистан - 17 992 кг на сумму 11,270 млн. долларов США, и Китай - 18 598 кг на 10,782 миллиона долларов, были основными покупателями шафрана в Иране в указанный период.

Вьетнам, Франция, Италия, Австралия, Бахрейн, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Канада, Германия, Индия, Швейцария, Малайзия, Турция, Ирак, Индонезия, Португалия, Япония, Южная Африка, Дания, Греция, Таиланд, Сингапур, Южная Корея, Австрия, Россия, Новая Зеландия, Маврикий, Азербайджан, Филиппины, Польша, Норвегия, Румыния, Кения, Ливан, Эстония, Словакия, Болгария, Пакистан, Хорватия, США и Казахстан также были упомянуты в качестве других покупателей иранского шафрана.

Иран является одним из ведущих производителей шафрана в мире, и более 90 процентов его продукции экспортируется в зарубежные страны.

На основе многостороннего меморандума о взаимопонимании (MOU), подписанного между Плановой и бюджетной организацией (PBO) Ирана и тремя банками страны в начале октября, 10 триллионов риалов (около 238,09 миллиона долларов) было выделено на поддержку индустрии шафрана.

Меморандум о взаимопонимании был подписан заместителем главы PBO Хамидом Пур-Мохаммади и управляющими директорами Сельскохозяйственного банка, Банка Меллат и Банка развития экспорта Ирана.

Выступая на церемонии подписания, Пор-Мохаммади отметил, что упомянутое финансирование будет предоставлено производителям и переработчикам шафрана в виде банковских средств для поддержки производства шафрана, а также упаковки и переработки этого продукта, на который повлияла вспышка коронавирус.

По словам чиновника, процентная ставка по указанным объектам составит 18 процентов, из которых PBO согласился выплатить три процента.

Почему в России дорожают продукты

Все мы понимаем, что показатели по росту инфляции наши чиновники получают, используя какие-то хитроумные комбинации, очень далекие от реальной жизни.

Но решение президента, по сути, о заморозке цен заставляет по-другому взглянуть на эту ситуацию - пришло время разобраться в «дефектах» нашей экономики.

По данным Росстата, сегодня показатель инфляции в годовом выражении составляет 3,99%, а с января по ноябрь этого года потребительские цены выросли на 4,59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это в среднем. А на некоторые продукты, как мы знаем, и до 73%. Даже на хлеб - на 6,3%, что значительно больше росстатовских показателей.

Что же тогда подешевело? Такое впечатление, что только деликатесы для олигархов. Так что куда правдивее выглядят расчеты изменения уровня цен, проведенные холдингом «Ромир». По данным холдинга, цены на продукты и товары повседневного спроса с января по ноябрь выросли на 14%.

Согласитесь, 4,59% против 14% - это же ни в какие ворота! Кому верить? Кто кого дурачит? Если «Ромир» не прав и просчитался, его нужно призвать к ответу. Если не прав Росстат, то и ему не помешают нагоняй и кардинальное изменение методик подсчета. В противном случае белиберда какая-то получается: то ли наши глаза нам врут, то ли нас дурачат, уверяя, что мы недостаточно хорошо способны разглядеть ценники.

Ну а теперь давайте попытаемся понять, по каким причинам цены растут, хотя экономика вроде бы жива, к пандемии мы уже почти привыкли, да и особых катаклизмов, слава богу, не было. Президент, как вы знаете, потребовал от правительства, чтобы в ближайшее время были приняты самые решительные меры, и, как бы оправдывая исполнительную власть, заявил, что цены на продукты питания растут во всем мире и наши производители просто пустились вдогонку.

С одной стороны, конечно, это правда. Но у этой медали есть и другая сторона. Почему Россия, ставшая едва ли не аграрным лидером планеты, зависит от того, сколько стоит ячмень в Колумбии или Пакистане? Мы ведь настойчиво говорим о том, что вполне самостоятельны и способны себя прокормить. И много веков, кстати, кормили. Так по каким же причинам наши производители бездумно задирают цены, создавая вполне конкретное социальное напряжение?

Да потому, что значительная часть российского аграрного сектора ориентирована сегодня на экспорт. Того же подсолнечного масла мы производим в несколько раз больше своих потребностей. Но большую его часть реализуем за рубежом. А это значит, что при росте курса валюты в России продавать масло по тем же ценам неинтересно, просто выгоднее гнать товар на экспорт, где гораздо больше можно заработать.

Но ведь нужно кормить и свою собственную страну! И капиталиста, как говорят в народе, жаба давит, он старается поднять цены, чтобы получать такие же деньги. Вот вам и подорожание масла.

Еще один пример. Несколько лет назад в России собрали просто огромный урожай сахарной свеклы, девать было некуда. Цены рухнули, поддержки государства никакой. И самые предприимчивые коммерсанты решили на тех же площадях заняться рапсом, чтобы делать из него масло, чрезвычайно дорогое и очень популярное в Европе. Значительные площади были выведены из-под свеклы плюс неурожай. Вот вам и сахар!

Вне всяких сомнений, такие же «процессы» идут и по другим сельскохозяйственным культурам. Впрочем, как и с нефтью, газом, лесом. Примерно так: мы используем родину для того, чтобы выращивать здесь что-то подходящее для продажи на экспорт, а собственный народ как-нибудь перебьется. При этом министры ничего не делают, чтобы защитить нашу экономику и интересы простого гражданина.

О том, что дело в нашем аграрном комплексе обстоит именно таким образом, эксперты говорят уже давно. Но почему до наших министров это доходит только после того, как президент проведет публичную выволочку тем, кто несет за это ответственность в правительстве? Неужели сами ничего не видели и не знали?

А может, наши главные специалисты по сельскому хозяйству и экономическому развитию не знают о существовании таких понятий, как ввозные и вывозные пошлины, которые, кстати, активно используют во всем цивилизованном мире? Это когда государство регулирует ввоз и вывоз продовольственных товаров. (Вспомним «войну» экспортноимпортных пошлин между США и Китаем.) То есть правительство в любой момент может сделать нерентабельным экспорт или импорт тех же продуктов питания, установив соответствующие пошлины.

Но у нас пошли другим, проторенным и хорошо знакомым путем. Вначале смотрят, как нарастает коллапс, а затем, после президентского пинка, начинают махать запретительной дубиной направо и налево, вместо того чтобы постоянно мониторить ситуацию и проводить тонкие настройки, не думая о том, что эта запретительная дубина крайне негативно скажется на экономическом развитии отрасли на ближайшие годы.

Елена Хакимова

Лидеры международного сотрудничества стран ШОС разработали план многостороннего взаимодействия на 2021 и 2022 годы

В Москве состоялась встреча Лидеров международного сотрудничества стран ШОС. Ее участниками стали представители молодежных организаций, студенческих и деловых сообществ из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участники подвели итоги совместной проектно-программной деятельности в 2020 году, а также разработали ресурсную и дорожную карты по реализации гуманитарных программ и проектов на пространстве стран ШОС в 2021-2022 годах. Молодые лидеры представили для включения в план сотрудничества инициативы по пяти основным направлениям: добровольчество, предпринимательство, креативные индустрии, публичная дипломатия и образование.

Экспертами встречи выступили представители Молодежного совета ШОС, Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Национального комитета по исследованию БРИКС, Ассоциации волонтерских центров, Международной ассоциации студенческого телевидения, ВОД «Волонтеры Победы», Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, Junior Chamber International Russia, Всероссийского Студенческого Союза, Общероссийской организации «Городские реновации», Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ им. М.В. Ломоносова, а также деятели креативной индустрии и бизнеса.

В рамках работы мотивационной сессии специалисты-международники в формате «Диалога на равных» обсудили с участниками мероприятия актуальную повестку международного молодежного сотрудничества, поделились своим опытом и рассказали о ключевых международных гуманитарных программах, реализуемых в странах ШОС.

Завершающим этапом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Лидеры международного сотрудничества» и Общероссийской общественной организацией «Всероссийский Студенческий Союз».

Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Лидеры международного сотрудничества».

Анна Кузнецова: Россия столкнулась с тяжелейшим демографическим вызовом

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова накануне подведения итогов уходящего года рассказала РИА Новости, какой порядок тестирования вакцины от COVID-19 на детях стоит ждать, почему важно закрепить задачи по семейной политике за Минтрудом, о скольких усыновленных в США российских детях нет данных, как пройдет вывоз российских детей из Турции и Пакистана, а также призвала совершенствовать учет числа абортов и определить значение суррогатного материнства в РФ. Беседовала Алена Нефедова.

– Анна Юрьевна, пандемия коронавируса сказалась на многих отраслях нашей жизни и стала чуть ли не символом уходящего года. Какие основные сферы затронул COVID-19 в защите прав ребенка?

– Мне бы хотелось, чтобы символом 2020 года была все же не пандемия, а победа над ней. Мы движемся уверенно в этом направлении. Безусловно, это явление внесло корректировки в целый ряд отраслей нашей жизни, но особенно болезненно она сказалась на социальной сфере – медицине, образовании и так далее. Проявились негативные тенденции, например, проблемы, связанные с перепрофилированием коек в больницах в ущерб оказания помощи другим категориям больных, ограничением в общении с детьми, находящимися в детских домах. Однако есть обоснованные подходы, и ресурсом для преодоления этих трудностей стали те меры, которые принимало правительство. Конечно, существенную помощь оказали волонтеры и добровольцы. Здесь мы победили, успешно прошли этот тест на неравнодушие, на человечность, на желание помочь друг другу. К примеру, наш Совет отцов и сегодня продолжает оказывать помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Мы обнаружили такую категорию людей, как отцы-одиночки, которые не просят поддержки, но нуждаются в ней. Они воспитывают одного, двоих или даже троих детей, но никогда не жалуются и не обращаются за помощью. Всего пап-одиночек у нас в стране примерно 648 тысяч.

Одной из значительных проблем стало дистанционное обучение. Это боль многих родителей. Ни в коем случае дистанционка не должна заменить очное образование, бесценный контакт учителя и ученика. Тем более это актуально в контексте инициированного президентом закона о воспитательной деятельности. Обучение ребенка – это не просто образовательная услуга, и наша цель – не сто баллов по ЕГЭ, мы воспитываем личность. Воспитательная деятельность не должна быть профанацией. Кроме указанных, и некоторые другие негативные проявления мы фиксируем из обращений, но уже можно говорить об уверенном пути к восстановлению во многих сферах.

– Говоря о дистанционном обучении, как вы относитесь к идее пересчета стоимости коммерческого обучения в университетах? К сожалению, студенты не могут получить тот уровень знаний, за который изначально платили, из-за перехода на дистанционку.

– Да, непростая тема. Здесь многое отдано на откуп непосредственно самим образовательным организациям. Но тут надо учитывать два параметра: пандемия может рассматриваться как форс-мажор, но должно быть учтено и то, что родители оказались в тяжелейшем положении, потому что доходы населения снизились в разы. И здесь, конечно, надо сто раз подумать, прежде чем предъявлять такие безапелляционные требования к оплате за учебу, которая перешла в онлайн-формат. На наш взгляд, эта важная тема требует серьезного, консолидированного решения как руководителей учебных учреждений, так курирующего ведомства, а также методических рекомендаций в субъекты РФ по конструктивному разрешению данной проблемы. Здесь надо услышать друг друга, нужен гибкий подход с учетом того, что есть проблемы с двух сторон: мы понимаем и образовательные организации, но и родителей тоже нужно понять.

– Научный центр "Вектор" заявил, что испытания "ЭпиВакКороны" на детях 14-17 лет начнутся в ближайшем будущем, исследования "Спутник V" так же могут начать в мае-июне 2021 года. Не рано ли это с учетом того, что исследования на взрослых еще не закончены?

– Здесь все понятно в плане законодательства: перед тем, как испытывать вакцину на детях, есть определенный законом порядок исследования, которому предшествуют испытания на взрослых людях. И если там все хорошо, то наступает другой этап, и это предлагается детям. Здесь, конечно, последним будет решение родителей и законных представителей ребенка о тестировании вакцины, поэтому все подходы, которые сейчас есть к апробации вакцины, к ее правовому статусу и правовым нормам, на основе которых реализуются испытания, должны быть соблюдены. Если не будет завершен один период, испытатели не перейдут к следующему. Если все в рамках закона, то вопросов быть не должно, даже если есть необходимость в ускорении каких-то процедур.

– Реформирование органов опеки стало важным событием прошлого года, какие дальнейшие шаги планируются в этой работе?

– Я считаю очень важным и ресурсным для перемен к лучшему этот шаг, поэтому считаю верным предложение сосредоточить в министерстве труда и социальной защиты весь функционал по исполнению задач в части семейной политики. Мы видели, какие беды происходят с детьми-сиротами, когда ребенок просто кочует между ведомствами из-за разной ведомственной соподчиненности сиротских учреждений. Осуществить единый подход к социализации личности сироты – задача на грани фантастики, поэтому, в том числе, такие неприглядные цифры по социализации сирот. Рост числа сирот в СИЗО, рост безработицы среди выпускников сиротских учреждений. Выявив массу проблем, связанных с системой разной подчиненности, мы предложили все сиротские учреждения соподчинить одному ведомству. Мы обратились с этим к президенту. Он нас поддержал, соответствующее поручение поддержали в правительстве, и следующим этапом стало поручение всем регионам России рекомендовать подобный переход к единому ведомству. В пилотных регионах в итоге была получена обратная связь, свидетельствующая о высокой эффективности такого решения. Одновременно в некоторых регионах начались процессы объединения не только сиротских учреждений, но и всех полномочий по реализации семейной политики в одном ведомстве. Так, в Ульяновской области было принято решение, в Башкирии.

Создание единого ведомства на федеральном уровне является логичным и понятным следующим шагом на пути повышения эффективности реализации задач в сфере семейной политики.

Но кроме общих задач управления будет решаться проще и конкретная задача: получение поддержки. Сейчас человеку что-то нужно, и он начинает бегать по структурам, ведомствам, инстанциям. Например, у министерства просвещения бумажку взять, отнести ее в министерство труда и социальной защиты, оттуда две бумажки взять и бежать в министерство здравоохранения, оттуда три бумажки взять и куда уже бежать? Пока туда бежал, там департамент поменялся с названием вместе и руководителем. И он уже никуда не успел, надо заново начинать. Теперь будет возможность выстроить режим одного окна, когда человек приходит с проблемой, а система сама проделывает эти замысловатые маршруты в рамках межведомственного взаимодействия.

Важно будет правильно направить работу нового ведомства. Например, пересмотреть подходы к работе органов опеки. Это же неправильно, когда мы буквально за руку их порой хватаем, чтоб оставили семью в покое, а разобрались прежде всего в собственной работе. Вот недавно Крымом занимались. Это тоже никуда не годится: врываться, хватать детей, не имея на то оснований, документов. Право слово, иногда ты видишь, что работа идет не по закону, а по наитию. Мы с прокуратурой, с коллегами-следователями, конечно, разберемся и с этой и другими историями. Но детям-то каково? Они-то при чем?

Количество поступивших к нам жалоб на деятельность органов опеки и попечительства за последние три года возросло на 23%, поэтому реформировать систему необходимо, и начало этому положено.

– Проблема, о которой вы не раз упоминали, – это задержка или невыплата алиментов. Ранее высказывались предложения о создании алиментного фонда и реестра неплательщиков алиментов, которые вы также поддержали. На какой стадии находятся инициативы, обсуждаются ли эти идеи сейчас?

– По данным ФССП России за 2019 год, из 1,5 миллиона исполнительных производств добровольно должниками исполнено менее 3% (43 тысячи). К нам в аппарат в этом году уже поступило более 300 обращений по вопросам взыскания алиментов, в том числе и от самих детей. Эти цифры говорят о необходимости совершенствовать инструменты исполнения этих решений.

Как вариант мы предлагаем создание реестра злостных неплательщиков, своеобразный санкционный список, который бы создал неблагоприятную среду для тех, кто оставил своих детей на произвол судьбы. Ведь невыплаченные алименты – это не купленные вовремя продукты или лекарства ребенку. Тем более в пандемию, когда для многих семей каждая копейка на счету.

Если говорить об идее создания алиментного фонда, то она должна быть реализована при одном условии. Работа фонда должна содействовать самостоятельной и добровольной выплате алиментов. Это возможно, если, например, фонд ужесточит ответственность неплательщика алиментов перед ним в несколько раз. Если человек довел ситуацию до алиментного фонда, то пусть фонд взыскивает в двойном-тройном размере. То есть сделать так, чтобы этот фонд ужесточал ответственность неплательщика алиментов уже теперь перед самим фондом. Но на этом этапе создание такой финансовой структуры это, конечно, решение Минфина.

Мы сформулировали свои предложения и направили их и в Совет Федерации, и в правительство. Ждем ответа. Но мы готовы участвовать в дискуссии, в обсуждении и в работе над теми или иными решениями.

– Неоднозначная ситуация в России складывается относительно суррогатного материнства. С рядом регламентирующих предложений недавно выступала ОП РФ. На ваш взгляд, какое правовое регулирование требуется в этом вопросе?

– Сегодня нужно определиться, что же все-таки такое суррогатное материнство для России: это преступление, это медицинская услуга или это некое доброе дело, которое делается безвозмездно и бескорыстно. В мире подобная практика совершенно разная. Но для России нужно принять это решение, исходя из национальных интересов, поправок в Конституцию РФ и демографической ситуации, которая сегодня достаточно непростая – у нас коэффициент рождаемости 1,5, а смертность превышает рождаемость на протяжении последних лет. Ни для кого не секрет – сегодня мы сталкиваемся с тяжелейшим демографическим вызовом. А тут мы понимаем, что тратится наш репродуктивный потенциал, особенно если мы говорим о суррогатном материнстве для иностранных граждан, что, на мой взгляд, совершенно и абсолютно неприемлемо. А статус ребенка в этом процессе? В уголовных делах он фигурирует как "предмет сделки"! Это ребенок, который приоритет в соответствии с нашей новой Конституцией. И наконец, в основе процесса коммерческие посреднические услуги, реклама. А десятки, может, и сотни неучтенных, безымянных детей в непонятных квартирах с какими-то "нянями" – это просто полное безобразие и Средневековье.

Поэтому я надеюсь, что достойное решение законодателями будет найдено. Будет строго и четко прописано то, что допустимо, а что нет. На этот правовой запрос, вызов ответить надо.

Также отмечу, что надо работать и в направлении сохранения репродуктивного здоровья и будущих матерей и отцов. Эксперты говорят, что только 4% случаев бесплодия обусловлено врожденными патологиями, а все остальное – это образ жизни и приобретенные проблемы, не связанные с изначальными проблемами со здоровьем женщины. Прежде всего нужно всесторонне изучить эту тему и принять единственно верное решение, которое учтет множество нюансов.

– Как пандемия сказалась на ситуации с усыновлением детей из детских домов? Есть ли данные, сколько детей усыновили? Число усыновлений иностранными гражданами продолжает снижаться? Ведется ли мониторинг жизни российских детей за рубежом?

– Ситуация в сиротских учреждениях была неоднозначная: в каких-то руководитель выстроил работу грамотно, и никаких проблем не было, а там, где, к сожалению, были приняты неверные решения, появилась масса проблем, начиная от взаимоотношений в детском коллективе и заканчивая закрытием детей в интернате. На данный момент еще нет сведений о числе усыновленных детей в период пандемии. Но очевидно, что мы столкнулись с недостаточностью подходов к решению этого вопроса. Некоторые интернаты искали способы помогать потенциальным приемным родителям и детям, а другие – нет. Будем надеяться, что ситуация с пандемией пойдет на спад, а с усыновлением – в гору. А отвечая на вопрос об иностранном усыновлении – за последние пять лет в четыре раза снизилось число детей, усыновленных за границу, а за 10 лет – в четырнадцать раз. Однако отмечу, что лишь десятая часть этих детей имеют проблемы со здоровьем, несмотря на то, что бытует мнение, что за рубеж усыновляют только детей с проблемами со здоровьем. Так, в 2019 году иностранные граждане усыновили почти 240 российских детей (в том числе 25 детей-инвалидов): Италия – 165, Испания – 16, Франция – 12, Германия – 9, Израиль – 8, Аргентина – 23. Поэтому я считаю, что тенденция сокращения иностранного усыновления должна продолжаться.

А вот с Соединенными Штатами Америки ситуация непростая. У нас там порядка 15 тысяч усыновленных детей, некоторые уже стали совершеннолетними, и мы о них ничего не знаем. Хотя часто эти дети очень хотят найти своих родителей, и они имеют на это право. Я встречалась с основателем международного проекта "Я – приемный ребенок" Алексом Гилбертом, которого 25 лет назад из России усыновили в Новую Зеландию, где он сейчас и проживает. Его проект помогает усыновленным со всего мира, преимущественно русским, делиться личным опытом поиска своих родственников. Мы стараемся помогать чем можем. Сейчас поступило порядка четырехсот обращений в эту организацию за помощью в поиске родителей на территории Российской Федерации от бывших российских сирот, которые сейчас находятся на территории США, Новой Зеландии и других государств.

– Демографический вопрос в последние годы стоит очень остро. Какие инструменты повышения рождаемости, помимо анализа наиболее востребованных мер поддержки, вы видите? Как обстоит ситуация с абортами?

– Да, демография – бич сегодняшнего дня. Прикладываются колоссальные усилия, выделяются деньги, хочется быстрых результатов. Сейчас надо идти по всем направлениям. Это и так называемая первичная профилактика, то есть продвижение семейных ценностей, и забота о здоровье семьи, и совершенствование помощи семьям с детьми.

Если последние два направления реализуются активно, то первое как-то постоянно недооценивается, а это несправедливо. Я говорю о необходимости более яркого продвижения образа благополучной семьи. Сегодня, живя в информационном веке, многие подростки знают, откуда берутся дети, но не знают, откуда берется семья. Даже уже создав семью, порой не знают, откуда берутся нормальные семейные отношения, забота друг о друге и понимание того, для чего в общем создается семья. Так вот знания об этом очень нужны нашим детям, это запрос сегодняшней молодежи, только около половины из них имеют положительный пример своих родителей, остальные не имеют. Им не с кого брать пример, и это данные наших опросов в том числе. Нет таких примеров и на телевидении. По какому образцу молодые люди будут создавать семью, если мы ему не рассказали, не показали?

Сейчас это жизненно необходимо именно с точки зрения демографии, как это ни странно. Многие моменты, о которых я вам говорю, отражены в тех уроках семьеведения, в формате модулей, которые сегодня рассматриваются в рамках новых ФГОСов, то есть это не дополнительная нагрузка. Это правильно, и в этом направлении надо двигаться.

Посмотрите, какой популярностью пользуются лекции для молодых людей о создании семьи, о том, как преодолеть конфликты. Много тревог у молодых родителей, например, связанных с рождением первого ребенка, а значит, нужно и готовить к семейной жизни, и помогать сохраниться молодым семьям.

Отвечая на вопрос о профилактике абортов, президент недавно дал важный ориентир, который мы абсолютно видим необходимым, – это поддержка медицинских учреждений, которые занимаются защитой жизни и профилактикой абортов. Сегодня в России статистика фиксирует сокращение абортов до 500 тысяч в год. Да, это меньше, чем в прошлые годы. Но это те аборты, которые известны медицинским организациям, а кроме этого, есть иные. На мой взгляд, необходимо совершенствовать статистический учет, но не только, чтобы иметь цифры и однозначно достоверную информацию о динамике процесса. Это важно для понимания того, скольким женщинам еще не оказана помощь, поддержка, понимания того, сколько малышей при правильно выстроенной системе помощи могло бы остаться в живых.

– Возвращение детей из зон боевых действий продолжается четвертый год. Сколько ДНК детей еще успели взять, сколько документов готовы? Планируется ли поиск детей в других странах?

– По Сирии на данный момент взят 71 тест ДНК, сегодня готовы документы на 103 детей. Однако теперь у нас появилась информация о российских детях в Пакистане и Турции, причем в Турции они оказались, перейдя границу после выхода из сирийского лагеря Аль-Холь. Теперь мы планируем забрать детей и оттуда тоже. Наши коллеги уже готовятся в командировку для проведения тестов ДНК. Информация о десяти детях точно есть. Возможно, их больше. Есть информация о том, что в негосударственных тюрьмах Ирака также есть наши дети. Недавно на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями Иракской Республики я еще раз подняла этот вопрос, и замминистра иностранных дел Ирака обещал взять на личный контроль проблему розыска детей. Уже даны соответствующие поручения профильными структурами МИДа по розыску детей в Мосуле.

К нам стали приходить письма и от других государств. Нас просят вернуть их детей, а мы можем только перенаправить это в структуру их государства и все. Очень хочется чем-то помочь им. Мы готовы делиться опытом со всеми, кто захочет работать в этом направлении. Я считаю, что все дети из этих лагерей должны как можно скорее оказаться дома. До сих пор тема возвращения детей актуальна, и ее актуальность возрастает.

– Анна Юрьевна, новогодние праздники – это возможность семьям провести время вместе и отдохнуть, однако нередко случаются травмоопасные ситуации. Скажите, пожалуйста, какие принимаются меры для их профилактики?

– Да, скоро грядут новогодние праздники. Безусловно, это время интересных событий, исполнения желаний, надежд и, конечно, планирования того, что хочется осуществить в Новом году. Вместе с этим важно учитывать и вопросы безопасности. Если игнорировать их, то наши планы и ожидания могут быть поставлены под вопрос, поэтому мы с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в РФ не останавливаем нашу акцию "Безопасность детства", в которую входит проверка всех объектов детской инфраструктуры, которые могут быть задействованы для отдыха детей в этот период. Кроме того, мы обращаемся к главам регионов с рекомендацией обратить внимание на меры безопасности и предосторожности: это лед, горки, площадки для салютов и иных взрывоопасных устройств. Мне хочется, чтобы, с одной стороны, эти праздники прошли весело, а с другой стороны, все службы должны быть готовы к тем вызовам, которые с этим связаны. Но первым условием безопасности является, конечно, наша родительская бдительность. Счастья, мира, любви, здоровья и благополучия вашим детям и вашим семьям!

Сжиженная агрессия против трубы

СПГ стал существенным и одним из основополагающих факторов, который влияет на мировой газовый рынок, в том числе и рынок Европы

В начале 2020 года в «Газпроме» говорили о том, что прошедший 2019 год был сложным для газового рынка. Тогда еще никто не мог предположить, насколько провальным по спросу на газ будет текущий год. Пока сохраняется робкая надежда, что следующий, 2021 год исправит ситуацию. Однако тенденция по увеличению продаж СПГ, судя по всему, закрепилась на рынке всерьез и надолго.

Напомним, что в 2019 году, по мнению аналитиков «Газпрома», на европейском рынке сложилась уникальная комбинация из негативных факторов: огромный экспортный вал из сжиженного газа, хлынувшего на европейский рынок, аномально теплая погода, а также рекордно высокий уровень запасов газа в подземных хранилищах, накоплению которых способствовала угроза закрытия транзита через Украину. В 2020 году ко всему этому присовокупилось еще и резкое падение спроса из-за локдаунов, вызванных пандемией. Все это естественным образом ударило по российскому экспорту и особенно продажам трубопроводного газа. В частности, в первом полугодии «Газпрому» пришлось сократить поставки сырья в ЕС на 17% до 60 млрд кубометров: в Германию поставки упали на 25%, в Италию на 14%, в Турцию они упали в 1,7 раза.

Примечательно, что поставки СПГ в ЕС падали не столь сильно.

Более того, например, США и Катару удалось нарастить поставки сжиженного газа. Самое интересное, что и России удалось значительно увеличить экспорт СПГ. По итогам первого полугодия 2020 года объем поставок российского сжиженного природного газа за рубеж вырос на 11,8% по сравнению с январем-июнем 2019 года, свидетельствуют данные ФТС. Конечно, увеличению покупок газа на спотовом рынке СПГ способствовал обвал цен, тем не менее, ряд аналитиков уже сделал выводы о больших перспективах СПГ по сравнению с трубопроводными поставками.

Впрочем, столь однозначные выводы делать рано, так как «непопулярность» трубопроводных поставок газа в первом полугодии определялась еще ценовой формулой, которая зависит от цен на нефть с временным лагом в несколько месяцев (по весенним ценам на нефть определяется стоимость газа осенью).

То есть все хотели начать закупаться газпромовским газом во втором полугодии, когда цены на сырье будут рассчитываться, исходя из супернизких цен на нефть первого полугодия 2020 года.

Видимо, именно благодаря данному фактору в III квартале 2020 года «Газпрому» удалось нарастить экспорт газа на 20%. На днях замначальника департамента концерна Алексей Фиников в ходе видеоконференции сообщил, что доля компании на европейском рынке газа в третьем квартале увеличилась до 34%. В свою очередь, глава департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов добавил, что в III и IV кварталах этого года на рынке Европы произошло существенное снижение объемов поставок СПГ. Это связано в том числе с ценовыми факторами на азиатских рынках, где вновь появилась премия порядка €1,5-1,6 за миллион BTU.

Тем не менее, можно говорить о том, что СПГ стал существенным и одним из основополагающих факторов, который влияет на мировой газовый рынок, в том числе и рынок Европы. 2020 год показал, что именно от поставок СПГ зависел объем потребления европейскими странами российского газа, поставляемого по газопроводам, а не наоборот. Не так давно министр энергетики России Александр Новак заявил, что доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 52% к 2035 году. Рост производства сжиженного газа подтверждают прогнозы всех экспертных агентств и ведущих игроков рынка — по их мнению, такая тенденция сохранится вплоть до 2040 года.

Популярность СПГ вполне понятна. Этот рынок более гибкий, поскольку быстрее реагирует на изменение цен на энергоносители. Кроме того, он становится глобальным, как и нефтяной: газ продается на бирже, где и определяется его цена. У долгосрочных контрактов на поставки газа, конечно, тоже есть свои плюсы, что неоднократно подчеркивали в «Газпроме», в частности, защита от резких скачков стоимости в случае каких-либо катаклизмов. Однако устоять перед соблазном большого предложения сжиженного газа импортеры не могут, тем более, что им надо оправдать строительство регазификационных терминалов. Реализацию газопроводной инфраструктуры, как правило, надо оправдывать самому «Газпрому», проблемы последнего европейцев не интересуют.

Кроме того, в настоящее время у российского концерна заключен новый контракт на поставку газа в ЕС через территорию Украины «качай или плати», но уже не в его пользу. Согласно этому документу платить за прокачку определенного объема придется в любом случае, даже если газ будет перенаправлен на другие газопроводы. Небольшая ремарка: транспортировка газа через украинскую ГТС всегда имела политические последствия. Например, именно газ, то есть его воровство из экспортной трубы, «вскормил» постсоветскую украинскую власть, имеющую яркие антироссийские взгляды. На этом фоне политические позиции «Газпрома» на европейском рынке выглядят не лучшим образом, хотя, конечно, пока по объемам экспорта сравниться с ним никто не может.

Тем временем американский сжиженный газ улучшает свое «реноме» среди европейский импортеров.

8 декабря управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США сообщило, что экспорт СПГ из Соединенных Штатов в ноябре достиг исторического максимума в 9,4 млрд кубических футов в сутки. Минэнерго США ожидает, что спрос на СПГ продолжит расти. Основными драйверами этого роста станут прогнозируемая холодная зима в Северной Азии и Европе.

Кстати, укрепляются позиции и российских экспортеров сжиженного газа. По мнению Александра Новака, к 2025 году Россия сможет производить свыше 68 млн тонн сжиженного природного газа и в перспективе нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 25%. Ранее экс-директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков сообщал, что совокупная потенциальная мощность всех российских проектов по сжижению — действующих и запланированных — составляет 125,4 млн тонн. Поэтому, по идее, российский СПГ может успешно конкурировать с газпромовскими поставками газа как на европейском, так и на китайском направлениях. Впрочем, на деле эта конкуренция присутствует, но не в прямом виде.

Отраслевые эксперты считают, что с экономической точки зрения газовым импортерам выгодно использовать все возможные способы для получения газа — это помогает им выстраивать выгодную для них ценовую стратегию на рынке. В то же время они подтверждают, что рынок сжиженного газа будет расти, поэтому потребители, особенно на европейском рынке, будут выбирать между газпромовскими поставками трубопроводного газа по долгосрочным контрактам и спотовым рынком СПГ. Кстати, на последнем формально могут присутствовать поставщики из США, Австралии, Ближнего Востока, но фактически самые удобные и дешевые партии сжиженного газа все равно выгоднее привозить с российских заводов по сжижению.

«Газпрому» без НОВАТЭКа не легче

Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов»: несмотря на то, что пока реализуется один из наиболее негативных сценариев развития пандемии COVID-19, общим ожиданием остается рост спроса на СПГ в 2021 г. «Еще недавно мы оценивали его на уровне 11,5% г/г, сегодня я бы говорил о 7-8%. Основной прирост потребления СПГ в 2021 г. должны показать Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Весьма вероятно также увеличение спроса в Северо-Западной Европе и, что чуть менее очевидно, в Южной Европе. В долгосрочной перспективе существенный прирост можно ожидать в ряде стран Латинской Америки (Чили, Колумбия, Панама и др.), в Бангладеш и Пакистане, некоторых странах Ближнего Востока (например, Бахрейне). Но определяющее значение будет играть рост потребления в уже отмеченных Китае, Индии и странах ЮВА», — уточнил эксперт.

Отвечая на вопрос о конкуренции российских экспортеров газа, он заметил, что российский трубопроводный газ и сжиженный газ с завода «Ямал СПГ» (а речь пока имеет смысл вести только о нем), безусловно, конкурируют между собой в Северо-Западной Европе и в перспективе столкнутся в Китае, но это будет не прямая конкуренция: «Перед потребителем не стоит альтернатива, купить один вид российского газа или другой. Он думает о том, что ему сейчас выгоднее с точки зрения цен: приобрести газ по долгосрочному контракту с „Газпромом“ или с Equinor или СПГ на спотовой или краткосрочной основе? И не так важно, чей это СПГ, если он конкурентоспособен по цене. На нем не написано, что он российский.

В условиях кризиса „перепроизводства“ на мировом рынке СПГ приход ямальского СПГ в Европу — один из факторов давления на „Газпром“, но далеко не основной. Если бы этот газ целиком ушел в АТР, „Газпрому“ принципиально бы легче не стало», — заявил Белогорьев.

По его словам, рынков, где был бы возможен прямой выбор между трубопроводным и сжиженным газом, на самом деле не так уж много: «В основном, это европейский рынок (и то далеко не весь), прибрежные районы Китая, в перспективе — отдельные районы Индии, стран Ближнего Востока и пр. В целом же у них разные рынки сбыта, причем как существующие, так и потенциальные. Поэтому конкуренция между трубопроводным газом и СПГ будет расти, но локально. А если говорить о Европе, где такое столкновение наиболее ожидаемо, то увеличение импорта СПГ будет компенсировать, прежде всего, падение собственной добычи и возможный (хотя и все менее вероятный) дополнительный спрос на газ. Тенденция к агрессивному замещению трубопроводного импорта если и будет наблюдаться, то только в отдельных странах (даже в Польше российский газ будет замещаться не столько СПГ, сколько трубопроводным норвежским газом)», — пояснил Белогорьев.

СПГ из России дешевле

Наталья Мильчакова, к. э. н., заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»: разные поставщики газа из РФ конечно конкурируют друг с другом. «Другое дело, что позиции «Газпрома» вполне конкурентоспособны, так как в среднем трубопроводный газ дешевле СПГ на 15-25%. Но в мае–июне этого года цены на американский СПГ очень сильно упали и практически сравнялись с ценами по трубопроводным поставкам. Связано это с обвалом нефтяных котировок в апреле текущего года. Американские поставщики воспользовались этим моментом, чтобы не терять клиентов в ЕС и свою долю рынка — они продавали СПГ очень дешево, практически себе в убыток. Однако это не могло продолжаться долго, и уже с августа цены опять начали расти по мере восстановления экономики и роста спроса на газ, прежде всего, в Германии», — рассказала эксперт.

Она отметила, что конкуренция с СПГ сохранится, хотя по ценам и по инфраструктуре ситуация будет в пользу «Газпрома»: «Не у всех европейских стран есть терминалы по приему СПГ, например, в Германии их нет. Но даже в тех странах, где такие терминалы есть, как правило, они не конкурируют с трубопроводной инфраструктурой. В частности, это касается Испании и Португалии, эти страны не являются рынком „Газпрома“. Есть, правда, терминалы в Литве и Польше. Но хотя Варшава все время угрожает отказом от российского газа, тем не менее, продолжает его покупать. Польша приобретает небольшие объемы СПГ, скорее, по политическим мотивам, так как по экономическим причинам полностью заменять российский газ американским СПГ невыгодно. То же самое можно сказать и о Литве: хотя они в большей степени перешли на СПГ, но и от российского газа все равно не отказываются. Такую газовую политику Польши и Литвы можно рассматривать, скорее, как желание получить определенные инвестиции от США», — заявила Мильчакова.

Она также подчеркнула, что везти СПГ из России ближе и дешевле, поэтому те, кто считает, что именно труба осуществляет политический шантаж Европы, будут покупать российский сжиженный газ как самый дешевый.

По мнению аналитика, главной угрозой российским поставкам газа в ЕС может стать только полный отказ ЕС от ископаемого топлива и в частности газа, но, учитывая климатические особенности Западной Европы, далеко не во всех странах можно осуществить этот энергопереход.

Европейским странам важны все поставщики газа

Вячеслав Мищенко, независимый эксперт: в Европе диверсифицированный развитый рынок газа, у которого большое количество поставщиков. На мой взгляд, стратегия, которую выбрала Россия по созданию производства СПГ, правильная. «Бытует мнение, что СПГ дает свободу покупателям, поскольку цены на сжиженный газ привязаны исключительно к рыночным индикаторам, но это на самом деле не так.

СПГ и трубопроводный газ зачастую привязаны к нефтеиндексной формуле и, по сути, в этом смысле не отличаются друг от друга по ценообразованию.

Поэтому данные мифы не должны мешать пониманию процессов, которые происходят на газовом рынке ЕС», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в настоящее время газовый рынок сложно себя чувствует, в первую очередь, с точки зрения рентабельности различных проектов СПГ и не только: «Что греха таить, трубопроводный проект „Турецкий поток“, по сути, провалился. Он запущен в январе, но не сработал как рыночный инструмент для поставок газа в Турцию. Совокупность факторов привела к тому, что труба находилась в плановых ремонтах. Подобное происходит и с СПГ. Новатэковский проект по сжижению газа по различным аналитическим расчетам не совсем рентабельный с точки зрения продажи газа на европейский рынок. Но это ситуация конъюнктурная, возникшая в результате пандемии и снижения спроса, а также экономического спада. Все эти проблемы будут рано или поздно преодолены, поэтому обещают, что уже в следующем году спрос на природных газ будет восстановлен», — считает Мищенко.

Мищенко считает, что СПГ с трубопроводным газом и дальше будут конкурировать. «Классический пример конкуренции между трубопроводным и сжиженным газом представлен на польском рынке. Там развиваются и те, и другие проекты, при этом Польша остается в зоне внимания „Газпрома“ как транзитная стран и страна-импортер. Тем не менее, Варшава развивает как свои трубопроводные проекты (Baltic Pipe), так и СПГ-терминалы. Но нельзя сказать, что там присутствует конкуренция между „Газпромом“ и НОВАТЭКом, скорее, это в целом конкуренция между трубопроводным газом и сжиженным», — указал эксперт.

На его взгляд, все рассуждения об отказе от трубопроводного газа быстро пропадают в случае какого-либо катаклизма — похолодания или технических проблем: «Например, Великобритания, которая часто подчеркивала свою газовую самодостаточность и диверсифицированность рынка, как только что-то происходило, была вынуждена экстренно прибегать к поставкам газпромовского газа.

Любому покупателю выгодно иметь несколько источников поставки и „сталкивать лбами“ различные проекты, выстраивая ценовую стратегию в свою пользу.

Европейские потребители будут в более выгодном положении, когда достроят „Северный поток-2“. Чем больше маршрутов, тем стабильнее на этом рынке чувствует себя покупатель. Поэтому европейцы не будут по политическим причинам ограничивать свои возможности на газовом рынке», — подчеркнул Мищенко.

Азия продолжает работать локомотивом

Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности: в следующем году не ожидается значительных вводов новых мощностей СПГ. «Так что прирост производства возможен за счет увеличения загрузки уже введенных линий, прежде всего, в США и Австралии, которые в этом году работали не на полную мощность или останавливались на длительные ремонты. Будет ли реализован потенциал роста, зависит от способности мировой экономики преодолеть коронакризис и ее состояния в этом процессе. Кроме того, значение имеет погода. Холодная зима может существенно увеличить спрос на газ, и соответственно, на СПГ», — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что Азия продолжает работать локомотивом энергетического роста в целом и спроса на СПГ в частности:

«Европейские страны могут нарастить импорт сжиженного газа, но только если азиатский рынок будет перенасыщен», — указал Гривач.

По его мнению, конкуренция между поставками российского сжиженного газа и поставками газа по газопроводам присутствует и негативно сказывается на ценах, экспортной выручке и поступлениях в бюджет от продаж трубопроводного газа. Особенно, если рынок находится в депрессии, как это было в конце 2019 и первой половине 2020 годов.

Эксперт отметил, что для возникновения дефицита СПГ необходим резкий рост спроса на газ, за которым не будет успевать индустрия развития производственных мощностей: «В середине декады планируется довольно много новых вводов, что, скорее всего, приведет к профициту СПГ. Дефицит может возникнуть в ближайшие 2-3 года, если экономика будет быстро восстанавливаться после пандемии», — резюмировал Гривач.

Александр Сухарев, д. п. н., профессор РАНХиГС

Южный поворот

Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода по территории Пакистана в рамках реализации более масштабного проекта ТАПИ

На фоне негативных событий текущего года, включая рекордное падение нефтегазовых доходов и стагнацию реализации проектов по добыче и транспортировке, вдруг на газовом направлении забрезжил луч света. На днях туркменское информационное агентство Orient со ссылкой на пакистанские источники сообщило о том, что Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода по территории Пакистана в рамках реализации более масштабного проекта — ТАПИ. Газопровод будет носить название «Пакистанский поток». По информации пакистанских источников, обсуждаемая доля Пакистана в проекте 74%, а российская — 26%.

Напомним, что в 2015 году Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия подписали соглашение о реализации амбициозного проекта — газопровода ТАПИ. Его название — это аббревиатура из первых букв стран, участвующих в строительстве. По проекту трубопровод начинается с крупного туркменского газового месторождения Галкыныш, откуда туркменский газ через Афганистан предполагается поставлять на рынок Пакистана и Индии. Протяженность газопровода ТАПИ составит 1800 километров, планируемая мощность 33 млрд кубометров газа в год. Изначально предполагалось что строительство завершится уже через 3 года, в 2018 году.

Но вплоть до конца 2019 года проект находился в замороженном состоянии, включая и туркменский участок, и связано это было в основном с проблемами финансового характера. В середине текущего 2020 года туркменская сторона неожиданно активно включилась в строительство и ожидается, что к пятилетию запуска проекта (декабрь 2020 года) туркменский участок будет завершен.

Вместе с тем реализация проекта ТАПИ еще очень далека от завершения. По сообщениям туркменских источников, работы по непосредственному строительству афганского и пакистанского участков газопровода ТАПИ протяженностью соответственно 774 и 826 километров по-прежнему не ведутся. И тем не менее, новости о возможном участии России в строительстве газопровода на территории Пакистана носят позитивный характер и способны сдвинуть масштабный и амбициозный проект с мертвой точки.

Что касается вопроса о российских интересах в данном проекте, то, на наш взгляд, есть несколько привлекательных моментов. Во-первых, на фоне затягивания окончания строительства «Северного потока-2» это хороший отрезвляющий сигнал европейским партнерам о том, что ресурсы и компетенции российских компаний могут быть востребованы и на других рынках, пусть даже и на не очень традиционных. Во-вторых, российские строители накопили большой опыт и технологические ноу-хау в реализации газопроводных проектов и могут активно конкурировать с крупными международными EPC-подрядчиками. Строительство экспортных газопроводов из России на каком-то этапе может остановиться, но российские подрядчики имеют все возможности для продолжения своей успешной деятельности за рубежом.

Вячеслав Мищенко

Независимый эксперт

» Чахансури: Строительство афганского участка газопровода ТАПИ начнется в следующем году

Строительные работы на афганском участке газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) начнутся в следующем году в Герате, заявил на сегодняшней пресс-конференции министр шахт и нефтяной промышленности ИРА Гарун Чахансури.

Он подчеркнул, что в ведомстве создали эффективный механизм взаимодействия между государственными учреждениями, участвующими в проекте, и международными организациями и партнерами ТАПИ.

«К счастью, все административные, технические и юридические проблемы проекта ТАПИ были решены, и практическая работа над этим проектом начнется в следующем году в провинции Герат», – сказал министр.

Газопровод ТАПИ является глобальным региональным проектом, стоимость реализации которого оценивается приблизительно в 7 – 8 млрд. долларов. Запуск газопровода протяженностью 1735 километров планировался еще в 2017 году, однако был отложен.

Чахансури добавил, что афганские власти также работают над проектом по строительству газопровода на севере страны. По его словам, протяженность газопровода Шибарган – Мазари-Шариф составит 94, 5 км, работы по его строительству начнутся в ближайшие три месяца.

Минкоммерции КНР подводит итоги 19-го заседания глав правительств ШОС

30 ноября в формате видеоконференции состоялось 19-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр РФ М. Мишустин, премьер-министр Казахстана А. Мамин, премьер-министр Таджикистана К. Росулзада, премьер-министр Узбекистана А. Арипов, и. о. премьер-министра Кыргызстана А. Новиков, вице-президент Индии В. Найду, представитель правительства Пакистана и представители государств-наблюдателей.

Минкоммерции КНР подвело итоги конференции, на которой главы правительств стран ШОС достигли взаимопонимания по трем аспектам.

Во-первых, был утвержден «План многостороннего экономического и торгового сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества с действиями по реализации на 2021-2025 годы». Он включает 78 мер в 13 областях: торговле и инвестициях, банковском деле и финансах, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, таможне, цифровизации, туризме, защите окружающей среды, образовании, транспорте, региональном развитии и международном сотрудничестве. Будут созданы благоприятные условия для свободного обращения товаров, капитала, услуг и технологий между государствами-членами ШОС.

Во-вторых, участники утвердили «Отчет Секретариата ШОС по реализации “Концепции многостороннего экономического и торгового сотрудничества между государствами-членами ШОС на 2019-2020 годы”». В нем подведены итоги сотрудничества в рамках ШОС в прошедшем году. Так, на совещании министров экономики и торговли стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся 28 октября, было достигнуто взаимопонимание по вопросам борьбы с эпидемией, поддержки многосторонней торговой системы, содействия сотрудничеству между малыми, средними и микропредприятиями, развития отдаленных сельских районов и защиты прав интеллектуальной собственности. Китай активно участвовал в первом форуме местных лидеров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, первом заседании Альянса экономических аналитических центров, а также провел конференцию по развитию особой экономической зоны Китай-ШОС в Циндао.

В-третьих, была признана необходимость углубления регионального экономического сотрудничества. Все стороны поддержали дальнейшее развитие региональных решений по упрощению процедур торговли на основе совместного заявления глав государств ШОС, опубликованного в Циндао 10 июня 2018 года. Были признаны приоритетными поддержка улучшения инвестиционной и деловой среды для осуществления взаимных инвестиций, развитие электронной коммерции и реализации «Меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между малыми, средними и микропредприятиями, а также между экономическими и торговыми ведомствами государств-членов ШОС».

Участники выказали готовность вместе работать над преодолением трудностей, способствуя восстановлению экономики и строительству сообщества с общим будущим для ШОС.

Стоимость экспорта цементной продукции Ирана достигла более 163,4 млн. долларов

Стоимость экспорта цементной продукции Ирана за первые семь месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 21 октября) достигла более 163,4 миллиона долларов, что на 11 процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Иранские производители экспортировали 7 630 428 тонн указанных товаров за семь месяцев, что на 24 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает IRNA.

Общая стоимость экспорта горнодобывающей промышленности Ирана составила 3,049 миллиарда долларов за первые семь месяцев текущего финансового года, согласно данным, опубликованным Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Импорт цементной цепочки за семимесячный период текущего года составил более 24 000 тонн на сумму 17,6 миллиона долларов, что на 27 процентов и 34 процента меньше по весу и стоимости, соответственно.

Кроме того, общий объем импорта в горнодобывающей промышленности за первые семь месяцев этого года составил 2 280 312 тонн на сумму 1,754 миллиарда долларов, что на 16 процентов больше по весу и на три процента меньше по стоимости по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года.

Согласно данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран (IRICA), за первые пять месяцев текущего иранского календарного года (20 марта - 21 августа) Иран экспортировал более 5,847 миллиона тонн цемента на сумму 127,99 миллиона долларов.