Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Бедность на планете будет уничтожена

Я хотел бы рассказать о том, почему деньги имеют значение, о том, что произошло в последнее десятилетие с силой денег, и о том, как изменилось понимание этой силы после глобального финансово-экономического кризиса. Ведь любой кризис — это возможность задуматься и переосмыслить то, как устроен мир. После кризиса люди всегда начинают смотреть на вещи по-другому.

Слово «деньги» я понимаю не только как валюту, бумажки и даже финансовые инструменты, а как эквивалент богатства. Деньги имеют значение потому, что сколько бы нам ни говорили, что не в деньгах счастье, счастье именно в них. Целый ряд исследований субъективной удовлетворенности жизнью, показывают, что при прочих равных имеется практически линейная зависимость между благосостоянием и удовлетворенностью жизнью. Раньше признавалось существование так называемого «парадокса Истерлина» – при доходах выше 20 тыс. долларов в год человек уже не заботится о дополнительных заработках (так как они не приносят дополнительного счастья) ( парадокс Истерлина не в этом -- В 1974 году профессор Ричард Истерлин выявил, что более высокий уровень жизни в определенное время в конкретной стране неизбежно вызывает большую удовлетворенность жизнью по сравнению с более бедными странами. В то же время постепенный или бурный рост благосостояния нации в целом в более длительный период времени ни в развитых, ни в развивающихся странах не сопровождается аналогичным ростом уровня счастья граждан. Другими словами, в соответствии с«парадоксом Истерлина» богатые люди счастливее, чем бедные, но рост доходов, не приводит к увеличению уровня счастья.),. Сейчас собрано огромное количество данных, которые говорят о том, что и в бедных, и в богатых странах увеличение дохода на 10 % (при прочих равных) повышает примерно на 0,2-0,4 балла уровень счастья (по десятибалльной шкале).

Неудивительно, что политики во всем мире стремятся повысить благосостояние населения – избиратели голосуют за тех, кто приносит им материальное блага.

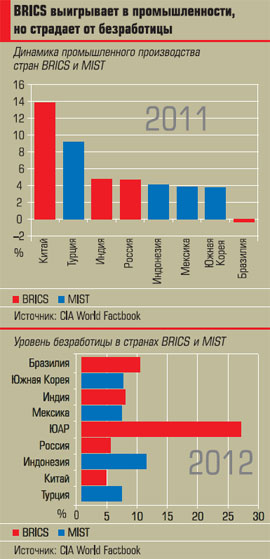

Сразу скажу, что деньги, доходы, или богатство – это главный, но не единственный показатель, на который ориентируются политики. Безусловно, их волнует безработица. Безработица и процветание – это разные вещи, есть богатые страны, в которых безработица высокая, существуют бедные страны, в которых она находится на низком уровне. Для того, чтобы бороться с безработицей, нужны воля и решительность, а не дополнительные финансовые средства. Сейчас мы видим, что европейские государствах полны решимости повысить уровень занятости путем радикальных мер – иначе они просто не выживут.

Другой важный экономический фактор – это неравенство. При этом главная проблема – не различие в доходах, а, в первую очередь, имущественное расслоение и отсутствие равных возможностей. Это так или иначе принимается во внимание политиками. Для преодоления неравенства возможностей также нужны не финансовые средства, а решительность. В любом случае, когда мы говорим о силе денег, мы всегда думаем и об экономическом неравенстве.

Но приносят ли деньги не только счастье, но и свободу и демократию? В мире, действительно, очень мало процветающих недемократических стран. Исключение составляют нефтяные ближневосточные монархии, а также Сингапур. Но большинство богатых государств — демократии. Означает ли это, что есть причинно-следственная связь между процветанием и демократическим правлением, что деньги приносят демократию? Или это демократия обеспечивает богатство? Пока между исследователями нет консенсуса в ответе на этот сложный вопрос.

Что происходит в мире с точки зрения перераспределения силы денег? Надо сказать, что последние 200 лет были периодом феноменальных успехов в экономическом развитии. До 1800 г. темпы роста мировой экономики были равны примерно нулю. И только начиная с Промышленной революции начался экономический подъем. Разные экономики росли с разной скоростью. Сначала быстро поднимались западные экономики, несколько незападных экономик тоже развивались относительно успешно, но в последнее 50 лет основные точки экономического роста сосредоточились в Восточной Азии. Первой была Япония, потом рывок совершила Южная Корея и другие «азиатские тигры», а теперь – Китай. При этом последнее десятилетие оказалось совершенно неожиданным периодом успеха стран, на которые никто не ставил, в первую очередь это государства Экваториальной Африки. Десять лет назад, напомню, все считали, что этот регион – списанный кейс, не имеющий никаких шансов. Но – в том числе и благодаря китайским инвестициям – Африка теперь растет, растет быстро и именно экономический подъем не только в Азии, но и в Африке позволяет надеяться на то, что Цели развития тысячелетия хотя бы отчасти будут достигнуты. Сотни миллионов людей по всему миру, в первую очередь, в Индии и в Китае, но теперь и в Африке, преодолевают бедность. На наших глазах происходит перераспределение силы между традиционными экономическими сверхдержавами и новыми экономическими сверхдержавами.

Ведущей экономикой мира, опережая все мыслимые и немыслимые прогнозы, становится Китай, и теперь очевидно, что глобальная экономика будет многополярной и в количественных, и в качественных отношениях. И вот здесь как раз приходит время переоценки экономических моделей. Например, считаем ли мы государственный капитализм более эффективным, чем рыночный, считаем ли мы, что скандинавская модель успешнее, чем капитализм англосаксонского типа? Эта дискуссия не имеет простого ответа, потому что, хотя Швеция развивается очень успешно, как и Канада, но сила денег все-таки в Соединенных Штатах. Здесь появляются не только технологические новинки, но и новые бизнес-модели. Есть гипотеза (ее пока трудно проверить), что именно благодаря существованию США, с их инновационными технологиями, новыми бизнесами, такие страны как Швеция могут позволить себе жить без высокого неравенства. А неравенство якобы необходимо как стимул для создания чего-то нового. Я не уверен, что это так, более того, думаю, что у Швеции в любом случае есть чему поучиться. Хотя бы тому, как встречать кризис.

Шведская модель — это не просто уравниловка, это сочетание рынка и социальной защиты. Шведские избиратели не боятся открытой торговли, поcкольку знают, что те, кто потеряет рабочие места вследствие конкуренции на глобальном рынке, будут защищены, у них останется возможность воспользоваться услугами здравоохранение, получить образование, найти новую работу, может быть, в другой отрасли.

Что предпочтительнее государственное управление экономикой или частный капитализм? Сейчас кажется, что сила денег у государств, которые владеют предприятиями. На самом деле, если мы будем разбираться подробнее, то выясняется, что госкомпании по-прежнему менее эффективны, чем частные, рост госкапитализма, конечно же, происходит за счет налогоплательщиков тех стран, в которых они созданы. Показателен в этом отношении Китай. Руководители страны так или иначе отходят от госкапитализма, приватизация идет полным ходом, экономический рост происходит за счет частных предприятий, рабочие места создают новые или приватизированные компании. Рост госкапитализма и отступление частного сектора – это временное явление. Другие страны смотрят на Китай и учатся у него, поэтому восхищение госкапитализмом, наверное, уже в ближайшие 10 лет сойдет на нет.

Есть вопросы и относительно устройства мировой финансовой системы. Как следует распределить квоты голосования в МВФ между теми, кто дает и теми, кто берет? Напомню, что раньше Запад предоставлял займы развивающимся странам и имел гораздо больше голосов в МВФ. Сегодня эти квоты пересматриваются, но далеко не так, как должно, учитывая, что западные страны сегодня получают кредиты МВФ, то есть заимствует в том числе у России и Китая.

Еще одно измерение силы денег – это модель финансовых и инвестиционных институтов, которая видоименяется прямо на наших глазах, и непонятно, сохранятся ли банки, которые были столь привычны для нас всего пять лет назад. Сегодня финансовые учреждения проходят через страшный кризис. Банки — это бизнес, в котором размер имеет значение. В то же время, к сожалению, мы видим, что управлять глобальными банками мы пока не научились. Большие глобальные банки становятся, с одной стороны, очень эффективными, с другой -- они не могут управлять своими рисками. Здесь, я думаю, мы станем свидетелями огромного желания политиков резко ужесточить регулирование. При этом очевидно, что регуляторы еще меньше способны разобраться в рисках глобальных банков, чем сами финансовые институты или рынки. Поэтому мы сначала примем жесткие регулирующие меры, а потом поймем, что они не работают. Но в ближайшие десять лет, думаю, не будет хороших решений.

Следующий вопрос – роль природных ресурсов. Существует ли «ресурсное проклятие»? Почему страны, богатые сырьем, жалуются на отсутствие диверсификации? Это тоже очень интересная и совсем не простая проблема. Есть богатые, процветающие ресурсные экономики, такие, как Канада, Австралия, Норвегия, но существуют страны, которым природные богатства не позволяют построить современные рыночные политические институты, в том числе, к сожалению, и в России.

Еще один вопрос, который стоит сегодня на повестке дня –каким образом будут развиваться эксперименты типа еврозоны. Сулят ли они успех или провал, появятся ли новые валютные союзы? Я — оптимист и считаю, что при всех ошибках, которые были заложены при создании евро, при всем оппортунизме, который присущ некоторым странам-членам еврозоны, появление общеевропейской валюты было огромным успехом и, наверное, самым большим успехом в истории человечества с точки зрения наднациональной интеграции. Я думаю, что люди, не живущие в Европе, с трудом могут себе представить, насколько европейцы, члены еврозоны в первую очередь, готовы отстаивать европроект в целом и евро, как валюту, в частности. Я уверен, что выход из кризиса есть. Если не говорить о проблемах с долгами, с пенсионными обязательствами, сама по себе модель евро жизнеспособна, на самом деле, думаю, после этого кризиса, скажем, лет через 5-10 другие страны и другие объединения будут стремиться создавать подобные валютные союзы. А уроки этого кризиса помогут избежать многих ошибок.

Актуальна и проблема многосторонних торговых союзов, в том числе ВТО. Будет ли использован потенциал подобных институтов в полной мере – или мы так и не увидим завершения Дохийского раунда? Я пессимистично смотрю на структуры многосторонней торговли. К сожалению, огромные достоинства, которые несет многосторонняя торговая организация, глобальная торговля в целом, не осознаются избирателями и политиками. В этом смысле я думаю сохранится та самая несправедливая система мировой торговли, где некоторые страны, на словах провозглашая приверженность свободной торговле, на деле воздвигают высокие торговые барьеры и щедро субсидируют своих производителей. Чтобы было понятно, вся мировая помощь бедным странам на порядок меньше, чем та помощь, которую богатые государства могли бы им оказать, просто отменив субсидии своим сельхозпроизводителям. Но в ближайшее время здесь никакого прогресса не предвидится.

Существует ли решение пенсионной проблемы в стареющем обществе, таком, как, скажем, Европа? Пока мы видим уклонение от откровенной дискуссии на эту тему, все развитые страны прячут голову в песок. Избиратели не готовы смотреть далеко вперед, и это ключевая проблема, которая сегодня стоит перед Западом. Даже сегодняшний уровень суверенных долгов в Америке и отдельных европейских странах — 100-120% ВВП – это небольшие суммы по сравнению с предстоящими США и Европе пенсионными обязательствами в ближайшие 25-50 лет. Нынешние оценки нефондируемых обязательств Соединенных Штатов по пенсиям составляют 600% ВВП, и что с этим будет делать американский избиратель, который сегодня вступает в трудоспособный возраст, совершенно непонятно.

Честный ответ на это вопрос заключается в следующем. Конечно, пенсионные системы обанкротятся, но тот путь, по которому они пойдут, имеет огромное влияние на будущее мировой экономики. Если государство станет делать вид, что все нормально, это будет означать накопление государственного долга. Если же честно признать, что шансов на государственное решение пенсионных проблем нет, людям придется заботиться самим о своей пенсионной системе, это полностью перевернет предложение и спрос финансовых ресурсов (в частности на рынке капитала окажутся гораздо более низкие процентные ставки, чем в альтернативном сценарии).

Но самый главный вопрос — продолжится ли экономический подъем. Напомню, что последние 10-20 лет даже по меркам последних двух столетий были огромным успехом. Мировая экономика в этот период росла на 3,5% в год. Если этот рост продолжится, то мы станем свидетелями появления не только новых центров силы, но увидим благосостояние во всем мире. Через какие-то 50 лет бедность будет полностью уничтожена на всей планете. Это замечательная по историческим меркам перспектива. Произойдут ли эти события или нет – непонятно, потому что сейчас, после кризиса, мы наблюдаем замедление экономического роста в Америке и в Европе.

Угрозы реальные и мнимые

Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).

Резюме Значение ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении.

Данная статья развивает и дополняет тезисы автора, изложенные в его выступлении на международной конференции «Россия в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике». Генеральный спонсор конференции – Внешэкономбанк.

Сила оружия, иначе говоря – роль военной силы в политике и войне, более всего определяется характером прогнозируемых и реальных вооруженных конфликтов; военно-техническим прогрессом и доступными для нужд обороны экономическими ресурсами; амбициями и фобиями государственных руководителей и оборонно-промышленных комплексов и их подрядчиков в научных центрах и СМИ.

Предчувствие войны

Вопреки широко распространенным в российской военно-политической элите ощущениям, по объективным показателям угроза большой войны ныне меньше, чем когда-либо в новейшей истории. И дело вовсе не в наличии у ведущих держав ядерного оружия (ЯО). В годы холодной войны его было намного больше, но вероятность глобального вооруженного столкновения оставалась неизмеримо выше.

За последние два десятилетия число международных конфликтов и их масштабы значительно уменьшились по сравнению с любым из 20-летних периодов холодной войны (условно датируемой с конца 40-х до конца 80-х гг. прошедшего века). Достаточно напомнить о войне в Корее, двух войнах в Индокитае, четырех на Ближнем Востоке, войне в Афганистане, индо-пакистанской и ирано-иракской войнах, не говоря уже о многочисленных пограничных и гражданских конфликтах в Азии, Африке и Латинской Америке зачастую с внешним вмешательством. По разным подсчетам, в конфликтах времен холодной войны погибли не менее 20 млн человек. Только Соединенные Штаты потеряли в те годы около 120 тыс. человек – столько же, сколько в Первой мировой войне.

Великие державы прошли через череду кризисов, которые в биполярной системе отношений угрожали вылиться в глобальную войну. К счастью, катастрофы удалось избежать. Многие считают это демонстрацией эффективности ядерного сдерживания, другие (в том числе автор этой статьи) – просто везением, особенно когда речь идет о Карибском кризисе 1962 года.

С начала 1990-х гг. и по сей день по масштабам жертв и разрушений с теми событиями можно сопоставить только две войны США и их союзников с Ираком, гражданские войны с внешним вмешательством в Югославии, Таджикистане, Афганистане и Ливии. При этом в последние два десятилетия великие державы не вступали даже в скрытой форме в вооруженные конфликты друг с другом (как было в Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке) и не оказывали помощь государствам и негосударственным боевым формированиям, против которых воевали другие великие державы.

После 1991 г. не было ни одного кризиса, который поставил бы великие державы на грань вооруженного столкновения. Теперь даже при несогласии с действиями друг друга никому не приходит в голову замышлять глобальную войну или грозить ядерным оружием из-за военной акции Вашингтона в Ираке, стран НАТО в Ливии, России в Грузии и даже в случае удара Израиля или Соединенных Штатов по Ирану. Многие государства проводят модернизацию вооруженных сил и военные реформы, но нет ничего даже отдаленно сопоставимого с гонкой ядерных и обычных вооружений в годы холодной войны.

Распространенное ощущение опасности объясняется более всего контрастом между прошлыми надеждами и нынешними реалиями. После окончания холодной войны и устранения угрозы глобальной ядерной катастрофы во многих странах, которые десятилетиями стояли на передовой линии конфронтации, появились наивные ожидания всеобщей гармонии. Международное сообщество попросту забыло, насколько опасным и насыщенным кровавыми столкновениями был мир до холодной войны – даже если не считать две мировые войны XX века.

Не многие задумывались о том, сколь трудным и полным коварных ловушек окажется переход от биполярности к полицентричному миру. Отсутствовали новые механизмы глобального управления. Сохраняются накопленные арсеналы ядерного оружия, материалов, технологий и знаний. Изменились финансово-экономические и социально-политические условия. Происходит информационная революция, быстрый технический прогресс способствует развитию массовых коммуникаций.

В годы холодной войны над человечеством постоянно тяготела угроза ядерной катастрофы в результате вооруженного столкновения Востока и Запада. На этом фоне региональные и локальные конфликты воспринимались как неизбежные и периферийные проявления соперничества сверхдержав. Они считались «наименьшим злом», поскольку удавалось избегать масштабного столкновения СССР и США, к которому интенсивно готовились оба лагеря.

После окончания холодной войны главная угроза отошла на второй план, но всеобщей гармонии и мира не наступило. После эйфории конца 1980-х и начала 1990-х гг. на авансцену международной безопасности вышли новые многоплановые угрозы и вызовы: этнические и религиозные конфликты, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и его носителей, международный терроризм и др. Вместо идеологического противостояния капитализма и коммунизма во всех их вариациях пришло столкновение национализмов и религий.

Ощущение опасности особенно сильно в России, поскольку переход от биполярного к полицентричному миру совпал с распадом Советского Союза и всеми его последствиями. Россия более не занимает одной из лидирующих позиций по большинству критериев национальной мощи (кроме количества ядерного оружия, площади территории и запасов природного сырья).

Глобальная расстановка сил

После прекращения борьбы двух коалиций за мировое господство значительно уменьшились и желание, и возможности великих держав выделять большие ресурсы ради контроля событий на региональном уровне. В 1990-е и начале 2000-х гг. эту роль попытались взять на себя Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, но кампании в Ираке и Афганистане обошлись им слишком дорого по сравнению с достигнутыми результатами. В условиях начавшегося в 2008 г. экономического кризиса они отошли от этой утопической идеи.

В 1990-е гг. имел место небывалый всплеск миротворческой деятельности ООН. В течение десятилетия предприняты 36 таких операций. Ныне ООН осуществляет 17 миротворческих миссий с участием более 100 тыс. военнослужащих, полицейских и гражданских лиц. Такие операции оказались намного результативнее и дешевле, чем односторонние действия США и НАТО, несмотря на превосходящий военно-технический уровень последних. На основе этого опыта мог сложиться новый механизм взаимодействия великих держав и региональных государств по предотвращению и урегулированию конфликтов. Но он не появился.

Силовой произвол стран Запада во время операций, проводившихся с санкции Совбеза ООН в Югославии в 1999 г. и в Ливии в 2011 г., привел к разочарованию. В 2012 г. проблемы Сирии и Ирана вновь раскололи и парализовали Совет Безопасности. Причем в последнем случае это произошло после нескольких лет взаимодействия, которое выразилось в шести единогласных резолюциях и санкциях против военных аспектов иранской ядерной программы. Новая многосторонняя система миротворчества и предотвращения ядерного распространения оказалась заморожена из-за растущих противоречий членов Совбеза.

После выборов 2011–2012 гг. в России и Соединенных Штатах великие державы вновь вступили в период отчуждения, что пагубно отразится на перспективах их сотрудничества по всему диапазону проблем международной безопасности. При администрации Барака Обамы США и их союзники более не желают брать на себя бремя поддержания международной безопасности. Вашингтон стремится действовать через Совет Безопасности, но не готов поставить военную мощь НАТО, способную выполнять функцию миротворчества, под эгиду ООН, ее норм и институтов. Военные ресурсы Москвы ограничены и направлены на другие задачи. Логика российских внутриполитических процессов не соответствует идеям сотрудничества с Западом. Китай на мировой арене действует весьма сдержанно и исключительно исходя из своих прагматических, прежде всего экономических, интересов.

В отличие от «Концерта наций» XIX века нынешние центры силы не равноудалены, среди них нет согласия о разделе «сфер влияния». Более того, сами прежние «сферы влияния» активно «возмущают» региональную и глобальную политику, огромную роль играют экономические и внутриполитические факторы.

В полицентричном мире вновь наметились линии размежевания. Одна проходит между Россией и НАТО по поводу расширения альянса на восток, соперничества за постсоветское пространство, вокруг применения силы без санкций СБ ООН, по программе ЕвроПРО и использованию жестких санкций против Сирии и Ирана. Другая линия обозначилась между Китаем, с одной стороны, и Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками – с другой. Это подталкивает Москву и Пекин к более тесному союзу, подспудно стимулирует ОДКБ/ШОС/БРИКС на создание экономического и политического противовеса Западу (США/НАТО/Израиль/Япония).

Подъем исламского радикализма по идее должен был бы объединить Запад, Россию и Китай. Однако в отличие от конца прошлого и начала нового столетия, ознаменованного терактами в Америке и Европе, а также коалиционной антитеррористической операцией в Афганистане, обострение противоборства суннитов и шиитов в мире ислама внесло дополнительное напряжение в отношения России и Китая с Западом. Первые по политическим и экономическим причинам тяготеют к шиитам, а Запад – к суннитам.

Впрочем, эти тенденции едва ли выльются в новую биполярность. Экономические связи основных членов ШОС/БРИКС с Западом и их потребность в получении инвестиций и новейших западных технологий намного шире, чем взаимосвязь, существующая у них между собой. Внутри ОДКБ/ШОС/БРИКС есть более острые противоречия, чем между государствами этих сообществ и Западом (Индия и Китай, Индия и Пакистан, Казахстан и Узбекистан, Узбекистан и Таджикистан).

Россия: синдром отката

Россия занимает в этой системе отношений уникальное положение. В отличие от всех других государств определение превалирующей внешней ориентации для Москвы – далеко не решенный вопрос, во многом связанный с внутренней борьбой вокруг политической и экономической модернизации. Термин «откат» стал универсальным в определении raison d’etre государственной политики и экономики России. В последнее время это понятие распространилось в определенном смысле и на внешнеполитическую сферу. Начался откат от идеи европейской идентичности России к «евразийству» с сильным националистическим и авторитарно-православным духом в качестве идеологической доктрины.

Концепция партнерства (с Западом) «ради модернизации» заменяется лозунгом опоры на собственные силы – «реиндустриализации», где локомотивом выступала бы «оборонка», а идейным багажом – «положительный опыт» СССР 1930-х годов. (Не уточняется, правда, какой именно опыт: пятилеток, коллективизации, массовых репрессий?) Во внешней политике и экономике заложен крутой поворот от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону (видимо, забыли, что помимо Китая ведущие страны АТР – Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея – тот же Запад).

Скорее всего, это диктуется преимущественно внутренними мотивами: стремлением постсоветской номенклатуры оградить сложившуюся экономическую и политическую систему от давления зарождающегося гражданского общества, ориентированного на пример и содействие Запада в контексте «европейского выбора» России. Однако наметившийся курс ведет к обособлению от передового демократического сообщества, превращению в сырьевой придаток новых индустриальных государств (Китай, Индия, страны АСЕАН), влечет за собой растущую экономико-технологическую и социально-политическую отсталость от динамично развивающегося мира.

Тем не менее диалектика этой темы такова, что под влиянием внутренних и внешних факторов в России довольно скоро может произойти перелом тенденции отката на «круги своя», поскольку такая колея абсолютно противоположна интересам развития страны и магистральному пути современной цивилизации. Осознание подобного императива есть и на самом верху. Так, президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию от 2012 года: «Для России нет и не может быть другого политического выбора, кроме демократии. При этом хочу сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире… Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать…» Что касается экономического развития, президент и тут вполне недвусмысленно декларировал: «Убежден, в центре новой модели роста должна быть экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм».

Остается претворить прекрасные, хотя и совсем не новые концепции развития в жизнь. Это будет нелегко, учитывая, что сегодня Россия очень далека от провозглашенных принципов. И в то же время совершенно ясно, что откат «на круги своя» уведет страну еще дальше от заявленных идеалов. Оговорки относительно особого национального пути России к демократии сколь бесспорны, столь и тривиальны, поскольку любая другая демократическая страна шла к нынешнему положению своим путем – будь то Испания, Швеция или Япония. Декларации президента – не дань моде, а отражение единственно перспективного пути развития великой державы. А значит – скорее раньше, чем позже линия отката будет пересмотрена нынешним или будущим российским руководством.

Военное соперничество

Вероятность вооруженных конфликтов и войн между великими державами сейчас мала, как никогда ранее. Углубляющаяся в процессе глобализации экономическая и социально-информационная взаимозависимость ведущих субъектов мировой политики сделает ущерб в таком конфликте несоизмеримым с любыми политическими и иными выигрышами. Вместе с тем между ними продолжается соперничество с использованием косвенных средств и локальных конфликтов за экономическое, политическое и военное влияние на постсоветском пространстве, в ряде регионов (особенно богатых сырьем) Азии, Африки и Латинской Америки. Также имеют место попытки получения военных и военно-технических преимуществ в целях оказания политико-психологического давления на другие государства (ПРО, высокоточное обычное оружие, включая суборбитальное и гиперзвуковое).

Военная сила используется, чтобы заблаговременно «застолбить» контроль над важными географическими районами и линиями коммуникаций (Восточное Средиземноморье и Черноморье, Ормузский, Малаккский и Тайваньский проливы, Южно-Китайское море, морские трассы Индийского океана, продолжение шельфа и коммуникации Арктики и др.). Интенсивное соперничество с использованием политических рычагов и с политическими же последствиями идет на рынках поставок вооружений и военной техники (в первую очередь в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии, Латинской Америки и Северной Африки).

Среди конфликтов великих держав наибольшую опасность представляет столкновение КНР и США из-за Тайваня. Есть вероятность обострения кризиса вокруг островов Южно-Китайского моря, в котором Соединенные Штаты поддержат страны ЮВА против Китая. В целом соперничество Вашингтона и Пекина за доминирование в АТР становится эпицентром глобального военно-политического противостояния и соревнования.

Срыв сотрудничества великих держав и альянсов в борьбе с общими угрозами безопасности (терроризм, распространение ОМУ и его носителей) вполне вообразим, и результат этого – неспособность противостоять новым вызовам и угрозам, нарастающему хаосу в мировой экономике и политике.

Относительно более вероятны конфликты между крупными региональными державами: Индией и Пакистаном, Израилем (вместе с Соединенными Штатами или без них) и Ираном, Северной и Южной Кореей. Опасность всех трех конфликтов усугубляется возможностью их эскалации вплоть до применения ядерного оружия. В этом плане наибольшую угрозу представляет военно-политическое противостояние в Южной Азии.

Локальные конфликты и миротворчество

За последнее десятилетие (2000–2012 гг.) только три из 30 крупных вооруженных конфликтов были межгосударственными (между Индией и Пакистаном, Эфиопией и Эритреей и вооруженная интервенция США в Ираке в 2003 году). Все остальные носили смешанный характер с прямым или косвенным вмешательством извне. Главная угроза международной стабильности будет и впредь проистекать из подобных всплесков насилия. Речь идет о внутренних конфликтах этнической, религиозной или политической природы в нестабильных странах, в которые будут втягиваться другие государства и блоки. При этом целью вмешательства будет как поддержка повстанцев против центрального правительства (Ливия, Сирия), так и помощь центральному правительству в подавлении вооруженной оппозиции (Ирак, Афганистан, Бахрейн). Нередко за спиной локальных конфликтующих сторон стоят крупные державы и корпорации, соперничающие за экономическое и политическое влияние, получающие доход от поставок наемников, вооружений и боевой техники.

На протяжении 1990-х гг. российские военные действовали в 15 миссиях ООН. Однако после 2000 г. участие России в международной миротворческой деятельности стало существенно сокращаться. По численности персонала в миротворческих операциях ООН Россия занимает сегодня 48-е место в мире (в 1990 г. СССР был на 18-м месте, Россия в 1995 г. – на четвертом, а в 2000 г. – на 20-м). В известной степени это стало ответом на проявления неконструктивного курса Соединенных Штатов и их союзников (военные акции против Югославии и Ирака, поддержка «бархатных революций» в Грузии, Украине и Киргизии). Кроме того, снижение миротворческой активности России объясняется тем, что в ее военной политике все больший акцент делается на противостояние и соперничество с США и НАТО. Это пока не вызвало масштабной реакции с их стороны – наоборот, на Западе всячески подчеркивается, что перспективные военные программы (ПРО, высокоточное обычное оружие) не направлены против России. Однако подспудно вызревают концепции и технические проекты, которые могут быть обращены и на противостояние с Москвой.

Несоответствие статуса и международной роли, на которые претендует Россия, и степени ее участия в миротворчестве ООН существенно ослабляет позиции державы как мирового центра силы и субъекта управления процессами международной безопасности. Заметно снижается престиж и влияние страны на мировой арене и в отношениях с другими ведущими державами и союзами, несмотря на запланированное наращивание российской военной мощи.

Военная сила нового типа

Военная сила останется инструментом политики, но в условиях глобализации, растущей экономической и гуманитарно-информационной взаимозависимости стран ее роль относительно уменьшилась по сравнению с другими («мягкими») факторами силы и национальной безопасности. К последним относятся финансово-экономический потенциал и диверсифицированные внешнеэкономические связи, инновационная динамика индустрии и прогресс информационных технологий, инвестиционная активность за рубежом, вес в международных экономических, финансовых и политических организациях и институтах.

Правда, в последние годы военная сила опять стала играть более заметную роль в качестве инструмента прямого или косвенного (через политическое давление) воздействия. Тем не менее «жесткая» военная мощь, оставаясь политическим инструментом, не способна восполнить дефицит «мягкой» силы в качестве фактора международного престижа и влияния. Даже ядерное сдерживание, гарантируя государство от угрозы прямой масштабной агрессии, имеет убывающую ценность в качестве актива, обеспечивающего престиж, статус, способность воздействия на международную безопасность.

К тому же эффективный военный потенциал – это не традиционные армии и флоты, а сила иного качества – прежде всего информационно-сетецентрического типа. Ее определяют финансово-экономические возможности государств, инновационная динамика их индустрии и прогресс информационных технологий, качество международных союзов и стран-союзников.

В применении силы будет и дальше возрастать доля быстротечных локальных военных операций и точных неядерных ударов большой дальности («бесконтактных войн»), а также действий мобильных воинских соединений и частей высокого качества подготовки и оснащенности для специальных операций. К ним относятся: оказание политического давления на то или иное государство, лишение его важных экономических или военных активов (включая атомную промышленность или ядерное оружие), применение санкций, нарушение коммуникаций и блокада.

Операции по принуждению к миру, предотвращению гуманитарных катастроф предстоят и в дальнейшем. С прогнозируемым ростом международного терроризма и трансграничной преступности соответственно будут расширяться вооруженные силы и операции по борьбе с ними. Отдельным направлением станет применение силы для предотвращения распространения ядерного оружия и пресечения доступа к нему террористов.

Реальные угрозы

Десять с лишним лет мирной передышки, которую получила Россия после второй чеченской кампании (прерванной на пять дней конфликтом с Грузией в августе 2008 г.), заканчиваются, безопасность страны может снова оказаться под угрозой, причем вполне реальной. Уход миротворческих сил ООН и контингента НАТО из Афганистана после 2014 г., скорее всего, повлечет реванш движения «Талибан» и захват им власти с последующим наступлением на Центральную Азию на севере и Пакистан на юге. Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, а затем и Казахстан окажутся под ударом исламистов, и России придется вступить в новую продолжительную борьбу против воинственного мусульманского фундаментализма. Такая война, наряду с дестабилизацией Пакистана и последующим вовлечением Индии, превратит Центральную и Южную Азию в «черную дыру» насилия и терроризма. Эта зона расширится, если сомкнется с войной внутри и вокруг Ирака и конфронтацией Израиля с Ираном. Не исключен новый конфликт на Южном Кавказе, который перекинется на Северный Кавказ.

В ближне- и среднесрочной перспективе дестабилизация Южной и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока и Кавказа – это самая большая реальная угроза России, в отличие от мифов, порожденных политическими, ведомственными и корпоративными интересами.

Конечно, желательно, чтобы в борьбе с этой угрозой Россия опиралась на сотрудничество с США, другими странами НАТО, Индией и Китаем. Однако в свете последних трений между великими державами это не выглядит очень вероятным. России нужно готовиться к опоре на собственные силы, и потому оптимальное распределение ресурсов становится вопросом национального выживания. Похоже, однако, что к названной угрозе Россия, как бывало нередко в ее истории, не готова ни в военном, ни в политическом отношениях, отдавая приоритет подготовке к войне с Америкой и Североатлантическим альянсом на суше, на море и в воздушно-комическом пространстве.

В развитии военной силы и систем оружия качественно нового типа Россия все более отстает от Соединенных Штатов, их союзников, а в последнее время – даже от Китая. Нет уверенности в том, что реальные (в отличие от декларативных) плоды военной реформы 2008–2012 гг. и грандиозная государственная программа перевооружения (ГПВ-2020) способны переломить эту тенденцию. Запрограммированный вал производства бронетанковой техники, боевой авиации, кораблей и подводных лодок, ракет и антиракет вовсе не обязательно выведет российские Вооруженные силы на качественно новый уровень.

Нынешняя критика этой реформы, звучащие предложения о ее коррекции в ряде случаев могут усугубить проблемы: нивелировать положительные элементы новой военной политики и возродить негативные стороны прежней системы. К последним относится увеличение срока службы по призыву, отход от контракта, призыв в армию женщин, ослабление роли объединенных стратегических командований в пользу командований видов ВС, возврат к дивизионной структуре и пр.

Делая растущий упор на ядерном сдерживании США (в т.ч. начав программу разработки новой тяжелой МБР), Россия все больше отстает в развитии информационно-управляющих систем, необходимых для боевых операций будущего, координации действий разных видов и родов войск, применения высокоточных оборонительных и наступательных неядерных вооружений. Развертывая малоэффективную воздушно-космическую оборону против НАТО, Россия не обретет надежной защиты от ракетных и авиационных ударов безответственных режимов и террористов с южных азимутов.

Наращивание атомного подводного флота и прожекты строительства атомных авианосцев могут подорвать возможность ВМФ в борьбе с браконьерством, пиратством, контрабандой (наркотиков, оружия, материалов ОМУ), поддержания контроля над морскими коммуникациями и экономическими зонами. Российские ВВС будут обновляться многочисленными типами боевых самолетов, для которых нет дальнобойных высокоточных средств ударов извне зон ПВО противника. Новая бронетехника сухопутных войск не имеет эффективной противоминной защиты, а ракетно-артиллерийские системы не обладают достаточной дальностью и точностью стрельбы.

Поддерживая большую по численности (1 млн человек) и паркам оружия армию, Россия катастрофически проигрывает в стратегической мобильности, которая необходима ввиду размера ее собственной территории и прилегающих зон ответственности в СНГ/ОДКБ. Готовясь к масштабным региональным войнам в Европе, страна демонстрирует низкую эффективность в неожиданных быстротечных локальных конфликтах (как в августе 2008 года). Внедрению новых сложных систем оружия и боевой техники, методам ведения интенсивных операций не соответствует план сохранения более 30% личного состава на базе призывников с 12-месячным сроком службы.

Все это может подорвать возможности России по эффективному применению силы в вероятных конфликтах на южных и восточных рубежах страны, в дальнем зарубежье для миротворческих задач и борьбы с угрозами нового типа. Россия в очередной раз рискует потратить огромные ресурсы, готовясь к прошлым войнам, и окажется неприспособленной к реальным вооруженным конфликтам будущего.

Реформа и техническое перевооружение армии и флота в огромной мере диктуются ведомственными и корпоративными интересами, мотивами символического характера (тяжелая МБР уязвимого шахтного базирования, новый дальний бомбардировщик, истребитель пятого поколения, авианосцы и пр.). Объявляются заведомо нереальные планы технического переоснащения, невыполнение которых в очередной раз повредит национальному престижу. Но есть опасность, что даже реализованная модернизация Вооруженных сил повлечет огромные затраты и накопление гор ненужных вооружений и военной техники, но, вопреки надеждам Сергея Караганова, не обеспечит «парирование вызовов безопасности и подкрепление международно-политического статуса России…», не возвратит ей «роль ключевого гаранта международной безопасности и мира».

Ядерное оружие

За прошедшие два десятилетия после окончания холодной войны запасы этого оружия в количественном отношении сократилось практически на порядок – как в рамках договоров между Россией и США, так и за счет их (а также Британии и Франции) односторонних мер. Однако число стран – обладательниц ЯО увеличилось с семи до девяти (в дополнение к «ядерной пятерке» и Израилю ядерное оружие создали Индия, Пакистан и КНДР, а ЮАР отказалась от него).

Отметим, что за сорок лет холодной войны вдобавок к Соединенным Штатам возникло шесть ядерных государств (семь, если считать атомное испытание Индии в 1974 году). А за 20 лет после холодной войны образовалось еще три ядерных государства (два, если не считать Индию). Добровольно или насильно ядерного оружия либо военных ядерных программ лишились девять стран: Ирак, Ливия, Сирия, ЮАР, Украина, Казахстан, Белоруссия, Бразилия, Аргентина. Более 40 государств присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая две ядерные державы (Франция и КНР). В 1995 г. ДНЯО стал бессрочным и самым универсальным международным документом помимо Устава ООН – за его рамками остаются всего четыре страны мира. Таким образом, вопреки общепринятому заблуждению, темпы распространения ЯО после холодной войны снизились. Но они могут резко ускориться в будущем в зависимости от решения проблемы Ирана.

В период холодной войны главным дипломатическим способом предотвращения ядерной катастрофы было ядерное разоружение (СССР и США), а нераспространение играло подчиненную роль. Теперь основным направлением становится ядерное и ракетное нераспространение, а разоружение все больше выполняет функцию вспомогательного стимула и условия сотрудничества великих держав.

Практически все государства признают, что распространение ядерного оружия, критических материалов и технологий превратилось в серьезнейшие новые угрозы международной безопасности XXI века. Однако приоритетность их в восприятии разных держав не одинакова. Так, Соединенные Штаты ставят их на первое место, а Россия отдает приоритет опасности глобализации операций и расширения военной инфраструктуры и контингентов НАТО вблизи российских границ, созданию систем стратегической противоракетной обороны, милитаризации космического пространства, развертыванию стратегических неядерных систем высокоточного оружия. А распространение ядерного оружия и терроризм, с точки зрения Москвы, расположены намного ниже в списке военных опасностей. Указанная асимметрия в восприятии безопасности во многом проистекает из исторической специфики условий и последствий окончания холодной войны. Но она ощутимо затрудняет сотрудничество в борьбе с новыми угрозами.

В обозримый период прогнозируется значительный абсолютный рост атомной энергетики, который имеет самое непосредственное отношение к вероятности распространения ЯО. Всего в мире (по данным на апрель 2011 г.) эксплуатируется 440 энергетических реакторов, строится – 61, запланировано – 158, предложены проекты – 326. К новым угрозам, сопряженным с атомной энергетикой, относится стирание грани между «военным» и «мирным атомом», прежде всего через технологии ядерного топливного цикла. Расширение круга государств – обладателей атомных технологий двойного назначения и запасов ядерных материалов создает в обозримой перспективе новый тип «виртуального распространения» по иранской модели. А именно: формально оставаясь в ДНЯО и под контролем МАГАТЭ, страны могут подойти к «ядерному порогу», т.е. иметь и материалы, и технологии для быстрого (несколько месяцев) перехода к обладанию ядерным оружием.

Таким образом, при глубоком общем сокращении мировых ядерных арсеналов происходит процесс перераспределения военного и мирного «ядерного фактора» с центрального и глобального на региональный уровень отношений третьих стран между собой и с великими державами. Еще большая угроза связана с приобретением ядерных материалов террористическими организациями (например, «Аль-Каидой»), которые могут использовать их в актах «катастрофического терроризма».

Роль ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении. Во-первых, это снижение обусловлено уменьшением вероятности большой войны, тогда как в противодействии другим угрозам роль ЯО весьма сомнительна. Во-вторых, не очевидна эффективность сдерживания против возможных новых стран – обладателей ЯО в силу их политико-психологических и военно-технических особенностей. Тем более ядерное сдерживание не может пресечь действия ядерных террористов. В-третьих, ядерное оружие утрачивает свой статусный характер, все более становясь «оружием бедных» против превосходящих обычных сил противников.

Среди всех крупнейших держав Россия из-за своего геополитического положения, новых границ и внутренней ситуации подвергается наибольшей угрозе ядерного удара в случае распространения ЯО в странах Евразии, как и наибольшей опасности атомного терроризма. Поэтому Москва, по идее, должна была бы стать лидером в ужесточении режимов ядерного и ракетного нераспространения, сделать эти задачи приоритетом своей стратегии безопасности. Однако на практике такая тема стоит отнюдь не на первом месте.

Вопреки расхожим доводам о том, что ядерное разоружение не влияет на нераспространение, которые приводятся вот уже много десятилетий, опыт 1990-х гг. лучше всяких теорий демонстрирует такую взаимосвязь. Самые крупные прорывы в разоружении и мерах укрепления нераспространения имели место в 1987–1998 годах. Негативный опыт 1998–2008 гг. по-своему тоже подтвердил такую взаимосвязь доказательством «от обратного».

Новый Договор по СНВ между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в апреле 2010 г. в Праге, возобновил прерванный на десятилетие процесс договорно-правового взаимодействия двух ядерных сверхдержав в сокращении и ограничении вооружений. Благодаря этому относительно успешно в том же году прошла Обзорная конференция по рассмотрению ДНЯО. Объективно Москва и Вашингтон должны быть заинтересованы в дальнейшем взаимном понижении потолков СНВ. Этого требуют как необходимость укрепления режима ядерного нераспространения, так и возможность экономии средств России и США на обновление стратегических арсеналов в 2020–2040 годах. Из всех третьих ядерных держав препятствием этому может стать только Китай ввиду полной неопределенности относительно его нынешних и будущих ядерных сил и огромного экономико-технического потенциала их быстрого наращивания.

Однако в государственных структурах и политических элитах двух держав эти идеи пока не обрели широкой опоры. После 2010 г. камнем преткновения стал вопрос сотрудничества России и Соединенных Штатов (НАТО) в создании ПРО в Европе для защиты от ракетной угрозы третьих стран (прежде всего Ирана).

Новейшие высокоточные вооружения

Окончание холодной войны, процессы распространения ракет и ядерного оружия, технический прогресс повлекли переоценку роли противоракетной обороны в военной политике и военном строительстве США. Их программы переориентировались на неядерный, контактно-ударный перехват (один из успешных проектов СОИ) для защиты от ракетных ударов третьих стран и, возможно, по умолчанию – от ракетно-ядерных сил Китая. Россия восприняла это как угрозу своему потенциалу сдерживания в контексте двустороннего стратегического баланса. С задержкой на несколько лет она последовала данному военно-техническому примеру со своей программой Воздушно-космической обороны (ВКО), но открыто с целью защиты не от третьих стран, а от средств воздушно-космического нападения Соединенных Штатов.

Современный этап характеризуется тем, что, потерпев неудачу в согласовании совместной программы ПРО, стороны приступили к разработке и развертыванию собственных систем обороны национальной территории (и союзников). В обозримый период (10–15 лет) американская программа с ее глобальными, европейскими и тихоокеанскими сегментами предоставит возможность перехвата единичных или малочисленных групповых ракетных пусков третьих стран (и, вероятно, при определенном сценарии – Китая). Но она не создаст сколько-нибудь серьезной проблемы для российского потенциала ядерного сдерживания. Точно так же российская программа ВКО, которая по ряду официально заявленных параметров превосходит программу США/НАТО, не поставит под сомнение ядерное сдерживание со стороны Соединенных Штатов. Этот вывод справедлив как для стратегического баланса держав в рамках нового Договора СНВ от 2010 г., так и для гипотетической вероятности снижения его потолков примерно до тысячи боезарядов при условии поддержания достаточной живучести стратегических сил обеих сторон.

Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что Россия гораздо более уязвима для ракетной угрозы третьих стран, чем США, но при этом всецело ориентирована на двусторонний стратегический баланс, возможные опасности его дестабилизации и получения Соединенными Штатами военно-политического превосходства. Кроме того, нельзя не признать, что непомерное преувеличение вероятного влияния американской ПРО на российский потенциал сдерживания имеет внутриполитические причины. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что в диалоге с Россией в 2006–2008 гг. и 2010–2011 гг. Вашингтон не проявлял достаточной гибкости и понимания того, что единство с Россией по проблемам нераспространения намного важнее тех или иных технико-географических параметров программы ПРО.

Несмотря на неудачу в налаживании сотрудничества России и НАТО в области противоракетной обороны, в обозримый период будут возрастать как императивы, так и объективные возможности такого взаимодействия. Продолжается развитие ракетных технологий Ирана, КНДР, Пакистана и других государств, отличающихся внутренней нестабильностью и вовлеченностью во внешние конфликты. Одновременно ускоряется распространение технологий и систем ПРО, которые до недавнего времени имелись только у СССР/России и США. Национальные и международные программы ПРО разрабатываются в рамках НАТО, в Израиле, Индии, Японии, Южной Корее, Китае. Эта тенденция, несомненно, является крупнейшим долгосрочным направлением мирового военно-технического развития.

Важнейшей тенденцией (где лидером тоже выступают Соединенные Штаты) является подготовка высокоточных ударных ракетных средств большой дальности в неядерном оснащении, опирающихся на новейшие системы управления и информационного обеспечения, в том числе космического базирования. В обозримой перспективе вероятно создание частично-орбитальных, ракетно-планирующих высокоточных ударных систем.

Ядерное сдерживание в обозримом будущем, скорее всего, останется важным элементом стратегических отношений великих держав и гарантий безопасности их союзников. Но его относительное значение станет уменьшаться по мере появления неядерных высокоточных оборонительных и наступательных систем оружия. В том числе возрастет роль этих новых систем в отношениях взаимного сдерживания и стратегической стабильности между ведущими державами.

Поскольку сдерживание предполагает нацеливание на комплекс объектов другой стороны, постольку обычные системы будут впредь способны частично замещать ядерные вооружения. Важно, однако, чтобы это не создавало иллюзии возможности «экологически чистого» разоружающего удара. Во взаимных интересах устранить такую вероятность как посредством ПРО/ПВО и повышения живучести ядерных сил, так и путем соглашений по ограничению вооружений (прецедент создан новым Договором СНВ, по которому баллистические ракеты с обычными боеголовками засчитываются наравне с ядерными ракетами).

Силы общего назначения

Процесс сокращения ядерного оружия, особенно оперативно-тактического назначения, неизбежно упирается в проблему ограничения и сокращения обычных вооруженных сил и вооружений. Некоторые ядерные и «пороговые» государства (Россия, Пакистан, Израиль, КНДР, Иран) могут рассматривать ядерное оружие как «универсальный уравнитель» превосходства вероятных противников по обычным вооружениям и вооруженным силам общего назначения (СОН).

В настоящее время есть два больших договора по СОН. Это Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ от 1990 г. и Адаптированный ДОВСЕ – АДОВСЕ от 1999 г.) и Договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в зоне советско-китайской границы (от 1990 года). Еще есть Договор открытого неба (1992 г.) для Евроатлантического пространства, позволяющий контролировать с воздуха деятельность вооруженных сил стран-участниц, а также Венский документ (2011 г.) по обмену военной формацией в зоне ОБСЕ. Они воплотили идею стратегической стабильности применительно к силам общего назначения, ограничив на паритетной основе количество наступательных тяжелых вооружений и военной техники и уменьшив их концентрацию в зоне соприкосновения союзных вооруженных сил. В рамках этих договоров масштабное нападение сторон друг на друга стало невозможно не только в политическом, но и в военном плане.

Поскольку страны НАТО необоснованно затянули ратификацию АДОВСЕ, Россия в 2007 г. объявила мораторий на его соблюдение. Тупик был закреплен кавказским конфликтом 2008 года. В 2011 г. Договор формально перестали соблюдать страны НАТО. Никаких политических дивидендов ни одна из сторон не получила – только проигрыши. Данный пример (как и выход США из Договора по ПРО в 2002 г.) должен послужить уроком всем, кто склонен лихо и безответственно обращаться с документами об ограничении вооружений.

Удовлетворяющего все стороны решения проблемы в ближайшее время не просматривается именно в силу политических, а не военных факторов: проблем статуса Южной Осетии и Абхазии (независимость которых признали только Россия, Венесуэла и Никарагуа). Но в перспективе всеобщая ратификация Адаптированного ДОВСЕ с рядом существенных поправок стала бы огромным прорывом в укреплении европейской безопасности.

Периодические кампании об «угрозе» Запада или России, подстегиваемые крупными военными учениями, показали, что большие военные группировки не могут просто мирно соседствовать и «заниматься своими делами», если стороны не являются союзниками и не развивают военное сотрудничество. Политические процессы и события, военно-технический прогресс регулярно дают поводы для обострения напряженности.

В частности, если Россия всерьез обеспокоена военными последствиями расширения НАТО, то АДОВСЕ эффективно решает эту проблему с некоторыми поправками. Важнейшим стимулом достижения соглашения может стать начало диалога по ограничению нестратегического ядерного оружия, в котором заинтересованы страны НАТО – но на условиях, реализуемых на практике и приемлемых для Российской Федерации.

* * *

Исходя из вышеизложенного, общую схему стратегии укрепления российской безопасности на обозримый период можно представить следующим образом:

Первое: разумная и экономически посильная военная реформа и техническое переоснащение Вооруженных сил России для сдерживания и парирования реальных, а не надуманных военных угроз и не для того, чтобы, по словам Сергея Караганова, «компенсировать относительную слабость в других факторах силы – экономических, технологических, идейно-психологических». Во-первых, такой компенсации не получится, скорее указанная слабость будет усугублена. Во-вторых, без наращивания других факторов силы не удастся создать современную и эффективную оборону, отвечающую военным вызовам и тем самым укрепляющую престиж и статус России в мире, ее позиции по обеспечению международной безопасности, ограничению и сокращению вооружений.

Второе: сотрудничество великих держав и всех ответственных государств в предотвращении и урегулировании локальных и региональных конфликтов, в борьбе с международным терроризмом, религиозным и этническим экстремизмом, наркобизнесом и другими видами трансграничной преступности. Прекращение произвола больших держав в применении силы, и в то же время существенное повышение эффективности легитимных международных норм и институтов для проведения таких операций, когда они действительно необходимы.

Третье: взаимодействие в пресечении распространения ядерного оружия и других видов ОМУ и его носителей, опасных технологий и материалов. Укрепление норм и институтов ДНЯО, режимов экспортного контроля, ужесточение санкций к их нарушителям.

Четвертое: интенсификация переговоров по ограничению и сокращению ядерных вооружений, стратегических средств в неядерном оснащении, включая частично-орбитальные системы, придание этому процессу многостороннего формата, сотрудничество великих держав в создании систем ПРО.

Россия опустилась на 63 строку в рейтинге путешествий и туризма, составляемом Всемирным экономическим форумом каждые два года. Как пишет РБК Daily, в списке самых привлекательных для туризма стран РФ опустилась на четыре строки по сравнению с предыдущим результатом. Наиболее привлекательными для посещения странами стали Швейцария, Германия и Австрия.

На четвертом месте в очередном рейтинге оказалась Испания, а замкнула пятерку лидеров Великобритания. В десятке также США, Франция. Канада, Швеция и Сингапур.

Что касается России, то главными положительными факторами составители рейтинга назвали богатую природу и культуру, а к минусам отнесли низкое качество инфраструктуры и недостаточную доступность туристических объектов.

При составлении рейтинга учитываются 14 показателей уровня развития туристического сектора, среди которых безопасность, транспортная инфраструктура, ценовая конкурентоспособность, деловой климат, человеческие, природные и культурные ресурсы. Всего в рейтинг включены 140 стран.

Кластеромания

Создание «русских кембриджей» и прочих «силиконовых долин» обычно начинается с девелопмента. И, как правило, им же и заканчивается

В России начинается еще одна «стройка века» — в подмосковном Домодедове появится мощный образовательный кластер. Планируется, что туда переедут сразу несколько именитых московских вузов. Для студиозусов там построят буквально все — от учебных корпусов и лабораторий до кампусов, спортивных баз и дискотек. Всех сомневающихся инициаторы проекта отсылают к опыту британского Кембриджа — научного и университетского центра мирового уровня.

Между тем, как показывает практика, любое инновационное строительство в России начинается девелопментом. И как правило, им же и заканчивается. «Итоги» попытались выяснить, почему кластер так ласкает чиновничий слух.

Кембриджево

Итак, пяти лучшим московским вузам — МИСиС, МИРЭА, РЭУ имени Плеханова, МИУ и МИФИ — предложено разместиться на единой территории. Определено и место: 40 гектаров в районе поселений Барыбино и Ильинское, что на трассе М4 «Дон». Обозначена цена вопроса: 45—60 миллиардов рублей на возведение учебных корпусов и переезд вузов, не считая сопутствующей инфраструктуры. Рядом должны разместиться тренировочные спортивные базы, строительство которых предусмотрено бюджетом, заложенным на чемпионат мира по футболу в 2018 году (еще 30—40 миллиардов рублей). Аргументация в пользу территориального объединения пяти вузов пока лишь одна: создание мировой научной кузницы наподобие Кембриджского университета. Правда, с домодедовской идеей британский центр имеет мало общего.

«Само понятие «образовательный кластер» в научном мире не совсем устойчиво, — пояснил «Итогам» старший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Василий Абашкин. — Один из основных критериев кластера — это способность торговать своей продукцией на международных рынках. Думаю, что сам по себе переезд московских вузов вряд ли этому поспособствует и даже может подорвать исторически сложившиеся связи. Кластером сейчас ошибочно называют любое скопление чего-либо, что, конечно, не так. Многие такие начинания заканчиваются масштабной стройкой, но с безжизненными зданиями. Достаточно посмотреть на тот же остров Русский после саммита АТЭС».

Очень своеобразно толкуют эту идею и потенциальные «кембриджцы». «Ни о каком переезде из исторических зданий университета в центре Москвы речи не идет, — говорит проректор по административной работе РЭУ имени Плеханова Анатолий Говорин. — Наоборот, в связи с расширением деятельности университета рассматривается возможность строительства новых объектов на двух площадках: в Щелкове и городском округе Домодедово. Комплекс в центре столицы по-прежнему будет использоваться университетом по своему прямому назначению». Причем, как рассказали «Итогам» в университете, идея отправить вуз за город витает в воздухе еще с 2011 года, но руководство учебного заведения твердо стоит на своем.

Если же речь идет о разгрузке Москвы от чиновников, студентов и других мигрирующих жителей столицы (второй главный аргумент властей), то эксперты относятся к этой перспективе скептически. Так, по мнению президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, если посчитать, какой на самом деле вклад в пробки вносят эти группы населения, то он может оказаться минимальным. Словом, проблема кластеров лежит за пределами как научной, так и социальной целесообразности. Она скорее в другом: в сакральном российском вопросе — о земле.

Приказано освоить

По подсчетам компании Penny Lane Realty, около 20 тысяч гектаров земли, немалая доля которой в районе Домодедова, находится в распоряжении компании Coalco бизнесмена Василия Анисимова. Актив предприниматель начал формировать где-то в начале 2000-х годов. Это считалось отличным вложением денег — со временем город будет расширяться, территории застраиваться, а земли неуклонно дорожать. Его примеру последовали и другие предприниматели, благодаря чему «лендлордам» принадлежит в ближайшем Подмосковье почти 260 тысяч гектаров земли.

Согласно плану компания Coalco должна была возвести небольшой город под названием Большое Домодедово, частично застроив его малоэтажным социальным жильем. Идею поддержал в ту пору еще вице-премьер Дмитрий Медведев, который занимался нацпроектом «Доступное жилье». Помимо Большого Домодедова в число 22 отобранных в рамках нацпроекта строек вошли «Рублево-Архангельское» и проект «А101» группы «Масштаб» Вадима Мошковича. Планов громадье подкосил кризис. Но идея освоения дорогих земель не умерла.

Сначала Анисимов боролся за принятие своих территорий в состав новой Москвы и даже будто бы предлагал разместить именно там ряд федеральных ведомств. Но «город чиновников» в итоге выиграл другой землевладелец — Вадим Мошкович, на счету которого 13 тысяч гектаров в районе поселка Коммунарка. А вскоре была создана Межведомственная рабочая группа и по развитию городского округа Домодедово. По плану, который озвучивали представители правительства и московской мэрии, «бюроград» должен был соединиться с Домодедовом (где теперь уже планировали разместить организации, обслуживающие новый федеральный центр и некоторые международные институты) с помощью новых электричек и автодорог. Но и этот прожект, вместе с самим переездом органов власти за МКАД, затух.

Возникали альтернативные проекты типа парка «Россия в миниатюре», который курирует Русское географическое общество. А одной из последних дебютных идей стал тот самый образовательно-спортивный кластер, к которому власти хотят добавить еще и аллею киногероев для Госфильмофонда. О «доступном жилье», с которого все начиналось, за это время как-то подзабыли.

Описанный выше механизм освоения земель вполне экстраполируется и на другие кластерные проекты. Скажем, не секрет, что «Сколково» строится на землях олигарха Романа Абрамовича, чья британская компания Millhouse Capital в 2004 году скупила сельхозугодья АОЗТ «Матвеевское». В свою очередь, Сбербанк никак не может избавиться от 317 гектаров в Рублево-Архангельском, полученных за долги: сначала банк лоббировал включение их в новую Москву (и весьма успешно), а сейчас предлагает строить там Международный финансовый центр.

Их нравы

Термин «кластер» стал часто звучать из чиновничьих уст с принятием в конце 2011 года «Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года». Считается, что если объединить предприятия, учебные заведения и малый бизнес на одной территории, то возникнет синергия (еще одно модное ныне словечко). Иными словами, процесс коммерциализации науки попрет словно на дрожжах. Так, «Сколково» любят сравнивать с Силиконовой долиной, где бум стартапов объясняется легким доступом инноваторов к поставщикам и покупателям. Не менее важными плюсами являются высокая конкуренция и так называемые knowledge spillovers, то есть знания, которые можно почерпнуть у соседствующих с вами компаний. В США, подсчитал главный экономист консалтингового подразделения Cisco IBSG Дуглас Хэндлер, кластер, содержащий 500 компаний и 10 тысяч человек, растет примерно на 6,5 процента в год даже при слабом экономическом росте в целом по стране. Однако стоит ли Россию сравнивать с США?

В правительстве выбрали 25 инновационных кластеров, расположенных в разных регионах России, которым пообещали субсидии из федерального бюджета (сравнительно немного — 25 миллиардов рублей в ближайшие пять лет). Но давайте посмотрим, что же собой представляют эти территории на самом деле.

Во-первых, все они созданы по инициативе государства, тогда как мировой опыт показывает, что кластеры (та же Силиконовая долина), чаще всего образуются стихийно, под воздействием благоприятных рыночных условий. Для этого в Европе и США даже существуют специальные кластерные обсерватории, которые отслеживают зарождение новых бизнес-галактик. Так, согласно исследованию организации Oxford Reasearch Group, в 31 европейской стране практически все кластеры появились самостоятельно.

«К сожалению, пока бизнес не горит желанием работать в инновационных отраслях и объединяться в кластеры, — говорит Василий Абашкин из НИУ ВШЭ. — Подразумевается, что федеральные власти дадут некий стартовый толчок, а предприниматели уже дальше сами будут развивать кластеры». Пока что мы обошли некоторые европейские страны только по длине перечня инновационных предприятий, числу выпускников вузов (не лучшего качества) и количеству заявок на патенты. По таким же ключевым критериям, как доля исследовательских проектов в ВВП, производительность труда, количество исследователей на миллион населения и доля высокотехнологичной продукции в экспорте, мы занимаем места от 24-го до 41-го.

Кластерски сработано

Большинство кластеров из числа отобранных правительством это, по сути, остатки советского промышленного потенциала, которым местные чиновники прочат великое инновационное будущее. Судите сами: кластер в ЗАТО Железногорск (Красноярский край), Зеленоград (Москва), кластер ядерных технологий в Дубне (Подмосковье) и Димитровграде (Ульяновская область), ЗАТО Саров (Нижегородская область), Аэрокосмический кластер в Самарской области, Академгородок в Новосибирске, судостроительные кластеры в Архангельской области и Хабаровском крае, «Ульяновск-Авиа» на базе завода «Авиастар» и так далее.

«В кластерах якорем должны выступать наши крупные компании, — говорит Василий Абашкин. — В большинстве своем, когда речь заходит об инновациях, это госкомпании. А они до сих пор рассчитывают исключительно на поддержку федерального центра». Нечто подобное уже пытались строить в СССР, называя другим термином — «производственное объединение».

Есть и другая крайность. «В понимании многих кластер — это в первую очередь комплекс зданий, — рассказывает «Итогам» руководитель Kontur Labs компании СКБ Контур Павел Браславский. — Наш же Уральский IT-кластер — это форма самоорганизации нескольких компаний, а еще точнее, людей. Направлений у него не так уж много. Например, активисты организуют поездки на зарубежные конференции, проводят их в регионе. Так, Уральский федеральный университет получил право провести финал чемпионата по программированию в 2014 году». Но ведь это можно было сделать и без всяких кластеров и прочих «строек века». Просто прописать программы закупки оборудования в университеты, субсидирования зарубежных стажировок и привлечения иностранной профессуры. По словам бизнесменов, главный тормоз российских инноваций — отсутствие соответствующих кадров. И в этом кластеры едва ли смогут помочь.

В программах развития кластеров, принятых региональными правительствами, слабо прописано самое главное — критерии оценки эффективности этих проектов. Это и совокупная выручка от продажи продукции, и доля на мировом рынке, и доля сотрудников с зарплатой, превышающей на 100 процентов среднюю по региону. Так делается во всем мире. У нас же основным критерием зачастую оказывается эффективность созданной инфраструктуры. Но и она измеряется лишь объемом вложенных инвестиций, то есть все тем же освоением бюджетных средств.

Кстати, в научном мире кластеромания уже переходит в кластерофобию. Европейские критики кластерной модели считают, что крупные конгломераты не диверсифицируют экономику региона, а наоборот, делают ее зависимой от кластера, который очень чувствителен к колебаниям мировой конъюнктуры. Досталось и непосредственно Кембриджу. Франц Убер, защитивший там докторскую диссертацию, провел в 2010 году исследование на тему, действительно ли Кембриджский кластер так полезен для своих обитателей. Выяснилось, что две трети ученых вообще не общаются друг с другом и не обмениваются знаниями, острая конкуренция между компаниями приводит к закрытости, клиенты чаще всего обитают за границами кластера. И капитализируются в основном лишь сам бренд и консалтинговая деятельность. Глобализация и Интернет даже Силиконовую долину превратили в своеобразный «заповедник динозавров». Стоит ли прыгать на подножку паровоза, отправляющегося на свалку?

Артем Никитин

Как это по-английски

Оксфорд, Кембридж и другие

Кембриджский университет основан в 1209 году. По одной из легенд студент Оксфорда (основанного в 1096 году) убил местную жительницу, после чего некоторые профессора в знак протеста решили перебраться в расположенный неподалеку Кембридж и создать там свой университет. Старейшие британские университеты развивались параллельно и почти ничем друг от друга не отличаются. Разве что Кембридж традиционно имеет больше техническую направленность, а Оксфорд — гуманитарную. От многих других европейских учебных заведений их отличает наличие союза колледжей, которые российские чиновники ошибочно истолковали как союз вузов. Отчасти структура Кембриджа и Оксфорда описана в романах о Гарри Поттере. Если помните, там была Распределяющая Шляпа, которая в зависимости от характера и личных качеств учеников причисляла их к одному из четырех факультетов (houses). Это и есть те самые кембриджские «колледжи» (один из старейших и самых известных в Кембридже — Trinity College). Будучи частными и независимыми организациями, они обеспечивают студентов жильем и питанием. Глава колледжа и наставники (tutors) следят за успеваемостью своих подопечных и организовывают их досуг. Воспитанники объединяются в команды и соревнуются в спортивных состязаниях. Как правило, наставники одновременно являются и преподавателями. Вечером после занятий студенты разных специальностей собираются за ужином, обмениваются новостями и идеями. Считается, что такое смешение наук — это залог новых открытий.

В 1978 году в графстве Кембридж открыла офис британская компьютерная компания Acorn Computers, после чего в регионе развился IT-кластер, который по аналогии с Силиконовой долиной стали называть Silicon Fen, или «Силиконовым болотом» (в честь географического региона English Fenlands).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ANDROID УГРОЖАЕТ ВРЕДОНОСНАЯ ПРОГРАММА PERKELE

Приложение позволяет злоумышленникам красть интернет-ключи и коды для управления банковскими операциями

Значительный рост числа вредоносных программ, атакующих устройства под управлением Android, связан с развитием рынка компонентов для написания вирусов для мобильных платформ, написал в своем блоге эксперт в области информационной безопасности, бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс. По его словам, также эта проблема связана с участившимися случаями взлома учетных записей добросовестных разработчиков в Google Play, что позволяет распространять вирусы под видом легальных приложений.

Специалист пишет, что недавно обнаружил на форуме злоумышленников, скупавших верифицированные аккаунты разработчиков в Google Play за 100 долларов за штуку, хотя Google просит за право торговли в этом онлайн-магазине всего 25 долларов. Корпорация при этом требует, чтобы учетные записи были привязаны к определенному домену, что не устраивает преступников.

Кребс сообщает, что компания, скупавшая учетные записи в Google Play, также продает вредоносную программу, угрожающую безопасности клиентов Citibank, HSBC и ING, а также еще 66 финансовых структур в Австралии, Франции, Индии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Сингапуре, Испании, Швейцарии и Турции. Банки, на которые нацелились злоумышленники, предлагают рассылку SMS-сообщений в качестве одной из форм подтверждения личности. Смартфоны на платформе Android, зараженные вирусом, перехватывают эти сообщения и перенаправляют их преступникам.

Вредоносная программа получила название Perkele и пользуется большим успехом среди злоумышленников, так что риск заразиться ей довольно велик. Программа разработана для того, чтобы работать в паре с вирусом для персональных компьютеров Web injects - он модифицирует веб-сайт банка, который отображается в браузере пользователя. Когда жертва мошенников входит в свой электронный банковский аккаунт с компьютера, Web inject информирует ее о том, что для завершения процесса идентификации необходимо установить на мобильный телефон специальный сертификат безопасности.

Затем пользователю предлагается ввести номер его мобильного телефона, на который ему приходит SMS или ссылка на сайт, с которого можно загрузить этот контент - а именно вредоносную программу Perkele. После того, как пользователь установил на смартфон приложение, якобы гарантирующее его безопасность и ввел в него специальный подтверждающий код, программа пересылает его интернет-ключи от банковских счетов преступникам. Разработчики Perkele предлагают злоумышленникам приобрести программу, способную обеспечить доступ к данным только одного банка за 1 тысячу долларов, а "универсальный набор", способный генерировать SMS-сообщения всех перечисленных финансовых учреждений будет стоить 15 тысяч долларов.

Осенью 2012 года на ежегодном саммите АТЭС во Владивостоке в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсихико Нода между компанией "Ангара Пейпа" и японской корпорацией "Марубени" был подписан EPC-контракт по проектированию, строительству и закупке оборудования для нового лесохимического комплекса в Красноярском крае.

Фактически, японская корпорация взялась создать "под ключ" одно из крупнейших в мире предприятий по глубокой переработке древесины. "Ангара Пейпа" еще в 2008 году был включен в список приоритетных инвестпроектов. Несмотря на то, что вокруг будущего красноярского гиганта то и дело вспыхивают конфликты (сейчас проект вообще рискует быть исключенным из перечня приоритетных), представители "Марубени" верят в успех дела. Во всяком случае, именно такое впечатление возникло после нашей встречи с менеджером департамента целлюлозно-бумажного оборудования корпорации "Марубени" Масато Тачибана, который курирует проект "Ангара Пейпа".

- Господин Тачибана, вхождение "Марубени" в проект "Ангара Пейпа" для многих в России стало неожиданностью. Почему выбор пал именно на этот проект?

- Наш департамент целлюлозно-бумажного оборудования сконцентрирован на участии "Марубени" в проектах как EPC-контрактора. Мы уверены, что Россия - это один из больших рынков для развития целлюлозно-бумажной промышленности. У нас есть богатый опыт строительства целлюлозно-бумажных комбинатов. Вот почему мы так заинтересованы в участии в проекте "Ангара Пейпа" на условии EPC-контрактора.

- Насколько я пониманию, на российском рынке корпорацию "Марубени" до недавних пор больше интересовал нефтегазовый сектор. Участие в проекте "Ангара Пейпа" - это проба пера в лесном секторе России или корпорация целенаправленно планирует развивать это направление и дальше?

- Я бы хотел рассказать о структуре нашей компании. "Марубени" является одной из самых крупных торговых, инвестиционных компаний Японии. Нам уже больше 150 лет, а капитал составляет 2,6 миллиарда долларов. Мы имеем 120 офисов в 67 странах. В России работает пять офисов "Марубени". Объем торговых операций в прошлом году составил 132 миллиарда долларов США, а чистый доход достиг 2,2 миллиарда долларов. "Марубени" имеет химический департамент, департамент энергетики, потребительский департамент, департамент металлов и минералов. Наша компания представлена в нескольких деловых секторах России. Конечно, одна из важных для нас областей - это нефтегазовая отрасль и минералы. Если говорить о лесном департаменте, то он один из самых сильных в нашем торговом доме. Наша компания является одним из трех крупнейших продавцов целлюлозы, бумаги и щепы. В рамках дивизиона промышленного оборудования в Марубени выделен отдельный департамент целлюлозно-бумажного оборудования. Поэтому мы заинтересованы в контрактах по всему миру, связанных с целлюлозно-бумажной промышленностью на условии EPC-контракта. Я так подробно остановился на структуре нашей компании, чтобы стало понятно, что Россия для нас стратегически важный рынок и все наши дивизионы имеют контракты с российскими партнерами. Конечно, для нас крайне важна и целлюлозно-бумажная промышленность.

- Правильно ли я поняла, что "Ангара Пейпа" - это только первая ласточка?

- В России есть большой потенциал для развития целлюлозно-бумажных заводов, так как здесь очень много леса.

- И какие в этой связи ваши планы? Будут ли другие проекты помимо "Ангары Пейпа"?

- Есть несколько других потенциальных проектов в России, но я уверен, что "Ангара Пейпа" имеет самый большой потенциал.

- Не секрет, что при реализации красноярского проекта возникало немало проблем. Есть ли какие-то временные ориентиры, когда можно будет говорить о начале строительства лесохимического комбината?

- Многое будет зависеть от подписания окончательного варианта EPC-контракта и от соблюдения его условий. Сразу после подписания окончательного варианта мы готовы приступить к проектированию.

- Когда это произойдет?

- Это зависит от российской стороны.

- По опыту работы в России с какими сложностями сталкиваются зарубежные инвесторы?

- В России не всегда понятна процедура развития проектов.

- В чем, с вашей точки зрения, разница в менталитете японцев и русских?

- Мой опыт ведения бизнеса в России не столь уж богатый. До того, как начать проект в России, я думал, что русские люди не столь уж дружелюбные и внутренне закрытые. К сожалению, существует подобный образ русского человека. Но с тех пор, как мы начали работать в России, наше представление о русских абсолютно поменялось. Мы поняли, что в России живут очень дружелюбные люди, способные организовать профессиональную команду для продвижения проекта.

- А разница-то в чем?

- Это очень сложный вопрос. Я особой разницы, откровенно говоря, не чувствую. Мы даже еду предпочитаем одинаковую.

- В смысле ваши российские коллеги перешли на суши?