Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Историк и архивист Андрей Сорокин - о том, что происходило в новогодние дни 1945 года в окопах и высоких кабинетах

О чем писали друг другу лидеры "Большой тройки" в новогодние дни 1945 года

Елена Новоселова

Наступил юбилейный год Великой Победы Советского Союза и его союзников над нацистами. Сейчас, может быть, больше, чем в предшествующие мирные времена, мы осознаем, какую пропасть удалось перешагнуть 80 лет назад миру и что для этого сделали наши воины и руководители. Вместе с архивами мы вспоминаем важнейшие вехи, даты и события Второй мировой войны. О том, что происходило в новогодние дни 1945 года в окопах и высоких кабинетах, наш разговор с научным руководителем Российского государственного архива социально-политической истории Андреем Сорокиным.

"Аргонавт" в Крыму

Ровно 80 лет назад Иосиф Сталин пригласил президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Ялту.

Андрей Сорокин: Да, Генералиссимус направил письмо Черчиллю с предложением места и даты проведения очередной конференции союзников - Ялта, 2 февраля - и согласился с предложенным кодовым названием "Аргонавт". Крымская, или Ялтинская, конференция союзных держав, представлять которые будут их лидеры, состоялась с 4 по 11 февраля в Ливадийском дворце под Ялтой.

Кстати, по просьбе союзников начальник советского Генерального штаба Алексей Антонов на одном из заседаний доложил о наступлении, развернувшемся на советско-германском фронте. И в ходе обсуждения Сталин напомнил, как он получил в январе письмо от Черчилля и начал наступление "даже раньше намеченного срока". Советское правительство, подчеркнет Сталин, считало это своим долгом, долгом союзника, хотя у него не было формальных обязательств на этот счет.

В Протоколе работы Крымской конференции записаны ее исторические решения, в частности об оккупации Германии и установлении над ней контроля союзными державами, о возмещении ущерба и другие. Едины ли были союзники, обсуждая послевоенный мир?

Андрей Сорокин: Предполагались полное разоружение, демилитаризация, расчленение Германии. И до пересмотра последней договоренности и сохранения ее как единого государства предстояла длинная дорога. Сталин не раз высказывался за создание нейтральной объединенной Германии. Что же касается обсуждения вопроса о возмещении ущерба, Черчилль решил пошутить. Ему, скажет британский премьер, "нравится принцип: каждому по потребностям, а от Германии по ее силам". Сталин отреагировал немедленно, сказав, "что он предпочитает другой принцип: каждому по заслугам".

Как Франция, сдавшаяся Гитлеру за месяц и 12 дней (напомним, что немецкие войска не могли взять "Дом Павлова" в Сталинграде 58 дней), оказалась среди держав-победительниц?

Андрей Сорокин: Черчилль постарался вернуть Франции ее место "в концерте великих держав". В конечном итоге Сталин в этом вопросе пошел союзникам навстречу. И Франции было решено предоставить в Германии зону, подлежащую оккупации, а Французское временное правительство предполагалось пригласить в качестве члена в Контрольный совет по Германии. Как подчеркнет Рузвельт 4 февраля на двусторонней встрече со Сталиным, "речь идет лишь о любезности по отношению к французам".

Многие считают, что задуманная на Ялтинской конференции образовавшаяся ООН к 20-м годам XXI века исчерпала свои возможности и не соответствует принципам-1945...

Андрей Сорокин: На одном из заседаний Черчилль заявил: "Власть международной организации не может быть использована против трех великих держав". Сталин дважды переспросил, "действительно ли это так". Черчиллю вторил английский министр иностранных дел Энтони Иден, вслед за ним то же самое повторил госсекретарь США Стеттиниус: "Без единогласия постоянных членов Совет Безопасности не может предпринять никаких экономических санкций". Впрочем, Протоколом работы Крымской конференции был пока зафиксирован такой порядок голосования, которым решения Совета Безопасности принимались большинством в семь голосов. Так что далеко не сразу ООН получила современную процедуру принятия решений, подразумевающую достижение консенсуса и право вето для постоянных членов Совета Безопасности. К слову, Сталин добился членства в ООН для Украины и Белоруссии, отказавшись из-за противодействия союзников от первоначального требования предоставить членство всем 16 советским республикам.

О чем забыла Польша

Львиную долю времени Крымской конференции, как известно, союзники потратили на обсуждение польского вопроса. О чем забыли в современной Польше?

Андрей Сорокин: Да, это было самое острое обсуждение в Ялте. "Польский вопрос в течение пяти веков причинял миру головную боль", - заявил Рузвельт на вечернем заседании 5 февраля. Нужно сделать все, продолжит он, "чтобы польский вопрос более не причинял головной боли человечеству". Для СССР, подчеркнул Сталин, это вопрос безопасности. Как гласит стенограмма, он также признал, что "у русских в прошлом было много грехов перед Польшей". Однако напомнил, что на протяжении истории Польша всегда была коридором, через который проходил на Россию враг. Размышляя о восточных границах Польши, Сталин указал союзникам, "что "линия Керзона" придумана не русскими": "Авторами... являются Керзон, Клемансо и американцы, участвовавшие в Парижской конференции 1919 года". Что же, задал Сталин риторический вопрос, "вы хотите, чтобы мы были менее русскими, чем Керзон и Клемансо? Этак вы доведете нас до позора. Что скажут украинцы, если мы примем ваше предложение? Они, пожалуй, скажут, что Сталин и Молотов оказались менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон и Клемансо". И Рузвельт, и Черчилль в конечном итоге согласятся с "линией Керзона" в качестве восточной границы Польши. Сталин в ответ решится отступить от этой линии в некоторых районах на 5-8 км в пользу Польши.

27 января 1945 года Черчилль направит Сталину послание: "Мы восхищены Вашими славными победами над общим врагом и мощными силами, которые Вы выставили против него"

Будет поставлен вопрос и о западных ее границах. По предложению советской делегации предлагалось считать, что западная граница Польши должна идти "от г. Штеттин... далее на юг по р. Одер, а дальше по р. Нейсе (Западной)". Рузвельт и Черчилль будут возражать. Рузвельту покажется, зафиксирует стенограмма, "что перенесение польской границы на западную Нейсе мало оправдано", а позднее он заявит, что сейчас "лучше бы ничего не говорить о границах Польши". В конечном итоге стороны согласятся зафиксировать в декларации обтекаемую формулу о планируемых для Польши "существенных приращениях территории на севере и на западе". Сталин продолжит гнуть свою линию с целью обеспечить Польше максимальные территориальные приобретения за счет Германии. И в ходе развернувшейся холодной войны именно под нажимом Сталина Польская Народная и Германская Демократическая республики в июле 1950 года подпишут так называемый Згожелецкий договор, а в январе 1950-го и протокол о демаркации польско-германской границы по рекам Одер и Нейсе.

Последнее наступление Гитлера

Не так давно вышел американский военный боевик "Страна чудес: битва в Арденнах" Стивена Люка. Он о героическом противостоянии между англо-американскими войсками и вермахтом на Западном фронте в конце 1944-го - 1945 году. И ни слова о помощи русских...

Андрей Сорокин: А между тем в планы советского военного командования были внесены коррективы в связи с тем, что 16 декабря 1944 года началось наступление вермахта в Арденнах. Вторая его фаза стартовала 1 января 1945 года в Эльзасе. "Последнее наступление Гитлера" оказалось настолько серьезным, что Черчилль был вынужден 6 января направить в адрес Сталина телеграмму: "На Западе идут очень тяжелые бои... Ябуду очень благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты... Я считаю дело срочным". Сталин решит прийти на помощь и уже на следующий день отправит Черчиллю ответное послание: "Учитывая положение наших союзников на западном фронте, ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января". Так что 12 января, на 8 дней ранее намеченного срока, Советские вооруженные силы начали Висло-Одерскую операцию. Советские войска выйдут к Балтийскому морю и перережут жизненно важные коммуникации группировки армий "Центр". Наступление станет развиваться настолько успешно, что у наших военных возникнут надежды "стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин".

Не получилось. Тем не менее за 17 дней наступательных боев советские войска на направлении главного удара продвинулись на 400 км, вермахт потерял 300 тысяч солдат убитыми и 100 тысяч пленными. Союзники не забыли поблагодарить?

Андрей Сорокин: Добавлю еще, командующий германскими силами на Западном фронте генерал-фельдмаршал Рундштедт был вынужден "отдать" для переброски на Восточный фронт 6-ю танковую дивизию СС и еще 16 дивизий. Их отсутствие в решающие моменты сражения во Франции сказалось на его исходе вполне определенным, благотворным для союзников образом. 18 января Рузвельт напишет Сталину: "Подвиги, совершенные Вашими героическими воинами раньше, и эффективность, которую они уже продемонстрировали в этом наступлении, дают все основания надеяться на скорые успехи наших войск на обоих фронтах". А 27 января Черчилль направит Сталину послание, содержавшее такие строки: "Мы восхищены Вашими славными победами над общим врагом и мощными силами, которые Вы выставили против него. Примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю исторических подвигов".

Кстати, 27 января советскими войсками был освобожден концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим). Для тех, у кого плохая память, в очередной раз подчеркнем: первыми туда вошли бойцы 115-го стрелкового корпуса 59-й армии и 106-го стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С. Конева. Какие документы о тех злодействах фашистов вы бы назвали прежде всего?

Андрей Сорокин: Это докладная записка председателя Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК) Николая Шверника секретарю ЦК ВКП(б) Георгию Маленкову с проектом сообщения "О чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме" и просьбой разрешить опубликовать его в печати. Шверник сообщит об уничтожении в лагере свыше четырех миллионов человек, об экспериментах, проводившихся над живыми людьми: стерилизация женщин, кастрация мужчин, прививка рака, ампутации и всевозможные испытания химических препаратов.

Ключевой вопрос

В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы над фашистской Германией. Какие неочевидные вехи, даты и события нужно обязательно и самим вспомнить в новом году, и другим о них напомнить?

Сорокин:

Во-первых, я бы вспомнил о спасении союзников от разгрома под Арденнами, о котором свидетельствует переписка Сталина, Черчилля и Рузвельта. Или решение так называемого французского вопроса, когда на Крымской конференции Франция из страны-коллаборанта "трансформировалась" в одну из держав-победительниц. Обязательно и польский вопрос, а также создание современных границ Польши под нажимом Сталина. А еще рассказал бы о планах демобилизации Красной армии, о конверсии оборонной промышленности СССР летом 1945 года, с одной стороны, и о плане войны против СССР премьер-министра Великобритании Черчилля под кодовым названием "Немыслимое" - с другой. И конечно, напомнил бы об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, реакции советского руководства и о так называемом "территориальном споре" между Россией и Японией по Курилам.

Книжная полка

Автором двухтомника (в трех книгах) "История одного правления: Сталин" является известный российский историк, архивист и научный руководитель Российского архива социально-политической истории Андрей Сорокин. Это издание вызвало огромный интерес не только среди ученых, потому что посвящено самому острому периоду отечественной истории с 1917 по 1953 год и самой противоречивой его фигуре.

Автор намеренно исключил из поля зрения события личной жизни советского вождя, он рассказывает, как эволюционировали политические взгляды и программные установки Иосифа Сталина. Первая книга называется "Мы наш, мы новый мир построим...", вторая - "Война и мир Сталина". В них масса фотографий и документов, в первую очередь те, что были написаны или отредактированы "отцом народов".

Встреча западных союзников Киева в Германии может оказаться последней

Иван Сысоев

В немецком Рамштайне прошло 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. Не исключено, что встреча в таком формате может оказаться последней. Как указал глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, после прихода Трампа к власти у США, которые занимали лидирующую роль в группе, "будет другая формула для деятельности".

Собрание западных спонсоров Киева должно было состояться еще в октябре прошлого года. Но Вашингтон постоянно переносил мероприятие, ссылаясь то на природные катаклизмы, то на предвыборную политическую нестабильность. Однако администрация Байдена не захотела уходить в небытие, не напомнив о своем любимом детище. Руководил встречей в Рамштайне уже практически бывший министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона пытался продемонстрировать, что именно он лично и Белый дом в целом внесли самый важный вклад в накачку Украины оружием. При Байдене и Остине Вашингтон, по оценкам счетной палаты США, выделил Киеву более 174 млрд долларов на военные нужды. Накануне "Рамштайна" стало известно о планах Вашингтона предоставить Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов. Причем для этого Байдену пришлось использовать "чрезвычайный механизм", позволяющий отправить средства без согласования с Конгрессом. Цель - успеть передать оружие Киеву до инаугурации Трампа, чтобы тот не смог отменить поставку. Кстати, в Польше, через которую идет до 90 процентов военных грузов для Киева, подтвердили, что в последние два месяца число караванов с оружием резко увеличилось.

Основное внимание в ходе встречи проукраинской коалиции было уделено "определению стратегических целей и ключевых потребностей Киева в военной помощи как минимум до конца 2027 года". Речь шла в первую очередь о поставках систем ПВО, бронетехники, артиллерии, дронов и военной авиации. Но главный вопрос на повестке дня, - кто оплатит это оружие, если Трамп все же реализует свои угрозы по сворачиванию финансирования Украины. Лидирующую роль в координации военных поставок собирается взять на себя НАТО в рамках уже созданной миссии по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU). Однако этот орган, расположенный неподалеку от Рамштайна, в немецком Висбадене, еще только разворачивает свою деятельность. Символично, что генсек НАТО Марк Рютте сразу после встречи контактной группы отправился в Висбаден, чтобы проконтролировать, как обстоят дела в NSATU.

Лидирующую роль в координации военных поставок Киеву собирается взять на себя НАТО

По сообщениям издания Politico, европейские спонсоры Киева пока занимают выжидательную позицию и не намерены делать выводы о будущем формата "Рамштайн" до прихода новой администрации США. Но даже если старый формат канет в лету, а натовская миссия не сможет его полностью заместить, у европейцев есть запасной вариант. Они могут использовать так называемые коалиции по возможностям, когда несколько стран объединяются для оказания помощи Киеву в какой-то конкретной сфере, будь то беспилотники или артиллерия. Например, Британия уже заявила о готовности совместно с Норвегией и Латвией поставить Киеву в ближайшие месяцы "десятки тысяч" воздушных и морских дронов. Правда, в таком случае поток денег на Украину существенно уменьшится.

Война на картах: планы Трампа приобрести Гренландию и присоединить Канаду испугали Европу

Лидеры Мексики и стран Европы отреагировали на территориальные амбиции Трампа

Евгений Шестаков

Планы избранного президента США в отношении Гренландии (входит в состав Датского королевства), Канады, Панамы и Мексики вызвали геополитическое "цунами" небывалых размеров в Европе и Латинской Америке. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что слова Трампа о его готовности использовать в отношении Гренландии силу, чтобы добиться ее покупки или присоединения к США, беспрецедентны, поскольку нарушают принцип нерушимости границ, который применим к каждой стране "независимо от того, очень она маленькая или очень могущественная". Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также считает, что угрожать суверенным границам другой страны "совершенно неверно".

"Думаю ли я, что США вторгнутся в Гренландию? Ответ - нет. Вступили ли мы в эпоху, когда возвращается правление сильнейшего? Ответ - да", - прокомментировал ситуацию глава французского внешнеполитического ведомства. Он, в частности, потребовал от Еврокомиссии защитить уникальное европейское пространство или вернуть это право государствам, входящим в единую Европу.

Под давлением американских обстоятельств Еврокомиссия заявила о необходимости уважать суверенитет стран Евросоюза. Политики "второго эшелона" Старого света в связи с обещаниями Трампа заговорили о том, что Европе следует инвестировать в собственную оборону. При этом о сокращении расходов на НАТО речь не идет. Но выступления чиновников Старого света, обозвавших в СМИ планы будущего хозяина Белого дома "проявлением империализма", только подлили масла в огонь.

Эксперты не считают, что избранный президент США блефует, напомнив, что ранее Трамп неоднократно выступал в защиту американского протекционизма конца 19 века, когда страна была самой богатой в мире благодаря системе "тарифов". Поэтому ключевой вопрос, которыми задаются в Латинской Америке и на Западе, насколько далеко продвинется Трамп, чтобы, как выразился один из американских историков, "осуществить возврат к более жадному миру". И временам, когда могущественные государства перекраивали по своему разумению карты, что вызывало конфликты от Азии до Карибского бассейна. Правда, эксперты напоминают: "протекционистская эпоха", которую романтизирует Трамп, в 20 веке уже стала причиной двух мировых конфликтов.

Первой в "войну на картах" вступила президент Мексики. Клаудия Шейнбаум убеждена, что переименование Мексиканского залива в "Залив Америки", которое поклялся осуществить Трамп, приведет и к другим картографическим катаклизмам. Для наглядности она продемонстрировала карту 1607 года, где значительная часть нынешней территории США была обозначена "Мексиканской Америкой" и потроллила Трампа: "Мексиканская Америка - звучит неплохо". Это же географическое название, кстати, присутствует в учредительных документах 1814 года, предшествующих конституции Мексики.

Только по итогам американо-мексиканской войны 1846-1848 года земли штатов Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта и др. отошли к США. Что касается Мексиканского залива, то он носил такое называние еще за 169 лет до основания Соединенных Штатов. Повлияют ли эти исторические выкладки на дальнейшие планы Трампа в отношении облюбованных им территорий? По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, оценивать выступления будущего главы Белого дома нужно, только когда тот станет президентом, войдет в свои полномочия и будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве. Пока же это делать преждевременно.

Ни Канада, которую Трамп пожелал видеть 51-м штатом США, ни Гренландия, которую он собрался приобрести у Дании, сдаваться на милость Вашингтона не намерены. И уже начали оказывать сопротивление на дипломатическом уровне - ведь "войну на картах" от реальной войны порой отделяет всего шаг. Тем более, Трамп в одном из выступлений не исключил применения в дальнейшем силы для установления американского контроля над Гренландией и Панамским каналом.

В среду премьер Гренландии Муте Эгеде встретился с королем Дании, чтобы обсудить сложившуюся вокруг острова ситуацию. А также возможный референдум, который позволит гренландцам стать формально независимыми. Официальные лица Дании "тщательно анализируют, какой ответ дать Трампу, чтобы не спровоцировать большой раскол в отношениях с близким союзником и членом НАТО". Как пишет "Нью-Йорк Таймс", в связи с происходящим дипломаты в мировых столицах решили "концентрироваться на том, что делает американская администрация, а не на том, что говорит г-н Трамп". Поскольку ничего другого против американского лома они предпринять не в состоянии…

Справка "РГ"

Может ли Трамп переименовать Мексиканский залив

Как таковая единая официально всеми признанная географическая карта мира на данный момент не существует, однако страны все же стараются стандартизировать географические названия, потому что так понятнее и удобнее. Именно для проведения такой стандартизации с 60-х годов прошлого века существует Группа экспертов по географическим названиям ООН (ГЭГНООН), действующая при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). Правда, играет она консультативную роль: ее решения носят рекомендательный характер и призваны уменьшить неудобства, связанные, например, с переводом географических названий из одного алфавита в другой.

В состав Группы входят свыше 400 экспертов из более чем 100 стран. Заседания проводятся раз в пять лет, однако текущая работа ведется непрерывно. 24 отдела лингвистов и географов занимаются организацией учебных курсов, оцифровкой данных, составлением и распространением среди членов ООН справочников географических названий и стандартизацией латинизированных вариантов написания топонимов. Согласно правилам, принятым резолюцией ЭКОСОС 2018/264 от 24 июля 2018 года, ГЭГНООН принимает решения коллегиально, а это значит, что единую версию названия должны единодушно разделять все участники. Голосуют на заседаниях Группы только по процедурным вопросам — длительность и порядок выступлений, продолжительность заседания и так далее. Сами географические названия — которые, напомним, носят рекомендательный характер — должны быть представлены, а затем приняты на Конференции ООН по стандартизации географических названий консенсусным решением.

Все это, во-первых, означает, что любой спорный вопрос, например о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки», не войдет даже в список предлагаемых рекомендаций для стран — членов ООН, а во-вторых, что в мире нет единого органа, который был бы способен заставить суверенное государство использовать общепринятое название на своих национальных географических картах. И уж тем более никто не может потребовать у избранного президента США Дональда Трампа отказаться от идеи повесить в кабинете национальную карту, на которой Мексиканский залив будет обозначен как «Залив Америки», а Гренландия и Канада — в качестве новых территорий США.

Подготовил Георгий Пархоменко

Горящие виллы и массовая эвакуация. Что известно о лесных пожарах в Южной Калифорнии

Лесной пожар дошел до Аллеи звезд в Лос-Анджелесе

Максим Макарычев

Многочисленные жители Южной Калифорнии и голливудские знаменитости приходят в себя, после того, как обнаружили, что их дома уничтожены, а богатый район, где они жили, превратился в пепел и руины, когда лесные пожары охватили фешенебельный округ Пасифик-Палисейдс.

Число жертв исторического пожара в Южной Калифорнии достигло пяти человек, а пожарные продолжают бороться на передовой с по меньшей мере пяти пожарами, сообщает Daily Mail.

Среди разрушенных домов оказались резиденции Энтони Хопкинса, Джона Гудмана, Пэрис Хилтон, Майлза Теллера, Бена Аффлека, который на днях развелся с Дженнифер Лопес. Десятки других звезд теперь вместе со своими соседями с нетерпением ждут, можно ли что-то спасти. Дом любимого во всей Америке комедийного актера Джона Гудмана оказался прямо на пути пожара, который уже охватил более 6 тысяч гектаров и распространялся с молниеносной скоростью, на расстояние равное пяти футбольным полям в минуту. Все, что осталось от дома Гудмана, - это бассейн на заднем дворе, который наполнен грязной, почерневшей водой, и подъездная дорожка, которая теперь ведет к обломкам. Лишился своей единственной резиденции и 87-летняя звезда "Молчания ягнят" Энтони Хопкинс. От собственности обладателя премии "Оскар" ничего не осталось. Единственное, что уцелело, это ворота, защищавшие собственность. Деревья, которые когда-то обеспечивали уединение Хопкинса, сгорели дотла.

Звезда сериала "Лучший стрелок: Мэверик" Майлз Теллер и его жена Келли купили дом своей мечты за 7,5 миллиона долларов в апреле 2023 года. В настоящее время дом полностью разрушен. На шокирующих снимках видно, что припаркованная на подъездной дорожке машина также полностью сгорела. Дом звезды "Американского пирога" Юджина Леви тоже был уничтожен огнем. Сгорел дом, в котором трагически погиб звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри.

От роскошного дома Билли Кристала не осталось ничего, кроме теннисных кортов. Сгорел дом бывшего генерального прокурора штата, уходящего вице-президента США Камалы Харрис, которая в этот момент находилась в Белом доме. Уходящий в отставку президент Байден объявил о введении режима стихийного бедствия в Калифорнии и отменил запланированный ранее визит в Италию.

Власти Калифорнии в ночь на четверг заявили, что смертоносный и "адский пожар" угрожает более 30 тысячам строений на юге штата, оказавшихся на пути стихии. Тысячи жителей, бежавших из своих домов после приказа об эвакуации, были вынуждены в пробках дышать дымом от пожарищ. Люди бросали свои машины в Пасифик-Палисейдс, чтобы спастись от ада. Для расчистки дорог потребовалась помощь бульдозеров.

Во вторник в фешенебельном калифорнийском районе Пасифик-Палисейдс произошли апокалиптические пожары, которые быстро распространились на близлежащие пригороды, а штормовой ветер разносил угли и мусор во всех направлениях. Около 100 тысяч человек были эвакуированы в тот момент, когда начали поступать новости о том, что целые улицы были стерты с лица земли, у пожарных заканчивается вода, а ресурсы штата лихорадочно, без грамотно продуманной стратегии, были перенаправлены на борьбу с огнем на нескольких фронтах. Выяснилось, что ресурсы пожарной службы не были рассчитаны на борьбу с четырьмя пожарами одновременно. За это власти Калифорнии во главе с губернатором Ньюсомом подверглись нещадной критике на всех уровнях, а миллиардер и ближайший советник Трампа Илон Маск назвал власти Золотого штата "худшими в США". Свою долю критики получила и мэр города Лос-Анджелес Карен Басс, которая на пике разгула стихии вместе с тремя другими чиновниками находилась в Африке на праздновании инаугурации президента Ганы. Басс с каменным лицом хранит молчание после того, как ее город был уничтожен лесными пожарами, и отказывается комментировать ситуацию после того, как она лично урезала бюджет пожарной службы Лос-Анджелеса на 17,6 миллиона долларов в 2024 году.

По оценке экспертов, пожар в Калифорнии уже обошелся Соединенным Штатам минимум в 53 миллиарда долларов

Теперь масштабы катастрофы становятся все более очевидными после того, как стало известно, что даже мировые знаменитости оказались не защищены перед лицом природной стихии и потеряли свои особняки стоимостью в миллионы долларов. В среду вечером огонь начал подбираться к культовому бульвару Сансет в Лос-Анджелесе, где находится Аллея звезд американской киноиндустрии. Теперь пожар на Сансете посеял хаос в эпицентре знаменитостей, в результате чего знаменитая улица, где находятся Аллея звезд, Китайский театр TLC и концертный зал Hollywood Bowl, был эвакуирована. Пожарные сбрасывали ставшей дефицитной воду с неба, пытаясь сдержать пожар и остановить его распространение на близлежащие районы.

Пожары все еще продолжаются, и власти пока не могут оценить истинные масштабы потерь. По оценке экспертов, пожар в Калифорнии уже обошелся Соединенным Штатам в 53 миллиарда долларов. Метеорологи заявили, что в округах Лос-Анджелес и Вентура до пятницы сохранится благоприятная для пожаров погода, а именно низкая относительная влажность, сильный ветер, нестабильный воздух и засуха. По словам начальника пожарной охраны Пасадены Чада Огастина, есть и небольшая надежда: ветер временно стих, и авиация может помочь в тушении пожаров.

Эксперт Симонов: В 2025 году российскую нефтянку ждет новый стресс-тест

Сергей Тихонов

В начале декабря исполнилось два года, как российская нефть находится под санкциями ЕС и G7. О том, как ограничения Запада повлияли на нашу нефтяную отрасль, с чем мы справились, а что вызывает беспокойство, "Российской газете" рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ, глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Можно ли подвести некоторые итоги, как мы справляемся с санкциями Запада?

Константин Симонов: На ситуацию можно посмотреть с четырех сторон - нефтяных доходов бюджета, добычи и экспорта нефти, внутреннего рынка топлива, а также перспектив развития отрасли. В этом нефтяном квадрате две стороны прямые и уверенные, а две все-таки немножко кривоваты. С точки зрения экспорта и наполнения бюджета я оцениваю 2024 год как очень успешный. А вот что касается внутреннего рынка топлива и особенно стратегического развития отрасли, тут, конечно, вопросы остаются, и их даже становится больше.

Давайте начнем с хорошего. По рентным сборам с нефтегазовой отрасли этот год окажется на втором месте за всю историю наблюдений. Причем отставание от исторически рекордного 2022 года довольно небольшое.

Тогда за 11 месяцев собрали 10,65 трлн рублей, сейчас - 10,34 трлн рублей. А если сравнивать с прошлым годом, то за 11 месяцев доходы увеличились на 26%. Казна получила из отрасли уже больше, чем за весь 2023 год. И основной источник этих доходов - добыча и экспорт нефти. Два основных нефтяных налога - налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на добавленный доход (НДД) - дали за 11 месяцев 11,36 трлн рублей.

Но налоги нефтяные компании платят с добычи нефти, а не с ее экспорта?

Константин Симонов: Да, но именно экспорт позволяет удерживать объем добычи на определенном уровне. Более 70% добываемой нефти в России в виде сырья или готового топлива уходит за границу. Здесь мы дошли до второй прямой стороны нашего квадрата. Доходы нашего бюджета выросли, несмотря на то, что мировые цены на нефть по итогам этого года окажутся на 2-3% ниже, чем в 2023 году, а добыча сократится из-за участия в сделке ОПЕК+ приблизительно на 10 млн тонн по сравнению с 530 млн тонн в прошлом году. Причем санкционное давление на нашу нефтяную торговлю только усиливалось.

Почему же тогда 2024 год оказался гораздо более успешным?

Константин Симонов: Российские нефтяные компании успешно преодолевают санкции, управляют своим экспортом, причем делают это все более эффективно. Кроме того, против санкций работают и простые законы рынка. В начале 2023 года наша нефть продавалась с дисконтом, доходящим до 40 долл. за баррель, в январе 2024 года он составлял уже 17-18 долл. за баррель, а сейчас - 12-13 долл. за баррель. Я имею в виду разницу в цене отгрузки в российских портах (скажем, Приморск FOB) и котировками Brent. Вот эти 5-6 отвоеванных долларов с начала года - огромное достижение. Именно за счет этого доходы бюджета растут. Но здесь продолжается война меча со щитом. Санкции ужесточаются, в первую очередь начата активная борьба с танкерами, перевозящими нашу нефть, и в 2025 году, боюсь, наши нефтяные компании ждет новый стресс-тест.

Что с внутренним топливным рынком?

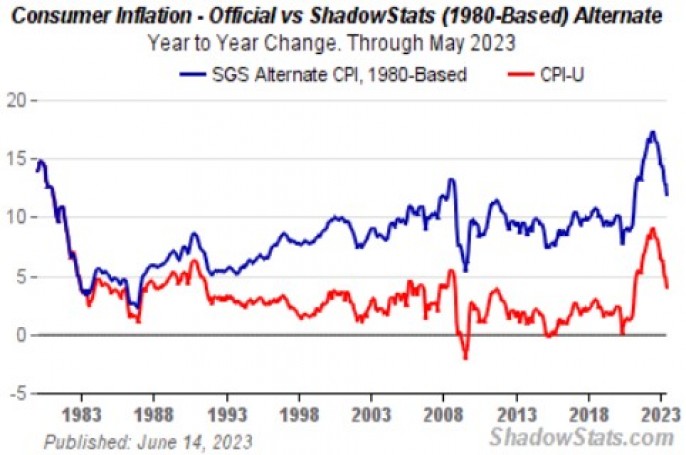

Константин Симонов: Здесь год оказался проблемным, рост цен на бензин составил в среднем 11% и превысил инфляцию (9,5% по состоянию на 23 декабря. - Прим. "РГ"). И удивляться тут нечему. При постоянном увеличении сборов и налогов для нефтяных компаний ждать, что цены на бензин начнут снижаться, абсолютно не логично.

Постоянный рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль тревожит, это мешает ее развитию

Давайте честно скажем, у нас государственные доходы из нефтяной отрасли в последние годы растут фантастическими темпами. Но чудес не бывает. Нельзя наращивать налоговые сборы с нефтяников и ждать сокращения цен на внутреннем рынке. Не забывайте про технологические санкции, сразу же после начала СВО введенные против российских заводов, а также атаки дронов, которым весь 2024 год подвергались НПЗ. В этих условиях рост цен носит предсказуемый и относительно умеренный характер.

Вы заговорили про налоги, что изменится в этом году и в какую сторону?

Константин Симонов: Нагрузка на нефтяные компании опять вырастет. Самое знаковое изменение в нефтянке в 2024 году, на мой взгляд, в том, что опять меняется формула определения цены нашей нефти для расчета главных налогов - НДПИ и НДД. Как мы уже сказали, именно они приносят основной доход в бюджет из отрасли. Важнейшая их составляющая - коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть. Теперь он будет определяться не только по цене нашей марки нефти Urals, но и более дорогой марки ESPO. Соотношение 78 к 22, соответственно. Тренд на постоянный рост налоговой нагрузки на отрасль тревожит. Понятно, чем мотивированы эти решения, казне нужны деньги. Но все-таки надо как-то учиться думать и о наполнении бюджета, и одновременно о среднесрочных перспективах нашей экономики.

Но нефтяные компании получают прибыль. Может быть, проблема преувеличена?

Константин Симонов: Дело касается не прибыли, а четвертой стороны нашего квадрата - перспектив развития отрасли. Проекты в нефтянке дороги и имеют долгий инвестиционный цикл, от 5 лет и больше. Но отрасль так и не получила внятного и стабильного налогового режима, необходимого для серьезных инвестиций и их роста. Никто не будет вкладывать деньги в рискованные проекты, для которых через год могут кардинально поменяться налоговые условия.

При этом все признают, что по нефти ухудшается ресурсная база, растет доля трудноизвлекаемых запасов (ТРиЗ), разработка которых значительно дороже, нет открытий новых крупных месторождений. Но от этого отмахиваются, а в худшем случае еще и говорят, что нефть - товар прошлого. Основной посыл - давайте выдоим эту корову до последней капли молока, а кормить не будем. А зачем? Скоро же перейдем на соевые продукты.

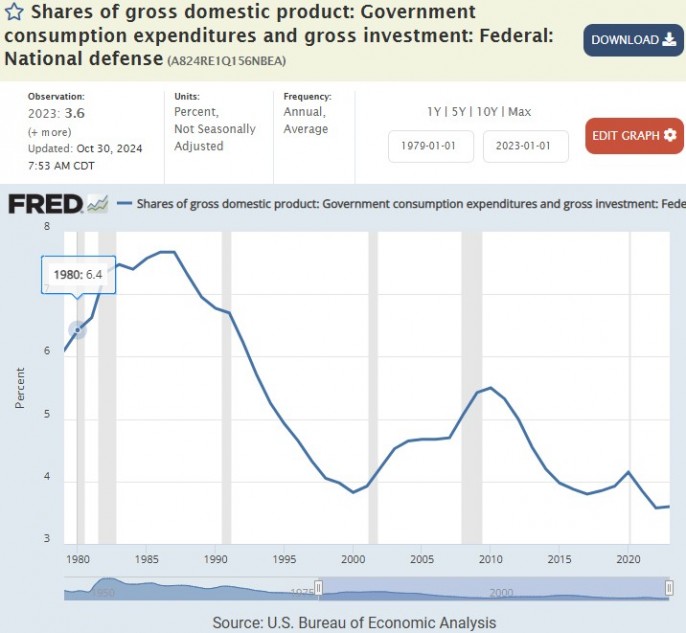

Я в этом случае всегда привожу в пример США, где только за последние десять лет добыча нефти выросла на 80%. По итогам 2024 года она окажется в полтора раза больше, чем в России. Мы эти десять лет почему-то убеждаем себя, что нефть никому не нужна, а США с удовольствием за нас ее добывают. Мы же себя постоянно успокаиваем, что скоро у них сланцы рухнут и рост сойдет на нет. А американцы исторический рекорд за рекордом ставят и новые санкции против нас вводят.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова: Вирус визу не просит, поэтому важен наш санитарный кордон

Анна Попова рассказала о существующих сегодня эпидемиологических угрозах

Ирина Краснопольская

И в будни, и в праздники важнейшая сторона нашей жизни - санитарная безопасность. Мир как никогда открыт, а значит, более уязвим для распространения многочисленных инфекций. Какие сегодня существуют эпидугрозы? Как защитить россиян и что необходимо знать каждому? Об этом беседуем с руководителем Роспотребнадзора профессором Анной Поповой, которая больше десяти лет возглавляет Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Анна Юрьевна, сразу на злобу дня. Появилась информация, что в Китае, некоторых других странах зафиксированы вспышки метапневмовируса. Это новый вирус? Насколько он опасен? Нужно ли нам бояться?

Анна Попова: Метапневмовирус давно изучен и не является новым патогеном. Большинство случаев, связанных с этим вирусом, характеризуются как обычные респираторные инфекции. Мы наблюдаем сезонные всплески заболеваемости ОРВИ, особенно в осенне-зимний период, что не является чем-то необычным.

Мировое медицинское сообщество стало более внимательным к респираторным инфекциям после пандемии COVID-19. Врачи более зорко следят за симптомами, проводят тесты на различные вирусы, включая метапневмовирус, который ранее мог оставаться невыявленным. Поэтому сейчас мы фиксируем сообщения о таких случаях .

Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет. Во время Всероссийской вакцинации против гриппа привито 56 процентов населения

В Российской Федерации тестирование на метапневмовирус ведется давно. С 2010 года у нас есть набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот набор обеспечивает быструю и точную диагностику различных респираторных вирусов, включая метапневмовирус, парагрипп, риновирусы и аденовирусы.

Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет. Сейчас существует определенный риск, связанный с гриппом. Мы наблюдаем постепенное увеличение числа положительных тестов на вирус гриппа А (H1N1). Отмечу - это важно - иммунная прослойка населения тоже хорошая: во время Всероссийской вакцинации против гриппа было привито 56% населения.

А какие меры предосторожности?

Анна Попова: Чтобы сохранить свое здоровье в условиях повышенной активности респираторных инфекций, включая грипп, важно придерживаться профилактических мер: регулярно мыть руки, проветривать помещения и дезинфицировать поверхности. Необходимо избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы болезни. И помнить: заниматься самолечением не стоит. При первых признаках заболевания надо обратиться к врачу.

И не только в случаях данной напасти. Не только когда речь о гриппе. Какие эпидемиологические риски вы видите? Что год наступивший нам готовит?

Анна Попова: Возможны любые варианты развития событий. Но, учитывая ситуацию в мире, видим высокие риски распространения холеры. И делаем все, чтобы в Российской Федерации, даже если кто-то ее завезет, распространения не было. В странах Африки и Азии высокий уровень заболеваемости брюшным тифом. Это тоже кишечная инфекция. Высок уровень заболеваемости разными лихорадками. Скажем, лихорадка Крым-Конго есть во всем мире. Случается и в Российской Федерации. И мы должны сделать все, чтобы не было ее распространения. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Если зима будет теплой, то высоки риски появления большого количества грызунов. А они - главные переносчики. Надо, чтобы эти риски не реализовались.

А чума?..

Анна Попова: Конечно же, она в зоне риска. В разных странах - разные ситуации с этой напастью. Мы с зарубежными коллегами контролируем природные очаги.

Ведь чума - природно-очаговая инфекция. У нас так организовано противостояние чуме, что ее нет уже десять лет. Люди не болеют. Но животные, увы, да: грызуны же дикие. Мы это контролируем.

Чума под контролем. О птичьем гриппе такого не сказать?

Анна Попова: Высокий риск птичьего гриппа существует. Он старается преодолеть межвидовой переход. Риски высокие. Мы к ним готовимся. И тест-системы у нас практически есть, и платформы для вакцин готовим: на случай, если вдруг...

Работа руководимой вами службы дает позитивный результат? Ваш проект "Санитарный щит"? Кстати, почему "щит"? Кого, как он защищает?

Анна Попова: Это федеральный проект, начавшийся в 2020 году. Помните, тогда мир накрыла пандемия ковида. Стали очевидными серьезные риски для страны, для нас с вами. Наш проект должен был сформировать такую систему защиты, которая оберегала бы россиян везде: и внутри страны, и на границах, и за границами тоже. Наши граждане должны быть информированы обо всех возможных рисках. А мы должны их сориентировать, как защитить себя в чужой стране.

Почему все-таки так грозно: щит?

Анна Попова: Потому что мы должны защищать. Чем? Щитом. Санитарным щитом. И чем лучше будем трудиться, тем больше вероятность того, что мы будем "со щитом", а наше население "за щитом".

Уколи свои печали

Сейчас многие вернулись из путешествий. Но ведь путешествуют и инфекции. Причем без виз. Встречи с ними неизбежны. Как не заболеть? Тем более что различные вояжи, связанные с трудовой, учебной, научной, познавательной деятельностью, никуда не уйдут из нашей повседневности.

Анна Попова: Короткого однозначного ответа, поверьте, быть не может. Итак. Надо сделать необходимые прививки. Нужно знать, как на той или иной территории избежать заражения. Мы знаем, анализируем все риски стран и континентов, и каждому готовы помочь. Если вы собираетесь в Африку, Юго-Восточную Азию, Южную или Центральную Америку, то в первую очередь там нужно опасаться укусов комаров. Ходите в одежде с длинными рукавами. Используйте репелленты - специальные препараты, которые не допускают приближения комаров.

А если в какой-то экзотической стране вы решили исследовать джунгли, то требуются дополнительные меры защиты. Особенно там, где медицинская помощь не рядом. Вас может и насекомое укусить, а может и ползучий гад.

Тем более что наступил год Змеи?

Анна Попова: Ползучие гады вне времени. И это надо иметь в виду, соотносить с риском, которому вы собираетесь подвергать себя в путешествиях.

Еще одна группа инфекций - кишечные. В мире, к сожалению, с каждым годом не меньше, а больше холеры и других инфекционных заболеваний, которые передаются с грязной водой, грязной едой. При том, что кто-то не соблюдает элементарные правила личной гигиены. Например, просто не моет руки. Это может быть и тот, кто подает вам еду, и тот, кто ее готовил, и тот, кто ее употребляет. Поэтому, когда вы путешествуете по таким странам, нужно воду пить только бутилированную. Желательно, чтобы бутылку открыли при вас или вы сами. В ресторане или кафе выбирайте те блюда, которые хорошо термически обработаны. Которые прожарены, проварены. Не надо рисковать, испытывая на себе прелести незнакомой кухни.

То же самое касается фруктов, овощей. Их необходимо тщательно мыть бутилированной водой. Лучше, чтобы фрукт или овощ был целиком. Поэтому сырые салаты в таких странах я точно не порекомендую.

Послушав вас... Может, оставаться дома?

Анна Попова: Наша страна огромная, прекрасная, и познавать ее можно долго и с удовольствием. Но можно и путешествовать. Главное: не нарушать правил, которые позволят защитить свое здоровье.

У гриппа нет плохой погоды

В начале прошедшей осени вы спрогнозировали, что подъем заболеваемости гриппом придется на конец года и начало нового. Текущая статистика подтверждает вашу правоту. Ожидается заметный рост заболевших. И как иначе! Обилие массовых мероприятий, скученность людей в помещениях плюс оптимальная для вирусов погода... Превышение среднероссийского показателя по заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 45 российских регионах. На Москву, Санкт-Петербург, Московскую область приходится почти 20 процентов заболевших. Надеемся, что вирусную статистику смягчит проведенная вакцинация: в ушедшем году она была более многочисленной. А вакцинированные болеют в 150 раз реже и легче. Понимаю, не самая новогодняя информация. Но без нее нельзя: информирован значит защищен?

Анна Попова: И мы делаем все, чтобы наше население не было встревожено ни одной из этих новостей. И если вдруг что-то будет возникать, мы в первую очередь будем информировать население.

Вот информации по вирусно-заразной теме выше крыши...

Анна Попова: Спекуляция, как вы сказали, на вирусно-заразной теме, - плохая история. Этого не надо! Все люди на планете после ковида болезненно чувствительны к любой информации об инфекциях. Наверное, нужно просто взвешенно относиться ко всем вновь появляющимся вызовам и внимательно слушать мнение специалистов.

ИИ нам в помощь

Мнение специалистов. Искусственный интеллект тут ко двору?

Анна Попова: Искусственный интеллект - гениальное изобретение человечества, которое, как и многие другие, можно использовать как во благо, так и во зло. Роспотребнадзор использует его возможности во благо. В первую очередь это связано с деятельностью нашего "Санитарного щита". В пунктах пропуска через государственную границу успешна автоматизированная информационная система "Периметр". Она позволяет оценивать риски, связанные с завозом инфекционных болезней, обеспечивать санитарный контроль пассажиров в пунктах пропуска через границу. В режиме реального времени отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире и составляет прогноз риска завоза инфекционных болезней с точностью до 90 процентов.

Но не надо отмахиваться от негативных последствий его использования. Тем более что его правовой статус еще не определен. Безусловно, искусственный интеллект более чем значительное явление в нашей действительности. Однако он никогда не заменит человека - его разум, сердце, душу. Никакой механизм не даст нам человеческого тепла, участия. Мы люди, и останемся людьми. А искусственный интеллект - лишь помощник.

Конкретные примеры его использования в профилактической медицине?

Анна Попова: Вы дали повод упомянуть о золотом юбилее нашего научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", что в наукограде Кольцово Новосибирской области. Это - крупнейшая уникальная научно-экспериментальная база, позволяющая решать любые задачи - от определения и изучения биологических свойств возбудителей особо опасных вирусных инфекций до разработки и производства диагностических, профилактических и терапевтических препаратов. Здесь один из двух в мире центр диагностики ортопоксвирусных инфекций и музей штаммов и ДНК вируса натуральной оспы.

Необходимо избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы болезни. Заниматься самолечением не стоит. При первых признаках - к врачу

Одно из направлений работы "Вектора" - создание вакцины против ВИЧ/СПИД. Ждем, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут надежный результат. Примеры вакцин, созданных нейросетью, уже не фантастика, реальность. Повторюсь: эффективность сотрудничества человека и искусственного интеллекта бесспорна. Чтобы быть за надежным щитом, всеобщая грамотность в нашем деле важна чрезвычайно. И тут ИИ незаменимый сообщник.

Больше отдаем, больше получаем

Территории, вернувшиеся к Российской Федерации, за надежным щитом?

Анна Попова: Это очевидно. Даже в такие непростые времена на этих территориях нет вспышек инфекционных заболеваний, нет эпидемиологических осложнений. Хотя там исторически разные природные очаги разных инфекций: и туляремии, и геморрагической лихорадки с почечным синдромом, и Крым-Конго и многих других. Но осложнения эпидситуации не допущены!

Холерный вибрион прекрасно живет в теплых малосоленых водах и Азовского моря, и в устье, и удержать ситуацию там было очень важно. А уж когда случился подрыв Каховской ГЭС... Мы сумели защитить население. Получилось! Потому что есть опыт, есть знания, есть технологии. И есть специалисты, которые работают самоотверженно. Среди них те, кто выбрал для себя борьбу за благополучие страны на СВО.

Вакцинированные болеют реже и легче в 150 раз

В СВО участвует свыше тысячи наших сотрудников и членов их семей. На особом контроле дети и супруги участников СВО. Помогаем двум боевым подразделениям, включая предоставление помещений на границе Белгородской области, транспорта, материальных средств. Помогаем Военно-клиническому госпиталю "1602 ВКГ" Минобороны России, который в Ростовской области. Каждый квартал направляем туда медицинские изделия, расходные материалы. Наши учреждения приобретают необходимые товары, которые ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" передает военнослужащим. А в свободное от основной работы время коллективы службы плетут сети, участвуют в волонтерской деятельности. Новые территории мы надежно укрыли своим "Санитарным щитом".

А можно сказать "Щитом добра"? Да, не лучшая погода, магнитные бури, информация о новых случаях инфекционных болезней...

Анна Попова: В народе говорят: дал бы Бог здоровья, а дней впереди много. Человек устроен так, что он боится стареть и болеть. Но если старость - это неизбежность, которой, кстати, удостоены избранные, то болезнь можно избежать. Мы не хотим, чтобы люди болели. Хотим, чтобы научились этому противостоять. А хорошее настроение, умение видеть плюсы даже в самом сером дне помогают пережить любую непогоду и сезон вирусов без ущерба для здоровья.

Поверьте, многое из того, о чем мы мечтаем в новогодние дни, может исполниться! Только для этого нам нужно быть более внимательными, терпеливыми, заботливыми, добрыми друг к другу. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем взамен.

Ключевой вопрос

С Анной Юрьевной познакомилась задолго до ее назначения на эту - не женскую - должность. Эта хрупкая, интеллигентная, элегантная женщина вызывала симпатию, притягивала к себе. Сегодня ее, как героиню известного фильма, уважают, а некоторые даже боятся.

Анна Юрьевна! Когда-то меня потрясли строки из поздравительного стихотворения Евгения Евтушенко, адресованные женщине: "Если в женщине есть доброта, значит женщина состоялась". Убеждена, не только женщина... А совсем конкретно: руководитель службы санитарной безопасности огромной страны должен быть добрым человеком? Или нет?

Анна Попова: Обязательно добрым! Более того, руководитель такой службы должен быть только врачом. Человеком с высшим медицинским врачебным образованием! Это же должность милосердия, заботы о людях, исключительно позитивного и доброго отношения к людям. Только тогда работа может дать позитивный результат.

Как у них

По данным Китайского института инфекционных заболеваний, на севере КНР отмечен рост числа случаев заболевания метапневмовирусом среди детей 14 лет и младше. Всплеск совпал с холодными зимними месяцами, когда респираторные инфекции наиболее активны. Китайское Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний ввело систему мониторинга заболеваемости вирусом нового образца. МИД КНР успокоил граждан и туристов и заявил, что путешествовать по стране безопасно.

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал около 10-12 процентов респираторных осложнений, вызванных метапневмовирусом. Количество положительных тестов удвоилось с начала декабря до конца 2024 года и достигло 300 подтвержденных случаев. Большинство зараженных - дети до 5 лет. В Британии в декабре около 4,5 процента тестов на метапневмовирус оказались положительными. В Бирмингеме столкнулись с "критической нагрузкой" на больницы скорой помощи. Медработники сообщили о переполненных стационарах из-за сотен больных гриппом и очередях, в которых заболевшим приходится проводить по 6 часов и более. Жителей призвали не обращаться в скорую, если нет угрозы жизни или чрезвычайной ситуации. В Греции подтвердили первый случай заболевания метапневмовирусом у 71-летнего мужчины. Он находится в реанимации в Салониках.

В Индии зарегистрировано семь случаев заболевания в нескольких штатах, включая Карнатаку, Гуджарат, Махараштру и Тамилнад. В Бенгалуру выписали восьмимесячного ребенка, врачи подтвердили, что он полностью выздоровел и находится в хорошем состоянии. Кабмин Индии рекомендовал местным органам усилить наблюдение за заболевшими и посоветовал населению не паниковать и соблюдать стандартные меры предосторожности - чаще мыть руки и избегать тесного контакта с окружающими.

В Гонконге зарегистрировано несколько случаев заболевания новым вирусом. Соседние страны, такие как Камбоджа и Тайвань, внимательно следят за ситуацией. Тайваньский центр по контролю за заболеваниями выступил с особым предостережением для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Минздрав Казахстана подтвердил 30 случаев заражения. В ведомстве уточнили, что штаммы метапневмовируса выявлены наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом активно циркулируют.

Подготовил Глеб Сотников

Chevron пожертвует в фонд инаугурации Трампа

Сумма взноса американского нефтегазового мейджора на организацию инаугурации нового президента США пока не называется

Американская Chevron сделает пожертвование в фонд инаугурации избранного президента Дональда Трампа, заявили в компании. Размер взноса не уточняется. Впрочем, представитель Chevron заявил, что взносы делаются в фонд каждого победителя президентских выборов вне зависимости от его партийной принадлежности — это вклад в поддержку демократии в Штатах.

Компания присоединяется к другим крупным американским гигантам, включая Meta Platforms (признана экстремистской в РФ), Google, Microsoft, Amazon, тем самым вкладываясь в церемонию инаугурации Трампа 20 января.

«НиК» напоминает, что о поддержке Трампа нефтегазовым сектором давно известно: будущий президент обещал снять запреты на новые проекты по СПГ, расширить выдачу лицензий на бурение на шельфе и федеральных землях, разрешить расширение трубопровода Keystone (Keystone XL), одновременно введя пошлины на нефть из Канады и Мексики, и прочая, и прочая. Что до Chevron, то теперь от Трампа зависит, будут ли компании и далее продлевать лицензию на работу с венесуэльской PDVSA (хотя тут сюрпризы маловероятны).

Пожертвования в инаугурационный фонд предполагалось принимать до конца этой рабочей недели. Деньги, которые будут внесены после 10 января или окажутся «лишними», пойдут на создание библиотеки Трампа после окончания его президентского срока.

Приднестровский газовый кризис: кто виноват и можно ли все исправить

Кишинев прекрасно знал, что в январе 2025 года будет дефицит газа не только в Молдове, но и в Приднестровье, у которого, в отличие от первой, нет никаких альтернатив по закупкам газа. Точнее они есть, но решение по таким маршрутам все равно будут принимать в Кишиневе и Киеве.

В непризнанной Молдовой республике Приднестровье (ПМР) продолжается энергокризис, который последовал за прекращением 1 января 2025 года Украиной транзита российского газа. В данный момент в ПМР происходят веерные отключения электричества, отключено отопление в жилых домах — только больницы и соцучреждения остаются в тепле.

На этом фоне главы Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду обсуждают перед телекамерами якобы потенциальную помощь Киева в виде поставок энергетического угля для разрешения энергокризиса. Во многом это просто популизм, который на практике реализовать по целому ряду причин проблематично. Ирония в том, что именно благодаря деятельности этих двух политиков и возникла критическая ситуация в Приднестровье.

Де-факто энергокризис в Приднестровье можно считать рукотворным. Вопрос в том, как его будут теперь решать и есть ли для этого технические возможности.

Куда делась энергия, и причем тут РФ с Украиной

По словам президента Приднестровья Вадима Красносельского, уже 3 января в ПМР без горячей воды и тепла остались 1500 многоэтажных домов. 72000 частных домов перестали получать газ, остановилась работа в 150 котельных. 8 января в Тирасполе сообщили о том, что запасов газа «для повседневных нужд жителей республики хватит на 24 дня».

При этом Молдова, которая уже несколько десятилетий считает Приднестровье своей территорией, на помощь жителям почему-то не спешит. В целом, тут нет ничего удивительного, поскольку власти этой страны с 2006 года ввели экономическую блокаду ПМР. Лишь в виде исключения между Молдавией и Приднестровьем была договоренность в области энергетики, которая во многом основывалась на использовании дешевого российского газа. Так было до 1 января 2025 года.

Главный источник всего электроснабжения Приднестровья (а также львиной доли Молдавии) — Молдавская ГРЭС на Кучурганском лимане, еще ее называют Кучурганская ГРЭС. Долгие годы и даже десятилетия между Тирасполем и Кишиневом работал следующий принцип обмена:

Молдавия направляла Приднестровью газ, импортированный из России;

за счет газа из РФ на Кучурганской ГРЭС производилась электроэнергия;

эти объемы покрывали весь спрос на энергию в ПМР и Молдавии.

Когда 1 января 2025 года Украина в лице «Нафтогаза» не пожелала продлевать или заключать новый договор с «Газпромом» о транзите голубого топлива в Европу (в том числе и в Молдавию), ГРЭС в Приднестровье, по сути, лишилась важнейшей ресурсной базы для производства энергии.

У Кучурганской ГРЭС есть 12 энергоблоков на 2,52 ГВт мощности. Однако по состоянию на конец 2024-го работало лишь три блока (общей мощностью около 700 МВт). Главное сырье для их работы — газ. На угле могут работать только два блока. Запасов угля хватит, по словам властей ПМР, до конца января — середины февраля максимум. И это уже в условиях отключения центрального отопления, горячей воды в жилых домах, остановки промышленных предприятий и веерных отключений электроэнергии.

Газовое лицемерие

В Кишиневе прекрасно знали, что ныне действующих мощностей на Кучурганской ГРЭС, способных вырабатывать энергию за счет угля, не хватит для снабжения Приднестровья. Власти Молдавии также прекрасно знали, что 1 января 2025 года, о чем десятки раз говорили в Киеве, Украина остановит транзит российского газа в Европу по своей газотранспортной системе, тем самым лишив поставок и Приднестровье.

Для самой Молдовы некоторые шаги все же были сделаны. 31 декабря 2024-го, по словам и. о. председателя правления «Молдовагаз» Вадима Чебана, АО «Молдовагаз» в тестовом режиме закупила газ в Болгарии, который был доставлен в страну по Трансбалканскому газовому коридору. Но Кишинев ничего не сделал, чтобы избежать дефицита газа для приднестровской электростанции.

Разговоры Зеленского и Санду о якобы поставках украинского угля могут вызывать разве что снисходительную улыбку. Во-первых, непонятно, откуда у Украины свободные объемы полезного ископаемого (в условиях многочисленных проблем энергетики в самой стране). Во-вторых, никто не сказал, откуда у Молдовы будут деньги на этот уголь. В-третьих, никто на Кучурганской ГРЭС запускать законсервированные энергоблоки, чтобы те тоже работали на угле, не собирается.

Более того, есть еще одна проблема — задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» на сумму в $709 млн. С 2011-го «Газпром» и «Молдовагаз» каждый год продлевали соглашение о поставках. В 2021 году заключили договор с условием выплаты Молдавией долга за поставки в прошлые годы. Но Кишинев решил его не выполнять. Вместо этого он нанял независимых аудиторов, которые после проверок (где и что они проверяли — неизвестно) предложили «гениальное» решение. Его суть — значительная часть суммы долга либо не подлежит исполнению по срокам давности, либо по ней не представлены документы, а значит, Кишинев должен «Газпрому» не $709 млн, а только $8,6 млн.

Неудивительно что в таких условиях, даже опуская историю с остановкой украинского транзита, «Газпром» не горит желанием восстанавливать прокачку газа в Молдавию. Несмотря на это, глава Приднестровья на этой неделе заявил, что ПМР продолжает рассматривать Россию в качестве поставщика газа. Правда, он забыл уточнить, как эти поставки будут осуществляться.

«Технически это сделать будет крайне сложно, поскольку газ все равно должен будет пройти через Украину. Если мы рассматриваем традиционный северный маршрут, то газ, чтобы попасть в Приднестровье, проходит через ее территорию.

Если южный маршрут, то там еще все сложнее. Во-первых, это дороже, ведь прокачка должна осуществляться по „Турецкому потоку“ (в который газ тоже вообще-то надо доставить), потом в Болгарию и Румынию, а лишь после этого в Трансбалканский газопровод. Он попадает в Румынию с территории Украины, идет в Молдавию, опять на Украину и только после этого в Приднестровье. Такое количество посредников сделает газ гораздо дороже, чем это было раньше. ПМР еще и с Молдавией придется договариваться», — рассказал в комментарии для «НиК» аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт добавил, что в данной ситуации есть еще один важный момент. Если РФ не поставляет для Молдавии газ, то она его и транзитом не пустит. Долг в $709 млн Кишинев ведь так и не вернул. Молдова закупала раньше газ для ГРЭС в Приднестровье, а она поставляла ей взамен электричество. Теперь же, когда поставки должны пойти именно для ПМР, Молдова может не пропустить газ с юга. В итоге проще запитать Приднестровье через Украину. Но это уже, когда и если решится вопрос транзита газа через эту страну в Европу.

«В таком случае какая-нибудь приднестровская компания может заключить контракт с „Газпромом“. На каких условиях — это вопрос отдельный. В целом же заявления о важности поставок газа из РФ делаются, чтобы показать всем, что виновата в региональном энергокризисе не Россия. Она ведь не может доставить газ, поскольку его не пропускают», — резюмировал аналитик ФНЭБ.

Илья Круглей

Shell начала добычу на платформе Whale в Мексиканском заливе

Shell открыла новую добычную платформу в Мексиканском заливе вместе с Chevron

Британская Shell начала производство на шельфовой платформе «Кит» (Whale) в Мексиканском заливе. Пиковое производство на ней должно достичь 100 тыс. б. н. э.

Это место добычи расположено рядом с платформой Vito, которой также владеет эта компания. Запасы «Кита» составляют 480 млн извлекаемых б. н. э. Shell — оператор этого проекта, у нее 60% акций «Кита», а остальные 40% — у американской Chevron.

По данным Shell, операции на Whale будут на 30% более экологичными, с меньшими выбросами парниковых газов, чем на Vito, из-за более эффективных турбин, уточняет Bloomberg.

С какими сложностями столкнется предприниматель при выходе на зарубежные рынки

Илья Дронов

генеральный директор Fundmates

Бизнес за рубежом для российских предпринимателей можно сравнить не с "высадкой на Луну", а со строительством "опорного пункта" на Марсе. Он требует долгосрочной стратегии, включающей несколько пивотов и смен "вводных" для развития бизнеса. Илья Дронов, генеральный директор Fundmates — финтех-сервиса для YouTube-креаторов и блогеров, рассказал о трудностях, которых российским бизнесменам не миновать за границей.

За последние два года российские предприниматели открыли за рубежом 11 тыс. представительств. Сербия, ОАЭ и Армения стали основными странами, в которые выходил за это время наш бизнес. Мотивация компаний обычно находится в двух плоскостях. Часть бизнесов стремится масштабироваться в среде с выгодной налоговой политикой или просто на крупном рынке. Есть и другой вариант: компания давно работает с зарубежными партнерами и хочет создать плацдарм для выстраивания отношений с иностранными контрагентами. Они ведь часто с недоверием воспринимают бизнесы, которые дислоцируется в России. Особенно актуальна эта мотивация для ИТ-проектов, которые не привязаны к конкретной территории и стараются продвигать свои продукты, например ИТ-системы, по всему миру.

Решившись на выход за рубеж, многие компании действуют под девизом "главное ввязаться в бой, а там посмотрим". Лучше готовиться заранее. Например, знакомый предприниматель из сферы кондитерского бизнеса хотел открыть производство в ОАЭ. После неудачного проекта (он успел арендовать участок и построить здание, но открыть завод так и не получилось) он создал в своей компании отдельное подразделение по работе с иностранными рынками: изучению их законодательства, условий аренды, финансовой сферы и, в частности, возможностей для открытия счетов в местных банках российскими юридическими лицами.

Универсальный совет любым бизнесам, относящимся к сфере как B2C, так и B2B: перед тем как начинать работу на рынках стран дальнего зарубежья, попробуйте свои силы, например, в Белоруссии и Казахстане. Рынок первой страны близок российскому по менталитету и паттернам потребителей, хотя и достаточно мал. Казахстан представляет собой крупный рынок, однако с серьезными культурными отличиями от России. Тем не менее, они оба помогут понять слабости бизнес-модели и сориентироваться в том, какие затраты и перестройка управленческой структуры компании понадобятся при выходе в любую новую страну.

Корневая проблема при масштабировании за рубеж: основатель создавал компанию в России, не рассчитывая сразу на глобальное присутствие. Это обусловливает невозможность быстрой и простой "приживаемости" на новом рынке. Там придется создавать бизнес заново. Именно поэтому до 2022 года почти все высокотехнологичные стартапы прописывали в своих стратегиях международное позиционирование. С учетом этого создавались продукты, заранее продумывалась возможность их адаптации под потребителей в других странах и тактики продвижения. В последние несколько лет ситуация на мировом рынке другая, и многие бизнесы слишком поспешно решаются на масштабирование. Особенно трудно приходится ИТ-бизнесам. С одной стороны, они физически не привязаны к определенной территории и могут рассчитывать на относительно легкую экспансию. Однако они продвигают сложные продукты, и объяснять их преимущества новой иностранной аудитории нелегко. Даже на родном рынке маркетинг ИТ-бизнеса не простая история, потому что подходящих площадок и инструментов не так много, как в случае с потребительскими товарами. За рубежом еще сложнее. Допустим, в Китае есть маркетплейсы, "Маленькая красная книга" и WeChat, где можно создать свое приложение, чтобы продавать косметику или одежду. Но точно не ИТ-решения. Кроме того, для ИТ-бизнеса очень важны личный бренд и экспертность основателя. В России выстраивать их гораздо проще, чем за рубежом, где нет такого количества доступных подходящих площадок: отраслевых конференций, ИТ-сообществ, где твоя роль всем понятна, а также мало возможностей достучаться до нужной аудитории онлайн.

Чего ждать предпринимателям за рубежом

Принципиально новый уровень конкуренции. Выход на международный рынок особенно сложен для бизнесов, привыкших на родине работать на сформированном рынке с одним-двумя сильными конкурентами. Правила игры понятны, и можно использовать стандартные технологии конкурентной борьбы. Не то на рынках других стран, где действуют игроки порой со всего мира. Особенно если речь идет о высокотехнологичных рынках крупных стран, таких как США.

Более долгие циклы сделок по сравнению с российским рынком. Это зависит от особенностей бизнес-климата: в Индии, например, на заключение сделки может уходить до года и более. Очень сложно предугадывать поведение зарубежных партнеров, особенно в странах с далеким от России культурным кодом. Так, индийские партнеры способны отложить подписание контракта на неопределенный срок из-за того, что "звезды не сошлись", как рассказывал заместитель торгового представителя России в Индии: Бизнес по-индийски: особенности делового партнерства. Доходит до курьезов: был случай, когда переговоры с индийскими партнерами у одного предпринимателя из России так и не начались, хотя он туда приехал. Индийцам было не до этого. Вывод простой: в странах с менталитетом, сильно отличающимся от российского: Индии, Китае, США, — лучше искать местных партнеров, которые помогут выстроить связи в новой среде.

Отсутствие базового доверия со стороны контрагентов. За рубежом у предпринимателей нет "презумпции невиновности", которая чаще всего у него есть на российском рынке. Однако ситуация разнится для разных бизнесов: продавать за рубежом привычные потребителям продукты проще, чем оригинальные ИТ-решения, финансовые услуги и любой креатив.

Для успешного продвижения любого финтех-сервиса за рубежом придется несколько месяцев упорно доказывать, что ты в этой стране надолго, предоставлять отзывы уже имеющихся партнеров. Причем нужно быть готовым к тому, что даже полугода упорных попыток настроить деловые коммуникации в новой стране не хватит: можно столкнуться с полным игнорированием первых обращений.

В среднем вдвое более долгий выход на Cash flow, чем в России. Это связано с более длительным запуском бизнеса, поэтому компаниям нужно создавать финансовый запас перед выходом на новые рынки. Если в России первые сделки по новому продукту можно получить за 3-6 месяцев, то за рубежом — минимум за 6-12. Кроме того, чаще всего приходится менять первоначальные планы продвижения. Пивоты требуют дополнительных расходов, прежде чем удастся нащупать работающую бизнес-модель. У нас было четыре пивота, на которые мы потратили два с половиной года, и мы несколько раз меняли стратегию работы на американском рынке. Например, в России креаторы успешно зарабатывают на коллаборациях с другими блогерами, а в США такой подход не показал результатов из-за очень высокой конкуренции между авторами контента. Неудачной оказалась и наша попытка адаптировать к американскому рынку эффективную в России модель спонсорства популярных блогеров со стороны аудитории. Блогеры не готовы были обращаться к ней за финансовой поддержкой. Постепенно мы сформировали востребованное ими предложение: привлекаем финансирование и представляем его американским авторам контента, а они возвращают деньги после того, как масштабируют свои проекты и повысят монетизацию.

Но зато, как только компания заключит на зарубежном рынке первые сделки, ее бизнес начинает быстро развиваться. "Скачок" в уровне доверия происходит примерно каждые полгода.

ИТ-бизнесу, который хочет оказывать услуги за рубежом, находясь при этом в России, необходимо предусматривать возможные технические сложности. Вероятны задержки в работе сети, при передаче и обработке данных из-за географической удаленности. Возможно, придется в результате арендовать ИТ-инфраструктуру в той стране, где вы собираетесь работать. С другой стороны, нужно помнить и о том, что по сравнению с Россией многие страны находятся на низком уровне цифровизации. Там отсутствуют многие привычные нам ИТ-системы и решения как для рядовых пользователей, так и для бизнеса. Это может замедлить продвижение ИТ-продуктов и услуг на новые рынки и получение первых доходов.

Необходимость адаптации к взаимодействию с партнерами и сотрудниками с другим менталитетом. Минимум первые полгода за рубежом основателю бизнеса придется быть "в полях" и выполнять едва ли не функции "коммивояжера на высоких ставках", настраивая коммуникации с иностранными партнерами, клиентами и сотрудниками (если за границей открыто представительство). Придется писать сотни писем, звонить, встречаться лично и постоянно искать возможности для того, чтобы преодолеть культурный гэп. Невозможно поручить эту деятельность даже самым опытным членам команды: наоборот, это им предпринимателю придется транслировать новый опыт и полученные навыки работы на рынке другой страны. Впрочем, он может облегчить себе этот путь, наняв местных консультантов, которые помогут составить дорожную карту начала продаж на новом рынке. Но ключевая роль всегда остается за основателем проекта: только его присутствие и активное участие в процессе позволит создать репутацию среди иностранной аудитории.

ИТ-компаниям нужно учитывать, что российская ИТ-среда в чем-то уникальна в мире. У нас ценится моментальная реакция на запросы, проекты чаще всего реализуются быстро, причем обычно участники процесса настроены на эффективность работы и хороший результат почти любой ценой. Разработчики дорожат репутацией и стараются демонстрировать высокий профессионализм. Поэтому возможны опережения сроков, работа "на энтузиазме" и прочие достижения. Во многих странах менталитет иной: там люди могут откладывать решения, затягивать задачи, так как у них свой ритм работы, и ради проекта с новым российским партнером они не станут его менять. Так что готовьтесь преодолевать инертную среду, добиваясь своих целей.

На собственном опыте мы поняли: вывод бизнеса за рубеж нельзя рассматривать как прямолинейное масштабирование. Это не просто расширение географии продаж и рост их объемов за счет автоматического появления новых каналов сбыта, которые вы уже готовы "делить", словно шкуру неубитого медведя. Рынок другой страны — непредсказуемая бизнес-среда, перед выходом туда нужно оценить: хватит ли у бизнеса ресурсов на то, чтобы дорабатывать продукт под требования нового рынка? Хорошо ли продуманы стратегии продвижения там, где не будут работать привычные инструменты, такие как, например, Digital-реклама в российском сегменте сети и инфлюенс-маркетинг? Словом: готовы ли вы начать новый проект и пробить ему дорогу за границей своим трудом?

Американские врачи утверждают, что на этикетках всех алкогольных напитков должно содержаться предупреждение о том, что их употребление увеличивает риск развития рака.

Связь между употреблением алкоголя и развитием онкологических заболеваний была установлена еще в 1987 году, когда алкоголь был впервые отнесен к числу канцерогенов.

С тех пор в ходе исследований на людях и животных было получено множество данных, подтверждающих такую связь. Согласно докладу главного санитарного врача США, наблюдается умеренное повышение рисков по мере увеличения потребления.

Наиболее убедительные доказательства были получены в отношении рака молочной железы, толстой и прямой кишки, пищевода, печени, полости рта, горла и гортани.

В докладе главного санитарного врача США представлены факторы, способствующие повышению риска развития рака при употреблении алкоголя.

- Повреждение ДНК: в организме происходит превращение этилового спирта в ацетальдегид — химическое соединение, которое оказывает повреждающее действие на ДНК и препятствует восстановлению данных повреждений, увеличивая вероятность мутаций, неконтролируемого роста клеток и образования опухолей.

- Окисление и воспаление: в процессе окисления ацетальдегид, в свою очередь, превращается в ацетат, образуя опасные нестабильные кислородсодержащие соединения, которые повреждают клетки и способствуют воспалению с последующим развитием рака.

Roche сообщила, что планирует завершить сделку по приобретению американской биофармацевтической компании Poseida Therapeutics, специализирующейся на разработке иммуноклеточной терапии для лечения онкогематологических заболеваний.

Roche приняла к оплате порядка 65 миллионов (66%) акций Poseida по цене 9 долларов США за акцию с дополнительным условным платежом в размере 4 доллара США за акцию.

Исходя из этого, стоимость сделки может составить около 1,5 млрд долларов США.

Сделка, о которой стало известно в ноябре, является очередным шагом Roche в направлении расширения ассортимента с целью компенсации падения продаж противоопухолевых препаратов.

После приобретения Poseida компания Roche получит права на препарат для терапии аллогенными Т-клетками с химерным антигенным рецептором (CAR-T). Препарат, действие которого основано на использовании генетически модифицированных иммунных клеток, предназначен для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, Poseida работает над программами CAR-T для лечения солидных опухолей и аутоиммунных заболеваний.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk и американская технологическая компания Valo Health заявили о расширении заключенного в 2023 году соглашения о разработке новых препаратов для лечения кардиометаболических заболеваний с привлечением технологии искусственного интеллекта.

Novo не оставляет попыток вывести на рынок препарат для снижения массы тела, который по своей эффективности превзошел бы Zepbound от конкурирующей Eli Lilly.

Novo и Lilly продолжают исследования своих препаратов от ожирения для лечения целого ряда заболеваний.

Novo и Valo заключили соглашение о совместной разработке 11 лекарственных препаратов в сентябре 2023 года.

В рамках расширенного соглашения компании будут работать над созданием 20 новых препаратов для лечения ожирения, сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно условиям расширенного соглашения, Valo получит краткосрочные выплаты на общую сумму 190 млн долларов США, а также платежи в размере 4,6 млрд долларов США по мере достижения определенных этапов разработки.

Как растения Западной Сибири реагируют на изменения климата?

Новосибирские ученые проанализировали фенологию (сезонные изменения в развитии растений) 78 видов многолетников в условиях меняющегося климата Западной Сибири. Наблюдения проводились на протяжении 20 лет, с 1996-го по 2015 год. Используя методику регулярных наблюдений и статистической обработки данных, исследователи зафиксировали два основных тренда изменений: задержку начала вегетации (сроков весеннего отрастания) и раннее начало цветения. Исследование опубликовано в «Сибирском экологическом журнале».

Фенология растений — один из надежных биоиндикаторов глобального изменения климата. Это связано с тем, что сроки и продолжительность фенологических событий (вегетации, цветения, плодоношения) существенно зависят от внешних условий, в первую очередь от температуры и влажности. Смещения в сезонном цикле развития отражают изменения, которые происходят с растениями, как в естественной среде, так и при интродукции (это эффективный метод сохранения растений, который включает введение видов из их естественных ареалов в культуру, выращивание ex situ в коллекциях ботанических садов).

«Наблюдения за интродуцентами в одних и тех же условиях позволяют построить фенологические тренды, сопоставить их с трендами температуры и осадков региона, оценить направление и масштаб происходящих изменений. Это помогает понять, действительно ли меняется фенология растений, насколько выявленные смещения обусловлены изменением климата и какие могут быть последствия. Большинство подобных исследований касаются древесных растений. Их чувствительность к перепадам температур выше из-за расположения многолетних осей в воздушной среде. Мы же исследовали реакции травянистых растений на изменение климата», — рассказала старший научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН кандидат биологических наук Татьяна Ивановна Фомина.

Ученые проводили наблюдения в Биоресурсной научной коллекции Центрального сибирского ботанического сада СО РАН по классической методике. Они отмечали даты наступления или окончания фенофаз три раза в неделю в течение теплого сезона (с апреля по октябрь). Объекты исследования были распределены по фенологическим признакам, при этом анализ проводился на уровне отдельных видов, экологических групп и биоморф. Для статистического анализа массива климатических и фенологических данных использовали стандартные статистические подходы, а также собственные программы, написанные на языке C++ старшим научным сотрудником ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» кандидатом физико-математических наук Эдуардом Станиславовичем Фоминым. Для характеристики климатических показателей применяли данные метеостанции «Огурцово», находящейся под Новосибирском.

Изменения климатических показателей теплого сезона Новосибирска оказались незначительными: средняя температура воздуха повысилась на 0,16 °C, а количество осадков практически не изменилось (-0,01 мм). Однако выявлены существенные внутрисезонные изменения в распределении тепла и осадков. Апрель заметно потеплел, а май стал более холодным и влажным; в первой половине лета возросла вероятность жаркой и сухой погоды, начало осени стало теплее и cуше. Количество осадков значительно увеличилось во второй половине лета и октябре. Продолжительность вегетационного периода стала больше на 12 дней при более позднем сходе снежного покрова (из-за роста его высоты зимой).