Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Почему сфера IT быстрее и болезненнее других отреагировала на санкции

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Быстрее и болезненнее других отраслей экономики на санкции в отношении России отреагировала сфера IT. Об этом мы поговорили с руководителем исследовательского центра мультипроцессорных систем Института программных систем имени А. К. Айламазяна РАН, экс-директором института (стаж - 19 лет), главным конструктором отечественного суперкомпьютера "СКИФ-Аврора", доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН Сергеем Абрамовым.

Сергей Михайлович, жесткие санкции - это шанс для развития российской IT-отрасли, в том числе суперкомпьютерной? Или для нее это сравнимо с нокаутом?

Сергей Абрамов: Ситуация сложная, надо сказать прямо. Удар по нашей отрасли IT нанесен колоссальный. Дело в том, что все информационные и суперкомпьютерные технологии построены на международной кооперации, мы были ее частью, работали сообща. Создавая отечественные продукты, мы использовали международный опыт. Возьмем, например, "железо" - процессоры. Два года назад наш ИПС РАН имел заказ от одной силовой структуры на создание мощной вычислительной установки. По вычислительной мощности она была сродни суперкомпьютеру, но заточена на очень узкий круг задач. В нашем институте был создан свой процессор, просто разработан с нуля. Разработали - значит, сделали его описание и отладили до уверенности, что он работает как надо. А потом поехали на фабрику в Юго-Восточной Азии, и там наши сотрудники жили полгода: подгоняли нашу документацию под особенности производства. Выпустили сотни наших процессоров в кремнии, вернулись и на их базе спаяли печатные платы, изготовили корпуса и смонтировали всю установку. Написали все программное обеспечение, запустили, перевезли заказчику. За два года мы это сделали, сдали, поставили на дежурство, и вот в режиме 24 на 7 эта штука с тех пор замечательно работает.

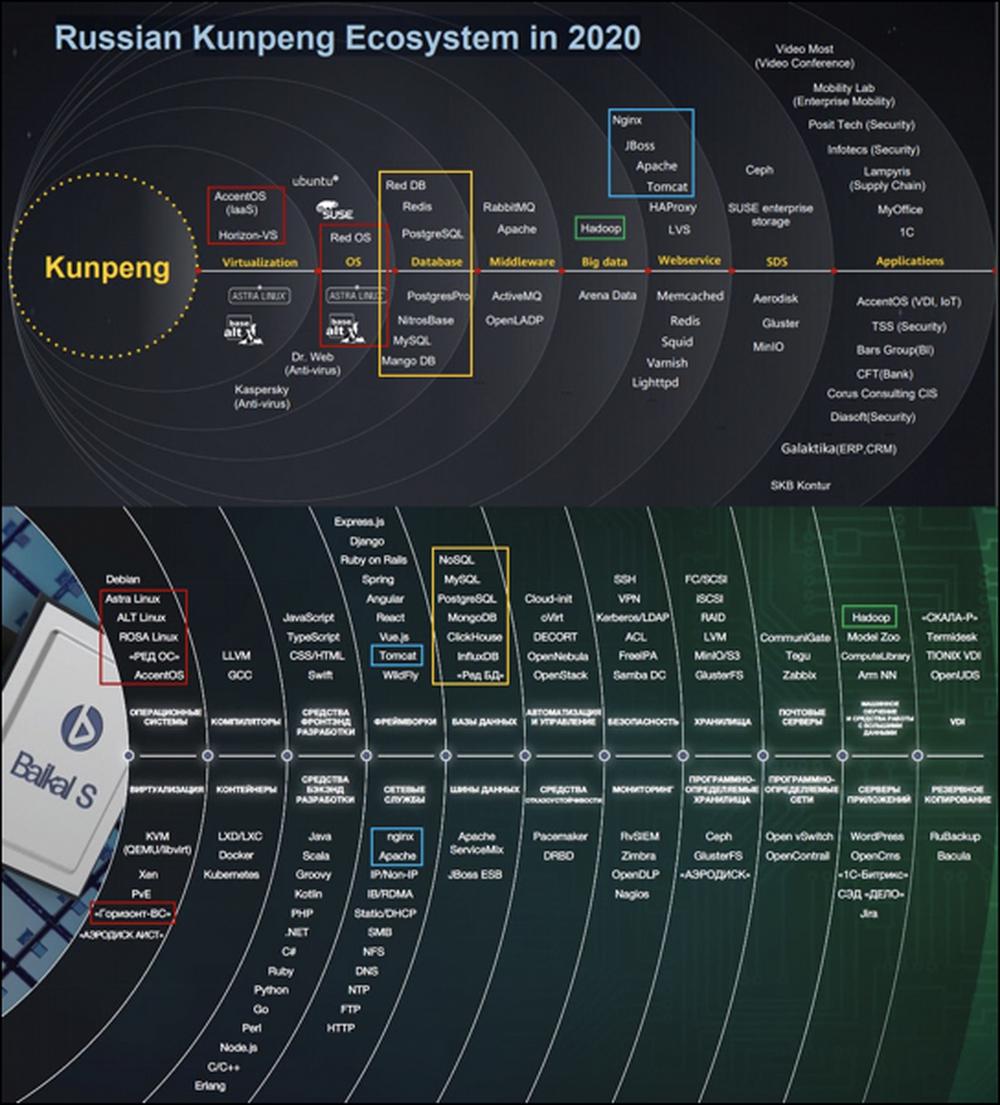

Можем ли мы это повторить? Нет, не можем... Потому что существует международное разделение труда. Но та самая фабрика сегодня не будет по нашей документации выпускать наши процессоры. То же со всеми "серьезными" (пригодными для больших систем) отечественными процессорами: да, у нас есть "Эльбрус" и "Байкал", да, они созданы российскими учеными и инженерами, но тираж в кремнии изготавливался в Юго-Восточной Азии по российской документации.

Сегодня в мире есть одна, ну, может, две компании, разрабатывающие и делающие процессоры. То есть имеющие свои собственные фабрики, на которых физически выпускаются эти самые кремниевые изделия. Это прежде всего компания Intel. Все остальные разработчики и изготовители процессоров работают без фабрик: AMD, Nvidia, Amazon, Google, российские "Эльбрус" и "Байкал", наш институт и многие-многие другие. Это сделано не по глупости, а в связи с давно произошедшим международным разделением труда. Компании, разрабатывающие процессоры, чертят их, пишут в виде неких файлов, а потом обращаются на фабрики, где их уже выпускают и тиражируют. Intel пытается сидеть на двух стульях: и фабрики строит, и процессоры создает, и в результате он начал проигрывать, потому что компания, сконцентрированная на одной задаче, продвигается быстрее. Здесь нет никакой политики - здесь чистой воды экономика, благоразумие и синергетический эффект: ребята, это у вас получается лучше, поэтому занимайтесь этим, на другое не тратьте время, а мы вот этим займемся... Но сейчас фабрики требуемого уровня, в частности в Тайване, нам недоступны. И это верно и для "Эльбруса", и для "Байкала".

С софтом так же?

Сергей Абрамов: Абсолютно. Наше программное обеспечение базируется на мировых достижениях. Open source (открытое программное обеспечение) - всемирное движение, где люди свободно обмениваются исходными текстами, используют чужие достижения как базу для своих шагов вперед. И там тоже все сильнейшим образом взаимосвязано. Попытки заблокировать одно приводят к блокировке чего-то еще и в целом непредсказуемы по последствиям. Мы даже не можем просчитать до конца, что случится с нашим программным обеспечением. То есть и по аппаратной, и по программной стороне IT-отрасли России санкциями нанесен чудовищный удар.

Государство приняло меры для поддержки IT-отрасли, чтобы айтишники не уезжали из страны. Вышел соответствующий указ...

Сергей Абрамов: Это замечательно и очень вовремя. Но в этом документе самое существенное - статус IT-компании, на три года освобождающий от проверок и броня от призыва в армию для сотрудников этих компаний. А вот прописанные там серьезные налоговые льготы, увы, получить практически невозможно. Потому что для этого необходимо, чтобы 90 процентов оборота компании приходились на производственную деятельность. Проще говоря - если ты штампуешь какие-то айтишные изделия, устанавливаешь айтишные программы. То есть занимаешься внедрением того, что уже создано. Но IT - это в первую очередь разработка нового, а не тираж старого. Нам же надо создавать новое, то, чего еще нет. Это единственный путь к импортозамещению. Однако НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. - Прим. ред.) в список требуемых для получения льгот видов деятельности не попали. В результате у нашего, к примеру, института нет никаких шансов получить налоговые льготы. Потому что 99 процентов его деятельности - это НИОКРы, разработка новых информационных технологий. На них государство льгот не дает, а дает на внедрение просроченных IТ-решений. Ни одному академическому институту, который реально создает новые импортозамещающие информационные технологии, этих льгот никогда не получить.

То есть требуются корректировки?

Сергей Абрамов: Желательны. Чиновники, формирующие такие меры поддержки, отнюдь не всегда достаточно погружены в специфику отрасли. Из-за такого же недомыслия, например, все последние годы наших ученых, разрабатывающих новые технологии за бюджетные деньги, заставляли переводить разработки на английский язык и публиковать в рейтинговых западных научных журналах. Я восемь лет уже везде, где только можно, говорю: прекратите это делать, уберите это требование. Это безумие. И вот понадобились такие суперсанкции, чтобы появилось наконец постановление о необходимости разработать новый порядок отчетности ученых. Ну когда-нибудь разработают...

Мы сможем переориентироваться на Китай в IT-отрасли? Кто в этом деле сегодня наш друг?

Сергей Абрамов: Китай - очень интересная страна. С ней у меня были довольно плотные контакты, мы ездили в крупнейшую суперкомпьютерную компанию Inspur в Китай, они приезжали к нам в Переславль с ответным визитом, мы подписали договор о сотрудничестве, была даже дорожная карта, как мы станем двигаться. Все это было много лет назад. С тех пор ничего не произошло. Точнее, произошло ровно одно: они сказали, что у них есть готовая продукция и им нужна только одна помощь - в ее продвижении на российском рынке. Но это не то, чем должен заниматься Институт программных систем РАН. А пару лет назад Китай запустил правительственную программу G-60 и стал приглашать к сотрудничеству наших академиков и членов-корреспондентов РАН. Если человек переезжает, то там ему платят просто заоблачные деньги, создают лабораторию, все возможные условия, и ученый начинает интегрироваться в мировую науку через Китай. И работать на процветание КНР. Так вот, в этой программе есть опция - создание совместного российско-китайского предприятия. Но она не работает. Мои попытки это сделать не привели ни к чему, причем выходили на нас сами китайцы. Они говорят: ты приезжай к нам, живи и работай у нас и на нас. Поэтому расчет на то, что мы при помощи Китая сможем закрыть потери от санкций, на мой взгляд, очень сомнительный. Я потратил огромное количество времени, но результата не достиг, несмотря на все свои умения его достигать. И кстати, 14 апреля из руководства РАН пришло подтверждение: в связи с санкциями Китай прекращает все научное сотрудничество с Россией.

Вы сами никуда не собираетесь уезжать? Например, в тот же Китай на заоблачную зарплату?

Сергей Абрамов: Я не покидаю Россию, и из нашего института никто не уехал за последнее время. Да, российская наука оказалась сейчас в полной изоляции, и выполнение наших суперкомпьютерных планов, несомненно, тоже поставлено под вопрос. Но признание этого не пораженческая позиция - это позиция гражданина России и человека, который всегда делал все возможное, чтобы народ нашей страны имел лучшую науку в мире, честно выполнял свои обязательства ученого по развитию науки в интересах будущего нашей страны. Надо просто объективно оценивать потенциал, возможности, наличие коммуникаций и всего прочего. Мы продолжаем работать, но нам будет нелегко.

К слову, начиная с прошлого года наш институт совместно с Евразийской экономической комиссией разрабатывает концепцию программы создания суперкомпьютерной инфраструктуры территории ЕврАзЭС. Она недавно прошла утверждение на уровне премьер-министров стран ЕврАзЭС, и сейчас мы находимся на пороге формирования самого детального технического задания и программы, и дальше ее можно выполнять. Мы не отступимся от этих планов, постараемся все реализовать, но новые реалии ставят перед нами новые непростые задачи.

Сергей Абрамов:

"До сих пор считаю, что лучшим по техническим решениям российским суперкомпьютером, который вошел в Топ-500, был "СКИФ Аврора ЮУрГУ" 2009 года. Это был совместный проект, итог соглашения о сотрудничестве между ИПС имени А. К. Айламазяна РАН, компаниями "Евротех" и Intel, а также специально созданной под этот проект компанией "РСК-СКИФ" с регистрацией в Переславле-Залесском. Четыре компании подписали соглашение, никто никому не платил денег, но проект состоялся, потому что между участниками была очень тесная кооперация. Россия тогда бесплатно получила доступ к очень серьезным, передовым технологиям на тот момент".

Иран собирается производить больше креветки

В новом иранском календарном году (21 марта 2022 г. — 22 марта 2023 г.) республика планирует произвести 714 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Из них 277 тыс. тонн придется на рыбу, выращенную загонным способом, и 70 тыс. тонн — на креветку.

Прогноз озвучил и.о. главы Иранской рыбохозяйственной организации (Iran Fisheries Organization, IFO) Мортез Афрасиаби, сообщает корреспондент Fishnews.

Чиновник заявил, что к 2025 г. производство креветки в республике планируется почти удвоить — довести до 130 тыс. тонн. Для этого, по словам Мортеза Афрасиаби, будет необходимо развитие инфраструктуры, а также кредитование и другие банковские услуги.

Основным сдерживающим фактором он назвал зависимость от поставок кормов, цена которых составляет 60-65% от затрат аквафермеров.

Руководитель IFO рассказал о значительных успехах рыбного хозяйства страны — в том числе за счет увеличения продаж на мировом рынке. Как пишет Tehran Times, только за первую половину прошлого календарного года (21 марта — 22 сентября 2021 г.) на экспорт было отправлено 62,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

По информации издания, в прошлом году в Иране было произведено 58 тыс. тонн креветки. Особенных успехов добилась провинция Бушер, где вырастили 19 тыс. тонн и выловили еще 6 тыс. тонн.

Иранская креветка и другие морепродукты отправились на рынки Евросоюза, России, Китая, стран Персидского залива, Малайзии, Турции, Тайваня, Армении, Белоруссии, Бангладеш, Гонконга, Азербайджана, Таиланда и Южной Кореи, отмечает Tehran Times.

Fishnews

Китай призвал США отказаться от отправки делегаций на Тайвань

Текст: Александр Ленин

Пекин призвал американцев не "раскачивать" ситуацию в Азии и отказаться от направления делегаций США на Тайвань. Причиной недовольства Китая стала поездка парламентариев из Соединенных Штатов в Тайбэй, о чем Вашингтон предпочел не уведомлять Поднебесную. Конгрессмены из США в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь обсудили так называемую "китайскую угрозу" и пригрозили КНР некими "последствиями" за поддержку России, уточнив, что Пекин заплатит за свои действия "высокую цену".

Возглавлявший группу из шести американских законодателей сенатор Линдси Грэм заявил, что США не допустят силового воссоединения Китая с островом. "Все опции на столе", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности оказания Тайваню военной помощи в случае вооруженного конфликта островитян с КНР. Примечательно, что Тайвань должна была посетить известная своей антироссийской риторикой спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Однако 82-летняя конгрессвумен накануне заразилась коронавирусом и не смогла составить своим коллегам компанию в зарубежном турне.

В свою очередь один из участников американской делегации, председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес признал, что в Вашингтоне отлично знали про отношение китайских властей к визиту конгрессменов на Тайвань. "Это не заставило нас отказаться от поездки и не заставит в будущем отказаться от поддержки Тайваня", - с вызовом сказал он. По словам законодателя, прибытие конгрессменов в Тайбэй во время конфликта на Украине позволит направить "мощный сигнал" жителям Тайваня.

В Пекине поездку американцев на Тайвань расценили как попытку вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела КНР. "Действия США противоречат принципу "одного Китая" и принципам трех китайско-американских совместных коммюнике", - заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, КНР выступает против официальных контактов между США и Тайванем в любой форме.

За жесткими заявлениями внешнеполитического ведомства Поднебесной последовали шаги со стороны Минобороны КНР. Для проведения учений к Тайваню незамедлительно были направлены китайские бомбардировщики, истребители и боевые корабли. "Никому не следует недооценивать твердую решимость, непреклонную волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - предупредил Чжао Лицзянь.

При этом он призвал не проводить параллели между Тайванем и ситуацией на Украине, упомянув о недавно вышедшей в американской прессе статье бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. В публикации государственный деятель из Страны восходящего солнца призвал Вашингтон взять на себя четкое обязательство "помочь защитить Тайвань". В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что японские политики делают возмутительные и безответственные заявления по тайваньскому вопросу и провоцируют конфронтацию между крупными странами, имея скрытые мотивы.

И действительно, после Тайваня конгрессмены США отправились прямиком в Токио. Там за рабочим завтраком они пообщались с премьер-министром Фумио Кисидой. Повестка разговора не сильно отличалась от той, что звучала в Тайбэе. Помимо "китайской угрозы", американские законодатели коснулись вопросов ракетной и ядерной программ КНДР, условились с главой японского правительства совместными усилиями продвигать концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" и укреплять американо-японский альянс.

Золотые руки, смешные зарплаты

Пора достойно платить тем, кто стоит у станка и горна. Без них разговоры про импортозамещение - пустое...

Александр Киденис

Решение проблем, связанных с санкциями и сокращением промышленного импорта, россияне берут в собственные руки. О чем свидетельствует статистика продаж товаров для строительства и ремонта в торговой сети «Петрович»: за март в Москве они выросли втрое, в Санкт-Петербурге — вдвое. Аналогичные результаты демонстрирует сеть «ВсеИнструменты»: продажи товаров физическим лицам в марте выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. О том же рассказывают в других магазинах категории «Сделай сам».

Торговля отреагировала мгновенно: цены на ручной и электрический инструмент и ряд строительных и отделочных материалов выросли в полтора — два раза, а некоторые сети даже вводили временные ограничения на максимальную сумму одного заказа, чтобы помешать перекупщикам. Сегодня ажиотаж спал, но общий уровень «инструментальных покупок» остается много выше прошлогоднего.

Беда в другом: львиная доля этого товара — импорт, включая российские наклейки на китайские поделки. Системный интегратор станкостроительной отрасли АО «Станкопром» еще пять лет назад ставил цель: добиться к 2025 году снижения зависимости от импортного инструмента с 90 (!) до 40%. Задача не выполнена и наполовину. Еще хуже ситуация с качеством: более 90% твердосплавного инструмента тоже импорт, которого Россия теперь может лишиться.

Кроме повышенного спроса на «мужской» инструмент торговля отмечает рост продаж швейных и вязальных машин, оверлоков и кеттелей, что обещает в скором будущем приток «самострока» на местные вещевые рынки. Такая конкуренция вряд ли понравится промышленным швейникам, которые из-за западных санкций получили шанс занять на потребительском рынке нишу уходящих иностранных фирм. Первые результаты налицо: Москва за два последних зимних месяца на треть увеличила выпуск текстильных изделий и одежды.

Но куда важнее другое: в столице начинает решаться проблема замены импортных комплектующих для ремонта основного станочного парка — естественно, преимущественно иностранного. Запчасти предполагают печатать на 3D-принтерах. Причем это перспектива не только для швейников. Руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский обещает создать в столице полноценную индустрию отечественных 3D-принтеров, которые смогут работать с различными типами металлов, керамикой, песком и пластиком. То есть выполнять заказы для самых различных сфер — от машиностроения до медицины.

Именно эта проблема становится нынче первостепенной для российской экономики. «Приспосабливаться к санкциям придется долго, возможно, на это уйдет несколько лет, — говорит известный на Западе российский экономист, профессор Калифорнийского университета Олег Ицхоки. — Многие вещи могут быть произведены в России, и в конечном итоге они будут здесь произведены, но процесс первичного приспособления будет длительным...»

Рассчитывать на чужую помощь сегодня наивно. Хотя в 2014-м, после присоединения Крыма, Евросоюз накладывал на Россию весьма жесткие санкции и... не соблюдал их. К примеру, объявленные ограничения не помешали европейским правительствам выдать оружейным фирмам более тысячи лицензий на экспорт в Россию своей продукции. Особенно щедрой оказалась Франция, продавшая России на 152 млн евро военной техники, относящейся к категории «бомбы, ракеты, торпеды, взрывные устройства», а также «оборудование, самолеты с их компонентами» и «более легкие, чем воздух, транспортные средства». По данным издания Disclose, поставщиками выступали полугосударственные компании Safran и Thales.

Другим крупнейшим экспортером стала Германия, которая выдала немецкие лицензии на экспорт оружия в Россию на сумму около 121,8 млн евро — в том числе винтовки и спецмашины. А итальянские экспортеры поставили в РФ военные машины на 22 млн евро. Военное оборудование продавали России Австрия, Болгария, Чешская Республика, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания.

Сегодня это невозможно или почти невозможно. Пару недель назад в европейской прессе появилась информация о том, что якобы «россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров через грузинскую территорию». После чего грузинские власти устали оправдываться перед Европой и опровергать обвинения в «пособничестве агрессору». И даже Казахстан, считающийся одним из ближайших партнеров России по Евразийскому экономическому союзу и Организации договора о коллективной безопасности, заявил, что «не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России».

То есть восстанавливать и развивать отечественную высокотехнологичную промышленность, начиная с машиностроения и его основы -станкостроения, нам придется самим. При этом известно, что нынешний российский вклад в мировое станкостроение составляет долю процента, а место РФ в общем списке станкостроителей планеты отведено в графе «и другие страны». И в экспортных предложениях партнерам (были и такие) российских станкостроительных заводов под торговой маркой F.O.R.T. (Force, Opportunities, Russian Technologies — в переводе «мощь, возможности, российские технологии») честно говорилось: «Все станки производятся с использованием машинокомплектов, поставляемых ведущими станкостроительными компаниями Южной Кореи, Тайваня и Австралии с постепенной локализацией изготовления отдельных узлов в России».

Но это не вся правда. Хорошо известно, что советское (российское) станкостроение развалилось в 90-е годы, когда выпуск металлорежущих станков сократился в 15 раз, а наиболее передовых — с числовым программным управлением — в 167 раз. Куда меньше афишировался подъем в последние 8-10 лет на основе возрождения военно-промышленного комплекса (ВПК). Туда уходило не менее 80% современного отечественного промышленного оборудования — не заменяя импорт, но все же... То есть лучшее уходило туда.

Полученный результат считается государственной тайной, но шила в мешке не утаишь: в России нет гражданского авиастроения, но есть военное — с лучшими в мире истребителями. Автомобильная промышленность страны представлена двумя десятками иностранных сборочных и двумя сотнями подсобных производств, но чемпионаты мира по танковому биатлону из года в год выигрывают российские танкисты на вполне современных российских танках. И мало кому известно, что еще имеется в российских оборонных закромах, финансируемых из федерального бюджета в объеме 3,113,2 трлн рублей — почти как вся остальная российская экономика (3,328,3 трлн).

Кстати, специалисты утверждают, что не менее двух третей промышленного оборудования, установленного на оборонных предприятиях, имеет «двойное назначение». Может быть, сейчас самое время об этом вспомнить? К примеру, у отечественной «Росгеологии» по результатам технологического стресс-тестирования ныне выявлена зависимость по 1100 позициям импортного оборудования, немалую часть которого наверняка можно спроектировать в профильных оборонно-космических КБ, а изготовить — на умных и высокоточных станках оборонных заводов Чувашии или Мордовии. Учтем, что геология — наше будущее, «сырьевое завтра».

Имеются в стране и вполне приличные гражданские станкостроительные заводы — в прошлом году они демонстрировали новинки на выставке «Металлообработка-2021». «СтанкоМашСтрой» из Пензы показал новейший вертикальный обрабатывающий центр VTM9. Компания ЛСП из Липецка — радиально-сверлильный 2Л563 с максимальной локализацией. Группа «СТАН» — новейший портальный обрабатывающий центр РФП-6С и пятикоординатный вертикальный фрезерный обрабатывающий центр. Компания «Лассард» — оборудование для лазерной резки: от огромных комплексов до небольших 3D-граверов. И так далее: перечисляю экспонаты, которыми буквально любовались посетители-специалисты.

Вы спросите, почему их мало, хотя продукция нарасхват? Но средняя зарплата на Липецком станкостроительном предприятии — от 19 302 рублей секретарю до 65 520 инженеру. А водитель такси в Липецке зарабатывает в среднем 79 тысяч. Читаю на сайте отзывы уволившихся работников: «Зарплата с задержкой почти каждый месяц, обещанную премию не выдают»; «Во время карантина не платили вообще несколько месяцев, говорили, денег нет...»

Аналогичная ситуация на ОАО «Саста» (Сасово, Рязанская область). На официальном сайте представлен как «один из крупнейших действующих станкостроительных заводов на территории РФ, одно из немногих сохранивших и унаследовавших лучшие традиции советского станкопрома предпрятий, выпускающее качественное и надежное оборудование, известное по всему миру». Но зарплата до 60 тысяч рублей, хотя полицейскому в Сасово платят 70 тысяч. Отзыв на заводском сайте: «Обман со стороны работодателя, платят не по договору, нормы выработки нереальны. Цена продукции до 30 млн рублей за станок, но работников не ценят». Неудивительно, что квалифицированных станкостроителей на «Састе» по пальцам пересчитать.

«Труд» проверил еще с десяток аналогичных предприятий России — картина везде одинаковая. Теперь сравните с Германией, где зарплата оператора токарного станка после обучения (со стипендией в 1000 евро) составляет чистыми более полутора тысяч евро. С дальнейшим повышением квалификации и заработка. А нашим станкостроителям «делают вид, что платят».

А в это время

Айтишникам после массового бегства части их из страны власть установила приличные льготы: компаниям обнулили налоги на два года вперед, сотрудникам компенсируют НДФЛ, предлагают низкие ставки по ипотеке, молодежь освободили от призыва в армию: И зарплаты в этой сфере поднялись до 150-200 тысяч в месяц.

Какие еще нужны доводы, чтобы достойно платить тем, кто стоит у станка и своими руками непосредственно занимается импортозамещением?

Путём санкций, шантажа и военных угроз

Коллективный Запад намерен любыми средствами сохранить за собой доминирующее положение в мире.

Украинский конфликт стал – и это уже совершенно очевидно – тем копьём, с помощью которого США и их союзники и партнёры, то есть все те, которых сегодня называют «коллективным Западом», пытаются сохранить миропорядок, созданный американцами после холодной войны. Кто, кроме России, противостоит этим планам, какие ещё страны не желают дальше жить по правилам, установленным Соединёнными Штатами? Насколько реально построить мир, в котором будут главенствовать равноправие и взаимоуважение, отсутствовать внешнее вмешательство во внутренние дела других стран? Об этом идёт речь в интервью, которое дал «Красной звезде» известный политолог и аналитик Алексей Подберёзкин, директор Центра военно-политических проблем МГИМО МИД РФ, доктор исторических наук, профессор.

– Алексей Иванович, с началом Россией специальной военной операции на Украине стало довольно широко использоваться выражение «коллективный Запад». Что это такое, вы можете его объяснить?

– Это понятие существует уже не одно десятилетие и даже столетие. Некоторые считают, что ему уже почти пять веков. Но не будем вдаваться далеко в историю, а возьмём наше время. В начале 1990-х годов США увидели в процессе распада СССР и Организации Варшавского договора шанс сохранить за собой доминирующее положение в мире, которое до этого решительно отвергалось Советским Союзом и его союзниками. Реализовать этот шанс они вознамерились в том числе и с помощью формирования широкой военно-политической коалиции из стран и институтов, непосредственно зависимых от США, к чему приступили немедленно и настойчиво.

В результате Соединённым Штатам удалось объединить под своим контролем достаточно широкую военно-политическую коалицию, которую сегодня называют «коллективным Западом» и которая способна использовать большой спектр силовых и несиловых средств и способов в американских интересах. Причём нередко эти интересы противоречат интересам самих членов коалиции.

Классический пример тому представляет выстроенная американцами стратегия противоборства с Россией, где даже влиятельные партнёры США по коалиции (Германия, Франция, целый ряд других государств не только Европы, но и Азии) вынуждены жертвовать своими национальными интересами – в области энергетики, торговле. Примечательно, что механизмы управления в такой коалиции со стороны США включают не только официальные политико-дипломатические средства, но и откровенный шантаж и угрозы.

Что же касается стран-оппонентов, а тем более противников Соединённых Штатов, как их считают в Вашингтоне, то по отношению к ним применяются самые жёсткие меры, включающие всевозможные санкции и даже войны на уничтожение, как это было в Югославии, Ираке, Ливии. Этот подход совершенно не соответствует международным реалиям нынешнего века. А посему стран, недовольных стремлением США доминировать в мире, становится всё больше. При этом одни сопротивляются тому открыто, другие – пассивно.

– И в первых рядах стран, которые открыто выступили против американского миропорядка, оказалась Россия, бросив вызов диктату и претензиям США на мировое доминирование…

– Совершенно верно. Россия решительно выступила против того, чтобы мир жил по правилам, которые устанавливают и переписывают американцы по своему усмотрению, навязывают другим странам. Москва видит мир многополярным – таким, в котором страны будут жить без какого-то внешнего вмешательства в их внутренние дела. Мир, в котором межгосударственная экономическая и идеологическая конкуренция будет проходить по действительно свободному принципу, без злоупотребления санкционными механизмами.

Естественно, это никак не устраивает американцев. Именно поэтому они объявили Россию своим противником и стремятся, используя апробированные на других странах методы и меры, как можно больше нас ослабить, а если получится, то и разрушить. И одним из них стал украинский конфликт.

Следует также отметить, что Россия в своём противостоянии с коллективным Западом не одна. Её идеи о новом мировом порядке отвечают надеждам и чаяниям многих народов. Более того, растёт число стран, не поддерживающих те санкции, которыми США и их союзники пытаются ослабить Россию. В мире растёт и понимание того, чего конкретно добиваются США, развязав на Украине конфликт и направив его против России. «Кризис на Украине раскрыл характер Соединённых Штатов, которые посредством принуждения стремятся к установлению собственной гегемонии. В последнее время Вашингтон угрожает странам, не разделяющим его позицию по украинскому вопросу…» – написала на днях китайская газета «Жэньминь жибао».

– Кстати, в США не скрывают, что следующий – Китай…

– Да, сегодня американские СМИ буквально пестрят напоминаниями относительно того, что ситуация в Европе не отвлечёт Вашингтон от противостояния с Китаем. А в недавнем заявлении Пентагона, сопровождавшем предоставление конгрессу новой стратегии национальной обороны США, отмечается, что американская администрация рассматривает на данном этапе Китай в качестве основного стратегического конкурента и вызова для Соединённых Штатов.

В этих условиях Пекин неоднократно подчёркивал свою готовность объединить усилия с международным сообществом, чтобы противостоять возрождаемому Западом мышлению холодной войны и не допустить раскола в мире. Подтверждением такой готовности стало принятое по результатам переговоров в Пекине Владимира Путина и Си Цзиньпиня Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.

Напомню, что в нём стороны заявили о необходимости формирования между мировыми державами отношений нового типа. В частности, они выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных. Россия и Китай, говорится в заявлении, намерены противостоять попыткам подмены общепринятых и согласующихся с международным правом форматов и механизмов некими правилами, вырабатываемыми в «узком кругу» отдельными странами или блоками стран, выступают против решения международных проблем не на основе консенсуса, а через обходные схемы.

И это заявление не осталось просто декларацией о намерениях, а наполняется всё новыми примерами тесного сотрудничества и взаимодействия двух наших стран практически во всех сферах. Например, товарооборот между Россией и Китаем в январе – марте прямо взлетел и составил 38 млрд долларов. Со своей стороны американское издание «Уолл-стрит джорнэл» отмечало, что Китай может полностью сгладить влияние санкций на российскую экономику и что обе страны всё чаще торгуют друг с другом, не используя доллары. Всего лишь немногим более трети экспорта России в Китай в прошлом году оплачивалось в долларах по сравнению с 96 процентами в 2013 году.

Нет необходимости особо подчёркивать, что с этим никак не согласны в Вашингтоне, и пытаются постоянно провоцировать Пекин: то накачивая Тайвань всё новым оружием, то создавая военные альянсы, направленные против Китая.

Собственно говоря, в США не скрывают, что намерены открыть ещё один фронт – против Китая. В частности, отвечая на вопрос о наличии определённой параллели между Тайванем и Украиной, шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе по утверждению военных расходов сказал: «Это два совершенно разных сценария и два разных театра военных действий».

– А как в этой связи складываются отношения США и Индии, которая также выступает против установления однополярного мира и не стала осуждать проведение Россией спецоперации на Украине? Против неё тоже Вашингтон намерен отрыть фронт?

– Прежде всего следует, наверное, отметить, что Индия – страна-гигант, обладающая ядерным оружием, осознающая своё право наравне с прочими великими державами решать судьбы мира и последовательно идущая к реализации этого права. Во внешней политике она стремится балансировать, набирать силу, предлагать собственную повестку. Если полвека назад такая политика называлась «неприсоединением», то теперь индийские официальные лица всё чаще используют слово «мультиприсоединение», означающее, что Индия как ведущая региональная держава готова участвовать в любых многосторонних форматах, отвечающих её статусу ответственности за развитие региона на основе консенсуса и достижения всеобщего благосостояния.

Надо полагать, что исходя из этого Индия отказалась осудить, проведение специальной военной операции на Украине, а также подтвердила свою готовность продолжить развивать взаимодействие с нашей страной, и Россия высоко оценила такую позицию.

Одновременно были предприняты определённые шаги по нормализации индийско-китайских отношений, которые складываются, скажем так, не совсем просто. В частности, это было продемонстрировано в ходе неожиданного для многих визита в Дели министра иностранных дел КНР Ван И, который состоялся 25 марта. Как отмечалось по его итогам, стороны намерены расширить взаимовыгодное сотрудничество в международных делах, восстановить основу взаимного доверия и создать больше условий для дальнейшего урегулирования двусторонних разногласий.

После этого в Вашингтоне заговорили об опасности сближения России, Китая и Индии. В Нью-Дели одна за другой были направлены различные делегации, чтобы отговорить индийские власти от такого сотрудничества, внести раскол в отношения в этом треугольнике. Этой же цели были посвящена беседа Джо Байдена и с премьер-министром Нарендрой Моди, которая в режиме видеоформате прошла 12 апреля. В тот же день состоялись в Вашингтоне очно и переговоры госсекретаря и министра обороны США с индийскими коллегами в рамках очередного, уже четвёртого диалога в формате «2+2».

Примечательно, что на итоговой пресс-конференции министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, обращаясь к американским журналистам, заметил, что не надо учить Индию жить. «Мы делаем собственные выводы и оценки. И поверьте мне, у нас имеется понимание того, что отвечает нашим интересам», – подчеркнул он.

– К числу стран, которые не хотят, чтобы американцы учили их, как жить, принадлежат также Сербия, Бразилия, Мексика, Индонезия, ЮАР…

– И ещё многие страны. На всех континентах, начиная от Европы и до Латинской Америки. Но пока недостаёт целенаправленного и осознанного движения в направлении консолидации этого потенциала, в создании единого фронта против коллективного Запада. Важно в этой связи вспомнить, что у СССР было лидерство не только в экономике и социальной области, но и в идеологии, в формулировании привлекательного образа счастливого и справедливого будущего. И этот взгляд разделяли многие страны и политические руководители в мире. Это нравственное лидерство давало государствам, не желающим подчиниться диктату США, альтернативу, мотив, надежду. И многие страны, отдельные организации и люди выбирали эту альтернативу, создавая мощнейший политический и информационный ресурс. В 90-е годы, в силу известных событий и причин, мы лишилась этого ресурса.

Думается, в нашей стратегии противоборства с коллективным Западом важным фактором может стать политика создания публичной организации или движения, нацеленного на противостояние диктату США на мировой арене. Опыт второй половины ХХ века – а это антиимпериалистические организации и союзы стран, деятелей культуры, молодёжи, учёных – доказывает безусловную эффективность этой идеи.

Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Китайские нефтяники покидают западные рынки

Текст: Александр Ленин

Крупная китайская нефтегазовая компания CNOOC собирается покинуть рынки США, Великобритании и Канады. В корпорации опасаются санкционного давления со стороны западных стран, за которым обязательно последуют "рейдерские захваты" активов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Вашингтон и союзники в любой момент могут предпринять очередные недружественные шаги против Пекина под предлогом обвинений КНР в поддержке России или на фоне очередного витка напряженности в отношениях Китая с Соединенными Штатами.

"Мы не можем предсказать, будут ли санкции США наложены на компанию, аффилированные лица и наших партнёров, если ситуация изменится", - заявили в CNOOC. В последние годы руководители нефтегазового гиганта из КНР неоднократно сталкивались с искусственными бюрократическими барьерами при въезде на территорию США, что негативно отражалось на эффективности управления американскими офисами компании.

Корпорация CNOOC имеет собственность в более чем двадцати странах, владеет долями месторождений в Северном море, Мексиканском заливе, а также принимает участие в разработке битуминозных песков в Канаде. В настоящее время представители CNOOC планируют сместить свою активность в государства Латинской Америки и Африки. Речь, в частности, идет о Бразилии, Гайане и Уганде.

В Китае не испытывают иллюзий относительно способов, с помощью которых Вашингтон пытается бороться за свою гегемонию в мире. В ход идут запрещенные приемы, которые находятся за рамками существовавших когда-то норм и правил, в том числе неписаных. Китайская газета Global Times отмечает, что президент США Джо Байден использует крайне жесткую риторику против России для отвлечения внимания от проблем в американской экономике и сохранения своих рейтингов.

В министерстве иностранных дел Китая призывают американского лидера "не подливать масла в огонь" сомнительными заявлениями о конфликте на Украине. "Все усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение эскалации, не надо подливать масла в огонь", - заявил на этой неделе официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат сказал, что США следует уважать опасения России в сфере безопасности и отказаться от угроз в отношении Пекина. "Считаем совершенно неприемлемыми любые попытки оказания давления или угрозы. Время покажет - позиция Китая находится на верной стороне истории", - резюмировал он.

В Поднебесной предостерегли коллективный Запад от необдуманных шагов, которые могут нанести ущерб китайскому бизнесу. "Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - подчеркнула официальный представитель министерства коммерции Шу Цзюэтин. Она призвала американцев отказаться от санкций против китайских компаний и устранить имеющиеся торговые барьеры. Очевидно, что Вашингтон вряд ли согласен с такой повесткой.

В то же время на Тайване, похоже, вовсю готовятся к войне. В свете событий на Украине на острове опасаются вооруженного столкновения с Китаем. Накануне местные власти впервые выпустили "руководство по выживанию" для гражданского населения. В справочнике жителям острова объясняют, как распознать сигнал воздушной тревоги и где укрыться от ракетных атак потенциального противника. Там указаны адреса госпиталей и магазинов с товарами первой необходимости, а также приведены инструкции по поиску бомбоубежищ с помощью приложений для смартфонов, запасов воды и провизии. Кроме того, в "мануале" даются советы по комплектованию медикаментами персональных аптечек первой помощи. При подготовке своих рекомендаций тайваньские специалисты взяли за образец труды японских и шведских коллег, адаптировав их под местные реалии.

В прошлом году Тайвань приступил к реформированию системы подготовки резервистов, а сейчас планирует увеличить срок службы по призыву, который все еще составляет непродолжительные четыре месяца. В свое время в погоне за голосами молодых избирателей период прохождения срочной службы был существенно сокращен.

Военные Тайваня пристально следят за ходом российской спецоперации на Украине. При оборонном ведомстве острова даже создали группу, которая целенаправленно занимается изучением тактики ведения оборонительного боя вооруженными силами Украины. К работе аналитиков привлекли профессуру из Национального университета обороны Тайваня.

Местные эксперты проводят параллели с ситуацией на Украине, просчитывают шансы Тайваня выстоять в случае столкновения с КНР и указывают на более выгодное географическое положение острова по сравнению с украинским государством, которое имеет сухопутную границу с Россией. В этом плане Тайвань отделен от материкового Китая проливом.

Кстати, представителей Тайваня на постоянной основе консультируют военные США. Контакты по линии оборонных ведомств между Вашингтоном и Тайбэем активно развиваются. В октябре прошлого года глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в интервью CNN официально признала, что остров посещали американские военнослужащие для участия в совместных тренировках с тайваньскими солдатами и офицерами.

Baosteel сохраняет стальные цены на май без изменений

Как сообщает Yieh.com, Baosteel, крупный сталелитейный завод в Китае, объявил о сохранении цен на май без изменений. Под влиянием российско-украинского конфликта цены на сырье оставались на высоком уровне.

Из-за нынешней эпидемии в Китае во многих городах действуют ограничения, а цена на сталь снизилась из-за недавнего вялого спроса.

Вьетнамская компания Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS) объявит свои новые цены на июнь в последние дни, и она также пыталась сохранить цену на июнь.

По имеющимся данным, цены на сталь в США и Европе оставались высокими. Рынок стали довольно хорош, как и ожидалось. Тайваньская China Steel Corp. (CSC) объявит новые цены в эту пятницу (15 апреля) и может повысить внутренние цены на май.

Как обстоит ситуация с производством гвоздей в России?

Валентина Матвиенко удивилась тому, что РФ импортирует гвозди. На это ответил Минпромторг, заявив, что российские компании выпускают их достаточное количество. Что об этом говорят игроки рынка?

Промышленники ответили Валентине Матвиенко на предложение о производстве гвоздей. Все началось с заседания в Совете Федерации. Сенатор Эдуард Россель, бывший губернатор Свердловской области, поднял тему импортозамещения. На это отреагировала спикер Совфеда. Валентина Матвиенко сообщила, что она сейчас старается «доходить до всяких мелочей», и заявила, что Россия импортирует гвозди, хотя наш малый бизнес мог бы производить их сам и завалить гвоздями всю страну:

«У нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому и среднему бизнесу задание. Они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию. Просто надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед».

На это отреагировал Минпромторг. Там сообщили, что гвозди в России выпускаются в достаточном количестве. Есть пять крупнейших предприятий, чьи мощности позволяют каждому из них производить от 600 до 2,5 тысячи тонн гвоздей в месяц. Плюс малые предприятия, которые выпускают еще до 2,5 тысячи тонн за тот же период.

То есть если суммировать, то Россия может производить примерно 15 тысяч тонн гвоздей в месяц. Но около двух тысяч тонн в месяц мы действительно покупаем, в основном в Белоруссии.

Владимир Потехин, гендиректор ГК «Гвоздемет» из Санкт-Петербурга, отчасти согласен с Валентиной Матвиенко. Мы в достаточном количестве производим эту продукцию, но что касается гвоздей для некоторых специальных работ, то их, по словам предпринимателя, покупаем за рубежом, так как сами не делаем или делаем в недостаточном объеме.

«Нужны гвозди оцинкованные, с этими гвоздями у нас большая проблема. К сожалению, насколько мне известно, их производит только одна наша фабрика, потому что это достаточно технологически сложный процесс. Также у нас в России не производятся барабанные гвозди для мягкой кровли, так называемые кровельные гвозди. Это тоже все идет из-за рубежа. Решение вопроса? Все достаточно просто — малому бизнесу нужно всего три вещи: где, чем и из чего. Мы произведем все что угодно, мы все это умеем делать. Так что гвозди у нас производятся, но мало, сделать мы можем без проблем, нам нужна просто небольшая помощь».

В спор между парламентом и правительством вступили и крупные производители. В «Северстали» заявили, что только эта компания покрывает 8% спроса в России на гвозди. И вообще, мы сами обеспечиваем почти 80% своих потребностей в гвоздях. Более того, мы еще их и экспортируем. А когда что-то покупается за рубежом, то это объясняется экономической целесообразностью, которая побуждает компании к внешнему товарообмену. Наверное, это можно трактовать так: кому-то выгоднее и удобнее покупать российскую продукцию, кому-то — зарубежную. Как, например, Алексею Петрову, директору компании «Промет» (она занимается металлообработкой, производством сейфов, стеллажей). Предприятию требуются болты и гайки. В Азии за счет масштабности производства дешевле, чем в России, говорит Алексей Петров.

«Тайвань и Китай являются мировыми фабриками и производят эту продукцию, наверное, в количествах на несколько порядков больше, чем наши заводы, а масштабность влияет здесь на себестоимость. Мы достаточно большими являемся потребителями болта с гайкой, и мы пытались найти российский болт и российскую гайку. На сегодняшний день мы не можем ничего найти близкого и конкурентного. То есть если мы начнем покупать российские болты и гайки, то наша стеллажная продукция станет дороже на 3-5%. Для нас это действительно дорого, и мы не можем себе позволить, чтобы себестоимость нашей продукции росла».

Наконец, отреагировали производители саморезов из Ульяновска и Татарстана. И там и там сообщили, что готовы наладить выпуск гвоздей при определенных условиях. Собственно, о них говорят и опрошенные представители малого бизнеса. Им требуется не так много: недорогая земля под строительство заводов, субсидии на покупку подорожавшего сырья и дешевые кредиты. И тогда эти люди сделают столько гвоздей, сколько нужно Родине.

Михаил Сафонов

В Турции возмутились опросниками о членстве в ЕС для Украины, Молдавии и Грузии

Текст: Полина Ардашова

Турция снова осталась за бортом Евросоюза: по данным турецкого издания En Son Haber, Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели вручил министрам иностранных дел Грузии и Молдовы опросники о членстве в единой Европе. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала аналогичный документ президенту Украины Владимиру Зеленскому. Заполнение опросников формально позволяет начать обсуждение о членстве Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюзе.

Новость вызвала волну возмущения среди турецких интернет-пользователей. "Турция должна немедленно отменить свою заявку на членство в ЕС. Что это за издевательство? Болгария в ЕС, Грузия в ЕС, все слева и справа от тебя в ЕС, один ты - нет". "Да, конечно, Грузия же в самом центре Европы находится, она просто обязана стать членом Евросоюза!" "Не забудьте про Малайзию, Индонезию, Филиппины и Тайвань!"

Комментаторы были недовольны тем, что Брюссель идет навстречу другим странам, в то время как Турция продолжает оставаться лишь "привилегированным партнером". Они высказали предположение, что подобные действия Евросоюза - попытка расширить свои границы вплоть до России.

Подобную реакцию легко объяснить: Анкара ожидает окончательного решения о членстве в ЕС больше 23 лет. Еще в 1999 году на саммите в Хельсинки ей присвоили статус "страны-кандидата". Это стало причиной бурных дискуссий среди европейских лидеров. Одни ожидали, что вступление Турции откроет новые экономические перспективы, другие, напротив, выражали обеспокоенность религиозными и культурными отличиями между турками и европейцами. В итоге страны-члены нашли выход в том, чтобы активно развивать экономические и политические отношения с Турцией, отложив принятие решения о ее вступлении в Союз. Специалист по истории Турции доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков так охарактеризовал "РГ" этот процесс: "Лидеры ЕС, с одной стороны, не торопятся окончательно снимать вопрос о продолжении переговоров об интеграции, с другой - стремятся в полной мере использовать существующий потенциал партнерства с Анкарой в самых разных сферах".

Отказывая Турции в полноценном членстве, Евросоюз продолжает максимально использовать связи с Анкарой. После начала спецоперации России, когда был поднят вопрос о членстве Украины в ЕС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Брюссель как можно быстрее включить Турцию в состав Евросоюза. Но до сих пор не получил никакого ответа. В то время как руководство Евросоюза призывает к вступлению в объединение совершенно другие страны.

12 апреля компания Pegatron United Technology, производящая около 30% смартфонов Apple iPhone, заявила о приостановке работы заводов в Шанхае и Куньшане из-за последствий эпидемии. Сотрудники заводов сейчас проходят массовое тестирование наа коронавирус. Таким образом, возобновление работы зависит от его итогов. Затянувшийся простой негативно повлияет на производство мобильных телефонов Apple.

Стоит отметить, что Pegatron зарегистрирована расположена на Тайване, а заводы закрыты по решению "местных правительств" (то есть властей Шанхая и провинции Цзянсу).

Глобус англосаксов

большинство землян — за Россию

Вячеслав Тетёкин

Западная пресса активно навязывает международному сообществу мысль о том, что, мол, весь мир выступает за жесткие меры против России в связи с ее военной операцией на Украине. И это не удивительно. Крупные американские и европейские телекомпании и газеты давно превратились в оружие информационной борьбы США и ЕС против их геополитических соперников. Такое же, как авианосцы и морская пехота. «Мировая пресса» – оружие более дешевое, но не менее разрушительное, чем авианосцы. Так что веры этим «ревнителям демократических ценностей» никакой. В частности, после фальшивки о «резне в Буче», которую охотно подхватил целый ряд западных изданий.

Теперь о реальной позиции мирового сообщества. Некоторое, хотя и неполное представление о раскладе сил дает голосование на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции с осуждением России за ее действия на Украине. Итог голосования таков: 141 страна «за», 5 стран «против», 35 воздержались. Ряд стран вовсе не принимал участие. В целом, резолюцию так или иначе не поддержали 55 членов ООН. То есть говорить о каком-то всеобщем осуждении не приходится. На самом деле, США – авторы резолюции – испытали шок. Они не ожидали, что в поддержке им откажет более четверти членов ООН.

При оценке результатов голосования нужно применять не только арифметику, но и физику – считать не только количество стран, но и их вес в мировых делах. А тут картина совершенно другая. Начнем с того, что резолюцию не поддержали Китай (1,4 млрд человек) и Индия (1,4 млрд) – две крупнейшие страны по численности населения. И, одновременно, это первая и третья экономики мира по размеру ВВП. Не стали участвовать в этой затее такие страны, как Пакистан (230 млн), Бангладеш (180 млн), естественно, сама Россия (145 млн), Эфиопия (118 млн), Вьетнам (98 млн), Иран (87 млн).

Самой неприятной неожиданностью для США и их союзников стала позиция Африки. Из 55 государств, не поддержавших антироссийскую резолюцию, 26 – страны Африки. Это Алжир, Ангола, Бурунди, Зимбабве, Мадагаскар, Мали, Мозамбик, Намибия, Республика Конго, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Южный Судан, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Камерун, Марокко, Того, Эсватини, Эфиопия.

В Африке прекрасно помнят, как европейские колониальные державы много десятилетий грабили их. Так что они отнюдь не считают «нечестивый союз» США-ЕС защитниками «цивилизованных ценностей». А вот Россию в лице СССР знают, как страну, которая всегда поддерживала дело национального освобождения. Поэтому представители даже тех стран Африки, которые проголосовали за антироссийскую резолюцию, в частных беседах признавали, что делали это лишь под мощным экономическим и политическим давлением США, Великобритании и Франции. Официально осудили действия России только Гана, Кения, Кот д'Ивуар и Нигерия. Не густо!

Из ближайших соседей России не голосовали за эту резолюцию Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Армения, Узбекистан и Монголия. В Латинской Америке ее не поддержали Венесуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, Сальвадор. Кстати, многие из тех, кто проголосовал за политическую резолюцию ООН, отказались вводить экономические санкции против России. Это, в частности, такие крупные страны, как Бразилия, Мексика, Турция и Египет. И где здесь антироссийские настроения в мире?

Между тем, за еще одну резолюцию ООН, на этот раз о временном исключении России из Совета по правам человека, проголосовало лишь 91 государство. 84 страны были против или воздержались. То есть состав антироссийских сил оказался еще менее убедительным. В целом же, по данным британского журнала "Экономист", который трудно заподозрить в симпатиях к России, в странах, дружественных или нейтральных по отношению к России, проживает более 60% населения планеты.

Реально к числу откровенно недружественных относится только 48 стран. Это «большая пятерка» государств англосаксонского мира, которые считают себя истинными хозяевами планеты: США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Далее это 27 стран Евросоюза и еще 10 стран Европы, не входящие в ЕС. Судя по тому, как их всех вгоняют в санкции против России вопреки их реальным интересам, все они лишь вассалы США и их союзников. И самое примечательное: в числе недружественных к России всего 5 стран огромного Тихоокеанского региона: Япония и Южная Корея (где находятся базы США), Тайвань, Сингапур и…Микронезия.

Но даже в Европе нет полного единства. Сербия и Венгрия отказались присоединяться к санкциям. Болгария и Венгрия не разрешили пропускать через свои территории оружие, направляемое на Украину. Профсоюзы ряда стран воспрепятствовали поставкам оружия в зону боев. В частности, железнодорожники Греции отказались перевозить вооружения на Украину. Работники аэропортов в Италии, обнаружив, что вместо гуманитарной помощи отправке подлежит все то же оружие, заявили об отказе грузить его.

В ряде случаев нежелание поддерживать США и союзников имеет менее публичный, но более эффективный характер. Лидеры Саудовской Аравии и Ирака – казалось бы, стран, тесно связанных с США, не стали даже разговаривать с Джо Байденом по вопросу об увеличении добычи нефти, чтобы компенсировать объемы, выпадающие ввиду попытки бойкота России.

Отдельная тема – поведение западных компаний. По идее, России объявлен тотальный бойкот. Однако стремление сохранить свои прибыли на огромном и платежеспособном российском рынке перевешивает лояльность своим правительствам. Кока-Кола, Риттер Спорт, Данон, Самсунг, Филлипс, Лакоста, Беннеттон, Ашан, Леруа Мерлен, Глобус, Метро, Бургер Кинг, КФС, Митсубиси, Колгейт-Палмовил, Проктор энд Гембл, АстраЗеник – эта лишь часть компаний, которые продолжат работу в России. Очень многие кампании, сообщив об уходе, никуда не уходят, заявляя лишь о приостановке деятельности или об отказе от новых инвестиций.

Еще более жестко настроена общественность Европы. Практически во всех странах ЕС проходят мощные демонстрации протеста против резкого ухудшения жизни, вызванного ростом цен на газ и бензин. При этом рядовым европейцам нет дела до переживаний пана Зеленского. Они осознают, что в их бедах виновата игра их правительства на стороне неонацистского режима на Украине.

Более продвинутые граждане понимают, что на самом деле это грязная игра США против Европы. Цель – лишить европейскую промышленность надежного источника нефти и газа из России, заставить их покупать дорогой американский сжиженный газ, этим снизить конкурентоспособность европейской экономики, за счет напряженности в Европе перенаправить поток инвестиций в США. Умные люди понимают, что на самом деле удар наносится не столько по России, сколько по Европе.

Между тем, важно не только то, кто не участвует в антироссийских акциях, но и кто поддерживает неонацистскую власть на Украине, в том числе поставками оружия. И тут обнаруживается, что против России действует все та же коалиция европейских государств, которая в состав войск Гитлера вторглась в СССР в 1941 году или снабжала фашистов оружием. Против Советского Союза воевали войска и легионы СС из Франции, Испании, Италии, Голландии, Бельгии, Хорватии, Дании, Норвегии, Польши, Словакии, Румынии, Эстонии и Латвии, а также бандеровская дивизия "Галиция" из Западной Украины. 25% бронетехники и оружия фашистской армии было произведено на заводах Чехии. Так что неонацистов на Украине сегодня защищают именно те, кто поддерживал нацистов в гитлеровской Германии.

Даже Великобритания и США, которые в 1941 году были на стороне антигитлеровской коалиции, в 1930-х годах вложили огромные деньги в возрождение немецкой военной машины, которая потом чудовищным катком прошлась по территории Европы. В Англии и США до войны существовали мощные нацистские партии. Черчилль был единственным крупным английским политиком, который предупреждал об опасности нацизма в Германии. А Джозефа Кеннеди, посла США в Великобритании (и отца президента Джона Кеннеди) в 1940 году отозвали обратно за симпатии к Гитлеру.

Кстати, надо бы напомнить Западу о еще одной неудачной попытке тотального бойкота. Как известно, Наполеон вел захватнические войны в Европе в конце XXVII – начале XVIII века и вторгся в Россию в 1812 году, прежде всего, чтобы обеспечить континентальную блокаду Великобритании – главного противника Франции. Из тогдашних «санкций» против Великобритании ничего не вышло, а претензии Наполеон на мировое господство обернулись его свержением. Поставьте на место Великобритании Россию, а на место Наполеона Джо Байдена, и вы получите повторение ситуации 200-летней давности. Только сейчас попытка бойкота России имеет гораздо меньше шансов на успех, нежели санкции Наполеона против Великобритании. Да и Байдену далеко до Наполеона.

События на Украине и вокруг нее очень многие воспринимают как войну НАТО против России. Поэтому желающих стать на сторону Америки в ее геополитических амбициях становится все меньше. И мир изменился. Мастерская мира нынче не Великобритания и даже не США, а Китай и другие страны Азии. Большинство стран мыслят категориями национальных интересов, а не интересов Вашингтона. Так что попытка бойкота-блокады России изначально обречена на провал. США и Европе уже давно пора забыть о былом колониальном владычестве над миром. Иначе они рискуют потерять гораздо больше, нежели собирались получить, затевая грязную игру против России и Европы.

Nippon Steel остановила доменную печь №1 в Кюсю после аварии

Как сообщает Yieh.com, Nippon Steel Corporation, крупнейший сталелитейный завод Японии, сообщил, что утечка воды из печи может затруднить возобновление производства компании или сократить производство примерно на один миллион тонн стали в год.

В ответ China Steel Corporation (CSC), крупнейший производитель углеродистой стали на Тайване, заявила, что получила соответствующую информацию и внимательно отслеживает ее.

Авария на заводе Nippon Steel в Кюсю произошла 9 апреля, в основном из-за утечки чугуна из доменной печи №1. Возникли проблемы при транспортировке чугуна в транспортные средства. Несмотря на то, что на помощь прибыли пожарные и на заводе также были приняты экстренные меры, печь была остановлена.

Китай увеличит экспорт стали после российско-украинского конфликта

Как сообщает Yieh.com, цены на азиатский горячекатаный рулон, арматуру и лом выросли в первом квартале, и ожидалось, что цены сохранятся на высоком уровне во втором квартале.

Из-за российско-украинского конфликта нехватка стали будет увеличиваться, а пробел будет заполнен сталелитейными заводами Индии, Японии, Южной Кореи и Тайваня.

В этой ситуации ожидается увеличение экспорта горячекатаного проката из Китая, и тому есть две причины.

Во-первых, Китай получит часть заказов, оставленных другими азиатскими странами. Во-вторых, спрос на отечественную сталь оставался на низком уровне, повторение эпидемии Covid-19, депрессия на местном рынке недвижимости и закрытие внутреннего судоходства привели к снижению спроса на отечественную сталь. В сочетании с ценовой разницей между экспортными ценами и внутренними ценами на горячекатаный прокат экспорт был бы идеальным выбором для Китая.

Упрощена процедура признания иностранного образования для соотечественников, которые обучались за рубежом

Граждане РФ, получившие образование в недружественных России странах, смогут воспользоваться упрощенным порядком признания дипломов. Соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Как соотечественникам, которые решили жить и работать в России, признать свою квалификацию или ученую степень, читайте в нашем материале.

Сегодня Соглашения, регулирующие вопросы признания образования и ученых степеней, Россия имеет с 14 из 48 недружественных стран — Албанией, Венгрией, Испанией, Италией, Кипром, Мальтой, Румынией, Северной Македонией, Словакией, Тайванем, Украиной, Хорватией, Финляндией и Францией. Попадающие под действие этих документов образование, квалификации и ученые степени не требуют признания в РФ вне зависимости от гражданства обладателя.

Кроме того, в России признаются дипломы 351 иностранной образовательной и научной организации, входящей в перечень, включающий зарубежные вузы, которые одновременно входят в первые 500 позиций не менее 3 из 5 международных рейтингов: академическом рейтинге университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирном рейтинге университетов (QS World University Rankings), рейтинге университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings), а также всемирном рейтинге университетов U.S. News Best Global Universities и Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета».

Минобрнауки России обеспечило нормативно-правовую основу для беспрепятственного возвращения россиян из большей части недружественных стран. Так соотечественников, которые намерены продолжить образование или трудоустроиться на Родине, избавят от прохождения административных процедур признания полученного образования, квалификаций и ученых степеней.

В случаях, если иностранное образование и (или) квалификации не могут быть признаны по соглашению или согласно перечню, то признание осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на основании на основании Административного регламента. В среднем ведомством проводится от 14 до 16 тыс. таких процедур в год, порядка 10% из них — признание дипломов из ныне недружественных стран. При этом большая часть обладателей такого образования — россияне.

Согласно Административному регламенту, срок признания иностранного диплома не должен превышать 45 календарных дней. В случае направления запроса в иностранное государство срок предоставления государственной услуги может быть продлен на срок не более, чем на 45 календарных дней. Отсутствие ответа на повторный запрос может служить основанием для принятия решения о невозможности признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

Правительственным Постановлением также предусмотрен отказ от необходимости направления запросов в адрес компетентных органов из недружественных стран. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявлений, а также избежать рисков отказа в признании иностранного образования и (или) квалификации по формальному признаку отсутствия ответа на запрос для сотен российских граждан.

При этом для принятия решения о признании Рособрнадзором будет учитываться база данных о принятых ранее решениях по аналогичным случаям, а также имеющиеся методические наработки экспертов в сфере признания.

Для граждан ДНР, ЛНР и Украины, прибывающих в Россию для продолжения обучения и трудоустройства, Постановлением предусмотрено сокращение сроков признания образования и (или) квалификации с 30 до 8 рабочих дней, а также отказ от необходимости предоставления оригиналов дипломов. Это существенно упростит процедуру признания и ускорит интеграцию студентов и квалифицированных специалистов в российскую академическую и профессиональную среду.

О геополитической прокрастинации

надо действовать на опережение

Леонид Савин

Формула Карла фон Клаузевица о том, что война - это продолжении политики иными средствами, в ХХI веке усилена геоэкономикой, где цепочки поставок, перспективные технологии и контроль за финансовыми и иными активами просто вынуждают принимать решения быстро и учитывать каскадные эффекты, которые могут возникнуть в сложной ситуации. Специальная операция на Украине является хорошим доказательством этого тезиса. Если бы Россия не начала эту операцию, то украинские войска при поддержке НАТО в самое ближайшее время совершили бы массированную атаку на Донбасс и даже Крымский полуостров. Конфликта нельзя было избежать, но Россия опередила Украину и ее западных спонсоров. Между тем, такой сценарий назревал не один месяц, однако часть активов России продолжали находиться на Западе. Теперь они заморожены и, возможно, будут конфискованы. Допускаю, что можно было начать выводить их ещё в декабре, когда США и НАТО от российской стороны были направлены предложения по переформатированию архитектуры европейской безопасности. Однако это не было сделано. Вряд ли можно себе представить, будто коллективный Запад одобрил бы операцию на Украине или, по крайней мере, остался в стороне. Сигналы о поддержке Киева (и, соответственно, косвенные угрозы в адрес Москвы) поступали из Вашингтона и Брюсселя на протяжении последних восьми лет. Вооружённые силы России оказались достаточно подготовлены, однако нужно признать, что в некоторых вопросах Россия опоздала. И теперь приходится наверстывать упущенное, что в текущих условиях гораздо сложнее.

Такая прокрастинация не является исключительной характеристикой России. Многие государства как на Западе, так и в других частях мира нередко страдают от завышенных ожиданий, невыполненных обещаний партнеров и несбыточных надежд по типу карго-культа, что кто-то со стороны решит их проблемы и осчастливит процветанием в самом ближайшем будущем. Одни политические силы полагаются в этом на свои природные ресурсы, которые могут быть ценными и привлекательными. Другие на технологии, например, Сальвадор, где даже часть национальных резервов перевели в криптовалюту. Третьи на исключительное геополитическое положение, как, например, в случае с Панамой. А четвёртые, как многие страны Запада, на бесконечное статус-кво собственной гегемонии, которая сейчас стремительно разрушается.

Текущий кризис обостряет многочисленные нюансы и позволяет увидеть, как действуют другие акторы исходя из своих интересов и возможностей. Индия решила резко нарастить закупки российской нефти, пользуясь огромными скидками, что свидетельствует о самостоятельности в выборе решений, имеющих явную политическую окраску. Активно работают некоторые арабские страны, гибко реагируя на конъюнктурные изменения, но окончательно не занимая чью-либо сторону. В АСЕАН прагматично просчитывают хода, прекрасно понимая растущую мощь Китая. США пытается удержать солидарность в НАТО и даже проецировать военно-политические инструменты в азиатский регион, поближе к Поднебесной. Страны ЕС пребывают в метаниях, рационально подсчитывая будущие убытки, но побаивающиеся принимать суверенные решения вопреки установкам США и утверждениям брюссельской бюрократии. Британия, похоже, рассчитывает на длительное противостояние с Россией, поэтому уже принимает меры для своего энергетического обеспечения. Там принято решение отказаться от строительства ветрогенераторов, которые планировались в качестве перехода к зелёной энергетике. Вместо этого будут строиться новые атомные станции. Предполагается, что до четверти всей электроэнергии к 2050 г. будет вырабатываться на атомных станциях. Такое решение логично, поскольку поставки газа из России могут прекратиться.

Но нельзя сказать, что отсутствие видимой реакции является геополитической прокрастинацией. Есть и фактор стратегической культуры, как в случае с Китаем. Хотя на Западе аналитики и обозреватели делали поспешные выводы о роли и функциях Китая в конфликте России и Украины (поддерживаемой Западом), обязательно указывая на Тайвань в качестве некой параллели, этот случай гораздо сложнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Стратагемы Сунь-Цзы и У-Цзы незамысловаты, однако они относятся к определенным историческим событиям, поэтому в китайском сознании ассоциируются именно с прошлым. Когда западные авторы привязывают те или иные китайские стратагемы к каким-то текущим событиям они совершают типичную ошибку неправильного восприятия восточной культуры, наложенной на собственную гордыню. Китайская стратегия куда более многоуровневая, а политические лидеры там более терпеливые. Но их оперативной сноровке могут позавидовать даже самые пронырливые страны.

Соломоновы острова - как раз пример такого кейса. В 2019 г. руководство островов разорвало дипломатические отношения с Тайванем. Вскоре были установлены связи с Китаем. Параллельно с дипломатическим напряжением на островах вновь разгорелся старый межэтнический конфликт. Поскольку помощи от соседних Австралии и Новой Зеландии в борьбе с повстанцами не последовало (а премьер-министр обращался к этим государствам), то Китай был выбран в качестве будущего защитника. Планируемый договор между КНР о Соломоновыми островами возможность захода китайских кораблей в порты и совершать материально-техническое пополнение. Австралия и Новая Зеландия сразу же закатили истерику, обвинив Китай в создании военной базы у них под боком, хотя в проекте договора нет такого положения.

Но если говорить о противостоянии России с Западом актуальным сейчас будет полностью прекратить поставки в недружественные страны той продукции, которая критически важна для их промышленности или участвует в производственных цепочках. Зачем вдаваться в геополитическую прокрастинацию и ждать пока они сами найдут альтернативное решение и высокомерно наложат на эту продукцию новые санкции? Лучше действовать на опережение. В России не настолько потребителецентричное сознание, как на Западе, поэтому временные ограничения не будут представлять угрозу для российской государственности. Скорее наоборот, это поможет мобилизовать и консолидировать народ и власть перед внешними вызовами.

Публикация: Geoполитика.ru

«Государство начинает не с того конца». Что будет с потребительским рынком этим летом

«Поддерживать предприятия нужно только в самых экстренных ситуациях, а пока нужно решить, что делать с бедными и с пенсионерами. Если поддержать их, то будет спрос, а значит, и компании выживут».

Высокие цены и возможный дефицит по многим позициям — такими представляются экспертам перспективы потребительского рынка в России. Цены действительно выросли — по данным Росстата, за месяц рост составил в среднем 7,5%: лидерами стали сахар (+41%), лук (+39%), бананы (+32%), капуста (+30%) и томаты (+29,9%), на 20-30% подорожали электроника, одежда мировых брендов (кроме того, наметился ее дефицит, как и дефицит бумаги). Также, по данным российских статистиков, на 15-17% подорожали автомобили — хотя в реальности стоимость некоторых авто достигает двух- и даже трехкратных значений по сравнению с прошлым годом.

Можно ли ожидать стабилизации или снижения цен, каким будет дефицит товаров и что нужно экономике страны, чтобы справиться с вызовами на потребительском рынке — об этом DK.RU поговорил с генеральным директором информационно-консалтингового агентства Infoline Иваном Федяковым.

Иван, как вы думаете, в каких сегментах рост цен в 2022 г. продолжится и есть ли позиции, цены на которые не будут ужасать граждан в течение года?

— Сейчас есть два фактора, которые влияют на рост цен. Первый — это курс иностранной валюты, ведь импортная составляющая присутствует во многих российских продуктах, а на импортных курс валют отражается напрямую. Но в 2022 г. к этому традиционному для россиян фактору добавился еще один — снижение производственных показателей отечественных предприятий. Он напрямую связан с закрытием в России иностранных заводов. Эти два фактора сейчас слились и вызывают серьезную реакцию потребительского рынка. Но, в моем понимании, все самое сложное еще впереди.

Почему? Фактор, связанный с валютой, частично был купирован Центробанком России, но купирован во многом административными методами, поэтому сегодняшний курс доллара или евро нельзя однозначно считать рыночным: с рынка убраны практически все покупатели валюты и существенно увеличено количество продавцов, а значит, курс установлен искусственно. Кстати, я не понимаю, зачем Центробанк укрепил известные мировые валюты — с экономической точки зрения, слабая мировая валюта могла бы нам помочь больше, чем крепкая.

Второй же фактор будет проявляться все более отчетливо, потому что возникли проблемы с логистическими цепочками и предприятия стали останавливать работу (фактически закрыты АвтоВАЗ, КамАЗ, прекратил производство бумаги Светогорский ЦБК и так далее). В марте многие еще продолжали работать, потому что у них были складские запасы продукции, сырья, компонентов, необходимых для производства. Но в апреле-мае, когда эти запасы начнут иссякать, остановки предприятий могут начаться по полной программе. Причем, если не закончится военная спецоперация на Украине, возобновить производства будет весьма затруднительно, потому что ситуация с логистикой будет усугубляться. Так что драматичная картина еще впереди.

По поводу того, какие товары будут дорожать, а какие дешеветь, — ключевое здесь: какие товары в принципе будут присутствовать на российском потребительском рынке. Сейчас мы видим уход большого количества иностранных компаний — я насчитал их около 400, в их числе серьезные мировые бренды, так что по ряду позиций будет скорее стоять вопрос товарного дефицита, нежели цен.

К примеру, в апреле-мае мы можем получить большие сбои в поставках керамической плитки. Она изготавливалась из сырья, которое завозилось с Украины, именно там лучшая сырьевая база для керамики, этой базой пользовались как в России, так и в Европе. Плюс у всех производителей плитки стоит европейское оборудование, которое сейчас не может обслуживаться, как надо, да и необходимых импортных компонентов типа краски и лака тоже не будет.

И таких примеров дефицита будет больше — просто пока говорить о конкретике сложно, многое будет зависеть от позиции ряда известных компаний, пока продолжающих бизнес в нашей стране. Например, если компания TetraPak примет принципиальное решение о приостановке производства упаковки в России, то наступит полный коллапс в молочной индустрии. Да, коровы доиться не перестанут, но упаковывать молочную продукцию будет не во что: перестройка производственных линий на другую упаковку займет месяцы, а где брать ее в процессе перестройки? Поэтому сейчас мы имеем структурный сбой в работе всей товаропроводящей цепи.

Что касается тех товаров, которые будут дешеветь, то в первую очередь это плодоовощная продукция: весной мы проходим пик стоимости, потому что собранный российский урожай до весны не доживает, и мы впадаем в зависимость от импорта. Но, начиная с лета, на прилавки будет поступать отечественный урожай, и те же огурцы, помидоры станут дешеветь. Кстати, огурцы в России уже подешевели, потому что в связи с наступившей весной энергетических затрат на выращивание продукции в тепличных хозяйствах становится меньше. К зиме, наверное, снова будет волна проблем в этом сегменте, но об этом говорить пока рано.

Что будет с беспрецедентной ценой на сахар? Будет ли спокойствие после «шторма»?

— Тут все зависит от целей — если человек не ест сахар, то он спокоен, а те, кто его употребляет, конечно, могут волноваться, если понимают, что у нас 90% семян сахарной свеклы были импортными. У меня нет информации о том, какой запас семян есть на складах у наших аграриев, хватит ли его, чтобы получить урожай этой осенью. Второй момент — тракторы, комбайны, которые обрабатывали землю, также сплошь и рядом импортные — их нужно обслуживать, покупать запчасти, а все это либо безумно подорожало, либо запчастей вообще нет.

Кроме того, в начале марта экспорт сахара был запрещен, причем по жесткой схеме — его нельзя вывозить даже на территорию ЕАЭС, то есть в Казахстан и Белоруссию. С одной стороны, такие экстренные меры позволяют спасти внутренний рынок, но с другой, все агропредприятия, которые планировали наращивание объемов производства, сильно подумают, а нужно ли им это, учитывая, что экспортировать продукцию нельзя. И хотя запрет установлен до 30 июня, кто даст гарантию, что эту меру не продлят: ее ввели без обсуждения и продлить могут без обсуждения.

Вероятнее всего, в 2022 г. мы получим снижение производства сахара, но насколько оно будет драматическим, я пока сказать не могу.

И не стоит забывать, что сахар — один из самых дешевых консервантов, и если мы действительно погрузимся в жесткий экономический кризис, то россияне вернутся к своим приусадебным хозяйствам, начнут там что-то выращивать и делать запасы — для этого им понадобится больший объем сахара, что тоже может повлиять на увеличение спроса.

Большой проблемой в стране стал дефицит офисной белой бумаги. Неужели и с ней придется попрощаться?

— Если военная спецоперация на Украине затянется, то да, смело можно прощаться. Казалось бы, Светогорский ЦБК, производивший лучшую офисную бумагу, находится на территории России, создает продукт на базе целлюлозы из отечественной древесины, вроде бы, полный цикл производства должен быть российским. Но оказывается, что ключевые компоненты импортируются, а сам ЦБК принадлежит крупному международному холдингу. И если холдинг ограничит свою деятельность в России, то откуда появится бумага? Мне не очень понятно.

Но сейчас всерьез обсуждается возможность заменить импортные химические реактивы на отечественные.

— Давайте представим, что завтра в стране пропал бензин, и вам предлагают в ваш европейский или азиатский автомобиль залить субстанцию, которая была сделана где-то на «коленке». Да, она похожа на бензин, обладает свойствами, похожими на бензин, и вы, может быть, зальете эту субстанцию в свой автомобиль. Но при этом вы должны представлять последствия — вплоть до выхода из строя двигателя, я уже молчу про потерю гарантии. Поверьте, новые производственные процессы на предприятиях не менее страшны, чем то, происходит с двигателем внутреннего сгорания. На современном предприятии, где оборудование настроено очень тонко под определенные компоненты и реактивы, заменить одно на другое очень непросто.

Приведу еще один пример — попробуйте купить неоригинальный тонер для вашего принтера и заправляйте им вашу технику в течение какого-то времени. Через три или четыре месяца ваш принтер выйдет из строя, хотя принтер — куда более примитивное устройство, чем автомобиль.