Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В узком кругу

Французам приходится ждать погребения умерших от коронавируса до 21 дня

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)

В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс сектор похоронных услуг испытывает большие трудности из-за резкого роста числа жертв коронавирусной инфекции, охватившей страну. Ведь треть всех смертей во Франции, а на сегодняшний день это свыше 10 тысяч случаев, приходится как раз на столицу и окружающие ее департаменты.

"Пока у нас есть гробы, но существует опасность, что их скоро станет не хватать", - заявила руководительница Французской федерации ритуальных услуг Флоранс Фресс. По ее словам, местные похоронные агентства оказались в экстраординарной ситуации, когда нескончаемым потоком поступают обращения родственников тех, кто погиб от COVID-19. Морги госпиталей, похоронных бюро, траурных залов при кладбищах настолько переполнены, что властям пришлось реквизировать один из холодильных складов самого крупного в Европе оптового рынка Ранжис, что под Парижем. Его в срочном порядке переоборудовали под морг.

К тому же родным теперь приходится записываться в очередь, чтобы дождаться погребения или кремации близких. В этой ситуации максимальный срок похорон был увеличен с шести до 21 дня после даты смерти. По новым правилам на церемонии прощания не могут присутствовать более 10 человек. Строго запрещено прикасаться к гробу. При этом, по данным федерации, номенклатура этих изделий была сейчас сокращена: вместо прежних 15-20 вариантов предлагаются всего два-три самых ходовых по цене от 500 до 1000 евро. А в четверг произошел настоящий скандал. Оказывается, кто-то решил заработать на нынешней трагедии и парижанам, разместившим гробы в импровизированном морге рынка Ранжис, стали выставлять счет в 150 евро. Также была введена дополнительная плата 35 евро за каждые сутки сверх шести дней.

Букеты на карантине

Как сегодня подарить цветы в Италии и Франции

Текст: Нива Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж)

Несмотря на тотальный общенациональный карантин, итальянское правительство официально позволило еще с 22 марта осуществлять розничную продажу цветов, растений и семян в супермаркетах, цветочных ларьках, на рынках и в парниковых хозяйствах.

Власти пошли на этот шаг, в первую очередь, ради спасения важной индустрии. В ее рамках функционируют 27 тысяч компаний с общим годовым оборотом в 2,5 миллиарда евро, которые обеспечивают работой 200 тысяч человек.

Но, несмотря на лояльность итальянского кабмина, этот сектор, судя по всему, еще нескоро сможет вернуть расположение клиентов и выйти из серьезного кризиса. Цветы итальянцев сейчас интересуют в последнюю очередь. Начнем с того, что дарить их просто некому - в стране запрещено проводить торжественные церемонии (от свадеб и крестин и вплоть до похорон), а также ходить в гости, даже на Пасху. Поскольку месячный карантин без работы и, соответственно, без заработка заметно подкосил материальное благосостояние большинства жителей Апеннин, многим из которых уже не на что покупать даже продукты, украшение балконов и террас новыми растениями в этом году уж точно не входит в их планы. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись по улицам итальянских городов. Цветочные ларьки ввиду полного отсутствия спроса закрыты на замок, а в мелких парниковых хозяйствах, которые есть в каждом районе и в которых обычно в этот период невозможно протолкнуться, нет ни души. Растения, мини-пальмы и лимонные деревья пылятся и гибнут на глазах.

Усугубляет ситуацию еще и то, что из-за COVID-19 Италия в одночасье лишилась возможности экспортировать свою продукцию за рубеж. А ведь еще в 2019 году она была абсолютным лидером по продаже цветов и растений в Европе с выручкой около 1 миллиарда евро.

Не менее печальной выглядит участь французских цветочников. Зайти в один из парижских цветочных бутиков и подобрать букет, скажем, роз или тюльпанов? Такое было возможно до середины марта, но не после того, как во Франции ввели карантинные меры. В отличие от аптек и продовольственных магазинов цветочные не попали в категорию "жизненно необходимых".

Теперь 14 тысяч цветочных магазинов Франции вот уже скоро месяц как на замке. Да и для большинства производителей это стало настоящей катастрофой. Многие из них были вынуждены пустить под нож уже готовые к отправке в торговую сеть миллионы тюльпанов, лилий, глициний. Что касается владельцев магазинов, то они стали раздавать запасы цветов прохожим, другие отвозили их в больницы, где ведется борьба с невидимым врагом, третьи пошли другим путем. После пережитого шока решили продавать готовые букеты через интернет. Собственно, сейчас это единственная возможность для французов приобрести цветы, а спрос на них есть.

Об этом мне сообщили в базирующейся в Париже интернет-компании "Местные цветы", которая специализируется исключительно на цветах, выращенных в столичном регионе Иль-де-Франс. Цветочные бутики закрыты для покупателей, но никто им не запрещал на месте сооружать букеты, а далее посыльные доставляют их по конкретным адресам. Обходится это, правда, дороже процентов на 10-15 по сравнению с обычным тарифом, но желающих сделать такой заказ, как утверждает представительница компании Ортанс Аранг, множество. В большинстве случаев это люди, которые хотят доставить приятное близким и родным, скажем, по случаю дня рождения или по другому поводу, но не могут это сделать лично по карантинным причинам.

Выйти в люди

Страны Европы разошлись на пути самоизоляции

Текст: Екатерина Забродина

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится объявить гражданам, чтобы они не рассчитывали на окончание карантина 15 апреля. Согласно утечкам из Елисейского дворца, режим строгих ограничений в Пятой республике будет, скорее всего, продлен. Последние недели показали, что внутри ЕС нет единой стратегии по смягчению "локдауна", которую ранее обещали обнародовать в Брюсселе. В то время как одни страны все глубже уходят в самоизоляцию, другие пытаются робко нащупать пути выхода из нее. Впрочем, каждая движется пока вслепую и готова в любой момент отыграть все назад.

Австрия первой в ЕС представила конкретный план постепенного возвращения к привычной жизни. В начале недели канцлер Себастиан Курц, который появляется на публике в медицинской маске, выступил с обнадеживающим заявлением. По его словам, уже 14 апреля в стране откроются небольшие продуктовые и строительные магазины, а также парки, а с 1 мая - торговые центры. Кроме того, граждане наконец-то смогут дойти до парикмахерских. Правда, школьники останутся сидеть по домам до середины мая, все это время не будут работать рестораны, кафе, бары и гостиницы. Ну а запрет на массовые и культурные мероприятия сохранится намного дольше. Так, знаменитая Венская опера отменила все представления до конца июня, а Музей истории искусств, один из самых популярных в австрийской столице, ждет гостей с 1 июля, если, конечно, разрешит минздрав. Даже в этих скромных обещаниях правительство осторожничает. Сегодня в альпийской республике выявлено около 13 тысяч пациентов с COVID-19. Если в середине марта число заболевших в Австрии удваивалось каждые три-четыре дня, то теперь период удалось растянуть до 16 с половиной суток. На эти цифры ориентируется 33-летний Курц и его команда: главное, чтобы хуже не стало.

Соседняя Германия такими успехами похвастаться не может. Число заболевших на этой неделе превысило здесь пугающую 100-тысячную отметку. По абсолютным показателям хуже обстоят дела только в США, Испании и Италии. Однако в пересчете на сухой язык статистики смертность от коронавируса в ФРГ составляет менее 2 процентов. Этот показатель вселяет в немцев надежду, что скоро они смогут хотя бы немного выдохнуть. Пока правительство продлило карантин до 19 апреля. Что делать после, канцлер Меркель и премьер-министры земель будут решать на следующей неделе. В учебных планах школ начало занятий предварительно намечено на 20-е число. Как раз к этому времени закончатся пасхальные каникулы, на которые большинство граждан по традиции взяли отпуска. Из них они рассчитывают вернуться в свои офисы, к станкам, на кафедры - иначе никакая, даже немецкая экономика не выдержит. Два месяца простоя чреваты падением ВВП на целых 14 процентов, за три месяца он обрушится на 20 процентов. "Чем дольше сохраняются запреты, тем выше сопутствующий ущерб. Перспектива, что людям будет не на что жить, вызывает не меньшую тревогу, чем угроза вируса. Рушатся социальные, межличностные связи, - поделился своими опасениями мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель в эфире "Немецкого радио". - Я не понимаю разговоров о том, что торговые центры открывать можно, а небольшие бутики почему-то нельзя". "Парикмахерские закрыты, но мы не знаем ни одного примера, чтобы люди заражались в парикмахерских", - признал вирусолог Хендрик Шмидт в эфире телеканала ZDF. Он и многие его коллеги убеждены: высокотехнологичные и автоматизированные производства надо запускать как можно скорее, ну а футбольные матчи бундеслиги, собирающие полные стадионы болельщиков, не грех и отложить.

Примерно так же рассуждает Дания. Она готовится потихоньку выходить из "локдауна", который был введен здесь раньше, чем в других скандинавских странах. Еще в середине марта королева Маргрете Вторая, которую датчане очень любят, лично обратилась к ним с просьбой посидеть по домам до лучших времен. Ее Величество даже отменила празднование своего 80-летия, чтобы не подвергать опасности гостей. И вот на прошлой неделе пик эпидемии был пройден: цифры по заболевшим наконец-то перестали ползти вверх. Власти объявили, что с 15 апреля отроют "учреждения первой необходимости" - детские сады и школы. Это позволит родителям вернуться к нормальному рабочему графику. Остальные ограничения, включая запрет собираться группами больше 10 человек, сохранятся до 10 мая. Ну а зеленый свет фестивалям и концертам вряд ли дадут раньше августа. "Это как идти по натянутому канату. Если мы замрем на месте, то непременно упадем, но и разгоняться нельзя", - пояснила стратегию премьер Метте Фредериксен.

Решительней всех оказалась Чехия, уже на этой неделе ослабившая карантинный режим. Впрочем, до сих пор он был одним из самых строгих в Европе. Теперь гражданам позволили вернуться к велопрогулкам и пробежкам в парках, причем даже маски носить не обязательно - главное, соблюдать двухметровую дистанцию (к слову, в Германии все это и так разрешено). Кроме того, в стране открылись теннисные корты и гольф-клубы (правда, играть можно только по двое), магазины велосипедов, строительной техники, рукоделия и садоводства, заработали ремонтные мастерские. Со следующей недели правительство готовится смягчить запрет на поездки за рубеж "по обоснованным причинам", например - по делам бизнеса. "Но это не значит, что чехи теперь могут ездить на шопинг в Дрезден", - заранее урезонил граждан глава МВД Ян Гамачек. Всех вернувшихся из-за границы будут сажать на строгий двухнедельный карантин. Ну а для иностранцев въезд в страну по-прежнему закрыт.

За дело берется инвестор: реорганизация промзон в районах Филевский Парк и Рязанский

Зеленые лабиринты, речной причал и эко-скамейки появятся на западе столицы, а парковый комплекс с фонтанной площадью и аллеей – на юго-востоке Москвы.

Директор по производственной системе АО «Главстрой» Алексей Христофоров рассказал в интервью порталу Стройкомплекса, какие изменения ждут промзону в районе Рязанский (бывшая территория завода железобетонных конструкций КЖБК-2) и бывшую промышленную площадку в районе Филевский Парк.

– Вы возводите ЖК «Береговой» и Balance на месте промзон. Какими станут эти территории после завершения проектов?

– «Береговой» – один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных. На территории площадью 31,6 га в районе Филевский Парк появится микрорайон со всей необходимой инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Кроме жилья, здесь будут школы, детские сады, поликлиники, спортивный комплекс, паркинги и 700 рабочих мест.

Balance входит в ТОП-5 крупнейших проектов комплексного развития территории Москвы. Здесь 5 га отведено для создания паркового комплекса. Он станет главным центром притяжения всего района Рязанский. Пространство парка объединит аллея длиной 600 метров от Рязанского проспекта до улицы Окская. Вдоль нее разместятся кафе, спортивные и детские площадки, фонтанная площадь, велодорожки и прогулочные маршруты.

– Какие сложности есть в реализации проектов на территории промзоны?

– Наличие зданий и коммуникаций, подлежащих сносу и замене. Это усложняет и увеличивает процесс подготовки стройплощадки и иногда требует от девелопера значительных усилий еще до этапа котлована.

Из плюсов могу выделить обособленность таких мест в привлекательных локациях Москвы. Например, ЖК «Береговой» расположен на первой линии Москвы-реки в историческом районе Филевский парк, а на бывшей территории завода железобетонных конструкций КЖБК-2 сохранились железнодорожные рельсы, проложенные более полувека назад. Они станут особенностью нашего парка. Фрагмент путей мы отреставрируем, сделаем их органичной частью паркового пространства и музеем под открытым небом.

В основу работы над проектом этой зоны легли концепции всемирно известных парковых комплексов, созданных на месте бывших промзон с железной дорогой. Среди них парк HighLine в Нью-Йорке, бульвар Promenadeplantee в Париже, парк SchönebergerSüdgeländePark в Берлине, променад Lettenviadukt в Цюрихе и другие. Всесезонный парковый комплекс в ЖК Balance будет доступен для свободного посещения.

– В чем особенности этих ЖК?

– АО «Главстрой» использует в ЖК Balance и ЖК «Береговой» мировой тренд Techumanity, в котором на всех этапах девелоперского проекта – от разработки архитектурной концепции до строительства и управления жилым комплексом – решения компании ориентированы на потребности как отдельного человека, так и всего сообщества нового квартала.

В промзоне в районе Филевский Парк раньше находился завод железобетонных изделий и труб. Редевелопмент территории позволит создать на его месте качественную городскую среду с комплексной инфраструктурой.

В основе композиции «Берегового» лежит Москва-река, которая гармонично соединяет динамичный деловой мегаполис, старую уютную столицу и природу – красивую во все времена года.

На набережной появится городской причал, к которому ведет парадная лестница со спуском для маломобильных людей. Дополнение к природным драйверам «Берегового» – городской парк Фили, который находится рядом с кварталом. Поэтому именно река, набережная и парк стали идейной основой при проектировании квартала.

При разработке архитектурной концепции «Берегового» нас вдохновили всемирно известные города на воде: роскошные резиденции Лондона, небоскребы Чикаго, здания Токио с видами на океан.

Что касается ЖК Balance, то он выполняет функцию места комфортного проживания, в котором можно найти все необходимое для жизни. Ключевую роль в этом процессе занимает коммерческая концепция ритейла и сферы услуг первых этажей жилого комплекса. Новый парк должен стать пространством на пересечении формата камерного сада и городского парка.

– На каком этапе строительства находятся сейчас ЖК «Береговой» и Balance?

– В жилом комплексе на Москве-реке выполнены монолитные работы по всем 10 корпусам. Близятся к финишу фасадные работы, активно ведется внутренняя отделка квартир и мест общего пользования. Благоустраивается дворовое пространство.

Первый этап ЖК Balance включает три жилых дома. Монолитные работы завершены по всем корпусам и подземному паркингу. Строительство шло высокими темпами: один этаж возводился в среднем за пять дней. Сейчас ведется каменная кладка наружных и внутренних стен, монтаж внутренних коммуникаций. Началась подготовка к одному из важных этапов работ – монтажу окон и витражных конструкций.

Все здания ЖК «Береговой» и Balance расположены на едином стилобате, что позволяет вести строительные работы одновременно и сдать первый этап в эксплуатацию единым жилым комплексом.

– Вы отметили, что в ЖК «Береговой» построят социальные объекты. А какая инфраструктура появится в ЖК Balance?

–Там идеально сбалансирована инфраструктура для жизни, работы и отдыха. Здесь запланировано три детских сада на 750 мест, две школы на 1725 учеников, детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, спорткомплекс с бассейном, парк, пять подземных паркингов, объекты для общественных функций на первых этажах домов.

Напомню, что в ЖК «Береговой» создадут образовательный кластер из шести учреждений: две школы на 1100 и 650 мест, четыре детских сада на 450 мест. Также появятся поликлиника и спорткомплекс с бассейном.

– Какое озеленение запланировано в этих промзонах?

– Зеленые насаждения в вазонах, обшитых древесиной и дизайнерской сталью, появятся в ЖК «Береговой». Они сформируют своеобразные острова, среди которых расположатся изогнутые эко-скамейки, детская и спортивная площадки.

Ландшафтные зоны образуют зеленые лабиринты, небольшие сады и тактильные экотропы, ведущие к набережной Москвы-реки.

Также на территории первого этапа проекта высадят более 3,5 тыс. деревьев и кустарников, разобьют свыше 700 кв. метров цветников и порядка 25 тыс. «квадратов» газона.

Для парка в ЖК Balance и озеленения дворов мы закупим взрослые растения. Здесь появятся кленовые аллеи, березы, ели, сосны и даже яблони, а вокруг луговые цветники. Думаю, нашим новоселам и гостям парка нужно будет запастись толстым альбомом для гербария.

Отдельно отмечу пешие маршруты в ЖК. Если в парках протаптывают дорожки по газону, значит, архитектор распланировал их неудобно. Мы продумывали все тщательно: кто-то гуляет с ребенком, кто-то спешит на встречу, а кто-то занимается спортом – для каждого есть индивидуальный маршрут. Схема тропинок в парке напоминает прожилки листка.

Так что дорожек для прогулок много, и они извилистые. А для тех, кто торопится к метро, предусмотрены прямые и быстрые пути.

– В связи с ситуацией с коронавирусом сроки сдачи ЖК остаются все же без изменений?

– Да. Ввести в эксплуатацию ЖК «Береговой» планируем в третьем квартале этого года, а сдача ЖК Balance намечена на третий квартал 2021 года.

Елизавета Бондаренко

1945. Поражение высшей расы

о причинах триумфа и заката Западной цивилизации

Владимир Тимаков

Свет с Запада?

Мнение о том, что западная (европейская, североатлантическая) цивилизация благодаря своим уникальным достоинствам является локомотивом глобального прогресса, широко распространено как в массовом сознании, так и в научных кругах. Складывается впечатление, что Запад раздобыл некий «Прометеев огонь», с помощью которого значительно опередил остальные народы в сфере технологий и жизненного благоустройства. Приобщение к западному миру служит как бы залогом успешного движения вперёд; напротив, удаление от него, отстаивание «особого пути», сближение с иными обществами — тормозом развития и едва ли не гарантией отсталости. Иллюстрацией такого подхода служит глубоко внедрённая в сознание дихотомия «европейские ценности — азиатчина»[1] .

Подобными мотивами руководствуется сегодня не только значительная часть украинской и грузинской интеллигенции, прилагающая недюжинные усилия, чтобы избавиться от исторической и духовной общности с Россией и «заслужить» своё место в обществе «высшего ранга». Настроения такого типа давно и прочно вошли в менталитет отечественной элиты. Например, уже два столетия хрестоматийным объяснением отставания Руси от Европы считается монгольское иго, словно ордынцы оторвали наших предков от «источника света» и погрузили в «азиатскую тьму».

Типичную формулировку, с которой согласятся не только рьяные «западники», но и нейтрально настроенные сограждане, высказывает Алексей Арбатов, один из идеологов наиболее респектабельной западнической партии «Яблоко»: «Что, безусловно, сказалось самым роковым образом — так это два столетия татаро-монгольского ига. Освободившись от него, Москва унаследовала отсталость, изоляцию от передовой Европы, деспотизм, неэффективный и вороватый аппарат управления…»[2]

Примечательно, что в глазах Арбатова отрыв от «европейского пути» выглядит универсальным объяснением отставания любого общества — не только в России, но, например, на Пиренейском полуострове, как говорит там же Арбатов: «Узкие проливы сделали возможным порабощение Испании, Португалии и балканских народов арабскими и османскими завоевателями, что впоследствии обусловливало их экономическую и политическую отсталость».

Для специалиста, хорошо знакомого с историческими реалиями, аргументы, приводимые в «Уравнении безопасности», должны выглядеть абсурдными. Монголы в XIII веке не отставали от европейцев, что, в частности, обеспечило победоносное вторжение в Европу их сравнительно небольшого авангардного отряда в 1241–1242 годах. Испания и Португалия оказались лидерами Западного мира именно вскоре после мусульманского этапа их истории, а отставание Пиренейского полуострова стало накапливаться гораздо позже, когда он давно уже вышел из–под контроля арабов. Тем не менее выявленные противоречия не складываются в наших умах в единую картину, и многие из соотечественников (даже высокообразованных!) готовы с лёгкостью признать, что именно воздействие неевропейской, азиатской культуры послужило причиной отставания и для русских, и для испанцев.

Тайна прогресса

В своё время очень популярной была (ныне опальная из–за своей «нетолерантности») ссылка на антропологическое превосходство, на высокий интеллект европейцев. Эту точку зрения, попавшую в опалу из–за своей «нетолерантности», продолжает отстаивать антрополог Ричард Линн[3] . Последователи Макса Вебера считают ключом к успеху особую протестантскую этику, нацеленную на бережливость, упорный труд и накопление. Наконец, Джеймс Робинсон и Дарон Аджемоглу, авторы бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные»[4] , утверждают, что на Западе удалось сформировать «инклюзивное общество», основанное на совершенных социальных институтах, где источником богатства является не силовое присвоение чужих благ, а творческая предпринимательская инициатива.

Любая из распространённых версий западного успеха исходит из того, что достойное вознаграждение получило «лучшее общество», которое либо по своим физическим качествам, либо по этическим устоям, либо по социальным принципам стоит на голову выше других. Единственной заметной кляксой на привлекательном образе западной цивилизации остаётся воспоминание о гитлеровском нацизме. Это неприятное явление принято объяснять как трагическую аномалию, как странный вывих поступательной линии европейского развития. Мрачная природа нацизма считается целиком противоречащей гуманным началам западного общества.

Закат, сумерки или вырождение?

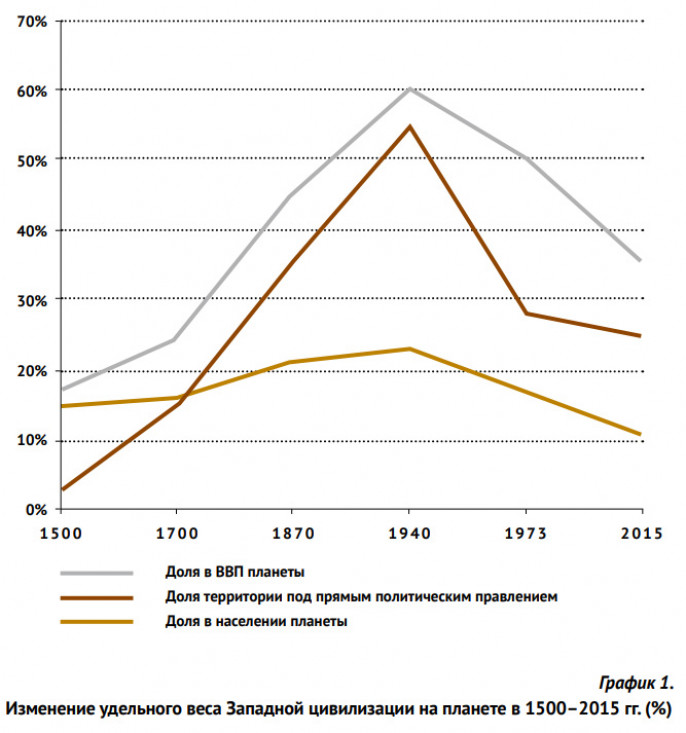

Между тем нетрудно заметить, что зенит западной славы уже миновал. Судя по всем основным признакам, мы являемся свидетелями угасания Запада, неуклонного снижения его роли на планете (см. график 1).

Площадь земной поверхности, находящейся под прямым политическим контролем западной цивилизации, доля этой цивилизации в населении Земли и в глобальном ВВП сокращается столь же стремительно, сколь быстро Запад набирал вес в пору своего взлёта. Алармистские настроения распространяются среди патриотов Североатлантического общества подобно пожару. Нарастающий пессимизм порождает такие бескомпромиссные приговоры, как «Смерть Запада» Патрика Бьюкинена, «Великое вырождение» Ниала Фергюсона или «Европа, ты офигела!» Юлии Латыниной.

Даже самый поверхностный анализ позволяет без колебаний установить, что переломной точкой в траектории западного движения к глобальному доминированию стала середина ХХ века. До этого момента Запад непрерывно наращивал свой вес, затем начал терять позиции.

Что же произошло на планете в середине ХХ века? Почему прежние факторы, некогда обеспечившие блистательный подъём Запада, перестали быть эффективными? Разве западное общество утратило свои достоинства, до сих пор приносившие успех? Снизился IQ европеоидов? Была отвергнута протестантская этика? Поддалось эрозии «инклюзивное общество»?[5] Очевидно, что это не так. Вряд ли эти позиции изменились столь значительно, чтобы объяснить подлинно тектонический сдвиг, начавшийся во второй трети двадцатого столетия и продолжающийся до сих пор.

Скелет в шкафу

До сих пор все попытки найти источник «волшебной силы» Запада не имели достаточно прочной доказательной базы. Факторы успеха, о которых говорят социологи — этика, меркантилизм, свобода, демократия, право, — довольно расплывчаты и не поддаются точному измерению. Ещё сложнее исследовать взаимосвязь такого явления с материально-техническим прогрессом. В самом деле, оттого ли страны Западной Европы богаты, что у них процветает демократия? Или они смогли позволить себе такую роскошь, как демократия, потому что стали богаты? Эти вопросы вряд ли найдут скорое разрешение.

Однако, на мой взгляд, изучение экономики прошлого даёт нам возможность обнаружить иные движущие силы мировой истории, гораздо более осязаемые и подтверждаемые цифрами. Осмелюсь предложить свою формулу западного взлёта и падения, которая, возможно, шокирует поклонников этого, до сих пор чрезвычайно успешного общества:

Главным двигателем опережающего развития Запада выступал европейский нацизм, породивший особо прибыльную практику колониальной экспансии. Сокрушительное поражение нацистской идеологии в 1945 году явилось переломной точкой мировой истории, после чего западная экспансия захлебнулась, а неевропейские народы получили возможность преодолевать отставание и сокращать разрыв. Решающую роль в этом повороте сыграла Россия и её «особый», отличный от западного тип цивилизации.

Исследования, достаточно убедительно доказывающие, что страны Азии ещё буквально два-три столетия назад не уступали Европе по развитию технологий и уровню жизни, уже не являются сенсацией. Для вящей убедительности я не намерен ссылаться в этой статье на данные критиков западного общества, а буду апеллировать исключительно к цифрам, собранным безупречным либералом и евроцентристом, выпускником Кембриджа, профессором Гронингена Энгасом Мэддисоном. Его фундаментальный труд «Контуры мировой экономики в 1–2030 гг.»[6] был переиздан в России в 2015 году Институтом Гайдара. Нетрудно догадаться, что с точки зрения предвзятости к ценностям западной цивилизации такая работа, как жена Цезаря, находится вне подозрений.

Правда, ни Мэддисон, ни Институт Гайдара не обратили внимания на те закономерности, которые бросились в глаза автору данной статьи. Возможно, им помешал иной тип идеологической предвзятости, о которой мы уже писали, — очарование достоинствами западной цивилизации. И всё же массив данных, который накоплен в «Контурах…», весьма красноречиво обличает ту порочную сторону западного общества, о которой не слишком принято говорить.

Точка расхождения

Всего пятьсот лет назад, на старте Эпохи Великих Открытий, которую вернее назвать Эпохой великой экспансии Запада, экономическая картина мира в корне отличалась от той, к которой мы привыкли и которая ещё недавно казалась нам незыблемой в веках. Двумя величайшими производителями планеты выступали Китай и Индия — на каждую из этих цивилизаций приходилось около четверти глобального продукта. Европа на этом фоне выглядела довольно скромно, её средневековый ВВП в три раза уступал индийскому. Те европейские страны, которые принято считать флагманами благополучия — Англия и Голландия, — тоже не блистали роскошью; в 1500 году душевой ВВП англичан и голландцев примерно соответствовал среднеевропейскому, заметно уступая уровню доходов в Италии или Бельгии.

Для анализа стартовой ситуации важно отметить два ключевых факта.

Первое: уровни душевого производства, а значит, и уровни развития Индии и Великобритании накануне их исторического контакта были сопоставимыми. Мэддисон оценивает превосходство британцев над индусами в 30% (714 и 550 долларов ГириХамиса 1990 года на душу населения), что сравнимо с погрешностью метода — оценить экономику пятивековой давности с точностью до процентов весьма непросто! Во всяком случае, разрыв между Индией и Англией был меньше статистического разброса среди собственно европейских стран (например, Италия по душевым доходам превосходила Норвегию почти вдвое). Кроме того, здесь приводятся только общие цифры по Индии — гигантскому субконтиненту с выраженным региональным своеобразием. Вполне логично допустить, что внутри индийской цивилизации существовали отдельные провинции, превосходящие туманный Альбион по уровню жизни.

Второе: вплоть до контакта с Западом страны Азии достаточно динамично развивались. За предыдущие пять веков душевые доходы в Индии, Индокитае и Индонезии выросли почти на треть, что соответствовало среднемировым темпам развития, а Китай и вовсе двигался вперёд опережающими темпами[7] . Эти данные как минимум разрушают наше представление об исторической Азии как о некоем пространстве застоя, косности и отсталости.

Что же произошло после проникновения европейцев в бассейн Индийского океана (и далее — везде)? Уже в семнадцатом веке самые активные колониальные державы поднимаются значительно, в два-три раза выше среднемирового и среднеевропейского уровня, и к 1700 году по душевому ВВП занимают первое (Нидерланды) и второе (Великобритания) место на планете. Важно, что этот рывок произошёл раньше, чем промышленная революция!

В девятнадцатом веке Лев Толстой с полным на то основанием вкладывает в уста князя Андрея мысль о том, что «англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства…». И это беллетристическое наблюдение подтверждается данными Мэддисона: в 1870 году, в период написания русским графом своего гениального романа, душевой продукт в Соединённом Королевстве достиг 3190 долларов Гири-Хамиса — почти вчетверо выше среднемирового и вдвое выше среднеевропейского! Мир приблизится к такому качеству жизни лишь столетие спустя, в эру электричества, ЭВМ, телефонной связи и антибиотиков. Англичане получили необходимый уровень благ без всех этих новшеств, ещё во времена пара, бухгалтерских костяшек и конных экипажей.

Странное отставание

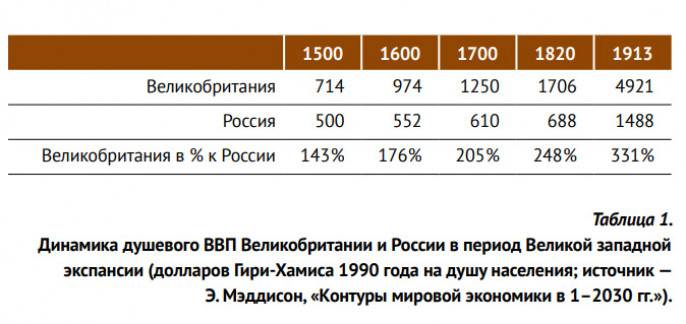

Мы можем проследить, как последовательно и неуклонно Англия опережала нашу страну, Россию, которая оказалась в стороне от «столбового», европейского пути развития (см. таблицу 1).

Судя по приведённым цифрам, на всём протяжении новой истории это соревнование выглядит для России безнадёжным: в гонке за лидером нам не помогают ни петровские новшества, ни реформы царя-Освободителя! В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях отставание нарастает даже быстрее, чем в семнадцатом, когда, по расхожей исторической версии, Русь замкнулась в своей «славянофильской изоляции».

Элементарная научная добросовестность не позволяет использовать приведённую выше таблицу 1 для каких–либо выводов, поскольку мы имеем дело с совершенно неадекватным сравнением. Ведь здесь представлены, с одной стороны, — вся Российская империя, от столиц до самых удалённых национальных окраин; с другой — только небольшая, привилегированная часть Британской империи, занимающая около одного процента её территории.

Если же взять душевой ВВП по Британской империи в целом, то обнаружится, что в 1913 году на одного подданного британской короны приходилось примерно 1200–1250 условных долларов годового продукта, то есть при адекватном сравнении становится ясно, что уровень жизни под скипетром Виндзоров был на одну пятую ниже, чем под скипетром Романовых.

Принципиальное значение имеет тот факт, что в середине второго тысячелетия страны, составившие впоследствии Британскую империю, обеспечивали производительность чуть выше или приблизительно среднемирового уровня, а после английского господства эта совокупность наций опустилась ниже среднего. Россия, напротив, на излёте Средневековья отставала от среднемирового уровня, а к началу ХХ века подтянулась к нему (см. график 2). Так какое же общество оказалось более эффективным?

Роковая встреча

Романтическое пред ставление о западной цивилизации, которая якобы выступала в роли Прометея для всего окружающего человечества или, согласно известному произведению Киплинга, несла «бремя белого человека», выводя остальные народы «к свету из… египетской тьмы», разрушается в соприкосновении с экономической статистикой.

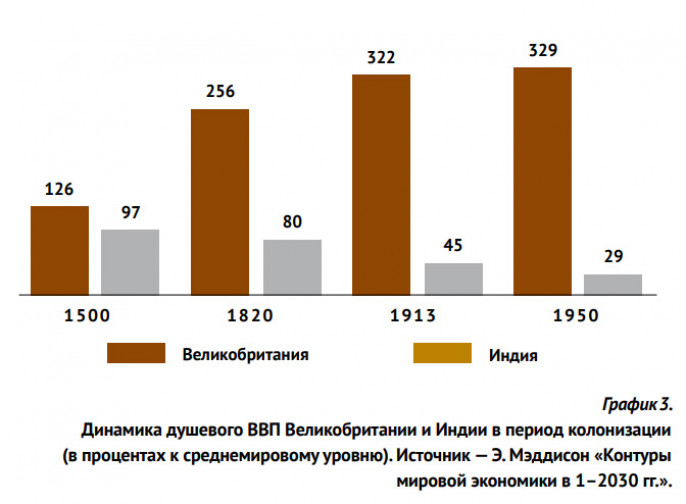

Индия после контакта с европейскими «прогрессорами» надолго остановилась в развитии. Подушевой доход жителя Индостана в 1870 году был ниже, чем в 1500 году, на заре колониальной эры. Энгас Мэддисон признаёт, что одним из следствий британского управления в Индии стало «разрушение самой развитой промышленности… среди всех стран мира, которым суждено было стать колониями»[8] . Получается, что промышленная революция на одном полюсе Британской империи обернулась промышленной деградацией на другом.

Ещё более катастрофическими итогами обернулась встреча с европейцами для Китая. В промежутке между 1700 и 1820 годами экономика империи Цинь была одной из самых динамично растущих в мире. ВВП Поднебесной увеличился за это время почти в три раза, с 82,8 до 228,6 миллиарда условных долларов. Для сравнения: за это же время суммарный ВВП Западной Европы увеличился всего лишь вдвое, с 81,2 до 159,8 миллиарда. Эти цифры, рассчитанные классиком либеральной экономической школы и заведомо лишённые всякого «евроскептицизма», стоит напоминать всем, кто привык считать китайское общество «сонным болотом, отгородившимся от мира Стеной».

Катастрофа разразилась после Опиумных войн, одного из самых преступных деяний в истории человечества. По существу, агрессия против богатейшей экономики мира была развязана международным наркокартелем, в который входили представители западной, прежде всего британской и французской, элиты. В результате понесённого поражения, кабальных условий мира и вызванных этим цивилизационным надломом социальных конфликтов население Китая сократилось на несколько десятков миллионов человек (!), а уровень жизни в ХХ веке упал до исторического минимума, небывалого в этой стране с начала нашей эры.

Ни одна западная нация, потерпев поражение во внутриевропейском конфликте, не несла таких тяжких убытков. Да и трудно представить, чтобы внутри Европы вспыхнула война с целью разрешить победителям свободно продавать наркотики побеждённым. Здесь налицо явно выраженный расовый подход: то, что считалось неприличным в отношении европейцев, бессовестно применялось к народам иных континентов.

Нацистский Рейх задолго до Гитлера

Бросается в глаза чудовищное экономическое неравенство, царившее внутри колониальных империй. Это неравенство не досталось в наследство от тяжёлого прошлого, оно не было историческим грузом «отсталых туземных обществ». Нет, это был продукт созданных колонизаторами экономических систем.

Как упоминалось выше, на старте Эры Великих Завоеваний уровень жизни англичан и индусов различался незначительно, в пределах погрешности метода исторических оценок ВВП. В момент обретения Индией независимости, к середине ХХ века, эту разницу уже можно было измерить гораздо точнее, и она обрела грандиозные масштабы, став одиннадцатикратной (6939 условных долларов на одного англичанина и 619 условных долларов на одного индуса в 1950 году). Такое неравенство, постоянно увеличивавшееся на протяжении четырёх веков колониальной эры, нельзя объяснить ничем иным, кроме как варварской этнической дискриминацией неевропейских народов внутри Британской империи. (Нарастающее расхождение между метрополией и колонией см. на графике 3.) Чем такое положение дел отличается от положения «высших» и «низших» народов в гитлеровском рейхе?

Ещё более вопиющим было неравенство внутри Голландской империи. Данные о доходах различных национальных групп под властью Амстердама свидетельствуют о неприкрытой этнической дискриминации. Доходы европейцев превышали доходы коренных жителей Зондских островов в 1700 году в 25 раз, а в 1929 году — в 52 раза! Это типичное положение «херренменшей» и «унтерменшей» в мироустройстве Гитлера. Кстати, термин «апартеид» возник именно в голландском колониальном законодательстве.

Нидерланды считаются страной-пионером на пути к свободе и правам человека. Как мы знаем, дорогу к демократической системе управления в Европе открыла Нидерландская революция 1566–1609 годов. Однако свобода предназначалась не для всех. Отстаивая гражданские права для «расы господ», строители Голландской империи умножали несвободу на других континентах. Как констатирует Мэддисон, «когда голландцы делали первые шаги в Азии, рабский труд использовался в регионе в ограниченных масштабах. Рабство в голландских колониях было легализовано специальным указом и просуществовало до 1860 года». То есть свободолюбивые голландские демократы многократно расширили рабовладение в Индонезии, сделав труд невольников основой плантационного хозяйства при выращивании мускатного ореха, перца и других пряностей, на монопольной торговле которыми зиждилось процветание Нидерландов. Вдобавок голландский бизнес был одним из ключевых операторов африканской работорговли.

Напрашивается необычная аналогия. Самыми сложными и упорядоченными системами в природе, как известно, являются живые организмы. Но, снижая уровень энтропии внутри себя, биологическая система с удвоенной силой производит хаос вокруг, перерабатывая и разрушая ресурсы окружающей среды. Подобным образом вели себя «самые прогрессивные» европейские общества. Стремительно наращивая собственный экономический потенциал, они тормозили развитие обширных колоний. Двигаясь по пути к свободе и человеческому достоинству для избранных народов, они умножали несвободу на колониальной периферии. Прежде чем восхищаться успехами Англии и Нидерландов — стран, которые в Новое время стали настоящими локомотивами прогресса, — следует заметить, что счастье немногих было основано на несчастье многих. «Топливными баками для взлёта» сравнительно небольших европейских стран стали гораздо более крупные экономики, порабощённые ими. Так, до эпохи колонизации суммарный ВВП Индии превосходил ВВП Великобритании в 22 раза, а ВВП Индонезии был примерно настолько же больше ВВП Нидерландов. Огромные ресурсы богатейших стран Азии были использованы колонизаторами подобно ракетным ступеням, выводящим экономику Лондона и Амстердама на орбиту планетарного первенства.

Россия — не Европа

Сколько бы ни твердили отечественные западники, что наша страна принадлежит Европе, Российская империя строилась на совершенно иных принципах, не похожих на европейские. Государствообразующий народ — русские, великороссы, — никогда не занимали в России выраженного привилегированного положения[9] .

Можно предположить, что в европейских империях столь жёсткое национальное унижение возникало в удалённых землях и только в отношении малознакомых в культурном отношении этносов, а к Российской империи этот принцип неприменим, поскольку тут все народы живут по соседству с русскими и в силу тесного общения обрели культурную близость с «метрополией». Но нет, принцип дискриминации «низших народов» строители империй западного типа соблюдали и у себя под боком, о чём красноречиво свидетельствуют примеры Ирландии и Финляндии.

Так, уровень жизни в Ирландии спустя несколько веков после её присоединения к Англии оказался кратно ниже английского. Например, если численность населения Ирландии в конце семнадцатого века была примерно втрое ниже численности англичан[10], то стоимость основных фондов на острове накануне «Славной революции» оценивалась почти в двадцать раз ниже английской (20 и 370 млн фунтов стерлингов)[11]. То есть средний ирландец был в шесть-семь раз беднее англичанина, хотя для этого на двух соседних островах с тесно связанной судьбой не имелось никаких географических, климатических и культурных предпосылок — только этническая дискриминация! В результате такой политики соотношение населения Ирландии и Англии к середине ХХ века достигло 1:15, то есть доля ирландцев на Британских островах снизилась впятеро, что указывает на очевидные признаки геноцида.

В отличие от этого народы, попавшие в орбиту Российской империи, умножались примерно так же, как русские; имели сопоставимый с русскими душевой доход, а порой и пользовались преимуществами. Например, Финляндия, оказавшись под властью династии Романовых, почти не отличалась от остальной части империи по уровню доходов (781 и 688 условных долларов в 1820 году), но к 1913 году этот разрыв увеличился в пользу финнов (2111 и 1488 условных долларов). Примечательно, что в границах западноевропейской Шведской империи Финляндия занимала приниженное, периферийное положение, и её ВВП рос медленнее, чем ВВП Швеции (с 1500 по 1820 год финская экономика увеличилась в 6,7 раза, а шведская — в 8,1 раза). Под русским управлением Финляндия стала навёрстывать упущенное и догонять свою бывшую метрополию (с 1820 по 1913 год финский ВВП вырос ровно в 7 раз, а шведский — всего лишь в 5,6 раза). Эта экономическая статистика служит важным дополнением к тому факту, что только в пределах Российской империи финский народ получил национальное самоуправление и право официального применения родного языка.

Правило или исключение?

Нам, знающим европейскую историю гораздо лучше, чем мировую, строительство империй ради эксплуатации побеждённых народов, завоёванных окраин (провинций в римской терминологии) кажется обычной практикой прошлого. Однако на деле за пределами западной цивилизации описанное выше региональное и этническое расслоение внутри одной государственной системы было редкостью. Обычным явлением была замена элит — аристократия победителей приходила на место аристократии побеждённых (иногда частично инкорпорируя в свои ряды прежних правителей); весьма частым — вытеснение одного народа другим (нередко сопровождавшееся активной метисацией). Но такое положение, при котором присоединённые этнические группы эксплуатировались в интересах государствообразующего этноса, когда провинции нищали ради благополучия метрополии, когда национальная иерархия начинала напоминать биологическую пищевую пирамиду, где «низшие» народы рассматривались чуть ли не как иные биологические виды, обеспечивающие потребление «высших», — это почти исключительно европейское ноу-хау.

Не только в России, но и во многих других цивилизациях Евразии ведущие этносы не пользовались материальными преимуществами или по крайней мере эти преимущества были выражены гораздо слабее, чем в европейских колониальных империях. В случае Византии можно говорить о привилегированном многонациональном городе — Константинополе, но не о привилегированном ромейском этносе (уровень жизни в Фессалониках или Кесарии был не выше, чем в Леванте или долине Нила). Исследователь Османской империи Фернан Бродель подчёркивал, что население Анатолии, где обитали этнические турки, имело доходы ниже, чем инонациональное население Балкан или Египта. Небывалое единство Китая, спаявшего общим национальным самосознанием чуть ли не пятую часть населения планеты, было бы невозможно без относительной однородности и равноправия его провинций. После завоевания Китая маньчжурами ведущие посты в империи Цинь заняла маньчжурская аристократия, но их единоплеменники-простолюдины не получили никакого материального выигрыша перед побеждёнными ханьцами — Маньчжурия осталась бедной северной провинцией богатейшей державы. А ведь если бы Маньчжурия так же активно потребляла ресурсы Китая, как Англия — ресурсы Индии, а Голландия — ресурсы Индонезии, её душевой ВВП в XIX веке вполне мог превзойти голландский или британский. Не стала богатейшим краем Арабского халифата прародина последователей Магомета — Аравия, как не превратился в полюс благополучия Золотой Орды её центральный регион — Нижнее Поволжье. Такие примеры можно умножать, но уже вполне ясно, что упомянутое выше десятикратное и более чем десятикратное имущественное расслоение между национальными группами — это не «общечеловеческое явление», а специфическая черта западноевропейских колониальных империй[12].

Эволюция в пользу нацизма

На протяжении всей Эпохи Великих Завоеваний, Эпохи глобальной западной экспансии колониальный империализм непрерывно эволюционировал в сторону всё более нацистских форм, доказывающих свою большую экономическую эффективность. До сих пор в объяснении исторической победы Англии и Голландии над своими иберийскими конкурентами — Испанией и Португалией — перечисляются такие причины, как развитие свободного рынка, капитализм и парламентаризм, но при этом игнорируется фундаментальный факт, стоящий всех остальных: для иберийских колониальных империй был характерен совершенно иной, гораздо более низкий в сравнении с североатлантическими градус этнической дискриминации.

Испания и Португалия совсем не так откровенно использовали свои латиноамериканские владения в качестве «ракетоносителя» для выхода метрополии на высшую «орбиту», как это делали Голландия и Англия. Переселенцы с Пиренейского полуострова активно смешивались с коренным населением Америки, предоставляя метисам хотя бы формальные права, чего совершенно не наблюдалось в британских и голландских колониях, где потомки смешанных браков (гораздо менее частых) оставались в числе отверженных. Это различие в расовой этике бросилось в глаза знаменитому естествоиспытателю Чарльзу Дарвину, который при посещении Южной Америки был удивлён, что его проводники первыми приветствовали встречную негритянку, снимая шляпы: «Видано ли дело в Европе, чтобы высшие или низшие классы оказывали подобную вежливость бедному, жалкому члену отверженной расы?» Здесь примечательно упоминание о низших классах Европы, прежде всего, знакомой Дарвину Англии, поскольку его родное британское общество сегрегировало своих членов не только по социальной, а прежде всего, по национальной шкале — самый бедный британец чувствовал себя выше самого состоятельного туземца. Такое ощущение подкреплялось соответствующей экономической политикой: прямые или косвенные дивиденды от ограбления колоний получала вся метрополия, включая последнего паупера.

Как свидетельствуют данные экономической истории, латиноамериканские колонии развивались вместе со своими иберийскими метрополиями (например, с 1500 по 1820 год душевой ВВП Испании вырос с 661 до 1008, Мексики — с 425 до 759 условных долларов). Это означает, что разрыв между этническим ядром и провинциями Испанской империи не увеличивался, система прогрессировала как единое целое, хотя и сохраняла определённое неравенство. Такая политика резко контрастировала с практикой североатлантических империй, где метрополии, как положено в типичном нацистском рейхе, стремительно шли вперёд, а колонии прозябали. В итоге территория планеты, оказавшаяся под властью испанской короны, была в выигрышном положении по сравнению с владениями Англии. В начале ХIХ века средний доход подданного Испанской империи можно оценить в 750–800 долларов Гири-Хамиса, а средний доход на части планеты, контролируемой Лондоном, не превышал 650 долларов на человека. Однако эти общие цифры отступали на задний план при сравнении уровня жизни метрополий: британец к тому времени жил почти вдвое лучше испанца, а ВВП отдельно взятого острова Великобритания рос чуть ли не втрое быстрее, чем ВВП отдельно взятого Пиренейского полуострова. Более эффективная по общечеловеческим меркам испанская колониальная система с точки зрения интересов правящей нации выглядела проигрышной и неуклюжей.

Североатлантические империи, сконцентрировавшие за счёт нацистской политики огромные ресурсы в своих метрополиях, обеспечили себе как преимущества при военном столкновении с конкурентами, так и взрывной технологический рост. Согласно ёмкому выражению британского экономиста Эрика Хобсбаума, стартовый капитал для промышленной революции Англия приобрела в Индии. Испания, в отличие от своей более удачливой соперницы, соответствующий стартовый капитал не накопила, размазав дивиденды от эксплуатации колоний «тонким слоем по всему бутерброду» империи.

С учётом вышесказанного появление гитлеровского рейха выглядит не досадной аномалией, а закономерным итогом западноевропейской эволюции. Выигрывают те нации, которые активнее завоёвывают и порабощают другие. Выигрывают те, кто беспощаднее превращает побеждённых в «низшую расу», в биологический материл для своего процветания — такой вывод должен был сделать вдумчивый исследователь Эпохи великой экспансии. Аджемоглу и Робинсон ещё не сформулировали свой сакраментальный вопрос: «Почему одни нации лузеры, а другие нет?», а завсегдатаи мюнхенских пивных уже знали ответ. К сожалению, ответ более точный, нежели тот, что предлагают маститые современные социологи.

На то, что итоги европейской конкуренции стимулировали рост нацистских настроений, также обратил внимание известный эрудит и мыслитель Анатолий Вассерман.

В частности, он заметил, что победу в Первой мировой войне одержали Англия и Франция — страны, практиковавшие куда более откровенную нацистскую колониальную политику, чем Германия и Австро-Венгрия. Неудивительно, что значительная часть германских граждан решила использовать чужой опыт и даже превзойти его, чтобы взять реванш и завоевать своё «место под солнцем».

Последняя конкиста

Вторая мировая война начиналась как типичная схватка западноевропейских хищников за передел колониальной сферы обогащения; своеобразная игра в «царя горы» на мировой «пищевой пирамиде» в глобальной этнической иерархии. Немцы пытались перехватить лидирующую позицию в этой системе у близкородственных, а потому не так уж сильно рискующих англосаксов. Решался вопрос первенства, а не вопрос жизни и смерти, поэтому война на первых порах не приобрела апокалиптического напряжения.

Поход Гитлера на Восток изначально не рассматривался как решающая кампания, способная стать центральным событием войны. Судя не только по откровениям германских стратегов, но и по оценкам европейских дипломатов из разных стран, план «Барбаросса» рисовался как типичная колониальная экспедиция, призванная уравнять шансы в междоусобной борьбе «высших народов». У наших соперников есть рабы и сырьё в Индии и Африке, а мы получим рабов и сырьё в России — примерно такая логика толкала рейх к нападению на СССР. Только по мере того как рушились все предварительные планы и оценки западных стратегов, становилось ясно, что сражение на Восточном фронте вышло далеко за рамки банальной конкисты. Здесь столкнулись два полярных мировоззрения, две противоположные тенденции мировой истории.

Общество-альтернатива

Сравнивая российскую цивилизацию с западноевропейской, я не имею намерений безапелляционно настаивать на её моральном превосходстве, как это делают апологеты западничества в отношении своего социального идеала. В силу единства человеческой природы любое этнокультурное сообщество насыщено сопоставимыми проявлениями добра и зла, из которых невозможно сложить систему, совершенную во всех отношениях. Нет ничего удивительного в том, что у России есть свои пороки и язвы, свои печальные практики унижения человеческого достоинства, в которых наше Отечество преуспело больше своих соседей. Но в чём никак невозможно упрекнуть Россию в сравнении с Европой — так это в этнической дискриминации присоединённых народов, в каких–либо формах нацизма или расизма.

Примеров тому можно приводить множество: и правовые привилегии целого ряда национальных окраин; и сходство базовых демографических показателей у разных народов империи; и мультиэтничный состав российского дворянства, без какого–либо доминирования коренных великороссов[13].

Развиваясь по траектории, коренным образом отличающейся от европейской, Россия в ХХ веке создала общество, прямо противоположное западной колониальной империи. Советский Союз выглядел как глобальная альтернатива, как анти-Запад, как цивилизация совершенно иного типа. Его национальная политика предполагала не центростремительное, а центробежное движение средств: братскую помощь национальным окраинам, подтягивание их до уровня центра.

Поражение «высшей расы» — конец эпохи великой экспансии

Принципы, на которых зиждилось советское общество, противоречили всему европейскому опыту, и потому эффективность такого общества оценивалась крайне низко. Никто из серьёзных аналитиков не предполагал, что Советский Союз сможет оказать сколько–нибудь длительное сопротивление победоносной военной машине германского рейха. Поэтому результаты военных действий на советско-германском фронте стали настоящим культурным шоком для западной цивилизации.

Впервые в истории «низшая цивилизация» смогла не только отразить нападение, но полностью сокрушить «высшую». Прежде западные завоеватели без особого труда преодолевали сопротивление многократно превосходящих по численности армий «низших народов»; сравнительно небольшие страны Европы со скромным ВВП молниеносно становились хозяевами экономических гигантов (подобно тому, как даже маленький хищник превращает в жертву крупных животных нижнего этажа «пищевой пирамиды»: росомаха поражает оленя или леопард — антилопу). На полях России убеждение в имманентном превосходстве Запада было повержено в прах.

Во-вторых, после колоссальных потерь армии вторжения оказалась развенчана проверенная веками идея о рентабельности колониальных войн. Любимый Гитлером афоризм Катона-старшего «война сама себя кормит» пришлось сдать в исторический утиль. Если колониальные кампании европейцев в Индии, Китае, Америке и Африке всякий раз с лихвой окупались, то сопротивление, которое оказала агрессорам российская цивилизация, сделало масштаб жертв совершенно неприемлемым с экономической точки зрения. Позже, ободрённые примером России, такое же тотальное, неодолимое сопротивление западным колонизаторам продемонстрировали Индонезия, Бирма, Алжир, Вьетнам…

В отличие от этнически иерархичных европейских империй, в российской цивилизации сложилось гораздо более цельное, равноправное общество, и Зоя Космодемьянская, поднимаясь на эшафот, могла без всякого преувеличения крикнуть гитлеровским палачам: «Нас двести миллионов, всех не перевешаете!», включая в ёмкое понятие «мы» абсолютно все народы Советского Союза. Та необычайная степень интеграции всех народов СССР в технологически развивающееся общество вызывала удивление у людей, привыкших к европейским представлениям об этнической иерархии. Например, Густав Хильгер, советник германского посольства в СССР в предвоенные годы, так описывал итоги своей поездки по стройкам сталинских пятилеток: «Я привёз с собой домой целый ряд замечательных впечатлений: первое — это грандиозный масштаб предприятий индустрии… неописуемые требования… и, наконец, быстрота, с которой даже выходцы из примитивных племён обучались обращению с самыми современными техническими устройствами»[14]. Кстати, германская элита не поверила докладам Хильгера о том, как стремительно переоснащается «низшее общество» и как обучаются «примитивные племена» — это просто не укладывалось в европейскую систему представлений о незападных народах.

Если на протяжении всего Нового времени конкурентными преимуществами пользовались те нации, что концентрировали средства окраин в имперском ядре, то во Второй мировой большую жизнеспособность продемонстрировала прямо противоположная система. Благодаря тому, что Советский Союз развил экономический потенциал окраин, сумел перенести на Восток свои промышленные мощности, его не смог вывести из строя даже удар противника по столицам.

Второе рождение «третьего мира»

После Второй мировой войны мир уже не мог мыслить себя как прежде. Подлинный катарсис переживало западное общество. Те методы насилия, которые прежде практиковались на далёких континентах и в воображении европейского обывателя носили полулегендарный характер, теперь были применены в отношении антропологически и культурно близких людей (славян, евреев и т.д.) и продемонстрированы прямо в Европе. Ужас содеянного произвёл особое впечатление благодаря развившимся средствам массовой информации.

С другой стороны, разгром нацизма стал обретением надежды для всех незападных народов. Если прежде колониальный порядок с господством «высших людей» казался незыблемым, то советские победители наглядно продемонстрировали успешность альтернативного общества, осуждающего этническую иерархию. Вербальным символом произошедшей революции в сознании служит знаменитая фраза конголезского лидера Патриса Лумумбы в адрес бельгийских колонизаторов: «Мы больше не ваши обезьяны!»

После победы 1945 года впервые за несколько предшествующих веков военная мощь незападной цивилизации стала сопоставима с западной. Это впервые дало национальным элитам колонизируемых стран возможность политического манёвра. Если раньше их выбор сводился к выбору одного из западных хозяев, то теперь любое национальноосвободительное движение в любой точке планеты могло рассчитывать на поддержку Москвы, предлагающей равноправное (по меньшей мере исключающее экономическую эксплуатацию) сотрудничество.

Произошедший переворот в ментальности и в расстановке геополитических сил стал причиной стремительного (мгновенного по историческим меркам) краха колониальной системы. Наряду с гитлеровским рейхом проигравшими оказались все колониальные «рейхи», растерявшие свои владения. Англия, Франция, Голландия, Бельгия, хотя и принадлежали к антигитлеровской коалиции, были вынуждены расстаться со своими колониями. Нередко это расставание сопровождалось кровавыми арьергардными боями: в Индокитае, Индонезии, Бирме и т.д.[15]. Нет никаких сомнений в том, что если бы Вторая мировая война не изменила коренным образом мировую ситуацию, европейские державы сумели бы преодолеть сопротивление восставшей периферии и сохранить привычную систему «высших народов» и «унтерменшей».

Необратимый поворот

Экономические отношения в наше время всё ещё далеки от идеального равноправия. Тот потенциал, который приобрела западная цивилизация в Эпоху великой экспансии, даёт ей конкурентные преимущества и без применения прямого насилия. Тем не менее всего за столетие мир изменился необратимо. Потеряв колониальный «допинг», Запад перестал расти опережающими темпами. Ниал Фергюсон может сколько угодно долго искать причины замедления темпов роста западных стран в кризисе приватности, гражданской активности и правосознания европейцев[16], но гораздо более очевидным ударом по возможностям Запада выглядит утрата дешёвых колониальных ресурсов.

Напротив, люди незападных цивилизаций, преодолев ограничения времён апартеида, приобретают современное образование, осваивают передовые технологии, стремятся обратить ресурсы своих стран на службу собственным национальным интересам. Частичным возмещением убытков, нанесённых за века колониального господства, стала национализация ключевых отраслей, контролируемых иностранцами. В результате так называемый «третий мир» — ходульное название, за которым скрывалось огромное разнообразие государственных и культурных традиций, — теряет указующий на «третьесортность» эпитет и становится просто Миром, собственно Миром, в который Запад должен войти не как «посланец свыше», а как один из многих, равно достойных игроков. Стремительно восстанавливают свои позиции, утраченные в колониальную эру, Китай и Индия, на наших глазах превращаясь в сверхдержавы современности.

Триггером этих перемен стала, безусловно, Вторая мировая война. В том, что на смену колониальному гетто, «пищевой пирамиде» с «биоматериалом» внизу приходит многополярный мир, где у каждой этнической группы есть право на достоинство, — заслуга наших дедов и прадедов. Россия оказалась тем камнем преткновения, о который споткнулось триумфальное шествие Запада к глобальному доминированию. Россия оказалась и той колыбелью, в которой выросла новая антропология, представление о человечестве как о братстве народов. Под Сталинградом изменились не только судьбы России и Германии, изменилась не только история ХХ века.

Под Сталинградом преломился многовековой тренд, завершилась Эпоха великой западной экспансии. Никакие локальные контрудары, вроде победы в холодной войне с Россией, не способны возродить этот тренд снова. Судя по динамике развития регионов планеты, по тающей доле североатлантических государств и бурному росту бывших колоний, никаких шансов на возвращение глобального доминирования у Запада нет.

Примечания

1. При этом понятие «Азия» нередко распространяют почти на все ведущие неевропейские, совершенно далёкие друг от друга цивилизации: Исламский мир, Россию, Китай, Индию. Их индивидуальные особенности меркнут перед тем, что они — «не Европа», и этого факта вполне достаточно, чтобы ощущать их несоответствие «правильному устройству общества».

2. А.Г. Арбатов, «Уравнение безопасности», М., 2010, стр. 77–78.

3. Ричард Линн. «Расы, народы, интеллект», М., 2006.

4. В англоязычном подлиннике вместо «бедные» употребляется слово «лузеры», то есть «неумёхи, проигравшие, растяпы».

5. Последнее пытается детально доказать Ниал Фергюсон в своей книге «Великое вырождение».

6. Конечно, нельзя абсолютизировать совершенство методик, с помощью которых оценивается ВВП тех или иных стран пятисотлетней или трёхсотлетней давности. Настаивать на абсолютной точности цифр, приводимых Мэддисоном (а им обобщены работы очень широкого круга учёных), мы не можем, но основные тренды достаточно очевидны. Дополнительную весомость данным «Контуров…» придаёт то, что очерченная в них региональная динамика мировой экономики в целом совпадает с расчётами представителей совершенно иного идейного лагеря, бельгийца Бэрока и британца Хобсбаума.

7. Обратим внимание: речь идёт как раз о временах монгольских завоеваний, когда на территории Китая чингизидами была основана империя Юань — к вопросу о тормозящем влиянии Орды!

8. «Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории», М., 2015, стр. 201.

9. К сожалению, автор не располагает региональными данными, аналогичными данным Мэддисона и позволяющими оценить степень этнического неравенства в Российской империи. Но косвенным указателем на положение разных народов может служить ожидаемая продолжительность жизни, разброс которой между этносами России в начале ХХ века не превышал 20–25%, а между «высшими» и «низшими» этносами Британской империи достигал двукратной величины.

10. См. например, Урланис Б.Ц. «Рост населения в Европе», М., 1941.

11. William Petty, «Doubling the People», цит. по «Контуры…», стр. 393.

12. В ранней истории Великого Княжества Литовского тоже не наблюдалось никакой выраженной этнической дискриминации, но в итоге вестернизации и поглощения Литвы Западным миром Речь Посполитая стала страной европейских ценностей с чётко выраженной иерархией: высшее место заняли поляки, ниже — литовцы и евреи, а в самом низу социальной пирамиды — православные белорусы и украинцы.

13. Даже те ограничения в отношении подданных иудейского вероисповедания, которые часто вспоминают при критике российской национальной политики, носили скорее не дискриминационный, а уравнительный характер, не опуская евреев ниже уровня остальных народов империи, а сдерживая их энергичное движение вверх.

14. Г. Хильгер, А. Мейер. «Россия и Германия. Союзники или враги?». М., 2008, стр. 297.

15. Эти факты последних колониальных войн в 40–60–е годы ХХ века полностью обесценивают современные попытки уравнять советский и гитлеровский режимы как агрессивные и захватнические, в противовес «гуманным западным демократиям». Обвинения Советского Союза в насильственном присоединении Прибалтики (бескровном присоединении, после чего Прибалтика стала привилегированным регионом империи) просто меркнут на фоне свирепых карательных акций Нидерландов, Великобритании и Франции, стремившихся удержать свои дальние окраины в унизительном положении. Конечно, в плане национальной, расовой политики именно старые европейские демократии, а не СССР, имели глубинное родство с нацистским режимом рейха.

16. Ниал Фергюсон. «Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства», М., 2016.

Вирус бродит по Европе

наиболее высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 наблюдается в ряде стран "единой Европы"

Всеволод Алипов

Мало кто мог представить, что эпидемия, начавшаяся с китайского рынка в городе Ухань, в течение нескольких месяцев затронет все без исключения страны на планете и приведёт их на грань экономического коллапса. Можно сколько угодно винить в беде китайцев с их "карательной кулинарией", но нельзя отрицать того, что ключевую роль в превращении локальной эпидемии в глобальную пандемию сыграла Европа. Она пострадала от вируса значительно сильнее, чем азиатские страны, и в 93 государствах на пяти континентах первые случаи заражения коронавирусом были диагностированы у людей, вернувшихся из европейских стран. Только из Италии болезнь распространилась минимум на 46 государств, в то время как из Китая — лишь на 27.

Винить в этом нужно власти стран ЕС, которые слишком поздно ограничили перелёты в другие страны. Италия закрыла один из терминалов Миланского аэропорта 16 марта, когда в её регионе Ломбардия с населением в 10 млн. человек было уже 3760 случаев заражения. Китай, для сравнения, закрыл все воздушные рейсы из провинции Хубэй с населением в 58 млн. человек при 500 зарегистрированных случаях. Аэропорты Лондона и Парижа даже до сих пор работают, как ни в чём не бывало, а Испания закрыла только главные терминалы в воздушных гаванях Мадрида и Барселоны, да и то когда пассажиропоток упал практически до нуля. Пока КНР, Южная Корея, Тайвань и Гонконг вводили жёсткие меры для ограничения масштабов эпидемии, европейцы лишь наблюдали за происходящим в другой части света и делились картинками о том, как победят вирус вином и сыром. В результате Европа пострадала сама и сыграла роль лабораторной чашки Петри, из которой вирус распространился на Америку и Африку.

Пандемия вновь обнажила раскол между первой экономикой Евросоюза — Германией и странами европейской периферии. Германия с барского плеча всё же направила в Италию партию медицинских масок, но наотрез отказалась от идеи создания евробондов — финансовых облигаций для помощи пострадавшим странам. Ведь одно дело заявлять о важности европейских ценностей и солидарности в решении общих проблем и совершенно другое — платить за эти принципы из своего кармана. В такой ситуации наивно было бы ждать помощи и от бюрократов из Брюсселя. Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен даже пришлось извиняться перед Италией за полное бездействие европейских органов власти. И теперь, согласно данным соцопросов, 88% итальянцев считают, что Евросоюз бросил их на произвол судьбы, а 67% вообще называют членство в этой организации вредным для своей страны. Россия, Китай и Куба, которые направили в Италию врачей и гуманитарную помощь, помогли ей намного больше, чем главные радетели европейского единства.

Отсутствие этого единства хорошо видно на примерах того, как разные страны ЕС борются с постигшей их бедой. На Германию, преодолевшую рубеж в 100000 зараженных людей, приходится около 1500 смертей — один из самых низких показателей летальности по всей Европе. ФРГ на данный момент — единственное государство ЕС, которое может производить тесты на коронавирус в индустриальном масштабе. Стратегия тестирования широких слоев населения с подозрением на вирус показала себя куда более эффективной, чем проверка людей с уже выраженными симптомами заболевания. В соседней Франции ситуация намного хуже — там вирус распространился на дома престарелых, где с начала марта погибло уже более двух тысяч постояльцев. Общее количество жертв — больше семи тысяч. Макрон, который ещё 27 марта обвинял другие страны ЕС в закрытии границ, которое, по его мнению, уничтожит Шенген, сам был вынужден закрыть французские рубежи на целых семь месяцев.

Относительно эффективно с кризисом справляются страны Центральной Европы: Чехия, Венгрия, Польша и Словакия. Их власти одними из первых ввели ограничительные меры, практически полностью свернув у себя общественную жизнь. Уже в середине марта эти четыре страны ввели режим чрезвычайной ситуации и закрыли свои границы, а Чехия и Польша вдобавок запретили собираться группами больше двух человек. Отдельного внимания заслуживает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который воспользовался ситуацией, чтобы ещё больше расширить свои полномочия. Теперь его правительство неопределённый период времени может управлять страной только своими указами. Если раньше его режим называли "нелиберальной демократией", то сейчас второе слово из этого определения можно смело вычёркивать.

А самое безалаберное отношение к пандемии продемонстрировали власти Швеции, которые до сих пор не ввели какие-либо значительные меры для противодействия коронавирусу. Шведам лишь запретили собираться группами больше 50 человек и рекомендовали по возможности работать дистанционно. Парки, фитнес-центры и рестораны Стокгольма полны людей, будто никакой опасности не существует. Пока в стране зафиксировано более 400 смертей от коронавируса, но остаётся только догадываться, во сколько жизней обойдётся подобный стоицизм.

По большому счёту, мы наблюдаем полный провал европейской системы здравоохранения. Управление медицинской системой в Европе децентрализовано и делегировано регионам, а стационарная помощь вытеснена амбулаторной. В то же время такие страны, как Япония и Южная Корея, благодаря резервам стационарной помощи, централизации управления здравоохранением и быстрой мобилизации населения и ресурсов смогли оперативно купировать распространение вируса и избежать катастрофических последствий. Сыграла свою негативную роль и так называемая оптимизация системы медицинских услуг, которая за последние 30 лет привела к сокращению количества больничных коек примерно на треть в среднем по ЕС. Более благополучные страны Севера в очередной раз продемонстрировали Италии, Испании и другим странам Юга, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Андрей Иващенко: к маю в России может появиться препарат от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "ХимРар" в марте договорились создать совместное предприятие для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", который, как показывают результаты исследований в Китае, может быть эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Запустить производство препарата в России планируется уже к началу мая. О перспективах нового препарата, его эффективности в борьбе с коронавирусом и партнерстве с РФПИ в интервью РИА Новости рассказал председатель совета директоров "ХимРара", профессор РАН Андрей Иващенко. Беседовали Вероника Буклей и Антон Мещеряков.

— В марте "ХимРар" и РФПИ объявили о создании СП по производству препарата "Фавипиравир". Как распределились роли партнеров в этом проекте?

— РФПИ — наш стратегический инвестор, который обеспечивает сто процентов необходимого финансирования для реализации проекта в объеме сотен миллионов рублей, а также взаимодействует с международными партнерами и государственными институтами, в том числе в Китае.

Сегодня этот препарат — единственный, который министерство здравоохранения КНР рекомендовало к применению. Из клинических исследований, проведенных на сотнях больных в городах Ухань и Шэньчжэнь, которые были эпицентрами эпидемии в Китае, следует, что при применении "Фавипиравира" время, которое коронавирус остается в организме заболевших пациентов, падает с 11 до 4 дней. При этом состояние пораженных легких улучшилось у 91% пациентов контрольной группы, принимавшей препарат, по сравнению с 62% пациентов контрольной группы, которая препарат не получала.

Сейчас перед Россией стоит задача произвести "Фавипиравир" в самые короткие сроки. Разработка субстанции и готовой лекарственной формы — это около 15 стадий синтеза. Нигде в мире уже невозможно купить не только субстанцию этого препарата, но даже реактивов для ее производства. Благодаря РФПИ, мы в ускоренном режиме получаем необходимые реактивы как в России, так и за рубежом.

Сегодня наша главная задача — обеспечить выпуск препарата к маю, чтобы начать лечить пациентов в стационарах. Дальше будем наращивать производство, чтобы удовлетворить весь потенциальный спрос и перейти к розничным продажам препарата.

— Кому сейчас принадлежат права на "Фавипиравир"?

— Изначально препарат был разработан японскими учеными и применялся для лечения редких форм гриппа и лихорадок, в частности, лихорадки Эбола. Около пяти лет назад лицензию на его выпуск приобрели китайские производители. Патент на сам препарат истек в 2019 году, поэтому для производства препарата в России не существует юридических препятствий.

— Об эффективности препарата стало широко известно в середине марта после заявления главы китайского центра развития биотехнологий Чжана Синьминя. Есть ли новые сведения об эффективности препарата за рубежом?

— Пандемия COVID-19 развивается слишком стремительно, поэтому времени на проведение полноценных испытаний по всем правилам ни у кого просто не было. Но данные китайских коллег обнадеживают. Мы знаем, что еще несколько заводов в Китае получили право выпускать этот препарат, что косвенно является подтверждением того, что он работает.

Сейчас мы в ускоренном темпе проводим in vivo и in vitro исследования, в которых задействованы лучшие исследовательские центры России, например, научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Полагаю, в ближайшие пару недель у нас уже будут собственные надежные доклинические данные об эффективности препарата против коронавирусной инфекции и мы сможем запустить клиническое исследование на больных.

Помимо "Фавипиравира" и его близких аналогов, мы изучаем еще пять-шесть препаратов, которые в том числе за рубежом заявлены как потенциально эффективные.

— Есть ли механизмы регистрации препарата по ускоренной процедуре, чтобы пациенты получили доступ к нему как можно скорее?

— Мы вместе с коллегами из РФПИ обсуждаем с Минздравом, какой объем исследований необходимо сделать, чтобы быстро зарегистрировать препарат. Надеемся, что в ближайшее время будет возможность начать его применять для терапии коронавирусной инфекции на пациентах с подтвержденным диагнозом в рамках клинического исследования. Надеемся, что с учетом распространения пандемии будет принято оптимальное решение.

Первые серии этого препарата, достаточные для того, чтобы вылечить тысячи больных людей, мы произведем уже в мае. Мы уверены, что в доклинических исследованиях будет подтверждено, что наш препарат по эффективности и безопасности не отличается от того "Фавипиравира", который выпускался в Китае или в Японии.

— Почему все-таки был выбран "Фавипиравир"? Изучается ли возможная эффективность и других препаратов?

— Мы основываемся на опубликованных научных данных об исследованиях тех или иных препаратов. Пока это единственный препарат, который достоверно сработал на сотнях больных. Другой препарат, о котором было объявлено — "Гидроксихлорохин", только пробуют использовать в США и по миру. Он испытывался на нескольких десятках больных во Франции, и некоторые эксперты говорят о необходимости более массовых исследований, так как это достаточно токсичный препарат. Есть еще препарат Gilead Sciences на третьей фазе клиники, его тоже пытаются применять от коронавирусной инфекции, но он, даже если сработает, будет очень дорогой в производстве, оценочно в сотню раз дороже того, что делаем мы.

— Когда препарат может появиться в розничной продаже, сколько он будет стоить?

— Считаем, что благодаря поддержке правительства в розничной продаже препарат имеет все шансы появиться в июне. Мы смотрим на то, чтобы стоимость курса лечения этим препаратом была не более 30-50 тысяч рублей. Для сравнения, вероятная стоимость лечения препаратом, над которым работает американская компания, составила бы 30 тысяч, только не рублей, а долларов за курс лечения.

Эта оценка предварительная, а точная появится после запуска масштабного производства, когда мы сможем посчитать всю себестоимость. Мы исходим из того, что это будет массово доступный продукт. Сложилась уникальная ситуация, при которой сроки вывода и производства лекарственного препарата, тем более такого уровня, могут стать рекордными. Для этого люди в "ХимРаре" работают в три смены. Согласования идут в разы быстрее, все работает как в военное время — на общую победу.

— Хватит ли мощностей СП, чтобы обеспечить препаратом российский рынок? Возможно ли, что в будущем он будет экспортироваться?

— Мы используем все наши мощности, их хватит для производства десятков тысяч курсов в месяц. Для экспорта необходимо будет масштабировать производство в России, но это уже следующий этап. Если будет необходимо, то летом рассмотрим дополнительные площадки для трансфера и масштабирования технологии. Пока же исходим только из собственных мощностей.

— Может ли СП с РФПИ в будущем включать и иные проекты, выпуск новых препаратов, в том числе для борьбы с коронавирусом?

— У нас в планах расширять сотрудничество, особенно в области инновационных препаратов, связанных с борьбой с различными вирусами. В портфеле группы "ХимРар" есть еще несколько препаратов, которые находятся в продвинутой стадии испытаний, в том числе и те, которые, судя по лабораторным экспериментам, в несколько раз лучше "Фавипиравира". Если он будет хорошо работать, то у нас есть молекулы новых лекарств, уже с собственным патентом, которые работают по тому же механизму, но в несколько раз лучше. Кроме того, в нашем портфеле есть и другие препараты на поздних стадиях клинических испытаний.

— Удастся ли России, ваш взгляд, избежать негативного сценария США, Италии и Испании и пойти по пути Южной Кореи и Сингапура в борьбе с новым коронавирусом?

— Я в этом смысле оптимист. Та статистика, которую мы видим — это падающая экспонента, она означает, что если тенденция сохранится, в ближайшее время мы увидим стабилизацию ситуации и к майским праздникам, может быть, сможем говорить о спаде пандемии. Меры властей по борьбе с распространением коронавируса для экономики тяжелые, особенно для малого и среднего бизнеса, но с точки зрения остановки пандемии, я считаю, они адекватные.

Опыт подсказывает, что вирусные инфекции — сезонные, и в том или ином виде через год или два коронавирус вернется. Скорее всего, он станет слабее и не будет таким опасным, потому что часть населения уже выработает иммунитет и появятся препараты для эффективного лечения.

В профессиональном смысле для отрасли даже хорошо, что появляется такой агрессивный вирус. Это вызов, благодаря которому мы научимся быстрее реагировать и нарастим разработку собственных препаратов и производство субстанций.

— Как будет развиваться фармацевтическая отрасль после коронавируса? Станет ли вирус импульсом для развития новых направлений и технологий?

— Надеюсь, что на фоне всего происходящего поменяется отношение власти, бизнеса и общества к отечественной фармацевтике. Все осознают важность того, что у нас должна быть сильная собственная фармацевтика, ориентированная прежде всего на создание инновационных лекарств и технологический суверенитет. Тем более что наши химические, биологические, фармацевтические, медицинские школы и традиции позволяют ее развивать.

Важно наращивать производство субстанций и создавать запас, некий мобилизационный резерв всех основных субстанций и реактивов, которые нужны для здравоохранения. Тогда при любой похожей ситуации мы сможем быстро развернуть собственное производство из резерва. Создание и поддержание такого резерва стимулировало бы и развитие производителей субстанций в стране, и собственных разработчиков, а также фармацевтической науки в целом.