Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Движение без целей: почему провалилась «Стратегия-2020»

Главная проблема России заключается в том, что вот уже двадцать пять лет общество не знает, куда идет страна, движется как бы в никуда, считает экс - аудитор Счетной палаты Юрий Воронин.

Юрий Воронин

Российские СМИ взорвала волна публикаций о полном провале реализации Концепции развития России до 2020 года, принятой в 2008 году - «Стратегии-2020». Это вполне понятно, поскольку мировой опыт свидетельствует, что достижение страной комплексного, устойчивого развитияпредполагает стратегическое прогнозирование – целеполагание, планирование и программирование политического и социально-экономического развития во временном и пространственном аспектах, обеспечения национальной безопасности.

Россия имеет более 75-летний опыт разработок по стратегическому планированию, разработок долгосрочных планов развития экономики страны и уникальный опыт их реализации, который заимствовали многие развитые страны мира.

К сожалению, за годы реализации «реформ»по рецептам «Вашингтонского консенсуса» разработка долгосрочных планов «теоретиками» экономического либерализма была утрачена как якобы не соответствующая сущности теории рыночного фундаментализма, что негативно отразилось на социально-экономическом развитии страны, доведя страну до Величайшей российской депрессии. Поэтому провал «Стратегии-2020», к сожалению, не единственный. Он превратился в систему.

О необходимости восстановления долгосрочной стратегии развития Российской Федерации высшее политическое руководство страны, начиная с 1999 года, заявляет постоянно.

За последние двадцать лет в Российской Федерации были разработаны и утверждены более пяти концепций и стратегий общенационального плана.

I. В 2000 году Центром стратегических разработок (ЦСР) была разработана и одобрена Правительством РФ первая общенациональная «Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года» («Стратегия-2010»), известная как «Программа Грефа».

В ней было заложен рост ВВП минимум на 5% в год, что должно было к 2010 году увеличить ВВП на 70% . ВВП в целом вырос, но только из-за роста стоимости нефти, а не усилий правительства. Говорилось в программе и о переходе к адресному принципу назначения социальных пособий и социальной помощи. Предполагался значительный рост субсидий на оплату ЖКХ, существенное перераспределение социальной помощи в пользу малообеспеченных. Уже к 2005 г. помощь бедным должна была возрасти в два раза. Между тем ничего подобного сделано не было и не реализовано до сих пор даже близко.

Как показал анализ, общий уровень реализации мер «Стратегии-2010» по достижению целей составил 36%, а по разделу «Реформа социальной сферы» достиг едва 30%. Крайне низким был уровень реализации реформ в сфере образования (менее 25%), здравоохранения и социального страхования (около 20%). Другими словамиреализация «Стратегия-2010» оказалась на крайне низком уровне и возложенную на нее задачу не выполнила.

II. В ноябре 2008 года Минэкономразвития была разработана и утверждена Правительством РФ общенациональная «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» – «Концепция-2020».

В Концепции правительство определило вполне конкретные целевые ориентиры. Предполагалось, что уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 г. достигнут показателей, «характерных для развитых экономик мира». Так, обобщающий показатель уровня жизни – ВВП на душу населения по паритету покупательной способности – предполагалось увеличить с 13,9 тыс. долларов США в 2007 г. до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году.

Было заложено, что расходы на образование за счёт государственных и частных источников составят 6,5–7% ВВП, на здравоохранение – 6,7–7% ВВП в 2020 году, что обеспечит опережающее развитие человеческого потенциала.

Разработчики «Концепции-2020» «творили» ее в течение двух лет. Идеи были правильные: развитие несырьевых отраслей, ставка на человеческий капитал. Но… документ готовился как будто бы с закрытыми глазами и разработчики не видели, что экономика России уже вползает в мировой системный кризис. При первых же «капельных» толчках кризиса-2008 «Концепция-2020» дала сбой, «лопнула», даже не успев начать реализовываться! А потом о ней просто забыли.

III. Третья общенациональная программа – «Стратегия-2020» -фактически явилась обновленным вариантом «Концепции долгосрочного развития России до 2020 года». Над программой почти три года работало более 1000 экспертов Государственного университета - Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и госслужбы - сторонниками либерально-рыночного фундаментализма. Вновь были затрачены огромные финансовые ресурсы.

850-страничный доклад по актуальным проблемам социально экономической стратегии России был принят в декабре 2011 года накануне выборов президента В. Путина. Он так и стал именоваться как «план Путина»

Между тем, анализ «новой» стратегии, подготовленной экспертами –свидетельствует, что эта «стратегия» является продолжением политико-экономического курса, который ведется командой либералов с начала «реформ» 90-х годов прошлого столетия. В этой «новой» стратегии, по сути, не оказалось ничего нового и ничего стратегического, ни о какой новой модели речи фактически не шла. «Новая» модель Стратегии, углубляя курс рыночного фундаментализма,представляла собой механический набор «правильных задач», сформулированных группами либеральных профессионалов, без четких ответов, как этого достигнуть.

Текст документа фактически представлял набор «добрых пожеланий», абстрактных рекомендаций, разделы которого противоречат друг другу и по своей сути являлись дальнейшим воспроизведением и еще большим углублением тупикового курса: «Россия – сырьевой придаток Запада».

В программу было заложено, что к 2020 г. рост ВВП составит 37–38% - в среднем – 5% в год. Предполагался роста производительности труда на 40—41 %, роста реальных располагаемых доходов населения — на 53-54 %, роста инвестиций в основной капитал на 80—85 % и т. д.

Прошло более десяти лет: ни один из показателей, заложенных в «Стратегию 2020», выполнены не были.

Реально рост ВВП остановился уже в 2013 году и колеблется в объеме статистической погрешности. Обещался рост производительности труда на 40%, и рост реальных доходов населения на 54%. Ничего этого выполнено не было. По уровню производительности труда Россия отстает от развитых стран в 1,8-2,5 раза и продолжает отставать еще больше. Другими словами, «Стратегия-2020» провалилась как и предыдущие варианты стратегий.

IV. В декабре 2016 года президент РФ В.Путин утвердил четвертую национальную программу - «Стратегию научно-технологического развития России». Она была представлена в послании Федеральному собранию и, по словам Путина, «реализация ее позволит выйти стране на новый уровень развития экономики и социальных отраслей».

В разработке стратегии принимали участие уже более трёх тысяч экспертов ВШЭ, Центра стратегических разработок (ЦСР) - этих академических оплотов рыночного фундаментализма. На ее разработку было потрачено более одного миллиарда рублей.

Особую озабоченность вызывает то, что в Стратегии главное внимание обращено не на научно-техническое развитие, не на ускорение научно-технического прогресса в системах образования, здравоохранения, в самих науке и технике, а к природным ресурсам, к еще большему углублению тупикового курса либеральной команды: «Россия – сырьевой придаток Запада».

Другими словами, это, к сожалению, опять оказалась не Стратегия, а очередной ни к чему и никого не обязывающий документ на полку. Поэтому ничего удивительного нет, что мы не найдем дальнейшего упоминания о нем ни в выступлениях президента, ни правительства.

Свидетельством провала «Стратегии-2020» является позорный провал майских (2012г.) и (2018г.) указов президента РФ. Неудивительно, что по данным ВЦИОМ рейтинг правительства РФ не одобряют почти половина граждан страны – 46%, а экономический блок называют просто недееспособным.

V. В мае 2017 года президент РФ В.Путин подписал Указ и утвердил пятую общенациональную программу - «Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» («Стратегия-2030»). Решение о разработке этого важнейшего документа было принято летом 2015-го. Работу курировал секретарь Совета безопасности РФ Н.Патрушев.

По форме и по содержательной сути «Стратегия-2030» - это теоретически безграмотный документ, набор прописных истин и благих пожеланий, непроработанных положений, которые в разных формах повторяются вот уже более двадцати пяти лет либерал-фундаменталистами.

Например, в пункте 2 Указа президента РФ, вводимого «Стратегию-2030», правительству РФ поручается «обеспечить мониторинг и оценку состояния экономической безопасности Российской Федерации».

Удивительно, неужели разработчики Стратегии не имели оценки состояния российской экономической безопасности, то есть исходной точки, от которой определялись новые задачи государственной политики в сфере экономической безопасности до 2030 года. Ведь известно, что в стране должна была действовать Государственная стратегия экономической безопасности (Основные положения), введенная еще в 1996 году. Из анализа «Стратегии-2030» вытекает, что действительно разработчики понятия не имели о состоянии российской экономической безопасности, а о Государственной стратегии 1996 года все давно забыли!

Парадокс, но главный вызов и угрозу экономической безопасности разработчики «Стратегии-2030» видят не в необходимости ускоренного развития несырьевого сектора российской экономик, производственной экономики, а в «усилении колебаний мировых товарных рынков» и «изменении мирового спроса на энергоресурсы».

Или возьмем цель государственной политики в сфере экономической безопасности (статья 14), заложенную в Стратегии. К ней отнесены:

- укрепление экономического суверенитета РФ;

- повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз;

- обеспечение экономического роста;

- поддержание научно-технического потенциала развития экономики на высоком мировом уровне и повышение ее конкурентоспосбности;

- поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны.

И, наконец, на последнем шестом месте(!?) – то главное, ради чего должна формироваться экономическая безопасность страны, зафиксированная в Конституции РФ, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (статья 7.1) - повышение уровня и улучшение качества жизни населения.

Решение таких основополагающих социальных проблем, как рост числа бедных, низкие заработные платы, низкие пенсии, в Стратегии вообще отсутствуют.Совет безопасности, как и правительство РФ, считает бедными тех, чьи денежные доходы«ниже величины прожиточного минимума», в то время как прожиточный минимум не покрывает даже минимума человеческих потребностей. Разве Совет безопасности не видел, разрабатывая «Стратегию-2030», что Реальные доходы населения падали четыре года подряд?При этом была проигнорирована и проблема большинства населения, которые по формальным признакам якобы не относятся к бедным, а фактически едва сводят концы с концами.Разве в Совете безопасности не ведают, что по заработной плате в реальном исчислении россияне не вышли на уровень 1990 года, то есть отстали от самих себя на 25 лет, а по интегральному показателю качества жизни, которым является средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы находимся на уровне 1960 года - отстали от самих себя на 50 лет?

Даже не для ученого, а рядового гражданина видно, что в «Стратегии-2030», казалось бы,сформулированы правильные определения, но они же повторяются вот уже на протяжении двадцати пяти лет. Набор параметров однозначно говорит, что экономическая модель страны останется такой же, как и была. Они дают лишь направления по экономической безопасности страны, но не конкретные меры и не количественные ориентиры, измеряемые целевыми или пороговыми значениями. Тогда возникает вопрос: где же стратегия?

Серьезнейшую озабоченность с точки зрения экономическая безопасность страны должно было бы вызватьпрежде всего то, что Россия на 90 процентов утратила свой экономический суверенитет. Неужели Совет безопасности не знает, что сегодня половина российской экономики находится в офшорных юрисдикциях, а не в юрисдикции Российской Федерации. Купленные иностранцами акции приватизированной собственности уходят за рубеж, а деньги за нее «эффективные менеджеры» переправляют также за рубеж. +На 1 июля 2017 года из всех международных резервы России в объеме 412,24 млрд. долларов 83% их находитсяна депозитах западных банков и в казначейских бумагах западных государств, контролируются нашими геополитическими оппонентами и при желании они всегда сумеют заморозить все наши резервы.

Но даже и для этого «ущербного» документа предполагается только к 2019, то есть по прошествии двух лет (??) будут разработаны меры «организационного, нормативно-правового и методического характера» по реализации «Стратегия-2030», которых пока еще никто не видел. То есть два года важнейший документ будет лежать без мер по ее реализации. А реализация и вовсе начнется в 2020 году. Не многовато ли для страны, находящейся в социально-экономическом кризисе!

V. Последний прогноз министерства экономического развития, теперь до 2035 года, предусматривает дальнейшее «развитие» экономики России с темпами 1% роста ВВП лишь с 2017 года, в то время как мир развивается среднегодовыми темпами 3,5–4% в год.

Если внимательно рассмотреть прогноз до 2035 года, то вывод будет один: в течение ближайших 20 лет существенных качественных изменений в экономики ожидать не следует. Экономика России как отставала от ОЭСР по основным показателям, так и будет отставать.

VI. Видимо забыв о «Стратегии-2020» и «Стратегии-2030», в качестве обеспечения прорывного развития страны В.Путин, как он особо подчеркивает в последнее время, опирается на национальные проекты, представленные им в мае 2018 года. «Это то, - громко заявляет он, - вокруг чего строится вся наша работа сегодня…. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе — поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу». Сформулировано, казалось бы, верно.

Очень жаль, если президенту до сих пор не разъяснили, что за двадцать пять лет «реформ» на основе непрофессионального управления экономикой на теоретически ущербной научной базе макроэкономического регулирования под методологическим руководством международных финансовых организаций,провалены все разработанные за 20 лет Концепции и Стратегии,практически уничтожена экономика всей страны, сформировалась не экономика развития, а экономика торможения.Экономика страны ввергнута в Величайшую российскую депрессию, отстала от развитых стран мира и продолжает скатываться вниз.

Общий принципиальный вывод: любая Концепция или Стратегия, разработанная приверженцами искаженной доктрины свободного рынка, сторонниками экономического либерализма, как бы они не уверяли политическое руководство страны и российскую общественность в якобы радикальности предлагаемой ими экономической политики, теоретически не может быть и не будет стратегией прорыва на практике. Система управления, особенно стратегического, которая должна комплексно – в содержательном, временном и пространственном аспектах - охватывать органы управления федерального и регионального уровня, в стране просто отсутствует и требует своего возрождения.

Вынужден вновь вернуться к вопросу: что нужно сделать, чтобы перезапустить экономический рост в России, обеспечить стратегию социально-экономического роста, стратегию прорыва?

Первый и главный шаг, требующий политической воли гаранта Конституции РФ – это принципиальный отказ от монетаристской неолиберальной модели экономического «роста», отказ от пагубного для страны «Вашингтонского консенсуса» и тех механизмов, которые были запущены в 1990-е годы - смена нынешнего социально-экономического курса. Это, в частности, неоднократно обосновывали эксперты, придерживающиеся научной экономической теории...

Если же политическое руководство страны и дальше будет продолжать тупиковый курс, опираясь на использование либерально-монетаристской модели управления экономикой, то оно еще больше загонит страну в яму.

Исходным моментом, действительно характеризующим смену социально-экономического курса России, является формирование государственной идеологии развития общества, определение того, какой социально-экономический облик страны мы хотим иметь через 20-30 лет, понятный и принятый обществом, наиболее важных масштабных целей, которые страна может достичь в долговременной перспективе, пути, по которому к этим целям предлагается прийти, и средств, с помощью которых это будет делаться.

Не удивительно, что политологи, социологи и историки в ходе семинара «Россия-2030», организованного в мае 2017 года в Севастополе Экспертным институтом стратегических исследований (ЭИСИ), пришли к выводу, что для консолидации общества и выработки общего вектора развития государства необходима идеология, закрепленная в Конституции Российской Федерации – стратегия социально-экономического и политического развития общества. Эта идеология должна опираться на исторические традиции, содержать в себе алгоритм движения в экономическом, политическом, социальном и культурном пространствах.

Китай давно сформировал научное видение своей страны до 2050 года, реализуя общенациональную идею – вывести страну в лидеры планеты, следуя по пути социализма с китайской спецификой.

Государственное воздействие на экономику объективно предполагает реализацию системы государственного стратегического управления, широкое использование всех форм планирования, как это имеет место во Франции, Китае, Японии, Южной Корее, Индии и других странах. Здесь государственное стратегическое управление реально является стержнем социально-экономического развития.

Главная проблема - болезнь России заключается в том, что вот уже двадцать пять лет общество не знает, куда идет страна, движется как бы в никуда. Не имея национальной идеи, общих национальных интересов, принятых обществом наиболее важных масштабных целей, которые страна может достичь в долговременной перспективе, путей, по которому к этим целям предлагается идти, и средств, с помощью которых это будет делаться, страна потеряла стратегическое управление, как важнейшего инструмента социально-экономического и политического развития.

В этом плане вполне оправданным является создание в Российской академии наук (РАН) специального подразделения, отвечающего за научное обеспечение стратегических задач развития страны

Исходя из мирового опыта, опыта Китая, Японии, Швеции, Франции наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель социально-экономического развития, формирующего социально справедливое общество и опирающееся на государственный планово-рыночный механизм. Планово-рыночный (!) на государственной основе. Это и станет главными предпосылками вывода страны из системного кризиса, выхода на стабильную траекторию роста, восстановления и поддержания высокого уровня занятости, роста благосостояния всех слоев общества, социального согласия в обществе.

Юрий Воронин - доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР - Председатель Госплана ТАССР (1988- 1990гг.); Первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ (1991- 1993гг.); депутат Государственной Думы (второго созыва); бывший аудитор Счетной палаты РФ.

АО "Почта России" и Hermes объявили о начале сотрудничества. Об этом говорится в сообщении сторон.

Теперь заказы из интернет-магазинов, отправленные "Почтой России", можно будет получить в пунктах выдачи федеральной сети Hermes.

С ноября 2019 года клиенты "Почты России" смогут воспользоваться услугами международной службы доставки Hermes для получения своих заказов.

Hermes Russia входит в международную Группу компаний Hermes - лидера "посылочного бизнеса" на европейских рынках курьерской и экспресс доставки, имеющую современную инфраструктуру и доступный клиентам сервис. Европейская сеть Hermes Europe насчитывает более 40 000 пунктов в Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Франции и Бельгии.

Hermes в России динамично развивается с 2009 года, предлагая интернет-магазинам и их клиентам комплексное решение по доставке, оплате и возврату товаров. Под брендом Hermes в России осуществляется доставка и выдача товаров, более чем в 1550 пунктах обслуживания покупателей интернет-магазинов в 254 городах Российской Федерации.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно "Почта России" принимает около 2.5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает более 433.3 млн посылок. "Почта России" обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объём транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3.2 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).

Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12.2 млрд руб. и составила 190.43 млрд руб. по сравнению со 178.1 млрд руб. в 2017 году. Фактическая чистая прибыль "Почты России" в 3.5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2.7 млрд руб.

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 22 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6.5% годовых, на вторичном рынке - от 8.5%.

Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0.3 п.п. (кроме продуктов "Военная ипотека", "Рефинансирование под залог недвижимости" и Программы государственной поддержки для семей с детьми).

Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит 0.4 п.п. в большинстве регионов России. В шести регионах снижение составит 0.6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8.5% годовых с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0.3% на ДомКлик".

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6.5%.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае

НАТО рвется к звездам

Альянс признал космос сферой оперативной деятельности

Текст: Александр Гасюк

Вашингтон дожал своих партнеров по НАТО, добившись от союзников по военно-политическому блоку признания космоса полноценной областью его операционной деятельности наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. Такое решение принял прошедший накануне в Брюсселе совет министров иностранных дел стран - членов Североатлантического альянса, открыв тем самым прямую дорогу к дальнейшей милитаризации космоса.

Предваряя встречу глав МИДа натовских стран, которая в свою очередь призвана финализировать повестку декабрьского саммита НАТО в Лондоне, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о решении официально закрепить операции альянса в космическом пространстве.

"Космос необходим для защиты и сдерживания, для раннего предупреждения, связи и навигации", - заявил генсек НАТО, добавив, что Североатлантический альянс не намерен размещать там оружие, исходит из оборонительных соображений и будет действовать в полном соответствии с международным правом.

Не секрет, что "адаптация к новым угрозам" велась в брюссельской штаб-квартире НАТО с подачи США. Вашингтон в последнее время усилил давление на членов организации, призывая их интенсифицировать сотрудничество в космической сфере и объединить усилия для проведения совместных операций в космосе. Во вторник стало известно о том, что мечтающий о доминировании на космическом поле боя Пентагон рассчитывает не только на обмен информацией со своими союзниками, но и на "совместные действия" на орбите Земли. Об этом, выступая в минувший понедельник в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил глава Космического командования США Джон Реймонд. В частности, по словам четырехзвездного генерала, американские военные исходят из необходимости обмена полезной массой на выводимых в космос спутниках. При этом, что конкретно планируется запускать в безвоздушное пространство и в каких целях, было, разумеется, опущено.

Известно, что в настоящее время "космическое сотрудничество" в рамках НАТО, которому принадлежит около 60 процентов от порядка 2 тысяч спутников на орбите Земли, в основном сосредоточено на взаимном предоставлении навигационной и разведывательной информации американскими системами глобального позиционирования GPS и европейской Galileo.

Между тем среди европейских стран - членов альянса нет единства по вопросу затратного курса на милитаризацию космического пространства. Так, за исключением Франции и Британии, располагающих достаточно развитыми технологиями в этой сфере, остальные натовские страны, включая Германию, "некомфортно или негативно настроены к разработке и использованию оружия в космосе", отмечает ресурс breakingdefense.com. Тем не мнение, видимо, памятуя о широко известном скептическом отношении президента США Дональда Трампа к эффективности НАТО, европейцы на всякий случай решили и здесь угодить "старшему товарищу", продемонстрировав Вашингтону свою потенциальную полезность.

В Москве хорошо известно, что аналитики НАТО видят главными противниками в космическом противостоянии Россию и Китай. Для противостояния с ними в США активно разрабатывают различные оборонительные антиспутниковые, а также наступательные космические системы вооружений наподобие засекреченного орбитального беспилотного самолета X-37B. Этот аппарат вернулся из космоса в конце октября месяца, проболтавшись на орбите целых 780 дней и проделывая некие секретные эксперименты. Еще два года назад о выходе Соединенных Штатов в околоземное космическое пространство с оружием заявляла, в частности, министр ВВС США Хезер Уилсон, которая отметила, что "мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий". Едва ли приходится сомневаться, что в эту логику Вашингтон подтянет и своих союзников по НАТО.

На этом фоне позиция России о недопустимости милитаризации космоса хорошо известна, а о том, что соответствующие планы США негативно влияют на международную безопасность, неоднократно заявлял МИД России. Ранее Москва и Пекин на площадке ООН выдвинули совместный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Начальным шагом к нему являлось принятие государствами политического обязательства о неразмещении первыми вооружений в космическом пространстве. Однако из-за позиции Вашингтона этот документ так и не начали обсуждать.

Вместе с тем у России есть чем ответить на объединение военно-космического потенциала НАТО и включения альянсом космоса в свою операционную среду. По мнению экспертов, в случае возникновения угрозы нашим национальным интересам речь может идти о возможности возобновления советских проектов лазерных и кинетических средств поражения средств космического базирования. А уже имеющимся у нас и известным широкой публике ответом на милитаризацию космоса со стороны США и НАТО являются недавно поставленный на боевое дежурство лазерный комплекс "Пересвет" и зенитно-ракетная система С-500, способная поражать цели в ближнем космосе.

Компетентно

Сергей Ермаков, ведущий научный сотрудник Центра трансатлантических исследований РИСИ

Стремление НАТО сделать космос очередной операционной средой вызвано прежде всего давлением со стороны США. Это очевидно, поскольку американцы традиционно уделяют огромное значение влиянию технологий на ведение боевых действий. А НАТО как военный блок следует в фарватере американской военной мысли, и члены Североатлантического альянса таким образом реагируют на усиление космической направленности в вооруженных силах главного столпа НАТО - США.

На самом деле для некоторых стран альянса, таких, например, как Франция, космос уже давно является операционной средой. А североатлантический альянс последовательно развивает свой военный потенциал в этой области, в том числе и на практике. В рамках прошлогодних крупных учений Trident Juncture уже отрабатывались определенные элементы ведения действий натовских союзников с привлечением космических средств. Были сделаны определенные выводы, которые показывали нехватку этого потенциала у стран - членов альянса, а также то, что настала необходимость создавать определенные структуры управления в рамках НАТО и больше внимания уделять этой проблеме.

Пока речь идет о таком направлении использования космоса НАТО, как разведка, целеуказание и коммуникации.

Но в целом натовские аналитики отвечают - космос будет той средой, где в перспективе могут вестись военные действия. Пока НАТО всячески отмежевывается от планов сделать космос ареной поля боя. Они говорят, что он будет использоваться в чисто оборонительных целях. Но тем не менее мы все понимаем связь между обороной и нападением.

И мы понимаем, что сейчас ключевое значение приобретает именно важность, точность целеуказания, разведки и позиционирования. Еще один важный для НАТО элемент в том, что космос объявлен операционной боевой зоной, заключается в том, что на него будет распространяться и 5-я статья Вашингтонского договора, то есть коллективной обороны. И таким вот образом американцы будут подталкивать союзников для решения своих военно-политических задач, в том числе в отношении основных геополитических противников - России и Китая.

Барахолка теперь в Сети

Вытеснение обычной торговли интернет-магазинами - лишь вопрос времени и технологий

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург )

Ученый из УрФУ Сергей Кульпин получил грант на исследование феномена интернет-экономики. Зачем нашей стране виртуальные барахолки и должно ли государство вмешиваться в новый бизнес-процесс, он рассказал "РГ".

Сергей, чем интернет-экономика отличается от традиционной?

Сергей Кульпин: В первую очередь поведением потребителей и продавцов. Раньше торговые точки существовали в определенных локациях, были привязаны к конкретным покупателям. Интернет границы расширяет: любой интернет-магазин в Верхней Пышме может продавать товары в Америке, Европе. Второе отличие - психологический фактор. Раньше мы ходили в магазины, общались с продавцами, торговались. А сейчас закрылись друг от друга мониторами, и пропала эмоциональная составляющая. Неизбежно изменилось поведение потребителя: он стал более холодным, его сложно "раскрутить", покупки стали прагматичнее. Третий момент - значительно ускоряется экономический обмен. Не нужно тратить ресурсы - время, нервы, бензин - на то, чтобы найти нужную вещь в торговых центрах. Достаточно зайти в Интернет и за десять минут подобрать подходящий товар.

Какая тенденция кажется вам самой любопытной

Сергей Кульпин: Пожалуй, формирующийся рынок с2с (consumer-to-consumer, потребитель - потребителю. - Прим. ред.). Те самые барахолки, где люди, физические лица, продают самодельные безделушки и какие-то вещи, где предлагают свои услуги фрилансеры, сдают на короткий срок жилье и многое другое.

Вы имеете в виду платформы наподобие "Авито", "Юла", Aliexpress

Сергей Кульпин: Именно. Плюс еще соцсети, где тоже есть сервис для продаж. Самостоятельный интернет-магазин теряется среди миллиарда других подобных, а на площадке, где все покупают всё, у него хорошие шансы на успех. Рынок этот растущий, люди хотят продавать друг другу. Мы сейчас изучаем данный сегмент. В основном на такой рынок идут мамы в декрете, какие-то мастера. Есть и предприниматели, которые маскируются под "физиков". К примеру, мужчина продает чемодан. Смотришь фото - а у него целый склад чемоданов. Явно, что для него это - бизнес. Хотя в объявлении он фигурирует как физическое лицо, указывает свое имя, номер телефона. Кто знает, может, незадекларированная партия чемоданов, может, маркетинговый ход. Вся прелесть в том, что рынок пока развивается стихийно: никаких нормативных документов, регулирующих именно этот сегмент, нет. Есть попытки отрегулировать взаимоотношения между продавцами и покупателями - тот же закон о налогах для самозанятых, но сделаны лишь первые шаги.

А какие нормативы нужны?

Сергей Кульпин: Рынок растет быстро, и деньги там крутятся большие. Я думаю, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы иметь с такого бизнеса доход, то есть налоги. С другой стороны, подходить к этому нужно разумно, не закабалять всех подряд. Скажем, если за месяц наторгуешь более чем на 20 тысяч рублей, то плати какой-то налог.

Как же их контролировать?

Сергей Кульпин: Большой вопрос. На мой взгляд, необходимо взаимодействие не с "физиками", а с электронными платформами. Сейчас они вообще никак не связаны с государством, все это - отдельные бизнесы. Я не считаю, что при свободной экономике вмешательство государства в такие процессы хорошо, но, когда дело доходит до олигополий, оно необходимо. Подчеркну: контролировать нужно не представителей бизнеса с2с, а именно платформы, где происходит торговля.

К примеру, Франция и Испания запретили популярный с2с-сервис Airbnb (сервис по аренде жилья. - Прим. ред.). Потому что увидели, что там крутятся большие деньги, а государство никак в процессе не участвует, от этого страдает отельный бизнес, другие индустрии.

Стихийный рынок, отсутствие контроля со стороны властей - похоже на 1990-е...

Сергей Кульпин: Именно! Тогда страна отказалась от плановой экономики и окунулась в рыночную - кто в лес, кто по дрова, полная неразбериха и хаос. Почему так вышло? Не было правил игры на рынке. Но то была эпоха чистой конкуренции, как сейчас в Интернете - тем, кто торгует в Сети, не мешают федеральные сети, не мешает крупный бизнес. Будет правильным дать "ситусишкам" нормативную канву, но не закручивать гайки, чтобы не убить инициативу на корню. Исследование, которым мы занимаемся, фундаментальное, но по итогам мы планируем дать органам власти какие-то прикладные рекомендации: на что обратить внимание, как помочь.

Жители Урала активны в интернет-торговле?

Сергей Кульпин: Не особо. По данным последнего отчета по развитию рынка с2с, который готовит Российская ассоциация электронных коммуникаций, наш регион занимает третье или четвертое место с конца. В лидерах, кстати, не Москва, а Санкт-Петербург. Не могу сказать, почему так, нужно анализировать. Потенциал у нас есть. Почему бы нам здесь, в Свердловской области, не разработать собственную платформу для интернет-торговли - местный аналог Aliexpress? Никто этого не сделал пока.

Зачем нам сегмент барахолок?

Сергей Кульпин: Для развития предпринимательства. Людей, которые занимаются мелким бизнесом, катастрофически мало. На Урале их два-три процента. Даже учитывая, что регион промышленный, должно быть минимум процентов двадцать. Цифровизация экономики - процесс, который не остановить. Бизнес уже отказывается от менеджеров, продавцов, рабочих, и это будет продолжаться. Высвободившимся людям нужно чем-то заниматься - почему бы не предпринимательством? Сегмент с2с - это "песочница", где можно попробовать себя в такой роли. Чьи-то "игры" со временем превратятся в бизнес, и он уйдет на рынок b2c (business-to-consumer, бизнес - потребителю. - Прим. ред.), чьи-то нет. Тот же Wildberries когда-то начинался как бизнес "с колен", а теперь это самый крупный интернет-магазин одежды и множества других товаров. Главный барьер здесь - менталитет. Люди боятся перемен. Если человек всю жизнь был наемным работником, ему страшно начинать работать на себя. Но сейчас все настолько просто и понятно, что не нужно быть экспертом в цифровых технологиях, открыть интернет-магазин сможет даже ребенок.

Есть сферы, которые вряд ли переберутся в Интернет. Медицина, культура, образование...

Сергей Кульпин: Уверен, что это вопрос времени и технологий. Простой пример - парфюмерные магазины. Мы можем заказывать там любимую туалетную воду, но вряд ли решимся купить новый незнакомый аромат. Когда технология позволит передавать запахи, а это вопрос нескольких лет, уверен, что и "Золотое яблоко", и "Л"Этуаль", и все остальные мигом закроют свои супермаркеты и переберутся в Сеть. Что касается медицины, культуры - всего, что связано с коммуникацией между людьми, - здесь еще и вопрос менталитета: детям, родившимся с планшетами в руках, будет удобнее учиться в онлайн-школах и смотреть виртуальные филармонические концерты. Сменятся поколения - поменяется жизнь. Думаю, лет через 30 наша экономика будет совсем другой. Никому не потребуются больше огромные торговые площади, прилавки и витрины.

Что же будет на месте магазинов?

Сергей Кульпин: Общественные пространства: скверы, парки, коворкинги, библиотеки - места, где люди смогут общаться, так как интернет-экономика способствует сокращению живых социальных коммуникаций. И заметьте, технологии позволят людям экономить время - на покупках, продажах, работе. Они смогут тратить его на семью, друзей, себя.

Как закупать плитку в Фошане: инструкция

Выбор надежных китайских поставщиков керамической плитки — задача сложная. Прежде всего, потому что этот рынок обширен. Выбирать придется из многих сотен компаний. А ведь определиться нужно не только с поставщиком, но и с дизайном, и с качеством плитки. Дистанционно это сделать труднее, чем на месте. Вот почему мы продолжаем наш бизнес-гид (начатый с игрушек из Шаньтая) экскурсией в керамическую столицу мира — Фошань. Известный также как город мебели и сантехники. Но об этих ипостасях Фошаня расскажем в другой раз. Сейчас разговор о плитке.

Все импортеры китайсакой плитки и керамогранита непременно посещают Фошань. Если центр Фошаня заткнет за пояс многие европейские города, то типичный пейзаж его окраин — фабрики, фабрики, фабрики. Трубы керамических производств здесь повсюду. По численности конкурировать с ними могут только фошаньские школы ушу.

Немного статистики. В Фошане базируются 350 фабрик керамической плитки с 1200 производственных линий. Годовой объем производства местной плитки — около 1,2 млрд. кв. м. На Фошань приходится 55% производства всей керамической плитки Китая и примерно четверть ее мирового производства. Крупные производители плитки могут выдавать объемы около 25 тыс. кв. метров в день.

Экспортировать плитку фабрики Фошаня готовы практически в любых объемах, по ценам меньше, чем в Италии и Испании. В среднем, прайс на плитку в Китае на 30-50% ниже, чем в других странах — при таком же качестве фошаньской плитки. Самые высокие средние цены на плитку — в Италии (13,8 евро за кв.м), в Испании они уже меньше (6,5 евро за кв. м), в Китае же средняя цена плитки — 5 евро за кв. м. Это именно за керамику. А, например, плитка из натурального мрамора или мозаика и в Фошане недешевы.

У знатока при словах «итальянская плитка» или «керамический гранит из Испании» на лице начинает блуждать улыбка. Ведь зачастую за европейскую продукцию на рынках и в гипермаркетах выдают товары из Фошаня. Качество позволяет. По отзывам потребителей, фошаньская керамическая плитка — лучшая в Китае. При этом на Китай приходится почти половина мирового производства керамической плитки (49,7%).

Керамисты Фошаня стремятся не отставать от испанских и итальянских брендов. В частности, часть пигментов для плитки они закупают в Европе, так как местные порой уступают в стойкости и равномерности окрашивания. Впрочем, все необходимое можно найти и в самой провинции Гуандун: и различные виды глины, и пигменты, и сырье для глазури. Даже большую часть оборудования для производства плитки выпускают в Фошане. Здесь создают 80% машин для плиточного производства. Среди них есть уникальные. Например, оборудование, способное полировать большие плитки с качеством, превосходящим результат работы итальянских машин.

Борьба за качество и внедрение новых технологий позволяют керамическим фабрикам Фошаня постоянно наращивать объемы экспорта. В том числе, на рынки тех стран Европы, где производят собственную керамическую плитку.

Как и весь Китай, керамическая отрасль Фошаня идет «зеленым путем», используя вторичное сырье, переходя на безопасные для окружающей среды технологии. Экологичность производств подтверждена сертификатами.

Конечно, всех производителей Фошаня можно найти и в интернете. И самой надежной онлайн-площадкой, безусловно, является Alibaba. Поиск по этой платформе даст контакты нескольких сотен фошаньских поставщиков плитки. Правда, довольно сложно отличить фабрики от торговых компаний. Хотя, конечно, цены у прямых производителей обычно ниже, чем у трейдеров. И это еще один аргумент в пользу поездки в Фошань.

История керамического производства в Фошане насчитывает 6 тыс. лет. Еще в средние века на месте этого семимиллионного города располагался тогдашний керамический центр Китая — деревня Шивань. Здесь производили, в основном, посуду из керамики и разнообразные фигурки, украшенные цветной глазурью. Для производства керамики использовалась местная красная глина. Уникальные технологии обжига и использование великого множества вариантов цветной глазури раскрашивали керамику Шиваня в огромное количество оттенков.

Древние традиции керамического производства живы и поныне. Как и название Шивань. Это поселок в шести километрах от Фошаня, где расположена фабрика художественной керамики и фарфора. И здесь же базируются оптовые рынки керамической плитки.

Казалось бы, плитка такой продукт, что хватило бы и одного большого рынка. Но нет, в Фошане их несколько. И каждый огромен.

Четыре «кита» плиточной торговли

Shiwan Property Ceramics. Самый старый оптовый рынок, главный «дом» керамической плитки и сантехники в Китае. Площадь — 53 тыс. кв. м. Более 80% продукции рынка идет на экспорт. Существует предприятие почти 30 лет и за годы своей работы существенно выросло. Удобно, что склады многих поставщиков находятся поблизости.

China Ceramics City. Рынку 17 лет, площадь — 130 тыс. кв. м. Главное здание — пятиэтажный комплекс площадью 53 тыс. кв. м. Здесь сосредоточена продукция 200 известных брендов керамической плитки и сантехники высокого качества. Недавно рынок был отмечен как «уникальная экспортная база строительной керамики и сантехники в Китае». Эту награду он получил от Китайской ассоциации керамики и сантехники. Дважды в год, весной и осенью, здесь проводится Международная выставка керамики и сантехники Фошаня — самая популярная и влиятельная китайская выставка отрасли.

Casa Ceramics & Plumbing Mall. Здесь на площади 100 тыс. кв. м представлена продукция от 750 компаний, среди которых преобладают производители. Если вы хотите найти керамическую плитку в широком ассортименте — вам сюда. Только здесь можно найти 350 брендов керамической плитки. Среди них такие известные марки, как Oto, Eago, Huida, Arrow, Guanzhu, Hegii, Annwa, Virgo, Baili, Woma, Guangfeng, Kaluoya, Gran, Fulisi, Gaojie, Bestec, Hansi, Cafu, Yobo, Vivifier, Kito, Newpearl, Lola, Gardenia, New Meitao, Ai Li Xin, Crown, Sanwon, Kingtile, Xinruncheng, Nice и другие.

Huayi building decoration material city. Также очень масштабный рынок, больше 100 тыс. кв. м. Здесь расположены более 550 магазинов. Продают они не только плитку, но и весь ассортимент отделочных материалов и аксессуаров для дома: напольные покрытия, двери, окна, материалы для потолков, фурнитуру, замки, петли, МДФ, обои, светильники, краски, черепицу, кухни, сантехнику и т.п. Раньше это был самый популярный оптовый рынок строительных материалов в городе, с самыми низкими ценами. Но с тех времен многое изменилось и теперь это оптовая площадка с ценами выше среднего. Рынок рассчитан, прежде всего, на иностранных покупателей.

На всех рынках можно покупать плитку как оптом, так и в розницу. Кроме плитки и керамогранита здесь выставлены сантехника, мебель для ванных комнат, мозаика, натуральный и искусственный камень для отделки, аксессуары и многое другое.

Ассортимент плитки на рынках — на самый взыскательный вкус: от классического «мрамора» до рустикальной плитки, от хайтека до тропиков. Представлены многие тысячи видов плитки любых размеров: от маленьких плиточек до панелей три на три. Широкоформатная плитка, кстати, с каждым годом становится популярнее. На рынках вы найдете плитку всех форм: не только классические квадраты и прямоугольники, но и шестиугольные, и восьмиугольные варианты. Есть плитка, которую, только взяв в руки, можно отличить от натурального камня или дерева. Здесь же можно найти любые вставки, бордюры, «карандаши», «бисер», плинтусы и другие декоративные элементы плиточного дизайна. Регулярно возникают все новые и новые категории изделий, как уникальные, так и реплики коллекций европейских производителей. Магазины даже оказывают покупателям такую услугу, как создание картин на плитке по их фотографии.

Все рынки расположены недалеко друг от друга. Везде вам помогут с оформлением товара и логистикой. Рынки являются звеном огромной цепи — от глиняных карьеров до каналов продаж и транспортного сервиса.

Добраться до района оптовых рынков можно на метро и такси из центра Фошаня за 15 минут или за час на такси из Гуанчжоу.

Офисы главных производителей керамики базируются не только в Фошане, но и в соседнем Гуанчжоу. Что до фабрик, то восемь из десяти самых известных брендов расположены именно в Фошане. Это Eagle Brand Holdings Ltd, Guangdong Dongpeng Ceramic Co. Ltd, Guangdong New Pearl, New Zhongyuan Enterprise, Jinduo Ceramics Co. Ltd, Diamond Ceramics Co. Ltd, Guangdong Wonderful Ceramics Co. Ltd и Monalisa Ceramics Co. Ltd При этом керамический рынок настолько велик, что топ-10 производителей создают менее 5% всего объема китайской керамической плитки. На пьедестале почета — три крупнейших холдинга: New Pearl, New Zhongyuan и Nabel.

Давайте познакомимся с лучшими торговыми марками китайской керамической плитки.

Marco Polo Ceramics — флагманский бренд компании Guangdong Aesthetic Ceramics, известнейшего китайского прозводителя. История Marco Polo насчитывает уже почти четверть века. На сайте компании утверждается, что коллекция этой плитки — самая обширная в Китае. Часто дизайнеры воплощают в плитках Marco Polo традиции древней китайской культуры.

Mona Lisa Ceramics — бренд с 20-летней историей. Очень качественная плитка, создаваемая на самом современном оборудовании. Производители гордятся брендом, что отражено в его девизе: «Каждая семья достойна обладать Моной Лизой». В коллекциях плитки воплощено представление об интерьере как о синтезе гуманитарного знания и искусства. Дизайн плитки нередко отсылает к великим архитектурным творениям. Специалисты с удовольствием используют Мону Лизу для внутренней и внешней отделки. Компания постоянно совершенствует производство и представляет потребителям различные инновации.

Bode Ceramica. Создана в 2002 году. Bode первой внедряла новые технологии в производстве керамики и первой из китайских компаний была аттестована по международным стандартам. Активно занимается исследованиями и экспериментами в области производства керамики, содержит несколько лабораторий для таких разработок. У компании большие амбиции. Как заявлено на ее сайте, она во всем стремится к совершенству и прилагает постоянные усилия для того, чтобы подняться на вершину производства строительных материалов.

Dongpeng Ceramic. Несмотря на полувековой возраст, компания не отстает от предыдущих брендов, разрабатывая все более инновационные продукты. Так, недавно инженеры Dongpeng представили миру плитку, очищающую воздух. Плитка Dongpeng была выбрана для отделки олимпийских объектов в Пекине в 2008 году. Ей же отделаны пекинский Большой национальный театр и здание Министерства коммерции КНР. Компания производит продукцию на 14 фабриках, имеет более 40 складов и гарантирует клиентам своевременную доставку при максимальной экономии транспортных расходов.

Foshan Gani Ceramics. Лидер в категории высококачественной мраморной плитки. Плитка Gani экспортируется в 71 страну, в том числе в Италию, Францию, Испанию, и украшает квартиры более миллиона семей. Такие известные бренды, как Hilton, Sheraton, Marriott, выбрали плитку Gani. Технологи компании постоянно получают патенты на уникальные разработки. 518 фирменных магазинов Gani расположены по всему миру.

Качество плитки, ее соответствие предъявляемым техническим требованиям подтверждается международными сертификатами ISO. Там учтены такие характеристики, как размерные отклонения, водопоглощение, предельная прочность при изгибе, устойчивость к износу, сопротивление растрескиванию глазури, морозостойкость, устойчивость к загрязнениям, устойчивость к бытовой химии и т.п. И на все это нужно обращать самое пристальное внимание при импорте плитки.

Кроме того, отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Чтобы приобретать продукцию одного тона, нужно смотреть на маркировку .

Качество плитки практически на 100% определяется надежностью производителя. Не всегда выбор изделий с низким ценником оправдан. В этом случае вы вряд ли получите высококачественную плитку и избежите проблем при транспортировке. Порой, работая с выбранным по интернету поставщиком дистанционно, вы рискуете обнаружить несоответствия в вашем грузе уже после его оплаты. И это еще один аргумент за поездку в Фошань. Вы сможете лично встретиться с выбранными поставщиками, проверить качество и сертификаты, организовать отправку и проверить ее условия, оформить все документы. Пусть это будет хотя бы одна поездка: она позволит определиться с алгоритмом импорта и найти надежного агента, через которого вы будете работать в дальнейшем. Можно подстраховаться и первый заказ сделать в небольшом объеме. И уже на этом опыте убедиться в правильности выбора поставщиков.

Отгрузка плитки только кажется большой проблемой. В Фошане это сделать не так сложно: все механизмы отработаны для мелочей. Здесь позаботятся о том, чтобы предохранить хрупкий товар от ударных нагрузок. И вы сможете сосредоточиться на просчете оптимального варианта логистики.

Опытные импортеры скажут вам, что значительной статьей ваших затрат станут местные сборы. Это особенность закупок плитки в Фошане: низкая стоимость фрахта и сборы, которые могут увеличить его стоимость в несколько раз. К этому нужно быть готовым. Если вы хотите минимизировать риски транспортировки, застрахуйте груз. Без страховки экспедитор не будет компенсировать повреждения плитки при перевозке.

Закупки плитки в Фошане — отличная бизнес-идея, которая позволит вам преуспеть. Надеемся, что наша статья поможет вам. Особенно реальный кейс доставки керамогранита из Фошаня в Иркутск.

«Дивный цветок» междуморья

150 лет назад, 17 ноября 1869 года, был открыт Суэцкий канал

Туляков Олег

Египет, колыбель цивилизации... чудеса пирамид… удивительный Нил… Древняя страна вошла в наше сознание через шекспировских «Антония и Клеопатру», пушкинские «Египетские ночи», неувядающую «Аиду» Верди, библейские легенды, через древнейшую живопись и музыку. В более новую историю Египет вошёл через эпопею Суэцкого канала.

Ещё со времён фараонов люди задумывались о сооружении водной артерии здесь, в самой низкой части узкого перешейка между двумя континентами. Но лишь Фердинанд де Лессепс, французский дипломат и предприниматель, получил от Египта концессии на постройку канала и основал в 1859 году в Париже «Компанию Суэцкого канала» (КСК). Уставный капитал в 200 миллионов франков распределился преимущественно между Францией (53%) и египетским правительством (44%).

В раскалённой пустыне неустанно трудились феллахи – партиями по 40–50 тысяч ежемесячно, вахтовым, как сказали бы сейчас, методом. Норма выработки составляла 2 кубометра породы за смену – рабочему нужно было перетащить её в корзине на лямках за плечами. При этом, кстати, власти приняли закон о запрете принудительного труда на канале – брали, используя современный термин, по договору. Школу Суэца прошло почти полмиллиона египтян, каждый восьмой житель страны. Решались труднейшие технические проблемы – дноуглубительные, бетонные, транспортные. Когда строительство завершилось – от местечка Суэц на юге до Порт-Саида на севере, – длина канала между Средиземным и Красным морями составила 161 км, ширина – 120–150 м, глубина – 12–13 м. Сейчас канал могут проходить суда водоизмещением в 240 тыс. тонн, шириной 77,5 м и высотой до 68 м. Стоимость прохода достигает миллиона долларов, если речь о судне крупного тоннажа. Канал ещё недавно обеспечивал до 15% океанских перевозок грузов в мире и до 20% поставок нефти.

Торжественное открытие канала прошло 17 ноября 1869 года и длилось неделю с участием многих коронованных и государственных особ. Фердинанд де Лессепс стал кавалером ордена Почётного легиона. Через 10 лет он попытался повторить опыт Суэца на Панамском перешейке в Америке. Но, увы, дела пошли неудачно и закончились для Лессепса и его сына судебным приговором.

Вокруг Суэца немало легенд. Одна из расхожих гласит, что оперу «Аида» («Нильской долины дивный цветок!») Верди посвятил каналу. Это не так. Он приурочил произведение к открытию королевского театра в Каире 24 декабря 1871 года.

Уже в первый год работы канал пересекли 486 судов, а вскоре счёт пошёл на тысячи. Лондон понимал значимость Суэца и в 1882-м оккупировал Египет более чем на 70 лет (до 1956 г.). Когда произошла первая выплата дивидендов, то КСК досталось 12,4 млрд фунтов стерлингов, а Египту – всего 1,1 млрд. Так длилось долго. Разгул коррупции при королевском дворе в Каире вызывал возмущение, но только организация «Свободные офицеры» (точная дата её основания, кстати, до сих пор не ясна) во главе с Гамалем Абдель Насером при поддержке народа произвела в 1952 году переворот и отправила короля Фарука в почётную ссылку. Египет стал республикой, а Насер вскоре – фигурой харизматической, культовой.

27 июля 1956 года при нём Суэцкий канал был национализирован – за 12 лет до истечения концессионного договора. Тут же разразилась тройственная англо-франко-израильская агрессия. Зону канала на какое-то время оккупировали. Но под нажимом СССР и США агрессоры отвели войска. В короткие сроки СССР, Польша и Югославия помогли возобновить работу канала.

При Насере Каир называли штаб-квартирой мирового национально-освободительного движения. Например, даже офицеры-патриоты в Латинской Америке именовали себя насеристами. Не всем подобное нравилось – на Ближнем Востоке конфликт следовал за конфликтом, канал то закрывался, то открывался вновь. Это изматывало силы лидера египтян, и в 1970 году Насер скоропостижно скончался. Длительный период – порядка 40 лет – можно назвать для Египта временем неустойчивости в экономике, общественной ситуации, религиозном балансе сил, политическом курсе.

В 2013-м на политической сцене стал ярко выделяться генерал Абдель Фаттах ас-Сиси. В нём скоро обнаружились черты твёрдого, патриотичного и умеренного деятеля, способного сплотить все слои общества. В феврале того года он, кстати, посетил Россию по приглашению Минобороны РФ, но был принят также и Владимиром Путиным. В мае 2014 года с результатом в 96,9% ас-Сиси, 60-летний моложавый, улыбчивый человек, имеющий репутацию технократа и «сильной руки», одержал уверенную победу на выборах президента.

При ас-Сиси началась реконструкция Суэцкого канала и завершилась всего за год. Проложили 35 км нового русла, углубили и расширили 37 км старого пути. Движение стало двухсторонним, время ожидания при входе сократилось с 10–12 до 3 часов. Пропускная способность выросла с 49 до 97 судов в день. 6 августа 2015 года состоялось торжественное открытие реконструированного канала. Были делегации 90 стран, российскую возглавлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Ас-Сиси возглавил праздничный караван судов на яхте «Аль-Махруса» («Защитница») – именно она 17 ноября 1869 года первой прошла по Суэцу. Стоит особо отметить, что государственные доходы Египта за счёт поступлений от канала растут и с нынешних $4–5 млрд в год поднимутся, как предполагают, примерно до $15 млрд в 2023-м. Можно сказать, что круг замкнулся. Суэц наконец в полной мере служит тем, чьи предки его прокладывали.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Морские грузоперевозки – основа мировой торговли, громадную роль тут играют две артерии – Суэцкий и Панамский каналы. Известен и проект под названием «Никарагуанский канал». Планы по соединению океанов через Никарагуа строились ещё в XVI веке, а потом в XIX-м. Но дальше топографической разведки никто не продвинулся. Хотя желающих хватало: США, Франция, Испания, Нидерланды, частные компании разных стран. Объяснялось это просто: участок, по которому планировалось проложить русло, был длиннее, но удобнее, чем на Панамском перешейке. Отсутствуют горы, нет большого перепада высот. Однако после запуска Панамского канала другие проекты свернули. Status quo сохранялся до 2012 года, когда парламент Никарагуа проголосовал за строительство межокеанского пути по территории страны, а инвестором готова была стать одна из крупных китайских компаний. Но пока перспективы канала выглядят туманно. Будущее проекта, если он возобновится, во многом зависит от позиции США, которые воспринимают вмешательство других стран в дела Центральной Америки как вторжение в свою сферу влияния.

Какой век на дворе? XVI или XXI?

Крашенинникова Вероника

Знакомый московский профессор однажды спросил у студентов, как они относятся к открытию теологического факультета. Обычно молодёжь сильно расходится во мнениях, но тут все тридцать человек возмутились: «Для теологии есть семинарии, а у нас светский государственный вуз».

Кстати, даже в дореволюционной России теологию в университетах не преподавали. Ни граф Уваров (министр просвещения), который за «православие, самодержавие, народность», ни реакционер Победоносцев не дошли до этого.

Свежий пример. В День единства в Ярославле открыли памятник Минину и Пожарскому. Но не герои народного ополчения главные на монументе – доминирует огромный крест из бетона семи метров высотой. Между тем 200 лет назад Александр I одобрил возведение на Красной площади памятника тем же персонам и без всякого креста. Наши герои одеты в древнегреческие хитоны, а не в лубочные доспехи, как теперь в Ярославле.

Видимо, нынешнему изводу ревнителей «традиций» хочется быть «большими католиками, чем папа римский». К священникам торопятся примкнуть чиновники – почти поголовно. Какую бы греховную жизнь ни вели, вторят про «традиционные ценности», про «веру- семью». Торопятся, отодвинув в сторонку старушек, занять в соборе место в первом ряду со свечкой в руке.

А что наши граждане – клерикальная пропаганда на них действует? По информации МВД России, пасхальные богослужения 2019 года посетили около 4,3 миллиона человек. Выходит, лишь 3% населения главный христианский праздник отметили должным образом.

Если говорить о культурно-исторической идентичности, по данным Фонда «Общественное мнение» на февраль, православными считают себя 65% россиян. Они готовы испечь кулич на Пасху или поставить свечку – «для подстраховки». Подавляющее большинство отделяет веру от религии и церкви: верят, но не нуждаются в посредничестве священников и не ведут религиозный образ жизни. 21% граждан вообще не считают себя верующими. Среди молодёжи (по данным ВЦИОМ на август) православных 23%.

С точки зрения управления обществом ясно: религия и церковь могут быть использованы как инструмент воздействия на отдельных граждан. Но в отношении большей части он бессилен. Более того, когда инструмент применяют навязчиво и агрессивно, это даёт обратный результат. Множество людей, включая верующих, клерикальная пропаганда сильно раздражает. «Верить и терпеть» им навязывают тем активнее, чем сложнее в экономике и чем хуже социалка. Оголтелое же религиозное меньшинство рвётся в информационное пространство, безоглядно бросается то на «Матильду», то на законопроект о профилактике домашнего насилия. Порой столь яростно, что его авторам, например депутату Оксане Пушкиной, приходится обращаться в силовые ведомства за защитой.

Если власть продолжит подыгрывать клерикалам и мизерабельным группам фанатиков, раздражение может перейти и на неё саму. Раздел между властью и народом без того глубок, особенно в материально-экономическом смысле. Если добавится шитый белыми нитками религиозный довод – «мы рулим, а вы терпите», конец терпению придёт быстрее.

Вдобавок клерикальная пропаганда придаёт госполитике почти шизофренический фон. С одной стороны, нужен прорыв. С другой – веет дремучим Средневековьем. Куда прорыв – в XVI век или в XXI? Россию – в феодализм, а Америка пусть владеет XXI веком?

Светское большинство явно хочет экономического, социального и культурного прогресса, а не нового Средневековья. Пока люди молчат. Но что скажут завтра?

Запущен новый контейнерный маршрут Иу – Москва

19 ноября в 15:00 по местному времени поезд, груженный 100 стандартными контейнерами с экспортными товарами из Вэньчжоу, отправился из Иу в Москву. Ожидается, что уже через 12 дней состав прибудет в столицу нашей страны. Это первый поезд из Иу в Москву, отправленный компанией Yu Xin Ou Logistics.

Вэньчжоу постоянно наращивает объемы экспорта. За девять месяцев 2019 года городские предприятия отправили за рубеж по железной дороге товары на сумму $460 млн, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Открытие маршрута для экспорта товаров из Вэньчжоу стало результатом соглашения о сотрудничестве, подписанного Wenzhou International Trade Group и Yixin Ou Trade Service Group.

Иу (Восточный Китай), всемирно известный как город-ярмарка, запустил грузовое сообщение с Европой еще в ноябре 2014 года, когда был открыт знаменитый маршрут Иу – Мадрид. С тех пор перевозки бурно развиваются. Только в 2018 году с железнодорожного терминала Иу были отправлены за рубеж товары на сумму $86,85 млн, что на 61% больше, чем годом ранее. Каждый день со станции Иу отправляется 3-4 грузовых поезда.

Как рассказал на церемонии открытия маршрута Чжу Лэйцзюнь, представитель компании Shanghai Civil Engineering Co., Ltd, входящей в структуру государственной железнодорожной монополии China Railway, в настоящее время 11 железнодорожных маршрутов связывают Иу с Испанией, Ираном, Афганистаном, Бельгией Россией, Латвией, Белоруссией, Великобританией, Францией, Чехией и другими странами. Перевозки около 2000 видов товаров народного потребления по этим маршрутам осуществляются из восьми провинций Китая.

С января по октябрь 2019 года из Иу отправились в регулярные европейские рейсы 348 поездов с грузами объемом 27 878 TEU. Это на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу года количество поездов из Иу в Европу достигнет 500.

Французская компания «Flowbird» планирует открыть свое производство в Кыргызстане. Сообщает МИД КР по итогам встречи министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова с председателем деловых советов «Франция – ЦА» «MEDEF International» Кристофом Фонтэном и руководством ряда французских компаний – «GE Hydro France», «Egis», «Flowbird» и других, которая состоялась накануне в Париже.

Кыргызская сторона обратила внимание на преимущества геоэкономического положения Кыргызстана. Отмечено создание в стране благоприятных условий для ведения бизнеса, образование института «Бизнес-омбудсмена», введенный мораторий на проверки частных предприятий на два года до 1 января 2021 года, рост ВВП и прямых иностранных инвестиций и другое.

Кристоф Фонтэн отметил поступательное углубление отношений с КР. По его данным, ряд французских компаний уже успешно работают в Кыргызстане, некоторые планируют в самом ближайшем будущем войти на рынок КР.

Представителями французских компаний с удовлетворением отмечен улучшающийся инвестиционный климат в Кыргызстане за последнее время и выражена готовность совместно с их международными партнерами участвовать в проектах, способствующих экономическому, промышленному и социальному развитию КР. В частности, компания «Flowbird» - одна из мировых лидеров в производстве парковочного оборудования, планирует открыть свое производство в Кыргызстане.

Глава МИД КР Айдарбеков выступил во Французском институте международных отношений

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков встретился с экспертами, выступив с речью во Французском институте международных отношений (IFRI). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР в среду.

Министр рассказал о стратегических направлениях внешней политики Кыргызстана, а также экономических и социально культурных аспектах сотрудничества страны в рамках регионального и многостороннего сотрудничества. Отметил о главных приоритетах и программах страны с акцентом на достижение целей устойчивого развития ООН. Ответил на вопросы экспертов.

В интерактивной дискуссии участники встречи обменялись мнением относительно приоритетов ЕС, новой стратегии ЕС по ЦА, а также коснулись вопросов безопасности и угроз, связанных с изменением климата.

Глава МИД КР сообщил участникам встречи о подписании президентом Кыргызстана указа о ратификации Парижской климатической конвенции, а также заявил об открытости кыргызской стороны к сотрудничеству по ее реализации.

Отмечается, что Французский институт международных отношений (ИФРИ) был создан в 1979 году французским академиком, профессором Тьерри де Монбриалем.

Во Франции Институт является ведущим независимым центром исследований (Think Tanks) и общественных дебатов в области актуальных международных вопросов и глобального управления.

Деятельность Института адресована лицам, принимающим политические и экономические решения, академическим кругам, лидерам общественного мнения, а также представителям гражданского общества.

Российская Федерация по итогам голосования, прошедшего в среду в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, вновь вошла в главный рабочий орган международной организации - Исполнительный совет, передаёт корреспондент РИА Новости из штаб-квартиры ЮНЕСКО.

Кандидатура России получила 152 голоса, столько же получила "соседка" РФ по группе Польша. Ещё двое "соседей" - Венгрия и Сербия - получили по 158 голосов. В ходе голосования одна страна-участница ЮНЕСКО воздержалась, ещё два бюллетеня были признаны недействительными.

"Мы удовлетворены итогами голосования на выборах членов Исполсовета. Россия получила голоса значительного большинства государств-членов - свыше 150 голосов. Это даст нам возможность продолжить работу в Исполсовете в нынешнее очень критическое для организации время, когда необходимо принимать фундаментальные решения, касающиеся ее будущего, касающиеся ответа на основные вызовы, которые стоят перед организацией", - сказал РИА Новости постпред РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Он отметил, что такой исход голосования "в целом это даёт нам возможность и впредь вносить весомый вклад в деятельность этой организации, где Россия всегда играла конструктивную и очень важную роль".

В ноябре 2015 года Россию уже переизбирали в исполнительный совет на срок в четыре года.

Исполнительный совет ЮНЕСКО является административным органом, он осуществляет подготовку работы Генеральной конференции и несет ответственность за эффективное осуществление решений Генеральной конференции.

Функции и обязанности Исполнительного совета в основном определены в уставе и правилах процедуры либо в директивах, принятых генеральной конференцией. Дополнением к этим нормативным положениям служат резолюции генеральной конференции. Раз в два года генеральная конференция поручает исполнительному совету выполнение конкретных задач.

Россия председательствовала в исполнительном совете ЮНЕСКО в 2009-2011 годах.

Виктория Иванова.

Партитуру двух менуэтов, которую Вольфганг Амадей Моцарт написал в 16-летнем возрасте, продали на аукционе Sotheby's в Париже за 413 тысяч долларов, сообщает TheJakartaPost.

Сумма почти вдвое превысила изначальную оценочную стоимость рукописи 1772 года, которая была частью коллекции австрийского писателя Стефана Цвейга.

До этого ноты хранила сестра композитора, которая жила в Зальцбурге.

Неопубликованная партитура содержит несколько правок, две из которых могут принадлежать отцу Моцарта Леопольду.

Ожидается, что деньги от продажи передадут в частные фонды, которые занимаются продвижением музыки среди молодежи.

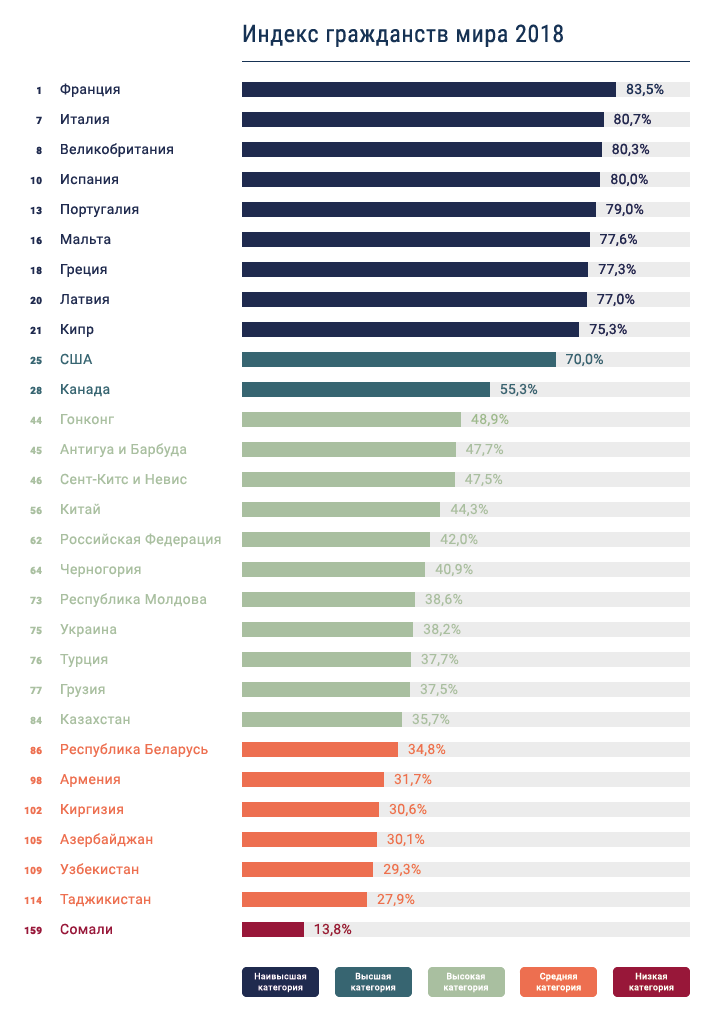

Henley & Partners: в рейтинге стран с лучшими паспортами Россия на 62 месте, страны ЕС «на коне»

Лидер рейтинга не меняется уже несколько лет подряд.

Что произошло? Компания Henley & Partners предоставила корреспонденту Prian.ru очередное исследование, которое оценивает возможности гражданства разных стран мира — Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI).

Первое место несколько лет подряд занимает паспорт Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах.

Что ещё?

В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на восьмом месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Брекситу могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге.

США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

Восточный Тимор (92-е место) показал самый заметный рост в рейтинге с 2014 года, поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиция вниз с 2014 года.

Гражданство за инвестиции. Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить паспорт в обмен на вложения капитала, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала приём заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).

Где Россия и страны СНГ? Она заняла 62-е место (42,0%), за год улучшив свой показатель на две позиции (+ 0,1%). Это лучший результат страны за последние восемь лет. Украина в рейтинге — на 75-м месте, Беларусь - на 86-м.

Цитата. «Очевидно, что гражданство оказывает непосредственное влияние на наши возможности, на свободу путешествовать, заниматься бизнесом и иметь более здоровую, долгую и качественную жизнь. Реальность, которую описывает рейтинг, во многих отношениях несправедлива и прискорбна: в большинстве случаев наше гражданство играет важную роль в установлении крайне иррационального потолка для наших устремлений. Одним из способов улучшения ценности гражданства является участие в программах получения гражданства или ВНЖ за инвестиции», — говорит председатель совета директоров группы компаний Henley & Partners Кристиан Келин.

Как считали? Аналитики учитывали статистические данные, которые дают представление о возможностях и ограничениях паспорта каждой отдельно взятой страны. Во внимание принимали как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах). Для подсчёта использовали комбинацию данных ООН, Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта.

Страны мира ранжировали по качеству гражданства, используя шкалу от 0% до 100%. Затем каждую из них отнесли к одной из пяти категорий:

наивысшая (показатель от 75 % и выше)

высшая (от 50 % до 74,9 %)

высокая (от 35% до 49,9 %)

средняя (от 20 % до 34,9%)

низкая (ниже 20 %)

Инфографика: Henley & Partners

Автор: Ольга Петегирич

Вернуть золото Колчака!

На торгах в Париже выставят бесценные письма адмирала о Гражданской войне

Текст: Андрей Ганин (доктор исторических наук)

Более века этот архив бережно хранился во Франции, в семье вдовы адмирала Софьи Федоровны Колчак (Омировой) и ее потомков. На аукцион уникальные документы попали после того, как в марте текущего года ушел из жизни внук адмирала Александр Ростиславович Колчак.

На продажу будет выставлен 391 лот. Неизвестное детское фото будущего Верховного правителя и паспорт лейтенанта Колчака, Евангелие, с которым Колчак не расставался в полярной экспедиции на шхуне "Заря" (а его сын - во Вторую мировую) и послужной список периода Первой мировой, текст декларации омского правительства, собственноручно написанной адмиралом, и эмигрантская фотолетопись трех поколений Колчаков... За архивными раритетами - история нашей страны в переломное время. И, конечно, личность необычного человека, ставшего объектом поклонения и ненависти миллионов соотечественников.

Накануне торгов эксперт "Родины" познакомился с уникальными архивными документами.

"Дорогая Соничка..."

Пожалуй, самая ценная часть архива - переписка Александра Васильевича Колчака с супругой Софьей Федоровной Колчак (Омировой) и сыном Ростиславом. Свыше сотни документов. Фактически жизненный отчет, который адмирал давал своим близким, будучи вдали от них в самое тяжелое время Первой мировой и Гражданской. "Дорогая Соничка... Дорогой, милый мой Славушек..."

До сих пор специалисты знали лишь переписку адмирала с Анной Васильевной Тимиревой, не бросившей его даже под арестом в Иркутске в 1920 году. Теперь открыт совершенно новый пласт документов. В иные периоды Колчак практически одновременно писал любимым женщинам, поддерживавшим его. И даже просил супругу в одном из ранних писем передать привет Анне Васильевне, с которой Софья Федоровна дружила. В каждом письме - беспокойство о сыне, которого отец обожал...

В ответ - и переживания из-за разлуки, и горечь обиды на охладевшего, но все еще любимого человека. "Ты очутился так ужасно далеко... Береги только себя и свое здоровье, ты нужен и Родине, и нам", - письмо Софьи Федоровны от 19 августа 1917 года. В письме от 3 сентября - подробности бытовых злоключений: "Мы изрядно бедствовали в Петрограде и были счастливы, когда, наконец, удалось оттуда уехать... вообще в смысле провизии было и очень дорого, и плохо. Приехали в Севастополь и горюем теперь, живя в одной комнате... Для Славы хорошо, что во дворе есть дети, и он все время на воздухе... Жизнь страшно дорого обходится. Конечно, жду от тебя побольше денег. Лишнего я себе не позволяю".

И в конце - осторожная просьба о воссоединении семьи, хотя бы в Америке, куда уехал Колчак.

Другая жемчужина архива - тетради эмигрантских воспоминаний вдовы адмирала. Осмысление прожитой жизни, непроходящая боль, безграничная любовь...

"Все же лучше понимать, чем я, своего бедного, замученного мужа, никто не мог. Мы были люди одного поколения, одного круга, и самая деятельная пора его жизни прошла на моих глазах. Мы шли рука об руку, хотя и не в ногу, т.к. люди мы были разные".

Свою книгу Софья Федоровна собиралась назвать "Две жизни", рассказать о муже и о себе. Нашлось бы на страницах рукописи место и сопернице. Среди выставленных на аукцион документов есть свидетельства о том, как вдова пыталась изъять бумаги адмирала из собиравшегося эмигрантами знаменитого Пражского архива. Анна Васильевна Тимирева впоследствии написала об этом: "Их ей не выдали. И хорошо сделали - в основном это были адресованные мне и неотправленные письма... Ей не надо было их читать".

Документы против мифов

Колчака документы архива рисуют разным. Вот перед нами благодарственная телеграмма команды линкора "Свободная Россия", переименованного Колчаком в апреле 1917 года из "Императрицы Екатерины Великой": "Весь личный состав дредноута "Свободная Россия" просит дорогого адмирала принять глубокую благодарность за столь быстрое исполнение нашей просьбы о переименовании. Клянемся честью свободных граждан оправдать высокое название".

Верный проводник идеалов Февральской революции идет на поводу у матросов. А рядом - бережно сохраненное адмиралом и, видимо, дорогое ему письмо солдата Петра Кузьмина, возмущенного арестом начальника севастопольского порта: солдат предлагает навести порядок, расстреляв Ленина "и ему подобных". Противоречивые документы эпохи, своя доля вины Колчака за последовавшую Гражданскую войну...

Архив рассеивает многие устоявшиеся мифы, например, конспирологическую версию о том, что Колчак был агентом английской разведки. Корни этой версии - в августе 1917 года, когда адмирал в составе специальной военной миссии оказался в Лондоне и встречался с представителями британского флота. А позднее перешел на английскую службу. Более ста лет спустя мы узнали из писем супруге (ниже одно из них, от 15 июня 1919 года), почему Колчак это сделал:

"После отъезда в С.Ш.С.А. в качестве начальника военно-морской миссии переписка с тобой прервалась; хотя я посылал неоднократно письма, но я не знаю, сколько и какие именно дошли до тебя. В Америке я сделал все, что зависело от меня для участия в войне на стороне союзников, но я убедился, что Америка заняла положение в отношении России, исключающее возможность с нею работать. Я решил вернуться в Россию, в армию и продолжить войну с немцами на каких угодно условиях. Это было в октябре 1917 г. Большевицкий переворот произошел во время моего перехода через Тихий океан, и о нем я узнал только прийдя в Японию в ноябре. Мне осталось сделать то, что я сделал: поступить на великобританскую службу и попытаться проникнуть с английскими войсками на Юг России. Об этом я писал тебе достаточно подробно и полагаю, что ты знаешь мотив и обстановку, определившие мое решение.

Но выполнить это мне не удалось. Я доехал до Сингапура, откуда английское правительство вернуло меня в Пекин и даже в Маньчжурию для работы по организации вооруженной силы борьбы с большевизмом. В апреле 1918 г. я начал эту работу.

Но мне пришлось столкнуться с крайне сложной международной обстановкой Дальнего Востока, которая привела меня к конфликту с японским Генеральным штабом. Мне пришлось поехать в Японию, причем я очень серьезно заболел... Почти месяц я мог спать только при помощи наркотических средств, но в конце концов я оправился и решил уехать через Сибирь к генералу Алексееву".