Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэвид Прессман заявил, что Россия "ушла от сотрудничества" с США в борьбе с террористами в Сирии и приняла решение поддерживать кампанию Башара Асада. Об этом Прессман сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

Россия в субботу заблокировала в СБ ООН предложенную Францией резолюцию по введению режима прекращения огня в сирийском Алеппо. Документ получил 11 голосов в поддержку, два голоса против и еще два члена Совета воздержались. Таким образом, Россия, которая является одним из пяти постоянных членов СБ ООН, применила право вето.

"Мы провели месяцы в поисках путей работы с РФ по кампании, которая бы эффективно ударила по "Ан-Нусре". Мы согласились в путях движения вперед, которые бы позволили нам сконцентрироваться на целях террористов. Взамен мы просили, чтобы Россия проявила волю в поддержании режима прекращения огня и доступе гуманитарной помощи. Когда представилась возможность сотрудничать по борьбе с терроризмом, Россия решила уйти прочь. Россия решила игнорировать призывы СБ ООН к выполнению режима прекращения огня, Россия решила, что будет поддерживать военную кампанию режима Асада по возвращению контроля над каждым дюймом в Сирии", — заявил Прессман.

США ранее заявили о прекращении сотрудничества с РФ по мирному урегулированию в Сирии. В МИД РФ, комментируя данное решение, заявили, что оно не может не вызывать глубокого разочарования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют о выходе США из диалога по Сирии и надеются, что политический разум возобладает и контакты с Вашингтоном в особо чувствительных областях продолжатся. Песков подчеркнул, что главной целью операции России в Сирии является борьба с международным терроризмом "во всех его ипостасях", она никогда не менялась и не скрывалась.

Ольга Денисова.

Попытка злоупотребить авторитетом Совета Безопасности ООН подтвердила одержимость инициаторов резолюции по Алеппо идеей неконституционной смены власти в Сирии, сообщается на странице МИД РФ в Facebook.

СБ ООН в субботу проголосовал по проекту резолюции Франции по введению режима прекращения огня в сирийском Алеппо, который был заблокирован Россией. Далее на рассмотрение будет вынесен проект резолюции России в поддержку плана спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и российско-американского соглашения по Сирии от 9 сентября.

"Провалившаяся попытка злоупотребить авторитетом Совета Безопасности подтвердила одержимость инициаторов французского проекта резолюции идеей неконституционной смены власти в Сирии через задействование ресурса террористического интернационала, получающего щедрую подпитку из-за рубежа", — говорится в сообщении.

В проекте резолюции Франции по Сирии игнорировались задачи скорейшего начала межсирийского политического процесса, сообщается на странице МИД РФ в Facebook.

СБ ООН в субботу проголосовал по проекту резолюции Франции по введению режима прекращения огня в сирийском Алеппо, который был заблокирован Россией. Далее на рассмотрение будет вынесен проект резолюции России в поддержку плана спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и российско-американского соглашения по Сирии от 9 сентября.

Как отмечается в сообщении ведомства, во французском проекте полностью затушевывался тот факт, что гуманитарный кризис в Алеппо был спровоцирован искусственно, когда в августе и сентябре боевики отказались пропускать гуманитарные конвои и грозились открывать по ним огонь.

"Одновременно в проекте игнорировались задачи скорейшего начала межсирийского политического процесса, который саботируется именно теми оппозиционерами, которых всячески опекает и выгораживает Запад", — говорится в сообщении МИД.

Резолюция России в поддержку плана спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и договоренностей России и США по Сирии от 9 сентября не прошла в Совбезе ООН, получив в поддержку только четыре голоса, двое воздержались, девять проголосовали против.

"Проект не принимается, поскольку за него не было подано необходимое число голосов", — заявил российский постпред при ООН Виталий Чуркин. Россия является председателем СБ ООН в октябре.

За документ высказались два из пяти постоянных члена СБ — Россия и Китай, а также Венесуэла и Египет — один из непостоянный членов, представляющих в Совете регион Ближнего Востока и Севера Африки. Другая африканская страна — Ангола, а также Уругвай воздержались при голосовании.

Россия накануне в пятницу внесла альтернативный проект резолюции по Сирии. Документ, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, поддерживает инициативу спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе из Алеппо боевиков, а также призывает к выполнению договоренностей РФ и США по Сирии от 9 сентября, текст которых прилагается к резолюции.

Документ также призывает к немедленному прекращению боевых действий, в частности в Алеппо, мониторинг за соблюдением которого будет возложен на рассмотрение рабочей группы Международной группы поддержки Сирии в Женеве. Также подчеркивается срочная необходимость размежевания сил умеренной оппозиции от боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

СБ ООН также в субботу проголосовал по проекту резолюции Франции по введению режима прекращения огня в сирийском Алеппо, который был заблокирован Россией.

Ольга Денисова.

В сентябре этого года концентрация углекислого газа в атмосфере Земли преодолела психологически значимую отметку. Это делает сомнительными планы землян не допустить повышение температуры на планете более чем на 2 градуса Цельсия.

Напомним, что за период с 1906 по 2005 годы средняя температура у поверхности планеты выросла на 0,74 градуса, причем темпы роста во второй половине столетия увеличились примерно в два раза. За все время наблюдений самым жарким считается 2015 год. Он превзошел предыдущего рекордсмена, 2014 год.

Сторонники теории глобального потепления во всем винят человека. Они утверждают, что на протяжении 1-2 тысяч лет температура на Земле оставалась относительно стабильной, но с началом научно-технической революции все изменилось. Человек начал активно вмешиваться в природу, резко выросли выбросы парниковых газов, и климат стал меняться. Сегодня в десятках климатических сценариев доказывается, что у человечества есть один выход: не допустить прироста температуры на планете выше 2 градусов, сократив эмиссию парниковых газов практически вдвое. Такое обязательство взяли на себя почти все страны мира на состоявшейся в прошлом году в Париже Всемирной конференции ООН по климату.

Казалось бы, сторонники теории глобального потепления могут наконец облегченно вздохнуть.

Но вот в сентябре прозвучал тревожный сигнал: в Северном полушарии преодолен психологический барьер эмиссии парникового газа 400 ppm (долей на миллион). Эта величина многократно превышалась и раньше, но сентябрь считается месяцем с самой низкой концентрацией. Дело в том, что за лето зеленая растительность поглощает часть парникового газа, снижая концентрацию до минимума. Поэтому превышение в сентябре важного порога — это сигнал, что, скорее всего, он уже никогда не опустится ниже этого значения. Словом, климатический рубикон перейден.

Согласно прогнозу, к концу века концентрация углекислоты на Земле будет равняться 900 ppm. В результате средняя дневная температура в таких городах, как Иерусалим, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Мумбаи, будет близка к +45 C. В Лондоне, Париже и Москве летом температура будет превышать +30 C. Уровень океана поднимется, и будут затоплены многие мегаполисы, в частности, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Токио, Санкт-Петербург, Лондон и т.д.

Парижское соглашение по климату вступит в силу 4 ноября 2016 г.

Европейский парламент утвердил ратификацию Парижского соглашения по климату ООН, говорится в пресс-релизе Евросоюза. Европарламент принимал решение по Парижскому соглашению в присутствовали генерального секретаря ООН Пан Ги Муна (Ban Ki-moon), президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера (Jean-Claude Juncker) и президента 21-й сессии ООН по климату COP21, министра Французской республики по экологии, энергетики и морям Сеголен Руояль (Ségolène Royal).

Ранее Парижское соглашение ратифицировали крупнейшие эмитенты парниковых газов: Китай и США. Два дня назад это сделала Индия — четвертая по объемам выбросов парниковых газов.

Всего на сегодняшний день соглашение ратифицировали 72 страны, на долю которых приходится в совокупности 56,75% выбросов парниковых газов.

Возможности С-295 как самолета-заправщика обширны.

Компания Airbus Defence and Space (DS) успешно продемонстрировала возможности воздушной дозаправки на платформе среднего транспортного самолета C295W, сообщает «Военный Паритет».

В самолет-заправщик был превращена машина версии C295W (winglets - крылышки), дозаправки проводились на скоростях менее 110 узлов (200 км/ч – прим. Военный Паритет). Отмечается, что самолет будет способен дозаправлять вертолеты (уже были проведены бесконтактные полеты с вертолетом).

Превращение самолета в воздушный танкер требует минимума изменений, связанных лишь с установкой соответствующего дозаправочного оборудования. Несмотря на то, что С-295 в версии танкера предназначается для дозаправки самолетов и вертолетов, в будущем он может снабжать топливом и беспилотники. В будущем самолет в силу своих прекрасных взлетно-посадочных характеристик может выполнять роль передового пункта дозаправки наземной техники, приземляясь в районах военных действий, сообщает Jane’s (forward refuelling platform for ground vehicles).

Думцы предлагают платить россиянам минимум 100 рублей в час

Это в восемь раз меньше, чем в Австралии

Дмитрий Логинов

Группа депутатов Госдумы предложила официально узаконить в стране минимальный почасовой размер оплаты труда в 100 рублей. Законопроект опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Авторы нового законопроекта, в основном представляющие фракцию «Справедливая Россия», считают, что действующая конструкция, основанная на минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и прожиточном минимуме, устарела. Кроме того, российский МРОТ, составляющий с 1 июля 2016 года 7500 рублей заметно уступает минимальным зарплатам в других странах, соизмеримых с нашей по экономическому потенциалу.

В законопроекте говорится, что в США средняя почасовая оплата составляет 7 долларов. В странах Евросоюза этот показатель сильно рознится – от 38-39 евро в Дании и Швеции до 4-5 евро в Болгарии и Румынии.

В россии же авторы предлагают законодательно перейти к почасовой оплате, установив ее минимальный размер в 100 рублей. Кроме того, по задумке депутатов, к почасовому минимуму будут устанавливаться повышающие коэффициенты по территориальному, отраслевому и профессиональному принципам. Также предлагается в обязательном порядке заставлять работодателей каждый год индексировать зарплаты, по крайней мере, на размер инфляции в стране.

Кстати, против введения почасовой оплаты не возражала и вице-премьер Ольга Голодец. В конце сентября она сообщила, что на данный момент около 4,8 млн. россиян (из них 1,8 млн.– работники бюджетной сферы) получают зарплату примерно соответствующую МРОТ – то есть, порядка 7,5 тысячи рублей По ее словам, «бедное работающее население – это, конечно, очень неправильное явление».

Между тем, нетрудно сосчитать, что при оплате в 100 рублей в час и 40-часовой рабочей неделе, работник сможет получать примерно 16 тысяч рублей в месяц – в два раза больше нынешнего МРОТ. Понятно, что такое решение потребует дополнительных вливаний из бюджета. В «Справедливой России» ранее подсчитали, что переход на почасовую оплату труда потребует увеличения расходов бюджета на содержание госслужащих в размере 18,7 млрд. рублей, работников бюджетных учреждений федеральной собственности – 231 млрд. рублей.

«В случае недостаточности средств в федеральном бюджете для введения предлагаемой почасовой оплаты труда, начиная с 2017 года, могут быть задействованы средства Фонда национального благосостояния», – полагают авторы законопроекта. Однако, независимые эксперты сомневаются в том, что в условиях бюджетного дефицита правительство пойдет на столь затратный вариант.

Минимальная почасовая оплата труда в разных странах

(в рублях, пересчет по курсу на середину 2016 года)

| Австралия | 848 |

|---|---|

| Франция | 740 |

| Германия | 675 |

| Великобритания | 660 |

| США | 500 |

| Япония | 475 |

| Израиль | 450 |

| Южная Корея | 360 |

| Польша | 182 |

| Китай | 97 |

| Бразилия | 66 |

Между нами, инвалидами...

Гузель Агишева, редактор отдела «Общество», Дюссельдорф - Москва

Солидный возраст, время зрелости и творческих полетов ума, и все тут соответственно. Гости со всего света — 916 экспонентов из 36 стран на 32 тысячях квадратных метров в течение четырех дней показывали миру свои достижения. Уму непостижим размах товаров и услуг для улучшения качества жизни тех, кто в этом особенно нуждается.

А таких очень много. К примеру, в той же Германии с ее 84 млн населения инвалидов — 10,2 млн. Каждый восьмой там либо слабовидящий или совсем слепой, либо глухой, либо сердечник, диабетик, так называемый спинальник и передвигается на коляске, а то и, не приведи господи, все эти напасти во всевозможных сочетаниях в одном флаконе. Плюс медицина не стоит на месте — пусть с дьявольскими аберрациями она справляется избирательно и не так резво, как хотелось бы, но, что ни говори, все мы стали жить дольше, так что число инвалидов тоже растет, и тут никакого парадокса.

Впрочем, в кулуарах и не для печати назывались и другие тому причины. Например, в Германии генетические механизмы, губительные для наций «со стажем», соперничают в этой страшной динамике с причинами чисто экономическими: все больше немок по молодости предпочитают семье карьеру. И рожают относительно поздно, что как раз и чревато опасными отклонениями в развитии плода... Как бы то ни было, спрос на спецтехнику в мире только крепчает, а есть спрос — есть и предложение. Техника эта непрерывно улучшается, и не без революционных прорывов.

К слову, у нас в России на 146 млн населения 13 млн инвалидов. Понятно, что их жизнь значительно сложнее, чем, скажем, у немцев. Для некоторых коляски и пандусы — только мечты. А раз нет ни того ни другого — значит, сиди дома. Не потому ли у остальных 133 млн наших сограждан могло сложиться — увы, ошибочное! — впечатление, что увечных у нас и нет почти? Для нас картинка, когда колясочник утром сам встал, позавтракал, без чужого участия спустился во двор, сел в свою машину и поехал на работу, там славно потрудился, по пути домой заехал в супермаркет, поужинал в ресторане, а потом усталый, но довольный отошел ко сну, и все без нянек, — из ряда ненаучной фантастики. А вот в Германии это привычное дело: из 10 млн инвалидов половина трудоустроены! Признаем, нам такое и не снилось.

У нас на этом фронте случаются вообще позорные вещи: то инвалида выдворяют из кафе (он-де смущает своим видом посетителей), то колясочника без сопровождающего не пускают в самолет. «Там» такие штуки не проходят. Равные возможности не на словах, подкрепленные такими судебными прецедентами, что никому больше неповадно ни за какие коврижки.

Поэтому на выставке, наводненной колясочниками — престарелого папу привезли дети или родители привезли ребенка, — все для меня абсолютно контринтуитивно: мобильно, улыбчиво и духоподъемно. Деликатная участливость и вежливая улыбчивость здесь отнюдь не фальшивы, это очень чувствуется в определенных ситуациях. Родители попытались пересадить свое чадо с привычной коляски на выставочный экспонат, а он забился в эпилептическом припадке. Все сохраняют самообладание, никто не повышает голос, не таращится — и все быстро входит в штатное русло.

Конечно, специальные прибамбасы по достоинству могут оценить только сами инвалиды, но вот то там, то тут сверкают никелем и всеми цветами радуги шикарные авто, будто ты на международном автосалоне: сумасшедшей красоты «Форд-Мустанг» 60-х, крутейший «Ягуар», минивэны всех кубатур. В них реально сесть и поехать любому — для этого и существуют умные приспособления — механические или... голосовые. Да что там — есть даже «глазные», когда компьютер считывает информацию со зрачка. Такой хай-тек впечатлит любого!

Беру в руки бумагу, подготовленную дотошными немцами, — сколько участников от какой страны удивляют публику на этой ярмарке. Лидирует хозяйка, Германия, — 454 фирмы. И все это самостоятельные производители, которые, надо понимать, насмерть бьются за клиента на рынке. На втором месте Китай — 73, Тайвань на третьем — 65. Затем следуют Великобритания, Нидерланды, Дания, Швейцария, Франция, Италия. Не так уж много участников от США — 19 и, что удивительно, всего восемь от Японии. Но как бы там ни было, среди 36 стран, представленных здесь, есть и Литва, и Вьетнам, и Турция, и даже малюсенькая Словения...

Нет в этом списке только России. И это, конечно, факт, о многом говорящий. Совсем недавно мы все как один, в едином порыве, так дружно болели за наших несправедливо обиженных паралимпийцев! Но одно дело душевный порыв, а совсем другое — многолетняя, целеустремленная, кропотливая работа на благо каждого, чьи возможности ограничены природой или злым роком.

P.S. Кстати, вот еще одна деталь: входной билет на выставку дает вам право бесплатного проезда на любом виде городского транспорта в течение всех четырех дней, что работает ярмарка. Обо всем подумали, все предусмотрели, потому что эта беда — немощность — рано или поздно настигнет каждого, кто собирается жить долго. И разве не здорово, разве не так и должно быть, когда не нужно ждать милостей от природы, помощи людей, близких и не очень, а можно спокойно опереться на плоды инженерной мысли? Или не XXI век на дворе?!

Кто куда, а мы в Анталью

Максим Башкеев

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, посвященного итогам летнего туристического сезона. Как и следовало ожидать, россияне продолжают экономить на развлечениях и отдыхе.

Если верить опросу, доля россиян, использовавших отпуск для отдыха, составила 55% — на 5% меньше, чем годом раньше. Но ведь и отдыхать можно по-разному — вкушать кофе с круассанами на Лазурном берегу или лежать на продавленном диване. За год с 13 до 20% увеличилось число тех, кто провел отпуск дома. Еще 46% опрошенных сообщили, что провели свободное летнее время на приусадебных участках. До курортов Краснодарского края добрались 11% отпускников (годом раньше их было 14%), еще 4% отдохнули в Крыму (было 6%).

Правда, глава департамента управления бизнес-блоком РЖД Максим Шнейдер заявил: по итогам трех летних месяцев пассажиропоток в направлении черноморских курортов вырос на 16%. То есть данные железнодорожников противоречат результатам опроса. Неужели специалисты ВЦИОМа как по заказу попадали на респондентов, которые до мест отдыха добирались исключительно на авто?

За границей смогли позволить себе отдохнуть лишь 7% опрошенных. Средний бюджет поездки в расчете на человека по сравнению с прошлым годом снизился почти на 2,5 тысячи рублей (36 036 против 38 516). Образ туриста из России, который направо и налево сорит деньгами, канул в Лету. Доля довольных отпуском из числа тех, кто все-таки смог выбраться за кордон, сократилась на 6%. Главными причинами негативных эмоций респонденты называли невозможность отправиться именно в то место, о котором мечтали, высокие цены, а так же снизившуюся продолжительность поездки.

Несмотря на то, что на средиземноморских курортах еще продолжается бархатный сезон, под пляжным отдыхом можно подводить черту. Открытие для туристов Красного моря и пирамид снова откладывается на неопределенный срок, поскольку у наших экспертов остаются претензии к службам безопасности аэропортов Египта.

Зато возобновление регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией позволило этой стране на флажке успеть к разделу летнего туристического пирога. По оценкам специалистов, в продажах турагентств доля туров в эту страну сейчас составляет почти 40%. Если оперировать абсолютными цифрами, то суммарно до конца пляжного сезона турецкие курорты могут успеть посетить более 150 тысяч россиян. Таким образом Турция очень быстро вернула себе статус самого популярного направления отдыха среди российских отдыхающих. Лидировавшие до последнего момента Тунис и Греция опустились в этой табели о рангах на 2-3 места.

Наши южные курорты осенью, увы, тем более не могут составить серьезную конкуренцию. Причина не только в том, что Черное море холоднее Средиземного. За год запрета полетов в Турцию отечественной индустрии туризма не удалось существенно приблизиться к стандартам отдыха по системе «все включено» Мармариса, Измира и Антальи. Пока не удалось.

Диета поневоле

Виталий Головачев

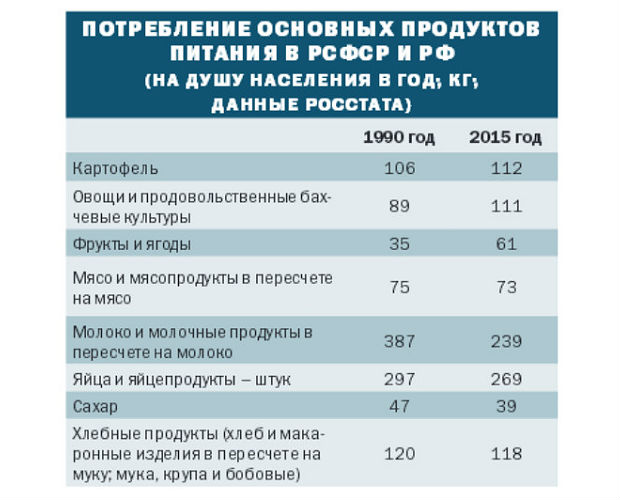

В рационе россиян стало заметно меньше мяса, молока, рыбы, фруктов. Экономить на еде многие граждане начали из-за ощутимого сокращения доходов. Что отчетливо прослеживается в свежих материалах Росстата, посвященных потреблению гражданами основных продуктов питания в минувшем 2015 году. Так, личное потребление мяса и мясных продуктов снизилось на 164 млн кг, молока и молочных — на 727 млн, фруктов — на 438 млн кг. Как же это проецируется на конкретного человека?

Уменьшение на обеденном столе мясных продуктов составляет свыше килограмма в среднем на каждого россиянина. В 2013-м на жителя страны приходилось 75 кг съеденного мяса, включая сало и субпродукты II категории; в 2014-м — 74,2 кг; в прошлом году — 73,1. Если же исключить из статотчетности такие специфические продукты, как уши, хвосты, рубец (все, что относится ко II категории), то цифры существенно снизятся.

Получится, что средний россиянин потребляет сравнительно качественных товаров из мясного отдела около 69 кг в год. Для сравнения: в США этот показатель в полтора раза больше — 118 кг, в Австрии — 98, во Франции — 89, в Германии — 88, Италии — 87, Англии — 83... Иными словами, мы едим мясных изделий на 10-30 кг меньше, чем в развитых странах.

Вы скажете, не мясом единым. Но и потребление молочных продуктов в прошлом году уменьшилось на 5 кг в расчете на одного жителя, фруктов — на 3 кг. По рыбе точных данных пока не представлено, но и здесь тенденция неблагоприятная.

Общие цифры сокращающегося меню россиян — лишь видимая вершина статистического айсберга. За средними показателями скрывается острая проблема: масштабное расслоение по доходам, материальному положению приводит к серьезным перекосам в питании десятков миллионов жителей. Те же мясные изделия становятся для многих, судя по сообщениям в интернете, редким, чуть ли не праздничным блюдом: «Покупаем, но не на каждый выходной», «Делю курицу на несколько кусочков и варю по частям».

Причем в сельской местности зачастую питаются хуже, чем в городе. В так называемой нижней децильной группе (10% наиболее бедного сельского населения численностью 3,7 млн человек) потребление мясных продуктов составляет на душу 45,3 кг в год, включая субпродукты. Это 124 грамма в день — меньше, чем полагалось арестанту в царской тюрьме. А у состоятельных граждан в сельской местности (та же численность — 3,7 млн) потребление мяса в два с лишним раза больше — 103,5 кг в год.

Это, между прочим, выше среднеевропейского уровня. И не только мяса, но, как показали статистические обследования домашних хозяйств, также овощей, фруктов, молочных продуктов, рыбы обеспеченные негородские жители съедают в 2-2,7 раза больше, чем в семьях с тощим кошельком.

Аналогичная картина и в целом по стране. Почти 15 млн граждан с небольшими доходами попросту недоедают. У них получается в среднем 1920 килокалорий (кк) в сутки на человека, специалисты же рекомендуют 2100-3000 кк, если работа не связана с тяжелым физическим трудом. Между прочим, в СССР показатель энергетической ценности питания составлял в период с 1961-го по 1980-й от 3100 до 3380 кк в среднем на человека. В сегодняшней России только в двух верхних десятипроцентных группах удается достичь рубежа в 3000 килокалорий.

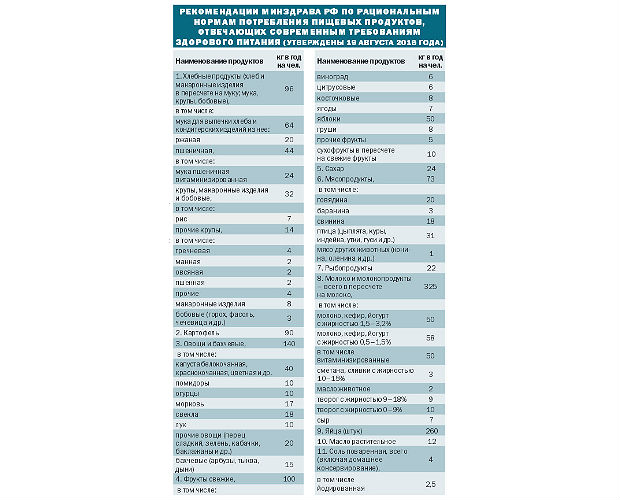

Специалистов тревожит, что россияне со скромным семейным бюджетом вынуждены жестко ограничивать себя в еде. В первой и второй децильных группах (всего более 29 млн граждан) потребление важнейших продуктов недопустимо отстает от норм, рекомендованных Минздравом. Скажем, мясных продуктов необходимо съедать в год не 54-66 кг, как в названных двух группах, а 73. До нормы не хватает от 7 до 19 кг. Еще контрастнее недобор по фруктам, которых должно быть в меню не 37-49 кг, как сегодня, а 100, то есть вдвое больше. И овощей, бахчевых надо не 63-77 кг, а 140. Молочных продуктов, включая сливочное масло: не 169-209, а 325 кг. Яиц: не 157-182 штук, а 260...

Беспристрастная статистика, как видим, фиксирует огромное отставание от рекомендованных норм в потреблении высококачественных продуктов — до двух раз! Это пагубно влияет на здоровье малообеспеченного населения. От неполноценного, неправильного питания, по данным Всемирной организации здравоохранения, прежде всего страдают дети.

— Мы регулярно проводим исследования состояния здоровья и физического развития московских школьников от первоклашек до выпускников, — говорит ведущий научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, профессор Наталья СКОБЛИНА. — Результаты тревожные. Дефицит массы тела отмечается сегодня почти у 20% учащихся. Одна из главных причин (хотя и не единственная) — нарушения в организации питания. Экономия в семьях из-за нехватки средств на мясных, молочных продуктах, фруктах, овощах ведет к неблагоприятным последствиям: страдает иммунная система, формируется группа часто болеющих детей. Снижается работоспособность, ухудшается память, внимание, восприятие учебного материала. Да и физически эти ученики намного слабее сверстников...

По словам профессора Скоблиной, не имея возможности регулярно употреблять овощи, фрукты и натуральные соки, школьники зачастую заменяют их фастфудом, чипсами, налегают на сладкое. И начинают быстро полнеть. У 11% московских школьников — избыточная масса тела, и этот показатель ежегодно увеличивается.

К сказанному моей собеседницей можно добавить, что в прошлом году средний россиянин потреблял молока и молочных продуктов в полтора раза меньше, чем в очень трудном 1991-м. Перед распадом СССР этот показатель составлял 387 кг, а сейчас, через четверть века, — 239 (данные Росстата). Сократилось также и потребление яиц. Впрочем, есть и позитивные перемены: в целом мы существенно больше едим сегодня фруктов, овощей, хотя и здесь до рекомендуемых норм подавляющему большинству населения далеко.

А тенденция налицо: в стране уменьшается среднедушевое потребление важнейших продуктов питания.

В западных СМИ одно за другим появились сообщения о том, что власти ФРГ обсуждают возможность введения новых санкций в отношении России — на сей раз, из-за ее политики в Сирии. Сначала в виде слухов — 6 октября об этом написало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на "источник, знакомый с ходом дискуссий". Но уже на следующий день немецкая газета Süddeutsche Zeitung поспешила авторизовать информацию, опубликовав интервью с главой комитета Бундестага по внешней политике Норбертом Рёттгеном.

Рёттген не только выразил уверенность, что Москва должна понести свою долю ответственности за происходящее в Сирии, но и жестко раскритиковал другие европейские правительства, которые "не желают называть вещи своими именами" и не намерены принимать необходимых мер в отношении России.

То, что в Германии "уже есть идея" наложить на Россию санкции из-за ее участия в сирийском конфликте подтвердил и уполномоченный правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству и председательству Германии в ОБСЕ Гернот Эрлер.

Таким образом, получается, что планы ужесточить наказание для Кремля вынашиваются как чиновниками в кабинете министров Ангелы Меркель, так и депутатами в парламенте страны.

Найти "крайнего"

Планы такого рода, если они действительно существуют, связаны, прежде всего, с тем, что происходит сейчас в самой Германии, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его мнению, главная тема, вносящая раскол не только в германский, но и во весь европейский политический истэблишмент, это, конечно же, не Россия, и уж, тем более, не Сирия. Самое "больное" в европейской повестке дня — проблема беженцев.

"Хотя поток беженцев в последнее время несколько спал, но он не иссяк. И эта тема становится основной темой предстоящих в Германии парламентских выборов — и земельных, и федеральных, которые пройдут через год. Правительству Меркель, которое явно находится под ударом, необходимо демонстрировать, что оно как-то решает проблему, причем не только внутри страны, но и на внешнеполитическом уровне", — говорит Федор Лукьянов.

Утверждения о том, что "агрессивная" политика России в Сирии увеличивает число беженцев в Европу, уже неоднократно звучали в Германии, напоминает он. В этом контексте Сирия воспринимается не как удаленный конфликт, а как нечто, имеющее вполне конкретное отношение к текущей внутренней политике. А идея ввести "сирийские" санкции против России — как реальная мера против роста числа беженцев, устремляющихся в страну.

"Информационная артподготовка"

Впрочем, не исключено и то, что звучащие в Германии заявления адресованы не только немцам, но и европейским партнерам. И направлены они на то, чтобы на предстоящем в январе на саммите ЕС голосовании по судьбе антироссийских санкций они высказались не за отмену их, а за сохранение, предполагает Федор Лукьянов.

Такую возможность не исключает и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, который убежден, что происходящее — "информационная артподготовка" к январскому голосованию, инициированная Вашингтоном. То, что информационный "вброс" начало американское издание, лишнее тому подтверждение, считает аналитик.

В январе заканчивается срок действия секторальных антироссийских санкций, касающихся учреждений, предприятий, компаний и отраслей экономики. Если хотя бы одно из государств проголосует против их продления, то санкции будут отменены.

"Сначала предложить более жесткие меры, потом отказаться от них, предложив сохранить ныне действующие — схема, в принципе, уже отработанная. Таким образом Вашингтон надеется преодолеть сопротивление Италии, Франции и других европейских стран, где политики все активнее выступают за снятие санкций с России", — поясняет Абзалов.

Заодно, предполагает Дмитрий Абзалов, преследуется и другая цель — создать соответствующий негативный фон к предстоящему в ближайшее время визиту президента Владимира Путина во Францию.

Соло с дирижером

До сих пор сама глава германского правительства — федеральный канцлер Ангела Меркель — лично не подтверждала, что идет какая-то работа или ведутся какие-то переговоры по введению против России новых санкций, обращает внимание Дмитрий Абзалов. Он убежден, что это не случайно: Германия сейчас просто не готова к подобным шагам.

Важнейшая причина состоит в том, что в ноябре в США пройдут президентские выборы, и в январе в Белый дом въедет новый хозяин. В любом случае, произойдет какое-то переформатирование отношений с Россией, причем, есть шансы как на то, что они еще больше накалятся, так и на то, что может наступить разрядка, полагает аналитик.

"В такой ситуации входить в американскую повестку, учитывая, что она всего на месяц, а выборы в самой Германии через год, было бы крайне неосмотрительно.

Ведь придется связывать себя какими-то дополнительными обязательствами, обострять отношения с Москвой. Тем более, что новые санкции предусматривают ограничения на импорт углеводородов из России, а это может прямо затронуть интересы германского бизнеса, что в свете надвигающихся выборов для кабинета Меркель просто смертельно опасно", — говорит Дмитрий Абзалов.

Не только правительство Ангелы Меркель, но и сама правящая партия ХДС оказалась в сложнейшем положении, добавляет Федор Лукьянов. Уникальность ситуации состоит в том, что сегодня христианские демократы находятся под огнем с двух сторон. Слева их все жестче критикуют социал-демократы, свидетельством чему, например, заявления главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера, последовательно выступающего за отмену санкций против России. Но и справа звучит все более яростная критика, исходящая от политиков, представляющих интересы бизнеса.

Что дальше?

Выльется ли "информационная артподготовка" в реальные новые санкции, какой может быть дальнейшая судьба существующих санкций — никто из экспертов предсказать не берется. Слишком велика зависимость дальнейших событий от результатов президентских выборов в США.

Однако Федор Лукьянов не исключает, что события могут развиваться и по наихудшему сценарию — введение санкций против России по образцу тех, которые действовали против Ирана и включали полное блокирование российской банковской системы, максимальные ограничения по сотрудничеству в сфере бизнеса и другие радикальные меры.

Дмитрий Абзалов считает такой вариант маловероятным. Российская экономика достаточно глубоко интегрирована в мировую, потому ущерб от подобных мер неминуемо будет обоюдным. Кроме того, в мире растет осознание бесперспективности самой политики санкций, что подтверждают примеры с тем же Ираном и Кубой, говорит аналитик.

Владимир Ардаев, обозреватель МИА "Россия сегодня"

По итогам 1-5 октября 2016 г., праздничные выходные дни по случаю Дня образования КНР, китайские туристы потратили на турпоездки $60 млрд.

За первые пять дней праздничной недели 589 млн китайских граждан совершили путешествия по своей стране. Еще 6 млн китайцев отправились в зарубежные поездки. Наиболее популярными направлениями отдыха в этом году стали Республика Корея, Таиланд, Япония, Индонезия, США, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, Мальдивы и Россия.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., доходы китайской отрасли международного туризма составили $114 млрд. По данному показателю Китай вышел на второе место в мире.

В прошлом году 128 млн жителей Поднебесной выезжали за пределы своей страны. На эти цели они потратили около $292 млрд.

За 2015 г. КНР посетили 56,89 млн человек, и это без учета однодневных поездок без ночевки. Показатель вырос на 2,3% в годовом сопоставлении. Благодаря этому страна вышла на четвертое место в мире после Франции, США и Испании.

Рост турпотока обусловлен упрощением визового режима и таможенных процедур, расширением сети магазинов "дьюти фри", а также рекламными акциями, которые проводят китайские туроператоры в разных странах.

С учетом однодневных поездок за прошлый год в Поднебесной побывали 133,8 млн туристов. Это на 4,14% больше, чем годом ранее.

По итогам января-сентября 2016 г., крупнейшие города России – Москву и Санкт-Петербург – посетили 320 000 безвизовых путешественников из КНР. Это на 20% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г., сообщила туристическая ассоциация «Мир без границ».

В среднем путешественники из Китая проводили в России по три дня. В частности, в столице китайские туристы посещают Кремль, Мавзолей Ленина, парк Коломенское, Новодевичий монастырь, Арбат и ВДНХ, а также крупные торговые центры.

По предварительным данным, росту турпотока из Поднебесной способствует ослабление рубля и продвижение российского турпродукта через китайский офис Visit Russia.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., доходы китайской отрасли международного туризма составили $114 млрд. По данному показателю Китай вышел на второе место в мире.

В прошлом году 128 млн жителей Поднебесной выезжали за пределы своей страны. На эти цели они потратили около $292 млрд.

За 2015 г. КНР посетили 56,89 млн человек, и это без учета однодневных поездок без ночевки. Показатель вырос на 2,3% в годовом сопоставлении. Благодаря этому страна вышла на четвертое место в мире после Франции, США и Испании.

Рост турпотока обусловлен упрощением визового режима и таможенных процедур, расширением сети магазинов "дьюти фри", а также рекламными акциями, которые проводят китайские туроператоры в разных странах.

С учетом однодневных поездок за прошлый год в Поднебесной побывали 133,8 млн туристов. Это на 4,14% больше, чем годом ранее.

Офисный центр в районе станции метро «Калужская» украсит бионический фасад

Офисный центр построят на ул. Обручева, вл. 23, корп. 2 в Юго-Западном округе столицы.

«У здания будет сложный бионический фасад. Его облицуют панелями из титан-цинка, чередующимися со структурным остеклением», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как сообщили в Москомархитектуре, площадь 13-этажного здания составит 14,5 тыс. кв. метров. Вестибюль первого этажа будет иметь несколько входов - со стороны ул. Академика Власова, с ул. Обручева и станции метро «Калужская». В нем разместятся кафе и кафетерий.

Остальные этажи займут офисы с гибкой планировкой. В двух подземных уровнях предусмотрена парковка.

По словам С. Кузнецова, первые этажи здания частично будут располагаться на колоннах.

Напомним, бионика применительно к архитектуре означает использование принципов и методов организации живых организмов и форм, созданных живыми организмами, при проектировании и строительстве зданий.

Также бионика включает создание новых для строительства материалов, структуру которых подсказывают законы природы.

К величайшим сооружениям мира на основе бионики относятся Эйфелева башня в Париже (повторяет форму берцовой кости), стадион «Ласточкино гнездо» в Пекине (внешняя металлическая конструкция повторяет форму птичьего гнезда) и др.

Разрыв понарошку

Атомные соглашения между РФ и США не работали еще до их заморозки

Игорь Крючков

Россия разорвала с США одно соглашение по атомному сотрудничеству и приостановила два других. «Газета.Ru» выясняла, почему к моменту американо-российского кризиса в отношениях эти соглашения либо потеряли актуальность, либо так и не начали действовать.

3 октября Кремль принял решение приостановить действие договора с США об утилизации оружейного плутония. Еще через два дня — заморозить соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах (НИР), а также разорвать договор о сотрудничестве с США по конверсии исследовательских реакторов.

Приостановку договора о плутонии санкционировал президент России Владимир Путин. Действия в отношении двух других документов подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В официальных заявлениях Кремля значится, что главная причина сокращения сотрудничества в ядерной сфере — это «угроза стратегической стабильности в результате недружественных действий». Кроме того, отечественное руководство называет свои решения ответными мерами на действия американской стороны.

«Наши партнеры должны понимать, что шутки шутками и их работа по продвижению информационных продуктов, направленных против России, — это одно, а серьезные вопросы, особенно в области ядерных вооружений, — это совершенно другое, и нужно быть в состоянии исполнить свои обязательства», — говорил в апреле Владимир Путин.

Между тем, как уверяют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, все замороженные документы практически не пересекаются с главным российско-американским соглашением — о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, — вступившим в силу в январе 2011 года.

«Это соглашение до сих пор продолжает работать. Замороженные документы более низкого уровня и подчинены этому соглашению», — рассказал «Газете.Ru» директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

Слишком старые — слишком новые

По словам Хлопкова, второстепенный статус был и у соглашения по конверсии исследовательских реакторов, которое Россия решила разорвать.

«После ядерного испытания Индии в 1974 году стало ясно, что материалы из гражданской ядерной энергетики могут быть использованы и для создания ядерных взрывных устройств. Поэтому СССР и США в одностороннем порядке приняли решение о начале работ по переводу, то есть конверсии, исследовательских реакторов в третьих странах с высокообогащенного урана на низкообогащенный, который не представляет угрозу с точки зрения ядерного распространения, — рассказал Хлопков. — В 1990-х годах к этому процессу подключилось МАГАТЭ, а Россия и США объединили свои усилия. Все это время и для Москвы, и для Вашингтона конверсия реакторов была обусловлена в первую очередь интересами в сфере безопасности, а не научно-исследовательскими интересами».

По словам собеседника «Газеты.Ru», в рамках нынешнего соглашения о конверсии реакторов, заключенного в 2010 году, стороны договорились изучить возможность конверсии на территории России шести исследовательских, включая установки в Курчатовском институте, МИФИ, Томском политехническом университете и других организациях.

«Речь не идет даже о какой-то одной конкретной технологии. Конверсия каждого реактора — это отдельная задача, требующая своих решений», — рассказал Антон Хлопков. По его мнению, Россия может продолжить работы по конверсии в одностороннем порядке и вне соглашения с США.

«Что касается соглашения о НИР, то оно было подписано в сентябре 2013 года и вступило в силу в январе 2014-го. В апреле того же года американская сторона заморозила сотрудничество в его рамках, — рассказал Антон Хлопков. — За считаные недели две страны просто не могли начать реализацию конкретных проектов в рамках этого документа».

Впрочем, по словам эксперта, в соглашении о НИР были перечислены перспективные направления двустороннего научного сотрудничества по ядерной проблематике.

«Оно должно было касаться в том числе новых типов реакторов, безопасности АЭС (что стало особенно актуальным после катастрофы на АЭС «Фукусима»), а также вывода реакторов из эксплуатации, — рассказал собеседник «Газеты.Ru». — Последнее направление особенно актуально в связи с тем, что первые АЭС постепенно вырабатывают свой ресурс. У США опыта в этой сфере чуть больше, чем у России. Но перед учеными двух стран в этом контексте по-прежнему стоит ряд нерешенных задач».

Кем заменить Россию

По словам Хлопкова, США вряд ли смогут заменить сотрудничество с Россией за счет других стран в полном объеме. «В определенных сферах хороший опыт есть у Франции и Великобритании. Их быстрыми темпами стремится нагнать Китай. Однако у нас есть эксклюзивные наработки, например реакторы на быстрых нейтронах типа БН-800 на Белоярской АЭС», — считает он.

«Так или иначе, насколько мне известно, сегодня у России и США нет коммерческих проектов, которые бы пострадали от приостановки Москвой участия в двух указанных соглашениях и выхода из соглашения по изучению возможности конверсии исследовательских реакторов», — добавил Хлопков.

Андрей Баклицкий, директор программы «Россия и ядерное нераспространение» ПИР-Центра, считает, что сотрудничество между РФ и США в атомной сфере не могло сильно пострадать в том числе из-за того, что две страны являются серьезными конкурентами на рынке атомных технологий. «Таким образом, обмен научным и технологическим опытом не был приоритетом для обеих стран, — рассказал эксперт. — Можно хотя бы напомнить, что в планах отечественного «Росатома» создать совместное предприятие для выхода на американский рынок».

О появлении топлива «ТВС-Квадрат» отечественной компании ТВЭЛ в США сообщил тогдашний глава «Росатома» Сергей Кириенко в июле текущего года.

Замороженное соглашение по переработке оружейного урана, по мнению собеседника «Газеты.Ru», также не меняет положения вещей. Дело в том, что США не были готовы к реализации положений этого документа. Вопреки обязательствам безвозвратно переработать 34 тонны оружейного урана в топливо для АЭС и сжечь его, Вашингтон частично приступил к реализации другого плана: захоронения вещества под землей.

Свое недовольство в связи с решением США Россия высказывала не раз, подчеркивая, что это лишь законсервирует оружейный уран, то есть в случае необходимости его можно будет использовать для новых боеголовок.

«Приостановка этих соглашений — это, конечно, весьма негативный фактор российско-американских отношений, которые и без того находятся на критическом уровне. Но я бы не стал переоценивать роль приостановки соглашений с точки зрения располагаемых запасов, — считает Владимир Дворкин, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, участвовавший в разработке первых договоров между РФ и США по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). — Количество оружейного плутония у России оценивается в 120 тонн, в США — около 90 тонн. Это избыточные величины, и изъятие 34 тонн из этих запасов по приостановленному соглашению не помешало бы двум ядерным странам в случае гипотетической необходимости возобновлять производство ядерных боеприпасов».

«Главное, что сейчас продолжается сотрудничество по Пражскому договору СНВ от 2011 года, происходит интенсивный обмен инспектирующими группами и десятками уведомлений», — уверен собеседник «Газеты.Ru».

Неловкая пауза

Согласно нынешнему договору СНВ, Россия и США должны сократить число своих оперативно развернутых носителей до 700 единиц и ядерных боеголовок на них до 1,55 тыс. единиц.

Более опасным прецедентом Владимир Дворкин считает тот факт, что сейчас между двумя странами не идет никаких консультаций и переговоров по следующему договору. «Срок действия нынешнего договора истекает в 2021 году. Раньше, когда Россия и США заключали подобное соглашение, тут же начиналась работа над следующим договором по СНВ», — рассказал эксперт.

«Отсутствие договорных отношений выведет стороны за пределы правового поля, которое в течение нескольких десятилетий позволяло надежно контролировать выполнение договорных обязательств по состоянию стратегических вооружений, а также видеть ближайшую перспективу», — добавил Дворкин.

По его мнению, отсутствие ограничивающих договоров и информации о состоянии вооруженных сил конфликтующих сторон приводит к неадекватному наращиванию военного потенциала, считает эксперт.

«Это прямой путь к неконтролируемой гонке вооружений. Особенно опасно это по отношению к стратегическим ядерным вооружениям, поскольку приведет к подрыву стратегической стабильности в ее изначальном понимании. Именно в этом может заключаться целесообразность продления Пражского договора СНВ», — рассказал Дворкин.

По его словам, переговоры об СНВ-1 длились около шести лет. «Потом, уже на его основе, дискуссии шли легче и быстрее, примерно три-четыре года», — добавил эксперт.

Дворкин считает, что согласование следующего договора потребует примерно такого же времени.

«Позитивный момент в том, что со стороны США уже доносятся предложения продлить действие нынешнего соглашения еще на пять лет, то есть до 2026 года. Такая возможность заложена в тексте договора. К этому времени, может быть, политики одумаются», — полагает Владимир Дворкин.

России огласили состав сирийских преступлений

В числе санкций против РФ обсуждается блокировка проекта «Северный поток – 2»

Игорь Крючков, Алексей Топалов

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что российские авиаудары на территории Сирии нужно расследовать как военные преступления. Критика России и ее действий в Сирии со стороны США и стран ЕС в течение этой недели достигла новой высоты: ряд высокопоставленных немецких политиков уже обсуждают новый пакет санкций против РФ, среди которых блокировка проекта «Северный поток – 2».

«Прошлой ночью сирийский режим нанес удар по очередной больнице, погибло 20 человек, было ранено еще 100 человек. Мир ждет от России и сирийского режима больше, чем простого объяснения, почему они продолжают бомбить больницы и медпункты с детьми и женщинами внутри», — заявил Керри 7 октября.

По мнению американского госсекретаря, эти авиаудары наводят на мысль о военных преступлениях, и эти инциденты необходимо расследовать как можно быстрее, но в то же время тщательно. «Виновные в этом должны понести всю полноту ответственности», — добавил Керри.

Официальный Дамаск и Москва отвергают обвинения в авиаударах по гражданским объектам. По их данным, мирные жители в Сирии становятся жертвами радикальных антиправительственных групп, и часть из них пользуются покровительством США.

Расследовать под пулями

Большинство сообщений о подобных инцидентах исходит из Алеппо. Восточную часть города удерживают группировки радикальных исламистов, в том числе террористические, а также боевики сирийской «умеренной» оппозиции. Эти районы уже несколько недель удерживают в кольце силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду, которого Кремль поддерживает и политически, и в военном отношении.

По мнению Алексея Арбатова, руководителя Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сегодня расследование военных преступлений в Алеппо видится практически нереальной задачей. «Расследование может провести специально созданная комиссия ООН или следственная группа международного суда по правам человека, — рассказал собеседник «Газеты.Ru». — Однако для полноценного расследования существует немало препятствий практического характера — учитывая, что удары по городу наносятся со всех сторон».

Арбатов считает, что международные экспертные группы еще долго не смогут получить полный доступ к местам, где происходили потенциальные военные преступления. Кроме того, в нынешних условиях военного конфликта сбор вещественных доказательств становится практически невыполнимой задачей.

Яркий пример сложности подобных инициатив — расследование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге относительно конфликта в Южной Осетии 2008 года, в котором принимали участие в том числе российские ВС. Для того чтобы этот юридический процесс начался, потребовалось восемь лет: МУС санкционировал его только в январе 2016 года. Более того, Россия не ратифицировала Римский статут, который обязывает страну сотрудничать с МУС.

По мнению Арбатова, реакция госсекретаря США отражает общий политический запрос в США на ужесточение критики в отношении Москвы. «Керри — один из немногих американских политиков, который долгое время пытался достичь соглашения с Россией, тогда как бóльшая часть американской элиты была настроена против потепления климата во взаимоотношениях двух стран», — добавил эксперт.

Сегодня, в разгар американской предвыборной гонки, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон все жестче высказывается о России, противопоставляя себя республиканцу Дональду Трампу. Действующий президент США Барак Обама — тоже демократ и заинтересован в том, чтобы его партия сохранила контроль над Белым домом после 2016 года.

3 октября США объявили о том, что разрывают двусторонние контакты с Россией по мирному урегулированию сирийского кризиса. Это обрушило важнейшую дипломатическую инициативу, которой глава МИД России и его американский коллега Керри занимались с прошлого года.

Санкции на холоде

Волна критики в отношении действий России в Сирии поднялась и в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву повлиять на сирийским режим Асада и заставить его прекратить бомбардировки мирных объектов. Комментарии ее коллеги из правящей германской коалиции были жестче.

7 октября немецкие СМИ опубликовали интервью двух политиков, влияющих на внешнеполитический курс Германии и ЕС. Глава комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген заявил изданию Sueddeutsche Zeitung: «Не реагировать на жесточайшую военную эскалацию ответными шагами и санкциями было бы скандалом». Речь шла о санкциях в адрес России.

Евродепутат Элмар Брок, глава комитета Европарламента по иностранным делам, в свою очередь, конкретизировал вероятные санкции в комментарии телеканалу ARD. По его словам, нужно сосредоточиться на сокращении промышленного сотрудничества между Россией и Германией, «прежде всего в тех сферах, которые касаются военных программ». Брок добавил, что пора приступать к санкциям «времен холодной войны».

Герхард Манготт, профессор кафедры политологии Университета Инсбрука (Австрия), эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал «Газете.Ru», что Брок известен как сторонник жесткого курса в отношениях России и ЕС, в особенности после украинского кризиса.

«В принципе, его позицию разделяют в Европарламенте, кроме того, он принадлежит к правящей партии Германии ХДС, — добавил эксперт. — Сейчас верхи немецкого парламента ведут оживленную дискуссию совместно с коллегами из Италии, Франции, Великобритании и США о том, нужно ли вводить дополнительные санкции против России из-за ее действий в Сирии. Лично я не думаю, что в ЕС большинство выступит за ужесточение санкций, в особенности в такой чувствительной сфере, как технологическая. Это действительно стало бы возвращением к прошлому, к «холодной войне».

Впрочем, по мнению Александра Храмчихина, заместителя директора Института политического и военного анализа, военное сотрудничество между Россией и ЕС было число формальным и не расширялось по своей сути со времен той же «холодной войны». «Поэтому в реальности российско-европейское сотрудничество в военной сфере не изменится», — рассказал он в беседе в «Газетой.Ru».

7 октября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также заявил, что руководство страны рассматривает все возможности воздействия на Россию, включая введение новых санкций.

«Поток» утонул в критике

Тем временем в Европарламенте «Газете.Ru» подтвердили, что в новый пакет санкций ЕС против России может войти блокировка проекта Nord Stream 2. Об этом заявил Педро Лопес де Пабло, глава пресс-службы евродепутата Манфреда Вебера.

По словам собеседника «Газеты.Ru», Вебер, глава фракции Европейской народной партии, выступил с этим предложением на пленарном заседании Европарламента 5 октября. Текст его выступления на немецком языке доступен на официальном сайте.

«Как вы знаете, Европейский парламент обсуждает санкции России в рамках общих политических дискуссий, — добавил Лопес де Пабло. — Но финальное решение о санкциях будет принято только Советом Евросоюза на уровне глав МИДов».

«Северный поток – 2» — две ветки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров. Газопровод должен быть проложен по дну Балтийского моря до побережья Германии. Труба пройдет параллельно уже действующему «Северному потоку», мощность которого составляет также 55 млрд кубометров. Основной задачей СП-2 является замещение украинского транзита, от которого Россия намерена отказаться к 2020 году.

Акционерное соглашение по «Северному потоку – 2» было подписано 4 сентября прошлого года. В проекте приняли участие германские E.On и BASF, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и французская ENGIE (бывшая Gaz de France). Предполагалось, что для реализации проекта будет создано совместное предприятие, в котором «Газпрому» будет принадлежать контрольный пакет (51%). Остальные акционеры, кроме французов, получат по 10%, ENGIE — 9%. Однако против такого сценария выступило антимонопольное ведомство Польши, заявив, что слияние шести компаний может нести угрозу польским потребителям.

В результате партнеры по второму «Северному потоку» отказались от создания СП, но заявили, что на реализацию проекта это никак не повлияет. Как сообщалось, в настоящее время компании рассматривают варианты совместной работы.

«Северный поток – 2» вызвал очень много протестов. Несколько стран Европы направили в Еврокомиссию два письма, в которых выступили против проекта. Обращения подписали первые лица Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Хорватии и Греции. Но больше всех протестовала Украина, которую запуск СП-2 лишит около $2 млрд транзитных доходов в год (именно такую сумму называл украинский экс-премьер Арсений Яценюк).

Представители Nord Stream 2 и Wintershall не смогли оперативно ответить на запросы «Газеты.Ru».

«Неприятие со стороны восточноевропейских стран, в особенности прибалтийских, а также ряда чиновников Еврокомиссии в отношении Nord Stream 2 давно известно, — рассказал «Газете.Ru» Герхард Манготт. — Позиция немецкого парламента в том, что это частное предприятие. Это означает, что заморозка Nord Stream 2 не очень вероятна как ответ Германии на происходящее в Сирии».

По мнению австрийского эксперта, санкции против «Северного потока – 2» противоречат нынешней позиции Меркель и членов ее коалиции. Вопрос в том, как поведет себя весь Евросоюз.

Вена, Будапешт, Берлин и далее…

Автор: Александр ДРАБКИН

900 городов Европы находятся на грани общественного взрыва в связи с национально-религиозной ситуацией в них: миграционные потоки вызывают всё большие протесты местного населения.

Австрийский вариант

Полгода назад после первого тура президентских выборов в Австрии парламент страны внёс поправки в миграционное законодательство. На первый взгляд, эта акция представлялась преждевременной. Тогда новый австрийский президент не был избран, и, соответственно, речь не могла идти о коренных изменениях в политической жизни страны в ближайшее время.

Однако парламентарии очень чутко улавливают подспудные движения в настроениях электората. И, откликаясь на вероятные изменения ориентации избирателей, они сделали упреждающий ход, который, по мнению депутатов, корреспондировался с будущими действиями наиболее вероятного претендента на высший государственный пост.

Члены главного законодательного органа приняли решение, которое, по отзывам средств массовой информации, означало принципиальное обновление австрийского миграционного законодательства и превращение его в одно из самых жёстких на общеевропейской политической сцене. Полиция получала право отказывать во въезде в Альпийскую республику тем, кто ищет политического убежища: беженцев разрешалось отправлять обратно в страны, из которых они прибыли. Мигранты, попавшие в Австрию, могли быть лишены права в течение трёх лет воссоединиться со своей семьёй. В стране можно было вводить чрезвычайное положение, если ситуация с беженцами будет признана угрожающей национальной безопасности. Всё это должно было понравиться Норберту Хоферу, которого средства массовой информации заранее называли будущим австрийским президентом. Он опытный политик — один из заместителей председателя парламента Австрии.

Либеральная пресса называет его крайним националистом и даже неофашистом. Действительно, первым председателем поддерживающей Хофера Австрийской партии свободы (АПС, создана в 1956 году) был бывший офицер СС Антон Райнталлер.

У «свободовцев» шумное политическое прошлое. Ещё в конце 1990-х годов они призвали к отказу от приёма иммигрантов и к выходу Австрии из Европейского союза. Тогда мало кто видел опасность в миграционных потоках, всюду царил дух толерантности и «верного служения общеевропейским ценностям». Австрийский демарш возмутил либералов, которые пользовались непререкаемым авторитетом в ЕС. Поэтому Брюссель свернул сотрудничество с Австрией, превратив её в «европейскую Северную Корею».

Хофер считается наследником не только Антона Райнталлера, но и Йорга Хайдера, который возглавлял АПС в 1986—2000 гг. Он прославился очень резкими националистическими заявлениями. Об этом теперь многие эксперты постоянно напоминают Хоферу.

Однако со времён, когда Австрию «назначили» европейским изгоем по северокорейскому образцу, много воды утекло. Американцы уничтожили Муамара Каддафи и Саддама Хусейна, которые, используя немалые возможности возглавляемых ими Ливии и Ирака, сурово ограничивали миграционные потоки из Африки и Ближнего Востока в Европу. Сегодня 900 европейских городов находятся на грани взрыва из-за противостояния мигрантов и коренных жителей Старого континента. Австрийцы с ужасом говорят о том, что их страна стоит на пересечении двух магистральных потоков беженцев через Италию и через Турцию/Балканы. Количество оружия в некогда благополучном европейском государстве зашкаливает — Норберт Хофер постоянно носит с собой пистолет «Глок». Он считает, что его сограждане, вооружаясь, вполне естественно реагируют на миграционный кризис.

АПС стала заметной силой континентального масштаба. Успехи её единомышленников в Германии на выборах в Шверине и Берлине (о которых «Правда» рассказывала в предыдущих номерах под рубрикой «Международное обозрение»), значительный рост популярности Национального фронта, возглавляемого Марин Ле Пен во Франции, последние события в Венгрии (о них мы поговорим дальше) побуждают политологов обсуждать перспективы «националистической оси Вена—Будапешт—Берлин».

«Да кто же ему даст…»

Аналитики уверяют, что вполне возможно взаимное усиление антиинтеграционных тенденций в ходе политических событий в Австрии, Венгрии, Германии и во Франции. Вена и Париж ждут новых президентов в ходе выборов 2016—2017 гг. В Германии в будущем году пройдут парламентские выборы, в результате которых там может смениться канцлер — «Альтернатива для Германии», партия, близкая по взглядам к австрийской АПС Норберта Хофера, активно и результативно работает на этом направлении. В Будапеште премьер Виктор Орбан и его партия ФИДЕС нагнетают противостояние Венгрии и Европейского союза. Такой своеобразный «правый интернационал» может взорвать всю систему тщательно взращиваемых в последние годы «общеевропейских ценностей». Может?

Один мудрый германист ответил мне на этот вопрос, слегка перефразировав известную реплику Аркадия Райкина: «Съесть-то он съест, да кто же ему даст…» И добавил: Европе монополий нужна дешёвая и абсолютно бесправная рабочая сила — беженцы на эту роль вполне подходят. Другой тезис антиинтеграторов — неприятие антироссийских санкций — очень раздражает США. А это значит, что транснациональные корпорации, в которых европейские и американские воротилы бизнеса работают вместе, сделают всё, абсолютно всё, чтобы сорвать замыслы нынешних противников Европейского союза. Возможны, как минимум, подтасовки результатов голосования.

Похоже, мой собеседник оказался абсолютно прав. Конституционный суд Австрии отменил повторное проведение второго тура президентских выборов, назначенное на 2 октября. Теперь фигурирует дата 4 декабря. Многие эксперты полагают, что в октябре кандидат АПС Норберт Хофер мог победить своего главного противника — кандидата «Зелёных» Александра ван дер Белена. Но нашлась причина не допустить такого развития событий: якобы испорчены многие конверты для голосования по почте. Министерство внутренних дел ведёт специальное расследование. Ну а после выборов в Америке и в общественном мнении Австрии, возможно, что-то изменится, и Хофер исчезнет в политическом небытие.

В Венгрии только что прошёл референдум, который очень напугал евроинтеграторов. Премьер-министр Виктор Орбан вынес на рассмотрение народа один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Евросоюз мог принудительно расселять мигрантов в Венгрии?»

Результаты плебисцита впечатляют: 92% принявших участие в голосовании сказали «нет» всевластию Брюсселя. Этих людей было больше, чем тех, кто поддержал в своё время вступление Венгрии в Евросоюз. Казалось бы, всё ясно. Однако, как оказалось, явка избирателей была на 4,5% ниже уровня, требуемого для признания референдума легитимным. Некоторые эксперты видят в этом незаконные происки противников Виктора Орбана. Но европейские СМИ признали подсчёты достоверными. Значит — ура! Евросоюз устоял ещё в одной схватке. Теперь Орбан намерен перенести дискуссию в парламент, где надеется получить конституционную поддержку своей позиции.

В Германии идёт жесточайшая подковёрная борьба, цель которой — лишить противников проамерикански настроенной Ангелы Меркель возможности победить на скорых выборах президента страны, а затем и на выборах в бундестаг.

Во Франции, где множатся ряды недовольных антинародной политикой Франсуа Олланда, наиболее авторитетные СМИ всячески шельмуют Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен.

Не стоят в стороне и влиятельные политики-интеграционисты. Премьер-министр Италии Маттео Ренци сказал, как отрезал: австрийцы, всё активнее поддерживающие противников евроинтеграции, выступают «против истории, против логики и против будущего».

Под председательством России

Пока в Европе зреют фантастические альянсы и эскалирует политическая напряжённость, по другую сторону Атлантического океана, в Нью-Йорке, в стеклянном небоскрёбе ООН на берегу Ист-Ривер, произошли события вроде бы вполне канонические — Россия в соответствии с регламентом заняла пост председателя Совета Безопасности. Конечно, не следует преувеличивать роль председателя Совета. Но и недооценивать её вряд ли стоит.

Антироссийские СМИ это понимают. Солиднейшая английская газета «Таймс» заходится в почти истеричном крике: «Сирийские и российские военные самолёты сбрасывают на осаждённый Алеппо напалм, фосфорные бомбы и страшные бомбы, прозванные «разрушителями бункеров». Мысль развивают информационные бесы помельче: дескать, чего можно ждать теперь, когда эти «страшные русские» заняли председательское кресло в Совбезе ООН? Как минимум, полного паралича этой влиятельной международной организации.

Однако российские представители категорически заявляют: наша страна не собирается пока использовать право «вето» при обсуждении подготовленного Францией проекта новой резолюции по Сирии.

Это дипломатия. Эксперты же прямо называют французский проект документа новой попыткой давления на Россию. Однако в Москве намерены продолжить работу в рамках СБ над этим проектом: цель — выработка согласованного документа, а не запретительное «вето».

Впрочем, такие благие намерения, очевидно, не исключают возможности представления Совету Безопасности ООН и российского проекта резолюции.

Вроде бы всё предельно ясно: в Сирии нужно разделить политическую оппозицию и террористов, с тем чтобы потом выбросить террористические группы из страны. Но Соединённые Штаты на это не идут, преследуя собственные политические цели.

Курс Вашингтона, по мнению экспертов, всё определённее склоняется к реализации плана «Б». На сайте газеты «Нью-Йорк таймс» на днях появилась стенограмма беседы госсекретаря Джона Керри с представителями «сирийского гражданского общества». Руководитель американской дипломатии утверждает, что «США не горят желанием расширять военную помощь вооружённой оппозиции и тем более непосредственно ввязываться в боевые действия». На этом конструктивная дипломатия, похоже, и кончилась. Далее последовали намёки на возможность другого решения: в связи со «срывом перемирия» администрация изучает новые варианты действий.

Дипломатия предполагает вариативный язык — можно понять и так и эдак. Силовики изъясняются более определённо: директор ЦРУ Джон Бреннан сообщил об идущих в Вашингтоне межведомственных консультациях, на которых обсуждается возможность поставок более современного оружия сирийской оппозиции и обучения её подразделений американскими инструкторами.

Итак, новейшее американское оружие и американские инструкторы для вооружённой оппозиции. Всё это требует воздушного прикрытия, что фактически означает агрессию США против независимого государства—члена ООН и правительственной армии. Совбез с этим согласится? Или тектонические сдвиги во всём регионе Ближнего Востока (а возможно, и за его пределами) станут реальностью вне зависимости от позиции Объединённых Наций? Вашингтонский план «Б», похоже, не исключает любое, в том числе и самое страшное, развитие событий.

Южно-Украинская АЭС включит в работу восстановленный автотрансформатор

На ЮУАЭС ведутся работы по монтажу и наладке восстановленного автотрансформатора связи 330/150 кВ. АТ был доставлен на южно-украинскую площадку в сентябре после ремонта на заводе-изготовителе - ПАО «Запорожтрансформатор» и в соответствии с установленным графиком должен быть включен в работу в конце октября.

Автотрансформатор связи (тип АТДЦТН-250000/330/150У1) является одним из основных узловых элементов, обеспечивающих передачу выработанной электроэнергии от АЭС в сеть Южной энергосистемы и далее конечным потребителям. Выход его из строя повлек за собой необходимость задействования обходных связей, а также невозможность выполнения регламентных профилактических работ в энергосистеме. Поэтому восстановление работоспособности 1АТ играет важную роль для успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

Автотрансорматор был поврежден в январе 2015 года в результате короткого замыкания, возникшего из-за внутреннего дефекта изоляции высоковольтного ввода производства Московского завода «Изолятор». После определения причины и масштабов повреждения было принято решение выполнить восстановительные работы на заводе-изготовителе. Так как Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ) – единственное на Украине предприятие, имеющее необходимую техническую базу для проведения такого рода работ, закупка услуг была выполнена по переговорной процедуре.

В объем работ была включена установка дополнительной системы мониторинга контроля растворенных газов в масле автотрансформатора для отслеживания технического состояния оборудования в реальном времени, а также системы предотвращения взрыва и пожара на автотрансформаторе компании «SERGI» (Франция). Реализация дополнительных опций определила общую стоимость работ – 60 млн грн. Южно-украинские специалисты подчеркивают, что новый трансформатор аналогичной комплектации производства ЗТЗ стоит, минимум, на 10 млн грн дороже, поэтому восстановительный ремонт в данном случае был финансово оправдан.

Работы по восстановительному ремонту включали в себя полную разборку автотрансформатора и его дефектацию, замену всех поврежденных деталей, ремонт обмотки автотрансформатора и его сборку, замену трансформаторного масла и высоковольтных вводов и др. При этом современная европейская система предотвращения взрыва и пожара «SERGI» на автотрансформаторах Украины будет установлена впервые. Ее применение позволит избежать ситуации, возникшей на ЮУАЭС в январе 2015 года.

Масса восстановленного автотрансформатора – 180 тонн. На ЮУАЭС он был доставлен с помощью специальной железнодорожной платформы-транспортера. Еще 6 дополнительных платформ в железнодорожном составе были отведены под сопутствующее оборудование – емкости с трансформаторным маслом, высоковольтные вводы 330 и 150 кВ, составляющие элементы системы «SERGI» и др., - общий вес которого составил 120 тонн.

«В процессах монтажа, наладки и ввода в работу восстановленного автотрансформатора принимают участие специалисты подрядных организаций, а также электрического цеха нашего предприятия, - сообщает начальник отдела планирования и подготовки производства электроцеха ЮУАЭС Станислав Аман. - На сегодня выполнено более 50% от общего объема всех запланированных работ: 1АТ смонтирован на штатное место, идут процессы подключения системы охлаждения, монтажа системы «SERGI», а также вакуумировка и заливка масла, подключение и наладка устройств релейной защиты и др. Работы ведутся силами 6 бригад. Надзор и контроль осуществляют представители Запорожского трансформаторного завода совместно со специалистами Южно-Украинской АЭС. Монтаж и наладка идут в соответствии с разработанным графиком. Они должны быть завершены до конца текущего месяца».

Зачем в школе нужна литература

знание базовых текстов своей культуры — формирует единый народ.

Татьяна Воеводина

Продолжая тему образования, должна сказать, что сейчас у нас оно находится в непрерывном кризисе идентичности, которому конца-краю не видно. Вот такое недавно пришло сообщение: "Президент Российской академии образования, заместитель председателя Общества русской словесности Людмила Вербицкая высказала мнение, что роман Льва Толстого "Война и мир", а также некоторые произведения Федора Достоевского можно было бы исключить из школьной программы.

"Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы „Войну и мир“ Л.Толстого, также как и некоторые романы Ф.Достоевского, нужно убрать. Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины", — заявила она в интервью АГН "Москва".

Кстати, какие произведения Достоевского нынче значатся в школьной программе? Мы проходили только "Преступление и наказание", да и дочка говорит, что они ничего сверх этого не изучали. Впрочем, не буду цепляться к мелочам. Есть вещи и поважнее.

У меня есть сильное подозрение, что никто не понимает, зачем в школе изучают литературу. Откуда я это взяла? А вот откуда. Если б понимали, не стали бы каждый год мусолить вечнозелёную проблему, какие произведения изучать, какие не изучать, кто более классик и кого из современников включать в программу. Потому что проблемы такой — нет. Для тех, кто понимает, зачем нужна школьная литература.

А нужна она для единственной и очень важной цели — научить читать более-менее сложные тексты, которые надо толковать. Собственно, филология когда-то и возникла как искусство толкования старинных, религиозных текстов, недоступных для непосредственного восприятия.

То, что понятно само по себе, дети сами могут читать. Кстати, "Война и мир" — довольно понятный роман. Историософские рассуждения Толстого тоже вполне постижимы. Но, разумеется, нужны комментарии учителя. Вероятно, существуют хорошо прокомментированные издания для школьников. Когда-то я прочитала "Божественную комедию" в издании для итальянских школьников. И я, иностранка, всё прекрасно поняла. Там толковались все аллюзии, символы — и всё стало ясно. Именно разбирать, вникать в текст, извлекать из него идеи и знания — для этого нужны уроки литературы. Никакой иной пользы в них нет.

А коли так, то скажу ужасную вещь. Довольно безразлично, какие именно произведения изучать. Важно, чтобы они были литературно качественные и чтобы учитель сам их понимал. Если набор этих произведений живёт долго, то нарабатывается практика толкования.

Совершенно нет никакой нужды изучать современные произведения. Можно вообще остановиться на ХIX веке. Остальное — прочитают сами. Главное — чтоб не боялись читать что-то такое, что трудно и не сразу понимается. Если этот навык есть, если есть привычка к таким — неочевидным — текстам — прочитают всё, что захотят. "Как же так, вы хотите лишить детей творений Цветаевой, Маяковского, а также наших замечательных современников!". Те, кто так говорит, молчаливо подразумевает, что по выходе из школы человек будет читать разве что романы автора с говорящей фамилией Деревянко, а что замысловатее — то будет откладывать в сторону: нудьга. Да, такое случается часто. Это значит, что литературой в школе занимались плохо.

В романских странах, во Франции особенно, вся литература традиционно сводилась к толкованию текста. Сейчас во всём мире всё упрощается, люди перестают читать своих классиков. Их просто не понимают. Испанцы, например, не понимают Сервантеса.

Наша традиция — несколько иная. Она ведётся, видимо, от социологической критики, восходящей к Белинскому и Добролюбову. Это, скорее, историко-философско-социологические умопостроения по поводу текста. Дело неплохое и полезное, но главное, всё-таки, — текст.

Знание базовых текстов своей культуры — формирует единый народ. Русские — все те, кто знает, кто такой Евгений Онегин, Пьер Безухов и фамусовское общество. В 90-е годы многое из этого было выброшено с корабля современности. Помню, в те годы мы с сыном смотрели в театре "Горе от ума", которое он "проходил" в школе. Вышли из театра, я что-то говорю и произношу известный монолог "Не образумлюсь, виноват". "Ты что, наизусть, что ли, это помнишь?" — удивляется сын. Его изумлению не было предела, когда он узнал, что этот текст до эпохи плюрализма и прав человека знал каждый русский. Такие тексты — это позывные, по которым опознаётся "свой-чужой". Нет этого — и народ культурно рассыпается. Отсюда, между прочим, вытекает простая мысль. Нужно отобрать тексты патриотические и по возможности духоподъёмные, внушающие уважение и любовь к своей стране.

Так что набор текстов, подлежащих школьному изучению, должен быть стабильным и долгоживущим. Оно и проще для всех: и для учеников, и для учителей. Обсудив один раз, надо принять окончательное решение и прекратить обсуждение. Что-то, наверное, можно заменить: например, из Островского я бы взяла не "Грозу", а "Бешеные деньги", а из Тургенева — не "Отцы и дети", а "Дым"; впрочем, всё это — лишь моё личное мнение.

Пассажиропоток аэропорта Пулково по итогам 2016 года составит около 13 млн пассажиров, что на 5% ниже результата прошлого года, сообщил ТАСС со ссылкой на коммерческого директора управляющей аэропортом компании ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» Евгения Ильина.

При этом Ильин отметил, что в прогнозе не учитывается возможное восстановление авиасообщения РФ с Египтом, хотя выразил большие надежды на возвращение этого популярного направления.

По данным ООО «Воздушные ворота Северной Столицы», за 9 месяцев текущего года пассажиропоток аэропорта составил 10 млн 186 тыс. человек, что на 6,1% меньше показателя за аналогичный период 2015 года. Международные перевозки сократились на 17,05% до 3 млн 806 тыс. При этом внутренние перевозки в январе-сентябре текущего года показали рост на 1,89% до 6 млн 380 тыс. человек. Наиболее популярными направлениями на внутренних рейсах стали Москва, Симферополь, Сочи и Калининград, а на международных — Франкфурт, Ларнака, Париж и Мюнхен.

Президент Франции Франсуа Олланд выразил сострадание народу Гаити, пострадавшему от урагана "Мэтью", и пообещал принять меры по оказанию необходимой помощи, сообщает Елисейский дворец.

Как говорится в коммюнике Елисейского дворца, Олланд призвал мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы в ближайшее время вместе с европейскими партнерами и международным сообществом оказать помощь Гаити.

Отмечается, что французские ВВС уже провели разведывательные полеты для оценки ущерба, причиненного ураганом.

По данным французских властей, первостепенной задачей является доставка воды и предупреждение рисков для здоровья. Франция выделит самолет, способный транспортировать 60 сотрудников служб безопасности и 32 тонны груза, в том числе две станции по очистке воды, медикаменты и предметы первой необходимости.

Ураган "Мэтью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. В настоящее время ураган приближается к юго-восточному побережью США. В штате Флорида, а также в прибрежных округах штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина объявлен режим чрезвычайной ситуации. На Гаити жертвами урагана, по последним данным, стали более 500 человек.

Мэр Парижа Анн Идальго (Anne Hidalgo) в субботу прибудет с визитом в Ереван по приглашению градоначальника армянской столицы Тарона Маркаряна, сообщила пресс-служба посольства Франции в Армении.

В состав делегации, возглавляемой Идальго, входят представители всех политических направлений, включенных в городской совет Парижа.

Члены французской делегации проведут встречи с армянскими коллегами, представляющими сферы экономики и образования.

Мэр французской столицы встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД Эдвардом Налбандяном и мэром Еревана Тароном Маркаряном.

В ходе визита Идальго возложит венок к Мемориалу памяти жертв геноцида армян, посетит музей Комитаса, а также примет участие в торжественной церемонии празднования "Эребуни-Ереван".

Гамлет Матевосян.