Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С 1 по 7 декабря 2014 года в разных городах страны пройдут бесплатные кинопоказы, организованные в рамках Дня чилийского кино (Dia del Cine Chileno). Кинотеатры Cinemark, Cineplanet, Cine Hoyts, de Santiago, Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia и Puerto Montt продемонстрируют свои зрителям более 60 чилийских фильмов различных жанров.

Последнее время местный кинематограф переживает небывалый подъем: в уходящем году сразу несколько картин из Чили завоевали престижные международные премии, а тематика кинопроизведений поднимает актуальные и болезненные проблемы не только для чилийцев, но и для всех людей на планете.

Это и выживание, и честность, и предательство, и правосудие, как в фильме Алехандро Фернандеса "Убить человека", получившем недавно награду на кинофестивале в Лиссабоне. Власти Чили считают кино одним из самых массовых и значимых способов художественного самовыражения, и, по их словам, Дни чилийского кино — то мероприятие, которое привлечет к себе не только поклонников киноискусства, но и обычных граждан.

Цена нефти в 50 долларов США за баррель является критической для России

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Русмет утверждает, что России необходимо делать свою политику в мировой энергетике. Играя по чужим правилам, всегда проиграешь.

Чужая игра

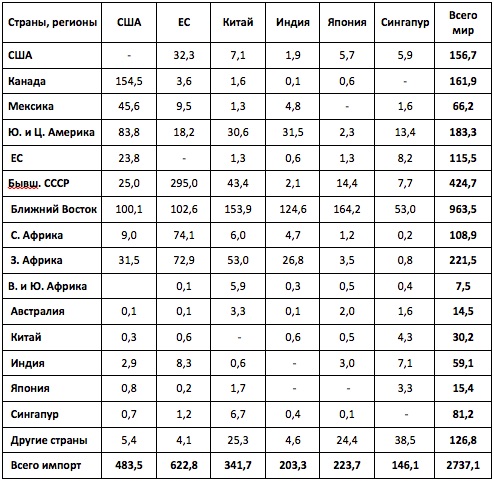

Игра в вышибалы – это соревнование с выбытием проигравшего. Всего в мире, по данным за 2013 год, потребляется 4185 млн. т нефти, из которых 2737 млн. т поставляется по импорту. Россия потребляет 153 млн. т нефти, тогда как ее экспорт составляет 378 млн. т. В масштабе мира колебание цен на 1 доллар за баррель означает уменьшение или увеличение доходов ее экспортеров на 20 млрд. долл. США…

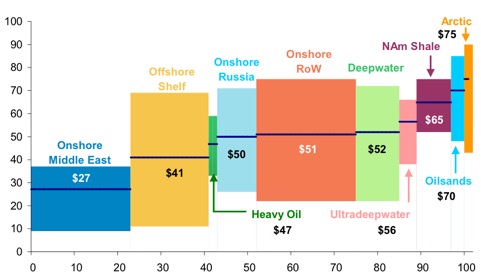

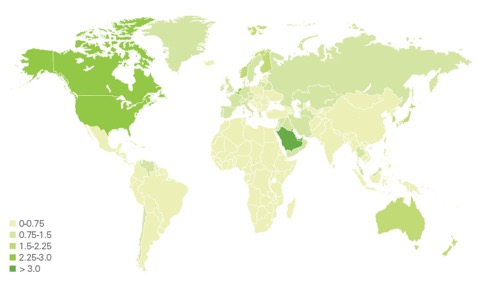

Себестоимость добычи и первичной переработки нефти

По горизонтали – объем производства, по вертикали - себестоимость производства.

Из публикации Business Insider, Sam Ro MAY 13, 2014, 11:41 AM 11,791 по данным Morgan Stanley, Rystad Energy

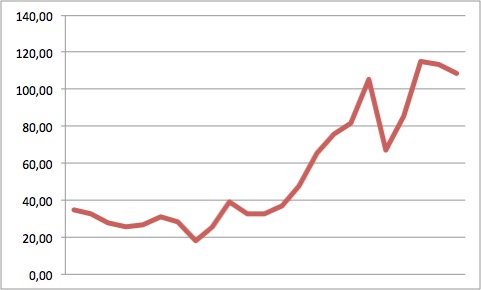

Среднегодовые цены на нефть в 1991-2013 гг., долл. США / баррель

Объем импортных поставок нефти в 2013 г. по основным потребителям и поставщикам, млн. т

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014

Ключевые игроки мирового рынка нефти и их интересы относительно цен на нефть

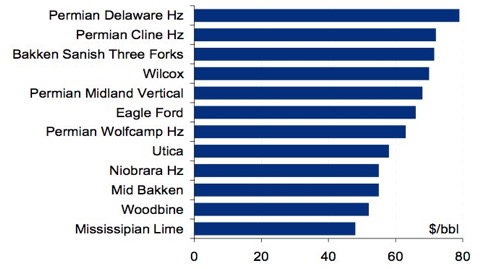

Ключевыми конкурентами являются два региона: страны бывшего СССР и страны Ближнего Востока. Доля стран Ближнего Востока за последние 14 лет уменьшилась с 44% до 35%, тогда как доля стран бывшего СССР, напротив, увеличилась с 10% до 15%. По логике конкурентов России, если добиться уменьшения цен на нефть до 50 долларов, то ей будет невыгодно поставлять «черное золото» на мировой рынок. Надо помнить и о сланцевой нефти, которая привела в США к замещению поставок из стран ОПЕК на 16%, а из Нигерии – на 96%.

Долгосрочные сценарии ежегодного дохода стран Ближнего Востока

в зависимости от среднегодовых цен на нефть при сохранении уровня потребления 2013 г.

Себестоимость добычи сланцевой нефти по ключевым игрокам

Главный вывод из вышеприведенных данных – слишком высокие цены на нефть невыгодны странам Ближнего Востока. Поэтому принятое 27 ноября 2014 года решение не снижать квоты поставок на мировой рынок выглядит полностью оправданным – это удар по всем конкурентам: и по России, и по новым производителям сланцевой нефти. Оптимальный уровень цен для ближневосточных экспортеров нефти – 60 долларов за баррель. С учетом внедрения новых технологий, мало-помалу снижающих потребление нефти, в долгосрочной перспективе цена будет стремиться к 50 долларам, однако с поправкой на постепенное обесценивание доллара, равновесное значение будет находиться в интервале 60-70 долларов за баррель. При этом техническая себестоимость добычи и первичной переработки нефти в странах Ближнего Востока составляет порядка 2,5 долларов за тонну.

Текущие действия против России:

заранее проигравший по правилам игры проигрывает и в реальной жизни

Помимо падающих цен на нефть в игру ввели санкции против России. Санкции значительно ограничили деятельность российских компаний, особенно досталось «Роснефти». Сентябрьские ограничительные меры закрыли ей доступ на европейский рынок – запрещено брать кредиты и размещать долговые бумаги со сроком обращения более 30 дней. В американском черном списке «Роснефть» находится с июля, когда компанию лишили возможности получать кредиты в США.

В сентябре Совет ЕС объявил о санкциях против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти». Введен запрет на оказание услуг по разведке и добыче нефти на глубоководных, арктических и сланцевых месторождениях в России. Административный суд Лондона, входящий в состав Высокого суда, 27 ноября 2014 года отказался удовлетворить иск российской компании «Роснефть» по поводу приостановки действия национального закона о контроле за исполнением секторальных санкций Евросоюза. 29 ноября закон вступит в силу. Адвокаты «Роснефти», указывая на юридическую неоднозначность санкционных формулировок, просили суд отложить вступление в силу подписанного в начале ноября приказа об экспортном контроле (Export Control Order), согласно которому нарушение санкций будет караться уголовной ответственностью. Нарушителям грозят крупные штрафы или лишение свободы максимальным сроком до двух лет.

Почему у нас в крови еще осталось преклонение перед Западом? Пора перестать играть в чужую игру!

Цена нефти в 50 долларов за баррель является критической для России. Но это при курсе в 30 рублей за 1 доллар США. Текущая девальвация автоматически понизила себестоимость почти в 1,5 раза. Поэтому текущие курсы валют – это не столько покрытие выпадающих доходов бюджета, сколько эффективное средство остаться на мировом рынке. Но помимо финансовой политики есть еще одно важное направление –

Игра по своим правилам

Устойчивая энергетика. С учётом объявленного ООН «Десятилетия устойчивой энергетики для всех» (2014-2024) России необходимо поддержать проведение в Москве Международного энергетического форума России и стран Латинской Америки в 2015 году. Для России есть только один нефтедобывающий регион, который может быть союзником на данном этапе – это страны Центральной и Латинской Америки, обладающие 19,5% мировых запасов нефти. У России – 5,5%. У стран Ближнего Востока 47,9%. При текущем уровне добычи латиноамериканским странам запасов хватит на 124 года, а странам Ближнего Востока - на 78 лет.

Целью Форума является создание Международного политико-экономического союза, который вырабатывает рекомендации правительствам стран для стабильного и поступательного развития национальных энергетических систем и эффективной международной интеграции.

На текущий момент, в результате полугодовой подготовительной работы Русмет, свое участие подтвердили Хосе? Луи?с Родри?гес Сапате?ро, премьер-министр Испании 2004-2011, Генеральный секретарь правящей Испанской социалистической рабочей партии, Висе?нте Фокс Кеса?да, президент Мексики 2000-2006, Партия национального действия, Фернандо Луго, президент Парагвая 2008-2012, Христианско-демократическая партия.

Получено подтверждение от 23 стран о согласии направить в Москву по 2 представителя Парламента и по 1 представителю Правительства, ответственных за сферу энергетики: Никарагуа, Сальвадор, Венесуэла, Боливия, Бразилия, Чили, Куба, Коста-Рика, Уругвай, Перу, Аргентина, Мексика, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Панама, Гаити, Гондурас, Гватемала.

Также свое участие подтвердили международные организации и объединения стран Латинской Америки: Межпарламентская комиссия МЕРКОСУР (3), торгово-экономический союз стран Южной Америки CARICOM (3), Союз южноамериканских наций UNASUR (3), Central American Parliament (3), Latin American Parliament (3), Euro-Latin American Parliamentary Assembly (3), Association of Caribbean States (3), Central American Court of Justice (3), Euro Central American Conference (3), Andino Parliament (3), Iberoamerican Conference (3).

Главная идея Форума – определить направления сотрудничества России и стран Латинской Америки до 2030 года для реализации лозунга ООН «Устойчивая энергетика для всех». Это сотрудничество как непосредственно в энергетической отрасли, так и в области горно-добывающей промышленности и финансовой сфере. К 2030 году население стран Латинской Америки увеличится на 88 млн. человек, составив 670 млн. человек.

Со стороны стран Латинской Америки организаторами выступают:

Euro-Central American Conference (Street Fuerteventura, 4, Oficce 1.7 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Spain), 00 34 91 6520260, President of the Euro-Central American Conference, President Executive of Latin-American High Level Forum of Energy, Mr. David Balsa.

Euro-Latin American Parliamentary Assembly (15 Street Poniente 1ra/3ra Avenida Norte, 205 (San Salvador, El Salvador), 00 503 0 2221 1368, President of the Euro-Latin American Parliamentary Assembly, President Honorific of Latin-American High Level Forum of Energy, Mr. Leonel Vasquez Bucaro.

Потребление нефти на 1 человека, тонн в год

BP Statistical Review of World Energy 2014

Со стороны России организатором выступает Rusmet , специализирующийся с 1997 года на информационно-аналитической и финансовой деятельности в базовых отраслях промышленности и энергетики, а также организации межстранового взаимодействия России с такими странами как Иран, Индия, Китай, страны ЕС, страны Ближнего Востока и США. В 2009 году по государственному контракту с Минпромторгом России Русметом была организована Российская национальная выставка в Чикаго. В 2009-2012 гг. было проведено информационно-аналитическое сопровождение встречи министров, ответственных за горно-металлургический комплекс стран АТЭС в Санкт-Петербурге, а также в рамках председательства России в спецгруппе по металлургии АТЭС подготовлен доклад для ООН по устойчивому развитию в промышленности.

Предварительный список подвержденных участников

Международного энергетического форума России и стран Латинской Америки

(всего – более 80 делегатов от 23 стран):

Делегации саммита возглавят высокопоставленные лица национальных правительств, министры по энергетике и горно-металлургической промышленности, вице-министры, парламентарии и сенаторы ряда стран, являющихся членами EUROLAT и CPLP.

Mr. Leonel Vasquez Bucaro, President Euro-Latin American Парламентary Assembly

Ms. Paula Rodriguez, President Central-American Парламент

Mr. Elias Castillo, President Latin-American Парламент

Mr. Ali Rodriguez, Secretary General UNASUR union of Sur-American Countries

Mr. Jose Luis Rodriguez Zapatero, former President of Spain

Mr. Vicente Fox, former President of Mexico

Mr. Guillermo Perez-Cadalso, President Central-American Court of Justice an

d f

ormer Minister Foreing Office Honduras

Mr. Alfonso Munera, Secretary General Asociation of Caribbean Countries

Mr. David Balsa, President Euro-Central American Conference

Mr. Omar Chehade, Парламент of Republic of Peru, President Constitucional Commission

Mr. Manuel Dammert, Парламент of Republic of Peru, Secretary of Energy Commission

Mr. Roberto Leon, Парламент of Republic of Chile, President of National Defence Commssion

Mr. Omar Perotti, Парламент of Republic of Argentina, Secretary External Relations Commission

Mr. Carlos Baraibar, Senator of Republic of Uruguay, Vice President External Relations Commission

Mr. Julio Salazar, Senator of Republic of Bolivia, President of Natural Resources and Energy Commsion

Mr. Hugo Garabito, Парламент of Republic of Bolivia, Member of Constitucional Commission

Ms. Maria Jose Carrion, Парламент of Ecuador, Vice President Energy Commission

Ms. Gloria Arroyo, Senator of Republic of Colombia, Member of Energy Commission

Mr. Jose Simpson, Парламент of PanamaMs. Sandra Noriega, Парламент of Pana

ma

Ms. Celia Roslinda De Leon, Парламент of GuatemalaMs. Silvia Garcia, Парламент of Domincan Republic

Mr. Juan Pablo Placido, Парламент of Domincan Republic

Mr. Ricardo Acevedo, Member of Central-American Court of Justice and former Minister Foreing Office El Salvador

Mr. Bernardo Alvarez, President of PetroCaribe, Governemment of Venezuela

Ms. Martha Ortega, Secretary International Relations PetroCaribe, Governemment of Venezuela

Mr. Roy Daza, Vice President of Latin-American Парламент

Mr. Jacinto Suarez, Парламент of Nicaragua, President External Relations Commission and former Ambassador in Russia

Mr. Rabindranat Salazar, Senator of Mexico, Secretary of Energy Commision

Ms. Gabriela Cuevas, Senator of Mexico, President of External Relations Commision

Mr. Florisvaldo Fier, Senator of Brazil, VicePresident Energy Commission

Ms. Gloria Oqueli Solorzano, Парламент of Honduras

Рыбному рынку Южной Кореи грозит китайская экспансия

Продукция из КНР составила около трети от общего объема импорта водных биоресурсов в Республику Корея с января по сентябрь. С каждым годом в страну поступает все больше китайских рыбных товаров.

По прогнозам специалистов, заключение Южной Кореей договора о свободной торговле с Китаем окажет негативное влияние на ее рыболовную отрасль. Между тем южнокорейское Министерство морских дел и рыболовства объявило, что с января по конец сентября импорт рыбы и морепродуктов в страну составил 950 тыс. тонн и доля КНР в этом объеме – 31,6%. По стоимости же китайские поставки занимают 26,3% – 817,82 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 19,3% и 18,4% соответственно. Таким образом, даже в условиях, когда договор о свободной торговле еще не вступил в силу, в страну поступает все больше водных биоресурсов из Китая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Россия занимает второе место по экспорту рыбы и морепродуктов в Южную Корею. Общая доля продукции КНР и РФ на южнокорейском рыбном рынке составляет 53% по объему и 41% по стоимости.

При этом США, Чили, государства АСЕАН и другие страны, с которыми у Южной Кореи уже подписаны договоры о свободной торговле, поставляют в республику около 320 тыс. тонн ВБР на 1,31 млрд. долларов – 33,5% и 42,5% от общего импорта соответственно.

С января по сентябрь 2014 г. Республика Корея увеличила ввоз рыбы и морепродуктов на 16,3% в натуральном выражении и на 23% по стоимости. Основной причиной такой тенденции считается укрепление воны, которое позволило закупать за границей больше продукции.

В то же время страна продолжает сокращать рыбный импорт из Японии, что связано с известными событиями на АЭС «Фукусима-1». Из Страны восходящего солнца в Южную Корею с января по сентябрь поступило всего 22 тыс. тонн водных биоресурсов общей стоимостью 70,44 млн. долларов (на 23,6% и 20,5% меньше прошлогодних показателей).

На прошедшей в Осло 26 ноября конференции по аквакультуре директор чилийской биржи по продаже сёмги «Салмон Экс» Артуро Клемент заявил, что норвежские предприятия отрасли опережают своих чилийских конкурентов по прибыльности.

На Норвегию и Чили в совокупности приходится 83 % мирового производства сёмги. Вместе с тем, цены на сёмгу подняли биржевой индекс предприятий норвежской аквакультуры в 2014 году на 40 %. В то же время акции чилийских предприятий демонстрировали отрицательную доходность.

В 2014 году на чилийском предприятии аквакультуры каждый килограмм сёмги приносил прибыль 3,4 норв. кроны (0,5 долларов США), в то время как для норвежского предприятия данный показатель составляет 14 норв. крон (2,06 доллара США).

газета «Финансависен»

Столовый виноград – традиционный продукт чилийских экспортеров

В ряде регионов Чили начался сбор ранних сортов винограда. Эксперты делают положительные прогнозы и сообщают о нормальном объеме урожая.

Виноградники, на которых недавно приступили к уборке, находятся в регионе Атакама долины реки Копьяпо. В данный момент урожай готовят для экспорта. Первыми на виноградниках данного региона будут собраны разновидности «Перлетт», «Томпсон» и «Флейм».

Вице-президент Ассоциации аграрных экспортеров и производителей долины Копьяпо (APECO) Тимоти Таффи вполне оптимистично отозвался о будущем данной кампании.

- Как правило, мы начинаем немного раньше или позже стандартной даты. В последние несколько лет в Копьяпо сезон начинался в конце ноября, и в этом году сроки примерно те же, – пояснил он.

- Я считаю, что объем производства окажется удачным для большинства производителей. В целом, думаю, это будет хороший сезон,- добавил специалист.

Также г-н Таффи упомянул об ограниченном предложении ручного труда для виноградарей. Однако это не должно, по его мнению, испортить позитивных ожиданий от отрасли в целом.

Качество плодов, по словам Тимоти Таффи, будет хорошим, чему немало поспособствует отсутствие каких-либо неблагоприятных погодных условий.

- В этом году в Копьяпо и большинстве других регионов страны не было каких-либо серьезных заморозков. Таким образом, климатические условия складывались очень благоприятно для нас, – сказал г-н Таффи..

Дополнительно вице-президент APECO рассказал, что на территории Копьяпо, как правило, производится около 10 млн коробок фруктов. В этом же году он удивится, если объемы достигнут 11-11,5 млн коробок.

Бразильские экспортеры констатируют успешный ход сезона поставок дынь

По данным департамента Внешней торговли Бразилии (SECEX), в текущем сезоне 2014/2015 объем экспорта дынь уже достиг 34,6 тысяч тонн. Данный показатель демонстрирует 3%-ное увеличение в сравнении с августом-сентябрем сезона 2013/2014. Денежное выражение поставок увеличилось на 1,7% до 28,8 млн долларов США.

Что касается направлений поставок, то Европейский Союз сохранил за собой статус импортера бразильских дынь №1, увеличив закупки на 3,8% в сравнении с прошлым сезоном. В текущем году первые партии продукции поступили и на рынок Чили, давшей «добро» на импорт из Бразилии.

Китайская бронетехника для Венесуэлы

Фотографии, опубликованные на официальной Twitter-странице ВМС Венесуэлы, показывают, что Боливирианская морская пехота вскоре может быть оснащена тремя китайскими различными десантными боевыми машинами, сообщает Jane's 23 ноября. Это сделает морскую пехоту Венесуэлы самыми мощными десантными силами в Латинской Америке.

На опубликованных 16 ноября фотографиях, видна венесуэльская делегация с адмиралом Хайро Авендано Кинтеро (Jairo Avendano Quintero), которая осматривает колесные бронетранспортеры VN1, а также амфибийные боевые машины VN18 и VN16, предположительно, на объекте компании China North Industries Corporation (Norinco).

В июле ВМС Венесуэлы подтвердили покупку VN1, и самые последние фотографии, вероятно, датируются этим временем. Количество заказанных машин не разглашается.

Покупка VN1 происходит от контракта 2012 года стоимостью 500 млн долларов, частично финансируемых, как сообщалось, за счет китайских льготных кредитов и венесуэльских поставок нефти, которые последовали за решением в 2010 году тогдашнего президента Уго Чавеса (Hugo Chavez) о двукратном увеличении численности морской пехоты. В 2010 году численность морской пехоты составляла 7000 военнослужащих, в 2014 году их численность варьируется, по разным сообщениям, от 7000 до 11000.

Покупка Венесуэлой VN1 является первой экспортной продажей машин этого типа. 21-тонный бронетранспортер VN1 вмещает 3 человека экипажа и 7 солдат десанта, может быть вооружен 30-мм пушкой или пулеметом, имеет максимальную скорость 100 км/ч, запас хода 800 км. Машина поставляется в нескольких вариантах: командно-штабного, радиоэлектронной борьбы и ремонтно-эвакуационного, хотя неизвестно, какие версии купила Венесуэла.

Если Венесуэла действительно заключила контракт на закупку амфибийных боевых машин VN18 и VN16, то они тоже становятся их первой экспортной продажей. Они появились впервые в Народно-освободительной армии и морской пехоте ВМС в 2006 году как ZBD-05 и ZTD-05 соответственно.

В брошюре компании Norinco на Eurosatory 2014 говорится, что боевой вес VN18 составляет 26,5 т, максимальная скорость 65 км/ч, максимальная скорость по воде 25 км/ч и может нести экипаж из трех человек и 11 человек десанта. Вооружен 30-мм пушкой и 7,62-мм спаренным пулеметом в стабилизированной башне, а также имеет автоматизированную систему управления огнем.

VN16 вооружен стабилизированной 105-мм пушкой, которая может стрелять на дальность 5 км противотанковой ракетой GP-2 компании Norinco, разработанной на основе российской ракеты 9М117 «Бастион» с дальностью стрельбы 4 км. VN18 и VN16 станут дополнением к 7-11 закупленным Венесуэлой в США гусеничным амфибийным бронетранспортерам LVTP-7.

VN-16 и VN-18, вероятно, будут транспортироваться новыми 730-тонными десантными кораблями LCU (Landing Craft Utility) Los Frailes-class, которые строятся на верфях DAMEX на Кубе, совместного с голландской Damen Shipyard Group предприятия. Три корабля поставлены Венесуэле, четвертый спущен на воду на верфи DAMEX в Сантьяго-Бэй в июне.

На место норвежской семги пришел лосось из Чили и с Фарер

Федеральная таможенная служба проанализировала данные об импорте атлантического лосося и форели с июля по октябрь. По информации ведомства, поставки красной рыбы из Норвегии полностью заместили Чили и Фарерские острова.

В июле 2014 г. в Россию было импортировано 11 762 тонны атлантического лосося и форели – 7029 тонн охлажденной и 4733 тонны мороженой продукции. Основным поставщиком охлажденной семги являлась Норвегия: на ее долю в июле пришлось 98% всего импорта этого вида рыбы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федеральной таможенной службы, после введения Россией продовольственного эмбарго поставки охлажденного и мороженого лосося и форели из Норвегии в РФ прекратились. Сокращение объемов импорта в августе по сравнению с июлем составило 5 802 тонны, в том числе охлажденного атлантического лосося – 5061 тонну.

В сентябре и октябре снижение стало компенсироваться увеличением поставок из других стран, и в октябре импорт охлажденного и мороженого атлантического лосося и форели даже превысил июльский объем на 6 110 тонн.

Ключевым поставщиком охлажденной семги, по данным ФТС, стали Фарерские острова. В августе поставки охлажденного лосося из датской автономии составляли 312 тонн, в сентябре – 2990 тонн, а в октябре – 3032 тонны.

Из Чили в Россию в июле было ввезено 2679 тонн мороженой семги и форели, в сентябре – 6 712 тонн, в октябре – 14 226 тонн.

Таким образом, сокращение импорта охлажденного лосося и форели, произошедшее непосредственно после введения санкций, было полностью компенсировано поставками из Чили и Фарерских островов. При этом доля мороженой семги и форели в общем объеме импорта этого вида рыбы увеличилась с 40% в июле до 83% в октябре.

Президентская медаль свободы вручена актрисе Мэрил Стрип и музыканту Стиви Уандеру на торжественной церемонии в Белом доме.

Президентская медаль свободы присуждается главой США и наряду с медалью конгресса является высшей гражданской наградой, присуждаемой за "особый вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов США, мир во всем мире или иные культурные и общественные достижения".

Приветствуя собравшихся, президент Обама назвал церемонию "своим любимым событием". Он отметил, что награда вручается тем, кто делает Америку "сильнее, мудрее, человечнее и красивее". "Делая мир лучше, они делают лучше каждого из нас", — сказал Обама.

В число 19 лауреатов этого года вошла трехкратная обладательница "Оскара" Мэрил Стрип, которую Обама назвал одной из наиболее выдающихся актрис всех времен. "Я люблю ее, и об этом знают и ее муж, и Мишель", — сказал президент США. Вручая нашейную награду актрисе, Обама обнял ее и поцеловал в щеку, как и всех остальных лауреатов.

Вручая награду 25-кратному лауреату "Гремми" Стиви Уандеру, Обама признался, что в возрасте 10-11 лет он на первые собственные сбережения купил пластинку Уандера, которую "заиграл" до царапин.

Награду сегодня также получили выдающаяся физик, профессор Массачусетского технологического института Милдред Дросселгауз, которой 83 года, а также 92-летний знаменитый игрок в гольф Чарли Сиффорд. Медаль также получили экономист, нобелевский лауреат Роберт Солоу и актриса Марло Томас. Посмертно был награжден танцовщик Алвин Эйли, умерший в 1989 году. Другие известные лауреаты — телеведущий Том Брокау, чилийская писательница Исабель Альенде. Будут в списке и политики, и общественные деятели — Джон Дингелл, работающий членом конгресса почти 60 лет, вдова Роберта Кеннеди Этель, поборник прав индейцев Сьюзан Харджо

Тысячи бастующих учителей со всей страны провели акцию протеста в столице Чили Сантьяго, требуя улучшений условий труда и увеличения заработной платы.

По данным организаторов, в массовой демонстрации в центре столицы приняли участие не менее 25 тысяч человек, при этом полиция говорит о пяти тысячах митингующих.

Протестующие требуют прекратить практику увольнения учителей после окончания учебного года (таким образом работодатели не оплачивают учителям то время, когда ученики находятся на каникулах). По данным местных СМИ, таких учителей в стране более 35 тысяч.

Кроме того, участники забастовок, продолжающихся уже несколько дней, требуют увеличения минимальной заработной платы и ее индексации в соответствии с уровнем инфляции. Учителя также требуют освободить их от ряда административных функций, которые, по мнению организаторов акций, мешают процессу преподавания, передает радио Cooperativa.

Несколько дней назад профсоюзы учителей достигли промежуточного соглашения с властями, что стало предметом острой критики некоторых организаторов забастовок. Участники состоявшейся в пятницу демонстрации выразили недоверие лидерам профсоюзов. Акции протеста прошли без каких-либо серьезных инцидентов.

Олег Вязьмитинов.

Суверенные фонды меняют бизнес-модели и ориентируют свои программы не на внешние, а на внутренние рынки, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в рамках сессии Международного форума суверенных фондов в Дохе.

"Главная цель фондов Ближнего Востока и Китая - диверсификация портфеля и инвестиции за рубеж. Но для многих стран важны инвестиции в собственную экономику. Поэтому появляется плеяда фондов, нацеленных на внутренние инвестиции. Это серьезное изменение, которое произошло за последние несколько лет", - отметил он, добавив, что некоторые фонды берут за пример модель РФПИ по формированию альянсов с другими суверенными фондами для привлечения денег на проекты в своих странах.

"Модель РФПИ берется как пример для фондов Франции, Грузии, Монголии и ряда других стран", - перечислил Дмитриев.

РФПИ стал представителем России в альянсе крупнейших государственных инвесткомпаний мира - Международном форуме суверенных фондов. На совещании в Дохе 28 фондов, под управлением которых аккумулировано около 7 трлн долларов, подписали соглашения о формировании этого форума как независимого профессионального объединения.

Форум создавался на основе Международной рабочей группы по суверенным фондам, которая в 2008 году сформулировала "принципы Сантьяго" - правила игры для крупнейших государственных инвесторов. В частности, фонды договорились поддерживать прозрачную структуру управления - операционный контроль, управление рисками и отчетность. Также в "принципах Сантьяго" - соблюдение стандартов раскрытия информации во всех странах, где работает фонд, реализация взвешенных инвестиционных стратегий и содействие стабильности глобальной финансовой системы.

Рабочую группу курировал Международный валютный фонд. Но впоследствии форум суверенных фондов вышел из-под эгиды МВФ. Это связано с возрастающим влиянием фондов на мировую экономику и отсутствием политической составляющей в их инвестициях, пояснили в РФПИ.

"Модель поведения суверенных фондов меняется в нескольких аспектах. Во-первых, появляются фонды, ориентированные на внутренний рынок. Во-вторых, фонды начинают проводить прямые сделки, хотя ранее они чаще отдавали деньги профессиональным управляющим. В третьих, возникают партнерства суверенных фондов. Раньше таких примеров было меньше. И в четвертых, фонды декларируют - "инвестиции отдельно, политика отдельно". То есть, политики занимаются своими делами, а инвесторы вкладывают деньги. Это два разных мира", - заключил Дмитриев.

Американский краудфандинговый сервис Kickstarter - идеальное решение для тех разработчиков, которые по разным причинам не могут найти системных инвесторов. Пять самых успешных российских проектов на Kickstarter

Здесь инженеры и создатели ПО размещают информацию о собственных проектах и, если они понравятся широкой аудитории, получают деньги на их реализацию от будущих потребителей. Площадку активно осваивают и россияне.

Kickstarter объединяет на одной платформе разработчиков интересных аппаратных и программных новинок, у которых нет денег на массовое производство своего продукта, и пользователей, регулярно покупающих технологичные гаджеты, а также ПО, настольные игры, роботов - все то, что имеет какое-то отношение к инновациям. Чтобы проект получил финансирование от пользователей, разработчик концепта должен запустить кампанию на Kickstarter: выложить в Сеть исчерпывающую информацию о своем продукте и разработчиках, указать стоимость одной единицы товара и общую сумму, которую необходимо аккумулировать для его производства.

Пользователи, желающие заполучить новинку в числе первых, оплачивают ее разработку заранее. Взамен они приобретают возможность купить ее по сниженной цене в первых рядах. Если же в рамках кампании разработчикам не удается собрать запрашиваемую ими сумму, деньги мини-инвесторам возвращаются.

Всего только за 2013 г. на Kickstarter было собрано $480 млн. В прошлом году сервисом активно пользовались 3 млн человек. Спонсировать кампании взялись люди из 214 стран мира и со всех континентов, включая Антарктиду.

Подобная модель финансирования перспективных проектов выгодно отличается от традиционных венчурных инвестиций. Во-первых, разработчик берет деньги не у одного инвестора, от которого впоследствии будет сильно зависеть, а непосредственно от людей, желающих приобрести его товар. Во-вторых, пробиться в большой бизнес, собирая деньги от тысяч пользователей сервиса, намного проще, чем убедить в своей гениальности очередного толстосума. Наконец, в-третьих, Kickstarter дает "путевку в жизнь" продуктам, которые, возможно, никогда не станут производиться миллионными тиражами, но будут интересны многим потребителям, испытывающим особую страсть к инновационным устройствам и программным продуктам.

Демократичность Kickstarter наглядно проявляется в том, что здесь порой добиваются успеха неожиданные задумки. Например, Зак Браун из Огайо запустил на Kickstarter краудфандинговую кампанию по сбору денег на картофельный салат. За $20 пользователям предложили тематическое хайку, рецепт, подписанную баночку майонеза и возможность присутствовать на кухне во время приготовления блюда. Иронию пользователи оценили и суммарно выделил Брауну $60 000. Украинские разработчики всего за неделю насобирали $100 000, необходимые для старта производства Petcube. Это игрушка для домашних животных, позволяющая хозяевам через смартфон играть с питомцами.

Некоторые стартапы, получившие первичное финансирование на Kickstater, стали международными компаниями. Так, разработчики шлема виртуальной реальности Oculus Rift сначала провели успешную кампанию на этом сервисе, а затем продали свое детище Facebook за $2 млрд.

Конечно, большинство пользователей сервиса - американцы, но с недавних пор его активно начали осваивать и россияне. Более того, на этой площадке появляются интересные проекты, способные прогреметь на весь мир. Причем речь идет о проектах, которые могли бы никогда не получить нужного финансирования в России.

"Ко" решил рассказать о пяти наиболее интересных и успешных кампаниях на Kickstarter, проведенных нашими соотечественниками.

На полях Первой мировой

В прошлом году на Kickstarter появилась компьютерная игра Steam Squad от питерских разработчиков из компании Bretwalda Games. Разработчики запрашивали $50 000 на разработку игры и собрали их всего за пару дней.

Игра представляет собой варгейм, действие которого разворачивается на полях Первой мировой войны. Правда, ни на какую историческую достоверность игрушка не претендует, поскольку действие происходит в альтернативной игровой вселенной с собственной историей. Согласно ей, к 1914 г. в мире складываются три основные военные группировки: Тянксиа (Дальний Восток и Средняя Азия), Британия с ее многочисленными колониями (США, Канада, Южная и Восточная Африка), а также Священная Римская империя, занимающая большую часть территории Европы. В качестве завязки сюжета используется история с убийством посла Тянксиа в Москве новгородскими террористами. Россия, по версии разработчиков игры, к этому моменту разделена на несколько государств, принадлежащих разным военно-политическим альянсам. В результате у разработчиков получился идеальный продукт как для любителей исторических стратегий, так и для поклонников фэнтези.

Но сильнее всего игру полюбят поклонники традиционных пошаговых военных стратегий. Пользователю предлагается стать командиром военного подразделения одной из трех сверхдержав - участников военного противостояния за мировое господство. Геймерам придется выполнять настоящие боевые задачи, продумывать тактику боя на несколько шагов вперед, управлять солдатами и техникой на полях сражений. Любители компьютерных игр получили наконец игру, представляющую собой нечто среднее между такими легендарными игровыми продуктами, как "Противостояние" и Commandos.

Игра вышла сразу в трех версиях: для Windows, Mac и Linux. Нужно сказать, что разработчики, дабы привлечь внимание пользователей Kickstarter, предложили тем, кто профинансировал ее создание, массу бонусов: цифровую копию игры, доступ к бета-тестированию, а также распечатанные на 3D-принтере модели солдат из игрушки.

Отличный продукт вкупе с вниманием к деталям позволил российскому проекту получить нужный объем финансирования.

Телевизор, светись!

Дмитрий Гориловский из Санкт-Петербурга без проблем собрал на Kickstarter свыше $500 000 на массовое производство уникальной подсветки для телевизора. Успех этот выглядит более чем внушительным, если учитывать, что изначально разработчик хотел набрать $262 000. Он аккумулировал $100 000 за первый день после старта кампании.

Lightpack - это устройство, подсвечивающее изображение на экране таким образом, чтобы пользователь мог ночью при выключенном свете смотреть телевизор без вреда для глаз. В магазинах девайс должен появиться в августе по цене 2200 руб. Разработчик подчеркивает: его девайс одинаково хорошо подходит как для любителей ночного просмотра ТВ, так и для тех, кто привык засиживаться за компьютером заполночь.

Стоит заметить, что разработка русских инженеров использует открытый код. Это значит, что адаптировать ее можно к любому экрану монитора и любому телевизору. К устройствам с экранами приставка Lightpack подключается через интерфейс USB.

Девайс состоит из управляюще-коммуникационного блока, который крепится на заднюю стенку монитора или телевизора, и 10 светодиодных моделей - их нужно наклеить по периметру экрана. Максимальный размер экрана, с которым совместим Lightpack, составляет 55 дюймов.

В интервью "Ко" Дмитрий Гориловский отметил, что на 50% успех его команды на Kickstarter состоял из упорства в подготовке. "Миша Санников, продакт-менеджер Lightpack, потратил на подготовку и оформление кампании больше шести недель", - подчеркивает он. Остальные 50% стартапер списывает на везение. "Мы попали в пару ведущих изданий по гаджетам, а дальше получилась "волна", и активным пиаром на этапе кампании мы больше не занимались", - поясняет Дмитрий Гориловский.

И добавляет: "Выстреливают" в основном те, кто и без Kickstarter, а может, даже и вопреки возможной неудаче на Kickstarter полны решимости реализовать проект. Я знаю много проектов, которые были нацелены на "собрать денег на Kickstarter". И даже те немногие, кто успешно заканчивал кампанию, не смогли довести дело до выпущенного продукта".

Тем, кто собрался на Kickstarter, Гориловский дает три совета: провести основательную подготовку по оформлению странички проекта на сервисе, "отполировать" продукт еще до начала кампании, просчитать все расходы, включая поездки. "Легко продешевить и поставить маленькую цель. Одна поездка одного человека в Китай по фабрикам - это $2000-6000. Поддержка, сервис, логистика, финансы - за это все надо будет платить. Съездили три раза на этапы производства вдвоем - вот вам $20 000", - объясняет Дмитрий.

Тактические успехи

Крупнейшее в России издательство настольных игр Hobby World вышло на Kickstarter с проектом тактической настольной игры. Создатели Berserk: War of the Realms Иван Попов и Максим Истомин заявляют, что впервые идея подобной игры родилась у них двадцать лет назад, а ее первый вариант появился еще в 2003 г. Игра пользовалась в России скромным успехом: разработчикам за это время удалось выпустить около 4000 комплектов карточек.

В центре игровой вселенной находится Берсерк - мощный воин, отличающийся от других участников боевых действий слабой чувствительностью к боли и неистовой физической силой. В общем и целом речь идет о красочной настольной игре, которая по стилистике чем-то напоминает знаменитый сериал Heroes of Might and Magic.

Теперь разработчики несколько пересмотрели игровую механику, добавив в игру нескольких новых персонажей. Они надеются, что международный релиз игры сделает ее если не всемирно известной, то хотя бы популярной среди любителей настольных игр.

"Берсерк" представляет собой сражение между существами, изображенными на картах. Вначале два игрока набирают себе существ в отряд, а затем пытаются уничтожить бойцов противника, используя преимущества своих персонажей и особенности игрового пейзажа на картах. Побеждает тот, кто первым изничтожит всех существ противника. Комплект игры состоит из шести наборов по 30 карт, которые оптимально подходят как для масштабных турнирных игр, так и для домашних посиделок за бокалом вина.

В игре есть несколько вымышленных рас, так что Berserk: War of the Realms - это целая игровая вселенная, на базе которой можно создать и мультфильмы, и кино, и компьютерные игры. Но пока разработчики ограничиваются комплектом для настольной игры.

На Kickstarter проект собрал свыше $57 000, хотя изначально разработчики запрашивали всего $15 000. Стоимость одного игрового комплекта на Amazon - $49,99.

Один из организаторов кампании Hobby World на Kickstarter Денис Давыдов говорит "Ко", что для успеха на сервисе не нужно пренебрегать мелочами: важны и сам проект, и качество видео, и работа с отзывами, и рекламная кампания. "Обычные проекты могут быть успешны, оказавшись на полке магазина или будучи представленными иным подобающим им образом. Для Kickstarter проект должен быть ярким и отчаянно оригинальным, возможно, немножко с сумасшедшинкой", - заключает он. Тем, кто соберется искать деньги на Kickstarter, Давыдов рекомендует посчитать заранее все расходы. "Например, если проект производится в одной стране, а рассылается из другой страны, то перевозка из страны А в страну Б для рассылки будет стоить вполне ощутимо. Про это часто забывают, равно как и про налоги, про детальную калькуляцию стоимости рассылки, про печать экземпляров для замены брака", - объясняет Денис.

Кошелек, кошелек... Какой кошелек?

Как показывает практика, на Kickstarter отлично приживаются проекты, предлагающие производить аксессуары. Алексей Нагаль и Максим Богомолов недавно провели успешную кампанию по сбору средств на выпуск ультратонкого кошелька, по виду больше напоминающего визитницу. Несмотря на скромные размеры аксессуара, в нем легко размещаются не только деньги, но и пластиковые карты. Для того чтобы они надежно хранились в кошельке, их нужно закреплять с помощью специальной визитки.

Кошелек представляет собой две акриловые пластины, скрепленные эластичной лентой. Благодаря оригинальной конструкции вложенные внутрь карточки легко спрятать под резинку буквально одним движением. Чтобы носить в кошельке деньги, разработчики предлагают складывать их вчетверо. Victoria Wallet - идеальное решение для тех, кто ненавидит толстые кошельки.

Стоимость одного кошелька - $35. На создание партии из ста аксессуаров предприниматели намеревались собрать $800, но к этому моменту удалось привлечь уже более $21 600.

Карты, деньги...

Компания Digital Abstracts, руководителем которой является россиянин Влад Корзинин, собирала на Kickstarter деньги на печать колоды карт. Каждую из 54 карт рисовал новый художник, так что их оформление более чем изысканно. К проекту подключили мастеров кисти со всего мира: США, Германия, Чили, Мексика, Австрия, Великобритания и, конечно, Россия, так что в оформлении заметны культурные особенности разных стран. Такая колода может служить идеальным подарком.

Разработчики хотели собрать всего 3000 фунтов стерлингов, но к концу кампании смогли аккумулировать 19 949 фунтов. О проекте написали многие западные СМИ, что, вероятно, и обеспечило ему успех.

Сам Влад Корзинин в интервью "Ко" говорит, что успех на Kickstarter зависит от множества факторов, а потому предсказать, какая кампания будет удачной, а какая - нет, невозможно. При этом залогом успеха он считает "оригинальность идеи, простое и понятное описание, адекватные "вознаграждения" по адекватным ценам". "Самое главное правило - честность и открытость по отношению к участникам проекта, - резюмирует Влад Корзинин. - Они не просто дают вам денег, они принимают участие в вашем проекте, поэтому очень важны своевременное оповещение о статусе и обратная связь. Также нужно помнить, что необходим хороший маркетинг кампании за пределами Kickstarter и - в случае успеха - своевременное выполнение обязательств".

Максим Швейц

«AKVA Group» заключила многомиллионный контракт на поставку целой рыбной фермы в Мурманскую область

Норвежская «AKVA Group» заключила контракт на сумму 63,2 млн. норвежских крон с «Русским морем» на поставку оборудования для фермы по выращиванию сёмги.

Согласно контракту, в 2015 году у российского покупателя в Мурманской области будет установлена полностью укомплектованная система садков с баржей для корма и прочей техникой, необходимой при выращивании сёмги. Контрактом на сумму 63,2 млн. норвежских крон предусматривается также расширение ранее поставленных систем, сообщается в пресс-релизе «AKVA group».

Как сообщил в интервью «Undercurrent News» главный управляющий «AKVA Group» Трун Вилликсен, покупателем является компания «Русское море» – крупнейший в России импортёр морепродуктов и активно развивающееся аквакультурное производство.

У «Русского моря» имеется четыре фермы по выращиванию сёмги в Ура-губе и губе Титовка на Баренцевом море у норвежской границы. Первая сёмга с этих ферм поступила в продажу в этом году. В июле компания открыла перерабатывающий цех в посёлке Ура-Губа мощностью 70 тонн в день.

Согласно данным о финансовых результатах компании за первое полугодие, компания продала 245 тонн атлантического лосося, выращенного на собственных фермах в Баренцевом море у норвежской границы. Во втором полугодии 2014 года планируется реализовать еще более 4 тыс. тонн охлажденного атлантического лосося.

Выручка сегмента аквакультуры в 2014 году выросла до 201 млн. рублей (4 млн. евро) по сравнению с 3 млн. рублей (60.000 евро) в 2013 г.

В 2013 году российские потребители приобрели 295 тыс. тонн норвежских морепродуктов, 81% которых приходится на сёмгу. Каждую неделю российскую границу пересекало 134 фуры со свежей норвежской форелью и сёмгой. После 7 августа, когда в России ввели запрет на импорт норвежских морепродуктов в ответ на ввод Норвегией санкций против России заодно с ЕС, акции «Русского моря» подскочили почти на 23%. Компанию обвиняли в удвоении цен на сёмгу в Мурманске и других городах, что, впрочем, та отрицала.

Сейчас «Русское море» теряет деньги из-за ослабления рубля, пишет газета «Ведомости». Из-за запрета на импорт рыбной продукции из Норвегии компания импортирует лосось из Чили и с Фарерских островов. По причине падения курса рубля к доллару и евро компания потеряла 200 млн. рублей.

Первоначально под запрет на импорт в Россию попал смолт (малёк) форели и сёмги, собственное производство которого в России пока отсутствует. Почти весь смолт сёмги импортируется из Норвегии. Благодаря оперативному заявлению российского Рыбного союза о том, что в такой ситуации в 2016 году будет забита последняя искусственно выращенная сёмга, 20 августа смолт был выведен из-под эмбарго.

By Trude Pettersen

Изучение останков гигантской сверхновой (supernova) звезды SN1987A, взорвавшейся на окраине галактики Большое Магелланово Облако (БМО), позволит лучше понять причины, развитие и последствия подобных вспышек, пишут авторы исследования в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

SN1987A вспыхнула в БМО, карликовой галактике-спутнике Млечного Пути, приблизительно в 50 килопарсеках от Солнца. Свет вспышки достиг Земли 23 февраля 1987 года, а в мае 1987 года сверхновая была видна даже невооруженным глазом.

Группа австралийских ученых использовала несколько радиотелескопов в Австралии и Чили, для того, чтобы провести так называемое криминалистическое расследование гибели supernova. В ходе изучения SN1987A была создана трехмерная модель расширения ударной волны сверхновой и разработан прогноз дальнейшего развития событий. Ученым удалось зафиксировать в центре взрыва признаки либо пульсара, либо вращающейся нейтронной звезды.

Промышленное выращивание голубики начато в Калининградской области

Причем первый урожай ягод садоводы планирует собрать уже в 2015 году. Место положение нового предприятия – Полесский район Калининградской области, а инициатором данного проекта стал Роман Болсун, сын главы района.

Под выращивание ягод отвели примерно 3,3 гектара, на которых уже высадили 11 тысяч саженцев голубики. Сбор первого урожая ягоды запланирован на будущий год, а максимального объема производства садоводческое предприятие запланировано достигнет примерно через шесть лет.

- Это достаточно высокие кусты — до двух метров. Плодоносность составляет около двух килограммов с куста. А продолжительность жизни растения — 20 лет. Это очень дорогая десертная ягода, которая в нашем регионе не выращивается. В настоящее время в сетевых магазинах продаётся голубика по цене около 300 рублей за 200 граммов. Она завозится из Аргентины и Чили,- сообщил Роман Болсун.

Предприниматель также подчеркнул, что пока не может сказать, какой будет цена у ягоды на рынке при сбыте, так как стоимость «диктует» не он, но известно, что, к примеру, в соседней Белоруссии один килограмм голубики продается за 11-12 долларов США. Роман Болсун в качестве одной из важнейших проблем назвал нашествия пернатых и других вредителей.

- Нам предстоит ещё решить эту проблему — как обезопасить урожай от птиц. Но сейчас существует несколько способов. Это и ультразвук, и трещотки, и пугала, и многое другое,- сказал предприниматель, получивший вместе с еще 36 ИП грант на начало нового сельхозпроизводства в размере 1,5 млн рублей.

Специалисты из Чили ожидают высоких результатов садоводческой отрасли в 2015 году

Причем результаты нового фруктового сезона будут более высокими, чем в «провальном» 2013-ом, когда сильные морозы серьезно повредили посадкам плодов в Чили.

Руководство ассоциации Fedefruta полагает, что в 2015 году экспорт возрастет примерно на 15% и достигнет 2,7 млн тонн различных плодов. Причем особенно высокие результаты ожидаются у отгрузок чилийских слив, киви и нектаринов. Экспортные отгрузки черешни увеличатся примерно на 36%, а голубики – на 11%.

Чилийские экспортеры обеспечивают почти 30% мирового рынка черешни

Согласно данным исследования «Рынок свежих фруктов и ягод: комплексный анализ и прогноз до 2016 года», проведенного специалистами-аналитиками из компании Intesco Research Group, спрос на вкусную и сочную черешню растет во всем мире.

Причем хорошие показатели прибыли садоводам, работающим с этой культурой, обеспечивает не только положительная динамика потребления, но и довольно быстрая окупаемость садов черешни.

Специалисты информируют, что в период с 2009 по 2013 год рынок экспорта этих плодов переживал настоящий подъем. Только в 2011-ом объем отгрузок из стран-производителей увеличился на 17% в сравнении с более ранним периодом, а в 2013 году данный показатель возрос еще на 11%.

При этом поставщики-импортеры некоторых стран оказываются не в состоянии угнаться за постоянно растущим спросом на черешню. Например в Польше, где объем урожайности растет год от года, выращенной черешни не хватает даже для удовлетворения внутреннего спроса.

По данным того же исследования, в 2013 году крупнейшим экспортером черешни на мировой рынок стала Чили, на долю которой приходилось свыше 28% от общего объема поставок. На втором и третьем месте данного рейтинга находятся США и Турция с 15% и 11% соответственно.

Верховный суд РФ отклонил жалобу Мурманского рыбокомбината по поводу запрета на рыбный импорт. В августе после ввода запрет предприятие остановило производство.

Во вторник Верховный суд отклонил жалобу ОАО «Мурманский рыбокомбинат», требовавшего признать частично недействующим постановление правительства №778 от 6 августа 2014 года, которым был ограничен ввоз продукции из США, Канады, стран Европейского союза и Королевства Норвегии. Генеральный директор Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб считает, что резолюция не соответствует санкционному постановлению в части запрета ввоза в Россию живой рыбы. Жалоба была направлена в Верховный суд в сентябре.

Как сообщает РБК, на заседании Михаил Зуб рассказал, что его предприятие занималось переработкой норвежской рыбы. Продукцию компания получала прямо с промысловых судов Норвегии, промышлявших по квотам тут же в Баренцевом море. Но теперь комбинату приходится закупать рыбу в Чили, что приводит к сильному удорожанию ее стоимости.

«Нормальная цена на семгу в Москве должна быть 360–370 руб. за килограмм, а сейчас рыба стоит больше 1200 руб.», – возмущался Зуб. По его словам, только цена закупки рыбы в Чили составляет почти 800 руб. за килограмм.

На вопрос прокурора, почему он не закупает российскую рыбу, Зуб пояснил, что все дело в отсутствии технологий и маленьких квотах. По словам заявителя, почти 60% всей добываемой рыбы поставляется на экспорт, в частности в Китай. Так, по данным промышленника, в год в России добывается около 3 млн. т рыбы, из них 1,8 млн. т продается за границу. В итоге на душу населения приходится в год меньше 10 кг.

Причина, что суд отклонил жалобу Мурманского рыбокомбината, в том, что «рыбокомбинат ставит вопрос не о законности санкций, а об их нецелесообразности и выгодности их отмены для предприятий», как заявили юристы выступавших против удовлетворения жалобы Министерства сельского хозяйства и Федеральной таможенной службы. Они настаивали, что постановление правительства было принято во исполнение указа президента, который принял ограничивающие экономические меры в ответ на санкции против России.

Выйдя из зала заседания, Зуб заявил журналистам, что теперь в России не будет рыбы, а он начнет перепрофилировать свой комбинат под склады и сортировочный центр для Северного морского пути.

Мегасделка на фоне кризиса

Почему интеграцию Евросоюза и Евразийского экономического союза надо обсуждать уже сейчас

Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Резюме Идея соглашения об интеграции между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом кажется сегодня странной. Сотрудничество сворачивается на фоне обмена санкциями. Но новые устои часто зарождаются именно в кризисное время

Идея соглашения об экономической интеграции между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом кажется сегодня странной. Отношения Евросоюза и России – страны, на которую приходится 87% ВВП и 75% населения ЕАЭС, – в глубоком кризисе. Экономическое сотрудничество сворачивается на фоне обмена санкциями. Отчетливо осознавая трудность момента, вспомним об истоках Евросоюза и дискуссиях 1944–1945 годов. Тогда закладывались основы европейской интеграции (равно как и Бреттон-Вудской системы, то есть современного мирового торгового и финансового устройства). Новые устои часто зарождаются именно в кризисное время. Кто мог подумать в 1944 г., что буквально спустя 10 лет европейские сообщества начнут обретать осязаемые формы?

Лидеры стран и официальные лица уже выражают поддержку идее европейско-евразийской экономической интеграции. Президент России Владимир Путин на саммите ЕС–Россия 28 января 2014 г. предложил приступить к рассмотрению идеи зоны свободной торговли с Евросоюзом. 5 февраля это поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А 12 сентября комиссар по вопросам расширения ЕС и политики соседства Штефан Фюле высказался в пользу переговоров по свободной торговле. По мнению Фюле, настало время для официальных связей на уровне двух союзов – Европейского и Евразийского – для начала переговорного процесса. К европейцам приходит понимание, что без России проблему «Восточного партнерства» не решить. Кроме того, возник новый субъект, с которым нужно работать – ЕАЭС (несколько лет ЕС упрямо игнорировал Таможенный союз и Евразийскую экономическую комиссию). Впрочем, срок полномочий Фюле подходит к концу.

Экспертное сообщество уже несколько лет обсуждает тему интеграционного соглашения Евросоюза и Евразийского экономического союза. Из новейших работ обращу внимание на доклад Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «Количественный анализ экономической интеграции ЕС и ЕАЭС: методологические подходы» (апрель 2014 г.) и доклад «Тупик борьбы интеграций в Европе», вышедший в мае 2014 г. под эгидой Комитета гражданских инициатив. Сейчас, в обстановке глубокого кризиса в отношениях, на будущее «европейско-евразийских» связей нужно взглянуть по-новому с учетом создания ЕАЭС и в максимально прикладном ключе.

Предполагаемое соглашение – или пакет соглашений – в силу огромного круга поднимаемых тем должно иметь характер «мегасделки». Компромиссы будут взаимоувязаны. Важность различных тем неравноценна для сторон. Уступая в одном, партнер будет просить «размена» по другой проблеме. Работа предстоит долгая, тяжелая, иной раз будет казаться, что перспектив выхода на финишную прямую нет. Но шансы на успех существуют. Особый вопрос – это, конечно, позиция США, не заинтересованных в мегасделке. Нащупывание точек соприкосновения с интересами этой страны представляет отдельную тему, критически важную для успеха проекта, но выходящую за рамки данной статьи.

По нашему мнению, в контексте соглашения проблемы общего соседства могут получить долгосрочное рамочное решение. Речь идет прежде всего об Украине и Молдавии, но также о Грузии и Азербайджане. Из этих четырех стран сохранение статус-кво относительно приемлемо только для Азербайджана – при условии благоприятной ценовой конъюнктуры на рынках нефти и газа. В Грузии и Молдавии без участия России потенциал развития экономики существенно ограничен. Для Украины же альтернативы просто нет. Последние три страны самым непосредственным образом заинтересованы в успехе мегасделки ЕС–ЕАЭС. Иначе странам общего соседства просто не выйти на траекторию устойчивого роста.

Естественная взаимозависимость

В 2003–2004 гг. возрос интерес к экономическому сотрудничеству и интеграции между Европейским союзом и Российской Федерацией. Однако переговоры по общим пространствам ЕС и России зашли в тупик, и тема перешла в разряд периферийных. Фундамент для взаимной заинтересованности объективно есть. Для формирующегося Евразийского экономического союза тесное сотрудничество с Евросоюзом чрезвычайно важно:

ЕС – крупнейший торговый партнер России и Казахстана, более половины товарооборота Российской Федерации приходится на Европейский союз (Россия в свою очередь является третьим по значимости торговым партнером Евросоюза).

ЕС мог бы сыграть ключевую роль в решении проблем модернизации стран Таможенного союза.

Зарождающийся Евразийский экономический союз инициирует ряд соглашений о свободной торговле с менее значительными по размеру экономики и значимости партнерами, например Вьетнамом и Израилем. Сам по себе факт переговоров полезен: они помогут уточнить приоритеты, сформировать компетенции и отточить переговорную тактику. Между тем именно Евросоюз следует рассматривать как основного долгосрочного партнера.

Проблема Украины в конечном счете может быть решена только в рамках глубокой экономической кооперации ЕС и ЕАЭС, что повышает важность такого сотрудничества.

Для ЕС тесное экономическое сотрудничество с ЕАЭС также представляет принципиальную важность:

ЕАЭС – третий по величине торговый партнер Евросоюза после США и Китая. Влияние российских ограничений на импорт продовольствия показало степень взаимозависимости в торговле и заинтересованности европейских производителей в нормальных коммерческих отношениях.

Проблемы безопасности, включая общее соседство, могут быть решены только в сотрудничестве со странами ЕАЭС.

Существует структурная зависимость от «евразийских» углеводородов.

В общем, режим свободной торговли даст возможность предприятиям Евросоюза не только укрепить конкурентоспособность на важном рынке, но и улучшить условия торговли на рынках, смежных с ЕАЭС. Сочетание конкурентных преимуществ двух союзов дает возможность максимально эффективно реализовать «двойную ренту» – технологическую (со стороны ЕС) и природную (со стороны ЕАЭС). В результате возможен значимый эффект роста конкурентоспособности на всех рынках, прилегающих к пространству от Лиссабона до Владивостока.

Растущий тренд межрегионализма в мире

В последние два десятилетия интерес к региональной интеграции резко возрос, увеличилось количество вновь созданных региональных торговых соглашений. Регионализм превратился в доминирующий фактор развития мировой торговли, инвестиций и потоков труда. Он оказывает влияние как на экономические, так и на политические отношения между странами, ставя их перед выбором: вступать ли в тот или иной торговый блок, какую из форм интеграции предпочесть, какие компетенции передать на наднациональный уровень, какие институты отвечают интересам страны?

Резко выросло число региональных торговых соглашений (РТС). На начало 2014 г. ВТО получила 583 уведомления о создании РТС, из которых 377 являются действующими. ЕС уведомил о создании 47 РТС, США являются участником 14, Япония – 17, Чили – 24, Китай – 15, Бразилия – 4. Согласно базе данных ВТО, большинство созданных в мире РТС являются зонами свободной торговли и только 17 относятся к таможенным союзам. При этом реально функционируют только шесть ТС, из них три полноценные (Евросоюз, ЕС–Турция и ТС Белоруссии, Казахстана и России). Остальные, включая МЕРКОСУР и Южно-Африканский таможенный союз, имеют 30% и более изъятий из единого таможенного тарифа.

Всплеск регионализма объясняли многими факторами. В частности, его связывали с тем, что прогресс в переговорах в рамках ВТО шел очень медленно, особенно это касалось Дохийского раунда. К тому же срабатывал и «эффект домино»: страны считали, что издержки нахождения за пределами торгово-экономических союзов могли бы быть выше, чем от вступления в них. Однако в целом желание стран образовывать РТС вызвано стремлением стимулировать экономический рост за счет получения улучшенного доступа к рынкам, использования эффекта масштаба, привлечения прямых иностранных инвестиций, трансфера технологий и так далее.

В настоящее время формы экономической интеграции постоянно развиваются, усложняются и дополняют друг друга. Например, зона свободной торговли и таможенный союз могут содержать элементы более высоких уровней интеграции, в частности, снижение нетарифных барьеров, снятие ограничений в торговле услугами, движении капитала и рабочей силы, механизмы разрешения споров, политики содействия торговле, механизмы защитных мер, создание институциональных механизмов и так далее. Это связано с растущим пониманием того, что с точки зрения воздействия на экономику устранение только торговых барьеров может приводить к гораздо меньшим положительным эффектам, чем более глубокая интеграция.

Существует несколько стадий коммерческой либерализации и разновидностей интеграционных моделей.

Первая модель – двусторонние соглашения о свободной торговле, которые заключаются между двумя экономиками – может быть относительно простой. Большинство подобных договоренностей касаются только свободной торговли товарами, значительная часть включает товары и услуги, и лишь некоторые ставят более амбициозную цель создания таможенных союзов.

Вторая модель заключается в формировании региональных интеграционных блоков, самым ярким примером является Евросоюз. В Южной Америке группа МЕРКОСУР предприняла попытку сформировать эффективный таможенный союз, но ее единая торговая политика содержит многочисленные изъятия и не продвигается вперед. Многообещающую попытку представляет собой состоящая из 10 стран группа АСЕАН в Юго-Восточной Азии, которая, однако, не является таможенным союзом. Соглашение НАФТА между США, Мексикой и Канадой – еще одна региональная интеграционная инициатива, но она достаточно умеренна в степени интеграции ее членов и также не является таможенным союзом. Из недавних и самых динамичных примеров можно назвать Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.

Третья модель – межрегиональные интеграционные соглашения, у которых может быть несколько вариантов. Наиболее впечатляющий – межконтинентальные инициативы, среди которых в работе в данный момент находятся две. Первая – Транстихоокеанское партнерство (ТТП), объединяющее большую часть Восточной и Юго-Восточной Азии и западное побережье Тихого океана за исключением Китая. Вторая – Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), переговоры по которому ведутся между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Вызывающее оживленное обсуждение ТТИП ставит целью более глубокую конвергенцию в вопросах регулирования, что идет значительно дальше обычной свободной торговли.

Работа над ТПП и ТТИП продолжается. Обе инициативы ставят целью глубокую либерализацию большого объема мировой торговли в регионах Тихого и Атлантического океанов, и предполагаемая степень их интеграции всеобъемлюща и глубока. Эксперты полагают, что шансы транстихоокеанской инициативы минимальны – уж слишком она рыхлая. Зато у европейско-американской ТТИП перспективы серьезные. В интеграционные процессы такого рода заложен потенциал как минимум эрозии и частичной подмены современного режима ВТО.

Еще одна разновидность потенциального межрегионализма подразумевает соглашения между блоками и требует наиболее сложных переговоров. До настоящего времени прецедентов не было. Европейский союз пытается вести переговоры с МЕРКОСУР, но слабая внутренняя сплоченность участников последнего осложняет процесс. Между тем именно эта разновидность интеррегионализма с большой вероятностью будет играть возрастающую роль, делая систему глобальной торговли и инвестиций еще более многоуровневой и усложненной.

Характеристики и содержание мегасделки ЕС–ЕАЭС

Мегасделка представляет собой именно идею межрегионального интеграционного соглашения, объединяющего два блока. Дело это новое, а значит непростое. Каковы могут быть основные характеристики этого соглашения?

Во-первых, стороной мегасделки, какую бы юридическую форму она ни приняла, будет не Россия, а Евразийский экономический союз. Национальные представители (соответствующие департаменты министерств экономики, МИДов и так далее), разумеется, будут присутствовать и в решающей степени влиять на ход переговоров и финальные договоренности, но формально вести переговоры будет ЕЭК. Это важная характеристика, новая и непривычная как для стран ЕАЭС, так и для Евросоюза.

Во-вторых, участники ЕАЭС заинтересованы не просто в договоре о свободной торговле, а в глубоком, всеобъемлющем соглашении с Евросоюзом. Причина проста: «голая» зона свободной торговли невыгодна России и Казахстану с их сырьевым экспортом. Из-за существующей структуры торговли Россия и Казахстан не заинтересованы в узко сформулированном режиме свободной торговли с Евросоюзом (это верно и для Белоруссии, хотя в меньшей степени). При этом очевидные проблемы, связанные с уступками в торговле, должны быть компенсированы выгодами в других сферах. Нужен существенный прогресс по другим направлениям экономического сотрудничества для того, чтобы идея зоны свободной торговли обрела смысл. Таким образом, особо актуален характер соглашения как мегасделки, охватывающей широкий спектр проблем. Договор должен быть всеобъемлющим и конкретным.

В-третьих, прототипы такого соглашения между ЕС и ЕАЭС, затрагивающего массу вопросов, многообразны – от глубокого и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле (DCFTA) до всестороннего торгово-экономического соглашения (ВТЭС – comprehensive economic and trade agreement, CETA). Последнее выступает юридической формой принципиальной договоренности, достигнутой в 2013 г. Евросоюзом и Канадой. СЕТА и уже упоминавшееся Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство Соединенных Штатов и Евросоюза могут рассматриваться в качестве особо полезных образцов для мегасделки ЕС–ЕАЭС.

В-четвертых, следует отметить, что полноценные переговоры невозможны без членства всех стран Евразийского экономического союза в ВТО. Соответственно России следует оказать поддержку Казахстану и особенно Белоруссии на переговорах в Женеве. В принципе Россия должна стать локомотивом для этих двух стран на их пути в ВТО.

Однако членство в ВТО – это не только вопрос Евросоюза или России, но и в очень большой степени позиция Соединенных Штатов. В США отношения с Россией – тема внутренней политики и межпартийной борьбы. Вероятно, таковыми они и останутся. Ждать резких улучшений не приходится: вспомним о поправке Джексона–Вэника, отмена которой для России потребовала более 20 лет. Кстати, она продолжает действовать в отношении Белоруссии и Казахстана.

Отдельный вопрос, на который еще предстоит дать ответ: как будут соотноситься нормы ТТИП ЕС–США и соглашения Евросоюза с Евразийским экономическим союзом?

В-пятых, круг потенциальных вопросов, которые могут стать предметом мегасделки (а она может быть оформлена как одно соглашение или пакет соглашений), включает десятки позиций. Вот лишь некоторые из них:

1. Торговля товарами (отмена импортных пошлин с четко оговоренным кругом изъятий).

2. Устранение нетарифных барьеров в торговле.

3. Регулирование трансграничной электронной торговли.

4. Торговля услугами.

5. Либерализация доступа на финансовые рынки.

6. Свободное движение капитала.

7. Регулятивная конвергенция (нормы и стандарты).

8. Права интеллектуальной собственности.

9. Взаимное признание дипломов, включая профессиональное образование.

10. Безвизовый режим, включая пакет соглашений о реадмиссии.

11. Особый режим для Калининградской области (инвестиционный или торгово-инвестиционный).

12. Общие регионы соседства.

13. Массовые обмены в сфере образования (Erasmus Mundus и так далее).

14. Применение Третьего энергопакета Евросоюза к проектам российского газового экспорта.

15. Развитие международной транспортной инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные коридоры).

16. Создание общего рынка электроэнергии ЕС–ЕАЭС.

17. Регулирование частичного взаимного доступа к государственным закупкам.

18. Правила конкуренции.

19. Механизмы разрешения споров.

В-шестых, работа по соглашению в базовом сценарии займет несколько лет, а само всестороннее соглашение может быть заключено в 2020-х годах. К определению желательной или возможной даты заключения соглашения можно и нужно применять два подхода. Первый из них отталкивается от потребностей стран ЕАЭС в модернизации. В недавней статье в журнале «Евразийская экономическая интеграция» Александр Широв и Алексей Янтовский задаются вопросом о сроках создания зоны свободной торговли двух интеграционных блоков. Они исходят из базового аргумента: в настоящее время свободная торговля невыгодна для стран ЕАЭС в силу низкой конкурентоспособности евразийских производителей и высокого уровня закрытости рынков Евросоюза скорее за счет технологических стандартов, нежели за счет импортных пошлин. Модернизационные усилия внутри ЕАЭС, прогнозы повышения эффективности использования первичных ресурсов и роста обрабатывающих производств позволяют авторам предположить, что самым ранним сроком для обсуждаемой ЗСТ могут быть 2021–2024 годы.

Мы разделяем это мнение, принимая во внимание и технические факторы. Даже после относительного разрешения украинского кризиса и появления возможности начинать содержательные переговоры, они – чисто технически, в силу чрезвычайной сложности и насыщенности круга вопросов – займут как минимум несколько лет. Понятно, что легкими эти переговоры быть не обещают. Продлятся они пять-восемь лет. Чтобы иметь возможность поднять бокал за подписанное соглашение в середине 2020-х, нужно садиться за стол переговоров, как только позволит политическая ситуация. А задача экспертного сообщества и ответственных государственных органов – определить перспективную повестку и предпосылки для будущих переговоров уже сейчас.

Действия властей США в настоящее время в различных странах мира обусловлены желанием завладеть природными ресурсами этих стран, для своих транснациональных корпораций, считает посол Боливии в РФ Мария-Луиса Рамос Урсагасте.

"Суть действий США, в том числе и сейчас, в настоящее время в разных странах мира — это попытки завладеть природными ресурсами, контролировать руководство стран, чтобы потом контролировать эти природные ресурсы, но не для государства США, а для их транснациональных корпораций", — сказала посол, выступая в среду в ходе заседания клуба "Экспертная среда" Центра международной журналистики и исследований в МИА "Россия сегодня" на тему: "Чилийский сценарий: актуален сегодня в мире?".

По ее мнению, при этом американские власти "действуют очень грубо", а "методы, которые использовали в то время (чилийской революции в 70-х годах — ред.), не изменились, только совершенствовались".

"Есть доказательства, что под предлогом распространения демократии, борьбы с бедностью или поддержки борьбы с наркоторговлей, правительство США вложило и продолжает это делать миллионы-миллионы долларов в различные проекты, <..> в работы неправительственных организации, как говорят, на самом деле это правительственные организации, только чужого государства", — сказала Урсагасте, добавив, что, согласно рассекреченным отчетам Госдепа США, "политическое вмешательство этой страны в ряд других латиноамериканских государств было, и Боливия не является исключением".

Так, она напомнила о решении объявить американского посла в Боливии Филипа Голдберга персоной нон-грата и высылки его из страны после того, как президент Боливии Эво Моралес в 2008 году обвинил того в организации акций протеста оппозиции. В ответ на такие действия боливийского правительства, США заявили о своем решении выслать посла Боливии из страны, назвав все обвинения в адрес Голдберга "беспочвенными".

Американский сценарий переворота в Чили, описанный американским журналистом Сеймуром Хершем, сохраняет актуальность в наши дни и находит свое проявление в цветных революциях, в том числе на постсоветском пространстве, считают участники заседания клуба "Экспертная среда", прошедшего в среду в Центре международной журналистики и исследований в МИА "Россия сегодня".

В 1982 году известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью под названием "Цена власти. Киссинджер, Никсон и Чили". В своем журналистском расследовании Херш со ссылкой на ряд источников показал, какие инструменты использовали власти США для вмешательства в политику Чили. В центре расследования — политика США в первые несколько месяцев после победы на президентских выборах в 1970 году социалиста Сальвадора Альенде, приход к власти которого, согласно Хершу, разгневал Вашингтон. Автор статьи описал, как, руководствуясь целью сменить власть в стране, США начали оказывать экономическое давление на Чили и наладили контакты с представителями армейской верхушки, придерживающимися крайне правых, антикоммунистических взглядов, которые и должны были совершить переворот.

События, описываемые в расследовании Херша, касаются лишь 1970 года — после выборов и до провала попытки смены власти, и не распространяются на переворот 1973 года, когда к власти пришел генерал Аугусто Пиночет.

Общие черты

По словам директора Института Латинской Америки РАН Владимира Давыдова, "есть немало оснований для того, чтобы находить корни и опыт произведения оранжевых революций, военных переворотов именно в чилийских событиях".

С ним соглашается старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Владимирская.

"Они (США) используют Латинскую Америку как лабораторию для своих исследований и практического применения различных сценариев, которые потом осуществляются в самых разных странах мира в той или иной степени", — заявила она.

Директор научно-исследовательского центра Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко особо выделил две общие черты событий на Украине и в Чили: ставка на ультраправые политические силы и национально-этнический раскол.

"Действительно, фашиствующие бесчинства на улицах украинских городов невольно вызывают аналогии с бесчинствами "Патриа и Либертад" и других подобных группировок в Чили и не только, поскольку во всех странах Латинской Америки и не только, прошедших через попытки прогрессивных преобразований, наблюдалось нечто подобное", — заявил Харламенко.

Начатая при Альенде аграрная реформа вызвала наибольший конфликт на юге Чили, где значительную часть населения составляет народ мапуче (другое название — арауканы), продолжил эксперт. Он добавил, что этническая напряженность также была связана с последствиями Второй Тихоокеанской войны (1879-1883 года), когда Чили захватила ряд территорий у соседних Боливии и Перу, стран также по составу преимущественно индейских.

"Все это питает в чилийском обществе, в значительной его части настроения антииндейского расизма, которые сыграли не последнюю роль в генезисе ультраправых течений, в накале и жестокости противостояния, расколовшего чилийское общество. Трудно не увидеть аналогий с тем, что происходит к несчастью на Украине", — заявил он.

"В одну и ту же реку не войти дважды"

В то же время Харламенко призвал избегать прямого отождествления событий на Украине и в Чили, процитировав знаменитый афоризм греческого философа Гераклита. Он обратил внимание на различия между этими двумя случаями.

Харламенко подчеркнул, что во-первых, переворот в Чили прошел в условиях жесткого противостояния времен "холодной войны". Во-вторых, "Чили выделялась даже в тогдашней Латинской Америки особо высокой степенью классовой поляризации", добавил он.

"Преобладающим в то время в стране и в регионе было левое восприятие революции. Это отличает ту ситуацию от нынешней, когда именно правые пытаются демагогически использовать образ революции", — подчеркнул эксперт.

Владимирская также выделила черты, отличающие "чилийский сценарий" от событий на Украине.

"Хотелось бы обратить внимание на реакцию мирового сообщества на чилийские события, которая была абсолютно иной, чем в сегодняшние дни", — отметила она.

По ее словам, после переворота в Чили отмечалась открытая и широкая поддержка народа этой страны.

"Нет сегодня абсолютной международной поддержки, как в 1970 годы в Чили, когда было ощущение, что переворот произошел под влиянием США. Практически не было страны, народ которой не выступил бы в защиту, заявив о солидарности", — заявила она.

Также эксперт обратила внимание на то, что в 21 веке при осуществлении переворотов используются совершенно другие средства, более изощренные, но "основные сценарии продолжают оставаться теми же".

Как не допустить повторения "чилийского сценария"?

По мнению экспертов, чтобы предупредить действие инструментов дестабилизации, власти любой страны, в том числе и России, должны больше делать упор на новые международные организации.

Так, по мнению Давыдова, РФ стоит "более энергично действовать в направлении формирования новых центров глобального регулирования, включая БРИКС, ШОС, где мы имеем стратегический ресурс противодействия реакции основного "гегемона" (США-ред.) и его вассалов". Эксперт уверен, что российским властям также стоит поменять модель экономического развития, поскольку действующая модель малоэффективна, а "если мы будем сильны и крепки экономически, мы будем крепки и политически".

Кроме того, по мнению Владимирской, среди россиян стоит больше распространять знания о Латинской Америке, о том, что произошло и происходит там. "Жители страны должны серьезно продумать, как они относятся к своей Родине, изучая опыт Латинской Америки", — уверена эксперт.

Встреча с Президентом Чили Мишель Бачелет.

В Пекине состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Республики Чили Мишель Бачелет. Обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, в частности в области торговли.

Главы двух государств договорились активизировать взаимодействие, в частности в области сельского хозяйства и в исследовании Антарктики.

* * *

В.ПУТИН: Уважаемая госпожа Президент! Дорогие друзья! Позвольте мне сердечно поприветствовать вас. Мы очень рады новой встрече с вами.

С Чили у нас всегда были очень добрые и партнёрские отношения. В этом году, совсем скоро, исполняется 70 лет установлению дипломатических отношений между нашими государствами. У нас очень интенсивный политический диалог, работают межправкомиссия, деловой совет, и, конечно, наши отношения нужно дополнять разветвлёнными и отвечающими нашим возможностям экономическими связями.

Очень рад видеть Вас снова.

МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ (как переведено): Уважаемый господин Президент, здравствуйте! Большое спасибо за встречу. Я рада Вас снова видеть, в последний раз мы встречались в Бразилии на полях саммита БРИКС.

Вы упомянули о том, что 11 декабря исполнится 70 лет со дня установления дипломатических отношений, но на самом деле эти отношения несколько более длительные, потому что в 1909 году русский посланник презентовал верительные грамоты нашей стране, то есть нашим отношениям больше 70 лет.

Действительно, как Вы и сказали, у нас идёт диалог по ряду очень важных вопросов, по разным темам. Мы надеемся конкретизировать прогресс и пойти дальше в таких сферах, как, например, разработка соглашения по сотрудничеству в образовательной и культурной области, сотрудничество против организованной преступности, энергетика, обмен статистическими данными. Как я уже говорила, в культурной сфере, в сфере обороны мы тоже сотрудничаем и надеемся на расширение и углубление данного сотрудничества с Российской Федерацией.