Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Парламент южного края Сербии Косово, провозгласившего в 2008г. независимость, избрал во вторник по итогам третьего тура голосования лидера «Альянса за новое Косово» (АНК), миллиардера Беджета Паколли Беджет Паколли – политик и бизнесмен, считающийся самым богатым албанцем в мире.

Паколли родился 30 авг. 1951г. в поселке Маревц, недалеко от Приштины, став вторым из десяти детей в бедной семье. После окончания сельской школы Паколли учился на педагога в Приштине. Отец будущего бизнесмена хотел, чтобы он стал сельским учителем, но мать настояла, чтобы сын ехал учиться в Германию. В 1970г. Паколли приехал в Гамбург, где получил степень бакалавра в области экономики, маркетинга и менеджмента. Через несколько лет он вернулся в Косово, уже свободно говоря на шести языках. В 1974г. Паколли ушел в армию, во время службы лично работал с коммунистическим лидером СФРЮ Иосипом Броз Тито.

В 1976г. Паколли переехал в Швейцарию. С 1987 по 1990 год работал топ-менеджером в компании Enterplastica Engineering. В 1990г. основал в Лугано собственную компанию – Mabetex Project Management, известную позже как Mabetex Group. Основной деятельностью компании, установившей тесное сотрудничество со странами бывшего СССР, является строительство.

В 1990гг. фирма Mabetex проводила реставрационные работы в Московском Кремле в рамках контракта стоимостью в 300 млн.долл. В окт. 1998г. по указанию генерального прокурора РФ Юрия Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля. Утверждалось, что фирмы Mabetex и Mercata выплатили миллионы долл. ряду российских чиновников в качестве взяток за выгодные контракты, в частности, контракт на реставрационные работы в Кремле.

В начале 1999г. Паколли был допрошен генпрокурором Швейцарии Карлой дель Понте. В июне 2000г. швейцарский судебный следователь Даниэль Дево предъявил Паколли обвинение в отмывании 4 млн.долл. Согласно тексту обвинения, Паколли был участником преступной группы, созданной «с целью получения незаконного преимущества по контрактам, заключенным с Россией».

В дек. 2000г. Генпрокуратура РФ прекратила уголовное дело фирмы Mabetex с мотивировкой «за отсутствием состава преступления».

В 2006г. Паколли основал политическую партию либерального толка «Альянс за новое Косово». Основная задача партии – способствовать экономическому развитию края.

Паколли широко известен за пределами Косово своей благотворительной деятельностью, а также лоббистскими усилиями по продвижению независимости Косово, которую на сегодняшний день признали 75 государств.

Президентом самопровозглашенного государства, сообщают местные СМИ. Президента Косово избирает 120-местный парламент. Паколли набрал по итогам третьего тура 62 голоса, что на один голос больше простого большинства, необходимого для избрания.

В первых двух турах политик набрал значительно меньше голосов, чем предусматривают правила – 54 и 58 голосов соответственно вместо необходимых двух третей.

Согласно косовской конституции, в парламенте работают 120 депутатов, 100 из которых избираются от албанских партий и общественных организаций. Десять депутатских мест зарезервированы за сербской общиной и еще десять – за представителями остального неалбанского населения края. Албанцы сейчас составляют 90-95% населения Косово.

«В избрании президента участвовали 67 депутатов, поскольку оппозиционные партии «Демократическая лига Косово», движение «Ветевендосе» и «Альянс за будущее Косово» покинули зал заседания перед началом голосования по кандидатуре президента», – передает телеканал RTK.

Основные оппозиционные силы изначально выступали против кандидатуры Паколли и заявляли, что не будут участвовать в голосовании.

Голосование по кандидатуре президента проходило во второй день работы парламента нового созыва. Формирование новых органов власти в Косово происходит по итогам досрочных парламентских выборов 12 дек., на которых лидировала Демократическая партия Косово во главе с премьером Хашимом Тачи.

Тачи не смог сформировать правящую коалицию ни с одной из крупных политических сил и договорился о союзе с АНК, занявшим пятое место на выборах 12 дек. Согласно договоренностям, достигнутым между ДПК и АНК, премьерский пост отходит Тачи, а президентское кресло – Паколли. Коалиция ДПК-АНК при поддержке «Списка Ибрагима Руговы» и некоторых представителей нацменьшинств располагает в парламенте преимуществом лишь в несколько голосов.

Досрочные выборы в Косово проводились с целью преодоления затяжного правительственного кризиса. Избирательный процесс шел на фоне международного скандала, вызванного обнародованием в дек. доклада швейцарского парламентария Дика Марти. В документе говорится, что Тачи в конце 1990гг. возглавлял преступную организацию, которая занималась заказными убийствами, похищением людей и торговлей человеческими органами. Сам Тачи отверг содержащиеся в докладе обвинения. Юлия Петровская

Швейцарский франк становится все сильнее. В связи с этим на прошлой неделе правительство Конфедерации решило реализовать дополнительную программу финансовой поддержки швейцарской туристической отрасли, рассчитанную на 2011-12гг. При этом от обязанности экономить ее никто не освобождал.

В частности, в 2011 и в 2012г. на цели рекламирования швейцарских туристических достопримечательностей за рубежом будет израсходовано дополнительно 12 млн. франков. Одновременно в данный момент рассматривается правительственная программа экономии в сфере туризма, которая должна урезать расходы на туризм в 2012-15гг. на пять млн. франков в год.

Отраслевой союз швейцарского туризма (Der Schweizer Tourismus-Verband – STV) приветствует, с одной стороны, намерение правительства выделить дополнительные средства на зарубежную рекламу. Эта мера должна, прежде всего, смягчить эффект сильного франка, особенно по отношению к европейской валюте евро.

Однако, по мнению директора STV Марио Лютольфа (Mario Lütolf) в интервью порталу swissinfo.ch, решение Федерального совета на этот счет выглядит «непоследовательно»: новые инвестиции плохо сочетаются с намерением экономить.

Меньше – да лучше!

Напомним, что в период 2010-11гг. швейцарский франк укрепился по отношению к евро на 12%. Это означает, что и так недешевые швейцарские туристические услуги, – от номера в отеле до кресла на лыжном подъемнике, – подорожали для клиентов из ЕС в среднем на 10%. В Швейцарии исходят из того, что в новом туристическом сезоне число забронированных номеров в отелях Конфедерации снизится минимум на пять процентов.

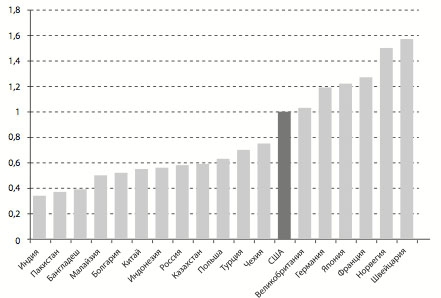

Вероник Канель (Véronique Kanel) из организации «Schweiz Tourismus« (ST), отвечающей за продвижение образа Швейцарии как туристической страны, разъясняет, что приток дополнительных средств будет использован для увеличения степени туристической привлекательности страны сразу на двух фронтах. Во-первых, внутри самой Швейцарии (43% всех ночевок в отелях приходится на самих швейцарцев), и, во-вторых, на важнейших рынках, демонстрирующих быстрый и устойчивый рост – т.е. в Китае в первую очередь.

Пока на долю китайских туристов приходится всего 2,4% всех ночевок в отелях Швейцарии в год. Для сравнения – немцы обеспечивают 28,5% ночевок, британцы – 9,1%, россияне – 2,5%. Если бы не одно «но»: доля китайцев на туристическом рынке Швейцарии растет самыми быстрыми темпами. Только в 2010г. количество туристов из Поднебесной в Швейцарии выросло на 50%. Для сравнения – доля немцев выросла только на 3%.

Такое правительственное «решение в стиле «кто в лес, кто по дрова» затруднит последовательное наращивание усилий по закреплению Швейцарии на перспективных туристических рынках, например, на китайском рынке», – критикует М. Лютольф. По его данным в последнее время число китайских туристов в Швейцарии неуклонно росло на 10% в год.

Рост среднего класса

Китайский рынок отличается от всех других еще и взрывообразным ростом числа тех, кого можно причислить к «среднему классу». Как показывает исследование, проведенное «Travel Industry Association of America» (TIA) в 2008г., китайский «средний класс» будет обладать к 2025г. в три раза большими средствами, чем сейчас, насчитывая в своих рядах до 500 млн.чел.

Гордон Ян (Gordon Yan), гостевой профессор туристических наук в «Metropolitan University» британского города Лидс (Leeds), указывает, что страны Европы давно уже осознали туристический потенциал Китая, соответствующим образом обрабатывая этот рынок.

«Если швейцарское правительство будет экономить на финансировании рекламы своей страны, то может случиться так, что Конфедерация отстанет от других европейских туристических направлений», – заявил Г. Ян в интервью швейцарскому порталу swissinfo.ch.

Китайцы привлекательны не только своим числом, но и неуклонно растущей средней покупательной способностью каждого отдельного туриста. Этот аспект является еще одним аргументом для швейцарской туристической индустрии в пользу усиления собственной рекламы на этом рынке.

Высокая эффективность госинвестиций

По словам В. Канель, дополнительные государственные средства могли бы позволить ST взять на прицел и другие перспективные страны – Индию и государства Персидского залива. Так, число туристов из Индии в Швейцарии выросло в 2010г. на 22%, из стран Персидского залива – на 11%. Для сравнения: рост количества туристов из России в 2010г. составил 2,3%, из Испании – 1,1%.

Исследование, проведенное по заказу ST, показывает, что дополнительное вливание финансов в дело рекламы может увеличить оборот швейцарской туристической отрасли на 378 млн. франков в год. При этом М. Лютольф считает, что продвижение Швейцарии в качестве туристической страны выгодно не только с точки зрения собственно прибылей отелей и ресторанов.

Такая реклама, отмечает он, может привести к общему росту интереса к стране – именно поэтому во всем мире зарубежная туристическая самореклама всегда, как правило, финансируется из госбюджета.

Автобаны, пробки, двухэтажные поезда, новые магистрали, плотное расписание движения, – и все равно, как правило, чаще всего приходится ехать стоя. Швейцария, - страна мобильных граждан, – почти уже достигла пределов экстенсивного транспортного роста. Дискуссия о том, кто, сколько и за что должен платить, быстро набирает обороты.

Прошли давно времена, когда пустые поезда тряслись по кривым, кое-как уложенным, рельсам, когда пыльные и затхлые вокзалы вызывали приступы ностальгии по «старым добрым временам», и когда автомобиль был средством передвижения, обеспечивающим роскошь безграничной свободы. Сегодня дороги (автомобильные и железные) выглядят совсем иначе. Битком набитые поезда, расписание движения, расписанное посекундно, гладкие автострады, плотная сеть региональных экспрессов, вокзалы, давно превратившиеся в храмы потребления и торговли, пробки даже на многополосных автобанах.

Набирает силу явление, описываемое в социологии как «маятниковая миграция». Только в один Цюрих утром приезжают на работу (а вечером из него уезжают) 162 тыс.чел. Из них 90 тыс. приезжают на машинах, 70 тыс. – на общественном транспорте. При этом 44 тыс. собственно жителей города покидают его каждое утро, чтобы добраться до своего офиса или другого места работы – и вечером возвращаются.

Вся Швейцария, по сути, превратилась в страну «маятниковых мигрантов» – и тому ест свои причины. Ведь города, мелкие общины, городские агломерации, регионы на окраинах и в провинции, поставившие перед собой цель добиться промышленного процветания и повышения качества жизни, – все они давно стали частью плотной транспортной сети.

Дорогие билеты в час пик

Рынок труда требует от работников мобильности и гибкости. Тот, кто ищет и находит подходящее рабочее место, готов, со своей стороны, стать «маятниковым мигрантом», – т.к. не все готовы мигрировать вослед за работой или просто позволить себе дорогой переезд.

Как правило, в семьях, в которых работают и отец, и мать, переезд на повестке дня не стоит изначально. Ведь кто-то из них, – переезжай или нет, – все равно станет «маятниковым мигрантом». Так что сниматься с насиженного места им не имеет смысла. К тому же дети ходят в школу и привыкли к определенному ритму и образу обучения – а системы образования в Швейцарии от кантона к кантону различаются порой весьма ощутимо. Наконец, жилье в деревне почти всегда дешевле, чем в городе.

Министр транспорта Швейцарии Дорис Лойтхард (Doris Leuthard) видит ситуацию иначе. «Мы не хотим способствовать тому, что люди вынуждены мотаться через всю страну из одного ее конца в другой», – заявила она в конце янв., объявив о том, что ее ведомство намерено разработать и представить правительству пакет мер по ограничению «маятниковой миграции».

Какие это меры? Конечно же – удорожание поездок на поездах и личном автотранспорте. Полученные же доходы должны пойти на развитие и санацию транспортной инфраструктуры. Например, в будущем цены на ж/д билеты должны будут меняться в зависимости от времени суток – самые дорогие тарифы должны действовать в рамках часов пиковой нагрузки на транспорт.

Горная оппозиция

Что касается использования автотранспорта, то нынешняя годовая «виньетка» за пользование федеральными скоростными автобанами, наклеенная на ветровое стекло у каждого водителя, должна будет подорожать с нынешних 40 до 100 франков. Парламент рассмотрит все эти и иные предложения на эту тему уже в рамках своей весенней сессии в марте. Еще один запланированный шаг – повышение налога на минеральное топливо до 10 раппен/сантимов за л. Возможность списывать из налогооблагаемой базы расходы на путь до работы и обратно будет ограничена.

Не удивительно, что первая реакция на такого рода планы была в Швейцарии более чем негативна. «В федеральном г.Берн, как видно, не имеют ни малейшего понятия, чем и как живет Швейцария», – критикует власти Томас Эггер (Thomas Egger), директор Швейцарского Рабочего сообщества представителей горных регионов (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete) в интервью порталу swissinfo.ch. Ограничение возможности списывать из налогооблагаемой базы расходы на путь до работы и обратно станет, по его мнению, для «маятниковых мигрантов» двойным наказанием. Не говоря уже о том, что такая миграция стала следствием непропорциональной концентрации рабочих мест в крупных городских центрах.

Ударом по интересам отдаленных и труднодостижимых регионов Швейцарии Т. Эггер называет и решение повысить ставку налога на минеральное топливо. «Это коснется, прежде всего, всех тех, кто волей или неволей, но зависит от личного автотранспорта», – указывает он.

Подходящие кандидаты

Против повышения стоимости использования автомобилей протестует и объединение швейцарских автоимпортеров «auto-schweiz». Точно подгадав к открытию Международного автосалона в Женеве, эта организация начала кампанию против планов правительства, в которые входит и возможное повышение сборов за выхлоп углекислоты в атмосферу, а так же введение налога за использование машин с движками больших объемов.

По словам Макса Нетцли (Max Nötzli), председателя «auto-schweiz», «дорога относится в Швейцарии к важнейшему виду транспортного сообщения, без частных и грузовых машин страна просто встанет». Именно поэтому «auto-schweiz» намерена, с учетом выборов в парламент, которые пройдут в Швейцарии осенью этого года, составить список подходящих кандидатов в депутаты, отличающихся «дружественным отношением к нуждам автомобильной и транспортной индустрии и способностью отстаивать интересы потребителей».

Левые партии: больше средств для общественного транспорта

Левые силы в Швейцарии так же недовольны тем, как правительство намерено решать в стране транспортную проблему. Так, по мнению социалистов, предложения Федерального совета непропорционально «отягощают» систему общественного транспорта в стране. Кроме того, они подрывают планы постепенного перевода пассажиро- и грузопотоков с асфальтовой дороги на железную.

SP предлагает сильнее «нагрузить» автолюбителей, а потому поддерживает инициативу, выдвинутую автомобильным клубом «Verkehrsclub der Schweiz» («VCS»), которая требует передавать в будущем на нужды общественного транспорта не четверть, как сейчас, а половину средств, получаемых в рамках взимания налога на минеральное топливо. Кроме того, социалисты хотели бы избавить швейцарский Фонд развития общественного транспорта (Fonds für den öffentlichen Verkehr – FinöV) от долгов путем повышения налога на прибыль частных компаний, а так же проведя долговую амнистию.

Против предложений социалистов резко выступает швейцарское межотраслевое объединение работодателей Economiesuisse. Оно указывает, что «швейцарский бизнес и так выделяет общественному транспорту немалые средства, более того, если учесть ныне действующие ставки налогов на минеральное топливо и на прибыль, то такое финансовое участие вполне может быть обозначено, как непропорционально высокое». Долговая же амнистия в пользу FinöV стала бы нарушением конституции. Так что дебаты на предмет будущего порядка финансирования транспортной инфраструктуры в Швейцарии только начинается.

27 декабря 2010 года Президент Российской Федерации Д.А.Медведев наградил известного деятеля русской диаспоры в Австралии, редактора «Предтеченского листка» и генерального представителя Российского Дворянского Собрания в Австралии и Новой Зеландии графа Димитрия Николаевича Вуича орденом Дружбы.

Димитрий Николаевич сообщил, что эту награду он воспринимает как подтверждение тому, что «не даром посвятил главную часть жизни борьбе за Россию, за Веру нашу Православную...». По словам Димитрия Николаевича, это стало для него «на старости лет... ценнейшим подарком».

Граф Димитрий Николаевич Вуич родился 1 июня 1929 года на юге Франции. Его предки, сербские дворяне, находились на службе Императрицы Елизаветы Петровны, начиная с 1752 года. Начав свою работу журналистом, он затем в течение более 30 лет работал в Организации Объединенных Наций в Риме и Женеве.

После отставки в 1984 году он переехал в Австралию, где и проживает со своей семьей в Канберре. По приезду в Канберру он активно включился в жизнь Русского Зарубежья. Более 20 лет Димитрий Николаевич выпускает русский журнал «Предтеченский листок» православного и монархического направления, является членом Совета российских соотечественников в Австралии, членом совета этнических общин АСТ, Генеральным представителем Российского Дворянского Собрания.

Его отцом был ротмистр Николай Эммануилович Вуич, участник Второй Отечественной (Первой Мировой) и Гражданской войн, начальник Походной Канцелярии Великого Князя Владимира Кирилловича в 1962-1976гг.

По материалам пресс-службы Движения «За Веру и Отечество»

Большинство компаний в Швейцарии подвели итоги деятельности за 2010г. и сделали неожиданный вывод: отчетный период стал для экономики страны довольно неплохим годом. Восстановление после кризиса во многом компенсировало дороговизну национальной валюты. В 2011г. ожидается нормализация – и большее влияние монетарных факторов.

Все те, кто этой зимой скептически оценивали экономическую ситуацию, оказались совершенно неправыми, если верить, конечно, отчетным докладам банков UBS и Credit Suisse. Однако верить им приходится, т.к. за банками подтянулись со своими итогами и крупные концерны «реального сектора» экономики. И выяснилось, что, например, только один концерн Nestlé добился в 2010г. промышленного оборота в 110 млрд. франков, получив чистой прибыли на 34 млрд.

Означает ли это, что Швейцария окончательно преодолела негативные последствия мирового кризиса? «Хотя мы пережили кризис лучше многих, сохраняются еще косвенные факторы, которые в будущем могли бы негативно сказаться на промышленном росте», – утверждает Хосе Корпату (José Corpataux), главный экономист и генеральный секретарь Швейцарского объединения профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund) в интервью порталу swissinfo.ch.

Швейцария – «жертва собственного успеха»

«Одно из сохраняющихся последствий финансового кризиса – переоцененный и слишком сильный швейцарский франк, являющийся выражением слабости евровалюты, нерешенного вопроса государственного долга ряда стран ЕС и финансовых спекуляций», – говорит Х. Корпату. Он указывает далее на кризисы в Ирландии, Греции и Португалии. Они не только «толкают» франк вверх, но и тяжким грузом виснут на ногах швейцарской экспортной промышленности и туристической отрасли Конфедерации.

Что касается туризма, то эта отрасль страдает сразу от двойного удара. Во-первых, в Швейцарию приезжает меньшее количество иностранных туристов. Но если бы дело ограничивалось только этим. Однако проводить каникулы в Швейцарии оказывается дорогим удовольствием и для самих же швейцарцев, причем в той же степени, в какой растет их покупательная способность на иностранных рынках.

Рудольф Минш (Rudolf Minsch), главный экономист швейцарского межотраслевого объединения работодателей economiesuisse, так же говорит о том, что «европейский валютный кризис усилил привлекательность швейцарского франка как «надежной гавани» для капиталовложений». Однако он в особенности подчеркивает тот факт, что, в борьбе с кризисом, Швейцария по большей части выполнила все свои «домашние задания».

«Швейцария стала жертвой собственного успеха», – отмечает он. Это не означает, что швейцарская экономика действовала на сто процентов безошибочно. «Однако мы сделали гораздо меньше ошибок, чем другие страны», – говорит Р. Минш. Промышленность страны «крепко стоит на ногах. Она традиционно ориентируется на инновативную продукцию с высокой долей прибавленной стоимости, она провела реструктуризацию и в последние годы значительно укрепила свою «опорную ногу», стоящую на территории перспективных и быстро растущих рынков». И это в какой-то степени компенсирует фактор сильного франка.

Силен и в 2011г.

И Р. Минш, и Х. Корпату указывают на «эффект наверстывания», который и определил положительную конъюнктуру в 2010г. Однако 2011г. будет, по всей видимости, годом возвращения к нормальной ситуации, а потому цифры роста будут куда более скромными, – считает Р. Минш.

Ситуация выглядит по-разному, в зависимости от предприятия и отрасли промышленности. Х. Корпату опасается, что фактор сильного франка особенно негативно скажется на состоянии дел в рамках традиционных экспортных отраслей, что может повлечь за собой, – несмотря на общий рост экономики, – напряженность на рынке труда.

Особенно пострадать от сильной национальной валюты в 2011г. могут текстильная промышленность и мелкие предприятия, вплоть до закрытия отдельных фабрик, – считает он. Таким образом, сценарий на 2011г. представляется ему неоднозначным, отмеченным общим ростом и серьезным спадом в отдельных секторах промышленности.

«Если взять сектор производства продуктов роскоши, то, например, китайскому миллионеру все равно, стоят ли швейцарские часы 30 тыс. франков или 33 тыс., – спрос в этом секторе это не урежет. Совсем иное дело продукция повседневного спроса, экспортируемая, прежде всего, в страны ЕС. Здесь всеобщие программы экономии вполне могут привести к сжатию платежеспособного спроса на швейцарские товары», – считает Х. Корпату. Под ударом могут оказаться до 100 тыс. рабочих мест, – говорит он.

Что касается швейцарского банковского сектора, то здесь, по его мнению, особых проблем быть не должно. Внутреннее народное хозяйство Швейцарии развивается успешно. Поэтому у банков не будет сложностей в смысле предоставления промышленных, строительных и ипотечных кредитов. Нормальной будет ситуация и в сфере платежного оборота.

Р. Минш в целом разделяет такие оценки. «Скромные, не привлекающие к себе особого внимания области банковской деятельности, приносят, как правило, скромный, но постоянный доход», – указывает он. И здесь, по его словам, банки и дальше будут зарабатывать неплохие деньги. Однако, уточняет он, и здесь банки постепенно во все большей степени начинают ощущать неприятное для них негативное влияние фактора низкой процентной ставки на объем прибыли.

Политические риски-2011

Самым кошмарным сценарием для Швейцарии мог бы стать сильный франк в сочетании с резким падением спроса на мировых рынках, – отмечает Р. Минш.

Случись такое в 2011г. – «и целый ряд отраслей (швейцарской промышленности), ориентированных на экспорт, оказались бы на грани гибели». Однако моторы мировой конъюнктуры работают пока без перебоев. Впрочем, следует пока подождать, как отразится на мировых рынках ситуация на Ближнем Востоке.

Известно, что в этот регион мира Швейцария экспортирует товаров и услуг столько же, сколько в Китай, который продолжает находиться в фазе подъема. Политически обусловленный спад спроса на швейцарскую продукцию со стороны арабских стран уж точно не пройдет для экономики Конфедерации бесследно, – прогнозирует Р. Минш.

В наступившем году Швейцария будет председательствовать в Глобальном Форуме миграции и развития (GFME). Цель этой международной структуры – помочь укреплять и развивать диалог между странами-источниками миграционных потоков, транзитными странами и государствами, являющимися конечной целью мигрантов.

Глобальный Форум миграции и развития (GFME) является единственной международной площадкой для активного диалога в сфере миграции.

Форум был создан в 2006г. по личной инициативе тогдашнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана (Kofi Annan). Структурно он никоим образом не относится к ООН, однако любой участник Организации Объединенных наций имеет возможность свободно принять участие в его работе.

На прошлой неделе швейцарский посол по особым поручениям в сфере миграционного сотрудничества Эдуард Гнеза (Eduard Gnesa) представил генеральному секретарю ООН Бан Ки Муну (Ban Ki-moon) в Нью-Йорке концепцию швейцарского председательства в GFME.

Практический подход

По итогам встречи Э. Гнеза заявил в Нью-Йорке представителям швейцарских СМИ, что генеральный секретарь ООН приветствовал идею Швейцарии проводить не одну крупную конференцию Форума в год, а несколько мелких региональных конференций. В конце года итоги региональных конференций будут сводиться воедино и анализироваться.

«Мы будем практически подходить (к проблематике миграции), делая акцент на конкретные тематические контакты между странами из всех регионов планеты», – заявил Э. Гнеза. Итогами таких контактов должны стать конкретные действия, при этом их участниками должны быть не только государства и международные организации, но и деятели гражданского общества и представители промышленных кругов.

Так, например, обсуждая вопрос трудовой миграции, очень важно, чтобы, во время поисков ответа на вопрос, каким образом следует регулировать потоки трудовой миграции, и как при этом можно было бы защитить права мигрантов, за столом переговоров находились бы и представители частного сектора экономики.

Швейцария придает большое значение возможности поделиться с миром своим богатым опытом, накопленным в области миграции и развития. Эти темы, а так же тесно связанные с ними вопросы глобальной нищеты, изменения климата, жизни зарубежных диаспор и денежных потоков от членов диаспор на историческую родину, непосредственно касаются всего мира. Ни одно из государств не в состоянии решить эти проблемы в одиночку.

Новая ситуация – новый диалог

Не случайно, поэтому, в работе этого миграционного форума принимают участие и такие страны, как США, Китай, Индия и Россия, – подчеркнул Э. Гнеза. Еще недавно вопросы миграции рассматривалось с точки зрения диалога Севера и Юга. Однако глобализация изменила мир – и, как следствие, форму дискуссии.

Тема миграции затрагивает, например, государства Южной Америки, Таиланд или ЮАР совсем иначе, чем еще несколько лет назад. Из стран источников миграции, они порой сами становятся транзитными, а то и «целевыми» государствами. Тем самым взгляд на тему миграции этих стран подвергается фундаментальной трансформации. Отсюда столь важен именно глобальный диалог.

Это обстоятельство подчеркнуто и в принятой на прошлой неделе швейцарским правительством Стратегии по вопросам международной миграционной политики (Strategie zur internationalen Migrationspolitik), исходящей из того, что «миграционные вопросы должны решаться в глобальном контексте», – отметил Э. Гнеза. К вопросам, на тему которых необходимо вести диалог, относятся, по его словам, нелегальная миграция и связанные с ней такие проблемы и вызовы, как торговля людьми.

Форум не является политическим институтом, а потому является местом, практически идеальным для того, что бы искать ответы на сложные вопросы. «Мы можем говорить куда свободнее, откровенно делиться идеями», – подчеркивает швейцарский дипломат. «Мы можем учиться друг у друга, причем сама Швейцария также может получать выгоду от обмена идеями и от чужого опыта».

Миграционное партнерство

«Мы можем и должны открыто говорить в рамках этого Форума. Это включает в себя разъяснения в адрес стран-источников миграции относительно причин, по которым люди уезжают из них, и по которым мы просто не можем открыть двери для всех. Необходимо разъяснить им, что здесь не все могут найти себе работу», – говорит Э. Гнеза.

Так, например, в Швейцарии, за последние 10 лет было сокращено 350 тыс. рабочих мест для неквалифицированных работников, и вместо них создано 450 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных кадров.

Поэтому Швейцария делает ставку на систему миграционных партнерств, в рамках которых могут быть учтены интересы все задействованных сторон. Такие партнерства Швейцария уже создала с Боснией и Герцеговиной, Сербией и Косово. На очереди – Нигерия.

Развитые страны должны поддерживать менее развитые государства в совершенно конкретных областях, например, в сфере образования, а так же в области создания инфраструктуры и развития систем репатриации беженцев. В идеале людям на их родине не должно хотеться уехать за границу, – считает Э. Гнеза.

СПРАВКА. Миграция в Швейцарии

За годы после второй мировой войны в Швейцарию приехало до 2 млн. мигрантов. Они внесли заметный вклад в развитие страны и в ее благосостояние. Еще в начале ХХ века тыс. швейцарских граждан вынуждены были покидать Конфедерацию по экономическим причинам.

В результате сегодня 10% швейцарцев живет за рубежом. Миллионы граждан развивающихся стран становятся каждый год жертвами торговцев людьми.

Многие такие страны, в т.ч. и Россия, страдают от утечки квалифицированных «мозгов». Многие государства сталкиваются со сложностями при интеграции иностранцев. Нередко процессы интеграции сопровождаются ксенофобией, расизмом и ненавистью к мигрантам.

Зарплаты на экспорт. Создание альянса Сбербанка и Western Union может дать новый импульс рынку денежных переводов. Правда, конкурировать с тарифами небольших игроков два гиганта пока не смогут.

Таможенники или пограничники регулярно ловят курьеров, которые пытаются вывезти из России крупные суммы наличности. Это работает альтернативная система денежных переводов, или, как ее называют в международных финансовых институтах, «неформальные провайдеры услуг по денежным переводам (ПУДП)».

Собственные неформальные «банки» есть у многих диаспор, чьи представители работают на территории России. Как правило, их клиенты предпочитают не связываться с официальными структурами, к которым перечисляют и «официальные» кредитные организации и системы денежных переводов – там всегда у отправителя спрашивают документы, предъявлять которые у трудовых мигрантов, работающих нелегально, нет никакого желания (хорошо, если документы-то есть). Гораздо спокойней (и дешевле) передать деньги на родину через знакомых или через такой «банк», который как раз и занимается организацией «переводов» средств за невысокий процент.

Особенно широко распространены альтернативные финансовые сети в среде китайских иммигрантов, которые пользуются услугами своих «банков» во всем мире, где есть чайна-тауны. Но представители бывших советских республик бывают не менее, а то и более предприимчивы, и потому значительная часть трансграничных переводом идет помимо официально зарегистрированных систем. По данным Всемирного банка, в 2009г. из России на родину мигранты отправили 18,6 млрд.долл., а по данным ЦБ, общий объем переводов из России (банковских и через системы денежных переводов) составил 25,4 млрд.долл. Оценки, сколько наличности пересекает границу «мимо кассы», весьма неточны. По словам высокопоставленного сотрудника ЦБ, объемы могут составлять миллиарды долл. Поэтому и развитие платежных систем оказывается приоритетным для государства – и не только российского.

Альтернативные системы перевода средств есть во многих развитых странах, привлекающих для неквалифицированных работ трудовых мигрантов. В 2006г. специалисты Всемирного банка в своем докладе «Подходы к регулированию формальных и неформальных систем перевода денежных средств: опыт и полученные уроки» отмечали, что услуги по переводу средств за рубеж могут оказывать, например, индивидуальные предприниматели, трейдеры, магазины, туристические агентства, бензозаправочные станции, курьерские и транспортные компании. «Независимо от того, является ли это основной или второстепенной деятельностью, известны провайдеры услуг органам государственной власти или нет, все они предоставляют клиентам свои услуги, т.е. принимают денежные средства от населения при условии, что эти денежные средства будут выплачены на другой территории», – отмечали авторы доклада. Потому и борьба с этим явлением ведется давно и более-менее эффективно. И основным оружием здесь являются цены на аналогичные услуги официально зарегистрированных систем денежных переводов (СДП). Как показывает практика, небольшие отечественные СДП успешно освоили этот прием. Зато крупные игроки демпинговать не собираются.

Монополист плюс монополист. В конце янв. игроки отечественного рынка денежных переводов с интересом читали новость о подписании соглашения Сбербанком и мировым лидером трансграничных переводов компанией Western Union. Альянс в перспективе мог бы стать первым шагом к созданию фактической монополии: притом что WU располагает 386 тыс. пунктами обслуживания во всем мире, сбербанковские 20 тыс. лишними не будут (хотя, как сказано в релизе, на первых порах переводы WU будут принимать только в 8 тыс. пунктах).

Однако тарифная политика WU такова, что позволить себе воспользоваться услугами компании могут немногие – а именно те, для кого быстрота, «точность попадания» и надежность важнее суммы комиссионных. Кроме того, большая часть трансграничных переводов, осуществляемых посредством СДП, приходится на страны СНГ (10 млрд.долл. против 1,7 млрд.долл. в страны дальнего зарубежья в 2009г.), поэтому отечественные игроки появление «супермонополиста» восприняли без беспокойства – просто как очередной проект Сбербанка по расширению влияния, не несущий реальных угроз их бизнесу.

Сбербанк давно заявлял о намерении расширять свое присутствие в странах дальнего зарубежья, а сеть Western Union широко представлена в 200 странах мира. Примечательно, что Western Union стала вторым международным оператором денежных переводов, работающим в отделениях Сбербанка. В дек. 2010г. со Сбербанком начало сотрудничать система денежных переводов MoneyGram.

«Western Union будет осуществлять только трансграничные переводы, – рассказали «Ф.» в пресс-службе Сбербанка. – При этом клиенты смогут воспользоваться на выбор и услугами MoneyGram, и собственно самого Сбербанка – системой «Блиц». «Кроме того, Сбербанк планирует в дальнейшем заключать соглашения и с другими операторами денежных переводов». «Соглашение не является эксклюзивным и не обяжет Сбербанк сотрудничать только с Western Union», – говорит председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли Борис Ким. – Поэтому я не думаю, что оно сильно повлияет на состояние рынка и тарифы, тем более что Western Union сотрудничает со многими банками, а также с «Почтой России»«.

Тарифы на минимуме. Российский рынок денежных переводов достиг своего пика в 2008г., показав оборот 13,7 млрд.долл. К этому времени основные игроки почти исчерпали возможности по дальнейшему снижению тарифов. «Время тарифной конкуренции закончилось», – говорит начальник департамента розничного бизнеса МДМ-банка Марина Дембицкая. По ее словам, уже сейчас участники рынка стараются продвигать свои услуги через новые каналы и развивают системы лояльности.

На этом фоне Western Union даже в альянсе со Сбербанком конкурентами не выглядят. Действительно, самые высокие комиссионные за перевод денежных средств держит именно WU. Например, перевод 15 тыс. руб. у нее будет стоить 550 рублей в страны СНГ и 1250 руб. в дальнее зарубежье. В процентном соотношении это 3,7 и 8,3% от суммы. Для переводов в долларах проценты те же. В MoneyGram, ближайшем конкуренте WU, комиссия за перевод $500 составляет 1,6% в страны СНГ и 6,4% в страны дальнего зарубежья. Через третьего зарубежного оператора Coinstar те же самые $500 можно перевести за $18 (3,6%).

У российских операторов в целом цены ниже и, как правило, существует большая дифференциация тарифов в зависимости от региона. Так, у UNIStream тарифы колеблются от 0,35% до 2%. Интересно, что отправить перевод UNIStream через терминал Qiwi дороже – 2,55%, а через мобильный телефон еще дороже – от 2,9 до 4,9%. У «Анелик» тарифы колеблются от 0,5 до 4%, у Contact – от 1,5 до 3%, у «Интер-Экспресс» – от 1 до 4%. Система денежных переводов «Золотая корона» держит комиссии на уровне 1,5%. Тариф Сбербанка» на срочные международные переводы «Блиц» по странам ближнего зарубежья составляет 1,75%. Перевести по России 15 тыс. руб. через «Почту России» (система «КиберДеньги») обойдется в 255 руб. (1,7%). Однако существенным недостатком почты в этом вопросе является то, что средства идут до получателя не 15 минут, а до 72 часов. В среднем можно сказать, что отправить перевод в те же самые 15 тыс. рублей в страны СНГ будет стоить у российских операторов 1,5%, в дальнее зарубежье – 2%.

Еще ниже. В том, что это действительно дешево в глобальном масштабе, можно убедиться, посмотрев тарифы на перевод денег из США в Мексику. По данным мексиканской Федеральной комиссии по защите прав потребителей (PROFECO), перевод $300 обойдется в зависимости от оператора и города отправки от $5,5 до $9,5 (данные за 2008г.). т.е. 1,8-3,2%. Тарифов менее 1%, как в России, там нет. Или, если точнее, нет в официальных ПУДП. С другой стороны, за океаном нет и таких тарифных «вилок», как в России. Зато здесь есть шансы, что разница в ценах на переводы начнет сужаться за счет крупнейших игроков.

«Общий тренд на ближайшую перспективу – это удешевление тарифов, хотя многое будет зависеть от ситуации на рынке в целом», – говорят в Сбербанке. «Тарифы в этой отрасли действительно постепенно движутся вниз», – говорит директор консалтинговой группы «Аспект» Артем Генкин. – Здесь картельное взвинчивание цен принципиально невозможно при наличии альтернатив в виде «электронных кошельков» – электронных платежных систем со стоимостью транзакции на уровне 0,5-0,8%». По его мнению, естественно, что премия за «физический контакт» потребителя с поставщиком услуги никуда не исчезнет, но и ее размер будет постепенно падать.

«Учитывая состояние рынка, мы в 2009г. уже пошли на существенное снижение размеров комиссии по наиболее востребованным регионам», – сообщил региональный вице-президент Western Union в странах Восточной Европы и СНГ Джонатан Кнаус. – Тарифная сетка, введенная в 2009г., предусматривает значительное снижение платы за перевод из России в Беларусь, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан».

Но это касается только крупных тарифов. Минимальные же ставки вряд ли опустятся ниже существующих. «Дальнейшее снижение тарифов в сфере денежных переводов маловероятно, – считает зампредседателя правления Русславбанка Сергей Блудов. – Уже сейчас для банков-участников рентабельность несколько снизилась за счет снижения размера комиссионного вознаграждения, удерживаемого с отправителя». Правда, по его словам, за счет роста уровня технологичности и автоматизации процесса осуществления денежного перевода существенно возросла скорость обслуживания. «Этот фактор, а также рост числа клиентов позволили банкам-партнерам передовых по технологичности систем сохранить рентабельность на достаточном уровне», – сообщил эксперт.

Перспективы роста. Согласно последнему докладу Всемирного банка «Миграция и денежные переводы 2011г.» Россия с точки зрения активности перевода денег мигрантами-гастарбайтерами на сегодняшний день является одним из самых привлекательных рынков. По сумме денежных переводов мигрантов из страны в пред.г. Россия заняла четвертое место в мире. Ее опередили только США, Саудовская Аравия и Швейцария. При этом, согласно докладу, Россия занимает второе место в мире после США по числу ежегодно прибывающих в страну на работу мигрантов. Поэтому, несмотря на то что конкуренция здесь и без того достаточно велика, она может усилиться еще больше.

«Этот рынок очень динамичен, участники постоянно расширяют свои сети обслуживания и число партнеров, стремясь привлечь новых клиентов», – говорит Джонатан Кнаус из Western Union. При этом эксперт уверен, что конкуренция будет усиливаться и в части расширения сервисных услуг, таких, как денежные переводы через новые электронные каналы – терминалы, банкоматы, интернет. Все более распространенными становятся и переводы в адрес юридических лиц. «Еще один, правда, уже мировой тренд – выход денежных переводов из банковских офисов», – говорит Кнаус. По его словам, за рубежом денежный перевод можно отправить из супермаркета или аптеки, а в скором времени в ряде европейских стран такие услуги станут доступны на автозаправочных станциях. «Особенностью России все еще остается преобладание расчетов наличными деньгами», – признает руководитель Western Union.

Однако зампредседателя правления Московского кредитного банка Залина Сланова считает, что и в России услуга по переводу денежных средств может автоматизироваться и уйти из офисов банков в терминалы, банкоматы и интернет-банкинг уже в ближайшее время. «Сейчас к этому есть все предпосылки: как ведущие международные игроки, так и небольшие платежные системы объединяются в электронные платежные системы, предусматривающие дистанционное обслуживание, – говорит она. – Конечно, речь идет о небольших суммах, но основной объем переводов обычно и составляют некрупные суммы».

По словам Марины Дембицкой, скорее всего, в банковском секторе произойдет некоторое снижение доходов в ближайшие 1-2г. «Для укрепления позиций на рынке кредитные организации могут использовать возможности банкоматов и платежных терминалов, т.е. вывести клиентов, желающих отправить наличные, из стен банковских офисов», – говорит она. «2010 год стал годом значительного повышения технологичности рынка денежных переводов, и в 2011г. эта тенденция должна продолжиться, – соглашается Сергей Блудов. – Две самые заметные тенденции – повышение скорости переводов и увеличение доли безадресных сетей». По мнению эксперта, поскольку тарифы на рынке можно назвать оптимальными для всех участников, начался период сервисной конкуренции систем перевода денежных средств, где решающее значение приобретает развитость сети.

Правда, это совсем не значит, что крупные игроки вытеснят мелких. «Не следует считать, что официальный сектор (каким бы ни было его определение) является в некотором смысле «лучшим». На практике часто бывает, что небольшие или специализированные ПУДП фактически предлагают более дешевые и оперативные услуги, и если они соблюдают при этом соответствующее законодательство, нормы и правила, используя сложившуюся практику ведения дел, то могут внести заметный вклад в создание конкуренции на этом рынке услуг», – считают специалисты Всемирного банка. Елена Мельникова

«Король королей» Каддафи уподобился сфинксу. Ливийский режим намерен обороняться «до последнего мужчины и даже женщины», заверил сын полковника Каддафи. Сам полковник не рискует появляться на публике. Россия, между тем, готовится к эвакуации граждан

Две крупные российские компании, ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и «Газпром», намерены эвакуировать сотрудников из охваченной беспорядками Ливии. События в этой североафриканской стране развиваются настолько стремительно, что всего за несколько часов до того, как информагентства сообщили о грядущем вывозе россиян из Ливии представители заинтересованных ведомств отрицали такую возможность.

Обстановка в Ливии в последние сутки накалилась, беспорядки перекинулись с восточных районов страны на столицу Триполи. От Муаммара Каддафи отвернулись не только сторонники оппозиции, но и вожди племен и некоторые госслужащие, шокированные подавлением акций протеста. В отличие от сверженных коллег Зина эль-Абидина бен Али и Хосни Мубарака, лидер Ливийской Джамахирии не стал общаться с гражданами. Эта функция была доверена сыну: архитектору, доктору экономических наук, руководителю благотворительного фонда Gaddafi International Charity and Development Foundation (GICDF), главному переговорщику, никогда не служившему в армии капитану и самому вероятному преемнику Саифу аль-Исламу. И если при обращении к народу Бен Али и Мубарак стояли навытяжку, то сын Каддафи свободно сидел перед камерой, указывая непослушным гражданам пальцем.

События в Ливии стали одним из самых популярных новостных запросов в поисковой системе Google. Сын ливийского лидера сразу дал понять, кто есть кто. «Наш дух силен, сражением в Триполи руководит лидер Муаммар Каддафи, за нами армия. Мы будем сражаться до последнего мужчины, даже до последней женщины… Не отдадим Ливию итальянцам и туркам», – сказал Саиф аль-Ислам Каддафи. – «Аль-Джазира», «Аль-Арабия» или ВВС не будут над нами насмехаться. Мы подготовили тыс. молодых людей, мы живем и умрем в Ливии, не уступим ни клочка Ливии и не отдадим ее бандитам, головорезам и наркоторговцам», – так охарактеризовал протестующих наследник Каддафи.

Он заявил, что у граждан есть только два выхода из сложившейся ситуации: национальный диалог или гражданская война. Судя по боям с применением тяжелой техники и авиации (по некоторым данным, протестующих обстреливали с вертолетов и давили грузовиками), и власть, и граждане выбрали второй вариант. Точных данных о пострадавших нет: Ливия изолировала себя от средств массовой информации и отключила интернет. По сведениям организации Human Rights Watch, за последние дни в стране погибли 233 чел., сотни ранены.

Каддафи все же обещает повысить зарплаты в стране, однако точного графика и цифр правительство не представило. Оппозиция Саифу аль-Исламу не верит, как не верит в то, что обращение было сделано в прямом эфире. Это последнее заявление шатающегося режима, уверены они.

Африканская мечта Каддафи. Вместе с тем с некоторыми пассажами из речи Саифа аль-Ислама нельзя не согласиться. «Ливия – не Египет и не Тунис, анархия будет в тыс. раз хуже, нежели в этих двух странах. И Каддафи не Бен Али или Мубарак, он лидер своего народа», – сказал наследник ливийского лидера.

Полковник Муаммар Каддафи – выходец из племени Аль-каддафа, диктатор, автор «Зеленой книги», любитель женщин-телохранителей, бедуинских накидок и шатров (такой разбивали даже в Тайницком саду Кремля в 2008г.), а также идеолог межафриканского единства. Лидеру ливийской революции (в 1969г. группа офицеров во главе с 27-летним Каддафи свергла короля Идриса) принадлежит идея создания Соединенных Штатов Африки на базе созданного в 2002г. Африканского союза. Впрочем, африканские лидеры слишком сильно держатся за власть, чтобы даже допустить мысль о возможности реализации такой идеи. Правда, Муаммар Каддафи все же потешил свое самолюбие на африканском поприще. По сведениям ВВС, в авг. 2008г. он пригласил в Бенгази вождей 200 африканских племен, которые «короновали» Каддафи званием «короля королей».

Нефтяной король. В отличие от Бен Али и Мубарака Каддафи буквально сидит на нефтяной трубе и может себе позволить раздать немного нефтедолл. немногочисленным гражданам. Население Ливии – а это 6,5 млн.чел. – меньше, чем даже в Тунисе (10,5 млн.) и несравнимо меньше, чем в Египте (80 млн.).

Согласно официальной статистике, Ливия обладает самыми обширным в Африке запасами нефти и газа – 42 млрд. бар. и 54 трлн. куб.м. При этом изыскания проведены всего на 25% территории страны. Ливия – вторая по величине после Нигерии нефтедобывающая страна Африки (добыча составляет 2 млн. б/д) и крупнейший поставщик углеводородов в европейское южное Средиземноморье. В нефтегазовой сфере страны задействованы более 50 иностранных компаний, которые работают через СП с Ливийской национальной нефтяной корпорацией (NOC).

По данным Международного валютного фонда, в 2008г. поставки углеводородов и газа приносили более 95% экспортной выручки страны и 80% доходов бюджета. По расчетам специалистов МВФ, несмотря на усилия по диверсификации экономики перекос в бюджете будет сохраняться примерно на этом уровне до 2014г.

До 2003г. ливийская экономика находилась в международной блокаде. В 1981г. США ввели против страны первые санкции в связи с подозрением о финансировании Триполи террористической деятельности; с 1982г. ливийской нефти закрыли пусть за океан. В 1986г. после взрыва дискотеки в Берлине (в ответ США бомбили Ливию, тогда погибла приемная дочь Каддафи Хана) санкции были расширены – Вашингтон ввел полный запрет на импорт-экспорт товаров из Ливии, заключение любых контрактов с ливийскими компаниями и на поездки в эту страну. В 2001г. США санкционировали наложение штрафов на зарубежные компании, работавшие и в США, и в энергетических секторах Ливии и Ирана.

Ранее, в 1992г. санкции на страну наложила ООН. Такое решение было принято по результатам расследования взрыва самолетов над Локерби и Нигером.

Лайнер авиакомпании Pan American World Airways, вылетевший из Лондона в Нью-Йорк, взорвался 21 дек. 1988г. над шотландским местечком Локерби. Погибли 270 чел. В 1991г. обвинения по этому делу были предъявлены офицеру ливийской разведки Абдельбасету аль-Меграхи и работавшему на Мальте сотруднику Libyan Arab Airlines Халифу Фхиме. В 2001г. Аль-Меграхи был осужден к 27г. лишения свободы, но вышел в 2009г. на свободу в связи с болезнью.

Самолет французской авиакомпании UTA, вылетевший 19 сент. 1989г. по маршруту Браззавиль-Нджамена-Париж, взорвался над пустыней Сахара. Бомба находилась в багажном отсеке. Французская юстиция предъявила обвинения по этому делу шестерым ливийцам, включая родственника Муаммара Каддафи, замглавы разведки Абдуллу Санусси. В 1999г. их приговорили во Франции заочно. По версии следствия, мотивом для совершения преступления стала месть Парижу за поддержку Чада в ливийско-чадском конфликте.

Игра на европейских нервах. Страсти отчасти улеглись лишь после того, как Муаммар Каддафи согласился выплатить компенсации за взрывы самолетов. В частности, отступные по «делу Локерби» составили 2,7 млрд.долл. Одним из ключевых переговорщиков в этом конфликте был как раз сын Каддафи, Саиф аль-Ислам, который посредничал и в других подобных ситуациях. В частности, в 2000г. глава фонда GICDF от имени этой организации договорился об освобождении и выплате 25 млн.долл. выкупа за трех французов и немца, захваченных в заложники филиппинской террористической группировкой «Абу Сайяф».

Основатель этой группировки Абдураджак Абубака Джанджалани, кстати, изучал теологию в Ливии. В докладе аналитической службы конгресса США от 2002г. говорилось, что ливийцы спонсируют строительство медресе, мечетей и других объектов на юге Филиппин, а авторы доклада не исключали того, что ливийские деньги попадают в руки «Абу Сайяф».

Более изматывающим для европейцев был конфликт, связанный с заражением 438 детей ВИЧ в больнице «Эль-Фатих» в Бенгази в 1998г. Ливийцы приговорили работавших в медучреждении палестинского врача и пятерых болгарских медсестер к смертной казни. Несмотря на все дипломатические усилия стран ЕС, ливийские суды неизменно отклоняли кассационные ходатайства и оставляли приговор в силе. В июле 2007г. медиков передали болгарской стороне, которая их освободила. Саиф аль-Ислам тогда намекал, что Триполи удалось добиться от Парижа некоторых бонусов, однако президент Франции, выступавший посредником в этом деле, эти слухи опровергал. По стечению обстоятельств, в июле 2007г. Николя Саркози подписал соглашение с Ливией о сотрудничестве в области атомной энергетики.

Впрочем, ради ливийской нефти европейцам приходилось закрывать глаза и не на такое. В 2008г. Муаммар Каддафи и Сильвио Берлускони договорились о выплате 5 млрд.долл. компенсации за итальянскую оккупацию Ливии с 1911 по 1947г. В обмен итальянцы получили преференции в работе с Ливийским суверенным фондом благосостояния, активы которого составляют 65 млрд. евро, заручилась поставками нефти и наладили тесные деловые связи с Ливией. С началом беспорядков Сильвио Берлускони предпочел не вмешиваться в дела своего африканского друга. 19 фев. на вопрос журналистов, говорил ли он с Каддафи, итальянский премьер ответил: «Нет, с ним не контактировал. Ситуация еще меняется, поэтому я не стал позволять себе кого бы то ни было беспокоить», – ответил находящийся под следствием глава кабинета министров, чем навлек на себя резкую критику со стороны оппозиционеров.

Пока о Ливии больше всего беспокоится Франция, которая заявила о необходимости вмешательства мирового сообщества до того, как страна погрузится в гражданскую войну. Парижу есть за что недолюбливать семью Каддафи – его пятый сын Ганнибал, в 2001г. напавший с огнетушителем на итальянских полицейских, неоднократно доставлял головную боль также французским полицейским. То гонял пьяным на Porsche на скорости 160 км/ч по Елисейским полям, то побил тогда еще свою подружку Алин Скаф, ставшую впоследствии его женой. В 2008г. эта семейная пара спровоцировала дипломатический скандал между Ливией и Швейцарией. Когда женевская полиция попыталась привлечь Ганнибала и Алин к ответственности за нападение на прислугу, Каддафи показал, на что он способен ради семьи. В течение нескольких дней Триполи перекрыл швейцарский импорт, отозвал посла из Берна, закрыл офисы швейцарских компаний в Ливии, уменьшил частоту авиаполетов, объявил две сотни человек персонами нон-грата, увез двух швейцарских бизнесменов в неизвестном направлении и перекрыл экспорт нефти. В 2010г. Муаммар Каддафи объявил о введении торгового эмбарго в отношении Швейцарии.

Правительство Каддафи уже начало шантажировать ЕС, министры иностранных дел которого должны в понедельник обсуждать ситуацию в Египте и Ливии. По информации Reuters, они выступят с осуждением насилия. Ливийское правительство уже пригрозило ЕС прекращением сотрудничества по предотвращению нелегальной миграции в Европу (впрочем, Триполи давно пытается в рамках этого партнерства получить 5 млрд. евро на усиление контроля над побережьем).

В трехсторонний торг включились и вожди ливийских племен. Они грозят Каддафи перекрытием поставок нефти в Европу, если тот не прекратит стрелять в демонстрантов. Свой протест выразили и два ливийских посла – главы диппредставительств в Нью-Дели и Лиге арабских государств отказались представлять нынешний режим на международной арене.

Россия все-таки будет эвакуировать соотечественников. Пока же европейцам приходится защищать жизни своих граждан. Париж решил закрыть все французские школы в Ливии и эвакуировать живущих в Ливии французов. Впрочем, как заявил министр по европейским делам Лорен Вокес, прямой угрозы иностранцам сейчас нет.

Утром в понедельник так считали и в российском посольстве, которое заяляло, что пока не намерено эвакуировать сограждан. В частности, в Ливии работают 204 сотрудника Российских железных дорог и их дочерних предприятий, которые сооружают скоростную линию Сирт-Бенгази. Днем руководство РЖД приняло решение об эвакуации сотрудников, которые пока, по заверениям официальных лиц, находятся в безопасности. Но повод для тревоги у них есть – минувшей ночью разъяренная толпа ливийцев напала на строящийся объект в Триполи, возводимый южнокорейской компанией. Там работают около тыс. граждан Бангладеш и 40-50 корейцев. Ранения получили 18 чел.

Решение эвакуировать сотрудников из Ливии приняла также дочерняя структура «Газпрома» – Gazprom International, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник. В Ливии работает 20 сотрудников «Газпрома». Екатерина Карпенко

Rolls-Royce разместил в интернете первые тизеры нового концептуального автомобиля под индексным обозначением 102EX, очное знакомство с которым состоится на следующей неделе, когда в Женеве начнет работу международный автосалон.

Rolls-Royce 102EX построен на базе флагманской модели компании Phantom и оснащен электрической силовой установкой. Впервые о создании экологически чистой версии Phantom в Rolls-Royce заговорили еще несколько лет назад и тогда идея электрической версии Phantom многим казалась чуть ли утопической. Концептуальный седан Rolls-Royce 102EX, как заявили в компании, разработан с целью изучения реакции клиентов на двигатели, работающие на альтернативных видах топлива. Совсем скоро VIP-клиенты, а также представители СМИ получат возможность протестировать электрический Rolls-Royce Phantom в Европе, Азии, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Ожидается, что после тест-драйвов в разных частях света компания примет решение относительно производства автомобилей с новыми источниками питания.

«С 102EX мы начинаем исследования в области автомобилей с альтернативными силовыми установками, в ходе которых будем искать технологии, подходящие Rolls-Royce и нашим клиентам», – заявил исполнительный директор английской компании Торстен Мюллер-Отвос.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce активно обсуждается вопрос о разработке Phantom с гибридной силовой установой, которую можно будет позаимствовать у BMW 7 серии ActiveHybrid. Баварский седан оснащается бензиновым турбированным двигателем V8 и трехфазным синхронным электродвигателем, суммарная мощность которых составляет 465 л.с, а максимальный крутящий момент – 700 Нм. Гибридная силовая установка работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Список Эльмера. Решится ли WikiLeaks опубликовать весь компромат, собранный банкиром Рудольфом Эльмером

Какое совпадение! Стоило Рудольфу Эльмеру, бывшему главному операционному директору филиала швейцарского банка Julius Bär, войти в контакт с отцом-основателем ресурса WikiLeaks Джулианом Ассанжем, как забурлило все мировое финансовое сообщество. Сам банк Julius Bär, филиал которого расположен на Каймановых островах, тут же выстроил эшелонированную оборону – создал кризисный штаб из двадцати экспертов по IT и нанял известную консалтинговую компанию Booz Allen Hamilton. К ее услугам, кстати, обратился и Bank of America, заказав программу по дискредитации и уничтожению WikiLeaks. Мотивы для сведения счетов с детищем Ассанжа у глобальных финансовых институтов имеются веские. Все дело в фигуре Рудольфа Эльмера – странного банкира, вознамерившегося рассказать миру о тайных счетах сильных мира сего.

Метеоролог в штатском. Для одних Рудольф Эльмер – финансовый Робин Гуд, желающий покончить с офшорами. Другие, напротив, считают его обыкновенным шантажистом. Третьи – «крайне опасным психотеррористом». Впрочем, сам Эльмер, заслуживший столь противоречивые оценки, мало напоминает благородного разбойника или тронутого умом психопата. Одетый в мешковатый темный костюм и при малиновом галстуке, этот лысоватый человечек больше напоминает гоголевского Акакия Акакиевича. Тем не менее именно он может войти в анналы как один из могильщиков нынешней банковской системы. Или, наоборот, пополнить длинный список тех, кто почем зря очерняет доброе имя «цюрихских гномов».

До поры до времени в жизни Рудольфа Эльмера не происходило ничего примечательного. Как и многие швейцарцы, он с младых ногтей выбрал финансовую стезю и упорно взбирался по карьерной лестнице, работая в весьма почтенных кредитных учреждениях. В начале 90его услуги понадобились банку Julius Bär, существующему более ста лет. Поначалу наш герой трудился в отделе внутреннего аудита, а в 1994г. был повышен до главного операционного директора филиала банка на Большом Каймане, крупнейшем из трех Каймановых островов, расположенных в Карибском море. Райское местечко, несмотря на свои карликовые размеры, является пятым по объему операций мировым финансовым центром. На Кайманах 570 банков с депозитами по меньшей мере на полтриллиона долл.!

Банковская деятельность в крупнейшем офшоре имеет свою специфику. К примеру, громкая должность Эльмера – операционный директор – не должна вводить в заблуждение. Ничего общего со скучной бухгалтерией его должностные инструкции не имели. Швейцарский банкир в т.ч. отвечал и за сохранность банковских данных в период тропических ураганов, которые в Карибском море не редкость. Это означало, что всякий раз, когда метеослужба объявляла штормовое предупреждение, Эльмер должен был бросать все дела и, сломя голову, мчаться в местный аэропорт, чтобы покинуть остров, но обязательно вместе с резервной копией содержимого банковского сервера. За сей труд ему платили 220 тысяч долл. в год. Деньги не такие уж большие, учитывая всю деликатность его работы.

Он не раз просил руководство банка о прибавке к жалованью. Начальство, как это водится, клало его просьбы под сукно. Продолжалась вся эта канитель около восьми лет. А дальше терпение хранителя банковской тайны Большого Каймана лопнуло. Получив из Цюриха очередной отказ на просьбу о прибавке, Эльмер принялся копировать информацию о важных вкладчиках, чтобы чуточку пошантажировать жадный банк. Вскоре он попал под подозрение службы безопасности. Ему предложили пройти проверку на детекторе лжи. Эльмер отказался, сославшись на плохое самочувствие, чем выдал себя с головой.

В 2002г. «борца с ураганами» выставили за дверь. Правда, топ-менеджеры Julius Bär не учли одного: к этому моменту досье Эльмера существенно пополнилось, а значит, и выросло в цене.

Поначалу он действовал так же, как и его предшественник в подобных делах Генрих Кибер, продавший спецслужбам Германии информацию о немецких налоговых уклонистах, хранивших деньги в банках Лихтенштейна. Эльмер потребовал от своих бывших работодателей скромные 50 тысяч долл. за неразглашение информации. Но из Цюриха опять пришел отказ. Экс-банкир запаниковал. Он отправил данные о вкладчиках своего бывшего банка в швейцарские налоговые органы. Но не нашел интереса и там. Затем он писал письма в адрес руководителей банка, угрожая им разоблачением, а те в ответ подали на него в суд.

В сент. 2005г. власти Швейцарии арестовали Эльмера по подозрению в нарушении закона о тайне банковских вкладов. Дело в том, что федеральный закон о банковской деятельности, принятый в 1934г., говорит о том, что нарушение банковской тайны – это деяние уголовное. Но уже через месяц Эльмер вышел из тюрьмы без предъявления обвинения.

Не корысти ради. Первый арест, впрочем, Эльмера не напугал. Наш герой лишь поменял тактику. Теперь он уже не требует денег, не занимается банальным шантажом и не угрожает сотрудникам Julius Bär. Переехав на постоянное место жительства на Маврикий (там реже случаются ураганы), который является одним из излюбленных мест отдыха мировой элиты, Рудольф Эльмер заявил во всеуслышание, что готов безвозмездно опубликовать конфиденциальную информацию «в целях просвещения общества». Он и его жена даже писали письмо германскому министру финансов Пееру Штайнбрюку с предложением передать собранные данные безвозмездно, но их порыв остался без ответа.

В момент, когда Эльмер уже полностью отчаялся добиться к себе внимания, кто-то из его друзей посоветовал обратиться к малоизвестному тогда Джулиану Ассанжу. «Это был мой последний шанс», – вспоминал впоследствии экс-банкир.

В 2008г. WikiLeaks разместил часть «досье Эльмера», правда, в весьма урезанном виде – из бумаг были удалены имена вкладчиков. В ответ Julius Bär добился судебного решения о закрытии интернет-ресурса, сославшись на закон о банковской тайне. По версии банка, часть опубликованных документов – подделка. Но эти аргументы уже не могли спасти репутацию третьего по величине банка Швейцарии. Julius Bär начал быстро терять клиентуру. Впоследствии Джулиан Ассанж не без гордости вспоминал: «До процесса против нас только одна из пятидесяти интернет-страниц вместе со словами «отмывание денег» содержала название банка Julius Bär. После него – каждая вторая». В итоге банку пришлось забыть о планах по проведению IPO в США.

Но главная неприятность состояла в том, что судебное разбирательство привлекло внимание американских и ряда европейских налоговых служб.

В 2009г. Рудольф Эльмер передал заокеанским налоговикам диски с конфиденциальной банковской информацией. Он согласился сотрудничать с офисом прокурора Манхэттена Роберта Моргентау и с влиятельным сенатским подкомитетом по финансовым расследованиям во главе с сенатором Карлом Левиным.

К слову, этим господам (их еще называют охотниками за скальпами) за последние два года удалось добиться серьезных успехов. В 2009г. бывший менеджер швейцарского банка UBS Брэдли Биркенфельд был приговорен к 40 месяцам тюрьмы за то, что помогал богатым американцам (да и не только им) уклоняться от уплаты налогов. Биркенфельд получил бы и больший срок, если бы не согласился сотрудничать со следствием. Несмотря на угрозу уголовного наказания в Швейцарии за разглашение банковской тайны, он передал властям США детали счетов нескольких тысяч клиентов. Банку UBS пришлось заплатить штраф в 780 млн.долл. и столкнуться с оттоком клиентов.

После этого власти Швейцарии с 1 окт. 2010г. ввели новое правило об оказании правовой помощи государствам в ходе налоговых расследований. По нему конфедерация немедленно отклоняет все запросы, опирающиеся на украденные данные клиентов и предполагающие любые другие нарушения швейцарского законодательства.

Впрочем, эти меры вряд ли могут переломить эпидемию краж баз данных швейцарских банков. Так, в конце пред.г., как сообщали немецкие СМИ, налоговое ведомство земли Северный Рейн-Вестфалия заплатило 1,4 млн. евро за компакт-диск, содержащий сведения о клиентах все того же банка Julius Bär, которые предположительно укрывали свои средства от налоговых служб Германии. Но что примечательно – «вор» не положил себе в карман эти деньги, а перевел их на счет одной из гуманитарных организаций. Сотрудники ее при обнаружении на своем счету столь солидной суммы поначалу решили, что кто-то просто ошибся, и даже хотели вернуть эти средства обратно. После чего данный случай и получил огласку.

Тем не менее швейцарская Фемида не считает Рудольфа Эльмера и ему подобных борцами за справедливость. Как считает местная прокуратура, Эльмер – «обиженный бухгалтер» и «шантажист», нарушивший священный для альпийской республики закон. Местная пресса также клеймит финансиста-предателя. Эльмер же утверждает, что им движет чувство справедливости, а все его невзгоды связаны с тем, что он восстал против системы. «Я согласен, чтобы рядовой человек и легальный бизнес имели право на конфиденциальность банковского вклада. Но во многих случаях банковской тайной злоупотребляют, чтобы большие банки могли обслуживать больших людей. Я против этой системы. Я знаю, как эта система работает», – заявляет Эльмер. По его словам, для сбора денег в тайные офшорные счета существует сложная сеть. «Я был там. Я делал работу. Я знаю, как этот бизнес работает изо дня день», – утверждает бывший банкир.

Правота Эльмера недавно получила очередное подтверждение. Революция в Египте докатилась до Швейцарских Альп.

11 фев., в день объявления об отставке Хосни Мубарака, в Берне сообщили, что Федеральный совет – правительство Швейцарии – принял решение заморозить все счета самого экс-президента и связанных с ним лиц. Невиданная оперативность! Получается, что банковская тайна существует для всех, кроме самих властей конфедерации. Они в случае политической необходимости готовы этой «священной коровой» пренебречь. Спрашивается: а раньше в Берне не догадывались о нелегальном происхождении состояния экс-президента Египта, которое сегодня оценивается от 40 до 70 млрд.долл.? При том что зарплата Мубарака составляла чуть больше 800 долл. в месяц. Вопрос, конечно, риторический.

Претензии к Эльмеру состоят даже не в том, что он обещает обнародовать имена примерно четырех десятков политиков, держащих накопления на офшорных счетах. Хотя и это грозит громким скандалом. Главная проблема в том, что бывший банкир раскрывает сам механизм всемирной финансовой «прачечной».

Об офшорные сети, о которых говорит Эльмер, сам черт ногу сломит. Ну как тут разобраться, если, к примеру, какой-то инвестор вложил в некий фонд млн.долл. и сделал это через никому не известную панамскую компанию, с которой предлагается связаться посредством консалтингового агентства, зарегистрированного в Лихтенштейне? Офшоры соревнуются между собой в предоставлении клиентам наиболее благоприятных условий. Но, как считают эксперты, самые выгодные для инвесторов законы – на Кайманах. Поэтому нет ничего удивительного, что именно там находился юридический адрес гигантского американского хеджевого фонда Long-Term Capital, разорившегося в 1998г. При помощи 441 «дочки» на Кайманах также разорившаяся компания Enron прятала почти три млрд.долл. Чтобы перечислить подобные, по определению Барака Обамы, «самые большие мошенничества в мире», потребуется немало времени.

На Кайманах сконцентрировано 75% всех хедж-фондов мира. Что касается предоставления финансовых услуг, то и тут проблем нет. Причем их оказывают мировые банки – в частности, UBS и Coldman Sachs, крупнейшие аудиторы вроде Ernst & Young и юридические фирмы – например, Maples & Calder. И все эти услуги регулируются местным законом о банках и компаниях и о конфиденциальных отношениях, которые являются самыми строгими в мире. К примеру, раскрытие любой финансовой информации приравнивается на Кайманах к уголовному преступлению. Так что Рудольфу Эльмеру еще повезло, что суд над ним состоялся в родной Швейцарии. В янв. за разглашение банковской тайны он был приговорен к штрафу в 7,4 тыс.долл. с рассрочкой выплаты до двух лет. Правда, вскоре швейцарец был арестован вновь уже по другим обвинениям, содержание которых не раскрывается.

Очевидно, что дальнейшая судьба экс-банкира, как и исход процесса над Джулианом Ассанжем, чьей экстрадиции из Великобритании добивается Швеция, будет зависеть и от того, решится ли WikiLeaks опубликовать полные «списки Эльмера». Александр Чудодеев

Федеральная администрация Швейцарии объявила, что пересмотрит требования Конфедерации для оказания административной помощи по налоговым делам.

В своем пресс-релизе администрация заявила, что идентификация налогоплательщика и держателя информации является обязательной предпосылкой для предоставления административной помощи, добавив при этом, что в большинстве случаев идентификация происходит путем указания имени (наименования) и адреса. Администрация указывает на то, что в будущем могут допускаться и другие средства идентификации, отмечая, что «таким образом, Швейцария устраняет предсказуемое препятствие в процессе эффективного обмена налоговой информацией и уменьшает риск неудачи в процессе «пристального рассмотрения».»Рыбацкие экспедиции по-прежнему не разрешаются», говорится в пресс-релизе.

Администрация заявляет, что «условия административной помощи в соглашениях об устранении двойного налогообложения должны быть пересмотрены в этом духе. До сих пор на переговорах по таким соглашениям Швейцария исходила из предположения, что структура основных положений Федерального Совета о запрете «рыбацких экспедиций» соответствует требованиям ОЭСР, в результате чего в запросе на предоставление административной помощи требуется указать наименование и адрес не только налогоплательщика, но также и держателя информации (например банка). Эта оценка не была подтверждена, как показали первые сигналы от процесса пристального рассмотрения.»

Всемирный форум по прозрачности и обмену налоговой информацией посредством так называемых «пристальных рассмотрений» исследует соответствие стандартам административной помощи в странах, присоединившихся к Форуму. Первый этап пристального рассмотрения Швейцарии начался в конце окт. 2010г. В этой связи было обнаружено, что требования Швейцарии для оказания административной помощи, которые до сих пор считались соответствующими требованиям, являются слишком ограничительными и, могут оказаться помехой для эффективного обмена информацией.

Поэтому, чтобы пройти первый этап пристального рассмотрения, требования Швейцарии в отношении идентификации налогоплательщика и держателя информации должны быть пересмотрены соответственно.

17 фев. 2008г. Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости. С тех пор настроения эйфории уступили место ежедневной борьбе за выживание. Швейцария признала независимость этого края и реализует в наст.вр. здесь проекты, направленные на улучшения качества государственного управления.

Провозглашение независимости Косово положило конец долгому конфликту между этническим албанским большинством в регионе и сербским меньшинством, считающим Косово колыбелью сербской нации. Прошло время, и радость по поводу свободы, обретенной Косово, сменилась отрезвлением и пониманием того факта, что не все развивается здесь так, как хотелось бы. Новорожденное государство унаследовало целый букет старых проблем.

Во многих г.г. Косово уже не сложно отыскать хороший бар, ресторан или супермаркет. Однако дырявые дороги, ведущие к этим современным «храмам потребления», все еще космически далеки от европейских стандартов. Города и деревни вокруг Приштины, столицы Косово, страдают от инфраструктурной недостаточности. Из-за постоянных перебоев в электроснабжении фирмы и компании часто инвестируют, прежде всего, в собственные автономные генераторы. Во многих домах до сих пор не решена на должном уровне проблема водоснабжения.

Государство в руинах

Нет и регулярного вывоза мусора – во многих городах и деревнях отбросы просто утилизируются в реки, или выбрасываются на улицы. Из-за этого некогда красивейший регион превращается в сплошной мусорный полигон. Зимой температура в Косово может запросто опуститься далеко ниже нуля – но лишь немногие больницы и школы имеют современные системы отопления.

В развитых странах такого рода коммунальные услуги находятся в компетенции общин. Однако в Косово общинам элементарно не хватает самых необходимых ресурсов для того, чтобы заняться насущными проблемами повседневности, унаследованными от прошлой эпохи. Причиной такого положения является политика режима Милошевича, два года войны сербов и албанцев, а так же недостаточная инвестиционная активность центрального сербского правительства в период после окончания военной операции НАТО в 1999г.

Мэр преимущественно сербской общины Раниллуг (Ranillug), Градимир Микич (Gradimir Mikic), говорит в интервью порталу swissinfo.ch: «Бюджета, который получает в свое распоряжение Раниллуг от центрального правительства, едва хватает на то, чтобы выплатить заработную плату муниципальным служащим. На капитальные инвестиции почти ничего не остается».

Более эффективное локальное управление

В 2007г. косовское правительство издало ряд законов с целью улучшить качество государственного управления, способствовать децентрализации власти, а так же сделать общественные структуры более эффективными и прозрачными. Год спустя оно согласилась с новыми законами, разработанными финским посредником Марти Ахтисаари (Martti Ahtisaari) с целью решения так называемого «вопроса статуса Косово».

Этот новый пакет законов содержал положения на предмет обеспечения создания основных институциональных структур нового государства, а так же защиты прав общин. Чтобы учесть потребности этнических групп, были специально созданы новые общины, например, сербские общины Клокот (Klokot) и Раниллуг (Ranillug). Община Новобрдо (Novobrdo) была существенно расширена, став преимущественно сербской. А община Стрепце (Strepce), старое, с долгой историей, административное образование, получила возможность самостоятельно избрать себе свое руководство.

Все они принадлежат к числу тех восьми косовских общин, на территории которых Швейцария реализует совместный швейцарско-косовский проект с целью улучшения местного руководства и развития властной децентрализации LOGOS (Local Governance and Decentralisation Support). Цель – помочь общинам-партнерам в строительстве ответственной, прозрачной и эффективно функционирующей местной власти, с тем, чтобы она могла, наконец, взять на свои плечи задачу предоставления набора стандартных коммунальных услуг. Бюджет программы LOGOS составляет сумму в 4,7 млн. франков.

Полиэтническая нация

Предусмотрен и специальный инвестиционный фонд с целью развития локальной инфраструктуры. Общины обязаны частично брать на себя финансирование этого фонда. Так, скоро община Раниллуг получит из этого фонда средства на благоустройство своих центральных улиц, на которых до сих пор не было тротуаров.

Программа LOGOS была разработана Швейцарским кооперационным бюро в Приштине (Schweizer Kooperationsbüro). Это бюро курирует реализацию в Косово программ помощи развитию Швейцарской дирекции по вопросам сотрудничества и развития (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit – DEZA) и государственного секретариата экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft – SECO).

Программа LOGOS была запущена в 2007г. на юго-востоке Косово. Затем к ней были подключены и вновь созданные в конце 2009г. преимущественно сербские общины. По словам Самуэля Вельти (Samuel Wälty), руководителя Швейцарского кооперационного бюро, Швейцария, тем самым, вносит свой вклад в создание в Косово современной полиэтнической нации.

«Поддерживая создание локальных органов власти и помогая гражданам активно участвовать в развитии собственной общины, мы помогает превращать многонациональное Косово в более стабильное и демократическое государство», – поясняет он.

Право на голос…

LOGOS активно сотрудничает с партнерскими неправительственными организациями и консультантами, поддерживающими реализацию конкретных мероприятий в партнерских общинах. Ключевая цель программы – убедить граждан в необходимости участия в политической жизни. Так, многие общины получали поддержку в плане составления докладов о проведенных мероприятиях и презентации этих докладов на общих собраниях.

В общине Вити (Viti) НГО «Elita» помогала в создании инициативных групп граждан. В рамках этих групп «чиновники местных органов власти работали совместно с представителями населения по выработке плана развития общины, в итоге он получился настолько профессиональным, что его в качестве примера используют и другие общины», – объясняет руководитель данного проекта и президент Объединения общин Косово Ибрагим Сефадини (Ibrahim Sefadini) порталу swissinfo.ch.

По его словам, опросы показывают, что «в наст.вр. люди гораздо более довольны уровнем прозрачности местной власти и качеством предоставляемых ею услуг».

Помощь женщинам и молодежи

LOGOS оказывает поддержку и созданию молодежных и женских групп. На их основе данные категории населения могут теперь более отчетливо артикулировать свои интересы. Конкретные результаты не заставили себя долго ждать – в ближайшем будущем в общине Вити будет построен молодежный центр.