Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ

ИГОРЬ КОВАЛЕВ

Доктор исторических наук, профессор, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Великая депрессия 1929–1933 гг. как самый масштабный и глубокий кризис ХХ века, поразивший все наиболее развитые страны мира, до сих пор остаётся образцом, с которым сравнивают все последующие экономические катаклизмы, включая и нынешнюю рецессию, вызванную эпидемией COVID-19.

Великая депрессия стала причиной не только поиска и апробации новых механизмов преодоления хозяйственных, финансовых и социальных проблем, но и запустила либо ускорила процессы политической трансформации, формирования новых элит, поиска альтернативных идеологических ориентиров, серьёзной перестройки общественных отношений.

Для Соединённого Королевства Великая депрессия явилась результатом дисбалансов в самых разных сферах жизни, накапливавшихся с начала ХХ века. В начале прошлого столетия Британия не просто перестала быть «мастерской мира», но и продолжала отставать от своих основных конкурентов по темпам роста. Претензии Лондона на сохранение статуса великой державы и планетарное политическое лидерство диссонировали с постоянным сокращением доли страны в мировом хозяйстве. Всё отчётливее становились и постоянно углублялись кризисные явления. Кардинальные трансформации происходили и во внутриполитической жизни. В годы Первой мировой войны был обретён опыт масштабного государственного вмешательства в социально-экономическую сферу. Лейбористы вытесняли либералов с позиции одной из ведущих партий в двухпартийной системе, женщины получили избирательные права, существенным образом были ограничены полномочия Палаты лордов, реализовывались программы социальных реформ и так далее.

За этот период Великобритания пережила два комплексных кризиса: первый случился в 1909–1911 гг. из-за внесения в Парламент «народного бюджета» Дэвида Ллойд Джорджа; второй был связан с необходимостью максимальной мобилизации и перестройки социально-экономической и политической систем в период Первой мировой войны. Таким образом, к началу 1920-х гг. накоплен опыт, а также сформирован набор механизмов и инструментов для реагирования на кризисные ситуации в разных сферах жизни.

Однако Великая депрессия вызвала глобальную экономическую рецессию, серьёзно подорвала динамично развивавшиеся до этого торговые отношения, нанесла колоссальный удар по мировым финансам, привела к резкому обострению социальных проблем и заставила задуматься о необходимости модернизации не только хозяйственных, общественных, но и политических структур. Она стала проверкой на прочность британской правящей элиты.

Для Соединённого Королевства этот кризис также оказался очередным доказательством утраты мирового экономического лидерства и зависимости от процессов, происходивших в США.

Новые реалии для «старой доброй Англии»

Великая депрессия в Великобритании имела ряд специфических особенностей. Прежде всего, проблемы в развитии национальной экономики совпали по времени с крайне неспокойным периодом в партийно-политической системе. На всеобщих парламентских выборах в мае 1929 г. победу впервые в истории одержала Лейбористская партия. Однако второе правительство Рамсея Макдональда было вынуждено работать в условиях так называемого «подвешенного парламента», не имея абсолютного большинства в Палате общин и понимая, что если старейшие британские политические партии объединят усилия, они легко сорвут любую инициативу кабинета.

Другим важным фактором было то, что в отличие от Соединённых Штатов, в Соединённом Королевстве экономический кризис начался не осенью 1929 г., а только в первом квартале 1930 года. Во многом это было связано с тем, что уровень монополизации в промышленном секторе сохранялся существенно ниже, чем в США, а фондовый рынок в Лондоне не столкнулся со спекуляциями, характерными для Нью-Йорка. К примеру, афера Кларенса Хатри, пытавшегося в 1929 г. создать Объединённую сталелитейную компанию и использовавшего для этого поддельные облигации, была немедленно заблокирована руководством Лондонской фондовой биржи. Более позднее начало Великой депрессии давало британской политической элите возможность анализировать процессы в других странах, оценивать адекватность и эффективность принимаемых там антикризисных мер.

Важно и то, что и до начала кризиса английская экономика по сравнению с хозяйствами других ведущих стран развивалась с большим трудом. Она крайне медленно преодолевала последствия Первой мировой войны и вышла на довоенный показатель по объёму промышленного производства только в 1929 году. Хронической проблемой на протяжении всех 1920-х гг. оставался высокий уровень безработицы, сыгравший ключевую роль в поражении консерваторов на парламентских выборах 1929 года. Отсутствие ярко выраженного периода роста предопределило относительно меньшую остроту кризиса в Великобритании. С 1929 по 1932 г. объём промышленного производства в ней сократился на 17,5 процента, в то время как в США – на 48 процентов.

Кризис обострил ещё одну давнюю проблему британской экономики – уязвимость старых отраслей промышленности (угледобывающей, судостроения, металлургической, хлопчатобумажной, а также сельского хозяйства). Показатели спада объёмов производства и роста уровня безработицы были в них самыми высокими в стране. Это усугубило территориальные диспропорции в развитии относительно небольшого по площади государства.

Огромные последствия для Великобритании имело неизбежное во время любого кризиса перепроизводства сокращение внешнеторговых операций. Самой серьёзной проблемой было даже не снижение экспорта британских товаров (хотя с 1929 по 1932 г. он упал почти вдвое), а сокращение международных морских перевозок, нанёсшее удар по крупнейшему в мире британскому торговому флоту, резко уменьшив доходы от фрахта. Стремление других стран продать избыток продукции на внешних рынках возродило инициированную ещё в 1903 г. Джозефом Чемберленом дискуссию о необходимости отказа от политики свободной торговли в условиях утраты Британией промышленного лидерства и обострения конкуренции между ведущими державами.

Огромное значение для Соединённого Королевства имели вызванные Великой депрессией проблемы финансового сектора, который с конца XIX века играл ключевую роль в хозяйстве страны, обеспечивая значительную часть её доходов. Восстановив в 1925 г. золотой стандарт, Великобритания надеялась сохранить роль финансового центра мира. Однако резкое сокращение поступлений от международных финансовых операций, начавшееся весной 1931 г. «бегство от фунта», изъятие депозитов зарубежными вкладчиками и вывод рядом европейских стран золотых запасов из английских банков привели к стремительному росту пассива платёжного баланса и утрате доверия ко всей финансовой системе.

Экономический кризис принёс с собой рост числа безработных. В отличие от США, где не было системы государственной социальной поддержки для лиц, потерявших работу, британцы, согласно Акту о государственном страховании 1911 г., могли рассчитывать на пособие. Число подданных Короны, имевших право на его получение, выросло с 1,25 млн в ноябре 1929 г. до 2,5 млн человек в декабре 1930 года. Как следствие, государственные расходы на эти цели должны были возрасти почти втрое. С другой стороны, нахождение у власти на момент начала кризиса лейбористского правительства позволило обеспечить в Великобритании большую, по сравнению с другими странами, социальную стабильность. Число участников забастовок и потерянных рабочих дней в 1930 и 1931 гг. было существенно меньше, чем в 1929 году. Поскольку профсоюзы являлись не только основателями, но и коллективными членами правящей партии, их лидеры прилагали все усилия, чтобы удержать рабочих от участия в акциях протеста.

Наконец, своеобразие протекания Великой депрессии и поиска рецептов её преодоления необходимо оценивать с учётом фактора Британской империи. Начало экономического кризиса привело к сокращению ресурсов, необходимых для обеспечения всеобъемлющего контроля над многочисленными владениями Короны, находившимися в разных частях мира, а затруднение торгово-экономических контактов метрополии с колониями заставляло многих из них, особенно доминионы, требовать большей самостоятельности и даже полной независимости.

Новая элита на страже национальных интересов

Первый этап разработки и реализации антикризисных мер в Великобритании совпал с периодом функционирования второго лейбористского правительства, пришедшего к власти с программой, в которой оно обещало защищать интересы всех слоёв общества и работать на благо всей нации.

С началом кризиса министры, большая часть которых были бывшими профсоюзными лидерами, всеми силами пытались доказать, что могут управлять страной в столь непростой ситуации. Однако запустить эффективную антикризисную программу так и не удалось.

Во-первых, в качестве приоритетов своего предвыборного манифеста лейбористы обозначили борьбу с безработицей и расширение прав профсоюзов. В условиях рецессии реализация этих обещаний стала практически невозможной, но прямой отказ от этих пунктов партийной программы означал бы утрату доверия электората.

Во-вторых, у большинства членов лейбористского правительства не было сколько-нибудь серьёзного опыта работы в органах центральной власти, а зачастую и необходимых знаний. Осознавая это, партийное руководство в дополнение к Фабианскому обществу, которое исторически являлось основным генератором идейных принципов лейбористского движения, сформировало в 1929 г. ещё один «мозговой трест» – Комитет по финансам и промышленности, в состав которого вошли такие известные специалисты, как Джон Мейнард Кейнс, Эрнест Бевин, Роберт Генри Брэнд, Теодор Грегори. Они должны были снабжать министров актуальной информацией и давать советы по насущным экономическим вопросам.

Но на практике всё оказалось иначе. Ключевые члены правительства Джеймса Макдональда, прежде всего канцлер Казначейства Филипп Сноуден, всецело разделяли обновлённую в начале ХХ века либеральную доктрину, которая допускала проведение социальных реформ при сохранении невмешательства государства в хозяйственные процессы, приверженности золотому стандарту и политике свободной торговли.

Рекомендации в духе формировавшейся в тот период кейнсианской теории, поступавшие от членов комитета, лейбористские министры или откровенно игнорировали, или воспринимали как «бред иступлённых и безответственных экстремистов»[1].

По сути, несмотря на набиравшую обороты рецессию, лейбористы пытались не столько внедрять антикризисные меры, сколько по мере возможности реализовать те обещания, которые содержались в их предвыборном манифесте. Для решения проблемы безработицы был сформирован специальный правительственный комитет. Однако практические предложения этого «министерства по борьбе с безработицей», предусматривавшие переселение потерявших работу британцев в доминионы или в сельскую местность, скорее напоминали проекты социалистов-утопистов и не были обеспечены финансированием.

Из мероприятий в области социальных реформ, которые удалось провести кабинету, самым весомым стал принятый в феврале 1930 г. новый Акт о страховании по безработице. Он несколько увеличил размер пособий, снизил до 15 лет возраст лиц, имевших право на их получение, а также освободил безработных от необходимости доказывать, что они «по-настоящему» искали работу. Вследствие этих нововведений число британцев, получавших пособие по безработице, увеличилось за 1929–1931 гг. со 120 до более чем 500 тысяч человек. Одновременно рос и дефицит Фонда социального страхования. В 1930 г. он составил 75 млн, а в 1931 г. уже 100 млн фунтов стерлингов. На фоне стремительно увеличивавшегося числа незанятых граждан это были сомнительные достижения.

Прочие законодательные инициативы лейбористов в социальной сфере, предусматривавшие меры по организации жилищного строительства и общественных работ, развитию транспортной инфраструктуры, увеличению ассигнований на образование и пенсионное обеспечение, имели ещё более скромные последствия. Кроме того, новации требовали дополнительных бюджетных расходов на фоне неуклонно сокращавшихся налоговых поступлений. Часть инициатив кабинета, например, обучение детей в средней школе до 15 лет или установление 48-часовой рабочей недели, и вовсе были заблокированы в Палате общин консерваторами и либералами. Оппозиция всё более явно и решительно демонстрировала нежелание увеличивать ассигнования на социальные проекты в условиях углубляющейся рецессии.

Отсутствие видимых успехов в противодействии Великой депрессии и перманентный рост безработицы требовали новых идей. В январе 1930 г. свой план антикризисных мер представил министр в правительстве Макдональда и будущий лидер британских фашистов Освальд Мосли. Он не только подверг критике традиционную приверженность британских политиков идеям свободной торговли и невмешательства в экономические процессы, но и предложил перестроить механизм принятия правительственных решений, избавив его от излишних согласований и парламентского контроля, инициировать программу общественных работ, мобилизовать все национальные и имперские ресурсы, привлечь высококвалифицированных экспертов и консультантов к процессу принятию решений. По сути, меморандум представлял собой компиляцию уже высказывавшихся ранее идей в русле кейнсианства. Но он не нашёл поддержки на уровне специального правительственного комитета: традиционные для британского политического процесса консерватизм, осмотрительность и осторожность в принятии нестандартных решений в очередной раз оказались сильнее.

Зимой 1931 г., когда число безработных приблизилось к невиданной для страны цифре 2,5 млн человек, а дефицит бюджета на очередной год составил 40 млн фунтов стерлингов, противодействие правительственному курсу со стороны оппозиции в парламенте усилилось.

Важным шагом в процессе разработки новой антикризисной стратегии стало формирование по инициативе либералов Комиссии Джорджа Мэя, призванной подготовить рекомендации «по безотлагательному осуществлению всех необходимых и законных сокращений национальных расходов, в сочетании с поддержанием нормальной деятельности предприятий»[2]. Сама цель создания комиссии демонстрировала отказ от политики, которая проводилась лейбористами в 1929 и 1930 годы.

Это был полный триумф оппозиции, которая требовала экономии бюджетных средств и сокращения социальных расходов.

Доклад Комиссии Мэя, опубликованный 31 июля 1931 г., стал поворотным моментом в борьбе с Великой депрессией. Предлагавшиеся в этом документе меры по сокращению расходной части бюджета за счёт увеличения прямых и косвенных налогов, урезания зарплат государственным служащим, пособий по безработице и ассигнований на общественные работы, означали кардинальный разрыв со всем предшествовавшим курсам. Кроме того, Комиссия рекомендовала отказаться и от ряда традиционных экономических догм – доктрины свободной торговли и золотого стандарта. При этом необходимо отметить, что предложения вызвали негативную оценку со стороны других разработчиков планов преодоления рецессии. В частности, Кейнс назвал этот доклад «самым глупым документом, который я когда-либо имел несчастье читать»[3].

Важную роль в изменении антикризисной стратегии сыграл и внешний фактор. На очередное обращение Банка Англии к французским и американским банкирам за кредитом на общую сумму почти в 80 млн фунтов стерлингов был получен ответ, что средства будут предоставлены, если Парламент одобрит программу, предусматривающую сокращение социальных расходов. Развязка наступила 23 августа 1931 г., когда во время обсуждения предложений Комиссии Мэя на заседании кабинета девять его членов заявили, что готовы подать в отставку в знак несогласия с этими рекомендациями. На фоне углубляющейся экономической рецессии, страна оказалась на грани политического кризиса.

Британия в процессе восстановления

В условиях крайнего обострения не только экономической, но и политической обстановки, новую актуальность обрела идея коалиции основных политических сил. Первоначально консерваторы и либералы рассчитывали вменить лейбористскому правительству «почётную обязанность» по сокращению социальных расходов, но как только возникла реальная угроза отставки премьер-министра ввиду раскола кабинета, стратегия изменилась. Лидеры буржуазных партий на экстренных совещаниях с участием короля Георга V согласились войти в состав коалиционного кабинета во главе с Макдональдом. При этом, как отметил лидер либералов Герберт Сэмюэль, «такое межпартийное правительство должно быть создано с единственной целью – преодолеть финансовый кризис»[4].

В первом Национальном правительстве ключевые посты достались четырём лейбористам, четырём консерваторам и двум либералам. Впервые в британской новейшей истории межпартийная коалиция была сформирована в мирное время, что позволяет сопоставлять масштабы и глубину проблем, вызванных Великой депрессией, с задачами по мобилизации всех ресурсов в годы Первой мировой войны.

Вместе с тем было бы ошибочным считать, что кризис привёл к всеобщей политической консолидации. В большинстве британских общенациональных партий, которые исторически представляли собой объединения различных группировок, течений и фракций, поиски вариантов противодействия углублявшейся рецессии активизировали центробежные тенденции.

В самом глубоком кризисе оказалась Лейбористская партия. Первый тревожный сигнал прозвучал для неё ещё в феврале 1931 г., когда покинувший правящий кабинет Мосли объявил о создании Новой партии, в ряды которой сразу вступили пять лейбористских депутатов Палаты общин, а также по одному парламентарию от консерваторов и либералов. На фоне сокращения поддержки правительства в парламенте формирование новой политической группы было очевидным следствием неприятия частью британского общества традиционного либерально-реформистского подхода к решению проблем социально-экономического развития страны.

Настоящей трагедией для Лейбористской партии стало решение части её лидеров войти в состав Национального правительства. Выполняя решение совместной конференции парламентской фракции и Генерального совета Британского конгресса тред-юнионов, состоявшейся 26 августа 1931 г., большинство лейбористских депутатов Палаты общин перешли на скамьи оппозиции. Это означало раскол рабочей партии.

Либералы, которым кризис Лейбористской партии давал шанс повернуть вспять процесс утраты позиций, не смогли им воспользоваться, оказавшись расколотыми на три фракции.

С наименьшими потерями период Великой депрессии пережили консерваторы. Исходя из сложившейся осенью 1931 г. ситуации, именно они выступили инициаторами проведения новых парламентских выборов. В условиях очевидного раскола в лагере основных оппонентов, тори рассчитывали увеличить своё представительство в Палате общин.

Выборы, состоявшиеся в самый разгар Великой депрессии в октябре 1931 г., стали уникальным событием британской истории. Формально все партии коалиции опубликовали традиционные предвыборные манифесты и участвовали в борьбе за голоса избирателей самостоятельно. На деле противостояние развернулось между консерваторами и лейбористами.

Лейбористская партия, учитывая провал своей прежней политики, отстранение от власти и произошедший раскол, попыталась представить новую программу действий. В её предвыборном манифесте предлагалось национализировать чёрную металлургию, транспорт, энергетику и банки, установить государственный контроль над ценами, восстановить в прежнем объёме пособия по безработице, активно развивать социальное законодательство. При этом было абсолютно непонятно, откуда взять средства на реализацию всех этих планов.

Итоги выборов 1931 г. также не вписывались в привычный финал электорального противостояния в Соединённом Королевстве. Коалиция одержала абсолютную победу, получив 554 мандата в Палате общин (474 из них достались консерваторам). Лейбористы провели в парламент только 52 депутата. Британцы, напуганные нарастающими экономическими проблемами, отдали свою судьбу в руки Национального правительства, несмотря на отсутствие у него в тот момент общей и чёткой программы антикризисных мер.

Первые шаги коалиции в целом соответствовали рекомендациям Комиссии Мэя. Ещё до парламентских выборов на основании спешно принятого Акта о национальной экономии были сокращены пособия по безработице и жалования учителям, полицейским и военнослужащим. Кроме этого, на сумму в более чем 80 млн фунтов стерлингов были увеличены прямые и косвенные налоги. Наконец, 20 сентября 1931 г. правительство объявило об отмене золотого паритета фунта стерлингов, в результате британская валюта к декабрю этого года подешевела на треть. Как следствие, был остановлен отток золота из страны, а британские товары стали более конкурентоспособными на внешних рынках, что имело большое значение в условиях кризиса перепроизводства.

С середины ноября 1931 г. Национальное правительство ввело так называемую «проверку на нуждаемость». Отныне пособие выплачивалось только после того, как местные власти подтверждали бедственное положение безработного. Эта мера позволяла экономить до 30 млн фунтов стерлингов в год. Также предпринят ряд шагов, предусматривавших отказ от свободы торговли и переход к протекционизму. Принятый в ноябре 1931 г. Акт о недобросовестном импорте позволил Министерству торговли в течении шести месяцев устанавливать ввозные пошлины до 100 процентов на продукцию стран, применявших дискриминационные меры в отношении товаров Британской империи. Затем на основании Закона об импортных пошлинах 1932 г. введена постоянная 10-процентная таможенная ставка на все ввозимые в Соединённое Королевство товары. Так Великая депрессия заставила политическую элиту страны отказаться от почти векового следования доктрине свободной торговли и признать необходимость защиты национальных производителей в условиях утраты промышленного лидерства и обострившейся конкуренции.

Ряд антикризисных мер был обусловлен наличием у Соединённого Королевства обширных колониальных владений. Вынужденно отказавшись от золотого стандарта, Лондон всё же стремился сохранить позиции в международных финансах. В ноябре 1931 г. Великобритания сформировала «стерлинговый блок», в который вошли все её доминионы (за исключением Канады и Ньюфаундленда), а также около двух десятков государств, имевших с ней тесные торгово-финансовые связи. Участники объединения определяли курсы своих валют в соответствии с фунтом стерлингов и аккумулировали финансовые резервы в общем фонде, который находился в Лондоне. Это обеспечивало Великобритании определённые преимущества на мировом финансовом рынке, а фунт стерлингов по-прежнему использовался для обслуживания почти половины международного товарооборота.

Переход к протекционизму потребовал новых отношений с доминионами. На имперской конференции 1932 г. в Оттаве достигнуты договорённости о беспошлинном допуске на британский рынок 80 процентов имперских товаров и пониженных ввозных тарифах на остальную продукцию. Взамен доминионы обязались создать режим наибольшего благоприятствования для английского импорта. Такой преференциальный режим должен был способствовать оживлению торговли Соединённого Королевства с переселенческими колониями и противодействовать конкуренции со стороны США и Японии.

Эти меры привели к тому, что Великобритания быстрее всех развитых стран, уже по итогам 1932 г., смогла добиться роста промышленного производства. При этом сохранялась неравномерность в отраслевом и территориальном развитии. Например, угледобывающая, текстильная и судостроительная отрасли так и не достигли уровня производства 1929 г. вплоть до начала нового кризиса в 1937 году. Как следствие, старые индустриальные центры – Южный Уэльс, северо-восток Англии, Клайд – превратились в районы хронической депрессии и повышенной социальной напряжённости. С другой стороны, Большой Лондон и юго-восток Англии после 1932 г. переживали даже небольшой экономический бум. Здесь активно развивались новые отрасли индустрии, велось интенсивное жилищное строительство, повышался жизненный уровень населения.

В ряду других особенностей развития Великобритании в период выхода из Великой депрессии можно выделить мягкую денежно-кредитную политику, что позволило с 1932-го по 1936 г. увеличить денежную массу на 34 процента (в США, наоборот, банкротства банков вызвали сокращение денежной массы). В сочетании с падением процентных ставок это способствовало преодолению дефляции, а также создало мотивацию для увеличения инвестиций и потребления частного сектора. Тем не менее в условиях начавшегося экономического роста сохранялось большое количество незанятого населения. Уровень безработицы, хотя и начал снижаться после 1932 г., даже в 1937 г. оставался выше докризисного.

Новый облик страны традиций

В антикризисных мерах, предпринятых Британией, не было ничего революционного. Вопреки широко распространённой точке зрения, их нельзя отнести к методам кейнсианского регулирования. Сам Кейнс, как уже отмечалось выше, критиковал как ортодоксальную политику второго лейбористского правительства, так и рекомендации Комиссии Мэя. Основными инструментами кабинетов Макдональда, как и прежде, оставались бюджетная и кредитно-денежная политика. В силу меньшего уровня монополизации промышленности в Соединённом Королевстве не потребовалось серьёзного регулирования государством правил ведения бизнеса. Британские компании по-прежнему создавались и функционировали на основании законов, принятых ещё в XIX веке. Не было предпринято и каких-либо серьёзных мер по регулированию фондового рынка и банковского сектора.

Наличие системы социального обеспечения позволило британским властям даже в условиях массовой безработицы не прибегать к масштабным программам общественных работ. Обладание обширной империей, положение одного из финансовых центров мира и значительные зарубежные активы обеспечили стране необходимые в период рецессии дополнительные ресурсы. По сути, единственными радикальными шагами в британской антикризисной политике стали переход от свободной торговли к протекционизму, пусть и несколько скорректированному созданием преференциального союза с доминионами, а также отказ от золотого стандарта.

Однако Великая депрессия оказала существенное влияние на все сферы жизни британского общества.

Именно благодаря ей вмешательство государства в социально-экономические процессы стало рассматриваться как естественный и необходимый элемент, а не экстраординарное и временное исключение из правил.

Окончательный отказ от концепции «государства – ночного сторожа»[5] логичным образом повлёк за собой переход к новой экономической политике. Нормой стало привлечение экспертов и формирование мозговых трестов (даже конкурирующих друг с другом) для разработки планов по преодолению возникающих проблем. Обострение в период рецессии территориальных диспропорций дало толчок разработке национальных программ регионального развития, а длительное сохранение высокого уровня безработицы инициировало дискуссию о необходимости модернизации системы социального обеспечения.

Борьба с экономическим кризисом привела к кардинальным переменам в партийно-политической системе. Впервые в мирное время была сформирована коалиция из трёх ключевых партий. Важно отметить, что Национальное правительство формально просуществовало вплоть до начала Второй мировой войны, хотя основная его задача – преодоление рецессии – была решена уже к концу 1932 года. Великая депрессия также способствовала дальнейшей трансформации двухпартийной системы. Лейбористы, несмотря на раскол в 1931 г., сохранили позицию ведущей силы на британской политической сцене, а либералы, которые так и не смогли консолидироваться, окончательно превратились в третью партию. Рецессия и поиски выхода из неё способствовали радикализации политической жизни, что выразилось, например, в формировании Новой партии Мосли, которая затем преобразовалась в Британский союз фашистов.

Существенным образом Великая депрессия повлияла и на международные позиции Соединённого Королевства.

Кризис, пришедший из США, стал очередным свидетельством утраты Великобританией мирового экономического лидерства и её зависимости от глобальных процессов.

Во многом именно рецессия заставила политический истеблишмент начать пересмотр отношений с колониями, предоставить полное самоуправление доминионам, приступить к формированию Британского содружества наций. Окончательный отказ от существовавшего с 1816 г. золотого стандарта запустил процесс распада Генуэзской мировой финансовой системы, заставил предпринимать шаги по сохранению позиций Сити как одного из ведущих финансовых центров мира.

Стратегия выхода Великобритании из Великой депрессии является наглядным примером отсутствия общих, универсальных рецептов противостояния экономическим кризисам. При формировании антикризисных мер необходимо учитывать специфику социально-экономической модели, динамику её развития в предкризисный период, роль и место в текущих мирохозяйственных связях, особенности рецессии и многие другие факторы. Это вовсе не означает, что чужой опыт не следует принимать во внимание, но делать это необходимо с оглядкой на собственное своеобразие и возможности.

Ещё один важный урок заключается в том, что масштабный экономический коллапс легко переходит в кризис политический. Поиски наилучших вариантов решения проблем неизбежно влияют на политическую жизнь, стимулируют центробежные тенденции в традиционных правящих партиях, обостряют отношения между различными ветвями власти, дают импульс развитию массового общественного движения. В этих условиях, как свидетельствует опыт Соединённого Королевства, многое зависит от того, сможет ли политическая элита (как старая, так и новая) преодолеть разногласия, консолидироваться, предложить общие, зачастую болезненные, но абсолютно необходимые меры по искоренению возникших дисбалансов.

--

СНОСКИ

[1] Bullock A. The Life and Times of Ernest Bevin. Vol.1. L., 1960, p. 437.

[2] Great Britain. The Parliamentary Debates. Fifth Series. House of Commons, 1931. Vol. 248, col. 449.

[3] Dalton H. Call Back Yesterday // L., 1953, p. 290.

[4] Nicolson H. King George V. His Life and Reign // N.Y., 1953, p. 461.

[5] Идея минимизации функций государства и сведения их к обеспечению граждан армией, полицией и судами, то есть защите от агрессии, кражи, нарушений контрактов и мошенничества.

КРИЗИСЫ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ

ЕВГЕНИЯ ПРОКОПЧУК

Выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ «Высшая школа экономики».

В ВЫИГРЫШЕ КРАЙНЕ ПРАВЫЕ

Статья немецких учёных Мануэля Функе, Морица Шуларика и Кристофа Требеша «Доходя до крайностей: политические и финансовые кризисы 1870–2014» (“Going to extremes: Politics after financial crises, 1870-2014”) была опубликована в журнале “European Economic Review” пять лет назад, но сохранила актуальность до сегодняшнего дня.

Это исследование представляет большой интерес по ряду причин. Рост популярности популистских движений в результате экономических потрясений вызывает обеспокоенность экспертного и политического сообщества. Кризис 2008 г. и его влияние на события в Еврозоне подтверждают печальный опыт 1930-х годов. Исследователи приводят в пример увеличение поддержки крайне правой партии «Национальное объединение» (до 1 июня 2018 г. – «Национальный фронт») во Франции и движения «Золотая заря» в Греции, которое называют «неонацистским». Правые и евроскептики набирают силу и в других европейских странах – Италии, Испании, Великобритании, Финляндии, Германии. Многие двухпартийные системы, которые слаженно работали десятилетиями, стали недееспособными. Статья была опубликована в начале июня 2016 г. – до начала Брекзита, события, ставшего результатом дисфункции парламентской системы Великобритании (старейшей двухпартийной в мире), что подтверждает ценность данного исследования.

Авторы приходят к заключению, что в кризисные времена, когда необходимо твёрдое политическое руководство, поляризация парламентских систем осложняет выход из турбулентности, снижает шансы на проведение глубоких реформ и ведёт к росту конфликтности в политической системе.

Немецкие учёные искали ответ на следующие вопросы: а) возможно ли на основании анализа исторических данных предсказывать динамику развития политических систем в современных демократических государствах после экономических кризисов; б) реально ли выявить изменения в поведении избирателей, которые следуют за серьёзными финансовыми кризисами; в) если такие изменения имеют место, то в какую сторону направлен тренд: усиливаются крайне левые, крайне правые, либо и те, и другие?

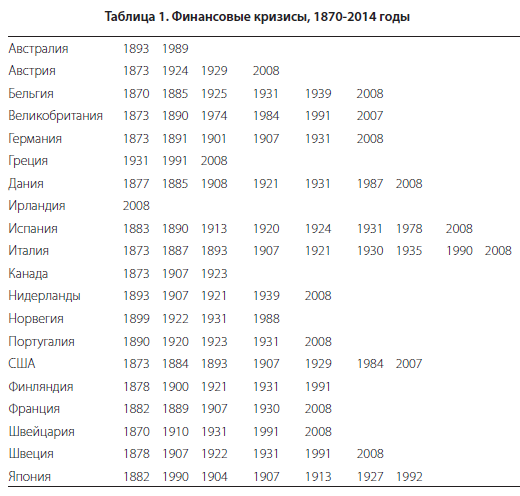

Исследователи изучили данные о политических последствиях финансовых кризисов в развитых экономиках с конца XIX века, а также результаты парламентских выборов в двадцати странах за последние 140 лет. Для анализа были использованы данные следующих стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США, Финляндии, Франции и Японии.

Кроме того, в работе сравниваются последствия финансовых кризисов и «нормальных» рецессий. Установлено, что финансовые кризисы влекут более серьёзные последствия для политических систем, нежели обычные рецессии, которые оказывают лишь незначительное влияние на распределение сил в парламентах. Авторы также сравнили спады, следующие за финансовыми коллапсами, с последствиями других макроэкономических бедствий и пришли к выводу, что по тяжести воздействия на политику финансовые кризисы действительно выделяются среди других видов экономических шоков.

За финансовыми кризисами следуют серьёзные изменения в поведении избирателей, что, в свою очередь, повышает уровень политической неопределённости. Учёные выявили рост политической поляризации после финансовых катастроф в XIX и в XX веках.

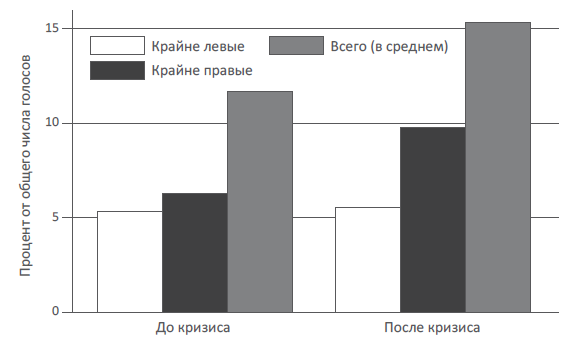

Главными выгодополучателями финансовой нестабильности являются партии крайне правого толка с их зачастую националистическими и ксенофобскими настроениями.

В среднем фиксируется рост их популярности примерно на треть в сравнении с предкризисным уровнем – в отличие от крайне левых сил, которые теряют поддержку в трудные времена.

Вне зависимости от того, какая партия находится у власти, управление политическими процессами осложняется. После Второй мировой войны кризисы политических систем ассоциировались с сокращением правящего большинства, ростом влияния оппозиционных партий и более фрагментированным политический полем, что повышало вероятность смены правительства. За прошедшее время эти тенденции стали ещё более явными.

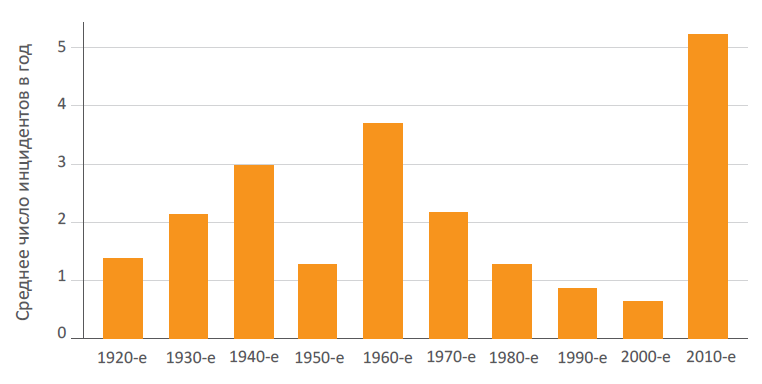

В посткризисные периоды фиксируется рост протестных настроений: число демонстраций, волнений и забастовок увеличивается.

Исследователи упоминают и другие работы о влиянии финансовых кризисов на политику. В частности, внимания заслуживает эссе 2013 г. Джеффри Чуирота и Эндрю Уолтера «От малых ожиданий к большим: банковский кризис и выживание партий в длительной перспективе» (Jeffrey Chwieroth, Andrew Walter “From Low to Great Expectations: Banking Crises and Partisan Survival Over the Long Run”), где изучается риск смены политического руководства. Авторы делают вывод, что сегодня вероятность утраты власти правительством в результате финансового кризиса выше, чем в XIX или в начале XX века. Понимание гражданами того, что правительства способны управлять экономической системой, резко возросло после Великой депрессии и Второй мировой войны.

Учёные уточняют, что по сравнению с другими экономическими бедствиями, финансовые кризисы влекут за собой наиболее разрушительные для политической системы последствия. Почему именно они? Одно из возможных объяснений – нефинансовые спады рассматриваются как катастрофы, имеющие экзогенную природу, как результат воздействия внешних сил, а значит – власть «заслуживает снисхождения». Другое дело – финансовые кризисы: избиратели считают их непростительным итогом недобросовестного поведения, неверных решений и фаворитизма национальных элит. Электорат обвиняет политическое руководство в неспособности избежать краха. В работе отмечается, что финансовый коллапс может вызвать несбалансированную реакцию правительства и рост неопределённости в отношении последствий антикризисных мер, а это снижает уровень доверия к правящим кругам. Ситуацию часто усугубляют и непопулярные меры помощи игрокам финансового сектора. Финансовые потрясения имеют и социальные эффекты: углубление неравенства, рост разногласий между заёмщиками и кредиторами и так далее.

Хотя исследование охватывает период с 1870 г. и данные двадцати развитых экономик, в нём не представлены показатели развивающихся стран, что обусловлено стремлением получить более точные результаты – авторы изучили только системные банковские кризисы, избегая размытых определений, которые могли включать также волны инфляции, обвалы фондовых рынков, валютные кризисы и суверенные дефолты. Тем не менее сегодня исследование представляет ценность, так как во время пандемии COVID-19 особенно важно попытаться предсказать развитие событий и минимизировать риски.

В статье были проанализированы результаты 827 парламентских выборов в указанных странах с 1870 по 2014 гг. (из выборки исключены президентские, региональные и локальные выборы и референдумы). Для анализа и расчётов использовались классификация и кодификация левых и правых партий за период с 1919 по 2014 годы. К крайне правым они отнесли экстремистские объединения межвоенного периода (1919–1938), а также «новых правых». Учёные отмечают, что после Второй мировой войны ультраправые отказались от фашистских и антидемократических идей и заняли более умеренную позицию по вопросам этноцентризма, сепаратизма и национализма, а также взяли на вооружение евроскептицизм. К крайне левым были отнесены партии традиционных марксистско-ленинских взглядов, организации, которые выступают за изменение международного экономического порядка и используют антикапиталистические лозунги («Левые» в Германии), а также евроскептические и популистские партии (например, «Движение пяти звёзд» в Италии). Результаты анализа показывают, что после кризиса симпатии избирателей склоняются к крайне правым, чья поддержка увеличивается на 30 процентов. Для изучения политической фрагментации и поляризации авторы анализируют распределение мест в парламенте, доли правящей партии и оппозиции, число партий, получивших парламентские кресла, а также забастовки, уличные протесты, антиправительственные демонстрации и мятежи.

Таблица 1. Финансовые кризисы, 1870-2014 годы

Примечание: В таблицы отражены все финансовые кризисы, произошедшие с 1870 г. в 20 странах в данной выборке.

Источник: Funke et al. / European Economic Review 88 (2016) 227-260

Исследователи определяют финансовые кризисы как события, во время которых страдает банковский сектор, – происходит массовое изъятие вкладов, резко увеличивается доля невозвращённых кредитов, что приводит к большим потерям капитала, государственному вмешательству, принудительным слияниям и банкротствам. Кроме того, анализируются рецессии – периоды спада между пиковыми и минимальными значениями реального ВВП на душу населения. Немецкие учёные сравнивают политические последствия спадов, следующих за финансовыми кризисами, и нормальные рецессии, чтобы выяснить, как эти события отражаются на политических системах.

Основные результаты: после финансовых кризисов политическая система резко «правеет»: растёт популярность ультраправых движений, а поддержка партий крайнего левого политического спектра остаётся на прежнем уровне.

Усугубляется поляризация – уменьшается правящее большинство, растёт интерес к оппозиции и увеличивается общее число партий.

Раздробленность парламентов и их фрагментация делает процесс принятия политических решений и проведение реформ более сложным, что негативно влияет на посткризисное восстановление. Эта тенденция особенно заметна после Второй мировой войны. Кроме того, количество уличных протестов после финансовых кризисов также растёт, пиковые значения приходятся на послевоенный период – с 1960-х по 2020-е годы.

Источник: Funke et al. / European Economic Review 88 (2016) 227-260

Источник: Funke et al. / European Economic Review 88 (2016) 227-260

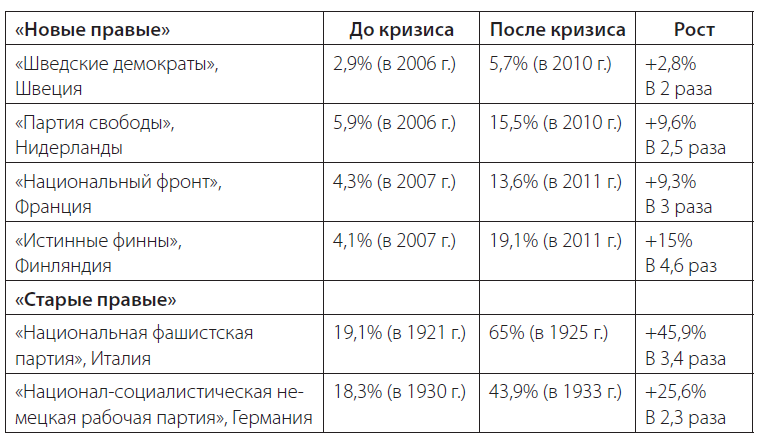

Наиболее ярким свидетельством успеха крайне правых во время и после кризисов является период 1920–1930-х гг., когда к власти пришли Муссолини и Гитлер. В результате потрясений, вызванных банковским кризисом в начале 1920-х гг., и последствий Первой мировой войны на выборах в Италии фашистская партия набрала 19,1 процента голосов в 1921 г. и почти 65 процентов в 1925 году. Исследователи отмечают, что в начале 1930-х гг., когда Великая депрессия ударила по странам Центральной Европы, нацисты получили широкую поддержку в Германии: в 1930 г. это 18,3 процента голосов, в 1932 г. – более 30 процентов голосов и более 40 процентов голосов в 1933 году. И в других европейских государствах ультраправые и нацистские движения усилили позиции: в Испании («Испанская Фаланга» // “Falange Española”), Дании («Национал-социалистическая рабочая партия Дании» // “Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti”), Бельгии («Рексистская партия» // “Parti Rexiste” и «Фламандский национальный союз» // “Vlaamsch Nationaal Verbond”), Финляндии («Патриотическое народное движение» // “Isänmaallinen kansanliike”), Швейцарии («Национальный фронт» // “Nationale Front”).

Та же тенденция выявляется и после финансового кризиса 2007–2008 гг., когда поддержка крайне правых и популистов увеличилась более чем вдвое во многих экономически развитых странах, в том числе в Швеции, Великобритании, Франции, Японии, Нидерландах, Португалии и Финляндии.

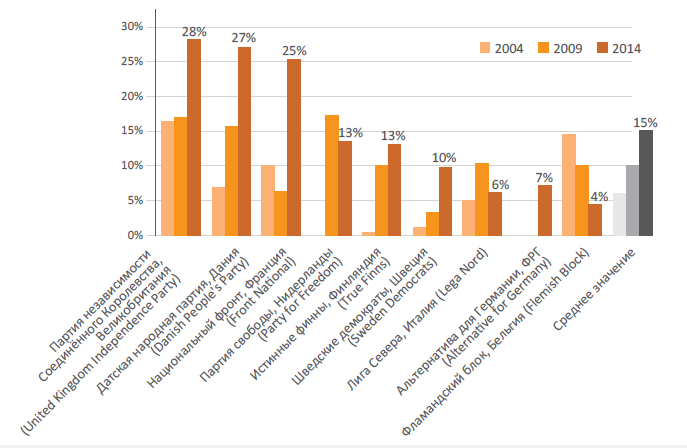

Правильность полученных выводов иллюстрируется и на примере выборов в Европарламент в 2004-м, 2009-м и 2014 годах. График показывает рост популярности правопопулистских движений, при этом пик приходится на период с 2009 по 2014 гг. – последствия финансового кризиса 2008 года. В среднем за десять лет поддержка правых движений увеличилась примерно в 3 раза.

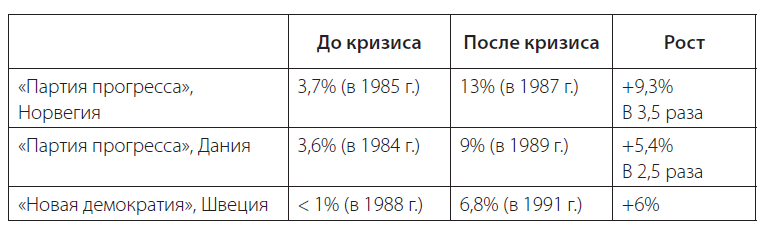

Данные выводы верны не только для Великой депрессии 1930-х гг. и Великой рецессии 2008–2009 годов. Усиление позиций правых после финансовых кризисов авторы иллюстрируют на примере региональных потрясений, в частности финансового кризиса в Скандинавских странах конца 1980-х – начала 1990-х годов.

В среднем во всей выборке интерес к правым партиям растёт более чем на 4 процента по сравнению с докризисным периодом.

Далее исследователи иллюстрируют рост фрагментации политической системы после финансовых крахов, который выражается в ослаблении правящего большинства, росте поддержки оппозиции и увеличении числа представленных в парламенте партий. Они приводят ряд примеров того, как кризис 2008 г. повлиял на расклад сил в парламентах, став причиной потери позиций правящих коалиций в Германии, Нидерландах, Бельгии, Японии и других странах. Так, испанские «Народная партия» и «Социалистическая рабочая партия», которые сменяли друг друга у руля на протяжении десятилетий, потеряли более 10 процентных пунктов на выборах в 2011 г. (на выборах 2008 г. они в совокупности набрали 83,8 процента). Кроме того, по итогам голосования количество платформ, представленных в парламенте, увеличилось с десяти до тринадцати, а новые партии «Подемос» (Podemos // «[Мы] можем!») и «Сьюдаданос» (Ciudadanos // «Граждане») показывают высокие результаты на региональных выборах. В Швеции правоцентристская коалиция превратилась из партии большинства в 2006 г. в партию меньшинства в 2010 году. В других скандинавских странах после финансового кризиса 1980–1990-х гг. правящие альянсы также ослабли – в Норвегии в 1989 г. и в Дании в 1990 году. В Италии в 2013 г. новая антисистемная партия «Движение пяти звёзд» получила 25,5 процента голосов, что поставило под угрозу возможность эффективного управления. Учёные также проводят параллели с влиянием Великой депрессии на итоги парламентских выборов в 1930-е гг., когда в результате экономических потрясений в парламенты вошло больше политических партий, чем обычно.

Каковы последствия поляризации политической системы? В частности, увеличивается ли нестабильность, когда правительства ослаблены, а парламент фрагментирован? Для ответа на эти вопросы авторы вводят такой показатель, как число крупных политических кризисов в году, определяя его как быстро развивающуюся ситуацию, которая может привести к падению правящего режима. Исследователи выяснили, что в периоды глубокой политической поляризации вероятность смены правительства растёт, что угрожает политической стабильности.

Ещё одним последствием финансовых кризисов становится рост числа уличных беспорядков, которые также указывают на политическую поляризацию.

Как долго могут длиться описанные эффекты финансовой нестабильности? Анализ данных показывает, что негативные воздействия со временем ослабевают. Стабилизация начинается с пятого года после начала шока, а через десять лет показатели возвращаются к докризисному уровню. Долгосрочное последствие финансовых кризисов, которое не исчезает, – увеличение числа парламентских партий.

Заключение

Немецкие исследователи показывают, как финансовые кризисы приводят к политической поляризации, размыванию парламентского большинства и, как следствие, к политическому тупику. Именно это – причина медленного посткризисного восстановления, которое всё больше обсуждается в экспертном сообществе в последние годы. Интересно, что другие экономические потрясения не приводят к росту поддержки ультраправых – наоборот, электорат сплачивается вокруг правящей партии. Исследователи подчёркивают возросшую ответственность руководителей центральных банков за контроль над событиями на финансовых рынках, так как предотвращение финансовых крахов поможет избежать и политических катастроф.

Исследование ценно с прогностической точки зрения, так как в наборе данных за 140 лет выявлены закономерности, которые можно проецировать на будущее. Однако, к сожалению, авторы не объясняют, почему именно крайне правые (а не левые, например) получают столь широкую поддержку электората. Ещё один пункт в методологии, на который стоило бы обратить внимание, – деление партий по признаку «крайне левые // крайне правые» (far left // far right). Учёные упоминают, что строили классификацию платформ и по другим критериям, например, «евроскептические // проевропейские», «либертарианские // авторитарные», но результаты в этих случаях были неоднозначными. Кроме того, в работе представлен анализ развитых демократий, а для понимания процессов современности крайне важно сравнить эти результаты с данными развивающихся стран. Последние увеличивают свою долю в мировой экономике и значимость для международной системы в целом, поэтому было бы интересно узнать, можно ли проецировать на них полученные результаты.

Обзор подготовила Евгения Прокопчук, выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик ЦКЕМИ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ЗВОНОЧЕК БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

ИГОРЬ МАКАРОВ

Руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики».

ВЫУЧЕННЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ УРОКИ ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИИ

Глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. стал результатом проблем, накапливавшихся в мировой экономике в предшествующие десятилетия. Противоречия, которые в течение всех 2000-х гг. скрывались за искусственным надуванием пузыря экономического роста, вырвались наружу, когда лопнула одна из его частей – ипотечный рынок Соединённых Штатов.

Сегодня можно утверждать, что рецессию 2008–2009 гг. поторопились назвать Великой. Конечно, падение ВВП было сильнейшим после Второй мировой войны, в ведущих странах безработица достигла рекордных значений, а всеобъемлющий оптимизм сменился мрачным пессимизмом. Тем не менее восстановление в большинстве экономик произошло довольно быстро, во многом благодаря широкому применению кейнсианских методов антикризисного регулирования. Но главное – не последовало кардинальных перемен в организации общественных отношений. Безусловно, замедлилась глобализация, снизилась степень «финансиализации» экономики, возросла роль государства в предоставлении общественных благ, на первый план вышли некоторые игнорировавшиеся ранее проблемы (например, неравенство). За десятилетие, прошедшее с окончания финансового кризиса, сформировалось понимание, что мир не может развиваться как прежде. Но ответ на вопрос, как именно он должен развиваться, до сих пор не найден.

Кризис 2008–2009 гг. стал сильным ударом по западному миру. Бывший ранее образцом для подражания, этот мир оказался колоссом на глиняных ногах. Эпоха имитации Запада закончилась[1], и 2010-е гг. стали ареной гораздо более жёсткой конкуренции, логично завершившейся войной (к счастью, только торговой) между двумя ведущими экономиками мира. Внутри самого Запада кризис подорвал доверие к элитам, резко усилил поляризацию общества и сформировал запрос на перемены.

Экономика в начале XXI века

2000-е гг. были временем бесконечного оптимизма относительно перспектив мировой экономики. Казалось, рецепт гарантированного процветания найден. Он состоял из трёх компонентов: свободный рынок, новые технологии и глобализация.

Переход к неолиберальной экономической политике в 1980-е гг. освободил невидимую руку рынка, результатом чего стали три десятилетия быстрого экономического роста в странах ОЭСР. Особенно преуспели США и Великобритания, с середины 1980-х гг. демонстрировавшие по 3 процента увеличения ВВП в год. Чуть более медленные темпы роста в Европе рассматривались как её готовность платить за социальное государство, а начавшаяся в Японии стагнация объяснялась неспособностью страны укротить национальные особенности в угоду рыночным силам. Крах СССР ознаменовал триумф либеральной демократии, позволив Фрэнсису Фукуяме констатировать «конец истории»[2]. Страны Восточной Европы, образовавшиеся на осколках советской империи, послушно имитировали Запад в ожидании повторения его процветания. На самом Западе эта имитация признавалась успешной: в 2005 г. в знаменитой статье Андрея Шляйфера и Даниэля Трейсмана Россия была названа «нормальной страной»[3]. Стремительно рос Китай, после вступления в ВТО в 2001 г. окончательно и оглушительно успешно интегрировавшийся в глобальные рынки. В западной дискуссии активно обсуждался вопрос, как быстро за либерализацией экономики последует демократизация политической системы.

Росту благосостояния способствовала технологическая революция. Её ядром были информационные технологии: интернет пришёл в каждый дом и каждую компанию. Это дало толчок сектору услуг, в частности – сфере развлечений, которая во многом определила новый образ жизни сначала в развитом, а потом и в развивающемся мире. Лучшей иллюстрацией мощи информационных технологий стало то, что с 1996 по 2007 гг. самым богатым человеком в мире был Билл Гейтс.

Информационные технологии придали новый импульс глобализации. Они кардинально сократили коммуникационные издержки, что позволило компаниям эффективно работать по всему миру. Доминирующей формой организации производства стали глобальные цепочки добавленной стоимости: различные этапы производственных процессов теперь можно было размещать там, где издержки их осуществления минимальны. В результате высокотехнологичные компоненты производились в развитых странах, там же разрабатывался и дизайн продукции, а сборка и производство низкотехнологичных компонентов была перенесена в развивающийся мир[4].

Глобализация цепочек добавленной стоимости стала счастливым билетом для Китая: распахнув рынок для западных ТНК, он получил беспрецедентный приток капитала и технологий, который, сочетаясь с практически неограниченным количеством дешёвой рабочей силы, давал небывало мощный эффект.

К середине 2000-х гг. Китай превратился в главного мирового экспортёра и стал настоящей мировой фабрикой производства потребительских товаров. Экономический рост в стране к 2007 г. достигал 14 процентов в год.

Европа завершала строительство интеграционного проекта. В 2002 г. в наличное обращение поступил евро, сняв последние барьеры для циркуляции товаров внутри ЕС. В 2004 г. началось самое масштабное расширение Европейского союза, включившее в его состав двенадцать стран Центральной и Восточной Европы. Главным игроком в ЕС стала Германия, рассматривавшая европейское экономическое пространство как возможность для развития своего промышленного сектора и превратившаяся после введения евро в главного экспортёра и главного кредитора Европы.

Рост Китая повлёк за собой увеличение спроса и, соответственно, цен на природные ресурсы. Цена на нефть выросла с 29 долларов за баррель в 2000 г. до 72 долларов за баррель в 2007 году. Увеличивались цены на металлы, удобрения, продовольствие. Как следствие, начался бурный рост в странах-экспортёрах сырья: России, Бразилии, ЮАР, государствах Персидского залива.

Потоки торговли развивались параллельно с потоками капитала. В развитых странах отношение зарубежных активов и обязательств к ВВП – главный индикатор финансовой глобализации – в 1980 г. составляло 68,4 процента, к 2000 г. превысило 230 процентов, а в 2007 г. достигло пика на уровне 438,2 процента. Трансграничные потоки капитала в развитых странах к 2007 г. достигали почти четверти ВВП, и этот показатель почти утроился по сравнению с 2000 годом[5].

Никогда ещё мир не был настолько взаимозависимым. Финансы, направлявшиеся с Запада в Китай и в страны-экспортёры нефти, накапливались в суверенных фондах и валютных резервах и в итоге возвращались на Запад в форме покупки активов.

Главным элементом этой гиперглобализации была созависимость Соединённых Штатов и Китая.

Две крупнейшие экономики мира слились в симбиозе под названием Chimerica с идеальным разделением труда: одна сторона (Китай) сберегает, производит, экспортирует и кредитует, вторая (США) – потребляет, импортирует и берёт в долг[6].

Увы, эта система и базирующееся на ней всеобщее процветание не были устойчивы. Экономический рост превратился в объект поклонения, в том числе и потому, что только благодаря ему можно было скрыть многочисленные проблемы, накапливавшиеся в этот период. В Соединённых Штатах это были, с одной стороны, растущее неравенство на фоне деиндустриализации и быстрого перераспределения доходов от традиционных отраслей в современные; с другой – рост государственного долга на фоне желания президента Буша одновременно финансировать социальные расходы и войны в Афганистане и Ираке. В Европе – контрасты между старыми и новыми членами, а также несовершенство институциональной структуры, в частности – политически обусловленный запуск единой валюты в условиях отсутствия единой фискальной политики. В Китае – нерешённые проблемы предоставления общественных благ (пенсии, социальная защита, трудовые права, окружающая среда и так далее). В странах-экспортёрах нефти – коррупция и общая неэффективность государственного управления.

В результате все разгоняли экономический рост как могли. США – через дерегулирование и «финансиализацию» экономики, а также стимулирование потребительского бума. Китай – через накачивание сбережений, инвестиции в инфраструктуру и поддержку экспорта посредством манипулирования курсом национальной валюты, дешёвых кредитов и пренебрежения вопросами экологии и трудовыми правами. Германия – через поддержку экспорта посредством удержания трудовых издержек по договорённости с профсоюзами. Сырьевые экспортёры – через поддержку компаний первичного сектора в ущерб другим отраслям экономики.

Такой рост не был устойчивым, и предостережений на этот счёт хватало. Азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг. показал опасность финансовой глобализации. Развивающиеся страны извлекли из него уроки, осознав необходимость следить за потоками портфельного капитала и накапливать резервы в качестве подушки безопасности. И это помогло им пройти кризис 2008–2009 гг. с умеренными потерями.

В развитых же странах царила самоуспокоенность. Рост ВВП с 1980-х гг. до середины 2000-х гг. был не только очень высоким по историческим меркам, но и стабильным. Данный феномен получил название «Великое успокоение» и объяснялся во многом изменениями в практике экономической политики – в частности, независимостью центральных банков и следованием ими чётким правилам установления процентных ставок[7]. «Центральная проблема предотвращения кризисов решена», – заявил в 2003 г. нобелевский лауреат Роберт Лукас, констатируя успехи макроэкономической науки[8]. Уже через несколько лет после этого утверждения весь мир столкнулся с крупнейшим экономическим кризисом со времён Великой депрессии.

Финансовый пузырь и Великая рецессия

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., хотя и оказался для большинства стран шоком, во многом стал логичным следствием процессов и явлений, наблюдавшихся в течение нескольких предшествующих «спокойных» десятилетий. Появившись как классический финансовый пузырь, за очень короткое время он получил беспрецедентный размах. В связи с этим и причины, обусловившие столь сильное падение, следует рассматривать на двух уровнях: глобальные вызовы, создавшие предпосылки для кризиса, а также внутренние слабости американской экономики, обусловившие начало кризиса именно в этой стране.

Приток капитала в развивающийся мир в 2000-е гг. привёл к огромному избытку сбережений[9]. В Китае, нацеленном на экспортоориентированный рост, норма сбережения выросла с 36 до 50 процентов за 2000–2008 годы. Этот капитал направлялся в США, стимулируемый низкими ставками и надёжностью доллара как главной мировой валюты. Но вместо того, чтобы вкладываться в производительные инвестиции, он становится источником финансирования потребительского бума (частное потребление домохозяйств достигало 68 процентов от ВВП), осуществляемого в кредит[10].

Одновременно на американских финансовых рынках накапливались внутренние противоречия, которые сводились в основном к неэффективному анализу и управлению риском. В 2002–2007 гг. прибыль фирм росла примерно на 10 процентов в год[11], и связано это было не столько с наращиванием объёмов деятельности, сколько с постоянным увеличением риска. Стандартная финансовая формула «чем выше риск, тем выше прибыль и, соответственно, выше возможные потери» работала только в отношении выигрыша, притом, что большинство экономических агентов игнорировали потенциальный проигрыш. Данное утверждение справедливо как в отношении рейтинговых агентств, присваивавших необоснованно высокие оценки компаниям, банкам и ценным бумагам, самих кредитных организаций и фирм, так и домохозяйств, чей уровень закредитованности в несколько раз превышал допустимый, однако это не рассматривалось в качестве сигнала для изменения экономического поведения.

После кризиса доткомов 2001 г., событий 11 сентября и начала войн в Афганистане и Ираке в американской экономике возник риск дефляционной ловушки. Устойчивое снижение учётной ставки в ответ на это, в свою очередь, способствовало появлению нового пузыря – уже на рынке недвижимости[12]. В его формировании также важную роль сыграли провалы в оценке рисков. В частности, компании-застройщики на волне роста спроса наращивали мощности темпами существенно выше оптимального. В период, когда цена на недвижимость стала приближаться к пиковой, накопилось огромное избыточное предложение. Ригидный характер отрасли способствовал быстрому обрушению цен и закручиванию кризисной спирали.

Рост спроса на недвижимость стимулировался субстандартной ипотекой, которая сделала возможным предоставление финансирования заёмщикам, чья кредитная история и уровень доходов не соответствовали критериям одобрения стандартного ипотечного кредита. Это явилось бомбой замедленного действия: в определённый момент у получателей кредита не оказывается возможности осуществить обязательный платёж, что требует рефинансирования или передачи недвижимости банку. Пока цены на рынке растут, это беспроигрышный вариант для заёмщика и несущественная проблема для банков, особенно учитывая возможности финансирования кредитов за счёт привлекаемых на финансовом рынке средств. При снижении цен на дома (это стало происходить с середины 2006 г.) положение кредитных организаций становится даже хуже, чем у заёмщиков. Однако на фоне экономического оптимизма, безграничной веры в эффективность финансовых рынков, особенно с учётом применения всё более сложных финансовых инструментов, вероятность такого снижения игнорировалась.

Потенциальная угроза стала реальной и воплотилась в мощнейший кризис, когда добралась до финансово-кредитной сферы.

Токсичные активы попадали на баланс банков и, накапливаясь, создавали неразрешимые проблемы с ликвидностью. Какое-то время банки, «слишком большие, чтобы рухнуть», выручало государство. Однако в сентябре 2008 г. оно отказалось спасти инвестиционный банк Lehman Brothers, погрязший в токсичных активах и махинациях с финансовой отчётностью. Его банкротство стало триггером перехода кризиса на мировой уровень.

В 2007 г. вслед за США стали появляться пузыри на рынке недвижимости ряда стран Европы. С конца 2007 г. цены на жильё начали снижаться, а пузыри – лопаться. Например, в Великобритании за 2008 г. жильё потеряло в цене около 20 процентов, в Испании – 16 процентов, во Франции – 10 процентов[13]. В Ирландии за четыре кризисных года жильё подешевело вдвое. Само снижение стоимости недвижимости запустило цепочку негативных реакций: собственники на фоне негативных ожиданий ограничивают использование заёмных средств, снижают имеющуюся долговую нагрузку, сокращают потребление, в результате совокупный спрос падает, что бьёт по производственному сектору и всей экономической активности. Именно это происходило в странах Европы с начала 2008 года[14].

Другой – один из ключевых – канал распространения кризиса связан с банковской отраслью. В августе 2007 г. один из крупнейших коммерческих банков Франции BNP Paribas заморозил часть своих активов, связанных с американскими ипотечными ценными бумагами. Затем Northern Rock, напрямую не участвовавший в сделках с закладными по субстандартной ипотеке, но имевший на балансе большую долю классических обеспеченных долговых обязательств, обратился за помощью к Банку Англии. В скором времени с дефицитом ликвидности столкнулись банки ряда других европейских стран, Канады и Японии.

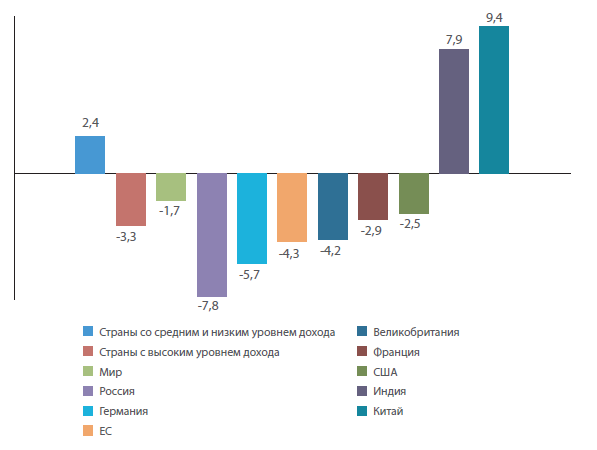

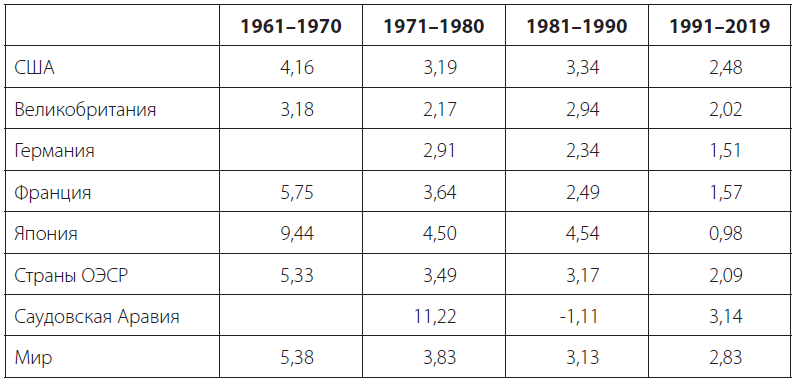

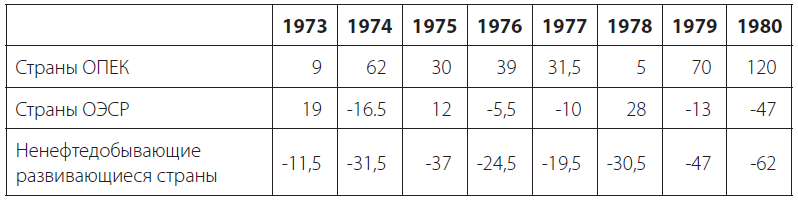

С ноября 2008 г. рецессия началась в экономике еврозоны, в декабре к ней присоединились Соединённые Штаты. Снижение платёжеспособного спроса оказалось болезненным для стран-экспортёров: Китая, Германии (-6 процентов ВВП в 2009 г.) и Японии (-5 процентов). Упал спрос на энергоресурсы, в результате чего цены на нефть в 2008 г. обрушились более чем на 70 процентов. Это стало сокрушительным ударом для стран Персидского залива и России, столкнувшихся с серьёзнейшими бюджетными дефицитами. Среди всех крупных стран именно Россия пережила сильнейший экономический спад в 2009 г., потеряв почти 8 процентов ВВП. В целом по итогам 2009 г. падение ВВП в развитых странах составило 3,3 процента, а глобальной экономики – 1,7 процента (рисунок 1). Ведущие фондовые индексы весь 2008 г. обновляли антирекорды. Начал расти уровень безработицы: к 2010 г. в США он достиг 9,6 процента, в ЕС – 9,8 процента с большими различиями по странам-членам.

В еврозоне к 2010 г. финансовый кризис перешёл в долговой. В наиболее уязвимом положении оказались экономики стран юга Европы: Португалия, Италия, Греция и Испания, имевшие максимальные дефициты счёта текущих операций и объёмы государственного долга и по первым буквам англоязычных названий получившие красноречивое обозначение PIGS. Наличие единой валюты лишило их естественных механизмов подстройки экономики – в первую очередь девальвации. В результате по настоянию Брюсселя и государств-кредиторов эти страны были вынуждены прибегнуть к политике жёсткой экономии, лишь усугубившей спад экономической активности[15]. В результате к 2013 г. ВВП Греции, Италии и Португалии был ниже, чем в момент запуска наличного евро в 2002 году. В 2014 г. безработица в Испании превышала 26 процентов, в Греции – 27 процентов.

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП в 2009 г. в отдельных странах, %

Антикризисные меры

На первом этапе кризиса реакция ведущих государств заключалась в спасении финансовой системы. В США в сентябре 2008 г. фактически национализированы ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, а в октябре Конгресс санкционировал выделение 700 млрд долларов на оздоровление финансовой системы посредством выкупа проблемных активов. Незадолго до этого схожий пакет мер – даже большего размера – принят в Великобритании. В Европе был национализирован ряд крупных банков и страховых компаний.

Системные антикризисные меры, принимаемые ведущими странами в дальнейшем, были триумфом кейнсианства. Кейнсианские рецепты антикризисной политики, ранее списанные за ненадобностью в свете «окончательной победы макроэкономики над рецессиями», вновь стали модными. Стимулирующие пакеты государственных расходов оказались ядром антикризисных мер, к которым прибегли большинство ведущих государств. В США президент Барак Обама спустя месяц после своей инаугурации принял пакет восстановительных мер общей стоимостью почти 800 млрд долларов, направленных на широкий спектр областей – от образования до зелёных технологий. Результатом стал рекордный рост бюджетного дефицита и государственного долга, однако главная проблема – восстановление экономической активности и удержание безработицы на приемлемом уровне – была решена. Почти 600 млрд долларов государственных расходов было заложено в антикризисный план Китая – значительная их часть направлялась в инфраструктуру и жилищное строительство. Антикризисные стимулирующие пакеты запустили и многие другие страны, включая Германию, Великобританию, Канаду, Японию[16]. При этом в ЕС к такому инструменту экономической политики отнеслись скептически. Большинство стран выбрало путь бюджетной консолидации, направленный на сокращение бюджетных дефицитов и государственного долга. Подобные же меры в форме политики жёсткой экономии были навязаны странам, в наибольшей степени пострадавшим от кризиса, в частности Греции. Результатом стало затяжное восстановление и социальная катастрофа в ряде стран юга Европы.

В области монетарной политики руки властей во многих государствах были связаны близкими к нулю процентными ставками. Дальнейшее их снижение для стимулирования экономики было невозможно, поэтому выбор был сделан в пользу нового инструмента монетарной политики – количественного смягчения, заключавшегося в выкупе центральными банками казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг для увеличения денежной массы. В США программа количественного смягчения длилась до 2014 г.: с её помощью в экономику было влито в общей сложности 3 трлн долларов. Аналогичные, хотя и меньшие по масштабам, программы реализовывали Банк Англии и Европейский центральный банк, а также Япония, где количественное смягчение впоследствии стало частью «абэномики» – плана по выводу страны на траекторию устойчивого роста.

Несмотря на то, что большая часть антикризисных мер реализовывалась на национальном уровне, международная их координация также присутствовала. Её центром стала «Группа двадцати» – объединение, созданное ещё в 1990-е гг., но вплоть до 2008 г. ни разу не проводившее встреч на высшем уровне. Кризис дал ему новую жизнь – «Большая двадцатка» стала важной платформой для координации макроэкономических политик ведущих стран. В 2009 г. создан Совет по финансовой стабильности для координации реформ в области финансового регулирования. В 2010 г. по его инициативе разработаны требования к банкам – Базель III, – более жёсткие по сравнению с предыдущими итерациями в части базового капитала, ликвидности и резервов. Во многом благодаря «Группе двадцати» странам удалось удержаться от использования протекционистских мер для борьбы с кризисом.

В эпицентре кризиса – США – также произошли масштабные изменения в финансовом регулировании – самые значительные со времён Великой депрессии. Закон Додда – Франка, принятый в 2010 г., был призван решить проблему банков, «слишком больших, чтобы рухнуть»: он создал Совет по надзору за финансовой стабильностью, отделил инвестиционные услуги от рынка потребительского кредитования, повысил требования к капиталу и ликвидности системно значимых финансовых институтов.

Результатом антикризисных мер стало то, что ведущие экономики вышли из кризиса быстрее, чем ожидалось. Единственным, но важным исключением стала Европа, где консерватизм в фискальной политике, а также системные проблемы институционального устройства привели тому, что наиболее пострадавшим странам удалось преодолеть последствия Великой рецессии лишь к середине 2010-х годов.

Долгосрочные последствия кризиса

Кризис нанёс мощнейший удар по странам Запада. Он выявил ключевые слабости их развития в предшествующие десятилетия, подорвал доверие к политическим элитам, породил хаос и растерянность.

На первый план вышла проблема неравенства. Ещё в 2004 г. нобелевский лауреат Роберт Лукас мог позволить себе заявить: «Самое вредное для экономики, базирующейся на здравом смысле, самое соблазнительное и в то же время самое отравляющее – это концентрироваться на вопросах распределения»[17]. Экономический рост – вот что было самым главным. В 2010-е гг. всё перевернулось: вопросы распределения стали одними из самых динамично развивающихся в экономической науке, а авторы вроде Тома Пикетти, Эммануеля Саэса или Энтони Аткинсона превратились в её новых суперзвёзд.

До кризиса растущее неравенство в западных странах скрывалось увеличением доступа к дешёвым китайским товарам с одной стороны и дешёвому потребительскому кредиту с другой. Доходы бедной половины американцев не росли, но это не мешало им бежать за американской мечтой, покупая в кредит недвижимость, автомобили и гаджеты. Лопнувший пузырь со всей очевидностью продемонстрировал масштабы социального расслоения, а также уничтожил оптимизм: мало кто сомневается, что следующее поколение простых американцев и европейцев будет жить беднее, чем их родители.

Виновные в крупнейшей финансовой катастрофе со времён Великой депрессии не понесли наказания. Банки были спасены деньгами налогоплательщиков. Финансовый кризис и социальное расслоение слились в один сюжет.

«Мы 99 процентов» – гласил слоган движения Occupy Wall Street, запущенного в 2011 г. как противостояние сильным мира сего.

Волна раздражения быстро распространилась на весь истеблишмент, приведя в итоге к избранию Дональда Трампа, противопоставлявшего себя традиционной американской элите. США оказались поляризованы: на победных для президента выборах в столице страны за него проголосовало менее 4 процентов избирателей. Именно проблема неравенства определила весь ход политического развития страны 2010-х годов. Иллюстрацией этого в 2019 г. стал фильм «Джокер» Тодда Филлипса – своего рода реинкарнация картины Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 г., демонстрирующая, как душевнобольной главный герой становится символом мятежа жителей города против богачей.

Ещё сильнее кризис ударил по Европе. Он показал неработоспособность валютного союза без единой экономической политики, а также чёткую развилку дальнейшей траектории развития: чтобы не допускать кризисов в будущем, Европа должна либо превратиться к Соединённые Штаты Европы – квазигосударство с единой фискальной политикой – либо сделать шаг назад в интеграции, отказавшись от евро[18]. Ни то, ни другое в условиях европейских демократий политически невозможно, а это означает, что Европе ещё долго не выбраться из институционального тупика. Кризис противопоставил успешные страны ядра (во главе с Германией) и государства периферии (представленные в первую очередь группой PIGS). В первых распространился миф о «работящих немцах» и «ленивых греках», которых приходится спасать. Вторые оказались обижены крайне жёсткими условиями, поставленными кредиторами: фактически на народ Греции, Испании и Италии было возложено бремя кризиса, за который Европа, непрерывно провозглашавшая единство, должна была нести солидарную ответственность. На фоне экономических сложностей произошёл правый поворот в ряде европейских стран: в Польше, Венгрии и Австрии к власти пришли лидеры, открыто выступающие не только против Брюсселя и евро, но и против многих либеральных ценностей, лежащих в основе европейской интеграции. После проведённого в 2016 г. референдума Великобритания стала первой страной, покинувшей ЕС.

Кризис 2008–2009 гг. ознаменовал конец гиперглобализации предшествовавших десятилетий. Международная торговля с 2011 г. растёт медленнее чем мировой ВВП – это первый столь длительный период такого рода со времён Второй мировой войны. Трансграничные потоки капитала к середине 2010-х были на три четверти ниже пика 2008 года[19]. А главное – свободная торговля впервые за весь послевоенный период более не представляет для Запада самоценность. В условиях политизации проблемы неравенства суммарные выгоды от роста благосостояния в результате свободного обмена товарами и услугами уступают в глазах западных политиков издержкам от потери рабочих мест из-за конкуренции с зарубежными производителями. Как следствие, в послекризисный период в западных странах число протекционистских вмешательств в торговлю ежегодно превышало количество либерализационных мер. Мир прямым ходом шёл к торговой войне, которую в 2018 г. начал Дональд Трамп.

Если какая-то страна и получила выгоды от кризиса 2008–2009 гг., то ей стал Китай. И дело даже не в том, что Китай прошёл Великую рецессию с темпом прироста ВВП в 2009 гг. на уровне более 9 процентов. Важно другое: Китаю – единственной из крупных экономик – удалось перезапустить собственную модель экономического развития. По инерции ответив на кризис масштабными инвестициями в инфраструктуру, вскоре после выхода из него китайское руководство объявило о переходе к «новой нормальности»: более медленному, но при этом более качественному росту, опорой которого должен быть уже не экспорт, а внутреннее потребление. C 2008 по 2016 гг. норма сбережения Китая снизилась с 50 до 44 процентов, а положительное сальдо счёта текущих операций – с 9 до 1,8 процента ВВП. Начала быстро развиваться пенсионная система, происходит либерализация банковского сектора, огромные инвестиции вложены в развитие зелёных технологий. В отличие от большинства других стран Китай чётко обозначил системные слабости своей модели развития и начал работу над их исправлением. Возросла и его роль в международных делах: одной из самых громких международных программ послекризисного десятилетия стала инициатива «Пояс и путь», предложенная Пекином в 2013 г. и воспринимаемая многими как попытка выстроить контуры новой глобальной экономической системы, характеризующейся развитием в первую очередь региональной торговли и инвестиций. Системы, в которой Китаю будет принадлежать ключевая роль.

По всему миру кризис привёл к возврату сильного государства.

Это проявилось в трёх важнейших аспектах.

Во-первых, именно государства вытянули мировую экономику из кризиса. Антикризисные программы базировались на кейнсианских рецептах: триллионы долларов были направлены на стимулирование экономической активности. А ещё триллионы – на спасение банков и компаний, которые незадолго до этого назывались главными акторами глобализации. Но оказалось, что крупный бизнес является глобальным лишь в хорошие времена и становится сугубо национальным в плохие.

Во-вторых, возросла роль государства в решении общественных проблем. В США Барак Обама начал крупнейшую с 1960-х гг. реформу здравоохранения. Во Франции запущена радикальная реформа пенсионной системы. Во всех западных странах постепенно усиливается экологическое регулирование. Растёт давление в пользу прогрессивного налогообложения и изменения системы налогового регулирования корпораций. Проводятся первые эксперименты по введению безусловного базового дохода. Происходящие изменения в социальной сфере крайне осторожны, наталкиваются на жёсткое противодействие с разных сторон, подвержены периодическим откатам и, увы, лишены какой-либо системности: главным принципом их реализации является политическая целесообразность, а не стратегический подход. Как бы то ни было, эти изменения – во многом порождение Великой рецессии.

В-третьих, усиливается значимость государства как двигателя инноваций. В рамках неолиберальной доктрины, доминировавшей до кризиса, государственная промышленная политика воспринималась крайне негативно. С тех пор всё изменилось. В 2013 г. вышла книга инвестора Марианны Маццукато «Предпринимательское государство», демонстрирующая, что за успехом большинства технологических стартапов, определяющих современный облик высокотехнологичной Америки, стоит не столько предпринимательский гений, сколько государственные инвестиции[20]. Ещё сильнее роль государства в этой сфере проявилась с началом технологической войны США и Китая. Другим примером того, как государство направляет бизнес по той или иной технологической траектории, является бум зелёных технологий, запущенный государственными антикризисными пакетами 2008–2009 годов.

Заключение

Мировая экономика вышла из кризиса 2008–2009 гг. быстрее, чем ожидалось. Он не стал новой Великой депрессией, в том числе из-за оперативных действий властей в ведущих государствах. Применяемые ими антикризисные меры были нетривиальны и в основном успешны. Последовавшие изменения в системе финансового регулирования сделали мировую экономику более устойчивой к финансовым кризисам, чем в 2000-е годы. Результатом стало десятилетие роста без каких-либо новых спадов, пусть и с более низкими темпами, чем до Великой рецессии.

Однако эффективность антикризисных мер, обеспечивших экономическое восстановление, не отменяет того факта, что системные противоречия, накопившиеся за предыдущие десятилетия гонки за экономическим ростом любой ценой и вызвавшие Великую рецессию, так и не решены. Разворачивается и лишь усиливается социальный кризис, связанный с ростом неравенства. Удивительно, что, несмотря на консенсус учёных и политиков о первостепенной значимости этой проблемы, за прошедшее десятилетие ни в одной крупной стране так и не было реализовано системных мер по её решению. Не изменилась и модель государства всеобщего благосостояния, появившаяся в нынешнем виде ещё в 1950-е гг. и не отвечающая вызовам деиндустриализации, старения населения и роста неравенства.