Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ ОБОРОНА

КОРИ ШЕЙК, Директор по исследованиям внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства.

ДЖИМ МЭТТИС, Сотрудник Гуверовского института, бывший Министр обороны США.

ДЖИМ ЭЛЛИС, Сотрудник Гуверовского института, возглавлял Стратегическое командование США.

ДЖО ФЕЛТЕР, Сотрудник Гуверовского института.

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНОСТЬ США ЗАВИСИТ ОТ АЛЬЯНСОВ – СЕЙЧАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО

Текст, важный для понимания разворачивающихся в США дебатов о национальной военной стратегии. Оппоненты Трампа опасаются, что его победившие противники не откажутся от части его постулатов.

Мир не становится безопаснее для США и их интересов. Ещё до пандемии коронавируса в Стратегии национальной обороны 2017 г. отмечались растущий глобальный беспорядок, долгосрочное стратегическое соперничество, быстрое распространение технологий и размывание военных преимуществ Соединённых Штатов как основные характеристики международной обстановки. Для защиты США необходима стратегия глубоко эшелонированной обороны, то есть идентификация и борьба с глобальными проблемами там, где они происходят, а не выжидание, пока они достигнут американского побережья.

Чтобы обеспечить эшелонированную оборону, недостаточно простого усиления вооружённых сил или дипломатии и других гражданских составляющих национальной мощи, хотя последняя задача является более актуальной.

Укрепление национальной безопасности нужно начинать с признания фундаментальной истины: американцы не могут защитить себя и свои интересы без помощи других.

Международная вовлечённость позволяет американцам видеть и действовать на расстоянии, пока угрозы только формируются, не дожидаясь, чтобы они достигли пугающего масштаба, а борьба с ними стала более затратной. Для ликвидации возникающих угроз необходима прозорливость, способность видеть за пределами своих границ, которая обеспечит раннее предупреждение и быструю адаптацию к непредвиденным событиям.

При всех возможностях Вооружённых сил США принципиальных противников Америки в значительно большей степени сдерживает сеть альянсов, а не военная мощь страны. Однако неспособность адекватно инвестировать в отношения с союзниками и партнёрами и сотрудничать с ними в формировании международной атмосферы несёт в себе риск эрозии этой сети – в результате сад, за которым давно ухаживали, начинают душить сорняки. Более того, в случае появления других, конкурирующих сетей альянсов может сформироваться международный порядок, из которого Соединённые Штаты будут просто исключены и не смогут влиять на исход событий.

США сегодня подрывают основы международного порядка, который явно благоприятствует американским интересам, абсолютно игнорируя тот факт, что эти альянсы и международные институты обеспечивают жизненно важную стратегическую безопасность. На практике «Америка прежде всего» означает «Америка в одиночку». Такой подход наносит ущерб способности страны решать проблемы до того, как они появятся на американской территории, и усугубляет опасность новых угроз.

Опасность «Америки в одиночку»

Сторонники подхода нынешней администрации, по-видимому, считают, что у других стран нет иного выбора, кроме как прислушиваться к пожеланиям Вашингтона и сотрудничать на его условиях. Это заблуждение. У суверенных государств всегда есть выбор: идти на компромисс с агрессором, действовать вопреки интересам США, не оказывать помощь, необходимую Вашингтону, и сотрудничать между собой в тех сферах, где не задействована Америка. В противном случае можно спровоцировать противников, которые станут проверять надёжность американских обязательств.

Даже Соединённые Штаты не настолько сильны, чтобы защитить себя собственными силами. Им нужна помощь для поддержания привычного образа жизни. Сотрудничество со странами-единомышленницами в сохранении международного порядка, который обеспечивает взаимную безопасность и процветание, – эффективный способ получить такую помощь.

Но нужно избежать соблазна добиться максимальной выгоды для США за счёт стран, которые разделяют их цели. Вместо этого следует приложить усилия, чтобы расширить группу государств, готовых взаимодействовать с Америкой ради общего блага.

Для союзнических отношений требуется стратегия передовых рубежей, подразумевающая присутствие американских дипломатов и военных в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, чтобы подкрепить надёжность американских обязательств. Такое присутствие в сочетании с союзническими отношениями создаёт преграду для новых угроз, защиту от шоковых ударов и систему раннего предупреждения, которая обеспечит время и пространство для манёвра в случае опасности. С этой точки зрения сегодня отказываться от вмешательства США в Афганистане, Ираке и других странах как от «бесконечных», или «вечных», войн – как делают Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден – неверно. Речь идёт о поддержке дружественных правительств, которые пытаются взять под контроль собственную территорию. В интересах Вашингтона дать им возможность справиться с угрозами, которые касаются американцев. Работа не быстрая и не линейная, но это инвестиции в безопасность и прочные отношения, что более предпочтительно, чем необходимость бесконечно противостоять угрозам в одиночку.

Союзники дополняют военную мощь США. Стратегия национальной обороны 2017 г. строилась на идее увеличения реальных военных расходов на 3–5 процентов в год. Это идея исходила не из политических реалиий, а из нового фокуса на партнёрствах, которые позволят снизить требования к американским силам, поскольку безопасность – командный вид спорта. Однако требуются существенные инвестиции в создание сильных и готовых помочь союзников, в переговоры и имплементацию международных правил и практик в целях сдерживания противников, в поддержание устойчивой индустриальной базы, которая удовлетворит военные нужды США, а также их ключевых партнёров. В своё время эти инвестиции не просто окупятся, они позволят союзникам разделить бремя затрат.

Военные ресурсы не могут заменить многие невоенные составляющие национальной безопасности: дипломатов из Госдепартамента, экономистов из Минфина и ФРС, специалистов по переговорам из офиса торгового представителя США, экспертов по здравоохранению из центров по контролю за заболеваемостью, юристов Международного арбитражного суда, финансистов из Экспортно-импортного банка и Агентства по международному развитию, а также специалистов по технологиям из Федеральной комиссии по связи.

Можно привести много аргументов в пользу инвестиций в эти инструменты. Вооружённые силы обладают всё меньшими возможностями и теряют легитимность, отступая от своих основных функций. Министерство обороны способно укрепить позиции дипломатов за рубежом и оказать поддержку гражданским ведомствам дома, оказывая содействие в таких сферах, как логистика, защита от опасных биологических и химических веществ, а также чрезвычайных ситуациях. Пентагон должен оказывать поддержку, а не требовать её сам, всячески избегая политизации своих действий, как в инциденте с Трампом на Лафайет-сквер в июне. Такое балансирование американской повестки безопасности уменьшит значимость военного элемента, но не ослабит оборону, невоенные источники обеспечат свой многообразный и не менее эффективный вклад. Это позволит не допустить чрезмерного влияния военных, которое может подорвать американские традиции гражданского управления и преимуществ свободного общества.

Пересмотр подхода к национальной безопасности необходим, когда речь идёт о поддержании сети альянсов и партнёрств. Милитаризация национальной безопасности может снизить привлекательность американской модели, благодаря которой другие страны обычно готовы поддерживать политику США. Она также может привести к нездоровому разделению труда между союзниками: Соединённые Штаты возьмут на себя непропорциональный риск за военный результат, а их союзники сосредоточатся на помощи в развитии и управлении.

Конец «Америки прежде всего»

Главную внешнюю угрозу для США сегодня представляет агрессивность и ревизионизм Китая – единственной державы, которая в состоянии подорвать американский образ жизни. Однако целью Соединённых Штатов должно быть не только сдерживание войны между великими державами, но и стремление к миру между ними и сотрудничеству в продвижении общих интересов. Для этого особенно важны альянсы и партнёрства США.

Для реализации американской военной стратегии в Азии потребуются изменения и улучшения по ряду фронтов: более эффективное ядерное сдерживание, расширение возможностей в космосе и в киберпространстве, кардинальное совершенствование возможностей по проецированию военной мощи и готовность переносить ресурсы с менее приоритетных задач. Поскольку Китай использует асимметричные стратегии и технологические инновации, США нужен всеобъемлющий подход по восстановлению того, что традиционно считалось их конкурентным преимуществом. Природа конкуренции кардинально изменилась после холодной войны: раньше борьба за технологическое доминирование разворачивалась в секретных национальных лабораториях и на спонсируемых государством предприятиях, сегодня передовые технологии для военного применения разрабатываются в коммерческом секторе, драйвером прогресса стал потребительский спрос, а не правительственная директива. Технологии должны быстро встраиваться в системы вооружений и другие оборонные платформы, чтобы обеспечить возможности для новых оперативных концепций и доктрин.

Императивом должно стать сохранения альянсов в Азии, особенно с Австралией, Японией и Южной Кореей; укреплять отношения с такими партнёрами, как Индия, Индонезия и Вьетнам, у которых есть общие интересы – свободный и открытый регион, полноценная работа в международных организациях, чтобы Китай не мог манипулировать ими в противостоянии с США. Эти партнёрства также важны, когда речь идёт об укреплении и диверсификации цепочек поставок и уменьшении зависимости страны от товаров и материалов из Китая (в первую очередь редкоземельных элементов). Пандемия продемонстрировала актуальность этой проблемы.

Соединённые Штаты не должны заставлять страны выбирать между двумя ключевыми державами. Подход «с нами или против нас» сыграет на руку Китаю, потому что экономическое процветание американских союзников и партнёров базируется на прочных торговых и инвестиционных отношениях с Пекином.

Считать страны пешками в соперничестве великих держав – неверный подход, нужно акцентировать внимание на общих нормах поведения и подталкивать других к формулированию представления о собственном суверенном будущем и предпочтительных видах партнерства.

Это также позволит расширить пространство для сотрудничества, в котором смогут взаимодействовать все те, кто поддерживает основанный на правилах миропорядок, продвигая общие интересы. Добиться сотрудничества разных идеологических систем трудно, но необходимо. Нужны возможности для взаимодействия с Китаем в сферах совпадения интересов, включая пандемию, изменение климата и ядерную безопасность.

В январе, когда президент Джо Байден и его команда по национальной безопасности начнут переоценивать американскую внешнюю политику, мы надеемся, они быстро пересмотрят стратегию нацбезопасности, чтобы удалить из неё принцип «Америка прежде всего» и восстановить сотрудничество в сфере безопасности, которое многие десятилетия служило интересам США. Лучшая стратегия обеспечения безопасности и процветания – сочетать наращивание американской военной мощи с расширением гражданских инструментов и восстановлением сети прочных альянсов. Обе эти составляющие необходимы для эшелонированной обороны. Пандемия напомнила нам, что бывает, если ждать, пока проблемы затронут нас самих.

Перевод: Елизавета Демченко

Купоны и туризм

В Японии зафиксирован рекордный прирост заболевших COVID-19

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии местные власти фиксируют серьезное увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Правительство страны пока сдержанно реагирует на ситуацию и не собирается вводить серьезных ограничений.

Так, 28 ноября на территории островного государства специалисты обнаружили 2 тысячи 684 пациента с положительными пробами на инфекцию. В этом месяце это наивысший показатель. Примечательно, что от болезни скончались еще 14 человек. Это жители Осаки, северного губернаторства Хоккайдо и префектуры Ибараки.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Токио, где в минувшую субботу был выявлен 561 заболевший. Примечательно, что среди вновь инфицированных не только люди среднего возраста, но также дети и старики. Администрация Токио с 28 ноября призвала владельцев ресторанов и баров сократить часы работы до 22:00, что, как ожидается, сможет снизить темпы распространения COVID-19.

Не исключено, что если обстановка в городе не наладится, столицу временно выведут из-под действия программы субсидирования правительством местного туризма под названием Go To Travel. Благодаря этой кампании граждане Японии и проживающие на территории страны иностранцы могут путешествовать по префектурам со скидкой около 35 процентов, а в гостиницах получать дополнительные купоны на питание и сувенирную продукцию.

Японцы активно пользуются появившейся возможностью. В настоящие дни не так просто забронировать номер в отелях, которые пользуются популярностью у туристов. До сих пор не закрываются онсэны - горячие источники, куда после напряженных рабочих будней приезжает расслабиться большое количество людей. В таких местах, как правило, есть сауны, где любители погреть косточки находятся в закрытом помещении на небольшом расстоянии друг от друга. В их отношении сейчас действует шахматная рассадка.

Примечательно, что на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в стране принято решение отменить традиционные новогодние мероприятия с участием императорской семьи. В прошлом году второго января поприветствовать своего монарха к дворцу Его Величества пришли более 68 японских подданных.

Относительно тревожные новости о росте уровня заболеваемости в стране не мешают властям островного государства вводить некоторые послабления в отношении своих зарубежных партнеров. Так, с 30 ноября Япония и Китай возобновляют обмен бизнесменами, который был приостановлен на фоне пандемии. Такие договоренности были достигнуты по итогам визита министра иностранных дел КНР Ван И в Токио в начале текущей недели. Данный шаг направлен на оживление деловой активности.

Полмира и космос в придачу

По планете прокатился географический диктант

Текст: Игорь Елков

В воскресенье стартовал самый масштабный проект Русского географического общества - Географический диктант. Диктант уже завершился, но онлайн-диктант пишут сейчас и еще будут писать вплоть до 6 декабря в России и еще в 111 странах мира.

Проект буквально без границ: он не только на земле, но и в космосе. С МКС участников поприветствовали космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. И это уже традиция: интерес к диктанту у космонавтов стабильный, видеообращения с орбиты приходят уже в третий раз. А на земле было подготовлено 6450 площадок, преимущественно с дистанционным участием. Впрочем, пандемия хоть и внесла коррективы, но на массовости никак не сказалось. Каждый год (диктант проходит в шестой раз) организаторы фиксируют новый рекорд, и на этот раз исключения не будет. Хотя точные цифры узнаем после 6 декабря.

В московской штаб-квартире Русского географического общества диктант писал президент РГО Сергей Шойгу. Присутствующие журналисты также смогли приступить к выполнению профессиональных обязанностей лишь после ответов на 40 вопросов диктанта. Все мы, от репортера до президента РГО, на 45 минут погрузились в увлекательный мир географии. Сдав свои ответы, Сергей Шойгу пообщался с прессой. Рассказал, что РГО продолжит экспедиции: в частности, проект "Туннуг" - изучение скифского царского кургана IX-VIII веков до н. э. в "Долине царей". Будут продолжены исследования и на Камчатке, где осенью на побережье случилось экологическое ЧП.

РГО отправит экспедиции на Курильские острова. В частности, на морском дне у острова Матуа покоится американская субмарина, потопленная японцами в годы Второй мировой. Мы предложили США участвовать в исследовании этой трагедии. По замыслу Шойгу, можно найти потомков экипажа подлодки, пригласить на место последнего боя субмарины.

Кстати, в тех местах еще очень много нераскрытых тайн. Например, непонятно, куда японские гарнизоны островов Курильской гряды перед капитуляцией спрятали больше тысячи единиц боевой техники. Нет данных, что что-то вывезли. А это значит, что могут быть удивительные находки.

"Необходимо подготовить большую экспедицию по северному коридору ленд-лиза, исследовать инфраструктуру союзнических поставок Советскому Союзу в наиболее труднодоступных местах страны", - отметил президент РГО.

Одно из главных открытий года - обнаружение Центром подводных исследований РГО потопленного фашистами в годы войны судна "Армения" с гражданскими на борту.

"Это важный эпизод войны, о котором надо знать и помнить, особенно, когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Тем временем

Географический диктант - он нечто большее, чем просто диктант. Да, формально это 40 вопросов о географии, о великих путешественниках, о народных промыслах и об экономике регионов. Но по сути - это занимательный тест на знание России в целом и региональных изюминок в частности. И главное здесь не правильные ответы, а горящие глаза участников.

В этот амбициозный проект посильную лепту внесла и "РГ". Итог - грамота "за большой вклад в популяризацию деятельности РГО". И крепкое рукопожатие Сергея Шойгу (с соблюдением всех медпредписаний, включая предварительный тест на COVID-19). Грамоту вручили автору этих строк, но она - награда всей редакции. Не подведем!

С начала года под контролем Управления Россельхознадзора в различные страны мира экспортировано более одного миллиона тонн продукции животного происхождения с территории Астраханской области

В 2020 году под контролем Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханкой областям и Республике Калмыкия с территории Астраханской области экспортировано в третьи страны и страны Европейского союза около 1,2 млн тонн продукции животного происхождения (900 партий) и 33 797 голов сельскохозяйственных животных.

Странами импортерами продукции животного происхождения и сельскохозяйственных животных являлись:

- Япония, Таджикистан, Канада, Грузия, Австралия, Азербайджан, Германия, Израиль, Индия, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Украина (115 партий рыбы и рыбной продукции, 1,7 тыс. т);

- Бангладеш, Бельгия, США, Туркменистан Вьетнам, Иран, Украина (593 партии кормов и кормовых добавок, 1,1 млн т);

- Иран, Азербайджан (70 партий мяса и мясопродуктов, 850 т);

- Азербайджан, Иордания (93 партии крупного и мелкого рогатого скота, 33 797 голов);

- Гонконг (11 партий непищевых рыбных отходов (рыбный пузырь) 32 т).

В ходе проведения ветеринарного контроля должностными лицами установлено, что экспортные партии подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции полностью соответствуют всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров, нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.

Продукция подвергнута лабораторным исследованиям в аккредитованных для этих целей лабораториях.

Дубай, ОАЭ. Новый пляжно-ресторанный комплекс откроется в популярном туристическом районе Дубая JBR в середине декабря. Название места не разглашается, однако сообщается, что на территории разместятся 20 баров, 3 ресторана и один пляжный клуб.

Комплекс будет открываться в два этапа – у каждого будет своя концепция. На первом этапе откроется пляжный клуб и восемь баров разной тематики, а также три ресторана. На первом этаже пляжного клуба разместятся японский и итальянский рестораны, а также кальянная.

На втором этаже разместятся шесть тематических баров, а также бар у бассейна и пляжный бар. Планируется, что гости будут проводить в клубе целый день: сначала плавать в бассейне, на закате наслаждаться коктейлями в баре, а после будут оставаться на ужин в одном из ресторанах. Вторая часть клуба также откроется до конца 2020 года.

Ранее, в ноябре 2020 года, в Дубае, на территории комплекса The Pointe острова The Palm Jumeirah, открылся новый ресторанный квартал. В Food District на двух этажах представлены 13 лицензированных ресторанов и баров разных брендов.

Гости могут разместиться как в помещении, так и на террасе – с видом на самый большой танцующий фонтан в мире. На втором этаже представлено 10 ресторанов, в том числе: Dibba Bay Oysters, Reif Japanese Kushiyaki, Sticky Rice, The Roost и два бара Bramble Bars. На первом этаже разместились Silk Gelato и Boon Coffee.

Олег Кожемяко: аварийные работы после циклона продолжим до 10 декабря

Приморский край, где из-за пандемии коронавируса больше всего пострадала туристическая отрасль, готовится к приему российских путешественников в зимнем и следующем летнем сезонах. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости рассказал о том, какова сейчас обстановка в регионе после мощного циклона с ледяным дождем, состоится ли Восточный экономический форум-2021, и ждут ли во Владивостоке президента Белоруссии Александра Лукашенко.

– Олег Николаевич, как вы оцениваете на сегодня ситуацию с коронавирусом в Приморье? Планируется ли возвращаться к более строгим ограничениям, в школах и в детсадах в том числе?

– Дальнейшее развитие ситуации сложно предсказать в том числе потому, что на это влияет человеческий фактор. Мы в силах ускорить позитивный итог все вместе – своим ответственным подходом и терпением. Конечно, люди утомлены, многим кажется, что, например, масочный режим совсем не помогает. Но если мы хотим скорее забыть обо всех ограничениях, которые повлекла за собой пандемия, мы обязаны продолжать соблюдать все правила и рекомендации. Это в наших же интересах. Кроме того, школьники приступили к занятиям. Главная задача – не допускать вспышек заболеваемости в школах и дошкольных учреждениях. Любые очаги должны быть оперативно локализованы. На сегодняшний день массовых ограничений в учебных заведениях вводить не планируем.

– Каков на сегодня коэффициент распространения, охват тестирования на коронавирус и процент свободных коек в ковидных госпиталях? Планируется ли разворачивать дополнительные госпитали?

– Коэффициент распространения – 1,0 (соотношение случаев, зарегистрированных в последние 4 дня к предыдущим 4 дням). На этом уровне держимся последние два месяца. Показатель тестирования методом ПЦР – в среднем 260 на 100 тысяч населения. Это соответствует нормативу. Кроме того, в Приморье широко применяют и другие методы тестирования. ИФА, например. Конечно, нагрузка на лаборатории значительно возросла. Представьте, в начале эпидемии там делали 280 тестов в сутки, сейчас около 5 тысяч. На сегодня в крае работает 17 лабораторий, приобретаем дополнительное оборудование, дооснащаем. Вот только получили средства от федерального центра на еще одну лабораторию. Решили открыть ее в Арсеньеве, чтобы жители прилегающих районов – Анучинский, Чугуевский, Яковлевский – могли оперативнее проходить тестирование.

На сегодняшний день развернуто 2064 койки, при том что в начале пандемии нашему региону Минздрав РФ рекомендовал норматив 948 коек. Дополнительные 40 коек развернули 9 ноября во владивостокской клинической больнице №1. Сейчас занятость коечного фонда – 85%. С первого декабря будут введены в строй еще 100 коек в так называемой больнице рыбаков, и затем в городской больнице Владивостока также заработают дополнительные 100 коек.

– Год подходит к концу, и уже, наверное, можно подвести финансовые итоги. Сколько бюджет края уже потерял и еще потеряет до конца года из-за коронавируса?

– Текущий год стал непростым для Приморья. Из-за эпидемии COVID-19 потери доходов бюджета текущего года уже составили около 10 миллиардов рублей. По прогнозам, до конца 2020 года эта цифра может увеличиться еще на 2,8 миллиарда рублей. Но, во-первых, нам удалось не сокращать социально значимые бюджетные расходы за счет поддержки федеральных властей и правильно проделанной работе правительства края. Во-вторых, есть и положительная динамика. Загадывать еще рано, но потенциал хороший – за последние пару месяцев потери удалось приостановить, мы наблюдаем прекращение падения доходов. На следующий год свои доходы мы уже планируем более амбициозно. Начали работу предприятия, налоги поступают, поэтому надеемся, что постепенно ситуация будет приходить в норму.

– Постепенно открывается авиасообщение с другими странами, в том числе рейсы из Владивостока в Токио. Как это скажется на ситуации в туристической отрасли региона и в части привлечения зарубежных инвестиций?

– К сожалению, о восстановлении туристского потока и, как следствие, восстановлении туротрасли Приморского края с открытием рейсов из стран ЮВА говорить не приходится. Ограничения, связанные со въездом и выездом граждан из-за распространения коронавируса, сохраняются, поэтому этот факт не может существенно повлиять на привлечение дополнительных иностранных инвестиций в регион.

Однако открытие рейсов положительно сказывается на реализации тех инвестиционных проектов, что уже существуют на территории Приморского края – в части привлечения специалистов высокой квалификации из-за рубежа.

– Этот сезон показал, что Приморье привлекает множество не только зарубежных, но и российских туристов. Каковы показатели по въездному туризму в регионе на данный момент? Какие новые проекты прорабатываются для российских туристов, возможно, в части зимних развлечений?

– По итогам 2019 года Приморский край вошел в пятерку регионов по объему туристического потока. Общее количество туристов в 2019 году составило более 5 миллионов человек. В последние годы в Приморском крае наблюдался стабильный рост въездного туризма, однако из-за вспышки коронавируса туротрасль Приморского края фактически лишилась потока туристов. На данный момент турпоток Приморского края за текущий год – около 700 тысяч человек, это на 86% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Безусловно, на сегодняшний день мы ведем подготовку к зимнему сезону, разрабатываем карты муниципальных образований записываем цикл видеосюжетов и видеоэкскурсий по зимнему отдыху. Также мы записываем аудиоподкасты, готовим интерактивные фотовыставки, посвященные выдающемуся путешественнику, ученому и писателю Владимиру Арсеньеву. В этом году мы запустили цикл программ дополнительной профессиональной переподготовки экскурсоводов со знанием корейского и японского языков. Пандемия обязательно закончится, и эти знания пригодятся нашим экскурсоводам. Ведь от работы людей, организующих отдых, зависит то, насколько успешным будет опыт посещения нашего края.

– Ожидаете ли вы, что поток иностранных туристов в Приморье в следующем году восстановится?

– В настоящее время сложно делать какие-то временные прогнозы, все зависит от эпидемиологической обстановки как в нашей стране, так и в целом за рубежом, в том числе в близлежащих приграничных регионах КНР. Мы не можем говорить о каких-то конкретных сроках, но надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и верим, что туристы станут приезжать в наш регион как можно раньше. Безусловно, пик въездного туризма приходится у нас на летний период и начало осени, поэтому в период снятия ограничений мы ожидаем, что в первую очередь будет востребован туризм формата командировки, лечения или обучения совместно с экскурсиями. В то же время на волне популярности остается и гастрономический туризм. Так, на осень приходится часть гастрономических фестивалей, которые очень полюбились нашим гостям.

– Отмечается ли сейчас в Приморье дефицит рабочей силы из-за ограничений на въезд иностранцев? Отражается ли ситуация на стройках региона?

– Правительство региона достаточно оперативно разработало пакет мер государственной поддержки для предпринимателей, чтобы помочь справиться с теми ограничениями, которые потребовалось ввести для сохранения и поддержания действующих предприятий. Особенно явной стала необходимость по-новому готовить профессиональные рабочие кадры. Уже в этом году мы запустили пилотный проект целевой подготовки поваров с дальнейшим трудоустройством. На следующий год запустим программу ускоренной подготовки специалистов для строительной отрасли "Кадры для бизнеса. Стройка". Мы делаем все, чтобы нужные кадры были на местах. Изменений и отклонений от сроков в этом году нет. Но есть некоторые риски, которые могут отрицательно сказаться на реализации инвестиционных проектов Приморского края.

Так, закрытие границ России и близлежащих стран и связанные с этим мероприятия, в том числе вопросы продления виз гражданами КНР и других стран, из которых привлекается рабочая сила строительных специальностей, специалисты по шеф-монтажу и наладке импортного оборудования, а также запрет на въезд граждан этих стран может негативно сказаться на сроках в тех проектах, где активно привлекается иностранная рабочая сила.

Но ситуацию мы контролируем, периодически производится мониторинг, согласно его данным, инвесторы корректируют бизнес-планы под текущие условия. После окончания корректировок будет необходимо обеспечить упрощенный порядок внесения изменений в действующие соглашения, на основании которых реализуются инвестиционные проекты.

– Откладывается ли на фоне коронавируса стройка конгрессно-выставочного центра, который планируется создать в рамках первого этапа (до 2022 года) реализации концепции развития острова Русский? Когда можно ожидать старт проекта?

– На сегодняшний день проектирование территории "Приморский форум" ведется компанией ООО "КВЦ". Территория включает конгрессно-выставочный центр "Русский", торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, колесо обозрения, рекреационную зону и зону семейного отдыха. Утвержден предварительный план застройки территории. Минвостокразвития России совместно с инициатором ООО "КВЦ" разработана дорожная карта. Сейчас реализация проекта планируется согласно установленным срокам. Уже поданы документы на изменение генерального плана и правил землепользования и застройки. По итогам согласования всей необходимой документации запланирована встреча министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики с инвестором ООО "КВЦ". В перспективе инициатор планирует получить статус приоритетного инвестиционного проекта Приморского края.

– Когда регион начнет готовиться к ВЭФ-2021? Как думаете, не помешает ли проведению пандемия?

– Очевидно, что в настоящий момент преждевременно говорить о проведении ВЭФ в 2021 году. Для этого в стране, да и в мире в целом должна улучшиться эпидемиологическая ситуация, должны открыться границы. Ежегодное проведение ВЭФ – это значимый фактор социально-экономического развития региона. Фактор, который благоприятно влияет на инвестиционный климат края, на привлечение иностранных и отечественных инвесторов. Начиная с 2015 года каждую осень во Владивосток съезжались делегации из многих зарубежных стран, политики и инвесторы, подписывались соглашения о будущих сделках на миллиарды рублей. Проведение форума стало не просто важной традицией для Приморского края, а проводником дальнейшего экономического роста региона, потому мы все будем верить в лучший прогноз.

– Есть ли с послаблением ограничений, в связи с открытием ряда рейсов за рубеж подвижки в сфере международного сотрудничества?

– Нет, большая часть международных встреч и мероприятий переносится на 2021 год либо проводится в формате видео-конференц-связи. Во-первых, ситуация в мире еще слишком нестабильна, никто не хочет идти на бессмысленный риск. Во-вторых, мероприятия по предотвращению завоза и распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции продолжаются. И в этом вопросе мы не делаем исключений ни для кого.

– Полгода назад по видеосвязи вы общались с Владимиром Путиным, в том числе подняли вопросы финансирования ремонта мостов в крае, поддержки внутреннего туризма и другие. Что из того, что вы просили, регион уже получил?

– Поддержку получила та отрасль, которая в ней очень нуждалась. Больше всего от введения ограничений пострадали отрасли, связанные с приемом и обслуживанием иностранных туристов, выездным туризмом, а также компании, занятые экспортно-импортными операциями. Совместно с бизнес-сообществом мы подготовили ряд предложений по стабилизации ситуации и направили их в правительство РФ, где их поддержали. Это и отсрочки выплаты в бюджет налогов и сборов, и снижение страховых взносов, и упрощенная система налогообложения для особо пострадавших отраслей. Это общественное питание, перевозки, гостиницы, туризм, спорт, деятельность санаторно-курортных организаций и физкультурно-оздоровительная деятельность. Очень востребованными мерами поддержки стали субсидии на организацию общественных работ и субсидии в размере 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) на сотрудника, беспроцентное банковское кредитование на заработную плату на срок не более 6 месяцев. Из нового — продление налоговых каникул для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей до конца года. Это востребованная мера поддержки для предприятий туротрасли. Большое значение имеет тот факт, что в данном случае правительство пошло нам навстречу, так как ранее мы неоднократно озвучивали необходимость продления налоговых льгот, с подобными предложениями обращались так же крупные профессиональные турассоциации.

– Вы недавно были в Белоруссии, и Лукашенко обещал посетить Дальний Восток в 2021 году. Ждете ли его на будущий год во Владивостоке?

– Мы всегда открыты для сотрудничества с нашими белорусскими друзьями. Если глава Белоруссии действительно найдет время и посетит наш край, то мы, конечно, радушно примем. Тем более Александр Григорьевич давно уже не был во Владивостоке. Белорусы всегда очень тепло встречают нас на своей земле. И это нормальные отношения очень близких народов. Так и должно быть. Тем болеечто белорусы одни из первых осваивали и обживали Приморье. Среди наших земляков много белорусов.

– Планируются ли визиты приморских делегаций за рубеж в ближайшей перспективе и иностранных делегаций во Владивосток?

– Это станет возможным после восстановления полноценного международного транспортного сообщения, снятия ограничений на въезд иностранных граждан на территорию России. Когда это произойдет, предсказывать не берусь. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена, потому решение о снятии ограничений будет приниматься правительством России с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом. Могу только надеяться, что все это произойдет в недалеком будущем. Ведь из-за коронавируса был приостановлен не только обмен делегациями, но и множество международных мероприятий как федерального, так и регионального уровня, планировавшиеся к проведению на территории края в текущем году, были перенесены на 2021 год.

– Как сейчас обстоит ситуация в плане сотрудничества с КНДР? Планируются ли взаимные визиты делегаций после стабилизации эпидемической обстановки?

– Еще до объявления пандемии сотрудничество с Северной Кореей было существенно ограничено санкциями ООН в отношении КНДР. На сегодня, в связи с закрытием границ, сотрудничество и гуманитарные обмены с КНДР приостановлены самой северокорейской стороной. Контакты осуществляются только через дипломатические представительства КНДР в России. После стабилизации ситуации планируется возобновление сотрудничества и, конечно, взаимных визитов.

– Какова сейчас обстановка в регионе после снежного циклона, сколько еще времени может занять устранение последствий?

– Сейчас обстановка в регионе начинает постепенно стабилизироваться. Электричество пришло в жилые дома Первомайского района Владивостока. Завершается подключение в Артемовском городском округе – там остается частный сектор, должны быть подключены к электричеству многоквартирные дома. Во Владивостоке к водоснабжению и теплоснабжению подключены все дома за редким исключением.

Так, сложной остается обстановка на Русском острове. Там работает "Оборонэнерго", части ТОФ занимаются расчисткой просек, проходов к ЛЭП. Переброшены дополнительные бригады ДРСК для помощи "Оборонэнерго". Идет поэтапное подключение поселков, тепло в большинство домов подается. Думаю, что потребуется минимум два дня, чтобы подключить всех жителей Русского к электроэнергии. Перебрасываются дополнительные дизель-генераторы, который освобождаются после подключения центрального энергоснабжения в Первомайском районе.

Мэрии Владивостока и Артема активно занимаются уборкой улиц, вывозом деревьев, освобождают в первую очередь проходы к лечебным и социальным учреждениям, готовятся к проведению массового субботника. В пятницу будут проведены большие работы по очистке города, будут задействованы силы ТОФ – 350 человек во Владивостоке, 150 в Артеме, 50 на Русском. Работы будут продолжены в течение недели до полной очистки города. Работы остается много. В субботу будет объявлен общегородской субботник. Думаю, жители положительно отзовутся на его проведение.

"Русгидро", ДРСК приняли план о необходимости установки анкерной опоры в районе Морского кладбища Владивостока, что позволит гарантированно в течение зимы и всех последующих катаклизмов стабильно подавать электричество в Первомайском районе, избегая таких случаев, когда провод оборвался и район остался без света.

Мы на всякий случай оставляем до конца зимы все дизель-генераторы, которые получил регион, и будем формировать запас новых. Закупим коммунальную мини-технику, чтобы быстрее чистить город от завалов и наледи. Аварийно-спасательные работы продолжаем до 10 декабря. Далее перейдем к восстановлению системы надежного энергоснабжения и нормальной жизни города, когда все улицы и проезды будут расчищены. Будем делать все для этого.

Производство стали в Иране выросло на 12,6 %

Иранские производители стали произвели более 23,79 миллиона тонн стали в течение первых 10 месяцев 2020 года, что на 12,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года, когда производство составляло 21,12 миллиона тонн.

Согласно данным, опубликованным Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA), в октябре Иран произвел 2,66 миллиона тонн нерафинированной стали, что на 27,9 процента больше, чем за тот же месяц в 2019 году, когда было 2,08 миллиона тонн.

Китай возглавил список производителей сырой стали в октябре с объемом производства 92,2 млн. тонн, а Иран занял 11-е место, сообщает Iran Daily.

Со второго по десятое место в этом списке заняли, соответственно, Индия (9,05 миллиона тонн), Япония (7,2 миллиона тонн), США (6,14 миллиона тонн), Россия (6,05 миллиона тонн), Южная Корея (5,85 миллиона тонн), Германия ( 3,41 миллиона тонн), Вьетнам (3,37 миллиона тонн), Турция (3,2 миллиона тонн) и Бразилия (2,78 миллиона тонн), говорится в сообщении.

Мировое производство стали в октябре составило 161,89 миллиона тонн, что на семь процентов больше, чем в том же месяце 2019 года, который составлял 152,24 миллиона тонн.

Согласно данным WSA, опубликованным в январе, в 2019 году Иран произвел 31,9 миллиона тонн необработанной стали.

Страна планирует увеличить свои годовые мощности по производству стали до 55 миллионов тонн к 2025 году, а экспорт, как ожидается, достигнет от 10 до 15 миллионов тонн в год.

Россельхознадзор принял участие в работе 81 сессии Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) по вопросам сельскохозяйственной политики и рынков (APM)

В период с 24 по 26 ноября в режиме видеоконференции состоялась 81 сессия работы Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), посвященная регулярной оценке изменений аграрной политики и состояния сельскохозяйственных рынков 37 стран-членов и ряда других неприсоединившихся развитых стран мира, включая Российскую Федерацию (всего 46).

В состав российской делегации вошли представители Минэкономразвития, Министерства сельского хозяйства, Россельхознадзора и его подведомственных учреждений.

Делегаты обсудили и утвердили ряд аналитических материалов по широкому кругу вопросов, содержащиеся в них выводы и рекомендации для последующей публикации в открытой печати.

Главным документом, вызвавшим наибольшее число откликов и комментариев участников, стал традиционный (публикуется один раз в два года) Обзор сельскохозяйственной политики стран членов ОЭСР и ряда государств мира, обеспечивающих существенный вклад в поддержание мирового баланса продовольствия Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Индонезии и России. Документ призван внести вклад в подготовку намеченного на осень 2021 года Саммита ООН по продовольственным системам, выработать гармонизированные подходы управления сельским хозяйством и функционирования продовольственных систем, позволяющие достигать «триединые цели» развития – продовольственной безопасности, социального развития и природоохраны. Участники подтвердили необходимость включения в доклад анализ ситуации с последствиями пандемии COVID -19 и оценки влияния антикризисных мер на политику в области сельского хозяйства и продовольственного обеспечения и изменения соответствующих прогностических моделей ОЭСР.

В сфере внимания делегатов оказались вопросы функционирования продовольственных цепочек, влияние скотоводства на рост выбросов парниковых газов, состояние рынков индийских и японских сортов риса, агрополитика Норвегии (страны с наивысшим уровнем субсидирования сельского хозяйства – до 59% валового доходя производителей, и менять подходы страна пока не намерена) и Турции (выделяющей 10 млрд. долл. США только на чрезвычайные меры по поддержке фермеров в связи с засухой); мониторинг уровня госсубсидий в отдельных странах.

Важным вопросом, непосредственно затрагивающим сферу ответственности Россельхознадзора, стало обсуждение мер, предпринимаемых странами ОЭСР для борьбы с нарастающей устойчивостью болезнетворных микроорганизмов к антибиотикам ввиду адаптации из-за неконтролируемого применения их в животноводческой практике. Наряду с запретами использования антибиотиков в целях стимулирования роста животных (в ЕС с 2006 г.), рекомендуется отрегулировать их оборот для ветеринарного предназначения, для чего предполагается внедрять повсеместную цифровизацию процессов производства, назначения и употребления антибиотиков. Вместе с тем, отмечена возможность разумного применения антибиотиков для борьбы с паразитарными болезнями птицы.

Делегаты одобрили большую работу секретариата ОЭСР по подготовке проектов аналитических материалов и договорились о продолжении консультаций в электронном формате.

Стоимость экспорта железной руды из Австралии в Китай достигла рекорда в октябре

Как сообщает Yieh.com, согласно данным Австралийского статистического бюро, из-за высокого спроса стоимость экспорта железной руды из страны в октябре достигла рекордного уровня, достигнув $10,9 млрд.

Среди них экспорт в Китай составил 80% от общего объема экспорта железной руды Австралии, что намного превышает объемы экспорта Японии и Южной Кореи.

Возможности Бразилии по экспорту железной руды сокращаются после обрушения плотины Брумадинью в Вале в январе прошлого года, а рудник Симанду в Гвинее еще не добывает железную руду. Таким образом, железная руда из региона Пилбара в Западной Австралии стала основным источником Китая.

Новая линия Nippon Steel по производству оцинковки начнет работу в первом квартале 2021 года

Как сообщает Yieh.com, компания Nippon Steel подтвердила, что планирует открыть новую линию непрерывного горячего цинкования на заводе East Nippon Works в Кимицу, Чиба, в первом квартале следующего года.

Новая производственная линия, реализация которой была отложена более чем на шесть месяцев, была спроектирована для производства более высокопрочной стали для восстанавливающейся автомобильной промышленности Японии. Но этот план был отложен из-за неопределенности, вызванной эпидемией в японской экономике.

Новая производственная линия будет использоваться, в основном, для изготовления автомобильных деталей, а образцы стали уже отправлены производителю автомобилей для соответствующих испытаний.

Под снос

Государственное строительство в России остается черной дырой, засасывающей колоссальные деньги

Александр Киденис

На саммите «большой двадцатки», посвященном преодолению последствий пандемии, обсуждалось заявление МВФ о том, что «наметившееся восстановление мировой экономики под угрозой из-за второй волны коронавируса и крупнейшие страны ни в коем случае не должны приостанавливать программы господдержки. Но в России большинство таких программ приостановлено еще с лета, а глава Минфина Антон Силуанов на этой неделе дал понять, что новых не будет: «Нужно всегда держать порох сухим, что называется, и иметь паровоз на запасном пути. То есть не соблазняться на предложения о росте дефицита и увеличении долга».

Любопытно, что месяцем раньше тот же министр оценивал объем господдержки экономики и граждан в 9% ВВП. Но МВФ назвал другую цифру: менее 5% ВВП, поставив Россию среди стран G20 на третье место с конца — ниже только Индонезия и Мексика. Пессимистичен в оценках и ЦБ России: в начале ноября он констатировал, что восстановление российской экономики остановилось в сентябре и в 2021 году будет менее активным, чем предполагалось.

Оценка Эльвиры Набиуллиной совпадает с прогнозом МВФ, который также предсказывает для России сокращение ВВП в 2020-м не менее чем на 4,1%, хотя у страны есть «более широкие возможности для фискальной поддержки экономики: Фонд национального благосостояния (ФНБ) с марта по ноябрь вырос на треть — с 123 до 167 млрд долларов».

Тем временем Счетная палата выявила нерациональное расходование резервного ФНБ — причем в обход уже утвержденного федерального бюджета, то есть бесконтрольно. Так, на строительство ледового дворца в Иркутске из резервного фонда выделили почти 2,2 млрд рублей (в 7 раз больше, чем изначально было запланировано). А строительство и оснащение пяти больниц в Северной Осетии и Астраханской области было профинансировано без внесения в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), где выделяемые средства изначально находятся под особым контролем. В таком же «ручном режиме» шло завершение расчетов с подрядчиками, строившими стадионы в ЧМ-2018 (добавлено 13 млрд), реконструкция центра «Артек» (+3,3 млрд)...

Почему-то аудиторы СП не называют это «хищениями», лишь деликатно указывают, что деньги могли быть потрачены «более рационально». Кто бы сомневался!

Государственное строительство в России остается черной дырой. В результате в настоящее время стоимость российского недостроя приблизилась к 1 трлн рублей. Цифры сумасшедшие: по состоянию на 1 января текущего года «брошенных» объектов (возведение приостановлено или законсервировано) было 4,3 тысячи. Прибавим 3,4 тысячи долгостроев — объектов, строящихся более пяти лет. Вложено в них 875,6 млрд, из которых не меньше половины придется списать даже при технической возможности завершения — они морально устарели...

Причин такого вопиющего разбазаривания средств и сил уйма, и даже виновники во многих случаях известны. К примеру, министр строительства (теперь уже бывший) Владимир Якушев рассказал про один из нехитрых способов: «Субъекты РФ не получают полное финансирование в рамках ФАИП. Сначала им выделяют средства, благодаря которым можно начать строительство, а потом, при формировании федерального бюджета на следующие годы, про них просто забывали и денег регионы не получали».

То есть Минфин, на словах заботящийся о каждом рубле, сначала разбазаривает бюджетные деньги, распределяя авансы на «авось», а потом обращает их в недострой. Чиновники скромно называют это «проблемой неритмичности исполнения расходов». А в действительности так выглядит «паровоз на запасном пути», отправленный туда ведомством Антона Силуанова.

И заметьте: за такое разорительное «финансирование» никто никогда не был наказан — ни столоначальник, ни министр. Ни рублем, ни должностью. Да ведь и закона такого нет. Ни в Градостроительном кодексе РФ, ни в других нормативно-правовых актах не имеется самого понятия «незавершенное строительство». А на нет и суда нет...

Но деньги исчезают бесследно не только в строительстве. СМИ сообщают, что в результате недостаточности финансирования долгосрочных направлений в стране страдают образование, здравоохранение, фундаментальная наука. И в то же время по итогам прошлого года объем неосвоенных бюджетных денег на федеральном уровне составил 1,1 трлн рублей, в 2020-м этот показатель грозит вырасти до 1,35 трлн. Примеров подобного «планирования на глазок» — пруд пруди!

Известно, что российской экономике катастрофически не хватает инвестиций. А по данным ЦБ России, на депозитах и счетах в банках на 1 октября у населения хранилось 32,7 трлн рублей. Которые неплохо бы привлечь на финансирование проектов в сфере транспорта, социальной и коммунальной инфраструктуры. Но индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) есть только у 2% россиян.

Для сравнения: в Великобритании индивидуальные сберегательные счета с налоговыми льготами на 1 января 2020 года были у 16,8% населения, в Японии — у 9,2%, а в Канаде — у 37,5%. В России же, как утверждает советник первого зампреда ЦБ РФ Степан Кузнецов, «отсутствуют инструменты, востребованные населением для долгосрочных сбережений». И при этом предлагается установить такой порядок, при котором россияне смогут рассчитывать на налоговый вычет лишь через 10 лет после вложения своих денег в одобренный государством проект, и только при условии, что этот вычет гражданин потратит на определенные цели. Осталась сущая мелочь: найти инвестора, согласного на такие условия...

Зато тот же Минфин никак не может найти 386 млрд рублей на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Хотя опросы населения свидетельствуют: это будут не пенсионные, а инвестиционные вложения — в детей и внуков, на которых большинство российских стариков тратят появляющиеся у них «свободные деньги». На оплату кружков и секций, на отдых ребенка, лечение и всякие вкусняшки, недоступные карману родителей: И если правительство в этом году запланировало выплатить нуждающимся семьям с детьми 123 млрд в виде пособий, то от дедушек и бабушек на те же цели добавится вдвое-втрое больше. Причем с радости и старых, и малых. Но кто же это считает в кабинетах Минфина?

P.S. Экономисты РАН считают, что выход из кризиса и прирост ВВП в ближайшие три года может обеспечить повышение пенсий и зарплат. Если же проиндексировать пенсии на 5% быстрее запланированного уровня в год, это позволит повысить реальные темпы роста потребления домашних хозяйств на 0,5% ежегодно. Именно потребительский спрос, который определяется доходами семей и масштабами кредитования, будет основным фактором экономической динамики в ближайшие годы.

И если доходы россиян вырастут, бизнес посчитает это возможностью для увеличения оборотов и вложений средств в производство. Именно потребительский спрос, на который влияют доходы семьи и масштабы кредитования, будет основным фактором экономической динамики в ближайшие годы...

А в это время

Безусловным хитом этой недели стала настольная игра «Не в деньгах счастье», выпущенная, как сказано в описании, для «повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в РФ». Выпустил ее Минфин. Уж кому, как не ведомству Антона Силуанова, лучше знать, что в деньгах счастья точно нет. В игре можно выбирать профессию, виды досуга и образования. Задача игрока — первым достичь условленного уровня счастья, для чего придется брать потребительские и автокредиты, залезать в ипотеку, вести добровольные пенсионные накопления и т. д. и т. п.

При этом, например, работа на садовом участке и тур на море стоят одинаково, однако огород принесет игроку вдвое больше счастья. И это правильно! Нечего тупить на пляже, когда картошка некопана...

По имеющейся у нас информации, на очереди игры от Минтранса «Тише едешь — дальше будешь» и от Минздрава «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Что наша жизнь? Игра!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ США И КИТАЕМ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

АЛИСИЯ ГАРСИЯ-ЭРРЕРО

Старший научный сотрудник BRUEGEL, адъюнкт-профессор Гонконгского университета науки и технологий.

Сдерживание со стороны США лишь подтолкнёт Китай к ускорению развития собственной экосистемы в сфере технологий. Китай не станет экономить на затратах на её поддержку. Более того, он будет спешить с приобретением необходимых технологий у остального мира. Создание двух технологических экосистем представляется сейчас относительно неизбежным.

Хотя тарифная война между двумя крупнейшими экономиками мира, похоже, утихла, после того как в декабре прошлого года была достигнута договоренность по первой фазе торгового соглашения, стратегическая конкуренция между США и Китаем далека от завершения. Помимо торговых мер, США использовали против Китая ещё несколько видов оружия. Размежевание на уровне финансов и личных контактов ведётся вполне целенаправленно, в области технологий – также продвигается быстрыми темпами.

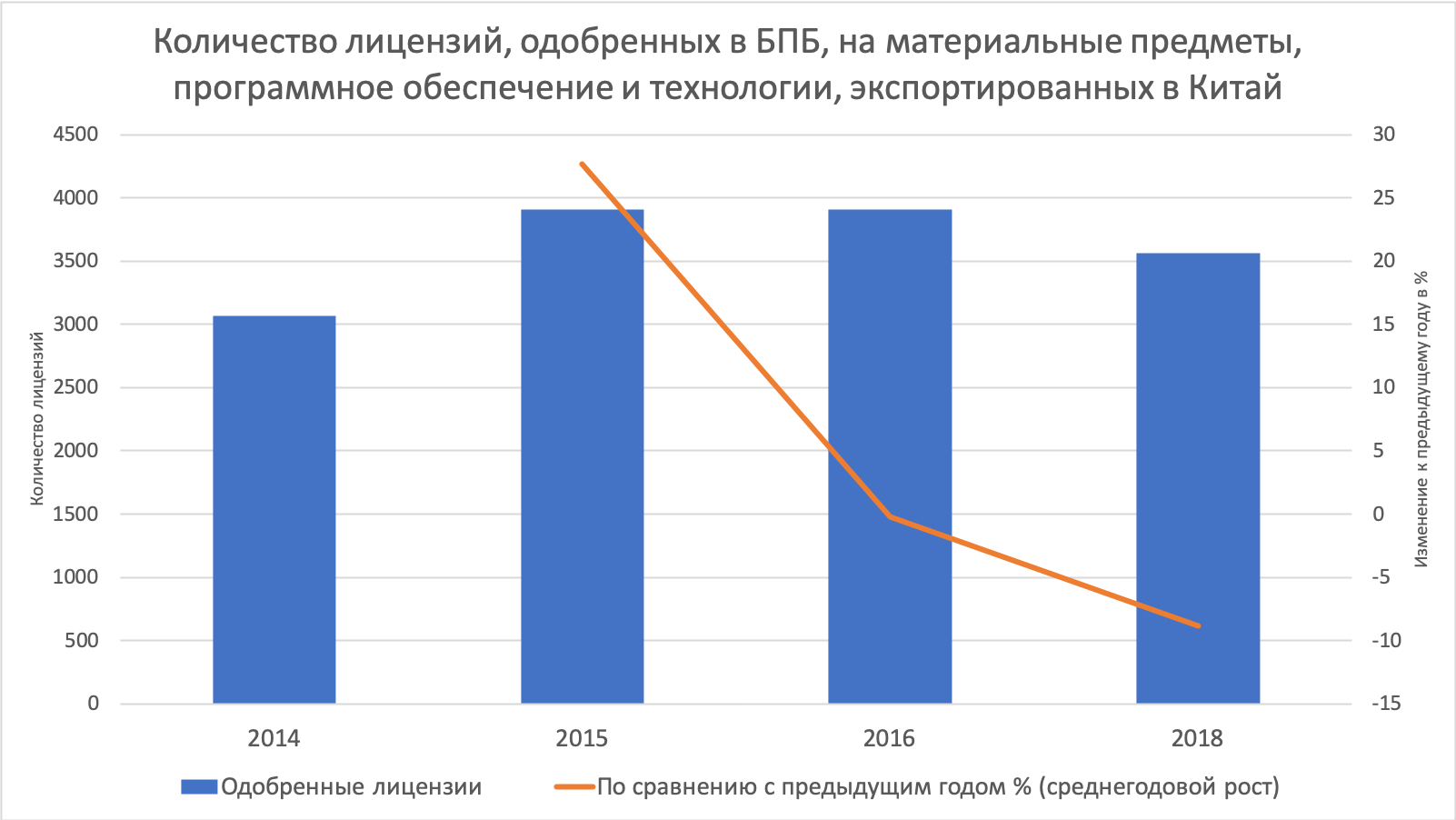

Точную дату, когда началось технологическое противостояние между США и Китаем, назвать трудно. Можно вспомнить, как Китай стал запрещать американские социальные сети и другие платформы, такие как Google и Facebook. Как уже в разгар торговой войны между США и Китаем была арестована финансовый директор компании Huawei в Канаде по запросу судебных органов США с требованием дать показания на территории США. Учитывая роль Huawei как национального лидера в телекоммуникационном секторе Китая, китайские официальные лица сочли это прямой атакой на предполагаемую гегемонию Huawei в области 5G. На самом деле, это был лишь один из американских шагов по ужесточению контроля над китайскими технологиями. Например, не так давно США ужесточили контроль, сократив лицензии на экспорт чувствительных технологий – причём как в Китай, так и в Гонконг. Фактически процесс начался ещё до торговой войны, как показано на графике 1. Количество разрешений стало уменьшаться уже в 2015 году, а с 2016-го эта тенденция приобрела обвальный характер. В свою очередь, Китай ввёл экспортные лицензии на ключевые технологии, такие как дроны и искусственный интеллект.

Помимо торговли, свободный поток инвестиций также был ограничен, особенно в отношении технологий. Со стороны США это наиболее ярко проявилось после реформы Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS), целью которой было заблокировать растущий объём слияний и поглощений между компаниями Китая в США, особенно в высокотехнологичном промышленном секторе. ЕС также последовал этому примеру и создал в апреле 2020 года собственный институт для проверки инвестиций, что указывает на технологический протекционизм – как глобальный, так и направленный специально против Китая.

Другой важной мерой, принятой США, является введение списка юридических лиц, который фактически запрещает американским компаниям вести дела с включёнными в него китайскими предприятиями. Бюро промышленности и безопасности США (БПБ) опубликовало список организаций, которые считаются опасными для национальной безопасности США, ещё в 1997 году. Но с 2019 года этот список резко расширился – туда попала компания Huawei, её филиалы и ещё целый ряд китайских корпораций.

Китай не замедлил с ответом и объявил о составлении ответного списка, но названия попавших в него компаний не разглашаются. Тем не менее были обнародованы основания для включения в список: в него попадают фирмы, принявшие дискриминационные меры против китайского бизнеса по некоммерческим основаниям. Как было заявлено, последствием попадания в китайский список будут не санкции, аналогичные вводимым в США, а скорее полный запрет на торговлю и инвестиции в Китае. В целом оба списка затрудняют работу китайских компаний с США, а любых иностранных компаний – с Китаем, что делает технологическое размежевание ещё более вероятным.

Камнем преткновения в отношениях США и Китая является технология 5G. После того, как Huawei было запрещено предоставлять платформы 5G в США, подобные шаги предприняла Великобритания. Таким образом, подвергаемая нападкам Huawei символизирует процесс глобализации технологий. А торможение этого процесса приводит к фрагментации инвестиций, производства и занятости.

Сдерживание технологической экспансии Китая в США не ограничивается конфликтами в сфере оборудования, оно затрагивает и программное обеспечение. В начале августа этого года Белый дом опубликовал распоряжение, касающееся китайских социальных сетей TikTok и WeChat. Оно угрожает наказанием резидентов США или компаний, участвующих в любых сделках с этими фирмами после его вступления в силу. Это эквивалентно «Великому китайскому файрволу», или «Золотому щиту», установленному Китаем намного раньше для блокировки доступа своих интернет-пользователей к нескольким популярным приложениям.

За пределами отрасли технологическое размежевание отягчается первыми шагами к финансовому размежеванию, что делает трансграничное финансирование всё более трудным. Тем временем китайские технологические фирмы, зарегистрированные в США, решили провести вторичный листинг, чтобы избежать риска исключения из фондового рынка США. Это касается Alibaba, JD и NetEase, которые запустили вторичный листинг в Гонконге. Помимо этого, китайское правительство проводит политику поощрения внутреннего финансирования технологических компаний, включающую создание Торговой площадки по научным и технологическим инновациям (SSE STAR Market) с ослаблением правил и введением льгот. Этот новый рынок, расположенный в Шанхае, призван поддержать перспективные технологические стартапы за счёт более лёгкого акционерного финансирования. Таким образом, он отвечает целям промышленной политики Китая, особенно в аспекте технологической модернизации, и избавляет китайские компании от необходимости полагаться в вопросах привлечения капитала на иностранные фондовые биржи – тем более что крупнейшие платформы находятся в США.

Хотя невозможно точно сказать, как дальше будет развиваться конфликт, но ограничения со стороны США лишь подтолкнут Китай к ускорению развития собственной экосистемы в сфере технологий. Другими словами, модернизация китайской технологической индустрии является сейчас более актуальной, чем когда-либо, поэтому Китай не будет экономить на затратах на её поддержку. Кроме того, он будет спешить с приобретением необходимых технологий у остального мира. Европа (в которой меньше ограничений, чем в США или даже в Японии или Корее) по-прежнему будет основной целью.

Создание двух технологических экосистем представляется сейчас относительно неизбежным, если только американские выборы-2020 не повлекут за собой серьёзное изменение подхода США к Китаю. Последнее, впрочем, выглядит маловероятным, поскольку воинственную позицию в отношении Китая в Соединённых Штатах разделяют как демократы, так и республиканцы. В связи с этим следует отметить, что работа с двумя разными экосистемами в области технологий подтолкнёт другие сферы, такие как финансы, торговля и прямые иностранные инвестиции, к большей разобщённости.

Скоро в строй

Только что построенный корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", проходящий государственные испытания, впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели.

Для обеспечения стрельбы было привлечено до десяти кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения, сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 километров от боевого корабля. Накануне корвет успешно провел комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190.

Испытания проходят в Японском море в заливе Петра Великого. Это уже второй их этап. Первый закончен в начале октября - в ходе него на протяжении десяти дней сдаточная команда судостроителей совместно с экипажем и специалистами Тихоокеанского флота оценивали маневренные и скоростные качества корвета, работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств.

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" построен на Амурском судостроительном заводе и стал третьим корветом в серии проекта 20380, предназначенном для ТОФ. На сегодня в составе ВМФ РФ находится шесть таких кораблей: четыре - в составе Балтийского флота, еще два - "Совершенный" и "Громкий" - в составе Тихоокеанского флота. Всего у ВМФ должно появиться 24 корабля этого проекта.

Строительство "Алдара Цыденжапова" началось 22 июля 2015 года, стапельные работы окончены 12 сентября 2019 года, после чего корабль был выведен из цеха, поставлен в транспортно-спусковой док и спущен на воду. На сдаточную базу завода во Владивостоке корвет прибыл в июне этого года. Вскоре на корабль заселился экипаж.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Разработаны в КБ "Алмаз". Считается, что корветы проекта 20380 - выдающиеся корабли своего класса и основа ВМФ страны. Их многофункциональность и оснащенность позволяют осуществлять различные задачи по охране морских границ. Они предназначены для ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Планируется, что корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" войдет в состав Тихоокеанского флота до конца уходящего года.

Корвет назван в честь матроса эсминца "Быстрый" Алдара Цыденжапова, который 24 сентября 2010 года предотвратил пожар в машинном отделении корабля. В тот день весь экипаж эсминца "Быстрый" находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино (Приморский край) на Камчатку. Но утром в машинном отделении из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода вспыхнул пожар. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Получил сильнейшие ожоги, но смог сам выбраться из охваченного пламенем отсека. Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный урон эсминцу, на котором было около 300 человек. Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. 28 сентября его не стало. Алдару оставалось служить меньше месяца. За проявленное мужество он был посмертно удостоен звания Героя России.

Арсенал

Корветы проекта 20380 станут основными морскими защитниками прибрежных зон во всех морских акваториях нашей страны. Всего планируется принять на вооружение не менее 24 кораблей этого проекта.

Корветы предназначены для ведения борьбы с надводными кораблями и субмаринами противника. Также они могут обеспечить артиллерийскую поддержку морских десантов. Отличительные особенности - многофункциональность, модульность конструкции, компактность, высокий уровень автоматизации.

Модульный принцип архитектуры кораблей этого проекта позволяет при строительстве новых и модернизации существующих устанавливать на них новые системы оружия и радиоэлектронного вооружения. Это снижает производственные затраты и обеспечивает высокий модернизационный потенциал в течение 30-летнего жизненного цикла корабля.

В проекте реализованы новейшие достижения по снижению заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах на основе архитектурных особенностей, в сочетании со специальными покрытиями. Корветы вполне можно назвать кораблями-невидимками.

При относительно небольшом полном водоизмещении - около 2500 тонн - корветы отличаются мощным вооружением. В частности, на них установлены противокорабельные ракетные комплексы "Уран", которые в будущем планируется заменить на "Калибры" и "Ониксы".

Артиллерийское вооружение - 100-мм автоматическая пушка А-190 "Универсал", считающаяся по своим характеристикам лучшей в мире. ПВО состоит из самых современных зенитно-ракетных комплексов "Редут" и двух шестиствольных 30-мм артустановок АК-630М.

Торпедное вооружение - два четырехтрубных аппарата "Пакет-НК" калибра 324 мм. Торпеды могут использоваться против кораблей и подводных лодок противника, они также способны перехватывать атакующие торпеды. Для более эффективной борьбы с подводными лодками корвет несет вертолет Ка-27ПЛ.

Экипаж боевого корабля - 100 человек. Дальность плавания - 4000 миль. Автономность - 15 суток. Максимальная скорость хода - 27 узлов.

Подготовил Сергей Птичкин

Ольга Журман (Владивосток)

Деньги на воздух

РФ заявила о плане снижения выбросов в рамках соглашения по климату

Текст: Игорь Зубков

В рамках Парижского соглашения Россия заявила о своем национальном плане по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата (в терминологии соглашения - первый "определяемый на национальном уровне вклад").

Он предусматривает сокращение выбросов в масштабе всей экономики к 2030 году до 70% относительно уровня 1990 года, с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.

Международное сообщение об этом размещено на портале секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Основой для заявления стал указ президента, подписанный в начале ноября, отмечает Минэкономразвития. Правительству было поручено утвердить стратегию долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов.

В опубликованном заявлении отмечается, что установленный Россией целевой показатель способствует достижению глобальной температурной цели, поскольку к 2030 году кумулятивное сокращение выбросов парниковых газов России с 1990 года превысит 55 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа (в 1990 году значение показателя составило 3,1 миллиарда тонн).

При постановке этих целей все страны используют формат, отвечающий их национальным интересам, объясняет ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб. "Если посмотреть на цели других стран относительно того же базового года и перевести в одну систему координат, то мы увидим обязательство России по сокращению выбросов на 30%, Евросоюза - на 40%, Японии - на 20%, США - на 15%; в то же время Китай и Индия с использованием показателей не абсолютного сокращения выбросов, а удельного на единицу ВВП могут нарастить выбросы на 1325% и на 2185% соответственно. Учитывая масштаб этих растущих экономик, такой рост способен "съесть" любое сокращение, даже такое существенное, как в России и в Европе, - подчеркивает эксперт. - Но мы исходим из наших максимальных возможностей, учитывающих структуру экономики и социальные обязательства".

В заявленном показателе учтена максимально возможная поглощающая способность российских лесов, это наш важнейший национальный актив, отмечает Сергей Твердохлеб. "Российские компании уделяют большое внимание развитию лесного фонда, а в ближайшие годы нам предстоит создать систему по реализации и использованию результатов проектов по увеличению поглощения парниковых газов, в том числе во внешнеэкономической деятельности, - говорит он. - Для решения этой задачи не обойтись без конструктивного взаимодействия государства и компаний".

Цель Парижского соглашения, которое после 2020 года должно полностью заменить Киотский протокол, состоит в том, чтобы не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С.

Среднегодовая температура воздуха на территории России с середины 1970-х годов растет в среднем на 0,47 °C за десять лет, что в 2,5 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха, указано в заявлении. Заместитель министра экономического развития Илья Торосов назвал вклад России в международные усилия в части климата беспрецедентным.

Россия является одной из немногих стран, которые перевыполнили свои обязательства в рамках Киотского протокола в первый период его действия (не превысив ограничения выбросов парниковых газов в 100% от уровня 1990 года). В 2013 году установлена цель в 75% от значений 1990 года, которая была досрочно выполнена. При подготовке Парижского соглашения в 2015 году Россия заявила о готовности взять на себя более амбициозную цель в 70-75%. В 2019 году правительство утвердило Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года.

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания flydubai совершила первый регулярный коммерческий рейс из Дубая в Тель-Авив. Самолет вылетел из Международного аэропорта Дубая и приземлился в Международном аэропорту имени Бен-Гуриона в четверг 26 ноября, где был встречен водной аркой. Инаугурационный рейс совершили капитан Патрик Гонзенбах и второй пилот Абдулла Аль Шамси, гражданин ОАЭ.

На борту самолета находилась делегация во главе с исполнительным директором flydubai Гейтом Аль Гейтом. По прибытии их встретили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также делегация с генеральным директором Международного аэропорта имени Бен-Гуриона Шмуэлем Закаем и представителями авиационной отрасли.

Гейт Аль Гейт, исполнительный директор flydubai, сказал: «Сегодняшний инаугурационный рейс совершен в рамках реализации соглашения о воздушном транспорте. Начало прямого воздушного сообщения поможет развитию коммерческих проектов в разных сферах, способствует их успеху и процветанию. Мы с нетерпением ждем первых пассажиров из Израиля в ОАЭ».

Джейхун Эфенди, старший вице-президент по коммерческим операциям flydubai, сказал: «С тех пор как мы объявили о запуске авиасообщения с Тель-Авивом, мы видим высокий спрос на услуги как со стороны Израиля, так и со стороны ОАЭ. Вскоре после публикации расписания полетов туристы и деловые путешественники совершили первые бронирования. Сейчас мы выполняем два рейса в день, и у нас есть возможность увеличить их частоту в будущем».

Благодаря расширенному код-шеринговому партнерству с авиакомпанией Эмирейтс путешественники получают больше удобных вариантов стыковок в дубайском международном авиаузле для полетов по 155 направлениям маршрутных сетей Эмирейтс и flydubai, включая Австралию, Китай, США, Японию, страны Индийского океана и Южной Азии.

Квоты продали – остались вопросы

Правительственная комиссия по развитию рыбохозяйственного комплекса, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абрамченко, 27 ноября рассмотрит вопрос о распределении квот на промысел глубоководных крабов.

Часть квот продали

Напомним, что Росрыболовство трижды неудачно пыталось продать доли квот вылова глубоководных крабов-стригунов ангулятуса и красного с возложением на победителей обязательства по строительству в России промыслового судна. Однако заявок на аукционы не поступало и они признавались несостоявшимися.

Неудачные попытки объяснялись специфичностью этих объектов – они гораздо дешевле на рынке, чем камчатский или синий крабы. При этом для промысла глубоководных крабов необходим особый опыт, чтобы его приобрести, требуются долгие годы и серьезные финансовые вложения, отмечали специалисты.

Четвертую попытку продать квоты предприняли 30 октября. Как и в прошлые разы, предлагалось шесть пакетов долей квот. В каждый лот входило по две доли квот вылова краба-стригуна красного в Японском море и стригуна ангулятуса в Охотском – 16,666% каждая.

Два лота вновь остались не востребованы. Но по четырем наборам заявки подало ЗАО «Тефида» (зарегистрировано в Приморском крае). По правилам, торги по этим лотам также считаются несостоявшимися, однако договоры заключаются с единственным участником аукциона по начальной цене. Она составляла более 290 млн рублей за лот. Осваивать объемы компания сможет с 2021 года.

Казалось бы, стоит порадоваться, что основную часть квот на такой деликатный объект удалось «пристроить». Однако в рыбацком сообществе к итогам аукционных процедур есть ряд серьезных вопросов.

Остались вопросы

Обращает на себя внимание принципиальное нарушение при оформлении протокола рассмотрения заявок на аукционе: отсутствие в документе информации об объекте строительства по условиям освоения инвестквот. Такое требование предусмотрено пунктом 50 правил проведения крабовых аукционов.

Любопытна еще одна деталь. На заседании 29 октября комиссия Росрыболовства совершила сразу несколько юридически значимых действий: рассмотрела поданную заявку на предмет соответствия требованиям аукциона; приняла решение о допуске заявителя; признала аукцион несостоявшимся; приняла решение о закреплении квот за единственным участником. Как можно было за один день провести надлежащим образом проверку факта ненахождения или нахождения заявителя под контролем иностранного инвестора?

Согласно открытым данным, генеральным директором ЗАО «Тефида» является Евгений Иванович Ткаченко. При этом анализ опять-таки открытой информации о правопредшественниках и правопреемниках предприятия наводит на мысль, что основным бенефициаром «Тефиды» может являться Алексей Николаевич Козлов.

Предприниматель Алексей Козлов приобрел широкую известность в начале нулевых годов, когда был осужден на семь лет лишения свободы за организацию незаконного промысла водных биоресурсов в исключительной экономзоне России и легализацию крабовой продукции в других странах. Рассказывая о судебном процессе, газета «Коммерсант» цитировала тогдашнего камчатского природоохранного прокуратура Александра Теплякова: «Пожалуй, впервые уголовному преследованию подвергся организатор крупного нелегального промысла, а не исполнители – капитаны судов или руководители промысловых экспедиций».

По данным СМИ, суда компаний, которыми фактически руководил Алексей Козлов, официально работали по коммерческим и научным квотам, но когда приходили в район промысла, уже сами решали, что и сколько ловить. Суд признал, что, находясь в своем офисе либо доме в городе Иссаква (штат Вашингтон, США), бизнесмен по спутниковой связи давал указания капитанам траулеров о сокрытии от учета крабовой продукции. Сверхлимитная добыча не отражалась в судовых суточных документах и журналах, искажался видовой состав биоресурсов. Ущерб от такой деятельности оценили более чем в 913 млн рублей.

А будут ли инвестиции?

Много лет занимается промыслом глубоководных крабов компания «РК «Восток-1». Ее гендиректор Александр Сайфулин в письме на имя главы Росрыболовства Ильи Шестакова обращает внимание на сомнительную экономическую привлекательность купленных лотов – при условии, если ловить по-честному.

По расчетам Александра Сайфулина, срок окупаемости аукционной стоимости лотов при последней сниженной в три раза цене составит два года, если не вкладывать средства в строительство судна, стоимость которого должна быть не менее 1 млрд рублей. А срок выполнения инвестиционного обязательства – пять лет, при этом даже если не заключать договора на постройку судна, можно в судебном порядке растянуть срок использования ресурса до двух лет.

Кроме того, как сообщили корреспонденту Fishnews представители отраслевого сообщества, инвестквоты на глубоководного краба можно использовать как «квоты прикрытия». То есть получить повод легально выйти на промысел краба, а на месте уже добывать другие объекты и в более существенных масштабах.

Очевидно, что государству необходимо внимательно относиться к такому промысловому объекту, как глубоководные крабы, – учитывая, с одной стороны, его перспективность (с учетом возможности увеличения объемов вылова и технологичности промысла), а с другой стороны – сложность в освоении. Важно отследить, чтобы условия инвестиционного договора были выполнены, и судно, обещанное заявителем, было построено.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Arcelor Mittal-Nippon Steel ищет поддержки для плана масштабного расширения

Как сообщает Financial Express, компания Arcelor Mittal-Nippon Steel India (AM / NS India ) обратилась к правительству Индии с просьбой о конкретной политической поддержке амбициозного плана по расширению своих сталеплавильных мощностей в стране за счет «значительных инвестиций», по словам высокопоставленного представителя руководитель компании. Компания ,в первую очередь, рассматривает вариант создания крупного нового предприятия в восточной Индии, но может также выбрать дальнейшее расширение за счет неорганического маршрута.

AM / NS India, совместное предприятие крупнейшего в мире производителя стали ArcelorMittal и японской Nippon Steel Corporation в соотношении 60:40, в декабре приобрело завод Essar Steel в Хазире мощностью 9,6 млн тонн за 42 785 крор. Это была крупнейшая сделка страны, направленная на использование стрессовых активов, и ознаменовавшая вхождение Arcelor-Mittal в потенциально быстрорастущую сталелитейную промышленность Индии.

AM / NS India уже объявила о плане увеличения мощности по производству готовой стали на Хазире до 12-15 млн тонн в год с 6,5 млн тонн в год. Однако более крупный план, который незаметно обсуждается с правительством, заключается в расширении своего присутствия в Индии за счет создания нового объекта в восточной части страны. Идея также состоит в том, чтобы сделать ставку на правительственную инициативу «Purvodaya», которая поощряет создание новых сталелитейных заводов. В соответствии со своей стратегией, в феврале AM / NS India взяла железорудный рудник в Odisha с оценочными запасами 180 миллионов тонн на основе конкурсных торгов.

JFE инвестирует в китайскую фирму по производству специальной стали

Как сообщает Argus Media, японский производитель стали, компания JFE Steel, получила средства для инвестиций в китайскую компанию по производству прутков специального назначения Baosteel Special Steel Shaoguan (BSSS).

Поддерживаемый государством Японский банк международного сотрудничества договорился с JFE Steel о ссуде в размере $ 58 млн.. Софинансирование будет за счет неуказанных кредитов, предоставленных частным банком страны Mizuho Bank.

Заем предназначен для финансирования части расходов JFE в размере 686 млн юаней ($ 104 млн) на приобретение 50% акций BSSS - дочерней компании, находящейся в полной собственности китайского партнера Guangdong Shaoguan Iron and Steel Songshan (SGIS). Материнская компания SGIS - крупнейшая в Китае сталелитейная компания Baowu, контролируемая государством. SGIS держит остальные 50% в BSSS.

Новое совместное предприятие, предварительно названное Baowu JFE Special Steel, производит около 1,1 млн т специальных стальных прутков в год на своем заводе Shaoguan в провинции Гуандун. Компания продает в Китае специальные стальные прутки, в основном для использования в производстве автомобилей.

Дело для антитела

Белорусские биотехнологи разработали лекарство, позволяющее ускорить выздоровление от коронавируса