Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Дубай, ОАЭ. Новый ресторанный квартал под названием Bla Bla открывается в декабре в пляжном районе Дубая Jumeirah Beach Residences – на его территории разместятся 20 баров, 3 ресторана и пляжный клуб. На набережной The Walk новый комплекс занял площадь 100 тысяч кв. футов.

Гостей ожидают лицензированные рестораны и бары, кальян, а также танцевально-музыкальная программа. На первом этапе откроется пляжный клуб Bla Bla Beach Club с собственным баром и развлекательной программой, панорамным видом на остров Bluewaters и колесо обозрения Ain Dubai.

Первый этаж двухэтажного клуба займет пляжный бар в балийской тематике, а на втором гостей ждут сразу 8 заведений разной направленности: три – на террасе и пять – в помещении, включая ирландский ретро-бар, бар в голливудском стиле и «виниловый» Record Room.

Уже в декабре для гостей откроются три ресторана Bla Bla с лицензией: рядом с бассейном гостей ждут заведения итальянской и японской кухни, а также коптильня в техасском стиле, где можно будет попробовать копченую грудинку, курицу-гриль в медовой глазури и аппетитные ребрышки.

На втором этапе, до конца 2020 года, откроется еще 9 баров разного стиля и тематической направленности – на площади 22 тысячи кв. футов. Планируется, что гости будут проводить в квартале целый день: сначала плавать в бассейне, на закате наслаждаться коктейлями в баре, а после будут оставаться на ужин в одном из ресторанов.

Ранее, в ноябре 2020 года, в Дубае, на территории комплекса The Pointe острова The Palm Jumeirah, открылся новый ресторанный квартал. В Food District на двух этажах представлены 13 лицензированных ресторанов и баров разных брендов.

Гости могут разместиться как в помещении, так и на террасе – с видом на самый большой танцующий фонтан в мире. На втором этаже представлено 10 ресторанов, в том числе: Dibba Bay Oysters, Reif Japanese Kushiyaki, Sticky Rice, The Roost и два бара Bramble Bars. На первом этаже разместились Silk Gelato и Boon Coffee.

Запущен первый грузовой поезд службы Китай-АСЕАН

Первый поезд Мультимодальной международной службы грузовых железнодорожных перевозок Китай-АСЕАН, которая в основном обслуживает регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, отправился 12 декабря из интеллектуального логистического парка в Баодине (провинция Хэбэй, Северный Китай).

Поезд проедет в порт Хэкоу на границе с Вьетнамом (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай), где грузы будут распределены в страны АСЕАН. Перед этим состав сделает остановку в Куньмине и в экспериментальной зоне свободной торговли в районе Хунхэ (Юньнань).

Общая протяженность пути составляет более 5 тыс. километров, преодоление которых займет около 80 часов, что почти на 30 часов меньше, чем при транспортировке автотранспортом. Это создает благоприятные условия для быстрого и своевременного выхода китайской продукции на рынки стран АСЕАН.

Экспериментальная зона свободной торговли китайского района Хунхэ (Юньнань) способствует открытию логистических каналов внешней торговли, чтобы помогать предприятиям экономического кольца Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, экономического пояса реки Янцзы и Китайско-Вьетнамского инновационного экономического коридора.

«После ввода в эксплуатацию службы грузовых железнодорожных перевозок в районе Хунхэ ускорится строительство трансграничного логистического центра и центра закупок и торговли, а также будет продвигаться несколько платформенных проектов, таких как промышленный парк электронной информации и производство текстиля и одежды в индустриальном парке», — рассказал Хуан Хуа, заместитель директора комитета управления экспериментальной зоны свободной торговли китайского района Хунхэ (Юньнань).

Ожидается, что до конца года Мультимодальная международная служба грузовых железнодорожных перевозок Китай-АСЕАН добавит на свою карту несколько международных маршрутов. В частности, запланированы запуски маршрутов из Сюнъаня через Куньмин в Лаос и Таиланд и из Сюнъаня через Куньмин и Жуйли в Мьянму. В основном, источниками грузов для службы будет регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Работа грузовых поездов имеет большое значение для содействия развитию торгово-экономических отношений между Китаем и странами АСЕАН, которые в этом году стали ведущим внешнеторговым партнером КНР.

Заседание экспертного совета по транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе

11 декабря под председательством статс-секретаря – заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева состоялось заседание экспертного совета по транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совет призван на основе взаимодействия с отраслевыми организациями и научными институтами содействовать поиску эффективных проектов и предложений в области транспорта для их дальнейшего продвижения на международных площадках Азиатско-Тихоокеанского региона.

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества и научных кругов – РУТ (МИИТ), ФГУП «Росморпорт», ФГБУ «НЦКТП Минтранса России», ОАО «НИИАТ», ОАО «РЖД», Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, АО «ОТЛК ЕРА», Международной Ассоциации логистического бизнеса, Центра экономики инфраструктуры и АО «ГЛОНАСС».

На заседании обсуждалось повышение эффективности сотрудничества при реализации отраслевых проектов и инициатив в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направленных на развитие перевозок, внедрение цифровых технологий. Также говорилось об обеспечении эффективного реагирования транспортной отрасли на вызовы, связанные с пандемией.

Мистика чучхе

вспоминая Ким Ир Сена

Александр Проханов

Когда впервые в 60-х годах я приехал в Пхеньян, мне показалось, что я попал в атмосферу моего детства, когда на стенах висели портреты Сталина, в парках стояли его бюсты, по улицам пионеры ходили, взявшись за руки, а все корейские песни своими мотивами и, быть может, словами напоминали те наши пионерские песни. Это впечатление было столь сильным, что ночью, когда я спал в отеле, мне снились сны моего детства: мои дворы, переулки, лица забытых друзей.

Позднее, когда я попал в музей подарков товарища Ким Ир Сена, я понял природу этих сновидений. За стеклом на витрине стоял огромный тяжеловесный советский ЗИС-110 — подарок, который сделал Сталин Ким Ир Сену. В багажнике этого ЗИСа Сталин прислал в Северную Корею всё то, что звалось сталинизмом: тип государства, экономики, представление о вожде, культуру, оборонное сознание, музыку и что-то ещё, что присутствует в обществе, которое пребывает в постоянном сражении, в обществе, что вырвалось из жестокого мира, обособилось и стремится породить нового человека, новую этику, новый способ соотнесения людей, природы и техники.

В конце моего пребывания, когда были совершены все положенные ритуалы, выступления и встречи, я увидел товарища Ким Ир Сена. В Пхеньяне я был с делегацией Комитета защиты мира. В великолепном по тем временам дворце мы были представлены Ким Ир Сену. Он появился в шумном многолюдье политиков, писателей, партийных деятелей, и мне показалось, что полыхнул ветер, дунул на это скопление людей — и оно распалось, освободило пространство, а на эту пустоту плавно, почти не касаясь земли, вошёл Ким Ир Сен. Он был уже очень немолод, с полным усталым лицом, на котором непрерывно сияла улыбка. Он был в сером френче. Обходя всех делегатов, приблизился ко мне и пожал руку. До сих пор помню это мягкое, тёплое рукопожатие. Моя ладонь погрузилась в эту теплоту и мягкость, вождь через переводчика пожелал мне здоровья и успехов в работе. Пошёл дальше, пожимая делегатам руки. И я, видя, как он удаляется от меня неторопливо, мелкими шагами, испытал не благоговение, нет, а нечто, подобное изумлению, природу которого я не могу объяснить и по сей день. Вождь, победивший в жестокой войне с Японией, одолевший американцев, создавший удивительное государство, существующее в своей полноте и по сей день, этот вождь напоминал мираж, состоящий из неведомой субстанции. И я, реалист, скептик, повидавший в своей жизни много сильных людей, уловил эту призрачность, которая обрела образ человека.

Второй раз я видел Ким Ир Сена в его мавзолее. Недвижно, в рост он лежал под огромным стеклянным колпаком, озарённый голубоватым лунным светом. Движение к этому стеклянному саркофагу было долгим. Приходилось стоять в многолюдной очереди. Люди, подходя к стеклянному саркофагу, кланялись, задерживались на несколько секунд, и казалось, они поглощают исходящие из этого саркофага лучи, получают загадочную инъекцию. Насыщенные этими лучами, напоённые таинственным эликсиром, отходят – изменённые, потрясённые, уносят в мир полученный от Ким Ир Сена свет.

Я побывал в Северной Корее несколько раз, и конечно, не сумел разглядеть множество сокрытых в этом обществе связей, законов, сложнейших политических и социальных установок. Тем не менее, я повидал немало.

На границе с Южной Кореей, на 38-й параллели, я видел заминированную границу, ведущий к пограничной заставе шоссейный путь, уставленный со всех сторон огромными бетонными глыбами. Мне объяснили, что в случае вторжения с юга эти глыбы будут взорваны и преградят путь танкам. Я сидел за письменным столом, за которым подписывали соглашение о 38-й параллели, разделившей Корейский полуостров ровно по линейке на две части.

Я видел заводские цеха, где рабочие изготовляют медную проволоку для высоковольтных передач. На нехитрых станках вытягивалась непрерывная блестящая проволока. Спокойные, точно действующие рабочие в комбинезонах, на стенах – яркие красивые плакаты, воспевающие труд, оборону и, конечно же, обожаемых вождей.

Меня пригласили в новый высотный дом в квартиру профессора-физика, который занимается пьезокристаллами и несколько раз в году бывает в Петербурге. Мы дружески поговорили, профессор попросил свою дочь сесть за пианино, и та сыграла несколько этюдов Чайковского из цикла «Времена года».

Я побывал в буддийском храме с деревянным ярко-золотым Буддой. Бонза в оранжевой хламиде улыбался, показывал свой храм, позволил мне помолиться, и я, глядя на золотого Будду, молился Спасителю, читая «Отче наш» среди восточных благовоний и курений.

Меня привели в одну из крестьянских общин и показывали клуб, дом культуры, а также простой стол, за которым когда-то сидел и вёл собрание приехавший сюда Ким Ир Сен. Провожавшая меня женщина средних лет, рассказывая о том, как вождь сидел за этим столом, не выдержала и расплакалась – такова была её экзальтация, связанная с именем Ким Ир Сена.

В парке, где играла музыка, в резной беседке танцевали. Набравшись смелости, я пригласил на танец молодую кореянку. Мы танцевали, все кругом смотрели и улыбались, а когда танец кончился, хлопали нам.

Повсюду, где бы я ни находился: среди высших ли партийных представителей, – мне довелось ужинать в обществе второго человека в партии, или среди педагогов, профессоров в университете имени Ким Ир Сена с компьютерными аудиториями, со светлыми открытыми лицами учащихся, – мне хотелось понять, чем же является учение чучхе, сформулированное на заре северокорейского государства товарищем Ким Ир Сеном. Это учение в нашем потребительском, бездуховном обществе не понимают, а подчас иронизируют над ним. Но в этих насмешках я улавливаю не просто неприятие, а какой-то глубинный страх, мистическое отторжение. И то, как шарахается от этого учения наш интеллектуальный планктон, для которого Америка является кумирней, где они молятся не золотому Будде, не распятию, а золотому тельцу, — это отторжение и отчуждение от чучхе ещё больше привлекает моё внимание, заставляет проникнуть в глубину этого уникального учения.

Суть его в следующем. Оно говорит о всесилии человека, о его способности совершать чудеса, распространять свою силу и волю не только на общество, но и на всю Землю, быть может, на всю Вселенную. Эти постулаты учения напоминают теорию Вернадского о том, что человечество превратилось в геологическую силу, трансформирующую Землю, а потому имеющую планетарный характер. Каждый член общества, обладающий этой уникальной способностью, этой грандиозной потенцией, передаёт это драгоценное состояние в самую сердцевину общества – вождю. Вождь – как чаша, куда каждый член общества отдаёт свои дарования, вливает свои таланты, умения, свою преданность общему делу. Вождь принимает эти подношения, впитывает их в себя, суммирует, сочетает, увеличивает тысячекратно эту мощь и возвращает тому, кто отдал её, тем самым увеличивая энергию и талант отдельно взятого человека тысячекратно.

Соотнесение человека, общества и вождя напоминает солнечную систему, где солнцем является вождь, а планетами, окружающими вождя, – отдельные члены общества.

И действительно, по учению чучхе, вождь именуется солнцем. Ким Ир Сен для корейского народа – это солнце. Причём это не просто образ, но образ, имеющий под собой астрономическую реальность. Это солнце негасимо. Вождь не умирает, а живёт вечно, как неугасимое светило. Все последующие вожди: сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир, его внук Ким Чен Ын, – занимают своё место в гелиоцентричной картине мира, становятся солнцем. И каждое из трёх солнц сливается в одно – единое, бессмертное и негасимое.

По мнению корейских философов, рождение и появление в корейской жизни товарища Ким Ир Сена – это чудо, которое явлено корейскому народу в период великих испытаний, на переломе исторической судьбы. И это чудо имеет не социальный, не политический, не человеческий характер, а космический. Корейский народ выстрадал появление вождя, ждал этого появления на протяжении тысячи лет. Появление вождя составляет весь смысл корейской истории, которая стремилась к его появлению, объясняет победы, переселения, грандиозные потрясения, что выпали на долю корейского народа. Когда скончался Ким Ир Сен, эту утрату пережил не только корейский народ, но и вся природа. Нарушая свои космические графики, поднялись и улетели журавли, стала увядать природа, отошли от берегов косяки рыб, на небе наблюдались знамения. Это свидетельство того, что рождение, жизнь и смерть вождя связаны с мирозданием, меняют силовые линии планеты, всю картину земного и звёздного мира.

В центре Пхеньяна высится гигантский монумент, где Ким Ир Сен стоит рядом со своим сыном Ким Чен Иром. Оба: золотые, огромные, отсвечивающие солнцем, — сами являются золотым подобием солнца. Люди, подходя к этому грандиозному монументу, склоняют головы, напоминают огнепоклонников, которые поклоняются солнечному огню.

Я не изучал глубоко северокорейское общество, рычаги, которые управляют этим обществом. Но учение чучхе позволило Северной Корее уцелеть среди страшных бурь XX–XXI веков, бурь, в которых не уцелел великий Советский Союз. Он рухнул под напором ураганов, что посылали нам западные цивилизации. А Северная Корея выстояла, создала мощную индустрию обороны, останавливает своими ракетами, своими атомными взрывами армады американских авианосцев, удерживает от нападения вооружённую до зубов южнокорейскую армию.

Если хочешь понять суть северокорейского общества, пойми чучхе. Поняв чучхе, изучив северокорейскую модель, ты придёшь к убеждению, что история сберегла эту модель на тот случай, когда все остальные модели будут исчерпаны, их поглотят внутренние смуты, процессы разложения. И среди гибнущих червивых цивилизаций будет жить и сиять цивилизация Северной Кореи. Этот опыт, несомненно, пригодится другим, обманутым, погружённым в рабство народам.

Я – лауреат международной премии имени Ким Ир Сена. Меня торжественно награждали, надевали мне на грудь цепь из золотистого металла, и на этой цепи, на эмалевом медальоне – большое улыбающееся лицо Ким Ир Сена. Должно быть, с этой цепью, с этой медалью я напоминаю епископа, носящего панагию. Я горжусь этой наградой. Встречаясь с северокорейскими друзьями, рассказываю им о моей встрече с вождём, рассказываю о мягком, тёплом рукопожатии, которое и по сей день помнит моя рука.

«Руссофт»: российские разработчики хотят лучше узнать японский, французский и бразильский рынки

Самыми перспективными для дебюта в 2021 г. российские софтверные компании чаще всего считают рынки Франции, Японии и Бразилии. Именно на этих рынках в следующем году планирует продавать свои решения и услуги больше компаний разработчиков ПО, чем продавало в 2019 г. Такие результаты получены в рамках ежегодного исследования «Руссофт» в 2020 г.

В прошлом году на рынке Франции присутствовало 19,5% опрошенных компаний, а о планах работать на нем в следующем году сообщило 30,3% респондентов. У Бразилии этот показатель за два года вырос с 9,7% до 12,1%, а у Японии — с 9,7% до 15,1%. Чуть лучше выглядит этот показатель в 2021 г., чем в 2019 г., у рынков Казахстана (36,1% и 36,4% соответственно) и Ближнего Востока (20,9% и 21,2%).

В текущем году условия для первого выхода на новые рынки по понятным причинам сложились крайне неблагоприятные. Опрос софтверных компаний был запущен «Руссофт» после начала пандемии, а потому их руководители уже не видели перспектив найти клиентов в тех странах, в которых прежде не работали.

Почти на всех рынках в 2020 г. планировало работать значительно меньше компаний, чем работало в 2019 г., что означает, что часть российских разработчиков признали неизбежность того, что им придется временно их оставить. Только у Японии и Ближнего Востока показатели 2020 г. были лучше, но доля работающих на ближневосточном рынке должна увеличиться при выполнении запланированных задач на символическую величину, сравнимую с погрешностью измерения.

В то же время, снижение доли присутствующих компаний почти по всем рынкам отражало, прежде всего, высокую степень неопределенности. Например, намерение работать на российском рынке в 2020 г. указало 76%, но, скорее всего, по факту будет не менее 90%. Тем более, что сокращение рынка ИТ в России будет меньше, чем ожидалось весной и в начале лета.

Возможно, к началу 2021 г. планы компаний изменятся из-за уже произошедших событий и тех, которые будут происходить в последние месяцы текущего года. Однако особый интерес к рынкам Франции, Японии и Бразилии выглядит вполне логичным. Каждый из них является крупным, уступая значительно по размеру только американскому и китайскому рынкам, и при этом на них представлено еще относительно мало российских компаний. Например, на французском рынке работало значительно меньше отечественных разработчиков, чем на германском — аналогичном по размеру, географической и культурной близости.

Франция на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 г. (ПМЭФ-2018) имела особый статус страны-гостя. Подобный статус предполагал визит президента Франции Эммануэля Макрона с большой делегацией представителей французских компаний. На этом форуме было заключено множество контрактов между ними и российскими предприятиями. Наконец, Эммануэль Макрон ратовал за более активное сотрудничество двух стран и планировал официальный визит в Россию в 2020 г. Наконец, о росте интереса российских и французских компаний к сотрудничеству говорит и тот факт, что даже во время пандемии «Руссофт» и Торговое представительство России во Франции провели совместное мероприятие с участием десятков ИТ-компаний двух стран.

С Бразилией и Японией ничего подобного не было. Рынки хотя и крупные, но сложные для выхода на них (Япония в силу значительных кросскультурных различий, а Бразилия — из-за протекционистских мер, защищающий внутренний рынок от импорта ПО). Потому рост интереса к этим рынкам имеется, но не такой большой, как к ИТ-рынку Франции.

В то же время Франция, Япония и Бразилия не могут обеспечить значительный прирост совокупного экспорта российских софтверных компаний сразу в 2021 г. Работа на этих рынках обеспечивают совокупно не более 10% зарубежных продаж отечественных разработчиков ПО. Следовательно, даже значительный рост выручки (например, на 30-50%, что маловероятно), полученных во Франции, Японии и Бразилии, позволит нарастить общий экспорт софтверных компаний России на 3-5 процентных пункта. Однако для итогов одного года даже увеличение на 1-2 процентных пункта благодаря только трем рынкам будет очень хорошим результатом.

Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020»

Текст: Владимир Бахур

Philips опубликовала результаты нового международного отчета «Индекс здоровья будущего – 2020». В этом году предметом изучения стало молодое поколение врачей: его ожидания и реальное восприятие профессии. Цель исследования – выявить потребности молодых медицинских работников и тем самым определить, какие изменения необходимы для улучшения их условий труда и повышения удовлетворенности от работы. Оно также помогает узнать о барьерах, которые замедляют создание здравоохранения будущего, и обозначает области, на которые следует обратить внимание лидерам здравоохранения: образование, технологии, корпоративная культура.

Опросы «Индекса здоровья будущего – 2020» были проведены в ноябре и декабре 2019 года, на пороге глобальной пандемии COVID-19, а качественные фокус-группы – в январе-феврале 2020 года. Это позволило отразить состояние систем здравоохранения накануне кризиса. Результаты исследования показывают, что еще до пандемии медицина нуждалась в радикальных изменениях.

«Исследование «Индекс здоровья будущего – 2020» – первое глобальное исследование, посвященное опыту медицинских работников младше 40 лет. Именно от этих людей зависит, как будет развиваться медицина через 5, 10, 15 лет, – отмечает Роман Сабиров, управляющий партнер, член совета директоров компании Philips в России и СНГ. – Новое поколение врачей в России обладает большим потенциалом: оно богато на таланты и имеет доступ к нашей сильной научной традиции. Одна из основных задач сегодня – создать для молодых специалистов оптимальные условия для плодотворной работы, в частности, за счет внедрения современных цифровых технологий. И это, несомненно, в компетенции руководителей клиник, правительства и глав регионов».

По данным исследования «Индекс здоровья будущего», в России существует значительный разрыв между неклиническими знаниями и навыками, которые медицинские специалисты получают в вузах и в ординатуре, и реальной врачебной практикой.

Российские медицинские специалисты сталкиваются с недостатком образования, когда речь идет о выполнении неклинических задач, деловом администрировании и управлении стрессом. По мнению респондентов, медицинское образование совсем не подготовило их к работе с административными процессами (47%), а также к управлению стрессом и нагрузками, связанными с профессией медработника (31%).

41% российских молодых врачей не согласны, что их карьера оправдывает их ожидания или не уверены, что это так. Расхождение ожиданий с реальностью влияет и на удовлетворенность работой молодых российских специалистов: 26% из них не готовы посоветовать другим профессию врача.

«Умные» технологии могут помочь сократить административную нагрузку и оставляют врачам больше времени на заботу о пациентах. Внедрение подобных решений и обучение молодых специалистов их использованию может стать одним из ключей к исполнению карьерных ожиданий врачей в России.

России предстоит решить много задач на пути к ценностно-ориентированной модели здравоохранения. В настоящее время 92% молодых медицинских специалистов в России отмечают, что в их клиниках для оценки результата используются количественные показатели. Это выше, чем в среднем в 15 странах-участницах опроса (85%). При этом 82,5% российских молодых врачей знакомы только с названием ценностно-ориентированной модели, мало знают или вообще не осведомлены о ней. Для приближения к ценностно-ориентированному здравоохранению российским клиникам нужно смещать фокус на результаты оказанной медицинской помощи, а также работать над пониманием и осознанием принципов этой модели.

Стремительно развивающиеся технологии позволяют повышать надежность и качество оказания медицинской помощи. В России современные решения уже внедряются: например, осуществляется повсеместный переход на электронные медицинские карты. Данные исследования «Индекс здоровья будущего – 2020» показывают расхождение между отношением российских молодых медицинских работников к технологиям и их опытом использования современных решений на практике. Хотя они видят ценность технологий в здравоохранении, существуют препятствия, которые мешают им использовать максимальный потенциал инноваций.

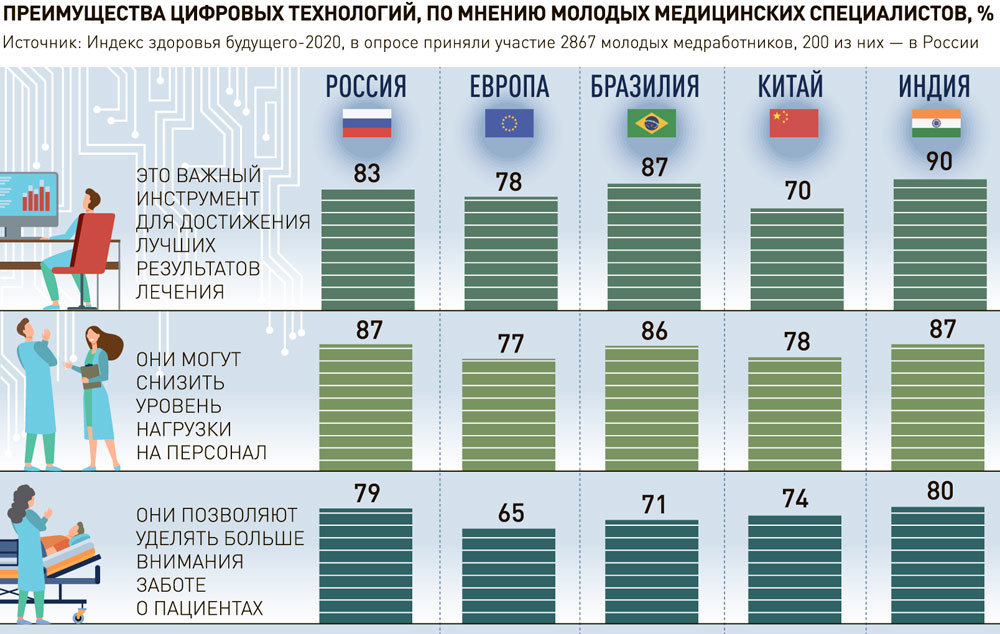

83% молодых медицинских специалистов в России согласны с тем, что цифровые технологии – важный инструмент, который может помочь улучшить результаты лечения пациентов. 79% российских респондентов также уверены, что использование технологий даст им возможность уделять больше времени заботе о пациентах.

Одно их препятствий к внедрению цифровых технологий, основанных на обработке информации пациентов – их обеспокоенность вопросами конфиденциальности. Однако 83% молодых российских врачей согласны, что социальный эффект от использования анонимизированных медицинских данных более значим, чем переживания отдельных людей о безопасности конфиденциальных данных.

Согласно результатам исследования, 33% молодых российских врачей считают, что искусственный интеллект (ИИ) для повышения операционной эффективности учреждений в течении пяти лет станет самой полезной технологией, способной улучшить качество медицинской помощи в стране. Они также видят роль ИИ в улучшении собственного рабочего процесса: 76% из них уверены, что благодаря ИИ у них станет меньше административной нагрузки, а 75% – что у них появится больше времени на пациентов. Эти показатели выше, чем во многих других странах, где проводился опрос, а также выше среднего значения среди опрошенных из Европы. Кроме того, молодые врачи в России видят, что цифровые медицинские технологии потенциально могут снизить их уровень нагрузки (87%), и думают, что их внедрение уменьшит их стресс (66%). Руководителям здравоохранения в России стоит инвестировать в технологии для выполнения разных медицинских и неклинических задач, чтобы улучшать опыт как пациентов, так и врачей.

Основными препятствиями к внедрению технологических решений называют бюджетные ограничения и сложные бюрократические процессы. Только 59% российских молодых медицинских работников согласны, что клиники в их стране готовы использовать новые технологии. Это ниже, чем в среднем по 15 странам-участницам опроса, где показатель равен 78%.

Многие молодые медицинские работники обеспокоены тем, что их карьера не приносит им финансовой стабильности. 92% из них полагают, что их заработная плата недостаточна, чтобы оправдать время, затраченное на медицинское образование, и это снижает их удовлетворенность профессией врача. Для 94% респондентов уровень финансовой компенсации является важным фактором при выборе места работы. Введение программ материального стимулирования и определение достойного размера заработной платы для молодых специалистов – первостепенная задача здравоохранения.

Помимо финансового аспекта, при выборе медицинского учреждения в качестве рабочего места молодые российские врачи обращают внимание на баланс между работой и личной жизнью (80% опрошенных). Уже сейчас существуют технологии, способные препятствовать стрессу и эмоциональному выгоранию сотрудников. Их применение и внедрение гибких рабочих графиков способно создавать более привлекательные рабочие места.

Молодые врачи в России обеспокоены тем, что не могут предлагать изменения для существующей системы медицинской помощи и влиять на управление в клиниках, где они работают (только 56% из них думают, что у них есть эти возможности). Основными препятствиями они считают внутреннюю бюрократию (59%) и слишком сильную иерархию в учреждениях (46%). Это указывает на то, что руководителям медицинских учреждений нужно обратить внимание на процессы принятия решений и убедиться, что мнения молодых специалистов признаются и учитываются.

Общая выборка исследования «Индекс здоровья будущего – 2020» в 15 странах включает в себя 2867 медицинских работников в возрасте до 40 лет. Количественные опросы были проведены с 15 ноября по 27 декабря 2019 года в Австралии, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Нидерландах, Польше, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Африке и США. Кроме того, с января по февраль 2020 года были проведены качественные фокус-группы среди молодых медицинских работников из пяти стран.

В России было опрошено 200 молодых медицинских специалистов в возрасте от 31 до 39 лет. Среди них 44% – мужчины, 56% – женщины. Большая часть работников – врачи общей практики (семейные врачи), терапевты, онкологи, урологи, офтальмологи, неврологи, ортопеды, врачи скорой неотложной помощи, кардиологи и представители других специальностей. 13% респондентов – это медсестры/медбратья. 73% опрошенных в большей мере работает в государственных клиниках, 28% – в частных. Большинство опрошенных молодых хирургов и врачей (45%), а также медсестер (44%), получили основное медицинское образование 10-15 лет назад. 20% опрошенных специалистов работают в Москве, 17% - в Московской области, 8% - в Санкт-Петербурге, 5% - в Свердловской области, 5% - в Нижем Новгороде. Остальные респонденты представляют другие регионы России.

McAfee: международные убытки от киберпреступности превысили $1 трлн

Текст: Владимир Бахур

McAfee представила новый глобальный отчет под названием The Hidden Costs of Cybercrime («Скрытые издержки киберпреступности»), который посвящен значительному финансовому и менее очевидному влиянию киперпреступлений на мир. Согласно выводам этого отчета, подготовленного совместно с Центром стратегических и международных исследований (CSIS), киберпреступность обошлась мировой экономике более чем в 1 триллион долларов США — чуть более 1% мирового ВВП. По сравнению с данными 2018 года этот показатель вырос более чем на 50%. Тогда он составлял около 600 миллиардов долларов США. В дополнение к этому международному показателю отчет подробно описывает нематериальные убытки, с которыми столкнулись 92% компаний.

«Серьезность и частота возникновения киберугроз для бизнеса постоянно растут вслед за созданием новых технологий и развитием уже имеющихся, что увеличивает поверхность атаки. Кроме того, преступники пользуются тем, что люди все чаще работают на дому и удаленно, — отмечает Стив Гробман, старший вице-президент и технический директор компании McAfee. — Промышленные предприятия и правительственные учреждения хорошо знакомы с финансовыми последствиями кибератак и ущербом, который они наносят национальной безопасности. Но у этих преступлений есть и менее известные, но не менее важные последствия — незапланированные простои, расходы на расследование случаев несанкционированного доступа и снижение продуктивности. Учитывая многомиллиардный ущерб в международном масштабе, нам необходимо комплексное представление о серьезности кибер-рисков и эффективные планы по отклику на эти инциденты и их предотвращению».

Хищение интеллектуальной собственности и денежных средств наносит компаниям ощутимый ущерб. Наименее очевидные издержки киберпреступности связаны со снижением эффективности работы организаций. По данным исследования, 92% компаний сообщили о других негативных для бизнеса последствиях кибератак в дополнение к финансовым убыткам и потере рабочих часов. В отчете подробно рассмотрены следующие скрытые издержки и долгосрочные эффекты киберпреступлений на деятельность предприятий.

Системные простои. Простои оказались распространенной проблемой для двух третей организаций-респондентов. Средний размер убытка за самый длительный в 2019 году простой составил 762 231 долларов США. Треть (33%) участников исследования сообщили, что инциденты безопасности, повлекшие за собой простой ИТ-систем, обошлись им в сумму от 100 до 500 тысяч долларов США.

Снижение эффективности. Из-за системных простоев организации в среднем теряли девять рабочих часов в неделю, что привело к снижению эффективности их работы. Среднее время приостановки деятельности составило 18 часов.

Затраты на реагирование на инциденты. По данным отчета, в большинстве организаций среднее время реакции на киберугрозу с момента ее обнаружения до устранения составляло 19 часов. Большинство проблем удается решить своими силами, но крупные инциденты часто требуют привлечения внешних консультантов. На оплату их услуг приходится значительная доля расходов, связанных с реагированием на крупномасштабную кибератаку.

Ущерб для торговой марки и репутации. Стоимость восстановления имиджа торговой марки с привлечением внешних консультантов или новых сотрудников для предотвращения будущих инцидентов также включается в ущерб от киберпреступности. 26% респондентов сообщили, что простои в результате кибератаки нанесли ущерб их торговой марке.

Исследование и анализ выявили недостаточную осведомленность о киберрисках в масштабах организации. По этой причине компании и агентства уязвимы перед продвинутыми атаками с применением методов социальной инженерии. После взлома компьютера одного пользователя редко удается обнаружить проблему вовремя и остановить ее распространение. По данным отчета, 56% опрошенных организаций признались в отсутствии плана по предотвращению киберугроз и реагированию на них. План реагирования имеется у 951 организации, и только 32% респондентов из этого числа считают его эффективным.

В заключительной части отчета приводятся ключевые рекомендации для бизнеса по противодействию киберпреступности. Среди них — единообразное применение основных мер безопасности, повышение прозрачности организаций и правительственных учреждений, стандартизация и координация требований к кибербезопасности, повышение уровня знаний о кибербезопасности в рамках организованного обучения сотрудников, разработка планов по предотвращению кибератак и реагированию на них.

Для проведения исследования, которое послужило основой этого отчета, компания McAfee привлекала Вэнсона Бурна (Vanson Bourne), независимого специалиста по исследованию рынка технологий.

Количественное исследование проводилось в период с апреля по июнь 2020 года. Были опрошены 1500 руководителей в сфере IT и различных отраслей производства. Привлекались респонденты из США (300), Канады (200), Великобритании (200), Франции (200), Германии (200), Австралии (200) и Японии (200). Организации респондентов — компании из всех отраслей экономики, кроме строительства и недвижимости, со штатом 1000 и более сотрудников. В секторе правительственных учреждений опрос проводился только среди руководителей в сфере ИТ с правом принятия решений.

Респонденты отвечали на вопросы в онлайн-режиме. Возможность участия в исследовании предоставлялась только наиболее подходящим кандидатам, которые прошли тщательный многоуровневый отбор.

Кроме того, специалисты CSIS изучили данные об убытках от киберпреступности из открытых источников и сопроводили их комментариями правительственных чиновников. Эти расчеты были скорректированы с учетом уровней национального дохода по данным Международного валютного фонда (МВФ).

Бомба и герой ненасилия

Сегодня день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова

Текст: Елена Яковлева

14 декабря - день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова, которого мы знаем и как блистательного ученого, создателя уникального оружия, и как борца за мир, лауреата Нобелевской премии мира, и как правозащитника, гонимого, высланного за свои взгляды из Москвы, и как политика, вернувшегося в активную гражданскую жизнь в конце 80-х годов 20 века. Об уроках Сахарова и его значимости рассказывает сопредседатель комитета по празднованию 100-летнего юбилея Андрея Сахарова, известный политик Владимир Лукин.

Владимир Лукин: Сахаров - уникально талантливый человек, прошедший через очень яркую и интересную эволюцию. Один из крупнейших ученых современности, чей вклад в создание термоядерного оружия общепризнан и очевиден. Но не менее очевидны и другие его - не только в военной сфере - научные достижения. "Лирику"-гуманитарию об этом трудно судить, но многие физики считают, что Андрей Дмитриевич незаслуженно получил только одну Нобелевскую премию - премию мира. Он явно достоин и второй Нобелевской - по физике.

Сахаров сыграл огромную роль в расставании с коммунистической догмой и идеологией, через которую наша страна прошла в прошлом веке. Его значение в общественной дискуссии того времени огромно. Не будем забывать, что он был сторонником теории конвергенции - объединения лучшего, что было у разных общественных систем. С одной стороны права человека и демократические ценности, с другой - социальная справедливость и поддерживающие человека социальные институты, которых добивалась и во многом добилась европейская социал-демократия.

А еще он был выдающимся, героическим правозащитником. Подвергался запретам и санкциям за свою правозащитную деятельность, но свое лицо и позиции сохранил до конца своих дней.

В конце жизни он был государственным, общественным деятелем, депутатом первого демократически избранного законодательного органа - Верховного Совета СССР. Его перу принадлежит проект Конституции Советского Союза, предусматривающий конфедерацию различных народов. Он не воплотился, но, я думаю, что если бы Сахаров не ушел от нас в 1989-м, а продолжил свою политическую деятельность, то кто знает, как повернулись бы дела. При его огромном, поистине уникальном авторитете многое могло бы быть по-другому. А авторитет его - среди передовых людей нашей страны - к концу его жизни был совершенно неоспоримым.

В России во второй половине 20 века было две великих гражданских фигуры - Солженицын и Сахаров.

Владимир Лукин: Это равнозначимые и выдающиеся дети нашей Родины. Даже на фоне "шестидесятников", выделяющиеся своей масштабностью (а сейчас много говорят о "шестидесятниках" как об очень талантливом поколении в науке, культуре, литературе). И величием того, что они сделали. И последствиями, которые повлекла за собою их деятельность.

В том, что среди трех крупных революционных потрясений в России 20 столетия (революция 1905-1906 годов, революция 1917 года и революционные события 1989-1992 годов), самой бескровной революционной встряской оказались события конца 20 столетия, есть и их большая заслуга. Во всем этом точно сыграл свою роль тот заряд героического ненасилия, который персонифицирован оказался во многом в личности, деле и жизни Андрея Дмитриевича Сахарова.

К сожалению, он рано скончался, жизнь его была недолгой, но привитый им уникальный нравственный синдром сохранился. Хотя сейчас уже, конечно, синдром героического ненасилия является скорее частью истории… Сахаровской истории… Нашей недавней истории.

Но мы оглядываемся на Сахарова, он актуален.

Владимир Лукин: Его актуальность огромна. Мы знаем его жизнь, его путь выдающегося уникального ученого, сделавшего неповторимые открытия. И даже созданное при его активнейшем участии в нашей стране оружие чудовищной разрушительной силы, в тот момент оказало стабилизирующее воздействие на развитие событий, на международную жизнь и обстановку. Когда ядерным оружием владела одна страна, случились Хиросима и Нагасаки. А когда оно появилось и у нас, Хиросим больше не было. И роль Сахарова в том, что этого больше не было, исключительна.

Но Андрей Дмитриевич почти сразу понял, что такая ситуация не вечная, и дальше придется бороться за ограничение этого оружия или, как он говорил, за сбалансированный ядерный паритет. А со временем и за искоренение ядерного оружия вообще. Он стал одной из самых видных мировых фигур в отстаивании этих принципов. А поскольку этот вопрос до сих пор не разрешен, то уроки Сахарова важны и сегодня.

Вы были знакомы, общались?

Владимир Лукин: Я встречался с Андреем Дмитриевичем. На выборах в Верховный совет мы с ним были доверенными лицами известного специалиста по Достоевскому и моего близкого друга Юрия Карякина. Я также писал некролог от имени Верховного Совета, когда Сахаров умер. Но это, конечно, недостаточные основания, чтобы говорить о личной дружбе. Знаете, чем дальше от нас великий человек и память о нем, тем больше у него накапливается друзей. Поэтому я не могу причислять себя к близким людям академика Сахарова. Сейчас мы тесно и по делу общаемся с его родственниками и стараемся сделать так, чтобы к нам по-настоящему вернулась память о нашем великом соотечественнике.

Как будет отмечаться юбилей?

Владимир Лукин: 21 мая 2021 года мы отпразднуем его столетие. По этому случаю создан оргкомитет, и я имею честь и удовольствие быть его сопредседателем ( председатель - президент АН, академик Александр Сергеев - прим. ред.). Мы делаем все, чтобы достойным образом отметить юбилей великого ученого, мыслителя и выдающегося сына нашей страны.

Весьма актуальна задача дезавуировать те репрессивные меры, которые были приняты в отношении Андрея Дмитриевича. Он, в частности, был одним из очень немногих граждан нашей страны, трижды ставшим Героем социалистического труда, но эти и другие звания и награды были у него изъяты в связи с его правозащитной деятельностью. Думаю, и у меня есть основания считать, что вопрос о возвращении ему званий к юбилею будет решен положительно, и все награды будут возвращены его родственникам.

В Москве нет памятника академику Сахарову, но в московской мэрии уже лежат конкретные предложения оргкомитета по его установке. 10 декабря на встрече президента РФ с членами Совета по правам человека Владимир Путин выразил свое отношение к памятнику и месту его возведения. Я надеюсь, он будет открыт к юбилею, и Сахаров останется в столице нашей Родины навсегда.

"Удаленку" оплатят

Текст: Константин Волков

В Японии почти 25 процентов компаний считает, что удаленная работа сохранится надолго, и разрабатывает в связи с этим новую систему обеспечения сотрудников и сокращения расходов.

Переход на "удаленку" касается в первую очередь IT-компаний, организаций, связанных с творчеством в той или иной форме (дизайн, реклама, архитектурные бюро и т.д.) или тех, кто занят аналитикой и расчетами (финансы, страхование). Большинство работодателей в Японии предлагают сотрудникам три варианта: полностью удаленная работа, посещение офиса несколько раз в неделю и обычная работа в офисе. По данным некоторых компаний, уже перешедших на такой режим, около 40 процентов сотрудников выбирают полностью удаленный режим и около 60 процентов - периодическое посещение офиса. Тех, кто хотел бы приезжать в офис каждый день, фактически нет. Выбор в большинстве случаев добровольный.

Что касается новых принципов работы для тех, кто все же будет работать из дома, то на первом месте стоит вопрос компенсации затрат. Во-первых, это возросшие счета за коммунальные услуги, потому что раньше целый день люди находились в офисе, а теперь сидят дома, расходуют электричество и воду. Кроме того, у многих дома нет подходящего для работы оборудования, от компьютерных мониторов до нормальных столов и стульев. Зачастую в японских домах есть только низкие столики-цукуэ, перед которыми надо сидеть, поджав ноги. Долго работать в таком положении сложно. Поэтому работодатели вводят компенсацию для покупки всего необходимого. Некоторые компании выплачивают работникам разовое пособие на приобретение всего необходимого в размере 10-20 тысяч иен (7-14 тысяч рублей). Многие предоставляют также компьютер или монитор необходимых параметров. Плюс к этому предполагается ежемесячное пособие на покрытие коммунальных расходов.

Hyundai покупает Boston Dynamics. Зачем корейскому автопрому собаки-роботы?

Новые владельцы бизнеса озвучивают амбициозные планы. Hyundai намерена довести долю робототехники в структуре бизнеса компании до 20%. Речь идет только о B2B или продажи потребителям тоже возможны?

У знаменитых собак-роботов Boston Dynamics появится новый владелец. Американского разработчика приобретает корейский гигант Hyundai Motor. По данным корейской прессы, сумма сделки составляет почти миллиард долларов.

Четвероногую робо-собаку Spot, андроида-акробата Atlas и колесного гуся-грузчика Handle сложно не назвать самыми любимыми роботами интернета. Boston Dynamics, наверняка, гордится своими почти двумя миллионами подписчиков в YouTube и мировой известностью своих питомцев.

Только не вполне понятно, зачем эти игрушки крупному автопроизводителю. По данным The Korea Economic Daily, покупка обошлась Hyundai в 921 миллион долларов — это, конечно, не 19-миллиардный WhatsApp, но и не карманные расходы. Мотивацию корейского гиганта разъясняет основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

«В первую очередь, компания будет использовать разработки BD именно в производственном цикле. В промышленных роботах, в манипуляторах, в станках. У них есть хорошие разработки в области механики: редукторы, различные червячные передачи, планетарные передачи. Это можно использовать и в системах переключения передач в дальнейшем. Также у них есть хорошие разработки и исследования в области динамической стабилизации, которую можно использовать в автомобильных подвесках. Означает ли это, что Hyundai начнет массово выпускать роботов? Нет, не означает».

Новые владельцы бизнеса озвучивают амбициозные планы. В октябре председатель Hyundai заявил о намерении довести долю робототехники в структуре бизнеса компании до 20% — автомобили составят половину продаж, оставшиеся 30% займут средства городской аэромобильности.

20% концерна Hyundai — это миллионы роботов в год. Речь идет только о B2B или продажи потребителям тоже возможны? Комментирует эксперт в области робототехники, основатель проекта «Робостанция» Игорь Никитин:

«Сервисная робототехника и ко-боты (это коллаборативные роботы) развиваются сейчас очень активно. Не все понимают, как эта ниша монетизируется, но стратегически чувствуют, что там есть хорошие деньги, хорошие возможности для развития. B2B будет первым драйвером роста и продаж при этой покупке. Стратегически, я думаю, что будут надеяться на B2C сектор. Роботы в производстве будут дешеветь. Сейчас кажется, зачем они нужны, кому и что они будут делать? Там большинство команд используется только с джойстиком. Но это только первые шаги. Вспомните эти первые шаги в конце 90-х годов с первыми смартфонами. Всем тоже казалось, что это, наверное, что-то излишнее».

Революцию пользовательской робототехники совершенно не обязательно начнет именно Boston Dynamics. За последние десять лет компания трижды меняла владельцев: в 2013 году ее приобрел Google, а в 2017-м — японский Softbank. За 28 лет существования Boston Dynamics несколько раз становилась прибыльной, но лишь временно. А в последнее время, по данным Bloomberg, разработчики роботов теряли миллионы долларов в год.

Андрей Ромашков

НОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ США: ЧЕГО ЖДАТЬ В ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

КОНСТАНТИН БОГДАНОВ, Кандидат технических наук, научный сотрудник сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

ДАВИД ГЕНДЕЛЬМАН, Израильский военный эксперт.

ПАВЕЛ КАРАСЕВ, Старший научный сотрудник Сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН, эксперт РСМД.

ИЛЬЯ КРАМНИК, Эксперт Российского совета по международным делам.

АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ, Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ, Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.

--

Каковы приоритеты новой администрации США в области военного строительства? Как изменится внешняя политика и к чему готовиться в плане кибербезопасности при Байдене? Об этом поговорили участники круглого стола «Новая администрация США: чего ждать в военно-стратегической сфере», который был организован онлайн журналом «Россия в глобальной политике». С Константином Богдановым, Давидом Гендельманом, Павлом Карасевым, Ильёй Крамником, Алексеем Куприяновым побеседовал Фёдор Лукьянов.

Лукьянов: Давайте начнём с СНВ. Его всё-таки продлят или можно уже расслабиться?

Богданов: Шансы на продление договора очень хорошие, но они потребуют солидарной работы обеих администраций – российской и американской. У американцев достаточно простая процедура продления на пять лет. У нас она чуть сложнее. Но несмотря на то, что формально эта процедура длительная, она допускает некоторое такое рекурсивное вложение. То есть если запустить её надлежащим образом, то она уже сама по себе является основанием для продления сроков. И если Россия до того, как договор истёк, запустит её, то отдельным пунктом она может оговорить автоматическое продление на период процедурных мероприятий. Поэтому с Россией проблем особых тоже не должно быть. Если считать от инаугурации, получается 15 дней, – в принципе можно уложиться. Или продлить.

Но дело не в этом. Дело в том, что продлить СНВ – это единственное нормальное логичное решение, которое следовало бы использовать с самого начала. То, что под это продление началась торговля, мне кажется, просто подрывало основы под любыми переговорами в дальнейшем.

В результате мы сейчас находимся в ситуации, когда обе стороны испытывают тягостную неловкость. Не все понимают, что это было, но есть общее ощущение того, что, наверное, надо как-то что-то выправлять.

И мне кажется, это касается в большей степени американской стороны, чем нас, потому что Россия, несмотря на то, что она тоже выписала несколько хитрых фигур высшего пилотажа за последние полтора-два года, особенно за последний год, была более-менее последовательна, – мы говорили о том, что договор надо продлевать.

Здесь правильнее говорить не столько о том, что даёт договор СНВ-III в случае продления, – кроме транспарентности он ничего особо не даёт. Эта предсказуемость программы развития стратегических вооружений, некая прозрачность сил, инспекции и подключение к ним части новых вооружений, в частности, «Авангарда» и «Сармата». «Авангард» уже подключён де-юре, год назад его показывали американцам, «Сармат» ещё не прошёл испытания, но как только пройдёт, так и покажут. Остальные новые стратегические вооружения в текущее определение СНВ не входят, это предмет совсем других договорённостей, если по ним когда-нибудь начнутся переговоры.

Так вот, это пятилетнее продление (а почему я говорю о пятилетнем, потому что продления на год и два не решают проблемы, а лишь создают лишнюю нервозность, – договориться за этот период не получится) – это большое стратегическое предполье, в ходе которого имеет смысл вырабатывать следующие соглашения. Потому что если свести воедино пожелания всех сторон, как они формулировались за последние, так, на секундочку, лет десять-двенадцать, ещё на входе переговоров по Пражскому договору, и особенно сейчас, то, получается, нужно принципиально новое соглашение, которое уже выходит за пределы сложившегося понимания стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности. Это должно быть некое обобщенное соглашение по ядерным силам, а точнее – по ядерной стабильности, учитывающее новые факторы, которые на неё влияют.

И вот тут уже может начинаться какая-то торговля. Мы говорим про противоракетную оборону, космос и неядерные высокоточные вооружения, американцы говорят про тактическое ядерное оружие. Предлагаются вариации на тему сведения всего этого в единый потолок по боезарядам, и сразу возникает проблема российского тактического ядерного оружия, которая тянет за собой полупокойный договор ДОВСЕ. Понятно, что тактическое ядерное оружие предназначалось не для применения в стратегических целях. Оно предназначалось для компенсации континентальных балансов. Если континентальный баланс нарушен, значит, его нужно выправлять. И просто так взять и ограничить тактическое ядерное оружие не получится. Ввести его в уравнение можно только с другими переменными. Это как в бирюльки играть. Мы из клубка тянем одну нитку, она вытаскивает за собой ещё четыре.

Если подобного рода соглашение будет выстраиваться, то даже и не важно, какие там будут потолки, цифры, даже какие типы вооружения туда будут включаться, – это второстепенный вопрос, о котором договорятся прекрасно. Что на самом деле намного важнее – область контрольно-верификационного механизма.

Реально это соглашение будет представлять собой квантовый скачок в методологии контроля над вооружениями. Таким же, каким был СНВ-I в 1991 году.

Тогда мы не имели более-менее выработанных правил для интрузивного контроля. Были только национальные средства технического контроля, прочие наблюдения со спутников и обмен данными.

Договор СНВ-I вырабатывали, если брать в качестве старта Женевские переговоры по ядерным и космическим вооружениям (ЯКВ), шесть лет, с 1985 года. Углубленно – два, два с половиной года в конце 1980-х, потому что ждали, пока договор по ракетам средней дальности заключат, но в общей сложности – шесть лет. Мы не выработаем подобного наследника, который совершит сходный качественный рывок, за один-два года. А на этом наследии мы жили тридцать лет. Тридцать лет мы обретались в философии стратегической стабильности 1990 г. и формировали договоры в этой логике. Иной раз и договор не надо было формировать, нужно было просто переписать потолки, подписать и поехать дальше. Как это было с СНВ-II и Московским договором 2002 года.

В Праге контрольные режимы немножко изменили – их упростили. Потому что за пятнадцать лет некоторые вещи стали избыточными. Сейчас многие полагают, что понятие о стратегической стабильности устарело. Я считаю, что оно не устарело. На мой взгляд, стратегическая стабильность как состояние на центральном сдерживании Россия – США, стабильность в первом ударе и так далее – все эти вещи остались. Но на текущий момент обобщённая глобальная ядерная стабильность объемлет ещё несколько вопросов, которые не описываются классической двухсторонней стратегической стабильностью. И это как раз следующая проблема, к которой я хотел перейти.

Придётся кардинальным образом менять не только контрольно-верификационный механизм, но ещё и само понимание ядерной стабильности в региональных сценариях сдерживания. Потому что асимметричные сценарии, региональные сценарии не подчиняются классической логике стабильности в первом ударе, они никак не релевантны старым расчётам про гигантские обмены многотысячными залпами в разоружающем ударе, в ответном ударе, выживаемость сил и так далее. Это всё не очень актуально для ситуации, когда, допустим, мы берём асимметричный сценарий Америки против Ирана или против Северной Кореи и понимаем, что в какой-то момент на театре Соединённые Штаты должны применить тактическое ядерное оружие. Я просто цитирую соответствующие документы или работы начала 2010-х годов по этой части, когда пытались переосмыслить стратегическую стабильность и говорили о том, что нам нужны маломощные высокоточные боеприпасы для того, чтобы иметь больше гибких возможностей.

И вот тут мы понимаем, что эта модель больше не работает. Использовать ядерное оружие вроде как необходимо, чтобы у нас было гарантировано ядерное сдерживание. А как обеспечить стабильность и отсутствие (в идеале) этого применения, – непонятно. Все эти великолепные идеи про зачёт всех боеголовок приведут нас к верификационной катастрофе, потому что контролировать придётся не ракетные базы с развёрнутыми боезарядами, как сейчас (что, опять же, сорок лет назад считалось вообще невозможным, а вот уже тридцать лет назад оказалось возможным), – контролировать придётся склады. Причём склады, при инспекциях которых можно получить весьма чувствительную информацию. Там может лежать всё что угодно: вплоть до боеголовок, которые разобраны или предназначены к ликвидации (их тоже нужно как-то учитывать), рядом могут лежать резервные боеголовки. Это дико чувствительная проблема для инспекций, потому что пускать людей на хранилища объектов «С» – это пускать их в святая святых своего ядерного сдерживания. С другой стороны, и на ракетные базы когда-то никого не пускали.

Поэтому очень много времени будет потрачено на то, чтобы выработать общий язык понимания того, как мы рисуем рамки ядерной стабильности в целом, как мы в них вписываем предыдущие наши понимания этого двустороннего центрального сдерживания. А его придётся вписывать, потому что как ни крути, 90 процентов ядерного оружия по-прежнему сохраняется за двумя сверхдержавами, и они по-прежнему имеют наиболее совершенные средства доставки.

То есть нужно выстрогать некую матрёшку. У нас есть базовая стратегическая стабильность, она продолжает существовать в рамках юридически обязывающих соглашений, дающих мандат на интрузивный контроль. И есть некий набор других проблем, которые возникли за это время и к которым как-то надо адресоваться. Возможно, не этим же самым соглашением, возможно, это приведёт к возникновению многосторонних гибких форм ядерного контроля – трёхсторонних, пятисторонних, – я не знаю, как конкретно это может выглядеть. В гораздо более мягких формах это могут быть политические обязательства или добровольные обмены данными на первых порах.

Понятно, что все страны живут с некоторым сдвигом по графику. То, что мы с американцами делали в 1970-е, Китай может начать делать, например, в 2020-е – обмен исходными данными и политические обязательства по поддержанию определённых потолков – чисто теоретически. Но это означает, что необходимы уже другие многосторонние соглашения или политические декларации, под общим сводом которых будут дополнительно существовать двухсторонний договор СНВ-III и потенциальный его наследник СНВ-IV.

Я ещё не коснулся такого важного момента, как системы средней дальности, которые повисают в вакууме между тактическим ядерным оружием и стратегическим. А на них придётся обратить внимание. Гибель договора РСМД – если говорить начистоту, обе стороны приложили не так много усилий к тому, чтобы его сохранить. Мы помним многолетнюю вереницу критических высказываний российских официальных лиц, как относились в Америке к РСМД – тоже известный факт.

Получается, что нужна замена, отсылающая и к ядерным средствам средней дальности, которые по-прежнему остаются угрозой, особенно для континентальных территорий, для Китая и для России в первую очередь, и к неядерным средствам. Почему договор РСМД не делал различий в типах оснащения? Не потому, что в 1980-е уже были эффективные обычные высокоточные вооружения, а потому, что можно было быстро заменить боезаряд теоретически, в модульном исполнении.

А сейчас мы получили ещё и достаточно эффективные конвенциональные средства, в том числе гиперзвуковые, с малым подлётным временем, и их тоже надо как-то учесть. Например, через контроль носителей, пусковых установок, из которых могут применяться как ядерные, так и неядерные ракеты. Это гигантская методологическая проблема – всё это вместе собрать и отбалансировать. Поэтому пятилетний срок представляется почти спасением, если только начнётся разговор обо всех этих проблемах и их взаимном влиянии.

Моим самым неприятным ощущением от того, что происходило в последний год, было даже не то, что США, администрация Трампа не хотят продлевать договор СНВ. Проблема была в том, что его можно было продлить, даже на пять лет, – но совершенно непонятно, как с этой администрацией дальше договариваться. Это было бы очень тяжело. Это было бы время сплошных мучений.

То, что сейчас пришёл Байден, который проблемами контроля над вооружениями занимается 45 лет, со времен ОСВ-II, и который курировал, в том числе, ядерную политику в администрации Обамы, это, я бы сказал, почти стерильные условия, при которых администрация США может выработать свою позицию.

И, пожалуй, лучшего предложения для России не будет.

Ситуация с новой администрацией гораздо прозрачнее, чем с трамповской. С администрацией Трампа договариваться, если честно, смысла не имело. Туда можно было только сдавать какие-то уступки и в ответ получать то, что мы получали весь прошедший год. Кстати, уступок мы сделали немало, мягко говоря. Там тоже, конечно, исходно был жирный запас запросных позиций для торговли, но результат был совершенно не гарантирован, как он и не был бы гарантирован, если бы Трамп выиграл выборы. Поэтому жить пришлось бы в условиях полностью разваленного договора, выполняя его де-факто. Мы в таких условиях жили с 1979 по 1986 гг. – по договору ОСВ-II. Договор не действовал, но потолки более-менее сохранялись. Лучше от этого мир бы не стал.

Если касаться всех остальных вопросов, то, мне кажется, ещё одним важным моментом был бы правильный сигнал в отношении Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (2021 г.), который бы подали две стороны. Потому что Договор о нераспространении ядерного оружия находится в жутком кризисе, реально он трещит по швам. И то, что мы наблюдаем в виде появления так называемого Договора о запрещении ядерного оружия – бунт малых неядерных стран, которые устали ждать от ядерных держав исполнения ими шестой статьи, а именно – ведения переговоров о сокращении ядерных вооружений вплоть до полной их ликвидации, и решили просто запретить ядерное оружие.

Гондурас стал 50-й страной, которая ратифицировала этот договор. И с января 2021 г. на площадке ООН мы имеем договор, который запрещает ядерное оружие и существует в параллельной реальности по отношению к ядерному оружию. Можно сколько угодно играться в это стратегическое зазеркалье, но лучше от этого не будет никому. Лучше всё это вернуть обратно на площадку ДНЯО. Продемонстрировать, что мы действительно привержены контролю над вооружениями. А переговоров по контролю над вооружениями не было девять лет, с 2011 года никто ни о чём не разговаривал. Были какие-то эпизодические стратегические консультации по углам, но субстантивных переговоров не было вообще, ни с одной администрацией – ни с медведевской, ни с путинской, ни с обамовской, ни с трамповской. С трамповской какой-то разговор начался только в 2020 году.

В этих условиях, когда мы сами себя так ведём, трудно требовать что-то от стран третьего мира. Продление этого договора стало бы нормальным сигналом в систему ДНЯО, что мы по-прежнему – плюс-минус – привержены своим базовым обязательствам и согласны дальше всё это делать совместно и эволюционно, без перекосов.

И вот два основных вывода, которые можно сделать из текущей ситуации. Во-первых, у нас есть время для того, чтобы поговорить о том, как жить дальше в условиях новой ядерной стабильности. Во-вторых, пора привести в чувство всех остальных, которые начали беспокоиться за время последнего десятилетия.

Лукьянов: Ну, хорошо. Происходит бунт каких-то стран, которые хотят запретить ядерное оружие. Но это же нереально. Вам не кажется, что это не имеет отношения к теме ДНЯО? Те, кто нарушают и хотят это оружие, не потому его хотят, что не ведутся переговоры между Россией и США. У них всегда есть свои конкретные цели – у Ирана, Северной Кореи и так далее. Мы не становимся заложниками этих мантр, которые уже не работают?

Богданов: Нет, здесь дело в другом. Здесь получается такое зазеркалье зазеркалья. Договор о нераспространении ядерного оружия – это размен отказа от ядерного оружия на подразумеваемую (там это не записано) безопасность неядерных стран. И тут всё становится на свои места. Откуда этот бунт возник? Он возник из-за того, что в мире дефицит безопасности, и он нарастает очевидно, потому что миропорядок плавится.

Дефицит безопасности, и при этом ведущие страны, вместо того, чтобы разоружаться и каким-то образом структурировать миропорядок (а контроль над вооружениями и разоружение – это признак структурированного миропорядка), начинают делать вид, что вот-вот начнётся новая гонка вооружений. Естественно, возникают две крайние реакции. Одна из них – это истерическая попытка запретить ядерное оружие теми, кто вообще не может к нему никак отнестись, и вторая – со стороны тех, кто может к нему как-то физически отнестись – заполучить ядерное оружие. И эти две крайние реакции нужно купировать.

Нужно успокоить политический фон с этими мантрами про стигматизацию ядерного оружия и устранить реальные основания для распространения ядерного оружия в мире.

Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Египет, Турция, вероятно, могут пытаться заполучить бомбу просто потому, что так они воспринимают ситуацию со своей безопасностью. И это тоже элемент сигнализации. Мы игнорируем не только мнение Гондураса, но и мнение Ирана, а они взаимосвязаны, это как две стороны монеты. А какое может быть мнение у Ирана после того, что происходило вокруг ядерной сделки 2015 г. с ним?

Лукьянов: Это да. Но мне кажется, что Иран и некоторые другие страны хотят заполучить оружие ещё и потому, что боятся, что «прилетит вдруг волшебник» и начнёт менять у них режим. В общем, на мой взгляд, это не очень связано с глобальной безопасностью, – это конкретная политика конкретной страны, идеологическая политика.

Богданов: Да, но это событие происходит не в вакууме, оно происходит в некоторой системе коллективной безопасности, если такое ругательное выражение мне здесь позволят. В той системе коллективной безопасности, в которой этот вертолёт может прилететь, видимо, что-то происходит не так. И из-за этого одни пытаются запретить ядерное оружие, другие – им обзавестись.

Эту ситуацию надо как-то нормализовать. С одной стороны, дать понять пороговым странам, что им, может быть, не нужна ядерная бомба, хотя я понимаю, что мы их окончательно не уговорим никогда. Но если десять лет не заниматься этой проблемой, всё так и будет.

Лукьянов: Мы потом выйдем на региональные вопросы, а сейчас меня ещё очень интересует вот что: Владимир Путин обратился недавно с предложением по поводу кибербезопасности. Очень красивое предложение, которое, как я понимаю, не вызвало вообще никакой реакции – улетело в стратосферу и там где-то и осталось. Мы можем чего-нибудь ожидать в этом направлении, тем более все вроде говорят, что это самая опасная сейчас область, где всё что угодно может произойти. А каких-то значимых попыток урегулировать её не видно.

Карасев: Для Трампа отреагировать как-то на это предложение – на фоне постоянных обвинений в его адрес о сговоре с Россией – значило бы поставить крест на своей предвыборной кампании. Все годы нахождения Трампа у власти отношения с Россией в сфере кибербезопасности не только последовательно разрушались, но были совершенно заблокированы американским Конгрессом. Все, как демократы, так и республиканцы, сошлись во мнении, что Россия – очень опасный игрок в киберсфере, и с ней никаких отношений иметь нельзя. Например, у них есть такой документ – Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act), где, начиная с 2017 г., можно найти положение об ограничении военного сотрудничества между США и Российской Федерацией. В бюджете на 2020 фискальный год на основе этого положения было введено ограничение на создание с Россией какой-либо совместной группы или подразделения в сфере кибербезопасности.

Если попытаться спрогнозировать, что может быть дальше, если президентом будет Джо Байден, то, конечно, есть вероятность, что он вернётся к тому, что было при Обаме. При Обаме создали пост «киберцаря» – межведомственного координатора, а Трамп его упразднил. Уже сейчас на слушаниях в Палате представителей рассматривается законопроект о восстановлении подобной должности, которая немного изменится по функциям и будет называться National Cyber Director. Скорее всего, при Байдене вновь появится фигура, которая будет координировать кибербезопасность среди всех американских департаментов, агентств и так далее. Также при Обаме был назначен координатор по кибервопросам в Госдепе, который от имени США занимался всеми аспектами кибербезопасности на международной арене. При Трампе эта должность была практически ликвидирована, и есть мнение, что Байден вновь повысит её приоритет.

Если проследить линию международного взаимодействия, то при Джордже Буше – младшем был сделан упор на национальные усилия по обеспечению кибербезопасности, а с отдельными государствами существовали двусторонние соглашения. При Обаме обеспечение кибербезопасности стало международным делом, и надо сказать, что это в некоторой степени было полезно для России, потому что США включились в работу Группы правительственных экспертов ООН (ГПЭ). Тогда при участии США и России получены самые значимые достижения ГПЭ – выработаны нормы, правила и принципы ответственного поведения государств. При Трампе никаких достижений не было – напротив, сначала не был согласован доклад ГПЭ в 2016–2017 гг., а потом произошло раздвоение процесса на ГПЭ и Рабочую группу открытого состава (РГОС), которые опираются на одни и те же достижения, но ставят перед собой различные цели.

При Байдене возможен какой-то ренессанс, возврат к некоторому формату совместной работы. Но, так как настрой в отношении России сейчас в основном недружественный, я сомневаюсь, что в текущих условиях будет возможно двустороннее соглашение. Напомню, при Обаме было принято Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов в области сотрудничества и мер укрепления доверия. Там, в частности, говорилось об использовании линии прямой связи между Центрами по уменьшению ядерной опасности – специально для того, чтобы информировать друг друга, уведомлять о наличии каких-то опасений по поводу значительных кибератак. Не стоит ждать при Байдене возрождения такого двустороннего соглашения, потому что пока политической воли с американской стороны к этому не наблюдается. Сейчас действуют две площадки на уровне ООН, в каждой есть представители и США, и России.

На этих площадках можно отстаивать конкретные национальные интересы в данной области и вести диалог – пока для изменения ситуации к лучшему двустороннее соглашение не так важно.

Несколько лет назад в США была создана Комиссия по киберпространству (The Cyberspace Solarium Commission), которая объединила экспертов со всего политического спектра – и демократов, и республиканцев, и независимых. Поставленная перед ними задача состояла в том, чтобы достичь консенсуса в вопросах кибербезопасности. Я не сомневаюсь, что Байден обратит внимание на многие рекомендации, приведённые в докладах этой Комиссии. Что касается позитивных моментов, то одна из рекомендаций направлена на повышение взаимного доверия в киберпространстве. А что касается негативных аспектов – их много больше, и среди них, во-первых, продолжение политики сдерживания злонамеренных акторов «за передовой линией» (defend forward), то есть на их территории и превентивно; во-вторых, продолжение политики «присвоения» выработанных международным сообществом норм, правил и принципов ответственного поведения, когда они начинают использоваться в одностороннем порядке как обоснование для наказания «плохого» поведения злонамеренных киберакторов.

В ближайшие годы сотрудничество России и США по вопросам кибербезопасности может состояться, но в качестве дополнения к другим темам. Есть мнение, что на смену СНВ-III должен прийти какой-то новый договор. В экспертном сообществе сейчас с большим интересом относятся к вопросам кибербезопасности систем, поддерживающих стратегическую стабильность, и к тому, как развиваются новые технологии – например, искусственный интеллект (ИИ). Очень много исследований посвящено тому, как искусственный интеллект может повлиять на стратегическую стабильность. Например, если ИИ будет использован в системе предупреждения о ракетном нападении и внезапно даст сбой, то в условиях дефицита времени на принятие решения это может иметь самые серьёзные последствия. По этому вопросу в возможном новом документе обязательно надо договариваться, несмотря на противоречия. Это может быть единственный способ предотвратить катастрофу. Известно, что такого же мнения придерживаются многие американские эксперты.

Что касается мер доверия, они нужны и могут быть полезны, но при одном условии – если есть хотя бы минимальный уровень доверия между договаривающимися. В его отсутствие меры доверия остаются на бумаге и не реализовываются.

Лукьянов: По поводу мер доверия у меня короткий вопрос, касающийся этого трёклятого российского вмешательства. Представить себе, что российская сторона что-то признает и за что-то извинится, я не могу ни при каких обстоятельствах. Российская сторона может дать понять, что, мол, ребята, давайте мы перевернём страницу и закроем вопрос. Насколько демократы, которые взяли реванш у ненавистного им Трампа, готовы начать эту тему отодвигать? Чтобы она уже не играла такую роль.

Карасев: Думаю, что эта тема будет отравлять отношения ещё не один год – в американских документах стратегического планирования Россия названа одним из главных противников в киберпространстве. Эта позиция стала значимой частью политики США. Байден в своей предвыборной риторике чётко обозначил, что Россия должна заплатить за совершённое вмешательство. Якобы совершённое. Многие ожидают, что он реализует это намерение. Другое дело, что подобный выпад может последовать как возмездие в ответ на какие-то действия в Европе, якобы совершённые Россией. Самое негативное, что в подобном сценарии может быть, – публичная атрибуция.

Если США, как они часто делали в последние годы, просто назначат виновного и начнут в наказание совершать какие-то действия, то вопрос существования международного права отпадёт сам собой.

Лукьянов: Иначе и не будет.

Карасев: Мы находимся в очень опасной ситуации. Когда Обама «взорвал» Stuxnet на предприятиях иранской ядерной программы, то политический эффект – демонстрация возможностей – был сравним с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. По имеющимся данным, проведению этой операции предшествовали годы подготовки и согласований. Трамп поднял уровень Киберкомандования, и теперь для проведения отдельных кибератак, даже в рамках «обороны за передовой», необязательно согласование с президентом. Если благодаря таким действиям начнёт раскручиваться маховик эскалации, то это может закончиться очень плохо. Джо Байден, как представляется, это понимает и вряд ли станет отдавать приказ о кибератаке против России.

Крамник: Я бы тоже добавил кое-что, если можно. Я в последние несколько месяцев читаю об американских разработках в области системы управления войсками нового поколения и систем передачи данных. Так вот мы стоим на пороге – в диапазоне трёх-пяти лет – практического применения, когда у нас появятся цифровые системы управления боем, где в ряде случаев из цепочки передачи информации человек будет исключён. Естественно, такие системы более уязвимы для кибератак по своей природе. Здесь возникает вопрос: как только подобная система будет применена в локальной войне, как только против неё будет применено соответствующее противодействие, мы окажемся в ситуации, когда удар по Ирану или ещё по кому-нибудь столкнётся с противодействием в киберпространстве. И кого в этом немедленно обвинят?

Карасев: Конечно. Киберпространство безгранично, анонимно, сложно, взаимосвязано. Все сейчас говорят о великих достижениях в сфере атрибуции, и в последнее время достигнуто множество успехов. Но моментально понять, откуда идёт атака, пока невозможно. Есть сообщения, что американские специалисты разрабатывают новые системы киберзащиты и анализа, в том числе использующие ИИ. Но насколько хорошо они будут работать на практике? Будут ли они сами уязвимы к кибератакам?

Информационное пространство неосязаемо. Если снаряд летит по баллистической траектории, мы можем за доли секунды точно просчитать, откуда он летит, куда, сколько по времени. Откуда прилетела кибератака, мы быстро посчитать не можем.

Для передачи вредоносного файла необязательно требуется подключение к глобальной информационной сети. Как заложили вирус Stuxnet в иранскую ядерную программу? Проанализировав код, эксперты пришли к выводу, что вирус распространялся посредством USB-накопителей. Работник предприятия мог поднять подброшенную флешку, вставить в свой рабочий компьютер и заразить систему.

Богданов: Что касается атрибуции, то именно она в данном случае является ключевым вопросом выстраивания контроля. Пока не будет независимой от национальных систем процедуры атрибуции, мы не получим никакого контроля над кибером, за исключением мер доверия – я на вас не нападаю, как это было всегда. Скажем, известное соглашение о ненацеливании ракет 1995 года. Кто его проверял? Какой в нём смысл? Оно просто есть. Вот на уровне таких договорённостей и можно вести речь.

Если будет создана международная структура – извините меня за такие идеалистические фантазии из 1980-х гг., – которой будет делегировано право атрибуции, мониторинга, установления ответственности (я сейчас провокационную вещь скажу: то, что хотят сейчас сделать из ОЗХО по химическому оружию, и из-за чего начался такой скандал), тогда у нас появится точка опоры. Сейчас же в кибербезопасности нет точки опоры по атрибуции вообще никакой. Максимум, что мы можем делать, – меры доверия. Как в том анекдоте: джентльменам в нашем клубе верят на слово.

И одно маленькое замечание по поводу России. Я не про вмешательство буду говорить, а про то, что Россия за всё заплатит и во всём виновата. Дело в том, что следы этого применения уже наблюдаются в американской ядерной политике. Пресловутый маломощный Trident с блоком W76-2, тактическая головка на стратегической ракете, была придумана не Трампом и не для сдерживания России в отношении какой-то страшной стратегии эскалации для деэскалации. Когда о ней говорили, эскалация/деэскалация не обсуждалась вообще. Я прекрасно помню эти работы начала 2010-х годов, в которых длинно и нудно обосновывалась необходимость этих боеголовок для нужд стабильности регионального сдерживания, – о России там речь не заходила даже. Но как только случился Крым, стало понятно, как эту боеголовку можно продать Конгрессу. Я думаю, что Россия «продаст» ещё немало интересных вещей американским налогоплательщикам.

Лукьянов: Поскольку мы затронули несколько раз Ближний Восток через Иран и Израиль, давайте сдвинемся в этом направлении. По логике вещей, раз Байден декларирует себя как антитрамп, соответственно, всё то, что Трамп наворотил ужасного, как считают демократы, на Ближнем Востоке, в частности – отдал Сирию на съедение Асаду и Путину, можно предположить, что будут какие-то попытки сделать контршаги, как минимум – символические, может быть, и не только. Но это моё обывательское мнение, а что говорят на Ближнем Востоке на эту тему? Как может меняться политика?

Гендельман: Чего Израиль ожидает от новой администрации США, так это прежде всего решения иранского вопроса, а не сирийского.

Можно даже сказать: первый пункт – Иран, второй пункт – Иран, третий пункт – Иран, и уже потом все остальные пункты – и Сирия, и палестинцы, и поставки вооружения Эмиратам.

Прежде всего и главным образом – это Иран. Соглашение по ядерной проблеме с Ираном было заключено, когда Байден был вице-президентом, и сам он приложил к нему руку, и большинство экспертов сходится на том, что он захочет вернуться в той или иной форме к этой сделке. Вопрос в санкциях, которые на данный момент существуют: будет ли он их использовать как рычаг или откажется от них. Эксперты также сходятся на том, что поскольку в Иране в июне следующего года должны быть выборы президента, до этого серьёзных подвижек вряд ли можно ожидать. Опять же, мы сейчас не рассматриваем случаи появления «чёрных лебедей», пока считается, что в ближайшие полгода, до выборов президента, каких-либо значительных перемен в программе не будет.