Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В погоне за Карлосом

В Токио недовольны откровениями экс-руководителя Nissan

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Токио одновременно с нетерпением и небольшим раздражением ждали пресс-конференцию бывшего руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Японские власти, по всей видимости, тщательно готовились к ответу на выпады беглого бизнесмена. Топ-менеджер закончил отвечать на вопросы журналистов, когда в японской столице было глубоко за полночь. Несмотря на поздний час, министр юстиции Японии Масако Мори решила не откладывать до утра свой выход к СМИ. Она назвала побег Карлоса Гона "непростительным поступком в рамках законодательной системы любой страны".

Бизнесмен 8 января впервые появился на публике после загадочного исчезновения.

Он обвинил японское правосудие в необъективности, пожаловался на грубое нарушение своих прав. По мнению Гона, дело в его отношении было сфабриковано в результате сговора представителей японского бизнеса и высокопоставленных чиновников. Он подчеркнул, что бежал не от суда, а от политического преследования.

Еще в ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован токийской прокуратурой за финансовые махинации. Топ-менеджера обвинили в том числе в уходе от уплаты налогов и посадили в одиночную камеру.

Газета "Асахи симбун" показала фото крохотного помещения из трех татами с небольшим окном, раковиной и унитазом в углу. При этом спать предприниматель должен был на полу, предварительно расстелив себе традиционный японский футон. Адвокаты приложили немало усилий, прежде чем Карлос Гон смог переместиться в камеру с обычной кроватью.

В тюрьме существовал жесткий распорядок: подъем строго в 7 часов утра, отбой - в 9 вечера. Ходить в душ разрешалось не чаще двух раз в неделю, а прогулки только по 30 минут в день. Помимо этого обвиняемого ежедневно допрашивали.

Весной прошлого года защите удалось убедить суд отпустить Карлоса Гона под залог в 14 миллионов долларов США. Бизнесмену запрещалось покидать японскую территорию. Адвокаты забрали на хранение у него три паспорта (Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана. - Прим. "РГ") и стали ждать очередного судебного заседания.

По всей видимости, 65-летний предприниматель не захотел больше мириться с таким положением дел и решил встретить 2020 год в совершенно иных условиях.

Карлос Гон накануне праздника, когда вся Япония ушла на длительные выходные дни, поверг в шок местную полицию. Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, 29 декабря при загадочных обстоятельствах покинул территорию островного государства.

Его побег окутан тайной и больше напоминает остросюжетный фильм. Топ-менеджеру помогали как минимум трое зарубежных граждан, двое из которых американцы. По сведениям журналистов, одним из них был отставной спецназовец армии США 59-летний Майкл Тейлор, ныне сотрудник частной охранной компании.

В свою очередь Карлос Гон 29 декабря около 14.30 по местному времени вышел из дома. Видео с ним просочилось в СМИ. Сначала пешком, а затем на такси он добрался до района Роппонги, где встретился с американцами. Позже было установлено, что в этот момент с ними был еще один иностранный гражданин. Через некоторое время они на такси доехали до железнодорожной станции Синагава и на скоростном поезде отправились в Осаку.

Примерно в 20.00 по местному времени все трое вошли в гостиницу рядом с аэропортом Кансай. Чуть позже американцы покинули отель. Они вышли на улицу с двумя тележками, на которых лежали большие коробки от музыкального оборудования.

Мужчины появились с багажом в аэропорту около 22.00 и после оформления необходимых процедур сели в бизнес-джет. Крупногабаритный груз при этом досмотру не подвергался и даже не просвечивался рентгеном. Самолет в районе 23.00 благополучно вылетел в Стамбул.Следствие полагает, что бизнесмен был в одной из коробок американцев. По некоторым данным, оказать существенную поддержку бизнесмену в организации побега могла его жена Кэрол. Она встречала своего супруга в Бейруте. Японская прокуратура уже объявила охоту на женщину. Пока ордер на ее арест выдан только за дачу ложных показаний.

Японские власти намерены добиваться выдачи Карлоса Гона. Соответствующий запрос направлен в Интерпол. При этом ливанский лидер пообещал оказать содействие Токио в расследовании инцидента.

Предложен механизм адаптации растений к колебаниям содержания нитратов в почве

Азот является важным макроэлементом, который влияет на рост и развитие растений, входит в состав хлорофилла, аминокислот, нуклеиновых кислот и вторичных метаболитов. Нитраты являются одним из самых распространенных источников азота в почве. Они всасываются через корни и мобилизуются в другие органы транспортерами нитратов. Дефектная передача сигналов нитратов в растениях вызывает нарушение метаболизма азота, и это отрицательно влияет на системы его транспорта, которые переключаются между режимами с высоким и низким сродством в изменяющихся условиях концентрации нитратов в почве. Недавнее открытие белка-транскриптора нитрата плазматической мембраны NRT1.1 - сенсора транспортера - дает представление об этом механизме переключения. Однако общее механистическое описание все еще остается плохо понятым.

Коллектив авторов из России, Индии, Китая, США, Японии и Канады представил в «Biophysical Journal» статью, иллюстрирующую адаптивные ответы и регуляцию NRT1.1-опосредованной передачи сигналов нитратов в широком диапазоне концентраций внеклеточного нитрата.

Один из авторов статьи, единственный соавтор из России, главный научный сотрудник Лаборатории биофизики возбудимых сред, профессор, доктор физико-математических наук Александр Берельевич Медвинский сообщил пресс-службе ИТЭБ РАН: «В статье представлены, в частности, результаты математического моделирования динамики структуры мембранного белка, транспортёра нитратов, NRT1.1 при вариациях внеклеточной концентрации нитратов и предложен механизм влияния этой динамики на наблюдаемые в природе реакции клеток растений при подобных вариациях нитратов, часто используемых в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Такой (представленный на рисунке) механизм, базирующийся на бистабильности структуры NRT1.1, включает формирование цитозольных кальциевых волн, которые активируют киназу CIPK23. Переходы между двумя динамическими состояниями белка NRT1.1 зависят от внеклеточной концентрации нитратов. Таким образом, представленные в статье результаты позволяют предложить механизм адаптивного ответа растений (в частности, модуляции структуры корней растений и вариацию всхожести семян) на изменения концентрации почвенных нитратов».

Результаты данной работы улучшают понимание механизма адаптации в условиях колеблющейся доступности питательных веществ и являются шагом вперед для повышения эффективности использования азота в растениях.

Источники: M. Rashid, S. Bera, M. Banerjee, A.B. Medvinsky, Gui-Quan Sun, Bai-Lian Li, Adnan Sljoka, A. Chakraborty. Feedforward Control of Plant Nitrate Transporter NRT1.1 Biphasic Adaptive Activity. Biophysical Journal, Available online 22 October 2019

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006349519308665

Материал подготовила: Алсу Дюкина.

Пресс-служба ИТЭБ РАН, iteb-press@yandex.ru

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Российские рыбаки установили мировой рекорд: МРКТ «Петр I» добыл за год 87 297 тонн – максимальный результат среди судов такого типа. Море – это то место, где человек может достичь желаемых высот, отметил на встрече экипажа капитан-директор Александр Бухинник и пригласил молодежь в рыбацкую профессию.

Для аэропорта Владивосток 4 января стало особенным днем: в воздушной гавани родные и близкие встречали после многомесячного рейса тех, кто трудится в море, – экипаж МРКТ «Петр I».

Рыбаки вернулись с рекордом для всей страны. За год поймано свыше 87 тыс. тонн – лучший показатель в мире.

Компания «Тралфлот» (входит в ГК «Сигма Марин Технолоджи»), которой принадлежит «Петр I», организовала для моряков торжественный прием: с оркестром, поздравлениями и подарками – как и положено приветствовать настоящих героев.

Годовой вылов судна – результат работы двух экипажей. Первый, которым руководил Александр Рыбалочка, за эти три месяц взял около 27 тыс. тонн, второй – во главе с Александром Бухинником – с июня добыл порядка 60 тыс. тонн. «Парни с рыбацким характером», – так говорит о капитанах «Петра I» руководство компании.

До этого лучший показатель был у американцев – 83800 тонн, причем пальму первенства иностранные коллеги держали долго, рассказал Fishnews генеральный директор «Тралфлота» Владимир Рекасов. Обычно максимальный результат для такого судна – 50-60 тыс. тонн, отметил он.

«Петра I» компания приобрела в 2016 году – для того чтобы развивать промысел сардины-иваси и скумбрии. Объектов, которые открыли новые перспективы перед российской рыбной отраслью. Добыча иваси – непростая задача, тем не менее рыбакам удалось не только наладить промысел, но и добиться рекорда.

Лов велся не только в зоне РФ, но и в зоне Японии: «Трафлот» получил доли квот на работу в этих водах по итогам аукционных процедур 2019 года. Возможность работы в японской зоне позволяет серьезно продлить сроки промысла, отметил руководитель компании. Лов пелагических объектов планируется развивать, для этого приобретено еще одно судно.

В основном в экипаже «Петра I» – дальневосточники. На судне работает немало жителей Приморского края. «Спасибо за рекорд! Так держать!» – приветствовал моряков директор департамента рыбного хозяйства региона Сергей Наставшев.

Компания подала документы, чтобы рыбаков отметили на государственном уровне. О планах по награждению экипажа ранее сообщил и замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Сейчас наступают времена, когда к морской профессии меняется отношение, уверен Александр Бухинник. На встрече экипажа он предложил тем, кто выбирает свой путь в жизни, обратить внимание на эту стезю. «29 лет в море – я ни дня не пожалел, что выбрал эту профессию, – сказал капитан. – Море – это то место, где человеку дается возможность стать тем, кем он может стать. Добиться тех высот, которых он хочет добиться. Это неограниченное поле деятельности для людей инициативных, со стержнем внутри».

Сейчас «Петр I» возвращается к работе в Охотском море – у судна начинается новый промысловый сезон.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Время выбора

итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год

Александр НАГОРНЫЙ, заместитель председателя Изборского клуба.

Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались с целью совместными усилиями обозначить, «что год грядущий нам готовит», — разумеется, с учётом итогов уходящего 2019 года. Надо сказать, что в глобальном медиа-пространстве, на 90% — западном и прозападном, настроения и, соответственно, прогнозы, можно сказать, апокалиптические. Здесь и неизбежная финансово-экономическая катастрофа, и американо-китайская торговая война, и растущая опасность масштабного военного конфликта с применением ядерного оружия — даже без прямого участия Америки с Россией, и острейший политический конфликт в США накануне президентских выборов, и многое другое. В КНР, понятно, преобладают совсем иные настроения, куда более оптимистические: экономика страны развивается в 2-2,5 раза быстрее, чем американская, перспективы дальнейшего роста налицо, а выход на позицию нового глобального лидера представляется делом ближайшего будущего — возможно, даже нескольких лет, а не десятилетий. Что касается нашей страны, то какого-то преобладающего общего тона пока не наблюдается. Россия в 2020 году оказалась в ситуации «витязя на распутье», решающего сложную проблему: поехать налево, на Запад, куда зовут условные Познер с Миграняном; поехать направо, на Восток, в союзе с Китаем; или же искать свой собственный, далеко не простой и далеко не прямой, как видится, путь вперёд? От этого выбора, на мой взгляд, во многом будет зависеть будущее не только нашей страны, но и всего человечества в целом.

Олег РОЗАНОВ, первый заместитель председателя Изборского клуба.

В эти дни Россия вместе со всем человечеством вступает в новое десятилетие, в 20-е годы XXI века, которые совершенно точно станут для нас переломными. В каком смысле — зависит от нас и от грамотного геополитического планирования. Для успешного перехода в новую историческую фазу и новую политическую эпоху России, конечно, нужна своя внутриполитическая концепция и экономическая мобилизация, но внешние факторы по-прежнему будут сильнее внутренних. В этой связи необходимо хотя бы кратко очертить итоги года и уходящего десятилетия, чтобы лучше понять текущий момент и горизонты геополитического планирования.

Украина — главная и принципиально важная для нас проблема, и не только внешнеполитическая. Несмотря на смену президента, киевский режим по-прежнему остаётся враждебным России, но так называемое мировое сообщество, включая Евросоюз, изрядно устало от непрерывных истерик со стороны «незалежной». И никто, кроме американских «суперястребов», не собирается кормить эту страну только за то, что она выступает против России. Европа в целом сделала шаг в пользу здорового прагматизма, и в Кремле предусмотрительно решили пойти навстречу, заключив новый транзитный контракт по газу в самом конце года и обнулив взаимные претензии. Нам это было нужно, чтобы показать свою добрую волю, Украине — чтобы выжить. О неэффективности «постмайданной» экономики говорит хотя бы то, что за 11 месяцев 2018 года бюджет Украины собрал лишь 811 млрд. гривен (около 33,8 млрд. долл.), на 20% меньше плана. Без дополнительного дохода от прокачки газа киевский режим почти наверняка был бы ввергнут в жёсткий экономический и социальный кризис, с массой дополнительных системных рисков международного уровня.

Москва, наученная ещё переговорами с Януковичем, явно не будет делать ставку на экономическое давление и быстрое решение украинского вопроса, а Киев продолжит торговать буферным статусом и русофобией, которая падает в цене, но пока всё-таки продаётся.

Ближний Восток — Россия прочно удерживает позиции на сирийском плацдарме, присматривается к ситуации в Ливии, расширяет, хотя не без проблем, взаимодействие с Ираном, Турцией, Египтом и Саудовской Аравией, а значение террористического фактора, благодаря российской армии, сводится к минимуму. Рассуждать в логике победа/поражение здесь не имеет смысла, но Москва здесь точно не проиграла, а лишь усилила свои позиции, в то время как влияние США и их союзников по «коллективному Западу» в данном регионе становится всё более призрачным.

США — тягаться с Вашингтоном в режиме «один на один» Россия по-прежнему не в состоянии, и это ясно понимают в Кремле, поэтому пытаются найти баланс между Китаем, Европой, США и исламским миром. Если внутренняя политика в России во многом зависит от внешней, то в Америке всё строго наоборот: внутренняя политика почти целиком определяет внешнюю. На этом умело играют российские власти, продолжая торг по Украине, Сирии и Северной Корее.

Китай — не питая иллюзий по поводу «вечной дружбы» с Поднебесной, можно сказать, что Пекин ещё на заре «эры Путина» упустил шанс жёсткой экономической экспансии в Россию. Теперь Москва стала для Пекина и Вашингтона «золотой акцией», которая сама по себе ничего не решает, но заполучить которую в свои руки мечтают все. Сейчас Китай нуждается в РФ для противостояния в нарастающей схватке за глобальное лидерство против США, но по мере экономического и военного усиления «красного дракона» его склонность учитывать наши интересы будет уменьшаться.

Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие годы информационное и экономическое давление на Россию точно не ослабеет, а к 2024-му — только усилится. Возможностей для геополитического наступления у нас точно не прибавится. То есть наша страна попадает в знакомую президенту Путину ситуацию, когда соперники вместе вышли друг другу на болевой — и проиграет тот, кто постучит первым.

Разработке карты таких «болевых точек», надеюсь, посвятит свои интеллектуальные силы в новом году наш Изборский клуб.

Владимир ОВЧИНСКИЙ, доктор юридических наук.

Александр Алексеевич абсолютно верно обозначил главные векторы обсуждения. Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. Взять хотя бы импичмент Трампа. Первый его вариант безусловно провалится. Но демократы уже готовятся объявить Трампу второй импичмент — за не санкционированную Конгрессом ликвидацию иранского генерала Сулеймани. И теперь на повестке дня стоит ВОЙНА! Безусловно, это тема для специального обсуждения. Но если вернуться к итогам 2019 года, то мне кажется, что самое главное для грядущих политических событий было определено президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в его недавнем выступлении. Вопрос: почему зашла речь о возможных конституционных изменениях, причём на самом высоком уровне? Полагаю, что ответ очевиден: предполагается изменение государственного устройства Российской Федерации с образованием принципиально нового государства. И почему-то мне кажется, что это не союз с Белоруссией, о котором все говорят, гадая "будет—не будет", согласится "батька" Александр Лукашенко на интеграцию или нет, а если да, то на каких условиях. Речь идёт не просто о продлении полномочий Путина — цель тут геополитическая, геостратегическая.

Недавно опубликован написанный в ноябре 2019 года доклад комиссии по искусственному интеллекту и кибербезопасности Конгресса США. Его писали под руководством Эрика Шмидта, основателя "Гугла", который возглавляет Совет по инновациям Минобороны США и входит в Совет по инновациям при президенте Трампе. Шмидт, наряду с Питером Тилем (финансовым папой "Фейсбука"), сегодня фактически входит в реальную группу руководства Соединёнными Штатами, формируя социально-технологическое ядро будущей Америки. Они оба — энергичные и целеустремлённые люди. Тиль держит под контролем все социальные сети мира — возможно, за исключением КНР — и глобальное интернет-пространство, включая финансовый сектор. А Шмидт выступает как координатор развития всех технологий четвертой промышленной революции. Кстати, поговаривают, что победа Трампа на выборах президента США в 2016 году — это проект, реализованный Тилем с подачи Шмидта.

Так вот, "доклад Шмидта" — панический. В нём, на основании анализа больших данных, утверждается, что Америка уже системно проиграла Китаю — не только в плане создания искусственного интеллекта, но, прежде всего, — в плане социальной организации. И делается вывод, что "мирным путём", в существующей геополитической конфигурации, уйти от поражения американцам не удаётся. Следовательно, единственным выходом является разрушение этой конфигурации, то есть война. Война в её самых разных вариациях: от гибридной, холодной — до реальной, региональной. В идеальном случае — это война КНР с РФ без прямой вовлечённости США, плюс параллельно ставится задача за ближайшие годы "выкачать все кадры из России". Здесь под словом "Россия" подразумевается "постсоветское пространство" в целом. При этом даже предлагается выслать с американской территории всех китайских учёных и студентов. Но добиться всего этого и одновременно спровоцировать российско-китайскую войну можно, лишь кардинально улучшив отношения между Вашингтоном и Москвой. А как и чем их можно улучшить? Только предложив России смену американского гнева на милость. Это не только признание Крыма российским и отмена санкций.

Должен сказать, что в ютубе сразу же, словно по команде, появилось множество роликов, посвящённых мультсериалу "Симпсоны" и сделанному там "предсказанию" территориального расширения России в 2025 году — в контексте других предсказаний от "Симпсонов", примерно 40 из которых с 1988 года, когда этот мультсериал стартовал, якобы уже сбылись. Там Россия показана со Средней Азией, Прибалтикой и, что интересно, Скандинавией в своём составе. Все снова, даже Украина, — единый народ. В союзе с Японией и против Китая. Сегодня такая конфигурация выглядит абсолютно фантастической и даже бредовой, но Америка к этому принципиально готова, рассматривая Россию уже не в качестве главного врага, а в качестве потенциального союзника, то есть "пушечного мяса", которое можно и нужно бросить против Китая. О том же, по сути, сказал в своём прогнозе на 2020 год и такой экономический гуру Америки, как Нуриэль Рубини, который подчеркнул, что Европа не хочет рвать с Китаем, потому что ей нечем заместить инвестиции из КНР и продажи на китайском рынке. А если усиленная при содействии Америки Россия перейдёт на сторону США, то Европе деваться будет некуда. Причём инициатива восстановления общего государства будет исходить от Украины, а Россия только поддержит её.

Михаил ДЕЛЯГИН, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации.

Мне представляется, что главным событием 2020 года должны стать президентские выборы в США, результат которых подведёт черту и под соперничеством двух частей американской элиты, и под глобальным доминированием Соединённых Штатов в современном мире. На мой взгляд, у Трампа есть все шансы эти выборы выиграть и провести в Белом доме ещё четыре года. Ясно, что импичмента не будет, и Джозефа Байдена в качестве претендента от Демократической партии тоже не будет. А что будет? Вернее — что может быть? Может быть попытка «цветной революции» в США, с отказом «синих», «партии осла» признавать результаты президентских выборов: и на общенациональном уровне и на уровне ряда штатов. Американское «глубинное государство», продвигая интересы финансовой олигархии, столько раз устраивало «цветные революции» по всему миру, что на этот раз может устроить её и в собственной стране. В 2016 году они к этому не были готовы, надеясь добиться своего путём шантажа, саботажа, подкупа или масштабной провокации типа событий 11 сентября 2001 года. А в 2020 году у них может не остаться другого выхода, и они рискнут «пойти ва-банк».

Вообще, проведение массовых протестных акций в столице — одна из традиций американской политической жизни. Порой они приобретали такой размах, что Сенату и президенту даже приходилось эвакуироваться из Вашингтона, как это было в начале 30-х годов ХХ века, в разгар Великой Депрессии. И, в принципе, ничто не мешает умелым организаторам «разогреть» толпу до нужных кондиций, чтобы бросить десятки тысяч людей на штурм Белого дома.

Поэтому «цветная революция» вполне вероятна. И не случайно генеральный прокурор, он же — министр юстиции США Уильям Барр недавно выступил с беспрецедентным заявлением о том, что в правоохранительных структурах «любят Трампа» и не поддержат никаких выступлений против него. Согласитесь, что просто так подобные заявления на таком уровне не делаются.

Мы уже давно, чуть ли не с конца 90-х годов, говорим о неизбежном крахе нынешней «империи доллара», теперь об этом говорят уже все ведущие банкиры — вопрос только в том, когда, где и с кого этот крах начнётся.

Уже сейчас понятно, что в эпицентре этого краха окажется не Россия, что глобальный кризис созреет раньше, чем дело дойдёт до социального взрыва внутри нашей страны. И для нас это, конечно, хорошо. Но в своё время Путин сказал: «Такой мир, без России, нам не нужен». Надо понимать, что и Путину граждане нашей страны могут сказать: «Такая Россия: без людей, без народа, — нам не нужна».

Юрий ТАВРОВСКИЙ, востоковед.

В 2019 году давление Америки привело к провозглашению очередного этапа на пути к союзу Москвы и Пекина — «новой эпохи стратегического партнёрства». За словами последовали дела, прежде всего — ввод в действие газопровода «Сила Сибири». Российские и китайские стратегические бомбардировщики в составе совместной боевой группы осуществили патрулирование вблизи американских баз в Южной Корее и Японии. После долгих переговоров мы предоставили Китаю технологии раннего предупреждения о ракетном нападении.

С китайской стороны встречных шагов пока не последовало, или же они были очень хорошо замаскированы. Так и не решена проблема сопряжения финансовых систем, препятствующая развитию торговли, особенно среднего и малого бизнеса. А ведь в условиях КНР политическая воля творит чудеса. В этом можно было убедиться на примере первого этапа торговых переговоров с США — сделки на десятки миллиардов долларов, отмена или приостановление санкций и контрсанкций…

Эту сделку справедливо рассматривают не как мир, а как перемирие в торговой войне. Трампу накануне президентских выборов 2020 года нужен успех. Си Цзиньпину тоже нелегко — ему надо ослабить тревогу в приморских провинциях, связанных с США производственно-торговыми цепочками. Да и свинина из Америки срочно необходима — эпидемия свиной чумы ополовинила поголовье хрюшек, столь необходимых на столах быстро богатеющих китайцев. Стоит добавить, что торговая война — лишь один из треков американо-китайского глобального соперничества. На треке технологическом никаких «антрактов» нет и быть не может. А соотношение сил на этом треке, как уже отметил Владимир Семёнович Овчинский, определяет ход мыслей, содержание директив и долгосрочных планов Белого дома, Пентагона, Госдепа и всех других «центров силы» при любом исходе президентских выборов 2020 года. Да, Америка проигрывает гонку технологий Китаю и вряд ли сможет изменить эту ситуацию мирным путём. Поэтому началось выстраивание в боевые порядки. Принимаются решения о мобилизации всех сил в области искусственного интеллекта и других технологий. Наращивается военный бюджет. Происходит стратегическая передислокация вооружённых сил: их выводят с второстепенных направлений и подтягивают к Восточной Азии. США переориентируют НАТО на противостояние с Поднебесной. Удастся ли им перетащить на свою сторону Россию?

Эта задача вовсе не представляется нереальной. Удалось же Америке в противостоянии с Советским Союзом перетащить на свою сторону Китай. Под флагом «борьбы с гегемонизмом» Дэн Сяопин изменил всю внешнюю и внутреннюю политику КНР. Экономику переориентировали на рынок США. Был атакован Вьетнам. Военную помощь от Пекина получали антисоветские силы в Афганистане. Враждебность КНР вынуждала Советский Союз готовиться к войне на два фронта, перенапрягая свои силы. Об этом хорошо помнят и Генри Киссинджер и другие ветераны американских геополитических игр. Не приходится сомневаться в том, что ими заготовлены новые сценарии игры «Третий лишний», в том числе — со сменой ролей для Москвы и Пекина.

О попытках «развести» Россию и Китай упомянул недавно, рассказывая о встрече с госсекретарём США Майклом Помпео, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телепрограмме «Большая игра». Не став раскрывать содержание беседы, он отметил бесперспективность усилий американской дипломатии. В ту же американскую мишень летят стрелы российских либеральных СМИ. Смакуются проблемы Синьцзяна и Гонконга. Под вопрос ставится выгодность для нас газопровода «Сила Сибири». Появились первые антикитайские фейки в блогосфере. Эта работа направлена на усиление остаточного недоверия в правящих федеральных и региональных элитах, определённого разочарования в деловом сообществе, на формирование антикитайского «голоса народа» для давления на Кремль.

В КНР торговое перемирие не вызвало эйфории, мобилизация партии и общества продолжается, конфликт с Америкой оценивается в партийных документах и прессе как долгосрочный и не зависящий от личности хозяина Белого дома. Однако многие дисциплинированно хулящие Вашингтон чиновники, бизнесмены, учёные и журналисты подспудно надеются на возврат «старых добрых времён», недовольны отходом от «заветов Дэн Сяопина» с его требованием «оставаться в тени, накапливать силы, выжидать удобного момента». Не только обучение в американских университетах и стажировки на предприятиях, но ещё и десятилетия антисоветской и антирусской обработки генерируют недоверие к Москве, сомнения в целесообразности сближения с ней.

Но, при всех недостатках и недоработках нашего взаимодействия с Китаем, оно остаётся самым важным достижением эпохи Путина. Отставание на торгово-экономическом треке с лихвой перекрывается успехами в сфере безопасности. Не Китай, а Америка угрожает самому нашему существованию, окружая базами, расчехляя ракеты всех радиусов действия. Китай, как говорится, ложку мимо рта не пронесёт, жёстко отстаивая свои интересы. Но он жизненно заинтересован в нашем выживании и стабильности, в дружественном прикрытии своих северных границ, в источнике многих технологий и стратегического сырья. В Пекине внимательно наблюдают за настроениями в Москве, собирают информацию о деятельности Киссинджера и его единомышленников.

Елена ЛАРИНА, конфликтолог.

Согласно Росстату, уже шестой год мы живём в ситуации фактической депрессии. Показатели ВВП, реальных доходов населения, инвестиций, эффективности производства колеблются вверх-вниз около нуля, показывая, что экономика все-таки ещё жива. Впрочем, мировой гуру статистики, наш соотечественник Г.И.Ханин по результатам глубокого анализа фактических данных пришёл к выводу, что стагнация у нас началась ещё в 2011 году.

Общеизвестным и уже неоспоримым стал факт стремительно растущего неравенства и баснословного разрыва между доходами подавляющего большинства населения РФ и российскими миллиардерами, чьи доходы в течение десятилетия, несмотря на все кризисы и санкции, непрерывно росли.

Многие аналитики в середине 2010-х годов полагали, что неблагоприятная социально-экономическая ситуация приведёт к заметному росту политической напряжённости в нашей стране. Но любая политическая борьба свидетельствует о некоторой целостности общества. У нас же налицо гораздо более серьёзный процесс с далеко идущими последствиями. Если на разного рода демонстрации выходят сотни или тысячи, максимум — десятки тысяч человек, то десятки миллионов наших сограждан вообще не хотят иметь никаких дел с «властной вертикалью». Быстрыми темпами идёт отчуждение государства и населения, народа и власти. Так, Россия держит мировые рекорды среди развитых стран по неучастию в голосовании различных уровней: от президентского до муниципального. Ещё более показательны данные провластного ВЦИОМ, согласно которым в настоящее время президенту РФ доверяет лишь 30,6% населения страны. Это самый низкий показатель за долгие годы. Если учесть, что не доверяет Путину всего 7,8% населения, то в итоге для двух третей российских граждан совершенно безразлично, кто возглавляет государство, федеральное правительство, является губернатором, мэром города и так далее. Фактически эти рейтинги показывают, что люди уже отделились от государства, ушли в своего рода внутреннюю эмиграцию. Они стремятся минимизировать любые контакты с властью, не протестуя открыто ни против повышения пенсионного возраста, ни против «оптимизации» медицины. Для них всё это — просто другая, чуждая жизнь.

С точки зрения долговременного развития, как показывает мировой опыт, такая политическая апатия представляет собой скорее большой плюс, чем серьёзный минус. Но данный тезис справедлив для более-менее благополучных и спокойных времён. А в эпоху перемен, подобную нынешней, наоборот, необходим прочный консенсус между властью и народом, позволяющий эффективно реагировать на угрозы и осуществлять различные мобилизационные программы.

Отнюдь не идеализируя современный Китай, должна признать, что наличие в Поднебесной такого консенсуса и позволяет ей в гонке за глобальное лидерство пока опережать Соединённые Штаты. Россия же, что гораздо важнее низких темпов экономического роста или итогов президентских выборов, погружается в технологическую архаику. Недавно Международная Ассоциация робототехники опубликовала рейтинг стран в этой сфере. Россия там находится в начале третьего десятка стран. Стэнфордский университет и MIT опубликовали страновой индекс развития искусственного интеллекта за 2019 г. Россия из 27 выбранных государств мира оказалась последней. Другой рейтинг выпустила известная исследовательская компания Tortoise Media. Здесь из 54 сравниваемых по уровню научно-технических разработок и практического использования искусственного интеллекта стран Россия стоит на 33-м месте, сумев опередить Нигерию, Египет и Пакистан, но отставая от Бельгии и ОАЭ. Ежегодно журнал Economist выпускает совместно с ведущими британскими, американскими и китайскими университетами индекс готовности к текущей волне инноваций. В этом индексе Россия смогла занять 16-е место — правда, намного отставая от лидирующих стран мира. Конечно, мне могут возразить, что подобного рода рейтинги — пропаганда и оружие информационной войны против России. Но беда в том, что сегодня любые технологические инновации мгновенно получают разнообразное гражданское, военное, а зачастую и криминальное применение. Так что историями про «секретные заводы» и «закрома Родины» уже никого не проведёшь.

Все эти данные свидетельствуют об одном: современный мир становится всё более турбулентным, «быстрым» и конфликтным. Ресурсы в этом мире ценятся всё дороже.

В наступающем десятилетии, считаю, эта проблема будет для России главной.

Сергей БАТЧИКОВ, председатель правления Российского торгово-финансового союза.

Лично для меня важен не только выбор России между США и Китаем, между Западом и Востоком, поскольку рассчитывать в нынешних условиях на самостоятельный вектор исторического развития мы не можем, но и внутриполитические последствия такого выбора. Китай — страна социалистическая, с левой идеологией. США — страна либеральная, с правой идеологией. Внутри каждой из них сейчас идут мощные социально-политические трансформации, но к смене этих общих позиций они пока не привели. А у нас — какая страна, с какой идеологией? То мы строим коммунизм, то свободный рынок, то «великую Россию»? Так не бывает! Нам говорят, что наша идеология — патриотизм. Ну, и сколько сегодня у нас может быть патриотов России? 140 миллионов минус оппозиция? А сколько их окажется завтра, если вся система не ведёт к росту реальных доходов у большинства населения, а ведёт к вымиранию страны? Или предполагается, что все мигранты, получив на руки паспорт с двуглавым орлом, автоматически становятся патриотами России? За 18 лет, с 2000 года начиная, суммарная естественная убыль населения РФ составила больше 8 миллионов человек… Добавим к этому заметное отчуждение народа от власти, которая, на мой взгляд, после президентских выборов 2018 года допустила колоссальное количество фундаментальных ошибок, здесь уже много об этом говорилось. В подобной ситуации делать вид, что у нас есть некий свой, «третий путь», не стоит. Тут, как во времена Александра Невского: не «и — и», а «или — или».

Ведь что получается в итоге? Какая-то химера: внешнеполитический союз — с Китаем, внутриполитический — с США, а сверху всё это заливается абстрактным «российским патриотизмом» правоконсервативного толка, какого-то криптомонархизма и так далее. В обществе сейчас большой запрос на объединение левых сил. Лично я считаю, что будущее России может быть осуществлено только на социалистическом пути развития, тогда и союз с Китаем, который недавно защищал от посягательств со стороны Америки министр иностранных дел Сергей Лавров, будет носить прочный идеологический, а не ситуативный, как сегодня, характер.

Сергей БЕЛКИН, писатель.

Хочу поддержать прозвучавшую здесь мысль о благотворности для России «левого» поворота. При этом собственный опыт строительства социализма следует глубоко пересмотреть, но не с позиций его отрицания, а с позиций продолжения дела отцов и дедов.

Реальной идеологией российской власти является не патриотизм, а антисоветизм, во всех его проявлениях. Другой идеологии в российских «верхах» никогда не было и не предвидится, поскольку потомкам ограбленного поколения надо внушать, что их отцы и деды «жили в ужасной стране». Власти хотят сконструировать новую политическую нацию: вместо «советского народа» вырастить «антисоветский народ», назвав его как-то поприличнее: «россияне», «патриоты»…

Что касается заинтересованности США в восстановлении подобия СССР, то это, на мой взгляд, очень сложно. Гораздо проще — как это однажды уже удалось, — вырастить новых предателей, готовых за мзду перенацелить военную силу России. Возможно, и такая подготовка, и такой торг уже идут. Для ожидания подобной преемственности предателей в наших «верхах» основания имеются… То невероятно архаичное, неэффективное общественно-политическое устройство, которое воспроизведено в России, и в котором мы живём, вполне способно породить подобное продолжение истории.

Александр НАГОРНЫЙ.

Полагаю, у нас прошёл чрезвычайно интересный обмен мнениями, из которого я бы выделил следующие моменты.

Первый — мы стоим на пороге новой геополитической эры. Прежняя уже исчерпала себя и завершена. Пока ещё нет события, которое провело бы черту между ними, но оно, несомненно, наступит, и ждать его осталось недолго.

Второй момент сводится к тому, что в этой новой геополитической эре на первый план выходит КНР, стремящаяся переключить на себя мировые потоки сырья, товаров и услуг, по возможности оттеснив от них США и их союзников по «коллективному Западу», которые из «глобального лидера» превращаются в «глобального паразита». Для успешного завершения данного процесса Китаю необходима новая идеологическая инициатива, которая должна быть создана в ближайшее время и стать альтернативой западному «неолиберализму».

В этой ситуации резко нарастает конфликтный потенциал буквально во всём мире, с опасностью перерастания локальных столкновений в масштабную, мировую войну с вероятным применением оружия массового поражения, в том числе — ядерного. Также нарастает опасность «гибридных войн» нового типа, с преимущественным использованием коммуникативного пространства, в том числе — киберпространства. И это — третий важнейший момент.

Четвёртый момент — роль России. Обладая в настоящий момент как минимум военно-стратегическим паритетом с «коллективным Западом» и находясь в отношениях стратегического партнёрства с КНР, наша страна способна — не де-юре, но де-факто — осуществлять глобальный «политический арбитраж» в целях сохранения стабильности и предотвращения локальных конфликтов. Эта функция уже подтверждена на практике (Донбасс, Сирия, КНДР, Венесуэла, индо-пакистанское обострение в начале 2019 года) и вряд ли в обозримом будущем, если нам удастся избежать внутренних форс-мажоров, будет серьёзно оспариваться.

В то же время структура российской «властной вертикали» достаточно чувствительна к воздействиям извне, особенно — финансово-коррупционного характера, что может быть использовано внешними, прежде всего — западными «партнёрами» в своих целях. И если задачи обеспечения внешней и внутренней безопасности страны при Путине были успешно решены, то к задачам развития — не на словах, а на деле — пока, по большому счёту, не приступали, что ведёт к нарастающему социально-экономическому и научно-техническому отставанию РФ.

Это пятый момент.

Шестой момент — нарастающий конфликт внутри США, связанный с «феноменом Трампа». Этот человек готовился (или его готовили) к президентству с начала 80-х годов. К президентству в качестве кризисного управляющего. Наверное, ни один политик и ни один бизнесмен в США, да и во всём мире не имеет такого личного опыта по успешному выходу из, можно сказать, монументальных банкротств, как Дональд Трамп. То, что в США взяли курс на банкротство, стало ясно после того, как президентом избрали Барака Обаму — «человека из ниоткуда», который не имел опыта государственного управления ни на уровне штата, ни на уровне федеральных ведомств. Трамп должен поставить точку в этом процессе. Но «должен» — не значит «поставит». «Холодная гражданская война», идущая в Соединённых Штатах, резко ограничивает их возможности на международной арене и втягивает в себя внешние силы, что карикатурно проявляется в массовой истерике относительно «русского вмешательства».

Наконец, седьмой момент связан с неизбежным изменением позиций недавних союзников США по «коллективному Западу», к числу которых стоит отнести: а) британское Содружество (включая Индию, ЮАР, Австралию, Новую Зеландию etc.); б) Евросоюз; в) Японию; г) созвездие «зависимых территорий», от Южной Кореи и Мексики до Израиля, Саудовской Аравии и прочих «нефтяных монархий» Персидского залива.

И, хотя многие из заявленных позиций необходимо ещё уточнить, представляется, что главные векторы и тренды развития ситуации в 2020 году мы нащупали верно.

Ария сбежавшей "виолончели"

Карлос Гон рассказал о своем бегстве из Японии

Текст: Диана Ковалева

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, таинственным образом сбежавший перед самым Новым годом из Японии и обосновавшийся в Бейруте, провел пресс-конференцию. Рассказать свою "правду" о том, кто и зачем завел против него уголовное дело в Стране восходящего солнца по обвинениям в уклонении от налогов и других финансовых преступлениях, он обещал еще в прошлом апреле. Гражданин сразу трех стран - Франции, Бразилии и Ливана, Гон известен бизнес-кругам тем, что некогда буквально спас от банкротства компанию Nissan и вывел ее в мировые лидеры.

"Я не буду говорить, как я покинул Японию, - едва выйдя к трибуне, предупредил бизнесмен под легкий смех журналистов. - Я буду говорить, почему я это сделал". Как заявил топ-менеджер, он сбежал не от правосудия, а от его отсутствия.

"Прокурор мне сразу сказал: "Сознайся, и все закончится. В противном случае плохо будет не только тебе, но и твоей семье", - рассказал Гон. Он раскритиковал японские власти за жестокое обращение с ним, а также откровенное нарушение прав человека. По его словам, его допрашивали по восемь часов в день без присутствия адвокатов и не давали на протяжении многих месяцев общаться с женой или с кем-либо еще из членов семьи. Не выпускали бизнесмена и к прессе, объясняя это тем, что "могут быть выдвинуты новые обвинения". "Совпадение ли то, что за день до моей пресс-конференции японская прокуратура выдала ордер на арест моей жены, Кэрол?.. Вот как это работает", - рассказал бизнесмен.

По мнению Гона, очевиден тот факт, что его бывшие коллеги, некоторые из топ-руководителей компании Nissan, вступили в сговор с японским правосудием, чтобы "убрать" его. Топ-менеджер в очередной раз заявил, что против него сплели заговор его собственные сотрудники, которые в один момент стали очень волноваться из-за стремительно падающей производительности Nissan. Как объяснил Гон, "заговорщики" испугались, что под его руководством фирма потеряет независимость и может быть поглощена своим партнером, Renault, который он также возглавлял.

"Поэтому они решили, что лучший способ спасти компанию - это избавиться от меня", - считает предприниматель. Он перечислил несколько имен руководителей Nissan, которых считает причастными к сговору, но отказался называть имена тех, кто якобы участвовал в его преследовании со стороны госаппарата Японии. "Я не хочу говорить что-либо, что навредит интересам граждан Ливана", - пояснил он.

Пока же журналисты гадают над тем, как бизнесмен сумел бежать в Ливан. Согласно самой популярной версии, Гона якобы вывезли на частном самолете в коробке из-под музыкального оборудования. Репортеры The Wall Street Journal даже заявили, что будто бы отыскали тот самый ящик и опубликовали его фото на своей страничке в Twitter. Такой сценарий имеет право на существование, учитывая любопытную практику японских таможенников, согласно которой по договоренности с пилотами багаж на частных самолетах могли не проверять. Теперь эту лавочку "прикрыли": сразу после побега Гона японские власти ввели обязательную проверку багажа частных джетов в четырех крупных международных аэропортах страны.

Напомним, что японская прокуратура арестовала Карлоса Гона 19 ноября 2018 года по подозрению в неполном декларировании своих доходов. Позже его отпустили под подписку о невыезде под залог в размере 1,5 миллиарда иен (14 миллионов долларов). Но едва подозреваемый пообещал встретиться с журналистами, его снова арестовали, на этот раз по подозрению в присвоении пяти миллионов долларов, переданных дочерней компанией Nissan иностранному партнеру. Чехарда с новыми обвинениями и залогами продолжалась пару месяцев, после чего Гона все же отпустили под домашний арест, под которым он содержался вплоть до 29 декабря, ожидая назначенного на грядущую весну суда.

Выгодное сжижение

Россия может занять к 2035 году до 20% мирового рынка СПГ

Текст: Сергей Тихонов

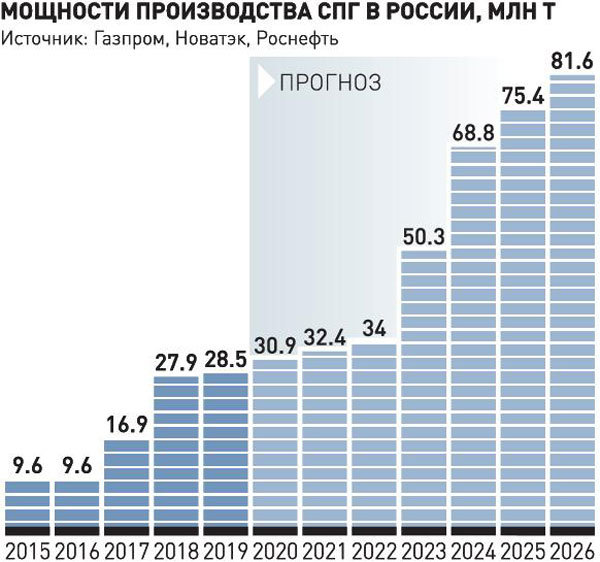

К 2035 году Россия может производить до 100-120 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава минэнерго Александр Новак. У многих прогноз вызвал скепсис. Ведь по итогам 2019 года СПГ произвели около 28-29 млн тонн. Но цифра, озвученная министром, более чем реальна. Для этого достаточно посмотреть на список запланированных к строительству заводов по сжижению газа. Единственным условием выполнения этих планов является господдержка и работа над импортозамещением оборудования для производства и транспортировки СПГ.

Мировой рынок СПГ продолжает расти. По прогнозам всех экспертных агентств и ведущих игроков рынка эта тенденция сохранится вплоть до 2040 года, а может быть, и в дальнейшем. В первую очередь расширение будет происходить за счет роста потребления в странах АТР. Впрочем, это не означает, что любое производство СПГ обречено на успех. Рынок слишком изменчив, а цены на газ, в том числе и сжиженный, в 2019-м опустились до минимальных значений, что вынудило некоторых производителей, в том числе из США, продавать свой продукт ниже себестоимости.

У нашей страны есть определенные преимущества перед конкурентами. Это в первую очередь сравнительно низкая стоимость добычи газа и заводы в Арктике, позволяющие снижать стоимость его сжижения. Но пока у нас нет своих технологий для крупнотоннажного производства СПГ и отечественных танкеров для доставки газа покупателям. Кроме того, в РФ почти не развито внутреннее потребление СПГ, что делает его исключительно экспортным продуктом, то есть сильно сужает круг возможных инвесторов и участников проектов по сжижению газа. Несмотря на то, что задача развивать внутренний рынок СПГ закреплена в новой доктрине энергобезопасности страны, пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

С производством ситуация лучше. Первый завод по сжижению газа был построен в 2009 году в проекте "Сахалин-2". Первоначальная мощность двух линий завода составляла 9,6 млн тонн в год, но сейчас, после модернизации, они производят более 11 млн тонн. Запланирован пуск третьей очереди мощностью 5,4 млн тонн. Он долгое время откладывался по разным причинам, но в прошлом году было принято решение о вводе линии в работу в 2024-2026 годах. Выпускаемый заводом СПГ большей частью отправлялся в Японию, поскольку помимо "Газпрома", владеющего 50% акций, 22,5% принадлежат японским компаниям, а 27,5% - англо-голландской Shell. Британия и Нидерланды далеко, а вот Япония - совсем рядом, что сделало СПГ с Сахалина весьма выгодным товаром для этой страны.

Три линии завода "Ямал СПГ" совокупной мощностью 16,5 млн тонн были построены в 2017-2018 годы. Арктический проект компании "Новатэк" оказался весьма успешным. СПГ с него отправлялся и в АТР, и в Европу, что вызвало даже обвинения в конкуренции с российским трубопроводным газом. Такое, впрочем, было возможно лишь в прошлом году, когда цены краткосрочных контрактов на поставку "голубого топлива" максимально упали. Несмотря на то, что завод получил долгосрочные льготы и налоговые преференции, без которых его работа была бы едва ли возможна, это не отменяет его значимость для газовой отрасли. И даже скорее указывает направление, в котором необходимо развивать сферу производства СПГ в стране.

В 2020 году на заводе должна быть запущена 4-я линия мощностью 0,9 млн тонн. Ее особенностью станет то, что она полностью будет работать на российском оборудовании. Также в прошлом году "Новатэк" запустил малотоннажное производство сжиженного газа "Криогаз-Высоцк СПГ" мощностью 0,66 млн тонн.

В 2020 году запланирован пуск завода "СПГ-Портовая" и начало строительства "Владивосток СПГ" компании "Газпром" - оба мощностью по 1,5 млн тонн в год. Первый ориентирован на европейских потребителей, второй - на страны АТР. Из крупных проектов компании на ближайшие годы (2023-2024 гг.) запланирован пуск "Балтийского СПГ" мощностью 10-13 млн тонн в год. Кроме СПГ предприятие собирается выпускать 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Самый масштабный СПГ-проект в России собирается сделать "Новатэк". В 2023-2026 годах компания планирует запустить три линии завода "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове в Арктике совокупной мощностью 19,8 млн тонн в год, а в 2022-2023 годах намерена на основе отечественного оборудования построить "Обский СПГ" мощностью 4,8 млн тонн.

Кроме того, в рамках проекта "Сахалин-1" "Роснефть" запланировала строительство "Дальневосточного СПГ". Мощность проекта составит 6,2 млн тонн в год. Сроки запуска намечены на 2025-2027 годы. В перспективе у России еще есть "Печора СПГ" и завод по сжижению газа на базе Штокмановского месторождения на шельфе Баренцева моря, строительство которых пока отложено на неопределенный срок.

В итоге, даже без учета проектов, по которым нет конкретного решения, а также возможных задержек строительства запланированных производств, к 2025 году в нашей стране смогут делать более 60 млн тонн сжиженного газа. В последующие десять лет нарастить производство в два раза вполне реальная перспектива. И тогда Россия, без сомнения, сможет занять около 20% мирового рынка сжиженного газа.

Поток вышел на берег

Запуск "Турецкого потока" позволит увеличить экспорт газа

Текст: Сергей Тихонов

Старт работы газопровода "Турецкий поток" знаменует не только укрепление Россией своего положения на газовом рынке Европы, но и завершение очередного этапа диверсификации поставок газа за границу.

"Уверен, что "Турецкий поток" внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость", - подчеркнул глава Минэнерго России Александр Новак.

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Об этом сообщил глава болгарской компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. "Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новый пункт пропуска", - сказал он. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии.

Запуск "Турецкого потока" вместе с "Северным потоком-2" должны завершить создание надежной и безопасной инфраструктуры для доставки газа в Европу, а также возможного дальнейшего наращивания экспорта в страны Старого Света. После запуска "Северного потока-2" суммарная мощность российских экспортных газовых маршрутов в западном направлении с учетом ГТС Украины составит 332,9 млрд кубометров. Это почти в полтора раза превышает прошлогодние объемы экспорта газа в Европу.

Главным преимуществом создаваемой системы российских газопроводов в ЕС является то, что почти половина их мощностей никак не связана с транзитом через другие страны. Кроме того, юридические ограничения Третьего энергопакета ЕС на прокачку газа через сухопутные продолжения наших морских газопроводов, после заключения транзитного договора с Украиной, уже не смогут серьезно снизить экспорт.

Помимо этого, согласно положениям того же Третьего энергопакета Россия сможет в будущем использовать 50% мощностей строящегося газопровода в Европу из Азербайджана (TAP). Еврокомиссия уже подтвердила это право. Это означает, что любое расширение этого трубопровода будет увеличивать потенциальные экспортные объемы отечественного газа, которые можно будет через него прокачивать.

Турция занимает второе место среди европейских стран после Испании по потреблению сжиженного природного газа (СПГ). Причем российский СПГ Анкара не покупала. После запуска "Турецкого потока" вполне вероятно, что доля потребления СПГ в Турции упадет, поскольку его заменит трубопроводный газ из нашей страны.

Фактически для окончательного закрепления доминирующего положения российского газа в Европе останется запустить только "Северный поток-2". Несмотря на все сложности и препятствия, чинимые проекту со стороны США, даже противники газопровода признают, что он заработает уже в этом году. После его ввода Россия сможет сконцентрироваться на расширении поставок на восток трубопроводного газа и увеличении мощностей СПГ.

Исторически сложилось, что основным направлением экспорта газа считается западное. Этому способствовал как рост потребностей Европы в газе, так и развитие ГТС на территории СССР в 60-80-х годах ХХ века. Именно тогда была создана ее основная часть, сейчас принадлежащая Украине. Пропускная способность в страны ЕС по этому маршруту составляет 142,5 млрд кубометров в год. Причем вплоть до 1999 года, когда был запущен газопровод "Ямал - Европа", мощность которого составляет 33 млрд кубометров, транзит на запад через Украину оставался единственным путем доставки газа в Европу.

В первом десятилетии XXI века газовые конфликты с Киевом вынудили Россию проектировать и строить новые трубопроводы в ЕС. При этом спрос на газ здесь к концу нулевых годов фактически перешел в стадию стагнации. Но падение собственной добычи в западных странах и конкурентные преимущества российского газа оставили простор для увеличения экспорта отечественного сырья.

С другой стороны, на востоке бурный рост экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в большей степени использующих уголь для генерации электричества, привел к серьезным экологическим проблемам. В результате Китай, Индия, Япония, Южная Корея и некоторые другие государства были вынуждены всерьез задуматься о переходе на газ, как менее вредный для экологии ресурс.

Проблема в том, что из-за отсутствия достаточной инфраструктуры и в силу географического положения большинство государств не могли получать газ привычным для Европы способом, через трубопроводы. Выход был найден в виде СПГ, бурный рост потребления которого в последнее десятилетие произошел во многом благодаря именно этому географическому фактору.

Россия быстро среагировала на изменение географии спроса на "голубое топливо". Вопреки досужему мнению, наш "поворот на восток" объясняется в первую очередь экономическим расчетом, а не последствиями санкций США и ЕС. Уже построенный газопровод "Сила Сибири" сможет, когда выйдет на полную мощность, доставлять в Китай 38 млрд кубометров природного газа. Обсуждаются еще несколько маршрутов: "Сила Сибири-2" через горный Алтай, строительство трубопровода через Монголию, а также поставки газа в Китай с Дальнего Востока.

Сейчас рост экспорта газа связан с развитием стран АТР. В первую очередь Китая и в перспективе Индии. Для доставки газа сюда еще предстоит создавать как трубопроводную инфраструктуру, так и мощности для производства и транспортировки СПГ. Некоторые страны АТР, например Индия, почти полностью отрезаны от трубопроводов, и поэтому СПГ для них остается единственной возможностью уменьшить в экономике долю угольной генерации.

У России в регионе есть значительные преимущества над конкурентами. Географическое положение позволяет строить трубопроводы в Китай и дальше. Большая ресурсная база в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке делает цены на газ более низкими. Хорошие политические связи обеспечивают участие российских компаний в строительстве альтернативных маршрутов доставки газа в страны АТР. Например, если, наконец, будет принято окончательное решение по проекту газопровода Иран - Пакистан - Индия, то в нем уже оговорено участие "Газпрома".

За последние десять лет России удалось диверсифицировать экспорт газа. Теперь, даже если на каком-то маршруте возникнут проблемы, связанные с падением спроса, снижением цен или с введением каких-то ограничений, Россия сможет перенаправлять потоки сырья. И "Турецкий поток" одна из важных частей этой системы. У нашей страны появилась возможность выбирать более выгодные условия для работы, рынки сбыта и обходить искусственно созданные запреты.

Названы самые сильные паспорта мира 2020 года. Японцы лидируют

Жители Японии могут свободно путешествовать в 191 страну мира, без предварительной визы.

Рейтинг. Henley Passport Index – это рейтинг всех паспортов мира в соответствии с количеством стран, куда их владельцы могут въезжать без необходимости предварительно получать визу. В 2020 в десятку самых сильных паспортов вошли:

1.Япония – 191

2.Сингапур – 190

3.Южная Корея, Германия – 189

4.Италия, Финляндия – 188

5.Испания, Люксембург, Дания – 187

6.Швеция, Франция – 186

7.Швейцария, Португалия, Нидерланды, Ирландия, Австрия – 185

8.США, Великобритания, Норвегия, Греция, Бельгия – 184

9.Новая Зеландия, Мальта, Чехия, Канада, Австралия – 183

10.Словакия, Литва, Венгрия – 181

Замыкают список Сирия (29), Ирак (28) и Афганистан (26). Украина оказалась на 43 месте (128 стран для свободного въезда), Россия – на 51 (118), а Беларусь – на 68 (75).

Как анализировали? Рейтинг составлен на основе эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая ведёт крупнейшую в мире и наиболее точную базу данных туристической информации, и дополнен текущими исследованиями Henley & Partners.

Индекс оценивает 199 паспортов и 227 туристических направлений. Обновляется в режиме реального времени в течение всего года, когда вступают в силу изменения в визовой политике.

Автор: Виктория Закирова

Российские туристы стали чаще покупать страховку для путешествующих. Оправданны ли эти расходы?

Реально ли получить бесплатные медицинские услуги в случае наступления страхового случая и что следует учесть при оформлении полиса?

Туристы из России стали чаще страховаться в путешествиях. В «Сбербанк страховании», как сообщает ПРАЙМ, число купленных полисов выросло в 2019 году на 38% по сравнению с 2018-м. В компании ERV также утверждают, что с каждым годом туристы уделяют страхованию в поездках все больше внимания — в прошлом году интерес именно к расширенным программам вырос на 62%.

В сезон отпусков страховщики активно предлагают полисы для туристов. Они в случае несчастных случаев в поездке бесплатно покрывают все расходы на лечение и госпитализацию. Кроме того, визу для въезда во многие страны без такой страховки получить невозможно.

Однако есть и некий негативный опыт, накопившийся у многих путешественников, которых страховые компании выплатами по тем или иным причинам обошли. И все-таки россияне стали чаще страховаться в путешествиях. Также они начали изучать и покупать защиту и от дополнительных рисков.

Реально ли получить бесплатные медицинские услуги в случае ЧП? Жителю Москвы Павлу помогли сразу же после обращения по страховому случаю.

«Когда мы большим семейством выехали отдыхать за границу, к сожалению, годовалый ребенок заболел. Была очень высокая температура. В соответствии с правилами полиса я позвонил по указанному номеру телефона и когда сказал, что у годовалого ребенка 39,5, мне тут же сказали: «Срочно вызывайте скорую, нет проблем, мы все оплатим!» Нам была названа ближайшая к месту проживания больница. Мы туда приехали; ребенка сразу же начали лечить, и ни копейки денег это мне не стоило. Одновременно я там наблюдал, как дама, у которой закончилась страховка, за простейшую процедуру заплатила что-то около 500 евро, чем была сильно расстроена. И еще один момент, на который, если люди покупают страховку онлайн, желательно обращать внимание. Надо требовать, чтобы в полисе было указано: лечение по обострению хронических болезней. Если этого нет, можно попасть на большие деньги».

Я сама, отдыхая в Испании прошлым летом, получила солнечные ожоги второй степени. Страховая, конечно, отказалась оплачивать лечение, поскольку этому я «подвергла свое тело по собственной воле». Да я никогда и не рассчитывала на получение выплат по страховке — возиться с документами и справками о наличии какого-либо недуга слишком утомительно, и мне всегда казалось, что страховые компании найдут отговорки и причины, чтобы не раскошеливаться.

Например, они не вносят в список оплачиваемых медуслуг, как бы это парадоксально ни звучало, часто встречающиеся травмы, рассказывает путешественница Екатерина.

«Мы с мужем выезжали за границу; у нас были две разные страховки. У мужа была страховка по системе «Привилегия» от ВТБ. У нас за границей произошел страховой случай — перелом лучезапястной кости. Мы рассчитывали, глядя на нашу страховку, что нам полагается выплата. Но, когда мы обратились за этой страховой выплатой, выяснилось, что в одном из самых крупных страховых учреждений Российской Федерации самая частая травма — это травма руки, которая происходит при падении. Она не включена в список травм, по которым наступает выплата страховой премии. И мы не получили страховую премию. Многие компании, так скажем, лукавят и самые распространенные травмы не вносят в список».

Не входят в этот список, как известно, и травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения. Сами страховщики всегда предлагают клиентам доплатить за особые риски, например при занятиях экстремальными видами спорта. Как правило, туристов страхуют на сумму от 30 до 100 тысяч долларов или евро (по закону она не может быть ниже 2 млн рублей).

Турист сам выбирает размер страхового полиса. Если для получения туристической шенгенской визы достаточно полиса на 30 тысяч долларов, то для поездок, например, в США, Японию и Канаду рекомендуются страховки на суммы от 50 тысяч долларов из-за того, что медуслуги в этих странах очень дорогие.

В «Ренессанс страховании» не видят значительного роста портфеля. В компании при этом отмечают, что снизилось количество полисов, действие которых распространяется на весь мир. Большого спроса на страховки не видит и генеральный директор туристической компании «Онлайн Турс» Наталья Сизова.

«У нас в основном бронируют пакетные туры, куда входит стандартная страховка. Единственное, сейчас (у меня, по крайней мере) стали задумываться о каких-то расширенных страховках те, кто едет кататься на лыжах в Европу. Некоторые стали брать страховки там, на месте. То есть приобретают местную страховку, допустим, в той же Австрии, которая покрывает расходы. Только горнолыжники, пожалуй, больше у меня никто расширенные страховки не берет. Те туристы, которые у меня брали страховки в той же Австрии, они говорили: там покрывается все. У меня сестра в Австрии была, в Зельдене. Она падает, рвет связки. Они звонят в страховую компанию, в «Согаз». Там долго совещались, потом отказались сделать. Причем я им потом позвонила и спросила: «Вы оказываете такие услуги?» Они сказали: «Конечно». Я говорю: «У меня такая ситуация была». Они говорят: «Ну, значит, они не очень настойчивы были». При всем при том что горнолыжная страховка повышенная, не обычная. Дороже платят за нее».

Многие компании также предлагают застраховать риски, не связанные с медициной, например это «юридическая помощь», «помощь при утрате документов и багажа». Но с документами и юридической поддержкой всегда поможет консульство, а утерю багажа компенсирует авиаперевозчик.

Татев Манукян

Захотели и убили

Георгий Бовт о том, почему рано хоронить Pax Americana

Весь Ближний Восток стоит на ушах. Иран, а также прочие мусульмане-шииты привычно проклинают «большого сатану» Америку. Иранское руководство грозит «справедливым возмездием».

По приказу Трампа американцы убили, по сути, второго человека в Иране, генерала Касема Сулеймани, главу спецподразделения «Кудс» Стражей Исламской революции. Вместе с ним были убиты несколько начальников шиитского ополчения Ирака. Накануне (под Новый год) проиранские исламисты предприняли попытку штурма посольства США в Багдаде. В Вашингтоне связывают эту атаку именно с Сулеймани. Который стоит также за целым рядом атак против американцев и американских военных объектов. На нем кровь, как утверждает Пентагон, десятков граждан США (еще начиная с первой войны в Ираке), не считая граждан других стран. Он, как и все подразделение «Кудс», в процессе утверждения «субъектности» Ирана на большом Ближнем Востоке был объявлен в Америке террористом и находился под санкциями. Собственно, «прилетело» ему (беспилотник со смертоносным грузом), по американским меркам, поделом.

Но есть нюанс. Это, как его, международное право. Которое даже у нас часто употребляют с определением «так называемое», но о котором вспоминают, когда кто-то делает не так, как нам нравится, но поделать мы с этим ничего не можем.

Сулеймани был официальным лицом суверенного государства-члена ООН. И чтобы вот так вот взять и «завалить» без суда, как последнего бандита, по факту антиамериканских деяний — такого давненько не было в мировой политике. Но «америкосы» взяли и убили генерала, важного (хотя и сложного, он вел свою игру) союзника России в Сирии. Который, говорят, сыграл чуть ли не решающую роль в том, чтобы «уговорить» Путина вмешаться в сирийскую гражданскую войну на стороне Асада. (Что, думаю, преувеличение).

«Суверенного» генерала «замочили», как до того «замочили» ряд знатных террористов, начиная с Усамы бен Ладена. Или как мы поступили с Дудаевым. Америка сделала это, не утруждая себя обращением в Совет Безопасности ООН с жалобой на захват посольства, как задним числом советовала Мария Захарова. Потому что: а) всем известна цена обращения в СБ ООН и беспомощность данной организации, б) Америка просто-напросто может себе такое позволить. К тому же Трамп отлично помнит, чем кончилось для бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон нападение на посольство США в Бенгази, когда был убит американский посол. Поражением на президентских выборах. И, в общем, люди типа Сулеймани не очень боятся обращения в ООН. Они понимают только силу.

Ссылки на так называемое «международное право» не лишены лукавства. Но и зависти. Мол, quod licet Jovi, non licet bovi, — это ясен пень, как говорится. Но многим тоже так хочется. Потому что «международное право» иногда имеет некоторую пользу в дипломатических спорах, однако все прекрасно понимают, что оно чаще «прогибается» перед правом сильного.

Если бы наши политики в 2014 году «могли бы себе позволить» в нынешнем американском смысле послать аналогичный «горячий привет», скажем, украинским «ультра» типа Турчинова или даже Авакова, разве не послали бы?

И проект «Новороссия» подкрепили бы более мощными аргументами. И вообще не позволили бы в соседней стране устанавливать столь враждебный Москве режим. Если бы могли.

С другой стороны, если бы в том же 2014 году после не вполне, мягко говоря, легитимного свержения Януковича в Москве перевесило бы раболепное преклонение перед «международным правом» в его американской трактовке (а трактовка у него, заметим, всякий раз субъективная), то Крым не только остался бы украинским, но и подвергался бы сейчас усиленной украинизации. Договор об аренде Севастополя под Черноморский флот был бы расторгнут. Экс-база ВМС РФ осваивалась бы уже другими «дядями», а сама Украина была бы уже в НАТО. Вместе с Грузией.

Так что дискуссии о международном праве хорошо подкреплять солидным военным потенциалом, а еще лучше небрежно помахивать большой «ядерной дубиной». Тогда разговор получается более конструктивный.

Однако ж, quod licet Jovi, non licet bovi — это сейчас в основном про Америку. Нам же будут выговаривать за то, что, мол, некрасиво «мочить» прямо в ухоженном германском зоопарке отморозка из Панкисского ущелья по имени Хангошвили, на котором крови граждан РФ немногим меньше, чем на Сулеймани — крови американской.

К тому же мы ведь обещали Трампу «выдавить» проиранские подразделения из Сирии подальше от Израиля. Теперь за нас выполняют часть наших же обещаний. Причем после того, как предупредили Москву по линии спецслужб о готовящихся терактах в самой России. До всего, понимаешь, этой Америке есть дело. И доходят руки.

На всем Ближнем Востоке поднялся страшный, извините, кипиш. Одни (как Израиль) боятся, что проиранские исламисты типа «Хезболлы» (еще один наш союзник в Сирии) начнут швыряться ракетами. Другие опасаются выходок Тегерана и активизации его ядерной программы (хотя если активизируются, то получат еще один американский военный удар, и в Тегеране прекрасно это понимают). Сама Америка насторожилась на предмет персидских кибератак. Сунниты вроде того же ИГ (запрещена в РФ), со своей стороны, страшно воодушевились: генерал Сулеймани был их большой враг.

Однако несмотря на проклятия со стороны шиитов всех мастей и иранских аятолл в адрес Америки, возмущение это ничем серьезным не кончится. Утрутся. Плетью обуха не перешибешь. И хоронить «американский гегемонизм» по всему миру, как минимум, преждевременно.

Америку Трампа клянут в той же Европе (но просят при этом держать над ней за американские деньги в основном зонтик НАТО), как и по всему миру, за то, что она пренебрегает международными альянсами и действует эгоистично. Это так. Потому что она просто-напросто может себе это позволить. И позволяет. Зная, что без нее, по большому счету, в мире все равно сегодня ни одна серьезная проблема решена быть не может.

Америка вышла из Парижского договора о климате? Да. Но американские экологические стандарты строже, чем во многих странах-подписантах. В Америке огромный госдолг — уже около 22 трлн долларов. И что? Есть масса серьезных экономистов, которые утверждают, что это не имеет вообще никакого практического значения в обозримом будущем. Накануне Нового года прочел в одном государственном СМИ очередную страшилку про то, что «рухнет» доллар. Уж сколько раз его хоронили, а он все никак. И даже растущий Китай по-прежнему держит сотни миллиардов именно в американских долговых бумагах. И страшно испугался, едва только из Белого дома (даже не всерьез) пригрозили выгнать китайские компании с американского фондового рынка.

Пекин нехотя, но «прогнулся» под давлением настырного Трампа, пошел на уступки в торговой войне, боясь потерять доступ к американскому рынку и, главное, к американским технологиям, которые он научился не только копировать посредством шпионажа, но и развивать дальше.

Именно Америка навязала сегодня всему миру свои правила игры на финансовых рынках. Ее односторонним (в обход того самого «международного права») санкциям следуют, как зайчики, все, кто не хочет стать мировым изгоем. Она тратит на военные цели больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. И порой использует эту военную силу, как слон в посудной лавке. Разгромив Ирак, силами НАТО превратив процветавшую при Каддафи Ливию в сплошное failed state, породив своим руками движение «Талибан» (запрещен в РФ) в Афганистане и уже упоминавшийся ИГ (надо непременно указать, что оно запрещено в РФ, это снимает порчу) в Ираке. Однако, за некоторыми исключения типа «11 сентября», все порожденные этим проблемы легли в основном на плечи «аборигенов» и на ту же Европу. Что касается «11 сентября», Америка извлекла целый ряд уроков, преобразовав свое государство в технологически оснащенного Большого брата, переделав всю мировую финансовую систему по своим правилам, в том числе начав борьбу с неугодными ей офшорами.

Кроме того, многие стали осознавать, что ТАКОЙ мир без кураторства со стороны «мирового жандарма» может стать еще хуже или попадет под нового «жандарма» (типа Пекина), по сравнению с которым дядя Сэм покажется деликатнейшим милашкой.

Америка остается лидером в создании новейших технологий в самых разных отраслях и сферах жизни. Ее совокупные расходы на науку и изобретения превышают 500 млрд долларов в год, причем из них только треть — государственные (2-е место в мире по величине затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя — около 360 тыс. долларов). Китай догоняет (более 450 млрд, 8-е место в мире по величине затрат в расчете на одного исследователя — более 260 тыс. долларов). Более того, Китай обогнал США по числу поданных заявок на патенты (1,4 млн в 2018 году против 606 тыс. у США и 36,8 тыс. у России). Однако по числу поданных заявок на международные патенты (по итогам 2018 года) США по-прежнему на первом месте: 56,14 тыс., против 53,34 тыс. у Китая и 49,7 тыс. у Японии. Для сравнения, у России лишь около 970 штук, и это красноречивая цифра. Из действующих на октябрь 2019 года в мире 14 млн патентов у США было 3,1 млн, у Китая 2,4 млн, у Японии 2,1 млн.

Америка безоговорочно лидирует в медицинских и биотехнологических разработках, ей принадлежит почти половина всего медицинского и фармацевтического рынка мира. Ее образ жизни, формы потребления или развлечения прямо или косвенно используют для подражания в том числе в странах, которые ее ненавидят. Ежегодно именно в Америку, а не в Китай стремятся легально или нелегально десятки тысяч иммигрантов.

По абсолютным размерам ВВП США по-прежнему удерживают первое место в мире, его размер по итогам 2019 года превысил 21 трлн долларов (20% мирового ВВП), более пятой части компаний рейтинга «Fortune Global 500» — американские. Китай догоняет и тут, а по паритету покупательной способности уже обогнал Америку (номинальный ВВП 13,3 трлн, по ППС 25,27 трлн). Кстати, по этим же критериям оценки Всемирного банка Россия находится сейчас на 11-м месте: номинальный ВВП 1,63 трлн, ВВП по ППС 4,21 трлн (шестое место после Германии по ВВП по ППС).

Америка продолжает оставаться «миссионерской страной», пытаясь переделать мир под себя и по своему разумению. Это у нее, видимо, от отцов-основателей, сплошь масонов. Как пытались нести «миссию» конкистадоры в Южную Америку, католические проповедники — вообще на новые земли. Как пытались переделать мир советские большевики. Переделать, не считаясь подчас с местными «особенностями». Обижаясь и наказывая, когда мир сопротивляется: мол, как так, ведь внутри самой Америки все работает отлично и людям живется в целом неплохо, сытнее и намного свободнее, чем в большинстве стран мира. Америка даже часть Китая переделала под себя. Тайвань называется.

Китай не стремится нести свою «миссию» и навязать остальному миру какую-то определенную модель. Он использует остальной мир в чисто утилитарных целях для себя самого, принимая местные «особенности», покуда они не мешают китайским целям. Что, конечно, комфортнее для местных элит: их не учат «правильно» жить и даже делятся с ними «бонусами».

На фоне не всегда «деликатного» поведения США задачу свергнуть их «гегемонизм» декларируют многие страны, не отдавая себе отчет в том, в каком мире мы можем оказаться, если в нем не будет никакого «мирового жандарма» или будет другой, но еще менее деликатный.

Только не надо смешить разговорами про международное право и «конструктивную роль ООН». Свергнуть и даже размыть существенно это доминирование пока не получается ни у кого. Еще ни одной стране мира не удалось добиться успешного развития, находясь в ссоре с Америкой. Получается разве что мелко гадить с не всегда очевидной для себя пользой. Тогда как с Америкой лучше все же договориться.

Многие утверждают, что это невозможно, хотя, скорее всего, они имеют при этом в виду, что невозможно договориться с выгодой для них лично, а вовсе не для их страны в целом. Однако реальность такова, что с Китаем будет труднее договориться во всех смыслах. И апеллировать там к «международному праву», когда что-то пойдет не в угоду Пекину, будет еще смешнее. Просто пока признать это не решаются. Но рано или поздно признают.

Топливный рынок в поисках альтернатив

Призрак новых экологических норм начинает существенно влиять на мировой авторынок, тормозя его развитие.

Производители автомобилей предвидят ведение серьезных ограничений на использование нефтепродуктов, что ускорит переход развитых стран на электротранспорт, и это нервирует как производителей, так и потребителей.

Однако, согласно экспертной оценке, более высокие экологические стандарты — это далеко не всегда полный отказ от углеводородного сырья, а, скорее, правильная его переработка.

Стоит отметить, что, по мнению Международного валютного фонда (МВФ), на долю автопроизводителей приходится около 5,7% мирового ВВП и 8% глобальной торговли. Отрасль является крупным потребителем стали, алюминия, пластика, других материалов и комплектующих, поэтому ее проблемы представляют угрозу для мировой экономики. The Wall Street Journal подсчитал, что в США пик спроса на автомобили был зафиксирован в 2016 г., в Евросоюзе — в 2000 г., а в Японии — в 1990 г.

В настоящее время автопрому становится сложно соответствовать новым экологическим стандартам. Например, согласно последним требованиям европейских властей, выбросы углекислого газа автомобилей должны быть снижены на 20% к 2021 г. Для этого необходимо внедрения новых технологий, которые по подсчетам аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста, увеличат стоимость автомобилей на €800–5000 или на 5–11%. При этом продажи снизятся, даже если цены вырастут только на 2–5%.

Уже сейчас возможность отказа от автомобилей с традиционными ДВС в пользу более экологичных гибридов и электрокаров рассматривают в Германии, Франции, Норвегии, Нидерландах и даже Индии. В Великобритании власти Бристоля уже приняли закон, запрещающий дизельным автомобилям въезжать в центр города с 2021 года. Таким образом, Бристоль станет первым населенным пунктом в королевстве, где будет введен официальный запрет на эксплуатацию машин с двигателями на «тяжелом топливе».

Помимо электричества, в ЕС идут активные разработки новых водородных технологий.

В частности, стало известно, что французская Plastic Omnium получил значительный заказ от немецкой автомобильной компании на разработку водородных резервуаров на 350 бар. Контракт предусматривает поставку оборудования для автобусов и считается крупнейшим проектом в Европе для данного типа транспортных средств.

С китайским рынком также не все в порядке. Казалось бы, он огромный, но власти КНР также решили взяться за экологию и в 2018 году значительно повысили налоги на продажу автомобилей. Любопытно, что при этом в Китае прекратили субсидировать производителей электромобилей, которых благодаря поддержке государства стало слишком много. Это несколько диссонирует с европейским представлением об экологии.

Однако одной из наиболее передовых стран, которая без всякой борьбы за экологию начала переходить на возобновляемые источники энергии, является Бразилия. В ней почти 50% внутреннего спроса на топливо удовлетворяется за счет биоэтанола, производимого из сахарного тростника. Переход на этот вид топлива там начался еще 70-е годы, когда в стране в три раза подорожала нефть, а цены на тростник наоборот упали. В 2018 году биоэтанол там стоит почти на 30% дешевле бензина. В качестве «побочного» эффекта страна получает сокращение выбросов, поскольку этот вид топлива гораздо более экологически чистый.

Пример Бразилии показывает, что в борьбе за чистоту окружающей среды, а также экономию далеко не всегда надо менять всю промышленную стратегию и выбрасывать на свалку в прямом смысле слова значительную часть автотранспорта.

По мнению независимого эксперта Вячеслава Мищенко, для России и других крупных производителей газа одной из перспективных технологий является GTL (Gas-to-liquids, получение из природного газа высококачественных моторных топлив или других углеводородных продуктов):

«Я считаю, что „Газпрому“ как воздух необходимо включить данное направление в свою стратегию.