Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Тенденции экспорта-2013: курс – на Восток, часть 1

Спад потребления на ключевых рынках ведет к формированию избыточных объемов стали, которые размещаются на внешних рынках и приводят к значительному ужесточению глобальной конкуренции.

В 2013 г. рынками, где будет расти спрос и импорт, будут Северная Америка, страны MENA со стабильной политической ситуацией, в Азии – Индия и страны АСЕАН, незначительный рост импорта ожидается в странах Европы, не входящих в еврозону, а из стран СНГ – в России.

В 2013 г., по оценкам МВФ, мировая экономика вырастет на 3,6%, при этом развитые экономики покажут лишь 1,5% прироста (исключая США и Канаду – порядка 2%), тогда как ВВП развивающихся стран, как ожидается, увеличится на 5,6%, в т.ч., китайский – на 8,2%. Поскольку рост мирового спроса на сталь коррелирует с ростом ВВП, лучшие показатели в увеличении потребления продемонстрируют развивающиеся страны.

В минувшем году значительный рост экспорта показали КНР, Турция, Россия и ЕС, ухудшились позиции Украины и Бразилии. На ведущую десятку стран-экспортеров приходится 90% глобальных поставок стали на мировые рынки.

Крупнейшие экспортеры в 2012 г., млн. т:

|

Страна |

Экспорт 2012 |

К АППГ |

|

Китай |

55,7 |

+14% |

|

Япония |

42,5 |

+3% |

|

ЕС-27 |

37,5 |

+7% |

|

Южная Корея |

30 |

+5% |

|

Россия |

25,6 |

+8% |

|

Украина |

22,5 |

-7% |

|

Турция |

19,9 |

+9,62% |

|

США |

12,5 |

+2,2% |

|

Тайвань |

10,5 |

+2% |

|

Бразилия |

9,72 |

-10% |

Источник: данные ISSB, расчеты автора

В настоящее время наиболее емкими потребительскими рынками являются Азия (оценочно 922 млн. т в 2012 г.), Евросоюз (140 млн. т), объединение НАФТА (131 млн. т), МЕНА (67 млн. т), СНГ (55 млн. т), а также Центральная и Южная Америка (50 млн. т). Однако за минувший год перераспределение торговых потоков изменило расклады в глобальной стальной торговле.

Россия и Украина – лидеры в Европе

Напомним, что суммарные объемы экспорта металлопродукции из стран СНГ (Россия + Украина + Беларусь + Казахстан) оцениваются в 60 млн. т. Это примерно 20% общемирового экспорта.

Крупнейшими импортерами проката из СНГ остаются страны МЕНА, ЕС, и страны Юго-Восточной Азии.

Стальной экспорт из России в 2012 г. вырос на 8% до 25,6 млн. т, импорт вырос до 6,4 млн. т. Из общего объема экспорта около 84% ушло в страны дальнего зарубежья, остальное – в СНГ (порядка 4,4 млн. т). Кардинально иная ситуация по импорту: только 40% приходится на дальнее зарубежье, в то время как 60% на страны СНГ.

Динамика экспорта из РФ по основным видам метпродукции, млн. т:

|

Продукция |

2012 |

2011 |

|

полуфабрикаты |

15,5 |

+17,4% |

|

плоский прокат |

7,7 |

-1,3% |

|

длинномерный |

2,4 |

-11,1% |

Источник: ISSB

Для российского экспорта основными направлениями традиционно являются страны Европы – 55% всех поставок (доля ЕС – порядка 25%), Ближнего Востока – 25%, СНГ – 5-10%, Северной Америки – около 5%.

В 2012 г. крупнейшими импортерами российской метпродукции стали Италия, Турция, Тайвань, США, Иран, Дания, Германия, Казахстан и Беларусь. Эти же страны выступают и основными покупателями полуфабрикатов из РФ. Крупнейшие покупатели российского длинномерного проката – Казахстан, Беларусь, Украина, Тайвань, Германия и Иран, листового – Италия, Турция, Иран, Беларусь, Украина, Германия, США и Индия.

В структуре экспорта доминируют полуфабрикаты (50-55%), на листовой прокат приходится 30-35%, длинномерный – 10%, трубы – до 5%.

Отметим, что 2012-й должен стать последним годом действия соглашения ЕС и России о торговле некоторыми изделиями из стали. С 2013 г. РФ является членом ВТО, и евроквоты на металл будут сняты.

Украинский экспорт в 2012 г. упал на 7%, до 22,5 млн. т. Отгрузки плоского проката упали на 13% (на 1 млн. т, до 7-летнего минимума), полуфабрикатов – на 6%, длинномеров – остались на уровне предыдущего года. Импорт сократился на 3,3%, до 1,8 млн. т.

Динамика экспорта из Украины по основным видам метпродукции, млн. т:

|

Продукция |

2012 |

2011 |

|

полуфабрикаты |

10,113 |

-6,4% |

|

плоский прокат |

6,58 |

-13% |

|

длинномерный |

5,77 |

-0,4% |

По информации «Укрпровнешэкспертизы», наиболее существенно снизились поставки на рынки ЕС и Юго-Восточной Азии. Заметно выросло влияние украинских металлургов на рынке Африки. Стабильными потребителями остаются страны СНГ и Турция, которая берет украинский г/к рулон в прежних объемах, несмотря на успешное развитие собственной металлургии.

География экспорта украинского металлопроката (данные УПВЭ), млн. т:

|

Регионы |

2012 г. |

2012 к 2011 г. |

|

ЕС27 |

4,7 |

-29 |

|

Ближний Восток |

5,8 |

+4% |

|

СНГ |

4,1 |

+8% |

|

Азия (без Китая) |

2,3 |

-28% |

|

Европа (не ЕС) |

2,9 |

+21% |

|

Африка |

2,3 |

+44 |

|

Америка |

0,5 |

-37,5% |

В 2013 г. по прогнозу УПВЭ, экспорт вырастет на 2,2%, до 23,1 млн. т. В том числе, возможен рост поставок в страны ЕС, Турцию, Африку, Индию.

Возможное введение в ЕС ограничений на импорт проката украинских поставок, которые представляют собой преимущественно полуфабрикаты, не коснется. Более того, временное или постоянное закрытие ряда доменных и сталеплавильных мощностей на еврорынке рождает дополнительную потребность в привозной заготовке и слябах.

Азия-экспортеры

В Азии крупными экспортерами являются Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, однако нетто-экспортерами до последнего времени выступали только Китай и Япония. Значительные объемы проката импортируют Корея, КНР, Индия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Сингапур и Малайзия, однако лишь последние 4 страны зависят от привозной продукции.

За последние 2 года существенно увеличила экспорт с одновременным снижением импорта Южная Корея, что позволило ей войти в тройку ведущих в мире нетто-экспортеров, опередив Россию и Украину.

Китай в 2012 г. увеличил стальной экспорт на 14%, до 55,73 млн. т, в то время как импорт сократился на 12,3%, до 13,7 млн. т. Почти 90% китайского импорта представляет плоский прокат из покрытых и спецсталей. За минувший год стальной торговый профицит увеличился до 42 млн. т.

У китайского экспорта в 2012 г. наибольший рост отмечен в сегменте катанки (на 86% к АППГ, до 5,6 млн. т), а всего рост поставок длинномерной продукции составил порядка 6 млн. т.

Отметим значительный рост экспорта г/к полосы – на 84%, до 5,5 млн. т. Экспорт г/к широкого листа вырос на 18% до 6,1 млн. т. Экспорт листов и рулонов с покрытием остался на уровне предыдущего года – 10,8 млн. т.

На азиатские страны пришлось 57% китайского экспорта в 2012 г. (31 млн. т), в т.ч. 18% на Южную Корею. В Америку ушло почти 15% (8 млн. т) от общего объема экспорта, это на 20% выше уровня 2011 г. При этом, экспорт в США вырос на 30% до почти 1,9 млн. т. Китайский экспорт в ЕС сократился на 24% до 3,9 млн. т, наибольшее падение отмечено в поставках в Бельгию и Италию – на 36% и 35% соответственно. Экспорт в СНГ увеличился на 24,5% до 2,1 млн. т, а в Африку вырос на 19% до 3,2 млн. т

Увеличение производства в 2013 г. прогнозируется на уровне 4,5%, до 749 млн. т. Опережение прироста производства над потреблением продолжить формировать избыточные объемы стали (порядка 50 млн. т), которые будут размещены на внешних рынках. Учитывая ожидаемый уровень импорта (до 15 млн. т), потенциальный объем сталепродукции, который будет реализован на экспорт, составляет фантастические 65 млн. т.

В 2012 г. стальной экспорт из Японии прирос всего на 3%, до 42,5 млн. т. В наибольшей степени – на 8%, вырос экспорт полуфабрикатов (до 5,51 млн. т), экспорт проката из углеродистой стали вырос на 1,1% до 27,67 млн. т, при этом по г/к рулону рост поставок составил 17%, х/к рулону – 14%, оцинкованному листу и толстолистовой стали на 6% и 2%, соответственно.

Динамика японского экспорта по основным видам продукции, млн. т:

|

Продукция |

2012 |

К 2011 г. |

|

Г/к рулоны |

10,3 |

+17% |

|

Спецстали |

7,85 |

+2% |

|

Полуфабрикаты |

5,512 |

+8% |

|

Оцинкованный лист |

4,62 |

-6% |

|

Толстый лист |

3,61 |

-2% |

|

Х/к рулоны |

3,25 |

-14% |

В 2012 г. снизился экспорт в КНР – на 12% до 6,1 млн. т, в Таиланд – на 17%, до 5,4 млн. т, на Тайвань – 3,5 млн. т (на уровне предыдущего года). Вырос экспорт в Корею – на 7% до 8,2 млн. т, в США – на 22%, до 2,4 млн. т.

Есть основания ожидать роста экспорта в текущем году – прежде всего, вследствие оживления китайского спроса, увеличение которого ожидается также в странах АСЕАН, а также благодаря падению стоимости иены. Оценочно, прогноз по экспорту в 2013 г. составляет 46-47 млн. т.

Импорт сталепродукции в 2012 г. сократился на 3%, до 8,04 млн. т. В т.ч., ввезено 3,1 млн. т из Кореи (+4,8%), 4,6 млн. т из КНР (-28%), и 846 тыс. т из Тайваня (+3,4%).

Южная Корея в 2012 г. увеличила стальной экспорт на 5% - до 30 млн. т. Импорт снизился на 11%, до 21,3 млн. т, соответственно, торговый профицит достиг рекордного для страны показателя в 9 млн. т.

Экспорт г/к рулонов упал на 4%, до 5,3 млн. т. Поставки в Японию снизились на 4%, во Вьетнам – на 24%, в то время как в Индонезию увеличились на 27%.

Корейский нетто-экспорт плоского проката в 2012 г. оценивается на уровне 9 млн. т (в т.ч., 4 млн. т по х/к листу), в то время как нетто-импорт длинномерной продукции составил 1,6 млн. т, включая 1 млн. т по катанке.

При ежемесячном уровне экспорта на уровне 2,6-2,7 млн. т годовой объем поставок в 2013 г. можно оценить на уровне 31-32 млн. т.

Азия-импортеры

Индия за апрель-декабрь 2012 г. (9 месяцев 2012/203 фингода) увеличила импорт на 16,2% до 5,79 млн. т. Экспорт вырос на 24% до 3,77 млн. т, таким образом, нетто-дефицит по стали снизился до 2 млн. т.

По оценкам JSW Steel, в 2012-13 гг. импорт вырастет на 18%, до 8 млн. т. Основными причинами устойчивого роста импорта являются спрос со стороны автомобилестроения и производства потребительских товаров длительного пользования, проблемы с поставками сырья и ресурсов для производства, низкий уровень использования местных мощностей, а также высокий курс рупии.

Более трети поставок приходится Японию и Корею, которые пользуются низкой ввозной пошлиной (по соглашению о свободной торговле, ее размер составляет 3%).

Спрос на сталь со стороны инфраструктурных проектов в Индии, как ожидается, повысит общее внутреннее потребление стали на 7% в 2013 г. При этом страна в течение ближайших 2-3 лет останется нетто-импортером.

Объединение АСЕАН (10 стран Юго-восточной Азии) остается одним из наиболее перспективных направлений для импортеров. Львиная доля импорта приходится на плоский прокат, прежде всего г/к и х/к рулон и лист, прокат с покрытием. Импорт длинномеров растет в среднем на 7-10%.

Основными поставщиками сталепродукции в АСЕАН являются Япония и Китай, на которые приходится примерно 25% и 20% от общего объема импорта. Следует отметить низкий уровень внутренней торговли сталью между странами АСЕАН – на нее приходится менее 10% от общего объема импорта.

По итогам 2012 г. региональный объем потребления составил примерно 56 млн. т с ростом к предыдущему году 8%. Импорт сталепродукции в страны АСЕАН составил 37 млн. т, экспорт составил 6 млн. т.

За 2012 год китайский экспорт стали в АСЕАН достиг 14 млн. т, выше АППГ на 48%. В общем объеме импорта стран АСЕАН, доля китайской продукции выросла с 10% в 2009 г. до почти 25% в 2012 г.

Крупнейшими в АСЕАН импортерами являются Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

В минувшем году спрос на сталь в Таиланде, крупнейшем потребителе в АСЕАН, вырос на 13%, и достиг 16,5 млн. т. По прогнозам ISIT, потребление стали в стране в 2013 г. увеличится на 6,14%, составив 17,62 млн. т. Страна почти на 70% зависит от импорта. Крупнейшим поставщиком сталепродукции в страну является Япония, на которую приходится 30% от общего импорта стали, на Китай – 20%. В 2012 г. импорт из КНР увеличился на 60%.

Стальной импорт Индонезии в 2012 г. вырос до 12 млн. т. В 2013 г., как ожидают в ассоциации IISIA, спрос на сталь будет расти на уровне 6-7%.

Вьетнам в прошлом году импортировал порядка 7 млн. т стали, в свою очередь, отгрузив за рубеж 1 млн. т.

Значительными по региональным меркам нетто-импортерами являются Филиппины (в минувшем году ввоз метпродукции, по оценочным данным, составил 4 млн. т), Малайзия (3 млн. т) и Сингапур (2 млн. т).

Игорь Жигир

ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЛЕНТА НАКОНЕЦ-ТО ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ

Открытие гипермаркета "Лента" в Уфе запланировано на 30 марта. Торговая сеть будет работать круглые сутки, для покупателей установят 40 касс. Федеральный ритейлер "Лента" несколько раз переносил дату своего открытия: первоначально оно было запланировано на ноябрь прошлого года. Менеджер по связям с общественностью компании "Лента" Яна Могилева пояснила, что это было связано с несколькими причинами: "У нас были небольшие трудности с получением документации. В настоящий момент мы все документы получили - и открываем гипермаркет в субботу. Более того, мы хотели оттестировать магазин, чтобы открыться для покупателей максимально готовыми. Проблем не было, конкуренты нам не мешали, наоборот, только помогали, подстегивали скорее открыться".

Яна Могилева рассказала, что торговая политика компании основана на ежедневном мониторинге цен конкурентов. Также наличие в собственности большинства торговых помещений позволяет экономить на издержках: "Общая площадь гипермаркета - 12 000 кв. м, из них на торговую приходится 7 500 квадратов. Будет представлено свыше 22 000 товаров, в том числе продукция местных производителей. В гипермаркете также разместится комплекс дополнительных услуг - аптека, химчистка, салон сотовой связи; будет кафе под собственным брендом "В Ленте по-домашнему"".

По словам Яны Могилевой, основными конкурентами сети будут "Ашан", Metro Cash & Carry и гипермаркет "Окей".

Азалия Максютова

Белорусская железная дорога установила льготные тарифные условия для российского транзита нефтегрузов направлением на порты. Как пишет РЖД-Партнер, об этом сообщает "Укрзализныця" как управделами ТП СНГ.

Новое положение охватывает перевозки грузов повагонными отправками со станций Октябрьской железной дороги направлением на Калининградскую область (включая порты) и на Литву (включая порты). Подпадающий маршрут БЖД - через погранпереходы Езерище и Гудогай.

Для нефти и нефтепродуктов по данному маршруту установлены спецставки: $7/т для перевозок в частных и арендованных вагонах; $8,75/т - в инвентарных. Для сжиженных углеводородных газов установлена спецставка в размере $12/т (в частных и инвентарных вагонах).

Новое тарифное положение пролонгировано до окончания 1-е полугодия 2013 г.

Таможенный разлад

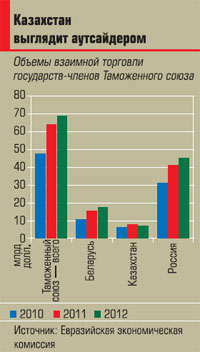

Казахстан вынесет на референдум вопрос выхода из Таможенного союза

В Казахстане всерьез заговорили о выходе из Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства. Так, 16 марта в Алматы по инициативе оппозиции состоялось собрание по созыву референдума, в котором, по информации организаторов, приняли участие 500 делегатов со всех регионов республики. Для проведения референдума потребуется 200 тыс. подписей, но оппозиция уверена, что без проблем наберет такое количество. Лидер оппозиционной партии «Азат» Булат Абилов утверждает: идею выхода Казахстана из общей таможенной зоны с Россией и Беларусью, согласно проведенным соцопросам, поддерживают до 70% граждан.

За последние годы доля экспорта Казахстана в страны ТС падает. Согласно докладу аналитической группы DaVinci, в 2007 году на долю России и Беларуси приходилось примерно десять процентов всего казахстанского экспорта, но уже в 2011-м этот показатель снизился до 8,7%. После создания Таможенного союза импорт в Казахстан из России стал резко увеличиваться. Если в 2007 году на долю северного соседа приходилось около 36,7% суммарного импорта в Казахстан, то к 2011-му — 46%. И, как утверждают в DaVinci, преимущества от создания союза и упрощение движения товаров получили только крупные казахстанские промышленные производители. Членство в ТС не привело и к росту объемов экспорта потребительских товаров с территории Казахстана.

В октябре 2012 года президент страны Нурсултан Назарбаев заявил, что он выступает за создание Тюркского союза, который объединил бы 200 миллионов тюрок на территории, простирающейся «между Алтаем и Средиземным морем».

Игры патриота

Виталий Смирнов — о мальчике, который по пути на большую сцену упал в большую воду, о тонкостях изучения иностранного языка по трофейным кинофильмам, о том, почему слово «бойкот» пишется не так, как слышится, и почему Хохлома не стала столицей Олимпиады-80, а также о решении, из-за которого он все еще краснеет до корней волос

Виталий Смирнов — один из немногих чиновников высокого уровня, кто до сих пор не обзавелся томиком собственных воспоминаний. «Мне один приятель как-то сказал: «Знаешь, старик, за что я тебя уважаю? За то, что не опустился до мемуаров», — смеется он. Впрочем, мемуары многолетнему руководителю сначала советского, а потом и российского спорта, старейшему члену Международного олимпийского комитета не нужны. Смирнов навскидку легко называет дату любого исторического события, в котором принимал участие, и имена всех присутствовавших лиц. А их — и событий, и лиц — в его памяти хранится немало. Он боролся против бойкота Игр в Лос-Анджелесе, по сосенке собирал сборную СНГ для участия в олимпийских баталиях Альбервиля и Барселоны, был первым руководителем НОК новой России.

Однако самыми главными в своей карьере Виталий Смирнов считает другие Олимпиады. Прежде всего — московскую 1980 года, в организации которой он принимал непосредственное участие в качестве одного из руководителей оргкомитета. И Сочи-2014, который активно лоббировал в МОК. «Моя жизнь протянулась от одних Игр в России до других», — говорит собеседник «Итогов».

— Недавно Олимпийский комитет России оказался в центре неприятной истории. Вице-президент ОКР Ахмед Билалов стал объектом жесткой критики Владимира Путина, после чего в течение нескольких дней лишился всех своих должностей. Сочувствуете коллеге, Виталий Георгиевич?

— Прежде всего мне очень обидно за то, что сейчас вообще происходит в ОКР. Это же мое детище. С распадом Союза канул в Лету и Олимпийский комитет СССР, мне с коллегами пришлось все начинать с нуля. Помню, как мы отвоевывали здание на Лужнецкой набережной, как придумывали эмблему. В то время Олимпийский комитет России был главным спортивным органом страны, потом он утратил рычаги влияния и сохранил за собой лишь право формировать официальную делегацию для участия в летних и зимних Играх. Вся остальная власть перешла к государственному органу, Министерству спорта. Но это же не значит, что теперь вообще ничего делать не надо.

— Есть такой соблазн?

— У меня как-то состоялся разговор с Александром Жуковым, возглавляющим нынче Олимпийский комитет. Говорю ему: до недавнего времени в ОКР был президент, шесть заместителей и генеральный секретарь. И все работали full time, никакого совмещения. А сейчас у нас президент — общественник, три вице-президента Кожин, Лисин и Билалов — тоже общественники, последний к тому же еще и уволился. Единственный, кто постоянно присутствовал на хозяйстве, был исполнительный директор Николай Толстых. Но он осенью встал во главе Российского футбольного союза, а на это место взяли человека, который никакого отношения к спорту не имеет. Все три члена Международного олимпийского комитета от России были против его назначения, но никого это не смутило. Никакой работы не ведется, одна видимость. Раньше на Лужнецкой набережной все гудело, а сейчас мухи от скуки дохнут. Людей в коридорах — как на московских улицах периода Великой Отечественной...

— То время вы должны хорошо помнить...

— Я всю войну прожил с мамой и братьями в Москве. Родители у меня из Подмосковья, но родился я в Хабаровске, потому что отец был военным, служил в Особой дальневосточной дивизии. В три года меня привезли назад, и с тех пор я безвылазно жил на Красной Пресне. Когда напали немцы, мне было шесть лет, помню все очень хорошо. Налеты, бомбежки, воздушные тревоги. Напротив нашего дома был зоопарк, его тогда еще не эвакуировали. Так вот, звери чувствовали приближение налета лучше любой службы ПВО. Начинали беспокоиться, по ним мы определяли приближение немецких самолетов.

Отец рвался на фронт, но он был связан с Наркоматом цветной металлургии, и его в конце концов оставили в Москве. Это был очень суровый, жесткий человек, моим воспитанием он практически не занимался. После войны отца на два года отправили восстанавливать разрушенный немцами санаторий «Металлург» в Ялту. Когда работа была закончена, его назначили директором санатория. Мама с двумя младшими братьями переехали к нему, а я из-за школы остался в столице с бабушкой. После окончания учебного года меня на все летние каникулы отправляли к родителям, и там, на Черном море, я научился очень хорошо плавать. Осенью 1946-го пришел записываться в бассейн у метро «Завод имени Сталина», нынче «Автозаводская», и меня сразу взяли в секцию плавания. Так началось увлечение спортом, которое сохранилось на всю жизнь.

Тренировался я очень серьезно: получил первый разряд, потом выполнил норму мастера спорта. Плавал брассом и баттерфляем, до поступления в Институт физкультуры в 1954-м из воды практически не вылезал. Вскоре перешел в легендарную школу Мосгороно, которая дала огромное количество не только пловцов, но и ватерполистов. Поскольку все тренировались в одной чаше, заодно начал осваивать и эту игру. Тренером по водному поло у нас был Павел Николаевич Шубин. Ехать с Красной Пресни приходилось далеко: на трамвае до Смоленки, потом на метро и еще пешком. Волосы по моде 50-х годов я отращивал длинные, под Тарзана. Зимой мокрые пряди замерзали и превращались в сосульки. Одежда была ведь бедная, демисезонное пальто да кепка.

В общем, увлекся я водным поло. На одной из первых тренировок кролисты — они плавали быстрее — в борьбе за мяч заехали мне по голове и рассекли верхнюю губу. Наложили швы, с ними я пришел на следующее занятие. Но Павел Николаевич сказал, что в таком состоянии тренироваться нельзя, и велел встать в ворота. Так я в них и остался: начал играть в команде Мосгороно, которая становилась чемпионом Москвы, участвовала в чемпионате СССР. До сих пор с благодарностью вспоминаю нашего тренера: больше половины ватерполистов сборной, которые в середине 60-х выигрывали медали крупнейших турниров, взрастил именно Шубин. Хорошо, что несколько лет назад в присутствии этих состарившихся игроков мы повесили ему мемориальную доску на нашем бассейне.

Он воевал на фронте, был ранен, хромал. Немцев не переносил на дух. На международных соревнованиях говорил: «Вы можете проиграть кому угодно, только не этим. Они убивали ваших отцов, насиловали матерей». «Павел Николаевич, да они же из ГДР!» — пытались увещевать мы. «Все равно немцы», — упорствовал он. Вот такой был подход… (Смеется). Но педагогом Шубин был фантастическим, понимал ребят, как никто. Помню, заканчивался чемпионат Москвы, мы вместе с «Динамо» лидировали. Накануне финальной встречи тренер назвал состав, а одного из наших парней в драке порезали. Сцепился со шпаной, они его и полоснули бритвой, в те годы это было довольно распространенное оружие. И вот мы весь матч играли с динамовцами без одного игрока — и выиграли! Это была моя лучшая игра, я отбивал практически все мячи.

Потом попал в сборную страны и получил приглашение от Андрея Юльевича Кистяковского, возглавлявшего команду МГУ, перейти к нему в коллектив. Но возник вопрос с обучением: поступить в университет с ходу я не сумел, устроился работать на кафедру спорта, чтобы уже через год стать студентом Института физкультуры.

Спорт оставался моим главным увлечением, на соревнования я мог смотреть часами. Особенно мне нравился бокс: ради тренировок я убегал даже из бассейна и смотрелся на ринге довольно прилично. Когда поступил в инфизкульт, специализации «водное поло» там не было. В качестве студентов педагогического факультета мы изучали все виды — легкую атлетику, фехтование, теннис, коньки и в том числе бокс. Его кафедрой заведовал Константин Васильевич Градополов — легендарная личность, один из первых чемпионов СССР, киноактер, снимавшийся еще в немых фильмах. «У вас такое открытое лицо, — как-то заметил он мне. — По-моему, вам надо переходить на нашу специализацию». «В боксе именно по открытому лицу получают чаще всего», — возразил я. «В нашем виде спорта, молодой человек, есть две категории: те, кого бьют, и те, которые бьют, — парировал Градополов. — Мне кажется, вы принадлежите ко второй категории». В итоге в дипломе с отличием, который я получил, у меня стоит специализация «боксер».

Институт физкультуры я окончил в 1958-м, после чего меня пригласили на работу в оборонно-спортивный отдел Московского обкома комсомола. Василий Алексеевич Фомин, который возглавлял его, пришел к нам в вуз в поисках выпускника, готового работать инструктором. Я был общественником, меня порекомендовали. Обком и горком комсомола находились тогда в Колпачном, там я и начал делать свою карьеру. Сначала был простым инструктором, затем стал заведующим отделом, потом получил назначение первым секретарем Кунцевского горкома комсомола. В то время Кунцево являлось частью Подмосковья и вошло в состав столицы с открытием Кольцевой дороги. В 1960-м меня назначили председателем областного комитета физкультуры. Я отработал в этой должности два года, после чего вернулся в комсомол — сначала вторым, потом первым секретарем Московского обкома ВЛКСМ.

Однако спорт продолжал оставаться важной частью моей жизни. В 1960 году в составе советской делегации я поехал на римскую Олимпиаду и с тех пор не пропускал ни одних летних Игр. Прошлогодние соревнования в Лондоне стали для меня двадцать пятыми по счету. В общем, все время находился на виду, был хорошо знаком с руководителями Спорткомитета СССР. Они знали, что я занимался водным поло, и в 1962 году предложили мне возглавить союзную федерацию. В 27 лет!

Надо сказать, дела пошли неплохо. Хотя была одна неприятная ситуация. Буквально через полтора года после моего назначения вся сборная СССР подверглась дисквалификации. Ребята возвращались после выступления в Югославии и везли с собой партию нижнего белья для последующей продажи — это было довольно распространенное явление для того времени. На таможне их поймали, в «Комсомолке» появился язвительный фельетон. И всю команду просто разогнали. А у нас на носу Игры-1964 в Токио. С кем ехать? Я пригласил главным тренером Андрея Кистяковского, который начал создавать сборную заново. Ее костяк составили игроки МГУ, многих из них я знал еще по собственным выступлениям. Эта команда в итоге сенсационно выиграла бронзовые медали. При этом большинству наших игроков едва исполнилось 18—19 лет, а в соперниках у них были могучие мужики по 105—110 килограммов — югославы, венгры, итальянцы. Некоторые ребята получили серьезные травмы, переломы рук, ключиц. Но бились самоотверженно и стали любимцами всей олимпийской сборной. В те годы только золотая олимпийская медаль означала автоматическое присвоение звания заслуженного мастера спорта. Ну еще два титула чемпиона мира. Все, исключений практически не было. А тут сразу шесть человек получили значок ЗМС. Так были оценены их мужество и воля к победе.

На Олимпиаде-1968 в Мехико мы оказались вторыми. А еще через четыре года, на Играх в Мюнхене, сборная наконец стала чемпионом. К тому времени я уже был членом Международного олимпийского комитета и лично вручал золотые медали своим ребятам. Но вскоре от должности президента ватерпольной федерации решил отказаться. Председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов пригласил к себе первым замом, среди прочих вопросов доверил курировать и финансовый. Я посчитал, что происходит конфликт интересов, о чем честно доложил начальству. Сейчас на такие мелочи не обращают внимания, но я был щепетильным, видел в этом проблему.

— Для продвижения по карьерной лестнице обычно нужна сильная поддержка. Кто вас двигал?

— Скажу честно, мне никто не помогал. Просто сказывались мои лидерские качества, которые начали проявляться еще в детстве. Взять, например, пионерский лагерь: только начинается смена, как меня сразу выбирают председателем совета дружины. Почему? Ведь я никого не знаю, и меня никто. Наверное, люди чувствовали, что я могу повести за собой. У меня было много интересов: в школе я увлекся театром, начал заниматься в драмкружке. Наш художественный руководитель учился в аспирантуре ГИТИСа, предлагал поступать туда. Но спорт перевесил, к тому же он приносил некоторые материальные блага. Как только я начал более или менее прилично играть в команде Мосгороно, мне стали выдавать талоны на дополнительное питание. С ними можно было прийти в соседнее кафе, получить обед. Я, правда, обычно отоваривал их шоколадом, который относил домой братьям. Жизнь после войны была скудная, денег и еды не хватало. А это все-таки была дополнительная возможность хоть немного поддержать ребят.

— В карьере вам очень помогло знание английского, ведь большинство советских функционеров иностранными языками не владели. Откуда у вас это?

— После войны наши войска привезли из Германии много американских трофейных фильмов. О правах на показ тогда и слыхом не слыхивали, вот их по домам культуры и крутили. Не на официальном экране, а, скажем, в ДК завода «Серп и молот». Сеансы шли каждые два часа — в 18, 20, 22. И вот мы, голодные, оборванные, смотрели на всю эту шикарную заморскую жизнь, широко раскрыв глаза. Как сейчас помню эти фильмы — «Большой вальс», «Капитан Блад». Сеанс заканчивался, и мы возвращались в зал на следующий — снова и снова. Все это меня очень притягивало: женщины в платьях с кринолинами, мужчины в смокингах… Чтобы попасть в эту жизнь, нужно быть разведчиком или дипломатом — так я тогда по-детски рассуждал. Второе мне нравилось больше: я увлекся Меттернихом, обложился книжками по истории дипломатии. В школе занимался английским совершенно сознательно. В принципе учился я неважно — спорт перевешивал все, но на язык времени не жалел. И в десятом классе сдал этот предмет на «отлично».

Впрочем, школьных знаний все равно не хватало. Но мне повезло: перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, проходившим в Москве в 1957 году, я познакомился с компанией ребят, учившихся в инязе. Среди них были два брата — Григорий и Кирилл Вац. Этнические украинцы, родившиеся в Канаде и потом с родителями вернувшиеся в СССР. Это мои друзья детства: Кирилл, к сожалению, умер, а с Гришей мы до сих пор очень близки. Он, кстати, познакомил меня с моей нынешней, второй женой. Григорию я обязан и своим английским. Когда я начал работать в комсомоле, он жил в Армянском переулке, по соседству с обкомом. Приезжал к нему по утрам, три раза в неделю. Система обучения была такая: он читал главу на английском из какой-нибудь книги — самой любимой у нас был «Мартин Иден» — и записывал ее на магнитофон. Дома я ставил бобину с лентой и без устали повторял текст, чтобы отработать произношение. На следующем занятии читал его, а потом пересказывал своими словами. Никакой специальной методики у нас не было, все делали на ощупь. Не зря моя супруга — она окончила иняз — смеется, что я выучил иностранный язык на улице.

Областной комитет физкультуры располагался в Скатертном переулке. Раз я приехал туда получать спортивный разряд и обратил внимание на объявление, вывешенное международным управлением. Думаю, вот куда бы попасть на работу! И надо же было такому случиться, что потом я много лет курировал именно это направление… Произошло это в 1970-м, когда меня пригласили стать заместителем председателя Спорткомитета СССР. Его тогда возглавлял Сергей Павлов, который тоже пришел из комсомола. Я отбрыкивался как мог: говорил, что уже отошел от спорта, занимаюсь другими делами. Но меня в конце концов уломали и поручили вопросы пропаганды, международные дела и управление водных видов спорта.

Тогда я впервые и услышал от Павлова, что Москва проиграла выборы столицы Олимпийских игр-1976 Монреалю и спустя четыре года собирается повторить попытку. Примерно в то же время у меня состоялась встреча в ЦК КПСС с Александром Николаевичем Яковлевым, который являлся одним из руководителей отдела пропаганды. Сидим, разговариваем, вдруг он спрашивает: «Как у тебя с иностранными языками?» Я рассказал ему примерно то же, что и вам. Яковлев перешел на английский, проэкзаменовал меня немного и говорит: «Давай восстанавливай язык». Только потом, задним числом я понял, что это он так начал готовить меня к работе в Международном олимпийском комитете. В 1971-м я стал членом этой организации и остаюсь в ней уже сорок два года. Сейчас я — старейший член МОК.

В сентябре 74-го года второе выдвижение Москвы в качестве олимпийской столицы увенчалось успехом, мы выиграли право провести Игры. Хотя сейчас я понимаю, что очень многое делали в прямом смысле на коленке. Помню, как мы привезли в Вену, где проходили выборы, сувениры от московского Заявочного комитета для членов МОК. Шикарные наборы хохломы — ложки, миски, кружки. Вот только упаковочной бумаги достать не сумели, в Советском Союзе это был жуткий дефицит. Пришлось покупать оберточные рулоны на месте и заворачивать подарки в гостинице. Всей делегацией возились с этим делом полночи: несколько человек коробки упаковывали, остальные повязывали декоративные ленты. Председателем оргкомитета Олимпиады-80 назначили Игнатия Новикова, который пригласил меня к себе заместителем. В течение полутора лет продолжалось мое совмещение: я был первым зампредом оргкомитета и такую же должность занимал в Спорткомитете СССР. Только ближе к Играм смог полностью переключиться на олимпийские дела.

— В тот момент вы осознавали весь масштаб грядущего события?

— Было ясно: предстоит что-то грандиозное. Хотя на проведение Олимпиады в Москве мы потратили гораздо меньше денег, чем сейчас в Сочи. Все расходы составили примерно 2 миллиарда долларов в нынешнем эквиваленте. Одной из самых главных задач было возведение новой инфраструктуры. Большинство спортивных объектов столицы безнадежно устарело и не соответствовало требованиям времени. Пришлось реконструировать Большую арену «Лужников», соорудить нишу для олимпийского факела, построить козырек над трибунами. Требовался целый ряд новых объектов — игровых залов, стадионов, бассейнов. Одно тянуло за собой другое. Строительство дворца для тяжелой атлетики повлекло за собой реконструкцию Института физкультуры на Сиреневом бульваре. Вместе с подготовкой поля для хоккея на траве был отреставрирован спорткомплекс «Динамо». Огромные объемы строительства были освоены в Ленинграде, Киеве, Таллине и Минске, где также прошли олимпийские соревнования.

— Проблемы со сроками сдачи объектов возникали? Владимир Сальников мне рассказывал, что пловцы тренировались в бассейне «Олимпийского», когда там еще не завершились отделочные работы: рабочие спешно красили стены, монтировали розетки.

— Мне кажется, Сальников что-то путает. В 1979-м мы провели в Москве предолимпийские игры — Спартакиаду народов СССР, к тому времени все арены были уже готовы. Это была грандиозная, очень мощная репетиция. В ней приняли участие спортсмены из 80 стран, столько же потом приехало на саму Олимпиаду. Во время тех соревнований всестороннюю проверку прошли все службы и спортивные объекты. Все было в порядке, единственный казус произошел во время церемонии открытия. Приглашенных членов МОК мы поместили в ложе «А», рядом с правительственной ложей. Справа от нее расположились представители прессы, в том числе иностранной. Так вот, после церемонии открытия один западный журналист написал: мол, он сидел так близко от генерального секретаря ЦК КПСС, что мог спокойно застрелить его. Какой тут разразился скандал! Руководство КГБ тут же решило пересадить всех иностранцев на Восточную трибуну. А у нас там по плану размещались солдаты, создававшие сменные панно, которые служили фоном для происходящего на поле. Особенно бурно в пользу этого решения выступал будущий председатель КГБ Виктор Чебриков, входивший в руководство оргкомитета. Я пытался его переубедить, рассказывал о своей поездке на Олимпиаду-76 в Монреаль. Там на церемонии открытия королева Великобритании и президент Соединенных Штатов сидели от нас так близко, что до них можно было дотронуться рукой. В ответ услышал: «Если что-нибудь произойдет с президентом США, они себе нового выберут. А представляешь, что станет с человечеством, если несчастье случится с Леонидом Ильичом?!»

Много лет спустя я рассказал эту историю. Буквально на следующий день мне позвонил председатель общества «Динамо» Богданов, говорит: «С тобой хочет встретиться Виктор Михайлович». Пришел ко мне Чебриков, начал жаловаться: «Зачем вы меня на всеобщее посмешище выставляете? Я не мог такого сказать». «Это абсолютная правда, у меня и в дневнике так записано, — отвечаю. — Но поскольку вам эти воспоминания неприятны, обещаю больше эту историю никому не рассказывать». Спустя несколько месяцев после нашей встречи Чебриков умер, так что теперь я свободен от данного слова.

— Сейчас московские власти обдумывают возможность сноса Большой арены «Лужников». Не жалко вам исторического здания?

— Однажды Владимира Набокова спросили, что он думает по поводу старого дома на Большой Морской в Санкт-Петербурге, где он родился и вырос. Великий писатель ответил: «У меня нет собачьих чувств». Если настало время сносить, давайте снесем. Другое дело, мне трудно обсуждать целесообразность этого решения. Когда я рос, Москва вообще была деревянной. Помню, как я смотрел с Воробьевых гор на то место, где потом выросли «Лужники». Это было что-то страшное: набережная отсутствовала, на илистом берегу стояли какие-то заводики, которые затапливала грязная вода…

Хотя, конечно, «Лужники» — это целая история. Летом в нашей стране впервые пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Уже сейчас, знаю, принято решение задрапировать почти треть трибун Большой арены — зрители не придут даже на соревнования такого уровня. А я помню, как в 1958 году на легкоатлетической встрече СССР — США стадион буквально трещал по швам от наплыва публики! Конкурентом Юрия Степанова в прыжках в высоту был Чарлз Дюмас, десятиборцу Василию Кузнецову противостоял знаменитый Рафер Джонсон, обладатель мирового рекорда. Понятно, тогда интерес подогревало общеполитическое противостояние двух стран, как раз шла холодная война. Народ сидел, затаив дыхание: все ждали, как выйдут спортсмены. Когда они появились в обнимку друг с другом — советские атлеты и американцы, — зрители просто онемели. Вот что может делать спорт!

Знаете, моя жизнь круто изменилась 25 декабря 1979 года, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан. Президент США Картер объявил ультиматум: Олимпиаду нужно отменить или перенести из Москвы в другую страну. Вместо того чтобы оставшиеся полгода потратить на подготовку Игр, я не вылезал из самолета. Пытался внушить западным коллегам мысль, что СССР оказывает братскую помощь, что мы против агрессии, потому и контингент ограниченный. И многих удалось повернуть, убедить не присоединяться к бойкоту Игр-1980. Хотя некоторые страны, которые все-таки приняли в них участие, выставили неполные команды. Например, Олимпийский комитет Великобритании вопреки давлению правительства прислал в Москву свою делегацию. Но в ней не было сотрудников, как у нас принято говорить, силовых ведомств — представителей министерства внутренних дел и военнослужащих. Они ослушаться приказа сверху никак не могли.

Помню, в январе 1980-го в составе советской делегации я прибыл в Лозанну на встречу в штаб-квартире Международного олимпийского комитета. Поздно вечером в моем гостиничном номере раздался телефонный звонок. Это был президент МОК лорд Килланин: «Виталий, ты можешь зайти?» У нас с ним очень хорошие отношения были… Поднимаюсь к нему в номер, он только что прилетел, разбирает чемодан. Незадолго до этого Килланин перенес операцию на сердце. Рассказал мне о ней, даже показал место на бедре, откуда ему вену для шунтирования вырезали. Вдруг предлагает: «Давай выпьем?» — и достает бутылку ирландского виски. Я заколебался. «Президент, а вам можно?» — показываю на его сердце. Он рукой машет: мол, все нормально. «Воды для льда нет», — говорю. «Возьми из-под крана».

В общем, сидим мы с ним, выпиваем. Вдруг Килланин спрашивает: «Скажи, Виталий, ваши руководители знакомы с историей Британской империи?» «Не уверен», — пожимаю плечами, а сам думаю: они и собственную-то историю, наверное, не очень хорошо знают. «Запомни, — говорит собеседник, — Британия покорила много народов. Единственные, кого ей не удалось завоевать, — афганцы. Это же скотоводы, по конному отряду к каждому из них не приставишь. Вот и вы не сможете приставить к каждому моджахеду по танку». Лорд оказался прав…

— Потом и мы решили в отместку бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

— Это решение приняли в самый последний момент. В начале 1984 года наша делегация находилась в Лос-Анджелесе и даже выбрала здание для команды в Олимпийской деревне. А потом все в одночасье поменялось. В ЦК КПСС поступило письмо, подписанное Громыко, Андроповым и Грамовым — новым председателем союзного Спорткомитета, сменившим на этом посту Сергея Павлова. Мол, поездку считаем нецелесообразной, поскольку американцы не могут гарантировать безопасность. Хотя на самом деле все началось с ерунды. В качестве олимпийского атташе наши выдвинули кандидатуру дипломата-разведчика, работавшего под прикрытием в Америке. Я фамилию того человека до тех пор никогда не слышал, это уже само по себе показательно. Естественно, хозяева Игр его не утвердили. КГБ вместо того, чтобы смягчить углы и предложить другого кандидата, начал нагнетать обстановку. В итоге дело зашло слишком далеко… Поэтому говорить о том, что бойкот Лос-Анджелеса был местью за Москву, не совсем правильно. Мы до последнего собирались ехать в США. Хотя очевидно: если бы американцы не бойкотировали московские Игры, у наших начальников не хватило бы духу бросить такой вызов всему миру. Штаты в этом смысле создали прецедент, и советское руководство пошло по тому же пути.

Я был в ЦК КПСС, пытался доказать: мы делаем большую идеологическую ошибку. В то время из советских людей на Запад попадали единицы — в основном сотрудники торгпредств и партийные чиновники. А тут могли приехать полторы тысячи молодых людей, парней и девушек. Большинство из них худо-бедно объяснились бы по-английски. Представляете, какой след они оставили бы в сознании американцев, какую революцию произвели? В ответ от Петра Лучинского, который работал в отделе пропаганды, а потом стал президентом Молдавии, прозвучало: «А что если мы проиграем?» И тогда я понял, откуда ветер дует. Марат Грамов в феврале того же года в качестве чиновника проиграл зимнюю Олимпиаду в Сараеве и просто струсил. Он прекрасно понимал, что второго поражения ему не простят. И решил подстраховаться. «Проиграем, ну и что? — возражаю. — Даже если это произойдет, мы уступим совсем немного. Но ведь там будут наши звезды — Дитятин, Сальников, Казанкина. Появится возможность показать американцам, какие мы есть на самом деле, а не какими нас представляет их пропаганда». «Да, интересно, — слышу в ответ. — Но Политбюро уже приняло решение».

В мае 1984-го в конференц-зале здания на Лужнецкой набережной прошло собрание Олимпийского комитета, за которое мне до сих пор стыдно до корней волос. На нем я тоже поддержал бойкот лос-анджелесских Игр. Тогда просто нельзя было иначе. Раз ЦК принял решение, его надо проводить в жизнь. Воля партии — закон. После этого я дал себе клятву никогда больше не кривить душой в этом зале…

На Олимпиаду в США советские представители все-таки поехали. Нас было человек шестьдесят: члены МОК, сотрудники международных федераций. Когда во время парада открытия на дорожке появились делегации Китая и Румынии, которые вопреки нашему давлению прибыли на Игры, весь стадион встал. В почетной ложе прямо за нами за пуленепробиваемым стеклом находился президент Рейган. Какой-то пожилой американец, сидевший рядом, наклонился ко мне. «Вы совершили огромную ошибку, — сказал он. — Если бы советская команда вышла на стадион, ее встречали бы так же. Вся Америка бы говорила: вот они, — он махнул назад, — договориться не могут, а спортсмены договорились».

Продолжение следует.

Владимир Рауш

Досье

Виталий Георгиевич Смирнов

Родился 14 февраля 1935 года в Хабаровске.

В 1958 году с отличием окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК). В том же году начал работать в отделе физкультуры и спорта Московского областного комитета ВЛКСМ.

С 1960 года — председатель Московского областного совета Союза спортивных обществ и организаций. В 1962—1972 годах возглавлял Федерацию водного поло СССР.

С 1962 года — на выборной комсомольской работе: второй, затем первый секретарь Московского обкома ВЛКСМ. В 1968—1970 годах — первый секретарь Пушкинского горкома КПСС.

В 1970—1977 годах — первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. В 1975 году назначен первым заместителем председателя оргкомитета Игр XXII Олимпиады в Москве.

С 1981 года — председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР.

С 1990 года — председатель Олимпийского комитета СССР. В 1992—2001 годах возглавлял Олимпийский комитет России. С 2001 года — почетный президент Олимпийского комитета России.

Член Международного олимпийского комитета с 1971 года. В 1974—1978, 1986—1990 годах — член исполнительного комитета МОК. В 1978—1982, 1990—1994, 2001—2005 годах — вице-президент МОК.

В сентябре 2005 года вошел в Совет при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Награжден орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов.

Женат, имеет троих сыновей.

Глава Организации развития торговли Хамид Сафдель в интервью агентству ИСНА сообщил, что в новом 1392 году (21.03.13-20.03.14 г.) Иран направит своих торговых советников в Россию, Пакистан и Армению.

По словам Х.Сафделя, в прошлом году Иран располагал торговыми советниками в 20-ти странах, в Китае, Индонезии, Индии, Афганистане, Турции, Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане, Туркменистане, Сирии, Ливане, Ираке, ОАЭ, Омане, Нигерии, Южной Африке, Алжире, Венесуэле и Кувейте.

В текущем году помимо продления командировок некоторым уже работающим советникам при сотрудничестве с министерством иностранных дел планируется назначить торговых советников в такие страны, как Россия, Пакистан и Армения, после того, как кандидаты на эту должность пройдут необходимую подготовку.

Х.Сафдель подчеркнул, что как свидетельствуют статистические данные, объем торговли с большинством стран, где у Ирана имеются торговые советники, постоянно растет и это касается как экспорта, так и импорта.

Белорусские авиационные власти пытаются выбить из Украины долги обанкротившейся авиакомпании "Аэросвит". Объявившая себя банкротом украинская авиакомпания "Аэросвит" имеет долг по уплате сборов за аэронавигационное обслуживание авиакомпании "Аэросвит" и просроченную задолженность перед Белавиа, сообщил сегодня представитель Минтранса РБ Павел Божанов.

Вместе с тем он озвучил позицию белорусских властей: долг "Аэросвита" за аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Беларуси должен быть переведен на госпредприятие Украэрорух.

"Украэрорух и Белаэронавигация должны наладить тесное сотрудничество по урегулированию вопросов задолженности за предоставление аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Беларуси и Украины", - сказал представитель Минтранса РБ.

По его словам, позиция белорусской стороны уже доведена до украинских партнеров в рамках прошедшего в Минске заседания белорусско-украинской рабочей группы по вопросам транспорта. Следует отметить, что на сегодняшний день отношения Беларуси и Украины осложнены требования Минска погасить долг в 120 млн. долларов (90-160 млн. долларов по разным оценкам), сформировавшимся еще в первой половине 90-х годов между госпредприятиями двух стран.

В управлении Белорусской железной дороги видят большие перспективы для увеличения транзитного потенциала Беларуси в связи с продлением маршрута контейнерного поезда "Викинг" до Турции благодаря присоединению к этому проекту Болгарии и Румынии.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в управлении БЖД, в конце февраля в рамках состоявшейся в Вильнюсе международной конференции, посвященной 10-летию с начала курсирования контейнерного поезда "Викинг" представители румынского железнодорожного ведомства подписали меморандум о присоединении к проекту. Согласие на присоединение дала и Болгария. Это позволяет направить маршрут поезда в обход Черного моря через эти страны.

"Таким образом, появилась возможность продлить уже к концу 2013 года маршрут поезда до Турции, приемлемые для этого пути рассматривались в рамках конференции в Вильнюсе. Но уже сейчас можно сказать, что участие в проекте Румынии открывает самые широкие перспективы, ведь появится возможность обойти черноморские паромы и развивать перевозки грузов по железной дороге в Турцию, Грецию, другие страны", - сообщил представитель БЖД.

По его словам, такая возможность позволит предложить экспортерам удобные варианты железнодорожного транзита в Казахстан и Китай.

В БЖД отметили, что ранее операторы маршрута рассматривали вопрос о соединении проектом "Викинг" Украины с Турцией через Черное море, однако из-за слишком высоких тарифов на морские перевозки не смогли найти приемлемого решения. Тогда было принято решение об организации маршрута через Болгарию и Румынию.

Теперь, после подписания меморандума, Румынии предстоит проработать вопросы тарифной политики и ряд других организационных моментов, который прописан в "дорожной карте" ее вхождения в этот проект.

Как ожидается, вопросы присоединения Болгарии к проекту и утверждение Румынией тарифов будут решены в течение 2013 года, и к концу года, предположительно, составы по маршруту поезда будут следовать до Турции.

В управлении БЖД также сообщили, что в конференции в Вильнюсе принимали участие и представители деловых кругов и железнодорожной администрации Швеции, поскольку шведский бизнес тоже заинтересован в этом проекте. В частности, поступило предложение от железных дорог Швеции об организации перевозок поездом "Викинг" комплектующих для производства легковых автомобилей.

"Сегодня интерес к проекту проявляют также Грузия и Азербайджан", - добавили специалисты.

Между тем, как отмечают в администрации АО "Литовские железные дороги", активизацию контейнерных перевозок поездом "Викинг" несколько тормозят вопросы тарифной политики в Украине и Беларуси. В частности, как отметил первый заместитель генерального директора АО "Литовские железные дороги" Стасис Гудвалис, Беларусь в рамках унификации тарифной политики со своими партнерами по ЕЭП увеличила тарифы на перевозки экспортно- импортных грузов. При этом С.Гудвалис обратил внимание, что Aеларусь, по договоренности с Украиной, не повышала эти тарифы с 2008 года.

"Такая ситуация благоприятствует белорусским автомобильным перевозчикам, которые берут в Литве грузы и перевозят их в Беларусь, что из-за более низкой цены на бензин в Беларуси им выгодно. Но ведь они не перевезут столько грузов, сколько можно перевезти контейнерным поездом, так что этот вопрос предстоит решать", - сказал он.

Между тем, как отмечали в январе 2013 года представители железных дорог Украины, "Викингу" не хватает загрузки на украинском плече маршрута. В частности, по их данным, снижение грузопотока привело к тому, что "Викинг" начал курсировать только три раза в неделю.

По мнению украинских аналитиков, причиной этого стала неготовность таможенных органов Украины к быстрому оформлению перевозимых поездов грузов. Затягивание таможенных процедур приводило к простоям и нарушению графика следования, что послужило причиной отказа ряда компаний от этого маршрута.

Украинские профильные эксперты также полагают, что в этом вопросе Украине следует ориентироваться на опыт Беларуси, которая является одним из самых эффективных участков следования поезда.

В частности, в Беларуси время оформления поезда на приграничных с ЕС станциях передачи сокращено с 40 минут по нормативу до 30 минут по факту. В то же время, по данным "Укрзализныци", оформление поезда в пунктах пропуска составляет около 1 часа. Ранее предполагалось, что эту проблему украинская сторона решит до конца 2012 года, однако на сегодняшний день положение дел практически не изменилось.

В свою очередь в пресс-службе МИД Литвы сообщили, что операторы проекта продолжат работу по вовлечению в него новых участников.

"Учитывая рост турецкой экономики, торговли и грузовых потоков в Европу, продление маршрута поезда "Викинг" в Черноморский регион открыло бы новые возможности для бизнеса и обеспечило реальную экономическую выгоду для Литвы", - отметили в пресс-службе.

В данной связи там сообщили, что 28 марта в Стамбуле пройдет международная конференция, в ходе которой турецкому бизнесу будет представлен проект контейнерного поезда "Викинг".

Участникам конференции также предстоит оценить возможности прокладывания его маршрута на Ближнем Востоке через Стамбул, Самсун и другие турецкие порты.

В конференции примут участие представители крупнейших и наиболее влиятельных логистических и экспедиторских компаний, ассоциаций из Турции, Украины, Беларуси и Литвы, перевозчики, грузоотправители, производители, а также представители министерств транспорта и иностранных дел, управления портами и железными дорогами из Литвы и Турции.

В целях укрепления партнерства, на мероприятии планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве, среди которых - меморандум о взаимопонимании между Lietuvos gelezinkeliai, Клайпедским государственным морским портом, Турецкой железнодорожной ассоциацией и морским портом Стамбула "Хайдарпаса". Кроме того, будет подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией транспортного коридора "Восток- Запад" (East-West Transport Corridor Association, EWTCA) и министерством юстиции США по осуществлению проектов в рамках международной программы помощи и обучения в области уголовных расследований (International Criminal Investigative Training Assistance Program, ICITAP).

Справка

Поезд комбинированного транспорта "Викинг" является совместным проектом железных дорог Литвы, Украины и Беларуси, стивидорных компаний и портов Клайпеда, Ильичевск и Одесса.

Маршрут проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. Регулярное движение поезда комбинированного транспорта "Викинг" начато 6 февраля 2003 года.

В 2012 году поездом "Викинг" перевезено 58,9 тыс.контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

Преимуществами поезда являются время следования в пути (от Одессы до Клайпеды за 56 часов), упрощенные таможенные процедуры и тарифы, которые на 30-50% ниже стоимости перевозок автомобильным транспортом.

Официальным экспедитором поезда по территории Беларуси является госпредприятие "БЕЛИНТЕРТРАНС-Транспортно-логистический центр БЖД".

В составе поезда "Викинг" в страны Ближнего Востока, Америки и Африки доставляются экспортно-импортные грузы крупных предприятий Беларуси, в том числе РУП "Минский тракторный завод", ОАО "Гродно Азот", завода "Полимир" ОАО "Нафтан", РУП "Минский автомобильный завод".

В настоящее время по БЖД регулярно курсируют 11 контейнерных поездов, которыми за 2012 год перевезено более 261 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

Генеральный директор ОАО «Кондопога» Дмитрий Туркевич рассказал какие задачи будет решать в первую очередь.

Дмитрий Туркевич был назначен генеральным директором ОАО «Кондопога» на прошлой неделе. 40-летний москвич с тремя высшими образованиями, в течение последних десяти лет он работал на высших руководящих должностях в крупных российских компаниях. В интервью «Республике» Дмитрий Туркевич рассказал, как оценивает положение на Кондопожском ЦБК и какие задачи будет решать в первую очередь.

– Дмитрий Валерьевич, на ОАО «Кондопога» 6 марта введена процедура наблюдения. Логично предположить, что на вас возлагают надежды как на антикризисного менеджера. У вас есть опыт работы с предприятиями в состоянии банкротства?

– Да, в частности, «Континентальинвест», которым я руководил в течение шести лет, вырос из лесопромышленного бизнеса в многопрофильный холдинг. За минувшие годы удалось поработать и с фармацевтическим производством, и с нефтедобывающей компанией, и с девелоперскими проектами. Мы приобретали активы промышленных предприятий, находившихся в сложном финансовом положении, фактически реанимировали эти предприятия и выводили на прибыльную деятельность.

Предложение возглавить ОАО «Кондопога» мне поступило в марте. Для меня это не просто интересная с профессиональной точки зрения задача и возможность применить накопленный опыт, но и большая честь и ответственность. Надеюсь, нам удастся возродить комбинат как один из флагманов карельской экономики.

– Насколько сейчас, на ваш взгляд, критично состояние Кондопожского ЦБК?

– Оно тяжелое, но абсолютно не критичное. Разумеется, согласившись возглавить ОАО «Кондопога», я изучил ситуацию и возможные пути вывода комбината из кризиса. Во-первых, оценивая потенциал собственно ЦБК, считаю, что это перспективное предприятие. Аналогичные предприятия, Соликамский ЦБК в Пермской области и ЦБК «Волга» в Нижегородской области, работают стабильно. А производство в Кондопоге можно назвать даже более качественным, чем на вышеупомянутых комбинатах.

Во-вторых, сегодня есть существенная поддержка со стороны банка «Санкт-Петербург», федеральных ведомств, а также республиканской власти и главы Карелии. В-третьих, уверен, что управленческий потенциал команды, которую мы намерены создать, позволит нам выполнить главную задачу – вывести комбинат на безубыточную работу.

– Вы упомянули о новой управленческой команде – намерены пригласить менеджеров из-за пределов Карелии?

– В основном акцент будем делать все-таки на местных управленцев, но, бесспорно, придется пригласить несколько профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга.

– У комбината огромные долги, свыше 13 миллиардов рублей. Есть надежда, что они будут реструктуризированы?

– Есть понимание, что реструктуризацию проводить необходимо. Иначе комбинату придется выплачивать эти долги в течение десяти лет, а то и больше. Но главная задача для нас сейчас, повторюсь, не в этом, а в том, чтобы вывести предприятие на прибыльный уровень работы, чтобы оно в принципе имело возможность начать рассчитываться с кредиторами.

– И когда, вы полагаете, реально этого добиться? Например, есть информация, что запустить ЦБК на полную мощность планируется к началу этого лета.

– Я бы сказал, что более реальный срок – к концу лета. Сейчас на комбинате работают две бумагоделательные машины из шести плюс одна, которая производит упаковочную бумагу. В ближайшие четыре-пять месяцев планируем запустить остальные машины. Одновременно будем возвращать на работу людей, которые сейчас выведены в простой и получают две трети от среднего заработка. При этом, разумеется, нет смысла выводить предприятие на полную мощность, не отстроив финансовую сторону так, чтобы оно работало хотя бы в зоне нулевой рентабельности, то есть без убытков.

– Не возникнет ли проблема с сырьем?

– Те мощности, которые задействованы сейчас, сырьем обеспечены. Но в середине апреля начинается распутица, вводятся сезонные ограничения для движения большегрузного автотранспорта. Придется возить лес железнодорожным транспортом, а это сразу увеличит себестоимость продукции. Кстати, именно высокая себестоимость производимой ОАО «Кондопога» газетной бумаги является самой серьезной проблемой. И основная цель сейчас – добиться ее снижения. Других особенно сложных и неразрешимых вопросов, которые были бы камнем преткновения для деятельности предприятия, я не вижу.

– Если продолжить эту тему: в феврале, насколько известно, была зарегистрирована новая структура, ООО «Торговый дом «Кондопога». В официальных сообщениях предприятия говорилось, что ее функция будет состоять как раз в том, чтобы обеспечить комбинат сырьем и электроэнергией, что позволит снизить издержки производства.

– Решение о создании этой структуры, на мой взгляд, правильное, хотя пока не определено, в какой именно конфигурации она будет функционировать. Тем не менее понятно, что для полноценного запуска производства ЦБК необходимы оборотные средства, которые можно получить в виде кредита. Однако предприятию, где введена процедура внешнего наблюдения, кредит, конечно, никто не даст, сделать это не позволит Центробанк. Наличие такой структуры, которая сможет получать кредитные ресурсы, в том числе на закупку сырья, — это один из способов решить проблему.

– Вспоминается, что в свое время ЦБК отказался от возможности арендовать участки лесфонда и выстраивать собственную лесосырьевую базу, посчитав, что выгоднее закупать сырье на рынке. Эта позиция будет меняться?

– В этой позиции предыдущего руководства ОАО «Кондопога» есть логика. Сырьевая база Кондопожского ЦБК очень узкая. Предприятие потребляет только еловые балансы. Таким образом, приобретая лесозаготовительное предприятие, на выходе мы получим в лучшем случае 30% востребованной комбинатом продукции. Остальную часть полученной в результате освоения лесфонда продукции – пиловочник, древесину лиственных пород – придется продавать.

То есть, по сути, речь идет об организации отдельного бизнеса, причем такого, который был бы прибыльным сам по себе. Так что сегодня ОАО «Кондопога» действительно выгоднее не иметь собственной лесосырьевой базы. Хотя не исключаю, что в будущем потребность в сырье частично может быть закрыта за счет организации комбинатом собственной лесозаготовительной деятельности. Однако сейчас проблему планируется решать в первую очередь через заключение долгосрочных контрактов с поставщиками древесины.

– А как быть с падением спроса на газетную бумагу на российском и мировом рынках? Именно это предыдущее руководство предприятия называло основной причиной, по которой комбинат свалился в финансовую яму.

– Я бы не хотел сейчас давать публичные оценки деятельности своих предшественников. Скажу только, что без ошибок в менеджменте не обошлось. Есть понимание, как их исправить. Принципиальных проблем со сбытом продукции на данный момент нет, пакет заказов сформирован, география самая широкая, от Европы до Юго-Восточной Азии и Индии. Полагаю, что еще в течение примерно семи лет спрос на газетную бумагу будет достаточным для того, чтобы ЦБК мог стабильно работать. За это время необходимо провести серьезную модернизацию предприятия, чтобы переориентировать его на производство целлюлозы.

– ОАО «Кондопога» содержит огромную социальную базу: Ледовый дворец, Дворец искусств. Что будет с ними?

– Это сложный вопрос. Учитывая, что я всего лишь неделю назад приступил к руководству комбинатом, ответ на него пока дать не могу. Но обещаю, что к решению этой проблемы подойдем очень взвешенно и тщательно, понимая, какое социальное значение имеют эти объекты.

– Вы уже встречались с коллективом предприятия? Каково сейчас настроение работников комбината, верят ли они в то, что ситуация улучшится?

– Ежедневно в рабочем режиме провожу планерки с руководителями производственных подразделений, еженедельно будем собираться на расширенные совещания с менеджерами всех направлений. Но вообще-то коллектив ЦБК – это 5,5 тысячи человек, со всеми пообщаться, конечно, невозможно. Когда знакомился с производством, то ходил по цехам, беседовал с мастерами, с работниками. Настроение у многих, не скрою, настороженное, люди опасаются каких-то недобросовестных действий со стороны нового руководства в отношении предприятия. Моя задача – эти опасения развеять. И не на словах, а на деле. Если предприятие выйдет на полную мощность и заработает так, как это было при Виталии Александровиче Федермессере – это будет самый лучший аргумент.

Справка «Республики»

Дмитрий Туркевич родился в Белоруссии, однако в раннем детстве семья переехала в Москву, и он считает себя коренным жителем Первопрестольной. В 1995 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «инженер-физик». Впоследствии получил еще два высших образования: юриста в области предпринимательского права и менеджера в финансово-банковской сфере. После окончания МИФИ пять лет отработал в группе компаний «Менатеп-Роспром-ЮКОС». Затем восемь лет – в группе «Континентальинвест», среди учредителей которой был, в частности, Усть-Илимский ЛПК. С 2002 по 2008 год являлся генеральным директором этого холдинга. После этого возглавлял девелоперское направление в крупном российском холдинге РОЭЛ. Перед назначением гендиректором ОАО «Кондопога» руководил одной из дочерних компаний ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», занимавшейся непрофильными активами акционерного общества.

Во IIкв. 2013 г. ОАО "Витебскдрев" (Республика Беларусь) планирует завершить реализацию инвестиционного проекта по организации производства древесноволокнистых плит (MDF средней и HDF высокой плотности) мощностью 140 тыс. м3, об этом сообщает агентство Белта с ссылкой на представителя в "Беллесбумпром".

Проект предполагает выпуск инновационных плит, в том числе ламинированной продукции, на основе древесного сырья, а также ламинированных напольных покрытий, которые в настоящее время импортируются в Беларусь.

Согласно утвержденному графику ввод нового объекта в эксплуатацию должен произойти в июне. В настоящее время монтаж металлоконструкций сооружения для линии сушилки дозирования и механического осмоления волокна выполнен на 80%. Такой же объем работ проделан по монтажу внутренних перегородок. Железнодорожные пути реконструированы наполовину, готовность здания паромасленного котла составляет 60%. Кроме того, завершен монтаж металлоконструкций участка топливоподачи, заканчивается устройство фундаментов по очистным сооружениям ливневых стоков. Проведение инженерных коммуникаций - газоснабжения, паро- и трубопроводов, отопления, ливневой канализации - продолжается.

В концерне рассказали, что под руководством специалистов фирмы-производителя IMAL монтируется технологическое оборудование на участке пресса, энергоцентра, линий формирования, шлифовки и ламинирования, завершаются пуско-наладочные работы линии напольных покрытий. В целом монтаж основного технологического оборудования производственного корпуса предполагается завершить до 30 марта.

На стройплощадке работают в основном около 350 человек. "Однако для ликвидации имеющегося отставания по срокам выполнения инвестиционного проекта требуется задействовать не менее 700 человек", - добавили специалисты концерна.

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ: В ГОНКОНГЕ И ШАНХАЕ МЕТРО БУДУЩЕГО ПОСТРОЕНО УЖЕ СЕГОДНЯ. НАМ ЗА НИМИ НЕ УГНАТЬСЯ

Беседовала Виктория Волошина

Метро будущего

Сможет ли московская подземка угнаться за мировыми лидерами

21 марта 1933 года Совнарком СССР утвердил схему строительства Московского метрополитена: пять линий протяженностью 80 километров. В наше время столичная подземка растянулась на 300 километров, но почему же за 80 лет мы уехали так недалеко? И есть ли шанс наверстать упущенное? Об этом разговор с Николаем Шумаковым, главным архитектором Метрогипротранса - института, который был создан одновременно с началом строительства метро в столице, тогда под именем Метропроект.

- Когда вы приехали из Челябинска поступать в МАРХИ, наверняка на метро ехали. Были потрясены этим "дворцом для народа"?

- Первый раз я попал в Москву 10-летним мальчиком. Отец проходил здесь курсы повышения в МАДИ и взял меня с собой. Вот тогда метро меня действительно потрясло: прижавшись носом к окну, я был буквально заворожен огнями тоннеля, весь организм переворачивало от непонятных ощущений. Родился и до школы я жил в Коркине - это абсолютно глухая провинция, шахтерский город, так называемые открытые разрезы, когда шахты, кажется, до центра земли разрабатываются. Стоишь на краю, и дна этого карьера не видно... Ваши коллеги по перу придумали, что раз я родился в шахтерском городе, оттуда и пошла моя страсть к подземному строительству. Мне понравилась такая версия - я принял ее за исходную. Так что мой жизненный путь прост и прям - из коркинских шахт под московскую землю.

- Версия красивая, годится для телесериала. А как в жизни было? Когда заканчивали МАРХИ, планировали стать подземным архитектором?

- Как полагалось при советской системе, распределение было подневольным. Основной поток выпускников поглощали наши Моспроекты - четыре крупных института, остальных разбрасывали по мелким конторам. Метрогипротранс в архитектурном плане считался тогда мелкой конторой - основную роль в нем играли конструкторы, технологи, инженеры. Архитекторов было около 20 человек на все подземки Советского Союза. Сейчас нас, кстати, 60 человек, и живем мы в основном за счет Москвы, метрополитены в других городах сегодня практически не развиваются. Пришли мы сюда втроем: Галя Мун, Наташа Шурыгина и я. Так втроем и остались - 36 лет уже вместе работаем.

- Имена архитекторов, строящих московское метро в его первые годы, знают даже далекие от архитектуры люди: Щусев, Фомин, Ладовский, Душкин. Они все работали в Метрогипротрансе - тогда Метропроекте?

- Они работали вне штата. Чистые творцы. Только Алексей Душкин - в штате. В свое время он даже был главным архитектором нашего института. Тяжелый был период: Хрущев объявил борьбу с излишествами в архитектуре, и на Душкина сильно навалились. Он завязал с практикой и пошел в архитектурный институт преподавать. Молодым из профессии ушел - всего 57 ему было, для архитектора - самый расцвет, когда уже накопил опыт и только начал понимать, что делаешь.

- Вы пришли работать в Метрогипротранс, когда архитекторам для творчества места здесь почти не было.

- Да, это был 1977 год, в ходу были так называемые типовые станции - ТС. Были разработаны альбомы ТС-109, ТС-76 - до сих пор, кстати, не знаю, что это за цифры. Туда входили и платформы, и вестибюли, и пешеходные переходы, и мелочовка всякая - все было типовым. Поработали мы так до начала перестройки. Нет, даже чуть раньше перелом случился - типовые альбомы были положены в дальний ящик, и началось нормальное проектирование.

- Но сегодня руководители города опять призвали строить типовые станции: дескать, это и дешевле, и быстрее. Нам вновь не до художеств?

- Это совсем другое дело. Раньше как было: проектировщик видит, что и логичнее, и дешевле на определенном участке построить, скажем, сводчатую конструкцию станции, но нет, - запрещено. Сказано в альбоме ТС-109 проектировать "сороконожку" - делай, что сказано, пусть и вопреки здравому смыслу. Сегодня мы для типовых станций мелкого заложения взяли за основу сводчатую станцию и разработали варианты: двухпролетный, трехпролетный. Для глубоких станций - колонный, пилонный. Причем это не окончательный чертеж, а гибкий, вы даже не поймете, что тот или иной объект сделан на базе типовой станции, настолько он индивидуален. То есть и вариантов много, и работаем мы с ними творчески.

- Типовые станции действительно проще проектировать, быстрее и дешевле строить?

- Есть, конечно, некоторая экономия. Но самое главное - надо строить ритмично. В Москве некоторые объекты метрополитена по 20 лет ждали, когда их достроят. При этом сжирая каждый год безумные деньги - эксплуатация любого подземного сооружения, как достроенного, так и недостроенного, стоит очень дорого. Если будем ритмично строить, выйдет намного дешевле. Сейчас еще есть идея часть подземных (технологические и служебные) сооружений вынести на поверхность, что тоже, конечно, уменьшит и стоимость, и сроки строительства.

- Идею строительства метрополитена в Москве продвигали еще до революции, но тогда наверху сочли это не богоугодным делом. Начали только при Сталине. Метростроение вообще сильно зависит от политической конъюнктуры?

- Первая линия московского метро, начиная еще с дореволюционных проектов и до 1930 годов, планировалась как линия мелкого заложения. Не кусок ее от Сокольников до Красносельской, а вся - через Комсомольскую площадь, через Красные Ворота. При таком подходе город ломался кардинально. Но партия и правительство приняли решение строить этот кусок по центру города способом глубокого заложения - это принципиальное решение сохранило старую Москву.

- То есть храмы сбивали как мухоморы, а дворянские да купеческие особняки пожалели. Что-то слабо в это верится. Мне кажется, скорее это было оборонным решением, чем краеведческим.

- Так звучит в документах. Как эти обсуждения проходили на самом деле, неизвестно. При этом глубокие станции были разработаны только для Москвы, их в то время не существовало нигде в мире: ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Чикаго. Под это наше изобретение появились и так называемые тяжелые эскалаторы, которые поднимали людей на поверхность с отметки минус 50. Питерские заводы стали их выпускать.

- Из-за этого нам сегодня сложнее нарастить количество станций в центре города - глубоко копать придется?

- Да нет, с современными технологиями это не проблема. Все мы можем. Вот только угнаться за метрополитенами мирового уровня уже не сможем. Опоздали. У нас сейчас 300 километров линий. К 2020 году, если все пойдет по плану, будет 450. А в мировых столицах - минимум 1200 километров, 1500.

- И когда мы так опоздали?

- Ритм метростроения был нарушен в 1960-х. Сначала, при Хрущеве, мы рванули очень сильно: Филевскую ветку построили, Калужско-Рижскую, Ждановско-Краснопресненскую. Причем по уму строили: новый жилой микрорайон - ветка метро, еще один - и туда метро. При Брежневе город стал развиваться сам по себе, а метрополитен вообще заснул. При Ельцине, когда он Москвой руководил, было два всплеска: мы начали копать Люблинскую линию, которая потом 20 лет простояла незавершенная, начали копать в сторону Митина и тоже остановились.

- Эти потерянные годы наверстать сегодня нельзя?

- Трудно. Хотя бы по той причине, что город сложился. Вот руководители Мьянмы - мы им сейчас помогаем - проект планировки своей новой столицы Нейпьидо начали со схемы метрополитена: город сам по себе сложится у каждой станции метро. Так по уму должны строиться и новые жилые районы старых городов: обязательно комплексный всеобъемлющий проект, в основе которого транспортная структура, включающая и метро.

- На новой территории Москвы можно попробовать сделать по уму.

- Конечно, так и надо. Вот есть всем известная схема Московского метрополитена: кольцо, радиусы, третий пересадочный контур, который планируется достроить к 2015 году. Но если мы новую территорию просто подключим к этой схеме, метро захлебнется. Помимо автодорог, на землях "новой Москвы" сегодня надо параллельно закладывать линии скоростного транзитного метро, идущие с юга на север и с запада на восток, - со станциями через 10-15 километров, которые, подцепляя дальние края, будут доходить до больших транспортно-пересадочных узлов внутри МКАД. Там, где человек может пересесть на старое метро, на городскую электричку, на наземный транспорт, на такси. Да и другие виды внеуличного транспорта надо проектировать: легкое метро, монорельса, новые ветки железной дороги.

- Это понимают те, кто принимает решения по "большой Москве"?

- Не сомневаюсь, что да. Причем, на мой взгляд, и в старой Москве надо строить легкий метрополитен - это дешево и сердито.

- Боюсь, не все жители Южного Бутова, под окнами которых прошло это легкое метро, с вами солидарны.

- Просто нужны шумозащитные экраны - они будут сделаны и на Бутовской линии. Зато это в 1,5 раза дешевле даже по сравнению со строительством линий мелкого заложения. Проектирование и строительство целой Бутовской линии - четыре надземные и одна подземная станция - уложилось всего в 1,5 года. На мой взгляд, и Солнцевскую линию нужно сегодня в открытую гнать в ту же "новую Москву", тем более там и просторы позволяют.

- Сегодня строительство метро - приоритет из приоритетов для Москвы. Так, может, пора и оборонному комплексу внести свой вклад в развитие подземки. Можно ли использовать для мирной жизни те оборонные подземные сооружения, которые называют метро-2 или "секретное метро"?

- Я не знаю, есть ли такой метрополитен. Кто-то знает, но не я.

- Тоже подписку о неразглашении давали? Да схемы этого метро-2 тысячу раз в СМИ публиковались.

- Все эти схемы - липа, поверьте мне. Я больше верю в восьмиполосные автобаны под землей, которые из центра за МКАД идут. Но это так, к слову... Когда в Москве сменилась власть, новые руководители города пробовали отменить для метрополитена функции ГОиЧС, оставив только транспортные, - это серьезно удешевляет строительство. Пока не получилось.

- Я почему-то верю в то, что эти восьмиполосные подземные автобаны, идущие в область, не миф. Но почему мы сегодня такие не строим? Разучились? Дорого?

- Что значит дорого! Мы же должны какие-то шаги в будущее делать. В мире давно строят тоннели в десятки километров, а для нас и 1,5 километра - счастье. Вот только что мой знакомый вернулся из Швейцарии - переехал туда из Италии по тоннелю Зонненберг: туристы и не знают, что он построен на базе одного из самых больших в мире ядерных бункеров. Бункер уже не актуален, а тоннель используется весьма активно. Конечно, подземное пространство надо осваивать комплексно - не только под метро.

- А специалисты такого уровня у нас в стране есть? Метро-то, говорят, некому строить.

- А не надо было все разрушать. Метрострой был мощнейшей организацией. Подземная работа - особая: специфическое оборудование, технология, подготовка к строительству.

Как только прекратилось строительство метрополитенов в стране - а мы только сейчас начали хоть как-то трепыхаться - конечно, ушли специалисты. Так что да, дефицит кадров есть. Слава богу, пока нет дефицита проектировщиков. Такие структуры, как наш институт, надо холить и лелеять. Пока такие институты есть, можно и в будущее заглядывать.

- Вот мы и вернулись к вопросу про связь политики и метростроения. Часто большие руководители советуют профессионалам, что и как делать?

- А вы как думаете? У любого политика, когда он видит кривую линию на чертеже, рука тянется ее выпрямить. Но на практике прямая оказывается дороже, чем кривая. Трасса прокладывается в оптимальном режиме: нужно учесть геологические разрезы, градостроительную ситуацию, много других факторов. Как правило, убеждаешь в конце концов.

- Всегда удается убедить или приходилось поступаться принципами?