Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Украина предпринимает усилия для освобождения своих граждан, задержанных в Ливии еще в 2011 году, заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

"То, что касается наших граждан в Ливии: на сегодняшний день это 23 гражданина, у этих людей разные статусы задержания. Мы работаем на всех уровнях, чтобы разрешить эту ситуацию", - сказал Кожара на пресс-конференции во вторник.

Осенью 2011 года силы Переходного национального совета Ливии задержали двух граждан России, группу украинцев и трех белорусов по подозрению в том, что они якобы участвовали в военных действиях на стороне войск Муамара Каддафи. В июне один россиянин, которого обвинили в координировании группы, был приговорен к пожизненному заключению, другие подсудимые - к десяти годам исправительных работ в тюрьме. Министерства иностранных дел РФ, Украины и Белоруссии выразили возмущение приговором и заявили, что будут добиваться освобождения своих граждан. Адвокаты украинских граждан подали апелляцию на приговор 20 июня.

Кожара отметил, что Киев работает с ливийской стороной через международные организации и через другие страны. По его словам, Европейский Союз обещал оказать содействие в разрешении ситуации с гражданами Украины в Ливии, а также в освобождении украинки Анхар Кочневой, похищенной в Сирии в октябре 2012 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает создать "белорусскую базу" на территории Амурской области, через которую будет осуществляться сотрудничество со всем Дальневосточным регионом России.

"Думаю, Амурская область - это хорошее место для экономической экспансии белорусской продукции на Дальнем Востоке", - сказал Лукашенко, встречаясь во вторник в Минске с губернатором области Олегом Кожемяко. Президент отметил, что речь не идет только о поставках белорусской продукции в этот регион, но и о создании совместных предприятий по производству техники.

"Мы готовы работать вместе с вами, и, возможно, мы выйдем на строительство производств", - заявил Лукашенко. По его словам, Амурская область является самым близким партнером Белоруссии на Дальнем Востоке. "Наши тесные связи служат залогом добрых отношений", - подытожил белорусский лидер.

В свою очередь, Кожемяко отметил, что у Амурской области есть большой интерес к поставкам горнорудной техники из Белоруссии. "Сейчас разрабатываются новые бассейны по добыче руды, и мы хотим видеть горнорудную технику белорусского производства по добыче руды в этих бассейнах", - сказал губернатор. Он также предложил Лукашенко рассмотреть вопрос о создании сервисных центров по обслуживанию этой техники. По словам Кожемяко, также актуален вопрос организации совместной сборки тракторов МТЗ 82 для фермерских хозяйств. Кроме того, глава области видит перспективы для строительства в Амурской области белорусскими специалистами молочных ферм.

Товарооборот Белоруссии и Амурской области в 2012 году превысил 56 миллионов долларов. С 2009 года взаимный товарооборот возрос более чем в 16 раз. Олеся Лучанинова.

Газ на мокрой полке

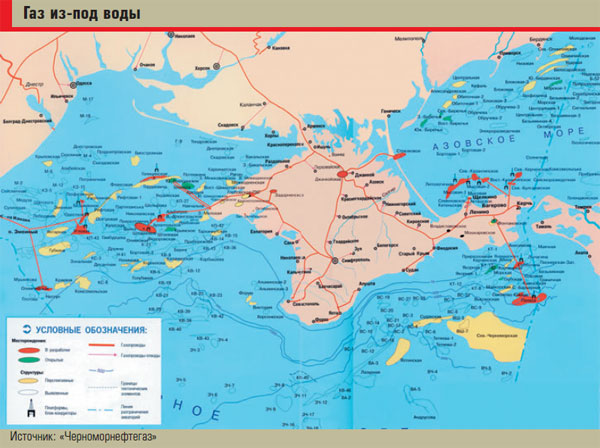

Украина, имеющая крепкий тыл на мелководье, присоединилась к странам, развернувшим широкомасштабные поиски нефти и газа на больших черноморских глубинах

Когда в конце 2011 года в турецком секторе Черного моря пробурили шестую по счету сухую, то есть пустую глубоководную скважину, инвесторы задумались о целесообразности дальнейших вложений в регион. Поэтому первая в истории Румынии глубоководная скважина, пробуренная в начале 2012-го, стала знаковой — было открыто месторождение с предположительными запасами от 40 до 84 млрд кубометров газа. Насколько рентабельной будет добыча почти с тысячеметровой глубины моря, до конца неизвестно, но прогнозы о наличии весомых запасов нефти и газа на глубоководье подтверждены.

Это вдохновило многих соседей Румынии, в том числе и Украину.

Миллиарды мелководья

Украинский сектор Черного моря традиционно делят на глубоководную часть и мелководье — шельф (до 120 метров). На последнем найти крупные месторождения нефти и газа геологи уже не надеются. Поэтому он не интересует гигантские международные компании, такие как ВР или Exxon Mobil. Уже 33 года там работает «Черноморнефтегаз», ежегодно добывающий на шельфе Черного и Азовского морей чуть больше миллиарда кубометров газа в год. Львиная доля приходится на три черноморских месторождения — Штормовое, Архангельское и Голицынское. И хотя ежегодная добыча на шельфе пополняет украинский газовый баланс лишь на два процента, тем не менее доказанные запасы составляют около 70 млрд кубометров — самый большой среди причерноморских стран показатель.

Именно на приоритетном освоении мелководной части шельфа основывается программа развития «Черноморнефтегаза» до 2015 года. В течение трех лет за счет освоения семи новых месторождений и дообустройства двух действующих (Архангельского и Штормового) годовую добычу на шельфе предполагают увеличить втрое — до трех миллиардов кубометров.

Правда, госкомпании продают добытое топливо для нужд населения по фиксированной цене, которая близка к себестоимости («Черноморнефтегаз» — за 456 грн/тыс. кубов без НДС) и не оставляет средств для активного поиска и освоения новых месторождений. А, к примеру, в Болгарии при рыночной цене на газ выше 400 долл./тыс. кубометров выгодно осваивать даже месторождения с объемами не больше миллиарда кубометров, ведь чистая прибыль превышает 200 долларов с каждой тысячи кубов.

Поэтому в Украине государственные добытчики при существующих тарифах выживают за счет господдержки. В 2011–2012 годах в освоение шельфа было вложено более 1,2 млрд долларов против 0,3 млрд в 1992–2010 годах. Средства «Черноморнефтегаз» получил от материнской компании — НАК «Нафтогаз України». Деньги позволили обновить производственную базу, в том числе закупить две новые буровые установки, стоимость которых составила 800 млн долларов при прогнозируемом сроке окупаемости три-четыре года.

Первые результаты не заставили себя ждать. В настоящее время завершается дообустройство двух промыслов, скоро начнется добыча на крупнейшем в Черном море Одесском месторождении газа с запасами более 21 млрд кубометров. В июне «Черноморнефтегаз» перешагнул исторический максимум суточной добычи на черноморском шельфе в три миллиона кубометров. Таким образом, предполагаемый в 2015-м объем в три миллиарда кубометров в год — вполне реальный сценарий за счет уже открытых запасов, которые гарантируют стабильную добычу на протяжении ближайших 25–30 лет.

Сегодня прогнозные ресурсы мелководья в северо-западной части шельфа Черного моря и на Прикерченском участке оцениваются примерно в 800 млрд кубометров газа. Четвертую часть из них предполагают открыть уже в ближайшие два-три года. Следовательно, к трем миллиардам кубометров годовой добычи добавится еще четыре-пять. За остальными Украине придется уйти гораздо глубже 120 метров — это максимальная глубина, на которой сегодня может работать «Черноморнефтегаз».

Глубоководный старт

В отличие от Турции и Румынии в нашей стране бурение на глубокой воде еще не проводилось. Ведь технологии работы на мелководье отработаны во времена СССР, а опыта по разработке глубоководных месторождений у отечественных специалистов нет. Как и необходимых полупогружных буровых установок.

Их «Нафтогаз» намерен купить для последующей эксплуатации компанией «Черноморнефтегаз». Она в октябре прошлого года провела раскрытие коммерческих предложений на закупку двух таких буровых, которые позволят добывать нефть и газ с глубин до километра. Наименьшим по цене стало предложение компании Keppel FELS из Сингапура — две буровые за 1,226 млрд долларов. Закупать за рубежом придется и дополнительное оборудование, поскольку Украина его также не производит.

Заметим, такие проекты всегда очень дороги, а в нашей стране отягощены еще и политическими рисками. Достаточно вспомнить историю с компанией Vanco International. Иностранные инвесторы сетуют, что украинское законодательство в этой сфере сложнее законов африканских стран. Основной претензией остаются недостаточные гарантии инвесторам и отсутствие налоговых льгот на начальных этапах освоения месторождений. Возможно, ситуацию отчасти изменит подписание в конце января соглашения о разделе продукции с Shell.

Есть и другие риски. К примеру, бурение шести сухих скважин в «турецком» Черном море стоили Турецкой нефтяной корпорации и ее партнерам более 600 млн долларов. Нефтегазовые тяжеловесы учитывают такие расходы и закладывают их в свои бюджеты. Правда, глубоководная разведка как никакая другая привязана к стоимости нефти. Здесь Украине, похоже, пока волноваться не стоит. Нынешние средние цены — на уровне 100–110 долларов за баррель будет, по данным ОПЕК, сохраняться на протяжении ближайших трех-пяти лет, а к 2035 году они дорастут до 155 долларов за баррель. Это вполне устраивает нефтегазодобывающие компании, которые при работе на глубокой воде ориентируются на минимальную цену нефти в 70–80 долларов за баррель.

Еще один весомый аргумент для работ в Черном море, который соблазняет компании, — близость платежеспособных потребителей и развитая транспортная инфраструктура. Даже глубоководные месторождения на черноморском шельфе удалены от берега не более чем на 100–150 км. А, к примеру, в Мозамбике или Французской Гвиане, где были сделаны последние крупные морские открытия залежей углеводородов, удаленность от берега иногда достигает тысячи километров.

К тому же в Украине есть развитая трубопроводная система и несколько действующих глубоководных портов. Возможно, поэтому пул западных компаний во главе с американской Exxon Mobil, которые осенью 2012 года выиграли конкурс на право заключения соглашения о разделе продукции на Скифской площади, согласился отдавать Украине 70% добытых нефти или газа и выплатить 300 млн долларов еще до начала разведочных работ. На этой площади, по данным Государственной службы геологии и недр Украины, можно добывать три-четыре миллиарда кубометров ежегодно. Еще два-три миллиарда — на соседней Форосской площади (конкурс на заключение СРП на нее пока не состоялся из-за отсутствия претендентов, может быть, причиной стала относительно меньшая изученность ее). Примерно такие же объемы добычи ожидаются и на Таврийской площади, которая на конкурс еще не выставлялась.

Поскольку международные инвесторы заходят в нашу страну с осторожностью, Украина решила подстраховаться. Глубоководную структуру Палласа с потенциальными запасами 165 млн тонн условного топлива будут разведывать с помощью собственных двух полупогружных буровых установок. Возможно, структура будет осваиваться совместно с российским «Газпромом» (месторождение находится на границе морских экономических зон РФ и Украины). Уже в 2013-м запланировано бурение первой скважины глубиной 5,35 км. Всего до 2026 года предполагается пробурить 15 разведочных и 162 эксплуатационные скважины.

Сколько будет стоить?

Сегодня себестоимость добычи тысячи кубометров на мелководье Черного моря составляет немногим более 40 долларов. С учетом затрат на обустройство новых месторождений она подрастет до 60.

О себестоимости добычи на глубокой воде в Черном море говорить пока рано. Известно, что в таких ведущих нефтегазовых провинциях мира, как район Атлантического океана у берегов Бразилии, Мексиканский залив и Северное море, вилка достаточно велика: 60–170 долларов за тысячу кубометров. При нынешних ценах на российский газ в 420–440 долл./тыс. кубов у шельфовых проектов Черноморья просматриваются неплохие перспективы.

Разное бурение

Стационарные платформы. Применяются при разработке углеводородов на море при глубинах до 40 метров, жестко крепятся ко дну благодаря массивному основанию, от которого вверх поднимаются колонны, иногда используемые как резервуары для добытого сырья. Именно к этому типу относятся знаменитые Нефтяные Камни — поселок, построенный на металлических эстакадах на Каспии в 1949 году для добычи нефти со дна моря.

Самоподъемные (плавучие) буровые установки. Используются при добыче на глубинах до 80 метров. По сути, такая установка — понтон с буровой вышкой, а также с жилыми и производственными помещениями. По углам понтона находятся многометровые колонны-опоры. При буксировке они «поджимаются», а по достижении точки бурения — выдвигаются и, достигнув дна, поднимают платформу над уровнем моря с учетом вероятных высот волн и приливов. К этому классу относятся недавно приобретенные установки «Петр Годованец» и «Незалежність» (прозванные прессой «вышками Бойко»).

Полупогружные платформы. Традиционно использовались на глубинах до 200 метров. Плавучая платформа с подводными понтонами, удерживаемая с помощью тяжелых, весом примерно 15 тонн, якорей. При перемещении с места на место из части корпуса выкачивается воздух, платформа притапливается, но всё же остается на плаву. Удержание такой установки на одном месте (с точностью до нескольких метров) во время бурения — нетривиальная техническая задача. Для ее решения используются сложные компьютерные системы динамического позиционирования, связанные с автоматическими лебедками и/или подводными движителями. Платформы с движителями и системой динамического позиционирования сегодня применяются на глубинах моря до трех тысяч метров.

Буровое судно. Плавучее самоходное либо несамоходное сооружение для морского бурения скважин на глубинах, не доступных для самоподъемных или полупогружных установок. Буровые суда оборудованы специальными системами для их удержания над устьем скважины, успокоителями качки, позволяющими вести бурение при волнении до шести баллов. Обычно работают автономно, в удаленных районах. Рекордные глубины бурения достигаются именно на них — например, в 2004 году, когда судно Discoverer Deel Seas компаний Transocean и ChevronTexaco начало бурение скважины в Мексиканском заливе при глубине моря 3053 метра. Используются для работ на глубине до 3600 метров.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Данковский

Обережно! Вибухонебезпечно! Газ!

В 1997 году я еще зеленым журналистом приехал покорять Киев. Одна из первых пресс-конференций в Кабмине, на которую я попал, называлась «Диверсификация поставок газа в Украину».

Скандалов в газовой сфере с тех пор случилось предостаточно. И потерь для Украины тоже хватало.

Появилась «труба» через Беларусь, и мы потеряли 15% транзита.

Россияне выкупили «на корню» весь экспортный туркменский газ.

«Газпром» после Оранжевой революции в полтора раза поднял для нас газовые расценки. Спасать страну явилась компания RosUkrEnergo со странной посреднической схемой.

Киев перестал брать плату за транзит голубым топливом и возжаждал живых денег — в результате потерял и в том и в другом (ибо раньше чем дороже становился для нас газ, тем больше мы его получали в качестве транзитной платы, то есть была четкая связка «цена газа — цена транзита»).

Компанию Vanco сперва пустили добывать газ в Украине, потом со скандалом выгнали. Теперь снова привечают.

У RosUkrEnergo отобрали 11 млрд кубометров газа, что затем обошлось стране в 1,1 млрд долларов.

Был подписан украино-российский договор 2009 года с правилом «качай или плати» и регулярным ростом цен. Потом их дополнили Харьковскими соглашениями — выторговали скидку в 30%. Но, например, химиков это так и не спасло (у них газ занимает до 80% себестоимости), поэтому химические активы страны скупил один человек — тот самый, что стоял во главе RosUkrEnergo, Дмитрий Фирташ.

Россияне открыли «Северный поток» — и мы еще потеряли в транзите.

Апофеозом, конечно, стал СПГ-терминал, соглашение о строительстве которого Украина подписала с самозванцем — лыжным инструктором.

А вот диверсификации за 16 лет так и не произошло.

Какое-то шевеление началось в последние года полтора-два — то «вышки Бойко» купят для бурения на шельфе, то реверс из Германии организуют (в совершенно копеечных объемах — 55 млн кубов — вопреки логике и географии). В недалеком прошлом министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко даже заикался о возможности импортировать газ… из США. Мол, они так поднялись сейчас на сланцевом газе, что превращаются из нетто-импортера в нетто-экспортера.

Впрочем, когда речь заходит о сланцевом газе, звучит еще и не такое. Дескать, в наших сланцевых пластах столько газа, что хватит и на себя, и на того парня.

Возможно, это и правда. А возможно, и нет. Пока не проведены внятные геологические изыскания, сказать нельзя. Недавнее фиаско в Польше — тому подтверждение. Об этой стране говорили, что у нее самые большие в Европе запасы сланцевого газа (от 1,3 до 2,3 трлн кубометров). Но Exxon Mobil пробурил в конце 2011 года две разведочные скважины — и в середине 2012-го объявил проект нерентабельным. А в 2009-м компания точно так же отказалась от сланцевого проекта в Венгрии.

Штатам газоносные сланцы в свое время помогли. В 2009 году страна стала крупнейшим в мире производителем газа. К 2011 году там добывали до 150 млрд кубометров сланцевого газа в год (15% от общемировой газодобычи). Из-за общего роста добычи (в том числе на шельфе) американский газ подешевел примерно со 150 долл./тыс. куб. м (середина 2011-го) до 75 (лето 2012 года). Потом, правда, поднялся выше сотни долларов. Но Америка начала свою сланцевую революцию в середине прошлого десятилетия. И как раз гиганты вроде Exxon в ней не участвовали, первую скрипку играли компании поменьше.

Поэтому возможно, что в Европе (в том числе в Украине) нефтегазовые титаны-транснационалы сегодня лишь «столбят рынок».

При этом сланцевый газ даже в теории не может быть дешевле обычного: и скважина дороже раза в три, и после бурения нужны весьма дорогостоящие и экологически небезопасные мероприятия (см. «Политика большого сланца»). Возможно, конечно, что это дорогое топливо и окажется дешевле российского. Но это произойдет не из-за себестоимости газа, а из-за жадности Москвы. В любом случае говорить об этом всерьез можно лишь через три-четыре года. А «Газпром» нас шантажирует сейчас.

Автор: Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Банк, выборы, Канада

Вокруг рекапитализированного государством в 2009 году Родовід Банка продолжают сгущаться тучи

На днях Министерство внутренних дел (МВД) Украины объявило об открытии уголовного дела против бывшего депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева, которого прокуратура обвиняет в хищении средств из банка «Родовід» (на сумму свыше 220 млн гривен), а также уличает в других махинациях. Например, в пособничестве бывшему владельцу банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский» Павлу Борулько. Также Служба безопасности Украины называет экс-депутата возможным соучастником в организации расхищения средств рефинансирования Нацбанка на сумму более 315 млн гривен в марте-мае 2009 года.

Согласно сообщению МВД, уголовное производство против Шепелева открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением», что влечет за собой лишение свободы на срок от 7 до 12 лет). А также по ст. 15 («покушение на преступление») и ст. 115 («преднамеренное убийство»).

С мая 2010 года в СИЗО находится бывший временный администратор банка Сергей Щербина. Ему вменяется хищение 40 млн гривен государственных средств, которые были выплачены компании «АК Инжиниринг» за аренду и ремонт здания. Дом принадлежал супруге Шепелева, которой Родовід Банк заплатил за аренду 16 млн гривен. Еще 24 млн банковское учреждение выделило на ремонт помещений. Однако, как установили сотрудники СБУ, ремонт никто не проводил, а деньги через цепочку фирм были выведены из страны. Щербина полагает, что вместо него должен отбывать наказание именно Шепелев.

Кроме того, милиция связывает Шепелева с делом о покушении на жизнь бывшего вице-президента Родовід Банка Сергея Дядечко, автомобиль которого был расстрелян в марте 2012 года. Правда, сам банкир тогда не пострадал.

Все эти годы арестовать Александра Шепелева мешала его депутатская неприкосновенность, в парламенте дело до голосования так и не дошло, ведь тот вошел во фракцию Партии регионов. «Нахождение в парламенте не является гарантией неприкосновенности. Если власть захочет, проголосовать за это — дело пяти минут», — заявлял депутат «Эксперту» в октябре 2012 года.

Шепелев проиграл выборы в мажоритарном округе №13 (Винницкая область), набрав 0,61% голосов. Не дожидаясь окончания своей каденции как народного депутата VI созыва, он скрылся в минувшем декабре за границей. Вероятнее всего, в Канаде, чьим гражданином является. Шепелев объявлен в международный розыск.

«Страна, задержавшая лицо, находящееся в международном розыске, обязана выдать его Украине», — отмечает управляющий партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец. Однако лишь при условии, что данное лицо не является гражданином этой страны, а у данного государства заключен договор с Украиной о взаимной правовой помощи. Поэтому велика вероятность, что Шепелева постигнет судьба упомянутого уже Борулько, который был задержан в Беларуси. «Минск его не выдает, поскольку у Республики Беларусь с Украиной отсутствует такой договор», — рассказал «Эксперту» Кравец.

Авторы: Павел Харламов, Андрей Несмачный

Индекс политической конъюнктуры

Организация «Репортеры без границ» представила Всемирный индекс свободы слова за 2012 год, в котором Украина скатилась на десять позиций, расположившись между Алжиром и Гондурасом

Украина в рейтинге свободы слова занимает 126-е место среди 179 стран. По мнению представителей «Репортеров», на протяжении 2012 года в нашей стране зафиксировано большое количество нарушений прав журналистов, включая факты физического нападения, вмешательства государственных органов в редакционную политику СМИ, угроз судебного преследования журналистов со стороны чиновников, политической цензуры и замалчивания тем.

Беларусь заняла в рейтинге 157-е место, Россия — 148-ю позицию, а вот Польша — на 22-м месте. Третий год подряд лидером рейтинга остается Финляндия, которую «Репортеры» считают страной, где наиболее уважают свободу прессы. Следом идут Нидерланды и Норвегия. США занимают лишь 32-е место.

Организация публикует рейтинг с 2002 года. Методика расчета индекса не раскрывается, известно лишь, что в каждой стране анкеты рассылаются журналистам, ученым, адвокатам, правозащитникам, анонимно отвечающим на 50 вопросов. Как правило, страны, считающиеся демократическими, занимают высокие позиции в рейтинге, а государства, отнесенные к диктаторским режимам, попадают в группу стран с наихудшей ситуацией в плане свободы СМИ. При этом трудно пояснить высокие позиции оккупированного Индонезией Восточного Тимора (90-е место) или Мали (99-я позиция), где восставшие туареги вместе с исламистами захватили бóльшую часть страны.

Мировой рынок стройпроката: итоги 2012 и перспективы потребления-2013

2012-й год стал худшим для мирового строительного сектора со времени кризиса 2008/2009 гг. времена – потребление конструкционного проката осталось на уровне минувшего года, в то время как цены упали до двухлетних минимумов. Однако предпосылки для оживления спроса и цен в 1-м квартале 2013 г. есть – ожидается неплохая конъюнктура в Китае, Индии, США, Бразилии, странах MENA, которые выступят основными «моторами» для раскачки цен на длинномерную продукцию в мире.

Таблица 1. Крупнейшие в мире производители горячекатаного длинномерного проката в 2011 г., млн т:

|

Страна |

Объем |

|

Китай |

407,23 |

|

Индия |

32,48 |

|

Япония |

29,16 |

|

США |

21,36 |

|

Южная Корея |

19,58 |

|

Россия |

16,8 |

|

Италия |

12,89 |

|

Германия |

12,74 |

|

Тайвань |

11,42 |

|

Бразилия |

10,98 |

|

Испания |

10,17 |

|

Иран |

8,99 |

|

Украина |

8,25 |

|

Мексика |

7,2 |

|

Вьетнам |

5,47 |

|

Египет |

5,44 |

Источник: Worldsteel

В 2011 г. общемировое потребление длинномерного проката (арматура, катанка, товарный сорт и профили) составило 600-615 млн т. Это примерно 45% от всей сталепродукции, потребленной в мире за минувший год. Традиционно доля длинномеров в глобальном потреблении близка или превышает 50%, однако в последние годы в связи со стагнацией строительного сектора спрос на эту продукцию слабеет.

По оценкам ArcelorMittal, докризисная (в 2008 г.) емкость глобального рынка конструкционного проката составляла 606 млн т, в 2009 г. данный показатель снизился до 595 млн т, однако уже в 2010 г. отмечен его рост до 647 млн т. Столь позитивная динамика в сегменте строительства объясняется пресловутым китайским фактором – в КНР потребление конструкционного проката с 2008 г. по 2010-й годы выросло на 30%, до 345 млн т. В «остальном» же мире, без Китая, за этот же период потребление сократилось на 12%, до 302 млн т.

В 2011 г. благодаря посткризисному восстановлению строительного сектора в мире наблюдался довольно значительный (особенно если учесть низкую сравнительную базу предыдущих лет) рост потребления металлопродукции – до 710 млн т. Этот рост мог быть и большим, если бы не события «арабской весны», которые привели к существенному спаду спроса на стройпрокат в едва ли не половине стран региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Однако в 2012 г. температура глобального рынка конструкционного проката вновь начала охлаждаться. В Китае прирост спроса на прокат ужался до 3-5%, а в большинстве прочих регионов мира отмечены либо стагнация потребления, либо его сокращение. Исключением стали ряд стран Азии, включая Индию и развивающиеся экономики АСЕАН, регион MENA, где понемногу начинается постреволюционное восстановление потребления, Северная и Южная Америка, где также зафиксирован незначительный, но все же рост спроса, а также отдельные страны СНГ, в которых стройсектор имеет поддержку бюджетного финансирования на крупные инфраструктурные проекты.

Таблица 2. Производство строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

|

Регион, страны |

Арматура |

Катанка |

|

Евросоюз (27 стран) |

9,55 |

13,76 |

|

Италия |

3,57 |

3,89 |

|

Германия |

2 |

5,5 |

|

Испания |

2,35 |

2,95 |

|

Польша |

1,62 |

1,17 |

|

СНГ |

10,35 |

5,36 |

|

Россия |

6,28 |

2,65 |

|

Украина |

2,94 |

2,18 |

|

Беларусь |

1,04 |

0,53 |

|

Азия |

162,87 |

164,36 |

|

Китай |

154,06 |

122,59 |

|

Индия |

н/д |

25,58 |

|

Япония |

8,5 |

5,98 |

|

Южная Корея |

8,81 |

2,76 |

|

Ближний Восток |

6,05 |

н/д |

|

Иран |

6,05 |

н/д |

|

Катар |

1,5 |

н/д |

|

Северная Африка |

4,55 |

0,9 |

|

Египет |

4,55 |

0,89 |

|

Северная Америка |

10,42 |

5,6 |

|

США |

5,06 |

1,96 |

|

Мексика |

3,37 |

2,55 |

|

Южная Америка |

4,96 |

3,13 |

|

Бразилия |

4,38 |

3,13 |

|

Всего в мире |

209,03 |

194,1 |

Источник: Worldsteel

В 2011 г. производство горячекатаного длинномерного проката в мире составило 677 млн т, выпуск арматуры – 209 млн т, катанки – 194 млн т (см. табл. 1 и 2.).

Глобальная торговля длинномерной продукцией в минувшем году, по оценкам WSA, составила 99 млн т, или примерно 24% в общем объеме мировой стальной торговли (см. табл. 3).

Таблица 3. Мировой экспорт по видам длинномерной продукции, млн т:

|

Виды проката |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

арматура |

26,1 |

21,8 |

18,8 |

20 |

|

уголки, профили |

24,1 |

16,5 |

19,1 |

20 |

|

г/к прутки, стержни |

16,8 |

7,6 |

11,4 |

12 |

|

катанка |

21,9 |

16,6 |

19,4 |

21 |

|

проволока |

7 |

5,3 |

6,4 |

7 |

Источник: данные Worldsteel, оценки автора

Крупнейшими экспортерами длинномерного проката в 2011 г. (см. табл. 4), по данным WSA, были:

• в ЕС (42 млн т) – Германия (7 млн т) и Испания (св. 6 млн т);

• в Азии (25 млн т) – Китай (11,5 млн т) и Япония (5 млн т);

• в СНГ (10 млн т) – Украина (почти 6 млн т) и Россия (3 млн т);

• на Ближнем Востоке – Турция (10,5 млн т)

Таблица 4. Экспорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

|

Евросоюз (27 стран) |

42,37 |

|

СНГ |

10,12 |

|

Азия |

24,96 |

|

Северная Америка |

6,48 |

|

Южная Америка |

1,7 |

|

Всего в мире |

98,96 |

Источник: Worldsteel

Основные импортеры (см. табл. 5):

• ЕС-27 (32 млн т), в т. ч. Германия (6,5 млн т) и Франция (св. 3 млн т);

• Азия (19,5 млн т), в том числе Южная Корея (4,5) и Сингапур (более 2 млн т);

• Ближний Восток (10,6 млн т) – ОАЭ (2,3 млн т), Ирак (1,9 млн т) и Иран (1,6)

• Северная Америка (почти 10 млн т). в т.ч., США (почти 5 млн т) и Канада (2,6 млн т;)

• страны Африки (почти 9 млн т), в т. ч. Алжир (3,2млн т).

Таблица 5. Импорт строительного проката в мире в 2011 г., млн т:

|

Евросоюз (27 стран) |

31,91 |

|

Прочие Европа |

3,65 |

|

СНГ |

4,41 |

|

Азия |

19,56 |

|

Ближний Восток |

10,63 |

|

Африка |

8,6 |

|

Северная Америка |

9,87 |

|

Южная Америка |

3,8 |

|

Океания |

1 |

|

Всего в мире |

93,45 |

Источник: Worldsteel

Региональное потребление и торговля. Азия

Азия является крупнейшим производителем и потребителем конструкционного проката. Оценочная емкость рынка конструкционного проката КНР – 380 млн т, остальных стран Азии – 140 млн т.

В 2011 г. объем регионального экспорта (25 млн т) составил четверть общемирового и лишь на 5 млн т превысил объем импорта (19,6 млн т), который, в свою очередь, составляет 21% общемирового (см. табл. 6 и 7).

Таблица 6. Региональный экспорт строительного проката в 2011 г., млн т:

|

Китай |

11,56 |

|

Япония |

4,86 |

|

Южная Корея |

3,8 |

|

Тайвань |

1,35 |

|

Всего в мире |

98,96 |

Источник: Worldsteel

Основными региональными экспортерами арматуры и катанки являются Китай, Япония и Южная Корея, импортерами – соседние страны Юго-Восточной Азии (прежде всего, Южная Корея, Сингапур, КНР, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам).

Таблица 7. Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

|

Южная Корея |

4,45 |

|

Сингапур |

2,14 |

|

Китай |

1,79 |

|

Таиланд |

1,7 |

|

Индонезия |

1,25 |

|

Малайзия |

1,2 |

|

Вьетнам |

1,14 |

|

Тайвань |

0,92 |

|

Япония |

0,91 |

|

Филиппины |

0,63 |

|

Индия |

0,6 |

Источник: Worldsteel

Китайское потребление конструкционной стали имеет хорошую поддержку благодаря устойчивому развитию стройсектора. Перед страной по-прежнему стоят задачи по созданию колоссальных объемов инфраструктуры, для которых необходимо не менее 65% от национального потребления сталепродукции. В 4-м квартале текущего и 1-м кварталах следующего года в стране ожидается улучшение рыночного спроса на сталь. Национальной комиссией развития и реформ утверждены инвестпроекты общим объемом более 5 трлн. юаней. В частности, в строительство высокоскоростной железнодорожной сети, как ожидается, будет инвестировано 530 млрд. юаней.

Китайские производители также активно используют имеющиеся возможности для поставок длинномерной продукции на рынки сопредельных стран, особенно на растущие рынки стран АСЕАН.

За первые девять месяцев этого года китайские металлурги экспортировали 8,24 млн т арматуры и катанки (+ 63% к АППГ), поставки сортового проката выросли на 40%, до 2,67 млн т.

В Японии потребление конструкционной стали в минувшем году составило 10,3 млн т, при объеме внутреннего производства в 18,6 млн т. Соответственно, избыточные объемы ушли на экспорт, в т.ч., внешние поставки арматуры составили 346 тыс. т, катанки — 542 тыс. т, профилей – 882 тыс. т.

За 8 мес. 2012 г. потребление в строительстве Японии составило 7,3 млн т. За 9 месяцев 2012 г. экспорт арматуры составил 277 тыс. т, катанки – 375,5, импорт – 24 тыс. т и 209 тыс. т соответственно.

В текущем финансовом году стали дополнительный спрос на конструкционный прокат в стране, обусловленный необходимостью восстановления после землетрясения, вырастет на 600 тыс. Т.

В Индии потребление сортового проката в следующие 10 лет будет превышать спрос на плоскую продукцию (в соотношении 55% против 45%), что обусловлено высоким спросом со стороны инфраструктурных проектов. Соответственно, при общем уровне потребления в 2012/2013 финансовом году на уровне 77 млн т, спрос на длинномерную продукцию должен составить не менее 42 млн т.

В Ispat Nigam Rashtriya, ведущем национальном производителе стройпроката (основные конкуренты – SAIL и Tata Steel) отмечают, что длинномерный прокат является товаром, который производится и потребляется преимущественно для местного рынка, экспорт и импорт незначителен. В частности, за январь-сентябрь 2012 г. импорт длинномерной продукции в Индию через основные порты составил всего порядка 200 тыс. т. Экспорт по итогам года оценочно не превысит 600 тыс. т.

В Южной Корее, на фоне растущего спроса внутри страны, местные производители арматуры наращивают поставки на местный рынок. За 1-е полугодие корейские компании выпустили 4,44 млн т арматурного проката (+8%), из которых 4,24 млн т (+16%) было отгружено отечественным потребителям, и всего 175 тыс. т (-36%) ушло на экспорт.

По оценкам местных экспертов, годовой экспорт арматуры из Кореи по итогам 2012 г. не превысит 400 тыс. т (главным образом, в Сингапур, Мьянму и Канаду), импорт (преимущественно, из Китая и Японии) в текущем году составит около 500 тыс. т.

На Тайване из-за снижения правительственных ассигнований на проекты строительства на 16%, потребление длинномерного прокат в 2012 г. может упасть на 5-10%. В 1-м полугодии 2012 г. Тайвань снизил импорт длинномерной продукции до 1,1 млн т, экспорт составил 1,2 млн т.

Импорт арматуры в текущем году составит порядка 500 тыс. т (основные поставщики – Южная Корея, Россия, Великобритания), экспорт – 250 тыс. т (в Китай, Таиланд и Австралию).

В странах АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Сингапур) в строительном секторе, на который приходится в среднем 63% потребления, в 2011 г. израсходовано порядка 31 млн т проката (см табл. 8), чуть выше уровня предыдущего года. Спрос на длинномерную продукцию в странах АСЕАН растет в среднем на 7% в год, опережая производство, которое увеличивается со скоростью 6%.

В 2011 г. объем импорта вырос до 9,4 млн т, и основным ее поставщиком в АСЕАН остается Китай, на который пришлось около 40% импорта профилей, 23% и 42% арматуры и катанки соответственно. Крупными экспортерами проката строительного назначения в страны АСЕАН выступают также Япония, Корея и Тайвань.

Таблица 8. Потребление металлопродукции в стройсекторе стран АСЕАН за 2011 г.:

|

Страна |

Объем потребления, млн т |

|

Таиланд |

7,86 |

|

Индонезия |

6,68 |

|

Малайзия |

6 |

|

Вьетнам |

5,8 |

|

Филиппины |

3 |

|

Сингапур |

2,9 |

Источник: данные SEAISI

В Таиланде спрос на длинномерный прокат в 2011 г. вырос до 4,9 млн т. В настоящее время востребованность новых систем защиты от наводнений в жилых районах и активное переселение людей в регионы с меньшим риском наводнений формирует повышенный спрос на услуги стройсектора.

Строительный сектор Индонезии в 2011 г. увеличил потребление проката на 3%, до 6,7 млн т, однако в 2012 г. ожидается замедление спроса в связи со снижением активности в секторе, поскольку регуляторы подняли первоначальный взнос для покупки дома, что может сдерживать инвестиции в недвижимость.

В Малайзии ежегодный рост потребления стройпроката за счет правительственных проектов может ускориться до 5%. При этом в стране предпринимаются меры по ограничению растущего импорта. В текущем году введены антидемпинговые меры на импорт катанки из 4 стран.

Во Вьетнаме в 2011 г. 5,8 млн т стали было использованы строительным сектором, импорт составил порядка 4,5 млн т. В текущем году производство конструкционной стали составит 4,5 млн т, внутренние продажи – 4,4 млн т. Потребление во Вьетнаме остается сравнительно слабым – прежде всего, из-за спада на рынке недвижимости, который, в свою очередь, привел к стагнации в строительстве и промышленности строительных материалов.

Филиппинский строительный сектор оставался динамичным в последние несколько лет, пользуясь поддержкой правительства. В настоящее время строится 300 тыс. новых домов в год, в то время как население растет примерно на 2%.

В Сингапуре высокий спрос на длинный прокат в 2011 г. привел к значительному росту импорта, который увеличился на 38% в годовом исчислении.

В 2011 г., по данным ISSB, импорт длинномерной продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 1%, до 13,8 млн т. Импорт в Египет показал более чем десятикратный рост – до 2,8 млн т, в ОАЭ сократился на 76% – до 1,7 млн т, в Алжир вырос до 2,8 млн т. В целом закупки длинномерного проката Египтом, Алжиром, ОАЭ и Ираком составили 68% от общеарабского импорта.

Регион MENA

Если ранее страны MENA переживали строительный бум, то сейчас региону прогнозируют бум железнодорожный. Быстрый рост населения и урбанизации требует создания инфраструктуры наземного транспорта – скоростных дорог местного и регионального значения, а также метрополитена. Первым стало метро Дубая, в строительство которого было вложено $ 9 млрд. По оценкам арабских экспертов, объем инвестиций в ж/д проекты на Ближнем Востоке и Северной Африке может достигнуть $ 190 млрд.

Ближний Восток и Средиземноморье

Оценочная емкость рынка конструкционного проката Ближнего Востока и Турции – 35 млн т. Регион остается ключевым импортером этой продукции, опираясь на значительные инвестиции в строительный сектор. Спрос на длинномерный прокат в регионе на 2012, 2013 и 2014 гг. прогнозируется на уровне 18, 21 и 26 млн т соответственно. Это означает, что региональные производители смогут закрывать потребности в данной продукции самостоятельно – в 2012, 2013 и 2014 гг. их мощности, по оценкам, составят 19, 21 и 23 млн т. К 2015 г. в регионе может производиться 17 млн т арматуры, 3,5 млн т профилей и 2,6 млн т катанки. В реальности же пока большинство стран региона сильно зависят от импорта. Основные нетто-импортеры – Ливан, Саудовская Аравия, Сирия (до начала гражданской войны), Ирак и Иордания.

В 2012 г., после частичной стабилизации политической обстановки, в регионе отмечается значительный рост инвестиций в инфраструктуру, гарантируя высокий спрос на строительный прокат.

В ОАЭ будет реализован проект по созданию ж/д сети между эмиратами Абу-даби и Дубай протяженностью 1200 км. Позже сеть станет трансарабской, связав ОАЭ, Саудовскую Аравию и Оман.

В Саудовской Аравии, которая остается крупнейшим строительным рынком Залива, в 2012 г. инвестиции в строительные и инфраструктурные проекты снизятся до $ 50 млрд., однако уже в 2013 г. ожидается возвращение к $ 70 млрд. В 2012 г. дан старт ряду проектов по развитию портов стоимостью порядка $3 млрд.

Катар вложит $140 млрд. в инфраструктурные проекты за следующие 5 лет. В стране стартует реализация проектов в рамках проведения в 2022 г. чемпионата мира по футболу.

Строительная отрасль Кувейта также стоит на пороге значительного роста, стимулируемого госинвестициями в проекты возведения инфраструктурных и социальных объектов. В отрасли ожидается ежегодные темпы роста 7,5% в период между 2012 и 2016 гг.

В Омане реализуются проекты строительства дорог и мостов на $ 7 млрд. На текущий год планируется начало строительства железной дороги более чем на $ 5 млрд., а также нескольких портов и аэропортов.

Оценка потребности в арматуре в странах Персидского залива, млн т:

|

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

|

12,6 |

13,3 |

14 |

14,7 |

Источник: Qatar steelВ Ливане, которому требуется масштабное восстановление инфраструктуры, потребление проката строительного назначения составляет 1 млн т. Сегодня стране зависима от импорта, основная часть которого поступает из стран СНГ (Беларусь и Украина).

Аналогичная ситуация и в Ираке, потенциал которого по потреблению строительного проката уже составляет 3 млн т возможностью ежегодного роста на 10%. Местные производители (2 завода) пока могут суммарно выпустить не более 300 тыс. т арматуры, что создает отличные возможности для экспортеров длинномеров из СНГ, Турции и Китая.

Сирия потребляет 2 млн т сортового проката в год, большую часть страна импортирует из Украины, из Турции и КНР.

Иордания активно наращивает потребление арматуры, которое приближается к отметке 1 млн т в год.

В сложном положении после введения международных санкций находится Иран, крупный региональный потребитель (до 12 млн т в год) и производитель стройпроката. С весны 2012 г. практически заблокирован импорт в страну не только готовой конструкционной стали, но и полуфабрикатов. На фоне 70% падения ввоза заготовки, местным производителям приходится работать на полную мощность, чтобы закрыть хотя бы часть потребностей сортовых заводов.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

|

ОАЭ |

2,35 |

|

Ирак |

1,89 |

|

Иран |

1,61 |

|

Саудовская Аравия |

1,53 |

|

Израиль |

0,9 |

|

Ливан |

0,71 |

|

Иордания |

0,37 |

Источник: Worldsteel

В Турции (основной конкурент по конструкционной стали для поставщиков из СНГ в MENA), потенциал производства длинномерного проката уже превышает 36 млн т, или 70% мощностей отрасли. В 2011 г. выпуск арматуры превысил 12 млн т (всего 4,5 млн т млн. в начале 2000-х гг.), катанки – 2,79 млн т. Импорт длинномерного проката в Турцию в 2011 г. составил 1,35 млн т, экспорт – 10,5 млн т.

За 9 месяцев 2012 г. потребление конструкционного проката в стране составил 9,7 млн. т, увеличившись на 9% к АППГ. Спрос со стороны стройсектора останется стабильно высоким, учитывая масштабный план городского преобразования, в рамках которого за 20 лет планируется капитально отремонтировать и заново построить 650 тыс. старых домов.

Несмотря на то, что на местном рынке в текущем году сохраняется высокий уровень спроса, экспорт конструкционной стали из Турции за 9 месяцев 2012 г. вырос на 25% к АППГ. В частности, поставки арматуры составили 6,3 млн т (+27%), катанки – 701,2 тыс. т (+17%).

Северная Африка

Пока регион далек от того строительного бума, имевшего место до «арабской весны». Египет, Алжир, Ливия, Тунис и Марокко только возвращаются к «нормальному уровню» развития экономики и строительства. В 2013 г., при условии политической стабильности в регионе, ожидается возобновление высокого спроса, прежде всего на конструкционный прокат и рост импорта.

В Египте потребление длинномерного проката в 2012 г. составит 6,5 млн т. Перспективы для увеличения спроса на конструкционный прокат очевидны, однако, для импортеров места будет не слишком много, учитывая значительные мощности местных производителей.

Вновь интересным для экспортеров длинномерного проката стал Алжир, запускающий крупные проекты, особенно в жилищном строительстве. На арматуру и катанку приходится 60% в потреблении стали. В первой половине 2012 г. Алжир импортировал 1,81 млн т стройпроката, на 25% выше уровня прошлого года. Основной объем поставок идет из стран Южной Европы (Испании, Италии и Греции).

В Марокко импорт сортового проката в 1 полугодии 2012 г. составил всего 105 тыс. т, что объясняется активностью местного производителя Sonasid/ArcelorMittal , удовлетворяещего 80% внутреннего спроса. Инфраструктура и жилищное строительство остаются основными факторами спроса на сталь, в то время как потребление в промышленном секторе страны все еще не может выйти на нормальный уровень.

Перспективным остается и рынок Ливии, где «дореволюционный» спрос на арматуру превысил 1,5 млн т в год. В Тунисе спрос на сталь достигает 1 млн т, 80% этого объема приходится на арматуру.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

|

Египет |

0,58 |

|

Алжир |

3,19 |

|

Марокко |

0,47 |

|

Нигерия |

0,49 |

|

Гана |

0,41 |

|

Тунис |

0,3 |

|

ЮАР |

0,41 |

Северная Америка (NAFTA)

Текущая емкость рынка конструкционного проката Северной Америки – 40 млн т. В NAFTA практически все страны являются нетто-импортерами длинномерного проката, и несмотря на то, что объемы потребления отличаются в разы, дефицит данной продукции по США, Канаде и Мексике в минувшем году был почти одинаковым – 1,1-1,4 млн т. В то же время, в Северной Америке активно ведется межрегиональная торговля длинномерной продукцией, на которую приходится порядка 45% всего импорта. В 2011 г., по данным ISSB, внутренняя торговля в NAFTA выросла на 10,5%, до 4,2 млн т.

В США на строительный сектор приходится порядка 40% стального потребления, т.е., порядка 35 млн т в год. За 9 месяцев текущего года, по предварительным данным, поставки на рынок длинномерного проката составили 20,4 млн т, что на 14% выше уровня минувшего года.

Игроки рынка отмечают устойчивый спрос на стройпрокат в 1-м полугодии, однако к лету потребление снизилось, а осенью перешло к стагнации. Однако, необходимость ликвидации последствий урагана Sandy обеспечит позитивный импульс потреблению в строительном секторе США практически на весь следующий год. Кроме того, после завершения выборов инвесторы вернутся к нормальному финансированию проектов.

В 2011 г. импорт в США длинномерной продукции составил: арматура – 600 тыс. т, катанка – 921 тыс. т, профили – 465 тыс. т, проволока – 580 тыс. т. В 2012 г. импорт ожидается на уровне 2,5 млн т.

Важным сдерживающим фактором для роста ввоза строительного проката является обязательное требование использовать продукцию местного производства при реализации финансируемых при поддержке государства строительных проектов.

Перспективен рынок Мексики, где потребление стройпроката приближается к 11 млн т, а строительный сектор, поддерживаемый крупными госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Бразильская Gerdau, один из ведущих поставщиков арматуры на местном рынке, инвестирует 600 млн. в проект с мексиканской Aceros Corsa по созданию завода производству 700 тыс. т сортового проката в год.

Региональный экспорт и импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

|

Регион, страны |

экспорт |

импорт |

|

Северная Америка |

6,48 |

9,87 |

|

США |

3,43 |

4,87 |

|

Канада |

1,45 |

2,64 |

|

Мексика |

1,33 |

1,47 |

|

Южная Америка |

1,7 |

3,8 |

|

Бразилия |

1,2 |

1,05 |

Источник: WorldsteelВ большинстве стран Латинской Америки стройсектор является основной движущей силой роста стального потребления. Сейчас емкость регионального рынка конструкционного проката составляет 16 млн т. Регион остается нетто-импортером – в 2011 г. экспорт составил 1,7 млн т (преимущественно, из Бразилии, которая, в свою очередь, является нетто-экспортером), в то время как импорт – 3,8 млн т.

В минувшем году в Бразилии видимое потребление длинномеров составило 10,5 млн т (в т.ч., почти 700 тыс. т - импорт), превысив докризисный уровень. В 2013 г. ожидается рекордный спрос на эту продукцию – порядка 13 млн т. Перспективы стройсектора в стране позитивны, учитывая большое количество проектов в рамках проведения ЧМ по футболу 2014 г. и Олимпиады-2016.

Бразильский спрос на конструкционную сталь в ближайшие пять лет будет расти на 15-20% в год, и за этот рынок, где много лет царит компания Gerdau (ее конкуренты – Votorantim и ArcelorMittal) решил побороться и производитель плоского проката CSN. Компания планирует с 2013 г. удвоить продажи арматурного проката для строительной отрасли.

Потребление растет почти во всех странах региона, не только в Бразилии. В январе-сентябре 2012 г. видимое потребление стали в странах Латинской Америки и Карибского бассейна выросло на 5% в годовом исчислении, достигнув 49,5 млн т, при этом лидерами являются Чили (+17%), Мексика (+15%) и Перу (+13%). Мексика имеет наибольший дефицит в торговле сталью – 3,3 млн т за 9 месяцев текущего года, у Колумбии – 1,3 млн т, Перу – 1,2 млн т.

Интересными являются рынки Перу и Колумбии, которые по итогам минувшего года закупили на внешних рынках свыше 500 тыс. т этой продукции. Строительная отрасль Перу в 2013 г. вырастет на 12% на фоне реализации ряда крупных проектов. Пока в стране доминирует Siderperú – перуанское подразделение бразильской Gerdau, которая уже приступила к расширению мощностей. В будущем у нее появится конкурент – Aceros Arequipa строит сортовой завод в Перу.

Колумбия является перспективным рынком не только для региональных поставщиков, но и стран-экспортеров, таких как Китай, Турция и Украина. Потребление стройпроката на внутреннем рынке в минувшем году составило 1,5 млн т, в нынешнем ожидается рост до 1,65 млн т. Пока спрос покрывается преимущественно за счет импорта ( свое представительство уже открыла североамериканская Nucor), однако в будущем здесь могут открыть свои предприятия Usiminas или другие латиноамериканские производители.

В Чили потребление арматуры в 2012 г. превысит 600 тыс. т, в ближайшие годы ожидается до 1 млн т. Стройсектор растет со скоростью 10%, обеспечивая стабильный спрос на длинномерный прокат.

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:

|

Бразилия |

1,05 |

|

Перу |

0,66 |

|

Колумбия |

0,5 |

Источник: Worldsteel

Игорь Жигир

И снова здравствуйте

МВД воскрешает легендарные УБОПы — вслед за внезапно воскресшей мафией

Недавнее убийство Деда Хасана стало для правоохранительных органов откровением: силовики, увлекшись борьбой с терроризмом и экономическими преступлениями, оказались не готовы противостоять криминальной войне воровских кланов. Ведь в 2008 году знаменитые УБОПы — управления по борьбе с организованной преступностью — были ликвидированы с той мотивацией, что весь значимый криминал давно легализовался в крупном бизнесе, а значит, профессия вора в законе изжила себя и морально, и физически. Доморощенная же мафия за эти годы существенно укрепила свои позиции, особенно в регионах. Впервые о возрождении УБОПов заговорили в 2010 году сразу после трагедии в станице Кущевская. Но с мертвой точки ситуация сдвинулась лишь сейчас. По данным «Итогов», все нормативные документы о воссоздании в системе МВД подразделений по борьбе с организованной преступностью уже подготовлены.

Судя по всему, антимафиозное ведомство будет формироваться по принципам целесообразности, как любит говорить сам министр внутренних дел Владимир Колокольцев, «сообразуясь с местной обстановкой». То есть в регионах, где проблема оргпреступности не столь остра, УБОПы создаваться не будут, а на территориях криминализованных — на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Краснодарском крае и, возможно, в двух столицах — непременно. При этом, по информации «Итогов», не позднее марта в структуре Московского уголовного розыска будет существенно увеличена численность отдела, ведущего борьбу с этническими преступными группировками. Иными словами, возвращается «хорошо забытое новое».

Кадровая база для комплектования подразделений по борьбе с оргпреступностью существует — после прекращения деятельности УБОПов ряд сотрудников перешли в угрозыск, в структуре которого есть соответствующие отделы, а еще часть влились в управления и отделы по противодействию экстремизму и по борьбе с экономическими преступлениями. Скорее всего, УБОПы новой формации будут укомплектованы ветеранами и зеленой молодежью, лишь недавно окончившей специализированные учебные заведения. Дабы в «антимафию» не попали тертые кадры, от которых их начальство и так не знает, как избавиться.

Иногда они возвращаются

После дерзкого убийства Деда Хасана действия правоохранительных органов носили характер тихой паники. Например, несколько дней назад в Одинцовском районе Подмосковья задержали четверых воров в законе из России и Белоруссии, которые в компании двух десятков подручных якобы отмечали день рождения коллеги по кличке Тимоха. Ворвавшийся в ресторан на Николиной Горе спецназ, не особо церемонясь, уложил «уважаемых людей» на пол, после чего всех участников мероприятия прилежно переписали, отфотографировали и даже сняли на видео. Естественно, предъявить большинству задержанных было нечего (наркотики нашли лишь у одного вора в законе по кличке Паштет), а потому их отпустили. Все бы ничего, однако, по данным «Итогов», одновременно с празднованием дня рождения Тимохи в одном из столичных ресторанов проходила воровская сходка, на которой как раз и делили криминальное наследство Хасана. Со смертью Усояна российская оргпреступность активизировалась, выбирая претендента на мафиозный трон. Если в Москве и Санкт-Петербурге влияние оргпреступности сегодня на первый взгляд не столь заметно, то в регионах без смотрящего от блатных не решается почти ни один вопрос. Причинами этого эксперты называют ослабление позиций оперативных подразделений МВД, интеграцию криминала в органы власти и значительные финансовые потоки, имеющиеся в распоряжении оргпреступных группировок.

«Организованная преступность в России остается серьезнейшим фактором, влияющим на ряд экономико-социальных и общественно-политических процессов, — говорит «Итогам» кандидат юридических наук, криминолог, бывший сотрудник одного из УБОПов Сергей Рогаткин. — В последние несколько лет отечественные мафиози ушли в тень, при этом существенно упрочив свое влияние. Большинство активных участников и лидеров уголовно-криминальной среды смогли легализоваться, получив в отечественной прессе определение «авторитетные предприниматели». В результате нынешние криминальные генералы добились того, к чему стремились со времен Хитровки, — абсолютной келейности, утраченной после 90-х, когда в прессе, книгах и на телеэкранах чуть ли не в режиме онлайн рассказывали о жизни воров в законе. Сейчас это вновь тайна за семью печатями, скрепленная кровью не в меру болтливых братков». Один только факт: по информации «Итогов», за последние дни в России, Абхазии и Греции убиты или пропали без вести аж пятеро «криминальных генералов» из противоборствующих кланов...

Это война

Известно, что большинство российских воров в законе сегодня проживают за границей. Там же они предпочитают проводить сходки. По оперативным данным, именно на одном из таких «форумов» в ОАЭ и было принято решение о ликвидации Усояна. Это событие сплотило воров в законе, окончательно отрезав пути к примирению враждующих кланов. После вынужденной «ротации кадров» новые криминальные лидеры будут стремиться оправдать оказанное им доверие. Сделать это можно лишь двумя способами: либо жестоко отомстить за убийство Деда Хасана, либо привлечь в общак новые инвестиции. И то и другое предполагает затяжную войну. А это непосильное бремя и для крышуемого бизнеса, и для тех, кто крышей не обзавелся. Прежде всего под угрозой те предприниматели, кто не имеет мощной службы безопасности.

Кстати, если посмотреть на руководителей служб безопасности практически всех крупных корпораций и холдингов, можно обнаружить хорошо знакомые фамилии. Это как раз люди, которые в лихие 90-е безжалостно и не всегда законно сажали за решетку даже воров в законе. Те, про которых Москва бандитская говорила: «круче солнцевских только шаболовские» (тогда в здании на Шаболовке располагался знаменитый РУОП-РУБОП).

Вместе с усилением давления на коммерческие структуры мафиозные группировки активизируют откровенно криминальную деятельность. Как считает, пожалуй, самый известный эксперт по русской мафии Александр Гуров, в ближайшее время усилится роль организованной преступности в таких сферах, как терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков. Усилятся и межэтнические проблемы, в частности, при расследовании убийства Деда Хасана уже звучали версии о возможной причастности к этому неких «славянских воров», которым якобы надоело засилье «нерусей» на криминальном олимпе. Впрочем, эта версия представляется криминологам довольно сомнительной. «По данным целого ряда исследований, проведенных в последние годы, национальный состав лидеров разнообразен, — говорит Сергей Рогаткин. — Например, 33 процента воров в законе, находящихся в местах лишения свободы, составляют грузины, 32 — русские, 8 — армяне, 5 — азербайджанцы. Остальные являются представителями других национальностей. Да и сам Дед Хасан, несмотря на свое курдское происхождение, представлял интересы именно славянских воров в законе, что как раз очень раздражало грузинских криминальных авторитетов. Кстати, во времена СССР 33 процента воров в законе были русские, 31 — грузины, а 36 — представители других национальностей. Сейчас «кавказское крыло» криминальных генералов заметно выросло». Может быть, по этой причине одной из самых тревожных тенденций стал возврат в регионы Центральной России этнических преступных группировок, состоящих в основном из выходцев с Северного Кавказа.

Имя им — легион

«Когда на Кавказе шла война, криминал оттуда в Москве практически не появлялся, но как только война кончилась, они вернулись, — комментирует директор одного из ЧОПов, в прошлом сотрудник «этнического» отдела столичного ГУВД Владимир. — Те же чеченцы сегодня, например, практически монополизировали долговой рынок в столице, причем они занимаются откровенным рэкетом, избивают должников, проявляя невероятную жестокость, о которой в Москве уже подзабыли. У многих при этом есть удостоверения сотрудников МВД, ФСБ или других спецслужб, которые также активно используются для совершения противоправных действий. Например, должнику показывают удостоверение и говорят: «Нам все равно ничего не будет, куда бы ты ни пошел жаловаться».

Кроме возврата долгов и рейдерства чеченская ОПГ в течение 2012 года попыталась взять под контроль часть наркобизнеса. В частности, молодые чеченские бандиты контролируют торговлю так называемым веселящим газом, а также «прикрутили» часть героиновой наркоторговли, заставив выходцев из Средней Азии платить им дань. По примерным оценкам оперативников, в Москве постоянно находятся до 200 активных членов этой этнической группировки, но в любой момент им в помощь из ближайших регионов могут подтянуться до двух тысяч вооруженных и подготовленных бойцов.

Ингушская группировка примерной численностью в 300 человек специализируется на разбойных нападениях на автовладельцев. По данным МУРа, сегодня ингушская ОПГ контролирует более 80 процентов этого криминального промысла. Причем речь идет о так называемом полном цикле — то есть преступники похищают машины, а потом сами же перегоняют их в свой регион, где реализуют, заменив идентификационные номера агрегатов. По предварительным оценкам, оборот этого рынка составляет в столичном регионе около 1,5 миллиона долларов в месяц.

Грузинская ОПГ (в ее состав входят около 600 человек), полностью подконтрольная ворам в законе, традиционно занимается в Москве кражами сумок из автомобилей у крупных торговых центров и на АЗС, квартирными кражами, а с недавнего времени еще и квартирными мошенничествами. Точный криминальный оборот неизвестен, однако, по оперативным данным, группировка только одного вора в законе (мы умышленно не называем его фамилию) ежемесячно перечисляет в воровской общак порядка 120 тысяч долларов.

Армянская ОПГ численностью около тысячи человек традиционно контролирует околокриминальный оборот антиквариата, драгоценных камней, частично ювелирный бизнес и рынок угнанных автомобилей представительского класса.

Остальные группировки, сформированные по этническому принципу, берутся практически за любой криминальный промысел — от разбойных нападений на инкассаторов до заказных убийств и рэкета.

«Сегодня Москва не поделена на зоны влияния группировок, как было в 90-е, — комментирует Сергей Рогаткин, — столичная преступность настолько плотно интегрировалась в бизнес, что говорить о том, что такой-то микрорайон контролирует такая-то группировка, не приходится. Бывшие лидеры группировок стали руководителями разнообразных благотворительных фондов и ассоциаций, соучредителями крупных холдингов и банков, директорами гостиниц и крупнейших спортивных и развлекательных центров. При этом они, естественно, не перестали быть авторитетами криминальной среды. Кроме относительно легального дохода от бизнеса эти люди получают огромные деньги, решая специфические проблемы, возникающие у предпринимателей и даже чиновников довольно высокого ранга. Люди с проблемами попадают к «донам» через так называемых решал, своеобразных администраторов современной организованной преступности».

По данным «Итогов», только за встречу с одним из авторитетных предпринимателей, ведущим «прием населения» на Ленинском проспекте, нужно заплатить посреднику от 50 до 200 тысяч долларов. Ознакомившись с проблемой, «дон» привлекает для ее решения либо братков, либо коррумпированных правоохранителей, либо «прикрученных» адвокатов. Нередко бывает и так, что бизнес человека, обратившегося за помощью к мафии, переходит под ее контроль — у просителя просто не хватает денег расплатиться за оказанные услуги. Таков один из механизмов современного рэкета.

О том, какие суммы вращаются сегодня в секторах, контролируемых организованной преступностью, точных данных нет и быть не может — у гангстеров достаточно средств и возможностей, чтобы сделать свой бизнес абсолютно непрозрачным. Об оборотах этих можно только догадываться. Например, по данным одного из профильных подразделений МВД России, организованная преступность контролирует порядка 40 процентов столичного черного рынка обналички, который на сегодняшний день составляет около 3,5 миллиарда рублей в день.

Лихие десятые

По закрытым данным полицейского ведомства, сегодня под криминальным контролем крупных преступных формирований находится более 2000 объектов экономики страны. Примерно пятая часть из них — бюджетообразующие и градообразующие предприятия. «В первую очередь организованную преступность привлекают регионы с развитой экономикой, транспортными узлами, мощной сырьевой базой или значительным бюджетным финансированием. Поэтому наиболее сложная оперативная обстановка отмечается в столичном регионе, Краснодарском крае, на Дальнем Востоке и в Поволжье», — говорит Сергей Рогаткин.

Всего же в настоящее время в стране действуют около 500 организованных преступных формирований общей численностью более 12 тысяч человек. Они реально влияют как на социально-экономическую ситуацию , так и на криминогенную обстановку в регионах. Спектр их противоправной деятельности довольно широк: заказные убийства, разбойные нападения, вымогательства, незаконный оборот наркотиков, подкуп должностных лиц, экономические преступления. Кстати, интеграция криминальных лидеров в экономическое пространство привносит в бизнес-сообщество откровенно криминальные нормы поведения — так, как это было в лихие 90-е. Не случайно в последние годы значительно возросло число преступлений, связанных с рейдерством, мошенничеством и так называемым отмыванием денежных средств. Все эти обстоятельства наряду с политическими рисками отпугивают зарубежных инвесторов.

«Сегодня практически во всех мегаполисах действуют преступные организации с сетевой структурой, при этом отношения между ними приобрели форму криминальных союзов: явление как для России, так и для мировой практики новое, — говорит Александр Гуров. — При этом отмечается тенденция дальнейшей интеграции преступных сообществ».

Можно предположить, что в ближайшие годы в России появится несколько крупных криминальных объединений, построенных по мафиозному модульному принципу и состоящих из коррумпированных чиновников, силовиков, откровенных бандитов и предпринимателей. Под контролем этих синдикатов могут оказаться целые регионы. По мнению Александра Гурова, российская оргпреступность не ограничится созданием своих филиалов в зарубежных странах (это уже есть), а будет вынуждена завоевывать территории и рынки сбыта у осевших там международных синдикатов. «Наши попытаются их вытеснить, что может привести к переносу «боевых» действий в Европу, страны Азии и даже США», — считает Гуров. Возможности для этого у «русской мафии» есть: способность выживания в экстремальных условиях, креативное мышление, социальная база, а также огромный финансовый потенциал. Что могут этому противопоставить возрождаемые антимафиозные подразделения? По мнению Сергея Рогаткина, все ресурсы для эффективной работы у МВД есть, нужна только политическая воля. Конечно, многие вещи придется начинать с нуля. Например, при расформировании УБОПов таинственным образом «утекло» несколько информационных баз, в частности знаменитая «седьмая база», куда заносились досье всех лиц, имеющих отношение к мафии. По данным «Итогов», создаваемые структуры по борьбе с оргпреступностью станут частью территориальных органов внутренних дел с прямым подчинением руководителю этого органа. Хватит ли у «антимафии XXI века» сил, чтобы противостоять новым вызовам и угрозам? Во-первых, слишком много влиятельных политиков с силовым прошлым сегодня лоббируют возрождение УБОПов, и в случае, если это произойдет, вне всякого сомнения, они станут политической крышей нового ведомства, а во-вторых, преступность все активнее интегрируется в крупный государственный бизнес, делая его малопривлекательным для серьезных инвестиций. Власть, почувствовав угрожающую тенденцию, вспомнила о борцах с мафией. Что ж, иногда они возвращаются...

Григорий Санин

Мнения

Яков Гилинский, известный российский криминолог, доктор юридических наук:

— Современная организованная преступность — не сумма преступных организаций или преступлений, совершаемых ими. Это качественно новая характеристика такого состояния преступности, когда она встроена в социальную систему, оказывая существенное влияние на другие ее элементы, прежде всего на экономику и политику. Организованная преступность становится все более социальным институтом, включенным в систему других общественных институтов. Она часто принимает на себя выполнение функций государства (разборки, защита, выбивание долгов). То, чего не всегда можно добиться через суд, могут за проценты сделать бандиты. Возрождение УБОПов способно стабилизировать ситуацию.

Виталий Квашис, эксперт комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, профессор ВНИИ МВД:

— Воссоздание в структуре МВД подразделений по борьбе с организованной преступностью — вопрос решенный. Интересно в этой связи, что еще летом 2011 года президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций в отношении четырех транснациональных преступных группировок, признав их стратегической угрозой — японской якудзы, итальянской каморры, мексиканской Лос-Сетас и восточноевропейской организации, возглавляемой выходцами из СНГ, которая фигурирует в документе как «Братский круг». Речь идет, безусловно, о русской мафии, просто из соображений политкорректности это не конкретизировано. Если русская мафия представляет стратегическую угрозу для США, совершенно очевидно, что она напрямую угрожает и самой России, причем в гораздо большей степени.

Урал-патриот

Эдуард Россель — о том, как Свердловская область едва не стала республикой, почем фунт уральских франков, кто придумал губернаторские выборы в России и вывел на трибуну Бориса Ельцина, о царских костях и мистических знамениях, а также о том, есть ли шпионы на «Уралвагонзаводе»

Столько лет они работали бок о бок — Борис Ельцин и Эдуард Россель. Земляки, соратники, единомышленники... Но вышло так, что именно Ельцин 10 ноября 1993 года отстранил Эдуарда Росселя от должности главы администрации Свердловской области. Будущий губернатор-тяжеловес мощнейшего региона России был уволен с волчьим билетом — за превышение должностных полномочий, что на деле означало за провозглашение Уральской республики. Вы спросите, какую память сохранил первый «сепаратист» новой России о первом российском президенте? Судите сами.

— Не ожидали ареста, Эдуард Эргартович?

— Ну это уж слишком. Поскольку я из семьи, где отсидели и были репрессированы все, то не из пугливых. А вообще продолжали действовать схемы из коммунистического времени: еще до указа отключили вертушку, одну, другую. Все ясно. Я был изолирован. Я никому позвонить не мог, ничего не мог сделать. И приходит фельдъегерь, приносит бумагу — снять меня.

— Столько лет работали бок о бок, и вдруг — Уральская республика, когда Ельцин борется за неделимую Россию. Это ваш просчет?

— Нет, это совершенно сознательные действия. Двинуло меня на это неравенство республик и областей. Из республик нет ни одной, которая бы рядом стояла со Свердловской областью по ее мощи — промышленной, интеллектуальной, да какое направление ни возьми. По истории своего развития. Часами надо рассказывать, что за народ в Свердловской области! Очень серьезный народ. Там шутить нельзя. Вы видите, что творится сейчас? И неизвестно, что дальше будет.

В те годы куда ни придешь, везде республиканские министры идут вперед, а ты, область, которая в разы сильнее этих республик, сидишь в очереди и ждешь, пока всех примут. Меня уже вот это задевало. Перед революцией у нас в России было около 80 губерний. И, кстати, губерния была Казанская, которую создал Петр I. Когда я был на Конституционном совещании в Москве, выступал официально, просил записать в Конституцию: кто мы такие. В Китае все китайцы. В Америке все американцы. В Германии все немцы. А мы кто? 147 национальностей — кто мы? Давайте напишем: россияне. Но республики выступили против.

Взял Конституцию РСФСР (действовал еще Основной закон 1978 года), собрал юристов и говорю: что тут, расскажите мне, что за отличия. Оказывается, республики имели полномочия выше, чем области. Почему бы Свердловской области не поднять свой статус до уровня республики? Но для этого область должна провести всенародный референдум. Мы разработали регламент, создали рабочую комиссию, написали конституцию, начали выступать по телевидению, на заводах.

Провели референдум с вопросом: согласны ли жители, чтобы статус Свердловской области был поднят до уровня республики? Больше 80 процентов проголосовали за. И есть решение. Я обращаю внимание, что не допустил ни одной ошибки, чтобы возвыситься как губернатор над кем-то. У нас в конституции не президент республики, а губернатор республики. Конституция принята, опубликована как полагается. Я снимаю с себя полномочия главы администрации, и объявляются свободные выборы губернатора. И тут Москва дрогнула. Оппозиция стала меня размазывать: Россель армию хочет, Россель деньги свои хочет, отделиться хочет. А в конституции Уральской республики прямо было написано: Уральская республика — это субъект Российской Федерации. Второй пункт, что все законы Российской Федерации стоят выше, чем законы Уральской республики. Никакой армии, ничего абсолютно!

С деньгами только клизма получилась. Один наш бизнесмен и политик, Баков Антон Алексеевич, втихаря от всех отпечатал уральские франки в Перми: защита колоссальная, деньги красивейшие. Напечатал, по-моему, миллиард франков, приходит ко мне и говорит: «Вот деньги». Я говорю: «Зачем, ты что, с ума сошел? Иди, ради бога, деньги в России должны быть одни!» Хотя инфляция была тысячная. И я, когда не хватало денег, звонил Гайдару в 2 часа ночи и говорил: «Егор Тимурович, денег не хватает. Пермская фабрика не успевает печатать, а мне тут один чудак миллиард франков уральских притащил. Может, мы запустим их 1:10, если не хватает рублей. В магазине будет стоять двойная цена. В принципе ничего страшного нет. Принимаем законом Свердловской области это соотношение. Деньги идут через Центробанк, и по мере того как они туда попадают, эти франки заменяются на рубли, а франки исчезают». Гайдар говорит: «Давай запустим». Я еще ночь посидел, думаю, да, запустим, а решения нет, и посадят меня. И я не ввел это дело, хотя пресса, Баков стали показывать эти деньги.

Шахрай Сергей Михайлович со всех трибун ретранслировал: распад, националов выше крыши, а тут еще Урал, скоро Дальневосточная республика появится… В общем, сами себя пугали. 10 ноября меня сняли, а 11-го распустили областной Совет. Какое-то время спустя я встречаюсь с Шахраем. Поговорили, он был вице-премьер, и вдруг он мне задает вопрос: «У вас с собой нет конституции Уральской республики?» — «Есть». И он, не знаю, по инерции, что ли, добавляет: «Я, к сожалению, ее не читал». Говорю: «Как же вы писали указ президента?»

Подарил ему экземпляр конституции и подписал: «Уважаемому Сергею Михайловичу на память как истинному борцу за построение федерализма в России. Эдуард Россель». Надеюсь, в его библиотеке моя книжечка сохранилась.

— Удары судьбы с детства научились держать?

— Точно. Помню себя бродягой и беспризорником. Еще я и переросток был: в первый класс пошел в 10 лет — война была. Когда зоны открыли, мать выпустили и разрешили искать родственников. Она объявила всесоюзный розыск, и меня нашли в Кировской области, бродяжничал я. И оттуда она меня забрала в Коми АССР, где до того сидела в лагере по политической статье. Получил я аусвайс, отмечаться каждый день стал. Заканчиваю 10-й класс, а аттестат зрелости не дают, мол, тебе 20 лет и дуй в армию. Куда идти, знал, имея и опыт полетов, и прыжки в ДОСААФе. В военкомате говорю: «Хочу быть летчиком-испытателем». «По здоровью правила знаешь?» — спрашивают. Кстати, потом абсолютно такие же предъявляли и космонавтам. Надо было пройти две медкомиссии. Главную комиссию в Сыктывкаре помню прекрасно, там врачей от горизонта до горизонта и ходишь голый от одного к другому. И было 260 кандидатов на летчика-испытателя. Отобрали только 16 человек. Я тоже прошел. Направили мои документы в Даугавпилс — там высшая школа летчиков-испытателей.

Готовился уже к экзаменам, как вдруг приходит повестка, вызывают меня в военкомат: «К сожалению, мандатная комиссия не пропустила ваши документы в силу того, что у вас все расстреляны, отсидели». Военком, правда, сжалился надо мной: предложил ехать в Киев в Высшее военное медицинское училище на факультет хирургов. А мать мечтала, чтобы я был врачом. Я отказался. Он мне три дня морочил мозги: кому другому предложу, будет мне ботинки целовать, а этот отказывается.

Горюй не горюй, а надо решать, куда поступать: время-то уходит. У меня третий брат такой шутливый, Женя, говорит: «А что мучиться, давай справочник вузов подбросим, где откроется, туда и поедешь». Упал открытым на букву «с»: Самарканд, Симферополь, Саратов, Свердловск, Семипалатинск. И почти везде список вузов скудный. А в Свердловске был полный выбор. Короче, я взял билет на самолет и в 2 часа ночи оказался на перекрестке улиц Ленина и Луначарского в Свердловске. Узнал, где гостиница. Есть «Крестьянка» такая, там комната, 20 гавриков в ней. У меня чемодан из фанеры со скарбом, с этим деревянным чемоданом и началась моя свердловская жизнь.

Куда же поступать? Я как-то был настроен на летчика-испытателя, другого определенного у меня в голове ничего не было. Объездил все. Сходил даже в Медицинскую академию. А там напротив каменная стена неоштукатуренная. Спрашиваю, что за стена? СИЗО. Хватит, я у СИЗО прожил уже достаточно. В деревне, куда меня мать привезла, от нашего окна в бараке до колючей проволоки было 10 метров. Чего я там насмотрелся, можно целую книгу написать.

Чего стоит история тех лет с моим паспортом. Мне его не давали, требовали, чтобы я написал национальность «русский». Я отказался получать паспорт. После этого мне его через окно бросили в грязь прямо. Я достал этот паспорт, обтер, в фуфаечке был, в карман положил. Написали все же по-моему: немец. Правильно сделал, потому что была статья при Сталине: еще за скрытие нации срок давали. Если бы я поддался, туда бы и попал. Меня Бог, видимо, как-то оберегал...

Но возвращаюсь к образованию: пришел я на улицу Куйбышева в городе Свердловске, в главный корпус Горного института. Очень красивое здание в стиле нашего старого русского каменного зодчества. Во дворе тополь стоял большой, и под тополем скамеечка. Присел. Думаю, наверное, мне сюда. Конечно, это наглость большая была, что я так выбирал. Еще экзамены не сдал, а уже смотрел, как я буду себя чувствовать и ходить в это здание пять лет.

Вдруг ребята мои, с которыми я учился в 10-м классе, целая стая, идут по коридору: «Эдик, мы думали, что ты давно уже летаешь». Да вот прилетел, отлетал уже. Из той стайки, которая была, я единственный поступил.

В институте женился. Окончил Горный, жена защитила диплом, уже в положении была. Она к матери в Нижний Тагил поехала, родила девочку, дочь, а меня оставили в аспирантуре. Но на стипендию семью не прокормишь. Уехал на работу в Нижний Тагил, сначала мастером в «Тагилстрой». В подчинении шесть бригад, 180 человек — обеспечивай план и людям высокую зарплату…

Конечно, это было ужасно. Я после института, никогда этим делом не занимался, но освоил. Потом стал прорабом, начальником участка. На комсомольской стройке весь 1968 год занимал первые места, и мне дали талончик на «Волгу».

— Уже было по карману?

— Если бы! Начальник участка получал 220 рублей, а «Волга» стоила 5600. Нет, я заработал «Волгу» на другом. Анализировал техническую документацию и находил много ошибок: проектировщики и в ту пору закладывали дорогие, затратные решения. А тогда рационализация серьезно продвигалась, БРИЗ (Бюро рационализаторов и изобретателей). И я давал предложения, а заказчики получали колоссальную экономию. В результате 200 рублей получал зарплату, а 500 рублей в месяц — за рационализацию. Я с женой своей Аидой договорился, что откроем счет и «рационализацию» трогать не будем. Вот я тогда накопил 2500 рублей, а три тысячи ее родители добавили, продали дом и к нам в двухкомнатную квартиру переехали.

— Добрая советская сказка… Вслед за своей «Волгой» стали пересаживаться на персональные автомобили?

— «Волгу» я никогда не забывал. А персональную машину с водителем и работу в Москве мне предлагали еще в начале 70-х.

Приехал как-то на Нижнетагильский металлургический комбинат Зотов, председатель Стройбанка СССР. Я работал начальником производственного отдела «Тагилстроя». Вызывает меня шеф Кузьменко: «Покажите, что мы строим». Я московского банкира провел, детально все рассказал. Что касается металлургии, то знаний хватало: и шахты строил, и домны, и станы.