Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Компания Airbus Helicopters передала ВВС Боливии второй вертолет AS332 C1 Super Puma, говорится в пресс-релизе компании от 12 декабря. В конце 2013 года ВВС Боливии заключили контракт на закупку шести таких вертолетов для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, поддержания общественного порядка и безопасности страны. Первый вертолет был поставлен в августе этого года, остальные четыре вертолета заказчик получит в 2015-2016 годах.

Официальная церемония передачи вертолета «Супер Пума» состоялась в Кочамамбе с участием президента Боливии Эво Моралеса (Evo Morales), командования ВВС, посла Франции в Боливии г-на Мишеля Пинарда (Michel Pinard), а также представителей Airbus Helicopters.

Контракт на поставку вертолетов также включает пакет материально-технического обслуживания, который призван обеспечить боливийские ВВС ресурсами и «ноу-хау», необходимых для поддержания высокого уровня доступности парка. С поставкой первого вертолета прошлым летом были отправлены материалы для обслуживания под постоянным контролем технического эксперта, а также летчик-инструктор и технический инструктор, чтобы обеспечить беспроблемную эксплуатацию новых вертолетов. Дух сотрудничества между двумя странами также находит свое отражение в программе передачи технологий для содействия развитию аэрокосмической промышленности в Боливии, в рамках которой более 100 летчиков и техников боливийских ВВС прошли соответствующее обучение.

Давние отношения между боливийскими ВВС и компанией Airbus Helicopters начались в 1970 году с вертолетов Lama и Alouette. В 2009 году они были заменены на вертолеты Ecureuil AS350 B3, которые имеют высокую эффективность в условиях жаркого климата и высокогорий, доказали свою универсальность к требовательным задачам, таких как авиационные работы при прокладке канатной дороги в Ла-Пасе на высоте 4000 м, а также для обеспечения ралли Дакар.

В 2012 году ВВС Боливии получили два вертолета EC145, затем в 2014 году получены еще два таких вертолета. Все четыре мощных двухдвигательных EC145 используются для VIP-перевозок и оказывают поддержку в случаях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Эти вертолеты уже доказали свою универсальность, гибкость и надежность во время спасательных операций во время наводнения, которая обрушилась на восточную часть страны в начале этого года, и на миссии по перевозке официальных лиц во время саммита G77, состоявшегося в июне в Боливии в городе Санта-Крус.

Семейство вертолетов «Супер Пума» особенно хорошо подходят для операций в Латинской Америки, где в настоящее время эксплуатируются более 110 вертолетов этого типа и еще более 50 заказаны. Их способность работать на большой высоте, в джунглях и при экстремальных температурах позволяет преодолеть уникальные проблемы региона, особенно в горах и на плато Анд, где высота над уровнем моря и температуры часто создают сложные условия.

С более чем 4,7 млн летными часами по всему миру этот быстрый, мощный, надежный и безопасный вертолет стал эталоном в своем классе и состоит на вооружении практически в каждой стране Латинской Америки. Он прекрасно подходит для широкого спектра задач, начиная от тактического транспорта до общественной службы, наблюдения, медицинской эвакуации и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Основными качествами этого вертолета, который может быть быстро сконфигурирован для различных миссий, являются его неприхотливость и универсальность. Эти аспекты помогли ему завоевать доверие у 94 клиентов в 48 странах.

8 - 9 декабря 2014 г. в городе Веракрус (Мексика) состоялся 14-й Иберо-американский саммит. Испанскую сторону традиционно представляли Председатель Правительства Испании Мариано Рахой и Министр иностранных дел Испании Гарсия-Маргальо. Этот саммит стал первым форумом международного уровня для взошедшего на трон в июне 2014 года короля Испании Филиппа VI.

Темами двух пленарных заседаний саммита стали «Образование и культура» и «Инновации». Несмотря на то, что количество посетивших саммит первых лиц было наиболее представительным с 2005 года, отсутствовали главы группы стран, чей суммарный ВВП составляет больше 50% ВВП Латинской Америки: Аргентины, Бразилии Венесуэлы, Боливии, Кубы и Никарагуа.

Выступая на форуме М. Рахой подчеркнул, что Испания занимает десятое место в мире по объему выпуска наукоемкой продукции, располагает многочисленными исследовательскими центрами и принимает участие в важнейших мировых научных проектах. По его словам, экономика Испании вырастет в 2014 году более чем на 2%, опережая по данному показателю, а также по количеству создаваемых рабочих мест крупнейшие страны Еврозоны. Все усилия сейчас направлены на создание целостной «инновационной системы».

По итогам саммита были достигнуты договоренности о будущем соглашении, которое будет способствовать «свободному передвижению талантов и введению в обращение «карточки юного ибероамериканца».

Expansion, 10.12.2014, 11.12.2014

Мексиканский парламент запретил в четверг использование диких животных в цирковых представлениях на всей территории страны.

Депутаты одобрили наказание в виде штрафа за нарушение данной нормы в размере до 225 тысяч долларов. На приведение законодательных норм на местах в соответствие с федеральным законом отводится 180 дней.

По подсчетам специалистов, данная норма коснется почти 600 цирков страны, где до сих пор в программе представлений заявлены дикие животные.

В федеративной Мексике подобные запреты ранее были приняты на местном уровне в штатах Чиуауа, Колима, Морелос, Керетаро, Кинтана-Роо, Герреро и федеральном округе Мехико.

Борьба за права диких животных в странах Латинской Америки в последнее время усилилась. Так, выступления животных на арене цирка и в других публичных представлениях запрещены в Сальвадоре, Никарагуа, Коста-Рике, Боливии, Бразилии, Перу, Парагвае и Колумбии.

Цена нефти в 50 долларов США за баррель является критической для России

/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Русмет утверждает, что России необходимо делать свою политику в мировой энергетике. Играя по чужим правилам, всегда проиграешь.

Чужая игра

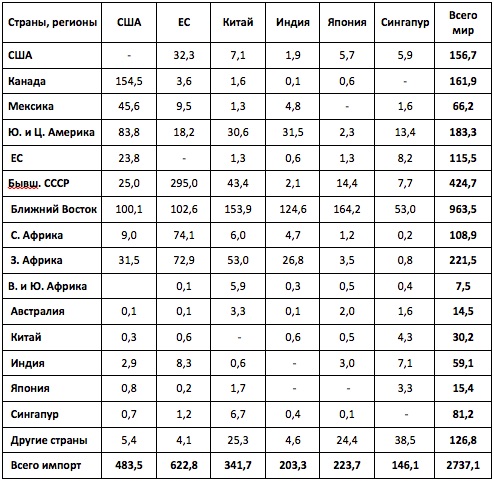

Игра в вышибалы – это соревнование с выбытием проигравшего. Всего в мире, по данным за 2013 год, потребляется 4185 млн. т нефти, из которых 2737 млн. т поставляется по импорту. Россия потребляет 153 млн. т нефти, тогда как ее экспорт составляет 378 млн. т. В масштабе мира колебание цен на 1 доллар за баррель означает уменьшение или увеличение доходов ее экспортеров на 20 млрд. долл. США…

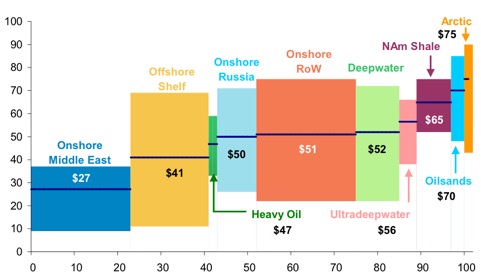

Себестоимость добычи и первичной переработки нефти

По горизонтали – объем производства, по вертикали - себестоимость производства.

Из публикации Business Insider, Sam Ro MAY 13, 2014, 11:41 AM 11,791 по данным Morgan Stanley, Rystad Energy

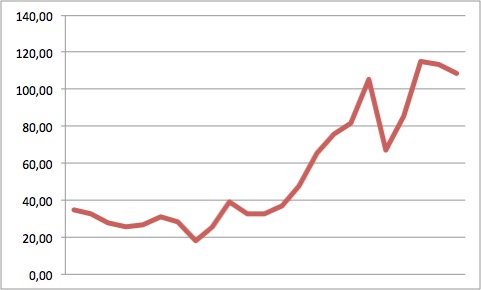

Среднегодовые цены на нефть в 1991-2013 гг., долл. США / баррель

Объем импортных поставок нефти в 2013 г. по основным потребителям и поставщикам, млн. т

Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2014

Ключевые игроки мирового рынка нефти и их интересы относительно цен на нефть

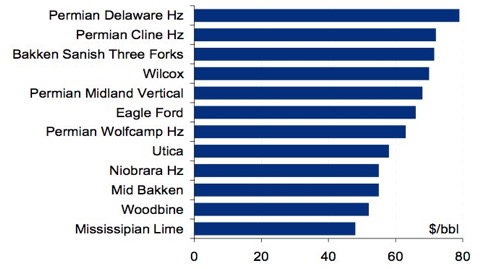

Ключевыми конкурентами являются два региона: страны бывшего СССР и страны Ближнего Востока. Доля стран Ближнего Востока за последние 14 лет уменьшилась с 44% до 35%, тогда как доля стран бывшего СССР, напротив, увеличилась с 10% до 15%. По логике конкурентов России, если добиться уменьшения цен на нефть до 50 долларов, то ей будет невыгодно поставлять «черное золото» на мировой рынок. Надо помнить и о сланцевой нефти, которая привела в США к замещению поставок из стран ОПЕК на 16%, а из Нигерии – на 96%.

Долгосрочные сценарии ежегодного дохода стран Ближнего Востока

в зависимости от среднегодовых цен на нефть при сохранении уровня потребления 2013 г.

Себестоимость добычи сланцевой нефти по ключевым игрокам

Главный вывод из вышеприведенных данных – слишком высокие цены на нефть невыгодны странам Ближнего Востока. Поэтому принятое 27 ноября 2014 года решение не снижать квоты поставок на мировой рынок выглядит полностью оправданным – это удар по всем конкурентам: и по России, и по новым производителям сланцевой нефти. Оптимальный уровень цен для ближневосточных экспортеров нефти – 60 долларов за баррель. С учетом внедрения новых технологий, мало-помалу снижающих потребление нефти, в долгосрочной перспективе цена будет стремиться к 50 долларам, однако с поправкой на постепенное обесценивание доллара, равновесное значение будет находиться в интервале 60-70 долларов за баррель. При этом техническая себестоимость добычи и первичной переработки нефти в странах Ближнего Востока составляет порядка 2,5 долларов за тонну.

Текущие действия против России:

заранее проигравший по правилам игры проигрывает и в реальной жизни

Помимо падающих цен на нефть в игру ввели санкции против России. Санкции значительно ограничили деятельность российских компаний, особенно досталось «Роснефти». Сентябрьские ограничительные меры закрыли ей доступ на европейский рынок – запрещено брать кредиты и размещать долговые бумаги со сроком обращения более 30 дней. В американском черном списке «Роснефть» находится с июля, когда компанию лишили возможности получать кредиты в США.

В сентябре Совет ЕС объявил о санкциях против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти». Введен запрет на оказание услуг по разведке и добыче нефти на глубоководных, арктических и сланцевых месторождениях в России. Административный суд Лондона, входящий в состав Высокого суда, 27 ноября 2014 года отказался удовлетворить иск российской компании «Роснефть» по поводу приостановки действия национального закона о контроле за исполнением секторальных санкций Евросоюза. 29 ноября закон вступит в силу. Адвокаты «Роснефти», указывая на юридическую неоднозначность санкционных формулировок, просили суд отложить вступление в силу подписанного в начале ноября приказа об экспортном контроле (Export Control Order), согласно которому нарушение санкций будет караться уголовной ответственностью. Нарушителям грозят крупные штрафы или лишение свободы максимальным сроком до двух лет.

Почему у нас в крови еще осталось преклонение перед Западом? Пора перестать играть в чужую игру!

Цена нефти в 50 долларов за баррель является критической для России. Но это при курсе в 30 рублей за 1 доллар США. Текущая девальвация автоматически понизила себестоимость почти в 1,5 раза. Поэтому текущие курсы валют – это не столько покрытие выпадающих доходов бюджета, сколько эффективное средство остаться на мировом рынке. Но помимо финансовой политики есть еще одно важное направление –

Игра по своим правилам

Устойчивая энергетика. С учётом объявленного ООН «Десятилетия устойчивой энергетики для всех» (2014-2024) России необходимо поддержать проведение в Москве Международного энергетического форума России и стран Латинской Америки в 2015 году. Для России есть только один нефтедобывающий регион, который может быть союзником на данном этапе – это страны Центральной и Латинской Америки, обладающие 19,5% мировых запасов нефти. У России – 5,5%. У стран Ближнего Востока 47,9%. При текущем уровне добычи латиноамериканским странам запасов хватит на 124 года, а странам Ближнего Востока - на 78 лет.

Целью Форума является создание Международного политико-экономического союза, который вырабатывает рекомендации правительствам стран для стабильного и поступательного развития национальных энергетических систем и эффективной международной интеграции.

На текущий момент, в результате полугодовой подготовительной работы Русмет, свое участие подтвердили Хосе? Луи?с Родри?гес Сапате?ро, премьер-министр Испании 2004-2011, Генеральный секретарь правящей Испанской социалистической рабочей партии, Висе?нте Фокс Кеса?да, президент Мексики 2000-2006, Партия национального действия, Фернандо Луго, президент Парагвая 2008-2012, Христианско-демократическая партия.

Получено подтверждение от 23 стран о согласии направить в Москву по 2 представителя Парламента и по 1 представителю Правительства, ответственных за сферу энергетики: Никарагуа, Сальвадор, Венесуэла, Боливия, Бразилия, Чили, Куба, Коста-Рика, Уругвай, Перу, Аргентина, Мексика, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Панама, Гаити, Гондурас, Гватемала.

Также свое участие подтвердили международные организации и объединения стран Латинской Америки: Межпарламентская комиссия МЕРКОСУР (3), торгово-экономический союз стран Южной Америки CARICOM (3), Союз южноамериканских наций UNASUR (3), Central American Parliament (3), Latin American Parliament (3), Euro-Latin American Parliamentary Assembly (3), Association of Caribbean States (3), Central American Court of Justice (3), Euro Central American Conference (3), Andino Parliament (3), Iberoamerican Conference (3).

Главная идея Форума – определить направления сотрудничества России и стран Латинской Америки до 2030 года для реализации лозунга ООН «Устойчивая энергетика для всех». Это сотрудничество как непосредственно в энергетической отрасли, так и в области горно-добывающей промышленности и финансовой сфере. К 2030 году население стран Латинской Америки увеличится на 88 млн. человек, составив 670 млн. человек.

Со стороны стран Латинской Америки организаторами выступают:

Euro-Central American Conference (Street Fuerteventura, 4, Oficce 1.7 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Spain), 00 34 91 6520260, President of the Euro-Central American Conference, President Executive of Latin-American High Level Forum of Energy, Mr. David Balsa.

Euro-Latin American Parliamentary Assembly (15 Street Poniente 1ra/3ra Avenida Norte, 205 (San Salvador, El Salvador), 00 503 0 2221 1368, President of the Euro-Latin American Parliamentary Assembly, President Honorific of Latin-American High Level Forum of Energy, Mr. Leonel Vasquez Bucaro.

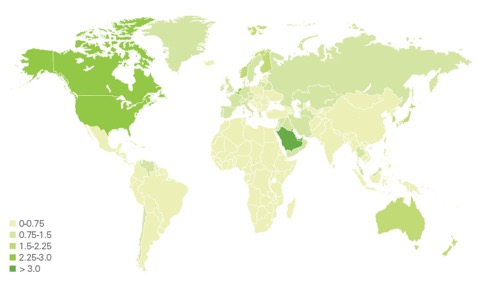

Потребление нефти на 1 человека, тонн в год

BP Statistical Review of World Energy 2014

Со стороны России организатором выступает Rusmet , специализирующийся с 1997 года на информационно-аналитической и финансовой деятельности в базовых отраслях промышленности и энергетики, а также организации межстранового взаимодействия России с такими странами как Иран, Индия, Китай, страны ЕС, страны Ближнего Востока и США. В 2009 году по государственному контракту с Минпромторгом России Русметом была организована Российская национальная выставка в Чикаго. В 2009-2012 гг. было проведено информационно-аналитическое сопровождение встречи министров, ответственных за горно-металлургический комплекс стран АТЭС в Санкт-Петербурге, а также в рамках председательства России в спецгруппе по металлургии АТЭС подготовлен доклад для ООН по устойчивому развитию в промышленности.

Предварительный список подвержденных участников

Международного энергетического форума России и стран Латинской Америки

(всего – более 80 делегатов от 23 стран):

Делегации саммита возглавят высокопоставленные лица национальных правительств, министры по энергетике и горно-металлургической промышленности, вице-министры, парламентарии и сенаторы ряда стран, являющихся членами EUROLAT и CPLP.

Mr. Leonel Vasquez Bucaro, President Euro-Latin American Парламентary Assembly

Ms. Paula Rodriguez, President Central-American Парламент

Mr. Elias Castillo, President Latin-American Парламент

Mr. Ali Rodriguez, Secretary General UNASUR union of Sur-American Countries

Mr. Jose Luis Rodriguez Zapatero, former President of Spain

Mr. Vicente Fox, former President of Mexico

Mr. Guillermo Perez-Cadalso, President Central-American Court of Justice an

d f

ormer Minister Foreing Office Honduras

Mr. Alfonso Munera, Secretary General Asociation of Caribbean Countries

Mr. David Balsa, President Euro-Central American Conference

Mr. Omar Chehade, Парламент of Republic of Peru, President Constitucional Commission

Mr. Manuel Dammert, Парламент of Republic of Peru, Secretary of Energy Commission

Mr. Roberto Leon, Парламент of Republic of Chile, President of National Defence Commssion

Mr. Omar Perotti, Парламент of Republic of Argentina, Secretary External Relations Commission

Mr. Carlos Baraibar, Senator of Republic of Uruguay, Vice President External Relations Commission

Mr. Julio Salazar, Senator of Republic of Bolivia, President of Natural Resources and Energy Commsion

Mr. Hugo Garabito, Парламент of Republic of Bolivia, Member of Constitucional Commission

Ms. Maria Jose Carrion, Парламент of Ecuador, Vice President Energy Commission

Ms. Gloria Arroyo, Senator of Republic of Colombia, Member of Energy Commission

Mr. Jose Simpson, Парламент of PanamaMs. Sandra Noriega, Парламент of Pana

ma

Ms. Celia Roslinda De Leon, Парламент of GuatemalaMs. Silvia Garcia, Парламент of Domincan Republic

Mr. Juan Pablo Placido, Парламент of Domincan Republic

Mr. Ricardo Acevedo, Member of Central-American Court of Justice and former Minister Foreing Office El Salvador

Mr. Bernardo Alvarez, President of PetroCaribe, Governemment of Venezuela

Ms. Martha Ortega, Secretary International Relations PetroCaribe, Governemment of Venezuela

Mr. Roy Daza, Vice President of Latin-American Парламент

Mr. Jacinto Suarez, Парламент of Nicaragua, President External Relations Commission and former Ambassador in Russia

Mr. Rabindranat Salazar, Senator of Mexico, Secretary of Energy Commision

Ms. Gabriela Cuevas, Senator of Mexico, President of External Relations Commision

Mr. Florisvaldo Fier, Senator of Brazil, VicePresident Energy Commission

Ms. Gloria Oqueli Solorzano, Парламент of Honduras

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в соответствии с данными Министерства здравоохранения Мадагаскара в 16 районах семи регионов Мадагаскара, в том числе в столице – Антананариву, где зафиксированы два случая заболевания с одним смертельным исходом, зарегистрирована вспышка чумы.

В настоящее время число заразившихся достигло 119 человек, 40 из них погибли, часть из них имели легочную форму заболевания. Первый случай заболевания чумой был выявлен 31 августа у пациента, который умер 3 сентября 2014 года.

По данным ВОЗ существует риск быстрого распространения болезни из-за высокой плотности населения и слабости системы здравоохранения страны.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при планировании поездок рекомендует воздержаться от посещения данного региона.

Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Справочно:

С 2004 по 2013 год, по данным ВОЗ, в 16 странах Азии, Африки и Америки зарегистрировано 13 377 случаев заболевания чумой, из которых 896 имели летальный исход (6,7%). В Африке отмечаются самые высокие показатели заболеваемости чумой в мире – 97,6% от общего числа больных чумой, 96,4% летальных исходов. Наиболее пораженными странами являются Демократическая Республика Конго, Индия, Мадагаскар, Мозамбик, Уганда и Танзания, Республика Казахстан, Республика Туркменистан, Республика Узбекистан, Монголия, Китай. Постоянно действующие природные очаги чумы существуют в Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и США.

Чума – природно-очаговая инфекция. Бубонная форма чумы характеризуется появлением резко болезненных лимфатических узлов. Инкубационный период – 2-6 дней (реже 1–12 дней).

В природных очагах чумы человек чаще заражается при непосредственном контакте с больными грызунами и их трупами. Заболеваемость бубонной чумой носит сезонный характер, что связано с периодом максимальной численности грызунов и их эктопаразитов - блох. В очагах с умеренным климатом подобные заболевания наблюдаются в летне-осеннее время, в очагах с жарким климатом - в весенний период.

Человек, больной бубонной чумой, до вскрытия бубона не представляет опасности для окружающих. При переходе бубонной чумы в септическую или легочную форму больной, выделяя возбудителя с мокротой, мочой, испражнениями, становится источником чумной инфекции. В этот период человек от человека может заразиться через контаминированные предметы обихода или воздушно-капельным путем. Известен также алиментарный путь заражения - при употреблении в пищу мяса верблюдов.

Если диагноз поставлен своевременно, чуму можно успешно лечить с помощью антибиотиков. Вместе с тем, легочная чума является одним из самых смертоносных инфекционных заболеваний; пациенты могут умереть через 24 часа после инфицирования. Уровень смертности очень высок и зависит от того, как скоро начато лечение.

Существует эффективная прививка от чумы которая должна проводится людям, работающим в очагах, а также лицам, работающим с живыми культурами возбудителя чумы.

Представитель ВВС Перу генерал Карлос Чавес Катериано (Carlos Chavez Cateriano) сообщил об интересе правительств Боливии и Эквадора в закупке учебно-тренировочных самолетов базовой подготовки КТ-1 в Перу. Об этом сообщает Defence Market Intelligence 20 ноября.

Самолеты KAI KT-1 южнокорейской разработки собираются и частично производятся с увеличением темпов в четырех новых специально оборудованных ангарах предприятия по техническому обслуживанию (SEMAN) ВВС Перу в Лиме в партнерстве с оригинальным производителем - Korea Aerospace Industries (KAI).

Контракт стоимостью 347,4 млн долларов по лицензионному производству в течение пяти лет 80 учебно-тренировочных самолетов К-8Е в Египте был заключен между китайской корпорацией CATIC (China National Aero-Technology Import and Export Corporation) и Министерством обороны Египта в декабре 1999 года. К-8 китайского производства также экспортировались в ряд стран, таких как Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Замбия, Намибия, Зимбабве, Кения, Судан, Гана, Венесуэла и Боливия.

С июля 2000 года в Египет были направлены более 200 китайских специалистов для помощи в производстве самолетов. Первые два К-8Е египетской сборки были выкачены в конце июня 2001 года, на которых были установлены подфюзеляжный подвесной контейнер с 23-мм пушкой и двигатель Allied Signal. Авиационный завод AOI/ACF (Arab Organisation for Industrialization/Air Craft Factory) в Хелване, южном пригороде Каира, имел цель выпуска двух самолетов в месяц.

Совместное производство К-8Е в Египте состояло из трех этапов. На первом этапе Китай поставлял все основные части самолетов для их полной сборки. К концу программы Египет будет иметь возможность производить основные части и вести самостоятельную сборку. Это, по словам египетских военных, поможет восстановить национальную авиационную промышленность, которая перестала существовать в 1970 году по целому ряду причин.

Проект совместного производства К-8Е должен способствовать укреплению «стратегических кооперативных отношений» между двумя странами (в 1999 году Египет посетил тогдашний глава Китая Цзян Цзэминь). По словам представителя CATIC, «эта программа явилась прекрасным примером китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества, основанного на дружбе, доверии и взаимной помощи».

12 декабря 2005 года начальная партия из 80 самолетов была собрана. На конечном этапе проекта завод в Хелване выпускал 97,4% компонентов самолета. По второму контракту 2002 года предусматривалась сборка еще 40 самолетов К-8Е. Последний, 120-й, самолет передан ВВС Египта 26 мая 2010 года.

Авиационный завод в Хелване не является новичком в производстве иностранных самолетов и был основан в 1950-51 годах для лицензионного производства английского реактивного истребителя De Havilland Vampire. Однако эта программа была отменена в 1952 году. Впоследствии завод выпускал детали и компоненты Mirage 2000, а также Falcon 50 и бразильского Tucano. Завод также выпускал учебно-тренировочные самолеты национальной разработки Al-Gomhuria, которых произведено около 200 машин.

К-8Е является египетским вариантом самолетов серии К-8 совместной Китая и Пакистана разработки. Самолет получил признание за его превосходные демонстрационные полеты во многих зарубежных авиационных выставках, в т.ч. в 1999 году в Париже. Стоимость самолета составляет примерно 20 млн долларов. Силовая установка - двухконтурный двигатель Garrett TFE-731-2A-2A, максимальная скорость – 702 миль в час, оснащен катапультируемыми креслами Martin-Baker EP10LW.

Действия властей США в настоящее время в различных странах мира обусловлены желанием завладеть природными ресурсами этих стран, для своих транснациональных корпораций, считает посол Боливии в РФ Мария-Луиса Рамос Урсагасте.

"Суть действий США, в том числе и сейчас, в настоящее время в разных странах мира — это попытки завладеть природными ресурсами, контролировать руководство стран, чтобы потом контролировать эти природные ресурсы, но не для государства США, а для их транснациональных корпораций", — сказала посол, выступая в среду в ходе заседания клуба "Экспертная среда" Центра международной журналистики и исследований в МИА "Россия сегодня" на тему: "Чилийский сценарий: актуален сегодня в мире?".

По ее мнению, при этом американские власти "действуют очень грубо", а "методы, которые использовали в то время (чилийской революции в 70-х годах — ред.), не изменились, только совершенствовались".

"Есть доказательства, что под предлогом распространения демократии, борьбы с бедностью или поддержки борьбы с наркоторговлей, правительство США вложило и продолжает это делать миллионы-миллионы долларов в различные проекты, <..> в работы неправительственных организации, как говорят, на самом деле это правительственные организации, только чужого государства", — сказала Урсагасте, добавив, что, согласно рассекреченным отчетам Госдепа США, "политическое вмешательство этой страны в ряд других латиноамериканских государств было, и Боливия не является исключением".

Так, она напомнила о решении объявить американского посла в Боливии Филипа Голдберга персоной нон-грата и высылки его из страны после того, как президент Боливии Эво Моралес в 2008 году обвинил того в организации акций протеста оппозиции. В ответ на такие действия боливийского правительства, США заявили о своем решении выслать посла Боливии из страны, назвав все обвинения в адрес Голдберга "беспочвенными".

Американский сценарий переворота в Чили, описанный американским журналистом Сеймуром Хершем, сохраняет актуальность в наши дни и находит свое проявление в цветных революциях, в том числе на постсоветском пространстве, считают участники заседания клуба "Экспертная среда", прошедшего в среду в Центре международной журналистики и исследований в МИА "Россия сегодня".

В 1982 году известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью под названием "Цена власти. Киссинджер, Никсон и Чили". В своем журналистском расследовании Херш со ссылкой на ряд источников показал, какие инструменты использовали власти США для вмешательства в политику Чили. В центре расследования — политика США в первые несколько месяцев после победы на президентских выборах в 1970 году социалиста Сальвадора Альенде, приход к власти которого, согласно Хершу, разгневал Вашингтон. Автор статьи описал, как, руководствуясь целью сменить власть в стране, США начали оказывать экономическое давление на Чили и наладили контакты с представителями армейской верхушки, придерживающимися крайне правых, антикоммунистических взглядов, которые и должны были совершить переворот.

События, описываемые в расследовании Херша, касаются лишь 1970 года — после выборов и до провала попытки смены власти, и не распространяются на переворот 1973 года, когда к власти пришел генерал Аугусто Пиночет.

Общие черты

По словам директора Института Латинской Америки РАН Владимира Давыдова, "есть немало оснований для того, чтобы находить корни и опыт произведения оранжевых революций, военных переворотов именно в чилийских событиях".

С ним соглашается старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Владимирская.

"Они (США) используют Латинскую Америку как лабораторию для своих исследований и практического применения различных сценариев, которые потом осуществляются в самых разных странах мира в той или иной степени", — заявила она.

Директор научно-исследовательского центра Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко особо выделил две общие черты событий на Украине и в Чили: ставка на ультраправые политические силы и национально-этнический раскол.

"Действительно, фашиствующие бесчинства на улицах украинских городов невольно вызывают аналогии с бесчинствами "Патриа и Либертад" и других подобных группировок в Чили и не только, поскольку во всех странах Латинской Америки и не только, прошедших через попытки прогрессивных преобразований, наблюдалось нечто подобное", — заявил Харламенко.

Начатая при Альенде аграрная реформа вызвала наибольший конфликт на юге Чили, где значительную часть населения составляет народ мапуче (другое название — арауканы), продолжил эксперт. Он добавил, что этническая напряженность также была связана с последствиями Второй Тихоокеанской войны (1879-1883 года), когда Чили захватила ряд территорий у соседних Боливии и Перу, стран также по составу преимущественно индейских.

"Все это питает в чилийском обществе, в значительной его части настроения антииндейского расизма, которые сыграли не последнюю роль в генезисе ультраправых течений, в накале и жестокости противостояния, расколовшего чилийское общество. Трудно не увидеть аналогий с тем, что происходит к несчастью на Украине", — заявил он.

"В одну и ту же реку не войти дважды"

В то же время Харламенко призвал избегать прямого отождествления событий на Украине и в Чили, процитировав знаменитый афоризм греческого философа Гераклита. Он обратил внимание на различия между этими двумя случаями.

Харламенко подчеркнул, что во-первых, переворот в Чили прошел в условиях жесткого противостояния времен "холодной войны". Во-вторых, "Чили выделялась даже в тогдашней Латинской Америки особо высокой степенью классовой поляризации", добавил он.

"Преобладающим в то время в стране и в регионе было левое восприятие революции. Это отличает ту ситуацию от нынешней, когда именно правые пытаются демагогически использовать образ революции", — подчеркнул эксперт.

Владимирская также выделила черты, отличающие "чилийский сценарий" от событий на Украине.

"Хотелось бы обратить внимание на реакцию мирового сообщества на чилийские события, которая была абсолютно иной, чем в сегодняшние дни", — отметила она.

По ее словам, после переворота в Чили отмечалась открытая и широкая поддержка народа этой страны.

"Нет сегодня абсолютной международной поддержки, как в 1970 годы в Чили, когда было ощущение, что переворот произошел под влиянием США. Практически не было страны, народ которой не выступил бы в защиту, заявив о солидарности", — заявила она.

Также эксперт обратила внимание на то, что в 21 веке при осуществлении переворотов используются совершенно другие средства, более изощренные, но "основные сценарии продолжают оставаться теми же".

Как не допустить повторения "чилийского сценария"?

По мнению экспертов, чтобы предупредить действие инструментов дестабилизации, власти любой страны, в том числе и России, должны больше делать упор на новые международные организации.

Так, по мнению Давыдова, РФ стоит "более энергично действовать в направлении формирования новых центров глобального регулирования, включая БРИКС, ШОС, где мы имеем стратегический ресурс противодействия реакции основного "гегемона" (США-ред.) и его вассалов". Эксперт уверен, что российским властям также стоит поменять модель экономического развития, поскольку действующая модель малоэффективна, а "если мы будем сильны и крепки экономически, мы будем крепки и политически".

Кроме того, по мнению Владимирской, среди россиян стоит больше распространять знания о Латинской Америке, о том, что произошло и происходит там. "Жители страны должны серьезно продумать, как они относятся к своей Родине, изучая опыт Латинской Америки", — уверена эксперт.

Россия пока проигрывает информационную войну Западу, что наглядно показали события на Украине; необходимо более активно доносить позицию российской стороны прежде всего на зарубежных площадках. Такое мнение высказали в понедельник на V международной научной конференции "Зиновьевские чтения" в МИА "Россия сегодня" участники форума из зарубежных стран.

"Во время украинского кризиса позиция России была просто вычеркнута — 500 миллионов человек не знали, о чем идет речь. Исключение полное в течение пяти месяцев элементарной информации. Голоса России во всем мире не слышно — слышен голос Америки, вот самое важное, что надо понимать", — заявил известный итальянский журналист и политический деятель, экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза.

По его мнению, руководители европейских стран, представители политической элиты ЕС не самостоятельны в принятии решений по важным вопросам и вынуждены ориентироваться на США. "Не существует ни одного европейского руководителя, который может принимать решения в одиночестве, их телефоны прослушивают", — заметил Кьеза.

Итальянский политик считает, что США выигрывают информационную войну потому, что "Америка построила систему формирования мысли в массовом порядке".

"Во время холодной войны более-менее было противостояние двух мнений, а сейчас одно мнение просто вычеркнуто. Не существует никакой свободы слова на Западе — ни в Америке, ни в Европе, когда речь идет о фундаментальных проблемах борьбы и существования людей. Поэтому ключевая задача в том, чтобы Россия создала везде каналы, которые могли бы транслировать, предоставлять другую информацию", — заявил Кьеза.

При этом он подчеркнул, что Россия, представляющая на сегодняшний день "единственное серьезное препятствие для доминирования идей Запада", без союзников, "в одиночестве не справится", и должна "создать вокруг себя гигантский политический и культурный альянс".

Схожее мнение высказала на конференции и посол Боливии в РФ Мария Рамос, призвавшая Россию активизировать информационную деятельность в других странах.

"У России очень много друзей — просто люди мало знают о (позиции) России, вот в чем дело. Думаю, что нужно не только здесь проводить эти мероприятия… Я уверена, что есть ресурсы, вам нужно больше двигаться, ездить по миру и говорить на английском, на испанском. Всем нужно больше узнавать о России", — сказала посол, обращаясь к организаторам конференции.

Нынешние "Зиновьевские чтения" проходят в преддверии 92-й годовщины со дня рождения русского мыслителя и посвящены актуальным вопросам развития России, ее места в мировой истории и международных отношениях. В числе участников мероприятия — представители политической и научной элиты России и зарубежных стран, дипломатического корпуса, СМИ, а также студенты и преподаватели ведущих российских университетов.

Действующий президент Боливии Эво Моралес поблагодарил своих сторонников за поддержку на всеобщих выборах и назвал результаты exit polls, по которым он выигрывает в президентской гонке, победой "антиимпериалистов и антиколониалистов".

По данным exit polls, Моралес одерживает победу, собрав голоса 61% голосов избирателей. Кроме того, итоги exit polls свидетельствуют о том, что его "Движение к социализму" сохранило большинство в Сенате и Палате депутатов страны.

"Большое спасибо за эту новую победу боливийского народа. Хочу сказать вам от своего имени, и от имени всех, кто боролся за Боливию, спасибо за новую победу… Это — победа антиимпериалистов и антиколониалистов, это победа боливийского народа. Родине — да, колонии — нет", — сказал он, выступая с балкона Дворца правительства. Моралес заявил, что посвящает эту победу всем народам, которые борются с империализмом, а также латиноамериканским лидерам Фиделю Кастро и Уго Чавесу.

"Мы укрепили наши позиции во всех департаментах… Мы счастливы и радостны", — добавил он, поблагодарив всех, кто участвовал в организации выборов, и тех, кто оказал ему поддержку.

Моралес напомнил о достижениях своего правительства в сфере инфраструктурных проектов и подтвердил намерение развивать ядерную энергетику. "Надо думать масштабно", — сказал он. "Боливия — это не полумесяц, это — полная луна", — добавил он под аплодисменты и приветственные скандирования собравшихся.

Во всех крупных городах страны тысячи сторонников президента и его движения начали празднование победы, не дожидаясь официальных результатов. В торжествах участвуют местные музыкальные группы и танцевальные коллективы.

В воскресенье более 6,2 миллиона боливийцев определяли, кто из пяти кандидатов в президенты займет главный в стране пост, а также выбирали вице-президента, 130 членов Палаты депутатов и 36 сенаторов. Олег Вязьмитинов.

Из 96 стран, в которых проводилось исследование качества жизни престарелых жителей планеты, Австралия оказалась только на 61 месте по стабильности финансового дохода своих пенсионеров, — самом низком в группе стран Западной Европы, Северной Америки и Австралазии (самыми близкими по этому параметру к Австралии оказались Мальта — 52 место, Израиль- 45, Испания- 41 место). При этом, процент австралийских пенсионеров с образованием — среди самых высоких в мире.

Определение финансовой стабильности пожилых людей определялось по размерам пенсий к прожиточному минимуму, проценту людей, живущих за чертой бедности, социальному обеспечению и стоимости валового национального продукта на душу населения. 35,5% австралийских пенсионеров живут ниже официально установленного уровня бедности.

В общем зачете исследования, проводимого организацией Global AgeWatch Index 2014 года, Австралия оказалась на 13-м месте, за пределами первой десятки, которую замыкает сосед по региону — Новая Зеландия. Австралия была высоко оценена по уровню здравоохранения для пожилых людей — на пятом месте среди всех стран, упоминаемых в исследовании, и на втором месте по количеству профессионально подготовленных среди пенсионеров и проценту трудоустройства среди этой возрастной группы.

Исполнительный директор организации пожилых граждан COTA Australia, Ian Yates, выразил надежду, что исследование станет сигналом к действиям для федерального правительства: «Это приятно, что мы получили высокую оценку по уровню образования, трудоустройства и здравоохранения, но стабильность доходов для пожилых людей в Австралии находится примерно на том же уровне, что и в Таиланде, Эквадоре и Боливии. Мы можем упасть еще ниже по этому показателю, если правительство Эбботта продолжит политику по увеличению пенсионного возраста и прекращению индексации пенсий».

Напомним, правительство Австралии намерено увеличить возраст выхода на пенсию, также постоянно ведутся разговоры о том, стоит ли, при начислении пенсии по возрасту, учитывать наличие жилой собственности у пенсионеров.

По статистике 2009 года, примерно 40% национальных богатств страны принадлежит послевоенному поколению «baby boomers» , — в настоящее время пенсионерам, либо в возрасте, приближающемуся к пенсионному. Стоимость среднестатистического хозяйства «baby boomers» оценивается в миллион австралийских долларов, эти деньги не считаются доходом. Наиболее сложное положение — у тех пенсионеров, кто пропустил возможности послевоенной экономики Австралии, не занимаясь вовремя вопросами накопления и приобретения, или по причинам позднего прибытия в страну, также малоперспективными являются пенсионные годы для детей «baby boomers».

Кстати, по результатам исследования World Age Wath index, уровень финансовой стабильности российских пенсионеров был оценен намного выше, чем пенсионеров австралийских: по этому пункту Россия оказалась на 37 месте (Белоруссия — на 50-м, Украина- на 43). В общем зачете показатели России — только на 65, с очень низкими показателями по здравоохранению для пожилых людей — 86 место, но на 26 месте по профессиональной подготовке и трудоустройству (Белоруссия — на 64 итоговом месте, Украина — на 82). На последнем, 96 месте по качеству жизни пожилых членов общества- Афганистан.

В первую десятку, кроме Новой Зеландии, вошли, (в порядке убывания) : Норвегия, Швеция, Швейцария, Канада, Германия, Нидерланды, Исландия, США, Япония.

Уровень бедности в 2010 году в Австралии определялся суммой для одинокого человека $358 в неделю или 18,667 в год. Или для семьи с двумя детьми - $752 в неделю или $39,211 в год.

Материала подготовила Алла Павленко

Действующий президент Боливии Эво Моралес нестандартным образом начал свою предвыборную кампанию — он появился на одной из оживленных автотрасс и лично раздавал водителям машин агитационные материалы.

Моралес выдвинут кандидатом на очередных выборах главы государства, которые пройдут 12 октября, профсоюзами шахтеров и крестьян. Это выдвижение на президентский срок 2015-2020 годов стало уже третьим для Моралеса — он находится у власти в южноамериканской стране с 2006 года. Конституция ограничивает возможность переизбираться на посту главы страны для одного человека двумя сроками подряд, однако в 2013 году Конституционный суд страны разрешил Моралесу баллотироваться снова.

По сообщению издания La Segunda, Моралес выбрал для агитации автомагистраль между городами Ла-Пас и Эль-Альто. Глава государства встал рядом с пунктом сбора платы за проезд, где ему было удобно раздавать свою агитацию, так как водители здесь вынуждены останавливаться.

Сам Моралес заявил по итогам акции, что она прошла очень успешно, и ему не хватило печатной продукции, настолько был высок спрос.

По последним опросам общественного мнения, Моралес может победить уже в первом туре, набрав 54% голосов. Его ближайший преследователь, предприниматель Самуэль Дория Медина пользуется пока поддержкой лишь 14% респондентов. Дмитрий Знаменский.

Дакар-2015 также пройдет по высокогорным территориям Чили, Аргентины и Боливии. 4 октября 2014 года в городе Потоси (Potosi) начинаются празднества, призванные привлечь внимание к боливийскому отрезку Дакара.

Здесь состоится множество кулинарных мероприятий, на которых все желающие смогут познакомиться с аутентичными национальными блюдами индейцев аймара и других жителей "альтиплано" Боливии. Также запланирован модный показ международного уровня, в котором примут участие известные дизайнеры из Мексики, Перу, США и других стран мира.

Одновременно с главными мероприятиями праздника будут проходить многочисленные фольклорные концерты, музыкальные представления местных боливийских коллективов из Ла-Паса, Тарихи и Кочабамбы, а также ремесленная ярмарка, где можно будет купить оригинальные сувенирные изделия.

В пятницу 26 сентября 2014 года, на центральной площади Plaza de Armas в бывшей столице Великой инской империи перуанском городе Куско (Cusco) состоится масштабное празднование включения Пути Инков (Camino de los Incas) Qhapac Ñan в Список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.

В масштабном концертном представлении примут участие популярные коллективы из всех шести стран, по территории которых проходит древняя транспортная артерия. Новинки из своих альбомов представят музыканты из Аргентины, Чили, Перу, Боливии, Эквадора и Колумбии. Старинные народные напевы на концерте звучать не будут: цель организаторов — показать, что местные фольклорные традиции гармонично вплетены в молодежную современную культуру.

Гости концерта Qhapac Ñan смогут услышать выступление колумбийской группы Bambarabanda из города Пасто, произведения которой представляют собой причудливую смесь рэп-ритмов и фольклорного звучания и услышать лиричные песни на кечуа от боливийского коллектива Norte Potosi. Также в Куско выступит аргентинское трио Argentes и весьма популярная в Перу местная группа Arco Iris.

Нужно распустить Форум экспортеров газа и создать российско-иранский газовый альянс

В последнее время на важнейших экспертных площадках задаются вопросом о эффективности Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и даже целесообразности его роспуска или же выхода из него РФ, ИРИ и других государств. Главный посыл критиков этой организации – Форум так и не стал инструментом защиты общих интересов стран-экспортеров газа, а превратился в механизм реализации газовых интересов США через полностью проамериканский Катар, где расположена штаб-квартира организации.

Как создавался Форум стран-экспортеров газа

Чтобы понять суть вопроса, нужно дать немного истории. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) был учреждён в 2001 году в Тегеране. На 7-й министерской встрече ФСЭГ в Москве в декабре 2008 года Форум приобрел юридический статус международной организации со штаб-квартирой в Дохе (Катар). При этом РФ настаивала на размещении штаб-квартиры ФСЭГ в Санкт-Петербурге, но в конечном счете почему-то разменяла это крайне опрометчиво на обещание Катара избрать первым генеральным секретарем Форума (кстати, чисто техническая должность) российского кандидата. Были предложения разместить ее и в третьих странах, как это существует у ОПЕК, например, в Вене или одном из городов Швейцарии. Однако мировой «газовой столицей» все-таки стала Доха. Если с российской стороны был допущен досадный промах в этом вопросе, то, как утверждают источники, представители ряда стран просто банально получили взятки от катарцев за голосование в пользу Дохи. Одним словом, из-за глупости одних и продажности других Россия и Иран допустили непростительную ошибку (ошибку на миллиарды долларов!), что согласились на расположении штаб-квартиры ФСЭГ в Дохе.

В декабре 2009 года генеральным секретарем Форума был избран представитель России Леонид Бохановский, не имевший опыта работы на мировых рынках газа, в отличие от кандидатов других стран, которые были бывшими или действующими руководители министерств энергетики или национальных нефтегазовых компаний (Л.Бохановский, имеющий чисто дипломатическое образование, после ухода из МИД РФ в бизнес, работал в частной компании, занимаясь ее зарубежными проектами в сфере прокладки трубопроводов). С 1 января 2014 его заменил представитель Ирана. На сегодняшний день участниками ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго и Экваториальная Гвинея. Ирак, Казахстан, Нидерланды и Норвегия имеют в нем статус наблюдателя.

ФСЭГ просто не мог состояться

Следует отметить, что все значимые российские и иранские инициативы упорно замалчивались, хотя эти две страны – самые крупные в мире по запасам газа. Дело в том, что свое отношение к Форуму предельно откровенно выразили американцы в Вашингтоне, когда в апреле 2007 года в письме палаты представителей Конгресса США тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс возможная трансформация Форума в «газовую ОПЕК» была расценена как попытка создания «глобальной организации по вымогательству и рэкету». Ну, а потом рынок газа за время существования Форума и особенно со времени последнего обострения украинского конфликта превратился в арену ожесточенной борьбы Запада против России на самом чувствительном для неё направлении экспорта энергоносителей. И площадка ФСЭГ используется для этого в полном объёме – через абсолютно подконтрольный американцам Катар. Фактически, на деле получается так, что штаб-квартирой ФСЭГ в Дохе управляли американцы.

Поэтому почти за 6 лет существования Форума планы его преобразования в эффективный международный картель по типу ОПЕК, способный оказывать заметное влияние на механизм ценообразования на рынке природного газа, продвигавшиеся рядом членов этой организации (Иран, Россия, Венесуэла и Алжир), оставались на бумаге, даже не рассматривались. Более того, если проанализировать выступление Владимира Путина и других участников московского Форума, то видно, что не реализованными так и остались три ключевые идеи, о поддержке которых участники договаривались ещё в октябре 2008 года в ходе тегеранской встречи, когда Россия, Иран и Катар заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Тогда стороны говорили о необходимости:

- ежеквартальных консультаций для обсуждения вопросов развития газового рынка;

- создания Высшего технического комитета для выработки путей реализации конкретных проектов, охватывающих всю производственную цепочку – от геологоразведки и добычи до транспортировки и маркетинга;

- создания международного клуба экспертов и журналистов «Энергетический полюс», своеобразного инструмента для продвижения интересов ФСЭГ и «большой тройки» (Россия, Катар, Иран) на международном информационном поле.

Немного другими словами о необходимости решения именно этих задач говорилось и 1 июля 2013 года в Москве в ходе второго газового саммита. Само по себе это показывает, что ФСЭГ так и не смог реализовать заложенный в нём потенциал, и сегодня, по сути, он представляет собой просто лишь дискуссионную площадку. И что еще хуже, Форум сейчас − это важный индикатор «газовой войны», барометр возможных геополитических альянсов.

Подрывная роль Катара

В «энергетической войне» против России нет ничего нового. В 70-е США приложили максимум усилий для срыва проекта «Голубой поток: Уренгой – Помары – Ужгород – Европа». В 80-е, на пике холодной войны, Вашингтон совместно с Саудовской Аравией и другими монархиями Персидского залива резко понизили нефтяные цены на мировом рынке и обрушили советскую экономику.

Сегодня для удара по Москве используются в основном два фактора: сланцевый газ и Катар. Карликовый эмират стал ярым противником основных предложений России – о создании реального механизма газового ценообразования и о поставках на основе долгосрочных, а не краткосрочных контрактов. «Газовый картель», по мнению Дохи, не возможен, потому как повлечет за собою недовольство США, Канады, ЕС и Австралии и, как следствие, обвинения в монопольном сговоре и передачу вопроса в международный арбитраж. И что характерно – этот, по сути, шантаж, успешно работает. Так, в конце июня 2013 года немецкая RWE выиграла судебную тяжбу с «Газпромом» о пересмотре условий контрактов на поставку газа. Фактически создан судебный прецедент для европейских компаний, ведущих переговоры с «Газпромом». И параллельно идёт «антимонопольное» расследование деятельности «Газпрома» Еврокомиссией.

На этом фоне весьма примечательно то, что более четверти потребляемого в странах ЕС сжиженного природного газа (СПГ) доставляется из Катара. А в 2014 году Катар поставит в Европу дополнительно ещё 50 млрд. куб. м газа в год, то есть «закроет» дополнительных 5% газового рынка ЕС. Такой прирост будет обеспечен благодаря двум обстоятельствам. В отличие от России Катару не придётся создавать дополнительные мощности производства СПГ. Они созданы ранее, под потребности газового рынка США, но американцы, нарастив национальную добычу, по официальной версии, «внезапно отказались» от всех соглашений с эмиратом, «вытолкнув» катарский газ на европейский рынок. Отсюда и заинтересованность, и возможности Катара без особого ущерба для себя продавать СПГ, во-первых, в рамках «коротких» контрактов, во-вторых, по демпинговым ценам, что, разумеется, не устраивает Россию.

Обманные маневры Дохи

В этой «газовой войне», идущей за кулисами Форума, есть одно важное обстоятельство – «игра» Катара с Россией, стремление убедить российскую сторону в дружелюбности намерений и готовности к сотрудничеству. Пиком российско-катарских межгосударственных контактов стал 2010 год. В марте Москву посетил премьер-министр эмирата (уже бывший), который щедро обещал многомиллиардные инвестиции и даже благосклонно выслушивал предложения Дмитрия Медведева о том, чтобы «продвигать консорциум экспортёров газа». В апреле в Катаре побывали российские представители: тогдашний вице-премьер Игорь Сечин и министр энергетики Сергей Шматко, которые вели переговоры о двухсторонней кооперации и создании правительственной комиссии по сотрудничеству в газовой сфере. А в ноябре Москву посетил уже эмир Хамад (сегодня тоже бывший). И в том же 2010 году Катар предложил «Газпрому» принять участие в проекте по «Северному месторождению» в Персидском заливе (примыкающему к иранскому «Южному Парсу»), на разработку которого был наложен мораторий до 2014 года. Попутно Катар обещал инвестиции в освоении Южно-Тамбейского месторождения на Ямале и в строительстве завода «Ямал-СПГ». Естественно, все эти обещания катарской стороны так и остались обещаниями. В 2010-2011 годах Россия предложила Катару множество инвестиционных проектов в нефтегазовой, золоторудной, строительной и иных сферах общим объёмом от 10 до 12 миллиардов долларов. Катар все время обещал о своем щедром участии, но не принял участия ни в одном, активно инвестируя при этом в элитную недвижимость и футбольные команды Западной Европы. А затем стал открыто ударять по интересам России за нежелание Москвы поддержать свержение режима в Ливии и войну в Сирии.

Более того, Доха политизировала вопрос подготовки и созыва первого газового саммита Форума, не выдав визы весной 2011 г. членам ливийской делегации законного тогда правительства Муаммара Каддафи (это – прямое и грубейшее нарушение статуса катарской столицы как места расположения штаб-квартиры международной организации), а затем бойкотировав в июне министерскую встречу в Каире, куда прибыл ливийский министр нефти и газа. А затем, уже осенью, в катарских СМИ была развязана беспрецедентная кампания против Москвы за ее позицию по Ливии и Сирии, включая призывы порвать экономические связи с РФ и проводить массовые демонстрации протеста перед российскими дипмиссиями в арабских государствах. В результате, президент России на саммит 15 ноября 2011 г. не приехал, как и большинство других глав государств и правительств стран-членов ФСЭГ. В результате, в знак мести Москве, дело дошло до жестокого избиения полицией посла РФ Владимира Титоренко 29 ноября 2011 г. в аэропорту Дохи, так как он не позволил вскрыть в нарушение Венской конвенции дипломатическую почту с документами из Москвы.

Дальше еще больше. Когда в феврале 2013 года в Дохе открылось представительство «Газпрома», уже 1 апреля катарский премьер на энергетическом форуме в Дохе открыто объявил о том, что эмират намерен конкурировать с Россией на рынке газа в Южной Европе. Вполне в духе «двойной игры» Катара с Россией. И вполне в рамках планов США и ЕС по сокращению зависимости Южной Европы и Турции от поставок российских энергоносителей. Тем более что в этой «газовой войне» Катар имеет сразу два дополнительных козыря: во-первых, доставка СПГ морем стоит дешевле, чем по трубопроводам из России, а во-вторых, таким козырем является тот самый «третий энергопакет» ЕС, который направлен в первую очередь против российских поставок и который Евросоюз методично продавливает, опираясь на возможности эмирата.

Москве давно пора стоит понять − с Катаром не договориться, а значит настало время приступить к созданию «особых отношений» с теми странами, которые разделяют предложения России в силу выгодности этих предложений для их собственных экономик: Ираном, Ираком, Венесуэлой. А договорённости с Исламской Республикой смогут сыграть самую существенную роль в достижении Россией успеха на всех направлениях «газовой войны», развязанной США и ЕС против Москвы, в том числе путем срыва реализации проекта строительства газопровода «Южный поток».

Перспективы российско-иранского газового сотрудничества

В отличие от фантастических прожектов Катара, предложения Ирана о совместных проектах, в том числе и по колоссальному месторождению «Южный Парс», вполне реальны и конкретны. Хотя нужно четко понимать, что Вашингтон крайне заинтересован в срыве любых возможных российско-иранских договорённостей. При этом совершенно очевидно, что без сотрудничества с Ираном у России нет шансов остановить газовую экспансию Катара и попытки США обвалить энергетический сектор РФ. Более того, свойственная ранее Москве «оглядка на Запад» в иранском вопросе уже привела и может еще более привести Россию к серьезным экономическим потерям.

Тем более тут возникает фактор Сирии. Для Ирана не составит особого труда существенно ограничить катарский экспорт СПГ, идущий сейчас через Ормузский пролив. Все это прекрасно понимают, а Катар, при поддержке Запада, стремится избавиться от такой зависимости, создав «транзитный коридор», который должен пройти через Саудовскую Аравию и Иорданию по территории Сирии и вывести «трубу» к Средиземному морю, а далее в Европу. Другое дело, что с Башаром Асадом, ориентирующимся на Москву и Тегеран, данный проект в том виде, как он необходим Соединённым Штатам и Катару, не осуществим. Совместные внешнеполитические усилия России и Ирана в этом контексте приобретают уже не геополитический, а вполне конкретный экономический смысл как способ предотвращения газовой экспансии Катара, направленной на выдавливание России с традиционных газовых рынков, и срыв усилий США по замене правящих режимов в Москве и Тегеране на проамериканские.

************

Таким образом лучшим способом нейтрализации негативного воздействия ФСЭГ стал бы выход их него России, Ирана, Венесуэлы и других стран, не желающих следовать диктату США, и создание нового, реально эффективного альянса, способного обеспечить интересы всех крупных экспортеров газа, в том числе путем регулирования цен на газ, достижения договоренностей о работе на различных рынках газа и сотрудничестве в сфере транспортировки. А начать нужно с создания российско-иранского газового альянса. Другие страны-производители газа могут по мере своей готовности примкнуть к новому Альянсу. Только Катару и другим сателлитам США не должно быть место в таком новом Альянсе.

Владимир Ефимов,

Специально для Iran.ru

Боливия и Китай заключили контракт на закупку боливийской армией шести вертолетов Harbin H425, сообщает armyrecognition.com. В церемонии, состоявшейся в Ла-Пасе, соглашение подписали министр иностранных дел Боливии Карлос Ромеро (Carlos Romero), министр планирования Вивиана Каро (Viviana Caro) и дипломатический представитель Китая Шен Чжилян (Shen Zhiliang).

Новые вертолеты поступят в общевойсковую группу воздушно-кавалерийского дивизиона Сент-Джеймс, базирующейся в Кочабамбе.

Правительство Боливии выделит на закупку вертолетов у Китайской национальной корпорации по импорту и экспорту авиационных технологий (CATIC - China National Aero-Technology Import & Export Corporation) 104 млн долларов, включая запасные части, аксессуары, тренажер и обучение пилотов и техников, согласно сообщению Боливийского информационного агентства.

Посол КНР в Боливии Ли Донг (Li Dong), который также присутствовал в церемонии, сказал, что продажа вертолетов стала третьим проектом сотрудничества между обеими странами, т.к. Китай ранее поставил Боливии транспортные самолеты МА60 и учебно-боевые самолеты К-8. «Этот контракт стал первой продажей вертолетов Н425 в американскую страну», добавил он.

Н425 – новый вариант вертолета Harbin Z-9, который в свою очередь является китайской версией EADS /Eurocopter AS365 Dauphin/Panther. Н425 будут первыми винтокрылыми машинами в боливийских вооруженных силах.

В 2014 г. Иркутскому ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательскому противочумному институту Сибири и Дальнего Востока исполняется 80 лет.

23-24 сентября 2014 года на базе института пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения противоэпидемических мероприятий в зоне чрезвычайных ситуаций».

Институт учреждён приказом Уполномоченного Совета Труда и Обороны СССР № 1 от 5 июня 1934 г. как научно-оперативный орган по борьбе с чумой. Основателем и его первым руководителем был выдающийся эпидемиолог-микробиолог профессор Алексей Михайлович Скородумов. По его инициативе организована противочумная система Сибири и Дальнего Востока, включившая институт, противочумные станции в Чите и Хабаровске, противочумные отделения, противочумный поезд; развернута работа по подготовке квалифицированных врачей-чумологов и биологов; начато строительство научно-лабораторного комплекса, организовано издание научных трудов.

Институт входит в сеть противочумных учреждений Роспотребнадзора, к задачам которых относится разработка мер по противодействию опасным природно-очаговым инфекциям и мониторинг за их возбудителями. В перечень профилактических мероприятий учреждений Роспотребнадзора в природных очагах входит эпидемиологическое наблюдение, истребление переносчиков инфекций (грызунов, блох), вакцинация угрожаемых контингентов и санитарно-просветительская работа среди населения.

Природные очаги чумы существуют на всех континентах мира, кроме Австралии и Антарктиды.

Заболевания людей чумой регистрируются более чем в 25 странах мира. Наиболее пораженными странами Африки являются Демократическая республика Конго, Индия, Мадагаскар, Мозамбик, Уганда и Танзания. В Центральной Азии - Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия. В Китае очаги чумы распространены в 19 провинциях. На Американском континенте постоянно действующие природные очаги чумы существуют в Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и Соединенных Штатах Америки.

В 2012 – 2013 гг. случаи заболевания чумой регистрировались на следующих территориях: Кыргызстан (август 2013 г.), США: Штат Нью-Мексико (NewMexico, август – сентябрь, ноябрь 2013 г.), Перу (провинция Ascope, декабрь 2013 г.), Китай (провинция Сычуань - сентябрь 2012 г.), США: Штат Орегон (июнь-сентябрь 2012 г.), Мадагаскар (регионы - Bongolava, Vakinankarata, Haute-Matsiatra, октябрь-декабрь 2012 г.).

На территории Российской Федерации зарегистрировано 11 природных очагов чумы. В России ситуация по чуме находится на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Справочно:

Чума – природно-очаговая инфекция, которой болеют люди и животные, переносчиками возбудителя являются блохи, паразитирующие на грызунах и других животных. Заражение чумой происходит при укусах инфицированными блохами, контакте с больными животными и грызунами, а также воздушно-капельным путем при общении с человеком больным легочной формой чумы. Время от момента заражения человека до появления первых признаков заболевания составляет от нескольких часов до 6 дней.

Источники инфекции– больные животные и больной человек.

Естественная инфицированность чумой выявлена почти у 250 видов животных. Основными носителями в природных очагах чумы являются:

в Евразии – сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи, крысы;

в Северной Америке – суслики, луговые собачки, хомяки, полевки;

в Южной Америке – хомяки, кролики, морские свинки, опоссумы;

в Северной и Западной Африке – песчанки и крысы, в Южной Африке – многососковая и другие виды крыс, песчанки, в Тропической Африке – крысы;

в Российской Федерации – песчанки, суслики, монгольская пищуха, даурская пищуха, алтайский сурок, обыкновенная полевка.

Переносчиками чумы являются эктопаразиты животных и человека (блохи, иксодовые и гамазовые клещи).

Чрезвычайную опасность для людей представляют больные чумой сельскохозяйственные и дикие промысловые животные (верблюды, сурки, зайцеобразные, лисы и др.), а также продукты и сырье животного происхождения (мясо, субпродукты, шкуры, кожа, шерсть).

Пути передачи возбудителя инфекции:

· основной - трансмиссивный (при укусе блохами,заразившимися на больных грызунах, животных или человеке);

· контактно-бытовой (через кровь, выделения больного человека, зараженных животных);

· воздушно-капельный и воздушно-пылевой (при снятии шкурок, рубке мяса, при контакте с больными первичной или вторичной легочной формами чумы);

· пищевой (при употреблении в пищу инфицированного мяса).

Условия заражения:

· нахождение в предшествующие заболеванию 6 дней в поле, степи, пустыне, горах, где есть природные очаги чумы;

· участие в прирезке больного верблюда или ухода за ним, обработка верблюжьего мяса;

· охота на территории природного очага чумы на сурков, сусликов, тарбаганов, зайцев, мелких хищников (хорь, ласка);

· снятие шкурок и разделка тушек грызунов и хищников, добытых на территории природных очагов;

уход за больными чумой (или тесный контакт с ним);

участие в ритуале похорон умершего от чумы.

Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39 градусов и выше, слабости, сильного озноба, головной и мышечной боли, увеличения лимфоузлов и кашля с кровью. Больной возбужден, испытывает испуг, возможен бред и нарушение сознания. Кожные покровы лица и склеры глаз гиперемированы. Увеличенные лимфоузлы болезненны. При появлении указанных признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу. Критические состояния связаны с инфекционно-токсическим шоком и острой дыхательной недостаточностью. Прогноз зависит от формы болезни и своевременности лечения. При бубонной и кожной формах при своевременно начатом лечении антибиотиками прогноз благоприятный. При легочных формах возможен летальный исход. Раньше легочная чума заканчивалась смертью в течение 2-4 дней, в настоящее время если антибиотики назначить в первые 15 часов от начала заболевания легочной чумой, то больного удается спасти.

При выявлении больных бубонной формой чумы в очаге вводятся ограничительные мероприятия, при выявлении больных легочной формой чумы вводится карантин.

Профилактические мероприятия:

Для предотвращения заражений человека на территории природных очагов чумы осуществляют истребление носителей и переносчиков возбудителя чумы.

При выявлении на территории природных очагов эпизоотических проявлений чумы (выделение чумного микроба от носителей и переносчиков чумы), руководители противочумных учреждений определяют необходимость вакцинопрофилактики населения, подверженного повышенному риску заражения (животноводов, заготовителей фуража и сена, фермеров, охотников, сезонных рабочих, организованных строительных и изыскательских групп, вахтовых смен добывающей и перерабатывающей промышленности). Решение о проведении вакцинопрофилактики принимает санитарно-противоэпидемическая комиссия.

Этническая идентичность как вынужденный выбор в условиях диаспоры: парадокс сохранения и проблематизации «русскости» в мировом масштабе среди эмигрантов первой волны в период коллективизации

(пер. с английского А. Логутова)

Лори Манчестер

Русское зарубежье обладало всеми характеристиками, свойственными современной нации (кроме, разумеется, территориального единства). Разбросанные по шести континентам русские были связаны друг с другом «национальным публичным пространством»: новыми праздниками, международной прессой, благотворительными, образовательными и бюрократическими институциями, а также культурой, армией и публичными зрелищами (театром)[1]. В 1920-е годы самопровозглашенные интеллектуальные лидеры русского зарубежья видели свою миссию в сохранении дореволюционного культурного наследия и пестовании новой, бесцензурной, русской культуры[2]. Первому поколению эмигрантов в высшей степени успешно удалось избежать ассимиляции, и, казалось, сохранение и распространение русской культуры шло своим чередом. Русское зарубежье продолжало традиции дореволюционной России, а его обитатели по умолчанию отрицали новую советскую государственность. Важнейшей для поддержания культурной преемственности частью их национального проекта была попытка представить зарубежную диаспору как исчислимое и поддающееся учету сообщество единомышленников. Тем не менее при более пристальном рассмотрении вопрос о том, чью культуру они пытались сохранить и приумножить, оказался не столь однозначным.

Идеи единого национального проекта появляются в русском зарубежье во время заката нэпа и начала процесса коллективизации, когда многим эмигрантам стал очевиден масштаб насаждаемых Сталиным преобразований. Военное сопротивление большевистскому режиму сошло на нет, и перспектива возвращения на родину становилась все отдаленнее. Наиболее известные проекты национального строительства, осуществлявшиеся по инициативе эмигрантских лидеров, подразумевали среди прочего расширение культурного присутствия России в мире посредством создания прочной экономической базы: кредитных банков, кадровых бюро, страховых компаний, профсоюзов, больниц и сиротских приютов. Однако в этой статье мы хотели бы разобрать один частный, «любительский» национальный проект, на примере которого видно, какое смятение внесли в ряды эмигрантов первой волны попытки определить критерии принадлежности к русскому зарубежью[3].

В 1927 году недавно потерявшая мужа баронесса Мария Врангель (1857— 1944), мать генерала Врангеля, запустила процесс сбора сведений от «кажд[о- го] эмигрант[а], где бы он ни был», относительно бытовых условий жизни за границей[4]. Для баронессы, никак себя до этого не проявлявшей в общественной деятельности (если не считать короткого периода работы в сфере образования и впоследствии в Красном Кресте во время Первой мировой войны), этот проект стал одной из многочисленных инициатив, направленных на документирование истории эмиграции[5]. При помощи газетных объявлений, писем подписчикам консервативной белградской газеты «Новое время» и знакомым с просьбой прислать ей имена и адреса всех известных им эмигрантов за несколько лет баронессе удалось собрать информацию по примерно четыремстам эмигрантам, проживавшим в пятидесяти восьми странах[6]. Вопросы, которые она задавала своим респондентам, варьировались. Баронесса не пользовалась опросными листами, задавая вопросы в форме письма. Судя по всему, набор вопросов определялся в том числе местом жительства конкретного человека. Чаще всего повторялись просьбы оценить количество русских в стране проживания, описать их юридический статус, отношение к ним со стороны властей и местного населения, перечислить функционирующие русские организации; церкви; благотворительные общества; издательства; ремесленные и промышленные предприятия; театры; музеи; рассказать о событиях музыкальной жизни. Также ее интересовало наличие русских знаменитостей, средние зарплаты соотечественников, их гражданство, степень денационализации и перспективы поступления на государственную службу[7]. Респонденты, принимавшие участие в глубинном исследовании баронессы, испытывали трудности при ответе только на один вопрос — о демографическом составе русской диаспоры[8].

Исходя из распространенного представления о том, что беженцы живут только прошлым, можно было бы предположить, что эмигрантская идея национальной идентичности воспроизводила один из двух дореволюционных критериев «русскости» — владение русским языком и принадлежность к Русской православной церкви[9]. Но опыт революции, войны, жизни в изгнании, а также влияние бытовых условий, населения и политической культуры страны проживания вызвали существенные изменения в мировосприятии респондентов, заставив их отказаться от дореволюционных представлений о сути «русскости». Несмотря на сравнительную гомогенность эмигрантского сообщества (большинство составляли мужчины-монархисты аристократического происхождения, воевавшие на стороне белых, а также некоторое количество менее образованных солдат), эти представления обнаружили высокую степень разнообразия и новизны, непредставимую в дореволюционные времена.

Для борьбы со 120-миллионным колоссом Советского Союза русское зарубежье также нуждалось в миллионах граждан. Кроме того, ему было необходимо поддерживать интерес к себе со стороны Лиги Наций и других международных институтов, способных дать ему признание и поддержку. Но, как мы увидим, тосковавшие по прежним временам респонденты баронессы — отвечая на ее невинный на первый взгляд вопрос о количестве русских в стране или городе их проживания — шли не по инклюзивному, а по эксклюзивному пути, исключая из числа русских целые группы эмигрантского населения[10]. Их определения национальной принадлежности расходились с волюнтаристской и органической концепциями, обращение к которым могло бы существенно пополнить их ряды. Их противоречивые представления о принадлежности к русской нации были образованы сочетаниями как минимум девяти критериев: 1) политические убеждения; 2) гражданство; 3) место рождения; 4) этническая принадлежность; 5) самоопределение; 6) раса; 7) мораль; 8) классовое происхождение и, наконец, пользуясь термином Хердера, 9) быт и «коллективный дух» (common spirit).

Одной из причин, побудивших баронессу начать свой проект, была обеспокоенность тем ущербом, который политические и религиозные склоки в эмигрантской среде причиняли образу русского зарубежья в глазах иностранцев[11]. Эмигранты были очень чувствительны к отношению со стороны жителей Западной Европы, и многие из них (в том числе сама баронесса) собирали статьи из иностранной прессы, посвященные русской эмиграции. Ее чувство национального достоинства усиливалось, когда иностранцы выказывали уважение к русской культуре, рекламируя и спонсируя русские культурные мероприятия[12]. Но, наряду с подпиткой самоуважения (имевшей самостоятельную ценность как фактор замедления ассимиляции), лидеры эмиграции видели в объединении единственную возможность снова получать моральную и финансовую поддержку от иностранцев, не спешивших оказывать ее в условиях постоянной борьбы среди эмигрантов. Как выразился один из эмигрантских лидеров в 1929 году, иностранцы хотели помочь России, а не отдельным политическим партиям[13]. При этом в иностранцах видели не только великодушных спонсоров. Один из респондентов баронессы писал из Кореи в 1932 году о необходимости «подготовить нашу молодежь, чтобы она чувствовала, что все иностранное нам счастья не даст, ибо здесь нас всегда будут стараться зажать на положение рабов». Устойчивая и открытая национальная идентичность, по его мнению, позволила бы утратившим отечество беженцам защититься от неизбежных попыток иностранцев разделить их и поработить[14]. Такого рода «чужбинная идентичность» не могла совпадать с идентичностью советской. Ее нужно было создавать «с нуля». В письме от 1929 года белый офицер, обосновавшийся в Шанхае и работавший над изданием многотомной трехъязычной «Всемирной энциклопедии русской эмиграции», объяснял баронессе, что у русских эмигрантов было «ПРАВО СОЗНАВАТЬ СЕБЯ НАРОДОМ среди народов других»[15].

Замысел баронессы подразумевал на определенном этапе формирование национальной идентичности «снизу» — силами низших образованных слоев, а не признанных кузнецов национальных идентичностей: интеллектуалов и государственных деятелей. Все виктимные диаспоры (victim diasporas) вынуждены так или иначе решать задачу сохранения своей этнической принадлежности в надежде на возвращение домой; но в нашем случае диаспора пребывала в состоянии разобщенности, определяя себя через противопоставление тем представителям своего народа, которые остались на родине[16].

Это позволяло отдельным эмигрантам брать на себя функции государства, самостоятельно выбирая и применяя на практике критерии определения «русскости», чтобы в отсутствие избранных или хотя бы повсеместно признаваемых лидеров самовластно решать, кто достоин жить в их экстратерриториальной державе. Именно в диаспорах лучше всего видна пластичность понятия национальной идентичности, которое многие до сих пор считают исконным и неизменным.

Подобно многим другим лидерам эмигрантских объединительных движений в эпоху сталинской революции «сверху», баронесса придерживалась на словах политики инклюзивности. Она записывала в эмигранты всех противников большевизма и сетовала на то, что приверженцы левых взглядов не отвечали на ее письма. Приняв в себя своих политических оппонентов, русское зарубежье могло бы значительно увеличить свою численность[17]. Как писал баронессе в 1931 году один из ее информантов из Рио, если бы бывшие кадеты и социалисты признали свою вину за развал родины, то могли бы стать частью эмигрантского мира[18]. Впрочем, лишь в одном отклике, полученном из Германии в 1930 году, признавалась возможность распространить определение «русский» на представителей левой идеологии и даже на советских граждан, проживающих за границей, но при этом констатировалось, что ни граждане СССР, ни сменовеховцы, ни невозвращенцы на данный момент никак не связаны с эмигрантским обществом[19]. Даже сама баронесса, отвечая на письмо русского профессора, обосновавшегося в Канаде, поставила ему в упрек неучастие в Белом движении, несмотря на то что в то время он только что закончил гимназию[20]. Коллективная травма Гражданской войны — как это часто случается в современном мире — стала базовым событием, фундаментальным мифом новой национальной идентичности[21].

Политическое истолкование русской национальной идентичности стало в руках ряда респондентов инструментом исключения русских евреев из эмигрантского сообщества. Даже в случае такой небольшой и отдаленной от России страны, как Коста-Рика, в которой — по утверждению респондента — жило лишь 6—7 русских, последний счел нужным уточнить, что он «не счита[ет] русских жидов», которые безразличны «нашей родине»[22]. Патриотизм считался необходимым компонентом национальной идентичности — причем патриотизм монархического толка. Еще один респондент из Калифорнии в своем письме от 1931 года жаловался на то, что американцы презирают русских и те не могут свободно «практиковать» свою культуру, как это делают эмигранты из Италии или Ирландии. Виной тому были якобы русские евреи, приехавшие в США до революции и уже несколько десятилетий унижавшие царскую Россию[23]. В письме от 1927 года из Шанхая очередной эмигрант объяснял, что единственной причиной, по которой он не учитывал евреев при оценке численности русского населения, было то, что в день десятой годовщины Октябрьской революции ни один еврей (даже самых консервативных взглядов) не откликнулся на призыв русских национальных организаций вывесить из своего окна имперский флаг. Тот же респондент писал, что многие евреи получали советское гражданство; таким образом, в его глазах (как и в глазах многих других респондентов) критика царизма приравнивалась к поддержке большевиков[24].

Любопытно, что баронесса безо всяких объяснений исключила из своего исследования город Харбин, ставший домом для более чем ста тысяч русских, где тысячи советских граждан жили рука об руку с русскими эмигрантами (некоторые из этих советских граждан неохотно приняли советское подданство, чтобы не потерять работу на КВЖД). Харбин, так же как и многие бывшие территории Российской империи, был местом в высшей степени специфическим: многочисленные этнические русские, жившие там до революции, оказались за границей, не приняв осознанного решения эмигрировать[25]. Так как политические пристрастия этой части населения были сомнительны, респонденты часто отказывали им в «русскости». Еще более проблемной группой эмигрантов были десятки тысяч уехавших из России по экономическим мотивам на рубеже XIX—XX веков. Эти люди — подобно большинству русских евреев-эмигрантов — сознательно покинули царскую Россию, что расценивалось эмигрантами как в высшей степени непатриотичный, а следовательно, «пробольшевистский» поступок.